Revue Internationale, les années 1990: n°60 - 99

- 4669 reads

La "nouvelle ère de paix et de prospérité" promise par Bush père: la guerre du Golfe, l'effondrement des économies à l'Est, la crise qui continue sur fond de campagnes frénétiques anti-communistes.

Structure du Site:

Sommaires de la Revue Internationale de 1990 à 1999

- 913 reads

N°60 – 1er trimestre 1990

Écroulement du bloc de l’Est : La faillite définitive du stalinisme

- Présentation des thèses

- Crise et faillite du stalinisme sont celles du capitalisme, non du communisme

- Fin du bloc impérialiste russe, fin de Yalta, vers le chaos mondial

- Conséquence pour le prolétariat de la décomposition généralisée du bloc de l’Est

- Perspectives

Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l’Est (septembre 1989)

Des difficultés accrues pour le prolétariat

- Le rôle du stalinisme dans la contre-révolution

- L’utilisation par la bourgeoisie de l’effondrement du stalinisme

- Les perspectives pour la lutte de classe

Crise économique mondiale : Après l’Est, l’Ouest

- Face à la récession, la fuite en avant dans l’endettement

- La crise du crédit : les limites d’une politique

- L’effondrement du bloc de l’Est et la déstabilisation de l’économie mondiale

Comprendre la décadence du capitalisme [8e partie]

- La domination réelle du capital ou les réelles confusions du milieu politique prolétarien

- Marx et la transition de la domination formelle à la domination réelle du capital

- Comment les épigones déforment Marx

- 1. Les divagations d’Invariance et des néo-bordiguistes

- 2. La FECCI : centriste comme toujours

- Les frontières changeantes de la domination réelle

N°61 – 2e trimestre 1990

Après l’effondrement du bloc de l’Est, déstabilisation et chaos

- L’URSS s’enfonce dans le chaos

- La crise du capitalisme

- Les antagonismes impérialistes

- Le recul de la conscience dans la classe ouvrière

- Les perspectives pour la lutte de classe

La crise du capitalisme d’État

- L’économie mondiale s’enfonce dans le chaos

- L’éclatement des blocs et la crise du capitalisme d’État

- La plongée des États-Unis dans la récession...

- Annonce un nouvel effondrement de l’économie mondiale

- De nouveaux marchés illusoires

L’expérience russe : Propriété privée et propriété collective

- Introduction du CCI

- L’expérience russe (Internationalisme n°10, Gauche Communiste de France, 1946)

Polémique : Le vent d’Est et la réponse des révolutionnaires

- Le BIPR : un pas en avant, mais combien en arrière

- Bordiguisme, néo-bordiguisme, conseillisme, néo-conseillisme, etc.

- La nouvelle période et la responsabilité des révolutionnaires

Le rapport Fraction/Parti dans la tradition marxiste [2e partie]

- La Gauche Communiste Internationale, 1937-1952

N°62 – 3e trimestre 1990

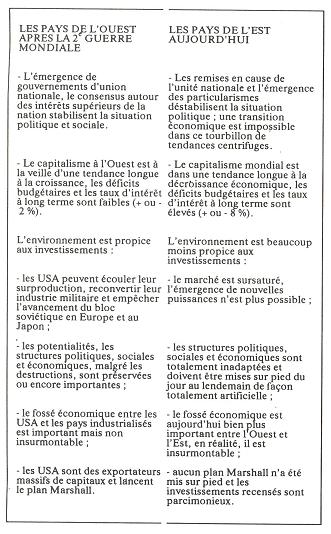

Pays de l’Est : Crise irréversible, restructuration impossible

- Les pays occidentaux ne renfloueront ni les pays de l’Est, ni l’URSS

- Le délabrement complet de l’économie

- L’échec de la libéralisation

- Les illusions démocratiques et les nationalismes

- Le capitalisme “libéral” occidental à son tour dans la crise

Pays de l’Est : La barbarie nationaliste

- L’explosion nationaliste : la décomposition capitaliste à vif

- Tout nationalisme est impérialiste

- La fausse communauté nationale

La situation en Allemagne (Rapport sur la situation nationale de la section du CCI en Allemagne - mai 1990)

- Le développement de l’économie allemande avant l’union économique et monétaire

- Le plan de la bourgeoisie allemande pour les années 1990 avant l’effondrement de l’Est

- Effondrement de l’Est : les buts de guerre allemands finalement atteints

- La victoire de l’Allemagne victoire à la Pyrrhus

- Les mesures de la bourgeoisie allemande contre le chaos et la décomposition

- L’unification allemande et la possibilité d’une brutale récession

- Le désarroi de la bourgeoisie après la chute du mur

- Lutte de classes : la combativité de la classe reste intacte

- Le retard du prolétariat de RDA

La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme (Thèses, mai 1990)

Polémique : Face aux bouleversements à l’Est, une avant-garde en retard

- Le retard du milieu politique face à l’importance des événements

- La crise économique à l’origine de l’effondrement du bloc de l’Est : une sous-estimation générale

- Des organisations révolutionnaires incapables d’identifier la lutte de classe

- La faiblesse politique du milieu trouve sa concrétisation dans le poids renforcé du sectarisme

N°63 – 4e trimestre 1990

Golfe persique : Le capitalisme c’est la guerre

- L’invasion du Koweït par L’Irak est un moment de la chute dans Le chaos

- Les USA s’imposent comme seuls capables de jouer le rôle de gendarme au niveau mondial

- L’URSS : une puissance impérialiste de second ordre

- Le nouvel ordre impérialiste : la guerre de tous conte tous

- Le capitalisme précipite L’Humanité dans le gouffre de la barbarie

- La classe ouvrière mondiale est la seule force qui puisse présenter une au perspective

Crise économique : Le pétrole, un faux alibi pour une vraie crise

- Quelle récession ?

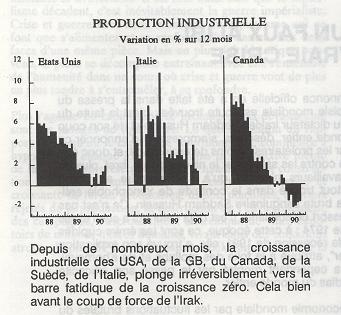

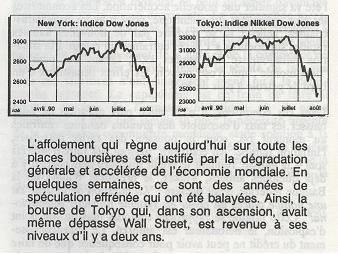

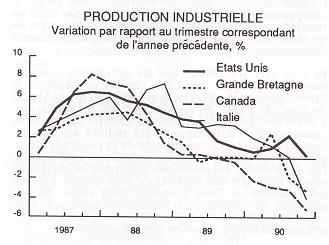

- État des lieux avant les événements du Golfe

- Quelles perspectives ?

Résolution sur la situation internationale (juin 1990)

Polémique : Les révolutionnaires face aux émeutes de la faim

- Une expression de la décomposition du capitalisme

- La classe ouvrière face aux émeutes

- “Si le parti existait...”

Mensonges et vérités de l’écologie

- C’est le capitalisme qui pollue la terre

- La pollution idéologique

- Les fausses alternatives des “Verts”

- Le marxisme contre les mystifications des “Verts”

- Seule la révolution prolétarienne peut sauver la planète

N°64 – 1er trimestre 1991

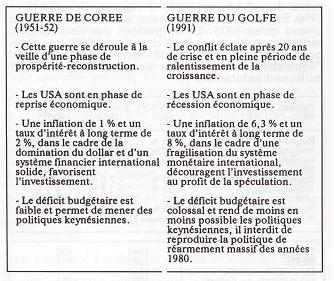

Face à la spirale de la barbarie guerrière, une seule solution : développement de la lutte de classe

- La guerre du Golfe, vers le massacre

- Les résistances des pays développés

- Une seule solution : la lutte de classe

Crise économique : L’économie mondiale au bord du gouffre

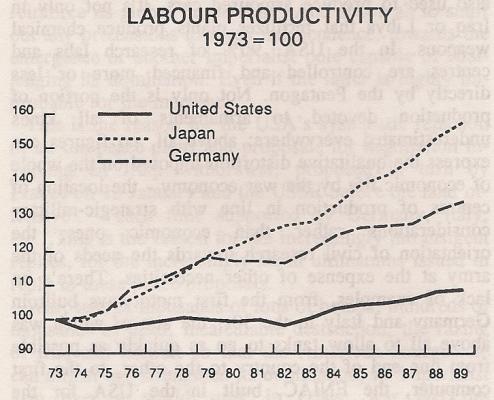

- La prospérité des années 80 : le mensonge d’une campagne idéologique de la bourgeoisie

- La fin des illusions : la plongée dans la récession

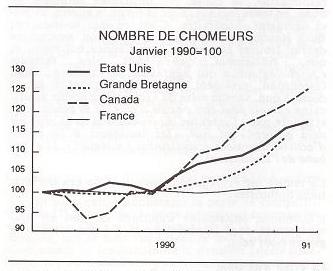

- L’édifice capitaliste se lézarde : faillites et chômage

- Des dettes qui ne seront jamais remboursées : vers la crise financière

- La fuite en avant dans l’inflation : vers la crise monétaire

Texte d’orientation : Militarisme et décomposition

- Le marxisme est une pensée vivante

- Le militarisme au coeur de la décadence du capitalisme

- Capitalisme d’État et blocs impérialistes

- L’impérialisme dans la phase de décomposition du capitalisme

- La guerre du Golfe : première manifestation de la nouvelle situation mondiale

- La reconstitution de nouveaux blocs n’est pas à l’ordre du jour

- Les États-Unis seul gendarme du monde

- Vers le super-impérialisme ?

- Le prolétariat face à la guerre impérialiste

- L’impact de la guerre sur la conscience dans la classe

Polémique : Le milieu politique prolétarien face à la guerre du Golfe

- Internationalisme et luttes d”indépendance nationale”

- “Défaitisme révolutionnaire” et internationalisme

- Les incompréhensions des enjeux de la guerre

- La sous-estimation de la gravité de la situation actuelle

Milieu politique prolétarien : “Emancipacion Obrera” à la dérive

- Défendre le milieu politique prolétarien, même des attaques de ses amis

- Luttes de résistance et révolution

- Emancipacion Obrera à la dérive

Le rapport Fraction/Parti dans la tradition marxiste [3e partie]

De Marx à Lénine 1818-1917

- 1) De Marx à la Seconde Internationale

Marx, la Ligue des communistes, l’AIT et les leçons de la contre-révolution - La dialectique Fraction/Parti se précise au cours du développement historique du mouvement ouvrier

- Le problème de la Fraction dans la 2e Internationale

Note sur la FECCI : Quand la stupidité atteint des cîmes

N°65 – 2e trimestre 1991

Guerre du Golfe : Massacres et chaos capitalistes. Seule la classe ouvrière internationale peut instaurer un véritable nouvel ordre mondial

La dictature et le totalitarisme du capitalisme

- Après la guerre, ni paix, ni reconstruction : encore la guerre impérialiste

- La guerre contre l’Irak prépare les guerres de demain

Où en est la crise ?

- Crise économique et militarisme

- La guerre permanente dans le capitalisme décadent

- La production d’armements est une destruction de richesses

- La crise pousse le capital à la fuite en avant dans la guerre

- Crise, chaos et guerre

- La récession ouverte frappe de plein fouet

Résolution sur la situation internationale (4 janvier 1991)

Le prolétariat face à la guerre

- Le prolétariat face à la guerre du Golfe : l’enjeu de la situation historique

- La lutte du prolétariat contre la guerre

- Le prolétariat et la guerre au XIXe siècle

- Comment lutter contre la guerre aujourd’hui ?

En hommage à MARC - 1e partie : De la révolution d’octobre 1917 à la deuxième guerre mondiale

- L’engagement dans la lutte révolutionnaire

- Le combat contre la dégénérescence de l’Internationale

- Les grands combats des années 1930

- Face à la guerre impérialiste

Le rapport Fraction/Parti dans la tradition marxiste [3e partie]

- De Marx à Lénine, 1848-1917

- 2) Lénine et les Bolcheviks

- "Sans les Fractions, Lénine lui-même serait resté un rat de bibliothèque"

- De la Fraction bolchevique du POSDR au Parti Communiste Russe

N°66 – 3e trimestre 1991

Éditorial : Le chaos

- Bilan de la guerre du Golfe

- La véritable victoire du capital américain

- L’inévitable enfoncement dans le chaos

- La lutte de classe

Où en est la crise économique ?

- La relance... de la chute de l’économie mondiale

- Les ravages de la récession internationale

- Les mensonges sur l’imminence d’une reprise

L’URSS en miettes

- Le parcours catastrophique du capitalisme russe

- L’effondrement économique s’accélère

- La paralysie de la classe dominante

- Le prolétariat dans la tourmente

- La peur des grandes puissances face à l’éclatement de l’URSS

Les massacres et les crimes des “grandes démocraties”

- Les mensonges et le cynisme de la bourgeoisie pendant et après la guerre du Golfe

- La deuxième guerre mondiale : les crimes et massacres de la “démocratie” et de l’“anti-facisme”

- “Démocratie” et massacres coloniaux

Bilan de 70 années de luttes de "libération nationale" [1e partie]

- La vague révolutionnaire mondiale de 1917-23 affaiblie par le soutien aux mouvements de "libération nationale"

- Une corde au cou de la révolution russe

- La "libération nationale" ne guérit pas des oppressions nationales

- La "libération nationale" précipite les couches non-exploiteuses dans les bras du capital

- La "libération nationale" un facteur de désagrégation de la conscience prolétarienne

En hommage à MARC - 2e partie : De la deuxième guerre mondiale à la période actuelle

- Internationalisme

- Le Courant Communiste International

N°67 – 4e trimestre 1991

Ex-URSS : Ce n’est pas le communisme qui s’effondre, c’est le chaos capitaliste qui s’accélère

- Une révolution populaire ?

- Un combat contre le communisme ?

- Des perspectives de prospérité, liberté et paix ?

- La fin de la lutte de classe ?

Où en est la crise économique ?

- Crime, mensonges et misère

9e congrès du Courant Communiste International

- Présentation : Tâches et responsabilité de l’organisation révolutionnaire

- La nouvelle situation : une rupture historique et le recul de la lutte de classe

- Faire face à l’accélération dramatique de l’histoire

Résolution sur la situation internationale

Rapport sur la situation internationale (extraits)

- La décomposition de la société capitaliste

- L’effondrement du bloc de l’Est

- La nouvelle configuration des conflits impérialistes

- Les rapports de force entre prolétariat et bourgeoisie

Appel au milieu politique prolétarien

N°68 – 1er trimestre 1992

Explosion de L’URSS, massacres en Yougoslavie. Seule la classe ouvrière internationale peut sortir l’humanité de la barbarie

- L’ex-URSS dans le gouffre

- La Yougoslavie : barbarie et antagonismes entre grandes puissances

- La conférence sur le Moyen-Orient : affirmation du leadership des États-Unis

- Aggravation de la crise et attaques contre la classe ouvrière

Crise économique : Crise du crédit, relance impossible, une récession toujours plus profonde

- Le plongeon dans la récession

- Une nouvelle “relance” est impossible

Notes sur l’impérialisme et la décomposition : Vers le plus grand chaos de l’histoire

- Les rivalités entre puissances ne disparaissent pas : elles s’exacerbent

- Le capital américain face au nouvel appétit de ses vassaux

- Vers de nouveaux blocs ?

- Le chaos entrave la constitution de nouveaux blocs

- La dislocation de l’URSS aiguise la contradiction entre le “chacun pour soi” et la confrontation au chaos

Bilan de 70 années de luttes de "libération nationale" [2e partie]

- Au XXe siècle, la "libération nationale", maillon fort de la chaîne impérialiste

- 1919-1945 : derrière la "libération nationale" les manoeuvres impérialistes

- 1945-1989 : la "libération nationale" instrument des blocs impérialistes

- Après 1989 : la "libération nationale" fer de lance du chaos

Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [1e partie]

- Du communisme primitif au socialisme de l’utopie

- Le communisme avant le prolétariat

- La société de classes, une étape passagère dans l’histoire de l’humanité

- Le communisme en tant que rêve des opprimés

- Les premiers mouvements du prolétariat

N°69 – 2e trimestre 1992

Éditorial - Guerres, barbarie, lutte de classe

Guerre commerciale : L’engrenage infernal de la concurrence capitaliste

La plus grave crise de l’histoire du capitalisme : L’éclatante vérification du marxisme

Bilan de 70 années de luttes de "libération nationale" [3e partie]

- Des nations mort-nées

- Le contexte dans lequel sont nées les "nouvelles nations" : la décadence du capitalisme

- Guerre et impérialisme aggravent le retard et le sous-développement

- Un bilan catastrophique

- Les premières victimes de la décomposition mondiale du capitalisme

- L’explosion des États

- L’effondrement de l’armée

- La paralysie générale de l’appareil économique

- L’humanité n’a pas besoin de nouvelles frontières, mais de l’abolition de toutes les frontières

Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [2e partie]

- Comment le prolétariat à gagné Marx au communisme

- Le prolétariat, classe communiste

- "Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, ce qui importe c’est de le transformer"

N°70 – 3e trimestre 1992

Face au chaos et aux massacres, seule la classe ouvrière peut apporter une réponse

Crise économique mondiale : Une récession pas comme les autres

Résolution sur la situation internationale : Le développement des conditions d’un resurgissement de la lutte de classe

1492 : "Découverte de L’Amérique" La bourgeoisie fête 500 ans de capitalisme

- Une découverte rendue possible par le développement du capitalisme

- Colonisation de l’Amérique : la barbarie capitaliste à l’oeuvre

- En Europe, le capitalisme s’impose avec la même violence

- Un demi-millénaire après Colomb : le capitalisme dans sa crise de décadence

Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [3e partie]

- L’aliénation du travail constitue la prémisse de son émancipation

- Sur les buts supérieurs du communisme

- Les "Manuscrits économiques et philosophiques" et la continuité de la pensée de Marx

- Le concept d’aliénation : du mythe à la science

- Les quatre facettes de l’aliénation

- L’aliénation du travail est la prémisse de son émancipation

A quoi sert la "Fraction Externe du CCI" ?

- De l’irresponsabilité politique au vide théorique

N°71 – 4e trimestre 1992

La crise monétaire sanctionne l’effondrement du capitalisme

- La classe ouvrière paye la note, en Italie elle commence à répondre (supplément encarté)

Derrière les opérations "humanitaires", les grandes puissances font la guerre

Crise économique mondiale : Catastrophe au coeur du monde industrialisé

La révolution d’octobre 1917 : Oeuvre collective du prolétariat [1e partie]

- La première révolution massive et consciente de I ‘histoire

- La révolution russe fer de lance du mouvement international du prolétariat contre la guerre mondiale

- Un mouvement de masse

- Un mouvement conscient

- Le prolétariat, seule classe révolutionnaire

- Les soviets

Documents de la Gauche communiste

- Présentation

- L’écrasement du prolétariat allemand et l’avènement du fascisme (Extrait d'un article de Bilan, mars 1935)

- Sous le signe du 14 juillet (Extrait d’un article de Bilan N°21, juillet 1935)

Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [4e partie]

- Le communisme : Véritable commencement de la société humaine

- La production communiste en tant que réalisation de la nature sociale de l’homme

- Dépasser la division du travail

- L’émancipation des sens

- Au-delà du moi atomisé

- Les branches d’un arbre de la terre

N°72 - 1” trimestre 1993

Situation internationale : Un tournant

- Chaos, mensonges et guerre impérialiste

- Somalie un prélude à des interventions plus difficiles

- Clinton : une politique plus musclée

- L’ "Europe de 1993" avortée

- La multiplication des "conflits locaux"

- Guerre et crise

- Vers une reprise des luttes de la classe ouvrière

Crise économique mondiale : Un peu plus d’État

La révolution d’octobre 1917 : Oeuvre collective du prolétariat [2e partie]

- La prise du pouvoir par les soviets

- Le sabotage bourgeois des soviets

- Le rôle du parti bolchevique

- L’insurrection, oeuvre des soviets

Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [5e partie]

- 1848 : Le communisme comme programme politique

- Le mouvement réel de l’histoire

- L’élaboration du programme : la formation de la Ligue des communistes

- Le Manifeste communiste

Milieu politique prolétarien

- Comprendre le développement du chaos et de conflits impérialistes

- Les zigzags du milieu politique prolétarien

- Le cours historique

- Décadence et nature des guerres

Nationalisme et antifascisme :

- Présentation, Marxisme et nation

- Extraits du livre du révolutionnaire grec A. Stinas Mémoires d’un révolutionnaire

N°73 – 2e trimestre 1993

Le nouveau désordre mondial du capitalisme

- La décomposition du capitalisme pousse aux guerres et aux conflits locaux

- Les antagonismes impérialistes exacerbent les conflits locaux

- En Yougoslavie, les difficultés croissantes de l’impérialisme américain pour imposer son leadership sur les autres puissances

- L’impérialisme mène aux affrontements militaires

- La décomposition et les rivalités impérialistes accrues sont le produit de l’impasse économique du capitalisme

Le réveil de la combativité ouvrière

Le capitalisme allemand à bout de souffle

- Extrait d’un rapport de Weltrevolution sur la situation en Allemagne

L’impossible unité de l’Europe

- L’impossibilité d’une nouvelle nation viable dans la décadence du capitalisme

- L’Europe : instrument de l’impérialisme américain

- Le terrain de la lutte d’influence des grands impérialismes

- Un terrain propice aux campagnes idéologiques contre la classe ouvrière

Qui peut changer le monde ? [1e partie]

- Le prolétariat est bien la classe révolutionnaire

Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [6e partie]

- Les révolutions de 1848 : la perspective communiste se clarifie

- La révolution bourgeoise et le spectre du prolétariat

- L’intervention de la Ligue des Communistes

- Leçons de la défaite : la nécessité de l’autonomie du prolétariat

- La révolution permanente : de façon permanente non-réalisée.

- Clarification de la perspective communiste : le concept de décadence

N°74 - 3e trimestre 1993

Bas les masques !

- Bosnie : le mensonge d’un capitalisme pacifiste et humanitaire

- Crise économique : le mensonge de la reprise

- La vérité de la lutte de classe face aux mensonges de la bourgeoisie

10e congrès du Courant Communiste International :

- Présentation

- Résolution sur la situation internationale

Qui peut changer le monde ? [2e partie]

- Le prolétariat est toujours la classe révolutionnaire

Vingt-cinq ans après mai 1968

- Que reste-t-il de mai 1968 ?

- Présentation de l’article suivant :

- Comprendre mai (Réédition d’un article de Révolution Internationale n°2 - ancienne série, février 1969)

N°75 – 4e trimestre 1993

Contre le chômage massif, ripostons par des luttes massives

Derrière les accords de paix, toujours la guerre impérialiste

Où en est la crise économique ? Une économie rongée par la décomposition

- Le développement sans précédent de la spéculation, des trafics et de la corruption

- L’obligation de tricher avec ses propres lois

- Tendance croissante au "chacun pour soi"

- Un avenir de destruction, de chômage, de misère

Les luttes ouvrières en Italie 1943

La révolution d’octobre 1917 : Oeuvre collective du prolétariat [3e partie]

- L ‘isolement, c’est la mort de la révolution

- La révolution en Russie a lutté de toutes ses forces pour s’étendre à d’autres pays

- L’encerclement capitaliste de la révolution russe

- La réaction intérieure

- L’asphyxie économique

- La question paysanne

- L’épuisement des Conseils ouvriers

Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [7e partie]

- L ‘étude du capital et des fondements du communisme

- 1. L’histoire en toile de fond

N°76 – 1er trimestre 1994

La difficile reprise de la lutte de classe

"Reprise économique", accords du GATT : Les mystifications d’une solution capitaliste à la crise

Comment est organisée la bourgeoisie ? Le mensonge de l'État "démocratique" [1e partie]

- Au 19e siècle : une démocratie bourgeoise à l’usage exclusif des bourgeois

- Au 20e siècle : un fonctionnement « démocratique » vidé de tout contenu

- Le totalitarisme "démocratique" contre la classe ouvrière

- L’envers du décor de l’État "démocratique"

Polémique avec le BIPR : Tirer les leçons des expériences négatives

- L’"Appel" du CCI

- Des petits pas

- La nécessité d’une méthode

- Les Conférences internationales de la Gauche communiste

- Le Bureau international pour le Parti révolutionnaire

- Le BIPR en Inde

- Le BIPR dans l’ex-bloc de l’est

- Un nouveau début..., ou encore un peu plus du même acabit ?

- Quel chemin pour l’avenir ?

Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [7e partie]

- L’étude du capital et des fondements du communisme

- 2. Le renversement du fétichisme de la marchandise

N°77 - 2 trimestre 1994

Les grandes puissances impérialistes sont les fauteurs de guerre dans l’ex-Yougoslavie, tout comme dans le reste du monde

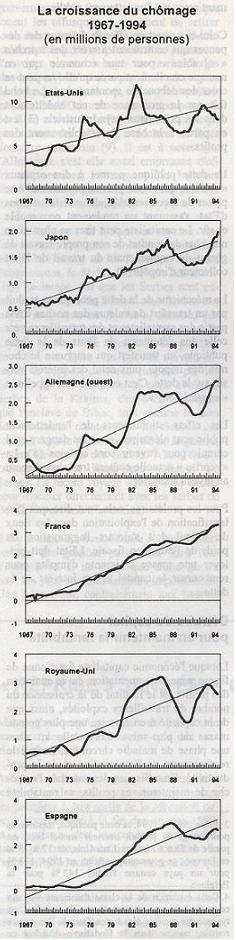

L’explosion du chômage

Comment est organisée la bourgeoisie ? Le mensonge de l‘État "démocratique" [2e partie] : l’exemple des rouages secrets de l’État italien

- La Mafia : au coeur de l’État et de la stratégie impérialiste

- Le réseau "Gladio" : une structure de manipulation pour les intérêts stratégiques du bloc

- La "stratégie de la tension" : la provocation comme méthode de gouvernement

- La Loge P2 : le "Véritable pouvoir occulte de l’État"

- Quelques leçons

La bourgeoisie mexicaine dans l’histoire de l’impérialisme

- Reprise d’un article de « Revolucion Mundial » N°16

- La soi-disant "Révolution mexicaine" ou d’où vient la "fidélité" de la bourgeoisie mexicaine ?

- La main des grandes puissances dans la guerre du Mexique

- La guerre des "cristeros"

- La parenthèse du bloc impérialiste stalinien

- Le Mexique, "toujours fidèle" ?

- Le prolétariat doit-il prendre parti pour une des fractions bourgeoises ?

Polémique avec Programme Communiste

- Le rejet de la notion de décadence conduit à la démobilisation du prolétariat face à la guerre [1e partie]

Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [8e partie]

- 1871 : la première révolution prolétarienne

- Le communisme : une société sans État

- La Première Internationale, de nouveau la lutte politique.

- La Commune et la conception matérialiste de l’histoire

- Marx contre l’adoration de l’État

- L’armement des ouvriers

- Le démantèlement de la bureaucratie par la démocratie ouvrière

- Du semi-État à la suppression de l’État

- De la Commune au communisme, la question de la transformation sociale

- La classe ouvrière en tant qu’avant-garde des opprimés

- L’État comme "mal nécessaire"

- De la guerre nationale à la guerre de classe

N°78 – 3e trimestre 1994

Édito : Rwanda, Yémen, Bosnie, Corée : Derrière les mensonges de « paix », la barbarie capitaliste

L’étude de l’OCDE sur l’emploi : Le cynisme de la bourgeoisie décadente

Vers une nouvelle tourmente financière

Les commémorations de 1944 : 50 ans de mensonges impérialistes [1e partie]

- La victoire d’Hitler

- La marche à la guerre impérialiste

- L’union nationale pendant la guerre

- La destruction massive du prolétariat

Polémique avec « Programme Communiste »

- Le rejet de la notion de décadence conduit à la démobilisation du prolétariat face à la guerre [8e partie]

Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [9e partie]

- Le communisme contre le « socialisme d’État »

- Le socialisme d’État est un capitalisme d’État

- « Le socialisme allemand »

- Réforme ou révolution

- La dictature du prolétariat contre l’« État du peuple »

- La critique du ‘substitutionisme’

- Le contenu économique de la transformation communiste

N°79 - 3e trimestre 1994

Édito : Les grandes puissances répandent le chaos

Les commémorations de 1944 : 50 ans de mensonges impérialistes [1e partie]

- 1. L’avant-guerre

- 2. Pendant la guerre

- 3. Vers la « Libération »

- L’action des minorités révolutionnaires

- Quels enseignements pour les révolutionnaires ?

La Gauche Communiste de France en 1944

- Présentation

Tract d’août 1944

Article de « L’Etincelle » août 1944

La conception du BIPR de la décadence du capitalisme

- La guerre impérialiste est-elle une solution à la crise des cycles d’accumulation du capitalisme ?

- La nature de la guerre impérialiste

- La nature de la reconstruction après la 2e guerre mondiale

- Le rapport entre la guerre impérialiste et la crise capitaliste

- La nature des « cycles d’accumulation » dans la décadence du capitalisme

Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [10e partie]

- Anarchisme ou communisme ?

- Le noyau petit-bourgeois de l’anarchisme

- L’organisation prolétarienne contre les intrigues de la petite- bourgeoisie

- Le matérialisme historique contre l’idéalisme a-historique

- La lutte politique contre 'l’‘indifférentisme’ politique

- La société future : la vision artisanale de l’anarchisme

N°80 – 1er trimestre 1995

Édito : Conflits impérialistes : Tous contre tous

Crise économique : une « reprise » sans emplois

La Première et la Deuxième Internationale devant le problème de la guerre «Bilan » N°21, juillet-août 1935

Enseignements de 1917-23 : La première vague révolutionnaire du prolétariat mondial

- La vague révolutionnaire met un terme à la Première Guerre mondiale

- Le caractère international de la classe ouvrière et de sa révolution

- La guerre ne crée pas les conditions les plus favorables à la révolution

- Le rôle décisif des principales concentrations ouvrières

La deuxième mort de l’« Internationale Situationniste »

Construction de l’organisation révolutionnaire

- Les 20 ans du Courant Communiste International

- La constitution d’un pôle de regroupement international

- La « préhistoire » du CCI

- Les dix premières années : la consolidation du pôle international

- Les principales leçons des dix premières années. L’épreuve du feu.

- Être partie prenante des combats de classe

- Comprendre la nature des événements de 1989

- Le cadre de compréhension de la période présente du capitalisme

N°81 - 2e trimestre 1995

Édito : Guerre et mensonges de la « démocratie »

Tourmente financière : La folie ?

Révolution allemande [1e partie] - Les révolutionnaires en Allemagne pendant la première guerre mondiale

- Les révolutionnaires et leur lutte contre la guerre

- La réaction des révolutionnaires au niveau international

- Le rapport de forces est ébranlé

- La Révolution russe, début de la vague révolutionnaire

- L’intervention des révolutionnaires

- Les luttes de janvier : le SPD, fer de lance de la bourgeoisie contre la classe ouvrière

- La fin de la guerre permise par l’action des révolutionnaires

Chine 1928-1949 : Maillon de la guerre impérialiste [1e partie]

- La IIème Internationale et la révolution en Chine

- La « Révolution » de 1911 et le Kuomintang

- Le Parti communiste de Chine à la croisée des chemins

- La classe ouvrière se soulève

- Le mouvement du 30 mai

- Le coup de force et l’expédition au nord de Chang Kai-chek

- L’insurrection de Shanghai

- La bourgeoisie « révolutionnaire » massacre le prolétariat

Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [11e partie]

- Marx de la maturité: communisme du passé, communisme de l’avenir

- La propriété privée

- L’État et la famille ne sont pas éternels

- La dialectique de l’histoire : Marx contre Engels ?

- Marxisme et question coloniale

- La question russe et la perspective communiste

N°82 – 3e trimestre 1995

Aggravation de la guerre en ex-Yougoslavie : Plus les puissances parlent de paix, plus elles sèment la guerre

- La mascarade des otages

- La signification de la constitution de la Force de Réaction Rapide

- Vers l’extension et l’intensification de la barbarie guerrière

- La guerre comme facteur de prise de conscience du prolétariat

9e congrès du Courant Communiste International - Le combat pour la défense et la construction de l’organisation

- Les problèmes organisationnels dans l’histoire du mouvement ouvrier et dans l’histoire du CCI

- Les problèmes affrontés par le CCI dans la dernière période

- Le redressement du CCI

- Les perspectives de la situation internationale

Résolution sur la situation internationale

Révolution allemande [2e partie] - Les débuts de la révolution

- Les événements du 9 novembre

- La question de la prise du pouvoir par la classe ouvrière

- La bourgeoisie l’arme au pied

- Les deux armes du capital pour assumer le sabotage politique

- La répression

- L’intervention des révolutionnaires

- Les Conseils ouvriers, fer de lance de la révolution

- Le sabotage de la bourgeoisie

- Le congrès national des Conseils

- Le sang de la révolution, c’est l’activité des masses

- L’oeuvre révolutionnaire ne peut se réaliser qu’internationalement

- La bourgeoisie a tiré les leçons de la Russie

- Le poids du passé

Réponse au BIPR [1e partie]

- La nature de la guerre impérialiste

N°83 – 4e trimestre 1995

Ex-Yougoslavie : Un nouveau cran dans l’escalade guerrière

Hiroshima, Nagasaki, ou les mensonges de la bourgeoisie

Friedrich Engels : Il y a cent ans disparaissait un « grand forgeron du socialisme »

Révolution allemande [3e partie] - L ‘insurrection prématurée

- Les provocations militaires des 6 et 24 décembre 1918

- Le SPD appelle au meurtre des communistes

- Le piège de l’insurrection prématurée à Berlin

- L’insurrection est-elle l’affaire du parti ?

- L’insurrection s’appuie sur l’élan révolutionnaire de la classe

- Le rôle des communistes est central

- Le drame des luttes dispersées

- La république des Conseils de Bavière en avril 1919

Réponse au BIPR [2e partie]

- Les théories sur la crise historique du capitalisme

Parasitisme politique : Le « CBG » fait le travail de la bourgeoisie

- Un problème de tout le milieu politique prolétarien

- L’attaque du parasitisme contre le camp prolétarien

- La nature du parasitisme.

- La trajectoire du « CBG »

- Une haine aveugle et impuissante

- Le parasitisme : fer de lance contre les forces prolétariennes

N°84 – 1er trimestre 1996

Grèves en France : Lutter derrière les syndicats mène à la défaite

- La bourgeoisie utilise et renforce les difficultés de la classe ouvrière

- Un piège tendu aux ouvriers

- Une attaque politique contre la classe ouvrière

- Les véritables leçons à tirer de ces événements

Derrière les accords de paix, la guerre de tous contre tous

Chine 1928-1949 : maillon de la guerre impérialiste [2e partie]

- La liquidation du parti prolétarien

- L’« Armée rouge » et les nouveaux « Seigneurs de la guerre »

- La paysannerie chinoise est-elle une classe spéciale ?

- Les conflits impérialistes

- La «Longue marche »... vers la guerre impérialiste

- L’alliance du PCC et du Kuomintang

- Bilan : une lueur dans la nuit de la contre-révolution

- 1937-1949 : avec l’URSS ou les États-Unis ?

Questions d’organisation [1e partie]

- La Première Internationale et la lutte contre le sectarisme

- La signification historique de la lutte du marxisme contre l’anarchisme organisationnel

- Une lutte à mort entre positions organisationnelles

- Sans organisation révolutionnaire, pas de mouvement ouvrier révolutionnaire

- La lutte à propos des statuts

- La fraternité secrète de Bakounine

- Le “bakouninisme” s’oppose à la rupture du prolétariat avec le sectarisme petit-bourgeois

- Les débats organisationnels sur la question de la conspiration

- Les premiers principes organisationnels prolétariens

- La politique de conspiration

- Bakounine en Italie

- Les sociétés secrètes comme véhicules de révolte

- Un milieu manipulé par la réaction

- Bakounine « découvre » l’internationale

- La « Ligue pour la paix et la liberté »

Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [12e partie] - 1883-1895, les partis social-démocrates font avancer la cause du communisme

- La définition du socialisme par Engels

- Encore une fois, le socialisme contre le capitalisme d’État

- « Le socialisme révolutionnaire international »

N°85 - 2e trimestre 1996

La progression inexorable du chaos et du militarisme

- Le succès de La contre-offensive des États-Unis

- Là où la première puissance mondiale se heurte au « chacun pour soi »

- L’alliance franco-allemande à l’épreuve

Le retour en force des syndicats contre la classe ouvrière

- L’importance de ce qui s’est passé en France à la fin 1995

- La manoeuvre de la bourgeoisie contre la classe ouvrière

- Les incompréhensions du milieu révolutionnaire

- La nécessité d’un cadre d’analyse historique

Révolution allemande [4e partie] - Fraction ou nouveau parti ?

- Le travail de fraction

- Les différents courants au sein du mouvement ouvrier

- L’intervention vis à vis du centrisme : la clarté politique d’abord, avant l’unité

Questions d’organisation [2e partie]

- La lutte de la Première Internationale contre l’« Alliance » de Bakounine

- La bourgeoisie se sent menacée par l’AIT

- Après la Commune de Paris : la bourgeoisie essaie de briser et de discréditer l’AIT

- La bourgeoisie favorise le travail de sabotage de Bakounine

- La lutte pour le contrôle de la fédération suisse romande

- La Conférence de Londres de 1871

- L’Alliance en Russie : une provocation dans l’intérêt de la réaction

Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [13e partie] - La transformation des rapports sociaux selon les révolutionnaires de la fin du siècle

- Bebel et la « question de la femme » ou le marxisme contre le féminisme

- Le paysage du futur : le faux radicalisme en vert

- La dialectique universelle

- La civilisation, mais pas telle qu’on la connaît

- La perversion stalinienne

N°86 – 3e trimestre 1996

Le prolétariat ne doit pas sous-estimer son ennemi de classe

- Les analyses des groupes communistes

- Les divagations du Prolétaire

- La question syndicale, talon d’Achille du PCI et du bordiguisme

- La sous-estimation de l’ennemi de classe

- Les manoeuvres syndicales en Allemagne, nouvel exemple de la stratégie de la bourgeoisie

- Le caractère mondial des manoeuvres de la bourgeoisie

12e congrès de Révolution Internationale : La défense de l’organisation

- Une attaque sans précédent de la classe bourgeoise contre le prolétariat

- L’attaque du parasitisme contre le milieu politique prolétarien et contre le CCI

- L’armement organisationnel du CCI

Résolution sur la situation internationale (avril 1996)

Révolution allemande [5e partie] - Du travail de fraction à la fondation du KPD

- L’échec de la tentative de fondation du parti par les Linksradikale

- L’intervention des Spartakistes dans les luttes révolutionnaires

- La fondation du KPD

- La question organisationnelle au congrès

- Les faiblesses sur les questions organisationnelles

- Le marxiste en minorité sur la question organisationnelle

- Le poids du passé

- La construction du parti ne peut réussir qu’internationalement

Polémique avec le PCI (Battaglia Comunista) - Derrière la « mondialisation » de l’économie, l’aggravation de la crise du capitalisme

- La « mondialisation », une attaque idéologique contre la classe ouvrière.

- Les contradictions de Battaglia Comunista face à la « mondialisation ».

- La « mondialisation » et l’État national.

- « Mondialisation » et capitalisme d’État

Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [14e partie] - La transformation du travail selon les révolutionnaires de la fin du 19e siècle

- Le communisme n’est pas l’« anti-travail »

- L’espoir de repos

- L’espoir de plaisir dans le travail lui-même

- Un point de vue utopique ?

Encart :

- William Morris, militant révolutionnaire (Extrait de World Revolution n°195)

N°87 – 4ième trimestre 1996

Édito - Conflits impérialistes : Triomphe « du chacun pour soi » et crise du leadership américain

- La première puissance mondiale contestée dans son fief.

- Le leadership des USA malmené sur la scène mondiale.

- La disparition des blocs impérialistes et le triomphe du chacun pour soi1

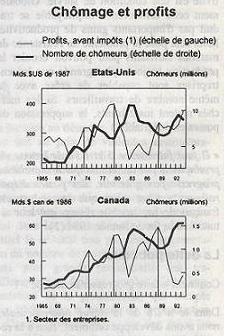

4- Crise économique

- Une économie de casino

- Une situation économique de plus en plus dégradée.

- Un capitalisme drogué qui engendre une économie de casino.

- Le capitalisme dans l’impasse

7- Mouvement ouvrier

- Le marxisme coutre la franc-maçonnerie

- La première internationale contre le sociétés secrètes.

- Le combat contre le mysticisme dans la deuxième internationale.

- La Troisième internationale contre la franc-maçonnerie.

- Le développement vertigineux des sociétés secrètes dans la décadence du capitaliste.

- Un appareil contre-révolutionnaire parallèle.

- Le réseau contre la révolution prolétarienne.

- La défense de l’organisation révolutionnaire.

- Après 68: la renaissance des manipulations occultes contre le prolétariat

13- Questions d’organisation, III

- Le congrès de La Hayes de 1872 la lutte contre le parasitisme politique

- La tâche des révolutionnaires après la Commune de Paris.

- La complicité du parasitisme et de la classe dominante.

- Les délégués contre Bakounine.

- La question des mandats.

- La question des finances, le « le nerf de la guerre ».

- La défense du Conseil Général au coeur de la défense de l’Internationale.

- L’enquête sur l’Alliance.

- Le front parasitaire contre l’Internationale

20- Réponse à la CWO

- Une politique de regroupement sans boussole.

- Lettre de la CWO à World Revolution.

- Réponse à la CWO.

- La fondation incomplète de la CWO.

- La CWO, les Conférences internationales et le BIPR.

- La formation du BIPR.

- La tentative de regroupement de la CWO avec le CBG.

- Les conséquences de l’aventure avec le CBG.

- La CWO et le CCI

N°88 – 1er trimestre 1997

Édito : Lutte de classe : La bourgeoisie multiplie les obstacles.

- La stratégie de la bourgeoisie contre la reprise des luttes.

- Malgré les obstacles, la reprise des luttes se confirme

4- Campagne contre le « négationnisme »

- L’antifascisme justifie la barbarie.

- L’Étincelle N°6, Juin 1945 : ‘Buchenwald, Maidanek’, démagogie macabre

5- Rivalités impérialistes.

- L’« humanitaire » au service de la guerre.

- Moyen-Orient : le « chacun pour soi » et la crise de leadership américain.

- Zaïre : l’offensive américaine contre l’impérialisme français

8- Crise économique.

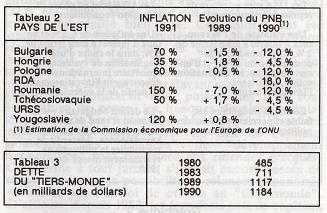

- Pays de l'EST : des nouveaux marchés mort-nés

- L'écroulement du stalinisme : expression de la faillite du capitalisme.

- Vers des lendemains qui chantent ou vers la tiers-mondialisation ?

- Vers la paupérisation absolue

11- Révolution allemande, VI.

- L'échec de la construction de l'organisation

- 1919 : suite a la répression, le KPD est absent des luttes

- Le 2ème congrès du KPD d'octobre 1919: de la confusion politique à la dispersion organisationnelle

- Toute rupture ne peut avoir lieu que sur des bases claires

- Les positions programmatiques fausses ouvrent la porte à l'opportunisme

- La bourgeoisie favorise l'éclatement du parti

15- Question d'organisation, IV.

- La lutte du marxisme contre l'aventurisme politique

- L'importance historique de l'analyse de la 1re internationale sur Bakounine

- Les déclassés : des ennemis des organisations prolétariennes

- Les déclassés en politique : un terrain fertile pour la provocation

- Les aventuriers une arme terrible contre le mouvement ouvrier

- Le projet de Bakounine est Bakounine lui-même

- Bakounine cherche à gagner les classes dominantes à ses propres ambitions

- La déloyauté envers toutes les classes haïes de la société

- L'essence de l'aventurisme politique

- L'aventurier et le mouvement marxiste

20- Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle, XIV.

- 1895‑1905 : la perspective révolutionnaire obscurcie par les illusions parlementaires

- L'hydre réformiste relève la tête

- Les erreurs d'Engels et la critique de Luxemburg

- Kautsky : l'erreur devient l'orthodoxie

- La conquête de l'économie capitaliste

N° 89 - 2e trimestre 1997

Édito : Tensions impérialistes : La montée de l’impérialisme allemand

- L'Allemagne sape les accords de Dayton et défie les États-unis

- L'offensive allemande dans les Balkans

- Les enjeux stratégiques de ces conflits

- La rivalité germano-américaine en Europe de l'Est

- La montée de l'Allemagne et la crise de la politique européenne de la France

- L'exacerbation des tensions militaires

3- Crise économique

- Les « dragons » asiatiques s’essoufflent

- Le « tiers-monde » dans la décadence du capitalisme

- Pourquoi le développement du Sud-est asiatique après la seconde guerre mondiale

- Les difficultés actuelles dans le Sud-est asiatique

7- Campagnes contre le « négationnisme »

- La co-responsabilité des « Alliés » et des « Nazis » dans l’« Holocauste »

- Le fascisme a été voulu et soutenu par la bourgeoisie

- Le capitalisme décadent exacerbe le racisme

- Le silence complice des Alliés sur l'existence des camps de la mort

- La complicité directe du « camp démocratique » dans l'holocauste

11- RÉVOLUTION ALLEMANDE, VII

- La fondation du K.A.P.D

- Les faiblesses sur la question organisationnelle conduisent à la disparition de l'organisation

- Le drame de l'automutilation

- Les conceptions organisationnelles fausses du KPD accélèrent sa trajectoire vers l'opportunisme

- « La révolution allemande » : histoire de la faiblesse du parti

15- 1917 : LA REVOLUTION RUSSE

LES « THÈSES D'AVRIL », PHARE DE LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE

- De février à avril : la lutte pour réarmer le « Parti »

- La démonstration de la méthode marxiste

- L'« anarchisme » de Lénine

- Le rôle du parti dans la révolution

20- POLÉMIQUE

- Nous sommes-nous trompés dans les années 1980 ?

- La C.W.O et le cours historique, une accumulation de contradictions

- La perspective du CCI a-t-elle fait faillite ?

- L'aveuglement de la CWO et du BIPR

- Le BIPR et le cours historique

N° 90 - 3e trimestre 1997

1- 12e Congrès du CCI

LE RENFORCEMENT POLITIQUE DU CCI

- La défense de l'organisation

- Le milieu politique prolétarien

- La situation internationale et les perspectives de la lutte de classe

3- RÉSOLUTION SUR LA SITUATION INTERNATIONALE

9- RÉVOLUTION ALLEMANDE, VIII

LE PUTSCH DE KAPP

- L'extrême-droite passe à l'offensive, la démocratie inflige la défaite à la classe ouvrière

- La classe ouvrière supporte le coût de la défaite de l'impérialisme allemand

- La bourgeoisie utilise le Traité de Versailles pour diviser la classe ouvrière

- Le putsch de Kapp : l'extrême-droite passe à l'offensive...

- La riposte armée de la classe ouvrière

- Les limites de la riposte ouvrière

- Le SPD et les syndicats : fer de lance de la défaite de la classe ouvrière

- Depuis la première guerre mondiale tous les partis bourgeois sont réactionnaires et des ennemis de la classe ouvrière

- Les faiblesses des révolutionnaires sont fatales à toute la classe ouvrière

13- 1917: LA RÉVOLUTION RUSSE

LES « JOURNÉES DE JUILLET », LE ROLE INDISPENSABLE DU PARTI

- Une provocation cynique de la bourgeoisie et un piège tendu aux bolcheviks

- La clique des contre-révolutionnaires, « Cent-noirs », antisémites, organisée par les « démocraties » occidentales

- Les provocations politiques de la bourgeoisie assoiffée de sang

- Les bolcheviks évitent le piège

- Les pogroms et les calomnies de la contre-révolution

- Bilan des « journées de juillet »

17- Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire, I

- 1905: La grève de masse ouvre la voie à la révolution prolétarienne

- Rosa Luxemburg et le débat sur la grève de masse

- Les caractéristiques de la lutte de classe dans la nouvelle période

- Les soviets, organes du pouvoir prolétarien

- Nature et perspectives de la révolution

- Kautsky, Pannekoek et l'État

24- POLÉMIQUE : à l’origine du CCI et du BIPR, I

- La « Fraction italienne » et la « Gauche communiste de France »

- Quelques rectifications et précisions

- Quelques éléments d'histoire de la Gauche italienne

- La « Gauche italienne » durant la seconde guerre mondiale et la formation de la GCF

28- A propos d'une « Prise de position sur l'évolution récente du CCI »

N° 91 – 4e trimestre 1997

Édito : Afrique noire, Algérie, Moyen-Orient : Les grandes puissances, principaux responsables des massacres

- Afrique noire : les intérêts français au plus mal

- Derrière les massacres en Algérie, les mêmes intérêts sordides des « grands »

- Moyen-Orient: les difficultés grandissantes de la politique américaine

4- 1917 : LA REVOLUTION RUSSE

- L'insurrection d’octobre, une victoire des masses ouvrières

- Un faux respect pour la révolution de février, une haine véritable pour celle d'octobre

- « La crise est mûre »

- Le prolétariat prend le chemin de l'insurrection

- La tâche de l'heure : la destruction de l'État bourgeois

- Choisir le bon moment: la clé de la prise du pouvoir

- L'art de l'insurrection

- Le parti et l'insurrection

- Lénine contre Staline

- Le point culminant de l’histoire de l'humanité

12- Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire, II

- « L'État et la révolution » (Lénine), une vérification éclatante du marxisme

- Le prolétariat au bord du pouvoir

- L'État, instrument de la domination de classe

- L'évolution de la théorie marxiste de l'État

- La réfutation de l'anarchisme

- La base économique du dépérissement de l'État

- Les limites de la vision de Lénine : L'État et l'économie, Parti et pouvoir, Classe et État

19- Le combat des Gauches dans l'Internationale communiste

- La responsabilité des révolutionnaires face à la dégénérescence

- Le long combat des « gauches » de l'IC

- Le début du combat de Trotsky

- La crise de 1925‑26

- Après 1927 e combat continue

- Un combat au niveau international

- Les leçons tirées par la Gauche italienne

23- POLÉMIQUE : à l’origine du CCI et du BIPR, II

- La formation du Partito comunista internazonalista

- Les critères de « réussite » d'une organisation révolutionnaire

- La constitution du PC Int

- Les conséquences de la démarche opportuniste du PC Int

N° 92 - 1er trimestre 1998

1- CRISE ÉCONOMIQUE : De la crise des « pays émergents » asiatiques au nouvel effondrement de l’économie mondiale

- La théorie marxiste contre les mensonges et l'aveuglement des économistes bourgeois

- La banqueroute asiatique, produit de la crise du mode de production capitaliste

- L'endettement généralisé du capitalisme

- La crise du capitalisme est irréversible

4- Perspective Internationaliste décroche un nouvel oscar du bêtisier politique

5- Rapport sur la crise économique au 12e congrès du CCI

LA PREUVE DU TRIOMPHE DU MARXISME

- La fausse reprise

- L'endettement et l'irrationalité capitaliste

- Les limites de la croissance: la crise aux États-Unis, en Grande Bretagne, en Allemagne et au Japon

- Les «Dragons » blessés

- Perspectives

- 1. Une guerre commerciale plus aiguë

- 2. Inflation et dépression

13- Les falsifications de la révolution de 1917

LE MENSONGE COMMUNISME = STALINISME = NAZISME

- La bourgeoisie ressort les vieux mensonges sur la révolution russe

- Une offensive contre la perspective de la lutte du prolétariat

- La perspective révolutionnaire reste à l'ordre du jour

16- Conférences de Moscou

- Les débuts d’un débat prolétarien en Russie confirment la perspective marxiste révolutionnaire

- L'héritage de Trotsky et les tâches de la période actuelle

- Les antagonismes au sein des conférences sur l’héritage de Trotsky

- La Conférence de 1996 sur « La révolution trahie »

- La Conférence de 1997 sur « Trotsky et la révolution russe »

- Perspectives

20- Contribution de Russie

- La classe non identifiée : la bureaucratie soviétique vue par Léon Trotsky

- La bureaucratie : caractéristiques principales

- Le stalinisme et le capitalisme

- Le schéma qui efface la réalité

- La terminologie et la politique

- Le destin de la bureaucratie

25- Congrès du Partito Comunista Internazionalista

- Un pas en avant pour la Gauche communiste

- La dénonciation de la mystification démocratique

- La question syndicale

- Le rôle du parti et la lutte pour sa constitution à notre époque

- Le débat et le regroupement des révolutionnaires

N° 93 – 2e trimestre 1998

Édito : Chômage : La bourgeoisie prend les devants face à la montée de la colère ouvrière

- Le chômage aujourd'hui et ses perspectives

- La classe ouvrière devant la question du chômage

- La signification véritable des « mouvements de chômeurs »

6- Irak : un revers des États-unis qui relance les tensions guerrières

8- MAI 1968 : le prolétariat revient à l’avant de la scène

- Les événements de Mai 68

- Un mouvement « étudiant» ?

- Non, le début de la reprise historique de la lutte de la classe ouvrière

- Un mouvement revendicatif, mais pas seulement

- Une reprise historique longue et tortueuse

- Une reprise difficile

- Mais l'avenir appartient toujours au prolétariat

13- 1848 : Le MANIFESTE COMMUNISTE, une boussole indispensable pour l’avenir de l’humanité

- Le «spectre du communisme » bourgeois

- Le Manifeste: une arme inestimable contre le stalinisme

- Le Manifeste : l'anéantissement du « socialisme en un seul pays » par le marxisme

16- Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire, III

- 1918: le programme du parti communiste allemand

- La révolution allemande éclipsée de l'histoire

- Le congrès de fondation du KPD : la révolution à l'ordre du jour, pas des réformes

- Ce que voulait Spartacus

22- RÉVOLUTION ALLEMANDE, IX

- L'action de Mars 1921 : le danger de l’impatience petite-bourgeoise

- La bourgeoisie cherche à provoquer les ouvriers

- Forcer la révolution ? - Quel bilan des luttes de mars ?

- Les conceptions organisationnelles fausses un obstacle à la capacité du Parti à faire son autocritique

- La réaction du KAPD

- L'attitude de l'Internationale face à l'Action de mars

- Quelle attitude adopter ?

27- Des débats entre groupes « bordiguistes »

- Une évolution significative du milieu politique prolétarien

N° 94 – 3e trimestre

Édito : Face à la misère et la barbarie une seule réponse : la lutte de internationale du prolétariat

- Quelle alternative à cette barbarie ?

- La responsabilité historique internationale de la classe ouvrière des pays industrialisés

4- EURO : L'aiguisement des rivalités capitalistes

- L'agressivité croissante du capitalisme allemand

- L'Euro : un instrument contre le « chacun pour soi »

- Euro : les plus forts imposent leurs règles aux plus faibles

- Le conflit européen sur l'Euro

6- 13e Congrès de Révolution internationale

- Résolution sur la situation internationale

- Crise économique

- Affrontements impérialistes

- Lutte de classe

10- CHINE, MAILLON DE L'IMPÉRIALISME MONDIAL, III

- Le maoïsme, un rejeton monstrueux du capitalisme décadent

- Contre-révolution et guerre impérialiste : les accoucheuses du maoïsme

- La participation de Mao Zed Ong à la liquidation du parti prolétarien

- La conversion du P.C.Ch. en parti bourgeois et la création de la bande de Mao

- Dans la Longue marche avec la bande stalinienne

- Le contrôle de Yan'an et l'alliance avec le Guomindang

- La défaite de Wang Ming et le flirt avec les États-unis

- Le maoïsme : une arme idéologique du capital

- Une complète falsification du marxisme : Sur la révolution prolétarienne, l'internationalisme, la lutte de classes, l'État, le matérialisme dialectique

16- Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire, IV

- La plate-forme de l’Internationale communiste

- Introduction du CCI

- PLATE‑FORME DE L'INTERNATIONALE COMMUNISTE

- La conquête du pouvoir politique

- Démocratie et dictature

- L'expropriation de la bourgeoisie et la socialisation des moyens de production

- Le chemin de la victoire

20- Débats entre groupes « bordiguistes »

- Marxisme et mysticisme

- Le marxisme contre le mysticisme

- Les racines de la mystique bordiguiste

22- Construction de l’organisation révolutionnaire

THÈSES SUR LE PARASITISME

N° 95 – 4e trimestre 1998

Édito : Aggravation de la crise, massacres impérialistes en Afrique : Les convulsions croissantes du capitalisme moribond

1- Après l'Asie, la Russie et l'Amérique latine, La catastrophe économique atteint le cœur du capitalisme

- La crise en Russie

- La crise au Japon

- Vers une nouvelle récession mondiale

- Continuité et limites des palliatifs

- La faillite du capitalisme

6- Conflits impérialistes

UN NOUVEAU PAS DANS LE CHAOS0

- La guerre au Congo

- Les attentats contre les ambassades américaines et la réponse des États-Unis

9- BERLIN 1948 : en 1948, le pont aérien de Berlin cache les crimes de l’impérialisme allié

11- RÉVOLUTION ALLEMANDE, X

- Le reflux de la vague révolutionnaire et la dégénérescence de l’Internationale

- La bourgeoisie internationale s'unit pour arrêter la vague révolutionnaire

- L'Internationale communiste du 2e au 3e congrès

- Le reflux de la lutte de classe, un tremplin pour l'opportunisme

- Le slogan u Aux masses », un pas vers la confusion opportuniste

- Le débat sur l'évolution en Russie

- Qui doit exercer le contrôle sur l’État ?

- Le parti ou les conseils ?

15- Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire, V

1919 : Le programme de la dictature du prolétariat

- L'époque de la révolution prolétarienne

- Politique générale

- Le problème des nationalités - Les affaires militaires - La justice prolétarienne

- L'éducation - la religion - Les affaires économiques - L'agriculture - La distribution

- La monnaie et les banques - Les finances - La question du logement

- La protection du travail et le travail d'assistance sociale - L'hygiène publique

22- GAUCHE COMMUNISTE D'ITALIE

- A propos de la brochure « PARMI LES OMBRES DU BORDIGUISME ET DE SES ÉPIGONES » (Battaglia Comunista)

- Une bonne critique des conceptions du bordiguisme

- Centralisme organique et unanimisme dans les décisions

- Les limites de la critique de Battaglia Comunista

N° 96 - 1er trimestre 1999

Édito : Crise économique : toujours plus profond dans l’abîme

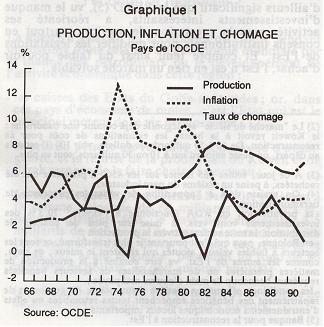

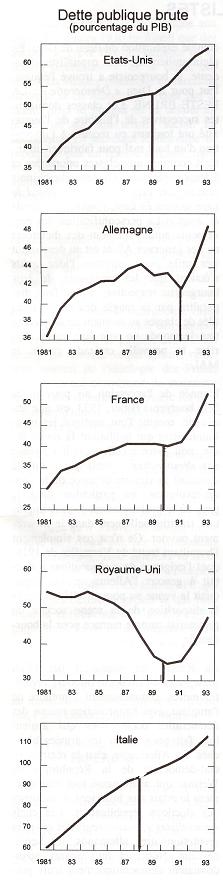

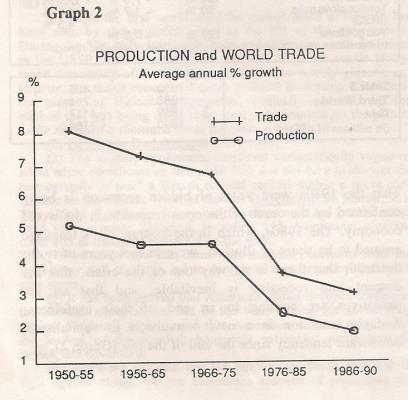

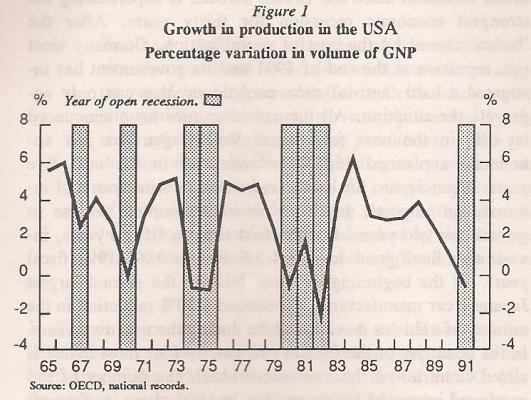

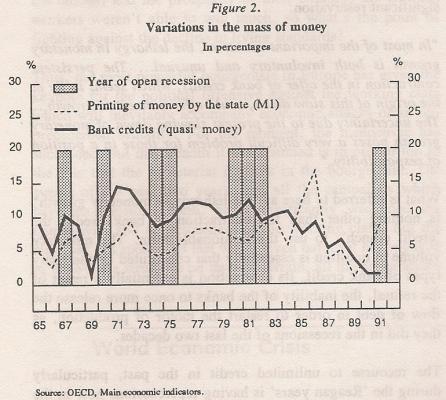

2- Trente ans de crise ouverte du capitalisme

- Effondrement ou écroulement progressif ?

- La «gestion de la crise»

- La politique des années 1970

- Le bilan des années 1970

6- Irak, Kosovo, accords de Wye Plantation

- L'offensive américaine aggrave le chaos et la barbarie impérialistes

- Irak : les États-Unis humilient la France et la Russie au «Conseil de Sécurité »

- Kosovo : les États-Unis font la loi via l'OTAN

- ONU et OTAN : les restes d'un ordre mondial révolu que les grandes puissances se disputent

- Accords de Wye Plantation : un avertissement des États-Unis à leurs rivaux européens

8- 1918-1919 : La révolution prolétarienne met fin à la guerre impérialiste

- Les causes fondamentales de la guerre mondiale

- Le rôle des révolutionnaires durant la guerre

- La révolution prolétarienne et la fin de la guerre

14- Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire, VI

- 1920: Boukharine et la période de transition

- Une véritable contribution à la théorie marxiste

- Confondre l'embryon et l'être humain achevé

- L'aveuglement sur le danger de l'État

- La trajectoire de Boukharine : reflet du cours de la révolution

19- Question chinoise (1920‑1940)

- La Gauche communiste contre la trahison de l’Internationale communiste dégénérée

- L'écrasement de la révolution en Chine

- La question chinoise et l'Opposition russe

- La Chine et l'Opposition de Gauche internationale

- Les leçons tirées par la Gauche italienne

23- Question d'organisation

- Sommes-nous devenus«LÉNINISTES»

- Le « léninisme » et Lénine

- Le CCI s'est toujours revendiqué du combat de Lénine pour la construction du parti

N° 97 - 2e trimestre 1999

Édito - La guerre en Europe : le capitalisme montre son vrai visage

2- 13e congrès du CCI

- Résolution sur la situation internationale

- Les conflits impérialistes

- La crise économique

- La lutte de classe

11- Crise économique

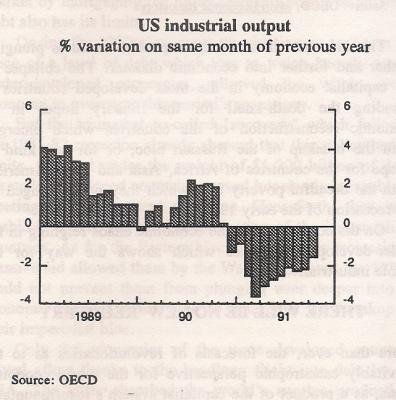

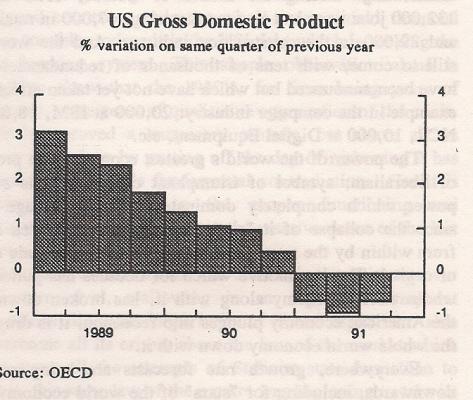

- Trente ans de crise ouverte du capitalisme, II

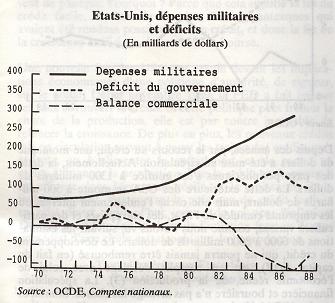

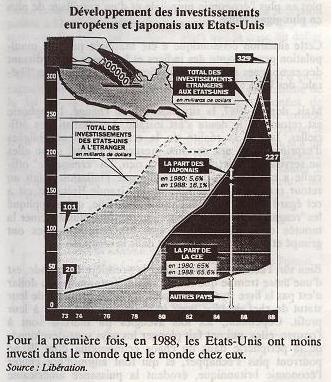

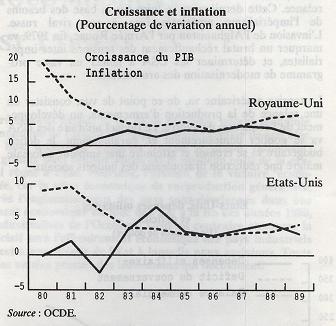

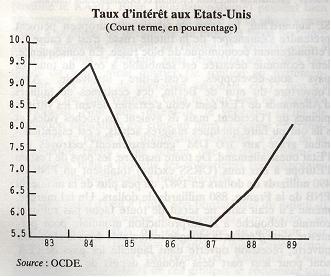

- Les années 1980

- La crise de 1980‑82

- La "nouvelle" politique économique

- Le Krach de 1987

- Le bilan des années 1980

15- Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire, VII

- 1920: Le programme du KAPD

- Introduction

16- Programme du "Parti communiste ouvrier d’Allemagne" (KAPD) (mai 1920)

20- Révolution allemande, XI

- La Gauche russe et le conflit croissant entre l’État russe et les intérêts de la révolution mondiale

- La contribution du KAPD

- Le conflit croissant entre l'État russe et les intérêts de la révolution mondiale

- Les faiblesses du KAPD sur la question organisationnelle

- Comment réagir vis-à-vis du danger de dégénérescence de l'IC ? S'enfuir ou combattre ?

- Les réponses erronées des communistes russes

- Le reflux de la lutte de classe permet le développement du capitalisme d'État

- La croissance hypertrophique de l'appareil d'État en Russie

- Le 4e congrès mondial : la soumission à l'État russe

26- Question d'organisation

- Sommes-nous devenus « LÉNINISTES » (II)

- La position du CCI sur QUE FAIRE?

- La question centrale de Que faire ? Élever la conscience

- La distinction de Que faire ? Entre organisation politique et organisation unitaire

- Qui est membre du parti ?

- Lénine et le CCI : une même conception du militantisme

- LE CCI AUX COTES DE LÉNINE SUR LES STATUTS

- Les statuts ne sont pas des mesures exceptionnelles

- Les statuts comme règle de vie et comme arme de combat

- Le Parti communiste se construira sur les acquis politiques organisationnels apportés par Lénine

N° 98 - 3e trimestre 1999

Editorial - La "PAIX" au Kosovo, un moment de la guerre impérialiste

- Les “grands”et les “petits” impérialistes sèment la terreur et la mort

- Les impérialismes provoquent la ruine des Balkans et la catastrophe écologique.

- Le mensonge de la guerre juste et humanitaire de l'OTAN.

- Les rivalités impérialistes sont les véritables causes de la guerre au Kosovo

- L'occupation et le partage impérialiste du Kosovo : un succès de la Grande-Bretagne

- Un nouveau pas dans les prétentions impérialistes de l'Allemagne

- Le partage du Kosovo aggrave les rivalités entre les grandes puissances

- La guerre du Kosovo va relancer encore plus la multiplication des conflits locaux.

4- Le prolétariat face à la guerre

6- 13e congrès du CCI

- Présentation

7- Rapport sur les conflits impérialistes (extraits)0

13- Pourquoi la présence des Partis de Gauche dans la majorité des gouvernements européens actuels

19- Crise économique

- Trente ans de crise ouverte du capitalisme, III. - Les années 1990

- L'effondrement des pays de l'Est et la récession mondiale de 1991-93

- Une reprise sans emploi

- La prétendue "mondialisation"

- Bilan provisoire des années 1990

24- Révolution allemande, XII. - 1923

- I. La bourgeoisie veut infliger une défaite décisive à la classe ouvrière

- La politique désastreuse du KPD : la défense de la démocratie et du front unique

- Avec le reflux de la vague révolutionnaire, l'intensification des conflits impérialistes

- La provocation de l'occupation de la Ruhr: quelles tâches pour la classe ouvrière ?

- Le KPD et l'espoir d'une "alliance nationaliste"

- Les appels nationalistes visant à séduire la petite bourgeoisie patriote

- La classe ouvrière se défend sur son terrain de classe

- En août 1923, le KPD contre le développement des luttes.

30- A propos de l'appel lancé par le CCI sur la guerre en Serbie

- L'offensive guerrière de la bourgeoisie exige une réponse unie de la part des révolutionnaires

- La guerre en Serbie a démasqué les faux révolutionnaires et mis en évidence l'unité de fond des groupes véritablement internationalistes

- Notre appel au milieu politique prolétarien

- Les réponses à notre appel

- Est-il vrai qu'une réponse unie du milieu politique ait nécessairement un "profil bas" ?

- La signification des conférences de Zimmerwald et Kienthal

- Que reste-t-il ?

N° 99 - 4e trimestre 1999

Édito : Timor, Tchétchénie... Le capitalisme, synonyme de chaos et de barbarie

- Timor et Tchétchénie, deux manifestations de la décomposition du capitalisme

- Le cynisme et l'hypocrisie des puissances démocratiques

4- Crise économique

- Le gouffre qui se cache derrière la “croissance ininterrompue"

6- 1989‑1999 : Le prolétariat mondial face à l’effondrement du bloc de l'Est et la faillite du stalinisme

- Présentation

- Il n'y a pas continuité, mais rupture radicale entre le stalinisme et la révolution d'octobre 1917

- La démocratie n'est que la forme la plus pernicieuse de la dictature du capital

- Face à la barbarie croissante du capital, une seule perspective : la reprise des combats de classe du prolétariat mondial

11- 13e congrès du CCI

- Rapport sur la lutte de classe (extraits)

- 1968‑1989 : le réveil du prolétariat

- 1989‑1999: la lutte de classe face à la décomposition de la société bourgeoise

- L'évolution de la lutte de classe depuis 1989

- Les réponses de la bourgeoisie et les perspectives de la lutte de classe

17- Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire, VIII

- Comprendre la défaite de la révolution russe (1re partie)

- 1918: la révolution critique ses erreurs

- Rosa Luxemburg et la révolution russe

- Les premiers débats sur le capitalisme d'État

24- Révolution allemande, XIII

- 1923 (II). Une défaite qui signe la fin de la vague révolutionnaire mondiale

- L'I.C. se fourvoie dans l'aventure de l'insurrection

- Des conditions défavorables - Les préparatifs de l'insurrection

- L'insurrection pouvait-elle s'appuyer sur une alliance gouvernementale avec le SPD ?

- Chronique d'une défaite annoncée

- Les leçons de la défaite

- L'incapacité de l'I.C. et du KPD de tirer les véritables leçons

29- Polémique avec le BIPR

- La méthode marxiste et l’appel du CCI sur la guerre en ex-Yougoslavie

- L'idéalisme et le cours historique

- La méthode marxiste et l'intervention révolutionnaire sur la guerre

- Le problème de l'unité dans l'histoire du mouvement révolutionnaire

- La méthode de confrontation des positions dans le mouvement révolutionnaire

Revue Int. 1990 - 60 à 63

- 4758 reads

Revue Internationale no 60 - 1e trimestre 1990

- 3325 reads

Ecroulement du bloc de l'est la faillite définitive du stalinisme

- 5008 reads

Présentation des 'Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est"

Les "Thèses"publiées dans ce numéro, ont été adoptées début octobre 1989. Depuis, les événements à l'Est se sont précipités, se télescopant les uns les autres, semaine après semaine, provoquant des situations qui, il y a encore 6 mois, eussent semblé inconcevables. A peine assistions-nous en août 1989 à cette incongruité que Solidarnosc hier encore clandestin - et qui plus est un "syndicat" - accède au gouvernement en Pologne, que d'autres événements, d'une portée historique considérable, secouaient tour à tour tous les pays de l'Est.

La Hongrie, où le parti "communiste" change de nom et proclame sa volonté de devenir social-démocrate, devient elle-même une simple république sans adjectif, renvoyant ainsi aux oubliettes de l'histoire son habit de démocratie populaire" et son appartenance au camp "socialiste". En RDA, l'élément "sage" du bloc de l'Est, son maillon apparemment le plus solide, alors que plus de 100 000 personnes, parmi la force de travail la plus qualifiée, ont déjà quitté, depuis le début de l'année ce pays du "socialisme réel" pour rejoindre la RFA, des manifestations de plus en plus importantes se développent dans toutes les villes, réclamant pêle-mêle des élections libres, la légalisation de l'opposition, la liberté de voyager. Honecker démissionne pour être écarté définitivement quelques semaines plus tard d'un parti contraint de renoncer à son rôle dirigeant exclusif et d'ouvrir le "mur de Berlin", symbole du renforcement en 1961 du partage du monde de la 2e guerre mondiale décidé à Yalta en 1944. En Bulgarie, puis en Tchécoslovaquie, les régimes hérités du stalinisme s'effondrent à leur tour.

Cette accélération de la situation, des convulsions qui se généralisent à tous les pays de l'Est, confirme le cadre tracé par les "thèses" quant à la crise historique du stalinisme et à ses racines. De plus, le rythme auquel les événements se succèdent fait que ce qui n'était encore qu'une perspective, se trouve aujourd'hui déjà totalement réalisé, à savoir l'effondrement définitif du stalinisme et la totale implosion du bloc de l'Est, réduisant dès aujourd'hui celui-ci à une simple fiction, fiction qui va rejoindre rapidement les poubelles de l'Histoire.

Cette situation, qui voit d'ores et déjà l'URSS et les pays de l'Est cesser de constituer un bloc impérialiste, a une importance historique considérable et marque le tournant le plus important depuis la fin de la seconde guerre mondiale et la reprise historique du combat prolétarien à la fin des années 1960, et ce tant sur le plan de l'impérialisme (l'ensemble des constellations impérialistes issues des accords de Yalta va être profondément déstabilisé), que sur le plan de ce qui reste plus que jamais la seule réelle alternative à la décomposition, à la barbarie, au chaos croissant provoqué par la crise historique du système capitaliste à un niveau mondial: la lutte prolétarienne ».

Crise et faillite du stalinisme sont celles du capitalisme, non du communisme

Les "thèses" développent longuement ce qui est à la racine de cette faillite :

- la crise généralisée du mode de production capitaliste à l'échelle mondiale ;

- l’échec de cette forme extrême, caricaturale, du capitalisme d'Etat que représente le stalinisme, produit et facteur de la contre-révolution en Russie.

Ce caractère aberrant du stalinisme n'a fait que renforcer considérablement les difficultés de capitalismes déjà faibles et arriérés face à la crise, et à l'exacerbation de la concurrence qu'elle provoque sur un marché mondial déjà sursaturé. Nous ne reviendrons donc pas ici sur les racines de l'effondrement définitif du stalinisme et du bloc de l'Est, mais nous nous attacherons à en actualiser l'évolution.

Il y a aujourd'hui un déchaînement de mensonges à cette occasion, et en premier lieu, le principal et le plus crapuleux d'entre eux : celui prétendant que cette crise, cette faillite c'est celle du communisme, celle du marxisme ! Démocrates et staliniens se sont toujours retrouvés, au-delà de leurs oppositions, dans une sainte-alliance, dont le premier fondement est de dire aux ouvriers que c'est le socialisme qui, au-delà de ses travers et déformations, règne à l'Est. Pour Marx, Engels, Lénine, Luxemburg, et pour l'ensemble du mouvement marxiste, le communisme a toujours signifié la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, la fin des classes, la fin des frontières, cela n'étant possible qu'à l'échelle mondiale, dans une société où règne l'abondance, "à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités", où "le règne du gouvernement des hommes cède la place à celui de l'administration des choses". Prétendre qu'il y aurait quelque chose de "communiste" ou d'engagé sur la voie du "communisme" en URSS et dans les pays de l'Est, alors que régnent en maître exploitation, misère, pénurie généralisée, représente le plus grand mensonge de toute l'histoire de l'humanité, mensonge aussi énorme que prétendre que les rapports entre serfs et seigneurs au Moyen Age avaient quelque chose de socialiste !

A l'Est les staliniens n'ont pu imposer ce mensonge que grâce à la terreur la plus brutale. L'instauration et la défense du "socialisme en un seul pays" se sont faites au prix de la plus sanglante et de la plus terrible contre-révolution, où tout ce qui pouvait subsister d'octobre 1917, et en premier lieu du parti bolchevique, a été férocement et systématiquement décimé, anéanti sous les coups et dans les geôles du stalinisme, avant de livrer à la déportation et à la mort, des dizaines de millions d'êtres humains. Cette féroce dictature, concentré hideux de tout ce que le capitalisme décadent contient de barbarie, n'a eu sans cesse que deux armes pour assurer sa domination: la terreur et le mensonge.

Ce mensonge représente un atout considérable pour toutes les fractions de la bourgeoisie face au cauchemar que représente pour celle-ci "le spectre du communisme", la menace que fait peser sur sa domination la révolution prolétarienne. Or, la révolution d'octobre 1917 en Russie et la vague révolutionnaire mondiale qui l'a suivie jusqu'au début des années 1920, restent jusqu'à présent le seul moment de l'histoire où la domination bourgeoise a été ou renversée par le prolétariat (en Russie en 1917) ou réellement menacée par celui-ci (en Allemagne en 1919). Dès lors, identifier Octobre, identifier la révolution prolétarienne avec son bourreau et son fossoyeur : la contre-révolution stalinienne, représente pour tous nos bons "démocrates" un atout majeur dans la défense de l’ordre bourgeois. Pendant plusieurs décennies, le fait qu'une majorité de la classe ouvrière identifiait positivement, grâce à l'immense prestige d'Octobre 1917, révolution et stalinisme, communisme et régimes de l'Est, a été le facteur idéologique le plus puissant responsable de l'impuissance du prolétariat. Il a été l'instrument de sa soumission jusqu'à accepter de se faire massacrer dans la deuxième boucherie mondiale, justement au nom de la défense du camp "socialiste", allié pour l'occasion au camp de la "démocratie", contre le fascisme, après avoir été l'allié de Hitler au début de la guerre. Le prolétariat n'a jamais été aussi faible, aussi soumis à l'idéologie dominante que lorsque les partis staliniens ont été forts, auréolés qu'ils étaient encore du prestige de l'Octobre rouge. Mais, lorsque cette croyance dans le caractère prétendument socialiste de l'URSS s'est effritée, sous les coups de la reprise historique des combats de la classe ouvrière à l'Est comme à l'Ouest depuis 1968, jusqu'à provoquer un profond rejet du stalinisme dans l'ensemble du prolétariat, il était encore plus vital pour les "démocraties" de maintenir en vie cette monstrueuse fiction du "socialisme" à l'Est. A l'heure où l'aiguillon de la crise à nouveau ouverte du système capitaliste, à l'échelle mondiale, poussait, et pousse de plus en plus les prolétaires à élargir et renforcer leur combat contre la bourgeoisie et son système ; à l'heure où se posait, et se pose de plus en plus à la classe ouvrière la question de donner une perspective à son combat ; il ne fallait surtout pas que la mise à nu de ce plus grand mensonge de l'Histoire : l'identification entre stalinisme et communisme, ne favorise le développement dans le prolétariat de la perspective de la révolution.

C'est pourquoi le maintien de cette fiction représente plus que jamais un enjeu considérable pour la bourgeoisie. Le maintien de ce monstrueux accouplement entre "révolution" et "stalinisme", après avoir servi en "positif", sert aujourd'hui en "négatif", en tant que repoussoir à toute idée de perspective de révolution. Au moment où, pour l'ensemble de l'humanité, est posée de plus en plus crûment l'alternative historique, socialisme ou barbarie sans fin, jusqu'à l'holocauste final, il est vital pour la bourgeoisie de discréditer et de salir le plus possible la perspective du communisme aux yeux des ouvriers.