Soumis par Revue Internationale le

La guerre dans le Golfe est présentée tour à tour et de manière contradictoire par la bourgeoisie, comme étant à l'origine de la crise et comme étant un moyen de surmonter celle-ci en instaurant un « nouvel ordre mondial » de « prospérité » et de « stabilité ». Ce ne sont là que mensonges destinés à masquer la réalité d'une crise qui se développe depuis plus de vingt ans et s'accélère dramatiquement aujourd'hui. Le résultat de la guerre ne peut être qu'une aggravation de la crise dont les prolétaires du monde entier vont subir les effets.

LA GUERRE PERMANENTE DANS LE CAPITALISME DECADENT

La guerre est indissociable de la vie du capital ([1]). Depuis la seconde guerre mondiale, quasiment aucune année ne s'est écoulée, sans que, dans une partie ou l'autre du monde, ne se fasse entendre le fracas des armes. En général, lorsque la classe dominante a pu parler de période de paix, cela signifiait seulement que les grandes puissances impérialistes n'étaient pas massivement impliquées dans une confrontation directe. Et même cette simple affirmation reste à relativiser : depuis la seconde guerre mondiale on a vu sans discontinuer, la France en Indochine puis la guerre en Algérie, les Etats-Unis en Corée et la guerre du Vietnam, l'affaire de Suez, les guerres israélo-arabes, l'Armée rouge en Afghanistan, la guerre Iran-Irak, les troupes US au Liban et au Panama, et aujourd'hui le Koweït. Autant de conflits où les « grandes puissances » se sont trouvées, peu ou prou, directement impliquées. On peut dénombrer actuellement une douzaine de conflits rien qu'en Afrique. Les multiples guerres depuis 1945 ont fait pratiquement autant de morts que la 2e guerre mondiale.

La réalité de la nature intrinsèquement guerrière du capital a marqué d'une empreinte de plus en plus profonde l'ensemble de son économie. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, s'ils interdisent aux puissances vaincues, l'Allemagne et le Japon, toute politique importante de réarmement, les pays vainqueurs ne relâchent pas pour autant leur effort guerrier. Au contraire, avec la nouvelle rivalité entre F« Est » et l'« Ouest », l'ensemble de l'économie mondiale va être soumise aux nécessités de la course aux armements. Le mode d'organisation « économique » qui apparaît avec la guerre de 1914-1918, et qui s impose durant les années 1930, celui du capitalisme d'Etat, qui met les moyens de l'économie au service du militarisme, n'a cessé de se développer, de se perfectionner depuis cinquante ans.

La situation des deux puissances impérialistes majeures durant les années 1980, les USA et l'URSS, est particulièrement significative.

La première puissance économique du globe, les USA, consacre, durant cette période, environ 6 % de son PNB annuel au budget d'armement. Une telle somme représente en valeur l'équivalent de 7 à 8 fois le PNB annuel de tout le continent africain, et 3 fois et demie celui de toute l'Amérique latine. L'ensemble des industries de pointe dépend des commandes d'armement du Pentagone. Les Boeing, MacDonnell-Douglas, Texas Instruments, General Electric, Chrysler, etc., seraient en faillite s'ils devaient se passer de cette manne, qui sert aussi à les subventionner.

L'ex-grand, l'URSS, n'a pu soutenir son effort d'armement, pour rester au niveau de son grand rival, qu'en y consacrant une part de plus en plus prépondérante de son économie. Alors qu'il y a peu, au début de sa présidence, Gorbatchev prétendait que seulement 7 % du PNB de l'URSS était consacré au budget militaire, en 1989 ses conseillers déclaraient qu en fait, la réalité se situait plus près des 30 % ! Il serait tout à fait erroné de croire que, durant toutes ces années, la Nomenklatura stalinienne a eu le monopole du mensonge à propos de ses dépenses d'armement.

Par définition, les programmes militaires sont soumis au secret et constamment minimisés. Ce qui est vrai pour l'URSS, l'est aussi, même si c'est probablement dans une moindre mesure, pour tous les autres pays. Et si d'un coté, on constate que les commandes de l'armée subventionnent les industries de pointe et orientent la recherche, de l'autre, de nombreux programmes, budgets de recherche et d'équipement « civils » sont en fait utilisés à des fins militaires. Ainsi par exemple, si la France se retrouve aujourd'hui dotée d'un des parcs de centrales atomiques « civiles » les plus importants du monde, c'est d'abord parce que cela correspondait aux besoins de son armée de se doter de plutonium pour sa «force de frappe» nucléaire. Les français ont ainsi financé l'armée même, en payant leur facture d'électricité. Ce n'est pas seulement en URSS que les usines de tracteurs servent à produire des chars d'assaut, ou bien en Irak et en Libye que les usines d'engrais produisent des gaz de combat. Aux USA, 90 % des laboratoires et centres de recherche sont contrôlés et financés plus ou moins directement et discrètement par le Pentagone.

Non seulement la part de la production consacrée aux armes de toutes sortes est partout sous-évaluée, mais surtout, aucun chiffre ne peut traduire la distorsion qualitative que le développement de l'économie de guerre impose à l'ensemble de l'économie : implantation de centres de production en fonction d'impératifs stratégico-militaires plus qu'économiques, orientation de la recherche civile en fonction des besoins des armées aux dépens d'autres nécessités.

Les exemples ne manquent pas, depuis les premières autoroutes construites durant les années 1930 en Allemagne et en Italie, avant tout pour faire passer les chars le plus rapidement possible d'un bout à l'autre du pays, jusqu'au premier ordinateur, l'ENIAC, construit aux USA pour les besoins du Pentagone, dont le centre d'expérimentation nucléaire de Los Alamos est, depuis lors, systématiquement doté du premier exemplaire de l'ordinateur le plus puissant du moment.

La production d'armements est une destruction de richesses

Aujourd'hui, les armes cristallisent le nec plus ultra du perfectionnement technologique. La fabrication de systèmes de destruction sophistiqués est devenue le symbole d'une économie moderne et performante. Pourtant, ces «merveilles» technologiques qui ont montré leur efficacité meurtrière au Moyen-Orient ne sont, du point de vue de la production, de l'économie, qu'un gigantesque gaspillage.

Les armes, contrairement à la plupart des autres marchandises; ont ceci de particulier qu'une fois produites elles sont éjectées du cycle productif du capital. En effet, elles ne peuvent servir ni à élargir ni à remplacer le capital constant (contrairement aux machines par exemple), ni à renouveler la force de travail des ouvriers qui mettent en oeuvre ce capital constant. Non seulement les armes ne servent qu'à détruire, mais elles sont déjà en elles-mêmes une destruction de capital, une stérilisation de la richesse.

Lorsque les USA, par exemple, annoncent que le budget de la défense représente 6 % du PNB, cela, signifie en fait que 6% de la richesse produite annuellement est détruite. Ces 6 % doivent donc être retirés de la richesse globale, ce qui signifie que la production militaire doit être soustraite de la croissance annuelle et non y être ajoutée comme le font les économistes.

La réalité de la ponction stérilisatrice de l'économie de guerre sur l'appareil productif se trouve parfaitement illustrée par l'évolution économique des grandes puissances ces dernières années. L'exemple de l'URSS est lumineux : loin de dynamiser l'économie, le sacrifice de celle-ci aux besoins de l'Armée rouge s'est traduit par un délabrement de plus en plus dramatique de r appareil productif. Alors que, pour ses besoins impérialistes, PURSS a développé une indus-\ trie aérospatiale de pointe, dans le même temps, faute d'investissements, la production agricole, exemple parmi tous les autres, a stagné. L'ancien grenier à blé de l'Europe doit aujourd'hui importer des céréales pour éviter la famine. L'économie russe s'est finalement effondrée essentiellement sous le poids de son économie de guerre monstrueuse.

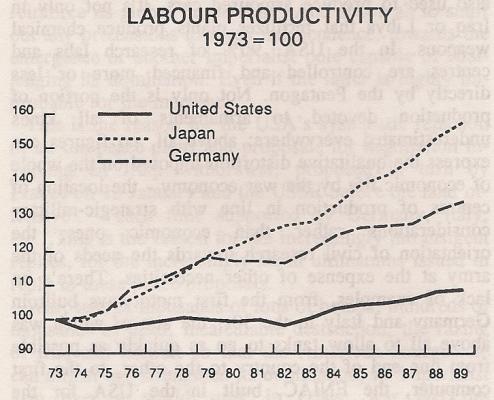

Ce qui est vrai pour l'URSS, l'est pour les USA, même si c'est évidemment de manière moins spectaculaire. Il suffît pour cela de constater la perte de compétitivité des USA vis-à-vis de leurs principaux concurrents économiques que sont l'Allemagne et le Japon. Ces derniers, qui se sont vus interdire toute politique de réarmement au lendemain de la dernière guerre mondiale, ont donc subi une ponction relativement faible sur leur économie, pour 1’entretien de leurs armées. Il ne faut pas chercher ailleurs, même si elle n'est pas la seule, la raison principale des records de productivité atteints par ces pays.

Dans ces conditions, pourquoi entretenir une armée, si le résultat en est finalement un affaiblissement de tout l'appareil productif ?

La crise pousse le capital a la fuite en avant dans la guerre

Du strict point de vue économique, la production d'armements est en effet une aberration. Cependant, la production n'est pas tout. Bien sûr, il s'agit pour chaque capital national de s'assurer des sources d'approvisionnement stables en matières premières, et des débouchés rentables pour écouler les produits de ses industries, afin de réaliser la plus-value qu'ils contiennent. Mais ces intérêts économiques s'insèrent dans la géostratégie globale de l'impérialisme qui est déterminante et impose ses propres objectifs.

Depuis le début du siècle, alors que l'ensemble des marchés de la planète sont contrôlés par l'une ou l'autre des grandes puissances, les pays les plus mal lotis sont contraints, pour sauver leur économie, pour trouver les nouveaux marchés à exploiter, ou simplement à piller, afin de maintenir le processus d'accumulation, de se les ouvrir à coups de canon.

C'est ce qu'a tenté de faire l'Allemagne en 1914 et 1939, le Japon en 1941, et l'URSS depuis 1945. Plus la concurrence s'est exacerbée sur un marché mondial fondamentalement saturé, plus la tendance à la fuite en avant dans la politique d'armement, dans le renforcement de la puissance militaire, c'est-à-dire le développement de l'impérialisme, s'est renforcée.

Face à l'impasse économique, les solutions du militarisme tendent à imposer leur propre logique qui n'est pas simplement économique. Si la guerre peut être, pour un pays vainqueur, un moyen de renforcer sa position, de faire main basse sur de nouvelles richesses, cela n'est pas le cas en général. Il suffit, pour le vérifier, de constater, au lendemain de la 2e guerre mondiale, l'affaiblissement de la Grande-Bretagne et de la France, pourtant pays « vainqueurs ». Et, quoi qu'il en soit, du point de vue du capital global, c'est-à-dire des valeurs accumulées mondialement, le bilan est absolument négatif, des richesses ont été irrémédiablement détruites. Cela démontre amplement l'irrationalité même de la guerre, du point de vue économique.

La situation présente, caractérisée :

- par une plongée accélérée de l'économie dans la récession ouverte dans les principales puissances industrielles ;

- par l'effondrement de pans entiers du capital mondial, en dernier lieu tout l'ancien « bloc de l'Est»;

- par une guerre au Moyen-Orient qui mobilise la plus importante concentration de forces de destruction depuis la seconde guerre mondiale ; est caractéristique de la spirale apocalyptique dans laquelle le capitalisme mondial est enfermé.

Crise, chaos et guerre

La « guerre du Golfe » est, en dernière analyse, le produit de la crise économique qui, depuis la fin des années 1960, secoue le capitalisme mondial ([2]). L'effondrement économique de l'URSS a eu pour première conséquence l'éclatement de son bloc et, par contrecoup, un effet déstabilisateur sur l'ensemble de la situation mondiale. La tendance au « chacun pour soi », exacerbée car la crise, s'est engouffrée dans le vide béant laissé par la disparition de la discipline imposée par les blocs.

Les pays du glacis est-européen se sont empressés de se débarrasser de la tutelle russe. Les vassaux des USA, quant à eux, n'ayant plus besoin de la protection américaine face au danger russe, ont multiplié leurs velléités d'indépendance, tandis que beaucoup de puissances régionales de la périphérie du capitalisme se sont retrouvées devant la tentation de profiter de la situation pour améliorer leur position. L'Irak est dans ce dernier cas : confronté à une dette pharamineuse, estimée à 70 milliards de dollars (près de deux fois son PNB annuel), dans l'incapacité de la rembourser, il a mis à profit sa surpuissance militaire dans la région pour faire main basse sur le richissime Koweït.

Un tel exemple est significatif du chaos qui se développe internationalement et dont l'éclatement de l'URSS est un aspect marquant. La détermination des USA d'en découdre avec l'Irak, de faire un exemple est d'abord l'expression de la nécessité de mettre un frein au chaos planétaire.

L'analyse de ceux qui ne voient dans la guerre du Golfe qu'une lutte pour le pétrole ne résiste pas à la réalité économique. Même si l'Irak se trouve au centre de la principale zone de production pétrolière du monde, il n'en reste pas moins vrai que les sources d'approvisionnement se sont diversifiées et accrues, et le pétrole de cette région ne joue plus aujourd'hui le même rôle central que dans les années 1970. Il suffît de constater, après une brève poussée spéculative, la nouvelle chute des cours du pétrole, malgré l'arrêt de la production de l'Irak et du Koweït, pour mesurer à quel point la surproduction sévit, et pour comprendre que la question de l'heure n'est pas celle du danger d'une pénurie d'or noir.

Même si d'autres facteurs existent qui justifient l'intervention US : démanteler la puissance militaire de l'Irak, renforcer la « pax americana » au Moyen-Orient et le contrôle des USA sur la manne pétrolière, ils restent secondaires par rapport à l'objectif essentiel du capital américain : faire face au chaos grandissant.

La première puissance mondiale, parce que l'intérêt de son capital national coïncide avec la défense de l’« ordre mondial » qui est avant tout le sien, est particulièrement sensible au désordre grandissant dans les relations internationales. Elle est aussi la seule oui ait les moyens militaires d'assumer le rôle de gendarme du monde.

Et c'est avec inquiétude que les principaux compétiteurs économiques des USA voient se déployer la supériorité américaine, eux qui rêvent, depuis la fin du bloc de l'Est, de s'émanciper de la tutelle US. L'illusion d'un nouveau bloc en Europe autour de la puissance de l'Allemagne a été réduite en miettes, comme le montre la cacophonie de la politique étrangère européenne devant les exigences américaines. Les puissances économiques d'Europe et du Japon savent bien que les Etats-Unis vont mettre à profit leur position de force présente, pour exiger de leur part plus de sacrifices sur le plan économique, à un moment où, avec l'accélération de la crise économique, s'exacerbe la guerre commerciale.

La récession ouverte frappe de plein fouet

Le premier effet de la guerre dans le golfe a été de repousser la crise économique au second plan des préoccupations, de la masquer. Le contraste, à 'écoute et à la lecture des médias bourgeois, est étonnant entre la période qui précède l'éclatement de la guerre et la période qui suit.

L'alarmisme au sujet d'un nouvel effondrement boursier, d'une flambée catastrophique des cours du pétrole, qui prévalait avant la guerre s'est révélé sans fondement jusqu'à présent, et du coup, un optimisme de façade est de nouveau de mise. La propagande bat son plein pour minimiser l'importance de la crise et de ses effets dramatiques.

Avec la guerre, la récession, à peine officialisée par le gouvernement américain a « trouvé » une « explication » toute prête : c'est Saddam le grand responsable, la cause des difficultés actuelles, et donc, en toute logique, avec la fin de la guerre, celles-ci devraient disparaître. C'est ce que sous-entend Bush lorsqu'il déclare que la récession américaine devrait trouver son terme dans l'année qui vient, et que, finalement, ce sont des facteurs «psychologiques » qui aggravent la situation ! Alan Greenspan, président de la FED, quant à lui, a déclaré que, sans la crise du Golfe, l'économie américaine « serait peut-être passée à coté de la récession », et ajoute que « l'essentiel du choc initial de la crise est déjà absorbé» et que «les tendances à la baisse d'activité devraient actuellement s'atténuer». (La Tribune de l'Expansion).

La réalité est évidemment bien loin de ces déclarations optimistes.

L'économie américaine s'enfonce de plus en plus rapidement dans la récession et n'a pas attendu la guerre pour cela.

La crise aux USA et dans les pays industrialisés

En novembre 1990, les commandes de biens durables aux USA ont chuté de 10,1 %, et l'embellie de décembre, + 4,4 %, est due essentiellement à une progression de 57 % des commandes militaires. Pour l'ensemble de l'année 1990, c'est en fait une baisse de 1,6 %, le plus mauvais score de l'économie américaine depuis 1982, année de pleine récession.

Certains secteurs et non des moindres sont carrément sinistrés. Par exemple l'automobile et les compagnies de transport aériens. A la mi-décembre 1990, la chute des ventes dans l'automobile prend des allures de catastrophe avec -19 %. Les pertes de General Motors atteignent 2 milliards de dollars en 1990, celles de Ford pourtant le plus compétitif des constructeurs américains, s'établissent, pour les deux derniers trimestres de l'année 1990, à 736 millions de dollars. Les compagnies aériennes voient leurs ailes brisées : TWA est a déclarée en faillite, Eastern Airlines est en liquidation, PanAm et Continental sont en très mauvaise posture. Au total, les compagnies aériennes américaines ont cumulé 2 milliards de dollars de pertes en 1990. Record historique.

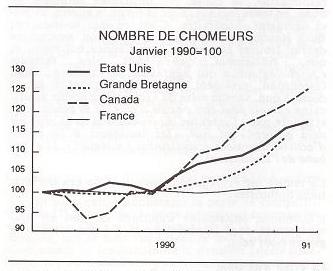

En conséquence les licenciements se multiplient. Au second semestre 1990, le chômage aux USA a progressé à une allure record.

Alors qu'aux USA, en 1989, 2 500 000 emplois ont été créés, il y en eut seulement 500 000 en 1990, et encore, ce résultat global sur Tannée cache la réalité catastrophique du second semestre durant lequel 900 000 emplois ont été supprimés.

Résultat, les banques américaines, déjà bien ébranlées par l'effondrement de la spéculation immobilière et boursière, voient les impayés s'accumuler. Durant le dernier trimestre 1990, 11,6% des banques ont enregistré des pertes sèches, et la plupart n'ont pu maintenir un solde positif que par la vente d'actifs qui permettait de restaurer les bilans, ce qui en définitive représente en fait un affaiblissement. En 1990, 169 banques ont fait faillite, totalisant 16 milliards d'actifs. Pour 1991, est prévue la faillite de 180 banques qui totaliseraient 70 milliards d'actifs. A cela, il faut ajouter la faillite, depuis 1988, de plus de 500 caisses d'épargne qui ont laissé à l'Etat une ardoise dont l'estimation oscille entre 500 et 1000 milliards de dollars !

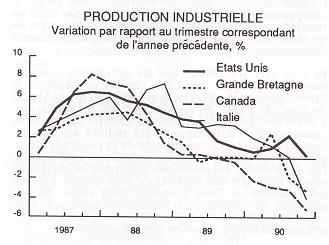

Lorsque la première économie du monde subit une telle crise, l'économie mondiale en essuie évidemment le contrecoup. Au sein de l'OCDE, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande sont entrés en récession ouverte. La production industrielle de la France et de l'Italie reflue. Partout la croissance diminue.

En Europe, les ventes d'automobiles ont baissé de 3,7 % en un an, notamment : -5 % en Italie, -8 % en France, -18 % en GB. Les ventes de poids lourds ont chuté quant à elles de 5 %. Les bénéfices de Fiat se sont effondrés de 55 %. Symboliquement, Rolls Royce décide de cesser sa production d'automobiles prestigieuses, et Saab enterre le « modèle » suédois en fermant sa toute nouvelle usine de Malmô ouverte en 1989.

A l'instar de leurs concurrentes américaines, les compagnies aériennes européennes s'enfoncent dans la crise. Pour la première fois depuis 1981, le résultat d'exploitation global devrait être négatif pour 1990. Air France, Lufthansa, British Airways, Swissair suppriment les lignes les moins rentables. Air France demande un report de la livraison des nouveaux Airbus déjà commandés. British Airways annonce 4 900 suppressions d'emploi et la compagnie Scandinave SAS prévoit de mettre 3 500 salaries à la porte.

Au coeur du monde industrialisé, la concurrence s'exacerbe et prend la dimension d'une guerre commerciale acharnée. La guerre des tarifs des transports aériens bat son plein : British Airways, le 11 février, annonce une baisse de 33 % sur Londres - New-York et, dans les heures qui suivent, TWA et PanAm lui emboîtent le pas. Ces compagnies, pourtant financièrement déjà mal en point, rognent encore sur leur marge bénéficiaire, pour protéger leur marché et grappiller quelques clients. Une telle politique ne peut avoir pour résultat final que d'accélérer la dégradation du bilan global de ce secteur. Et ce qui est vrai pour le transport aérien est vrai ailleurs. Dans tous les secteurs, de nombreuses entreprises voient leur bilan virer au rouge, et dans un réflexe de survie, tous les coups sont permis pour se maintenir sur le marché.

« Le chacun pour soi » dans la concurrence économique exacerbée

La concurrence économique ne se limite pas simplement à une guerre des tarifs. Chaque Etat, soucieux de défendre son économie nationale, utilise toutes les ressources que lui permet sa puissance. Du plan strictement économique les rivalités ont tendance à se déplacer sur un terrain qui n'a plus grand chose à voir avec les règles de la « libre concurrence ».

Depuis des décennies, la puissance tutélaire de ce qui a constitué le « bloc occidental », les USA, a impose à ses vassaux un contrôle du fonctionnement de l'économie mondiale, qui lui était d'abord profitable, et cela au prix d'une gigantesque tricherie avec la loi de la valeur. Les avocats intransigeants de la « loi du marché », de la « libre concurrence », du « capitalisme libéral», sont ceux qui ont certainement le plus distordu ces règles pour la défense des intérêts de leur capital national. Les derniers événements sur la scène internationale en sont une preuve flagrante. Avec la fin de l'année 1990, les négociations du GATT qui duraient depuis des années se sont brutalement envenimées. Agacés par les résistances européennes sur le dossier des subventions à l'agriculture et à l'industrie, les USA ont ajourné sine die ces réunions.

La démonstration de force américaine face à l'Irak a remis les pendules à l'heure. Elle a montré que l'Europe n avait pas les moyens de ses ambitions, et cela pas tant sur le plan économique, que sur le plan militaire. Il suffit de constater le changement de ton des médias à propos de l'Allemagne ou du Japon. Ces derniers, jusqu'alors présentés comme 1’exemple même des économies solides et fortes, les nouveaux géants, les nouveaux challengers d'une puissance américaine sur le déclin, se retrouvent aujourd'hui au banc des accusés pour leur égoïsme économique. Géants économiques, l'Allemagne et le Japon restent des nains sur le plan politique et militaire. Face à la super-puissance impérialiste américaine, ils sont bien obligés, pour le moment, de constater leur faiblesse. Malgré toutes les velléités de résistance sur le front économique qu'ils peuvent encore manifester, ils ne peuvent que céder du terrain.

Depuis le début de la « guerre du Golfe », les signes d'allégeance se sont multipliés de la part de ceux qui, il y a encore quelques semaines, manifestaient des réticences. La Commission européenne propose aujourd'hui de réduire les subventions agricoles et de supprimer les subventions au nouveau programme Airbus. Ce sont précisément ces deux points qui avaient constitué la pomme de discorde durant de nombreux mois de négociations entre la CEE et les USA, au sein du GATT. Sans nouvelles discussions, devant l'évidence des faits militaires, la CEE a donc cédé, toute honte bue, aux demandes US, et ces concessions seront encore probablement insuffisantes aux yeux des USA. Quant au Japon et à l'Allemagne, ils ont finalement accédé aux sollicitations pressantes de Washington, pour financer l'opération « Tempête du désert », en acceptant de verser respectivement 13 et 7,7 milliards de dollars, une « obole » significative.

Parce qu'ils sont les plus forts, les USA imposent leur loi sur le marché mondial. Cela est particulièrement illustré par le rôle du dollar. La valeur du dollar ne correspond que de loin à la réalité économique. Elle est d'abord l'expression de la domination US sur le marché mondial, et un instrument essentiel de cette domination. La baisse organisée du dollar a pour but premier de restaurer artificiellement la compétitivité des produits américains aux dépens de leurs concurrents européens et japonais. Son résultat est de faire diminuer le déficit commercial US, et par conséquent de réduire les excédents des autres pays.

La baisse du taux d'escompte a aussi pour résultat de rendre le crédit moins cher, et donc de freiner la chute de la production en facilitant la consommation et l'investissement.

La situation encore apparemment prospère de l'Allemagne et du Japon est tout à fait provisoire. Pendant des années, ces pays ont constitue les exceptions qui permettaient de perpétuer le mythe qu'une saine gestion capitaliste était la condition nécessaire pour surmonter la crise. Non seulement ces deux pays sont, aujourd'hui, dans la ligne de mire des exigences US pour la sauvegarde de leur propre capital, mais aussi et surtout, ils commencent a leur tour à être fortement secoués par les effets de la crise.

La chute du dollar commence à se faire sentir fortement sur leurs exportations qui diminuent encore plus rapidement que ne se redresse la balance commerciale US. Pour le seul mois de novembre 1990, l'excédent commercial allemand s'est contracté de 60 %. Du fait de l'effet dollar, qui a atteint son plus bas niveau historique face au Yen et au Mark, les pertes de change des entreprises exportatrices commencent à atteindre un niveau catastrophique. Ainsi, en Allemagne, Deutsche Airbus a perdu pour cette raison la moitié de son capital.

Le chiffre de croissance record de la production allemande, 4,6% pour 1990, est à relativiser pour deux raisons. Premièrement il ne tient pas compte de la chute de moitié de la production dans l'ex-RDA. Deuxièmement il n'est pas le produit d'une croissance des exportations qui, pour leur part, ont diminué, mais de l'endettement de l'Etat pour subventionner la reconstruction de l'Allemagne de l'Est. Indice de la mauvaise santé de l'économie allemande, le chômage recommence à croître à l'Ouest, tandis qu'à l'Est, si le chômage officiel est de 800 000 personnes, en fait 1800 000 sont en chômage partiel, tandis que plus d'un million de licenciements est annoncé dans la période qui vient !

Le Japon voit aussi ses exportations chuter rapidement. Mais surtout, la crise économique se manifeste par une crise financière d'une ampleur jamais vue. Le Japon a été le haut lieu de la spéculation internationale, et aujourd'hui, plus que tout autre pays, il en paye le prix.

La chute de la bourse de Tokyo a été la plus importante, avec -39 % en 1990. Les banques japonaises sont aujourd'hui menacées d'un côté par l'effondrement de la spéculation immobilière, et de l'autre, par le non-remboursement des crédits astronomiques consentis partout dans le monde. La Far Eastern Review estime ainsi que la moitié du crédit privé international qui a été consenti, l'a été par les banques nipponnes entre 1985 et 1990. Comme, pour l'essentiel, ces crédits ont été consentis en dollars, et que celui-ci se dévalue chaque jour, les remboursements ne représenteront en fait qu'une faible part de la valeur qu ils représentaient à un moment où le dollar valait bien plus. Ceci en dehors du fait que, avec la récession qui se développe, une bonne partie de ces crédits ne seront jamais remboursés du tout. La dette US, la principale, libellée en dollars, se trouve aujourd'hui dévalorisée de 50 % par rapport au yen. La catastrophe financière est dans ces conditions prévisible et inévitable, et elle pèsera de tout son poids sur l'économie japonaise.

Les économies japonaise et allemande ont mangé leur pain blanc, et l'avenir pour elles, comme pour toutes les autres fractions du capital mondial, s'annonce noir.

S'ils sont de loin la première puissance mondiale, les USA n'en sont pas pour autant omnipotents : ils restent évidemment soumis aux contradictions insurmontables du capitalisme qui font aujourd'hui plonger l'économie mondiale dans une crise d'une ampleur inconnue jusque là.

La plongée irréversible de l'économie des USA

La politique américaine est aujourd'hui une politique de fuite en avant. La baisse du dollar porte en elle ses limites. En restaurant la balance commerciale américaine, elle diminue les excédents des autres pays exportateurs, et aura donc pour conséquence de limiter leurs importations, donc à terme les exportations US. La baisse du taux d'escompte américain a pour but, en rendant le crédit plus Facile, de relancer le marché intérieur. Mais là aussi, cette politique se heurte à la réalité économique.

Alors que la dette globale des USA se situe autour de 10 000 milliards de dollars, la fuite présente dans l'endettement ne peut avoir pour résultat que de polariser toujours plus les contradictions de l'économie mondiale autour du « roi-dollar», annonçant la crise monétaire qui se rapproche inéluctablement. Pour le vérifier il suffît de constater l'attitude présente des banques américaines qui, malgré les sollicitations incessantes de l'Etat fédéral, sont rétives à desserrer es vannes du crédit, car elles sont déjà confrontées à la réalité des dettes impayées qui s'accumulent. Visiblement, la confiance ne règne guère au sein de la bourgeoisie américaine sur la solvabilité de son économie.

Avec la récession, le futur déficit budgétaire des Etats-Unis est estimé à 350 milliards de dollars, nouveau record historique en perspective, sans compter le coût de la guerre, estime pour le moment, pour les seuls USA, à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le premier résultat de la guerre va donc être d'aggraver encore les effets de la crise mondiale, en dégradant les déficits budgétaires des pays participants. Les gigantesques destructions en Irak et au Koweït sont présentées de manière cynique par les médias, comme la source de nouveaux débouchés, avec la reconstruction en «perspective». Si tant est que celle-ci ait lieu, ces nouveaux marchés seront de toute façon bien insuffisants pour éponger le trop-plein de la production sous lequel croule l'économie mondiale. Reconstruire les capacités de production pétrolière de l'Irak et du Koweït n'aura pour seul résultat que d'aggraver la crise de surproduction du pétrole.

Le répit que les Etat-Unis essayent de s'octroyer, par leur démonstration de force, ne peut être que de très courte durée, si répit il y a. Il ne permettra certainement pas de sortir de la récession, qui sévit en fait depuis le début des années 1980 de manière larvée, et qui n'a pas attendu la reconnaissance officielle de la fin 1990 pour faire subir ses effets. Au contraire, la récession va s'en trouver aggravée.

La seule question réelle n'est pas l'existence de la crise, mais la vitesse de son développement et sa profondeur. Pour toutes les fractions du capital mondial, le problème n'est plus de prétendre la surmonter, mais d'en limiter les dégâts sur son propre capital et de tenter d'en reporter les effets les plus pernicieux sur les autres. C'est ce qui se passe déjà.

Depuis le début de la crise, à la fin des années 1960, les pays les plus puissants ont reporté les effets les plus brutaux de la crise de surproduction généralisée, qui trouve son origine au coeur des grands centres de production du monde capitaliste, sur les pays les plus faibles. La situation dramatique de l'Afrique, ravagée par les guerres, les épidémies et la famine ; la situation de l’Amérique Latine, qui est en train de prendre le même chemin, où en 1990, la richesse par habitant a diminué de 6 % officiellement, et où se développe aujourd'hui une épidémie de choléra à l'échelle du continent, la situation des pays du défunt COMECON où la production 1’année dernière a chuté globalement de 30 % ; témoignent de l'effondrement croissant de l'économie mondiale qui aujourd'hui menace à leur tour les grands centres industriels des pays développés.

***

Comme elles paraissent lointaines les belles paroles de Bush au lendemain de l'effondrement au bloc russe, il n'y a encore que quelques mois. La promesse d'un nouveau monde de « paix » et de « prospérité » a été un mensonge de plus. La guerre commerciale qui est en train de s'exacerber porte en elle l'abandon des « belles » idées sur le « libre-échange », sur la « fin des frontières européennes », sur « la croissance et la sécurité ». Les prolétaires du monde entier vont subir de plein fouet la vérité du capitalisme : guerre, misère, chômage, famine, épidémies.

L'irrationalité de la guerre, qui n'aura pour seul résultat que d'aggraver la crise économique, exprime de manière brutale la dimension catastrophique de l'impasse du capitalisme.

JJ, 24/2/91

« Le mode de production capitaliste a cette particularité que la consommation humaine qui, dans toutes les économies antérieures, était le but, n'est plus qu'un moyen au service du but proprement dit : l'accumulation capitaliste. La croissance du capital apparaît comme le commencement et la fin, la fin en soi et le sens de toute la production. L'absurdité de tels rapports n'apparaît que dans la mesure où la production capitaliste devient mondiale. Ici, à l'échelle mondiale, l'absurdité de l'économie capitaliste atteint son expression dans le tableau d'une humanité entière gémissant sous le joug terrible d'une puissance sociale aveugle qu'elle a elle-même créée inconsciemment : le capital. Le but fondamental de toute forme sociale de production : l'entretien de la société par le travail, la satisfaction des besoins, apparaît ici complètement renversé et mis la tête en bas, puisque la production pour le profit et non plus pour l'homme devient la loi sur toute la terre et que la sous-consommation, l'insécurité permanente de la consommation et par moments la non-consommation de l'énorme majorité de l'humanité deviennent la règle. »

Rosa Luxemburg

Introduction à l'économie politique, chap. 6, "Les tendances de l'économie capitaliste"

[1] Lire « Guerre, militarisme et blocs impérialistes », Revue internationale n° 52 et 53, 1er et 2e trimestres 1988.

[2] Lire « La guerre dans la décomposition du capitalisme », Revue internationale, n° 63, 4e trimestre 1990, « Militarisme et décomposition », Revue internationale, n°64, 1er trimestre 1991

del.icio.us

del.icio.us Digg

Digg Newskicks

Newskicks Ping This!

Ping This! Favorite on Technorati

Favorite on Technorati Blinklist

Blinklist Furl

Furl Mister Wong

Mister Wong Mixx

Mixx Newsvine

Newsvine StumbleUpon

StumbleUpon Viadeo

Viadeo Icerocket

Icerocket Yahoo

Yahoo identi.ca

identi.ca Google+

Google+ Reddit

Reddit SlashDot

SlashDot Twitter

Twitter Box

Box Diigo

Diigo Facebook

Facebook Google

Google LinkedIn

LinkedIn MySpace

MySpace