Revue Internationale, les années 2010: n°140 - 163

- 4476 lectures

Structure du Site:

Revue Internationale 2010 - n° 140 - 143

- 3209 lectures

Revue Internationale n° 140 - 1er trimestre 2010

- 2605 lectures

Sauver la planète? no, they can't!

"Copenhague se termine sur un échec" (Guardian, Royaume-Uni), "Fiasco à Copenhague", "Résultat grotesque", "Pire qu’inutile" (Financial Times, Royaume-Uni), "Un sommet pour rien" (The Asian Age, Inde), "La douche froide", "Le pire accord de l’histoire" (Libération, France)…La presse internationale est donc presque unanime [1], ce sommet annoncé comme historique s’est révélé catastrophique. Au final, les pays participants à cette grand-messe ont signé un accord en forme de vague promesse lointaine, qui n’engage à rien ni personne : réduire le pic de réchauffement à 2°C en 2050. "L’échec de Copenhague est au-delà de ce que l'on imaginait de pire" selon Herton Escobar, le spécialiste des sciences du quotidien O Estado De São Paulo (Brésil), "Le plus grand événement diplomatique de l'Histoire n’a pas produit le moindre engagement" [2]. Tous ceux qui avaient cru au miracle, la naissance d’un capitalisme vert, ont vu, à l’image de la banquise arctique et de l’Antarctique, leurs illusions fondre d’un coup d’un seul.

Un sommet international pour apaiser les inquiétudes

Le Sommet de Copenhague a été précédé d’une immense campagne publicitaire. Le battage médiatique orchestré à l’échelle internationale fut même assourdissant. Toutes les chaînes de télévisions, les journaux, les magazines ont fait de cet événement un moment historique. Les exemples sont légions.

Dès le 5 juin 2009, le film-documentaire de Yann Arthus Bertrand, Home, état des lieux dramatique et implacable de l’ampleur de la catastrophe écologique mondiale, a été diffusé simultanément et gratuitement dans 70 pays (à la télévision, sur Internet, dans des cinémas).

Des centaines d’intellectuels et d’associations écologiques ont multiplié les déclarations grandiloquentes pour "réveiller les consciences" et "exercer une pression citoyenne sur les décideurs". En France, la fondation Nicolas Hulot a lancé sous forme d’ultimatum :"L’avenir de la planète et avec lui, le sort d’un milliard d’affamés […] se jouera à Copenhague. Choisir la solidarité ou subir le chaos, l’humanité a rendez-vous avec elle-même". Aux Etats-Unis, le même message d’urgence et de gravité a été délivré : "Les nations du monde se réunissent à Copenhague du 7 au 18 décembre 2009 pour une conférence sur le climat qui est annoncée comme celle de la dernière chance. Ça passe ou ça casse, marche ou crève ou peut-être, littéralement, nage ou coule. De fait, on peut avancer sans se tromper qu’il s’agit de la réunion diplomatique la plus importante de l’histoire du monde." (Bill McKibben, écrivain et militant américain, dans la revue Mother Jones [3]).

Le jour de l’ouverture du sommet, 56 journaux de 45 pays ont pris l’initiative inédite de parler d’une seule voix au travers d’un seul et même éditorial : "A moins que nous nous unissions pour mener une action décisive, le changement climatique va ravager notre planète. […] Le changement climatique […] aura des conséquences indélébiles et nos chances de le dominer se joueront pendant les 14 prochains jours. Nous appelons les représentants des 192 pays réunis à Copenhague à ne pas hésiter, à ne pas sombrer dans les querelles, à ne pas se rejeter la faute les uns sur les autres[…]. Le changement climatique affecte tout le monde et doit être résolu par tout le monde." [4]

Tous ces discours contiennent une moitié de vérité. Les recherches scientifiques montrent que la planète est en effet bel et bien en train d’être ravagée. Le réchauffement climatique s’aggrave et, avec lui, la désertification, les incendies, les cyclones… La pollution et l’exploitation intensive des ressources entraînent la disparition massive d’espèces. 15 à 37% de la biodiversité devrait disparaître d'ici à 2050. Aujourd'hui, un mammifère sur quatre, un oiseau sur huit, un tiers des amphibiens et 70% des plantes sont en danger d’extinction [5]. Selon le Forum humanitaire mondial, le "changement climatique" entraînerait la mort de 300 000 personnes par an (dont la moitié de malnutrition) ! En 2050, il devrait y avoir "250 millions de réfugiés climatiques" [6]. Alors, oui, il y a urgence. Oui, l’humanité est confrontée à un enjeu historique et vital !

Par contre, l’autre moitié du message est un grossier mensonge destiné à bercer d’illusions le prolétariat mondial. Tous en appellent au sens de la responsabilité des gouvernants et à la solidarité internationale face au "danger climatique". Comme si les Etats pouvaient oublier ou dépasser leurs intérêts nationaux propres pour s’unir, coopérer, s’entraider au nom du bien être de l’humanité ! Toutes ces histoires ne sont que des contes à dormir debout inventés pour rassurer une classe ouvrière inquiète de voir la planète peu à peu détruite et des centaines de millions de personnes en souffrir [7]. La catastrophe environnementale montre clairement aux yeux de tous que seule une solution internationale est envisageable. Pour éviter que les ouvriers ne réfléchissent de trop par eux-mêmes à une "solution", la bourgeoisie a voulu prouver qu’elle était capable de mettre de côté ses divisions nationales ou, pour reprendre l’éditorial international des 56 journaux, de "ne pas sombrer dans les querelles", de "ne pas se rejeter la faute les uns sur les autres" et de comprendre que "le changement climatique affecte tout le monde et doit être résolu par tout le monde."

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet objectif est raté et bien raté ! Si Copenhague a bien montré une chose c’est que le capitalisme n’est et ne peut être qu’une "usine à gaz".

Il n’y avait d’ailleurs aucune illusion à se faire, rien de bon ne pouvait sortir de ce sommet. Le capitalisme détruit l’environnement depuis toujours. Déjà, au 19e siècle, Londres était une immense usine crachant sa fumée et déversant ses déchets dans la Tamise. Ce système produit dans l’unique but de faire du profit et accumuler du capital, par tous les moyens. Peu importe si, pour ce faire, il doit raser des forêts, piller les océans, polluer les fleuves, dérégler le climat… Capitalisme et Ecologie sont forcément antagoniques. Toutes les réunions internationales, les comités, les sommets (tel celui de Rio de Janeiro en 1992 ou celui de Kyoto en 1997) n’ont toujours été que des cache-sexes, des cérémonies théâtralisées pour faire croire que les "grands de ce monde" se soucient de l’avenir de la planète. Les Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand, Bill McKibben et autres Al Gore [8] ont voulu nous faire croire qu’il en serait cette fois-ci autrement, que face à l’urgence de la situation, les hauts-dirigeants allaient se "ressaisir". Pendant que tous ces idéologues brassaient de l’air, ces mêmes "hauts-dirigeants" affûtaient leurs armes éco… nomiques ! Car là est la réalité : le capitalisme est divisé en nations, toutes concurrentes les unes des autres, se livrant sans répit une guerre commerciale et, s’il le faut, parfois militaire.

Un seul exemple. Le pôle Nord est en train de fondre. Les scientifiques y voient une véritable catastrophe écologique : montée des eaux, modifications de la salinité et des courants marins, déstabilisation des infrastructures et érosion des côtes suite à la fonte du pergélisol, libération du CO2 et du méthane de ces sols dégelés, dégradation des écosystèmes arctiques [9]… Les Etats y voient, eux, une "opportunité" d’exploiter des ressources jusqu’ici inaccessibles et d’ouvrir de nouvelles voies maritimes libérées des glaces. La Russie, le Canada, les Etats-Unis, le Danemark (via le Groenland) se livrent actuellement une guerre diplomatique sans merci, n’hésitant pas à utiliser l’arme de l’intimidation militaire. Ainsi, en août dernier, "Quelque 700 membres des Forces canadiennes, provenant des armées de terre, de mer et de l'air, participent à l'opération pancanadienne NANOOK 09. L'exercice vise à prouver que le Canada est capable d'affirmer sa souveraineté dans l'Arctique, une région convoitée par les États-Unis, le Danemark et, surtout, la Russie, dont certaines récentes tactiques, comme l’envoi d’avion ou de sous-marins, ont irrité Ottawa." [10] Car, effectivement, depuis 2007, l’Etat russe envoie régulièrement ses avions de chasse survoler l’arctique et parfois les eaux canadiennes comme au temps de la Guerre Froide.

Capitalisme et Ecologie sont bel et bien pour toujours antagoniques !

La bourgeoisie ne parvient même plus à sauver les apparences

"L’échec de Copenhague" est donc tout sauf une surprise. Nous l’avions d’ailleurs annoncé dans notre Revue Internationale n°138 dès le 3e trimestre 2009 : "Le capitalisme mondial est totalement incapable de coopérer pour faire face à la menace écologique. En particulier dans la période de décomposition sociale, avec la tendance croissante de chaque nation à jouer sa propre carte sur l'arène internationale, dans la concurrence de tous contre tous, une telle coopération est impossible." Il est plus surprenant, par contre, que tous ces chefs d’Etat n’aient même pas réussi à sauver les apparences. D’habitude, un accord final est signé en grandes pompes, des objectifs bidons sont fixés et tout le monde s’en félicite. Cette fois-ci, il s’agit officiellement d’un "échec historique". Les tensions et les marchandages sont sortis des coulisses et ont été portés au devant de la scène. Même la traditionnelle photo des chefs d’Etats, s’auto-congratulant, bras-dessus, bras-dessous, et affichant de larges sourires d’acteurs de cinéma, n’a pu être réalisée. C’est tout dire !

Ce désaveu est tellement patent, ridicule et honteux que la bourgeoisie a dû faire profil bas. Aux bruyants préparatifs du Sommet de Copenhague a succédé un silence tout aussi assourdissant. Ainsi, au lendemain même de la rencontre internationale, les médias se sont contentés de quelques lignes discrètes pour faire un "bilan" de l’échec (en rejetant d’ailleurs systématiquement la faute sur les autres nations), puis ont évité soigneusement de revenir sur cette sale histoire les jours suivants.

Pourquoi, contrairement aux habitudes, les chefs d’Etats n’ont-ils pas réussi à faire semblant ? La réponse tient en deux mots : crise économique.

Contrairement à ce qui est affirmé partout depuis des mois, la gravité de la récession actuelle ne pousse pas les chefs d’Etat à saisir la "formidable opportunité" de plonger tous ensemble dans "l’aventure de la green economy". Au contraire, la brutalité de la crise attise les tensions et la concurrence internationale. Le sommet de Copenhague a fait la démonstration de la guerre acharnée que sont en train de se livrer les grandes puissances. Il n’est plus l’heure pour eux de faire semblant de bien s’entendre et de proclamer des accords (même bidons). Ils sortent les couteaux, tant pis pour la photo !

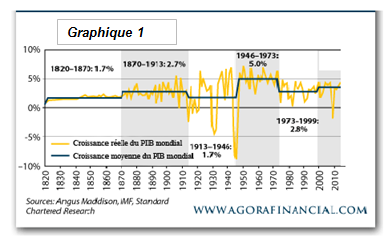

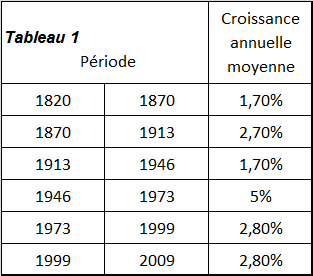

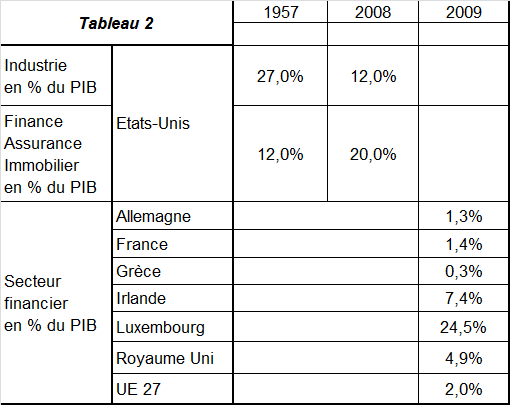

Depuis l’été 2007 et le plongeon de l’économie mondiale dans la plus grave récession de l’histoire du capitalisme, il y a une tentation croissante de céder aux sirènes du protectionnisme et une montée du chacun pour soi. Evidemment, de par sa nature même, le capitalisme est divisé depuis toujours en nations qui se livrent une guerre économique sans merci. Mais le krach de 1929 et la crise des années 1930 avaient révélé aux yeux de la bourgeoisie le danger d’une absence totale de règles et de coordinations internationales du commerce mondial. En particulier, après la Seconde Guerre mondiale, les blocs de l’Est et de l’Ouest s’étaient organisés en leur sein et avaient édifié un minimum de lois organisant les relations économiques. Partout, par exemple, le protectionnisme outrancier avait été interdit car identifié comme un facteur nocif pour le commerce mondial et donc, in fine, pour toutes les nations. Ces grands accords (tel que Bretton Woods, 1944) et les institutions chargée de faire respecter ces nouvelles règles (tel que le Fond Monétaire International) ont effectivement participé à amoindrir les effets du ralentissement économique qui frappe le capitalisme depuis 1967.

Mais la gravité de la crise actuelle est venue mettre à mal toutes ces règles de fonctionnement. La bourgeoisie a bien tenté de réagir de façon unie, en organisant les fameux G20 de Pittsburgh et de Londres, mais le chacun pour soi n’a cessé, mois après mois, de gagner du terrain. Les plans de relance sont de moins en moins coordonnés entre les nations et la guerre économique monte en agressivité. Le Sommet de Copenhague est venu confirmer de façon éclatante cette tendance.

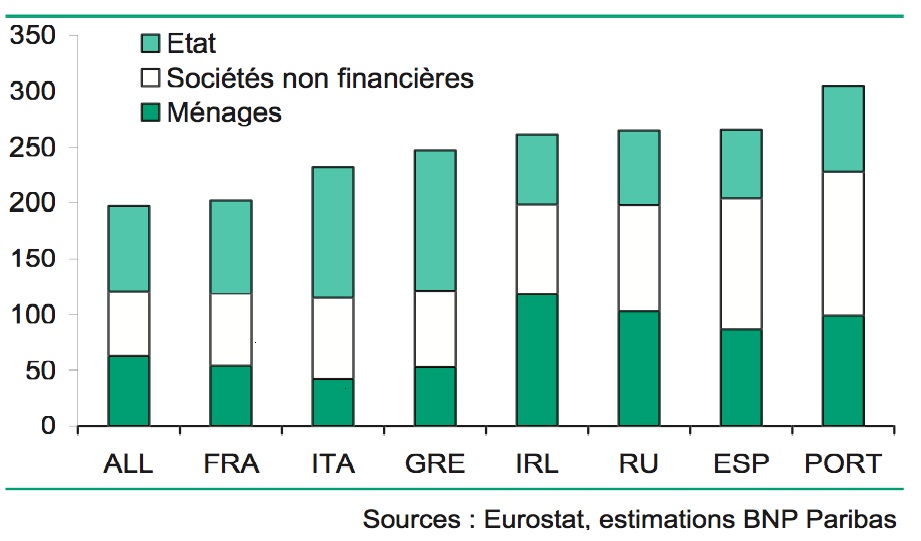

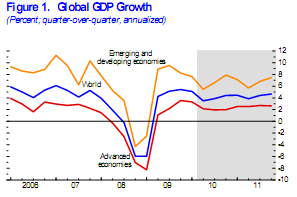

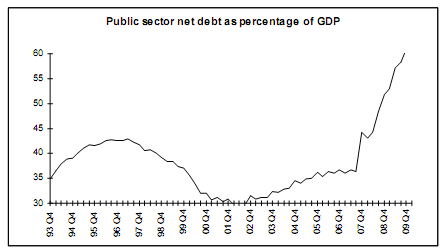

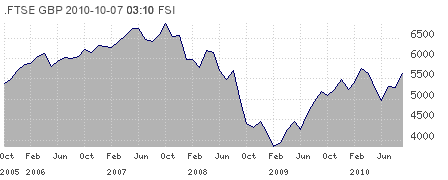

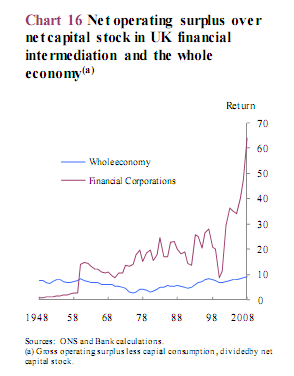

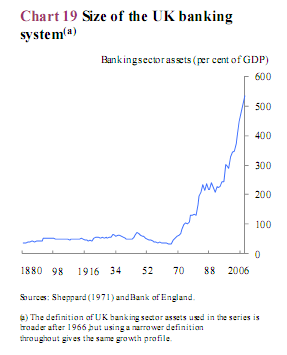

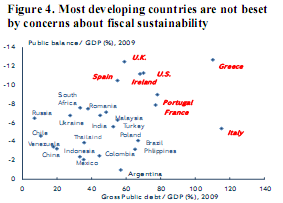

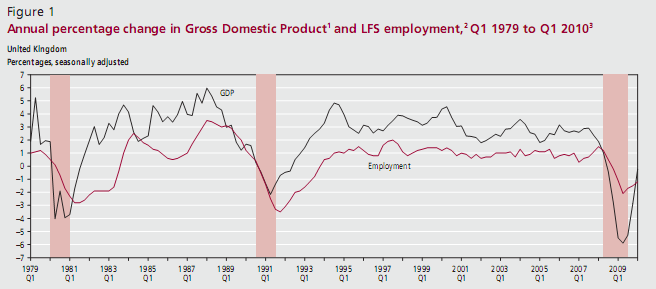

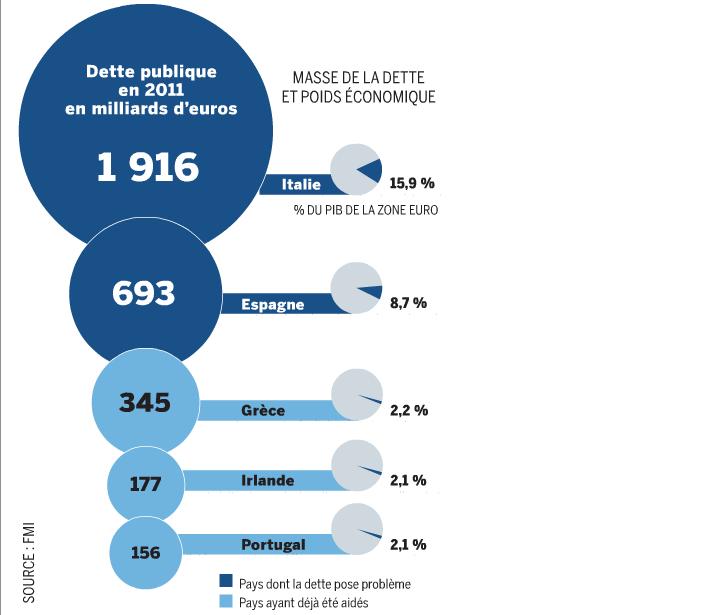

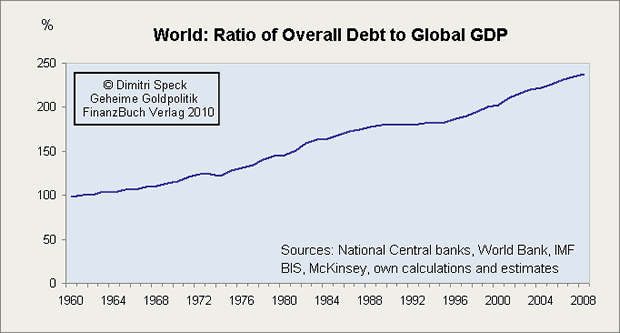

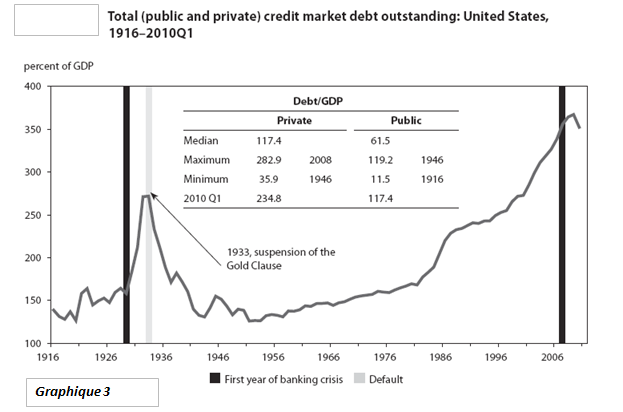

Il faut dire que, contrairement aux mensonges sur une prétendue "sortie du tunnel" et sur une reprise de l’économie mondiale, la récession ne cesse de s’aggraver et a même subi une nouvelle accélération en cette fin d’année 2009. "Dubaï, la faillite en ligne d’émir", "La Grèce est au bord de la faillite" (Libération, respectivement des 27 novembre et 9 décembre) [11]. Ces annonces ont été comme des coups de tonnerre. Chaque Etat sent son économie nationale véritablement en danger et est conscient que l’avenir est à une récession de plus en plus profonde. Pour empêcher l’économie capitaliste de s’enfoncer trop rapidement dans la dépression, la bourgeoisie n’a en effet pas eu d’autre choix depuis l’été 2007 que de créer et injecter massivement de la monnaie et de creuser par-là même les déficits publics et budgétaires. Ainsi, comme le pointe un rapport de novembre 2009 publié par la banque Société Générale "Le pire pourrait être devant nous". Selon cette banque, "les récents plans de sauvetage mis en place par les gouvernements mondiaux ont simplement transféré des passifs du secteur privé au secteur public, créant une nouvelle série de problèmes. Premier d’entre eux, le déficit. […] Le niveau de la dette paraît tout à fait insoutenable à long terme. Nous avons pratiquement atteint un point de non-retour en ce qui concerne la dette publique" [12]. L’endettement global est beaucoup trop élevé dans la plupart des économies des pays développés, par rapport à leur PIB. Aux Etats-Unis et dans l’Union Européenne, la dette publique représentera ainsi 125% du PIB dans deux ans. Au Royaume-Uni, elle s’élèvera à 105% et au Japon, à 270% (toujours d’après le rapport). Et la Société Générale n’est pas la seule à tirer la sonnette d’alarme. En mars 2009, le Crédit Suisse avait établi la liste des dix pays les plus menacés par la faillite, en comparant l’importance des déficits et le PIB. Pour l’instant, cette sorte de "Top 10" a "tapé dans le mille" puisqu’il était constitué, dans l’ordre, de l’Islande, la Bulgarie, la Lituanie, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la Lettonie, la Roumanie, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l’Irlande et la Hongrie [13]. Autre preuve de cette inquiétude, sur les marchés financiers un nouveau sigle est apparu : PIGS. "Aujourd’hui ce sont les PIGS : Portugal, Italie, Grèce, Espagne [Spain en anglais, NDLR] qui font trembler la planète. Après l’Islande et Dubaï, ces quatre pays surendettés de la zone euro sont considérés comme possible bombes à retardement de l’économie mondiale" [14].

En réalité, tous les Etats face à leur déficit abyssal vont devoir réagir et mener une politique d’austérité. Concrètement, cela signifie qu’ils vont :

- développer une très forte pression fiscale (augmenter les impôts) ;

- diminuer encore plus drastiquement les dépenses en supprimant des dizaines ou des centaines de milliers de postes de fonctionnaires, en réduisant de façon draconienne les allocations retraites, les indemnités chômages, les aides familiales et sociales, les remboursements de soins,…

- et, évidemment, mener une politique de plus en plus agressive, sans foi ni loi, sur le marché du commerce international.

Bref, cette situation économique désastreuse exacerbe la concurrence. Chaque Etat est aujourd’hui peu enclin à accepter la moindre concession ; il livre une bataille acharnée pour la survie de son économie nationale contre les autres bourgeoisies. C’est cette tension, cette guerre économique qui a rejailli à Copenhague.

Les quotas écologiques comme armes économiques

A Copenhague, tous les Etats sont donc venus non pas pour sauver la planète mais pour se défendre bec et ongles. Leur seul but était, pour chacun, d’utiliser "l’écologie" pour faire adopter des règles qui les avantageaient et qui, surtout, handicapaient les autres.

Les Etats-Unis et la Chine sont accusés, par la majorité des autres pays, d’être les principaux responsables de l’échec. Ils ont effectivement refusé tous deux que soit fixé un quelconque objectif chiffré de baisse de production de CO2, principal responsable du réchauffement climatique. Il faut dire qu’à ce petit jeu, les deux plus gros pollueurs de la planète étaient aussi ceux qui, forcément, avaient le plus à perdre [15]. "Si les objectifs du GIEC [16] sont retenus [c’est à dire une baisse de 40% de CO2 d’ici à 2050, NDLR], en 2050, chaque habitant du monde ne devra plus émettre que 1,7 tonne maximum de CO2 par an. Or, chaque américain en produit en moyenne 20 tonnes !" [17]. Quant à la Chine, son industrie tourne presque exclusivement grâce aux centrales à charbon qui "engendrent 20% des émissions mondiales de ce gaz. C’est plus que tous les transports réunis : voitures, camions, trains, bateaux et avions" [18]. On comprend aussi pourquoi tous les autres pays tenaient tant à "fixer des objectifs chiffrés" de baisse du CO2 !

Mais il ne faut pas croire ici que les Etats-Unis et la Chine ont fait cause commune pour autant. L’Empire du milieu a, au contraire, lui aussi exigé une baisse de 40% d’émission de CO2 d’ici à 2050 pour… les Etats-Unis et l’Europe. Elle devait, par contre, en être naturellement soustraite en tant que "pays émergent". "Les pays émergents, notamment l'Inde et la Chine, réclamaient aux pays riches de forts engagements sur la réduction des gaz à effet de serre mais refusaient d'être soumis à des objectifs contraignants." [19]

L'Inde a utilisé à peu près le même stratagème, une baisse pour les autres mais pas pour elle, en justifiant sa politique par le fait "qu'elle abrite des centaines de millions de pauvres et que le pays ne peut guère se permettre des efforts considérables". Les "pays émergents" ou "en voie de développement", souvent présentés dans la presse comme les premières victimes du fiasco de Copenhague, n’ont ainsi pas hésité à instrumentaliser la misère de leurs populations pour défendre leurs intérêts de bourgeois. Le délégué du Soudan, qui représentait l'Afrique, n’a pas hésité à comparer la situation à celle de l'holocauste. "C'est une solution fondée sur des valeurs qui ont envoyé six millions de personnes dans les fours en Europe." [20] Ces dirigeants, qui affament leur population et qui parfois même les massacrent, osent aujourd’hui, sans vergogne, invoquer leurs "malheurs". Au Soudan, par exemple, ce n’est pas dans l’avenir à cause du climat mais dès aujourd’hui, par les armes, que des millions de personnes se font massacrer !

Et l’Europe, elle qui joue à la dame de bonne vertu, comment a-t-elle défendu "l’avenir de la planète" ? Prenons quelques exemples. Le président français Nicolas Sarkozy a fait une déclaration tonitruante à l’avant-dernier jour du sommet, "Si on continue comme ça, c'est l'échec. […] tous, nous devrons faire des compromis […] L'Europe et les pays riches, nous devons reconnaître que notre responsabilité est plus lourde que les autres. Notre engagement doit être plus fort. […] Qui osera dire que l'Afrique et les pays les plus pauvres n'ont pas besoin de l'argent ? […] Qui osera dire qu'il ne faut pas un organisme pour comparer le respect des engagements de chacun ?" [21] Derrière ces grandes tirades se cache une réalité bien plus sinistre. L’Etat français et Nicolas Sarkozy se sont battus pour une baisse chiffrée des émissions de CO2 et, surtout, pour que… le nucléaire, ressource vitale de l’économie hexagonale, ne soit en rien limité ! Cette énergie pourtant fait aussi peser une lourde menace, telle une épée de Damoclès, au dessus de l’humanité. L’accident de la centrale de Tchernobyl a fait entre 4000 et 200 000 morts selon les estimations (selon que l’on intègre ou non les victimes de cancers liés aux radiations). Avec la crise économique, dans les décennies à venir, les Etats auront de moins en moins les moyens d’entretenir les centrales et les accidents seront de plus en plus probables. Et dés aujourd’hui, le nucléaire pollue massivement. L’Etat français fait croire que ses déchets radioactifs sont traités "proprement" à La Hague alors que, pour faire des économies, il en exporte une grande partie en douce en Russie : "c’est près de 13 % des matières radioactives produites par notre parc nucléaire qui dorment quelque part au fin fond de la Sibérie. Précisément dans le complexe atomique de Tomsk-7, une ville secrète de 30 000 habitants, interdite aux journalistes. Là-bas, chaque année, depuis le milieu des années 1990, 108 tonnes d’uranium appauvri issues des centrales françaises viennent, dans des containers, se ranger sur un grand parking à ciel ouvert." [22] Autre exemple. Les Pays d’Europe du Nord sont réputés pour être à la pointe de l’écologie, de vrais petits modèles. Et pourtant, en ce qui concerne la lutte contre la déforestation,… "la Suède, la Finlande, ou l’Autriche freinent des quatre fers pour que rien ne bouge" [23]. La raison ? Leur production énergétique est extrêmement dépendante du bois et ils sont de grands exportateurs de papier. La Suède, la Finlande et l’Autriche se sont donc retrouvées à Copenhague aux côtés de la Chine qui, elle, en tant que premier producteur mondial de meubles en bois, ne voulait pas non plus entendre parler d’une quelconque limitation de la déforestation.Il ne s’agit pas là d’un détail : "La déforestation est en effet responsable d’un cinquième des émissions mondiales de CO2." [24] et "La destruction des forêts pèse lourd dans la balance climatique […]. Environ 13 millions d'hectares de forêts sont coupés chaque année, soit l'équivalent de la surface de l'Angleterre, et c'est cette déforestation massive qui a fait de l'Indonésie et du Brésil les troisième et quatrième plus gros émetteurs de CO2 de la planète." [25] Ces trois pays européens, officiellement preuves vivantes qu’une économie capitaliste verte est possible (sic !), "se sont vu décerner le prix de Fossil of the Day [26] lors du premier jour des négociations pour leur refus d’endosser leur responsabilité en matière de conversion des terres forestières." [27]

Un pays résume à lui seul tout le cynisme bourgeois qui entoure "l’écologie" : la Russie. Depuis des mois, le pays de Poutine crie haut et fort qu’il est favorable à un accord chiffré sur les émissions de CO2. Cette position peut surprendre quand on connaît l’état de la nature en Russie. La Sibérie est polluée par la radioactivité. Ses armes nucléaires (bombes, sous-marins…) rouillent dans des cimetières. L’Etat russe serait-il pris de remords ? "La Russie se présente comme la nation modèle en matière d’émissions de CO2. Mais ce n’est qu’un tour de passe-passe. Voici pourquoi. En novembre, Dimitri Medvedev [le président russe, NDLR] s’est engagé à réduire les émissions russes de 20% d’ici à 2020 (sur la base de 1990 [28]), soit plus que l’Union européenne. Mais il n’y a là aucune contrainte puisque, en réalité, les émissions russes ont déjà diminué de… 33% depuis 1990 en raison de l’effondrement du PNB russe après la chute de l’Union soviétique. En fait, Moscou cherche à pouvoir émettre plus de CO2 dans les années à venir afin de ne pas brider sa croissance (si celle-ci revient…). Les autres pays ne vont pas accepter cette position facilement.[29]".

Jamais le capitalisme ne sera "vert". Demain, la crise économique va frapper encore plus fort. Le sort de la planète sera alors le dernier des soucis de la bourgeoisie. Elle ne cherchera qu’une seule chose : soutenir son économie nationale, en s’affrontant toujours plus durement aux autres pays, en fermant les usines pas assez rentables, quitte à les laisser pourrir sur place, en réduisant les coûts de production, en coupant dans les budgets sur l’entretien des usines et des centrales énergétiques (nucléaires ou à charbon), ce qui signifiera aussi plus de pollution et d’accidents industriels. Voici l’avenir que nous réserve le capitalisme : une crise économique profonde, une infrastructure pourrissantes et ultra-polluantes et des souffrances croissantes pour l’humanité.

Il est temps de détruire le capitalisme avant qu’il ne détruise la planète et ne décime l’humanité !

Pawel (6 janvier 2010)

1. Seuls les journaux américains et chinois évoquent un "succès", "un pas en avant". Nous expliquerons pourquoi un peu plus loin.

2. www.estadao.com.br/estadaodehoje/20091220/not_imp484972,0.php [3]

3. https://www.courrierinternational.com/article/2009/11/19/un-sommet-plus-important-que-yalta [4]

4. https://www.courrierinternational.com/article/2009/12/07/les-quotidiens-manifestent-pour-la-planete [5]

5. https://www.planetoscope.com/biodiversite [6]

6. www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-rechauffement-climatique-vers-30000-morts-an-chine-2-c-19468 [7]

7. Il n’est pas à exclure qu’une grande partie des intellectuels et responsables d’association écologiques croient eux-mêmes aux histoires qu’ils inventent. C’est d’ailleurs même très probablement le cas.

8. Prix Nobel de la paix pour sa lutte contre le réchauffement climatique avec son film-documentaire "Une vérité qui dérange" !

9. m.futura-sciences.com/2729/show/f9e437f24d9923a2daf961f70ed44366&t=5a46cb8766f59dee2844ab2c06af8e74

10. ici.radio-canada.ca/nouvelle/444446/harper-exercice-nord [8]

11. La liste ne fait ici que s’allonger puisque depuis la fin 2008, début 2009, l’Islande, la Bulgarie, la Lituanie et l’Estonie sont déjà estampillées "Etat en faillite".

12. Rapport [9] rendu public par le Telegraph (journal anglais) du 18 novembre 2009.

13. Source : weinstein-forcastinvest.net/apres-la-grece-le-top-10-des-faillites-a-venir

14. Le nouvel Observateur, magazine français, du 3 au 9 décembre.

15. D’où le cri de victoire de la presse américaine et chinoise (souligné dans notre introduction) pour qui, l’absence d’accord est "un pas en avant".

16. Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

17. Le nouvel Observateur du 3 au 9 décembre, numéro spécial Copenhague.

18. Idem.

19. www.nouvelobs.com/rue89 [10]

20. Les Echos du 19 décembre 2009.

21. Le Monde du 17 décembre 2009.

22. "Nos déchets nucléaires sont cachés en Sibérie", Libération du 12 octobre 2009.

23. Euronews (chaîne de télévision européenne) du 15 décembre 2009 (fr.euronews.net/2009/12/15/copenhague-les-emissions-liees-a-la-deforestation-font-debat)

24. www.rtl.be/info/monde/international/wwf-l-europe-toujours-faible-dans-la-lutte-contre-la-deforestation-143082.aspx [11]

25. La Tribune (quotidien français) du 19 décembre 2009.

26. Ce prix est décerné par un regroupement de 500 ONG liées à l’environnement et "récompense" les individus ou les Etats qui, pour user d’un euphémisme, "traînent des pieds" dans la lutte contre le réchauffement climatique. Lors de la semaine de Copenhague, presque tous les pays ont eu droit à leur Fossil of the Day.

27. Le Soir (quotidien belge) du 10 décembre 2009.

28. 1990 est l’année de référence pour les émissions de gaz à effet de serre, pour tous les pays, depuis le Protocole de Kyoto.

29. Le nouvel Observateur du 3 au 9 décembre.

L'immigration et le mouvement ouvrier

- 5944 lectures

Avec l’aggravation de la crise économique et de la décomposition sociale, partout dans le monde les conditions de vie sont de plus en plus intolérables, en particulier dans les pays du Tiers-Monde. La misère, les catastrophes naturelles, les guerres, le nettoyage ethnique, la famine, la barbarie totale sont la réalité quotidienne pour des millions de gens et leurs effets cumulés poussent à l’émigration de masse. Des millions de personnes fuient vers les grandes métropoles capitalistes ou vers d’autres pays également sous-développés mais qui sont dans une situation un peu moins désespérée.

Les Nations Unies estiment que 200 millions d’immigrés – environ 3% de la population mondiale – vivent hors de leur pays d’origine, le double de 1980. Aux Etats-Unis, 33 millions d'habitants sont nés à l'étranger, environ 11,7 %de la population ; en Allemagne, 10,1 millions, 12,3 % ; en France, 6,4 millions, 10,7 % ; au Royaume Uni, 5,8 millions, 9,7 % ; en Espagne, 4,8 millions, 8,5 % ; en Italie, 2,5 millions, 4,3 % ; en Suisse, 1,7 million, 22,9% et aux Pays-Bas, 1,6 million. 1 Les sources gouvernementales et médiatiques estiment qu’il y a plus de 12 millions d’immigrés clandestins aux Etats-Unis et plus de 8 millions en Union européenne. Dans ce contexte, l’immigration est devenue une question politique brûlante dans toutes les métropoles capitalistes, et même dans le Tiers-Monde, comme les récentes émeutes anti-immigrés en Afrique du Sud l'ont montré.

Bien qu’il existe des variations selon les pays et leurs spécificités, l’attitude de la bourgeoisie face à cette immigration massive suit en général le même schéma en trois volets : 1) encourager l’immigration pour des raisons économiques et politiques 2) simultanément la restreindre et tenter de la contrôler et 3) orchestrer des campagnes idéologiques pour attiser le racisme et la xénophobie contre les immigrés afin de diviser la classe ouvrière.

Encourager l’immigration : La classe dominante compte sur les travailleurs immigrés, légaux ou illégaux, pour occuper des emplois mal payés, peu attractifs pour les ouvriers du pays, et pour servir d’armée de réserve de chômeurs et de main d'œuvre sous-employée, afin de faire baisser les salaires de toute la classe ouvrière et de pallier à la diminution de la main d’œuvre résultant du vieillissement de la population et de la baisse des taux de natalité. Aux Etats-Unis, la classe dominante est tout à fait consciente que des industries entières comme le petit commerce, la construction, le traitement de la viande et de la volaille, les services de nettoyage, les hôtels, la restauration, les services de santé à domicile et de garde d’enfants reposent grandement sur le travail immigré, légal ou illégal. C’est pourquoi les revendications de l’extrême droite de renvoyer 12 millions d’immigrés illégaux et de réduire l’immigration légale ne représentent en aucun cas une alternative politique rationnelle pour les fractions dominantes de la bourgeoisie américaine et ont été rejetées comme irrationnelles, impraticables et nuisibles pour l’économie des Etats-Unis.

Restreindre et contrôler : En même temps, la fraction dominante reconnaît la nécessité de résoudre la question du statut des immigrés sans papier afin de garder un contrôle sur une multitude de problèmes sociaux, économiques et politiques, y compris l'existence et l'attribution de services médicaux, sociaux, éducatifs et d'autres services publics, ainsi que toute une série de questions légales relatives aux enfants d’immigrés nés aux Etats-Unis et à leurs biens. C’était la toile de fond de la réforme sur l’immigration proposée au printemps 2007 aux Etats-Unis qui a été soutenue par l’administration Bush et les Républicains, par les Démocrates (y compris leur aile gauche incarnée par l'ancien sénateur Edward Kennedy), et par les grandes entreprises. Loin d’être en faveur de l’immigration, la loi demandait de restreindre la frontière et de la militariser, la légalisation des immigrés sans papiers déjà présents dans le pays et des mesures de contrôle des futurs immigrés. Tout en proposant des moyens aux immigrés illégaux déjà présents dans le pays de légaliser leur statut, elle ne constituait en aucun cas une "amnistie" et comportait des délais et des amendes énormes.

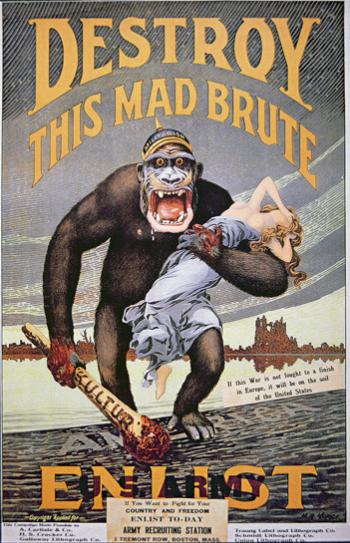

Les campagnes idéologiques : les campagnes de propagande contre les immigrés varient selon les pays, mais le cœur de leur message est remarquablement similaire ; il vise en premier lieu les "Latinos" aux Etats-Unis et les Musulmans en Europe, sous prétexte que ces derniers immigrés, en particulier les sans-papiers, seraient responsables de l’aggravation de la crise économique et des conditions sociales auxquelles est confrontée la classe ouvrière "du pays", car ils prendraient ses emplois, feraient baisser ses salaires, encombreraient les écoles avec leurs enfants, mettraient à sec les programmes d’assistance sociale, augmenteraient la criminalité et tous les autres malheurs sociaux auxquels on pourrait penser. C’est un exemple classique de la stratégie du capitalisme de diviser pour régner, diviser les ouvriers entre eux de sorte qu’ils s'accusent mutuellement d'être responsables de leurs problèmes, qu’ils se bagarrent pour des miettes, plutôt que de comprendre que c’est le système capitaliste le responsable de leurs souffrances. Cela sert à saper la capacité de la classe ouvrière à reprendre conscience de son identité de classe et de son unité, ce que la bourgeoisie redoute par dessus tout. Le plus typique, c’est que la division du travail au sein de la bourgeoisie assigne à l’aile droite la tâche d’attiser et d'exploiter le sentiment anti-immigrés dans toutes les grandes métropoles capitalistes, avec un succès plus ou moins grand, trouvant un écho dans certains secteurs du prolétariat ; mais nulle part il n’a atteint le niveau de barbarie des émeutes xénophobes contre les immigrés en Afrique du Sud en mai 2008.

L’aggravation des conditions dans les pays sous-développés dans les années à venir, qui comprend non seulement les effets de la décomposition et de la guerre mais, aussi, du changement climatique, signifie que la question de l’immigration prendra probablement encore plus d'importance dans le futur. Il est crucial que le mouvement ouvrier soit clair sur la signification du phénomène de l’immigration, sur la stratégie de la bourgeoisie face à celle-ci, sur sa politique et ses campagnes idéologiques, et sur la perspective du prolétariat sur cette question. Dans cet article nous examinerons le rôle historique de l'immigration de populations dans l’histoire du capitalisme, l’histoire de la question de l’immigration au sein du mouvement ouvrier sur, la politique d’immigration de la bourgeoisie et une orientation pour l’intervention des révolutionnaires sur l’immigration.

L’immigration et le développement capitaliste

Dans sa période ascendante, le capitalisme accordait une importance énorme à la mobilité de la classe ouvrière comme facteur de développement de son mode de production. Sous le féodalisme, la population travailleuse était attachée à la terre, ne se déplaçant quasiment pas au cours de toute sa vie. En expropriant les producteurs agricoles, le capitalisme a contraint de larges populations à quitter la campagne pour la ville, à vendre leur force de travail, fournissant une réserve indispensable de force de travail. Comme l’a noté Révolution Internationale dans son article "La classe ouvrière, une classe d’immigrés",2 "Au début du capitalisme, pendant sa période d’ "accumulation primitive", les liens des premiers travailleurs salariés avec leurs seigneurs féodaux furent rompus et "[les révolutions] dépouillant de grandes masses de leurs moyens de production et d'existence traditionnels, les lancent à l'improviste sur le marché du travail, prolétaires sans feu ni lieu. Mais la base de toute cette évolution, c'est l'expropriation des cultivateurs" 3 ". Comme l’a écrit Lénine, "le capitalisme entraîne inévitablement une mobilité de la population dont les régimes économiques antérieurs n'avaient pas besoin et qui, sous ces régimes, ne pouvait pas exister sur une échelle un tant soit peu importante" 4 (cités dans World Revolution n °300). Avec l’avancée de l’ascendance, la migration massive avait une importance décisive pour le développement du capitalisme dans sa période d’industrialisation. Le mouvement et le déplacement de masses d’ouvriers vers les lieux où le capital en avait besoin; étaient essentiels. De 1848 à 1914, 50 millions de personnes quittèrent l’Europe, la grande majorité alla s’installer aux Etats-Unis. Rien qu’entre 1900 et 1914, 20 millions de personnes émigrèrent d’Europe aux Etats-Unis. En 1900, la population américaine était approximativement de 75 millions; en 1914 d’environ 94 millions - ce qui veut dire qu’en 1914, plus d’un cinquième était composée de nouveaux immigrés – sans compter ceux qui étaient arrivés avant 1900. Si l’on comptabilise les enfants d'immigrés nés aux Etats-Unis, l’impact des immigrés sur la vie sociale est encore plus significatif. Pendant cette période, la bourgeoisie américaine a essentiellement suivi une politique d’ouverture complète à l’immigration (à l’exception de restrictions envers les immigrés d’Asie). Ce qui motivait les ouvriers immigrés à se déraciner, était la promesse d’améliorer leur niveau de vie, la fuite de la pauvreté et de la famine, de l’oppression et du manque de perspectives.

De pair avec sa politique encourageant l’immigration, la bourgeoisie n’hésita pas à mener, en même temps, des campagnes xénophobes et racistes pour diviser la classe ouvrière. On montait ceux qu’on appelait les ouvriers "natifs" ("native" workers, ouvriers "du pays", "de souche"), - et dont certains étaient eux-mêmes de la deuxième ou troisième génération descendant d’immigrés – contre les nouveaux arrivants qu'on dénonçait pour leurs différences linguistiques, culturelles et religieuses. Même parmi les nouveaux arrivants, les antagonismes ethniques étaient utilisés pour alimenter la stratégie de division. Il est important de se rappeler que la peur et la méfiance envers les étrangers ont de profondes racines psychologiques dans cette société, et le capitalisme n’a jamais hésité à exploiter ce phénomène pour ses propres fins sordides. La bourgeoisie, américaine en particulier, a utilisé cette tactique de "diviser pour régner" pour contrecarrer la tendance historique à l’unité de la classe ouvrière et mieux asservir le prolétariat. Dans une lettre à Hermann Schlüter, en 1892, Engels notait : "Votre bourgeoisie sait beaucoup mieux que le gouvernement autrichien lui-même jouer une nationalité contre l'autre : Juifs, Italiens, Bohèmes, etc., contre Allemands et Irlandais, et chacun d'eux contre les autres." C’est une arme idéologique classique de l’ennemi de classe.

Alors que l’immigration dans la période d’ascendance du capitalisme a été en grande partie alimentée pour satisfaire aux besoins de force de travail d’un mode de production historiquement progressiste, en développement et s’étendant rapidement, dans la décadence, avec le ralentissement des taux de croissance exponentiels, les motifs de l’immigration résultèrent de facteurs beaucoup plus négatifs. La nécessité de fuir la persécution, la famine et la pauvreté qui a poussé des millions d’ouvriers pendant la période d’ascendance à émigrer pour trouver un travail et une vie meilleure, s’est accrue inévitablement dans la période de décadence, à un degré d’urgence supérieur. Les nouvelles caractéristiques de la guerre dans la décadence notamment ont donné une nouvelle impulsion à l’émigration de masse et au flot de réfugiés. Dans l’ascendance, les guerres se limitaient avant tout au conflit entre armées professionnelles sur les champs de bataille. Avec le début de la décadence, la nature de la guerre se transforma de façon significative, impliquant toute la population et tout l’appareil économique du capital national. Terroriser et démoraliser la population civile devint un objectif tactique primordial et amena à des migrations massives de réfugiés au 20e et maintenant au 21e siècle. Au cours de la guerre actuelle en Irak par exemple, on estime à deux millions les réfugiés recherchant la sécurité en Jordanie et en Syrie surtout. Les émigrants qui fuient leur pays d’origine sont encore persécutés sur la route par les policiers et les militaires corrompus, la mafia et les criminels qui leur extorquent leurs biens, les brutalisent et les volent au cours de leur voyage désespéré vers ce qu’ils espèrent une vie meilleure. Beaucoup d’entre eux meurent ou disparaissent en cours de route, certains tombent entre les mains de trafiquants d’hommes. Il faut remarquer que les forces de la justice et de l’ordre capitalistes semblent incapables ou ne veuillent pas faire quoi que ce soit pour soulager des maux sociaux qui accompagnent l’immigration massive de la période actuelle.

Aux Etats-Unis, la décadence s’est accompagnée d’un changement abrupt : d’une politique de large ouverture à l’immigration (sauf en ce qui concerne les restrictions de longue date envers les Asiatiques) à des politiques gouvernementales d’immigration extrêmement restrictives. Avec le changement de période économique, il y eut globalement moins besoin d’un afflux continuel et massif de force de travail. Mais ce ne fut pas la seule raison d’une immigration plus contrôlée, des facteurs racistes et « anti-communistes » intervenant également. .Le National Origins Act, loi adoptée en 1924, limita le nombre d’émigrants venant d’Europe à 150 000 personnes par an et fixa le quota pour chaque pays sur la base de la composition ethnique de la population américaine en 1890 – avant la vague massive d’émigration en provenance d’Europe de l’Est et du Sud. Les ouvriers immigrés d’Europe de l’Est étaient en partie visés sur la base d’un racisme éhonté afin de ralentir l’augmentation d’éléments "indésirables" comme les Italiens, les Grecs, les Européens de l’Est et les Juifs. Pendant la période de "Peur rouge" aux Etats-Unis qui a suivi la Révolution russe, les ouvriers immigrés d’Europe de l’Est étaient considérés comme incluant probablement un nombre disproportionné de "Bolcheviks" et ceux d’Europe du Sud, d’anarchistes. En plus de restreindre le flot des immigrés, la loi de 1924 créa, pour la première fois aux Etats-Unis, le concept d’ouvrier étranger non immigrant - qui pouvait venir aux Etats-Unis mais n’avait pas le droit d’y rester.

En 1950, le McCarran-Walter Act fut promulgué. Très influencé par le McCarthysme et l’hystérie anti-communiste de la Guerre froide, cette loi imposait de nouvelles limites à l’immigration sous couvert de lutte contre l’impérialisme russe. A la fin des années 1960, avec le début de la crise ouverte du capitalisme mondial, l’immigration américaine se libéralisa, augmentant le flot d’immigrés vers les Etats-Unis, qui venaient non seulement d’Europe, mais aussi d’Asie et d’Amérique latine, reflétant en partie le désir du capitalisme américain d’égaler le succès des puissances européennes en drainant leurs anciens pays coloniaux de travailleurs intellectuels qualifiés et talentueux, comme les scientifiques, les docteurs en médecine, les infirmiers et d’autres professions – ce qu’on appelle "la fuite des cerveaux" des pays sous-développés, et pour fournir des ouvriers agricoles peu payés. La conséquence inattendue des mesures de libéralisation fut l’augmentation spectaculaire de l’immigration, tant légale qu’illégale, en particulier en provenance d’Amérique latine.

En 1986, la politique américaine anti-immigration fut mise à jour avec la promulgation du Simpson-Rodino Immigration and naturalization Control Reform Act qui traitait de l’afflux d’immigrés illégaux venant d’Amérique latine et imposait, pour la première fois dans l’histoire de l’Amérique, des sanctions (amendes et même emprisonnement) contre les employeurs qui embauchaient en connaissance de cause des ouvriers sans papiers. L’afflux d’immigrés illégaux s’était intensifié avec l’effondrement économique des pays du Tiers-Monde pendant les années 1970, et avait déclenché une vague d'émigration des masses appauvries fuyant le dénuement au Mexique, à Haïti et au Salvador ravagé par la guerre. L'énormité de cette vague hors de contrôle est reflétée par le nombre record de 1,6 million d'arrestations d’immigrés clandestins en 1986 par la police américaine de l’immigration.

Au niveau des campagnes idéologiques, l’utilisation de la stratégie "diviser pour régner" face à l’immigration, déjà utilisée comme outil tactique contre le prolétariat pendant l’ascendance du capitalisme, a atteint de nouveaux sommets pendant la décadence. Les immigrés sont accusés d'envahir les métropoles, de faire baisser les salaires et de les dévaloriser, d’être la cause de l’épidémie de criminalité et de "pollution" culturelle, de remplir les écoles, d'alourdir les programmes sociaux – bref de tous les problèmes sociaux imaginables. Cette tactique ne se limite pas aux Etats-Unis mais est également utilisée en France, en Allemagne et dans toute l’Europe où les immigrés d’Europe de l'Est servent de boucs-émissaires pour les calamités sociales dues à la crise et au capitalisme en décomposition, dans des campagnes idéologiques remarquablement similaires, démontrant ainsi que l'immigration de masse est une manifestation de la crise économique globale et de la décomposition sociale qui s'aggravent dans les pays moins développés. Tout ceci a pour but de créer des obstacles et de bloquer le développement de la conscience de classe dans la classe ouvrière, d'essayer d’embobiner les ouvriers pour qu’ils ne comprennent pas que c’est le capitalisme qui crée les guerres, la crise économique et tous les problèmes sociaux caractéristiques de sa décomposition sociale.

L'impact social de l'aggravation de la décomposition et des crises qui vont avec ainsi que le développement de la crise écologique amèneront sans aucun doute des millions de réfugiés vers les pays développés dans les années à venir. Si ces mouvements massifs et soudains de populations sont traités autrement que l’immigration de routine, ils le sont toujours d’une façon qui reflète l’inhumanité fondamentale de la société capitaliste. Les réfugiés sont souvent parqués dans des camps, séparés de la société qui les entoure et seulement relâchés et intégrés lentement, parfois après de nombreuses années ; ils sont plus traités comme des prisonniers et des indésirables que comme des membres de la communauté humaine. Une telle attitude est en totale opposition avec la solidarité internationaliste qui constitue clairement la perspective prolétarienne.

La position historique du mouvement ouvrier sur l'immigration

Confronté à l’existence de différences ethniques, de race et de langue chez les ouvriers, historiquement, le mouvement ouvrier a été guidé par le principe : "les ouvriers n’ont pas de patrie", un principe qui a influencé à la fois la vie interne du mouvement ouvrier révolutionnaire et l'intervention de ce mouvement dans la lutte de classe. Tout compromis envers ce principe représente une capitulation envers l’idéologie bourgeoise.

Ainsi, par exemple, en 1847, les membres allemands de la Ligue des Communistes exilés à Londres, bien que préoccupés au premier chef par la propagande envers les ouvriers allemands, ont adhéré à la vision internationaliste et ont "maintenu des relations étroites avec les réfugiés politiques de toutes sortes de pays." 5 A Bruxelles, la Ligue a "organisé un banquet internationaliste pour démontrer les sentiments fraternels que les ouvriers avaient pour les ouvriers des autres pays... Cent vingt ouvriers participèrent à ce banquet dont des Belges, des Allemands, des Suisses, des Français, des Polonais, des Italiens et un Russe". 6 Vingt ans plus tard, la même préoccupation a poussé la Première Internationale à intervenir dans les grèves avec deux objectifs centraux : empêcher la bourgeoisie de faire venir des briseurs de grève de l'étranger et apporter un soutien direct aux grévistes comme elle le fit envers les fabricants de tamis, les tailleurs et les vanniers à Londres et envers les fondeurs de bronze à Paris. 7 Lorsque la crise économique de 1866 provoqua une vague de grèves à travers toute l'Europe, le Conseil général de l'Internationale "soutint les ouvriers par ses conseils et son assistance et mobilisa la solidarité internationale du prolétariat en leur faveur. De cette façon, l'Internationale priva la classe capitaliste d'une arme très efficace et les patrons ne purent plus freiner la combativité de leurs ouvriers en important une main d'œuvre étrangère bon marché... Là où elle avait de l'influence, elle cherchait à convaincre les ouvriers que c'était dans leur intérêt de soutenir les luttes salariales de leurs camarades étrangers." 8 De même, en 1871, lorsque le mouvement pour la journée de 9 heures se développa en Grande-Bretagne, organisé par la Nine Hours League et non par les syndicats qui restèrent en dehors de la lutte, la Première Internationale lui apporta son soutien en envoyant des représentants en Belgique et au Danemark pour "empêcher les intermédiaires des patrons de recruter des briseurs de grève dans ces pays, ce qu'ils réussirent avec beaucoup de succès." 9

L'exception la plus marquante à cette position internationaliste eut lieu aux Etats-Unis en 1870-71 où la section américaine de l'Internationale s'opposa à l'immigration d'ouvriers chinois aux Etats-Unis parce que les capitalistes les utilisaient pour faire baisser les salaires des ouvriers blancs. Un délégué de Californie se plaignit du fait que "les Chinois ont fait perdre des milliers d'emplois aux hommes, femmes et enfants blancs". Cette position exprimait une interprétation erronée de la critique portée par Marx au despotisme asiatique en tant que mode de production anachronique dont la domination en Asie devait être renversée pour que le continent asiatique s'intègre dans les rapports de production modernes et pour que se constitue un prolétariat moderne en Asie. Le fait que les travailleurs asiatiques ne soient pas encore prolétarisés et soient donc susceptibles d'être manipulés et surexploités par la bourgeoisie, n'a malheureusement pas constitué une impulsion pour étendre la solidarité à cette main d'œuvre et pour l'intégrer dans la classe ouvrière américaine dans son ensemble, mais a servi à donner une explication rationnelle à l'exclusion raciste.

Quoi qu'il en soit, la lutte pour l'unité de la classe ouvrière internationale se poursuivit dans la Deuxième Internationale. Il y a un peu plus de cent ans, au Congrès de Stuttgart de 1907, l'Internationale rejeta massivement une tentative opportuniste proposant de soutenir la restriction par les gouvernements bourgeois de l'immigration chinoise et japonaise. L'opposition fut si grande que les opportunistes furent en fait contraints de retirer leur résolution. A la place, le Congrès adopta une position anti-exclusion pour le mouvement ouvrier dans tous les pays. Dans le Rapport qu'il fait de ce Congrès, Lénine écrivit : "Sur cette question [de l'immigration] également se fit jour en commission une tentative de soutenir d'étroites conceptions de corporation, d'interdire l'immigration d'ouvriers en provenance des pays arriérés (celle des coolies venus de Chine, etc.). C'est là le reflet de l'esprit "aristocratique" que l'on trouve chez les prolétaires de certains pays "civilisés" qui tirent certains avantages de leur situation privilégiée et qui sont pour cela enclins à oublier les impératifs de la solidarité de classe internationale. Mais au Congrès proprement dit, il ne se trouva pas d'apologistes de cette étroitesse petite-bourgeoise de corporation, et la résolution répond pleinement aux exigences de la social-démocratie révolutionnaire." 10

Aux Etats-Unis, lors des Congrès du Parti socialiste, en 1908, 1910 et 1912, les opportunistes cherchèrent à présenter des résolutions permettant d’échapper à la décision du Congrès de Stuttgart et exprimèrent leur soutien à l'opposition de l'AFL (American Federation of Labor) à l’immigration. Mais ils furent battus à chaque fois par des camarades qui défendaient la solidarité internationale de tous les ouvriers. Un délégué admonesta les opportunistes en disant que pour la classe ouvrière "il n’y a pas d’étrangers". D’autres insistèrent sur le fait que le mouvement ouvrier n’a pas à se joindre aux capitalistes contre des groupes d'ouvriers. En 1915, dans une lettre à la Socialist Propaganda League (le précurseur de l'aile gauche du Parti socialiste qui allait fonder, plus tard, le Communist Party et le Communist Labor Party aux Etats-Unis), Lénine écrivait : "Dans notre lutte pour le véritable internationalisme et contre le "jingo-socialisme", notre presse dénonce constamment les chefs opportunistes du S.P. d'Amérique, qui sont partisans de limiter l'immigration des ouvriers chinois et japonais (surtout depuis le congrès de Stuttgart de 1907, et à l'encontre de ses décisions). Nous pensons qu'on ne peut pas, à la fois, être internationaliste et se prononcer en faveur de telles restrictions." 11

Historiquement, les immigrés ont toujours joué un rôle important dans le mouvement ouvrier aux Etats-Unis. Les premiers marxistes révolutionnaires émigrèrent aux Etats-Unis après l’échec de la révolution de 1848 en Allemagne et établirent des liens vitaux avec le centre de la Première Internationale en Europe. Engels introduisit certaines conceptions problématiques dans le mouvement socialiste aux Etats-Unis, concernant les immigrés ; certains aspects étaient justes, mais d’autres étaient erronés et eurent finalement un impact négatif sur les activités organisationnelles du mouvement révolutionnaire américain. Friedrich Engels était préoccupé de la lenteur avec laquelle le mouvement ouvrier commençait à se développer aux Etats-Unis. Il pensait que cela venait de certaines spécificités de la situation en Amérique, notamment de l'absence de tradition féodale avec son fort système de classes, et de l’existence de la Frontier qui servait de soupape de sécurité à la bourgeoisie et permettait aux ouvriers mécontents de fuir leur existence de prolétaires pour devenir fermiers ou colons à l’Ouest. Un autre aspect était le gouffre qui séparait les ouvriers natifs des Etats-Unis et les ouvriers immigrés sur le plan des possibilités économiques ainsi que l’incapacité des ouvriers immigrés de communiquer avec les ouvriers du pays. Par exemple, pour critiquer les immigrés socialistes allemands de ne pas apprendre l’anglais, Engels écrivit : "Ils devront retirer tous les vestiges de leur costume d’étranger. Ils doivent devenir complètement des Américains. Ils ne peuvent attendre que les Américains viennent vers eux ; ce sont eux, la minorité et les immigrés, qui doivent aller vers les Américains qui constituent la vaste majorité de la population et sont nés là. Pour faire cela, ils doivent commencer par apprendre l’anglais." 12 Il est vrai qu’il existait chez les révolutionnaires immigrés allemands dans les années 1880 une tendance à se limiter au travail théorique et à laisser de côté le travail envers les masses des ouvriers du pays, ceux de langue anglaise, ce qui suscita les commentaires d’Engels. Il est également vrai que le mouvement révolutionnaire mené par les immigrants devait s’ouvrir aux ouvriers américains parlant anglais, mais l’insistance sur l’américanisation du mouvement qui était implicite dans les remarques d’Engels s’avéra désastreuse pour le mouvement ouvrier car elle eut pour conséquence de laisser les ouvriers les plus formés et expérimentés dans des rôles secondaires et d'en remettre la direction entre les mains de militants peu formés, dont la qualité première était d’être nés dans le pays et de parler anglais. Après la Révolution russe, l’Internationale communiste poursuivit la même politique et ses conséquences furent encore plus désastreuses pour le jeune Parti communiste. L’insistance de Moscou pour que les militants nés aux Etats-Unis soient nommés à la direction catapulta les opportunistes et les carriéristes comme William Z. Foster à des postes clé, rejeta les révolutionnaires d’Europe de l’Est qui avaient des penchants pour le communisme de gauche à la périphérie du Parti et accéléra le triomphe du stalinisme dans le Parti aux Etats-Unis.

De même, une autre remarque d’Engels était aussi problématique: "Il me semble que le grand obstacle aux Etats-Unis réside dans la position exceptionnelle des ouvriers du pays… (La classe ouvrière du pays) a développé et s’est aussi, dans une grande mesure, organisée elle-même en syndicats. Mais elle garde toujours une attitude aristocratique et quand c’est possible, laisse les emplois ordinaires et mal payés aux immigrants dont seulement une petite partie adhère aux syndicats aristocratiques." 13. Même si elle décrivait de façon tout à fait juste la façon dont les ouvriers du pays et les immigrés étaient effectivement divisés entre eux, elle sous-entendait de façon erronée que c’étaient les ouvriers américains et pas la bourgeoisie qui étaient responsables du gouffre entre les différentes parties de la classe ouvrière. Alors que ces commentaires parlaient des divisions dans la classe ouvrière immigrée blanche, les nouveaux gauchistes les interprétèrent, au cours des années 1960, dans le sens de donner une base à la "théorie" du "privilège de la peau blanche". 14

De toutes façons, l’histoire même de la lutte de classe aux Etats-Unis a réfuté la vision d’Engels selon laquelle l’américanisation des immigrés constituait une pré-condition à la constitution d’un mouvement socialiste fort aux Etats-Unis. La solidarité et l’unité de classe au delà des aspects ethniques et linguistiques furent une caractéristique centrale du mouvement ouvrier au tournant du 20e siècle. Les partis socialistes américains avaient une presse de langue étrangère et publiaient des dizaines de journaux, quotidiens et hebdomadaires, en plusieurs langues. En 1912, le Socialist Party publiait aux Etats-Unis 5 quotidiens en anglais et 8 dans d’autres langues, 262 hebdomadaires en anglais et 36 dans d’autres langues, 10 mensuels d’actualité en anglais et 2 dans d’autres langues, et ceci n’inclut pas les publications du Socialist Labor Party. A l'intérieur du Socialist Party, il existait 31 fédérations de langue étrangère : arménienne, bohémienne, bulgare, croate, tchèque, danoise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hispanique, hongroise, irlandaise, italienne, japonaise, juive, lettonne, lithuanienne, norvégienne, polonaise, roumaine, russe, scandinave, serbe, slovaque, slovène, slave du sud, espagnole, suédoise, ukrainienne, yougoslave. Ces fédérations constituaient la majorité de l’organisation. La majorité des membres du Communist Party et du Communist Labor Party, fondés en 1919, étaient des immigrés. De même le développement des Industrial Workers of the World (IWW) dans la période qui a précédé la Première Guerre mondiale provenait essentiellement de l’adhésion des immigrés, et même les IWW à l’Ouest qui comptaient beaucoup d’Américains "de naissance", comportaient des milliers de Slaves, de Chicanos et de Scandinaves dans leurs rangs.

La lutte la plus fameuse des IWW, la grève dans le textile à Lawrence en 1912, montra la capacité de solidarité entre les ouvriers immigrés et non immigrés. Lawrence était une ville industrielle du Massachusetts où les conditions de travail étaient déplorables. La moitié des ouvriers étaient des adolescentes entre 14 et 18 ans. Les ouvriers qualifiés étaient en général des gens qui parlaient anglais de descendance anglaise, irlandaise ou allemande. Les ouvriers non qualifiés étaient des Canadiens français, des Italiens, des Slaves, des Hongrois, des Portugais, des Syriens et des Polonais. Une baisse des salaires dans l’une des usines suscita une grève chez les femmes tisserandes polonaises qui s’étendit rapidement à 20 000 ouvriers. Un comité de grève organisé avec les IWW comprenait deux représentants de chaque groupe ethnique et réclamait 15 % d’augmentation de salaire et pas de représailles contre les grévistes. Les réunions pendant la grève étaient traduites en vingt-cinq langues. Lorsque les autorités répondirent par la répression violente, le comité de grève lança une campagne en envoyant plusieurs centaines d’enfants de grévistes chez des sympathisants de la classe à New York. Quand le second convoi de 100 enfants partit pour se rendre chez des sympathisants dans le New Jersey, les autorités s’en prirent aux mères et aux enfants, les arrêtèrent et les molestèrent devant la presse nationale ; cela eut pour résultat un déploiement national de solidarité. Les IWW utilisèrent la même tactique, lors d’une grève dans le secteur de la soie à Paterson, dans le New Jersey, en 1913, en envoyant les enfants d’ouvriers immigrés grévistes chez des "mères de grèves" dans d'autres villes ; à cette occasion encore, les ouvriers démontrèrent leur solidarité de classe par delà les barrières ethniques.

Au cours de la guerre, le rôle des émigrés et immigrants de l’aile gauche du mouvement socialiste fut particulièrement important. Par exemple, Trotsky participa à une réunion, le 14 janvier 1917 à Brooklyn, chez Ludwig Lore, immigrant d’Allemagne, pour planifier un "programme d’action" des forces de gauche du mouvement socialiste américain ; il venait d’arriver la veille à New York ; participèrent aussi Boukharine qui résidait déjà aux Etats-Unis et travaillait comme éditeur de Novy Mir, l’organe de la Fédération socialiste de Russie ; plusieurs autres immigrés russes ; S.J. Rutgers, révolutionnaire hollandais, compagnon de lutte de Pannekoek ; et Sen Katayama, émigré japonais. Selon des témoins visuels, les Russes dominèrent la discussion ; Boukharine défendait la scission immédiate de la gauche avec le Socialist Party, et Trotsky que la gauche devait rester dans le Parti pour le moment, mais devait développer sa critique en publiant tous les quinze jours une publication indépendante ; c’est cette dernière position qui fut adoptée par la réunion. S’il n’était pas rentré en Russie après la révolution de février, Trotsky aurait probablement été à la tête de l’aile gauche du mouvement américain. 15 La coexistence de plusieurs langues ne constituait pas un obstacle au mouvement ; au contraire, c’était un reflet de sa force. Lors d’une manifestation massive en 1917, Trotsky s’adressa à la foule en russe et d’autres en allemand, finnois, anglais, letton, yiddish et lithuanien. 16

La théorisation bourgeoise de l’idéologie anti-immigrés

Les idéologues bourgeois défendent l’idée que les caractéristiques de l’émigration massive actuelle vers l’Europe et les Etats-Unis sont totalement différentes de celles de l'émigration dans des périodes précédentes de l’histoire. Il y a derrière cela l’idée que, aujourd'hui, les immigrés affaiblissent, détruisent même les sociétés qui les accueillent, refusent de s’intégrer dans leur nouvelle société et en rejettent les institutions politiques et la culture. En Europe, le livre de Walter Laqueur, The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent, publié en 2007, défend l’idée que l’immigration musulmane est responsable du déclin européen.

Le professeur de sciences politiques bourgeois, Samuel P. Huntington de l’Université de Harvard, dans son livre publié en 2004, Who Are We: The Challenges to America's National Identity défend le point de vue que les immigrés d’Amérique latine, les Mexicains en particulier, qui sont arrivés aux Etats-Unis au cours des trois dernières décennies parleront probablement moins l’anglais que les précédentes générations d’immigrés venant d’Europe parce qu’ils parlent tous la même langue, qu’ils sont concentrés dans les mêmes régions et sont confinés dans des enclaves où l’on parle espagnol, qu’ils sont moins intéressés à s’assimiler d’un point de vue linguistique et culturel et sont encouragés à ne pas apprendre l’anglais par les gauchistes qui fomentent des politiques identitaires. Huntington déclare en plus que la "bifurcation", la division de la société américaine selon des lignes de division raciale noirs/blancs qui a existé pendant des générations, est aujourd’hui menacée d’être déplacée/remplacée par une "bifurcation" culturelle entre les immigrés de langue espagnole et les américains de souche qui parlent anglais, ce qui met en jeu l’identité et la culture nationales américaines.

Laqueur comme Huntington s'enorgueillissent de leur éminente carrière d'idéologues de la Guerre froide au service de la bourgeoisie. Laqueur est un érudit juif conservateur, survivant de l’Holocauste, farouchement pro-sioniste, anti-arabe, et consultant du Centre d’Etudes internationales et stratégiques (CSIS) de Washington qui a servi de "groupe de réflexion" pendant la Guerre froide en étroit lien avec le Pentagone à partir de 1962. L'ancien Secrétaire d'Etat de Bush à la Défense, Rumsfeld, a régulièrement consulté le CSIS. Huntington, professeur de sciences politiques à Harvard, a été conseiller de Lyndon Johnson pendant la guerre du Vietnam et, en 1968, a recommandé une politique de grand bombardement des campagnes vietnamiennes afin de saper le soutien des paysans au Viêt-Cong et les forcer à aller dans les villes. Plus tard, il a travaillé avec la Commission trilatérale dans les années 1970, est l’auteur du rapport sur la Governibility of Democracies (La crise de la démocratie : Rapport sur La gouvernabilité des démocraties à la Commission trilatérale) en 1976. A la fin des années 1970, sous l’administration Carter, il a servi comme coordonnateur politique du Conseil national de Sécurité. En 1993, il a écrit un article dans Foreign Affairs qui est devenu un livre par la suite, intitulé Le choc des civilisations (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order), dans lequel il développe la thèse selon laquelle, après l’effondrement de l’URSS, ce serait la culture et non plus l’idéologie qui deviendrait la base la plus importante des conflits dans le monde. Il prévoyait qu’un choc de civilisations imminent entre l’Islam et l’Occident constituerait le conflit international central dans le futur. Bien que le point de vue de Huntington sur l’immigration en 2004 ait été en grande partie écarté par les intellectuels spécialisés dans l’étude des populations et les questions de l’immigration et de l’assimilation, ses vues ont été largement répandues par les médias et les experts en politique autour de Washington.

Les protestations d'Huntington sur le fait que les immigrés de langue étrangère refuseraient d’apprendre l’anglais, résisteraient à l’assimilation et contribueraient à la pollution culturelle, n’ont rien de nouveau aux Etats-Unis. A la fin des années 1700, Benjamin Franklin avait peur que la Pennsylvanie ne soit submergée par la "nuée" des immigrés d’Allemagne. "Pourquoi la Pennsylvanie", demandait Franklin, "fondée par les Anglais, devrait-elle devenir une colonie d’étrangers qui seront bientôt si nombreux qu’ils nous germaniseront plutôt que nous les anglicisions ?". En 1896, le président Francis Walker de l’Institut de Technologie du Massachusetts (MIT), économiste influent, mettait en garde contre le fait que la citoyenneté américaine pourrait être dégradée par "l’accès tumultueux de multitudes de paysans ignorants et brutalisés des pays d’Europe de l’Est et du Sud". Le président Théodore Roosevelt était si contrarié par l’afflux d’immigrés de langue étrangère qu’il proposa : "Il faut exiger de tous les immigrés qui viennent ici qu'ils apprennent l’anglais dans les cinq ans ou qu'ils quittent le pays". L’historien de Harvard, Arthur Schlesinger Senior, a déploré de la même façon "l’infériorité" sociale, culturelle et intellectuelle des immigrés d’Europe du Sud et de l’Est. Toutes ces plaintes et ces peurs d’hier sont remarquablement similaires à celles de Huntington aujourd’hui.

La réalité historique n'a jamais donné raison à ces peurs xénophobes. Même s’il a toujours existé, dans chaque groupe d’immigrés, une certaine partie qui cherchait à apprendre l’anglais à tout prix, à s’assimiler rapidement et à réussir économiquement, habituellement, l’assimilation s'est développée de façon graduelle – en général sur une période de trois générations. Les immigrants adultes conservaient en général leur langue maternelle et leurs traditions culturelles aux Etats-Unis. Ils vivaient dans des quartiers d’immigrés où ils parlaient leur langue dans la communauté, dans les magasins, dans les réunions religieuses, etc. Ils lisaient des livres et des journaux dans leur langue natale. Leurs enfants, immigrés quand ils étaient très jeunes ou nés aux Etats-Unis, étaient en général bilingues. Ils apprenaient l’anglais à l’école et, au 20e siècle, étaient entourés par l’anglais dans la culture de masse, mais parlaient aussi la langue de leurs parents à la maison et se mariaient en général au sein de leur communauté ethnique. A la troisième génération, les petits-enfants des immigrés perdaient en général l’habitude de parler la langue de leurs grands parents et tendaient à ne parler que l’anglais. Leur assimilation culturelle était marquée par une tendance croissante à se marier en dehors de la communauté ethnique d’origine. Malgré l'importance de l'immigration hispanique au cours des dernières années, les mêmes tendances à l'assimilation semblent perdurer de la même façon dans la période actuelle aux Etats-Unis, selon de récentes études du Pew Hispanic Center et de l'Université de Princeton. 17

Cependant, même si la vague actuelle d’immigration était qualitativement différente des précédentes, quelle importance cela aurait-il ? Si les ouvriers n’ont pas de patrie, pourquoi serions-nous concernés par la question de l’assimilation ? Engels a défendu l'américanisation dans les années 1880 non comme une fin en soi, comme une sorte de principe intemporel du mouvement ouvrier, mais comme un moyen de construire un mouvement socialiste de masse. Mais, comme nous l’avons vu, l'idée que l’américanisation constituerait une pré-condition nécessaire pour développer l’unité de la classe ouvrière a été réfutée par la pratique du mouvement ouvrier lui-même au début du 20e siècle, qui a démontré, sans équivoque possible, que le mouvement ouvrier peut embrasser la diversité et le caractère international du prolétariat et construire un mouvement uni contre la classe dominante.

Alors que les récentes émeutes dans les bidonvilles d’Afrique du Sud constituent un signal d’alerte par rapport au fait que les campagnes anti-immigrés de la bourgeoisie mènent à la barbarie dans la vie sociale, il est évident que la propagande capitaliste exagère la colère anti-immigrés dans la classe ouvrière des métropoles. Aux Etats-unis par exemple, malgré les grands efforts des médias bourgeois et la propagande d'extrême-droite pour attiser la haine contre les immigrés sur les questions de langue et de culture, l’attitude dominante dans la population en général, y compris chez les ouvriers, est de considérer que les immigrés sont des travailleurs qui cherchent à gagner leur vie pour soutenir leurs familles, qu’ils font un travail trop pénible et trop mal payé pour les ouvriers "du pays" et qu’il serait insensé de les renvoyer. 18 Dans la lutte de classe elle-même, il y a de plus en plus de manifestations de solidarité entre ouvriers immigrés et ouvriers "de souche", qui rappellent l'unité internationaliste à Lawrence en 1912. Par exemple, il y a eu les luttes de 2008 comme le soulèvement en Grèce où les ouvriers immigrés ont rejoint la lutte, ou la grève de la raffinerie de Lindsey en Grande-Bretagne en 2009 où les immigrés ont clairement exprimé leur solidarité, ou encore, aux Etats-Unis, lors de l'occupation par les ouvriers immigrés hispaniques de l'usine Window and Door Republic devant laquelle les ouvriers "natifs" se sont rassemblés pour montrer leur soutien en apportant notamment de quoi manger.

L'intervention des révolutionnaires sur la question de l'immigration

D’après ce que rapportent les médias, 80 % des Britanniques pensent que le Royaume Uni fait face à une crise de population du fait de l’immigration ; plus de 50 % ont peur que la culture britannique ne disparaisse ; 60 % que la Grande-Bretagne est plus dangereuse du fait de l’immigration ; et 85 % veulent que l’on diminue ou mette un terme à l’immigration. 19 Le fait qu’il existe une réceptivité à la peur irrationnelle exprimée dans le racisme et la xénophobie propagée par l'idéologie bourgeoise chez certains éléments de la classe ouvrière ne nous surprend pas dans la mesure où l'idéologie de la classe dominante, dans une société de classe, exerce une immense influence sur la classe ouvrière jusqu'à ce que se développe une situation ouvertement révolutionnaire. Cependant, quel que soit le succès de l'intrusion idéologique de la bourgeoisie dans la classe ouvrière, pour le mouvement révolutionnaire, le principe selon lequel la classe ouvrière mondiale est une unité, les ouvriers n’ont pas de patrie, est un principe de base de la solidarité prolétarienne internationale et de la conscience de la classe ouvrière. Tout ce qui insiste sur les particularismes nationaux, aggrave, manipule ou contribue à la "désunion" de la classe ouvrière est contraire à la nature internationaliste du prolétariat comme classe, et est une manifestation de l’idéologie bourgeoise que les révolutionnaires combattent. Notre responsabilité est de défendre la vérité historique : les ouvriers n’ont pas de patrie.

Quoi qu’il en soit, comme d’habitude, les accusations de l’idéologie bourgeoise contre les immigrés sont plus un mythe qu’une réalité. Il y a bien plus de probabilités que les immigrés soient victimes de criminels qu'ils ne soient des criminels eux-mêmes. De façon générale, les immigrés sont honnêtes, des ouvriers qui travaillent dur, surexploités au-delà de toute limite, pour gagner de quoi vivre et envoyer de l’argent à leur famille restée "au pays". Ils sont souvent floués par des patrons peu scrupuleux qui les paient moins que le salaire minimum et refusent de payer leurs heures supplémentaires, par des propriétaires tout aussi peu scrupuleux qui leur font payer des loyers exorbitants pour de vrais taudis, et par toutes sortes de voleurs et d’agresseurs – qui tous comptent sur la peur des immigrés envers les autorités qui les empêche de porter plainte. Les statistiques montrent que la criminalité a tendance à augmenter chez les seconde et troisième générations dans les familles d’immigrés ; pas parce qu’ils proviennent de l’immigration mais du fait de leur pauvreté continuellement oppressante, de la discrimination et du manque de perspectives en tant que pauvres.20

Il est essentiel d’être clair sur la différence existant aujourd’hui entre la position de la Gauche communiste et celle de tous les défenseurs d'une idéologie anti-raciste (y compris ceux qui se prétendent révolutionnaires). Malgré la dénonciation du caractère raciste de l'idéologie anti-immigrés, les actions qu'ils préconisent restent sur le même terrain. Au lieu de souligner l’unité fondamentale de la classe ouvrière, ils mettent en avant ses divisions. Dans une version mise à jour de la vieille théorie du "privilège de la peau blanche", on blâme, avec des arguments moralistes, les ouvriers qui se méfient des immigrés, et pas le capitalisme pour son racisme anti-immigrés ; et on poursuit même en glorifiant les ouvriers immigrés comme des héros plus purs que les ouvriers de souche. Les "anti-racistes" soutiennent les immigrés contre les non-immigrés au lieu de mettre en avant l’unité de la classe ouvrière. L’idéologie multiculturelle qu'ils propagent dévoie la conscience de classe des ouvriers sur le terrain de la "politique d’identité" pour laquelle c’est "l’identité" nationale, linguistique, ethnique qui est déterminante, et pas l’appartenance à la même classe. Cette idéologie empoisonnée dit que les ouvriers mexicains ont plus en commun avec les éléments mexicains bourgeois qu’avec les autres ouvriers. Face au mécontentement des ouvriers immigrés confrontés aux persécutions qu’ils subissent, l'anti-racisme les enchaîne à l’Etat. La solution qui est proposée aux problèmes des immigrés est invariablement d’avoir recours à la légalité bourgeoise, que ce soit en recrutant les ouvriers pour les syndicats, ou pour la réforme de la loi sur l’immigration, ou en enrôlant les immigrés dans la politique électorale ou la reconnaissance formelle de "droits" légaux. Tout sauf la lutte de classe unie du prolétariat.

La dénonciation par la Gauche communiste de la xénophobie et du racisme contre les immigrés se distingue radicalement de cette idéologie anti-raciste. Notre position est en continuité directe avec celle qu’a défendue le mouvement révolutionnaire depuis la Ligue des communistes et le Manifeste communiste, la Première Internationale, la gauche de la Deuxième Internationale, les IWW et les Partis communistes à leurs débuts. Notre intervention insiste sur l’unité fondamentale du prolétariat, dénonce les tentatives de la bourgeoisie de diviser les ouvriers entre eux, s’oppose au légalisme bourgeois, aux politiques identitaires et à l’interclassisme. Par exemple, le CCI a défendu cette position internationaliste aux Etats-Unis en dénonçant la manipulation capitaliste visant à ce que les manifestations de 2006 (en faveur de la légalisation des immigrés) aient été composées principalement d’immigrés hispaniques. Comme nous l’avons écrit dans Internationalism 21, ces manifestations étaient "dans une grande mesure une manipulation bourgeoise", "totalement sur le terrain de la bourgeoisie qui a provoqué les manifestations, les a manipulées, contrôlées et ouvertement dirigées", et étaient infestées de nationalisme, "que ce soit le nationalisme latino qui à surgi au début des manifestations ou la ruée écœurante pour affirmer son récent américanisme " qui "avait pour but de court-circuiter totalement toute possibilité pour les immigrés et les ouvriers de souche américaine de reconnaître leur unité essentielle."

Par dessus tout, nous devons défendre l’unité internationale de la classe ouvrière. Comme internationalistes prolétariens, nous rejetons l’idéologie bourgeoise et ses constructions sur "la pollution culturelle", la "pollution linguistique", "l’identité nationale", "la méfiance envers les étrangers" ou "la défense de la communauté ou du quartier". Au contraire, notre intervention doit défendre les acquis historiques du mouvement ouvrier : les ouvriers n’ont pas de patrie ; la défense de la culture nationale, de la langue ou de l’identité n’est pas une tâche ni une préoccupation du prolétariat ; nous devons rejeter les tentatives de tous ceux qui cherchent à utiliser les conceptions bourgeoises pour exacerber les différences au sein de la classe ouvrière, pour saper son unité. Quelles que soient les intrusions d'une idéologie de classe étrangère qui ont pu historiquement avoir lieu, le fil rouge qui traverse toute l'histoire du mouvement ouvrier est la solidarité et l'unité de classe internationaliste. Le prolétariat vient de beaucoup de pays, parle beaucoup de langues mais est une seule classe mondiale dont la responsabilité historique est d'affronter le système d'exploitation et d'oppression capitaliste. Nous considérons la diversité ethnique, culturelle, linguistique de notre classe avant tout comme une force et nous soutenons la solidarité internationale prolétarienne face aux tentatives de nous diviser entre nous. Nous devons transformer le principe "les ouvriers n'ont pas de patrie" en une réalité vivante qui contient la possibilité de créer une communauté humaine authentique dans une société communiste. Toute autre perspective constitue un abandon du principe révolutionnaire.

Jerry Grevin

1 Rainer Muenz : "Europe : Population and Migration in 2005 [12]"