Révolution Internationale - les années 1970

- 3605 lectures

A ses tous débuts, Révolution Internationale est une revue ronéotée, tirée à la main, et vendue en librairie, dans les marchés, les manifs, et devant les usines. C'est l'expression du groupe "Révolution Internationale", qui deviendra plus tard la section en France du CCI.

Nous publierons ici, de temps en temps et selon leur utilité pour des débats en cours dans le camp internationaliste, des articles publiés dans Révolution Internationale.

Structure du Site:

Révolution Internationale - 1970

- 781 lectures

Révolution Internationale n°4 - ancienne série - Juillet 1970

| Fichier attaché | Taille |

|---|---|

| 941.2 Ko |

- 32 lectures

Le problème paysan

- 14 lectures

La révolution socialiste ne peut avoir aucune chance de triompher si elle ne parvient pas à s’étendre dans les campagnes ou encore si celles-ci lui demeurent hostiles. La révolution prolétarienne est obligatoirement totale et englobe l'ensemble de la société : le secteur industriel -du fait de sa dépendance vis à vis de l'agriculture pour les matières premières et pour l'essentiel de son alimentation- ne pourrait vivre isolé ni établir un régime économique quelconque indépendamment de la campagne. En outre, l’exploitation n’a pas comme domaine exclusif la ville et l'industrie : son plus ancien royaume fut la campagne. Le capitalisme en développant une nouvelle forme d’exploitation à la ville n‘a pas éliminé celle des paysans. Il n’a fait que l’abandonner dans des structures d’autant plus archaïques qu'elles contrastent avec celles de la production capitaliste.

Cependant, les déterminations économiques qui font du prolétariat la principale classe révolutionnaire n'existent pas dans le paysannat exception faite des entreprises agro-industrielles.

Il en découle des attitudes différentes avec des intérêts immédiats souvent contraires; ainsi, pendant les événements de Mai 68 (sauf quelques rares exceptions, à Nantes par exemple) le paysannat français demeura à l’écart du mouvement. Surpris -voire même amusé- au début, vite gêné, il devint fréquemment ouvertement hostile à cette agitation et à ces grèves qu'il ne parvenait pas à comprendre.

Le problème paysan est donc un des problèmes les plus difficiles auxquels devra faire face la révolution. Nous ne prétendons pas le résoudre ici, ni même le poser dans toute son ampleur. Nous tentons simplement d’esquisser les traits qui nous semblent fondamentaux à l'heure actuelle. Et cela surtout dans le cadre français et européen.

Dans la première partie nous essaierons de définir quels sont les problèmes qui se posent à l’agriculture et aux paysans européens à l'heure actuelle; dans la seconde , de quelle façon le prolétariat est amené à affronter le problème agricole.

- I - La situation de l’agriculture de l’Europe des six

L’agriculture européenne produit trop pour ses besoins et à des prix trop élevés.

Il est évident que ces deux constatations peuvent paraître contradictoires. Dès lors, on peut se demander :

- Pourquoi l’agriculture européenne produit trop î Par rapport à qui produit-elle à des prix trop élevés? L’insistance des capitalistes à dénoncer cette situation permet de dire,sans se tromper qu'ils - ne le- font pas pour défendre le pouvoir d1 achat -des travailleurs»

- Comment les dirigeants politiques envisagent-ils de résoudre ce problème?

- Quelles vont être les conséquences socio-économiques de la nouvelle politique envisagée ?

Au cours de cette première partie, nous tenterons de répondre à ces questions.

Dans son aspect fondamental, le problème agricole se pose à partir du moment où une société entre dans une phase d’industrialisation; c’est donc avant tout le problème de l’évolution des Structures socio-économiques, Le progrès technique résultant de l’industrialisation a, entre autres conséquences celle de décupler le rendement de la force de travail de l’homme à travers l’appropriation de certaines forces naturelles. Transposer au secteur agricole : si pour produire un volume de biens nécessaire (et suffisant) pour nourrir X personnes, il faut tant de travailleurs ayant à leur disposition tels moyens techniques ; l’augmentation de ces moyens techniques entraînera une augmentation du volume de production ; le résultat sera une surproduction. Compte tenu qu’il est très difficile, voire impossible, d'augmenter les besoins alimentaires des gens en ce qui concerne les produits de base à partir d’un certain niveau de satisfaction, deux situations peuvent se présenter :

- L'augmentation de la- productivité est compensée par une diminution équivalente de la main d’œuvre, et l'équilibre est rétabli,

- L’augmentation de la productivité n’est pas compensée par une diminution adéquate de la main d'œuvre et il y a déséquilibre. Le surplus de quantité apporté sur le marché va entrainer une baisse des prix, cela en vertu de la concurrence, sans pour autant permettre l'écoulement de la totalité de la production et donc une baisse de revenus pour le producteur ,

C'est une des origines de la crise agricole européenne et plus généralement de l'ensemble des pays capitalistes de type occidental, car pour le reste .du monde, le problème agricole à résoudre est exactement l'inverse.

Le problème agricole européen : aspect historique.

En Décembre 1960 le plan Mansholt est publié[1], Sa conclusion est simple : il est temps d'intégrer le secteur agricole à l'ensemble du système économique capitaliste. Car il représente de plus en plus une entrave au développement de ce système. Les politiques de soutien des prix et de l'amélioration des structures mises en place depuis 1964, dans le cadre de la Communauté Européenne, deviennent insupportables pour les différentes économies nationales (à cause des charges de plus en plus importantes qu'elles représentent),ce qui, à moyen terme remettrait en cause la rentabilité du système lui-même.

Pourtant depuis 1955? le problème des excédents agricoles se pose, et par la même occasion celui de l'évolution des structures socio-économiques. Dès lors on peut se cm mander pourquoi avoir attendu si longtemps pour essayer de résoudre ce problème.

L'ouverture de la production aux échanges monétaires et l'évolution des techniques (résultat de l'industrialisation) entraina une intégration spontanée et progressive de l'activité agricole dans le réseau des relations inter-industrielles. En effet, la concentration urbaine créant des besoins immenses en alimentation loin des centres de production obligea les agriculteurs à mettre sur le marché une part toujours plus grande du volume de leur production., Le progrès technique entraîné par le développement de l'industrie incita les agriculteurs à se moderniser pour produire davantage, ce qui, théoriquement devait leur permettre de voir leurs revenus s'accroître. Parallèlement cette modernisation leur créa des besoins financiers toujours plus élevés (amortissement du matériel, remboursement d'emprunts ). Le seul moyen de compenser ces sorties d'argent était d'augmenter encore la production, De plus, l'évolution du mode de vie à la ville se répercutant au niveau de la campagne notamment par l’intermédiaire des jeunes et aussi par la nécessité d'une certaine spécialisation du travail, condition nécessaire pour accroître la productivité, entraina la diminution de l'auto-consommation. On assista en contrepartie à une augmentation très nette des besoins des secteurs agricoles en biens provenait du secteur industriel,

Enfin, la modernisation du secteur agricole représentait pour l’industrie capitaliste d'énormes débouchés. Une publicité insidieuse, utilisant à fond la mentalité individualiste du paysan, réussit à lui imposer des besoins sans cesse nouveaux et accrus, qui le condamnent à se soumettre en tant que tel aux lois capitalistes ou bien à disparaître .

Avec le recul du temps, beaucoup de personnes (les technocrates entre autres) émirent l’idée que l'intégration du secteur agricole aurait dû se faire depuis longtemps :pourquoi l'avoir conservé avec des structures défiant tout rationalisme économique ? Une telle question dénote ou prouve un refus de voir les conditions de développement du capitalisme en général et sa position face ru problème agricole en particulier.

En I946 , l’ensemble des économies nationales européennes se trouvaient dans une situation catastrophique,

Il fallait d'une part assurer une production agricole capable dans l'immédiat de nourrir la population et de mettre fin au rationnement qui sévissait, d'autre part permettre la remise en route du secteur industriel particulièrement atteint par la guerre. Le peu de capitaux dont on disposait à ce moment-là devait aller en priorité à l'industrie, seul secteur représentant de réelles possibilités d'expansion. Du fait d'un parc matériel presque inexistant, une seule solution s'imposait au secteur agricole : disposer d’une main-d’œuvre[2] importante, ce qui se traduisait dans la réalité par le maintien des structures agraires traditionnelles[3].

Globalement, la population active agricole a diminué d'un tiers par rapport à 1955-

La formation brute du capital fixe qui comprend:

- la création de bâtiments neufs ou l'amélioration de bâtiments

- -l'acquisition de machines neuves et de matériel neuf

- -création de nouvelles terres et l’amélioration durable apportée aux terres.

Entre 1955 et i960, la formation brute du capital fixe en France, en Allemagne et en Italie est à peu près la même (près de cinquante milliards dans chacun des trois pays) ce qui représente une formation presque nulle en moyenne (par exploitation, en France, cela correspondrait à 4.000 Francs par an), Ceci indique dans la réalité une formation brute du capital fixe assez bonne au niveau des grandes exploitations, Ce fait est mis en évidence par un chiffre d’affaires exprimé par unité de travailleur très élevé au niveau do cette dernière catégorie d’exploitations par rapport à l’ensemble. Ceci sous-entend une productivité élevée du travail (toujours par unité de travailleur) et donc une forte utilisation de techniques modernes de production.

Le mode de faire valoir (méthode d’action de faire produire des revenus à une exploitation agricole) se subdivise en deux grands- groupes :

- les exploitations en mode de faire valoir direct, c’est à dire travaillées par les propriétaires eux-mêmes. Ceci intéresse la majorité des petites exploitations à caractère familial.

- Les exploitations à mode de faire valoir indirect qui, elles-mêmes se subdivisent en deux catégories:

- les exploitations en métayage. Le métayer prend en charge une partie des frais de production (un tiers et un demi), l’autre partie étant supportée par le propriétaire; le revenu (il faut entendre par là le montant de vente plus l’auto-consommation) se répartit dans les mêmes proportions. Le système de production est décidé en théorie d’un commun accord. '

Le capitalisme n'avait donc ni le besoin ni la possibilité d'intervenir directement au niveau des structures de production agricole.

Nous avons déjà montré la dépendance du secteur agricole vis à vis de l'industrie. Par la suite ce phénomène s’accéléra, lorsque le volume de la production avoisina la capacité d'absorption du marché, ce qui eut pour effet un tassement des prix et comme conséquence une augmentation du volume de la production[4] afin de compenser la baisse des prix. ^ partir de ce moment que l'on peut situer aux environs de 1955»plusieurs faits sont à noter :

- L'inorganisation des marchés, résultat du nombre incalculable d'intermédiaires, vivant en parasites sur le secteur agricole et tenant par-dessus tout à ce que les circuits intermédiaires entre la production et la vente ne soient pas réorganisés. Ceci pesa-et continue de peser- très lourd sur les prix à la production qui tendaient au fur et à mesure de la saturation des marchés à correspondre de plus en plus à une simple valeur résiduelle, principalement en période de surproduction aigue (cas des produits saisonniers).

- L'exode rural. L'attirance de la ville pour un bon nombre de jeunes (appelés aides familiaux) et d'ouvriers agricoles, duo à des salaires plus élevés et à un mode de vie leur paraissant plus conforme à leurs aspirations, liée très souvent à une nécessité de quitter l'exploitation, favorisa la migration d'une partie de la population active agricole . Dans beaucoup de cas, la déception deva.it suivre, car le véritable débouché qu'on leur offrait était manœuvre dans les usines ou sur les chantiers. La nécessité de quitter la campagne s’explique parfaitement par trois raisons:

- le manque de travail pour occuper tout le monde, conséquence de la modernisation.

- le manque de capitaux qui aurait permis en changeant l'orientation de l'exploitation d'assurer le plein emploi tout en permettant à chacun de disposer d’un revenu suffisant

- le manque de dynamisme du chef de l’exploitation qui reste très souvent attaché aux traditions; s'il se soumet ’ à une certaine modernisation pour se maintenir en vie, il refuse catégoriquement de remettre en cause les fondements de son mode de vie et de travail.

La politique des gouvernements

Une seule préoccupation majeure: maintenir les prix dans des limites raisonnables, c'est à dire:

- supportable par les ouvriers pour éviter des revendications.

- acceptable par les .agriculteurs, toujours dans le même but pour les nombreux intermédiaires, du moins provisoirement;

- satisfaire aux conditions de développement de capitalisme moderne.

Les quelques années qui suivirent la guerre furent très lourdes en conséquence. Il fallait produire pour nourrir ; de ce fait les prix pratiqués étaient déterminés par les besoins des gens et non par le coût de production. Il n'était pas possible pour le gouvernement d'imposer une baisse des prix des produits agricoles ce qui aurait entrainé, au niveau de ce secteur, des réactions très violentes.

Tant que l'agriculture européenne fut déficitaire, son principal rôle fut de faciliter l’augmentation de la productivité par une série de mesures (subventions, primes, prêts spéciaux) tant au niveau des structures d’exploitation qu’au niveau des organismes professionnels, véritables courroies de transmission entre le gouvernement et la profession.

Parallèlement, afin de régulariser les cours des marchés, on favorisa les exportations. Ceci présentait l’avantage d’obliger les agriculteurs à mettre sur les marchés des produits capables de concurrencer ceux provenant des importations, et ce- , au niveau de chaque pays[5].

En 1958, c’est le traite de Rorac pour chacun des six pays signataires[6], cela représentait avant tout une extension importante du marché, à la condition toutefois que leurs prix soient compétitifs, ainsi chaque pays mit sur pied une politique agricole qui devait -une fois la période de transition terminée- placer chacun d’entre eux dans une position favorable par rapport à ses voisins.

Croyant sans doute rendre service aux agriculteurs, les organisations professionnelles agricoles lancèrent une campagne en faveur de cette politique, bien que les marchés fussent déjà très encombrés. Les résultats ne se firent pas attendre; la dégradation des prix agricoles -comme suite à la persistance de surplus- et une violente réaction des agriculteurs, dont l’immense majorité disposait d’exploitations inférieures à 20 Ha, (35%), obligèrent les syndicats à réclamer une politique, de soutien des prix et les gouvernements à la leur accorder, d'abord séparément, puis, en 1964, dans le cadre de la communauté (soutien inconditionnel des marchés).

Le besoin de pratiquer une politique efficace d'amélioration des structures de production, et de commercialisation, dans le cadre communautaire[7], apparut rapidement ; malgré les déclarations de principe, elle demeura le domaine réservé de gouvernements nationaux. Elle correspondait néanmoins^ dans tous les pays, aux mêmes besoins, à savoir : diminution du coût et rationalisation, tint au niveau de la production que de la commercialisation. On insista, de part et d'autre, sur la nécessité de la parité des revenus entre le secteur agricole et les autres secteurs.

Si, en apparence, cette politique donnait satisfaction à la profession, son contenu, malgré toute une phraséologie bourgeoise très classique (défense des valeurs morales, de l’exploitation à caractère familial, etc…), elle préparait en fait le terrain à des réformes menant obligatoirement l'agriculteur vers son intégration dans un mode de production capitaliste.

On voit mal cornaient peuvent se concilier deux impératifs aussi contraires que celui de la parité des revenus -qui, compte tenu du contexte socio-économique- ne pouvait être obtenue que par une augmentation des prix et celui de la diminution des coûts de production qui correspondrait à une baisse des prix de vente et qui, permettrait aux produits agricoles d'être compétitifs au niveau des marchés internationaux.

On nous abreuve encore actuellement de l'idée de placer l’agriculture dans une optique concurrentielle vis-à-vis des autres pays en vue de l'exportation de ses produits.

Si l'on précise que les marchés mondiaux des produits agricoles ne représentent que 5% de l'ensemble de la production mondiale et que ces % correspondent aux surplus nationaux, on peut se demander où se trouvent les débouchés internationaux. Les pays sous-développés représentent des "débouchés potentiels" mais, d'une part, le peu de liquidités dont ils disposent est investi par priorité dans l'industrie, et d'autre part, comme le fait si bien remarquer le rapport Vedel, les besoins biologiques immédiats, du "Tiers-monde" excèdent à court terme largement les possibilités financières que les pays développés sont prêts à accorder, compte tenu des avantages politiques recherchés et des rivalités entre les donataires. En termes clairs, cela revient à dire qu’ils n'offrent aucun débouché réel.

Les pays dits communistes (le bloc russe et la Chine) évitent dans la mesure du possible de s'approvisionner sur les marchés mondiaux. Ils ne le font que dans deux cas bien précis : l) lorsque leur production intérieure est nettement insuffisante, 2) lorsque les cours mondiaux sont très bas ; dans ce cas, les achats qu’ils effectuent dénotent une pratique marchande de la pire espèce. La Russie, experte en la matière, achète ainsi du blé ou du beurre au cours mondial ; elle en revend une partie à ses satellites au prix intérieur du COMECOM, ce qui lui permet -vue la différence de prix- de faire financer par son "satellite" la part qu’elle a conservée pour ses propres besoins.

Ceci étant dit (et devant être dit) ces pays-là ne représentent pas non plus de débouchés réels, pas plus que les autres pays, les pays capitalistes n'offrant pas de débouchés sérieux.

En effet, pour se développer, les "capitalismes nationaux" doivent éviter d’importer des produits agricoles ; le cas contraire les placerait dans une position de dépendance vis à vis des fournisseurs, ce qui, à moyen terme les mettrait obligatoirement en cause. Ceci les incite réciproquement à pratiquer une politique agricole d’auto-approvisionnement suffisant.

Une politique d’importation correspond à deux situations bien précises ; 1) lorsque les produits agricoles manquent (ce qui risque d’entraîner des mouvements sociaux), 2) lorsque les prix intérieurs des produits agricoles, trop élevés entraînent des revendications salariales. Dans ce dernier cas -comme nous l'avons vu- un apport extérieur permet de casser les prix agricoles momentanément.

LE VERITABLE PROBLEME : COMMENT PARVENIR A MIEUX EXPLOITER LES TRAVAILLEURS AU MOYEN DE L’AGRICULTURE....

Les raisons d’une politique agricole exportatrice étant écartées, il nous faut revenir aux problèmes intérieurs et voir dans quelle situation se trouvaient les capitalismes nationaux ; ceux-ci devaient penser maintenant à lutter sérieusement contre la concurrence internationale qui inondait de plus en plus les marchés nationaux, de produits industriels meilleur marché que les leurs. Si les barrières douanières assez élevées pouvaient leur permettre de respirer un peu, ils savaient pertinemment que cela ne pouvait représenter qu’un palliatif. De ce fait il leur était nécessaire de diminuer leurs coûts de production, ce qui passait obligatoirement par un accroissement de leur productivité et une compression de charges salariales.

L'étude de l'utilisation des revenus des ménages nous révèle un fait intéressant ; on dépense en moyenne pour se nourrir de 15 à 50% de son revenu, suivant que l'on est un patron ou un ouvrier. La relation est évidente ; si les prix de la nourriture baissent, on pourra limiter la hausse des salaires des ouvriers (basée sur l'augmentation du coût de la vie). Le but recherché pourra ainsi être atteint. Au niveau de chaque économie, cela implique une série de mesures à prendre, la première étant la diminution des prix agricoles par la réorganisation des structures de production.

La diminution du prix des produits agricoles ne peut s'obtenir que par une utilisation optimale des facteurs de production, c'est à dire, essentiellement par une augmentation de la productivité, ce qui correspond à une rentabilisation des facteurs de production.

Voyons quels sont les effets d'un accroissement de productivité dans le secteur agricole sur l'ensemble de l'économie (principalement au niveau industriel).

Une diminution du nombre d'heures socialement nécessaires pour produire une quantité donnée de marchandises, entraîne une diminution de leur valeur d'échange (valeur qui s'exprime obligatoirement en heures de travail) et donc, de la valeur pour les acquérir.

Comme Marx l'a mis en évidence, le salaire versé par le capitaliste correspond à la quantité de biens nécessaires à la reproduction de la force de travail du travailleur. C'est à dire qu'il ne paie pas à l'ouvrier une valeur (en heures de travail) constante, mais la valeur d'échange de cette quantité de biens.

Une partie du salaire correspond à une certaine quantité physique de biens alimentaires. Un accroissement de la productivité agricole -c'est à dire une réduction du nombre d'heures de travail socialement nécessaire pour produire ces biens- entraîne donc une diminution de la valeur de la part de salaire correspondant à 1'acquisition de cette quantité de biens alimentaires.

L'ouvrier ne recevant que la valeur nécessaire pour acquérir la même quantité de biens, son salaire réel (i.e. exprimé en temps de travail) s'en trouve diminué d'autant. La différence entre le travail fourni par l'ouvrier et la contrepartie qu'il reçoit sous forme de salaire -différence dont s'approprie le capitaliste- s'accroît de cette quantité. Le temps de travail de l'ouvrier étant toujours le même, l'ouvrier travaillera un temps plus long pour le capitaliste, tout en recevant un salaire moindre.

Cette diminution de salaire apparaîtrait dans le cadre d'un système économique capitaliste dans lequel la monnaie aurait une valeur constante, par une diminution en valeur (exprimée en monnaie) des prix agricoles et des salaires. Dans le cadre d'une économie capitalise inflationniste -dans laquelle nous nous trouvons depuis la première guerre mondiale- c'est à dire, caractérisée par une hausse constante et générale des prix, on assiste à :

- un accroissement du prix des produits agricoles inférieur à l'accroissement des prix industriels.

- un accroissement du niveau général des prix, supérieur à l'accroissement du niveau des salaires.

Ce surplus, dû à une compression réelle des salaires, permettre au capitaliste de diminuer ses prix de vente (limitation do la hausse) et d'accroître ses possibilités d'investissement.

Et des petits commerçants...

Cependant la seule diminution des prix agricoles ne suffisait pas.

Il fallait obtenir une réduction des prix des produits alimentaires[8] en général. La réorganisation des circuits de commercialisation[9] s'imposait, ce qui impliquait :

- l'organisation effective du secteur industriel de transformation clos produits agricoles[10] qui se situaient assez souvent à un stade d'évolution du type néo-artisanal.

- l'organisation du circuit de distribution qui se caractérisait par le désordre le plus complet. Le nombre incalculable d'intermédiaires et de détaillants (commerçants) dont chacun prélevait -et continue de prélever- sa marge de bénéfices, soi-disant en raison des services rendus[11] et qui concrètement vivent en parasites aux dépens des travailleurs de la ville et de la campagne, sont responsables du prix de vente toujours en hausse des produits agricoles en particulier, et des produits alimentaires en général.

Enfin, pour parfaire ces mesures, la concentration de l’industrie para- agricole, en aval de la production, devenait obligatoire,

La mise en place de l'Europe Verte, dont une des principales conséquences fut l'unification des prix agricoles européens, pesa lourd dans la balance, Pour chacun de ces pays, il était hors de question de fixer des prix inférieurs au cours pratiqué à l'intérieur d'un de ces pays, du moins en apparence. Une autre position aurait entraîné immédiatement des conflits entre gouvernement et agriculteurs sous le prétexte de la parité des revenus -parité déjà fort compromise. La politique de soutien des prix, mise en place communautairement en 1964, renforcée par le fait précédent, loin d'assainir la situation, augmenta les excédents ; en effet, la diminution du nombre d'actifs agricoles était loin de compenser une utilisation de plus en plus généralisée de techniques de production modernes.

Le niveau des prix pratiqués -tout en profitant à l'exploitant important qui voyait son revenu augmenter grâce à l'augmentation des rendements, et cela, malgré des charges de plus en plus lourdes- ne permettait pas au petit paysan de disposer d'un revenu lui permettant de vivre décemment. Pour lui, les charges augmentaient plus vite que les recettes. Mais, d'une part son attachement à la terre, d'autre part son âge (supérieur à 35 ans) qui lui créait un sérieux handicap pour se reclasser, le faisaient rester à la campagne.

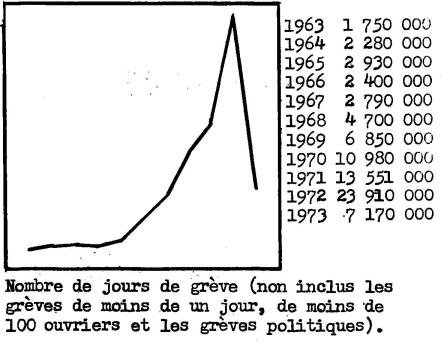

En 1968, l'explosion des luttes revendicatives ouvrières, d'abord en France, puis dans l'ensemble de l’Europe.ne firent que renforcer la nécessité pour les capitalistes de mettre sur pied la réforme de l'agriculture et de ses circuits annexes. Ceux-ci se trouvaient dans une fort mauvaise posture ; d'un côté ils devaient faire face à l'accroissement des charges salariales, de l'autre, ils devaient financer l'aide à 1'agriculture (soutien des marchés, réorganisation dos structures de production). Le montant global des aides versé au secteur agricole en 1969 atteignit près de 30 milliards de francs[12]. (12),

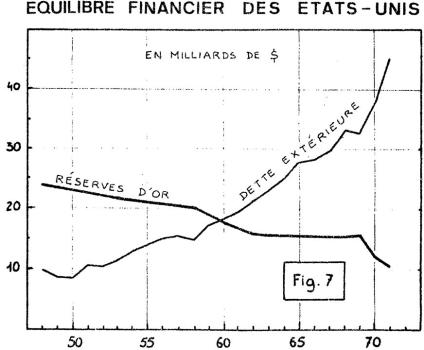

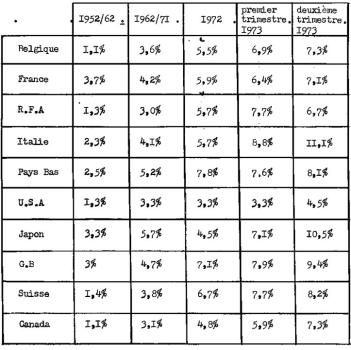

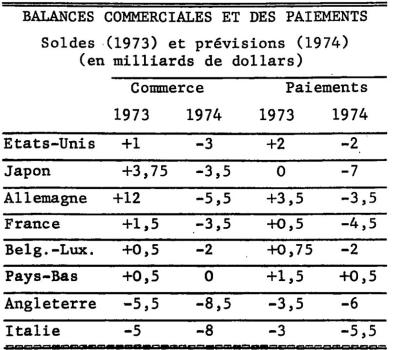

Parallèlement la différence entre les prit: des produits agricoles européens et les cours mondiaux atteignait des niveaux records. Le tableau reproduit dans la page qui suit, illustre particulièrement bien ce phénomène.

De la recommandation verbale ou écrite, le capitalisme devait passer maintenant aux fait. Les déclarations gouvernementales étaient nettes.

L’agriculture traditionnelle devait disparaître pour laisser place, à une agriculture "intégrée". Mais avant de passer à la politique agricole envisagée, on doit préciser quelques points, '

Niveaux des prix(l) de certains produits agricoles du marché commun

par rapport au niveau des prix pratiqués sur le marché mondiale(2)

|

1967 / 68 en % |

|||

|

Produits |

Prix marché commun u.c./100kg |

Prix marché mondiale |

En % |

|

Blé tendre |

10,73 |

5,75 |

185 |

|

Blé dur |

16,14 |

8,07 |

200 |

|

Riz décortiqué |

17,96 |

15 ,34 |

117 |

|

Orge |

9,07 |

5,67 |

160 |

|

Maïs |

9,01 |

5,63 |

160 |

|

Sucre blanc |

22,35 |

5,10 |

438 |

|

Viandes bovines |

68,00 |

38,82 |

175 |

|

Viandes de porc |

56,71 |

38,56 |

147 |

|

Volailles |

72,33 |

35,00 |

131 |

|

Œufs |

51,14 |

38,75 |

132 |

|

Beurre |

187,44 |

47,25 |

397 |

|

Huile d’olive |

115,72 |

69,84 |

166 |

|

Graines oléagineuses |

20,19 |

10,11 |

200 |

|

(1) Y compris les aides directes à la production pour le blé dur, l’huile d’olive et les graines oléagineuses, (2) Prix d’entrée pour le commerce de gros. (3) Période de référence pour les divers produits différents SOURCE : Direction Générale de l'Agriculture. (Cité du plan Mansholt; annexe 12, p 93. Ed. Groupe La Fayette) |

l) La politique apparemment contradictoire des gouvernements repose sur deux faits essentiels: les paysans et les commerçants ont toujours constitué une masse électorale, fidèle défenseur des intérêts du capitalisme . De ce fait, les gouvernements en place ont très souvent été contraints, pour des raisons électorales de ‘'lâcher des débris" pour conserver leur appui. L'héritage de la révolution de 1789 avec sa tradition petite bourgeoise de la libre entreprise renforce ce phénomène.

Le capitaliste, bon père de famille qu’il est, support’ ces "parents bâtards" tant qu'ils peuvent lui rendre service ; Liais à partir du moment où ils lui coûtent de l’argent, on peut lui faire confiance pour qu’il s’en débarrasse. Il lui faut paver peur soutenir l’agriculture, • ce qui l’oblige, en plus, à consentir des augmentations de salaires. Or, cela ne surprendra personne, le capitaliste ne fait jamais de libéralités sans contrepartie future.

2) La rentabilité des capitaux en agriculture est de très loin inférieure à celle de l’industrie ou à certains services. Les capitaux vont par nature là où ils rapportent le plus. Les capitalistes n’ont, répétons-le, ni envie, ni intérêt à s’occuper de l’agriculture tant que celle-ci ne le gêne pas pour son développement.

...Tout en utilisant les syndicats...

Jusqu'à présent nous ne nous sommes guère préoccupés de 1'attitude des organisations professionnelles agricoles et des syndicats en particulier.

En règle générale, dirigés par les gros exploitants, les syndicats défendaient, à travers des revendications générales, les intérêts de cette catégorie. Dans un premier temps, ils firent le jeu du capitalisme, mais pris de vitesse ils se retrouvèrent obligés de prendre des positions franchement rétrogrades.

Quelque soient les pays, les syndicats se voulant représentatifs de l'ensemble des agriculteurs (petits ou gros propriétaires ou fermiers) ou au contraire étant spécialisés par grandes branches de produits, on constate des attitudes fondamentalement identiques.

Dans tous les cas leurs revendications portent essentiellement sur :

1) La demande d’augmentation du prix des produits agricoles ;

2) La demande du soutien des prix agricoles dans le cas de surproduction.

Ils se plaignent régulièrement de :

1) L’envahissement du marché national par les produits étrangers ;

2) L’augmentation du coût des moyens de production ;

3) De l'incompréhension de la ville face à leurs problèmes.

Leur position vis à vis des syndicats est claire : l’augmentation des salaires entrainant obligatoirement une augmentation du coût des moyens de production, les syndicats ouvriers sont donc responsables de leurs malheurs ! (les syndicats ouvriers tiennent d'ailleurs à peu près le même raisonnement) Il ne leur est pas venu une seule fois à l’idée que les capitalistes pouvaient être pour quelque chose dans l'affaire.

Ils jouent sans cesse un rôle de modération et de conciliation entre les agriculteurs ayant des intérêts opposés afin de maintenir l’unité de la classe paysanne en rendant tour à tour responsable n’importe qui de n'importe quoi (les ouvriers, les capitalistes, les commerçants, voire les paysans eux-mêmes !)

Ce rôle de conciliation se retrouve contre la profession et les capitalistes . Ils ne peuvent remettre en cause le capitalisme sans remettre en cause leur propre existence, tous deux défendant la même idéologie.

Refusant de voir le problème qui se pose aux petits paysans (fermiers et métayers) condamnés par le progrès technique à disparaitre, le syndicat s'appuie sur eux pour obtenir des garanties de prix et des subventions qui bénéficient surtout aux gros agriculteurs.

Ils sont obligés, pour se maintenir, de prendre position pour la majorité du paysannat, c'est à dire de défendre les petites exploitations familiales ; d’autre part ils sont soumis aux pressions des gros exploitants ; prisonniers de leurs contradictions internes, les syndicats agricoles ne sont en définitive qu'un instrument au service du capitalisme. La tendance socialiste qui se dessine à l'heure actuelle[13] demeurant très réformiste, ne laisse envisager à court terme qu'un éclatement au sein des syndicats.

Les autres organisations professionnelles, dont la plupart sont des vestiges du passé, ont permis à l'agriculture de conserver le plus longtemps possible ses structures archaïques (y compris sa mentalité). Leur attitude très semblable à celle des syndicats, ne mérite aucun commentaire si ce n'est pour préciser (ceci est tout aussi valable pour les syndicats) que l'on doit avant tout dénoncer le rôle qu'elles font jouer à l'agriculture face au prolétariat : celui de faciliter son exploitation.

La définition de la politique à suivre

Les capitalistes, toujours très sérieux en affaires, tiennent avant tout à expliquer pourquoi l'agriculture se trouve dans cette situation. On peut résumer très brièvement leur position, en reproduisant quelques extraits d'un article paru dans "L'Expansion" de février 69 :

- "L'agriculture est-elle un luxe?" ;

- "Le plan Mansholt pose brutalement le problème que personne ne voulait voir : l'Europe a deux fois trop de paysans."

Au cours de l'article on pouvait lire :

- "La production a augmenté de plus de moitié sur moins de terres et avec une main d'oeuvre diminuée de plus d'un tiers." ;

- ..."Non seulement elle (l'agriculture) ne fait plus la politique de l'Europe (...) mais encore elle est de plus en plus considérée comme un boulet un frein au progrès économique et social européen."!

Les mesures à prendre.

Les solutions proposées par l'intermédiaire du plan Mansholt pour résoudre les problèmes sont simples :

- augmenter la productivité ;

- limiter la production ;

- diminuer les coûts de production, de transformation et de commercialisation des produits ;

- diminuer progressivement les aides apportées à l’agriculture.

Au niveau agricole, cela, suppose :

- une diminution de 500.000 travailleurs agricoles par an (aides familiaux et petits paysans surtout). Pour arriver à cela on veut, d’une part accélérer la mise en retraite d’un certain nombre d'agriculteurs en leur donnant une retraite plus des primes (cela reviendra toujours moins cher que de soutenir les prix) et de plus., on conservera cette ¿nasse pour les élections. D’autre part, les jeunes devront -bon gré, mal gré- s’ils ne veulent pas "croupir dans la misère" vendre leur force de travail au capitalisme, venir grossir les rangs du prolétariat. Après avoir connu un délai, l’exode rural revient à l’ordre du jour, mais cette fois-ci définitivement. Du moins telle est l’opinion qu’on peut se faire ;

- Une utilisation rationnelle des techniques modernes de production, ce qui implique une dépendance réelle de la production par rapport au secteur d’amont (industriel).

La réduction des surfaces cultivées s'impose si on ne veut pas retomber dans le problème des excédents trop importants, (il faut en avoir juste ce qu’il faut pour limiter la hausse des prix.)

Certains pays -dont la France- n’osant pas le dire franchement préfèrent lancer une campagne sur la conservation de la nature et le besoin d'espaces verts où le citadin pourra aller se promener sans pour autant causer des préjudices à l'agriculteur. Celui-ci, bien entendu, sera chargé d'entretenir ces espaces. Compte tenu du nombre de citadins, cela réclame beaucoup d’espace, c’est normal !

La diminution des coûts de production.

Voici le point clé de l'affaire. Nous avons montré les incidences que cela entraîne pour le capitaliste et pour le travailleur. Elle, sera obtenue par la conjugaison des points 1 et 2 ci-dessus.

Au niveau du secteur en amont de la production, c'est évidemment l’intégration définitive de ce secteur ; cela touchera surtout les coopératives de production d'aliments de bétail, qui devront, face à la concurrence, soit se laisser avaler, soit disparaître.

Au niveau du secteur en aval de la production, une priorité : diminuer le nombre d'intermédiaires et de petits commerçants. Le replacement des intermédiaires par une politique contractuelle entre les producteurs et le secteur de transformation des produits agricoles, aura l’avantage d’orienter la production dans le sens désiré, tout en disposant d'un moyen de pression efficace sur les prix. Le secteur de transformation, de plus en plus sous le contrôle de grandes firmes (on peut citer à titre d'exemple la société américaine Lybies) ne manquera pas de jouer son rôle.

Pour la vente, les grandes surfaces ont fait leurs preuves. Elles rapportent à ceux qui investissent, tout en pratiquant des prix inférieurs à ceux des petits commerçants. Le chemin tracé, il n'y a plus qu'à le suivre.

Dépendant du secteur industriel d'amont, soumis au capitalisme d'aval, le nouvel agriculteur croyant devenir un capitaliste, ne sera en réalité qu'un façonnier au service d'une politique industrielle.

Cet agriculteur disposera d’un pouvoir d'achat élevé ; le capitaliste paie bien quand on lui donne le moyen d'exploiter davantage et surtout plus de personnes.

Pour parfaire l'ensemble de ces mesures, on tient à ce que ce type d'agriculture ne produise pas plus de 70% des besoins du marché. Le 30% restant seront fournis par l'agriculture traditionnelle, qui, de ce fait deviendra un simple volant de sécurité. En cas de surproduction ses produits ne trouveront de débouchés qu'à des prix dérisoires. En cas de sous-production, elle servira de complément. Bon an, mal an, elle arrivera à survivre sans plus.

Avant d’en arriver à ce stade d'évolution, il y aura tout de même quelques difficultés à résoudre.

Les difficultés à surmonter par le capitalisme

La première série de difficultés ost d'ordre financier : l’accroissement des dépenses pour le secteur agricole dans les quatre ans à venir va être assez fort. Or les difficultés financières des pays du marché commun laissent planer un doute sérieux quant aux possibilités de trouver de nouveaux capitaux sans entraîner une montée de l'inflation. D'autre part, il faut créer des emplois nouveaux, La difficulté pour trouver un emploi actuellement et le manque de capitaux pour en créer de nouveaux, n’apparaissent pas comme des signes de bon augure.

La deuxième série de difficultés est d'ordre politique. Jusqu'à présent les réactions des agriculteurs sont assez peu perceptibles. Comme d'habitude ils attendent les décisions concrètes. Or, les gouvernements n'ont pas le choix. Pour qu'elle soit efficace, cette politique doit être appliquée rapidement, Une mise en route dès cette année ou début 71, entraînera immédiatement des réactions très violentes de la part des agriculteurs,

Mais que peuvent faire les agriculteurs seuls, isolés de toutes parts, opposées à tout le monde -fait que les gouvernements ne manqueront pas d’exploiter- si ce n’est suivre le chemin qu’ils se sont tracés vis-à-vis du capitalisme, celui de le servir,

L'élargissement éventuel (et très probable) de la CEE par l’admission do plusieurs pays -l'Angleterre en tête- loin de résoudre les problèmes actuels de surproduction, risque néanmoins de favoriser la politique envisagée, au moins au niveau des prix. La productivité du secteur agricole de ces pays, jointe à des coûts do production très compétitifs pour un bon nombre de ¡produits, ne fera- que renforcer le besoin vital pour les capitalismes nationaux (qui continueront d’exister et de se concurrencer, y compris ceux de la Chine et de la Russie) de limiter les charges financières résultant des structures agricoles en place.

Face au problème agricole européen, les capitalistes réagissent de la seule façon qu’ils pouvaient le faire. On assiste à une concurrence do plus en plus effrénée, tant au niveau international que national entre capitalistes. Un seul point les réunit : exploiter toujours plus. Il importe peu pour eux de limiter la production de produits agricoles alors que globalement, deux hommes sur trois ne mangent pas à leur faim. Si un problème les préoccupe, ce n’est pas celui de la faim, mais bien celui de leur propre survie. Le problème agricole est à cet égard particulièrement édifiant

Paysans et prolétaire dans la lutte de classes

Depuis que le prolétariat a commencé à prendre conscience de sa lutte, le problème de son alliance avec le petit paysannat s’est toujours posé. Cette alliance semblait d’autant plus naturelle au début du capitalisme que les nouveaux prolétaires étaient très souvent d'origine paysanne ; c’est le temps de l'accumulation primitive du capital.

La nostalgie du monde de la campagne et de la production artisanale, face à l'enfer des industries, marquent ainsi les premières idées socialistes et peuvent expliquer l’influence de l’anarchisme en particulier celui de Proudhon, sur le mouvement ouvrier du XIXe siècle.

Cependant, au fur et à mesure que la classe ouvrière se développe en nombre et que ses intérêts propres apparaissent de plus en plus autonomes et antagonistes à l’ordre existant, la séparation entre petit paysannat et prolétariat ne fait que se creuser dans les faits.

En effet, quoique le petit paysan et l’ouvrier subissent tous deux l’oppression du capital, celle-ci s’exerce sur chacun d’eux de façon différente,

Pour le petit paysan, possesseur.de sa terre, producteur isolé elle s’exerce par le poids des hypothèques et des crédits usuriers et par une dépendance totale vis à vis des marchés sur lesquels il est de par sa position d’isolement impuissant. Il est en outre constamment menacé de disparition par les besoins de rentabilité et de concentration du capital qui tend à éliminer la petite propriété.

Pour les ouvriers ne possédant aucun instrument de production, cette oppression se traduit par l'obligation de se vendre quotidiennement comme force de travail, de participer à la production de façon totalement aliénée, c'est à dire dans l’impossibilité de contrôler le processus de production, et enfin, par la spoliation régulière de la plus grande partie de leur travail.

Aussi bien le petit paysannat que la classe ouvrière sont donc amenés à s’opposer au capital, mais de façons contraires; le petit propriétaire de terres qui voit ses prix de vente baisser sous la pression des acheteurs intermédiaires et de la concurrence, qui vit la menace de la disparition de son droit de propriété, tend à combattre le capital mais avec le désir de revenir à une situation antérieure, celle de la petite production où la propriété lui était garantie et où ses produits se vendaient sans difficulté.

Nostalgique d’une situation passée et assimilant tout progrès à sa disparition, son opposition est ainsi amenée à se manifester dans le sens d’un retour en arrière à constituer un frein à toute évolution ; cotte-opposition est donc historiquement conservatrice.

Les buts de la lutte de la classe ouvrière sont obligatoirement différents ; une fois que le capitalisme industriel s’est développé et que plusieurs générations d’ouvriers se sont succédées, aucun retour en arrière ne peut représenter un véritable attrait pour elle ; en outre, la participation directe à la production complexe moderne la force à comprendre à quel point un tel projet est absurde.

Le maintien de la propriété des moyens de production, est à la base de l’exploitation des travailleurs industriels ; l’ouvrier est contraint à se vendre lui-même comme force de travail à cause du haut niveau des techniques qui interdit toute possibilité de production individuelle à l’échelle sociale. Il est ainsi condamné à être la principale marchandise.

Quant à l’idée de partager les moyens de production parmi ceux qui travaillent -idée normale chez les petits paysans ne possédant pas assez de terres- elle n’a aucun sens pour le prolétariat qui participe à la production de façon associative par l’utilisation commune d’un complexe industriel. Le partage en parcelles d’une usine ne peut aboutir qu’à son démantèlement, Autant l’individualisme est naturel chez le paysan, producteur isolé qui n’a pas besoin des autres, ou qui ne peut les voir que comme concurrents, autant l’aspiration au communisme est le propre de la classe ouvrière..

C’est pourquoi, à l’heure de faiblesse de la classe dominante, quand le système en crise n’offre plus qu’un avenir de désastre et un présent de misère et de chômage pour la classe ouvrière, celle-ci ne peut plus envisager comme solution véritable que la gestion commune des moyens de production et l’élimination de la marchandise par l’élimination de son propre caractère de marchandise; c’est à dire la réalisation de la production en fonction des besoins des hommes et non plus en raison du profit et de la vente,

La lutte de la classe ouvrière contre le système est donc obligatoirement révolutionnaire. Par leur position même au sein du processus général de production, petit paysannat et prolétariat se trouvent donc en opposition face à l’oppression pourtant commune du capital.

Ce désaccord fondamental se double en outre d’antagonismes immédiats au sein du marché alimentaire; en effet ; la plus grande partie de la production agricole est consommée par les travailleurs des villes. Prolétariat et paysannat se trouvent respectivement en positions d'acheteur et de vendeur. Aussi, alors que les luttes ouvrières s'attaquent à la cherté de la vie, les paysans luttent contre la chute des prix auxquels on achète leurs produits. C'est le capital qui s'approprie l'écart croissant entre les prix de vente des paysans et les prix d'achat du même produit; l’ennemi est donc commun, mais les buts immédiats de la lutte divergent à nouveau : hausse contre baisse des prix.

A toutes ces raisons fondamentalement économiques viennent évidemment se greffer les différends qui en découlent au niveau idéologique, c'est à dire les habitudes, l'attachement aux traditions; bref, ouvriers et petits paysans ont deux façons totalement différentes de concevoir le monde.

Cependant, le prolétariat, d'une part, ne peut parvenir au triomphe de sa révolution sans surmonter l'hostilité de la campagne à son égard et, d'autre part, malgré leur attitude instinctivement conservatrice, les petits paysans ne pourront remédier à leur situation de façon définitive, que dans la révolution socialiste. Il s'agit donc de voir dans quelle mesure la classe ouvrière peut intégrer le paysannat au processus révolutionnaire et en quoi le socialisme résout le problème paysan,

Ces deux questions sont d'ailleurs intimement liées ; pour définir de quelle façon le prolétariat pourra intégrer le paysannat au processus révolutionnaire il est nécessaire de comprendre en quoi le socialisme est une solution au problème paysan (sinon cette intégration serait impossible).

Mais en même temps, pour définir le processus révolutionnaire à la campagne il est nécessaire de comprendre jusqu'à quel point ou dans quel laps de temps le paysannat peut être amené à s'intégrer à la révolution.

Pour répondre à ces deux questions il serait absurde de chercher des formules abstraites, plaisantes à préconiser en prophètes. Ces problèmes ne peuvent être envisagés qu'à partir d'une analyse des conditions économiques qui déterminent les besoins et les problèmes delà campagne et de l’industrie, des paysans, et des prolétaires ; c'est seulement en partant d'une telle analyse qu’on peut comprendre comment ces deux groupes sociaux devront et pourront évoluer et donc définir une stratégie correspondant à la réalité.

Nous ne prétendons cependant pas établir ici le programme agraire de la révolution. Les mesures précises à prendre dans ce domaine ne pourront être véritablement définies qu'au cours même de la révolution, en présence des nouvelles conditions crées.

Pour le moment nous nous contentons de dessiner les traits généraux du problème sans prétendre en faire une étude exhaustive; nous essaierons simplement d'en tirer les conclusions les plus immédiates[14].

Si nous nous sommes penchés sur les différences opposant le petit paysannat au prolétariat industriel c'était pour relever l'obstacle principal qui s'opposera au lien nécessaire que devra établir la Révolution entre la ville et la campagne.

Il est maintenant nécessaire de distinguer dans le secteur agricole les différents types d'exploitation existants de façon à définir les tendances générales des paysans qui y travaillent et par la suite quelle peut être l'attitude du prolétariat révolutionnaire envers eux (ou chacun d'eux.)

1) La grande exploitation agro-industrielle

Il s'agit de grandes exploitations utilisant un outillage industriel assez important sur un grand nombre d'hectares et utilisant une main d'œuvre nombreuse.

Dans ce cas, les travailleurs de la terre sont des ouvriers agricoles. Leur situation dans la production est analogue à celle des ouvriers industriels de la ville : ils ne possèdent pas les moyens de production, ils sont salariés, ils créent de la plus-value et surtout ils travaillent en association, c'est à dire dans une division du travail imposée par l'utilisation commune de moyens de production complexes et dans laquelle chacun ne fait qu'une partie du travail total. Leur travail est organiquement de celui du reste des ouvriers agricoles. Par conséquent il ne peut venir à l'idée du salarié agricole de se partager les silos, les canalisations, les moissonneuses, le tracteur etc.... pour revenir à un stade primitif de production. Seule la mise en commun de la terre et des outils, et l'appropriation commune du produit de leur travail apparaît comme seul moyen de dépasser leur situation d'esclave salarié tout en maintenant le même niveau de technique -rejoignant ainsi dans ses objectifs le prolétariat industriel de la ville. Comme celui-ci il n'est pas attaché à la propriété privée car il en subit lui aussi quotidiennement les conséquences.

La révolution prolétarienne n'est donc pas étrangère au salarié agricole de l'exploitation agro-industrielle. Elle est le projet[15] même qu’il sera forcé de concevoir.

Les problèmes de la révolution face à l’exploitation agro-industrielle sont donc de mémé nature que pour l’industrie des villes.

La propagande révolutionnaire parmi les ouvriers agricoles de ces exploitations ne peut donc être autre que celle propagée parmi le prolétariat des villes.

De même l’organisation de ce type d'entreprise agraire sera celle des centres industriels lors de la révolution, c’est à dire la collectivisation des moyens de production et leur gestion par les Conseils d’ouvriers agricoles, liés et coordonnés avec les Conseils industriels. Les mesures prises dans les usines quant à l’élimination des marchés, des salaires, etc., pourront s’y appliquer simultanément.

Ces exploitations collectivisées seront obligatoirement les principaux piliers de la révolution dans la campagne. Leur prédominance dans des pays comme les Etats-Unis, surtout dans le sud, ou même dans certains pays d’Amérique Latine[16] éliminent pour ainsi dire "le problème paysan" pour la révolution dans ces régions.

Mais comme nous l’avons vu dans la première partie, dans la plupart des pays européens détruits par la guerre, ces types d’exploitations restent très peu nombreuses, du fait de la quantité importante des capitaux qu’elles nécessitent et de leur faible rémunération (sauf pour des productions maraîchères, fruitières, betteravières et dans une certaine mesure céréalières).

2) La grande propriété latifundiste de type semi-féodale

Il est important de la distinguer du type d’exploitation agro-industrielle. Sa caractéristique fondamentale est l’absence quasi-totale de moyens de production.

La production est l’œuvre des travailleurs qui paient un même latifundiste par la plus grande partie de leurs produits ; mais ils travaillent de façon indépendante ou presque c’est à dire en réalisant chacun dans son lopin de terre toutes les tâches de la production : préparation du sol, semis, façon culturale et récolte.

Malgré l'existence d’un patron commun, les différents paysans n’ont aucun lien réel organique au niveau de la production. Obligés de travailler pour un autre du fait de la non propriété de la terre, leur revendication la plus naturelle n’est pas la collectivisation mais le partage de terres et son appropriation individuelle.

Pour les paysans de ce type d’exploitation, prédominant sous le féodalisme ou actuellement surtout dans les régions non industrialisées, l’idée de la collectivisation des terres ne correspond à aucun besoin concret ni immédiat. Et ceci, non seulement parce qu’ils n’ont jamais travailler en association, mais parce qu’une telle mesure -en dehors de toute industrialisation- n’a aucun sens.

Le communisme n’a aucune réalité lorsque les moyens de production complexes qui imposent un travail en commun n’existent pas.

Sans les moyens de production nécessaires mettre le travail en commun dans le cadre agricole, n'a aucune raison d’entrainer un accroissement de rentabilité; au contraire, le seul stimulant qui peut exister, la recherche du profit individuel, disparait entièrement sans aucune compensation.

C’est pourquoi les révolutionnaires commettraient une erreur fatale s'ils prétendaient forcer en de pareilles conditions une collectivisation. Non seulement ils rencontreraient une résistance d’autant plus farouche qu’elle est naturelle de la part des paysans, mais en outre ils ne pourraient même pas en espérer les biens agricoles nécessaires au maintien de la révolution dans les villes.

Les mesures que prend le prolétariat révolutionnaire ne sont pas dictées par une série de clichés arbitraires ; elles acquièrent au contraire leur justification dans l’intelligence des situations, de la nécessité et de la possibilité de leur évolution.

Aussi, dans les régions trop faiblement industrialisées et à grandes propriétés semi-féodales le prolétariat sera souvent forcé d’accepter, le partage de la terre entre les paysans -comme cela fut fait par les Bolchéviks en Russie.

Il faut noter cependant qu’il ne pourrait s’agir d’une création de nouvelles petites propriétés privées. Bien que pour le paysan la non propriété de la terre apparaisse comme la base de son exploitation par le propriétaire a qui il doit céder la plus grande partie de sa production, ce n’est pas en permettant 1’appropriation JURIDIQUE de la terre que le prolétariat doit résoudre le problème, mais en permettant l’appropriation du produit du travail du paysan. La terre devient propriété collective, invendable, non héritable, non négociable.

Le produit devient intégralement propriété du paysan qui peut le vendre dans in marché prévu à cet effet[17].

Il est vrai que -comme le fit remarquer Rosa Luxembourg dans sa critique de la révolution russe -de telles mesures créent de nouvelles difficultés au chemin de la révolution. Mais dans ce cas le choix n'existe pas. Dans un tel cadre, une "collectivisation" ne peut rester que lettre morte ou bien se faire par la force.

La collectivisation par la force ne peut mener qu’au massacre des paysans et à des catastrophes comme celles qui eurent lieu lors de la "collectivisation" stalinienne (incendie des récoltes, massacre du cheptel par les paysans, dont l'URSS subit encore les conséquences)[18]. Ce sont là des méthodes qui correspondent uniquement au besoin capitaliste de l'accumulation primitive du capital.

Quant aux "nouvelles difficultés" créées par ces partages, elles ne peuvent être véritablement dépassées que par l'internationalisation de la révolution et la collaboration des zones véritablement industrialisées.

C'est seulement en présence des hauts moyens techniques d'agriculture que le petit paysannat peut ressentir le besoin de passer au stade de la collectivisation de la production.

3) La petite propriété familiale

Celle-ci est de très loin la forme d'exploitation la plus commune en France et en Europe Occidentale en général.

Elle est aussi celle qui a toujours représenté le plus grand nombre de difficultés lorsqu'on a envisagé le problème du ralliement de ces exploitants à la révolution.

Ces difficultés proviennent fondamentalement des caractéristiques du petit paysannat (propriétaire des terres, antagoniste au prolétariat au niveau du marché alimentaire, producteur isolé ne pratiquant pas le travail associé), caractéristiques qui le poussent au conservatisme et le condamnent souvent à l'incompréhension du besoin de collectivisations.

Il s'y est ajouté, dans les pays d’Europe occidentale les plus industrialisés, la caractéristique d’un niveau de revenu moyen relativement élevé (nous disons relativement, car nous le comparons à celui des paysans russes de 1917 qui se rallièrent à la révolution). Comme nous l'avons dit dans la première partie, le capitalisme européen a été contraint de maintenir les structures de petite et moyenne propriétés (fondamentalement à cause des deux grandes guerres et de leurs conséquences) tout en garantissant un niveau moyen permettant même aux plus petites exploitations de subsister tant bien que mal.

En 1962, on comptait que le revenu annuel moyen par ménage agricole en France était de 22.17 Francs (après impôts) soit presque celui d’un cadre moyen (23.47 F. la même année) -selon J.P. Ruault, Études et Conjonctures 1966, n°7. Ces chiffres sont certainement déformés : d’abord, la notion de revenu agricole est particulièrement contestée (l’auto-consommation et les investissements sont-ils compris ?) ; il ne s’agit de toutes façons que d’une moyenne. Mais, si l’on tient compte du fait que sur 1.8 millions d'exploitations agricoles en 1963, 108.000 seulement faisaient plus de 50 ha, il est clair que -sauf cas extrêmes- la situation des agriculteurs n’est pas comparable à celle des masses paysannes russes de 1917.

L’importance du niveau des revenus des petits paysans européens a joué un rôle lors de la vague révolutionnaire qu’entraina la première guerre mondiale (surtout en Allemagne). En effet, alors que dans les villes et sur le front, la guerre cause une diminution des revenus (rationnement alimentaire), la campagne a non seulement les aliments sur place, mais la grande demande de produits agricoles par la ville et la réduction du nombre de travailleurs aux champs, permet aux agriculteurs qui restent d’obtenir des revenus relativement élevés. Ainsi, les crises révolutionnaires produites par des guerres créent un nouvel obstacle au rapprochement paysans-ouvriers.

Il faut noter qu’au niveau des revenus agricoles, il s’est produit une nette dégradation, surtout depuis 1968, en France, L’accroissement des prix agricoles à la production est resté très inférieur à celui du niveau général des prix industriels et malgré les politiques de garantie des prix, les plus petites exploitations connaissent des difficultés croissantes. En effet, le jeu des primes, des prix, des subventions, favorisent systématiquement les exploitations qui ont les plus hauts rendements (prix et primes étant donnés au quintal de céréale, ou à la tête de bétail). Les gouvernements européens, obligés de rentabiliser leur agriculture se préparent à éliminer la majorité des petites exploitations, ne laissant que les plus rentables.

Du point de vue de la lutte de classes, les conséquences de telles mesures ne seront pas mécaniquement favorables à l'union paysans-ouvriers. D'abord une très grande partie des exploitations à éliminer, disparaîtront "de mort naturelle" : la moyenne d’âge des agriculteurs est extrêmement élevée et les jeunes quittent la campagne pour la ville (encouragés par le gouvernement). En France la moyenne d'âge des agriculteurs est de 52 ans.

Ensuite, les seules exploitations qui resteront seront les plus rentables et bénéficieront donc des revenus les plus élevés, Enfin, les paysans qui verront leur situation menacée, ne se lanceront dans la lutte que pour la défense de la petite propriété, sur une position inévitablement rétrograde.

Tout ceci ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de paysans pauvres qui comprendront les buts et la lutte du prolétariat. De telles tendances peuvent se manifester facilement, surtout parmi les jeunes qui acceptent de reprendre 1'exploitation familiale en main. Mais il s'agit ici de déterminer quelle peut être l'attitude générale de l'ensemble du petit paysannat, en tant que groupe social.

Or, tout semble indiquer que dans le cadre d'une crise économique qui ébranlerait profondément la société, et dans laquelle le prolétariat se dégagerait comme force et pouvoir révolutionnaire autonomes, celui-ci ne pourra pas compter sur le petit paysannat en tant qu’appui fondamental. Il pourra tout au plus en attendre une non-hostilité gagnée en partie par le pouvoir de la ville dont dépend la campagne. En effet, une crise économique capitaliste se prolonge obligatoirement dans l'agriculture (sauf en cas de guerre), la production agricole dépendant de l'industrie pour ses débouchés et pour ses outils, Cette dépendance s'est particulièrement renforcée au cours des dernières années (il y a dix ans de la production agricole européenne était commercialisée, aujourd'hui, ce chiffre atteint 70%) En outre, l’agriculture dont la mécanisation s’accroît constamment, a de plus en plus besoin de produits de l’industrie,

Dans une crise économique le petit paysannat sera donc lui aussi soumis aux problèmes de misère et de sous-emploi ; d’autre part, il sera forcé au moment de chercher une solution, de tenir compte de la situation de la ville et de l’industrie beaucoup plus qu’à une autre époque. Le développement de la mécanisation et l’accroissement des difficultés pour produire de façon isolée, constituent alors un facteur en faveur d’une meilleure compréhension des buts du prolétariat par le paysannat,

Il existe un deuxième élément général qui a toujours freiné l’alliance des petits paysans et du prolétariat : c’est l’impossibilité pour celui-ci d’offrir aux agriculteurs un programme qui puisse les satisfaire à court terme dans leurs revendications essentielles,

- "Disons-le franchement ? étant donné ses préjugés, fondés sur toute sa situation économique, son éducation, sa façon de vivre isolément, et nourrie par la presse bourgeoise et les grands propriétaires fonciers, nous ne pouvons conquérir la masse des petits paysans du jour au lendemain, que si nous lui faisons des promesses que nous savons ne pas pouvoir tenir. Nous sommes obligés de lui promettre non seulement de protéger sa propriété dans tous les cas contre toutes les puissances économiques qui l’assaillent, mais même de la délivrer de toutes les charges qui, actuellement l’oppriment ; de faire du fermier un propriétaire libre, et de payer les dettes du propriétaire dont la terre est grevée d’hypothèques. Si nous pouvions faire cela, nous reviendrions nécessairement au point de départ d’un développement qui a nécessairement abouti à l’état actuel. Mous n’aurions pas libéré le paysan, nous lui aurions accordé un quart d’heure de grâce !

Mais notre intérêt n’est pas de gagner le paysan du jour au lendemain, peur que, du jour au lendemain, il nous quitte, lorsque nous ne pourrons pas tenir nos promesses. Du paysan, qui nous demande de maintenir la propriété parcellaire nous ne pourrons jamais faire un camarade, pas plus que du petit patron qui veut rester éternellement patron."

F, Engels "La question paysanne en France et en Allemagne"

Cette position d’Engels contraste particulièrement avec les archaïsmes hypocrites du MODEF (syndicat agricole du PCF ; mouvement de défense de l’Exploitation Familiale) qui, dans sa "lutte" pour la défense de la petite propriété et du protectionnisme agricole, en arrive jusqu’à préconiser 1’exonèretion totale des droits de mutation et d’enregistrement en cas d'héritage, de donation en partage et de soultes entre cohéritiers, jusqu’à concurrence de la superficie d'une exploitation moyenne et sous condition d'exploitation personnelle ! ("Modèle d’une agriculture de type strictement familial d'après les documents publiés par le MODEF -congrès de St Ouen 1958.

Le "partage des terres", revendication qui entraina le paysannat russe derrière le prolétariat en 1917, n'a aucun sens réel dans la plupart des régions d’Europe Occidentale, car cette tâche a été réalisée déjà lors des révolutions bourgeoises nationales. Les surfaces qui resteraient à partager sont trop peu nombreuses par rapport au nombre de petites exploitations existantes qui pourraient éventuellement revendiquer leur agrandissement,

Mais surtout, dans les pays industrialisés, la possibilité de mécaniser rapidement l’agriculture permet d’envisager la collectivisation des exploitations les plus arriérées.

Les classes moyennes, les petits paysans en particulier, condamnés par le capitalisme, mais ayant vécu grâce à lui et pour lui, ne peuvent pas attendre du prolétariat des pays développés la réalisation de leurs revendications immédiates. Le prolétariat ne peut pas, sans mentir, les leur promettre.

Les organisations politiques qui le font (PCF, maoïstes) sont d’autant plus hypocrites qu’elles se revendiquent du stalinisme dont on connaît les méthodes vis-à-vis des paysans. Aussi, en défendant les revendications de ces couches, ces organisations sont amenées à défendre des positions bourgeoises.

Répétant que la classe ouvrière ne peut rien SEULE, sans les autres classes et qu’il faut qu’elle les gagne, ils défendent un programme bourgeois libéral "pour ne pas effrayer" les autres couches "moins révolutionnaires."

Dans les pays occidentaux où le capitalisme est pleinement achevé, aucune tâche bourgeoise ne peut être à réaliser, et seule la révolution prolétarienne est à l’ordre du jour. Le capitalisme est suffisamment mur pour le socialisme, et, greffer au programme révolutionnaire des tâches bourgeoises n’est pas une tactique "habile" mais simplement la négation de celui-ci, par l’abandon des véritables buts de la classe révolutionnaire.

La difficulté dans les pays européens à réaliser l’alliance paysans-ouvriers se résume donc en deux points : la méfiance naturelle du petit propriétaire envers le prolétariat ; l’impossibilité pour ce dernier de se faire le champion de leur cause.

Mais, malgré les oppositions et les difficultés, le prolétariat devra amener le petit paysannat à son projet révolutionnaire. Comment ? Quelle peut être l'attitude des révolutionnaires avant la révolution ? Quelles mesures peut prendre le prolétariat vis-à-vis des petits paysans pendant la révolution ?

I. Avant la révolution

Le prolétariat, nous l’avons dit, n'a pas à faire des promesses qu’il ne puisse tenir. Les revendications immédiates du petit paysan, il faut le répéter, ne pourront être garanties. C’est, au contraire, la tâche des révolutionnaires que d'expliquer l'inévitabilité de la collectivisation des terres et de tous les moyens de production ; de faire comprendre que seul dans un tel état de choses, le travail de la campagne cessera d'être celui de l'esclavage, de la nature et du ghetto paysan ; montrer que prolétaires et paysans subissent une même oppression -le capital- et que leur émancipation à long terme ne peut être que commune.

Enfin, notre tâche est aussi d'expliquer quelles seront les mesures du prolétariat révolutionnaire envers la petite propriété.

Les tâches de révolutionnaires parmi les petits paysans avant la révolution sont donc fondamentalement celles de la propagande et de l’explication du contenu de la révolution. S’il fallait se fixer un but, on pourrait le résumer en disant : il faut que le jour de l’insurrection dans la ville, la campagne ne soit pas étrangère au mouvement, qu'elle ne le perçoive pas comme ce qu’il n’est pas, qu’elle sache ce qu’il veut en réalité et par quels moyens il compte le réaliser.

Car c'est en expliquant clairement les buts révolutionnaires que l’on peut montrer aux petits paysans que la lutte du prolétariat est aussi la leur.

II. Pendant la révolution, après la prise du pouvoir par la classe ouvrière

La collectivisation des moyens de production (dont la terre) est un des premiers buts de la révolution, liais il ne saurait être question d'exproprier et collectiviser les petits paysans par la force, comme ce sera fait pour les grands propriétaires.

- "Notre devoir envers le petit paysan est, en premier lieu, de faire passer sa propriété et son exploitation individuelles à l’exploitation coopérative, non en l’y contraignant, mais en l’y amenant par des exemples et en mettant à sa disposition le concours de la société. Et ici les moyens ne nous manquent pas pour faire entrevoir au petit paysan des avantages qui lui sauteront aux yeux dès aujourd’hui."

(Engels, id, p2)

Cela ne veut pas dire conserver la propriété privée de la terre. Comme nous l’avons dit, la terre devient immédiatement propriété collective : personne ne pourra acheter (ni donc vendre) ni hériter ou léguer des terres.

La politique de "coexistence" avec la petite exploitation se transformerait autrement en un moyen d'enrichissement de quelques-uns aux dépens des autres à la campagne, tout en développant de nouvelles formes d’exploitation. Ce que cette politique entraîne, c’est la possibilité pour le petit paysan de s’approprier du produit de son travail,

La raison en est l’impossibilité de forcer du jour au lendemain des millions de producteurs individuels à produire de façon associative, c'est à dire, en collaboration totale avec les autres producteurs. Les paysans qui demeurent attachés aux modes individualistes de production ne pourront être amenés au socialisme que lorsqu'ils comprendront concrètement son besoin. Et ce besoin ils ne le ressentiront que lorsqu’on leur aura montré dans les faits les avantages qu'ils en obtiendront.

Pour le prolétariat ces avantages sont évidents ; les contradictions du capitalisme qui impose -un mode de production en association, où tout est fait par la collaboration de tous les-prolétaires mais dont le processus est orienté et le résultat approprié par une minorité qui souvent ne participe même pas à la production, cette contradiction, la classe ouvrière la vit quotidiennement.

La solution de cette contradiction par l'appropriation collective des moyens de production et des produits du travail collectif, est obligatoirement son propre projet.

Mais pour celui qui produit isolément -comme le petit paysan- l’appropriation individuelle du produit de son travail lui semble tout aussi évidente.

"L’association" dans le travail il ne la connaît que par le capitalisme. Il ne peut donc l’assimiler qu’à l’idée de travailler pour "un autre". C’est pourquoi la première tâche de la révolution face au petit paysannat est de montrer les avantages du travail collectif lorsque son orientation et l’appropriation de son résultat sont aussi collectifs.

Il en découle logiquement que cette action devra se faire, par trois moyens : 1- l’exemple concret, 2- la mise à disposition du paysan de moyens de production demandant le travail associé, et, 3- son intégration au mode de distribution socialiste des biens.

1°- L’exemple : nous avons déjà parlé des grandes propriétés agro-industrielles qui seront collectivisées et gérées par le mode socialiste. Elles constitueront un exemple tangible de ce que la révolution offrira au petit paysan. Direction collective de la production par le conseil de travailleurs, réduction immédiate et importante du temps de travail, collaboration totale avec le reste de la société, obtention des biens régulière, croissante et de plus en plus selon les besoins individuels.

2°- Fournir les moyens de production. C’est l’utilisation des techniques modernes de production qui font du socialisme une nécessité. C’est en les procurant très facilement aux petits paysans qu’ils seront amenés à comprendre véritablement le besoin de l’association surtout si celle-ci n’a plus comme' contre-parti l’esclavage, capitaliste, mais la coopération socialiste.

3°- L’intégration la plus rapide au mode de distribution socialiste. Le but final dans la distribution des biens socialiste est l’application du principe : à chacun selon ses besoins. Le moyen : l’élimination de la marchandise, de l’argent comme moyen d’accumulation, de la vente et du profit. La production est en conséquence orientée exclusivement en fonction des besoins des individus.

Pour y parvenir une des conditions premières est la centralisation de tout ce qui est produit de façon à permettre une distribution rationnelle selon les possibilités de la société.

Pour le producteur isolé, s'appropriant directement du produit de son travail, le seul moyen d’obtenir les biens qu'il n'a pas produits, est l’échange.

Il devra donc s’établir un échange entre le secteur collectivisé et celui demeuré non-collectivisé, qui apposera des centres de distribution centralisés à des producteurs isolés. Ces échanges ne pourront se faire que suivant la mesure de la valeur travail des produits. Mais le simple fait, que les agriculteurs devront échanger tous avec un même centre, que celui-ci insistera et montrera en chiffres et en valeur les avantages qu’ils obtiendront par un travail collectif et organisé avec l’ensemble des conseils, constituera un moyen particulièrement efficace pour concrétiser les avantages et le besoin du socialisme.

C'est ainsi que le prolétariat pourra montrer que la contrepartie du travail collectif dans le socialisme n’est pas la spoliation des travailleurs,

Il faut ici noter que ces mesures ne sont rendues possibles que par un haut niveau de développement des forces productives de l’industrie. Les difficultés insurmontables qui entravaient les rapports entre ouvriers et paysans en Russie après le partage des terres, trouvaient leur raison d'être principalement dans l'impossibilité où se trouvait le prolétariat d’établir un échange égalitaire avec les paysans, vue la ruine et la pauvreté de la ville et de l’industrie.

- "nous sommes encore si ruinés, si accablés par le fardeau de la guerre (qui a eu lieu hier et qui, à cause de la cupidité et de la férocité des capitalistes peut éclater demain) que nous ne pouvons fournir au paysan des produit industriels en échange de TOUT le blé dont nous avons besoin. Sachant cela nous instituons l’impôt en nature, c’est à dire que nous prélevons à titre d’impôt le minimum de blé nécessaire (à l’armée et aux ouvriers). Le reste nous l’échangerons contre des produits industriels." -Lénine. "L’impôt en nature" Œuvres choisies, tome III, p714.

La réaction du paysannat -cacher ou brûler ses produits pour empêcher qu’ils ne leur soient confisqués- était normale, mais elle marquait la fin de tout espoir de socialisme en Russie.

La richesse de moyens de l’industrie que les pays les plus avancés possèdent aujourd'hui, constituera sur ce terrain-là, le principal atout de la révolution.

Mais cet avantage dont disposent les pays industrialisés interviendra surtout après la prise du pouvoir des Conseils ouvriers. Avant et pendant l’insurrection, le prolétariat de ces pays sera seul, face à toutes les classes sociales.

Les classes moyennes n’ont aucune raison immédiate de se porter on appui de l’insurrection prolétarienne. S’il est vrai que le petit paysan peut demeurer "neutre" au début de la lutte -car à long terme la lutte de la classe ouvrière est aussi, la sienne- les petits commerçants ne peuvent éprouver que l’hostilité la plus grande vis-à-vis du prolétariat, La révolution entraîne en effet leur disparition immédiate en tant que couche sociale. Le prolétariat au pouvoir peut en un premier temps coexister avec les formes de production précapitalistes du petit paysan ; par centre il ne peut pas entreprendre son émancipation économique sans briser le royaume de la marchandise.

Or le petit commerçant vit pour et par la marchandise au service du capital. Son profit provient en sa majeure partie du travail du paysan et du prolétaire.

Ne participant pas au processus la production, parasites obligatoires de la société, ils ne peuvent pas avoir leur place dans une société communiste. Et ils le savent. C'est pourquoi ils ont toujours constitué et constitueront, comme couche sociale, le principal pilier de la contre-révolution.

C'est donc sur ses propres forces et uniquement sur elles que doit compter le prolétariat des pays industrialisés.

- "Les ouvriers en Europe Occidentale sont tout seuls. Car d'autre part, c’est seulement une couche toute mince de la petite bourgeoisie pauvre qui les aidera. Et celle-ci est économiquement insignifiante. Les ouvriers devront porter tout seuls le poids de la révolution. Voilà la grande différence avec la Russie[19].

[1] Comme le prévoyait le traité de la CEE, tine Commission dénommée "Commission sur la réforme de l'agriculture dans la CEE" fut créée et chargée d'étudier la réforme de l'agriculture à envisager. Ainsi, le 10 Décembre 1968, Mansholt, président de ladite coordination présenta oralement le mémorandum qui devint "le plan Mansholt".

[2] En 1946, un tiers de la population active en France et en Allemagne se trouve dans le secteur agricole, soit le même pourcentage que cent ans auparavant. On observe en Italie une proportion de un demi.

[3] Les structures agricoles comprennent:

• les structures de production

• les structures de commercialisation

• l'organisation de la profession (les organisations professionnelles)

Les structures de production sont une donnée fondamentale dans la mesure où elles mettent en relief le modernisme, c'est-à-dire, le degré d'évolution de ce secteur. À ce niveau, on peut retenir :

• la surface d'exploitation. On notait à cette époque 70% des exploitations inférieures à 5, 6 hectares, Actuellement ce même pourcentage est obtenu avec des exploitations inférieures à 10 hectares (qui représentent 23% de la surface cultivable pour 1966) ; par contre 15% des exploitations (classe supérieure à 20 Ha) couvraient 54% de la surface cultivable.

- La composition de la main-d’œuvre et sa répartition. La main-d’œuvre agricole se répartit entre : les exploitants, aides familiaux et ouvriers. On assiste à une diminution importante des ouvriers agricoles ( par an) ainsi que des aides familiaux (7% par an); le nombre d'exploitants, au contraire, progresse.