Revue Internationale, les années 1980: n°20 - 59

- 4156 reads

Depuis la lutte massive des ouvriers en Pologne, jusqu'à l'effondrement du mur de Berlin et la fin des deux grands blocs impérialistes.

Structure du Site:

Sommaires de la Revue Internationale de 1980 à 1989

- 972 reads

N°20 – 1er trimestre 1980

Années 80 : Les années de vérité

L’accélération de la crise

Derrière la crise Iran-USA, les campagnes idéologiques

Correspondance :- Combat ouvrier et manoeuvres syndicales au Venezuela

Sur l’intervention des révolutionnaires : Réponse à nos censeurs

- Introduction

- Signification de la marche sur Paris

- Nos censeurs

- La CWO et notre intervention

Gauche mexicaine 1938 :

- Présentation

- Le Parti de la Révolution mexicaine “reconnaît la lutte de classe” pour combattre la révolution prolétarienne

- Une analyse des thèses du 2e Congrès de l’internationale Communiste (1920) : Sur les questions nationale et coloniale

N°21 – 2e trimestre 1980

Révolution ou guerre

Le gauchisme en France depuis dix ans

Texte d’orientation du congrès d’Internationalisme (Belgique) :

- L’organisation du prolétariat en dehors des périodes de luttes ouvertes (groupes ouvriers, noyaux, cercles, comités...)

L’évolution du capitalisme et la nouvelle perspective (Internationalisme n°52, été 1952)

- Série d’exposés faits au cours de réunions communes avec des camarades de l’Union Ouvrière Internationaliste (groupe de Munis)

Notes sur la Gauche hollandaise [3e partie]

- Les théories des crises dans la Gauche hollandaise

N°22 – 3e trimestre 1980

La signification du raid américain sur l’Iran

Troisième Conférence internationale des groupes de la Gauche communiste (Paris, mai 1980) :- Le sectarisme, un héritage de la contre-révolution à dépasser

Les théories des crises de Marx à l’internationale Communiste

- Marx

- De Marx aux débats sur l’impérialisme

- Les débats sur l’impérialisme

- La réponse de Rosa Luxemburg

- La position de l’internationale Communiste

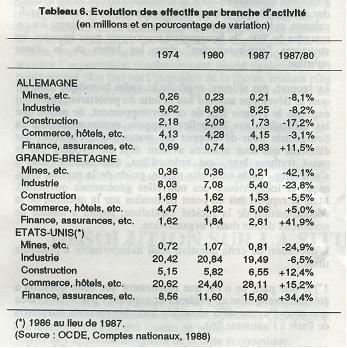

Économie de guerre et crise en Allemagne de l’Est

- L’après-guerre

- Le développement de la crise

- Balances commerciales négatives à l’Est et à l’Ouest

- Qu’est-il arrivé au “miracle économique” ?

- Les mesures de la bourgeoisie

- La RDA et l’économie de guerre russe

- La situation de la classe ouvrière dans l’économie de guerre

- Les attaques contre ta classe ouvrière

- Perspectives pour la lutte de classe

Espagne 1936 :

- La publication des textes de “L’Internationale” sur la guerre d’Espagne (Union Communiste, Chazé, réédition chez Spartacus)

- La publication des textes de “Bilan” sur la guerre d’Espagne (Réédités par J. Barrot aux éditions 10/18)

Salut à Internationell Revolution :

- Constitution de la section du CCI en Suède

N°23 – 4e trimestre 1980

Grève de masse en Pologne 1980 : une nouvelle brèche s’est ouverte

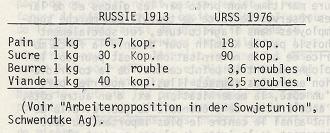

La crise capitaliste dans les pays de l’Est

- Surproduction et pénurie de capital

- Le capitalisme décadent en URSS

Lutte de classe internationale

- Rapport présenté au 4e congrès de Révolution Internationale

La lutte du prolétariat dans la décadence du capitalisme

- La nation

- Le développement de nouvelles unités capitalistes

- Les rapports entre l’État et la société civile

- La guerre

- Les crises

- La lutte de classe

- Le rôle de l’organisation révolutionnaire

Le Parti défiguré : la conception bordiguiste

- Le conseillisme et le parti : divergences réelles et divergences factices

- La nature du parti

- Rôle et fonction du parti dans la classe

N°24 - 1er trimestre 1981

La dimension internationale des luttes ouvrières en Pologne

A la lumière des événements en Pologne, le rôle des révolutionnaires

- La banqueroute du spontanéisme

- Les contradictions du substitutionnisme

- La conscience de classe et le rôle des révolutionnaires

Le mouvement révolutionnaire et la question syndicale après la défaite des années 20 [1e partie]

Notes sur la question paysanne

- Qu’est-ce que la paysannerie ?

- Les ouvriers agricoles

- Les différentes catégories de paysans

- La bourgeoisie rurale

- La petite-bourgeoisie

- Les paysans pauvres et sans terre

- Le poids de la décadence

- La danse macabre de la surproduction et de la sous-production agricole

- La mystification des réformes agraires

N°25 – 2e trimestre 1981

El Salvador, Espagne, Pologne :

- Face a la menace prolétarienne la bourgeoisie se prépare

L’aristocratie ouvrière : une théorie sociologique pour diviser la classe ouvrière

Le mouvement révolutionnaire et la question syndicale après la défaite des années 20 [2e partie]

- Comment les groupes révolutionnaires ont tiré les leçons du passé

Réponse à “Communisme de Conseils” (Danemark)

- Les 21 thèses du Communisme de Conseil aujourd’hui

- Le capitalisme, la crise, la révolution, le communisme

- Les organisations ouvrières capitalistes

- La situation présente

- En conclusion

Les confusions du “Fomento Obrero Revolucionario” sur Russie 1917 et Espagne 1936

Critique de “Lénine philosophe” de Pannekoek (Internationalisme, 1948)

- Introduction

- Politique et philosophie de Lénine à Harper [1re partie]

N°26 – 3e trimestre 1981

Quatrième congrès du Courant Communiste International :

- Présentation : “Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi"

Perspectives de la lutte de classe internationale : une brèche ouverte en Pologne

Les conditions historiques de la généralisation de la lutte de la classe ouvrière

- Lutte économique et lutte politique

- L’immaturité des conditions de la révolution

- Les conditions de la généralisation de la lutte de classe

Résolution sur la lutte de classe

Contre-résolution sur la lutte de classe

Crise économique généralisée et conflits inter-impérialistes

Résolution sur la crise économique

N°27 – 4e trimestre 1981

Un an de luttes ouvrières en Pologne

Lutte de classe en Europe de l’Est (1920-1970) [1e partie]

- Révolution et contre-révolution

- La contre-révolution nationaliste

- L’unité du prolétariat de l’Est et de l’Ouest

- L’héritage de la contre-révolution

- La résistance des ouvriers dans la période d’après 1945

- Le soulèvement de Varsovie

- L’établissement du régime stalinien

- Les luttes de 1953

- Le soulèvement de 1956

- 1956 : quelques conclusions

- La fin de la contre-révolution

- La lutte de classe en Russie

- La Tchécoslovaquie 1968

- La Pologne 1970

Notes sur la grève de masse

Politique et philosophie de Lénine à Harper [2e partie]

Correspondance internationale : Contre la guerre Pérou-Equateur

- Tract rédigé et diffusé en Équateur, janvier 1981

- Réponse du CCI

N°28 – 1er trimestre 1982

Situation internationale : Crise économique et lutte de classe

Lutte de classe en Europe de l’Est (1920-1970) [2e partie]

- Les conditions de la classe ouvrière dans les “paradis socialistes”

- L’autarcie et l’économie de guerre

- Les “acquis d’Octobre”

- Le surgissement de la lutte de classe en URSS

- L’interlude polonais 1970-76

Convulsions actuelles du milieu révolutionnaire

- L’échec des conférences internationales

- Les années de vérité

- Les exigences de la période actuelle

- Les débats dans le CCI

- Les difficultés organisationnelles

- Les récents événements

Politique et philosophie de Lénine à Harper [3e partie]

N°29 – 2e trimestre 1982

Après la répression en Pologne : Perspectives des luttes de classe mondiales

Lutte de classe en Europe de l’Est (1920-1970) [3e partie]

- La vague de luttes des années 70 à l’Est

- Les effets de la crise

- Une nouvelle période de luttes

Théories des crises : Le véritable dépassement du capitalisme c’est l’élimination du salariat [1e partie]

- A propos de la critique des thèses de Rosa Luxemburg par Nicolas Boukharine

Conférence extraordinaire du CCI, janvier 82 :

- Rapport sur la fonction de l’organisation révolutionnaire

Correspondance internationale

: Russie 1917 et Espagne 1936

- Texte de Focus (USA)

- Réponse du CCI

N°30 – 3e trimestre 1982

Guerre des Malouines : manoeuvres militaires, manoeuvres idéologiques, un piège pour le prolétariatPourquoi l’alternative guerre ou révolution ?

- La guerre est-elle une condition favorable pour la révolution communiste?

- La lutte de classe dans les conditions de la guerre

- Quatre conditions pour la révolution à notre époque

Théories des crises : Le véritable dépassement du capitalisme c’est l’élimination du salariat [2e partie]

- A propos de la critique des thèses de Rosa Luxemburg par Nicolas Boukharine

Politique et philosophie de Lénine à Harper [4e partie]

N°31 – 4e trimestre 1982

Moyen-Orient : La barbarie des impérialismes

Le prolétariat d’Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe

- Critique de la théorie du ‘maillon le plus faible’

Machiavélisme, conscience et unité de la bourgeoisie

- Notes sur la conscience de la bourgeoisie décadente

Crise de surproduction, capitalisme d’État et économie de guerre

- Extraits du rapport sur la situation internationale du 5e congrès de Révolution Internationale

N°32 – 1er trimestre 1983

La crise de surproduction capitaliste mondiale : Une tourmente qui pose la question de la révolutionOù en est la crise ?

Convulsions dans le milieu révolutionnaire

- Le Parti Communiste International (Programme Communiste) à un tournant de son histoire

- Une crise qui illustre la faillite d’une conception de l’organisation

- L’internationalisme contre toute forme de nationalisme

- La source des erreurs : le vide théorique

- Le réveil de la lutte de classe

- Perspectives

Le Parti Communiste International (Programme Communiste) à ses origines, tel qu’il prétend être, tel qu’il est

- Introduction

- Prometeo n°1, avril 1945: Appel du “Comité d’agitation” du PCI

- Commentaires de Prometeo aux réponses à l’appel

- Conclusion

La tâche de l’heure : Formation du Parti ou formation des cadres (Internationalisme n°12, août 1946)

- Moment de la constitution du Parti

- La possibilité du maintien du Parti dans une période de reflux

- La situation présente

Critique du Groupe Communiste Internationaliste

- Lutte revendicative, lutte révolutionnaire : la dynamique de la classe ouvrière

- Conscience de classe et rôle du Parti

- La dynamique de la Lutte de classe

- Internationalisation de la lutte et cours historique

N°33 – 2e trimestre 1983

Deux ans après la Pologne : Où va la lutte de classe ?

- Vers la fin du repli de l’après-Pologne

- 1968-1982, 15 ans de crise économique et de luttes ouvrières

- Perspectives : vers la fin du repli

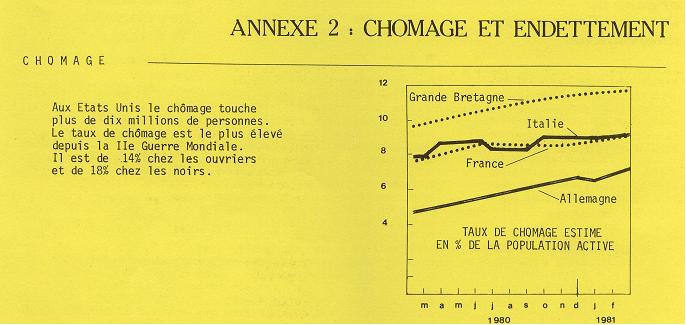

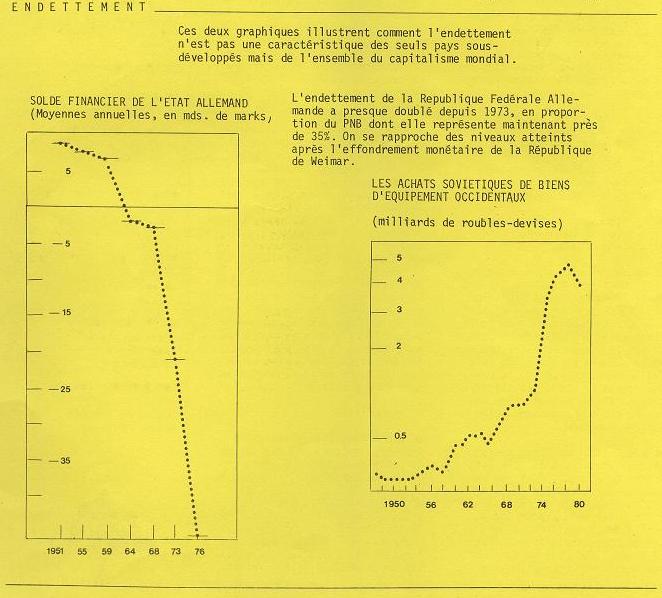

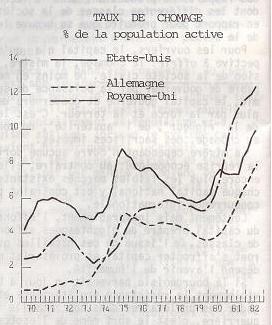

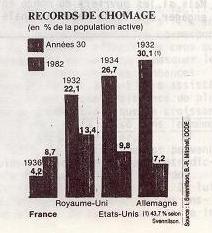

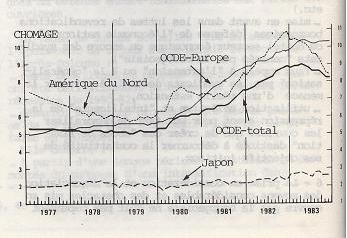

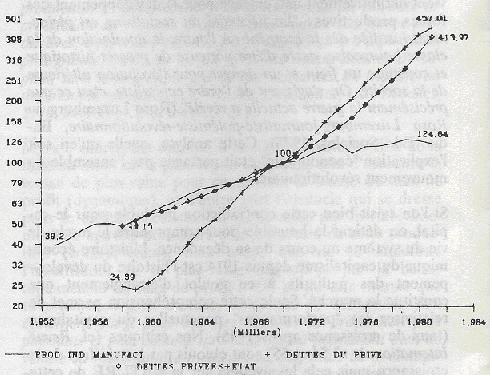

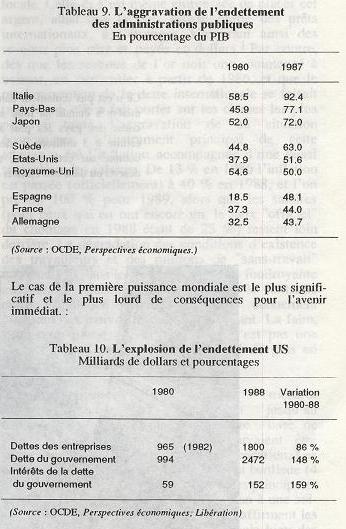

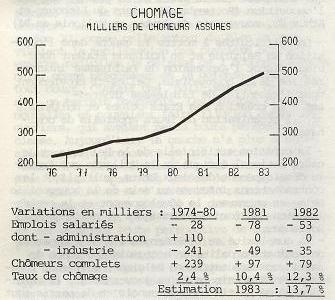

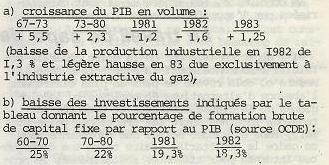

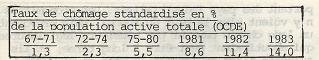

Où en est la crise ?

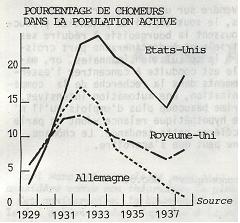

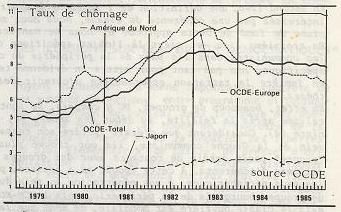

- Le chômage dans les années 30

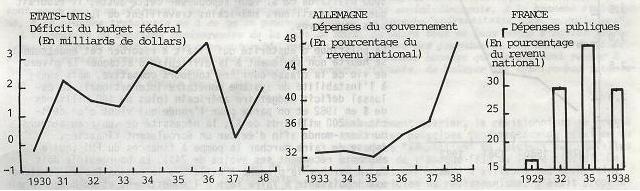

- Le poids de l’État dans l’économie des années 30

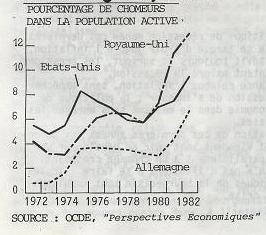

- Le chômage aujourd’hui

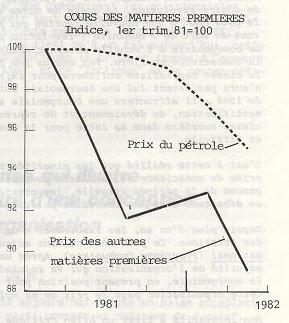

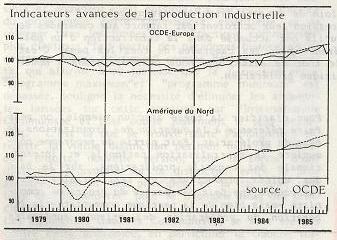

- La chute des investissements

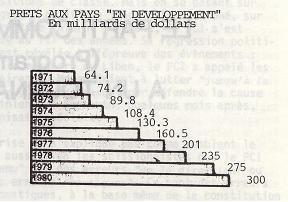

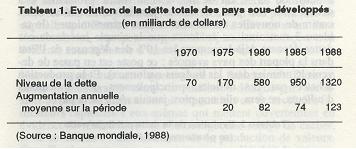

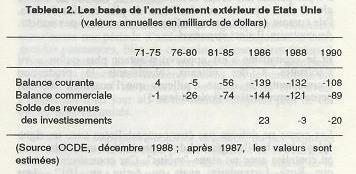

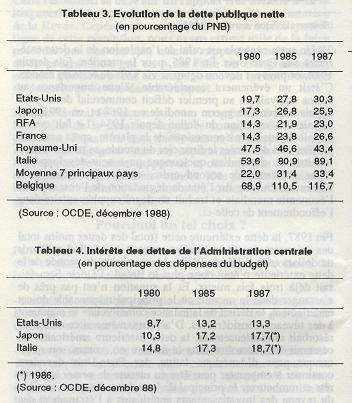

- L’endettement mondial

- Une inflation toujours présente

Cent ans après la mort de Marx, l’avenir appartient au marxisme

- Marx dépassé ?

- L’utilisation de Marx contre la classe ouvrière

- Marx savant ou militant ?

- Être marxiste aujourd’hui

Problèmes actuels du mouvement ouvrier :

- Présentation

- La conception du chef génial (Internationalisme n°25, août 1947)

Conférence extraordinaire du CCI, janvier 1982 :

- Rapport sur la structure et le fonctionnement de l’organisation des révolutionnaires

N°34 – 3e trimestre 1983

Europe de l’Est : Crise économique et armes de la bourgeoisie contre le prolétariat

- Crise du capital et offensive contre les travailleurs

- Les armes de la bourgeoisie contre le prolétariat

Où en est la crise ?

Les communistes et la question nationale (1900-1920) [1e partie]

- Débat sur la question nationale à l’aube de la décadence

- Lénine et le droit des nations à disposer d’elles-mêmes

- La critique de l’autodétermination par Rosa Luxemburg

- Luxemburg sur l’indépendance de la Pologne

- L’émergence de l’impérialisme et les États de conquête

- Quelques conclusions sur l’attitude des révolutionnaires sur l’autodétermination dans le capitalisme ascendant

Problèmes actuels du mouvement ouvrier :

- “La discipline.., force principale...” (Internationalisme n°25, août 47)

Battaglia Comunista : A propos des origines du Parti Communiste Internationaliste

- Article de Battaglia Comunista n°3 (février 1983)

- Notre réponse

Polémique : Les doutes sur la classe ouvrière

- Critique du modernisme

- La Banquise

- La Guerre Sociale

Correspondance internationale :

- La perspective du CCI de “la gauche dans l’opposition”, la critique empirique et le rôle des révolutionnaires

- Lettre de Hong Kong

N°35 – 4e trimestre 1983

Tensions inter-impérialistes : La bourgeoisie met à profit le recul de la lutte de classeCinquième congrès du Courant Communiste International :

- Présentation du congrès

- La situation internationale

- L’état du CCI et la crise du milieu révolutionnaire

- Les statuts

- Le parti

- L’adresse aux groupes prolétariens

Rapport sur la situation internationale [1e partie]

- Crise économique : La descente dans l’abîme et l’impasse de la classe capitaliste

- La situation économique actuelle du capital mondial

- L’impasse de la classe capitaliste

- Le rapport de forces entre classe ouvrière et bourgeoisie

Rapport sur la situation internationale [2e partie]

- Où en est la lutte de classe ?

- La différence entre les années 30 et la période actuelle

- Face au prolétariat la bourgeoisie adapte ses armes aux conditions présentes

- Quelles perspectives ?

Résolution sur la situation internationale

Sur le parti et ses rapports avec la classe

- Le lien entre la vie de la classe et celle de ses organisations politiques.

- Quatre grandes étapes dans la vie du prolétariat: 1848, 1871, 1914, 1917

- L’épreuve de la contre-révolution

- Les principaux enseignements d’un siècle d’histoire sur la nature et la fonction du parti

- Vers le futur parti

Adresse aux groupes politiques prolétariens

N°36 – 1er trimestre 1984

Conflits inter-impérialistes, lutte de classe : L’histoire s’accélère

- L’aggravation des tensions impérialistes

- Le prolétariat : frein à la généralisation des conflits

- La reprise de la lutte de classe

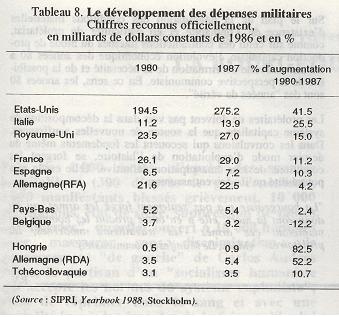

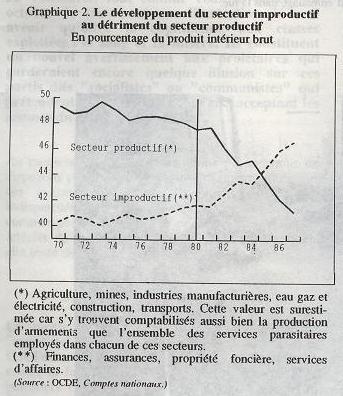

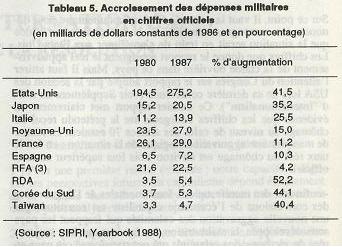

Où en est la crise ?

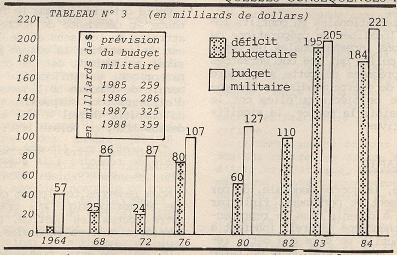

- Le poids des dépenses militaires

- L’accélération des dépenses militaires

- Les dépenses militaires accélèrent la crise du capitalisme

Débat avec Battaglia Comunista sur les thèses de son congrès :

- Cours historique, les années 80 ne sont pas les années 30

A propos de l’adresse aux groupes politiques prolétariens du 5e Congrès du CCI :

- Réponse aux réponses

Le deuxième Congrès du Parti Communiste Internationaliste (Internationalisme n°36, juillet 1948)

- Avant-propos

- Le deuxième Congrès du PCI en Italie, 1948

- Le recrutement, objectif numéro un du Parti

- Un Parti sans cadres

- Existe-t-il un Parti en Italie ?

- La vérification des perspectives

- La vie intérieure du Parti, discipline ou conscience des militants

- La question de la participation aux élections

- Le problème syndical

- Conclusions

N°37 – 2e trimestre 1984

La reprise de la lutte de classe

- La lutte reprend dans tous les pays

- En germe, les traits de l’avenir

Thèses sur l’actuelle reprise de la lutte de classe

Où en est la crise ?

- Le mythe de la reprise économique

Les communistes et la question nationale (1900-1920) [2e partie]

- Le débat pendant la guerre impérialiste

La conception de l’organisation dans les Gauches allemande et hollandaise

La faillite du conseillisme :

- Présentation : Un socialiste perdu

- Extrait d’un texte de H. Canne-Meyer : "Le socialisme perdu, espérances du mouvement marxiste d’autrefois"

Débat : A propos de la théorie du “maillon le plus faible”

- Présentation

- Résolution du CCI

- Critique de quelques positions du CCI sur la théorie des “maillons faibles”

Réponse aux critiques

- Une démarche qui s’écarte du marxisme

- Un conseillisme horizontal

- L’unité du prolétariat

N°38 – 3e trimestre 1984

Lutte de classe internationale : Simultanéité des grèves ouvrières : quelles perspectives ?

- Le renouveau international des luttes

- Les armes de la bourgeoisie

- Les caractéristiques des luttes actuelles

- Le rôle des communistes

Où en est la crise ?

- La crise transforme l’Europe occidentale en une poudrière sociale

Belgique/Hollande : Crise et lutte de classe

Rapport du 5e Congrès d'Internationalisme section du CCI en Belgique

- Crise et austérité

- Le travail de sape de la gauche dans l’opposition

- Le prolétariat face a la gauche dans l’opposition

Organisation des révolutionnaires :

- Sur les conditions du surgissement du parti

Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire :

- Le Kommunistenbond Spartacus et le courant “couseifliste” (1942-1948)

N°39 – 4e trimestre 1984

Quelle méthode pour comprendre la reprise des luttes ouvrières ?

Où en est la crise économique ?

- Crise historique de l’économie (Révolution Internationale n°31, juillet 1984)

Polémique avec la CWO :

- Comment se réapproprier les apports de la Gauche Communiste Internationale

Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire :

- Le Kommunistenbond Spartacus et le courant conseilliste (1942-1948) [2e partie]

Correspondance internationale :

- Conscience et stratégie de la bourgeoisie

- Réponse a un camarade de Hong-Kong

N°40 – 1er trimestre 1985

Accélération de l’histoire : Aggravation de la crise, extension des luttes de classe

10 ans du CCI, quelques enseignements

La fonction des organisations révolutionnaires

- Le danger du conseillisme

Polémique : La

constitution du BIPR, un bluff opportuniste [1e partie]

Milieu révolutionnaire :

- Thèses du Collectif Communiste Alptraum

- Nos commentaires et critiques

N°41 – 2e trimestre 1985

Pour comprendre la lutte de classe

- La méthode marxiste et non l’empirisme

Où en est la crise économique ?

- Dollar : Le roi est nu

Socialisme ou barbarie

- La guerre dans le capitalisme

Thèses sur le rôle du Parti dans la révolution prolétarienne (KAPD)

- Présentation

- Thèses (Proletarier n°7, juillet 1921)

Polémique : La constitution du BIPR, un bluff opportuniste [2e partie]

Misère du conseillisme moderne

Débat interne :

- Le CCI et la politique du “moindre mal”

N°42 – 3e trimestre 1985

Situation internationale : Simultanéité des luttes ouvrières et obstacle syndicalOù en est la crise économique ?

- L’entrée dans la récession

Chômage massif et extension de la lutte de classe

Les communistes et la question nationale (1900-1920) [3e partie]

- Le débat pendant la vague révolutionnaire et les leçons pour aujourd’hui

Jan Appel, un révolutionnaire n’est plus

Correspondance internationale : En Inde, l’émergence d’un nouveau regroupement communiste

- Présentation

- Ce que nous sommes (Communist Internationalist)

Débat interne :

- Les glissements centristes vers le conseillisme

- L’orientation du débat

- Le développement du débat et la constitution d’une "tendance"

- L’article de la camarade J.A. : une illustration de la démarche des camarades minoritaires

- Le fond de la démarche de J.A. : les glissements conseillistes

N°43 - 4e trimestre 1985

Campagnes idéologiques : Les armes de la bourgeoisie face à la lutte de classeOù en est la crise économique ?

- Le bloc de l’Est de plain-pied dans la crise capitaliste

Révolution de 1905

- Enseignements fondamentaux pour le prolétariat

Réponse à la CWO

- Sur la maturation souterraine de la conscience de classe

Débat interne :

- Opportunisme et centrisme dans la classe ouvrière et ses organisations

- Le concept du “centrisme” : Le chemin de l’abandon des positions de classe (La tendance)

Le rejet de la notion de “centrisme” : La porte ouverte à l’abandon des positions de classe

- La définition du centrisme

- Le CCI serait-il "centriste" vis-à-vis du trotskisme ?

- La "véritable" définition du centrisme selon Mac Intosh

- Les bases matérielles et sociales du centrisme

- Pas de centrisme dans la période de décadence ?

- La porte ouverte à l’abandon des positions de classe

N°44 – 1er trimestre 1986

Les luttes ouvrières seul frein à la guerre

Sixième congrès du Courant Communiste International

- Les enjeux du Congrès

- Résolution sur la situation internationale

- Résolution sur l’opportunisme et le centrisme dans la période de décadence

- Résolution (rejetée) Le centrisme et les organisations politiques du prolétariat

Zimmerwald (1915-1917)

- De la guerre à la révolution

- Les premières réactions

- La conférence socialiste internationale de Zimmerwald

- Le développement de la Gauche zimmerwaldienne

- Vers la Troisième Internationale

Salut à "Comunismo" n°1

- Premier numéro de la revue semestrielle du Collectif Communiste Alptraum du Mexique

N°45 – 2e trimestre 1986

La lutte ouvrière en 1985, bilan et perspectives

- Encart : Une même lutte dans des moments historiques différents

Où en est la crise économique ?

- Baisse du prix du pétrole, baisse du dollar, la récession à l’horizon

Situation internationale : Une crise de surproduction généralisée

Milieu politique : Le développement d’un milieu révolutionnaire en Inde

- Le surgissement de révolutionnaires à la périphérie du capitalisme

- En Inde : le difficile processus de rupture avec le gauchisme

- Conférences des révolutionnaires

La Gauche hollandaise (1900-1914) [1e partie]

- Naissance d’un courant révolutionnaire en Europe (1900-1909)

Polémique : La "Fraction externe du CCI"

- Les mensonges de "Perspective Internationaliste"

- Le "glorieux combat" de la tendance

- Une caricature de secte irresponsable

- Les perspectives de la "fraction"

N°46 – 3e trimestre 1986

Grèves massives eu Norvège, en Finlande, en Belgique :

- De la dispersion vers l’unification

Où en est la crise économique ?

- L’Europe en première ligne

Polémique avec le BIPR :

- Tâches des révolutionnaires dans les pays de la périphérie

Correspondance internationale :

- Présentation

- “Proposition internationale” aux partisans de la révolution prolétarienne mondiale (Emancipacion Obrera/Militancia Clasista Revolucionaria - Argentine, Uruguay)

- Réponse du CCI

La Gauche hollandaise (1900-1914) [2e partie]

- Naissance d’un courant révolutionnaire en Europe (1903-1907)

N°47 - 4e trimestre 1986

Les attaques frontales annoncent l’unification des luttes ouvrièresRésolution sur la situation internationale

Où en est la crise économique ?

- L’impasse

1936 : La gauche mène le prolétariat à la boucherie impérialiste

- Le “Front Populaire” en France, du dévoiement des grèves à l’union nationale

- Extraits de Bilan

Polémique avec le PCI (Battaglia Comunista)

- La période de transition

La Gauche hollandaise (1900-1914) [3e partie]

- Le mouvement “Tribune”

N°48 – 1er trimestre 1987

Situation internationale :

- Face à l’enfoncement dans la barbarie, la nécessité et la possibilité de la révolution

- La misère se généralise, le chômage s’intensifie, la barbarie s’approfondit

- La révolution communiste est une nécessité absolue

- Un scepticisme largement partagé

- Le prolétariat seul frein à la guerre impérialiste

- Le cours historique aux affrontements de classe généralisés

- Le scepticisme, une attitude qui détourne les organisations révolutionnaires de leurs tâches actuelles

Où en est la crise économique ?

- Récession, chômage, inflation : La grande plongée de la fin des années 80

- Un nouveau pas dans la récession

- Vers un accroissement dramatique du chômage

- Le retour de l’inflation galopante

- Le Japon et l’Allemagne dans la tourmente de la crise

- De plain-pied dans la catastrophe économique

Comprendre la décadence du capitalisme [1e partie]

- Les “anti-décadentistes”

- Y a-t-il une évolution historique ?

- Y a-t-il une phase ascendante du capitalisme ?

- Le communisme a-t-il toujours été à l’ordre du jour dans l’histoire ?

- La décadence du capitalisme : “une ère de révolution sociale”

- Une critique dénuée de sens

- “L’invariance”

- Gradualisme et fatalisme ?

Correspondance internationale - Le développement de la lutte de classe, la nécessité de l’organisation et de l’intervention des révolutionnaires : Critique du conseillisme

- Sur l’organisation (Lettre de Norvège, ex-KPL)

- Réponse du CCI

- Extraits d’une lettre du Danemark (Un membre du GIK, Octobre 1985)

- Quelques remarques en réponse au GIK

La Gauche hollandaise de 1914 au début des années 1920 [1e partie]

- Du tribunisme au communisme 1914-1916

- La nature de la guerre

- Le déclin du système capitaliste

- La faillite de la social-démocratie

- L’avenir

- Le SDP et Zimmerwald

- Quelques leçons

N°49 – 2e trimestre 1987

Leçons des grèves ouvrières en Europe de l’ouest : Entrer en lutte massivement, prendre en mains les luttes

- Une ambiance générale de combativité ouvrière

- Les enseignements de la grève des chemins de fer en France

- L’intervention des révolutionnaires

- Perspectives du développement des luttes

Crise et lutte de classe aux USA

- Extraits du rapport sur la situation aux USA, Internationalism

Où en est la crise économique ?

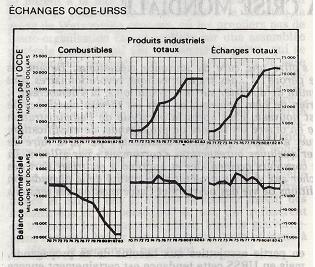

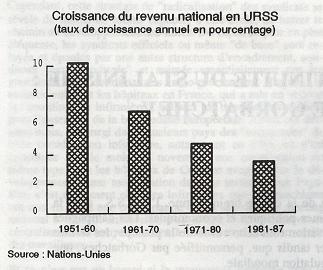

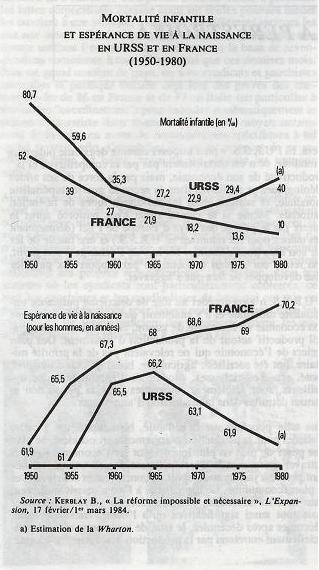

- Le capitalisme russe s’enfonce dans la crise mondiale

- La dégradation économique de L’URSS

- Une attaque redoublée contre le niveau de vie de la classe ouvrière

- Quelles perspectives ?

Comprendre la décadence du capitalisme [2e partie]

- Les origines de la théorie de la décadence

- L’invariance du programme ou le “marxisme des dinosaures”

- Le point de vue idéaliste de l’anarchisme et la méthode marxiste

Correspondance internationale : A propos du regroupement des révolutionnaires

- Lettre d’Emancipacion Obrera (Argentine) au CCI

- Répondre à quelques questions et clarifier des positions

- Sur la démocratie. Pourquoi nous nous référons peu au passé

- Revendiquer la continuité avec la Social-Démocratie ?

- Guérilla tiers-mondiste et terrorisme petit- bourgeois

- Les conseils ouvriers

- Caractérisation de la période actuelle

- Quelques conclusions

- Réponse à Emancipacion Obrera

- Quelles perspectives pour le regroupement des révolutionnaires dans la période historique actuelle

- Guerre ou révolution

- La crise actuelle

- Le cours à des affrontements de classes

- Les critères minimaux ouvrant la voie d’un rapprochement

- La continuité historique du mouvement révolutionnaire

- Sur le parlementarisme

- Face à la révolution russe

- Le développement du SDP entre la révolution et l’opportunisme (1916-1917)

- Le SDP en 1917 face à la révolution

- Premiers signes pré-révolutionnaires aux Pays-Bas

- La direction du SPD et la révolution russe

- La révolution russe et la révolution mondiale

N°50 – 3e trimestre 1987

Lutte de classe internationale : Le besoin de l’unification et la confrontation au syndicalisme de base

- Espagne : divisions syndicales contre unité ouvrière

- Italie : le syndicalisme de base contre la prise en mains des luttes

- Le développement de la perspective de l’unification

- Comités de lutte : une tendance générale au regroupement des ouvriers combatifs

Où en est la crise économique ?

- Crise et lutte de classe dans les pays de l’Est

- La faiblesse économique du bloc de l’Est

- Convulsions de la crise du capital et réactions ouvrières

Correspondance internationale : Le développement de la vie politique et des luttes ouvrières au Mexique

- Présentation

- A toutes les organisations révolutionnaires dans le monde, au prolétariat international (Comunismo, Mexico)

Comprendre la décadence du capitalisme [3e partie]

- La continuité des organisations politiques du prolétariat : la nature de la Social-Démocratie

- Un nihilisme apocalyptique

- L’importance de la continuité historique dans le mouvement communiste

- De quelle continuité nous réclamons-nous ?

- La nature de classe de la Social-Démocratie de la fin du 19e siècle, début du 20e

- Les conditions de la lutte du prolétariat à l’époque de la Social-Démocratie

- La Social-Démocratie ne s’identifie pas avec le réformisme

- Les acquis de la 2e Internationale

- Le pourquoi et le comment du combat des révolutionnaires dans les partis de la 2e Internationale

- Conclusion

Polémique : Réponse à Battaglia Comunista sur le cours historique

- La méthode marxiste : indiquer la direction ou agnosticisme ?

- Les conditions de la guerre généralisée aujourd’hui

- Le surgissement historique du prolétariat

- Est-ce que la lutte de classe affecte la bourgeoisie ?

- La Fraction Italienne et le cours de l’histoire

- Le danger qui guette Battaglia

La Gauche hollandaise de 1914 au début des années 1920 [3e partie]

- L’année 1918 : Entre la révolution et l’opportunisme, la naissance du Parti communiste hollandais

- L’offensive de la minorité dans le SDP : entre la fraction et l’opposition

- La révolution avortée de novembre

- 1918 : La fondation du Parti communiste en Hollande (CPN)

La Gauche hollandaise en 1919-1920 [1e partie]

- La Troisième Internationale

- Les courants de gauche dans l’Internationale en 1919

N°51 – 4e trimestre 1987

Situation internationale : Conflits impérialistes et lutte de classe

- Guerre dans le Golfe persique

- “Fanatisme et terrorisme” contre “paix et civilisation”

- Le développement des tensions militaires et les enjeux historiques

Luttes ouvrières en Corée du Sud et en Afrique du Sud

- La mobilisation du prolétariat mondial se développe

7e congrès du Courant Communiste International

- Présentation

- Sur la situation internationale

- Sur notre intervention

- Sur notre responsabilité à l’égard du milieu politique révolutionnaire

- Le renforcement de la capacité théorique et programmatique

- Conclusion

Résolution sur la situation internationale

- L’évolution de la crise du capitalisme

- L’évolution des conflits impérialistes

- L’évolution de la lutte de classe

Sur le milieu politique prolétarien

- Introduction

- Résolution sur le milieu politique

Rectification de la plate-forme du CCI

- Introduction

- Quelle démarche pour modifier la plate-forme ?

- Pourquoi des erreurs ont-elles été commises par le CCI ?

- Quelle ampleur pour les modifications de la plate-forme ?

- Quelles modifications de la plate-forme ?

- Les enjeux pour aujourd’hui

- Résolution de rectification de la plate-forme

Polémique avec Battaglia Comunista

- Syndicats bourgeois, organes ouvriers et intervention des révolutionnaires

- Les syndicats, organes de l’État bourgeois

- A quelle époque les syndicats se sont-ils intégrés à l’État bourgeois ?

- Comment s’est modifiée la conception de Battaglia Comunista de ses “groupes internationalistes d’usine” ?

- Les communistes peuvent-ils travailler dans des organes d’État comme les syndicats ?

- Deux hypothèses d’intervention dans la lutte de classe

- Les deux hypothèses à l’épreuve de la réalité

- La reprise de la lutte de classe remet à l’ordre du jour les discussions inachevées

Il y a 70 ans, la révolution russe :

- La plus importante expérience du prolétariat mondial

N°52 – 1er trimestre 1988

La crise économique, la guerre et la révolution

- La crise économique affaiblit le pouvoir de la bourgeoisie mondiale

- La crise crée des conditions pour l’unification prolétarienne

- La crise met à nu le véritable enjeu des luttes ouvrières

- Le triomphe du marxisme

Où en est la crise économique ?

- Krach : quand il faut payer le solde

- Une situation bien plus grave que dans les années 30

- La perspective d’une accélération majeure de la récession mondiale

- Une immense crise de surproduction

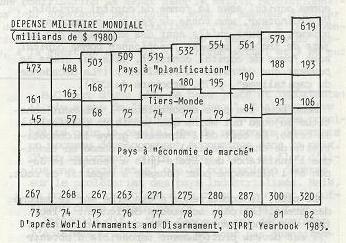

Guerre, militarisme et blocs impérialistes dans la décadence du capitalisme [1e partie]

- La guerre et le militarisme dans la décadence du capitalisme

- Les destructions des deux guerres mondiales et leurs conséquences

- Le cancer du militarisme ronge l’économie capitaliste

- Les armes et les conséquences d’une 3e guerre mondiale : illustration de la barbarie du capitalisme décadent

Débat international

- Présentation du GPI (Mexique)

- Crise et décadence du capitalisme (critique au CCA, Mexique)

- Les caractères de la crise

- Les causes de la crise

- Les limites du marché

- La décadence du capitalisme (Grupo Proletario Internacionalista)

Polémique : Où va le FOR ? (Ferment Ouvrier Révolutionnaire)

- L’héritage du trotskisme

- La révolution espagnole dans l’évangile du FOR

- L’avenir d’une secte

La Gauche hollandaise en 1919-1920 [2e partie]

- La Troisième Internationale (suite)

- La question allemande.

- Le bureau d’Amsterdam (1919-1920)

N°53 – 2e trimestre 1988

Luttes ouvrières en Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, émeutes et répression en Palestine : seul le prolétariat peut mettre fin la barbarie

- La bourgeoisie contre la prise de conscience des enjeux de la situation

- La décomposition du capitalisme

- Seul le prolétariat peut en finir avec la barbarie du capitalisme

- Les ouvriers britanniques ne sont pas seuls

- Les luttes actuelles ne suffisent pas : li faut aller plus loin

- En Italie : L’obstacle du syndicalisme de base

- Le géant prolétarien allemand se réveille et annonce l’unification des luttes

- Il faut se préparer aux combats à venir

20 ans depuis MAI 1968

- Lutte de classe : Le mûrissement des conditions de la révolution prolétarienne

- La rupture de mai 1968

- Ce que le prolétariat a appris en 20 ans

- Vers des affrontements difficiles et décisifs

Le capitalisme dans le tourbillon de la crise

- Ce qui a été dit a propos de la crise

- La crise du pétrole et la crise de surproduction

- La "révolution libérale"

- La “révolution technologique"

- Pour en finir avec les mythes et illusions sur la crise

L’évolution du milieu politique prolétarien depuis 1968 [1e partie]

- Le milieu politique prolétarien avant 1968

- La fragilité du milieu qui renaît après 1968

- La dynamique du regroupement et le poids du sectarisme

Guerre, militarisme et blocs impérialistes dans la décadence du capitalisme [2e partie]

- La démarche “suicidaire” du capitalisme décadent

- L’offensive du bloc américain

- La classe ouvrière doit combattre les illusions pacifistes

Correspondance internationale

- Adresse au milieu prolétarien et à la classe ouvrière (GPI, Mexique)

N°54 – 3e trimestre 1988

Reagan-Gorbatchev, Afghanistan : mensonges du “désarmement et de la paix”

- Réduction des armements et marche à la guerre

- Le pacifisme : un mensonge dirigé contre la classe ouvrière

Pologne : Les grèves sabotées par le syndicat “Solidarnosc”

Où en est la crise économique ?

- La perspective d’une récession n’est pas écartée, au contraire

- Le bilan réel de cinq ans de “non effondrement” et de dévastation

- Le bilan sur le plan financier

- L’effondrement boursier

Comprendre la décadence du capitalisme [4e partie]

- La décadence du capitalisme

- Sur le plan théorique

- Sur le plan quantitatif général

- Sur le plan qualitatif

- Le développement du capitalisme d’État

L’évolution du milieu politique prolétarien depuis 1968 [2e partie]

- La dynamique des conférences internationales des groupes de la Gauche Communiste

Polémique

- La confusion des groupes communistes sur la période actuelle : La sous-estimation de la lutte de classe

N°55 – 4e trimestre 1988

Les “paix” de l’été 88 : L’intensification des préparatifs guerriers

- La crise économique irréversible du capitalisme pousse à la guerre impérialiste

- Le capitalisme, c’est la guerre

- Les "paix” de l’été 88, une étape de l’offensive occidentale

- Les ‘paix” de l’été préparent la guerre impérialiste

- L’unique perspective du capitalisme : une 3e guerre mondiale

- Aujourd’hui le capitalisme c’est la chute dans la misère, la guerre et la barbarie

- Le prolétariat est le seul frein à la guerre impérialiste

- Le pacifisme désarme la classe ouvrière et prépare la guerre

Lutte de classe internationale : Luttes ouvrières en Pologne

- L’aggravation inexorable de la crise économique et l’intensification des attaques capitalistes

- Pour la classe ouvrière, une seule voie : le développement de ses luttes

- La défaite du mouvement : gouvernement et opposition se partagent le travail

- En Pologne, comme partout dans le monde, la perspective est plus que jamais aux affrontements de classe

Grupo Proletario Internacionalista (GPI) : Crise et luttes ouvrières au Mexique

- Dans l’abîme de la crise chronique

- La situation de la classe ouvrière dans le pays

- La lutte de classe au Mexique

- Perspectives de la lutte ouvrière

Comprendre la décadence du capitalisme [5e partie]

- L’analyse marxiste du développement de l’histoire

- Bordiga et ses épigones

- Critique de la conception bordiguiste de l’évolution historique

- Analyse de la décadence et trotskisme

Polémique

- Décantation du milieu politique prolétarien et oscillations du BIPR

- Le défaitisme contre le militantisme révolutionnaire

- Les avancées difficiles du milieu politique prolétarien

- Le BIPR et la lutte de classe : quelques contradictions de trop

1918-1919 : Il y a 70 ans : A propos de la révolution en Allemagne [1e partie]

- Introduction

- Les luttes en Allemagne et en Russie : la même force les dynamisait, la même perspective les unissait

- La bataille pour la prise du pouvoir par les conseils ouvriers

- Les origines de la défaite au cœur de la vague révolutionnaire

- Les leçons de la révolution en Allemagne

N°56 – 1er trimestre 1989

France : Les “coordinations” à l’avant-garde du sabotage des luttes

- Une nouvelle arme de la bourgeoisie contre la classe ouvrière : les “coordinations”

- Les agissements des “coordinations” dans la grève des hôpitaux en France

- Le partage du travail entre les “coordinations” et les syndicats

- Quelles leçons pour la classe ouvrière

Algérie : La bourgeoisie massacre

Où en est la crise économique ?

- De la crise du crédit à la crise monétaire et à ta récession, ou le crédit n’est pas une solution éternelle

- Les effets dévastateurs de l’excès de crédit

- Le crédit n’est pas une solution éternelle

- La poursuite de la fuite en avant

- Les perspectives

Comprendre la décadence du capitalisme [6e partie)

- Le mode de vie du capitalisme en décadence

- Le crédit

- Les marchés extra-capitalistes

- Le capitalisme d’État

- Armements, guerres, reconstruction

- L’épuisement des palliatifs

- Conclusions

L’évolution du milieu politique prolétarien depuis 1968 [3e partie]

- Un milieu politique aveugle face à la lune de classe

- La question de l’intervention au coeur des débats

- Les débats au sein du CCI et la formation de la FECCI

- Le poids de la décomposition sociale et la décantation au sein du milieu révolutionnaire

- Avec la reprise de la lutte de classe, le développement du milieu prolétarien

1918-1919 : Il y a 70 ans. A propos de la révolution allemande [2e partie]

- Arrêt de la guerre, gouvernement SPD-USPD et répression

- La stratégie du SPD : désarmer les conseils ouvriers

- La bourgeoisie provoque une insurrection prématurée

N°57 - 2e trimestre 1989

La décomposition du capitalisme

- En s’enfonçant dans la décadence, le capitalisme ne peut engendrer que toujours plus de destructions

- La décomposition idéologique de la société capitaliste

- Seul le prolétariat peut sortir la société de cette impasse

Bilan économique des années 80 : L’agonie barbare du capitalisme

- Le capital conduit l’humanité à l’agonie

- Le capital saigne à blanc le prolétariat dans les pays les plus industrialisés

- Le capital ruine les bases de sa propre existence

Émeutes de la faim et répression sanglante au Venezuela : La bourgeoisie massacre

- Des émeutes de la faim

- Le véritable visage de la démocratie bourgeoise

- C’est la bourgeoisie mondiale qui s’est livrée à un bain de sang au Venezuela

1919 : Fondation de l’Internationale Communiste

- La continuité de l’IC avec la 2e internationale

- La rupture de l’IC avec la 2e Internationale

- Aujourd’hui et demain : continuer le travail de l’IC

Engels sur la Révolution française de 1789

Polémique : Conscience de classe et Parti (GPI)

- Données du problème

- Comment le BIPR essaie d’approfondir Lénine

N°58 – 3e trimestre 1989

Les manoeuvres bourgeoises contre l’unification de la lutte de classe

- Le renforcement des campagnes idéologiques de la bourgeoisie

- Les manoeuvres de la bourgeoisie contre les luttes ouvrières

Un mensonge dans la continuité du stalinisme : La Perestroïka de Gorbatchev

- L’URSS d’avant la Perestroïka

- La Perestroïka et la Glasnost : Des mensonges contre la classe ouvrière

Comprendre la décadence du capitalisme [7e partie]

- Le bouleversement des formes idéologiques

- L’aveuglement de l’invariance

- Bouleversements économiques et formes idéologiques

- Sur quoi repose l’emprise de l’idéologie dominante ?

- Le développement des moyens de manipulation idéologique

- La spécificité de la décadence capitaliste

- Décomposition de l’idéologie dominante : développement des conditions de la révolution

A la mémoire de Munis, un militant de la classe ouvrière

Contribution pour une histoire du mouvement révolutionnaire :

- Introduction à l’histoire de la Gauche germano-hollandaise

N°59 – 4e trimestre 1989

Convulsions capitalistes et luttes ouvrières

- Liban et Iran : La guerre hier, aujourd’hui et demain...

- Chine et Pologne

- Les convulsions des régimes staliniens

- URSS : La classe ouvrière affirme sa lutte

8e congrès du Courant Communiste International :

- Les enjeux du congrès

- La défense et le renforcement de l’organisation révolutionnaire

- La constitution de REVOLUCION MUNDIAL comme nouvelle section du CCI

- Un renforcement du milieu politique prolétarien

- L’histoire s'accélère sur tous les plans

La situation internationale :

- Sur la crise économique

- Sur les conflits impérialistes

- L’évolution de la lutte de classe

Résolution sur la situation internationale

Il y a 50 ans : Les véritables causes de la 2e guerre mondiale

- Rapport sur la situation internationale (Gauche Communiste de France, juillet 1945, extraits)

- Guerre et paix

- La guerre impérialiste

- La transformation de la guerre impérialiste en guerre civile

- Manifeste de la Gauche Communiste de France (L’Etincelle n°1, janvier 1945, Organe de la Fraction Française de la Gauche Communiste)

Le rapport “Fraction/Parti” dans la tradition marxiste [1e partie]

- La Gauche italienne - 1922-1937

- Les critiques de Battaglia Comunista envers la Fraction Italienne à l’extérieur

- Les conditions pour la transformation de la Fraction en Parti

- Le débat de 1935 : Fatalisme ou volontarisme

- Le débat de 1935-37 : Vers la guerre impérialiste ou vers la reprise de classe

- La ligne de partage historique des années 1935-37

- La guerre d'Espagne : "Participationnisme" ou "Défaitisme révolutionnaire" ?

Revue Int. 1980 - 20 à 23

- 4045 reads

Revue Internationale no 20 - 1e trimestre 1980

- 2991 reads

Années 80 : les années de vérité

- 2853 reads

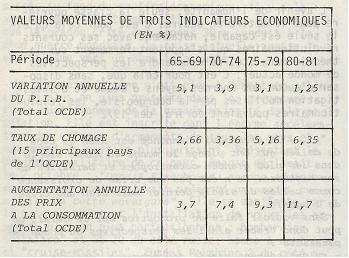

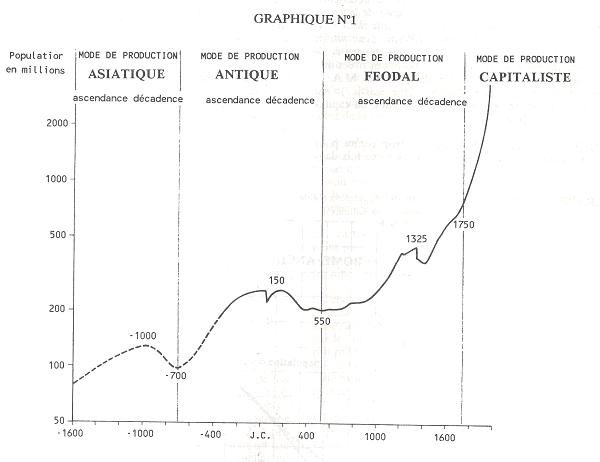

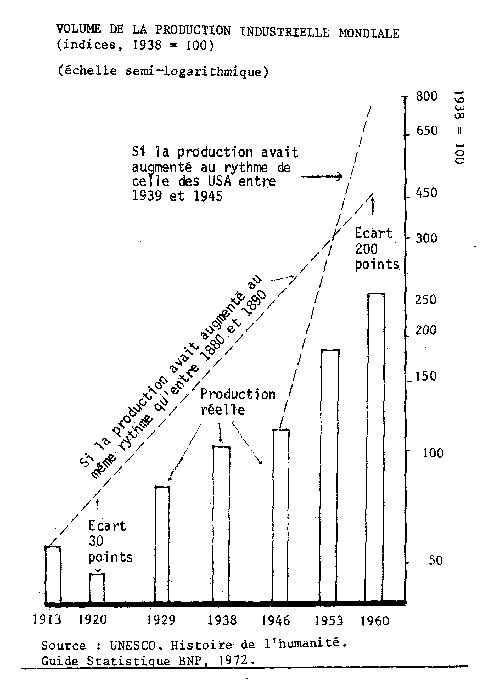

L'histoire ne se plie pas aux chiffres des calendriers. Cependant les décennies sont souvent associées dans la tête des hommes à des périodes spécifiques de l'histoire. Ainsi, si on parle des années 30 on pense immédiatement à la grande crise qui a frappé le capitalisme il y a 50 ans; si on évoque les années 40, c'est à la guerre que l'on pense, à cette guerre qui a anéanti l'équivalent d'un pays comme l'Italie ou la France. A l'aube des années 80, quelle image peut-on associer à la décennie qui se termine, quel sera le phénomène saillant de celle qui commence ?

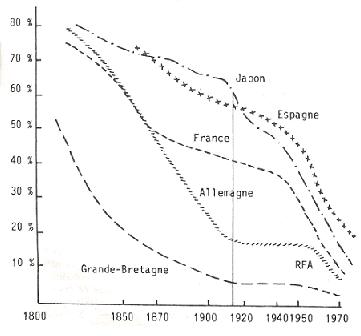

La crise ? On peut dire qu'elle a marqué de son empreinte les années 70, mais elle marquera encore plus les années 80. Entre les années 60 et les années 70, il y eut effectivement une différence dans la situation économique du monde. Les premières furent les années de la fin de la reconstruction, celles où brillèrent les derniers feux d'une "prospérité" factice, basée sur des mécanismes on ne peut plus éphémères puisqu'associés à la reconstitution du potentiel industriel et commercial de l'Europe et du Japon détruit par la guerre. Ce potentiel reconstitué, le capitalisme s'est de nouveau trouvé confronté à son impasse mortelle : la saturation des marchés. C'est pour cela que, sur le plan économique, la décennie qui se termine n'a pas ressemblé à la précédente : "prospérité" pour l'une, marasme pour l'autre. Par contre, il n'y aura pas de différence de cette nature entre les années 70 et les années 80, sinon que, durant les secondes, la crise sera pire encore.

La misère humaine et les massacres ? Les années qui viennent s'annoncent particulièrement "riches" dans ce domaine : jamais il n'y a eu autant de famines et autant d'exterminations de populations de par le monde : à force de "libérer" des peuples, à force de leur apporter leur aide (qui en général, se réduit à l'envoi d'engins de mort), les grandes puissances les auront bientôt rayés de la carte du monde. Cette apocalypse n'est pas nouvelle. Dans la prochaine décennie, avec l'aggravation de la crise, on verra, malgré toutes les pétitions et toutes les campagnes humanitaires, se multiplier les Cambodge. Mais ce ne sera là, certes à un degré de plus en plus terrifiant, que la poursuite de calamités qui n'ont pratiquement pas cessé depuis la seconde guerre mondiale, qui ont fait de la société humaine un véritable enfer pour la majorité de ses membres. En ce sens, même s'ils sont appelés à se multiplier, on ne pourra qualifier la décennie qui vient comme celle des génocides, car en cela on ne saurait la distinguer de celles qui l'ont précédée.

Cependant,, les événements qui se sont produits ces derniers temps attestent que des changements très importants dans la vie de la société mûrissent en ses entrailles et qui concernent bien moins son infrastructure économique ou le degré de misère de ses membres que la façon d'être et d'agir des principales classes qui la composent : bourgeoisie et prolétariat.

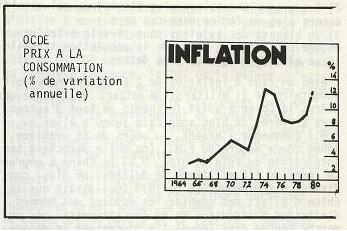

D'une certaine façon, les années 70 furent les années d'illusion. Même dans les grandes métropoles du capitalisme, bourgeoisie et prolétariat ont été confrontés à la réalité de la crise, et même souvent de façon très crue. Mais en même temps, et notamment dans les pays les plus développés, ceux où se décide l'enjeu de la vie du monde, ces deux classes ont eu longtemps tendance à se voiler les yeux devant cette réalité : la première parce qu'il lui est insupportable de regarder en face le tableau de sa faillite historique, la seconde parce qu'elle a subi en partie les illusions véhiculées par la classe dominante mais aussi parce qu'il ne lui est jamais facile d'assumer d'emblée la formidable responsabilité historique qui pèse sur ses seules épaules et qu'une conscience claire de la signification de la crise lui aurait rappelée. Face à la crise qui se développait, la bourgeoisie s'est cramponnée pendant des années à l'espoir qu'il y avait des solutions. Certes, depuis 67, les récessions se sont succédé de façon régulière (67, 70-71, 74-75) en même temps que l'inflation devenait un mal chronique. Mais, à l'issue de chacune de ces récessions, il y avait une "reprise"; celle de 1972-73 faisant d'ailleurs connaître aux pays occidentaux (notamment les USA) des taux d'expansion parmi les plus élevés depuis la guerre. De même, il y avait de fortes poussées d'inflation galopante, mais certains plans de stabilisation n'échouaient pas complètement et on pouvait même voir certains pays "faire" moins de 5% par an: il suffisait de suivre leur trace. Evidemment, la bourgeoisie s'était rendu compte que les plans de "relance" relançaient...1'inflation et que les plans de "stabilisation" provoquaient...une nouvelle récession, mais elle s'était faite à l'idée que, même si les choses n'étaient plus comme "avant", on pourrait quand même continuer à marcher à ce rythme à condition "d'assainir" et de "couper les branches mortes", en d'autres termes d'imposer l'austérité et de licencier.

Aujourd'hui la bourgeoisie déchante. De façon sourde mais lancinante elle découvre qu'il n'y a pas de solution à la crise, à la suite, comme nous le voyons dans l'article "L'accélération de la crise", de l'échec de tous les remèdes qu'elle a administrés à son économie et qui ont fini par l'empoisonner encore plus. Réalisant qu'elle est dans une impasse, il ne lui reste plus que la fuite en avant. Et pour elle, la fuite en avant, c'est la marche vers la guerre.

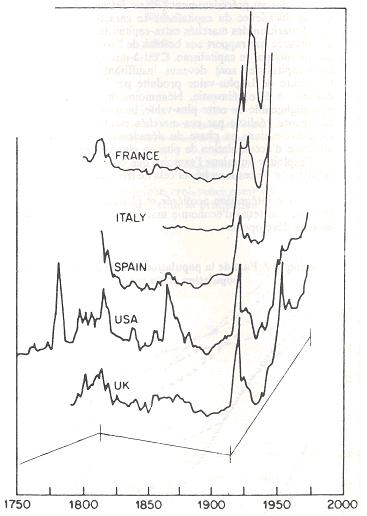

Cette marche vers la guerre n'est pas nouvelle ; en fait, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le capitalisme n'a jamais désarmé comme il l'avait fait partiellement à l'issue de la première. Et depuis qu'il a connu une nouvelle aggravation de sa situation économique à la fin des années 60, les tensions impérialistes n'ont cessé de s'accentuer, les armements de croître de manière phénoménale : aujourd'hui, c'est un million de dollars qui sont engouffrés chaque minute en moyens destinés à semer la mort et la destruction. Mais jusqu'à présent, c'était de façon encore semi-inconsciente que la bourgeoisie s'acheminait vers une nouvelle guerre mondiale: elle y était poussée par les nécessités objectives de son économie mais en même temps elle ne se rendait pas vraiment compte que c'était la seule perspective que son système offrait à l'humanité. De même, la bourgeoisie n'avait pas vraiment conscience que son incapacité présente de mobiliser le prolétariat pour la guerre constituait l'obstacle le plus sérieux sur le chemin d'une telle issue.

Aujourd'hui, avec le constat de la faillite totale de son économie, la bourgeoisie est en train de prendre une conscience plus claire de la situation et elle agit en conséquence. D'une part, elle renforce encore ses armements. Partout les budgets militaires connaissent des hausses vertigineuses. Partout, on remplace des armes déjà terrifiantes par des armes encore plus "efficaces" ("Backfire", Pershing 2, bombe à neutrons, etc..). Mais elle n'agit pas seulement sur le terrain des armements. Comme nous le signalons dans notre prise de position sur la crise Iran/USA, elle a également entrepris de créer une psychose de guerre afin de préparer l'opinion à ses projets de plus en plus bellicistes. "Puisqu'à la guerre il faut aller et puisque les masses ne sont pas préparées à cette perspective, il faut utiliser tous les prétextes pour créer ce "sursaut national", cette "union sacrée", et les guider sur le bon chemin, celui qui s'écarte des sordides conflits d'intérêts (lire les conflits de classe) et mène à la "défense de la patrie et de la civilisation" contre ces forces de la barbarie qui les menacent, qu'elles aient nom fanatisme islamique, cupidité arabe, totalitarisme ou impérialisme". Tel est le discours que se tient de plus en plus la classe dominante partout dans le monde.

Face à la classe ouvrière, le langage de la bourgeoisie est donc en train de changer: tant que pouvait subsister l'apparence qu'il y avait des solutions à la crise, elle a bercé les exploités de promesses illusoires : acceptez l'austérité aujourd'hui et ça ira mieux demain. La gauche avait fait merveille dans ce style de mensonges : le crise n'était pas le résultat des contradictions insurmontables du mode de production capitaliste, mais celui d'une "mauvaise gestion" ou de la "cupidité des monopoles" et autres "multinationales" : qu'on vote pour elle et tout allait changer! Aujourd'hui ce langage ne prend plus, la gauche au gouvernement, là où elle y était parvenue, n'a pas fait mieux que la droite et, du point de vue des intérêts de la classe ouvrière, elle a même souvent fait pire. Puisque promettre des "lendemains qui chantent" ne trompe plus personne, la classe dominante a changé de registre. C'est le contraire que l'on commence à promettre maintenant en disant bien fort que le pire est devant nous mais qu'on n'y est pour rien, que "c'est la faute des autres", qu'il n'y a pas d'autre issue, et en espérant réaliser cette unité nationale que Churchill, en d'autres temps, avait obtenu de la population anglaise en lui promettant "du sang et des larmes".

Ainsi , de plus en plus, la bourgeoisie, en même temps qu'elle perd ses propres illusions, est obligée de parler clair à la classe ouvrière quant à l'avenir qu'elle lui réserve. Si celle-ci était résignée, démoralisée comme au cours des années 30, ce langage pourrait être efficace : "Puisque, de toutes façons, il n'y a pas d'autre issue, puis qu’il faut sauver quand même ce qui peut être sauvé : "la démocratie", la "terre de mes ancêtres", mon "espace vital", va pour la guerre et ses sacrifices !" Tel est l'écho que la classe dominante aimerait rencontrer à ses discours. Malheureusement pour elle, les nouvelles générations ouvrières n'ont pas la résignation de leurs aînées. Dès les premières atteinte de la crise, avant même que celle-ci ne soit reconnue comme telle par quiconque, à l'exception de quelques toutes petites minorités révolutionnaires qui n'avaient pas oublié les enseignements du marxisme, la classe ouvrière a engagé la lutte. Ses combats, au tournant des années 60 et 70, par leur extension et par leur détermination, signifiaient que c'en était fini de la terrible contre-révolution qui avait pesé sur la société à la suite de l'écrasement de la vague révolutionnaire du premier après-guerre. Il n'était plus "minuit dans le siècle", le capitalisme devait de nouveau compter avec ce géant qu'il croyait définitivement endormi : le prolétariat. Mais même si celui-ci débordait de nouveau de vitalité, il manquait d'expérience, et il s'est laissé en bonne partie piéger par les chausse-trappes que le capitalisme, une fois revenu de sa surprise, a disposé sur son chemin. S'appuyant sur le fait que la crise de son économie avançait à un rythme beaucoup plus lent que dans les années 30, la bourgeoisie a réussi à communiquer au prolétariat ses propres illusions sur la possibilité d'une "solution" à la crise. Pendant un certain nombre d'années, celui-ci a cru dans les bobards de "l'alternative de gauche", qu'elle ait nom "gouvernement travailliste", "pouvoir populaire", "programme commun", "pacte de la Moncloa", "compromis historique", etc.. Abandonnant pour un temps la lutte ouverte, il s'est laissé promener dans les impasses électorales et démocratiques, il a encaissé sans presque réagir une austérité et un chômage à doses de plus en plus massives. Mais ce que sa première vague de luttes débutée en 68 révélait déjà, est en train maintenant de se confirmer: les mystifications bourgeoises d'aujourd'hui n'ont pas la force de celles du passé. A force de servir, les discours sur la "défense de la patrie", de la "civilisation", de la "démocratie", de la "patrie socialiste", s'usent. Et ceux sur "l'intérêt national", la "menace terroriste" et autres "gadgets" n'arrivent pas à les remplacer. Comme le fait ressortir notre article : "Notre intervention et ses censeurs", le prolétariat a repris maintenant le chemin de la lutte au point de contraindre la gauche, là où elle était au gouvernement, à poursuivre dans l'opposition sa tâche capitaliste et, partout, à radicaliser son verbe.

Avec une crise qui fait peser chaque jour plus sur elle ses terribles effets, avec une expérience d'une première vague de luttes et de l'arsenal de pièges que peut lui tendre la bourgeoisie pour les asphyxier, avec enfin la réapparition encore timide mais qui ne cesse de se confirmer de ses minorités révolutionnaires, la classe ouvrière revient donc affirmer sa puissance et son énorme potentiel de combativité. Si la bourgeoisie n'a d'autre avenir à proposer à l'humanité que la guerre généralisée, les combats qui se développent aujourd'hui démontrent que le prolétariat n'est pas prêt à lui laisser les mains libres et que lui a un autre avenir à proposer, un avenir où il n'y aura plus de guerre ni d'exploitation : le communisme.

Dans la décennie qui commence, c'est donc cette alternative historique qui va se décider : ou bien le prolétariat poursuit son offensive, continue de paralyser le bras meurtrier du capitalisme aux abois et ramasse ses forces pour son renversement, ou bien il se laisse piéger, fatiguer et démoraliser par ses discours et sa répression et, alors, la voie est ouverte à un nouveau holocauste qui risque d'anéantir la société humaine.

Si les années 70 furent tant pour la bourgeoisie que pour le prolétariat les années d'illusion, parce que la réalité du monde actuel s'y révélera dans toute sa nudité, et parce que s'y décidera pour bonne part l'avenir de l'humanité, les années 80 seront les années de la vérité.

Questions théoriques:

- Décadence [2]

- Le cours historique [3]

L'accélération de la crise

- 2883 reads

Les soi-disant "explications économiques" dont les classes dominantes abreuvent la population à travers la presse, la radio, la télévision ont presque toujours un objectif clair et déclaré : justifier au nom d'une prétendue "science économique" les nouveaux "sacrifices" que le capital exige de ses exploités.

Les "experts" ne prennent la parole et ne citent leurs statistiques que pour "expliquer" pourquoi il faut accepter l'augmentation du chômage, la baisse des salaires réels, pourquoi il faut cependant travailler plus, pourquoi les impôts augmentent, pourquoi il faut expulser les travailleurs immigrés, bref pourquoi il faut rester soumis aux lois du capitalisme alors que celles-ci conduisent l'humanité à la ruine et au désespoir.

Refuser et combattre la domination de ces lois, c'est aussi rejeter les justifications "économiques" avec lesquelles les gouvernements imposent leur système d'exploitation. Mais il ne suffit pas de se dire : "De toutes façons tout ce qu'ils racontent est faux". Il faut encore comprendre en quoi et pourquoi c'est faux, si on veut être capable de construire quelque chose de réellement différent demain.

La révolution prolétarienne est une révolution CONSCIENTE. Le prolétariat ne pourra pas débarrasser l'humanité des entraves qui la paralysent sous le capitalisme sans savoir quelles sont ces entraves.

La compréhension de la situation économique du capitalisme est indispensable pour agir consciemment au niveau global de la société, car jusqu'à présent les hommes restent soumis à leurs besoins économiques.

Dans le capitalisme, comme dans toutes les sociétés passées, comprendre le monde c'est d'abord comprendre sa vie économique. Comprendre comment le détruire, c'est aussi comprendre comment il s'affaiblit : c'est comprendre ses crises.

L'article qui suit s'inscrit dans cet effort. Son objet est de faire le point sur le développement actuel de la crise et d'en dégager les perspectives. Il s'attache à démontrer que l'actuelle aggravation de la crise annonce pour le début des années 80 une récession de l'économie mondiale sans précédent depuis la guerre.

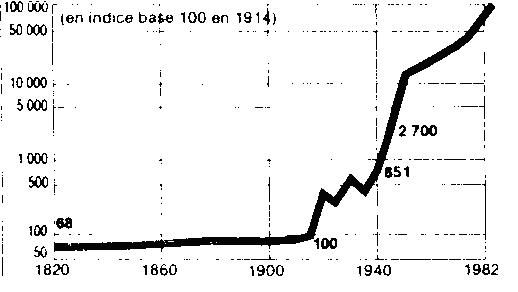

L'article comporte beaucoup de chiffres, mais il faut passer par ce terrain aride pour tenter de mesurer où en est la crise du capitalisme et où elle va. Nous nous sommes servis de chiffres "officiels" en sachant ce qu'ils valent. Les statistiques économiques subissent des distorsions d'ordre aussi bien idéologique que technique. Du fait même que la soi-disant "science économique" fait partie intégrante de l'idéologie et de la propagande de la classe dominante, ses statistiques subissent toujours toutes les déformations utiles pour justifier, la survie et la défense du système. Les "experts" de la bourgeoisie ne le font pas toujours avec des visions machiavéliques : ils sont eux-mêmes victimes du poison idéologique qu'ils sécrètent. Mais leurs statistiques ne subissent pas uniquement des déformations idéologiques. Elles sont aussi victimes d'incapacités techniques qui tiennent au délabrement même du système économique. En effet, l'instrument de mesure de la plupart des statistiques économiques c'est la monnaie, que ce soit le dollar ou autre.

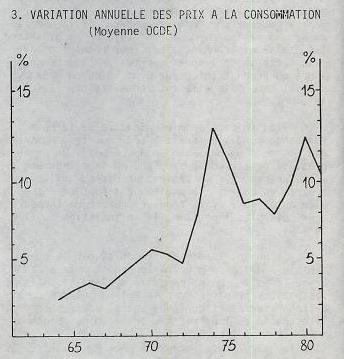

Or l'inflation et les soubresauts de plus en plus fréquents et violents des taux de change des monnaies internationales, rendent les monnaies de moins en moins capables de mesurer l'activité économique réelle. Cela est particulièrement vrai pour la mesure des agrégats économiques en termes de "volume", (le volume du produit national brut, par exemple) c'est à dire en termes de "monnaie constante", une monnaie théorique qui n'aurait pas été dévaluée par l'inflation.

Mais, quels que soient les défauts, connus, des statistiques économiques existantes, elles sont les seules disponibles. Et si elles manquent de précision, elles n'en rendent pas moins compte d'une façon ou d'une autre, du SENS des principaux mouvements économiques.

De toute façon, tenter de démontrer la faillite du capitalisme et la possibilité de le détruire en se servant des statistiques des capitalistes eux-mêmes, n'affaiblit pas la force de la démonstration ; cela tendrait plutôt à la renforcer.

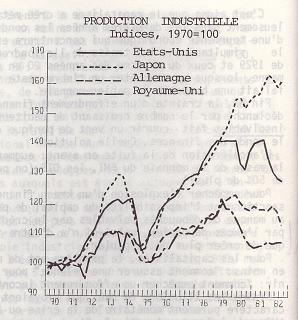

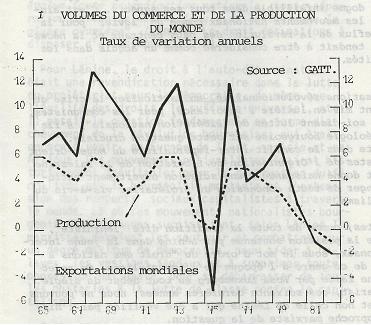

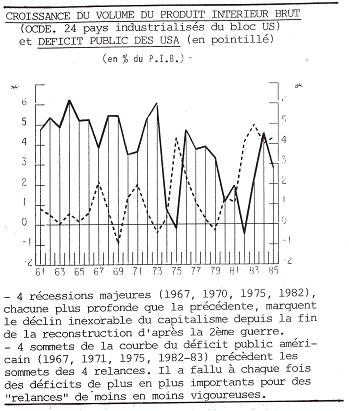

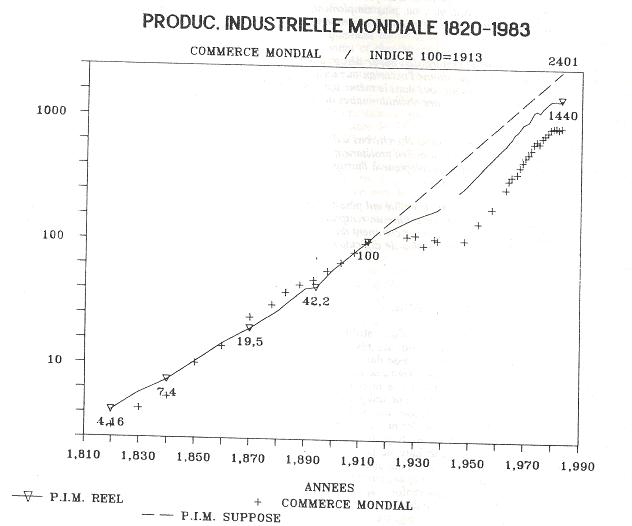

L'économie mondiale entre dans les affinées 80 en s'enfonçant dans une nouvelle récession. La quatrième depuis 1967.

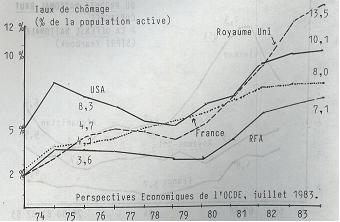

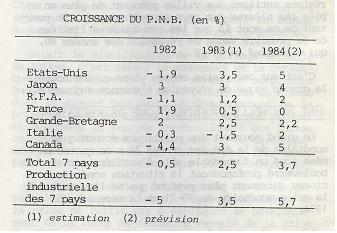

Dans les pays de l'Est, la croissance de la production est tombée au niveau le plus bas depuis la 2ème guerre mondiale (4% de croissance en 1978). Le secrétariat de l'OCDE, l'organisation qui regroupe les 24 pays les plus industrialisés du bloc occidental, annonce pour l'ensemble de sa zone 3% de croissance en 1979 et prévoit une chute de cette croissance à 1,5% en 1980. 1,5%, c'est la quasi-stagnation de l'activité économique. Ce sont les Etats-Unis et le Royaume Uni qui s'enfoncent les premiers dans la nouvelle récession. La première et la cinquième puissance du bloc -qui réalisent à elles seules plus de 40% de la production des pays de l'OCDE- connaîtront en 1980 des taux de croissance de leur production négatifs, c'est à dire que la masse de production réalisée chaque jour va non seulement cesser de croître, mais va diminuer de façon absolue.

Quelle sera l'ampleur de cette récession ? Combien de pays va t'elle toucher ? Combien de temps peut-elle durer ? Quelle sera sa profondeur ? Elle s'annonce la plus étendue géographiquement depuis la 2ème guerre : pour la première fois, toutes les zones de la planète vont être simultanément touchées.

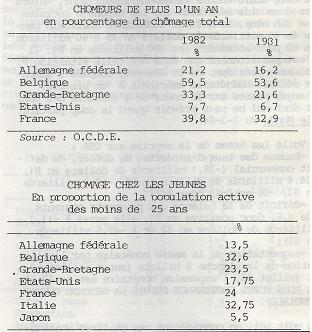

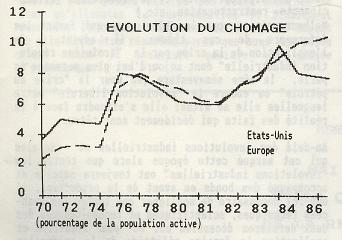

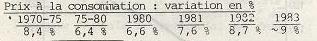

Elle risque d'être la plus longue par la durée. Elle devrait être aussi la plus profonde en termes de recul de la croissance de la production et donc d'aggravation du chômage.

En d'autres termes, les travailleurs du monde entier vont connaître la plus violente dégradation de leurs conditions d'existence depuis la seconde guerre mondiale. Des nouveaux millions de travailleurs vont être licenciés dans tous les pays, même dans ceux qui semblaient garder la tête hors de l'eau. Quant aux salaires réels, ils vont connaître de violentes réductions par l'action combinée des politiques de blocage de salaires et de l'aggravation de l'inflation. Des nouveaux millions de travailleurs vont être licenciés dans tous les pays, même dans ceux qui semblaient garder la tête hors de l'eau. Quant aux salaires réels, ils vont connaître de violentes réductions par l'action combinée des politiques de blocage des salaires et de l'aggravation de l'inflation.

Les dernières miettes accordées par le capitalisme pendant les années de relative prospérité de la reconstruction sont reprises par le capital...et il ne parle pas de les rendre de si tôt. Les différents Etats du monde se préparent à connaître un nouveau regain de convulsions économiques et sociales.

Mais qu'est-ce qui permet d'affirmer que la récession dans laquelle s'enfonce actuellement le capitalisme sera la plus large, la plus longue et la plus profonde depuis la guerre ?

Trois types de facteurs :

- Premièrement, l'ampleur de la dégradation que connaît dans 1'immédiat 1’économie mondiale

- Deuxièmement l'inefficacité croissante des moyens dont se sert le capital pour relancer la croissance économique.

- Troisièmement 1'impossibilité grandissante pour les Etats de continuer à recourir aux moyens de relance.

Ce qu'on peut exprimer en d'autres termes : la maladie mortelle du capitalisme connaît actuellement une aggravation majeure ; or, non seulement les remèdes que les Etats lui administrent depuis des années font de moins en moins d'effet, mais en outre, l'abus du recours à ces remèdes a fini par empoisonner le malade. Tels ces médecins qui s'acharnaient à maintenir en vie un Franco plus que moribond, la bourgeoisie pratique aujourd'hui envers son économie un acharnement thérapeutique pourtant dénoncé par la science.

Reprenons chacun de ces trois points : l'aggravation de la crise actuelle d'une part, l'inefficacité des moyens de relance et l'impossibilité d'y recourir davantage sans aggraver davantage la crise d'autre part.

L’AGGRAVATION ACTUELLE DE LA CRISE

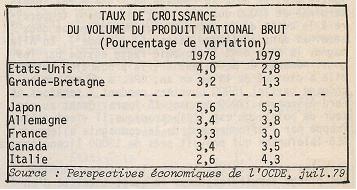

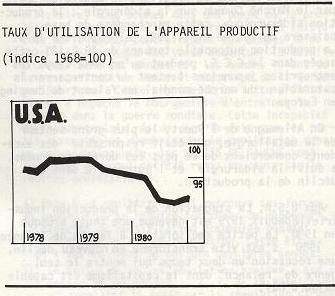

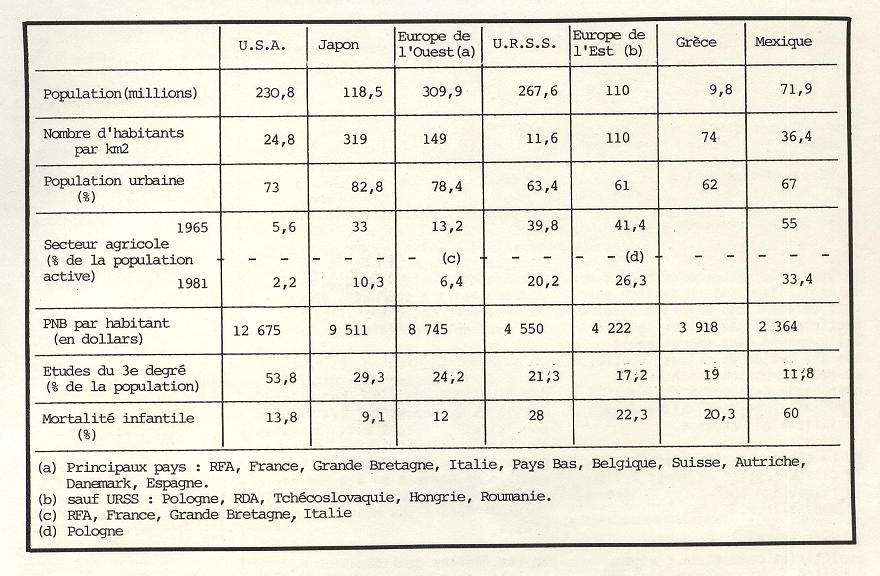

Pour le moment, parmi les grands pays industrialisés du bloc occidental, les pays les plus frappés sont les Etats-Unis et la Grande Bretagne. C'est dans ces deux pays que la croissance de la production s'est le plus ralentie au cours de l'année 1979 comme le montre le tableau suivant :

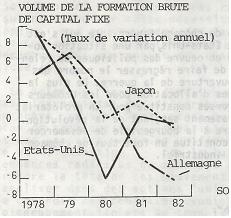

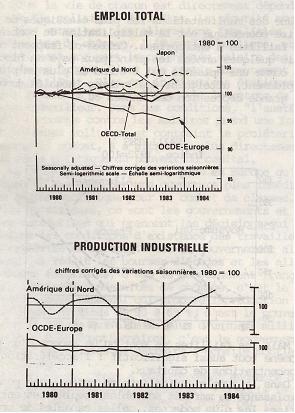

Cependant, personne ne se fait d'illusions sur la possibilité pour les autres pays du bloc de maintenir longtemps les rythmes de croissance actuels avec l'entrée des Etats-Unis en récession dans la mesure où les économies du Japon et de l'Europe sont totalement liées à celle de leur chef de file économique et militaire.

Cette dépendance qui repose tout d'abord sur la suprématie absolue du leader du bloc au sein de sa zone (elle est la même dans le bloc russe), n'a fait que se renforcer depuis le début des années 70. En ralentissant la croissance de leur production, les Etats-Unis cherchent à réduire la masse de leurs importations. Mais, en réduisant leurs achats sur le marché mondial, ils rétrécissent directement ou indirectement les débouchés pour la production européenne et japonaise.

Contrairement à ce qu'ont affirmé certains économistes, l'actuelle croissance en Europe et au Japon ne pourra pas se maintenir pour compenser l'effondrement des Etats-Unis. Au contraire, comme en 1969, la chute de la croissance aux Etats-Unis annonce celle des autres pays industriels.

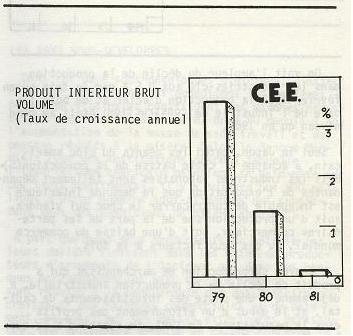

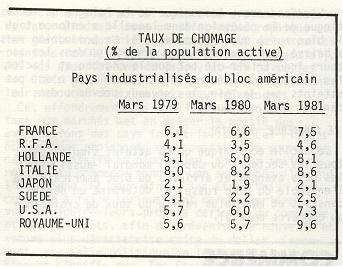

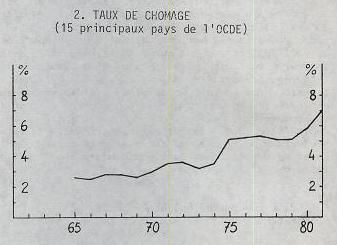

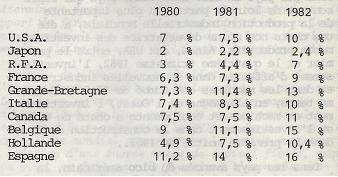

Le rapport annuel de la Commission du Marché Commun, qui a publié en octobre ses prévisions pour l'année 80, annonce déjà un ralentissement de la croissance pour la CEE de 3,1% en 1979 à 2% en 1980 ; une accélération de l'inflation et une augmentation du taux de chômage (de 5,6% à 6,2%), "la plus forte augmentation prévue depuis que la Commission a commencé à établir des statistiques en 1973" ("Le Soir", Bruxelles).

Dans tous les pays occidentaux, les annonces de licenciements se sont multipliées à la fin de 1979. Mais la spécificité de ces annonces, c'est qu'elles concernent non seulement des secteurs déjà en difficulté, mais également des secteurs qui avaient été jugés jusqu'ici relativement épargnés par la crise. Les licenciements continuent de se multiplier dans les secteurs déjà frappés : le premier producteur d'acier des Etats-Unis -US Steel- annonce la fermeture de 10 usines et le licenciement 13000 travailleurs en Grande-Bretagne ; la British Steel Corporation entend réduire sa force de travail de 50000 travailleurs.

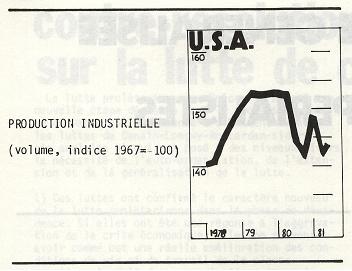

Mais désormais, c'est aussi l'automobile et l'électronique, ces secteurs que Ton disait être des "locomotives de l'économie", qui sont fortement touchés. Aux Etats-Unis, la production automobile a diminué de 25% entre décembre 78 et décembre 79. "Cent mille salariés de l'automobile (soit 1 sur 7) sont d'ores et déjà au chômage pour une durée indéterminée et 40000 ouvriers sont en chômage temporaire à la suite de fermetures d'usines d'une ou deux semaines dans plusieurs Etats" ("Le Monde"). En Allemagne, le pays dont l'économie reste enviée par les gouvernements du monde entier, la production automobile a diminué de 4% en un an. OPEL a du mettre au chômage partiel 16000 ouvriers pendant 2 semaines et Ford-Allemagne 12000 pendant 25 jours. Quant au secteur de pointe qu'est 1'électronique, il vient d'être frappé par l'effondrement de la compagnie allemande AEG-Telefunken qui prévoit près de 13000 licenciements,

Dans les pays sous-développés, la crise économique qui plonge depuis longtemps la quasi-totalité d'entres eux dans un marasme total, est venue frapper violemment les quelques pays que l'on disait "miraculés". Que ce soit les pays qui avaient connu un relatif développement industriel au cours des dernières années (la Corée du sud ou le Brésil par exemple) ou que ce soit les pays producteurs de pétrole (l'Iran ou le Venezuela par exemple), ils connaissent tous une violente dégradation de leur situation économique et avec elle l'écroulement de tous les mythes sur leur éventuel "décollage industriel".

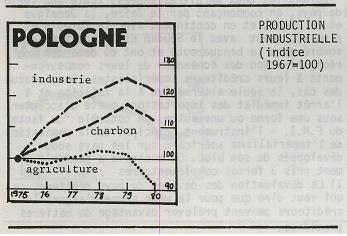

Quant aux pays de l'Est, ils connaissent actuellement une puissante aggravation de leurs difficultés économiques. Malgré leur politique destinée à réduire leur endettement à l'égard de l'occident, celui-ci s'est encore accru. Selon la Commission Economique pour l'Europe ces Nations Unies, cet endettement a augmenté de plus de 17% en 1978 par rapport à l'année précédente. Quant à la situation interne, l'examen de la situation économique auquel ont procédé les dirigeants de l'URSS à l'occasion délia session d'automne 79 du Soviet Suprême, fait état d'un bilan particulièrement défavorable dans des domaines aussi fondamentaux que les transports^, la production agricole et pétrolière. Dans les pays satellites, tels que la Pologne, les gouvernements commencent à parler officiellement de chômage et partout d'inflation ; cette maladie que le dogme stalinien prétend réservée aux pays occidentaux, connaît une accélération sans précédent.

Voilà pour la situation immédiate. A elle seule, par 'étendue et la rapidité de la dégradation économique, elle permettrait de prévoir qu'elle ne constitue que le début d'une nouvelle récession dont le plus fort est encore à venir.

LES MOYENS DE "RELANCE"

I. L'INEFFICACITE CROISSANTE DES MOYENS DE "RELANCE"

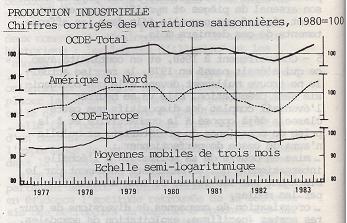

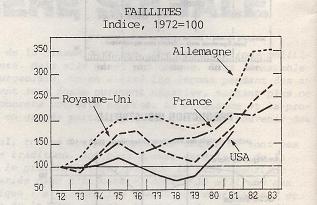

Une des caractéristiques majeures de l'évolution économique mondiale, et plus particulièrement en occident depuis la récession de 1974-75, c'est que, contrairement à ce qui s'était produit au lendemain des récessions de 1967 ou de 1970, les politiques de "relance", malgré les efforts considérables de la part des gouvernements, se sont soldés par des résultats de plus en plus médiocres, sinon nuls.

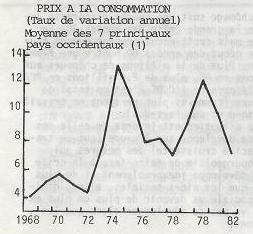

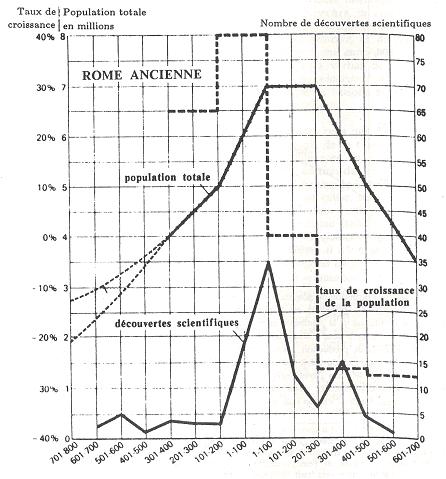

Avec l'arrêt définitif de tous les mécanismes de la reconstruction au milieu des années 60, le capitalisme en occident a commencé à vivre suivant des oscillations de plus en plus amples et violentes. Comme une bête enragée qui se cogne la tête contre les murs de sa cage, le capitalisme occidental s'est heurté de plus en plus violemment à deux écueils : d'une part des récessions de plus en plus profondes, d'autre part des relances de moins en moins efficaces et de plus en plus inflationnistes.

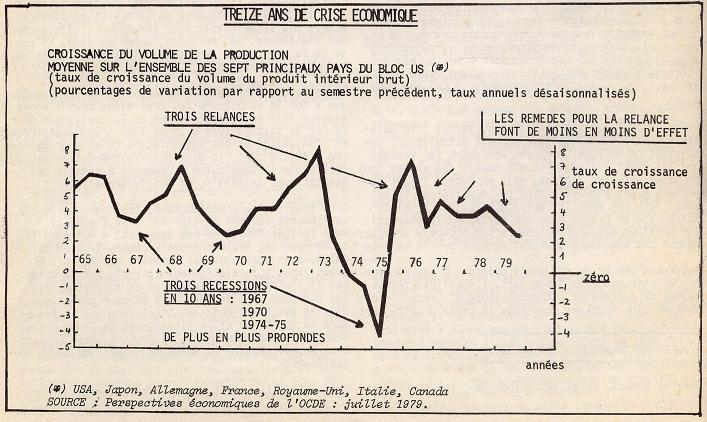

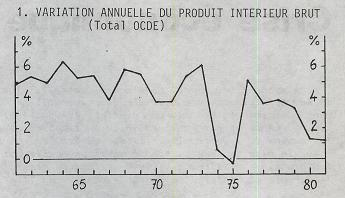

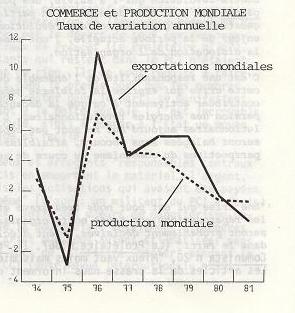

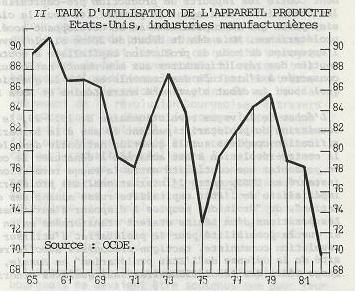

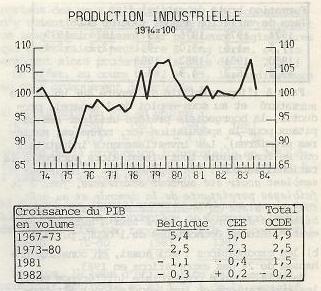

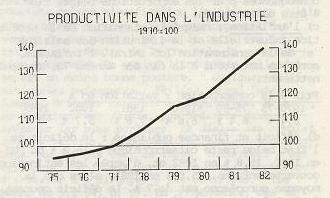

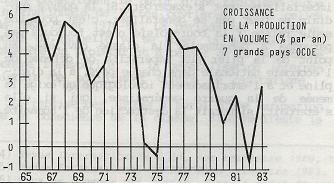

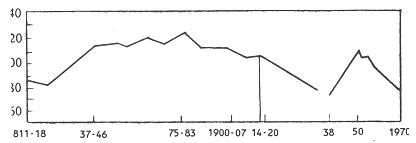

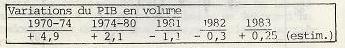

Le graphique ci-dessous qui trace l'évolution de la croissance de la production pour l'ensemble constitué par les "sept grands" du bloc occidental (Etats-Unis, Japon, Allemagne de l'ouest, France, Grande-Bretagne, Italie et Canada), montre comment ces oscillations se sont faites de plus en plus brutales pour aboutir de 1976 à 1979 à un retentissant fiasco des politiques de "relance".

On peut brièvement résumer les principales phases de la crise dans l'économie occidentale depuis 1967 de la façon suivante :

- en 1967, ralentissement de la croissance ;

- en 1968, relance ;

- de 1969 à 1971, nouvelle récession plus profonde que celle de 1967 ;

- de 1972 au milieu de l'année 1973, deuxième relance faisant craquer le système monétaire international avec la dévaluation du dollar en 1971 et la mise en flottement des principales parités monétaires ; les gouvernements financent une relance générale avec des tonnes de "monnaie de singe" ;

- au début de 1973, les "sept grands" connaissent le taux de croissance le plus élevé depuis 18 ans (8 1/3 en base annuelle au 1er semestre 1973) ;

- fin 1973 à fin 1975, nouvelle récession ; la troisième mais aussi la plus longue et la plus profonde ; au second semestre 1973, la production n'augmente plus qu'au rythme de 2% annuel ; plus d'un an plus tard, au début de 1975, elle recule de façon absolue au rythme de 4,3% par an ;

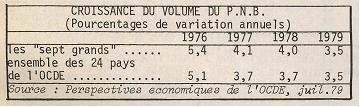

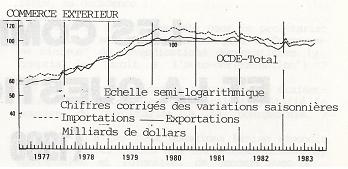

- 1976-1979, troisième relance ; mais cette fois-ci malgré le recours à la politique keynésienne de relance par la création de déficits des budgets des Etats, malgré le nouveau marché constitué par les pays de l'OPEP qui grâce à la hausse du prix du pétrole ont représenté une forte demande pour les produits manufacturés des pays industrialisés([1] [4]) malgré enfin l'énorme déficit de la balance commerciale des Etats-Unis qui, grâce au rôle international du dollar, ont créé et entretenu un marché artificiel en important beaucoup plus qu'ils n'exportaient, malgré tous ces moyens mis en œuvre par les gouvernements, la croissance économique, après une brève reprise en 1976, ne cesse de s'effriter, lentement mais systématiquement.

Pourtant les doses de remèdes employées par les gouvernements ont été particulièrement importantes.

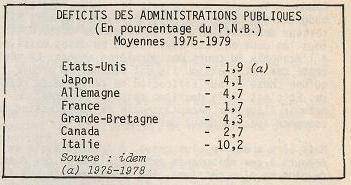

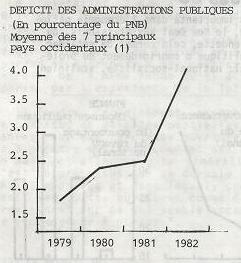

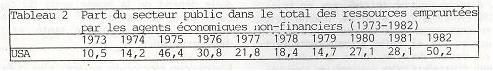

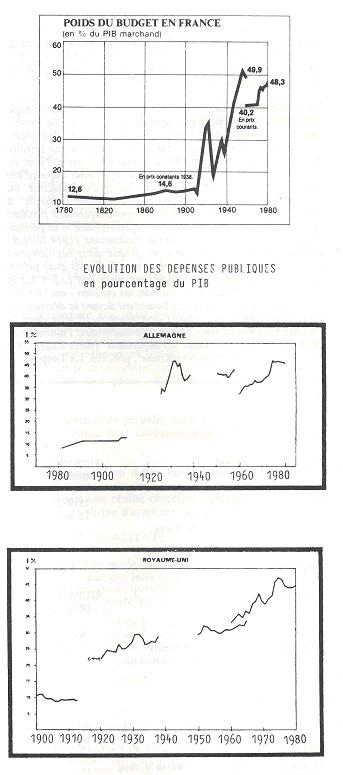

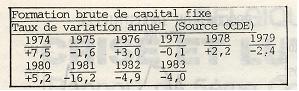

Déficits budgétaires : les principaux pays industrialisés ont eu recours depuis 1975 et sans interruption à une augmentation des dépenses de l'Etat supérieure à celle de ses recettes afin de créer une demande susceptible de faire redémarrer la croissance. Cela s'est traduit par des déficits budgétaires permanents qui ont atteint des niveaux équivalents à plus de 5% de la production nationale dans certains cas (5,8% pour l'Allemagne en 1975, 5,4% pour le Japon en 1979) et dépassé 10% pour des pays faibles tels l'Italie (11,7% en 1975, 11,5% en 1979). La moyenne de ces déficits budgétaires pour les 5 années qui vont de 1975 à 1979 est à elle seule éloquente.

Le financement de la croissance du bloc par le déficit extérieur des Etats-Unis : en achetant à l'étranger beaucoup plus qu'ils ne parvenaient à vendre, les Etats-Unis ont, de 1976 à 1979, constitué un facteur de croissance pour l'économie de leur bloc. En réalité, c'est depuis la fin de la reconstruction de l'Europe et du Japon à la fin des années 60, et avec la guerre du Vietnam que la croissance du bloc occidental est en partie financée artificiellement par le déficit extérieur des Etats-Unis. Le dollar américain étant la monnaie d'échange et de réserve, dans le marché mondial, les autres pays sont contraints d'accepter la monnaie de singe des Etats-Unis comme moyen de paiement.

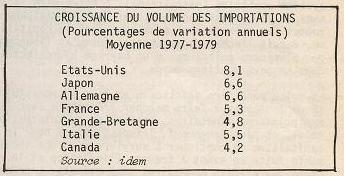

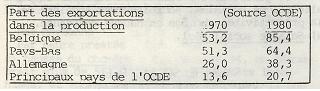

C'est ainsi que déjà la relance au lendemain de la récession de 1970 fut "stimulée" par deux années de déficit particulièrement important des Etats-Unis. Mais depuis la récession de 1974-75, les Etats-Unis ont eu recours à la même politique avec une ampleur et une persistance sans précédent. Au cours des trois dernières années, les Etats-Unis ont augmenté leurs importations plus rapidement que les autres puissances de leur bloc, comme le montrent les chiffres ci-dessous.

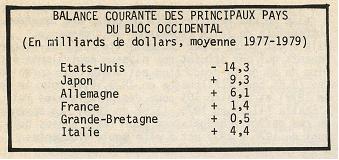

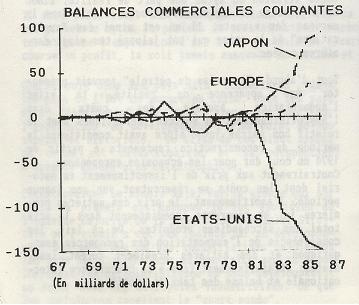

Cette politique s'est traduite par un développement vertigineux du déficit de la balance commerciale des Etats-Unis. Un déficit qui a momentanément permis aux autres puissances de connaître pendant ces mêmes années des balances commerciales positives.

Comme on le voit, que ce soit le remède "déficits budgétaires" ou que ce soit le remède "déficit extérieur des Etats-Unis" ("injection de dollars"), tous les deux ont été administrés en doses massives à l'économie au cours des dernières années. La médiocrité des résultats«qu'ils ont obtenus ne prouve qu'une chose : leur efficacité ne cesse de se réduire. Et c'est là la deuxième raison qui permet de prévoir l'ampleur exceptionnelle de la récession qui commence avec le début des années 80.

Mais il y a encore plus grave. A force d'avoir eu recours à ces stimulants artificiels avec des doses de plus en plus massives, les gouvernements ont fini par empoisonner totalement le corps de leur économie.

II. L'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER A RECOURIR AUX MEMES REMEDES