Soumis par Revue Internationale le

Il existe une "mémoire collective" historique au sein de la classe ouvrière. Les organisations politiques révolutionnaires en sont une manifestation importante. Mais elle n'est pas unique. Dans 1'ensemble de la classe, les luttes passées, les attaques de la bourgeoisie, on en a tiré les leçons pendant des années, souvent sous forme plus ou moins consciente, souvent sous forme purement négative, sachant plus ce qu'il ne faut pas faire que dégageant une perspective concrète positive précise. La puissance et la profondeur du mouvement ouvrier en Pologne en 1980 étaient en grande partie le fruit direct du souvenir des expériences successives de 1956, 1970 et 1976.

C'est pour cela que dans l'unité du prolétariat mondial, toutes les parties de la classe ne sont pas identiques : il y a des secteurs qui ont une plus grande tradition, une plus grande expérience de la lutte de classe. La vieille Europe occidentale regroupe le prolétariat qui possède le plus important coeur industriel (il y a dans la CEE 41 millions de salariés dans 1’industrie, contre 30 millions aux USA et 20 au Japon) et la plus longue expérience historique : à travers les luttes qui vont de 1848 et la Commune de Paris à la vague révolutionnaire de la fin de la 1ère guerre, à travers la confrontation avec la contre-révolution sous toutes ses formes, stalinienne, fasciste, "démocratique" (parlementarisme, syndicalisme), à travers des centaines de milliers de grèves de toutes sorte et ampleur, s'est forgée une classe plus aguerrie qu'ailleurs [1]().

L 'Europe occidentale est actuellement non seulement la zone concentrant les principaux bataillons du prolétariat mondial, mais aussi, au sein de la partie industrialisée du bloc US, celle où, à court et moyen terme, la classe révolutionnaire est appelée à connaître la plus violente attaque économique. Les capitaux d'Europe occidentale s'effondrent lentement, incapables d'affronter sur le marché mondial et sur leur propre marché la concurrence économique de leurs propres "partenaires", américains et japonais, concurrence devenue d'autant plus agressive et impitoyable que ces derniers sont eux-mêmes plongés dans la plus violente crise depuis les années 30.

Les conditions objectives s'ajoutent aux conditions subjectives pour faire de l'Europe de l'Ouest le formidable détonateur révolutionnaire que Marx a annoncé.

LE DECLIN ECONOMIQUE DE L'EUROPE

LA LOI DU PLUS FORT

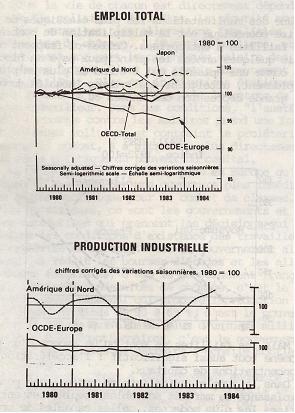

Dans la décennie qui va de 1963 à 1973, les économies des Etats de la CEE croissaient en moyenne à un rythme de 4,6 I (PIB). Ce taux tombe à 2 % dans la décennie suivante. Au début des années 80, il est tout simplement nul et recule dans plusieurs pays. A la fin des années 60, le taux de chômage dans la CEE était de 2,3 % ; aujourd'hui, il dépasse 10 % et atteint 17 % dans des pays aussi divers que l'Espagne et les Pays-Bas. Entre 1975 et 1982, "la part de marché" de la CEE (mesurée par sa part dans le total des exportations de produits manufacturés de l'ensemble de l'OCDE) est tombée de57%à53% tandis que celle des USA se maintenait à 18 % et celle du Japon augmentait de 13 à 16 %.

Dans la deuxième moitié des années 70, l'économie d'Europe occidentale a commencé à perdre de plus en plus de terrain par rapport aux USA et au Japon. Cette tendance s'est accélérée avec l'entrée dans les années 80. Simultanément, la dépendance du capital en Europe à l'égard de celui de " la puissance chef de bloc - dépendance qui ne s'est jamais démentie depuis la 2ème guerre -s'est fortement aggravée.

Le déclin économique de l'Europe occidentale au sein de son bloc trouve en partie son explication dans les caractéristiques des rapports entre nations dans le capitalisme décadent et militarisé.

Les lois qui régissent les rapports entre capitaux nationaux - fussent-ils ceux d'un même bloc militaire - sont les mêmes que celles du milieu de la pègre. Lorsque la crise frappe le monde capitaliste, la concurrence économique qui lui sert de mode de vie s'exacerbe jusqu'à son paroxysme, tout comme les gangsters s'entretuent lorsque les butins à conquérir se font plus rares et difficiles à obtenir.

Dans l'époque actuelle, cela se traduit au niveau de la planète par l'aggravation des tensions entre les deux blocs militaires. Au niveau de chaque bloc, en son sein, chaque nation est militairement sous le contrôle absolu de la puissance dominante (Le Japon corn ire la Pologne ne disposent que d'un strict minimum de munitions dans leurs armées ; ce sont les chefs de bloc qui en ont la possession et les leur fournissent). Mais les antagonismes économiques n'en subsistent pas moins.

Dans le bloc le plus riche, l'occidental, une certaine liberté de concurrence - beaucoup moindre que ce que les propagandes officielles prétendent- permet à ces antagonismes économiques d'apparaître au grand jour : c'est la guerre à coup de coûts de production moindres, à coup de subventions d'Etat aux exportations, à coup de mesures protectionnistes et de marchandages de "parts de marché", etc.

Dans le bloc de l'Est, le plus pauvre, le plus ruiné par le gigantesque effort de guerre et de militarisation, les tensions économiques entre capitaux nationaux apparaissent plus difficilement tant elles sont soumises aux impératifs militaires (la PDA est proportionnellement plus industrialisée que l'URSS ; elle n'en est pas moins obligée d'acheter le pétrole de celle-ci à un cours arbitrairement fixé, toujours supérieur au cours mondial et elle doit généralement le payer en devises occidentales).

Cependant, avec l'accélération de la crise et de la décadence capitaliste mondiale, c'est le mode de vie du bloc le plus ruiné qui montre l'avenir au mieux nanti. Comme nous le disions lors de notre second Congrès International (1977) : "Les Etats-Unis vont mettre l'Europe au rationnement". Depuis le début des années 70, l'évolution en occident ne s'est pas faite vers un plus grand libéralisme dans les échanges et la vie économique, mais au contraire vers la multiplication des mesures protectionnistes et un pouvoir de plus en plus impitoyable des USA sur leurs vassaux. Le GATT, organisation chargée de défendre et stimuler le libre-échange entre nations, ne cesse dans ses derniers rapports annuels de s'arracher les cheveux et de crier au sacrilège suicidaire devant la multiplication des barrières douanières et autres mesures qui entravent le "libre-échange" entre nations.

Quant aux relations économiques des USA avec leurs partenaires industrialisés, elles se caractérisent, surtout depuis la dite crise du pétrole (1974-75), par une série de manoeuvres économiques dont le résultat concret est un "pillage". Un pillage dont les fruits sont employés par la puissance dominante essentiellement à financer ses dépenses militaires.

Tout comme l'URSS, les USA portent la plus lourde part des dépenses militaires du bloc ([2]). Depuis Nixon, les USA ont mené au niveau de leur bloc des politiques économico militaires qui leur ont permis d'imposer par la force à leurs vassaux le financement d'une partie de leur politique militaire.

Les violentes augmentations du prix du pétrole (1974-75, 1979-80) dont les USA contrôlent directement ou indirectement l'essentiel de la production et de la commercialisation ont fourni :

1 - à travers le flot de Dollars qui a été déversé sur le Moyen-Orient en provenance du Japon et de l'Europe, les moyens de financer, essentiellement à travers l'Arabie Saoudite la "Pax Americana" ;

2 - à travers l'énorme demande de Dollars provoquée (le pétrole se paie en Dollars) une surévaluation du billet vert qui permettait aux USA d'acheter n'importe quoi, n'importe où, en payant d'autant moins ; c'est une sorte de réévaluation forcée du Dollar.

La politique de taux d'intérêts élevés pratiquée par les USA depuis le début des années 80 se traduit par un résultat analogue. La crise économique fait apparaître une masse de capitaux "oisifs" sous forme argent, qui ne trouvent pas de secteurs productifs rentables où s'investir, le secteur productif se réduisant comme peau de chagrin. Ces capitaux sont contraints, sous peine de disparaître au moins partiellement, de se placer dans des secteurs spéculatifs, de se transformer en capitaux fictifs. Ils se placent là où les taux d'intérêts réels sont les plus élevés. Avec leur politique, les USA attirent chez eux ainsi une masse énorme de capitaux du monde entier et qui doivent, pour se placer, commencer par être transformés en Dollars. Celui-ci devient plus demandé, plus recherché, plus cher : il est surévalué (en janvier 84, certains estimaient la surestimation du prix du Dollar à 40 %). Achetant à bas prix (il faudrait dire : à prix forcé), les USA se paient le luxe du plus grand déficit commercial de leur histoire... sans que pour cela leur monnaie, au moins pour le moment ne soit dévaluée, au contraire. Simultanément, et tout aussi impunément, ils connaissent un déficit des administrations publiques sans précédent (200 milliards de Dollars), soit l'équivalent de leurs dépenses militaires officielles ([3]).

Comme nous l'avons à plusieurs reprises démontré dans des numéros précédents de cette Revue, cette politique ne peut pas être éternelle. Elle constitue une fuite en avant qui prépare de gigantesques explosions financières.

Mener une politique de taux d'intérêt réels élevés veut dire être capable de payer des revenus réels élevés aux capitaux que l'on emprunte. Or, la crise économique, qui dévaste aussi les USA, interdit à ceux-ci de trouver les moyens réels de payer ces intérêts. Quant à la production militaire, la seule qui connaît un véritable développement, elle détruit ces moyens de paiement plutôt qu'elle n'en crée. Les USA paient ces revenus en réalité avec du papier, des Dollars surévalués, qui à leur tour se placent de nouveau aux USA. Au bout c'est la banqueroute du système financier mondial ([4]). Mais les USA n'ont pas véritablement le choix et ils n'en laissent aucun à leurs "alliés". L'économie américaine "soutient" celle de l'Europe occidentale comme la corde soutient le pendu. Tout comme dans le bloc rival, et comme dans l'ensemble de la vie sociale du capitalisme décadent, les rapports économiques sont de plus en plus calqués et soumis aux rapports militaires. Parlant des rapports de l'Europe avec son chef de bloc, Helmut Schmidt - représentant expérimenté du capital allemand - déclarait récemment que Washington avait tendance à "remplacer ou supplanter son leadership politique par un commandement militaire strict, exigeant de ses alliés qu'ils exécutent les ordres sans discuter et dans les deux jours qui suivent" (Newsweek, 9 avril 84).

Dans le bloc de l'Est, l'URSS pille ses vassaux directement, par la pression militaire et policière. Dans le bloc occidental, les USA pillent surtout à travers le jeu des mécanismes économiques du "marché" militairement dominé par eux. Mais le résultat est le même. Le chef de bloc se fait payer sa politique militaire par des prélèvements directs ou indirects sur ses "alliés".

Le retard croissant de l'Europe est en grande partie le résultat de la loi du monde capitaliste, celle du plus fort.

Les faiblesses intrinsèques de l'économie européenne sont celles d'un continent divisé en une multitude de nations, concurrentes entre elles, incapables de dépasser leurs divisions, de concentrer leurs forces pour tenter de résister à la concurrence économique de puissances comme les USA et le Japon.

LE MYTHE DU MARCHE COMMUN

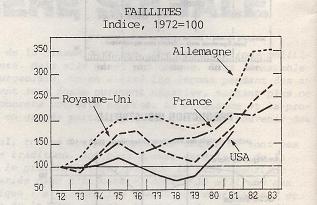

Une des manifestations les plus classiques de la crise économique est la multiplication du nombre de faillites d'entreprises. Celles-ci frappent depuis quelques années les principaux pays du bloc US comme une épidémie qui s'étend de plus en plus rapidement, atteignant des rythmes inégalés depuis la grande dépression des années 30.

Mais les faillites ne sont qu'un aspect d'un phénomène tout aussi significatif : l'accélération des concentrations de capitaux.

Dans la jungle capitaliste en proie à une pénurie croissante de marchés solvables, seules les entreprises les plus modernes, celles capables de produire à meilleur marché peuvent survivre. Mais moderniser l'appareil de production dans la période actuelle nécessite des concentrations de capitaux de plus en plus énormes. Face aux géants américains ou même japonais, les européens divisés, incapables de se mettre d'accord sur autre chose que sur la façon d'attaquer ou de combattre le prolétariat, parviennent de moins en moins à suivre la course technologique. Il est plus facile et plus rentable pour une entreprise européenne en difficulté de s'allier avec des capitaux américains ou japonais qu'avec d'autres européens. Et c'est ce qui se produit dans la réalité, malgré les déclarations ampoulées des prêtres de "l'Europe Unie".

Le "Marché Commun" a été un marché unifié essentiellement pour les capitaux américains et japonais qui ont la puissance et les moyens militaires de contrôler des marchés de cette taille.

La CEE, après des années d'efforts, ne parvient aujourd'hui à planifier et organiser que... la destruction et le démantèlement de l'appareil productif (la sidérurgie n'étant que l'exemple le plus spectaculaire).

Du point de vue des conditions objectives, l'Europe occidentale devient une poudrière sociale parce que la crise économique s'y accélère. Mais pas uniquement à cause de cela. Deux caractéristiques du capitalisme en Europe occidentale rendent plus explosive et profonde la lutte de classe dans cette partie du monde : le poids de l'Etat dans la vie sociale ; la juxtaposition d'une somme de petits Etats-nations.

LE POIDS DE L'ETAT DANS LA VIE SOCIALE REND LA LUTTE OUVRIERE PLUS IMMEDIATEMENT POLITIQUE

Plus l'Etat est présent dans la vie économique, et plus la vie de chacun est directement dépendante de "la politique" de l'Etat. La sécurité sociale, les retraites, les allocations familiales, les indemnités de chômage, l'éducation publique, etc. constituent une part importante du salaire des ouvriers en Europe. C'est une partie directement gérée par l'Etat. Plus ces institutions étatiques sont présentes et plus l'Etat est le patron de tout travailleur. Dans ces conditions, "l'austérité", l'attaque contre les salaires prend une forme directement politique et contraint le prolétariat, lorsqu'il combat, à s'affronter plus directement au coeur politique du pouvoir du capital.

La crise se traduit ainsi, plus en Europe qu'au Japon ou aux USA, par une ouverture plus immédiate du terrain politique pour le combat de classes. Plus qu'ailleurs, ce sont les gouvernements et non les entreprises qui prennent les décisions qui modulent les conditions d'existence des travailleurs. L'austérité en Europe, c'est le gouvernement allemand qui réduit les bourses d'études et les allocations familiales, c'est le gouvernement français qui réduit les indemnités de chômage, c'est le gouvernement espagnol qui propose la réduction du taux des retraites de 90 à 65 %, c'est le gouvernement anglais qui élimine plus d'un demi million de postes de fonctionnaires, c'est le gouvernement italien qui décide de détruire l'échelle mobile des salaires.

Le poids de l'Etat a régulièrement augmenté dans tous les pays du bloc occidental, y compris le Japon et les USA. Si on mesure ce poids par les dépenses totales des administrations publiques en pourcentage du produit intérieur brut, celui-ci est passé au Japon entre 1960 et 1981 de 18 % à 34 % et aux USA de 28 % à 35 %. Mais pendant ce temps, en 1981, ce pourcentage atteignait :

47 % en Grande-Bretagne,

49 % en Allemagne et en France,

51 % en Italie,

56 % en Belgique,

62 % en Hollande,

65 % en Suède.

C'est une des raisons pour lesquelles les luttes ouvrières en Europe occidentale ont et auront tendance à assumer plus immédiatement leur contenu politique.

LA JUXTAPOSITION D'UNE SOMME D'ETATS REND PLUS EVIDENT LE CARACTERE INTERNATIONAL DE LA LUTTE PROLETARIENNE

La nation constitue une institution de base caractéristique du mode de production capitaliste, tout comme le salariat. Elle fut un important progrès historique marquant la fin de 1'endettement féodal. Mais, comme l'ensemble des rapports sociaux capitalistes, elle est devenue une entrave majeure à tout développement ultérieur. Une des contradictions fondamentales qui condamnent historiquement le capitalisme est celle entre la production qui est matériellement réalisée à échelle mondiale et l'appropriation et orientation de celle-ci de façon nationale.

Or, nulle part au monde cette contradiction ne se manifeste de façon aussi criante que dans la vieille Europe occidentale. Nulle part, l'identité d'intérêts des prolétaires de tous les pays, la possibilité et la nécessité de l'internationalisation du combat de classe face à l'absurdité de la crise économique capitaliste, n'apparaissent de façon aussi immédiate.

Cette généralisation de la lutte ouvrière à travers les frontières ne se produira pas du jour au lendemain. Elle ne peut pas être une réponse mécanique aux conditions objectives. Il faudra certainement une longue période de luttes qui se déroulent simultanément dans l'ensemble des petits Etats européens pour qu'au milieu d'une effervescence prérévolutionnaire se forge dans la classe ouvrière la conscience et la volonté d'assumer son être international et révolutionnaire.

La classe ouvrière en Europe possède pour cela l'avantage déterminant d'être la fraction historiquement la plus expérimentée, celle dont les traditions révolutionnaires sont les plus importantes. Ce n'est pas par hasard si c'est en Europe occidentale que se concentrent les principales organisations politiques révolutionnaires du prolétariat, forces qui, pour faibles qu'elles puissent être encore aujourd'hui, ont et auront un rôle déterminant à jouer dans le processus révolutionnaire.

L'effondrement de l'économie capitaliste est un phénomène mondial qui touche tous les pays, créant à l'échelle de la planète les conditions de la révolution communiste. Mais l'Europe occidentale du fait de sa place dans le processus mondial de production, du fait de sa place particulière au sein du bloc militaire américain, du fait de sa structure politique (importance de l'Etat, multiplicité de nations), ainsi que du fait des conditions subjectives d'existence du prolétariat, constitue nécessairement l'épicentre de la révolution mondiale.

RV

[1] Voir "Le prolétariat d'Europe de l'Ouest au coeur de la lutte de classe" Revue Internationale n°31, 4ème trimestre 1982, ainsi que "Critique de la théorie du 'maillon le plus faible'" Revue Internationale n°37, 3ème trimestre 1984.

[2] La relative arriération de 1'URSS par rapport à certains des pays de son glacis, telle la RDA, est le reflet du fardeau de ses dépenses militaires. Les seuls secteurs où l'URSS est en tête dans son bloc sont ceux directement militaires.

[3] Les difficultés croissantes que connaissent actuellement les banques américaines et la multiplication des faillites dans ce secteur sont les premières manifestations du gouffre auquel doit aboutir cette politique.

[4] Idem.

del.icio.us

del.icio.us Digg

Digg Newskicks

Newskicks Ping This!

Ping This! Favorite on Technorati

Favorite on Technorati Blinklist

Blinklist Furl

Furl Mister Wong

Mister Wong Mixx

Mixx Newsvine

Newsvine StumbleUpon

StumbleUpon Viadeo

Viadeo Icerocket

Icerocket Yahoo

Yahoo identi.ca

identi.ca Google+

Google+ Reddit

Reddit SlashDot

SlashDot Twitter

Twitter Box

Box Diigo

Diigo Facebook

Facebook Google

Google LinkedIn

LinkedIn MySpace

MySpace