ICConline - années 2000

- 2174 lectures

Structure du Site:

- ICConline [1]

ICConline - 2002

- 5529 lectures

Communiqué à nos lecteurs - Une attaque parasitaire visant à discréditer le CCI

- 2901 lectures

De tout temps les organisations révolutionnaires ont eu à se défendre contre des tentatives visant à les discréditer (voir notre article "le combat des organisations révolutionnaires contre la provocation et la calomnie" paru dans Révolution Internationale n°321 ou voir ici [2]) et le CCI, tout au long de son existence, n'a pas été épargné.

Aujourd'hui, à nouveau, il est la cible d'une attaque destructrice de la part d'un petit nombre de ses militants "mécontents", pratiquant depuis plusieurs mois en notre sein une véritable politique de la terre brûlée. A leur actif, un texte portant des attaques très violentes contre notre organisation, intitulé "On dit qu'ils ont la rage !" et que certains de nos abonnés ont reçu par le courrier. Ce texte a également été diffusé lors de la réunion publique du CCI à Paris du 16 mars, en même temps qu'un autre texte intitulé "de nouvelles exclusions du CCI". Nous tenons à effectuer cette première prise de position destinée à rétablir la réalité des faits face à un ensemble de mensonges et de calomnies. Nous reviendrons ultérieurement sur une analyse plus en profondeur concernant la signification de cette démarche consistant à couvrir de boue une organisation révolutionnaire.

Ces deux textes s'élèvent

contre des décisions et attitudes politiques du CCI qu'ils condamnent

:

- L'exclusion de Jonas, "militant fondateur du CCI, [qui] a comme seul tort d'avoir été l'un des premiers et l'un des plus déterminés à combattre, sans hésitation ni compromission, ce que nous étions, ces dernières années (et pas seulement en France) à analyser comme une dérive inquiétante au sein du CCI tant au niveau de son fonctionnement interne qu'au niveau de ses orientations politiques générales".

- Les "persécutions" dont serait aujourd'hui victime une "fraction"

au sein du CCI et qui est à l'origine des deux textes en question : "Ce

n'est pas actuellement un ex-militant isolé qui est traité comme

un malpropre et qui est exclu du CCI ; c'est l'exclusion d'une fraction qui

est à l'œuvre. Reste au CCI à trouver le justificatif "crédible"

pour rendre publique l'exclusion des autres membres de cette fraction, les uns

derrière les autres".

Toujours selon les auteurs de ces deux textes, cette situation serait le produit

d'une grave crise au sein de notre organisation ainsi caractérisée

: "Le CCI est aujourd'hui devant une contradiction flagrante entre l'image

qu'il veut se donner d'une organisation saine, ouverte, fraternelle, soucieuse

de la discussion et … sa réalité actuelle marquée

par le refus de toute expression divergente à l'intérieur, agrémentée

d'un régime de pression constante, de rumeurs, de calomnies à

l'égard de ses propres militants". En fait une situation de dégénérescence

comme le suggère par ailleurs l'un des deux textes : "L'accusation

'd'indignité politique' de la part du CCI nous fait autant d'effet que

celles portées par l'IC dégénérescente contre Bordiga,

Trotsky et tous les militants bolchéviks pour justifier leur exclusion".

Nous sommes donc en présence d'un groupe de militants, se proclamant

"fraction interne du CCI", qui prend la défense ouverte d'un

ancien militant du CCI, Jonas, dont nous avons rendu compte de l'exclusion à

travers un "Communiqué à nos lecteurs" publié

dans notre n° 321 de Révolution Internationale (et ou voir ici [3]).

L'exclusion de Jonas : celle d'un individu ayant le comportement d'un agent provocateur

Parmi les raisons que nous donnons pour cette exclusion il y a le motif suivant

: "Un des aspects les plus intolérables et répugnants de

son comportement est la véritable campagne qu'il a promue et menée

contre un membre de l'organisation (…) l'accusant dans les couloirs et

même devant des personnes extérieures au CCI de manipuler son entourage

et les organes centraux pour le compte de la police" (Communiqué

à nos lecteurs ). Les membres de la prétendue "fraction"

ne peuvent démentir ce fait patent au sein du CCI et, pas plus que Jonas

d'ailleurs, ils ne l'ont jamais fait. En réalité, "le fait

que Jonas ait refusé de rencontrer le CCI pour s'expliquer sur ses comportements

constitue en soi un aveu du fait qu'il est conscient d'être devenu un

ennemi juré de notre organisation malgré ses déclarations

théâtrales à ses 'camarades' qu'il présente en réalité

(à l'exception de ceux qu'il a réussi à entraîner

dans son sillage) soit comme des 'flics', soit comme des 'Torquemada', soit

comme de pauvres crétins 'manipulés'" (Ibid). En prononçant

la sanction d'exclusion de Jonas, nous n'avons fait que nous inscrire dans la

tradition de défense des organisations révolutionnaires au sein

du mouvement ouvrier. En effet, "depuis le début du mouvement ouvrier,

ses organisations politiques ont toujours fait la preuve de la plus grande sévérité

(consistant bien souvent dans l'exclusion) contre les auteurs, même de

bonne foi, d'accusations calomnieuses contre leurs militants …" .

Nous ayant récemment fait part de leur désaccord avec la décision

d'exclusion de Jonas, qu'ils considéraient comme étant inique,

ces militants de la "fraction" ont "exigé" du CCI

qu'il leur accorde une place dans les colonnes de sa presse pour qu'ils puissent

y exprimer leur point de vue.

On conçoit très bien que des faits retenus à charge contre

un militant puissent être contestés par lui-même ou par d'autres

(ce qui, rappelons-le, n'a pas été le cas concernant Jonas) mais

le cadre pour l'expression et la discussion de tels désaccords n'est

pas la presse. En effet, il existe pour cela des moyens spécifiques dont

se dotent les organisations de la classe ouvrière permettant que des

questions délicates puissent être discutées par des commissions

mandatées à cet effet. Il existe aussi, comme dernier recours,

la possibilité pour un militant qui estime avoir été injustement

déshonoré de faire appel à un jury d'honneur des groupes

de la Gauche communiste. Cette possibilité, nous l'avons évidemment

proposée à Jonas.

Par contre, nous avons accepté que les membres de la fraction expriment

dans nos colonnes un point de vue contradictoire concernant la sanction en précisant

: "Pour que cela soit productif, la défense d'un tel point de vue

devrait se référer de façon critique à notre article

'le combat des organisations révolutionnaires contre la provocation et

la calomnie' et en particulier il devrait montrer en quoi les précurseurs

du mouvement ouvrier se trompaient ou en quoi le changement des conditions historiques

fait que leur pratique en matière de défense de l'organisation

n'est plus valable aujourd'hui". A notre proposition la "fraction"

a répondu par l'envoi à nos abonnés, dans le dos du CCI,

de l'un de ces deux textes dénigrant notre organisation (des abonnés

nous en ont informé dés réception) et nous avons découvert

l'autre à l'occasion de sa diffusion lors de notre réunion publique

à Paris.

En réalité, le refus de Jonas de se défendre selon les

règles et les moyens en vigueur dans le mouvement ouvrier correspond

au fait que, ce qui l'intéresse avant tout, c'est que la bande d'amis

qui lui sont restés fidèles, regroupés en "fraction",

prenne sa défense en couvrant de boue le CCI. Ce à quoi "les

amis de Jonas" s'emploient effectivement.

La "fraction" : un corps parasite au sein du CCI

Et c'est bien une entreprise de destruction du CCI et de son milieu de contacts

à laquelle les amis de Jonas commencent à se livrer, à

l'extérieur de notre organisation, après l'avoir fait pendant

des mois l'intérieur de celle-ci. Pourquoi ce comportement ?

Ce n'est pas la première fois que le CCI est affecté par des problèmes

organisationnels. Il en a déjà largement rendu compte dans les

colonnes de sa presse notamment en ce qui concerne une tendance à la

personnalisation des questions politiques, en particulier en tant que conséquence

de la prédominance de critères affinitaires, de loyautés

individuelles au détriment de l'esprit de parti, lequel suppose le plein

développement de l'engagement et de la responsabilité individuelles

des militants au service du corps collectif que représente l'organisation.

De même, nous avons déjà mis en évidence des similitudes,

toutes proportions gardées, entre des problèmes nous ayant affecté

et des épisodes intervenus au 2e Congrès du POSDR (Parti Ouvrier

Social Démocrate de Russie) en 1903. Face à l'attitude des mencheviks,

aux attaques qui le prennent pour cible et à la subjectivité qui

a envahi Martov et ses amis, Lénine répond : "Sous le nom

de 'minorité' se sont groupés dans le Parti des éléments

hétérogènes qu'unit le désir conscient ou non, de

maintenir les rapports de cercle, les formes d'organisation antérieures

au parti". Ces éléments "lèvent naturellement

l'étendard de la révolte contre les restrictions indispensables

qu'exige l'organisation, et ils érigent leur anarchisme spontané

en principe de lutte, qualifiant à tort cet anarchisme... de revendication

en faveur de la 'tolérance', etc". Et encore : "Lorsque je considère

la conduite des amis de Martov après le congrès (...) je puis

dire seulement que c'est là une tentative insensée, indigne des

membres du parti, de déchirer le parti... Et pourquoi ? Uniquement parce

qu'on est mécontent de la composition des organismes centraux, car objectivement,

c'est uniquement cette question qui nous a séparés, les appréciations

subjectives (comme offense, insulte, expulsion, mise à l'écart,

flétrissure, etc.) n'étant que le fruit d'un amour-propre blessé

et d'une imagination malade" (Lénine, Relation du 2e congrès

du POSDR, Œuvres, Tome 7).

L'expérience historique des organisations révolutionnaires démontre

que les questions touchant à leur fonctionnement sont des questions politiques

à part entière méritant la plus grande attention, la plus

grande profondeur. C'est la raison pour laquelle nous reviendrons dans notre

presse sur l'analyse des faiblesses qui ont permis que se répètent,

en notre sein, de telles difficultés. Pour l'instant nous décidons

de nous centrer sur les manifestations de ces difficultés.

C'est la remise en cause par le 14e Congrès du CCI de certaines orientations

qu'avaient défendues des camarades, dans et hors de l'ancien organe central,

qui a cristallisé leur mécontentement. A la différence

du 2e congrès du parti russe, ce n'est pas la composition des organes

centraux qui s'est trouvée en cause puisque ceux parmi ces camarades

qui en étaient membres ont été renommés par notre

congrès, lequel misait justement sur leur expérience et la confiance

que, jusqu'ici, ils avaient méritée de la part de l'organisation.

Ainsi, le 14e Congrès du CCI sait diagnostiquer, comme l'exprime la résolution

d'activité qu'il a adoptée, l'existence de dangers menaçant

le tissu organisationnel et le fonctionnement de notre organisation, en particulier

à travers la persistance de l'esprit de cercle, de clan, idée

à laquelle ces camarades étaient farouchement hostiles. Contre

leur positionnement antérieur, il met également en évidence

le danger d'euphorie en notre sein conduisant notamment à sous-estimer

de telles difficultés. Par ailleurs, la nomination par le congrès

d'une commission d'information destinée à faire la clarté

sur des dysfonctionnements ayant affecté les commissions permanentes

des organes centralisateurs fut vécue par ces camarades comme une véritable

menace et, très tôt, ils se mirent en devoir de saboter son travail.

Tout comme le parti bolchevik, avant sa dégénérescence

stalinienne, le CCI n'a pas une conception monolithique de l'organisation. L'existence

et l'expression de désaccords en son sein ne constituent pas pour lui

un problème en soi. L'existence de divergences est admise par nos statuts

et reconnue comme faisant partie du nécessaire processus de clarification

des questions politiques. Mais, ce qui a posé problème, c'est

que, sous le prétexte de ces désaccords, un certain nombre de

militants de la section en France ont mené depuis lors une politique

de violation permanente de nos règles organisationnelles. Sur la base

d'une réaction "d'amour propre blessé", ils se sont

lancés à corps perdu dans des attitudes anarchisantes de violation

des décisions du Congrès, de dénigrement et de calomnies,

de mauvaise foi, de mensonges. Après plusieurs manquements organisationnels,

dont certains d'une extrême gravité, qui ont nécessité

des réactions fermes de l'organisation, ces camarades ont secrètement

tenu des réunions pendant le mois d'août 2001, réunions

qui ont engendré un groupement baptisé "Collectif de réflexion".

Le procès verbal d'une des réunions de cette tendance secrète

est parvenu à l'organisation, contre la volonté de ses participants.

Il a permis que soit clairement mis en évidence, au sein de l'organisation,

le fait que ces camarades, en toute conscience de la gravité de leurs

actes, étaient en train de fomenter un complot contre l'organisation,

faisant ainsi la preuve d'une déloyauté totale envers le CCI,

laquelle s'est exprimée en particulier à travers :

- l'établissement d'une stratégie pour tromper l'organisation et faire passer sa propre politique;

- une démarche putschiste/gauchiste posant les problèmes politiques confrontés en terme de "récupération des moyens de fonctionnement" ;

- l'établissement de liens conférant "une solidarité

de fer" entre les participants et contre les organes centraux, tournant

ainsi clairement le dos à la discipline librement consentie au sein d'une

organisation politique prolétarienne.

Par ailleurs, il s'est avéré depuis lors que certains membres du "collectif" établissaient, dés cette époque, une correspondance secrète avec certains militants appartenant à d'autres sections du CCI.

Suite à de longues

discussions, notamment sur la signification de la démarche exprimée

par les notes des réunions secrètes, des participants au "collectif"

ou le soutenant, décident de le dissoudre et de rejoindre le débat

dans le cadre même de l'organisation. Ils reconnaissent en particulier

qu'une véritable volonté de clarification ne peut craindre le

débat ouvert dans lequel chaque camarade doit pleinement s'impliquer

afin de renforcer le corps collectif du CCI. Ils reconnaissent que ce n'est

qu'au terme d'un tel débat qu'il sera possible de voir s'il existe deux

orientations politiques irréconciliables et alors, si c'est le cas, constituer

une tendance ou une fraction qui ait un contenu réel et responsable.

De plus, les camarades s'engagent alors à mener une réflexion

de fond sur les raisons les ayant conduits à se comporter comme des ennemis

de l'organisation.

Malheureusement, un mois après, une partie des camarades de l'ex-"Collectif",

tournant le dos à leurs propres prises de position, ont constitué

un regroupement qu'ils ont baptisé "Fraction interne du CCI"

et ils ont commencé à se lancer dans un viol systématique

et répété des statuts de notre organisation. Pour n'en

citer que quelques exemples : utilisation des adresses individuelles des camarades

; refus de payer la totalité de leurs cotisations ; refus d'assister

aux réunions d'organes centraux, auxquels ils appartiennent ou sont invités,

sous le prétexte que le CCI doit "d'abord discuter du 'statut' de

la 'Fraction' " ; menace de publier à l'extérieur des documents

internes de la vie de l'organe central ; refus de remettre à l'organisation

un document ayant circulé parmi certains militants et étayant

paraît-il, sur la base d'accusations particulièrement graves contre

certains militants, leurs divergences ; refus de rencontrer des délégations

de l'organisation sous le prétexte que cette dernière décidait

de garder les notes (procès-verbaux), consultables à tout moment,

de toute réunion ou rencontre de ce type . A la liste de ces infractions,

il faut en ajouter une supplémentaire mise en lumière dernièrement

par l'envoi des textes à nos abonnés : le vol du fichier des adresses

des abonnés de Révolution Internationale par le membre de l'organe

central à qui en avait été confiée la responsabilité,

avant même que soit déclarée l'existence du "collectif

de réflexion".

Face à de tels comportements destructeurs, et non aux divergences et

désaccords politiques existants, l'organisation n'avait d'autre possibilité,

pour assurer sa défense et sa survie, que de prendre les sanctions prévues

par les statuts. Sans le respect des règles organisationnelles, librement

consenties par chacun, consignées en particulier dans nos statuts, il

n'y a pas d'organisation.

Là non plus, ce phénomène

d'une organisation dans l'organisation, agissant en son sein comme un corps

parasite et destructeur n'est pas nouveau. Il a existé dans la première

internationale sous la forme de l'Alliance pour la démocratie socialiste

de Bakounine à propos de laquelle Engels avait lancé l'avertissement

suivant :

"Il est grand temps, une fois pour toutes, de mettre fin aux luttes internes

quotidiennement provoquées dans notre Association par la présence

de ce corps parasite.

Ces querelles ne servent qu'à gaspiller l'énergie qui devrait

être utilisée à combattre le régime de la bourgeoisie.

En paralysant l'activité de l'Internationale contre les ennemis de la

classe ouvrière, l'Alliance sert admirablement la bourgeoisie et les

gouvernements." ("Le conseil général à tous les

membres de l'Internationale").

Le mépris de la lettre et de l'esprit des statuts du CCI

A chaque fois que des groupes

de militants ont décidé de quitter notre organisation, en lui

faisant le plus de tort possible, ils n'ont pas manqué d'accuser celle-ci

de dégénérescence "stalinienne" et de se présenter

comme les véritables continuateurs du CCI. Les militants regroupés

derrière la bannière de la "fraction interne du CCI"

ne font pas aujourd'hui exception. Leurs déclarations affirmant vouloir

mener un combat politique à l'intérieur du CCI ne sont que le

paravent honorable à une guerre permanente qu'ils mènent en son

sein pour porter atteinte à sa vie interne et à son activité.

En définitive, ce sont les agissements mêmes de ces camarades qui

ont permis une conviction croissante, au sein de notre organisation, que leur

volonté clamée à qui veut bien l'entendre de mener un véritable

travail de fraction n'est qu'un bluff. Le problème c'est que, pendant

tout un temps, ils risquent de semer le trouble à l'extérieur

de notre organisation, à présent qu'ils ont décidé

de déverser leurs insanités sur la place publique. Face aux doutes

qu'ils pourraient faire surgir, nous rappelons que le CCI, pendant toute son

existence, n'a que très rarement exclu des militants, cela ne se produisant

que face à des comportements extrêmement graves mettant en danger

l'organisation. Il n'a jamais exclu le moindre militant pour des raisons de

divergences politiques. Et aujourd'hui, tout autant qu'au début de son

existence, il accorde la plus grande importance à l'expression et à

la confrontation des divergences dans la clarté, sur la base de textes

et contributions, toutes les discussions faisant l'objet de rapports à

tous les niveaux de l'organisations destinés à synthétiser

l'avancée des débats. Mais, pour nous comme pour Rosa Luxembourg,

le principe de la liberté de critique dans l'organisation est assorti

d'une clause particulière non négociable : "l'indépendance

de la pensée est pour nous de la plus haute importance. Or, elle ne sera

possible que si, abstraction faite de toute calomnie, de tout mensonge, de toute

injure, nous accueillons avec gratitude et sans distinction de tendance, les

opinions des gens qui peuvent se tromper, mais qui n'ont en vue que le salut

de notre parti" (Liberté de critique et de la science). Une telle

restriction s'applique à fortiori en cas d'entreprise de destruction

de l'organisation .

Quant à l'affirmation selon laquelle le CCI violerait ses propres statuts

en refusant de reconnaître la "fraction", c'est un montage grossier.

En fait, le "collectif" et la "fraction" à sa suite

se sont formés non pas sur la base de la mise en avant d'une orientation

positive alternative à une position prise par l'organisation mais comme

rassemblement de "mécontents" qui mettent dans un pot commun

leurs divergences et essaient, par la suite, de leur donner une certaine cohérence.

En ce sens, la constitution prématurée et hors de tout principe

de la "fraction" ne correspond en rien à ce qu'exprime historiquement

la création d'une fraction dans le mouvement ouvrier : "Contrairement

à la tendance qui ne s'applique qu'à des divergences sur l'orientation

face à des questions circonstancielles, la fraction s'applique à

des divergences programmatiques qui ne peuvent trouver d'aboutissement que dans

l'exclusion de la position bourgeoise ou par le départ de la fraction

communiste" (Rapport sur la structure et le fonctionnement de l'organisation

des révolutionnaires, point 10, Revue Internationale n° 33). Cette

analyse, l'organisation ne pouvait la mettre dans sa poche à cause des

trépignements de la "fraction" pour être reconnue officiellement

comme telle. De même elle ne remet en rien en question le droit à

l'existence au sein du CCI de formes organisées comme les tendances ou

les fractions. Tout au contraire, c'est justement parce que, comme le disent

ses statuts, "l'organisation n'a pas à juger quand une telle forme

organisée doit se constituer et se dissoudre" que les membres de

la "fraction" peuvent se réunir comme ils le souhaitent et

présenter collectivement, face à l'organisation, les positions

qu'ils souhaitent. De même que, comme pour tout autre camarade de l'organisation,

les colonnes de la presse leur sont ouvertes pour rendre compte de positions

minoritaires élaborées. C'est d'ailleurs avec ce souci que nous

avions proposé les colonnes de la Revue Internationale à ces militants

afin qu'ils y expriment leurs désaccords avec notre conception du rôle

de la fraction dans l'histoire des organisations de la classe ouvrière,

telle qu'elle est présentée dans l'article de la Revue Internationale

n°108 et ici [4], "les fractions de gauche, en défense de la perspective

prolétarienne". Proposition qu'ils se sont évidemment empressés

"d'accepter" en posant un ensemble de conditions préalables,

inacceptables par nous, qui impliquaient que notre organisation s'aligne sur

leurs propres positions. Cet épisode est parfaitement éloquent

du fait que ce qu'ils pourraient avoir à dire à la classe ouvrière

de différent du CCI passe à l'arrière plan de leurs préoccupations.

Loin de s'engager dans une démarche visant à convaincre de leurs

positions par une argumentation politique sérieuse, le "combat"

de ces militants pour la reconnaissance officielle de leur "fraction"

a justifié, à leurs yeux, toute une dérive politique ponctuée

des infractions graves à nos statuts que nous avons déjà

évoquées (si bien qu'au sein du CCI, c'est sous l'appellation

"d'infraction" que ces camarades sont maintenant couramment désignés).

Ils ont foulé aux pieds ce principe de base de notre fonctionnement :

"le fait pour des membres de l'organisation de défendre des positions

minoritaires ne saurait les dégager d'aucune de leurs responsabilités

en tant que militants de celle-ci" (extrait des statuts du CCI) sans lequel

il ne peut y avoir d'organisation unie admettant en son sein des divergences.

L'une de leurs infractions, celle consistant à réduire de 70%

leurs cotisations (obligatoires pour tous) de manière à couvrir

leurs frais de fonctionnement, en constitue une illustration manifeste. Si l'organisation

devait transiger sur ce point alors elle violerait ses propres statuts et ouvrirait

toute grande la porte à une situation où chacun peut moduler le

montant de ses cotisations en fonction de ses désaccords avec telle ou

telle prise de position, telle ou telle analyse de l'organisation. Une telle

situation mène directement à la destruction de l'organisation.

C'est clairement vers la destruction de l'organisation que les amis de Jonas veulent nous entraîner. C'est clairement contre une telle "rage" destructrice que le CCI est plus que jamais déterminé à se défendre et à défendre les principes de classe du mouvement ouvrier.

CCI, le 21-03-02Vie du CCI:

Courants politiques:

ICConline - 2004

- 5105 lectures

ICConline - 2005

- 5771 lectures

'Dirigeants du monde', 'terroristes internationaux' : ils sont tous responsables du massacre des ouvriers !

- 3577 lectures

Qui sont les premières victimes des attentats terroristes dans le centre de Londres le 7 juillet 2005 ? Comme à New York en 2001 et à Madrid en 2004, les bombes visaient délibérément les ouvriers, les gens qui s'entassent dans les métros et les bus pour aller au travail. Al Qaida qui revendique la responsabilité de ce meurtre de masse, dit qu'elle a voulu venger "les massacres perpétrés en Irak par l'armée britannique". Mais la boucherie sans fin que subit la population irakienne,n'est pas la faute de la classe laborieuse de Grande Bretagne ; ce sont les classes dominantes de Grande Bretagne, d'Amérique qui en sont responsables - sans parler des terroristes de la soi-disant 'Résistance' qui sont quotidiennement impliqués dans le massacre d'ouvriers et de civils innocents à Bagdad et dans les autres villes. Pendant ce temps, les architectes de la guerre en Irak, les Bush et les Blair, restent sains et saufs ; pire encore, les atrocités commises par les terroristes leur fournissent le prétexte idéal pour lancer de nouvelles aventures militaires, tout comme ils l'ont fait en Afghanistan et en Irak après le 11 septembre.

Tout cela est dans la logique de la guerre impérialiste : des guerres menées dans l'intérêt de la classe capitaliste, des guerres pour la domination de la planète. La grande majorité des victimes de ces guerres, ce sont les exploités, les opprimés, les esclaves salariés du capital. La logique de la guerre impérialiste excite la haine nationale et raciale, fait, de populations entières, "l'ennemi" à insulter, à attaquer et à abattre. Elle monte les ouvriers les uns contre les autres et les empêche de défendre leurs intérêts communs. Pire, elle appelle les ouvriers à rallier le drapeau national et l'Etat national, à marcher de plein gré à la guerre en défense d'intérêts qui ne sont pas les leurs, mais ceux de leurs exploiteurs.

Dans sa déclaration sur les attentats de Londres depuis la réunion des riches et des puissants au Sommet du G8, Blair a dit : "Il est important cependant que ceux qui sont engagés sur la voie du terrorisme sachent que notre détermination à défendre nos valeurs et notre mode de vie est plus grande que leur détermination à semer la mort et la destruction chez une population innocente".

La vérité, c'est que les valeurs de Blair et celles de Ben Laden sont exactement les mêmes. Ils sont aussi prêts l'un que l'autre à semer la mort et la destruction chez une population innocente pour défendre leurs intérêts sordides. La seule différence, c'est que Blair est un grand gangster impérialiste et Ben Laden un petit. Nous devons rejeter totalement tous ceux qui nous demandent de choisir un camp contre un autre.

Toutes les déclarations de solidarité avec les victimes des attentats de Londres proclamées par 'les dirigeants du monde' sont de la pure hypocrisie. Le système social qu'ils dirigent depuis le siècle dernier, a anéanti des dizaines de millions d'êtres humains dans deux guerres mondiales barbares et des conflits sans nombre, de la Corée au Golfe, du Vietnam à la Palestine. Et contrairement aux illusions que sèment Geldof, Bono et autres organisateurs de concerts humanitaires, ils dirigent un système qui, par sa nature même, ne peut pas "make poverty history", jeter la pauvreté aux poubelles de l'histoire, mais condamne au contraire les populations par centaines de millions à une misère croissante et empoisonne tous les jours la planète pour défendre ses profits. La solidarité que veulent les dirigeants du monde est une fausse solidarité, l'unité nationale entre les classes qui leur permettra de déchaîner de nouvelles guerres dans le futur.

La seule véritable solidarité est la solidarité internationale de la classe ouvrière, fondée sur les intérêts communs des exploités de tous les pays. Une solidarité qui dépasse toutes les divisions raciales et religieuses et qui est la seule force capable de s'opposer à la logique capitaliste du militarisme et de la guerre.

L'histoire a montré la puissance d'une telle solidarité : en 1917-18, quand les mutineries et les révolutions en Russie et en Allemagne ont mis fin au carnage de la Première Guerre mondiale. Et l'histoire a aussi montré le prix terrible que la classe ouvrière a dû payer quand cette solidarité a été à nouveau remplacée par la haine nationale et la loyauté à la classe dominante : l'holocauste de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le capitalisme répand à nouveau la guerre sur la planète. Si nous voulons l'arrêter de nous engloutir dans le chaos et la destruction, nous devons rejeter tous les appels patriotiques de nos dirigeants, lutter pour défendre nos intérêts en tant qu'ouvriers et nous unir contre cette société mourante qui ne peut rien nous offrit que l'horreur et la mort à une échelle toujours grandissante.

Courant communiste international, 7 juillet 2005.

Géographique:

- Grande-Bretagne [9]

Récent et en cours:

- Attentats [10]

Crise de l'émigration à la frontière hispano- marocaine : L'HYPOCRISIE DE LA BOURGEOISIE DÉMOCRATIQUE

- 3746 lectures

Au cours des deux dernières semaines nous avons assisté à une succession de scènes hallucinantes à la frontière Sud de l'Union Européenne. Il y a eu d’abord les assauts massifs des clôtures barbelées installées par le gouvernement espagnol que des milliers d'émigrants ont réussi à franchir, non sans y avoir laissé des lambeaux de vêtements et du sang. Puis il y a eu les rafales de balles qui ont fauché la vie de 5 émigrants, des rafales tirées, selon toute probabilité, et en dépit des contorsions des porte-parole officiels, par les forces du "très démocratique" et "très pacifiste" gouvernement de Monsieur Zapatero qui aime présenter de lui l'image d'un Bambi, d’un faon inoffensif. Ensuite est arrivé le déploiement massif de troupes de la Légion et de la Garde Civile avec la consigne de repousser "de manière humaine" (sic) les émigrants. Le 6 octobre, après d'obscures négociations entre les gouvernements espagnol et marocain, les événements prennent un virage : 6 émigrants meurent mitraillés en territoire marocain. Ces meurtres sont le début du déchaînement d'une série d'actes de plus en plus brutaux : émigrants abandonnés dans le désert au Sud d'Oujda le 7 octobre, coups de filet massifs dans les villes marocaines où se concentrent les émigrants ; vols charter de rapatriement vers le Mali et le Sénégal avec des hommes et des femmes entassés, nouvelle déportation massive d'émigrants, dans des autobus de la mort, vers le désert du Sahara.

À partir du 6 octobre, le gouvernement Zapatero récupère son rôle de "champion du savoir faire". Il "proteste" bruyamment auprès du Maroc pour le traitement "inhumain" que ce dernier réserve aux émigrants et il présente, avec un grand déploiement médiatique, son projet d'une clôture "ultramoderne" (en réalité 3 clôtures juxtaposées) qui empêcherait toute pénétration des émigrants "sans leur causer la moindre égratignure". Ses collègues de l'Union Européenne s'unissent de façon pressante au choeur de la "protestation démocratique" face aux "excès" marocains, ils "exigent" "un traitement respectueux des émigrants" et nous assènent leurs bavardages habituels sur l'Union Européenne "terre d'accueil" et sur la nécessité du "développement" des pays africains. Le ministre espagnol des affaires extérieures, un expert en sourires béats, montre les crocs et annonce très sérieusement que "l'Espagne ne va tolérer aucune émigration illégale bien que cela soit compatible avec le respect aux émigrants" (sic).

Dans cette crise nous pouvons voir les deux visages des États démocratiques. Depuis le 6 octobre, le Gouvernement Zapatero, après avoir habilement sous-traité au Maroc sa sale guerre contre les émigrants, exhibe son masque habituel de promoteur angélique de la "paix", des "droits de l'homme" et du "respect des personnes". C'est le visage du cynisme, du mensonge et de la manoeuvre, le manteau habituel avec lequel s'entourent les "grandes démocraties", celui de l'hypocrisie la plus répugnante.

Cependant, dans les jours précédents, le gouvernement Zapatero est apparu avec l'autre visage : celui du mitraillage massif, celui du Garde civil brutalisant un émigrant, celui des barbelés et des hélicoptères survolant les émigrants, celui des déportations vers les pays africains... Un visage qui déchire le voile hypocrite des discours sur les "droits" et les "libertés" et laisse entrevoir la réalité pure et dure : le "socialiste" Zapatero se conduit envers les émigrants exactement de la même façon que le tellement décrié Sharon avec son mur en Cisjordanie et à Gaza ou que les staliniens Est allemands Ulbricht et Honecker qui avaient élevé le mur de Berlin. Les deux visages, celui de l'hypocrisie démocratique et celui du chien sanglant, ne sont pas en réalité opposés mais ils sont complémentaires. Ils forment une unité indispensable dans la méthode de domination du capitalisme, un système social qui soutient une classe minoritaire et exploiteuse, la bourgeoisie, dont la survie heurte chaque fois plus frontalement les intérêts et les nécessités du prolétariat et de la grande majorité de la population.

Dans le problème tragique de l'émigration nous voyons comment le capitalisme, confronté à une crise chaque fois plus aiguë - et qui prend la forme la plus extrême dans des continents comme l'Afrique - n'est plus capable d'assurer un minimum de survie à des masses chaque fois plus énormes d'êtres humains qui s'enfuient de l'enfer de la faim, des guerres, des épidémies les plus mortifères.

Dans leur fuite, ils sont matraqués et dévalisés par les policiers et les maffias des pays qu'ils traversent, qui disposent toujours de l'approbation intéressée de leurs États respectifs, et quand ils parviennent au but convoité, ils se heurtent à un nouveau mur de la honte, avec des barbelés, des balles, des déportations... Soumis à une crise toujours plus grave, les pays de l'Union Européenne sont toujours moins ce "refuge de paix et de prospérité" avec lequel ils veulent nous éblouir. Leurs économies peuvent absorber seulement quelques gouttes de cette immense marée humaine et dans des conditions d'exploitation toujours plus infamantes qui ressemblent de plus en plus à celles des pays dont s'enfuient les émigrants.

Cette situation est accompagnée d'un contexte croissant de tensions impérialistes entre les différents États chacun cherchant le moyen de frapper son rival ou de trouver des armes pour exercer un chantage sur lui. Cela fait des émigrants une masse de manoeuvre alléchante utilisée par les différents gouvernements. Le Maroc essaie de faire chanter l'Espagne en donnant toutes sortes de facilités aux maffias spécialisées dans la traite des émigrants et qui leur permettent d'effectuer leurs "sauts" de l'autre côté. Mais de son côté, l'Espagne, par sa situation de porte d'entrée du Sud dans l'Union Européenne essaie de se faire rétribuer au meilleur prix ses services de cerbère sanglant.

Ce jeu sanglant de charlatans et d'escrocs se mène au détriment des vies de centaines de milliers d'êtres humains condamnés à une tragique odyssée. Les États les plus forts se présentent devant le monde comme "les plus humains et solidaires" simplement parce que, en coulisse, ils ont obtenu que leurs collègues plus faibles se chargent du sale boulot. Le Maroc apparaît comme le "méchant du film" (la tradition de brutalité la plus sauvage de ses forces policières et militaires lui permettant d'interpréter ce rôle à la perfection) tandis que l'Espagne et les "partenaires" de l'UE, ses commanditaires sans scrupules[1] [11], ont le culot de lui donner des leçons de "démocratie" et de "droits humains". Cependant, les contradictions croissantes du capitalisme, l'approfondissement de sa crise historique, le processus de décomposition qui le mine peu à peu, l'aguisement progressif de la lutte de classes, font que ces grands États, spécialistes consommés du rôle du "vertueux" dans le théâtre démocratique, apparaissent chaque fois plus directement sous le visage de chiens sanglants. Il y a 3 mois, nous avons vu comment la police britannique, la "plus démocratique du monde", a assassiné de sang froid un jeune brésilien [2] [12]; il y a moins d'un mois nous avons vu comment l'armée et la police américaines distribuaient des coups de matraque en lieu et place de nourriture et d’aides aux victimes de l'ouragan Katrina, nous voyons aujourd'hui le Gouvernement Zapatero assassiner des émigrants, déployer des troupes et élever un mur de la honte. Un capitalisme à visage humain n'est pas possible. Les intérêts de l'humanité sont incompatibles avec les nécessités de ce système. Pour que l'humanité puisse vivre le capitalisme doit mourir. Détruire l’État capitaliste dans tous les pays, abolir les frontières et l'exploitation de l'homme par l'homme, telle est l'orientation que le prolétariat doit donner à sa lutte pour que l'humanité puisse, tout simplement, commencer à vivre.

Courant Communiste International 11-10-05

1 [13] Ces derniers jours, les dirigeants de l’Union Européenne ont rappelé ouvertement à leurs confrères marocains qu’ils leur avaient accordés des crédits pour qu’ils jouent leur rôle de gendarmes, ce qu’ils avaient éludé jusqu’à présent.

2 [14] Voir sur notre site l’article "Exécution sommaire dans le métro de Londres: La bourgeoisie démocratique prépare ses ‘escadrons de la mort’" [15].

Géographique:

- Afrique [16]

Exécution sommaire dans le métro de Londres: La bourgeoisie démocratique prépare ses "escadrons de la mort"

- 3892 lectures

Vendredi 22 juillet, à 10 heures du matin, des policiers ont abattu froidement, de 5 balles de révolver tirées à bout portant, Jean-Charles de Menezes, un électricien brésilien de 27 ans. Le crime de ce jeune ouvrier, qui lui a valu cette exécution sommaire : se trouver au mauvais endroit au mauvais moment et, peut être (car on peut toujours douter de la version officielle), d'avoir pris la fuite devant un groupe de policiers menaçants qui l'avaient pris pour quelqu'un d'autre. Cela ne s'est pas passé dans une favela de Rio de Janeiro et les policiers flingueurs n'appartiennent pas aux "escadrons de la mort" qui, au Brésil et dans beaucoup d'autres pays du tiers-monde, ont carte blanche des autorités pour "nettoyer" les "asociaux" (petits délinquants ou opposants politiques). Cela s'est passé à Londres, la capitale du "pays le plus démocratique du monde" et les flics en question sont des "bobbies", connus dans le monde entier pour leur bonhomie, fonctionnaires de la police la plus prestigieuse du monde, Scotland Yard.

Évidemment, ce crime a provoqué une certaine émotion parmi les porte-parole de la classe bourgeoise : le Financial Times parle du "virage potentiellement dangereux" pris par les forces de sécurité. Évidemment, le chef de la police de Londres, Sir Ian Blair, a "regretté" cette "bavure" et a présenté ses condoléances à la famille de la victime. Évidemment, une enquête est ouverte pour "établir la vérité". Il est même possible qu'un ou deux policiers soient sanctionnés pour ne pas avoir su faire la différence entre un brésilien catholique et un pakistanais musulman. Mais les véritables responsables du crime, ce ne sont pas les porte-flingue qui ont appuyé sur la gâchette. S'ils ont assassiné le jeune Jean-Charles, c'est qu'ils avaient reçu l'ordre de "tirer pour tuer".

Les explications ne manquent pas, marquées de toute la subtile hypocrisie qui caractérise la classe régnante britannique. D’après Sir Ian Blair, « Il n’y a là rien de gratuit, pas la moindre légèreté. Il n’y a pas de politique de ‘tirer pour tuer’, il y a une politique de ‘tirer pour tuer pour protéger’ »[1] [17] Son prédécesseur, John Stevens, qui n’a plus besoin de pratiquer la langue de bois, avait annoncé la couleur il y a quelques mois : "Il n'y a qu'un seul moyen sûr de stopper un kamikaze déterminé à accomplir sa mission : lui brûler la cervelle sur le champ et totalement. Cela signifie viser la tête avec une puissance dévastatrice, le tuer immédiatement."[2] [18] Mais il n'y a pas que les flics pour tenir un tel discours ; c'est le très "gauchiste" maire de Londres, Ken Livingstone, qui justifie l'assassinat en ces termes : "Si vous avez affaire à un kamikaze potentiel, qui peut déclencher des explosifs, la politique qui s'applique est celle du 'tirer pour tuer'".[3] [19]

Il ne faut pas s'y tromper, l'argument du "kamikaze déterminé à accomplir sa mission" n'est qu'un prétexte fallacieux : quand les troupes britanniques flinguaient des irlandais innocents qu'elles avaient pris pour des terroristes, ce n'est pas parce que les vrais terroristes de l'IRA étaient des kamikazes (d'ailleurs, l'Église catholique réprouve le suicide). En réalité, pour l'État capitaliste, en Grande-Bretagne et dans tous les pays "démocratiques", les actes terroristes, comme ceux du 7 et du 21 juillet à Londres, sont toujours l'occasion de renforcer les mesures de répression, d'avancer dans la mise en oeuvre de méthodes qui sont celles des régimes "totalitaires" et surtout d'habituer la population à ces méthodes. C'est ce qui s'est passé par exemple après le 11 septembre 2001 aux États-Unis ou en France après les attentats de 1995 attribués aux "Groupes Islamistes Armés" algériens. Pour la propagande officielle de la classe dominante il faut choisir : soit accepter une présence de plus en plus étouffante de la police dans tous les moments et tous les lieux de notre vie, soit "faire le jeu du terrorisme".

Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, cette toute puissance de la police atteint un de ses points extrêmes : les flics ont non seulement le droit mais l'ordre de tuer toute personne qui leur paraît "suspecte" pour peu que celle-ci n'obéisse pas immédiatement à leurs injonctions. Et cela au pays qui a inventé "l'Habeas Corpus", c'est-à-dire l'interdiction des arrestations arbitraires, dès 1679. Traditionnellement, en Grande-Bretagne, comme dans tous les pays "démocratiques", on ne pouvait pas mettre en prison une personne sans la présenter rapidement à un juge. Aujourd’hui, dans ce pays, il y a déjà des personnes enfermées à la prison de Belmarsh (près de Londres) et qui sont détenues sans procès. Maintenant, elles peuvent être tirées à vue dans la rue ![4] [20]

Pour l'heure, ceux qui sont officiellement visés, ce sont les "terroristes kamikazes". Mais ce serait une terrible erreur de croire que la bourgeoisie, la classe qui dirige la société, en restera là. L'histoire a démontré à de nombreuses reprises que lorsque cette classe se sent menacée, elle n'hésite pas à fouler au pieds ses grands principes "démocratiques". Dans le passé, ces principes avaient été un instrument de son combat contre l'arbitraire et la domination de l'aristocratie. Ensuite, lorsqu'elle dominait elle-même sans partage et sans menace la société, elle avait pu les conserver comme ornements, en particulier pour tromper les masses exploitées et leur faire accepter l'exploitation. Ainsi, au 19e siècle, la bourgeoise anglaise toute-puissante pouvait se payer le luxe de laisser entrer en Grande-Bretagne les réfugiés politiques des révolutions vaincues du Continent qui étaient chassés de tous les autres pays, comme les ouvriers français victimes de l'écrasement de la Commune de Paris de 1871.

Aujourd'hui, ce n'est pas le "terrorisme islamiste" qui menace la bourgeoise. Les principales victimes de ce terrorisme criminel, ce sont les ouvriers et les employés qui prennent le métro pour se rendre à leur travail où qui travaillaient dans les bureaux des Twin Towers. De plus, le "terrorisme", grâce à l'horreur légitime qu'il inspire dans la population, a constitué un excellent prétexte à tout une série d'États pour justifier leurs aventures impérialistes en Afghanistan et en Irak.

Non, la seule force dans la société qui puisse menacer la bourgeoisie est la classe ouvrière. Pour le moment, les combats ouvriers sont encore loin d'ébranler l'ordre bourgeois, mais la classe dominante sait parfaitement que la crise insurmontable de son système et les attaques toujours plus violentes qu'elle sera conduite à porter contre les prolétaires pousseront de plus en plus ces derniers à engager des combats de grande ampleur jusqu'à menacer le pouvoir des exploiteurs. Alors, ce ne sont pas les "terroristes" qui se feront tirer comme des lapins, mais les ouvriers les plus combatifs et les éléments révolutionnaires, les communistes (qui seront alors traités de terroristes).[5] [21] Et sans "Habeas Corpus".

Ce ne sont pas là des spéculations ou des prédictions tirées d'une boule de cristal. C'est ainsi qu'a toujours agi la bourgeoise lorsque ses intérêts vitaux étaient menacés. Le traitement habituellement réservé aux populations colonisées ou du tiers-monde par la bourgeoisie de TOUS les pays "démocratiques", elle l'applique aussi aux prolétaires de ces pays quand ils se révoltent contre leur exploitation. Ainsi, en 1919, dans une Allemagne gouvernée alors par le parti Social-Démocrate, c'est-à-dire le parti de Gerhard Schröder, cousin du Labour de Tony Blair, on a massacré par milliers les ouvriers qui, à la suite de la révolution de 1917 en Russie, s'étaient dressé contre l'ordre bourgeois. Quant aux révolutionnaires comme Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, ils ont été assassinés par les militaires qui les avaient arrêtés sous prétexte qu'ils avaient "tenté de fuir".

L'ignoble assassinat du 22 juillet à la station Stockwell ne doit pas seulement être dénoncé. Cela, les pleureuses habituelles qui geignent à chaque "atteinte aux droits démocratiques" sont capables de le faire aussi. Il doit surtout servir aux prolétaires de Grande-Bretagne et de tous les pays à comprendre la véritable nature et les véritables méthodes de leur ennemi de classe, la bourgeoisie. Ce sont des "escadrons de la mort" que la bourgeoisie prépare dès aujourd'hui, partout dans le monde, et que les prolétaires devront affronter demain.

CCI, 24 juillet 2005

[1] [22] Guardian.co.uk, 24 juillet

[ [22]2] [23] News of the World Sunday du 6 mars 2005 page 13, “Oubliez les droits de l’homme, chassez les fanatiques”

Géographique:

- Grande-Bretagne [9]

Récent et en cours:

- Attentats [10]

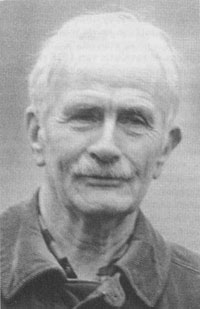

La FICCI ne marche pas "dans les pas de MC", elle marche sur tous les principes qu'il a toujours défendus

- 3680 lectures

L'obscénité n'a pas de

limites ! Dans le numéro 29 de son "Bulletin

communiste", la soi-disant "Fraction interne du CCI"

(FICCI) a le culot de se revendiquer du combat organisationnel mené

par le camarade MC durant toute sa vie et notamment lorsqu’il

militait dans la Fraction italienne des années trente. La

FICCI déclare, dans un titre de ce "Bulletin" :

« Notre conception de l’organisation est celle qu’a

toujours défendue MC ». Nous devons à la

mémoire du camarade MC (1) [27],

qui a tant apporté au combat du mouvement ouvrier et en

particulier à la naissance et au développement du CCI,

de faire un petit commentaire face à une telle déclaration.

Nous comprenons tout à fait que, pour apparaître plus présentable, l’imposture ait besoin de se parer du combat mené par de véritables combattants du prolétariat. Et il est vrai que le camarade MC est l’un de ceux-là. Staline n’a-t-il pas essayé, immédiatement après la mort de Lénine, de se parer du combat mené par ce grand militant. Ce faisant, cet imposteur n’avait réussi qu’à falsifier ce qui animait le combat de Lénine pour mettre à sa place une idéologie si utile pour mystifier les ouvriers. Nos imposteurs d’aujourd’hui ne peuvent pas avoir l’audience qu’a eue un Staline, mais les méthodes sont identiques : le mensonge répété, la calomnie, la falsification, le vol, sans oublier, pour ces derniers imitateurs du grand maître de l’imposture, le mouchardage.

Nos imposteurs ne disent pas comment et quand MC leur a enseigné à mentir, à calomnier, à voler et à moucharder. De fait, ils ne peuvent pas car MC a toujours combattu de tels comportements de gangsters. L’ensemble de la vie du camarade MC a été animé par le souci de la rigueur théorique, de la défense de la méthode marxiste, de la lutte contre les comportements de voyous, du combat sans concession contre l’opportunisme. Quelques exemples de son parcours en attestent : son exclusion du PCF en février 1928, sa lutte contre la dérive du mouvement trotskiste qu’il quitte, avec Albert Treint (2) [28], en mai 1932, sa rupture avec Treint en 1933 qui glisse aussi vers une analyse opportuniste concernant l’URSS, sa rupture avec l’Union communiste(3) [29] qu’il quitte, après avoir mené un combat minoritaire contre sa capitulation face à l’idéologie anti-fasciste vis-à-vis de la guerre d’Espagne, son entrée dans la Fraction de gauche italienne qu’il rejoint, début 1938… Cette Fraction s’était constituée en 1928 comme « fraction » du Parti Communiste d’Italie en lutte contre la dégénérescence stalinienne de celui-ci. On peut dire que la quasi totalité de la vie de MC a été un combat de fraction, c’est-à-dire un combat pour la défense des principes prolétariens, pour la préparation du futur parti mondial de la révolution communiste. Ce combat et cette conviction de MC étaient sous-tendus, dans les moments les plus noirs de l’histoire, lorsque la contre-révolution était triomphante, par la confiance marxiste qu’il avait dans le fait que le prolétariat se relèverait de la défaite de sa première vague révolutionnaire et qu’il fallait préparer l’avenir.

Ce combat, il l’a mené au niveau théorique comme au niveau organisationnel. Il participe, au sein de la Fraction de gauche italienne, à tout un travail de réflexion et d’élaboration théorique qui en fait une des organisations les plus fécondes de l’histoire du mouvement ouvrier. Dans un contexte historique où le stalinisme fait peser sa chape de plomb, il maintient haut le drapeau de l’internationalisme et ne se laisse pas entraîner dans l’anti-fascisme. Quand se développe dans la Fraction une position révisionniste affirmant que l'économie de guerre permettra au capitalisme de surmonter sa crise et de s'éviter une nouvelle guerre mondiale, il prend la tête de la minorité qui reste fidèle aux positions classiques de la Gauche italienne. Quand la guerre mondiale éclate, il regroupe cette minorité qui se propose de défendre au sein de la classe les positions classiques du marxisme de transformation de la guerre impérialiste en guerre civile alors que la "majorité" théorise une mise en sommeil de la Fraction au nom de la "disparition sociale du prolétariat en temps de guerre". Lorsque fin 1944, à Bruxelles, après la « Libération », Vercesi, un des militants qu’il avait le plus admirés pour sa conviction et sa force théorique, tournant le dos aux principes qu’il avait défendus par le passé, est conduit à prendre la tête d’une « Coalition anti-fasciste » qui publie L’Italia di Domani, un journal qui, sous couvert d’aide aux prisonniers et émigrés italiens, se situe clairement aux côtés de l’effort de guerre des Alliés, il dénonce énergiquement de telles dérives. Cela n’empêchera pas le Partito comunista internazionalista fondé fin 1943 sous l’impulsion d’Onorato Damen et de Bruno Maffi d’accepter Vercesi en son sein, sans lui demander aucun compte sur sa participation à la coalition anti-fasciste de Bruxelles. MC ne suivra pas cette pente opportuniste et cette méthode de recrutement sans principe. Mais désormais, au sein de la Gauche communiste de France (GCF), MC restera le seul membre de la Fraction italienne à poursuivre le combat et à défendre les positions qui avaient fait la force et la clarté politique de cette organisation.

Sur le plan organisationnel, c’est encore MC qui a appris au CCI à exclure de sa pratique les méthodes des voyous. Ce faisant, il défendait là aussi ce qui avait toujours constitué les principes du mouvement ouvrier. Lorsque des éléments de la "tendance Chénier", en Grande-Bretagne, avaient quitté le CCI en 1981, en emportant avec eux du matériel de l'organisation, MC s’était élevé contre ces comportements de voleurs. C’est sous son impulsion que fut organisée la démarche nécessaire pour le récupérer. Et il est vrai que pour convaincre le CCI de ces principes prolétariens, MC a dû combattre le poids de l’idéologie démocratiste qui, à cause de la rupture des traditions prolétariennes due à des décennies de contre-révolution, pesait sur la génération de 1968. Ne parlons pas de la calomnie et du mouchardage.

Est-il besoin d’expliciter que ce combat, que MC a mené jusqu’à sa mort, est aux antipodes des pratiques de la soi-disant Fraction ? Une « Fraction » qui prétend lutter contre la "dégénérescence" du CCI en courtisant le BIPR, une organisation que les membres de la FICCI qualifiaient justement d’opportuniste la veille, quand ils étaient encore dans le CCI ! Une « Fraction » qui quitte l’organisation en volant des fichiers, en détournant de l’argent et en pratiquant le mouchardage (voir nos articles précédents) ! Et malgré tout cela, le CCI, à plusieurs reprises, a invité les éléments de la « Fraction » à venir se défendre devant ses instances suprêmes (la conférence extraordinaire de 2002 et le congrès de 2003) puisque, selon leurs dires, ce dont ce dernier les accuse serait faux. La vérité est que ces messieurs n’ont jamais daigné répondre à ces invitations. Alors de quoi s’agit-il ? Tout simplement de la haine de ceux qui ont trahi les principes et la perspective prolétarienne face à ceux qui poursuivent ce combat. On a déjà vu cela dans l’histoire. Quelle n’était pas la haine d’un Staline pour les Bolcheviks qui sont restés fidèles à leurs convictions révolutionnaires ! Il s'agit aussi pour ces éléments, à l'image de ceux qui par le passé ont trahi leur classe, d'essayer de masquer leur trahison en se réclamant bruyamment des principes qu’ils ont désormais foulés aux pieds et des militants les plus valeureux qui avaient défendu ces principes

Les deux lettres que nous publions ci-dessous (envoyées à la FICCI avec copie au CCI par un ancien membre de notre organisation qu’il a quittée en 1987 pour des raisons personnelles, sans désaccords politiques) illustrent tout à fait l'imposture écoeurante que constitue cette petite bande de voyous dénommée "Fraction interne du CCI".

La première lettre tord le cou, notamment en ce qui concerne l'intervention du CCI dans les luttes ouvrières de la période actuelle, aux déclarations de la FICCI visant à discréditer notre organisation. Face à la revendication de la FICCI d'être la vraie continuatrice des positions du "vieux CCI" (et donc de celles que défendait le camarade MC) que le CCI actuel aurait trahies, la lettre met en évidence que l'intervention actuelle du CCI se situe en continuité de celle qu'il a menée depuis plusieurs décennies alors que les conceptions aujourd'hui mises en avant par la FICCI sont celles du syndicalisme de base que notre organisation a toujours combattues.

La deuxième lettre met en relief que l'attitude actuelle de la FICCI (en laissant de côté tous les comportements de petits voyous de ses membres) n'a rien à voir avec celle d'une fraction, ni donc avec celle qu'avait toujours adoptée MC. Ainsi, lorsqu'en 1945, les camarades de la Fraction italienne qui s'était maintenue au cours de la guerre ont décidé d'apporter leur soutien et de rejoindre le Partito Comunista Internazionalista qui s'était constitué en Italie à partir de 1943, le camarade MC a combattu une telle attitude en démontrant qu'il s'agissait là d'une remise en cause de toute l'orientation défendue par la Fraction italienne auparavant. Plutôt que de rejoindre les rangs du PCInt, dont il estimait que les bases de constitution étaient confuses et opportunistes, il avait appelé à poursuivre cette orientation dans la GCF (qui était une organisation bien moins "importante" et "influente" que la PCInt). Aujourd'hui, au nom de la défense des "vrais positions du vieux CCI", les membres de la FICCI se comportent "comme de vrais militants, de vrais sympathisants, de vrais recruteurs du BIPR [c'est-à-dire de l'organisation qui défend aujourd'hui au niveau international les orientations du PCInt (notre précision)] qui, pourtant, et pour autant que je sache, ne s’est jamais fixé pour tâche, lui, de faire un travail de sauvegarde du programme et des orientations de l’ancien C.C.I, contre le mouvement “actuel” de dégénérescence par vous dénoncé". Nous ne pensons pas, pour notre part, que malgré la dérive actuelle de leur organisation, les membres du BIPR pourraient se livrer aux bassesses (telles que le mouchardage) qui caractérisent ceux de la FICCI. Mais la lettre est tout à fait claire dans sa mise en évidence de la supercherie que représentent les grandes déclarations de fidélité "au vrai CCI" qui occupent les pages des bulletins de la FICCI.

C'est d'ailleurs parce que les membres de la FICCI sont bien conscients de leur imposture grossière qu'ils se sont bien gardés jusqu'à présent de publier ces deux lettres de Ch. (contrairement à ce qu'ils avaient fait avec un de ses courriers précédents où Ch. portait des critiques à notre organisation, preuve qu'il n'est pas un "clone" que nous aurions "téléguidé").

8 mai 20051 [30] Sur la vie militante de notre camarade MC voir notamment notre article "Marc : de la révolution d'Octobre à la 2° guerre mondiale" et "Marc : de la 2° guerre mondiale à la période actuelle" dans les Revues internationales 65 et 66.

2 [31] Albert Treint avait été Secrétaire général du Parti communiste français au début des années 1920 et responsable, à ce titre, de la "bolchevisation" du PCF conduite au niveau international sous la direction de Zinoviev. Par la suite, quand ce dernier avait été écarté de ses responsabilités à la tête de l'Internationale communiste, il avait participé activement, jusqu'au début des années 1930, au travail des courants de gauche combattant la dégénérescence de l'IC et du PCF.

3 [32] Sur les positions et l'évolution de l'Union communiste, voir en particulier nos brochures "La Gauche communiste d'Italie" et "La Gauche communiste de France".

Vie du CCI:

Conscience et organisation:

Courants politiques:

Première lettre de Ch.

- 2836 lectures

Camarades,

Je continue à recevoir vos bulletins dont je prends connaissance régulièrement. Deux articles de votre numéro 29 ont retenu mon attention : l’un sur la situation internationale centré sur les mouvements de préparation à un conflit généralisé, l’autre concernant la signification de la grève sauvage des ouvriers d’Opel à Bochum et l’intervention des révolutionnaires.

Concernant l’article sur la situation internationale intitulé “Les grandes puissances impérialistes, premières responsables de la généralisation de la barbarie.” Cet article resitue bien les élections américaines, l’intervention militaire sanglante (et non pas musclée !) de la France en Côte d’Ivoire, et les élections en Ukraine, dans le même contexte, comme expressions des grandes tendances historiques à l’oeuvre. Mais ce contexte historique tel que vous l’analysez reste trop étroit :

Vous semblez le faire débuter en 2001 - donc aux lendemains du 11 Septembre 2001 (Guerre en Afghanistan, et surtout en Irak) - alors qu’à mon avis, le véritable contexte et ses principales tendances - que seule vient freiner la “résistance” prolétarienne... - s’est mis en place à partir d’un événement historique autrement plus décisif que le “11 Septembre” qu’il rend possible et auquel il donne son sens, et qui est la chute du Mur de Berlin c’est-à-dire la fin du partage du monde en deux blocs impérialistes bien délimités derrière des leaders incontestables et généralement incontestés ; partage en deux, qui exprimait :

le plus haut point d’unification possible, atteint par des alliances entre États bourgeois, “unification” mise en place au lendemain d’une deuxième guerre mondiale ;

le plus haut point de préparation de la bourgeoisie en vue d’une troisième guerre mondiale, toujours larvée et toujours déplacée, toujours reportée, en raison pour une part décisive de la fonction d’empêcheur de tourner en rond du prolétariat international, Européen, en particulier, alors situé au coeur, au centre des enjeux inter-impérialistes (Est/Ouest).

Cet “oubli” de cette rupture historique de 1989 a pour conséquence que avez du mal à voir que les impasses économiques et idéologiques du capitalisme mondial déjà à l’oeuvre avant 89, et qui ont conduit à cette fin du partage du monde en deux blocs, et seulement deux, sont toujours et plus que jamais à l’oeuvre et n’ouvrent en conséquence, ni sur la possibilité d’un recommencement à l’identique, (d’un nouveau repartage du monde au même niveau), ni sur un Super-Impérialisme (fût-il américain) mais sur un arc historique inédit, marqué par des bouleversements incessants des rapports de forces et des alliances entre Toutes les nations impérialistes, “grandes et petites” donc par une généralisation des tensions inter-impérialistes, une démultiplication des zones de tensions et d’affrontements qui font déjà et feront de plus en plus de la question de la guerre, de la guerre inter-impérialiste, une réalité et/ou une menace, pesant de plus en plus, en permanence et simultanément sur la vie concrète de millions de prolétaires, dans toutes les zones du globe ; exprimant et renforçant la tendance à la décomposition et au chaos généralisés dans lequel le risque de recours à des armements nucléaires et/ou chimiques ne cesseront d’augmenter.

Cet “oubli” vous conduit à “reconnaître” dans les crises, la paralysie croissante des anciennes structures internationales du capital, des signes et des moments de recomposition de deux nouveaux blocs, que vous posez comme condition et expression de la préparation des différentes fractions de la bourgeoisie mondiale à une nouvelle guerre mondiale, alors que la “nouvelle” Guerre généralisée, sous forme du “Tous contre tous” est déjà enclenchée, déjà là en Europe, au Moyen et proche Orient, en Asie, en Afrique... faisant peser ses effets sur un nombre grandissant de prolétaires tant dans des lieux aussi différents par exemple que le Darfour ou les États-Unis...

Ainsi dans votre article vous décrivez les conflits en cours sans relever ce qui s’y démontre de structurel à savoir, l’incapacité des anciennes puissances dominantes, d’avant 1989 - à continuer de faire accepter durablement aux nations jusque là dominées, ou jusqu’ici contenues (Inde, Pakistan, Chine), le maintien de leur leadership, et cela, comme expression et conséquence de la disparition d’une discipline de bloc contre bloc.

Et pourtant c’est :

ce qui se vérifie déjà au niveau de la plus grande puissance que demeurent les USA par rapport à leur tutelle sur la France et à l’Allemagne (et qui n’équivaut en rien à une réelle capacité de la France et de l’Allemagne à créer une nouvelle tête de bloc viable, apte à rivaliser, seule, contre les Américains et leurs alliés) et qui sont à l’origine des deux guerres en Irak, puis demain en Iran... ;

ce qui se vérifie pour des puissances moyennes comme la France par rapport à la Côte d’Ivoire et plus largement par rapport à ses ex-colonies d’Afrique ;

ce qui se vérifie pour l’ancienne grande puissance qu’était la Russie par rapport à l’Ukraine, à la Tchétchénie, etc. ;

ce qui s’exprime dans la démultiplication des intervenants rapaces, des ingérences, dans chaque conflit, de tous les coups tordus et par la bande, dans les conflits, en Irak, en Palestine, en Afrique, au Kosovo comme en Ukraine... ;

ce qui aboutit a un recours de plus en plus massif et généralisé à la force militaire brutale ouverte ;

ce qui se traduit par une tendance accrue à la dévastation, au pourrissement délibéré et à la destruction de pays et de régions entières afin que tout pion perdu ou non maîtrisable pour une fraction bourgeoise, ne puisse servir à ses ennemis (chaos Irakien, Tchétchénie en ruines, partition et effondrement de la Côte d’Ivoire, partition potentielle et risque de guerre “civile” en Ukraine ...) ;

ce qui n’est indicatif d’aucune tendance à une réunification, ou d’une quelconque restructuration, ou d’une quelconque remise en ordre des forces impérialistes autour de pôles stables pour une 3ème guerre mondiale à venir du type de la première et de la deuxième mais bien indicatif de la tendance dominante à un déchaînement de leurs ambitions contradictoires à la démultiplication de leurs interventionnismes militaires et actions terroristes, à une inflation des prétentions de toutes les fractions bourgeoises, petites et grandes, aux fonctions de leadership et ce, à tous les niveaux, localement, régionalement, internationalement, donc à l’instauration de fait, immédiatement, déjà, d’un état de guerre et de chaos qui va aller s’amplifiant et se complexifiant, appelant dès maintenant les contingents prolétariens des grandes, des petites et des moyennes puissances, dans toutes pays donc, à se retrouver confrontés directement à l’enjeu révolution ou guerre, barbarie ou socialisme, internationalisme ou chauvinisme, collaboration avec une quelconque fraction bourgeoise ou résistance et défaitisme révolutionnaire, face à la guerre militaire comme face à la guerre économique qui fait rage.

Ce qui oblige les révolutionnaires dans leurs interventions - et contrairement à ce que vous avez fait dans votre tract de 2003 (cf. mon courrier du 01/08/2003) - à dénoncer en même temps la réalité de la guerre et des attaques économiques, les interventionnistes et les pacifistes, en mettant en avant le lien entre compétition économique et compétition impérialiste, en affirmant la nécessité dans chaque cas, immédiatement de l’internationalisme, sous peine de venir donner du crédit à l’économisme immédiatiste, au corporatisme, au nationalisme au racisme… dont se retrouvent désormais directement porteurs toutes les formes de syndicalisme, (défense de nos, notre emploi (s), défense de notre outil de travail, défense de “notre” service public contre les privatisations, contre les délocalisations de nos entreprises, etc.).

NB : Au passage et de façon pour l’instant secondaire, je relève qu’il y a dans cet article une grosse erreur ou en tout cas un point très important à clarifier entre vous, à savoir cette idée selon laquelle une guerre mondiale, (une troisième guerre mondiale), est ou serait le dessein de la bourgeoisie et sa “solution” à la crise de son système. Y a-t-il là l’idée que la bourgeoisie fait la guerre pour éviter la révolution ? (Vercesi ?)

Pour ma part j’en reste à l’idée que la bourgeoisie, contrairement au prolétariat, n'est pas une classe porteuse d’un quelconque dessein et encore moins d’une solution, et cela d’autant moins quand le système qui l'a fait classe dominante, auquel elle est totalement et définitivement aliénée, est en période de décadence plus qu’avancée.

Ceci m’amène à vous poser une autre question : pourquoi ne faites vous pas signer vos articles par leurs auteurs ? Si les idées principales dans tout groupe sont nécessairement communes et partagées pour l’essentiel, elles ne sont que très rarement homogènes, identiques et formulables d’une seule manière, débarrassées de toute scorie, de toute confusion, de toute faille et comportent nécessairement des erreurs, des approximations, qui sont des expressions de la singularité de chacun, et poussent à l’approfondissement. Pourquoi chercher à gommer ces différences normales, inévitables et généralement fécondes car reconnues comme telles ?

Les nouveaux anciens militants communistes du vieux CCI seraient-ils appelés à se conduire comme des clones ?

**********

Sur le deuxième article concernant la grève sauvage des ouvriers d’Opel à Bochum, contre le plan de licenciements massifs dans l’automobile... Je considère que les citations du CCI que vous critiquez sont pour le moins maladroites et donc critiquables. Surtout si elles constituent, comme vous le laissez entendre le coeur de l’intervention du CCI (je n’ai pas l’occasion de lire), ce dont je doute encore.

Mais si ces citations témoignent de “manquements du CCI” dans son intervention, elle ne me convainquent pas pour autant de la justesse et de la qualité révolutionnaire de votre façon d’envisager une intervention “vraiment révolutionnaire” dans ce mouvement.

D’abord je trouve ridicule - car relevant du voeu pieux et de fanfaronnades - les déclarations du style : “si nous nous avions eu les moyens d’intervenir nous aurions fait ceci et cela contrairement au faux CCI et bla, bla”. Car on tombe ici simplement au niveau du “si ma tante en avait eu deux, on l’aurait sans doute appelée mon oncle” et plus grave pris dans la polémique politicienne, on oublie ce qu’est l’intervention des révolutionnaires dans un mouvement qui ne se réduit jamais à la seule présence physique et/ou politique immédiate sur les lieux même d’une action ouvrière en cours, fût-elle exemplaire, mais se fait sous diverses formes, en tout lieu de lutte ou de débat sur les conditions des luttes ouvrières, à travers tout article, toute intervention, devant des ouvriers ou des membres de groupes’ prolétariens, à propos de telle ou telle action, dans tel ou tel lieu, du fait de la compréhension, que toute lutte est un moment partiel d’un combat historique et mondial, chaque moment ne pouvant être apprécié, compris et investi, qu’en lien avec les enjeux historiques qui se posent à toute la classe ouvrière.

Ensuite dans ce que vous vous seriez proposé “de faire, si...”, je ne vois moi rien, aucun mots d’ordre concret, avancés par vous, en imagination, qui aurait pu vous permettre “naturellement” de vous différencier dans ce mouvement de grève du syndicalisme de base, de ses mots d’ordre contre les licenciements, de ses appel à la généralisation, à la solidarité inter-sectorielle, régionale. J’en suis réduit à vous accorder le bénéfice d’un doute favorable lié à ma reconnaissance que vous êtes encore très différents et éloignés des syndicalistes radicaux car toujours de nature de classe différente.

De plus, je ne reconnais rien du vieux CCI dans l’expression qui assigne aux révolutionnaires la tâche “de disputer la direction de la lutte aux syndicats (!!?)” ce qui est à ma connaissance une expression communes aux trotskistes et aux bordiguistes que le CCI “ancien” a toujours combattue (cf. son combat contre le substitutisme, contre la vision trade-unioniste de la classe ouvrière… auxquels cette expression renvoie.). Une telle expression, par ailleurs, réduit dangereusement le niveau où se situe l’intervention des révolutionnaires (cf. alinéa 2 ci-dessus, cf. ma critique et mon questionnement concernant l’absence de toute référence à la guerre en Irak dans votre tract et vos interventions orales dans le mouvement en 2003 en France) ; elle tend inévitablement à enfermer la question de cette intervention des révolutionnaires et de leur combat nécessaire contre les syndicats et le syndicalisme, sur le terrain même de l’immédiatisme et du corporatisme, de la recherche d’une influence immédiate sur la majorité des ouvriers pour pouvoir les diriger à la place des syndicats, immédiatisme et économisme dont se nourrit et tire sa force le syndicalisme le plus radica1, et partant toute la bourgeoisie, dans son travail de division et de sabotage de l’unification politique ouvrière. (cf. Enjeux historiques posés dans chaque mouvement de résistance ouvrière dans le commentaire du premier article). Alors qu’il s’agit (d’après des souvenirs que nous devrions avoir encore en commun) en intervenant dans une lutte, auprès d’une partie de la classe, de viser à s’adresser à et défendre les intérêts de toute la classe ouvrière, en mettant en avant toujours et partout, les enjeux immédiats et historiques de son combat, les méthodes qui en découlent concrètement dans chaque situation, en tenant compte du cours historique, des potentialités (et les limites) du mouvement (ascendant, descendant), de façon agitatoire ou propagandiste, de l’intérieur ou de l’extérieur, dans le courant ou à contre-courant etc. ... Ce qui interdit toute rodomontade.

Je ne vois pas en quoi, en fait, ici, vous êtes les continuateurs du “vieux CCI” que vous prétendez être, si concernant les méthodes de lutte de classe dans cette période historique-ci, vous ne tenez pas compte du fait que celui-ci - le “vieux CCI” comme vous le nommez - s’est toujours flatté “de ne pas être gréviculteur” et a “depuis” Longwy-Denain, la Grande et Longue Grève des Mineurs en Grande-Bretagne, et le premier manifeste contre le chômage, su tirer comme leçon, non pas que la grève est devenue obsolète en elle-même, à tout moment et en toutes circonstances, mais que toute grève, dure et longue, ou à répétition, dans un secteur, a non seulement cessé d’être le moyen de lutte privilégié de la classe ouvrière, mais est devenue un des moyens privilégiés pour la bourgeoisie, pour enfermer, casser la combativité ouvrière, empêcher toute réelle unification politique… toute généralisation et politisation, de son mouvement qui exige le regroupement des prolétaires sans exclusives dans des assemblées, meetings de quartiers, manifestations de rues sur des mots d’ordre de classe (donc en rupture avec le corporatisme et le nationalisme). Pensez à nouveau aux leçons des grandes grèves de 1936, 1968, pensez à celles 1995, 2003 en France... Pensez à la conclusion que le “vieux CCI” a cru pouvoir tirer, une nouvelle fois de la Lutte en Pologne en 1980, en lien avec la tragédie de l’isolement et de la défaite, aux effets catastrophiques de La Révolution russe. N’oubliez pas que nous ne sommes plus au XIXème siècle, ni même au XXème siècle, et même si vous ne pouvez pas entendre le terme de “phase de décomposition”, n’oubliez pas celui de décadence du capitalisme qui implique bien une différence radicale entre une grève massive sectorielle même sauvage, comme à Opel à Bochum, et la grève de masse qui s’étend sur des mois voire des années au niveau national et international, qui pose la question du pouvoir politique et dans laquelle ce qui prime n’est pas la grève, mais son dépassement par l’entrée en masse des ouvriers dans la lutte, par delà toutes les divisions en corporations, secteurs, entre actifs et chômeurs, ceux du public et du privé, et leur auto-organisation au travers d’assemblées et conseil ouvriers de quartiers, de villes, donnant lieu à des manifestations de rue sur des revendications unitaires contre le pouvoir politique bourgeois et ses symboles.

Et c’est en référence à cette conception de “grève de masse” de l’intervention des révolutionnaires dans les luttes ponctuelles qui peuvent en constituer les prémisses ou les premiers pas, les prodromes, que, critiquant votre intervention dans le mouvement du printemps 2003 en France, j’avais été conduit à vous écrire ceci : Intervenir... “C’était donc également, non pas ironiser sur la question des manoeuvres de la bourgeoisie mise en avant par le CCI (que je n’ai pas lu) mais reconnaître la réalité de la manoeuvre et la dénoncer en prenant conscience et en expliquant que c’est là une question clef pour toute la période historique que la classe ouvrière confronte :

celle de la méthode et du but de son combat, méthode qui ne peut plus être la grève, longue ou à répétition, mais le regroupement, l’unification dans la rue (meetings, manifestations) après, avant le travail, contre les symboles du pouvoir, les lieux du pouvoir etc.) ;

but qui est de faire fonctionner toute la société sur d’autres bases et dans l’immédiat de faire fonctionner les services “publics” (hors impôts, police) et tout particulièrement les moyens de transport sans lesquels il est impossible de maintenir la réunion des ouvriers en lutte, leur concertation, de favoriser leurs déplacements vers les AG ou vers les manifs unitaires... bref construire, favoriser la solidarité active, l’unité.

C’était là une question politique centrale dans ce mouvement de même que celle de proposer un lieu de meeting permanent dans chaque ville ; un lieu de prise de décision de tous les secteurs (Place publique et non pas dépôts de bus,)

C’est ce type de perspective d’action politique ouvrière qui a été attaqué préventivement par la bourgeoisie cette fois… via l’enterrement et la répression de la manifestation organisée par les syndicats devant l’Assemblée.”

Voilà sans doute quelques points qui me semblent, à moi, se situer pleinement dans la continuité du “vieux CCI.” auquel j’ai appartenu et qui me sert encore de référence, de repère, dans mes interventions sur mon lieu de travail, surtout :

quand, comme en ce moment, mes “collègues” et moi-même sommes appelés à faire des grèves sectorielles, comme “postiers”, comme enseignants, comme Cheminots, comme contrôleurs, comme, “membres de la fonction publique”, et le 5 Février comme salariés français, électeurs mécontents, “enfin solidaires et dans la rue entre ceux du privé et du public”.