ICConline - 2011

- 2340 lectures

Dossier spécial "crise économique"

- 2731 lectures

Quelles sont les raisons de l'effroyable crise économique mondiale qui fait actuellement rage ? Allons-nous revivre une grande dépression comme en 1929 ? Le capitalisme pourra-t-il s'en relever ?

C'est à toutes ces questions que nous essayons de répondre dans ce dossier spécial qui analyse les violentes convulsions économiques de ces dernières années :

Eté 2007 : Explosion de la bulle immobilière américaine (crise des subprimes).

Automne 2008 : Faillite de la banque Lehmann Brothers, séisme financier international, plongeon de l'économie mondiale.

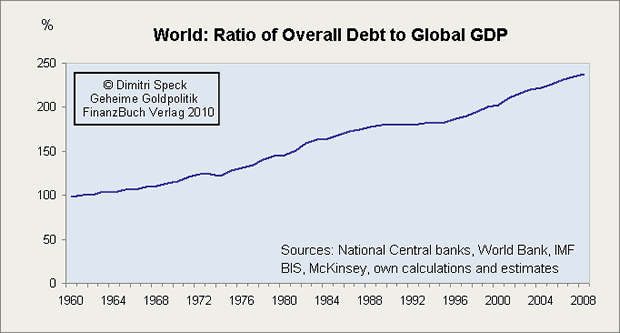

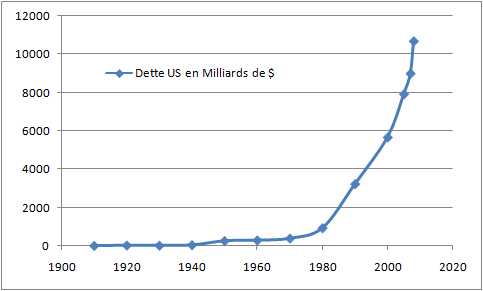

2009 et 2010 : Envolée de l'endettement des Etats.

Eté 2011 : Croissance américaine en berne, crise de la dette des Etats, risque de faillite de la Grèce, du Portugal, de l'Irlande, de l'Italie et de l'Espagne, menace d'éclatement de la zone euro…

La catastrophe économique mondiale est inévitable [1]

"La crise de la dette" : pourquoi ? [2]

Crise économique : ils accusent la finance pour épargner le capitalisme ! [3]

Crise économique mondiale : un été meurtrier [4]

Mort à crédit [5]

Face à la crise capitaliste, il n'existe aucune voie de sortie [6]

Après la Grèce, l'Irlande... à qui le tour ? [7]

Grèce, Espagne, Portugal : des États en faillite [8]

Sommet du G20 de Pittsburgh : la fin de la crise ? [9]

Sommet du G20 à Londres : un nouveau monde capitaliste n'est pas possible [10]

Les Etats sont toujours les ennemis des ouvriers [11]

La plus grave crise économique de l'histoire du capitalisme [12]

Au sommet du G20, l'impuissance de la bourgeoisie face à la crise économique [13]

Crise du "néolibéralisme" ou crise du capitalisme ? [14]

1929-2008 : le capitalisme est un système en faillite, mais un autre monde est possible : le communisme ! [15]

Va-t-on revivre un krach comme en 1929 ? [16]

Existe-t-il une issue à la crise ? (2ème partie) [17]

Les Etats-Unis, locomotive de l'économie mondiale ... vers l'abîme [18]

Existe-t-il une issue à la crise économique ? (1ère partie) [19]

Chute des Bourses, secousses bancaires... Vers une violente accélération de la crise économique [20]

Crise financière : de la crise des liquidités à la liquidation du capitalisme ! [21]

La crise immobilière, un symptôme de la crise du capitalisme [22]

Rubrique:

Dossier spécial sur le mouvement des Indignés et des Occupy

- 3939 lectures

Place Puerta del Sol, Madrid

Le mouvement des Indignés, parti d’Espagne à la mi-mai 2011, et qui a pris aux Etats-Unis et en Angleterre le nom Occupy, a une importance historique. Les populations déshéritées et la classe ouvrière, en particulier la jeunesse, sont en train de réagir massivement aux coups de boutoirs de la crise économique. Mais plus encore que l'immense colère qui s'y manifeste, l'organisation de la lutte en assemblées générales et la réflexion qui anime ces débats font la preuve d'une véritable avancée pour le combat de notre classe.

Tous les articles, témoignages et vidéos sur ce thème sont publiés ici au fur et à mesure.

Rubrique:

Une contribution du TPTG sur le mouvement des « Indignés » en Grèce

- 2130 lectures

Nous avons reçu récemment ce texte des camarades du TPTG (Les Enfants de la Galère) en Grèce et nous sommes très heureux de le publier parce qu’il représente une des premières prises de position claire sur le « mouvement des assemblées » en Grèce, écrite par des camarades qui ont pris part au mouvement. Leur analyse des événements récents en Grèce correspond de très près à ce que nous avons dit du mouvement des « Indignés » en Espagne qui a fourni un catalyseur immédiat pour la mobilisation à Athènes et dans d’autres villes grecques. Exactement comme nous avions identifié une lutte à l'intérieur du mouvement en Espagne entre une « aile démocratique » qui vise à récupérer les assemblées au profit d’un projet de réforme capitaliste, et une aile prolétarienne qui est pour le développement de l’auto-organisation et un questionnement de fond sur les rapports sociaux capitaliste, le texte du TPTG conclut en disant :

« Une chose est sûre : ce mouvement insaisissable, contradictoire, attire l’attention de tout le monde politique et constitue une expression de la crise des rapports de classe et de la politique en général. Aucune autre lutte ne s’est exprimée de façon aussi ambivalente et explosive au cours des dernières décennies. Ce qui inquiète les politiciens de tous bords dans ce mouvement des assemblées, c' est que la colère et l’indignation prolétariennes (et de couches petites-bourgeoises) ne s’expriment plus par le circuit médiatique des partis politiques et des syndicats. Il n’est donc pas aussi contrôlable et il est potentiellement dangereux pour le système représentatif du monde politique et syndical en général (…) le caractère multiforme et ouvert de ce mouvement met à l’ordre du jour la question de l’auto-organisation de la lutte, même si le contenu de cette lutte reste vague. »

En résumé : malgré ses nombreuses faiblesses (et le mouvement en Grèce semble souffrir plus que son modèle en Espagne du poids mort du nationalisme), toute cette expérience représente un moment très important de l’émergence d’une forme plus profonde de conscience de classe et d’organisation prolétariennes, un moment dans lequel les révolutionnaires ont besoin d’être activement impliqués.

Quels que soient les désaccords qui puissent exister entre nos organisations, il est clair, d’après ce texte, que les principes que nous avons en commun sont encore plus significatifs : opposition aux manœuvres des gauchistes et des syndicats, rejet total du nationalisme et effort déterminé pour contribuer à l’émergence de ce que les camarades de TPTG appellent « une sphère prolétarienne publique » qui rendra possible à un nombre grandissant d’éléments de notre classe non seulement d’œuvrer pour la résistance aux attaques capitalistes contre nos conditions de vie mais aussi de développer les théories et les actions qui conduisent ensemble à une nouvelle façon de vivre.

CCI, juillet 2011.

Notes préliminaires à un compte-rendu du « Mouvement des Assemblées populaires » en Grèce par le TPTG

Le mouvement des assemblées populaires a débuté d’une façon complètement inattendue le 25 mai à Athènes. On ne sait pas exactement quel était le groupe de personnes qui a pris l’initiative de mettre un post sur Facebook appelant à un rassemblement sur la place Syntagma pour exprimer leur « indignation » et leur colère face aux mesures d’austérité du gouvernement. Il semble malgré tout que quelques personnes autour d’un groupe politique influencé par l’idéologie démocratique développée les derniers temps par Castoriadis aient été impliquées entre autres dans cette initiative. L’appel a reçu une publicité favorable dans les médias et, pendant les premiers jours, il était fait référence dans ces mêmes médias à une banderole supposée être apparue lors de la mobilisation en Espagne : « Chut, ne criez pas, sinon, nous réveillerions les Grecs ! » ou quelque chose de ce genre. Naturellement, personne ne pouvait s’attendre à ce qui a suivi.

L’appel initial était une déclaration d’indépendance et de sécession vis-à-vis des partis politiques, de leurs représentants et de leur idéologie. Il déclarait aussi la volonté de protester pacifiquement contre la gestion étatique de la crise de la dette et « tous ceux qui nous ont amenés là où nous en sommes ». De plus, un des principaux mots d’ordre était l’appel à une « démocratie réelle ». Ce mot d’ordre, « démocratie réelle ! » fut rapidement remplacé après quelques jours par celui de « démocratie directe ! ». Les efforts faits au début par les organisateurs pour mettre en place un ensemble de règles démocratiques pour les assemblées furent rejetés par les participants. Cependant, certaines règles furent établies au bout de quelques jours en ce qui concernait la durée des prises de parole (90 secondes), la façon dont quelqu’un pouvait proposer un sujet de discussion (en étant choisi par tirage au sort)… Nous devons aussi mentionner qu’autour de la colonne vertébrale de l’assemblée générale, il y avait toujours plein de discussions, d’événements et même des confrontations entre les participants.

Au début, il y avait un esprit communautaire dans l’effort d’auto-organiser l’occupation de la place et officiellement les partis politiques n’étaient pas tolérés. Cependant, les gauchistes et, en particulier, ceux qui venaient de SYRIZA (coalition de la Gauche Radicale) furent rapidement impliqués dans l’assemblée de Syntagma et conquirent des postes importants dans le groupe qui avait été formé pour gérer l’occupation de la place Syntagma et, plus spécifiquement, dans le groupe pour le « secrétariat de soutien » et celui responsable de la « communication ». Ces deux groupes sont les plus importants parce qu’ils organisent les ordres du jour des assemblées aussi bien que la tenue des discussions. On doit remarquer que ces gens ne faisaient pas état de leur affiliation politique et qu’ils apparaissaient comme des « individus ». Cependant, ces politiciens sont incapables de manipuler complètement une assemblée aussi insaisissable et hétérogène quand le déni de légitimité aux partis politiques est prédominant. Il est très difficile de participer en tant qu’individu dans ces groupes spécifiques d’ailleurs, puisqu’il vous faut vous confronter avec les mécanismes de fonctionnement occulte des partis gauchistes.

Les regroupements organisés sur une base quotidienne devenaient graduellement de plus en plus massifs et exprimaient le refus complet de toute légitimité au gouvernement et au système politique en général. Dans le rassemblement le plus massif participaient environ 500 000 personnes (le dimanche 5 juin).

La composition sociale mélangée de la foule qui venait chaque jour, allait d’ouvriers sans emploi, de retraités et d’étudiants jusqu’aux petits entrepreneurs ou ex-petits patrons durement touchés par la crise. Dans ces rassemblements sur la place Syntagma, une division s’était faite dès les premiers jours entre ceux qui étaient « en haut » (proches du parlement) et ceux qui étaient « en bas » (carrément sur la place). Dans la première catégorie, quelques groupes nationalistes et d’extrême-droite ont été très actifs depuis le début pour influencer les gens les plus conservateurs et/ou moins politisés qui participaient aux manifestations (soit des prolétaires, soit des ex-petits entrepreneurs prolétarisés). Il est relativement courant pour la plupart d’entre eux réunis autour du parlement de brandir des drapeaux grecs, de faire le bras d’honneur contre les députés, de crier des slogans populistes et nationalistes comme « traîtres» ou « voleurs », ou même de chanter l’hymne national. Cependant, le fait que ces gens soient politiquement plus conservateurs ne signifie pas nécessairement qu’ils soient plus contrôlables quand les conflits s’enveniment avec la police ou qu’ils puissent compter dans leurs rangs des groupes d’extrême droite organisés. De l’autre coté, le deuxième groupe qui formait l’essentiel de l’assemblée etait beaucoup plus orienté vers la gauche démocratique (patriotique, antifasciste, anti-impérialiste) comme on peut le voir dans les communiqués votés[1] et est aussi prolétarien dans sa composition (ouvriers au chômage, fonctionnaires, étudiants, travailleurs du secteur privé, etc.).

Les gauchistes se sont débrouillés pour organiser une série de discussions sur la « crise de la dette » et la sur la « démocratie directe » avec des conférenciers invités venant de la gauche universitaire (par exemple, des économistes politiques de gauche comme Lapavitsas) qui sont en lien avec différents partis politiques de gauche (principalement SYRIZA et ANTARSYA). L’organisation de ces moments de discussions reproduit et renforce la division entre « experts » et « non-experts » et le contenu des présentations des conférenciers invités a été centré sur une alternative politique et une gestion économique des rapports capitalistes et de la crise. Par exemple, les principales visions concernant la question de la dette allaient de propositions de « restructuration de la dette » et d’annulation de la « partie inacceptable de la dette » à des appels à suspendre immédiatement les paiements de la part de l’Etat grec ou préconisant la sortie de la zone Euro et de l’Union Européenne. Dans tous les cas, le contenu politique développé pendant ces débats est celui d’une voie alternative et plus patriotique pour le « développement du pays » et de la création d’un Etat social-démocrate réel. En d’autres termes, ces débats essaient d’orienter les discussions vers une voie alternative pour la reproduction des rapports capitalistes en Grèce, qui serait mise en place par un gouvernement différent dans lequel les gauchistes assumeraient le rôle qu’ils méritent…il y a eu, à l’occasion, des critiques de la part de participants à l’assemblée sur le rôle prédominant des experts en statistiques tout autant que sur leur conception de la dette comme une question nationale, de logistique. Cependant elles étaient trop faibles pour changer l’orientation. La proposition la plus répandue d’une gestion de gauche de la « dette nationale » vient de la Commission d’Audit Grecque, composée de différents politiciens de gauche, de bureaucrates universitaires et syndicalistes, qui sont en faveur de l’idée de l’annulation de la « partie inacceptable de la dette » selon le modèle équatorien. Cette présence de la Commission s’est instituée sur la place dès les premiers jours, en dépit de résolutions votées pour l’exclusion des partis politiques et des organisations, sous prétexte qu’elle était une « association de citoyens » !

Quelques uns d’entre nous ont participé à une assemblée à thème qui avait été formée par l’assemblée générale sur les questions du travail et du chômage et appelée Groupe des ouvriers et des chômeurs. En lien avec d’autres camarades, cette assemblée a essayé de mettre en avant la pratique d’auto-organisation de la « suspension des paiements » à la base pour la satisfaction directe de nos besoins. Bien sur, cela était en complète contradiction avec les propositions politiques de gauche de « suspension des paiements de la dette souveraine ». Dans ce but, quelques interventions avaient été organisées sur les bureaux de chômage, appelant les chômeurs à rejoindre le groupe sur la place Syntagma et essayant d’entamer des discussions visant à organiser des assemblées locales de chômeurs (cet objectif n’a malheureusement pas connu de succès). Trois actions dans la station de métro de Syntagma ont aussi été organisées, en coopération avec un collectif qui agissait déjà dans ce domaine, la coalition de comités appelée « je ne paye pas », dans lesquelles les composteurs avaient été bloqués. Les gauchistes qui participaient à cette assemblée ont essayé de limiter ses activités à des revendications politiques de gauche sur le « droit au travail », pour réclamer « du travail à temps plein, décent et stable pour tous », etc. sans trouver un réel intérêt à communiquer leur expérience de lutte (s’ils en ont une) et à s’engager dans une action collective directe. Les résultats de cette confrontation sont détaillés dans le communiqué disponible sur le lien indiqué. [2] Toutefois, le problème principal est, qu’à part nous, quelques anarchistes anti-autoritaires et les gauchistes, la participation d’autres gens autant dans la discussion que dans les actions a été presque inexistante, bien que les actions qui ont été organisées aient eu l’accord de l’assemblée générale.

Cela nous amène à faire une autre observation importante sur l’assemblée de la place Syntagma. Bien que l’assemblée ait pris pendant tous ces jours des décisions qui impliquaient l’organisation d’actions, en définitive, très peu de gens y participaient. Il semble que le processus démocratique direct de seulement voter pour ou contre une proposition spécifique dans une assemblée de masse telle que celles-ci, tend à faire que se reproduisent la passivité et le rôle de spectateur/votant individuel.

Cette passivité et cet individualisme d’une partie significative des gens ont été dépassés le jour de la grève générale (le 15 juin) quand le besoin de lutter contre les tentatives de l’Etat de disperser la manifestation et de réoccuper la Place Syntagma a conduit non seulement concrètement à la participation de milliers de gens dans les conflits avec la police mais a aussi provoqué l’expression d’une réelle solidarité entre les manifestants : des gens étaient libérés des mains des flics par d’autres manifestants, l’équipe médicale aidait toute personne en danger, des milliers de gens dansaient joyeusement au milieu des gaz lacrymogènes, etc.

Il y avait toutefois certaines forces, à savoir les médias, les partis de gauche et les fascistes qui essayaient de favoriser la séparation entre les manifestants à propos de la question de la violence et au travers d’accusations contre quelques manifestants violents d’être poussés par des agents provocateurs de la police. Quand le bloc anarchiste/antiautoritaire et les blocs syndicalistes de base arrivèrent sur la place Syntagma et que quelques camarades rejoignirent la zone devant le parlement, un groupe de fascistes exploita le jet de deux ou trois cocktails Molotov par quelques individus et se mit à crier dans des porte-voix en direction des manifestants que les « kukuluforoi » ( personnes cagoulées) étaient des provocateurs de la police déguisés et qu’ils devaient être isolés. Ce groupe commença à attaquer les anarchistes/antiautoritaires et se débrouilla pour impliquer dans cette attaque d’autres manifestants. Les anarchistes/antiautoritaires réussirent à faire face à cette attaque avec succès. Cependant, les media ont exploité cet incident en le dépeignant comme une attaque des anarchistes contre les « indignés » ( comme s’appelle la foule qui manifeste sur la place) afin de favoriser la séparation entre manifestant « violents » et « pacifiques » au sein du mouvement. La vidéo de cet incident est passée en boucle le reste de la journée. Toutefois, au niveau de la politique de la rue, cette tentative ne connut pas un grand succès puisque quand la police attaqua plus tard la manifestation, elle se heurta à une foule complètement mélangée.

En dehors des médias, ce sont aussi les partis de gauche qui ont essayé de favoriser la séparation entre manifestants « violents » et « pacifiques » à travers leur « provocateurologie » et leurs accusations et leur propagande continuelles contre le milieu anarchiste/antiautoritariste. Leurs buts étaient évidemment différents : ils voulaient que le mouvement reste dans les limites de la légalité et du pacifisme pour pouvoir capitaliser celui-ci selon leur souhait de participer à un futur gouvernement qui suivrait une voie de gauche pour le développement du capitalisme grec. Nous devons ajouter ici que le Groupe de travailleurs et de chômeurs de la place Syntagma auquel participaient certains d’entre nous a proposé une résolution condamnant la « provocateurologie » et les fausses divisions au sein du mouvement mais le texte n’a jamais été voté en tant que sujet de discussion. Ce fut le résultat de l’intervention des organisateurs gauchistes et de manipulation combinée avec un faible soutien des participants.

Beaucoup de visions différentes se sont cependant exprimées en ce qui concerne la question de la « provocateurologie » et aussi du « caractère violent ou pacifique de notre mouvement ». Le caractère dynamique et contradictoire de l’assemblée peut être perçu au travers de quelques décisions de l’assemblée deux jours avant la grève générale des 28-29 juin. Les organisateurs de gauche se débrouillèrent pour remporter un vote appelant les forces de police à « montrer du respect pour la volonté du peuple et le droit constitutionnel de la souveraineté du peuple (…) et ne pas empêcher le peuple de protéger sa propre constitution » ! En même temps, il y avait une autre résolution qui condamnait « les professionnels de la violence qui servent le système et pas le mouvement », expression de la « provocateurologie » gauchiste contre ceux qui n’agissaient pas en accord avec l’idéologie d’obéissance à « la loi et l’ordre ». Au contraire, le lendemain, dans une autre décision, l’assemblée a voté en faveur de « ceux qui vont à l’affrontement avec les forces de répression » en décidant que « personne ne devait les prendre à partie dans les prises de parole par haut-parleur. » Le même jour, la proposition de « condamner toute forme de violence pendant les 48 heures de grève » fut rejetée.

On doit remarquer que jusqu’à maintenant, le « mouvement des places » a été réellement efficace dans le sens où il a réussi à élargir le champ de l’opposition à la politique du gouvernement, quelque chose que les grèves générales conventionnelles et les grèves de secteur isolées n’avaient pas réussi à faire. Cela a obligé le syndicat GSEE discrédité à appeler à une grève de 24 heures le 15 juin et à une grève de 48 heures quand le second plan d’austérité allait être voté et beaucoup de travailleurs ont saisi cette occasion pour participer aux manifestations du matin jusqu’au au soir. Bien que cela n’ait pas réussi à faire annuler le vote du plan d’austérité, cela n’en a pas moins réussi à créer une profonde crise ministérielle et une crise politique. Jamais avant, même pas pendant les émeutes de décembre 2008, le système politique de représentation n’avait aussi profondément perdu sa légitimité. Cependant, les organisateurs gauchistes réussirent à préserver le rôle de médiation des syndicats – au moins au niveau idéologique – en appelant avec eux à la grève générale de 48 heures.

Une première observation concernant cette grève est qu’il est impossible d’évaluer précisément le nombre de gens qui ont pris part à cet événement pendant les deux jours. Il y avait un afflux et un départ continu de gens sur la zone d’occupation des lieux au centre d’Athènes (c’est-à-dire sur la place Syntagma et dans les rues aux alentours) et le nombre de manifestants fluctuait entre quelques milliers et 100 000. La participation à la grève, au rassemblement et aux affrontements a néanmoins été beaucoup plus faible le premier jour que le second : le nombre de manifestants sur la place Syntagma le mardi 28 juin ne dépassait pas 20 000 personnes[3]. Au cours de ces deux jours, de rudes affrontements eurent lieu entre les manifestants et la police anti-émeute dans une grande partie de la ville autour de la place Syntagma. Des milliers de substances chimiques furent utilisées par la police anti-émeute, créant une atmosphère toxique et suffocante. Le deuxième jour, la mobilisation a été indiscutablement plus intense et plus massive.

Selon la police, 131 flics ont été blessés, 75 personnes ont été atteintes et 38 personnes ont été interpellées. Selon l’équipe médicale de la place Syntagma, plus de 700 personnes ont reçu les premiers soins dans les centres médicaux improvisés sur la place et dans la station de métro de Syntagma et une centaine de gens ont été transférés dans des hôpitaux. Il y a eu des dégâts dans des banques, des hôtels de luxe, à la poste de la place Syntagma ainsi que dans quelques établissements commerciaux et dans des restaurants.

Il ne fait aucun doute que, dès le début, le but de l’Etat était d’évacuer la place, de terroriser et de disperser les manifestants[4]. Cependant, l’état d’esprit persistant des manifestants se résumer parfaitement à travers ce mot d’ordre : « nous ne quitterons pas la place ». Résultat : la confrontation avec la police, physique comme verbale, était presque continuelle. Le premier jour, la plupart des gens étaient repoussés dans des rues autour de la place, menant des batailles plus ou moins longues, jusqu’ à ce que la police réussisse à créer « un cordon sanitaire » de flics autour de la place, empêchant toute personne de s’en approcher. Malgré cela, quelques centaines de personnes sont restées sur la place tard dans la nuit.

Le deuxième jour, à coté du rassemblement sur la place Syntagma, il y eut des tentatives de faire des blocages tôt le matin de façon à empêcher l’entrée des députés au parlement. Cette action avait été votée par l’assemblée de Syntagma comme par les assemblées qui s’étaient formées dans d’autres quartiers en dehors du centre d’Athènes. Malheureusement, une centaine seulement de manifestants participèrent à ces blocages qui furent immédiatement attaqués brutalement, repoussés et dispersés par la police. Ainsi, le plan d’empêcher les politiciens de rentrer dans le parlement ne fonctionna pas. Dans le cas du blocage de l’avenue Vasileos Konstantinou, les manifestants furent repoussés dans les rues avoisinantes où ils érigèrent des barricades et, après quelques heures et quelques confrontations sans gravité avec la police, ils commencèrent une longue manifestation qui passa dans les parties touristiques du centre pour rejoindre finalement le grand rassemblement sur la place Syntagma. Il faut remarquer que l’organisation des blocages a été totalement inefficace parce que les organisations gauchistes qui jouaient un rôle important du fait de leur contrôle sur les principaux groupes de l’assemblée de Syntagma n’avaient rien fait pour assurer une plus grande participation et une réelle confrontation avec la police. Bien sûr, l’attitude des gauchistes n’excuse pas l’incapacité de l’assemblée à simplement respecter ses décisions et la passivité d’un grand nombre de participants.

En ce qui concerne les conflits autour du parlement, des scènes semblables à celles du premier jour eurent aussi lieu le second jour, mais ce fut beaucoup plus difficile pour la police d’arriver à ses fins. Des milliers de manifestants participaient aux affrontements le deuxième jour. La plupart des manifestants s’étaient préparés aux assauts en portant des masques à gaz ou d’autres protections improvisées ; beaucoup transportaient des solutions anti-acide et quelques uns étaient complètement équipés pour se battre contre les flics. Dans nombre de cas, il y avait une « zone de front » où se passaient les batailles et une « zone de l’arrière » où les gens criaient des slogans, aidaient ceux qui en avaient besoin et même « alimentait » la « zone du front » en nouveaux renforts.

Les gens « pacifiques » épaulaient ceux qui se battaient avec la police : la présence physique d’une foule énorme était en elle-même un obstacle aux manœuvres de la police. Les protestataires bloquèrent un groupe de motos des forces de police des sinistres escadrons DIAS et DELTA en se mettant devant lui alors que les policiers étaient prêts à se lancer à l’attaque. Les manifestants « pacifiques » n’étaient pas effrayés par les affrontements et ce ne sont que les violentes attaques continuelles et massives de la police anti-émeute qui les obligèrent à abandonner les rues autour de Syntagma. Contrairement à ce que beaucoup prédisaient les jours précédents et en particulier pendant les affrontements du 28 juin, les affrontements n’ont pas « terrorisé » le « peuple » mais, dans un sens, ils exprimaient la colère accumulée contre un gouvernement largement décrédibilisé, contre la brutalité de la police et la dégradation des conditions de vie de la classe ouvrière.

Ce jour-là en particulier, reparurent les insurgés de décembre 2008 (anarchistes, anti-autoritaires, étudiants, ultras, jeunes prolétaires précaires) aux cotés d’une partie considérable de la classe ouvrière plus « respectable » et plus stable qui protestait contre les mesures d’austérité en s’affrontant à la police. C’était la première fois depuis le 5 mai 2010 qu’il arrivait quelque chose de semblable.

La grève générale de 48 heures avait une autre ressemblance avec la rébellion de décembre 2008 : la gaieté. Beaucoup de mots d’ordre ou de chansons des manifestants contre le gouvernement et le FMI étaient dérivés de slogans ou de chansons de la culture de rue tandis que pendant les affrontements avec la police, des batteurs encourageaient les manifestants et les incitaient à maintenir leurs positions.

Les deux jours, la police finit par « nettoyer » les environs et les rues du centre tard dans la nuit et il ne resta plus qu’une poignée de personnes déterminés à rester sur la place toute la nuit.

Les milliers de gens qui avaient participé aux affrontements comme leur diversité contredisaient dans la pratique les théories des organisations/partis de gauche et des médias sur une prétendue « conspiration de provocateurs » ou de « gangs para-étatiques » et démontraient combien était ridicule toute propagande similaire bien répandue sur ces groupes « particuliers » qui « créent le chaos ». Beaucoup de gens ont réalisé qu’il était nécessaire de jeter des pierres, des pétards et de dresser des barricades dans la rue contre des flics armés, enragés et sans pitié qui exécutaient les ordres du capital et de l’Etat.

Ce changement était aussi le résultat du dépassement des confrontations (habituellement verbales) entre les protestataires « non violents » et « violents » au cours des mobilisation du dernier mois. Beaucoup de « non violents », en particulier les plus vieux, réalisaient enfin que derrière les « masques » des « provocateurs », il y avait surtout des gens normaux, remplis de rage. Ici, c’était une dame sexagénaire parlant amicalement avec un jeune de 16 ans, « masqué », du « droit de riposter aux attaques des flics» et là, c’étaient des protestataires « indignés » bien habillés qui discutaient avec des « émeutiers » de thèmes semblables.

Une autre caractéristique dominante de ces jours de rage, c’était la l’atmosphère mêlée à la fois de bagarre et de fête. Pendant les affrontements, il y avait de la musique en live, les gens chantaient et, comme nous l’avons dit avant, en quelques occasions des joueurs de batterie accompagnaient les contre-attaques face aux escadrons anti-émeutes ! Dans l’après-midi du 28, un concert fut donné malgré les bagarres et les gaz et les manifestants dansaient pendant que la police arrosait la place de gaz lacrymogènes.

Les « expropriations » de pâtisseries, de gâteaux et de glaces d’un grand café sur la place donnait à la lutte un goût très doux le 29, bien que le groupe en charge de la nourriture ait condamné le pillage par haut-parleurs, ayant été probablement engueulé par quelques « organisateurs » de gauche. Plus tard, dans l’après-midi, un groupe important composé principalement de membres de SYRIZA essayèrent d’empêcher les gens d’empiler des pierres pour s’en servir contre une attaque éventuelle des escadrons anti-émeutes, mais n’ayant aucun plan alternatif pour contrer l’attaque, ils laissèrent rapidement tomber. Juste après, l’équipement en micros et mégaphones fut retiré de la place sous prétexte qu’il pouvait être endommagé. Le choix d’éloigner la « voix » de la mobilisation à ce moment précis, quand les affrontements avec la police aux alentours de la place étaient encore en cours, affaiblissait de façon évidente la défense de la place. Quelques minutes plus tard, de nombreuses forces de police anti-émeute envahissait la place et, dans une opération particulièrement violente d’encerclement, réussissait à disperser la foule, la refoulant jusque dans la station de métro. Il n’y eut qu’une centaine de personnes qui revinrent sur la place et encore moins qui y restèrent tard dans la nuit.

Nous devons mentionner aussi que le sentiment de rage contre les politiciens et la police est réellement en train de grandir. A part des affrontements généralisés, cette rage se reflétait aussi dans les condamnations verbales qu’on pouvait entendre ici et là : « nous devrions brûler le parlement », « nous devrions les pendre », « nous devrions prendre les armes », « nous devrions visiter les maisons des députés », etc. Il est à remarquer que la plupart de ces déclarations provenaient de gens plus âgés. Plusieurs cas « d’arrestation » de flics camouflés dans la foule sont aussi révélateurs du degré croissant de colère : dans la soirée du 29, des manifestants se saisirent d’un flic camouflé en civil dans la station de métro de Syntagma et essayèrent de le retenir quand les secouristes de Croix-Rouge sont intervenus et l’ont aidé à s’échapper (selon la rumeur, il n’avait pas plus son arme quand il est parti…)

En ce qui concerne le rôle des syndicats (GSEE-ADEDY), à part leur appel à la grève de 48 heures, qui était plus ou moins un résultat de la pression du « mouvement de la rue », ils n’ont réellement joué aucun rôle important. Il est significatif que les rassemblements sous leurs sigle n’aient attiré que quelques centaines de personnes et que, le second jour, quand le nouveau plan d’austérité allait être voté, le GSEE ait organisé son rassemblement tard dans l’après-midi, sur une autre place dans le centre-ville (à deux pas de la place Omonia et dans la direction opposée à Syntagma !) De plus, le 30 juin, le GSEE fidèle à sa théorie d’un complot fomenté, publiait un communiqué de presse qui condamnait « des destructions et des émeutes préparées à l’avance entre les encagoulés et la police qui coopérent contre les travailleurs et les manifestants (..) Le GSEE condamne toute violence d’où elle vienne et appelle le gouvernement à assumer ses responsabilités… ». De l’autre coté, ADEDY a gardé une attitude plus prudente : dans ses communiqués de presse du 29 et du 30 juin, il condamnait « la barbarie du gouvernement » et « la brutalité de la police » contre les manifestants et appelait même à un rassemblement le 30 juin à la place Syntagma… qu’il n’a jamais organisé !

Quelques points généraux concernant le mouvement contre l’application des plus dures mesures d’austérité depuis la Seconde Guerre mondiale :

1 Le nationalisme (principalement sous sa forme populiste) est dominant, favorisé à la fois par les diverses cliques d’extrême droite et par les partis de gauche et les gauchistes. Même pour beaucoup de prolétaires et de petit-bourgeois frappés par la crise qui ne sont pas affiliés à des partis politiques, l’identité nationale apparaît comme un dernier refuge imaginaire quand tout le reste s’écroule rapidement. Derrière les mots d’ordre contre « le gouvernement vendu à l’étranger » ou pour « le salut du pays », « la souveraineté nationale » la revendication d’une « nouvelle constitution » apparaît comme une solution magique et unificatrice. Les intérêts de classe sont souvent exprimés en des termes nationalistes et racistes, ce qui donne un cocktail politique confus et explosif.

2 La manipulation de la principale assemblée sur la place Syntagma (il y en a plusieurs autres dans différents quartiers d’Athènes et dans d’autres villes) par des membres « non déclarés » des partis et des organisations de gauche est évidente et c’est un obstacle réel à une direction de classe du mouvement. Cependant, à cause de la profonde crise de légitimité du système politique de représentation en général, eux aussi devaient cacher leur identité politique et garder un équilibre –pas toujours réussi - entre d’un coté un discours général et abstrait sur « l’autodétermination », la « démocratie directe », « l’action collective », « l’anti-racisme », le « changement social », etc., et de l’autre coté contenir le nationalisme extrême, le comportement de voyou de quelques individus d’extrême-droite qui participaient aux regroupements sur la place.

3 Une partie significative du milieu anti-autoritaire aussi bien qu’une partie de la gauche (en particulier les marxistes-léninistes et beaucoup de syndiqués) gardent leurs distances envers les assemblées ou leur sont ouvertement hostile : les premiers les accusent surtout d’avoir montré de la tolérance vis-à-vis des fascistes devant le parlement ou d’avoir pris la défense des députés devant l’assemblée, d’être un ensemble politique petit-bourgeois, réformiste, manipulé par certains partis de gauche. Les seconds accusent les assemblées d’apolitisme, d’hostilité envers la gauche et le « mouvement syndiqué, organisé ».

Une chose est certaine : ce mouvement insaisissable, contradictoire attire l’attention de tout le monde politique et constitue une expression de la crise des rapports de classe et de la politique en général. Aucune autre lutte ne s’est exprimée de façon aussi ambivalente et explosive au cours des dernières décennies. Ce qui inquiète les politiciens de tous bords dans ce mouvement des assemblées, c’est que la colère et l’indignation prolétariennes (et de couches petite-bourgeoises) grandissantes ne s’exprime plus par le circuit médiatique des partis politiques et des syndicats. Il n’est donc pas aussi contrôlable et il est potentiellement dangereux pour le système représentatif du monde politique et syndical en général. Le rôle de la « provocateurologie » est donc crucial : celle-ci est utilisée comme un exorcisme, une calomnie à l'encontre d'une partie croissante de la population qui, exilée dans le no man’s land de « l’activité para-étatique » doit être réduite à l’inertie. A un autre niveau, le caractère multiforme et ouvert de ce mouvement met à l’ordre du jour la question de l’auto-organisation de la lutte, même si le contenu de cette lutte reste vague. Le débat public sur la nature de la dette est une question épineuse car il pourrait conduire à un mouvement de « refus de payer » pour l’Etat grec ( une question bien au-delà de l’horizon politique des partis, des syndicats et de la grande majorité de la gauche extra-parlementaire, restée profondément pro-étatiste). Après le vote sanglant du Programme à Moyen Terme ( NDT : autre nom donné au 2e plan d’austérité ), on ne sait pas quelle direction prendra le mouvement des assemblées à une époque où toutes les certitudes semblent s’évanouir dans les airs.

TPTG (11/7/2011)

Sources URL : https://en.internationalism.org/icconline/2011/07/notes-on-popular-assem... [25]

[1]Voir https://real-democracy.gr [26]

[2] https://real-democracy.gr/en/node/159 [27].

[3] Le fait que la plupart des gens aient choisi de faire grève le deuxième jour des 48 heures de grève générale, quand le « programme cadre de consolidation fiscale à moyen terme » était voté, révélait fortement le caractère idéologique et mensonger des appels des gauchistes à une grève générale illimitée. La grosse réduction des revenus et des ressources des ouvriers combinée à la crise complète des syndicats rendait un tel projet impossible, au moins à court terme, à la fois au niveau subjectif et objectif. Les appels des gauchistes à la grève générale illimitée sont dépourvus de tout contenu réel et sont utilisés comme propagande pseudo-combative de façon à cacher leur incapacité totale ou leur refus de s’engager dans des actions directes et concrètes appropriées mettant en avant la « suspension des paiements » pour les prolétaires de la base. Les cadres de tous les partis gauchistes et des groupuscules sont bien plus enclins à garder leurs positions institutionnelles dans les différentes associations syndicales et dans les organisations non gouvernementales qu’à favoriser tout activité réelle de classe antagonique

[4] Comme il a été révélé plus tard dans les media, cet objectif avait déjà été planifié et décidé au cours d’une conférence de l’état-major de la police grecque le mardi et cela montre à la fois l’importance accordée par le gouvernement au vote des nouvelles mesures d’austérité et l’absurdité de la théorie de la « provocation » des flics par la violence. Par ailleurs, d’après les conversations très vives entre les policiers anti-émeutes et les manifestants, nous pouvons conclure que ces escadrons doivent subir une sorte d’entraînement idéologique de la part des officiels gouvernementaux de façon à ce qu’ils ne ressentent aucun doute moral pour exécuter les ordres : l’argument dominant était que la majorité des manifestants sont « des fonctionnaires qui ont perdu leurs privilèges »…

Géographique:

- Grèce [28]

Qu’y a-t-il derrière la campagne contre les « violents » autour des incidents de Barcelone ?

- 1695 lectures

Le mouvement du 15-M (15 mai) tend à refluer, en partie à cause de la fatigue de tant de jours de mobilisation, et aussi à travers le travail de sape de l’intérieur réalisé par la DRY[1] [29] et « de l’extérieur » par l’action des médias et l’intervention des politiciens, du gouvernement central et des gouvernements régionaux.

C’est dans ce contexte que les incidents de Barcelone ont eu lieu. Une minorité agresse et humilie quelques parlementaires, ce qui a donné lieu à une campagne assourdissante et passablement hystérique « contre la violence », « pour la défense des institutions démocratiques », etc. On fait la « différence » entre une majorité pacifique et une minorité radicale anti-système, laquelle « abîmerait » le mouvement, en exigeant des « leaders » de celui-ci de combattre et d’en écarter les « violents »[2] [30]. Et pour compléter le délire total des uns et des autres, on parle même de « kale borroka » [nom basque donné aux émeutes de rue des nationalistes, N. du T.]...

Il est nécessaire de mettre les points sur les i : Qu’est-ce que la violence ?, Quelles en sont les causes ? Tous les genres de violence sont-ils identiques ?, Qui est à l’origine des incidents de Barcelone ? Contre qui est dirigé la campagne actuelle « antiviolence » ? Quelles sont les perspectives mises en avant ?

Qu’est-ce que la violence ?

Lorsque des malades meurent à cause des réductions de dépenses dans le secteur de la santé ; lorsque les personnes âgées connaissent une vieillesse amère à cause des misérables pensions ; lorsque des travailleurs meurent dans des accidents de travail parfaitement évitables ; lorsque des années de travail laissent leur trace sous la forme des maladies psychiques ou physiques ; lorsque des millions de personnes souffrent dans le désespoir d’un chômage sans fin ; lorsque des immigrés se retrouvent enfermés dans les Centres d’Internement des Étrangers (CIE) sans la moindre charge contre eux ; lorsque ta vie dépend chaque jour d’un contrat précaire de travail-poubelle ; lorsqu’on te jette hors de chez toi par ordonnance d’expulsion ; lorsqu’on te coupe l’électricité, etc., c’est quoi si ce n’est pas de la violence ?

Dans cette société basée sur l’exploitation et la concurrence à mort, la violence règne en maître, une violence organisée, institutionnalisée, considérée comme « normale », présentée comme « la vie elle-même », légitimée par les lois et avalisée par l’appareil répressif des polices, des tribunaux et des prisons.

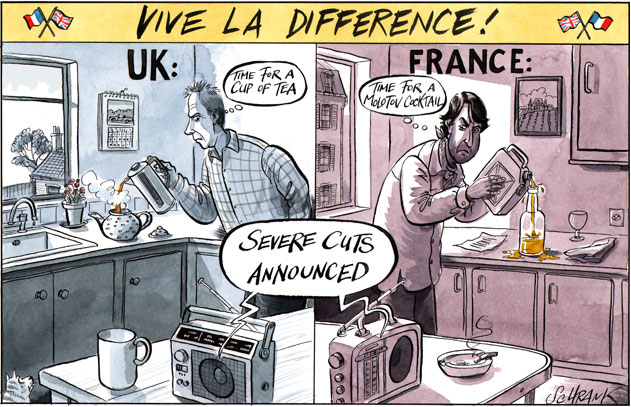

Que peut-on faire face à cette violence ? Nous taire ? L'accepter avec résignation ? Non ! Nous devons suivre le chemin du mouvement du 15-M, suivre ce qui a été fait avant en France contre la réforme des retraites, ou en Egypte, en Grèce, ou par les étudiants en Grande-Bretagne : nous unir, nous organiser nous-mêmes en assemblées, organiser des manifestations, des rassemblements, des grèves.

Cette action collective signifie rompre avec la normalité quotidienne de cette société, basée sur une course à la survie où il y en très peu qui gagnent et beaucoup qui perdent, où le voisin n’est pas considéré comme un camarade avec lequel il faut coopérer, mais un rival qu’il faut utiliser et écarter sans scrupule dans une « lutte pour la vie ». Rompre avec cette situation de violence permanente et imposer notre action collective contre ceux qui en sont responsables et en bénéficient -le Capital et son Etat- porte un nom : la violence. Essayer d’éviter le mot en nommant la chose « désobéissance civile », « non-violence », « pacifisme » et d’autres euphémismes avec lesquels la DRY prétend camoufler et obscurcir les questions, c’est de la tromperie, c’est une manière de nous éloigner de ces moyens collectifs de combat pour nous enfermer dans les « moyens démocratiques » -les multiples modalités d’élections, les quêtes de signatures, la confiance aveugle dans des leaders charismatiques qui se bagarrent pour conquérir nos voix, etc. Ce sont là des moyens qui nous renvoient à notre atomisation, enfermés dans notre « chacun pour soi », passifs et concurrents ; autrement dit, on attaque la racine de notre force collective : la solidarité, l’unité, le débat, l’action commune.

La société capitaliste exsude la violence par tous ses pores, elle ne se maintient que par la violence, elle engendre de la violence entre les classes et aussi entre les individus. Ceci dit, la violence en général n’existe pas, il existe différents types de violence. Le type de violence de la bourgeoisie n’a rien à voir avec celle pratiquée par le prolétariat. La violence de celui-ci a des caractéristiques propres et spécifiques qui la différencient radicalement de celle qui est exercée quotidiennement par le système capitaliste et son Etat. Voilà, à notre avis, la question essentielle : comprendre en quoi consiste la violence prolétarienne et quels sont ses moyens.

Ce n’est pas ici le lieu de développer en détail cette question [3] [31], mais, en bref résumé, on peut dire que la violence du prolétariat ne se fonde pas seulement sur la révolte contre la violence systématique de l’ordre établi, mais aussi sur la perspective historique de la construction d’une nouvelle société sans classes, sans Etats, sans frontières, une communauté humaine mondiale qui vivra et agira par et pour elle-même. Les moyens de la violence du prolétariat doivent être cohérents avec cette fin, on ne peut pas en faire usage en suivant le précepte jésuitique de « la fin justifie les moyens » ; il existe une éthique prolétarienne [4] [32].

Si ce que l’on recherche, c’est la libération de l’humanité, la violence prolétarienne ne peut pas être irrationnelle, sadique, aveugle ; si nous aspirons à une société où la solidarité soit le principe même de l’existence, on doit rejeter l’insulte, la calomnie, le dénigrement, la violence entre les ouvriers eux-mêmes, la recherche de bouc émissaires sur lesquels se défouler, la vengeance et la revanche. La violence prolétarienne rejette la torture, l’humiliation et le sadisme, la guerre impérialiste et le terrorisme. Elle se fonde sur l’action directe de masse : les assemblées, les manifestations, les grèves, les rassemblements, la culture du débat.

Les événements de Barcelone semblent avoir été une provocation policière, mais ils sont en lien avec une orientation que le mouvement du 15-M s’est donnée ces derniers temps et qui consiste dans le fait d’organiser des rassemblements devant les parlements régionaux et les mairies et une fois là, insulter les politiciens, les traitant d’escrocs, les huer, en déchargeant sur eux toutes les rages et les frustrations accumulées.

Ce genre d’action est incompatible avec l’éthique et les moyens de violence du prolétariat et la seule chose qu’on réussit à faire avec ces actions, c’est de renforcer les mécanismes démocratiques de domination capitaliste.

La focalisation sur tel ou tel politicien corrompu signifie que l’on désigne les effets en évitant les causes, qu’on décharge les tensions sur un quidam livré à la vindicte publique tel un bouc émissaire, qu’on personnalise les choses, qu’on ne s’inscrit ni plus ni moins que dans les rapports générateurs de violence de cette société. Et en même temps, et contrairement au scandale hystérique monté par les médias et les politiciens, ce genre d’action ne va pas contre la démocratie mais il la renforce plutôt. Quand on s'en prend à tel ou tel politicien, on tombe dans l’illusion selon laquelle avec un autre « plus honnête » ou « plus représentatif », les choses iraient mieux. Ainsi, l’institution démocratique ne serait pas le problème mais la solution. Le problème resterait cantonné aux « corrompus », aux « truands », à « ceux qui n’écoutent pas le peuple » et si on les change par des gens honnêtes, représentatifs, les choses pourraient s’arranger.

Les incidents de Barcelone : une plus que probable provocation policière

Sur Internet circulent des textes et des vidéos qui montrent avec des preuves convaincantes que les incidents devant le Parlement catalan ont été largement provoqués par des policiers infiltrés [5] [33]. Qui plus est, dans la zone où ces événements se sont produits, il y avait très peu de policiers pour la surveiller, ce qui a donné lieu à une passe d’armes entre le Président de la Généralité catalane et son « ministre » de l’Intérieur.

Cette politique qui consiste à provoquer des incidents « impopulaires » pour, immédiatement, justifier la répression sur une classe sociale, un parti ou un secteur d’un mouvement, n’est pas nouvelle. À la fin du 19e siècle, le gouvernement espagnol organisa une bande qui perpétrait des attentats pour justifier ainsi une répression brutale contre le mouvement ouvrier et les anarchistes. En 1978, à Barcelone, des agissements violents perpétrés par des provocateurs de la police au théâtre L'Escala furent utilisés par la démocratie à peine naissante pour justifier des rafles massives envers des ouvriers radicaux. On pourrait écrire des tomes entiers pour raconter les centaines et les centaines de ces manipulations au niveau national et international. Nous nous trouvons face à une classe dominante -la bourgeoisie- qui est particulièrement cynique et tordue, dont l’un des premiers idéologues – Machiavel - a mis en avant une pratique – nommée par la suite « machiavélisme »- consistant à organiser les actions le plus troubles pour justifier les politiques les plus brutales.

Vociférant à l’unisson, les politiciens de tous bords et les médias de toute idéologie ont déchaîné une furieuse campagne contre « les violents anti-système ». On a encouragé les leaders du 15-M à écarter de leur sein cette « scorie », on a construit une sale association de mots qu’un éditorialiste d’El País, journal réputé « progressiste », a bien verbalisé : « Le mouvement doit approfondir son âme réformiste et pacifique en écartant son âme révolutionnaire et agressive ». Voilà qui est dit : révolutionnaire serait synonyme d’agressivité, de violence, de sauvagerie, tandis que réformisme serait équivalent de paix, harmonie, respect.

Quels sont les objectifs de cette campagne qui n’a rien de pacifique déjà par la violence des propos, mais surtout par les menaces lancées par des politiciens et les éditoriaux de la presse, etc. ?

Le premier objectif est de faire croire que la ligne de démarcation dans le mouvement partagerait la violence et la non-violence, le radicalisme « révolutionnaire » et le pacifisme démocratique. La véritable frontière n’est pas celle-là, mais celle qui sépare, d’un coté, la « réforme de la démocratie »[6] [34] et, de l’autre, la lutte de classe contre les coupes sociales en tous genres et contre le capitalisme.

Mais il y encore un deuxième objectif en lien avec le précédent. Dans notre article « De la place Tahrir du Caire à la Puerta del Sol de Madrid »[7] [35], nous disions que « Dans les assemblées, deux ‘âmes’ cohabitent : l’âme démocratique qui constitue un frein conservateur et l’âme prolétarienne qui cherche à se définir sur une vision de classe. ». Les forces du régime démocratique cherchent à tout prix à faire taire « l’âme prolétarienne » incarnée dans une large minorité de camarades de toutes sortes, de collectifs, etc., qui mettent en avant la défense des Assemblées –il y a même un secteur qui défend : « Tout le pouvoir aux Assemblées »-, qui est favorable à une lutte massive de la classe ouvrière contre les coupes sociales et à une orientation internationaliste de destruction du capitalisme. Ce secteur est l’expression de la plateforme que la classe ouvrière se donne pour essayer d’avancer dans le développement de sa conscience, de son auto-organisation et de sa force collective, pour franchir de nouvelles étapes qui reprennent le meilleur du mouvement du 15-M et, en même temps, dépassent ses faiblesses et ses limitations. C’est cette « large minorité » qu’on veut stigmatiser en l’associant à la violence irrationnelle, qu’on veut que la DRY marginalise –en utilisant d’ailleurs des méthodes violentes- pour imposer son message démocratique et citoyen.

Cette minorité -comme l’ensemble des travailleurs- doit comprendre qu’il est impossible que la classe dominante abandonne volontairement ses privilèges et le pouvoir qu’elle exerce sur la société. L’histoire nous démontre qu’elle recourt aux pires crimes quand il s’agit de les conserver. Il y a 140 ans, un gouvernement républicain, soutenu par un parlement élu au suffrage universel, assassina en une semaine 30 000 ouvriers qui avaient osé défier la bourgeoisie avec le grand mouvement de la Commune de Paris [8] [36]. Depuis lors, les choses n’ont pas du tout changé : les massacres orchestrés par les gouvernements les plus « démocratiques » en Irak et ailleurs, ne sont pas réservés qu’aux populations lointaines soumises à un état de guerre. C’est avec la même cruauté et le même cynisme que ces gouvernements massacreront leurs exploités s’ils se sentent menacés ! Et contre la violence organisée et systématique de la classe dominante, la classe ouvrière devra prendre les armes pour la renverser. Mais, comme nous l’avons affirmé plus haut et comme l’expérience de la Commune de Paris en 1871, celle de Révolution Russe de 1917 ou d’Allemagne en 1918-19, le démontrent, les moyens que cette violence utilise sont radicalement différents que ceux de la bourgeoisie.

Cette minorité qui est le canal par lequel s’exprime « l’âme » prolétarienne du mouvement [9] [37] doit impulser le débat le plus large pour ouvrir la voie aux éclaircissements sur la question de la violence et sur plein d’autres questions qui ont commencé à se poser autour du mouvement du 15-M (reforme ou révolution ?, démocratie ou assemblées ?, revendications démocratiques ou revendications sociales ?, mouvement citoyen ou mouvement de classe ?). Elle doit encourager les efforts d’auto-organisation dans les lieux de travail, chez les chômeurs et les précaires, dans les centres d’enseignements, dans les quartiers, pour ainsi développer une nouvelle phase de mobilisation dont la classe ouvrière soit le centre.

Tout cela, nous devons le faire en sachant que nous faisons partie d’un large mouvement historique et international au sein duquel l’immédiatisme, l’empressement désespéré pour obtenir des résultats rapides, n’est qu’un piège. À ce propos, nous voudrions finir cet article en citant un texte de quelques camarades de Madrid [10] [38] qui est très clair là-dessus :

« Les politiciens, les syndicats et les médias font pression sur nous pour qu’on donne des buts concrets au mouvement le plus tôt possible, pour qu’on mette au clair ce que nous voulons. Et, de fait, depuis quelques jours, dans toutes les Assemblées, on essaye de consolider un catalogue de revendications (...), on y parle de la reforme électorale, de la démocratie participative, de l’intolérance vis-à-vis de la corruption, on parle aussi de coopératives, de nationaliser la banque (...) Nous sommes convaincus que ce ne sera pas en faisant les choses à toute vitesse, tel que le veulent, d’une façon bien intéressée, tous les politiciens et tous ceux qui veulent que rien ne change, ou, plutôt, qui veulent changer quelques petits détails pour que tout continue comme avant (...) que nous arriverons à synthétiser ce que voulons tous ceux qui sommes en lutte (...) la meilleure manière de donner une forme aux protestations c’est de concrétiser non pas ce que nous voulons, mais ce que nous ne voulons pas. (...) Nous ne voulons pas être des marchandises, ni mal vivre dans un monde qui transforme tous les rapports humains en rapports marchands. Nous ne voulons plus être soumis à la tyrannie de l’économie qui détruit nos vies et toute la planète. Nous ne voulons pas d'une société divisée en classes où la majorité de l’humanité vit dans un esclavage caché pour que quelques uns puissent vivre comme des rois. Nous pensons fermement que ce sont là des axes sur lesquels nous pouvons articuler et étendre les protestations, que ce sont des axes sur lesquels nous pouvons nous développer et commencer à entrevoir dans l’avenir, peu à peu, sans se presser, ce que nous voulons ».

CCI (19 juin 2011)

[1] [39] « Le mouvement citoyen ‘Democracia Real Ya !’ : une dictature sur les assemblées massives [40] ».

[2] [41] Ces « leaders » ont demandé aux manifestants de photographier avec leurs caméras ceux qui provoquent des incidents pour porter plainte contre eux.

[3] [42] Nous renvoyons à deux documents publiés dans notre Revue internationale : « Terreur, terrorisme et violence de classe [43] », et « Résolution sur : TERRORISME, TERREUR et VIOLENCE de CLASSE [44] ». [4] [45] Voir Revue internationale nº 127 et 128 : « Marxisme et éthique (débat interne au CCI) [46] » et « Débat interne au sein du CCI - Texte d'orientation : sur le marxisme et l'éthique (juin 2004) [47] ».

[5] [48] Voir https://es.search.yahoo.com/?fr2=p:newsrd,mkt:es [49]. Sur Youtube est apparu un document où apparaissent d’étranges manifestants isolés, avec des oreillettes et du genre robuste qui par la suite se sont mélangés aux gens rassemblés. Au bout de quelque temps, l’accès à cette vidéo a été bloqué.

[6] [50] Une démocratie au nom de laquelle on justifie et on maintien des lois répressives très dures, ou l’on participe à des guerres comme celle en Libye ou en Afghanistan, ou l’on garde enfermés des milliers d’immigrés, des tas de choses qui n’ont rien de pacifique.

[7] [51] fr.internationalism.org/icconline/2011/dossier_special_indignes/de_la_place_tahrir_a_la_puerta_del_sol_de_madrid.html [52]

[8] [53] On peut lire La guerre civile en France [54], prise de position de la Première Internationale sur la Commune de Paris, rédigée par Marx.

[9] [55] Sur notre site en espagnol [56] (il y a aussi un « dossier spécial » en français et en anglais ainsi que beaucoup de textes traduits en italien, allemand, néerlandais et portugais), nous avons ouvert des dossiers et des débats sur le mouvement du 15-M dont on a publié des textes de groupes, de collectifs et de camarades, avec lesquels nous ne sommes pas forcement d’accord sur tout, qui expriment la richesse et l’effort politique de cette minorité prolétarienne.

[10] [57] « Carta abierta a las Asambleas [58] » (Lettre ouverte aux Assemblées).

Rubrique:

Un texte d'anarchistes madrilènes sur le mouvement des Indignés

- 3245 lectures

Le texte que nous publions ci-dessous a été rédigé par un groupe d'anarchistes madrilènes autour du 27 mai. Il nous a été envoyé sur notre site en espagnol1 par un de nos lecteurs. Nous l’avons publié et nous le traduisons ici parce qu'au-delà des divergences que nous pouvons avoir parfois, il donne une description vivante et juste de ce qui s'est passé dernièrement sur la Puerta del Sol de Madrid. Par ailleurs, il pose le problème de l’intervention des révolutionnaires dans ce genre de mouvement.

CCI (15 juin)

Les anarchistes et le mouvement du 15 mai : réflexions et propositions

Ce texte a été écrit à Madrid, il se peut donc que pas mal de descriptions et de réflexions ne soient pas celles d’autres endroits, à cause ne serait-ce que de l’hétérogénéité du mouvement du 15-M2. Cependant, nous pensons qu’il peut être utile en tant que point de départ pour la réflexion de tous les compagnons3 qui sont impliqués dans les assemblées, quel que soit le lieu. Ce texte a été rédigé et corrigé un peu dans la précipitation pour qu’il soit disponible avant l’appel aux assemblées de quartier ou de villes de banlieue du 28 mai. Tenez-en compte au moment de lire ce qui suit et excusez-nous pour toutes sortes d’erreurs que ce texte pourrait contenir.

Quelques anarchistes madrilènes.

0. Quelques mots pour commencer...

Mettons les choses au clair. Nous, qui signons ce texte, sommes des anarchistes, des communistes antiautoritaires, anticapitalistes ou bien une autre étiquette à votre goût. Autrement dit, nous sommes pour l’abolition du travail salarié et du capital, pour la destruction de l’Etat et son remplacement par de nouvelles formes horizontales et fraternelles de vie collective. Nous pensons que les moyens pour y arriver doivent être le plus en cohérence possible avec les objectifs recherchés et, par conséquent, nous sommes contre la participation aux institutions, contre les partis politiques (parlementaires ou pas) et les organisations hiérarchiques, nous misons sur une politique basée sur l’assembléisme4, la solidarité, l’entraide, l’action directe, etc., parce que nous sommes convaincus que ces moyens sont les plus efficaces pour atteindre la révolution. Si nous déclarons tout cela d'emblée, c’est pour éliminer toute défiance et bien marquer le cadre dans lequel cette contribution a été faite. Cependant, le fait que nous soyons favorables à une révolution sociale qui détruise le capitalisme, l’Etat et qui implique l’abolition des classes sociales (et de tant d’autres choses), ne signifie pas du tout que nous croyons que cela puisse se réaliser à court terme, du jour au lendemain. Ce que nous mettons ici en avant ce sont des objectifs, c'est-à-dire des situations que nous pourrons atteindre, avec de la chance, après un long parcours et un développement considérable du mouvement révolutionnaire. Croire le contraire ce n’est pas de l’utopie, c’est tout simplement un exercice de délire et de rêverie immédiatiste. Quand on met en avant un projet révolutionnaire, il faut qu’il se concrétise dans une stratégie à court terme, dans une série de propositions pour intervenir dans la réalité, des propositions qui nous rapprochent de situations dans lesquelles des questions comme l’abolition du travail salarié, l’instauration du communisme libertaire, la révolution sociale... peuvent être à l’ordre du jour, des questions qui aujourd’hui ne le sont pas du tout, évidemment. Cette intervention ne peut pas se limiter à répéter en rabâchant jusqu’à plus soif l’impérieuse nécessité d’une révolution, de l’abolition de l’État et du capital. Être anarchiste ne veut pas dire être un casse-pied qui poursuit les autres en répétant encore et encore que l’État est très méchant et que l’anarchie est très bonne. Et pourtant, à la suite du mouvement du 15-M, dans ces derniers jours, nous avons pu lire sur Internet des textes et des commentaires proches du délire et, pire encore, nous avons entendu des compagnons et des amis qui glissent vers « l’anarcho-casse-pieds », qui, avec les meilleures intentions du monde, s’accrochent au maximalisme des mots d’ordre grandioses, des propositions à long terme, etc. Nous savons tous très bien de quoi il s’agit, nous nous sommes tous trouvés dans des situations semblables et, ce qui est pire encore, nous avons contribué souvent à les répandre. Il faut dire clairement que ce texte est autant une critique qu’une autocritique et qu’il doit avant tout nous servir à ne pas tomber nous mêmes dans ces pièges-là. Enfin, il faut tenir compte du fait que ce texte a été écrit à la va-vite, au rythme que les événements nous imposent, avec le but qu’il sorte avant le 28 [mai], jour où des assemblées populaires ont été convoquées dans différents quartiers et dans la banlieue de Madrid : ne vous étonnez donc pas si sur certains points, on peut remarquer un peu de précipitation et d’urgence. Nous sommes limités : c’est ainsi.

Ce texte prétend être une réflexion et une proposition pour sortir de l’impasse dans lequel nous nous trouvons depuis longtemps, pour nous défaire des lourdeurs que beaucoup d’entre nous traînons et qui nous immobilisent. C’est, au fond, une réflexion pour essayer de nous clarifier, pour savoir qu’est-ce que nous pouvons apporter et comment nous pouvons participer dans tout ce qui arrive autour de nous.

1. Le Mouvement du 15 mai :les coordonnées de base

Et ce qui arrive autour de nous, c’est bien évidemment le mouvement appelé 15-M qui, la dernière semaine, a fait irruption dans la vie politique nationale comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Que cela nous plaise ou non, qu’on le veuille ou non, le mouvement du 15-M a brisé toutes les perspectives et a surpris tout le monde : la police, les politiciens, les journalistes, ceux qui ont fait l’appel [aux manifs], les gens en général, les citoyennistes5, les gauchistes et, bien entendu, les anarchistes. Dans un premier temps, tout le monde était hors jeu, et à partir de là, il y a eu toute une série de tentatives plus ou moins heureuses de prendre position face ou à l’intérieur du 15-M. On ne va pas se mettre à en analyser les causes ou passer en revue les différentes théories « conspiranoïaques » ou les intoxications idéologiques diverses surgies de cet événement ; ce n’est pas important pour ce que nous voulons dire. Nous voudrions mettre en avant comment nous comprenons les coordonnées de base de ce qu’on appelle le mouvement du 15-M ou, du moins les plus importantes, pour pouvoir ainsi voir si une participation anarchiste ou anticapitaliste est possible en son sein et, si oui, quel type de participation. Ce sera, logiquement, une description fragmentaire, partielle et incomplète. Ce n’est pas le plus important, les choses vont trop vite.

La première chose à affirmer c’est que le mouvement du 15-M est un mouvement social authentique et, comme tel, il est énormément hétérogène et contradictoire. Il y a de tout et ce tout est déversé à des doses très diverses. Il ne s’agit pas de donner des caractéristiques définitives et absolues, mais plutôt de distinguer des tendances, des nuances, etc. Des expressions d’un mouvement en construction au sein duquel il y a des luttes, des tensions, un changement continu.

Cela dit, par sa composition sociale et par les mots d’ordre qu’on entend le plus souvent dans les assemblées et les groupes de travail, ainsi que par les idées des gens qui en font continuellement la propagande sur Internet (Twitter) on pourrait dire qu’il s’agit, surtout, d’un mouvement d’idéologie « citoyenne» et ouvertement démocrate. Dit autrement, c’est bien ce genre d’idées de réformisme politique et social (reforme électorale, démocratie réelle, plus de participation, critique des partis politiques majoritaires, mais pas du système représentatif et des partis en général...) qui, en général, agglutinent autour d’elles le plus de monde et des mains levées.

Cependant, ce contenu s’exprime avec des formes assembléistes, qui rejettent toute représentation classique (comme, par exemple, le rejet de devenir un autre parti politique de plus) et qui rejettent toute idéologie, tout symbole ou forme politique déjà cuisinée (des partis aux drapeaux républicains, en passant par les A encerclés). Il y a un mot d’ordre qui circule sur Twitter : « Ce n’est pas une question de gauche ou de droite, mais de haut et de bas ». Et, pour le moment, ce mouvement mise majoritairement sur l’auto-organisation, sur l’action directe (non violente) et sur la désobéissance civile, même si on n’y utilise pas ces mots magiques. La non-violence est, de fait, une autre des coordonnées fondamentales du 15-M, quelque chose qui est, sans doute, assumé collectivement sans discussion. Nous y reviendrons plus loin.

Tout cela n’empêche pas qu’en son sein il y ait clairement une « lutte pour le pouvoir » entre différentes « fractions », organisées ou non. Il y a des membres et des militants des partis politiques de gauche, des membres des mouvements sociaux, des libertaires, des gens « normaux » et des « indignés » qui se pointent avec leur propre vision du monde, etc. Tous s’y battent à tous les niveaux, depuis l’orientation idéologique ou pratique du mouvement, jusqu’au contrôle (et, très souvent, la manipulation) des assemblées, des commissions, etc.

Au sein de beaucoup des commissions ou des regroupements, on voit de tout : des disparitions fortuites de comptes rendus, des personnalismes, des gens qui s’accrochent au rôle de porte-parole, des délégués qui taisent des choses lors des assemblées générales, des commissions qui ignorent les accords adoptés, des petits groupes qui font leurs petites affaires dans leur coin, etc. Beaucoup de ces choses sont sans doute le fruit de l’inexpérience et des égos, d’autres paraissent sorties directement des vieux manuels de manipulation des assemblées. Autour de cette lutte, il y a aussi tous les gens qui passent par là. Des personnes qui s’approchent pour y participer, écouter, être écoutées, apporter de la nourriture ou du matériel divers ou même, tout simplement, se faire quelques photos comme des touristes dans leur propre ville. Sous les tentes de la Puerta del Sol, on a la sensation d’être dans un grand bazar où rien ne se vend ni ne s’achète.

Par ailleurs, l’un des grands problèmes des campements, c’est la difficulté pour y participer pleinement : il n’y a pas beaucoup de monde qui puisse aller au centre ville tous les jours, qui puisse y rester pour dormir, qui puisse participer fréquemment aux commissions, etc. Ceci peut favoriser l’apparition de leaderships informels, des chapelles, des trucs bizarres, d’étranges tournures que les gens, qui ne sont pas bêtes, vont remarquer, vont commenter en agissant en conséquence. En fait, une conséquence possible due aux gens qui commencent à prendre un rôle prépondérant dans le campement (et aussi qui sont les plus habitués à y aller et à proposer des activités) est la ghettoïsation progressive que le campement a subi ce week-end-end. Ce week-end-end, comparé avec l’ambiance de retrouvailles et de contestation des jours les plus intenses (surtout vendredi dernier, à cause de la situation d’attente liée à l’interdiction des rassemblements de la part de la Commission électorale centrale), il y avait beaucoup moins d’élan et on a commencé à remarquer une ambiance plus ludique et moins protestataire, malgré les commissions, les sous-commissions et les groupes de travail qui continuaient à fonctionner. À certains moments, on dirait que « l’acampada de Sol » reproduit le pire et le plus banal des gens ghettoïsés : des ateliers, des concerts, des batucadas6, des repas, des spectacles de clowns, etc. au détriment des ce qui était marquant au début : la protestation, la politique, « l’indignation » (aussi pro-démocrate et limitée qu’elle fût). Sur Twitter, dont il ne faut pas oublier le rôle dans la montée du mouvement du 15-M et du campement de la Puerta del Sol, est en train de se faire jour ce mécontentement des gens qui critiquent cette dérive. Un exemple clair de ce mécontentement a eu lieu ce week-end : ça a été la discussion autour de « botellón sí-botellón no »7 : samedi une des assemblées a dû partir de Sol à cause de la quantité des gens à coté complètement pétés et, dimanche on a dû remettre quelque assemblée parce qu’on n'entendait rien à cause du bruit des batucadas. Il faut dire que, aussi bien les batucadas que le botellón ont eu pas mal de succès.

Il est évident que le mouvement du 15-M n’est pas une révolution, même le plus naïf des militants s’en rend compte, et ce n’est pas la peine de le critiquer en se basant sur le hashtag #spanishrevolution avec lequel il s’est étendu au début : c’était un mélange de marketing, de trucs marrants et de rêve. Pas plus.

La dernière chose que nous voudrions faire remarquer, c’est que, pour nous, le plus important peut-être de tout ce qu’on a vu, en plus du caractère assembléiste et horizontal (avec tous ses défauts, et ils sont nombreux), a été le changement brutal d’attitude qu’on a pu observer dans les parages de Sol pendant toute cette semaine. Récapitulons. À la suite de la manifestation massive initiale du 15 mai et, surtout, après l’expulsion des premiers campeurs, le gens ont pris possession soir après soir de la Puerta del Sol, d’une manière qu’aucun d’entre nous n’avait jamais vu. Les mobilisations contre la guerre, même si certaines furent plus massives, n’eurent ni de près ni de loin la continuité, la participation, l’attitude et l’ambiance que nous avons pu voir cette semaine à Sol. C’est comme si, soudainement, la passivité et le chacun pour soi s’étaient brisés autour de la Puerta del Sol de Madrid. Distribuer des tracts à Sol et dans les rues adjacentes est une joie, les gens s’approchent pour t’en demander, les prennent avec le sourire, te questionnent, te remercient... Les premiers jours, il suffisait d’un petit cercle pour parler de quelque chose et les gens tendaient l’oreille pour ensuite écouter et intervenir. C’était quelque chose qui est devenu normal de voir des gens les plus divers discutant en petits groupes. Les groupes de travail et les assemblées générales sont des événements massifs, rassemblant 500, 600 ou 2000 personnes (assises, debout, se resserrant pour mieux entendre), etc. Au-delà de ça, il y avait l’impression permanente de vivre une bonne chose, dans la meilleure ambiance, « quelque chose d'exceptionnel ». Tout cela a atteint son point culminant lors de la journée dite de réflexion. Entendre quelque 20 000 personnes crier ‘Nous sommes des hors-la-loi’8 en jouissant du fait de passer par-dessus la loi, franchement, ça impressionne. Il est bien vrai que cette ambiance intense, de participation et de politique véritable a commencé à décroître à partir de cette nuit-là. En partie à cause de la montée de tension elle-même de vendredi soir, en partie à travers la décision de « ne pas faire de politique » pendant tout le samedi et dimanche, ayant ainsi ce week-end un ton plus festif, plus « cirque » que les jours précédents. Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas de souvenir de quelque chose de semblable auparavant, voilà la vérité.

2. Ce qui n’est pas en jeu. Une vision stratégique

Cela dit, qu’est-ce que nous, anarchistes, avions-nous à faire là-dedans ? Pour n’importe quel libertaire avec deux sous de jugeote, la grande majorité heureusement, il est évident qu’il fallait être là, il n’y a pas matière à discuter là-dessus. Ce qui n’est pas clair pour nous, c’est ce qu’on peut y faire, ce qu’on peut y apporter et espérer du mouvement du 15-M. Il est logique de se poser ces questions, étant donné l’hétérogénéité et les contradictions qui le traversent. Nous allons essayer dans cette partie d’exprimer comment et dans quel sens nous voyons l’intérêt d’y participer et ce qu’on peut apporter à ce mouvement. Nous parlons d’une vision stratégique parce qu’il s’agit d’une vision générale, que nous essayerons de définir plus loin avec des propositions concrètes et quelques considérations tactiques.

La plus grande partie du processus qui se développe ces jours-ci au sein du mouvement du 15-M consiste à essayer de trouver les mots d’ordre et les revendications politiques qui vont le définir. Ce processus se produit aussi bien au sein des groupes de travail qu’au sein des commissions elles-mêmes. Au sein de ces groupes, dominent le débat et le combat idéologiques, et dans quelques commissions, où se concrétisent ces débats, c’est là que l’on voit les ruses, les manigances, etc. Pas besoin d’être très futé pour savoir où se trouve le problème : c’est dans des commissions telles que celles nommées « communication », « interne », « assemblée et politique » où l’on peut trouver le plus grand nombre de politiciens au mètre carré, alors qu’au sein des commissions comme « infrastructure », « alimentation » ou « respect », les coups bas sont bien moins nombreux. Attention ! On n’est pas en train de dire qu’au sein des commissions on ne fait que ça, mais il y a certaines choses qu’on a vues ou qu’on nous a racontées qui ne sont pas piquées des vers...

Comme nous l’avons dit plus haut, les revendications qui ont le plus d’écho dans #acampadasol sont celles qui concernent la reforme politique et, dans une moindre mesure, la reforme sociale, toutes avec un contenu pleinement citoyenniste : reforme de la loi électorale, une loi de responsabilité politique, une plus grande participation, une loi de révision des hypothèques immobilières, etc. Les membres et les militants des partis de gauche (IU, IA, etc.) et d’autres mouvements sociaux sont en train d’essayer de faire tourner le bateau du mouvement vers la gauche, pour que celui-ci prenne en charge les revendications classiques de la gauche (depuis le revenu de base ou le moratoire sur la dette extérieure jusqu’à la nationalisation des banques) mais, en face, il y a ceux qui préfèrent que le mouvement soit le plus neutre possible (voir, par exemple, https://twitpic.com/51lyqa [59]) et qu’il soit centré sur un #consensodeminimos9 [consensus a minima, NdT]. À notre avis, le plus probable, c’est que l’objectif final des uns et des autres (par le biais d’une Initiative Législative Populaire10, ou conduit par quelque parti politique, sans doute Izquierda Unida (IU) soit de présenter une proposition au Congrès qui soit ratifié par référendum. En ce sens, les uns et les autres débattent sur les contenus de cette proposition et sans doute sur les moyens pour la réaliser, mais à un moment donné, ils finiront par se mettre d’accord sur quelques points fondamentaux.

Il est évident que nous, anarchistes, sommes convaincus que si on réussissait à mettre en place certaines de ces reformes, même en changeant quelques uns des « défauts » du système qui mettent le plus en colère les gens, cela ne va rien changer pour l’essentiel. Le problème n’est pas la corruption politique, mais la politique en tant que sphère séparée de la vie ; le problème n’est pas le manque de transparence des gouvernements mais les gouvernements eux-mêmes ; et le problème n’est pas la banque et les banquiers, mais l’exploitation capitaliste : la grande et la petite.