Soumis par ICConline le

L’économie mondiale semble au bord du gouffre. La menace d’une grande dépression, bien pire que celle de 1929, se fait de plus en plus pressante, voire oppressante. Des banques, des entreprises, des communes, des régions, même des Etats sont aujourd’hui poussés vers la faillite, la banqueroute. Les médias ne parlent d’ailleurs plus que de ça, de ce qu’ils nomment "la crise de la dette".

Quand le capitalisme se heurte au mur de la dette

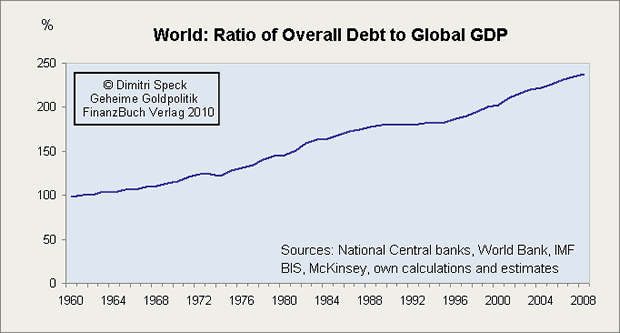

Le graphique ci-dessous représente l’évolution de la dette mondiale1 de 1960 à nos jours. Cette dette est exprimée en pourcentage du PIB mondial.

Selon ce graphique, en 1960, la dette était égale au PIB (100%). En 2008, elle lui est 2,5 fois supérieure (250%). Autrement dit, aujourd’hui, un remboursement intégral des dettes mondiales contractées depuis 1960 engloutirait la totalité des richesses produites en un an et demi par l’économie mondiale !

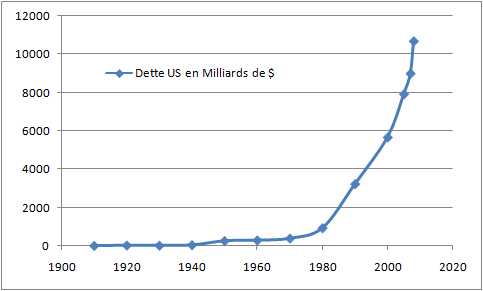

Cette évolution est spectaculaire au sein des pays dits « développés » comme l'illustre le graphique suivant qui représente la dette publique des Etats-Unis.

Ces dernières années, l’accumulation des dettes publiques est telle que la courbe de leur évolution, visible sur le graphique précédent, est à la verticale ! C'est ce que les économistes appellent le « mur de la dette ». Et c’est ce mur que le capitalisme vient de percuter de plein fouet.

La dette, produit du déclin du capitalisme

Il était facile de voir que l'économie mondiale allait finir par heurter ce mur, c'était une évidence. Alors pourquoi tous les gouvernements de la planète, qu’ils soient de gauche ou de droite, d’extrême gauche ou d’extrême droite, prétendument « libéraux » ou « étatistes », n'ont fait que faciliter le crédit, creuser les déficits, agir activement en faveur de l'augmentation des dettes des Etats, des entreprises et des ménages, depuis plus d'un demi-siècle ? La réponse est simple : ils n'avaient pas le choix. S'ils n'avaient pas agi ainsi, l'effroyable récession, dans laquelle nous entrons aujourd’hui, aurait commencé dès les années 1960. En vérité, cela fait des décennies que le capitalisme vit, ou plutôt survit, à crédit. Pour comprendre l'origine de ce phénomène, il faut percer, comme le disait Marx, « le grand secret de la société moderne : "la fabrication de plus-value ». Ici, un petit détour théorique s’impose donc.

Le capitalisme porte en lui, depuis toujours, une sorte de maladie congénitale : il produit une toxine en abondance que son organisme n’arrive pas à éliminer, la surproduction. Il fabrique plus de marchandises que son marché ne peut en absorber. Pourquoi ? Prenons un exemple uniquement didactique : un ouvrier travaillant sur une chaîne de montage ou derrière un micro-ordinateur et qui, à la fin du mois, est payé 800 euros. En fait, il a produit non pas pour l'équivalent de 800 euros, ce qu'il reçoit, mais pour la valeur de 1600 euros. Il a effectué un travail non payé ou, autrement dit, une plus-value. Que fait le capitaliste des 800 euros qu'il a volés à l'ouvrier (à condition qu'il soit parvenu à vendre la marchandise) ? Il en affecte une partie à sa consommation personnelle, admettons 150 euros. Les 650 euros restants, il les réinvestit dans le capital de son entreprise, le plus souvent sous forme de l'achat de machines plus modernes, etc. Mais pourquoi le capitaliste procède-t-il ainsi ? Parce qu'il y est économiquement contraint. Le capitalisme est un système concurrentiel, il faut vendre les produits moins chers que le voisin qui fabrique le même type de produits. En conséquence, le patron doit non seulement baisser ses coûts de production, c'est-à-dire les salaires, mais encore utiliser une part croissante du travail non payé à l'ouvrier pour le réinvestir prioritairement dans des machines plus performantes, afin d'augmenter la productivité. S'il ne le fait pas, il ne peut pas se moderniser, et, tôt ou tard, son concurrent, qui, lui, le fera, vendra moins cher et remportera le marché. Le système capitaliste est ainsi affecté par un phénomène contradictoire : en ne rétribuant pas les ouvriers à l'équivalent de ce qu'ils ont effectivement fourni comme travail et en contraignant les patrons à renoncer à consommer une grande part du profit ainsi extorqué, le système produit plus de valeur qu'il ne peut en distribuer. Jamais ni les ouvriers ni les capitalistes réunis ne pourront donc à eux seuls absorber toutes les marchandises produites. Le capitalisme doit de ce fait vendre ce surplus de marchandises en dehors de la sphère de sa production, à des marchés non encore conquis par les rapports de production capitalistes, ce qu'on appelle les marchés extra-capitalistes. S’il n’y parvient pas, c’est la crise de surproduction.

Se trouve ici résumée en quelques lignes une partie des conclusions auxquelles mènent les travaux de Karl Marx dans Le Capital et de Rosa Luxembourg dans L’accumulation du capital. Pour être plus succinct encore, voici synthétisée cette théorie de la surproduction en quelques points :

-

Le Capital exploite ses ouvriers (autrement dit leurs salaires sont moins importants que la valeur réelle qu’ils créent par leur travail).

-

Le Capital peut ainsi vendre ses marchandises avec profit, à un prix qui, au-delà du salaire de l'ouvrier et la plus-value, inclura également l'amortissement des moyens de production. Mais la question est : à qui ?

-

Evidemment, les ouvriers achètent ces marchandises… à la hauteur de leurs salaires. Il en reste donc une bonne partie encore à vendre. Sa valeur est équivalente à celle du travail des ouvriers qui ne leur a pas été payée. Elle seule a ce pouvoir magique pour le Capital de générer du profit.

-

Les capitalistes eux aussi consomment… et ils ne sont d’ailleurs en général pas trop malheureux. Mais ils ne peuvent pas à eux seuls acheter toutes les marchandises porteuses de plus-value. Cela n’aurait d’ailleurs aucun sens. Le Capital ne peut s’acheter à lui-même, pour faire du profit, ses propres marchandises ; ce serait comme s’il prenait l’argent de sa poche gauche pour le mettre dans sa poche droite. Personne ne s’enrichit ainsi, les pauvres vous le diront.

-

Pour accumuler, se développer, le Capital doit donc trouver des acheteurs autres que les ouvriers et les capitalistes. Autrement dit, il doit impérativement trouver des débouchés en-dehors de son système, sinon il se retrouve avec des marchandises invendables sur les bras qui engorgent le marché : c’est alors la “crise de surproduction” !

Cette “contradiction interne” (cette tendance naturelle à la surproduction et cette obligation à trouver sans cesse des débouchés extérieurs) est l’une des racines de l’incroyable dynamisme de ce système des premiers temps de son existence. Dès sa naissance au cours du 16e siècle, le capitalisme a dû lier commerce avec toutes les sphères économiques qui l’entouraient : les anciennes classes dominantes, les paysans et les artisans du monde entier. Aux 18e et 19e siècles, les principales puissances capitalistes se livrent ainsi à une véritable course à la conquête du monde ; elles se partagent progressivement la planète en colonies et forment de véritables empires. De temps à autre, elles se retrouvent à convoiter un même territoire. Le moins puissant doit alors s'incliner et aller trouver un autre coin de terre où forcer la population à acheter ses marchandises. C'est ainsi que les économies archaïques sont transformées et intégrées peu à peu au capitalisme. Non seulement les économies des colonies deviennent de moins en moins susceptibles de représenter des débouchés pour les marchandises d’Europe et des Etats-Unis mais, à leur tour, elles génèrent même une surproduction.

Cette dynamique du Capital aux 18e et 19e siècles, cette alternance de crises de surproduction et de longues périodes de prospérité et d’expansion, ainsi que cette progression inexorable du capitalisme vers son déclin, Marx et Engels l’ont magistralement décrit :

-

« Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s'abat sur la société, l'épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement ramenée à un état de barbarie momentanée ; on dirait qu'une famine, une guerre d'extermination lui ont coupé tous ses moyens de subsistance ; l'industrie et le commerce semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce. »"2

-

A cette époque néanmoins, parce que le capitalisme était en pleine croissance, qu’il pouvait justement conquérir de nouveaux territoires, chaque crise laissait ensuite la place à une nouvelle période de prospérité. « Poussée par le besoin de débouchés toujours plus larges pour ses produits, la bourgeoisie envahit toute la surface du globe. Partout elle doit s'incruster, partout il lui faut bâtir, partout elle établit des relations... Le bas prix de ses marchandises est la grosse artillerie avec laquelle elle démolit toutes les murailles de Chine et obtient la capitulation des barbares les plus opiniâtrement xénophobes. Elle contraint toutes les nations, sous peine de courir à leur perte, d'adopter le mode de production bourgeois ; elle les contraint d’importer chez elles ce qui s'appelle la civilisation, autrement dit : elle fait des nations de bourgeois. En un mot, elle crée un monde à son image... »3

-

Mais déjà à ce moment-là, Marx et Engels percevaient dans ces crises périodiques quelque chose de plus qu'un simple cycle éternel qui déboucherait toujours sur la prospérité. Ils y voyaient l'expression des contradictions profondes qui minent le capitalisme. En « s’emparant de marchés nouveaux", la bourgeoisie "prépare des crises plus générales et plus profondes, tout en réduisant les moyens de les prévenir. »4 Ou encore ::« C'est que la masse des produits et donc le besoin de débouchés s'accroît, alors que le marché mondial se rétrécit ; c'est que chaque crise soumet au monde commercial un marché non encore conquis ou peu exploité et restreint ainsi les débouchés »"5

Or, notre planète n’est qu’une petite boule ronde.

Au début du 20e siècle, tous les territoires sont conquis, les grandes nations historiques du capitalisme se sont partagées le globe. Dès lors, il n’est plus question pour elles de nouvelles découvertes mais de prendre, par la force armée, les territoires dominés par les nations concurrentes. Il ne s’agit plus pour elles de faire la course en Afrique, en Asie ou en Amérique, mais de se livrer une guerre impitoyable pour défendre leurs aires d’influence et s’emparer, à la force des canons, de celles de leurs concurrents impérialistes. Il s’agit ici d’une véritable question de survie pour les nations capitalistes. Ce n’est donc pas un hasard si c’est l’Allemagne qui, n’ayant que très peu de colonies et étant dépendante du bon vouloir de l’Empire britannique pour commercer sur ses terres (dépendance insoutenable pour une bourgeoisie nationale), déclenche en 1914, la Première Guerre mondiale. L’Allemagne se montre ainsi la plus agressive en raison de cette nécessité que formulera explicitement plus tard Hitler dans la marche vers la Seconde Guerre mondiale : “Exporter ou mourir”. Dès lors, le capitalisme, après quatre siècles d’expansion, devient un système décadent. L’horreur des deux guerres mondiales et la Grande Dépression des années 1930 en seront des preuves dramatiques irréfutables. Pourtant, même après avoir épuisé dans les années 1950 les marchés extra-capitalistes qui subsistaient encore, le capitalisme n’a pas sombré dans une crise de surproduction mortelle. Après plus de cent années de lente agonie, ce système est toujours debout, titubant, mal en point, mais debout. Comment fait-il pour survivre ? Pourquoi son organisme n’est-il pas encore totalement paralysé par la toxine de la surproduction ? C’est ici que le recours à l’endettement entre en jeu. L'économie mondiale est parvenue à éviter un effondrement fracassant en recourant de plus en plus massivement à la dette. Il a su ainsi créer un marché artificiel. Ces quarante dernières années se résument à une série de récessions et de relances financées à coups de crédit. Et il ne s’agit pas là de soutenir seulement la “consommation des ménages” par le biais d’aides étatiques… Non, les Etats se sont aussi endettés pour maintenir artificiellement la compétitivité de leur économie face aux autres nations (en finançant directement un investissement infra-structurel, en prêtant aux banques à des taux le plus bas possible pour qu’elles puissent à leur tour prêter aux entreprises et aux ménages…). Les vannes du crédit ayant été toutes grandes ouvertes, l’argent a coulé à flots et, peu à peu, tous les secteurs de l’économie se sont retrouvés en situation classique de surendettement : chaque jour de plus en plus de nouvelles dettes ont dû être contractées pour… rembourser les dettes d’hier. Cette dynamique menait forcément à une impasse. Le capitalisme mondial est aujourd’hui au fond de cette impasse, nez à nez avec le « mur de la dette ».

« La crise de la dette » est au capitalisme ce que « l’overdose » de morphine est au mourant

Pour prendre une image, la dette est au capitalisme ce que la morphine est au malade condamné. En y recourant, le souffrant surpasse momentanément ses crises, se calme et s’apaise. Mais peu à peu, la dépendance à ces doses quotidiennes augmente. Le produit, dans un premier temps salvateur, devient à son tour nocif… jusqu’à l’overdose !

La dette mondiale est un symptôme du déclin historique du capitalisme. L’économie mondiale a survécu sous perfusion de crédits depuis les années 1960, mais aujourd’hui les dettes sont partout dans l’organisme, elles saturent le moindre organe, la moindre cellule du système. De plus en plus de banques, d’entreprises, de communes, d’Etats sont et seront en cessation de paiement, incapables de rembourser les traites de leurs prêts.

L’été 2007 a ainsi ouvert un nouveau chapitre au sein de l’histoire de la décadence du capitalisme qui a débuté en 1914 avec la Première Guerre mondiale. La capacité de la bourgeoisie à ralentir le développement de la crise par un recours de plus en plus massif au crédit a pris fin. Dorénavant, les secousses vont se succéder les unes aux autres sans qu’il n’y ait entre elles ni répit ni véritable relance. La bourgeoisie sera incapable de trouver une solution réelle et durable à cette crise, non pas parce qu’elle serait devenue soudainement incompétente mais parce que c’est un problème qui n’a pas de solution. La crise du capitalisme ne peut pas être résolue par le capitalisme. Car, comme nous venons d’essayer de le démontrer, le problème, c’est le capitalisme, le système capitaliste comme un tout. Et ce système est aujourd’hui en faillite.

Pawel (26 novembre)

1 Il s’agit de la dette totale mondiale, c’est à dire de la dette des ménages, des entreprises et des Etats de tous les pays.

2 Le Manifeste communiste de 1848

3 Idem

4 Idem

5 Dans Travail Salarié et Capital

del.icio.us

del.icio.us Digg

Digg Newskicks

Newskicks Ping This!

Ping This! Favorite on Technorati

Favorite on Technorati Blinklist

Blinklist Furl

Furl Mister Wong

Mister Wong Mixx

Mixx Newsvine

Newsvine StumbleUpon

StumbleUpon Viadeo

Viadeo Icerocket

Icerocket Yahoo

Yahoo identi.ca

identi.ca Google+

Google+ Reddit

Reddit SlashDot

SlashDot Twitter

Twitter Box

Box Diigo

Diigo Facebook

Facebook Google

Google LinkedIn

LinkedIn MySpace

MySpace