Revue Int. 2008 - 132 à 135

- 4113 lectures

Revue Internationale n° 132 - 1er trimestre 2008

- 2795 lectures

Partout dans le monde, face aux attaques du capitalisme en crise : une même classe ouvrière, la même lutte de classe !

- 3108 lectures

Depuis cinq ans, le développement de la lutte de classe se confirme à l’échelle internationale. Face à des attaques simultanées et de plus en plus profondes partout dans le monde auxquelles elle est confrontée, la classe ouvrière réagit en manifestant sa combativité et en affirmant sa solidarité de classe aussi bien dans les pays les plus développés que dans ceux qui le sont nettement moins.

La confirmation du développement international de la lutte de classe

Ainsi, au cours des derniers mois de l’année 2007, de nombreux pays ont été le théâtre de luttes ouvrières.

En Egypte. De nouveau, au sein d'une puissante vague de luttes, les 27 000 ouvrières et ouvriers de l’usine Ghazl-Al-Mahallah, à une centaine de kilomètres du Caire, qui avaient déjà été au cœur de la vague de luttes de décembre 2006 et du printemps 2007, ont repris le combat à partir du 23 septembre. En effet, les promesses du gouvernement du versement à chacun de l’équivalent de 150 jours de salaire, qui avaient mis fin à leur grève, n’ont pas été tenues. Un gréviste, un temps arrêté par la police, déclarait : "On nous a promis 150 jours de prime, nous voulons seulement faire respecter nos droits ; nous sommes déterminés à aller jusqu’au bout". Les ouvriers de l’entreprise dressaient alors la liste de leurs revendications : recevoir l’équivalent de 150 livres égyptiennes en prime (représentant moins de 20 euros alors que les salaires mensuels varient entre 200 et 250 livres) ; retirer la confiance au comité syndical et au PDG de l’entreprise ; inclure les primes dans le salaire de base comme pourcentage non lié à la production ; augmenter les primes pour la nourriture ; en allouer une autre pour le logement ; fixation d’un salaire minimum indexé sur la hausse des prix ; fournir des moyens de transport aux ouvriers habitant loin de l’entreprise ; améliorer les services médicaux. Les ouvriers d’autres usines textiles, comme ceux de Kafr-Al-Dawar qui avaient déjà déclaré en décembre 2006 "Nous sommes dans le même bateau que vous et embarquons pour le même voyage", ont à nouveau manifesté leur solidarité dès fin septembre et se sont remis en grève à leur tour. Dans d’autres secteurs, comme celui des minoteries au Caire, les ouvriers ont décidé de faire un sit-in et ont transmis un message de solidarité soutenant les revendications des ouvriers du textile. Ailleurs, comme aux usines de Tanta Linseed and Oil, des ouvriers ont suivi l’exemple de Mahalla en exposant publiquement une série de revendications similaires. Parallèlement, ces luttes ont affirmé un puissant rejet des syndicats officiels, perçus comme les fidèles chiens de garde du gouvernement et du patronat : "Le représentant du syndicat officiel, contrôlé par l’Etat, venu demander à ses collèges de stopper la grève, est à l’hôpital, passé à tabac par les ouvriers en colère. "Le syndicat est aux ordres, nous voulons élire nos vrais représentants" expliquent les ouvriers" (cité par le quotidien Libération du 1/10/07). Le gouvernement a été contraint de proposer aux ouvriers le paiement de 120 jours de primes et de promettre des sanctions contre la direction. Mais les prolétaires ont démontré qu’ils ne se fiaient plus à de simples promesses et, prenant peu à peu confiance en leur force collective, leur détermination à se battre jusqu’à satisfaction de leurs revendications demeure intacte.A Dubaï. Avec plus de force qu’au printemps 2006, en octobre 2007, 4 000 ouvriers, la plupart immigrés d’origine indienne, pakistanaise, bangladaise ou chinoise et affectés à la construction de gratte-ciel gigantesques et de palaces hyper-luxueux, traités comme du bétail, gagnant une centaine d’euros par mois, logeant entassés dans des cabanons de fortune ont pris l’initiative de descendre dans la rue pour exprimer leur révolte face à des conditions de surexploitation inhumaines, bravant l’illégalité, malgré leur exposition à la répression, à la perte de leur salaire, de leur emploi et à leur bannissement à vie. Ils ont entraîné pendant deux jours la mobilisation de 400 000 travailleurs du bâtiment.

En Algérie. Pour faire face au mécontentement croissant, les syndicats autonomes de la fonction publique ont appelé à une grève nationale des fonctionnaires, et en particulier les enseignants, pour les 12 et 15 janvier 2008, contre le laminage du pouvoir d’achat et le nouveau statut de l’enseignement qui remet en cause leur grille de salaires. Mais cette grève a également largement impliqué et mobilisé les autres fonctionnaires et le secteur de la santé. La ville de Tizi Ouzou s’est retrouvée totalement paralysée et la grève des enseignants à été particulièrement suivie à Oran, Constantine, Annaba, Bechar, Adrar et Saïda.

Au Venezuela. Les travailleurs du pétrole, après s’être opposés fin mai 2007 aux licenciements d’ouvriers d’une entreprise d’Etat, se sont mobilisés à nouveau en septembre pour réclamer des hausses salariales lors du renouvellement des conventions collectives du secteur. Parallèlement, en mai, le mouvement de protestation des étudiants contre le régime réclamait une amélioration du sort des populations et des travailleurs les plus pauvres. Pour cela, les étudiants ont organisé des assemblées générales ouvertes à tous et élu des comités de grève. En chaque occasion, le gouvernement de Chavez, "l’apôtre de la révolution bolivarienne" a fourni la même réponse : la répression qui s’est soldée par des morts et des centaines de blessés.

Au Pérou. En avril, une grève illimitée, partie depuis une entreprise chinoise, s’est propagée à l’échelle nationale dans les mines de charbon, pour la première fois depuis 20 ans. A Chimbote, l’entreprise Sider Pérou a été totalement paralysée, malgré les manœuvres de sabotage de la grève et les tentatives d’isolement de la part des syndicats. Les femmes de mineurs ont manifesté avec eux ainsi qu’une grande partie de la population de la ville, paysans et chômeurs inclus. Près de Lima, les mineurs de Casapalca ont séquestré les ingénieurs de la mine qui les menaçaient de licenciement s’ils abandonnaient leur poste. Des étudiants de Lima et une partie de la population sont venus apporter de la nourriture et leur soutien aux grévistes. En juin, ce sont une partie importante des 325 000 enseignants qui se sont largement mobilisés, avec aussi le soutien d’une grande partie de la population, malgré là encore un partage du travail entre les syndicats pour faire capoter la lutte. En chaque occasion, le gouvernement a réagi par des arrestations, des menaces de licenciement, une utilisation de "précaires" pour remplacer les mineurs grévistes, en organisant de vastes campagnes médiatiques de dénigrement contre la grève des enseignants.

En Turquie. Face à la perte de garantie de salaire et d’emploi, suite à leur privatisation et au transfert de 10 000 d’entre eux vers des entreprises sous-traitantes, la grève massive de 26 000 ouvriers, pendant 44 jours, à Türk Telekom en fin d’année a représenté la plus importante grève de l’histoire de la Turquie après la grève des mineurs de 1991. En pleine campagne de mobilisation guerrière anti-kurde sur le front irakien, certains "meneurs" ont été arrêtés et accusés de sabotage, voire de haute trahison de l’intérêt national, menacés de licenciements et de sanctions. Ils ont été finalement réintégrés et des hausses de salaires de 10% ont été négociées.

En Grèce. La grève générale, le 12 décembre 2007, contre un projet de réforme des "régimes spéciaux" des retraites (déjà portées pour le régime général à 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes) concernant 700 000 travailleurs (32 % de la population active) a rassemblé des employés du privé et des fonctionnaires : banques, écoles, tribunaux, administrations, employés des postes, de l’électricité, du téléphone, des hôpitaux ainsi que des transports publics (métros, tramways, ports, aéroports) avec plus de 100 000 manifestants à Athènes, Thessalonique ainsi que dans les principales villes du pays.

En Finlande. Dans ce pays, où la bourgeoisie a poussé très loin le démantèlement de la protection sociale, plus de 70 000 salariés de la santé (pour la plupart des infirmières) se sont mis en grève en octobre pendant un mois pour réclamer une hausse des salaires (qui varient entre 400 et 600 euros mensuels) d’au moins 24 % alors que le très bas niveau de ceux-ci, en particulier dans le secteur de la santé, pousse nombre de travailleurs à aller travailler en Suède. 12 800 infirmières ont menacé de démissionner collectivement si les négociations entre le gouvernement, qui ne propose qu’une revalorisation de 12 % en deux ans et demi, et le syndicat Tehy n’aboutissaient pas. Des services hospitaliers entiers sont menacés de fermeture.

En Bulgarie. Après une grève symbolique le jour de la rentrée scolaire, les enseignants se sont mis en grève illimitée, fin septembre, pour réclamer une augmentations des salaires : 100% pour les enseignants du secondaire (touchant en moyenne 174 euros par mois) et une augmentation de 5% du budget de l’éducation nationale. La promesse du gouvernement de revoir les salaires de l’enseignement en 2008 a mis provisoirement fin à la grève.

En Hongrie. Après une grève pour protester contre la fermeture de lignes ferroviaires déclarées non rentables ainsi que contre les réformes des retraites et du système de santé mises en place par le gouvernement, les cheminots sont parvenus à entraîner derrière eux, le 17 décembre, 32 000 salariés mécontents de différents secteurs (enseignants, personnels de santé, chauffeurs de bus, employés de l’aéroport de Budapest). Mais, à l’occasion de cette mobilisation interprofessionnelle, les syndicats ont réussi à étouffer dans l’œuf la lutte des cheminots, alors que le Parlement venait de voter la réforme, et les ont appelés à la reprise du travail dès le lendemain.

En Russie. Bravant la répression, qui rend illégale toute grève de plus de 24 heures, malgré la condamnation systématique des grévistes par les cours de justice, le recours systématique à la violence policière et l’utilisation de bandes de gangsters contre les ouvriers combatifs, pour la première fois depuis 10 ans, une vague de grève a balayé le pays depuis le printemps dernier, de la Sibérie Orientale jusqu’au Caucase. De multiples secteurs ont été touchés, tels des chantiers de construction en Tchétchénie, une usine de la filière bois à Novgorod, un hôpital dans la région de Tchita, le service de maintenance des logements à Saratov, des "fast-food" à Irkousk, l’usine General Motors à Togliattigrad et une importante usine métallurgique en Carélie. Mais ce mouvement a culminé en novembre avec la grève de 3 jours des dockers de Tuapse sur la Mer Noire, puis de ceux de 3 compagnies du port de Saint-Petersbourg du 13 au 17 tandis que les salariés des postes cessaient le travail le 26 octobre, ainsi que ceux du secteur de l’énergie. Les conducteurs de chemins de fer menaçaient à leur tour d’entrer en grève pour la première fois depuis 1988. Mais c’est la grève des ouvriers de l’usine Ford de Vsevolojsk, dans la région de Saint-Petersbourg, à partir du 20 novembre qui contribuait à rompre le black-out total sur cette vague de luttes, notamment provoquée par le développement vertigineux de l’inflation et la hausse de 50 à 70% des produits alimentaires de base. Face à cela, la Fédération des Syndicats Indépendants de Russie, ouvertement inféodée au gouvernement et hostile à tout mouvement de grève, est incapable de jouer le moindre rôle d’encadrement des luttes ouvrières. Par contre, avec l’aide de la bourgeoisie occidentale, les directions des grandes multinationales cherchent à exploiter au maximum les illusions sur un syndicalisme "libre" et "de lutte" en favorisant l’émergence et le développement de nouvelles structures syndicales comme le Syndicat inter-régional des Travailleurs de l’automobile, fondé à l’instigation du Comité syndical de Ford et regroupant des syndicats indépendants de plusieurs grandes entreprises comme celle de AvtoVAZ-General Motors à Togliattigrad et Renault-Autoframos à Moscou. Ce sont ces nouveaux "syndicats indépendants" qui, en enfermant et en isolant totalement les ouvriers dans "leur" usine, en restreignant les expressions de solidarité des autres secteurs à l’envoi de messages de sympathie et au soutien financier, ont précipité les ouvriers dans la plus amère des défaites. Au bout d’un mois de grève, épuisés, exsangues, ceux-ci ont dû reprendre le travail sans rien avoir obtenu, en se pliant aux conditions de la direction : la vague promesse de négociations après la cessation de la grève.

En Italie. Le 23 novembre, les syndicats de base (Confédération Unitaire de Base-CUB, Cobas, et différents "syndicats de lutte" inter-catégoriels) ont lancé une journée de grève générale suivie par 2 millions de salariés contre l’accord signé le 23 juillet dernier entre le gouvernement de centre gauche et les 3 grandes centrales syndicales (CGIL/CISL/UIL) qui légalise la précarisation accrue du travail, la réduction drastique des pensions de retraites et de la protection sociale sur les dépenses de santé. 25 manifestations organisées dans tout le pays ce jour-là ont rassemblé 400 000 personnes, les plus nombreuses étant à Rome et à Milan. Tous les secteurs ont été touchés en particulier les transports (chemins de fer, aéroports bloqués), la métallurgie (90% de grévistes chez Fiat à Pomigliano), et les hôpitaux. La grève a été particulièrement suivie par des jeunes en emploi précaire (ils sont plus de 6 millions) et par des non syndiqués. La colère liée à la chute du pouvoir d’achat a également joué un rôle important dans l’ampleur de cette mobilisation.

En Grande-Bretagne. Dans les postes, notamment à Liverpool et dans le secteur sud de Londres, les employés ont commencé spontanément, pour la première fois depuis plus d’une décennie, une série de grèves contre la baisse des salaires réels et les nouvelles menaces de réduction d’effectifs, alors que le syndicat des ouvriers de la communication (CWU) isolait les ouvriers en les maintenant dans des piquets de grève sur chaque site. En même temps, ce syndicat signait un accord avec la direction prévoyant une flexibilité plus forte des emplois et des salaires.

En Allemagne. La grève "perlée" des cheminots pour des hausses de salaire aura duré 10 mois sous la houlette du syndicat des roulants GDL. Les syndicats ont joué un rôle majeur pour diviser les ouvriers à travers un partage des tâches entre syndicats partisans de la légalité et ceux plus radicaux prêts à la transgresser. Une vaste campagne a été organisée par les médias pour dénigrer le caractère "égoïste" de la grève alors que celle-ci a bénéficié de la sympathie d’une grande partie des autres ouvriers "usagers", de plus en plus nombreux à s’identifier eux aussi comme victimes des mêmes "injustices sociales". Alors que le nombre d’employés des chemins de fer a été réduit de moitié en 20 ans, que les conditions de travail s'y sont fortement dégradées, et que les salaires y sont bloqués depuis 15 ans, ce secteurs devient un des plus mal payés (en moyenne moins de 1500 euros mensuels). Sous la pression des cheminots, une nouvelle grève de 3 jours en novembre a été légalisée par les tribunaux, parallèlement à celle, très populaire en Allemagne, qui se déroulait en France. Elle a débouché, en janvier, sur des augmentations de salaire de 11% (assez loin des 31% revendiqués et en partie déjà rognés) et, afin de faire échapper un peu de pression de la cocotte-minute sociale, sur la réduction de la durée travail hebdomadaire pour les 20 000 conducteurs de train. Celle-ci passerait ainsi de 41 à 40 heures, mais seulement à partir de … février 2009.

Plus récemment, le constructeur finnois de téléphonie mobile Nokia a annoncé la fermeture, pour fin 2008, de son site à Bochum qui emploie 2300 ouvriers. Cela impliquera, en prenant en compte les répercussions sur les entreprises sous-traitantes, la perte de 4000 emplois pour cette ville. Le 16 janvier, au lendemain de cette annonce, les ouvriers ont refusé de prendre leur poste de travail et des ouvriers de l’usine voisine d’Opel, d’autres de chez Mercedes, des sidérurgistes de l’entreprise Hoechst à Dortmund, des métallos venus de Herne, des mineurs de la région ont afflué aux portes de l’usine Nokia pour apporter soutien et solidarité à leurs camarades. Le prolétariat allemand, au cœur de l’Europe, en systématisant ses expériences récentes de combativité et de solidarité, tend à redevenir un phare pour le développement de la lutte de classe au niveau international. Déjà en 2004, les ouvriers de l’usine Daimler-Benz à Brême s’étaient mis spontanément en grève en refusant le chantage à la concurrence de la direction entre sites de production et par solidarité à l’égard des ouvriers de Stuttgart de la même entreprise menacés de licenciements. Quelques mois plus tard, d’autres ouvriers de l’automobile, précisément déjà ceux d’Opel à Bochum déclenchaient spontanément une grève à leur tour face à une pression de la direction du même type. C’est pourquoi, aujourd’hui, pour dévoyer cette manifestation de solidarité et cette large mobilisation intersectorielle, la bourgeoisie allemande a immédiatement entrepris de focaliser l’attention sur cet énième cas de délocalisation (l’usine doit être transférée à Cluj en Roumanie), en orchestrant une grande campagne médiatique (dans un vaste front commun réunissant le gouvernement, les élus locaux ou régionaux, l’église et les syndicats) accusant le constructeur finnois d’avoir trahi le gouvernement après avoir profité de ses subventions pour permettre le maintien en activité du site de Bochum.

Ainsi, à la lutte contre les licenciements et les réductions d’effectifs, se mêlent de plus en plus d’autres revendications pour des hausses de salaire et contre la perte de pouvoir d’achat, alors que l’ensemble de la classe ouvrière de ce pays est particulièrement exposé aux attaques incessantes de la bourgeoisie (âge de la retraite repoussée jusqu’à 67 ans, plans de licenciements, coupes dans toutes les prestations sociales de l’Agenda 2010, …). En 2007, l’Allemagne a d’ailleurs connu le plus grand nombre de jours de grèves cumulés (dont 70% à cause des grèves du printemps contre "l’externalisation" de 50 000 emplois dans les télécoms) depuis 1993, au lendemain de la réunification.

En France. Mais c’est surtout la grève des cheminots et des traminots dans ce pays, en octobre novembre, qui a révélé les potentialités nouvelles pour l’avenir, un an et demi après la lutte du printemps 2006, principalement animée par la jeunesse scolarisée, qui avait contraint le gouvernement à retirer un dispositif (le CPE) qui visait à augmenter encore la précarité des jeunes travailleurs. Déjà en octobre, la grève pendant 5 jours des hôtesses et des stewards à Air France contre la détérioration de leurs conditions de travail avait démontré la combativité et la montée générale du mécontentement social.

Les cheminots, loin de s’accrocher à un "régime spécial de retraites", revendiquaient le retour à 37,5 années de cotisations pour tous. Chez les jeunes ouvriers de la SNCF, en particulier, s’est affirmée une volonté d’extension de la lutte en rupture avec le poids du corporatisme des cheminots et des "roulants" qui avait dominé lors des grèves de 1986/87 et de 1995, démontrant l’existence d’un très fort sentiment de solidarité au sein de l’ensemble de la classe ouvrière.

Quant au mouvement étudiant mobilisé contre la Loi de Réforme des Universités (ou loi Pécresse), visant à former les universités d’élite de la bourgeoisie et à rejeter davantage la majorité des étudiants vers des "facultés-poubelles" et le travail précaire, il a continué à se situer dans le prolongement du mouvement anti-CPE du printemps 2006 dans la mesure où sa plateforme revendicative inscrivait non seulement le retrait de la loi Pécresse mais aussi le rejet de toutes les attaques du gouvernement. Des liens réels de solidarité se sont d’ailleurs tissés entre étudiants et cheminots ou traminots, qui se sont traduits, même si cela s’est manifesté de façon très limitée à certains endroits et dans les moments les plus forts de la lutte, par le fait qu’ils se sont retrouvés dans des assemblées et des actions communes, partageant aussi des repas en commun.

Les luttes se heurtent partout et se confrontent au travail de sabotage et de division par les syndicats qui, contraints de se porter aux avant-postes des attaques anti-ouvrières, dévoilent de plus en plus ouvertement leur rôle et leur fonction réelle au service de l’Etat bourgeois. Dans la lutte des cheminots et des traminots en France en octobre-novembre 2007, la collusion des syndicats avec le gouvernement pour faire passer ses attaques était manifeste Et chaque syndicat a pris sa part dans la division et l’isolement des luttes.1

Aux Etats-Unis. Le syndicat UAW a saboté la grève à General Motors en septembre puis à Chrysler en octobre, en négociant avec la direction de ces entreprises le transfert de la gestion "de la couverture médico-sociale" au syndicat en échange du "maintien" des emplois de l’entreprise et du gel des salaires pendant 4 ans. Ce qui est une véritable arnaque puisque le maintien du nombre d’emplois prévoit le remplacement des ouvriers par des intérimaires soumis à des conditions d’embauche plus précaires, avec des salaires inférieurs et en outre obligés de s’affilier au syndicat. Ainsi l'action syndicale a permis un résultat inverse à celui obtenu par la lutte exemplaire des ouvriers des transports de New York qui, en décembre 2005, avaient refusé la mise en place, pour leurs enfants et les générations futures, d’un système de conditions d’embauche et de salaires différents.

De plus en plus, la bourgeoisie est amenée à mettre en place des contre-feux face à l’usure et au discrédit des appareils syndicaux. C’est pourquoi, selon les pays, apparaissent des syndicats de base, des syndicats plus "radicaux", des syndicats prétendus "libres et indépendants" pour encadrer les luttes, freiner la prise en mains de celles-ci par les ouvriers eux-mêmes et, surtout, bloquer et enliser le processus de réflexion, de discussion et de prise de conscience au sein de la classe ouvrière.

Le développement des luttes se heurte également à une vaste entreprise haineuse de la bourgeoisie visant à discréditer celles-ci et il suscite une accentuation de la répression. Non seulement une grande campagne a été organisée, en France, pour rendre la grève des transports impopulaires afin de monter les "usagers" contre les grévistes, diviser la classe ouvrière, briser l’élan de solidarité au sein de celle-ci, empêcher toute tentative d’élargissement de la lutte et culpabiliser les grévistes. Mais aussi, tout est fait, de plus en plus, pour criminaliser les grévistes. Ainsi une campagne a été montée à la fin de la grève, le 21 novembre, autour du sabotage de voies ferrées et d’incendie de câbles électriques, tentant de faire apparaître les grévistes comme des "terroristes" ou des "assassins irresponsables". La même "criminalisation" s’est exercée à l’encontre des étudiants "bloqueurs" que certains présidents d’université ont qualifiés de "Khmers rouges" ou de "délinquants". Par ailleurs, les étudiants ont été la cible d'une violente répression lors des interventions policières au moyen de charges pour "débloquer" les universités occupées. Des dizaines d'étudiants ont été blessés ou arrêtés, avec jugement en comparution immédiate, et de lourdes peines de prison.

Les principales caractéristiques des luttes actuelles

Ces récentes luttes confirment cependant pleinement des caractéristiques que nous mettions en avant dans la résolution sur la situation internationale que le CCI a adoptée en mai 2007 lors de son 17e Congrès (publiée dans la Revue Internationale n°130, 3e trimestre 2007) :

- Ainsi, elles "incorporent de façon croissante un profond sentiment de solidarité ouvrière qui représente un pas en avant dans la confiance de la classe en ses propres forces et constitue le 'contrepoison' par excellence du "chacun pour soi" propre à la décomposition sociale dominant le capitalisme et surtout elle est au cœur de la capacité du prolétariat mondial non seulement de développer ses combats actuels mais aussi d’ouvrir la perspective de renverser le capitalisme". 11 Malgré l’acharnement de la bourgeoisie à différencier les revendications, dans les luttes d’octobre-novemebre en France, l’aspiration à la solidarité était dans l’air que l’on respirait.

- Elles traduisent aussi une perte d’illusion sur l’avenir que réserve le capitalisme : "quatre décennies de crise ouverte et d’attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière, notamment la montée du chômage et de la précarité, ont balayé les illusions que "ça ira mieux demain" : les vieilles générations de prolétaires (d’autant plus inquiètes pour l’avenir de leurs enfants) aussi bien que les nouvelles sont de plus en plus conscientes que "demain sera pire qu’aujourd’hui"".

"Aujourd’hui, ce n’est pas la possibilité de la révolution qui constitue l’aliment principal du processus de réflexion au sein de la classe ouvrière, mais, au vu des perspectives catastrophiques que nous offre le capitalisme, sa nécessité". La réflexion sur l’impasse qu’offre le capitalisme est de plus en plus un élément déterminant de la maturation de la conscience de classe.

- "En 1968, le mouvement des étudiants et celui des ouvriers, s’ils s’étaient succédés dans le temps et s’il existait une sympathie entre eux, exprimaient deux réalités différentes : (…) [Du côté étudiant,] 1968 exprimait la révolte de la petite bourgeoisie intellectuelle face à la perspective d’une dégradation de son statut et exprimait une part de refus de sa prolétarisation alors que pour la classe ouvrière mai 68 s’affirmait comme une lutte économique de résistance face à une nouvelle phase d’accélération de la dégradation de ses conditions d’existence ; en 2006, le mouvement des étudiants était un mouvement de la classe ouvrière". Aujourd’hui, une large majorité d’étudiants sont d’emblée intégrés au prolétariat : la plupart doivent exercer une activité salariée pour payer leurs études ou leur logement, ils sont en permanence confrontés à la précarité, à de petits boulots, souvent sans autre perspective que le chômage, l’avenir bouché. L’université à deux vitesses que le gouvernement leur prépare contribue à les enraciner davantage dans le prolétariat. En ce sens, la mobilisation des étudiants à l’automne 2007 confirme le sens de leur engagement contre le CPE en 2006, lequel s’était pleinement exprimé sur le terrain de la lutte ouvrière, reprenant spontanément ses méthodes : AG souveraines et ouvertes à tous les ouvriers.

Aujourd’hui, le processus de développement de la lutte de classe est également marqué par le développement de discussions au sein de la classe ouvrière, par le besoin de réflexion collective, la politisation d’éléments en recherche qui s’effectue aussi bien à travers le surgissement ou la réactivation de groupes prolétariens, de cercles de discussion, face à des événements importants (déclenchement de conflits impérialistes) ou suite à des grèves. Il existe une tendance, partout dans le monde, à s’approcher des positions internationalistes. Une illustration caractéristique de ce phénomène est constituée par l’exemple en Turquie des camarades d’EKS qui, à travers leur prise de position internationaliste se situant clairement sur un terrain de classe, ont assumé leur rôle de militants de défense des positions de la Gauche communiste face à l’aggravation de la guerre en Irak, marquée par l’intervention directe de leur pays dans le conflit.

Des minorités révolutionnaires font leur apparition, aussi bien dans des pays moins développés comme le Pérou ou les Philippines que dans les pays hautement industrialisés mais où les traditions historiques de lutte de classe font défaut comme au Japon ou, à un degré moindre, en Corée. C’est dans ce contexte que le CCI assume également ses responsabilités envers de tels éléments comme en témoignent ses interventions récentes dans différents pays où il a impulsé, organisé ou participé à des réunions publiques dans des endroits aussi divers que le Pérou, le Brésil, Saint-Domingue, le Japon ou la Corée du Sud.

"La responsabilité des organisations révolutionnaires, et du CCI en particulier, est d’être partie prenante de la réflexion qui se mène d’ores et déjà au sein de la classe, non seulement en intervenant activement dans les luttes qu’elle commence à développer mais également en stimulant la démarche des groupes et éléments qui se proposent de rejoindre son combat". L’écho croissant, au sein de ces minorités, que recevront la propagande et les positions de la Gauche communiste constituera un facteur essentiel dans la politisation de la classe ouvrière en vue du renversement du capitalisme.

W (19 janvier)

1 Pour des informations détaillées concernant les manœuvres de sabotage syndical, consulter les articles de notre presse territoriale "Face aux multiples attaques, refusons de nous laisser diviser" et "Lutte des cheminots, mouvement des étudiants : gouvernement et syndicats main dans la main contre la classe ouvrière" parus dans Révolution internationale de novembre et décembre 2008 et disponibles sur notre site Internet.

Récent et en cours:

- Crise économique [1]

- Luttes de classe [2]

Décadence du capitalisme (I) : la révolution est nécessaire et possible depuis un siècle

- 2903 lectures

La Guerre mondiale représente un tournant pour le monde

Le SPD s'était formé en tant que parti marxiste dans les années 1870 et symbolisait l'influence grandissante du courant du "socialisme scientifique" au sein du mouvement ouvrier. En apparence, le SPD de 1914 conservait son attachement à la lettre du marxisme, même s'il en piétinait l'esprit. Marx n'avait-il pas, à son époque, mis en garde contre le danger que constituait l'absolutisme tsariste comme rempart de la réaction en Europe ? La Première Internationale n'avait-elle pas été formée lors d'un rassemblement de soutien à la lutte pour l'indépendance de la Pologne vis-à-vis du joug tsariste ? Engels n'avait-il pas exprimé l'idée que les socialistes allemands devraient adopter une position "révolutionnaire défensive" en cas d'agression franco-russe contre l'Allemagne, tout en mettant en garde contre les dangers d'une guerre en Europe ? Maintenant, le SPD appelait à l'unité nationale à tout prix face au principal danger auquel était confrontée l'Allemagne - la puissance du despotisme tsariste dont la victoire, disait-il, détruirait tous les acquis économiques et politiques durement gagnés par la classe ouvrière au cours d'années de luttes patientes et tenaces. Il se présentait donc comme l'héritier légitime de Marx et Engels et de leur défense résolue de tout ce qui était progressif dans la civilisation européenne.

Mais selon les termes de Lénine, cet autre révolutionnaire qui n'eut aucune hésitation à dénoncer la trahison honteuse des "social chauvins" : "Invoquer aujourd'hui l'attitude de Marx à l'égard des guerres de l'époque de la bourgeoisie progressive et oublier les paroles de Marx : “Les ouvriers n'ont pas de patrie”, paroles qui se rapportent justement à l'époque de la bourgeoisie réactionnaire qui a fait son temps, à l'époque de la révolution socialiste, c'est déformer cyniquement la pensée de Marx et substituer au point de vue socialiste le point de vue bourgeois" ("Le socialisme et la guerre", chapitre 1 "Les principes du socialisme et la guerre de 1914-1915", 1915). Les arguments de Rosa Luxemburg portaient exactement sur les mêmes questions. La guerre actuelle n'était pas du tout du même type que celles qu'on avait vues en Europe au milieu du siècle précédent. Ces guerres avaient été de courte durée, limitées dans l'espace et dans leurs objectifs, et principalement menées par des armées professionnelles. De plus, elles ont pris place au cours d'une longue période de paix, d'expansion économique sans précédent et d'augmentation régulière du niveau de vie de la population dont a bénéficié le continent européen pendant la plus grande partie du siècle à partir de 1815 et de la fin des guerres napoléoniennes. En outre, ces guerres, loin de ruiner leurs protagonistes, avaient le plus souvent servi à accélérer le processus global d'expansion capitaliste en balayant les obstacles féodaux qui entravaient l'unification nationale et en permettant que de nouveaux États nationaux se créent en tant que cadre le plus adapté au développement du capitalisme (les guerres pour l'unité italienne et la guerre franco-prussienne de 1870 en sont des exemples typiques).

Désormais, ces guerres - des guerres nationales qui pouvaient encore jouer un rôle progressif pour le capital - appartenaient au passé. Par sa capacité de destruction meurtrière - 10 millions d'hommes ont péri sur les champs de bataille européens, la plupart englués dans un bourbier sanglant et vain, tandis que des millions de civils mouraient aussi, en grande partie à cause de la misère et de la famine imposées par la guerre ; par l'ampleur de ses conséquences en tant que guerre impliquant des puissances d'envergure mondiale et se donnant, de ce fait, des objectifs de conquête littéralement illimités et de défaite complète de l'ennemi ; par son caractère de guerre "totale" ayant mobilisé non seulement des millions de prolétaires appelés sur les fronts mais aussi la sueur et le sacrifice de millions d'ouvriers qui travaillaient dans les industries à l'arrière, c'était une guerre d'un type nouveau qui a démenti toutes les prévisions de la classe dominante selon lesquelles "elle serait terminée à Noël". Le carnage monstrueux de la guerre fut évidemment énormément intensifié par les moyens technologiques extrêmement développés à la disposition des protagonistes et qui avaient déjà largement dépassé les tactiques et les stratégies enseignées dans les écoles de guerre traditionnelles ; ils augmentèrent encore le niveau du carnage. Mais la barbarie de la guerre exprimait quelque chose de bien plus profond que le seul développement technologique du système bourgeois. C'était l'expression d'un mode de production qui était entré dans une crise fondamentale et historique, révélant la nature obsolescente des rapports sociaux capitalistes et mettant l'humanité devant l'alternative crue : révolution socialiste ou rechute dans la barbarie. D'où le passage le plus souvent cité de la Brochure de Junius : "Friedrich Engels a dit un jour : 'La société bourgeoise est placée devant un dilemme : ou bien passage au socialisme ou rechute dans la barbarie'. Mais que signifie donc une 'rechute dans la barbarie' au degré de civilisation que nous connaissons en Europe aujourd'hui ? Jusqu'ici nous avons lu ces paroles sans y réfléchir et nous les avons répétées sans en pressentir la terrible gravité. Jetons un coup d'œil autour de nous en ce moment même, et nous comprendrons ce que signifie une rechute de la société bourgeoise dans la barbarie. Le triomphe de l'impérialisme aboutit à l'anéantissement de la civilisation - sporadiquement pendant la durée d'une guerre moderne et définitivement si la période des guerres mondiales qui débute maintenant devait se poursuivre sans entraves jusque dans ses dernières conséquences. C'est exactement ce que Friedrich Engels avait prédit, une génération avant nous, voici quarante ans. Nous sommes placés aujourd'hui devant ce choix : ou bien triomphe de l'impérialisme et décadence de toute civilisation, avec pour conséquences, comme dans la Rome antique, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un grand cimetière ; ou bien victoire du socialisme, c'est-à-dire de la lutte consciente du prolétariat international contre l'impérialisme et contre sa méthode d'action : la guerre. C'est là un dilemme de l'histoire du monde, un ou bien - ou bien encore indécis dont les plateaux balancent devant la décision du prolétariat conscient. Le prolétariat doit jeter résolument dans la balance le glaive de son combat révolutionnaire : l'avenir de la civilisation et de l'humanité en dépendent. Au cours de cette guerre, l'impérialisme a remporté la victoire. En faisant peser de tout son poids le glaive sanglant de l'assassinat des peuples, il a fait pencher la balance du côté de l'abîme, de la désolation et de la honte. Tout ce fardeau de honte et de désolation ne sera contrebalancé que si, au milieu de la guerre, nous savons retirer de la guerre la leçon qu'elle contient, si le prolétariat parvient à se ressaisir et s'il cesse de jouer le rôle d'un esclave manipulé par les classes dirigeantes pour devenir le maître de son propre destin." (chapitre " Socialisme ou Barbarie")

Ce changement d'époque a rendus obsolètes les arguments de Marx en faveur du soutien à l'indépendance nationale (qu'il avait de toutes façons déjà jetés au rebut après la Commune de Paris de 1871 pour ce qui concernait les pays avancés d'Europe). Il ne s'agissait plus de chercher les causes nationales les plus progressives dans ce conflit car les luttes nationales avaient elles-mêmes perdu tout rôle progressiste et étaient devenues de simples instruments de la conquête impérialiste et de la marche du capitalisme vers la catastrophe : "Le programme national n'a joué un rôle historique, en tant qu'expression idéologique de la bourgeoisie montante aspirant au pouvoir dans l'État, que jusqu'au moment où la société bourgeoise s'est tant bien que mal installée dans les grands États du centre de l'Europe et y a créé les instruments et les conditions indispensables de sa politique. Depuis lors, l'impérialisme a complètement enterré le vieux programme bourgeois démocratique : l'expansion au-delà des frontières nationales (quelles que soient les conditions nationales des pays annexés) est devenue la plate-forme de la bourgeoisie de tous les pays. Certes, la phrase nationale est demeurée, mais son contenu réel et sa fonction se sont mués en leur contraire. Elle ne sert plus qu'à masquer tant bien que mal les aspirations impérialistes, à moins qu'elle ne soit utilisée comme cri de guerre, dans les conflits impérialistes, seul et ultime moyen idéologique de capter l'adhésion des masses populaires et de leur faire jouer leur rôle de chair à canon dans les guerres impérialistes."(Brochure de Junius, chapitre "Invasion et lutte des classes")

Ce n'est pas seulement la "tactique nationale" qui avait changé ; toute la situation avait également été profondément transformée par la guerre. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, à l'époque antérieure durant laquelle la social-démocratie avait patiemment et systématiquement lutté pour s'établir, tout comme le prolétariat dans son ensemble, en tant que force organisée au sein de la société bourgeoise : "Une chose est certaine, la guerre mondiale représente un tournant pour le monde. C'est une folie insensée de s'imaginer que nous n'avons qu'à laisser passer la guerre, comme le lièvre attend la fin de l'orage sous un buisson pour reprendre ensuite gaiement son petit train. La guerre mondiale a changé les conditions de notre lutte et nous a changés nous-mêmes radicalement. Non que les lois fondamentales de l'évolution capitaliste, le combat de vie et de mort entre le capital et le travail, doivent connaître une déviation ou un adoucissement. Maintenant déjà, au milieu de la guerre, les masques tombent et les vieux traits que nous connaissons si bien nous regardent en ricanant. Mais à la suite de l'éruption du volcan impérialiste, le rythme de l'évolution a reçu une impulsion si violente qu'à côté des conflits qui vont surgir au sein de la société et à côté de l'immensité des tâches qui attendent le prolétariat socialiste dans l'immédiat, toute l'histoire du mouvement ouvrier semble n'avoir été jusqu'ici qu'une époque paradisiaque." (chapitre "Socialisme ou Barbarie")

Si ces tâches sont immenses c'est qu'elles réclament bien plus que la lutte défensive obstinée contre l'exploitation ; elles appellent une lutte révolutionnaire offensive, pour abolir l'exploitation une fois pour toutes, pour "donner à l'action sociale des hommes un sens conscient, introduire dans l'histoire une pensée méthodique et, par là, une volonté libre" (ibid.). L'insistance de Rosa Luxemburg sur l'ouverture d'une époque radicalement nouvelle dans la lutte de la classe ouvrière devait rapidement devenir une position commune du mouvement révolutionnaire international qui se reconstituait sur les ruines de la social-démocratie et qui a, en 1919, fondé le parti mondial de la révolution prolétarienne : l'Internationale communiste (IC). A son Premier Congrès à Moscou, l'IC a adopté dans sa plate-forme la formule célèbre : "Une nouvelle époque est née. Époque de désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. Époque de la révolution communiste du prolétariat." Et l'IC partageait l'avis de Rosa Luxemburg sur le fait que si la révolution prolétarienne - qui, à ce moment-là, était à son zénith sur l'ensemble de la planète à la suite de l'insurrection d'Octobre 1917 en Russie et de la marée révolutionnaire qui balayait l'Allemagne, la Hongrie et beaucoup d'autres pays - ne parvenait pas à renverser le capitalisme, l'humanité serait plongée dans une autre guerre, en fait dans une époque de guerres incessantes qui mettrait en question l'avenir même de l'humanité.

Presque 100 ans plus tard, le capitalisme est toujours là et, selon la propagande officielle, il constitue la seule forme possible d'organisation sociale. Qu'est devenu le dilemme, énoncé par Luxemburg, "socialisme ou barbarie" ? A nouveau, si l'on s'en tient toujours aux discours de l'idéologie dominante, le socialisme a été tenté au cours du 20e siècle et ça n'a pas marché. Les espoirs lumineux soulevés par la Révolution russe de 1917 se sont fracassés sur les récifs du stalinisme et ont été enterrés près du cadavre de ce dernier quand le bloc de l'Est s'est effondré à la fin des années 1980. Non seulement le socialisme s'est avéré être au mieux une utopie et au pire un cauchemar, mais même la lutte de classe, que les marxistes considéraient comme son fondement essentiel, a disparu dans le brouillard atone d'une "nouvelle" forme de capitalisme dont on prétend qu'il vivrait non plus grâce à l'exploitation d'une classe productrice, mais au moyen d'une masse infinie de "consommateurs" et d'une économie plus souvent virtuelle que matérielle.

C'est ce qu'on nous dit en tous cas. Il est sûr que si R. Luxemburg revenait de chez les morts, elle serait plutôt surprise de voir que la civilisation capitaliste domine toujours la planète ; à une autre occasion, nous examinerons de plus près comment le système a fait pour survivre malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées au cours du siècle passé. Mais si nous ôtons les lunettes déformantes de l'idéologie dominante et regardons avec un minimum de sérieux le cours du 20e siècle, nous verrons que les prévisions de Rosa Luxemburg et de la majorité des socialistes révolutionnaires de l'époque, ont été confirmées. Cette époque - en l'absence de victoire de la révolution prolétarienne - a déjà été la plus barbare de toute l'histoire de l'humanité et porte en elle la menace d'une descente encore plus profonde dans la barbarie dont le point ultime ne serait pas seulement "l'annihilation de la civilisation" mais l'extinction de la vie humaine sur la planète.

L'époque des guerres et des révolutions

En 1915, seule une minorité de socialistes s'est élevée clairement contre la guerre. Trotsky plaisantait en disant que les internationalistes qui se réunirent cette année là, à Zimmerwald, auraient tous pu rentrer dans un seul taxi. Cependant la Conférence de Zimmerwald elle-même qui regroupa une poignée de socialistes s'opposant à la guerre, constituait un signe que quelque chose bougeait dans les rangs de la classe ouvrière internationale. En 1916, le désenchantement vis-à-vis de la guerre, tant sur le front qu'à l'arrière, devenait de plus en plus ouvert, comme le montrèrent les grèves en Allemagne et en Grande-Bretagne ainsi que les manifestations qui saluèrent la sortie de prison du camarade de Luxemburg, Karl Liebknecht, dont le nom était devenu synonyme du slogan : "l'ennemi principal est dans notre propre pays". En février 1917, la révolution éclata en Russie, mettant fin au règne des Tsars ; mais loin d'être un 1789 russe, une nouvelle révolution bourgeoise, même à retardement, Février a ouvert la voie à Octobre : la prise du pouvoir par la classe ouvrière organisée en soviets et qui proclama que cette insurrection ne constituait que le premier coup porté par la révolution mondiale devant mettre fin non seulement à la guerre mais au capitalisme lui-même.

La Révolution russe, comme Lénine et les Bolcheviks n'ont eu de cesse de le répéter, tiendrait ou chuterait avec la révolution mondiale. Et au début, son appel aux armes semblait avoir trouvé une réponse : les mutineries dans l'armée française en 1917 ; la révolution en Allemagne en 1918 qui a précipité les gouvernements bourgeois du monde à conclure une paix hâtive de peur que l'épidémie bolchevique ne se répande plus loin ; la république des soviets en Bavière et en Hongrie en 1919 ; les grèves générales à Seattle aux États-Unis et à Winnipeg au Canada ; l'envoi de tanks pour répondre à l'agitation ouvrière sur la Clyde en Ecosse la même année ; les occupations d'usines en Italie en 1920. C'était une confirmation frappante de l'analyse de l'IC : une nouvelle époque était née, époque de guerres et de révolutions. Le capitalisme, en entraînant l'humanité derrière le rouleau compresseur du militarisme et de la guerre, rendait aussi nécessaire la révolution prolétarienne.

Mais la conscience qu'en avaient les éléments les plus dynamiques et les plus clairvoyants de la classe ouvrière, les communistes, coïncidait rarement avec le niveau atteint par l'ensemble de la classe ouvrière. La majorité de cette dernière ne comprenait pas encore qu'un retour à l'ancienne période de paix et de réformes graduelles n'était plus possible. Elle voulait avant tout que la guerre se termine et, bien qu'elle ait dû imposer cette décision à la bourgeoisie, cette dernière a su tirer profit de l'idée qu'on pouvait revenir au status quo ante bellum, au statu quo d'avant guerre, bien qu'avec un certain nombre de changements qui étaient alors présentés comme des "acquis ouvriers" : en Grande-Bretagne, le "homes fit for heroes", des "foyers pour les héros" qui revenaient de la guerre, le droit de vote pour les femmes, et la Clause quatre dans le programme du parti travailliste qui promettait la nationalisation des entreprises les plus importantes de l'économie ; en Allemagne, où la révolution avait déjà eu une forme concrète, les promesses étaient plus radicales et utilisaient des termes comme la socialisation et les conseils ouvriers ; elles s'engageaient sur l'abdication du Kaiser et la mise en place d'une république basée sur le suffrage universel.

Quasiment partout, c'étaient les sociaux-démocrates, les spécialistes expérimentés de la lutte pour les réformes, qui vendaient ces illusions aux ouvriers, illusions qui leur permettaient de déclarer qu'ils étaient pour la révolution même lorsqu'ils utilisaient des groupes protofascistes pour massacrer les ouvriers révolutionnaires de Berlin et de Munich, et Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht eux-mêmes ; en même temps, ils soutenaient l'étouffement économique et l'offensive militaire contre le pouvoir soviétique en Russie avec l'argument fallacieux selon lequel les Bolcheviks auraient forcé la main de l'histoire en menant une révolution dans un pays arriéré où la classe ouvrière n'était qu'une minorité, offensant ainsi les principes sacrés de la démocratie.

Bref, au moyen d'un mélange de tromperies et de répression brutale, la vague révolutionnaire fut étouffée dans une série de défaites successives. Coupée de l'oxygène de la révolution mondiale, la révolution en Russie commença à suffoquer et à se dévorer elle-même ; ce processus est symbolisé par le désastre de Kronstadt où les ouvriers et les marins mécontents, qui demandaient de nouvelles élections des soviets, furent écrasés par le gouvernement bolchevique. Le "vainqueur" de ce processus de dégénérescence interne fut Staline et la première victime en fut le Parti bolchevique lui-même qui s'est finalement et irrévocablement transformé en instrument d'une nouvelle bourgeoisie d'État, ayant abandonné tout semblant d'internationalisme au profit de la notion frauduleuse de "socialisme en un seul pays".

Le capitalisme a donc survécu à l'effroi engendré par la vague révolutionnaire, malgré d'ultimes répliques comme la grève générale en Grande-Bretagne en 1926 et le soulèvement ouvrier à Shanghai en 1927. Il a proclamé sa ferme intention de revenir à la normale. Pendant la guerre, le principe des profits et pertes avait été temporairement (et partiellement) suspendu puisque quasiment toute la production avait été orientée vers l'effort de guerre et que l'appareil d'État avait pris le contrôle direct de l'ensemble des secteurs de l'économie. Dans un rapport au Troisième Congrès de l'Internationale communiste, Trotsky a noté comment la guerre avait introduit une nouvelle façon de fonctionner du capitalisme, essentiellement basée sur la manipulation de l'économie par l'État et la création de montagnes de dettes, de capital fictif : "Le capitalisme en tant que système économique est, vous le savez, plein de contradictions. Pendant les années de guerre, ces contradictions ont atteint des proportions monstrueuses. Pour trouver les ressources nécessaires à la guerre, l'État a fait principalement appel à deux mesures : d'abord, l'émission de papier monnaie ; deuxièmement, l'émission d'obligations. Aussi une quantité toujours croissante de prétendues 'valeurs papier' (obligations) est entrée en circulation, comme moyen par lequel l'État a soutiré des valeurs matérielles réelles du pays pour les détruire dans la guerre. Plus grandes ont été les sommes dépensées par l'État, c'est-à-dire plus les valeurs réelles ont été détruites, plus grande a été la quantité de pseudo richesse, de valeurs fictives accumulées dans le pays. Les titres d'État se sont accumulés comme des montagnes. A première vue, il pourrait sembler qu'un pays est devenu extrêmement riche mais, en réalité, on a miné son fondement économique, le faisant vaciller, l'amenant au bord de l'effondrement. Les dettes d'État sont montées jusqu'environ 1000 milliards de marks or qui s'ajoutent aux 62% des ressources nationales actuelles des pays belligérants. Avant la guerre, le total mondial de papier monnaie et de crédit approchait 28 milliards de marks. Or, aujourd'hui il se situe entre 220 et 280 milliards, dix fois plus. Et ceci bien sûr n'inclut pas la Russie car nous ne parlons que du monde capitaliste. Tout ceci s'applique surtout, mais pas exclusivement, aux pays européens, principalement à l'Europe continentale et, en particulier à l'Europe centrale. Dans l'ensemble, au fur et à mesure que l'Europe s'appauvrit - ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui - elle s'est enveloppée et continue à s'envelopper de couches toujours plus épaisses de valeurs papier ou ce qu'on appelle capital fictif. Cette monnaie fictive de capital papier, ces notes du trésor, ces bonds de guerre, ces billets de banque, etc. représentent soit des souvenirs d'un capital défunt ou l'attente de capital à venir. Mais aujourd'hui, ils ne sont en aucune façon reliés à du capital véritablement existant. Cependant, ils fonctionnent comme capital et comme monnaie et cela tend à donner une image incroyablement déformée de la société et de l'économie moderne dans son ensemble. Plus cette économie s'appauvrit, plus riche est l'image reflétée par ce miroir qu'est le capital fictif. En même temps, la création de ce capital fictif signifie, comme nous le verrons, que les classes partagent de différentes façons la distribution du revenu national et de la richesse qui se contractent graduellement. Le revenu national aussi s'est contracté mais pas autant que la richesse nationale. L'explication en est simple : la bougie de l'économie capitaliste a été brûlée par les deux bouts." (2 juin 1921 ; traduit de l'anglais par nous).

Ces méthodes étaient le signe du fait que le capitalisme ne pouvait opérer qu'en bafouant ses propres lois. Les nouvelles méthodes étaient décrites comme du "socialisme de guerre", mais c'était en fait un moyen de préserver le système capitaliste dans une période où il était devenu obsolète et constituait un rempart désespéré contre le socialisme, contre l'ascension d'un mode de production sociale supérieur. Mais comme le "socialisme de guerre" était vu comme nécessaire essentiellement pour gagner la guerre, il fut effectivement démantelé après celle-ci. Au début des années 1920, dans une Europe ravagée par la guerre, débuta une difficile période de reconstruction, mais les économies du Vieux Monde restèrent stagnantes : les taux de croissance spectaculaires qui avaient caractérisé les premiers pays capitalistes dans la période d'avant-guerre ne se reproduisirent pas. Le chômage s'installa de façon permanente dans des pays comme la Grande-Bretagne tandis que l'économie allemande, saignée à blanc par de cruelles réparations, battait tous les records d'inflation connus et était presque totalement alimentée par l'endettement.

La principale exception fut l'Amérique qui s'était développée pendant la guerre en jouant le rôle d'"intendant de l'Europe", selon les termes de Trotsky dans le même rapport. Elle se caractérisa alors définitivement comme étant l'économie la plus puissante du monde et s'épanouit précisément parce que ses rivaux avaient été terrassés par le coût gigantesque de la guerre, les troubles sociaux d'après-guerre et la disparition effective du marché russe. Pour l'Amérique, ce fut l'époque du jazz, les années folles ; les images de la Ford "Model T", produite en masse dans les usines de Henry Ford, reflétaient la réalité de taux de croissance vertigineux. Ayant atteint le bout de son expansion interne et bénéficiant grandement de la stagnation des vieilles puissances européennes, le capital américain commença a envahir le globe avec ses marchandises, en inondant l'Europe et les pays sous développés, souvent jusque dans des régions encore pré-capitalistes. Après avoir été débiteurs au 19e siècle, les États-Unis devinrent le principal créditeur mondial. Bien que, dans une grande mesure, l'agriculture américaine n'ait pas été entraînée dans le boom, il y avait une augmentation perceptible du pouvoir d'achat de la population urbaine et prolétarienne. Tout cela constituait apparemment la preuve qu'on pouvait revenir au monde du capitalisme libéral, du "laisser-faire", qui avait permis l'expansion extraordinaire au 19e siècle. La philosophie rassurante du président des États-Unis de l'époque, Calvin Coolidge, triomphait. C'est en ces termes qu'il s'adressait au Congrès américain en décembre 1928 : "Aucun Congrès des États-Unis jamais rassemblé, faisant un rapide survol de l'état de l'Union, ne s'est trouvé face à une perspective plus plaisante que celle qui se présente aujourd'hui. Sur le plan intérieur, c'est la tranquillité et la satisfaction, des rapports harmonieux entre les patrons et les salariés, libérés des conflits sociaux, et le niveau le plus élevé de prospérité de ces années. Sur le plan extérieur, il y a la paix, la bonne volonté qui vient de la compréhension mutuelle, et la reconnaissance que les problèmes qui, il y a peu de temps encore, apparaissaient si menaçants, disparaissent sous l'influence d'un comportement clairement amical. La grande richesse créée par notre esprit d'entreprise et notre travail, et épargnée par notre sens de l'économie, a connu la distribution la plus large dans notre population et son flux continu a servi les œuvres caritatives et l'industrie du monde. Les besoins de l'existence ne sont plus limités au domaine de la nécessité et appartiennent aujourd'hui à celui du luxe. L'élargissement de la production est consommé par une demande intérieure croissante et un commerce en expansion à l'extérieur. Le pays peut regarder le présent avec satisfaction et anticiper le futur avec optimisme."

On ne peut qu'être frappés par la pertinence de ces paroles ! Moins d'un an après, en octobre 1929, c'était le crash. La croissance fébrile de l'économie américaine avait rencontré les limites inhérentes du marché et bien de ceux qui avaient cru à la croissance illimitée, à la capacité du capitalisme à créer ses propres marchés pour toujours et avaient investi leurs économies sur la base de ce mythe, tombèrent de très haut. De plus, ce n'était pas une crise du même type que celles qui avaient ponctué le 19e siècle, des crises si régulières pendant la première moitié de ce siècle qu'il avait été possible de parler de "cycle décennal". A l'époque, après une brève période d'effondrement, on trouvait de nouveaux marchés dans le monde et une nouvelle phase de croissance, encore plus vigoureuse, commençait ; de plus dans la période de 1870 à 1914, caractérisée par une poussée impérialiste accélérée pour la conquête des régions non capitalistes restantes, les crises qui ont frappé les centres du système furent beaucoup moins violentes que pendant la jeunesse du capitalisme, malgré ce qui avait été appelé la "longue dépression", entre les années 1870 et 1890, et qui avait reflété, dans une certaines mesure, le début de la fin de la suprématie économique mondiale de la Grande-Bretagne. Mais, de toutes façons, il n'y a pas de comparaison possible entre les problèmes commerciaux du 19e siècle et l'effondrement qui a eu lieu pendant les années 1930. On se trouvait sur un plan qualitativement différent : quelque chose de fondamental dans les conditions de l'accumulation capitaliste avait changé. La dépression était mondiale - de son cœur aux États-Unis, elle a ensuite frappé l'Allemagne qui était maintenant quasiment totalement dépendante des États-Unis, puis le reste de l'Europe. La crise était également dévastatrice pour les régions coloniales ou semi-dépendantes qui avaient été contraintes en grande partie, par leurs grands "propriétaires" impérialistes, de produire en premier lieu pour les métropoles. La chute soudaine des prix mondiaux a ruiné la majorité de ces pays.

On peut mesurer la profondeur de la crise par le fait que la production mondiale avait décliné d'environ 10% avec la Première Guerre mondiale, alors qu'à la suite du crash, elle chuta d'au moins 36,2% (ce chiffre exclut l'URSS ; chiffres tirés du livre de Sternberg Le conflit du siècle, 1951). Aux États-Unis qui avaient été les grands bénéficiaires de la guerre, la chute de la production industrielle atteignait 53,8%. Les estimations des chiffres du chômage sont variables, mais Sternberg l'évalue à 40 millions dans les principaux pays développés. La chute du commerce mondial est également catastrophique, se réduisant à 1/3 du niveau d'avant 1929. Mais la différence la plus importante entre l'effondrement des années 1930 et les crises du 19e siècle provient du fait qu'il n'y avait plus, désormais, de processus "automatique" de reprise d'un nouveau cycle de croissance et d'expansion en direction de ce qui subsistait comme régions non capitalistes sur la planète. La bourgeoisie s'est vite rendu compte qu'il n'y aurait plus la "main invisible" du marché pour faire repartir l'économie dans un futur poche. Elle devait donc abandonner le libéralisme naïf de Coolidge et de son successeur, Hoover, et reconnaître qu'à partir de maintenant, l'État devrait intervenir de façon autoritaire dans l'économie afin de préserver le système capitaliste. C'est avant tout Keynes qui a théorisé un telle politique ; il avait compris que l'État devait soutenir les industries déclinantes et générer un marché artificiel pour compenser l'incapacité du système à en développer de nouveaux. Tel a été le sens des "travaux publics" à grande échelle entrepris par Roosevelt sous le nom de New Deal, du soutien que lui a apporté la nouvelle centrale syndicale, la CIO, afin de stimuler la demande des consommateurs, etc. En France, la nouvelle politique a pris la forme du Front populaire. En Allemagne et en Italie, elle a pris la forme du fascisme et en Russie, du stalinisme. Toutes ces politiques avaient la même cause sous-jacente. Le capitalisme était entré dans une nouvelle époque, l'époque du capitalisme d'État.

Mais le capitalisme d'État n'existe pas dans chaque pays isolément des autres. Au contraire, il est déterminé, dans une grande mesure, par la nécessité de centraliser et de défendre l'économie nationale contre la concurrence des autres nations. Dans les années 1930, cela contenait un aspect économique - le protectionnisme était considéré comme un moyen de défendre ses industries et ses marchés contre l'empiètement des industries et des marchés des autres pays ; mais le capitalisme d'État contenait aussi un volet militaire, bien plus significatif, parce que la concurrence économique aggravait la poussée vers une nouvelle guerre mondiale. Le capitalisme d'État est, par essence, une économie de guerre. Le fascisme, qui vantait bruyamment les bienfaits de la guerre, constituait l'expression la plus ouverte de cette tendance. Sous le régime d'Hitler, le capital allemand répondit à sa situation économique catastrophique en se lançant dans une course effrénée au réarmement. Cela eut pour effet "bénéfique" d'absorber rapidement le chômage, mais ce n'était pas le but véritable de l'économie de guerre qui était de se préparer à un nouveau repartage violent des marchés. De même, le régime stalinien en Russie et la subordination impitoyable du niveau de vie des prolétaires au développement de l'industrie lourde, répondait au besoin de faire de la Russie une puissance militaire mondiale à prendre en compte et, comme pour l'Allemagne nazie et le Japon militariste (qui avait déjà lancé une campagne de conquête militaire en envahissant la Mandchourie en 1931 et le reste de la Chine en 1937), ces régimes ont résisté à l'effondrement avec "succès" parce qu'ils ont subordonné toute la production aux besoins de la guerre. Mais le développement de l'économie de guerre est aussi le secret des programmes massifs de travaux publics dans les pays du New Deal et du Front populaire, même si ces derniers ont mis plus de temps à réadapter les usines à la production massive d'armes et de matériel militaire.

Victor Serge a qualifié la période des années 1930 de "Minuit dans le siècle". Tout comme la guerre de 1914-18, la crise économique de 1929 confirmait la sénilité du mode de production capitaliste. A une échelle bien plus grande que tout ce qu'on avait pu voir au 19e siècle, on assistait à "une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé un paradoxe, [s'abattre] sur la société - l'épidémie de la surproduction" (Le Manifeste communiste). Des millions de gens avaient faim et subissaient un chômage forcé dans les nations les plus industrialisées du monde, non pas parce que les usines et les champs ne pouvaient pas produire suffisamment mais parce qu'ils produisaient "trop" par rapport à la capacité d'absorption du marché. C'était une nouvelle confirmation de la nécessité de la révolution socialiste.

Mais la première tentative du prolétariat d'accomplir le verdict de l'histoire avait été définitivement vaincue à la fin des années 1920 et, partout, la contre-révolution avait triomphé. Elle a atteint les profondeurs les plus terrifiantes précisément là où la révolution était allée le plus haut. En Russie, elle prit la forme de camps de travail et d'exécutions massives ; des populations entières furent déportées, des millions de paysans délibérément affamés ; dans les usines, les ouvriers furent soumis à la surexploitation stakhanoviste. Sur le plan culturel, toutes les expériences sociales et artistiques des premières années de la révolution furent supprimées et, au nom du "Réalisme socialiste", on imposa officiellement un retour aux normes bourgeoises les plus philistines.

En Allemagne et en Italie, le prolétariat avait été plus proche de la révolution que dans aucun autre pays d'Europe occidentale et sa défaite eut pour conséquence l'instauration d'un régime policier brutal. Le fascisme était caractérisé par une immense bureaucratie d'informateurs, la persécution féroce des dissidents et des minorités sociales et ethniques, les Juifs en Allemagne en étant le cas typique. Le régime nazi piétina des centaines d'années de culture et se vautra dans des théories occultistes pseudo scientifiques sur la mission civilisatrice de la race aryenne, brûlant les livres qui contenaient des idées "non Allemandes" et exaltant les vertus du sang, de la terre et de la conquête. Trotsky considérait la destruction de la culture en Allemagne nazie comme une preuve particulièrement éloquente de la décadence de la culture bourgeoise.

"Le fascisme a amené à la politique les bas-fonds de la société. Non seulement dans les maisons paysannes, mais aussi dans les gratte-ciel des villes vivent encore aujourd'hui, à côté du XX° siècle, le X° et le XII° siècles. Des centaines de millions de gens utilisent le courant électrique, sans cesser de croire à la force magique des gestes et des incantations. Le pape à Rome prêche à la radio sur le miracle de la transmutation de l'eau en vin. Les étoiles de cinéma se font dire la bonne aventure. Les aviateurs qui dirigent de merveilleuses mécaniques, créées par le génie de l'homme, portent des amulettes sous leur combinaison. Quelles réserves inépuisables d'obscurantisme, d'ignorance et de barbarie ! Le désespoir les a fait se dresser, le fascisme leur a donné un drapeau. Tout ce qu'un développement sans obstacle de la société aurait dû rejeter de l'organisme national, sous la forme d'excréments de la culture, est maintenant vomi : la civilisation capitaliste vomit une barbarie non digérée. Telle est la physiologie du national-socialisme." ("Qu'est-ce que le national-socialisme ?", 1933)

Mais du fait, précisément, que le fascisme était une expression concentrée du déclin du capitalisme en tant que système, penser qu'on pouvait le combattre sans combattre le capitalisme dans son ensemble, comme le défendaient les différentes sortes d'"antifascistes", constituait une pure mystification. Ceci fut très clairement démontré en Espagne en 1936 : les ouvriers de Barcelone répondirent au premier coup d'État du Général Franco, avec leurs propres méthodes de lutte de classe - la grève générale, la fraternisation avec les troupes, l'armement des ouvriers - et, en quelques jours, paralysèrent l'offensive fasciste. C'est quand ils remirent leur lutte aux mains de la bourgeoisie démocratique incarnée par le Front populaire qu'ils furent vaincus et entraînés dans une lutte inter impérialiste qui s'avéra être une répétition générale du massacre bien plus vaste à venir. Comme la Gauche italienne en tira la conclusion sobrement : la guerre d'Espagne constituait une terrible confirmation du fait que le prolétariat mondial avait été défait ; et puisque le prolétariat constituait le seul obstacle à l'avancée du capitalisme vers la guerre, le cours à une nouvelle guerre mondiale était maintenant ouvert.

Une nouvelle étape de la barbarie

Le tableau de Picasso, Guernica, est célébré à juste raison comme une représentation sans précédent des horreurs de la guerre moderne. Le bombardement aveugle de la population civile de cette ville espagnole par l'aviation allemande qui soutenait l'armée de Franco, constitua un grand choc car c'était un phénomène encore relativement nouveau. Le bombardement aérien de cibles civiles avait été limité durant la Première Guerre mondiale et très inefficace. La grande majorité des tués pendant cette guerre étaient des soldats sur les champs de bataille. La Deuxième Guerre mondiale a montré à quel point la capacité de barbarie du capitalisme en déclin s'était accrue puisque, cette fois, la majorité des tués furent des civils :"L'estimation totale en pertes de vies humaines causées par la Deuxième Guerre mondiale, indépendamment du camp dont elles faisaient partie, est en gros de 72 millions. Le nombre de civils atteint 47 millions, y compris les morts de faim et de maladie à cause de la guerre. Les pertes militaires se montent à environ 25 millions, y compris 5 millions de prisonniers de guerre" (https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties [3]). L'expression la plus terrifiante et la plus concentrée de cette horreur est le meurtre industrialisé de millions de Juifs et d'autres minorités par le régime nazi, fusillés, paquets par paquets, dans les ghettos et les forêts d'Europe de l'Est, affamés et exploités au travail comme des esclaves jusqu'à la mort, gazés par centaines de milliers dans les camps d'Auschwitz, Bergen-Belsen ou Treblinka. Mais le nombre de morts civils victimes du bombardement des villes par les protagonistes des deux côtés prouve que cet Holocauste, ce meurtre systématique d'innocents, était une caractéristique générale de cette guerre. En fait, à ce niveau, les démocraties ont certainement surpassé les puissances fascistes, et les tapis de bombes, notamment de bombes incendiaires, qui ont recouvert les villes allemandes et japonaises confèrent, en comparaison, un air plutôt "amateur" au Blitz allemand sur le Royaume-Uni. Le point culminant et symbolique de cette nouvelle méthode de massacre de masse a été le bombardement atomique des villes d'Hiroshima et de Nagasaki ; mais en termes de morts civils, le bombardement "conventionnel" de villes comme Tokyo, Hambourg et Dresde a été encore plus meurtrier.

L'utilisation de la bombe atomique par les États-Unis a ouvert de deux façons une nouvelle période. D'abord, cela a confirmé que le capitalisme était devenu un système de guerre permanente. Car si la bombe atomique marquait l'effondrement final des puissances de l'Axe, elle ouvrait aussi un nouveau front de guerre. La véritable cible derrière Hiroshima n'était pas le Japon qui était déjà à genoux et demandait des conditions pour sa reddition, mais l'URSS. C'était un avertissement pour que cette dernière modère ses ambitions impérialistes en Extrême-Orient et en Europe. En fait "les chefs d'état-major américains élaborèrent un plan de bombardement atomique des vingt principales villes soviétiques dans les dix semaines qui suivirent la fin de la guerre" (Walker, The Cold War and the making of the Modern World, cité par Hobsbawm, L'âge des extrêmes, p. 518). En d'autres termes, l'utilisation de la bombe atomique ne mit fin à la Seconde Guerre mondiale que pour établir les lignes de front de la troisième. Et elle a apporté une signification nouvelle et effrayante aux paroles de Rosa Luxemburg sur les "dernières conséquences" d'une période de guerres sans entraves. La bombe atomique démontrait que le système capitaliste avait maintenant la capacité de mettre fin à la vie humaine sur terre.

Les années 1914-1945 - que Hobsbawm appelle "l'ère des catastrophes" - confirment clairement que le diagnostic selon lequel le capitalisme était devenu un système social décadent - tout comme c'était arrivé à la Rome antique ou au féodalisme avant lui. Les révolutionnaires qui avaient survécu aux persécutions et à la démoralisation des années 1930 et 1940 et avaient maintenu des principes internationalistes contre les deux camps impérialistes avant et pendant la guerre, étaient très peu nombreux ; mais, pour la plupart d'entre eux, c'était une donnée définitive. Deux guerres mondiales et la menace immédiate d'une troisième ainsi qu'une crise économique mondiale d'une échelle sans précédent semblaient l'avoir confirmé une fois pour toutes.

Dans les décennies suivantes, cependant, des doutes commencèrent à sourdre. Il était sûr que l'humanité vivait désormais sous la menace permanente de son annihilation. Durant les 40 années suivantes, même si les deux nouveaux blocs impérialistes n'entraînèrent pas l'humanité dans une nouvelle guerre mondiale, ils demeurèrent en état de conflit et d'hostilité permanents, menant une série de guerres par procuration en Extrême-orient, au Moyen-Orient et en Afrique ; et, à plusieurs occasions, en particulier pendant la crise des missiles de Cuba en octobre 1962, ils menèrent la planète au bord de la catastrophe. Une estimation approximative officielle fait état de 20 millions de morts, tués pendant ces guerres, et d'autres estimations sont bien plus élevées.

Ces guerres ravagèrent les régions sous-développées du monde et, durant la période d'après guerre, ces zones furent confrontées à des problèmes épouvantables de pauvreté et de malnutrition. Cependant, dans les principaux pays capitalistes, eut lieu un boom spectaculaire que les experts de la bourgeoisie appelèrent rétrospectivement les "Trente Glorieuses". Les taux de croissance égalaient ou dépassaient même ceux du 19e siècle, des augmentations de salaire avaient lieu régulièrement, des services sociaux et de santé furent institués sous la direction bienveillante des États… En 1960, en Grande-Bretagne, le député britannique Harold Macmillan disait à la classe ouvrière "La vie n'a jamais été aussi belle" et, chez les sociologues, de nouvelles théories florissaient sur la transformation du capitalisme en "société de consommation" dans laquelle la classe ouvrière s'était "embourgeoisée" grâce à un tapis roulant incessant de télévisions, machines à laver, voitures et vacances organisées. Pour beaucoup de gens, y compris certains dans le mouvement révolutionnaire, cette période infirmait l'idée selon laquelle le capitalisme était entré en décadence, et prouvait la capacité de ce dernier de se développer de façon quasi illimitée. Les théoriciens "radicaux" comme Marcuse commencèrent à chercher ailleurs que dans la classe ouvrière le sujet du changement révolutionnaire : chez les paysans du Tiers-monde ou les étudiants révoltés des centres capitalistes.

Une société en décomposition

Nous examinerons ailleurs les bases réelles de ce boom d'après-guerre et, en particulier, quels moyens le capitalisme en déclin a adoptés pour conjurer les conséquences immédiates de ses contradictions. Cependant, ceux qui déclaraient que le capitalisme avait fini par surmonter ses contradictions allaient se révéler être des empiristes superficiels, lorsque, à la fin des années 1960, les premiers symptômes d'une nouvelle crise économique apparurent dans les principaux pays occidentaux. Dès le milieu des années 1970, la maladie était déclarée : l'inflation commença à ravager les principales économies, incitant à abandonner les méthodes keynésiennes d'utilisation de l'État pour soutenir directement l'économie, méthodes qui avaient si bien fonctionné durant les décennies précédentes. Les années 1980 furent donc les années du Thatcherisme et des Reaganomics - politiques prônées par le premier ministre britannique, Margaret Thatcher et le président américain, Ronald Reagan - qui consistaient fondamentalement à laisser la crise atteindre son niveau réel et à abandonner les industries les plus faibles. L'inflation fut soignée par la récession. Depuis, nous avons traversé une série de mini-booms et de mini-récessions et le projet du Thatcherisme continue à exister au niveau idéologique dans les perspectives du néolibéralisme et des privatisations. Mais, malgré toute la rhétorique sur le retour aux valeurs économiques de l'époque de la reine Victoria sur la libre entreprise, le rôle de l'État capitaliste reste toujours aussi crucial ; ce dernier continue de manipuler la croissance économique au moyen de toutes sortes de manœuvres financières, toutes fondées sur une montagne croissante de dettes, symbolisées par dessus tout par le fait que les États-Unis - dont le développement de la puissance avait été marqué par le fait que, de débiteurs, ils étaient devenus créditeurs - croulent maintenant sous une dette supérieure à 36 000 milliards de dollars 1 "Cette montagne de dettes qui s'accumulent, non seulement au Japon mais aussi dans les autres pays développés, constitue un véritable baril de poudre potentiellement déstabilisateur à terme. Ainsi, une grossière estimation de l'endettement mondial pour l'ensemble des agents économiques (États, entreprises, ménages et banques) oscille entre 200 et 300`% du produit mondial. Concrètement, cela signifie deux choses : d'une part, que le système a avancé l'équivalent monétaire de la valeur de deux à trois fois le produit mondial pour pallier à la crise de surproduction rampante et, d'autre part, qu'il faudrait travailler deux à trois années pour rien si cette dette devait être remboursée du jour au lendemain. Si un endettement massif peut aujourd'hui encore être supporté par les économies développées, il est par contre en train d'étouffer un à un les pays dits "émergents". Cet endettement phénoménal au niveau mondial est historiquement sans précédent et exprime à la fois le niveau d'impasse dans lequel le système capitaliste s'est enfoncé mais aussi sa capacité à manipuler la loi de la valeur afin d'assurer sa pérennité." ("Crise économique : les oripeaux de la "prospérité économique" arrachés par la crise", Revue internationale n° 114, 3e trimestre 2003)

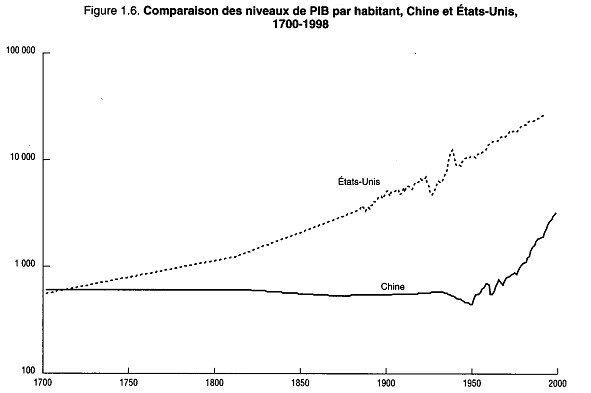

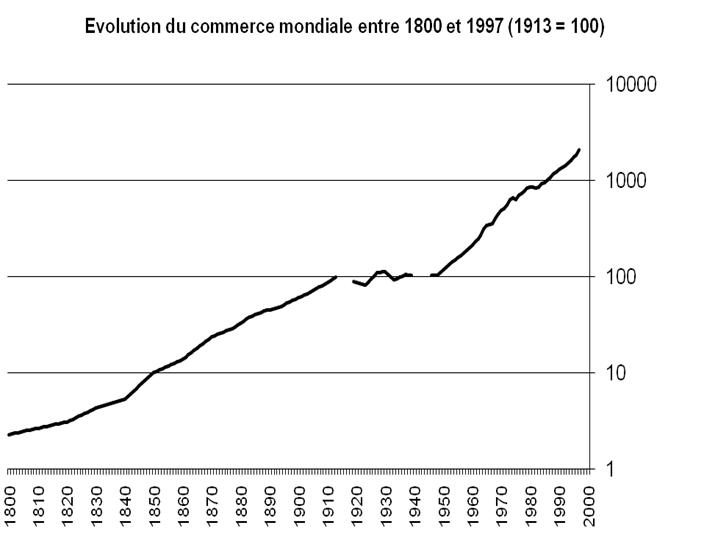

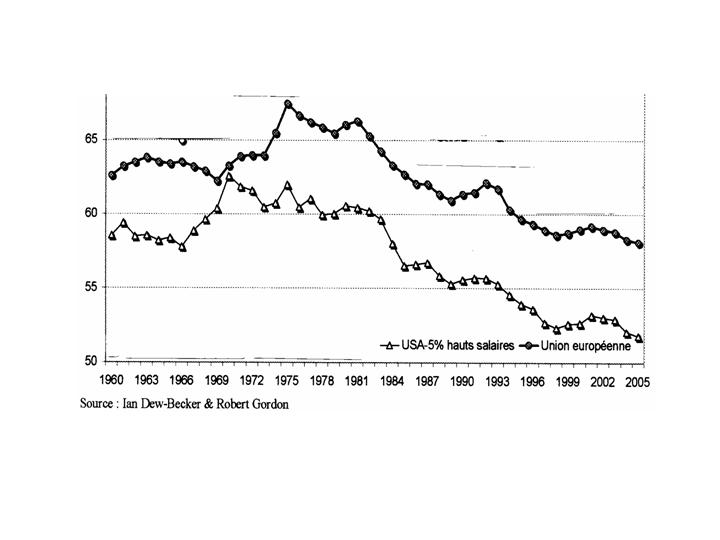

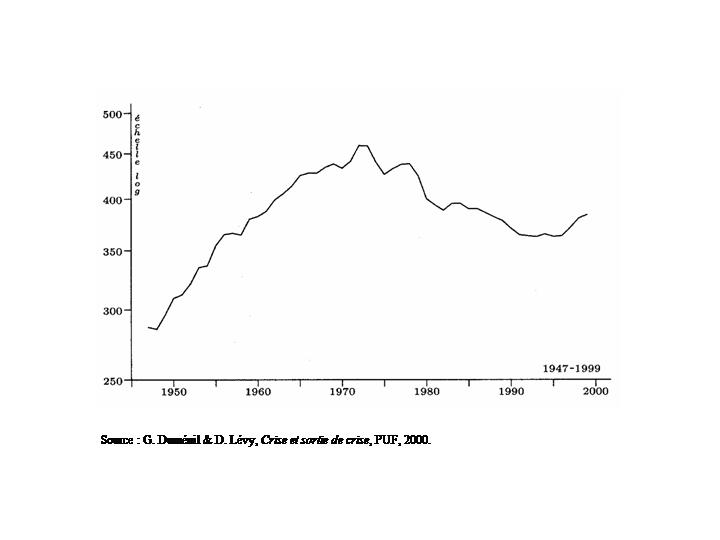

Et tandis que la bourgeoisie nous demande de faire confiance à toutes sortes de remèdes bidon comme "l'économie de l'information" ou autres "révolutions technologiques", la dépendance de l'ensemble de l'économie mondiale vis-à-vis de l'endettement voit s'accumuler les pressions souterraines qui auront fatalement des conséquences volcaniques dans le futur. Nous les entrevoyons de temps en temps : le moteur qui alimentait la croissance des "Tigres" et des "Dragons" asiatiques a calé en 1997 ; c'est peut-être l'exemple le plus significatif. Aujourd'hui, en 2007, on nous répète de nouveau que les taux de croissance spectaculaires que connaissent l'Inde et la Chine nous montrent le futur. Mais juste après, on a bien du mal à cacher la peur que tout ceci finira mal. La croissance de la Chine, après tout, se base sur des exportations bon marché vers l'Occident et la capacité de l'Occident à les consommer se base sur des dettes énormes… Aussi qu'arrivera-t-il quand les dettes devront être remboursées ? Et derrière la croissance alimentée par la dette des deux dernières décennies et plus, apparaît la fragilité de toute l'entreprise dans certains de ses aspects les plus ouvertement négatifs : la véritable désindustrialisation de pans entiers de l'économie occidentale, la création d'une multitude d'emplois improductifs et très souvent précaires, de plus en plus liés aux domaines les plus parasitaires de l'économie ; l'écart grandissant entre les riches et les pauvres, non seulement entre les pays capitalistes centraux et les régions les plus pauvres du monde, mais au sein même des économies les plus développées ; l'incapacité évidente à absorber véritablement la masse de chômeurs qui devient permanente et dont on cache la véritable ampleur par toute une série de tricheries (les stages qui ne mènent nulle part, les changements constants dans les modes de calcul du chômage, etc.).