Soumis par Revue Internationale le

La dernière récession de 2000-2001 a fortement mis à mal toutes les élucubrations théoriques à propos de la prétendue "troisième révolution industrielle" basée sur le microprocesseur et les nouvelles technologies de l’information, de même que le krach boursier a réduit à néant toutes les divagations sur l’avènement d’un "capitalisme patrimonial" supplantant le salariat par l’actionnariat participatif (!)... nième version du mythe éculé d’un "capitalisme populaire" où chaque ouvrier serait devenu "petit propriétaire" par la possession de quelques actions de "son" entreprise.

Depuis, les Etats-Unis ont réussi à contenir l’ampleur de la récession tandis que l’Europe s’est enlisée dans une conjoncture morose. On nous explique donc à l'envie que les ressorts de la reprise américaine résideraient dans l'engagement plus important de ce pays au sein de cette fameuse "nouvelle économie" et dans une plus grande dérégulation et flexibilité du marché du travail. Inversement, la léthargie de la reprise européenne s'expliquerait, elle, par le retard pris dans ces deux domaines sur le vieux continent. Pour y remédier, la politique de l'Union Européenne s’est fixée comme objectif la dite "stratégie de Lisbonne" visant à instaurer, d’ici à 2010, "l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde". Ainsi pouvons-nous lire dans les "lignes directrices de l'emploi", définies par la Commission Européenne, et auxquelles fait référence la nouvelle Constitution, que les Etats doivent réformer "les conditions trop restrictives de la législation en matière d'emploi qui affectent la dynamique du marché du travail" et promouvoir la "diversité des modalités en termes de contrats de travail, notamment en matière de temps de travail". En bref, la bourgeoisie tente de tourner la page en nous présentant la dernière récession et le krach boursier comme une péripétie sur le chemin de la croissance et de la compétitivité. Elle nous refait le coup d’un avenir meilleur... moyennant quelques sacrifices supplémentaires que les travailleurs devraient consentir pour enfin atteindre le paradis sur terre. En dehors des injonctions visant à accroître l’austérité, la réalité est très éloignée de ces discours comme le démontre cet article en s'appuyant sur des statistiques officielles de la bourgeoisie analysées au sein d'un cadre marxiste. Une dernière partie de cet article est consacré à la réfutation de la méthode d'analyse de la crise développée par une autre organisation révolutionnaire, Battaglia Comunista.

La crise d'un système

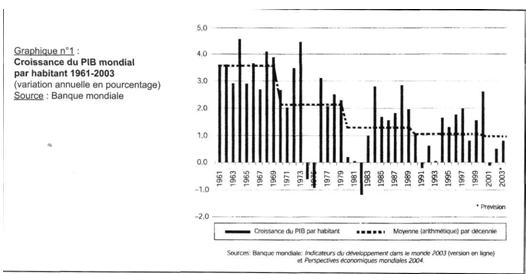

Loin d’être un accident de parcours, la dernière récession est la sixième ayant frappé l’économie capitaliste depuis la fin des années 1960 (graphique n°1).

Les récessions de 1967, 1970-71, 1974-75, 1980-82, 1991-93 et 2001-02 furent à chaque fois tendanciellement plus longues et profondes et cela dans un contexte de déclin constant du taux de croissance moyen de l’économie mondiale, décennie après décennie. Elles ne sont donc pas de simples contretemps sur le chemin de l’avènement de "l’économie la plus compétitive et dynamique du monde" mais représentent autant d’étapes de la lente mais inexorable descente aux enfers qui mène le mode de production capitaliste à la faillite. En effet, malgré tous les discours triomphants sur la "nouvelle économie", la libéralisation des marchés, l’élargissement de l’Europe, la révolution technologique, la mondialisation ainsi que les bluffs médiatiques récurrents à propos des performances de prétendus pays émergents, de l’ouverture des marchés des pays de l’Est, du développement du Sud-est asiatique et de la Chine,... le taux de croissance du Produit Intérieur Brut mondial par habitant ne fait que décroître décennie après décennie (1).

Certes, à regarder certains indicateurs comme le chômage, le taux de croissance, le taux de profit ou le commerce international, la crise actuelle est loin de l'effondrement connu par l'économie capitaliste mondiale dans les années 1930, et son rythme est beaucoup plus lent. Depuis lors, et particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, les économies de tous les pays sont progressivement passées sous un contrôle direct et indirect plus important et plus omniprésent de leurs Etats. A cela s'est ajouté l'instauration d'un contrôle économique au niveau de chaque blocs impérialiste (à travers la mise en place d'organismes tels que le FMI pour le bloc occidental et le COMECON pour le bloc de l'Est) (2). Avec la disparition des blocs, les dites institutions internationales ont disparu ou perdu de leur influence sur le plan politique sans pour autant cesser, pour certaines d'entre elle, de jouer un certain rôle sur le plan économique. Cette "organisation" de la production capitaliste a ainsi permis pendant des décennies de maîtriser beaucoup mieux que lors des années 30 les contradictions du système, et elle explique aujourd'hui la lenteur de la crise. Mais pallier aux effets des contradictions ne veut pas dire les résoudre.

Des reprises de moins en moins vigoureuses

L’évolution économique actuelle n’est pas un yoyo dont les cycles de baisse et de hausse serait indispensables à son développement mais elle s’inscrit dans une tendance globale au déclin, certes lente et progressive en raison de l’intervention régulatrice de l’Etat et des institutions internationales, mais néanmoins irréversible.

Il en va ainsi de la reprise américaine tant vantée et montrée en exemple : si les Etats-Unis ont réussi à limiter l’ampleur de leur récession, ce n’est qu’au prix de nouveaux déséquilibres qui ne feront que rendre encore plus profonde la prochaine récession dont les effets seront encore plus dramatiques pour la classe ouvrière et tous les exploités de la Terre. En rester au constat de l’existence de reprises économiques après chaque récession serait d’un pur empirisme qui ne nous fait pas avancer d’un pouce pour comprendre pourquoi le taux de croissance de l’économie mondiale ne fait que baisser depuis la fin des années 1960. L'évolution de la situation économique depuis cette époque, qui renvoie aux contradictions fondamentales du capitalisme, consiste en une succession de récessions et de reprises, ces dernières étant à chaque fois plus fragiles dans leurs fondements. En effet, concernant la reprise qui s’est développée aux Etats-Unis après la récession des années 2000-2001, nous remarquons qu’elle est essentiellement basée sur trois facteurs on ne peut plus aléatoires : 1) le creusement rapide et important du déficit budgétaire ; 2) une reprise de la consommation s'appuyant sur un endettement croissant, l’annulation de l’épargne nationale et le financement extérieur ; 3) une spectaculaire baisse des taux d’intérêt annonçant une instabilité accrue des marchés financiers internationaux.

1) Un creusement record du déficit budgétaire

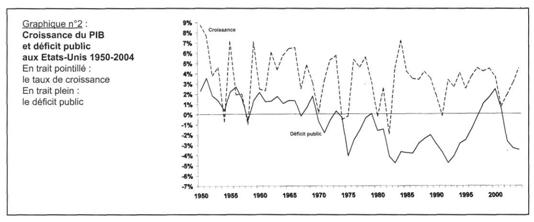

Depuis la fin des années 1960, on constate clairement (graphique n° 2) que les récessions de 1967, 1970, 1974-75 et 1980-82 sont à chaque fois plus profondes (le taux de croissance du PIB américain est en pointillé), alors que celles de 1991 et 2001 apparaissent de moindre ampleur et entrecoupées de phases plus longues de reprise (1983-1990 et 1992-1999). Aurions nous là les premiers effets de l’avènement de cette nouvelle économie que d’aucuns se plaisent à souligner ? Assisterions-nous à un renversement de tendance qui s’amorcerait dans l’économie la plus avancée du monde et qui ne demanderait qu'à se généraliser ailleurs dans le monde en copiant les recettes américaines ? C’est ce qu’il nous faut maintenant examiner.

Constater l’existence de reprises, même de moindre ampleur, ne nous avance guère si l’on n’en examine pas les ressorts sous-jacents. Pour ce faire, nous avons rapproché l’évolution du déficit public de l’Etat américain (en trait plein dans le graphique n° 2) à celui de la croissance et l’on constatera aisément que non seulement chaque phase de reprise est précédée par un déficit public important, mais que ce dernier est à chaque fois plus conséquent en profondeur et/ou en durée. Dès lors, aussi bien les phases plus longues de reprise au cours des années 1980 et 1990 que l’atténuation relative des récessions s’expliquent avant tout par l’ampleur du déficit public et son maintien à un haut niveau. La reprise après la récession de 2000-2001 ne déroge pas à la règle. Sans un déficit public dont l’ampleur et la rapidité de l'augmentation atteignent des records historiques, la "croissance" américaine friserait la déflation. La baisse des impôts (essentiellement pour les hauts revenus), combinée aux dépenses militaires, a fait passer le budget à un déficit qui atteint les 3,5% alors qu'il était excédentaire de 2,4% en 2000. De plus, les priorités définies pour 2005, contrairement aux promesses de la campagne présidentielle, devraient se traduire par une aggravation de ce déficit, compte tenu de l’augmentation des dépenses d’armement et de sécurité et de substantielles baisses d’impôts à destination des plus riches (3). Les quelques mesures prévues pour contenir ce déficit se traduiront par encore plus d’austérité pour les exploités puisqu’il est prévu de baisser les dépenses à destination des plus pauvres (4).

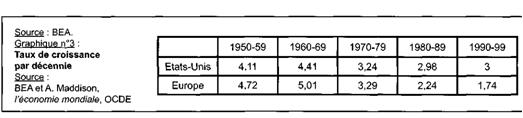

Par ailleurs, il nous faut aussi tordre le cou à ce mythe d’un retournement de tendance amorcé aux Etats-Unis car, à regarder les taux de croissance par décennie, après la chute amorcée à la fin des années 1960, ils sont restés stationnaires autour de 3%, c’est-à-dire à un niveau inférieur à ceux des décennies précédentes... et ce ne sont pas les deux centièmes de pourcent (!) en plus sur la période 1990-1999 par rapport à 1980-1989 qui peuvent valider en quoi que ce soit une inflexion de tendance

Nous voyons donc clairement que l’idée de l’ouverture d’une nouvelle phase de croissance inaugurée par les Etats-Unis n’est qu’un mythe entretenu par la propagande de la bourgeoisie que vient démentir la performance moindre de l’Europe alors que, jusqu’aux années 1980, cette dernière rattrapait la première économie du monde (5). La meilleure tenue de l’économie américaine ne provient pas tellement de sa plus grande efficacité comme conséquence d’un investissement dans la dite "nouvelle économie", mais résulte d’un très classique endettement colossal de tous les acteurs économiques qui, de surcroît, sont financés essentiellement par les avoirs en provenance du reste du monde. Il en va ainsi de l’accroissement du déficit public comme des autres paramètres à la base de la reprise de l’économie américaine comme nous allons l’examiner ci-dessous.

2) Une reprise de la consommation par l’endettement

Une des raisons du différentiel de croissance plus élevée aux Etats-Unis réside dans le soutien à la consommation des ménages ainsi favorisée grâce aux moyens suivants :

- la spectaculaire baisse des impôts qui a permis de soutenir la consommation des riches, au prix d’une dégradation supplémentaire du budget fédéral ;

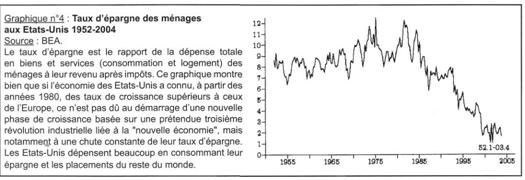

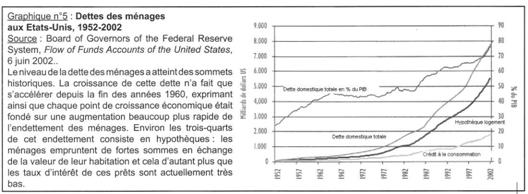

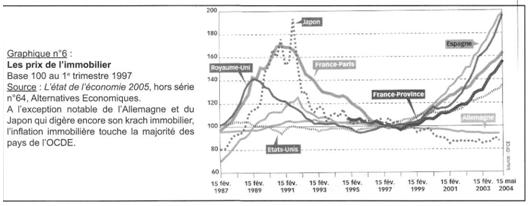

- la baisse du taux d’intérêt qui est passé de 6,5% début 2001 à 1% à la mi-2004 et du taux d’épargne (graphique n°4), ce qui a eu pour effet de propulser l’endettement des ménages à des records sans précédent (graphique n°5) et conduit à un début de bulle spéculative sur le marché immobilier (graphique n°6).

Un tel dynamisme de la consommation des ménages pose trois problèmes : un endettement croissant de ces derniers avec la menace de krach immobilier ; un déficit commercial croissant vis-à-vis du reste du monde (5,7 % du PIB US en 2004 soit plus d’un pourcent du PIB mondial contre 4,8% en 2003) et une répartition des revenus de plus en plus inégalitaire (6).

Comme le montre le graphique n°4, les ménages épargnaient 8 ou 9% de leur revenu après impôts jusqu’au début des années 1980. Après, ce taux entame une chute régulière jusqu’à environ 2%. Cette consommation est à la base du déficit extérieur croissant des Etats-Unis. Ce pays importe en biens et services toujours davantage du reste du monde par rapport à ce qu’il vend lui-même à l’étranger. La poursuite de cette folle trajectoire, où le reste du monde fait de plus en plus crédit aux Etats-Unis, est rendue possible par le fait que les étrangers qui reçoivent les dollars que procure l’excès des importations américaines sur leurs exportations, sont disposés à les placer sur les marchés financiers américains au lieu d’en demander la conversion en d’autres devises. Ce mécanisme a fait gonfler la dette brute des Etats-Unis vis-à-vis du reste du monde de 20% de leur PIB en 1980 à 90% en 2003, battant ainsi un record vieux de cent dix ans (7). Une telle dette vis-à-vis du reste du monde n'est pas sans affaiblir les revenus du capital américain qui doivent en financer l'intérêt. Cela pose la question de savoir combien de temps l'économie américaine pourra le supporter.

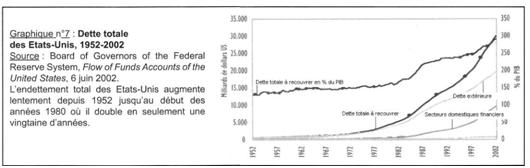

De plus, cet endettement des ménages américains s’inscrit dans une tendance à l’accroissement de l’endettement total de l’économie américaine qui prend des proportions gigantesques puisqu’il s’élève à plus de 300% du PIB en 2002 (graphique n°7), en réalité 360% si l’on rajoute la dette fédérale brute. Cela signifie concrètement que pour rembourser le total de cette dette il faudrait travailler plus de trois ans gratuitement. Ceci matérialise bien ce que nous disions précédemment, à savoir que mettre en avant l’existence de récessions moins profondes et de phases de reprises plus longues depuis le début des années 1980, pour prouver la réalité d’une nouvelle tendance à la croissance fondée sur une "troisième révolution industrielle", n’a aucun sens car de tels constats se fondent non pas sur une croissance "saine" mais bien de plus en plus artificielle.

3) Une diminution des taux d’intérêt permettant une dévaluation compétitive du dollar

Enfin, le troisième facteur de la reprise américaine réside dans la baisse progressive des taux d’intérêt de 6,5 % début 2001 à 1 % à la mi-2004, permettant ainsi de soutenir le marché intérieur et de mener une politique de déflation compétitive du dollar sur le marché international.

Ces faibles taux d’intérêt ont dopé l’endettement (notamment le crédit hypothécaire qui est devenu bon marché) et permis à la consommation et au marché du logement de soutenir l’activité économique et les dépenses malgré le recul de l’emploi pendant la récession. Ainsi, la part de la consommation des ménages américains dans le Produit Intérieur Brut qui oscillait autour de 62 % entre les années 1950 et les années 1980, augmente régulièrement depuis lors pour dépasser les 70 % au début du 21e siècle.

D’autre part, la réponse au déficit commercial américain est la baisse considérable du dollar (de l’ordre de 40%) par rapport aux devises non alignées sur la monnaie dominante, principalement l’Euro (et en partie le Yen). Ainsi la croissance de l’économie US se fait sur le dos du reste du monde et à crédit car financée par les entrées de capitaux en provenance de l’étranger, ce qui est permis par la place hégémonique des Etats-Unis. En effet, n’importe quel autre pays, placé dans la même situation, serait obligé d’avoir un taux d’intérêt suffisamment élevé pour attirer les capitaux.

La dynamique économique depuis la fin des années 1960

Nous venons de voir que la reprise depuis la récession de 2001 est encore plus fragile que toutes les précédentes. Elle s’insère en effet dans une succession de récessions qui elles-mêmes matérialisent la tendance au déclin constant du taux de croissance, décennie après décennie, depuis la fin des années 1960. Pour bien comprendre cette tendance au déclin du taux de croissance, et en particulier son caractère irréversible, il nous faut revenir sur les facteurs qui la sous-tendent.

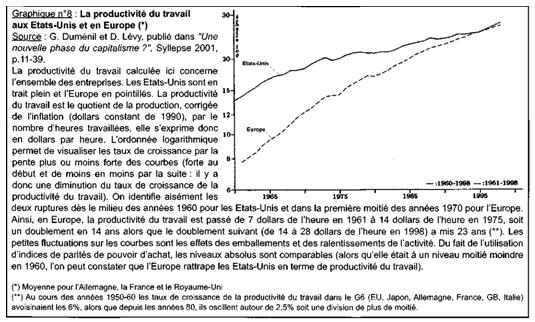

Avec l’épuisement de la dynamique impulsée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les économies européennes et japonaises reconstruites viennent inonder le monde avec des produits en surnombre (par rapport aux débouchés solvables), il se produit un ralentissement de la croissance de la productivité du travail, dès le milieu des années 1960 pour les Etats-Unis et au début des années 1970 pour l’Europe (graphique n°8).

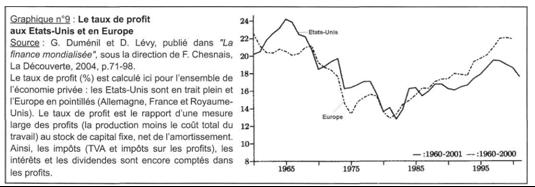

Comme les gains de productivité constituent le principal facteur endogène permettant de contrecarrer la tendance à la baisse du taux de profit, le ralentissement de la croissance de ces gains fait pression à la baisse sur le taux de profit et donc aussi sur d'autres variables fondamentales de l’économie capitaliste que sont notamment le taux d’accumulation (8) et la croissance économique (9). Le graphique n°9 nous montre clairement cette chute du taux de profit dès le milieux des années 1960 pour les Etats-Unis et au début des années 1970 en Europe et ce jusqu’en 1981-82.

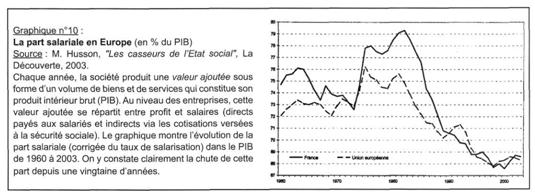

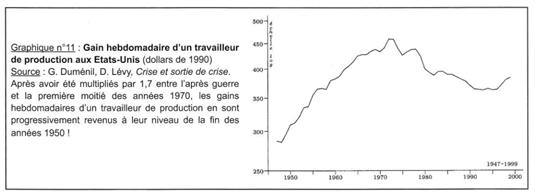

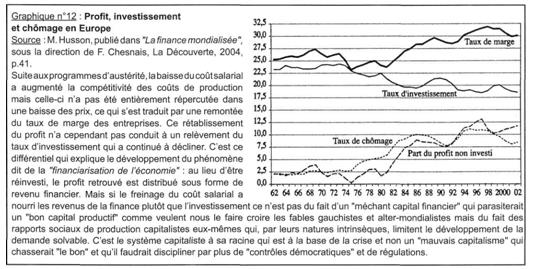

Comme l’illustre clairement ce graphique, la baisse du taux de profit s’est inversée au début des années 1980 pour résolument s’orienter à la hausse par la suite. La question fondamentale est donc de déterminer la cause de cette inversion de tendance, car le taux de profit est une variable synthétique qui est déterminée par de nombreux paramètres que l’on peut résumer aux trois suivants : le taux de plus-value, la composition organique du capital et la productivité du travail (10). Pour faire image et aller à l’essentiel, le capitalisme peut échapper à la baisse tendancielle de son taux de profit soit "par le haut", via un accroissement de la productivité du travail, soit "par le bas", via une austérité exercée à l’encontre des salariés. Or, nous constatons clairement, grâce aux données présentées dans cet article, que cette remontée du taux de profit n’est pas la conséquence de nouveaux gains de productivité engendrant une diminution ou un ralentissement de l’accroissement de la composition organique du capital suite à une "troisième révolution industrielle basée sur le micro-processeur" (la fameuse nouvelle économie) mais est due à l’austérité salariale (directe et indirecte) et au développement du chômage (graphiques n°10 et 11 et 12).

Dès lors, ce qui est fondamental à percevoir dans la situation présente c’est que, malgré une profitabilité retrouvée depuis un quart de siècle au niveau des entreprises (graphique n°9), ni l’accumulation (graphique n°12), ni la productivité (graphique n°8), ni la croissance (graphique n°1) n’ont suivi : toutes ces variables fondamentales sont restées dépressives. Or, normalement, dans les périodes historiques où le taux de profit augmente, le taux d’accumulation et donc la productivité et la croissance sont également tirés vers le haut. Il faut donc poser la question fondamentale suivante : pourquoi, malgré un taux de profit résolument restauré et orienté à la hausse, l’accumulation du capital et la croissance économique n’ont pas suivi ?

Cette réponse est donnée par Marx dans tous ses travaux de critique de l’économie politique et plus particulièrement dans Le Capital lorsqu’il énonce sa thèse centrale postulant l’indépendance entre la production et le marché : "En effet, le marché et la production étant des facteurs indépendants, l’extension de l’un ne correspond pas forcément à l’accroissement de l’autre" (Marx, La Pléiade, Economie II, p. 489) ; "Les conditions de l'exploitation immédiate et celles de sa réalisation ne sont pas identiques. Elles ne diffèrent pas seulement par le temps et le lieu, théoriquement non plus elles ne sont pas liées" (Marx, Le Capital, Editions Sociales, 1974, Livre III°, tome 1). Ce qui signifie que la production ne crée pas son propre marché (inversement, par contre, une saturation du marché aura nécessairement un impact sur la production alors volontairement limitée par les capitalistes en vue de tenter d'éviter la ruine totale). En d’autres mots, la raison fondamentale pour laquelle le capitalisme se retrouve dans une situation où la profitabilité de ses entreprises a été rétablie mais sans que la productivité, l’investissement, le taux d’accumulation et donc la croissance ne suivent est à rechercher dans l’insuffisance de débouchés solvables.

C’est aussi cette insuffisance de débouchés solvables qui est à la base de la dite tendance à la "financiarisation de l’économie". En effet, si les profits désormais abondants ne sont pas réinvestis, ce n'est pas à cause d’un manque de rentabilité du capital investi (selon la logique des tenants de l’explication de la crise par le seul mécanisme de la baisse tendancielle du taux de profit) mais bien à cause d’un manque de débouchés en suffisance. Ceci est bien illustré par le graphique n°12 qui montre que, malgré le regain de profits (le taux de marge mesure le rapport du profit à la valeur ajoutée) consécutif à l’approfondissement de l’austérité, le taux d’investissement a continué à décliner (et donc corrélativement la croissance économique) expliquant ainsi l’augmentation du taux de chômage et du profit non réinvesti qui est alors distribué sous forme de revenus financiers (11). Aux Etats-Unis, les revenus financiers (intérêts et dividendes, compte non tenu des gains en capitaux) représentèrent, en moyenne, 10 % du revenu total des ménages entre 1952 et 1979 mais augmentèrent progressivement entre 1980 et 2003 pour atteindre 17 %.

Le capitalisme n'a pu contrôler les effets de ses contradictions qu'en repoussant le jour de leur dénouement. Il ne les a pas résolues, il les a rendues plus explosives. La crise actuelle, en mettant en évidence, jour après jour, l'impuissance de l'organisation et des politiques économiques mises en place depuis les années 1930 et la Deuxième Guerre mondiale, s'annonce plus grave et significative du niveau atteint par les contradictions de ce système que toutes les crises précédentes.

Une autre analyse de la crise par Battaglia Comunista

Nous avons vu ci-dessus que les discours et explications de la bourgeoisie ne valent pas un sous et ne sont que de pures mystifications pour masquer la faillite historique de son système. Malheureusement, certains groupes politiques révolutionnaires en reprennent volontairement ou non les conceptions, que ce soit dans leurs versions officielles ou gauchistes et alter-mondialistes. Nous nous pencherons ici plus particulièrement sur les analyses produites par Battaglia Comunista (BC) (12).

D’emblée, nous devons constater que tout ce que nous venons d’examiner ci-dessus vient formellement démentir le fond de "l’analyse" de la crise présenté par cette organisation en ce qui concerne aussi bien une "troisième révolution industrielle", idée qui ressemble à s'y méprendre à celle des manuels de propagande de la bourgeoisie, que ses analyses sur la "financiarisation parasitaire" du capitalisme et la "recomposition de la classe ouvrière" qui sortent des opuscules gauchistes et alter-mondialistes (13). En effet, Battaglia Comunista croit dur comme fer que le capitalisme est en pleine "troisième révolution industrielle marquée par le microprocesseur" et connaît une "restructuration de son appareil productif" et une "démolition conséquente de la composition de classe précédente" lui permettant dès lors "une longue résistance à la crise du cycle d’accumulation" (14). Ceci appelle un certain nombre de remarques :

1) Tout d’abord, si le capitalisme était réellement en pleine "révolution industrielle" comme le prétend Battaglia Comunista, nous devrions au moins par définition connaître un regain de productivité du travail. C’est d’ailleurs ce que BC s’imagine puisqu’elle affirme sans ambages et sans vérification empirique que "la restructuration en profondeur de l’appareil productif a comporté une augmentation vertigineuse de la productivité", analyse qu’elle réaffirme dans le dernier numéro de sa revue théorique : "...une révolution industrielle, des processus de production donc, a toujours comme effet l’augmentation de la productivité du travail..." (15). Or, nous avons vu ci-dessus que la réalité en matière de productivité est inverse au bluff entretenu par la propagande bourgeoise et repris par Battaglia Comunista. Cette organisation ne semble pas se rendre compte que cela fait maintenant plus de 35 ans que la croissance de la productivité du travail a amorcé un déclin et qu’elle stagne tout en fluctuant à un faible niveau depuis les années 1980 (graphique n°8) (16) !

2) Nous avons vu que, pour cette organisation, "la troisième révolution industrielle basée sur le micro-processeur" serait tellement puissante qu’elle a "généré des gains vertigineux de productivité" permettant de "diminuer l’augmentation de la croissance de la composition organique". Or, quiconque examine un tant soit peu la réalité de la dynamique du taux de profit, constatera que la récession des années 2000-2001 aux Etats-Unis a été précédée d’un retournement conjoncturel à la baisse dès 1997 (17) (graphique n°9), notamment parce que cette fameuse "nouvelle économie" s’est traduite par un alourdissement en capital, c’est-à-dire une hausse de la composition organique et non une baisse comme l’affirme Battaglia (18). Les nouvelles technologies ont sans doute permis certains gains de productivité (19) mais ceux-ci n’ont pas été suffisants pour compenser le coût des investissements en dépit d’une baisse de leur prix relatif, ce qui a finalement pesé sur la composition organique du capital et infléchi le taux de profit aux Etats-Unis à la baisse dès 1997. Ce point est important car il met fin aux illusions sur la capacité du capitalisme à se libérer de ses lois fondamentales. Les nouvelles technologies ne sont pas l’instrument magique qui permettrait d’accumuler le capital gratuitement.

3) De plus, si la productivité du travail connaissait réellement une "augmentation vertigineuse" alors (pour qui sait lire Marx) le taux de profit s'orienterait à la hausse. C’est d’ailleurs aussi ce que nous suggère Battaglia Comunista, tout en évitant de le dire explicitement, lorsqu’elle affirme que "...à la différence des révolutions industrielles qui l’ont précédée (...) celle basée sur le microprocesseur (...)...a aussi réduit le coût des innovations, en vérité le coût du capital constant diminuant ainsi l’augmentation de la composition organique du capital" (20). Comme on peut le constater, BC n'en déduit pas qu'il en a résulté une augmentation du taux de profit. A-t-elle oublié que "si la productivité s’accroît plus vite que la composition du capital, alors le taux de profit ne baisse pas, au contraire, il va augmenter", comme l'écrivait son organisation sœur, la CWO, il y a de cela un certain temps (dans Revolutionary Perspectives n°16 ancienne série, Guerres et accumulation, p. 15-17). Battaglia Comunista préfère pudiquement parler de "diminution de l’augmentation de la croissance de la composition organique" consécutive à "l’accroissement vertigineux de la productivité suite à la révolution industrielle basée sur le microprocesseur" plutôt que de remontée du taux de profit. Pourquoi de telles contorsions de langage, pourquoi masquer certaines réalités économiques aux yeux de ses lecteurs ? Tout simplement parce que reconnaître une telle implication de son observation (qu'elle soit juste ou fausse) de l'évolution de la productivité du travail viendrait mettre à mal son dogme de toujours concernant l'origine unique de la crise, la baisse tendancielle du taux de profit. En effet, cette organisation ne manque jamais une occasion pour réaffirmer son inoxydable credo prétendant que le taux de profit est toujours orienté à la baisse ! Tellement préoccupée à "comprendre le monde" en dehors des schémas prétendument abstraits du CCI, Battaglia Comunista ne semble pas s’être rendu compte que c’est depuis plus d’un quart de siècle que le taux de profit est résolument orienté à la hausse (graphique n°9) et non à la baisse comme elle continue à l’affirmer ! Cette cécité vieille de 28 ans n’a qu’une explication : comment continuer à parler de crise du capitalisme au prolétariat, sans remettre en question le dogme de l’explication des crises par la seule baisse tendancielle du taux de profit, alors que celui-ci s'est à nouveau orienté à la hausse depuis le début des années 1980.

4) Le capitalisme se survit non pas en s’orientant vers le haut au moyen d’une "révolution industrielle" et de "nouveaux gains vertigineux de productivité" comme le prétend Battaglia Comunista, mais vers le bas, par une réduction drastique de la masse salariale entraînant le monde dans la misère et réduisant par la même occasion une partie de ses propres débouchés. Quiconque analyse attentivement les ressorts de cette hausse du taux de profit depuis plus d’un quart de siècle constatera qu’elle ne réside pas tant dans "l’accroissement vertigineux des gains de productivité" et "la diminution de la hausse de la composition organique" que dans une austérité sans précédent au dépens de la classe ouvrière, comme nous l'avons vu ci-dessus (graphiques n°10 à 12).

La configuration actuelle du capitalisme est donc un démenti formel pour tous ceux qui font du mécanisme de la "baisse tendancielle du taux de profit" l’explication unique de la crise économique car comment comprendre cette dernière alors que cela fait plus d’un quart de siècle que le taux de profit est orienté à la hausse ? Si la crise perdure aujourd’hui malgré une profitabilité retrouvée des entreprises, c’est parce que celles-ci n’élargissent plus leur production comme avant étant donné la restriction et donc l’insuffisance des débouchés solvables. Ceci se marque par un investissement anémique et donc une faible croissance. Cela, Battaglia Comunista est incapable de le comprendre car ce groupe n’a pas assimilé la thèse fondamentale de Marx postulant l’indépendance entre la production et le marché (cf. ci-dessus) et l’a troquée contre une idée absurde faisant strictement découler le développement ou la restriction des marchés de la seule dynamique à la hausse ou à la baisse du taux de profit (21).

A l’issue de ces multiples bévues, renvoyant à une incompréhension de notions plus qu’élémentaires, nous ne pouvons que réitérer notre meilleur conseil à Battaglia Comunista, réviser le b a ba des concepts économiques marxistes avant de jouer aux professeurs et excommunicateurs envers le CCI. Telle une vierge effarouchée, la récente décision de cette organisation de ne plus nous répondre vient à point nommé pour tenter de masquer son incapacité politique de plus en plus évidente à confronter politiquement notre argumentation (22).

Battaglia nous affirme, contrairement aux "schémas abstraits" du CCI qui seraient "hors du matérialisme historique", qu’elle a, elle, bien "...étudié l’administration de la crise par l’occident dans tous ses aspects financiers, tout autant que sur le terrain de la restructuration engendrée par la vague de la révolution du microprocesseur" (23). Cependant, nous avons vu que "l’étude" de Battaglia n’est qu’un pâle recopiage des théories gauchistes et altermondialistes sur le "parasitisme de la rente financière" (24). Recopiage qui est de surcroît totalement incohérent et contradictoire tellement sont mal maîtrisés les concepts économiques marxistes qu’elle prétend manipuler. Concepts que, soit elle ne comprend pas, soit elle transforme à sa guise comme cette thèse de Marx de l’indépendance entre la production et le marché qui, dans le secret de la dialectique battagliesque, se transforme en une loi de la dépendance stricte entre "...le cycle économique et le processus de valorisation qui rendent "solvables" ou "insolvable" le marché" (op. cité). De la part de contributions critiques qui prétendent rétablir la vision marxiste contre les prétendues visions idéalistes du CCI, on attend quelque chose de mieux qu’une collection de bêtises.

Conclusion

Sur les principales questions de l’analyse économique, Battaglia Comunista tombe systématiquement dans le piège de l’apparence des faits en eux-mêmes au lieu de chercher à en comprendre leur essence à partir du cadre marxiste d’analyse. Ainsi, nous avons pu constater que Battaglia Comunista prenait pour argent comptant tout le discours de la bourgeoisie sur l’existence d’une troisième révolution industrielle sur la simple base de l’apparence empirique de quelques nouveautés technologiques dans le secteur de la micro-électronique et de l’information, aussi spectaculaires soient-elles (25), et en déduisait de façon purement spéculative des "gains vertigineux de productivité" et une "réduction du coût du capital constant diminuant ainsi l’augmentation de la composition organique". Par contre, une rigoureuse analyse marxiste des fondamentaux qui régissent la dynamique de l'économie capitaliste (le marché, le taux de profit, le taux de plus-value, la composition organique du capital, la productivité du travail, etc.) nous a permis de comprendre non seulement qu'il n'en est rien et que cela relève pour l’essentiel du bluff médiatique mais également que la réalité était même à l’inverse du discours tenu par la bourgeoisie et repris en écho par Battaglia Comunista.

Comprendre la crise n’est pas un exercice académique mais essentiellement militant. Comme nous l’enseigne Engels "la tâche de la science économique (...) est bien plutôt de montrer que les anomalies sociales qui viennent de se faire jour sont des conséquences nécessaires du mode de production existant, mais aussi, en même temps, des signes de sa désagrégation commençante, et de découvrir à l'intérieur de la forme de mouvement économique qui se désagrège les éléments de la nouvelle organisation future de la production et de l'échange qui éliminera ces anomalies" et cela peut se faire avec d’autant plus de clarté que "c’est seulement lorsque le mode de production en question a parcouru une bonne partie de sa branche descendante, qu'il s'est à demi survécu à lui-même, que les conditions de son existence ont en grande partie disparu et que son successeur frappe déjà à la porte …" (Engels, L’Anti-Dühring, Editions Sociales, partie II, Objet et méthode). Tel est le sens et la portée du travail des révolutionnaires sur le plan de l’analyse économique. Il permet de dégager le contexte de l’évolution du rapport de forces entre les classes ainsi que certaines de ses grandes déterminations puisque, lorsque le capitalisme entre dans sa phase de décadence, nous avons là les bases matérielles et (potentiellement) subjectives pour que le prolétariat trouve les conditions et les raisons de passer à l’insurrection. C’est ce que le CCI s’efforce de montrer au travers de toutes ses analyses alors que Battaglia Comunista, en abandonnant le concept de décadence (26) et en s’accrochant à une vision académiste et monocausale de la crise, commence à oublier de le faire. Sa "science économique" à elle ne sert plus à montrer "les anomalies sociales", les "signes de la désagrégation commençante" du capitalisme comme nous exhortaient à le faire les fondateurs du marxisme mais sert à nous refourguer la prose gauchiste et altermondialiste sur les "capacités de survie du capitalisme" au travers de "la financiarisation du système", de la "recomposition du prolétariat", de la tarte à la crème des "transformations fondamentales du capitalisme" suite à la prétendue "troisième révolution industrielle basée sur le micro-processeur" et les nouvelles technologies, etc.

Aujourd’hui Battaglia Comunista est complètement déboussolée et ne sait plus très bien quoi défendre face à la classe ouvrière : Le mode de production capitaliste est-il oui ou non en décadence (27) ? Est-ce le mode de production capitaliste ou la formation sociale capitaliste qui est en décadence (28) ? Le capitalisme est-il "en crise depuis désormais plus de 30 ans" (29) ou connaît-il une "troisième révolution industrielle caractérisée par le microprocesseur" engendrant "une augmentation vertigineuse de la productivité" (30) ? Le taux de profit est-il orienté à la hausse comme l’attestent toutes les données statistiques ou est-il toujours en baisse comme le répète invariablement Battaglia, baisse qui est arrivée à un point tel que le capitalisme devrait multiplier les guerres de par le monde pour éviter de tomber en faillite (31) ? Le capitalisme se retrouve-t-il aujourd’hui dans l’impasse ou dispose-t-il d’une "longue capacité de résistance" via la "troisième révolution industrielle" (32) ou dispose-t-il même d’une "solution" à sa crise via la guerre : "la solution guerrière apparaît comme le principal moyen pour résoudre les problèmes de valorisation du capital" (Plate-forme du BIPR) ? Voilà autant de questions fondamentales pour s’orienter dans la situation présente et sur lesquelles Battaglia Comunista tourne autour du pot et auxquelles elle est bien incapable d’apporter une réponse claire au prolétariat.

C.C.I.

Sur le bluff de la nouvelle révolution industrielle

Afin de permettre au lecteur de mieux juger s’il existe réellement une "troisième révolution technologique basée sur le microprocesseur" comme le prétend Battaglia Communista, nous reproduisons ici quelques passages significatifs du livre de P. Arthus (op. cité en note) sur la nouvelle économie qui emprunte largement aux outils d’analyse marxiste : "La nouvelle économie a accéléré la croissance de 1992 à 2000 en raison du supplément d’utilisation de capital qu’elle a entraîné, mais sans en augmenter la productivité globale des facteurs (le progrès technique global). En ce sens, la nouvelle économie diffère nettement des autres découvertes technologiques du passé, comme l’électricité. (...) De façon paradoxale, on peut même se demander si la nouvelle économie existe vraiment. On assiste effectivement à un "bouillonnement"... (...) Il ne s’agit pas de nier cela, mais de se demander si on est en présence d’un véritable cycle technologique. C’est-à-dire d’une accélération durable du progrès technique et de la croissance même après que l’effort d’investissement ait cessé. (...) Le secteur de la nouvelle économie (télécommunication, Internet, fabrication d’ordinateurs et de logiciels...) représente 8 % du total de l’économie américaine ; et même si sa croissance est rapide, elle n’accroît la croissance d’ensemble des Etats-Unis que de 0,3 % par an. Dans le reste de l’économie (les 92 % restant), la croissance de la productivité globale des facteurs (c’est-à-dire la croissance de la productivité qui est possible pour un capital et un travail donnés, le progrès technique pur) n’a pas accéléré beaucoup dans les années 1990. On observe un énorme effort d’investissement des entreprises, pour incorporer les nouvelles technologies à leur capital productif, et c’est essentiellement cet effort d’investissement qui provoque le supplément de croissance, aussi bien du côté de la demande (l’investissement augmente rapidement), que de l’offre (le stock de capital productif augmente de plus de 6 % par an en volume). A nouveau, cette situation n’est pas tenable à long terme. (...) Pour qu’il y ait vraiment cycle technologique, il faudrait qu’à un certain moment l’accumulation de capital produise une accélération de la croissance de la productivité globale des facteurs, donc qu’il puisse y avoir croissance économique plus rapide spontanément, sans que le capital productif continue à s’accroître plus rapidement que le PIB (*). Certains avancent alors que la nouvelle économie n’existe pas, qu’Internet n’est pas une innovation technologique à la hauteur des grandes inventions du passé (l’électricité, l’automobile, le téléphone, le moteur à vapeur,...). l’une des raisons pourrait être que les nouvelles technologies de l’information se substituent à d’anciennes technologies, les remplacent mais ne sont pas vraiment un produit radicalement nouveau qui provoque un supplément net de demande et d’offre ; une autre raison que les coût d’installation, de fonctionnement, de gestion de ces nouvelles technologies sont importants, et l’emportent sur leurs apports. (...) Les incertitudes au sujet de la nouvelle économie, qui sont évoquées ci-dessus, ont été évidemment renforcées par la récession et la crise financière de la période 2001-2002. Il est apparu clairement qu’il y a eu excès d’investissement à la fin des années 1990, que la rentabilité des entreprises n’a pas été fondamentalement améliorée par l’investissement en nouvelles technologies..." (p.4-8).

(*) Ndlr : c’est bien là que réside la différence entre une véritable révolution industrielle et l’épiphénomène actuel de la nouvelle économie. Si Battaglia Communista était capable de lire Marx elle l’aurait compris depuis longtemps.

1 - Nous n’avons malheureusement pas la place ici de traiter le cas de la Chine et de l’Inde dont on nous rebat les oreilles en permanence. Nous y reviendrons dans un prochain numéro de cette Revue.

2 - En tant qu'institutions existant au niveau des blocs, ces organismes sont avant tout l'expression d'un rapport de forces basé sur la puissance économique mais surtout militaire en faveur des pays à la tête de ces blocs, respectivement les Etats-Unis et l'URSS.

3 - 70% des baisses fiscales profitent aux foyers dont les revenus sont parmi les 20% les plus élevés.

4 - Les bons alimentaires distribués aux familles aux revenus faibles vont être réduits, privant 300 000 personnes de cette aide ; le budget de l’aide sociale à destination des enfants pauvres est gelé pour cinq ans et le budget de la couverture médicale des plus démunis est réduit.

5 - Partant de 45% du niveau américain en 1950, l’ensemble des économies de l’Allemagne, de la France et du Japon en représentait jusqu’à 80% dans les années 1970 et plus seulement que 70% en l’an 2000.

6 - A la veille de la Seconde Guerre mondiale, le 1% le plus riche des ménages des Etats-Unis recevait environ 16% du revenu total du pays. En quelques années, à la fin des hostilités, ce pourcentage chuta à 8% où il se maintint jusqu’au début des années 1980 où il est remonté pour retrouver le niveau d’antant (Piketty T., Saez E., 2003, "income Inequality in the United States, 1913-1998", The Quarterly Journal of Economics, Vol. CXVIII, num. 1, pp. 1-39).

7 - La dette nette, qui elle tient compte des revenus tirés des avoirs des Etats-Unis sur le reste du monde, est tout aussi illustrative car de négative qu’elle était jusqu’en 1985 (c’est-à-dire que les revenus des avoirs des Etats-Unis dans le reste du monde étaient supérieures aux revenus tirés par le reste du monde de leurs avoirs placés aux Etats-Unis) est devenue positive et s’élève à 40 % du PIB en 2003 (c’est-à-dire que les revenus tirés par les avoirs étrangers aux Etats-Unis sont devenus nettement supérieurs aux revenus tirés des avoirs américains placés à l’étranger).

8 - Le taux d’accumulation du capital est l’investissement de capital fixe rapporté au stock de celui-ci.

9 - Voir également notre article "La crise économique signe la faillite des rapports de production capitaliste" dans la Revue Internationale n°115.

10 - Ces trois paramètres sont eux-mêmes décomposables et déterminés par l’évolution de la durée du temps de travail, du salaire réel, du degré de mécanisation de la production, de la valeur des moyens de production et de consommation et de la productivité du capital.

11 - La réalité s’est donc chargé de démentir au centuple le théorème pourtant encore réitéré aujourd’hui jusqu’à l’écoeurement du chancelier social-démocrate allemand Helmut Schmidt : "Les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après- demain". Les profits sont là mais ni les investissements ni les emplois !

12 - Nous reviendrons sur d'autres analyses qui ont cours dans le petit milieu académiste et parasite dans le cadre de nos articles de suivi de la crise ainsi que dans notre série sur "La théorie de la décadence au cœur du matérialisme historique’.

13 - "Les gains issus de la spéculation sont si importants qu’ils ne sont pas seulement attractifs pour les entreprises "classiques" mais aussi pour bien d’autres, citons entre autres, les compagnies d’assurance ou les fonds de pension dont Enron est un excellent exemple (...) La spéculation représente le moyen complémentaire, pour ne pas dire principal, pour la bourgeoisie, de s’approprier la plus-value (...) Une règle s’est imposée, fixant à 15% l’objectif minimum de rendement pour les capitaux investis dans les entreprises (...) L’accumulation des profits financiers et spéculatifs alimente un processus de désindustrialisation entraînant chômage et misère sur l’ensemble de la planète" (BIPR in Bilan et Perspectives n°4, p.6-7).

14 - "La longue résistance du capital occidental à la crise du cycle d’accumulation (ou à l’actualisation de la tendance à la chute tendancielle du taux de profit) a évité jusqu’à maintenant l’effondrement vertical qui a frappé au contraire le capitalisme d’Etat de l’empire soviétique. Une telle résistance a été rendue possible par quatre facteurs fondamentaux : (1) la sophistication des contrôles financiers au niveau international ; (2) une restructuration en profondeur de l’appareil productif qui a comporté une augmentation vertigineuse de la productivité (...) ; (3) la démolition conséquente de la composition de classe précédente, avec la disparition de tâches et de rôles désormais dépassés et l’apparition de nouvelles tâches , de nouveaux rôles et de nouvelles figures prolétariennes (...) La restructuration de l’appareil productif est arrivée en même temps que ce que nous pouvons définir comme la troisième révolution industrielle vécue par le capitalisme. (...) La troisième révolution industrielle est marquée par le microprocesseur..." (Prometeo n°8, décembre 2003, Projet de thèses du BIPR sur la classe ouvrière dans la période actuelle et ses perspectives).

15 - Prometeo n°10, décembre 2004, "Décadence, décomposition, produits de la confusion".

16 - La progression un peu plus rapide de la productivité aux Etats-Unis dans la seconde moitié des années 1990 (qui a permis une accélération du taux d’accumulation venant soutenir la croissance américaine) ne vient en rien démentir son déclin massif depuis la fin des années 1960 (graphique n°8). Nous reviendrons plus amplement sur ce point dans nos prochains articles. Signalons cependant que ce phénomène est à la base de la quasi absence de création d’emploi contrairement aux précédentes reprises ; que cette reprise est légère ; que le doute persiste quant à la pérennité de ces gains de productivité et que l’espoir de leur diffusion aux autres économies dominantes est quasi-exclu. De plus, aux Etats-Unis, un ordinateur est compté comme du capital alors qu’en Europe il l’est comme une consommation intermédiaire. Dès lors, les statistiques US ont tendance à sur-estimer le PIB (et donc la productivité) par rapport aux statistiques européennes puisqu’elles y incluent la dépréciation du capital. Lorsque l’on corrige ce biais, ainsi que l’effet de la durée du travail, on constate que l’écart dans les gains de productivité se réduit fortement entre l’Europe (1,4%) et les Etats-Unis (1,8%) pour la période 1996-2001, gains qui sont toujours très loin des 5 à 6% durant les années 1950 et 1960.

17 - Ce retournement est conjoncturel car le taux de profit a repris son orientation à la hausse dès la mi-2001 et a retrouvé son niveau de 1997 à la fin de l’année 2003. Cette reprise a été obtenue au moyen d’une gestion très serrée de l’emploi, puisque l’on a pu parler de "reprise sans emplois’, mais également par les moyens classiques de rétablissement du taux de plus-value tels que l’allongement de la durée du travail ou le blocage des salaires rendu encore plus facile par le faible dynamisme du marché du travail. Le freinage du taux d’accumulation consécutif à la récession a également permis de freiner l’alourdissement de la composition organique du capital qui pesait sur sa rentabilité.

18 - Pour une analyse un tant soit peu sérieuse de ce processus, lire l’article de P. Artus "Karl Marx is back" publié dans Flash n° 2002-04 (aisément disponible sur le Web) ainsi que son livre "La nouvelle économie" dans la collection Repères-La Découverte n°303 dont nous extrayons un passage reproduit dans l’encadré ci-après.

19 - Précisons "qu’il a été montré par de nombreuses études que, sans les pratiques de flexibilité, l’introduction de la "nouvelle économie" n’amélioraient pas l’efficacité des entreprises" (P. Artus, op. cité).

20 - Prometeo n°10, décembre 2004, "Décadence, décomposition, produits de la confusion".

21 - "[pour le CCI] cette contradiction, production de la plus-value et sa réalisation, apparaît comme une surproduction de marchandises et donc comme cause de la saturation du marché, qui à son tour s’oppose au processus d’accumulation, ce qui met le système dans son ensemble dans l’impossibilité de contre-balancer la chute du taux de profit. En réalité [pour Battaglia], le processus est inverse. (...) C’est le cycle économique et le processus de valorisation qui rendent "solvable" ou "insolvable" le marché. C’est partant des lois contradictoires qui règlent le processus d’accumulation que l’on peut arriver à expliquer la "crise" du marché" (Texte de présentation de Battaglia Comunista à la première conférence des groupes de la Gauche Communiste).

22 - "...nous avons déclaré que nous ne sommes plus intéressés à un quelconque débat/confrontation avec le CCI (...) Si ce sont là – et elles le sont – les bases théoriques du CCI, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de ne plus perdre de temps, de papier et d’encre pour discuter ou même polémiquer avec lui, devraient être claires" (Prometeo n°10, décembre 2004, "Décadence, décomposition, produits de la confusion") et "Nous sommes fatigués de discuter de rien quand nous avons à travailler pour chercher à comprendre ce qui arrive dans le monde"” (publié sur le site Web du BIPR [https://www.ibrp.org/], "Réponse aux accusations stupides d’une organisation en voie de dégénérescence’)

23 - Prometeo n°10, décembre 2004, "Décadence, décomposition, produits de la confusion."

24 - Lire également notre article "La crise économique signe la faillite …" dans la Revue Internationale n°115.

25 - Pour plus de détails sur ce bluff de la dite troisième révolution industrielle, lire notre article sur la crise dans le n°115 de cette Revue dont nous extrayons quelques passages ici : "La "révolution technologique" n’existe que dans les discours des campagnes bourgeoises et dans l’imagination de ceux qui les gobent. Plus sérieusement, ce constat empirique du ralentissement de la productivité (du progrès techni-que et de l’organisation du travail), ininterrompu depuis les années 60, contredit l'image médiatique, bien ancrée dans les esprits d'un changement technologique croissant, d'une nouvelle révolution industrielle qui serait aujourd'hui portée par l'informatique, les télécommunications, internet et le multimédia. Com-ment expliquer la force de cette mystification qui inverse la réalité dans la tête de chacun d'entre nous ?"

Tout d’abord, il faut rappeler que les progrès de productivité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale étaient -bien plus spectaculaires que ce qui nous est présenté à l'heure actuelle comme "nouvelle économie" (...) Depuis lors, les progrès de productivité du travail n’ont fait que décroître (...).

Ensuite, parce qu'une confusion est entretenue en permanence entre l'apparition de nouveaux biens de consommation et les progrès de productivité. Le flux d'innovations, la multiplication de nouveautés aussi extraordinaires soient-ils (DVD, GSM, internet, etc.) au niveau des biens de consommation ne recouvre pas le phénomène du progrès de la productivité. Ce dernier signifie la capacité à économiser sur les ressources requises par la production d'un bien ou d'un service. L'expression progrès techniques doit toujours être entendue dans le sens de progrès des techniques de production et/ou d'organisation, du strict point de vue de la capacité à économiser sur les ressources utilisées dans la fabrication d'un bien ou la prestation d'un service. Aussi formidables soient-ils, les progrès du numérique ne se traduisent pas dans des progrès significatifs de productivité au sein du processus de production. Là est tout le bluff de la "nouvelle économie".

26 - Lire notre série d’articles La théorie de la décadence au coeur du matérialisme historique commencée dans la Revue Internationale n°118.

27 - Telle est la raison pour laquelle Battaglia Comunista a annoncé dans le n°8 de sa revue théorique une grande étude sur la question de la décadence : "...le but de notre recherche sera de vérifier si le capitalisme a épuisé sa poussée de développement des forces productives et si cela est vrai, quand, dans quelle mesure et surtout pourquoi" (Prometeo n°8, série VI, décembre 2003 : Pour une définition du concept de décadence).

28 - "Nous sommes donc certainement confrontés à une forme d’augmentation de la barbarie de la formation sociale, de ses rapports sociaux, politiques et civils, et vraiment – à partir des années 90 – à une marche en arrière dans le rapport entre capital et travail (avec le retour de la recherche de plus value absolue, en plus de celle relative, dans le plus pur style manchesterien) mais cette "décadence" ne concerne pas le mode de production capitaliste, mais bien sa formation sociale dans le cycle actuel d’accumulation capitaliste, en crise depuis désormais plus de 30 ans !" (Prometeo n°10, "Décadence, décomposition, produits de la confusion"). Nous reviendrons dans un prochain numéro de cette revue sur cette élucubration théorique de Battaglia Comunista consistant à prétendre que seule la "formation sociale capitaliste" est en décadence et non le mode de production capitaliste ! Signalons cependant que dans la citation de Engels reproduite ci-dessus, ainsi que dans tous les écrits de Marx et Engels (cf. notre article dans le n°118 de cette revue), ceux-ci parlent bien et toujours de décadence du mode de production capitaliste et non de décadence de la formation sociale capitaliste.

29 - "...le cycle actuel d’accumulation capitaliste en crise depuis désormais plus de 30 ans !" (Prometeo n°10, décembre 2004, "Décadence, décomposition, produits de la confusion").

30 - Prometeo n°8, décembre 2003, "Projet de thèses du BIPR sur la classe ouvrière dans la période actuelle et ses perspectives."

31 - "Selon la critique marxiste de l’économie politique il existe une relation très étroite entre la crise du cycle d’accumulation du capital et la guerre dû au fait qu’à un certain point de tout cycle d’accumulation, à cause de la baisse tendancielle du taux moyen de profit, se détermine une véritable suraccumulation de capital auquel la destruction au moyen de la guerre est rendu nécessaire pour qu’un nouveau cycle d’accumulation puisse reprendre" (notre traduction, Prometeo n°8, décembre 2003, "La guerra mancata").

32 - "La longue résistance du capital occidental à la crise du cycle d’accumulation (ou à l’actualisation de la tendance à la chute tendancielle du taux de profit) a évité jusqu’à maintenant l’effondrement vertical..." (Prometeo n°8, décembre 2003, "Projet de thèses du BIPR sur la classe ouvrière dans la période actuelle et ses perspectives").

del.icio.us

del.icio.us Digg

Digg Newskicks

Newskicks Ping This!

Ping This! Favorite on Technorati

Favorite on Technorati Blinklist

Blinklist Furl

Furl Mister Wong

Mister Wong Mixx

Mixx Newsvine

Newsvine StumbleUpon

StumbleUpon Viadeo

Viadeo Icerocket

Icerocket Yahoo

Yahoo identi.ca

identi.ca Google+

Google+ Reddit

Reddit SlashDot

SlashDot Twitter

Twitter Box

Box Diigo

Diigo Facebook

Facebook Google

Google LinkedIn

LinkedIn MySpace

MySpace