Revue Int. 1995 - 80 à 83

- 4352 lectures

Revue Internationale no 80 - 1e trimestre 1995

- 3388 lectures

Crise économique : une « reprise » sans emplois

- 4137 lectures

Apparemment, presque tous les indicateurs économiques statistiques sont clairs : l'économie mondiale est enfin en train de sortir de la pire récession qu'elle ait connue depuis la guerre. La production augmente, les profits sont de retour. L'assainissement semble avoir été payant. Et pourtant aucun gouvernement n'ose chanter victoire, tous appellent à encore de nouveaux sacrifices, tous restent extrêmement prudents et, surtout, tous disent que, de toutes façons, pour ce qui est du chômage, c'est-à-dire l'essentiel, il n'y a pas grand chose de vraiment bon à attendre. ([1] [1])

Mais, qu'est-ce qu'une « reprise » qui ne crée pas d'emplois ou qui ne crée que des emplois précaires ?

Au cours des deux dernières années, dans les pays anglo-saxons, qui sont censés être les premiers à être sortis de la récession ouverte commencée à la fin des années 1980, la « reprise » s'est concrétisée essentiellement par une modernisation extrême de l'appareil productif dans les entreprises qui ont survécu au désastre. Celles qui survivent l'ont fait au prix de violentes restructurations, entraînant des licenciements massifs et des dépenses non moins massives pour remplacer le travail vivant par du travail mort, par des machines. L'augmentation de la production que les statistiques enregistrent dans les derniers mois, est pour l'essentiel le résultat non pas d'une augmentation du nombre de travailleurs intégrés mais d'une plus grande productivité des travailleurs ayant déjà un emploi. Cette augmentation de la productivité, qui compte pour 80 % dans la hausse de la production au Canada, par exemple, un des pays les plus avancés dans la «reprise», est due pour l'essentiel à de très forts investissements pour moderniser les machines, les communications, développer l'automatisation, et non à l'ouverture de nouvelles usines. Aux Etats-Unis ce sont les investissements en biens d'équipement, principalement l'informatique, qui expliquent pour l'essentiel la croissance de l'investissement au cours des dernières années. L'investissement en construction non-résidentielle est resté presque stagnant. Ce qui veut dire qu'on modernise les usines existantes mais qu'on n'en construit pas de nouvelles.

Une reprise « Mickey Mouse »

Actuellement en Grande-Bretagne, où le gouvernement ne cesse de claironner ses statistiques faisant état d'une baisse continue du chômage, environ 6 millions de personnes travaillent une moyenne de seulement 14,8 heures par semaine. C'est ce genre d'emplois, aussi précaires que mal payés, qui dégonfle les statistiques du chômage. Les travailleurs britanniques appellent ça les « Mickey Mouse jobs ».

Pendant ce temps, les programmes de restructuration des grandes entreprises continuent : 1 000 suppressions d'emplois dans une des plus grandes compagnies d'électricité en Grande-Bretagne, 2 500 dans la deuxième entreprise de télécommunications.

En France, la Société nationale des chemins de fer annonce, pour 1995, 4 800 suppressions de postes, Renault 1 735, Citroën 1 180. En Allemagne, le géant Siemens annonce qu'il supprimera « au moins » 12 000 emplois en 1994-1995, après les 21 000 qu'il a déjà supprimés en 1993.

L'insuffisance de marchés

Pour chaque entreprise, accroître sa productivité est une condition de survie. Globalement cette concurrence impitoyable se traduit par d'importants gains de productivité. Mais cela pose le problème de l'existence de marchés suffisants pour pouvoir écouler la production toujours plus grande que les entreprises sont capables de créer avec le même nombre de travailleurs. Si les marchés restent insuffisants, la suppression de postes est inévitable.

« Il faut faire entre 5 et 6 % de hausse de productivité par an, et tant que le marché ne progresse pas plus vite, des postes disparaissent. » C'est ainsi que les industriels français de l'automobile résumaient leur situation à la fin de l'année 1994 ([2] [2]).

La dette publique

Comment « faire progresser le marché » ?

Dans le n° 78 de la Revue internationale, nous avons développé comment, face à la récession ouverte depuis la fin des années 1980, les gouvernements ont eu massivement recours à l'endettement public.

Celui-ci permet en effet de financer des dépenses qui contribuent à créer des marchés « solvables » pour une économie qui en manque cruellement parce qu'elle ne peut se créer des débouchés spontanément. Le bond fait par la croissance de cet endettement dans les principaux pays industriels ([3] [3]) est en partie à la base du rétablissement des profits.

La dette publique permet à des capitaux « oisifs », qui ont de plus en plus de mal à se placer de façon rentable, de le faire en Bons d'Etat, s'assurant un rendement convenable et sûr. Le capitaliste peut tirer sa plus-value non plus du résultat de son propre travail de gérant du capital, mais du travail de l'Etat collecteur d'impôts ([4] [4]).

Le mécanisme de la dette publique se traduit par un transfert de valeurs des poches d'une partie des capitalistes et des travailleurs vers celle des détenteurs de Bons de la dette publique, un transfert qui emprunte le chemin des impôts, puis celui des intérêts versés sur la dette. C'est ce que Marx appelle le « capital fictif ».

Les effets stimulateurs de l'endettement public sont aléatoires, mais les dangers qu'il cumule pour l'avenir sont certains ([5] [5]). La « reprise » actuelle coûtera très cher demain au niveau financier.

Pour les prolétaires, cela veut dire qu'à l'intensification de l'exploitation dans les lieux de travail doit s'ajouter l'aggravation du poids de l'extorsion fiscale. L'Etat doit prélever une masse croissante d'impôts pour rembourser le capital et les intérêts de la dette.

Détruire du capital pour en maintenir la rentabilité

Lorsque l'économie capitaliste fonctionne de façon saine, l'augmentation ou le maintien des profits est le résultat de la croissance du nombre de travailleurs exploités, ainsi que de la capacité à en extraire une plus grande masse de plus-value. Lorsqu'elle vit dans une phase de maladie chronique, malgré le renforcement de l'exploitation et de la productivité, l'insuffisance des marchés l'empêche de maintenir ses profits, sa rentabilité sans réduire le nombre d'exploités, sans détruire du capital.

Alors que le capitalisme tire son profit de l'exploitation du travail, celui-ci se trouve dans « l'absurdité » de payer des chômeurs, des ouvriers qui ne travaillent pas, ainsi que des paysans pour qu'ils ne produisent pas et mettent leurs terres en jachère.

Les frais sociaux de « maintien du revenu » atteignent jusqu'à 10% de la production annuelle de certains pays industrialisés. Du point de vue du capital c'est un « péché mortel », une aberration, du gaspillage, de la destruction de capital. C'est avec toute la sincérité d'un capitaliste convaincu que le nouveau porte-parole des républicains à la Chambre des représentants, aux Etats-Unis, Newt Gingrich, est parti en guerre contre toutes « les aides du gouvernement aux pauvres ».

Mais, le point de vue du capital est celui d'un système sénile, qui s'auto-détruit dans des convulsions entraînant le monde dans un désespoir et une barbarie sans fin. Ce qui est une aberration, ce n'est pas que l'Etat bourgeois jette quelques miettes à des hommes qui ne travaillent pas, mais qu'il y ait des hommes qui ne puissent participer au processus productif alors que le cancer de la misère matérielle s'étend chaque jour un peu plus sur la planète.

C'est le capitalisme qui est devenu une aberration historique. L'actuelle « reprise » sans emplois en est encore une confirmation. Le seul « assainissement » possible de l'organisation « économique » de la société c'est la destruction du capitalisme lui-même, l'instauration d'une société où l'objectif de la production n'est plus le profit, la rentabilité du capital, mais la satisfaction pure et simple des besoins humains.

RV, 27 décembre 94

« Il va de soi que l'économie politique ne considère le prolétaire qu'en tant que travailleur : c'est celui qui, n'ayant ni capital ni rente foncière, vit uniquement de son travail, d'un travail abstrait et monotone. Elle peut donc affirmer que, tout comme une bête de somme quelconque, le prolétaire mérite de gagner suffisamment pour pouvoir travailler. Quand il ne travaille pas, elle ne le considère pas comme un être humain ; cette considération, elle l'abandonne à la justice criminelle, aux médecins, à la religion, aux statistiques, à la politique, à la charité publique. »

Marx, Ebauche d'une critique de l'économie politique, Ed. La Pléiade, II

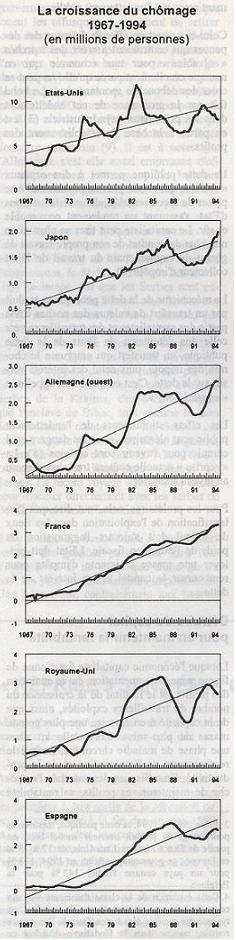

25 ans d'augmentation du chômage

Depuis un quart de siècle, depuis la fin des années 1960, le fléau du chômage n'a cessé de s'étendre et de s'intensifier dans le monde. Ce développement s'est fait de façon plus ou moins régulière, connaissant des accélérations et des reculs plus ou moins violents. Mais la tendance générale à la hausse s'est confirmée récession après récession.

Les données représentées dans ces graphiques sont les chiffres officiels du chômage. Elles sous-estiment fortement la réalité puisqu'elles ne prennent pas en compte les chômeurs en « stage de formation », ni les jeunes participant à des programmes de travail à peine rémunérés, ni les travailleurs « préretraités », ni les travailleurs contraints à se vendre « à temps partiel », de plus en plus nombreux, ni ceux que les experts appellent les « travailleurs découragés », c'est-à-dire les chômeurs qui n'ont plus l'énergie de continuer à chercher du travail.

Ces courbes ne rendent en outre pas compte des aspects qualitatifs de ce chômage. Elles ne montrent pas que, parmi les chômeurs, la proportion de ceux de « longue durée » ne cesse de croître, ou que les allocations de chômage sont de plus en plus maigres, de courte durée et difficiles à obtenir.

Non seulement le nombre de chômeurs a augmenté pendant plus de 25 ans, mais en outre la situation de chômeur est devenue de plus en plus intenable.

Le chômage massif et chronique est devenu partie intégrante de la vie des hommes de la fin du 20e siècle et ce faisant, il a entrepris de détruire le peu de sens que le capitalisme pouvait encore donner à cette vie. On interdit aux jeunes d'entrer dans le monde des adultes, et on devient « vieux » plus vite. Le manque d'avenir historique du capitalisme prend la forme de l'angoisse du désespoir chez les individus.

Le fait que le chômage soit devenu massif et chronique constitue la preuve la plus indiscutable de la faillite historique du capitalisme comme mode d'organisation de la société.

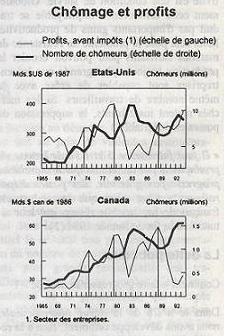

Pourquoi les capitalistes suppriment-ils des emplois ?

Ce n'est pas par plaisir que les capitalistes refusent d'exploiter un plus grand nombre de prolétaires ou de continuer à exploiter les anciens. Leur profit, ils le tirent du travail vivant, digéré par la machine d'exploitation salariale. Le travail des autres est la « poule aux oeufs d'or » du capital. Celui-ci ne tient pas, en soi, à la tuer. Mais le capital n'a qu'une seule religion : le profit. Un capitaliste qui ne fait pas de profit est condamné à disparaître. Le capital n'embauche pas par humanisme mais parce que ça lui rapporte. Et si ses profits sont insuffisants, il licencie, il supprime des postes de travail. Le profit est l'alpha et l'oméga de la bible du capital.

Les graphiques ci-dessous reproduisent, pour les Etats-Unis et le Canada, l'évolution simultanée des profits des entreprises et du nombre de chômeurs depuis 1965. Ils montrent comment les chutes de la masse des profits commencées en 1973-74, puis en 1979 et en 1988, se sont accompagnées d'une hausse du chômage. Lorsque les profits baissent, et parce que les profits baissent, les capitalistes licencient. Le chômage ne diminue que lorsque ces profits augmentent à nouveau. Mais, comme on peut le voir sur les courbes, le nombre de chômeurs ne redescend jamais aux niveaux antérieurs. Les périodes d'embauche ne sont que des répits dans une tendance générale à l'augmentation du chômage.

Le capital ne peut assurer l'existence de son profit qu'en rejetant dans le chômage un nombre toujours plus grand de prolétaires.

[1] [6] Les prévisions officielles de l'OCDE annoncent une diminution des taux de chômage en 1995 et 1996. Mais le niveau de ces baisses est ridicule : elle serait de 0,3 % en Italie (11,3 % de chômage officiel en 1994, 11 % prévu pour 1996) ; de 0,5 % aux Etats-Unis (de 6,1 % en 1994 à 5,6 % en 1996) ; de 0,7 % en Europe Occidentale (de 11,6 % à 10,9 %) ; au Japon aucune diminution n'est prévue.

[2] [7] Libération, 16/12/1994.

[3] [8] Entre 1989 et 1994, la dette publique, mesurée en pourcentage du produit intérieur annuel brut, est passée de 53 à 65 % aux Etats-Unis, de 57 à 73 % en Europe ; ce pourcentage atteint, en 1994, 123 % pour un pays comme l'Italie, 142 % pour la Belgique.

[4] [9] Cette évolution de la classe dominante vers un corps parasite qui vit aux dépens de son Etat est typique des sociétés décadentes. Dans le Bas-empire romain, comme dans le féodalisme décadent ce phénomène fut un des principaux facteurs du développement massif de la corruption.

[5] [10] Voir « Vers une nouvelle tourmente financière », Revue Intarnationale, n° 78.

Récent et en cours:

- Crise économique [11]

Questions théoriques:

- Décadence [12]

La première et la deuxième internationale devant le problème de la guerre - Bilan n°21, juillet-août 1935

- 6212 lectures

Document

C'est à propos de la guerre des Balkans, à la veille de la 1re guerre mondiale que les révolutionnaires, en particulier Rosa Luxemburg et Lénine, affirment au congrès de Bâle en 1912 la position internationaliste caractéristique de la nouvelle phase historique du capitalisme : « Il n'y a plus de guerres défensives ou offensives ». Dans la phase « impérialiste », « décadente » du capitalisme, toutes les guerres entre puissances sont également réactionnaires. Contrairement à ce qui se passait au 19e siècle, lorsque la bourgeoisie pouvait encore mener des guerres contre le féodalisme, les prolétaires n'ont plus de camp à soutenir dans ces guerres. La seule réponse possible à la barbarie guerrière du capitalisme décadent est la lutte pour la destruction du capitalisme lui-même. Ces positions, ultra-minoritaires en 1914, au moment de l'éclatement de la 1re guerre mondiale, allaient cependant constituer la base des plus grands mouvements révolutionnaires de ce siècle : la révolution russe de 1917, la révolution allemande de 1919, qui mirent fin au bain de sang commencé en 1914.

Aujourd'hui que pour la première fois depuis la fin de la 2e guerre mondiale, la guerre sévit en Europe, encore dans les Balkans, il est indispensable de se réapproprier l'expérience de la lutte des révolutionnaires contre la guerre. C'est pourquoi nous publions cet article qui résume de façon remarquable un aspect crucial de l'action des révolutionnaires face à un des pires fléaux du capitalisme.

CCI, décembre 1994

BILAN n°21, juillet-août 1935

La première et la deuxième internationale devant le problème de la guerre - BILAN n°21, juillet-août 1935

Ce serait fausser l'histoire que d'affirmer que la lre et la 2e Internationale n'ont pas songé au problème de la guerre et qu'elles n'ont pas essayé de le résoudre dans l'intérêt de la classe ouvrière. On pourrait même dire que le problème de la guerre fut à l'ordre du jour dès le début de la lre Internationale (guerre de 1859 de la France et du Piémont contre l'Autriche ; de 1864 : la Prusse et l'Autriche contre le Danemark ; de 1866 : la Prusse et l’Italie contre l'Autriche et l'Allemagne du Sud ; 1870 : la France contre l'Allemagne et nous ne mentionnons pas la guerre de Sécession de 1861-65 aux Etats-Unis, l'insurrection de la Bosnie-Herzégovine, en 1878 contre l'annexion autrichienne -qui passionna beaucoup les internationalistes de l'époque- etc., etc.)

Ainsi, si on considère le nombre de guerres qui surgirent pendant cette période, il est permis d'affirmer que le problème fut plus «brûlant» pour la lre Internationale que pour la 2e qui fut surtout l'époque des expéditions coloniales, du partage de l'Afrique, car pour les guerres européennes - exception faite de la courte guerre de 1897 entre la Turquie et la Grèce- il faut attendre les guerres balkaniques, celle entre l’Italie et la Turquie pour la Libye, qui sont déjà des signes avant-coureurs de la conflagration mondiale.

Tout cela explique - et nous écrivons après une expérience vécue - le fait que nous, de la génération qui lutta avant la guerre impérialiste de 1914, avons peut-être considéré le problème de la guerre, plus comme une lutte idéologique que comme un danger réel et imminent ; le dénouement de conflits aigus, sans le recours aux armes, tels Fachoda ou Agadir nous avait influencés dans le sens de croire fallacieusement que grâce à « l'interdépendance » économique, aux liens toujours plus nombreux et plus étroits entre pays, il s'était ainsi constitué une sûre défense contre l'éclosion d'une guerre entre puissances européennes et que l'augmentation des préparatifs militaires des différents impérialistes au lieu de conduire inévitablement à la guerre, vérifiait le principe romain « si vis pacem para bellum » si tu veux la paix prépare la guerre.

A l'époque de la lre Internationale la panacée universelle pour empêcher la guerre était la suppression des armées permanentes et leur remplacement par des milices (type suisse). C'est d'ailleurs ce qu'affirma la 2e Conférence de Lausanne - en 1867 - de l'Internationale envers un mouvement de pacifistes bourgeois qui avaient constitué une Ligue pour la Paix qui tenait des congrès périodiques. L'Internationale décida d'y participer (ce congrès se tint à Genève où Garibaldi fit son intervention pathétiquement théâtrale avec sa célèbre phrase « l'esclave seul a le droit de faire la guerre aux tyrans ») et fit souligner par ses délégués « qu'il ne suffit pas de supprimer les armées permanentes pour en finir avec la guerre, mais qu'une transformation de tout l'ordre social était à cette fin également nécessaire »

Au 3e congrès de l'Internationale -tenu à Bruxelles en 1868 - on vota une motion sur l'attitude des travailleurs dans le cas d'un conflit entre les grandes puissances d'Europe où ils étaient invités à empêcher une guerre de peuple à peuple et où on leur recommandait de cesser tout travail en cas de guerre. Deux ans après, l'Internationale se trouva devant le fait de la guerre franco-allemande qui éclata en juillet 1870.

Le premier manifeste de l'Internationale est assez anodin : «... sur les ruines que vont faire les deux armées ennemies, est-il écrit, il ne restera d'autre puissance réelle que le socialisme. Ce sera alors pour l'Internationale le moment de se demander ce qu'elle doit faire. D'ici là, soyons calmes et veillons. »(!!!)

Le fait que la guerre fut menée par Napoléon « le petit », détermina une orientation plutôt défaitiste parmi les larges couches de la population française dont les internationalistes se firent l'écho dans leur opposition à la guerre.

D'autre part, parce que l'on considère généralement l'Allemagne comme « injustement » attaquée par « Bonaparte », on fournit ainsi une certaine justification - puisqu'il s'agissait d'une guerre « défensive » - à la position de défense du pays des travailleurs allemands.

La chute de l'Empire, après le désastre de Sedan, apporta un bouleversement de ces positions.

« Nous répétons ce que nous déclarions en 1793 à l'Europe coalisée, écrivaient les internationalistes français dans leur manifeste au peuple allemand : le peuple français ne fait pas la paix avec un ennemi qui occupe notre territoire, seulement sur les rives du fleuve contesté (le Rhin) les ouvriers se tendront les mains pour créer les Etats-Unis d'Europe, la République Universelle. »

La fièvre patriotique s'intensifia jusqu'à présider à la naissance même de la glorieuse Commune de Paris.

D'un autre côté pour le prolétariat allemand c'était maintenant une guerre de la monarchie et du militarisme prussiens contre la « république française », le « peuple français ». De là vint le mot d'ordre de « paix honorable et sans annexions » qui en déterminant la protestation de Liebknecht et Bebel contre l'annexion de l'Alsace-Lorraine au Reichstag les fit condamner pour « haute trahison ».

Au sujet de la guerre franco-allemande de 1870, et de l'attitude du mouvement ouvrier, il reste encore à élucider un autre point.

En réalité à cette époque Marx envisageait la possibilité de « guerres progressives » - la guerre contre la Russie du tsar avant tout - dans une époque où le cycle des révolutions bourgeoises n'était pas encore clos, de même qu'il envisageait la possibilité d'un croisement du mouvement révolutionnaire bourgeois avec la lutte révolutionnaire du prolétariat avec l'intervention de ce dernier, fut-ce au cours d'une guerre, pour hâter son triomphe final.

« La guerre de 1870, écrivit Lénine dans sa brochure sur Zimmerwald, fut une "guerre progressive" comme celles de la révolution française qui tout en portant en elles, incontestablement, des éléments de pillage et de conquêtes eurent la fonction historique de détruire ou d'ébranler le féodalisme et l'absolutisme de la vieille Europe dont les fondements reposaient encore sur le servage. »

Mais si une telle perspective était admissible pour l'époque où vécut Marx, bien que déjà elle s'avéra dépassée par les événements, bavarder sur la guerre « progressive » ou « nationale » ou «juste », c'est plus qu'une tromperie, c'est une trahison dans la dernière étape du capitalisme, dans sa phase impérialiste. En effet, comme l'écrivit Lénine, l'union avec la bourgeoisie nationale de son propre pays c'est l'union contre l'union du prolétariat révolutionnaire international, c'est en un mot l'union avec la bourgeoisie contre le prolétariat, la trahison de la révolution, du socialisme.

D'autre part, on ne doit pas oublier d'autres problèmes qui en 1870 influencèrent le jugement de Marx et qu'il mit d'ailleurs en évidence dans une lettre à Engels, le 20 juillet 1870. La concentration du pouvoir de l'Etat, suite à la victoire de la Prusse, ne pouvait qu'être utile à la concentration de la classe ouvrière allemande, favorable à ses luttes de classe et aussi, écrivit Marx « la prépondérance allemande transportera le centre de gravité du mouvement ouvrier européen de France en Allemagne et en conséquence déterminera le triomphe définitif du socialisme scientifique sur le proudhonisme et le socialisme utopique. » ([1] [13])

Pour en terminer avec la lre Internationale, nous marquerons encore que, chose étrange, la Conférence de Londres de 1871 de cette dernière ne traita pas de ces problèmes pourtant d'actualité pas plus d'ailleurs que le Congrès de La Haye en septembre 1872, où une relation fut donnée par Marx en langue allemande sur les événements s'étant déroulés depuis 1869 -date du dernier Congrès de l'Internationale. On traita, en réalité, très superficiellement des événements de l'époque pour se limiter à exprimer : l'admiration du Congrès pour les héroïques champions tombés victimes de leur dévouement et ses salutations fraternelles aux victimes de la réaction bourgeoise.

Le premier Congrès de l'Internationale reconstituée à Paris en 1889 reprit l'ancien mot d'ordre de la « substitution des milices populaires aux armées permanentes » et le congrès suivant, tenu à Bruxelles en 1891, adopta une résolution appelant tous les travailleurs à protester par une agitation incessante, contre toutes les tentatives de guerre en y ajoutant comme une sorte de consolation, que la responsabilité des guerres retomberait en tout cas, sur les classes dirigeantes...

Le Congrès de Londres de 1896 - où eut lieu la séparation définitive avec les anarchistes - dans une résolution programmatique sur la guerre affirma génériquement que « la classe ouvrière de tous les pays doit s'opposer à la violence provoquée par les guerres ».

En 1900, à Paris, en conséquence de l'accroissement de la force politique des partis socialistes, fut élaboré le principe - qui devint l'axiome de toute agitation contre la guerre : « les députés socialistes de tous les pays sont tenus à voter contre toutes les dépenses militaires, navales et contre les expéditions coloniales ».

Mais c'est à Stuttgart (1907) qu'eurent lieu les plus amples débats sur le problème de la guerre.

A côté des fanfaronnades de l'histrion Hervé sur le devoir de « répondre à la guerre par la grève générale et l'insurrection » fut présentée la motion de Bebel d'accord substantiellement avec Guesde, laquelle bien que juste dans ses prévisions théoriques était insuffisante par rapport au rôle et aux tâches du prolétariat.

Ce fut à ce Congrès que pour « empêcher de lire les déductions orthodoxes de Bebel à travers les lunettes opportunistes » (Lénine), Rosa Luxemburg - en accord avec les bolcheviks russes - fit ajouter des amendements qui soulignaient que le problème consistait non seulement à lutter contre l'éventualité de la guerre ou de la faire cesser le plus rapidement possible, mais aussi et surtout à utiliser la crise causée par la guerre pour accélérer la chute de la bourgeoisie ; « à tirer de toute façon parti de la crise économique et politique pour soulever le peuple et précipiter, par là même, la chute de la domination capitaliste ».

En 1910, à Copenhague, on confirma la résolution précédente surtout pour ce qui regarde le strict devoir des élus socialistes de refuser tous les crédits de guerre.

Finalement, comme on le sait, pendant la guerre des Balkans et devant le danger imminent d'une conflagration mondiale surgissant de cette poudrière de l'Europe - aujourd'hui les poudrières se sont multipliées à l'infini - un congrès spécial tenu à Bâle en novembre 1912 rédigea le célèbre manifeste qui en reprenant toutes les affirmations de Stuttgart et de Copenhague, flétrissait la future guerre européenne comme « criminelle » et comme « réactionnaire » pour tous les gouvernements et ne pouvant qu' « accélérer la chute du capitalisme en provoquant immanquablement la révolution prolétarienne ».

Mais le manifeste tout en affirmant que la guerre qui menaçait était une guerre de rapines, une guerre impérialiste pour tous les belligérants et qu'elle devait conduire à la révolution prolétarienne, s'efforçait avant tout à démontrer que cette guerre imminente ne pouvait être justifiée par l'ombre d'un intérêt de défense nationale. Cela signifiait implicitement que l'on admettait qu'en régime capitaliste et en pleine expansion impérialiste pouvaient exister des cas de participation justifiée à une guerre de « défense nationale » de la classe exploitée.

Deux ans après éclatait la guerre impérialiste et avec elle l'effondrement de la 2e Internationale. Cette débâcle était la conséquence directe des équivoques et des contradictions insurmontables contenues dans toutes les résolutions. Plus particulièrement l'interdiction de voter les crédits de guerre ne résolvait pas le problème de la « défense du pays » devant l'attaque d'un pays « agresseur ». C'est par cette brèche que se rua toute la meute des chauvins et des opportunistes. « L'Union sacrée » était scellée sur l'effondrement de l'entente de classe internationale des travailleurs.

Comme nous l'avons vu pour la seconde Internationale, si on regarde superficiellement le langage de ses résolutions, elle aurait adopté envers la guerre non seulement une position de principe de classe, mais aussi aurait donné des moyens pratiques en arrivant jusqu'à la formulation, plus ou moins explicite de la transformation de la guerre impérialiste en révolution prolétarienne. Mais si l'on va au fond des choses, on constate que la seconde Internationale dans son ensemble, tout en posant le problème de la guerre, l'a résolu d'une façon formaliste et simpliste. Elle dénonça la guerre avant tout pour ses horreurs et atrocités, parce que le prolétariat devait fournir la chair à canon aux classes dominantes. L'antimilitarisme de la seconde Internationale eut une forme purement négative et fut laissé presque exclusivement à la jeunesse socialiste et dans certains pays avec l'hostilité manifeste du parti lui-même.

Aucun parti, excepté les bolcheviks pendant la révolution russe de 1904-05, n'a pratiqué ou même envisagé la possibilité d'un travail illégal systématique dans l'armée. On s'est borné à des manifestes ou à des journaux contre la guerre et contre l'armée au service du capital, que l'on collait sur les murs ou que l'on distribuait à la rentrée des classes, en invitant les ouvriers à se rappeler que malgré l'uniforme de soldat ils devaient rester des prolétaires. Devant l'insuffisance et la stérilité de ce travail Hervé eut beau jeu, surtout dans les pays latins, avec sa démagogie verbale du « drapeau dans le fumier » et en propageant la désertion, le rejet des armes et le fameux « tirez sur vos officiers ».

En Italie - où seul exemple dans la 2e Internationale le parti socialiste devait en octobre

1912 protester par une grève générale de 24 heures contre une expédition coloniale, celle de la Tripolitaine - un jeune ouvrier, Masetti, sut être conséquent avec les suggestions de Hervé et soldat à Boulogne tira sur son colonel pendant les exercices militaires. C'est l'unique fait positif de toute la comédie hervéiste.

Moins d'un mois après, le 4 août, momentanément ignoré des masses ouvrières englouties dans le carnage, le manifeste du Comité central bolchevik relevait le drapeau de la continuité de la lutte ouvrière avec ses affirmations historiques : la transformation de la guerre impérialiste actuelle en guerre civile.

La révolution d'Octobre était en marche.

Gatto Mammone

[1] [14] Si l'on tient compte de tous ces éléments qui eurent une influence décisive surtout dans la première phase de la guerre franco-allemande, sur le jugement et la pensée de Marx-Engels, on peut expliquer certaines expressions hâtives et très peu heureuses de ces derniers telles : « Les Français ont besoin d'être rossés », « C'est nous qui avons gagné les premières batailles », « Ma confiance dans la force militaire prussienne croît chaque jour » et enfin le fameux « Bismarck comme en 1866 travaille pour nous ».

Toutes ces expressions extraites d'une correspondance strictement intime de Marx et Engels fournirent aux chauvins de 1914 -entre autre au vieux James Guillaume qui ne pouvait oublier son exclusion de l'Internationale avec Bakounine en 1872 - l'occasion de transformer les fondateurs du socialisme scientifique en précurseurs du pangermanisme et de l’hégémonie allemande...

Conscience et organisation:

Courants politiques:

- Gauche Communiste [17]

Questions théoriques:

- Guerre [18]

- Impérialisme [19]

Enseignements de 1917-23 : La première vague révolutionnaire du prolétariat mondial

- 7230 lectures

Il y a de cela 80 ans, la Première Guerre mondiale inaugurait la période de décadence du capitalisme mondial, « l’ère des guerres et des révolutions » comme l'avait définie l'Internationale communiste. Si la guerre impérialiste mettait en lumière la réalité et l'avenir qu'offrait le capitalisme décadent à l'humanité, la vague révolutionnaire qui s'ensuivit et qui mit un terme à la boucherie impérialiste, secouant l'ordre bourgeois de fond en comble, d'Afrique du Sud jusqu'en Allemagne, de Russie jusqu'au Canada, montra quelle était la seule alternative à cette barbarie capitaliste : la révolution prolétarienne mondiale.

Cette vague révolutionnaire dont le point culminant fut la Révolution russe (voir Revue internationale n° 72, 73 et 75) constitue une véritable mine d'enseignements pour le mouvement ouvrier. Véritable vitrine à l'échelle mondiale de la lutte de classe dans la période de décadence capitaliste, la vague révolutionnaire de 1917-23 confirma pleinement et définitivement la plupart des positions politiques que défendent aujourd'hui les révolutionnaires (contre les syndicats et les partis « socialistes », contre les luttes de « libération nationale », la nécessité de l'organisation générale de la classe ouvrière en conseils ouvriers, etc.). Cet article se concentre sur quatre questions :

-comment la vague révolutionnaire transforma la guerre impérialiste en guerre civile entre les classes ;

- comment elle démontra la thèse historique des communistes quant à la nature mondiale de la révolution prolétarienne ;

-comment la guerre, tout en étant le facteur à l'origine de cette vague révolutionnaire, ne pose cependant pas les conditions les plus favorables pour la révolution prolétarienne ;

- l'importance déterminante de la lutte du prolétariat dans les pays les plus industrialisés du capitalisme.

La vague révolutionnaire met un terme à la Première Guerre mondiale

Dans la Revue internationale n° 78 («Polémique

avec Programme communiste », IIe partie), nous démontrons que la

déclaration de guerre en 1914 n'obéit pas directement à des causes

économiques, mais qu'elle survient parce que la bourgeoisie est parvenue, grâce

au réformisme dominant dans les partis sociaux-démocrates, à défaire

idéologiquement la classe ouvrière. Dans le même sens, la fin de la guerre

n'est pas le fruit d'une décision de la bourgeoisie mondiale qui, pour ainsi

dire, aurait «fait un bilan » et conclu que l'hécatombe était «

suffisante », qu'il fallait faire évoluer les «affaires », passant

de la destruction à la reconstruction. En novembre 1918, on ne relève pas la

moindre défaite significative des puissances centrales ([1] [20]). Ce

qui met vraiment le Kaiser dans l'obligation de demander l'armistice, c'est

le besoin urgent de faire face à la révolution qui s'étendait en Allemagne. Et

si, pour leur part, les forces de l'Entente ne profitent pas alors de cette faiblesse

de leur ennemi impérialiste, c'est parce qu'elles sont conscientes de la nécessité

de resserrer les rangs contre l'ennemi commun, contre le danger représentant,

pour tout le capitalisme, l'extension de la révolution prolétarienne qui mûrit

jusque dans les propres pays composant l'Entente, même si à un niveau plus

embryonnaire.

Comment s'est développée cette réponse du prolétariat à la guerre ?

Avec l'accroissement de la barbarie de la boucherie mondiale, le prolétariat se défaisait progressivement du poids de la défaite d'août 1914([2] [21]). Dès février 1915, les ouvriers de la vallée de la Clyde (Grande-Bretagne) lancent une grève sauvage (c'est-à-dire contre l'avis du syndicat), et cet exemple sera repris par les ouvriers des usines d'armement et les métallos de Liverpool. Des grèves éclatent en France, celles des travailleurs du textile de Vienne et de Lagors. En 1916, les ouvriers de Petrograd empêchent par la grève générale une tentative par le gouvernement de militarisation des travailleurs. En Allemagne, la Ligue Spartakus appelle à une manifestation d'ouvriers et de soldats, qui joint rapidement le mot d'ordre « A bas le gouvernement ! » à celui de « A bas la guerre ! ». C'est dans ce climat d'accumulation de signes de mécontentement que parviennent les premières nouvelles de la Révolution de février en Russie...

Une vague de grèves se répand en avril 1917 en Allemagne (Halle, Kiel, Berlin...). L'insurrection est évitée de justesse à Leipzig et les premiers conseils ouvriers se constituent tout comme en Russie. Sur le front oriental, le Premier mai, les drapeaux rouges flottent sur les tranchées russes et allemandes. Un tract circule parmi les soldats allemands : « Nos frères héroïques de Russie ont mis à terre dans leur pays le joug maudit des bouchers (...) Votre bonheur, votre progrès, dépendent de votre capacité à poursuivre et mener plus loin l'exemple de vos frères russes... Une révolution victorieuse demande moins de sacrifices qu'une guerre sauvage... »

En France, ce même Premier mai, dans un climat de grèves ouvrières (celle des métallos de Paris s'étend à 100 000 travailleurs d'autres secteurs), un meeting de solidarité avec les ouvriers russes proclame : « La révolution russe est le signal de la révolution universelle ». Sur le front, des conseils clandestins de soldats font circuler de la propagande révolutionnaire et collectent de l'argent pris sur la solde misérable pour soutenir les grèves à l'arrière.

De grandes manifestations contre la guerre se déroulent aussi en Italie. L'une d'elles, à Turin, voit surgir le mot d'ordre «Faisons comme en Russie » qui est repris rapidement dans tout le pays. Et effectivement, quand les regards de tous les ouvriers et soldats du monde entier se tourneront vers Petrograd en octobre 1917, ce mot d'ordre deviendra un puissant stimulant à des mobilisations destinées à en finir une fois pour toutes avec la boucherie impérialiste.

Ainsi, les ouvriers en Finlande, qui avaient déjà tenté une première insurrection quelques jours après Petrograd, prennent les armes en janvier 1918 et occupent les édifices publics à Helsinki et dans le sud du pays. Dans le même temps, une rébellion dans la flotte de la Mer noire oblige la Roumanie, où la Révolution russe avait un écho immédiat, à signer l'armistice avec les puissances centrales. En Russie même, la Révolution met un terme à l'implication du pays dans la guerre impérialiste, la révolution se trouvant à la merci - dans l'attente de son extension sur le plan international - de la rapine des puissances centrales sur de vastes territoires russes, lors de la paix dite « de Brest-Litovsk ».

En janvier 1918, les travailleurs de Vienne connaissent les conditions « de paix » draconiennes que leur gouvernement veut imposer à la Russie révolutionnaire. Face à la menace d'intensification de la guerre, les ouvriers de Daimler provoquent une grève qui en quelques jours va s'étendre et toucher 700 000 travailleurs dans tout l'Empire, au cours de laquelle s'organisent les premiers conseils ouvriers. A Budapest, le mot d'ordre de ralliement de la grève est : « A bas la guerre ! Vivent les ouvriers russes ! ». Il faut les appels au calme incessants des « socialistes » pour parvenir, non sans mal, à apaiser cette vague de luttes et écraser les révoltes de la flotte basée à Carthage ([3] [22]). Fin janvier, on compte 1 million de grévistes en Allemagne. Malheureusement, les ouvriers laissent la direction de leur lutte entre les mains des « socialistes » qui s'allient avec les syndicats et l’Etat-major militaire pour y mettre fin et envoyer au front plus de 30 000 travailleurs qui s'étaient illustrés dans le combat prolétarien. C'est dans cette même période que surgissent les premiers conseils ouvriers en Pologne, dans les mines de Dombrowa et Lublin...

Le mouvement de solidarité avec la Révolution russe se développe aussi en Angleterre. La visite du délégué soviétique Litvinov, en janvier 1918, coïncide avec une grande vague de grèves et provoque de telles manifestations à Londres qu'un journal bourgeois, The Herald, les qualifie « d'ultimatum pour la paix des ouvriers au gouvernement ». En mai 1918 éclate en France la grève de Renault, qui s'étend rapidement à 250 000 travailleurs de Paris. En solidarité, les travailleurs de la région de la Loire se remettent en grève, contrôlant la région pendant dix jours.

Les dernières offensives militaires provoquent cependant une paralysie momentanée des luttes, mais leur échec convainc les ouvriers que la lutte de classe est le seul moyen de mettre un terme à la guerre. En octobre, en Autriche, éclatent les luttes des journaliers et la révolte contre l'envoi au front des régiments les plus « rouges » de Budapest, ainsi que des grèves et des manifestations massives. Le 4 novembre, la bourgeoisie de la « double couronne » se désengage enfin de la guerre.

En Allemagne, le Kaiser tente une « démocratisation » du régime (libération de Liebknecht, participation des « socialistes » au gouvernement) pour exiger du peuple allemand « qu'il verse jusqu'à la dernière goutte de son sang ». Mais les marins de Kiel refusent, le 3 novembre, d'obéir aux officiers qui veulent tenter une ultime bataille suicide de la flotte ; ils hissent le drapeau rouge sur l'ensemble de la flotte et organisent un conseil ouvrier avec les ouvriers de la ville. L'insurrection s'étend en quelques jours aux principales villes d'Allemagne ([4] [23]). Le 9 novembre, quand l'insurrection gagne Berlin, la bourgeoisie allemande ne commet pas l'erreur du Gouvernement provisoire russe (qui avait maintenu sa participation dans la guerre, ce qui avait été un facteur de fermentation et de radicalisation de la révolution) et sollicite l'armistice. Le 11 novembre, la bourgeoisie met fin à la guerre impérialiste pour s'affronter à la classe ouvrière.

Le caractère international de la classe ouvrière et de sa révolution

Alors que les révolutions bourgeoises se limitaient à implanter le capitalisme dans le cadre de la nation, la révolution prolétarienne est nécessairement mondiale. Si les révolutions bourgeoises pouvaient s'échelonner sur plus d'un siècle, la lutte révolutionnaire du prolétariat, de par sa propre nature, tend à prendre la forme d'une gigantesque vague qui parcours la planète. Telle est depuis toujours la thèse historique des révolutionnaires. Dans ses Principes du communisme, Engels soulignait déjà :

« Cette révolution pourra-t-elle se produire en un seul pays ?

Réponse : non. La grande industrie, en créant le marché mondial, a déjà établi entre tous les peuples de la terre, principalement entre les peuples civilisés, des relations telles que chaque peuple ressent le contrecoup de ce qui se passe chez les autres. Elle a par ailleurs amené tous les pays civilisés à un même stade d'évolution sociale : dans tous ces pays la bourgeoisie et le prolétariat sont devenus les deux classes les plus importantes de la société et la lutte entre ces deux classes est devenue la lutte capitale de notre époque. La révolution communiste ne sera donc pas une révolution nationale uniquement, elle se fera simultanément dans tous les pays civilisés c'est-à-dire au moins en Angleterre, en Amérique, en France et en Allemagne. (...) Ce sera une révolution universelle, dont le terrain sera lui aussi universel. »

La vague révolutionnaire de 1917-23 a confirmé cela de façon éclatante. En 1919, le premier ministre britannique Lloyd George écrit : « L'Europe entière est envahie par l'esprit de la révolution. Il existe un sentiment profond parmi les ouvriers contre les conditions existantes, non de mécontentement mais de colère et de révolte (...). L'ensemble de l'ordre politique, social et économique est remis en question par les masses de la population, d'un bout à l'autre d'Europe » (cité par E.H. Carr, La Révolution bolchevique).

Mais le prolétariat ne parvient pas à transformer cette formidable vague de luttes en combat unifié. Nous verrons d'abord les faits pour mieux pouvoir par la suite analyser les obstacles sur lesquels a trébuché le prolétariat dans la généralisation de la révolution.

De novembre 1918 à août 1919 : les tentatives insurrectionnelles dans les pays vaincus...

Quand la révolution démarre en Allemagne, trois importants détachements du prolétariat d'Europe sont déjà pratiquement neutralisés (Hollande, Suisse et Autriche). En octobre 1918 éclatent des mutineries dans l'armée en Hollande (le propre commandement militaire coule sa flotte plutôt que de laisser les marins s'en emparer) et des conseils ouvriers se forment à Rotterdam et Amsterdam. Les « socialistes » prennent part à la révolte pour mieux pouvoir la neutraliser. Leur leader, Troëlstra, le reconnaît plus tard : « Si je n'étais pas intervenu révolutionnairement, les éléments ouvriers les plus énergiques auraient pris le chemin du bolchevisme » (P.-J. Troëlstra, De Revolutie en de SDAP). Désorganisée par ses propres « organisateurs », privée de l'appui des soldats, la lutte prend fin avec le mitraillage des ouvriers qui, le 13 novembre, s'étaient réunis dans un meeting près d'Amsterdam. La « Semaine rouge » se conclut par 5 morts et des dizaines de blessés.

Ce même jour, en Suisse, une grève générale de 400 000 ouvriers a lieu pour protester contre l'usage de la troupe contre les manifestations de commémoration du premier anniversaire de la Révolution russe. Le journal Volksrecht proclame : « Résister jusqu'au bout. Sont en notre faveur la révolution en Autriche et en Allemagne, les actions des ouvriers en France, le mouvement des prolétaires de Hollande et, principalement, le triomphe de la révolution en Russie ».

Là aussi, les « socialistes » et les syndicats donnent la consigne de cesser la lutte « pour ne pas jeter les masses désarmées sous les balles de l'ennemi », alors que c'est précisément ce pas en arrière qui va désorienter les masses et les diviser, ouvrant alors les vannes de la terrible répression qui mettra fin à la « Grande grève ». De son côté, le gouvernement de la « paisible » Suisse militarise les cheminots, organise une garde contre-révolutionnaire, rase sans scrupule les locaux des ouvriers, en emprisonne des centaines et instaure la peine de mort contre les « subversifs ».

La République est proclamée en Autriche le 12 novembre. Au moment de hisser le drapeau national rouge et blanc, des groupes de manifestants arrachent la frange blanche.

Hissés sur les épaules de la statue de Pallas Athénée, dans le centre de Vienne, les divers orateurs appellent l'assemblée composée de dizaines de milliers de travailleurs à passer directement à la dictature du prolétariat. Mais les « socialistes », appelés en renfort parce qu'ils sont les seuls à avoir une influence sur les masses ouvrières, déclarent : « Le prolétariat détient déjà le pouvoir. Le parti ouvrier gouverne la république » et entreprennent systématiquement d'affaiblir les conseils ouvriers, les transformant en conseils de production, comme ils transforment les comités de soldats en comités de régiments (massivement infiltrés par les officiers). Cette contre-offensive de la bourgeoisie va paralyser le prolétariat en Autriche, et servir de modèle de la contre-révolution pour la bourgeoisie allemande.

En Allemagne, l'armistice et la proclamation de la République vont provoquer un sentiment naïf de « victoire » que paiera très cher le prolétariat. Alors que les travailleurs ne parviennent pas à unifier les différents foyers de lutte et hésitent à se lancer dans la destruction de l'appareil d'Etat bourgeois ([5] [24]), la contre-révolution s'organise et coordonne les syndicats, les partis « socialistes » et le haut-commandement militaire. A partir de décembre, la bourgeoisie passe à l'offensive par de constantes provocations au prolétariat de Berlin, dans le but de le faire partir en lutte et de l'isoler du reste du prolétariat allemand. Le 4 janvier 1919, le gouvernement destitue le préfet de police Eischorn, défiant l'opinion des travailleurs. Le 6 janvier, un demi million de prolétaires berlinois sort dans la rue. Le lendemain même, à la tête des corps-francs (officiers et sous-officiers démobilisés payés par le gouvernement), le « socialiste » Noske écrase les ouvriers de Berlin. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sont assassinés quelques jours plus tard.

Bien que les événements de Berlin alertent les ouvriers d'autres villes (en particulier à Brème où les locaux syndicaux sont pris d'assaut et le contenu de leurs caisses distribué entre les chômeurs), le gouvernement parvient malgré tout à diviser cette riposte, de façon à concentrer ses forces dans un premier temps sur Brème, ensuite sur les ouvriers de Rhénanie et de la Ruhr, pour finir par revenir éteindre les dernières braises à Berlin, au cours de la tristement célèbre « Semaine sanglante » au cours de laquelle sont assassinés 1 200 ouvriers en mars. Ensuite seront écrasés les ouvriers de Mansfeld, de Leipzig et la République des Conseils de Magdebourg...

En avril 1919, les travailleurs proclament à Munich la République des Conseils de Bavière, qui constitue avec la Révolution hongroise et l'Octobre russe les seules expériences de prise de pouvoir par le prolétariat. Les ouvriers bavarois en armes sont même capables de défaire la première armée contre-révolutionnaire envoyée contre eux par le Président destitué Hoffmann. Mais hélas, comme nous l'avons vu, le reste du prolétariat allemand a déjà subi de sévères défaites et ne peut apporter son soutien à ses frères, cependant que la bourgeoisie lève une armée qui écrasera l'insurrection au cours des premiers jours de mai. Parmi les troupes qui sèment la terreur à Munich s'illustrent alors des noms tels que Himmler, Rudolf Hess, Von Epp..., futurs dignitaires du nazisme encouragés dans leur furie anti-prolétarienne par un gouvernement qui se proclame « socialiste ».

Le 21 mars 1919, à la suite d'une formidable vague de grèves et de meetings, les conseils ouvriers prennent le pouvoir en Hongrie. Par une erreur tragique, les communistes s'unifient dans ce même temps avec les « socialistes » qui vont s'employer à saboter la révolution, alors même que les «démocraties » occidentales (et en particulier la France et l'Angleterre) imposent un blocus économique auquel s'ajoute une intervention militaire des armées roumaine et tchèque. En mai, alors que sont vaincus les conseils ouvriers de Bavière, la situation de la révolution hongroise est désespérée. Une formidable réaction ouvrière parvient toutefois à rompre l'encerclement militaire, réaction à laquelle participent aussi bien des travailleurs hongrois, autrichiens, polonais et russes, que des tchèques ou des roumains. A la longue, cependant, le sabotage des « socialistes » et l'isolement de la révolution vont avoir raison de la résistance prolétarienne et les troupes roumaines prennent Budapest le 1er août, instaurant un gouvernement syndical qui liquidera les conseils ouvriers. Mission accomplie, les syndicats confient le pouvoir à l'amiral Horty (lui aussi futur collaborateur des nazis) qui déchaînera alors une terreur sanglante contre les ouvriers (8 000 exécutions, 100 000 déportations...). La chaleur de la révolution hongroise pousse les mineurs de Dombrowa (Pologne) à prendre le pouvoir dans la région et ils forment une Garde ouvrière pour se défendre de la sanglante répression d'un autre « socialiste », Pilsudski. La République rouge de Dombrowa s'éteint avec les conseils ouvriers hongrois.

La révolution hongroise provoque les dernières réactions ouvrières en Autriche et en Suisse, en juin 1919. La police de Vienne, forte des leçons apprises de ses acolytes allemands, machine une provocation (l'assaut du local du PC) pour précipiter l'insurrection alors que le prolétariat est encore faible et désorganisé. Les ouvriers tombent dans ce piège et laissent dans les rues de Vienne plus de 30 morts. Il advient la même chose en Suisse, après la grève générale des ouvriers de Zurich et Bâle.

...et dans les pays « vainqueurs »

A nouveau dans la région de La Clyde en Grande-Bretagne, plus de 100 000 ouvriers sont en grève dès janvier 1919. Le 31 janvier (le « Vendredi rouge »), au cours d'une concentration ouvrière à Glasgow, les prolétaires s'affrontent durement aux régiments appuyés par l'artillerie que le gouvernement à dépêchés sur place. Les mineurs sont prêts à entrer en lutte, mais les syndicats parviennent à stopper ce mouvement pour « donner une marge de confiance au gouvernement afin que celui-ci étudie la nationalisation (!) des mines » (Hinton et Hyman, Trade Unions and Révolution).

A Seattle, aux Etats-Unis, éclate une grève dans les chantiers navals qui s'étend à toute la ville en quelques jours. Grâce à des assemblées massives et un comité de grève élu et révocable, les ouvriers contrôlent le ravitaillement et la défense contre les troupes envoyées par le gouvernement. La « Commune de Seattle » restera cependant isolée et, un mois plus tard, au prix de centaines d'emprisonnements, les travailleurs des chantiers navals reprendront le travail. Plus tard éclateront d'autres luttes comme celle des mineurs de Buttle (Montana), qui va jusqu'à s'organiser en conseil d'ouvriers et de soldats, et la grève de 400 000 ouvriers de la sidérurgie. Mais, là non plus, les luttes ne parviennent pas à s'unifier.

Au Canada, pendant la grève générale de Winnipeg, en mai 1919, le gouvernement local organise un meeting patriotique pour tenter de contrecarrer la pression ouvrière avec le chauvinisme de la victoire. Mais les soldats, après avoir décrit les horreurs de la guerre, proclament la nécessité de « transformer la guerre impérialiste en guerre de classes », et cette radicalisation pousse le mouvement jusqu'à s'étendre aux travailleurs de Toronto. Les travailleurs laissent une fois de plus la direction de la lutte entre les mains des syndicats, ce qui les conduit immanquablement à l'isolement et à la défaite, puis à subir la terreur du « lumpen » de la ville dont le gouvernement a nommé certains éléments « commissaires extraordinaires ».

Mais la vague révolutionnaire ne reste pas cantonnée aux pays directement concernés par la boucherie impérialiste. En Espagne éclate en 1919 une grève à La Canadien se qui s'étend rapidement à tout le cordon industriel de Barcelone. Sur les murs des haciendas andalouses, les journaliers à moitié analphabètes écrivent « Vivent les soviets ! » et « Vive Lénine ! ». Les mobilisations des journaliers durant les années 1918-19 resteront dans l'histoire sous le nom des « deux années bolcheviques ».

Mais des épisodes de cette vague se déroulent également loin des grandes concentrations ouvrières d'Europe et d'Amérique du Nord. En Argentine, en 1919, durant la « Semaine sanglante » de Buenos Aires, les ouvriers répliquent par la grève générale à la répression déchaînée par le gouvernement contre les ouvriers de l'usine « Talleres Vasena ». Après cinq jours de combats de rue, l'artillerie bombarde les quartiers ouvriers causant 3 000 morts. Au Brésil, la grève de 200 000 travailleurs à Sao Paolo fraternise avec les régiments envoyés par le gouvernement pour les réprimer. Dans les favelas de Rio de Janeiro, une «République ouvrière » est proclamée en 1918, qui reste isolée et cède sous la pression de l'état de siège décrété par le gouvernement.

En Afrique du Sud, pays de la « haine raciale », les luttes ouvrières mettent en évidence la nécessité et la possibilité de lutter unis : « La classe ouvrière d'Afrique du Sud ne pourra s'émanciper tant qu'elle n'aura pas dépassé les préjugés racistes et l'hostilité envers les travailleurs d'une autre couleur » (The International, journal des Ouvriers industriels d'Afrique). En mars 1919, la grève des tramways s'étend à tout Johannesburg, avec assemblées et meetings de solidarité avec la Révolution russe. Et au Japon, en 1918, se déroulèrent les fameux « meetings du riz » contre l'expédition de riz aux troupes japonaises envoyées contre la révolution en Russie.

1919-1921 : le redressement tardif du prolétariat des pays « vainqueurs » et le poids de la défaite en Allemagne

Le prolétariat jouait très gros durant cette première phase de la vague révolutionnaire. D'abord, il fallait que le bastion révolutionnaire russe sorte de l'asphyxie de l'isolement ([6] [25]). Mais se jouait aussi le cours même de la révolution, puisque des détachements du prolétariat (Allemagne, Autriche, Hongrie...) s'étaient engagés dans le combat, ce qui était déterminant pour le futur de la révolution mondiale du fait de leur force et de leur expérience. Mais la première phase de la vague révolutionnaire va se solder, nous l'avons vu, par de profondes défaites que le prolétariat ne parviendra pas à surmonter.

Les travailleurs d'Allemagne appuient en 1920 la grève générale convoquée par les syndicats contre le « putsch de Kapp », pour rétablir le soi-disant gouvernement démocratique de Scheidemann. Les travailleurs de la Ruhr refusent cependant de remettre au pouvoir celui qui a déjà assassiné 30 000 ouvriers, prennent les armes et forment « l'Armée rouge de la Ruhr ». Dans certaines villes (Duisbourg), ils vont jusqu'à emprisonner les leaders socialistes et les syndicalistes. Mais la lutte reste à nouveau isolée. Début avril, l'armée allemande réorganisée écrase la révolte de la Ruhr.

En 1921, la bourgeoisie allemande va se consacrer à « nettoyer » les révolutionnaires irréductibles en Allemagne centrale, utilisant toujours de nouvelles provocations (l'assaut des usines Leuna à Mansfeld). Les communistes du KAPD, en pleine désorientation, tombent dans le piège et appellent à « l'action de mars », au cours de laquelle les ouvriers de Mansfeld, Halle, etc., ne parviennent pas à vaincre la bourgeoisie malgré des combats héroïques. Celle-ci profitera de la dispersion du mouvement pour d'abord massacrer les ouvriers en Allemagne centrale, ensuite les ouvriers qui à Hambourg, Berlin et dans la Ruhr s'étaient solidarisés avec le mouvement.

Pour la lutte de la classe ouvrière, internationale par nature, ce qui advient dans une partie du monde a des répercussions dans les autres. C'est ce qui explique que quand le prolétariat des pays vainqueurs de la guerre (Angleterre, France, Italie...) entre massivement en lutte, une fois passée l'euphorie chauvine de la « victoire », les répercussions des défaites successives du prolétariat en Allemagne le rendront plus vulnérable aux pires mystifications : nationalisations, « contrôle ouvrier » de la production, confiance aux syndicats, manque de confiance en ses propres forces...

Une grève générale des cheminots, extrêmement dure, éclate en Angleterre en septembre 1919. Malgré les manoeuvres d'intimidation de la bourgeoisie (navires de guerre à l'embouchure de la Tamise, patrouilles de soldats dans les rues de Londres), les ouvriers ne cèdent pas. Bien au contraire, les ouvriers des transports veulent à leur tour partir en grève, mais les syndicats les en empêchent. Il adviendra la même chose plus tard, quand les mineurs appelleront à la solidarité des cheminots. Le bonze syndical de service proclamera : « A quoi bon l'aventure d'une grève générale, puisque nous avons à notre disposition un moyen plus simple, moins coûteux et certainement moins dangereux. Nous devons montrer à tous les travailleurs que le meilleur moyen est d'utiliser intelligemment le pouvoir que nous offre la Constitution la plus démocratique du monde, qui leur permet d'obtenir tout ce qu'ils désirent » ([7] [26]).

Comme les travailleurs peuvent le constater immédiatement, la « bourgeoisie la plus démocratique du monde » n'hésite pas à engager des tueurs, des briseurs de grève, des provocateurs, et la vague de licenciements qui s'ensuit touche un million d'ouvriers.

Malgré tout, les ouvriers continuent à faire confiance aux syndicats. Ils le paieront très cher: en avril 1921, les mineurs décident une grève générale, mais le syndicat fait machine arrière en laissant les ouvriers isolés et désorientés (le 15 avril reste le « Vendredi noir » dans la mémoire ouvrière), à la merci des attaques gouvernementales. Une fois qu'elle aura défait les principaux bastions ouvriers, cette bourgeoisie qui « permet aux ouvriers d'obtenir tout ce qu'ils désirent » réduira les salaires de plus de 7 millions d'ouvriers.

En France, l'aggravation des conditions de vie de la classe ouvrière (essentiellement la pénurie d'aliments et de combustible) provoquera une vague de luttes ouvrières au cours des premiers mois de 1920. Dès février, les cheminots constituent le centre du mouvement de grèves qui parvient à s'étendre et provoquer la solidarité d'autres secteurs malgré l'opposition des syndicats. Prenant le train en marche, si l'on peut dire, le syndicat CGT décide de prendre la tête de la lutte et décide alors d'une tactique de « vagues d'assaut », qui consiste à faire débrayer un jour les mineurs, le lendemain les métallos, etc. ; de cette façon, ils parviennent à empêcher le mouvement de s'unifier, l'éparpillent et le font péricliter. Le 22 mai, il ne reste plus que les cheminots en grève, c'est la défaite : 18 000 licenciements disciplinaires. Les syndicats sont bien sûr déconsidérés à l'issue de cette bataille (plus de 60 % de démissions) mais leur sabotage des luttes a porté ses fruits : le prolétariat français est défait et se trouve à la merci des expéditions punitives des « Ligues civiques».

En Italie, où s'étaient développées de formidables luttes ouvrières contre la guerre impérialiste tout au long de 1917-18, et d'autres encore contre l'expédition d'approvisionnement aux armées qui combattaient la révolution en Russie ([8] [27]), le prolétariat est cependant incapable de se lancer à l'assaut de l'Etat bourgeois. En réaction à la faillite de nombreuses entreprises, l'été 1920 voit une fièvre « d'occupations » embraser le pays, impulsées par les syndicats : elles dévient le prolétariat de la perspective d'affrontement contre l’Etat, tout en l'enchaînant au « contrôle de la production » dans chaque usine. Il suffit de rappeler que le propre gouvernement Giolitti prévient les chefs d'entreprise qu'il «n'utilisera pas l'armée pour déloger les ouvriers, car cela déplacerait la lutte de l'usine vers la rue » (cité par M. Ferrara, Conversations avec Togliatti). La combativité ouvrière s'effiloche dans ces occupations d'usines. La défaite de ce mouvement, quoiqu'il soit prolongé par de nouvelles mais isolées grèves en Lombardie, à Venise, etc., ouvrira les vannes de la contre-révolution qui, dans ce cas précis, a pris la forme du fascisme.

La classe ouvrière subit aussi d'importantes défaites aux Etats-Unis (grèves dans les mines de charbon, dans les mines de lignite d'Alabama, dans les chemins de fer) en 1920. La contre-offensive capitaliste impose les « conventions ouvertes » (impossibilité de conventions collectives) qui aboutissent à une baisse des salaires de l'ordre de 30 %.

Les derniers soubresauts de la vague révolutionnaire

Bien qu'elle continue à exploser dans d'héroïques combats, la vague révolutionnaire est entrée dans sa phase finale à partir de 1921. D'autant plus que le poids des défaites conduit les révolutionnaires de l'Internationale communiste à commettre des erreurs toujours plus graves (application de la politique de «front unique », soutien aux luttes de « libération nationale », expulsion de 1’IC des fractions révolutionnaires de la Gauche communiste...), qui provoquent encore plus de confusions et à leur tour, dans une spirale dramatique, provoquent de nouvelles défaites.

En Allemagne; la combativité ouvrière est toujours plus dévoyée vers « l’antifascisme » (par exemple lorsque l'extrême-droite assassine Ersberger, ou quand un belliciste exige que Kiel soit rasée de la carte en novembre 1918) ou vers le nationalisme. Quand la Ruhr est envahie par les armées belge et française en 1923, le KPD brandit le drapeau abject du « national-bolchèvisme » en appelant le prolétariat à défendre la « patrie allemande », soi-disant progressiste, contre l'impérialisme représenté par les puissances de l'Entente. En octobre de cette même année, le Parti communiste, qui siège au gouvernement en Saxe et Thuringe, prend la décision de provoquer des insurrections, dont la première a lieu le 20 octobre à Hambourg. Le KPD revient sur sa décision quand les ouvriers sont déjà dans la rue, et ces derniers doivent seuls faires face à une terrible répression. Exsangue, démoralisé, cruellement réprimé, le prolétariat allemand est défait. Quelques jours plus tard, Hitler lancera son fameux «putsch de la bière », tentative de coup d’Etat lancée depuis une brasserie de Munich, qui échouera (comme on sait, Hitler parviendra au pouvoir par la « voie parlementaire » dix ans plus tard).

Le prolétariat polonais, qui en 1920 avait fait front avec sa bourgeoisie contre l'invasion du pays par l'Armée rouge, retrouve son terrain de classe en 1923 avec une nouvelle vague de grèves. Mais l'isolement international permet à la bourgeoisie de garder le contrôle de la situation et de monter toute une série de provocations (l'incendie de la poudrerie de Varsovie, dont seront accusés les communistes) pour s'affronter aux travailleurs tant que ceux-ci sont encore dispersés. Une insurrection éclate le 6 novembre à Cracovie, mais les mensonges des « socialistes » parviennent à désorienter et démoraliser les travailleurs (notamment en parvenant à ce que ceux-ci leur rendent les amies). Malgré la vague de grèves de solidarité avec Cracovie (Dombrowa, Gornicza, Tarnow...), la bourgeoisie parvient en quelques jours à éteindre cette flambée ouvrière.

En 1926, le prolétariat polonais servira de chair à canon dans la rivalité entre fractions de la bourgeoisie qui opposa le gouvernement « philo-fasciste » et Pilsudski soutenu par la gauche en tant que « défenseur de la liberté ».

En Espagne, les vagues de luttes seront systématiquement freinées par le PSOE (Parti socialiste) et le syndicat UGT, ce qui permettra au général Primo de Rivera d'imposer sa dictature en 1923 ([9] [28]).

En Angleterre, après quelques mouvements divisés et très isolés (marche des chômeurs sur Londres en 1921 et 1923, grève générale dans le bâtiment en 1924), la bourgeoisie confirmera sa victoire en 1926. Face à une nouvelle vague de luttes des mineurs, les syndicats organisent une « grève générale » qu'ils annuleront 10 jours plus tard, abandonnant les mineurs qui reprendront le travail en décembre au prix de milliers de licenciements. La défaite de cette lutte consacrera la victoire de la contre-révolution en Europe.

Dans cette phase définitive de déclin de la vague révolutionnaire, les mouvements révolutionnaires du prolétariat dans les pays de la périphérie du capitalisme sont à leur tour défaits. En Afrique du Sud, c'est le cas avec la « Révolte rouge du Transvaal » contre le remplacement des travailleurs de race blanche par des travailleurs de race noire moins payés, en 1922, qui s'était étendue à d'autres secteurs d'industrie (mines de charbon, chemins de fer...), toutes races confondues, et qui avait pris parfois des tournures insurrectionnelles. En 1923, l'armée hollandaise et les tueurs à gage engagés par les planteurs locaux s'unissent pour venir à bout de la grève des chemins de fer à Java, qui s'était étendue à Surabaj et à Jemang (Indonésie).

En Chine, le prolétariat avait été conduit (par la néfaste thèse de 1’IC sur l'appui aux mouvements de « libération nationale ») à soutenir les actions de la bourgeoisie nationaliste organisée dans le Kuomintang, qui pourtant n'hésitait pas à réprimer sauvagement les travailleurs quand ceux-ci luttaient sur leur terrain de classe, comme à Canton en 1925, lors de la grève générale. En février et mars 1927, les ouvriers de Shanghaï préparent par des insurrections l'entrée dans la ville du général nationaliste Tchang Kaï-Chek. Ce leader « progressiste » (selon 1’IC) n'hésite pas non plus, sitôt la ville prise, à s'allier avec les commerçants, les paysans, les intellectuels et surtout le « lumpen » pour réprimer par le sang et le feu la grève générale décrétée par le Conseil ouvrier de Shanghaï pour protester contre l'interdiction du droit de grève décrétée par le « libérateur ». Et malgré les horreurs commises dans les quartiers ouvriers de Shanghaï pendant les deux mois de la répression, 1’IC appellera encore à soutenir « l'aile gauche » du Kuomintang, installée à Wuhan. Cette gauche nationaliste a fusillé sans sourciller les ouvriers qui, par leurs grèves, « irritaient les industriels étrangers (...), en gênant leurs intérêts commerciaux » (M. N. Roy, Révolution et contre-révolution en Chine). Quand le PC décide enfin l'insurrection, alors que le mouvement ouvrier est défait, il ne fait qu'augmenter les dégâts : lors de la Commune de Canton, en décembre 1927, 2 000 ouvriers périssent assassinés.

Cette lutte du prolétariat en Chine n'est que l'épilogue tragique de la vague révolutionnaire mondiale et, comme l'analysèrent les révolutionnaires de la Gauche communiste, elle marque une étape décisive dans le passage des partis « communistes » dans les rangs de la contre-révolution. Cette contre-révolution s'étend comme une immense et profonde nuit qui durera plus de 40 ans, pour s'achever avec le resurgissement des combats de la classe ouvrière à la fin des années 1960.

La guerre ne crée pas les conditions les plus favorables à la révolution

Pourquoi cette vague révolutionnaire a-t-elle échoué ? Il ne fait pas de doute que les incompréhensions du prolétariat et de ses minorités révolutionnaires quant aux conditions de la nouvelle période historique ont pesé lourdement ; mais il faut aussi comprendre que les conditions objectives créées par la guerre impérialiste ont empêché ces torrents de luttes de se rejoindre dans un combat unifié. Dans l'article « Les conditions historiques de la généralisation de la lutte de la classe ouvrière » (Revue Internationale n° 26), nous disions : « La guerre est un grave moment de la crise du capitalisme, mais nous ne pouvons pour autant nier que c'est également une réponse du capitalisme à sa propre crise, un moment avancé de sa barbarie et que, en tant que tel, il ne joue pas forcément en faveur des conditions de la généralisation de la révolution ».

On peut le vérifier à la lumière des faits de cette vague révolutionnaire.

La guerre suppose un bain de sang pour le prolétariat

Comme l'explique Rosa Luxemburg :

« Mais pour que le socialisme puisse faire sa trouée et remporter la victoire, il faut qu'existent des masses dont la puissance réside tant dans leur niveau culturel que dans leur nombre. Et ce sont ces masses précisément qui sont décimées dans cette guerre. La fleur de l'âge viril et de la jeunesse, des centaines de milliers de prolétaires dont l'éducation socialiste, en Angleterre et en France, en Belgique, en Allemagne et en Russie, était le produit d'un travail d'agitation et d'instruction d'une dizaine d'années, d'autres centaines de milliers qui demain pouvaient être acquis au socialisme - ils tombent et ils tuent misérablement sur les champs de bataille. Le fruit de dizaines d'années de sacrifices et d'efforts de plusieurs générations est anéanti en quelques semaines, les troupes d'élite du prolétariat international sont décimées » (Rosa Luxemburg, La crise de la social-démocratie, Chap. VII).

Une très grande partie des 70 millions de soldats était constituée de prolétaires qui avaient dû laisser leur place dans les usines aux femmes, aux enfants, à la main d'œuvre immigrée des colonies n'ayant que très peu d'expérience des luttes. En outre, l'armée dilue ces prolétaires dans une masse inter-classiste avec les paysans, le lumpen... C'est ce qui fait que les actions de ces soldats (désertions, insubordinations...) ne se si tuent pas sur un terrain de lutte authentiquement prolétarien, même si, pour autant, la bourgeoisie n'en profite pas. Les désertions dans l'armée austro-hongroise, par exemple, sont en grande partie dues au refus des tchèques et des hongrois... de se battre pour l'Empereur de Vienne. Les mutineries dans l'armée française ne se dirigent pas contre la guerre elle-même, mais contre « une certaine façon de mener la guerre » (l'inefficacité de certaines manoeuvres, etc.). La radicalité et la conscience qui se développent chez certains soldats (fraternisations, refus de réprimer des luttes ouvrières...) sont surtout la conséquence de la mobilisation à l'arrière. Et quand la question se pose, après l'armistice, de détruire le capitalisme pour en finir une bonne fois avec les guerres, les soldats sont le secteur le plus hésitant et rétrograde. C'est d'ailleurs pour cela que la bourgeoisie allemande, par exemple, fait en sorte de surdimensionné le poids des Conseils de soldats face aux Conseils ouvriers.

Le prolétariat « ne contrôle pas » la guerre

La guerre mondiale exige une défaite préalable du prolétariat. Et même dans les pays où le poids de l'idéologie réformiste qui a présidé à cette défaite est le plus faible, les luttes cessent en 1914 : en Russie, par exemple, la vague croissante de luttes qui s'était développée en 1912-1913 s'interrompt brusquement.

Mais en outre, au cours même de la guerre, la lutte de classe est mise au second plan derrière le vacarme des opérations militaires. Quand bien même les défaites militaires accentuent le mécontentement (l'échec de l'offensive de l'armée russe en juin 17 provoque les Journées de juin), il n'en est pas moins vrai que les offensives du rival impérialiste et les succès militaires de son propre impérialisme poussent le prolétariat dans les bras des « intérêts de la Patrie ». C'est ainsi qu'en automne 1918 ont lieu les dernières offensives militaires allemandes, à un moment historique crucial pour la révolution mondiale (quelques mois à peine après le Révolution russe) :

- elles paralysent la vague de grèves qui se propageait depuis janvier en Allemagne et en Autriche, grâce aux « conquêtes » réalisées en Russie et en Ukraine, présentées comme étant « la paix du pain » par les propagandistes des armées ;

- elles poussent les soldats français, qui commençaient à fraterniser avec les ouvriers de la Loire, à resserrer les rangs derrière leur bourgeoisie ; ces mêmes soldats seront ceux qui réprimeront les grèves dès l'été.

Et surtout, lorsque la bourgeoisie voit menacée sa domination de classe par le prolétariat, elle peut priver la révolution montante de son principal stimulant. Si la bourgeoisie russe n'avait pas compris cela, tel n'est pas le cas de la bourgeoisie en Allemagne qui est beaucoup plus expérimentée (et avec elle l'ensemble de la bourgeoisie mondiale). Pour intenses que soient les antagonismes impérialistes entre les fractions capitalistes nationales, c'est la solidarité qui les unit dès qu'il s'agit de manifester une solidarité de classe pour s'affronter au prolétariat.

Le sentiment de soulagement que provoque l'Armistice parmi les ouvriers affaiblit leurs luttes (en Allemagne par exemple) mais renforce par contre le poids des mystifications bourgeoises. En présentant la guerre impérialiste comme une « anomalie » du fonctionnement du capitalisme (la Grande guerre devait être la « der des der »), la bourgeoisie tente de faire croire aux ouvriers que la révolution n'est pas nécessaire, que tout « redevient comme avant ». Cette sensation de « retour à la normale » renforce les moyens de la contre-révolution : les partis « socialistes » et leur fameuse « évolution progressive vers le socialisme » et les syndicats avec leurs armes habituelles (« contrôle ouvrier de la production », nationalisations...).

La guerre brise la généralisation des luttes

Enfin, la guerre brise la généralisation des luttes en divisant la riposte ouvrière entre pays vainqueurs et pays vaincus. Les gouvernements de ces derniers sont certainement affaiblis par la défaite militaire, mais l'effondrement d'un gouvernement ne signifie pas forcément un renforcement du prolétariat. Après la chute de l'Empire hongrois, par exemple, le «prolétariat des nations opprimées » est entraîné à la guerre pour « l'indépendance » de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Yougoslavie... ([10] [29]). Les ouvriers hongrois qui ont pris Budapest le 30 octobre, la grève générale en Slovaquie de 1918..., sont dévoyés de leur cours et entraînés sur le terrain pourri de la « libération nationale ». En Galicie (alors en Autriche), les mouvements qui s'étaient développés contre la guerre cèdent le pas aux manifestations « pour l'indépendance de la Pologne et la défaite de l'Allemagne ! ». Le prolétariat de Vienne se retrouve pratiquement isolé lors de sa tentative insurrectionnelle de novembre 1918.

Dans les pays vaincus, la révolte est plus immédiate mais aussi plus désespérée, et en conséquence dispersée et inorganisée. Parce qu'isolée de la lutte des ouvriers des pays vainqueurs, la rage des prolétaires dans les pays vaincus peut finalement être facilement déviée vers le « revanchardisme ». Tel sera le cas en Allemagne en 1923, après l'invasion de la Ruhr par les années franco-belges.

Par contre, dans les pays vainqueurs, la combativité ouvrière se voit étouffée par l'euphorie chauvine de la victoire ([11] [30]), ce qui fait que les luttes ne peuvent se développer que plus lentement, comme si les ouvriers attendaient les « dividendes de la victoire » ([12] [31]). Il faudra attendre que les mystifications s'évanouissent au feu des terribles conditions de vie de l'après-guerre (en particulier quand le capitalisme entrera en 1920 dans une phase de crise économique) pour que les ouvriers entrent massivement en lutte, en Angleterre, France, Italie... Mais alors le prolétariat des pays vaincus a déjà subi des défaites décisives, comme nous l'avons vu. La fragmentation des luttes ouvrières entre pays vainqueurs et pays vaincus permet en outre à la bourgeoisie de coordonner l'ensemble de ses forces, les engageant en renfort dans les pays où se mène ponctuellement le combat contre le prolétariat. Comme le dénonçait Karl Marx après l'écrasement de la Commune de Paris : « Le fait sans précédent qu'après la guerre la plus terrible des temps modernes, le vaincu et le vainqueur fraternisent pour massacrer en commun le prolétariat (...) La domination de classe ne peut plus se cacher sous un uniforme national, les gouvernements nationaux ne font qu'UN contre le prolétariat » (Marx, La Guerre civile en France, Chap. IV).

Les exemples ne manquent pas :

- Avant même la fin de la guerre, les pays de l'Entente ferment les yeux quand l'armée allemande écrase la révolution ouvrière de Finlande en mars 1918, et aussi quand elle écrase, en septembre 1918, la révolte dans l'armée hongroise à Vladai.

- Contre la révolution en Allemagne, c'est le président des USA Wilson lui-même qui impose au Kaiser l'entrée des « socialistes » au gouvernement, car c'est la seule force capable de s'affronter à la révolution. L'Entente fournit peu après 5 000 mitrailleuses au gouvernement allemand pour massacrer les révoltes ouvrières. Et en mars 1919, l'armée de Noske manoeuvrera avec le complet accord de Clemenceau à travers la zone « démilitarisée » de la Ruhr pour écraser l'un après l'autre tous les foyers de révolution.

- Sous les ordres du colonel anglais Cunningham, de sinistre mémoire, un centre coordinateur de la contre-révolution fonctionne dès la fin de 1918 à Vienne ; c'est lui qui coordonne l'action des armées tchèque et roumaine en Hongrie. Quand en juillet 1919 l'armée des Conseils en Hongrie tente une action militaire sur le front roumain, l'armée roumaine l'attend, prévenue de cette opération par les « socialistes » hongrois qui en avaient avisé le « centre anti-bolchevique » de Vienne.