Revue Internationale 2011 - n° 144 - 147

- 3213 lectures

Revue Internationale n° 144 - 1er trimestre 2011

- 1938 lectures

Mobilisation sur les retraites en France, riposte étudiante en Grande-Bretagne, révolte ouvrière en Tunisie.

L'avenir est au développement international et à la prise en main de la lutte de classe

Les grèves et les manifestations de septembre, octobre et novembre en France qui se sont déroulées à l’occasion de la réforme des retraites ont témoigné d’une forte combativité dans les rangs des prolétaires, même si elles n’ont pas réussi à faire reculer la bourgeoisie.

Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique internationale de notre classe qui retrouve progressivement le chemin de la lutte, chemin jalonné en 2009 et 2010 par la révolte des jeunes générations de prolétaires contre la misère en Grèce et par la volonté d'étendre leur lutte des ouvriers de Tekel en Turquie en s'opposant de façon déterminée au sabotage des syndicats.

Ainsi, les étudiants se sont largement mobilisés contre le chômage et la précarité que leur réserve le monde capitaliste comme en Grande-Bretagne, en Italie ou aux Pays-Bas. Aux États-Unis, bien que restant enfermées dans le carcan syndical, plusieurs grèves d'envergure se sont succédées en divers points du pays depuis le printemps 2010 pour résister aux attaques : dans le secteur de l'éducation en Californie, infirmiers à Philadelphie et Minneapolis-Saint-Louis, ouvriers du bâtiment à Chicago, secteur agro-alimentaire dans l'État de New York, enseignants dans l'Illinois, ouvriers de Boeing et d'une usine Coca-Cola à Bellevue (État de Washington), dockers dans le New Jersey et à Philadelphie.

A l'heure où nous mettons sous presse, au Maghreb, en particulier en Tunisie, la colère ouvrière accumulée depuis des décennies s'est propagée comme une traînée de poudre après l'immolation publique, le 17 décembre, d'un jeune chômeur diplômé qui s'était vu confisquer par la police municipale de Sidi Bouzid, au centre du pays, son étal de fruits et légumes, son unique gagne-pain. Des manifestations spontanées de solidarité se sont propagées à travers tout le pays face à l'ampleur du chômage et à la hausse brutale des produits alimentaires de première nécessité. La répression brutale et féroce de ce mouvement social a fait plusieurs dizaines de morts, la police tirant à balles réelles sur les manifestants désarmés. Cela n'a fait que renforcer l'indignation et la détermination des prolétaires pour réclamer d'abord du travail, du pain et un peu de dignité, puis le départ de Ben Ali. "On n'a plus peur", scandaient les manifestants en Tunisie. Les enfants de prolétaires en tête ont utilisé les réseaux d'Internet ou leur téléphone portable comme armes de combat, pour montrer et dénoncer la répression, et comme moyens de communication et d'échange assurant ainsi un lien entre eux mais aussi avec leurs famille ou amis en dehors du pays, notamment en Europe, brisant ainsi partiellement la conspiration du silence de toutes les bourgeoisies et de leurs médias. Partout, nos exploiteurs se sont efforcés de masquer la nature de classe de ce mouvement social, cherchant à le dénaturer tantôt en le présentant comme des émeutes comme celles de 2005 en France ou comme l'œuvre de casseurs et de pillards, tantôt en le faisant passer pour une "lutte héroïque et patriotique du peuple tunisien" pour la "démocratie" animée par des intellectuels diplômés et les "classes moyennes".

La crise économique et la bourgeoisie portent leurs coups de boutoir partout dans le monde. En Algérie, en Jordanie, en Chine, d'autres mouvements sociaux similaires face à l'enfoncement dans la misère ont été durement réprimés. Cette situation doit pousser les prolétaires des pays centraux, plus expérimentés, à prendre conscience de l'impasse et de la faillite dans laquelle le système capitaliste entraîne partout l'humanité et à apporter leur solidarité à leurs frères de classe en développant leurs luttes. D'ailleurs les travailleurs commencent peu à peu à réagir et à refuser l’austérité, la paupérisation et les "sacrifices" imposés.

Pour l’instant, cette riposte est nettement en deçà des attaques que nous subissons. C’est incontestable. Mais une dynamique est enclenchée, la réflexion ouvrière et la combativité vont continuer de se développer. Pour preuve, ce fait nouveau : des minorités cherchent aujourd’hui à s’auto-organiser, à contribuer activement au développement de luttes massives et à se dégager de l’emprise syndicale.

La mobilisation contre la réforme des retraites en France

Le mouvement social de l'automne dernier en France est pleinement révélateur de cette dynamique enclenchée par le précédent mouvement contre le CPE 1.

C’est par millions que les ouvriers et employés de tous les secteurs sont descendus régulièrement dans la rue en France. Parallèlement, depuis la rentrée de septembre, des mouvements de grève plus ou moins radicaux sont apparus ici et là, exprimant un mécontentement profond et grandissant. Cette mobilisation constitue le premier combat d’envergure en France depuis la crise qui a secoué le système financier mondial en 2007-2008. Elle n’est pas seulement une réponse à la réforme des retraites elle-même mais, par son ampleur et sa profondeur, elle est une réponse claire à la violence des attaques subies ces dernières années. Derrière cette réforme et les autres attaques simultanées ou en préparation, se manifeste le refus grandissant d'un enfoncement aggravé de tous les prolétaires et d‘autres couches de la population dans la pauvreté, la précarité et la misère la plus sombre. Et avec l’approfondissement inexorable de la crise économique, ces attaques ne sont pas près de s’arrêter. Il est clair que cette lutte en annonce d’autres et qu’elle s’inscrit en droite ligne de celles qui se sont développées en Grèce et en Espagne face aux mesures drastiques d’austérité.

Cependant, malgré la massivité de la riposte, le gouvernement en France n’a pas cédé. Au contraire, il est resté intraitable, affirmant sans relâche et malgré la pression de la rue sa ferme détermination à faire passer son attaque sur les retraites, se permettant de surcroît de répéter avec cynisme qu’elle était "nécessaire", au nom de la "solidarité" entre les générations.

Pourquoi cette mesure qui frappe au cœur toutes nos conditions de vie et de travail, et alors que l’ensemble de la population a exprimé amplement et puissamment son indignation et son opposition, est-elle passée malgré tout ? Pourquoi cette mobilisation massive n’a-t-elle pas réussi à faire reculer le gouvernement ? Parce que le gouvernement avait la certitude du contrôle de la situation par les syndicats, lesquels ont toujours accepté, comme également les partis de gauche, le principe d’une "réforme nécessaire" des retraites ! On peut faire la comparaison avec le mouvement de 2006 contre le CPE. Ce mouvement, que les médias avaient traité au début avec le plus grand mépris comme une "révolte étudiante" sans lendemain, a fini par faire reculer le gouvernement qui n’a eu d’autre recours que de retirer le CPE.

Où est la différence ? Elle réside d’abord en ceci que les étudiants s’étaient organisés en assemblées générales ouvertes à tous, sans distinction de catégories ou de secteurs, du public ou du privé, au travail ou au chômage, travailleurs précaires, etc. Cet élan de confiance dans les capacités de la classe ouvrière et dans sa force, de profonde solidarité dans la lutte, avait créé une dynamique d’extension du mouvement imprimant à celui-ci une massivité impliquant toutes les générations. Car, tandis que, d’un côté, les assemblées générales voyaient se dérouler des débats et des discussions les plus larges, ne restant pas cantonnées au seul problème des étudiants, de l’autre côté, on voyait au fil des manifestations les travailleurs eux-mêmes se mobiliser de plus en plus avec les étudiants et de nombreux lycéens.

Mais c’est aussi parce que la détermination et l’esprit d’ouverture des étudiants, tout en entraînant des fractions de la classe ouvrière vers la lutte ouverte, n’arrivaient pas à être battus en brèche par les manœuvres des syndicats. Au contraire, alors que ces derniers, notamment la CGT, s’efforçaient de se placer en tête des manifestations pour en prendre le contrôle, c’est à plusieurs reprises que les étudiants et les lycéens ont débordé les banderoles syndicales pour affirmer clairement qu’ils ne voulaient pas se voir ravaler en arrière-plan d’un mouvement dont ils étaient à l’initiative. Mais surtout ils affirmaient leur volonté de garder le contrôle eux-mêmes de la lutte, avec la classe ouvrière, et de ne pas se laisser avoir par les centrales syndicales.

En fait, un des aspects qui inquiétait le plus la bourgeoisie, c’est que les formes d’organisation que s’étaient données les étudiants en lutte, ces assemblées générales souveraines, élisant leurs comités de coordination et ouvertes à tous, dans lesquelles les syndicats étudiants faisaient souvent profil bas, ne fassent tâche d’huile parmi les salariés si ces derniers entraient en grève. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, au cours de ce mouvement, Thibault 2 a affirmé à plusieurs reprises que les salariés n’avaient pas de leçons à recevoir des étudiants sur comment s’organiser. D'après lui, si ces derniers avaient leurs assemblées générales et leurs coordinations, les salariés avaient leurs syndicats en qui ils avaient confiance. Dans un tel contexte de détermination chaque fois réaffirmée et de danger d’un débordement des syndicats, il fallait que l'État français lâche du lest car c’est le dernier rempart de protection de la bourgeoisie contre l’explosion de luttes massives qui risquait d’être battu en brèche.

Avec le mouvement contre la réforme des retraites, les syndicats, soutenus activement par la police et les médias, ont fait les efforts nécessaires pour tenir le haut du pavé, en sentant venir le vent et s’organiser en conséquence.

D'ailleurs le mot d'ordre des syndicats n'était pas "retrait de l'attaque sur les retraites" mais "aménagement de la réforme". Ils appelaient à se battre pour une meilleure négociation État-Syndicats et pour une réforme plus "juste", plus "humaine". On les a vus jouer dès le début la division malgré l'apparente unité de l'intersyndicale clairement constituée pour faire barrage aux "risques" de débordements ; le syndicat FO 3 organisait au début ses manifestations dans son coin, tandis que l’intersyndicale qui organisait la journée d’action du 23 mars préparait le "ficelage" de la réforme, après tractations avec le gouvernement, en programmant deux autres journées d’action le 26 mai, et surtout le 24 juin, à la veille des vacances d’été. On sait qu’habituellement une journée d’action, à cette époque de l’année, signe le coup de grâce pour la classe ouvrière lorsqu’il s’agit de faire passer une attaque majeure. Pourtant, cette dernière journée d’action a montré une mobilisation inattendue, avec plus du double d’ouvriers, de chômeurs, de précaires, etc., dans les rues. Et, alors qu’une morosité, largement soulignée par la presse, avait marqué les deux premières journées d’action, la colère et le ras-le-bol étaient au rendez-vous du 24 juin où le succès de la mobilisation a regonflé le moral du prolétariat. L'idée qu'une lutte d'ampleur est possible gagne du terrain. Les syndicats sentent évidemment eux aussi le vent tourner, ils savent que la question "Comment lutter ?" trotte dans les têtes. Ils décident donc d'occuper immédiatement le terrain et les esprits, il n'est pas question pour eux que les prolétaires se mettent à penser et à agir par eux-mêmes, en dehors de leur contrôle. Ils décident donc d'appeler à une nouvelle journée d'action pour le 7 septembre, dès le retour des congés d'été. Et pour être bien sûrs d'endiguer le mouvement de réflexion, ils vont jusqu'à faire passer en pleines vacances d'été des avions au-dessus des plages tirant des banderoles publicitaires appelant à la manifestation du 7 !

Pour leur part, les partis de gauche, qui étaient pourtant bien d’accord eux aussi sur l’impérieuse nécessité d’attaquer la classe ouvrière sur la question des retraites, sont venus se greffer à la mobilisation afin de ne pas se discréditer totalement.

Mais un autre événement, un fait divers, vient durant l'été alimenter la colère ouvrière : "l’affaire Woerth" (il s'agit d'une connivence entre les hommes politiques actuellement au pouvoir et la plus riche héritière du capital français, Madame Bettencourt, patronne du groupe L'Oréal, sur fond de fraudes fiscales et arrangements illégaux en tous genres). Or, Éric Woerth n'est autre que le ministre chargé de la réforme des retraites. Le sentiment d'injustice est total : la classe ouvrière doit se serrer la ceinture pendant que les riches et les puissants mènent "leurs petites affaires". C’est donc sous la pression de ce mécontentement ouvert et de la prise de conscience grandissante des implications de cette réforme sur nos conditions de vie que se présente la journée d’action du 7 septembre, obligeant cette fois-ci les syndicats à entonner le credo de l’unité d'action. Depuis, pas un syndicat n’a manqué à l’appel des journées d’action qui ont regroupé dans les manifestations environ trois millions de travailleurs à plusieurs reprises. La réforme des retraites devient le symbole de la dégradation brutale des conditions de vie.

Mais cette unité de "l’intersyndicale" a constitué un leurre pour la classe ouvrière. Elle visait en fait à lui faire croire que les syndicats étaient déterminés à organiser une offensive d’ampleur contre la réforme et qu’ils s’en donnaient les moyens avec des journées d’action à répétition dans lesquelles on pouvait voir et entendre à satiété leurs leaders, bras dessus, bras dessous, égrener leurs discours sur la "poursuite" du mouvement et autres mensonges. Ce qu’ils redoutaient par-dessus tout, c’est que les travailleurs sortent du carcan syndical et qu’ils s’organisent par eux-mêmes. C’est ce que disait Thibault, le secrétaire général de la CGT, qui faisait "passer un message" au gouvernement dans une interview au journal le Monde du 10 septembre : "On peut aller vers un blocage, vers une crise sociale d’ampleur. C’est possible. Mais ce n’est pas nous qui avons pris ce risque", donnant l’exemple suivant pour mieux affirmer où se trouvait l’enjeu auquel étaient confrontés les syndicats : "On a même trouvé une PME sans syndicat où 40 salariés sur 44 ont fait grève. C’est un signe. Plus l’intransigeance dominera, plus l’idée de grèves reconductibles gagnera les esprits."

En clair, si les syndicats ne sont pas là, les ouvriers s’organisent eux-mêmes et non seulement décident réellement de ce qu’ils veulent faire mais risquent de le faire massivement. Et c’est contre quoi les centrales syndicales, et particulièrement la CGT et SUD 4, se sont attelées avec un zèle exemplaire : occuper le terrain sur la scène sociale et dans les médias, tout en empêchant avec la même résolution sur le terrain toute réelle expression de solidarité ouvrière. En bref, un battage à tout crin d’une part, et de l’autre une activité visant à stériliser et entraîner le mouvement dans de fausses alternatives, afin de créer la division, la confusion, et mieux le mener à la défaite.

Le blocage des raffineries de pétrole en est un exemple des plus évidents. Alors que les ouvriers de ce secteur, dont la combativité était déjà très vive, avaient la volonté grandissante de manifester leur solidarité envers l’ensemble de la classe ouvrière contre la réforme des retraites, ouvriers par ailleurs particulièrement confrontés à des mesures drastiques de réductions de personnels, la CGT a fait en sorte de transformer cet élan de solidarité en grève-repoussoir. Ainsi, le blocage des raffineries n’a jamais été décidé dans de véritables assemblées générales, où les travailleurs pouvaient exprimer réellement leur point de vue, mais il a été décidé suite à des manœuvres dont les leaders syndicaux sont spécialistes et qui ont fait adopter, en pourrissant la discussion, des actions stérilisantes. Cependant, malgré cet enfermement verrouillé par les syndicats, certains ouvriers de ce secteur ont cherché à créer des contacts et des liens avec des ouvriers d’autres secteurs. Mais, globalement pris dans l’engrenage du "blocage jusqu’au bout", la plupart des ouvriers des raffineries se sont vu piégés dans une logique syndicale d’enfermement dans l’usine, véritable poison utilisé contre l’élargissement du combat. En effet, bien que les ouvriers des raffineries avaient pour objectif de renforcer le mouvement, d’en être un des bras armés, afin de faire reculer le gouvernement, le blocage des dépôts, tel qu’il s’est déroulé sous la houlette syndicale, s’est surtout révélé être une arme de la bourgeoisie et de ses syndicats contre les ouvriers. Non seulement pour isoler ceux des raffineries, mais pour rendre leur grève impopulaire, en créant un vent de panique et en agitant la menace d’une pénurie de carburant généralisée ; la presse a abondamment déversé son fiel contre ces "preneurs d’otages empêchant les gens de se rendre à leur travail ou de partir en congés". Mais c’est aussi physiquement que les travailleurs de ce secteur se sont trouvés isolés ; alors même qu’ils voulaient contribuer par la lutte solidaire à la construction d’un rapport de forces favorable au retrait de la réforme, ce blocage particulier s’est en fait retourné contre eux et contre l’objectif qu’ils s’étaient donné initialement.

Il y a eu de nombreuses actions syndicales similaires, dans certains secteurs comme les transports, et de préférence dans des régions peu ouvrières, car il fallait à tout prix pour les syndicats prendre le moins de risques possibles d’extension et de mise en œuvre active de la solidarité. Il leur fallait faire semblant, pour la galerie, d’orchestrer les luttes les plus radicales et de jouer la partition de l’unité syndicale dans les manifestations, tout en pourrissant en réalité la situation.

Partout, on a donc vu les syndicats, réunis dans une "intersyndicale" pour mieux promouvoir le simulacre de l’unité, mettre en œuvre des semblants d’assemblées générales, sans véritable débat, enfermées dans les préoccupations les plus corporatistes, tout en affichant publiquement la prétendue volonté de se battre "pour tous" et "tous ensemble"… mais organisées chacun dans son coin, derrière son petit chef syndicaliste, en faisant tout pour empêcher la mise en œuvre de délégations massives en recherche de solidarité vers les entreprises les plus proches géographiquement.

Les syndicats n’ont d’ailleurs pas été les seuls à entraver la possibilité d’une telle mobilisation, car la police de Sarkozy, réputée pour sa prétendue débilité et son esprit anti-gauche, a su se faire l’auxiliaire indispensable des syndicats à plusieurs reprises par ses provocations. Exemple : les incidents de la place Bellecour à Lyon, où la présence d’une poignée de "casseurs" (probablement manipulés par les flics) a servi de prétexte à une violente répression policière contre des centaines de jeunes lycéens dont la plupart ne cherchaient qu’à venir discuter à la fin d’une manifestation avec les travailleurs.

Un mouvement riche de perspectives

En revanche, il n’a pas du tout été question dans les médias des nombreux Comités ou Assemblées générales interprofessionnels (AG interpros), qui se sont formés durant cette période, comités et AG dont le but affiché était et reste de s’organiser en-dehors des syndicats et de développer des discussions réellement ouvertes à tous les prolétaires, ainsi que des actions dans lesquelles c’est toute la classe ouvrière qui pourrait, non seulement se reconnaître, mais aussi et surtout s’impliquer massivement.

On voit ici ce que la bourgeoisie a craint particulièrement : que des contacts se nouent et se multiplient le plus largement possible dans les rangs de la classe ouvrière, jeunes, vieux, au travail ou au chômage.

Il faut tirer les leçons de l'échec du mouvement.

Le premier constat après l'échec du mouvement est que ce sont les appareils syndicaux qui ont permis de faire passer l’attaque auprès des prolétaires et qu’il ne s’agit nullement de quelque chose de conjoncturel. C’est qu’ils ont fait leur sale boulot, pour lequel tous les spécialistes et autres sociologues, ainsi que le gouvernement et Sarkozy en personne, les saluent pour leur "sens des responsabilités". Oui, sans hésitation, la bourgeoisie peut se féliciter d’avoir des "responsables" syndicaux capables de briser un mouvement d’une telle ampleur en faisant en même temps croire qu’ils ont pourtant fait tout leur possible pour lui permettre de se développer. Ce sont encore ces mêmes appareils syndicaux qui sont parvenus à étouffer et marginaliser les véritables expressions de lutte autonome de la classe ouvrière et de tous les travailleurs.

Cependant, cet échec est porteur de nombreux fruits car tous les efforts déployés par l’ensemble des forces de la bourgeoisie n’ont pas réussi à entraîner le mouvement dans une défaite cuisante de tout un secteur, comme ce fut le cas en 2003 avec la lutte contre la réforme des retraites du secteur public qui avait donné lieu à un cinglant recul parmi les travailleurs de l’Éducation nationale après plusieurs semaines de grève.

Ensuite, ce mouvement a permis le surgissement convergent en plusieurs endroits de minorités exprimant une vision claire des besoins réels de la lutte pour l'ensemble du prolétariat : la nécessité d'une prise en mains de la lutte pour pouvoir l'étendre et la développer, traduisant un réel mûrissement de la réflexion, tout en exprimant l'idée que le développement de la lutte n'en est qu'à son début et manifestant une volonté de tirer les leçons de ce qui s'est passé et de rester mobilisées pour l'avenir.

Comme le dit un tract de "l’AG interpro" parisienne de la Gare de l’Est daté du 6 novembre : "Il aurait fallu, dès le départ, s’appuyer sur les secteurs en grève, ne pas limiter le mouvement à la seule revendication sur les retraites alors que les licenciements, les suppressions de postes, la casse des services publics, les bas salaires continuent dans le même temps. C'est cela qui aurait pu permettre d’entraîner d’autres travailleurs dans la lutte et d’étendre le mouvement gréviste et de l’unifier. Seule une grève de masse qui s'organise à l'échelle locale et se coordonne nationalement, au travers de comités de grève, d'assemblées générales interprofessionnelles, de comités de lutte, pour que nous décidions nous-mêmes des revendications et des moyens d'action tout en contrôlant le mouvement, peut avoir une chance de gagner."

"La force des travailleurs n'est pas seulement de bloquer, ici ou là, un dépôt pétrolier ou même une usine. La force des travailleurs, c'est de se réunir sur leurs lieux de travail, par-delà les professions, les sites, les entreprises, les catégories et de décider ensemble" Car "l'attaque ne fait que commencer. Nous avons perdu une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre. C'est la guerre de classe que la bourgeoisie nous déclare et nous avons encore les moyens de la mener" (tract intitulé "Personne ne peut lutter, décider et gagner à notre place", signé par des travailleurs et précaires de "l’AG interpro" de la Gare de l’Est et d’Île-de-France, déjà cité plus haut). Nous n’avons pas d’autre choix pour nous défendre que d’étendre et de développer massivement nos luttes et pour cela de les prendre dans nos propres mains.

Cette volonté s'est donc clairement affirmée à travers en particulier :

- des véritables AG interpros qui ont émergé, même de façon très minoritaire, dans le développement de la lutte en affichant leur détermination à rester mobilisées en vue de préparer de futurs combats ;

- la tenue ou les tentatives de former des assemblées de rues ou des assemblées populaires en fin de manifestations s'est également affirmée, en particulier à Toulouse.

Cette volonté de s'auto-organiser exprimée par des minorités révèle que l'ensemble de la classe commence à se poser des questions sur la stratégie syndicale, sans oser tirer encore toutes les conséquences de ses doutes et questionnements. Dans toutes les AG (syndicales ou non), la plupart des débats sous diverses formes ont tourné autour de questions essentielles sur "comment lutter ?", "comment aider les autres travailleurs ?", "comment exprimer notre solidarité ?", "quelle autre AG interpro pouvons-nous rencontrer ?", "comment briser l'isolement et toucher le maximum d'ouvriers pour discuter avec eux des moyens de lutter ?"… Et dans les faits, quelques dizaines de travailleurs de tous secteurs, de chômeurs, de précaires, de retraités se sont rendues effectivement chaque jour devant les portes des 12 raffineries paralysées, pour "faire nombre" face aux CRS, apporter des paniers-repas aux grévistes, un peu de chaleur morale.

Cet élan de solidarité est un élément important, il révèle une nouvelle fois la nature profonde de la classe ouvrière.

"Prendre confiance en nos propres forces" devra être le mot d’ordre de demain.

Cette lutte est en apparence une défaite, le gouvernement n'a pas reculé. Mais en fait, elle constitue un pas en avant supplémentaire pour notre classe. Les minorités qui ont émergé et qui ont essayé de se regrouper, de discuter en AG interpro ou en assemblée populaire de rue, ces minorités qui ont essayé de prendre en main leurs luttes en se méfiant comme de la peste des syndicats, révèlent le questionnement qui mûrit en profondeur dans toutes les têtes ouvrières. Cette réflexion va continuer de faire son chemin et elle portera, à terme, ses fruits. Il ne s'agit pas là d'un appel à attendre, les bras croisés, que le fruit mûr tombe de l'arbre. Tous ceux qui ont conscience que l'avenir va être fait d'attaques ignobles du capital, d'une paupérisation croissante et de luttes nécessaires, doivent œuvrer à préparer les futurs combats. Nous devons continuer à débattre, à discuter, à tirer les leçons de ce mouvement et à les diffuser le plus largement possible. Ceux qui ont commencé à tisser des liens de confiance et de fraternité dans ce mouvement, au sein des cortèges et des AG, doivent essayer de continuer de se voir (en Cercles de discussion, Comités de lutte, Assemblées populaires ou "lieux de parole") car des questions restent entières, telles que :

- Quelle est la place du "blocage économique" dans la lutte de classe ?

- Quelle est la différence entre la violence de l'État et celle des travailleurs en lutte ?

- Comment faire face à la répression ?

- Comment prendre en main nos luttes ? Comment nous organiser ?

- Quelles différences entre une AG syndicale et une AG souveraine ? etc.

Ce mouvement est déjà riche en enseignements pour le prolétariat mondial. Sous une forme différente, les mobilisations étudiantes en Grande-Bretagne sont également porteuses de promesses pour le développement des luttes à venir.

Grande-Bretagne : la jeune génération renoue avec la lutte

Le premier samedi après l’annonce du plan de rigueur gouvernemental de réduction drastique des dépenses publiques, le 23 octobre, se sont déroulées de nombreuses manifestations contre les coupes budgétaires, partout dans le pays, appelées par divers syndicats. Le nombre de participants, très variable (allant jusqu'à 15 000 à Belfast ou 25 000 à Edimbourg) révèle la profondeur de la colère. Une autre démonstration de ce ras-le-bol généralisé est la rébellion des étudiants contre la hausse de 300 % des frais d’inscription dans les universités.

Déjà ces frais les contraignaient à s’endetter lourdement pour rembourser après leurs études des sommes astronomiques (pouvant aller jusqu’à 95 000 euros !). Ces nouvelles hausses ont donc provoqué toute une série de manifestations du Nord au Sud du pays (5 mobilisations en moins d’un mois : les 10, 24 et 30 novembre, les 4 et 9 décembre). Cette hausse a tout de même été définitivement votée à la chambre des Communes le 8 décembre.

Les foyers de lutte se sont multipliés : dans la formation continue, dans les écoles supérieures et les lycées, occupations d’une longue liste d’universités, de nombreuses réunions sur les campus ou dans la rue pour discuter de la voie à suivre... les étudiants ont reçu le soutien et la solidarité de la part de nombreux enseignants, notamment en fermant les yeux devant les absences des grévistes en classe (l’assiduité au cours est ici strictement réglementée) ou en allant rendre visite aux étudiants et en discutant avec eux. Les grèves, manifestations et occupations ont été tout sauf ces sages événements que les syndicats et les "officiels" de la gauche ont habituellement pour mission d’organiser. Cet élan de résistance à peine contrôlé a inquiété les gouvernants. Un signe clair de cette inquiétude est le niveau de la répression policière utilisée contre les manifestations. La plupart des rassemblements se sont terminés par des affrontements violents avec la police anti-émeutes pratiquant une stratégie d’encerclement, n’hésitant pas à matraquer les manifestants, ce qui s’est traduit par de nombreux blessés et de nombreuses arrestations, surtout à Londres, alors que des occupations se déroulaient dans une quinzaine d’universités avec le soutien d’enseignants. Le 10 novembre, les étudiants avaient envahi le siège du Parti conservateur et le 8 décembre, ils ont tenté de pénétrer dans le ministère des finances et à la Cour suprême, tandis que des manifestants s’en sont pris à la Rolls-Royce transportant le prince Charles et son épouse Camilla. Les étudiants et ceux qui les soutiennent étaient venus aux manifestations de bonne humeur, fabriquant leurs propres bannières et leurs propres slogans, certains d’entre eux rejoignant pour la première fois un mouvement de protestation. Les débrayages spontanés, l’investissement du QG du Parti conservateur à Millbank, le défi face aux barrages de police, ou leur contournement inventif, l’occupation des mairies et autres lieux publics, ne sont que quelques expressions de cette attitude ouvertement rebelle. Les étudiants ont été écœurés et révoltés par l'attitude de Porter Aaron, le président du NUS (le syndicat national des étudiants) qui avait condamné l'occupation du siège du Parti conservateur, l'attribuant à la violence pratiquée par une infime minorité. Le 24 novembre à Londres, des milliers de manifestants ont été encerclés par la police quelques minutes après leur départ de Trafalgar Square, et malgré quelques tentatives réussies pour percer les lignes de police, les forces de l’ordre ont bloqué des milliers d’entre eux pendant des heures dans le froid. A un moment, la police montée est passée directement à travers la foule. A Manchester, à Lewisham Town Hall et ailleurs, mêmes scènes de déploiement de la force brutale. Après l’irruption au siège du parti conservateur à Millbank, les journaux ont tenu leur partition habituelle en affichant des photos de présumés "casseurs", faisant courir des histoires effrayantes sur les groupes révolutionnaires qui prennent pour cible les jeunes de la nation avec leur propagande maléfique. Tout cela montre la vraie nature de la "démocratie" sous laquelle nous vivons.

La révolte étudiante au Royaume-Uni est la meilleure réponse à l’idée que la classe ouvrière dans ce pays reste passive devant le torrent d’attaques lancées par le gouvernement sur tous les aspects de notre niveau de vie : emplois, salaires, santé, chômage, prestations d’invalidité ainsi que l’éducation. Toute une nouvelle génération de la classe exploitée n’accepte pas la logique de sacrifices et d’austérité qu'imposent la bourgeoisie et ses syndicats. Ce n'est qu'en prenant en main ses luttes, en développant sa solidarité et son unité internationales que la classe ouvrière, notamment dans les pays "démocratiques" les plus industrialisés, pourra offrir une perspective d'avenir à la société. Ce n'est qu'en refusant de faire les frais de la faillite du capitalisme partout dans le monde, que la classe exploitée pourra mettre un terme à la misère et à la terreur de la classe exploiteuse en renversant le capitalisme et en construisant une autre société basée sur la satisfaction des besoins de toute l'humanité et non sur le profit et l'exploitation.

W. (14 janvier)

1. Lire notre article de la Revue internationale n° 125, "Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France [2]".

2. Secrétaire général de la CGT, principale centrale syndicale du pays et proche du Parti "communiste".

3 FO : "Force ouvrière". Syndicat issu d'une scission de la CGT en 1947, au début de la Guerre froide, appuyée et financée par l'AFL-CIO des États-Unis. Jusqu'aux années 1990, cette centrale se distingue par sa "modération" mais, depuis, elle a "radicalisé" ses postures en essayant de "tourner" la CGT sur sa gauche.

4 SUD : "Solidaires Unitaires Démocratiques". Syndicat minoritaire se situant à l'extrême gauche de l'éventail des forces d'encadrement de la classe ouvrière et animé principalement par des groupes gauchistes.

Face à la crise capitaliste, il n'existe aucune voie de sortie

- 2993 lectures

Économies nationales surendettées, les plus faibles devant être secourues pour leur éviter la banqueroute et celle de leurs créanciers ; plans de rigueur pour tenter de contenir l'endettement qui ne fait qu'accroître les risques de récession et, ce faisant, les risques de faillites en série ; tentatives de relance au moyen de la planche à billets… qui relancent l'inflation. C'est l'impasse au niveau économique et la bourgeoisie s'avère dans l'incapacité totale de proposer des politiques économiques un tant soit peu cohérentes.

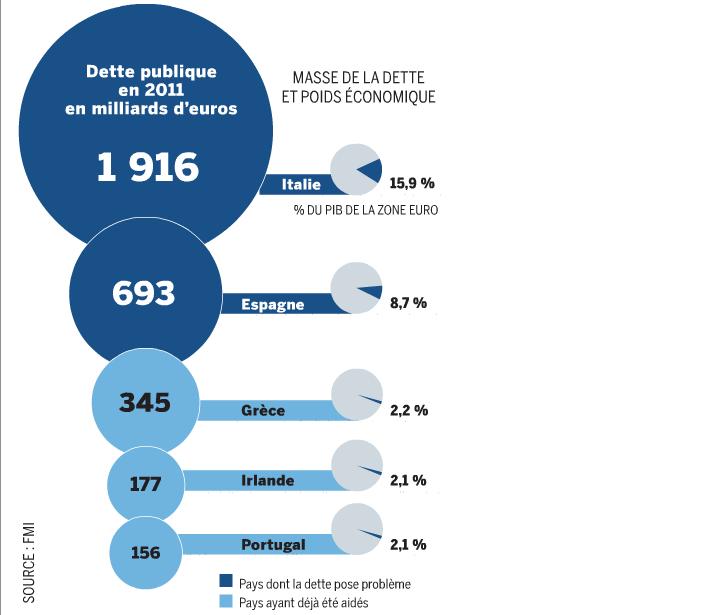

Le "sauvetage" d'États en Europe

Au moment même où l'Irlande négociait son plan de "sauvetage", les autorités du FMI admettaient que la Grèce ne pourrait pas rembourser le plan qu'elles-mêmes et l'Union Européenne avaient mis en place en avril 2010 et que, de fait, la dette de ce dernier pays devait être restructurée, même si le mot n'a pas été employé par les autorités financières. D'après D. Strauss Khan, le chef du FMI, il devrait être permis à la Grèce de finir de rembourser la dette résultant de son plan de sauvetage, non pas en 2015 mais en 2024 ; c'est-à-dire, au train où va la crise des États en Europe, dans une éternité. C'est là un véritable symbole de la fragilité d'un certain nombre de pays européens minés par la dette, pour ne pas dire la plupart d'entre eux.

Bien sûr, ce nouveau "cadeau" à la Grèce doit s'accompagner de mesures d'austérité supplémentaires. Après le plan d'austérité d'avril 2010 qui s'était soldé par la suppression du paiement de deux mois de retraites, de la baisse des indemnités dans le secteur public, d'une augmentation des prix, elle-même conséquence d'une augmentation des taxes sur l'électricité, les carburants, les alcools, le tabac, etc., des décisions sont en cours de préparation pour supprimer des emplois publics.

C'est un scénario analogue qui se déroule en Irlande où les ouvriers subissent leur quatrième plan d'austérité : en 2009, les salaires des fonctionnaires avaient subi une baisse comprise entre 5 et 15%, des allocations sociales avaient été supprimées et les départs à la retraite n'étaient plus remplacés. Le nouveau plan d'austérité négocié en échange du plan de "sauvetage" du pays contient la baisse du salaire minimum de 11,5%, la diminution des allocations sociales et familiales, la suppression de 24 750 postes de fonctionnaire et l'augmentation de la TVA de 21% à 23%. Et, comme pour la Grèce, il est évident qu'un pays de 4,5 millions d'habitants, dont le PIB était en 2009 de 164 milliards d'euros, ne parviendra pas à rembourser un prêt de 85 milliards d'euros. Pour ces deux pays, il ne fait pas de doute non plus que ces plans d'austérité particulièrement violents appellent l'adoption de futures mesures enfonçant la classe ouvrière et la majeure partie de la population dans une misère telle que, faire face aux fins de mois, va devenir impossible.

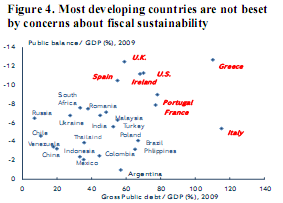

L'incapacité de nouveaux pays (Portugal, Espagne, etc.) à faire face à leur dette est déjà annoncée alors que, pour éviter une telle issue, ces pays avaient déjà adopté des mesures d'austérité particulièrement draconiennes qui, comme en Grèce et en Irlande, en annoncent d'autres.

Que cherchent à sauver les différents plans d'austérité ?

La question est d'autant plus légitime que la réponse ne s'impose pas d'elle-même. Une chose est certaine, c'est qu'ils n'ont pas pour objet de sauver de la misère les millions de personnes qui sont les premières à en subir les conséquences. Une indication concernant la réponse recherchée est fournie par l'angoisse qui étreint les autorités politiques et financières devant le risque que de nouveaux pays soient à leur tour exposés à un défaut de paiement sur leur dette publique. C'est en fait plus qu'un risque dans la mesure où l’on ne voit guère comment ce scénario ne se produirait pas.

A l'origine de la faillite de la l'État grec se trouve un déficit budgétaire considérable dû à une masse exorbitante de dépenses publiques (en particulier d'armements) que les ressources fiscales du pays, affaiblies par l'aggravation de la crise en 2008, ne permettent pas de financer. Quant à l'État irlandais, son système bancaire avait accumulé une quantité de créances de 1 432 milliards d'euros (à comparer avec le montant du PIB de 164 milliards d'euros - déjà mentionné précédemment - pour mesurer l'absurdité de la situation économique présente !) que l'aggravation de la crise a rendu impossible à recouvrir. En conséquence de quoi, le système bancaire en question a dû être en grande partie nationalisé, les créances étant ainsi transférées à l'État. Après avoir payé une partie, pourtant relativement faible, des dettes du système bancaire, l'État irlandais s'est retrouvé en 2010 avec un déficit public correspondant à 32% du PIB ! Au-delà du caractère délirant de tels chiffres, il faut souligner que, même si les déboires de ces deux économies nationales ont des histoires différentes, le résultat est le même. En effet, dans un cas comme dans l'autre, face à l'endettement démentiel de l'État ou des institution privées, c'est l'État qui doit assumer la fiabilité du capital national en montrant sa capacité à rembourser la dette et payer les intérêts de celle-ci.

La gravité de ce qu'impliquerait une incapacité des économies grecque et irlandaise à assumer leur dette déborde largement le périmètre des frontières de ces deux pays. C'est d'ailleurs bien ce dernier aspect qui explique la panique qui, à cette occasion, s'est emparée des hautes instances de la bourgeoisie mondiale. De la même manière que les banques irlandaises possédaient des créances considérables sur toute une série d'États du monde, les banques des grands pays développés possèdent des créances colossales sur les États grec et irlandais. Concernant le montant des créances des grandes banques mondiales sur l'État irlandais, les différentes sources ne concordent pas. Parmi celles-ci, retenons, à titre indicatif, des évaluations qui apparaissent "moyennes" : "Selon le quotidien économique les Échos de lundi, les banques françaises seraient exposées à hauteur de 21,1 milliards en Irlande, derrière les banques allemande (46 milliards), britanniques (42,3) et américaines (24,6)" 1. Et concernant l'engagement des banques à l'égard de la Grèce : "Les établissements français sont les plus exposés, avec 75 milliards de dollars (55 milliards d'euros) d'encours. Les établissements suisses ont investi 63 milliards de dollars (46 milliards d'euros), les Allemands 43 milliards (31 milliards d'euros)" 2. Le non-renflouement de la Grèce et de l'Irlande aurait mis dans une situation très difficile les banques créditrices, et donc les États dont elles dépendent. C'est tout particulièrement le cas pour des pays dont la situation financière est très critique (Portugal, Espagne), qui sont, eux aussi, engagés en Grèce et en Irlande, et pour qui une telle situation aurait été fatale.

Ce n'est pas tout. Le non-renflouement de la Grèce et de l'Irlande aurait signifié que les autorités financières de l'UE et du FMI ne garantissaient pas les finances des pays en difficulté, qu'il s'agisse de la Grèce, de l'Irlande, du Portugal, de l'Espagne, etc. Il en aurait résulté un véritable sauve-qui-peut des créanciers de ces États, la faillite garantie des plus faibles parmi ces derniers, l'effondrement de l'euro et une tempête financière, en comparaison de laquelle les conséquences de la faillite de la banque Lehman Brothers en 2008 auraient fait figure de légère brise de mer. En d'autres termes, en venant au secours de la Grèce et de l'Irlande, les autorités financières de l'UE et du FMI n'ont pas eu comme préoccupation de sauver ces deux États, encore moins les populations de ces deux pays, mais bien d'éviter la déroute du système financier mondial.

Dans la réalité, ce ne sont pas que la Grèce, l'Irlande et quelques autres pays du sud de l'Europe dont la situation financière est fortement détériorée, comme le traduisent les chiffres suivants : "On obtient les statistiques suivantes (janvier 2010) [montant de la dette totale en pourcentage du PIB] : 470% pour le Royaume-Uni et le Japon, médailles d’or de l’endettement total ; 360% pour l’Espagne ; 320% pour la France, l’Italie et la Suisse ; 300% pour les États-Unis et 280% pour l’Allemagne" 3. En fait, l'ensemble des pays, qu'ils soient situés dans la zone euro ou hors de celle-ci, ont un endettement considérable qui, de manière évidente, ne permet pas qu'il puisse être remboursé. Néanmoins, les pays de la zone euro ont sur ce plan à faire face à une difficulté supplémentaire dans la mesure où un État qui s'endette n'a pas la possibilité de créer lui-même les moyens monétaires pour "financer" ses déficits puisqu’une telle possibilité est exclusivement du ressort d'une institution qui lui est extérieure, à savoir la Banque Centrale Européenne. D'autres pays, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, également très endettés, n'ont pas ce problème puisqu'ils ont toute autorité pour créer leur propre monnaie.

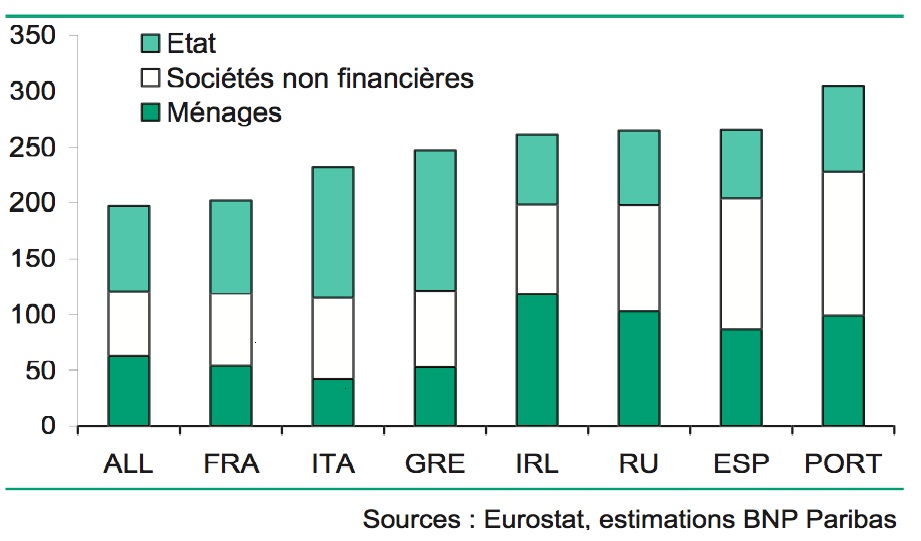

Endettement public et privé (en % du PIB) hors institutions financières, en 2009

Quoi qu'il en soit, les niveaux d'endettement de tous ces États montre que leurs engagements dépassent leurs possibilités de remboursement, et ce jusqu'à l'absurde. Des calculs ont été faits qui montrent que la Grèce devrait – au bas mot - parvenir à un excédent budgétaire de 16 ou 17% pour stabiliser sa dette publique. En fait, ce sont tous les pays du monde qui se sont endettés à un point tel que leur production nationale ne permet pas le remboursement de leur dette. En d'autres termes, cela signifie que des États et institutions privées possèdent des créances qui ne pourront jamais être honorées 4. Le tableau ci-dessous, qui indique l'endettement de chaque pays européen (hors institutions financières, contrairement aux chiffres mentionnés plus haut), permet de se faire une bonne idée de l'immensité des dettes contractées de même que de la fragilité des pays les plus endettés.

Les plans de sauvetage n'ayant aucune chance d'aboutir, leur existence a-t-elle une autre signification ?

Le capitalisme ne peut survivre que grâce à des plans de soutien économique permanents

Le plan de "sauvetage" de la Grèce a coûté 110 milliards d'euros et celui de l'Irlande 85 milliards. Ces masses financières apportées par le FMI, la zone euro et le Royaume-Uni (pour 8,5 milliards d'euros alors que le gouvernement Cameron a par ailleurs mis en œuvre son propre plan d'austérité visant à diminuer les dépenses publiques de 25% en 2015 5) ne sont autres que de la monnaie émise sur la base de la richesse des différents États.

En d'autres termes, l'argent dépensé dans le plan de sauvetage n'est pas basé sur de nouvelles richesses créées mais il est bel et bien le produit de la planche à billets, ce qui en fait de la "monnaie de singe".

Un tel soutien au secteur financier, lequel finance l'économie réelle, est en fait un soutien à l'activité économique réelle. Ainsi, alors que d'un côté se mettent en place des plans d'austérité draconiens, qui annoncent d'autres plans d'austérité encore plus draconiens, on voit les États être obligés, sous peine d'effondrement du système financier et de blocage de l'économie mondiale, d'adopter ce qu'il faut bien appeler des plans de soutien – dont le contenu est très proche de ce qui s'appelle des "plans de relance".

En fait, ce sont les États-Unis qui sont allés le plus loin dans cette direction : le Quantitative Easing n° 2 de 900 milliards de dollars 6 n'a pas d'autre sens que de tenter de sauver un système financier américain dont les livres de compte demeurent remplis de mauvaises créances, et de soutenir la croissance économique des États-Unis dont le caractère poussif montre qu'elle ne peut pas se passer d'un déficit budgétaire important.

Les États-Unis, bénéficiant toujours de l'avantage que leur confère le statut du dollar comme monnaie d'échange mondiale, ne subissent pas les même contraintes que la Grèce, l'Irlande ou d'autres pays européens et, de ce fait, il n'est pas exclu, comme beaucoup le pensent, que devra être adopté un Quantitative Easing n° 3.

Ainsi, le soutien de l'activité économique par les mesures budgétaires est beaucoup plus fort aux États-Unis qu'il ne l'est dans les pays européens. Mais cela n'empêche pas les États-Unis de chercher aussi à diminuer de manière drastique le déficit budgétaire, comme l'illustre le fait que B. Obama lui-même a proposé de bloquer le salaire des fonctionnaires fédéraux. En fait, c'est dans tous les pays du monde que l'on trouve de telles contradictions dans les politiques mises en œuvre

La bourgeoisie a dépassé les limites de l'endettement que le capitalisme peut supporter

Nous avons donc des plans d'austérité et des plans de relance menés en même temps ! Quelle est la raison de telles contradictions ?

Comme l'avait montré Marx, le capitalisme souffre par nature d'un manque de débouchés car l'exploitation de la force de travail de la classe ouvrière aboutit forcément à la création d'une valeur plus grande que la somme des salaires versés, vu que la classe ouvrière consomme beaucoup moins que ce qu'elle a produit. Pendant toute une période qui va jusqu'à la fin du XIXe siècle, la bourgeoisie a pu réellement faire face à ce problème par la colonisation de territoires qui n'étaient pas capitalistes, territoires sur lesquels elle forçait, par de multiples moyens, la population à acheter les marchandises produites par son capital. Les crises et les guerres du XXe siècle ont illustré que cette manière de faire face au problème de la surproduction, inhérent à l'exploitation capitaliste des forces productives, atteignait ses limites. En d'autres termes, les territoires non capitalistes de la planète n'étaient plus suffisants pour permettre à la bourgeoisie d'écouler ce surplus de marchandises qui permet l'accumulation élargie et résulte de l'exploitation de la classe ouvrière. Le dérèglement de l'économie qui s'est produit à la fin des années 1960 et qui s'est manifesté par des crises monétaires et par des récessions signait la quasi absence des marchés extra-capitalistes comme moyen d'absorber le surproduit de la production capitaliste. La seule solution qui se soit alors imposée a été la création d'un marché artificiel alimenté par la dette. Il permettait à la bourgeoisie de vendre à des États, des ménages ou des entreprises des marchandises sans que ces derniers disposent des moyens réels pour les acheter.

Nous avons souvent abordé ce problème en soulignant que le capitalisme avait utilisé l'endettement comme un palliatif à la crise de surproduction dans laquelle il est enfoncé depuis la fin des années 1960. Mais il ne faut pas confondre endettement et miracle. En effet, la dette doit être progressivement remboursée et ses intérêts payés systématiquement sinon le créancier, non seulement n'y trouve pas son intérêt, mais encore il risque lui-même de faire faillite.

Or, la situation d'un nombre croissant de pays européens montre qu'ils ne peuvent plus s'acquitter de la partie de leur dette exigée par leurs créanciers. En d'autres termes, ces pays se retrouvent devant l'exigence de devoir diminuer leur dette, notamment en réduisant leurs dépenses, alors que quarante années de crise ont montré que l'augmentation de celle-ci était une condition absolument nécessaire à ce que l'économie mondiale n'entre pas en récession. C'est là une même contradiction insoluble à laquelle sont confrontés, de façon plus ou moins aigüe, tous les États.

Les secousses financières qui se manifestent en ce moment en Europe sont ainsi le produit des contradictions fondamentales du capitalisme et illustrent l'impasse absolue de ce mode de production. D'autres caractéristiques de la situation actuelle, que nous n'avons pas encore évoquées dans cet article, entrent également en jeu.

L'inflation se développe

Au moment même où beaucoup de pays du monde mettent en place des politiques d'austérité plus ou moins violentes, ayant pour effet de réduire la demande intérieure, y inclus les produits de première nécessité, le prix des matières premières agricoles connait de très fortes augmentations : plus de 100 % pour le coton en un an 7, plus de 20% pour le blé et le maïs entre juillet 2009 et juillet 2010 8 et 16% pour le riz entre la période avril-juin 2010 et fin octobre 2010 9 ; une tendance analogue concerne les métaux et le pétrole. Bien sûr, les facteurs climatiques ont un rôle dans l'évolution du prix des produits alimentaires, mais l’augmentation est tellement généralisée qu'elle a nécessairement des causes qui sont autres. Plus généralement, l'ensemble des États sont préoccupés par le niveau de l'inflation qui affecte de plus en plus leur économie. Quelques exemples concernant les pays "émergents" :

- Officiellement l'inflation en Chine atteignait, au mois de novembre 2010, le rythme annuel de 5,1% (en fait tous les spécialistes s'accordent à dire que les chiffres réels de l'inflation dans ce pays se situent entre 8 et 10%) ;

- En Inde, l'inflation était de 8,6% au mois d'octobre ;

- En Russie, où l'inflation a été de 8,5% en 2010 10.

Le développement de l’inflation n'est pas un phénomène exotique réservé aux pays émergents puisque les pays développés sont aussi de plus en plus concernés : les 3,3% en novembre au Royaume-Uni ont été qualifiés de dérapage par le gouvernement ; le 1,9% dans la vertueuse Allemagne est qualifié de préoccupant parce qu'il s'insère au sein d'une croissance rapide.

Quelle est donc la cause de ce retour de l'inflation ?

L'inflation n'a pas toujours pour cause une demande excédentaire par rapport à l'offre permettant aux vendeurs d'augmenter les prix sans craindre de ne pas vendre toutes leurs marchandises. Un autre facteur tout à fait différent peut être à l'origine de ce phénomène : il s'agit de l'augmentation de la masse monétaire qui se produit effectivement depuis trois décennies. En effet, l'utilisation de la planche à billets, c'est-à-dire l'émission de nouvelle monnaie sans que la richesse nationale lui correspondant augmente dans les mêmes proportions, aboutit inévitablement à une dépréciation de la valeur de la monnaie en service, ce qui se traduit par une hausse des prix. Or, toutes les données communiquées par les organismes officiels font apparaître, depuis 2008, de fortes augmentations de la masse monétaire dans les grandes zones économiques de la planète.

Ces augmentations encouragent le développement de la spéculation, avec des conséquences désastreuses pour la vie de la classe ouvrière. La demande étant trop faible, notamment du fait de la stagnation ou de la baisse des salaires, les entreprises ne peuvent pas augmenter le prix des marchandises sur le marché sous peine de ne pouvoir les écouler et d'enregistrer des pertes. Ces mêmes entreprises, ou les investisseurs, se détournent ainsi de l'activité productive, trop peu rentable et donc trop risquée, et orientent les quantités de monnaie créées par les banques centrales vers la spéculation : concrètement, cela signifie achat de produits financiers, de matières premières ou de monnaies avec l'espoir qu'ils pourront être revendus avec un profit substantiel. Ce faisant, ces "produits de consommation" vont se trouver transformés en actifs. Le problème, c'est qu'une bonne partie de ces produits, en particulier les matières premières agricoles, sont aussi des marchandises qui entrent dans la consommation du plus grand nombre d'ouvriers, de paysans, de chômeurs, etc. Finalement, en plus de la baisse de ses revenus, une grande partie de la population mondiale va aussi se trouver aux prises avec l'augmentation du prix du riz, du pain, des vêtements, etc.

Ainsi, la crise qui oblige la bourgeoisie à sauver ses banques au moyen de la création de monnaie aboutit à ce que les ouvriers subissent deux attaques :

-

la baisse du niveau de leur salaire,

l'augmentation du prix des produits de première nécessité.

C'est pour ces raisons que l'on a connu une augmentation du prix des produits de première nécessité depuis le début des années 2000 et les mêmes causes ont, aujourd'hui, les mêmes effets. En 2007-2008 (juste avant la crise financière), de grandes masses de la population mondiale se retrouvant dans une situation de disette avaient été à l'origine d'émeutes de la faim. Les conséquences de l'actuelle flambée des prix ne se sont pas fait attendre comme l'illustrent les révoltes actuelles en Tunisie et en Algérie.

Le niveau actuel de l'inflation ne cesse de s'élever. D’après le Cercle Finance du 7 décembre, le taux des T bonds 11 à 10 ans est passé de 2,94% à 3,17% et le taux des T bonds à trente ans est passé 4,25% à 4,425%. Cela signifie clairement que les capitalistes anticipent une perte de valeur de l'argent qu’ils placent en exigeant un taux plus élevé pour leurs placements.

Les tensions entre capitaux nationaux

Lors de la crise des années 1930, le protectionnisme, moyen de la guerre commerciale, s’était développé massivement à tel point qu’on avait pu alors parler de "régionalisation" des échanges : chacun des grands pays impérialistes se réservant une zone planétaire qu’il dominait et qui lui permettait de trouver un minimum de débouchés. Contrairement aux pieuses intentions publiées par le récent G20 de Séoul, et selon lesquelles les différents pays participant ont déclaré vouloir bannir le protectionnisme, la réalité n'est pas celle-là. Des tendances protectionnistes sont clairement à l’œuvre actuellement et on préfère chastement parler, à leur propos, de "patriotisme économique". La liste des mesures protectionnistes adoptées par les différents pays serait trop fastidieuse pour être rapportée. Mentionnons simplement le fait que les États-Unis en étaient, en septembre 2010, à 245 mesures anti-dumping ; que le Mexique avait pris, dès mars 2009, 89 mesures de rétorsion commerciale contre les États-Unis et que la Chine a récemment décidé la limitation drastique de l’exportation de ses "terres rares" qui rentrent dans la production d’une grande partie des produits de haute technologie.

Mais, dans la période actuelle, c'est la guerre des monnaies qui se trouve constituer la manifestation majeure de la guerre commerciale. Nous avons vu plus haut que le Quantitative Easing n° 2 était une nécessité pour le capital américain, mais en même temps, dans la mesure où la création de monnaie qui l'accompagne ne peut que se traduire par la baisse de la valeur de celle-ci, et donc aussi du prix des produits "made in USA" sur le marché mondial (relativement aux produits des autres pays), il constitue une mesure protectionniste particulièrement agressive. De même, la sous-évaluation du yuan chinois poursuit des objectifs similaires.

Et pourtant, malgré la guerre économique, les différents États ont été obligés de s’entendre pour permettre à la Grèce et à l’Irlande de ne pas faire défaut sur leur dette. Cela signifie que dans ce domaine aussi, la bourgeoisie ne peut pas faire autrement que de prendre des mesures très contradictoires, dictées par l’impasse totale dans laquelle se trouve son système.

La bourgeoisie a-t-elle des solutions à proposer ?

Pourquoi, dans le contexte de la situation catastrophique actuelle de l'économie mondiale, voit-on apparaître des articles comme ceux de La Tribune ou du Monde titrant respectivement "Pourquoi la croissance sera au rendez-vous" 12 et "Les États-Unis veulent croire à la reprise économique" 13 ? De tels titres, qui ne relèvent que de la propagande, visent à nous endormir et, surtout, à nous faire croire que les autorités économiques et politiques de la bourgeoisie ont encore une certaine maîtrise de la situation. En fait, la bourgeoisie n’a le choix qu’entre deux politiques qui sont comme la peste et le choléra :

- Soit elle procède comme elle l’a fait pour la Grèce et l’Irlande à de la création de monnaie, car tant les fonds de l'UE que ceux du FMI proviennent de la planche à billets des divers États membres ; mais alors on se dirige vers une dévalorisation des monnaies et une tendance inflationniste qui ne peut que devenir de plus en plus galopante ;

- Soit elle pratique une politique d'austérité particulièrement draconienne visant à une stabilisation de la dette. C'est la solution qui est préconisée par l'Allemagne pour la zone euro, les particularités de cette zone faisant que, en fin de compte, c'est le capital allemand qui supporte le plus gros du coût du soutien aux pays en difficulté. L'aboutissement d'une telle politique ne peut être que la chute vertigineuse dans la dépression, à l’image de la chute de la production que l’on a vu en 2010 en Grèce, en Irlande et en Espagne suite aux plans "de rigueur" qui ont été adoptés.

Un certains nombre d'économistes dans toute une série d'ouvrages publiés récemment proposent tous leur solution à l'impasse actuelle, mais toutes procèdent soit de la méthode Coué, soit de la plus pure propagande pour faire croire que cette société a, malgré tout, un avenir. Pour ne prendre qu'un exemple, selon le professeur M. Aglietta 14, les plans d’austérité adoptés en Europe vont coûter un pour cent de croissance dans l’Union Européenne ramenant celle-ci à un niveau d'environ 1% en 2011. Sa solution alternative est révélatrice du fait que les plus grands économistes n'ont plus rien de réaliste à proposer : il n’a pas peur d’affirmer qu’une nouvelle "régulation" basée sur "l’économie verte" serait la solution. Il "oublie" seulement une chose : une telle "régulation" impliquerait des dépenses considérables et donc une création monétaire bien plus gigantesque que l'actuelle, et ce alors que l’inflation redémarre de façon particulièrement préoccupante pour la bourgeoisie.

La seule vraie solution à l'impasse capitaliste est celle qui se dégagera des luttes, de plus en plus nombreuses, massives et conscientes que la classe ouvrière est contrainte de mener de par le monde, pour résister aux attaques économiques de la bourgeoisie. Elle passe naturellement par le renversement de ce système dont la principale contradiction est celle de produire pour le profit et l'accumulation et non pour la satisfaction des besoins humains.

Vitaz - 2 janvier 2011

1. lexpansion.lexpress.fr/entreprises/que-risquent-les-banques-francaises_1341874.html [3]

2. https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/02/12/04016-20100212ARTFIG00395-grece-ce-que-risquent-les-banques-.php [4]

3. Bernard Marois, professeur émérite à HEC : www.abcbourse.com/analyses/chronique-l_economie_shadock_analyse_des_dettes_totales_des_pays-456 [5]

4. J. Sapir "L'euro peut-il survivre à la crise", Marianne, 31 décembre 2010

5. Mais il est révélateur que M. Cameron commence à avoir peur de l'effet dépressif sur l'économie anglaise du plan qu'il a concocté.

6. Le QE n° 2 a été fixé à 600 milliards de dollars, mais il faut ajouter le droit qu'a la FED depuis cet été de renouveler l'achat de créances arrivées à échéance pour 35 milliards de dollars par mois.

7. blog-oscar.com/2010/11/la-flambee-du-cours-du-coton (les chiffres rapportés sur ce site datent de début novembre ; aujourd'hui ces chiffres sont largement dépassés).

8. C. Chevré, MoneyWeek, 17 novembre 2010

9. Observatoire du riz de Madagascar ; iarivo.cirad.fr/doc/dr/hoRIZon391.pdf

10. Le Figaro du 16 décembre 2010, https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2010/12/16/97002-20101216FILWWW00522-russie-l-inflation-a-85-en-2010.php [6]

11. Bons du Trésor américains.

12. La Tribune, 17 décembre 2010

13. Le Monde, 30 décembre 2010

14. M. Aglietta dans l'émission "L'esprit public" sur la chaine radio "France Culture", 26 décembre 2010.

Récent et en cours:

- Crise économique [7]

La crise en Grande-Bretagne

- 4620 lectures

Le texte ci-dessous est, à quelques modifications mineures près, la partie économique du rapport sur la situation en Grande-Bretagne réalisé pour le 19e congrès de World Revolution (section du CCI en Grande-Bretagne). Nous avons jugé utile sa publication à l'extérieur de notre organisation dans la mesure où ce document fournit un ensemble de données et analyses permettant de saisir la manière dont la crise économique mondiale se manifeste dans la plus ancienne puissance économique du capitalisme.

Le contexte international

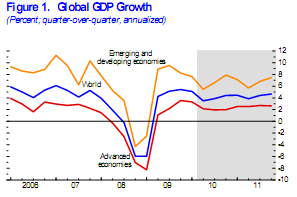

En 2010, la bourgeoisie a annoncé la fin de la récession et prédit que l'économie mondiale repartira dans les deux années à venir grâce aux économies émergentes. Cependant, il existe de grandes incertitudes sur la situation globale qui se reflètent dans des projections de croissance contradictoires. Le FMI, dans sa World Outlook Update de juillet 2010, prévoit une croissance globale de 4,5% pour l'année en cours et de 4,25% pour l'année suivante. Le rapport sur les Global Economic Prospects de la Banque mondiale de l'été 2010 envisage une croissance de 3,3% pour 2010 et 2011, et de 3,5% pour 2012, si les choses vont bien. Si elles ne vont pas bien, 3,1% pour 2010, 2,9% l'année suivante et 3,2% en 2012. Leurs préoccupations concernent particulièrement l'Europe pour laquelle la Banque mondiale fait dépendre son estimation la moins pessimiste d'hypothèses qui sont loin d'être réalisées : "les mesures prises empêchent le marché, du fait de sa nervosité actuelle, de ralentir les prêts des banques" et "on parvient à éviter un défaut de paiement ou une restructuration de la dette souveraine européenne". 1 Si ces conditions ne sont pas réalisées, alors l'Europe connaîtra un taux de croissance inférieur, estimé à 2,1, 1,9 et 2,2 pour cent respectivement entre 2010 et 2012.

Légende : Orange : Economies émergentes ou en développement ; Rouge : Economies développées ; Bleu : Economie mondiale

Croissance globale du PIB

(Source: FMI, World Economic Outlook Update, Juillet 2010)

La situation reste fragile du fait du haut niveau de dettes et du bas niveau de prêts bancaires, et de la possibilité de nouveaux chocs financiers comme celui qu'on a connu en mai de cette année (2010) où les marchés boursiers ont globalement perdu entre 8 et 17% de leur valeur. L'échelle du renflouage est en elle-même l'une des causes des préoccupations : "La dimension du plan de sauvetage de l'Union européenne et du FMI (près de 1 trillion de dollars) ; l'ampleur de la réaction initiale du marché à la possibilité de défaut de paiement de la Grèce et au danger de contagion ; et la poursuite de la volatilité sont des indicateurs de la fragilité de la situation financière... un nouvel épisode d'incertitude du marché pourrait avoir des conséquences sérieuses pour la croissance à la fois sur les pays de haut revenu et sur les pays en développement." 2 Comme on pouvait s'y attendre, le FMI prescrit une réduction des dépenses étatiques, avec le résultat inévitable d'imposer l'austérité à la classe ouvrière : "Les pays à haut revenu devront faire des coupes dans les dépenses gouvernementales (ou augmenter leur revenu) de 8,8% du PIB pendant une période de 20 ans afin de ramener le niveau de la dette à 60% du PIB d'ici 2030."

Malgré leur objectivité apparente et la sobriété de leurs analyses, les rapports du FMI et de la Banque mondiale laissent à penser qu'il existe une profonde incertitude et une grande peur au sein de la classe dominante concernant sa capacité à surmonter la crise. Il est prévisible que d'autres pays suivront l'Irlande dans sa chute dans la récession.

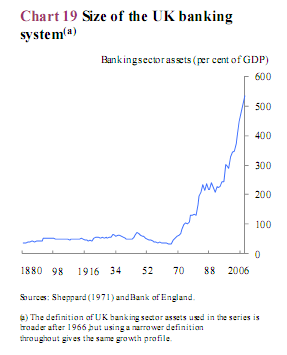

L'évolution de la situation économique en Grande-Bretagne

Cette partie, basée sur des données officielles, est destinée à donner une vue d'ensemble du cours de la récession. Cependant, il est important de rappeler que la crise a commencé dans le secteur financier, à la suite de la crise du marché immobilier aux Etats-Unis, et qu'elle a affecté les grandes banques et les instituts financiers impliqués dans des prêts à risques sur toute la planète. Elle a été la plus forte sur le marché des subprimes aux Etats-Unis et s'est répandue à travers le système financier du fait que le commerce est basé sur des produits financiers dérivés de ces prêts. Cependant d'autres pays, en particulier la Grande-Bretagne et l'Irlande, ont trouvé le moyen de développer leur propre bulle immobilière ce qui a contribué, de pair avec une augmentation massive de l'endettement non sécurisé des particuliers, à créer un niveau de dette tel qu'en fin de compte, en Grande-Bretagne, il a dépassé le PIB annuel du pays. La crise qui se développait submergeait l'économie "réelle" et préparait la récession. Cette situation a suscité une réponse très forte de la classe dominante britannique qui a injecté des sommes d'argent sans précédent dans le système financier et a baissé les taux d'intérêt à un niveau jamais vu.

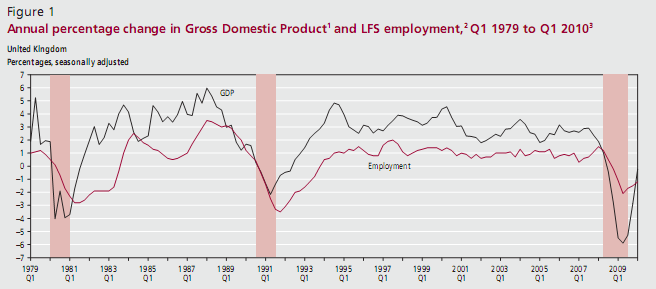

Les chiffres officiels montrent que la Grande-Bretagne est entrée en récession au cours du 2e trimestre 2008 et en est sortie au 4e trimestre 2009 avec un pic de recul du PIB de 6,4%. 3 Ce chiffre qui vient d'être révisé à la baisse, fait de cette récession la pire depuis la Seconde Guerre mondiale (les récessions du début des années 1990 et des années 1980 ont respectivement été accompagnées de taux négatifs de croissance de 2,5% et de 5,9%). La croissance du 2e trimestre 2010 a été de 1,2%, une augmentation significative par rapport au 0,4% du 4e trimestre 2009 et au 0,3% du premier trimestre 2010. Cependant, elle est toujours en dessous des 4,7% de la période précédant la récession.

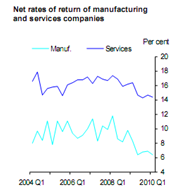

Le secteur manufacturier a été le plus affecté par la récession, enregistrant une chute maximale de 13,8% entre le 4e trimestre 2008 et le 3e trimestre 2009. Depuis, ce secteur a enregistré une croissance de 1,1% au dernier trimestre 2009 et de 1,4% et 1,6% au cours des deux trimestres suivants.

L'industrie du bâtiment a connu un fort rebond de croissance, de 6,6%, au cours du 2e trimestre 2010 et contribué de 0,4% au taux de croissance global de ce trimestre. Mais ceci fait suite à un déclin très substantiel tant dans la construction (tombée de 37,2% entre 2007 et 2009) que dans l'activité industrielle et commerciale (tombé de 33,9% entre 2008 et 2009).

Le secteur des services a enregistré une chute de 4,6%, les services financiers et d'affaires chutant de 7,6% "bien plus que lors des précédents reculs et contribuant le plus à la chute". 4 Au cours du dernier trimestre de 2009, ce secteur a retrouvé une croissance de 0,5% mais au cours du premier trimestre 2010, celle-ci est tombée à 0,3%. Bien que le déclin de ce secteur soit moindre que celui des autres, sa position dominante dans l'économie signifie que c'est lui qui a le plus contribué au déclin global du PIB au cours de cette récession. Au cours de celle-ci, le déclin du secteur des services a été également supérieur à ce qu'il avait été dans les récessions du début des années 1980 et du début des années 1990 où les chutes ont été respectivement de 2,4% et de 1%. Plus récemment, le secteur de la finance et des affaires a connu une plus forte croissance et a contribué de 0,4 point au chiffre du PIB global.

Comme on pouvait s'y attendre, les exportations comme les importations ont diminué au cours de la récession. Cela a été le plus marqué dans le commerce de marchandises (bien que la balance se soit légèrement améliorée dernièrement) : "En 2009, le déficit est passé de 11,2 milliards de £ à 81,9 milliards. Il y a eu une chute des exportations de 9,7% - de 252,1 milliards de £ à 227,5 milliards. Cependant cela s'est accompagné d'une chute des importations de 10,4%, la plus grande chute annuelle depuis 1952, qui a eu un impact bien plus grand puisque le total des importations est significativement supérieur à celui des exportations. Les importations sont tombées de 345,2 milliards de £ en 2008 à 309,4 milliards de £ en 2009. Ces chutes importantes, tant dans les exportations que dans les importations, sont le résultat d'une contraction générale du commerce en plus de la crise financière mondiale qui a commencé fin 2008". 5

Le déclin dans les services a été plus réduit, les importations chutant de 5,4% et les exportations de 6,9%, la balance commerciale restant toutefois positive de 55,4 milliards de £ en 2008 et 49,9 milliards de £ en 2009. Le total du commerce dans les services était en 2009 de 159,1 milliards de £ d'exportations et de 109,2 milliards d'importations, ce qui est significativement moins que celui du commerce de marchandises.

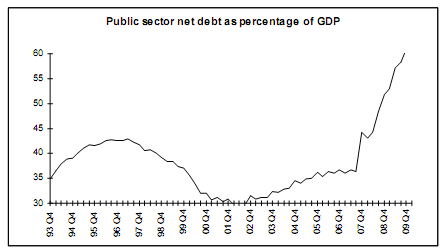

Entre 2008-09 et 2009-10, le déficit des comptes courants a doublé, de 3,5% du PIB à 7,08%. Les demandes d'emprunt du secteur public qui incluent l'emprunt pour des dépenses en investissements sont passées de 2,35% du PIB en 2007- 08, à 6,04% en 2008 - 09 et 10,25% en 2009 - 10. En 2008, elles se montaient à 61,3 milliards de £ et en 2009 à 140,5 milliards. Il était prévu que la dette nette totale du gouvernement se monte à 926,9 milliards de £ en juillet de cette année soit 56,1% du PIB, alors qu'elle avait été de 865,5 milliards en 2009 et de 634,4 milliards en 2007. En mai 2009, Standard and Poor’s (organisme de notation) a soulevé la question de rétrograder la notation de la dette britannique en dessous du niveau AAA (le plus élevé). Une telle baisse aurait renchéri de façon significative le coût des emprunts.

Dette nette du secteur public en pourcentage du PIB

Le nombre de faillites a augmenté pendant la récession, de 12 507 en 2007 (ce qui était un des chiffres les plus bas de la décennie) à 15 535 en 2008 et 19 077 en 2009. Le nombre de rachats et de fusions a augmenté au cours de la deuxième moitié de la décennie pour atteindre 869 en 2007 avant de tomber au cours des deux années suivantes respectivement à 558 et 286. Les chiffres du premier trimestre 2010 n'indiquent pas une quelconque augmentation. Ceci semble signifier que l'insolvabilité des entreprises et la destruction de capital n'ont pas engendré le processus général de consolidation qui intervient en général en sortie d'une crise, ce qui, en soi, peut indiquer que la vraie crise est toujours là.

Pendant la crise, la livre sterling a beaucoup chuté par rapport aux autres devises, perdant plus d'un quart de sa valeur entre 2007 et début 2009, ce qui a suscité le commentaire suivant de la banque d'Angleterre : "Cette chute de plus de 25% est la plus forte sur une période comparable depuis la fin des Accords de Bretton Woods au début des années 1970." 6 Il y a eu une reprise depuis mais la livre reste environ 20% en dessous de son taux de change de 2007.

Le prix du logement a beaucoup chuté après l'éclatement de la bulle immobilière et bien que les prix recommencent à augmenter cette année, ils sont nettement en-dessous de leur maximum et ont à nouveau chuté de 3,6% en septembre dernier. Le nombre de ventes reste à un niveau historiquement bas.

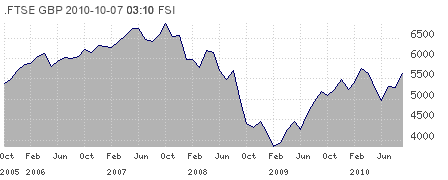

La Bourse a connu de fortes chutes depuis mi-2007 et bien qu'elle ait remonté depuis, l'incertitude existe toujours. Les préoccupations liées à la dette de la Grèce et d'autres pays avant l'intervention de l'Union européenne et du FMI ont provoqué une chute significative en mai cette année comme le montre le graphique ci-après.

Evolution des valeurs boursières

L'inflation a atteint presque 5% en septembre 2008 avant de retomber à 2% l'année suivante. Elle est depuis passée à plus de 3% en 2010, au-dessus de l'objectif de 2% établi par la Banque d'Angleterre.

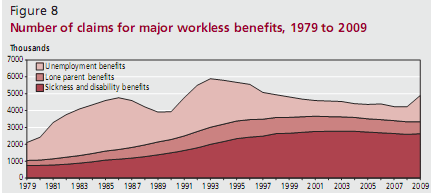

L'augmentation du chômage est estimée à 900 000 pendant la récession, ce qui est bien plus bas qu'au cours des précédentes récessions. En juillet 2010, les chiffres officiels étaient de 7,8% de la force de travail, un total d'environ 2,47 millions de personnes.

L'intervention de l'Etat

Le gouvernement britannique est intervenu avec force pour limiter la crise, mettant en oeuvre une série de mesures qui ont également été prises dans beaucoup d'autres pays. Gordon Brown a eu son heure de gloire pendant quelques mois ; son lapsus au cours d'un débat à la Chambre des Communes comme quoi il avait sauvé le monde, est célèbre. L'intervention de l'Etat a comporté plusieurs volets :

- des baisses des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre. Entre 2007 et mars 2009, le taux a été progressivement abaissé de 5,5% à 0,5%, l'amenant au niveau le plus bas jamais enregistré et au-dessous du taux d'inflation ;

- une intervention de soutien direct aux banques, conduisant à des nationalisations totales ou partielles, à commencer par Northern Rock en février 2008, suivie ensuite par Bradford and Bingley. En septembre, le gouvernement négociait le rachat de HBOS par la Lloyds TSB. En octobre, 50 milliards de livres étaient mises à la disposition des banques pour leur recapitalisation. En novembre 2009, une nouvelle injection de 73 nouveaux milliards de livres a abouti à la nationalisation de fait de RBS/NatWest et à la nationalisation partielle de Lloyds TSB/HBOS ;

- une politique de détente du crédit par l'augmentation de la masse monétaire et par l'octroi de subventions au secteur bancaire, connue sous le nom de l'Asset purchase facility. En mars 2009, un plan d'injection de 75 milliards de livres sur trois mois a été annoncé. Le montant s'est élevé jusqu'à atteindre aujourd'hui un total de 200 milliards. La Banque d'Angleterre explique que le but de la détente du crédit est d'injecter plus d'argent dans l'économie sans pour autant devoir réduire le taux de base de 0,5%, déjà au plancher, en vue de maintenir l'objectif d'une inflation à 2%. Cela se fait par l'achat d'avoirs par la Banque d'Angleterre (principalement des gilts 7) aux institutions du secteur privé, ce qui procure des liquidités aux vendeurs. C'est simple en apparence mais, selon le Financial Times, "Personne ne sait très bien si la politique de détente du crédit ou d'autres politiques monétaires non orthodoxes marchent, ni comment elles marchent." 8

- un encouragement à la consommation. En janvier 2009, la TVA a été abaissée de 17,5% à 15% et, en mai 2009, un système de rabais sur les ventes d'automobiles a été introduit. L'augmentation des garanties sur les dépôts de banque à 50 000 £ en octobre 2008 peut être vue comme un élément de cette politique puisque son but est de rassurer les consommateurs sur le fait que leur argent ne disparaîtra pas purement et simplement en cas d'effondrement de la banque.

Cette politique a permis de contenir la crise dans l'immédiat et d'éviter de nouveaux effondrements bancaires. Le prix en a été une augmentation substantielle de la dette comme on l'a indiqué plus haut. Les chiffres officiels donnent le coût de l'intervention du gouvernement, de 99,8 milliards de £ en 2007, 121,5 milliards de £ en 2009 et 113,2 en juillet cette année. Ces chiffres n'incluent ni les coûts de la détente du crédit (ce qui ajouterait environ 250 milliards de £ au total) ni le coût de l'achat d'avoirs comme la participation dans les banques sous le prétexte que ces avoirs ne seront détenus que provisoirement par le gouvernement avant d'être revendus. Cela reste à voir, même si Lloyds TSB a déjà remboursé une partie des sommes reçues. Selon certains commentateurs, l'action du gouvernement a par ailleurs contribué au fait que l'augmentation du chômage a été plus faible que prévu, pendant la récession. Nous y reviendrons plus en détail plus loin.

Cependant, les prospectives à long terme semblent plus contestables :

- les interventions pour prévenir l'inflation et, en théorie, encourager les dépenses n'ont pas permis d'atteindre leur but bien qu'il semble que les tendances de fond soient meilleures que ce qui était prévu. Cependant, le coût des aliments augmente globalement ce qui ne pourra que pousser l'inflation à la hausse et les ventes à la baisse ;

- les tentatives d'injecter des liquidités dans le système en réduisant le coût de l'emprunt et en augmentant l'argent disponible n'ont pas eu la conséquence attendue, amenant les politiciens à réitérer leurs appels pour que "les banques en fassent plus" ;

- l'impact de la baisse de la TVA et du système de rabais sur les automobiles a contribué à un début de reprise fin 2009, mais à présent cette mesure n'est plus en vigueur. Il y a eu une légère baisse des ventes d'automobiles au premier trimestre 2010 alors que le système de rabais existait encore. En fin de compte, il y a eu des réductions concernant la plupart des domaines de consommation des ménages, mais cela s'est traduit par le ralentissement de l'endettement individuel et l'augmentation du taux d'épargne. Etant donné le rôle central joué par la consommation des ménages, basée sur l'endettement, au sein du boom économique, il est clair que sa baisse a des implications négatives, dans cette reprise comme dans toute reprise.

Les prévisions pour la croissance du PIB en 2010 et 2011 en Grande-Bretagne se montent respectivement à 1,5% et 2%. C'est au dessus des 0,9% et 1,7% prévus dans la zone euro, mais en dessous des 1,9% et 2,5% prévus pour l'ensemble de l'OCDE 9 et en dessous des prévisions du FMI pour l'Europe citées au début de ce rapport.

Cependant, pour saisir la signification réelle de la crise, il est nécessaire d'aller au-delà de la surface des phénomènes et d'examiner des aspects de la structure et du fonctionnement de l'économie britannique.

Les questions économiques et structurelles

Changement dans la composition de l'économie britannique : de la production aux services

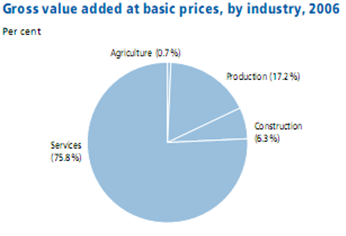

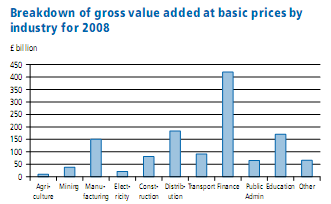

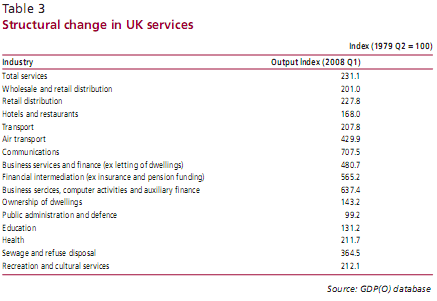

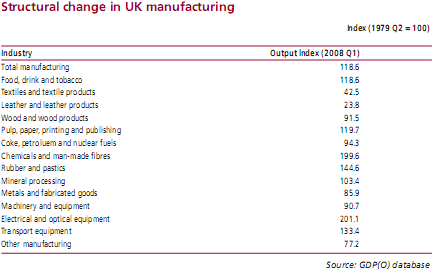

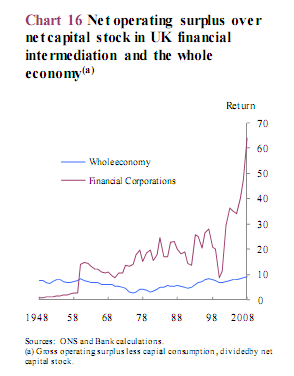

Pour comprendre la situation du capitalisme britannique et la signification de la récession, il est nécessaire d'examiner les principaux changements structurels intervenus dans l'économie au cours des récentes décennies. Un article publié par Bilan en 1934/1935 (numéros 13 et 14) notait qu'en 1851, 24% des hommes étaient employés dans l'agriculture alors qu'ils n'étaient plus que 7% en 1931, et qu'au cours de la même période, la proportion d'hommes employés dans l'industrie a décliné de 51% à 42%. Aujourd'hui, on est clairement bien en deçà. Dans les années 1930, la Grande-Bretagne avait encore un empire, même sur le déclin, sur lequel elle pouvait s'appuyer. C'est fini depuis la Seconde Guerre mondiale. La tendance historique s'est modifiée passant du secteur de la production vers celui des services et, au sein de ce dernier, vers la finance en particulier comme le montrent les deux tableaux ci-dessous.

Valeur ajoutée brute totale par secteur en 2006, aux prix de base