Révolution Internationale - 1973

- 890 lectures

Révolution Internationale (nouvelle série) N°2 - février

- 36 lectures

Rubrique:

Les barricades de la bourgeoisie

- 59 lectures

La célébration du suffrage universel

Ces derniers mois, le monde a vécu à l’heure dos élections, Tour à tour, ce sont les populations du Canada, des Etats-Unis, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Australie, do Nouvelle Zélande et di Japon qui ont été conviées à se rendre massivement aux urnes.

Au-delà de la simple coïncidence de dates, ce qui a frappé, au sujet de ces consultations électorales, c'est la débauche de moyens mis en œuvre par les gouvernements et les partis politiques pour faire voter. Chacun a encore en mémoire l'énorme battage publicitaire qui a entouré les élections américaines et leur préparation (élections primaires, ascension de Mac Govern etc.). On se souvient aussi qu'à cette occasion, le très réactionnaire Nixon a pris une mesure que notre PCP réclame à cor et à cris depuis longtemps : le droit de vote à 18 ans. Et il n'a pas été seul dans ce cas puisque les gouvernements allemand et néerlandais l’ont imité peu après.

En France, la radio, la télévision, la grande presse et les sondages d’opinion sont mobilisés dans la préparation des élections. Rien ne manque pour rehausser l’importance de l’évènement. La télévision à elle seule, avec ses "armes égales” et "Portraits de candidats" a commencé à "chauffer ll’ambiance" avant même l’ouverture officielle de la campagne électorale. Tous les partis mènent campagne tambour battant îles uns activement autour de leur "Programme Commun", les autres bruyamment contre. Et à côté des "grands partis sérieux" on a vu resurgir les adeptes d'un "parlementarisme révolutionnaire" : les trots kystes, qui ne sont pas les derniers à engager les électeurs à accomplir leur devoir.

Bref, tout est mis en œuvre pour que les élections législatives du 4 et du ll mars soient l'évènement de l'année 1973 ...A tel point que même l'ouverture do la pêche a été déplacée pour ne pas qu'elle porte ombrage à cette célébration.

En a-t-il toujours été ainsi ?

Aujourd'hui, tout ce tapage est entré dans les mœurs et parait presque normal. Et chacun semble avoir oublié qu’avant qui on ne parle de "devoir électoral"; les travailleurs du siècle dernier se sont battus pendant des dizaines d'années peur le "droit électoral”, pour le suffrage universel.

En Angleterre, maintenant considérée comme le pays démocratique par excellence, le suffrage universel faisait partie des revendications du mouvement chartiste, première manifestation massive du prolétariat mondial et qui mena pendant la première moitié du 19e siècle des luttes souvent sanglantes. En 1848, cette même revendication se trouvait dans le Manifeste Communiste.

En Allemagne, où tout le monde s’est félicité récemment du pourcentage élevé de participation électorale, ce n'est qu'en 1866 que les travailleurs ont obtenu ce que les luttes de 1848-49 n'avaient pu leur donner : le suffrage universel.

En Italie, où la loi accorde aujourd’hui une journée chômée pour les élections, tout le 19e siècle est fait de luttes pour l'obtention, entre autres, de ce droit.

En Belgique, où aujourd'hui le vote est obligatoire, le suffrage universel nia été arraché qu'après des mouvements successifs de grève générale de 1893, 1902 et 1913.

En France, enfin, où lion parle tant du "devoir électoral”, c'est le suffrage censitaire qui, malgré l789, a cours durant la majeure partie du 19e siècle. Ce n'est qu'après le bain de sang de la Commune que les travailleurs obtiennent définitivement le suffrage universel.

La question se pose donc pourquoi cette même bourgeoisie qui, au siècle dernier réprimait violemment les ouvriers qui demandaient le suffrage universel, fait tant d'efforts aujourd'hui pour que le maximum d'entre eux aille voter? Pourquoi est-elle devenue si démocratique?

Pour répondre à cette question, il faut faire ressortir ce qui distingue ces deux époques du capitalisme.

Deux époques du Parlement

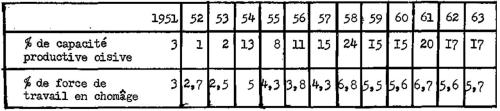

Au siècle dernier, le capitalisme cornait sa phase d'apogée. Alimentée en débouchés par les sabres et les goupillons des "civilisateurs”, la production capitaliste se développe à pas de géant. Les crises cycliques qui secouent l'économie et éliminent les entreprises les plus faibles trouvent une solution dans l'élargissement du marché: elles constituent les battements de cœur du système.

C'est dans cette période de prospérité que la bourgeoisie assoit sa domination politique sur l'ensemble de la société et élimine brutalement ou progressivement le pouvoir de l'ancienne classe régnante : la noblesse. Le suffrage universel et le parlement constituent un des moyens les plus importants de lutte de la fraction radicale de la bourgeoisie contre la noblesse et contre les fractions rétrogrades de celle-là.

La lutte que mène le prolétariat, durant cette période est directement conditionnée par la situation du capitalisme. En l'absence de crise mortelle de celui-ci, la révolution socialiste n’est pas à l'ordre du jour. Pour le prolétariat il est seulement question de s'aménager la meilleure place possible dans le système, donc de lutter pour des réformes.

Les syndicats et les partis parlementaires lui permettant de se regrouper indépendamment des partis bourgeois et démocratiques et de faire pression sur l'ordre existant, au besoin en faisant alliance avec les fractions radicales de la bourgeoisie, sont les moyens qu'il se donne pour l'obtention des réformes.

Le parlement étant le lieu où les différentes fractions de la bourgeoisie s'unissent ou s'affrontent pour gouverner la société, le prolétariat se doit d'y participer pour tenter d'infléchir son action dans le sens de la défense de ses intérêts et ceci malgré les dangers de mystification qu'une telle politique peut lui faire encourir.

Parallèlement, les élections constituent une tribune pour la propagande ouvrière, c’est pour cela que Marx écrit en 1850 :

- "même là où il n'y a pas la moindre perspective de succès, les ouvriers doivent présenter leurs propres candidats, afin de conserver leur indépendance, de compter leurs forces et de faire connaître leur position révolutionnaire et les points de vue de leur parti"[1]. (1)

Avec le 20e siècle, le capitalisme entre dans une nouvelle phase: celle de son déclin. Le partage du monde est terminé entre les grandes puissances. Chacune d'entre elles ne peut s’approprier de nouveaux marchés qu'au détriment des autres : le nouveau cycle de l”économie est désormais: crise -guerre impérialiste- reconstruction... Avec l'agonie du capitalisme s'ouvre, comme dit l'internationale Communiste", l'ère des guerres et des révolutions" En Russie (1905 et 1917), Allemagne (1918- 23) Hongrie (1919), Italie (1920) le prolétariat fait, trembler le vieux monde et pose sa candidature à sa succession.

Pour faire face à ses difficultés croissantes le capital est- contraint de renforcer constamment le pouvoir de son Etat.

- De plus en plus, l'Etat tend à se rendre maître de l'ensemble de la vie sociale en premier lieu dans le domaine économique. Cette évolution du rôle de l'état s'accompagne d'un affaiblissement du rôle du législatif en faveur de l'exécutif. Comme le dit le deuxième congrès de l'Internationale Communiste: "Le centre de gravité de la vie politique actuelle est complètement définitivement sorti du Parlement".

Aujourd'hui, en France, il est patent que l'Assemblée nationale n'a plus aucun pouvoir, c'est tout au plus une chambre d'enregistrement: la grande majorité (80%) des lois qu'elle vote est présentée par le gouvernement et une fois votées cette loi doit être promulguée par le président de la république et pour prendre effet elle doit encore attendre que soit signé le décret d'application par ce même président. Ce dernier peut d'ailleurs se passer carrément du parlement pour légiférer en ayant recours aux ordonnances ou encore à l'aide de l'article 16 de la constitution qui lui donne les pleins pouvoirs.

Ce rôle insignifiant du parlement se traduit par une participation ridicule des députés à ses séances : la plupart du temps ils ne sont pas plus d'une vingtaine à suivre ses débats.

Dans d'autres pays où subsiste une constitution plus "démocratique", l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas par exemple, les crises gouvernementales se suivent ce qui indique une inadaptation des institutions aux nécessités actuelles du capital.

Le déclin du parlement comme organe de pouvoir est un fait objectif, lié à l'évolution de la société capitaliste et absolument indépendant, de la volonté des hommes et des partis politiques. En ce sens, la promesse de certains partis et en particulier de la gauche, de redonner vie au parlement est parfaitement mystificatrice : autant vouloir ressusciter un cadavre.

La question se pose donc : si les parlements et par suite les élections ont perdu l'essentiel du rôle politique qu'ils avaient au siècle dernier, pourquoi la bourgeoisie et ses différents partis font-ils un tel tapage et de telles dépenses pour pousser les citoyens vers les urnes ?

A quoi servent aujourd'hui parlements et élections ?

La théorie marxiste attribue à toute superstructure de la société de classes une double fonction: permettre que s’exercent du mieux possible les lois économiques au bénéfice de la classe dominante et entretenir auprès des classes dominées la mystification nécessaire pour qu'elles ne rejettent pas leur oppression. Le droit n'échappe pas à cette 'réglé et c’est justement avec cette forme idéologique qu'on voit le mieux, au cours de l'histoire, se manifester cette double fonction,

A l'origine de la civilisation, le droit remplit essentiellement la première de ces fonctions et ceci avec une franchise quelquefois brutale : ainsi les juristes romains ne se gênent-ils pas pour affirmer que les esclaves sont des "choses” et non des personnes. Mais plus le développement de l'économie et de la civilisation font entrer l'ensemble de la société dans la vie sociale active, plus la fonction essentielle du droit devient, non pas de refléter, mais précisément de masquer la réalité économique et sociale. Ainsi, le droit féodal qui reconnaît l'existence de privilèges et déclare "sujets" la majorité des hommes, est-il incomparablement plus sincère que le droit bourgeois avec son "peuple souverain" et ses " citoyens " "égaux en droit". De même; l'exploitation de l'ouvrier dans la société capitaliste est autrement plus insidieuse et voilée que celle du serf dans la société féodale pour qui le temps de travail qu'il consacre à lui-même est matériellement distinct de celui qu'il donne au seigneur.

Comme forme juridique et politique l'institution parlementaire et électorale exerce donc cette double fonction et c'est justement la reconnaissance de cette dualité et de son évolution historique qui permet d'élucider le changement d'attitude de la bourgeoisie à l'égard du phénomène électoral.

Il est certain, qu'au siècle dernier, la fonction mystificatrice du parlement et des élections existaient déjà comme était déjà mystificateur l'ensemble des superstructures mises en place par la bourgeoisie au cours de sa révolution et en premier lieu ses constitutions qui toutes sont fondées sur la "souveraineté du peuple". Dès 1879, Marx et Engels, dans une lettre circulaire [2](1), mettaient en garde la Social-Démocratie contre les dangers de la mystification électoraliste, mystification à laquelle Engels lui-même n'échappait pas quand il écrivait en 1895:

- "Cette bonne utilisation du suffrage universel entraîna un tout nouveau mode de lutte du prolétariat, mode qui se développa rapidement. On s'aperçut que les institutions dans lesquelles s'organise le pouvoir de la bourgeoisie, offre, à la classe ouvrière de larges moyens de combat...

Et ainsi la bourgeoisie et le gouvernement en vinrent à craindre; bien plus l'action légale du parti ouvrier, bien plus les résultats de l'élection que ceux de la révolte."[3](2)

Mais pendant toute cette période, la fonction mystificatrice de l'institution parlementaire passe au second rang derrière la fonction politique, et ce n'est pas par hasard que la bourgeoisie fait tout son possible pour en interdire l'accès au prolétariat. En même temps que s'amenuise la fonction politique effective du parlement, sa fonction mystificatrice grandit et la bourgeoisie ne s'y trompe pas qui, dès 1917 en Russie, et 1919 en Allemagne brandit l'assemblée constituante contre la révolution prolétarienne, d'une façon désespérée dans le premier cas mais avec succès dans le second.

Désormais, la démocratie parlementaire sera le meilleur moyen dont disposera la bourgeoisie pour domestiquer le prolétariat. Et la défense de cette démocratie sera le thème qui permettra de mobiliser les travailleurs pour la seconde boucherie inter-impérialiste là où les mots d’ordre nationalistes sont restés sans effet.

Rôle des élections dans la crise actuelle

Depuis des décennies les différentes bourgeoisies avec leurs partis et leurs coalitions interchangeables, démocrates et républicains, conservateurs et travaillistes, socio-démocrates et démocrates-chrétiens, centre droit et centre gauche ont amusé la galerie en faisant croire que leurs élections permettaient un choix véritable, mais cette alternance même fait partie de la mystification puisqu'elle ne représente aucun changement véritable, ni souvent même minime, dans la façon dont ces bourgeoisies gèrent leur capital national.

Dans toute la période de reconstruction qui suit la seconde guerre mondiale et pendant laquelle le capital, mondial semble avoir résolu de façon définitive ses contradictions, le petit train-train électoral suffit, sans efforts particuliers de la bourgeoisie, à produire une dose suffisante d'illusions pour maintenir le prolétariat en place.

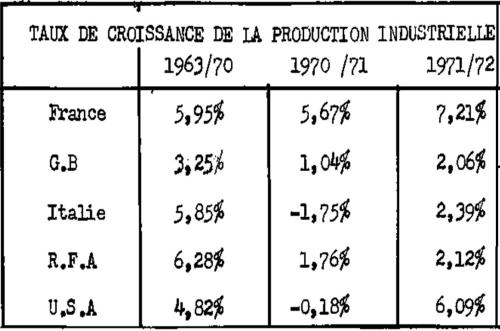

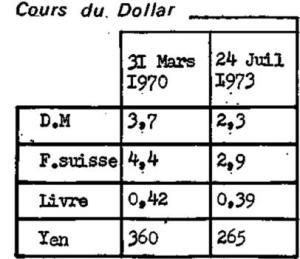

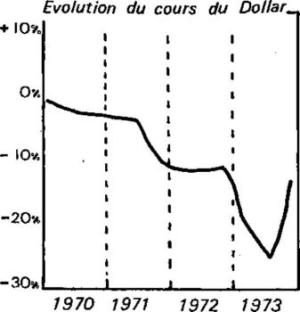

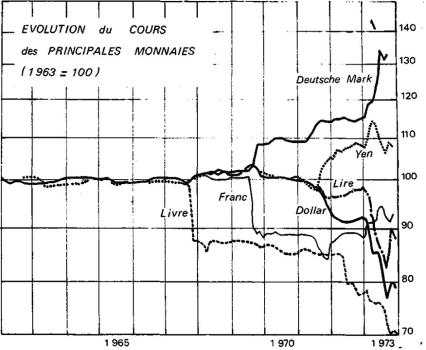

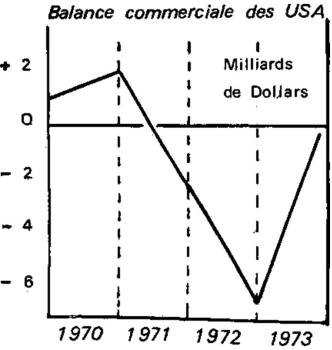

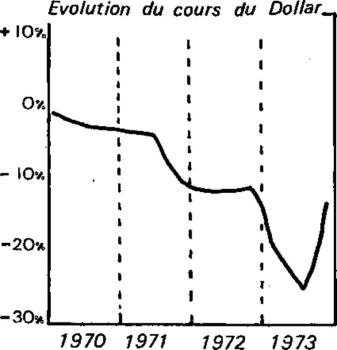

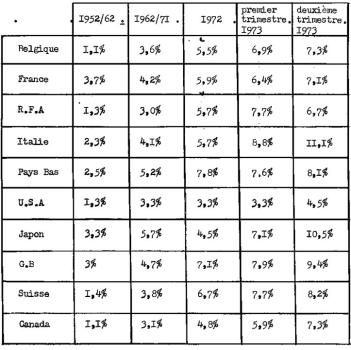

Depuis quelques années, le capitalisme est entré dans une nouvelle période de difficultés et de soubresauts. "Révolution Internationale" en a suffisamment traité depuis 1968 pour qu'on n'y revienne pas ici[4] (1).

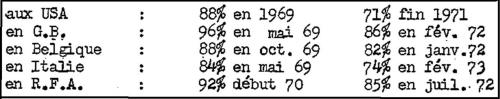

A ces difficultés le prolétariat mondial a opposé une réaction inconnue depuis 50 ans et est revenu hanter, à l'Est comme à l'Ouest, l'ensemble de la classe capitaliste. Celle-ci a dû réagir à son tour, en même temps qu'elle a commencé à prendre une série de mesures de sauvegarde de ses économies nationales: dévaluation plans d'austérité, blocage des prix et salaires, elle s'est remise à brandir frénétiquement et avec des moyens exceptionnels son suffrage universel et ses élections.

En France, la manœuvre est plus qu'évidente. Certes, la venue au pouvoir de la gauche a de quoi effrayer un certain nombre de professionnels de la politique qui depuis l5 ans tètent au pis du gaullisme et qui se retrouveraient sans emploi. Elle peut inquiéter un certain nombre de capitalistes qui se verraient obligés de vendre leurs usines à l'état, mais avec les dédommagements qu'on leur donnerait, ils pourraient toujours réinvestir dans les 85% de l'économie non touchée par les nationalisations. Mais Marchais, Mitterrand et compagnie font tous leurs efforts pour rassurer la bourgeoisie : Pompidou pourra rester en place s’il veut, il n'est pas question d'étendre les nationalisations au-delà de celles prévues dans le programme et Marchais n’a pas peur de dire "Les ouvriers travailleraient davantage s'ils avaient un gouvernement dans lequel ils ont confiance"[5](1)

Bref, si Mitterrand et Marchais venaient au pouvoir, cela ne changerait pas grand-chose à la situation du capital national, plutôt moins que les mesures de 1945 avec De Gaulle. Quant aux travailleurs, ils sont déjà prévenus : en échange de quelques broutilles accordées depuis déjà longtemps dans d'autres pays européens, ils seraient conviés à être encore plus exploités... et dans l'enthousiasme

En fait, pour la bourgeoisie, l'enjeu principal des élections n'est pas dans l'équipe qui sera au pouvoir au lendemain du ll mars : quelle que soit la coloration de celle-ci, sa politique lui sera dictée par des nécessités qui dépassent les convictions et les intérêts particuliers des hommes et des partis, les nécessités de la défense du capital national, privé et étatique contre les travailleurs, et contre les autres capitaux nationaux[6](2).

Le véritable enjeu des élections est ailleurs. Pour tous les partis du capital, ce qui compte aujourd'hui par-dessus tout, c'est bien de briser l'offensive que la classe ouvrière a réengagée depuis plusieurs années contre l'exploitation et les élections sont un excellent moyen de détourner son mécontentement vers un terrain qui n'est pas le sien, où elle ne peut être que vaincue. Tous les grands partis du capital tiennent aux travailleurs le même langage : "laissez là vos luttes et allez voter". C'est ainsi que Messmer exhorte les travailleurs à la "modération" et fait appel à leur "solidarité nationale", alors que Séguy déclare sans ciller ; "Il n'est pas exclu qu’on suppute une aggravation de la tension sociale susceptible de dégénérer en épreuve de force propice à toutes sortes de provocations, qui pourraient être bénéfiques aux intérêts politiques de la majorité à la veille des élections politiques. Nous sommes tout à fait conscients de ce danger On aurait tort de croire, en haut lieu, que nous sommes prêts à tomber dans le panneau... Nous réaffirmons que nous ne ferons rien qui soit de nature à perturber les élections et le déroulement de la campagne électorale"[7](3). C'est donc clair: la CGT ne tombera pas dans le panneau... de la lutte de classes. Et elle joint l'acte à la parole: la combativité qu'ont manifestée les travailleurs français jusqu'à la fin a partout rencontré une solide détermination des syndicats pour l'étouffer. On se souvient de la façon dont la grève dans la banque a été brisée début décembre. On se souvient également de la "journée d'action" du 26 Octobre, des mots d'ordre de grève tournante dans la SNCF, de la manifestation platonique du 9 décembre sur l'Education Nationale.

Toutes ces manœuvres, loin d'inciter à l'action, sont destinées à convaincre par leur échec, les travailleurs de l’inefficacité de toute action, à les démoraliser et à leur présenter ainsi le bulletin de vote comme le seul moyen d'exprimer leur mécontentement et de changer quelque chose.

Il est évident que les partis de gauche n'ont pas pour seul objectif de briser la combativité ouvrière; ce qui est au centre de leurs préoccupations c'est bien sur la conquête du pouvoir, mais celle-ci signifie la lutte contre tout mouvement prolétarien. S'ils remportent la victoire en mars, ils affronteront directement les travailleurs avec tous les instruments de coercition de l'Etat, tout en leur disant qu'ils doivent faire des sacrifices pour ne pas "faire le jeu de la réaction" ou bien "de l'étranger". S'ils échouent à ces élections ils continueront, par l'intermédiaire des syndicats qui leur sont inféodés, à saboter les luttes afin de ne pas "compromettre le résultat des suivantes". Dans un cas comme dans l'autre, les élections seront toujours utilisées par la gauche pour défendre le capital contre les travailleurs.

En résumé, on peut donc dire que, face à une situation économique qui s'ag- grave de mois en mois et face à une montée des luttes prolétariennes de plus en plus menaçantes, le capital déploie tous ses moyens de mystification pour maintenir ses positions. Comme les “luttes de libération nationale", les élections font partie de son arsenal et la frénésie qui entoure celles-ci aujourd'hui est à la mesure de la crise dans laquelle il s'enfonce.

Le jeu et les arguments des trotskystes

A la gauche de la gauche, on revoit s'agiter les trotskystes. Jusqu’à présent, l'essentiel de leur propagande a tourné autour de la lutte "anti-impérialiste". A grand renfort de campagnes, de meetings et de cortèges, ils ont essayé de battre le P.C.F sur son terrain : celui de la défense du "camp socialiste". Dans les conflits inter-impérialistes, qui sous couvert de libération nationale, font chaque année des centaines de milliers de : morts, .ils ont joué et continuent de jouer le rôle ignoble des véritables jusqu’au-boutistes.

Maintenant, à l’approche des élections, leur rôle de chien de garde du capital a trouvé une nouvelle occasion de s’exercer. S’engageant à fond dans la campagne électorale, présentant plus de 300 candidats, ils demandent aux travailleurs un "vote de classe" et se font les rabatteurs, au second tour, pour les partis de gauche.

Leur participation aux élections revêt donc un double caractère : présentation d’un certain nombre de candidats (et même d’un nombre certain pour certaines organisations) au premier tour et campagne en faveur du candidat de la gauche au second tour (et même au premier pour l’OCT- AJS).

En faveur du vote pour les partis de gauche ils avancent les arguments suivants :

- ce vote leur permet de ne pas se couper des masses ouvrières.

- le vote pour "l’union de la gauche" est un vote de classe.

- il va dans le sens du "front unique ouvrier" qui doit mettre les "partis ouvriers" au pied du mur”.

Quant à la présentation de candidats trotskystes elle est justifiée de la façon suivante:

- elle doit permettre d’envoyer Marchais et Mitterrand au gouvernement sans leur donner carte blanche.

- elle permet d’utiliser la campagne électorale comme d’une tribune en faveur de la propagande révolutionnaire à un moment où l’intérêt des masses est polarisé sur les élections.

- en cas d'élection de candidats révolutionnaires, ceux-ci peuvent utiliser le parlement comme une tribune pour leur propagande :

- le résultat des élections permet de "tâter le pouls" de la classe ouvrière, de sa combativité et de l’influence que les révolutionnaires ont sur elle.

Etudions chacun de ces arguments.

Ne pas se couper des masses…

Sous des formes différentes, cet argument est repris par chacune des trois organisations trotskystes les plus importantes.

Comme souvent, la palme de l’opportunisme revient à l’OCI-AJS qui écrit dans son appel aux travailleuses, travailleurs, militants et jeunes :

"Elles (les revendications et aspirations exprimées dans la campagne électorale;) ouvrent la perspective d’un GOUVERNEMENT PS-PCF SANS^MINISTRE CAPITALISTE. Le prolétariat est prêt à s’engager dans l’enthousiasme dans cette bataille politique. Sans conditions[8](1),

l’OCL et l’AJS luttent pour un tel gouvernement.

La position de la Ligue Communiste ne vaut guère mieux bien que plus nuancée :

- "Au deuxième tour, nous appellerons à voter nationalement pour l’Union de la Gauche. Nous ne présenterons pas pour autant un éventuel gouvernement PS-PC comme un gouvernement des travailleurs, nous expliquons seulement aux masses qui croient encore en cette voie électorale que notre défection ne pourra être utilisée par les traîtres réformistes pour expliquer leur échec de demain.”[9]

- Quant à Lutte Ouvrière elle considère qu’elle a:

- "pour devoir de combler le fossé existant entre (elle) et les travailleurs influencés par le PCF, c’est à dire sinon la majorité de la classe ouvrière, du moins la majorité écrasante de son avant- garde.”[10]

Cet argument qui consiste à dire: "pour ne pas se couper des masses il faut faire ce que font les ouvriers, être là où ils se trouvent" relève d’une forme aigue d’opportunisme.

C’est l’argument qu’ont utilisé tous les socio-patriotes en 19l4pour justifier leur soutien à la guerre impérialiste et leur participation aux gouvernements d ‘union nationale et contre lequel les révolutionnaires se sont violemment élevés à cette époque, en particulier Lénine dans "Contre le Courant". C’est l’argument de toutes les capitulations devant la bourgeoisie. Rappelons (un exemple parmi beaucoup d’autres) que c’est en l’utilisant que les trotskystes d’Argentine ont, à une époque, soutenu ce fasciste au petit pied qu’était Juan Perón.

Un vote de classe…

Dans cette argumentation l’OCI-AJS encore une fois bat des records :

- "Contre le capital, ses partis, ses gouvernements. Pour le Front unique des organisations ouvrières VOTEZ CLASSE CONTRE CLASSE."

- "A la question : quel gouvernement peut satisfaire les revendications (du prolétariat, de la jeunesse, des masses exploitées des villes et des campagnes), il n’existe qu’une réponse : SEULEMENT UN GOUVERNEMENT DES GRANDS PARTIS OUVRIERS, UN GOUVERNEMENT FORME PAR LE PS ET LE PCF, UN GOUVERNEMENT SANS REPRESENTANTS DES PARTIS BOURGEOIS."[11]

La ligue Communiste, comme d’habitude est plus nuancée:

- "Le PS ne peut être défini aujourd’hui ni comme un parti bourgeois, ni comme un parti ouvrier bourgeois du fait de la faiblesse de l’implantation ouvrière."[12] "Dans l’union de la gauche, c’est le PCF, parti ouvrier réformiste qui est aujourd’hui hégémonique. c’est lui qui a imposé ses conditions. c’est cette hégémonie du PC qui donne à l‘ensemble de l’alliance sa nature de classe, et non la présence de tel ou tel politicien bourgeois."

De la même façon que sur le nombre "d’Etats ouvriers" existants à l’heure actuelle, les différents groupes trotskystes sont divisés sur le nombre de "partis ouvriers" qu’on peut compter en France. Si pour l’OCI-AJS, le PCF et le PS sont tous les deux des "partis ouvriers", pour la ligue Communiste et "Lutte ouvrière" seul le PCF est digne du Label.

Les arguments donnés pour caractériser comme ouvrier tel ou tel parti peuvent se résumer ainsi:

- 1° Ses origines historiques : le Ps est le descendant de la SFIO qui était une des sections de la 2e Internationale qui, à une époque, était une organisation défendant réellement les travailleurs. Le PC lui, fut une section de la 3e Internationale qui en 1919 constituait ltavant-garde révolutionnaire du prolétariat mondial. Leur caractère prolétarien se serait donc perpétué jusqu’à nos jours.

- 2° Sa composition sociologique et la confiance que lui témoignent les travailleurs: le caractère ouvrier du PC tiendrait, d’après la Ligue et “Lutte ouvrière”, à son "implantation" dans la classe ouvrière et dans les syndicats.

- 3° Le lien organique qui le rattache aux "états ouvriers dégénérés": c’est le grand dada de la ligue Communiste et en particulier de Weber qui font découler le caractère ouvrier du PCF de son allégeance à Moscou.

- 4° Les références au socialisme faites dans ses statuts.

Voyons ce que valent ces différents arguments.

-

Les origines historiques

La société capitaliste a deux moyens de lutter contre les organisations qui défendent les intérêts de la classe ouvrière: soit de les détruire physiquement par la répression, soit de les corrompre et de les transformer en rouages du système. Aucune organisation de la classe n’échappe à cette pression corruptrice du capital et en particulier les organisations permanentes qui ont un caractère de masse, c’est à dire qui sont composées d’individus qui bien que travailleurs, sont, en "temps normal", pour le plus grand nombre, soumis à l’idéologie bourgeoise.

Les partis social-démocrates et communistes étaient, à l’origine, des organes de la classe ouvrière. Mais la longue période de prospérité et de luttes réformistes qui va de la Commune à 19l4 pour l£S premiers et la terrible contre-révolution qui s test abattue en Russie et dans le monde entier après la vague révolutionnaire de 1917 à 23 pour les seconds ont eu raison de leur nature ouvrière et les ont transformés en principaux artisans de la contre-révolution. La nature de classe d’une organisation ouvrière ne lui est pas donnée d’une façon éternelle. Si l’on peut affirmer avec certitude qu’un parti bourgeois ne deviendra" jamais un parti prolétarien on peut par contre dire que tout parti ^prolétarien est constamment menace de devenir un instrument du capital: les exemples historiques ne manquent pas, et ce mouvement à sens unique si explique par le poids énorme qu’exerce l’idéologie bourgeoise sur les esprits : "les idées dominantes d’une époque sont les idées de la classe dominante". (Marx)

1 L’implantation dans la classe ouvrière.

Pour les mêmes raisons qu’on vient de voir, cet argument ne tient pas non plus. Dans une période où la bourgeoisie règne en maître incontesté, la majorité des travailleurs a une mentalité dominée par l’idéologie bourgeoise (ce qui ne veut pas dire que ceux-ci pensent exactement de la même façon que leurs exploiteurs). Dans ces conditions, tout parti qui a la confiance de la majorité des travailleurs ne peut l’obtenir qu’en abandonnant ses positions (en ce sens, seule une organisation ultra-minoritaire peut, dans une telle période, être le porteur des intérêts historiques du prolétariat).

La nature ouvrière d’une organisation n’est pas une question de statistique sociologique mais de fonction qu’elle exerce au sein de la société et de la lutte de classe. Si on retenait un tel critère statistique il faudrait dire que le parti nazi était bien plus ouvrier qu’un certain nombre de partis "communistes" actuels.

2 Le lien existant entre les partis "communistes" et l’URSS

Il n’est pas question d’entrer ici dans une analyse économique de l’URSS et des pays dits ”socialistes”[13] (1). Nous nous contenterons de rappeler l’ exploitation aigue subie par les travailleurs d’ URSS sous couvert de "stakhanovisme" et " d’émulation socialiste ", la déportation et l’extermination de millions d’entre eux qui tentaient de résister à cette exploitation inhumaine, la répression qu’ils continuent de subir aujourd’hui où la grève est considérée comme un crime et où depuis 53 en Allemagne de l’Est, 56 en Hongrie, 70 en Pologne ces régimes "socialistes" ont la palme quant à l’écrasement de mouvements prolétariens et au nombre d’ouvriers tués.

Tous ces faits attestent la nature profondément anti-ouvrière et contre- révolutionnaire de ces "états ouvriers" et l’argument de la Ligue se retourne contre elle: le seul fait pour les partis "communistes" de les appuyer suffit derechef à conférer à ces partis (ainsi qu’aux trotskystes qui également défendent l’URSS) une nature profondément anti-ouvrière et donc capitaliste.

3 Les références au socialisme faites dans les statuts.

L’OCI-AJS est spécialiste de ce genre d’arguties elle, qui a considéré que la social-démocratie allemande avait perdu son caractère ouvrier le jour où elle a abandonné toute référence au marxisme. Ainsi, l’écrasement de la révolution allemande en 1919’ l’assassinat de Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht et de milliers d’ouvriers, toutes œuvres de la social-démocratie, n’auraient pu faire ce que la simple modification d’une phrase dans ses statuts a suffi à réaliser : la modification de la nature de classe d’une organisation politique! Pouvoir des mots!

Il est à noter que l’OCI-AJS a l’air de revenir sur cette analyse puisqu’il semble qu’elle accorde à nouveau le label ouvrier à la social-démocratie quand elle écrit à propos des élections en Allemagne: "C’est contre l’ennemi de classe que les travailleurs et les jeunes ont utilisé le terrain électoral en votant SPD"[14]

Il est vrai que l’ OCI-AJS nous a habitués à ces voltes faces : n’a-t-elle pas crié sur tous les toits que l‘entrée de Mitterrand et de la Convention dans la SEEO allait enlever à celle-ci son caractère ouvrier.

Aujourd’hui, Mitterrand dirige le PS issu de cette fusion et celui-ci est toujours, pour l’OCI-AJS, un "parti ouvrier".

Pour les révolutionnaires, les statuts d’une organisation ne prouvent rien sur sa nature "ouvrière". Pas plus qu’un individu on ne juge un parti sur l’idée qu’il a de lui-même. Pour nous il n’existe pas une "essence" prolétarienne historique ou statistique des partis socio-démocrates et communistes. Ces partis sont qu’ils font. Leur nature leur est conférée par la fonction qu’ils assument dans la société bourgeoise.

Le rôle joué par les partis socio-démocrates depuis 1914 d’abord comme sergents recruteurs pour la boucherie inter-impérialiste, ensuite comme bourreaux de la classe ouvrière, enfin comme gérants fidèles du capital suffit amplement à les caractériser comme des partis bourgeois.

De même, la défense des intérêts impérialistes de l’URSS depuis les années 30, le coup de poignard dans le dos du prolétariat espagnol en 1936, la mobilisation des travailleurs sous couvert de "résistance anti-fasciste " pour le second conflit inter-impérialiste, la défense jalouse des intérêts du capital exercée par les ministres communistes dans neuf pays occidentaux après la "libération"[15]sans oublier l‘exploitation et la terreur policière appliquée aux travailleurs des pays de l’Est, rangent définitivement les partis "communistes" dans le camp du capital

Le front unique et la mise au pied du mur

Cette tactique adoptée aux 3è et 4è congrès de l’Internationale Communiste consiste pour les communistes à apporter leur appui aux partis (à l’époque les socio-démocrates) qui se réclament de la classe ouvrière sans défendre ses intérêts, afin de faire faire à celle-ci son expérience.

Devant les reniements et les trahisons de ces partis une fois au pouvoir les travailleurs prendraient conscience de leur véritable nature et ce tourneraient vers les révolutionnaires. Aujourd’hui il s’agirait donc de soutenir la gauche afin que celle-ci, une fois au pouvoir, se démasque aux yeux des travailleurs qui se tourneraient alors vers les trotskystes.

Depuis qu’elle est appliquée cette tactique a toujours échoué. Jamais, depuis 1922, les travailleurs ne se sont lancés dans des luttes révolutionnaires après qu’ils aient mis au pouvoir les partis de gauche. En fait, en 1923, cette tactique mise en application dans certains états allemands à la tête desquels se trouvait une coalition communiste socio-démocrate fut un coup de poignard dans le dos du soulèvement révolutionnaire des ouvriers allemands. Par cette alliance avec la social-démocratie, le parti communiste servit de caution à celle-ci et lui laissa les mains libres pour massacrer les travailleurs.

La tactique qui consiste à "faire faire sa propre expérience" à la classe se résume à la pousser à l’échec afin qu’elle comprenne après coup les dangers qui la menaçaient. Que penserait-on de l’attitude qui consisterait à pousser un enfant dans un escalier au lieu de le mettre en garde par avance, afin qu’il se rende compte que c’est là un endroit dangereux où il faut faire attention? Une telle attitude serait évidemment absurde, c’est pourtant la même que celle du "Front Unique".

Il est clair que c’est avant tout à partir de sa propre expérience que la classe ouvrière élève son niveau de conscience. Mais, contrairement à ce que pensent les trotskystes, les révolutionnaires ne peuvent réellement contribuer à cette prise de conscience qu’en luttant contre toutes les mystifications qui pèsent encore sur les travailleurs et non en les reprenant à leur compte. Une telle attitude est évidemment impopulaire et ne leur permet pas de gagner immédiatement la "confiance des masses" et c’est bien cela qui préoccupe les trotskystes d’aujourd'hui.

Ce que recouvre en fait la tactique du "Front Urique" c’est un opportunisme sans scrupule à l’adresse des partis socio-démocrates et staliniens de qui les trotskystes essayent de se faire reconnaître comme organisation "sérieuse" et "responsable". D’une façon inavouée, ce que recherchent et réclament en pleurnichant ces individus c’est un strapontin dans un futur "Gouvernement Ouvrier" PS-PCF, comme dit l’OCI-AJS, ou le droit d’y jouer le rôle de la mouche du coche.

Le "Front Unique" entre le PS, le PCF et les trotskystes sera peut-être un jour une réalité, mais il s’exercera alors non pas en faveur des travailleurs mais assurément contre.

Mais dès aujourd’hui, appeler les travailleurs à voter pour les partis de gauche, rebaptisés pour la circonstance "partis ouvriers", afin de les "mettre au pied du mur", revient en fait à jouer le triste rôle de larbins de ces partis: d’abord en perpétuant le mythe de leur caractère ouvrier qui a bien besoin d’être rafraîchi, ensuite en n'étant rien d ‘autre que des colleurs d’affiche bénévoles au service de "l’Union de la Gauche" tentant de racler à son profit les quelques voix des travailleurs que n’auraient pu séduire les chants de sirène des grands camps en présence.

"PRESENTER LES CANDIDATS POUR NE PAS DONNER CARTE BLANCHE A UN GOUVERNEMENT DE GAUCHE"

C’est exactement en ces termes que "Lutte Ouvrière" défend sa politique en titrant :

- "Pourquoi des candidats de Lutte Ouvrière aux élections législatives? Pour que les travailleurs puissent envoyer Marchais et Mitterrand au gouvernement sans leur donner carte blanche".

L’OCI-AJS, de son coté, utilise un argument semblable quand elle écrit:

- "Voter OCI-AJS, c’est affirmer la nécessité de rassembler, d’organiser les militants, les travailleurs, les jeunes, qui veulent agir pour que le PS et le PCF rompent avec les partis bourgeois réalisent le Front Unique Ouvrier se battent pour former un gouvernement sans ministre capitaliste".

Disons tout de suite que la perspective de l’OCI-AJS est plutôt mal engagée puisque Marchais, à la tribune du 20e Congrès du PCF, tendait sa main à "ceux qui ont suivi De Gaulle par patriotisme" et se déclarait prêt, dans une interview à un journal anglais, à accueillir dans le futur gouvernement de gauche des centristes rebaptisés pour la circonstance "républicains de progrès".

Il est probable que les trotskystes recueilleront quelques centaines de milliers de voix, aux élections législatives mais cela ne représentera de toute façon pas grand-chose à côté de la douzaine de millions de voix nécessaires à la gauche pour l’emporté. Et même si la proportion leur était plus favorable, cela ne changerait rien à l’affaire : la bourgeoisie et ses partis se moquent bien de la pression morale et platonique de petits morceaux de papier dans les urnes.

Le seul moyen dont disposent les travailleurs pour ne pas donner carte blanche à un gouvernement quel qu’il soit demeure la lutte de classe et c’est justement cette lutte de classe que la politique électoraliste des trotskystes contribue à endormir,

La campagne électorale comme tribune

On lit dans "Lutte de Classe"n°2 (Revue théorique de Lutte Ouvrière) :

- "D’une manière générale les révolutionnaires, tout en ne se faisant aucune illusion sur le parlementarisme et en dénonçant publiquement ces illusions auprès des travailleurs, ont trois raisons fondamentales de participer à des élections au parlement bourgeois.

"Tout d’abord, se servir de la campagne, aussi bien de l’intérêt qu’elle sus cite auprès des électeurs et notamment des électeurs populaires que des moyens d’information qui sont mis à la disposition des candidats par l’État à cette occasion, pour développer une large propagande en faveur du programme et des idées révolutionnaires.

"Ensuite, compter leurs partisans. Cela peut se faire suivant les moments soit sur le programme socialiste, soit sur un programme plus limité mais correspondant aux- questions de l’heure et y apportant la réponse des travailleurs révolutionnaires... Les résultats électoraux ne constituent jamais qu’un reflet déformé de l’état d’esprit du pays et des travailleurs. Ce reflet, tel qu’il est, est tout de même un moyen irremplaçable[16] de connaître et de vérifier cet état d’esprit et l’influence des idées et des organisations révolutionnaires.

"Enfin, éventuellement, envoyer des militants révolutionnaires au parlement pour se servir de la tribune qu’elle offre à ceux-ci. Il est vrai que, en France tout au moins, cette tribune est de moins en moins écoutée. Il est vrai aussi que dans l’état actuel des choses il y a très peu de chances pour qu’un militant révolutionnaire soit élu".

Le premier de ces arguments est repris par la Ligue Communiste :

- ”La présentation de candidats partout où la Ligue est implantée doit nous permettre de bénéficier de toutes les tribunes qu’offrent les institutions bourgeoises en période électorale (radio et presse régionale, etc.) afin de capter l’attention des travailleurs.”

"L’expérience a montré qu’il n’y a pas de campagne politique, en période électorale, sans participation directe à la compétition. Ne pas présenter de candidats, c’est passer sous la table.”[17] (1)

Commençons par répondre à ce premier argument:

Classe minoritaire dans la société, la bourgeoisie exerce le pouvoir non dans son ensemble mais en le délégant à une fraction minoritaire d ‘elle-même regroupée dans les partis politiques. Cela est valable aussi bien dans les "démocraties” (concurrence entre plusieurs partis) que dans les régimes totalitaires fascistes ou staliniens (parti unique).

Ce pouvoir d’une minorité de spécialistes de la politique n’est pas seulement le reflet de la position minoritaire de la bourgeoisie au sein de la société; il est également nécessaire pour préserver les intérêts généraux du capital national face aux intérêts divergents et concurrents des différentes fractions de cette bourgeoisie. Ce mode de pouvoir par délégation est donc inhérent à la société bourgeoise et se reflète dans chacune de ses institutions et principalement dans le suffrage universel. Celui-ci est même le moyen privilégié par lequel "la population", en fait la bourgeoisie, "confie" le pouvoir à un ou plusieurs partis politiques.

L’action révolutionnaire du prolétariat ne s’accommode pas de tels schémas. Dans ce cas, ce n’est pas à une délégation minoritaire de la classe que revient le rôle d’agir et de prendre le pouvoir mais à l’ensemble de la classe. C’est là la condition indispensable du succès de tout mouvement prolétarien. Le suffrage universel ne peut donc, de quelque façon que ce soit, servir de cadre pour l’engagement révolutionnaire du prolétariat contre l’ordre existant. Loin de favoriser la mobilisation et l’initiative des plus larges masses, il tend au contraire à maintenir leurs illusions et leur passivité.

En ce sens, les révolutionnaires dont le rôle n’est pas de constituer la minorité à qui la classe confie son pouvoir, mais au contraire à contribuer à la prise de conscience et à l’auto-organisation de celle-ci, ne peuvent en aucune manière utiliser les campagnes électorales comme tribunes. Tous les moyens ne sont pas bons pour faire de la propagande révolutionnaire et en particulier, la participation aux élections s’oppose au but que se proposent d’atteindre les révolutionnaires : la nécessité pour la classe d’agir par elle-même.

Le parlement comme tribune révolutionnaire

"Lutte Ouvrière" le constate plus haut elle-même : " dans l’état actuel des choses, il y a très peu de chances pour qu’un militant révolutionnaire soit élu." Gageons que les trotskystes reprendront un jour à leur compte la revendication du PCF depuis 1958 : le retour à la représentation proportionnelle qui leur permettrait d’avoir un certain nombre d’élus et donc de tribuns parlementaires.

Même si cette éventualité d'élections de candidats trotskystes n’est pas actuellement à l’ordre du jour, il faut répondre à cette conception du parlement comme tribune révolutionnaire qui se retrouve de façon constante dans tous les courants se revendiquant de la 3e Internationale.

L’argumentation développée contre l’utilisation de la campagne électorale s’applique à plus forte raison contre l’utilisation du parlement par les révolutionnaires.

Mais ce n’est pas tout. La participation au parlement est en plus pour les partis révolutionnaires un facteur puissant de dégénérescence opportuniste. Déjà, dans les partis de la 2e Internationale, les fractions parlementaires constituaient toujours les ailes droites. Rien de plus normal à cela : plus le programme et la propagande d’un candidat sont modérés, plus celui-ci a de chances d’être élu par un électorat imprégné de l’idéologie de la classe dominante. Pour conserver leur siège, les députés sociaux-démocrates faisaient pression pour orienter la politique de leur parti toujours plus à droite.

Lénine et la 3e Internationale sont parfaitement conscients de ce fait. Mais ils considèrent que le seul exemple de Liebknecht, utilisant la tribune parlementaire de façon révolutionnaire pendant la guerre, suffit- à justifier une telle tactique. Ils pensent aussi que le danger d’opportunisme peut être conjuré par une discipline très stricte dans le parti et par un contrôle rigoureux de ses instances suprêmes sur la fraction parlementaire.

Mais en fait, depuis cinquante ans qu’existe cette tactique, il ne s’est plus trouvé un seul Liebknecht pour détruire l’institution parlementaire "de l’intérieur" et la dégénérescence opportuniste s’est accomplie encore plus vite.

Cela n’a rien de mystérieux et s’explique simplement par le fait que les parlements s’étant vidés de toute vie politique réelle sont devenus uniquement les lieux de prédilection, de l’intrigue et de la corruption, et n’offrent aucune place pour une manifestation révolutionnaire.

Prendre le pouls de la classe et "compter ses partisans”

Le maître à penser de la Ligue, Lutte Ouvrière, OCI-AJS e.t autres, Trotsky lui-même écrit, à propos des "journées d’Avril" 19l7 où les ouvriers de Petrograd s’étant soulevés -avec les Bolcheviks en tête- contre une décision des partis conciliateurs n’avaient pas modifié leur représentation dans les Soviets :

- "La contradiction éclatante entre la hardiesse de l’offensive des masses et les tergiversations de sa représentation politique n’est pas accidentelle. les masses opprimées, à une époque révolutionnaire, sont entraînées à l’action directe plus aisément et rapidement qu’elles n’apprennent à donner à leurs désirs et à leurs revendications une expression en bonne et due forme par leur propre représentation. Plus est abstrait le système de la représentation, plus celui-ci retarde sur le rythme des évènements déterminés par les actions de masses. [18]"

Ce décalage entre la combativité des masses et la représentation qu’elles se donnent est plus qu’évident dans le cas des élections législatives et les exemples historiques ne manquent pas. Citons seulement le plus récent : Mai 68 ; la plus grande grève depuis la guerre débouche un mois après sur la plus grande victoire électorale que la droite ait connue en France.

La raison de ce décalage réside dans le fait que l’élection d’un député se trouve dans une sphère totalement différente de celle de la lutte de classe. Cette dernière est une action collective, solidaire, où l’ouvrier est accompagné d’autres ouvriers où les hésitations des uns sont emportées par la résolution des autres, où les intérêts en cause ne sont pas particuliers mais ceux d’une classe. Par contre, le vote fait appel à quelqu’un de déclassé : le citoyen, qui se retrouve seul dans l’isoloir face à un choix pour quelque chose d’abstrait, d’extérieur à sa vie quotidienne. C’est le terrain idéal pour la bourgeoisie, celui où la combativité ouvrière n’a aucune possibilité de se manifester réellement. Ce n’est pas par hasard que celle-là fait tant d’efforts pour faire voter.

Par conséquent, le résultat des élections du ll mars ne donnera aucune indication réelle sur l’état d’esprit et la combativité des masses ni d’ailleurs sur l’influence véritable des trotskystes auprès des travailleurs. La poussée prévue de la gauche ne signifiera pas une montée de la combativité ouvrière comme le pensent les trotskystes ni d’ailleurs le contraire. Elle exprimera essentiellement l’usure du pouvoir actuel auprès d’un grand nombre de catégories sociales, la "dynamique unitaire" du Programme Commun qui rend "crédible" un gouvernement de gauche et le ralliement de certaines couches petites-bourgeoises effrayées de voir le grand capital les faire disparaître progressivement et que la modération de ce programme n’effraie plus guère.

Loin d’être "un moyen irremplaçable de connaître et vérifier" l’état d’esprit des travailleurs, comme le dit stupidement Lutte Ouvrière dans son "Organe théorique" LUTTE de CLASSE, les résultats électoraux sont justement le terrain où ne s’exprime pas du tout la combativité des masses. Le seul moyen pour les révolutionnaires de savoir où en est la classe, est d’observer le niveau de ses luttes contre le Capital (grèves, occupations, affrontement des forces de répression).

La fonction des trotskystes

Tous les arguments des trotskystes pour justifier leur participation aux élections et leur soutien aux partis de gauche se retournent contre eux. Ce qui il reste essentiellement de toute leur action c’est que loin de démasquer la véritable fonction mystificatrice des élections dans la société bourgeoise actuelle, ils participent pleinement à cette mystification. De la même façon, au lieu de dénoncer impitoyablement les partis de gauche comme des partis du Capital, ils contribuent pleinement à préserver auprès des travailleurs le mythe de leur nature ouvrière.

Au même titre que leur propagande en faveur des "luttes de libération nationale, leur propagande autour des élections tend, non pas à élever le niveau de conscience politique des travailleurs, mais à maintenir en place les mystifications qui pèsent sur eux.

Sur bien des points la 3e Internationale a rompu avec le cours opportuniste et bourgeois de la 2e, particulièrement sur la caractérisation de la période ("ère des guerres et des révolutions") qui s’ouvre avec la guerre de 1914, et également sur la nécessité pour le prolétariat de détruire l’Etat Bourgeois et de le remplacer par le pouvoir des Conseils Ouvriers. Mais cette rupture n’est pas complète et ne va pas jusqu’au bout de ses implications ; ainsi, elle ne porte pas sur les tactiques frontistes, syndicales et parlementaires.

En 1920, les désaccords qui ont surgi autour de ces questions se situaient encore à l’intérieur d’un même de terrain classe. Mais les faillites successives auxquelles ont conduit ces "tactiques" ont fait de leur, rejet une question de principe, une frontière de classe au-delà de laquelle ne peut s’exercer, pour une organisation politique, aucune activité révolutionnaire.

En 1919, l’internationale Communiste luttait principalement contre les partis socio-démocrates et "centristes" dont l’opportunisme avait servi de dernier rempart à la bourgeoisie face au mouvement révolutionnaire des masses en divisant et démoralisant celles-ci.

Face à une nouvelle montée révolutionnaire de la classe ouvrière, le capital suscitera nécessairement l’apparition de tels partis conciliateurs jouissant d’une certaine audience parmi les travailleurs, mais en fait, entièrement à son service. Les partis sociaux-démocrates et "communistes", aujourd’hui partis de gouvernement, seront certainement trop déconsidérés à ce moment-là. La place sera donc libre. Par les services qu’ils rendent déjà à la bourgeoisie avec leur politique ouvertement opportuniste -mais soigneusement enrobée de phraséologie révolutionnaire- les trotskystes, posent dès aujourd’hui bien qu’ils sien défendent, leur candidature à cette place.

Perspectives

Dans les années d’après-guerre l’économie de reconstruction a permis à certains de penser que le capital avait enfin résolu ses contradictions de façon définitive. La crise revient maintenant hanter la société bourgeoise provoquant dès ses premières manifestations une réaction de la part de la classe ouvrière, d’une ampleur que l’on n’avait plus vue depuis cinquante ans.

Il s’agit pour la bourgeoisie de faire face à ces difficultés et en premier lieu de tenter de museler le prolétariat. Aidée par tous les partis du vieux monde -même les plus extrémistes comme les trotskistes-, elle se raccroche à toutes les planches de salut, c’est à dire, à toutes les diversions qui peuvent encore mystifieras travailleurs. Parmi celles-ci, les élections sont encore une des meilleures - et il faut croire qu’en France elles ont fait un certain effet, puisqu’ à l’approche des élections la combativité ouvrière qui s’était manifestée depuis la rentrée de Septembre 72, s‘est maintenant presque assoupie.

Certes, les travailleurs français sont pour l’instant mystifiés et il y a certainement un nombre important qui a confiance dans le Programme Commun. Mais ils ne le sont pas autant que la bourgeoisie elle-même qui s’imagine qu’elle a remporté là une victoire décisive : au lendemain du ll Mars, les travailleurs se retrouveront avec les mêmes problèmes qu’avant : hausse des prix, austérité (comme pourries travailleurs américains déjà), montée du chômage. La bourgeoisie aura beau multiplier les consultations électorales : à trop servir cette arme s’usera et la crise qui ne manquera pas de s’avancer (ne parle-t-on pas de nouvelles difficultés pour le dollar ?) contraindra les travailleurs des pays industrialisés à renouer avec une combativité croissante qui, malgré un cours en "dents de scie" au niveau de chaque nation, ne s’est globalement pas démentie depuis plus de quatre ans.

C. Giné

[1] (1) Adresse du Conseil Central de la Ligue

[2] (1) Lettre circulaire 1879, citée par Rubel dans "pages de Karl Marx pour une éthique socialiste".

[3] (2) Engels, préface de 1895 aux "luttes de classes en France" de K. Marx.

[4] (1) R.I. n°2 : ” La crise monétaire” et "Comprendre Mai" R.I. n° 6 et 7 "La Crise” ; (1) conférence de presse du 22 janvier 73.

[5] (1) conférence de presse du 22 janvier 73.

[6] (2) Georges Marchais (encore lui) est particulièrement clair là-dessus, lui qui s'insurge, dans la préface du "programme commun", de ce "que l'intérêt national n'est pas ce qui guide la politique de l'UDR", et qui se propose de rassembler "des patriotes... qui s'alarment avec raison de voir le pouvoir faire bon marché de la grandeur et de l'indépendance françaises" page 42). Comme pour les communistes, il est irrécusablement admis, depuis le manifeste de 1848, que "les prolétaires n'ont pas de patrie", cet "intérêt national" ne peut évidemment signifier autre chose que l'intérêt du capital national.

[7] (3) : "le Monde", 25/11/72

[8] (1) souligné par nous.

[9] Résolution politique du 3è congrès de la Ligue Communiste

[10] "Lutte de classe", revue théorique de Lutte Ouvrière.

[11] Notons que cette formulation de l’appel signifie que le pouvoir direct des travailleurs, la dictature du prolétariat organisé en conseils ne pourrait pas satisfaire ces revendications puisqu’à la question posée, "il n’existe qu’une réponse"-

[12] Rouge n° 184, page 10 "qu’est-ce-qu’un vote de classe ?"

[13] Pour cela voir l’article sur ”La loi de la valeur et le capitalisme d’Etat" qui paraîtra dans le numéro-3, et la résolution sur ” Le capitalisme d’Etat ” dans RI n°l nouvelle série.

[14] Informations Ouvrières n° 593.

[15] On se souvient du vice-président du Conseil Maurice Thorez exhortant les travailleurs au travail avec des phrases du genre: "retroussez vos manches", "travaillez d’abord, revendiquez ensuite", "la grève est l’arme des trusts". On se souvient aussi des bombardements de Sétif (20.000 à 40.000 morts) dirigés par le ministre de l’aviation Charles Tillon, aujourd’hui "récupéré" par la ligue Communiste (on a les amis qu’on mérite).

[16] souligné par nous.

[17] ROUGE n°184 page l0

[18] Histoire de la Révolution Russe Tome-1 "Février" p. 397 Ed. du Seuil.

Questions théoriques:

- Démocratie [1]

Heritage de la Gauche Communiste:

Rubrique:

Révolution Internationale (nouvelle série) N°3 - avril

- 578 lectures

LE CAPITALISME D’ÉTAT ET LA LOI DE LA VALEUR

- 1235 lectures

LA TENDANCE GENERALE AU CAPITALISME D'ETAT

La nature capitaliste des ‘états ouvriers’.

L’analyse théorique qui reconnaît que le stade de développement du capitalisme décrit par Lénine dans l’"Impérialisme" (stade des trusts et des cartels, du capitalisme monopoliste) n’est pas le stade suprême de ce mode de production, se situe parmi les contributions théoriques les plus importantes des groupes ultra-gauche.

- "Depuis 1917, le capitalisme est entré dans une nouvelle phase, sa phase de décadence. De profonds changements de structure, politiques et économiques ont eu lieu, et de ce fait, le prolétariat se heurte à de nouveaux problèmes et de nouvelles conditions dans sa lutte révolutionnaire.

Ces problèmes historiques nouveaux étaient nécessairement inconnus de Marx et des théoriciens marxistes du passé.

C’est en essayant de comprendre les conditions de cette nouvelle période que les révolutionnaires peuvent intervenir de façon efficace en aidant le prolétariat à prendre • conscience de sa tâche historique : l’ émancipation de l’ humanité."

(Marc- "Salut à Socialisme et Barbarie’ Internationalisme –page 43- Juillet 49)

Ces changements économiques et politiques structurels du système capitaliste (qui déterminent la période de crise permanente et de guerres mondiales impérialistes) constituent la transition du capitalisme monopoliste vers le capitalisme d’Etat; les nationalisations des moyens de production, la planification étatique centralisée, l’absorption progressive de la société civile par l’Etat, le stalinisme etc... doivent être situés dans la trajectoire historique du développement capitaliste.

Les léninistes ont chanté les louanges de la Russie stalinienne en la qualifiant de "patrie du socialisme"; la IVe Internationale voyait dans l’URSS un "état ouvrier dégénéré", avec "un appareil d’Etat fascisant, un système de distribution bourgeois, et un système de production 'socialiste" (sic). A l’opposé de ces conceptions, qui défendaient inconditionnellement l’URSS, les groupes d’ultra-gauche mettaient en avant la nature capitaliste de la formation économique russe.

- "Le mode de production capitaliste s’est historiquement développé sur la base de la propriété individuelle des moyens de production. La Révolution Russe a démontré que sous certaines conditions, le mode de production capitaliste peut continuer a exister, bien que les propriétaires individuels soient éliminés et remplacés par un appareil collectif d’exploitation, dans lequel personne ne peut dire: ce moyen de production particulier est ma propriété individuelle.

Nier que la Russie soit un capitalisme d’Etat, c’est nier que le développement historique ait donné naissance à une nouvelle réalité. Il n’existe pas de terme exprimant plus clairement l’ordre économique établi en URSS, que celui de capitalisme d’Etat.

Le mode de production est capitaliste, c’est à dire qu’à travers le salariat, il y a appropriation de plus-value, de profit. Cette appropriation est faite par l’appareil d’Etat qui contrôle les moyens de production et distribue la plus-value suivant les besoins du système; à savoir les nécessités d ‘une accumulation aussi rapide que possible, et la sauvegarde de l’appareil par l’accroissement de son pouvoir et de son "prestige".

(International Council Correspondance Volume III -n°3 et 6- Juin 1937)

Au moment où des Léninistes de toute sorte aidaient à mobiliser la classe ouvrière pour la boucherie de la 2ème guerre mondiale, sous les mots d’ordre de l’anti-fascisme, de résistance nationale, des quatre libertés, etc. l’aile radicale du mouvement ouvrier ne voyait pas de différence entre le ‘fascisme rouge’ et le ‘fascisme brun’ (Otto Rühle), entre les deux blocs rivaux impérialistes :

- "En ce qui concerne le capitalisme, il n’existe pas de différence entre sa forme monopoliste-démocratique et sa forme étatique. En ce qui concerne les capitalistes, les Russes sont différents des Allemands, et ceux-ci des Américains. Un commissaire Russe parvient à sa position et la défend d’une façon différente de celle d’un propriétaire anglais. Les travaux Goering ont une histoire bien différente de celle de United Steel Trust. Cependant, quelles que soient les différences entre les divers propriétaires et contrôleurs du Capital, ils se comportent tous de la même manière."

(Mattick -"Competition and Monopoly”-.New essays -Vol. VI n°3- 1943)

L’apparition du capitalisme d’Etat en URSS, ou les tendances explicites en cette direction en Allemagne Nazie, en Italie; en Turquie sous Kemal, au Japon sous Tojos... n’étaient pas pour l’ultra-gauche une aberration historique; le capitalisme d’Etat représentait une nouvelle phase du développement du Capital international.

Selon Paul Mattick, un des militants les plus cohérents du mouvement du Communisme des Conseils, le développement du Capitalisme d’Etat dans les sociétés capitalistes plus faibles et moins avancées donne un aperçu de l’avenir des métropoles capitalistes les plus avancées.

En l’absence de révolution prolétarienne, quel que soit le vainqueur de la 2ème guerre mondiale, la tendance vers le capitalisme d’Etat intégral continuerait à se manifester: "quel que soit le vainqueur sur le plan militaire, le monde continuera à aller du monopolisme vers le totalitarisme (capitalisme d’Etat), de la même façon qu’il est venu de la concurrence aux monopoles" (Mattick -Competition and Monopoly)

Les groupes d‘ultra-gauche avaient correctement saisi les tendances inhérentes au développement capitaliste. L’après-guerre a vu l’extension du capitalisme d’Etat (sur le modèle russe) à travers l’Europe de l’Est et les secteurs d’Extrême Orient (Mongolie, Corée du Nord). En 1949, le triomphe de Mao en Chine et la victoire de Ho Chi Minh en 54 au Nord-Viet ’Nam ont mené à une plus grande extension de ce système.

Secteur étatisé et secteur privé dans le capitalisme traditionnel.

En Europe Occidentale, dans les sociétés capitalistes fatiguées et affaiblies par la guerre, le secteur d’Etat s’est élargi: En Grande Bretagne, la Banque d’Angleterre, le charbon, le gaz naturel, l’électricité, le fer et l’acier, et les transports routiers ont été nationalisés[1]. En France, la Banque de France, les quatre banques commerciales les plus importantes, de grandes compagnies d’assurance, le charbon, le gaz naturel, l’électricité, de larges secteurs de l’industrie aéronautique, ainsi que la plus grande usine de voitures et de camions (Renault) ont subi le même sort. En France, une planification centrale fut inaugurée et dans les autres pays européens, le réseau contrôlé par l’Etat se développe considérablement.

En Italie, l’énorme secteur étatique né sous Mussolini (banque, crédit, fer, acier, armement, secteur mécano-électrique, production de wagons de chemins de fer et de locomotives, construction navale et industrie maritime) est demeuré intact, et a même été élargi dans les années suivantes: les téléphones et l’électricité ont été nationalisés, et des secteurs dynamiques tels que le pétrole, le gaz et la pétrochimie ont été développés sous contrôle étatique(ENI)

Au cours de la période même de prospérité relative qu’a connu le capitalisme occidental dans les années de 1’après-guerre, de nombreux projets nécessitant des investissements considérables n’ont pu être entrepris que par l’Etat.

En France par exemple, parallèlement à une participation étatique dans la plus grande compagnie pétrolière (CFP) une nouvelle compagnie appartenant exclusivement à l’Etat a été créée pour l’exploitation, le raffinage et la distribution de gaz et de pétrole, et pour le développement des secteurs pétrochimiques (ELF ERAP) ; l’expansion et la réorganisation du secteur étatique de l’industrie aérospatiale ont aussi été réalisées. (Sud-Aviation).

En Italie, des industries de pointe telles que les télécommunications, les ordinateurs et les systèmes automatiques sont développés par le capital d’Etat (STET) ; l’industrie aérospatiale se développe sur une base égalitaire ( 50$-50$ ) par le capital d’État (IRI) et le capital privé ( FIAT ) à travers la nouvelle compagnie Aeritalia; on peut ajouter' que dans son effort de nationalisation et réorganisation du secteur chimique, l’Etat (à travers IRI et ENI) est devenu 1’actionnaire le plus important de la deuxième compagnie italienne Montecatini-Edison.

Pour empêcher les secteurs-clés de leur économie nationale (électronique, secteur nucléaire, ordinateurs, pétrole, pétrochimie) de tomber sous le contrôle américain, les gouvernements français, italiens, britannique, et Ouest-Allemand ont imposé aux trusts privés une série de réorganisations et fusions en vue de créer des compagnies nationales viables et compétitives[2].

Il devient de plus en plus clair que la seule mesure efficace pour résister à la menace de domination américaine, est la fusion des capitaux privés et étatiques au sein d’un cadre de planification et de contrôle étatique.

La crise économique actuelle produit déjà une expansion plus étendue du secteur étatique en Europe occidentale: nationalisation de Rolls Royce et réorganisation de la construction navale en Grande Bretagne; la récente participation du capital d’Etat italien dans l’entreprise de très gros appareillages électrique (la plus grande d’Europe) Zanussi.

Les USA paraissent être la seule exception à cette tendance générale vers le capitalisme d’Etat. En effet, les secteurs étatiques développés pendant la deuxième guerre mondiale (et qui englobaient 20$ de la capacité productive nationale) ont été démantelés à la fin de celle- ci et ‘vendus’ aux entreprises privées. Cependant, la stabilisation de l’économie américaine et le niveau de Keynésianisme (Interventionnisme économique de l’Etat) institutionnalisé n’ont été qu’une interruption de cette tendance; interruption résultant de la domination quasi totale du marché mondial par les USA à travers la défaite et l’épuisement temporaire de ses rivaux impérialistes.

Avec la stagnation du capitalisme américain et la perspective de crise économique mondiale, il devient clair que la tendance irréversible (que le capitalisme américain lui-même ne pourra pas contrecarrer) est celle qui mène à une économie contrôlée et à une fusion entre capital privé et capital étatique.

Un indice de nationalisation au moins partielle du crédit, nous est fourni par la récente ‘garantie fédérale de prêt concédée à Lockheed au bord de la faillite. Au moment de l’affaire Lockheed, l’été dernier, le président de la Bank of America, Chauncy J. Medberry déclarait que aucun "programme de l’ampleur du L-1011 (avion) de Lockheed, qu’il soit commercial ou de défense, ne serait plus financé exclusivement par du capital prive." Il énonçait ainsi les besoins de participation directe du capital d’Etat dans les futures gros investissements.

Le système récent de contrôle des prix et des salaires a accéléré ce mouvement vers une économie contrôlée -stade préparatoire du capitalisme d’Etat- et nous pouvons nous attendre dans les mois prochains à d’autres mesures dans ce sens.

Mais, c’est surtout dans le tiers monde sous l’impact de dizaines d’années de stagnation et de crises, que la transition vers le capitalisme d’Etat se développe plus rapidement.

Selon la résolution sur la politique industrielle adoptée en Inde en 1956 les industries suivantes devaient passer sous "la responsabilité exclusive de l’État": munitions, énergie atomique, fer et acier, équipement électrique lourd, charbon, pétrole, chemin de fer, mines, aéronautique, transports, construction navale, électricité. Parallèlement, l’aluminium, les machines-outils, les alliages ferreux, la chimie lourde, les fertilisateurs, le caoutchouc synthétique, les transports routiers et maritimes devaient: "progressivement devenir propriété étatique" et la responsabilité de nouvelles initiatives dans ce secteur serait prioritairement étatique. Le gouvernement permettait à d’importants trusts d’opérer dans ces secteurs mais sous son contrôle et sa réglementation. En outre, les banques, le crédit et les assurances ont été nationalisés.

La junte militaire qui gouverne le Pérou depuis octobre 68 a entrepris -une réorganisation complète des bases du capitalisme péruvien. L’Etat a déjà acquis le contrôle de 50% du capital bancaire; il a créé un holding (COFIDE, corporation de développement financier) destiné à fournir des crédits à long terme aux entreprises publiques et privées s’engageant dans des projets à échelle importante. Les secteurs pétroliers et minéraux sont contrôlés par des entreprises d’Etat (PETROPEROU et MINEPEROU). L’exploitation directe des gisements de pétrole et des mines, l’établissement des raffineries, la commercialisation des produits finis ainsi que les accords -quand nécessaire- en vue participation du capital étranger dans ces secteurs, toutes ces attributions tombent sous la responsabilité des entreprises d’Etat. Celui-ci a en outre l’intention de devenir propriétaire et -de contrôler les "industries de base", fer et acier, chimie lourde et pétrochimie.

Les modalités de développement du capitalisme d’Etat sont aussi diverses que les idéologies qui masquent cette réorganisation du capital: socialisme démocratique (Inde), marxisme-léninisme (Cuba), communautarisme (Pérou), socialisme arabe (Egypte) Unité populaire (Chili).

Aussi différents soient-ils, ces systèmes représentent des étapes dans le mouvement vers un capitalisme d‘Etat intégral.

CRITIQUE DES THESES DE PAUL MATTICK

Le capitalisme d'Etat, un nouveau système ?

Les groupes d’ultra-gauche ont compris depuis longtemps que la survie du capitalisme dans la période de crise permanente, requiert l’expropriation progressive du capitalisme monopoliste, la destruction des trusts privés et des cartels, et une réorganisation économique sous contrôle étatique. Derrière les façades des idéologies "marxistes-léninistes" et populistes, ils ont vu une exploitation plus intensive du travail salarié, menée à bien par la militarisation, le stakhanovisme, les salaires basés sur la productivité, l’intégration totale des syndicats dans l’appareil d’Etat etc.

Pour comprendre ces développements historiques nouveaux, il est néanmoins nécessaire de posséder une analyse scientifique des lois fondamentales de développement de société de capitalisme d’Etat.

Il est clair que des différences importantes entre le capitalisme d’Etat et le capitalisme privé existent tant au niveau des structures qu’au niveau de l’organisation, mais:

- "Ces différences sont-elles suffisamment importantes pour justifier la thèse qui veut que le vieux système socio-économique a été remplacé par un système nouveau FONDAMENTALEMENT DIFFERENT? Ce nouveau système se trouve-t-il alors soumis aux mêmes lois de développement et aux contradictions du capitalisme? "

("How new is the ‘NEW ORDER’ of Fascism?” Mattick, Partisan Review 1941)

En 1941, dans le contexte de son analyse de l’économie nazie allemande, Mattick arrivait à la conclusion que les systèmes basés sur la propriété d’Etat et contrôlés par celui-ci étaient soumis aux mêmes lois et en proie aux mêmes contradictions fondamentales que les formes antérieures du capitalisme.

- "L’ensemble du marché capitaliste -à 1’exception des relations de marché entre capital et travail- peut disparaître sans affecter la forme de production capitaliste. La relation de marché entre capital et travail est l’unique relation capitaliste EN SOI. Sans son abolition le mode de production historiquement développé et qui est appelé capitalisme, ne peut pas disparaître."

(Mattick "How new..." page 300)

Le capitalisme d'Etat échappe-t-il à la loi de la valeur ?

Dans ses articles plus récents et plus particulièrement dans son livre "MARX ET KEINES"[3] dont les trois derniers chapitres traitent DU CAPITALISME d’Etat) Mattick nous fournit une analyse bien différente quant à la structure et à l’organisation des sociétés de capitalisme d’Etat.

Mattick fonde son analyse sur deux prémisses de base (qui ont notre accord) :

- -Alors que la distribution du travail est déterminée, dans tout type de société par les "économies de temps", "le type de régulation de la production amenée par la loi de la valeur... est spécifiquement capitaliste".

- -Le capitalisme d’Etat est un système basé sur l’exploitation de la classe ouvrière, sur la séparation des travailleurs d’avec leurs moyens de production.

Il subsiste toutefois une question fondamentale: ces systèmes d’exploitation basés sur la propriété d’Etat sont-ils ‘régulés’ par la loi de la valeur, c’est à dire sont-ils des systèmes de production capitalistes ?

Mattick commence son analyse en mettant en avant les similitudes entre capitalisme privé et capitalisme d’Etat.

- "Tous les systèmes capitalistes d’Etat s’apparentent à l’économie de marché du fait que les rapports capital-travail s’y trouvent perpétués... Formellement, il n’y a pas grande différence de l’un à l’autre système, si ce n’est, dans le cas de l’étatisation, un contrôle plus centralisé du surproduit."

(‘Marx et Keynes’, p. 347 et 348)

En effet, "le capitalisme d’Etat continue d’être un système générateur de plus-value" (ibid. page 348). Toutefois, par la suite, Mattick affirme que la société capitaliste d’Etat n’est pas "régie" par la loi de la valeur, pas plus que ses relations économiques ne sont mises en ordre sur la base de cette loi". (Ibid., page 387)

Pour Mattick, là où il n ‘y a pas de propriété privée du capital, là où la production est planifiée centralement, là où les salaires et les prix sont contrôlés directement par l’Etat et même fixés par lui, là où capital et travail sont alloués en dehors des relations de marché, la loi de la valeur cesse de fonctionner.

Cependant, les caractéristiques propres au mode de production capitaliste - Double caractère du travail (travail concret et travail abstrait);double caractère de la marchandise (valeur d’usage et valeur d’échange); force de travail considérée comme marchandise; plus-value, travail non payé -ces caractéristiques qui déterminent les lois de développement du capitalisme, n’existent que dans une formation socio-économique dont le mécanisme régulateur est la loi de la valeur.

En plus du fait qu’on ne peut pas parler de plus-value là où la production de valeurs a cessé d’exister, les contradictions fondamentales et insolubles de la société capitaliste doivent disparaître avec la disparition de la production basée sur la loi de la valeur, puisque c’est cette dernière qui les a engendrées.

Si la production est "réglée consciemment, alors les crises de surproduction n’existent plus; si les biens ne sont plus des marchandises destinées à être échangées à travers le marché, alors, le problème de la réalisation cesse de se poser.

En ce qui concerne la baisse tendancielle du taux de profit,-considérée par Mattick comme la contradiction fondamentale du capitalisme et la source de ses crises- elle aussi cesse d’être un facteur opératoire:

- "Le capitalisme d’Etat ignore la contradiction entre production rentable et production non rentable dont souffre le système rival ... Le capitalisme d’Etat peut produire de manière rentable ou non sans tomber dans la stagnation."

("Marx et Keynes" page 350)

En raisonnant de la sorte, Mattick a rejeté la base matérielle de la révolution prolétarienne. Le communisme est le résultat de l’impossibilité économique de poursuivre l’accumulation du capital sur une échelle élargie; les crises économiques sont la principale manifestation de cet essoufflement du processus d’accumulation. Ceci n’est pas dire que les crises engendrent automatiquement une révolution socialiste, car le prolétariat doit prendre conscience de sa tache historique, il doit agir consciemment et se débarrasser du poids de l’idéologie bourgeoise.

Si ce processus n’a pas lieu, le monde sera condamné à une nouvelle orgie de guerres et de destruction. Cependant, la paupérisation croissante de la classe ouvrière, la crise permanente du capitalisme sont la base matérielle sur laquelle se développe la conscience de classe.

Là où il n’existe pas de crise économique, là où le système peut produire "sans être mené à la stagnation", le socialisme perd sa base de nécessité objective et devient simplement un espoir ou un rêve. La révolution prolétarienne en viendrait alors à dépendre de la puissance de persuasion de "l’idée", ou du programme que des intellectuels amèneraient à la classe. En ce sens, Mattick va du marxisme au socialisme utopique, du matérialisme à l’idéalisme.

Le capitalisme d ' Etat échappe-t-il à l'impérialisme ?

Selon Mattick, ce ne sont pas uniquement la loi de la valeur et les contradictions qui en découlent qui disparaissent dans le capitalisme d’Etat; "bases de l’impérialisme sont également absentes. Mattick a toujours soutenu que l’impérialisme est un produit inévitable" du mode de production capitaliste; sa base étant la recherche d’un taux de profit plus élevé dans les colonies (à travers l’exploitation des capitaux) pour contrecarrer la tendance à la baisse dans la métropole. Toutefois, il est clair que cette inévitabilité de l’impérialisme est spécifique seulement aux sociétés où la loi de la valeur joue, et ainsi elle est exclue dans la conception du capitalisme d’Etat chez Mattick.

Celui-ci évoque pour l’époque actuelle, une seconde cause de l’inévitabilité de l’impérialisme :

- "Il a pour objet non seulement de faire triompher les intérêts de groupes capitalistes organisés sur le plan national, mais encore de défendre ici et d’anéantir là- bas des structures sociales différentes."

("Marx et Keynes", page 324)

Pour Mattick, le capitalisme privé doit lutter contre la montée du capitalisme d’Etat, celui-ci constituant, un système différent et rival. Le capital privé "ne saurait tolérer l’expansion d’un système social différent du sien... Il lit dans la disparition du capital privé à l’étranger l’annonce de son éventuelle atrophie en Amérique". (Ibid, page 323)

Capitalisme d’Etat ou "Socialisme d'Etat" ?

Pour Mattick, cette explication aussi n’a d’application que pour le capital privé. Il argumente qu’à "côté du marché mondial dominé par les U.S.A" (cette partie du globe où domine l’impérialisme, et le colonialisme delà sphère du capitalisme privé) "il existe une espèce de second marché mondial dans lequel l’exploitation des pays sous-développés par les pays plus avancés est restreinte ou absente". ("The United States in South East Asia”, International Socialist Journal, Parag 14, page 134, Paul Mattick.)

Ce second marché mondial est composé du bloc de l’est, des sociétés de capitalisme d’Etat. Il semble que pour Mattick, le capitalisme d’Etat n’a besoin ni d’expansion ni d’impérialisme pour survivre. Ces sociétés n’auraient apparemment pas à exploiter ou piller les pays sous-développés.

A travers sa tentative pour distinguer le capitalisme d’Etat du capitalisme à ses débuts, il apparaît que pour Mattick. Les lois de développement, les mécanismes régulateurs ainsi que les tendances de développement ne sont pas les mêmes dans le capitalisme privé et le capitalisme d’Etat. Pour lui, ce dernier est un mode de production complètement différent, de celui que Marx analysait dans le ‘Capital’. Il le reconnaît quand il dit:

- "Le capitalisme d’État n’est ni capitaliste au sens traditionnel, ni socialiste au sens de Marx.