Revue Int. 1988 - 52 à 55

- 3666 lectures

Revue Internationale no 52 - 1e trimestre 1988

- 2557 lectures

Editorial : la crise économique, la guerre et la révolution

- 4665 lectures

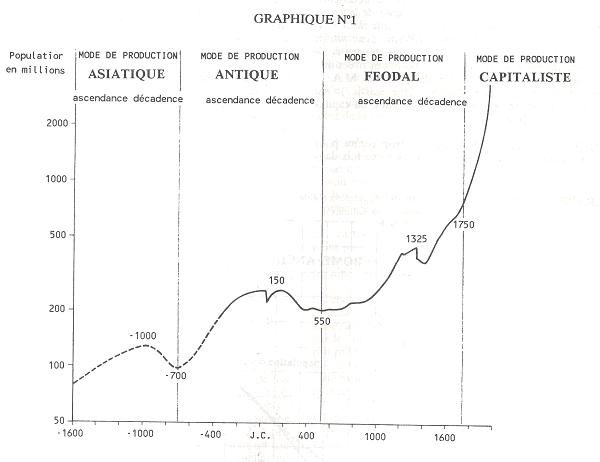

Effondrement boursier, nouvelle aggravation de la crise économique; mobilisation des armées des principaux pays industrialisés occidentaux dans la guerre du Golfe Persique. L'histoire s'accélère. Les forces contradictoires qui minent les rapports sociaux capitalistes s'exacerbent. Le système enfonce de plus en plus rapidement la société mondiale dans la barbarie de la misère et de la guerre.

Mais la crise économique n'est pas que cela. La crise dans laquelle se débat l'économie mondiale depuis près de 20 ans a aussi développé les contradictions entre les classes; elle crée les conditions pour l'unification de la seule force capable d'imposer une issue: la classe ouvrière mondiale.

La crise boursière annonce un enfoncement de l'économie dans la récession, c'est-à-dire dans le chômage, les bas salaires, la surexploitation, la misère, la répression, l'insécurité, et enfin les tensions guerrières. Tout le monde le sait ou le sent plus ou moins confusément. Mais, toute la pression de la classe dominante, avec la répression, avec les médias et la propagande idéologique omniprésente, s'emploie à entretenir le sentiment d'impuissance face à l'ordre régnant.

Pourtant, pour la classe exploitée l'heure n'est ni aux lamentations, ni à la résignation, ni aux politiques "de l'autruche" préconisées par la classe dominante. Plus que jamais son combat contre le capitalisme est à l'ordre du jour. Plus que jamais s'impose à elle la nécessité d'unifier ses combats épars de résistance immédiate, pour les porter jusqu'au bout, jusqu'au combat non plus contre les conséquences de l'exploitation, mais contre l'exploitation elle-même. La crise économique mondiale, développe les conditions d'un tel processus. Et c'est surtout cela que la classe ouvrière doit avoir à l'esprit devant les appels à la résignation de tous les défenseurs de "l'économie nationale".

LA CRISE ECONOMIQUE AFFAIBLIT LE POUVOIR DE LA BOURGEOISIE MONDIALE

La crise économique se traduit inévitablement par des attaques féroces contre les conditions d'existence des prolétaires. Mais cela ne traduit pas pour autant un renforcement de la bourgeoisie mondiale. Devant la crise de son système, la classe dominante ne connaît d'autre mode de vie que celui de la guerre de tous contre tous. La concurrence exacerbée sur le plan commercial et sur le plan militaire. Ceux qui gagnent dans ces combats ne créent plus de nouvelles richesses, ils ne s'enrichissent que des cadavres de leurs concurrents vaincus. La bourgeoisie ne parvient plus à assurer la seule fonction sociale qui lui permet de fonder son pouvoir autrement que sur la violence: la fonction d'organisateur de la production sociale des moyens de subsistance. La bourgeoisie ne peut plus produire: elle ne survit qu'en détruisant. Détruisant économiquement: chômage massif, fermetures d'entreprises, destruction de récoltes et de "surplus invendables"; détruisant militairement: production d'armement, guerres. De ce fait son pouvoir repose de plus en plus uniquement sur la répression et le mensonge idéologique. Et l'histoire montre que pour une classe dominante c'est une situation de faiblesse. "On peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus", disait Talleyrand à l'époque où la bourgeoisie avait encore un rôle révolutionnaire et était sûre de son "utilité sociale".

Ce que doivent voir les prolétaires dans l'actuelle aggravation de la crise économique, c'est qu'en même temps que celle-ci érode les fondements du pouvoir de la bourgeoisie, elle développe des conditions objectives pour l'unification de la classe ouvrière mondiale, pour un développement de sa conscience de classe révolutionnaire et de ses combats contre le capitalisme.

LA CRISE CREE DES CONDITIONS POUR L'UNIFICATION PROLETARIENNE

La crise tend à unifier le prolétariat international parce que la crise unifie les conditions d'existence des exploités, parce que l'attaque tend à être de plus en plus simultanée sur tous les secteurs de la classe ouvrière, dans tous les pays. Ce ne sont plus surtout les pays les moins développés qui connaissent cette austérité. L'Allemagne occidentale, le Japon, tout comme les petits "miracles" d'Extrême-Orient (Singapour, Hong-Kong, Corée du Sud, Taiwan) ou l'Amérique Latine (Brésil, Mexique, Argentine, Venezuela), tout comme les pays pétroliers, tous ces pays qui, à un moment ou à un autre, apparaissaient dans les dernières années comme des zones épargnées par la crise, connaissent le développement du chômage et de la misère à l'égal des autres pays frappés plus tôt.

Lorsque le développement de la crise est relativement lent, la bourgeoisie parvient à disperser son attaque, géographiquement et dans le temps, cherchant consciemment à éviter des réactions brusques et surtout unifiées. Le fameux "Plan Davignon" réalisé par les gouvernements de la Communauté européenne, pour licencier des centaines de milliers de travailleurs dans la sidérurgie, sur tout le continent, en prenant soin de disperser les attaques au cours des années et en passant d'un pays à l'autre, est une illustration de ce genre de tactique. L'aggravation de la crise économique interdit de plus en plus ce genre de planification de la dispersion de l'attaque. Poussée par ses propres impératifs de concurrence et de rentabilité capitaliste, la bourgeoisie est contrainte de frapper de plus en plus simultanément et rapidement (donc violemment) toute la classe travailleuse. Les attaques massives de la bourgeoisie créent les bases pour les réponses massives du prolétariat. La bourgeoisie polonaise a appris à ses dépens, en 1970 comme en 1980, ce que coûtent au maintien de son ordre des mesures violentes telles que le doublement des prix de la viande et du lait du jour au lendemain. Les politiques de "privatisation", de "dérégulation", tout comme la "perestroïka" de Gorbatchev ou le "libéralisme" de Teng Shiao Ping ont aussi comme objectif d'éviter de telles secousses. Malheureusement. pour ces bourgeois attardés, il est trop tard et la crise économique mondiale est trop profonde pour réussir à masquer la massivité des attaques.

Le pire piège pour la classe ouvrière serait de "ne voir dans la misère que la misère" et ne pas saisir les moyens de son unification que lui offre l'effondrement du système économique. La classe ouvrière ne peut s'unifier que dans et pour le combat contre ce qui la divise: le capitalisme. C'est ce que confirme tous les jours la lutte ouvrière aux quatre coins de la planète. Le fait qu'en un peu plus d'un an la classe ouvrière ait développé des luttes massives comme en Belgique en 1986 ou en Corée du Sud pendant l'été 1987, qu'elle livre des combats importants simultanément en Yougoslavie et en Roumanie, en Italie et au Bangladesh, le montre sans ambiguïtés.

LA CRISE MET A NU LE VERITABLE ENJEU DES LUTTES OUVRIERES

La crise économique capitaliste fait éclater au grand jour cette vérité simple mais fondamentale que ce qui conduit à la situation d'impasse dans laquelle s'enfonce la société, ce ne sont pas des problèmes techniques ou de manque de moyens matériels, mais d'organisation sociale de la production. La bourgeoisie répond à la crise de son système en détruisant et en menaçant d'aller vers une nouvelle destruction mondiale, comme elle le fit à la suite de la crise des années 30. Les besoins économiques non satisfaits se développent à une vitesse vertigineuse en même temps que la société dispose des techniques les plus puissantes qui permettraient à l'humanité de vivre comme des "maîtres sans esclaves", avec comme seul objectif pour -l'activité productrice: satisfaire sans limites les besoins humains.

Plus la crise s'approfondit et plus ce contraste, entre ce qui est matériellement possible et ce qui existe dans la réalité capitaliste, apparaît clairement, montrant au prolétariat la justesse et l'ampleur historique de ses luttes si elles sont menées jusqu'à leurs ultimes conséquences.

LE TRIOMPHE DU MARXISME

La réalité de la dynamique capitaliste vérifie de façon éclatante l'analyse marxiste de l'inéluctabilité de la crise capitaliste et du fait que cette crise crée les conditions matérielles, objectives, nécessaires -même si non suffisantes- pour l'unification et l'action révolutionnaires de la classe ouvrière.

Cependant, les classes dominantes ne croient jamais à la possibilité de leur propre disparition... sauf peut-être dans un chaos sans retour. Elles ne voient de la réalité que ce que leurs lunettes de classe leur permettent de voir. La bourgeoisie mondiale ne comprend pas plus les raisons profondes de la crise violente qui secoue son système qu'elle ne voit dans les grèves ouvrières la possibilité d'une société communiste. Elle craint les luttes ouvrières qui se généralisent, par dessus tout, parce qu'elle craint de perdre le contrôle de la situation et donc ses privilèges, non parce qu'elle entreverrait une société sans misère ni exploitation.

Que la bourgeoisie ne voit pas comment la crise du capitalisme peut conduire à la transformation des luttes revendicatives ouvrières en luttes offensives révolutionnaires est en fait "normal". Ce qui est plus surprenant ce sont les objections aux fondements du marxisme de la part de courants se réclamant de la révolution communiste, voire de Marx.

Trois arguments, basés sur une observation -superficielle- de l'histoire sont souvent cités contre les analyses marxistes:

1. Au cours des années 80 la crise a été plus profonde et a plus frappé la classe ouvrière que pendant les années 70. Cependant il y eu moins de grèves.

2. La grande crise économique de 1929 n'a pas conduit à des luttes révolutionnaires mais à l'embrigadement des prolétaires derrière leurs bourgeoisies nationales pour s'entre-tuer dans une boucherie mondiale qui laissa 50 millions de morts.

3. Les luttes ouvrières du passé qui sont arrivées à remettre en question de façon révolutionnaire le pouvoir de la bourgeoisie, ne se sont pas produites pendant des périodes de crise économique "pure" mais pendant ou à la suite de guerres entre nations.

Nous avons souvent répondu à ce type d'arguments dans notre presse et plus particulièrement dans cette revue ([1] [1]). Cependant, à l'heure où les échéances historiques s'approchent de façon accélérée sous la pression de la crise économique, il nous semble important de rappeler quelques éléments importants pour la perspective actuelle des luttes ouvrières.

Et pourtant...

"IL Y A MOINS DE GREVES DANS LES ANNEES 80"

Il est vrai que de façon générale il y a eu moins de grèves, moins de journées "perdues pour fait de grève" ; comme disent les statistiques, au cours des dernières années que pendant la vague de luttes de la fin des années 60 ou au cours des années 70. Il est aussi vrai que la crise économique, si on en mesure les effets à l'ampleur du chômage par exemple, est plus profonde et plus étendue au cours des années 80. Mais en déduire qu'il v a là la preuve que la crise économique ne crée pas des conditions pour l'unification du prolétariat c'est tout ignorer de ce qu'est le processus d'unification de la classe ouvrière mondiale.

Ce processus ne se mesure pas mécaniquement au nombre de journées de grève dans tel ou tel pays. Le processus d'unification des luttes ouvrières se mesure tout autant à des critères tels que la conscience qui soutient la lutte ou l'ampleur internationale des combats.

Les grèves des années 80 sont moins nombreuses que celles de la décennie précédente mais elles sont beaucoup plus significatives. Partir en grève aujourd'hui, affrontant la menace du chômage, cette répression insidieuse qui est comme un fusil derrière le dos de chaque travailleur, cela implique beaucoup plus de volonté et de décision de combat que de participer à dix journées d'action syndicale bidon comme il y en eut tant pendant les années 70. Et pourtant cela comptabilisera bien moins d'heures de grève.

La conscience qui traverse les luttes ouvrières actuelles est beaucoup plus profonde que celle de ce qu'on a souvent appelé les années d'illusion: illusions sur les "libérations nationales", sur "la gauche au pouvoir" ou sur l'autogestion des entreprises en faillite, par exemple. Aujourd'hui, dans les principaux centres industriels d'Europe, ainsi que dans les pays où les formes "démocratiques" de la dictature bourgeoise ont duré suffisamment, le prolétariat a énormément perdu de ses illusions sur les institutions syndicales, sur les partis dits "ouvriers" mais appartenant à l'appareil de la classe dominante (PC, Socialistes, Démocrates, etc.), sur le rôle des élections, sur la possibilité de sortir de la crise économique en acceptant de faire des sacrifices pour l'entreprise ou la nation, etc. La quasi-totalité des mouvements importants de la classe ouvrière démarrent en dehors des syndicats, et les affrontements entre ouvriers et leurs prétendues organisations représentatives sont de plus en plus fréquents. Après les luttes de Belgique au printemps 1986 qui ont montré comment étendre un mouvement de lutte malgré les syndicats, après les grèves des cheminots pendant l'hiver 86-87 en France qui ont tenté de former des coordinations centralisées en dehors des syndicats, les luttes des travailleurs en Italie au cours de 1987 démontrent, dès le début, avec le mouvement des travailleurs de l'école puis d'autres secteurs, en particulier des transports, une farouche volonté de conduire le combat en dehors du contrôle syndical et en se donnant ses propres formes d'organisation basées sur les assemblées de base.

Il y a moins de grèves dans les années 80, mais elles traduisent une bien plus grande maturité en profondeur. Une maturité qui a été acquise et s'acquiert non malgré, la crise économique, mais sous sa pression directe.

Et pourtant...

"LA CRISE DE 1929 N'A PAS ABOUTI A L'UNIFICATION DE CLASSE OUVRIERE MAIS AU CONTRAIRE A SA NEGATION LA PLUS VIOLENTE: LA GUERRE IMPERIALISTE".

Le marxisme n'a jamais conçu la réalité sociale comme une mécanique simpliste et inconsciente. Sans conscience de classe, aucune crise capitaliste ne peut provoquer par elle même une unification effective des combats prolétariens. C'est pour cela que, comme nous l'avons dit, la crise économique est une condition nécessaire, mais non suffisante. L'expérience historique des années 30 ne démontre pas que la crise économique ne contribue pas au processus d'unification prolétarien, mais qu'à elle seule, la crise ne suffit pas.

En 1929, lorsque éclate le krach de Wall Street, le prolétariat européen est encore sous les coups de la répression de la vague révolutionnaire internationale qui secoua l'Europe à la fin de la première guerre mondiale. La révolution russe, cet événement qui avait suscité tant d'espoirs, cette lutte qui avait été le phare de tous les combats ouvriers mourait étouffée après la défaite sanglante de la révolution en Allemagne entre 1919 et 1923.

Dans ces conditions, subissant la défaite, le prolétariat n'avait pas les moyens de répondre au nouveau défi que lui jetait le capitalisme en crise.

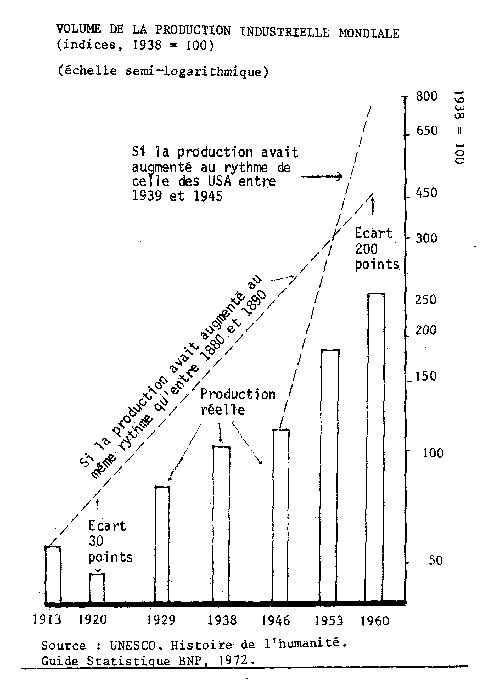

Il faut ajouter à cette différence au niveau de la conscience de la classe, une autre de taille au niveau du déroulement de la crise elle-même: dans les années 30 les politiques de réarmement et de grands travaux qui préparaient à la guerre ont permis de résorber puissamment le chômage et de limiter les effets de la crise (voir l'article qui suit sur la crise actuelle et sa différence avec celle de 1929: "Crise: quand il faut payer le solde").

L'actuelle génération de prolétaires n'a pas connu de défaites de cette ampleur dans ses principales concentrations. 50 ans de décadence du capitalisme sont passés par là, avec leur lot de barbarie mais aussi avec leur somme d'expériences lentement digérées, avec leur pouvoir de destruction des illusions.

Le capitalisme en crise trouve aujourd'hui devant lui un prolétariat dont la conscience se débarrasse des pires mythes qui l'enchaînaient il y a 50 ans.

Et pourtant...

"TOUTES LES LUTTES REVOLUTIONNAIRES IMPORTANTES DU PROLETARIAT DANS LE PASSE ONT ETE LE PRODUIT DE GUERRES ET NON DE CRISES ECONOMIQUES PURES"

Il est vrai que les plus grandes luttes ouvrières jusqu'à présent ont été provoquées par des situations de guerre: la Commune de Paris de 1871, liée à la guerre franco prussienne, la révolution de 1905 en Russie, liée à la guerre russo-japonaise, la vague révolutionnaire internationale de 1917-1923 liée à la première guerre mondiale.

Mais il n'en découle nullement que la guerre crée les conditions optimales pour la révolution prolétarienne. Encore moins que la crise économique "pure" -car la guerre impérialiste n'est qu'une manifestation de la crise économique- ne favorise pas l'unification de la classe ouvrière.

Les guerres, par les souffrances extrêmes qu'elles imposent aux classes exploitées en très peu de temps, tendent à créer des situations révolutionnaires. Mais ceci ne se produit que dans les pays ayant été défaits (la France en 1871 défaite par la Prusse, la Russie en 1905 défaite par le Japon, fa Russie en 1917 défaite par l'Allemagne, l'Allemagne en 1918 défaite par les Alliés). Dans les pays victorieux la guerre ne provoque pas les mêmes conséquences.

La crise économique a un effet beaucoup plus lent sur les conditions de vie de la classe ouvrière. Mais cet effet est aussi plus profond et plus étendu géographiquement. Dans la crise économique mondiale du capital, il n'y a pas de pays "neutre", ni de vainqueur. C'est toute la machine capitaliste qui est vaincue par ses propres lois devenues contradictoires. La misère ne connaît plus de frontières.

En outre, les mouvements de lutte déclenchés par le combat contre la guerre trouvent un point d'arrêt, sinon un puissant ralentissement, si la bourgeoisie est contrainte à la paix. Par contre la crise économique, sans aboutissement révolutionnaire, ne peut avoir d'autre issue que la guerre. La guerre joue ici un rôle dans la prise de conscience, mais comme menace.

Le constat du rôle de la guerre dans les révolutions passées n'infirme donc en rien le rôle unificateur que peut avoir la crise économique aujourd'hui sur la lutte ouvrière. Au contraire.

L'unification de la classe ouvrière mondiale sera un effort conscient de celle-ci ou ne sera pas. Mais cette conscience ne peut se développer et vaincre que dans les conditions objectives que crée la crise économique du mode de production capitaliste.

Ce que montre l'évolution des luttes des années 80, ce que montre l'expérience des années 30, ce que montre le rôle joué par la guerre dans les révolutions prolétariennes passées, ce n'est pas que la crise empêche l'unification des luttes prolétariennes mais que jamais dans l'histoire les conditions objectives pour la révolution prolétarienne n'ont été aussi mûres.

Au prolétariat mondial de relever le défi qu'une fois encore lui jette l'histoire.

RV. 21/11/87

[1] [2] Voir entre autre les articles : « Le prolétariat dans le capitalisme décadent » (n°23, 3° trim. 1980), « les années 80 ne sont pas les années 30 » (n° 36, 1er trim. 1984), « Sur le cours historique » (n° 50, 3e trim. 1987).

Récent et en cours:

- Crise économique [3]

- Luttes de classe [4]

Questions théoriques:

- Guerre [5]

Où en est la crise économique ? : Krach : quand il faut payer le solde

- 7056 lectures

Quelques semaines après le fameux "jeudi noir" en octobre 1929, Hoover, le président des USA, déclarait: "La prospérité nous attend au prochain coin de rue". Nous connaissons la suite, les années 30 de si sinistre mémoire, la crise jamais surmontée, finalement la guerre mondiale.

Trente huit ans après, les mêmes propos sur la santé de l'économie mondiale ne rassurent plus personne. Si la volonté de rassurer reste la préoccupation obsessionnelle des pouvoirs établis, la perspective d'une nouvelle et très grave avancée de la récession mondiale est une chose tenue pour certaine, même pour les plus optimistes. Le jour même où les USA annonçaient pour "rassurer les marchés", qu'ils étaient prêts a réduire de quelques milliards de dollars leur déficit budgétaire, une étude de la très célèbre et puissante banque américaine "la Morgan" avançait l'analyse suivant laquelle la récession à venir "sera trois à quatre fois plus destructrice que la récession de 1981-1982". 1981-82 c'était déjà la flambée du chômage dans les pays développés, le fond de la misère pour les autres. Quand on connaît cette morsure qu'a infligée dans la chair de l'humanité la récession de 81-82, une telle perspective laisse rêveur.

Qu'ici l'on ne se trompe pas; la crise boursière d'octobre 87 ne représente que l'écume des vagues, elle n'est que le signe annonciateur, précurseur d'un raz de marée d'une puissance inouïe, aux conséquences encore difficilement mesurables.

UNE SITUATION BIEN PLUS GRAVE QUE DANS LES ANNEES 30

Il est normal que les récentes secousses du système financier international viennent rappeler le krach boursier de 1929 et, par analogie, la crise des années 30. Mais au-delà des apparences immédiates les situations historiques sont radicalement différentes et, contrairement à ce qui en est généralement dit, la comparaison entre les deux époques fait ressortir du strict point de vue économique les impasses et la gravité de la situation actuelle.

Comme à la fin des années 20, la crise boursière a été précédée par une orgie et une ivresse spéculatives où l'argent et le profit semblaient s'auto engendrer dans une spirale infinie. Miracle de l’argent dégageant des profits sans emprunter le classique circuit de la production. Spéculation sans précédent attirant tous les capitaux et toute l'épargne sociale dont les appétits de profit ne pouvaient être assouvis par le marché traditionnel et l'industrie.

Comme en 29 cette bulle spéculative va crever dès les premiers signes de récession et, comme en 29 encore, le coup d'envoi de la crise boursière est donné par un mouvement de retrait des capitaux européens. Retrait marqué en 1929 par le relèvement des taux d'escompte de la Banque d'Angleterre, en octobre 1987 par le relèvement des taux d'intérêt en RFA.

La similitude entre ces deux situations s'arrête là.

Il est vrai que le krach de 1929 ne tombe pas du ciel, il a lentement mûri tout au long d'une période où les industries traditionnelles comme les chemins de fer, les mines, le charbon, le textile souffrent d'une surcapacité chronique et où le pouvoir d'achat des ouvriers et des paysans, de 1920 à 1929, n'a cessé de baisser. Mais à part ces secteurs, les années précédant le krach sont des années de très grande prospérité dans des secteurs nouveaux et de plus en plus puissants comme l'automobile, la TSF', l'acier, l'électricité, le gaz et le pétrole.

De fait, le krach boursier de 1929 ouvre la période de crise économique, il la précède. Aujourd'hui il la suit et dans une situation où tous les secteurs sont touchés depuis des années.

La spéculation financière à l'origine du krach ne s'était vraiment développée que depuis 1928. Du seul point de vue de la spéculation, la fuite du capital hors des sphères de la production précédant la crise boursière d'octobre 1987 n'est pas un phénomène récent. La spéculation est depuis de longues années une activité chronique du capital et en tant que telle elle traduit toutes les difficultés du capital à se valoriser dans le processus de production. Bien qu'elle soit allée crescendo pour aboutir aux délires de l'année 1986, là spéculation se généralise depuis plus d'une décennie: spéculation par anticipation sur le prix des matières premières comme le pétrole dans les années 70, spéculation sur les monnaies comme le dollar dans le début des années 80, spéculation au travers de rachats d'entreprises depuis deux ans... Qu'après avoir fui massivement la sphère de la production industrielle, le capital se voit traqué et piégé dans les temples de la bourse où, fiévreusement réfugié dans la spéculation financière, il s'était retranché ces dernières années ne montre qu'une chose: la crise boursière est l'enfant de la crise économique et non le contraire.

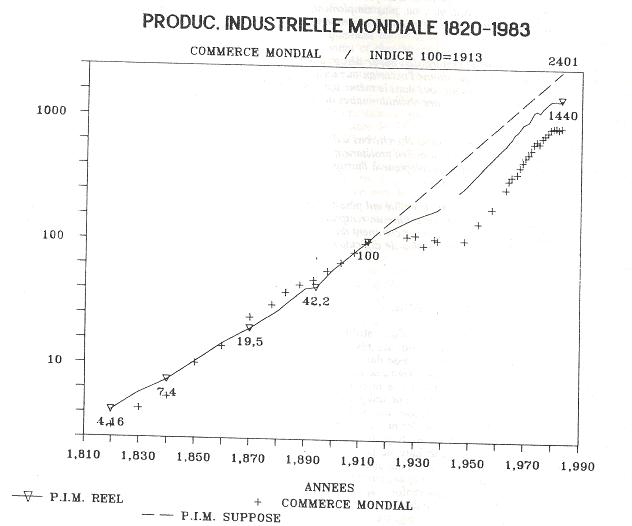

Les rapports actuels entre les flux financiers et ceux des marchandises en sont un des principaux indicateurs:

"Les mouvements financiers sont devenus sans commune mesure avec ceux des marchandises: le rapport est de 50 à 1, puisque pour 5 milliards de dollars d'échanges commerciaux quotidiens, les flux monétaires à travers les frontières sont supérieurs à 200 milliards de dollars. " (Dossiers et documents, le Monde novembre 87)

La crise actuelle n'est pas seulement plus grave qu'en 1929 par la masse des contradictions accumulées mais aussi conjointement par le fait que toutes les recettes employées pour y faire face, ou tout au moins pour les contourner, sont aujourd'hui épuisées et usées jusqu'à la corde.

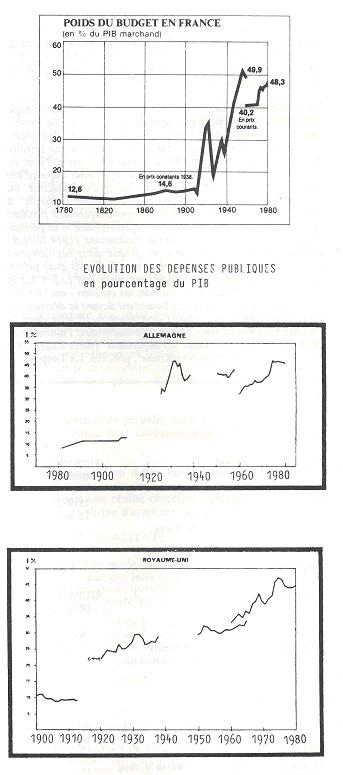

Si contrairement à 1929 la crise précède, et de loin, la tempête boursière, il en est de même des politiques économiques pour faire face à cette crise historique de surproduction. New-deal, politique de grands travaux, relance par la consommation et l'inflation, bref, tout ce que l'on recoupe sous le terme de Keynésianisme en fait l'intervention croissante de l'Etat dans l'économie, le développement du capitalisme d'Etat- ne sont plus devant nous mais derrière nous.

Les manipulations financières ont toujours été l'outil essentiel de ces politiques de fuite en avant: aujourd'hui, à force d'avoir abusé du crédit, de l'inflation, des déficits, de la spéculation, l'édifice du système financier international est incapable d'en supporter plus, il est un véritable château de cartes dont l'édifice totalement vermoulu menace chaque jour davantage de s'effondrer et dont l'équilibre relève du miracle.

Ce tableau ne serait pas complet si l'on n'y intégrait pas les questions des déficits budgétaires et la politique d'armement qui leur est liée.

Dans les années 30 la situation encore saine de la trésorerie des Etats, alimentée par des années de prospérité du capital, allait permettre l'illusion d'une relance de la production par une immense production d'armements. Aujourd'hui, cette production gigantesque d'armements qui aspire tout ce que la société a créé de plus productif de manière ininterrompue depuis la seconde guerre mondiale, est une des causes majeures du déficit budgétaire des États nationaux, des USA et de l'URSS particulièrement, et s'inscrit donc dans la situation historique actuelle comme un accélérateur important de la crise économique mondiale (voir l'article "Guerre, militarisme..." dans ce numéro). Toute la bourgeoisie mondiale, en particulier en Europe, montre du doigt les USA et accuse leur déficit budgétaire. Pourtant, le déficit budgétaire des USA a pour cause profonde une politique de surarmement, comme en URSS d'ailleurs, que personne ne conteste mais que les bourgeoisies mondiales rechignent à payer. Pour ces raisons incontournables du point de vue capitaliste, les récriminations des bourgeoisies européennes sont condamnées à rester des gesticulations. Pour l'essentiel, elles feront comme d'habitude, elles s'aligneront.

De quelque côté qu'elle se tourne, l'économie capitaliste mondiale, de Washington à Moscou, de Pékin à Paris, de Tokyo à Londres, est coincée.

LA PERSPECTIVE D'UNE ACCELERATION MAJEURE DE LA RECESSION MONDIALE

L'histoire économique de ces vingt dernières années n'est pas autre chose que l'histoire de cette course mondiale de l'économie capitaliste mondiale vers l'impasse actuelle. Dans cette période qui s'étend de la fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons distinguer plusieurs phases:

"Avec l’arrêt définitif de tous les mécanismes delà reconstruction au milieu des années 60, le capitalisme en Occident a commencé de vivre suivant des oscillations déplus en plus amples et violentes. Comme une bête enragée qui se cogne la tête contre les murs de sa cage, le capitalisme occidental s'est heurté déplus en plus violemment à deux écueils: d'une part des récessions de plus en plus profondes, d'autre part des relances de moins en moins efficaces et déplus en plus inflationnistes.

On peut brièvement résumer les principales phases de la crise dans l'économie occidentale depuis 1967 de la façon suivante:

- en 1967y ralentissement de la croissance;

- en 1968, relance;

- de 1969 à 1971, nouvelle récession plus profonde que celle de 1967;

- de 1972 au milieu de l'année 1973, deuxième relance faisant craquer le système monétaire international avec la dévaluation du dollar en 1971 et la mise en flotte ment des principales parités monétaires; les gouvernements financent une relance générale avec des tonnes de "monnaie de singe";

- au début de 1973, les "sept grands" connaissent le taux de croissance le plus élevé depuis dix-huit ans (8 1/3 en base annuelle au 1er semestre 1973); -fin 1973 afin 1975, nouvelle récession; la troisième, mais aussi la plus longue et la plus profonde; au second semestre 1973, la production n'augmente plus qu'au rythme de 2% annuel; plus d'un an plus tard, au début de 1975, elle recule de façon absolue au rythme de 4,3%par an;

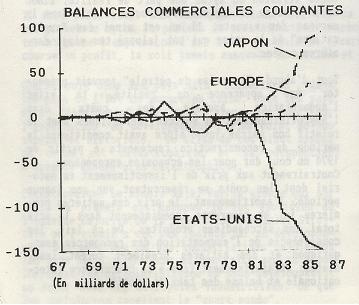

-1976-1979, troisième relance; mais cette fois ci, malgré le recours à la politique keynésienne de relance par la création de déficits des budgets des Etats, malgré le nouveau marché constitué par les pays de l'OPEP qui grâce à la hausse du prix du pétrole ont représenté une forte demande pour les produits manufacturés de pays industrialisés, malgré enfin l'énorme déficit de la balance commerciale des Etats-Unis qui, grâce au rôle international du dollar, ont créé et entretenu un marché artificiel en important beaucoup plus qu 'ils n'exportaient, malgré tous ces moyens mis en oeuvre par les gouvernements, la croissance économique, après une brève reprise en 1976, ne cesse de s'effriter, lentement, mais systématiquement. (...) Comme on le voit, que ce soit le remède 'déficit budgétaire' ou que ce soit le remède 'déficit extérieur' des USA, tous les deux ont été administrés en doses massives à l’économie au cours des dernières années. La médiocrité des résultats obtenus ne prouve qu'une chose: leur efficacité ne cesse de se réduire. Et c'est là la deuxième raison qui permet de prévoir l'ampleur exceptionnelle de la récession qui commence avec le début des années 80." (Revue Internationale N° 20,1980).

Ecrits au début des années 80, ces pronostics ont été plus qu'amplement vérifiés.

Aujourd'hui, après avoir vu les capitaux du monde entier fuir la sphère de la production industrielle, laissant sur le carreau des millions de personnes, financer l'effort d'armement du bloc occidental en finançant le déficit budgétaire américain, nourrir la spéculation boursière, on aboutit à la situation actuelle où les déficits sont tellement colossaux, les rouages financiers et les structures monétaires tellement fragilisés, à la limite de la rupture, une surproduction totale dans tous les secteurs - qu'il s'agisse de l'agriculture, des matières premières, de l'industrie - qu'une nouvelle récession majeure doublée d'une nouvelle période d'inflation est inévitable.

Dans les pays de l'Est, la "libéralisation" ne fait pas illusion. A l'évidence elle couvre idéologiquement une diminution extrêmement grave des charges d'entretien de la force de travail, salaires, logements, santé, transports... Les émeutes en Roumanie sont là pour témoigner de l'insupportable paupérisation. De plus en plus, les conditions ouvrières intolérables des périodes de guerre se répandent sous la seule pression de la crise: rationnement, militarisation....

En Occident devant quel choix se retrouve la bourgeoisie, plus spécifiquement le chef d'orchestre américain ?

- soit maintenir le dollar par une politique de taux d'intérêt élevés. Et ces taux doivent être d'autant plus forts que le dollar est faible, pour soutenir le dollar et attirer les capitaux de toutes les places financières nécessaires au financement de là dette. Orientation qui implique immédiatement une tempête récessioniste aux USA et par contrecoup au niveau mondial;

- soit laisser "filer" le dollar avec une politique de taux d'intérêt bas pour soutenir l’exportation et la production. Ce qui ne peut que provoquer une vague inflationniste très forte. D'autant plus forte que les marchés, les banques sont littéralement assoiffés de devises, d'argent frais et particulièrement l'Etat avec sa dette colossale.

Bien que l'incertitude règne, et on peut-être sûr que cette incertitude sur l'orientation à prendre est essentiellement due à l'immensité et l'insolvabilité du problème plus qu'à une attitude tactique, à l'heure actuelle il semble bien que ce soit la dernière solution qui a été retenue: baisse des taux d'intérêt et du dollar. Donc dans l'immédiat politique inflationniste. Ici les commentateurs évoquent la période électorale aux USA qui dans cette situation ne veulent pas entendre parler de récession. Dans une certaine mesure, celle-ci joue. Mais dans le fond il faut souligner qu'aucun choix n'est donné par l'état de l'économie mondiale, la marge de manoeuvre est extrêmement réduite.

Ainsi si les USA optent dans l'immédiat pour une politique inflationniste en laissant filer le dollar par des taux d'intérêt bas, l'autre alternative d'une puissante récession n'en est pas moins terriblement pressante. Comment et jusqu'où les USA peuvent-ils laisser filer le dollar en le laissant s'approcher de sa valeur réelle ?

On a déjà vu ces deux dernières années qu'une dévaluation de 50% de la monnaie américaine n'a pas permis de rétablir la balance commerciale US. A considérer la compétitivité de l'économie américaine, les déficits accumulés (données qui fondent la valeur d'une monnaie), le dollar en termes réels ne vaut plus grand-chose et les USA ne peuvent se permettre de le laisser s'approcher de la valeur 0. Ils ne peuvent prendre le risque de provoquer avec une telle politique un effondrement du système bancaire américain déjà extrêmement fragilisé.

Donc l'inflation et la récession sont les perspectives immédiates, conjuguées et incontournables.

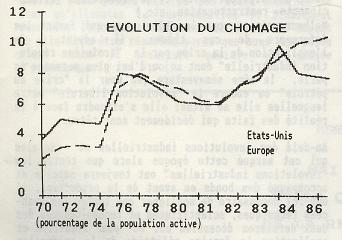

Le souffle de la crise financière de ce mois d'octobre 87 a brutalement balayé le bluff colossal que représentait la "reprise américaine", le "retour salvateur aux sources de la loi du marché". La situation laisse constater à qui veut le voir le délabrement total dans lequel se trouve l'économie mondiale. Ce qui est vrai pour la santé de l'économie mondiale, l'est aussi en ce qui concerne la condition ouvrière. Et plus spécifiquement en ce qui concerne le chômage qui résume à lui seul l'état général de la condition ouvrière.

A côté du bluff sur la "reprise américaine", nous avons assisté ces dernières années après l'explosion sans précédent du chômage -jusqu'à 12% en moyenne de la population active des pays industriels- à un maquillage de l'état général de ce qu'il est convenu d'appeler le "marché du travail".

Aux USA, tout d'abord, où la pseudo reprise s'accompagnait d'une pseudo baisse du taux de chômage (sans jamais revenir, même officiellement, aux taux d'avant 1980). Ce que cachaient les chiffres absolus n'était en fait qu'une paupérisation sans précédent de la condition ouvrière et de pans entiers des couches moyennes. Dans ces données absolues, la création d'emplois semblait suivre le rythme de leur disparition; mais là où il y avait auparavant dans l'industrie un emploi qualifié, assuré et à peu près "correctement" rémunéré, se substituait un emploi sans qualification dans "les services", instable, une rémunération correspondant à la moitié de ce qu'elle était auparavant.

Tel est le miracle américain.

En Europe, on a eu droit à d'inimaginables contorsions et manipulations de chiffre pour camoufler un tant soit peu "la honte" du chômage. Mieux encore on a pu voir la bourgeoisie "joindre l'utile à l'agréable" en créant des emplois dits "d'utilité publique" (dans beaucoup de pays d'Europe) pour la jeunesse, rémunérés quatre fois moins que le montant du salaire minimum garanti.

Avec le développement de la crise actuelle, comme le bluff de la santé de l'économie mondiale retrouvée, le bluff sur la condition des classes laborieuses va crever lamentablement et laisser apparaître au grand jour la vérité sur la misère de ce monde. Et cette misère va encore faire un bond en avant sans précédent. Telle est la vérité, la vérité à laquelle plus personne ne peut se soustraire, que l'on devra soit accepter avec ses conséquences économiques et militaires, soit combattre avec acharnement. Rappelons-nous ce qu'a signifié la récession de 81-82 pour imaginer les conséquences d'une nouvelle récession sur les plaies encore vives de la vague récessioniste précédente.

Si les années 70 ont été des années d'illusions et les années 80 les années de vérité couverte par un immense bluff, les années à venir seront les années d'une vérité qu'on ne peut plus fuir.

UNE IMMENSE CRISE DE SURPRODUCTION

Une grande majorité de personnes interrogées, avouerait ne rien entendre à l'évolution pourtant bien concrète de la crise économique mondiale. Il est vrai, rien n'est fait dans ce sens, et pour cause. Mais dans le fond, les déterminations essentielles de cette crise mondiale qui dure et s'approfondit depuis des années sont bien plus simples à saisir que ce qui en est dit le laisse supposer. Le développement même de la crise joue lui aussi un rôle de clarification.

La cause immédiate de l'effondrement de la bourse de New York et par sympathie de toutes les autres places boursières, c'est la chute du dollar. A la racine de la chute du dollar, il y a les déficits budgétaires et commerciaux américains. A la racine de ces déficits, la surproduction mondiale. Que cet effondrement ait tant fait de vagues est essentiellement dû au gonflement de la bourse par la spéculation. Cette fièvre spéculative a principalement pour cause la fuite des capitaux de la sphère de la production, cette fuite a elle-même pour cause la surproduction mondiale. De quelque côté que l'on prenne le problème on aboutit à cette détermination essentielle: la surproduction mondiale. Et finalement la crise boursière d'octobre 87, par rapport à toute l’ampleur du problème auquel se trouve confrontée l'humanité, n'est que du pipi de chat.

C'est parce que la société produit "trop" qu'elle engendre la misère. Qu'exprime cette crise de surproduction qui à d'autres époques aurait paru absurde ? sinon que les rapports de production actuels dits "modernes" appartiennent en fait à la préhistoire de l'humanité. Rapports de production anachroniques dominés par la production en fonction du marché et en vue du profit; caractérisés par la séparation des producteurs d'avec les forces productives, c'est-à-dire par l'exploitation du travail, et sa division entre travail intellectuel et travail manuel; rapports de production qui conditionnent la division du monde en nations, division où s'exprime et se concentre tout le déchirement de l'humanité comme le montrent les guerres.

Dans cette crise de surproduction où s'affrontent les nations, à l'Est où à l'Ouest, que nous demandent les classes dominantes, sinon d'être les soldats de la guerre économique avant d'être les soldats de la guerre totale, finale, définitive?

Du point de vue capitaliste la crise de surproduction c'est la guerre de tous contre tous, la guerre sous toutes ses formes, d'abord économique, ensuite par les armes; de notre point de vue, celui de l'avenir, la crise impose l'unification de l'humanité, la destruction des frontières. Soit nous serons capables de mettre sur pied un grand projet mondial qui abolira toutes les séparations, soit nous emprunterons misérablement le chemin de la fin du monde.

Prénat. 30/11/87

Questions théoriques:

- L'économie [6]

Guerre, militarisme et blocs impérialistes dans la décadence du capitalisme

- 4383 lectures

La formidable armada déployée par le bloc occidental dans le Golfe persique (voir l'éditorial de la Revue Internationale n° 51) est venue rappeler avec brutalité la nature profonde du système capitaliste, un système qui depuis son entrée en décadence au début du siècle a conduit à une militarisation croissante de toute la société, a stérilisé ou détruit des proportions considérables du travail humain, a transformé la planète en une véritable poudrière. A l'heure où de grands discours sont prononcés par les principaux gouvernements du monde sur la limitation des armements, ou même le désarmement, les faits du Moyen-Orient viennent donc apporter un démenti cinglant aux illusions sur une "atténuation" des tensions militaires et illustrent en particulier de façon éclatante une des composantes majeures des enjeux impérialistes actuels: l'offensive du bloc américain en vue de poursuivre son encerclement du bloc russe et qui passe en premier lieu par la remise au pas de l'Iran. Ces événements, par la remarquable coopération des forces navales des principaux pays occidentaux qu'ils mettent en évidence, soulignent également que les rivalités économiques qui s'aiguisent entre ces mêmes pays n'entravent nullement leur solidarité en tant que membres d'un même bloc impérialiste alors qu'en même temps, le climat belliciste qui imprègne toute la planète ne se traduit pas seulement par des tensions guerrières entre les grands blocs mais se répercute également par des affrontements entre certains pays liés à un même bloc, comme c'est le cas dans le conflit entre l'Iran et l'Irak et, derrière ce dernier, les principaux pays occidentaux.

C'est de cet ensemble de questions, essentielles pour la classe ouvrière, son combat et sa prise de conscience, que se propose de traiter le présent article.

LA GUERRE ET LE MILITARISME DANS LA DECADENCE DU CAPITALISME

Le mouvement ouvrier face a la guerre

Depuis ses origines le mouvement ouvrier a porté une attention soutenue à l'égard des différentes guerres que se livraient entre elles les nations capitalistes. Pour ne citer qu'un exemple on peut rappeler les prises de position de la première organisation internationale de la classe ouvrière, l’A.I.T. à l'égard de la guerre de Sécession aux Etats-Unis en 1864 ([1] [7]) et de la guerre franco-allemande de 1870 ([2] [8]). Cependant l'attitude de la classe ouvrière à l'égard des guerres bourgeoises a évolué dans l'histoire, allant du soutien de certaines d'entre elles à un refus catégorique de toute participation. Ainsi, au siècle dernier, les révolutionnaires pouvaient appeler les ouvriers à apporter leur appui à telle ou telle nation belligérante (pour le Nord contre le Sud dans la guerre de Sécession, pour l'Allemagne contre la France du Second Empire au début de leur affrontement en 1870), alors que la position de base de tous les révolutionnaires au cours de la première guerre mondiale était justement le rejet et la dénonciation de tout appui à l'un ou l'autre des camps en présence.

Cette modification de la position de la classe ouvrière à l'égard des guerres, qui fut justement en 1914 le point de clivage crucial dans les partis socialistes (et particulièrement dans la Social-démocratie allemande) entre ceux qui rejetaient toute participation à la guerre, les internationalistes, et ceux qui se réclamaient des positions anciennes du mouvement ouvrier pour mieux soutenir leur bourgeoisie nationale ([3] [9]), cette modification correspondait en réalité à la modification de la nature même des guerres liée pour sa part à la transformation fondamentale subie par le capitalisme entre sa période ascendante et sa période de décadence ([4] [10]).

Cette transformation du capitalisme et de la nature de la guerre qui en découle, a été reconnue par les révolutionnaires depuis le début du siècle et notamment lors de la première guerre mondiale. C'est sur cette analyse, en particulier, que se base l'Internationale Communiste pour affirmer l'actualité de la révolution prolétarienne. Depuis ses origines, le CCI s'est réclamé de cette analyse et en particulier des positions de la Gauche Communiste de France qui, déjà en 1945, se prononçait de façon très claire sur la nature et les caractéristiques de la guerre dans la période de décadence du capitalisme:

"A l’époque du capitalisme ascendant, les guerres (nationales, coloniales et de conquêtes impérialistes) exprimèrent la marche ascendante de fermentation, de renforcement et d'élargissement du système économique capitaliste. La production capitaliste trouvait dans la guerre la continuation de sa politique économique par d'autres moyens. Chaque guerre se justifiait et payait ses frais en ouvrant un nouveau champ d’une plus grande expansion, assurant le développement d'une plus grande production capitaliste.

A l'époque du capitalisme décadent, la guerre au même titre que la paix exprime cette décadence et concourt puissamment à l'accélérer.

Il serait erroné de voir dans la guerre un phénomène propre, négatif par définition, destructeur et entrave au développement de la société, en opposition à la paix qui, elle, sera présentée comme le cours normal positif du développement continu de la production et de la société. Ce serait introduire un concept moral dans un cours objectif, économiquement déterminé.

La guerre fut le moyen indispensable au capitalisme lui ouvrant des possibilités de développement ultérieur, à l'époque où ces possibilités existaient et ne pouvaient être ouvertes que par le moyen de la violence. De même, le croulement du monde capitaliste ayant épuisé historiquement toutes les possibilités de développement, trouve dans la guerre moderne, la guerre impérialiste, l'expression de ce croulement qui, sans ouvrir aucune possibilité de développement ultérieur pour la production, ne fait qu’engouffrer dans l'abîme les forces productives et accumuler à un rythme accéléré ruines sur ruines.

Il n’existe pas une opposition fondamentale en régime capitaliste entre guerre et paix, mais il existe une différence entre les deux phases ascendante et déca dente de la société capitaliste et, partant, une différence de fonction de la guerre (dans le rapport de la guerre et de la paix) dans les deux phases respectives.

Si dans la première phase, la guerre a pour fonction d'assurer un élargissement du marché, en vue d'une plus grande production de biens de consommation, dans la seconde phase, la production est essentiellement axée su la production de moyens de destruction, c'est-à-dire en vue de la guerre. La décadence de la société capitaliste trouve son expression éclatante dans le fait que des guerres en vue du développement économique (période ascendante), l'activité économique se restreint essentiellement en vue de la guerre (période décadente).

Cela ne signifie pas que la guerre soit devenue le but de la production capitaliste, le but restant toujours pour le capitalisme la production de la plus-value, mais cela signifie que la guerre, prenant un caractère de permanence, est devenue le mode de vie du capitalisme décadent."

(Rapport à la Conférence de juillet 1945 de la Gauche Communiste de France, repris dans le rapport sur le Cours Historique adopté au 3e congrès du CCI, Revue Internationale n° 18, 3e trim. 1979).

LA CONFIRMATION DE L'ANALYSE DE LA GAUCHE COMMUNISTE

Ces lignes furent écrites en juillet 1945, alors que la guerre mondiale se terminait à peine en Europe et qu'elle se poursuivait encore en Extrême-Orient. Et tout ce qui s'est passé depuis cette date n'a fait que confirmer amplement l'analyse qu'elles expriment, bien au delà même de ce qu'on avait pu connaître auparavant. En effet, alors qu'au lendemain de la le guerre mondiale on avait pu assister, jusqu'au début des années 30, à une certaine atténuation des antagonismes inter impérialistes, de même qu'à une réduction significative des armements dans la monde, rien de tout cela ne s'est produit au lendemain de la 2e guerre mondiale. Les quelques 150 guerres qui, depuis que la "paix" a été rétablie, se sont déroulées dans le monde ([5] [11]), avec leurs dizaines de millions de tués, ont bien fait la preuve qu'"il n'existe pas une opposition fondamentale en régime capitaliste entre guerre et paix", et que "la guerre, prenant un caractère de permanence, est devenue le mode de vie du capitalisme décadent". Et ce qui caractérise toutes ces guerres, comme les deux guerres mondiales, c'est qu'à aucun moment, contrairement à celles du siècle dernier, elles n'ont permis un quelconque progrès dans le développement des forces productives, mais n'ont eu d'autre résultat que des destructions massives laissant complètement exsangues les pays où elles se sont déroulées (sans compter les horribles massacres qu'elles ont provoqués). Parmi une multitude d'exemples de guerres survenues depuis 1945, on peut prendre celle au Vietnam qui devait permettre, aux dires de ceux qui, dans les années 60 et 70, manifestaient avec les drapeaux du FNL, de construire un pays neuf et moderne, où les habitants seraient délivrés des calamités qui les avaient accablés avec l'ancien régime de Saigon. Depuis la réunification de ce pays en 1975, non seulement les populations vietnamiennes n'ont pas connu la paix (les anciennes "armées de libération" s'étant converties en armées d'occupation du Cambodge), mais leur situation économique n'a cessé de se dégrader à tel point que, lors de son dernier congrès, le parti dirigeant s'est vu obligé de dresser un constat de faillite de l'économie.

LES DESTRUCTIONS DES DEUX GUERRES MONDIALES ET LEURS CONSEQUENCES

Pour aussi catastrophiques qu'elles soient, les destructions provoquées par les différentes guerres qui se sont déroulées depuis 1945, et qui ont surtout affecté des pays faiblement développés, sont évidemment bien en deçà de celles de la première, et surtout de la seconde guerre mondiale qui, elles, avaient concerné les pays les plus développés du monde, notamment ceux d'Europe occidentale. Ces deux guerres, par les différences qu'elles comportent avec celles du siècle dernier «par exemple celle de 1870 entre la France et l'Allemagne sont bien à l'image des transformations subies par le capitalisme depuis cette époque. Ainsi, la guerre de 1870, en permettant la réunification de l'Allemagne, fut pour ce pays une des conditions majeures de son formidable développement de la fin du 19e siècle, alors même que, pour le pays vaincu, la France, elle n'eut pas de réelle conséquence négative malgré les 5 milliards de francs or versés à l'Allemagne pour obtenir le départ de ses troupes: c'est au cours des trois dernières décennies du 19e siècle que la France connaît son développement industriel le plus important (illustré notamment par les expositions universelles de Paris en 1878,1889 et 1900).

En revanche, les deux grandes guerres de ce siècle qui, au départ, ont mis aux prises les deux mêmes antagonistes, ont eu pour principale conséquence non pas un nouveau bond en avant dans le développement des forces productives, mais en premier lieu une dévastation sans précédent de celles-ci et notamment de la principale d'entre elles, la classe ouvrière.

Ce phénomène est déjà flagrant lors de la le guerre mondiale. Dans la mesure même où ce sont les principales puissances capitalistes qui s'y affrontent, la plus grande partie des soldats qui sont fauchés sur le front sont des ouvriers en uniforme. La saignée que la guerre représente pour la classe ouvrière est en proportion non seulement de l'acharnement des combats et de "l'efficacité" des nouvelles armes utilisées au cours de cette guerre (blindés, gaz de combat, etc.), mais aussi du niveau de mobilisation auquel elle donne lieu. Contrairement aux guerres du passé qui n'avaient jeté dans les combats qu'une proportion relativement faible de la population masculine, c'est la quasi-totalité de celle-ci dans la force de l'âge qui est affectée par la mobilisation générale ([6] [12]), plus d'un tiers qui est tuée ou blessée gravement dans les combats.

D'un autre côté, bien que la le guerre mondiale se soit déroulée du côté occidental sur une faible étendue territoriale et qu'elle ait par conséquent grandement épargné les principales régions industrielles, elle s'est traduite par une chute de près de 30% de la production européenne. C'était principalement la conséquence de la ponction énorme que représentait pour l'économie tant l'envoi sur le front de l'essentiel de la classe ouvrière que l'utilisation de plus de 50% du potentiel industriel dans la fabrication d'armements, ce qui se traduisait notamment par une chute vertigineuse des investissements productifs aboutissant au vieillissement, à l'usure extrême et au non remplacement des installations industrielles.

Expression de l'enfoncement du système capitalisme dans sa décadence, les destructions de la seconde guerre mondiale se situent à une échelle bien plus vaste encore que celles de la première. Si certains pays comme la France ont un nombre plus faible de tués que lors de la le guerre du fait qu'ils ont été rapidement vaincus dès le début des hostilités, le nombre total des morts est environ quatre fois plus élevé (de l'ordre de 50 millions). Les pertes d'un pays comme l'Allemagne, la nation la plus développée d'Europe, où vit le prolétariat le plus nombreux et le plus concentré, s'élèvent à plus de 7 millions, soit trois fois plus qu'entre 1914 et 1918, parmi lesquels figurent 3 millions de civils. Car dans sa barbarie croissante, le capitalisme ne se contente plus de dévorer les prolétaires en uniforme, c'est toute la population ouvrière qui, désormais, non seulement est mobilisée dans l'effort de guerre (comme ce fut déjà le cas lors du 1er conflit mondial) mais qui paye directement le prix du sang. Dans certains pays, la proportion de civils tués excède de très loin le nombre de soldats tués au front: par exemple sur les 6 millions de disparus que compte la Pologne (22% de la population), 600000 seulement (si on peut dire) sont morts dans les combats. En Allemagne, ce sont par exemple 135000 êtres humains (plus qu'à Hiroshima) qui sont tués pendant les 14 heures (en 3 vagues successives) que dure le bombardement de Dresde le 13 février 1945. Presque tous évidemment sont des civils, et la grande majorité des ouvriers. Les quartiers d'habitation ouvriers ont d'ailleurs la faveur des bombardements alliés car cela permet à la fois d'affaiblir le potentiel de production du pays à moindre frais que par l'attaque des installations industrielles souvent enterrées et bien protégées par la DCA (bien que ces installations ne soient pas épargnées évidemment) et, à la fois, de détruire la seule force susceptible de se révolter contre le capitalisme à la fin de la guerre comme elle le fit entre 1918 et 1923 dans ce même pays.

Sur le plan matériel, les dégâts sont évidemment considérables. Par exemple, si la France a eu un nombre "limité" de tués (600000 dont 400000 civils) son économie est ruinée du irait notamment des bombardements alliés. La production industrielle a baissé de près de moitié. De nombreux quartiers urbains ne sont plus que ruines; 1 million d'immeubles ont subi des dégâts. Tous les ports ont été systématiquement bombardés ou sabotés et sont obstrués par des bateaux coulés. Sur 83000 kilomètres de voies ferrées, 37000 sont avariés ainsi que 1900 viaducs et 4000 ponts routiers. Le parc ferroviaire, locomotives et wagons, est réduit au quart de celui de 1938.

L'Allemagne se retrouve aussi, évidemment, aux premiers rangs des destructions matérielles: 750 ponts fluviaux sont détruits sur 948, ainsi que 2400 ponts de chemin de fer et 3400 kilomètres de voies ferrées (pour le seul secteur occupé par les alliés occidentaux); sur 16 millions de logements, près de 2,5 millions sont inhabitables et 4 millions endommagés); un quart seulement de la ville de Berlin est épargné et Hambourg a subi à elle seule plus de dégâts que toute la Grande-Bretagne. En fait, c'est toute la vie économique du pays qui se trouve désarticulée provoquant une situation de détresse matérielle comme la population n'en a jamais connue:

"... en 1945, la désorganisation est générale, et dramatique. La reprise est rendue difficile par le manque de matières premières, l'exode des populations, la raréfaction de la main d'oeuvre qualifiée, l'arrêt de la circulation, l'effondrement de l'administration... Le mark étant devenu sans valeur, on commerce par troc la cigarette américaine sert de monnaie; la sous-alimentation est générale; la poste ne fonctionne plus; les familles vivent dans l'ignorance du sort de leurs proches, victimes de l'exode ou prisonniers de guerre; le chômage général ne permet pas de trouver de quoi vivre; l'hiver 1945-46 sera particulièrement dur, le charbon et l'électricité faisant souvent défaut... 39 millions de tonnes de houille seulement ont été extraites en 1945 et 3 millions de tonnes d'acier seront fabriqués en 1946; la Ruhr travaille à 12% de sa capacité."

(H.Michel, "La Seconde guerre mondiale", PUF, chapitre sur "L'effondrement de l'Allemagne").

Ce tableau —bien incomplet encore— des dévastations provoquées par les deux guerres mondiales, et notamment par la dernière, illustre donc d'une façon particulièrement crue les changements fondamentaux intervenus dans la nature de la guerre entre le 19e siècle et le 20e siècle. Alors qu'au siècle dernier les destructions et le coût des guerres n'étaient pas autre chose que des "faux frais de l'expansion capitaliste -faux frais qui, en général, étaient amplement rentabilisés depuis le début de notre siècle, elles sont des saignées considérables qui ruinent les belligérants, aussi bien les "vainqueurs" que les "vaincus" ([7] [13]). Le fait que les rapports de production capitaliste aient cessé e constituer la condition du développement des forces productives, qu'ils se soient au contraire convertis en de lourdes entraves à ce développement, s'exprime d'une façon on ne peut plus nette dans le niveau des ravages que subissent les économies des pays gui se sont trouvés au coeur du développement historique de ces rapports de production: les pays d'Europe occidentale. Pour ces pays notamment, chacune des deux guerres se traduit par un recul important de leur poids relatif à l'échelle mondiale tant au plan économique et financier u'au plan militaire au bénéfice des Etats-Unis dont ils deviennent de façon croissante une dépendance. En fin de compte, l'ironie de l'histoire a voulu que les deux pays qui se sont le mieux relevés économiquement à la suite de la seconde guerre mondiale malgré les destructions considérables qu'ils ont subies, sont justement les deux grands vaincus de cette guerre: l'Allemagne D’ailleurs amputée de ses provinces orientales) et le Japon. A ce phénomène paradoxal il existe une explication qui, loin de démentir notre analyse, la confirme au contraire amplement.

En premier lieu, le relèvement de ces pays n'a pu avoir lieu que par le soutien économique et financier massif apporté par les Etats-Unis à travers notamment le plan Marshall, soutien qui fut un des moyens essentiels par lesquels cette puissance s'est assurée une fidélité sans faille de ces pays. Par leurs propres forces, ces pays auraient été dans l'incapacité complète d'obtenir les "succès" économiques que l'on connaît. Mais ces succès s'expliquent aussi et surtout, notamment pour le Japon, par le rait que, durant toute une période, l'effort militaire de ces pays -en tant que pays vaincus- a été volontairement limité par les "vainqueurs" à un niveau bien moindre que celui de leur propre effort. C'est ainsi que la part du PNB du Japon consacré au budget des armées n'a jamais, depuis la guerre, dépassé le seuil de 1%, ce qui est très en deçà de la part qu'y consacrent les autres principaux pays.

LE CANCER DU MILITARISME RONGE L'ECONOMIE CAPITALISTE

Nous retrouvons donc là une des caractéristiques majeures du capitalisme dans sa période de décadence telle qu'elle a déjà été analysée par les révolutionnaires dans le passé: le fardeau énorme que représentent pour son économie les dépenses militaires, non seulement dans les périodes de guerre mais aussi dans les périodes de "paix". Contrairement à ce que pouvait écrire Rosa Luxemburg dans "L'accumulation du Capital" (et c'est la seule critique importante qu'on peut faire à ce livre), le militarisme ne représente nullement un champ d'accumulation pour le capitalisme. Bien au contraire: alors que les biens de production ou les biens de consommation peuvent s'incorporer dans le cycle productif suivant en tant que capital constant ou capital variable, les armements constituent un pur gaspillage du point de vue même du capital puisque leur seule vocation est de partir en fumée (y compris au sens propre) quand ils ne sont pas responsables de destructions massives. Ce fait s'est illustré de façon "positive" pour un pays comme le Japon qui a pu consacrer l'essentiel de sa production, notamment dans les secteurs de haute technologie, à développer les bases de son appareil productif, ce qui explique (outre les bas salaires payés à ses ouvriers) les performances de ses marchandises sur le marché mondial. Cette réalité s'est également illustrée de façon éclatante, mais de façon négative cette fois, dans le cas d'un pays comme l'URSS dont l'arriération présente et l'acuité des difficultés économiques résultent pour une large part de l'énorme ponction que représente la production d'armements: lorsque les machines les plus modernes, les ouvriers et les ingénieurs les plus qualifiés sont presque tous mobilisés dans la production de tanks, d'avions ou de missiles, il reste bien peu de moyens pour fabriquer par exemple des pièces détachées pour les innombrables tracteurs immobilisés, ou construire des wagons permettant d'acheminer des récoltes qui sont condamnées à pourrir sur place alors que les queues devant les magasins s'allongent dans les villes. Ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui, l'URSS tente de desserrer cet étau que représentent pour son économie les dépenses militaires en prenant l'initiative d'un certain nombre de négociations avec les USA en vue de la réduction des armements.

Enfin, la première puissance mondiale n'échappe pas, elle non plus, aux conséquences catastrophiques des dépenses d'armement pour son économie: son énorme déficit budgétaire qui n'a cessé de progresser depuis le début des années 80 (et qui après avoir permis la "reprise" tant vantée de 1983, apparaît clairement aujourd'hui comme un des responsables de l'aggravation de la crise) accompagne avec un parallélisme remarquable l'accroissement considérable des budgets de défense depuis cette même date. L'accaparement par le secteur militaire du fleuron des forces productives (potentiel industriel et scientifique) n'est pas propre à l'URSS: la situation est identique aux USA (la différence étant que le niveau de technologie mis en oeuvre dans la fabrication des tanks en URSS est en deçà de celui qui est utilisé dans la fabrication des tracteurs aux USA et que les ordinateurs "grand public" américains sont copiés par PURSS pour ses besoins militaires). Dans ce dernier pays, par exemple, 60 % des efforts publics de recherche sont officiellement consacrés aux armements (95 % en réalité) ; le centre de recherche atomique de Los Alamos (celui qui a fabriqué la première bombe A) est systématiquement le bénéficiaire du premier exemplaire de chacun des ordinateurs les plus puissants du monde (Cray I, puis Cray II, Cray III) lors de leur apparition; l'organisme CODASYL gui a défini dans les années 60 le langage de programmation informatique COBOL (un des plus utilisés dans le monde) était dominé par les représentants de l'armée américaine; le nouveau langage ADA, qui est appelé à devenir un des "standards ' de l'informatique mondiale, a été directement commandité par le Pentagone... La liste pourrait encore s'allonger des exemples démontrant la mainmise totale du militaire sur les secteurs de pointe de l'économie, mettant en évidence la stérilisation considérable de forces productives, et particulièrement les plus performantes, que représentent les armements, tant aux Etats-Unis que dans les autres pays.([8] [14])

En effet, ces données concernant la première puissance mondiale ne sont qu'une illustration d'un des phénomènes majeurs delà vie du capitalisme dans sa phase de décadence: même en période de "paix" ce système est rongé par le cancer du militarisme. Au niveau mondial, d'après les estimations de PONU, ce sont 50 millions de personnes qui sont concernées dans leur emploi par le secteur de la défense et parmi elles 500000 scientifiques. Pour Tannée 1985 ce sont quelque 820 milliards de dollars qui ont été dépensés dans le monde en vue de la guerre (soit presque l'équivalent de toute la dette du tiers-monde).

Et cette folie ne fait que s'amplifier d'année en année: depuis le début du siècle les dépenses militaires (à prix constants) ont été multipliées par 35.

LES ARMES ET LES CONSEQUENCES D'UNE 3ème GUERRE MONDIALE: ILLUSTRATION DE LA BARBARIE DU CAPITALISME DECADENT

Cette progression permanente des armements se concrétise notamment par le fait qu'à l'heure actuelle, l'Europe -qui constitue le théâtre central d'une éventuelle 3e guerre mondiale - recèle un potentiel de destruction incomparablement plus élevé qu'au moment de l'éclatement de la seconde guerre mondiale: 215 divisions (contre 140), 11500 avions et 5200 hélicoptères (contre 8700 avions), 41600 chars de combat (contre 6000) auxquels il faut ajouter 86000 véhicules blindés de toutes sortes. A ces chiffres il faut ajouter, sans compter les forces navales, 31000 pièces d'artillerie, 32000 pièces anti-char et tous les missiles de toutes sortes, "conventionnels" et nucléaires. Les armes nucléaires elles-mêmes ne disparaîtront nullement avec la concrétisation (si elle a lieu) du récent accord entre URSS et USA sur l'élimination des missiles de portée intermédiaire. A côté de toutes les bombes transportées par des avions et des missiles à courte portée, l'Europe continuera d'être menacée par les quelque 20000 ogives "stratégiques" transportées par des sous-marins et des missiles intercontinentaux ainsi que par les dizaines de milliers d'obus et de mines nucléaires. Si une guerre devait donc éclater en Europe, sans même qu'elle prenne la forme nucléaire, elle provoquerait sur ce continent des ravages terrifiants (notamment du fait de l'utilisation des gaz de combat et des nouveaux explosifs dits "quasi-nucléaires" d'une puissance sans commune mesure avec celle des explosifs classiques, mais aussi par l'anéantissement de toute l'activité économique qui aujourd'hui dépend de façon vitale des transports et de la distribution d'électricité, lesquels seraient paralysés: les populations épargnées par les bombardements et les gaz mourraient de faim!). L'Allemagne, en particulier, qui constituerait le principal théâtre des combats, serait pratiquement rayée de la carte. Mais une telle guerre ne se contenterait pas de mettre en oeuvre les seuls armements conventionnels. Dès lors qu'un des deux camps verrait se dégrader sa situation, il serait amené à utiliser d'abord son arsenal nucléaire "tactique" (artillerie à obus nucléaires et missiles de courte portée munis de charges à "faible" puissance) pour en arriver, suite aux ripostes équivalentes de l'adversaire, à l'emploi de son arsenal "stratégique" composé d'une dizaine de milliers de charges à "forte" puissance: ce serait purement et simplement la destruction de l'humanité ([9] [15]).

Un tel scénario, pour dément qu'il paraisse, est de loin le plus probable si la guerre éclatait en Europe: c'est celui, par exemple, qu'a retenu l'OTAN pour le cas où ses forces seraient débordées par celles du Pacte de Varsovie dans des affrontements conventionnels dans cette région du monde (concept stratégique dit de "riposte graduée"). Car il ne faut pas se bercer d'illusions sur une possibilité de "contrôle" par les deux blocs d'une telle escalade: les deux guerres mondiales, et notamment la dernière -qui fut conclue par les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki— nous ont déjà montré que la totale absurdité que représente pour la société, depuis le début du siècle, le mode de production capitaliste, ne s'exprime pas seulement par le poids de plus en plus écrasant du militarisme sur l'économie, ni par le fait que la guerre ait perdu toute rationalité économique réelle, elle se manifeste également par l'incapacité pour la classe dominante de contrôler l'engrenage qui conduit à la guerre totale. Mais si cette tendance n'est pas nouvelle, son plein développement, qui accompagne l'enfoncement du capitalisme dans sa décadence, introduit une donnée nouvelle: la menace d'une destruction totale de l'humanité que seule la lutte du prolétariat peut empêcher.

La deuxième partie de cet article s'attachera à mettre en évidence les caractéristiques présentes des affrontements inter impérialistes et notamment la place et la signification que prend au sein de ces derniers le déploiement de l'armada occidentale dans le Golfe Persique.

RM. 30/11/87

[1] [16] Voir l'adresse envoyée le 29 novembre 1864 par le conseil central de PA.I.T. (Association Internationale des Travailleurs, le Internationale), à Abraham Lincoln à l'occasion de sa réélection et l'Adresse au président Andrew Johnson du 13 mai 1865.

[2] [17] Voir les deux adresses du Conseil Général sur la guerre franco-allemande des 23 juillet et 9 septembre 1870.

[3] [18] C'est ainsi que la presse officielle social-démocrate allemande saluait en 1914 la guerre contre la Russie: "La social-démocratie allemande a depuis longtemps accusé le tsarisme d'être le rempart sanglant de la réaction européenne, depuis l'époque où Marx et Engels poursuivaient tous les faits et gestes de ce régime barbare de leurs analyses pénétrantes... Puisse maintenant venir l'occasion d'en finir avec cette société effroyable sous les drapeaux de guerre allemands." (Frankfurter Volksstimme du 31 juillet, cité par Rosa Luxemburg dans "La Crise de la Social-Démocratie").

Ce à quoi Rosa Luxemburg répondait: "Le groupe social-démocrate avait prêté à la guerre le caractère d'une défense de la nation et de la civilisation allemandes; la presse social-démocrate, elle, la proclama libératrice des peuples étrangers. Hindenburg devenait l'exécuteur testamentaire de Marx et Engels." (Ibid)

De même, Lénine pouvait écrire en 1915: "Les sociaux-démocrates russes (Plekhanov en tête) invoquent la tactique de Marx dans la guerre de 1870; les social chauvins allemands (genre Lensch, David et Cie) invoquent les déclarations d'Engels en 1891 sur la nécessité pour les socialistes allemands de défendre la patrie en cas de guerre contre la Russie et la France réunies...Toutes ces références déforment d'une façon révoltante les conceptions de Marx et d'Engels par complaisance pour la bourgeoisie et les opportunistes... Invoquer aujourd'hui l'attitude de Marx à l'égard des guerres de l'époque de la bourgeoisie progressive et oublier les paroles de Marx: 'Les ouvriers n'ont pas de patrie', paroles qui se rapportent justement à l'époque de la bourgeoisie réactionnaire qui a fait son temps, à l'époque de la révolution socialiste, c'est déformer cyniquement la pensée de Marx et substituer au point de vue socialiste le point de vue bourgeois." (Lénine, le socialisme et la guerre, Oeuvres T. 21, p. 319-20).

[4] [19] C'est pour cela que les

courants politiques, tel le bordiguisme ou le GCI, qui, aujourd'hui encore sont

incapables de comprendre le caractère décadent du mode de production

capitaliste, sont bien en peine pour expliquer pourquoi, de points de vue aussi

prolétariens l'un que l'autre, Marx pouvait soutenir l'Allemagne contre la France au début de la

guerre de 70 (tant que Napoléon III n'était pas renversé et avant que la Prusse n'envahisse le

France) et Lénine dénoncer toute participation à la première guerre mondiale.

[5] [20] La liste de toutes ces guerres suffirait à remplir une page complète de cette Revue. On peut seulement citer, à titre d'illustration, quelques unes parmi les plus meurtrières : les guerres d’Indochine et d’Afrique du Nord entre 1945 et 1962, ont aboutit au départ de la France de ces régions, les cinq guerres dans lesquelles a été impliqué l’Etat d’Israël contre les pays arabes (1948, 1957, 1966, 1973 et 1982); les guerres du Vietnam et du Cambodge entre 1963 et 1975 (dans ce dernier pays après l’intervention du Vietnam fin 78, la guerre se poursuit encore), guerre, brève mais très meurtrière, entre la Chine et le Vietnam au début 1979 ; la guerre en Afghanistan qui dure depuis 8 ans, et celle entre l’Iran et l’Irak, vieille de 7 ans. On pourrait encore citer de multiples conflits dans lesquels l’inde a été mêlée après son indépendance sous la conduite du « non-violent Gandhi (guerres contre le Pakistan au Cachemire, au Bangladesh) et tout dernièrement, guerre contre les Tamouls au Sri lanka. A ce tableau il est également nécessaire d'ajouter les dizaines de guerres qui ont ravagé et continuent de ravager l'Afrique noire et l'Afrique du Nord-Est: Angola, Mozambique, Ouganda, Congo, Ethiopie, Somalie, etc., et évidemment Tchad.

[6] [21] Par exemple, les guerres napoléoniennes, qui furent les plus importantes du 19e siècle, n'ont jamais occupé du côté français plus de 500000 nommes pour une population totale de 30 millions de personnes, alors qu'au cours de la le guerre mondiale, ce sont plus de 5 millions de soldats qui ont été mobilisés pour une population française de 39,2 millions.

[7] [22] Aussi bien lors de la première guerre mondiale que lors de la seconde, le seul pays qu'on peut considérer comme Vainqueur" est les Etats-Unis dont le niveau de la production au lendemain des conflits est nettement au-dessus du niveau existant à la veille de ceux-ci. Mais ce pays, pour important qu'ait été son rôle dans ces guerres, et notamment lors de la seconde, a bénéficié d'un privilège qui était refusé aux pays qui se trouvaient à l'origine du conflit: son territoire se trouvait à des milliers de kilomètres des zones de combat, ce qui lui a permis de s'éviter tant les pertes civiles que la destruction du potentiel industriel et agricole. L'autre "vainqueur" de la seconde guerre, l'URSS, qui accède à la suite de celle-ci au rang de puissance mondiale, notamment en établissant sa domination sur l'Europe centrale et une partie de l'Extrême-Orient, a payé sa "victoire'" au prix fort de 20 millions de morts et de destructions matérielles considérables qui ont contribué grandement à maintenir son économie à un niveau de développement loin derrière celui de l'Europe occidentale et même derrière celui de la plupart de ses "satellites".

[8] [23] La thèse des "retombées technologiques positives pour l'économie et le secteur civil de la recherche militaire est une vaste fumisterie oui est immédiatement démentie quand on compare la compétitivité technologique civile du Japon et de la RFA (qui consacrent 0,01% et 0,10% PNB à la recherche militaire) a celle de la France et de la Grande-Bretagne (0,46% et 0,63%).

[9] [24] Des études sur les conséquences d'un conflit nucléaire généralisé mettent en évidence que les 3 milliards (sur 5) d'êtres humains qui seraient épargnés le premier jour ne pourraient pas survivre aux calamités qui surviendraient les jours suivants: retombées radioactives, rayons ultraviolets mortels suite à la disparition de la couche d'ozone de l'atmosphère, glaciation du fait du nuage de poussières plongeant la terre entière dans une nuit de plusieurs années. La seule forme de vie qui subsisterait aurait la forme de bactéries, au mieux d'insectes.

Questions théoriques:

- Guerre [5]

- Impérialisme [25]

Débat International : crise et décadence du capitalisme (Critique au CCA, Mexique)

- 2898 lectures

Grupo Proletario Internacionalista, Mexique

Présentation

Dans la Revue Internationale n° 50 nous avions rapidement présenté le Grupo Proletario Internacionalista du Mexique à l'occasion de la sortie du premier numéro de leur revue: Revolucion Mundial. Aujourd'hui, au moment où vient de sortir le deuxième numéro, nous publions ici un texte de critique du GPI aux "thèses du Collectif Communiste Alptraum" (CCA), lui aussi du Mexique ([1] [26]), publiées dans notre Revue Internationale n° 40 en janvier 1985.

Laissons le GPI lui-même se présenter à nos lecteurs:

"Nous nous sommes constitués il y a seulement quelques mois comme groupe politique avec le nom de GPI et unis autour des principes ([2] [27]) présentés dans le premier numéro de notre publication Revolucion Mundial. Dans la période immédiatement antérieure, nous étions fondamentalement un 'groupe de discussion', un regroupement en grande partie informel du point de vue organisatif (sans nom, sans normes de fonctionnement organique, etc.) et, dans un effort de discussion et de clarification politique, politiquement centré et orienté en son sein principalement vers la précision des frontières de classe' ou des principes à défendre.

Cette rapide esquisse de la formation du GPI serait incomplète si nous ne mentionnons pas un fait important: l'influence de la propagande du milieu communiste international et, en particulier de l'activité d'intervention que réalise le CCI depuis plusieurs années au Mexique.

Ainsi donc, en résumé, le GPI est un nouveau groupe, qui se constitue, en général, en rupture avec l'idéologie bourgeoise et nationaliste, plus particulièrement gauchiste, aux effets si néfastes en Amérique Latine. Le GPI ne revendique aucune continuité, ni organisationnelle, ni politique, avec aucun groupe ayant existé dans le pays -sauf l'exception représentée par le 'Groupe des Travailleurs Marxistes’ ([3] [28]), existant à la fin des années 30 dans le pays, qui fit partie des fractions de 'Gauche Communiste' et dont le GPI se revendique. La formation du GPI s'inscrit dans le processus de resurgissement de minorités communistes dans le monde, particulièrement à partir du resurgissement historique de la lutte de classe ouvrière mondiale depuis 1968."

L'existence de deux groupes communistes le CCA et le GPI- partageant grosso modo les mêmes positions politiques peut surprendre. Et effectivement, si cette situation devait se prolonger, elle deviendrait # l'expression d'une faiblesse des forces révolutionnaires au Mexique. Pour l'instant, elle n'est que le fruit des circonstances, d'éléments révolutionnaires surgissant, d'un milieu tout juste naissant. En liens étroits avec le milieu révolutionnaire international, l'établissement de rapports politiques entre les deux groupes, de discussions, de débats, est la condition sine qua non pour l'indispensable clarification politique de tous les éléments révolutionnaires du pays. Elle est la condition première pour le regroupement des deux groupes, et des éléments isolés, pour la création d'une présence politique du prolétariat unique et unie au Mexique.