Revue Int. 1981 - 24 à 27

- 3746 lectures

Revue Internationale no 24 - 1e trimestre 1981

- 2631 lectures

La dimension internationale des luttes ouvrières en Pologne

- 2430 lectures

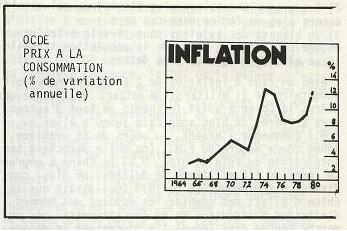

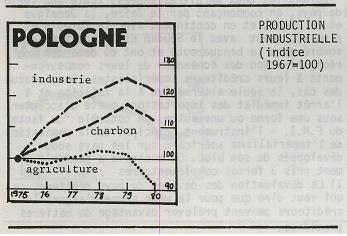

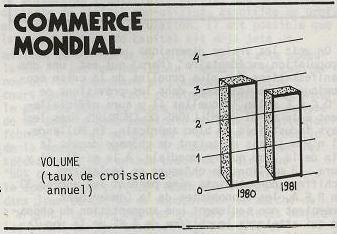

1) Dans la Revue Internationale du CCI n°20, nous définissions les années 80 dans lesquelles nous allions entrer comme "les années de vérité", celles où allait se décider pour une bonne part l'alternative historique ouverte par la crise aiguë du capitalisme : guerre mondiale ou révolution prolétarienne.

Première année de cette

décennie, l'année 80 est venue illustrer de façon on ne peut plus significative

cette perspective. Ainsi, alors que la

première moitié de l'année est, malgré les mouvements sociaux importants comme

celui de la sidérurgie en Grande-Bretagne, dominée par l'aggravation

considérable des tensions inter-impérialistes faisant suite à l'invasion de

J'Afghanistan, la seconde moitié est déjà marquée par une accentuation sans

précèdent des luttes du Prolétariat qui atteignent en Pologne le point le plus

élevé depuis la reprise historique des combats de la classe ouvrière mondiale

en 1968. Si, pendant six mois, la bourgeoisie a paru avoir les mains libres

pour déchaîner ses campagnes bellicistes et pour préparer un troisième

holocauste mondial, l'inquiétude qui s'exprime aujourd'hui dans la classe

dominante de tous les pays face aux luttes ouvrières de Pologne, 1’unité

qu'elle manifeste dans sa tentative de les faire taire, constituent une

nouvelle illustration du fait que le prolétariat, par sa lutte, est la seule

force dans la société qui peut empêcher le capitalisme d'apporter sa réponse

guerrière à la crise de son économie.

2) L'heure n'est pas encore venue de faire un bilan définitif des luttes du prolétariat en Pologne car le mouvement est encore en cours et na pas épuisé toutes ses potentialités présentes . Cependant 5 mois après le début des luttes, on peut dores et déjà en tirer un certain nombre d’enseignements importants et il est nécessaire de situer le point où il est parvenu aujourd'hui.

Dès à présent, en effet, on peut mettre en évidence deux éléments :

- l’énorme importance de ce mouvement, le pas considérable qu'il représente pour le prolétariat de tous les pays,

- le fait qu'on ne peut le

comprendre et qu'on ne peut en dégager les perspectives que dans le

cadre mondial.

3) Un peu partout, la bourgeoisie et ses valets de presse s'emploient à essayer de démontrer que les luttes ouvrières en Pologne s'expliquent par des caractéristiques propres à la Pologne ou, au mieux, par des caractéristiques propres aux pays d'Europe de l'Est. A Moscou, on raconte que, s'il y a des difficultés en Pologne (ce qu'on ne peut plus cacher), cela résulte "d'erreurs"'de la précédente direction polonaise. Rien à voir avec la situation en Russie, évidemment ! A Paris, Bonn, Londres et Washington, on aime dire que c'est parce qu'ils n'ont pas de "libertés" à l'occidentale, qu'il manque la démocratie et qu'ils sont fatigués des queues devant les magasins, que les ouvriers d'Europe de l'Est sont mécontents. En Occident, par contre, ils n'ont aucune raison majeure de se plaindre. Que les ouvriers en Pologne résistent contre les atteintes d'une même crise, qu'ils luttent contre une même exploitation que celles que subissent leurs frères de classe de l'Ouest et de partout ailleurs, qu'ils montrent le chemin en quelque sorte : quelles idées absurdes !

Lorsque quelque part dans le

monde se dévoile un pan du tableau qui risque d'être son cauchemar : la

lutte généralisée du prolétariat contre le capitalisme, la bourgeoisie

s'empresse de hurler bien fort : "cas particulier" et s'emploie

fébrilement à découvrir toutes les différences qui distinguent ce "quelque

part" des autres endroits. Et ces

différences, elle n'a pas besoin de les inventer toutes. C'est vrai que dans les pays du monde, tous

ne sont pas dans une situation identique.

C'est vrai que certaines caractéristiques du mouvement en Pologne sont

données par le cadre spécifique de ce pays, de sa situation économique,

politique et sociale propre, de ses particularités historiques, comme aussi par

le cadre des pays de l'Est et du bloc russe.

Mais, pour les révolutionnaires et la classe ouvrière, il doit être

clair également que les caractéristiques particulières ont une importance

seulement circonstancielle et qu’elles ne peuvent se comprendre elles-mêmes que

dans une vision qui, évidemment tient compte des rythmes différents selon les

pays d'enfoncement dans la crise mais qui englobe l'ensemble du monde

capitaliste.

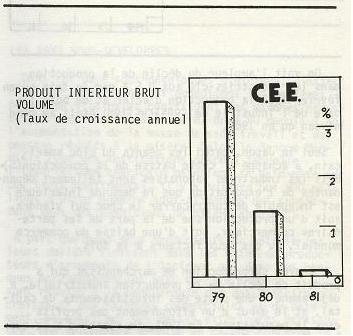

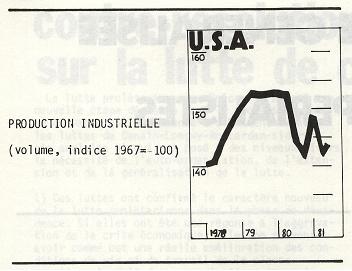

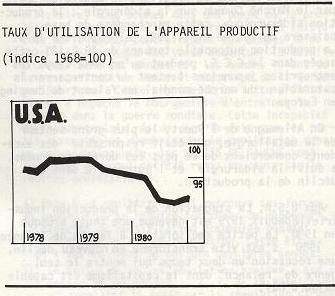

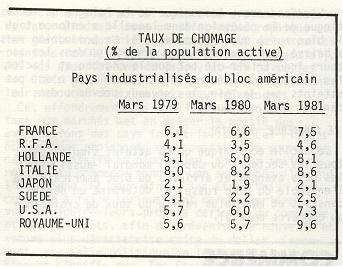

4) Le cadre général dans lequel se déroulent les évènements de Pologne est donné par les éléments suivants :

a) le caractère mondial et général de la crise économique;

b ) l'aggravation inexorable de celle-ci et les sacrifices de plus en plus cruels qu'elle impose aux exploités;

c) la reprise historique du prolétariat mondial depuis la fin des années 60;

d) la nature des problèmes et des difficultés auxquels se heurte la classe ouvrière, les nécessités qui s'impose à elle dans sa lutte ;

- la confrontation avec l'obstacle syndical,

- l'auto organisation de sa lutte, l'importance des assemblées générales,

- l'élargissement du combat, l'emploi de la grève de masse;

e) les moyens mis en avant par la bourgeoisie pour briser le combat prolétarien et imposer à la classe les exigences économiques et militaires du capital national :

- emploi d'une répression et d'un encadrement policiers de plus en plus systématiques,

- utilisation de multiples mystifications destinées soit à prévenir, soit, quand ce n'est plus possible, à dévoyer dans des impasses les explosions ouvrières.

Les différents secteurs de

la bourgeoisie des pays avancés se partageant en général aujourd'hui le travail

avec une droite au gouvernement et une gauche dans l'opposition.

5) Les conditions particulières dans lesquelles s inscrivent les évènements en Pologne relèvent, soit de son appartenance au bloc de l'Est,' soit à des spécificités propres à ce pays.

Comme pour l'ensemble des pays de ce bloc, la situation en Pologne se caractérise par :

a) l'extrême gravité de la crise qui jette aujourd'hui des millions de prolétaires dans une misère proche de la famine ;

b) la grande rigidité des institutions qui ne laissent pratiquement aucune place pour une possibilité de surgissement de forces politiques bourgeoises d'opposition capables de jouer le rôle de tampons : en Russie et par suite dans ses pays satellites, tout mouvement de contestation risque de cristalliser l'énorme mécontentement qui existe au sein d'un prolétariat et d'une population soumis depuis des décennies à la plus violente des contre-révolutions. laquelle est à la hauteur du formidable mouvement de la classe qu'elle eut à écraser : la révolution de 1917

c) l'énorme importance de la terreur policière comme moyen

pratiquement unique de maintien de l'ordre;

Par ailleurs, la Pologne se distingue par

a) l'oppression nationale plus que séculaire subie de la part surtout de la Russie et qui, en se perpétuant aujourd'hui sous d'autres formes donne un poids très grand au nationalisme parmi les mystifications qui pèsent sur la classe ouvrière ;

b) l'importance de la religion catholique ressentie depuis des

siècles comme une manifestation de résistance contre cette oppression, comme un

symbole de l'identité nationale de la Pologne (qui est le seul pays catholique du monde

slave) et qui a canalisé depuis 30

ans une part du mécontentement contre le régime stalinien.

6) Les spécificités de la situation en Pologne permettent

d'expliquer certains aspects des mystifications que le capitalisme fait peser

sur le cerveau des prolétaires :

- les illusions démocratiques relèvent directement du caractère totalitaire du régime qui règne dans les pays d'Europe de l'Est ;

- le nationalisme et l'opium religieux résultent pour une grande part de l'histoire de la nation polonaise.

En fait, les aspects du mouvement des ouvriers de Pologne qui sont les plus tributaires des spécificités de ce pays concernent justement les faiblesses de ce mouvement : ce qui relève encore l'influence des idées bourgeoises et du poids du passé dans les rangs prolétariens trouve dans les particularités son meilleur complice dans la mesure où elles sont l'expression d'un monde divisé, déchiré en nations, en classes, en catégories de toutes sortes, comme d’une classe qui ne peut vivre que par la reproduction de ces divisions.

Par contre, ce qui fait la force du prolétariat en Pologne n'est nullement spécifique aux luttes qu'il mène dans ce pays. Est un élément de force pour le prolétariat tout ce qui exprime son autonomie de classe, sa rupture avec l'atomisation et les divisions du passé, tout ce qui annonce les objectifs généraux et ultimes de son mouvement, tout ce qui rejète les aliénations locales et ancestrales pour se tourner avec audace vers le seul avenir possible pour l'humanité : le communisme qui abolira les antagonismes entre les hommes, qui réalisera la communauté humaine.

Dans ce contexte, les spécificités de la situation en Pologne ont surtout pour résultat de faire apparaître, souvent de façon beaucoup plus nette qu'ailleurs et parfois caricaturale, les caractéristiques fondamentales -et qui demain concerneront tous es pays- tant, du mouvement prolétarien de notre époque, que des conditions qui le font surgir et des bouleversements qu'il provoque dans la société et au sein de la classe dominante.

Extrême gravité de la crise économique, brutalité de l'attaque contre la classe ouvrière, rejet croissant par le prolétariat du cadre syndical, auto-organisation de la classe, grève de masse, convulsions politiques de la bourgeoisie : autant de "spécificités" qui ne sont pas "polonaises", mais qui sont celles de notre époque et concernent toute la société.

7) La situation catastrophique de l'économie des pays du bloc de l'Est, et notamment de la Pologne, non seulement ne peut s'expliquer hors du cadre de la crise générale du capitalisme (ce qui à l'Est et à l'Ouest devient une évidence même pour ces ânes qu'on appelle "économistes") mais montre, par bien des aspects, le chemin dans lequel s'engage de plus en plus l'économie de tous les pays, y compris celle des grandes puissances industrielles les plus épargnées jusqu'ici. L'état de misère de plus en plus intolérable qui se développe aujourd'hui dans le prolétariat polonais préfigure, quant à lui, celui qui va tendre à frapper de plus en plus le prolétariat de ces grandes puissances, même si les modalités immédiates de cette misère (bas salaires et pénurie à l'Est, chômage à l'Ouest), diffèrent suivant que le régime est capable d'éjecter de la production tout un secteur de la classe ouvrière, ou incapable de le faire sous peine de voir sa production chuter encore plus et de perdre tout contrôle sur cette masse d'ouvriers qui seraient soustraits à l'encasernement des bagnes industriels.

Enfin, de la même façon que l'aggravation de la

misère en Pologne (notamment par les brusques augmentations des prix de la

nourriture) a été l'élément décisif qui a poussé le prolétariat à se révolter

malgré une terreur policière et un écrasement physique comparables à l'état de

siège des temps de guerre, l'aggravation de la misère dans les autres pays

contraindra le prolétariat à secouer le joug de la répression et des

mystifications bourgeoises.

8) De même, si c'est la

totale et évidente intégration des syndicats dans l'appareil étatique, telle

qu'elle existe dans les régimes staliniens qui a d’emblée posé pour les

ouvriers polonais le nécessité de rejeter ces organes, ces ouvriers n'ont fait

en cela que montrer le chemin à leurs frères de classe des pays où les

syndicats n'ont pas encore dévoilé aussi clairement leur nature

capitaliste. Mais la démarche du

prolétariat en Pologne ne s'est arrêtée à la dénonciation des syndicats

officiels, il tend de plus en plus à déborder les syndicats "libres"

à l'idée desquels il s'était rallié dans son aspiration à se pourvoir

d'organisations indépendantes de l'Etat afin de se prémunir contre la riposte

prévisible de la bourgeoisie. En

quelques mois, l'expérience vivante des ouvriers de Pologne a fait la démonstration

de 1 'impossibilité pour la classe ouvrière, dans la période de décadence, du

capitalisme de se doter, sans qu'ils deviennent des obstacles à la lutte, d'organes permanents de type syndicats. Là encore le prolétariat de Pologne ne fait que montrer le chemin au reste de la classe qui devra, à son tour, repousser les chants de sirène de toutes les formes de syndicalisme "radical", "de combat" ou"de base" dans sa lutte contre le capital.

9\ La Pologne constit,ue une nouvelle illustration de cette loi qui veut que dans les périodes de crise aiguë de la société on assiste à une accélération de l'histoire. Dans le domaine de la dénonciation du rôle des syndicats, les ouvriers de Pologne ont accompli en quelques mois le chemin que le prolétariat des autres pays a mis plusieurs générations à parcourir. Mais ces progrès accélérés ne concernent pas seulement le problème des syndicats. Sur deux autres plans également, celui de l'auto organisation et celui de la généralisation des luttes, (évidement liés entre eux et à la question syndicale), la classe ouvrière de Pologne a été projetée à l'avant-garde du prolétariat mondial.

Là encore, les "particularités" de la situation en Pologne et en Europe de 1"Est (qui sont des caractéristiques générales du capitalisme décadent mais poussées encore plus loin qu'ailleurs) ont conduit les ouvriers de ce pays à réouvrir des voies dans lesquelles devront s'engouffrer les prolétaires du monde entier.

Ainsi, l'habituel emploi massif et systématique du mensonge par les autorités de même que le contrôle totalitaire exercé par l'Etat sur chaque aspect de la vie sociale a poussé les ouvriers polonais à faire faire à l'auto organisation de la classe d'immenses progrès par rapport à ce que nous avions connu jusqu'ici. La mise a profit de la technique moderne (hauts parleurs branchés sur les salles de négociation, répercussion à la base des débats en assemblées centrales grâce à leur enregistrement sur cassettes) pour permettre un meilleur contrôle des assemblées générales sur les organes dont elles se sont dotées, une plus grande participation des travailleurs à leur lutte, sont un exemple à suivre pour les ouvriers de tous les pays.

De même, face à un Etat ayant une forte propension à employer la répression sanglante, qui gouverne par la terreur et par une atomisation extrême des individus, le prolétariat polonais, malgré les tentatives gouvernementales de diviser le mouvement, a su employer de façon efficace cette arme si importante de ses combats dans la période actuelle et seule capable de paralyser le bras de la répression comme de surmonter l’atomisation : la grève de masse, la généralisation de ses luttes. Son aptitude à se mobiliser de façon massive non seulement pour la défense de ses intérêts spécifiques mais aussi en solidarité avec la lutte des autres secteurs de la classe est une expression de l'être profond de la classe ouvrière, de cette classe qui porte en elle le communisme, et qui devra partout dans le monde manifester cette unité qui lui est vitale pour être à la hauteur de ses tâches historiques.

10) Ce n'est pas seulement sur le plan de la lutte du prolétariat que les événements de Pologne préfigurent la situation qui va tendre à se généraliser dans tous les pays industrialisés. Sur le plan des convulsions internes de la classe dominante ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays donne une idée y compris dans ses aspects caricatu raux, de ce qui couve dans les entrailles de la société. Depuis le mois d'août c'est une véritable panique qui s'est emparée des sphères dirigeantes du pays. Dans les sphères gouvernementales, c'est, depuis 5 mois, la valse des porte-feuilles ministériels dont on est allé jusqu'à en confier un à un catholique. Mais c'est dans la principale force dirigeante, le parti, que se manifestent avec le plus de violence ces convulsions. A l'heure actuelle, le POUP donne l'impression d'une immense foire d'empoigne où les différentes cliques se tirent dans les jambes à qui mieux mieux, règlent leurs vieux comptes, satisfont des vengeances personnelles, font passer leurs intérêts particuliers par dessus l'intérêt du parti et du capital national. Dans l'appareil, les limogeages vont bon train; l'instance suprême, le Bureau Politique, est bouleversée. L'homme "qui savait parler aux ouvriers", Gierek, subit le même sort qu'il avait infligé en 71 à Gomulka. Il est même chassé comme un malpropre du Comité Central, en violation de la loi du parti. A tous les échelons, on trouve des boucs émissaires, au point qu'on doit faire appel pour les remplacer à des vieux chevaux de retour, déjà déconsidérés en leur temps comme l'anti-sémite virulent Moczsar. Même la base du parti, cette base d'habitude si servile, si silencieuse, est atteinte par ces bouleversements. Plus de la moitié des militants ouvriers ont quitté les syndicats officiels (ces "forces saines" comme dit "la Pravda") pour rejoindre les syndicats indépendants. On voit même des organismes de base se coordonner en dehors des structures officielles et dénoncer "le bureaucratisme de l'appareil".

Cette panique qui s'est abattue sur le parti est à la mesure de l'impasse dans laquelle se trouve la bourgeoisie polonaise. Face à l'explosion du mécontentement ouvrier, elle a été conduite à laisser apparaître et se développer des forces d'opposition -les syndicats indépendants- dont la fonction s'apparente à la gauche dans l'opposition telle qu'on la connaît aujourd'hui dans la plupart des pays occidentaux. Même langage, en apparence "radical" et "ouvrier" pour mieux canaliser et dévoyer la combativité prolétarienne, même solidarité de fond avec "l'intérêt national". Mais, pas plus aujourd'hui qu'hier, le régime stalinien ne peut tolérer sans dommage ni danger l'existence de telles forces d'opposition. Sa fragilité et sa rigidité congénitales n'ont pas disparu par enchantement, par la grâce de l’explosion des luttes ouvrières. Bien au contraire! Ainsi, contraint de tolérer dans ses entrailles un corps étranger, dont il a besoin pour survivre, bien qu'il arrive à peine à tenir son rôle, mais que rejette toutes les fibres de son organisme, le régime est plongé aujourd'hui dans les convulsions les plus douloureuses de son histoire.

Les antagonismes au sein de la classe dominante d'un pays ne sont chose nouvelle. Ce sont ces antagonismes -réels- qui sont aujourd'hui utilisés en occident pour désorienter la classe ouvrière avec une droite au gouvernement qui prend des mesures d'austérité de plus en plus violentes, et une gauche qui les dénonce avec fracas pour mieux les faire accepter par les ouvriers. En "temps normal", ces divisions au sein de la bourgeoisie, si d'un côté elles constituent une faiblesse, notamment dans la compétition internationale, d'un autre côté, sont un facteur de renforcement face à la classe ouvrière, lorsqu'elles sont exploitées correctement comme élément de mystification. Mais, à un certain degré de ces divisions et de puissance de la lutte de classe. elles se retournent contre la classe dominante elle-même. Incapable de faire adhérer plus longtemps les ouvriers à l'une ou l'autre des fausses alternatives qu'elle présente, celle-ci, par ses déchirements, fait au contraire la preuve qu'elle devient incapable de gouverner la société. De facteur de paralysie pour, le prolétariat, ces antagonismes deviennent alors des stimulants de sa lutte.

Ainsi, alors que les réticences de l'appareil devant l'acceptation du principe des syndicats indépendants (fin août) et devant l'enregistrement de leurs statuts (fin octobre) avaient permis, en polarisant une bonne part de l'attention des ouvriers sur cette question, d'affaiblir leurs revendications économiques, l'arrestation (fin novembre) de deux militants de "solidarité" a abouti à une reculade sans gloire du pouvoir, y compris sur une question aussi épineuse que le contrôle sur les forces de répression, devant la menace d'une nouvelle grève généralisée.

L'exemple donné par les convulsions de la bourgeoisie polonaise nous montre d'une certaine façon à quoi ressemble une classe dominante lorsqu'elle est acculée par la lutte de classe. Ces dernières années, les crises politiques n'ont pas manqué (comme celle du Portugal en 1974-75) mais, jusqu'à présent, nulle part le prolétariat n'avait été un facteur aussi important des convulsions internes de la bourgeoisie. Des crises politiques au sein de la classe dominante provoquées directement par la lutte de classe : voilà un phénomène qui lui aussi, va se généraliser dans les années qui viennent!

11) Ce que traduit l'ampleur des convulsions de la bourgeoisie polonaise, c'est évidemment la grande fragilité de son régime, mais c'est aussi, d'une manière beaucoup plus fondamentale, la force du mouvement des ouvriers de Pologne, de cette lame de fond qui depuis 5 mois bouleverse le pays et secoue l'Europe et même le monde.

La force du mouvement, on l'a déjà mise en évidence, dans sa capacité à briser le carcan syndical, à déborder celui des syndicats de rechange, à se donner les moyens d'une réelle auto-organisasation de la classe, d’une généralisation effective et efficace des luttes. Mais elle réside également dans sa durée : 5 mois de mobilisation quasi permanente des ouvriers, de discussions incessantes et de réflexion sur les problèmes qui se posent à leur classe.

5 mois, pendant lesquels, loin de s'essouffler, le mouvement s'est durci, où il est passé d'une simple réaction contre les hausses de prix de la viande à une suite d'épreuves de force frontales avec l'Etat, culminant avec une mobilisation de 1a concentration ouvrière la plus décisive du pays, celle de la capitale, pour faire capituler les autorités et leur imposer la libération des travailleurs arrêtés.

5 mois pendant lesquels le combat a assumé de plus en plus ses implications politiques, où les revendications économiques ont gagné en ampleur et en profondeur, où les revendications politique ont acquis un caractère de plus en plus radical, passant de demandes encore influencées par l’idéologie bourgeoise. comme celle des syndicats libre ou du droit d'expression à la télévision pour l'Eglise, aux exigences carrément intolérables pour n'importe quel gouvernement au monde -parce que relevant d'une dualité de pouvoir- de contrôle et de limitation de l'appareil répressif.

5 mois au cours desquels ceux qui au début, tel Walesa faisaient figure de "radicaux" , "d'extrémistes" sont devenus de véritables pompiers volants, dépêchés par les autorités vers chaque nouvel incendie, au cours desquels la petite minorité qui avait rechigné pour accepter les accords de Gdansk est devenue une forte minorité qui ne s'en laisse plus compter facilement par tous les Kuron et Walesa réunis, où, même si ces "dirigeants" conservent leur popularité, la dynamique n'est pas à un renforcement de leur autorité mais-à une remise en cause croissante de l'orientation "responsable" qu'ils préconisent de la part des assemblé ouvrières lesquelles ne se laissent plus convaincre en quelques minutes de "la nécessité des compromis" comme à Gdansk , le 30 août, mais font la sourde oreille pendant des heures aux chants de sirène du "réalisme", comme à Huta Warsawa le 27 novembre.

5 mois enfin, pendant

lesquels le prolétariat a gardé l'initiative face à des réactions brouillonnes

et incohérentes de la bourgeoisie.

12) Il en est qui font grand cas des faiblesses -réelles- du

mouvement des ouvriers en Pologne illusions démocratiques, et néo-syndicales,

influence de la religion et du nationalisme, pour conclure à la faible

importance ou profondeur de ce mouvement.

Il est évident que si l'on s'attend à ce que la classe ouvrière, dès

qu'elle surgit quelque part, ait totalement rompu avec l'ensemble des mystifications

que le capitalisme fait peser sur elle depuis des siècles, qu'elle ait du jour

au lendemain une claire vision des buts ultimes et des moyens de son mouvement,

qu'elle ait, en d'autres termes, une conscience communiste, alors effectivement

on risque d'être déçu par ce qui se passe en Pologne, comme d'ailleurs par tout

mouvement ouvrier avant le triomphe de la révolution. L'inconvénient avec une telle vision qui en

général se targue de "radicalisme", c'est qu'en plus d'exprimer

l'impatience et le scepticisme, typiques de la petite bourgeoisie, elle tourne

complètement le dos au mouvement vivant de la lutte de classe. Le mouvement du

prolétariat est un processus qui se dégage péniblement de la gangue du

capitalisme dans lequel il est né. Comme

les révolutionnaires, et en particulier Marx, l'ont souvent souligné, les oripeaux du vieux monde lui collent

longtemps à la peau et ce n'est qu'à travers une expérience douloureuse, à la

suite de tentatives répétées, qu'il parvient progressivement à s'en dépouiller

pour découvrir et affirmer ses desseins propres et véritables. Le "révolutionnaire" de la phrase

confond le début et la fin du mouvement.

Il voudrait qu'il soit arrivé avant d'être parti. Il en fait une photographie et, après avoir

confondu l'image et son modèle, il accuse ce dernier d'être immobile. Dans le cas de la Pologne, au lieu de voir

la rapidité avec laquelle les ouvriers ont franchi des étapes essentielles de

leur mouvement : le rejet de la peur, de l'atomisation, la conquête de la solidarité,

de l'auto organisation, l'emploi de la grève de masse, il ne voit que le

nationalisme et la religion, que l'expérience ne leur a pas encore permis de

surmonter. Au lieu de voir la dynamique

de rejet et de débordement de la structure syndicale, il ne voit que les

illusions qui subsistent à l'égard de celle-ci.

Au lieu de prendre la mesure du chemin considérable déjà parcouru par le

mouvement , il n’a d'yeux que pour celui qui lui reste à faire et s’en

décourage.

Les révolutionnaires ne cachent jamais à leur classe la longueur du chemin et les difficultés qui J'attendent. ils ne sont pas des "docteurs tant mieux! ". Mais, pour qu'ils puissent jouer leur rôle de stimulation de la lutte, qu'ils participent réellement à une prise de conscience par la classe de sa propre force, il ne sont jamais des "docteurs tant pis".

Ceux qui font aujourd'hui la moue devant les luttes des ouvriers de Pologne auraient pu dire en mars 1871 : "Bah! les ouvriers parisiens, sont nationalistes" et en janvier 1905 :"Bof! les ouvriers russes manifestent derrière des icônes."et ils seraient passés à côté des deux expériences révolutionnaires du prolétariat mondial les plus importantes avant 1917.

13) Une autre façon de sous-estimer l'importance du mouvement actuel en Pologne consiste à considérer qu'il serait allé moins loin qu'en 1970 ou 1976 parce qu'il ne se serait pas affronté de façon violente à l'Etat et à ses hordes répressives . Ce qu'ignore une telle conception, c est que :

-le nombre de tués que laisse la classe ouvrière dans un combat n'a jamais été une manifestation

de sa force,

-ce qui a fait reculer la bourgeoisie polonaise en 1976 ou en 1970, ce n'est pas l'incendie de quelques sièges du parti, mais bien la menace d'une généralisation du mouvement, notamment après le massacre des ouvriers,

- en 1980, la bourgeoisie s'est interdit jusqu présent d'employer la répression sanglante car c'était le meilleur moyen de radicaliser le mouvement surtout tant qu'il est ascendant,

- forts de leur expérience passée, les ouvriers savaient que leur force véritable ne résidait pas dans affrontements ponctuels avec la police, mais dans l'organisation et l'ampleur du mouvement de grève,

-si l'insurrection armée est

une étape indispensable du prolétariat sur le chemin du pouvoir et de son

émancipation, elle est une toute autre chose que les émeutes qui jalonnent en

grand nombre sa lutte contre l'exploitation.

L'émeute, telle qu'on l'a vu

en 1970 et 1976 par exemple, à Gdansk, à Gdynia, à Radom est une réaction

élémentaire, ponctuelle et relativement peu organisée de la classe sous le coup

de la colère ou du désespoir. Sur le

plan militaire, elle est finalement condamnée à la défaite même si, par

ailleurs, elle peut faire reculer momentanément la bourgeoisie. L'insurrection, par contre, telle qu' elle

prend place au point culminant d'un processus révolutionnaire comme en octobre

1917, est un acte délibéré, réfléchi, organisé et conscient de la classe.

Parce qu'elle a pour objectif la prise du pouvoir, elle vise non pas à faire

reculer la bourgeoisie, à lui arracher des concessions, mais bien à la battre

militairement et à détruire de fond en comble ses organes de pouvoir et de

répression. Cependant, bien plus qu'une

question militaire et technique, l’insurrection est une question politique :

ses armes essentielles sont l'organisation et la conscience du

prolétariat. C'est pour cela que, malgré

les apparences, et quel que soit le chemin qu'il lui reste encore à parcourir

pour arriver à une telle issue, le prolétariat de Pologne, parce que plus

organisé, plus expérimenté et plus conscient, est plus proche de l'insurrection

aujourd’hui! qu'il ne 1’était en 1970 ou en 1976

14) La thèse d'une moindre importance du mouvement en 1980 qu'en 1970, si elle pouvait avoir une apparence de vérité en juillet, au début du mouvement, est devenue après 5 mois parfaitement indéfendable. Que l'on juge le mouvement présent par sa durée, ses revendications, son extension, son organisation, sa dynamique, de même que sur le niveau des concessions faites par la bourgeoisie, et la gravité de sa crise politique, et l'on peut aisément constater qu'il est bien plus puissant qu'en 1970.

Cette différence entre les deux mouvements s'explique par l'expérience accumulée par les ouvriers polonais depuis 70. Mais c'est là un cadre partiel et encore insuffisant d'explication. En fait, on ne peut comprendre l'ampleur du mouvement présent en le replaçant dans le contexte général de la reprise historique du prolétariat mondial a la fin des années 60 et en tenant compte des différentes phases de cette reprise.

L'hiver 70 polonais s'inscrit dans une première vague de luttes -celle qui inaugure la reprise historique- qui va de mai 68 en France aux grèves de l'hiver 73-74 en Grande-Bretagne en passant par "l'automne chaud" italien de 1969, le "Cordobazo" argentin et les grèves sauvages d'Allemagne de la même année et par une multitude d'autres luttes qui touchent TOUS les pays industrialisés. Déclenchée alors que la crise commence à peine à faire sentir ses effets (bien qu'en Pologne la situation soit déjà catastrophique), cette offensive ouvrière surprend la bourgeoisie (comme elle surprend le prolétariat lui-même) qui, un peu partout, se trouve momentanément désemparée. Mais elle se reprend rapidement et, à travers toutes sortes de mystifications, elle réussit à repousser jusqu'en 78 la deuxième vague de luttes où l'on voit tour à tour les mineurs américains en 78, les ouvriers de la sidérurgie en France début 79, les travailleurs du port de Rotterdam à l'automne 79, les ouvriers de la sidérurgie de Grande-Bretagne début 80 ainsi que les métallurgistes brésiliens durant toute cette période... reprendre le chemin du combat! C'est à cette deuxième-vague de luttes qu'appartient le mouvement présent du prolétariat polonais.

Celle-ci se distingue de la première, par :

- la gravité bien plus catastrophique de la crise du capitalisme.

- une meilleure préparation de la bourgeoisie face aux luttes.

- une expérience plus grande de la classe ouvrière, et notamment sur le problème syndical, expérience qui s'est manifestée ces dernières années par une dénonciation explicite des syndicats par des minorités significatives d'ouvriers de même que par une clarification des positions de classe de certains groupes révolutionnaires sur cette question.

Dans ces conditions, la

deuxième vague des luttes ouvrières s'annonce, malgré tous les pièges que

tendra une bourgeoisie avertie, bien plus considérable que la précédente. C'est

ce que confirme aujourd'hui la lutte des ouvriers de Pologne.

15) Le constat de l'ampleur sans précédent, tant du mouvement

de luttes en Pologne que de la crise politique de la bourgeoisie et de la

gravité de la situation économique dans le monde entier peut suggérer que s'est

créé dans ce pays une situation révolutionnaire. Ce n'est nullement le cas.

Lénine définit la crise révolutionnaire par le fait que "ceux d'en haut ne peuvent plus gouverner comme avant" et "ceux d'en bas ne veulent plus vivre comme avant". A première vue, telle est la situation en Pologne. Cependant, dans la période présente, après l'expérience historique accumulée par la bourgeoisie notamment avec octobre 17, il serait illusoire de croire qu'elle va laisser ses secteurs les plus faibles affronter tous seuls le prolétariat. De même qu'on a pu voir toutes les "bonnes fées" du bloc occidental se pencher sur le berceau de la nouvelle née "démocratie" en Espagne en 1976 pour lui éviter tout faux pas face à un des prolétariats les plus combatifs du monde à l'époque, on peut constater aujourd'hui que "ceux d'en haut" ne sont pas seulement à Varsovie mais également surtout à Moscou ainsi que dans d'autres capitales importantes. Cette unité que manifeste la bourgeoisie face à la menace prolétarienne, notamment dans le cadre du bloc, signifie qu’une période révolutionnaire ne pourra s'ouvrir réellement que lorsque le prolétariat de tous les pays susceptibles de prêter main forte à une bourgeoisie aux abois sera sur le pied de guerre.

A un autre titre encore, cette maturité internationale du mouvement est indispensable pour que puisse s'ouvrir une période révolutionnaire. Elle seule en effet peut permettre aux ouvriers polonais de rompre complètement avec le nationalisme qui obscurcit encore leur esprit et qui leur interdit d' atteindre le niveau de conscience sans lequel il n'y a pas de révolution possible. Enfin, un tel niveau de conscience se manifeste nécessairement par l'apparition d'organisations politiques communistes au sein de la classe. Or la terrible contre-révolution qui s'est abattue en Russie et dans les pays de son bloc a liquidé physiquement et de façon totale tous les courants politiques du prolétariat de ces pays et ce n'est qu'en desserrant l'étau de la contre-révolution comme il le fait aujourd'hui qu'il peut commencer à recréer ces organismes.

Si l'heure n'est pas encore venue pour une insurrection en Pologne, par contre une première brèche s'est ouverte dans le bloc de l'Est, après un demi siècle de contre-révolution permettant que prenne place le processus de reformation des organisations politiques révolutionnaires.

16) De même que les causes et les caractéristiques du présent mouvement en Pologne ne peuvent être comprise que dans le cadre mondial, c'est ce cadre mondial seul qui permet de définir ses perspectives.

Avant même qu'elle ne puisse se traduire sur le plan des combats de classe, la dimension mondiale des événements en Pologne et de leur futur est mise en évidence par les manœuvres présentes de la bourgeoisie de toutes les grandes puissances, qui soit s'inquiètent avec insistance des "menaces qui pèsent sur le socialisme" dans ce pays, soit se disent "disposées à répondre aux préoccupations des autorités polonaises dans les différents domaines où elles se sont exprimées" (Giscard d'Estaing recevant Jagielski le 21 novembre) et mettent en garde l'URSS contre toute intervention en Pologne.

La préoccupation de la bourgeoisie de tous les pays est réelle et profonde. En fait, si elle peut tolérer que des événements comme ceux de Pologne affectent comme c'est le cas encore aujourd'hui, des pays de second plan (comme elle supportait la crise tant qu'elle bouleversait des pays de la périphérie), elle ne peut supporter qu'une telle situation s'installe dans des pays du centre, des métropoles comme l'URSS, la France, l'Angleterre, ou l'Allemagne. Or la Pologne est comme une flammèche sur une traînée de poudre qui risque de s'étendre à l'ensemble de l'Europe de l'Est, y compris la Russie, et mettre le feu a certains des grands pays d'Europe de 1'ouest parmi les plus touchés par la crise. C'est pour cela que l'évolution de la situation en Pologne est prise en charge par la bourgeoisie mondiale. Dans cette opération les deux blocs se partagent le travail :

- à l'Occident échoie la responsabilité d'essayer de donner un peu d'oxygène à une économie polonaise au bord de la banqueroute : dans les prêts consentis par l'Allemagne, la France et les USA et qui viennent s'ajouter aux 20 milliards de dollars de dettes de l'Etat polonais, il n'y a nulle perspective de rentabilisation économique : chacun sait que ce sont des prêts à fonds perdus qui doivent permettre de donner à manger aux ouvriers polonais pendant l'hiver et les empêcher de se révolter.

- à la Russie revient le rôle de menacer aujourd'hui et éventuellement d'apporter demain une "aide fraternelle" blindée à la bourgeoisie polonaise si elle n'arrive pas à s'en sortir toute seule.

Malgré les mises en garde de l'Occident, contre toute "aventure" de l'URSS et malgré les dénonciations par celle-ci des "menées de l'impérialisme américain et des revanchards de Bonn", il existe une solidarité de fond entre les deux blocs pour faire taire le plus vite possible le prolétariat de Pologne.

Les diatribes moscovites, tchèques et est-allemandes appartiennent à l'arsenal classique de la propagande. Elles révèlent une certaine inquiétude que Occident n'utilise à son profit la dépendance financière à son égard dans laquelle se trouve chaque jour plus la Pologne et les autres pays de l'Est. Mais elles ont surtout comme fonction d'exercer un avantage sur les ouvriers de Pologne et de préparer e éventuelle intervention bien que cette "solution" n'ait été envisagée que comme dernier recours (en cas de liquéfaction de l'Etat polonais), tant est réelle l'appréhension qu'elle n'allume un incendie social en Europe de l'Est.

Quant aux mises en garde occidentales, si elles font partie, elles aussi des armes classiques de la propagande anti-russe, elles ont une toute autre signification que celles énoncées dans le passé, par exemple, à propos du Golfe Persique à la suite de l'invasion de l'Afghanistan. La Pologne fait partie intégrante du bloc de l'Est et une entrée plus massive sur son territoire de troupes russes (dont on dégarnirait de toute façon les avant-postes de l’Allemagne de 1 'Est) ne changerait rien au rapport de forces entre les blocs. Le Secrétaire Général de OTAN, Luns, n'a-t-il pas déclaré nettement que son organisation ne bougerait pas en cas d'intervention soviétique ? Fondamentalement, le destinataire de ces mises en garde répétées n'est pas le gouvernement de l'URSS, bien qu'à travers elles on puisse partie tenter de dissuader une bourgeoisie moins subtile et expérimentée que celle d'Occident de se lancer dans une"aventure"aux conséquences sociales prévisibles non seulement à l'Est mais également l'Ouest. Ce que visent essentiellement ces mises garde, c'est de faire un barrage idéologique préventif auprès du prolétariat occidental, afin que, cas d'intervention russe, celle-ci ne soit pas comprise par lui comme ce qu'elle serait réellement, c’est-à-dire une opération de police de tout le capitalisme contre la classe ouvrière mondiale, mais comme une nouvelle manifestation de la "barbarie du totalitarisme "soviétique" contre la "liberté des peuples. L'indignation et la colère qu'une telle intervention ne manquerait pas de provoquer parmi les ouvriers d'occident, la bourgeoisie se donne pour tâche de les dévier contre le "méchant russe afin de "souder la solidarité" au sein du "camp démocratique" entre toutes les classes de la société et empêcher le prolétariat de manifester solidarité de classe en engageant partout le combat contre son ennemi véritable : le capital. Quel que soit le caractère dramatique de leur ton, les mises en garde occidentales ne traduisent donc pas une nouvelle aggravation des tensions entre blocs impérialistes. Pour que les choses soient en claires et comme gage de la "bonne foi" et des bonnes intentions" des Etats-Unis, Reagan s'est empressé d'envoyer, fin novembre, son ambassadeur personnel Percy, à Moscou, annoncer aux dirigeants du bloc de l'Est que son pays était prêt à réexaminer de façon positive la négociation Salt. En réalité, malgré certaines apparences, la lutte des ouvriers de Pologne est venue réchauffer les relations Est-Ouest que l'invasion de l'Afghanistan avait considérablement refroidies il y a moins d'un an.

Ainsi se trouve de nouveau illustré le fait que le prolétariat est la seule force dans la société capable, par sa lutte, d’empêcher le capitalisme de déchaîner un troisième holocauste impérialiste.

17) Les évènements de Pologne font apparaître deux grands dangers qui menacent le prolétariat :

- la capitulation devant la bourgeoisie : les ouvriers cèdent à l'intimidation, se rendent aux arguments de Walesa sur "l'intérêt national", acceptent les terribles sacrifices que requière le sauvetage (qui de toute façon ne saurait être que momentané) du capital national sans pour cela s'épargner un développement progressif de la répression qui n'aura de cesse avant que ne soit rétablie la chape de plomb dont ils s'étaient dégagés ;

- l'écrasement physique sanglant : les troupes du Pacte de Varsovie (car les forces de police et militaires polonaises ne seraient ni suffisantes ni sûres) apportent "une aide fraternelle au socialisme et à la classe ouvrière de Pologne" (lire au capitalisme et à la bourgeoisie).

Face à ces deux menaces, le prolétariat de Pologne ne peut que :

- maintenir sa mobilisation face aux tentatives de normalisation que la bourgeoisie a engagées, conserver cette solidarité et cette unité qui jusqu'à présent ont fait sa force, mettre à profit cette mobilisation, non pour se lancer immédiatement dans un affrontement militaire décisif contre la bourgeoisie qui serait prématuré tant que les ouvriers des autres pays de l'Est n'auront pas développé leur combativité, mais pour continuer son effort d'auto organisation, pour assimiler l'expérience de son mouvement, en tirer un maximum de leçons politiques pour les combats de demain et s'atteler à la tâche de formation de ses organisations politiques révolutionnaires

- lancer un appel aux ouvriers de Russie et des pays satellites dont seule la lutte peut paralyser le bras meurtrier de leur bourgeoisie et permettre aux ouvriers de Pologne de mettre en échec les manœuvres de leurs faux amis à la Walesa préparant la "normalisation" à la Kania.

Le prolétariat de Pologne n'est pas seul. Partout dans le monde se créent les conditions qui pousseront ses frères de classe des autres pays à le rejoindre dans le combat. Il est du devoir des révolutionnaires et des prolétaires conscients d'opposer à la solidarité manifestée par la bourgeoisie de tous les pays pour mettre au pas les ouvriers de Pologne, la solidarité de la classe ouvrière mondiale.

Ce que la bourgeoisie veut à tout prix empêcher, le prolétariat doit le réaliser : les combats de Pologne ne doivent pas rester sans lendemain mais doivent être au contraire l'annonce d'un nouveau pas de la combativité et de la prise de conscience du prolétariat de tous les pays.

Si le mouvement des ouvriers polonais a atteint aujourd’hui un palier, il n'y a nul lieu de considérer que c'est un signe de faiblesse. Au contraire, ce palier se situe à un niveau élevé et, en ce sens, la classe ouvrière de Pologne a d'ores et déjà répondu à l'exigence pour le prolétariat mondial de faire reculer la menace de guerre en "portant son combat à un niveau supérieur" comme le constatait la prise de position du CCI du 20 janvier 1980 à la suite de l'invasion de l'Afghanistan. D'autre part, ce mouvement n'est condamné à rester à ce stade que s'il reste isolé, mais rien ne le condamne à un tel isolement. C'est pour cela que, paraphrasant ce qu'écrivait en 1918 Rosa Luxemburg de la révolution russe, on peut dire avec espoir :

"En Pologne, le problème ne peut être que posé, c'est au prolétariat mondial de le résoudre."

CCI 4/12/80

Géographique:

- Pologne [1]

Heritage de la Gauche Communiste:

A la lumière des évènements en Pologne, le rôle des révolutionnaires

- 2544 lectures

Dans un monde aux sinistres perspectives, menacé de famines et de guerre, les grèves de masse des ouvriers polonais jettent un éclat lumineux d'espoir.

Comparé à la période effervescente de la fin des années 60 et du début des années 70, époque où le réveil international de la lutte de classe avait tiré des poubelles l'idée de la révolution, le reste des années 70 a semblé sinistre et troublant. Au moins dans les pays capitalistes majeurs, la lutte de classe est entrée dans une phase de retrait; et, alors que l'économie mondiale se désintégrait visiblement, parmi toutes les classes montait la prise de conscience que la seule lumière au bout du tunnel du capitalisme était le feu sinistre des bombes thermonucléaires.

Parmi les jeunes générations de la classe ouvrière et d'autres couches opprimées, les drapeaux de la révolte totale qu'ils avaient dressés dans ces dernières années, laissèrent place à l'apathie et au cynisme. Beaucoup de jeunes ouvriers mécontents ont dérivé vers la violence nihiliste, pendant qu'un nombre considérable d'étudiants révoltés d'hier optait pour les pâturages plus calmes du retour à la vie organique et à la cuisson du pain complet. Le mouvement communiste révolutionnaire qui était né de cette première vague de luttes sociales atteignit un certain point de développement et de maturité, mais il est resté remarquablement petit et avec un impact direct encore bien faible sur la lutte de classe. En réponse à cette situation objective, certains courants révolutionnaires se sont égarés dans l'individualisme et les théories sur l'intégration du prolétariat dans l'ordre bourgeois. D'autres ont cherché à compenser leur manque de confiance dans la classe et leur isolement politique, en s'adonnant à des rêves sur le parti omniscient qui, comme Jésus descendant des cieux dans toute sa gloire, sauvera le prolétariat de ses pêchés originels.

Mais, en regardant au-delà des apparences -ce qui est, par définition la méthode du marxisme- il était possible de discerner un autre processus se développant dans cette période. Oui, la lutte prolétarienne était en reflux, mais un reflux n'est pas la même chose que l'écrasement de la défaite. Derrière l'apathie apparente, des millions de prolétaires réfléchissaient avec simplicité et sérieux se posant des questions telles que : pourquoi ne gagnons nous plus rien lorsque nous nous mettons en grève ? Pourquoi les syndicats agissent-ils de cette façon ? Y a t’il quelque chose qui puisse être fait par rapport à la menace de guerre ? Pour la plupart de telles questions se sont posées d'une façon incohérente, inorganisée, et la conclusion première à laquelle est arrivée la plupart des ouvriers, c'est qu'il valait peut-être mieux ne pas secouer le bateau, et qu'il pouvait être plus sage d'attendre pour voir si la crise allait montrer des signes de ralentissement. Mais une minorité d'ouvriers a commencé à se poser ces questions de façon plus organisée, et est arrivée à des conclusions beaucoup plus radicales. Ainsi, l'apparition de cercles de discussion ouvriers dans des pays comme l'Italie, où la crise économique et sociale est extrêmement avancée, fut une expression de quelque chose de beaucoup plus large et plus profond, d'un processus souterrain de réflexion qui se poursuivait dans l'ensemble de la classe. Et, par dessus tout, alors que la population entière subissait de plus en plus les attaques du chômage et de l'inflation, le mécontentement qui s'accumulait dans les entrailles de la société portait nécessairement en lui le potentiel d'énormes explosions imprévues de la lutte de classe -d'autant plus qu'il devenait clair que la bourgeoisie était incapable de faire quoi que ce soit contre la crise de son système.

Les années 78-79 ont vu à la fois un approfondissement net de la crise, et les premiers signes d'une réaction contre celle-ci de la part du prolétariat des pays avancés : la grève des mineurs américains, la grève des sidérurgistes en Allemagne de l'Ouest, 1"'hiver de mécontentement" anglais qui a précipité la chute du gouvernement travailliste. Qu'une nouvelle phase de la lutte de classe se soit ouverte, les violentes bagarres à Longwy et Denain, l'auto organisation des hospitaliers italiens et des dockers hollandais, la grève prolongée et combattive des sidérurgistes anglais l'ont confirmé. Mais la grève de masse en Pologne -à cause de sa large extension, de son niveau d'auto organisation, de ses répercussions internationales, de son caractère politique évident a pleinement confirmé qu'en dépit des bruits de bottes de toutes les bourgeoisies et des dangers réels de guerre mondiale, la classe ouvrière peut encore agir à temps pour empêcher le système capitaliste de précipiter le monde dans l'abîme.

Le but de cet article n'est pas de tirer toutes les leçons de cette expérience immensément riche, ni de décrire la situation présente en Pologne, qui continue à être marquée par des signes d'extrême fermentation et d'instabilité, même si les aspirations des ouvriers sont dans une certaine mesure canalisées vers les fausses solutions de la démocratie et du syndicalisme "indépendant". Pour un plus grand développement sur cette question et sur la situation récente, nous renvoyons le lecteur à l'article d'orientation de la Revue Internationale n°23, à l'article dans ce numéro, ainsi qu'aux publications territoriales du CCI. Notre intention est ici d'examiner comment les événements polonais éclairent une question qui est presque toujours la principale pierre de touche des désaccords dans le mouvement révolutionnaire d’aujourd’hui, tout comme elle l’a été dans le passé : la nature et la fonction de l’organisation des révolutionnaires.

Il est vrai que les groupes du mouvement révolutionnaire actuel ne sont pas tous parvenus aux mêmes conclusions sur d’autres aspects des événements polonais – loin de là. Il a été particulièrement difficile pour un bon nombre de groupes révolutionnaires d’éviter la tentation de voir les syndicats « indépendants » comme une sorte d’expression prolétarienne, en particulier parce qu’il semble en continuité avec les organes authentiques de la lutte de la classe ouvrière : les comités de grève. Cette difficulté s'est surtout rencontrée chez les groupes 1es plus éloignés des sol ides racines de la tradition communiste de gauche.

Ainsi, les ex-maoïstes du Bochevik en France crient : " Longue vie aux syndicats " 1ibres" des ouvriers polonais", pendant que le Marxist Workers Comittee américain, également ex-maoïste, les voit comme un acquis positif de la lutte, même si le manque de direction révolutionnaire les expose au danger de la corruption. Les libertaires du groupe anglais Solidarity ont été si enthousiasmés par ces instituons apparemment "autonomes", "auto-gérées" (qu'importe si elles s'appellent syndicats !) qu'ils ont applaudi (de façon critique) les trotskistes du SWP anglais pour leur soutien aux syndicats libres. Pire encore, Solidarity a organisé un meeting à Londres pour exprimer son accord avec l'idéal des syndicats indépendants pour les ouvriers polonais et ne s'est guère sentie embarrassé de partager une plate-forme avec un conseiller du parti travailliste et les sociaux-démocrates polonais. Dans sa dernière revue (n°14), Solidarity tente; de s'en sortir en disant qu'il n'a pas réellement partagé une telle plate-forme; il a simplement donné cette impression à cause de l'arrangement "traditionnel" des sièges à la réunion (c'est à dire une table d’orateurs faisant face à l'audience assise sur des rangées de chaises, au lieu de la pratique plus libertaire de s'asseoir en cercle !). En tout cas, Solidarity se défend lamentablement d'avoir mis en place un front uni avec ces autres groupes, et prétend n'avoir fait qu'organiser un "forum ouvert" où chacun pouvait donner son point de vue. C'est ainsi que les libertaires se dévoilant comme les défenseurs de la mystification bourgeoise libérale selon laquelle les points de vue sont également intéressants, également sujets à discussion. Les frontières de classe disparaissent, et seules les formes restent.

Les groupes de la gauche communiste ne se sont pas laissés prendre tout à fait aussi facilement, bien qu'à la fois, le PCI (Programme Communiste) le GCI (Groupe communiste internationaliste) montrent à quel point il est dangereux de ne pas avoir une compréhension claire que nous vivons l'époque décadente du capitalisme et que le syndicalisme est mort. Le PCI semble rejeter les syndicats libres actuels mais veut laisser la porte ouverte à l'idée qu’ils pourraient exister de réels syndicats libres à condition qu'ils soient dirigés par un parti révolutionnaire. Quant au GCI, tout comme les bordiguistes officiels, il défend l’idée d'un "associationnisme ouvrier" éternel qui serait la forme "immédiate" d'organisation créée par les ouvriers en lutte, et dont le nom et la forme sont indifférente, quelle que soit la période de l’histoire. Selon eux, syndicat, groupe ouvrier, soviet, peu importe : seuls les formalistes, comme le CCI, par exemple se soucient des formes ! L’important, c’est que ces expressions de l’associationnisme sont "des épisodes dans l’histoire du parti, que ce soit dans le temps ou dans l’espace" (cf. "Rupture avec le CCI, p9). Ainsi, fidèle à son anti-formalisme, le GCI a ardemment soutenu l’idée d’une possible transformation des syndicats libres en Pologne en "vrais organismes ouvriers, larges, ouverts à tous les prolétaires en lutte, coordination et centralisation des comités de grève" et a également soutenu l’idée que ces syndicats libres pourraient se transformer en organes d'Etat sous la pression des autorités et des dissidents (cf."Le Communiste" n°7. -p. 4). Mais ces hésitations se sont placées plus dans le domaine de la spéculation que dans le monde matériel d'aujourd'hui : le dernier numéro du Communiste (n°8) est très clair quant à la dénonciation des nouveaux syndicats.

Dans l'ensemble, les groupes

de la gauche communiste ont su apprécier l'importance des évènements en Pologne

et défendre les positions de classe de base : opposition au capitalisme à l'Est

et à l'Ouest, soutien à l'organisation et à l'unité de la lutte des ouvriers

polonais, rejet des mystifications démocratiques et des syndicats libres. Mais si vous interrogiez le CCI, la CWO, le PCI Battaglia

Communista, le GCI, le PIC (Pour une Intervention communiste) ou

d'autres au sujet de ce que les évènements en Pologne nous enseignent sur le

rôle de l'organisation révolutionnaire, vous seriez certains d’avoir une

grande variété de réponses. En fait,

c'est l'incapacité des groupes communistes à se mettre d'accord sur cette

question de base qui a sapé la possibilité pour le mouvement révolutionnaire

international de faire une intervention commune en réponse aux grèves

polonaises : peu de temps avant qu'elles n'éclatent, les conférences

internationales des groupes communistes ont échoué à cause d'une incapacité à

se mettre d'accord ne serait-ce que sur le sujet, comment doit-on mener le

débat sur le rôle du parti révolutionnaire (voir la Revue Internationale

n°22).

Etant donné que l'humanité vit encore dans la phase préhistorique où l'inconscient tend à dominer le conscient, il n'est pas surprenant que l'avant-garde révolutionnaire puisse être également affligée de cette difficulté générale qui rend plus facile aux hommes de comprendre ce qui se passe dans le monde extérieur, que de comprendre leur propre nature subjective.

Mais comme nous n’avons jamais cessé de le répéter lors des conférences internationales, les débats théoriques entre révolutionnaires, y compris le débat sur leur propre nature et fonction, ne peuvent être simplement résolus à travers l'auto-analyse ou les discussions " entre nous". Ils ne peuvent être posés qu'à travers l'interaction de la pensée révolutionnaire et l'expérience pratique de la lutte de classe.

Pour nous, la classe ouvrière n'a pas encore accumulé une expérience historique suffisante pour dire aujourd'hui, que toutes les questions sur le rôle de l’organisation révolutionnaire sont résolues une fois pour toutes. même si nous pouvons être clairs sur ce que l'organisation ne peut pas faire.

C'est sans aucun doute un débat qui continuera -à la fois chez les révolutionnaires et la classe dans son ensemble- bien après que d'autres problèmes, comme la nature des syndicats aient cessé d'être controversés. En fait, seule la révolution elle-même rendra clairs à l'ensemble du mouvement révolutionnaire les principaux points de la "question du parti".

Mais si aujourd'hui le débat doit quitter le domaine de la grandiose abstraction et des vagues affirmations, il doit être mené en rapport avec le développement actuel de la lutte de classes.

Depuis sa constitution, le CCI a mené un combat implacable contre les deux principales distorsions de la compréhension marxiste du rôle de l'organisation révolutionnaire : d'un côté, contre le conseillisme, le spontanéisme, les libertaires ... etc., toutes ces conceptions qui minimisent ou nient l'importance de l'organisation révolutionnaire, et en particulier son expression la plus avancée, le parti communiste mondial; de l'autre côté, contre le fétichisme du parti, l'idée qu'une minorité révolutionnaire peut se substituer à l’action de la classe ..., toutes ces conceptions qui surestiment et exagèrent le rôle du parti. Nous pensons que les récents évènements en Pologne ont été dans le sens de notre lutte sur ces deux faits et nous allons à présent essayer de montrer pourquoi et comment.

LA BANQUEROUTE DU SPONTANEISME

Les courants révolutionnaires qui ont surgi à la fin des années 60 et au début des années 80 ont été fortement marqués par différentes formes d'idéologie spontanéiste. En partie, c'était une inévitable réaction aux aberrations du stalinisme et du trotskisme. Durant des décennies, ces tendances contre-révolutionnaires sont apparues comme des expressions du marxisme, et pour beaucoup de gens, l'idée même du parti révolutionnaire était irrémédiablement associée aux répugnantes caricatures offertes par les partis communistes et leurs acolytes trotskistes et maoïstes. En outre, après mai 68 et d'autres expressions de la révolte prolétarienne, les révolutionnaires furent naturellement enthousiastes face au fait que les ouvriers montraient alors leur capacité à lutter et à s'organiser sans la "direction" des partis officiels de gauche. Mais, étant donné le caractère purement viscéral de leurs réactions au stalinisme et au trotskisme, nombre de révolutionnaires sont arrivés à la conclusion facile qu'un parti révolutionnaire, et dans certains cas, toute forme d'organisation révolutionnaire ne pouvait être qu'une barrière au mouvement spontané de la classe.

Une autre raison à la prédominance des idées spontanéistes dans cette phase initiale de reprise du mouvement révolutionnaire, fut que les révoltes sociales qui avaient donné naissance à beaucoup de ces courants n'étaient pas toujours clairement le fait de la classe ouvrière et n'étaient pas dirigées de façon évidente contre une économie en crise profonde. Mai 68 en est l'exemple classique, avec son interaction entre les révoltes étudiantes et les grèves ouvrières, et donnait l'impression que c'était un mouvement contre les excès de la "société de consommation" plutôt qu'une réponse aux premières manifestations de la crise économique mondiale qui s'annonçait. La majorité des groupes révolutionnaires, nés dans cette période, était composée d’éléments qui venaient, soit directement du mouvement étudiant, soit de secteurs marginaux du prolétariat. Les attitudes de ces couches de la société qu'ils apportaient avec eux, prirent différentes formes "théoriques", mais elles étaient souvent marquées par le sentiment général que la révolution communiste était une activité ludique, plutôt qu'une lutte sérieuse, d'une portée historique. Il est vrai que les révolutions sont "la fête des opprimés" et qu'elles auront toujours des aspects humoristiques et ludiques, mais ceux-ci ne peuvent être que le contre-point lumineux du drame révolutionnaire qui se joue, tant que la classe ouvrière doit encore gagner une guerre civile dure et violente contre un ennemi de classe sans pitié. Mais les situationnistes et courants apparentés ont souvent parlé comme si la révolution allait apporter une réalisation immédiate de tous les désirs. La révolution devait être faite pour le plaisir ou ne valait pas le coup d'être faite, et on ne devenait révolutionnaire que pour ses propres besoins. Tout autre chose n'était que "sacrifice" et "militantisme".

Les attitudes comme celles-ci se basaient sur un une incapacité fondamentale à comprendre que les révolutionnaires, qu'ils le sachent ou non, sont produits par les besoins de la classe dans son ensemble. Pour le prolétariat, classe associée par excellence, il ne peut y avoir de séparation entre les besoins de la collectivité et les besoins de l'individu. Le prolétariat donne constamment naissance à des fractions révolutionnaires parce qu'il est appelé à devenir conscient de ses buts généraux, parce que sa lutte ne peut se développer qu'en brisant la prison de l'immédiatisme. Qui plus est, le seul facteur qui puisse appeler le prolétariat à lutter de façon massive, est la crise du système capitaliste. Les mouvements majeurs de classe ne se produisent pas parce que les ouvriers en ont assez et veulent protester contre l'ennui de la vie quotidienne dans le capitalisme De tels sentiments existent certainement dans la classe ouvrière, mais ne peuvent donner jour qu'à de sporadiques explosions de mécontentement. La classe ouvrière ne bougera à une échelle massive que lorsqu'elle sera forcée de défendre ses conditions d'existence, comme les ouvriers polonais l'ont montré en plusieurs occasions mémorables. La guerre de classe est une affaire sérieuse car c'est une question de vie ou de mort pour le prolétariat.

Alors que la crise balaye la dernière illusion selon laquelle nous vivons une société de consommation dont l'abondante richesse peut nous tomber dans les mains grâce à la volonté situationniste, il devient clair que le choix qui nous est offert par le capitalisme n'est pas socialisme ou ennui, mais socialisme ou barbarie. La lutte révolutionnaire de demain dans ses méthodes et ses buts, ira bien au delà des mouvements révolutionnaires de 1917-1923, mais elle ne perdra rien du sérieux et de l'héroïsme de ces jours-là. Au contraire, avec le menace de l'anéantissement nucléaire suspendue sur nos têtes, bien plus lourd sera l'en jeu. Tout cela nous conduit a la conclusion que les révolutionnaires d'aujourd'hui doivent avoir le sens de leurs propres responsabilités.

Alors que la guerre de classes commence à s'intensifier, il devient clair que la seule façon "authentique" de vivre sa vie quotidienne est de déclarer la guerre totale au capitalisme, et que ce besoin individuel correspond au besoin collectif qu' a le prolétariat que ses éléments révolutionnaires s'organisent et interviennent de la façon la plus efficace possible. Et comme de plus en plus de révolutionnaires sont engendrés directement par la lutte de classe, du cœur du prolétariat industriel, ce rapport entre les besoins collectifs et individuels ne sera plus ce grand "mystère" qu'il reste encore pour beaucoup de libertaires et de spontanéistes d'aujourd'hui.

A vrai dire, la banqueroute des spontanéistes apparaissait déjà pendant le reflux qui a suivi la première vague de lutte de classes internationale. La majorité des courants conseillistes et modernistes qui ont fleuri au début de la décennie 70, I.C.O., l'Internationale Situationniste, le GLAT, Combate, Mouvement Communiste, et beaucoup d'autres, ont simplement disparu : c'était après tout, la conséquence logique de leurs théories anti-organisationnelles. Parmi les groupes qui ont pu survivre à la période de reflux, ce furent en majorité ceux qui, même à partir de points divergents, ont pris au sérieux la question de l'organisation : le CCI, la CWO, le PCI-Battaglia Comunista, le PCI-Programma Communista, etc.

Dans les Conditions actuelles, simplement survivre est déjà un pas important pour un groupe révolutionnaire, tant la pression de l'isolement et de l'idéologie dominante est grande. En fait, il est absolument crucial que des groupes révolutionnaires fassent montre d'une capacité à continuer leur marche dans les périodes difficiles ; sinon ils ne sont pas capables d'agir comme pôle de référence et de regroupement lorsque les conditions de la lutte de classe redeviennent plus favorables. Mais si le reflux a déjà révélé l'inadéquation des idées et de la pratique spontanéistes, alors la résurgence de la lutte de classe va achever leur déroute. Les événements polonais en sont , de loin, l'exemple le plus éloquent.

LA NECESSITÉ D'UNE ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE

Personne n ' a pu suivre les récentes luttes de masse en Pologne, sans être frappé par les éléments profondément contradictoires dans la conscience de classe des ouvriers. D'un côté, les ouvriers polonais ont montré qu'ils se considéraient comme une classe, parce qu’ils ont placé la solidarité de classe au-dessus des intérêts immédiats de tel ou tel groupe d'ouvriers et parce qu'ils ont considéré leur patron, l'Etat polonais, comme une force tout à fait étrangère à eux et ne méritant pas un iota de confiance et de respect de leur part. Ils ont montré une claire connaissance des principes de base de la démocratie ouvrière dans la façon dont ils ont organisé leurs assemblées et leurs comités de grève. Ils ont montré leur compréhension du besoin d'aller du terrain économique vers le terrain politique en établissant des revendications politiques et en faisant face à l'appareil d'Etat tout entier. Et pourtant, au même moment, la conscience d'eux-mêmes comme classe a été sévèrement entravée par la tendance à se définir comme des polonais ou des catholiques ; le rejet de l'Etat a été compromis par les illusions sur les possibilités de le réformer; la capacité d'auto organisation s'est trouvée détournée vers la dangereuse illusion des syndicats "indépendants". Ces faiblesses idéologiques ne sont pas, bien sûr, une justification pour sous-estimer la force et la signification des grèves. Comme nous l'avons montré dans la Revue Internationale n°23, dans la révolution de 1905, les ouvriers qui marchaient derrière le pope Gapone en portant des images du Tsar, brandissaient la minute d'après les drapeaux rouges de la Social-Démocratie. Mais nous ne devons pas oublier qu'un des facteurs qui a permis aux ouvriers de faire cette transition si rapidement en 1905 fut précisément la présence du parti révolutionnaire marxiste au sein de la classe ouvrière. De tels bonds soudains de la conscience politique seront plus durs aujourd'hui pour la classe ouvrière, surtout dans le bloc russe, car la contre-révolution stalinienne a anéanti le mouvement communiste.

Néanmoins, le mouvement en Pologne a inévitablement fait surgir des groupes d'ouvriers qui sont plus intransigeants dans leur hostilité à l'Etat, moins impressionnés par les appels au patriotisme et l'intérêt national, plus préparés à repousser les limites de l'ensemble du mouvement. Ce sont ces ouvriers qui ont hué Walesa lorsqu'il a annoncé les accords à la fin de la grève du mois d'août, criant "Walesa, tu nous a vendu". Ce sont ces ouvriers qui, même après la "grande victoire" de la reconnaissance du syndicat Solidarité -qui était supposée suffire à faire rentrer joyeusement tout le monde au travail pour l'économie nationale- ont fait pression pour que les structures des nouveaux syndicats soient complètement séparées de l'Etat (signe de combativité, même si ce but en soi est illusoire. Ce sont ces ouvriers, qui, avec ou sans la bénédiction de Solidarité, ont continué à secouer l'économie nationale avec des actions de grèves sauvages. Nul doute que c'est à ce genre d'ouvriers que se référait récemment un député catholique de la Diète polonaise en les qualifiant "d'extrémistes de part et d'autre, qui, objectivement forment une sorte d'alliance contre les forces de dialogue" (Le Monde 23/11/80).

C'est des rangs d'ouvriers de ce genre que nous verrons, tout aussi inévitablement, l'apparition de groupes ouvriers, de publications"extrémistes", de cercles de discussion politique, et d'organisations qui, même si c'est de manière confuse, tentent de se réapproprier les acquis du marxisme révolutionnaire. Et, sauf si on en est au spontanéisme le plus rigide et le plus dogmatique, il n'est pas difficile de voir quelle fonction une telle avant-garde prolétarienne sera appelée à jouer : elle aura à essayer de mettre en lumière pour l'ensemble des ouvriers, les contradictions entre les actions radicales qu'ils font en pratique et les idées conservatrices qu'ils ont toujours dans la tête, idées qui ne peuvent que bloquer le développement futur du mouvement.

Si cette avant-garde est capable de devenir de plus en plus claire sur la signification réelle de la lutte des ouvriers polonais; si elle est capable de comprendre la nécessité de mener un combat politique contre les illusions nationaliste, syndicaliste, religieuse et autres qui existent dans la classe ; si elle voit pourquoi la lutte doit devenir internationale et révolutionnaire ; et si, en même temps, elle est capable de s'organiser effectivement et de faire connaître ses positions, le mouvement entier sera alors capable de faire d'énormes pas vers l'avenir révolutionnaire. D'un autre côté, sans l'intervention d'une telle minorité politique, les ouvriers polonais seront plus vulnérables aux pressions de l'idéologie bourgeoise, politiquement désarmés face à une opposition sans merci.

En d'autres termes, le

développement de la lutte elle-même démontre qu'il y a un besoin criant d'une

organisation de révolutionnaires basée sur une plate-forme communiste

claire. La classe ouvrière ne sera pas

capable d'atteindre la maturité politique requise par le haut niveau de la

lutte, si elle ne donne pas naissance aux organisations politiques

prolétariennes. Les spontanéistes qui

clament que les ouvriers développeront une conscience révolutionnaire sans

organisations révolutionnaires oublient le simple fait que les organisations

révolutionnaires sont un produit "spontané" des efforts du

prolétariat pour briser le carcan de l'idéologie bourgeoise et ouvrir une

alternative-révolutionnaire.

Ce n'est pas en opposant à

la légère les "luttes autonomes" et 1"intervention d'une

organisation politique que les spontanéistes peuvent échapper à ce fait que le

mouvement ne peut rester autonome -c'est à dire indépendant de la bourgeoisie

et de son Etat- que s'il est clair politiquement sur ce qu'il veut et où

il va. Comme l'ont montré les événements de la fin de la grève d'août 80, les

formes d'organisation de la classe ouvrière les mieux organisées et les plus

démocratiques ne sont pas capables de se maintenir si elles sont confuses sur

des questions vitales telles que le syndicalisme : plus les conceptions syndicalistes

ont dominé dans le MKS, plus celui-ci a commencé à échapper des mains des

ouvriers. Et les organisations de masse

de la classe ne seront pas capables de dépasser de telles confusions s'il

n'existe pas de minorité communiste combattant en leur sein, exposant les

manœuvres de la bourgeoisie et de tous ses agents et traçant une perspective

claire pour le mouvement. L'organisation

révolutionnaire est le meilleur défenseur de l'autonomie des ouvriers. 1

LA STRUCTURE DE L ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE

Si les événements de Pologne montrent que l'organisation révolutionnaire est un élément indispensable de l'autonomie prolétarienne, ils nous aident également à clarifier quelle forme une telle organisation doit prendre. Les travailleurs en Pologne, comme beaucoup d'autres secteurs de la classe dans les maillons les plus faibles du capital (Pérou, Corée, Egypte, etc. ... ) ont été contraints de se lancer dans des luttes de masse contre l'Etat alors qu'ils étaient cruellement isolés des courants révolutionnaires qui n'ont qu'une existence limitée dans les principaux pays occidentaux industrialisés. L'isolement politique de tels mouvements primordiaux de la classe ouvrière prouve que c'est un leurre de vouloir limiter le rôle des organisations révolutionnaires à un niveau local, celui d'une ville ou d'un pays. Cependant, beaucoup de groupes spontanéistes théorisent vraiment de telles limitations locales au nom du fédéralisme ou des organisations "autonomes". Ainsi alors que les ouvriers polonais faisaient face à l'Etat stalinien et que les organisations révolutionnaires qui existent principalement en Europe Occidentale et en Amérique du Nord, étaient obligées de se résigner à un rôle de propagande éloignée, dans l'incapacité de participer directement au mouvement, les tenants du fédéralisme ne peuvent que considérer cet isolement réciproque que comme une bonne chose! Nous pouvons donc nous rendre compte à quel point le localisme est une barrière au développement de l'autonomie de la classe ouvrière: en effet, si le mouvement révolutionnaire, là où il est le plus fort, ne comprend pas la nécessité de créer un pôle international de regroupement, de clarté politique, comment pourra t-il être d'une utilité quelconque à des groupes de travailleurs radicaux du bloc de l'Est ou du Tiers Monde, à ceux qui essaient de surmonter l'actuelle faiblesse idéologique de la lutte de classe dans ces régions? Devons-nous condamner ces travailleurs à tout retrouver par eux-mêmes, sans essayer de les aider, sans chercher à accélérer leur évolution politique? Quelle serait la signification de la solidarité de classe si nous ne faisions pas d'efforts pour aider les idées des révolutionnaires à briser les innombrables remparts du capitalisme ?

Si l'organisation des révolutionnaires doit être crée sur une base internationale, elle doit de plus être également centralisée. En créant les comités de grève inter entreprises, les ouvriers polonais ont montré que non seulement, la centralisation est le seul moyen pour organiser et unir réellement la lutte de classe, mais encore qu'elle est entièrement compatible avec la plus profonde démocratie ouvrière. Si les ouvriers polonais le comprennent, pourquoi est-ce un tel problème pour beaucoup de révolutionnaires aujourd'hui, pour ces camarades qui sont terrorisés par le seul mot de centralisation et pensent que le fédéralisme ou une simple addition de petits groupes autonome est la vraie manière de s'organiser? Il est étrange que les"conseillistes" soient à ce point effrayés par la centralisation, alors que les Conseils Ouvriers, tout comme le M.K.S, expriment simplement la compréhension qu'ont les ouvriers de la nécessité de centraliser toutes les assemblées et comités d'usine locaux dans un seul organe unifié ! Bien qu'une organisation révolutionnaire ne suive pas exactement la forme d'organisation des Conseils , les principes organisationnels de base -centralisation, élection et révocabilité des organes centraux, etc.- sont les mêmes.

Quelques conseillistes ou semi-conseillistes peuvent faire valoir une dernière démarcation défensive. Ils peuvent être d'accord sur la nécessité d'une organisation révolutionnaire; qu'elle doit être internationale et même centralisée. Mais ils se fixent comme politique de ne jamais considérer un tel organe comme un parti. Par exemple, le PIC, dans sa dernière publication (Jeune Taupe n°33), nous informe qu'il est en train d'écrire une brochure de 100 à 150 pages dans laquelle il montre que "le concept de parti est lié au processus de la révolution bourgeoise et doit en conséquence être rejeté par les révolutionnaires". Mais, dans la même publication (page 4), il est dit que l'intervention des révolutionnaires. "ce n'est pas simplement d’être parmi les travailleurs, c'est faire connaître ses positions et proposer des actions afin d'aller dans le sens d'une clarification politique de l’ensemble du mouvement". Selon nous un jour nous avons la chance d'avoir une organisation communiste internationale capable de faire connaître ses positions à des millions de travailleurs dans tous les principaux centres capitalistes, de "proposer des actions" qui soient prises en charge et menées par un grand nombre d'ouvriers, alors, dans notre vocabulaire, qui est peut-être plus modeste que 150 pages sur ce point particulier, nous parlerons de parti communiste international . Le PIC peut préférer 1 'appeler autrement, mais qui alors sera intéressé par de telles discussions sémantiques en plein milieu de la guerre civile révolutionnaire ?

LES CONTRADICTIONS DU SUBSTITUTIONISME

Jusque là, certains courants du mouvement révolutionnaire pourraient être d'accord avec nos critiques du spontanéisme. Mais cela n'est pas suffisant pour les convaincre qu'ils ont beaucoup de points communs avec le CCI. Pour des groupes comme la CWO, le GCI, Battaglia Comunista, etc., le CCI est mal placé pour attaquer les conseillistes parce qu'il est trop fondamentalement conseilliste; parce que, tout en admettant "formellement" la nécessité d'un parti, nous le réduirions à un rôle purement propagandiste. Ainsi, le GCI dit : "Là où les communistes, depuis l'aube de leur existence, ont toujours cherché à assumer toutes les tâches de la lutte, à prendre une part active à tous les domaines du combat communiste, (... ) le CCI, quant à lui, estime avoir une fonction en propre : la propagande" ' (Rupture avec le CCI , p. 5). Et, plus loin, le GCI cite Marx contre nous, quand il dit que: "la tâche de l’internationale est d'organiser et de coordonner les forces ouvrières pour le combat qui les attend". L'Internationale, dit Marx, est "l 'organe central " pour 1 'action internationale des travailleurs. Le GCI et d'autres groupes considèrent donc que nous sommes vraiment des conseillistes parce que nous insistons sur le fait que la tâche de l'organisation révolutionnaire n'est pas d'organiser la classe ouvrière.