Revue Int. 2007 - 128 à 131

- 4457 reads

Revue Internationale n° 128 - 1er trimestre 2007

- 3205 reads

Editorial - Du Moyen-Orient à l'Afrique : Quand le chaos atteint des sommets

- 2866 reads

La situation dramatique du Moyen-Orient livré au chaos révèle le cynisme et la duplicité profonde de la bourgeoisie de tous les pays. Chaque bourgeoisie prétend en effet apporter la paix et établir davantage de justice ou de démocratie pour les populations qui subissent quotidiennement ces horreurs et ces massacres depuis des années. Mais ces beaux discours ne servent qu'à masquer la défense de sordides intérêts impérialistes concurrents et à justifier des interventions qui constituent le facteur prépondérant de l'aggravation des conflits et de l'accumulation de la barbarie guerrière du capitalisme. Ce cynisme et cette hypocrisie viennent également d'être confirmés par un événement récent, l'exécution précipitée de Saddam Hussein, illustrant, sur un autre plan, les sanglants règlements de compte entre fractions rivales de la bourgeoisie.

Pourquoi l'exécution précipitée de Saddam Hussein ?

Le jugement et l'exécution de Saddam Hussein ont été salués spontanément par Bush comme une "victoire de la démocratie". Il y a une part de vérité dans cette déclaration : c'est souvent au nom de la démocratie et de sa défense présentée comme l'idéal de la bourgeoisie que celle-ci a perpétré ses règlements de compte ou ses crimes. Nous avons déjà consacré un article de cette revue à le démontrer (Lire Revue Internationale n°66 [1], 3e trimestre 1991, "Les massacres et les crimes des grandes démocraties"). Avec un cynisme sans bornes, Bush a également osé déclarer le 5 novembre 2006, à l'annonce du verdict de la condamnation à mort de Saddam Hussein, alors qu'il était lui-même en pleine campagne électorale dans le Nebraska, que cette sentence pouvait apparaître comme une "justification des sacrifices consentis par les forces américaines" depuis mars 2003 en Irak. Ainsi, pour Bush, la peau d'un assassin valait celle de plus de 3000 jeunes Américains tués en Irak (soit davantage de victimes que la destruction des Twin Towers), la plupart à la fleur de l'âge ! Et il ne compte pour rien la peau de celles des centaines de milliers d'Irakiens depuis le début de l'intervention américaine. En fait, depuis l'occupation des troupes américaines, il y a eu plus de 600 000 morts côté irakien que le gouvernement irakien vient d'ailleurs de décider de ne plus décompter pour ne pas "saper le moral" de la population.

Les Etats-Unis étaient au plus haut point intéressés à ce que l'exécution de Saddam Hussein ait lieu avant que ne se tiennent les procès suivants. La raison en est qu'ils ne tenaient en rien à ce que soient évoqués trop d'épisodes compromettants pour eux. Il s'agit de faire le maximum pour ne pas rappeler le soutien total des Etats-Unis et des grandes puissances occidentales à la politique de Saddam Hussein entre 1979 et 1990, à commencer par la guerre entre l'Irak et l'Iran (1980 -88).

En effet, un des multiples chefs d'accusation requis contre Saddam Hussein dans l'un de ces procès concernait le gazage à l'arme chimique de 5000 Kurdes à Halabjah en 1988. Ce massacre intervenait dans le cadre et à la fin de la guerre entre l'Irak et l'Iran, qui a fait plus de 1.200.000 morts et deux fois plus de blessés et d'invalides. C'était alors les Etats-Unis et, derrière eux, la plupart des puissances occidentales qui soutenaient et armaient Saddam Hussein. Prise par les Iraniens, cette ville avait été reprise par les Irakiens qui avaient décidé d'une opération de représailles à l'encontre de la population kurde. Ce massacre n'était d'ailleurs que le plus spectaculaire au sein d'une campagne d'extermination baptisée "'Al Anfal"("le butin de guerre") qui fit 180.000 victimes parmi les Kurdes irakiens entre 1987 et 1988.

Lorsque, à l'époque, Saddam Hussein initie cette guerre en attaquant l'Iran, il le fait avec le plein soutien de toutes les puissances occidentales. Face à l'avènement d'une république islamiste chiite en 1979 en Iran où l'ayatollah Khomeiny se permettait de défier la puissance américaine en qualifiant les Etats-Unis de "grand Satan" et que le président démocrate de l'époque, Carter, avait échoué à le renverser, Saddam Hussein a joué le rôle de gendarme de la région pour le compte des Etats-Unis et du camp occidental en lui déclarant la guerre et en la faisant durer pendant 8 ans, pour affaiblir l'Iran. La contre-attaque iranienne aurait d'ailleurs amené ce pays à la victoire si l'Irak n'avait pas bénéficié du soutien militaire américain sur place. En 1987, le bloc occidental sous la houlette des Etats-Unis avait mobilisé une formidable armada dans les eaux du Golfe persique avec le déploiement de plus de 250 bâtiments de guerre en provenance de la quasi-totalité des pays occidentaux, avec 35.000 hommes à leur bord et équipés des avions de guerre les plus sophistiqués de l'époque. Cette armada, présentée comme une "force d'interposition humanitaire", a détruit, notamment, une plate-forme pétrolière et plusieurs des navires les plus performants de la flotte iranienne. C'est grâce à ce soutien que Saddam Hussein a pu signer une paix le ramenant sur les mêmes frontières qu'au moment où il avait déclenché les hostilités.

Déjà, Saddam Hussein était parvenu au pouvoir, avec le soutien de la CIA, en faisant exécuter ses rivaux chiites et kurdes mais aussi les autres chefs sunnites au sein du parti Baas, accusés à tort ou à raison de fomenter des complots contre lui. Il a été courtisé et honoré pendant des années par ses pairs comme un grand homme d'Etat (devenant par exemple le "grand ami de la France" - et de Chirac et Chevènement en particulier). Le fait qu'il se soit distingué tout au long de sa carrière politique par des exécutions sanguinaires et expéditives en tous genres (pendaisons, décapitation, tortures des opposants, gazage à l'arme chimique, charniers de populations chiites ou kurdes) n'a jamais gêné le moindre homme politique bourgeois jusqu'à ce que l'on "découvre", à la veille de la guerre du Golfe de 1991 qu'il était un affreux tyran sanguinaire[1], ce qui lui valut à cette époque le "titre" de "boucher de Bagdad" qui ne lui avait pas pourtant été "décerné" lorsque précédemment il était l'exécutant sanguinaire de la politique occidentale. Il faut également rappeler que Saddam Hussein était tombé dans un piège quand il a cru bénéficier du feu vert de Washington lors de son invasion du Koweït à l'été 1990, fournissant le prétexte aux Etats-Unis pour engager la plus monstrueuse opération militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi qu'ils ont monté la première guerre du Golfe, en janvier 1991, en désignant dès lors Saddam Hussein comme l'ennemi public n°1. L'opération montée sous la houlette américaine et baptisée par eux "Tempête du Désert ", que la propagande a voulu faire passer comme une guerre propre avec ses images de "war game" en vidéo, aura fauché près de 500.000 vies humaines en 42 jours, opéré 106.000 raids aériens en déversant 100.000 tonnes de bombes, expérimentant toute la gamme des armes les plus meurtrières (bombes au napalm, à fragmentation, à dépression...). Elle avait pour but essentiel de faire une démonstration de la suprématie militaire écrasante des Etats-Unis dans le monde et de forcer leurs anciens alliés du bloc de l'Ouest, devenus leurs plus dangereux rivaux impérialistes potentiels, à y participer derrière eux. Il s'agissait ainsi de donner un coup d'arrêt à la tendance de ces derniers à vouloir se dégager de la tutelle américaine depuis la dissolution du bloc de l'Ouest et des alliances qui le sous-tendaient.

Avec le même machiavélisme, les Etats-Unis et leurs "alliés" ont ourdi une autre machination. Après avoir appelé les Kurdes au Nord et les Chiites au Sud à se soulever contre le régime de Saddam Hussein, ils ont laissé dans un premier temps intactes les troupes d'élite du dictateur pour lui permettre cyniquement de noyer dans le sang ces rébellions, n'ayant aucun intérêt à voir remettre en cause l'unité du pays, la population kurde en particulier étant livrée une nouvelle fois à d'atroces massacres.

Les médias européens aux ordres et jusqu'au très pro-américain Sarkozy en France lui-même peuvent hypocritement dénoncer aujourd'hui "le mauvais choix", "l'erreur", "la maladresse" que constituerait l'exécution précipitée de Saddam Hussein. Pas plus que la bourgeoisie américaine, la bourgeoisie des pays d'Europe occidentale n'a intérêt à ce que soit rappelée la part qu'elle a pris à tous ces crimes, même au travers du prisme déformant des "procès" et "jugements". Il est vrai que les circonstances de cette exécution débouchent sur un regain d'exacerbation des haines entre communautés : elle s'est déroulée alors qu'avait débuté la période de l'Aïd, la plus grande fête religieuse de l'année pour l'islam, ce qui pouvait plaire à la partie la plus fanatisée de la communauté chiite vouant une haine mortelle à la communauté sunnite à laquelle appartenait Saddam Hussein ; elle ne pouvait par contre qu'indigner les Sunnites et choquer la plupart des populations de confession musulmane. De plus, Saddam Hussein a pu être présenté, auprès des générations qui n'ont pas connu sa férule, comme un martyr.

Mais toutes les bourgeoisies n'avaient pourtant pas d'autre choix car elles partagent le même intérêt que l'administration Bush à cette exécution hâtive qui permet de masquer et de faire oublier leurs propres responsabilités et leur entière complicité face à ces atrocités qu'elles continuent à alimenter aujourd'hui. Les sommets de barbarie et de duplicité atteints au Moyen-Orient ne sont en fait qu'un concentré révélateur de l'état du monde, ils constituent le symbole de l'impasse totale du système capitaliste qui est de mise partout ailleurs[2]

La fuite en avant guerrière au Moyen-Orient

Les récents développements du conflit entre Israël et les différentes fractions palestiniennes, de même que l'intensification des affrontements entre ces différentes fractions du camp palestinien, ont atteint les sommets de l'absurdité. Ce qui frappe, c'est en effet comment les différentes bourgeoises en présence sont, par la dynamique de la situation et la force des contradictions, amenées à prendre des décisions qui sont tout à fait contradictoires et irrationnelles, y inclus du point de vue de leurs intérêts stratégiques à court terme.

Lorsque Ehoud Olmert tend la main au président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avec à la clé quelques concessions faites aux Palestiniens, notamment concernant la levée de quelques barrages ou la promesse de débloquer 100 millions de dollars au nom de "l'aide humanitaire", les médias parlent aussitôt de relance du processus de paix au Proche-Orient et Mahmoud Abbas fait valoir cette avancée, face à son rival du Hamas, car ces pseudo-concessions sont censées faire la preuve de la validité de sa politique de coopération avec Israël en permettant d'obtenir des "avantages".

Mais c'est Ehoud Olmert lui-même qui saborde en partie ces quelques atouts qu'il partageait avec le président de l'Autorité palestinienne, lorsqu'il est contraint, le lendemain, sous la pression des fractions ultra-conservatrices de son gouvernement, de prendre la décision de renouer avec la politique d'implantations de colonies israéliennes dans les territoires occupés et d'accélérer la destruction d'habitations palestiniennes à Jérusalem.

Les accords entre le Fatah et Israël avaient pour conséquence l'autorisation donnée par cette dernière à l'Egypte de livrer des armes au Fatah pour le favoriser dans sa lutte contre le Hamas. Cependant l'énième sommet de Charm-el-Cheikh entre Israël et l'Egypte a été totalement parasité par une nouvelle opération militaire de Tsahal à Ramallah en Cisjordanie et par une reprise des raids aériens dans la Bande de Gaza, en réponse à de sporadiques tirs de roquettes. Ainsi, les messages d'apaisement ou les proclamations d'une volonté de renouer les fils du dialogue sont singulièrement brouillés et les intentions d'Israël apparaissent totalement contradictoires.

Autre paradoxe, c'est au moment où Olmert et Abbas se rencontrent, ou encore juste avant le sommet israélo-égyptien, qu'Israël se proclame puissance nucléaire et menace directement d'utiliser la bombe atomique. Bien que cette menace ait été essentiellement dirigée contre l'Iran qui vise le même statut, elle vaut aussi indirectement pour tous ses voisins. Comment entamer des pourparlers avec un interlocuteur si dangereux et belliqueux ?

De plus, cette déclaration ne peut que pousser l'Iran à poursuivre dans cette voie et à légitimer ses ambitions de devenir le bouclier et le gendarme de la région, dans la même logique de détention d'une "force de dissuasion" que toutes les grandes puissances.

Mais I'Etat hébreu n'est pas seulement en cause. Tout se passe comme si chaque protagoniste devenait incapable de s'orienter pour assurer la défense de ses intérêts.

De son côté, Abbas a pris le risque de déclencher l'épreuve de force avec les milices du Hamas et a mis le feu aux poudres en annonçant sa volonté de recourir à des élections anticipées à Gaza, ce qui ne pouvait être vécu par le Hamas "démocratiquement élu" que comme une véritable provocation. Mais cette épreuve de force qui s'est traduite par de sanglants combats de rue était le seul moyen pour l'Autorité palestinienne de chercher à sortir du blocus israélien et du gel de l'aide internationale depuis l'arrivée au pouvoir du Hamas. Non seulement ce blocus s'avère catastrophique pour les populations incapables d'aller travailler hors des territoires bouclés par la police et l'armée israéliennes mais il a aussi suscité la grève de 170.000 fonctionnaires palestiniens dont les salaires ne sont plus payés dans la Bande de Gaza comme en Cisjordanie depuis des mois (notamment dans des secteurs aussi vitaux que l'enseignement et la santé). La colère des fonctionnaires, qui s'étend jusque dans les rangs de la police ou de l'armée, est exploitée aussi bien par le Hamas que le Fatah comme base de recrutement dans leurs milices respectives, selon que la responsabilité de cette situation est imputée à un camp ou à l'autre, alors que des gamins entre 10 et 15 ans continuent à se retrouver massivement enrôlés comme chair à canon dans ces tueries.

De son côté, le Hamas cherche à exploiter cette situation de chaos pour tenter de négocier directement avec Israël un échange de prisonniers entre le caporal israélien enlevé en juin 2006 et ses activistes.

Le chaos sanglant issu de la cohabitation explosive depuis un an entre le gouvernement élu du Hamas et le président de l'Autorité palestinienne reste la seule perspective. Face à cette politique qui ne peut qu'affaiblir considérablement chaque partie, la trêve décidée en fin d'année entre les milices du Fatah et celle du Hamas ne peut faire illusion. Elle ne cesse d'être émaillée d'affrontements meurtriers : attentats à la voiture piégée, combats de rue, enlèvements à répétition reprennent de plus belle, semant la terreur et la mort parmi les populations de la bande de Gaza déjà réduites à la misère. Et pour couronner le tout, les raids israéliens en Cisjordanie ou les interventions musclées de la police israélienne lors de contrôles constituent autant de "dérapages" supplémentaires : des enfants, des écoliers sont régulièrement tués dans ces multiples règlements de compte. Le prolétariat israélien déjà saigné à blanc par l'effort de guerre se retrouve tout aussi exposé aux opérations de représailles lancées par le Hamas d'un côté et le Hezbollah de l'autre.

En même temps, la situation n'est pas davantage sécurisée au Sud-Liban où sont déployées les forces de l'ONU. Depuis l'assassinat du leader chrétien Pierre Gemayel en novembre 06, l'instabilité règne. Alors que le Hezbollah et des milices chiites (ou chrétiennes du général Aoun provisoirement rallié à la Syrie) se livraient à une démonstration de force en assiégeant pendant plusieurs jours le palais présidentiel à Beyrouth, parallèlement, des groupes armés sunnites menaçaient le parlement libanais et son président chiite Nabil Berri. La tension entre fractions rivales est à son comble. Quant à la mission de l'ONU, désarmer le Hezbollah, personne ne peut la prendre au sérieux.

En Afghanistan, le déploiement de 32.000 soldats des forces internationales de l'OTAN et de 8500 soldats américains, reste inefficace. Les combats contre Al Qaïda et les talibans qui ont effectué une centaine d'attaques dans le Sud du pays, s'enlisent inexorablement. Le bilan de cette guérilla est de 4000 morts pour la seule année 2006. Le Pakistan, en principe allié des Etats-Unis, ne cesse en même temps de servir de base arrière aux talibans et à Al Qaïda.

Chaque Etat, chaque fraction est poussée en avant dans l'aventure guerrière, malgré les revers subis.

'impasse la plus révélatrice est celle de la première puissance du monde. La politique de la bourgeoisie américaine est la première en proie à ces mêmes contradictions. Alors que le rapport Baker, ancien conseiller de Bush père et diligenté par le gouvernement fédéral, dresse un constat d'échec de la guerre menée en Irak, et préconise un changement d'orientation, prônant d'une part une ouverture diplomatique envers la Syrie et l'Iran, d'autre part un retrait graduel des 144.000 soldats américains embourbés sur le sol irakien, à quoi assiste-t-on ? Bush Junior, contraint au renouvellement partiel du gouvernement, notamment le remplacement de Rumsfeld par Robert Gates au secrétariat d'Etat à la Défense, se contente de faire tomber quelques têtes à qui il fait porter la responsabilité du fiasco de la guerre en Irak (l'exemple le plus récent est le limogeage des deux principaux chefs de l'état-major des forces d'occupation en Irak, qui se sont d'ailleurs opposés au déploiement de nouvelles forces américaines à Bagdad, ne croyant pas à l'efficacité d'une telle mesure). Mais surtout il décide un renforcement des troupes américaines en Irak, 21 500 recrues supplémentaires qui devraient être envoyées prochainement sur le front irakien pour "sécuriser" Bagdad, alors que, d'ores et déjà, ce sont des réservistes qui sont mobilisés d'office. Le changement de majorité au Congrès et jusqu'au Sénat américain désormais dominé par le camp des démocrates n'y change rien : tout désengagement ou tout refus de débloquer de nouveaux crédits militaires pour la guerre en Irak serait perçu comme un aveu de faiblesse des Etats-Unis, de la nation américaine dont le camp démocrate ne veut pas assumer la responsabilité. Toute la bourgeoisie américaine, comme chaque clique bourgeoise ou chaque Etat, se retrouve bel et bien coincée dans un engrenage guerrier où chaque décision, chaque mouvement l'enferre davantage dans une fuite en avant irrationnelle pour défendre ses intérêts impérialistes face à ses rivaux.

Le continent africain : une autre illustration édifiante de la barbarie capitaliste

Les atrocités guerrières s'exercent quotidiennement depuis des années sur le continent africain.

Après des décennies de massacres autour du Zaïre et du Rwanda, après les affrontements de clans en Côte d'Ivoire, déjà attisés par les rivalités entre grandes puissances, de nouvelles régions se retrouvent à feu et à sang.

Au Soudan, la "rébellion" contre le gouvernement pro-islamiste de Khartoum est aujourd'hui morcelée en une myriade de différentes fractions qui se combattent entre elles, instrumentalisées par telle ou telle puissance dans un jeu d'alliances de plus en plus précaire. En trois ans, la région du Darfour à l'Ouest du Soudan aura connu 400 000 morts et plus d'un million et demi de réfugiés, les centaines de villages que les populations occupaient naguère, ont été entièrement détruits et celles-ci s'entassent désormais dans des camps immenses, mourant de faim, de soif, d'épidémies en plein désert, subissant périodiquement les pires exactions de la part de différentes bandes armées comme des forces gouvernementales soudanaises. L'exode des rebelles a conduit à l'extension et à l'exportation du conflit ailleurs même qu'au Darfour, notamment en Centrafrique et au Tchad, ce qui pousse la France à s'impliquer militairement de plus en plus dans la région pour préserver les derniers bastions de ses "chasses gardées" en Afrique, en particulier en participant activement aux combats contre le pouvoir soudanais depuis le sol tchadien.

Depuis le renversement de l'ancien dictateur-président Siyad Barré en 1990, accompagnant la chute de son protecteur, l'URSS, la Somalie est un pays livré au chaos, miné par une guerre continuelle entre d'innombrables clans, qui sont autant de gangs mafieux et de bandes armées de pillards, des véritables tueurs à gages vendant leurs services au plus offrant, faisant régner la terreur et semant la misère et la désolation sur tout le territoire. Les puissances occidentales qui s'étaient ruées entre 1992 et 1995 sur ce pays ont dû battre en retraite face à l'ampleur du chaos et de la décomposition ; le débarquement spectaculaire des "marines" américains s'était lui-même soldé par un fiasco piteux en 1994, laissant la place à l'anarchie la plus totale. Les tueries entre ces cliques sanguinaires rivales ont fait 500.000 morts depuis 1991.

L'Union des tribunaux islamiques qui constituait une de ces bandes sous le vernis de la charia et d'un islam "radical" s'était finalement emparée de la capitale Mogadiscio, avec quelques milliers d'hommes armés, en mai 2006. Le gouvernement de transition réfugié à Baidoa a alors appelé son puissant voisin, l'Ethiopie à la rescousse[3]. L'armée éthiopienne, avec le soutien ouvert des Etats-Unis, a bombardé la capitale, faisant fuir en quelques heures les troupes islamistes, dont le plus grand nombre a gagné le Sud du pays. Mogadiscio est un effroyable champ de ruines dont la population misérable est réduite à vivre d'expédients. Un nouveau gouvernement provisoire, soutenu à bout de bras par l'armée éthiopienne, s'y est installé mais sans aucune autorité politique comme le montre le fait que sa demande à la population de rendre les armes soit restée sans effet. Après la victoire éclair de l'Ethiopie, la trêve elle aussi ne pouvait être que provisoire et précaire car les "rebelles" islamistes sont en train de se réarmer notamment à travers la frontière poreuse du Sud avec le Kenya. Mais les rebelles peuvent bénéficier d'autres points d'appui, au Soudan, en Erythrée- adversaire traditionnel de l'Ethiopie - ou au Yémen. Cette situation incertaine ne pouvait qu'inquiéter les Etats-Unis dans la mesure où la corne de l'Afrique, avec la base de Djibouti et le pont qu'offre la Somalie vers l'Asie et le Moyen-Orient, constitue une zone parmi les plus stratégiques du monde. Ceci a incité les Etats-Unis à intervenir directement le 8 janvier pour bombarder le Sud du pays où se sont réfugiés les "rebelles" dont la Maison Blanche prétend qu'ils sont directement manipulés et sous l'emprise d'Al Qaïda.

Les Etats-Unis, la France ou toute autre grande puissance, chacune de son côté, ne peuvent nullement parvenir à jouer un rôle stabilisateur ni même constituer un frein au déchaînement de la barbarie guerrière, quel que soit le gouvernement en place, chez eux, en Afrique ou n'importe où ailleurs dans le monde. Au contraire, leurs intérêts impérialistes les pousseront toujours davantage à propager les tueries.

L'enfoncement d'une partie de plus en plus étendue de l'humanité dans ce chaos et cette barbarie, les pires de toute l'histoire, est le seul avenir que nous réserve le capitalisme. La guerre impérialiste mobilise aujourd'hui toute la richesse de la science, de la technologie, du travail humain non pas pour apporter le bien-être à l'humanité, mais au contraire pour détruire ses richesses, pour accumuler les ruines et les cadavres. Cette guerre impérialiste qui dilapide un patrimoine édifié au fil des siècles d'histoire, et menace à terme d'engloutir et de détruire toute l'humanité, est une des expressions de l'aberration profonde de ce système.

Plus que jamais, le seul espoir possible réside dans le renversement du capitalisme, dans l'instauration de rapports sociaux libérés des contradictions qui étranglent la société, par la seule classe porteuse d'un avenir pour l'humanité : la classe ouvrière.

Wim (10 janvier)[1] D'ailleurs, un autre tyran de la région, le Syrien Hafez-el-Assad, éternel rival de Saddam, lui, sera resté au-delà de ses funérailles un "grand homme d'Etat", en compensation de son ralliement au camp occidental à l'époque des blocs, malgré une carrière aussi sanguinaire et l'usage des mêmes procédés que Saddam Hussein.

[2] Certains plumitifs de la bourgeoisie sont même capables de constater la nausée que provoque cette accumulation insoutenable de barbarie dans le monde actuel : "La barbarie châtiant la barbarie pour enfanter à son tour la barbarie. Une vidéo circulant sur Internet, dernière contribution au festival d'images de l'innommable, depuis les décapitations orchestrées par Zarkaoui jusqu'à l'amoncellement de chairs humiliées à Abou Ghraïb par les GI (...) Aux terribles services secrets de l'ex-tyran succèdent les escadrons de la mort du ministre de l'Intérieur dominés par les brigades Al-Badr pro-iraniennes. (...) Qu'ils se réclament de la terreur ben-ladiste, de la lutte contre les Américains ou qu'ils se disent les relais du pouvoir (chiite), les meurtriers qui enlèvent les civils irakiens ont un trait commun : ils opèrent sous la loi de la pulsion individuelle. Sur les décombres de l'Irak pullulent les charognards de toutes espèces, de tous clans. Le mensonge étant la norme, la police pratique le rapt et le brigandage, l'homme de Dieu décapite et éviscère, le Chiite applique au Sunnite le traitement qu'il a lui-même subi" (l'hebdomadaire français Marianne daté du 6 janvier). Mais cela est mis sur le compte de la "pulsion individuelle", et finalement de "la nature humaine". Ce qu'ils ne peuvent pas reconnaître et comprendre, c'est que cette barbarie est au contraire un produit éminemment historique, un produit du système capitaliste et qu'il existe historiquement une classe sociale tout aussi capable d'y mettre un terme : le prolétariat.

[3] L'Ethiopie, elle aussi ancien bastion de l'URSS, est devenue, depuis la fuite de Mengistu en 1991, la place forte des Etats-Unis dans la région de la Corne de l'Afrique.

Géographique:

- Afrique [2]

- Moyen Orient [3]

Récent et en cours:

- Guerre en Irak [4]

Histoire du mouvement ouvrier - La CNT : Naissance du syndicalisme révolutionnaire en Espagne (1910-1913)

- 10121 reads

Dans la continuation de la série sur le syndicalisme révolutionnaire que nous publions depuis la Revue Internationale n°118 [5], nous débutons ici une étude de l’expérience de la CNT espagnole. Actuellement une nouvelle génération de travailleurs s’implique progressivement dans la lutte de classe contre le capitalisme. Dans le combat, de nombreuses questions sont soulevées. Une des plus récurrentes est la question syndicale. Alors que les grands syndicats suscitent une méfiance notoire, l’idée d’un "syndicalisme révolutionnaire" exerce une certaine attraction : s’organiser en dehors des structures de l’Etat en visant à unifier la lutte immédiate et la lutte révolutionnaire. L’étude des expériences de la CGT française et des IWW d'Amérique du Nord a démontré que cette idée est aussi irréalisable qu'utopique, mais le cas de la CNT, comme nous allons le voir, est encore plus éloquent de cette impossibilité.

Depuis le début du 20e siècle l’histoire a démontré, à travers des expériences répétées, que Syndicalisme et Révolution sont deux termes antithétiques, qu’il est impossible de réunir.

Les conditions du capitalisme espagnol et l'influence de l'anarchisme

Aujourd'hui, CNT et anarchisme se présentent, comme deux termes unis et inséparables. L’anarchisme, qui fut absent des grands mouvements ouvriers des 19e et 20e siècles[1], considère la CNT comme la preuve que son idéologie est à même d'agglomérer une grande organisation de masse ayant un rôle décisif dans les luttes ouvrières qui se déroulèrent en Espagne de 1919 à 1936. Cependant, ce ne fut pas l’anarchisme qui créa la CNT, puisqu'à son origine celle-ci s'était donnée une orientation syndicaliste révolutionnaire. Cela ne signifie pas que l’anarchisme fût absent à sa fondation et n’ait pas imprimé sa marque dans l’évolution de l’organisation. [2]

Comme nous l’avons exposé précédemment dans d’autres articles de cette série - nous n’y reviendrons pas ici - le syndicalisme révolutionnaire est une tentative de réponse aux nouvelles conditions historiques : la fin de l’apogée du capitalisme et son entrée progressive dans sa phase de décadence qui se manifestèrent clairement par la gigantesque hécatombe de la Première Guerre mondiale. Face à cette réalité, des secteurs de plus en plus nombreux de la classe ouvrière constataient l’opportunisme galopant des partis socialistes - corrompus par le crétinisme parlementaire et le réformisme -, ainsi que la bureaucratisation et le conservatisme des syndicats. Deux types de réponses se firent jour : d’un côté, une tendance révolutionnaire au sein des partis socialistes (la gauche constituée par des groupes dont les militants les plus en vue furent Lénine, Rosa Luxemburg, Pannekoek, etc.) et, de l’autre, le syndicalisme révolutionnaire.

Ces conditions historiques générales sont valables pour l’Espagne également, bien que dans ce cas elles soient marquées par le retard et les contradictions particulières du capitalisme espagnol. Deux de celles-ci eurent un poids décisif qui affecta négativement le prolétariat de l’époque.

La première de ces contradictions était l’absence évidente d’unification et de centralisation économiques réelles entre les divers territoires de la péninsule, ce qui générait une dispersion locale et régionale, donnant lieu à une prolifération de soulèvements dans le cadre des municipalités dont la plus importante fut l’insurrection républicaine cantonale de 1873. L’anarchisme, de par ses positions fédéralistes, était prédisposé à devenir le porte-parole de ces conditions historiques archaïques : l’autonomie de chaque municipalité ou territoire qui se déclarait souverain et n’acceptait que la fragile et aléatoire union du "pacte de solidarité". Comme le remarque Peirats[3] dans son ouvrage La CNT dans la révolution espagnole, "ce programme, celui de l’Alliance de Bakounine, convenait très bien au tempérament des espagnols déshérités. La version fédérale introduite par les bakouninistes était comme la pluie sur un sol mouillé puisqu’elle réactivait les réminiscences des droits locaux, des chartes villageoises et des municipalités libres du Moyen-Âge." (Page 3, tome I) [4]

Face au retard et aux différences explosives de développement économique entre les régions, l’État bourgeois, bien que formellement constitutionnel, s’était appuyé sur la force brute de l’armée pour donner de la cohésion à la société, déchaînant des répressions périodiques dirigées essentiellement contre le prolétariat et, dans une moindre mesure, contre les couches moyennes des villes. Non seulement les ouvriers et les paysans, mais aussi de larges couches de la petite bourgeoisie se sentaient complètement exclus d’un État théoriquement libéral mais violemment répressif, autoritaire, entre les mains de caciques, ce qui déconsidérait totalement la politique et le système parlementaire. Cela suscitait un apolitisme viscéral exprimé par l’anarchisme mais également très répandu dans le milieu ouvrier. Ces conditions générales entraînèrent, d’un côté, la faiblesse de la tradition marxiste en Espagne et, de l’autre, l’influence considérable de l’anarchisme. Le groupe autour de Pablo Iglesias [5] resta fidèle au courant marxiste dans l’AIT et forma en 1881 le Parti Socialiste. Cependant, cette organisation fut toujours affectée d’une extrême faiblesse politique, au point que Munis [6] disait que nombre de ses dirigeants n’avaient jamais lu aucun ouvrage de Marx : "Les ouvrages les plus fondamentaux et les plus importants de la pensée théorique n’avaient pas été traduits. Et ceux qui avaient été publiés, (le Manifeste communiste, l'Anti-Dühring, Misère de la Philosophie, Socialisme utopique et Socialisme scientifique) étaient davantage lus par les intellectuels bourgeois que par les socialistes. Les écrits ou les discours de Pablo Iglesias ainsi que ceux de ses héritiers, Besteiro, Fernando de los Rios, Araquistain, Pietro y Caballero, ignorent complètement le marxisme, quand ils ne le contredisent pas délibérément." (Jalons de Défaite, promesses de Victoire, pages 59) [7]. C'est pour cette même raison que ce parti a dérivé rapidement vers l’opportunisme qui en a fait l'un des partis les plus à droite de toute l’Internationale.

Concernant la tendance anarchiste, nous ne pouvons ici y consacrer l'étude détaillée nécessaire pour comprendre ses différents courants et les multiples positions qu’elle a adoptées. Il serait également nécessaire de distinguer une majorité de militants sincèrement dévoués à la cause prolétarienne et ceux qui se sont fait passer pour leurs dirigeants, lesquels en général, à part quelques exemples d'honnêteté, ont bafoué à chaque pas les "principes" dont ils se revendiquaient ostensiblement. Il suffit de rappeler les agissements ignominieux des partisans directs de Bakounine en Espagne lors de l’insurrection cantonaliste de 1873 qu’Engels dénonce si brillamment dans sa brochure "Les bakouninistes à l'oeuvre": "ces mêmes hommes qui se donnent le titre de révolutionnaires, d’autonomistes, anarchistes etc., se sont lancés dans la politique à cette occasion ; mais la pire des politiques, la politique bourgeoise ; ils n’ont pas œuvré pour donner le Pouvoir politique à la classe ouvrière, c’est une idée qui leur fait horreur, mais pour aider une fraction de la bourgeoisie à conquérir le Gouvernement. Laquelle fraction est constituée d’aventuriers, d'arrivistes et d’ambitieux, se disant républicains intransigeants." [8]

Après cet épisode, dans le contexte du reflux international des luttes qui suivit la défaite de la Commune de Paris, la bourgeoisie espagnole déchaîna une répression féroce qui allait se poursuivre de longues années. Dans ces conditions de terreur étatique et de confusion idéologique, le courant anarchiste n’avait que deux certitudes inébranlables : le fédéralisme et l’apolitisme. Au-delà de ces certitudes, il s'est débattu constamment dans un dilemme : fallait-il mener une action publique afin de créer une organisation de masse ? Ou bien mener une lutte minoritaire et clandestine sur la base du slogan anarchiste de "la propagande par le fait" ? Ce dilemme plongea le mouvement dans une complète paralysie. En Andalousie cette oscillation pendulaire prenait parfois la forme de "grève générale" consistant en soulèvements locaux isolés qui étaient facilement écrasés par la Garde civile et auxquels succédait une répression implacable. D’autres fois, elle prenait celle d’"actions exemplaires" (incendies des récoltes, mises à sac de fermes, etc.) que les gouvernements en place mettaient à profit pour déchaîner de nouvelles vagues de répression. [9]

La décennie 1900-1910 : la tendance internationale à la grève de masse

La CNT va naître à Barcelone, principale concentration industrielle d’Espagne, à partir des conditions historiques qui prédominaient à l’échelle mondiale dans la première décennie du 20e siècle. Comme nous l'avons vu ailleurs[10], la lutte ouvrière tendait à s’orienter vers la grève de masse révolutionnaire dont la Révolution Russe de 1905 constitue la manifestation la plus avancée.

En Espagne aussi, le changement de période historique s'est manifesté dans les nouvelles formes qu'ont tendu à prendre les réactions ouvrières. Deux épisodes, que nous allons relater brièvement ci-dessous, expriment cette tendance : la grève de 1902 à Barcelone et la Semaine Tragique de 1909 également à Barcelone.

La grève a démarré dans le secteur de la métallurgie en décembre 1901 pour réclamer la journée de 9 heures. Face à la répression et au refus des patrons, la solidarité du prolétariat barcelonais s’exprima dans les rues. Celle-ci se manifesta massivement et spontanément à la fin janvier 1902 sans qu’il y ait eu le moindre appel à la lutte de la part des organisations syndicales ou politiques. Pendant plusieurs journées, eurent lieu des réunions massives avec la participation d’ouvriers de tous les secteurs confondus. Cependant, du fait de son absence d’écho dans le reste du pays, la grève s'affaiblira progressivement. A cette situation contribuèrent, d’une part le sabotage ouvert de la part du Parti Socialiste qui en arriva même à bloquer les fonds de solidarité recueillis par les Trade Unions britanniques et, d'autre part, aussi, la passivité des sociétés de tendance anarchiste[11]. Par ailleurs, la Fédération de Travailleurs de la Région Espagnole nouvellement reconstituée en 1900 sur la base d'une orientation "apolitique"[12] était aussi absente en invoquant comme argument que "les ouvriers de l’industrie métallurgique de Barcelone n’avaient jamais appartenu à aucun groupement politique ou social et n’avaient en rien la mentalité pour s’associer"[13]. Cependant, cette expérience ébranla profondément les organisations ouvrières constituées puisqu’elle n'avait suivi aucun des "schémas" traditionnels de lutte : ni la grève générale conçue par les anarchistes ni les actions de pression dans un cadre sectoriel et strictement économique selon la vision des socialistes.

Ce qu'on a appelé "La Semaine Tragique" de 1909 a eu lieu à cause de la réponse populaire massive contre l'embarquement des troupes pour le Maroc[14]. A nouveau, ce mouvement s'est exprimé par la solidarité de classe active, l’extension des luttes et la conquête de la rue par les manifestations à partir de l’initiative directe des ouvriers sans aucune sorte d’appel ou planification préalable. La lutte économique et la lutte politique se sont unies. D'un côté, la solidarité de tous les secteurs ouvriers avec les grévistes du textile, principale industrie catalane, de l'autre, le refus de la guerre impérialiste manifesté dans la mobilisation contre l’embarquement de soldats pour la guerre du Maroc. Sous l’influence néfaste du républicanisme bourgeois, mené par le démagogue notoire Lerroux[15], le mouvement a dégénéré en actions violentes stériles dont les plus spectaculaires furent les incendies d’églises et de couvents. Le gouvernement profita de tout cela pour déchaîner une nouvelle vague de répression qui prit des formes particulièrement barbares et sadiques.

C'est dans ce contexte qu'est née en 1907 Solidarité Ouvrière (qui deviendra trois ans plus tard la CNT). Solidarité Ouvrière unit cinq tendances présentes dans le milieu ouvrier :

- le syndicalisme "pur", apolitique et corporatiste bien que fortement radical ;

- les socialistes catalans, qui agissaient pour leur propre compte, en marge des directives rigides et du schématisme du centre madrilène ;

- les syndicalistes révolutionnaires, une tendance récente, sortie des rangs des syndicats socialistes mais également influencée par l’anarchisme[16] ;

- les anarchistes qui étaient, en Catalogne, partisans de l’action syndicale ;

- et enfin, les adhérents du parti démagogue républicain de Lerroux déjà cité.

Ce qui domine, c'est le projet de constituer une seule organisation unitaire qui soude l’ensemble de la classe pour la lutte.

Au cours de ces années, les théories du syndicalisme révolutionnaire français circulent largement. Anselmo Lorenzo, anarchiste espagnol de premier plan, avait traduit en 1904 l’œuvre d’Emile Pouget, Le Syndicat ; José Prat traduisit et diffusa d’autres ouvrages comme ceux de Pouget, Pelloutier ou Pataud[17]. Le même Prat dans son ouvrage La Bourgeoisie et le Prolétariat (1908) résume l’essence du syndicalisme révolutionnaire en affirmant que celui-ci "n’accepte rien de l’ordre actuel ; il le subit en espérant avoir la force syndicale pour le détruire. Par des grèves de plus en plus généralisées, il révolutionne progressivement la classe ouvrière et l’achemine vers la grève générale. Sans négliger d’arracher à la bourgeoisie patronale toutes les améliorations immédiates pouvant être positives, son but est la transformation complète de la société actuelle en société socialiste, se passant dans son action de l'agent politique : révolutionnarisme économico-social."

La fondation de la CNT au Congrès de 1910

Solidarité Ouvrière avait prévu de tenir son Congrès fin septembre 1909 à Barcelone ; cependant le congrès ne put avoir lieu à cause des événements de la Semaine Tragique et de la répression qui s’ensuivit. Le Premier Congrès de la CNT se tint donc en 1910.

L’organisation qui s'est présentée depuis comme le modèle de l'anarcho-syndicalisme, surgit pourtant sur la base de positions du syndicalisme révolutionnaire : "il n’apparaît nulle part la plus petite référence à l’anarchisme, ni comme but, ni comme base d’action, ni comme principes, etc. Ni lors du Congrès au cours des discussions, ni dans ses résolutions ou les manifestes ultérieurs de la Confédération, il n'y a la moindre allusion au thème de l'anarchisme qui pourrait faire penser à une prédominance de ce courant politique ou, au moins, à son poids dans la nouvelle Confédération. Celle-ci apparaît comme un organisme totalement neutre, si comme tel on peut comprendre la pratique exclusive du syndicalisme révolutionnaire ; apolitique dans le sens où elle ne participe pas au jeu politique ou au processus de gouvernement de la société, mais politique dans le sens où elle se propose de remplacer le système actuel de gouvernement social par un système différent, basé sur la propre organisation syndicale" (A. Bar, La CNT dans les années rouges, page 223) [18]

Cela dit, il serait faux de croire que la CNT n’était pas influencée par les positions anarchistes. Le poids de celles-ci était évident sur les trois piliers du syndicalisme révolutionnaire que nous avons analysés dans les articles précédents de la série évaluant l’expérience de la CGT française et des IWW nord américains : l’apolitisme, l’action directe et la centralisation.

L’apolitisme

Comme nous avons vu dans les articles précédents de cette série, le syndicalisme révolutionnaire prétend surtout "se suffire à lui-même" : le syndicat doit offrir à la classe ouvrière son organisation unitaire de lutte, le moyen d’organisation de la société future, et même le cadre de sa réflexion théorique, même si l’importance de cette dernière est très largement sous-estimée. Les organisations politiques étaient souvent considérées moins comme nocives qu’inutiles. En France, ce courant produisit néanmoins des travaux théoriques et des réflexions, à travers lesquels, par exemple, ses positions parvinrent en Espagne. Mais ici au contraire, le syndicalisme révolutionnaire avait une vocation éminemment "pratique", il ne produisit pratiquement aucun travail théorique et on peut dire que ses documents les plus importants ont été les résolutions adoptées lors des congrès, dans lesquels le niveau de discussion était réellement limité. "Le syndicalisme révolutionnaire espagnol fut fidèle à un des principes de base du syndicalisme : être un mode d’action, une pratique, et non une simple théorie ; de ce fait, contrairement à ce qui advint en France, il est très rare de disposer d’ouvrages théoriques du syndicalisme révolutionnaire espagnol… Les manifestations les plus claires de syndicalisme révolutionnaire sont justement les documents des organisations, les manifestes et les accords, aussi bien de Solidarité Ouvrière que de la CNT." (A. Bar, opus cité)

Il est remarquable que le Congrès ne consacrât aucune session à la situation internationale, ni au problème de la guerre (pourtant présente dans tous les esprits à l’époque comme une menace imminente). Il est encore plus significatif qu’aucune discussion n’ait eu lieu à propos des récents événements de la Semaine Tragique qui englobait une multitude de problèmes brûlants (la guerre, la solidarité directe dans la lutte, le rôle néfaste du républicanisme de Lerroux)[19]. Nous pouvons constater ici la désaffection envers l’analyse des conditions de la lutte de classe et de la période historique, la difficulté à mener une réflexion théorique et par conséquent à tirer les leçons des expériences de lutte. Au lieu de cela, toute une session fut consacrée à un débat embrouillé et interminable sur la manière dont il convenait d’interpréter la formule "l’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes", qui se traduisit par la proclamation selon laquelle seuls les travailleurs manuels pouvaient mener cette lutte et que les travailleurs intellectuels devaient en être écartés et acceptés uniquement comme "collaborateurs".

L’action directe

Ce point était considéré par la majorité des ouvriers comme celui différenciant la pratique de l’UGT socialiste de la nouvelle organisation, la CNT. De fait on pourrait dire que c’est la base même de la constitution de la CNT en tant que syndicat à l’échelle nationale (et non plus en Catalogne seule comme au début) : "L’initiative de transformer Solidarité Ouvrière en Confédération espagnole est partie non pas de cette Confédération elle-même mais de nombreuses entités hors de Catalogne, qui, désireuses de se solidariser avec les sociétés qui à ce jour ne font pas partie de l’Union Générale des Travailleurs, considèrent en revanche avec intérêt les moyens de la lutte directe" (José Negre, cité par A. Bar, op cité)

De nombreux regroupements ouvriers d’autres régions d’Espagne en avaient assez du crétinisme réformiste, de la rigidité bureaucratique et du "quiétisme" –comme le reconnaissaient beaucoup de socialistes critiques- de l’UGT. Ils accueillirent donc avec enthousiasme la nouvelle centrale ouvrière qui préconisait la lutte directe de masse et une perspective révolutionnaire bien que celle-ci fût assez floue. Il faut cependant éclaircir un malentendu : l’action directe n'est pas la même chose que la grève de masse. Les luttes qui se déclenchent sans appel préalable comme résultat d’une maturation souterraine, les assemblées générales où les ouvriers réfléchissent et décident ensemble, les manifestations de rue massives, l’organisation directe des ouvriers eux-mêmes sans attendre les directives des dirigeants, tous ces traits qui vont caractériser la lutte ouvrière dans la période historique de décadence du capitalisme, n’ont rien à voir avec l’action directe. Cette dernière est l'action par laquelle des groupes constitués spontanément par affinité réalisent des actions minoritaires d’"expropriation" ou de "propagande par l'exemple". Les méthodes de la grève de masse émanent de l’action collective et indépendante des ouvriers alors que les méthodes de l’action directe dépendent de la "volonté souveraine" de petits groupes d’individus. L'amalgame entre l' "action directe" et les nouvelles méthodes de lutte développées par la classe comme en Russie en 1905 ou dans les expériences de Barcelone (1902 et 1909) que nous venons de mentionner, produisit une énorme confusion qui allait poursuivre la CNT tout au long de son histoire.

Cette confusion allait se manifester dans un débat stérile entre adversaires et partisans de la "grève générale". Les membres du PSOE s’opposaient à la grève générale dans laquelle ils voyaient le positionnement abstrait et volontariste de l’anarchisme consistant à se jeter sur telle ou telle lutte pour "la transformer arbitrairement en révolution". Pas plus que leurs acolytes des partis socialistes des autres pays d'Europe, ils ne parvenaient à comprendre le changement des conditions historiques qui impliquait que la révolution cessait d’être un lointain idéal pour devenir l’axe principal autour duquel devaient s’unir tous les efforts de lutte et de conscience de classe [20]. Rejetant la vision anarchiste de la révolution "sublime, grande et majestueuse", ils ignoraient et rejetaient aussi les changements concrets dans la situation.

Face à eux, les syndicalistes révolutionnaires englobaient dans la vieille outre de la grève générale, complètement tributaire du syndicalisme, leur volonté sincère de prendre en charge la lutte, de développer des assemblées et des luttes massives. Les thèses de l' "action directe" et de la "grève générale", si radicales en apparence, devaient se limiter au terrain économique et apparaissaient ainsi comme un économisme syndical plus ou moins radicalisé. Elles n’exprimaient pas la profondeur de la lutte, mais au contraire ses limites : "La Confédération et les sections qui l’intègrent devront toujours lutter sur le plus pur terrain économique, c'est-à-dire celui de l’action directe" (Statuts).

Le centralisme

Une grande partie de la discussion au Congrès de 1910 a été dédiée à la question organisationnelle : comment un syndicat de niveau national devait-il se structurer ? Le refus de la centralisation et le fédéralisme le plus extrême firent triompher sur ce point les positions anarchistes et la CNT allait adopter dans un premier temps (jusqu’au changement que marque le Congrès de 1919) une organisation complètement anachronique basée sur la juxtaposition de sociétés de métiers d’une part et de fédérations locales d'autre part.

Alors que les évènements de 1905 en Russie faisaient la preuve que l’unité de la classe ouvrière était une force sociale révolutionnaire, s'organisant de façon centralisée et se rassemblant dans le soviet de Petersbourg, au-delà des secteurs et des catégories, et qui de plus était ouvert à l’intervention des organisations politiques révolutionnaires, la CNT approuvait en Espagne des propositions qui allaient malheureusement dans le sens contraire.

D’une part, influencés par le fédéralisme et en réponse à l’extrême misère et à la brutalité odieuse du régime capitaliste, des groupes locaux se lançaient périodiquement dans des insurrections qui débouchaient sur la proclamation du communisme libertaire dans une municipalité. A celles-ci, le pouvoir bourgeois répondait par une répression sauvage. Cela se produisit très fréquemment en Andalousie au cours des cinq années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, mais également dans des régions, comme le Valenciennois, où l'agriculture était plus développée, ainsi que l'illustre l'exemple suivant. En 1912, à Cullera, riche agglomération agro-industrielle, un mouvement de journaliers éclate, prend la Mairie et proclame le "communisme libertaire" dans la localité. Complètement isolés, les ouvriers subirent une répression sauvage et conjointe de la part des forces de l'armée et de la Garde civile.

D’autre part, par groupes entiers les ouvriers se faisaient happer par le corporatisme[21]. La méthode de ce dernier est de calquer l’organisation ouvrière sur les subdivisions multiples et complexes de l’organisation capitaliste de la production, ce qui a pour effet de développer parmi les ouvriers une étroitesse d'esprit du style "charbonnier est maître chez soi". Pour le corporatisme, l’unité ne consiste pas en l’union de tous les travailleurs, toutes catégories et entreprises confondues, en un seul et unique collectif, mais dans l'établissement d'un "pacte de solidarité et de défense mutuelle" entre des parties indépendantes et souveraines de la classe ouvrière. Une telle vision se trouve entérinée par le Règlement adopté par le Congrès qui va jusqu'à admettre l’existence de deux sociétés distinctes pour le même métier dans une même localité.

Conclusion

Le Congrès de 1910 fut parcouru par un thème fort significatif. Le jour même où il commença, les ouvriers de Sabadell (localité industrielle près de Barcelone) étaient en grève généralisée en solidarité avec leurs camarades de Seydoux frappés par plusieurs licenciements disciplinaires. Les grévistes envoyèrent des délégués au Congrès pour demander que soit déclarée la grève générale en solidarité. Le Congrès témoigna d’un grand enthousiasme et d’un fort courant de sympathie. Cependant il adopta une résolution basée sur les conceptions syndicalistes les plus rancies, toujours plus dépassées par le vent frais de la lutte ouvrière de masse : "Nous proposons au Congrès qu'il adopte comme mesure de solidarité avec les grévistes de Sabadell que tous les délégués présents encouragent leurs entités respectives à accomplir leur devoir inéluctable : appliquer les décisions des assemblées de délégués de Solidarité Ouvrière de Barcelone d'aider matériellement les grévistes." Cette motion confuse et hésitante constitua une douche glacée pour les ouvriers de Sabadell qui finirent par se remettre au travail complètement vaincus.

Cet épisode symbolise la contradiction dans laquelle allait évoluer la CNT dans la période suivante. Si une vie ouvrière impétueuse battait en son sein, désireuse de riposter à la situation de plus en plus explosive dans laquelle le capitalisme s’enfonçait, par contre la méthode de riposte, le syndicalisme révolutionnaire, allait se montrer de plus en plus inadéquate et contreproductive et, en définitive, constituer un obstacle plus qu’un stimulant.

Nous traiterons de cette question dans le prochain article où nous analyserons l’action de la CNT dans la période tourmentée de 1914-1923 : la CNT face à la guerre et à la révolution.

RR et CMir (15 juin 2006)

[1] Son influence fut très limitée pendant la Commune de Paris et sa présence fut insignifiante en 1905 et 1917 en Russie, tout comme en 1918-23 en Allemagne.

[2] La préface d’un livre sur le procès-verbal du Congrès de Constitution de la CNT (Editorial Anagramme 1976) considère que la CNT "n’était ni anarco-collectiviste ni anarco-communiste ni même pleinement syndicaliste révolutionnaire mais apolitique et fédéraliste".

[3] Parmi les historiens anarchistes, il est l'un des plus connus et réputés par sa rigueur. L’ouvrage cité est considéré comme une référence dans le milieu anarchiste espagnol.

[4] Une page plus loin, Peirats développe l’idée suivante : "en contrepartie à l’esprit unitaire, reflet d’une géographie unitaire - celle de la meseta - les bords de la péninsule, avec leurs chaînes montagneuses, leurs vallées et leurs plaines, forment un cercle de compartiments auxquels correspondent des variétés infinies de types, de langues et de traditions. Chaque zone ou recoin de ce paysage accidenté, représente une entité souveraine, jalouse de ses institutions, orgueilleuse de sa liberté. C’est ici le berceau du fédéralisme ibérique. Cette configuration géographique fut toujours un semis d’autonomies côtoyant parfois le séparatisme, réplique à l’est de l’absolutisme (…) Entre le séparatisme et l’absolutisme, s’égarait le fédéralisme. Celui-ci se fonde sur le rapprochement libre et volontaire de toutes les autonomies, depuis celle des individus jusqu’à celle des régions naturelles ou ayant des affinités, en passant par les municipalités libres. L’accueil chaleureux qui fut réservé en Espagne à certaines influences idéologiques venant de l’étranger, est loin de démentir mais affirme plutôt l’existence – à peine mitigée par des siècles d’extorsion - d’un fédéralisme autochtone.(…) Les émissaires bakouninistes semèrent leur fédéralisme, le libertaire, parmi la classe ouvrière espagnole" (opus cité, page 18.) La classe ouvrière, par son travail associé à l’échelle internationale, représente l’unification consciente –et pour autant librement consentie- de toute l’humanité. Ce qui s’oppose radicalement au fédéralisme qui est une idéologie reflétant la dispersion, la fragmentation liées à la petite bourgeoisie ainsi qu’aux modes de production archaïques qui précédèrent le capitalisme.

[5] Pablo Iglesias (1850-1925) fondateur et dirigeant du PSOE jusqu’à sa mort.

[6] Révolutionnaire espagnol (1911-1989) provenant de l’Opposition de Gauche de Trotski qui rompit avec celle-ci lors de sa capitulation devant la 2e Guerre mondiale et qui défendit des positions de classe face à cette dernière. Fondateur du groupe FOR (Ferment Ouvrier Révolutionnaire). Voir notre article dans la Revue Internationale n°58 [6], "à la mémoire de Munis, militant de la classe ouvrière".

[7] Voir nos commentaires sur ce livre dans notre brochure en espagnol : "1936 : Franco et la République massacrent les ouvriers".

[8] Voir Archives d’auteurs marxistes : "Los Bakuninistas en Acción [7]".

[9] En 1882-1883, l’Etat déchaîna une répression féroce contre des journaliers et des anarchistes, en la justifiant par la lutte contre une société qui organisait des attentats : La Mano Negra. L’existence de cette société n’a jamais été prouvée.

[10] Voir, à partir de la Revue Internationale n°120 [8], notre série sur la révolution de 1905.

[11] L’historien de tendance ouvertement anarchiste Francisco Olaya Morales, dans son livre Histoire du mouvement ouvrier espagnol (1900-1936)" apporte le témoignage suivant : "fin décembre, le Comité de Grève contacta certaines sociétés de tendance anarchiste, mais elles refusèrent de rejoindre le comité en invoquant qu’il avait transgressé les règles de l’action directe" (sic) (page 54).

[12] Nous reviendrons ultérieurement sur cette expérience

[13] Voir le livre de Olaya cité à la note précédente, page 54

[14] Le capital espagnol, en défense de ses propres intérêts impérialistes (se procurer une série de territoires coloniaux en récupérant les restes dont ne voulaient pas les grandes puissances) s'était engagé dans une guerre coûteuse au Maroc qui requérait un envoi continu de troupes sacrifiant de nombreux ouvriers et paysans. Beaucoup de jeunes savaient que leur envoi au Maroc allait signifier leur mort ou leur invalidité pour le reste de leur vie de même que la misère de la vie en caserne.

[15] 1864-1949. Individu trouble et aventurier, fondateur du Parti radical, qui eut un grand poids dans la politique espagnole jusque dans les années 1930.

[16] A la différence de l’expérience française (voir les articles de cette série dans les numéros 118 [5] et 120 [9] de la Revue Internationale) ou de l’expérience des IWW (voir les articles dans les numéros 124 [10] et 125 [11]), en Espagne il n’y a pas d'ouvrages ni même d'articles à travers lesquels s’exprime une tendance syndicaliste révolutionnaire différenciée. Elle est formée par des sociétés de métiers ayant rompu avec le syndicat socialiste –UGT- et aussi par des anarchistes plus ouverts aux différentes tendances existant dans le mouvement ouvrier comme José Prat dont on parlera par la suite.

[17] Théoriciens du syndicalisme révolutionnaire français. Voir l’article dans la Revue Internationale n°120 [9].

[18] L'historien de tendance anarchiste, Francisco Olaya Morales, lorsqu'il se réfère à la période de la fondation de la CNT dans son livre "Histoire du mouvement ouvrier espagnol (1900-1936)", indique clairement (page 277 et suivantes) que les socialistes ont participé à la fondation et à la première étape de la CNT. Il cite José Prat, auteur anarchiste bien qu'indépendant dont nous avons parlé plus haut, qui a affirmé une position ouverte et favorable à une telle participation.

[19] Il y eut seulement une brève mention au problème douloureux des nombreux prisonniers.

[20] C'est le problème que va appréhender au cours de ces années-là Rosa Luxemburg lors de son examen de la gigantesque grève de masse de 1905 : "Et inversement, la guerre économique incessante que les ouvriers livrent au capital tient en éveil l'énergie combative même aux heures d'accalmie politique; elle constitue en quelque sorte un réservoir permanent d'énergie d'où la lutte politique tire toujours des forces fraîches; en même temps le travail infatigable de grignotage revendicatif déclenche tantôt ici, tantôt là des conflits aigus d'où éclatent brusquement des batailles politiques. En un mot la lutte économique présente une continuité, elle est le fil qui relie les différents nœuds politiques; la lutte politique est une fécondation périodique préparant le sol aux luttes économiques. La cause et l'effet se succèdent et alternent sans cesse et ainsi le facteur économique et le facteur politique, bien loin de se distinguer complètement ou même de s'exclure réciproquement, comme le prétend le schéma pédant, constituent dans une période de grève de masse deux aspects complémentaires de la lutte de classe prolétarienne en Russie." (Grève de masse, parti et syndicat)

[21] On peut donner l'exemple suivant du poids du corporatisme. En 1915, le comité de Reus, agglomération industrielle proche de Tarragone – dominé cette fois-ci par les socialistes – a signé un accord avec le patronat dans le dos des ouvrières en grève et dont il résulta la défaite de celles-ci. Les pétitions que firent circuler les ouvrières afin que le Comité fasse campagne pour une grève générale de solidarité furent enterrées. Le comité, dominé par des hommes, n'eut que du mépris pour les revendications des femmes et fit prévaloir les intérêts du secteur – la métallurgie - dont il était l'émanation majoritaire au détriment de l'intérêt fondamental de la classe ouvrière dans son ensemble constitué par la nécessaire solidarité avec les camarades femmes en lutte.

Géographique:

- Espagne [12]

Courants politiques:

Approfondir:

Heritage de la Gauche Communiste:

Réponse à la CWO sur la guerre dans la phase de décadence du capitalisme (II)

- 10149 reads

La baisse tendancielle du taux de profit et l'entrée en décadence, la crise, la guerre

Dans la première partie de cet article, nous avons vu que, contrairement à ce qui est souvent affirmé, ce n'est pas le mécanisme de la baisse tendancielle du taux de profit qui constitue le coeur de l'analyse des contradictions économiques du système capitaliste élaboré par Marx, mais le frein que le rapport salarial met à la croissance de la demande finale de la société : "La raison ultime de toutes les crises réelles, c'est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses, face à la tendance de l'économie capitaliste à développer les forces productives comme si elles n'avaient pour limite que le pouvoir de consommation absolu de la société"[1]. Ceci découle de la soumission du monde à la dictature du salariat permettant à la bourgeoisie de s'approprier un maximum de surtravail. En conséquence nous dit Marx, cette frénésie de production de marchandises engendrée par l'exploitation des travailleurs génère un amoncellement de produits qui croît plus rapidement que la demande solvable globale dans l’ensemble de la société : "En étudiant le procès de production, nous avons vu que toute la tendance, tout l'effort de la production capitaliste consiste à accaparer le plus possible de surtravail ... bref par la production sur une grande échelle, donc la production de masse. L'essence de la production capitaliste implique donc une production qui ne tienne pas compte des limites du marché"[2]. Cette contradiction provoque périodiquement un phénomène inconnu jusqu'alors dans toute l'histoire de l'humanité : les crises de surproduction : "Une épidémie sociale, qui, à toute autre époque, eût semblé absurde : l'épidémie de la surproduction"[3] ; "L’expansibilité immense et intermittente du système de fabrique, jointe à sa dépendance du marché universel, enfante nécessairement une production fiévreuse suivie d’un encombrement des marchés dont la contraction amène la paralysie. La vie de l’industrie se transforme ainsi en série de périodes d’activité moyenne, de prospérité, de surproduction, de crise et de stagnation"[4].

Plus précisément, Marx situe cette contradiction entre la tendance à un développement effréné des forces productives et la limitation de la croissance de la consommation finale de la société suite à l'appauvrissement relatif des travailleurs salariés : "Chacun des capitalistes sait que ses ouvriers ne lui font pas face comme consommateurs dans la production, et s'efforce de restreindre autant que possible leur consommation, c'est-à-dire leur capacité d'échange, leur salaire"[5]. Or, poursuit Marx : " la capacité de consommation de la société n'est déterminée ni par la force productive absolue, ni par la capacité absolue de consommation, mais par la capacité de consommation sur la base de rapports de distribution antagoniques[6], qui réduit la consommation de la grande masse de la société à un minimum susceptible de varier seulement à l'intérieur de limites plus ou moins étroites"[7]. Il s’ensuit donc que "La surproduction a spécialement pour condition la loi générale de production du capital : produire à mesure des forces productives (c'est-à-dire selon la possibilité qu'on a d'exploiter la plus grande masse possible de travail avec une masse donnée de capital) sans tenir compte des limites existantes du marchés ou des besoins solvables..."[8]. Le cœur de l'analyse marxiste des contradictions économiques du capitalisme découle donc du fait que ce dernier doit accroître sans cesse sa production alors que la consommation ne peut pas, dans le cadre de la structure de classe capitaliste, suivre un rythme identique.

Dans la première partie de notre article, nous avons également vu que, dans son mécanisme interne, la loi de la baisse tendancielle du taux de profit pouvait très bien concourir à l'émergence de crises de surproduction : "La limite du mode de production se manifeste dans les faits que voici : 1° Le développement de la productivité du travail engendre, dans la baisse du taux de profit, une loi qui, à un certain moment, se tourne brutalement contre ce développement et doit être constamment surmontée par des crises"[9]. Cependant, elle ne constitue chez Marx ni la cause exclusive ni même la cause principale des contradictions du capitalisme. D'ailleurs, lorsque dans la préface à l’édition anglaise (1886) du Livre I du Capital, Engels résume la conception de Marx, ce n’est pas à la baisse tendancielle du taux de profit qu’il fait référence mais à cette contradiction soulignée en permanence par Marx entre "un développement absolu des forces productives" et "la limitation de la croissance de la consommation finale de la société" : "Alors que les forces productives s’accroissent en progression géométrique, l’extension des marchés se poursuit tout au plus en progression arithmétique. Le cycle décennal de stagnation, prospérité, surproduction et crise, que l’on a vu se reproduire de 1825 à 1867, paraît certes avoir achevé sa course, mais uniquement pour nous plonger dans le bourbier sans issue d’une dépression permanente et endémique "[10].

Ainsi, comme nous venons de le mettre en évidence, et comme il est très clair pour quiconque aborde cette question sérieusement et avec honnêteté, la CWO défend sur la question des causes fondamentales des crises économiques du capitalisme et de la décadence de ce mode de production une analyse différente de celle défendue en leur temps par Marx et Engels. C'est tout à fait son droit, et même sa responsabilité si elle l'estime nécessaire. En effet, quelles que soient la valeur et la profondeur de la contribution, considérable, qu'il a apportée à la théorie du prolétariat, Marx n'était pas infaillible et ses écrits ne sont pas à considérer comme des textes sacrés. Ce serait là une démarche religieuse totalement étrangère au marxisme, comme à toute méthode scientifique d'ailleurs. Les écrits de Marx doivent eux aussi être soumis à la critique de la méthode marxiste. C'est la démarche qu'a adoptée Rosa Luxemburg dans L'accumulation du capital (1913) lorsqu'elle relève les contradictions contenues dans le livre II du Capital. Cela dit, lorsqu'on remet en cause une partie des écrits de Marx, l'honnêteté politique et scientifique commande d'assumer explicitement et en toute clarté une telle démarche. C'est bien ce qu'a fait Rosa Luxemburg dans son livre, ce qui lui a valu une levée de boucliers de la part des "marxistes orthodoxes", scandalisés qu'on puisse critiquer ouvertement un écrit de Marx. Ce n'est pas, malheureusement, ce que fait la CWO lorsque, non seulement elle s'écarte de l'analyse de Marx tout en prétendant y rester fidèle mais qu'elle accuse les analyses du CCI de s'écarter du matérialisme, et donc du marxisme. Pour notre part, si sur cette question nous reprenons les analyses de Marx, c'est parce que nous considérons qu'elles sont justes et qu'elles rendent compte de la réalité de la vie du capitalisme.

Ainsi, après avoir examiné cette question sur un plan théorique dans la première partie de cet article, nous allons montrer ici en quoi la réalité empirique invalide totalement la théorie de ceux qui font de l’évolution du taux de profit l’alpha et l’oméga de l'explication des crises, des guerres et de la décadence. Pour cela, nous continuerons à nous appuyer sur la critique de l'analyse de Paul Mattick, reprise par le BIPR, selon laquelle, à la veille de la Première Guerre mondiale, la crise économique aurait atteint des proportions telles que celle-ci ne pouvait plus se résoudre par les moyens classiques de la dévalorisation du capital fixe (faillites) comme lors des crises au XIXè siècle, mais devait désormais passer par les destructions physiques de la guerre : "Dans les conditions du XIXè siècle, une crise affectant plus ou moins toutes les unités de capital à l'échelle internationale arrivait sans difficultés excessives à résorber la suraccumulation. Mais au tournant du siècle fut atteint un point à partir duquel les crises et la concurrence ne parvinrent plus à détruire du capital dans des proportions suffisantes ... le cycle économique ... se métamorphosa en un cycle de guerres mondiales ... la guerre a pour effet de ranimer et d'amplifier l'activité économique. (...) Et cela ... à cause ... de la destruction de capital" (Paul Mattick, cité dans l’article de Revolutionary Perspectives n°37 de la CWO, la branche anglaise du BIPR)[11].

Telle est l'analyse économique de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence faite par le BIPR. Sur cette base, ce dernier nous accuse d’idéalisme parce que nous n’avancerions pas une analyse clairement économique comme soubassement à chacun des phénomènes de la société et de la décadence en particulier : "Dans la conception matérialiste de l'histoire le procès social comme un tout est déterminé par le procès économique. Les contradictions de la vie matérielle déterminent la vie idéologique. Le CCI affirme, de la façon la plus superficielle, qu'une période entière de l'histoire du capitalisme est terminée et qu'une nouvelle s'est ouverte. Un tel changement majeur ne peut advenir sans un changement fondamental dans l'infrastructure capitaliste. Le CCI doit dans tous les cas soutenir ses assertions avec une analyse tirant ses racines dans la sphère de production ou admettre qu'elles sont de pures conjectures" (Revolutionary Perspectives n°37). C'est ce que nous allons aborder maintenant.

Matérialisme historique et entrée en décadence d'un mode de production

Pensant faire oeuvre de bonne méthode marxiste, le BIPR a trouvé chez le conseilliste Paul Mattick les 'bases matérielles' à l'ouverture de la période de décadence du capitalisme. Malheureusement pour lui, si la méthode marxiste - le matérialisme historique et dialectique - se résumait à concevoir une explication économique à tous les phénomènes qui traversent le capitalisme alors, comme nous l'enseignait Engels, "l’application de la théorie à n’importe quelle période historique, serait, ma foi, plus facile que la résolution d’une simple équation du premier degré"[12]. Ce que le BIPR oublie tout simplement ici c’est que le marxisme n’est pas seulement une méthode d’analyse matérialiste mais également historique et dialectique. Or, que nous enseigne l’histoire sur cette question de l’entrée en décadence d’un mode de production sur le plan économique ?

L’histoire nous enseigne qu’aucune période de décadence n'a débuté par une crise économique ! Il n'y a rien de bien surprenant à cela puisque l'apogée d'un mode de production se confond avec sa période de plus grande prospérité. Les premières manifestations de son entrée en décadence ne peuvent donc se manifester que très faiblement sur ce plan, elles se manifestent avant tout dans d’autres domaines et sur d’autres plans. Ainsi, par exemple, avant de s'enfoncer dans des crises sans fin sur le plan matériel, la décadence romaine se manifesta d’abord par l'arrêt de son expansion géographique au cours du IIè siècle après JC ; par les premières défaites militaires aux marges de l'Empire romain au cours du IIIè siècle ainsi que par l’éclatement de révoltes d’esclaves un peu partout dans les colonies pour la première fois de façon simultanée. De même, avant de s'enfoncer après le début du XIVè siècle dans la crise économique, les famines et les affres des épidémies de peste et de la guerre de cent ans, c'est d'abord par l'arrêt des défrichements aux limites ultimes des fiefs dans le dernier tiers du XIIIè siècle que se marquèrent les premiers signes de la décadence du mode de production féodal. Dans ces deux cas, les crises économiques comme produits des blocages infrastructurels ne se développèrent que bien après leur entrée en décadence. Le passage de l'ascendance à la décadence d'un mode de production sur le plan économique peut se comparer à une inversion de marée : à son point le plus haut, la mer paraît au faîte de sa puissance et le retournement semble imperceptible. Même si les contradictions dans les soubassements économiques commencent à miner en profondeur les tréfonds de la société, ce sont d'abord les manifestations dans le domaine superstructurel qui apparaissent en premier.

Il en va de même pour le capitalisme, avant de se manifester sur le plan économique et quantitatif, la décadence apparaîtra d’abord comme un phénomène qualitatif se traduisant d’abord sur les plans sociaux, politiques et idéologiques par l’exacerbation des conflits au sein de la classe dominante aboutissant au premier conflit mondial, par la prise en main de l’économie par l’Etat pour les besoins de la guerre, par la trahison de la Social‑démocratie et le passage des syndicats dans le camp du capital, par l’irruption d’un prolétariat désormais capable de mettre à bas la domination de la bourgeoisie et par la mise en place des premières mesures de contrôle social de la classe ouvrière.

Il est donc tout à fait logique et en pleine cohérence avec le matérialisme historique que l’entrée en décadence du capitalisme ne se manifeste pas, d’abord, par une crise économique. Les événements qui adviennent à ce moment n'expriment pas encore pleinement toutes les caractéristiques de sa phase de décadence mais une exacerbation des dynamiques propres à son ascendance dans un contexte qui est en train de profondément se modifier. Ce n’est qu’ultérieurement, lorsque les blocages infrastructurels auront fait leur oeuvre, que les crises économiques vont pleinement se déployer. La cause de la décadence et de la première guerre mondiale ne sont donc pas à rechercher dans une introuvable baisse du taux de profit ou une crise économique en 1913 (cf. infra) mais dans un faisceau de causes économiques, politiques, inter‑impérialistes et hégémoniques comme nous l’expliquions dans notre Revue Internationale n°67 [16][13]. Cette prospérité du capitalisme au cours de la dite Belle Epoque était d’ailleurs pleinement reconnue par le mouvement révolutionnaire puisque l'Internationale Communiste (1919-28) constatait à son troisième congrès, dans son "Rapport sur la situation mondiale" écrit par Trotsky, que : "Les deux dizaines d’années qui avaient précédé la guerre furent une époque d’ascension capitaliste particulièrement puissante".

Une invalidation empirique de la thèse de Mattick et du BIPR

Ce constat théorique et empirique tiré de l’évolution des modes de production passés se confirme pleinement concernant le capitalisme. Que ce soit l'examen du taux de croissance, d'autres paramètres économiques ou du taux de profit, rien ne vient attester la théorie de Mattick et du BIPR selon laquelle l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence et l'éclatement de la première guerre mondiale seraient le produit d'une crise économique consécutive à une baisse du taux de profit nécessitant de recourir à une dévalorisation massive de capital par les destructions de guerre.

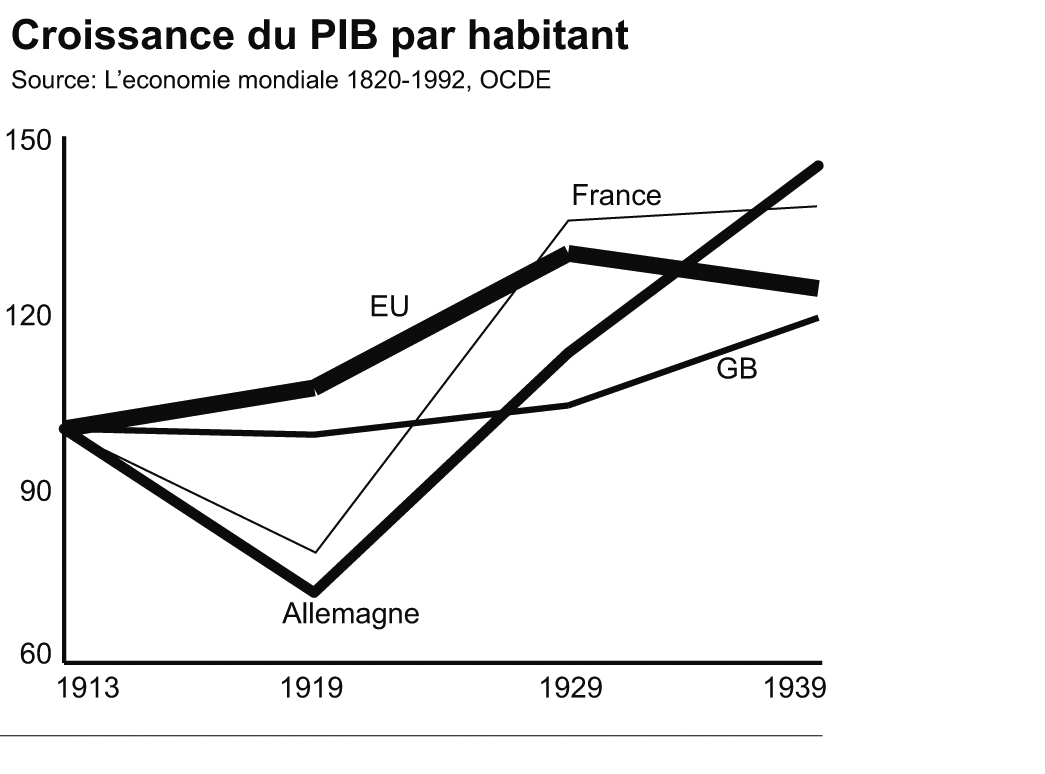

En effet, le taux de croissance du PNB par habitant en volume (donc inflation déduite) n'a fait que croître durant toute la phase ascendante du capitalisme pour culminer à la veille de 1914. Toutes les données que nous publions ci-dessous montrent que cette dernière période, à la veille de la première guerre mondiale, fut la plus prospère de toute l'histoire du capitalisme jusqu'alors. Ce constat est identique quels que soient les indicateurs pris en compte :

|

Croissance du Produit Mondial Brut |

|

|

1800-1830 |

0,1 |

|

1830-1870 |

0,4 |

|

1870-1880 |

0,5 |

|

1880-1890 |

0,8 |

|

1890-1900 |

1,2 |

|

1900-1913 |

1,5 |

|

Source : Bairoch Paul, Mythes et paradoxes de l'histoire économique, 1994, éditions la découverte, p.21. |

|

|

Production industrielle mondiale |

Commerce mondial |

|

1786-1820 |

2,48 |

0,88 |

|

1820-1840 |

2,92 |

2,81 |

|

1840-1870 |

3,28 |

5,07 |

|

1870-1894 |

3,27 |

3,10 |

|

1894-1913 |

4,65 |

3,74 |

|

Source : W.W. Rostow, The world economy, history and prospect, 1978, University of Texas Press. |

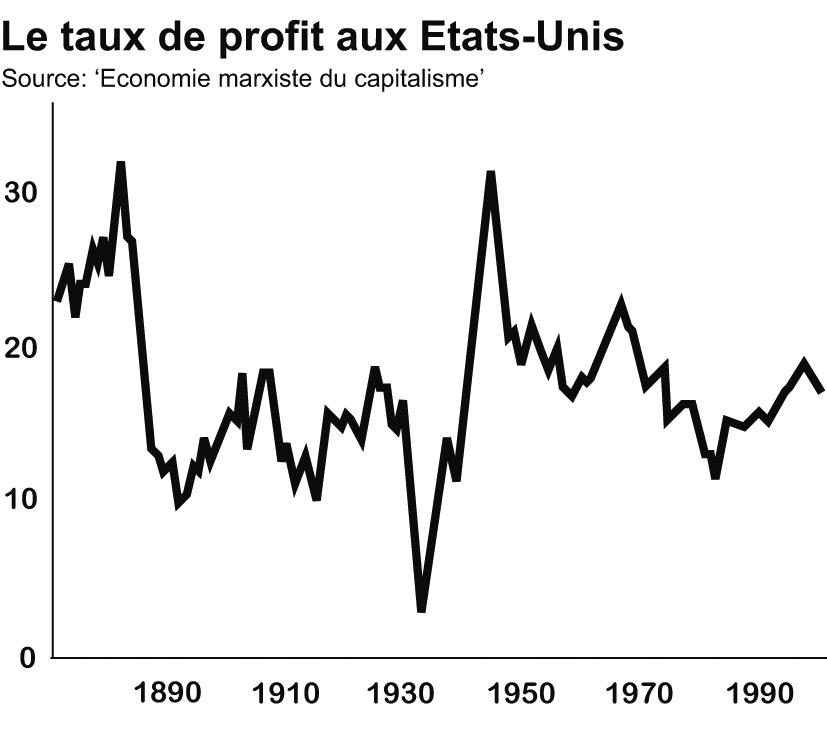

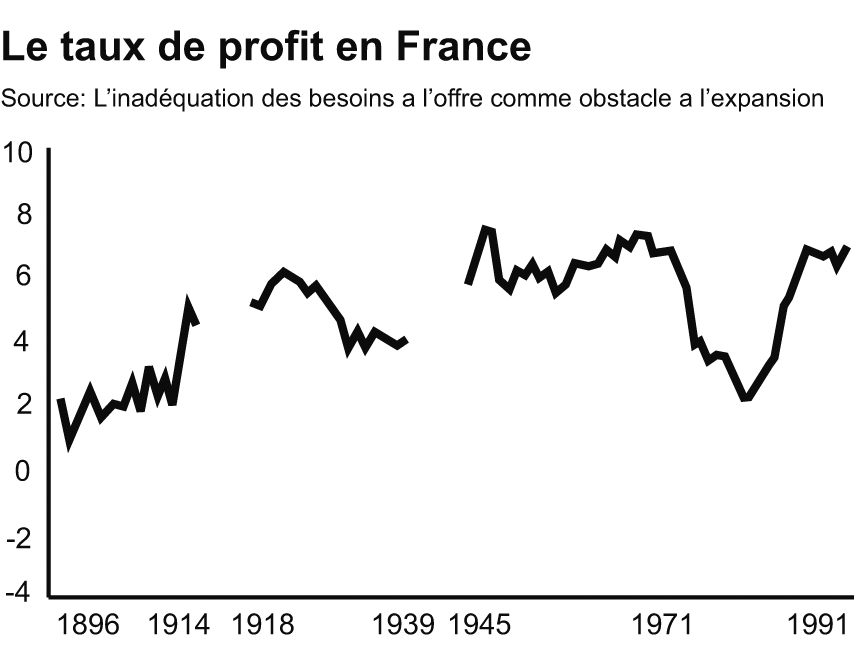

Il en va de même si l’on examine l'évolution du taux de profit qui est la variable prise en compte par tous ceux qui font de ce dernier la clé de compréhension de toutes les contradictions économiques du capitalisme. Les graphiques pour les Etats-Unis et la France que nous avons reproduits ci-dessous nous montrent également que rien ne vient attester la théorie défendue par Mattick et le BPR. En effet, en France, ni le niveau, ni l'évolution du taux de profit ne peuvent guère expliquer l'éclatement de la Première Guerre mondiale puisque ce taux était croissant depuis 1896 et même très fortement croissant à partir de 1910 ! Quand aux Etats-Unis, ce n'est pas non plus l'évolution de leur taux de profit qui peut expliquer l'entrée de ce pays dans la guerre de 1914-18 puisque, oscillant autour de 15 % depuis 1890, il était reparti dans un cycle à la hausse à partir de 1914 jusqu'à atteindre 16 % au moment de l'engagement de ce pays dans le conflit en mars-avril 1917 ! Ni le niveau, ni l'évolution du taux de profit à la veille de la première guerre mondiale ne sont donc à même d'expliquer l'éclatement du conflit et l'entrée du système capitaliste dans sa phase de décadence.