Révolution Internationale 2012 - n° 429 - 438

- 2372 lectures

Révolution Internationale n° 429 - février 2012

- 1801 lectures

“Démocratiser le capitalisme”? Le détruire!

- 1558 lectures

La volonté de changer le système capitaliste s’est affirmée et propagée à toute vitesse au cours de ces derniers mois dans le monde, en particulier dans la jeunesse, à travers le mouvement des Indignés et des Occupy. Ce mouvement de contestation, de dimension internationale, est marqué au fer rouge par la violence de la crise économique et la dégradation brutale des conditions de vie. En Espagne, en Grèce, au Portugal, en Israël, au Chili, aux États-Unis, en Grande-Bretagne… aux quatre coins du globe, une même angoisse face à l’avenir traverse toutes les discussions. Mais bien plus que le chômage ou la précarité, ce qui engendre autant d’inquiétude est sans conteste l’absence d’alternative. Que faire ? Comment lutter ? Contre qui ? La finance ? La droite ? Les dirigeants ? Et surtout, un autre monde est-il possible ?

Aujourd’hui, l’une des réponses qui émerge est la nécessité de réformer, de “démocratiser” le capitalisme. En particulier, les médias, les intellectuels et la gauche font la plus grande publicité à ce “combat pour la démocratie”. Le mouvement parti d’Espagne s’est nommé “Indignés” en référence à la courte brochure de Stéphane Hessel Indignez-vous ! qui s’est empressé de publier un second volet Engagez-vous ! afin de rabattre le mécontentement vers les urnes et l’éloigner ainsi de la rue. Les organisations altermondialistes ont orienté eux aussi le mouvement vers la lutte pour “plus de démocratie”. La représentation officielle du mouvement des Indignés s’est faite par la DRY, ¡Democracia real Ya ! (démocratie réelle maintenant). Ce combat démocratique a d’ailleurs réellement un certain succès. Début janvier, les Occupy du village de tentes de Saint-Paul à Londres ont brandi une immense banderole réclamant la démocratisation du capitalisme.

Pourquoi ce mot d’ordre pour “un capitalisme plus démocratique” a-t-il ce succès ? Lors du “printemps arabe”, a été révélé aux yeux de tous que des cliques au pouvoir en Tunisie, Egypte, Syrie, Libye… spoliaient depuis des décennies les populations, maintenant leur domination par la crainte et la répression. La contestation, aiguillonnée par la montée de la misère, est parvenue à soulever cette chape de plomb et a été un immense encouragement pour les exploités du monde entier. En Europe, pourtant berceau de la démocratie occidentale, le mécontentement s’est aussi focalisé sur une “élite dirigeante” incapable, malhonnête… mais riche. En France, la clique du président Sarkozy a été dénoncée par de nombreux livres, comme le Président des riches, et d’autres ouvrages récents comme l’Oligarchie des incapables, écrits par des journalistes, chercheurs ou intellectuels, montrent comment la bourgeoisie française est faite de clans qui spolient toute la société au nom de leurs intérêts particuliers. Ces mœurs de voyous ne peuvent qu’engendrer indignation et dégoût. De Bush à Berlusconi, le même constat a été fait. Mais c’est en Espagne que ce rejet des élites a pris la tournure la plus politique. A l’origine du mouvement des Indignés, un fait a été particulièrement frappant : en pleine campagne électorale, période traditionnellement attentiste et morne pour la lutte, un large mouvement de contestation s’est développé. Alors que tous les médias et responsables politiques focalisaient l’attention sur le pouvoir des urnes, les rues étaient effervescentes d’AG et de discussions en tout genre. Une idée était d’ailleurs particulièrement répandue : “droite et gauche, la même merde”. A même parfois retenti “tout le pouvoir aux assemblées !”. Un de nos camarades a entendu une femme répondre à ceux qui voulaient “faire pression sur le gouvernement” que c’était contradictoire avec ce mot d’ordre de “tout le pouvoir aux assemblées !”.

Qu’est-ce que cela signifie ? Que l’idée grandit que, partout dans le monde, sous tous les gouvernements, c’est effectivement “la même merde”. Qu’ont changé les élections démocratiques en Egypte aussi bien qu’en Espagne ? Rien ! Qu’est ce que le départ de Berlusconi ou de Papandréou a changé en Italie et en Grèce ? Rien ! Les plans d’austérité se sont durcis et sont aujourd’hui devenus encore plus insupportables. Elections ou pas, la société est dirigée par une minorité dominante qui maintient ses privilèges sur le dos de la majorité. C’est d’ailleurs la signification profonde des fameux “1 % et 99 %” mis en avant par le mouvement des Occupy aux Etats-Unis. En fait, fondamentalement, il y a une volonté croissante de ne plus se laisser faire, de prendre les choses en main… l’idée que ce sont les masses qui doivent organiser la société… A partir de “tout le pouvoir aux AG”, il y a une réelle aspiration à construire une société où ce n’est plus une minorité qui dicte nos vies.

Mais la question est : cette nouvelle société passe-t-elle vraiment par un combat pour “démocratiser le capitalisme” ?

Le capitalisme, dictatorial ou démocratique, demeure un système d’exploitation

Oui, être dirigés par une minorité de privilégiés est insupportable. Oui, c’est à “nous” de prendre en main nos vies… Mais qui c’est, ce “nous” ? Dans la réponse donnée majoritairement par les mouvements actuels, “nous” c’est “tout le monde”. “Tout le monde” devrait diriger la société actuelle, c’est-à-dire le capitalisme, via une démocratie réelle. Mais là, apparaissent les vrais problèmes : le capitalisme n’appartient-il pas… aux capitalistes ? Ce système d’exploitation ne constitue-t-il pas l’essence même du capitalisme ? Si la démocratie, telle qu’elle existe aujourd’hui, est la gestion du monde par une élite, n’est-ce pas parce que ce monde et cette démocratie appartiennent à cette même élite ? Allons au bout du raisonnement, imaginons un instant une société capitaliste animée d’une démocratie parfaite et idéale où “tout le monde” déciderait de tout collectivement. D’ailleurs en Suisse ou dans certains villages autogérés en Espagne, ou dans le programme de 2007 de Ségolène Royal (1), on trouve la présence de cette “démocratie participative”. Et alors ? Gérer une société d’exploitation ne signifie pas supprimer cette exploitation… Dans les années 1970, beaucoup d’ouvriers ont mis en avant une revendication autogestionnaire à laquelle ils croyaient de toutes leurs forces : “Plus de patrons, on produit nous-mêmes et on se paye !” Les ouvriers de Lip en France l’ont appris à leurs dépens : ils ont géré collectivement et de façon égalitaire “leur” entreprise. Mais en suivant les lois incontournables du capitalisme, ils en sont venus dans la logique du marché à accepter… l’auto-licenciement et ce de façon très “libre” et très “démocratique”. Nous voyons donc qu’aujourd’hui, dans le capitalisme, la démocratie la plus proche de la perfection ne changerait rien pour construite une nouvelle société. La démocratie, dans le capitalisme, n’est pas un organe du pouvoir de conquête du prolétariat ou d’abolition du capitalisme… c’est un mode politique de gestion du capitalisme ! Pour mettre fin à l’exploitation, il n’y a qu’une seule solution, la révolution.

Qui peut changer le monde ? Qui peut faire la révolution ?

Nous sommes de plus en plus nombreux à rêver d’une société où l’humanité prendrait sa vie en main, où elle serait maîtresse de ses décisions, où elle ne serait pas divisée entre exploiteurs et exploités, mais unie et égalitaire… Mais la question est qui peut construire ce monde ? Qui peut permettre que demain l’humanité prenne en main la société ? “Tout le monde” ? Eh bien, non ! Car “tout le monde” n’a pas intérêt à la fin du capitalisme. La grande bourgeoisie, évidemment, luttera toujours bec et ongles pour maintenir son système et sa position dominante sur l’humanité, quitte à verser en abondance le sang, y compris dans les “grandes démocraties”. Et dans ce “tout le monde”, il y a aussi les artisans, les notables, les propriétaires terriens…, bref la petite-bourgeoise qui soit veut conserver le train de vie que lui offre cette société, soit (quand le déclassement la menace) est prise par la nostalgie d’un passé idéalisé. La fin de la propriété privée ne fait certainement pas partie de ses projets.

Pour devenir maître de sa propre vie, l’humanité doit sortir du capitalisme. Or, seul le prolétariat peut renverser ce système. La classe ouvrière regroupe les salariés d’usines et de bureaux, du privé et du public, les retraités et les jeunes travailleurs, les chômeurs et les précaires (2). Ce prolétariat forme la première classe de l’histoire à la fois exploitée et révolutionnaire (3). Précédemment, ce sont les nobles qui ont mené la lutte révolutionnaire contre l’esclavagisme, puis les bourgeois contre le féodalisme. Chaque fois, un système d’exploitation a été chassé et remplacé par… un nouveau système d’exploitation. Aujourd’hui, enfin, ce sont les exploités eux-mêmes, à travers la classe ouvrière, qui peuvent abattre le système dominant et construire ainsi un monde sans classes et sans frontières. Sans frontières car notre classe est internationale ; elle subit partout le même joug capitaliste, elle a partout les mêmes intérêts. Dès 1848, notre classe s’est d’ailleurs dotée de ce cri de ralliement : “Les prolétaires n’ont pas de patrie. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !”. Tous les mouvements de ces derniers mois, ceux du Moyen-Orient, des Indignés, des Occupy... se réclament d’ailleurs les uns des autres, d’un pays à un autre, d’un continent à un autre, montrant encore une fois qu’il n’y a pas de frontières pour la lutte des exploités et des opprimés. Mais ces mouvements de contestation ont aussi une grande faiblesse : la force vive des exploités, la classe ouvrière, n’y a pas encore conscience d’elle-même, de son existence, de sa force, de sa capacité à s’organiser comme classe… de ce fait, elle se noie dans le “tout le monde” et elle est encore victime du piège idéologique qui se proclame “pour un capitalisme plus démocratique”.

Pour faire triompher la révolution internationale et bâtir une nouvelle société, il faut que notre classe développe SA lutte, SON unité, SA solidarité… et surtout SA conscience de classe. Il faut pour cela qu’elle parvienne à organiser en son sein le débat, les discussions les plus larges, les plus vivantes, les plus effervescentes possibles pour développer sa compréhension du monde, de ce système, de la nature de son combat… Les débats doivent être libres et ouverts à tous ceux qui veulent essayer de répondre aux multiples questions qui se posent aux exploités : comment développer la lutte ? Comment nous organiser ? Comment faire face à la répression ? Et ils doivent être fermés à ceux qui viennent pour se faire les publicistes de l’ordre établi. Il ne s’agit certainement pas de sauver ou de réformer ce monde agonisant et barbare ! C’est en quelque sorte le miroir de la démocratie athénienne, son image inversée : dans la Grèce antique, à Athènes, la démocratie était le privilège des propriétaires d’esclaves, des citoyens masculins, les autres couches de la société en étaient exclues. Eh bien, dans la lutte révolutionnaire du prolétariat, la plus grande liberté existe en son sein mais en sont exclus ceux qui n’ont comme intérêt que de maintenir l’exploitation capitaliste.

Le mouvement des Indignés et des Occupy portent la marque caractéristique de cette volonté de débattre, cette effervescence incroyable, cette créativité des masses en action qui caractérisent notre classe quand elle lutte, comme on a pu le voir, par exemple, en mai 68, où l’on discutait à tous les coins de rue. Mais sa force créatrice est aujourd’hui diluée, voire paralysée, par son incapacité à exclure de sa lutte et de ses débats ceux qui travaillent en réalité corps et âme à la survie du système actuel. Si nous voulons un jour envoyer aux poubelles de l’histoire des mots comme profit, exploitation, répression et être enfin les maîtres de notre propre vie, le chemin à suivre devra nécessairement se séparer de ces appels illusoires à “démocratiser le capitalisme” et de tous les chantres d’un “capitalisme plus humain”.

CCI (28 janvier)

1) Candidate aux élections présidentielles françaises de 2007 au nom du Parti socialiste.

2) Lire notre article “Qu’est-ce que la classe ouvrière ? [2]”.

3) Lire notre article “Pourquoi la classe ouvrière est la classe révolutionnaire [3]”.

Récent et en cours:

Rubrique:

Non, un autre capitalisme n’est pas possible ! (à propos de l’hebdomadaire Marianne)

- 1427 lectures

En France, la campagne électorale présidentielle commence à battre son plein, tandis que les perspectives économiques s’avèrent toujours plus sombres chaque jour et que chacun y va de ses propositions-miracle pour sortir de la crise. Le président Sarkozy en personne s’est mué naguère en chef de file de la guerre contre la finance mondiale, avec sa “moralisation du capitalisme” et sa toute récente conversion à l’instauration de la taxe Tobin. Dans tout ce fatras de déclarations électoralistes, l’idée directrice est toujours la même, et on ne peut en attendre autre chose : encore et toujours faire perdurer l’idée que le capitalisme est un système économique qui a de beaux jours devant lui, si on prend évidemment les “bonnes” mesures. De façon exemplaire, l’hebdomadaire Marianne, dont la prétention affichée depuis sa création tient dans l’observation et la moralisation de la vie politique française et internationale, a sorti dans son numéro 760 de la mi-novembre 2011 un numéro intitulé : “Oui, un autre capitalisme, c’est possible !”, avec un dossier spécial titré : “Oui, un capitalisme à visage humain, c’est possible !”. Partant du constat de l’aggravation de la crise économique, Marianne s’inquiète que cela “a eu pour conséquence de plonger dans un même sentiment d’impuissance les traditionnels thuriféraires du capitalisme et ses habituels opposants”. L’hebdomadaire, au travers de tout un tas de considérations diverses et variées sur l’état de l’économie mondiale et sur ses plénipotentiaires, contre “l’amoralité constitutive” du capitalisme moderne, se charge de rassurer dans un premier temps les brebis capitalistes égarées et affolées par le séisme économique actuel en leur rappelant avec force que “le capitalisme a connu son âge d’or dans les années 1970” (celles du début des licenciements massifs dans l’industrie !) ou en citant Emmanuel Todd pour lequel : “Notre génération sait bien que le capitalisme à visage humain peut exister, elle l’a vécu jusqu’aux années 80 !” (années où les attaques anti-ouvrières se sont brutalement intensifiées !).

En France, la campagne électorale présidentielle commence à battre son plein, tandis que les perspectives économiques s’avèrent toujours plus sombres chaque jour et que chacun y va de ses propositions-miracle pour sortir de la crise. Le président Sarkozy en personne s’est mué naguère en chef de file de la guerre contre la finance mondiale, avec sa “moralisation du capitalisme” et sa toute récente conversion à l’instauration de la taxe Tobin. Dans tout ce fatras de déclarations électoralistes, l’idée directrice est toujours la même, et on ne peut en attendre autre chose : encore et toujours faire perdurer l’idée que le capitalisme est un système économique qui a de beaux jours devant lui, si on prend évidemment les “bonnes” mesures. De façon exemplaire, l’hebdomadaire Marianne, dont la prétention affichée depuis sa création tient dans l’observation et la moralisation de la vie politique française et internationale, a sorti dans son numéro 760 de la mi-novembre 2011 un numéro intitulé : “Oui, un autre capitalisme, c’est possible !”, avec un dossier spécial titré : “Oui, un capitalisme à visage humain, c’est possible !”. Partant du constat de l’aggravation de la crise économique, Marianne s’inquiète que cela “a eu pour conséquence de plonger dans un même sentiment d’impuissance les traditionnels thuriféraires du capitalisme et ses habituels opposants”. L’hebdomadaire, au travers de tout un tas de considérations diverses et variées sur l’état de l’économie mondiale et sur ses plénipotentiaires, contre “l’amoralité constitutive” du capitalisme moderne, se charge de rassurer dans un premier temps les brebis capitalistes égarées et affolées par le séisme économique actuel en leur rappelant avec force que “le capitalisme a connu son âge d’or dans les années 1970” (celles du début des licenciements massifs dans l’industrie !) ou en citant Emmanuel Todd pour lequel : “Notre génération sait bien que le capitalisme à visage humain peut exister, elle l’a vécu jusqu’aux années 80 !” (années où les attaques anti-ouvrières se sont brutalement intensifiées !).

Marianne se propose donc de revenir à un protectionnisme “raisonnable” comme lors des Trente Glorieuses ou du New Deal de Roosevelt et appelle les politiques à ne plus “laisser le capitalisme agir tout seul : il ne sait pas où il va.” C’est donc une “rupture” avec le capitalisme, dans le capitalisme, pour sortir de la crise. Comme le dit Jacques Julliard, éditorialiste en chef de Marianne : “Depuis que le communisme a cessé de faire peur, le capitalisme a cessé d’être sérieux.” Ce qui ne rassure justement pas du tout la bourgeoisie, c’est que le communisme (et pas le stalinisme) lui fait en réalité de plus en plus peur, car il est vrai que le capitalisme, à partir du moment où il menace sérieusement l’humanité, sa raison d’exister comme son existence elle-même peuvent être de plus en plus souvent remises en cause.

Les propos de l’hebdomadaire reflètent l’illusion de la bourgeoisie que son système économique aurait un avenir devant lui et ont le mérite, sinon de la clarté, de l’honnêteté de son engagement résolu pour la défense du capitalisme.

C’est loin d’être le cas des groupes gauchistes comme Lutte ouvrière ou le Nouveau parti anticapitaliste qui bouffent du capitaliste au petit-déjeuner pour mieux partager le souper avec lui, et dont la raison de vivre est d’effectuer de multiples tours de bonneteau pour faire passer leur défense du système capitaliste pour une politique “révolutionnaire”. LO et le NPA peuvent bien appeler à la “révolution” et au “changement de société” à tous crins, dans les faits, ils entraînent la classe ouvrière derrière des mots d’ordre tout aussi illusoires et mystificateurs que les propositions de Marianne. LO donne ainsi pour mot d’ordre “d’exproprier les banquiers et rassembler les banques dans un seul établissement public”, en fait de pousser au renforcement de l’Etat capitaliste. Et, tout en assénant cette vérité selon laquelle “Les élections ne peuvent pas changer la vie. La lutte des exploités, si !”, LO rabat systématiquement les mêmes exploités vers les urnes, c’est-à-dire les livre à la mystification démocratique bourgeoise. Quant au NPA, qui se revendique prétendument lui aussi de Trotski et de la Révolution russe de 1917, on a vu aux dernières élections régionales son empressement à envoyer voter les salariés. Devant les événements en Egypte du printemps dernier, il n’a par ailleurs pas cessé de soutenir cette “révolution, jusqu’à la victoire” à travers les cliques “démocratiques et populaires” égyptiennes en faisant le tour de force de ne prendre aucunement position sur les luttes ouvrières qui se développaient au même moment dans le pays.

C’est ce qu’on appelle le double langage, celui des menteurs patentés. Nous ne pouvons donc que remercier Marianne d’avoir écrit en gros ce que tous les groupes gauchistes pensent tout bas.

Mitchell (28 janvier)

Géographique:

- France [5]

Rubrique:

Vient de paraître aux éditions Arkhê : DARWINISME ET MARXISME d’Anton Pannekoek

- 1956 lectures

Enfin ! Cette édition de l’essai d’Anton Pannekoek, Darwinisme et Marxisme, mérite bien cette exclamation. En 2009, nous avions déjà publié dans notre Revue internationale (1) ce texte en français (ainsi qu’en espagnol et en anglais) en nous basant sur une traduction anglaise (due à Nathan Weiser, 1912) de la première édition en allemand (1909). Mais notre publication avait pâti de la piètre qualité de cette traduction malgré notre tentative de l’améliorer à l’aide de l’original néerlandais. Nous disposons maintenant de la première édition française scientifique de ce texte très important, traduite directement à partir de la dernière édition néerlandaise parue du vivant de l’auteur, celle de 1931 (2). Il s’agit donc d’un véritable texte de référence en langue française.

Enfin ! Cette édition de l’essai d’Anton Pannekoek, Darwinisme et Marxisme, mérite bien cette exclamation. En 2009, nous avions déjà publié dans notre Revue internationale (1) ce texte en français (ainsi qu’en espagnol et en anglais) en nous basant sur une traduction anglaise (due à Nathan Weiser, 1912) de la première édition en allemand (1909). Mais notre publication avait pâti de la piètre qualité de cette traduction malgré notre tentative de l’améliorer à l’aide de l’original néerlandais. Nous disposons maintenant de la première édition française scientifique de ce texte très important, traduite directement à partir de la dernière édition néerlandaise parue du vivant de l’auteur, celle de 1931 (2). Il s’agit donc d’un véritable texte de référence en langue française.

Dans notre introduction de la Revue internationale nous soulignions les grandes qualités de Darwinisme et Marxisme, notamment la clarté de sa présentation de ces deux théories et de leur complémentarité, théories que Pannekoek maîtrisait au plus haut degré en tant que scientifique éminent et en tant que militant révolutionnaire. Nous soulignions aussi sa dénonciation de la déformation de la véritable pensée de Darwin et de son instrumentalisation par les idéologues bourgeois, notamment Herbert Spencer, théoricien de l’ultralibéralisme et véritable inventeur du “darwinisme social” dont la vocation est de trouver des justifications “naturelles” aux injustices sociales propres aux sociétés de classes et notamment au capitalisme. En même temps, nous signalions un certain nombre d’insuffisances du livre de Pannekoek liées au fait qu’il ne pouvait évidemment bénéficier à l’époque de sa rédaction de la masse de connaissances accumulées depuis un siècle par la recherche scientifique mais aussi au fait qu’il était encore quelque peu influencé par une compréhension erronée de la véritable pensée anthropologique de Darwin par Marx et Engels eux-mêmes, lesquels avaient eu tendance à lui attribuer les conceptions de ses épigones bourgeois que justement il rejette dans son second ouvrage fondamental, la Filiation de l’homme.

Un des grands mérites de la présente édition de Darwinisme et Marxisme, outre la qualité de sa traduction qui permet de rendre compte bien mieux que la précédente de la profondeur du texte original, réside dans la présence d’un appareil critique étoffé, notamment une chronologie de la vie et de l’œuvre d’Anton Pannekoek, mais aussi et surtout la préface et le commentaire de Patrick Tort (3) intercalé tout au long du texte. Historien des sciences, chercheur au Muséum, responsable de la publication du monumental Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution, directeur de l’Institut Charles-Darwin international en même temps que très bon connaisseur des textes de Marx et Engels, Patrick Tort était certainement l’auteur le plus en mesure d’apporter au texte original de Pannekoek tous les enrichissements, actualisations et précisions qu’il mérite, y compris les rectifications nécessaires.

Un des éclaircissements important donné par Patrick Tort concerne les rapports contradictoires de Marx et Engels avec Darwin, ce mélange de respect profond face à un matérialisme fondamental et de scepticisme têtu devant ce qui apparaissait aux fondateurs du socialisme scientifique comme des concessions à l’idéologie victorienne. Les causes de ce “rendez-vous manqué” entre Marx et Darwin, aux multiples conséquences néfastes, sont analysées dans cet ouvrage.

Aujourd’hui, grâce notamment à l’essai de Pannekoek et aux commentaires de Patrick Tort, lesquels font suite à plusieurs de ses travaux autour de cette question dont nous avons rendu compte en partie dans notre presse (4), il est plus aisé de comprendre que Darwin et Marx se situent le long d’un même fil historique : celui qui passe par la naissance de la civilisation, puis par l’émergence du communisme. Voilà qui nous ramène à la perspective d’une société libérée des classes, de l’État et de l’aliénation du travail, cette aliénation qui génère sous le capitalisme les catastrophes humaines et environnementales que l’on sait.

La lecture parallèle d’Anton Pannekoek et de Patrick Tort constitue une stimulation sérieuse de la réflexion sur ces questions vitales pour l’avenir de l’humanité. Bonne lecture !

Avrom E. (28 janvier)

1) Revue Internationale, nos 137 et 138, 2009.

(http ://fr.internationalism.org/rint137/darwinisme_et_marxisme_anton_pannekoek.html [6] et http ://fr.internationalism.org/rint138/darwinisme_et_marxisme_2_anton_pannekoek.html [7])

2) Anton Pannekoek, Patrick Tort, Darwinisme et Marxisme, Paris, éd. Arkhê, 259 pages, 19,90 € (Belles Lettres Diffusion). Cet ouvrage est disponible en librairie à partir du 16 février 2012.

3) Pour connaître l’œuvre et les travaux de Patrick Tort, rendez-vous sur son site www.patrick-tort.org [8].

4) “À propos du livre l’Effet Darwin. Une conception matérialiste des origines de la morale et de la civilisation”, Révolution Internationale, no 400, 2009

Rubrique:

Faillite de Seafrance : toutes les forces de la bourgeoisie unies pour attaquer les ouvriers

- 1502 lectures

Le triste feuilleton de la mise en liquidation de la société Seafrance a quasiment pris fin, et tout a été fait pour que la plus grande confusion règne. De Sarkozy aux syndicats (CFDT en proue), de la SNCF (maison-mère de Seafrance) aux différents repreneurs qui ont offert leurs bons offices, c’est la cacophonie la plus totale qui a été entretenue, le tout sur fond de basses magouilles mafieuses syndicales tellement énorme que Chérèque a été contraint de désavouer et d’exclure purement et simplement la section locale.

Alors que le sort de l’entreprise de ferries et de ses quelque 900 salariés était scellé depuis des mois, après déjà plus de 700 licenciements en 2010, toutes ces voix se sont brutalement réveillées en décembre pour s’élever au plus haut dès le début de l’année.

Sarkozy a ainsi piqué à l'occasion à la gauche ses intonations “sociales” en affichant un ferme soutien gouvernemental et en proposant la création d’une Société coopérative ouvrière de production (SCOP). Il ne s’agissait là évidemment que d’un coup de com’ électoraliste, cette fameuse coopérative ayant en réalité tout d’une coque vide de bonimenteur de foire et d’une arnaque. Le gouvernement, prenant des allures auto-gestionnaires presque dignes de la belle époque des LIP de 1973, décidait de “tout faire” pour que perdure l’activité de la compagnie et sauver un maximum d’emplois, en proposant la création de cette SCOP, dont les salariés seraient les actionnaires, donc les gestionnaires de leur propre exploitation. Discours repris haut et fort par le syndicat CFDT de la compagnie et par les “élus” du Comité d’entreprise qui votaient le 23 janvier dans le sens d’une même création, qui n’intéresse de toute évidence pas les salariés, très méfiants envers ces “solutions” qui les trimballent de mois en mois, de faux espoirs en désillusions. Enfin, les huit “représentants du personnel” ont voté contre le plan de sauvegarde de l’emploi proposé par la SNCF et donc d’engager les procédures de licenciements, prenant la posture radicale et mensongère de ceux qui veulent se battre jusqu’au bout pour la défense des salariés !

Trois cent d’entre eux ont donc reçu leur lettre de licenciement, et recevront “en moyenne” 60 000 euros d’indemnité, c’est-à-dire de quoi survivre 2 ou 3 ans avec leur famille en attendant d’être radiés du Pôle emploi.

Sur les 570 restants, 200 seront “reclassés” un peu partout dans l’Hexagone ainsi que 50 cheminots affectés à Seafrance, mais 150 sont pour le moment maintenus à leur poste parce que “nécessaires à la procédure de liquidation de la compagnie”. Donc en sursis d’être mis à la porte après leurs collègues. Quant aux 150 derniers, il s’agit des représentants du personnel (!) pour lesquels les procédures de licenciement sont spécifiques et bien plus longues, car ce sont des postes “protégés”.

Concernant les repreneurs comme Louis-Dreyfus Armateurs qui gère LD Lines ou le danois DFDS, rien n’est moins sûr qu’au bout du compte ils embauchent certains des 300 licenciés ou de ceux qui attendent de l’être, malgré leur “projet industriel solide”. D’autant que pour alimenter le tout, le Conseil général socialiste du Pas-de-Calais refuse de prêter à LD Lines un des bateaux de la compagnie (dont il est propriétaire) qui aurait permis de faire redémarrer rapidement un minimum d’activité, justifiant cela par le fait qu’il ne lui appartenait pas “d’interférer en faveur de tel ou tel opérateur”. C’est beau l’hypocrisie ! Et ni Hollande, ni Montebourg, qui est plus actif pour défendre ardemment “le soutien-gorge tricolore” chez Lejaby, n’y ont trouvé à redire.

Ainsi, tout a été fait et tous, droite, gauche, gouvernement, patronat et syndicats ont mis la main à la pâte une nouvelle fois pour faire passer des licenciements tout en tentant de nous faire croire qu’ils ont œuvré à la défense des intérêts ouvriers.

Ce type de manœuvres va se multiplier car, avec l’aggravation de la crise économique, les fermetures de boîtes vont se succéder à un rythme infernal. Pour y faire face, les exploités vont devoir apprendre à déjouer ces pièges, à ne pas laisser des spécialistes (syndicaux ou politiques) mener la lutte à leur place pour en réalité mieux la saboter. Il vont devoir prendre la lutte entre leurs propres mains, organiser eux-mêmes les assemblées générales, décider eux-mêmes des mots d’ordres, des revendications et des moyens d’action. Aujourd’hui, nous sommes tous touchés par les attaques incessantes du capital, si nous nous battons chacun dans notre coin, nous perdrons chacun dans notre coin, usine par usine, école par école, hôpital par hôpital. Pour être forts, nous devons nous unir dans la lutte. Si nous parvenons à prendre notre lutte en main, à organiser nos AG, alors nous pourrons aussi tisser des liens entre nous, nous déplacer massivement d’un lieu de travail à l’autre pour entraîner dans le combat la boîte voisine qui, si elle n’est pas touchée aujourd’hui, le sera demain.

Prenons nos luttes en main !

Notre force, c’est l’unité et la solidarité !

Wilmag (28 janvier)

Situations territoriales:

Rubrique:

Le naufrage économique

- 1816 lectures

Vendredi 13 janvier, l’agence de notation américaine Standard & Poor’s (S&P) dégrade la note de crédit de 9 pays de la zone euro. C’est le “black Friday” ! La France, l’Autriche, Malte, la Slovaquie et la Slovénie chutent d’un cran, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et Chypre de deux. Cette décision met la note de l’Italie au même niveau que le Kazakhstan (BBB+) et place celle du Portugal dans la catégorie à risque élevé ! S&P place également 14 pays de la zone sous perspective négative (au total 15 pays sur 17 sont sous perspective négative). Pour résumer, seule l’Allemagne est encore estampillée “AAA – perspective stable” au sein d’une zone euro à la dérive.

Un naufrage économique mondial

La perte du triple A français est l’indice le plus révélateur de la gravité de la situation économique en Europe. La France formait avec l’Allemagne la colonne vertébrale de la zone euro. Ce sont principalement ces deux pays qui alimentaient les fonds d’aide à la Grèce, l’Italie et l’Espagne. Or, n’ayant plus son AAA, la France ne peut plus être un garant crédible et l’Allemagne se retrouve seule à devoir supporter ce fardeau de l’endettement européen. C’est d’ailleurs pourquoi le Fonds européen de stabilité financière (FESF) a lui aussi vu sa note être dégradée par S&P.

La perte du triple A français est l’indice le plus révélateur de la gravité de la situation économique en Europe. La France formait avec l’Allemagne la colonne vertébrale de la zone euro. Ce sont principalement ces deux pays qui alimentaient les fonds d’aide à la Grèce, l’Italie et l’Espagne. Or, n’ayant plus son AAA, la France ne peut plus être un garant crédible et l’Allemagne se retrouve seule à devoir supporter ce fardeau de l’endettement européen. C’est d’ailleurs pourquoi le Fonds européen de stabilité financière (FESF) a lui aussi vu sa note être dégradée par S&P.

Le tableau est, pour la bourgeoisie, catastrophique. Depuis 2008, le système bancaire est aux abois, il ne doit sa survie qu’à la perfusion permanente d’argent frais des banques centrales. En Allemagne par exemple, pays pourtant censé être le plus solide de la zone euro, toutes les banques sont surendettées et personne ne sait comment elles vont encaisser les prochains chocs inéluctables à venir, telle la faillite annoncée de la Grèce. Aujourd’hui, banques, fonds d’investissement, grands industriels, Etats, banques centrales, institutions internationales (comme le FMI)… tous se soutiennent les uns les autres comme des alcooliques qui, sortant d’un bar, se tiennent par les épaules pour essayer de marcher droit et ne pas tomber. Le résultat est prévisible : une marche sinueuse et improbable, puis… la chute collective.

La bourgeoisie elle-même a, en partie, conscience des jours sombres qui attendent son économie. Pour Ben May, de Capital Economics, “le Portugal et la Grèce vont subir des récessions assez sévères quoi qu’entreprennent les dirigeants dans les semaines ou les mois à venir pour sauver la zone euro” (1). L’économie portugaise va se contracter d’après lui de 8 % l’année prochaine ! Les situations italienne et espagnole ne sont pas meilleures : leur PIB devrait reculer de 2,2 % et 1,7 % !

Et la crise ne ravage pas seulement la zone euro. L’économie britannique s’est contractée de 0,2 % au dernier trimestre 2011 et redoute de perdre à son tour le fameux triple A. Le Japon devrait connaître lui-aussi la récession (– 0,4 % pour l’année fiscale en cours).

Plus généralement, le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2012. Son scénario le plus optimiste anticipe 3,3 % de croissance (et non plus 4 % comme il était avancé en septembre dernier) mais, selon l’aveu même de son chef économiste Olivier Blanchard, “si la crise de la zone euro s’aggrave, le monde replongera dans la récession.”

L’impossible désendettement

Le marasme économique actuel est nommé par les spécialistes “la crise de la dette”. La montagne de créances accumulées en effet depuis les années 1960 par tous les acteurs de l’économie mondiale, des entreprises aux banques, des Etats aux particuliers, a créé une sorte de surendettement généralisé qui pousse l’économie mondiale vers la faillite (2).

Face à cette situation, la bourgeoisie n’a aucune solution. Quand elle tente de désendetter son économie, la récession est immédiate et brutale. L’activité est comme paralysée, tout s’arrête. Et, au bout du compte, les déficits se creusent. Quand elle tente de relancer la croissance en injectant massivement de l’argent, les déficits… se creusent. Deux chemins, une même destination : la faillite.

En Europe, en particulier en Grèce et au Portugal, l’austérité est violente, les coupes claires dans les budgets sont faites à la hache. Résultat ? Des pays au bord du gouffre. Aujourd’hui, le FMI demande d’ailleurs aux banques européennes d’accepter des pertes importantes sur la Grèce (ce qui va menacer à leur tour ces établissements de banqueroute) et souhaite que la zone euro ajoute 1000 milliards au FESF et au MES (Mécanisme européen de stabilité) afin de sauver l’Irlande, le Portugal, l’Espagne et l’Italie qui sont en train de flancher à leur tour. Evidemment, l’Allemagne s’est d’ores et déjà positionnée contre une telle éventualité puisque c’est à elle que reviendrait le privilège de fournir la plus grande partie de la somme.

Aux Etats-Unis, malgré les milliers de milliards injectés depuis 2008, l’économie nationale s’entête à ne pas redécoller. L’Etat va donc devoir continuer à maintenir l’activité sous perfusion d’argent “à bas coût”. La Réserve fédérale vient d’annoncer qu’elle ne prévoyait pas de relever ses taux avant fin 2014, maintenant ceux-ci proche de zéro (entre 0 % et 0,25 %), et nombre d’analystes restent persuadés que la Banque centrale n’échappera pas au lancement d’un nouveau cycle de “relance quantitative” (“QE3”) (3), sous la forme de 500 milliards de dollars de rachats d’actifs titrisés (“mortgage-backed securities”) et de bons du Trésor, en avril ou en juin. Bref, de la dette va encore être ajoutée à la dette et en très très grande quantité ! Tout cet argent créé va couler à flots mais sans engendrer une quelconque relance réelle et durable, un peu comme s’il était versé dans “le tonneau des Danaïdes” (4).

La bourgeoisie pourra bien verser tout l’argent qu’elle veut dans le tonneau de l’économie mondiale, rien n’y fera. Son système est moribond, condamné. C’est d’ailleurs là que s’arrête la comparaison avec les Danaïdes. Si, en mythologie, un supplice peut durer éternellement, dans le monde réel, tout a une fin et celle du capitalisme approche.

Explosion du chômage

L’Espagne en crise vient de franchir la barre “historique” des 5 millions de chômeurs. Chez les moins de 25 ans, plus d’un sur deux (51,4 %) est sans travail. En seulement 4 ans, le pays a multiplié par 3 son taux de chômage !

La France compte officiellement près de 2,8 millions chômeurs sans aucune activité. Avec les départements d’outre-mer, le nombre de demandeurs d’emploi s’établit même à 4,5 millions. Là aussi, l’augmentation est vertigineuse.

Les prolétaires de tous les pays sont confrontés à cette même réalité dramatique. Tous ? Non ! L’Allemagne ferait exception si l’on en croit les bonimenteurs qui nous gouvernent. Jamais, Outre-Rhin, le taux de chômage n’a été aussi bas depuis la réunification (6,9 %). Un véritable “miracle économique”. Sauf si l’on tient compte des millions de chômeurs radiés ou des précaires dépendants de l’aide sociale... Les longs extraits qui suivent de l’article “Chômage : la face caché du “miracle économique allemand”” sont à ce sujet édifiants :

“En 2001, le Chancelier socialiste Schröder […] fait appel à Peter Hartz, directeur des ressources humaines de Volkswagen, qui pense avoir trouvé la solution à la gabegie du système d’allocation. Ce seront les fameuses lois Hartz, dont la plus connue et la plus contestée est la Loi Hartz IV. Celui que toute l’Allemagne appelle bientôt “Doktor Hartz”, veut s’attaquer au “chômage volontaire”, et met en place un système contraignant de recherche d’emplois. Il instaure les fameux “mini-jobs”, payés 400 euros par mois sans cotisation sociale et donc sans assurance, et les “un euro-jobs”, essentiellement des travaux d’intérêt public. Tout le système allemand d’allocations est remis à plat. […] On connaît la suite : des résultats impressionnants, mais en trompe-l’œil. A l’instar de Brigitte Lestrade, auteur d’une étude sur les réformes Hartz IV, certains pointent la mise en place d’un système qui, par vases communicants, aurait progressivement fait passer plusieurs millions d’Allemands des listes de chômeurs à ceux de “quasi-chômeurs” ou travailleurs pauvres.

La chercheuse estime à 6,6 millions de personnes – dont 1,7 millions d’enfants – les “bénéficiaires” d’Hartz IV. Les 4,9 millions d’adultes sont en fait des chômeurs, des “quasi-chômeurs” [qui travaillent moins de 15 heures par semaine] ou des précaires. […] Une responsable de l’Arbeitsagentur d’Hambourg [le Pôle-emploi allemand], souhaitant garder l’anonymat, ne cache pas sa colère : “Qu’on arrête de parler de miracle économique. Aujourd’hui, le gouvernement répète que nous sommes aux alentours de 3 millions de chômeurs, ce qui serait effectivement historique. La réalité est toute autre, 6 millions de personnes touchent Hartz IV, ce sont tous des chômeurs ou des grands précaires. Le vrai chiffre n’est pas de 3 millions de chômeurs mais de 9 millions de précaires” (5).

En fait, il n’y a pas d’îlot paradisiaque sur cette terre dominée par le capitalisme. L’enfer de l’exploitation règne partout et lacère notre dos avec le fouet de la crise économique. Selon l’Organisation international du travail, 1,1 milliard de personnes dans le monde sont au chômage ou vivent sous le seuil de pauvreté. 450 millions de travailleurs pauvres survivent avec moins de 1,25 dollar par jour ! Et cette situation dramatique ne cesse d’empirer.

Le système d’exploitation actuel est en train d’agoniser, nul doute possible. Il n’y a qu’une seule incertitude : l’humanité va-t-elle s’éteindre avec lui ou sera-t-elle capable d’engendrer un autre monde ? Autrement dit, nous, les exploités, allons-nous encore longtemps accepter les mille souffrances que le capitalisme nous fait endurer ?

Pawel (28 janvier)

1) Source : www.lexpress.fr/economie [11].

2) Lire notre article : “La crise de la dette : pourquoi ?” (http ://fr.internationalism.org/icconline/2011/la_crise_de_la_dette_pourquoi.html [12]).

3) Les QE 1 et 2 ont été de plans de relance successifs et également inefficaces de l’économie américaine. Concrètement, à travers eux, 2000 milliards de dollars ont été injectés depuis 2008, ce qui a juste permis à la croissance de ne pas s’effondrer.

4) Les Danaïdes sont les cinquante filles du roi Danaos. Ce roi fit venir ses cinquante neveux qui lui expliquèrent leur désir d’épouser ses filles. Danaos accepta. Pour leurs noces, il offrit à ses filles une dague puis leur fit promettre de tuer leurs époux pendant la nuit. Toutes le firent, sauf Hypermnestre, qui épargna Lyncée. Plus tard, Danaos organisa des jeux pour marier ses 49 filles. Mais Lyncée tua les 49 filles pour venger ses frères. Aux enfers, les Danaïdes reçurent une punition qui consistait à remplir éternellement d’eau un tonneau percé.

5) Source : fr.myeurop.info/2011/10/04/chomage-la-face-cachee-du-miracle-economique-allemand-3478

Géographique:

- France [5]

Récent et en cours:

- Crise économique [13]

Rubrique:

En Russie, les illusions démocratiques entravent le développement de la conscience de classe

- 1384 lectures

Nous publions ci-dessous une prise de position de sympathisants du CCI présents sur le territoire de l’ex-URSS concernant les manifestations contre les fraudes électorales qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans près de 80 villes en Russie en décembre dernier.

Il est particulièrement significatif que ces mobilisations massives se produisent dans le pays épicentre de la contre-révolution mondiale pendant des décennies (depuis le milieu des années 1920), où l’écrasement physique et idéologique du prolétariat par le stalinisme au nom du communisme a été absolu. De plus, l’effondrement et le démembrement de l’URSS dans les années 1990, l’un des phénomènes marquant l’entrée du capitalisme en décadence dans sa phase ultime de la décomposition, avait poussé au paroxysme le déboussolement et la démoralisation de cette partie du prolétariat mondial. Ces mouvements sont aujourd’hui inévitablement fortement marqués par cette histoire et sont, en particulier, porteurs d’importantes illusions sur la démocratie. Pour autant, ils sont avant tout une expression de la dynamique internationale qui, partie des pays arabes, déferle sur de nombreux pays (comme en Roumanie actuellement), voit s’élever la protestation de toutes les couches et classes victimes du capitalisme contre le présent de misère et l’avenir catastrophique auxquels les condamne ce système en faillite. Au-delà du déclencheur immédiat anti-fraude électorale, c’est la profonde insatisfaction de leur condition de vie et de travail qui pousse aussi de larges secteurs de la population et des exploités en Russie à exprimer leur mécontentement et à sortir de la passivité que la clique de Poutine se plaisait officiellement à faire passer pour une approbation de son régime de terreur et d’exploitation sans frein. A ce titre, le surgissement de ces mouvements constitue un événement majeur.

Le 4 décembre 2011, les élections parlementaires ont eu lieu en Russie. Les fraudes électorales y ont été si cyniques et si insolentes qu’elles ont indigné des centaines de milliers de citoyens. Des dizaines de milliers de personnes ont pris part aux manifestations de contestation, “pour des élections honnêtes” dans différentes villes du pays. Mais il est à noter que la grande majorité des indignés s’entretiennent d’illusions démocratiques et luttent pour améliorer le système capitaliste au lieu de le combattre par la lutte des classes.

Riches et pauvres ensemble dans la rue

Les manifestations les plus grandioses se sont déroulées à Moscou, le 10 décembre place Bolotnaïa et le 24, Avenue Sakharov, où le nombre de participants a atteint plusieurs dizaines de milliers de personnes, selon diverses estimations. Les contestations ont vu des forces politiques différentes, les enseignes des libéraux voisiner avec les drapeaux rouges, les bannières des nationalistes avec les étendards rouges et noirs des anarchistes. Mais la plupart des manifestants n’appartenaient à aucune organisation ou tendance politique.

La revendication principale de la manifestation était celle d’“élections honnêtes”. En même temps, beaucoup de gens non engagés politiquement persistaient à ne rien vouloir d’autre que soumettre les autorités à la loi et faire des transformations démocratiques pacifiques. En général, la grande masse faisait la sourde oreille aux appels à la révolution ou à toute action radicale.

Il faut aussi noter la grande bigarrure de la composition sociale des manifestants. D’une part, on y trouvait des hommes d’affaires, d’anciens membres du gouvernement (y compris l’ex-Premier ministre Mikhaïl Kassianov), des stars du show-biz, des journalistes célèbres et même une mondaine, telle que Xénia Sobtchak dont le père Anatoli Sobtchak passe pour être le “parrain” politique de Poutine. D’autre part, il y avait aussi beaucoup de gens ordinaires : des employés de bureau, des étudiants, des ouvriers, des retraités, des chômeurs... D’après certains observateurs, la composition sociale des manifestants en province (ce qui signifie pratiquement l’ensemble de la Russie, sauf pour Saint-Pétersbourg et Moscou) était plus prolétarienne que dans la capitale.

Les raisons des contestations et la réaction du Kremlin

Il ne fait aucun doute que la crise économique mondiale a joué un rôle de catalyseur des contestations en Russie. Malgré l’optimisme affiché des autorités, cette crise se fait ressentir de plus en plus pour les gens ordinaires. Les fraudes électorales lors des élections parlementaires de 2011 n’ont fait que servir de prétexte au déclenchement des manifestations de masse. La revendication d’“élections honnêtes” a été le leitmotiv de presque toutes les actions de masse, de l’Extrême-Orient aux deux métropoles (Moscou et Saint-Pétersbourg).

Les réseaux Internet sont devenus la principale arme idéologique de l’opposition à Poutine. Sur la toile, on peut retrouver des centaines, si ce ne sont des milliers de vidéos où sont enregistrées, à en croire leurs auteurs, les violations à la loi électorale. D’ailleurs, personne n’en a vérifié la crédibilité parce que l’indignation a plutôt trouvé dans les trucages électoraux un prétexte formel, alors que, comme nous l’avons indiqué, sa cause principale en était le mécontentement général de millions de personnes vis-àvis de leur situation.

A leur tour, les autorités prétendent que les accusations de trucage lors des élections sont en grande partie infondées. En outre, le Kremlin mène une campagne médiatique visant à présenter les manifestants sous influence d’agents de l’Occident au service de l’Oncle Sam et du Département d’Etat. Pourtant, craignant ce mécontentement généralisé, le régime de Poutine est obligé de faire certaines concessions. Par exemple, Medvedev vient de promettre quelques réformes démocratiques à la population, notamment de rétablir l’élection directe des gouverneurs de région, abolie il y a quelques années par Poutine sous prétexte de la lutte contre le terrorisme.

Les illusions démocratiques

Il ne fait aucun doute que le mécontentement a des raisons sociales. La Russie, comme partie de l’économie mondiale, traverse la même crise que les autres pays. Les gens ordinaires en Russie tout autant que les millions des travailleurs partout dans le monde, commencent à comprendre que le capitalisme ne leur assure aucun “avenir radieux”. Mais ce sentiment ne s’est pas encore transformé en conscience de classe. Et les illusions démocratiques imposées par la propagande bourgeoise y sont dans une large mesure pour quelque chose. Malheureusement, nombre de gens ne comprennent pas encore que les élections ne sont que le droit des opprimés de choisir un représentant de la classe dirigeante à intervalles réguliers (selon l’expression de Marx). Et quel que soit le visage du pouvoir, sa nature sera toujours la même, capitaliste et exploiteuse. Qu’importe si on a tel ou tel président, tel ou tel député, les prolétaires, les salariés manuels et intellectuels privés de moyens de production et du pouvoir politique demeureront exploités. Les travailleurs n’obtiendront l’émancipation sociale qu’en s’organisant (à l’exemple de la Commune de Paris de 1871 et des Conseils ouvriers de 1905 et 1917) et en renversant le système capitaliste, parce que c’est seulement un changement de système qui leur permettra de faire cesser l’exploitation.

Qui a pris la tête de l’opposition à Poutine ?

Les libéraux, la “gauche” (avant tout les staliniens) et les nationalistes se sont mis à la tête du mouvement. Ensemble, ils ont formé le Centre de coordination “Pour des élections honnêtes”.

Parmi les leaders de l’opposition, on voit des personnages tels que Boris Nemtsov, vice-Premier ministre sous Eltsine qui a pas mal “contribué” au pillage sur le dos des travailleurs de Russie.

En somme, les rivaux de Poutine n’obtiennent aucune sympathie de la part des prolétaires russes. Les gens se souviennent bien encore de la pauvreté, de la misère, des retards du paiement des salaires et des retraites, à l’époque où certains des opposants actuels étaient au pouvoir. Les leaders de l’opposition ne se sont pas gênés pour utiliser le mécontentement des masses à des fins électoralistes. Cette fois-ci, il s’agit de la future présidence. Dans les manifestations de contestation, on appelle les électeurs à voter “comme il faut”. Mais il est tout à fait clair que même si “l’opposition” actuelle succède à Poutine et à son régime, les travailleurs n’en tireront aucun bénéfice.

Les tâches des révolutionnaires

On sait bien que la revendication d’élections honnêtes n’a rien à voir avec la lutte de classes. Mais il faut se rendre compte que parmi les dizaines de milliers des manifestants, il y a beaucoup de nos compagnons de classe. Dans une telle situation, nous devons critiquer ouvertement les illusions démocratiques, même si cela ne contribuera pas à accroître la sympathie pour nos positions parmi les partisans d’“élections honnêtes”. Sans la compréhension qu’à la base de tous les problèmes contemporains, il y a la nature du système capitaliste, il n’y aura pas de développement de la conscience de classe révolutionnaire. C’est pourquoi, malgré le battage médiatique entourant les élections, les révolutionnaires doivent inlassablement démasquer la fausseté et l’illusion des “libertés” bourgeoises. Tout en critiquant les erreurs des participants aux manifs pour des élections honnêtes, il ne faut jamais oublier la différence entre “l’opposition” bourgeoise qui veut utiliser le mécontentement des masses pour gagner de confortables places au sein des organes du pouvoir et les gens ordinaires qui s’indignent sincèrement de l’insolence, de l’impudence et de la perfidie des autorités actuelles du Kremlin.

Et comme le montre même l’expérience de telles contestations aussi stériles et insignifiantes pour le pouvoir que puissent être les manifestations à Moscou, un état d’esprit radical au sein de la société peut très vite émerger. Il y a un mois encore, avant ces actions de masse, personne n’aurait pu supposer que des dizaines de milliers de personnes iraient protester dans la rue contre le régime de Poutine.

Notre devoir révolutionnaire consiste à démasquer la véritable nature de la clique de Poutine et de ses opposants politiques. Nous devons expliquer aux travailleurs que seule la lutte de classe autonome pour le renversement du capitalisme et la construction d’une nouvelle société sans exploitation pourra résoudre réellement leurs problèmes personnels et ceux de l’humanité toute entière.

Des sympathisants du CCI dans l’ex-URSS (janvier 2012)

Géographique:

Rubrique:

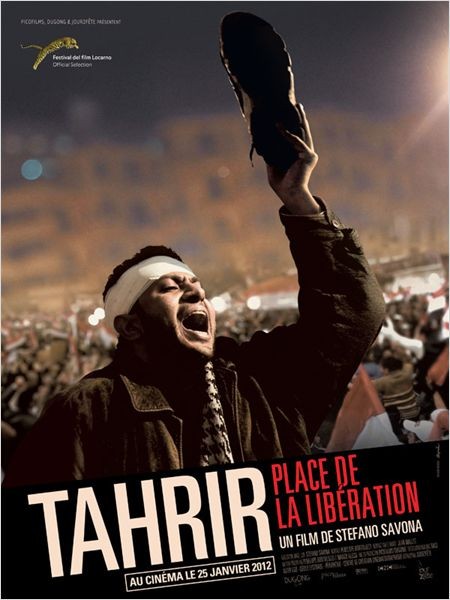

A propos du film “Tahrir, place de la Libération”: une vision tronquée de la réalité qui escamote la lutte de classes

- 1476 lectures

Exactement un an (le 25 janvier) après le début du soulèvement en Egypte, le film Tahrir, place de la libération du documentariste italien Stefano Savona, parrainé par la LIDH (Ligue internationale des droits de l’homme) et soutenu par des producteurs “indépendants” est sorti dans une quinzaine de salles en France.

Exactement un an (le 25 janvier) après le début du soulèvement en Egypte, le film Tahrir, place de la libération du documentariste italien Stefano Savona, parrainé par la LIDH (Ligue internationale des droits de l’homme) et soutenu par des producteurs “indépendants” est sorti dans une quinzaine de salles en France.

En préambule du film, outre une animation proposée par un chanteur et un musicien, célébrant notamment la révolte de Sidi Bouzid en Tunisie, il a été rappelé qu’aujourd’hui encore, la mobilisation sur le place Tahrir continuait et qu’il y avait encore 15 000 détenus politiques dans les geôles bien que l’armée ait relâché symboliquement environ 200 autres prisonniers à l’occasion de l’anniversaire de ce que tous les Egyptiens appellent désormais avec fierté “la Révolution”.

Il faut cependant rappeler que l’armée détient toujours les rênes du pouvoir dans ce pays après les récentes élections où les 2/3 du Parlement sont composés par les partis islamistes (les Frères musulmans qui formellement en détiennent la majorité) plus le parti salafiste (intégriste). Ainsi, rien n’a changé depuis le départ du dictateur remplacé par… la dictature ouverte de l’armée. Et surtout, outre cette répression, il n’y a aucune amélioration quant à la misère et aux conditions de vie des exploités, désormais coincés entre le marteau et l’enclume, entre l’armée, les illusions démocratiques et le poids politique des partis islamistes.

Pour sa “première” à Paris, le film était également suivi d’un débat direct avec le réalisateur, auquel nous avons participé.

Filmé caméra au poing à partir d’un simple appareil photo Canon 5D, ce documentaire nous fait partager au plus près des visages et des mouvements de foule, la vie de dizaines de milliers de participants, s’attachant pendant 12 jours, au hasard des rencontres et au gré des coups de cœur du réalisateur, à suivre quelques uns des protagonistes tout au long des “journées de la colère” depuis le 6e jour de l’occupation jusqu’à l’annonce de la démission de Moubarak le 11 février, et dans les dernières images un peu au-delà avec quelques interrogations sur le futur.

Le problème avec ce film, c’est qu’il prétend de par son aspect documentaire, être un témoignage de l’histoire en train de se vivre et qui se vit de l’intérieur de la place Tahrir, se donnant ainsi le brevet d’une certaine “objectivité” propre au reportage journalistique en montrant la réalité prise sur le vif de ce qui ses passe sous ses yeux. Mais ce cinéma est tout, sauf objectif. Non seulement il ne montre la réalité que d’un certain point de vue, mais son parti pris de filmer cette réalité de l’intérieur aboutit à ne la montrer que plus partiellement, focalisant l’attention sur une surface plus étroite et limitée comme avec une loupe dont les effets grossissants rejettent dans l’ombre ou hors du champ de vision le cadre qui permet de la voir entièrement et de la comprendre.

Alors que précisément le mouvement en Egypte ne se limite pas à ce qui s’est passé sur la place Tahrir, celle-ci nous est présentée comme le seul point de référence. Il n’y a pas un seul écho, ni la moindre préoccupation sur la place de la vague de grèves ouvrières qui a déferlé dans tout le pays et qui a réellement poussé Moubarak, sous la pression des Etats-Unis, à démissionner. Si l’armée n’est pas intervenue à ce moment-là, si par la suite, une de ses premières mesures a été d’interdire les grèves, c’est que ces grèves qui ont quasiment paralysé le pays ont joué un rôle majeur dans le déroulement des événements. Le film donne l’illusion, la vision déformée que la seule force du mouvement provenait de l’occupation de la place Tahrir. Un article sur le film dans le Monde daté du 25 janvier 2012 livre ce commentaire : “Que nous montre le film ? D’abord une extraordinaire effervescence, une ivresse palpable, une reconquête exaltante de la liberté de parole et de mouvement”. C’est vrai. Et cette ivresse envahit le spectateur comme les participants eux-mêmes paralysant tout effort de réflexion. De ce fait, le film nous embarque et nous entraîne d’emblée à partager les émotions et les sentiments de la foule, en se plaçant au milieu des participants sans permettre aucun recul pour la réflexion, il épouse son point de vue avec un maximum d’empathie et d’engagement : ses colères, ses craintes, ses espoirs, ses doutes, ses explosions de joie à l’annonce de la chute du tyran. L’article du Monde poursuit ainsi : “Puis (il montre) une diversité de visages, d’âges, de sexes, d’origines, d’appartenances, d’attitudes qui se mélangent, se respectent, s’unissent dans un même ras-le-bol, dans un même défi, dans un même combat. Des barbus et des glabres, des gens en prière et d’autres en keffieh, des jeunes filles voilées transportant des pierres, des jeunes qui les lancent, des vieillards qui les soutiennent. En un mot, un peuple en marche, une utopie réalisée”. Et cette “utopie” non pas réalisée mais porteuse de dangereuses illusions et d’un maximum de confusion a une double étiquette : Démocratie et Révolution du peuple.

Cependant, même à travers ce prisme déformant et cette réalité tronquée, certains aspects de la situation à ce moment-là sautent aux yeux du spectateur. D’abord le courage donné par un ras-le-bol collectif : “nous n’avons plus peur”, la détermination : “nous irons jusqu’au bout pour que Moubarak dégage” et la solidarité des participants : hommes et femmes inconnus auparavant se parlant les uns aux autres, se côtoyant, dormant côte à côte dans les abris de fortune – toiles de tente ou rideaux de douches – sans le moindre problème, chacun apportant la nourriture de son foyer pour la collectivité. Il montre le combat courageux et à mains nues contre la police, contre les snipers ou contre les hordes de détenus de droit commun, libérés et recrutés par Moubarak comme tueurs à gages grassement payés envoyés à l’assaut des occupants. Il montre l’impuissance d’un haut gradé militaire affublé d’une fleur blanche à la main non parce qu’il serait contesté ou conspué mais parce que, même muni d’un micro, il est incapable de se faire entendre. Il montre l’utilisation de Twitter par certains jeunes pour appeler à se rassembler sur la place ou à se déplacer sur des points stratégiques où il y a besoin de renforts dans les affrontements pour “tenir” la place, les infos qui circulent de bouche à oreille, les déplacements continuels sur la place. Un autre élément frappant est l’absence d’AG malgré la “libre parole” : il n’y a pas de délibération ni de décision collective sur l’orientation du mouvement en dehors de petits groupes de discussion informels sur la situation ou sur l’avenir. Au début du film, certains évoquent des manifestations dans d’autres villes, leurs origines, leur profession. A un moment, cette diversité se reflète quand trois jeunes parlent ensemble : l’un est campagnard, l’autre citadin, un troisième Bédouin, parfois ils donnent leur opinion ou livrent leurs sympathies respectives pour telle ou telle fraction à trois ou quatre, tout au plus. Les gens parlent entre eux fraternellement malgré leurs convictions différentes, notamment religieuses ou laïques, on voit quelques discours suivis par de petits groupes de la part des Frères musulmans, des harangues individuelles enflammées souvent émouvantes devant la caméra et surtout des slogans répétés et scandés à satiété : “Le peuple veut changer de régime”, “Moubarak, dégage”, “Le peuple égyptien, c’est nous, il est ici”, “Vive l’Egypte !” au milieu d’une nuée de drapeaux nationaux brandis à bout de bras ou certains gigantesques déployés au dessus de la foule. Car le nationalisme, la préoccupation du sort et des intérêts du pays est omniprésente sur la place et, semble-t-il, partagé par chacun. Chaque participant se reconnaît avec tous les autres comme “le peuple” sans la moindre connotation de classe. Là, le miroir aux alouettes de la démocratie fonctionne. Et aussitôt, le piège se referme. Le piège c’est précisément toutes les valeurs idéologiques mises en avant par la bourgeoisie et les discours remplis d’illusions que véhicule ce film : un personnage le dit : “le peuple est uni ici comme les doigts de la main” autour d’une seule idée, “chasser Moubarak”. Mais seule cette volonté de chasser Moubarak et son régime exécré crée cette unité interclassiste artificielle : “Ce que nous voulons tous, c’est renverser ce régime”. Jeunes comme vieux, femmes voilées ou pas, intégriste ou pro-laïque, musulman ou chrétien. Après, on verra… A la fin du film, après les scènes de liesse provoquée par l’annonce du départ de Moubarak et que beaucoup lèvent le camp pour rentrer chez eux, une femme prévient pourtant : “maintenant c’est l’armée qui a les pleins pouvoirs et qui suspend nos libertés, il ne faut pas partir d’ici, c’est contre elle que nous devons maintenant continuer à nous mobiliser et nous battre.”

Bref, le film est entièrement à la gloire de la conquête de cette démocratie rêvée dont “le peuple égyptien” serait le héros. D’ailleurs, les nouveaux arrivants sont accueillis aux cris de “Les voilà, les héros de la nation !” Toute disposée à se trouver un héros ou un leader emblématique, la foule fait venir à la tribune un jeune manifestant emprisonné et relâché au bout de 12 jours qui, effrayé par les ovations et le rôle qu’on lui octroie, renonce à prendre la parole.

Le film invite insidieusement à adhérer ou à s’extasier devant ce qui révèle au contraire les grandes faiblesses, l’immaturité de la révolte et surtout le poison nationaliste conforté par cette fierté d’avoir chassé Moubarak comme les illusions démocratiques qui pèsent très lourdement, outre le poids de la religion, sur la population exploitée dans le soulèvement en Egypte.

C’est d’ailleurs les termes de peuple, de démocratie et de révolution qu’on a retrouvé galvaudés tout au long du “débat” organisé à la suite du film. Alors que la plupart des intervenants ont interrogé le cinéaste sur les conditions de tournage ou sur les rencontres avec des personnages qu’on pouvait suivre tout au long du film, trois interventions ont plus ou moins fait part de leur “malaise” ou ont remis en cause le terme de Révolution pour qualifier les événements, l’un d’eux disant que des véritables révolutions, il n’y en avait pas eu beaucoup dans l’histoire et le cinéaste s’est contenté d’y répondre en disant que vivre ces jours avait été une expérience exceptionnelle, que rien ne serait plus comme avant dans les mentalités en Egypte et que cela avait durablement marqué les consciences, y compris la sienne. C’était cela pour lui qui justifiait l’emploi du terme révolution. L’élément “contestataire” dans la salle est brièvement réintervenu pour dire que, les drapeaux nationaux en moins, le phénomène n’était pas sans rappeler Mai 68 en France sans que cela puisse être qualifié de révolution ; la réponse apportée par le cinéaste et son entourage ont été que c’était le début d’un processus révolutionnaire toujours en cours car la mobilisation de ceux de Tahrir n’était pas terminée et ont finalement répondu que le propos de l’intervenant avait une connotation pessimiste injustifiée. Un camarade du CCI est intervenu à plusieurs niveaux : sur l’absence de toute référence à la mobilisation ouvrière dans les événements, sur le fait que le film et le débat prenaient l’Egypte comme un référentiel absolu alors que ce mouvement s’insérait dans un cadre de contestation internationale de la société ces dernières années qui s’était exprimé un peu partout mais que l’on retrouvait dans les mouvement des Indignés en Espagne ou en Grèce ou des Occupy en Grande-Bretagne et jusqu’aux Etats-Unis face à une crise mondiale du système. Enfin pour rappeler que la révolte et la naissance du mouvement en Tunisie partaient de revendications économiques contre le chômage, la misère et la hausse des produits alimentaires et non pas prioritairement pour réclamer plus de liberté et de démocratie. Il a encore insisté sur le fait que cet aspect était sous-estimé dans ce débat sur l’Egypte, alors que la précarité, le chômage et la misère étaient au moins aussi fortes en Egypte, où la protestation contre la vie chère apparaissait uniquement dans le film à travers ce rappel hurlé par les manifestants “l20 livres le kilo de lentilles !”. Le réalisateur a cherché à démentir assez maladroitement l’aspect prioritaire des revendications économiques niant même qu’en Tunisie elles aient joué un rôle majeur ou de détonateur. Un membre de l’équipe associée au film a plus subtilement admis que les grèves ouvrières avaient joué aussi un rôle important dans le soulèvement notamment depuis la vague de grèves de 2007/2008 dans les usines textiles de El Mehalla el Kubra dans le delta du Nil et à la suite de celles-ci par le “mouvement du 6 avril” et qu’à Tahrir il y avait aussi des bouts de pain collés sur des affichettes pour l’exprimer. Après cette intervention, le débat, sans doute pour éviter que la discussion ne prenne une tournure plus “politique”, a été rapidement clos par les organisateurs.

W (26 janvier)

Récent et en cours:

- Luttes de classe [15]

Rubrique:

De l’Iran à la Syrie, les manœuvres impérialistes passent la vitesse supérieure

- 1487 lectures

L’article suivant, traduit depuis World Revolution (organe de presse du CCI en Grande-Bretagne), a été écrit par un sympathisant de notre organisation, avant la récente attaque contre l’ambassade britannique en Iran.

Le 29 novembre, des étudiants ont fait irruption dans le bâtiment, causant des dommages aux bureaux de l’ambassade et à des véhicules. Dominick Chilcott, l’ambassadeur britannique, dans une interview à la BBC, a accusé le régime iranien d’être derrière ces attaques “spontanées”. En représailles, le Royaume-Uni a expulsé l’ambassade iranienne de Londres. Ces événements sont un nouvel épisode de la montée des tensions au Moyen-Orient entre l’Occident et l’Iran, autour de la question des armes nucléaires et de la Syrie. Le récent rapport de l’AIEA sur le nucléaire iranien a déclaré que l’Iran avait développé un programme nucléaire militaire. En réponse, le Royaume-Uni, le Canada et les Etats-Unis ont introduit de nouvelles sanctions. Ces derniers jours, l’Iran a affirmé qu’il a abattu un drone américain qui tentait de recueillir des renseignements militaires. Par rapport à la Syrie, l’article mentionne la collaboration entre le régime d’Assad et la Garde Révolutionnaire Iranienne dans le massacre de la population syrienne. Dans le sac de l’ambassade britannique, on a également vu un coup de main de la part de la section jeunesse du Basij, téléguidé par El-Assad.

De même que les rivalités inter-impérialistes, nous ne devons pas oublier les rivalités internes au sein des bourgeoisies nationales elles-mêmes. L’été dernier, il est devenu clair qu’un fossé croissant se creusait entre le président iranien Mahmoud Ahmadinejad et l’ayatollah Ali Khamenei. Malgré ses diatribes antisémites et sa rhétorique pleine de rodomontades, Ahmadinejad représente une fraction de la bourgeoisie iranienne qui veut maintenir quelques liens avec l’Occident. Khamenei avait arrêté quelques-uns des proches alliés d’Ahmadinejad au sein du gouvernement limogé. En réponse, Ahmadinejad a “fait grève” pendant 11 jours, refusant de s’acquitter de ses fonctions à la tête du gouvernement. Les récents événements autour de la mise à sac de l’ambassade britannique sont considérés par certains analystes des médias dans le cadre de cette querelle. Khamenei et ses partisans conservateurs sont considérés comme étant derrière les attaques pour saper la politique plus conciliante de M. Ahmadinejad et lui nuire en vue des prochaines élections de 2012.

Avec l’aggravation des tensions entre l’Iran et l’Occident, certains pronostiquent le déclenchement d’une troisième guerre mondiale. La question qui se pose dans la réalité est tout autre : est-ce que les ouvriers du Moyen-Orient et de l’Occident sont prêts à être mobilisés pour soutenir une autre guerre majeure ? Les travailleurs du monde entier supportent le fardeau de la crise sur leurs épaules et commencent à riposter. La guerre signifiera encore plus d’austérité, plus de violence contre les travailleurs, plus de désespoir. Les travailleurs n’ont aucun intérêt dans ces massacres impérialistes sanglants et ne sont pas prêts à y être embrigadés de façon massive.

CCI (28 janvier)

Courrier de lecteur

Après huit mois de manifestations, à l’origine parties d’un mouvement régional et international contre l’oppression, le chômage et la misère, impliquant Druzes, Sunnites, Chrétiens, Kurdes, hommes, femmes et enfants, les événements en Syrie continuent à prendre une sinistre allure. Si, par rapport à la défense de leurs propres intérêts et de leur stratégie, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France se méfient d’une attaque directe contre l’Iran, en revanche, ils peuvent contribuer à une agression sur son plus proche allié, le régime d’Assad en Syrie, dans la logique des rivalités interimpérialistes. Les brutales forces de sécurité d’Assad, avec le soutien logistique de “300 à 400 Gardiens de la Révolution” d’Iran (The Guardian du 17 novembre 2011), ont massacré des milliers de personnes et donné naissance à la mensongère et hypocrite “préoccupation pour les civils” de la part des trois principales puissances du front anti-iranien nommées ci-dessus. Comme pour la Libye, les Etats-Unis sont le “leader par l’arrière”, cette fois en poussant la Ligue arabe (tout en l’amenant à se détacher des alliés algériens, irakiens et libanais d’Assad), dont la Syrie était une puissance majeure, à suspendre son adhésion et en la soumettant à des échéances ultérieures humiliantes. Au premier plan de cette préoccupation-bidon pour la vie et l’intégrité physique de la population se trouve le régime meurtrier d’Arabie Saoudite qui, il y a quelque temps, avait envoyé environ deux mille soldats de ses troupes d’élite, formées par la Grande-Bretagne, pour écraser les manifestations à Bahreïn ainsi que pour protéger les intérêts et les bases américaines et britanniques. Comble de l’hypocrisie, la confirmation de la suspension de la Syrie pour son “bain de sang” a été faite par la réunion de la Ligue Arabe dans la capitale marocaine, Rabat, le 16 novembre, alors même que les forces de sécurité de ce pays étaient en train d’attaquer et de réprimer des milliers de ses propres manifestants. Il y a des ramifications impérialistes plus larges par rapport à l’action de la Ligue Arabe, en ce sens que ses décisions ont été condamnées par la Russie, mais soutenues par la Chine.

Ce n’est pas seulement la Ligue Arabe que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis poussent en avant dans cette voie, mais aussi la puissance régionale qu’est la Turquie, qui a également participé aux réunions à Rabat. Après avoir apparemment dissuadé l’Etat turc de mettre en place une sorte de zone tampon ou une “zone de non-survol” sur la frontière entre la Turquie et la Syrie, l’administration américaine a désormais changé d’avis. Ainsi, Ben Rhodes, conseiller d’Obama à la sécurité nationale, a dit la semaine dernière : “Nous saluons fortement l’attitude ferme que la Turquie a prise...” Le chef en exil des Frères Musulmans en Syrie a également déclaré aux journalistes la semaine dernière que l’action militaire turque (“pour protéger les civils”, bien sûr !) serait acceptable (The Guardian du 18 novembre 2011). La possibilité d’une zone tampon le long de la désormais fortement militarisée frontière turco-syrienne verrait la mystérieuse “Armée Syrienne Libre”, largement basée en Turquie (ainsi qu’au Liban) et, pour le moment, largement inférieure en nombre à l’armée syrienne, capable de se déplacer avec un armement beaucoup plus lourd. Au sein de cette convergence d’intérêts impérialistes se trouvent les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la majorité de la Ligue arabe, des gauchistes divers, les Frères musulmans et les djihadistes salafistes de Syrie qui ont également pris un plus grand rôle dans l’opposition à Assad. En outre, la déstabilisation de la région et la perspective d’une aggravation des problèmes sont bien visibles tant dans l’avertissement du président turc Gül adressé à la Syrie et précisant qu’elle aurait à payer pour semer le trouble dans le Sud-est kurde de la Turquie que dans “la volonté renouvelée de Washington de fermer les yeux sur des incursions militaires turques contre les bases de guérilla kurdes dans le nord l’Irak.” (The Guardian du 18 novembre 2011). Toute cette instabilité, alimentée par ces puissances et ces intérêts, rend une intervention militaire de la Turquie dans le territoire syrien d’autant plus probable.

“L’Armée syrienne libre” a elle-même été impliquée dans des meurtres sectaires et des assassinats de civils en Syrie (Newsnight du 17 novembre 2011) et, comme elle opère à partir de ses refuges en dehors du pays, pour combattre et tuer les forces gouvernementales et la police, les représailles s’abattent sur la population civile. Le Conseil National Syrien, qui a fait son apparition le mois dernier, a également appelé à une intervention militaire contre les forces d“Assad, tandis qu’une autre force d’opposition, le Comité National de Coordination, a dénoncé cette position. Le ministre français des Affaires Etrangères, Alain Juppé, a déjà rencontré les forces d’opposition à Paris et, le secrétaire au Foreign Office, Hague, les a rencontrées à Londres le 21 novembre. Il n’a pas été précisé qui étaient ces “forces d’opposition”, ni si elles incluent l’Armée Syrienne Libre, le Conseil National Syrien, le Comité de Coordination Nationale, l’opposition kurde, les Frères Musulmans et les djihadistes salafistes. En outre, les coalitions de l’opposition incluent des staliniens, onze organisations kurdes, des structures tribales et claniques, plus un nombre ahurissant d’amorces d’intérêts contradictoires. En tout cas, Hague a appelé à un “front uni” et a nommé un “ambassadeur désigné” pour eux (BBC News du 21 novembre) !

Téhéran, l’objectif ultime

Depuis maintenant plusieurs années, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, Israël et l’Arabie Saoudite ont fait monter l’hystérie anti-iranienne et c’est ce qui se cache derrière leur soutien à l’opposition syrienne et leur “préoccupation pour les civils”. Cette campagne a été considérablement renforcée par un récent rapport de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) qui laissait entrevoir une “possible” dimension militaire aux ambitions nucléaires de l’Iran. Mais les Etats-Unis encerclent l’Iran depuis un certain temps. Sur la frontière orientale de l’Iran, il y a plus d’une centaine de milliers de soldats américains en Afghanistan, au Nord-Est, il y a le Turkménistan avec ses bases militaires américaines. Dans le sud de Bahreïn, ce sont des bases navales américaines et britanniques. De même au Qatar, il y a le siège du commandement avancé des forces américaines et la marionnette anti-iranienne, l’Arabie Saoudite. Le seul espace où l’Iran peut respirer se situe maintenant autour de sa frontière occidentale avec l’Irak et même ici, les forces spéciales américaines et britanniques ont fait un certain nombre d’incursions directes ou indirectes : en 2007, Bush a obtenu l’approbation du Congrès pour un programme de 400 millions de dollars afin de soutenir les groupes “ethniques”, tandis que, plus récemment, Seymour Hersch dans le Daily Telegraph et Brian Ross de la chaîne ABC ont eu des renseignements sur le groupe de gangsters terroristes iranien Joundallah. Le chef de ce groupe, Abdolmalek Rigi, capturé par les services secrets iraniens alors qu’il allait à Doha, affirme qu’il a rencontré la CIA à la base aérienne américaine de Manas au Kirghizistan pour apporter son aide dans des attaques terroristes en Iran. Au large des côtes de l’Iran, il y a une accumulation massive de navires de guerre américains dans le Golfe Persique et dans l’ensemble de la région du Golfe, les Etats-Unis vont renforcer leurs atouts au Koweït, au Bahreïn et dans les Emirats Arabes Unis. Des révélations récentes (The Guardian du 11 mars 2011) ont montré que le Royaume-Uni préparait des plans d’urgence pour la liaison avec les forces américaines en vue d’une possible attaque navale et aérienne contre des cibles en Iran. A seulement environ 1500 km de là se trouve Israël, qui possède l’arme nucléaire, qui a été impliqué dans l’attaque au virus Stuxnet qui a réussi à arrêter définitivement environ un cinquième des centres nucléaires d’Iran, et dans la mort de scientifiques iraniens, dont un expert nucléaire de premier plan, le major général Moghaddam, tué avec 16 autres dans une énorme explosion dans une base des Gardiens de la Révolution, près de Téhéran, il y a dix jours. Encore une fois, l’hypocrisie de la démocratie est presque incroyable : au mépris de leur rhétorique sur le désarmement, le British American Security Information Conseil affirme que les Etats-Unis dépenseront 700 milliards de dollars pour la modernisation de leur installations d’armes nucléaires au cours de la prochaine décennie et “d’autres pays, y compris la Chine, l’Inde, Israël, la France et le Pakistan devraient consacrer des sommes énormes pour les systèmes de missiles tactiques et stratégiques” (The Guardian du 31 octobre 2011). Le rapport poursuit en disant que “les armes nucléaires se voient assigner des rôles qui vont bien au-delà de la dissuasion... de rôles d’armes de guerre dans la planification militaire”. En ce qui concerne Israël, le rapport déclare : “... la dimension des têtes nucléaires des missiles de croisière de sa flotte sous-marine est augmentée et le pays semble être sur la bonne voie, grâce à son programme de lancement de fusée satellite, pour le développement futur d’un missile balistique intercontinental (ICBM)”.