Internationalisme (GCF) N°28 - 15 Novembre 1947

- 47 lectures

Vie du CCI:

- Archives [1]

L’orientation de la politique française vue à travers les élections municipales

- 11 lectures

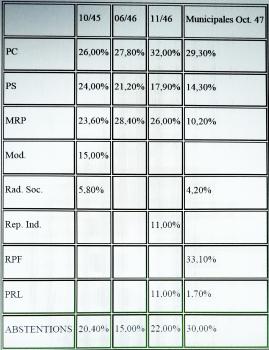

Statistiques A/ ÉLECTIONS MUNICIPALES

Conseils municipaux à majorité

(*) Ces statistiques ne portent pas sur les majorités mais sur le nombre des sièges.

--------------------

Statistique B/ ÉLECTIONS À L'ASSEMBLÉE comparées au nombre de voix des ÉLECTIONS MUNICIPALES du mois d'octobre 1947

(Statistiques portant sur le nombre de voix – pour 1947 les pourcentages sont établis sur 6.680.000 électeurs)

Les deux tableaux que nous donnons (A et B) sur les élections sont des pourcentages approximatifs destinés à donner une idée d'ensemble du mouvement de l'évolution des courants politiques.-

(A) constitue une comparaison entre les élections sur un plan purement municipal, cela parce qu'antérieurement jamais des élections municipales n'avaient exprimé une tendance aussi politique.

L'orientation des élections municipales est en général locale et des résultats locaux peuvent être inspirés par des préoccupations purement locales de gestion des municipalités où les considérations politiques passent au second plan.

Cependant, ces élections, par le côté typiquement et caractéristiquement politique qu'elles ont revêtu, nous avons cru bon d'établir des comparaisons de suffrages obtenus dans des élections à l'assemblée (B). Ces dernières comparaisons sont également établies sur le nombre des voix obtenues et non comme en (A) sur le nombre des sièges. En effet le système électoral ne permet pas d'avoir une idée exacte du corps électoral d'après le nombre des sièges obtenus.

Il faut donc tenir compte du double aspect LOCAL (dans ses résultats) et politique (dans leur signification) de ces élections pour pouvoir en tirer les enseignements nécessaires.

Le PCF

Le PCF a une histoire peu brillante avant la guerre où jamais il n'acquiert l'importance en suffrages, comme a partir de la "Libération". C'est donc la "Libération" qui voit naître vraiment le PCF en tant grand parti parlementaire et de masse : il acquerra de 25 à 30% des voix du nombre des votants dans cette période. Cela est dû a sa politique de participation à la "résistance" et à la "libération nationale", ainsi qu'également à sa situation dans le syndicat CGT et à l'influence de sa démagogie sur la classe ouvrière.

La grande nouveauté pour le PCF, c'est que, par rapport à l'avant-guerre où il était surtout établi dans les centres urbains et industriels, il a tendance à perdre progressivement cette influence. C'est là une preuve que, dans le grand nombre de ses voix accrues depuis la guerre, la clientèle ouvrière industrielle a tendance à reculer devant des éléments d'une autre nature sociale et particulièrement dans les campagnes où les staliniens ont acquis, du fait de la guerre, une grande influence. Progressivement, en octobre 1945 et en juin et novembre 1946, le P.C.F. gagne des voix dans les campagnes et en perd dans les centres industriels.

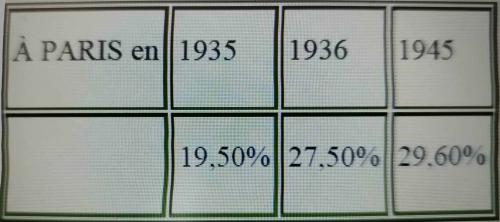

Statistiques portant sur le nombre des voix obtenues par le PCF

Le parti SFIO

Le parti socialiste, lui, a connu des hauts et des bas. Favorisé en 1945, quoique n'ayant pas eu de "grande hommes" dans le CNR, il perdra peu a peu le nombre de voix. Il n'en reste pas moins sur de bonnes et solides positions au point de vue du nombre des sièges et même les pertes du nombre de ses voix est vraiment insignifiant si l'on pense à la politique impopulaire qu'il a menée au gouvernement, qui l'opposait au PC et l'exposait aux coups que celui-ci pouvait lui porter en étant dans l'opposition.

Nous avons aussi la naissance du RPF sur les ruines du MRP et du parti Radical Socialiste.

Si l'on examine plus profondément les résultats de ces différents scrutins, on constatera un phénomène extrêmement intéressant du fait que c'est la première fois qu'il se produit en France d'une manière aussi marquée et aussi pure.

Avant la guerre, la France était caractérisée par une grande mosaïque de partis intermédiaires. La politique "démocratique" et "antifasciste" avait nécessité la formation d'un Front Populaire, gouvernement des partis radicaux, Socialiste et PC ; les "communistes" français en sont exclus au moment de l'accord germano-russe. Le gouvernement s'élargit alors pour devenir un large gouvernement d'Union National, sacrée et républicaine, avec le passage de Daladier, puis l'élargissement jusqu'à Paul Raynaud et à Pétain.

La "Libération" et les élections municipales d'avril-mai 1945 (qui en furent l'image) furent justement caractérisée par l'existence de nombreux groupes intermédiaires dont certains (comme le FN, l'UJRF et l'UFF pour le P.C.F.) n'étaient que des succursales et dont d'autres n'étaient que de vagues regroupements éclectique dits "de résistants". Les élections d'octobre 1945, tout en laissant subsister, dans les suffrages exprimés, ces tendances éclectiques, arrivent à constituer de grands courants où cependant se reflète toujours la force la force de l'inertie des groupes intermédiaire assez puissants. On assiste cependant à plusieurs pôles de concentration de ces éléments intermédiaires ou "modérés" autour du MRP et du Parti Radical, puis plus tard autour du PRL.

Cependant, seul le MRP réussira réellement à faire office de grand regroupement des "modérés" (il empiètera sur les Rad. Soc.). Les éléments nettement conservateurs resteront dispersés du fait de la disparition de ces partis dans la Collaboration ; l'heure en est encore à la politique d'entente, de conciliation et d'Union Nationale républicains et résistants. C'est l'ère de la politique “Triparti”, la main dans la main, pendant que conférence internationale sur conférence, la menace de rupture s'accentue entre les deux blocs, russe et américain, tout en ne condamnant pas la rupture définitive mais au contraire en laissant toujours des possibilités de compromis.

Cependant, au fur et à mesure que la rupture se fait menaçante sur le plan international, que la quiétude doucereuse de la "reconstruction" dans la "paix", avec de "bons plans économiques etc." s'éloigne, au fur et à mesure que, aux États-Unis, se met en place le raidissement de la politique américaine vis-à-vis de l'URSS (qui a vu Marshall remplacer Byrnes), au fur et à mesure de la prise de position russe qui pratique la politique de "mise devant le fait accompli" et de "statu quo", au fur et à mesure du raffermissement de la tension internationale et de l'annonce de la guerre, les groupes éclectiques tampons, les "inter-groupes modérés" se retrouvaient réduits et les grands partis renforcés, de même que la droite essayait un regroupement infructueux autour du PRL. La droite n'avait pas encore trouvé son chemin, elle restait dispersée derrière MRP, radicaux et PRL (nov. 1946).

Mais depuis, de grands événements internationaux ont eu lieu : la déclaration de guerre à l'ONU entre Marshall et Vichinsky, entre la Russie et les États-Unis : Le plan Marshall et l'Internationale de Varsovie.-

La politique de force sur le plan international a des répercussions extraordinairement caractéristiques en France : disparition des éléments modérés, dont le MRP qui était devenu la plus grande "force" et apparition, pour la première fois en France (à part pendant la période d'occupation), d'un rassemblement des forces de la droite.

Donc, non seulement la politique française reflète et s'aligne sur la politique internationale, qui elle-même est nettement orientée vers une politique de la force, mais encore il semble que la France, dans sa politique intérieure, veuille être à l'avant-garde de cette politique de force entre d'une part le PCF et d'autre part le nouveau regroupement des forces de la bourgeoisie de droite (RPF).

On pourrait se demander ce qui empêche les deux colosses de se précipiter l'un sur l'autre, de Gaulle qui croque du "communiste" à tous ses discours et les staliniens qui montrent De Gaulle comme un nouvel Hitler un nouveau Boulanger.

En réalité, la situation, si elle est extrêmement tendue internationalement (comme nous l'avons définie dans nos précédents bulletins), il n'en reste pas moins vrai que la bourgeoisie a tout de même de grosses difficultés d'ordre économiques et qu'également deux colosses de cette taille ne se jettent pas l'un sur l'autre comme de jeunes et bouillants adolescents. Ils se regardent, ils s'excitent de la parole, du regard et du geste ; ils "tombent la veste" spectaculairement ; ils se font masser, sautillent sur place dans leur coin de ring et attendent impatiemment que l'arbitre fasse le signal. Le Parti socialiste, s'il a montré qu'il n'était pas "l'arbitre" réel, s'il a montré qu'il était décidé à une politique de fermeté, vis-à-vis du PCF, n'en reste pas moins l'arbitre vis-à-vis du RPF. Du reste, le RPF n'est encore lui-même qu'un rassemblement éclectique, il lui faut le temps de s'orienter, le temps de s'indigner, de s'échauffer ; ce temps c'est la continuation du gouvernement socialiste (avec quelques remaniements) qui va le donner. Exciter les champions, échauffer la foule, préparer l'atmosphère de combat demande à freiner encore pendant quelques instants. Quand le parti socialiste se verra obligé de lâcher les champions, on pourra dire que "la grande aventure" commencera, les opérations militaires préliminaires entre les deux blocs avec la France comme champ d'expérience. Pour l'instant les socialistes n'ont aucune raison d'abandonner une position qu'ils conservent.

En effet la situation économique de la France entraine des nécessités politiques immédiates, encore des mesures que seul le PS peut prendre. Il faut préparer la place à une nouvelle formule gouvernementale, à une révision de la constitution, préparer énergiquement la politique de force vis-à-vis staliniens.

Les abstentions et les grèves

Les abstentions avaient été assez fortes après la "Libération" du fait que de nombreux "collaborateurs" s'étaient abstenus, également du fait que la machine administrative française n'était pas encore très bien "huilée".

Cependant, jusqu'à juin 1946, elles avaient été en diminuant pour reprendre leur progression à partir d'octobre (B). Le fait de si nombreuses abstentions à ces élections a fait jeter des cris de joie à certains, de désespoir à d'autres. La vérité c'est que ces abstentions constituent le plus complexe et le moins clairement explicite de ces élections. D'une part la confirmation de la politique de force entre deux blocs laisse, en France, toute une masse flottante de gens plus ou moins déclassés et écœurés (petits bourgeois-rentiers), dans une position de refus de participer au colloque PC-RPF, et cependant affolés par la politique inflationniste de Ramadier. Toute une masse de vieux et de petits retraités et de petits rentiers, et il y en a en France, n'ont certainement pas voté, voyant de toute part ici le "spectre du communisme" (=violence), là le "spectre du fascisme" (encore violence), la guerre civile, la pauvreté accrue etc., et enfin l'impossibilité de croire au PS qui s'engage dans une politique où ce sont toujours eux qu'on sacrifie.

D'autre part, il y a des éléments dans la classe ouvrière (surtout des ménagères) qui ne sont plus trompés par la démagogie des partis "ouvriers" ni du PC, qui savent très bien ce que veut dire RPF et qui ne peuvent pas se résoudre à être pris dans l'étau du choix entre deux forces dont elles n'acceptent même plus le dilemme ; le dilemme actuel de ces éléments est un dilemme de manger et de l'obtenir aussi par la force si c'est nécessaire et quand ce sera possible, et non se laisser manœuvrer pour 2 sous par les staliniens, soit disant par tactique de lutte contre le RPF. Certains éléments, ils ne sont malheureusement pas la majorité de ces abstentionnistes, ont fait de leur abstentionnisme un acte de protestation contre la famine et la misère croissante ; un acte de protestation certes, mais pas encore un acte de révolte. Au contraire, la situation, relativement flottante telle qu'elle subsiste encore, permet de telles hésitations.

La venue d'un Hitler au pouvoir, n'apporte pas l'unanimité immédiate. Lui nous a appris qu'une unanimité (comme en Russie), cela se crée. Les abstentions d'aujourd'hui reflètent certes des inquiétudes dans la population travailleuse, une protestation contre la misère.

Mais que la politique de force prenne une forme violente et ce seront ces premiers désespérés qui en seront le prétexte. Les actes de désespoir des populations affamées et affolées par les perspectives de guerre ne pourront servir, pour l'instant, qu'aux deux forces en présence qui provoquent ces actes et qui en recherchent les manifestations. La provocation des staliniens à Verdun n'était qu'une vaste mascarade patriotarde destinée à détourner le mécontentement des ouvriers vers une saloperie chauvine "pour l'indépendance de la France face à l'impérialisme américain", pour la sauver dans une collaboration avec le bloc des "démocraties nouvelles", le bloc impérialiste russe. La provocation du syndicat autonome du métro, à la veille des élections - syndicat dont le président Clément figura tête de liste RPF -, destinée à déborder les staliniens à la veille des élections et à démasquer la CGT aux yeux des ouvriers, provocation reprise et amplifiée, défi relevé et rejeté, décuplé par la CGT, politique de provocation de la part du RPF reprise par les staliniens, comme après les élections à Wagram, provocation qui se sert des actes de désespoir, provocation qui ira même jusqu'à les fomenter en coulisses, pour les développer ensuite, au travers de grèves ou d'autres manifestations de toutes sortes, pour mener à fond la politique de bellicisme, la politique de force entre les doux blocs antagonistes, pour finir par entraîner les grandes masses dans la boucherie impérialiste généralisée.

Une politique de désespoir de la part des ouvriers contre la guerre, contre la famine au cours de la guerre, pourra acquérir une importance primordiale et préluder à de grands changements idéologiques et matériels dans la société, qui auraient pu être les mouvements avant-coureurs d'une poussée révolutionnaire. Pour l'instant ils ne seront que des actes de désespoir qui serviront à la politique de banditisme des deux monstrueuses forces politiques en présence, encore gluantes du sang qu'elles ont fait couler en Espagne et dans la guerre impérialiste de 1939-45.

La "4ème force"

"On" déploie une activité fébrile depuis quelque temps, et particulièrement depuis ces élections.

De Gaulle constitue la Première Force : "la force française libre". Qui veut-"on" libérer et de quoi ? Ceux qui ont voté pour lui le savent. Certains ouvriers qui croient le savoir mettent un bulletin RPF dans l'urne, déçus par les partis "ouvriers", en attendant de revêtir un uniforme kaki et retrouver leur numéro matricule.

Thorez, Duclos etc., constituent la Deuxième Force. La force "vigilante", éclairée", "révolutionnaire" du prolétariat, de la paysannerie et de toutes "les autres forces françaises libres". Pendant que De Gaulle réunit la France sur sa personne, le Parti Communiste français réunit la France sur le Parti Communiste français. Il veut assurer "l'indépendance de la France" dans le cadre de la défense des "démocraties", démocraties guépéouistes.

Comme en Espagne en 1936, se dressent deux forces de l'État bourgeois, deux formes aussi "démocratiques", aussi dictatoriales, aussi sanglantes, aussi militaristes l'une que l'autre, avec leurs hiérarchies de généraux et de flics, de pantins, de laquais et de massacreurs. Et les aboyeurs, et les ténors, et les plumitifs, et les haut-parleurs, avec toute leur machinerie appellent les ouvriers au massacre, au massacre pour savoir s'ils préfèrent la police et les prisons gaullistes ou la police et les prisons staliniennes, au massacre pour choisir entre deux formes d'exploiteurs, entre deux sortes d'affameurs.

La grotesque et sanglante duperie, l'immonde et la révoltante figure de cette société pourrie : LA GUERRE ! Voilà ce qu'on demande aux ouvriers de choisir.

Les larmes et le sang de cette guerre ne sont pas encore séchés que, de nouveau, la provocation et l'excitation au meurtre se perpétue.

Une troisième force se constitue alors. Des hommes bons et charitables, un petit cœur de biche sous une plume stylés et indignée, des hommes connus du public, des noms, des Marceau-Pivert, des Jean-Paul Sartre et sa bande "d'exégètes" du marxisme et d'autres encore surgissent. Ils protestent, ils s'agitent, ils publient des manifestes ici, des tentatives de conciliation là. Ils dénoncent et vont jusqu'à se mettre dans des colères trépidantes.

Mais… que s'agit-t-il de défendre ? Et contre quoi ? Qu'y a-t-il dans tout ce tintamarre ?

La démocratie ! …Oui, parfaitement, LA démocratie !!!

Mais on se demande aussitôt : laquelle ? L'américaine, ou bien la russe ? "Ce n'est ni l'une ni l'autre", affirment-ils, "il faut constituer une 'force d'équilibre'".

Mais, comme la force d'équilibre se constitue dans le vide parce que justement l'équilibre n'y est plus, à tout prendre ils préfèrent, et de loin, choisir le mal américain au mal russe. Le moindre mal 3ème force, qui ira rejoindre et défendre la mal 1ère force et lui amènera les "sensibles", les "internationalistes sincères", les "révolutionnaires" qu'elle réussira à collecter en lui montrant le danger de l'autre force.

Enfin il y a la 4ème force. La 4ème force, en attendant d'aller grossir la 2ème, fait montre d'encore plus de mesquinerie et de pusillanimité que la 3ème. Les trotskistes savent ce que sont les camps en présence. Ils savent ce qu'ils défendent ; ils savent où mène leur politique actuelle de mutuelle provocation, mais ils n'en font pas moins le jeu.

Quand les choses seront plus claires, qu'on passera des paroles aux actes, et quand les forces américaines auront organisé l'État-Major de leurs adjudants gaullistes, socialistes et autres, et que les caporaux de plume, Sartre et ses amis, auront mis le doigt sur la couture du pantalon et joint les talons en attendant que les ordres leur soient transmis de la Maison-Blanche, alors les caporaux trotskistes iront demander leurs ordres aux adjudants staliniens, sous forme d'une lettre de sollicitation de "FRONT UNIQUE COMMUN" pour la défense de tout ce qui est cher à tous ces bureaucrates, à tous ces écrivassiers, à tous ces bluffeurs et à tous ces menteurs : l'État capitaliste russe et ses succursales, "les démocraties nouvelles".

ET VOUS ? QUE PROPOSEZ VOUS ? Nous disent de haut, tous ces Panurge de la guerre impérialiste. Nous, nous ne proposons pas L'UNITE D'ACTION avec des moulins à vent ; nous ne proposons aucune action commune avec des fantômes, NOUS PROPOSONS LA SÉPARATION D'AVEC TOUTES CES CAMPAGNES POUR LA GUERRE IMPERIALISTE et le SECTARISME REVOLUTIONAIRE DES OUVRIERS face a toutes ces "forces" qui préparent la guerre.

Qu'on se souvienne du SECTARISME de LÉNINE dans sa position contre la guerre impérialiste et de sa volonté, dès son "QUE FAIRE ?" de se SEPARER du marais…

"Petit groupe compact, nous cheminons par une voie escarpée et difficile, nous tenant fortement par la main. De toutes parts, nous sommes entourés d'ennemis et il nous faut marcher presque constamment sous leurs feux. Nous nous sommes unis en vertu d'une décision librement consentie, précisément afin de combattre l'ennemi et de ne pas tomber dans le marais d'à côté.(…) NE SOUILLEZ PAS LE GRAND MOT DE LIBERTE !!!

…nous sommes libres de combattre le MARAIS !"

(Lénine - "Que faire")

PHILIPPE

Géographique:

- France [2]

Conscience et organisation:

Personnages:

Questions théoriques:

- Démocratie [20]

Heritage de la Gauche Communiste:

Rubrique:

À propos de grève générale

- 17 lectures

Dans un de nos derniers articles, nous avons insisté sur un des traits du caractère réactionnaire et démagogique que pose, dans la période présente, les problèmes de la grève générale.

Dans la conjoncture actuelle où les fractions de la bourgeoisie issues du système capitaliste s'apprêtent à déchainer un nouveau carnage, plus que tout autre les puissances économiquement faibles sont traversées de courants idéologiques dont la puissance de la mystique accroit encore les forces de destruction.

C'est ainsi que l'interruption de l'assaut révolutionnaire contre la citadelle du capitalisme, et cela au profit du renforcement de l'État russe, devait permettre à toutes les forces réactionnaires de transposer les problèmes du mouvement ouvrier, sans aucune analyse des perspectives qui s'ouvrent à la révolution prochaine. Chaque nouvelle étape de la politique bourgeoisie qui tend à modifier son appareil de direction sans pour autant en altérer son contenu, s'accompagne de la part des éléments centristes et réformistes d'une campagne d'agitation en faveur de la grève générale.

Trotskiste officiel ou dissident, socialiste de gauche, anarchiste et tous autres syndicalistes, chacun à sa manière y trouve en cette formule les éléments susceptibles d'apporter la solution au problème posé devant l'histoire. Pour les trotskistes la grève générale est une possibilité de renverser le cours d'une politique réactionnaire par l'instauration d'un gouvernement ouvrier et paysan ; pour les autres, cette grève générale est le signal de la révolution et le développement de l'économie prolétarienne, suivant la théorie de Bakounine.

À ces interprétations spontanéistes du mouvement ouvrier, les marxistes ont toujours opposé la nécessité de forger la conscience prolétarienne qui puisse féconder les évènements.

À cette conception bakouniniste de la grève générale, Rosa Luxembourg faisait ressortir que la grève générale, dans le cours de la révolution de 1905, a été réalisée en Russie non comme un moyen de sauter d'emblée dans la révolution sociale en s'épargnant la lutte politique de la classe ouvrière, mais qu'elle fut essentiellement dirigée pour la conquête de ces droits politiques et du parlementarisme, comme l'avait démontré Marx et Engels.

Dans une brochure : "Grève générale, parti et syndicat", Rosa Luxembourg substitue à ses critiques de l'anarchisme un processus évolutif entre les luttes économiques et les luttes politiques ; ce qui sera, pour Rosa Luxembourg, non le fruit des ordres donnés de toutes pièces mais le résultat inéluctable des contradictions du régime capitaliste.

Cette conception schématique est surtout un produit de l'engouement de la social-démocratie et de la bureaucratie du mouvement syndical allemand. Rosa Luxembourg oppose l'action des masses à la tactique parlementaire des sociaux-démocrates.

S'il est tout à fait erroné d'opposer un spontanéisme déformé aux conceptions de Lénine sur les problèmes de la spontanéité, il est tout à fait remarquable que la polémique de Lénine, dans sa lutte contre les économistes et la spontanéité des masses, s'avère le point d'analyse le plus poussé dans le mouvement de la social-démocratie.

- "Tout le monde reconnaît, déclare Lénine dans “Que faire”, qu'il faut développer la conscience politique de la classe ouvrière, mais comment le faire ? La lutte économique aiguille les ouvriers uniquement du côté des questions concernant l'attitude du gouvernement envers leur classe ; aussi nous aurons beau nous efforcer de donner à la lutte économique elle-même un caractère politique, nous ne pourrons jamais, dans un tel cadre, développer comme il convient la conscience politique des ouvriers, car ce cadre lui-même est trop étroit. La formule de Marx nous est précieuse, dira encore Lénine, non parce qu'elle démontre la confusion de son auteur mais parce qu'elle met en relief l'erreur fondamentale de tous les économistes : la conviction que l'on peut développer la conscience politique des ouvriers à l'intérieur de leur lutte économique, c'est-à-dire en se basant uniquement ou principalement sur cette lutte. La conscience politique de classe ne peut être apportée que de l'extérieur de la lutte économique, ce n'est pas dans la sphère des patrons, entre ouvriers, que l'on peut la puiser, mais uniquement dans celle des rapports de toutes les classes entre elles."

Au spontanéisme vulgaire, Lénine oppose la nécessité de l'action consciente ; il fait ressortir que la lutte entre les classes - et par conséquent la grève générale - n'est pas seulement une question de rapport de forces d'où n'intervient pas seul l'élément de violence, mais surtout la conscience de l'action.

Comme on peut le remarquer, la grève générale, pas plus que tout autre manifestation de classe, ne contient en elle-même les bases fondamentales pour la destruction de l'édifice bourgeois. Quand les trotskistes appellent le prolétariat à la grève générale ils prouvent leur incompréhension des problèmes que pose la révolution.

Les récents évènements d'Espagne, les grèves de 1936 en France, suffisent largement pour démontrer que les prolétaires de France et d'Espagne ont été incapables de sortir des griffes idéologiques des fractions impérialistes poursuivant leur politique de guerre.

La grève générale d'Espagne avec occupation par les ouvriers des principales branches de l'industrie et de l'administration ne s'est pas traduite par un rapport de forces réel entre les fractions capitalistes d'une part et la classe prolétarienne de l'autre ; les événements de Grèce sont à même de justifier au nom de quelle cause les ouvriers se font tuer sur les champs de bataille.

La théorie anarchiste vulgaire, pas plus que tout autre, sur la trahison stalinienne n'explique rien, si ce n'est qu'elle engendre la confusion ; le stalinisme ne trahit pas sa cause ; mais, par contre, la grève pour la grève - cette malencontreuse théorie de l'expérience - trahit bien l'intérêt historique du prolétariat.

La dialectique historique et le capitalisme dans sa phase descendante nous obligent à rejeter entièrement la théorie du processus de l'évolution économique vers la conscience politique de Rosa Luxembourg.

Le problème posé par la classe ouvrière est l'agrandissement des contrastes sociaux entre les classes et non pas pour le profit historique d'une fraction de la même classe contre l'autre. Sa solution ne consiste pas à répondre que l'état de fait des rapports sociaux et politiques de la société est le résultat de la dégénérescence du mouvement ouvriers international mais qu'elle en est la cause, car c'est précisément la seule façon d'aborder l'histoire en marxiste.

C'est à l'immaturité des problèmes théoriques et à leur insuffisance que se doit la défaite pratique du prolétariat qui amène la conjoncture actuelle du mouvement ouvrier. C'est donc en tenant compte de cette situation qui aboutit à la lutte des fractions de la bourgeoisie avec la complicité de l'action inconsciente du prolétariat, que l'avant-garde doit analyser les perspectives révolutionnaires.

Quand les trotskistes demandent aux travailleurs de faire la grève générale, alors qu'il n'existe aucune force idéologique capable de féconder les évènements politiques, ils ne font autre chose que de s'ajouter à la consolidation de la fraction bourgeoise stalinienne, et ils nous prouvent par là qu'ils en sont un appendice.

La gauche communiste internationaliste a déjà critiqué la formule abstraite de la grève générale, en expliquant qu'il ne s'agit pas d'émettre une formule de lutte mais, bien plus, un programme de lutte ; la grève en soi ne vaut pas sa substance.

Cette idée doit se compléter par le fait que la profondeur du cours réactionnaire a amenuisé toute possibilité d'intervention des éléments communistes sur le terrain économique où les staliniens sont parvenus à leur finalité historique. De même que la révolution de 1917 fut la suite d'un processus moléculaire partant de la révolution de 1905, de même les bases fondamentales de la révolution de demain commencent là où la révolution d'Octobre a sombré dans l'image de son passé, entrainant avec elle toutes les tactiques du mouvement ouvrier qui ont servi sa défaite en la monstruosité stalinienne.

Moins les hommes parviennent à saisir la nouvelle réalité qui s'est créée, plus ils restent attachés aux images de la réalité d'hier, plus ils deviennent des victimes de leur propre production.

Les luttes économiques et la grève générale - qui hier étant la condition de l'émancipation du prolétariat dans l'époque ascendante du capitalisme - se transforme en son contraire dans sa phase descendante.

Ce n'est donc plus en servant les intérêts d'une fraction bourgeoise dans la lutte de transition contre une autre fraction de la même bourgeoisie, capitalisme d'état contre capitalisme libéral, que le prolétariat peut retrouver son chemin d'émancipation.

La lutte de classe, qui se manifeste sur le plan social dans l'action inconsciente des travailleurs, est aussi étrangère à la conception de la grève générale qu'à la lutte syndicale ; elle a ses origines dans les mouvements de Nantes, Le Mans, Saint-Étienne, et autres bassins industriels de la Ruhr. Cette base locale d'auto-défense du prolétariat, qui se refuse d'accepter la situation de famine et de guerre imposée par les fractions du régime capitaliste, nous indique la signification réelle de la lutte des classes de l'avenir, en même temps qu'elle pose le problème de la structure adéquate de cette lutte des masses ouvrières qui, désormais, dépasse l'organisation corporative d'usines et l'organisation syndicale.

La profondeur du cours réactionnaire que traverse l'histoire du mouvement ouvrier doit permettre à l'avant-garde du prolétariat de contribuer à l'agrandissement des antagonismes entre les classes fondamentalement opposées.

En faisant chaque jour un travail opiniâtre de propagande contre la guerre, la famine, la surenchère des démagogiques augmentations de salaires, pour rejeter les erreurs théoriques du passé ainsi que le mythe de la grève générale, outil de l'idéologie stalinienne en ces heures difficiles, nous contribuerons à détacher les masses inconscientes de l'idéologie capitaliste, ou la conscience capitaliste les entraine dans un super carnage impérialiste.

9 Novembre 1947

G. Renard

Conscience et organisation:

Heritage de la Gauche Communiste:

Rubrique:

La théorie de l’expérience ou une petite histoire du trotskisme dissident

- 12 lectures

Tout le monde proclame la valeur essentielle des principes pour la lutte prolétarienne et révolutionnaire. Cependant, il s'agit-là d'une simple affirmation verbale, qui non seulement ne détermine pas leur signification réelle mais aussi qui n'épuise pas la divergence qui existe quant à leur portée dans l'établissement des positions politiques autour desquelles la classe prolétarienne peut déclencher ses luttes contingentes et sa lutte finale. Les conditions actuelles - corruption avancée de l'idéologie - ayant cours dans les milieux se réclamant du communisme nous permettent d'indiquer deux aspects particuliers quant à la déformation de la signification des questions de principe.

La première pourrait être appelée celle du répertoire ou du catalogue. Le militant (et surtout le dirigeant prolétarien) possèderait un dictionnaire marxiste où seraient consignés, dans des formules bien simples, les questions de principes qui, reliées à Marx ou à Lénine, permettent de fabriquer un "Marxisme" ou un "Léninisme" biblique dont on peut faire jaillir des anathèmes contre les hérétiques ; ces derniers seraient surtout ceux qui, s'élevant contre la répétition, à des situations profondément modifiées, de la politique appliquée par Marx ou Lénine, essaient de traduire, par des principes les nouvelles expériences de la lutte prolétarienne. Le soi-disant marxiste ou léniniste élèvera au rang d'un Dieu Marx ou Lénine, mais c'est une vénération de décor car, en réalité, ces grands chefs prolétariens sont ainsi poignardés. À chaque occasion, le problème sera posé interrogativement : une question de principe est-elle en jeu ? dans la négative, il faut se laisser aller aux suggestions des situations, se livrer à des conjonctures sur les avantages que l'on peut retirer de la lutte car, en définitive, Marx aussi bien que Lénine, tout intransigeants qu'ils aient été sur des questions de principe ne se jetaient-ils pas dans la mêlée pour réaliser le plus grand nombre d'alliés, sans aucune considération quant à la nature de ces derniers, sans établir d'avance si leur nature sociale leur permettait de fournir un réel appui à la lutte révolutionnaire ? Pour ces marxistes du dictionnaire, Marx et Lénine ne sont donc que des manœuvriers de grande envergure qui peuvent réaliser le grand succès du prolétariat justement parce qu'ils ne se laisseront pas guider par des questions de principes pour déterminer les bases concrètes de la lutte ouvrière.

La seconde déformation pourrait être centralisée autour de la formule de la théorie de "l'expérience" ; le militant, qui expose une position de principe dans une situation donnée, se hâte d'ajouter que cette position serait valable si tous les ouvriers étaient communistes, qu'il serait bien heureux de pouvoir l'appliquer mais qu'il est forcé de tenir compte des situations concrètes et surtout de la mentalité des ouvriers ; à cet effet, il choisira une position intermédiaire de combat et il dira que l'évolution ultérieure de la lutte ne pourra qu'orienter les ouvriers là où se trouvent à la fois les armes et les organismes permettant la lutte et la victoire. Au sommet d'une multitude d'expériences inévitables, se trouverait la réalisation de la condition concrète pour la victoire révolutionnaire.

C'est au nom de ces principes que le retour de la vieille "démocratie bourgeoisie" devait permettre au groupe trotskiste dissident s'intitulant Lutte de classe 4ème internationale d'entreprendre à nouveau un travail d'agitation économique ; parallèlement aux développements de ces forces politiques, son journal politique "La lutte de classe" se doublait d'un organe d'agitation économique ("La voix des travailleurs”), ce dernier avait pour tâche de coordonner "les oppositions syndicales lutte de classes", c'est-à-dire les "fractions opposantes au sein de la CGT" ; la consigne était : faire lutter le ouvriers au sein de la CGT. En supplément de ce journal bimensuel, des bulletins mensuels étaient distribués dans plusieurs usines de la région parisienne. L'effort incontestable et la volonté opiniâtre de vaincre les obstacles, la lutte défensive contre les éléments staliniens, devaient amener quelques ouvriers à la compréhension des idées trotskistes de ce groupe opposé, uniquement pour problème de tactiques, aux officiels de la "4ème internationale".

C'est ainsi que Citroën-Levallois, Citroën-Grenelle, Citroën-Clichy, Gnome et Rhône, Thomson et autres usines voyaient se développer de petits noyaux ouvriers. La centralisation s'effectuait dans des réunions générales où la discussion sur les questions pratiques devait apporter, selon ce groupe, la maturité politique aux ouvriers.

Malgré tous les efforts et le courage de ces militants, la théorie de "l'expérience", la structure organisationnelle et la fermeté des principes "léninistes", cette expérience devait néanmoins s'affirmer négative.

Les ouvriers d'abord et les militants ensuite désertèrent les réunions. Les camarades les plus expérimentés essayèrent de pallier à cette situation qualifiée de crise historique, pour autant qu'ils en comprenaient eux-mêmes les causes.

On expliqua qu'il ne fallait pas relâcher les efforts ; on modifia la structure organisationnelle du groupe ; en un mot, on luttait mais rien n'y fit. Le journal "La voix des travailleurs" devait disparaître pour permettre à l'organe "politique" de continuer son œuvre jugée, pour l'heure, de beaucoup, plus importante.

Il resta toutefois les bulletins mensuels, distribués gratuitement. Hélas et pour cause, ces bulletins eux-mêmes ne devaient résister à la profondeur du cours réactionnaire. Bien qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes la situation de reflux imposé au prolétariat depuis la faillite de la révolution d'Octobre, les camarades essayèrent de remonter le courant à la méthode trotskiste. Ils publièrent leur organe politique en hebdomadaire mais, là comme ailleurs, ce fut un bilan de faillite, un manque de finances. Un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche, en élevant un peu plus les (…) et Trotsky à la hauteur d'un Dieu, une nouvelle théorie est découverte : elle consiste à unifier les forces qui restent encore au groupe dans une seule usine, puisque les camarades pensent que la situation évolue toujours rapidement vers la révolution selon la grossière théorie de Trotsky.

C'est donc la Régie Renault qui servira de champ d'expérience au trotskisme ; car, en vérité, depuis la naissance de ce groupe (soit depuis 1938), toute l'activité de celui-ci a été un vaste champ d'expériences, toutes aussi négatives.

En se livrant aux conjonctures nouvelles des avantages que l'on peut tirer de la lutte, en jetant l'anathème contre les hérétiques que nous sommes, on s'engage dans un travail d'agitation chez Renault.

Les conditions économiques, moins mauvaises que partout ailleurs dans l'industrie, devaient faire patiner ce travail de trade-unionisme ; il a fallu beaucoup d'efforts pour fomenter de petits groupes et cela malgré le véritable mécontentement existant.

Profitant toutefois d'une réaction sporadique et très inconsciente aux conditions de famine du régime et du bénéfice de l'amorçage du tournant stalinien, conséquence de la situation politique internationale, le groupe trotskyste UC4 pouvait se parer de la gloire d'un mouvement de grève qui a fait couler beaucoup d'encre sur les plumes des journalistes de toutes catégories.

On pouvait très provisoirement justifier la théorie de l'expérience chez les trotskistes, à la condition d'oublier que, pour réussir ce tour de force, il avait tout simplement fallu se déclarer, se camoufler et aussi supprimer son "journal politique". En bref, faire tout le contraire de l'enseignement de Lénine dans "Que faire". C'est à ces conditions que l'on doit la sortie de la nouvelle "Voix des travailleurs" de chez Renault.

Continuer d'apprendre aux travailleurs que la lutte qui devait se mener au sein de la CGT n'était plus chose facile, quand ces derniers - qui avaient cru, pour quelques instants, à la capacité de leurs nouveaux dirigeants - avaient reçu quelques pluies de coups bien placés de la part des éléments cégétistes, ainsi s'explique l'orientation qui amène ce groupe à la formation d'un prétendu syndicat autonome. Une simple tactique pour parvenir à des "fins politiques".

Les méthodes sont les mêmes ; toute une partie du journal VDT est écrite et son orientation est dirigée par les plus expérimentés du groupe "Voix du Centre" qui ne connaît Renault qu'au travers des militants de base, voire de la cellule ; en fait, c'est toute l'orthodoxie de Lénine dans les mauvais jours de la révolution d'Octobre, mais qui sera le véritable Lénine ?

Nous disions "provisoirement" car, malgré tous les efforts, l'entreprise de confusion, le SDR, devait à son tour s'engager sur le même chemin que les expériences du passé.

Une nouvelle tentative de grève pour les 11% non accordés, parait-il, et une invitation à voter sur les listes du regroupement révolutionnaire (voir le PCI qui se dissout au travers de chaque consultation électorale) devaient suffire aux travailleurs de la Régie Renault à faire la seule expérience possible de ce que représente l'idéologie trotskiste, même quand elle se camoufle sous un masque aussi grossier.

Il nous a suffi d'assister à une des toutes récentes réunions pour tâter le degré de combativité de cette poignée de travailleurs fatigués par ces mouvements qui accroissent encore leurs difficultés. La direction de la Régie a jugé le moment opportun pour se débarrasser des perturbateurs. Les principaux dirigeants du SDR sont mis à pied pour une durée illimitée, sans aucune réaction ouvrière ; quant aux autres, ils seront de plus en plus noyés par le tournant à gauche de la CGT. N'en déplaise à de bons camarades pour lesquels nous conservons notre amitié, s'il est exagéré de parler de liquidation complète du SRD, il est bon de noter que les défaites s'accumulent chaque jour de plus en plus, les obligeant ainsi à se décolorer davantage, au point de se fondre avec la masse qui suit le cours réactionnaire. Car en vérité, on ne peut pas être avec la masse, quand celle-ci épouse le cours réactionnaire de l'idéologie bourgeoisie, et en même temps prétendre au titre de révolutionnaire. Il serait bon que les camarades se familiarisent avec le matérialisme dialectique, "même ceux qui prétendant que notre littérature leur fait mal au ventre". Quant à nous, nous pensons que dire la vérité, ne rien cacher aux travailleurs de leurs difficultés pour parvenir à leur finalité historique, c'est là la meilleure arme de propagande.

Puisse se faire que cette théorie de l'expérience serve au moins à ces camarades pour comprendre que l'avenir de la révolution ne dépend pas de la tactique en vue d'obtenir le plus grand nombre d'alliés mais, au contraire, de la tactique capable de garantir la cohérence des principes de classe.

R. Goupil (1/11/47)

PS : 1) Les ouvriers responsables du SDR, mis à pied à la suite du vote organisé dans leur secteur, ont été réintégrés à la suite du résultat de la commission paritaire où le délégué de la CGT a défendu le SDR devant la direction et, par principe, pour le respect du droit de grève.

2) Les camarades peuvent se sentir choqués du fait que nous affirmons que l'expérience reste négative pour chaque action entreprise par ce groupe. Ils ont absolument raison d'invoquer qu'ils recrutent toujours quelques travailleurs qu'ils éduquent politiquement. Ce qu'ils oublient, c'est qu'un travail d'agitation est destiné à remuer la masse et que les individualités qu'ils recrutent ne sont que de passage dans le groupe. Mais ce qui est pire, c'est qu'ils sortent du groupe aussi confus sur les problèmes politiques qu'au moment où ils y sont rentrés.

R.G.

Situations territoriales:

Conscience et organisation:

Courants politiques:

- Trotskysme [24]

Questions théoriques:

- Syndicalisme [25]

Heritage de la Gauche Communiste:

Rubrique:

"Programme" transitoire ou programme révolutionnaire

- 31 lectures

Toute l'histoire du mouvement ouvriers est dominée par le problème de savoir sur quoi repose la lutte du prolétariat en tant que classe ; sur la contingence ou l'historique ? La notion même de la "classe" a été rendue confuse par l'emploi qu'on en faisait, tantôt pour représenter une couche sociale occupant une place particulière dans la production et la société telles qu'elles sont données, existantes, tantôt un rôle historique spécifique qui fait de tel ou tel groupement social un élément moteur de l'histoire humaine, de son développement et des transformations de son organisation.

Le socialisme, dans son expression scientifique-marxiste, n'a pas le mérite d'avoir découvert la division de la société en catégories économiques. L'existence de diverses catégories, l'opposition de leurs intérêts et la lutte que ces intérêts divergents engendrent au sein de la société, ont été connus bien avant Marx et les penseurs socialistes en général. Le mérite du socialisme scientifique a été de mettre en lumière, non pas la division de la société en groupes sociaux opposés aux intérêts divergents mais la notion de "classes fondamentales", qui sont à la fois la condition et l'expression d'un système social, de la société telle qu'elle existe ou telle qu'elle est appelée à devenir. Le trait caractéristique de ces classes fondamentales est de se fondre, de faire un avec le type de société qu'elles ont engendré et qu'elles gèrent, ou de s'y opposer et de tendre à la détruire.

Les catégories économiques exprimées par des couches sociales particulières et divergentes ne créent pas pour autant des sociétés distinctes ; elles sont, au contraire, des éléments composant nécessaires d'une société donnée. Elles n'existent pas par elles-mêmes mais uniquement en tant que parties intégrantes d'un TOUT social qui a pour fondement un système économique-social-politique, en conformité avec le degré de développement des forces productives et la classe.

En confondant toutes les luttes que se livrent les diverses couches sociales et en les plaçant sur un même plan à l'échelle de l'histoire, on s'interdit la possibilité de saisir le déroulement réel de la force motrice propulsant son mouvement. La phrase du "Manifeste communiste" : "…L'histoire de toutes sociétés jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire des luttes de classes…" peut être comprise dans deux sens, le descriptif et l'interprétatif. Le côté descriptif constate l'existence des intérêts opposés dans la société et la lutte qu'elles engendrent. Il constate un fait dans l'histoire mais n'explique pas pour autant l'histoire elle-même.

Pour comprendre la tendance dans laquelle a évolué la société à une période donnée, il ne suffit pas de constater l'existence des luttes entre intérêts antagonistes, la lutte entre oppresseurs et opprimés, mais encore il faut qu'il ait existé un groupe social dont les intérêts particuliers soient trouvés concordants avec la possibilité de développement des forces productives et la nécessité pour celui-ci de briser les cadres, devenus trop étroits, de l'ancienne société.

Autrement dit, si la lutte de classe est la force motrice propulsant l'histoire sociale de l'humanité, la notion de classe correctement comprise ne peut pas être attribuée à toute couche sociale luttant pour ces intérêts économiques particuliers, mais uniquement à celles dont les intérêts et la lutte se confondent, au moment donné, avec la nécessité même du développement social productif. La petite bourgeoisie, les commerçants, les artisans, les techniciens, la paysannerie, sont autant de réalités économiques, de catégories sociales existantes dans la société moderne que le capitalisme et le prolétariat. La lutte qu'elles livrent pour la défense de leurs intérêts particuliers est un fait patent, indéniable, constant. Cependant leurs luttes ne se posent pas comme objectif et ne déterminent pas un bouleversement de la société. Ce sont des luttes économiques mais non historiques. Elles ne déterminent pas l'histoire. La notion de classe, dans le plein sens du mot, n'est donc pas une simple distinction économique ; pas davantage on ne peut ramener cette notion de classe à la distinction entre oppresseurs et opprimés, entre exploiteurs et exploités. Elle contient cette distinction, mais en même temps elle la dépasse. La lutte des opprimés contre les oppresseurs est inhérente à l'existence même de l'oppression. Cependant ce n'est pas la lutte des esclaves qui a déterminé la transformation de la société esclavagiste en société féodale. Cette transformation de société, cette étape de la marche de l'histoire a eu bien moins pour condition déterminante la révolte des esclaves (la plus grande révolte d'esclaves, celle de Spartacus, s'est soldée par un échec) mais le développement des conditions de la production agricole ; et, ce qui plus est, la nouvelle classe dirigeante, les féodaux, ne se recrute pas dans l'ancienne "classe" opprimée, ne se constitue pas à partir des anciens esclaves mais bien à partir d'une fraction de l'ancienne classe dominante esclavagiste. Les esclaves ont lutté pour leur libération mais leur lutte n'a pas été l'élément déterminant de l'histoire. Ils faisaient partie, en tant que catégorie sociale opprimée, de la société esclavagiste, comme ils firent partie plus tard, opprimés en tant que serfs, de la société féodale. Ils ne présidaient pas à ce changement de la société. Ils ont subi l'histoire mais ne l'ont pas faite. Le fait d'être une couche sociale opprimée n'a pas davantage fait d'eux une classe historique, qu'il n'a fait de leurs révoltes une révolution, et cela pour la raison que la condition sociale ne contient pas toujours nécessairement et forcément un devenir historique.

La désignation de classe appliquée à tout groupe social du fait qu'il se trouve dans une situation économique ou sociale particulière ne fait qu'obscurcir la notion.

À la place d'un outil théorique permettant de comprendre les évènements historiques, il ne reste plus qu'une jonglerie d'une terminologie vide de tout contenu. Une couche sociale n'est une classe qu'à la condition de comporter un devenir social, d'occuper non seulement une situation économique mais une place historique, d'être à la fois l'expression et l'artisan actif de cette étape de l'histoire. Ce n'est pas la position immédiate qui la caractérise mais uniquement le rôle qu'elle est appelée à jouer dans la direction, l'évolution et la transformation de la société.

En ne maintenant pas la distinction fondamentale entre classes au sens historique et catégories sociales économiques, en confondant tout par la même terminologie, non seulement on élève ces couches sociales à la hauteur de moteur de l'histoire, on accorde à leurs luttes une portée qu'elles n'ont pas et ne peuvent avoir mais - et ceci est d'une conséquence infiniment plus grave - par là même, on ramène la classe et sa lutte décisive pour l'histoire au niveau d'une catégorie économique. C'est sur ce double inversement et cette altération de la réalité que repose le fondement théorique du réformisme dans le mouvement ouvrier et la justification de ses pratiques prétendues positives, constructives, progressives, et de ses réalisations immédiates, de ses programmes minimums, dont le programme transitoire du trotskisme, dépit de sa phraséologie radicale, n'est qu'une variante.

***

OUVRIER, condition économique, ou PROLETAIRE, classe historique et politique déterminante

L'ouvrier occupe une situation bien distincte dans le système capitaliste. Il est le vendeur apparemment libre et possesseur de la force de travail, cette marchandise particulière qui a la faculté de produire plus de valeur qu'elle ne contient et que nécessite sa reproduction. Ayant accepté l'acte de vente de sa force de travail, l'ouvrier reçoit en principe[1] l'équivalent de la valeur qu'il a cédé et qui lui est remise sous la forme de produits alimentaires et autres produits nécessaires à sa subsistance, ou plus exactement la représentation monétaire momentanée de ces produits. C'est le salaire. Il importe de retenir que le salaire est l'équivalent strictement de la force de travail, c'est-à-dire le temps de travail dépensé pour l'obtenir, et que, pas un instant, il n'est question pour lui de payer les suppléments de valeur que la force de travail est susceptible de produire une fois mise en mouvement dans le procès productif. Cette faculté de la force de travail, l'ouvrier l'aliène au capitaliste dans le marché qu'il conclue avec lui et par lequel il lui vend sa force de travail. Il ne saurait en être autrement. Non seulement parce que, dans un système économique basé sur la loi de la valeur, une faculté ne saurait être mesurée, ni en conséquence être échangée, mais aussi parce que cette faculté de produire plus que sa valeur n'existe pas en soi dans la force de travail. Et même si elle existait à l'état latent, incluse dans la force de travail, elle ne représenterait absolument rien comme valeur. Elle n'existe d'ailleurs que sous certaines conditions et varie avec ces conditions. Elle n'apparaît que dans le procès de la production, en contact avec les autres éléments de la production et, en premier lieu, en contact avec les moyens de production.

Pour passer de l'état de faculté à l'état de valeur, il faut que le procès de production ait permis sa manifestation et sa concrétisation ; et la grandeur de la valeur qu'elle produit variera en proportion inverse de la grandeur de la valeur de la force de travail et en proportion directe du développement technique des moyens de production. Or le fondement de la société capitaliste est basé sur la séparation des moyens de production d'avec les producteurs. Ces derniers n'existent qu'uniquement à titre de supplément de travail présent nécessaire au travail passé, de travail présent au travail mort accumulé et lui est subordonné. Aussi, tant que subsiste un système économique basé d'une part sur la séparation des moyens de production d'avec les producteurs et d’autre part sur la loi de la valeur, les producteurs ne sauraient, d'après les lois découlant du système, prétendre valoriser la faculté inhérente à la force de travail de produire plus que sa valeur, ni prétendre en réclamer une équivalence en échange de cette faculté.

Toute lutte se déroulant entre les ouvriers et les possesseurs du capital et qui se situe sur le plan de l'appréciation et de l'établissement de la valeur de la force de travail, loin de porter atteinte aux principes-mêmes du système ne fait au contraire que de l'expliciter et de la proclamer. Les ouvriers ne se présentent pas en tant que véritables maîtres des produits qu'ils ont créés par leur travail ; ils ne proclament pas leur droit sur les produits, ils ne font que réclamer le réajustement du prix de la force de travail qu'ils estiment au-dessous de sa valeur. Ainsi reconnaissent-ils, en fait et en droit, le système économique établi. Non seulement ils reconnaissent le fait de leur séparation avec les moyens de production, mais ils acceptent comme légitime l'aliénation du produit de leur travail, car ce n'est pas d'après la masse des produits qu'ils réclament le montant de leur part mais uniquement d'après ce qu'ils estiment être la valeur de leur force de travail. L'opposition de leurs intérêts à ceux des capitalistes et la lutte réelle qu'ils livrent pour la défense de leurs intérêts ne font pas encore des ouvriers une classe opposée au système économique comme tel. Sur ce plan les ouvriers représentent une couche sociale aux intérêts particuliers certes mais qui n'est rien de plus qu'une opposition interne, une manifestation vivante d'un système social basé sur des contradictions et des antagonismes d'intérêts. Leur opposition se situe à l'intérieur du cadre du régime et leur lutte pour la défense de leurs intérêts ou l'amélioration de leurs conditions de vie immédiate ne présentent, du point de vue de l'évolution historique, un intérêt supérieur à la lutte de toute autre couche sociale : l'artisanat, ou la paysannerie par exemple. Nous ne discutons pas ici sur la légitimité de la lutte des ouvriers pour la défense et l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette lutte est mille fois juste et tout homme qui n'a pas partie liée avec les exploiteurs ne saurait un seul instant hésiter à appuyer de toutes ses forces les revendications des ouvriers, comme du reste la lutte de tous les opprimés. La question posée est de savoir sur quel plan se situe la lutte des ouvriers et si la lutte pour un plus haut prix de la force de travail constitue un moment de négation et de dépassement du système capitaliste ou, au contraire, ne fait que le maintenir dans le cadre du système et de l'illustrer. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier la justesse ni la valeur de la lutte économique menée par les ouvriers, mais de savoir si cette lutte fait d'eux une classe dans la sens historique du terme. La situation suffit-elle à faire d'eux une force, la situation d'exploités et d'opprimés d'en faire une force révolutionnaire ?

Une lecture superficielle de la littérature socialiste et notamment des œuvres de Marx et de Engels pourrait dans une certaine mesure accréditer une telle idée. On peut évidemment trouver maints passages dans cette littérature où l'idée d'une transformation de la société capitaliste par le prolétariat découlerait du fait de la position économique des ouvriers luttant contre l'explication inhumaine à laquelle ils sont condamnés. Cependant, si Marx et Engels, et d'autres penseurs du socialisme scientifique, ont dénoncé avec la dernière énergie l'exploitation capitaliste et les misérables conditions des ouvriers, s’ils ont soutenu à chaque instant la lutte des ouvriers contre cette exploitation, ils n'ont pas fait découler de ces faits la nécessité du socialisme. C'est avec la même haine et la même indignation que Marx et Engels parlent des classes exploiteuses dans l'histoire ; et avec la même sympathie, en manifestant le même sentiment de solidarité humaine et révolutionnaire, qu'ils parlent de la révolte des esclaves, de la guerre civile des paysans et en général de toute lutte des opprimés dans l'histoire. Ce qui fait la différence essentielle entre le prolétariat et tous les opprimés dans le passé, c'est qu'il surgit dans une période historique où le développement de la société humaine et de la production rendent possible et nécessaire la transformation et la construction d'une société où l'exploitation de l'homme par l'homme serait à jamais dépassée. Ces conditions historiques font que les ouvriers, de par leur situation d'une catégorie sociale la plus opprimée, la plus exploitée et la plus déshumanisée, peuvent seuls prendre la tête de cette transformation sociale. Les ouvriers rendent possible leur formation en classe révolutionnaire et c'est ainsi qu'ils acquièrent la mission historique la plus révolutionnaire de l'histoire : l'émancipation de l'humanité. Ce n'est pas dans leur situation d'exploités que réside et d'où découle leur mission révolutionnaire ; cette mission n'apparaît que quand, de la position de salarié luttant pour de meilleures conditions de vente de leur force de travail (position d'aménagement dans le cadre du capitalisme), les ouvriers s'élèvent et passent à la position de PROLETARIAT, se posant pour but la NEGATION de leur propre situation de salariés par la destruction de la société présente qui la conditionne. Ce n'est qu'alors qu'on peut parler et qu'il y a le fait de processus de formation de classe. L'essence révolutionnaire des ouvriers n'existe pas "en soi", ni dans leur état d'exploités, ni dans leurs luttes économiques, mais uniquement dans leur prise de conscience de l'évolution et des possibilités de transformation sociale qu'elle a engendrée et dans leur action volontaire consciente en vue de cette finalité à attendre. Entre le processus de constitution en classe et la nature révolutionnaire de la classe il y a identité. Il est impossible de parler de la tendance révolutionnaire en dehors d'un moment de la constitution de la classe ; et c'est un non-sens de parler de classe prolétarienne indépendamment de sa conscience et de sa volonté révolutionnaire.

Contre ceux qui font découler la notion de classe d'une situation économique donnée, R. Mondolfo a raison quand il écrit : "… l'existence d'une classe, comme créatrice d'un nouveau processus historique, n'est pas une pure donnée objective ; en dehors de la lutte dans laquelle se réalise et se manifeste la formation de sa conscience et de sa volonté, la classe pourra exister pour la science économique, non pour l'histoire …" et il ajoute "… c'est là une pensée à laquelle Marx et Engels sont restés fidèles dès leurs premiers écrits." (R. Mondolfo, Le matérialisme historique d'après F. Engels – Ed. Girard). Cette référence est absolument exacte. Nous lisons par exemple dans livre de Engels “La situation de la classe laborieuse en Angleterre.” - qui marque le début de son œuvre de fondateur du socialisme scientifique - : "…la classe n'existe comme réalité historique, c'est à dire comme force active et créatrice, que dans la mesure où elle a su s'élever jusqu'à la nécessité de lutter contre les circonstances réelles, jusqu'à la volonté de se révolter contre l'assujettissement…" Revenant sur cette pensée, Engels écrit, 30 ans après, dans "La guerre des paysans" : "…La divergence des intérêts n'est pas encore lutte de classes tant que dure la longue habitude de l'assujettissement transmise de générations en générations…"

La classe opprimée forme d'abord "une classe vis-à-vis de la classe dirigeante, mais non pas encore pour elle-même". Ainsi s'exprime Marx dans la "Misère de la philosophie" en polémiquant avec Proudhon. Pour Marx, il existe donc une distinction qualificative de la plus haute importance entre les différentes phases de la vie d'une classe et on peut se demander ce qu'est une classe qui n'existe pas "pour elle-même” si ce n'est autre chose qu'une catégorie économique d'individus n'ayant d'autre existence historique que celle du système social dont ils ne sont qu'une partie. Ce qui ressort avec netteté de cette idée de Marx est que la situation de salarié ne fait pas encore des ouvriers une "classe pour elle-même". Cependant, à un moment donné, cette même catégorie - ces ouvriers dont la situation de salariés et leur rapport économique avec la bourgeoisie n'ont pas changé - change qualitativement de nature, au point de devenir, d'après Marx, une "classe pour elle-même". Pour acquérir ce nouveau caractère et pour transformer leur état qui, de celui de SALARIAT (ce que Marx appelle "classe vis-à-vis de la classe dirigeante") en celui de PROLETARIAT ("classe pour elle-même"), il est nécessaire que les ouvriers occupent une fonction historique, qu'ils prennent conscience de cette fonction propre à eux et qu'ils la manifestent dans leur comportement et action. C'est ce processus que Marx appelle, dans le "Manifeste Communiste", "l'organisation du prolétariat en classe dominante…"

Est parfaitement juste ce résumé donné par Mondolfo : "Pour Marx et pour Engels, c'est toute une classe qui, par sa condition historique de “Unmenschlichkeit” (non-humaine), est poussée dialectiquement à l'affirmation de la “Menschlichkeit” (l'humain) et cette classe est le prolétariat dans la mesure, bien entendu, où il est parvenu à sa conscience de classe qui est, en même temps qu'une négation de la Unmenschlichkeit, la conscience et l'affirmation de l'Humanité".

"Les ouvriers, écrivait encore Engels, ne sont des hommes qu'à partir du moment où ils éprouvent de la colère contre la classe dominante ; ils deviennent des bêtes dès qu'ils se plient docilement au joug et qu'au lieu de penser à la briser, ils cherchent à rendre agréable leur vie d'esclaves…" (La situation de la classe laborieuse en Angleterre).

La conscience de la misère présuppose l'existence réelle de la misère. Mais cette dernière, par elle-même, n'est pas encore la conscience qu'on a d'elle, ni n'engendre forcément et automatiquement la prise de conscience. Dans son étude, à plus d'un point remarquable, sur "La situation de la classe laborieuse en Angleterre", Engels insiste sur la différence existante entre les ouvriers anglais et irlandais. Ces derniers, qui sont au plus bas degré de la misère, sont cependant les éléments les plus réfractaires à toute prise de conscience, à tout sentiment de rébellion. Et, reproduisant le tableau de Carlyle : "L'irlandais avec ses haillons et son rire sauvage (…) vit tout heureux dans la première porcherie ou le premier chenil (…) il vit dans son obscénité et sa nonchalance, dans sa violence d'ivrogne, parfaite incarnation de l'abjection et du désordre…", Engels oppose, à cette misérable masse de véritables bêtes humaines, les ouvriers anglais dont le salaire moyen est plus élevé que celui des autres catégories. Ces ouvriers industriels sont les plus avancés au point de vue de la conscience et de l'organisation. Cette observation d' Engels a pu être amplement confirmée, et un peu dans tous les pays, depuis un siècle. Elle s'inscrit en faux à la théorie simpliste faisant découler, en droite ligne et uniquement de la misère croisant des masses, la révolution socialiste. Cependant, il ne s'ensuit nullement de cette constatation de fait, comme le prétendent les réformistes, que la prise de conscience et la volonté révolutionnaire sont déterminées par de meilleures conditions d'existence des ouvriers. Engels et à sa suite d'autres révolutionnaires ont mis en évidence la tendance à l'embourgeoisement d'une partie des ouvriers les mieux payés précisément et leur évolution vers la constitution d'une aristocratie ouvrière, qui a autant de commun avec le rôle révolutionnaire du prolétariat que la bourgeoisie elle-même. La théorie du pire - déterminant la conscience par la misère croissante - comme la théorie réformiste - qui, à l'opposé, veut faire surgir la conscience graduellement et en fonction des meilleures conditions de vie acquis par les ouvriers - sont également fausses.

Ces deux théories ont ceci de commun qu'elles font découler automatiquement la prise de conscience du phénomène existant, en identifient la conscience et l'être, au lieu d'en discerner un développement dans un processus dialectique.

Le problème du passage de l'être au conscient (et les conditions qui y président) est d'une importance décisive et se trouve au cœur de la préoccupation de la recherche théorique et de l'activité pratique des révolutionnaires. Le plus grand mal qui peut être fait au mouvement révolutionnaire et qui doit être inexorablement dénoncé est cette tendance à escamoter les difficultés du problème en les niant ou plutôt en SE les niant. Cette casuistique matérialiste - qui, par un jeu de passepasse, parvient à substituer la conscience de l'être (condition de sa volonté et de la praxis) par l'être - ne vaut pas plus que la mystification idéaliste pour qui la conscience tient lieu et place de l'être même. Ce matérialisme qui veut que la conscience socialiste ne soit que le reflet dans le cerveau des ouvriers de leur situation économique, au lieu de poser le socialisme comme une affirmation volontaire consciente qui, dans des conditions historiques déterminées (...) oppose (...) situation économique en la niant, ce matérialisme-là n'est qu'impuissance fataliste. Dans les conditions les meilleures et en lui accordant les meilleures attentions, il transfère la marche vers le socialisme aux forces économiques elles-mêmes. D'après ces matérialistes, ce seront les forces économiques qui engendreront le socialisme, les hommes ne seront que les exécuteurs de la volonté des choses. La volonté propre des hommes disparaît en tant que facteur agissant. L'histoire ne serait qu'un mouvement rectiligne à sens unique, allant toujours des choses aux hommes, les premières déterminant unilatéralement la conscience et la volonté des derniers. L'histoire ne serait pas l'œuvre des hommes mais serait tout simplement vécue par eux. La seule réalité existante serait uniquement le domaine des choses, des objets, tandis que les hommes dans leurs pensées, leurs idées, leur volonté et leur conscience ne seraient que le reflet idéal miroitant le monde extérieur mais n'ayant pas d'existence réelle propre. Le Dieu des idéalistes serait ainsi ramené du ciel à nous (à terre) ; et, s'incarnant dans la "matière", il continuerait ainsi, sous cette forme matérielle, à poursuivre sa vie, imposant sa volonté toute puissante et tyrannique aux hommes.

Il a toujours existé une tendance dans le socialisme qui confondait trop facilement le matérialisme historique avec un matérialisme mécaniste et positiviste, qui ne concevait le déterminisme économique que d'une façon étroite, quasi fataliste ; le rapport entre l'économie et les hommes serait un rapport de cause à effet. Combattant avec violence ces tendance, Engels écrivait, à la fin de sa vie, contre Ernst Haeckel qui faisait sienne "l'extravagante affirmation du métaphysicien Dühring que, pour Marx, l'histoire s'accomplit à peu près automatiquement sans l'intervention des hommes (qui la font) et que ces hommes sont mis en mouvement par les conditions économiques (qui sont pourtant l'œuvre des hommes) comme des pions d'un jeu d'échecs…" Revenant sur la même idée, Engels écrit dans sa lettre a Bernstein en 1894, "…il n' y a donc pas, comme d'aucuns en arrivent à l'imaginer, d'action automatique des conditions économiques ; les hommes se font d'eux-mêmes leur propre histoire, mais dans un milieu donné qui la conditionne…". Comme on voit, pour les fondateurs du socialisme scientifique, l'action des hommes n'est pas simplement un produit automatique des forces extérieures à eux. Les hommes, leurs vouloir, leurs aspirations, leurs idées et volonté est une réalité existante, un principe actif, et non simplement un reflet d'une réalité extérieure à eux. La pensée de l'homme se développe en action-réaction avec le monde qui l'environne et dans lequel il existe. Le socialisme n'est pas le produit des conditions économiques mais un produit de la conscience des hommes et de leur volonté agissante dans des conditions économiques et historiques données. La conscience socialiste et la volonté révolutionnaire - qui fait du prolétariat une classe - se trouvent conditionnées par la situation économique mais non engendrée par elle. Il n’y a aucun fil conducteur qui, partant de la situation économique des ouvriers, mène automatiquement et graduellement vers une prise de conscience de classe. De l'une à l'autre, il n' y a pas une solution de continuité mais un bond dialectique d'un plan à un autre.

Marco

[1] En réalité, dans la pratique, le prix de la force de travail ne correspond pas exactement à la valeur de celle-ci, comme c'est le cas pour toutes les marchandises ; le prix oscille constamment autour de la valeur. Cette oscillation est déterminée par des facteurs qui ne viennent pas de la sphère propre de la production, mais de la sphère de l'échange, des conditions du marché, du rapport de l'offre et de la demande, etc…

Conscience et organisation:

Personnages:

- Marx et Engels [26]

- Proudhon [27]

- Mondolfo [28]

- Ernst Haeckel [29]

- Bernstein [30]

- Dühring [31]

Heritage de la Gauche Communiste:

Rubrique:

Le Hic de L'histoire

- 12 lectures

Des camarades très bien attentionnées nous ont dit pendant la récente campagne électorale : "Les positions politiques défendues par vous sont peut-être justes ; vos critiques contre les trotskistes sont certainement le plus souvent valables mais votre activité ne porte pas car elle reste surtout théorique, tandis que chez les trotskistes elle est pratique. Aussi malgré les reproches qu'on peut adresser aux trotskistes, on doit les soutenir dans leur action et manifestation prolétarienne contre l'opportunisme et la bourgeoisie." Et de nous inviter, nous aussi, en dépit de notre critique, à faire front commun avec les trotskistes et de les soutenir dans leur action.

"Front commun contre l'adversaire commun !" Nous connaissons bien cette chanson au nombre infini de couplets. Front commun avec les trotskistes contre les staliniens ; avec les trotskistes et les staliniens pour un gouvernement "ouvrier" contre le MRP ; avec tout le monde contre la "réaction RPF" : avec De Gaulle, dans la résistance, contre l'occupant fasciste étranger et son agent le gouvernement de Pétain. Il n' y a pas de raisons qu'on s'arrête là car on peut toujours trouver plus pauvre ou plus ou plus réactionnaire contre qui il faut faire momentanément front commun avec n'importe qui, "avec le diable et sa grand-mère" comme disait Trotsky.

Et un camarade bien intentionné de nous réciter en exemple une vielle légende russe :

"Un vieux paysan s'en alla aux champs arracher de la betterave. Mais la betterave bien enracinée ne cédait pas. Le paysan appela à l'aide sa vieille femme ; et voilà la vieille derrière le paysan, tirant avec lui, mais la betterave ne vient toujours pas. On fit appel à l'aide du fils qui, après un essai infructueux, appelle à son tour la bru qui appelle à son tour son garçon. Et l'opération recommençait toujours et toujours ; la betterave ne cédait pas. Le garçon appela au secours sa petite sœur qui en appela au chien, jusqu'au chat qui s'y mit. Voilà toute la maisonnée, hommes, femmes, enfants et bêtes accrochés l'un derrière l'autre, à la queue-leu-leu, tirant sur la betterave qui enfin céda."

C'est une bien belle histoire. Mais le socialisme n'est pas précisément une betterave.

Voilà le hic, cher camarade.

M.

Conscience et organisation:

Heritage de la Gauche Communiste:

- Le "Front Uni" [34]

Rubrique:

L'intelligentsia trouve un refuge

- 9 lectures

- "Koestler déclare que les conversations qu'il avait eues récemment avec Malraux l'avaient convaincu de la nécessité de lutter pour la victoire du RPF." (Combat 29 octobre 1947)

Nous ne sommes pas-de ceux qui s'entichent facilement de chaque nouvel intellectuel (ou semi-intellectuel) venu et surtout de littérateurs à la mode qu'on porte pendant quelque temps au sommet de la gloire. Le désarroi du mouvement ouvrier est que tel que, de temps en temps, apparaît un nouveau prophète prétendant enterrer le marxisme. Ces grands petits hommes croient découvrir de nouvelles théories au-delà du socialisme scientifique ; en réalité, ils ne font que nous rabâcher des vieilleries depuis longtemps effacés et dépassés par la théorie révolutionnaire du prolétariat.

Burnham, Koestler, Sartre et tant d'autres, chacun dans son genre se tranche une heure de gloire par des nouvelles voies qu'ils découvrent pour guérir l'humanité souffrante Mais leur gloire comme leurs théories sont de courte durée. Au bout de peu de temps, nous les retrouvons bien confortablement installés dans les offices du capitalisme.

Pour la plupart, ce sont des écrivains qui ont passé quelques années de leur jeunesse dans le mouvement ouvrier. Mais le mouvement ouvrier d'aujourd'hui n'offre pas un terrain suffisant pour leur grandeur. La tâche ardue et obscure du révolutionnaire d'aujourd'hui ne peut satisfaire leur ambition et leur soif de jouer un rôle, leur gout de succès. Aussi, se détournent-ils très "déçus", ayant perdu confiance dans le prolétariat et dans la révolution socialiste dont la venue s'avère bien plus lente et pénible qu'on pouvait l'espérer. Ces intellectuels, qui savent que leur vie est courte et que le temps passe vite, ne peuvent attendre et perdre un présent certain pour un avenir problématique. Leur choix est vite fait ; et, après un court moment de crise de conscience, ils s'installent le mieux possible dans le présent.

Le mécanisme de ce passage se fait en deux temps. D'abord on se fait anti-stalinien, oppositionnel, on écrit de grands livres sur les procès de Moscou ; peu à peu on finit par assimiler le stalinisme au marxisme, les procès de Moscou à la révolution d'Octobre ; on se donne l'air de chercher des nouvelles voies démocratiques à la réalisation du socialisme ; on parle de "troisième front" ; et finalement, prenant le courage à deux mains, on fait le bond décisif en émettant des déclarations en faveur de la démocratie américaine ou anglaise.

Le "troisième front" est bien beau comme rêve, expliquent-ils ; mais, dans la réalité immédiate, le monde d'aujourd'hui est divisé en deux blocs, le totalitarisme russe et la démocratie américaine. Nous ne pouvons faire autrement que choisir le moindre mal…, les uns pour la Russie (les moins intelligents et de moins en moins nombreux), les autres pour l'Amérique. C'est avec le vieux thème du moindre mal, de "l'antifascisme" que ces mêmes intellectuels nous ont justifié la deuxième guerre impérialiste et qu'ils justifieront la troisième. Comme écrit Kravchenko dans "J'ai choisi la liberté" : "Plus s'approche le moment de la prochaine guerre, plus fréquentes deviennent les déclarations pro-guerrières de ces faux prophètes en socialisme". Burnham a fait des déclarations retentissantes pour la guerre préventive anti-russe. Malraux est un grand personnage du RPF. Sartre et son équipe tourne de la queue vers le Parti socialiste. Koestler vient de faire une déclaration en faveur de De Gaulle. A qui le tour ? La compétition est ouverte. Le tour est à V. Serge, M. Pivert et autres clercs de la gauche socialiste et du "troisième front".

Quant au prolétaire, il n'y a pas pour lui de troisième front mais un seul et unique : celui de sa classe contre la société capitaliste dans son ensemble, quelle que puisse être sa subdivision momentanée interne, en États fascistes, démocratiques ou soviétiques.

L'intelligentsia, qui s'est un moment malencontreusement fourvoyé dans le prolétariat, prend la fuite. Bon débarras et bon voyage ! Que chacun reprenne sa place. Le prolétariat, dans sa rude lutte, ne peut qu'y gagner en se soulageant de ces quelques transfuges de l'intelligentsia. C'est une question d'hygiène élémentaire.

Mais puisse l'aventure koestlérienne et burnhamienne inciter certains militants ouvriers à plus de prudence à l'avenir et ne pas se laisser émerveiller par les belles plumes au derrière du premier paon venu.

MC

Conscience et organisation:

Personnages:

Heritage de la Gauche Communiste:

- Le "Front Uni" [34]

Rubrique:

Lénine philosophe de J. Harper, (A. Pannekoek), VIII : LA REVOLUTION RUSSE

- 16 lectures

Qu'il y ait eu convergence des idées philosophiques de base entre Plekhanov et Lénine, et divergence commune par rapport au marxisme, voilà qui révèle leur origine à l'un comme à l'autre : les conditions sociales de la Russie. Le nom ou la présentation extérieure d'une doctrine (ou théorie) lui vient de sa filiation spirituelle ; il renvoie au penseur à qui l'on pense devoir le plus et dont on est convaincu d'être le disciple. Quant au contenu réel, c'est différent. Celui-ci est lié aux origines matérielles de la doctrine (ou théorie) en question, il est déterminé par les conditions sociales dans le cadre desquelles elle s'est développée et doit s'appliquer. Selon le marxisme, les idées sociales et les grandes tendances spirituelles expriment les aspirations des classes, c'est-à-dire les nécessités de l'évolution, et se transforment sous l'influence des luttes. On ne peut donc les examiner en dehors de la société et de la lutte des classes. Et ceci vaut pour le marxisme lui-même.