Révolution Internationale - 1980 - n° 69 bis à 80

- 146 lectures

Révolution Internationale n° 69 bis - janvier 1980

| Fichier attaché | Taille |

|---|---|

| 1.54 Mo |

- 81 lectures

Rubrique:

Révolution Internationale n° 70 - févier 1980

| Fichier attaché | Taille |

|---|---|

| 1.45 Mo |

- 59 lectures

Révolution Internationale n° 72 - avril 1980

| Fichier attaché | Taille |

|---|---|

| 1.36 Mo |

- 38 lectures

Rubrique:

Où vont les conférences internationales ?

- 11 lectures

“l’HUMOUR et la PATIENCE sont les principales qualités des révolutionnaires.” (Lénine)

Mai 68 a brisé le monopole politique des "idées-reçues" de la contre-révolution ; il a balayé le mythe de la disparition de la classe ouvrière. Ce formidable réveil de la lutte de classe s'est exprimé dans le surgissement de tout un nouveau milieu politisé. Mais 1'esprit critique, ce souffle de vie resurgi à partir de 1968, faut-il l'exercer dans le vide en pensant que l'histoire recommence à zéro ou ne faut-il pas plutôt l'utiliser pour renouer avec le cadre des acquis de la IIIème Internationale et de la Gauche Communiste ? Faut-il s'organiser comme révolutionnaires ? Le marxisme est-il valable aujourd'hui ? A quoi sert-on ? "To be or not to be !" ,Cette préoccupation a marqué toutes les conférences internationales de cette époque depuis la conférence de Bruxelles en 1969 convoquée par "Informations et Correspondances Ouvrières" (aujourd'hui dissout ), conférence à laquelle assistaient aussi bien Cohn-Bendit, que Paul Mattick, jusqu'à celles de Liverpool en 1973 et de Paris en 1974 et 1975. Entre ceux qui se sont donnés la tâche de définir une plateforme de principes politiques et de retrouver une continuité historique, et ceux qui prétendaient réinventer le monde, les libertaires anarchisants, les modernistes, et d'autres qui, soit rejettent la classe ouvrière comme le sujet de l'histoire, soit rejettent la continuité historique, une séparation nette s'est faite. Cette décantation a été d'autant plus difficile et douloureuse que les groupes qui avaient une continuité propre (essentiellement la gamme des groupes bordiguistes, PCI -Programme en tête) ont largement «ignoré" l'impulsion et même la réalité de 68, du haut d'une défense jalouse de leurs versions particulières de la Gauche Italienne contre les "bâtards".

Mais généralement les groupes modernistes anarchisants, les groupes "anti-groupes", ou les groupes "non-groupes" ne durent que le temps d'un soupir et dès le milieu des années 70 la préoccupation des discussions internationales entres révolutionnaires commencent à changer.

Le nouveau cycle de rencontres initié par le PCI Battaglia Comunista (Italie) et auquel participe le CCI, la CWO (G.B), le NCI (Italie), Il Léninista (Italie) et d'autres groupes -voir les brochures de la 1ère et 2ème conférences internationales publiées par le "Comité Technique"- se conçoit comme discussions entre groupes politiques qui savent déjà pourquoi ils existent et ce qu'ils défendent.

La participation est fixée par des critères politiques et les ordres du jour ont été axés sur l'évaluation de la période actuelle : les perspectives de la crise, les apports de la lutte de classe, l'intervention des révolutionnaires. Il y a un débat de fond sur les positions politiques mais cela ne se situe plus dans l'abstrait mais dans le cadre d'une actualisation du marxisme. Enfin ... c'est l'intention.

Mais si les groupes les plus sérieux durent (généralement !) plus longtemps, après une lecture des brochures de ces conférences il faut constater qu'ils subissent aussi le poids de la "tradition". Si par le passé, il fallait mettre l'accent sur le fait qu'il y a une continuité avec le passé du mouvement ouvrier dans le resurgissement du prolétariat dans la fin des années 60 , aujourd'hui il ne faut pas pour autant perdre de vue la rupture dans cette continuité historique et organisationnelle.

Beaucoup de groupes restent enfermés dans une "orthodoxie" qu’on peut appeler léniniste sur la question du parti (le parti comme unique détenteur ' de la conscience de classe, .appelé à prendre le pouvoir au nom du prolétariat) et même sur la question nationale. Ceci ne fait que traduire la pression de l'idéologie bourgeoise, le poids des générations mortes qui pèse sur le cerveau des vivants.

Cette fausse alternative entre "tout innover" et "ne jamais toucher au passé sacré", entre le modernisme et "l'orthodoxie", est illustrée de façon un peu caricaturale par l'évolution du PIC[1] (Jeune Taupe) et du CGI (Le Communiste).

Les " larges"

Comme nous tous, le PIC ressent le besoin de rencontres internationales pour clarifier l'orientation de l'intervention révolutionnaire. Mais il ne se joint pas aux autres[2]... Il organise sa propre conférence car il ne veut pas se salir les mains à discuter avec des "léninistes" sur la question du parti.

On pourrait rétorquer que par ailleurs de son propre aveu (dans le n° 1 du bulletin de discussions internationales de Jeune Taupe) le PIC "participe en tant que PIC à la revue Spartacus avec des courants très hétérogènes dont certains très éloignés de l'autonomie ouvrière (défense des syndicats, participation aux élections ...)"(p.6) mais il y a certainement là une nuance qui nous échappe.

Pour le PIC, le CCI est à mettre dans le même panier que les "léninistes". Mais sa définition de ce terme reste très vague : soit il s'agit d'une querelle de mots entre les termes "organisation des révolutionnaires" et "parti" (cf. page 18), soit il s'agit d'une évolution dans le groupe jusqu'à considérer que c'est seulement en rejetant et la révolution russe et la IIIème Internationale qu'on peut se libérer des tares léninistes.

Dans ce dernier cas, le PIC s'engage sur une pente glissante vers le modernisme et seule la discussion pourrait clarifier ce point.

À cause de cette fixation sur le côté "anti-parti" de l'autonomie ouvrière, le seul critère politique à l'invitation des groupes à leurs conférences, c'est la formule ambiguë : "ne pas être un constructeur du parti". De ce point de vue, il n'y a pas à avoir peur. Certains des groupes sont si peu "constructeurs" qu'ils ont disparu avant de pouvoir venir (Arbetarmakt, Suède ; Àrbeiderkamp, Norvège ; World To Win, USA ; Teoria et Practica qui devient ex-Teoria et Practica, Espagne). D'autres sont d'accord mais n'ont pas les moyens collectifs matériels en tant que groupe pour pouvoir venir (Kronstadt Kids, G.B. ; Root and Branch[3] (USA);ou sont des individus isolés comme

B.K, Suède. Le Collegamenti devait ramasser ses tentacules fédéralistes entre Naples, Milan et Florence avant de répondre qu'il ne pouvait rien promettre. Le Collectif pour A.O. (Espagne) pour sa part est pour 1'autonomie ouvrière si .par "ouvrier" on entend les étudiants, les ménagères, les prisonniers, les "psychiatrisés", et les professionnels (pages 14-16) !

Bref le manque de critères politiques fait de cette "anti-conférence" un triste exploit dont on reparlera prochainement du compte-rendu.

Les" étroits"

De l'autre côté du glissement vers le flou politique se situe le GCI[4] (une scission du CCI plus récente que le PIC), qui est aujourd'hui le énième petit groupe à se mettre dans la machine à remonter le temps pour devenir Bordiga. Le GCI, cependant, "après discussion avec B.C. et la CWO" (page 36, Le Communiste n° 4) veut bien participer aux conférences internationales, mais il considère "vides et stériles des réunions qui ont pour fonction de communiquer des positions générales de groupe à groupe". Que faire alors ? Il faut se séparer des "centristes". Il faut deviner qui sont ces "centristes" puisque dans le texte publié dans leur revue ne figure pas une note n° 2 qui parait par contre dans la lettre du GCI au comité technique de la conférence (datée du 7.1.80). "Le centrisme se caractérise par le rejet des acquis du marxisme tels que l'anti-frontisme, 1'anti-nationalisme, l'abstention électorale, le défaitisme révolutionnaire, la dictature du prolétariat (jusque-là, ça va encore, mais...) ...la terreur révolutionnaire, la nécessité d'un État ouvrier, et le rôle dirigeant du parti". On a beau refaire le calcul, le CCI est bien le seul groupe qui rejette effectivement les 3 derniers points.

Si le PIC n'a pas de critères clairs pour ses conférences internationales et reste très "large", le GCI veut quant â lui déjà tirer des conséquences organisationnelles, limiter la participation et se débarrasser des troubles fêtes. Le GCI n'est qu'une caricature de la méfiance de ceux qui s'accrochent aux schémas bordiguisants du passé.

Pour le CCI au contraire, la conférence doit s'élargir ; le comité technique a invité plusieurs groupes (Autriche, Grande-Bretagne, Colombie, Suède, USA) à venir à la 3ème conférence en tant qu'observateurs. Le grand (et seul ? ) mérite de ces conférences est de rompre l'isolement, de montrer la nécessité et l'intention de poursuivre une confrontation de positions.

Il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions organisationnelles quelconques. Une lecture des deux bulletins de préparation à la 3ème conférence montre plutôt l'incapacité de synthétiser des résultats, la difficulté à écrire sur un ordre du jour sans tomber dans les "dadas" de chacun ; les accusations et suspicions gratuites pleuvent. On a beau jeu de vouloir reprocher aux ouvriers de ne pas être à la hauteur de tel ou tel schéma abstrait du parti. Mais il faut constater que la discussion entre révolutionnaires a du mal à être à la hauteur des discussions qui ont lieu entre les ouvriers comme pendant les luttes de Longwy, Rotterdam, Fiat, British Steel et autres !

Quel sera le bilan de cette 3ème conférence ? Cela dépend en premier lieu du développement de la lutte de classe et ensuite d'une rupture réelle de la part des groupes qui se veulent communistes avec l'esprit "large" ou "étroit" et finalement toujours borné.

J.A.

[1] PIC : Pour une Intervention Communiste (France)

[2] Cf. "nos censeurs" dans la Revue Internationale n° 20

[3] Quand Internationalism (USA) a demandé à Root and Branch une rencontre pour discuter publiquement de la situation politique, ils nous ont proposé une bière au bar, refusant un "dialogue de sourd"... Ceci montre que si Paris vaut bien une messe, Boston ne vaut qu'une bière.

[4] GCI : Groupe Communiste Internationaliste (Belgique), voir une critique de ce groupe dans Internationalisme n° 40 sur la question des luttes revendicatives.

Vie du CCI:

- Polémique [5]

Courants politiques:

Rubrique:

Révolution Internationale n° 73 - mai 1980

| Fichier attaché | Taille |

|---|---|

| 1.41 Mo |

- 42 lectures

Rubrique:

L'alternative guerre ou révolution selon "selon Le Prolétaire" (P.C.I.)

- 45 lectures

Que va-t-il se passer ? Que peut-on faire ? Telles sont des questions qui se posent aujourd'hui au prolétariat dans une situation de convulsions économiques et sociales, politiques et militaires, qui secouent le monde actuel de l'est à l'ouest.

Dans le n° 307 de son journal, "Le Prolétaire", le Parti Communiste International critique la perspective défendue par le C.C.I. ("Le C.C.I. et les bruits de guerre") de la possibilité et de la nécessité pour la classe ouvrière d'imposer à la bourgeoisie des affrontements de classe avant que celle-ci ne mène le monde à la guerre impérialiste généralisée, Le PCI met pour sa part en avant une double perspective : "la révolution contre la guerre ou, si la guerre éclate, le défaitisme révolutionnaire et la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile". Cette perspective est juste en général, mais la question posée aujourd'hui est celle de la capacité ou non du prolétariat d'enrayer la marche vers la guerre généralisée. Pour le PCI, peu importe :

"Ce qui poussera les prolétaires à la révolution, ce ne sera nullement leur "conscience” révolutionnaire, généralisée ou non, mais des déterminations matérielles, parmi lesquelles les ébranlements de la guerre pourront eux aussi jouer un rôle déterminant...". C'est vrai que ce sont les déterminations matérielles qui poussent les prolétaires à la révolution ; mais celles-ci ne sont pas les mêmes selon que le prolétariat se soulève avant ou après que la bourgeoisie ait imposé la guerre généralisée. Qui plus est, la conscience révolutionnaire-la compréhension des moyens et des buts généraux de la lutte- est une des conditions fondamentales de la victoire du prolétariat, étroitement liée aux déterminations matérielles. Le PCI ne dit pas quelles sont les "déterminations matérielles" : l'issue révolutionnaire, pour lui, ne dépend que de la capacité des révolutionnaires de "préparer (le prolétariat) par la propagande générale comme par le "travail révolutionnaire quotidien", à imposer un jour SA solution contre celle de la bourgeoisie", quelles que soient finalement les conditions objectives du développement de la lutte de classe.

---------------------------------

"Si la lutte de classe est suffisamment forte, l’aboutissement dans la guerre généralisée n'est pas possible ; si la lutte s'affaiblit à travers la défaite physique ou idéologique du prolétariat, alors la voie est ouverte à l’expression de la tendance inhérente au capitalisme décadent : la guerre mondiale. Par la suite, ce n'est qu’au cours même de la guerre, comme réponse aux conditions de vie insoutenables, que le prolétariat peut reprendre le chemin de sa conscience et ressurgir dans la lutte. Il ne faut pas se leurrer : on ne peut pas prétendre faire 'La révolution contre la guerre, faire la grève générale au "jour-J", face à l'ordre de mobilisation. Si la guerre est sur le point d'éclater, c'est justement parce que la lutte de classe a été trop faible pour freiner la bourgeoisie et alors il ne s'agit pas de bercer le prolétariat d’illusions" (Revue Internationale n° 15, p. 2)

Dans cette perspective, le PCI trouve, en vrac, "un appel à la résignation au cas où la guerre éclaterait", du "défaitisme", "la petite bourgeoisie effrayée", et, Ô péché suprême, l "anarchisme"... Pourquoi une telle avalanche de qualificatifs peu flatteurs ? Parce que le PCI ne voit qu'une chose : le CCI a dit :

"Il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas prétendre faire la révolution contre la guerre". En effet, si c'était le cas, une telle position serait une absurdité : il faudrait de la peau de saucisson sur les yeux et du plâtre dans les oreilles pour ne pas connaître cette leçon de l'histoire de la lutte ouvrière : le prolétariat peut faire la révolution contre la guerre.

Il l'a prouvé lors de la Commune de Paris en 1870 et plus près de nous en mettant un terme à la 1ère guerre mondiale, avec la vague révolutionnaire des années 17-23, la révolution d'octobre 17 en Russie. Le PCI n'a pas dû lire la phrase qui précède celle qu'il cite, ni la fin de celle -ci :

"On ne peut pas prétendre faire la révolution contre la guerre, faire la grève générale au jour "J", face à l'ordre de mobilisation". Car telle est aussi une des leçons de l'expérience du mouvement ouvrier : à l'heure de la mobilisation du prolétariat dans la guerre, c'est la défaite et la déroute, la dispersion des révolutionnaires, le massacre, l'emprise idéologique et physique de la bourgeoisie sur les prolétaires. Si celui-ci, au cours de la 1ère guerre mondiale, a pu reconstituer sa force de classe , contre les souffrances et les massacres impérialistes, la 2ème guerre mondiale a montré au cours de ce siècle que cette reconstitution n'était pas automatique. La bourgeoisie a tiré elle aussi des leçons de la 1ère guerre mondiale : à la fin de la 2ëme guerre mondiale c'est une féroce occupation militaire partout ; toutes les forces nationalistes, alliés occidentaux et orientaux, partisans et résistants, tous concourent à maintenir la classe ouvrière épuisée par la guerre dans les mailles du capitalisme : toute velléité de lutte est sévèrement réprimée.

C'est une légèreté que d'affirmer que la guerre-est pour le prolétariat une "occasion à saisir", placée quasiment sur le même plan que "l'approche de la guerre" :

"Au lieu de montrer dans l'approche de la guerre -et dans la guerre elle- même- des signes de l'instabilité croissante du capitalisme et donc des occasions à saisir par le prolétariat pour sa lutte (...), au lieu de le préparer par ta propagande générale came par le "travail révolutionnaire quotidien", à imposer un jour SA solution contre celle de la bourgeoisie -la révolution contre la guerre ou, si la guerre éclate, le défaitisme révolutionnaire et la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile-, ces messieurs du CCI bercent leurs lecteurs et se bercent eux-mêmes dans la vision de tout un processus graduel et automatique."

Dans la période actuelle, cette sorte d'"advienne que pourra, la révolution viendra pourvu que le parti soit là" revient à se boucher les yeux. Si le prolétariat est entraîné dans une nouvelle boucherie généralisée, les conditions d'un sursaut prolétarien ne seront certainement pas les mêmes qu'au cours de la guerre de 14- 18. "Ce qui était encore faisable dans les conditions de la guerre de 14, où les soldats des deux camps pouvaient communiquer entre eux, de tranchée à tranchée, n'est plus envisageable aujourd'hui avec la guerre des avions, des missiles, des chars et des armes à longue portée, sur des fronts de guerre couvrant des continents". (R.I. n° 71, "C'est la classe ouvrière qui doit s'insoumettre") La fraternisation, retourner les armes contre les officiers, sera tâche beaucoup plus difficile et de par les aspects techniques de la guerre actuelle et de par l'expérience acquise par la bourgeoisie utilisée à tout mettre en œuvre pour contrer toute agitation sociale dans de telles conditions. Il ne s'agit ni de "défaitisme", ni d'un "appel à la résignation au cas où la guerre éclaterait" mais de ne pas bercer le prolétariat d'illusions dans l'hypothèse où la bourgeoisie parviendrait à imposer aux masses exploitées l'embrigadement dans la guerre impérialiste généralisée.

Les tâches des révolutionnaires

La "propagande générale" et le "travail révolutionnaire quotidien" ne sont pas des abstractions et se situent dans une réalité. Quant au contenu de la propagande, il faut savoir quoi mettre en avant : soit une situation de force potentielle de la classe ouvrière capable d'entraver la marche vers la guerre, soit une situation de défaite et de dispersion qui rejette après le déclenchement d'une guerre mondiale une possibilité de resurgissement du prolétariat. Pour le CCI, la première situation est celle sur laquelle le prolétariat peut et doit miser dans les conditions actuelles de la lutte de classe. Quant au travail révolutionnaire, il dépend fondamentalement de cette situation : il faut savoir si les révolutionnaires se préparent et œuvrent avec le prolétariat à étendre les luttes, à se regrouper, à ouvrir les débats partout où ils le peuvent parce que les conditions le permettent ou s'ils se préparent à conserver les acquis du passé, à résister à une gigantesque vague de chauvinisme et de nationalisme qui fait perdre ces acquis dans les grandes masses et qui emporte l'adhésion du prolétariat derrière sa bourgeoisie nationale dans la guerre. Pour le CCI, c'est cette première perspective pour le travail révolutionnaire qui est permise et nécessaire par les conditions actuelles de la remontée de la lutte ouvrière depuis maintenant plus de dix ans.

Toute "propagande générale" qui se veut marxiste doit comprendre et expliquer "ce qui se déroule sous nos yeux". Une conception qui se résume en quelque sorte à "il faut être prêt à tout, à tout moment", est louable mais oublie quelque peu que le "travail révolutionnaire quotidien" consiste à défendre une volonté d'action vers la perspective communiste certes, mais fondée sur la possibilité ou l'impossibilité concrète de sa réalisation dans une période donnée.

Tant que l'humanité n'est pas détruite, cette possibilité existe "toujours" à un niveau historique, mais cela ne signifie pas qu'elle existe à tout moment et une des tâches des révolutionnaires est de déterminer dans quel moment ils Interviennent.

L’art d'éluder les problèmes

Un proverbe dit : "Lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage". Le PCI, après avoir pendant longtemps ignoré le CCI, est aujourd'hui contraint de réfuter nos argumentations. Il s'essaie pour ce faire à toutes sortes d'amalgames de nos positions avec l'"anarchisme", la "petite bourgeoisie effrayée" et autres incantations destinées probablement à provoquer sur le lecteur un état de grâce lui permettant de rejeter nos diaboliques déviations petites-bourgeoises et d'être réceptif au Saint- Esprit du "parti compact et puissant de demain". Cette pierre philosophale résout toutes les contradictions et permet de boucher tous les trous de l'analyse sommaire du PCI de l'évolution actuelle du capitalisme. Cette analyse élude l'examen des conditions objectives de cette évolution pour ne porter l'accent que sur les conditions subjectives de l'adhésion du prolétariat au parti..."de demain". Mais en attendant que "le parti compact et puissant de demain" existe, dans les conditions subjectives actuelles de faiblesse de l'adhésion de la classe ouvrière au programme communiste, quel est le sens de l'évolution des conditions objectives de la lutte de classe ? Guerre ou révolution ? Pour le PCI, peu importe. Que la révolution ait lieu avant que la guerre ne soit généralisée ou qu'elle ait à surgir dans et contre la guerre généralisée, revient au même : l'important, ce sont les tâches des communistes. La boucle est bouclée.

Le PCI fanfaronne sur la transformation d'une éventuelle guerre impérialiste mondiale en guerre civile révolutionnaire sans montrer que cette probabilité est la plus défavorable pour l'action internationale du prolétariat. Dans le milieu révolutionnaire, le PCI parle bien fort du défaitisme révolutionnaire pour... "demain", mais il montre bien peu d'empressement à se prononcer sur la nature impérialiste des soi-disant guerres "nationales" bien réelles où les prolétaires se font trouer la peau pour des intérêts qui ne sont pas les leurs ! Le PCI parle bien haut de la nécessité de l'antimilitarisme "prolétarien" pour... demain ; il le prépare probablement en faisant du travail "antimilitariste" bras-dessus bras-dessous avec... les trotskystes de la L.C.R., soutiens de l'impérialisme russe!

Le PCI voit la guerre mais est incapable de voir la force de classe, engoncé dans des préjugés dogmatiques, faisant de la force du parti le seul indice de l'activité prolétarienne "authentique"! Paradoxalement, il attend de la guerre l'impulsion révolutionnaire. Le PCI ergote ensuite sur le rôle "fécondateur" du parti qui aura su (quand-même) s'implanter dans la classe avant la situation révolutionnaire; cela devient grotesque!

Pour le PCI nous exagérerions la "capacité actuelle de résistance du prolétariat", mais si celle-ci est si faible malgré le "danger" de guerre, d'où viendra la fameuse influence du "parti de classe compact et puissant"? De l'impuissance du prolétariat, peut- être ?

Non seulement le PCI n'est pas capable d'expliquer pourquoi la guerre mondiale n'a pas encore éclaté (sauf en minimisant la crise économique depuis des années) mais en plus il pense que le prolétariat n'a même pas encore commencé à affronter véritablement l'austérité. Comme si, en temps de crise économique, la lutte prolétarienne (ou son absence) n'avait aucune incidence sur le danger de guerre, comme si la lutte des classes ne devenait pas, à ce moment-là, le facteur déterminant du sort de la société, comme si la solution prolétarienne à la crise du capital (la révolution) et la solution bourgeoise (la guerre généralisée) ne s'excluaient pas mutuellement ! Qui sont les attentistes, sinon ceux qui attendent du renforcement du parti la solution à tous 1es problèmes et qui font dépendre le sort de l'humanité de leur petit volontarisme d'organisation!

Que le PCI tronque et déforme nos positions, c'est polémique, qu'il les déforme, c’est normal, il ne les comprend pas, mais lorsqu'il dit que pour le CCI "aujourd’hui il n'est pas nécessaire de lutter davantage ; et demain (quand le prolétariat sera armé) ce sera...impossible" , c'est de la rigolade et fait partie des grossières manœuvres pour éviter de se poser quelques questions embarrassantes qui touchent aux principes et à l'activité du Saint-Parti.

Vie du CCI:

- Polémique [5]

Rubrique:

La paranoïa du P.I.C.

- 20 lectures

Dans le numéro 30 de "Jeune Taupe”, le PIC consacre une demi-page au CCI.

On aurait pu s'attendre à un texte de polémique cherchant à faire comprendre au lecteur les désaccords entre les deux groupés, à argumenter pour convaincre de la validité de ses propres positions et de l'erreur des autres. On ne trouve rien de cela. Le titre donne déjà le ton : "l'art de la falsification ou Brejnev-Marchais-CCI : même combat".

Et l'article lui-même n'est qu'une série d'accusations d'après lesquelles nous procéderions à une "manipulation proprement stalinienne de textes" visant à "faire disparaître tout tentative d'une analyse révolutionnaire soulignant les insuffisances du mouvement actuel à l'échelle mondiale, ceci pour imposer nos schémas d'ultra-gauche du capital

Le lecteur pourra constater en comparant les deux traductions (celle de Jeune Taupe n°30 et celle de la Revue Internationale n°20) relatant les explosions ouvrières au Venezuela et en relevant les parties que nous avons supprimées , la totale absurdité des accusations du PIC.

D'ailleurs, la stupidité du PIC éclate quand il nous reproche d'avoir traduit "fetraragu?" par "chambre de commerce -et d'industrie" au lieu de “Fédération syndicale", ce qui est le terme français pour désigner ce type d'organisme patronal. Heureusement que le ridicule ne tue pas!

Le PIC s'émeut que nous présentions ce texte comme une "correspondance reçue d'un contact de la ville où se sont produits les événements ; en sous-entendant que cela montrerait l'inexistence de notre section au Venezuela. Nos colonnes ne sont pas ouvertes qu'à nos seuls militants, et nous continuerons à publier toute contribution à l'analyse révolutionnaire, même si cela conduit le PIC à mettre en question l'existence de toutes nos sections.

Sur le fond du problème, le PIC montre qu'il est aujourd'hui surtout préoccupé de souligner : “les insuffisances du mouvement réel actuel". Curieuse évolution de ce groupe, qui fut fondé par des camarades ayant quitté notre organisation en 1973, parce qu'ils estimaient qu'elle n'intervenait pas assez, et qu'elle sous-estimait le niveau de la lutte de classes ! À cette époque, nous nous trouvions au début d'une période de creux des luttes pendant laquelle le PIC, montant en épingle le moindre mouvement, s'est agité à travers toutes sortes de "campagnes" plus stériles les unes que les autres. Aujourd’hui, déçus semble-t-il de la classe, ils commencent à faire la fine bouche alors que celle-ci a justement repris le chemin du combat. Face aux luttes contre les licenciements et le chômage, il fait la moue : "ce qu'il faut, dit-il, c'est engager une campagne pour l'abolition du salariat."

Et d’éditer une affiche journal sur ce thème. Et de publier, dans Jeune Taupe, divers documents dont l'un, intéressant au demeurant, décrit la société communiste, mais dont l'autre dénonce: "la consommation comme ultime consolation", et salue "les pillages à New- York" ou la "fauche" dans un magasin, suite à la grève des caissières, comme autant de moments où : "le rapport de forces est momentanément inversé" (tract du groupe ouvrier Ericson).

Ce qui a toujours distingué les révolutionnaires des réformistes, c'est que les seconds ne donnent aucune perspective générale aux luttes de la classe et leur donnent pour seul objectif la satisfaction de leurs revendications immédiates, alors que les premiers conçoivent ces luttes comme autant de préparatifs en vue de l'affrontement général pour la destruction du capitalisme. Ce faisant, ils ne rejettent nullement ces luttes. Ils en soulignent au contraire le caractère absolument INDISPENSABLE. Face aux slogans réformistes : "le but n'est rien, le mouvement est tout", ils se gardent bien de rétorquer : "le but est tout, le mouvement n'est rien.", comme l'ont fait en leur temps les proudhoniens, certains anarchistes, et ces dernières années, les modernistes à la "Mouvement Communiste".

Aujourd'hui, face aux luttes de la classe qui tendent à se développer, les révolutionnaires doivent mettre en évidence l'importance de ces luttes (même lorsque syndicats et forces de gauche tentent de les récupérer), tant comme moyen pour résister contre une attaque de plus en plus violente du capital, que comme unique obstacle à la course vers une troisième guerre mondiale, que comme préparatifs pour la révolution. Notre propagande ne dit pas autre chose, mais c'est bien plus simple pour le PIC de nous faire dire n'importe quoi, afin, de son côté, de pouvoir dire vraiment n'importe quoi, de tenir les propos les plus aptes, non â convaincre les ouvriers d'aller plus loin dans leurs luttes, mais à les décourager. Après nous avoir joué les docteurs "tant-mieux", pendant des années, après avoir "levé le pied quand l'escalier descendait", le PIC, blasé, joue aujourd'hui les docteurs "tant pis", "baisse le pied alors que 1'escalier monte". Après la dégringolade de ses "campagnes" bidons, il se prépare d'autres chutes.

Et pour se garder des dangers de la Critique, pour esquiver le débat indispensable entre révolutionnaires, pour se refuser à répondre sur le fond et notamment aux arguments donnés dans notre article sur "nos censeurs" (Revue internationale n°20 [9]), le PIC se laisse aller à sa paranoïa et tente de prouver avec des ficelles plus grosses que lui que nous sommes des faussaires.

Tout cela n'est pas très sérieux.

Pour notre part, nous concevons le débat révolutionnaire à un autre niveau.

Vie du CCI:

- Polémique [5]

Récent et en cours:

- Jeune Taupe [10]

- P.I.C. [11]

Courants politiques:

Rubrique:

Révolution Internationale n° 74 - juin 1980

| Fichier attaché | Taille |

|---|---|

| 1.62 Mo |

- 30 lectures

Rubrique:

Révolution Internationale n° 75 - juillet 1980

| Fichier attaché | Taille |

|---|---|

| 1.14 Mo |

- 50 lectures

Rubrique:

Révolution Internationale n° 76 - août 1980

| Fichier attaché | Taille |

|---|---|

| 1.25 Mo | |

| 449.22 Ko |

- 55 lectures

Groupe Communiste Internationaliste - LE BLUFF CHEZ LES RÉVOLUTIONNAIRES

- 41 lectures

Nos lecteurs savent, qu'à égal écart du triomphalisme et du pessimisme, nous regardons sans complaisance l'état de force réel du mouvement révolutionnaire, à l'heure où la situation capitaliste requiert de sa part une intervention qualitativement accrue dans la classe ouvrière.

Dans cet examen des forces et faiblesses réelles, le moins préoccupant n'est pas de constater, parmi nos rangs, sinon de nous-mêmes, CCI, l'existence d'aberrations plus graves encore que le sectarisme et qui ne se jugent même pas d'abord au plan politique, mais à celui de l'infantilisme de groupe et de la pathologie collective.

Telles sont, par exemple, la mythomanie et le bluff érigés en pratiques militantes d'un groupe comme le GCI -groupuscule à la puissance deux au sein d'un mouvement révolutionnaire lui-même tout petit- qui croit sans doute pouvoir relativiser le poids de ses responsabilités propres du fait de 1'état des choses.

De quoi parlons-nous concrètement ?

Le 10 mai courant, à l'occasion de la manifestation de la CFDT et de certains gauchistes "contre" la Loi Bonnet-Stoléru, un collectif émettait à Paris un tract intitulé : "Egalité des droits ou unité de classe". Ce tract dénonçait la mystification des "droits démocratiques" et accusait la manœuvre de dévoiement syndicalo-gauchiste; il appelait enfin à l'unité de classe véritable entre travailleurs français, immigrés, chômeurs et actifs.

Des travailleurs, réfléchissant à ces questions, ont pu, touchés par les distributeurs du tract, l'estimer extrêmement intéressant et indéniablement révolutionnaire, par son contenu autant que par 1'intention d'intervention même qui l'a motivé. Certains d'eux, peut-être, ont pu même par la suite éprouver le besoin d'entrer en contact avec ses responsables, dont les noms, très officiels d’apparence, clinquants en plus, s'étagent au bas du tract : Unité Prolétarienne, Comité des Hospitaliers en lutte, Comité d’intérim, GCI et Groupe Karl Liebknecht. Or, à part celle du Comité d'intérim, aucune adresse de contact !

Simple oubli des signataires, manque de réflexe militant, étourderie de second plan ? A la vérité, les quelques personnes qui auront pu, au-delà du handicap de départ, s'entêter à poursuivre leur idée de contact, seront, le cas du Comité d'intérim mis à part, peut-être, tombés sur du vent : les groupes "Karl Liebknecht" et "Unité Prolétarienne", inédits le 9 mai se sont évanouis le 11 dans la nature. Ou plutôt : derrière eux (et même les deux comités), ces personnes supposées -des membres du CCI par exemple- ont pu avoir la surprise de retrouver sous des casquettes différentes, les mêmes quelques militants du GCI en France.

Qu'est-ce que signifie ce tour de passe-passe, ce jeu de travestissement et d'escamotage de la réalité?

A quelle idée politique douteuse correspond-il ? C'est assurément au GCI qu'il faut le demander d'abord.

Pour notre part, nous avons été amenés à connaître d'assez près les méthodes du GCI, dans le cadre hospitalier, à travers ses membres ou ses sympathisants directs. Sous le prétexte d'opérer l’"alliance de la théorie et de la pratique" dans le creuset de la lutte vive, les militants du GCI et affiliés, fixent autour d'eux quelques éléments ouvriers plus combatifs peut-être, de leur propre milieu professionnel, et, suivant qu'on parle des nécessités de la lutte immédiate ou qu'on discute de la question syndicale à un niveau plus politique et général, on s’organise" occasionnellement avec ces éléments pour faire ici : un "comité de lutte", là un "groupe Karl-Liebknecht" (noyau politique ou cercle de discussion, on ne sait trop, ni le GCI sans doute !).

Et voilà comment, à notre avis, le GCI à partir de trois ou quatre personnes, parvient à faire cinq groupes. Ni vu, ni connu, je t'embrouille, et conseil pratique aux autres candidats mégalomanes ! La classe ouvrière là-dedans, quelle importance !

Nous faisons confiance au GCI pour argumenter politiquement ses attitudes, lui dont les membres ont quitté le CCI, il y a deux ans, entre autres raisons à propos de cela. Ils le feront, peut-être, et nous aurons alors l'occasion de discuter plus sur le fond. Mais soyons sérieux, dans cette affaire de groupe "Karl-Liebknecht" et autres, il ne s'agit pas de politique en premier lieu. Les révolutionnaires ne sont pas en accord mais ils peuvent -et doivent- discuter sur : comment intervenir auprès de la classe ouvrière; sur le fait de savoir qu'un militant politique est aussi, en tant que travailleur, élément direct de la lutte ouvrière; sur la question de la réalité de "noyaux ouvriers", qui peuvent en effet surgir spontanément de la lutte et se faire d'eux-mêmes et de leur rôle une idée plus ou moins fausse ou vraie. Nous pouvons discuter là-dessus, outre avec ces "noyaux" eux-mêmes quand ils existent vraiment, avec le GCI aussi bien qu'avec le PIC ou Battaglia Comunista, ces derniers, malgré toutes leurs confusions, montrant, à la limite, un plus grand sérieux que le GCI.

Mais là, en faisant exister des groupes sur le seul papier à tract, on pourrait taxer le GCI d'esbroufe, voir d'escroquerie politique. A ce niveau de quoi discuter...? Mais peut-être ne s'est-il agi pour le GCI que de se soulager de cette angoisse que parfois éprouvent les révolutionnaires devant leur isolement prolongé face à l'ensemble de la classe ouvrière ? Le GCI aurait voulu se sentir moins seul. L'essentiel est de dire que, si les révolutionnaires peuvent se bluffer eux-mêmes, leur propre fantasme peut contribuer à semer les illusions et les mystifications en dehors d'eux. L'exemple du tract démontre que les révolutionnaires peuvent avoir des positions ponctuellement justes à côté d'attitudes inconséquentes.

Ramenons toutefois les choses à leurs justes proportions. Aujourd'hui, l'impact des révolutionnaires dans leur classe est encore trop infime pour que des aberrations comme celles du GCI aient des conséquences profondes, sinon à dégoûter les quelques ouvriers qu'ils touchent. Mais dans une perspective qui va conduire les révolutionnaires à développer leur rôle politique, il n’est pas possible que ceux-ci ne cherchent à se décharger des lourdes tares infantiles que la longue période de contre-révolution continue à faire peser sur eux, et qui auraient demain des incidences catastrophiques.

Il importe, en tout cas, qu'un tel fantasme volontariste, n'entrave pas le chemin réel du développement de la lutte et de la conscience de classe. Il revient en toute première instance à la classe ouvrière elle-même, par le cours pratique de sa lutte et en fonction de ses vrais besoins politiques de condamner impitoyablement les bluffs "révolutionnaires"; de rejeter sur la touche ceux des communistes qui, tout en offrant leurs services de direction, sont inaptes, ainsi que le GCI l'a montré lors de la Troisième Conférence Internationale, à comprendre, un tant soit peu, ce que sont les responsabilités de militants de la classe ouvrière. Qui plus est à l'heure, répétons-le : très grave, où la situation capitaliste les commande impérativement aux révolutionnaires.

Courants politiques:

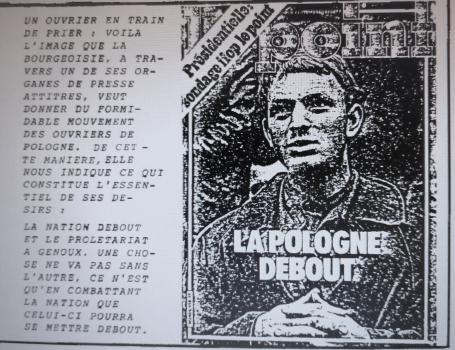

POLOGNE - URSS : LES OUVRIERS EN LUTTE CONTRE L’ETAT CAPITALISTE

- 19 lectures

Depuis le 1er juillet, une vague de luttes ouvrières ébranle pour la troisième fois en 10 ans l'Etat polonais. C'est là un fait hautement significatif du courage exemplaire et de la volonté combative d'un prolétariat à qui l'on impose encore plus nettement qu’ailleurs en Europe les ravages de la crise, la formidable pression de l'économie de guerre, le militarisme et les rigueurs de la répression.

Ce mouvement éclate -comme en 70 et en 76- à l'annonce d'une hausse des prix de produits alimentaires : les tarifs de la viande de second choix disponible directement sur les lieux de travail sont relevés de 60 % (elle était jusque-là à environ moitié prix par rapport à la "viande en magasins" qui venait de subir une série de hausses successives). Ce système particulier de double vente a une fonction précise : "les ventes directes en usine permettent aux autorités d'assurer un ravitaillement minimum et contrôlé dans les concentrations industrielles jugées sensibles" (‘le Monde’ du 4 juillet) dans le cadre d'une pénurie chronique des produits alimentaires... Une telle hausse intervient au moment où la plupart des entreprises exigent des quotas de rendement supérieurs en vue "d'un accroissement sensible" de la productivité.

Spontanément et de façon quasiment simultanée, dans des dizaines d'entreprises, les ouvriers se mettent en grève à travers tout le pays -notamment à l'usine de tracteurs d'Ursus qui s'était déjà trouvée au cœur de la confrontation avec le pouvoir en juin 1976 et dans une usine de boîtes de vitesses à Tczew à proximité de Gdansk et de la Baltique. Le mouvement de grèves s'étend très rapidement à d'importants centres industriels : à Varsovie, la capitale (usine de matériel électrique, ouvriers de l'imprimerie, livreurs de journaux...), à l'usine d'aviation de Swidnick, à Lodz, à Gdansk... Un peu partout, les ouvriers forment des comités de grève.

Le gouvernement s'empresse, cette fois, de faire ouvrir des négociations, usine par usine.

A Ursus, par exemple, une bonne partie des revendications ouvrières est immédiatement accordée : 10% d'augmentation des salaires, hausse des indemnités pour les travaux les plus nocifs et ... majoration de la prime de production. Ces concessions gouvernementales, destinées à éteindre les foyers d'agitation ont au contraire pour effet d'encourager d'autres secteurs à entrer en lutte. Le mouvement s'étend à d'autres villes. A Lublin où 17 usines sont en grève ainsi que les cheminots, c'est toute la population qui manifeste sa solidarité avec les grévistes.

Tandis que les négociations se poursuivent au coup par coup, les autorités cédant en moyenne près de 50% des hausses de salaire revendiquées, d'autres centres sont tour à tour touchés par des grèves : Zeran, Krasnik, l'aciérie Skolowa Wola, la ville de Chelm (proche de la frontière russe), Wroclaw notamment.

A l'heure actuelle, il serait prématuré de vouloir tirer un bilan exhaustif de ce mouvement. Cependant, par rapport aux vagues précédentes de l'hiver 70/71 et de l'été 76, apparaissent des différences nettes au moins sur deux points :

1) c'est l'ensemble des pays et des centres industriels parmi les plus importants (et pour la première fois la capitale) que le mouvement a touché, tandis que les événements de 70/71, malgré leur radicalité et leur degré d'organisation sont restés géographiquement limités aux ports de la Baltique (Gdansk, Gdynia, Szczecin ). Même la grève dans le textile à Lodz en février 71 qui se situait dans leur prolongement a été marquée par l'isolement. En juin 76, les foyers d'agitation de Radom et d'Ursus sont restés pratiquement complètement isolés (malgré la proximité de Varsovie).

En dépit d'un manque flagrant de coordination réelle entre les différents secteurs, villes, régions, la rapidité avec laquelle le mouvement de grève s'est propagé dans toute la Pologne représente une incontestable maturation de la situation.

2) La seconde particularité, la plus marquante, est que, les luttes ayant jusqu'ici été dominées par leur caractère insurrectionnel, cette caractéristique n'est pas apparue lors des dernières grèves. L'affrontement direct et violent avec l'appareil d'Etat dont l'expression la plus claire fut l'incendie du siège local du parti, c'est à dire du pouvoir d'Etat, par les ouvriers de Szczecin en 70 et de Radom en 76 a été étouffé. Ce n'est pas la détermination de résistance des ouvriers qui a varié, mais l'attitude du gouvernement. Depuis dix ans, les dirigeants polonais vivent dans la hantise de nouvelles insurrections, et les événements de 76 ont confirmé le bien-fondé de cette crainte dans le passé récent.

Ils ont acquis l'expérience que la plus féroce répression ne suffit pas pour enrayer la colère ouvrière. Chaque fois, ils ont dû renoncer à appliquer "le réajustement normal" des prix. Comme substitut, le gouvernement a tenté -notamment depuis 76- de développer ses échanges commerciaux avec l'ouest ; le résultat a été catastrophique : la dette extérieure de l'Etat polonais envers les pays occidentaux et de 1'OPEP s'est portée à plus de 20 milliards de dollars (représentant à elle seule le tiers de la dette globale des pays de l'Est). En même temps, l'Etat d'anarchie de l'agriculture, la situation de crise mondiale aiguë d'un secteur clef du pays comme les chantiers navals et surtout la pression renforcée de l'économie de guerre pour alimenter l'offensive russe en Afghanistan et le maintien des positions stratégiques du bloc dans le monde, conjugués aux difficultés habituelles des pays de l'Est (pénurie de biens de consommation, mauvaise qualité des produits, faible productivité...) ont fait de ce pays une des économies les plus délabrées dans le glacis de 1'Est.

A la mi-juin, lors de la session du Comecon, les dirigeants polonais faisaient valoir comme leurs acolytes hongrois en particulier, leurs efforts pour opérer ce qu'ils appellent pudiquement "un assainissement économique" du pays et pour rétablir "la vérité des prix". Et d'énumérer la campagne de presse officielle pour la suppression des subventions d'Etat à la consommation, la réduction du budget de l'administration, les hausses importantes sur des produits dits "de luxe", comme le matériel électro-ménager ou les cigarettes, tout en insistant fortement sur "la prudence" qu'il leur fallait manifester dans la mise en application de telles mesures.

Cette prudence ne s'est pas démentie tout au long des grèves : pas de répression frontale, ce qui contraste avec les massacres perpétrés lors des affrontements dans les ports Baltes et des événements de Radom, une politique de négociations systématiques. Mais elle n'est pas nouvelle : les lourdes peines prononcées après les événements de 76 ont été peu à peu largement commuées, la censure sur la presse a été relâchée, permettant l'expression de revues culturelles comme "Nowa", non-alignées sur les critères de propagande officielle. Toutefois cela s'est surtout marqué en ce que le gouvernement a laissé se développer les activités "oppositionnelles" du KSS-KOR (Comité de défense des ouvriers de Pologne et d'auto-défense sociale) qui a pu s'implanter dans les principaux centres industriels du pays, diffuser (jusqu'en occident) des brochures de propagande contenant nom, adresse et numéro de téléphone de ses animateurs.

De son propre aveu, le KOR entend agir "dans un cadre légal et non-clandestin" pour “le respect des droits des travailleurs définis par la constitution polonaise", dans le souci "d'améliorer la situation économique du pays par des réformes à petits pas" dont le but avoué est "l'indépendance nationale et la démocratie".

Dans cet esprit, ils préconisent le développement de "syndicats libres" dont le modèle serait les "commissions ouvrières" en Espagne (qui sont, on le sait, dominées par l'influence du PC).

Le KOR semble avoir disposé de toute latitude pour apparaître en première ligne aujourd'hui -notamment pour jouer un rôle important d'agence de presse dans les récentes grèves alors que le gouvernement gardait le silence sur elles. Ce serait un leurre terrible de croire à la possibilité réelle d'assouplissement du capitalisme d'Etat ; au contraire le développement de la crise du capitalisme laisse à la bourgeoisie de l'Est une marge de manœuvre de plus en plus réduite ne pouvant préfigurer qu'une oppression et une exploitation grandissantes de la classe ouvrière, ainsi qu'une répression de plus en plus sanglante. Le KOR, contrairement â ce qu'il laisse croire ne représente pas une quelconque relève "démocratique" mais a pour seule fonction d'insuffler des mystifications au sein de la classe ouvrière que le gouvernement s'avère incapable de faire accréditer. En premier lieu, l'amélioration du sort des ouvriers, la possibilité de réforme du système pour tenter de conjurer un affrontement inévitable. Mais la nature bourgeoise du KOR est identifiable le plus sûrement à l'un des traits dominants de sa propagande : le NATIONALISME.

Le KOR ne manque pas d'évoquer que la Pologne a toujours été -même sous les tsars- "le pays des insurrections contre la domination russe". Selon lui, plus il y aura des tentatives d'imposer des réformes au pouvoir d'Etat et de manifestations de volonté d'indépendance nationale, plus les autorités russes auront peur d'intervenir avec leurs chars.

Les événements de 56 en Pologne même et en Hongrie, de 68 en Tchécoslovaquie se sont chargés de démontrer exactement le contraire, et le PCP a pu rappeler en demi-teintes que les grèves étaient de nature à éveiller l'inquiétude des amis du pays?

Non ! La défense des ouvriers polonais contre la menace réelle des chars russes ne se trouve pas dans le cadre national.

DES LUTTES QUI NE SONT PAS ISOLEES

A l'inverse, la question du lien entre les luttes des ouvriers polonais et le prolétariat soviétique est fondamentale.

Début mai, la plus grande usine de fabrication d'automobiles d'URSS à Togliattigrad sur la Volga, assurant à elle seule 55 % de la production du pays (700 000 voitures par an) était paralysée pendant 48 heures par la grève d'au moins 70 000 ouvriers et lancée

à l'initiative des chauffeurs d'autobus urbains qui voyaient leur charges de travail alourdies, pour protester contre les insuffisances chroniques de produits laitiers et de viande dans le pays. A la même période, dans une autre importante usine de fabrication de voitures et de camions, à Gorki (200 000 ouvriers), une grève éclatait pour des raisons similaires, 2 000 tracts manuscrits ont été distribués dans la ville et ont circulé de mains en mains.

En juin, c'est à son tour, une usine de fabrication de poids lourds, à Kama, dans la région de la Volga où des arrêts de travail ont eu lieu. De telles grèves, selon les déclarations du dissident Borissov ne constituant pas des faits exceptionnels, elles seraient même de plus en plus fréquentes mais ce sont des informations difficiles â obtenir et à contrôler.

Ainsi, pour la première fois, les luttes ouvrières se sont généralisées en Pologne â l'ensemble du pays, et pour la première fois, avec des grèves qui se manifestent en URSS, elles n'apparaissent pas comme un phénomène isolé dans l'ensemble des pays de l'Est.

Cette tendance affirmée à la généralisation des luttes dans les pays de l'Est représente une des caractéristiques essentielles des luttes actuelles par rapport aux luttes du passé. Même si les luttes comme en 70/71 en Pologne développaient un aspect plus radical que les luttes à l'heure actuelle, le seul fait que celles-ci vont dans le sens d'une généralisation A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR DES FRONTIERES représente un pas qualitatif autrement important pour le mouvement ouvrier.

Plus immédiatement encore qu'ailleurs, la question de l'internationalisation de la lutte, promesse ouverte par la multiplication des luttes ouvrières non seulement en Europe de l'Est mais dans tous les pays du monde, se pose de manière aiguë.

C'est non seulement la seule voie qui se dessine, 1'unique possibilité des ouvriers polonais, russes ou de n'importe quelle autre nationalité de sortir du cadre capitaliste et de l'enfer de 1'exploitation, mais aussi de rompre en même temps avec la logique belliciste de la bourgeoisie et son issue meurtrière.

Si à l'Est, des manifestations de l'opposition â la guerre s'expriment (ainsi deux femmes animant une revue féministe qui ont été expulsées d'URSS pour avoir publié un article contre la guerre en Afghanistan), c'est l'internationalisation de la lutte de classe qui représente le plus sûr barrage contre la guerre.

La généralisation des luttes dans tous les pays de l'Est ne peut que saper les bases de la mystification nationaliste, mai s elle est aussi un facteur de première importance à l'Ouest où ces luttes alimentent la prise de conscience du caractère identique de l'exploitation dans les deux blocs constituant une des meilleures cuirasses contre les tentatives de propagande guerrière des bourgeoisies occidentales.

Derrière cette propagande faite au nom de la défense des libertés et des droits de l'homme, contre qui essaie- -t-on d'entraîner les ouvriers d'Occident à aller se battre ? Contre d'autres prolétaires qui, sous nos yeux montrent à l'évidence que leur véritable guerre est dirigée, comme à l'Ouest, aujourd'hui, contre leurs exploiteurs et leur condition d'exploités.

Y.D

Géographique:

- Pologne [17]

Rubrique:

Révolution Internationale n° 77 - septembre 1980

| Fichier attaché | Taille |

|---|---|

| 1.56 Mo | |

| 448.85 Ko |

- 38 lectures

GENERALISONS LE "MAUVAIS EXEMPLE" DES OUVRIERS POLONAIS !

- 13 lectures

Le grand mensonge copieusement et unanimement défendu par toutes les bourgeoisies du monde, à l’Est et à l'Ouest, parce qu'il les sert toutes, le mensonge de la nature "communiste" des rapports sociaux dans les pays de l'Est est aujourd'hui dénoncé et mis en pièces par la lutte des ouvriers en Pologne.

Ce que le monde entier peut aujourd'hui contempler dans la situation sociale en Pologne, ce n'est pas "l'échec du socialisme", mais la fin de ce mensonge et la réalité du capitalisme d’Etat et de la lutte de classe exposée au grand jour.

- "Ces luttes ne sont pas une gifle aux seuls tenants de l’idéologie stalinienne'' et à tous les théoriciens du capitalisme d'Etat, mais également une gifle à toutes les autres fractions de la bourgeoisie mondiale à qui ce mensonge profite tout autant. Car elles ont toutes intérêt à ce que le prolétariat reste coincé dans ce faux dilemme : "capitalisme privé ou capitalisme d'Etat", présenté comme "libéralisme ou socialisme".

Le premier mérite du prolétariat en Pologne et son apport essentiel à la lutte de classe internationale de la classe ouvrière, c'est de montrer qu'il existe une autre alternative.

L'UNITE DE TOUTES LES BOURGEOISIES CONTRE LA CLASSE OUVRIERE.

Naturellement divisée, déchirée, toujours prête à s'entre-égorger, une seule chose peut pousser la bourgeoisie à s'unifier : la lutte des ouvriers. Cette réalité, mille fois vérifiée par l'histoire aux dépens de la classe ouvrière, se confirme encore aujourd'hui : la lutte du prolétariat en Pologne a un tel impact et représente un tel pas en avant pour le mouvement ouvrier international, une telle menace pour la bourgeoisie mondiale que toutes les bourgeoisies du monde retrouvent, face à lui, une touchante unité.

II y a quelques semaines encore, les tensions entre les deux blocs impérialistes (URSS/USA) ne cessaient de s'aiguiser, leurs rapports, face à la crise économique mondiale, de s'envenimer. L'éventualité d'une troisième guerre mondiale était calmement envisagée, et l'invasion de l'Afghanistan par les troupes russes venait sombrement illustrer cette possibilité.

Aujourd'hui, comme par enchantement, de Washington à Moscou, de Bonn à Varsovie, c'est un seul cri qui s'échappe : "Ouvriers polonais, n'allez pas trop loin ! Il faut être réaliste !"

Quand, après deux à trois semaines, les luttes semblent gagner un second souffle et s'étendre sur tout le territoire polonais, les appels internationaux au calme sont redoublés. La bourgeoisie occidentale, Allemagne et USA en tête, offrent leurs services et leur argent pour "aider la Pologne à faire face à sa crise sociale", et ce n'est certainement pas dans l'espoir de voir la Pologne changer d'alliance, ce qui dans la situation internationale actuelle s'avère impossible.

Alors que la crise mondiale du capitalisme, à l'Est comme à l'Ouest, plonge la planète dans un désordre de plus en plus grand et menace de précipiter l'humanité dans une troisième guerre mondiale, les appels au calme que la bourgeoisie internationale lance au prolétariat le sont au nom de "l'ordre" et de la “paix" mondiale...

Pape, chrétiens, gauchistes, "socialistes", "communistes", nationalistes, humanistes, toute la bourgeoisie "comprend" ou "appuie" ou "soutient" le mouvement des ouvriers en Pologne. Rarement une lutte ouvrière d'une telle ampleur n'aura reçu une telle sollicitude-

C'est un véritable chantage qui est fait au prolétariat en Pologne, le chantage à l'intervention russe. Le contenu de ce chantage, inauguré, il faut le noter, dès le début du mouvement par la bourgeoisie d'Etat polonaise elle-même, est tout aussi simple que mensonger : "Si vous allez trop loin, la Russie sera contrainte d'intervenir, et une intervention russe en Pologne constituerait une menace pour la paix mondiale".

Pourtant, ce n'est pas la répression des luttes en Pologne de 1970-71 , menée conjointement par l'Etat russe et l'Etat polonais qui a depuis aiguisé les antagonismes entre les blocs, pas plus d'ailleurs que ne l'a fait l'écrasement des émeutes en Corée du Sud par l'armée sud-coréenne, sous commandement américain, et pas plus, d'ailleurs que ne 1' aurait fait une intervention des USA en Iran.

Contrairement à ce que laisse entendre le chantage de la bourgeoisie mondiale : "La lutte de classe peut entraîner la guerre mondiale”, les luttes en Pologne montrent que seule la lutte de classe peut empêcher la guerre. Chaque pas en avant du mouvement ouvrier nous démontre cette réalité et l'illustre chaque fois mieux. Il en est ainsi des luttes ouvrières aujourd'hui en Pologne, qui démontrent de façon éclatante que :

- face au prolétariat, la bourgeoisie mondiale remise au second plan ses antagonismes pour faire face à la menace, commune à toutes ses fractions : la classe ouvrière ;

- la lutte des ouvriers contre l'Etat lie les mains de celui-ci pour les mobiliser en vue d'un conflit militaire ;

- il est impossible d'envoyer se massacrer mutuellement des ouvriers qui partout dans le monde subissent les mêmes problèmes, la même crise et qui fondamentalement, se battent pour les mêmes raisons.

Après la dénonciation pratique et directe du mensonge sur la nature communiste des pays de l'Est, la démonstration claire, dans la pratique là aussi, que seule la lutte de classe peut empêcher la guerre est le deuxième aspect de la contribution du prolétariat en Pologne au mouvement ouvrier international : du fait de l'existence internationale de cette lutte, la perspective actuelle est révolutionnaire et non pas guerrière ; le fait d'avoir repoussé d'autant la perspective d'une troisième guerre mondiale a fait avancer d'un pas la lutte du prolétariat international face à la crise du capitalisme.

CONTRE E ISOLEMENT ET LE POISON NATIONALISTE

En 1970-71, l'isolement de la révolte à Gdansk et à Szczecin a été fatal. Sans avoir à craindre que la répression ne provoque un soulèvement général, la bourgeoisie polonaise, appuyée par la Russie, avait pu réprimer sauvagement et écraser dans le sang les révoltes ouvrières.

Aujourd'hui, la situation et les conditions ont changé, ou plutôt se sont développées. Le mouvement en Pologne même n'a cessé de s'étendre, soudé par un très fort sentiment de solidarité. Au niveau international, partout les ouvriers ont à faire face à la même crise qui s'approfondit et ont engagé des combats ; ils se sentent donc plus spontanément solidaires des ouvriers polonais.

Ajoutées à la force du mouvement lui-même, la situation et les conditions dans lesquelles il se déroule, lui confèrent un impact et une importance d'un autre niveau que celui de 1970-71.

C'est pour ces raisons que fondamentalement, les réactions de la bourgeoisie internationale contre la lutte en Pologne sont une tentative d'isoler le mouvement, en ne cessant de marteler que c'est "une affaire strictement polonaise", spécifique à la Pologne, une réaction à une crise économique “polonaise", sans rapport aucun avec la crise générale qui signifie la faillite du capitalisme mondial. De ce point de vue, le poison le plus dangereux que la bourgeoisie tente d'administrer à la classe ouvrière, c'est le nationalisme.

UNE EXPERIENCE FONDAMENTALE POUR LA CLASSE OUVRIERE

Ne céder ni au chantage, ni à la provocation, imposer et maintenir un rapport de force, et, sans se précipiter, aller le plus loin possible : telles sont l'attitude et la conduite exemplaires de la classe ouvrière en Pologne. Sa force, elle la tient d'elle seule, de son unité, de sa conscience et de son expérience ; cette force, elle la rend effective, efficace, par son organisation autonome où c'est l'assemblée générale et souveraine de tous les ouvriers qui décide.

La lutte des ouvriers polonais a le mérite de commencer à répondre, par l'exemple, aux questions essentielles qui se sont posées dans toutes les luttes que les ouvriers du monde entier ont menées ces derniers mois, et c'est également un pas en avant pour tout le mouvement ouvrier international.

En premier lieu, les ouvriers polonais ont démontré, de manière éclatante que la classe ouvrière peut faire reculer l'Etat, même un Etat stalinien et sous la menace constante des chars qu'on n’a cessé de leur brandir, même dans une situation économique catastrophique.

En deuxième lieu, les ouvriers polonais ont montré comment imposer, entretenir et renforcer le rapport de forces :

- en conservant une autonomie totale par rapport à l'Etat. Ce qui veut dire ne faire confiance à aucune fraction de l'Etat avec lequel on peut, certes, négocier mais ne pas composer.

- en organisant de la façon la plus large et la plus unitaire le mouvement. Ce qui veut dire une organisation générale et centralisée, et non pas corporatiste et fédérée, sous le contrôle et la direction constante des assemblées générales qui, en toutes occasions restent souveraines.

D'ailleurs, il suffit de considérer la "tactique" de l'Etat vis-à-vis des ouvriers pour comprendre oû est la force du mouvement. Les négociations entre le pouvoir et les ouvriers ne sont jamais une conciliation, comme voudraient le faire croire les démocrates, mais font partie du combat où le plus fort impose son point de vue. Dans ce combat, les "autorités" polonaises ont justement tout fait pour briser cette force, en voulant négocier usine par usine, en voulant isoler les centres de lutte les uns des autres (blocage des communications radio, téléphoniques, etc...) et surtout en faisant pression sur le comité central de grève (M.K.S.) pour le couper de l'assemblée générale des ouvriers. Sur tous ces aspects du combat l'attitude des grévistes a toujours été exemplaire : le rétablissement des liens entre les différents centres de lutte a été posé comme préalable aux négociations et, en gardant un contrôle constant sur le comité central de grève, l'assemblée générale des grévistes a pu, à plusieurs reprises, contrecarrer l'influence des pressions de l'Etat qui s'y faisait jour.

Le haut niveau de conscience que les ouvriers polonais ont manifesté dans la lutte est lui aussi exemplaire :

- en ne cédant ni au chantage, ni à la provocation, les ouvriers ont montré qu'ils ne concevaient pas le rapport de forces avec l'Etat d'un point de vue strictement policier et militaire, mais du point de vue social, par l'extension en largeur et en profondeur du mouvement, en étant vigilants à ne pas se laisser placer sur ce terrain militaire par une éventuelle provocation de 1'Etat.

- l'unité que les grévistes ont établie entre revendications politiques et économiques est aussi une manifestation de cette conscience.

Depuis dix ans que la crise économique ne fait que s'approfondir, il devient de plus en plus évident qu'une réaction à une situation immédiate est nécessaire mais pas suffisante. Ainsi, derrière l'unité établie par les grévistes entre revendications économiques et politiques ressort la nécessité de dégager une perspective tout en réagissant à une situation immédiate.

Vouloir dégager cette perspective et la défendre au travers de "syndicats", même "libres", est une illusion; aucune organisation qui ne soit celle de la 1utte elle-même, n'aurait la force de s’opposer et d'imposer quoi que ce soit à l'Etat (comme dans les pays occidentaux) et se donnerait pour tâche d'imposer une vision "réaliste" aux ouvriers.

Ce qu'il est important de voir c'est ce qui se cache et s'exprime maladroitement dans la revendication du "syndicalisme libre" : la nécessité de dégager une perspective ouvrière face à la crise économique et pouvoir l'imposer.

Quoiqu'il arrive, quoiqu'il se passe maintenant en Pologne, répression brutale ou enterrement "national et démocratique" du mouvement derrière les apprentis bureaucrates nommés "dissidents", ou tout simplement que la lutte ouvrière, ayant épuisé les possibilités du moment s'arrête d'elle-même, dans tous les cas, ce que la classe ouvrière en Pologne a déjà fait, représente un immense pas en avant pour l'ensemble du mouvement ouvrier international. Quoique la bourgeoisie fasse ou dise maintenant, elle ne pourra plus effacer cet acquis de la conscience du prolétariat mondial, comme elle n'a pas pu effacer les acquis et l'expérience des luttes de 1970-71 et de 1976 en Pologne dont la classe ouvrière, dans les luttes d'aujourd'hui, tire le maximum de profit.

le 30.08.80

H. Prenat

Géographique:

- Pologne [17]

Rubrique:

KOR : UNE "OPPOSITION" AU SERVICE DU CAPITAL POLONAIS

- 18 lectures

Une des meilleures armes de la bourgeoisie contre la classe ouvrière consiste à faire passer ses luttes pour autre chose que ce qu'elles sont, et en particulier à les désigner du nom de ces fractions bourgeoises dont la fonction est justement de saboter la lutte ouvrière tout en prétendant la représenter. Dans nos régions dites "démocratiques", nous avons l'habitude de voir les mass-médias faire tout leur possible pour présenter toute grève ouvrière comme étant celle de telle ou telle officine syndicale. S'il n'y a pas de "pluralisme syndical" en Pologne, les mouvements d'"opposition démocratique", et le KDR en particulier, font parfaitement l'affaire! L'ensemble de la presse a voulu faire passer ce dernier pour le "meilleur soutien", 1'"expression politique", ou encore 1'"inspirateur" des grèves.

Cette volonté de camouflage du véritable antagonisme social veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes : d'un côté la détermination de ceux qui n'ont à perdre que leurs chaînes, de l'autre, 1'"opposition" qui, le jour même de l'entrée en grève des chantiers de Gdansk, appelle à une manifestation à Varsovie sur le thème de la défense de la patrie polonaise; d'un côté la mise en pratique par les ouvriers de la solidarité prolétarienne avec le développement de son organisation autonome et centralisée, de l'autre, l'appel du KOR à la solidarité internationale... des "dirigeants occidentaux", des "dirigeants des grandes banques et institutions financières internationales", pour qu'ils apportent "leur soutien moral et éventuellement économique" pour sauver la Pologne !

Le KOR nous désigne bien là quelle est la classe qu'il soutient, exprime et prétend inspirer. A 1'instar de tous les mouvements de "contestation", de "dissidence" qui fleurissent dans quasiment tous les pays de l'Est, il ne se présente lui-même que comme une opposition très responsable, respectrice "du cadre légal" et parfaitement consciente des impératifs nationaux imposés tant par la dégradation de la situation économique que par les conditions de l'appartenance au bloc de l'Est. "J'essaie de me placer du point de vue du pouvoir", disait J. Kuron en 77, tout en suggérant à ce dernier "le redressement de la situation économique du pays par des réformes à petits pas avec l'assentiment des travailleurs", et surtout -et c'est bien là que le KOR se montre la plus responsable des oppositions- en tirant la sonnette d'alarme, au lendemain des émeutes de 76, sur la trop grande vulnérabilité de l'Etat polonais face aux assauts de la classe ouvrière :

"Les événements ont montré que, dans le système actuel, les citoyens n'ont qu'un seul moyen pour exprimer leur position: celui de manifester pour traduire leur mécontentement. Il faut élargir les libertés démocratiques pour éviter de nouvelles explosions populaires". (Lettre des onze au Parlement en juin 76, signée par les co-fondateurs du KOR, dont J. Kuron).

Depuis sa fondation en 76, le KOR développe sa propagande autour des moyens d'obtenir cet "assentiment des travailleurs" et d'éviter les explosions de la lutte de classe, avec en première place la "création de syndicats libres", sur le modèle des commissions ouvrières espagnoles, qui ont fait la preuve de leur efficacité dans ce domaine comme le décrit si bien le journal du KOR "Robotnik":

- "Peu à peu les directions ont compris qu'un contact avec les commissions ouvrières était dans leur propre intérêt, parce que ce sont elles qui représentent les travailleurs, avec lesquels on ne peut s'entendre que par leur intemédiaire. En effet, les directions n’obtenaient rien par l'intermédiaire des syndicats officiels." (souligné par nous)

Ces pourfendeurs de l'"Etat totalitaire", ces "défenseurs des ouvriers" se montrent les conseillers attentifs des bureaucrates, qu'en bourgeois cohérents, ils aspirent à devenir eux-mêmes. Selon la formule du sinistre Kuron: "Je suis moi-même un apparatchik", mais un apparatchik qui sort de son chapeau la recette pour "obtenir quelque chose des ouvriers", ce à quoi a échoué le gouvernement actuel.

UNE RELEVE DEMOCRATIQUE?

En opposant à l'Etat polonais son programme "à coloration ouvrière", J. Kuron avouait lui-même "ne se faire aucune illusion sur la possibilité de ces réformes". L'opposition polonaise est suffisamment consciente des impératifs nationaux pour savoir que, plus que jamais, avec l'aggravation de la crise économique l'Etat ne peut que durcir encore plus son contrôle sur la société et renforcer l'attaque contre la classe ouvrière. Cependant, si la bourgeoisie ne s'illusionne guère sur la marge de manœuvre de son propre système, et si l'opposition se sait finalement condamnée à rester... dans l'opposition, celle-ci ne s'est développée jusqu'à présent que pour redonner quelque crédit à des illusions qui s'écroulent par pans entiers sous les effets de la crise et que le gouvernement ne parvient de toutes façons plus à entretenir. Les "lendemains qui chantent" du socialisme sont repeints à la sauce démocratique sous les traits d'un "débat national" retrouvé. Il s'agit surtout de convaincre les ouvriers que la confrontation directe avec l'Etat peut être évitée, que l'amélioration de leur sort ne peut passer que par l'union de la nation pour l'obtention de ces fameux "droits démocratiques".

Aujourd'hui, décrivant -dans un article paru dans "Le Monde" du 20 août- 1'enjeu de la situation ouverte par les grèves et leur extension, Kuron explicite clairement l'attitude du KOR :

- "Lorsque l'inflation aura mangé les augmentations et que les promesses d'un meilleur approvisionnement n'auront pas été tenues, les grèves reprendront un nouvel essor. La colère des ouvriers sera plus grande, et plus grande encore, si c'est possible, leur méfiance vis à vis du pouvoir. Or celui-ci sera encore plus impuissant...La révolte sera alors inévitable, avec comme conséquence une tragédie â l'échelle nationale.".

C'est pourquoi explique-t-il: "la tâche principale de l'opposition démocratique consiste à transformer les revendications économiques en revendications politiques".

Alors que le gouvernement, tant qu'il a pu le faire n'a cessé de développer l'argument: "Nous pouvons discuter des problèmes économiques. Mais ne touchez pas aux problèmes politiques", la propagande du KOR s'articule autour de 1' l'idée qu'il faut que les ouvriers abandonnent le terrain économique pour le terrain politique, car "s'élever contre la hausse des prix porterait un coup au fonctionnement de l'économie". En un mot, le mouvement actuel doit cesser "de ne parler qu'au nom des ouvriers" pour comprendre que "seul un immense effort de tous, accompagné d'une profonde réforme, peut sauver l'économie du pays."

Tel est l'objectif que propose 1"opposition", au moment où la classe ouvrière en Pologne, en refusant d'opposer revendications politiques et revendications économiques, en imposant toute la pression de son auto-organisation, affirme plus que jamais son autonomie de classe face à l'ensemble de la société.

UNE FRACTION CREDIBLE DE LA BOURGEOISIE

Devant une détermination ouvrière bien plus puissante que celle qu'elle avait réprimée dans le sang en 70 et 76,1a bourgeoisie fait la démonstration qu'elle sait aussi tirer les leçons de l'histoire. Non seulement tout est fait pour éviter le risque que constituerait l'utilisation de la répression directe, mais le capital polonais a su produire ses propres anti-corps à la lutte de classe.

De l'église à l'opposition, en passant par les différentes tendances du POUP, la bourgeoisie fait tout son possible pour offrir aux yeux de la classe ouvrière de multiples facettes qui, à quelques nuances de langage près, se rejoignent pour appeler la classe ouvrière à modérer son élan revendicatif.

N'est-ce pas le KOR lui-même qui, au moment de l'établissement par le comité inter-entreprises de Gdansk de la liste des revendications, met en garde les ouvriers contre "des revendications qui, soit acculent le pouvoir à la violence, soit entraînent sa décomposition. Il faut leur laisser une porte de sortie",

Le libre cours laissé au développement du KOR depuis 76 -qui lui permet aujourd'hui de se réclamer d'une implantation directe dans les grands centres industriels et de publier sa presse au grand jour- lui donne les moyens d’assumer la fonction pour laquelle il est né : celle, tout en cherchant à récupérer pour son propre compte les formes prises par la vague de luttes actuelle, d'essayer d'entraîner les grèves ouvrières sur le faux terrain de la défense de la démocratie, celle d'appeler les ouvriers à resserrer les rangs derrière "leur" Etat national. C’est dans ce sens que, dans la situation de quasi-blocage où se trouve le capital polonais, le KOR peut prétendre constituer aujourd’hui son serviteur le plus zélé.

La fin de non-recevoir qui accueille de tels arguments, et qui se résume dans la réponse d'un ouvrier : "on leur laisse une porte de sortie, puisqu'on les laisse gouverner", traduit bien tout le clivage entre la volonté ouvrière et l'orientation "responsable" que le KOR voudrait bien parvenir à donner au mouvement.

La vague d’arrestations opérées le 20 août ne doit pas faire illusion. Celles-ci ont eu lieu au moment même où le gouvernement, mesurant toute la force du mouvement, se décidait à assouplir sa politique et à entamer des négociations. En arrêtant les dirigeants du KOR, le gouvernement pouvait espérer orienter la négociation autour de leur libération, ou du moins redonner à celui-ci une image de marque plus oppositionnelle capable d'en faire des "interlocuteurs valables", c'est à dire valables aux yeux des ouvriers, capables de récupérer toute leur confiance. Dans l'ensemble, la manœuvre a relativement échoué pour le moment, et, même dans la négociation -terrain sur lequel la bourgeoisie se sent généralement la plus à l'aise, parce qu'il lui est plus facile d'y opérer des manœuvres de division- la détermination ouvrière ne s'est pas épuisée.

Pour que le rapport de forces imposé par la classe ouvrière puisse se maintenir et ne laisse aucune prise à de telles tentatives, les ouvriers doivent poursuivre dans la voie dans laquelle ils se sont engagés : développer et renforcer le contrôle des assemblées générales sur les organes dont ils se sont dotés.

Tout en cherchant à éviter pour le moment l'emploi de la répression directe contre les ouvriers, la bourgeoisie mobilise toutes ses forces pour tenter de diviser, enfermer, dévoyer le mouvement vers un terrain qui n'est pas le sien. Dans ce cadre , 1'"opposition démocratique", incapable d'apparaître comme une relève cohérente à la bureaucratie en place, peut peut-être espérer de la situation actuelle eue ses bons et loyaux services sauront être payée d'une reconnaissance "légale" de la société bourgeoise, du droit ou non de former une officine syndicale à son image. Mais, avant tout, elle n'a de raison d'exister au sein de la classe dominante en Pologne que si elle parvient à se faire ce flanc-garde dont a tant besoin aujourd'hui l'Etat capitaliste polonais.

Le 30-08-80

J.U.

Géographique:

- Pologne [17]

Courants politiques:

- Trotskysme [20]

Rubrique:

LES FAUX-AMIS DES OUVRIERS

- 18 lectures

"Vive la Pologne", "Bravo aux grévistes de Gdansk", "Salut à la remarquable maîtrise des ouvriers", "Solidarité a- vec le peuple polonais", rarement une lutte prolétarienne comme celle qui se déroule en Pologne n'aura reçu de gens comme Giscard, Schmidt, Jean-Paul II, Carter, "libéraux", "socialistes", "communistes", syndicalistes, gauchistes, une telle sol 1icitude.

Les ouvriers ne doivent pas se faire d'illusions : le mouvement de masse des travailleurs polonais n'a acquis â la cause des ouvriers tout ce beau monde qu'en apparence, fondamentalement pour leur prêcher la sagesse. Car les mobiles qui animent toutes les voix de ce chœur unanime son+, comme ils l'ont toujours été, totalement étrangers aux intérêts des ouvriers. Et cette "solidarité" ne fait qu'obscurcir les perspectives d'une réelle solidarité dans et par la lutte autonome du prolétariat dans tous les pays, en l'ensevelissant sous une avalanche de bénédictions de curés, de sollicitudes de bureaucrates, de conseils de "démocrates". Si les uns et les autres divergent souvent profondément quant aux motivations de leur "appui" ou de leur "compréhension", tous concourent à cacher les causes, les moyens et l'enjeu réel de la lutte des ouvriers de Pologne :

- un Etat capitaliste aux prises avec la crise mondiale ; une bourgeoisie nationale qui tente de pressurer au maximum les ouvriers ;

- une lutte ouvrière de résistance, spontanée et tendant vers une autonomie de classe et une remise en cause générale du système d'exploitation.

Sans parler de la droite qui appuie bien haut la "renaissance nationale" en Pologne, parce qu'elle voit dans T événement un affaiblissement de l'ennemi de l'Est, et rien de plus, la gauche quant à elle développe à son habitude une prétendue "défense des intérêts des ouvriers".

UN APPUI DU R. C.?

Il n'est pas besoin de chercher bien loin les raisons de l'appui du PC aux "revendications démocratiques" des ouvriers polonais. Face à un mouvement trop puissant pour être ouvertement dénoncé comme "réactionnaire", le PC manœuvre, comme il le fait toujours en pareille occasion, pour contrer le plus efficacement possible toute velléité d'autonomie de la classe ouvrière. Ici, le PC fixe pour but au prolétariat l'expropriation des patrons privés, pour défendre ce qui n'est, en fait, ni du socialisme, ni du communisme mais du capitalisme d'Etat. Aujourd'hui, avec une mobilisation massive d'ouvriers qui dévoile cette vérité, dans un pays où cet objectif est réalisé, le PC brouille les pistes en prétendant approuver les ouvriers polonais. Le PC rassure ceux qui douteraient des bienfaits de ce "socialisme" en montrant leur "droit" de se défendre "démocratiquement"...

En tait, cette acrobatie de propagande pour ne pas perdre le crédit du plus énorme mensonge de l'histoire du mouvement ouvrier - l'existence du "socialisme en un seul pays"-, ne saurait effacer les expériences tragiques répétées de ce qu'est la vraie nature de la politique "ouvrière" du PC : Chine 1927, Espagne 37, Allemagne de l'Est 53, Pologne 53-56-70, Hongrie 56, la liste est longue des massacres perpétrés directement contre les ouvriers soulevés contre l'exploitation par ces sinistres agents du capitalisme déguisés en "communistes" et authentiques fils de Staline, le boucher de plusieurs dizaines de millions de personnes en URSS.

Pour le PCF plus précisément, que les ouvriers se souviennent des bombardements de Sétif en Algérie après la guerre, qui firent plusieurs milliers de morts, sous un ministère PC, de l'appui aux "libérateurs" de 1'Armée Rouge en Hongrie 56, du soutien réservé ou du silence autour des répressions de Tchécoslovaquie 68, Pologne 70 et 76.