Revue Int. 1979 - 16 à 19

- 3674 reads

Revue Internationale no 16 - 1e trimestre 1979

- 3034 reads

Crise, révolte et grèves ouvrières

- 3262 reads

Plus de 10.000 morts en un an ; tous les jours et pendant plusieurs mois, la répétition incessante des manifestations et de la répression; l'ensemble du pays paralysé par la grève quasi-générale des ouvriers du pétrole, mais aussi des hôpitaux et des banques, des transports et de la presse; les universités et les écoles fermées; les avertissements jusqu'aux menaces d'intervention des grandes puissances ; les évacuations des ressortissants étrangers; les tergiversations de l'armée et du Shah, de l'opposition religieuse et du Front National; tels sont les événements qui ont révélé ouvertement la décomposition sociale, la crise politique et la paralysie du système, illustration dans un pays des caractéristiques et des perspectives de la situation actuelle du monde capitaliste dans son ensemble.

La crise mondiale

Au plan économique d'abord, le mythe de l'Iran, longtemps donné comme l'exemple d'une nation en développement, promise par le Shah au 5ème rang mondial pour la fin de ce siècle, s'est écroulé comme un château de cartes.

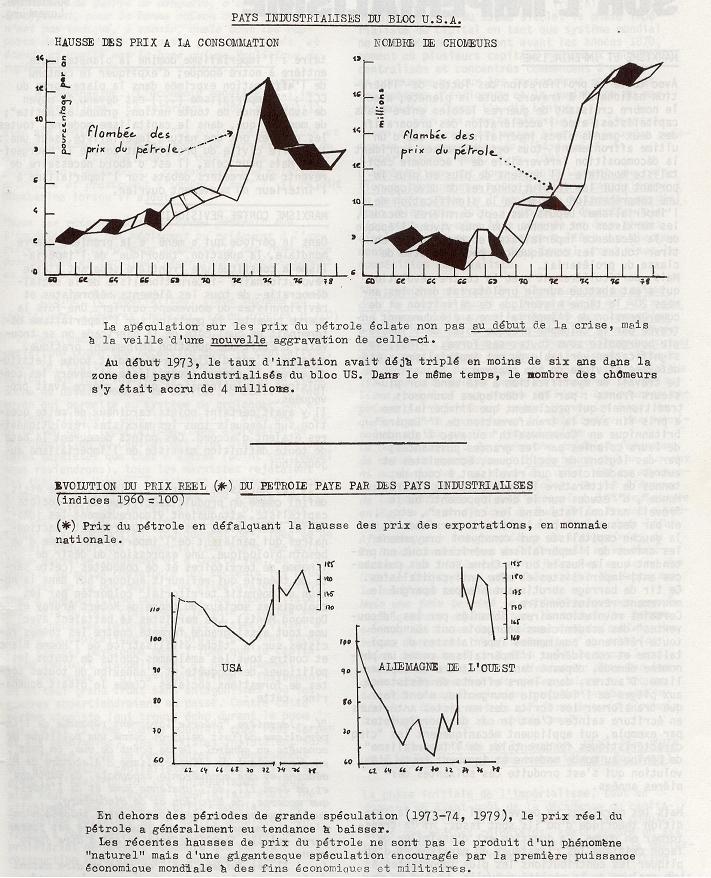

En 1973, pour la première fois, le déficit extérieur chronique de l'Iran se résorbait et en 1974 les exportations dépassaient les importations de 52%. Ce bond fit croire alors au "décollage" économique, tout comme ce fut le cas pour le Brésil ; enfin, disait-on, un pays du Tiers-Monde montrait la possibilité de sortir du sous-développement. Mais l'illusion s'est rapidement dissipée avec un excédent ramené à 23% dès 1975. En fait, dépendant à 96% du pétrole pour ses ressources d'exportation, l'Iran n'avait fait que bénéficier du quadruplement du prix du pétrole tout à fait conjoncturellement. Ceci ne correspondait pas au profit de la vente d'un produit devenu subitement "rare" sur le marché, comme le battage sur la "pénurie" de pétrole tentait de le faire croire, mais à une hausse des prix, voulue par les Etats-Unis et ses grandes compagnies pour remettre en ordre, à leur profit, le marché sursaturé de l'or noir. Par cette hausse en effet, les Etats-Unis, se trouvant eux-mêmes parmi les principaux producteurs de pétrole, accentuaient la mise sous rationnement de leurs alliés et concurrents, l’Europe et le Japon, en rendant la production américaine plus compétitive sur le marché mondial tout en faisant payer par ceux-ci l'armement des pays pétroliers (avec les Eurodollars fournis à l’OPEP par les achats de pétrole).

La "nouvelle richesse" des pays producteurs de pétrole devait vite céder sous les coups de la compétition acharnée issue de la surproduction mondiale dans tous les domaines et dans celui* du pétrole, amenant l'Iran à réduire ses ambitions de grandeur et à concentrer ses efforts sur les secteurs vitaux de l'économie nationale. Le "décollage" de l'Iran a fait long feu : il n'a pas été un souffle juvénile de santé du capital national mais un sursaut de l'agonie du capitalisme mondial. Il n'est plus question de prospérité désormais ; seul subsiste un endettement croissant pour les achats massifs d'armements ultra-perfectionnés et la fourniture d'usines "clés en mains" que la bourgeoisie n'a jamais pu faire réellement tourner.

Au plan politique ensuite, la bourgeoisie iranienne dont le pouvoir repose tout entier sur l'armée, seule force capable dans un pays sous-développé d'assurer à l'Etat un minimum de cohésion, dispose d'une marge de manoeuvre de plus en plus réduite. La monarchie du Shah tout-puissant ne représente pas un féodalisme retardataire et anachronique, dont la bourgeoisie pourrait se débarrasser pour aller de l'avant, mais bien une forme de capitalisme d'Etat concentré issu de la faiblesse historique et structurelle du capital national. L'évolution de l'Iran, marquée par des tentatives de "modernisation" et la mise à l'écart des secteurs archaïques de l'appareil productif, orientée toute entière par l'économie de guerre sur le pétrole et l'armement, seuls domaines du "développement" et du profit, est une évolution irréversible.

Aucune politique de la bourgeoisie ne peut aujourd'hui remettre en question le rôle prépondérant de l'armée et l'orientation de l'économie nationale sur la seule maigre ressource dont elle dispose dans l'économie mondiale. Dans un tel régime, caractéristique des pays sous-développés, tout est à importer et les "affaires" se traitent avec l'argent fourni par les exportations, avec tout ce que cela suppose de combines, marchandages, détournements de fonds, etc. De la surgissent des oppositions dans la bourgeoisie, mais qui ne peuvent pour autant réellement remettre en question la source des revenus et le fonctionne ment du système. Aucune politique de la bourgeoisie ne peut s'opposer réellement à l'élimination des secteurs non rentables de l'appareil productif sous peine d'accentuer encore la faillite. Pour ces raisons, il n'existe aucune alternative stable réelle et à long terme à la crise qui a mis en mouvement toutes les couches et classes de la population. La bourgeoisie n'est en dernier recours capable de proposer que la mitraille et les massacres répétés des masses paupérisées soulevées ; les oppositions de l'Eglise et Front National ne peuvent jouer que sur la manière d'utiliser l'Etat et l'armée pour mettre en oeuvre le seul véritable intérêt dans la situation : trouver les moyens d'une remise en marche du pays.

L'alternative d'une "Révolution de 1789" en Iran, mise en avant par toute une propagande prompte à fournir ses bons conseils et son appui à la domination bourgeoise secouée par la crise, n'est qu'un mensonge, A l'heure de la crise mondiale du système capitaliste, il n'y a plus de place pour la prospérité et le développement dans le cadre du capitalisme. L'histoire de l'Iran de ces cinquante dernières années est toute entière marquée non par la féodalité à laquelle la bourgeoisie pourrait opposer aujourd'hui une perspective de progrès, mais par la décadence capitaliste, la contre-révolution qui a suivi la vague révolutionnaire des années 1917-23 et le partage du monde issu de la deuxième guerre mondiale. Lorsque le Général des Cosaques Reza Khan, père du Shah actuel, prit le pouvoir en 1921 et se fit proclamer empereur en 1925, l'ère des révolutions bourgeoises était terminée et le régime s'instaurait avec la bénédiction des "alliés" sur les ruines de la guerre généralisée et sur la défaite du prolétariat mondial. Chancelant pendant la deuxième guerre mondiale, parce que penchant vers les puissances de l"Axe", le régime était remis sur pied par les vainqueurs occidentaux après le partage de Yalta entre l’Est et l'Ouest, l'ordre restauré à leur profit par le soutien au Shah contre un Mossadegh au nationalisme pas assez plié à leurs intérêts.

La crise iranienne actuelle s'inscrit toute entière, par ses caractéristiques historiques, économiques et politiques dans la crise mondiale du système capitaliste.

DECOMPOSITION SOCIALE, CRISE POLITIQUE ET LUTTES OUVRIERES

La crise du système provoque, en frappant l'ensemble des moyens de subsistance des couches et classes qui composent la société, une dislocation de sa cohésion et une décomposition sociale. De plus en plus repliée sur l'essentiel de ce qui lui assure le maintien de sa domination, la bourgeoisie est impuissante à fournir des remèdes matériels à la situation. Au contraire, les salaires et le nombre des ouvriers, les subsides et les divers expédients de survie des chômeurs et des sans-travail, les débouchés des étudiants, les profits du petit commerce, les investissements non rentables, sont irrémédiablement laminés par la bourgeoisie. Les contradictions sociales vont alors se révéler ouvertement. D'une part, au sein même de la classe dominante, les pratiques de racket, le bakchich et la corruption de ceux qui ont en mains les rênes gouvernementales, vont provoquer la colère de ceux qui en sont écartés. D'autre part, la misère grandit et la masse des éléments paupérisés grossit, accroissant le mécontentement et poussant de plus en plus à la révolte. Face à un pouvoir d'Etat réduit et identifié à une clique, lorsque toutes ces conditions convergent, le soulèvement de la population surgit d'autant plus vaste et d'autant plus décidé. Car plus les fondements de la domination de classe sont faibles et affaiblis par la crise, plus cette domination est arrogante et crûment imposée.

Comme au Nicaragua contre le dictateur Somoza, en Iran, les récriminations et la colère se sont cristallisées contre le Shah, sa famille, sa police politique. Comme au Nicaragua, à "tout un peuple" regroupé dans les manifestations pour réclamer le départ du tyran, le régime répondait de façon répétée par la répression de l'armée, laissant chaque fois nombre de morts sur le terrain (en septembre à Téhéran, 3000 à 5000 morts en une journée). Mais lorsque les grèves ont surgi, d'abord dans les usines pétrolières puis dans les autres secteurs, la bourgeoisie a dû céder aux revendications de salaires des ouvriers (jusqu'à 50% d'augmentation) pour faire redémarrer sa production. Et pour s'en assurer, l'armée a quadrillé les centres pétroliers, instauré la loi martiale, interdit les rassemblements, arrêté les "meneurs" de la grève. Les grèves ont alors repris contre la répression et l'armée, bloquant à nouveau la production et, en cela, fourni une nouvelle vigueur au mouvement.

Cette fois, au contraire du Nicaragua, l'attaque du symbole de la domination capitaliste était doublée d'une paralysie des bases mêmes de cette domination. La revendication du départ du Shah, au début voeu pieux utilisé pour leurs manoeuvres par les oppositions de l'Eglise et du Front National, auquel le gouvernement pouvait répondre par la seule répression, devenait une question vitale pour la bourgeoisie dès lors que son profit était mis en question par les grèves. Distincte du "peuple", la classe ouvrière se montrait une force capable de résister aux attaques de la bourgeoisie. Au sein des revendications des couches et classes aux motivations aussi disparates et aux intérêts aussi divergents que ceux des bourgeois de plus en plus ruinés des "Bazars" ou excédés par les exactions de la clique du Shah, des sans-travail jetés dans la misère, des étudiants sans débouchés, de la petite bourgeoisie indécise et fluctuante, la classe ouvrière défendait collectivement, sur une base matérielle, ses intérêts, concrétisant en même temps les aspirations des couches paupérisées de la société.

Au contraire de la petite-bourgeoise et des couches intermédiaires qui, dispersées en une multitude d'intérêts particuliers, ne peuvent aller par leur propre mouvement que vers la soumission ou la révolte désespérée, la classe ouvrière, regroupée en corps collectif au coeur de la production capitaliste, peut résister à la misère et aux massacres aujourd'hui et oeuvrer par là à la seule véritable alternative historique, la destruction du capitalisme. C'est cette réalité qui ie déroule en Iran au delà de l'écran de fumée des appels au secours d'Allah et de son prophète Khomeiny ou des tractations du Front National.

"(La classe ouvrière) n'a pas à réaliser d'idéal mais seulement à libérer les éléments de la société nouvelle que porte dans ses flancs la vieille société bourgeoise qui s'effondre". (Troisième Adresse du Conseil Général de l'AIT à la Commune de Paris en I871 Marx).

Avec ce mouvement se sont accentuées les caractéristiques de la crise politique et la rupture du fragile équilibre de l'Etat iranien. Aux premières difficultés, l'Etat a répondu sans ménagement par la répression ouverte. Le Shah recevait l'appui réitéré des Etats-Unis et le président Carter, après le massacre de septembre, tous "droits de l'homme" réduits à leur réalité de vent et de papier, réaffirmait la nature "libérale" du régime. L'URSS respectait une bienveillante neutralité. Le ministre des Affaires Etrangères britannique apportait au Shah un ferme soutien. La Chine, avec le voyage de Hua Kuo Feng, avait aussi donné son appui. Pour tous, la seule possibilité résidait dans le régime du Shah et de son armée. Aucun n'avait quelqu'un d'autre à proposer, une alternative à avancer. L'extension du "chaos" devait pousser la bourgeoisie à préparer des tentatives de relève. Déjà, la France, meilleure auxiliaire de la politique extérieure occidentale, avait récupéré et mis en réserve sous son aile l'opposition religieuse en accueillant comme "réfugié" l'Ayatollah Khomeiny, héraut de l'opposition,"expulsé" d'Irak où il était installé. Le Shah sortait des prisons les éléments du Front National. La valse-hésitation déclenchée par la nécessité de remise en ordre ne pouvait trouver fondamentalement d'autre point d'appui que l'armée, ce qui se traduisit par la remise du gouvernement formellement entre les mains de l'armée, et de la part de l'opposition, par des appels répétés à l'armée à passer à ses côtés. Dans le même temps, la bourgeoisie s'activait à trouver des justifications face à la population et à tenter de se rallier les fractions de la bourgeoisie et la petite-bourgeoise neutres, passives ou opposées à la corruption, en cherchant des "hommes intègres" et"non compromis" avec le régime. L'Ayatollah Khomeiny et le Front National maintenaient la radicalité de façade nécessaire pour éviter les débordements en réclamant toujours plus haut le départ du Shah. Au même moment, c'est le Front National qui fournissait l'homme susceptible de faire une première tentative, Bakhtiar ("l'homme des français") et l'Ayatollah Khomeiny créait une commission du pétrole destinée à demander aux ouvriers la reprise du travail sous couvert de la "consommation populaire".

Cette tâche n'est déjà pas facile lorsque le "peuple" est dans la rue. Et lorsque les ouvriers sont mobilisés et organisés, de tels appels de l'opposition, même la plus crédible et la plus décidée, se retournent contre ses intérêts. Ainsi, les ouvriers acheminèrent effectivement sous leur contrôle le ravitaillement. L'armée dut intervenir pour l'interrompre et l'Ayatollah faire le silence sur cette opération. Le "peuple" n'est bien pour ces fantômes du passé qu'un mot creux pour servir les intérêts nationaux. S'il a un sens pour le prolétariat, il ne peut être que celui de sa force autonome capable de vraie solidarité avec les immenses masses paupérisées. Il ne peut jamais être celui qu'entendent les "humanistes", les "démocrates" et les "populistes" qui, proposant leurs bons offices pour la défense du capital national, volent dans le "peuple" la masse de manoeuvre pour appuyer leurs ambitions.

Cette illustration de la crise politique montre la bourgeoisie en Iran, comme cela le sera de plus en plus partout dans le monde, sans aucune véritable issue à sa crise. Les "hommes politiques" de la bourgeoisie sont aujourd'hui de plus en plus des "hommes de transition", des "techniciens", cachant ou non selon les possibilités et les besoins de la bourgeoisie, les véritables "hommes" de la bourgeoisie, ceux de l'armée, de la police et de tous les corps de répression de l'Etat. En Iran, l'alternative n'est pas Khomeiny ou l'armée, ou Sandjabi ou l'armée : tant que l’Etat capitaliste existe, l'armée sera toujours là, avec un Khomeiny, avec un Sandjabi, comme avec un Shah. Les "relèves" ne peuvent constituer qu'un nouveau masque pour l'armée et ses fonctions d'encadrement car elle est la seule force sur laquelle la bourgeoisie peut asseoir son pouvoir. Et historiquement, les deux seules forces qui sont appelées à s'affronter de façon décisive sont la bourgeoisie et le prolétariat, l'armée et les ouvriers.

Dans l'immédiat, la bourgeoisie, pour faire face à la classe ouvrière, essaie de dissoudre ses intérêts dans l'ensemble de la population pour la démobiliser et perpétuer la dictature du capital. Les fondements des discussions et des manoeuvres politiques de la bourgeoisie, du gouvernement et de l'opposition, et au sein même de l'armée, sont de mater la révolte et/ou de dissocier dans l'esprit de la population et des ouvriers soulevés, le Shah et l'Etat, pour leur jeter, s'il le faut, le Shah en pâture sans rien toucher à l'Etat.

"La révolution jusqu'au départ du Shah", criaient les manifestants de Téhéran. Si le départ du Shah est la condition de l'arrêt de la marche du prolétariat, la bourgeoisie fera tout pour en arriver là, pousser les ouvriers à prendre la proie pour l'ombre, à croire que le but de la lutte est la chute du Shah, la fin de leur mouvement et de leur mobilisation.

Par la bourgeoisie, aucune perspective n'existe aujourd'hui, ni à court, ni à long terme. L'abandon du Shah et un autre gouvernement ne sont que la perpétuation et l'accélération des mêmes conditions de crise, de misère, de guerre et de répression.

Pour le prolétariat, à long terme, par l'extension et la généralisation de son combat au monde entier et fondamentalement dans les grandes concentrations industrialisées du capital, la perspective est celle de la destruction de ce système par la révolution communiste. Le combat de la classe ouvrière en Iran est un moment de ce combat général. Il n'est pas circonscrit à l'Iran, il a ouvert de nouvelles expériences vers des possibilités d'extension et de généralisation, par sa propre organisation et vis-à-vis des masses paupérisées de la société; il a montré, pour le prolétariat du monde entier, dans un pays situé sur la ligne des affrontements inter impérialistes, qu'il pouvait enrayer les attaques de la bourgeoisie.

Pour la classe ouvrière en Iran, le danger est à court terme de laisser diluer ses intérêts dans ceux de toute la population si elle accepte une union contre-nature du capital et du travail avec une quelconque fraction de la bourgeoisie, le danger d'une exploitation et d'une répression renforcées. Sa force réside dans sa capacité à rester mobilisée sur son terrain de classe.

M.Gr

Géographique:

- Moyen Orient [1]

Récent et en cours:

- Luttes de classe [2]

2eme conférence internationale des groupes de la GAUCHE COMMUNISTE

- 3362 reads

Dans la première quinzaine de Novembre s'est réunie à Paris la deuxième Conférence des groupes communistes en continuation de la première qui a eu lieu sur l'initiative de Parti Communiste Internationaliste (Battaglia Communista) en Mai 1977 à Milan. Il n'est pas dans notre Intention de donner, dans le cadre de cet article, un compte-rendu détaillé des débats. Celui-ci fera l'objet d'une brochure spéciale qui paraîtra prochainement en anglais, français, et italien afin de permettre à tous les militants révolutionnaires de suivre l'effort de clarification au travers de la confrontation des groupes qui ont participé à cette conférence. Plus modestement, nous nous proposons dans cet article, de dégager â grands traits, la signification importante à nos yeux de la tenue d'une telle conférence, tout particulièrement dans la situation actuelle et répondre en même temps à l'attitude très négative que certains groupes ont jugé bon d'adopter à rencontre de cette conférence.

Tout d'abord nous devons souligner que cette deuxième conférence a été mieux préparée, mieux organisée que la première, et cela aussi bien du point de vue politique quforgan1sat1one1. Ainsi 1'Invitation a été faite sur la base de critères politiques précis. L'Invitation s'adressait à tous les groupes qui :

1) Se réclament et défendent les principes fondamentaux qui ont présidé à la Révolution prolétarienne d'Octobre 1917 et à la constitution de la Troisième Internationale de 1919 et qui a partir de ces principes entendent soumettre à la critique constructive les positions politiques et la pratique élaborée et énoncée par l'IC à la lumière de l'expérience.

2) Rejettent sans la moindre réserve toute prétendue existence dans le monde de pays à régime socialiste ou de gouvernement ouvrier, même avec le qualificatif de "dégénéré". Rejettent toute distinction de classe à établir entre les pays du bloc de l'Est ou de la Chine avec les pays du bloc de l'Ouest et dénoncent comme contre-révolutionnaire tout appel à la défense de ces pays.

3) Dénoncent les P.S. et les P.C. et leurs acolytes comme des partis du capital.

4) Rejettent catégoriquement l'idéologie de l’ « antifascisme », établissant une frontière de classe entre le fascisme et la démocratie en appelant les ouvriers à défendre ou à soutenir la démocratie contre le fascisme.

5) Proclament la nécessité pour les communistes d'oeuvrer pour la reconstruction du Parti, arme indispensable pour la victoire de la Révolution Prolétarienne.

Un simple énoncé de ces critères fait comprendre à tout ouvrier qu'il ne s'agit pas d'un ramassis de toutes les "bonnes volontés" mais de groupes authentiquement communistes se démarquant nettement de toute la faune gauchiste : maoïstes, trotskystes, modernistes, et autres conseil listes bêlants "anti-parti".

Ces critères, certes insuffisants pour établir une plate-forme politique pour un regroupement sont par contre parfaitement suffisants pour savoir avec qui on discute et dans quel cadre, afin que la discussion soit réellement fructueuse et constitue un point positif.

D'autre part et en amélioration de la première conférence, l'ordre du jour des débats a été établi, longtemps avant la conférence elle-même, permettant ainsi aux groupes de présenter leurs points de vue dans des textes écrits â l'avance, rendant plus clairs les débats à la Conférence. L'ordre du jour était le suivant :

- 1) L'évolution de la crise et les perspectives qu'elle ouvre pour la lutte de la classe ouvrière.

- 2) La position des communistes face aux mouvements dits de "libération nationale".

- 3) Les tâches des révolutionnaires dans la période présente.

Un tel ordre du jour démontre que la conférence n'avait rien de commun avec ces colloques académiques de singes savants, de sociologues et économistes se gargarisant de "théorie" dans l'abstrait. C'est une préoccupation militante qui présidait à la conférence, cherchant à dégager une plus grande compréhension de la situation mondiale actuelle, de la crise dans laquelle est plongé le capitalisme mondial et ses perspectives du point de vue de classe du prolétariat, ainsi que les tâches qui en découlent pour les groupes révolutionnaires au sein de la classe.

C'est dans le cadre de ces critères et dans un souci militant qu'ont été invités une douzaine de groupes de divers pays. La plupart ont répondu favorablement à cette initiative, même si certains n'ont pu à la dernière minute et pour des raisons diverses y assister. Ce fut le cas d'"Arbetarmakt" de Suède, d'HORCIAM de France et "Il Leninista" d'Italie. On doit cependant noter que quatre groupes ont refusé toute participation. Ce sont le Spartacusbond" de Hollande, le P.I.C. de France et les deux « partis » communiste international (PCI " Pogramme" et PCI "Il Partito Communista") d'Italie.

Il n'est pas sans Intérêt d'examiner de plus près les arguments avancés par chacun de ces groupes et les vraies motivations qui ont décidé leur refus. Pour le "Spartacusbond" de Hollande, la chose est simple : le groupe Spartacus est contre toute idée de Parti. Le seul mot de Parti lui fait hérisser les cheveux. C'est en vain que ce groupe, né le lendemain de la deuxième guerre, prétend se réclamer de la tradition et comme continuité de la gauche communiste hollandaise et allemande dont il est une pâle caricature. C'est tout au plus de l'Otto Rhule assaisonné de Sneevliet qu'il pourrait se réclamer, mais certainement pas de Gorter et de Pannekoek qui eux n'ont jamais nié le principe de la nécessité d'un Parti communiste. Spartacus s'avère être la fin sénile du Courant Communiste Conseilliste devenu une petite secte, repliée sur elle-même, isolée et s'isolant chaque jour plus du mouvement ouvrier international. Son refus ne fait que montrer l'épuisement définitif du courant conseilliste pur, se confondant et s'Intégrant chaque jour plus avec le marais gauchiste. C'est une triste fin d'une évolution Irréversible produit d'une trop longue période de contre-révolution.

De différente façon se présente l'attitude du P.I.C. Après avoir donné son accord de principe pour la première conférence de Milan, il revient sur sa décision à la veille de celle-ci, estimant que dans les circonstances présentes, cela serait un "dialogue de sourds". Pour la deuxième conférence, il fonde ainsi son refus de principe : refus de participer à des conférences "Bordigo-Léninistes". Là aussi, nous assistons à une évolution précise. Quand, il y a quelques cinq ou six ans, les quelques camarades qui ont quitté Révolution Internationale pour constituer le groupe "Pour une Intervention Communiste" fondaient leur séparation sur le reproche d'une Intervention insuffisante de la part de R.I. En mettant de côté l'activisme verbal du P.I.C qui l'a conduit à toutes sortes de "conférences" et de "campagnes" (sic!) plus artificielles les unes que les autres, il reste évident aujourd'hui ce que nous avons toujours affirmé : que le vrai débat n'était pas "intervention ou non Intervention" mais bien "de quel type d'intervention, sur quel terrain, et à côte de qui". Ainsi le P.I.C. qui se livre de temps à autre à des "conférences" avec toutes sortes de groupes et d'éléments anarchisants ou des groupes "autonomes" plus que fantomatiques et qui se terminent à chaque fois en queue de poisson, est vraiment bien placé pour parler de "dialogue de sourds" quand il s'agit de discussions entre des groupes vraiment communistes. Ceci n'est pas tout. Revenu de ses tentatives malheureuses de constituer un courant anti-CCI avec "Revolutionary Perspectives", "Workers Voice", et le "RWG" (ces deux derniers disparus depuis dans la nature sans laisser de traces), le P.I.C., quelque peu refroidi pour ce qui concerne les groupes de la gauche communiste, s'est rabattu sur les éléments de la gauche socialiste et participait au groupe initiateur qui a relancé la vieille revue socialiste de gauche "Spartacus", sous la haute direction de son fondateur René Lefeuvre. Dans cette revue, où s'étalent à longueur de pages la glorification de l'armée républicaine de la guerre d'Espagne de 36-39, les hauts faits de "l'anti-fascisme" promoteur actif de la deuxième boucherie mondiale, les hommages chaleureux de Marceau Pivert, du PSOP (le PSU d'avant-guerre), du POUM, les louanges et souvenirs attendrissants de l'action héroïque trotskyste dans la Résistance durant la guerre, le PIC se trouve à son aise et fait partie de la rédaction. Ses narines délicates qui ne sauraient supporter l'odeur horrible des "Bordigo-Léninistes" se dilatent voluptueusement à l'encens parfumé du Socialisme de gauche et de 1'anti-autoritarisme. Dans cette basse-cour de la Social Démocratie ([1] [3]) on PICore tout à son aise et on peut même s'offrir de temps à autre le plaisir de faire des critiques "radicales" et de jouer "l'enfant terrible" ultra-révolutionnaire. Il est vrai que "Spartacus" est une revue très ouverte, très large. Mais le fait d'être large est loin d'être toujours une qualité ! Ce qui fait l'unité, le ciment de l'équipe de "Spartacus", c'est l’antibolchevisme tripal qu'il confond volontairement et sournoisement avec le stalinisme. Les socialistes de "gauche" n'ont jamais attendu le stalinisme pour dénigrer les bolcheviks, les Lénine et combattre au nom "du socialisme démocratique" la révolution d'Octobre et le communisme. Au nom de l’antibolchevisme, les socialistes de gauche ont toujours été la queue misérable de la Social -Démocratie, des Scheidemann-Noske, des Turati et des Blum. Cela ne gêne pas le PIC de marcher et de collaborer avec eux. Ce n'est pas dans l'arsenal et la continuité de la Gauche Communiste que le PIC va chercher sa critique contre telle ou telle position des bolcheviks et de Lénine, mais dans les poubelles des consulats tsaristes et de Kerenski ou encore en PICorant sur le fumier de la gauche socialiste. Dans sa fougue antibolchevik, le PIC oublie que, quelles que puissent être nos divergences avec les bolcheviks, elles ne peuvent changer notre jugement sur la social-démocratie, qu'elle soit de droite ou de gauche, car ce qui sépare les communistes de la social-démocratie est ce fossé infranchissable : l'appartenance à deux classes mortellement ennemies : les communistes appartenant au prolétariat, la social-démocratie à la bourgeoisie. Ne serait-ce que cette leçon, nous la devons entièrement à Lénine et au parti bolchevik. Ce n'est donc pas par hasard, mais pour avoir oublié cette leçon, que le PIC peut, des creux des colonnes de Spartacus où il a fait sa niche douillette, refuser de se déranger pour discuter avec les "bordigo-léninistes". On peut se demander si c'est son "anti-léninisme" viscéral qui fait s'approcher le PIC de la gauche socialiste ou, au contraire, si c'est son rapprochement du socialisme de gauche et du gauchisme qui le rend si farouchement antibolchevik ? Ou encore les deux à la fois ? Une chose reste certaine : c'est que le PIC se trouve sur un point situé quelque part entre les socialistes de gauche et Lénine, c'est-à-dire violemment antibolchévik (radicalisme en paroles) en collaboration avec les socialistes de gauche (opportunisme dans la pratique).

Pas le moins cocasse de cette histoire est l'article de critique publié par la "Jeune Taupe" à l'égard du groupe "Combat Communiste". Dans cet article, le PIC "gronde" "Combat Communiste" de leur non-rupture totale avec les trotskystes et leur rappellent à cette occasion (une fois n'est pas péché mortel) : "Comme le disait Lénine à Zimmerwald par rapport aux sociaux-démocrates, c'est-à-dire (que ces derniers) étaient hors du camp du prolétariat et donc dans celui de la bourgeoisie. Si on est tant soit peu conséquent, on ne peut pas les considérer comme des camarades dans l'erreur et à plus forte raison militer a leurs côtés". ([2] [4]) (souligné par nous). Le PIC n'est donc pas complètement amnésique -même s’il est un peu faible de la tête. Quand il s'agit d'admonester "Combat Communiste", il se rappelle bien que : "pour lui (Lénine) les sociaux-démocrates étalient des ennemis de classe avec lesquels il appelait à rompre. Ainsi la Troisième Internationale se constituera en opposition aux tentatives de reconstitution de la deuxième Internationale-.." ([3] [5]). Excellente mémoire ! Mais à croire que le PIC ne se regarde jamais dans la glace. A moins, à moins que ... ce qu'il considère comme indispensable : la rupture avec le trotskisme, devienne moins évidente lorsqu'il s'agit de collaborer avec la gauche socialiste. Nous serons encore d'accord avec la conclusion de l'article cité : "Les années qui viennent et qui devraient voir le prolétariat ressurgir sur la scène de l'histoire comme sujet de son propre devenir ne toléreront pas la moindre confusion théorique. Ce qui est aujourd'hui inconsistance et fantaisie deviendra demain danger mortel et théorie contre-révolutionnaire. C'est maintenant qu'il faut se prononcer clairement, qu'il faut choisir son camp." ([4] [6]). Exactement ! C'est tout à fait exact ! Faut-il conclure que le PIC, en refusant de venir à la Conférence de crainte d'être contaminé par les "Bordigo-Léninistes" et en restant tranquillement dans les rangs de Spartacus, a déjà choisi son camp ? Le proche avenir nous le dira.

Pour ce qui concerne les deux PCI bordiguistes, ils n'ont pas daigné faire savoir directement leur refus mais se sont contentés de publier chacun un article dans leur presse, plus dénigrant et persiflant l'un que l'autre. Quand on se dit Parti Communiste International, on garde son rang et on ne se rabaisse pas à répondre â d'autres qui ne sont que de simples groupes On a sa dignité a sauvegarder que diable, même si on n'est en réalité qu'un petit groupe, lui-même divisé et subdivisé en quelques trois [ou quatre partis communiste! Internationaux, qui s'ignorent entre eux !

Provenant, après la mort de Bordiga, d'une scission obscure avec l'organisation de Programma, le groupe de Florence, dans la stricte tradition du bordiguisme où il ne saurait exister dans tout l'univers qu'un seul Parti, s'est tout simplement auto-proclamé "Parti Communiste International". Ce grand "Parti International" de Florence est donc tout indiqué pour vilipender les "misères des faiseurs de Parti". ([5] [7]). Comment rassurer ces gens ombrageux que personne dans la Conférence n'en voulait à ce qu'ils considèrent être leur bien exclusif. Personne dans la Conférence ne posait le problème d'une constitution immédiate du Parti, même pas celui de la constitution d'une organisation unifiée et cela pour la simple raison que tous les groupes étaient parfaitement conscients de l'immaturité d'un tel projet. Ce n'est rien comprendre au problème du Parti de classe, que de penser qu'il se décrète par la simple volonté de quelques militants et dans n'importe quelles conditions. Cette conception volontariste et idéaliste du Parti qui se décrête n'importe quand, indépendamment de l'état et du développement de la lutte de classe n'a rien â faire avec la réalité qui fait que le Parti est un organisme vivant de la classe qui ne surgit et se développe que quand les conditions sont données pour qu'il puisse assumer effectivement les tâches qui sont les siennes. Les jongleries bordiguistes sur le Parti formel et le Parti historique ne servent qu'à couvrir leur ignorance totale de la différence entre les fractions ou groupes et le Parti, et par là même leur incompréhension de la formation effective du Parti.

La conception qu'on a de la nature et la fonction du Parti est une question qui a soulevé le plus de débats passionnés dans l'histoire du mouvement marxiste. Il suffit de rappeler les divergences qui opposèrent Rosa Luxembourg et Lénine, le Parti bolchevik et la Gauche Allemande, la fraction de Bordiga à l'Internationale Communiste, et la fraction Italienne de Bilan au PCI reconstitué a la fin de la deuxième guerre. Elle reste encore aujourd'hui un sujet de discussions et de précisions au sein du mouvement des Communistes de Gauche. Libre à des groupes dans une ville provinciale quelconque, de se proclamer un beau jour "Parti unique et mondial", aucune loi ne peut les empêcher de le faire. Mais de là qu'il le soit réellement, et d'y croire, relève d'une douce mégalomanie. Mais pour le courant bordiguiste, il ne saurait être question de mettre en discussion leur conception du Parti unique et monolithique, qui prend le pouvoir et exerce sa dictature au nom du prolétariat, même à l'encontre de la volonté de la classe. Car, menace "Il Partito" : "Qui s'oppose à cette conception ou n'accepte pas cette discipline programmatique et organisationnelle se trouve en dehors du camp de la Gauche". Inutile de dire que cette conception est très loin d'être celle de Marx et Engels qui ne s'amusaient pas à se proclamer a tout bout de champ le "Parti", ni a celle d'une Rosa Luxembourg, ni même celle de Lénine, ni celle de Bilan, ni celle de la Gauche Italienne en général; elle appartient, mais strictement, en propre au bordiguisme. Et que cela soit dit sans crainte d'être excommuniés, elle n'est pas non plus la nôtre.

On comprend que les bordiguistes évitent toute discussion avec d'autres groupes communistes et la confrontation de leurs positions avec eux. Ils ne discutent pas déjà entre eux (centralisme organique oblige). Car aucune secte ne saurait mettre en question les dogmes de sa bible invariante. Leur seule dispute est pour savoir qui d'entre leurs nombreux partis sera l'unique, reconnu universellement comme tel. Ces disputes ressemblent étrangement a celles de cette maison d'aliénés où chacun se prend pour le vrai, l'Unique Napoléon !

Le dernier rejeton de 1'avant-dernière scission des bordiguistes : le Parti florentin, n'est pas le moins farouche. Offensé qu'on ait osé 1'inviter à la Conférence, il jette comme une foudre son avertissement : "Les missionnaires de l'unification, groupes politiques de diverses traditions tendent "nolens-vo1ens" à constituer une organisation politique objectivement contre la Gauche et la Révolution". Passons sur les "missionnaires", qui se veut être blessant, et répétons une fois de plus que jamais la Conférence ne posait comme objectif la discussion sur l'unification. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut entendre. L'heure n'a pas encore sonné pour l'unification dans un seul Parti des différents groupes communistes qui existent aujourd'hui. Mais l'heure, pensons-nous, a largement sonné pour que les groupes communistes sortent de leur isolement hivernal qui n'a que trop longtemps duré. Pendant cette période qui a duré cinq décennies, la contre-révolution a eu raison non seulement de la classe, mais inévitablement aussi du mouvement communiste international qui a été réduit à sa plus simple expression. Peu de groupes de la Gauche Communiste ont résisté et survécu à cette avalanche. Et ceux qui ont réussi à survivre ont été profondément marqués par ce repli général qui a développé chez eux un réflexe d'isolement, un renfermement sur eux-mêmes et un esprit de secte.

Un autre réflexe était la fuite en avant, faire bonne figure contre mauvais sort et qui se traduisait dans cette construction artificielle des Partis, dont les trotskystes se sont rendus maîtres avant la seconde guerre, et que les bordiguistes ont repris après ceux-ci, en dépassant les premiers et, à leur habitude, en le poussant à l'absurde. Dans ces conditions, la constitution du Parti bordiguiste devenait une marche à contre sens de la réalité et ne pouvait qu'accuser échec sur échec. Autant le développement de la lutte de classe est un puissant facteur d'un processus d'homogénéisation dans la classe, et donc aussi celui de l'organisation des communistes. Le Parti autant une période de réaction et de contre-révolution est un facteur d'un processus d’atomisation dans la classe et de dispersion de l'organisation des communistes . Le Parti bordiguiste ne pouvait échapper à cette loi, d'où un processus de scissions incessantes dans ses rangs.

On sait que Bordiga était plus réservé quant à l'opportunité de la constitution immédiate du Parti. Il en était de même de Vercesi, qui deux ans après, mettait cette constitution carrément en question, en accord avec la critique que lui-même a développée dix ans avant dans Bilan, à l’encontre de la démarche de Trotsky. Mais au moins chez Trotsky, la constitution du Parti est une conclusion correcte, fondée sur une analyse erronée de la situation. Trotsky voyait dans la France du Front Populaire et dans la guerre civile en Espagne le "début d'une montée révolutionnaire", ce qui impliquait la nécessité de la constitution Immédiate du Parti. Le Parti bordiguiste ne peut même pas invoquer une fausse analyse. C'est pourquoi, il a développé une théorie aberrante qui fait que la constitution du Parti est complètement détachée de tout lien avec la situation réelle de la lutte du prolétariat. Même chez Bordiga, dans sa conception pyramidale du Parti, ce dernier tout en haut de la pyramide repose néanmoins sur la base de la classe dont il est le produit direct. Par contre dans la dialectique des bordiguistes d'aujourd' hui, le Parti reste suspendu, comme dans une lévitation, en l'air, complètement détaché du mouvement réel de la classe; il peut se constituer même si la classe subit les pires conditions de la défaite et de la démoralisation, il lui suffit pour cela de sa connaissance théorique et de sa volonté. Tournant ainsi le dos à toute l'histoire du mouvement ouvrier, faisant fi de ses enseignements et chaque petit groupe bordiguiste se proclamant pour son propre compte le Parti Mondial Unique Reconstitué; il n'est pas étonnant qu'ils ne comprennent absolument pas ce que signifie une période de remontée de la lutte de classe et le processus qu'elle implique nécessairement, de la tendance au regroupement des révolutionnaires. Ainsi les bordiguistes continuent à marcher à contre-sens. Hier, ils levaient le pied quand les marches descendaient, aujourd'hui ils le baissent quand elles sont ascendantes. Il y a une vingtaine d'années, ils lançaient dans le désert des appels au regroupement des révolutionnaires. Aujourd'hui quand de telles possibilités apparaissent, ils ne cessent de les dénigrer et de s'enfermer, eux et leur "dignité" dans leur cocon et dans l'isolement. Toute idée de discussion entre révolutionnaires est pour eux pur blasphème sans parler déjà de regroupement qui leur paraît ne pouvoir jamais être autre chose que "constituer une organisation politique objectivement contre la gauche et la révolution". Faut-il penser qu' ils ignorent à ce point l'histoire, réelle et non critique du mouvement révolutionnaire? La constitution de la Ligue des Communistes, de la première, de la deuxième et de la troisième Internationale, de tous les partis ouvriers, ne se sont-elles pas faites au travers de rencontres, de discussions, entre des groupes éparpillés dans un mouvement de convergence vers une unité politique et organisationnelle? N'était-ce pas le processus préconisé par 1'ancienne Iskra de Lénine de sortir de l'éparpillement de Cercles afin de donner naissance au Parti Russe ? La constitution (tardive) du PC d'Italie à Livourne a-t-elle suivi une autre vole ? Et la reconstruction précipitée du PCI à la fin de la seconde guerre n'était-elle pas elle aussi l'oeuvre de rencontres de plusieurs groupes ?

Le PCI de Florence termine son article en se plaignant : "il est pénible de devoir assister périodiquement à ces misères". Au fond il a raison; il est largement servi par sa propre misère pour que cela lui suffise.

Peu différent -quant au fond de l'argumentation - est l'article, réponse du deuxième PCI, celui de Programma. Ce qui le distingue essentiellement est sa grossièreté. Le titre de l'article "La Lutte entre Fottenti et Fottuti " (littéralement entre "enculeurs et encules") montre déjà la "hauteur" où se place le PCI Programma hauteur vraiment peu accessible à d'autres. Faut-il croire que Programma est à tel point imprégné de moeurs staliniennes qu'il ne peut concevoir la confrontation de positions entre révolutionnaires que dans les termes de "violeurs" et "violés" ? Pour Programma aucune discussion n'est possible entre des groupes qui se réclament et se situent sur le terrain du communisme, surtout pas entre ces groupes. On peut à la rigueur, marcher avec les trotskystes et autres maoïstes dans un Comité -fantôme- de soldats, ou encore signer avec les mêmes et autres gauchistes des tracts communs pour "la défense des ouvriers immigrés", mais jamais envisager la discussion avec d'autres groupes communistes, même pas entre les nombreux partis bordiguistes. Ici, ne peut régner qu'un rapport de forces, si on ne peut les détruire, alors ignorer jusqu'à leur existence ! Viol ou impuissance, telle est l'unique alternative dans laquelle Programma voudrait enfermer le mouvement communiste et les rapports entre les groupes. N'ayant pas d'autre vision, il la voit partout , et l'attribue volontiers aux autres. Une Conférence internationale des groupes communistes ne peut, à ses yeux, être autre chose, et avoir un autre objectif que celui de débaucher quelques éléments d'un autre groupe. Et si Programma n'est pas venu, ce n'est certes pas par manque de désir de "violer" mais parce qu'il craignait d'être impuissant. En vain Programma débite-t-il un chapelet de sarcasmes contre les critères qui servaient de cadre pour les Invitations des groupes. Aurait-il préféré l'absence de tout critère ? Ou aurait-il voulu d'autres critères, et lesquels s’il vous plaît ? Les critères qui ont été établis visaient à délimiter un cadre permettant une discussion des groupes qui se réclament de la Gauche communiste, éliminant les tendances anarchisantes, trotskystes, maoïstes et autres gauchistes. Ces critères constituent un tout organique, et on ne peut pas les séparer les uns des autres comme se plait à le faire Programma. Ils ne prétendent pas être une plateforme pour une unification, mais plus modestement, un cadre, pour savoir avec qui, et dans quelle orientation on mène la discussion. Mais pour Programma, on ne peut discuter qu'avec soi-même. Par crainte d'être impuissant dans une confrontation des positions avec d'autres groupes communistes, Programa se réfugie dans le "plaisir solitaire". C'est la virilité d'une secte et l'unique moyen de sa satisfaction.

De sa grosse voix, Programma fait de sévères remontrances contre ceux qui mettent en question "le mode par lequel le parti bolchevik... a posé le rapport entre parti communiste et classe ouvrière". Quoiqu'en pense Programma, ce "mode" n'est pas un tabou intouchable et peut être discuté, comme il l'a toujours été dans le mouvement communiste, et ce "mode" n'a certainement rien gagné par la caricature outrée qu'en ont fait les bordiguistes. Et quand Programma s'écrie : "Oui, l'Internationale a rompu avec la social-démocratie, mais elle a rompu auparavant avec toutes les versions infantiles, spontanéistes, anti-parti, illuministes, et du point de vue idéologique, bourgeoises" elle arrange l'histoire à sa convenance. Les groupes invités au premier Congrès et qui vont fonder la Troisième Internationale sont infiniment plus hétéroclites que Programma ne prétend. Nous trouvons dans ce Congrès depuis les anarcho-syndicalistes jusqu'aux Gauches socialistes à peine dégrossies. Les seuls point précis dans ce manque de cohésion et confusion sont : 1) la rupture avec la social-démocratie et 2) le soutien à la révolution d'Octobre. Ce n’est qu'après que commencent les ruptures, et il est vrai qu'elles sont essentiellement dirigées contre la Gauche (même pas toujours cohérente} alors qu'on ouvre toute grande la porte aux opportunistes et autres gauches socio-démocrates. Depuis quand les bordiguistes se sont-ils mis à exalter et à applaudir à cette orientation dé dégénérescence opportuniste de l'Internationale Communiste ? Les thèses du second Congrès sur le parlementarisme révolutionnaire, sur la conquête des syndicats, sur la question nationale et coloniale, la politique de conférences avec la seconde et l'Internationale 2 1/2 sont autant de pas marquants de cette involution de l'Internationale Communiste. Voilà l'orientation que les bordiguistes glorifient aujourd'hui depuis qu'ils se sont proclamés le nouveau Parti Communiste International. N'est-ce pas cela "se moquer véritablement de ses propres adhérents "comme le dit si bien l'article de Programa ?

Programma nous fait violemment grief d'être "des anti-parti". Pure invention bordiguiste qui contient autant de vérités que cette autre affirmation (du PIC par exemple) qui nous traite de "bordigo-léninistes". Aucun des groupes présents à la Conférence ne mettait en question la nécessité du Parti. Ce qui est en question est : quel type de Parti , quelle est sa fonction et quels sont et doivent être les rapports entre le Parti et la classe. Il n'est absolument pas vrai que le premier congrès de l'IC ni les 21 conditions aient donné une réponse complète et définitive à ces questions. L'histoire de l'IC, l'expérience de la révolution russe et leur dégénérescence posent aujourd'hui, avec la remontée des luttes du prolétariat, devant les révolutionnaires la tâche impérieuse de répondre d'une façon plus précise à ces questions. La conception bordiguiste d'un Parti infaillible, omni conscient et tout puissant nous semble relever bien plus d'une vision religieuse que du marxisme. Chez les bordiguistes, à l'instar de la religion monothéiste des hébreux, tous les rapports se trouvent inversés. Tout marche sur la tête. Dieu (le Parti) n'est pas un produit de la conscience humaine, mais c'est Jéhovah (le Parti) qui choisit son peuple (sa classe). Le Parti n'est plus une manifestation d'un mouvement historique de la classe, mais c'est le Parti gqi fait que la classe existe. Ce n'est pas Dieu à l'image de l'homme mais c'est l'homme qui est à l'image de Dieu. On comprend alors que dans la Bible (Proqramma) un tel Dieu unique (Parti) ne parle pas à son peuple, mais "ordonne, exige et commande" à tout moment. C'est un dieu jaloux de ses prérogatives. Il peut s'il le veut, accorder tout à son peuple, le paradis et l'Immortalité, mais il n'admettra jamais que l'homme puisse manger les fruits de l'arbre de la connaissance. La conscience, toute la conscience est le monopole exclusif du Parti. C'est pour cela que ce dieu (Parti) exige la pleine confiance , l'absolue reconnaissance, la totale soumission à sa toute puissance, et pour le moindre doute ou mise en question, il deviendra le dieu sévère de la rancune, de la punition et de la vengeance ("jusqu'à la dixième génération") d'un Cronstadt que les bordiguistes revendiquent pour hier et pour demain. Ce dieu terrifiant -de la terreur rouge- voilà le modèle du Parti bordiguiste et c'est ce type de Parti que nous rejetons.

Le bordiguisme n'a pas construit le parti international. C'est une mythologie qu'il a inventée : le mythe –parti. Son Parti réel n'a pas grande consistance, mais le mythe -parti- est d'autant plus consistant. Ce qui avant tout caractérise ce parti-mythe, c'est son plus profond mépris de la classe à qui on dénie toute conscience et toute capacité de prise de conscience. Et cette conception mythologique du Parti, du Parti-épouvantai1 est devenue aujourd'hui une entrave réelle à l'effort nécessaire pour la construction du Parti communiste mondial de demain. C'est sincèrement, sans aucun esprit de polémique que nous pensons et disons, que les groupes bordiguistes se trouvent aujourd'hui à la croisée des chemins : ou ils s'engagent honnêtement, sans esprit de "fottenti et fottuti" sans ostracisme, dans la vole de confrontation et de discussion dans le mouvement communiste révolutionnaire renaissant, ou ils se condamnent à l'isolement et à se convertir sans retour en une petite secte sclérosée et impuissante.

La Conférence devait encore connaître un de ces coups de théâtre du fait du comportement étrange du groupe "FOR". Celui-ci, après avoir donné sa pleine adhésion à la première conférence de Milan, et son accord pour la réunion de la seconde, en contribuant par des textes de discussions, s'est rétracté à l'ouverture de celle-ci sous prétexte de ne pas être d'accord avec le premier point à l'ordre du jour, à savoir sur l'évolution de la crise et ses perspectives. Le "FOR" développe la thèse que le capitalisme n'est pas en crise économiquement. La crise actuelle n'est qu'une crise conjoncturelle, comme le capitalisme a connu et surmonté tout au long de son histoire. Elle n'ouvre de ce fait aucune perspective nouvelle, surtout pas une reprise de luttes du prolétariat, mais plutôt le contraire. Par contre, le "FOR" professe une thèse de "crise de la civilisation" totalement indépendante de la situation économique. On retrouve dans cette thèse les relents du modernisme, héritage du situationnisme. Nous n'ouvrirons pas ici un débat pour démontrer que pour des marxistes il paraît absurde de parler de décadence et d'effondrement d'une société historique, en se basant uniquement sur des manifestations super structurelles et culturelles sans se référer à sa structure économique, en affirmant même, que cette structure -fondamentale de toute société- ne connaît que son renforcement et son plus grand épanouissement. C'est là une démarche qui se rapproche plus des divagations d'un Marcuse qu'à la pensée de Marx. Aussi le "FOR" fonde-t-il l'activité révolutionnaire moins sur un déterminisme économique objectif que sur un volontarisme subjectif, qui est l'apanage de tous les groupes contestataires. Mais devons-nous nous demander : ces aberrations sont-elles la raison fondamentale qui a dicté le "FOR" à se retirer de la Conférence ? Non certainement pas. Dans son refus de participer à la Conférence, et en se retirant de ce débat, se manifestait avant tout l'esprit de chapelle, de chacun chez soi, esprit qui imprègne encore si fortement les groupes se réclamant du communisme de Gauche, et qui ne sera surmonté qu'avec le développement de la lutte de classe du prolétariat et par la prise de conscience des groupes révolutionnaires.

Rompre avec cet esprit d'isolement et de repli sur soi, héritage de cinquante années de contre-révolution, montrer la nécessité et la possibilité d'établir des contacts et des discussions entre les groupes révolutionnaires, était ce qu'il y avait de plus positif dans les travaux de la Conférence. Si à Milan, nous n'étions que deux groupes, dans cette deuxième Conférence à Paris, ce sont cinq groupes de plusieurs pays qui ont participé au débat, et cela constitue à nos yeux un pas très important et qu'il faudrait poursuivre. Il n'est pas sorti de la Conférence une hypothétique unification, ni un Parti éphémère, parce que la Conférence ne le posait pas comme un objectif immédiat. La Conférence n'a même pas donné lieu à des résolutions communes. Elle a pu constater l'existence de nombreuses divergences réelles, et encore plus nombreuses des incompréhensions, des malentendus qui existent dans le milieu révolutionnaire. En aucune sorte, cela ne doit nous décourager car nous n'avons jamais semé les illusions sur une unité de vue et de position qui seraient déjà existantes. Cette unité de vue elle-même, ne saurait tomber du ciel. Elle ne peut être le fruit que d'une longue période de discussions, de confrontations entre les groupes révolutionnaires dans un cours de montée de la lutte du prolétariat. Elle dépend donc également de la capacité et de la volonté des groupes de rompre avec l'esprit de secte, de savoir s'engager et persévérer dans le difficile chemin et dans l'effort vers le regroupement des révolutionnaires.

Les débats de la Conférence -qu'on lira dans la prochaine publication des procès-verbaux- a montré bien des insuffisances, des lacunes et des confusions, aussi bien dans les analyses que dans la perspective. Mais elle a démontré aussi, que les rencontres et la discussion peuvent déboucher vers des résultats positifs même si très limités. Elle a démontré ce qu'Engels ne cessait de répéter, que c'est de la discussion que Marx et lui, attendaient le développement ultérieur du mouvement ouvrier.

La Conférence a dégagé une volonté unanime de poursuivre cet effort, de préparer et mieux préparer de nouvelles conférences et de les élargir à d'autres groupes se réclamant du communisme de Gauche, entrant dans le cadre des critères établis. C'est là une tentative bien limitée et nous sommes conscients que, comme telle, elle n'offre pas de garantie certaine de la réussite. D'ailleurs, l'histoire nous enseigne qu'il n'existe pas de garantie absolue. Mais ce dont nous sommes convaincus, c'est qu'il n'existe pas d'autre vole qui mène au nécessaire regroupement des révolutionnaires, pour l'indispensable constitution du Parti Communiste mondial, arme du triomphe de la révolution prolétarienne. Dans cette voie, le CCI entend s'engager sans réserves, de toute sa conviction et de toute sa volonté.

M.C.

[1] [8] "Car il n'est aucune continuité organisationnelle ou programmatique dont un révolutionnaire non fossilisé puisse (aujourd'hui) se réclamer". (Jeune Taupe n°23, p. 10). "Aucune continuité", proclame le PIC, c'est pourquoi il est "tombé tout chaud, tout rôti" contre les mamelles avachies de la Gauche Socialiste;

[2] [9] Article "Combat Communiste" (Jeune Taupe, n°23)

[3] [10] Idem

[4] [11] Idem

[5] [12] Titre de l'article paru dans "Il Partito Comunista" n°48, août 1978,

Courants politiques:

- Gauche Communiste [13]

Approfondir:

Heritage de la Gauche Communiste:

Théories économiques et lutte pour le socialisme

- 3529 reads

Ce texte est une réponse à une invitation à défendre les analyses économiques du CCI dans les pages de "Revolutionary Perspective ? Nous ne proposerons pas d'entrer dans la toile embrouillée des faux rapports et des confusions qui constituent "la critique" du CWO sur les analyses économiques de Luxembourg et du CCI: des réponses plus détaillées aux questions soulevées par le CWO apparaîtront dans des prochains numéros de la "Revue Internationale". Ici, nous répondrons aux principales accusations dirigées par le CWO contre le CCI et "contre l'économie luxemburgiste" en général.

LA LOI DE LA VALEUR

On trouve surtout une affirmation qui apparaît constamment dans les textes du CWO : la théorie de la saturation des marchés de Luxembourg "abandonne le marxisme et la théorie de la valeur". Peut-être que le CWO pense qu'en répétant assez souvent cette étonnante assertion, elle va se vérifier dans la réalité. Pourtant, le langage autoritaire avec lequel le CWO bannit Rosa Luxembourg du royaume du marxisme ne peut pas cacher la signification réelle de ces prétentions : la profonde incompréhension de la part du CWO, de la"théorie de la Valeur" et son rôle dans l'analyse économique marxiste. Le CWO prétend que Luxembourg "a abandonné la théorie de la Valeur en affirmant que la baisse du taux de profit ne pouvait pas être la cause de la crise capitaliste" ([1] [16]). Mais l'Inévitabilité des crises et la nécessité historique du socialisme ne peut pas simplement s'expliquer par telle ou telle tendance de la production capitaliste, comme par exemple la baisse du taux de profit, mais par la compréhension marxiste de la production de la valeur elle-même.

La détermination de la valeur des marchandises selon le temps de travail contenu en elle n'est pas spécifique au marxisme. Comme il est bien connu, cette conception était le point central du travail des plus importants économistes classiques bourgeois, jusqu'à Ricardo Inclus. Mais la compréhension marxiste de la valeur est complètement opposée à celle des économistes bourgeois. Pour ces derniers, le système capitaliste de production de marchandises et l'échange des marchandises selon leur valeur est un rapport social harmonieux qui exprime l'égalité dans l'humanité à travers l'échange égal des produits du travail humain par des individus libres. Ainsi la production de la valeur assure la distribution équitable de la richesse de l'humanité

Sous-jacente à cette conception se trouve celle dé la production de la valeur comme la forme rationnelle du travail humain. Comme disait Rosa Luxembourg : "De la même façon que l'araignée produit sa toile de son propre corps ainsi l'homme qui travaille (selon les économistes bourgeois) produit la valeur". Contre la vision bourgeoise qui présente la société capitaliste non seulement fondée sur des principes d'égalité -liberté-fraternité- mais aussi comme un système éternel, la vision marxiste de la production capitaliste se fonde sur la compréhension de la contradiction inévitable entre la production de valeurs d'échange et la production de valeurs d'usage. Selon le marxisme, la production généralisée de valeurs d'échange n'est ni la forme naturelle, ni la forme éternelle de la production humaine. Elle est une forme historique spécifique de la production qui caractérise une société dont le but est devenu la production pour la production, opposée et ceci de façon inéluctable dès le début à la production en fonction des besoins humains. La production de valeurs d'échange sous la forme de la production généralisée de marchandises n'est pas un mécanisme d'échanges égalitaire mais inégal dont la réalité n'est autre que l'extorsion de valeur de la classe ouvrière (tout comme des capitalistes mineurs et des producteurs indépendants) avec comme but l'accumulation du capital, c'est-à-dire la restriction de la consommation afin de développer les moyens de production.

Ce système répond aux nécessités de l'humanité à une certaine étape de développement. Mais à un certain degré de développement ultérieur, la production de valeurs d'échange, la concentration des énergies humaines vers le seul but du développement des moyens de production, pose des restrictions sociales accrues à l'utilisation rationnelle des moyens de production. Il doit alors céder la place à une nouvelle société : le socialisme, où la production est réalisée directement pour les besoins humains, où l'abondance potentielle créée par le capitalisme est transformée en réalité sociale, c'est-à-dire en bien-être matériel de l'ensemble de l'humanité.

Mais la théorie marxiste de la valeur, ne fournit pas uniquement un fondement à l'Idée de la nécessité historique du socialisme. Elle per-pet aussi de définir les moyens par lesquels il doit être réalisé. Le but de la production de la valeur entraîne la restriction de la consommation en faveur du développement des moyens de production; les moyens par lesquels ceci est accompli sont et ne peuvent être que l'exploitation de la classe ouvrière. Selon la conception bourgeoise de la valeur, l'échange de marchandises permettrait à l'ensemble de l'humanité de profiter du développement des forces productives. Marx a démontré que c'est le contraire qui est vrai, le rapport social et économique fondamental dans le capitalisme, le rapport capital-travail où la force de travail elle-même est transformée en marchandise revêt l'appauvrissement permanent de la classe ouvrière. Plus grand est le développement des forces productives, plus grande est l'exploitation de la classe ouvrière, et plus limitées sont les possibilités pour la classe ouvrière de profiter de l'abondance potentielle créée par le développement des forces productives. La contradiction entre la valeur d'usage et la valeur d'échange,entre le potentiel matériel de la production capitaliste et les restrictions sociales à la réalisation de ce potentiel, est exprimée dans l'accroissement des antagonismes de classes et surtout dans la lutte entre le producteur de la richesse, le prolétariat, et le représentant du capital, la bourgeoisie. La nécessité objective du socialisme se reflète dans la nécessité subjective pour le prolétariat d'arracher le contrôle des moyens de production à la bourgeoisie : seul le prolétariat, à travers sa propre émancipation peut libérer l'humanité.

La théorie marxiste de "la valeur-travail" n'est donc pas un modèle économique de l'accumulation capitaliste mais surtout une critique sociale et historique du capitalisme. Certes, seul le marxisme permet l'élaboration des modèles de ce genre. Mais les principes socialistes ne découlent pas d'un tel modèle. Au contraire, c'est ce modèle qui découle d'une analyse dont la prémisse est la compréhension de la nécessité historique du socialisme contenue dans la théorie marxiste de la valeur.

Comment donc définissons-nous une analyse de la valeur en termes marxistes ? Les principes de base de la théorie marxiste de la valeur se retrouvent non pas dans les analyses détaillées du troisième tome du Capital par exemple, mais dans le programme révolutionnaire du prolétariat énoncé par Marx et Engels dans le"Manifeste Communiste". Ceux-ci sont :

1) la nature historiquement transitoire du capitalisme et la nécessité historique du socialisme au niveau mondial

2) la nature révolutionnaire de la classe ouvrière.

"LA THEORIE DE LA BAISSE DU TAUX DE PROFIT" COMME CRITIQUE ABSTRAITE

Définir l'analyse de la valeur comme le fait la CWO dans les termes d'une adhésion à un modèle économique fondé sur l'abstraction d'un aspect partiel du développement du capitalisme (la tendance à la baisse du taux de profit) en fait, enlève au marxisme son contenu révolutionnaire. Car cela remplace la critique historique et sociale du capitalisme contenue dans la théorie marxiste de la valeur par une critique purement économique. L'interaction des classes sociales est remplacée par l'Interaction des catégories économiques qui, en soi, n'explique ni la nécessité historique du socialisme, ni la nature révolutionnaire de la classe ouvrière.

L'analyse de Marx de la tendance à la baisse du taux de profit se fonde sur la compréhension que le travail est la source de toute valeur. L'investissement du capital peut être divisé en deux catégories : le capital variable, c'est-à-dire la force du travail vivant et le capital constant c'est-à-dire les matières premières, les machines et autre capital fixe : mais tandis que la valeur du capital constant est simplement transférée dans les marchandises produites, le capital variable fournit lui, une valeur additionnelle qui forme le profit du capitaliste. Mais avec le développement du capitalisme, la composition organique du capital (c'est-à-dire le rapport entre capital constant et capital variable)tend à augmenter et donc le taux de profit (c'est-à-dire le rapport du profit à l'investissement total) tend à diminuer. Comme la productivité du travail augmente avec le développement de l'industrie, une proportion de plus en plus grande des dépenses du capitaliste est vouée aux matières premières et aux machines plus sophistiquées et l'élément producteur de valeur dans son investissement, la force de valeur humaine, baisse en proportion.

Dans RP n°8, la CWO suivant les analyses de Grossman et Mattick, tentent de montrer que, une fois arrivé à un certain point, la valeur globale du"capital constant devient si grande que la plus-value produite ne suffit plus à fournir les fonds pour davantage d'investissement".([2] [17]) Ici se trouve le coeur de toute analyse qui, comme celle de la CWO, tente de comprendre la crise du capitalisme seulement en fonction de la baisse tendancielle du taux de profit.

Ces analyses admettent en général que cette tendance pose dans les faits des problèmes immenses au niveau du capitaliste individuel, mais que cet aspect doit être considéré comme entièrement secondaire par rapport au problème principal de la rentabilité du capital au niveau global. Comme le dit Mattick, dans son commentaire sur les travaux de Grossman : "Pour comprendre l'action de la loi de la valeur et l'accumulation, il faut laisser de côté ces mouvements individuels et marginaux et envisager l'accumulation du point de vue du capital global". ([3] [18])

Dans cette analyse, comme suggère la citation de la CWO, la cause de la crise est donc vue comme une pénurie absolue de plus-value au niveau global. Ici apparaissent les conséquences de cette façon de raisonner qui consiste à faire abstraction du monde réel du développement capitaliste pour ne voir le capitalisme que dans son aspect global, sous forme de rapports entre catégories économiques abstraites telles le capital constant et le capital variable. Dans le monde réel, le capitaliste individuel a besoin d'une masse définie de plus-value à investir s'il veut que son Investissement se fasse à un niveau de profit suffisant. Mais le niveau de profit et la masse de plus-value préalable est déterminée entièrement par la lutte concurrentielle entre capitalistes. S'il est incapable de produire à un niveau de rentabilité équivalent ou supérieur à celui de ses concurrents, le capitaliste disparaît. Il est vrai qu'avec le développement de l'industrie, le taux de profit tend à baisser, tandis que la masse de plus-value nécessaire pour réaliser des investissements à des niveaux compétitifs de rentabilité s'accroît toujours. Mais sans tenir compte de cette lutte concurrentielle entre capitalistes, comment peut-on déterminer le point où le capital global est incapable de produire "assez" de plus-value pour investir à un niveau nécessaire de rentabilité ? Dans un monde capitaliste théorique sans concurrence, cette question devient un non-sens car le facteur qui détermine le niveau requis de rentabilité, la lutte concurrentielle, est absent.

Dans son modèle abstrait de l'accumulation capitaliste, Grossman présume que le niveau de rentabilité nécessaire pour le capital global doit permettre au capital constant de s'accroître de 10 % chaque année, et au capital variable de 5 %. Quand le taux de profit tombe largement en dessous de 10 % cette croissance devient impossible et, selon Grossman, la crise commence. Il est assez évident que, dès que le taux de profit tombe au-dessous de 10 %, on ne peut continuer longtemps à accroître le capital constant de 10 % et le capital variable de 5%. Une table statistique n'est pas nécessaire pour faire une telle constatation. Mais pourquoi cela poserait-il un problème insurmontable pour le capital global ? Cela reste obscur. Malgré le vernis statistique impressionnant de l'analyse de Grossman, il ne démontre pas pourquoi le capitalisme qui n'accroîtrait son capital constant que de 9 % par an ou son capital variable de 4 % aboutirait ai| désastre, (pas plus d'ailleurs que si ces chiffres étaient de 8 et 3 % ou même 3 et 1 %). Bien sûr, les chiffres des tableaux de Grossman sont purement fictifs. Mais ces tableaux tentent de décrire "la loi inhérente du développement capitaliste" en montrant que, dès que le taux global de profit et donc d'accumulation, tombe au-dessous d'un certain niveau, l'ensemble du procès de production est disloqué et une période de convulsions économiques commence. Selon Mattick, il y a deux raisons pour qu'une chute dans le taux d'accumulation mène à une crise du capital global:

Premièrement, parce qu'elle produit le chômage : la croissance du capital variable ne peut plus marcher de pair avec la croissance de la population. Deuxièmement, parce qu'au-dessous d'un certain taux de croissance du capital constant "l'appareil productif ne peut pas être renouvelé et élargi à la même vitesse que le progrès technique"([4] [19]). Cette obsession des catégories économiques mène ainsi à la conclusion que la crise du capitalisme est due à une incapacité technique du capitalisme à satisfaire les besoins de l'accumulation continue et par là de l'humanité. Mais rien ne pourrait être plus loin de l'analyse de Marx lui-même, pour qui la crise résulte de contradictions réelles provenant du développement de la capacité technique du capitalisme à satisfaire ces besoins. A un niveau global abstrait, coupé de la réalité sociale, la chute du taux de profit en soi ne menace pas le capitalisme. La chute du taux de profit et donc la chute du taux d'accumulation en termes de valeurs d’échange reflète simplement la croissance de la productivité de la main-d'oeuvre, ce qui veut dire que, malgré la croissance de plus en plus rapide de la richesse sociale en termes de valeurs d'usage (les éléments matériels de la production et de la consommation), cette croissance dépend de moins en moins de la croissance de la main-d'oeuvre employée. Comme le travail est la source de toute valeur, la plus-value extraite de la classe ouvrière, et donc le taux de profit et d'accumulation tend à diminuer malgré la croissance continue en termes matériels. L'aboutissement éventuel de cette tendance serait la production entièrement automatisée, l'exclusion totale du travailleur du procès de production. A ce point, même avec une croissance fantastique de la production de marchandises, le taux d'accumulation serait zéro c'est à dire, en termes de valeurs d'échanges, la production stagnerait. Bien sûr, ce point hypothétique ne peut être atteint. Mais il sert à illustrer le fait que la chute du taux d'accumulation exprime, non pas l'incapacité du capitalisme à produire assez de plus-value, mais le fait que la croissance de la production dépend de moins en moins de l'extraction de plus-value. Elle exprime la tendance du mode de production capitaliste "vers le développement absolu des forces productives sans égard pour la valeur et la plus-value qu'elles contiennent";([5] [20])

Voilà pour ce qui est de l'incapacité de l'appareil productif à "marcher de pair avec le progrès technique". Si cette tendance était "la seule contradiction" du capitalisme, il pourrait, a travers une distribution rationnelle de la plus-value, continuer à vivre à jamais avec en même temps une baisse du taux de profit et une capacité croissante à satisfaire les besoins de l'humanité...et cela aussi bien en termes d'abondance de marchandises que de bien-être physique pour l'humanité, puisqu'ainsi la croissance du chômage signifierait tout bêtement l'augmentation du temps de loisirs. Ceci au sein d'un capitalisme dynamique qui se libérerait de la nécessité de s'appuyer sur le travail humain pour produire des marchandises. Cela serait vrai pour un taux global de profit de 10 %, 5 %, 3 % ou même moins. En ce sens, Luxembourg avait parfaitement raison de dire que : "il y a toujours un certain temps à passer avant que le capitalisme s'effondre à cause de la baisse du taux de profit -à peu près jusqu'à ce que le soleil s'éteigne".([6] [21])

En fait cette distribution rationnelle de la plus-value est, en termes généraux, le but de l'économie de Keynes, dont l'analyse est fondée explicitement sur la reconnaissance de la baisse du taux de profit. "Dans la vue de Keynes, la stagnation du capital exprime l'incapacité ou le manque de volonté du capitaliste d'accepter une rentabilité décroissante...Keynes est venu finalement à la conclusion que le devoir de planifier le volume courant d'investissement ne peut être laissé sans risques entre les mains des capitalistes privés." ([7] [22])

Keynes ne voyait pas pourquoi la chute de la rentabilité poserait des problèmes insolubles pour le capitalisme. Sa vision bourgeoise l'empêchait de comprendre comment les rapports sociaux dans le capitalisme empêchaient une distribution rationnelle de la plus-value telle qu'il l'a préconisée. Le but du capitalisme, disait Marx, c'est de "préserver l'auto-expansion du capital existant et de pousser cette auto-expansion au plus haut niveau" ([8] [23]). Dès lors nous n'avons plus affaire à une distribution rationnelle de la plus-value à une échelle globale, mais aux tentatives de chaque capital individuel pour maximiser sa propre plus-value. Les origines de la crise ne résident pas principalement dans le rapport entre capital constant et capital variable, mais dans le rapport social entre capitaux individuels, dont la lutte compétitive fi nit par rendre impossible la réalisation de la plus-value à l'échelle mondiale.

La CWO, en même temps qu'elle est obsédée par cette tendance abstraite et en fait fictive vers une pénurie absolue de la plus-value au niveau global tend à minimiser la concurrence entre les capitaux individuels. Par contre, la CWO souligne les mécanismes variés tels que les crédits et les emprunts internationaux qui permettent au capitalisme d'atténuer les pires effets de la concurrence ([9] [24]). Cette préoccupation au sujet du développement d'un capital "supranational" qui tend à aller au-delà du cadre de l'Etat national est, comme on va le voir, un aspect commun à toutes ces analyses fondées exclusivement sur la baisse du taux de profit, et la tendance correspondante vers la centralisation du capital. Cette conception renvoie l'effondrement inévitable du capitalisme (à cause de la baisse du taux de profit) à un avenir indéterminé et plutôt flou tandis qu'elle ignore, ou même nie, le facteur principal du monde réel de l'accumulation capitaliste, propulsé vers la crise et le délabrement : la concurrence entre les capitaux individuels.

"LA THEORIE DE LA BAISSE DU TAUX DE PROFIT" COMME CRITIQUE HISTORIQUE

Le capital "individuel" peut être constitué par un grand trust, ou par l'économie capitaliste d'Etat moderne. Aujourd'hui, il pouvait sembler qu'avec l'intégration d'économies nationales séparées sous le contrôle global de blocs impérialistes, nous pouvons voir l'émergence d'une unité capitaliste qui irait au delà-même de l'économie nationale. Mais en réalité cela reflète les rapports de force entre capitaux nationaux à l'intérieur de chaque bloc et la domination militaire et économique des deux forces économiques les plus puissantes du monde : l'URSS et les USA. Plutôt que l'émergence d'une économie internationale planifiée au niveau du bloc impérialiste. Mais de toute façon, l'essentiel, c'est que la centralisation du capital au niveau de la nation ou même du bloc impérialiste, ne représente aucunement un mouvement vers une vraie économie capitaliste "supranationale": au contraire, elle représente, à travers l'émergence des antagonismes impérialistes sur une échelle encore plus grande, 1'incapacité du capitalisme à se transformer en une économie mondiale unique, c'est cette incapacité qui finit par conduire à la destruction du capitalisme.

Dans ce sens, ce que Rosa Luxembourg a écrit dans "Qu'est-ce que l'Economie Politique" est encore vrai de nos jours :

"... Tandis que les innombrables pièces détachées - et une entreprise privée actuelle, même la plus gigantesque, n'est qu'une infime parcelle de ces grands ensembles économiques qui s'étendent à toute la terre- tandis donc que les pièces détachées sont organisées rigoureusement, l'ensemble de ce que l'on appelle "l'économie politique", c'est à dire l'économie capitaliste mondiale, est complètement inorganisée. Dans l’ensemble qui couvre les océans et les continents, ni plan, ni conscience, ni réglementation ne s'affirme; des forces aveugles, inconnues, indomptées, jouent avec le destin économique des hommes. Certes, aujourd'hui aussi, un maître tout puissant gouverne l'humanité qui travaille, c'est le capital. Mais sa forme de gouvernement n'est pas le despotisme, c 'est l'anarchie." "Introduction à l'économie politique". Chap.I. Collection 10-18. P. 85.86

Dans le développement historique de cette "anarchie", nous pouvons néanmoins distinguer une tendance constante : l'absorption des capitaux individuels par les grands trusts par la concurrence jusqu'à la fusion de ces trusts dans les monopoles nationaux et la consolidation progressive de l'ensemble du capital national dans un seul capital d'Etat défendu par le pouvoir militaire de l'Etat.

Simultanément le capitalisme envahissait les coins les plus lointains du monde, détruisant les vieux rapports de la société pré-capitaliste et les remplaçant par les siens.

A la veille de la première guerre mondiale, les capitaux "murs" de l'Europe et de l'Amérique s'étaient entièrement partagés le monde entre eux, et dans la lutte des puissances coloniales pour le contrôle du marché mondial, la concurrence économique faisait naître son enfant monstrueux : la guerre impérialiste.

Depuis 1914, deux guerres mondiales ont détruit les plus faibles puissances impérialistes et le capitalisme a révélé le point final de son développement : deux grandes puissances impérialistes se confrontent, leurs Etats de tutelle regroupés autour d'eux en blocs rivaux, les moyens de production sont dédiés au développement de nouveaux et terribles moyens de destruction, tandis que plus de la moitié de l'humanité plonge plus profondément dans le dénuement et la misère. Pour la classe ouvrière, même la maigre compensation par quelques "biens de consommation" aux longues années de crise ouverte et de guerre, à l'intensification toujours croissante de l'exploitation, à l’insécurité constante de l’existence quotidienne et de l'inhumanité du travail sous le capitalisme-même cette maigre compensation est perdue progressivement, à un moment où le chômage et l'austérité deviennent la norme journalière. La destruction de l'humanité elle-même apparaît comme la conclusion logique de l'anarchie capitaliste.