Revue Internationale 2014

- 1711 lectures

Première Guerre Mondiale - numéro spécial

- 1425 lectures

100 ans de décadence du capitalisme

- 1931 lectures

Depuis un siècle, nous nous trouvons à un nouveau carrefour dans l'histoire de l'humanité. La classe révolutionnaire a très tôt déjà et avec une clarté aiguë qualifié cette époque charnière avec la formule: "socialisme ou barbarie". La lucidité de l'analyse marxiste que recèle ce slogan et qui s'exprime en lui, ne doit cependant pas être réduite à une formule creuse. C'est pourquoi, nous tenons à en souligner ici brièvement l'importance historique et la profondeur essentielle. En nous penchant sur les origines obscures et dissimulées du genre humain, nous ne pouvons qu'être stupéfaits et impressionnés par les étapes considérables qui ont permis à l'Homme d'opérer son émergence du monde animal et qui ont suivi cette émergence: les langues, l'écriture, les danses, l'architecture, la production d'une profusion de biens, sa capacité à se référer à la diversité et à la profondeur des besoins moraux, culturels, intellectuels et à la valeur de ces besoins, tout cela reflétant une richesse culturelle et une accélération de l'histoire qui nous fait frémir. Mais si nous portons notre attention sur les différentes époques de l'histoire humaine, nous devons aussi reconnaître qu'il n'y pas eu, et qu'il n'y a pas de développement continu et progressif. Encore plus dramatiquement, après l'avènement des sociétés de classes et la naissance des grandes "cultures" nous devons conclure que presque toutes ces dernières ont irrémédiablement disparu et que seules quelques-unes se sont transformées en quelque chose de nouveau. Nous constatons de nombreuses époques de régression culturelle et d'oubli des acquis, généralement accompagnées d'un abrutissement moral des hommes et de la brutalisation énorme des rapports humains. A la base des progrès accomplis par l'espèce humaine réside sa capacité à transformer la nature en vue de la satisfaction de ses besoins, en premier lieu matériels, et dans sa capacité à améliorer et développer ses moyens et techniques de production, ce que Marx appelle les "forces productives". C'est fondamentalement le degré de développement de ces forces productives et la division du travail qu'elles impliquent qui déterminent la façon dont s'organise la société pour les mettre en œuvre, les "rapports de production". Lorsque ces derniers constituent le cadre le plus adéquat au développement des premières, la société connaît un épanouissement, non seulement sur le plan matériel mais aussi sur le plan culturel et moral. Mais lorsque ces rapports de production deviennent une entrave à la poursuite du développement des forces productives, la société connaît des convulsions croissantes et se trouve menacée par la barbarie. Pour ne prendre qu'un exemple historique: un des piliers de l'Empire romain était l'exploitation des esclaves, notamment pour les travaux agricoles, mais lorsque de nouvelles techniques agricoles ont fait leur apparition, elles ne pouvaient être mises en œuvre par des producteurs ayant un statut de bétail ce qui constitue une des causes de la décadence et de l'effondrement de cet Empire.

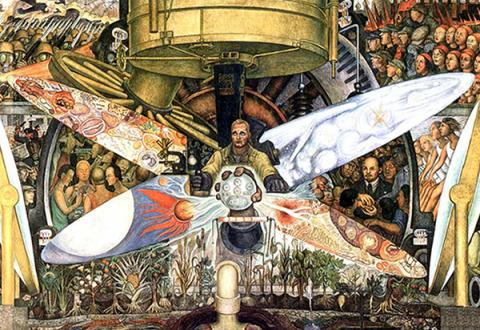

Aujourd'hui, nous pouvons voir l'éclat des grands bonds culturels,1 de la révolution néolithique,, jusqu'à la Renaissance, l'Humanisme et la Révolution russe comme un prélude à la révolution mondiale. Ces bonds culturels sont à chaque fois le résultat de longues périodes de lutte, où les nouveaux rapports sociaux devaient triompher des anciens. Ces grands bonds culturels nous portent vers le prochain saut: la première socialisation mondiale consciente, le socialisme ! Le marxisme, la théorie dont s'est doté le prolétariat dans son combat contre le capitalisme, a la capacité de porter un regard lucide et non mystifié sur l'histoire et de reconnaître les grandes tendances de celle-ci. Cela ne signifie pas qu'il peut lire le futur dans une boule de cristal. Nous ne pouvons pas prédire quand se produira la révolution mondiale, ni même si elle pourra effectivement avoir lieu. Cependant, nous devons défendre et comprendre en profondeur, contre toutes les résistance et incompréhensions qui affectent même certains révolutionnaires, l'énorme importance historique que constitue l'entrée du capitalisme dans sa décadence. L'alternative devant laquelle nous nous trouvons depuis 100 ans peut se résumer ainsi: soit effectuer le prochain saut social et culturel, le socialisme soit la barbarie. La gravité de cette alternative est plus dramatique qu'à n'importe quelle époque connue jusqu'à aujourd'hui du fait que l'accroissement des contradictions entre les forces productives et les rapports de production ouvre la possibilité non seulement du déclin social et culturel, mais de la destruction totale de l'espèce humaine. Pour la première fois dans l'histoire, la question de l'existence-même de l'espèce humaine est en cause dans la décadence d'un mode de production. En même temps, il existe des possibilités historiques immenses pour un développement ultérieur: l'entrée dans la "véritable" histoire consciente de l'humanité. Le modèle capitaliste de socialisation est celui qui a connu la plus grande réussite dans l'histoire de l'humanité. Le capitalisme a absorbé en lui tous les milieux culturels des autres sociétés (pour autant qu'il ne les ait pas détruits) et a créé pour la première fois une société mondiale. La forme centrale de l'exploitation est le travail salarié, permettant l'appropriation et l'accumulation du surtravail dont l'appropriation gratuite du travail coopératif énormément productif, du travail associé, socialisé. C'est ce qui explique l'incomparable explosion technique et scientifique liée à l'histoire de la montée du capitalisme. Mais l'une des particularités de la socialisation capitaliste c'est qu'elle s'est réalisée de façon inconsciente, déterminée par des lois qui, si elle sont l'expression de rapports sociaux déterminés, l'échange force de travail contre salaire, entre les producteurs et les détenteurs des moyens de production, se présentent comme "naturelles", "immuables" et donc extérieures à toute volonté humaine.. C'est dans cette vision de la réalité mystifiée, réifiée, où les être humains et les rapports entre eux deviennent des "choses", que l'augmentation considérable des ressources matérielles, des forces productives apparait comme un produit du capital et non comme le produit du travail humain. Cependant, avec la conquête du monde, il s'avère que la terre est ronde et finie. Le marché mondial est créé (après la destruction des formes alternatives de production, telles que la production textile chinoise, indienne et ottomane). Même si le succès du mode de production capitaliste constitue une étape progressive dans l'histoire humaine, le saut de la révolution industrielle signifie pour la majorité de la population du centre du capitalisme la destruction des formes de vie existant précédemment ainsi qu'une exploitation féroce.alors que dans de grandes parties du reste du monde, il signifie les épidémies, la faim et l'esclavage. Le capitalisme est sans doute le rapport d'exploitation le plus moderne, mais il est finalement tout aussi parasite que ses prédécesseurs. Pour maintenir en marche la machine de l'accumulation, la socialisation capitaliste nécessite toujours plus de matières premières et de marchés, de même qu'il doit pouvoir compter sur une réserve d'êtres humains contraints de vendre leur force de travail pour survivre. C'est pour cela que sa victoire sur les autres modes de production passait par la ruine et la famine des anciens producteurs.

Le capitalisme se présente comme l'objectif et l'apogée du développement humain. Selon son idéologie, il n'y aurait rien en dehors de lui. Pour ce faire, cette idéologie doit occulter deux choses: d'une part que le capitalisme dépend historiquement au plus haut degré des rapports de production et du milieu extra-capitalistes, d'autre part que la socialisation capitaliste, comme toutes les formes qui l'ont précédée dans l'histoire de l'humanité, n'est qu'une étape dans le processus du devenir conscient de l'humanité. La force motrice de l'accumulation produit en permanence des contradictions internes, qui se déchargent de façon éruptive dans les crises. Dans la phase ascendante du capitalisme, ces crises étaient surmontées par la destruction du capital excédentaire et la conquête de nouveaux marchés. Le nouvel équilibre s'accompagnait d'une nouvelle extension des rapports sociaux capitalistes, mais avec le partage du marché mondial entre les puissances centrales du capitalisme, celui-ci atteint, dans les relations mondiales, une limite. A ce moment-là, les grands États nationaux ne peuvent poursuivre leur conquête du monde qu'en se trouvant face à face ; le gâteau étant entièrement partagé, chacun ne pouvait accroitre sa propre part de celui-ci qu'en réduisant celle des autres. Les États développent leurs armements et fondent l'un sur l'autre dans la première guerre mondiale. Les forces productives enchainées par les rapports de production historiquement dépassés se retournent dans la boucherie mondiale en force destructrice dotée d'un potentiel de destruction incroyable. Avec l'entrée du capitalisme dans sa décadence, la guerre devient une guerre de matériels soumettant l'essentiel de la production aux besoins militaires. La machine aveugle de destruction et d'anéantissement entraîne le monde entier dans l'abîme. Bien avant 1914, la gauche de l'Internationale socialiste, les forces révolutionnaires autour de Rosa Luxemburg et de Lénine, ont pris en main de toutes leurs forces la lutte contre la menace du massacre impérialiste. Le marxisme vivant, c'est-à-dire le véritable marxisme, qui n'est pas enfermé dans des dogmes et des formules toutes faites valables de tout temps, a reconnu qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle guerre entre les États-nations, semblable aux précédentes, mais que celle-ci marquait l'entrée dans la décadence du capitalisme. Les marxistes savaient que nous étions à une croisée des chemins historique (où nous nous trouvons toujours), qui menace pour la première fois de devenir une lutte pour la survie de l'espèce entière. L'entrée du capitalisme dans sa décadence il y a 100 ans est irréversible, mais cela ne signifie pas l'arrêt des forces productives. En réalité, ces forces sont tellement entravées et comprimées par la seule logique de l'exploitation capitaliste que le développement de la société est aspiré dans un tourbillon de plus en plus barbare. Seule la classe ouvrière est capable de donner à l'histoire une direction différente et de construire une nouvelle société. Avec une brutalité inimaginable jusqu'alors nous avons connu la tendance pure de la barbarie capitaliste après la défaite du soulèvement révolutionnaire des années 1917-23. Le cours à une autre guerre mondiale était ouvert, les hommes ont été réduits à des numéros et des matricules, enfermés dans des camps en vue d'une exploitation meurtrière ou de leur assassinat pur et simple. Les meurtres de masse staliniens ont été surpassés par la folie exterminatrice des nazis mais la bourgeoisie "civilisée" elle-même n'a pas voulu rater ce rendez-vous de la barbarie: ce fut l'utilisation de la bombe atomique "démocratique" rasant deux villes deux villes du Japon et infligeant aux survivants d'horribles souffrance. La machine de l'État capitaliste n'a « appris » de l'histoire que dans la mesure où elle s'interdit à elle-même l'autodestruction (la bourgeoisie ne va pas tout simplement se suicider pour laisser la scène de l'histoire au prolétariat), mais c'est seulement le retour de la classe ouvrière après 1968 qui offre une garantie contre le cours ouvert à la guerre. Cependant, si la classe ouvrière a pu barrer le chemin d'un nouvel holocauste mondial, elle n'a pu, pour autant imposer sa propre perspective. Dans cette situation, où aucune des deux classes déterminantes de la société ne pouvait apporter de réponse décisive à une crise économique irréversible et de plus en plus profonde, la société a connu de façon croissante un véritable pourrissement sur pieds, une décomposition sociale croissante rendant encore plus difficile l'accession du prolétariat à une claire conscience de sa perspective historique, une perspective qui était largement répandue dans ses rangs il y a un siècle.

Il y a cent ans et depuis lors, la classe ouvrière a été confrontée à une tâche historique énorme. La classe du travail associé, la classe ouvrière, en tant que porteuse de l'ensemble de l'histoire de l'humanité, en tant que classe centrale dans la lutte pour l'abolition des classes, doit s'élèver contre cette barbarie. Dans la lutte contre la barbarie nihiliste et amorale du capitalisme, elle est l'incarnation de l'humanité prenant conscience d'elle-même. Elle est la force productive encore enchaînée de l'avenir. Elle recèle en elle le potentiel d'un nouveau bond culturel. Dans la lutte contre l'entrée en décadence du capitalisme toute une génération de révolutionnaires est apparue au plan mondial pour opposer à la socialisation dénaturée et réifiée du capitalisme l'association consciente de la classe ouvrière – guidée par le phare de l'Internationale Communiste.

Avec la révolution russe, elle a pris en main la lutte pour la révolution mondiale. Cette grande tâche d'assumer sa responsabilité pour l'humanité reste toujours pour nous, près de 100 ans après, électrisante et enthousiasmante. Cela montre que même face à la menace d'abrutissement s'élève une indignation morale au cœur de la classe ouvrière, qui est encore une boussole pour nous aujourd'hui. La classe ouvrière souffre avec l'ensemble de la société sous le fardeau de la décadence. L'atomisation et l'absence de perspective attaquent notre propre identité. Dans les confrontations à venir, la classe ouvrière démontrera si elle est capable de reprendre à nouveau conscience de sa tâche historique. C'est peut-être une courte étape historiquement que de passer de l'indignation morale à la politisation de toute une génération. Un nouveau bond culturel dans l'histoire de l'humanité est possible et indispensable, c'est ce que nous enseigne l'histoire vivante.

CCI

1Soyons clair que nous regroupons sous le terme de "culture" tout ce qui fait une société donnée: sa façon de se reproduire matériellement, mais aussi l'ensemble de sa production artistique, scientifique, technique, et morale.

Rubrique:

L'art et la propagande

- 11495 lectures

La vérité et la mémoire

Une visite à l'exposition d'artistes de guerre britanniques, "La vérité et à la mémoire", qui s'est tenu au Musée de Guerre Impérial de Londres en 2014, suscite des réflexions concernant la relation complexe entre l'art, la politique et la propagande.

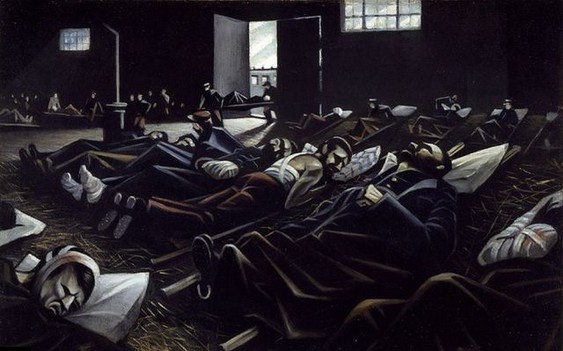

Pour commencer, il y a un contraste saisissant entre les peintures de "La vérité et la mémoire" et l'exposition spéciale conventionnelle du rez-de-chaussée dédiée à la Première Guerre mondiale 1. Là où l'art est brut, poignant, l'exposition spéciale conventionnelle du musée est insipide et incolore. Dans les juxtapositions d'uniformes militaires, d'armes, les reproductions d'affiches de propagande – un film montrant des champs boueux – il n'y a rien qui soit à même de choquer même le spectateur le plus sensible. Il y a des casques et des vestes destinées aux visiteurs pour être essayées ou pour prendre des selfies, mais il ne faut surtout pas rappeler ce que cette guerre fut vraiment, l'horreur et la puanteur des cadavres dans les tranchées. La Première Guerre mondiale a été assainie et empaquetée pour la consommation touristique et il semble peu probable que ceux qui visitent l'exposition du rez-de-chaussée apprendront beaucoup ; ils n'apprendront en fait rien du tout.

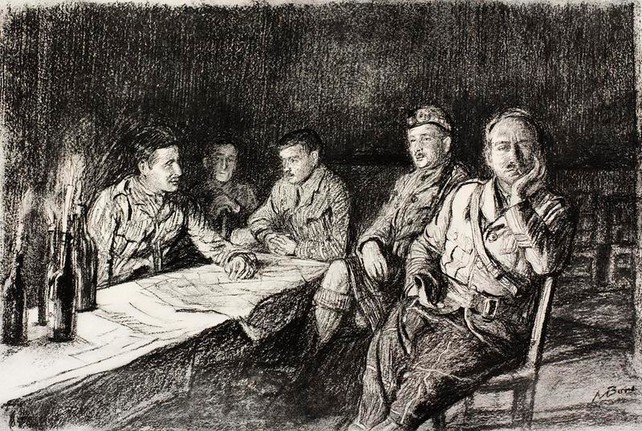

Ce n'est peut-être pas étonnant si l'exposition sur la Première Guerre mondiale, impossible à rater au rez-de-chaussée, est remplie par une file d'attente de familles, tandis que l'exposition sur l'art de guerre, discrètement cachée au troisième étage derrière des portes vitrées opaques, est presque vide. Cette exposition se divise en deux parties, situées sur les côtés opposés du musée : une partie appelée "La vérité" expose des peintures produites pendant le conflit, surtout par des artistes employés par le Bureau de Propagande de Guerre britannique et qui, dans certains cas, servaient en tant que soldat ; l'autre partie, appelée "la Mémoire", contient des peintures produites après la guerre, certaines officielles, d'autres non. Il faut dire que cette section est de loin la moins intéressante, artistiquement et pour ce qu'elle a à dire de la guerre elle-même. Les images sont, pour la plupart, immobiles et presque paisibles ; elles semblent éloignées de la réalité, manquant de réalisme, comme si tant l'artiste que les spectateurs – et certainement l'État – ne voulaient pas se rappeler, mais oublier, ou au moins gommer le souvenir en reléguant prudemment la guerre dans le passé. Seules deux toiles nous frappent avec force. Une, "Une batterie bombardée" de Percy Wyndham Lewis (qui a servi dans l'artillerie) montre les soldats s'affairant sous le feu, réduits à des personnages filiformes semblables à la machine, tandis que ceux qui sont extérieurs à la zone dangereuse sont détachés, indifférents.

L'autre toile, "A l’assaut" par John Nash (le frère de l'artiste beaucoup plus connu Paul Nash) évoque la futilité des assauts sans fin qui se sont soldés par des dizaines de milliers de morts et un résultat militaire nul ; il y a quelque chose d'affreux dans la marche désespérée des soldats vers la mort certaine, d'autant plus quand nous savons que l'objet de sa toile est une attaque menée par sa propre unité, les 1st Artists Rifles, qui se termina en ne laissant guère un seul homme vivant ou indemne.

On est enclin à penser qu'après la guerre, pour la plupart, les gens ont voulu oublier ou, au moins, retourner à la vie en laissant la guerre derrière eux. À penser aussi que les gouvernements étaient pour le moins heureux qu'il en soit ainsi parce que la Première Guerre mondiale avait discrédité – aux yeux de beaucoup - la société capitaliste et les gouvernements qui l'ont assumée.

Société, idéologie, recherche de la vérité

Plus que n'importe quelle société de classes l'ayant précédée, la société bourgeoise a une relation paradoxale à la vérité. Ceci est dû à deux facteurs : d'une part les conditions et les besoins de la production industrielle ; d'autre part les caractéristiques spécifiques de domination de classe bourgeoise.

Le capitalisme est le premier mode de production qui ne peut pas vivre sans constamment révolutionner et bouleverser le procès de production à travers la mise en œuvre d'innovations scientifiques et techniques. Au début, alors que la société bourgeoise commence à apparaître au sein de sa coquille féodale, ce n'est pas immédiatement visible : En Angleterre l'industrie textile de la laine au 13ème siècle commence à rompre ses liens contraignants avec le système des guildes féodales, mais la technologie demeure en grande partie inchangée. La révolution est sociale, pas encore technique, basée sur les nouvelles façons d'organiser la production et le commerce. Au 17ème siècle, la science expérimentale a pour but de contribuer à l'amélioration de la production et, au 18ème siècle, la recherche scientifique sur la nature est appliquée à l'industrie et devient une force productive à part entière. Aujourd'hui, la mécanique quantique et la théorie de relativité peuvent sembler abstruses et même bizarres – néanmoins, une multitude de produits dans l'utilisation quotidienne dépendent de leurs résultats.

Le capitalisme dépend donc de la science. Mais la science elle-même repose sur deux piliers : la supposition qu'un monde existe indépendant de la pensée, qu'elle soit humaine ou divine ; et la conviction qu'il est possible de comprendre ce monde matériel à travers la recherche et le libre débat 2. Une condition préalable pour le développement du capitalisme et de la société bourgeoise est donc la victoire de Copernic et de Galilée sur l'Église catholique et l'Inquisition : on ne peut pas permettre à l'Église catholique de maintenir son monopole de la pensée.

L'autorité de classe sous le capitalisme est aussi unique. En effet, la classe bourgeoise est la première dans l'histoire à feindre que sa domination de classe n'existe pas, la première à justifier sa propre autorité en la basant sur "la volonté du peuple". La société bourgeoise est donc la plus hypocrite de l'histoire.

Pourtant, s'il n'y avait que cela, une telle domination ne survivrait pas longtemps. La bourgeoisie domine, mais cela ne doit pas se voir ; son hypocrisie doit être sincère. La recherche de la vérité ne peut pas non plus être limitée au domaine de la science, sans embrasser la sphère sociale et artistique, car la science et l'art ne sont pas deux mondes séparés, ils ne sont pas du tout fondés sur des qualités antithétiques ou même différentes de l'esprit humain. Ainsi la bourgeoisie est contrainte de laisser libre cours à la recherche de la vérité autant dans le domaine artistique que dans le domaine scientifique, sous peine de laisser l'avantage à ses concurrents. Ce furent les États-Unis, pas l'Allemagne nazie, qui a réussi dans la production de la bombe atomique.

Il y a une autre caractéristique nouvelle de la société capitaliste : pour la première fois, la classe révolutionnaire est une classe exploitée. Plus important encore, cette classe exploitée est une classe cultivée. Pour la première fois, la classe exploitée doit être instruite pour s'adapter aux complexités de la production capitaliste : les travailleurs doivent pouvoir lire et écrire, prendre en charge de plus en plus des tâches techniques et sociales complexes.

Le capitalisme lui-même instruit et forme la masse des travailleurs dans les compétences nécessaires, à la maîtrise de l'organisation sociale. Ce faisant il les rend aptes à se revendiquer de l'héritage de la connaissance artistique, scientifique et technique de toute l'humanité et de ses réalisations qu'ils utiliseront pour satisfaire les besoins humains, y compris les besoins culturels humains. Plus encore : dans ce qu'elle a montré de meilleur d'elle-même, la classe des prolétaires ne s'est jamais satisfaite des restes de la table de la culture bourgeoise, elle a voulu comprendre cette culture et la faire sienne. "Le marxisme a acquis une importance historique en tant qu'idéologie du prolétariat révolutionnaire du fait que, loin de rejeter les plus grandes conquêtes de l'époque bourgeoise, il a - bien au contraire - assimilé et repensé tout ce qu'il y avait de précieux dans la pensée et la culture humaines plus de deux fois millénaires" 3.

Plus la présence de cette classe cultivée, révolutionnaire et exploitée est importante dans la société, moins la bourgeoisie est à même de s'appuyer seulement sur le mensonge et la répression. Ce n'est que dans des régimes où les ouvriers ont été écrasés - les régimes comme l'Allemagne nazie ou l'URSS staliniste – qu'il est possible à la propagande de ne compter idéologiquement que sur le knout.

La classe dirigeante britannique, peut-être plus que n'importe quelle autre, est consciente de cette situation étrange, changeante et contradictoire ; elle est consciente qu'elle doit développer sa propagande dans deux directions. Nous sommes presque tentés de répondre au célèbre dicton de Winston Churchill selon lequel, "En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle devrait toujours être assistée par un garde du corps de mensonges" en le retournant : "les mensonges sont si précieux qu'ils doivent être entourés par un garde du corps de vérité".

L'art et la propagande

"Le vent d'est se lève, Watson." "Je ne crois pas, Holmes. Il fait très chaud." "Cher vieux Watson ! Vous êtes le seul point fixe d’une époque changeante. Un vent d’est se lève néanmoins : un vent comme il n’en a jamais soufflé sur l’Angleterre. Il sera froid et aigre, Watson ; bon nombre d’entre nous n’assisteront pas à son accalmie. Mais c’est toutefois le vent de Dieu; et une nation plus pure, meilleure, plus forte surgira à la lumière du soleil quand la tempête aura passé." 4

Ces mots proviennent de la toute fin de la dernière nouvelle de "Sherlock Holmes", Son dernier coup d’archet, par Arthur Conan Doyle, dans laquelle Holmes déjoue un maître espion allemand juste avant l'éruption de la guerre. Le Holmes fictif ne fait ici que répercuter des sentiments qui ont été exprimés par des personnages réels lors de l'éclatement de la guerre : Collins-Baker, le Conservateur à la Galerie nationale, écrivant en août 1914, a cru que l'art tirerait profit "d'une guerre purificatrice" 5 et ceci n'était pas un point de vue rare dans l'establishment britannique qui espérait que la guerre "régénérerait" l'art et la société et en les débarrassant des perturbations à la fois du Cubisme, du Modernisme, et de tout ce qui constituait une offense au prétendu "bon goût".

Des guerres précédentes avaient été célébrées "avec réalisme" et patriotisme comme appartenant à une série d'engagements héroïques, comme cela avait été le cas avec la Guerre de Crimée par exemple.

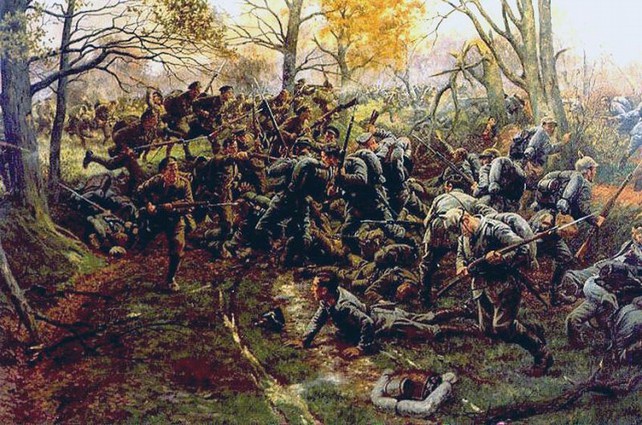

Sans aucun doute, l'aile réactionnaire de la classe dirigeante britannique et son entreprise artistique s'attendaient à ce qu'une telle sorte de peinture étouffe les influences étrangères, décadentes et corruptrices. Mais celle-ci s'est révélée être un genre mourant. Comme nous entrons dans l'exposition une illustration de cela s'offre symboliquement à nous, avec le "2e bataillon des "Ox & Bucks" battant la Garde prussienne à Nonne Bosschen" de William Barnes Wollen.

En effectuant un pas dans la pièce suivante, nous nous trouvons dans un monde totalement différent et ici nous voulons nous centrer sur l'évolution de deux artistes qui ont suivi des directions diamétralement opposées du point de vue artistique, comme conséquence de leur expérience de guerre : CRW Nevinson et William Orpen.

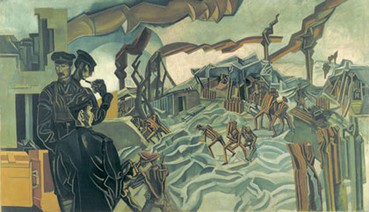

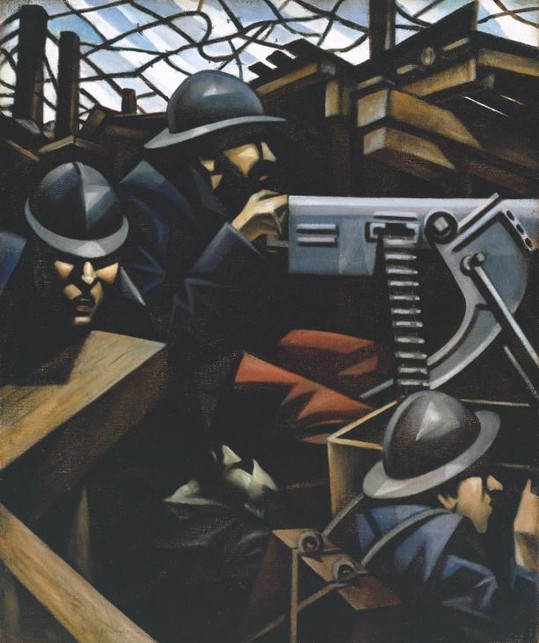

Nevinson avait 25 ans quand la guerre a éclaté. Il rejoint alors "l'Unité d'Ambulance des Amis" montée par les Quakers ; il a été profondément choqué par cette expérience qui, de façon évidente, a éclairé son art. En 1914, il est déjà un peintre paysagiste reconnu ; il est lié au Mouvement Futuriste italien, particulièrement avec le peintre Marinetti qui, plus tard, allait devenir un partisan de Mussolini. En 1914, Marinetti avait déclaré "Nous voulons glorifier la guerre - la seule hygiène du monde" (un sentiment qu'il partageait avec un Catholique tel que le poète Hilaire Belloc, par exemple, et d'autres comme ceux que nous avons cité ci-dessus, et pourtant il n'y a aucune trace de glorification de la guerre dans le travail de Nevinson. Au contraire, Nevinson déclarait en 1915 que, "Contrairement à mes amis Futuriste italiens, je ne glorifie pas la guerre en elle-même, je ne peux non plus accepter la doctrine selon laquelle la guerre est seule source de santé (…) Dans mes représentations (…) J'ai essayé d'exprimer l'émotion produite par la laideur et la grisaille apparentes de la guerre moderne" 6. En 1915, il disait dans le Daily Express : "notre technique Futuriste est le seul moyen possible pour exprimer la grossièreté, la violence et la brutalité des émotions perçues et ressenties sur les champs de bataille actuellement en Europe". Nevinson utilise ces techniques Futuristes de juxtaposition de surfaces planes et de coloration sombre pour montrer l'homme réifié et déshumanisé, transformé en un accessoire de la machine dans une guerre qui a été mécanisée plus que jamais auparavant : sa peinture "La mitrailleuse" (1915) symbolise cette démarche artistique. Dans "Le retour aux tranchées", les soldats ont presque été transformés eux-mêmes en machines.

Nevinson avait 25 ans quand la guerre a éclaté. Il rejoint alors "l'Unité d'Ambulance des Amis" montée par les Quakers ; il a été profondément choqué par cette expérience qui, de façon évidente, a éclairé son art. En 1914, il est déjà un peintre paysagiste reconnu ; il est lié au Mouvement Futuriste italien, particulièrement avec le peintre Marinetti qui, plus tard, allait devenir un partisan de Mussolini. En 1914, Marinetti avait déclaré "Nous voulons glorifier la guerre - la seule hygiène du monde" (un sentiment qu'il partageait avec un Catholique tel que le poète Hilaire Belloc, par exemple, et d'autres comme ceux que nous avons cité ci-dessus, et pourtant il n'y a aucune trace de glorification de la guerre dans le travail de Nevinson. Au contraire, Nevinson déclarait en 1915 que, "Contrairement à mes amis Futuriste italiens, je ne glorifie pas la guerre en elle-même, je ne peux non plus accepter la doctrine selon laquelle la guerre est seule source de santé (…) Dans mes représentations (…) J'ai essayé d'exprimer l'émotion produite par la laideur et la grisaille apparentes de la guerre moderne" 6. En 1915, il disait dans le Daily Express : "notre technique Futuriste est le seul moyen possible pour exprimer la grossièreté, la violence et la brutalité des émotions perçues et ressenties sur les champs de bataille actuellement en Europe". Nevinson utilise ces techniques Futuristes de juxtaposition de surfaces planes et de coloration sombre pour montrer l'homme réifié et déshumanisé, transformé en un accessoire de la machine dans une guerre qui a été mécanisée plus que jamais auparavant : sa peinture "La mitrailleuse" (1915) symbolise cette démarche artistique. Dans "Le retour aux tranchées", les soldats ont presque été transformés eux-mêmes en machines.

Nevinson a entièrement destiné son art en vue d'en faire un acte d'accusation de la guerre et de ses motivations. À propos de sa peinture "La Patrie" (1916) il a écrit "je considère cette toile, tout à fait indépendamment de comment elle est peinte, comme l'expression d'une perspective absolument NOUVELLE sur le soi-disant "sacrifice" que constitue la guerre. C'est le dernier mot sur "l'horreur de guerre" pour les générations à venir" 7.

Les peintures de Nevinson ont été bien reçues quand il les a exposées en novembre 1916, malgré le fait que son style moderne et "étranger" constituait l'illustration de tout ce que le côté le plus patriotique et réactionnaire de la société britannique abhorrait. Mais après deux ans de guerre, la fatigue et la désillusion qu'elle engendrait s'installaient et la critique féroce de Nevinson captait l'opinion mieux que la propagande gouvernementale officielle. Les principaux critiques ont accepté que "des méthodes modernes devenaient nécessaire pour dépeindre la guerre moderne" et même le Times a vu dans son travail "un cauchemar de non réalité insistante, fausse mais réelle, quelque chose qui arrive certainement, mais auquel notre raison ne consentira pas". 8

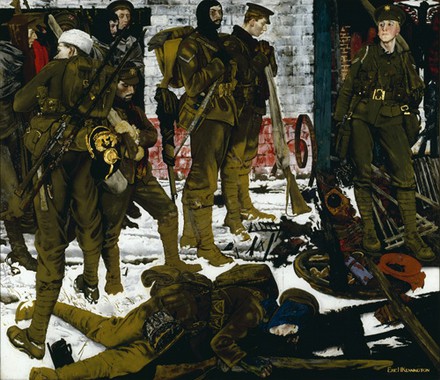

Une autre peinture qui a fait sensation quand elle a été exposée en 1916 était "Les Kensingtons à Laventie" d'Eric Kennington. Cette peinture montre sa propre unité peu avant que lui-même ait été blessé (Kennington apparaît à l'arrière-plan sur la gauche portant un passe-montagne et un casque).

La réception enthousiaste suscitée par le travail de Kennington et de Nevinson était en grande mesure due à la perception par le public de ces peintures comme étant plus véridiques, plus crédibles, que les dessins produits sur la base des photographies ou de comptes rendus de deuxième main dans les magazines illustrés : d'abord, parce qu'ils reflétaient une réalité que les gens savaient être beaucoup plus près de la vérité, tant visuellement qu'au niveau des émotions, ensuite parce que les artistes étaient, ou avaient été, des soldats avec l'expérience réelle de la première ligne.

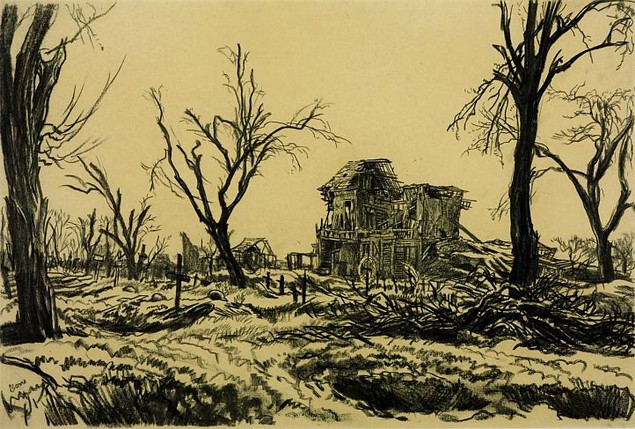

Ces peintures ont été toutes produites avant que Nevinson ou Kennington aient été employés comme artistes de guerre par le Département Britannique d'Informations. Celui-ci était le successeur du Bureau de Propagande de Guerre, qui avait été secrètement mis en place en août 1914 et s'était initialement concentré sur l'écrit, faisant monter des auteurs devenus célèbres comme John Buchan et HG Wells, afin de soutenir l'effort de guerre britannique. Un des premiers efforts du Bureau portait sur "le Rapport sur les présumées atrocités allemandes" (aussi connu sous le nom Rapport Bryce), qui accusait l'armée allemande de crimes de guerre contre des civils après l'invasion de la Belgique. Avant mai 1916, le président du Bureau, le député du parti libéral Charles Masterman, un allié du Premier ministre Lloyd George, décida de répondre à la demande de dessins pour la presse illustrée en recrutant le célèbre artiste Muirhead Bone (qui avait fait fortement pression en faveur de la mise en place d'un projet officiel d'Artistes de Guerre), lequel fut envoyé pour visiter le front avec une commission honoraire. Les croquis qu'il a fournis, malgré leur excellence graphique, sont insipides et sans vie comparés avec l'évidente émotion à l'état brut dans l'art de Nevinson.

Même son "Cimetière de soldats" est à peine plus exaltant que l'image d'un cimetière de campagne.

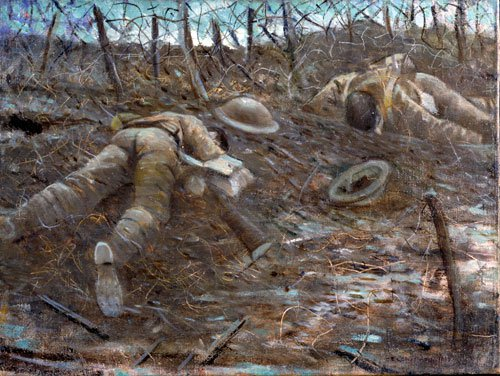

C'est indubitablement ce qui avait incité le Ministère de l'Information à s'ouvrir jusqu'à des artistes plus jeunes, particulièrement ceux servant sur le front dont le public accepterait le travail comme plus authentique. En même temps, faire entrer des artistes sous l'égide du Ministère signifiait que leurs travaux seraient soumis à la censure militaire. Au moment où sa seconde exposition - qui fut un énorme succès - s'ouvrait en 1918, Nevinson semble être arrivé à la conclusion que seul un retour au réalisme était adéquat pour exprimer son horreur de la guerre, comme nous pouvons le voir dans le tableau ironiquement intitulé "Les chemins de la Gloire" - un titre utilisé en 1957 par Stanley Kubrick pour son célèbre film contre la guerre où Kirk Douglas tenait le rôle principal.

L'ironie du titre n'est que trop évidente quand nous voyons les cadavres face contre terre dans la boue, déjà gonflés par la décomposition.

Si le travail précédent de Nevinson a montré l'homme déshumanisé, réduit au statut d'une machine, incorporé dans la machine, on pourrait se demander s'il a senti le besoin de s'échapper de l'esthétique, même une esthétique de la machine, pour montrer la vraie horreur de ce que la guerre faisait non pas aux machines, mais aux êtres humains réels, faits de chair et de sang, avec lesquels nous pouvons nous identifier et avoir de la sympathie - quelque chose que nous ne pouvons pas faire avec une machine.

Le tableau a été interdit par les autorités. Nevinson l'a quand même accroché à l'exposition, barré d'un grand ruban où était inscrit le mot "Censuré".

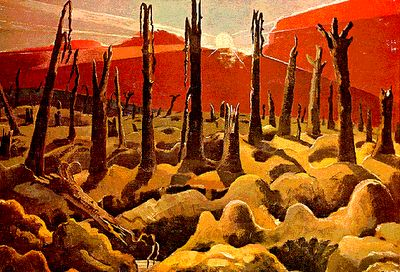

Paul Nash, un autre artiste de guerre qui devait devenir un des peintres paysagistes britanniques les mieux connus du 20e siècle, a fait des remarques amères sur son emploi en tant qu'artiste de guerre : "je ne suis plus un artiste. Je suis un messager qui ramènera l'expression des hommes qui se battent à ceux qui veulent que la guerre continue pour toujours. Faible, inintelligible sera mon message, mais il aura une vérité amère et puisse-t-il brûler leurs âmes maudites". Et le public ne pouvait sûrement pas échapper aux implications de cette peinture intitulée "Nous construisons un nouveau monde".

La vérité a ses droits

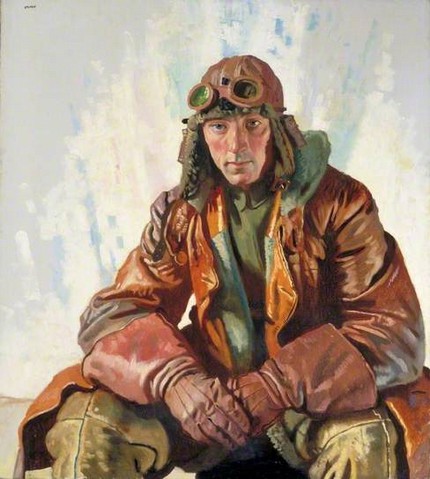

Tandis que Nevinson passait du moderniste au traditionnel, un autre artiste très différent se déplaçait presque dans la direction opposée. William Orpen avait presque 40 ans lorsque la guerre a éclaté et il était même alors un portraitiste de la haute société fortunée. Envoyé en France comme artiste de guerre avec le rang de commandant, il a été raillé par certains pour sa situation privilégiée et sûre, bien loin de n'importe quelle expérience de combat et, en effet, les tous premiers portraits qu'il a produits pourraient aisément servir d'images de propagande en directions des troupes britanniques, particulièrement les pilotes présentés par la presse et les machines de propagande comme les nouveaux "chevaliers à l'armure brillante" de la guerre moderne.

Son portrait du jeune Lieutenant pilote Rhys Davids, tué peu après dans un combat aérien, a été très reproduit.

On a aussi largement loué les portraits d'Orpen des généraux Haig et Trenchard et l'artiste aurait pu s'attacher simplement à continuer à faire plus dans le même genre, mais ce ne fut pas le cas 9. Au contraire, il a été de plus en plus perturbé par les conséquences de la guerre, tant sur les soldats que sur les civils qu'elle concernait, et avec le temps, il s'est de plus en plus tourné vers des peintures qui parfois s'approchent d'un surréalisme à la Dali.

Nous savons qu'il avait été choqué de voir des jeunes prostituées françaises racoler à une cérémonie d'enterrement. C'est peut-être cela qui a inspiré son "Adam et Ève à Péronne".

Cette toile a quelque chose de presque pornographique. Ici il n'y a aucune perte d'innocence – celle-ci est déjà partie depuis longtemps, perdue dans les décombres de guerre que nous voyons à l'arrière-plan. Le foulard modeste d'Eve contraste curieusement avec son décolleté plongeant et avec l'expression d'un certain cynisme sur son visage, tandis que l'indifférence ennuyée du jeune soldat suggère quelqu'un qui a tant vu la mort qu'il est devenu indifférent à la vie.

Le même soldat apparaît dans "La femme folle de Douai" qui dépeint une scène, à laquelle Orpen avait assisté, d'une femme violée peu de temps avant par des soldats allemands qui se battaient en retraite. Ici il apparaît également indifférent au viol, à la tragédie de la victime et au cadavre enterré à la hâte dont le pied dépasse de sa tombe au premier plan.

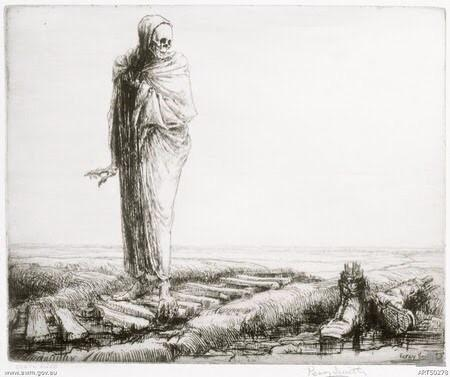

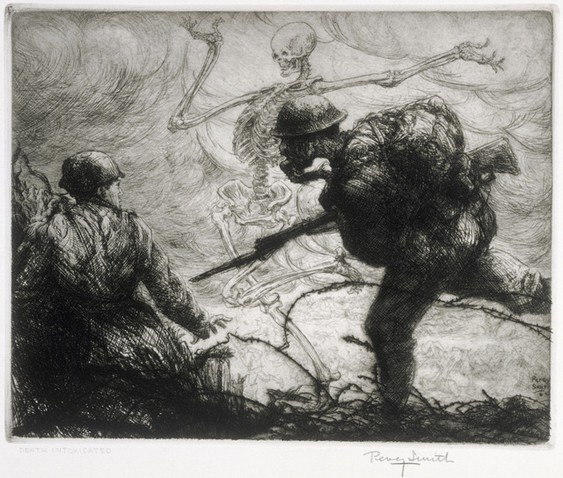

Cachée dans une pièce à l'arrière de l'exposition se trouve une série de sept gravures de Percy Delf Smith, qui était un artilleur dans les Royal Marines sur le front.

Là où certaines des images d'Orpen reprennent des thèmes de Goya (par exemple, "Le Bombardement, la Nuit"), Smith retourne aux images de la société médiévale décadente avec ses représentations de mort omniprésentes. Ceux-ci sont certainement parmi les tableaux les plus choquants de l'exposition.

Dans "La Mort effrayée", même la Mort recule devant le massacre, incarné par deux bottes encore habitées de morceaux de jambes, tandis que "la Mort intoxiquée" représente une parodie de danse où la Mort cabriole de façon délirante derrière un soldat sur le point d'embrocher un ennemi sur sa baïonnette.

Cela semble assez naturel de vouloir, de presque attendre même, des artistes qui nous émeuvent par leur esprit critique qu'ils partagent nos idées. Naturel, mais profondément erroné. Les artistes qui figurent dans ce texte - et auxquels nous pourrions ajouter des poètes comme Wifred Owen et Siegried Sassoon et les expressionnistes allemands comme Otto Dix ou Käthe Kollwitz - ont été profondément révoltés par la guerre, et plusieurs d'entre eux ont souffert de dépressions nerveuses à différents degrés de gravité à la fin de la guerre. Mais, aucun d'entre eux, n'était en rien sensible à un point de vue politique prolétarien ; dans quelques cas ils n'étaient même pas des gens particulièrement sympathiques.

Nous oublions parfois que les grands maîtres que nous admirons aujourd'hui n'étaient pas seuls, au contraire (à de rares exceptions près) ils étaient les plus grands représentants d'un effort dans lequel beaucoup ont été impliqués. Et quand les artistes se détachent du commun des personnes qui les entoure, quand leur art atteint les hauteurs qui continuent à nous toucher aujourd'hui alors que tant de contemporains de moindre envergure ont été oubliés, alors ils nous communiquent, d'une façon ou d'une autre, quelque chose qui va au-delà de l'artiste lui-même. En de tels moments, l'artiste est à l'écoute de quelque chose dans l'atmosphère sociale, quelque chose qui n'est pas très souvent explicite. Est-ce vraiment un hasard si certains des actes d'accusation les plus cuisants contre la guerre avaient été produits la même année - et auraient presque pu servir d'illustrations dans la Brochure de Junius de Rosa Luxemburg. Dans la Brochure de Junius, Rosa Luxembourg écrit : "Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse ; voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu’elle est. Ce n’est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l’ordre, de la paix et du droit, c’est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l’anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l’humanité qu’elle se montre toute nue, telle qu’elle est vraiment." N'est-ce pas précisément ceci qui parvient à nous atteindre depuis les tableaux du Musée de Guerre Impérial ? Et, n'est-ce pas précisément parce qu'il a existé, quelque part, un esprit capable de Junius et un mouvement ouvrier ensanglanté et trahi, mais toujours vivant et capable de prendre en charge et de transformer dans l'action sociale les idées de Junius, qu'il pourrait aussi exister un esprit critique artistique capable de parler non pas à la conscience, comme le faisait Luxembourg, mais directement aux émotions (comme pouvait le faire également Luxembourg). De cette manière, ils parlent à quelque chose de constant dans la nature humaine, quelque chose de vraiment humain (comme Marx aurait pu dire) qui ne peut que réagir face au dégoût qu'inspire la monstrueuse machine de mort que le capitalisme était devenu.

Où est l'art de la Seconde Guerre mondiale ?

Le contraste suivant est saisissant. Tandis que la Première Guerre mondiale a produit certains des plus grands peintres du 20e siècle en Grande Bretagne, sans parler de certaines expressions artistiques les plus remarquables en Allemagne, rien de pareil ne peut être dit de la Seconde Guerre mondiale qui n'a produit absolument rien de comparable.

En partie, cela a été le résultat de l'évolution technologique. Quand les magazines illustrés comme le célèbre Picture Post visèrent à montrer la guerre en images, ils se sont tournés moins vers les artistes que vers les photographes et, en particulier, la nouvelle race de photographes de guerre comme le grand Robert Capa. De façon plus importante encore, la classe dirigeante des deux côtés du conflit avait une compréhension beaucoup plus grande de l'importance de la propagande. Le régime Nazi a exercé un contrôle de l'État sur la production artistique, dénonçant l'Expressionnisme comme étant de "l'art dégénéré" : Otto Dix, quoiqu'il soit resté en Allemagne, s'est enfermé dans un exil auto-imposé, tant personnel qu'artistique, et le grand ennemi de la guerre capitaliste et de la corruption sociale a passé ses dernières années en peignant de manière inoffensive quoique de façon techniquement irréprochable, des portraits comme "Nelly comme Flore" en 1940.

En partie, cela a été le résultat de l'évolution technologique. Quand les magazines illustrés comme le célèbre Picture Post visèrent à montrer la guerre en images, ils se sont tournés moins vers les artistes que vers les photographes et, en particulier, la nouvelle race de photographes de guerre comme le grand Robert Capa. De façon plus importante encore, la classe dirigeante des deux côtés du conflit avait une compréhension beaucoup plus grande de l'importance de la propagande. Le régime Nazi a exercé un contrôle de l'État sur la production artistique, dénonçant l'Expressionnisme comme étant de "l'art dégénéré" : Otto Dix, quoiqu'il soit resté en Allemagne, s'est enfermé dans un exil auto-imposé, tant personnel qu'artistique, et le grand ennemi de la guerre capitaliste et de la corruption sociale a passé ses dernières années en peignant de manière inoffensive quoique de façon techniquement irréprochable, des portraits comme "Nelly comme Flore" en 1940.

Hitler était un grand admirateur de la propagande de guerre britannique et les Anglais eux-mêmes n'ont pas perdu de temps, quand la guerre a commencé, pour installer un "Comité consultatif d'Artistes de Guerre" subordonné au Ministère de l'Information. Il suffit de comparer "La Bataille de Grande-Bretagne", presque lyrique, de Paul Nash avec son "Nous faisons un nouveau monde" pour voir que l'esprit critique du dernier a complètement disparu.

Ou de nouveau, comparez la peinture de 1943 d'Alfred Thomson d'un aviateur blessé recevant des soins, avec la description de la Première Guerre mondiale de Nevinson d'une scène à l'hôpital dans "La Patrie". Ici nous avons une image d'un calme paisible, très loin de l'agonie et l'angoisse de l'hôpital de campagne.

L'esprit critique n'avait pas complètement disparu. Certains des artistes américains de combat qui figurent sur le site PBS 10 "They drew fire" - et sans aucun doute il est significatif que ces hommes ont été confrontés à la terreur de guerre – ont produit un art qui fait écho à l'horreur vécue par les combattants de la Première Guerre mondiale.

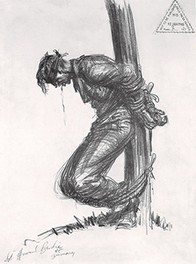

Sur un croquis, l'artiste Howard Brodie a écrit : "Mon souvenir le plus bouleversant de toute la guerre concerne la Bataille des Ardennes, quand des allemands se faisant passer pour des G.I. ont infiltré nos lignes. J'ai entendu dire que nous allions exécuter trois d'entre eux … Un homme sans défense est entièrement différent d'un homme dans l'action. Voir ces trois jeunes hommes délibérément réduits à des cadavres tremblants devant mes yeux m'a réellement brûlé dans mon être. C'est le seul de mes dessins ayant été censuré. Toute la couverture de l'exécution a été censurée".

Sur un croquis, l'artiste Howard Brodie a écrit : "Mon souvenir le plus bouleversant de toute la guerre concerne la Bataille des Ardennes, quand des allemands se faisant passer pour des G.I. ont infiltré nos lignes. J'ai entendu dire que nous allions exécuter trois d'entre eux … Un homme sans défense est entièrement différent d'un homme dans l'action. Voir ces trois jeunes hommes délibérément réduits à des cadavres tremblants devant mes yeux m'a réellement brûlé dans mon être. C'est le seul de mes dessins ayant été censuré. Toute la couverture de l'exécution a été censurée".

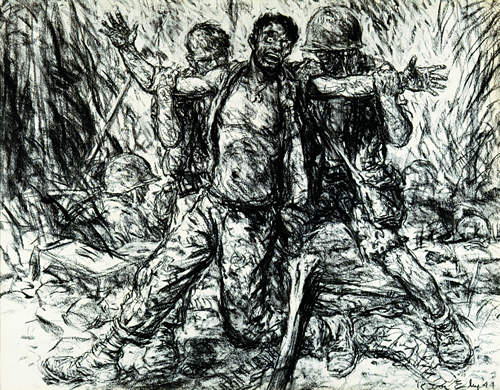

Et il n'y a certainement rien de glorieux à propos de "L'aide à un homme blessé" (Eby avait servi dans un équipage ambulancier pendant la Première Guerre mondiale).

L'engagement des États-Unis dans la Première Guerre mondiale avait été relativement mineur, l'implication de l'ensemble la population dans le combat y avait été incomparablement moins importante que dans les pays européens et beaucoup moins importante que durant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être pouvons-nous expliquer le puissant impact des tableaux précédents par la naïveté de la classe ouvrière américaine qui, bien qu'elle ait dû affronter dans ses luttes une des fractions les plus brutales de la classe capitaliste, devait encore faire l'expérience de la barbarie folle de la guerre moderne grandeur nature.

Ces images crues de la brutalité de la guerre - et la folie qu'elle inflige à des êtres humains que nous voyons nous fixer depuis les yeux de "l'homme blessé" d'Eby - révèlent une recherche honnête de la vérité artistique, qui montre que l'intégrité et l'humanité ont continué à survivre même au cœur de barbarie. Mais comparé aux œuvres inspirées par la Première Guerre mondiale il y a quelque chose qui manque : un sentiment de critique sociale plus large qui va au-delà de la réaction individuelle aux événements éprouvés individuellement. Marx avait tort lorsqu'il disait que seuls de mauvais artistes mettent des titres à leurs peintures (le plus grand des peintres paysagistes britanniques, William Turner, a non seulement donné de longs titres à ses œuvres, mais il les accompagnait parfois avec des lignes de sa propre poésie) et des titres comme "les Chemins de la gloire" ou "Nous faisons un nouveau monde" soulignent pour nous la protestation plus large de l'artiste contre la guerre, ses causes et ses conséquences.

À cause du "réalisme socialiste", la peinture russe de la Seconde Guerre mondiale était tout sauf réaliste et, durant la Guerre de Corée, les principes du réalisme socialiste semblent avoir été appliqués avec autant d'enthousiasme par les américains que par le chinois.

Le Viêt-Nam : L'art contre la guerre

Ce n'est qu'avec la Guerre du Viêt Nam que l'art revient vraiment à une attaque critique contre la guerre et, ici, c'est un art d'une nouvelle sorte qui vient sur le devant de la scène : la photographie.

La photographie et la peinture relèvent de compétences techniques très différentes : là où le peintre esquisse pour préparer un travail final, le photographe prendra des centaines, parfois même des milliers de clichés. Là où le peintre incrémente son travail, petit à petit, cernant la vérité en ajoutant de la peinture, le photographe rejette, pour aboutir à seul cliché, celui qui incarne le mieux l'événement, la scène ou le visage qu'il essaie de représenter. Et bien sûr, la photographie en noir et blanc implique en particulier un travail subtil avec des produits chimiques dans la chambre noire pour approfondir l'ombre, accentuer et centrer l'attention sur l'essentiel.

À leur plus haute expression, la peinture et la photographie, comme tout l'art, peuvent tous deux exprimer une recherche de la vérité. Et effectivement nous avons des images les plus emblématiques de la Guerre du Viêt Nam, comme la photo de Trang Bang par le photographe vietnamien Nick Ut après l'attaque au napalm du 8 juin, en 1972. Aucune œuvre de la Première Guerre mondiale n'a peint mieux que cette photo l'horreur pure, la barbarie et par-dessus tout l'absurdité de cette guerre.

Nick Ut était un photographe de l'Associated Press, une coopérative d'informations à but non lucratif fondée pendant la Guerre au Mexique de 1846, qui a produit une grande partie du meilleur - le plus émotionnellement vrai – des photos qui sont sorties de la Guerre du Viêt Nam 11. La guerre elle-même venait à un moment très spécifique et a été, à certains égards, unique dans les annales de photographie de guerre. Tout d'abord, elle était "la première guerre dans laquelle les journalistes étaient régulièrement accrédités pour accompagner des forces militaires, non encore soumis à la censure." 12 Ce fut une leçon que les États-Unis, en particulier, allaient apprendre pour des guerres futures. Les Guerres du Golfe, par exemple, ont été rigoureusement censurées avec la vérification systématique des reportages télé avant qu'il ne soient envoyés. Tous ces rapports "en direct" étaient en direct seulement dans le sens où ils arrivaient sur les écrans seulement quelques minutes après avoir été émis alors que le censeur militaire avait déjà vérifié leur contenu au fil de l'eau. Dans de telles conditions, beaucoup de journalistes ont appris à se censurer.

Les clichés d'Ut comme la photo d'Art Greenspon représentant des soldats américains qui attendent un hélicoptère pour évacuer le blessé, sont plus qu’une simple photographie de guerre racontant une histoire saisissante, ils sont aussi une forme de critique sociale. Bien qu'il y ait relativement peu de photos de troupes du Viêt-Cong autres que des prisonniers, il n'existe pas de doute concernant qui sont les victimes principales de la guerre : les civils tout d'abord, bien sûr, mais aussi les "grunts", ainsi que les conscrits G.I. américains ont été appelés pour les distinguer des "lifers" (terme qui désigne les soldats et officiers de carrière engagés à vie), et bien sûr l'armée vietnamienne du Sud et le Viêt-Cong avaient leurs équivalents : dans leur grande majorité, c'était les conscrits, les ouvriers en uniformes qui étaient envoyés dans les situations les plus dangereuses sur les lignes de front.

Si cette forme de critique sociale était possible, ce n'est pas seulement parce que l'armée américaine n'avait pas encore appris la censure. Une image, qu'elle soit une toile ou une photographie, est toujours un moyen de communiquer. L'artiste communique sa vérité, mais il ne peut le faire que si la vérité est aussi écoutée, si dans la société il existe ceux qui sont capables d'entendre et comprendre cette vérité. Ceux qui regardent l'art font aussi partie de sa signification. Ce n'est donc pas un hasard si ces photographies viennent de 1968 et 1972, de la Guerre du Viêt Nam et pas de celle de Corée (tout comme ce n'est pas un hasard si M.A.S.H., un film satirique sur la Guerre de Corée, a été réalisé seulement en 1970), car ceci est la période où les 30 Glorieuses tirent à leur fin, marquée par le renouveau de la lutte de classe qui trouve son expression la plus importante en mai 68 en France.

"L'esprit de l'époque", le Zeitgeist, peut sembler une notion insaisissable, nébuleuse. Pourtant quand nous considérons cette production artistique qui est née de guerres auxquelles il a été mis un terme du fait de l'action de la classe ouvrière, alors qu'elle se révoltait directement contre la guerre elle-même (la Première Guerre mondiale) ou encore parce que les ouvriers révoltés contre les effets de la crise, dont la guerre faisait partie, ont de plus en plus refusé de se battre sous l'uniforme (la Guerre du Viêt Nam), il nous semble clair qu'un tel art n'était possible que parce que dans la société il existe une classe ouvrière aux "chaînes radicales", une classe qui est historiquement opposée à l'état présent de société, même si les ouvriers eux-mêmes n'en sont pas conscients, et beaucoup moins encore les artistes.

Balzac, comme le disait Engels, est allé au-delà de ses propres préjugés de classe en représentant sincèrement ce qu'il voyait. Ainsi les artistes de la Première guerre mondiale nous apportent quelque chose qui va au-delà de ce qu'eux-mêmes étaient parce, sous la surface des choses, ils ont cerné la vérité. La relation entre l'expression artistique dans le capitalisme et la révolte contre celui-ci, n'est en aucun cas une mécanique. L'art n'est pas grand parce qu'il est socialiste. Comme la science, l'art a sa propre dynamique et la première responsabilité de l'artiste est d'être fidèle vis-à-vis de lui-même. On est tenté de paraphraser ce qu'Engels dit de la science : ".... plus il est impitoyable et désintéressée, plus [l’art] est en harmonie avec les intérêts des travailleurs."13

Jens, 27/02/2015

1� La topographie du Musée a sa propre signification. L'exposition sur la Première Guerre mondiale se trouve immédiatement, au rez-de-chaussée, dans une galerie spectaculaire hébergeant des avions et les originaux des missiles V1 et V2 de la Deuxième Guerre mondiale. Les artistes de guerre de l'exposition "La vérité et la mémoire" sont logés beaucoup plus discrètement, dans deux galeries sur les côtés opposés du troisième étage.

2� Le destin de la production agricole de l'URSS Staliniste, comme produit de l'imposition idéologique des théories de Lysenko de l'évolution est un contre-exemple. Et bien sûr, le fait que le monde scientifique échoue souvent à vivre en accord avec cette nécessité ne l'infirme en aucune façon.

3� 8 octobre 1920, Lénine, De la culture prolétarienne.

5� Voir Paul Gough, A terrible beauty, Sansom & Co., 2010, p17.

6� Citation tirée des cartons de présentation généralement pertinents qui annoncent les expositions.

7� Cité dans cette revue intelligente et utile [3] du livre de Paul Gough à propos des artistes de guerre britanniques, A terrible beauty [Une terrible beauté].

8� Extrait d'un carton de présentation.

9� C'est également significatif qu'il ait fait don de sa collection entière de peintures de guerre au Musée de Guerre Impérial, estimant qu'il serait immoral de profiter financièrement de peindre une guerre où tant de gens ont souffert.

11� Voir l'article du New York Times [5].

12� Voir l'article cité précédemment.

13� Engels, “Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie allemande classique”

Personnages:

- Wyndham Lewis [6]

- Paul Nash [7]

- William Orpen [8]

- CRW Nevinson [9]

Evènements historiques:

Rubrique:

1914: le début de la saignée

- 8184 lectures

2014: une année d'oubli

Aujourd'hui, on appelle encore "Grande Guerre" celle qui débuta en août 1914. Pourtant, la Seconde guerre mondiale fit plus de deux fois plus de victimes. Et que dire des guerres sans fin qui, depuis 1945, ont répandu plus de morts et causé davantage de destructions encore.

Pour comprendre pourquoi la guerre de 14-18 est toujours "La Grande Guerre", il suffit de visiter n'importe quel village en France, même le plus isolé, perdu dans les prairies alpines : des familles entières sont là dont les noms sont inscrits sur un marbre commémoratif- des frères, des pères, des oncles, des fils. Ces témoins muets de l'horreur se trouvent non seulement dans les villes et les villages des nations belligérantes européennes, mais jusqu'à l'autre bout du monde : dans le petit hameau de Ross sur l'île australienne de Tasmanie, le mémorial porte les noms de 16 morts et de 44 survivants, qu'on présume issus de la campagne de Gallipoli.

Pendant deux générations après la fin de la guerre, 1914-1918 était synonyme d'un carnage insensé, impulsé par la stupidité aveugle et irréfléchie d'une caste aristocratique dominante, par l'avidité sans bornes des impérialistes, des profiteurs de guerre et des fabricants d'armes. Malgré toutes les cérémonies officielles, toutes les gerbes déposées devant les monuments aux morts et (en Grande Bretagne), le port symbolique de coquelicots à la boutonnière le jour de la commémoration annuelle, cette vision de la Première Guerre mondiale est passée dans la culture populaire des nations belligérantes. En France, le roman autobiographique de Gabriel Chevalier, La Peur, publié en 1930, a connu un succès énorme au point où le livre fut interdit par les autorités. En 1937, le film anti-guerre de Jean Renoir, La Grande Illusion, était projeté sans interruption au cinéma Marivaux de 10 heures jusqu'à 2 heures du matin, battant tous les records d'entrées ; à New York, il est resté 36 semaines à l'affiche.1

Dans l’Allemagne des années 1920, les dessins satiriques de George Grosz descendaient en flammes les généraux, les politiciens et ceux qui avaient profité de la guerre. Le livre de Remarque A l'Ouest, rien de nouveau (Im Westen Nichts Neues) fut publié en 1929 : 18 mois après sa publication, on en avait vendu 2,5 millions d'exemplaires traduits en 22 langues ; la version cinématographique de Universal Studios en 1930 connaissait un succès retentissant aux Etats-Unis, où elle gagna l’Oscar du meilleur film.2

En se désagrégeant, l'Empire austroe-hongrois légua au monde un des plus grands romans anti-guerre : Le brave soldat Chweik (Osudy dobrélo vojáka Švejk za světové války) de Jaroslav Hašek, publié en 1923 et depuis lors traduit en 58 langues – plus que toute autre œuvre en langue tchèque.

En se désagrégeant, l'Empire austroe-hongrois légua au monde un des plus grands romans anti-guerre : Le brave soldat Chweik (Osudy dobrélo vojáka Švejk za světové války) de Jaroslav Hašek, publié en 1923 et depuis lors traduit en 58 langues – plus que toute autre œuvre en langue tchèque.

Le dégoût provoqué par la mémoire de la Première Guerre mondiale a survécu à la saignée encore plus terrible de la Deuxième. Comparée aux horreurs d'Auschwitz et d’Hiroshima, la barbarie du militarisme prussien et de l'oppression tsariste - pour ne pas parler du colonialisme français ou britannique - qui avaient servi de justification à la guerre en 1914, pouvaient sembler presque insignifiants et de ce fait, le massacre dans les tranchées semblait encore plus absurde et monstrueux : on pouvait ainsi présenter la Deuxième Guerre mondiale comme, sinon une "bonne" guerre, au moins une "guerre juste" et nécessaire. Cette contradiction n’est nulle part plus flagrante qu'en Grande-Bretagne, où toute une série de films exaltant la "juste cause" dans le pur style patriotard (Dambusters en 1955, 633 Squadron en 1964, etc.) passaient aux écrans de cinéma pendant les années 1950 et 60, alors qu'en même temps les écrits anti-guerre des "poètes de la guerre" Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, et Robert Graves faisaient partie du cours obligatoire pour les collégiens.3 Peut-être que la plus grande oeuvre de Benjamin Britten, le compositeur britannique le plus célèbre du 20e siècle, est son Requiem de Guerre (1961) qui mit en musique la poésie de Owen, alors que l'année 1969 a vu la sortie de deux films très différents : dans le genre patriotique Battle of Britain, et la satire mordante Oh What a Lovely War! qui réalise une dénonciation musicale de la Première Guerre mondiale en se servant des chansons créées par les soldats dans les tranchées.

Deux générations plus tard, nous nous trouvons à la veille du 100e anniversaire de l'éclatement de la guerre (le 4 août 1914). Étant donné l'importance des anniversaires à chiffre rond et encore plus des centenaires, de grands préparatifs sont en cours pour commémorer ("fêter" n'est guère le mot qui convient) la guerre. En France et en Grande Bretagne, des budgets de plusieurs dizaines de millions en euros ou en sterling ont été alloués ; en Allemagne, pour des raisons évidentes, les préparatifs sont plus discrets et n'ont pas reçu de bénédiction gouvernementale.4

“Qui paie les violons, choisit la musique” : alors que vont recevoir les classes dominantes en échange des dizaines de millions qu'elles ont dépensés afin de “commémorer la Guerre”?

Si nous regardons les sites web des organismes responsables de la commémoration (en France, un organisme spécial a été mis en place par le gouvernement, en Grande-Bretagne - de façon assez appropriée – il s’agir de l’Imperial War Museum) la réponse semble assez claire : ils achètent un des rideaux de fumée idéologique les plus coûteux de l'histoire. En Grande-Bretagne, l'Imperial War Museum se donne pour tâche de récolter les histoires des individus qui ont vécu la guerre afin de les transformer en podcast.5 Le site web du Centenary Project (1914.org) nous propose des événements d'une importance aussi cruciale que l'exhibition du revolver utilisé pendant la Guerre par JRR Tolkien” (sans blague - on suppose que le but est de surfer sur le succès des films "Le Seigneur des Anneaux" tirés des livres dont Tolkien était l'auteur) ; la commémoration d'un dramaturge du Surrey, la collecte par le Musée des Transports de Londres de l’'histoire des bus pendant la Grande Guerre (non mais vraiment !) ; à Nottingham “un grand programme d'événements et d'activités (...) mettront en lumière comment le conflit catalysa des changements sociaux et économiques immenses dans les communautés de Nottinghamshire”. La BBC a produit un "documentaire innovant": "La Première Guerre mondiale vue d'en haut" avec des photos et des films tirés à partir des ballons captifs de l'artillerie. On rendra hommage aux pacifistes par des commémorations sur les objecteurs de conscience. En somme, nous allons être noyés dans un océan de futilités. Selon le Directeur Général de l’Imperial War Museum, “notre ambition est que beaucoup plus de gens comprendront que vous ne pouvez pas comprendre le monde aujourd'hui sans comprendre les causes, le cours, et les conséquences de la Première Guerre mondiale”6 et nous sommes d'accord à 100% avec cela. Mais en réalité, tout est fait - y compris par l'honorable Directeur Général pour nous empêcher de comprendre ses véritables causes et ses réelles conséquences.

En France, le site du centenaire affiche le très officiel Rapport au Président de la République pour commémorer la Grande Guerre daté de septembre 20117 et qui commence avec ces mots du discours du Général de Gaulle lors du cinquantenaire de la guerre en 1964 : "« Le 2 août 1914, jour de la mobilisation, le peuple français tout entier se mit debout dans son unité. Cela n’avait jamais eu lieu. Toutes les régions, toutes les localités, toutes les catégories, toutes les familles, toutes les âmes, se trouvèrent soudain d’accord. En un instant, s’effacèrent les multiples querelles, politiques, sociales, religieuses, qui tenaient le pays divisé. D’un bout à l’autre du sol national, les mots, les chants, les larmes et, par-dessus tout, les silences n’exprimèrent plus qu’une seule résolution". Dans le rapport lui-même nous lisons que "S’il suscitera l’effroi des contemporains face à la mort de masse et aux immenses sacrifices consentis, le Centenaire fera également parcourir un frisson sur la société française, rappelant l’unité et la cohésion nationale affichée par les Français dans l’épreuve de la Première Guerre mondiale". Il paraît donc peu probable que la bourgeoisie française ait l'intention de nous parler de la répression policière brutale des manifestations ouvrières contre la guerre pendant juillet 1914, ni du notoire Carnet B (la liste tenue par le gouvernement des militants anti-militaristes socialistes et syndicalistes à arrêter et interner ou à envoyer au front dès l'éclatement de la guerre – les Britanniques avaient leurs propres équivalents), et encore moins des circonstances de l'assassinat du dirigeant socialiste anti-guerre Jean Jaurès à la veille du conflit ou des mutineries dans les tranchées8...

Comme toujours, les propagandistes peuvent compter sur le soutien de Messieurs les doctes universitaires pour fournir en matériel leurs documentaires et interviews. Nous prendrons ici un seul exemple qui nous semble emblématique : The Sleepwalkers, par l'historien Christopher Clark de l'université de Cambridge, publié en 2012 puis en 2013 en livre de poche, et déjà traduit en français (Les Somnambules) et en allemand (Die Schlafwandler).9 Clark est un empiriste sans complexe, son introduction annonce très clairement son intention : "Ce livre (…) traite moins de pourquoi la guerre a eu lieu que de comment elle est arrivée. Les questions du pourquoi et du comment sont inséparables dans la logique, mais elles nous mènent dans des directions différentes. La question du comment nous invite à regarder attentivement les séquences d'interactions qui ont produit certains résultats. La question du pourquoi, par contre, nous invite à partir à la recherche de causes éloignées et catégoriques : l'impérialisme, le nationalisme, les armements, les alliances, la finance, les idées d'honneur national, les mécanismes de la mobilisation".10 Ce qui manque dans la liste de Clark est, bien évidemment, le capitalisme. Serait-il possible que le capitalisme soit générateur de guerres ? Serait-il possible que la guerre ne soit pas seulement "la politique par d'autres moyens", pour reprendre l'expression bien connue de von Clausewitz, mais plutôt l'expression ultime de la concurrence inhérente au mode de production capitaliste ? Oh que non, que non, jamais de la vie ! Clark donc, s'adonne à nous livrer "les faits" sur le chemin de la guerre, ce qu'il fait avec une immense érudition et dans le moindre détail, jusqu'à la couleur des plumes d'autruche sur le casque de Franz-Ferdinand le jour de son assassinat (elles étaient vertes). Si quelqu'un avait pris la peine de noter la couleur des culottes de son assassin Gavrilo Princip ce jour-là, ce serait aussi dans ce livre.

La longueur du livre, sa maîtrise du détail, rend une omission d'autant plus remarquable. Malgré le fait qu'il consacre des sections entières à la question de "l'opinion publique", Clark n'a absolument rien à dire à propos de la seule partie de "l'opinion publique" qui importait vraiment : la position adoptée par la classe ouvrière organisée. Clark cite longuement des journaux comme le Manchester Guardian, le Daily Mail, ou Le Matin, et bien d'autres depuis longtemps tombés dans un oubli bien mérité, mais il ne cite même pas une seule fois ni le Vorwärts, ni L'Humanité (les journaux respectivement des partis socialistes allemand et français), ni La Vie Ouvrière, l'organe quasi-officiel de la CGT française,11 ni La Bataille Syndicaliste. Ce n'était pas des publications mineures ! Le Vorwärts n'était qu'un parmi les 91 quotidiens du SPD avec une diffusion totale de 1,5 million d'exemplaires (à titre de comparaison, le Daily Mail revendiquait une diffusion de 900 000),12 et le SPD lui-même était le plus grand des partis politiques allemands. Clark mentionne le congrès d’Ièna en 1905 où le SPD refusa d'appeler à la grève générale en cas de guerre, mais il n'y a pas un mot sur les résolutions contre la guerre adoptées aux congrès de l'Internationale Socialiste à Stuttgart (1907) et à Bâle (1912). Le seul dirigeant du SPD à mériter de se trouver dans le livre est Albert Südekum, un personnage relativement mineur à la droite du SPD, dont le rôle de figurant rassure le chancelier allemand Bethmann-Hollweg le 28 juillet, soulignant que le SPD ne s'opposera pas à une guerre "défensive".

A propos de la lutte entre gauche et droite dans le mouvement socialiste et plus largement ouvrier, c'est le silence. A propos du combat politique de Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, Anton Pannekoek, Herman Gorter, Domela Nieuwenhuis, John MacLean, Vladimir Ilyich Lénine, Pierre Monatte, et tant d'autres, c'est encore le silence. A propos de l'assassinat de Jean Jaurès, silence toujours, rien que du silence...

Évidemment, les prolétaires ne peuvent compter sur l'historiographie bourgeoise pour comprendre vraiment les causes de la Grande Guerre. Tournons-nous donc plutôt vers deux militants remarquables de la classe ouvrière : Rosa Luxembourg, sans aucun doute la plus grande théoricienne de la Social-Démocratie allemande et Alfred Rosmer, un militant fidèle de la CGT française d'avant-guerre. En particulier, nous allons nous baser sur La Crise dans la Social-Démocratie de Rosa Luxembourg (mieux connu sous le nom de Brochure de Junius13) et Le mouvement ouvrier pendant la Première Guerre mondiale.14 Les deux œuvres sont très différentes : la brochure de Luxembourg fut écrite en prison en 1916 (elle ne bénéficia d'aucun accès privilégié aux bibliothèques et archives gouvernementales, la puissance et clarté de son analyse en est d'autant plus impressionnante) ; le premier tome15 de l’œuvre de Rosmer, où il traite de la période qui mena à la guerre, fut publié en 1936 et il est le fruit à la fois de son dévouement minutieux à la vérité historique et de sa défense passionnée des principes internationalistes.

La Première Guerre mondiale : son importance et ses causes

On pourrait nous demander si tout cela a vraiment de l'importance. C'était il y a bien longtemps, le monde a changé, que pouvons-nous vraiment apprendre de ces écrits d'un autre âge ?

Nous répondrions que comprendre la Première Guerre mondiale est primordial pour trois raisons.

D'abord, parce que la Première Guerre a ouvert une nouvelle époque : nous vivons toujours dans un monde formé par les conséquences de cette guerre.

Ensuite, parce que les causes sous-jacentes de la guerre sont toujours présentes et opérationnelles : il y a un parallèle on ne peut plus clair entre la montée de la nouvelle puissance allemande avant 1914, et la montée de la Chine aujourd'hui.

Enfin – et c'est peut-être le plus important parce que c'est cela que les propagandistes du gouvernement et les historiens aux ordres veulent surtout nous cacher – il n'y a qu'une seule force capable de mettre fin à la guerre impérialiste : la classe ouvrière mondiale. Comme le dit Rosmer : "les gouvernements savent bien qu'ils ne peuvent se lancer dans la dangereuse aventure qu'est la guerre – et surtout cette guerre – qu'à la condition d'avoir derrière eux la quasi-unanimité de l'opinion et, en particulier, de la classe ouvrière ; pour cela, il faut la tromper, la duper, l'égarer, l'exciter."16 Luxembourg cite la phrase de von Bülow, qui disait que c'était essentiellement par crainte de la social-démocratie que l'on s'efforçait autant que possible de différer toute guerre" ; elle cite également le Vom Heutigen Krieg du Général Bernhardi : "Si de grandes masses échappent au contrôle du haut commandement, si elles sont prises de panique, si l'intendance fait défaut sur une grande échelle, si l'esprit d'insubordination s'empare des troupes, dans ce cas, de telles masses non seulement ne sont plus capables de résister à l'ennemi, mais elles deviennent un danger pour elles-mêmes et pour le commandement de l'armée ; elles font sauter les liens de la discipline, troublent arbitrairement le cours des opérations et placent ainsi le haut commandement devant des tâches qu'il n'est pas en mesure d'accomplir". Et Luxembourg continue : "Des politiciens bourgeois et des experts militaires considéraient donc la guerre moderne menée avec des armées de masse comme un 'jeu risqué', et c'était là la raison essentielle qui pouvait faire hésiter les maîtres actuels du pouvoir à déclencher la guerre et les amener à tout faire pour qu'elle s'achève rapidement au cas où elle éclaterait. L'attitude de la social-démocratie au cours de la guerre actuelle (...) a dissipé leurs inquiétudes, elle a abattu les seules digues qui s'opposaient au torrent déchaîné du militarisme (...) Et ainsi, ces milliers de victimes qui tombent depuis des mois et dont les corps couvrent les champs de bataille, nous les avons sur la conscience."17

Le déclenchement d'une guerre impérialiste mondiale et généralisée (nous ne parlons pas ici des conflits localisés, même des conflits majeurs comme les guerres de Corée ou du Vietnam) est déterminé par deux forces qui s'affrontent : la poussée vers la guerre, vers une nouvelle division du monde entre les grandes puissances impérialistes, et la lutte pour la défense de leur propre existence par les masses laborieuses qui doivent fournir à la fois la chair à canon et l'armée industrielle sans laquelle la guerre moderne est impossible. La Crise dans la Social-Démocratie, et surtout dans sa fraction la plus puissante, la social-démocratie allemande – une crise qui est systématiquement passée sous silence par les historiens universitaires aux ordres – est donc le facteur critique qui a rendu la guerre possible en 1914.

Nous y reviendrons plus en détail dans un article ultérieur, mais ici nous nous proposons de reprendre l'analyse de Luxembourg des rivalités et alliances mouvantes qui ont poussé les grandes puissances inexorablement vers la saignée de 1914.

"Deux lignes de force de l'évolution historique la plus récente conduisent tout droit à la guerre actuelle. L'une part de la période de la constitution des « États nationaux », c'est-à-dire des États capitalistes modernes ; elle a pour point de départ la guerre de Bismarck contre la France. La guerre de 1870, qui, suite à l'annexion de l'Alsace-Lorraine, avait jeté la République française dans les bras de la Russie, provoqué la scission de l'Europe en deux camps ennemis et inauguré l'ère de la folle course aux armements, a apporté le premier brandon au brasier mondial actuel (…) Ainsi, la guerre de 1870 a eu comme conséquences : en politique extérieure, d'amener le regroupement politique de l'Europe autour de l'axe formé par l'opposition franco-allemande ; et dans la vie des peuples européens, d'assurer la domination formelle du militarisme. Cette domination et ce regroupement ont cependant donné ensuite à l'évolution historique un tout autre contenu.

La deuxième ligne de force qui débouche sur la guerre actuelle et confirme avec tant d'éclat la prédiction de Marx18 découle d'un phénomène à caractère international que Marx n'a plus connu : le développement impérialiste de ces vingt-cinq dernières années".19

Les trente dernières années du 19e siècle ont donc vu une expansion rapide du capitalisme à travers le monde, mais aussi l'émergence d'un capitalisme nouveau, dynamique, en expansion et plein de confiance, au cœur même de l'Europe : l'Empire allemand, déclaré dans le palais de Versailles en 1871 après la défaite française lors de la guerre franco-prussienne, dans laquelle la Prusse est entrée comme la plus grande puissance parmi une multiplicité de principautés et de petits États allemands, pour en émerger comme le composant dominant d'une Allemagne nouvelle et unifiée.

"(…) l'on pouvait prévoir", continue Luxembourg, "dès lors que ce jeune impérialisme, plein de force, qui n'était gêné par aucune entrave d'aucune sorte, et qui fit son apparition sur la scène mondiale avec des appétits monstrueux, alors que le monde était déjà pour ainsi dire partagé, devait devenir très rapidement le facteur imprévisible de l'agitation générale".20

Par une de ces bizarreries de l'histoire qui nous permettent de prendre une seule date comme symbole d'une modification de la dynamique de l'histoire, l'année 1898 fut témoin de trois événements qui marquèrent un tel changement.

Le premier était "l'Incident de Fachoda", une confrontation tendue entre les troupes françaises et britanniques qui se disputaient le contrôle du Soudan. A l'époque, il semblait y avoir un vrai danger de guerre entre ces deux pays pour le contrôle de l’Égypte et du canal de Suez, ainsi que pour la domination de l'Afrique. En fin de compte, l'incident s'est terminé par une amélioration des rapports franco-britanniques, formalisée en 1904 avec "l'Entente Cordiale", une tendance de plus en plus marquée pour la Grande-Bretagne de soutenir la France contre une Allemagne que tous les deux voyaient comme une menace. Les deux "Crises marocaines" de 1905 et 191121 montrèrent que dorénavant la Grande-Bretagne s'opposerait aux ambitions allemandes en Afrique du Nord (elle était néanmoins prête à laisser quelques miettes à l'Allemagne : les possessions coloniales du Portugal).

Le deuxième événement était la prise par l'Allemagne du port chinois de Tsingtao (aujourd'hui Qingdao),22 ce qui annonçait l'arrivée de l'Allemagne sur la scène impérialiste en tant que puissance aux aspirations mondiales et non plus seulement européennes – une Weltpolitik, comme on disait en Allemagne à l'époque.

Il est donc assez opportun que l'année 1898 voit également la mort d'Otto von Bismarck, le grand chancelier qui avait guidé l'Allemagne à travers son unification et son industrialisation rapide. Bismarck s'était toujours opposé au colonialisme et à la construction navale, son principal souci sur le plan de la politique étrangère étant d'empêcher l'émergence d'une alliance anti-germanique parmi les autres puissances jalouses – ou inquiètes – face à la montée de l'Allemagne. Mais au tournant du siècle, l'Allemagne était devenue une puissance industrielle de premier ordre, surpassée par les seuls États-Unis, avec les ambitions mondiales qui allaient avec. Luxembourg cite le ministre des Affaires Étrangères d'alors, von Bülow, dans un discours du 11 décembre 1899 : "Si les Anglais parlent d'une Greater Britain, si les Français parlent d'une Nouvelle France, si les Russes se tournent vers l'Asie, de notre côté nous avons la prétention de créer une Grösseres Deutschland... Si nous ne construisions pas une flotte qui soit capable de défendre notre commerce et nos compatriotes à l'étranger, nos missions et la sécurité de nos côtes, nous mettrions en danger les intérêts les plus vitaux du pays. Dans les siècles à venir, le peuple allemand sera le marteau ou l'enclume". Et Luxembourg fait la remarque : "Si on retire les fleurs de rhétorique de la défense des côtes, des missions et du commerce, il reste ce programme lapidaire : pour une Plus Grande Allemagne, pour une politique du marteau à l'égard des autres peuples."23