Revue Internationale n° 121 - 2e trimestre 2005

- 3612 lectures

60e anniversaire de la libération des camps : Barbarie capitaliste et manipulations idéologiques

- 4371 lectures

Pourquoi un tel battage sur la libération des camps de concentration ?

La commémoration du 60e anniversaire du débarquement allié du mois de juin 1944 avait déjà revêtu une ampleur dépassant celle de son cinquantenaire (1 [1]. Consciente du fait que le souvenir d'un tel événement doit être en permanence entretenu pour rester vivace dans le cerveau des vivants, la bourgeoisie n'avait alors pas lésiné sur les moyens pour raviver l'image de toutes ces jeunes recrues qui, s'imaginant combattre "pour la liberté de leurs semblables", se sont fait massacrer par dizaines de milliers sur les plages du débarquement. Pour la bourgeoisie, il est de la plus haute importance que persiste dans la conscience des générations nouvelles la mystification ayant permis l'embrigadement de leurs aînés qui pensaient que combattre le fascisme dans le camp démocratique (2 [2]) c'était défendre la dignité humaine et la civilisation contre la barbarie. C'est pourquoi, il ne suffit pas à la classe dominante d'avoir utilisé comme chair à canon la classe ouvrière américaine, anglaise, allemande (3 [3]), russe ou française, ce sont encore les générations actuelles de prolétaires à qui elle destine de façon privilégiée sa propagande infecte. En effet, bien qu'aujourd'hui elle ne soit pas prête à se sacrifier pour les intérêts économiques et impérialistes de la bourgeoisie, la classe ouvrière continue néanmoins à être perméable à la mystification selon laquelle ce n'est pas le capitalisme qui est la cause de la barbarie dans le monde, mais bien certains pouvoirs totalitaires, ennemis jurés de la démocratie. La thèse du caractère "unique" du génocide juif (et donc en rien comparable à un autre génocide) joue un rôle central dans la persistance actuelle de la mystification démocratique. En effet, c'est grâce à sa victoire sur le régime totalitaire tortionnaire du peuple juif que le camp allié, et son idéologie démocratique, ont pu imposer le mensonge qu'ils constituaient des garants contre la barbarie suprême.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et même dans les deux décennies qui ont suivi, renvoyer dos à dos la barbarie des Alliés et celle du camp nazi demeurait le fait de toutes petites minorités, principalement restreintes au milieu révolutionnaire internationaliste (4 [4]). Cela allait changer progressivement avec la remise en cause, consécutive au resurgissement du prolétariat sur la scène internationale en 1968, de tout un ensemble de mystifications et de mensonges produits et entretenus durant presque un demi-siècle de contre-révolution (au premier rang desquels le mensonge de la nature socialiste des pays de l'Est). D'autant plus que la série ininterrompue des conflits guerriers depuis la Seconde Guerre mondiale, où de grands pays démocratiques sont apparus comme des champions de la barbarie (Etats-Unis au Viêt-Nam, France en Algérie, …) (5 [5]) fournissait matière à la réflexion critique. L'envolée de la barbarie et du chaos depuis les années 1990 apparaît, malgré le regain de la mystification démocratique engendrée par les campagnes sur l'effondrement du stalinisme, comme le couronnement du siècle le plus barbare de l'histoire (6 [6]). Depuis 15 ans, de grandes puissance, souvent "démocratiques", portent une responsabilité évidente dans le déclenchement des conflits : les Etats-Unis avec derrière eux la coalition anti-Saddam dans la première guerre en Irak qui a fait 500 000 morts ; les grandes puissances occidentales en Yougoslavie (par deux fois) avec des "nettoyages ethniques" dont celui de l'enclave de Srebrenica en 1993, commis par la Serbie couverte par la France et la Grande-Bretagne ; le génocide du Rwanda orchestré par la France et qui a fait près d'un million de victimes (7 [7]) ; la guerre en Tchétchénie donnant lieu elle aussi à son épuration ethnique par la Russie ; la dernière, toujours actuelle et ô combien barbare, intervention américano-britannique en Irak. Dans certains de ces conflits, on assistera même à la réplique du scénario de la Seconde Guerre mondiale où l'on désigne un dictateur pour lui faire porter la responsabilité des hostilités et des tueries : Saddam Hussein en Irak, Milosevic en Yougoslavie. Peu importe si, auparavant, le dictateur avait été un personnage respectable aux yeux de ces démocraties qui entretenaient avec lui de cordiales relations avant de le trouver plus utile comme bouc émissaire.

Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que la pilule du caractère "unique" du génocide juif soit de plus en plus difficile à avaler pour ceux qui n'ont pas subi le matraquage idéologique décervelant d'une vie entière. Concevoir l'Holocauste comme une ignominie particulièrement abjecte dans un océan de barbarie, et non pas comme quelque chose de particulier, suppose un sens critique n'ayant pas succombé face aux campagnes de culpabilisation et d'intimidation les plus répugnantes de la bourgeoisie faisant passer pour des indifférentistes, des négationnistes (qui contestent la réalité de l'Holocauste), des antisémites, des néo-nazis ceux qui rejettent et condamnent autant le camp des Alliés que celui des fascistes. C'est la raison pour laquelle les nouvelles générations sont plus à même de se dégager des mensonges qui ont empoisonné la conscience de leurs aînés, comme en témoignent certains commentaires de professeurs de lycée chargés de dispenser un cours sur la Shoah : "Il est difficile de leur faire admettre [aux élèves] que c'est un génocide différent des autres" (Le Monde du 26 janvier, "L'attitude réfractaire de certains élèves oblige les enseignants à repenser leurs cours sur la Shoah").

C'est pourquoi, afin d'entraver le cheminement d'une prise de conscience sur la nature réelle de la Seconde boucherie mondiale et la démocratie, il fallait à la bourgeoisie faire jouer à plein l'émotion que ne peuvent manquer de provoquer l'évocation et la description du calvaire des millions de disparus dans les camps de concentration, en détournant la responsabilité réelle de ces horreurs et de toutes celles de la guerre, sur un dictateur, un régime, un pays afin d'épargner un système, le capitalisme. Et pour donner toute son efficacité à la mise en scène, il fallait continuer à occulter, déformer la réalité des crimes des grandes démocratie durant la Seconde Guerre mondiale.

Derrière la terreur et la barbarie des Alliés et du nazisme, la même raison d'Etat

L'expérience de deux guerres mondiales montre qu'elles ont des caractéristiques communes expliquant les sommets alors atteints par la barbarie et dont sont responsables tous les camps en présence :

- L'armement incorpore le plus haut niveau de la technologie et, comme l'ensemble de l'effort de guerre, il draine toutes les ressources et forces de la société. Les progrès de la technologie intervenus entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, notamment dans le domaine de l'aviation, ont fait que les confrontations militaires ne se cantonnent plus essentiellement sur des champs de bataille mettant face à face les armées ennemies mais que c'est toute la société qui devient le théâtre des opérations ;

- Un corset de fer enserre toute la société en vue de la plier aux exigences extrêmes du militarisme et de la production de guerre. La manière dont cela s'est effectué en Allemagne est caricaturale. En effet, au fur et à mesure que s'accroissent les difficultés militaires, les besoins en main-d'œuvre vont se faire sentir plus intensément. Pour les satisfaire, au cours de l'année 1942, les camps de concentration deviennent un immense réservoir de matériel humain à bon marché, indéfiniment renouvelable et exploitable à merci. Ainsi, le tiers au moins des ouvriers employés par les grandes sociétés, tels Krupp, Heinkel, Messerschmitt ou IG Farben étaient des déportés (8 [8]).

- tous les moyens sont utilisés, jusqu'aux plus extrêmes en vue de s'imposer militairement : les gaz asphyxiants durant la Première Guerre mondiale qui étaient pourtant considérés, jusqu'à leur première utilisation, comme l'arme absolue dont on disait qu'il n'en serait jamais fait usage ; la bombe atomique, l'arme suprême, contre le Japon en 1945. Moins connus, mais encore plus meurtriers, ont été les bombardements de la Seconde Guerre mondiale des villes et des populations civiles en vue de les terroriser et les décimer. Inaugurés par l'Allemagne sur les villes de Londres, Coventry et Rotterdam, ils ont été perfectionnés et systématisés par la Grande-Bretagne dont les bombardiers déchaîneront de véritables ouragans de feu au cœur des villes, portant la température à plus de mille degrés dans ces brasiers géants.

"Les crimes allemands ou soviétiques ne peuvent faire oublier que les Alliés eux-mêmes ont été saisis par l'esprit du mal et ont devancé l'Allemagne dans certains domaines, en particulier les bombardements de terreur. En décidant le 25 août 1940 de lancer les premiers raids sur Berlin, en réplique à une attaque accidentelle sur Londres, Churchill prend l'écrasante responsabilité d'une terrible régression morale. Pendant près de cinq ans, le Premier britannique, les commandants du Bomber Command, Harris, en particulier, s'acharnent sur les villes allemandes. (…)

Le comble de l'horreur est atteint le 11 septembre 1944 à Darmstadt. Au cours d'une attaque remarquablement groupée, tout le centre historique disparaît dans un océan de flammes. En 51 minutes, la ville reçoit un tonnage de bombes supérieur à celui de toute l'agglomération londonienne pendant la durée de la guerre. 14 000 personnes trouvent la mort. Quant aux industries situées à la périphérie et qui ne représentent que 0,5% du potentiel économique du Reich, elles sont à peine touchées." (Une guerre totale 1939-1945, stratégies, moyens, controverse de Ph. Masson) (9 [9]). Les bombardements anglais sur les villes allemandes allaient causer la mort de près de 1 million de personnes.

Loin de conduire à une certaine modération de l'offensive sur l'ennemi, permettant d'en réduire le coût financier, la déroute dans l'année 1945 de l'Allemagne et du Japon a au contraire eu pour effet de faire redoubler d'intensité et de cruauté les attaques aériennes. La raison en est que l'enjeu véritable n'était désormais plus la victoire sur ces pays, déjà acquise. Il s'agissait en fait d'éviter que, face aux souffrances de la guerre, des fractions de la classe ouvrière en Allemagne ne se soulèvent contre le capitalisme, comme cela avait été le cas lors de la Première Guerre mondiale (10 [10]). Les attaques aériennes anglaises visent donc à poursuivre l'anéantissement des ouvriers qui n'ont pas déjà péri sur les fronts militaires et à plonger le prolétariat dans l'impuissance de l'effroi.

A cette considération, il s'en ajoute une autre. Il était devenu clair pour les Anglo-américains que la future partition du monde allait mettre face-à-face les principaux pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, d'une part les Etats-Unis (avec à leurs côtés une Angleterre sortant exsangue de la guerre) et d'autre part l'Union soviétique qui était alors en mesure de se renforcer considérablement à travers les conquêtes et l'occupation militaire que vont lui permettre sa victoire sur l'Allemagne. C'est la conscience de cette nouvelle menace qu'expriment sans équivoque ces paroles de Churchill : "la Russie soviétique était devenue un danger mortel pour le monde libre, [tel] qu'il fallait créer sans retard un nouveau front pour arrêter sa marche en avant et qu'en Europe ce front devrait se trouver le plus à l'Est possible" (11 [11]). Il s'agit alors pour les Alliés occidentaux de marquer des limites à l'appétit impérialiste de Staline en Europe et en Asie à travers des démonstrations de force dissuasives. Ce sera l'autre fonction des bombardements anglais de 1945 sur l'Allemagne et l'objectif unique de l'emploi de l'arme atomique contre le Japon (12 [12]).

Le caractère de plus en plus limité des objectifs militaires et économiques qui deviennent nettement secondaires illustre, comme à Dresde, ce nouvel enjeu des bombardements :

"Jusqu'en 1943, en dépit des souffrances infligées à la population, les raids peuvent encore offrir une justification militaire ou économique en visant les grands ports du nord de l'Allemagne, le complexe de la Ruhr, les centres industriels majeurs ou même la capitale du Reich. Mais, à partir de l'automne 1944, il n'en est plus de même. Avec une technique parfaitement rodée, le Bomber Command qui dispose de 1 600 avions et qui se heurte à une défense allemande de plus en plus faible, entreprend l'attaque et la destruction systématique de villes moyennes ou même de petites agglomérations sans le moindre intérêt militaire ou économique.

L'histoire a retenu l'atroce destruction de Dresde en février 1945, avec l'excuse stratégique de neutraliser un centre ferroviaire important sur les arrières de la Wehrmacht engagée contre l'Armée rouge. En fait, les perturbations apportées à la circulation ne dépasseront pas 48 heures. Mais aucune justification ne concerne la destruction d'Ulm, de Bonn, de Wurtzbourg, d'Hidelsheim, de ces cités médiévales, de ces joyaux artistiques appartenant au patrimoine de l'Europe. Toutes ces vieilles villes disparaissent dans des typhons de feu où la température atteint 1 000 à 2 000 degrés et qui provoque la mort de dizaines de milliers de personnes dans des souffrances atroces." (Ph. Masson)

Quand la barbarie elle-même devient le principal mobile à la barbarie

Il est une autre caractéristique commune aux deux conflits mondiaux : tout comme les forces productives que la bourgeoisie est incapable de contrôler sous le capitalisme, les forces de destruction qu'elle met en mouvement dans une guerre totale tendent à échapper à son contrôle. De la même manière, les pires pulsions que la guerre a déchaînées s'autonomisent et s'autostimulent, donnant lieu à des actes de barbarie gratuite, sans plus aucun rapport avec les buts de guerre poursuivis, aussi abjects soient ces derniers.

Les camps de concentration nazis étaient devenus, au cours de la guerre, une gigantesque machine à tuer tous ceux qui sont soupçonnés de résistance en Allemagne ou dans les pays occupés ou vassalisés, le transfert des détenus en Allemagne constituant en effet un moyen d'imposer l'ordre par la terreur sur les zones d'occupation allemande (13 [13]). Mais le caractère de plus en plus expéditif et radical des moyens employés pour se débarrasser de la population concentrationnaire, en particulier des Juifs, relève de moins en moins de considérations résultant de la nécessité d'imposer la terreur ou le travail forcé. C'est la fuite en avant dans la barbarie avec pour seul mobile la barbarie elle-même (14 [14]). Parallèlement au meurtre de masse, les tortionnaires et médecins nazis procédaient à des "expérimentations" sur des prisonniers où le sadisme le disputait à l'intérêt scientifique. Ces derniers se verront d'ailleurs offrir l'immunité et une nouvelle identité en échange de leur collaboration à des projets classés "secret défense militaire" aux Etats-Unis.

La marche de l'impérialisme russe, à travers l'Europe de l'Est en direction de Berlin, s'accompagne d'exactions qui relèvent de la même logique :

"Des colonnes de réfugiés sont écrasées sous les chenilles des chars ou systématiquement mitraillées par l'aviation. La population d'agglomérations entières est massacrée avec des raffinements de cruauté. Des femmes nues sont crucifiées sur les portes des granges. Des enfants sont décapités ou ont la tête écrasée à coups de crosse, ou bien encore jetés vivants dans des auges à cochons. Tous ceux qui n'ont pas pu s'enfuir ou qui n'ont pu être évacués par la Kriegsmarine dans les ports de la Baltique sont purement et simplement exterminés. Le nombre des victimes peut être évalué à 3 ou 3,5 millions (…)

Sans atteindre un tel degré, cette folie meurtrière s'étend à toutes les minorités allemandes du Sud-Est européen, en Yougoslavie, en Roumanie et en Tchécoslovaquie, à des milliers de Sudètes. La population allemande de Prague, installée dans la ville depuis le Moyen Âge est massacrée avec un rare sadisme. Après avoir été violées, des femmes ont les tendons d'Achille coupés et sont condamnées à mourir d'hémorragie sur le sol dans d'atroces souffrances. Des enfants sont mitraillés à la sortie des écoles, jetés sur la chaussée depuis les étages les plus élevés des immeubles ou noyés dans des bassins ou des fontaines. Des malheureux sont emmurés vivants dans des caves. Au total, plus de 30 000 victimes.

La violence n'épargne pas les jeunes auxiliaires des transmissions de la Luftwaffe jetées vivantes dans des meules de foin enflammées. Pendant des semaines, la Vltava (Moldau) charrie des milliers de corps, certains par familles entières, sont cloués sur des radeaux. A la stupeur des témoins, toute une partie de la population tchèque affiche une sauvagerie d'un autre âge.

Ces massacres procèdent, en réalité, d'une volonté politique, d'une intention d'élimination, à la faveur du réveil des pulsions les plus bestiales. A Yalta, devant l'inquiétude de Churchill de voir surgir de nouvelles minorités dans le cadre des futures frontières de l'URSS ou de la Pologne, Staline ne pourra s'empêcher de déclarer d'un air goguenard qu'il ne doit plus y avoir beaucoup d'Allemands dans ces régions..." (Ph. Masson)

Le "nettoyage ethnique" des provinces allemandes de l’Est n'est pas de la responsabilité de la seule armée de Staline mais s'effectue avec le concours des forces armées britanniques et américaines. Bien qu'à cette époque se dessinent déjà les lignes du futur antagonisme entre l'URSS et les Etats-Unis, ces pays et l'Angleterre coopèrent cependant sans réserve dans la tâche d'élimination du danger prolétarien, à travers l'élimination en masse de la population (15 [15]). De plus, tous ont intérêt à ce que le joug de la future occupation de l'Allemagne puisse s'exercer sur une population inerte pour avoir trop souffert, et comportant le moins de réfugiés possible. Cet objetif, qui déjà en lui-même incarne la barbarie, sera le point de départ d'une escalade d'une bestialité incontrôlée au service du meurtre en masse.

Ceux des réfugiés qui échappent aux chenilles des chars de Staline, sont massacrés par les bombardements anglais et américains qui déchaînent des moyens considérables pour leur extermination pure et simple. La cruauté des bombardements en Allemagne qu'ils soient anglais, ordonnés par Churchill en personne, ou américains, visent à tuer le plus grand nombre et le plus sauvagement possible: "Cette volonté de destruction systématique qui prend presque des allures de génocide se poursuit jusqu'en avril 1945, en dépit des objections croissantes de l'Air Marshall Portal, le commandant en chef de la RAF qui souhaiterait orienter les bombardements sur l'industrie du pétrole ou les transports. En bon politicien, Churchill lui-même finit par s'inquiéter, à la suite des réactions indignées de la presse des pays neutres et même d'une partie de l'opinion britannique." (Ph. Masson)

Sur le front allemand, le raid américain du 12 mars 1945 sur la ville portuaire de Swinemünde en Poméranie qui totalisera selon les estimations probablement plus de 20 000 victimes prend pour cible les réfugiés qui fuient l'avancée des troupes de Staline, massés en ville ou déjà à bord de navires :

"La plage était bordée d’une large ceinture de parcs où s’était concentrée la masse des réfugiés. La 8ème armée américaine le savait parfaitement, c’est pourquoi elle avait chargé ses avions de quantité de " briseurs d’arbres", des bombes munies de détonateurs qui explosaient dés qu’elles entraient en contact avec des branches.

Un témoin raconte avoir vu les réfugiés dans le parc "se jeter au sol exposant tout leur corps à l’action des "briseurs d’arbres"". Les marqueurs avaient exactement dessiné les limites du parc avec des lumières traçantes, le tapis de bombes tombait donc dans une zone particulièrement étroite, de sorte qu’il n’y avait aucun moyen de s’échapper (…)

Parmi les grands navires marchands qui coulèrent - les Jasmund, Hilde, Ravensburg, Heiligenhafen, Tolina, Cordillera - ce fut l’Andros qui subit les pertes les plus lourdes. Il avait appareillé le 5 mars à Pillau, sur la côte du Samland, avec deux mille passagers en direction du Danemark" (L’incendie, l’Allemagne sous les bombes, 1940-45 de Jörg Friedrich ).

"A ces attaques massives, s'ajoutent, au cours de la même période, les raids répétés de l'aviation tactique, bimoteurs et chasseurs-bombardiers. Ces raids [des Américains comme des Anglais] visent les trains, les routes, des villages, des fermes isolées, voire des paysans dans leurs champs. Les Allemands ne pratiquent plus les travaux agricoles que le matin à l'aube, ou le soir au crépuscule. Des mitraillages interviennent à la sortie des écoles et il faut apprendre aux enfants à se protéger contre les attaques aériennes. Lors du bombardement de Dresde, les chasseurs alliés s'en prennent aux ambulances et aux voitures de pompiers qui convergent vers la ville depuis les cités environnantes." (Ph. Masson)

Sur le front de guerre extrême-oriental, l'impérialisme américain agit avec la même bestialité : "Revenons à l’été 1945. Soixante-six des plus grandes villes du Japon ont déjà été détruites par le feu à la suite de bombardements au napalm. A Tokyo, un million de civils sont sans abri et 100 000 personnes ont trouvé la mort. Elles ont été, pour reprendre l’expression du général de division Curtis Lemay, responsable de ces opérations de bombardement par le feu, "grillées, bouillies et cuites à mort". Le fils du président Franklin Roosevelt, qui était aussi son confident, avait déclaré que les bombardements devaient se poursuivre "jusqu’à ce que nous ayons détruit à peu près la moitié de la population civile japonaise". Le 18 juillet, l’empereur du Japon télégraphie au président Harry S. Truman, qui avait succédé à Roosevelt, pour demander une fois de plus la paix. On ignore son message. (…) Quelques jours avant le bombardement de Hiroshima, le vice-amiral Arthur Radford fanfaronne : "Le Japon va finir par n’être qu’une nation sans villes - un peuple de nomades." " ("De Hiroshima aux Twin Towers", Le Monde diplomatique de septembre 2002)

Brouillard idéologique et mensonges pour couvrir les crimes cyniques de la bourgeoisie

Il existe encore une autre caractéristique du comportement de la bourgeoisie, particulièrement présente dans les guerres, de surcroît quand elles sont totales : ceux de ses crimes qu'elle ne décide pas d’effacer de l'histoire (à la manière dont avaient déjà commencé à procéder les historiens staliniens dans les 1930), elle les travestit en leur contraire, en des actes courageux, vertueux, ayant permis de sauver plus de vie humaines qu'ils n'en ont supprimées.

Les bombardements britanniques en Allemagne

Avec la victoire des Alliés, c'est tout un pan de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui a disparu de la réalité (16 [16]) : "les bombardements de terreur ont sombré dans un oubli presque complet, au même titre que les massacres perpétrés par l'Armée rouge ou les affreux règlements de comptes de l'Europe de l'Est." (Ph. Masson). Ces évènements-là ne sont évidemment pas invités aux cérémonies de commémoration des anniversaires "macabres", ils en sont bannis. Seuls subsistent quelques témoignages de l'histoire qui, trop enracinés pour être ouvertement éradiqués, sont "médiatiquement traités" en vue de les rendre inoffensifs. C'est le cas en particulier du bombardement de Dresde : "… le plus beau raid de terreur de toute la guerre [qui] avait été l'œuvre des Alliés victorieux. Un record absolu avait été acquis les 13 et 14 février 1945 : 253 000 tués, des réfugiés, des civils, des prisonniers de guerre, des déportés du travail. Aucun objectif militaire" (Jacques de Launay, Introduction à l'édition française de 1987 du livre La destruction de Dresde (17 [17])

Il est de bon ton aujourd'hui, dans les médias commentant les cérémonies du 60e anniversaire du bombardement de Dresde, de retenir le chiffre de 35 000 victimes et, lorsque celui de 250 000 est évoqué, c'est immédiatement pour attribuer une telle estimation, pour les uns à la propagande nazie, pour les autres à la propagande stalinienne. Cette dernière "interprétation" est d'ailleurs peu cohérente avec une préoccupation majeure des autorités est-allemande pour qui, à l'époque, "il n'était pas question de laisser répandre l'information vraie que la ville était envahie par des centaines de milliers de réfugiés fuyant devant l'Armée rouge." (Jacques de Launay). En effet, au moment des bombardements, elle comptait environ 1 million d'habitants dont 400 000 réfugiés. Vu la manière dont la ville a été ravagée (18 [18]), il est difficile de s'imaginer comment 3,5% de la population seulement ait péri !

A la campagne de banalisation par la bourgeoisie de l'horreur de Dresde, au moyen de la minimisation du nombre des victimes, s'en superpose une autre visant à faire apparaître l'indignation légitime que suscite cet acte de barbarie comme étant le propre des néo-nazis. Toute la publicité faite autour des manifestations regroupant en Allemagne les dégénérés nostalgiques du 3e Reich commémorant l'évènement ne peut en effet qu'inciter à se détourner d'une critique mettant en cause les Alliés, par crainte d'être amalgamé avec les nazis.

Le bombardement atomique sur le Japon

Au contraire des bombardements anglais en Allemagne dont tout est fait pour en dissimuler l'ampleur, l'emploi de l'arme atomique, pour la première et seule fois dans l'histoire, par la première démocratie du monde est un évènement qui n'a jamais été dissimulé ou minimisé. Tout au contraire, tout a été fait pour que cela se sache et que la puissance de destruction de cette nouvelle arme soit au mieux mise en évidence. Toutes les dispositions avaient été prises en ce sens avant même le bombardement de Hiroshima du 6 août 1945 : "Quatre villes furent désignées [pour être bombardées]: Hiroshima (grand port et ville industrielle et bases militaire), Kokura (principal arsenal), Nigata (port, aciéries et raffineries), et Kyoto (industries) (…) À partir de ce moment, aucune des villes mentionnées ci-dessus ne reçurent de bombes : il fallait qu’elles soient le moins touchées possible, afin que la puissance de destruction de la Bombe atomique ne pût être discutée." (Article "Bombe lancée sur Hiroshima" sur https://www.momes.net/dictionnaire/h/hiroshima.html [19]). Quant au largage de la seconde bombe sur Nagasaki (19 [20]), il correspond à la volonté de démonstration, de la part des Etats-Unis, qu'ils pouvaient, autant de fois que nécessaire, faire usage du feu nucléaire (ce qui en réalité n'était pas le cas puisque les bombes suivantes en construction n'étaient pas prêtes.)

Selon la justification idéologique à ce massacre des populations japonaises, il s'agissait du seul moyen permettant d'obtenir la capitulation du Japon en sauvant la vie d'un million de soldats américains. C'est un mensonge énorme qui est encore propagé aujourd'hui : le Japon était exsangue et les Etats-Unis (ayant intercepté et déchiffré des communications de la diplomatie et de l'état-major nippons) savaient qu'il était prêt à capituler. Mais ils savaient également qu'il existait, du côté japonais, une restriction à la capitulation, le refus de la destitution de l'empereur Hiro-Hito. Disposant ainsi d'un moyen pour éviter que le Japon n'accepte la capitulation totale, les Etats-Unis l'utilisèrent en rédigeant les ultimatums de manière telle qu'ils induisaient l'idée qu'ils exigeaient la destitution de l'empereur. De plus il faut souligner que l'administration américaine n'a jamais explicitement menacé le Japon de lui faire subir le feu nucléaire, dès le premier essai de tir nucléaire réussi à Alamogordo, afin bien sûr ne pas lui laisser une occasion d'accepter les conditions américaines. Après avoir largué deux bombes atomiques démontrant la supériorité de cette nouvelle arme sur toutes les armes conventionnelles, les Etats-Unis étaient parvenus à leurs fins, le Japon capitula et … l'empereur resta en place. L'inutilité absolue de l'usage de la bombe atomique contre le Japon afin de le forcer à capituler s'est depuis lors trouvé confirmée par les déclarations de militaires, dont certains de haut rang, eux-mêmes atterrés par un tel cynisme et une telle barbarie (20 [21]).

La coresponsabilité des Alliés dans l'Holocauste

"Au silence européen, s'ajoute celui des Alliés. Parfaitement au courant à partir de 1942, ni les Anglais ni les Américains ne s'émeuvent outre mesure du sort des Juifs et se refusent à intégrer la lutte contre le génocide dans les buts de guerre. La presse signale bien transferts et massacres, mais ces informations sont rejetées en douzième ou quinzième page. Le phénomène est particulièrement net aux Etats-Unis ou règne un antisémitisme virulent depuis 1919." (Une guerre totale…)

Lors de la libération des camps, les Alliés font mine d'être surpris par l'existence de ceux-ci et des exterminations massives qu'ils ont servi à commettre. Jusque là dénoncée uniquement par quelques historiens honnêtes et des minorités révolutionnaires, cette supercherie commence à connaître, depuis une dizaine d'années, une remise en cause de la part de personnalités officielles ou dans des médias reconnus. Ainsi, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, déclare le 23 avril 1998, à Auschwitz, à l'occasion de "la Marche des Vivants" : "Ce n'était pas difficile de tout arrêter, il suffisait de bombarder ces rails. Ils [les Alliés] savaient. Ils n'ont pas bombardé parce que, à cette époque, les Juifs n'avaient pas d'État, de force militaire et politique pour se protéger" ; de même le magazine français Science et vie Junior écrit : "Au printemps 1944, les Alliés photographient en détail Auschwitz-Birkenau et bombardent à quatre reprises les usines proches. Jamais une bombe ne fut lancée contre les chambres à gaz, les voies ferrées ou les fours crématoires du camp d’extermination. Winston Churchill et Franklin Roosevelt avaient été informés dès 1942 par le représentant du Congrès juif mondial à Genève puis par des résistants polonais de ce qui se passait dans les camps. Des résistants juifs leur ont demandé de bombarder les chambres à gaz et les fours crématoires d’Auschwitz. Ils ne l’ont pas fait ou, dans le cas de Churchill leurs ordres n’ont pas été exécutés." (N°38, octobre 1999 ; Dossier hors série : la Seconde Guerre mondiale). Le procédé est vieux comme le monde : on met en cause des subalternes pour épargner la tête ! Les réponses données à cette situation, même les plus honnêtes d'entre elles, font la part belle à la respectabilité du camp allié : "Pourquoi, alors que l’aviation alliée a bombardé une usine de caoutchouc à 4 kilomètres de là ? La réponse est terrible : les militaires avaient d’autres priorités. Pour eux, l’essentiel était de gagner la guerre au plus vite et rien ne devait retarder cet objectif prioritaire." (Ibid.) Tout est fait pour éviter que ne soit posée la véritable question de la coresponsabilité des Alliés dans l'Holocauste (21 [22]) alors qu'ils avaient refusé toutes les propositions allemandes d'échanger des Juifs contre des camions, et même contre rien et que, même pour lui sauver la vie, ils ne voulaient en rien s'encombrer d'une population dont ils n'avaient que faire.

La bourgeoisie : une classe de gangstersComment expliquer que des secrets qui avaient été aussi bien gardés pendant des années finissent par être déballés sur la place publique ? Dans l'article d'où est cité l'extrait (cité ci-dessus) du discours de Netanyahou le 23 avril 1998 à Auschwitz, un début de réponse est esquissé : "Évidemment, la pression exercée sur Benjamin Netanyahou à la veille de son départ en Pologne, par les pays européens et surtout par les États-Unis, en ce qui concerne les négociations avec Yasser Arafat, explique qu'il ait eu recours à la thématique des victimes de la Shoah" ("Le débat historiographique en Israël autour de la Shoah : le cas du leadership juif" de Raya Cohen, Université de Tel-Aviv). C'est effectivement pour faire relâcher la pression exercée sur Israël par les Etats-Unis dans les négociations avec les Palestiniens que Netannyahou envoie un pavé dans la mare destiné à éclabousser la réputation de l'Oncle Sam. En montrant explicitement sa volonté d'une plus grande indépendance vis-à-vis des Etats-Unis, afin de jouer sa propre carte, Israël ne fait que s'inscrire dans la dynamique de tous les anciens vassaux des Etats-Unis au sein du bloc de l'Ouest depuis qu'il a disparu, au début des années 1990. D'autres pays comme la France ou l'Allemagne ont poussé plus loin cette dynamique en contestant plus ouvertement le leadership américain. C'est la raison pour laquelle, en vue d'alimenter un antiaméricanisme qu'ils n'ont cessé de renforcer à mesure que s'accroissaient les antagonismes avec la première puissance mondiale, les nouveaux rivaux, et anciens alliés des Etats-Unis, pourraient être de plus en plus favorables à ce que soit posée, sur la place publique, la question de savoir "pourquoi, les Alliés qui avaient connaissance de l'Holocauste en cours n'ont-ils pas bombardé les camps ?" Les Etats-Unis, mais aussi la Grande-Bretagne, doivent donc s'attendre dans le futur à devoir affronter des critiques plus explicites quant à leur coresponsabilité dans l'Holocauste (22 [23]).

Il existe en particulier, de la part de l'Allemagne, des tentatives pour briser le consensus idéologique favorable au vainqueur qui avait prévalu depuis 1945, parallèlement à sa volonté de quitter le statut de nain militaire résultant de la défaite. Depuis sa réunification au début des années 1990, l'Allemagne s’est donnée les moyens d’assumer, sur un plan international, des responsabilités militaires dans des opérations dites de "maintien de la paix", en ex-Yougoslavie en particulier et plus récemment en Afghanistan. Une telle politique de l'Allemagne, tendant à s’affirmer comme principal challenger au leadership américain (même si elle est encore loin de pouvoir rivaliser avec lui), correspond à la volonté de ce pays de pouvoir jouer à nouveau un rôle de premier plan sur l'échiquier impérialiste mondial. Parmi les conditions requises pour tenir un tel rôle, il lui faut en finir avec la honte de son passé nazi qui lui colle à la peau, se "réhabiliter" en faisant la démonstration que, lors de la Seconde Guerre mondiale, la barbarie était dans les deux camps. Ce qui n'est pas très difficile vu les preuves qui attestent de cette réalité. De façon tout à fait appropriée, l'offensive idéologique de l'Allemagne est menée par des personnalités qui affirment subordonner leur combat à la défense de la démocratie et ne ménagent pas leur dénonciation des crimes nazis. Comme le relate un article intitulé "Le livre de Jörg Friedrich "Der Brand" a rouvert la polémique concernant les bombardements stratégiques" au sein d'un numéro spécial du Spiegel paru en 2003, cette offensive idéologique a donné lieu à un vif échange médiatique entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Le Spiegel écrit : "A peine des extraits de cette étude exhaustive de la guerre des bombes menée par les Alliés contre l’Allemagne dans les années 1940-45 avaient-ils été publiés dans Bild-Zeitung que des journalistes britanniques se sont jetés sur l’historien berlinois, finissant par poser constamment la même question : "Comment en êtes-vous arrivé à dépeindre Winston Churchill comme criminel de guerre ? " Friedrich a expliqué sans relâche que dans son livre il s’était abstenu de porter un jugement sur Churchill. " Il ne peut en outre pas être un criminel de guerre au sens juridique du terme, dit Friedrich, du fait que les vainqueurs, même lorsqu’ils ont commis des crimes de guerre, n’en sont pas inculpés." "

Le Spiegel reprend : "Il n’est pas étonnant que le Daily Telegraph conservateur ait aussitôt sonné l’alarme et stigmatisé le livre de Friedrich "comme une attaque jamais vue contre la conduite de la guerre par les Alliés". Dans le Daily Mail l’historien Corelli Barnett écume que le confrère allemand aurait rejoint le "tas de dangereux révisionnistes" et chercherait à établir "une équivalence morale entre le soutien apporté par Churchill aux bombardements en tapis et le crime indicible" des Nazis, "un non sens infâme et dangereux." (…)

Churchill – véritable homme de guerre – était aussi un homme politique ambivalent. C’est le charismatique Premier ministre qui a réclamé les attaques "d’anéantissement" contre les villes allemandes. Mais lorsque, par la suite, il vit des films de villes en flammes, il demanda : "Sommes-nous des bêtes ? Allons-nous trop loin ?"

En même temps, ce n’est personne d’autre que lui, qui – tout comme Hitler et Staline – a pris sur lui toutes les décisions militaires importantes et a pour le moins approuvé la constante escalade dans la guerre des bombardements."

Dans le même sens, l'Allemagne développe une offensive diplomatique visant à obtenir réparation morale, dans un premier temps, pour le préjudice qu'elle a subi avec la perte de son influence historique dans un certain nombre de pays de l'Europe de l'Est, avec sa défaite de la Seconde Guerre mondiale. En effet, "environ 15 millions d'Allemands ont dû fuir l'Est de l'Europe après la débâcle. Nazis ou pas, collaborateurs ou résistants, ils furent chassés des régions où ils étaient parfois établis depuis des siècles : les Sudètes en Bohème et Moravie, la Silésie, la Prusse-Orientale et la Poméranie" ("La "nouvelle Allemagne" brise ses anciens tabous" ; Le Temps – périodique suisse - du 14 juin 2002 ). En effet, sous couvert d'œuvrer en faveur de buts humanitaires, l'Allemagne est à l'initiative de la création d'un "réseau européen contre les déplacements de populations" motivée par "l'idée que le déplacement des populations allemandes fut une "injustice" à motivation ethnique couverte par les Accords de Potsdam" (Informationen zur Deutschen Außenpolitik du 2 février 2005 ; https://www.germanforeignpolicy.com [24]) (23 [25]). Dans un discours de soutien à ce "réseau", prononcé en novembre 2004 devant une commission du Conseil de l'Europe, Markus Meckel, député SPD spécialisé dans les questions internationales, déclarait : "Certes, ce sont des dictateurs comme Hitler, Staline et, récemment, Milosevic qui ont ordonné de tels déplacements de populations mais, des démocrates comme Churchill et Roosevelt, ont accepté l'homogénéisation ethnique comme un moyen de stabilisation politique". La publication citée (Informationen zur …) résume la suite du discours : "Meckel en rajoute dans la provocation en ajoutant que tout le monde serait aujourd'hui d'accord pour qualifier d'atteinte au droit la transplantation des populations allemandes. "La communauté internationale condamne aujourd'hui", explique-t-il, le comportement des vainqueurs de la guerre dont il ne semble pas penser qu'ils aient agi différemment de la dictature raciste du national-socialisme."

Il ne fallait évidemment pas s'attendre, de la part d'aucune fraction de la bourgeoisie, à ce que la mise en évidence des crimes commis par d'autres fractions de la bourgeoisie, ait une motivation autre que la défense de ses intérêts impérialistes propres. Ainsi, aujourd'hui, la propagande bourgeoise qui utilise la révélation des crimes des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale est à combattre avec la même détermination que la propagande alliée et démocratique qui avait utilisé les crimes du nazisme pour se faire une virginité. Toutes les larmes versées sur les victimes de la Seconde Guerre mondiale, par quelque fraction de la bourgeoisie que ce soit, ne sont qu'hypocrisie écoeurante.

La leçon la plus importante à tirer de ces six années de carnage de la Seconde boucherie mondiale est que les deux camps en présence et les pays qu'ils regroupaient, quelle que soit l'idéologie dont ces derniers se drapaient, stalinienne, démocrate ou nazie, tous étaient la légitime création de la bête immonde qu'est le capitalisme décadent.

La seule dénonciation de la barbarie qui puisse servir les intérêts de l'humanité est celle qui, allant à la racine de cette barbarie, s'en sert de levier pour une dénonciation du capitalisme comme un tout en vue de son renversement avant qu'il n'ensevelisse l'humanité tout entière sous des monceaux de ruines.

LC-S (16 avril 05)

1 [26]Lire notre article "Débarquement de juin 1944 : Massacres et manipulations capitalistes" dans la Revue Internationale n° 118.

2 [27] Lire notre article sur les commémorations de 1944 : "50 ans de mensonges impérialistes" dans la Revue Internationale n° 78.

3 [28] En ce qui concerne la classe ouvrière du camp fasciste, c'est au moyen de la terreur la plus bestiale qu'elle a été enrégimentée, et décimée par millions, dans l'armée allemande.

4 [29] tiellement de la Gauche communiste qui dénonçait cette guerre comme étant une guerre impérialiste comme l'avait été la Première et défendait que, face à celle-ci, la seule attitude conséquente des révolutionnaires était l'internationalisme le plus intransigeant avec le refus du soutien à l'un ou l’autre des deux camps. Telle ne fut pas l'attitude du trotskisme qui, en soutenant l'impérialisme russe et le camp démocratique, signait son passage dans le camp de la bourgeoisie. Ceci explique pourquoi certaines succursales du trotskisme (Ras l'front en France) spécialisées dans l'antifascisme radical, vouent une haine farouche à toute activité et position dénonçant l'exploitation idéologique par les Alliés des camps de la mort, comme c'est le cas en particulier de la brochure publiée par le Parti communiste international, Auschwitz ou le grand alibi.

5 [30] Lire note article "Les massacres et les crimes des grandes démocraties" dan la Revue Internationale n° 66.

6 [31] Lire notre article "An 2000, le siècle le plus barbare de l'histoire" dans la Revue Internationale n° 101.

7 [32] Lire le livre La France au Rwanda, l'inavouable de Patrick de Saint-Exupéry où sont détaillés tous les éléments montrant comment la France (de Mitterrand) a armé, entraîné, soutenu, protégé les tortionnaires des Tutsi, pour la défense de ses intérêts impérialistes en Afrique.

8 [33]Cette manière expéditive d'organiser la production forcée avait en partie été inaugurée lors du Premier conflit mondial, dans un autre domaine, celui de la discipline des armées, lorsque, en France, les troupes étaient conduites au combat avec une rangée de mitrailleuses derrière elles, servies par des gendarmes ayant ordre de faire feu sur ceux qui refusaient d'avancer vers les lignes ennemies.

9 [34]Philippe Masson ne peut à priori pas être soupçonné de sympathies révolutionnaires puisqu'il est chef de la section historique du Service historique de la Marine et enseigne à l'Ecole supérieure de guerre navale.

10 [35] Depuis fin 1943, des grèves ouvrières éclataient en Allemagne et les désertions au sein de l'armée allemande tendaient à s'amplifier. En Italie, fin 1942 et surtout en 1943, des grèves avaient éclaté un peu partout dans les principaux centres industriels du Nord.

11 [36]Mémoires, Tome 12, mai 1945.

12 [37] Lire notre article "50 ans après : Hiroshima, Nagasaki ou les mensonges de la bourgeoisie" dans la Revue Internationale n° 83.

13 [38] Une instruction du général Keitel, du 12 décembre 1941, connue sous le nom de "Nuit et Brouillard", explique : "un effet d'intimidation durable ne peut être obtenu que par des condamnations à mort ou par des mesures telles qu'elles laissent la famille (du coupable) et la population dans l'incertitude quant au sort du détenu".

14 [39] Bien que n'ayant pas donné lieu à une politique aussi systématique d'élimination, les mauvais traitements infligés à la population allemande déportée (depuis les pays de l'Est), et aux prisonniers de guerre (parqués aux Etats-Unis et au Canada), de même que la famine faisant rage dans l'Allemagne occupée se traduisirent pas la mort de 9 à 13 millions de personnes entre 1945 et 1949. Pour davantage d'informations, lire notre article "En 1948, le pont aérien de Berlin cache les crimes de l'impérialisme allié" dans la Revue Internationale n° 95.

15 [40] Une telle coopération implique également, en certaines circonstances, l'armée allemande à laquelle il est revenu d'anéantir la population de Varsovie qui, suite à une promesse d'aide de la part des alliés, s'était insurgée contre l'occupation allemande. Pendant que les SS massacraient la population, les troupes de Staline stationnaient de l'autre côté de la Vistule en attendant que le travail soit achevé, alors que l'aide promise par les anglais n'arrivait évidemment pas.

16 [41] "En 1948, une enquête alliée révèlera que, dès 1944, le commandement avait décidé de commettre "une atrocité à une échelle telle qu'elle terrorisera les Allemands et les poussera à cesser les combats". Le même argument servira six mois plus tard à Hiroshima et Nagasaki. L'enquête conclut que l'action était "politique et non militaire" et n'hésitera pas à qualifier les bombardements de Dresde et Hambourg "d'actes terroristes à grande échelle". Aucun responsable politique ou militaire ne fut jamais inquiété." (Extrait de la page Web du 13 février 2004 du Réseau Voltaire : Le "terrorisme aérien" sur Dresde fait 135 000 morts civils.

17 [42] L'auteur de ce livre est David Irving qui est accusé d'avoir, dans un passé récent, embrassé les thèses négationnistes. Bien qu'une telle évolution de sa part, si elle est réelle, ne soit pas de nature à donner un éclairage favorable sur l'objectivité de son livre La destruction de Dresde (Edition française de 1987), il convient de signaler que sa méthode, qui à notre connaissance n’a jamais été sérieusement remise en cause, ne porte pas la moindre marque de négationnisme. La préface à cette édition par le général de corps d'armée aérienne, Sir Robert Saundby, qui ne fait pas figure de furieux pronazi ni de négationniste dit entre autres ceci : "Ce livre raconte honnêtement et sans passion l'histoire d'un cas particulièrement tragique de la dernière guerre, l'histoire de la cruauté de l'homme pour l'homme. Souhaitons que les horreurs de Dresde et de Tokyo, d'Hiroshima et de Hambourg, puissent convaincre la race humaine tout entière de la futilité, de la sauvagerie et de l'inutilité profonde de la guerre moderne". De plus, on trouve dans l'édition anglaise de 1995 de ce livre (intitulée Apocalypse 1945) qui en constitue une actualisation, le passage suivant : "existe-t-il un parallèle entre Dresde et Auschwitz ? A mon avis l'un et l'autre nous enseignent que le vrai crime de la guerre comme de la paix n'est pas le génocide – qui suppose implicitement que la postérité accordera ses sympathies et condoléances à une race particulière – mais bien l'innocenticide. Ce n'est pas parce que ses victimes étaient des Juifs que Auschwitz a été un crime mais parce qu'elles étaient innocentes" (Souligné par nous). Signalons enfin, pour dissiper des doutes éventuels sur le caractère excessif de l'auteur que l'édition française de 1963, qui estime le nombre des victimes à 135 000, cite les estimations faites par les autorités américaines, qui donnent 200 000 victimes et plus.

18 [43]"Une première vague de bombardiers passe au-dessus de la ville le 13 février au soir, vers 21h30. Elle lâche 460 000 bombes à fragmentation, qui descendent en vrille et explosent en perçant les murs, les planchers et les plafonds des habitations. (…) Une deuxième vague de bombardiers, à 3 heures du matin, déverse pendant 20 minutes 280 000 bombes incendiaires au phosphore et 11 000 bombes et mines. (…) Les incendies se propagent avec d'autant plus de facilité que les immeubles ont été préalablement éventrés. La troisième vague survient le 14 février à 11h 30. Pendant 30 minutes, elle lâche à son tour bombes incendiaires et bombes explosives. Au total, en quinze heures, c'est 7000 tonnes de bombes incendiaires qui tombent sur Dresde, détruisant plus de la moitié des habitations et le quart des zones industrielles. Une grande partie de la ville est réduite en cendres (…) Beaucoup de victimes disparaissent en fumée sous l'effet d'une température souvent supérieure à 1000°C" (extraits de l'article "14 février 1945 : Dresde réduite en cendres" consultable à l'adresse suivante sur Internet https://www.herodote.net/histoire02141.htm [44]).

A ces éléments, il faut ajouter le "détail" suivant dont rend compte l'article "Les 13 et 14 février, 7 000 tonnes de bombes" du journal Le Monde du 13 février 2005 qui donne une explication au nombre élevé de victimes "La première vague de bombardements a eu lieu peu après 22 heures. Les sirènes avaient retenti quelque vingt minutes plus tôt et les habitants de Dresde avaient eu le temps de se terrer dans les caves des immeubles, les abris étant en nombre insuffisant. La deuxième vague est venue à 1 h 16 du matin. Détruites par les premiers bombardements, les sirènes d'alarme ne fonctionnaient plus. Pour échapper à la chaleur torride provoquée par les incendies - jusqu'à 1 000°C -, la population s'était répandue dans les jardins et sur les rives de l'Elbe. C'est là qu'elle fut atteinte par les bombes."

19 [45]Si c'est Nagasaki, qui n'était pas prévu au programme, qui reçut la seconde bombe atomique c'est à cause des conditions météo défavorables sur les villes sélectionnées et qu'il n'était plus possible au bombardier ayant embarqué la bombe atomique à son bord de revenir à sa base, la charge nucléaire ayant été armée.

20 [46] Amiral Leahy, chef d'état-major particulier des présidents Roosevelt puis Truman : "Les Japonais étaient déjà vaincus et prêts à se rendre. (...) L'utilisation à Hiroshima et à Nagasaki de cette arme barbare ne nous a pas aidés à remporter la guerre. (...) En étant le premier pays à utiliser la bombe atomique, nous avons adopté (...) la règle éthique des barbares." (Mémoires écrites en 1995).

Général Eisenhower : "À ce moment précis [août 1945], le Japon cherchait le moyen de capituler en sauvant un peu la face. (...) Il n'était pas nécessaire de frapper avec cette chose horrible." (Mémoires).

21 [47]Lire l'article "La co-responsabilité des Alliés dans l'Holocauste" de notre brochure Fascisme et démocratie : deux expressions de la dictature du capital.

22 [48] Ils s'y préparent d'ailleurs de la seule manière cohérente possible en publiant des archives montrant que l'existence des camps était connue. Ainsi, "en janvier 2004, le département des archives de reconnaissance aérienne de l'université de Keele (Grande-Bretagne) publiait pour la première fois des photos aériennes montrant le camp d'Auschwitz-Birkenau en activité. Pris par les avions de la Royal Air Force à l'été 1944, ces clichés stupéfiants sur lesquels on aperçoit la fumée des fours à ciel ouvert et l'organisation du camp d'extermination, auront attendu soixante ans avant d'être rendus publics" (Le Monde du 9 janvier 05 ; "Auschwitz : la preuve oubliée"). Un débat est engagé avec de fausses réponses toutes prêtes du genre "ce n'est pas le camp d'Auschwitz que les avions photographiaient à l'époque, mais un énorme complexe pétro-chimique allemand. Dans l'urgence, les agents chargés d'analyser les clichés n'auraient pas réalisé que les camps d'Auschwitz et de Birkenau, proches de cette usine de pétrole synthétique, appartenaient au même ensemble" (Ibid.)

23 [49] La France, inquiétée par cette volonté d'expansion impérialiste de son compère allemand, n'a pas manqué de s'opposer à ce projet.

Evènements historiques:

Article de Battaglia Comunista : "Décadence, Décomposition, produits de la confusion"

- 2916 lectures

Nous publions ci-dessous un article de Battaglia Comunista. Il s'agit d'un article paru en Italien et intitulé "Décadence, décomposition, produits de la confusion" du numéro 10 de Prometeo.

Notre réponse se trouve dans l'article : "De calomnies en mensonges, le BIPR s'éloigne de la cause du prolétariat [51]".

Décadence, Décomposition, produits de la confusion

La guerre en Irak, comme les autres qui existent disséminées dans le monde, trouverait, pour certains qui insistent pour se proclamer marxistes, ses raisons dans des motifs « stratégiques » qui n’auraient que peu, ou rien à faire, avec les intérêts économiques des puissances en jeu.

Il faut donc avant tout clarifier ce qu’on entend par « stratégiques ».

Dans n’importe quel dictionnaire, on dit que stratégique veut dire « concernant la stratégie », laquelle est « branche de l’art militaire qui traite de la conduite de la guerre » (Zingarelli) ou, au sens figuré, « capacité d’atteindre le but recherché dans des situations qui ne sont pas faciles ». Il s’en suit que pour ceux dont on a parlé plus haut, la guerre en Irak et les guerres analogues, seraient des moments d’une guerre différente, plus ample, dont les causes cependant continuent à se dissimuler. Les plus raffinés parmi ces grands « marxistes » font semblant d’individualiser les causes de ces guerres dans l’impérialisme, dans l’affrontement entre intérêts impérialistes. On peut lire des phrases de ce genre : « Aujourd’hui cependant l’Allemagne perçoit l’aventure américaine actuelle en Irak comme une menace réelle pour ses intérêts dans une zone qui a été centrale pour ses ambitions impérialistes depuis la première guerre mondiale. Elle a donc lancé un défi plus explicite que jamais auparavant vis-à-vis des Etats-Unis ».

On en déduit que bien ou mal, les intérêts en jeu, bien entendu impérialistes, sont les mêmes que lors de la première guerre mondiale. Même dans ce cas, ou à plus forte raison, on s’attendrait à une explication de quels sont ces intérêts impérialistes qui ne changent pas à plus de 80 ans de distance. Mais non !

Le moment est arrivé d’expliciter à qui et à quoi nous faisons référence. Et bien, bien que nous ayons déclaré que nous ne sommes plus intéressés à un quelconque débat/confrontation avec le CCI, c’est la résolution de son XV Congrès que nous analysons, pour démontrer encore une fois, s’il en est encore besoin, que cette dernière est étrangère à la méthode et à la doctrine marxiste.

Risiko ou critique de l’économie politique ?

Les thèses depuis le point 6 jusqu’au point 9 sont plus semblables à la description d’une partie de Risiko qu’à la description de la dynamique du capitalisme à partir des années 70, outre le fait qu’elles contiennent des perles avec des phrases complètement vides comme la suivante (thèse n° 8) : « L’abandon de ces institutions du 'droit international' représente une avancée significative du développement du chaos dans les rapports internationaux ».

Si on veut être plus bienveillant, beaucoup des thèses exprimées ressemblent fortement aux traités « géopolitiques » de revues comme Limes, avec une référence constante à la légitimité des justifications de la guerre, à l’autorité politique des USA en déclin, etc., et sans jamais de référence au contenu réel et concret des intérêts impérialistes. Ces revues ont certainement leur intérêt, mais elles ne prétendent pas utiliser l’arme de la critique qui prépare la critique des armes.

La première et la seconde guerre mondiale ont été définies par les communistes toutes les deux comme impérialistes parce que menées par des fronts impérialistes opposés, poussés par des intérêts spécifique vraiment antagoniques. Mais de là à dire que les intérêts étaient les mêmes, il y a loin.

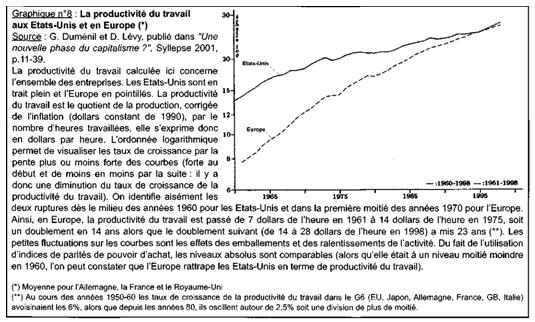

Il est clair pour tous que si nous disons qu’en régime capitaliste, une révolution industrielle, des processus de production donc, a toujours comme effet l’augmentation de la productivité du travail, nous énonçons une vérité générale qui ne dit rien des spécificités des révolutions industrielles elles mêmes. Pourtant, ces spécificités comptent tout autant, vu que la dernière, que nous définissons comme celle du microprocesseur, non seulement n’a pas créé, à la différence de celles qui ont précédé, de nouveaux secteurs de production qui soient en mesure de compenser la perte d’autres secteurs dépassés, mais elle a aussi réduit le coût des innovations, en vérité le coût du capital constant diminuant ainsi l’augmentation de la composition organique du capital.

Les intérêts en jeu dans les guerres de l’impérialisme changent aussi d’une guerre à l’autre.

Si on veut schématiser un peu, la première guerre mondiale a vu comme dominante l’affrontement pour les intérêts coloniaux des puissances : une guerre pour les matières premières ; la seconde guerre mondiale a vu au contraire l’affrontement pour les marchés où les marchandises peuvent trouver un débouché ; la troisième, en préparation, voit au contraire, comme plus importante, et de loin, la lutte pour les marchés financiers et en dernière instance, pour la répartition de la rente, précisément financière.

Deux clarifications s’imposent :

1. ce n’est pas par hasard que nous utilisons le terme dominante, ou plus importante : cela veut dire qu’à côté de la raison principale , il y a un ensemble d’autres raisons à l’œuvre, qui n’excluent pas celles qui étaient dominantes dans la guerre précédente. Ainsi, la deuxième guerre mondiale, si elle a vu comme dominante l’affrontement pour les marchés où les marchandises peuvent trouver un débouché, a été menée aussi, bien que de façon secondaire, pour les sources de matières premières et pour les marchés financiers. Et même dans la troisième guerre mondiale, si la dominante est la lutte pour des marchés financiers, cela n’exclut pas que les marchés où les marchandises peuvent trouver des débouchés et surtout les sources de matières premières soient en jeu et soient intriquées avec les raisons principales (on pense justement au pétrole).

2. Quand certains, et en particulier, le CCI, nous accusent de voir toutes les guerres récentes uniquement en termes de pétrole, ils ressemblent un peu aux idiots dans l’histoire du doigt et de la lune.

Le pétrole est le doigt. Celui-ci, nous l’avons dit, redit et répété, est extrêmement important en tant que source énergétique et que matière première d’une industrie énorme comme le complexe pétrochimique, mais surtout, c’est la matière première de référence qui, échangée partout en dollars, permet à la Réserve Fédérale d’imprimer des dollars à loisir, bien au delà des soi-disant « fondamentaux » économiques du pays Etats-Unis, et comme cela, de financer les déficits effrayants de la balance commerciale, et les tout autant effrayantes dettes fédérales et privées. C’est cette possibilité, la lune, que les USA ne peuvent se payer le luxe de perdre, et que pour la défendre, le contrôle du pétrole mondial leur est essentiel. Les USA ne peuvent consentir, par exemple, à ce que l’Euro commence à remplacer le dollar en tant que moyen de paiement du pétrole : cela ouvrirait une brèche dans le front de la défense de la rente américaine qui risquerait de le faire s’écrouler, ce qui mettrait les USA dans une situation d’effondrement pire, en valeur absolue, que celle qu’a vue l’URSS juste avant sa chute.

Décadence ? Confusion !

Après n’avoir rien dit sur les causes spécifiques qui mènent aux guerres, le CCI prétend donner la clef générale pour l’interprétation de l’ensemble du cadre international, des guerres, des tensions, des alliances ballerine, etc. Et là apparaît la décadence :

« la plongée dans le militarisme est par excellence l’expression de l’impasse à laquelle est confrontée le système capitaliste, sa décadence en tant que mode de production. Comme les deux guerres mondiales et la guerre froide entre 1945 et 1989, les guerres de la période inaugurée à partir depuis 1989 sont la manifestation la plus flagrante du fait que les rapports de production capitalistes sont devenus un obstacle au progrès de l’humanité » (Thèse N° 12).

Une telle confusion des concepts (au niveaux d’abstraction) mériterait une colle dans une hypothétique école élémentaire de marxisme : ici, il manque vraiment ce qu’on appelle le minimum instrumental.

La société – attention aux sujets – est précipitée dans le militarisme chaque fois qu’une guerre est en vue et cela depuis l’époque des guerres napoléoniennes, époques dont il est difficile d’en trouver de plus militaristes. C’est surtout sur la base de ces guerres que Carl von Clausewitz a écrit son fameux traité sur la guerre qui contient la phrase encore plus fameuse « la guerre est la continuation de la politique ». Est-ce depuis lors que le mode de production capitaliste est en décadence ? Allons, soyons sérieux. Dans des documents présentés comme des résolutions de congrès, on attend quelque chose de mieux.

Mettre ensemble les deux guerres mondiales qui ont eu lieu, la guerre froide et les guerres qui ont suivi comme des démonstrations que le capitalisme est devenu un obstacle « au progrès de l’humanité » est une idiotie.

Entre une guerre et l’autre (21 ans), il y a eu une forte expansion des moyens de production et on a pu voir des progrès humains généraux d’une certaine importance : de la révolution des transports individuels à l’introduction de la théorie quantique et de la relativité dans les sciences… Quelle est alors la signification de cet obstacle au progrès de l’humanité, qui se serait manifesté vraiment à partir de 1914 ? Certes, une société libérée de l’esclavage du travail salarié aurait fait mieux et de façon différente : nous ne pouvons nous contenter du développement qu’a eu l’industrie automobile et du fait que la théorie quantique à été conduite à se heurter à la relativité du fait du confinement capitaliste de la recherche scientifique dans les limites de la recherche de profit. Et encore de quel progrès humain peut on parler si après 21 ans de paix relative, on est de nouveau précipité dans une boucherie mondiale, si dans les guerres locales qui se sont produites au cours de la guerre froide, il y a eu plus de morts civils que dans les deux guerres mondiales réunies, si les deux tiers de l’humanité meurent de faim et que la situation va en empirant ? Nous sommes donc certainement confrontés à une forme d’augmentation de la barbarie de la formation sociale, de ses rapports sociaux, politiques et civils, et vraiment – à partir des années 90 – à une marche en arrière dans le rapport entre capital et travail (avec le retour de la recherche de plus value absolue, en plus de celle relative, dans le plus pur style manchesterien) mais cette « décadence » ne concerne pas le mode de production capitaliste, mais bien sa formation sociale dans le cycle actuel d’accumulation capitaliste, en crise depuis désormais plus de 30 ans ! 1 [52] faire des calculs sur des poires et des carottes comme si c’était la même chose conduit toujours à dire des bêtises. Et celles ci en entraînent toujours d’autres plus graves, plus … grosses comme celle de « l’approfondissement qualitatif de la tendance du capitalisme à l’autodestruction », à la fin de la même thèse 12.

De la Décadence à la décomposition

Et venons à la fameuse décomposition. Celle ci, sur la base de la thèse n°13, semblerait avoir été déclenchée/ signée par l’implosion du bloc soviétique. On affirme que « l’effondrement du bloc stalinien n’était que l’effondrement d’une partie du capitalisme déjà globalisé ».

Disons tout de suite que ce qui peut paraître une approximation « au niveau du lexique » se révèle être une aberration conceptuelle. Parler de fait de « partie du capitalisme » au lieu de front de l’impérialisme permet d’effectuer le passage « logique » : si une partie du tout s’effondre, le tout est en décomposition. Et effectivement la thèse 13 poursuit : « la période inaugurée par ce seïsme n’a représenté aucune fleuraison, aucun rajeunissement du capitalisme ; au contraire, il ne peut être compris que comme la phase terminale de la décadence capitaliste, la phase que nous appelons la décomposition, la « floraison » de toutes les contradictions accumulées par un ordre social déjà sénile ».

Ici, on retrouve l’extrême désinvolture dans le raisonnement et la référence aux concepts. La période qui s’est ouverte avec l’effondrement de l’URSS, donc, n’a pas représenté un rajeunissement du capitaliste (tout à fait juste) mais alors – pourrait se demander quelqu’un – qu’est ce qu’elle a représenté ? Nous répondons que çà a représenté une nouvelle période de redistribution des cartes, ou de désagrégation des vieux fronts impérialistes et de reconstitution de nouveaux, période par ailleurs toujours en cours. Le CCI au contraire, ne répond pas à la question, mais dit « elle ne peut être comprise que… ». Ce qui est une façon d’introduire subrepticement ce concept extravagant de décomposition qui caractérise désormais la … « théorie » CCIiste.

Dans la thèse N°14, nous découvrons le contenu de la nouveauté de cette nouvelle théorie, là où nous lisons :

« le retour de la crise économique qui s’est ouverte à la fin des années 1960 avait en effet déjà ouvert un chapitre final dans le cycle classique du capitalisme, crise, guerre, reconstruction, nouvelle crise. Dorénavant, il devient virtuellement impossible au capitalisme de reconstruire après une troisième guerre mondiale, qui signifierait probablement l’anéantissement de l’humanité ou au mieux, une régression aux proportions incalculables. Le choix historique auquel est aujourd’hui confronté l’humanité n’est plus seulement révolution ou guerre, mais révolution ou destruction de l’humanité ».

D’abord, nous notons et nous soulignons que la raison pour laquelle il n’y a pas eu (du moins jusqu’à maintenant) de troisième guerre mondiale a changé. Ils ont polémiqué pendant des années avec nous en disant que la guerre n’avait pas éclaté parce que c’était le prolétariat mondial qui l’avait empêchée, en n’étant pas battu et donc vigilant et attentif dans le développement de sa conscience. Nous disions, et continuons à dire, que la guerre n’a pas éclaté parce que le front impérialiste occidental réussissait encore à gérer sa crise et que le bloc de l’est était trop faible même militairement pour tenter de s’en sortir en attaquant et en frappant l’adversaire. Nous avons étudié l’administration de la crise par l’occident dans tous ses aspects financiers, tout autant que sur le terrain de la restructuration engendrée par la vague de la révolution du microprocesseur. Bien entendu, le danger nucléaire restait un des facteurs de refroidissement des tensions, ou bien un fort stimulus pour les centres de commande de l’impérialisme à chercher des solutions alternatives. Maintenant, tout à trac, le CCI nous informe que la seule raison du non déclenchement de la guerre, en substance, était le fait qu’une guerre nucléaire aurait anéanti l’humanité. Puissance de la … décomposition !

Cependant, alors que la mise à l’index des armes nucléaires avance, on voit se redessiner lentement les fronts impérialistes. Quelques lignes de fracture se sont déjà bien délimitées, même si les rapports de force sont encore énormément à l’avantage des USA et que le processus de réarmement des adversaires soit lent.

L’agressivité croissante des USA, induite par sa situation économique dramatique (l’affaiblissement continuel du dollar fait empirer les choses et la perspective) ne fera rien d’autre qu’accélérer les phénomènes de restructuration et de consolidation des alliances et en dernière instance des front pour la guerre. C’est toute autre chose que la décomposition.

Est ce que la guerre sera le moteur d’une régression humaine de proportions gigantesques ? Nous ne pouvons certes pas l’exclure, mais les auteurs de la guerre ne sont pas les capitaux, ce n’est pas le rapport capitaliste de production. Cela peut paraître une banalité mais il faut le dire. Les auteurs et les acteurs de la guerre sont les hommes, dans une formation sociale donnée, qui maintenant est bourgeoise, poussée par les intérêts capitalistes.

Les hommes (la bourgeoisie) décident de faire la guerre, non pas pour « détruire des moyens et des forces de production, et ouvrir un nouveau cycle d’accumulation ». C’est ce qui arrive en réalité et qui alimente le cycle infernal crise-guerre-reconstruction-crise –guerre- reconstruction… Mais cela arrive sans que la bourgeoisie même ne doive en être consciente. Une bourgeoisie fait la guerre à une autre parce qu’elle espère sortir de la crise sur les dépouilles de l’autre, et cela toujours, quelles que soient les spécificités matérielles du combat (voir plus haut).

Aujourd’hui, les instruments guerriers, les armes, ont une puissance de très loin supérieure à celle qu'ils avaient auparavant et les armes atomiques menacent la survie de l’humanité. Mais c’est cela qui rend la guerre elle même plus destructive, pas la phase historique du capital en soi.

Faire des confusions là dessus, c’est faire des confusions entre structure et super-structure et, en bonne partie, c’est une preuve d’inadéquation absolue.

Par ailleurs, le CCI ne peut néanmoins jeter par dessus bord son passé récent. Voilà alors que dans la thèse N°15 rentre en jeu la classe ouvrière et sa capacité à empêcher la guerre du seul fait qu’elle n’a pas été directement défaite. Avec cette perle :

« Néanmoins, la classe ouvrière, dont les luttes de la période de 1968 à 1989 avaient empêché la bourgeoisie d’imposer sa « solution » à la crise économique, était de plus en plus confrontée aux conséquences de son propre échec à élever ses luttes à un niveau politique plus haut et à offrir une alternative à l’humanité. La période de décomposition, résultat de cette « impasse » (les guillemets sont d’eux) entre les deux classes, n’apporte rien de positif à la classe exploitée ».

la « décomposition » (du mode de production ? de la formation sociale ? Bof) serait donc le résultat de l’équilibre stable qui aurait été atteint entre les classes, prolétariat et bourgeoisie. En particulier, la classe prolétarienne en serait responsable … parce qu’elle se serait montrée incapable d’élever ses luttes à un niveau politique supérieur. Faire passer sa propre inadéquation théorique pour une faiblesse de la classe est une fourberie de bas niveau et qui ne paye pas. ***

Encore :

« la classe ouvrière dans cette période a été confrontée non seulement à ses faiblesses politiques, mais aussi au danger de perdre son identité de classe sous le poids d’un système social en pleine désintégration »

Là de nouveau, pas un mot sur la dynamique matérielle de décomposition (dans le sens décompo-recompo) de la classe dans la révolution technologique, pas un mot sur les phénomènes de délocalisation de la production et de déplacements massifs de main-d’œuvre entre pays de la métropole et pays périphériques. C’est ainsi que la thèse suivante , la thèse 16 est consacrée à nier de l’importance aux … seules choses importantes. Nous lisons :

« Ce danger n’est pas fondamentalement le résultat des réorganisations de la production et du partage du travail exigés par la crise économique (par exemple le déplacement des industries secondaires vers le secteur tertiaire dans la plupart des pays avancés, l’informatisation, etc.) »

Etcetera justement. Il n’est pas dans notre intention de commenter une par une les 30 thèses de la résolution. Dans toutes se retrouve essentiellement la méthode (ou l’absence de méthode) cciiste que nous avons mise en évidence jusqu’ici. Tout le texte est parcouru par le « concept » de base selon lequel les campagnes idéologiques de la bourgeoisie comptent beaucoup plus dans le fait que la classe soit poussée à la passivité que les modifications objectives des conditions de la classe elle même. La capacité de la bourgeoisie d’avoir un impact grâce à ses campagnes idéologiques sur la façon d’être de la classe et sur sa combativité va de pair, dans la mentalité cciiste, avec la capacité de la bourgeoisie, cette entité unitaire dans son corps et dans son esprit, à manœuvrer de façon à embrigader la classe ouvrière et de l’emmener dans des pièges horrifiants. Chacun a eu le moyen de vérifier cette vision, celle du CCI, d’une bourgeoisie comploteuse en différentes occasions, parmi lesquelles rappelons les grandes grèves en France,, où la bourgeoisie manœuvrait le syndicat de façon à faire tomber le prolétariat dans un piège, ou les thèses sur le « parasitisme » qui attribuaient à la bourgeoisie tout court la responsabilité de créer des groupuscules parasites, exprès, exprès pour faire des dégâts dans le CCI.

Une absurdité ? Oui, mais les perles de l’absurdité abondent dans des thèses que nous avons brièvement analysées ici. Nous nous limitons, pour finir, à relever une de ces perles, justement dans la thèse dédiée au BIPR (19). En s’en prenant à notre interprétation du concept de décadence et en faisant tous ses efforts pour soutenir le développement de la « décadence » en « décomposition », elle en arrive à faire des sauts périlleux. En voilà un :

« Voici la tendance qui découle de ‘l’infrastructure capitaliste’ quand elle ne peut plus croître en harmonie avec ses propres lois ».

Précisons le détail insignifiant qui traite justement de la décomposition, qui découlerait … Insignifiant, parce que la perle, on la trouve dans le « quand ». Il doit nous avoir échappé, mais aussi à Marx, qu’il y a eu une période heureuse dans laquelle le capitalisme se développait en harmonie avec ses propres lois. Marx a écrit trois volumes du Capital sans tenir compte de cela, disant même que le mode de production capitaliste est intrinsèquement contradictoire et vit une série d’antagonismes, entre prolétariat et bourgeoisie, entre croissance technologique et chute du taux de profit, etc.

Si ce sont là – et elles le sont – les bases théoriques du CCI, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de ne plus perdre de temps, de papier et d’encre pour discuter ou même polémiquer avec lui, devraient être claires.

1 [53] Voir à ce propos « modes de production et formation sociale », Prometeo 12 IV, Novembre 1988) sur le site Internazionalisti.it

Courants politiques:

- TCI / BIPR [54]

- Battaglia Comunista [55]

Crise économique : La descente aux enfers

- 6096 lectures

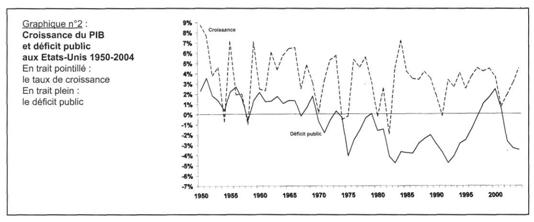

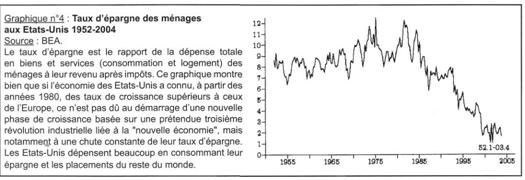

La dernière récession de 2000-2001 a fortement mis à mal toutes les élucubrations théoriques à propos de la prétendue "troisième révolution industrielle" basée sur le microprocesseur et les nouvelles technologies de l’information, de même que le krach boursier a réduit à néant toutes les divagations sur l’avènement d’un "capitalisme patrimonial" supplantant le salariat par l’actionnariat participatif (!)... nième version du mythe éculé d’un "capitalisme populaire" où chaque ouvrier serait devenu "petit propriétaire" par la possession de quelques actions de "son" entreprise.

Depuis, les Etats-Unis ont réussi à contenir l’ampleur de la récession tandis que l’Europe s’est enlisée dans une conjoncture morose. On nous explique donc à l'envie que les ressorts de la reprise américaine résideraient dans l'engagement plus important de ce pays au sein de cette fameuse "nouvelle économie" et dans une plus grande dérégulation et flexibilité du marché du travail. Inversement, la léthargie de la reprise européenne s'expliquerait, elle, par le retard pris dans ces deux domaines sur le vieux continent. Pour y remédier, la politique de l'Union Européenne s’est fixée comme objectif la dite "stratégie de Lisbonne" visant à instaurer, d’ici à 2010, "l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde". Ainsi pouvons-nous lire dans les "lignes directrices de l'emploi", définies par la Commission Européenne, et auxquelles fait référence la nouvelle Constitution, que les Etats doivent réformer "les conditions trop restrictives de la législation en matière d'emploi qui affectent la dynamique du marché du travail" et promouvoir la "diversité des modalités en termes de contrats de travail, notamment en matière de temps de travail". En bref, la bourgeoisie tente de tourner la page en nous présentant la dernière récession et le krach boursier comme une péripétie sur le chemin de la croissance et de la compétitivité. Elle nous refait le coup d’un avenir meilleur... moyennant quelques sacrifices supplémentaires que les travailleurs devraient consentir pour enfin atteindre le paradis sur terre. En dehors des injonctions visant à accroître l’austérité, la réalité est très éloignée de ces discours comme le démontre cet article en s'appuyant sur des statistiques officielles de la bourgeoisie analysées au sein d'un cadre marxiste. Une dernière partie de cet article est consacré à la réfutation de la méthode d'analyse de la crise développée par une autre organisation révolutionnaire, Battaglia Comunista.

La crise d'un système

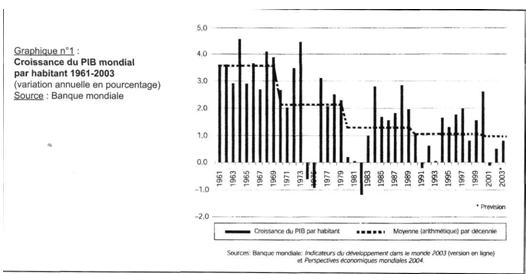

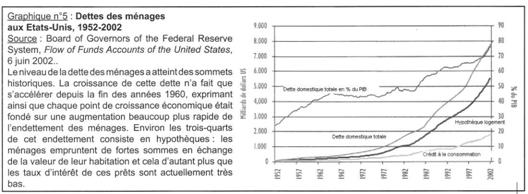

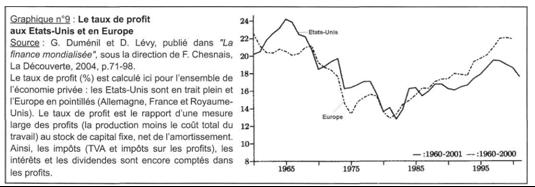

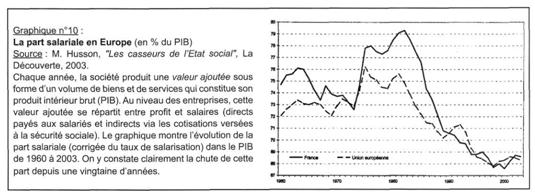

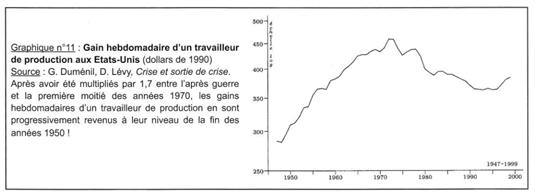

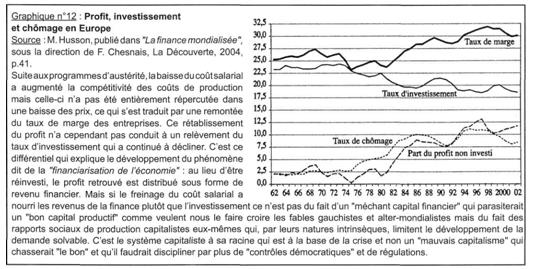

Loin d’être un accident de parcours, la dernière récession est la sixième ayant frappé l’économie capitaliste depuis la fin des années 1960 (graphique n°1).

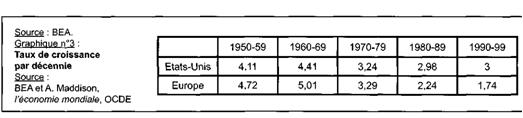

Les récessions de 1967, 1970-71, 1974-75, 1980-82, 1991-93 et 2001-02 furent à chaque fois tendanciellement plus longues et profondes et cela dans un contexte de déclin constant du taux de croissance moyen de l’économie mondiale, décennie après décennie. Elles ne sont donc pas de simples contretemps sur le chemin de l’avènement de "l’économie la plus compétitive et dynamique du monde" mais représentent autant d’étapes de la lente mais inexorable descente aux enfers qui mène le mode de production capitaliste à la faillite. En effet, malgré tous les discours triomphants sur la "nouvelle économie", la libéralisation des marchés, l’élargissement de l’Europe, la révolution technologique, la mondialisation ainsi que les bluffs médiatiques récurrents à propos des performances de prétendus pays émergents, de l’ouverture des marchés des pays de l’Est, du développement du Sud-est asiatique et de la Chine,... le taux de croissance du Produit Intérieur Brut mondial par habitant ne fait que décroître décennie après décennie (1 [56]).

Certes, à regarder certains indicateurs comme le chômage, le taux de croissance, le taux de profit ou le commerce international, la crise actuelle est loin de l'effondrement connu par l'économie capitaliste mondiale dans les années 1930, et son rythme est beaucoup plus lent. Depuis lors, et particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, les économies de tous les pays sont progressivement passées sous un contrôle direct et indirect plus important et plus omniprésent de leurs Etats. A cela s'est ajouté l'instauration d'un contrôle économique au niveau de chaque blocs impérialiste (à travers la mise en place d'organismes tels que le FMI pour le bloc occidental et le COMECON pour le bloc de l'Est) (2 [57]). Avec la disparition des blocs, les dites institutions internationales ont disparu ou perdu de leur influence sur le plan politique sans pour autant cesser, pour certaines d'entre elle, de jouer un certain rôle sur le plan économique. Cette "organisation" de la production capitaliste a ainsi permis pendant des décennies de maîtriser beaucoup mieux que lors des années 30 les contradictions du système, et elle explique aujourd'hui la lenteur de la crise. Mais pallier aux effets des contradictions ne veut pas dire les résoudre.

Des reprises de moins en moins vigoureuses