Revue Internationale n° 147 - 4e trimestre 2011

- 2510 lectures

La catastrophe économique mondiale est inévitable

- 2742 lectures

Ces derniers mois sont intervenus, de façon très rapprochée, des évènements d'une grande portée et qui témoignent de la gravité de la situation économique mondiale : incapacité de la Grèce à faire face à ses dettes ; menaces analogues pour l'Espagne et l'Italie ; mise en garde de la France pour son extrême vulnérabilité face à une éventuelle cessation de paiement de la Grèce ou l'Italie ; blocage à la Chambre des Représentants des États-Unis sur le relèvement du plafond de la dette de l'État ; perte par ce pays de son "triple A" - note maximale qui, jusque-là, caractérisait la garantie de remboursement de sa dette ; rumeurs de plus en plus persistantes sur le risque de faillite de certaines banques, les démentis opposés ne trompant personne, étant donné les suppressions d'emplois massives auxquelles elles ont déjà procédé ; première confirmation de cette rumeur avec la faillite de la banque franco-belge Dexia. Chaque fois, les dirigeants de ce monde courent après les événements mais les brèches qu'ils semblaient avoir colmatées s'ouvrent à nouveau, quelques semaines ou même quelques jours plus tard. Leur impuissance à contenir l'escalade de la crise ne traduit pas tant leur incompétence et leur vue à court terme, que la dynamique actuelle du capitalisme vers des catastrophes qui ne peuvent être évitées : faillites d'établissements financiers, faillites d'États, plongée dans une profonde récession mondiale.

Des conséquences dramatiques pour la classe ouvrière

Les mesures d'austérité prises depuis 2010 sont implacables, plaçant de plus en plus la classe ouvrière - et une grande partie du reste de la population - dans l'incapacité de faire face à leurs besoins vitaux. Énumérer toutes les mesures d'austérité qui ont été mises en place dans la zone euro, ou qui sont en train de l'être, aboutirait à un très long catalogue. Il est malgré tout nécessaire d'en mentionner un certain nombre qui tendent à se généraliser et sont significatives du sort qui est fait à des millions d'exploités. En Grèce, alors qu'en 2010 les impôts sur les biens de consommation avaient été augmentés, l'âge de la retraite repoussé à 67 ans, et les salaires des fonctionnaires réduits brutalement, il a été décidé, au mois de septembre 2011, de mettre au chômage technique 30 000 employés de la fonction publique avec une diminution de 40% de leur salaire, de réduire de 20% le montant des retraites de plus de 1200 euros et d'imposer tous les revenus supérieurs à 5000 euros par an 1. Dans presque tous les pays les impôts augmentent, l'âge de la retraite est relevé et des emplois publics sont supprimés par dizaines de milliers. Il en résulte des dysfonctionnements importants des services publics, y compris ceux revêtant un caractère vital ; ainsi, dans une ville comme Barcelone, les blocs opératoires et les services d'urgence ont réduit leurs heures d'ouverture et des lits d'hôpitaux sont supprimés en masse 2 ; à Madrid, 5000 professeurs non-titulaires ont perdu leur poste 3 et cela a été compensé par l'augmentation de 2 heures de la durée hebdomadaire d'enseignement des professeurs titulaires.

Les chiffres du chômage sont de plus en plus alarmants : 7,9% au Royaume-Uni à la fin août, 10% en zone euro (20% en Espagne) à la fin septembre 4 et 9,1% aux États-Unis à la même période. Durant tout l'été, les plans de licenciements ou de suppression d'emplois se sont succédés : 6500 chez Cisco, 6000 chez Lockheed Martin, 10000 chez HSBC, 30000 chez Bank of America, et la liste n'est pas close. Les revenus des exploités chutent : selon les chiffres officiels, le salaire réel avait diminué de plus de 10% en rythme annuel en Grèce au début 2011, de plus de 4% en Espagne et, dans une moindre mesure, au Portugal et en Italie. Aux États-Unis, 45,7 millions de personnes, soit une augmentation de 12% en un an 5, ne survivent que grâce au système des bons d'alimentation de 30 dollars par semaine délivrés par l'Administration.

Et malgré cela, le pire est encore à venir.

Ainsi, c'est toujours avec plus d'acuité que se pose la nécessité du renversement du système capitaliste avant que, dans son effondrement, il n'entraîne la ruine de l'humanité. Les mouvements de protestation en réaction aux attaques et qui ont eu lieu depuis le printemps 2011 dans un certain nombre de pays, quelles que soient les insuffisances ou les faiblesses qu'ils peuvent exprimer, constituent néanmoins les premiers jalons d'une riposte prolétarienne d'ampleur à la crise du capitalisme (voir à ce sujet l'article "De l'indignation à la préparation des combats de classe" dans ce numéro de la Revue internationale).

Depuis 2008 la bourgeoisie n'est pas parvenue à endiguer la tendance à la récession

L'illusion pouvait exister, au début de l'années 2010, que les États étaient parvenus à mettre le capitalisme à l'abri d'une poursuite de la récession qui avait eu lieu en 2008 et début 2009 et s'était traduite par une chute vertigineuse de la production. A cette fin, toutes les grandes banques centrales du monde avaient procédé à des injections massives de monnaie dans l'économie. C'est à cette occasion que Ben Bernanke, le directeur de la FED (à l'origine du lancement de plans de relance considérables), fut surnommé "Helicopter Ben" tant il paraissait arroser les États-Unis de dollars depuis un hélicoptère. Entre 2009 et 2010, d'après les chiffres officiels que l'on sait toujours surévalués, le taux de croissance était passé aux États-Unis de 2,6% à +2,9% et, dans la zone euro, de 4,1% à +1,7%. Dans les pays émergents, les taux de croissance, qui avaient baissé, semblaient retrouver en 2010 les valeurs antérieures à la crise financière : 10,4% en Chine, 9% en Inde. Tous les États et leurs médias avaient alors entonné le couplet de la reprise alors qu'en réalité la production de l'ensemble des pays développés n'est jamais parvenue à retrouver ses niveaux de 2007. En d'autres termes, en fait de reprise, on peut tout juste parler d'un pallier au sein d'un mouvement de chute de la production. Et ce palier n'a duré que quelques trimestres :

- Dans les pays développés, les taux de croissance ont recommencé à chuter à partir de la mi-2010. La croissance prévue aux États-Unis pour l'année 2011 est de 0,8%. Ben Bernanke a annoncé que la reprise américaine était sur le point de "marquer le pas". Par ailleurs, la croissance des grands pays européens (Allemagne, France, Royaume-Uni) est voisine de 0 et si les gouvernements des pays du Sud de l'Europe (Espagne, 0,6% en 2011 après -0,1% en 2010 6 ; Italie, 0,7% en 2011) 7 sont en train de nous répéter sur tous les tons que leur pays "n'est pas en récession", en réalité, compte tenu des plans de rigueur qu'ils ont subi et vont encore subir, la perspective qui les attend n'est certainement n'est pas très éloignée de ce que connaît actuellement la Grèce, pays dont la chute de la production sera supérieure à 5 % en 2011.

- Pour les pays émergents, la situation est loin d'être brillante. S'ils ont connu des taux de croissance importants en 2010 avaient été, l'année 2011 se présente sous un jour beaucoup moins favorable. Le FMI avait prévu qu'ils connaîtraient une croissance de 8,4% l'an pour l'année 2011 8, mais certains indices montrent que l'activité en Chine est en train de ralentir 9. Il est prévu que la croissance du Brésil passe de 7,5% en 2010 à 3,7% en 2011 10 . Et enfin, les capitaux sont en train de fuir la Russie 11. En bref, contrairement à ce que nous ont rabâché les économistes et beaucoup d'hommes politiques depuis des années, les pays émergents ne seront pas la locomotive permettant un retour de la croissance mondiale. Tout au contraire, ceux-ci vont pâtir au premier chef de la dégradation de la situation des pays développés et connaître ainsi une chute de leurs exportations, lesquelles avaient jusqu'alors été le facteur de leur croissance.

Le FMI vient de revoir ses prévisions qui tablaient sur une croissance de 4% au niveau mondial pour les années 2011 et 2012, en signalant, après avoir précédemment constaté que la croissance s'était "considérablement affaiblie", "qu'il ne peut pas exclure" 12 une récession pour l'année 2012. En d'autres termes, la bourgeoisie est en train de prendre conscience à quel point l'activité économique va se contracter. Au vu d'une telle évolution, on ne peut que se poser la question : pourquoi les banques centrales n'ont-elles pas continué à arroser le monde de monnaie comme elles l'ont fait à la fin de l'année 2008 et en 2009, augmentant ainsi de manière considérable la masse monétaire (elle a été multipliée par 3 aux États-Unis et par 2 dans la zone euro) ? La raison en est que le déversement de "monnaie de singe" sur les économies ne résout pas les contradictions du capitalisme. Il en résulte moins une relance de la production que de l'inflation, cette dernière avoisinant 3% en zone euro, un peu plus aux États-Unis, 4,5% au Royaume-Uni, entre 6% et 9% dans les pays émergents.

L'émission de monnaie papier ou électronique permet que de nouveaux prêts soient consentis… et que l'endettement mondial soit augmenté. Le scénario n'est pas nouveau, c'est comme cela que de grands acteurs économiques du monde se sont endettés à un point tel qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui rembourser leur dette. En d'autres termes, ils sont aujourd'hui insolvables, et parmi eux on compte, rien de moins, que les États européens, l'État américain et l'ensemble du système bancaire.

Le cancer de la dette publique

La zone euro

Les États européens éprouvent de plus en plus de difficultés à honorer le paiement des intérêts de leur dette.

Si c'est dans la zone euro que se sont manifestés en premier des défauts de paiement de certains États, c'est parce que ceux-ci n'ayant pas, contrairement aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Japon, la maîtrise de l'émission de leur propre monnaie, ils n'ont pas eu la possibilité de faire marcher la planche à billets pour honorer, en monnaie de singe, les échéances de leur dette. L'émission d'Euros est du ressort de la Banque Centrale Européenne (BCE) qui est plutôt soumise à la volonté des grands États Européens et, en particulier, de l'Allemagne. Et, comme chacun le sait, multiplier la masse monétaire par deux ou par trois, alors que la production stagne, ne peut que se traduire par le développement de l'inflation. C'est pour éviter cela que la BCE a de plus en plus renâclé à assurer le financement des États qui le nécessitaient afin de ne pas se retrouver elle-même en défaut de paiement.

C'est une des raisons essentielles pour laquelle les pays de la zone euro vivent, depuis un an et demi, sous la menace d'un défaut de paiement de l'État grec. En fait, le problème qui se pose à la zone euro n'a pas de solution car son refus de financer la dette grecque provoquerait la cessation de paiement de la Grèce et sa sortie de la zone euro. Les créanciers de la Grèce, parmi lesquels figurent des États européens et des banques européennes importantes, rencontreraient à leur tour des difficultés pour faire face à leurs propres engagements, et seraient à leur tour menacés de faillite. C'est l'existence même de la zone Euro qui se trouve ainsi mise en question, alors que son existence est essentielle pour les pays exportateurs situés au nord de celle-ci, l'Allemagne en particulier.

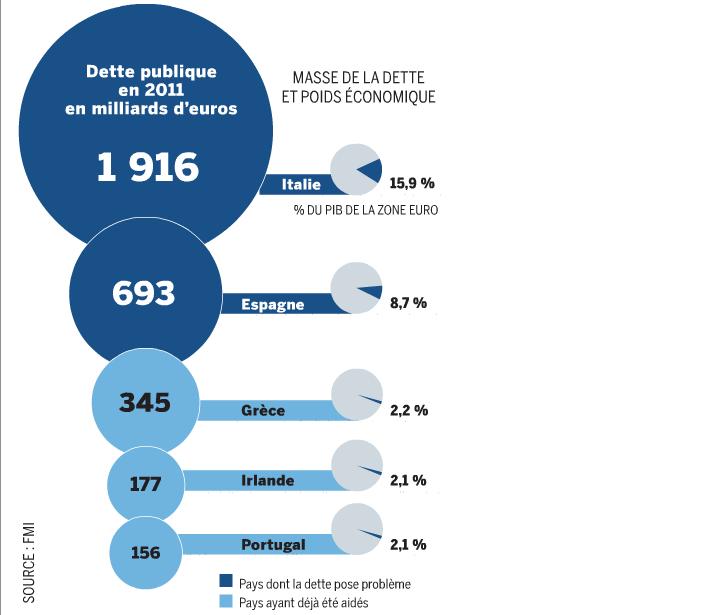

C'est essentiellement la Grèce qui, depuis un an et demi, a polarisé l'attention sur les questions de défaut de paiement. Mais des pays comme l'Espagne et l'Italie vont se trouver dans une situation semblable vu qu'ils n'arriveront jamais à dégager les recettes fiscales nécessaires à l'amortissement d'une partie de leur dette (Cf. Graphique) 13. Un simple regard sur l'ampleur de la dette de l'Italie, dont le défaut de paiement à court terme est très probable, montre que la zone euro ne pourra pas soutenir ce pays pour lui permettre d'assumer ses engagements. Déjà les investisseurs croient de moins en moins en ses capacités de remboursement, et c'est pour cela qu'ils ne consentent à lui prêter de l'argent qu'à des taux très élevés. La situation de l'Espagne est, pour sa part, assez voisine de celle de la Grèce.

Les prises de position des gouvernements et des instances de la zone euro, en particulier du gouvernement allemand, traduisent leur incapacité à faire face à la situation créée par la menace de faillite de certains pays. La majeure partie de la bourgeoisie de la zone euro est consciente du fait que le problème n'est plus de savoir si la Grèce est en défaut de paiement : l'annonce selon laquelle les banques allaient participer au sauvetage de la Grèce pour 21% de sa dette constituait déjà une reconnaissance de cette situation, qui a été confirmée lors du sommet Merkel-Sarkozy du 9 Octobre admettant qu'il y aura défaut de paiement de la Grèce pour 60% de sa dette. Dès lors, le problème qui se pose à la bourgeoisie est de trouver les moyens de faire en sorte que ce défaut de paiement provoque le moins de convulsions possibles au sein de la zone euro, ce qui constitue un exercice particulièrement délicat provocant hésitations et divisions en son sein. Ainsi, les partis politiques au pouvoir en Allemagne sont très divisés sur le fait de savoir s'il faut aider financièrement la Grèce, comment l'aider et s'il faut aussi aider les autres États qui vont à grands pas vers le même défaut de paiement qui touche aujourd'hui ce pays. A titre d'illustration, il est remarquable que le plan décidé le 21 juillet par les autorités de la zone euro pour "sauver" la Grèce et qui prévoit un renforcement de la capacité de prêt du Fonds Européen de Stabilité Financière de 220 à 440 milliards d'euros (avec pour corollaire évident une augmentation de la contribution des différents États), ait été, pendant des semaines, remis en cause par une partie importante des partis au pouvoir en Allemagne. Revirement de situation, il a finalement été massivement voté par le Bundestag le 29 septembre ! De même, jusqu'à début août, le gouvernement allemand refusait que la BCE rachète des titres de la dette souveraine de l'Italie et de l'Espagne. Compte tenu de la dégradation de la situation financière de ces pays, l'État allemand a finalement accepté qu'à partir du 7 août la BCE puisse racheter de telles obligations 14. Si bien que, entre le 7 août le 22 août, la BCE aura racheté pour 22 milliards de dette souveraine de ces deux pays 15 ! En fait, ces contradictions et atermoiements montrent qu'une bourgeoisie aussi importante internationalement que la bourgeoisie allemande ne sait pas quelle politique mener. De manière générale, l'Europe, poussée par l'Allemagne, a plutôt choisi l'austérité. Cela n'exclut pas de permettre de financer a minima les États et les banques par l'instauration du Fonds Européen de Solidarité Financière (ce qui suppose donc aussi l’augmentation des ressources financières de cet organisme), ni d'autoriser la BCE à créer suffisamment de monnaie pour venir en aide à un État ne pouvant plus payer ses dettes, afin que le défaut de paiement n'intervienne pas tout de suite.

Bien sûr le problème n'est pas celui de la bourgeoisie allemande, mais celui de toute la classe dominante car c'est elle dans son ensemble qui, depuis la fin des années 1960, s'est endettée pour éviter la surproduction, et cela à un point tel qu'il est aujourd'hui très difficile de non seulement de rembourser les échéances de la dette mais même d'honorer les intérêts de celle-ci. D'où les économies qu'elle essaie de faire actuellement au moyen de politiques d'austérité draconiennes qui ponctionnent tous les revenus mais, dans le même temps, ne peuvent qu'impliquer une diminution de la demande, accroître la surproduction et accélérer la plongée dans la dépression.

Les États-Unis

Ce pays a été confronté au même type de problème durant l'été 2011.

Le plafond de la dette, qui avait été fixé en 2008 à 14 294 milliards de dollars, a été atteint en mai 2011. Il devait être relevé pour que, de manière analogue aux pays de la zone euro, ils puissent faire face à leurs engagements, y compris intérieurs, c'est-à-dire assurer le fonctionnement de l'État. Même si l'invraisemblable archaïsme et la bêtise du Tea Party ont été un facteur d'aggravation de la crise, ils n'ont pas constitué le fond du problème qui s'est posé au Président et au Congrès des États-Unis. Le vrai problème était bien l'alternative suivante dont il fallait choisir l'un des termes :

- soit poursuivre la politique d'endettement de l'État fédéral, comme le demandaient les démocrates, c'est-à-dire fondamentalement demander à la FED de créer de la monnaie au risque de provoquer une chute incontrôlée de la valeur de cette dernière ;

- soit pratiquer une politique d'austérité drastique comme l'exigeaient les républicains, à travers en particulier la réduction, sur 10 ans, des dépenses publiques de 4000 à 8000 milliards de dollars. A titre de comparaison, le PIB des États-Unis en 2010 était de 14 624 milliards de dollars, ce qui donne une idée de l'ampleur des coupes budgétaires, et donc des suppressions d'emplois publics, impliquées par un tel plan.

En résumé, l'alternative posée cet été aux États-Unis était la suivante : soit prendre le risque d'ouvrir la porte à une inflation pouvant devenir galopante, soit pratiquer une politique d'austérité qui ne pouvait que réduire fortement la demande, provoquer la chute ou même la disparition des profits, avec au bout du compte la fermeture en chaine de toute une série d'entreprises et une chute vertigineuse de la production. Du point de vue des intérêts du capital national, tant le positionnement des Républicains que celui des Démocrates est légitime. Tiraillées par les contradictions qui assaillent l'économie nationale, les autorités américaines de ce pays en furent réduites à des demi-mesures… contradictoires et incohérentes. Le Congrès se trouvera donc à nouveau confronté à la nécessité de réaliser à la fois des milliers de milliards de dollars d'économies budgétaires et un nouveau plan de relance de l'emploi.

L'issue du conflit entre républicains et démocrates montre que, contrairement à l'Europe, les États-Unis ont plutôt choisi l'aggravation de la dette puisque le plafond de la dette fédérale a ainsi été rehaussé de 2100 milliards de dollars jusqu'en 2013 avec, comme contrepartie, des réductions de dépenses budgétaires d'environ 2500 milliards dans les dix ans à venir.

Mais, comme pour l'Europe, cette décision montre que l'État américain ne sait pas quelle politique mener face à l'impasse de son endettement.

L’abaissement de la note de la dette américaine par l'agence Standard and Poor's et les réactions qu'elle a provoquées sont une illustration du fait que la bourgeoisie sait parfaitement qu'elle est dans une impasse et qu'elle ne voit pas quels moyens se donner pour en sortir. Contrairement à bien d'autres décisions des agences de notation depuis le début de la crise des subprimes, la décision de Standard and Poor's de cet été apparaît cohérente : l'agence montre qu'il n'y pas de recettes suffisantes pour compenser l'augmentation de l'endettement accepté par le Congrès et que, en conséquence, la capacité des États-Unis de rembourser leurs dettes a perdu de sa crédibilité. En d'autres termes, pour cette institution, le compromis qui a évité une grave crise politique aux États-Unis en aggravant l'endettement de ce pays va accroître l'insolvabilité de l'État américain lui-même. La perte de confiance des financiers de la planète envers le dollar qui inévitablement résultera de la sentence de Standard and Poor's va tirer ainsi sa valeur à la baisse. Par ailleurs, si le vote de l'augmentation du plafond de la dette fédérale permet d'éviter la paralysie à l'Administration fédérale, les différents États fédérés et les municipalités en faillite le resteront. Depuis le 4 juillet, l'État du Minnesota est en défaut de paiement et il a dû demander à 22 000 fonctionnaires de rester chez eux 16. Un certain nombre de villes américaines (dont Central Falls et Harrisburg, capitale de la Pennsylvanie) sont dans la même situation ; situation que l'État de Californie – et il n'est pas le seul - semble ne pas pouvoir éviter dans un avenir proche.

Face à l'aggravation de la crise depuis 2007, aussi bien la politique économique de la zone euro que celle des États-Unis, n'ont pu éviter aux États de devoir prendre en charge les dettes qui avaient été, à l'origine, contractées par le secteur privé. Ces nouvelles dettes du secteur public n'ont fait qu'accroître la dette publique qui, de son côté, ne cessait de se développer depuis des décennies. Il en a résulté un échéancier de remboursements auxquels les États ne peuvent pas faire face. Aux États-Unis comme dans la zone euro, cela se traduit par des licenciements massifs dans le secteur public, par la baisse sans fin des salaires et l'augmentation, également sans fin, des impôts.

La menace d'une grave crise bancaire

En 2008-2009, après l'effondrement de certaines banques comme Bear Stearns et Northern Rock et la faillite pure et simple de Lehman Brothers, les États avaient volé au secours de beaucoup d'autres en les recapitalisant afin de leur éviter le même sort. Où en est-on à présent de la santé des établissements bancaires ? Elle est à nouveau très mauvaise. Tout d'abord, les livres des comptes bancaires sont loin d'avoir évacué toute une série de créances irrécouvrables. Ensuite, beaucoup de banques sont elles-mêmes détentrices d'une partie de la dette d'États aujourd'hui en difficulté de paiement. Le problème pour elles, c'est que la valeur de la dette ainsi achetée a depuis lors considérablement diminué.

La déclaration récente du FMI, se basant sur sa connaissance des difficultés actuelles des banques européennes et stipulant que celles-ci devaient augmenter leurs fonds propres de 200 milliards, a provoqué en retour des réactions agacées et des déclarations de la part de ces institutions selon lesquelles tout allait bien pour elles. Et cela, alors qu'au même moment, tout témoignait du contraire :

- les banques américaines ne veulent plus refinancer en dollars les filiales américaines des banques européennes et rapatrient les fonds qu'elles avaient placés en Europe ;

- les banques européennes se prêtent de moins en moins entre elles parce qu'elles sont de moins en moins sûres d'être remboursées et préfèrent placer, même à des taux très bas, leurs liquidités à la BCE ;

- conséquence de ce manque de confiance se généralisant, les taux des prêts entre banques ne cessent d'augmenter, même s'ils n'ont pas encore atteint les niveaux de fin 2008 17.

Le comble, c'est que quelques semaines après que les banques aient affirmé leur merveilleuse santé, on assistait à la faillite et à la liquidation de la banque franco-belge Dexia sans qu'aucune autre banque ne soit intéressée à se porter à son secours.

Ajoutons que les banques américaines sont bien mal placées pour "rouler des mécaniques" face à leurs consœurs européennes : du fait des difficultés qu'elles rencontrent, Bank of America vient de supprimer 10% de ses postes de travail et Goldman Sachs, la banque qui est devenue le symbole de la spéculation mondiale, vient de licencier 1000 personnes. Et, elles aussi, préfèrent déposer leurs liquidités à la FED plutôt que de prêter à d'autres banques américaines.

La santé des banques est essentielle pour le capitalisme car celui-ci ne peut pas fonctionner sans un système bancaire qui l'approvisionne en monnaie. Or, la tendance à laquelle nous assistons est celle qui mène au "Credit Crunch", à savoir une situation dans laquelle les banques ne veulent plus prêter dès qu'il y a le moindre risque de non-remboursement. Ce que cela contient, à terme, c'est un blocage de la circulation du capital, c'est-à-dire le blocage de l'économie. On comprend mieux, sous cet angle, pourquoi le problème du renforcement des fonds propres des banques est devenu le premier point à l'ordre du jour des multiples réunions au sommet qui ont lieu au niveau international, avant même la situation de la Grèce qui, pourtant, n'est toujours pas réglée. Au fond, le problème des banques montre l’extrême gravité de la situation économique et illustre à lui seul les difficultés inextricables auxquelles le capitalisme doit faire face.

Lors de la perte de la note AAA par les États-Unis, le quotidien économique français Les Echos titrait le 8 août 2011 en première page : "L'Amérique dégradée, le monde dans l'inconnu". Lorsque le principal média économique de la bourgeoisie française exprime une telle désorientation, une telle angoisse par rapport à l'avenir, il ne fait en cela qu'exprimer la désorientation de la bourgeoisie elle-même. Depuis 1945, le capitalisme occidental (et le capitalisme mondial après l'effondrement de l'URSS) est basé sur le fait que la force du capital américain constitue en dernière instance le gage ultime garantissant l'ensemble des dollars qui assurent, partout dans le monde, la circulation des marchandises, et donc du capital. Or, l'immense accumulation de dettes que la bourgeoisie américaine a contractées pour faire face, depuis la fin des années 1960, au retour de la crise ouverte du capitalisme, a fini par constituer un facteur accélérateur et aggravant de cette même crise. Tous ceux qui détiennent des parcelles de la dette américaine, à commencer par l'État américain lui-même, détiennent en réalité un avoir… qui vaut de moins en moins. La monnaie dans laquelle celle-ci est libellée, ne peut à son tour que s'affaiblir de même que… l'État américain.

La base de la pyramide sur laquelle le monde est construit depuis 1945 se désagrège. En 2007, lors de la crise financière, le système financier mondial a été sauvé par les banques centrales, c'est-à-dire par les États ; maintenant ceux-ci sont au bord de la faillite et il est hors de question que les banques puissent venir les secourir ; de quelque côté que les capitalistes se tournent, il n'existe rien qui puisse permettre une réelle reprise économique. En effet, une croissance même très faible suppose l'émission de nouvelles dettes pour créer une demande permettant d'écouler les marchandises ; or, même les intérêts des dettes déjà contractées ne sont plus remboursables et précipitent banques et États dans la banqueroute.

Comme on l'a vu, des décisions qui étaient affirmées irrévocables sont remises en cause au bout de quelques jours, des certitudes affirmées quant à la santé de l'économie ou des banques sont démenties tout aussi rapidement. Dans un tel contexte, les États sont de plus en plus amenés à naviguer au jour le jour. Il est probable, mais non certain, justement parce que la bourgeoisie est désorientée par une situation inédite, que pour faire face à l'immédiat, pour gagner un peu de temps, elle continue à arroser de monnaie le capital qu'il soit financier, commercial ou industriel, même si cela induit une inflation qui a déjà commencé, qui va s'accroître et qui va devenir de plus en plus incontrôlable. Cela n'empêchera pas la poursuite des licenciements, des baisses de salaires et des hausses d'impôts ; mais, en plus, l'inflation va aggraver la misère de la très grande majorité des exploités. Le jour même où Les Echos titraient "L'Amérique dégradée, le monde dans l'inconnu", un autre quotidien économique français, La tribune, titrait "Dépassés", à propos des grands décideurs de la planète dont la photo figurait également en "Une". Oui, ceux qui nous ont promis monts et merveille, puis qui nous ont consolés lorsqu'il était devenu évident qu'en fait de merveille c'était le cauchemar qui nous attendait, avouent maintenant qu'ils sont "dépassés". Et s'ils sont "dépassés", c'est parce que leur système, le capitalisme, est définitivement caduc et qu'il est en train d'entraîner la très grande majorité de la population mondiale dans la plus terrible des misères.

Vitaz (10-10-2011)

1 https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/09/22/04016-20110922ARTFIG00699-la-colere-gronde-de-plus-en-plus-fort-en-grece.php [2]

2 https://news.fr.msn.com/m6-actualite/monde/espagne-les-enseignants-manif... [3]

3 www.rfi.fr/fr/europe/20110921-manifestations-enseignants-lyceens-espagne [4]

4 Statistique Eurostat

5 Le Monde, 7-8 août 2011

6 finance-economie.com/blog/2011/10/10/chiffres-cles-espagne-taux-de-chomage-pib-2010-croissance-pib-et-dette-publique

7 globalix.fr/la-dynamique-de-la-dette-italiennela-dynamique-de-la-dette-italienne [5]

8 FMI, perspectives de l'économie mondiale, juillet 2010

9 Le Figaro, 3 octobre 2011

10Les Echos, 9 août 2011

11 www.lecourrierderussie.com/2011/10/12/poutine-la-crise-existe [6]

12https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/10/05/97002-20111005FILWWW00435-fmi-recession-mondiale-pas-exclue.php [7]

13Paru dans le journal Le Monde du 5 août 2011.

14Les Echos, août 2011

15Les Echos, 16 août 2011

16www.rfi.fr/fr/ameriques/20110702-faillite-le-gouvernement-minnesota-cesse-activites [8]

17https://www.gecodia.fr/Le-stress-interbancaire-en-Europe-s-approche-du-pic-post-Lehman_a2348.html [9]

Récent et en cours:

- Crise économique [10]

Rubrique:

Mouvement des indignés en Espagne, Grèce et Israël : de l’indignation à la préparation des combats de classe

- 5836 lectures

Dans le dernier éditorial de la Revue internationale no 146, nous rendions compte de la lutte qui se développait en Espagne [1]. Depuis, la contagion de son exemple s’est propagée jusqu’en Grèce et en Israël [2]. Dans le présent article, nous voulons tirer les leçons de ces mouvements et voir quelles perspectives s’en dégagent face à une situation de faillite du capitalisme et d’attaques féroces contre le prolétariat et la grande majorité de la population mondiale.

Il est indispensable pour les comprendre de rejeter catégoriquement la méthode immédiatiste et empiriste qui prédomine dans la société actuelle. Celle-ci analyse chaque événement en lui-même, hors de tout contexte historique et en l’isolant dans le pays où il apparaît. Cette méthode photographique est un reflet de la dégénérescence idéologique de la classe capitaliste, car "le seul projet que cette classe puisse proposer à l’ensemble de la société est celui de résister au jour le jour, au coup par coup, et sans espoir de réussite, à l’effondrement irrémédiable du mode de production capitaliste" [3].

Une photographie peut nous montrer un personnage heureux arborant un large sourire, mais cela peut occulter qu’il affichait quelques secondes avant ou après un rictus angoissé. Nous ne pouvons comprendre les mouvements sociaux de cette façon. On ne peut les voir qu’en les situant à la lumière du passé qui les a fait mûrir et du futur qu’ils annoncent ; il est nécessaire de les situer dans le cadre mondial et non dans le réduit national où ils apparaissent ; et, surtout, ils doivent être compris dans leur dynamique, non par ce qu’ils sont à un moment donné mais par ce qu’ils peuvent devenir du fait des tendances, forces et perspectives qu’ils contiennent et qui surgiront tôt ou tard à la surface.

Le prolétariat sera-t-il capable de répondre à la crise du capitalisme ?

Nous avons publié, au début du xxie siècle, une série de deux articles intitulés "A l'aube du xxie siècle, pourquoi le prolétariat n'a pas encore renversé le capitalisme ?" [4]. Nous y rappelions que la révolution communiste n’est pas une fatalité et que son avènement dépend de l'union de deux facteurs, l’objectif et le subjectif. Le facteur objectif est donné par la décadence du capitalisme [5] et par le développement d'une crise ouverte de la société bourgeoise faisant la preuve évidente que les rapports de production capitalistes doivent être remplacés par d'autres rapports de production [6] comme le dit l'article. Le facteur subjectif est lié à l’action collective et consciente du prolétariat.

L’article reconnaît que le prolétariat a raté ses rendez-vous avec l’histoire. Lors du premier – la Première Guerre mondiale –, la tentative de riposte par une vague révolutionnaire mondiale en 1917-23 fut défaite ; lors du deuxième – la Grande dépression de 1929 –, il fut absent comme classe autonome ; lors du troisième – la Seconde Guerre mondiale –, non seulement il fut absent mais il crut en outre que la démocratie et l’État-providence, ces mythes manipulés par les vainqueurs, constituaient réellement sa victoire. Par la suite, avec le retour de la crise à la fin des années 1960, il "n'avait pas manqué le rendez-vous (…) mais, en même temps, nous avons pu mesurer la quantité d'obstacles auxquels il s'est affronté depuis et qui ont ralenti d'autant son chemin vers la révolution prolétarienne" [7]. Ces freins se vérifièrent lors d’un nouvel événement de grande envergure – l’effondrement des régimes soi-disant "communistes" en 1989 –, dans lequel non seulement il ne fut pas facteur actif, mais où il fut victime d’une formidable campagne anti-communiste qui le fit reculer tant au niveau de sa conscience que de sa combativité.

Ce que nous pourrions appeler le "cinquième rendez-vous" de l’histoire s’ouvre à partir de 2007. La crise qui se manifeste plus ouvertement démontre l’échec pratiquement définitif des politiques que le capitalisme avait déployées pour accompagner l’émergence de sa crise économique insoluble. L’été 2011 a mis en évidence que les énormes sommes injectées ne peuvent arrêter l’hémorragie et que le capitalisme est entraîné sur la pente de la Grande dépression, d’une gravité bien supérieure à celle de 1929 [8].

Mais, dans un premier temps, et malgré les coups qui pleuvent sur lui, le prolétariat semble également absent. Nous avions envisagé une telle situation lors de notre XVIIIe Congrès international (2009) : "Mais ce seront probablement, dans un premier temps, des combats désespérés et relativement isolés, même s’ils bénéficient d’une sympathie réelle des autres secteurs de la classe ouvrière. C’est pour cela que si, dans la période qui vient, on n’assiste pas à une réponse d’envergure de la classe ouvrière face aux attaques, il ne faudra pas considérer que celle-ci a renoncé à lutter pour la défense de ses intérêts. C’est dans un second temps, lorsqu’elle sera en mesure de résister aux chantages de la bourgeoisie, lorsque s’imposera l’idée que seule la lutte unie et solidaire peut freiner la brutalité des attaques de la classe régnante, notamment lorsque celle-ci va tenter de faire payer à tous les travailleurs les énormes déficits budgétaires qui s’accumulent à l’heure actuelle avec les plans de sauvetage des banques et de "relance" de l’économie, que des combats ouvriers de grande ampleur pourront se développer beaucoup plus" [9].

Les mouvements actuels en Espagne, Israël et Grèce montrent que le prolétariat commence à assumer ce "cinquième rendez-vous de l’histoire", à se préparer pour y être présent, à se donner les moyens de vaincre [10].

Dans la série citée plus haut, nous disions que deux des piliers sur lesquels le capitalisme – tout au moins dans les pays centraux – s’est appuyé pour maintenir le prolétariat sous sa coupe étaient la démocratie et ce que l’on nomme "État-providence". Ce que révèlent les trois mouvements actuels c'est que ces piliers commencent à être contestés, bien que confusément encore, contestation qui va se nourrir de l’évolution catastrophique de la crise.

La contestation de la démocratie

La colère contre les politiciens et, en général, contre la démocratie s’est manifestée dans les trois mouvements, comme s’est aussi manifestée l’indignation vis-à-vis du fait que les riches et leur personnel politique soient toujours plus riches et corrompus, que la grande majorité de la population soit traitée comme une marchandise au service des bénéfices scandaleux de la minorité exploiteuse, marchandise jetée à la poubelle quand les "marchés ne vont pas bien" ; les programmes d’austérité drastiques aussi ont été dénoncés, programmes dont personne ne parle jamais lors des campagnes électorales et qui pourtant deviennent la principale occupation de ceux qui sont élus.

Il est évident que ces sentiments et ces attitudes ne sont pas nouveaux : dire du mal des politiciens par exemple a été monnaie courante au cours de ces trente dernières années. Il est clair aussi que ces sentiments peuvent être détournés vers des impasses comme ont tenté de le faire avec persévérance les forces de la bourgeoisie en action dans ces trois mouvements : "vers une démocratie participative", vers un "renouveau de la démocratie", etc.

Mais ce qui est nouveau et revêt une importance significative, c’est que ces thème qui, qu’on le veuille ou non, mettent en question la démocratie, l’État bourgeois et ses appareils de domination, sont l’objet de débats lors d’innombrables assemblées. On ne peut comparer des individus qui ruminent leur dégoût tout seuls, atomisés, passifs et résignés avec ces mêmes individus qui l’expriment collectivement dans des assemblées. Au-delà des erreurs, des confusions, des impasses qui s’y expriment inévitablement et qui doivent être débattues avec la plus grande patience et énergie, l’essentiel se trouve précisément dans le fait que les problèmes soient posés publiquement, ce qui contient en puissance une évidente politisation des grandes masses et, aussi, le principe d’une mise en question de cette démocratie qui a rendu tant de services au capitalisme tout au long du dernier siècle.

La fin du prétendu "État-providence"

Après la Seconde Guerre mondiale, le capitalisme instaura ce qui fut appelé "l’État-providence" [11]. Celui-ci a constitué un des principaux piliers de la domination capitaliste au cours des 70 dernières années. Il a créé l’illusion que le capitalisme aurait dépassé les aspects les plus brutaux de sa réalité : l’État-providence garantirait une sécurité face au chômage, pour la retraite, la gratuité des soins de santé et d’éducation, des logements sociaux, etc.

Cet "État social", complément de la démocratie politique, a subi des amputations significatives au cours des 25 dernières années et s’achemine à présent vers sa disparition pure et simple. En Grèce, en Espagne ou en Israël (où c'est surtout la pénurie de logements qui a polarisé les jeunes), l’inquiétude créée par cette suppression des minima sociaux était au centre des mobilisations. Il est bien évident que la bourgeoisie a tenté de les dévoyer vers des "réformes" de la Constitution, l'adoption de lois qui "garantissent" ces prestations, etc. Mais la vague d’inquiétude croissante va contribuer à remettre en cause ces digues qui ont vocation de contrôler les travailleurs.

Les mouvements des Indignés, point culminant de huit années de luttes

Le cancer du scepticisme domine l’idéologie actuelle et infecte également le prolétariat et ses minorités révolutionnaires. Comme on l'a dit plus haut, le prolétariat a raté tous les rendez-vous que l’histoire lui avait donnés durant presqu’un siècle de décadence capitaliste et il en résulte un doute angoissant dans ses rangs concernant sa propre identité et ses capacités, à tel point que même lors de manifestations de combativité, certains rejettent jusqu’au terme de "classe ouvrière" [12]. Ce scepticisme est d’autant plus fort qu’il est alimenté par la décomposition du capitalisme [13] : le désespoir, l’absence de projet concret concernant l’avenir favorisent l’incrédulité et la méfiance envers toute perspective d’action collective.

Les mouvements en Espagne, Israël et Grèce – malgré toutes les faiblesses qu’ils contiennent – commencent à fournir un remède efficace contre le cancer du scepticisme, de par leur existence même et par ce qu’ils signifient dans la continuité des luttes et des efforts de prise de conscience que réalise le prolétariat mondial depuis 2003 [14]. Ils ne sont pas un orage qui éclate soudain dans un ciel d’azur, ils sont le fait d’une lente condensation ces huit dernières années de petites nuées, de crachins, d’éclairs timides qui a progressé jusqu’à atteindre une qualité nouvelle.

Le prolétariat commence à récupérer depuis 2003 de la longue période de recul dans sa conscience et dans sa combativité qu’il a subi à partir des événements de 1989. Ce processus suit un rythme lent, contradictoire et très tortueux, se manifestant par :

– une succession de luttes assez isolées dans divers pays tant du centre que de la périphérie, caractérisées par des manifestations "chargées de futur" : recherche de solidarité, tentatives d’auto-organisation, présence des nouvelles générations, réflexions sur l’avenir ;

– un développement de minorités internationalistes qui recherchent une cohérence révolutionnaire, se posent de nombreuses questions et recherchent le contact entre elles, débattent, tracent des perspectives…

En 2006 éclatent deux mouvements – la lutte contre le CPE en France [15] et la grève massive des travailleurs de Vigo en Espagne – qui, malgré la distance, la différence de conditions ou d’âge, présentent des traits similaires : assemblées générales, extension à d’autres secteurs, massivité des manifestations… C’est comme un premier coup de semonce qui, apparemment, n’a pas de suite [16].

Un an plus tard un embryon de grève massive éclate en Égypte à partir d’une grande usine de textile. Début 2008 éclatent de nombreuses luttes isolées les unes des autres mais simultanées dans un grand nombre de pays, de la périphérie au centre du capitalisme. D’autres mouvements se distinguent, comme la prolifération de révoltes de la faim dans 33 pays durant le premier trimestre 2008. En Égypte, elles sont soutenues et en partie prises en charge par le prolétariat. Fin 2008 éclate la révolte de la jeunesse ouvrière en Grèce, appuyée par une partie du prolétariat. Nous remarquons aussi des germes de réactions internationalistes en 2009 à Lindsay (Grande-Bretagne) et une grève généralisée explosive dans le sud de la Chine (en juin).

Après le recul initial du prolétariat face au premier impact de la crise, comme nous l’avons signalé, celui-là commence à lutter de façon bien plus décidée et, en 2010, la France est secouée par des mouvements massifs de protestation contre la réforme des retraites, des mouvements au cours desquels apparaissent des tentatives d’assemblées interprofessionnelles ; la jeunesse britannique se révolte en décembre contre l’augmentation brutale des coûts de scolarité. L’année 2011 voit les grandes révoltes sociales en Égypte et en Tunisie. Le prolétariat semble prendre de l’élan pour un nouveau saut en avant : le mouvement des Indignés en Espagne, puis en Grèce et en Israël.

Ce mouvement appartient-il à la classe ouvrière ?

Ces trois derniers mouvements ne peuvent se comprendre hors du contexte que nous venons d’analyser. Ils sont comme un premier puzzle qui unit tous les éléments apportés tout au long des huit dernières années. Mais le scepticisme est très fort et beaucoup se demandent : peut-on parler de mouvements de la classe ouvrière puisque celle-ci ne se présente pas comme telle et qu’ils ne sont pas renforcés par des grèves ou des assemblées sur les lieux de travail ?

Le mouvement se nomme "Les Indignés", concept très valable pour la classe ouvrière [17] mais qui ne révèle pas immédiatement ce dont il est porteur puisqu'il ne s’identifie pas directement avec sa nature de classe. Deux facteurs lui confèrent essentiellement une apparence de révolte sociale :

La perte de l’identité de classe

Le prolétariat a traversé une longue période de recul qui lui a infligé des dommages significatifs en ce qui concerne sa confiance en lui-même et la conscience de sa propre identité : "Après l’effondrement du bloc de l’Est et des régimes soi-disant 'socialistes', les campagnes assourdissantes sur la 'fin du communisme', voire sur la 'fin de la lutte de classe', ont porté un coup sévère à la conscience au sein de la classe ouvrière de même qu’à sa combativité. Le prolétariat a subi alors un profond recul sur ces deux plans, un recul qui s’est prolongé pendant plus de dix ans (…) D’autre part, [la bourgeoisie] a réussi à créer au sein de la classe ouvrière un fort sentiment d’impuissance du fait de l’incapacité de celle-ci à mener des luttes massives" [18]. Ceci explique en partie pourquoi la participation du prolétariat comme classe n’a pas été dominante mais qu’il fut présent à travers la participation des individus ouvriers (salariés, chômeurs, étudiants, retraités…) qui tentent de se clarifier, de s'impliquer selon leur instinct mais à qui manquent la force, la cohésion et la clarté que donne le fait de s’assumer collectivement comme classe.

Il découle de cette perte d’identité que le programme, la théorie, les traditions, les méthodes du prolétariat ne sont pas reconnus somme siens par l’immense majorité des ouvriers. Le langage, les formes d’action, les symboles mêmes qui apparaissent dans le mouvement des Indignés s'abreuvent à d’autres sources. C’est une faiblesse dangereuse qui doit être patiemment combattue pour que se réalise une réappropriation critique de tout le patrimoine théorique, d’expérience, de traditions que le mouvement ouvrier a accumulé au long de ces deux derniers siècles.

La présence de couches sociales non prolétariennes

Parmi les Indignés il y a une forte présence de couches sociales non prolétariennes, en particulier une couche moyenne en voie de prolétarisation. En ce qui concerne Israël, notre article soulignait : "Une autre tactique pour minimiser [ces événements] est de les cataloguer comme représentatifs du mouvement des classes moyennes. Il est vrai que, comme pour tous les autres mouvements, nous assistons à une révolte sociale très large qui peut exprimer le mécontentement de beaucoup de couches différentes de la société, allant des petits entrepreneurs jusqu'aux ouvriers à la chaîne, qui sont toutes touchées par la crise économique mondiale, par l'écart grandissant entre les riches et les pauvres, et, dans un pays comme Israël par l'aggravation des conditions de vie à cause des exigences insatiables de l'économie de guerre. Mais le terme de 'classe moyenne' est devenu un synonyme de paresseux, un terme 'fourre-tout' pour parler de quelqu'un qui a reçu une certaine éducation ou bénéficie d'un travail et, en Israël comme en Afrique du Nord, en Espagne ou en Grèce, un nombre croissant de jeunes gens instruits sont poussés dans les rangs du prolétariat, travaillant dans des emplois précaires mal rémunérés et peu qualifiés où l'on peut embaucher n'importe qui" [19].

Bien que le mouvement semble vague et mal défini, cela ne peut remettre en cause son caractère de classe, surtout si nous considérons les choses dans leur dynamique, dans la perspective de l’avenir, comme le font les camarades du TPTG à propos des mouvements en Grèce : "Ce qui inquiète les politiciens de tous bords dans ce mouvement des assemblées, c’est que la colère et l’indignation prolétariennes (et de couches petite-bourgeoises) grandissantes ne s’exprime plus par le circuit médiatique des partis politiques et des syndicats. Il n’est donc pas aussi contrôlable et il est potentiellement dangereux pour le système représentatif du monde politique et syndical en général" [20].

La présence du prolétariat n’est pas visible en tant que force dirigeante du mouvement ni à travers une mobilisation à partir des centres de travail. Elle réside dans la dynamique de recherche, de clarification, de préparation du terrain social, de reconnaissance du combat qui se prépare. Là se trouve toute son importance, malgré le fait que ce ne soit qu’un petit pas en avant extrêmement fragile. Sur la Grèce, les camarades du TPTG disent que le mouvement "constitue une expression de la crise des rapports de classe et de la politique en général. Aucune autre lutte ne s’est exprimée de façon aussi ambivalente et explosive au cours des dernières décennies" [21] et sur Israël, un journaliste signale, avec ses mots : "ce n'a jamais été l'oppression qui a maintenu l'ordre social en Israël, concernant la communauté juive. C'est l'endoctrinement qui s'en est chargé – l'idéologie dominante, pour utiliser le terme préféré des théoriciens critiques. Et c'est cet ordre culturel qui a été ébranlé dans ce tourbillon de protestations. Pour la première fois, une grande partie de la classe moyenne juive – il est trop tôt pour évaluer l'importance que celle-ci représente – a reconnu que son problème n'était pas vis-à-vis d'autres Israéliens, ni avec les Arabes, ni avec tel ou tel politicien mais avec l'ordre social tout entier, avec le système dans son ensemble. En ce sens, c'est un événement inédit dans l'histoire d'Israël" [22].

Les caractéristiques des luttes futures

Dans cette optique, nous pouvons comprendre les traits de ces luttes comme des caractéristiques que les futures luttes pourront reprendre avec un esprit critique et développer à des niveaux supérieurs :

– l’entrée en lutte de nouvelles générations du prolétariat, avec cependant une différence importante avec les mouvements de 1968 : alors que la jeunesse d’alors tendait à repartir de zéro et considérait que les aînés étaient "vaincus et embourgeoisés", nous voyons aujourd’hui une lutte unie des différentes générations de la classe ouvrière ;

– l’action directe des masses : la lutte a gagné la rue, les places ont été occupées. Les exploités s’y sont retrouvés directement, ils ont pu vivre, discuter et agir ensemble ;

– le début de la politisation : au-delà des fausses réponses qui sont et seront données, il est important que les grandes masses commencent à s’impliquer directement et activement dans les grandes questions de la société, c’est le début de leur politisation comme classe ;

– les assemblées : elles sont liées à la tradition prolétarienne des conseils ouvriers de 1905 et 1917 en Russie, qui s’étendirent en Allemagne et à d'autres pays pendant la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23. Elles réapparurent en 1956 en Hongrie et en 1980 en Pologne. Elles sont l’arme de l’unité, du développement de la solidarité, de la capacité de compréhension et de décision des masses ouvrières. Le slogan "Tout le pouvoir aux assemblées !", très populaire en Espagne, exprime la naissance d’une réflexion-clé sur des questions telles que l’État, le double pouvoir, etc. ;

– la culture du débat : la clarté qui inspire la détermination et l’héroïsme des masses prolétariennes ne se décrète pas, pas plus qu’elle n’est le fruit d’un endoctrinement réalisé par une minorité détentrice de "la vérité" : elle est le produit conjugué de l’expérience, de la lutte et particulièrement du débat. La culture du débat a été très présente dans ces trois mouvements : tout a été soumis à la discussion, rien de ce qui est politique, social, économique, humain, n’a échappé à la critique de ces immenses agoras improvisées. Comme nous le disons dans l’introduction à l’article des camarades de Grèce, ce fait a une énorme importance : "l’effort déterminé pour contribuer à l’émergence de ce que les camarades de TPTG appellent 'une sphère prolétarienne publique' qui rendra possible à un nombre grandissant d’éléments de notre classe non seulement d’œuvrer pour la résistance aux attaques capitalistes contre nos conditions de vie mais aussi de développer les théories et les actions qui conduisent ensemble à une nouvelle façon de vivre" [23] ;

– la façon d'envisager la question de la violence : le prolétariat "a été confronté depuis le début à la violence extrême de la classe exploiteuse, la répression lorsqu'il essayait de défendre ses intérêts, la guerre impérialiste mais aussi à la violence quotidienne de l'exploitation. Contrairement aux classes exploiteuses, la classe porteuse du communisme ne porte pas avec elle la violence, et même si elle ne peut s'épargner l'utilisation de celle-ci, ce n'est jamais en s'identifiant avec elle. En particulier, la violence dont elle devra faire preuve pour renverser le capitalisme, et dont elle devra se servir avec détermination, est nécessairement une violence consciente et organisée et doit donc être précédée de tout un processus de développement de sa conscience et de son organisation à travers les différentes luttes contre l'exploitation" [24]. Comme lors du mouvement des étudiants en 2006, la bourgeoisie a tenté plusieurs fois d’entraîner le mouvement des Indignés (particulièrement en Espagne) dans le piège des affrontements violents contre la police dans un contexte de dispersion et de faiblesse, pour ainsi pouvoir discréditer le mouvement et faciliter son isolement. Ces pièges furent évités et une réflexion active sur la question de la violence a commencé à voir le jour [25].

Faiblesses et confusions à combattre

Nous ne voulons pas le moins du monde glorifier ces mouvements. Rien n’est plus étranger à la méthode marxiste que de faire d’une lutte déterminée, pour importante et riche qu’elle soit, un modèle définitif, achevé et monolithique qu’il faudrait suivre à la lettre. Nous comprenons parfaitement ses faiblesses et ses difficultés avec un regard lucide.

La présence d’une "aile démocrate"

Celle-ci pousse à la réalisation d’une "vraie démocratie". Cette démarche est représentée par plusieurs courants, y compris des courants de droite comme en Grèce. Il est évident que les medias et les politiciens s’appuient sur cette aile pour faire en sorte que l’ensemble du mouvement s’identifie à elle.

Les révolutionnaires doivent combattre énergiquement toutes les mystifications, les fausses mesures, les arguments fallacieux de cette tendance. Cependant, pourquoi existe-t-il encore une forte propension à se laisser séduire par les chants de sirène de la démocratie, après tant d’années de tromperies, de mensonges et de déceptions ? Nous pouvons en donner trois raisons. La première se trouve dans le poids des couches sociales non prolétariennes très réceptives aux mystifications démocratiques et à l’interclassisme. La deuxième réside dans la puissance des confusions et des illusions démocratiques très présentes encore dans la classe ouvrière, particulièrement chez les jeunes qui n’ont pas encore pu développer une expérience politique. La troisième, enfin, se trouve dans la pression de ce que nous nommons la décomposition sociale et idéologique du capitalisme qui favorise la tendance à chercher refuge dans une entité "au dessus des classes et des conflits", c’est-à-dire l’État, qui pourrait prétendument apporter un certain ordre, la justice et la médiation.

Mais il y a une cause plus profonde sur laquelle il est important d’attirer l’attention. Dans Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, Marx constate que "Les révolutions prolétariennes (…) reculent constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leurs propres buts" [26]. Aujourd’hui, les événements mettent en évidence la faillite du capitalisme, la nécessité de le détruire et de construire une nouvelle société. Pour un prolétariat qui doute de ses propres capacités, qui n’a pas récupéré son identité, cela crée et continuera encore à créer pendant un certain temps la tendance à se raccrocher à des branches pourries, à de fausses mesures "de réformes" et de "démocratisation", même en ayant des doutes. Tout ceci, indiscutablement, donne une marge de manœuvre à la bourgeoisie qui lui permet de semer la division et la démoralisation et, en conséquence, de rendre plus difficile encore pour le prolétariat la récupération de cette confiance en soi et de cette identité de classe.

Le poison de l’apolitisme

Il s’agit d’une vieille faiblesse que traîne le prolétariat depuis 1968 et qui trouve son origine dans l’énorme déception et le profond scepticisme provoqués par la contre-révolution stalinienne et social-démocrate, qui induit la tendance à croire que toute option politique, y compris celles qui se réclament du prolétariat, n’est qu’un vil mensonge, contiendrait en son sein le ver de la trahison et de l’oppression. C’est ce dont profitent largement les forces de la bourgeoisie qui, occultant leur propre identité et imposant la fiction d’une intervention "en tant que libres citoyens", opèrent dans le mouvement pour prendre le contrôle des assemblées et les saboter de l’intérieur. Les camarades du TPTG le mettent clairement en évidence : "Au début, il y avait un esprit communautaire dans l’effort d’auto-organiser l’occupation de la place et officiellement les partis politiques n’étaient pas tolérés. Cependant, les gauchistes et, en particulier, ceux qui venaient de SYRIZA (coalition de la Gauche radicale) furent rapidement impliqués dans l’assemblée de Syntagma et conquirent des postes importants dans le groupe qui avait été formé pour gérer l’occupation de la place Syntagma et, plus spécifiquement, dans le groupe pour le 'secrétariat de soutien' et celui responsable de la 'communication'. Ces deux groupes sont les plus importants parce qu’ils organisent les ordres du jour des assemblées aussi bien que la tenue des discussions. On doit remarquer que ces gens ne faisaient pas état de leur affiliation politique et qu’ils apparaissaient comme des 'individus'" [27].

Le danger du nationalisme

Celui-ci est plus présent en Grèce et en Israël. Comme le dénonçaient les camarades du TPTG, "le nationalisme (principalement sous sa forme populiste) est dominant, favorisé à la fois par les diverses cliques d’extrême droite et par les partis de gauche et les gauchistes. Même pour beaucoup de prolétaires et de petit-bourgeois frappés par la crise qui ne sont pas affiliés à des partis politiques, l’identité nationale apparaît comme un dernier refuge imaginaire quand tout le reste s’écroule rapidement. Derrière les mots d’ordre contre 'le gouvernement vendu à l’étranger' ou pour 'le salut du pays', 'la souveraineté nationale', la revendication d’une 'nouvelle constitution' apparaît comme une solution magique et unificatrice" [28].

La réflexion des camarades est aussi juste que profonde. La perte de l’identité et de confiance du prolétariat en sa propre force, le lent processus que traverse la lutte dans le reste du monde, favorise la tendance à "s’accrocher à la communauté nationale", refuge utopique face à un monde hostile et plein d’incertitudes.

Ainsi, par exemple, les conséquences des coupes dans la santé et l’éducation, le problème réel créé par l’affaiblissement de ces services, sont utilisés pour enfermer les luttes derrière les barreaux nationalistes de la revendication d’une "bonne éducation" (car celle-ci nous rendrait compétitifs sur le marché mondial), et d’une "santé au service de tous les citoyens".

La peur et la difficulté pour assumer la confrontation de classe

L’angoissante menace du chômage, la précarité massive, la fragmentation croissante des employés – divisés, sur un même lieu de travail, dans un réseau inextricable de sous-traitants et par une incroyable variété de modalités d’embauche - provoquent un puissant effet intimidateur et rendent plus difficile le regroupement des travailleurs pour la lutte. Cette situation ne peut être dépassée par des appels volontaristes à la mobilisation, pas plus qu’en morigénant les travailleurs pour leur supposée "lâcheté" ou "servilité".

De ce fait, le pas vers la mobilisation massive des chômeurs, des précaires, des centres de travail et d’étude, est rendu plus difficile que ce qu’il pourrait sembler à première vue, difficulté provoquant à son tour une hésitation, un doute et une tendance à s’accrocher à des "assemblées" qui deviennent tous les jours plus minoritaires et dont "l’unité" ne favorise que les forces bourgeoises qui agissent en leur sein. Ceci donne une marge de manœuvre à la bourgeoisie pour préparer ses coups tordus destinés à saboter les assemblées générales de l’intérieur. C’est ce que dénoncent justement les camarades du TPPG : "La manipulation de la principale assemblée sur la place Syntagma (il y en a plusieurs autres dans différents quartiers d’Athènes et dans d’autres villes) par des membres 'non déclarés' des partis et des organisations de gauche est évidente et c’est un obstacle réel à une direction de classe du mouvement. Cependant, à cause de la profonde crise de légitimité du système politique de représentation en général, eux aussi devaient cacher leur identité politique et garder un équilibre – pas toujours réussi – entre d’un côté un discours général et abstrait sur 'l’autodétermination', la 'démocratie directe', 'l’action collective', 'l’antiracisme', le 'changement social', etc., et de l’autre côté contenir le nationalisme extrême, le comportement de voyou de quelques individus d’extrême-droite qui participaient aux regroupements sur la place" [29].

Regarder le futur avec sérénité

S’il est évident que "pour que vive l’humanité, le capitalisme doit mourir" [30], le prolétariat est encore loin d’avoir atteint la capacité d’exécuter la sentence. Le mouvement des Indignés pose une première pierre.

Dans la série mentionnée plus haut, nous disions : "Une des raisons pour lesquelles les prévisions des révolutionnaires du passé sur l'échéance de la révolution ne se sont pas réalisées est qu'ils ont sous-estimé la force de la classe dirigeante, particulièrement son intelligence politique" [31]. Cette capacité de la bourgeoisie à utiliser son intelligence politique contre les luttes est aujourd’hui plus vive que jamais ! Ainsi, par exemple, les mouvements des Indignés dans les trois pays ont été complètement occultés ailleurs, sauf quand il s’en est donné une version light de "rénovation démocratique". Autre exemple, la bourgeoisie britannique a été capable de profiter du mécontentement pour le canaliser vers une révolte nihiliste qui lui a servi de prétexte pour renforcer la répression et intimider la moindre riposte de classe [32].

Les mouvements des Indignés ont posé une première pierre, dans le sens où ils ont fait les premiers pas pour que le prolétariat récupère sa confiance en lui-même et sa propre identité de classe, mais cet objectif reste encore très lointain car il nécessite le développement de luttes massives sur un terrain directement prolétarien qui mette en évidence que la classe ouvrière est capable d’offrir, face à la débâcle du capitalisme une alternative révolutionnaire aux couches sociales non exploiteuses.

Nous ignorons comment nous parviendrons à cette perspective et nous devons rester vigilants envers les capacités et les initiatives des masses, comme celle du 15 mai en Espagne. Ce dont nous sommes sûrs, c’est que l’extension internationale des luttes sera un facteur essentiel dans ce sens.

Les trois mouvements ont planté le germe d’une conscience internationaliste : lors du mouvement des Indignés en Espagne, il se disait que sa source d’inspiration était la place Tahrir en Égypte [33] ; il avait cherché une extension internationale de la lutte, malgré que cela se soit fait dans la plus grande confusion. De leur côté, les mouvements en Israël et en Grèce ont déclaré explicitement qu’ils suivaient l’exemple des Indignés d’Espagne. Les manifestants d’Israël exhibaient des pancartes qui disaient : "Moubarak, Assad, Netanyahou : tous pareils !", ce qui montre non seulement un début de conscience de qui est l’ennemi mais une compréhension au moins embryonnaire du fait que leur lutte se mène avec les exploités de ces pays et non contre eux dans le cadre de la défense nationale [34]. "A Jaffa, des dizaines de manifestants arabes comme juifs portaient des pancartes écrites à la fois en Hébreu et en Arabe où on pouvait lire "Les Arabes et les Juifs veulent un logement au prix abordable" et "Jaffa ne veut pas d'offres de logements réservées aux riches." (…) Il y a eu des manifestations de Juifs et d'Arabes pour protester contre l'expulsion de ces derniers, partant du quartier de Cheikh Jarrah. A Tel-Aviv, des contacts ont été établis avec les résidents de camps de réfugiés dans les territoires occupés, qui ont visité à leur tour les villages de tentes et ont engagé des discussions avec les manifestants" [35]. Les mouvements en Égypte et en Tunisie comme ceux en Israël changent la donne de la situation, dans une partie de la planète qui est probablement le centre principal de confrontation impérialiste du monde. Comme le dit notre article, "L'actuelle vague de révoltes contre l'austérité capitaliste ouvre la porte à une tout autre solution : la solidarité de tous les exploités face à toutes les divisions religieuses ou nationales ; la lutte de classes dans tous les pays dans le but de faire la révolution dans le monde entier qui sera la négation des frontières nationales et l'abolition des États. Il y a un an ou deux, une telle perspective aurait semblé totalement utopique à la plupart des gens. Aujourd'hui, un nombre croissant de personnes voit la révolution mondiale comme une alternative réaliste à l'ordre du monde capitaliste en train de s'effondrer" [36].

Les trois mouvements ont contribué à la cristallisation d’une aile prolétarienne : tant en Grèce qu'en Espagne, mais aussi en Israël [37], est en train d’émerger une "aile prolétarienne" à la recherche de l’auto-organisation, de la lutte intransigeante à partir de positions de classe et du combat pour la destruction du capitalisme. Les problèmes mais également les potentialités et les perspectives de cette large minorité ne peuvent être abordés dans le cadre de cet article. Ce qui est certain, c’est qu’elle constitue une arme vitale à qui le prolétariat a donné vie pour préparer ses combats futurs.

C. Mir, 23-9-2011

1. Cf. https://fr.internationalism.org/node/4752 [11]. Dans la mesure où cet article analysait en détail cette expérience, nous ne la répéterons pas ici.

2. Cf. les articles sur ces mouvements sur https://fr.internationalism.org/node/4776 [12].

3. Révolution communiste ou destruction de l’humanité, Manifeste du IXe Congrès du CCI, 1991.

4. Cf. Revue internationale nos 103 [13] et 104 [13].

5. Pour débattre de ce concept crucial de décadence du capitalisme, voir entre autres la Revue internationale no 146, "Pour les révolutionnaires, la Grande Dépression confirme l'obsolescence du capitalisme [14]".

6. Revue internationale no 103, "A [13] [13]l'aube [13] [13]du [13] [13]xxi [13]e [13] [13]siècle, [13] [13]pourquoi [13] [13]le [13] [13]prolétariat [13] [13]n'a [13] [13]pas [13] [13]encore [13] [13]renversé [13] [13]le [13] [13]capitalisme ? [13]" : "La deuxième condition de la révolution prolétarienne consiste dans le développement d'une crise ouverte de la société bourgeoise faisant la preuve évidente que les rapports de production capitalistes doivent être remplacés par d'autres rapports de production."

7. Revue internationale no 104, "A [15] [15]l'aube [15] [15]du [15] [15]xxi [15]e [15] [15]siècle, [15] [15]pourquoi [15] [15]le [15] [15]prolétariat [15] [15]n'a [15] [15]pas [15] [15]encore [15] [15]renversé [15] [15]le [15] [15]capitalisme ? II [15]".

8. Cf. "Crise [16] [16]économique [16] [16]mondiale : [16] [16]un [16] [16]été [16] [16]meurtrier [16]".

9. Cf. Revue internationale no 138, "Résolution [17] [17]sur [17] [17]la [17] [17]situation [17] [17]internationale [17]".

10. "Puisqu'il est privé de tout point d'appui économique au sein du capitalisme, sa seule véritable force, outre son nombre et son organisation, est sa capacité à prendre clairement conscience de la nature, des buts et des moyens de son combat", Revue internationale no 103, op. cit.

11. Les nationalisations, de même qu'un certain nombre de mesures 'sociales' (comme une plus grande prise en charge par l'État du système de santé) sont des mesures parfaitement capitalistes (…) Les capitalistes ont tout intérêt à disposer d'ouvriers en bonne santé (…) Cependant, ces mesures capitalistes sont présentées comme des 'victoires ouvrières'", Revue internationale no 104, op. cit.

12. Nous ne pouvons développer ici pourquoi la classe ouvrière est la classe révolutionnaire de la société non plus que pourquoi sa lutte représente l’avenir pour toutes les couches sociales non-exploiteuses, question brûlante comme nous le verrons plus loin lors du mouvement des Indignés. Le lecteur pourra trouver des éléments de réponse pour alimenter le débat sur cette question dans la série de deux articles publiés dans les nos 73 et 74 de la Revue internationale, "Qui [18] [18]peut [18] [18]changer [18] [18]le [18] [18]monde ? [18]".

13. Cf. "La [19] [19]décomposition, [19] [19]phase [19] [19]ultime [19] [19]de [19] [19]la [19] [19]décadence [19] [19]du [19] [19]capitalisme [19]", Revue internationale no 62.

14. Cf. les articles d’analyse de la lutte de classe dans notre Revue internationale.

15. Cf. Revue internationale no 125, "Thèses [20] [20]sur [20] [20]le [20] [20]mouvement [20] [20]des [20] [20]étudiants [20] [20]du [20] [20]printemps [20] [20]2006 [20] [20]en [20] [20]France [20]".

16. La bourgeoisie prend bien garde de cacher ces événements : les révoltes nihilistes des banlieues en novembre 2005 en France sont beaucoup plus connues, y compris dans les milieux politisés, que le mouvement conscient des étudiants cinq mois plus tard.

17. L’indignation n’est ni la résignation ni la haine. Contre la dynamique insupportable du capitalisme, la résignation exprime une passivité, une tendance à rejeter sans voir comment affronter. La haine, de son côté, exprime un sentiment actif puisque le rejet se transforme en lutte, mais il s’agit d’un combat aveugle, privé de perspectives et de réflexion pour élaborer un projet alternatif, elle est purement destructive, assemblant une somme de ripostes individuelles mais ne générant rien de collectif. L’indignation exprime la transformation active du rejet accompagnée par la tentative de lutter consciemment, recherchant l’élaboration concomitante d’une alternative, elle est donc collective et constructive. "… L’indignation amenant à la nécessité d’une régénération morale, d’un changement culturel, les propositions faites – même si elles peuvent parfois paraître naïves ou farfelues – expriment un désir, même timide ou confus, de vouloir "vivre autrement"", "De [21] [21]la [21] [21]Place [21] [21]Tahrir [21] [21]à [21] [21]la [21] [21]Puerta [21] [21]del [21] [21]Sol [21]", ICC on-line.

18. Cf. Revue internationale no 130, "Résolution [22] [22]sur [22] [22]la [22] [22]situation [22] [22]internationale [22]".

19. Cf. ICC on-line, "Révoltes [23] [23]sociales [23] [23]en [23] [23]Israël : [23] [23]Moubarak, [23] [23]Assad, [23] [23]Netanyahou : [23] [23]tous [23] [23]pareils ! [23]".

20. ICC on-line, "Une [12] [12]contribution [12] [12]du [12] [12]TPTG [12] [12]sur [12] [12]le [12] [12]mouvement [12] [12]des [12] [12]'Indignés' [12] [12]en [12] [12]Grèce [12]".

21. Idem.

22. "Révoltes sociales en Israël…", op.cit.

23. "Une contribution du TPTG", op. cit.

24. Revue internationale no 125, "Thèses [20] [20]sur [20] [20]le [20] [20]mouvement [20] [20]des [20] [20]étudiants [20] [20]du [20] [20]printemps [20] [20]2006 [20] [20]en [20] [20]France [20]".

25. Cf CCI-on line, “Qu [24]’ [24]y [24] [24]a-t-il [24] [24]derrière [24] [24]la [24] [24]campagne [24] [24]contre [24] [24]les [24] [24]"violents" [24] [24]autour [24] [24]des [24] [24]incidents [24] [24]de [24] [24]Barcelone ? [24]".

26. Karl Marx, Le [25] [25]18 [25] [25]Brumaire [25] [25]de [25] [25]Louis [25] [25]Bonaparte [25].

27. "Une contribution du TPTG…", op. cit. Cf. aussi ICC on-line, "'L'apolitisme' [26] [26]est [26] [26]une [26] [26]mystification [26] [26]dangereuse [26] [26]pour [26] [26]la [26] [26]classe [26] [26]ouvrière [26]".

28. Idem.

29. Idem.

30. Mot d’ordre de la Troisième Internationale.

31. Revue internationale no 104, op. cit.

32. Cf. "Les [27] [27]émeutes [27] [27]en [27] [27]Grande-Bretagne [27] [27]et [27] [27]la [27] [27]perspective [27] [27]sans [27] [27]avenir [27] [27]du [27] [27]capitalisme [27]".

33. La "Plaza de Cataluña" fut rebaptisée par l’Assemblée "Place Tahrir", ce qui non seulement affirme une volonté internationaliste mais en outre constitue un camouflet au nationalisme catalan qui considère que cette place est son plus beau fleuron.

34. Cité dans "Révoltes sociales en Israël", op. cit. : "Un animateur interrogé sur le réseau RT News a demandé si les manifestations avaient été inspirées par les événements dans les pays arabes. Il a répondu 'Ce qui s'est passé sur la place Tahrir a eu beaucoup d'influence. Cela garde beaucoup d'influence, bien sûr. C'est quand les gens comprennent qu'ils ont le pouvoir, qu'ils peuvent s'organiser eux-mêmes, ils n'ont plus besoin d'un gouvernement pour leur dire ce qu'ils doivent faire, ils peuvent commence à dire aux gouvernements ce qu'ils veulent'".

35. Idem.

36. Idem.

37. Dans ce mouvement, "certains ont ouvertement mis en garde contre le danger que le gouvernement pourrait provoquer des affrontements militaires ou même une nouvelle guerre pour restaurer 'l'union nationale' et diviser le mouvement", (idem), ce qui, même encore implicitement, révèle une prise de distance vis-à-vis de l’État israélien d’Union nationale au service de l’économie de guerre et de la guerre.

Récent et en cours:

- Indignés [28]

Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique (III) : les années 1920

- 3546 lectures

Les années 1920 : Face au développement des luttes ouvrières la bourgeoisie française réorganise son dispositif répressif

1923 : "l’accord de Bordeaux" ou le pacte d’une "collaboration de classes"

C’est cette année-là que fut signé "l’accord de Bordeaux", un "pacte d’entente" conclu entre le milieu économique colonial 1 et Blaise Diagne, le premier député africain siégeant à l’Assemblée nationale française. En effet, ayant tiré les leçons de la magnifique grève insurrectionnelle de mai 1914 à Dakar et de ses prolongements les années suivantes 2, la bourgeoisie française se devait de réorganiser son dispositif politique face à la montée inexorable du jeune prolétariat de sa colonie africaine. Ce fut dans ce cadre qu’elle décida de jouer à fond la carte de Blaise Diagne en faisant de lui le "médiateur/pacificateur" des conflits entre les classes, en fait un vrai contre-révolutionnaire. En effet, au lendemain de son élection comme député et en tant que témoin majeur du mouvement insurrectionnel contre le pouvoir colonial dans lequel il avait lui-même été impliqué au départ, Diagne se trouva devant trois possibilités lui permettant de jouer un rôle historique à l’issue de cet événement : 1) profiter de l’affaiblissement politique de la bourgeoisie coloniale au lendemain de la grève générale, dont elle sortit défaite, pour déclencher une "lutte de libération nationale" ; 2) militer pour le programme communiste en portant le drapeau de la lutte prolétarienne dans la colonie, en profitant notamment du succès de la grève ; 3) jouer sa carte politique personnelle en s’alliant avec la bourgeoisie française qui lui tendait la main à ce moment-là.

Finalement Blaise Diagne décida de choisir cette dernière voie, à savoir l’alliance avec la puissance coloniale. En réalité derrière cet acte dit "accord de Bordeaux", la bourgeoisie française ne manifestait pas seulement sa crainte de la classe ouvrière en effervescence dans sa colonie africaine, mais elle était également préoccupée par le contexte révolutionnaire international.

"(…) Devant la tournure que prirent les choses, le gouvernement colonial entreprit de gagner le député noir à sa cause pour mettre sa puissance de persuasion et son courage téméraire au service des intérêts de la colonisation et des maisons de commerce. De cette façon il parviendrait à couper l’herbe sous les pieds à l’effervescence qui s’était emparée des esprits de l’élite africaine à un moment où la révolution d’octobre (1917), le mouvement pan-noir et les menaces du communisme mondial en direction des colonies pourraient exercer une dangereuse séduction sur les consciences des colonisés".

"(…) Tel fut le véritable sens de l’accord de Bordeaux signé le 12 juin 1923. Il marquait la fin du Diagnisme combatif et volontariste et ouvrait une nouvelle ère de collaboration entre colonisateurs et colonisés dont le député sortit dépouillé de tout charisme qui représentait jusque là son atout politique majeur. Un grand élan venait d’être brisé". (Iba Der Thiam) 3

Le premier député noir de la colonie africaine resta fidèle au capital français jusqu’à sa mort

Pour mieux comprendre le sens de cet accord entre la bourgeoisie coloniale et le jeune député, revenons sur la trajectoire de ce dernier. Blaise Diagne fut remarqué très tôt par l’appareil du capital français qui voyait en lui une future carte politique stratégique et le forma d’ailleurs dans ce sens. En effet, Diagne exerçait une forte influence sur la jeunesse urbaine à travers le Parti Jeunes Sénégalais acquis à sa cause. Justement, fort du soutien de la jeunesse, notamment des jeunes instruits et intellectuels, il se lança en avril 1914 dans l’arène électorale et arracha le seul poste de député à pourvoir pour l’ensemble de la colonie de l’AOF (Afrique Occidentale Française). Rappelons qu’on était à la veille des tueries impérialistes de masse et que ce fut dans ces circonstances qu’éclata la fameuse grève générale de mai 1914 où, après avoir mobilisé la jeunesse dakaroise en vue du déclenchement du formidable mouvement de révolte, Diagne essaya de l’arrêter sans succès en voulant éviter ainsi de mettre en péril ses intérêts de jeune député petit bourgeois.

En fait, une fois élu, le député fut chargé de veiller à la protection des intérêts des grands groupes commerciaux d’une part et de faire respecter les "lois de la République" d’autre part. Déjà bien avant la signature de l’accord de Bordeaux, Diagne s’illustra en bon agent recruteur de 72 000 "tirailleurs sénégalais" en vue de la boucherie mondiale de 1914/1918. C’est à cette fin qu’il avait été nommé, en janvier 1918, Commissaire de la République par Georges Clemenceau alors Président du Conseil. Effectivement, face aux réticences des jeunes et de leurs parents à se faire enrôler, il sillonna les villages africains de l’AOF pour convaincre les récalcitrants et, à coup de propagande et d'intimidation, parvint à envoyer au massacre des dizaines de milliers d’africains.

De même il fut un ardent défenseur de cet abominable "travail forcé" dans les colonies françaises, comme l’indique son discours à la XIVe session du Bureau International du Travail à Genève 4.

Tout compte fait, le premier député noir de la colonie africaine, ne fut jamais un véritable défenseur de la cause ouvrière, au contraire, il ne fut en définitive qu’un arriviste contre-révolutionnaire. D’ailleurs la classe ouvrière ne tarda pas à en prendre conscience :

"(…) comme si l’accord de Bordeaux avait convaincu les travailleurs que la classe ouvrière paraissait désormais seule en mesure de prendre le relais et de porter haut le flambeau du combat contre l’injustice pour l’égalité économique, sociale et politique, les luttes syndicales connurent, par une sorte de mouvement pendulaire, une exceptionnelle impulsion." (Thiam, ibid.) 5

En clair, Diagne ne put garder longtemps la confiance de la classe ouvrière et resta fidèle à ses parrains coloniaux jusqu’à sa mort en 1934.

1925 : année de forte combativité et de solidarité face à la répression policière