Revue Internationale no 114 - 3e trimestre 2003

- 4322 lectures

Face aux attaques massives du capital, le besoin d'une riposte massive de la classe ouvrière

- 2586 lectures

Face à l’attaque frontale sur les retraites en France comme en Autriche, des secteurs entiers de la classe ouvrière se sont mis en lutte avec une détermination comme il n’y en avait pas eu depuis la fin des années 1980. En France, pendant plusieurs semaines, des manifestations à répétition ont rassemblé plusieurs centaines de milliers d’ouvriers du public mais aussi du privé : un million et demi de prolétaires étaient dans les rues des principales villes du pays le 13 mai, près d’un million lors de la seule manifestation parisienne du 25 mai et, le 3 juin, il y avait encore 750 000 personnes mobilisées. Le secteur de l’Education nationale s’est retrouvé à la pointe de la combativité du mouvement social dans ce pays, en particulier du fait qu’il était le plus brutalement attaqué. En Autriche, face à des attaques similaires concernant les retraites, on a assisté aux manifestations les plus massives depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de 100 000 personnes le 13 mai, près d’un million (sur un pays comptant moins de 10 millions d’habitants) le 3 juin. A Brasilia, capitale administrative du Brésil, une manifestation a rassemblé 30 000 employés du service public le 11 juin, mobilisés contre une réforme de l’impôt, de la sécurité sociale mais, là encore, surtout des retraites, imposée par le nouveau "gouvernement de gauche" de Lula. En Suède, 9000 employés municipaux et des services publics se sont mis en grève contre les coupes claires dans les budgets sociaux.

La bourgeoise fait payer la crise du capitalisme à la classe ouvrière

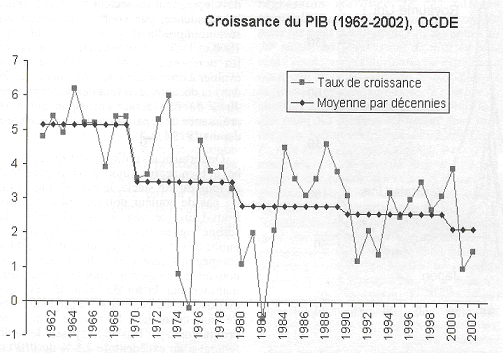

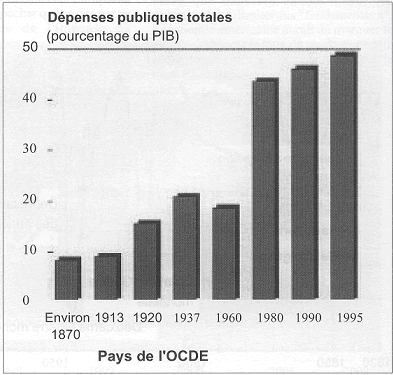

Jusqu'ici, la bourgeoisie était parvenue à relativement étaler ses attaques anti-ouvrières dans le temps et à les mener paquets par paquets, par secteurs, par régions, par pays. Le fait majeur de l’évolution de la situation actuelle, c’est que, depuis la fin des années 1990, elle a entrepris de les porter de façon plus brutale, plus violente, plus massive. C’est un indice de l’accélération de la crise mondiale qui se traduit par deux phénomènes majeurs et concomitants à l’échelle internationale : le retour de la récession ouverte et un nouveau bond en avant dans l'endettement.

La plongée dans une nouvelle récession touche aujourd’hui de plein fouet les pays centraux, les pays du coeur du capitalisme : le Japon depuis plusieurs années et maintenant l’Allemagne. Officiellement, l’Allemagne est entrée dans une nouvelle période de récession (pour la deuxième fois en 2 ans). D’autres Etats européens, notamment les Pays-Bas, sont dans la même situation. Cette récession menace sérieusement les Etats-Unis depuis deux ans où les taux de chômage remontent et où les déficits de la balance commerciale comme les déficits budgétaires de l’Etat fédéral se creusent à nouveau. Le journal français Le Monde du 16 mai sonne l’alerte sur le risque de déflation qui fait resurgir le spectre des années 1930 : "Non seulement l’espoir d’une reprise au lendemain de la guerre contre l’Irak s’amenuise de jour en jour, mais, à la place, la crainte grandit de voir l’économie américaine s’enfoncer dans une spirale de baisse des tarifs (…) Un scénario catastrophe où les prix des actifs et des biens de consommation ne cessent de baisser, les profits s’effondrent, les entreprises diminuent les salaires et licencient, entraînant un nouveau recul de la consommation et des prix. Les ménages et les entreprises, trop endettés, ne peuvent plus faire face à leurs engagements, les banques exsangues restreignent le crédit sous l’œil impuissant de la Réserve fédérale. Il ne s’agit pas seulement d’hypothèses d’experts en mal de sensations fortes. C’est ce que le Japon vit depuis plus de dix ans avec, de temps à autre, de courtes périodes de rémission". Ce que la bourgeoisie appelle déflation n’est autre qu’un enfoncement durable dans la récession où le "scénario" décrit ci-dessus devient une réalité, où la bourgeoisie ne parvient pas à utiliser le crédit comme facteur de relance. Cela apporte un démenti à tous ceux qui pensaient que la guerre en Irak allait permettre de relancer l’économie mondiale alors qu'elle a représenté un gouffre pour celle-ci. En réalité, la guerre et l'occupation qui perdure, représentent en premier lieu une ponction importante pour l'économie américaine (1 milliard de dollars par semaine pour l'armée d'occupation) et britannique. De plus, tous les prolétaires sont mis à contribution dans la course aux armements qui s’accélère partout dans le monde (entre autres, à travers les nouveaux programmes militaires européens).

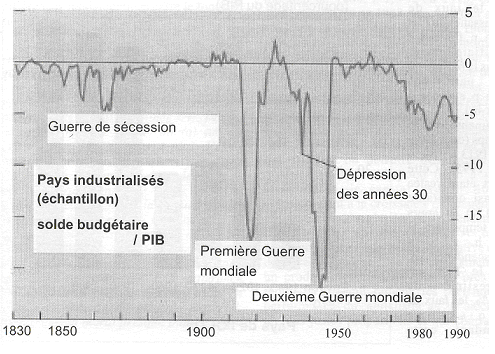

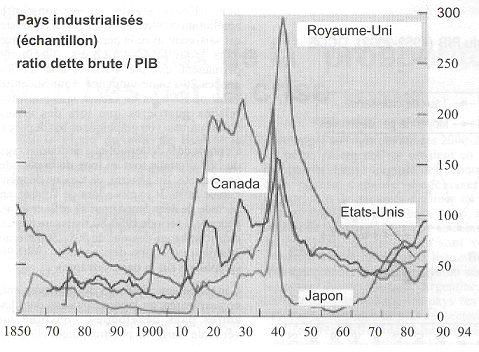

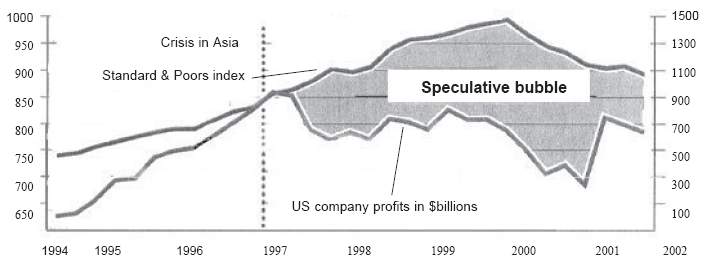

La seconde caractéristique de la situation économique, c’est la fuite en avant dans un endettement d’une ampleur colossale qui représente une véritable bombe dans la période à venir et qui affecte toutes les économies, depuis les entreprises jusqu’aux gouvernements nationaux en passant par les ménages, dont le taux d’endettement n’a jamais été aussi élevé (voir l'article sur la crise dans ce numéro de la Revue).

Comme chaque fois qu’il est confronté ouvertement à la crise et à ses contradictions, le capitalisme tente de la surmonter avec les deux seuls moyens dont il dispose :

- d’une part, il intensifie la productivité du travail en soumettant de plus en plus les ouvriers, producteurs de plus-value, à des cadences infernales ;

- d'autre part, il s'attaque directement au coût du capital variable, autrement dit la part du paiement de la force de travail, en le réduisant toujours plus. Il dispose de plusieurs moyens pour cela : la multiplication des plans de licenciements ; la baisse des salaires dont la variante la plus utilisée pour faire face à la concurrence est de recourir à la "délocalisation" ou aux travailleurs immigrés pour se procurer la main d’œuvre la moins chère possible ; la réduction du coût du salaire social en taillant dans tous les budgets sociaux (retraites, santé, indemnisation du chômage).

Le capitalisme est contraint d’agir de plus en plus simultanément sur l’ensemble de ces plans, c’est-à-dire que partout les Etats sont poussés à s’attaquer en même temps à TOUTES les conditions de vie de la classe ouvrière. La bourgeoisie n’a pas d’autre choix, dans sa logique de profit, que de mener des attaques massives et frontales. Elle prend évidemment soin de planifier et de coordonner le rythme de ces attaques selon les pays pour éviter toutefois une simultanéité des conflits sociaux sur la même question.

Depuis les années 1970, avec la généralisation du chômage massif et le sacrifice de milliers d’entreprises et des secteurs les moins rentables de l’économie, des millions d’emplois ont disparu et la bourgeoisie dévoile son incapacité d’intégrer de nouvelles générations d’ouvriers dans la production. Mais, à l’heure actuelle, un autre cap a été franchi : tout en continuant à licencier à tour de bras, ce sont tous les budgets sociaux qui sont dans la ligne de mire de la bourgeoisie. Dans certains pays centraux, comme les Etats-Unis, la "protection sociale" a toujours été quasiment inexistante. Mais, dans ce pays en particulier, les entreprises finançaient la plupart du temps la retraite de leurs salariés. La base des "scandales financiers" de ces dernières années, dont l'exemple le plus spectaculaire est celui d’Enron, c’est qu’elles ont profité de ces placements pour les investir dans des actions en bourse et que cet argent est parti en fumée dans des spéculations hasardeuses, sans que les entreprises puissent payer la moindre pension et sans qu’elles aient les moyens de rembourser les salariés spoliés, c’est-à-dire réduits à la misère noire. Dans d’autres pays, comme la Grande-Bretagne, la protection sociale a été déjà largement démantelée. Le cas de la Grande-Bretagne est particulièrement édifiant sur ce qui attend l’ensemble de la classe ouvrière : depuis les "années Thatcher", il y a vingt ans, les retraités sont payés sur des fonds de pensions. Mais la situation s’est encore dégradée fortement depuis. En transformant les retraites en fonds de pension, on avait fait croire que les actions de ces fonds allaient rapporter beaucoup d’argent. C’est l’inverse qui s’est produit. Ces dernières années, la chute vertigineuse de leur cotation a entraîné des centaines de milliers d’ouvriers dans la misère (la retraite de base garantie par l’Etat est d’environ 120 Euros par semaine) et plus de 20 % d’entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté, condamnant un grand nombre d’entre eux… à ne pas prendre de retraite et à travailler jusqu’à plus de 70 ans ou jusqu’à leur mort pour survivre, généralement avec de petits boulots très mal rémunérés. Beaucoup d’ouvriers connaissent une situation angoissante dans laquelle ils se trouvent incapables de payer leur logement ou leurs frais médicaux. L’hospitalisation des personnes âgées devant recourir à des traitements lourds pour assurer leur survie n’est même plus prise en charge. Ainsi, les hôpitaux comme les cliniques anglaises refusent les dialyses aux patients âgés qui n’ont pas les moyens de payer, les condamnant directement à la mort. Ceux qui n’ont pas les revenus suffisants pour se faire soigner peuvent crever. Plus généralement, les reventes de maisons ou d’appartements dont les ouvriers ne peuvent plus honorer les traites ont été multipliées par quatre en deux ans alors que 5 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté (ce chiffre a doublé depuis les années 1970) et que le chômage connaît aujourd’hui la plus forte augmentation depuis 1992. Le premier pays capitaliste a avoir mis en place le Welfare State (l'Etat providence) au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, est devenu le premier laboratoire d’essai pour son démantèlement.

Un tournant dans l'aggravation des attaques

Aujourd’hui, ces attaques se généralisent, se "mondialisent", faisant voler en éclats le mythe des "acquis sociaux". La nature de ces nouvelles attaques est significative. Elles portent sur les retraites, les indemnisations des chômeurs et les dépenses de santé. Ce qu'elles font apparaître partout de plus en plus clairement, c'est l’incapacité croissante de la bourgeoisie de financer les budgets sociaux. Le fléau du chômage et la fin du Welfare State sont deux expressions majeures de la faillite globale du capitalisme. C'est ce que viennent illustrer des attaques récentes dans un certain nombre de pays :

· En France, concernant les retraites, il ne s’agit pas seulement d’aligner le public sur le privé en portant de 37,5 à 40 ans la durée de cotisation pour avoir droit à une retraite à "taux plein". Le gouvernement a aussi annoncé l’augmentation progressive de cette durée à 42 ans qui sera ensuite allongée au-delà, en fonction du niveau de l'emploi. Les cotisations seront augmentées pour tous les salariés afin de renflouer les caisses de retraite, sans compter l’obligation de recourir à des fonds de pensions ou à des retraites complémentaires payantes. Suivant le discours officiel, c'est un facteur purement démographique, le "vieillissement" de la population, qui serait responsable du déficit des caisses de retraite et deviendrait un "fardeau" insupportable pour l’économie. Il n'y aurait pas assez de "jeunes" pour payer les retraites d'un nombre croissant de "vieux". En réalité, les jeunes entrent de plus en plus tard dans la vie active, non seulement à cause de l'allongement de la scolarité rendue nécessaire par les progrès techniques de la production mais surtout parce qu'ils trouvent de plus en plus difficilement un emploi (l'allongement de la scolarité étant d'ailleurs un moyen de masquer le chômage des jeunes). C'est en réalité la montée inexorable du chômage (qui représente au moins 10 % de la population en âge de travailler) et de la précarité qui est la cause principale de la baisse des cotisations et des déficits des régimes de retraite. En fait, beaucoup de patrons ne sont pas intéressés à conserver dans leur effectif les travailleurs âgés, qui sont en général mieux payés que les jeunes alors qu'ils ont moins de forces et sont moins "adaptables". Derrière le discours sur la nécessité de travailler plus longtemps, il y a surtout la réalité d'une chute massive du niveau des pensions de retraite. D’ores et déjà, dès leur mise en oeuvre, les mesures prévues vont se traduire par une chute du pouvoir d’achat des retraités allant de 15 à 50%, y compris pour les salariés les plus mal payés. Une autre "réforme", celle de la sécurité sociale, dont les mesures doivent être arrêtées à l’automne prochain, a déjà commencé avec une liste de 600 médicaments qui ne sont plus remboursés alors qu’une liste de 650 autres va être rendue publique et immédiatement applicable par décret en juillet.

· En Autriche, une attaque comparable à celle de la France vise principalement les retraites. Mais là, la durée des cotisations qui était déjà de 40 ans, doit passer à 42 ans et pour une majorité de salariés à 45 ans avec une amputation de leur montant pouvant atteindre jusqu’à 40 % pour certaines catégories. Le chancelier conservateur Schlüssel a profité des élections anticipées en février pour former un nouveau gouvernement de droite classique et homogène suite à la "crise" de septembre 2002 qui avait mis fin à l’encombrante coalition avec le parti populiste de Haider et a permis à la bourgeoisie d’avoir les mains plus libres pour porter ces nouvelles attaques.

· En Allemagne, le gouvernement rouge-vert a mis en œuvre un programme d’austérité baptisé "agenda 2010" qui s’attaque simultanément à plusieurs "volets sociaux". Il s’agit en premier lieu d’une réduction drastique des allocations chômage. La durée de l’indemnisation qui était de 36 mois sera réduite à 18 mois pour les plus de 55 ans et à 12 mois pour les autres. Après cela, les ouvriers licenciés n’ont pas d’autre ressource que "l’aide sociale" (qui représente environ 600 Euros pas mois). Ce qui équivaut à diviser par deux le montant des pensions de retraite pour 1 million et demi de travailleurs réduits au chômage alors même que l’Allemagne est en train de franchir le cap des 5 millions de chômeurs. Concernant les dépenses de santé, il est prévu une baisse des prestations de l’assurance maladie (diminution des taux de remboursement comme des visites médicales, restriction des arrêts maladie). A titre d’exemple, à partir de la sixième semaine d’arrêt maladie par an, la Sécurité sociale n’indemnisera plus et les assurés devront cotiser à une assurance privée pour prétendre à un remboursement. Ces restrictions sur les dépenses de santé sont cumulées avec une hausse des cotisations maladie à l’œuvre depuis début 2003 pour tous les salariés. Parallèlement, le régime des retraites sera aussi attaqué à terme en Allemagne : élévation de l’âge de départ à la retraite qui est déjà de 65 ans en moyenne, augmentation des cotisations des salariés, suppression de la revalorisation annuelle automatique des pensions. Depuis le début de l’année sont appliqués des hausses d’impôts (retenus à la source sur les salaires), des mesures d’encouragement pour les travaux intérimaires, un développement de la précarité du travail, des contrats à temps partiel ou à durée limitée.

· Aux Pays-Bas, après s’être débarrassé comme en Autriche de son aile populiste, le nouveau gouvernement de coalition (chrétiens-démocrates, libéraux, réformateurs) s’est empressé d’annoncer un plan d’austérité basé sur les restrictions budgétaires dans le domaine social (plan qui prévoit une économie de 15 milliards d’Euros) avec notamment une réforme radicale de l’indemnité chômage et des critères de l’incapacité de travail ainsi qu’une révision générale de la politique salariale.

· En Pologne, les dépenses de santé sont aussi attaquées. En dehors des soins pour les maladies très graves encore remboursés à 100 %, la plupart des soins ne sont remboursés qu’à 60 ou 30 %. Des maladies "bénignes" comme une grippe ou une angine ne le sont pas du tout. Le statut des fonctionnaires ne les protège pas des licenciements.

· Au Brésil, nous avons également vu plus haut que le Parti des Travailleurs de "Lula" est à la pointe des coupes dans les budgets sociaux en Amérique latine.

· Dans le cadre de l’élargissement de l’Union européenne, la directive donnée le 9 juin par le Bureau International du Travail pour les années qui viennent est de faire passer le financement des caisses de retraite pour 5 des 10 pays concernés (la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Lituanie et l’Estonie) à la charge des seuls ouvriers, alors qu'il était jusqu'à présent pris en charge par l’employeur, l’Etat et le salarié.

Il s’avère donc que, quel que soit le gouvernement en place, de droite ou de gauche, ce sont les mêmes attaques qui sont mises en œuvre.

Pendant ce temps, les plans de licenciements massifs s’accumulent de plus belle : 30 000 suppressions d’emploi chez Deutsche Telekom, 13 000 à France Télécom, 40 000 à la Deutsche Bahn (chemins de fer allemands), 2000 supplémentaires à la SNCF (chemins de fer français). Fiat vient d’annoncer la suppression de 10 000 emplois sur le continent européen, après les licenciements de 8100 ouvriers fin 2002 dans la péninsule italienne, Alstom 5000. La compagnie aérienne Swissair a prévu d’éliminer 3000 emplois supplémentaires dans un secteur particulièrement affecté par la crise depuis deux ans. La banque d’affaires américaine Merrill Lynch a licencié 8000 salariés depuis l’an dernier. 42 000 emplois ont été perdus au cours du premier trimestre 2003 en Grande-Bretagne. Aucun pays, aucun secteur n’est épargné. Par exemple, d’ici 2006, il est prévu des fermetures d’entreprises sur le sol britannique au rythme de 400 par semaine. Partout, la précarité des emplois est en train de devenir la règle.

C'est donc face à cette aggravation qualitative de la crise et des attaques contre ses conditions de vie qu'elle entraîne, que la classe ouvrière s'est mobilisée dans les récentes luttes.

Le rapport de forces entre les classes

La première chose qu’il faut souligner à propos de ces luttes, c’est qu’elles constituent un démenti cinglant à toutes les campagnes idéologiques qui nous avaient été assénées suite à l’effondrement du bloc de l’Est et des régimes staliniens. Non, la classe ouvrière n’a pas disparu ! Non, ses luttes n’appartiennent pas à un passé révolu ! Elles démontrent que la perspective est toujours orientée vers des affrontements de classe, malgré le déboussolement et l’énorme recul de la conscience de classe que les bouleversements de l’après-1989 avaient provoqués. Un recul encore accentué par tous les autres ravages d’une décomposition sociale avancée, tendant à faire perdre aux prolétaires leurs points de repère et leur identité de classe, et par les campagnes de la bourgeoisie, antifascistes, pacifistes en passant par les mobilisations "citoyennes". Face à cette situation, les attaques de la bourgeoisie et de l’Etat les poussent à nouveau à s’affirmer sur un terrain de classe et à renouer, à terme, avec les expériences passées et les besoins vitaux de la lutte. Ainsi, les ouvriers sont amenés à faire à nouveau l'expérience du sabotage de la lutte par les organes d’encadrement de la bourgeoisie que sont les syndicats et les gauchistes. De façon plus significative encore, au sein de la classe ouvrière, commencent à émerger, malgré l’amertume de la défaite immédiate, des questions plus profondes sur le fonctionnement de la société qui, à terme, tendent à mettre en cause les illusions semées par la bourgeoisie.

Pour comprendre quelle est la portée de ces attaques et ce que représentent ces événements par rapport à l’évolution du rapport de forces dans la lutte de classe, la méthode marxiste n’a jamais consisté à rester le nez collé aux luttes ouvrières elles-mêmes mais à cerner quel est l’objectif majeur poursuivi par la classe ennemie, quelle stratégie elle développe, à quels problèmes elle est confrontée à un moment donné. Car pour lutter contre la classe dominante, la classe ouvrière doit toujours non seulement identifier qui sont ses ennemis, mais comprendre ce qu’ils font et manigancent contre elle. En effet, l’étude de la politique de la bourgeoisie est habituellement la clé la plus importante pour comprendre le rapport de forces global entre les classes. Ainsi, Marx a consacré énormément plus de temps, de pages et d’énergie à examiner, disséquer les moeurs et à démonter l’idéologie de la bourgeoisie pour mettre en évidence la logique, les failles et les contradictions du capitalisme qu’à décrire et examiner en soi les luttes ouvrières. C’est pourquoi, face à un événement d’une toute autre portée, dans sa brochure sur Les luttes de classe en France en 1848, il analysait ainsi essentiellement les ressorts de la politique bourgeoise. Lénine, proclamait lui aussi en 1902 dans Que faire ?: "La conscience des masses ouvrières ne peut être une conscience de classe authentique si les ouvriers n’apprennent pas, à partir de faits et d’événements concrets et par-dessus tout politiques, d’actualité, à observer l’autre classe dans toute sa vie intellectuelle, morale et politique. (...) Ceux qui concentrent l’attention, l’observation et la conscience de la classe ouvrière exclusivement, ou même principalement sur elle-même ne sont pas des sociaux-démocrates", autrement dit pas de vrais révolutionnaires. Récemment, dans sa résolution sur la situation internationale adoptée à son 15e congrès, le CCI réaffirmait encore "Le marxisme a toujours insisté sur le fait qu’il ne suffisait pas d’observer la lutte de classe seulement sous l’angle de ce que fait le prolétariat : puisque la bourgeoisie aussi mène une lutte de classe contre le prolétariat et sa prise de conscience, un élément clé de l’activité marxiste, a toujours été d’examiner la stratégie et la tactique de la classe dominante pour devancer son ennemi mortel" (Revue Internationale n°113). La négligence de l’étude de l’ennemi de classe a toujours été typique de tendances ouvriéristes, économistes et conseillistes au sein du mouvement ouvrier. Cette vision oublie une donnée élémentaire qui doit servir de boussole fondamentale dans l’analyse d’une situation donnée, c’est qu’en dehors de situations directement pré-révolutionnaires, ce n’est jamais le prolétariat qui est à l’offensive. Dans les autres cas, c’est toujours la bourgeoisie en tant que classe dominante qui attaque et oblige le prolétariat à répondre et qui, de façon permanente et organisée, s’adapte non seulement à ce que font les ouvriers mais s’attache à prévoir leurs réactions car la classe exploiteuse, elle, ne cesse de surveiller son adversaire irréductible. Elle dispose d’ailleurs pour cela d’instruments spécifiques qui lui servent en permanence d’espions pour prendre la température sociale, les syndicats.

Aussi, face à la situation actuelle, la première question à se poser, c’est pourquoi la bourgeoisie mène ces attaques de cette façon.

La stratégie de la bourgeoisie pour faire passer ses attaques économiques

Les médias ont largement évoqué la comparaison du mouvement en France avec les grèves de novembre-décembre 1995 dans le secteur public contre le gouvernement Juppé qui avait donné lieu à des rassemblements comparables. En 1995, l’objectif essentiel du gouvernement était de profiter de la campagne idéologique de toute la bourgeoisie sur la pseudo-faillite du marxisme et du communisme, consécutive à l’effondrement des régimes staliniens, d’exploiter le recul de la conscience de classe pour renforcer et recrédibiliser l’appareil d’encadrement syndical, en gommant toute l’expérience accumulée des luttes ouvrières entre 1968 et les années 1980, notamment sur la question syndicale. Même si une partie économique du plan Juppé (consacré à la réforme du financement de la sécurité sociale et à l’institution d’un nouvel impôt appliqué à tous les revenus) est passée en catimini sous le gouvernement Jospin dans les mois qui ont suivi, le volet consacré précisément à la retraite (suppression des régimes spéciaux les plus "favorables" du secteur public) n’avait pu aboutir et avait même été délibérément sacrifié par la bourgeoisie pour faire passer cela comme une "victoire des syndicats". Ainsi, la bourgeoisie avait voulu montrer cette grève comme "une "victoire ouvrière" grâce aux syndicats qui avaient fait reculer le gouvernement, comme une lutte exemplaire en lui assurant une publicité médiatique phénoménale à l’échelle internationale. La classe ouvrière dans tous les pays était ainsi invitée à faire du "décembre 95 français" la référence incontournable de tous ses combats à venir, et surtout à voir dans les syndicats, qui avaient été si "combatifs", si "unitaires" et si "déterminés" tout au long des événements, leurs meilleurs alliés pour se défendre contre les attaques du capital. Ce mouvement a d’ailleurs servi de référence essentielle aux luttes syndicales en Belgique tout de suite après et en Allemagne six mois plus tard pour redorer le blason de la combativité syndicale passablement terni dans le passé. Aujourd’hui, le niveau de la crise économique n’est plus le même. La gravité de la crise capitaliste oblige la bourgeoisie nationale à s’attaquer de front au problème. La remise en cause du régime des retraites n’est qu’une des premières mesures d’une longue série de nouvelles attaques massives et frontales en préparation.

Ce n’est jamais de manière improvisée que la bourgeoisie affronte la classe ouvrière. Toujours elle tente de l’affaiblir le plus possible. Pour ce faire, elle a souvent employé la tactique qui consiste à prendre les devants, à susciter le déclenchement de mouvements sociaux avant que de larges masses ouvrières ne soient prêtes à les assumer, en provoquant certains secteurs plus disposés à se lancer immédiatement dans le mouvement. L’exemple historique le plus marquant est l’écrasement, en janvier 1919, des ouvriers berlinois qui s’étaient soulevés suite à une provocation du gouvernement social-démocrate, mais qui restèrent isolés de leur classe, pas encore prête à se lancer dans la confrontation générale avec la bourgeoisie. L’actuelle attaque sur les retraites en France a elle aussi été accompagnée de toute une stratégie visant à limiter les réactions ouvrières qui devaient, tôt ou tard, résulter de cette attaque. A défaut de pouvoir éviter la lutte, la bourgeoisie devait faire en sorte que celle-ci se termine par une défaite ouvrière douloureuse, afin que le prolétariat doute à nouveau de sa capacité à réagir en tant que classe aux attaques. Elle a donc choisi de faire crever l’abcès avant terme et de provoquer un secteur, celui du personnel de l’Education nationale au moyen d’attaques supplémentaires et particulièrement lourdes, afin qu’il parte le premier en lutte, qu’il s’épuise le plus possible, et essuie la défaite la plus cinglante. Ce n’est pas la première fois que la bourgeoisie française ou ses consœurs européennes provoquent un secteur au sein d'une manœuvre contre la classe ouvrière. Avant l’Education nationale aujourd’hui, elle l’avait déjà fait par exemple en 1995 avec les cheminots de la SNCF.

Déjà sous le gouvernement Jospin, par la voix du ministre Allègre, la bourgeoisie avait annoncé son intention de "dégraisser le mammouth" de l’Education nationale qui représentait de loin le plus fort contingent de fonctionnaires. Comme la plupart des fonctionnaires (sauf la défense, l’intérieur et la justice, c’est-à-dire les corps chargés de la répression étatique), il a été soumis à des coupes budgétaires prévoyant le non-remplacement de fait de 3 postes sur 4, hormis les enseignants. De plus, fin 2002, a été annoncée, avec un début de mise en œuvre, la suppression de milliers "d’auxiliaires d’enseignement", sous la forme d’emplois jeunes dans les écoles primaires et de surveillants pour les établissements du secondaire (lycées, collèges). Ces suppressions de poste, en plus de priver d’emploi de nombreux jeunes, représentent une aggravation insupportable des charges de travail pour les enseignants et les laissent isolés en première ligne face à des élèves de plus en plus difficiles avec le poids grandissant de la décomposition sociale (drogue, violence, délinquance, problèmes sociaux et familiaux, etc.).

Ainsi, ce secteur déjà lourdement affecté, non seulement devait subir l’attaque générale sur les retraites mais on lui en a infligé encore une autre supplémentaire, spécifique, le projet de décentralisation des personnels non enseignants. Pour ces derniers, cela revient à se trouver placés sous une autre autorité administrative, non plus nationale mais régionale, avec un contrat de travail moins avantageux et à terme plus précaire. C’était donc une véritable provocation pour que le conflit se focalise sur ce secteur. La bourgeoisie a également choisi le moment de l’attaque lui permettant de bénéficier de deux butoirs à la mobilisation : la période des examens pour les enseignants et celle des congés d’été concernant la classe ouvrière dans son ensemble. De même, afin de "casser" la combativité, diviser et démoraliser le mouvement, particulièrement dans l’Education nationale, le gouvernement avait prévu d’avance de lâcher un peu de lest, qui ne lui coûtait pas grand-chose, sur son projet de "décentralisation". Elle a retiré, pour pouvoir en préserver l’essentiel, un tout petit morceau de cette attaque spécifique, la décentralisation pour les personnels les plus proches des enseignants (les psychologues, les conseillers d’orientation, les assistantes sociales). En favorisant une minorité du personnel concerné, (représentant 10 000 salariés), au détriment des techniciens et ouvriers de service (100 000 salariés), elle savait aussi pouvoir diviser l’unité du mouvement et désamorcer la colère des enseignants. Pour parachever la défaite, le gouvernement a mis le paquet en se refusant à négocier le paiement des jours de grève avec les "consignes de rigueur" (retrait intégral et étalement des retenues sur salaire limité à deux mois) mises en avant par le premier ministre Raffarin : "La loi prévoit des retenues de salaire pour les grévistes. Le gouvernement applique la loi". La bourgeoisie savait aussi pouvoir compter sur une collaboration sans faille des syndicats et des gauchistes pour se partager le travail et pour diviser et désorienter le mouvement en freinant les uns pour les dissuader de se mettre en lutte, en poussant au contraire les autres résolument dans la lutte, exhortant ensuite les uns à se montrer "responsables", "raisonnables" et les autres "à tenir" et à "étendre" la lutte dans une attitude "jusqu’au boutiste" avec des appels à la "grève générale" en plein reflux pour étendre la défaite, notamment chez les enseignants.

On en revient donc aujourd’hui à un schéma beaucoup plus classique dans l’histoire de la lutte de classes : le gouvernement cogne, les syndicats s’y opposent et prônent l’union syndicale dans un premier temps pour embarquer massivement des ouvriers derrière eux et sous leur contrôle. Puis le gouvernement ouvre des négociations et les syndicats se désunissent pour mieux porter la division et la désorientation dans les rangs ouvriers. Cette méthode, qui joue sur la division syndicale face à la montée de la lutte de classe, est la plus éprouvée par la bourgeoisie pour préserver globalement l’encadrement syndical en concentrant autant que possible le discrédit et la perte de quelques plumes sur l’un ou l’autre appareil désigné d’avance. Cela signifie aussi que les syndicats sont à nouveau soumis à l’épreuve du feu et que le développement inévitable des luttes à venir va poser à nouveau le problème pour la classe ouvrière de la confrontation avec ses ennemis pour pouvoir affirmer ses intérêts de classe et les besoins de son combat.

Chaque bourgeoisie nationale s’adapte au niveau de combativité ouvrière pour imposer ses mesures. Alors que les 35 heures sont partout présentées comme une conquête sociale, elles ont constitué en fait une attaque de premier ordre contre le prolétariat en Allemagne et en France où les lois sur les 35 heures ont pu servir de modèle à d’autres Etats, puisqu'elles permettent à la bourgeoisie de généraliser la "flexibilité" des salariés adaptée en fonction des besoins de l’entreprise (intensification de la productivité, diminution ou suppression des pauses, travail le week-end, non paiement des heures supplémentaires, etc.) Les ouvriers travaillant dans les "Länder" de l’ex-Allemagne de l’Est viennent "d'obtenir" la promesse de passer aux "35 heures" en 2009 comme ceux de l’Ouest, alors que cette mesure leur était refusée jusque là sous le prétexte du niveau inférieur de leur productivité. Le syndicat des métallos IG-Metall n’a cessé de chercher à détourner les ouvriers de leurs revendications (notamment pour des hausses de salaire) en organisant toute une série de grèves et de manifestations sur ce thème. Aujourd’hui encore, cette perspective, jugée trop lointaine par les syndicats, sert à IG-Metall pour pousser les ouvriers de l’Est à réclamer les 35 heures pour tout de suite, autrement dit les encourager à se faire exploiter davantage le plus rapidement possible… Alors que pour les mesures d’austérité de "l’agenda 2010", en dehors de manifestations dans quelques villes (comme à Stuttgart le 21 mai), le même syndicat des métallos s’est contenté de faire circuler des pétitions (tandis que le syndicat des services organisait une manifestation nationale réservée aux ouvriers de ce secteur à Berlin le 17 mai).

Les perspectives pour l’avenir de la lutte de classe

Pendant des années, face à l’aggravation de la crise dont les premières conséquences pour la classe ouvrière ont été la brutale montée du chômage, les charrettes de licenciements, entraînant une paupérisation considérable au sein de la classe ouvrière, la bourgeoisie a mené toute une politique visant à masquer en priorité l’ampleur du phénomène du chômage. Pour cela, elle a recouru à la manipulation constante des statistiques officielles, aux radiations massives des chômeurs dans les agences pour l’emploi, au travail à temps partiel, aux contrats précaires, à l’encouragement au retour des "femmes au foyer", aux stages et aux emplois jeunes sous-payés ou non payés. En outre, elle n’a cessé d’encourager, favoriser, multiplier pour les salariés les plus âgés, les mises en pré-retraite, les départs à la retraite anticipés, les cessations progressives d’activité en faisant miroiter la perspective d’un raccourcissement de la durée du travail en même temps qu'on montait en épingle l'allongement de l'espérance de vie de la population (dans laquelle les ouvriers sont d'ailleurs les plus mal lotis). Parallèlement, pour les ouvriers en activité, cette propagande visait à leur faire accepter une détérioration dramatique de leurs conditions de vie et de travail liée aux suppressions de postes au nom de la nécessité de moderniser les modes de gestion, de faire face à la concurrence. On leur a demandé de se soumettre à la hiérarchie, aux impératifs de la productivité pour sauvegarder leur emploi. Pour contenir la montée du mécontentement social, face à cette détérioration accélérée de leurs conditions d’existence, l’abaissement de l’âge de la retraite a été mis en avant comme un exutoire orchestré par la bourgeoisie et même instrumentalisé en abaissant légalement l’âge du droit à la retraite dans certains pays. En France notamment, la légalisation de la retraite à 60 ans, adoptée sous la gauche, a pu être présentée sous un jour particulièrement social alors qu’elle ne faisait qu’officialiser une réalité de fait.

Aujourd’hui, l’aggravation de la crise ne permet plus comme avant à la bourgeoisie de payer les ouvriers à la retraite, de rembourser les frais médicaux. Avec le développement parallèle du chômage, un nombre croissant de travailleurs peuvent de moins en moins et, demain, ne pourront plus justifier du nombre d’années requis pour "bénéficier" d’une retraite décente. A partir du moment où les prolétaires cessent de produire de la plus-value, ils deviennent un fardeau, une charge pour le capitalisme si bien que pour ce système, la meilleure solution, et celle vers laquelle il s’oriente cyniquement, est qu’ils meurent le plus vite possible.

C’est pourquoi l’attaque brutale et ouverte portée sur les retraites se traduit par une très vive inquiétude qui s’exprime par un réveil de la combativité mais aussi par le fait qu'elle ouvre la porte à un questionnement en profondeur sur les perspectives d’avenir réelles pour la société qu’offre le capitalisme.

En 1968, un des facteurs majeurs du ressurgissement de la classe ouvrière et de ses luttes sur la scène de l’histoire à l’échelle internationale, avait été constitué par la fin brutale des illusions portées par la période de reconstruction qui avait permis, le temps d’une génération, une situation euphorisante de plein emploi durant laquelle les conditions de vie de la classe ouvrière avaient connu une nette amélioration, après le chômage des années 1930, le rationnement et les famines de la guerre et de l’après-guerre. La bourgeoisie s’était elle-même persuadée que cette période de prospérité n’aurait pas de fin, qu’elle avait résolu le problème de la crise économique et que le spectre des années 1930 avait disparu définitivement. Dès les premières manifestations de la crise ouverte, la classe ouvrière avait ressenti non seulement les atteintes à ses conditions de vie et de travail, mais aussi que l'avenir se bouchait, qu’une nouvelle période de stagnation économique et sociale croissante s’installait sous l’effet de la crise mondiale. L’ampleur des luttes ouvrières à partir de mai 68 et la réapparition de la perspective révolutionnaire ont pleinement révélé que les mystifications bourgeoises sur la "société de consommation" et "l'embourgeoisement du prolétariat" se trouvaient mises à mal. Toutes proportions gardées, la nature des attaques actuelles contient des similitudes avec la situation de l'époque. Il ne s’agit évidemment pas d’identifier les deux périodes. 1968 a constitué un événement historique majeur, marquant la sortie de plus de quatre décennies de contre-révolution ; il a eu une portée et une signification considérables pour le prolétariat international auxquelles la situation actuelle ne saurait être comparée.

Mais aujourd’hui, on assiste à l’effondrement de ce qui apparaissait en quelque sorte comme une consolation après des années de bagne salarié et qui a constitué un des piliers permettant au système de "tenir" pendant vingt ans : la retraite à 60 ans, avec la possibilité, à partir de cet âge-là, de goûter une vie tranquille, dégagée de nombreuses contraintes matérielles. Aujourd'hui, les prolétaires se voient contraints d'abandonner cette illusion de pouvoir échapper pendant les dernières années de leur vie à ce qui est vécu de plus en plus comme un calvaire : la dégradation des conditions de travail dans un environnement où sévissent les pénuries d’effectifs, l’augmentation constante des charges de travail, l’accélération des cadences. Soit ils devront travailler plus longtemps ce qui veut dire une amputation de la durée de cette période où ils pouvaient enfin échapper à l'esclavage salarié, soit, pour ne pas avoir cotisé assez longtemps, ils seront réduits à une misère noire, le tourment des privations se substituant à celui des cadences infernales. Cette situation nouvelle pose pour tous les ouvriers la question du futur.

De plus, l’attaque sur les retraites concerne et touche tous les ouvriers, jette un pont sur le fossé qui s’était creusé entre les générations d’ouvriers alors que le poids du chômage reposait surtout sur les épaules des jeunes générations et tendait à les isoler dans le "no future". C’est pour cela que toutes les générations d’ouvriers jusqu’aux plus jeunes se sont senti impliquées, alertées par cette attaque sur les retraites dont la nature même est susceptible de créer un sentiment d’unité dans la classe et de faire germer une réflexion en profondeur sur l’avenir que réserve la société capitaliste.

Avec cette nouvelle étape dans l’aggravation de la crise, apparaissent les ingrédients et mûrissent les germes pour la remise en cause de certains garde-fous idéologiques édifiés par la bourgeoisie au cours des années précédentes : la classe ouvrière n’existe plus, il est possible d’améliorer ses conditions de vie et de réformer le système ne serait-ce que pour profiter d'une fin de vie paisible ; tout ce qui poussait les ouvriers à la résignation envers leur sort. Cela entraîne une maturation des conditions pour que la classe ouvrière retrouve la conscience de sa perspective révolutionnaire. Les attaques unifient les conditions pour une riposte ouvrière à une échelle de plus en plus large, au-delà des frontières nationales. Elles tissent une même toile de fond pour des luttes plus massives, plus unitaires et plus radicales.

Elles constituent le ferment d'un lent mûrissement des conditions pour l’émergence de luttes massives qui sont nécessaires à la reconquête de l’identité de classe prolétarienne et pour faire tomber peu à peu les illusions, notamment sur la possibilité de réformer le système. Ce sont les actions des masses elles-mêmes qui permettront la réémergence de la conscience d’être une classe exploitée porteuse d’une autre perspective historique pour la société. Pour cela, la crise est l’alliée du prolétariat. Pour autant, le chemin que doit se frayer la classe ouvrière pour affirmer sa propre perspective révolutionnaire n’a rien d’une autoroute, il va être terriblement long, tortueux, difficile, semé d’embûches, de chausse-trapes que son ennemi ne peut manquer de dresser contre elle.

C’est une défaite que viennent de subir les prolétaires dans leurs luttes contre les attaques de l’Etat sur les retraites, en France et en Autriche notamment. Néanmoins, cette lutte a constitué une expérience positive pour la classe ouvrière en premier lieu parce qu'elle a réaffirmé son existence et sa mobilisation sur son terrain de classe.

Face aux autres attaques que la bourgeoisie prépare contre elle, la classe ouvrière n’a pas d’autre choix que de développer son combat. Elle connaîtra inévitablement d’autres échecs avant de pouvoir affirmer sa perspective révolutionnaire. Comme Rosa Luxemburg le soulignait avec force dans son dernier article, L’ordre règne à Berlin, rédigé à la veille de son assassinat par la soldatesque aux ordres du gouvernement social-démocrate : "Les luttes partielles de la révolution finissent toutes par une ‘défaite’. La révolution est la seule forme de ‘guerre’ – c'est encore une des lois de son développement - où la victoire finale ne peut être préparée que par une série de ‘défaites’". Mais Rosa Luxemburg ajoutait : "A une condition il est vrai ! Car il faut étudier dans quelles conditions la défaite s'est chaque fois produite." (Die Rote Fahne, 14 janvier 1919) Effectivement, pour que ses "défaites" participent de la victoire finale, il faut que le prolétariat soit capable d'en tirer des enseignements. En particulier, il va devoir comprendre que les syndicats sont partout des organes de défense des intérêts de l'Etat contre les siens propres. Mais plus généralement, il doit prendre conscience qu'il doit affronter un adversaire, la bourgeoisie, qui sait manœuvrer pour défendre ses intérêts de classe, qui peut compter sur toute une panoplie d'instruments pour protéger sa domination, depuis ses flics et ses prisons jusqu'à ses partis de gauche et même ses "révolutionnaires" estampillés (les groupes gauchistes, notamment trotskistes) et qui surtout dispose de tous les moyens (y compris ses "universitaires") pour tirer ses propres enseignements des affrontements passés. Comme le disait encore Rosa Luxemburg : "La révolution n'agit pas à sa guise, elle n'opère pas en rase campagne, selon un plan bien mis au point par d'habiles "stratèges". Ses adversaires aussi font preuve d'initiative, et même en règle générale, bien plus que la révolution." (Ibid.) Dans son combat titanesque contre son ennemi capitaliste, le prolétariat ne pourra compter que sur ses propres forces, sur son auto-organisation et surtout sur sa conscience..

Wim (22 juin)

Géographique:

- France [1]

Situations territoriales:

Récent et en cours:

- Luttes de classe [3]

Après la guerre en Irak : Le "nouvel ordre mondial" signifie toujours plus de chaos

- 3963 lectures

Les trois semaines de guerre éclair en Irak ont largement confirmé la validité de l'expression selon laquelle, avant même que la première balle soit tirée, "la première victime de la guerre, c'est la vérité". En fait, jamais auparavant une guerre n'a été autant médiatisée, "vendue", surtout à la population américaine, avec toute la technique et la sophistication de l'industrie cinématographique hollywoodienne.

D'abord, la mise en scène, avec l'épouvantable dictateur menaçant toute l'humanité avec ses armes de destruction massive, comme dans un film de James Bond. Heureusement, il y a le président Bush, déterminé et courageux, qui vient prendre les choses en main ! Il se veut rassurant : la guerre sera courte et peu coûteuse ; les GIs libérateurs seront accueillis les bras ouverts par une population en liesse.

Seulement, les commanditaires du film savent pertinemment qu'il n'en sera pas ainsi et qu'une fois la guerre engagée, il faudra vendre l'idée d'une longue occupation. Alors, ils ont recours aux techniques du film d'action, où le héros doit toujours se trouver en mauvaise posture au milieu du film, sans quoi le dénouement perdrait tout intérêt - en mauvaise posture, de surcroît, parce que notre héros refuse de se servir des méthodes criminelles de son adversaire. On nous a donc servi, pendant une semaine, le piétinement de l'avancée américaine confrontée à une résistance plus importante que prévue de "terroristes fanatisés". Tout semble tourner mal, et voilà qu'on nous remonte le moral avec un "remake" du "Il faut sauver le soldat Ryan"([1] [4]) : l'opération montée pour arracher le soldat Jessica Lynch des mains de ses tortionnaires arabes. Surfant sur la vague de ce nouvel élan, les "boys" surgissent d'un coup du désert, fondent sur Bagdad comme la cavalerie sur un campement sioux, l'affreux tyran est évincé du pouvoir et le soleil peut se coucher sur Old Glory([2] [5]) flottant au-dessus d'un Irak enfin libre, heureux et prospère.

Le problème est que le film est très loin de la réalité.

Nous ne savons pas quels étaient les calculs de l'Etat-major américain, ni pourquoi l'offensive américaine a semblé piétiner pendant sa deuxième semaine. Par contre, on peut affirmer que le sauvetage de Jessica Lynch était une pure falsification([3] [6]), et que l'avancée de l'armée américaine a eu lieu sous le couvert d'un déluge de feu, y compris des bombes à fragmentation, larguées sur les populations civiles. Si les "armes de destruction massive" que la guerre devait arracher des mains du tyran Saddam restent désespérément introuvables, on a vu en revanche à l'œuvre celles des croisés de la "coalition". Et aujourd'hui, la "liberté" et "l'ordre" que les forces d'occupation devaient apporter, se sont révélés être la "liberté" pour les bandes armées de tous bords d'imposer leur "ordre" à une population démunie de tout. Les seuls cadavres qu'on nous montre, sont ceux des victimes de l'ancien régime vieux de 12 ans, non pas ceux bien plus récents, et qui doivent se compter aussi par milliers, des soldats et des civils ensevelis sous la puissance de feu terrifiante de la plus grande machine de guerre de la planète, une armée qui à elle seule engloutit plus de la moitié des dépenses mondiales d'armement. On ne peut faire absolument aucune confiance aux médias, qu'ils soient américains essayant de nous convaincre du bien fondé de la guerre, ou européens en train de soutenir les exigences de leurs gouvernements (parmi lesquels l'Etat français n'est pas le moindre) cherchant à se réintroduire dans la région par le biais des Nations Unies. Il n'y a qu'un point de repère fiable dans ce monde de mensonges, c'est le point de vue de classe.

Il faut donc commencer par placer la situation en Irak, et plus généralement au Moyen Orient, dans son contexte international, celui des rivalités qui opposent les Etats-Unis aux autres grandes puissances, puisque c'est le jeu stratégique entre ces puissances, et surtout la volonté américaine d'encercler l'Europe et de freiner l'expansion de l'Allemagne, qui a engendré la guerre.

Comme nous l'avions écrit en 1990, l'effondrement du bloc russe et la désagrégation du bloc américain qui devait inévitablement s'ensuivre, "ouvrent la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales (...) du fait de la disparition de la discipline imposée par la préseuce des blocs, ces conflits risquent d'être plus violents et plus fréquents en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est plus faible" (Revue Internationale n°61). "Dans la nouvelle période historique où nous somntes rentrés (...) le monde se présente comme une immense foire d'empoigne, où jouera à fond la tendance au 'chacun pour soi', où les alliances entre Etats n'auront pas, loin de là, le caractère de stabilité qui caractérisait les blocs, mais seront dictées par les nécessités du moment. Un monde de désordre meurtrier, de chaos sanglant dans lequel le gendarme américain tentera de faire régner un minimum d'ordre par l'emploi de plus en plus massif et brutal de sa puissance militaire" ("Militarisme et décomposition", Revue Internationale n°64).

Les années qui ont suivi la première guerre du Golfe, celle de 1991, ont vu une contestation grandissante de l'autorité américaine par les puissances rivales (poussée allemande et positionnement des forces françaises et britanniques dans les Balkans en particulier), ainsi qu'une indiscipline permanente de la part d'Etats qui devaient lui être parfaitement inféodés (faillite totale du "processus de paix" d'Oslo en Israël, ainsi que des efforts de Clinton pour stabiliser la situation entre Israël et la Palestine). Le fait qu'après le 11 septembre 2001, les Etats-Unis aient frappé un grand coup, sans précédent, pour montrer leur force et rétablir leur autorité, est donc déjà largement inscrit dans la réalité de 1989 telle que nous l'avions analysée à l'époque.

A ce niveau-là, la guerre a clairement affirmé la puissance de feu écrasante des forces armées américaines et l'incapacité totale de "l'Europe" de s'y opposer. Jamais les bourgeoisies française et allemande n'étaient montées autant au créneau qu'avant la guerre. Jamais non plus, elles ne se sont trouvées aussi seules. La France a été abandonnée par ses alliés latins "naturels" - l'Italie et l'Espagne. L'Allemagne a pu voir la plupart des pays de l'Europe de l'Est où son influence économique est pourtant largement dominante non seulement prendre position en faveur des Etats-Unis, mais, pire encore, participer activement dans la guerre : la Hongrie a fourni des camps d'entraînement aux forces d'opposition irakiennes embarquées avec l'armée américaine, alors que la Pologne a envoyé des troupes en Irak. Le fait que ces troupes (environ 2000 hommes) se voient octroyer aujourd'hui une zone d'occupation en Irak n'est certainement pas en raison de leurs qualités militaires, mais un moyen de plus pour les Etats-Unis de pousser à la division en Europe entre l'Allemagne et ses voisins. II est probable que, dans un proche avenir, les Etats-Unis vont encore plus étendre leur emprise sur la zone d'influence traditionnelle allemande, puisque la Bulgarie et la Roumanie, avec leurs ports sur la Mer noire, devront accueillir une partie des 80 000 hommes des troupes américaines actuellement basées en Allemagne.([4] [7])

Face à la surpuissance si brutalement affichée par les Etats-Unis, les efforts actuels de la France et de l'Allemagne de monter une force militaire européenne risquent presque de les ridiculiser plus qu'autre chose : cette force, basée sur les commandos belges et les services secrets luxembourgeois, vient de prendre position en Macédoine avec un effectif total de 350 hommes. Mais ce n'est pas pour autant que les deux alliés vont désarmer, bien au contraire. La détermination franco allemande de continuer à revendiquer des "droits" face aux Etats-Unis et surtout de se donner les moyens de les défendre est néanmoins clairement affirmée par le lancement de deux programmes de haute technologie de grande envergure: le système européen de GPS([5] [8]) et le gros porteur militaire d'Airbus.

L'extrême faiblesse de la coalition franco-allemande sur le plan militaire est encore plus évidente face à la victoire rapide et spectaculaire des Etats-Unis en Irak, qui a démontré on ne peut plus clairement que non seulement les Américains détiennent une puissance écrasante - ce que tout le monde savait mais surtout qu'ils sont prêts à s'en servir. Dans un premier temps après la guerre, le "camp de la paix" (la France, l'Allemagne et la Russie) a essayé d'imposer un retour de son influence en s'opposant à la levée des sanctions des Nations Unies contre l'Irak, et en insistant sur le fait que la recherche, infructueuse à ce jour, des ADM devrait être entre les mains de l'équipe onusienne des inspecteurs de Hans Blix. Ces Etats espéraient ainsi maintenir en vie le programme de l'ONU dit "pétrole contre nourriture" qui en fait plaçait les profits tirés des ressources pétrolières irakiennes sous le contrôle de l'ONU. En effet c'est à travers l'ONU qu'ils peuvent, jusqu'à un certain point, contrer les visées américaines. Le but était de décourager la mise en vente du pétrole irakien par les forces d'occupation en lui enlevant tout cadre légal dans le système du commerce mondial. Mais cette tentative a fait long feu face à la détermination américaine d'imposer sa volonté selon le principe "possession vaut loi". De surcroît, si les gouvernements du "camp de la paix" ont pu s'attribuer le beau rôle en opposant le "droit international" aux menées guerrières des Etats-Unis et en se servant de cette mystification pacifiste pour encourager les énormes manifestations "anti-guerre", aujourd'hui les rôles sont inversés. Ce sont les forces d'occupation qui se présentent comme investies d'une oeuvre humanitaire en remettant en état de marche l'infrastructure et l'économie irakienne pour les "rendre à leur peuple", alors que le "camp de la paix" risque au contraire de donner l'impression (tout à fait justiftée) qu'il met en avant ses propres intérêts sordides au détriment de la remise sur pied dès que possible de l'économie dont dépend la population nouvellement "libérée" de l'Irak.

Face au refus brutal du gouvernement américain d'envisager un quelconque rôle pour l'ONU dans la reconstruction de l'Irak, le "camp de la paix" s'est trouvé obligé de faire marche arrière et de lever ses objections. Le 9 mai, à la suite d'une réunion au sommet avec le président polonais Aleksander Kwasniewski, Schrôder déclare : "Nous sommes prêts à trouver des solutions pragmatiques (...) Je pense que nous pouvons arriver à une conclusion satisfaisante", alors que Chirac affirme "l'esprit constructif et d'ouverture" de la France en ajoutant que "la guerre c'est une chose, la gestion de da paix en est une autre".([6] [9]) Une fois que leurs rivaux ont battu en retraite, les Etats-Unis ont beau jeu de se montrer bon prince et d'accepter la prolongation du mandat onusien sur la vente du pétrole irakien des quatre mois qu'ils avaient proposés à... six mois, et de demander la désignation d'un "représentant spécial" de l'ONU plutôt qu'un simple "coordinateur". Peu importent les mots, l'essentiel c'est que le "camp de la paix" a été obligé de donner son aval à la présence en Irak des troupes américaines pour une période indéterminée. La force armée fera le reste.

Cela dit, ce n'est pas pour autant que les gouvernements français et allemand vont abandonner leurs tentatives de se réintroduire sur le terrain. La France d'abord, a organisé récemment un grand exercice de séduction auprès de l'Algérie, y compris par la visite du Président Chirac lui-même. De même, la nouvelle présence de forces françaises en Côte d'Ivoire et maintenant au Congo montre clairement une tentative de retour en force de la France dans son pré-carré africain traditionnel. Du côté allemand, la visite en Algérie de Joschka Fischer, accompagné d'une équipe des services secrets, semble indiquer que l'Allemagne et la France ont décidé momentanément de mettre de côté leur rivalité dans la région afin de faire face aux menées des Etats-Unis et de défendre les positions françaises au Maghreb. .

La France et l'Allemagne n'ont pas désarmé non plus au niveau plus global. Battue en brèche à l'ONU, la France a ainsi décidé de se servir de la conférence du G8 à Evian([7] [10]) pour faire de nouveau contrepoids aux Etats-Unis, en y invitant 22 pays "en voie de développement" dont aucun n'a soutenu la guerre américaine.

Un autre grand perdant de la guerre, c'est la Grande-Bretagne qui s'était rangée du côté américain, non pas par une amitié indéfectible mais pour défendre ses propres intérêts impérialistes dans la région et aussi pour tenter de retenir les Etats-Unis dans le cadre de l'ONU et du "droit international". En réalité, la bourgeoisie britannique sait aussi bien que la française qu'elle a besoin de lier les Etats-Unis à l'ONU afin de préserver au maximum sa propre influence sur son "allié" surpuissant. Ainsi, dès la fin de la guerre, le gouvernement de Tony Blair insistait auprès des Américains pour que l'ONU retrouve un rôle prépondérant en Irak. Ces derniers ont refusé aux Anglais plus poliment qu'aux Français, mais non moins nettement, et les Anglais n'ont pas eu d'autre choix que de se résigner avec l'espoir (pour le moment déçu) de pouvoir ramasser quelques miettes parmi les juteux contrats de reconstruction. Cette incapacité de faire prévaloir les intérêts britanniques, et le sentiment d'avoir sacrifié son influence en Europe pour rien, trouve son expression aujourd'hui en Grande Bretagne dans une intense campagne anti-Blair autour des ADM introuvables.

"Pax americana" au Moyen-Orient?

Bien que la situation soit actuellement très mouvante, de sorte qu'il est difficile de faire des prévisions précises à court terme, trois éléments principaux ressortent de la stratégie américaine actuelle au Moyen Orient.

Premièrement, l'intention affichée clairement et de façon répétée par les dirigeants américains de maintenir une force d'occupation massive en Irak dans le moyen terme, malgré son coût faramineux ( 1 milliard de dollars par semaine). Les Etats-Unis vont ainsi maintenir une ligne d'occupation, allant du sud de la péninsule arabique jusqu'en Asie centrale (Kazakhstan, Ouzbékistan) en passant par l'Irak et l'Afghanistan. En même temps, ils essaient d'associer d'autres pays à la force d'occupation (l'Inde en est l'exemple le plus récent, avec qui des pourparlers se poursuivent actuellement), et donc d'utiliser encore l'Irak comme un moyen de diviser leurs rivaux. Par contre, il est clair qu'ils n'admettront aucun "partenaire" dans leur gestion de la région, c'est pourquoi la "feuille de route" pour la Palestine - qui était parrainée par les Etats-Unis, l'ONU, l'Union européenne et la Russie - sera mise en oeuvrc par les Etats-Unis seuls.

Deuxièmement, les Etats-Unis semblent vouloir associer l'Iran à leur dispositif diplomatico-militaire dans la région. Déjà, pendant la guerre en Afghanistan, ils ont pu bénéficier de la coopération et de renseignements apportés par les forces spéciales iraniennes. Plus significatif encore est le marchandage avec l'Iran autour du sort réservé au Moudjahidines du peuple, le groupe d'opposition iranien, soutenu et armé par Saddam, ayant des bases en Irak, près de la frontière iranienne. Washington, en effet, aurait obtenu la bienveillance iranienne pendant la guerre en promettant de bombarder les bases des Moudjahidines. Seulement les forces américaines - qui n'ont rien à apprendre en matière de perfidie de leurs prédécesseurs britanniques - n'ont pas joué franc jeu et n'ont bombardé qu' une base vide, laissant intacte la capacité de combat des Moudjahidines. La fin de la guerre venue, ces derniers pouvaient servir de pion dans un marchandage avec l'Iran. C'est effectivement ce qui semble s'être passé : aux dernières informations (10/05/2003, Associated Press), l'année américaine a entouré la zone contrôlée par les Moudjahidines en exigeant leur reddition immédiate et sans condition - ouvrant ainsi la voie pour un futur massacre par les forces pro-iraniennes. Pourquoi une telle volte-face? Elle n'est certainement pas étrangère à la visite du président iranien Muhammad Khatami au Liban, pendant laquelle il aurait fortement fait pression sur le Hezbollah pour qu'il mette fin à son activité militaire contre les Israéliens dans le sud du Liban sur la frontière avec Israël.

En Irak même, c'est pratiquement dès son arrivée, que le nouveau chef civil de l'occupation, Jerry Bremer, a annoncé qu'il n'accepterait pas le retour des hauts fonctionnaires du régime baasiste et a accordé ses actes à ses paroles en en congédiant plusieurs de leurs postes. En même temps, il a intégré les hommes du SCIRI([8] [11]) au comité consultatif de l'administration d'occupation.

C'est le "gros lot" en perspective pour Washington qui peut envisager non seulement d'utiliser l'Iran dans son jeu autour d'Israël et de la Palestine, mais en plus d'y éclipser l'influence européenne, allemande en particulier. Va-t-on voir bientôt des expressions ouvertes d'amitié entre le pilier iranien de "l'Axe du mal" et le "Grand Satan"?

On peut, de toute façon, s'attendre à voir les marchandages, les tentatives de séduction et la pression s'accroître autour de l'Iran dans la période qui vient, alors qu'Américains et Européens essaient d'y renforcer leur influence. Si les Etats-Unis jouent plus sur le registre de la pression (avec l'encouragement ouvert des récentes manifestations anti-gouvernementales à Téhéran et les menaces à peine voilées à propos du programme nucléaire iranien([9] [12]), la France essaie apparemment de jouer la séduction avec la récente opération contre le centre politique des Moudjahidines du peuple dans la banlieue parisienne.'([10] [13])

La question palestinienne

Cela dit, pour le moment, la question palestinienne reste la plus sensible parmi les trois éléments. S'il y a une chose sur laquelle tous les commentateurs des médias bourgeois sont d'accord, c'est que pour imposer durablement leur ordre au Moyen Orient, les Etats-Unis doivent se donner les moyens de régler le conflit israélo-palestinien. L'Intifada, avec son lot quotidien de tueries dont la population palestinienne est la principale victime, est devenue un véritable point de fixation pour les pays arabes. Pour les classes dirigeantes, elles-mêmes déstabilisées par l'exaspération ressentie par les classes exploitées, c'est la preuve quotidienne que le parrain américain se moque royalement de leurs intérêts, ce qui limite l'avantage qu'ils trouvent à soutenir l'ordre de l'impérialisme des Etats-Unis.

George Bush est donc revenu à la charge sur la question palestinienne en essayant d'imposer une "feuille de route" pour la paix, aux israéliens et à l'Autorité palestinienne de Yasser Arafat. Pour ce faire, il a mis en jeu son autorité et celle des Etats-Unis comme jamais un président ne l'avait fait auparavant sur la question palestinienne. II a non seulement insisté pour qu'Israël accepte un Etat palestinien "viable" avec une continuité de territoire, mais il a désigné un émissaire - John Wolf - qui doit rester sur place pour veiller à la "pax americana", alors que Condoleeza Rice devient conseillère du président avec la responsabilité particulière de cette question.

Face à une telle pression, les premiers ministres d'Israël et de Palestine n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter le 'déal". Mahmoud Abbas s'est engagé à mettre fin aux attaques terroristes. Sharon à son tour doit commencer à démanteler certaines des colonies les plus récentes ou les moins bien installées. La viabilité de l'accord reste pourtant extrêmement incertaine. Rien que le temps d'écrire cet article, nous avons assisté à des revirements à répétition de la situation. Dans un premier temps, le Jihad islamique a accepté l'accord, et même le Hamas s'est dit prêt à mettre fin à ses attaques contre les civils. Mais Tsahal n'a pas arrêté ses attaques contre les palestiniens, et c'est à peine quelques jours après le sommet d'Aqaba ou Sharon et Mahmoud Abbas se sont serré la main autour de l'accord que le Hamas, le Jihad Islamique et les Brigades al-Aqsa ont lancé une nouvelle attaque armée contre un poste de l'armée israélienne, tuant quatre soldats et indiquant très clairement qu'ils n'ont pas l'intention de respecter les engagements d'Abbas. C'est d'autant plus inquiétant pour ce dernier que les Brigades al-Aqsa font partie de son propre mouvement et de celui d' Arafat, E1-Fatah.

A l'heure où nous écrivons, l'armée israélienne continue de cibler les responsables du Hamas, et le gouvernement égyptien essaie de venir en aide au processus en rafistolant un accord entre le Hamas et Mahmoud Abbas.

II est quasiment impossible de prévoir comment les choses vont évoluer dans le court terme. Par contre, il est clair que la situation d'ensemble de la région reste complètement dominée par ce phénomène caractéristique de la décomposition de la société capitaliste : la guerre de tous contre tous et l'incapacité même des Etats-Unis d'imposer leur disciplne sur les puissances de troisième ordre comme l'Iran, encore moins sur les diverses bandes armées qui se battent chacune pour leurs intérêts particuliers. Un autre aspect caractéristique du conflit, c'est la nature profondément réactionnaire et même irrationnelle de ces mêmes bandes, que ce soit celles des colons israéliens qui rêvent de recréer l'Eretz Israel de David et Salomon ou les bandes non moins brutales du Hamas qui veulent revenir à l'Etat islamique mythique de l'époque de Mahomet. Que ces groupements puissent mettre en cause les intérêts et les désirs des Etats-Unis montre à quel point la désagrégation de la discipline autrefois imposée par "l'ordre" des deux blocs impérialistes est complète.

Au milieu de la confusion qui caractérise la situation

au Moyen-Orient, une chose est néanmoins parfaitement claire : l'intervention

des Etats-Unis en Irak n'a absolument rien réglé dans la région. Toutes les

rivalités locales en Irak restent entières. Plus encore, la disparition de

Saddam Hussein fait sauter un verrou qui leur avait jusque là imposé une certaine

stabilité. Le vide du pouvoir laissé par l'effondrement de l'Etat irakien

introduit, en plus, un nouvel élément d'instabilité dans la région qui va

offrir un point d'appui pour que les puissances rivales sèment le désordre dans

la pax americana.

II n'y aura pas de "super-impérialisme"

Au début du 20e siècle, le courant réformiste de la social-démocratie allemande - et notamment Karl Kautsky - qui allait trahir le prolétariat pendant la guerre, a défendu l'idée que la concentration progressive du pouvoir dans la société capitaliste allait aboutir dans l'émergence d'un "super-impérialisme" et que celui-ci mettrait fin aux conflits impérialistes en imposant sa volonté sur le monde entier.

Cette idée est aujourd'hiu reprise dans une version plus moderne et "de droite" par certains "penseurs" des "think-tanks" américains. Ceux-ci commencent à prôner ouvertement un "nouveau colonialisme", où les Etats-Unis imposeraient leur ordre sur les "Etats en faillite" afin de les refaire sur le modèle de la "démocratie libérale" américaine.''([11] [14])

Mais loin d'apporter de l'ordre, les efforts de la super-puissance américaine d'imposer son autorité attisent les rivalités entre les puissances de deuxième et troisième ordre - jusqu'au gangstérisme local des milices religieuses, nationalistes, et autres - et poussent ces dernières à chercher les moyens de défendre leurs propres intérêts.

Avant 1989, la confrontation entre les deux super-puissances (russe et américaine) contenait les conflits dans un certain cadre. Aujourd'hui, aucune puissance ne peut s'opposer frontalement aux EtatsUnis. Elles ne peuvent qu'essayer de leur mettre des bâtons dans les roues en soutenant en sous-main d'autres velléités d'opposition. De surcroît, pour les Etats plus démunis, la guerre contre l'Irak est loin de constituer un avertissement préventif efficace contre la détention des armes de destruction massive. Bien au contraire, la victoire écrasante des Etats-Unis en Irak - un pays qui très visiblement ne possédait pas d'ADM - ne peut que pousser des pays comme l'Iran, la Corée du Nord, l'Inde ou le Pakistan, à développer ou à maintenir leur propre armement nucléaire. Ils y seront aidés par des Etats de deuxième ordre qui chercheront ainsi (comme la Russie en Iran) à fidéliser des clients prêts à s'opposer aux ambitions américaines.

L'épouvantable boucherie de la première guerre mondiale a démontré la vacuité de la théorie de Kautsky sur le "super-impérialisme". La guerre, et la révolution d'Octobre qui y a mis fin, ont confirmé que seule la révolution prolétarienne est capable, en renversant la barbarie du capitalisme, de libérer l'humanité de la guerre et de la misère.

Jens, 17 juin 2003

[1] [15] Film récent sur la Deuxième guerre mondiale, qui raconte une opération de sauvetage montée par l'armée américaine afin de récupérer un GI perdu derrière les lignes allemandes-la coïncidence est vraimanttrop frappante.

[2] [16] Le drapeau américain

[3] [17] Un reportage de la BBC a révélé que les troupes irakiennes avaient abandonné le terrain bien avant l'opération, que Jessica Lynch n'avait pas été torturée mais au contraire soignée du mieux possible par l'équipe de l'hôpital qui avait même tenté de la ramener aux avant-postes américains mais qui s'est fait tirer dessus et a dû abandonner.

[4] [18] Financial Times, 08/05/03. Toutes les informations sont tirées du site www.ft.corn [19].

[5] [20] Un système qui est d'une futilité totale sur le plan commercial, puisqu'il va faire double emploi avce celui des américains.

[6] [21] Financial Times, 09/05/03.

[7] [22] Sous présidence fran4ai,cpar le hasard de la rotation.

[8] [23] Supreme Council for Islamic Revolution in Irak, inféodé à l'Iran

[9] [24] Voir The: Economist du 14 juin 2003

[10] [25] Ce centre était installé depuis 20ans, sans jamais le moindre ennui de la part des autorités françaises - il était au contraire protégé par les gendarmes jusqu'à il y a quelques jours, avant cette opération quasi-militaire que le gouvernement de Raffarin a eu l'incroyable culot de placer sous l'enseigne "anti-terroriste".

[11] [26] Un exemple parmi d'autres de cette tendance est la suggestion par Max Singer du très sérieux Hudson Institutc que les EU devraient occuper les provinces orientales (et pétrolifères) de l'Arabie Saoudite, et les transformer en Etat chiite d'obédience américaine.

Géographique:

- Irak [27]

Récent et en cours:

- Guerre en Irak [28]

Questions théoriques:

- Décomposition [29]

XVe Congrès du CCI : Renforcer l'organisation face aux enjeux de la période

- 3608 lectures

Fin mars, le CCI a tenu son 15e congrès. La vie des organisations révolutionnaires est partie prenante du combat du prolétariat. Il appartient donc à celles-ci de faire connaître à leur classe, notamment à leurs sympathisants et aux autres groupes du camp prolétarien, le contenu des travaux de ce moment de la plus haute importance que constitue leur congrès. C'est l'objet du présent article.

Le 15e congrès revêtait pour notre organisation une importance toute particulière ; pour deux raisons essentielles.

D'une part, nous avons connu depuis le précédent congrès, qui s'est tenu au printemps 2001, une aggravation très importante de la situation internationale, sur le plan de la crise économique et surtout sur le plan des tensions impérialistes. Plus précisément, le congrès s'est déroulé alors que la guerre faisait rage en Irak et il était de la responsabilité de notre organisation de préciser ses analyses afin d'être en mesure d'intervenir de la façon la plus appropriée possible face à cette situation et aux enjeux que représente pour la classe ouvrière cette nouvelle plongée du capitalisme dans la barbarie guerrière.

D'autre part, ce congrès se tenait alors que le CCI avait traversé la crise la plus dangereuse de son histoire. Même si cette crise avait été surmontée, il appartenait à notre organisation de tirer le maximum d'enseignements des difficultés qu'elle avait rencontrées, sur leur origine et les moyens de les affronter.

L'ensemble des discussions et travaux du congrès a été traversé par la conscience de l'importance de ces deux questions, lesquelles s'inscrivaient dans les deux grandes responsabilités de tout congrès : l'analyse de la situation historique et l'examen des activités qui en découlent pour l'organisation. Tous ces travaux se sont basés sur des rapports discutés au préalable dans l’ensemble du CCI et ils ont débouché sur l’adoption de résolutions donnant le cadre de référence pour la poursuite du travail au niveau international.

Dans le précédent numéro de la Revue internationale, nous avons publié la résolution sur la situation internationale qui a été adoptée par le congrès. Comme chaque lecteur de cette résolution peut le constater, le CCI analyse la période historique actuelle comme la phase ultime de la décadence du capitalisme, la phase de décomposition de la société bourgeoise, celle de son pourrissement sur pied. Comme nous l'avons mis en avant à de nombreuses reprises, cette décomposition provient du fait que, face à l'effondrement historique irrémédiable de l’économie capitaliste, aucune des deux classes antagoniques de la société, bourgeoisie et prolétariat, ne parvient à imposer sa propre réponse : la guerre mondiale pour la première, la révolution communiste pour la seconde. Ces conditions historiques, comme nous le verrons plus loin, déterminent les caractéristiques essentielles de la vie de la bourgeoisie aujourd'hui ; mais pas seulement : elles pèsent aussi lourdement sur le prolétariat ainsi que sur ses organisations révolutionnaires.

C'est donc dans ce cadre qu'ont été examinés, non seulement l'aggravation des tensions impérialistes que l'on connaît à l'heure actuelle, mais aussi les obstacles que rencontre le prolétariat sur son chemin vers les affrontements décisifs contre le capitalisme de même que les difficultés auxquelles a été confrontée notre organisation.

L'analyse de la situation internationale

Pour certaines organisations du camp prolétarien, notamment le BIPR, les difficultés organisationnelles rencontrées par le CCI dernièrement, comme celles qu'il avait connues en 1981 et au début des années 1990, proviennent de son incapacité à fournir une analyse appropriée de la période historique actuelle. En particulier, notre analyse de la décomposition est considérée comme une manifestation de notre "idéalisme".

Nous pensons que l'appréciation du BIPR concernant les origines de nos difficultés organisationnelles révèle en réalité une sous-estimation des questions d'organisation et des leçons tirées par le mouvement ouvrier à ce sujet. Cependant, il est vrai que la clarté théorique et politique est une arme essentielle pour une organisation qui prétend être révolutionnaire. En particulier, si elle n'est pas en mesure de comprendre les véritables enjeux de la période historique dans laquelle elle mène son combat, elle risque d'être ballottée par les événements, de sombrer dans le désarroi et finalement d'être balayée par l'histoire. Il est vrai aussi que la clarté ne se décrète pas. Elle est le fruit d’une volonté, d’un combat pour forger de telles armes. Elle exige d’affronter les questions nouvelles que pose l’évolution des conditions historiques avec méthode, la méthode marxiste.

Il s'agit là d'une tâche et d'une responsabilité permanentes dans les organisations du mouvement ouvrier. Cette tâche a revêtu une importance plus aiguë à certaines périodes, comme à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Le développement de l’impérialisme annonçait l’entrée prochaine du capitalisme dans sa phase de décadence. Engels, se projetant dans cette analyse, avait été capable d’annoncer, dès les années 1880, l’alternative historique qui se dessinait : Socialisme ou Barbarie. Rosa Luxemburg, au congrès de l’Internationale socialiste à Paris, en 1900, prévoyant l’entrée en décadence du capitalisme, envisageait comme possible que cette nouvelle période soit inaugurée par la guerre : "Il est possible que la première grande manifestation de la faillite du capitalisme qui est devant nous, ne soit pas la crise mais l’explosion de la guerre". Franz Mehring, un des porte-parole de la gauche au sein de la social-démocratie, mesurait dès 1899, dans la Neue Zeit, toute la responsabilité historique qui désormais allait plus fortement reposer sur la classe ouvrière : "L’époque de l’impérialisme est l’époque de la faillite du capitalisme. Si la classe ouvrière n’est pas à la hauteur, c’est l’ensemble de l’humanité qui est menacée." Mais cette détermination à vouloir analyser et comprendre la période, afin de forger les armes de la lutte, n’était pas le fait de tous et de chacun dans la social-démocratie. Sans parler du révisionnisme de Bernstein ni des discours des adorateurs de la "bonne vieille tactique éprouvée", on a vu un Kautsky, la référence théorique de toute l'Internationale socialiste, défendre l’orthodoxie des positions marxistes mais refuser de les utiliser pour analyser la nouvelle période qui s’ouvrait. Le renégat Kautsky (comme l'a qualifié par la suite Lénine) pointait déjà chez le Kautsky qui ne voulait pas regarder en face la nouvelle période et qui, notamment, se refusait à considérer comme inéluctable la guerre entre les grandes puissances impérialistes.

En pleine contre-révolution, dans les années1930 et 40, la Fraction italienne de la Gauche communiste, puis la Gauche communiste de France ont poursuivi cet effort pour analyser, "sans ostracisme" (comme l'écrivait Bilan, la revue de la Fraction italienne), autant l'expérience passée que les nouvelles conditions historiques qui se présentaient. Cette attitude est celle du combat qu’a toujours mené l’aile marxiste dans le mouvement ouvrier pour faire face à l’évolution de l’histoire. Elle est aux antipodes de la vision religieuse de "l’invariance", chère au courant bordiguiste, qui voit le programme non comme le produit d’une lutte théorique permanente pour analyser la réalité, tirer des leçons, mais comme un dogme révélé depuis 1848 auquel "il ne faut pas changer une virgule". La tâche d’actualiser et d'enrichir, en permanence, les analyses et le programme, dans le cadre du marxisme, est une responsabilité essentielle pour le combat.