Revue Internationale no 42 - 3e trimestre 1985

- 2649 lectures

Situation internationale : simultanéité des luttes ouvrières et obstacle syndical

- 2578 lectures

De la Grande Bretagne à 1'Espagne, du Danemark au Brésil et à l'Afrique du Sud, les luttes ouvertes de la classe ouvrière ne se ralentissent dans une pays que pour exploser plus violemment dans un autre la défaite des mineurs britanniques ne fut pas, comme celle des travailleurs polonais, suivie d'une période de reflux au niveau international.

C'est tout le sous-sol de l'ordre social capitaliste qui continue d'être lentement, mais systématiquement sapé et retourné par l'affirmation d'un mouvement de fond prolétarien. Un mouvement qui comme le montre les récentes grandes luttes ouvrières, tend de plus en plus à toucher les grands centres industriels de chaque pays (souvent encore relativement préservés). Un mouvement qui à travers des heurts de plus en plus répétés avec les appareils syndicaux, leurs stratégies de démobilisation et de démoralisation et avec leurs formes "radicales", "de base", se fraie un chemin en poussant de plus en plus ces combats vers l'extension et 1'auto-organisation.

PERSPECTIVES DE LA TROISIEME VAGUE DE LUTTE DE CLASSE

Nombre d'ouvriers, nombre de groupes révolutionnaires ont cru que la défaite de la grève des mineurs en Grande-Bretagne marquait la fin de l'actuelle vague internationale de lutte, vague que nous vivons depuis septembre 1983, depuis la grève du secteur public qui avait paralyse la Belgique pendant deux semaines. Ils ne voyaient pas de différence entre la défaite subie en Pologne en 1981 et la défaite dans la grève des mineurs en Grande-Bretagne. Il y a défaite et défaite. Le 13 décembre 1981 marquait le début d'une période de recul international de la lutte. Aujourd'hui, il n'en est rien. En plus, cette grève des mineurs dans le plus vieux pays capitaliste a porté un sérieux coup aux illusions colportées par le syndicalisme sur le corporatisme. Dans notre tract distribué dans dix pays sur les leçons de la grève des mineurs, nous soulignons que " la longueur de la lutte n’est pas sa force réelle. Face aux grèves longues, la bourgeoisie sait s’organiser : elle vient de le prouver. La véritable solidarité, la véritable force des ouvriers, c’est l’extension des luttes. " (C.C .I., le 8 mars 1985). Les mouvements de grève au Danemark et en Suède nous enseignent que le prolétariat est en train de tirer immédiatement les leçons.

Ces ouvriers et ces révolutionnaires étaient ainsi les victimes à la fois du silence presque complet des médias sur l'existence de mouvements et de grèves dans le monde entier, et à la fois de la propagande délibérée de l'ensemble des bourgeoisies nationales sur la prétendue absence de combativité ouvrière aujourd'hui.

Cette propagande est mensongère. Nous renvoyons le lecteur à toutes nos Revues Internationales de 1984, ainsi qu'aux différents journaux et revues territoriaux du CCI. Même s'il faut reconnaître que dans certains pays comme l'Italie et la France, le mécontentement ouvrier ne s'est pas vraiment exprimé depuis le printemps 1984. Nous y reviendrons.

Comme nous l'avons souvent déjà dénonce, la censure, le silence, le "black-out" de la presse bourgeoise sont presque totaux sur les grèves ouvrières. De plus en plus une des tâches des organisations révolutionnaires va être de fournir dans leur presse ces informations indispensables. Pour cela, il faut que ces mêmes organisations sachent reconnaître l'existence de cette troisième vague de lutte et obtenir des informations. Ces questions sont politiques. Pour la première, nous renvoyons le lecteur à l'article paru dans le dernier numéro de cette revue, sur la méthode. La seconde dépend de la capacité politique des groupes révolutionnaires à être de réelles organisations centralisées et internationales (Revue Internationale No 40, "10 ans du CCI.")

Jamais dans l'histoire du prolétariat, une telle simultanéité internationale de lutte n'a existe. Jamais. Pas même durant la vague révolutionnaire des années 1917-23. En l'espace d'un an, c'est tous les pays d'Europe occidentale (sauf peut-être la Suisse) qui ont vécu des luttes défensives ouvrières contre l'attaque généralisée du capitalisme. Ces luttes ouvrières ont lieu en même temps. A plusieurs reprises dans les mêmes pays, voire les mêmes secteurs. Elles ont les mêmes causes et les mêmes revendications. Elles se confrontent aux mêmes obstacles que leur opposent les différentes bourgeoisies : l'isolement et la division.

Cette similitude et cette simultanéité internationales des luttes ouvrières dégagent la perspective de la généralisation consciente de ces dernières dans les principaux pays européens. Perspective qui avait été si cruellement absente en 1980-81 et avait laissé la classe ouvrière isolée en Pologne. De la capacité du prolétariat à généraliser son combat dépend sa capacité future à passer à l'offensive contre les différents Etats capitalistes afin de les détruire et d'imposer sa dictature de classe et le communisme.

Nous n'en sommes pas là. Bien loin encore. Cependant, Si peu d'ouvriers en sont conscients, le chemin est déjà entrepris. Non pas dans la généralisation internationale même, mais dans les différentes tentatives encore timides d'extension et d'auto-organisation. Ou plutôt, dans l'effort d'organiser l'extension des différentes luttes, dans l'effort de rompre l'isolement et la division maintenus par les syndicats entre usines, corporations, villes, régions, entre jeunes et vieux, ouvriers avec encore du travail et ouvriers au chômage. Et c'est là que se trouve l'inévitable et nécessaire Chemin vers la généralisation internationale consciente des luttes ouvrières.

Dans la Revue Internationale No 37, nous avons su reconnaître la reprise de la lutte de classe qui venait d'avoir lieu. Nous en avons dégagé la signification par rapport à la défaite subie par le prolétariat en Pologne en 1981 et le recul international des luttes qui s'en est suivi. Nous en avions aussi relevé les caractéristiques qui se sont amplement vérifiées. Dans ces derniers mois et particulièrement en avril :

1) la tendance au surgissement de mouvements spontanés ne s'est pas démentie. En Espagne, à Valence (Ford), dans les postes à Barcelone, à Madrid, se sont déclenchés des mouvements qui ont surpris les syndicats. Dans les postes toujours, dans les mines encore, et dans d'autres secteurs, se sont déroulées des grèves sauvages, "illégales" contre l'avis des syndicats en Grande-Bretagne.

Mais c'est surtout la grève de 300 000 ouvriers au "petit" Danemark de 3 millions d'habitants, qui a le plus clairement exprimé cette tendance au surgissement de mouvements spontanés. Après l'appel du syndicat L.O. à reprendre le travail, 200 000 travailleurs restent en grève presque jusqu'à la mi-avril.

Autre confirmation de cette caractéristique, les surgissements spontanés de manifestations de chômeurs à Barcelone, et de comités de chômeurs en France. Ils sont encore isolés et peu nombreux, mais nous savons qu'ils vont se multiplier.

C'est toujours contre ou malgré les syndicats que surgissent ces mouvements spontanés. Et cela, malgré leur attention et leur "prévoyance", un an et demi après la reprise des luttes. Et cela, malgré la volonté syndicale d'occuper le terrain à coups de "journées d'action".. C'est dire la conscience croissante parmi les ouvriers de la nécessité de prendre l'initiative dès le début des grèves et des luttes, de ne pas la laisser dans les mains des syndicats.

2) la tendance à des mouvements de grande ampleur frappant tous les secteurs est elle aussi toujours présente. Evidemment, la meilleure illustration en est la grève au Danemark qui a paralysé tous les secteurs de la production. Au même moment, en Espagne, c'est dans l'automobile (Ford et Talbot), dans les chemins de fer, les chantiers navals, dans les postes, parmi les ouvriers agricoles, etc.

En Suède, en mai, ce sont 20 000 travailleurs de la fonction publique qui se mettent en grève. Un mois après le Danemark. 80 000 sont lock-outés. Une grande partie du pays est paralysée. Au même moment, de petits mouvements éclatent dans les usines automobiles, vite étouffés.

Au Brésil, 400 000 travailleurs ont pris part au mois de mars, d'avril et de mai, aux mouvements de grèves dans les usines d'automobiles et métallurgiques de Sao Paolo, dans les services publics et les transports.

Ces quelques exemples récents s'ajoutent aux précédents en Belgique, en France l'an dernier, à la Grande-Bretagne l'été passe, etc.

Au moment d'écrire cet article, depuis plusieurs jours, se poursuit aux Pays-Bas, une grève de quelques 150.000 travailleurs de la Construction, tandis que l'aéroport de Schipol-Amsterdam est bloqué par les aiguilleurs et les travailleurs au sol qui sont en grève. Le trafic est détourné sur Bruxelles-Zaventem où des menaces de grève se font aussi sentir. De plus en plus, la question qui se pose au prolétariat dans chaque pays est d'organiser et de coordonner ces luttes massives qui tendent à dépasser tout corporatisme et toute division.

3) la tendance à l'auto organisation et à l'extension s'affirme chaque fois davantage.

En Espagne, les ouvriers des postes à Barcelone et les ouvriers agricoles de Sagunto furent capables de produire des assemblées générales souveraines ouvertes à tous et en particulier aux groupes révolutionnaires. Mais dans la mesure où la principale fonction de ces assemblées -l'extension de la lutte- n'a pu se réaliser, celles-ci furent vidées de leur sang, de leur raison d'être, de leur caractère de classe, d'organe de lutte par les syndicats. Ce sont la C.N.T. (le syndicat anarchiste) et les Comisiones Obreras -CCOO- (syndicat du P.C.) qui finirent par prendre en main le comité de grève de Barcelone. Ce sont eux qui réussirent finalement à exclure le CCI. de l'assemblée générale alors que nous défendions la nécessité d'étendre la grève. Ce sont eux qui sabotèrent la grève en l'étouffant dans l'isolement.

C'est le même problème que n'avaient pas su résoudre les ouvriers des mines et des docks lors de la grève de ces derniers en solidarité avec celle des mineurs en Grande-Bretagne. C'était les syndicats qui avaient gardé le contrôle des assemblées et de l'"organisation" des grèves. Désorganisation plutôt.

Sans extension, l'auto organisation perd son sens et sa principale fonction aujourd'hui, et les assemblées sont vidées de leur contenu par les syndicats.

Par contre, au Danemark, c'est le problème inverse auquel s'est confronté le prolétariat. L'extension fut réalisée parfois par des meetings tenus par les ouvriers de différentes usines. Déjà, dès le 17 mars, juste avant l'éclatement de la grève à tous les secteurs, la section du CCI en Suède écrivait sur l'accélération des événements au Danemark "faisant face à une attaque terrible de leurs conditions de vie, la baisse des salaires et le chômage croissant (environ 14 %, mais beaucoup plus dans la région de Copenhague), les ouvriers du Danemark sont prêts à lutter. Le fait que les dockers, tout comme les conducteurs d 'autobus, victimes des manoeuvres de la bourgeoisie avec la social-démocratie dans 1'opposition lors des grèves de 193.2-84, ne soient pas défaits, mais bien au contraire aux premières lignes de la situation actuelle, confirme notre analyse de la présente période et, plus important encore dans la situation actuel le, le potentiel d'extension exprimé dans les différentes grèves de ces dernières semaines, et même dans le fait que la bourgeoisie se prépare à appeler a une grève générale de manière à s'opposer à la conscience de plus en plus généralisée au sein de la classe de la nécessité de lutter et d'étendre ses luttes." (17 mars 1983) Difficile de mieux prévoir !

Contrairement à l'Espagne, au Danemark l'extension et l'unification se sont dans un premier temps réalisées. Les ouvriers se sont alors heurtés à la difficulté de coordonner leur lutte, de la contrôler, de l'organiser au moyen d'assemblées générales, de comités de grève. Ils laissèrent les mains libres à la bourgeoisie, particulièrement au syndicalisme de base, aux fameux "tillidsmen" tenus par le P.C. ("hommes de confiance", équivalent des "shop-stewards" en Grande-Bretagne) pour désorganiser le mouvement, le dévier, remplacer les revendications initiales sur les salaires par "les 35 heures" et la "démission du gouvernement Schuter", de droite, jusqu'à freiner, puis détruire le début prometteur d'unification de la lutte.

C'est pour cela que le tract que le CCI a distribué le 8 avril à la grande manifestation à Copenhague appelait les ouvriers à"prendre 1'initiative afin de repousser la bourgeoisie qui veut briser l'unité grandissante des luttes ouvrières

Le seul moyen d'y parvenir est d'organiser la lutte eux-mêmes :

- en appelant à des assemblées massives dans les lieux de travail qui élisent des comités de grève responsables uniquement devant 1'assemblée et révocables s'ils n'appliquent pas les décisions de 1'assemblée;

- en envoyant des dé légat ions aux autres lieux de travail pour demander aux autres ouvriers de se joindre à la grève en prenant l'initiative de discussions communes sur les revendications et les besoins de la lutte."

Sans contrôle de l'ensemble des ouvriers en lutte sur leurs organes de combat dont ils se dotent, assemblées, piquets de grève, délégations, comités, pour regrouper et unifier l'ensemble des ouvriers, la bourgeoisie et ses syndicats reprennent pied, occupent le terrain et vident et les organes de lutte et les buts de la lutte et les revendications de leur contenu prolétarien, de leur contenu unificateur. Sans auto organisation, il ne peut y avoir de réelle et durable ex-tension, de réelle unification du combat prolétarien.

4) Nous avons déjà souligné l'existence et l'importance de la simultanéité des luttes d'aujourd'hui : Entre janvier et mai 198 5, c'est la Grande-Bretagne, l'Espagne, les Pays-Bas, où des dizaines de luttes contre les licenciements se déroulent, plus de 200 000 grévistes en Grèce, au Portugal ; 500 000 au Danemark et jusqu'à la Norvège et la Suède, après l'Islande en octobre où toute l'île fut paralysée durant plusieurs semaines par une grève générale de tout le secteur public.

Nous ne pouvons citer tous les pays européens où eurent lieu des mouvements significatifs et où la tension et la combativité sont grandes. Mais malgré le silence de la bourgeoisie, n'oublions pas les grèves ouvrières qui ont eu lieu en Afrique du Sud, au Chili, au Brésil.

La liste pourrait être encore plus longue, surtout si nous la reprenions depuis septembre 1983. Dans cette simultanéité internationale, le prolétariat répond au problème posé en 1981 par l'isolement du prolétariat en Pologne. "Comme en Pologne, la bourgeoisie va essayer d'isoler la lutte des ouvriers au Danemark." (tract du CCI au Danemark, le 8 avril 1983). La simultanéité des grèves ouvrières"exprime une prise de conscience de la classe de ses intérêts et constitue un pas vers la capacité d'unifier son combat internationalement."(Revue Internationale No 40). Avec la simultanéité nationale et internationale des luttes, l'extension et son organisation sont directement et concrètement réalisables. C'est pour cela que la bourgeoisie avec ses partis de gauche dans l'opposition et ses syndicats tente d'occuper le terrain social afin de tuer dans l'oeuf la moindre volonté d'unification des ouvriers en lutte. Ce combat contre les syndicats et la gauche, pour l'extension et l'unification des luttes ouvrières, va déterminer le développement de la perspective de généralisation internationale de ces luttes. Avec la simultanéité, cette généralisation trouve un terrain éminemment favorable.

5) Parmi les caractéristiques de la troisième vague que nous venons de voir, certaines se sont précisées. En particulier :

- de plus en plus, les grèves ont lieu dans les secteurs clé de l'industrie ; de plus en plus, dans les grandes concentrations ouvrières et dans les grandes villes ;

- les revendications tendent à devenir plus globales. Elles portent essentiellement sur les salaires et sur tout sur le chômage. Comme le notait notre section aux Pays-Bas dans un communiqué sur la lutte de classe dans ce pays,"la question du chômage est l'élément essentiel, crucial pour le développement des combats ouvriers. Tous les licenciements annoncés presque sans cesse poussent en permanence les ouvriers à se mettre en lutte."

6) Enfin la dernière caractéristique que nous avions mise en évidence s'est largement confirmée elle aussi: le rythme lent du développement des luttes.

Les ouvriers en Europe se trouvent être au centre de cette troisième vague de lutte ; même si les luttes du prolétariat des autres continents sont importantes, tant dans l'immédiat que pour le futur, même si ces luttes sur les autres continents s'intègrent tout à t'ait dans cette vague. Mais ce sont les ouvriers d'Europe occidentale qui l'ont déclenchée ; c'est eux qui en déterminent le rythme. Ils sont confrontés à l'éventail complet des mystifications bourgeoises et en particulier à la démocratique et à la parlementaire. C'est dans ces vieux pays d'Europe que la bourgeoisie a su le mieux se préparer à attaquer le prolétariat. Pour cela, elle a disposé ses principales forces de gauche (PS, PC, rejoignent les trotskystes et autres gauchistes) dans l'opposition sans responsabilité gouvernementale, leur permettant ainsi de dévoyer et de saboter les luttes de l'intérieur en se présentant comme les défenseurs des ouvriers (cf. Revue Internationale n°26).

Dans cette mesure, il ne fallait pas, et il ne faut toujours pas s'attendre à de brusques surgissements spontanés de la grève de niasse comme c'était arrivé en Pologne en 1980. Non. C'est au contraire à l'issue d'un processus long et difficile d'affrontement à la gauche dans l'opposition et aux syndicats, que le prolétariat sera capable de développer des grèves de masse et la généralisation internationale de son combat.

C'est donc à un rythme lent que se développent les luttes dans^ cette troisième vague. Mais il ne faut pas s'en inquiéter. Bien au contraire, si le rythme est lent, la profondeur de la réflexion, de la maturation de la conscience, de l'affrontement n'en est que plus certaine. A travers cette confrontation au cours des luttes contre la gauche et le syndicalisme, la classe ouvrière cherche la voie de son combat contre le capitalisme, elle commence à reconnaître ses ennemis et surtout ses faux amis, elle apprend à lutter et use les mystifications démocratiques et syndicales pour l'ensemble du prolétariat international. Sa conscience de classe s'étend et s'approfondit.

LE SYNDICALISME : LE FER DE LANCE DE L'ATTAQUE DU CAPITALISME CONTRE LA CLASSE OUVRIERE

1) Une stratégie de démobilisation

Une des principales armes qu'emploient les syndicats est l'arme des "journées d'action". Oh, non pas pour mobiliser les ouvriers sur des mystifications syndicales comme ils le faisaient dans les années 70. Non, ça ne marche plus d'ailleurs. Il s'agit pour la bourgeoisie d'occuper le terrain par ses syndicats, d'ôter toute initiative aux ouvriers, les déboussoler et les démoraliser en essayant de leur faire rentrer dans la tête que décidemment "la lutte ne paie pas".

Et pour cela, les journées d'action par secteur, par usine, ou par ville ou région - quand elles ne sont pas de grosses concentrations ouvrières- sont utilisées au maximum : un mécontentement, une menace de licenciement, une tension régnant quelque part, immédiatement les syndicats proposent pour "mobiliser", "préparer" et "étendre la lutte" une journée d'action à une date lointaine car "il faut se préparer sérieusement" ; et ils prévoient même parfois une manifestation, voire une marche sur la capitale, mais là aussi, à une date indéterminée et une fois précisée... repoussée une, deux fois, etc.. Ils convoquent à la "journée" sur des revendications catégorielles, ou ils appellent à la manifestation, et surtout aux "marches" sur les capitales en prenant bien soin de ne pas indiquer, ou seulement au dernier moment, l'heure et le lieu ! Ils s'assurent ainsi qu'aucun groupe d'ouvriers d'autres secteurs ne viendra rejoindre la manifestation. Ils s'assurent ainsi contre tout danger de regroupement ouvrier, d'unification et d'extension des luttes et des manifestations. Ils immobilisent ainsi, dans un premier temps, la classe ouvrière pour, dans un deuxième temps, faire croire que ce sont les ouvriers qui sont apathiques, qui ne sont pas combatifs. Ils tentent par cette stratégie d'entretenir dans la classe ouvrière un manque de confiance dans ses propres forces, une passivité qui permette de faire passer les attaques des conditions de vie. Et lorsque la lutte s'enclenche néanmoins ils préviennent le mouvement de masse par une"grève générale", ou une "journée d'action" qui parodient l'extension et sanctionnent la démobilisation des ouvriers.

Des exemples ?

En Espagne, lors des grèves dans les chantiers navals, dans les postes. Les CCOO du P.C. sont très efficaces dans cette tactique de démobilisation. En France, lors de la manifestation des ouvriers de Renault menacés de licenciements le 10 mai dernier.

Parfois ça ne marche pas : comme au Danemark où, après avoir "promis une grève générale" dont l'appel fut repoussé à plusieurs reprises, le syndicat L.O. appela à la grève une fois celle-ci inévitable, vu la combativité. Cette arme, étroitement liée à la tactique de la gauche dans l'opposition, est particulièrement efficace en France jusqu'à présent. Les syndicats réussissent ainsi à déboussoler et à démoraliser les ouvriers; ils renforcent leur apathie et leur passivité en pariant sur la méfiance croissante des ouvriers à l'égard de la gauche et des syndicats. Le PC et son syndicat la C.G.T. en France. Cette tactique réussit à paralyser momentanément le prolétariat dans ce pays malgré un mécontentement croissant et lourd de menaces pour la bourgeoisie de ce pays.

En Italie, c'est encore plus subtil. La bourgeoisie immobilise l'attention sur l'organisation par les syndicats, le PC et les gauchistes, d'un référendum sur l'échelle mobile des salaires. Il faut donc réunir d'abord les signatures nécessaires pour que le référendum ait lieu. Première campagne de déboussolement. Ensuite sur le vote au référendum proprement dit. Deuxième campagne !

Seuls le Parti Communiste Internationaliste ("Battaglia Comunista"), "Il Partito" de Florence et le CCI ont su dénoncer cette manoeuvre contre la classe ouvrière. Mais celle-là ne pourra éternellement détourner l'attention des ouvriers face à l'accentuation de la crise et face à l'existence et au développement des luttes dans tous les pays.

2) Nous avons déjà à maintes reprises dénoncé le danger du syndicalisme de base pour la classe ouvrière.

C'est avec un langage radical, "opposé" aux dirigeants "modérés" du T.U.C., le syndicat britannique, que Scargill, le chef du syndicat des mineurs (N.U.M.) a pu maintenir la grève dans la corporation, ce qui l'a menée à son échec. Et pour cela, il n'a pas hésité à employer la "violence" des piquets de grève contre les bobbies anglais, du moment que ces piquets ne cherchaient pas à rompre l'isolement dont souffrait la grève. II a même été jusqu'à se faire matraquer, pas trop quand même, et se faire arrêter, pas très longtemps non plus.

Ce sont les "tillidsmen", les délégués à la base, qui ont réussi à ramener et à éteindre la grève au Danemark sur le terrain syndicaliste et bourgeois. C'est la C.N.T. anarchiste qui a saboté l'extension de la grève des postes à Barcelone.

Grâce à son langage radical, gauchiste, parfois violent, grâce à son contrôle sur les organes de lutte dont se dotent les ouvriers, un des dangers du syndicalisme de base pour le prolétariat est de pouvoir accomplir une des priorités de la bourgeoisie aujourd'hui: empêcher par tous les moyens la politisation des luttes, interdire aux organisations révolutionnaires ainsi qu'aux ouvriers les plus combatifs, d'intervenir dans les luttes.

C'est ainsi que les syndicats se sont violemment opposés à ce que le CCI prenne la parole à l'usine d'automobiles Jaguar en Grande-Bretagne. C'est ainsi que le PC danois, contrôlant les "tillidsmen" tentait de répandre le bruit que les militants du CCI étaient des agents de la CI.A. C'est ainsi que la C.N.T. et les CCOO ont fini, au bout de plusieurs jours d'efforts, par nous expulser de l'assemblée générale lors de la grève des postes à Barcelone.

C'est ainsi que les trotskystes de la IVe Internationale ont fini par interdire l'accès au CCI du comité de chômeurs à Pau en France en nous menaçant, entre autres, d'appeler la police !

Enfin, le dernier aspect du sale boulot que jouent le syndicalisme de base et les gauchistes est la tentative d'encadrer les chômeurs en renforçant le rôle des syndicats de chômeurs là où ils existent déjà, en les créant là où ils n'existent pas : en Belgique, où le chômage est depuis longtemps particulièrement important ils agissent au sein des organismes syndicaux destinés aux chômeurs (ceux de la FGTB et d'autres syndicats); en France ce sont principalement les gauchistes, le P.C., qui essaient aujourd'hui de "noyauter" les comités de chômeurs qui commencent à surgir afin d'empêcher qu'ils deviennent des, comités ouverts à tous les ouvriers en lutte ; afin d'éviter qu'ils deviennent des lieux de regroupement ouvrier et de discussion politique ; afin surtout de saboter toute tentative d'unification et de centralisation de ces différents comités ; afin d'isoler les sans-travail du reste de leur classe et les rendre impuissants dans leur combat quotidien à travers leurs revendications pour simplement manger et survivre.

QUE FAIRE ?

Malgré tous ces obstacles, la "gauche dans l'opposition" et le syndicalisme, le prolétariat trouve un "allié" dans l'approfondissement catastrophique de la crise économique du capitalisme. Celui-ci n'a plus rien à offrir à l'humanité, sinon plus de misère, plus de famine, plus de répression et pour fin une troisième guerre mondiale.

Le prolétariat n'est pas battu. L'actualité de cette troisième vague de lutte, sa dynamique, nous le prouvent amplement. Face à la terrible attaque qu'il subit, le prolétariat se doit de développer une réponse qui fasse peur à la bourgeoisie, une réponse qui inverse le rapport de force qui lui est aujourd'hui défavorable, une réponse qui lui permette de s'opposer réellement à l'appauvrissement universel et absolu que lui impose le capitalisme, une réponse qui lui ouvre la perspective de la généralisation internationale de sa lutte. C'est pour cela qu'il se doit de bien reconnaître qui sont ses ennemis, comment il doit les combattre et vers où le mène son combat. C'est tout le sens de la "politisation" de ses luttes.

Le prolétariat ne doit pas laisser l'initiative à la bourgeoisie, à ses partis de gauche et aux syndicats qui vont organiser l'isolement et la défaite. C'est aux ouvriers de prendre l'initiative. "Mais pour accomplir une action politique de masse, il faut d'abord que le prolétariat se rassemble en masse ; pour cela, il faut qu'il sorte des usines et des ateliers, des mines et des hauts-fourneaux et qu'il surmonte cette dispersion et cet éparpillement auquel le condamne le joug capitaliste."(Rosa Luxemburg, "Grève de masse, parti et syndicats"). C'est aux ouvriers à prendre l'initiative de la grève, des assemblées, des délégations aux autres usines, des comités de chômeurs, de leur union, des manifestations et des meetings ouvriers pour étendre et unifier les luttes. La bourgeoisie ne laissant pas le terrain libre, comme nous l'avons vu, c'est un combat qui va devenir de plus en plus permanent et quotidien. Cette bataille se déroule déjà sous nos yeux.

C'est aux éléments les plus combatifs, les plus conscients qui commencent à surgir un peu dans tous les pays, à prendre en main et à proposer l'initiative du combat prolétarien à l'ensemble de leur classe.

C'est aux organisations révolutionnaires qu'échoit "le devoir comme toujours de devancer le cours des choses, de chercher à le précipiter" disait Rosa Luxemburg, car elles sont appelées à en prendre de plus en plus la "direction politique". C'est pour cela que les ouvriers les plus combatifs, les groupes communistes doivent mener cette bataille politique quotidienne dans les usines, dans les assemblées, dans les comités, dans les manifestations. C'est pour cela qu'ils doivent s'imposer contre les manoeuvres des syndicats. C'est pour cela qu'ils doivent mettre en avant et défendre les revendications et les propositions de marche concrètes et immédiates qui vont dans le sens de l'extension, du regroupement et de l'unification des luttes.

De l'issue de cette bataille dépend la capacité du prolétariat à "accomplir une action politique de masse" qui fasse reculer momentanément la' bourgeoisie dans son attaque contre le prolétariat, et surtout, qui ouvre, grâce à la généralisation internationale de son combat, la perspective de l'assaut révolutionnaire du prolétariat contre le capitalisme, de sa destruction et de l'avènement du communisme. Pas moins.

26.3.83 R.L.

Récent et en cours:

- Luttes de classe [1]

Heritage de la Gauche Communiste:

Où en est la crise économique? : L’entrée dans la récession

- 3070 lectures

L'année 1984 s'est terminée en fanfare pour la capitalisme américain avec la réélection de Reagan à la présidence des Etats-Unis. Pendant toute sa campagne électorale, celui-ci a pu se targuer d'avoir vaincu la crise économique, d'avoir vaincu l'inflation revenue à 3,2 % en 1984, d'avoir résorbé le chômage en le ramenant de 9,6 % en 83 à 7,3 % en 84, d'avoir revitalisé la production avec un taux de croissance record de 6,8 % toujours en 84, et enfin d'avoir restauré la suprématie du roi-dollar dont le cours a culminé a clés sommets jamais atteints. On a ainsi vu s'orchestrer une grande messe à la gloire du capitalisme américain, à sa puissance, à sa santé, pour faire croire qu'enfin, après des années d'échec, la politique économique du matamore Reagan, les fameuses "Reaganomics" étaient la solution enfin trouvée à la crise économique mondiale qui, depuis deux décennies, fait de plus en plus gravement sentir ses effets sur l'économie planétaire.

Le capitalisme américain est puissant, nul ne peut le nier : pas simplement par la puissance de ses armes, mais surtout par la puissance de son économie qui contrôle la plus grande partie de l'économie mondiale. Les USA sont le premier producteur qui fournit 20 à 23 % du total de la production mondiale ; ils sont aussi le premier marché, la principale puissance financière dont la monnaie s'est imposée aux capitalistes du monde entier et avec laquelle se font 80 % des échanges mondiaux, et qui en 1982 constituait 11% des réserves de devises des grandes banques centrales des pays industrialisés. L'ensemble de l'économie mondiale dépend de la bonne santé du capitalisme américain, et si le capitalisme américain est puissant, par contre il est en mauvaise santé, et l'économie mondiale avec lui.

L'euphorie électorale passée, plus question de taux de croissance record du PNB pour 1983. Le ton a changé à Washington, le nouveau mot d'ordre de l'administration Reagan est : "il faut que l'économie américaine atterrisse en douceur." Dans la mesure où un "atterrissage" de l'économie américaine signifie un "atterrissage" de l'économie mondiale, et que nous sommes tous les passagers de cet avion là, on ne peut que se demander ce que signifie cette annonce du pilote.

Pour quelles raisons faut-il atterrir?

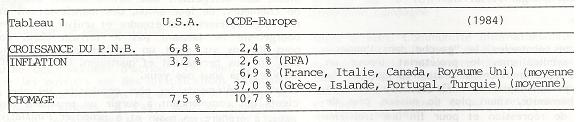

Si l'économie américaine se porte si bien que l'a prétendu Reagan, pourquoi faut-il qu'elle atterrisse maintenant ? Les effets de la reprise américaine se sont à peine fait sentir sur l'économie européenne (Voir Tableau 1), alors que les pays sous-développés ont continué à voir leur économie s'effondrer systématiquement.

La reprise américaine n'a pas été une reprise mondiale, elle aura été brève ; c'est en fait une reprise avortée.

Cette situation montre, par rapport aux années 70, une très forte dégradation de l'économie mondiale. Les USA sont aujourd'hui incapables de répéter ce qu'ils avaient pu faire dans le passé : relancer provisoirement l'économie mondiale, jouer le rôle de locomotive. Aucune politique économique ne peut aujourd'hui permettre au capitalisme de masquer longtemps ses contradictions. La reprise américaine n'a pu se faire que par un endettement pharamineux des USA dont la dette publique dépasse aujourd'hui les 1500 milliards de dollars, et la dette cumulée de l'Etat, des entreprises et des ménages, le chiffre astronomique de 6000 milliards de dollars (2 fois le PNB annuel des USA), tandis qu'en 1985 les investissements étrangers aux USA deviennent supérieurs aux avoirs américains à l'étranger, les USA devenant ainsi débiteurs vis-à-vis du reste du monde. (Voir Revue Internationale n°41, "Dollar : le roi est nu"). Mais même les déficits budgétaires et commerciaux gigantesques accumulés par les USA ne sont pas suffisants pour résorber le trop-plein de surproduction de l'économie mondiale. Et cette politique, les USA ne peuvent continuer à la mener sans risquer rapidement une crise monétaire catastrophique autour du dollar. Il faut atterrir d'urgence, les USA ne peuvent maintenir leur taux de croissance, ils ne peuvent continuer à s'autoriser de tels déficits budgétaires et commerciaux. L'avion n'a plus beaucoup de carburant et ses moteurs fonctionnent mal.

UN SEUL TERRAIN D'ATTERRISSAGE : LA RECESSION MONDIALE

Dans la situation de marasme dans laquelle se trouve l'économie mondiale, une chute ou un arrêt de la croissance aux USA ne peut signifier qu'une plongée dans une récession mondiale profonde et durable : les pays sous-développés se sont toutes ces années enfoncés dans la récession sans issue pour en sortir. L'Europe et le Japon n'ont pu maintenir une croissance tout à fait relative que par l'ouverture du marché américain ; si celui-ci se contracte, ils seront les premiers touchés et menacés de voir leurs exportations, et donc leur production s'effondrer.

L'atterrissage dont nous parle le pilote va se faire sur un terrain en pente, sur la pente de la récession. Lors de la précédente récession, la production américaine avait chuté de 11 % entre1981et 1982. Mais le pilote se veut rassurant, il nous annonce un "atterrissage en douceur".

Un atterrissage en douceur?

"Tout va bien" nous dit-on, mais les passagers commencent à être inquiets. Ces derniers mois ont vu le dollar jouer au yoyo, varier de plus de 10 % en quelques mois ; les faillites bancaires aux USA se sont multipliées et, comme en 1929, les épargnants paniques ont fait la queue devant les guichets fermés. Le temps est à la tourmente, l'avion est secoué. Pour le premier trimestre 85, les économistes de Washington prévoyaient un taux de croissance en baisse à 3 %. Après de constantes évaluations en baisse - 2,8 %, 2,1 %, 1,6 % - le gouvernement américain a du annoncer en mai un taux de croissance de 0,7 % pour le 1er trimestre 85, en rythme annuel. Le pilote navigue à vue, il ne sait trop où il va.

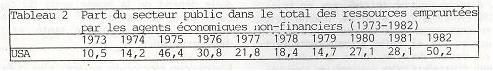

De plus, on ne peut qu'avoir quelques doutes sur sa capacité à piloter. L'échec de la reprise à la Reagan marque l'impuissance de la bourgeoisie face à la crise économique mondiale de surproduction. Les recettes de Reagan, malgré toute sa propagande, ne sont pas nouvelles, ce sont celles du capitalisme d'Etat : réduction des impôts pour relancer la consommation intérieure, grands programmes d'armement pour relancer l'industrie (195 milliards de dollars en 83, 184 en 84). Pour atténuer les secousses de la crise économique, pour empêcher l'effondrement de pans entiers de la production, l'Etat présidé par Reagan est obligé, comme tous les autres, d'intervenir de plus en plus fréquemment et de contrôler de plus en plus étroitement les processus économiques (Voir Tableau 2). Contrairement à tous ses discours, Reagan a quasi nationalisé la Continental Illinois en faillite, et subventionné l'agriculture américaine avec un budget de 2 milliards de dollars. Mais ces recettes éprouvées depuis 40 ans ne suffisent plus pour éviter la récession, l'effondrement de l'économie mondiale.

Reagan veut un "atterrissage en douceur", mais cette "douceur" signifie pour le prolétariat 5u monde entier encore plus de misère, encore plus de chômage. Dans la situation de combativité de la classe ouvrière aujourd'hui, avec l'aggravation de la situation économique, la situation sociale va devenir explosive. On comprend dans ces conditions que la bourgeoisie freine le plus possible cette plongée dans la récession, qu'elle veuille cet "atterrissage en douceur". Mais comment y parvenir ? La question qui se pose aux économistes du monde entier, ce n'est plus : comment sortir de la crise ; mais : comment y plonger le plus doucement possible.

Aujourd'hui, Reagan fait appel à ses alliés européens et japonais pour qu'ils relancent leur économie afin de contrebalancer les effets de la baisse de croissance américaine sur l'économie mondiale. Mais cette mesure ne peut être qu'un palliatif provisoire de plus, car c'est tout ce qui reste au capitalisme mondial ; freiner de toutes ses forces l'arrivée de l'inéluctable, la plongée accélérée dans une récession comme l'humanité n'en a pas encore connue.

Freiner la récession revient pour tous les Etats à s'endetter encore plus. Une telle politique, conjuguée avec la récession qui jette les ouvriers au chômage, plonge les entreprises dans la faillite, met les Etats en cessation de paiement, ne peut mener qu'à une explosion de l'inflation. Aujourd'hui, cette inflation continue à faire des ravages à la périphérie du capitalisme, dans les pays les moins développés, et ces derniers mois ont vu dans les pays les plus développés, qui croyaient l'avoir jugulé, son taux remonter : ainsi aux USA, si en 1984 l'inflation a été de 3,2 %, d'avril 84 à avril 85, elle a été de 3,7 %.

L"'atterrissage" dans la récession ne peut qu'avoir lieu, mais ils ne se fera pas "en douceur". Nul économiste de la bourgeoisie n'ose prévoir les conséquences de la fin de la reprise aux USA. Elles sont catastrophiques : chômage, misère, faillites, inflation. Mais si elles sont catastrophiques pour l'économie capitaliste, c'est d'abord sur le plan politique : l'aggravation des conditions de vie qui en découle pour la classe ouvrière ne peut que signifier une accentuation de la reprise de la lutte de classe qui se développe depuis l'automne 83. Avec l'effondrement de l'économie capitaliste, c'est, vu la combativité actuelle du prolétariat, la perspective révolutionnaire qui s'annonce comme seule alternative réelle.

JJ. 9/6/85.

Récent et en cours:

- Crise économique [3]

Chômage massif et extension de la lutte de classe

- 2882 lectures

Impitoyablement, le chômage fauche aujourd'hui des millions d'existences et s'impose comme le phénomène le plus important et marquant de la vie sociale dans tous les pays. Les mois et années à venir ne verront que se confirmer cette hémorragie.

Les grandes vagues de licenciements alimentent cette progression du chômage dont il y a quelques années, dans les pays industrialisés, l'arrivée sur un marché du travail bouché des jeunes générations était encore la principale source. Ces grandes vagues de licenciements n'épargnent aucune couche de la population ouvrière. Ouvriers d'industrie et employés, techniciens ou main d'oeuvre non qualifiée, jeunes ou adultes, hommes ou femmes, immigrés ou non. Le chômage pénètre ainsi toute la vie sociale et lui impose sa marque de fer rouge. Des millions de personnes se retrouvent directement sous sa coupe, des millions d'autres en vivent quotidiennement la menace, tous en subissent la pression.

Cette situation de chômage massif qui, loin de régresser dans les mois et années qui viennent, va se développer à un rythme soutenu, conduit irrésistiblement à une paupérisation absolue de toute la classe ouvrière. Ce chômage massif est la manifestation la plus aiguë et directe de la crise historique du capitalisme. Il en exprime de façon nette et tranchée la nature et les causes, crise de surproduction, en l'occurrence, surproduction de force de travail, crise où le rapport capitaliste du travail salarié se révèle trop étroit pour contenir toutes les richesses produites par le travail des générations passées et présentes,et qu'il promet ainsi à la destruction y compris la "force de travail", source de toutes les richesses.

Manifestation la plus criante de la crise historique du capitalisme, ce chômage massif et chronique qui gangrène en largeur et profondeur toute la vie sociale n'est pas une "première" historique. Avant d'être "résorbé" par la mort de plusieurs dizaines de millions de personnes dans la seconde guerre mondiale, il a aussi profondément marqué toute la période des années 20 jusqu'à la fin des années 30 .

Contrairement à toutes les idées reçues et curieusement entretenues par l'idéologie dominante, la profonde démoralisation, démobilisation et finalement soumission de la classe ouvrière à tous les embrigadements fascistes, staliniens ou démocratiques, n'est pas à mettre sur le compte des chômeurs "toujours prêts à se jeter dans les bras de la première dictature venue", mais sur celui de la profonde contre-révolution et de la trahison des organisations politiques du prolétariat qui a accompagné cette puissante contre-révolution. Même durant ces années, le chômage a, malgré tout, déterminé de grandes luttes, en France et aux USA,par exemple. Mais l'époque n'étant plus à la révolution, mais à la guerre, ces luttes ont finalement été dévoyées grâce aux organisations politiques staliniennes et social-démocrates, dévoiement grandement facilité par un développement gigantesque du capitalisme d'Etat avec les politiques de grands travaux et de réarmement massif.

Aujourd'hui, le chômage massif fait sa réapparition, mais dans un contexte totalement différent, et dans cette situation radicalement différente- des années 30 où le joug de la contre-révolution n'écrase plus la classe ouvrière, la lutte des chômeurs qui commence à poindre, menace de contribuer grandement au bouleversement gigantesque de tout l'ordre social établi. Et ce n'est sûrement pas la maladresse avec laquelle s'expriment les premiers mots d'ordre et les premières revendications de cette lutte qui nous amèneront à penser le contraire, car comme le disait K.Marx, en tirant le bilan des révolutions de 1848 :

"Dans le premier projet de constitution rédigé avant les journées de juin, se trouvait encore le droit au travail, première formule maladroite où se résument les exigences révolutionnaires du prolétariat On le transforma en droit à l'assistance Or, quel est l'Etat moderne qui, d'une manière ou d'une autre, ne nourrit pas ses indigents ! Le droit au travail est au sens bourgeois un contresens, un désir vain, pitoyable; mars derrière le droit au travail, il y a le pouvoir sur le capital; derrière le pouvoir sur le capital, l'appropriation des moyens de production, leur subordination à la classe ouvrière associée, c'est à dire la suppression du salariat, du capital et de leurs rapports réciproques. Derrière le droit au travail, il y avait l'insurrection de juin" (K. Marx. "Les luttes de classe en France", Ed. Sociales, p.81)

L'IMPACT DU CHOMACE

Le chômage est un signe particulièrement distinctif du mode de production capitaliste, et d'une manière ou d'une autre, à chaque stade de son évolution historique, il s'est imposé comme un situation inhérente à la condition ouvrière. Lors de l'apparition du capitalisme, au sortir du mode de production féodal, lors de son développement ultérieur avec la réalisation du marché mondial, durant toute la période de décadence, époque des grandes crises, guerres mondiales et révolutions, que nous vivons.

Mais, si le chômage est inhérent à la condition ouvrière où le travail prend la forme de marchandise "force de travail" qui s'achète et se vend en échange d'un salaire selon les conditions du marché, on ne peut tirer de cette vérité générale, que de tout temps, le chômage a toujours eu la même signification, le même impact et les mêmes déterminations sur la classe ouvrière, sa conscience et sa lutte.

Le chômage des centaines de milliers de sans-travail dans toute l'Europe de la fin du féodalisme, où serfs, paysans, artisans étaient arrachés à leurs conditions, moyens de travail, de subsistances, avec lesquels ils faisaient corps, par l'avènement et le développement du machinisme et de la manufacture, n'a déjà pas la même signification et le même impact que le chômage qui s'impose lors de la marche en avant du machinisme et de la grande industrie. Dans cette période historique qui s'étend grossièrement de 1830 à 1900, on assiste à un chômage permanent certes, toujours- alimenté par la paupérisation de paysans et d'artisans, mais à une échelle bien plus limitée qu'au début du 19ème siècle, ainsi qu'à un chômage limité à certaines corporations ou branches d'industrie, dû aux crises passagères et ponctuelles limitées à ces branches d'industrie.

Avec la première guerre mondiale, la crise généralisée et permanente de l'ensemble du mode de production capitaliste, qui n'épargne aucun pays, aucune corporation et branche d'industrie détermine un chômage d'u ne autre signification et d'une autre sorte au sein de la population ouvrière. Ce chômage dont les caractéristiques sont propres à notre période de décadence est bien plus différent des autres formes antérieures du chômage que celles-ci ne le sont entre elles.

Le chômage enfanté par les secousses de la crise mondiale du capital tend premièrement à devenir permanent. Mis à part les périodes de guerre où les ouvriers, comme le reste de la population, sont occupés soit à s'entretuer ou à produire les armes nécessaires aux massacres, le chômage massif domine la condition ouvrière : de 1920 à 1940, 20 ans de chômage généralisé dans tous les pays industrialisés. L'immense boucherie de la seconde guerre mondiale avec ses 50 millions de morts et plus, et l'occupation des bras qui restaient valides après la guerre pendant la reconstruction d'un monde ravagé par les destructions, ne permettra de repousser la question du chômage que pour une dizaine d'années, ou guère plus. Dès la fin des années 60, le chômage, comme problème de fond,fait sa réapparition et il ne sera contenu et cantonné à la jeunesse pendant les années 70 que par le faux fuyant économique des politiques inflationnistes d'endettement généralisé des années d'illusions. Aujourd'hui, la crise reprend tous ses droits, s'impose, et le chômage à nouveau, explose littéralement.

C'est dans ces conditions que la question du chômage acquiert ne signification différente pour le développement de la conscience de classe et la lutte de classe, signification très différente de celle qui dominait au siècle dernier.

Au siècle passé, la conscience que pouvait déterminer le chômage au sein de la classe ouvrière ne pouvait qu'être très limitée. Jamais, à cette époque, le chômage n'apparaît comme une situation irréversible. Le chômage est extrêmement cruel pour la classe ouvrière lorsqu'elle est atteinte, mais l'époque, est, elle, totalement différente. Le capitalisme bouleverse constamment les conditions de la production; dans chaque crise, il tire une énergie nouvelle, en sort renforcé pour continuer sa marche triomphale à travers le monde. Une grande partie des chômeurs, ou anciens paysans sont aspirés dans le sillage de cette marche triomphale. C'est l'époque de la colonisation où des centaines de millions de personnes émigrent vers des continents gigantesques : Amérique, Afrique, Asie... A côté de l'émigration massive de populations d'Europe, l'origine sociale des chômeurs, serfs, paysans, ou artisans permet aussi souvent à la bourgeoisie de se servir de cette masse de chômeurs pour faire une pression générale sur l'ensemble de la classe ouvrière, ses conditions de travail et d'existence et ses salaires, voire les employer comme "jaunes" et briseurs de grèves. Même s'il s'agissait du chômage produit par une crise dans une branche d'industrie déterminée, le cloisonnement, sinon l'opposition qui régnait entre les différentes branches d'industrie, rendait l'impact du chômage sur toute la classe ouvrière et sa conscience très limité. De même, quand il s'agissait du "volant de chômage" ou "armée de réserve industrielle", la pression sur les salaires qui en résultait, ne permettait pas plus à cette forme de jouer un rôle particulièrement positif dans l'unification et le développement de la conscience de classe de la classe ouvrière. Mis à part la grande crise de 1847 qui n'épargna aucune catégorie ou secteur ouvrier, et le mouvement ludiste durant les tous premiers développements du machinisme, les chômeurs et le chômage en général, ne furent pas amenés à jouer un rôle particulier dans l'avancée de la lutte de classe du siècle dernier.

Cette situation change radicalement avec l'ouverture et la course effrénée de la décadence du capitalisme. Les chômeurs, dans leur immense majorité, ne sont plus des anciens paysans ou artisans, mais des ouvriers ou employés, qui, depuis des générations étaient insérés dans la production industrielle. Ce n'est plus une catégorie ou une corporation particulière, où les ouvriers sont victimes du chômage, mais toutes, comme c'est le cas pour toutes les villes, régions, pays. Ce chômage n'est plus conjoncturel, mais irréversible, sans avenir. Ce chômage qui concentre toutes les caractéristiques de la décadence du capitalisme et est une de ses principales manifestations ne peut déterminer dans la classe ouvrière que des réactions qualitativement différentes de celles du siècle dernier.

Ainsi, dès l'après première guerre mondiale, ce sera en Allemagne par exemple, les chômeurs qui souvent seront à l'avant-garde du mouvement révolutionnaire. Alors que les syndicats du siècle dernier ne regroupaient pas de chômeurs dans leurs rangs, toujours en Allemagne, où, avec la Russie, la classe ouvrière était l'avancée de la révolution internationale, on trouve dans les organisations révolutionnaires une forte proportion de chômeurs.

En pénétrant profondément et indistinctement toutes les couches de la classe ouvrière, le chômage détermine dans l'ensemble de la population ouvrière, une situation commune où toutes les barrières catégorielles, corporatistes, usinistes, locales, régionales, nationales, disparaissent pour ne laisser apparaître que ce que la classe ouvrière dans son ensemble a de commun -situation, condition, intérêts - effaçant ou mettant de côté toute spécificité face aux conditions et perspectives qu'impose la crise du capitalisme, situation où la classe ouvrière prend conscience "qu'on ne lui a pas fait un tort particulier, mais tous les torts". C'est ainsi que même en dehors de toute période de luttes ouvertes, le chômage généralisé qui se développe, en emportant comme des têtus de paille toutes les petites mesures par lesquelles la bourgeoisie et les Etats essaient de l'entraver, de le ralentir sans oser même espérer le stopper, tend à dissoudre rapidement tout esprit corporatiste inculqué et entretenu par les syndicats depuis des années.

Non seulement, le chômage tend à dissoudre tout esprit corporatiste, mais dans le même mouvement, il place l'ensemble de la classe ouvrière face à un problème de fond, qui réclame de manière on ne peut plus pressante, des solutions de fond impliquant toute la classe ouvrière.

Pour que la révolution sociale soit possible, Rosa Luxemburg déclarait déjà au début de ce siècle : ".il faut que le terrain social soit labouré de fond en comble, que ce qui est en bas apparaisse à la surface, que ce qui est en haut soit enfoui profondément..."

(Grève de masse, parti et syndicats. Editions Maspéro, page 1 13).

Et bien, ce travail là, nous pouvons constater que le chômage massif, généralisé, chronique et sans avenir, est en train de particulièrement contribuer à le réaliser. Et il n'y a rien de plus fort aujourd'hui que le développement du chômage pour enfouir profondément toutes les illusions passées, les séparations qui les ont couvées et faire remonter à la surface tout ce qui unit la classe ouvrière face à la crise généralisée du capitalisme.

LE CHOMAGE ET L'ILLUSION DU CAPITALISME D'ETAT

Nous avons ici défendu qu'à notre époque, le développement du chômage avait joué et jouera un rôle extrêmement important dans le développement de la conscience de classe et dans la lutte de classe en général. Dans l'introduction de cet article, nous disions aussi que, même dans une des plus noires périodes du mouvement ouvrier, les années 30, un des* derniers sursauts de la classe ouvrière/ avant d'être embrigadée dans la seconde guerre mondiale, avait eu pour base la lutte contre le chômage. Il faut constater qu'à cette époque, l'écrasement de toute perspective révolutionnaire avec la grande vague de contre-révolution et le travail d'embrigadement des partis qui avaient trahi la classe prolétarienne, ne pouvaient permettre à la classe ouvrière de dégager une perspective révolutionnaire, vouant ainsi toutes ses luttes à l'échec Ceci est le fond de la question.

Mais pour mieux cerner ce qui distingue notre époque au sein même de cette période de décadence, et en particulier, la différence avec les années 30, il faut prendre en considération l'immense développement du capitalisme d'Etat qui est venu accompagner et faciliter cet embrigadement de la classe ouvrière dans la guerre.

Pendant ces années qui précèdent la seconde guerre mondiale, les différents Etats nationaux engagent toutes les réserves économiques, s'endettent sans compter pour financer, sous l'égide de l'Etat tout puissant, grands travaux et armement massif, qui, à la veille de la guerre épongent en grande partie le chômage. Ainsi, aux USA par exemple :

"L'écart qui séparait à ce moment la production de la consommation fut attaqué de 3 côtés à la fois : 1° Contractant une masse de dettes sans cesse accrue, 1 'Etat exécute une série de vastes travaux publics (. . .)

2° L'Etat augmenta le- pouvoir d'achat des masses laborieuses ;

a) en introduisant le principe d'accords collectifs garantissant des salaires minimum et édictant des limitations de la durée du travail, tout en renforçant la position générale des organisations ouvrières et notamment du syndicalisme

b) en créant un système d'assurance contre le chômage et par d'autres mesures sociales destinées à empêcher une nouvel le réduction du niveau de vie des masses

3° De plus, l'Etat tenta, par une série de mesures telles que des limitations imposées à la production agricole et des subventions destinées à soutenir les prix agricoles, d'augmenter le revenu de la population rurale de façon à permettre à la majorité des exploitants de rejoindre le niveau de vie des classes moyennes urbaines" (F.Sternberg. "Le conflit du siècle", p.389).

Il ne faut d'autre part pas oublier que cette intervention des Etats s'accompagne en même temps d'un quadrillage et d'un encadrement de la population extrêmement poussé. Pour continuer avec l'exemple des USA, nous pouvons citer :

"Du fait des modifications décisives qui s'étaient opérées sous 1'égide du New-Deal dans la structure sociale américaine, la situation du syndicalisme changea du tout au tout. Le New-Deal encouragea en effet le mouvement syndical par tous les moyens ('...). Au cours d'un bref espace de temps qui va de 1933 à 1939, le nombre de syndiqués a fait plus que tripler. A la veille de la deuxième guerre mondiale, il y a plus de deux fois plus de cotisants qu'aux meilleurs moments d'avant la crise, bien plus que dans toute 1'histoire des USA" (Idem).

LA PERSPECTIVE DU CHOMAGE MASSIF

L'on ne peut saisir l'impact décisif du chômage sur la situation sociale des pays industrialisés si l'on n'a pas clairement pris conscience que celui-ci, loin d'être conjoncturel, est irréversible, pas plus d'ailleurs, si l'on ne comprend pas que celui-ci, loin d'être à son apogée, n'en est encore qu'à ses débuts. Avant de répondre à la question : est-ce que le chômage va continuer à se développer, et si oui, comment ? on peut déjà essayer de considérer quelles conditions devraient être réunies pour qu'il soit simplement maintenu à son niveau actuel. Même en comptant sur une reprise de l'économie mondiale qui aujourd'hui a fait long feu, l'OCDE, qui pourtant n'est jamais avare d'affirmations optimistes établissait dès 1983 dans son rapport sur les perspectives économiques :

"Pour maintenir le chômage à son' niveau actuel, en fonction de 1 'augmentation prévisible de la population active, il faudrait créer de 18 à 20 millions d'emplois d'ici la fin de la décennie De plus, il faudrait encore 15 millions d 'emplois supplémentaires si l'on voulait revenir au niveau de chômage de 1979, soit 19 mi liions de personnes sans travail

Cela reviendrait à créer 20 000 emplois par jour entre 1984 et 1989, alors qu 'après le premier choc pétrolier, entre 1975 et 1980, _les 24 pays membres n'en avaient dégagés que 11 500 respectivement" (Rapport OCDE 1983)

D'ores et déjà, tout retour en arrière se révèle donc impossible et si l'on fait le point sur la situation actuelle, on peut établir que :

"Ce sont déjà plus de 2,5 millions de chômeurs que recensent en France les statistiques officiel les, 2,7 en Espagne, 3,2 mi 11 ions en Grande-Bretagne, 2,5 millions en RFA, et dans- la première puissance économique du monde, les USA, 8,8 millions.C'est déjà 17,1% de la population active qui est au chômage aux Pays-Bas, 19,3% en Belgique, 25% au Portugal , suivant ces mêmes chiffres officiels' ("Manifeste sur le problème du chômage". R.I., mai 83).

Le résultat est donc là, simple, net et terriblement tangible. Le chômage représente à l'heure actuelle 10 à 12% en moyenne de la population active des pays industrialisés. Il est irréversible, et plus grave encore, la nouvelle récession qui s'annonce menace d'emporter avec elle, dans les mois et les prochaines années qui viennent, une masse encore plus considérable de personnes dans le tourbillon du chômage. Dans le dernier numéro de cette revue, nous notions déjà cette accélération :

"Avec le ralentissement de la reprise, ces derniers mois ont vu une relance du chômage : 600.000 chômeurs de plus pour la CEE en janvier, 300. 000 pour la seule RFA qui, avec cette progression, bat son record de 1953 avec 2,62 millions de chômeurs".

(Revue Internationale n°1. "Dollar, le roi est nu", p.7).

L'évolution du chômage est d'autant plus rapide, ses conséquences plus graves et profondes, qu'elle est de plus en plus alimentée directement par les licenciements. Quand le chômage se manifestait encore principalement par la difficulté de nouvelles générations à trouver un emploi, son évolution n'avait pas forcément pour corollaire une baisse du nombre de salariés en activité. Aujourd'hui, oui.

Cette augmentation croissante de la masse des chômeurs et son corollaire, la diminution de la population salariée, a pour conséquence directe la quasi-faillite de toutes les caisses d'assurance chômage. Un nombre plus grand d'allocations à verser et de moins en moins de cotisants rend tout système d'assurance ou de couverture sociale impossible. Les systèmes d'assurance chômage, dans la mesure où ils existent - ce qui n'est le cas que pour un petit nombre de pays- n'ont jamais été un cadeau de l'Etat, "une oeuvre sociale"; les allocations versées comme indemnités aux chômeurs temporaires sont une ponction sur les caisses alimentées par des cotisations obligatoires retirées directement aux salaires. Dans des situations où les taux de chômage sont peu élevés et les périodes d'inemploi courtes, un tel système peut même financièrement s'avérer "juteux" pour l'Etat qui le gère comme tout système d'assurance, mais il devient carrément impossible dans une situation de crise et de chômage massif. Forcément, dans de telles situations comme aujourd'hui, les cotisations augmentent sans cesse, les allocations sont réduites à peau de chagrin pour des périodes de plus en plus courtes, et les caisses sont constamment déficitaires avec un déficit croissant.

En conclusion de ce survol rapide sur les perspectives du chômage, nous pouvons affirmer :

- le chômage sera dans les mois et les années qui viennent de plus en plus massif, les chômeurs devenant la catégorie la plus importante et de loin de la population. La grande période de chômage qui s'ouvre devant nous et qui a commencé depuis longtemps par ce que l'on appelle le chômage des jeunes n'a rien de conjoncturel; elle est irrémédiable. Elle est la manifestation la plus directe et criante de la crise historique du capital, du salariat et de leurs rapports réciproques;

- tous les systèmes d'assurance, de couvertures diverses ne sont pas devant nous, mais derrière. Le capitalisme ne pouvant digérer un chômage massif, les chômeurs n'ont pas à attendre que l'Etat leur fasse de cadeau, ils n'auront que ce qu'ils gagneront. En effet, si le capital, même avec le concours, l'assistance et l'intervention massive de l'Etat, ne parvient plus dans le cadre de ses lois juridiques, économiques et sociales à assurer un lien entre les forces et moyens de production, les marchandises produites et les besoins de la société, face à ces besoins, ces moyens de production et de subsistance n'en continuent pas moins à exister, et par leur lutte, les chômeurs doivent et peuvent continuellement essayer de les arracher aux mains du capitalisme.

Au sein de la lutte générale du travail contre le capital, la lutte des chômeurs contre la situation qu'on leur impose exprime de façon limpide le fond, la nature et la perspective de la lutte ouvrière : l'assujettissement de toutes les richesses à la satisfaction des besoins de l'humanité, et cela, même si comme le disait K.Marx : " ces exigences révolutionnaires sont exprimées dans des formules maladroites". Cela n'a rien d'étonnant dans la mesure où dans le chômage se trouve condensée et résumée toute la condition ouvrière. Situation où la classe ouvrière touche le fond de sa condition face à un monde dont l'anachronisme des lois éclate au grand jour avec cette immense surproduction qui n'engendre que misère, dégénérescence et mort alors qu'elle pourrait soulager et libérer l'humanité d'un immense fardeau.

C'est dans un tel contexte que les propagandes humanitaristes dans la bouche desquelles le mot "solidarité" prend le sens de "mendicité", où le geste prend les allures de l'assistance, révèlent leurs caractères caricaturalement réactionnaires.

LEUR SOLIDARITE ET LA NOTRE

L'exploitation de la notion de "solidarité" a des fins qui n'ont rien à voir ni avec les besoins des luttes ouvrières, et encore moins, avec la perspective d'émancipation de la classe ouvrière, n'est pas nouvelle. On l'a vu à l'oeuvre ces dernières années, dans le travail de cloisonnement corporatiste réalisé par les divers syndicats, et en particulier, dans la grève des mineurs, en Angleterre. Avec le développement du chômage, -ce dévoiement prend une forme caricaturale, ce qui a au moins l'avantage d'en éclairer toute la tartufferie et l'inefficacité.

Depuis que les systèmes d'assurance sociale manifestent leur faillite et leur incapacité à faire face ou tout au moins à cacher les aspects les plus criants de la condition de chômage, les appels à la solidarité "contre le fléau social" ne cessent plus. L'Etat, pour commencer, instaure de nouvelles cotisations sociales à prélever sur les salaires au nom bien sûr de "la solidarité", les organisations charitables en appellent au don, les syndicats, nouveaux ou anciens -quand ils ne se cantonnent pas aux slogans nationalistes du style "produisons allemand, français, etc..."-en appellent au "partage du travail".

Pour commencer, les nouvelles cotisations sociales ou l'augmentation des anciennes ne résoudront rien et ne peuvent avoir qu'un impact très limité sur la condition des chômeurs. Avec l'augmentation constante du chômage, l'augmentation de ces cotisations deviendrait une spirale sans fin, grevant d'autant les salaires sur lesquels vivent déjà souvent plusieurs personnes. De fait, ce ne sont plus des "cotisations", encore moins un "geste de solidarité", mais un impôt sur la crise du capitalisme qu'on prélève sur une population ouvrière qui en subit déjà largement les conséquences et assume la plus grande partie de la charge des chômeurs, car les chômeurs ne sont pas sur la planète Mars, mais dans les familles d'ouvriers ou d'employés. Quand ils sont seuls, alors leur situation devient rapidement invivable.

Quant aux dons et autres "gestes charitables", leur inefficacité par rapport à l'immensité du problème et des. besoins parle d'elle-même. Cette histoire de "solidarité" par la "charité" nous ramène plusieurs années en arrière, dans les années 30 :

"La société était engagée à résoudre ses problèmes locaux par un accroissement de leur travail de charité Aussi tardivement qu'en 1931, le président Hoover était d'avis que le maintien d'un esprit de mutuelle assistance par le don volontaire est d'une importance infinie pour l'avenir de 1'Amérique Aucune action gouvernementale, aucune doctrine économique ni projet ne peut remplacer cette responsabilité imposée par Dieu, de l'homme individuel ou de la femme envers leurs prochains'. (Adress on unemployement relief, 18 octobre 193 1 ).

Cependant, moins d'une année plus tard, 'la responsabilité imposée par Dieu' fut reconnue impotente. Les fonds de 1'Etat et de 1'aide locale étaient épuisés. La radicalisation des travailleurs tout autant que des masses progressaient rapidement : marche de la faim, manifestations spontanées de toutes sortes, et même des pillages devenaient de plus en plus fréquents". (Living Marxism. N°4, août 1938).

De toutes ces démarches qui en appellent à la solidarité pour faire face à la question du chômage, il nous reste à- considérer celle prônée plus spécifiquement par les syndicats, le fameux "Partage du travail". Cela fait d'ailleurs un sacré bout de temps que les syndicats, en particulier, ceux d'obédience social-démocrate, tentent de polariser l'attention de la classe ouvrière sur "la lutte pour les 35h". Au fond de l'idéologie syndicale qui prône ce "partage du travail", c'est une certaine vision de la crise actuelle que l'on retrouve. Dans leur travail idéologique, ces syndicats défendent le point de vue selon lequel la crise actuelle qui enfante un chômage massif n'est qu'une crise conjoncturelle, période charnière qui aboutirait à une nouvelle expansion de l'économie mondiale où les nouvelles technologies seraient peines. C'est dans cette perspective "rose" qu'ils demandent à la classe ouvrière d'accepter ce bouleversement et la préparation d'un avenir mythique.

Ces mots d'ordre de "partage du travail" ne sont pas si nouveaux que ça : dans les années 30 déjà, les IWW ([1] [4]) mettaient en avant des orientations d'action semblables :

"Les syndicats de chômeurs de 1'IWW avaient pour opinion que les secours ne pouvaient pas résoudre la question du chômage, et c'est pourquoi, il était nécessaire de renvoyer les sans-travail au travail, en raccourcissant la journée de travail pour tous les travailleurs à 4 heures. Leur politique était de faire le 'piquet de grève des industries' pour impressionner les ouvriers au travail" (Idem).

Autant dire tout de suite que de telles actions n'ont jamais abouti, même de manière insignifiante aux résultats recherchés. Au contraire, pour opposer une partie de la classe ouvrière à une autre, on ne peut rêver mieux. Et de fait, derrière toutes ces mascarades de solidarité, c'est fondamentalement, le seul but recherché. Toute la bourgeoisie et les différentes boutiques qui, par leurs idéologies et leurs actions s'y rattachent veulent bien considérer le problème des chômeurs dans la mesure où ceux-ci veulent bien être considérés comme des indigents et des assistés. Elles veulent bien prendre en compte une "nécessaire solidarité" dans la mesure où c'est la classe ouvrière qui paye.

Tous ces mots d'ordre sont d'ailleurs peu mobilisateurs et ne suscitent que méfiance quand ce n'est pas carrément le dégoût, et on le comprend aisément. Mais cet échec à mobiliser aujourd'hui la masse des chômeurs qui sont pourtant dans une situation dramatique est d'une certaine manière leur victoire. Une victoire sans éclat et panache peut-être, mais une victoire tout de même. Dans la situation actuelle, il vaut mieux pour l'Etat et les syndicats remporter de petites victoires en travaillant à la démobilisation générale que de tenter de grandes victoires dans de grands rassemblements, car les risques et les enjeux sont immenses. Avec les chômeurs, ces risques sont décuplés, car en dehors des usines et des bureaux, ils sont difficilement encadrables dans les structures syndicales traditionnelles et, face à la pression des besoins, la mollesse et les revendications syndicales traditionnelles peu adaptées.

Il est arrivé une fois dans l'histoire, où la bourgeoisie a fait l'erreur de rassembler la masse des chômeurs en croyant créer une armée facilement manipulable contre le reste de la classe ouvrière. Elle s'en est vite mordue les doigts et n'est pas prête de recommencer la même erreur. C'était en 1848 où comme le rapporte K.Marx :

"A côté de la garde mobile, le gouvernement décida de rassembler encore autour de lui une armée d'ouvriers industriels. Des centaines de mille d'ouvriers, jetés sur le pavé de la' crise et de la révolution, furent enrôlés par le ministre Marie dans les prétendus ateliers nationaux. Sous ce nom pompeux, se dissimulait seulement 1'occupation des ouvriers à des travaux de terrassement fastidieux, monotones et improductifs, pour un salaire de 23 sous Des workhouses anglais en plein air, voilà ce qu'étaient ces ateliers nationaux et rien de plus Le gouvernement provisoire croyait avoir formé avec ces ateliers une seconde armée prolétarienne contre les ouvriers eux-mêmes. Pour cette fois, la bourgeoisie se trompa au sujet des ateliers nationaux, comme les ouvriers se trompaient au sujet de la garde mobile Elle avait créé une armée pour 1'émeute" ("Lutte de classe en France. Ed.Sociales, p.81).

C'est ainsi que tout rassemblement des chômeurs dans des manifestai ions ou dans des comités est une force qui les contient toutes. Rassemblés massivement, les chômeurs sont directement amenés à prendre conscience de l'immensité du problème qu'ils représentent et de l'inanité de tous les discours syndicaux. Non seulement, les chômeurs en se mobilisant, prennent conscience de leur force, mais aussi des liens qui les unissent à toute la classe ouvrière dont ils ne forment pas une entité séparée.

De ce point de vue, il ne saurait y avoir plusieurs luttes différentes de la classe ouvrière. Depuis des années d'ailleurs, l'ensemble de la lutte de classe est essentiellement dominée par la lutte contre les licenciements. Depuis des années, la question du chômage est ainsi particulièrement présente comme détermination du combat. La seule différence aujourd'hui, c'est que les chômeurs menacent de rompre leur isolement et de ne pas accepter leur sort; cela veut-il dire qu'ils doivent mener un combat séparé de celui de l'ensemble de la classe ouvrière ? Sûrement pas. Si l'on se fonde sur l'expérience des luttes passées, on peut justement constater que les causes des défaites résidaient justement dans l'isolement corporatiste, régional, catégoriel dont les syndicats se sont faits les champions. Aujourd'hui, alors que la lutte ouvrière montre tous les signes d'un élargissement de son front social avec l'apparition de la lutte des chômeurs, alors que cet élargissement peut et doit contribuer à briser toutes les séparations qui jusqu'ici se sont révélées si néfastes pour l'ensemble de la classe ouvrière, nous devons combattre de toutes nos forces les nouvelles séparations, voire oppositions. Celles-là même utilisées par les syndicats pour mener à la défaite des luttes contre les licenciements hier, et qu'ils essaient encore d'introduire dans la lutte générale contre le chômage.

Si les chômeurs dans leurs luttes ne pouvaient compter sur la solidarité active des ouvriers encore au travail, alors ils seraient incapables de faire plier la bourgeoisie et l'Etat sur quoi que ce soit. Il en serait de même si les chômeurs d'une manière ou d'une autre, n'apportaient pas leur solidarité aux ouvriers actifs en lutte.

Cette extension de la lutte de classe qui est encore en germe, non seulement contient la possibilité de créer au sein de la société un rapport de force qui soit favorable à la classe ouvrière pour la défense de ses intérêts immédiats, mais de plus, de cette extension et unification de la classe ouvrière, dépend la possibilité de dégager une perspective qui déchire enfin l'horizon bouché de la crise historique du capitalisme.

Prénat[1] [5] "Industrial Workers of the World", organisation syndicaliste révolutionnaire"au début de ce siècle.

Questions théoriques:

- L'économie [6]

- Décadence [7]

Les communistes et la question nationale 3ème partie

- 3539 lectures

Le débat pendant la vague révolutionnaire et les leçons pour aujourd'hui

Dans de précédents articles, nous avons examiné les débats qui se sont menés parmi les communistes au sujet des rapports entre la révolution prolétarienne et la question nationale :

- à la veille de la décadence capitaliste sur la question de savoir si les révolutionnaires devaient défendre "le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" (voir la Revue Internationale No 34) ;

- durant la première guerre mondiale, dans la Gauche de Zimmerwald, sur les implications des nouvelles conditions de la décadence pour le vieux "programme minimum" de la social-démocratie et de la nature de classe des guerres nationales (voir Revue Internationale No 37).

Dans ce troisième et dernier article, nous voulons examiner le moment qui a constitué le test le plus crucial pour le mouvement révolutionnaire : les événements historiques qui se sont déroulés à partir de la prise du pouvoir par le prolétariat russe en 1917 jusqu'au second congrès de l'Internationale Communiste en 1920 ; depuis les premiers pas optimistes dans le sens de la destruction du capitalisme jusqu'aux premiers signes de défaite des luttes prolétariennes et à la dégénérescence du mouvement en Russie.

C'est durant ces années que les erreurs des Bolcheviks sur la question de l'autodétermination des peuples furent pour la première fois mises en pratique et qu'à la recherche d'alliés, la nouvelle Internationale Communiste (I.C.) s'est engagée dans un cours opportuniste de soutien aux luttes de libération nationale dans les colonies. Si l'I.C. était encore une force révolutionnaire à cette époque, elle avait déjà fait les premiers pas fatals vers sa capitulation à la contre-révolution bourgeoise. Ceci met en relief la nécessité de faire aujourd'hui la critique de cette expérience prolétarienne afin d'éviter que de telles erreurs ne se répètent -question que bien peu arrivent à comprendre dans le milieu révolutionnaire actuel (voir l'article sur le "Bureau International pour le Parti Révolutionnaire" -B.I.P.R.-, dans la Revue Internationale No 41).

L'erreur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans la pratique

L'établissement de la dictature du prolétariat en Russie en 1917 a posé concrètement la question : quelle classe dirige ? Face à la menace d'une extension à l'échelle mondiale du pouvoir des soviets, la bourgeoisie, quelles que fussent ses aspirations nationales, était confrontée à la nécessité de lutter pour sa survie en tant que classe. Même dans les recoins les plus arriérés du vieil empire tsariste, la question que posait l'Histoire était non pas la lutte pour des "droits démocratiques" ou l'achèvement de la révolution bourgeoise mais la confrontation des classes. Les mouvements nationalistes étaient devenus le jouet des puissances impérialistes dans leur lutte contre la menace prolétarienne.

Au milieu de cette guerre de classe, les Bolcheviks furent vite forcés d'accepter que derrière la reconnaissance du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" se trouvait la contre-révolution : dès 1917, l'Ukraine n'avait usé de son indépendance que pour s'allier à l'impérialisme français et se retourner contre le prolétariat. Comme nous l'avons déjà vu, il y avait dans le parti bolchevik, face à cette politique, une forte opposition menée par Boukharine et Piatakov ainsi que Dzerjinski, Lunacharsky et d'autres. En 1917, Piatakov avait presque porté le débat dans le parti en mettant en avant le slogan : "A bas toutes les frontières". Sous l'influence de Lénine, on était arrivé à un compromis ; l'autodétermination pour la classe ouvrière dans chaque pays. Mais ceci laissait telles quelles toutes les contradictions de cette politique. |

Le groupe autour de Piatakov qui était majoritaire dans le parti en Ukraine, s'opposa à ce compromis et appela au contraire à la centralisation de toutes les forces prolétariennes dans l'Internationale Communiste comme seule voie pour maintenir l'unité de la classe ouvrière contre la fragmentation nationale. À l'époque, Lénine ridiculisa les arguments des Bolcheviks de gauche ; mais après avoir vu la dégénérescence ultérieure de la révolution russe, leur insistance apparaît doublement valable. Quand Lénine dénonçait leur position comme étant du "chauvinisme Grand Russe", il révélait une vision nationale du rôle des révolutionnaires, alors que ceux-ci se placent du point de vue des intérêts de la révolution mondiale.

C'est dans les parties les plus développées de l'empire tsariste que les résultats désastreux de la politique des Bolcheviks ont été les plus clairs, et c'est là-dessus que Rosa Luxemburg a concentré ses attaques contre la mise en pratique du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" (écrits qui furent publiés après sa mort). En Pologne comme en Finlande, il y avait une bourgeoisie nationaliste développée, effrayée de toute révolution prolétarienne. Les deux pays ne se virent concéder l'indépendance que pour trouver un appui à leur existence auprès des deux puissances impérialistes. C'est sous le mot d'ordre du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" que la bourgeoisie de ces pays massacra ouvriers et communistes, dissolut les soviets et permit qu'une partie de son territoire serve de tremplin aux armées de l'impérialisme et de la réaction des Blancs.

Rosa Luxemburg y a vu une amère confirmation de ses polémiques d'avant-guerre contre Lénine :