Revue Internationale n°166

- 258 lectures

Présentation de la Revue n°166

- 80 lectures

Notre précédent numéro de la Revue internationale était entièrement dédié à la signification et aux implications de l'irruption du Corona Virus. Nous y mettions en évidence l'importance historique de cet évènement, le plus important depuis l'effondrement du bloc de l'Est en 1989 de même que sa signification, une nouvelle étape de l'enfoncement du capitalisme dans sa phase de sa décadence, celle de sa décomposition. Nous nous étions également penchés sur les implications de la pandémie sur la crise économique -une accélération considérable de celle-ci devant déboucher sur une récession plus importante encore que celle des années 1930– et sur la lutte de classe, avec des difficultés renforcées pour la classe ouvrière du fait des conséquences aggravées de la décompositions sur la vie de la société. Cet évènement venait confirmer le risque que le rythme du développement de la lutte de classe, en regard de celui de la décomposition, ne soit pas suffisant pour permettre une révolution victorieuse du prolétariat et ensuite l'édification d'une nouvelle société sur les ruines de la société actuelle ravagée par plus d'un siècle de décadence du capitalisme.

Avec le présent numéro de la Revue, nous poursuivons notre intervention sur la pandémie, sous différents angles, et publions également d'autres articles.

Un premier article, "L'épidémie du COVID révèle le délabrement du capitalisme mondial", met en évidence les très grandes difficultés rencontrées par la bourgeoisie face à la première vague de contagion par le virus, alors que de nouvelles vagues ont laissé la bourgeoisie désemparée, incapable de contenir la pandémie et ses conséquences sociales. Et pour causes, tous les ingrédients à l'origine de la pandémie ne peuvent être éliminées au sein même du capitalisme, a fortiori dans la phase ultime de sa décadence : Il n'y avait eu aucune anticipation face à la menace notoire de pandémies, avant que l'une d'entre elles –celle du Covid- ne fasse irruption ; le délabrement du système de soin car non rentable du point de vue capitaliste ; chacun pour soi exacerbé entre les fractions nationales de la bourgeoisie mondiale, et même au sein des frontières nationales, toutes en prise avec la guerre commerciale que la crise ne fait qu'exacerber … Le bilan social, imputable au capitalisme et non à la pandémie, ce sont des millions d'ouvriers jetés au chômage dans le monde, la pauvreté qui s'est étendue et approfondie de façon considérable. Cernées par les dangers de la contagion, la réalité du chômage et la plongée dans la pauvreté, des parties importantes de la population mondiale, de grandes masses précarisées, sombrent dans le désespoir.

À ce propos, nous publions à la suite de cet article un témoignage historique, "La Conservation de la Santé en Russie Soviétiste" concernant la manière dont le prolétariat de la Russie des soviets avait été capable de prendre en charge le problème de la santé dans les années 1918 et 19, et en particulier celui des pandémies qui sévissaient déjà, dans conditions extrêmement difficiles alors que le pays était en butte sur son propre territoire à la coalition de la bourgeoisie internationale à travers l'action des armées blanches visant à affaiblir, pour le détruire, le pouvoir du prolétariat.

Comme cela ressort de cette présentation, le CCI a fourni un effort théorique important en vue de comprendre la signification historique de cette pandémie qui ne peut être réduite à la seule répétition atemporelle des lois du capitalisme, mais est la fois expression et facteur d'aggravation de la phase actuelle de décomposition du capitalisme. La situation aux États-Unis est venue confirmer de manière éclatante le poids de la décomposition dans la vie du capitalisme et notamment l'épisode du capitole aux lorsque "les hordes trumpistes ont violemment tenté d’empêcher la succession démocrate, encouragée par le président en exercice lui-même, comme dans une “république bananière”, ainsi que l’a reconnu George W. Bush." Notre article "Les États-Unis et le capitalisme mondial engagés sur une voie sans issue", montre en quoi la crise politique actuelle de la démocratie américaine, symbolisée par l’attaque du Capitole, s’ajoute aux conséquences chaotiques et autodestructrices de la politique impérialiste américaine, et montre plus clairement que les États-Unis, qui demeurent encore la plus grande puissance mondiale, sont aujourd’hui le principal acteur de la décomposition du capitalisme.

Nous tenons également à signaler dans cette présentation de la Revue qu'en vue d'accroître et renforcer l'audience de notre intervention nous avons réalisé un tract, "Pandémie du COVID: Barbarie capitaliste généralisée ou Révolution prolétarienne mondiale", diffusé dans les quelques occasions qui se sont présentées à nous et que nous avons essayé de faire circuler le plus possible sur Internet.

Il est établi que le COVID a pu se transmettre de l'animal à l'homme du fait justement de certaines caractéristiques de la décomposition du capitalisme : déforestation à outrance, urbanisation sauvages, proximité entre l'homme et les animaux capables de lui transmettre des virus, hygiène limite … Face à toutes les aberrations du capitalisme dans sa phase finale actuelle, nous avons jugé opportun de publier un article intitulé mettant en évidence quelle devra être l'œuvre de la dictature du prolétariat : "Le programme communiste dans la phase de décomposition du capitalisme : Bordiga et la grande ville", article bâti sur la base de nos propres réflexions et celles suscitées par un article de Bordiga intitulé "Le programme immédiat de la révolution", écrit en 1953. Pour notre article, le texte de Bordiga "conserve un intérêt considérable en essayant de comprendre quels seraient les principaux problèmes et priorités d'une révolution communiste qui aurait lieu, non pas à l'aube de la décadence du capitalisme, comme en 1917-23, mais après un siècle entier au cours duquel le glissement vers la barbarie n'a cessé de s'accélérer, et où la menace pour la survie même de l'humanité est bien plus grande qu'il y a cent ans." Par rapport à la pandémie actuelle, l'article met évidence les limites de tous les services de santé existants, même dans les pays capitalistes les plus puissants, notamment parce qu'ils n’échappent pas à la logique de concurrence entre les unités capitalistes nationales. Face à une telle situation, il faut une médecine, des soins de santé et une recherche qui ne soient pas gérés par l'État, mais véritablement socialisés, et qui ne soient pas nationaux mais "sans frontières" : en bref, un service de santé planétaire.

Nous poursuivons, dans ce numéro de la Revue, la publication de notre série initiée lors du "Centenaire de la fondation de l'Internationale communiste en 1919". Le Congrès de fondation avait été un véritable pas en avant pour l’unité du prolétariat mondial, néanmoins la méthode alors adoptée, privilégiant le plus grand nombre plutôt que la clarté des positions et des principes politiques, n’avait pas armé le nouveau parti mondial. Pire, elle le rendait vulnérable face à l’opportunisme rampant au sein du mouvement révolutionnaire. Contrairement à ce que prévoyaient Lénine et les bolcheviks, l'opportunisme au sein du parti s'est approfondi et a fini par prendre, avec la dégénérescence de la révolution, une place prépondérante, précipitant la fin de l’IC en tant que parti de classe. C'est ce qu'illustre cette troisième partie de notre série.

Le dernier article publié dans ce numéro de la Revue, "La difficile évolution du milieu politique prolétarien depuis mai 1968" est la suite d'une série de deux, dont le premier fut publié dans la Revue 163. Celui-ci couvrait la période 1968-1980, qui avait connu les développements les plus importants au sein du milieu prolétarien international, suite aux évènements de 1968 en France. Si la résurgence de la lutte de classe avait donné un élan significatif à la relance du mouvement politique prolétarien, et donc au regroupement de ses forces, cette dynamique avait commencé à se heurter à des difficultés dès le début des années 1980. Déjà à cette époque, le milieu politique prolétarien traversait une crise majeure, marquée par l'échec des conférences internationales de la Gauche Communiste, les scissions au sein du CCI et l'implosion du Parti Communiste International bordiguiste (Programme Communiste). L'échec général de la classe à politiser ses luttes a aussi signifié que la croissance très sensible du milieu politique prolétarien de la fin des années 60 et des années 70 avait commencé à ralentir ou à stagner. Dans cette deuxième partie, nous mettons en évidence l'impact négatif sur l'évolution du MPP d'un certain nombre de facteurs, en particulier la décomposition de la société et le développement du parasitisme politique.

La minorité révolutionnaire, en tant que partie de la classe, n'est pas épargnée par les pressions d'un système social en désintégration qui n'a manifestement aucun avenir, se traduisant par la fuite vers des solutions individuelles, vers une perte de confiance dans l'activité collective, la méfiance envers les organisations révolutionnaires et le désespoir face à l'avenir.

Par ailleurs, au début des années 2000, le CCI avait été confronté à une grave crise interne avec en son cœur un clan regroupant des militants diffamant des camarades, diffusant des rumeurs selon lesquelles l'un d'entre eux était un agent de l'État manipulant les autres. Ce clan allait donner naissance à une organisation parasitaire à part entière, la FICCI dont les membres ont été exclus du CCI pour des agissements indignes de militants communistes, notamment le vol des fonds de l'organisation et la publication d'informations internes sensibles qui auraient pu mettre nos militants en danger vis-à-vis de la police. Depuis lors, ce groupe, qui a ensuite changé de nom pour devenir le Groupe International de la Gauche Communiste, a donné de nouvelles preuves qu'il incarne une forme de parasitisme si abject qu'il est impossible de le distinguer des activités de la police politique. Cette situation n'a malheureusement pas provoqué au sein du camp prolétarien la réponse adéquate, en exprimant une solidarité capable d'exclure du camp prolétarien des pratiques (et ceux qui s'y livrent) étrangères au mouvement ouvrier.

La période 2004-2011 a donné lieu à l'émergence de nouvelles forces à la recherche de réponses révolutionnaires à l'impasse de l'ordre social. Le CCI a réagi le plus largement possible à ces développements, ce qui était absolument nécessaire : sans transmission de l'héritage de la Gauche Communiste à une nouvelle génération, il ne peut y avoir aucun espoir d'un mouvement vers le parti du futur. Mais il y avait d'importantes faiblesses dans notre intervention, opportunistes en particulier, illustrée en particulier par l'intégration précipitée des camarades qui allaient former la section turque du CCI en 2009, laquelle quittera le CCI en 2015. Cet exemple est significatif du fait que les futures intégrations dans les organisations du camp de la gauche communiste devraient pouvoir bénéficier des leçons de ses expériences depuis la reprise historique de Mai 1968 et sur lesquelles nous revenons largement au sein de l'article en deux parties dédié à l'évolution du MPP depuis 1968.

Malgré les dangers très tangibles de cette dernière phase de décadence capitaliste, nous ne pensons pas que la classe ouvrière ait dit son dernier mot. Un certain nombre d'éléments témoigne d'un processus de politisation communiste au sein d'une minorité, petite mais significative, qui s'oriente vers les positions de la Gauche Communiste.

Le 14 02 2021

La pandémie du COVID-19 révèle le délabrement du capitalisme mondial

- 171 lectures

Depuis plus d'un an toutes les bourgeoisies du monde sont en prise avec l'épidémie de Coronavirus, sans qu'une sortie de tunnel soit aujourd'hui réellement en vue. Jusqu’à présent, c’étaient les pays les plus pauvres et sous-développés qui payaient le plus lourd tribu aux maladies, épidémiques ou endémiques. Ce sont maintenant les pays les plus développés qui sont ébranlés dans leur fondation par la pandémie de Covid-19.

Il y a plus d'un siècle, l'éclatement de la Première Guerre mondiale signifiait l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence. L'effondrement du bloc de l'Est et la dissolution de celui de l'Ouest en 1990 et l'onde de choc mondiale qui s'ensuivit, avec des bouleversements considérables, constituaient des symptômes de la désagrégation mondiale de la société, signaient l'entrée du capitalisme dans la phase ultime de sa décadence, celle de sa décomposition.

Et après le capitalisme ? Si le prolétariat mondial parvient à le renverser avant qu'il ne détruise l'humanité, ce sera alors l'humanité unifiée dans la société communiste qui, face aux problèmes de la maladie et autres calamités, sera capable de donner une réponse qui ne soit pas sapée par l'exploitation, la concurrence et l'anarchie capitalistes.

La pandémie, un phénomène social qui a pour terrain le délabrement du monde

Aux États-Unis, on compte aujourd'hui au moins 25 millions de contaminés, et plus de 410 000 morts. Il y a eu plus de morts du Covid que de soldats américains tués lors de la seconde guerre mondiale ! Au mois d'avril dernier, le nombre de morts avait déjà dépassé celui des morts pendant la guerre du Vietnam ! Dans la grande métropole de Los Angeles, 1 habitant sur 10 est contaminé ! En Californie, les hôpitaux sont pleins à craquer. Au début de la crise sanitaire, toute la population américaine a été frappée par les immenses tranchées où on entassait des morts "non réclamés" dans l'État de New-York, sur Hart Island. En Europe, la Suède qui naguère était réputée pour le "bienêtre social" de ses citoyens avait misé, au début de la pandémie, sur l'obtention rapide d'une immunité collective. Elle vient de battre un record national – celui du nombre de décès - détenu depuis la grande famine de 1869.

La pandémie du Covid-19 n'est pas une catastrophe imprévisible qui répondrait aux lois obscures du hasard et de la nature ! Le responsable de cette catastrophe planétaire, de plus de deux millions de morts, c'est le capitalisme lui-même. Contrairement aux épidémies d'origine animale du passé (comme la peste introduite au Moyen-Âge par les rats) aujourd'hui, cette pandémie est due essentiellement à l'état de délabrement de la planète. Le réchauffement climatique, la déforestation, la destruction des territoires naturels des animaux sauvages, de même que la prolifération des bidonvilles dans les pays sous-développés, ont favorisé le développement de toute sorte de nouveaux virus et maladies contagieuses.

Si ce nouveau virus a été capable de surprendre et paralyser la bourgeoisie c'est parce les études scientifiques sur les coronavirus ont été partout abandonnées il y a une quinzaine d’années, car le développement du vaccin était jugé… “non rentable” ! À côté de cela, l'essentiel des recherches scientifiques et technologiques de pointe, aux États-Unis en particulier, ciblaient prioritairement des produits pour lesquels un marché juteux était garanti ou bien étaient consacrées essentiellement au secteur militaire, avec y compris la recherche d'armes bactériologiques.

Par ailleurs, alors que le monde est encore loin d'avoir maitrisé l'actuelle pandémie, d'autres menaces plus terrifiantes encore[1] –comme le Nipah- et ayant la même cause sont déjà identifiées, sans qu'aucune de ces maladies n'ait à ce jour donné lieu à des projets de recherches des entreprises pharmaceutiques[2] :

La bourgeoisie surprise par la première vague, désemparée par les suivantes

Déjà plusieurs vaccins ont déjà été mis au point en un temps record, ce qui illustre les capacités technologiques qui pourraient être mises au service du bien-être de l'humanité. Néanmoins, aujourd'hui encore, comme au début de l'épidémie, un ensemble de problèmes font obstacle à une réelle prise en charge de la maladie, et ils sont la conséquence directe du fait que ce système est clairement au service d'une classe exploiteuse qui ne se préoccupe de la santé de la population que pour préserver la force de travail de ceux qu'elle exploite.

En effet, le système de santé a été complètement débordé du fait que, face à l'aggravation de la crise économique, dans tous les pays, les gouvernements de droite comme de gauche, n'ont cessé depuis des décennies de réduire les budgets sociaux, les budgets de la santé et de la recherche. Le système de santé n'étant pas rentable, ils ont supprimé des lits, fermé des services hospitaliers, supprimé des postes de médecins, aggravé les conditions de travail des soignants, détruit des stocks de masques jugés trop coûteux à entretenir, .... des respirateurs ont fait défaut en beaucoup d'hôpitaux.

Pour limiter l'emballement de la pandémie, la bourgeoisie n'a pas été capable de faire mieux que recourir à des méthodes moyenâgeuses comme le confinement. Partout, elle doit imposer des couvre-feux, la distanciation sociale, les visages humains masqués. Les frontières sont verrouillées, tous les lieux publics et culturels sont fermés dans la plupart des pays d'Europe. Jamais l'humanité, depuis la Seconde Guerre mondiale, n'avait vécu une telle épreuve.

De plus, la concurrence entre les différentes fractions de la bourgeoise, tant au niveau international que dans chaque pays, exacerbée par l'aggravation de la crise économique, avait clairement constitué, dès le début de la pandémie, un facteur d'approfondissement de la crise sanitaire, donnant lieux à l'expression ouverte des rivalités tellement acérées parfois qu'elles avaient été qualifiées de "guerres" par les médias.

La "guerre des masques" est un exemple édifiant de la concurrence cynique et effrénée à laquelle s'étaient livrés tous les États, chacun s’arrachant ce matériel de survie à coup de surenchères et même par le vol pur et simple !

La "guerre pour arriver parmi les premiers à produire un vaccin efficace", dans laquelle chaque pays, en concurrence avec tous les autres, garde jalousement les résultats de ses travaux pour essayer d'arriver dans le groupe de tête de ceux qui se partageront le juteux marché. Une telle situation de chacun pour soi empêche toute coordination et coopération internationale pour éradiquer cette pandémie et des délais de production d'un vaccin bien plus long que s'il avait été le produit d'une coopération internationale

La "guerre pour obtenir des vaccins en grande quantité" dont l'enjeu est considérable. En effet, les pays qui, grâce à la vaccination, arriveront parmi les premiers à obtenir l'immunité collective, seront aussi les premiers à pouvoir entreprendre la remise sur pieds de leur appareil productif et de leur économie. Le problème est que, même si le vaccin commence à être produit en grande quantité au sein d'un certain nombre de pays, il l'est toutefois en nombre insuffisant par rapport aux besoins. Cette situation a donné lieu à des tensions très importantes entre, par exemple, l'Union Européenne et le Royaume Uni, alors que ce dernier se trouvait dans l'incapacité d'honorer, dans les quantités et délais contractuels, les commandes du vaccin AstraZeneca (Britannique-Suédois) passées par l'UE. Pour y parvenir, il aurait été obligé de réduire son propre approvisionnement en vaccins de cette fabrication. Face à cela, l'Union Européenne a haussé le ton et l'Allemagne est allée jusqu'à menacer de prendre des mesures de rétorsion en "retenant" les vaccins BioNTech-Pfitzer fabriqués sur le territoire de l'Union Européenne et destinés à la vente au Royaume Unis. Conséquence de ce durcissement, de nouvelles tensions entre Londres et Bruxelles ont surgi à propos du "protocole nord-irlandais", partie cruciale du traité du Brexit[3].

Les médias européens s'étaient félicité de la bonne tenue de l'Europe face au séisme économique provoqué par l'irruption de la pandémie, notamment grâce à l'obtention de certains accords : l'un portant sur la mutualisation des dettes nouvelles au sein de l'UE, l'autre déléguant la Commission européenne pour l’achat des vaccins destinés aux Etats membres. Mais dans les coulisses, certains des États membres, et pas des moindres, comme l'Allemagne ont passé des contrats spécifiques avec Pfizer-BioNTech, Moderna et Curevac, ce qui "a provoqué un séisme à Bruxelles"[4].

Fait inattendu, l'Allemagne, qui jusque-là avait fait très bonne figure avec un taux de mortalité bien inférieur à celui de tous les pays industrialisés, a commencé à rivaliser d'incohérence avec d'autres pays dits développés comme la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. "Avec près de 2,1 millions d'infections en un an, l'Allemagne affiche un taux de mortalité de 2,4 %, équivalent à celui de la France.."[5], la moitié des cas de surmortalité survenus au cours des deux vagues de pandémie en Allemagne est liée à l'infection des seniors. Lorsque les premiers vaccins sont arrivés, rares sont les pays industrialisés dans lesquels l'anarchie capitaliste et le crétinisme administratif ne sont pas invités dans la gestion calamiteuse de leur distribution aux différents centres de vaccination ; il en a été de même pour les aiguilles et autre matériel médical. Fait significatif que quelque chose est défaillant dans la société, les gouvernements ont dû, dans un certain nombre de pays, faire appel à l'armée afin que des militaires soutiennent les services médicaux, prennent en charge la logistique de la distribution, le suivi des commandes, mais aussi protègent les vaccins contre le vol.

Alors qu'il y a pénurie de vaccins dans les pays les plus industrialisés, ceux-ci sont absents de pays les moins riches, essentiellement fournis par des vaccins chinois[6] dont l'efficacité n'est pas probante. À contrario, si L'État d'Israël a pu obtenir les doses nécessaires pour pouvoir vacciner toute sa population, c'est parce qu'il a acheté le vaccin Pfizer 43% plus cher que le prix négocié par l'Union Européenne.

L'agonie du capitalisme dans sa phase finale de décomposition empeste la société

Des millions d'ouvriers ont été jetés brutalement au chômage dans le monde, la pauvreté s'est étendue et approfondie de façon considérable. Cernées par les dangers de la contagion, la réalité du chômage et la plongée dans la pauvreté, des parties importantes de la population mondiale, de grandes masses précarisées, sombrent dans le désespoir. Dans les métropoles industrialisées, l'isolement forcé résultant des diverses mesures de confinement a des conséquences sur la santé mentale des populations, ce dont témoignent l'engorgement des services psychiatrique et l'augmentation des suicides.

Si, pour des fractions importantes de la classe ouvrière, la situation résultant de la pandémie constitue un acte d'accusation sans appel de la bourgeoisie, pour des parties significatives de la population, toute réflexion est par contre polluée par toutes sortes de théories complotistes. C'est le cas notamment aux Etats-Unis, le pays le plus développé du monde, à l'avant-garde de la science. Alors que la pandémie avait déjà commencé à déferler sur le continent américain, une grande partie de la population aux États-Unis s'imaginait que le Covid-19 n'existait pas et que c'était un complot pour torpiller la réélection de Trump ! D'autres versions, moins outrancières mais tout aussi illustratives de théories fantasques, ont fleuri, voyant derrière les mesures de restriction de la liberté de mouvement la main de ceux qui nous manipulent cherchant un prétexte pour nous "confiner" ou permettre aux compagnies pharmaceutiques de faire leur beurre. Des manifestations ont eu lieu sur ce thème dans certains pays. En Espagne, des participants scandaient "les hôpitaux sont vides", et en Israël, ce sont des juifs ultraorthodoxes qui manifestaient. L'extrême-droite s'est aussi invitée à certaines de ces manifestations, aux Pays-Bas en particulier. Dans ce pays, on a assisté à de véritables émeutes avec ponctuellement des débordements ciblant des postes de santé.

Cette crise est le produit de la phase actuelle de décomposition au sein de la décadence du capitalisme et une illustration de ses manifestations. Perte de contrôle de la classe dominante sur son propre système, aggravation sans précédent du "chacun pour soi", montée des thèses et idéologies les plus irrationnelles, tels sont les traits marquants de la situation créée par l'irruption de cette pandémie. Depuis l'effondrement du bloc de l'Est, elles ont envahi la société, se signalant par la montée des idéologies les plus irrationnelles, réactionnaires et obscurantistes, la montée du fanatisme religieux à la base de l'État islamiste et ses jeunes kamikazes embrigadés dans la "Guerre sainte" au nom d'Allah.

Toutes ces idéologies réactionnaires ont été aussi le fumier qui a permis le développement de la xénophobie et du populisme dans les pays centraux, et surtout aux États-Unis. Celui-ci a connu une culmination avec la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier par les troupes de choc de Trump. Cette attaque ahurissante contre le temple de la démocratie américaine a donné au monde entier une image désastreuse de la première puissance mondiale. Le pays de la Démocratie et de Liberté est apparu comme une vulgaire république bananière du Tiers-Monde (comme le reconnaissait l'ex-président George Bush lui-même) avec le risque d'affrontements armés dans la population civile.[7]

L'accumulation de toutes ces manifestations de la décomposition, à l'échelle mondiale et sur tous les plans de la société, montre que le capitalisme est bien entré, depuis trente ans, dans une nouvelle période historique : la phase ultime de sa décadence, celle de la décomposition.

Plus que jamais, la survie de l'humanité dépend de la capacité du prolétariat de renverser le capitalisme avant qu'il ne rende impossible toute forme de vie en société sur la planète. De plus, les caractéristiques de la future société communiste rendront impossible une telle vulnérabilité de la société face à la maladie comme c'est le cas aujourd'hui face à la pandémie de Covid.

Comment la société communiste future fera face aux pandémies

Il ne nous appartient pas, dans le cadre de ce court article, d'entrer dans les considérations du type "Pourquoi, aujourd'hui, une telle société serait-elle possible, alors qu'elle ne s'est pas réalisée dans le passé ?" ou encore "comment le prolétariat révolutionnaire prendra en charge le renversement du capitalisme à l'échelle mondiale et la transformation des rapports de production". Le CCI a déjà consacré de nombreux articles à cette question. Nous ne nous risquerons pas non plus à imaginer quelle serait la vie des membres de la société délivrée de l'aliénation des sociétés de classe, mais nous pouvons cependant affirmer que l’aliénation et le chacun pour soi prennent des formes de plus en plus brutales et inhumaines dans le capitalisme agonisant. Nous allons nous limiter ici à l'aspect économique et ses conséquences sociales directes.

- Le communisme n'est pas seulement un vieux rêve de l'humanité ou le simple produit de la volonté humaine, mais il se présente comme la seule société capable de surmonter les contradictions qui étranglent la société capitaliste. De de fait, ses caractéristiques économiques seront les suivantes ;

- le seul mobile de la production est la satisfaction des besoins humains ;

- les biens produits cessent d'être des marchandises, des valeurs d'échange, pour devenir uniquement des valeurs d'usage ; en d'autres termes on produira pour les besoins des hommes et non pas pour le marché ;

- la propriété privée des moyens de production, qu'elle soit individuelle comme dans le capitalisme des origines ou étatique comme dans le capitalisme décadent (dans sa version stalinienne, fasciste ou démocratique), cède la place à leur socialisation. C'est-à-dire la fin de toute propriété, partant, de toute existence de classes sociales et, donc, de toute exploitation.

En passant en revue les facteurs qui sont à l'origine des très grandes difficultés rencontrées par la société pour se défendre face à la pandémie du Covid, et aussi pour faire face aux conséquences sociales tragiques de cette dernière, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur le poids qu'auraient eu ces mêmes facteurs dans une société communiste. En fait, il auraient été inexistants :

- Nous savons qu'à l'origine de la pandémie se trouve l'état de délabrement de la planète, qui s'aggravait avec l'enfoncement du capitalisme dans sa décadence, plus particulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que : "la destruction impitoyable de l'environnement par le capital prend une autre dimension et une autre qualité, l'époque dans laquelle toutes les nations capitalistes sont obligées de se concurrencer dans un marché mondial sursaturé ; une époque, par conséquent, d'économie de guerre permanente, (…) une époque caractérisée par le pillage désespéré des ressources naturelles par chaque nation essayant de survivre dans un combat de rats sans merci pour le marché mondial "[8]. Une fois la bourgeoise défaite politiquement à l'échelle mondiale, une tâche prioritaire sera de réparer les séquelles que le capitalisme a infligées à la planète et de rendre cette dernière apte à permettre l'épanouissement de la vie sur terre. C'est ainsi que seront également éliminées les possibilités d'apparition de pandémies du type de celle du Covid-19.

- Néanmoins, rien ne garantit que d'autres pandémies avec une origine différente de celle du Covid-19 ne pourront pas voir le jour à l'avenir ! C'est la raison pour laquelle, soucieuse de la survie et du bien-être de ses membres, la nouvelle société développera ses connaissances scientifiques en vue d'anticiper au mieux la survenue d'éventuelles maladies inconnues. Un tel effort de la société pourra être considérable en comparaison de ce qu'est capable de faire le capitalisme, dans la mesure où il ne sera plus assujetti à la réalisation de profit mais destiné à la satisfaction des besoins humains. Pour cela, il y aura diffusion et centralisation de tout le savoir à l'échelle planétaire, et non pas "protection" et rétention des connaissances motivée la réalisation de profit et conséquence de la concurrence. Les maladies et les risques qu'elles impliquent ne seront plus cachées pour que "l'économie puisse continuer à tourner", mais la réaction sera collective et responsable sans soumission aucune à des lois économiques "au-dessus" des hommes.

- Ce dernier facteur fait que, contrairement à la situation présente, les installations sanitaires, non soumises à la loi du profit, pourront en permanences être améliorées et non pas laissées à l'abandon.

- Même dans une société communiste, on ne peut cependant pas exclure, malgré l'importance qui sera alors accordée à la prévention, que l'humanité soit amenée à faire face à l'imprévu, à travers, par exemple, la nécessité de fabriquer dans les meilleurs délais d'un vaccin ou un traitement. Il ressort clairement des caractéristiques de la société communiste, sans concurrence entre différentes parties de celle-ci, qu'elle pourrait alors mobiliser au service de cet objectif les forces associées de l'ensemble de l'humanité, tout le contraire de ce qui s'est produit avec la fabrication d'un vaccin contre le Covid. En fait, ce n'est pas spéculer que d'affirmer que l'humanité sera confrontée à des dangers bien réels, qui seront la conséquence des dommages, peut-être irréversibles pour certains, que le capitalisme décadent et en décomposition lèguera aux générations futures. Face à ceux-ci, le prolétariat devra mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires, sanitaires et de restauration de l'environnement pour que vive l'humanité libérée des lois aveugles du capitalisme.

- Et si, malgré un effort toujours plus poussé de prévention par rapport à tout ce qui pourrait menacer l'espèce humaine, l'humanité devait se trouver affectée par de dures épreuves, c'est solidairement, comme un seul homme, qu'elle y ferait face et non pas en rejetant sur le pavé une partie d'entre elle, comme aujourd'hui les millions de laissés pour compte des "bienfaits" du capitalisme.

Entre le moment où le prolétariat aura commencé à renverser le pouvoir politique de la bourgeoisie dans un certain nombre de pays, puis à l'échelle mondiale (un monde sans frontières) et le moment où sera instaurée une société sans classes sociales, sans exploitation, sans argent, …. le prolétariat devra diriger la transition société dans cette direction … et cela prendre beaucoup de temps. Néanmoins, même s'il n'est pas possible de commencer à transformer la société avant la prise du pouvoir politique à l'échelle mondiale, le prolétariat au pouvoir aura face à la maladie une attitude différente de celle de la bourgeoisie. C'est ce qu'illustre l'article que nous publions ci-après, "La Prise en charge de la Santé en Russie Soviétiste" qui est relatif aux mesures prise par le pouvoir des Soviets entre juillet 1918 et juillet 1919.

Alors oui ! La transformation communiste est nécessaire, mais aussi la révolution est possible !

Nous avons jusqu'à maintenant mis l'accent sur les dangers que la décomposition du capitalisme faisait courir à la société et à la possibilité même de la révolution prolétarienne. C'était notre responsabilité car il appartient aux révolutionnaires de parler clairement à la classe ouvrière sans lui masquer les difficultés auxquelles elle va être confrontée. Mais il leur appartient aussi, en particulier face au scepticisme ambiant, de montrer qu'il existe la possibilité d'une issue révolutionnaire à la situation actuelle. Celle-ci résultera d'une part du fait que, bien que connaissant des difficultés importantes, la classe ouvrière n'a pas subi de défaite importante, l'empêchant de réagir, comme dans les années 1930, aux attaques de la bourgeoisie. Et celles-ci pleuvent déjà, et ce n'est qu'un début.

En effet, la crise sanitaire ne peut qu‘aggraver encore plus la crise économique. Et on le voit déjà avec les faillites d’entreprises, les charrettes de licenciements depuis le début de cette pandémie. Face à l’aggravation de la misère, à la dégradation de toutes ses conditions de vie dans tous les pays, la classe ouvrière n’aura pas d’autre choix que de lutter contre les attaques de la bourgeoisie. Même si, aujourd’hui, elle subit le choc de cette pandémie, même si la décomposition sociale rend beaucoup plus difficile le développement de ses luttes, elle n’aura pas d’autre choix que de se battre pour survivre. Avec l’explosion du chômage dans les pays les plus développés, lutter ou crever, voilà la seule alternative qui va se poser aux masses croissantes de prolétaires et aux jeunes générations !

C’est dans ses combats futurs, sur son propre terrain de classe et au milieu des miasmes de la décomposition sociale, que le prolétariat va devoir se frayer un chemin, pour retrouver et affirmer sa perspective révolutionnaire.

Malgré toutes les souffrances qu’elle engendre, la crise économique reste, aujourd’hui encore, la meilleure alliée du prolétariat. Il ne faut donc pas voir dans la misère que la misère, mais aussi les conditions du dépassement de cette misère.

Sylver (17 02 2021)

[1] Le Nipah s’est manifesté dans les années 1995/1999 en Malaisie et à Singapour chez des éleveurs de porcs, il a réapparu de manière épisodique au Bengladesh et en Inde orientale en 2011 puis au Cambodge en 2012 (aux abords notamment des temples touristiques d’Angkor Vat) avant de se manifester en Chine et en Thaïlande en 2020, c’est-à-dire dans des zones de forêts tropicales asiatiques. Il est transmis par l’urine ou la salive des chauves-souris frugivores chassées de leur milieu naturel (du fait des incendies, de la sécheresse, de la déforestation, des pratiques agricoles) vers l’environnement humain proche et se transmet à l’homme via les élevages porcins. Outre des symptômes similaires au Covid, il provoque aussi des encéphalites foudroyantes (son taux de mortalité varie effectivement entre 40 et 75%). Sa période d'incubation et infectieuse, très large, peut varier de 5 jusqu’à 45 jours !!! Source OMS, Virus Nipah [2]

[2] Source La fondation néerlandaise. Pharmaceutical giants not ready for next pandemic, report warns [3]

[3]. Journal Le Monde. "Nouvelles tensions entre Londres et Bruxelles à propos du "protocole nord-irlandais", partie cruciale du traité du Brexit [4]".

.[4]. Journal Le Monde du 3 février 2021". "Il est stipulé que les participants s'engagent à ne pas contractualiser individuellement avec les mêmes laboratoires. L'Allemagne a pourtant reconnu avoir passé des contrats avec Pfizer-BioNTech, Moderna et Curevac." Covid-19 : après la Hongrie, le vaccin russe Spoutnik pourrait séduire d’autres pays européens [5]..

[5]. Journal Les Echos du 12 février 2021. Coronavirus : les 50.000 morts qui font frémir l'Allemagne [6]

[6]. "En septembre déjà, l'ONG Oxfam estimait que les pays riches, représentant seulement 13 % de la population mondiale, avaient mis la main sur plus de la moitié (51 %) des doses des principaux vaccins à l'étude". Journal Le Monde. "Essais cliniques, production, acheminement… Les six défis de la course au vaccin contre le Covid-19." [7]

[7]. À propos de la situation aux États-Unis, lire note article "Les États-Unis et le capitalisme mondial engagés sur une voie sans issue [8]". Essais cliniques, production, acheminement… Les six défis de la course au vaccin contre le Covid-19 [7]

[8]. "Ecologie : c'est le capitalisme qui pollue la terre [9]". Revue internationale n° 63.

Evènements historiques:

Rubrique:

La prise en charge de la santé dans la Russie des soviets

- 159 lectures

Nous publions ci-dessous un article relatif à l'évolution de la situation sanitaire dans la Russie des soviets en juillet 1919, un an après la mise sur pied du Commissariat de l'hygiène publique. C'est dans un contexte très défavorable que cette politique sanitaire a alors été mise en œuvre puisque, depuis la prise du pouvoir par le prolétariat en octobre 1917, la Russie subit sur son territoire les menées contre-révolutionnaires soutenues par les gouvernements de l'Entente. Ainsi, au début 1919, la Russie est complètement isolée du reste du monde et confrontée à l'activité tant des armées blanches que des troupes des "démocraties occidentales". Et néanmoins, dans les conditions matérielles parmi les plus difficiles qu'il soit possible d'imaginer, la méthode alors mise en œuvre par le prolétariat, notre méthode, en tout point opposée à celle de la bourgeoisie aujourd'hui confrontée à la pandémie du coronavirus, parvient à des résultats qui, à l'époque, constituent un pas en avant considérable.

S'il nous est apparu opportun de souligner comment deux méthodes s'opposent, celle du prolétariat et celle de la bourgeoisie, ce n'est pas seulement pour mettre en évidence l'incapacité de la bourgeoise à sortir l'humanité de la barbarie dans laquelle elle plonge le monde. C'est aussi pour défendre l'honneur et les réalisations de la classe ouvrière révolutionnaire lorsqu'elle s'élançait à la conquête du monde lors de la première vague révolutionnaire mondiale, alors que depuis sa défaite, les mensonges de la bourgeoisie stalinienne et démocratique n'ont eu de cesse, chacune à leur manière, d'en salir et dénaturer les objectifs.

Il y a certes des concepts et des formulations qui apparaissent dans l'article et que nous ne partageons pas aujourd'hui : par exemple, l'idée de la nationalisation comme étape vers le socialisme ou même l'affirmation que l'exploitation capitaliste a déjà été abolie en Russie, ainsi qu'une partie du langage "médical" (enfants "anormaux" ou "retardés", etc.). Les mesures prises par le pouvoir soviétique à cette époque avaient essentiellement un caractère d'urgence et elles ne pouvaient pas, à elles seules, échapper aux pressions d'un système mondial capitaliste encore dominant. Mais malgré cela, la détermination du nouveau pouvoir soviétique à centraliser, remettre en service et améliorer rapidement les services de santé, à les retirer des mains des exploiteurs et à les mettre librement à la disposition de toute la population, découlait d'une méthode fondamentalement prolétarienne qui reste valable aujourd'hui et pour l'avenir.

La Conservation de la Santé en Russie Soviétiste

(N.A. Semachko)

Conditions générales du travail du Commissariat de l'hygiène publique

Le Commissariat de l'hygiène publique, créé par le décret du Conseil des Commissaires du peuple le 21 Juillet 1918, a dressé au mois de juillet 1919 le bilan de son travail annuel.

Les conditions extérieures défavorables dans lesquelles s'accomplit le travail des Commissariats du Peuple se répercutèrent visiblement sur l'appareil le plus sensible destiné à protéger ce que l'homme a de plus cher : sa vie et sa santé. Le lourd héritage qui nous fut légué par le régime capitaliste et par la guerre impérialiste, tout en entravant l'œuvre de création soviétiste, pesait très lourdement sur l'organisation médicale et sanitaire. Les difficultés rencontrées dans l'approvisionnement, la désorganisation économique, le blocus de la Russie des Soviets par les impérialistes, la guerre civile, —tout cela contrecarrait péniblement les mesures prises en vue de prévenir les maladies et de les guérir. Il est difficile de mettre en œuvre des mesures sanitaires préventives quand l'alimentation insuffisante affaiblit l'organisme humain et le prédispose aux maladies, quand la population manque des objets les plus indispensables à l'accomplissement des proscriptions élémentaires de l'hygiène ; ou d'organiser un traitement médical rationnel, lorsque, grâce au blocus maintenu par les "alliés" nous sommes privés des médicaments les plus indispensables, et que les difficultés dans l'approvisionnement alimentaire ne nous permettent pas d'organiser de traitement diététique.

Et néanmoins, l'état sanitaire de la Russie Soviétiste est en ce moment tout aussi bon et même bien meilleur que celui des territoires limitrophes, se trouvant sous le joug des gardes blancs " gouverneurs suprêmes " de pays abondamment approvisionnés et largement pourvus en produits de toutes sortes, en médicaments et en personnel médical. Cet été, la Russie Soviétiste n'eut presque pas de cas de choléra ; tandis que dans la satrapie[1] de Dénikine[2], le choléra, comparable à un large torrent, fit d'importants ravages. La Russie Soviétiste vint, cet été, presque complètement à bout de l'épidémie de typhus. En Sibérie, en Oural, dans les territoires que nous libérons de Koltchak le typhus fait rage ; les prisonniers de l'armée de Koltchak sont presque tous infectés de maladies épidémiques. Nous avons supporté facilement l'épidémie de grippe espagnole, bien plus facilement même que l'Europe Occidentale; l'épidémie de choléra de l'année écoulée fut relativement courte, et seule l'épidémie de typhus revêtit l'hiver passé un caractère assez sérieux. Les raisons qui font que nous avons lutté avec suffisamment de succès, en dépit de conditions difficiles, contre les épidémies et les maladies, ces satellites inévitables de la boucherie impérialiste —consistent dans les méthodes nouvelles appliquées par le Pouvoir Soviétiste.

Les épidémies, de tout temps et en tout lieu, exercent surtout leurs ravages parmi les pauvres, parmi les classes laborieuses. Le Pouvoir Soviétiste est le pouvoir des travailleurs. En défendant les intérêts de la classe déshéritée il protège du même coup la santé du peuple. L'abolition de l'exploitation capitaliste donna la possibilité d'établir le règlement de la protection sanitaire du travail : elle permit de recourir aux mesures les plus efficaces pour la protection de la maternité et de l'enfance; l'abolition de la propriété mobilière et foncière permit de résoudre équitablement la question des logements: le monopole du pain eut pour résultat de permettre en premier lieu la répartition des réserves disponibles aux classes laborieuses; la nationalisation des pharmacies permit de distribuer également et économiquement les maigres réserves de médicaments, en les arrachant des mains des spéculateurs, etc... On peut dire que nul autre pourvoir dans les difficiles circonstances actuelles n'aurait pu avoir raison des obstacles incommensurables et apparemment invincibles qui existaient dans le domaine de la protection de la santé publique. Toutefois, il est encore une circonstance qui facilita notre travail dans ces conditions, c'est la concentration de tout le service médical dans les mains d'un seul organe dûment autorisé : le Commissariat de l'hygiène publique. Un seul organe avait été créé qui mena la lutte selon un plan unifié avec la plus grande économie de forces et de moyens. Cet organe vint remplacer le travail désordonné et fractionné des institutions diverses, les agissements mal combinés de plusieurs organes qui s'occupaient de la santé du peuple. La science et la pratique médicale démontraient depuis longtemps la nécessité d'une pareille centralisation du travail en un seul organe compétent. Ce sujet fut surtout débattu très vivement avant la guerre dans des ouvrages spéciaux russes et internationaux. Ainsi le médecin français Mirman écrivait dès 1913 dans l'Hygiène :

- "Très souvent il arrive qu'un préfet s'intéresse à la santé publique et veuille se rendre utile. Désireux d'acquérir l'appui du gouvernement, il doit à Paris visiter tous les ministères et s'entretenir avec tous les chefs de service d'une dizaine d'administrations. Il faut une grande persévérance pour ne pas abandonner la route, pour ne pas jeter le manche après la cognée, tant on finit par être désespéré par toutes ces formalités. Il s'agit surtout de la lutte contre les maladies sociales, la tuberculose et l'alcoolisme, par exemple. Voyons dans quel département ministériel peut être préparée, commencée et organisée la lutte contre la tuberculose. Elle dépend actuellement: du ministère du Travail (logements à bon marché, assurance mutuelle, hygiène des ateliers et des magasins), du ministère de l'Agriculture (hygiène de l'alimentation et analyse du lait), du ministère de l'Intérieur (prescriptions sanitaires aux communes et désinfection), du ministère de l'Instruction publique (inspection médicale des écoles). Lorsque le gouvernement sera interpellé sur les mesures qu'il compte entreprendre pour la défense de la race contre son ennemi le plus acharné, — quatre ministres devront prendre part aux débats (sans compter l'armée, la marine et les colonies) ; bref, par suite de la distribution des services de l'hygiène publique entre les différents ministères et administrations, il n'y a personne parmi les membres du gouvernement qui soit directement responsable de l'hygiène et de la santé publique. L'organisation d'un ministère de l'Hygiène publique mettra de l'ordre dans ce chaos et créera un système au lieu de l'arbitraire actuel."

Cette centralisation de l'œuvre médicale fut réalisée en Russie par le décret du gouvernement soviétiste du 21 juillet 1918. Ce décret créa "le Commissariat de l'Hygiène publique" nanti de tous les droits d'un ministère indépendant et comprenant les sections suivantes : Section sanitaire-épidémiologique, Section des traitements médicaux, Section pharmaceutique, Section des fournitures médicales et générales, Section de la lutte contre les maladies sociales (maladies vénériennes, prostitution et tuberculose), Section de la protection de l'enfance (inspection sanitaire des écoles, soins spéciaux aux enfants anormaux, organisation de la culture physique, etc...). Section des services sanitaires militaires et des voies de communication, etc...

L'administration pratique de toute l'œuvre médico-sanitaire se trouve entre les mains des organisations ouvrières des Soviets de Députés Ouvriers et Députés de l'Armée Rouge. Toutes les mesures sanitaires fondamentales se réalisent avec le concours énergique des organisations ouvrières (rappelons, par exemple, les travaux connus de la Commission, travaux ayant rendu les plus inappréciables services dans la liquidation du choléra et du typhus).

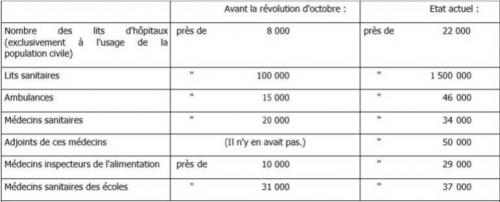

Telles sont les causes fondamentales, créatrices de nouvelles conditions dans l'œuvre sanitaire et médicale et qui, en dépit des conditions extérieures particulièrement pénibles, facilitent le travail. Dans le chapitre suivant, nous donnerons un aperçu sommaire du travail du Commissariat. Ici, nous comparerons, à titre d'exemple concret, l'organisation médico-sanitaire de la ville de Moscou d'avant la révolution d'octobre avec cette même organisation dans son état actuel, après deux années d'existence du Pouvoir Soviétiste

Il faut y ajouter les nouvelles organisations médico-sanitaires créées par le Pouvoir Soviétiste à l'usage de la population la plus pauvre ; assistance gratuite à domicile (cette question fut à l'ordre du jour pendant 10 ans et avant le mois d'octobre 1917, elle se trouvait encore à l'état de discussion). Actuellement, 80 médecins et près de 160 infirmières sont occupés à cette assistance et sont répartis dans les différents quartiers de la ville ; il faut aussi citer des postes de secours pour les cas urgents et dans ce but des services permanents de médecins et d'automobiles sanitaires ont été institués. Mentionnons encore la lutte récemment entreprise contre la tuberculose et la syphilis, en tant que maladies sociales ; une action importante, destinée à populariser les connaissances sanitaires ; une assistance gratuite et largement organisée pour les traitements dentaires (10 ambulances avec 25 fauteuils) ; la mise à la portée de la population de l'assistance psychiatrique (traitements au moyen de rayons) ; la gestion des pharmacies nationalisées, ainsi que la bonne répartition de leurs produits, etc...

Et cette énumération d'exemples n'épuise pas encore tout ce qui fut nouvellement créé par le Pouvoir Soviétiste a Moscou dans le domaine de l'hygiène publique au cours d'une existence de deux années. Ce qui vient d'être mentionné, se rapporte à la quantité. Quant à la qualité, — elle a été égalisée du fait qu'on a fait disparaître l'usage qui divisait la médecine en deux classes : celle dite " de premier ordre " pour les riches et de " troisième ordre " pour les pauvres.

Les meilleurs spécialistes de Moscou reçoivent maintenant les malades dans les hôpitaux de la ville ; et l'on peut affirmer qu'il n'y a pas un grand spécialiste, — docteur ou professeur, — auquel un habitant quelconque de la capitale soviétiste ne puisse s'adresser pour un conseil gratuit.

Cette aide médicale est organisée de fanon semblable, mais naturellement sur une autre échelle, dans toutes les autres villes.

C'est ainsi que le Pouvoir Soviétiste sut organiser l'œuvre médico-sanitaire au cours des deux années écoulées, au milieu de conditions essentiellement défavorables.

Une année de travail

Le développement du travail du Commissariat de l'Hygiène publique, son œuvre organisatrice et la lutte menée contre les épidémies, qui se succédaient, ont été simultanés. L'été dernier, une tourmente de grippe espagnole s'abattit sur toute la Russie. On envoya en divers endroits des commissions à l'effet d'étudier cette maladie encore peu connue, aussi bien que pour la combattre efficacement ; toute une série de conférences scientifiques furent organisées et des enquêtes furent menées sur place. Comme résultat de ces études on put constater la parenté de la grippe espagnole avec l'influenza (grippe) ; des ouvrages spéciaux furent édités traitant de cette maladie sous une forme scientifique et populaire.

L'épidémie de grippe espagnole passa très vite et relativement bien. Beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile fut la lutte contre l'épidémie de typhus, qui prit une grande extension surtout pendant l'hiver de 1918-1919. Il suffit de dire que jusqu'à l'été 1919 près d'un million et demi de personnes furent atteintes de cette maladie. Cette épidémie ayant été prévue, le Commissariat de l'Hygiène publique ne fut pas pris au dépourvu. Dès l'automne de 1918, une série de consultations avec les représentants des sections locales et avec les spécialistes bactériologues avait lieu ; on esquissa le plan de la lutte qui permit d'envoyer en province des instructions précises. On soumit à la ratification du Conseil des Commissaires du Peuple un décret sur les mesures à prendre pour la lutte contre le typhus. Des réunions scientifiques furent organisées en même temps que des expériences étaient tentées avec application d'un sérum pour prévenir et traiter le typhus. On édita de nombreuses brochures scientifiques, des livres populaires et des feuilles concernant le typhus. L'épidémie de choléra qui s'était sensiblement propagée en été et en automne 1918 et qu'on attendait en 1919 ne prit pas cette année d'extension considérable, malgré le danger direct de contamination qui nous venait des troupes de Denikine où sévissait le choléra. Comme mesures préventives on purifia l'eau potable (chlorification), en même temps que les vaccinations anticholériques se faisaient sur une plus vaste échelle. Enfin, un décret sur la vaccination obligatoire fut promulgué et confirmé par le Conseil des Commissaires du Peuple le 10 avril 1919, comblant ainsi une lacune capitale de notre législation sanitaire. Ce décret eut pour but de prévenir une épidémie de petite vérole qui menaçait de se développer en 1918-1919 ; pour compléter ce décret, on élabora des instructions pour les institutions locales, des règlements sur l'entretien, des étables pour l'élevage des jeunes veaux destinés à la préparation du vaccin. On assigna près de 5 millions 1/2 pour réaliser ce décret et près de 5 millions de vaccins furent distribués contre la petite vérole.

Il était matériellement impossible, dans notre république isolée de l'Europe, de se procurer des vaccins médicaux et des sérums. Le Commissariat de l'Hygiène publique nationalisa promptement tous les instituts bactériologiques importants, aussi bien que les étables où étaient élevés les veaux destinés à la préparation du vaccin ; des étables spéciales furent créées (notamment dans le gouvernement de Saratov) : on les munît de tout le nécessaire, on élargit leur travail ; l'approvisionnement de ces institutions en matériel nécessaire fut centralisé, organisé en sorte que, lors des épidémies, le pays ne manqua ni de sérum, ni de vaccin.

Il faut surtout souligner, que toute la lutte pratique contre les épidémies se faisait sur de nouveaux principes, à savoir, sur les principes de la participation directe de toute la population et avant tout, des masses ouvrières et paysannes. Même les correspondants des journaux bourgeois, séjournant en Russie, durent reconnaître que le Pouvoir Soviétiste luttait contre les épidémies d'une façon toute nouvelle, en mobilisant pour cela toute la population. Des services irremplaçables et inestimables furent rendus lors de la lutte contre les épidémies par les commissions, surnommées « commissions ouvrières », composées des représentants de Syndicats, de Comités de Fabriques et d'Usines et d'autres organisations prolétariennes et paysannes. Les Commissions Ouvrières, affectées aux sections du Commissariat de l'Hygiène publique, veillaient activement au maintien de la propreté, prenaient des mesures énergiques pour l'organisation des bains de vapeur et des buanderies à l'usage de la population, facilitaient la possibilité de se procurer de l'eau bouillante pendant l'épidémie de choléra et travaillaient a la propagande sanitaire.

Le Commissariat de l'Hygiène publique, afin de prêter un appui financier à ses collaborateurs sur les lieux — assigna aux Comités Exécutifs locaux pour la lutte contre les épidémies 292 millions de roubles du 1 er octobre 1918 au 1er octobre 1919.

En vue de prévenir le développement des maladies et des épidémies — le Commissariat prenait soin de la surveillance sanitaire de l'eau, de l'air et du sol ; il élaborait et appliquait des mesures en conséquence, s'occupait de questions d'hygiène alimentaire, etc... Les soins concernant les logements destinés à la population laborieuse eurent ici une importance particulière. Le Commissariat de l'Hygiène publique fit accepter par le Conseil des Commissaires du Peuple le décret sur l'inspection sanitaire des habitations, prépara des inspections et des règlements relatifs aux logements et organisa des cours pour la préparation d'inspecteurs de logements.

Tout le travail antiépidémique et sanitaire était mené parallèlement à la propagande sanitaire la plus énergique au sein des masses populaires ; des brochures furent éditées, à Moscou et en province ; des musées d'hygiène sociale et des expositions sur la conservation de la santé furent organisés. Un institut scientifique de l'hygiène publique est en cours de préparation pour être ouvert et le sera très prochainement. On étudiera dans cet institut les questions scientifiques sanitaires d'hygiène et de lutte contre les maladies contagieuses.

Dans le domaine des traitements médicaux, le Commissariat s'occupa l'année passée de centraliser toutes les institutions médicales disséminées jusqu'alors dans les divers ministères et départements. Malgré toutes les conditions défavorables au développement de ce genre de traitement ce dernier fut organisé d'après un système uniforme, et en plusieurs endroits non seulement n'en souffrit pas, mais au contraire, s'améliora et s'élargit ; on fit beaucoup, en particulier, pour obtenir des traitements médicaux gratuits et accessibles a tous.

La lutte contre les maladies vénériennes et contre la tuberculose fut l'objet d'une attention particulière du Commissariat de l'Hygiène publique : il créa des organes spéciaux en province, ouvrit des ambulances ou des hôpitaux pour les malades, intensifia la production des préparations spéciales pour le traitement de la syphilis (plus de 60 kilogrammes de 606 furent employés), accrut le nombre de sanatoria au centre aussi bien qu'en province pour combattre la tuberculose, organisa dans plusieurs endroits des ambulances (dispensaires} et prêta une attention particulière à la tuberculose infantile. Mais le point capital fut l'entreprise sur une vaste échelle de l'œuvre de propagande sanitaire, qui donna la possibilité d'établir un lien vivant avec les organisations ouvrières, ce qui est d'une très grande importance dans la lutte contre les maladies sociales. Denikine nous coupa des principales villes d'eau du Sud ; toutes les autres villes d'eau, Lipez, Staraïa-Roussa, Elton, Sergiyevsk, etc., furent largement fréquentées par les travailleurs. Là, où auparavant les bourgeois se soignaient contre l'obésité et contre les conséquences de la débauche, là où ils brûlaient leur vie par les deux bouts — les ouvriers et les paysans de la Russie Soviétiste trouvent maintenant refuge et soulagement.

On sait que la Russie recevait tous ses médicaments de l'étranger (surtout d'Allemagne). Nous n'avions presque pas d'industrie pharmaceutique. On comprend, aisément, dans quelle situation catastrophique la Russie Soviétiste fut mise par le blocus impérialiste. Le Commissariat de l'Hygiène publique nationalisa promptement l'industrie et le commerce pharmaceutiques et sauva, grâce à cette mesure, les provisions pharmaceutiques du pillage et de la spéculation. En collaboration avec le Conseil Supérieur de l'Economie nationale, on organisa rapidement de nouvelles fabriques, où la production des médicaments fut intensifiée. Les remèdes furent réquisitionnés par dizaines et par centaines de kilogrammes chez les spéculateurs. Le dépôt central du Commissariat de l'Hygiène publique envoya en province, rien que pour la population civile, au cours de 10 mois (septembre 1918-juin 1919), pour 24 millions et demi de médicaments, pour 9 millions de matériel de pansement, pour 1 million et demi d'instruments chirurgicaux, presque pour 1 million de toutes sortes de matériel pour traitement des malades, pour 1 million et demi de vaccins et de sérums, pour 300 000 roubles d'appareils de Rœntgen, etc. Et chaque mois, la livraison des fournitures s'accroît.

Le service militaire sanitaire dans cette guerre, à la différence des autres, fut organisé sur de nouvelles bases. Le pouvoir d'Etat ayant adopté pour principe la création d'une médecine organisée sur un plan uniforme, devait logiquement inclure le service sanitaire militaire dans l'organisation générale du Commissariat de l'Hygiène publique, en retirant les services sanitaires militaires du ressort immédiat et exclusif des organes de l'Administration militaire, comme il en avait été jusque-là. Par une telle organisation, une direction uniforme de toute l'œuvre médico-sanitaire de la République est assurée par le Commissariat de l'Hygiène publique. Un front sanitaire unique se crée dans le pays, ce qui est indispensable surtout pour l'accomplissement systématique des mesures antiépidémiques.

Une pareille structure donna la possibilité de sauver l'armée des ravages des maladies épidémiques qui régnaient dans le pays (le typhus de famine, le typhus abdominal, le typhus récurrent, la petite vérole, la dysenterie, le choléra et autres maladies) et cela malgré les conditions générales extrêmement difficiles de la période transitoire que nous traversons. Il y eut dans l'armée 20 à 30 cas de choléra, les cas de typhus de famine atteignirent, avant l'automne, un maximum de 4 à 5 % dans toute l'armée, les cas de dysenterie 0,01 %, de typhus récurrent près de ½ %. Le service de santé militaire se trouva en état de préparer un grand nombre de lits de malades, bien pourvus matériellement, dont la proportion3, par rapport aux effectifs de l'armée rouge, est de 1 pour 7. Tous les points d'évacuation possédant plus de 2 000 lits de malades disposent d'hôpitaux ou de sections pour les différents genres d'assistance spéciale. Le principe de l'utilisation des médecins selon leur spécialité se réalise de jour en jour.

Tous les points d'évacuation sont pourvus de laboratoires chimio-bactériologiques. Presque tous disposent d'un cabinet pour traitement par rayons Rœntgen.

- Les mesures sanitaires-hygiéniques générales sont appliquées d'une façon régulière.

La campagne de vaccination pour la préservation du choléra et du typhus égala, sous le rapport du pourcentage, les résultats de la campagne 1914-1917.

Pour le traitement des soldats atteints de maladies vénériennes, il y a 11 hôpitaux spéciaux avec 4 630 places ; de plus, dans 49 hôpitaux, des sections pour ces malades sont installées ; un traitement d'ambulance a été créé pour les vénériens et la Première Ambulance modèle du Département militaire pour le traitement des maladies cutanées et vénériennes a été ouverte. Afin de lutter contre la propagation des maladies vénériennes, une campagne active est menée, au moyen de projections lumineuses, pour faire connaître la nature et les dangers de ces maladies.

Pour la première fois, l'assistance dentaire est largement organisée dans l'armée. Il a été ouvert dans les circonscriptions militaires 68 ambulances pour le traitement dentaire et 62 sur le front. De plus, des ateliers spéciaux sont créés pour la préparation des râteliers. La centralisation de toute l'œuvre médico-sanitaire dans un seul commissariat spécial et autonome permit d'organiser rationnellement le travail du traitement médical et le travail sanitaire dans l'année sans porter un préjudice tant soit peu considérable aux intérêts de la population civile. Ce principe fut si largement réalisé que, même pendant la mobilisation du personnel médical, les intérêts de la population civile furent attentivement observés et les travailleurs indispensables du corps médical furent exemptés du service à l'armée. Près de 25 % des médecins furent ainsi libérés dans les cas où on les reconnaissait indispensables.

- Le nombre des médecins mobilisés et envoyés au front donne un médecin sur 300 ou 400 soldats de l'armée rouge.

L'œuvre de propagande sanitaire est l'objet d'une attention particulière, Dans tous les organes d'administration militaire sanitaire ont été introduites des sections ou des personnes chargées de l'éducation sanitaire des corps de troupes. On distribue une grande quantité de littérature de propagande sanitaire, on organise des cours, des conférences populaires, ainsi que des expositions sanitaires et hygiéniques mobiles et permanentes. On procède sur une large échelle à la préparation du personnel médical subalterne et secondaire, principalement des sœurs de charité et des infirmières rouges.

La conservation de la santé des enfants n'occupe nulle part une place plus prépondérante que dans la Russie Soviétiste. Non seulement les médecins mais toute la population est conviée à cette œuvre. Un Conseil de la Conservation de la santé des enfants fut créé au mois de novembre 1917. Il fut composé de médecins du Commissariat de l'Hygiène publique et de représentants des organisations prolétariennes (des syndicats, des Comités de fabriques et d'usines), de l'Union de la Jeunesse Communiste et des représentants des masses laborieuses.

L'intérêt pour la conservation de la santé des enfants se renforça beaucoup parmi les médecins et pédagogues grâce aux deux congrès panrusses de l'hygiène sanitaire des écoles (au mois de mars et au mois d'août). Partout, — non seulement au centre, mais aussi dans les villes provinciales, — s'ouvrirent des sous-sections pour la conservation de la santé infantile, sous-sections rattachées aux sections de l'hygiène publique de gouvernements et en majeure partie aux sections de district.

Le travail de la conservation de la santé infantile se divise en trois branches principales : 1° inspection sanitaire dans toutes les institutions enfantines, dans les écoles, dans les garderies, dans les écoles maternelles, dans les crèches, etc. ; 2° culture physique ; 3° classification des enfants d'après l'état de leur santé et leur répartition parmi les institutions médico-pédagogiques (les écoles forestières et les écoles auxiliaires, les colonies pour les enfants moralement défectueux, etc.).

Afin que toutes les tâches concernant la conservation de la santé des enfants, tâches que se pose la République Soviétiste, soient accomplies d'après un plan défini, on organisa au centre, près de la Section, douze institutions modèles médico-pédagogiques servant à faire connaître en province l'élaboration scientifique et pratique des questions et des mesures sur la conservation de la santé infantile. En octobre 1918, un institut de culture physique avec écoles expérimentales (urbaines et suburbaines) fut ouvert pour les enfants physiquement et moralement bien portants. Cet institut est un laboratoire du travail de l'enfance et d'exercices physiques (sport et gymnastique) et en même temps un instructeur de l'éducation ouvrière socialiste des jeunes générations. Toutes les expériences sur les écoliers sont faites auprès de cet institut où s'élabore pratiquement les processus du travail dans l'école unique du travail de la Russie Soviétiste. Des cours d'instructeurs d'éducation physique y sont aussi donnés.

Les ambulances (des écoles) infantiles sont des organes d'enquêtes sur les enfants ainsi que des organes de traitement. Ces ambulances classent les enfants dont l'état nécessite un traitement ou un allègement du programme d'éducation : a) les enfants malades sont placés dans des hôpitaux et dans des écoles-sanatoriums ; b) les enfants faibles et tuberculeux sont dirigés sur des écoles en plein air (écoles forestières, écoles de steppes) ; c) une autre partie est envoyée dans des écoles auxiliaires et dans des colonies médico-éducatrices. Là où il y a suffisamment d'éléments, les soins dentaires sont donnés dans des ambulances spéciales pour enfants. Dans une ambulance spéciale, les enfants tuberculeux sont examinés par un groupe de médecins (groupe de la lutte contre la tuberculose). Dispensaires : on y étudie la vie de famille de l'enfant prolétarien en même temps qu'on lui donne les soins qu'il nécessite en alimentation (des clubs-réfectoires sont installés à cet effet), en vêtements, en chaussures, en médicaments, huile de foie de morue, etc.

La Section de la Conservation de la santé de l'enfance prend pour principe immuable de son action qu'aucun enfant tombé malade ne doit rester sans recevoir une direction pédagogique dans une institution correspondante médico- pédagogique. Toutes les institutions destinées à la lutte contre la défectuosité physique (surdité, cécité), intellectuelle et morale, sont réunies autour d'un centre général — l'Institut de l'Enfant débile et retardataire. Cet institut possède une section d'observation expérimentale et cinq autres institutions, à savoir : une école auxiliaire pour les légers degrés de défectuosité intellectuelle, une école-hôpital pour les degrés profonds de défectuosité intellectuelle, une école- sanatorium pour les enfants psychiquement malades et les enfants névrosés, une colonie médicale et d'éducation et un institut de sourds-muets. Des médecins et des pédagogues spécialistes enseignent, dans ces institutions, aux futurs pédagogues l'éducation des enfants anormaux.

Pour la première fois dans le monde entier et uniquement dans la Russie Soviétiste, il fut décrété, dès le début de 1918, que les enfants âgés de moins de 18 ans ayant transgressé la loi ne peuvent être reconnus criminels, bien que pouvant être socialement dangereux et même nuisibles à la société. Ces enfants sont les tristes victimes des conditions anormales d'autrefois, de la société bourgeoise et n'ont besoin que d'une rééducation. Les délits de ces délinquants- mineurs ne peuvent être jugés par des juges ordinaires, et ne doivent être soumis — exclusivement — qu'à la Commission pour les délinquants-mineurs avec la participation obligatoire d'un médecin psychiatre et d'un pédagogue, ayant les mêmes droits que les représentants de la justice. De pareilles Commissions avec un personnel d'éducateurs- inspecteurs à domicile sont actuellement créées partout, tant dans les villes de gouvernements que dans les villes de districts. Des points de distribution et d'évacuation sont placés auprès de ces Commissions. Les enfants-délinquants sont, de ces points, rendus à leurs parents ou envoyés dans des colonies médicales et d'éducation. En général, comme toutes les autres institutions médico-pédagogiques, les établissements pour les enfants débiles et retardataires sont ouverts dans les villes de gouvernements et dans les villes de districts.

Actuellement sont ouvertes dans beaucoup de villes de gouvernements : des ambulances infantiles (des écoles), des écoles auxiliaires et des colonies pour les enfants moralement défectueux. Les écoles forestières et les écoles- sanatoriums se rencontrent plus rarement. L'ambulance infantile (des écoles) représente le type de l'institution médico- pédagogique le plus répandu dans les villes de district.

De quelle façon peut-on réaliser la conservation de la santé des enfants dans la période de crise alimentaire que traverse la Russie en ce moment ? La Section de la Conservation de la Santé infantile attachée au Commissariat de l'Hygiène publique porta dès son origine la plus sérieuse attention à la solution de cette question. Au commencement de l'année 1918, le premier convoi des enfants de Petrograd était dirigé, par les soins de cette section sur des colonies. La Section partit de ce principe que dans les conditions urbaines, il fallait avant tout assurer la nourriture de l'enfant, et le placer ensuite dans des conditions hygiéniques. Trois commissariats ont été appelés à collaborer à cette grande tâche par le pouvoir soviétiste, ce sont : le Commissariat de l'Instruction Publique, le Commissariat de l'Approvisionnement et le Commissariat de l'Hygiène publique (organisation des réfectoires diététiques pour les enfants malades et en convalescence après maladies graves). Le Conseil des Commissaires du Peuple institua l'alimentation infantile gratuite par son décret du 17 mai 1919. L'alimentation gratuite des enfants au-dessous de 10 ans est en vigueur dans les deux capitales et dans les rayons industriels des gouvernements non producteurs. Ce décret donna naissance à la répartition socialiste des produits entre les enfants. Mais sans attendre ce décret, la Section de la Conservation de la Santé de l'enfance avait reçu 50 000 000 de roubles en 1919 pour l'alimentation gratuite des enfants.

- Au mois de novembre 1918 la Section obtint à cet effet, le prélèvement d'un impôt spécial.

Si l'on donne un coup d'œil rétrospectif sur ce qui avant la révolution avait été fait en Russie pour la conservation de la santé de l'enfance, on peut dire que tout se résumait à rien ou presque rien. Le budget de l'Etat ne possédait même pas de paragraphe spécial. Après la révolution, le jeune pays socialiste se mit avec énergie à organiser cette action nouvelle. Au cours de deux années, au centre aussi bien qu'en province, on reconnut la nécessité de la conservation la plus minutieuse de la santé des enfants. Ce résultat fut atteint en dépit des conditions difficiles créées par la désorganisation économique. La santé de l'enfance doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes — voilà le principe de la Russie Soviétiste, et il n'est pas moins cher aux ouvriers qu'aux paysans. L'Etat Ouvrier et Paysan porte au plus haut degré la conservation de la santé de l'enfance, se rendant compte parfaitement que les jeunes communistes soit le gage de la future Russie Socialiste — et que seule une génération saine de corps et d'esprit peut préserver les conquêtes de la Grande Révolution Socialiste de Russie et amener le pays à une complète réalisation du régime communiste.

Source : Marxists.org. La conservation de la santé en Russie Soviétiste [11]

[1] Ndlr: Division administrative

[2] Ndlr: Chefs des forces armées de volontaires blancs contre la révolution

Géographique:

- Russie [12]

Histoire du mouvement ouvrier:

- Révolution Russe [13]

Récent et en cours:

- Coronavirus [14]

- COVID-19 [15]

Rubrique:

Pandémie de Covid-19: Barbarie capitaliste généralisée ou Révolution prolétarienne mondiale (Tract international)

| Fichier attaché | Taille |

|---|---|

| 123.2 Ko |

- 996 lectures

Nous publions, ci-dessous, un “tract numérique” internationale sur la crise sanitaire du Covid-19 sous la forme car, dans les conditions actuelles de confinement, il n’est clairement pas possible de distribuer une version imprimée de ce tract en grand nombre. Nous demandons à tous nos lecteurs d’utiliser tous les moyens à leur disposition pour diffuser ce texte (réseaux sociaux, forums Internet, etc.) et de nous écrire pour nous informer des réactions, des discussions que cela suscite, et bien sûr pour nous faire part de leur propre opinion sur l’article. Il est plus que jamais nécessaire que tous ceux qui luttent pour la révolution prolétarienne expriment leur solidarité les uns avec les autres et maintiennent leurs liens. Même si nous devons nous isoler physiquement pour le moment, nous pouvons encore nous rassembler politiquement !

Une hécatombe ! Des morts par milliers chaque jour, des hôpitaux à genoux, un “tri” odieux entre les malades jeunes et vieux, des soignants à bout de forces, contaminés et qui parfois succombent. Partout le manque de matériel médical. Des gouvernements qui se livrent une concurrence effroyable au nom de “la guerre contre le virus”, des marchés financiers en perdition, des scènes de rapine surréalistes où les États se volent les uns les autres les cargaisons de masques, des dizaines de millions de travailleurs jetés dans l’enfer du chômage, des tombereaux de mensonges proférés par les États et leurs médias… Voilà l’effrayant spectacle que nous offre le monde d’aujourd’hui ! La pandémie du Covid-19 représente la catastrophe sanitaire mondiale la plus grave depuis la grippe espagnole de 1918-19 alors que, depuis, la science a fait des progrès extraordinaires. Pourquoi une telle catastrophe ? Comment en est-on arrivé là ?

On nous dit que ce virus est différent, qu’il est beaucoup plus contagieux que les autres, que ses effets sont beaucoup plus pernicieux et mortifères. Tout cela est probablement vrai mais n’explique pas l’ampleur de la catastrophe. Le responsable fondamental de ce chaos planétaire, de ces centaines de milliers de morts, c’est le capitalisme lui-même. La production pour le profit et non pour les besoins humains, la recherche permanente de la plus grande rentabilité au prix de l’exploitation féroce de la classe ouvrière, les attaques toujours plus violentes contre les conditions de vie des exploités, la concurrence effrénée entre les entreprises et les États, ce sont toutes ces caractéristiques propres au système capitaliste qui se sont conjuguées pour aboutir au désastre actuel.

L’incurie criminelle du capitalisme

Ceux qui dirigent la société, la classe bourgeoise avec ses États et ses médias, nous disent d’un air consterné que l’épidémie était “imprévisible”. C’est un pur mensonge digne de ceux proférés par les “climato-sceptiques”. Depuis longtemps les scientifiques ont envisagé la menace d’une pandémie comme celle du Covid-19. Mais les gouvernements ont refusé de les écouter. Ils ont même refusé d’écouter un rapport de la CIA de 2009 (“Comment sera le monde de demain”) qui décrit, avec une exactitude sidérante les caractéristiques de la pandémie actuelle. Rien n’a été fait pour anticiper une telle menace. Pourquoi un tel aveuglement de la part des États et de la classe bourgeoise qu’ils servent ? Pour une raison bien simple : il faut que les investissements rapportent du profit, et le plus vite possible. Investir pour l’avenir de l’humanité ne rapporte rien, ne fait pas monter les cours de la Bourse. Il faut aussi que les investissements contribuent à renforcer les positions de chaque bourgeoisie nationale face aux autres sur l’arène impérialiste. Si les sommes démentielles qui sont investies dans la recherche et les dépenses militaires avaient été consacrées à la santé et au bien-être des populations, jamais une telle épidémie n’aurait pu se développer. Mais au lieu de prendre des mesures face à cette catastrophe sanitaire annoncée, les gouvernements n’ont eu de cesse d’attaquer les systèmes de santé, tant au plan de la recherche que des moyens techniques et humains.

Si les gens crèvent et tombent aujourd’hui comme des mouches, au cœur même des pays les plus développés, c’est en premier lieu parce que les gouvernements, partout, ont réduit les budgets destinés à la recherche sur les nouvelles maladies ! Ainsi, en mai 2018, Donald Trump a supprimé une unité spéciale du Conseil de Sécurité Nationale, composée d’éminents experts, chargée de lutter contre les pandémies. Mais l’attitude de Trump n’est qu’une caricature de celle adoptée par tous les dirigeants. Ainsi, les études scientifiques sur les coronavirus ont été partout abandonnées il y a une quinzaine d’années, car le développement du vaccin était jugé… “non rentable” !