Revue Int. 1984 - 36 à 39

- 3552 lectures

Revue Internationale no 36 - 1e trimestre 1984

- 2457 lectures

Conflits inter impérialistes, lutte de classe: l'histoire s'accélère

- 2542 lectures

"Jamais depuis les années 30, l'impasse totale dans laquelle se "trouve l'économie capitaliste ne s'était révélée avec une tel-"le évidence ; jamais depuis la dernière guerre mondiale, la "bourgeoisie n'avait déployé de tels arsenaux militaires, n'avait mobilisé de tels efforts en vue de la production de moyens "de destruction ; jamais depuis les années 20, le prolétariat "n'avait mené des combats de l'ampleur de ceux qui ont secoué "la Pologne et l'ensemble de la classe régnante en 1980-81. "Cependant, ce n'est là qu'un début. En particulier, si aujourd'hui les dirigeants bourgeois semblent se consoler en bavardant sur "la reprise économique"; ils ont du mal à masquer que "le plus fort de la crise est devant nous. De même, le recul "mondial des luttes ouvrières qui a suivi les formidables combats de Pologne ne constitue qu'une pause avant les énormes "affrontements de classe qui mettront en mouvement les détachements décisifs du prolétariat mondial, celui des grandes métropoles industrielles et notamment d'Europe occidentale" (Résolution sur la situation internationale, 5e Congrès du CCI Revue Internationale n°35)

Les années80, à la suite des années 70, dominées par l'illusion d'une reprise économique, sont bien des ANNEES DE VERITE. Si, après 1'invasion de 1'Afghanistan par les troupes russes, le développement de la grève de masse des ouvriers en Pologne a montré, dès 1'aube des années 80, comment se concrétisait 1'alternative historique : guerre impérialiste ou révolution communiste, les années qui ont suivi la défaite partielle du prolétariat mondial en Pologne, ont été marquées par une avancée des tensions impérialistes sans que la classe ouvrière se manifeste de façon significative.

Déboussolée par 1'activité de la gauche dans 1'opposition et par d'intensives campagnes idéologiques centrées sur la guerre, en partie démoralisée par la défaite en Pologne, la classe ouvrière a marqué une pause dans ses luttes qui a d'autant plus facilité la forte accélération des préparatifs guerriers de la bourgeoisie.

Cependant, 1'enfoncement toujours plus rapide du capitalisme dans la crise, alors que le prolétariat mondial n'est pas vaincu, pas écrasé, fait que cette pause des luttes ne pouvait être que provisoire. Aujourd'hui, le renouveau de la combativité de la classe ouvrière dans les pays centraux, vient montrer que le repli se termine.

L'histoire s'accélère sous la poussée de 1'aggravation de la crise. Comprendre cette accélération, tant sur le plan des tensions inter impérialistes que sur celui de la lutte de classe, constitue une tâche essentielle des organisations révolutionnaires aujourd'hui si elles veulent être à même de remplir leur fonction dans la classe demain.

L’AGGRAVATION DES TENSIONS IMPERIALISTES

Depuis l'invasion russe de l'Afghanistan, le prolétariat est soumis à une propagande intensive sur la guerre. Rien que ces derniers mois : un bœing 747 avec des centaines de passagers à bord abattu par les russes au dessus de l'île Sakhaline ; des centaines de soldats américains et français tues dans des attentats meurtriers à Beyrouth ; un débarquement de marines américains dans une minuscule île des Caraïbes, la Grenade ; des avions français et israéliens qui bombardent au Liban, avec, en toile de fond, des conflits anciens qui non seulement n'en finissent pas mais, au contraire, s'exacerbent : la guerre Iran-Irak qui a fait déjà des centaines de milliers de morts et de blessés, les guerres au Tchad, Angola, Mozambique, Sahara occidental, Nicaragua, Salvador, Cambodge, etc. La liste des conflits qui viennent illustrer l'exacerbation des tensions guerrières est longue. Et pas un qui ne soit prétexte à une intensification du matraquage obsédant du bloc occidental destiné à paralyser le prolétariat en lui faisant peur et en lui communiquant un sentiment d'impuissance, et à dénoncer l'agressivité du bloc russe, même si parfois, l'influence de celui-ci y est insignifiante.

Comme toute propagande, celle-ci s'appuie sur une réalité : avec l'entrée dans les"années de vérité", s'aggravent toutes les grandes tendances propres à la décadence capitaliste, notamment la tendance à l'aiguisement des tensions militaires.

"Face la crise qui se développait, la bourgeoisie s'est cramponnée pendant des années à l'espoir qu'il y avait des solutions... Aujourd'hui, la bourgeoisie déchante. De façon sourde mais lancinante, elle découvre qu'il n'y a pas de solution à la crise... Réalisant qu'elle est dans une impasse, il ne lui reste que la fuite en avant. Et pour elle, la fuite en avant, c'est la marche vers la guerre". (Les années 80, années de vérité, Revue Internationale n°20).

C'est dans ce contexte qu'on assiste à une modification qualitative de l'évolution des conflits impérialistes. Contrairement à la propagande assénée quotidiennement par tous les médias du bloc occidental, la caractéristique majeure de cette évolution consiste en une offensive du bloc américain contre le bloc russe. Celle-ci vise à parachever l'encerclement de l'URSS par le bloc occidental, à dépouiller ce pays de toutes les positions qu'il a pu conserver hors de son glacis direct. Elle a pour but d'expulser définitivement l'URSS du Moyen-Orient en réintégrant la Syrie au sein du bloc occidental. Elle passe par une mise au pas de l'Iran et la réinsertion de ce pays dans le bloc US comme pièce majeure de son dispositif militaire. Elle a pour ambition de se poursuivre par une récupération de l'Indochine. Elle vise, en fin de compte, à étrangler complètement l'URSS; à lui retirer son statut de puissance mondiale.

Une des caractéristiques principales de cette offensive, c'est l'emploi de plus en plus massif de sa puissance militaire par le bloc US, notamment par l'envoi de corps expéditionnaires américains ou d'autres pays centraux du bloc (France, GB, Italie) sur le terrain des affrontements. Cette caractéristique correspond au fait que la carte économique, employée abondamment par le passé pour mettre la main sur les positions de l'adversaire, ne suffit plus :

- du fait des ambitions présentes du bloc US ;

- du fait surtout de l'aggravation de la crise mondiale elle même qui crée une situation d'instabilité interne dans les pays secondaires sur lesquels s'appuyait auparavant le bloc US.

A cet égard, les événements d'Iran ont été un révélateur. L'effondrement du régime du Shah et la paralysie que cela a occasionnée pour le dispositif américain dans cette région, ont permis à l'URSS de marquer des points en Afghanistan. Ils ont convaincu la bourgeoisie américaine de mettre sur pied sa force d'intervention rapide (et lui ont permis de faire "avaler" facilement cette décision à la population traumatisée par l'exploitation de l'affaire des otages de l'ambassade américaine à Téhéran en 1979) et de réorienter sa stratégie impérialiste.

De même aujourd'hui, le meilleur bastion militaire du bloc occidental au Proche-Orient : Israël, se retrouve dans une situation économique et sociale difficile, ce qui impose une présence militaire directe accrue du bloc au Liban.

La difficulté de plus en plus grande du bloc US à entretenir son avancée contre le bloc russe par sa puissance économique alors que la crise frappe toujours plus fort, le pousse à subordonner de plus en plus totalement son économie à ses besoins militaires. Depuis longtemps, étant donnée sa faiblesse économique, l'URSS a du, pour maintenir sa domination sur son bloc, sacrifier la compétitivité de son économie aux besoins de sa puissance militaire par un développement hypertrophié de son économie de guerre. La primauté du militaire sur l'économique est une tendance générale de la décadence du capitalisme qui s'accélère aujourd'hui et que les années de vérité mettent à nu.

Cette tendance ne manifeste pas la force du capital, mais constitue au contraire la preuve de son affaiblissement. La fuite en avant dans l'économie de guerre et vers la guerre elle-même est le produit de l'affaissement du marché mondial sursaturé. La production d'armements a ceci de particulier qu'elle n'est destinée ni à la reproduction de la force de travail, ni à la production de moyens de production, mais à la destruction ; elle est elle-même une stérilisation et une destruction de capital.

Dans tous les pays, les programmes d'armements se développent depuis la fin des années 70. Les commandes d'armes de l'Etat américain sont un des facteurs déterminants de la "reprise" économique actuelle. Mais cette destruction massive de capital ne fait qu'accentuer à terme les effets de la crise et accélérer la faillite du capitalisme mondial (voir article dans ce n°).

LE PROLETARIAT : FREIN A LA GENERALISATION DES CONFLITS

La banqueroute du capital mondial pousse la bourgeoisie vers la guerre comme l'ont dramatiquement montré les deux holocaustes impérialistes de ce siècle. La crise économique aujourd'hui est plus profonde et plus forte que toutes celles qui ont précédé. Dans ces conditions, comment se fait-il qu'aucun des multiples conflits impérialistes ne se soit encore généralisé dans une 3e guerre mondiale ?

La classe ouvrière reste un obstacle décisif à la guerre mondiale. Ce n'est pas l'accumulation des armements les plus destructeurs qui freine les tendances bellicistes de la bourgeoisie. Mais depuis 1968, celle-ci n'est pas parvenue à assurer la soumission de cette principale force sociale du monde capitaliste qu'est le prolétariat.

La guerre impérialiste généralisée serait une guerre totale. Il faut à la bourgeoisie un prolétariat docile qui fasse tourner à plein les usines, qui accepte une militarisation totale du travail, de la vie sociale, qui subisse sans broncher le rationnement alimentaire le plus draconien, qui joue le rôle d’exécutant soumis de l'Etat bourgeois, au nom de la patrie, au nom du drapeau national, au coude à coude avec ses exploiteurs.

Le développement des luttes ouvrières contre les effets de la crise depuis 1968, au coeur du capitalisme mondial : en Europe, c’est-à-dire au centre des rivalités impérialistes entre les deux blocs qui se partagent le monde, démontre que cette condition n'est pas remplie. C'est cette reprise des combats du prolétariat à l'échelle mondiale à la fin des années 60 qui a imposé à la bourgeoisie américaine de retirer ses 400 000 hommes du ViêtNam devant les risques de conflagration sociale qui s'accumulaient.

La classe capitaliste doit entamer et briser cette résistance du prolétariat pour avoir les coudées franches et en découdre sur le terrain des affrontements impérialistes. Les campagnes idéologiques sur la guerre menées de façon intensive depuis l'invasion de l'Afghanistan par les troupes du bloc russe, n'ont pas d'autre but que de paralyser le prolétariat et lui faire accepter un effort de guerre et des interventions militaires croissantes. Ces campagnes s'adressent d'abord aux fractions de la classe ouvrière dans les pays industrialisés, et notamment d'Europe dont le rôle a toujours été déterminant par le passé pour permettre une marche à la guerre généralisée. En effet, l'embrigadement du prolétariat européen derrière l'étendard national et les mystifications bourgeoises a permis les deux guerres mondiales. Nous ne sommes pas dans la même situation aujourd'hui. Nulle part, des fractions importantes du prolétariat ne se trouvent vaincues, soumises, embrigadées par la bourgeoisie. Partout les luttes de résistance contre l'austérité montrent que le potentiel de combativité de la classe ouvrière est intact, loin d'être brisé.

Il y a deux ans, Reagan, devant le tollé suscité par l'envoi de quelques dizaines de milliers de "conseillers anti-guérillas" au Salvador, avait affiché son but : surmonter le "syndrome du ViêtNam", c'est-à-dire les réticences de la population des Etats Unis à l'envoi de soldats américains dans des conflits ouverts. On peut voir aujourd'hui, avec les milliers de soldats dépêchés au Liban ou à la Grenade, que la bourgeoisie occidentale, à coup de campagnes intensives, a avancé sur ce plan. Cependant, nous sommes encore loin de la période de contre-révolution durant laquelle les Etats Unis pouvaient, sans coup férir, envoyer 16 000 hommes au Liban pour rétablir l'ordre. La bourgeoisie a encore du chemin à parcourir si elle veut briser la résistance de la classe ouvrière et s'ouvrir la route de la 3e guerre mondiale.

Ainsi, depuis 1968, le prolétariat reste une préoccupation déterminante de la bourgeoisie car elle sait qu'il est le principal danger auquel elle se trouve confrontée. Un exemple marquant de cette situation réside dans l'organisation actuelle de l'appareil politique de la bourgeoisie : de plus en plus, elle tend, pour faire face à la lutte de classe, à mettre ses fractions de gauche dans l'opposition, alors que les besoins de la guerre mondiale nécessitent l'union nationale, ce qu'elle ne peut faire pour le moment. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la lutte de classe.

Mais même si la classe ouvrière joue un rôle de frein aux tendances bellicistes, cela ne signifie pas pour autant que les tensions inter impérialistes cessent d'exister. Au contraire, celles-ci ne peuvent que s'exacerber sous la poussée de la crise. La lutte du prolétariat ne peut empêcher l'éclatement des multiples conflits impérialistes localisés ; ce qu'elle empêche, c'est leur généralisation dans un troisième holocauste.

Les tensions inter impérialistes ne disparaissent pas dans le capitalisme : le capital suppose la guerre; et les illusions pacifistes, c'est-à-dire d'un capitalisme pacifique, sont un des pires poisons pour la classe ouvrière. Même durant la grève de masse en Pologne 80, quand les deux blocs se sont entendus comme "larrons en foire" pour isoler le prolétariat de Pologne et lui imposer la défaite, les tensions inter impérialistes -même si elles ont été mises au second plan- n'ont pas disparu pour autant : les conflits ont continué à la périphérie et les programmes d'armements ont fait un bond en avant dans les budgets des principales puissances impérialistes.

Le niveau de lutte de classe actuel, s'il empêche l'ouverture d'une 3e guerre mondiale, n'est pas suffisant pour faire reculer la bourgeoisie sur le plan militaire. Les ouvriers de Pologne ont posé la question de la généralisation internationale de la grève de masse au coeur de l'Europe, question à laquelle ils ne pouvaient répondre par eux-mêmes dans la situation d'isolement où ils se trouvaient. C'est seulement cette perspective qui peut faire reculer la bourgeoisie à l'échelle mondiale et préparer le terrain de la révolution communiste qui, mettant fin au capital, mettra fin à toutes les guerres. Cette perspective est entre les mains du prolétariat d'Europe occidentale, le plus à même, par son histoire, par son expérience, sa concentration, de la mettre en avant. De sa capacité de lutter, de s'opposer aux attaques de la bourgeoisie dépend l'avenir de l'humanité.

LA REPRISE DE LA LUTTE DE CLASSE

Alors que le thème de la guerre est omniprésent, obsédant, à travers le battage permanent de tous les médias ; alors que le prolétariat est soumis à un martelage incessant où, dans l'infernale logique du capitalisme, les cadavres viennent justifier les cadavres, tous les moyens d'information sont par contre soumis à un black-out sur les luttes de classe.

Pourtant, après un creux réel au lendemain de la défaite en Pologne, les grèves qui se déroulent depuis quelques mois en Europe sont significatives d'une reprise des combats de classe ; elles viennent confirmer que le prolétariat, loin d'être vaincu, garde intact son potentiel de combativité et qu'il est prêt à s'exprimer avec ampleur.

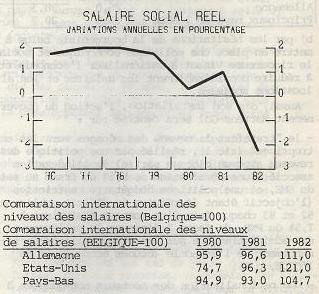

A cet égard, la grève du secteur public en Belgique durant le mois de septembre est exemplaire ; elle constitue le mouvement de luttes ouvrières le plus important depuis les combats de Pologne 80. Il en est ainsi par la conjonction des éléments suivants :

- le nombre de travailleurs impliqués (plusieurs centaines de milliers dans un pays qui ne compte que 9 millions d'habitants) ;

- le fait que ce mouvement a touché un des pays les plus industrialisés du monde, de plus vieux capitalisme, situé en plein coeur des énormes concentrations prolétariennes d'Europe occidentale ;

- la dynamique qui s'est exprimée au démarrage du mouvement : surgissement spontané des luttes qui a pris de court et a débordé les syndicats ; tendance à l'extension ; dépassement des clivages communautaires et linguistiques ;

- l'énorme mécontentement qui s'est révélé dans ces luttes et qui va croissant ;

- le fait que ce mouvement prend place dans un contexte international de surgissements sporadiques mais significatifs de la combativité ouvrière (en Grande Bretagne dans l'automobile ; en France, dans les centres de tris postaux ; en Hollande dans les services publics, etc.).

Le black-out imposé par les Etats aux moyens d'information sur cette grève durant une dizaine de jours dans les pays riverains de la Belgique (France, RFA, GB) met en évidence la crainte que la classe dominante éprouve d'une extension des explosions de mécontentement en Europe occidentale.

Ces luttes paraissent bien insignifiantes si on les compare à la flambée magnifique qu'avait constituée la grève de masse en Pologne 80. Pourtant, elles se développent dans un contexte différent qui leur donne toute leur valeur et leur sens.

La faiblesse de l'encadrement syndical "officiel" et la rigidité de l'Etat polonais ont permis la dynamique (extension et auto organisation) de la grève de masse à l'échelle nationale. Cependant, dans leur isolement, les travailleurs de Pologne se sont cassés le nez sur les illusions du syndicalisme à l'occidentale, "démocratique", véhiculées par Solidarnosc.

"Par contre, le prolétariat d'Europe occidentale, parce qu'il n'est pas dans la même situation d'isolement, parce qu'il a accumulé depuis des décennies toute une expérience de luttes où il s' est confronté aux syndicats, à la gauche, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crise le pousse à lutter, parce que son potentiel de combativité est intact, se trouve aujourd'hui dans des conditions meilleures qu'il n'en a jamais connues pour clarifier aux yeux du prolétariat mondial la véritable nature des syndicats, de la gauche et de la démocratie". (Rapport sur la situation internationale, 5e Congrès du CCI, Revue Internationale n° 35).

La grève en Belgique a manifesté des faiblesses qui continuent de peser sur la classe ouvrière et qui se sont notamment révélées par l'absence de remise en cause claire des syndicats et par l'absence d'auto organisation des luttes. Cependant, ces faiblesses ne sauraient atténuer ou masquer 1'importance du mouvement. En fait, alors que la "gauche dans l'opposition" mise en place activement à partir de 79 dans la plupart des pays avait réussi à épuiser et à venir à bout de la poussée ouvrière des années 78-80, les grèves de Belgique de septembre 83 constituent la première remise en cause d'envergure de l'efficacité de cette carte bourgeoise. Elles sont un indice indiscutable du fait que la classe ouvrière se remet de la défaite subie en Pologne 81, que le recul de ses combats qui marque les années 81-82, a pris fin.

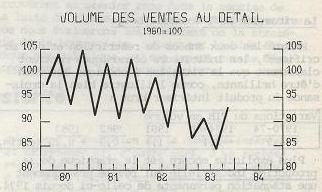

A l'heure où la crise économique atteint maintenant de plein fouet les métropoles du capitalisme, la bourgeoisie ne peut plus différer ses programmes d'austérité,ni les étaler dans le temps. La classe exploiteuse est obligée de plus en plus d'attaquer toutes les fractions du prolétariat en même temps, au coeur du monde industriel de la vieille Europe. Ainsi la classe ouvrière est de plus en plus poussée à exprimer à une échelle toujours plus massive ses réserves de combativité. Les conditions de l'extension et de la généralisation se réunissent car le prolétariat doit faire face à une attaque générale de la bourgeoisie. Les conditions de l'auto organisation se rassemblent parce que le prolétariat est amené à se confronter à la gauche et à ses syndicats en luttant contre l'austérité de l'Etat et que l'approfondissement de la crise se traduit par une usure des mystifications démocratiques et syndicales imposées depuis 50 ans par la bourgeoisie derrière le mythe de 1'Etat-providence.

Les luttes en Belgique, en France, en Hollande, etc., annoncent les luttes d'envergure qui prendront place dans le futur. La reprise de la lutte de classe de l'automne 83 n'en est qu'à ses débuts, "Dans les pays avancés d'Occident et notamment en Europe de 1'Ouest, le prolétariat ne pourra déployer pleinement la grève de masse qu'à 1'issue de toute une série de combats, d'explosions violentes, d'avancées et de reculs, au cours desquels il démasquera progressivement tous les mensonges de la gauche dans 1'opposition, du syndicat et du syndicalisme de base". (Résolution sur la situation internationale du 5e Congrès du CCI, Revue Internationale n° 35)

Dans la mesure où le cours historique est la résultante du rapport de forces entre les classes, il peut sembler paradoxal dans la période actuelle d'assister en même temps à une accélération des tensions inter impérialistes et à la reprise de la lutte de classe. Le rapport entre les classes, entre le prolétariat et la bourgeoisie, n'est pas un rapport mécanique, immédiat ; c'est un rapport de forces historique. Devant 1 'exacerbation des contradictions provoquées par la crise, il faut une réponse à un degré qualitatif supérieur de la lutte de classe pour faire reculer la bourgeoisie et préparer l'assaut final contre le règne barbare du capital.

Ce que la reprise de la lutte de classe annonce aujourd'hui, ce sont les futures grèves de masse de dimension nationale d’abord, et leur généralisation internationale ensuite qui permettront au prolétariat de mettre en avant la perspective révolutionnaire. Sur ce chemin le prolétariat d'Europe, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte impérialiste, il est confronté au problème de la guerre de manière de plus en plus directe, devra assumer consciemment son opposition à celle-ci.

Plus que jamais, le prolétariat mondial aujourd'hui sera contraint de faire sien le mot d'ordre du prolétariat révolutionnaire du début du siècle : GUERRE ou REVOLUTION !

Récent et en cours:

- Luttes de classe [1]

Questions théoriques:

- Impérialisme [2]

Où en est la crise? : Le poids des dépenses militaires

- 2897 lectures

C'est avec une vigueur retrouvée que les grands pays industrialisés ont renforcé leur présence armée sur des théâtres d'opérations militaires, présence qui s'était ralentie depuis le retrait des troupes américaines du Vietnam en 1975. En 1982, le "wargame" grandeur nature des îles Malouines a clairement confirmé un tournant de la politique militaire du bloc de l'Ouest, prélude à l'"interposition" au Liban de corps expéditionnaires américain, français, britannique et italien la même année, "interposition" devenue intervention directe en 1983.

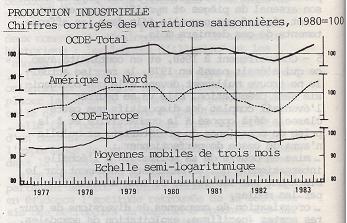

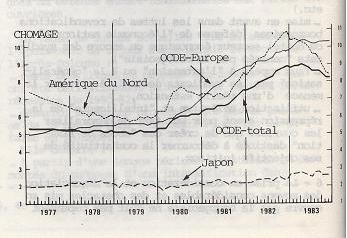

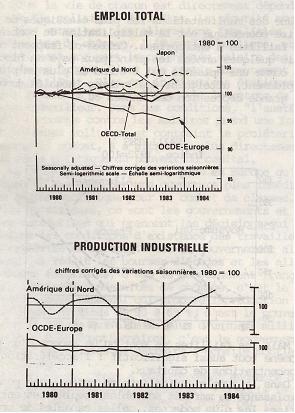

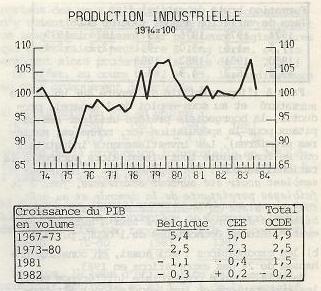

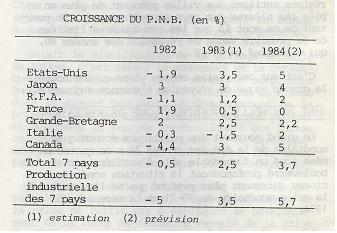

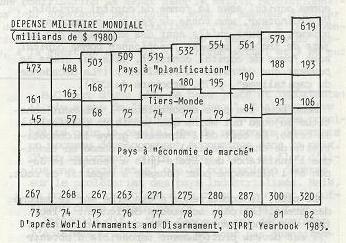

A cette politique correspond une intensification des dépenses militaires qui manifeste la fuite en avant du capitalisme vers la seule issue qu'il peut donner à la crise définitive de son système d'exploitation, la guerre généralisée. Cependant, le poids massif de l'économie de guerre remonte aux années 1930 ; aujourd'hui, la politique d'armements ne peut en aucune façon fournir un palliatif à la crise comme ce fut le cas à l'époque. Au contraire, cette politique ne fait qu'accélérer la plongée du capitalisme dans l'abîme de la crise ; elle se révèle incapable de résorber le chômage massif au coeur des centres industriels ; elle ne permet pas une reprise économique réelle. Ainsi s'accentuent les conditions d'une riposte de la classe ouvrière qui commence à s'engager dans les pays du coeur du capitalisme.

L'ACCELERATION DES DEPENSES MILITAIRES

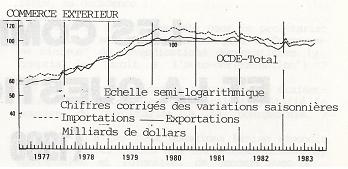

Les grands pays capitalistes vont assurer de plus en plus directement les basses besognes de l'affrontement militaire entre rivaux impérialistes qui s’étaient poursuivi par petits pays interposés. Dans les années 1970, les grandes puissances ont tendu à ralentir 1’accélération des dépenses militaires, déléguant leur rôle de gendarme à leurs alliés du tiers-monde face au bloc russe. Cependant, ce ralentissement relatif n'a jamais été une diminution. Les dépenses militaires mondiales n'ont jamais cessé de croître, particulièrement dans le tiers-monde et dans le bloc de l'Est.

Après avoir tenté d'utiliser principalement leur prépondérance économique sur le marché mondial contre le bloc adverse, avec 1'accélération actuelle de la crise, les grands pays de l'Ouest sont à nouveau contraints d'accélérer leur politique d'armements.

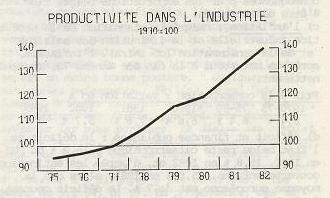

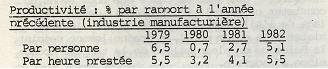

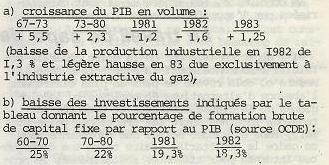

La production industrielle de ces pays tourne aujourd'hui au mieux à 75 % de ses capacités et 1'investissement se tasse : même les analystes de la bourgeoisie les plus convaincus de la "reprise" économique américaine -d'ailleurs de moins en moins nombreux- restent perplexes face au fait que cette soi-disant "reprise" s'accompagne d'une chute des investissements. La pression à la baisse du taux de profit s'accélère, et ceci d'autant plus pour les puissances industrielles que la productivité ne cesse de s'accroître.

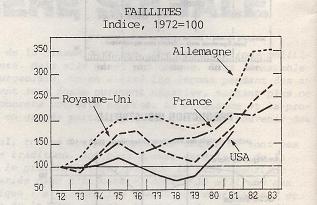

Aux Etats-Unis, y compris dans des secteurs de pointe comme l'électronique, les faillites se multiplient. Dans l'automobile et l'aéronautique, les compagnies géantes comme Chrysler, Boeing, Mac Donnell Douglas, etc. ne doivent leur survie que grâce aux commandes militaires : chars pour Chrysler, avions Awacks pour Boeing, avions de combat pour Douglas.

La France, second producteur d'armements du bloc de l'Ouest, subit un nouveau freinage sans précédent dans l'industrie -agro-alimentaire, mines, sidérurgie, électronique. La construction aéronautique est de plus en plus fusionnée entre secteur civil et militaire et dominée par les responsables nationaux de l'armement : l'aviation civile stagne (Airbus) ; le secteur militaire est le seul qui résiste encore quelque peu à la récession.

Avec les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne, le Japon prend une part grandissante dans la production d'armements, notamment dans l'électronique indispensable à la stratégie militaire actuelle. De même, l'Allemagne de l'Ouest, qui, tout comme le Japon, est un pays soi-disant à "bas profil" en matière militaire, dépense autant que la France dans ce domaine.

De plus, les chiffres officiels ne dévoilent qu'une partie de ce qui est réellement consacré à l'armement. En 1981 par exemple, 25 % de la recherche mondiale étaient officiellement consacrés au domaine militaire ; en fait, 90 % des programmes de recherche sont sous le contrôle de l'armée. Tous les "progrès techniques" dans la société civile ne sont que des retombées de l'industrie des armes. En informatique par exemple, les standards internationaux de programmation scientifique ou de gestion sont décidés par le Pentagone.

La crise ouverte révèle que c'est toute l'économie capitaliste qui est orientée vers la guerre, une économie de guerre qui n'est plus capable d'assurer l'accumulation du capital, et moins encore de développer une quelconque satisfaction des besoins humains. Au contraire, la proportion d'investissements dans les moyens de destruction ne cesse d'augmenter : selon la Banque Mondiale, 10 % des dépenses mondiales d'armements représentent ce que coûterait la résolution du problème de la faim dans le monde ; ces dépenses atteignent aujourd'hui la somme astronomique de plus d'un million de dollars... par minute.

LES DEPENSES MILITAIRES ACCELERENT LA CRISE DU CAPITALISME

"Les armes ont cette particularité majeure de posséder une valeur d'usage qui ne leur permet en aucun cas d'entrer sous quelque forme que ce soit dans le processus de production. Une machine à laver peut servir à reconstituer la force de travail, tout comme du pain ou des chemises. Par le contenu de leur valeur d'usage, ces biens peuvent servir comme capital sous la forme de capital variable. Un ordinateur, une tonne de fer ou une machine à vapeur, en tant qu'ils sont des moyens ou des objets de travail peuvent fonctionner comme capital sous forme de capital constant. Mais des armes ne peuvent que détruire ou rouiller". ("La décadence du capitalisme", p. 75, brochure du CCÏ).

Même pour les pays exportateurs l'armement constitue aujourd'hui moins que jamais un palliatif à la crise. Le coût de l'armement grève la compétitivité de chaque capital national comme en témoigne l'insistance des Etats-Unis à réarmer le Japon et l'Allemagne pour pousser à répartir ce coût.

De plus, la concurrence s'exacerbe sur le marché des armes. Les pays acheteurs deviennent à leur tour des concurrents dans beaucoup de domaines :

"Il est devenu pratiquement impossible d'obtenir des contrats à l'exportation sans accepter de rétrocéder aux clients une partie du savoir-faire". (L'Expansion, p.83, 1er déc.83).

Enfin, les achats ne peuvent se faire que grâce à des prêts des grandes puissances que de plus en plus de pays sont totalement incapables de rembourser. L'armement ne permet pas de retarder les effets de la crise : il ne sert qu'au maintien et à l'accentuation des positions stratégiques dans la rivalité entre Est et Ouest derrière les chefs de file des deux blocs : URSS et USA.

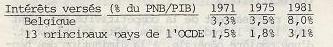

De même que l'URSS fait payer son armement par ses alliés, les USA font payer leur armement grâce à la place particulière du dollar comme monnaie refuge internationale. En drainant par des taux d'intérêts élevés les capitaux spéculatifs sur le dollar les USA font financer leur déficit budgétaire par les autres pays ; de plus,du fait du renchérissement du dollar,ils payent moitié prix leurs achats à ces pays. En 1982, le déficit budgétaire ([1] [3]) américain correspond d'ailleurs exactement au budget de la défense nationale (Survey of Current Business, 7/83). La "reprise" américaine ne repose que sur l'utilisation de la planche à billets, sur du papier, et la pression inflationniste que cela va inévitablement engendrer mène vers une nouvelle poussée d'hyper-inflation menaçant le système monétaire international, danger contre lequel précisément la bourgeoisie avait du réorienter sa politique à la fin des années 1970.

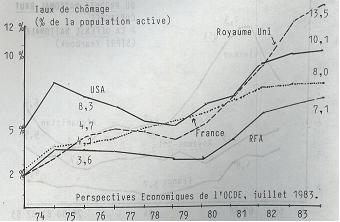

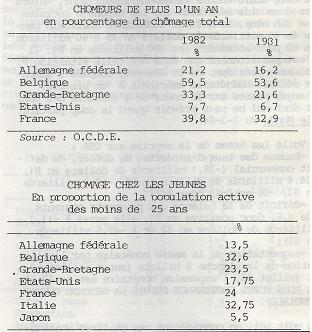

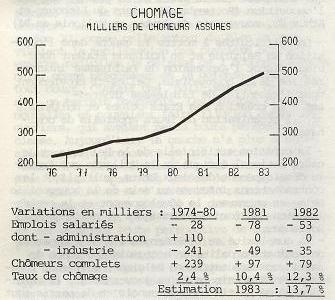

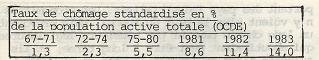

Mais c'est dans l'extension du chômage massif que le capitalisme signe sa faillite complète. Alors qu'avant la 2ème guerre mondiale la production d'armements avait permis une résorption spectaculaire du chômage -de 5 331 000 à 172 000 chômeurs aux USA entre 1933 et 1938, de 3 700 000 à 200 000 en Allemagne-, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avec le gigantesque accroissement de la productivité des techniques de pointe, le niveau du réarmement actuel des grands pays industrialisés n'a d'effet que négligeable sur le chômage. Celui-ci n' a cessé d ' augmenter et ne peut que s ' accélérer.

Moins que jamais la production d'armements ne fournit un véritable débouché pour le capitalisme. Elle devient une charge de plus en plus lourde pour chaque économie nationale.

MG.

Récent et en cours:

- Crise économique [5]

Débat avec Battaglia Comunista sur les thèses de son 5ème congrès

- 2517 lectures

COURS HISTORIQUE: LES ANNEES 80 NE SONT PAS LES ANNEES 30

Savoir dans quel sens se dessine 1'histoire, vers où va la société : allons-nous vers une nouvelle guerre mondiale ? Allons-nous, au contraire, vers des affrontements de classe qui poseront la question de la révolution prolétarienne ?

C'est là une question de base, fondamentale, pour quiconque prétend jouer un rôle actif et conscient dans la lutte de classe.

C'est pourquoi, lors de ses congrès, une organisation politique prolétarienne consacre toujours une bonne partie de ses travaux à l'analyse de la situation mondiale, cherchant à cerner le mieux possible quelle est la dynamique générale du rapport de force entre les classes.

Battaglia Comunista (Parti Communiste Internationaliste), a tenu au début de novembre 82 son 5ème Congrès et vient de rendre publics ses travaux dans le n°7 de sa revue Prometeo de juin 1983. La question y est abordée même si c'est en partie pour affirmer qu'on ne peut pas répondre à ce genre de questions

B.C a affirmé dans un texte récent (distribué à la réunion publique du CCI à Naples, en juillet 83) qu'il considère les thèses du dit congrès comme une contribution au débat dans le milieu révolutionnaire et qu'elles"attendent encore d'être discutées dans leur substance politique". Nous ne pouvons discuter ici de toutes les questions abordées par le congrès de B.C ("crise et impérialisme", "tactique d'intervention du parti révolutionnaire la "phase de transition du capitalisme au communisme") sous peine de rester sommaires. Nous nous tiendrons, dans cet article, à la question du cours historique actuel et à ce qui s'en dégage au travers des thèses du congrès de B.C.

PEUT-ON ALLER EN MEME TEMPS VERS LA GUERRE MONDIALE ET VERS LA REVOLUTION ?

A la question de savoir quelle est la perspective actuelle pour la lutte de classe, Battaglia répond que tout ce qu'on peut dire pour le moment c'est que ce sera peut-être la guerre, peut-être la révolution, peut-être les deux. Il n'y a, d'après B.C, aucun élément sérieux qui permette d'affirmer que l'une de ces issues soit plus probable que les autres. Voici un exemple de comment elle formule cette idée.

"L'effondrement général de 1'économie se traduit de façon immédiate par 1'alternative : guerre ou révolution. Mais la guerre elle-même en marquant un virage en soi catastrophique dans la crise du capitalisme et un brusque bouleversement dans les échafaudages superstructures du système, ouvre les possibilités de1'effondrement de ceux-ci et donc 1'ouverture, au sein-même de la guerre, d'une situation révolutionnaire et de la possibilité d'affirmation du parti communiste. Les facteurs qui déterminent 1'éclatement social, au sein duquel le parti trouvera les conditions de sa croissance rapide et de son affirmation, que ce soit dans la période qui précède le conflit, pendant le conflit ou immédiatement après celui-ci, ne sont pas quantifiables. On ne peut donc pas déterminer a priori à quel moment un tel éclatement aura lieu (exemple polonais). " Tactique d'intervention du parti révolutionnaire/ Prometeo, juin 83.

B.C part d'une idée de base juste et importante: il n'y a pas de "troisième issue". L'alternative est guerre ou révolution et il n'y a aucune possibilité pour le capitalisme de reprendre désormais un nouveau développement économique dans la paix. C'est important, entre autres, face au flot d'illusions "pacifistes" que la bourgeoisie déverse sur le prolétariat des pays industrialisés. Mais, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est insuffisant comme détermination d'une perspective.

Battaglia dit : "Les facteurs qui déterminent 1'éclatement social (...) ne sont pas quantifiables. On ne peut donc pas déterminer a priori à quel moment un tel éclatement aura lieu".

Mais, ce dont il s'agit ce n'est pas de déterminer le jour et l'heure d'une éventuelle révolution prolétarienne, mais plus simplement et plus sérieusement de savoir si la bourgeoisie mondiale dispose des moyens de conduire le prolétariat des pays industrialisés à une troisième guerre mondiale ou bien si, au contraire, non embrigadée et poussée par la crise, la classe ouvrière se prépare à des affrontements qui poseront la question de la révolution communiste mondiale.

En disant que la situation révolutionnaire peut se produire avant, pendant ou après une prochaine guerre, Battaglia s'avoue incapable de se prononcer sur la perspective historique actuelle.

B.C justifie cette incapacité en disant que la situation de crise économique peut conduire simultanément à l'une ou à l'autre issue historique.

Il y aurait en quelque sorte deux tendances parallèles et ayant des chances égales de se concrétiser l'une corme l'autre. Il est vrai que du point de vue objectif, la crise économique exacerbe simultanément les antagonismes d'intérêt entre les classes sociales et les antagonismes entre puissances capitalistes rivales. Mais l'aboutissement de l'un ou l'autre de ces antagonismes dépend en dernière instance d'un seul et même facteur: la conscience et la pratique du prolétariat.

C'est la même classe, la classe exploitée, qui, soit s'affirme comme protagoniste de la révolution, soit, disloquée, sert de chair à canon et de producteur des moyens matériels de la guerre impérialiste.

L'état d'esprit, la conscience d'une classe, prête à bouleverser 1'ordre social capitaliste et à bâtir une nouvelle société est radicalement différent de celui qui caractérise des ouvriers atomisés, brisés, "solidaires" de leur classe dominante au point d'accepter de s'entretuer sur les champs ide bataille au nom de"leurs" patries respectives. Marcher avec des drapeaux rouges vers la construction d'une humanité unifiée, ce n'est pas la même chose que marcher en rangs par quatre derrière un drapeau national pour égorger les prolétaires du ploc impérialiste adverse. La classe ouvrière ne peut pas partager en même temps ces deux états d'esprit qui s'excluent totalement.

C'est là une évidence que certainement Battaglia accepterait sans réticences. Mais ce qu'elle semble ignorer c'est que les processus qui conduisent à l'une ou l'autre de ces situations s'excluent tout autant.

Le processus qui conduit vers 1'issue révolutionnaire est caractérisé par un dégagement croissant du prolétariat de l'emprise de l'idéologie dominante et un développement de sa conscience et de sa combativité ; celui qui conduit vers la guerre, à l'inverse, se traduit par une adhésion croissante des ouvriers aux valeurs capitalistes ( et à leurs représentants politiques et syndicaux ) et par une combativité qui, soit tend quasiment à disparaître, soit ne s'exprime que dans une perspective politique totalement contrôlée par la bourgeoisie.

Ce sont là deux processus bien différents, antagoniques, s'excluant aussi l'un l'autre.

Quiconque analyse l'histoire en sachant voir le rôle de protagoniste central du prolétariat, sait que la marche vers la guerre ne peut pas être la même que la marche vers des situations révolutionnaires.

Affirmer que les deux processus peuvent se dérouler simultanément sans que l'on puisse déterminer quelle tendance tend à l'emporter, c'est tout simplement raisonner en mettant entre parenthèses, en faisant abstraction de la classe révolutionnaire, de sa conscience et de sa combativité.

COMMENT RECONNAITRE LE COURS VERS LA GUERRE ?

Battaglia clame aujourd'hui être le seul héritier authentique des acquis de la Fraction de la Gauche Italienne pendant l'entre deux guerres. Mais un des mérites principaux de ce dernier courant,qui a traversé sur un terrain de classe la période noire de la contre-révolution triomphante,n'est autre que sa capacité à avoir reconnu lucidement le recul de la révolution dès les années 20 et l'ouverture d'un cours vers la guerre dans les années 30. S'il a été capable de voir dans la guerre d'Espagne et dans les grèves de 36 en France non pas "le début de la révolution en Europe", comme un Trotski pouvait le croire, mais des moments qui s'inscrivaient déjà dans une marche vers la guerre mondiale, c'est parce qu'il avait su raisonner en termes de cours historique et replacer les événements particuliers immédiats dans la dynamique globale du rapport de forces entre classes au niveau historique et mondial. Il suffit de se pencher sur l'histoire des périodes qui ont précédé les deux guerres mondiales pour voir à quel point ces événements majeurs n'ont pas éclaté comme des éclairs dans un ciel bleu, mais furent le résultat d'un processus de préparation au cours duquel la conscience du prolétariat fut systématiquement détruite par la bourgeoisie jusqu'à permettre l'embrigadement des prolétaires.

La Gauche Communiste de France, en 1945, en reprenant la méthode qui fut celle de la Gauche Italienne donna un remarquable résumé de ce que fut ce processus de préparation à la guerre :

"C'est l'arrêt de la lutte de classe, ou plus exactement la destruction de la puissance de classe du prolétariat, la destruction de sa conscience, la. déviation de ses luttes que la bourgeoisie parvient à opérer par l'entremise de ses agents dans le prolétariat, envidant ses luttes de leur contenu révolutionnaire, en les engageant sur les, rails du réformisme et du nationalisme, qui est la condition ultime et décisive de 1'éclatement de la guerre impérialiste.

Ceci doit être compris non d'un point de vue étroit et limité d'un secteur national isolé, mais internationalement.

Ainsi, la reprise partielle, la recrudescence de luttes et de mouvements de grèves constaté en 1913 en Russie ne diminue en rien notre affirmation. A regarder les choses de plus près, nous verrons que la puissance du prolétariat international à la veille de 1914, les victoires électorales, les grands partis sociaux-démocrates et les organisations syndicales de masse, gloire et fierté de la Deuxième Internationale, n'est aient qu'une apparence, une façade cachant sous son vernis le profond délabrement idéologique. Le mouvement ouvrier, miné et pourri par 1'opportunisme régnant en maître devait s'écrouler comme un château de cartes devant le premier souffle de guerre.

La réalité ne se traduit pas dans la photo chronologique des événements. Pour la comprendre, il faut saisir le mouvement sous-jacent, interne, les modifications profondes qui se sont produites avant qu'elles n'apparaissent à la surface et soient enregistrées par des dates.

On commettrait une grave erreur en voulant rester fidèle à 1'ordre chronologique de 1'histoire et présenter la guerre de 1914 comme la cause de 1'effondrement de la 2ème Internationale quand. en réalité, l'éclatement de la guerre fut directement conditionné par la dégénérescence opportuniste préalable du mouvement ouvrier international. Les fanfaronnades de la phrase internationaliste se faisaient sentir d'autant plus extérieurement qu'intérieurement triomphait et dominait la tendance nationaliste. La guerre de 1914 n'a fait que mettre en évidence, au grand jour, 1'embourgeoisement des partis de la 2ème Internationale, la substitution de leur programme révolutionnaire initial, par l'idéologie de l'ennemi de classe, leur rattachement aux intérêts de la bourgeoisie nationale.

Ce processus interne de destruction de la conscience de classe a manifesté son achèvement ouvertement dans 1'éclatement de la guerre de 1914 qu'il a conditionné.

L'éclatement de la seconde guerre mondiale était soumis aux mêmes conditions.

On peut distinguer trois étapes nécessaires et se succédant entre les deux guerre impérialistes.

La première s'achève avec 1'épuisement de la grande vague révolutionnaire de 1'après 17 et consiste dans une suite de défaites de la révolution dans plusieurs pays, dans la défaite de la gauche exclue de l'IC où triomphe le centrisme et l'engagement de l'URSS dans une évolution vers le capitalisme a travers de la théorie de la pratique du "socialisme en un seul pays".

La deuxième étape est celle de 1'offensive générale du capitalisme international parvenant à liquider les convulsions sociales dans le centre décisif où se joue 1'alternative historique du capitalisme/socialisme:1'Allemagne par 1'écrasement physique du prolétariat et 1'instauration du régime hitlérien jouant le rôle de gendarme en Europe. A cette étape correspond la mort définitive de l'IC et la faillite de l'opposition de gauche de Trotski qui, incapable de regroupe le énergies révolutionnaires, s'engage dans la coalition de la fusion avec des groupements et des courants opportunistes de la gauche socialiste, s'oriente vers des pratiques de bluff et d'aventurisme en proclamant la formation de la 4ème Internationale.

La troisième étape fut celle du dévoiement total du mouvement ouvrier des pays "démocratiques". Sous le masque de défense des "libertés" et des "conquêtes" ouvrières menacées par le fascisme, on a, en réalité, cherché à faire adhérer le prolétariat à la défense de la démocratie, c'est-à-dire de la bourgeoisie nationale, de sa patrie capitaliste. L'anti-fascisme était la plateforme, 1'idéologie moderne du capitalisme que les partis traîtres au prolétariat employaient pour envelopper la marchandise putréfiée de la défense nationale.

Dans cette troisième étape s'opère le passage définitif des partis dits communistes au service de leur capitalisme respectif, la destruction de la conscience de classe par l'empoisonnement des masses, par 1'idéologie anti-fasciste, 1'adhésion des masses la future guerre impérialiste au travers de leur mobilisation dans les "fronts populaires", les grèves dénaturées et déviées de 1936. La guerre anti-fasciste espagnole, la victoire définitive du capitalisme d'Etat en Russie se manifestant entre autres, par la répression féroce et le massacre physique de toute velléité de réaction révolutionnaire, son adhésion à la SDN, son intégration dans un bloc impérialiste et 1'instauration de 1'économie de guerre en vue de la guerre impérialiste se précipitant. Cette période enregistre également la liquidation de nombreux groupes révolutionnaires et des Communistes de Gauche surgis de la crise de l'IC et qui, au travers de 1'adhésion à l'idéologie anti-fasciste à la défense de "l'Etat ouvrier en Russie", sont happés dans 1'engrenage du capitalisme et définitivement perdus en tant qu'expression de la vie de la classe. Jamais l'histoire n'a encore enregistré pareil divorce entre la classe et les groupes qui expriment ses intérêts et sa mission. A l’avant-garde se trouve dans un état d'absolu isolement et réduite quantitativement à de petits îlots négligeables.

L'immense vague de la révolution jaillie à la fin de la première guerre impérialiste a jeté le capitalisme international dans une telle crainte qu 'il a fallu cette longue période de désarticulation des bases du prolétariat pour que la condition soit requise pour le déchaînement de la nouvelle guerre impérialiste mondiale". Rapport à la Conférence de juillet de la Gauche Communiste de France.( 1945)

Comme on le voit, le cours historique qui conduit à la guerre a des manifestations spécifiques, prolongées dans le temps et reconnaissables - même si elles ne sont pas "quantifiables" comme le voudrait Battaglia- pour pouvoir se risquer à se prononcer.

On peut, peut-être, affirmer qu'il n'est pas toujours aisé de reconnaître un tel processus, mais c'est tourner le dos aux responsabilités des révolutionnaires, c'est se résigner à l'impuissance et à l'inutilité que de prétendre qu'il est, de façon générale, impossible de déterminer le cours historique.

COMMENT RECONNAITRE LE COURS VERS DES AFFRONTEMENTS DE CLASSE DECISIFS ?

Le processus qui conduit à la création de situations révolutionnaires est très différent de celui qui conduit à la guerre . La marche vers la guerre est un mouvement qui ne rompt pas avec la logique même du système dominant.

Pour les prolétaires, aller à la guerre, c'est aller au bout de leur soumission au capital sur tous les plans... jusqu'au sacrifice de la vie elle-même. Il n'y a pas de changement fondamental dans le rapport entre classe dominante et classe exploitée. Le rapport "normal", dans"les règles de l'ordre" est simplement poussé à une de ses formes les plus extrêmes.

En réalité, le cours qu'on pourrait appeler 'normal ' de la société capitaliste est vers la guerre. La résistance de la classe ouvrière qui peut remettre en cause ce cours apparaît comme une sorte "d'anomalie", comme allant à "contre-courant" d'un processus organique du monde capitaliste. C'est pour cela que, si on examine les huit décennies de notre siècle, on en trouvera à peine un peu plus de deux, au cours desquelles le rapport de forces aura été suffisamment en faveur du prolétariat, pour qu 'il puisse barrer le chemin à la guerre impérialiste (1905-12, 1917-23, 1968-80) ". (Revue Internationale n°21, 2ème trimestre 1980, "Révolution ou guerre").

En ce sens, le cours de montée de la lutte de classe est beaucoup plus fragile, instable et heurté que celui vers la guerre. De ce fait, il peut être interrompu et renversé par une défaite décisive face à la bourgeoisie, alors que le cours vers la guerre ne peut être interrompu, éventuellement, que par la guerre elle-même.

" Alors que le chemin de la victoire est unique pour le prolétariat : 1'affrontement armé et généralisé contre la bourgeoisie; celle-ci dispose de divers moyens pour défaire son ennemi : soit en épuisant la combativité dans des impasses (c'est la tactique présente de la gauche), soit en l'écrasant paquet par paquet (comme en Allemagne 1919 et 1923), soit en l'écrasant physiquement lors d'un choc frontal (qui est toutefois le type d'affrontement le plus favorable au prolétariat)." (ibid.)

Cours vers la révolution et cours vers des affrontements de classe décisifs.

C'est pour tenir compte de cette "réversibilité" du cours vers la révolution que, lorsque nous cherchons à rendre compte de la situation présente, nous préférons parler de "cours vers des affrontements de classe".

" L'existence d'un cours à 'l'affrontement de classe' signifie que la bourgeoisie n'a pas les mains libres pour déchaîner une nouvelle boucherie mondiale ; auparavant, elle devra affronter et battre la classe ouvrière. Mais cela ne préjuge pas de 1'issue de cet affrontement, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser ce terme plutôt que celui de 'cours à la révolution'. (Revue Internationale n° 35, Résolution sur la situation internationale, 5ème Congrès du CCI).

C'est pour cela que nous employons moins le terme de "cours vers la révolution"... et non parce que nous aurions bouleversé notre analyse sur la question du cour actuel, comme le prétend Battaglia dans un souci de fausse polémique qui évite les vraies questions (cf. la réponse publique à notre "Adresse aux groupes politiques prolétariens" du 5ème Congrès du CCI).

Le terme de cours vers la révolution se justifie essentiellement en fonction de la nécessité d'affirmer qu'il n'y a pas de troisième issue en dehors du dilemme : guerre ou révolution. Mais, sans autre précision, cette formulation peut laisser entendre une conclusion qui, elle, ne peut être affirmée avec certitude, du moins au stade actuel du développement du cours historique : nous savons que nous allons vers des affrontements de très grande ampleur entre prolétariat et bourgeoisie qui, une fois encore poseront la question de la révolution, et non vers la guerre. Mais on ne peut préjuger de l'issue de cet affrontement.

La révolution PENDANT la guerre ?

L'histoire fournit beaucoup plus d'exemples de situations où le rapport de forces est totalement en faveur de la classe dominante que de périodes où le prolétariat a ébranlé ou limité réellement son pouvoir. De ce fait, il y a moins de références historiques pour définir les caractéristiques de ce que peut être le cheminement vers des affrontements révolutionnaires que dans le cas d'un cours vers la guerre. Et cela est d'autant plus vrai que l'expérience des mouvements révolutionnaires prolétariens importants dans le passé s'est généralement inscrite dans des guerres ou immédiatement après (la Commune de Paris 1871, 1905 et 1917 en Russie, 1918-19 en Allemagne). Or, la guerre crée des conditions telles que, même si, comme en 1914-18, elle provoque le développement d'une vague de luttes révolutionnaires, celle-ci ne parvient pas - du fait même de la guerre - à devenir véritablement internationale.

La guerre peut provoquer des mouvements révolutionnaires et cela de façon extrêmement rapide :

les premières grèves significatives en Russie et en Allemagne ont lieu en 1915 et 1916 ; la révolution éclate "à peine" deux ou trois ans après. Deux ou trois ans qui sont cependant des périodes de guerre mondiale, d'histoire accélérée qui équivalent, au niveau du rapport entre les classes, à des décennies d'exploitation et de crise "pacifique" .

Cependant, ".cette même guerre impérialiste (1914-18) portait e elle toute une série d'obstacles à la généralisation des luttes révolutionnaires à 1'échelle mondiale :

- la division entre pays belligérants et pays "neutres" : dans ces derniers pays, le prolétariat ne subit pas de dégradation massive de ses conditions de vie;

- la division entre"pays vainqueurs" et "pays vaincus": dans les premiers, le prolétariat a été le plus souvent une proie facile pour la fierté chauvine déversée massivement par la bourgeoisie; dans les seconds si la démoralisation nationale créait de meilleures conditions pour le développe ment de 1 'internationalisme, elle ne fermait pas la porte, au contraire, au développement de sentiments de revanche (cf. le "national bolchevisme" en Allemagne) ;

- face à un mouvement révolutionnaire né de la guerre impérialiste, il restait comme recours à la bourgeoisie d'interrompre celle-ci (cf. Allemagne en novembre 1918) ;

- une fois la guerre impérialiste terminée, la possibilité de reconstruction qui s'offre au capitalisme et donc d'une certaine amélioration du fonctionnement de son économie a brisé 1'élan prolétarien en le privant de son aliment de base : la lutte économique et le constat de faillite du système.

Par contre,le développement progressif d'une crise générale de l'économie capitaliste, s'il ne permet pas une prise de conscience aussi rapide des véritable enjeux de la lutte ni de la nécessité de 1'internationalisme, élimine cependant les obstacles énumérés ci-dessus en se sens :

- qu'il tend à mettre le prolétariat de tous les pays sur un même plan : la crise mondiale n'épargne aucune économie nationale,

- qu'il n'offre à la bourgeoisie aucune porte de sortie sinon celle d'une nouvelle guerre impérialiste qu'elle ne pourra déchaîner tant que le prolétariat n'aura pas été battu". (Revue Internationale numéro 26, 3ème trimestre 81, "Résolution sur la lutte de classe" du 4ème Congrès du CCI).

L'histoire ne peut donc fournir toutes les caractéristiques de ce que peut être un cours ascendant de lutte en une période comme l'actuelle, caractérisée non par la guerre mais par un lent enfoncement de la société dans la crise économique.

On peut cependant identifier un tel cours, premièrement de façon "négative", c'est-à-dire par le fait qu'il ne possède pas les caractéristiques essentielles du cours vers la guerre ; deuxièmement, par le fait qu'il est marqué aussi bien par un dégagement de la part du prolétariat de l'emprise de l'idéologie dominante que par un développement de sa propre conscience et combativité de classe.

LE COUPS HISTORIQUE ACTUEL

Le 5ème congrès de Battaglia ne se prononce pas véritablement sur les perspectives de la lutte de classe. Il maintient un flou tout comme le 2ème congrès du PCInt. en. 1948 sur la rnême question. (Voir article dans ce numéro). Mais à propos de la situation actuelle les thèses du congrès affirment : "Si aujourd'hui le prolétariat, face à la gravité et aux coups subis par les attaques répétées de la bourgeoisie, ne s 'est vas encore montré en mesure de répondre, cela signifie seulement que le long travail de contre-révolution mondiale est encore à 1'oeuvre au sein des consciences ouvrières". (Synthèse du rapport de politique générale)

Battaglia n'a jamais compris l'importance de la rupture historique avec la contre-révolution que constitua la vague de grèves ouverte par 1968 en France. B.C considère qu'en réalité aujourd'hui, tout comme dans les années 30, "le long travail de la contre-révolution mondiale est encore à 1'oeuvre au sein des consciences ouvrières".

Dans une grande mesure B.C ne voit pas encore la différence qualitative qu'il y a entre les années 80 et les années 30. Elle ne perçoit pas comment le fait que la crise économique détruise systématiquement les mystifications idéologiques qui écrasent le prolétariat et qui ont permis dans le passé de l'embrigader dans la guerre, crée des conditions historiques qualitativement différentes pour la lutte prolétarienne.

"Le fait - disent les thèses du 5ème congrès de B.C. - d'avoir cédé pendant des décennies à l'opportunisme, en un premier temps, à la contre-révolution des partis centristes ensuite, le fait d'avoir subi le poids de 1'écroulement des mythes politiques comme celui de la Russie et de la Chine, la frustration d'espérances émotivo-politiques comme celles créées artificiellement avec la guerre du Viêt-Nam, a engendré dans le choc avec cette vaste et destructrice crise économique, un prolétariat fatigué et déçu, mais pas pour autant vaincu définitivement ". (idem)

Il est normal que B.C. constate, au moins, que depuis la 2ème guerre mondiale le prolétariat n'a pas été massivement écrasé et n'est pas "vaincu définitivement". Mais au delà de cette constatation B.C. ne continue à voir dans le prolétariat et ses luttes que le "long travail de la contre-révolution", la fatigue et la déception.

Qu'en est-il en réalité ?

Comme on l'a vu précédemment, l'existence d'une combativité ouvrière ne suffit pas à caractériser un cours vers des affrontements révolutionnaires : les luttes à la veille de la 1ère guerre mondiale, imbues d'esprit réformiste, d'illusions sur la démocratie et sur une intarissable prospérité capitaliste, celles de la 2ème moitié des années 30 détournées et annihilées dans l'impasse de"l'anti-fascisme" et donc de la défense d'un capitalisme "démocratique", démontrent que sans développement de la conscience prolétarienne la combativité de classe ne suffit pas à entraver le cours vers la guerre.

Depuis la fin des années 60, la combativité ouvrière a connu aux quatre coins de la planète, à travers des périodes de recul et de reprise, un renouveau qui tranche sans équivoque avec les périodes précédentes. De Mai 68 en France à la Pologne de 1980-81 la classe ouvrière a démontré que loin d'être déçue et fatiguée, elle possédait des potentialités de combat intactes et qu'elle savait les rendre effectives.

Mais qu'en est-il au niveau de sa conscience ?

On peut ici distinguer deux processus qui, tout en étant étroitement liés n'en sont pas pour autant identiques. Il y a d'une part le développement de la conscience prolétarienne par son dégagement de l'emprise de l'idéologie dominante et, d'autre part, le développement "en positif" de cette conscience par l'affirmation de 1'autonomiefde l'unité et de la solidarité de classe.

Sur le premier plan, la crise économique et ses effets dévastateurs qu'aucun régime, d'Est ou d'Ouest, aucun parti au gouvernement de droite ou de gauche ne parvient à enrayer, ont porté les plus rudes coups aux mystifications bourgeoises sur la possibilité d'un capitalisme éternellement prospère et pacifique, sur le "Welfare state", sur la nature ouvrière des pays de l'Est et autres régimes soi-disant "socialistes", sur la démocratie bourgeoise et le vote comme moyen de "changer les choses", sur le chauvinisme et le nationalisme dans les pays les plus industrialisés, sur la nature ouvrière des partis de gauche et leurs centrales syndicales... (nous renvoyons nos lecteurs à nos textes qui ont plus largement développé cette question, en particulier "le cours historique", rapport adopté par le 3ème congrès du CCI -Revue Internationale N° 18, 3ème trimestre 1979).

Sur le 2ème plan, le développement "en positif" de la conscience de classe, celui-ci ne peut être évalué qu'en regard des manifestations de lutte ouverte du prolétariat considérées non pas de façon locale ou statique mais dans leur dynamique au niveau mondial. Or, les luttes des 15 dernières années de mai 68 aux grèves du secteur public en Belgique en septembre 83, si elles n'ont pas encore atteint des degrés de conscience révolutionnaire généralisée -ce qu'il serait enfantin de leur exiger au stade actuel de leur développement- n'en sont pas moins marquées par une nette évolution vers l'autonomie à l'égard des appareils d'encadrement de la bourgeoisie (syndicats, partis de gauche) et vers des formes d'auto organisation et d'extension de la lutte. Le seul fait que la bourgeoisie soit de plus en plus systématiquement contrainte d'avoir recours au "syndicalisme de base", surtout dans les "pays démocratiques" pour contenir et dévoyer la combativité ouvrière, parce que le mouvement de désyndicalisation s'accélère et que les directions syndicales sont de moins en moins capables de se faire obéir, suffit à lui seul à démontrer le sens de la dynamique de la conscience ouvrière. Contrairement à ce qui s'est produit dans les années 30, où les luttes se sont accompagnées d'un développement du syndicalisme et de l'emprise des forces bourgeoises sur le mouvement, les luttes de notre époque tendent à affirmer leur autonomie et leur capacité d'extension par dessus les barrières que ces forces leur opposent.

Il reste, bien sûr, encore un long chemin à parcourir au prolétariat pour parvenir à l'affirmation de sa conscience révolutionnaire pleinement épanouie. Mais s'il faut attendre que ce point soit atteint pour se prononcer sur le sens du mouvement actuel, -comme semble le faire Battaglia -il faut renoncer à toute analyse sérieuse du cours historique présent.

Le 5ème congrès de B.C semble avoir consacré beaucoup d'efforts à l'analyse de la crise économique actuelle. Et c'est là un aspect important pour la compréhension de l'évolution historique présente -à la condition toutefois que cette analyse soit correcte, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais la meilleure analyse économique devient inutile pour une organisation révolutionnaire si elle ne s'accompagne pas d'une juste appréciation de la dynamique historique de la lutte de classe. Et dans ce domaine le congrès de B.C se présente avec plus de 40 ans de retard.

A en juger par les travaux de son 5ème congrès, tout indique, que Battaglia, au niveau de son analyse de la lutte de classe, n'est pas encore entrée dans les années de vérité, les années 80.

R.V.

Courants politiques:

Questions théoriques:

A propos de l'adresse aux groupes politiques prolétariens du 5eme congres du CCI

- 2490 lectures

REPONSE AUX REPONSES

A son 5ème Congrès International,le CCI a adressé à tout le milieu politique prolétarien un Appel (cf. Revue Internationale n°35) pour qu'il prenne conscience de ses responsabilités dans la gravité de la situation historique actuelle. Les contradictions destructrices du système capitaliste, aiguisées par la crise mondiale, précisent chaque jour davantage 1'alternative devant la classe ouvrière : guerre ou révolution. "Mais 1'avant-garde politique du prolétariat, au lieu de servir de phare dans la tourmente sociale qui se développe, est au contraire souvent ballottée par les événements incapable de dépasser son éparpillement et son sectarisme qui sont le legs de la contre-révolution." (Adresse du 5ème Congrès).

L'"Appel" du CCI ne contient pas de solution miracle à cette situation. Nous avons voulu insister sur le fait que 1'intervention dans les luttes et surtout la préparation aux combats futurs "ne sauraient être assurées par une simple somme d'efforts de chaque groupe pris individuellement. Il s'agit d'établir une coopération consciente entre toutes les organisations non pas pour réaliser des regroupements hâtifs, artificiels, mais pour engendrer une volonté et une démarche qui donnent toute son importance à un travail systématique de débats, de confrontations fraternelles entre forces politiques prolétariennes". (Ibid.).

Nous avons dit clairement dans l "Adresse" : "l'heure n'est pas venue pour l'appel à des nouvelles conférences des groupes communistes." Après l'échec des Conférences Internationales de 1977 à 1980, il s'agit aujourd'hui d'en tirer les leçons et poursuivre par d'autres moyens le débat sur les questions politiques qui restent à clarifier, notamment la question sur laquelle les Conférences se sont disloquées sans clarté réelle : le rôle, la fonction du futur parti du prolétariat.

Nous allons répondre ici brièvement aux propositions qui nous ont été faites et aux arguments mis en avant par ceux qui ont répondu.

Il faut dire tout de suite que le fait même que des organisations politiques aient ressenti le besoin de répondre et de s'expliquer est déjà une chose positive. Nous sommes contents de constater que les organisations politiques du prolétariat ne sont pas sourdes.

Mais les révolutionnaires ont beau être optimistes par nature, nous avons parfois la fâcheuse impression que les réponses à 1'"Adresse" expriment moins une conviction profonde qu'une réaction "réflexe" : on sauve la face en répondant mais on se lave les mains par ailleurs en n'allant pas au POND de la question. On continue à penser dans son for intérieur : si d'autres organisations ont des problèmes, tant mieux ! Qu'elles débarrassent le plancher au plus vite. Chacun construit "son" parti et défend "son" territoire. On est pour la confrontation des positions politiques, bien sûr, mais c'est plutôt un "pourquoi pas". On ne la considère pas comme une nécessité vitale, une activité à part entière.

On se réveille à la nécessité de penser ou agir collectivement seulement quand il y a des événements ponctuels, mais comme activité systématique, comme préoccupation constante, on ne comprend toujours pas.

On continue à opposer l'intervention dans la classe" à l'intervention "dans le milieu", cette dernière étant vue comme une activité annexe, voire stérile, même si on ne le dit pas à haute voix. Pourtant, si les groupes politiques étaient réellement convaincus que :

- la conscience de classe ne vient pas de l'extérieur de la classe elle-même et n'est pas injectée de dehors comme le prétend la position léniniste de "Que faire ?" ;

- la classe ouvrière donne naissance à son milieu politique pour que les idées de la classe puissent s'exprimer et se clarifier ; alors, tous les groupes comprendraient dans les faits, et pas seulement dans des phrases, que les débats dans le milieu sont le reflet des besoins de la classe. Ils comprendraient que les discussions ne sont pas superflues et que les thèmes de débat ne sont pas le fait du hasard. Ils comprendraient enfin que la clarification nécessaire à la classe ouvrière internationale doit aussi s'exprimer dans un mouvement vers la clarification de son milieu politique. Il ne suffit pas de faire la comptabilité des groupes en voie de disparition dans le milieu comme si on assistait à un "match" macabre : sans la clarification réelle des erreurs, le milieu dans son ensemble continuera à traîner des incompréhensions qui nuiront inévitablement à la possibilité d'une révolution victorieuse.

Aujourd'hui, on reconnaît qu'une décantation de grande envergure se produit dans le milieu politique. Les groupes politiques sont bien obligés de se rendre à l'évidence. Mais ils sont passifs face à ce processus. Ils ne reconnaissent pas la nécessité d'une clarification consciente active pour faire en sorte que cette décantation ne soit pas une pure perte. Ils ne reconnaissent pas non plus que c'est le sectarisme et la peur qui ont saboté les Conférences Internationales, empêchant le milieu politique prolétarien de s'assumer consciemment. Aujourd'hui, seule la confrontation des positions peut aider tous les groupes à évoluer vers une cohérence politique et à assurer une intervention à la hauteur des exigences historiques.

Nous avons reçu des lettres du Communist Bulletin Group (Grande-Bretagne) , du Groupe Communiste Internationaliste (Belgique), de la Communist Workers’Organisation (Grande-Bretagne) et du PCI-Battaglia Comunista (Italie) . Le Fomento Cforero Revolutionario nous promet une réponse en décembre 83. Les éléments du Groupe Volonté Communiste prévoient un bilan de leur trajectoire politique pour bientôt. En commençant par le petit bout...

COMMUNIST BULLETIN GROUP (Grande-Bretagne)

Comment distinguer le bavardage d'un discours sincère ? En s'assurant que les paroles se concrétisent par des actes en conséquence. Talk is cheap (parler n'engage à rien). Le CBG écrit : "Nous voulons exprimer notre solidarité avec la démarche et les préoccupations exprimées dans 1'Adresse. " ; "Le débat ouvert, fraternel et constant, est une nécessité matérielle pour le milieu révolutionnaire" ."Nous devons combattre pour la reconnaissance de 1'existence d'un milieu politique prolétarien.". (Lettre du CBG). Parfait ! Le seul hic -et il est de taille- c'est que, à l'origine de ce groupe,se trouve 1'ex-section du CCI d'Aberdeen (également ex-section de la CWO ; ce sont les mêmes) qui a couvert et justifié le vol du matériel et de 1 ' argent du CCI en péchant dans les eaux troubles de Chénier (Voir Revue Internationale n°28) . Ces "camarades" ont eu connaissance des manoeuvres de Chénier pendant des mois et ils ont justifié le vol une fois celui-ci accompli, comme "normal en cas de scission". Notre condamnation de ces pratiques était qualifiée de "réaction de petits bourgeois propriétaires". Jusqu'à aujourd'hui, le CBG dans son ensemble a justifié politiquement ces actes et ces prises de position. Jusqu'à aujourd'hui, il a refusé de nous rendre ce qu'il a pris lui. Dans les premiers numéros de The Bulletin, il se revendiquait de ce comportement en se vautrant dans le colportage de racontars aussi vils que stupides contre le CCI. Maintenant, (sans doute en voyant que l'attitude précédente n'a pas mené au résultat escompté) il essaye de se blanchir les mains en défendant hypocritement "la nécessité de polémiques saines". Que le ton soit hystérique ou douceâtre ne change rien au fait qu'on ne peut lire nulle part dans la presse du CBG un désaveu politique du vol qui a été à l'origine du groupe.

Comment oser parler de"solidarité", de "reconnaissance du milieu politique du prolétariat" quand le fondement n'existe pas? Le CBG a le toupet d'oser nous écrire : "L'existence de ce milieu engendre une communauté d'obligations et de responsabilités".

Mais cela se traduira en vol le jour où vous serez en désaccord avec le CBG et il justifiera le vol comme "anti-petit-bourgeois". Peut-être pourrions-nous le formuler ainsi : quand on scissionne, on peut voler ce qu'on veut, mais quand on a enfin un groupe à soi, enfin maître chez soi... 1!accession à la propriété assagit les petits voyous. Ou peut-être en ayant attiré vers eux de nouveaux camarades, les anciens espèrent-ils se cacher derrière. Changez de nom, changez de vie. Ce n'est pas sérieux. S'il y a des camarades un tant soit peu sincères dans le CBG, la moindre des choses serait qu'ils fassent un effort pour comprendre et agir en conséquence. On ne peut pas parler de reconnaître- l'existence du milieu politique dans un texte et faire le contraire dans les faits.

Quand El Oumami a scissionne du PCI en volant du matériel en France, nous avons montré une solidarité sur cette question primaire. Nous aurons à l'avenir la même attitude de défense du milieu politique prolétarien contre les attaques destructrices quel que soit le groupe concerné. Au moins dans le cas d'El Oumami, ce dernier avait-il des positions politiques gauchistes cohérentes avec ses actes. Mais qu'en est-il pour le CBG ?

Quelles sont les positions du CBG ? Celles (plus ou moins) du CCI ! Voila un autre groupe dont l'existence est parasitaire. Que représente-t-il face au prolétariat ? Une version provinciale de la plateforme du CCI avec la cohérence en moins et le vol en plus. Mais il y a sans doute une évolution dans l'air. La plupart des petits cercles qui scissionnent sans avoir préalablement clarifié les positions commencent par suivre le chemin de la facilité en adoptant la même plateforme que le groupe d'origine. Mais bientôt, pour justifier une existence séparée, on découvre maintes questions secondaires divergentes et à la fin on change les principes. Ce fut le cas du PIC (Pour une Intervention Communiste, aujourd'hui disparu), du GCI dans une certaine mesure, et le CBG prend déjà le même chemin en rejetant la cohérence sur la question de l'organisation. Cependant, cela ne nous a jamais empêchés de polémiquer avec ces autres groupes, ni de les considérer comme partie du milieu prolétarien en général, ni d'en inviter certains aux Conférences Internationales. Mais il n'en va pas de même pour le CBG. Un groupe politique qui ne respecte pas "la communauté des obligations et responsabilités" au point de participer aux actes visant à nuire à d'autres organisations du prolétariat, se met de lui-même en dehors du milieu politique et mérite l'ostracisme qu'il recueille. Jusqu'à ce que la question fondamentale de la défense des organisations politiques du prolétariat ne soit comprise, nous répondons par une fin de non-recevoir à la lettre du CBG. Ils se sont trompés d'adresse.

GROUPE COMMUNISTE INTERNATIONALISTE (Belgique)

Le GCI nous écrit : "Nous sommes donc principiellement en accord avec la nécessité du regroupement, de la centralisation mondiale des forces communistes sur base du programme. Mais ceci signifie pour nous non pas le primat de la conscience sur 1'être (préalable des discussions et échanges d'idées), mais la nécessité d'une convergence réelle pratico-théorique comme base, comme ciment sur lequel les débats et polémiques peuvent et doivent se développer. C'est pourquoi, nous formulons de réelles propositions de travail et non les éternelles palabres en circuit fermé que ont, pour 1 'instant, vos réunions publiques :

1) Nous estimons qu'il est vital que le peu de groupes ouvriers développent ensemble des mesures et des pratiques élémentaires de sécurité et de solidarité afin d'opposer un front compact aux attaques de plus en plus virulentes de la répression étatique et para-étatique. Qu'en pensez-vous ?

2) Face à 1'importante vague de luttes que nous venons de connaître et au rôle de briseurs de grève qu'ont une fois de plus joué les syndicats, nous estimons qu'il est fondamental et opportun de développer une campagne de propagande, d'agitation, d'actions, centrées sur cette question : syndicats=briseurs de grève ; organisation autonome en dehors et contre eux ; solidarité avec les victimes de la répression, etc. Nous pensons que c'est sur ce terrain, et uniquement sur celui-là que se démontre la réelle volonté de lutte". (Lettre du GCI, 29/9/83).

Nous n'avons rien contre les actions communes s'il se présente des situations qui les requièrent. Sur la défense des organisations politiques du prolétariat, au moins, nous partageons le soucis du GCI et telle a toujours été notre pratique (la prise de position de la section du CCI en Belgique face aux calomnies d'Amada maoiste contre le GCI ; la position sur Chénier ; contre les attaques d'El Oumami à la Fête de LO en France). D'autres cas peuvent se présenter. Cependant, pour nous, l'efficacité de ce "type d'actions" ne relève pas d'une préparation contre la répression "en soi" (groupes de défense ? préparation militaire ?) ni de fronts sans principes pour la défense des victimes, mais d'accords de principe solides sur l'existence et la nécessité de la défense du milieu prolétarien. Ceci ne peut pas se faire "uniquement sur le terrain d'actions" mais en passant nécessairement par ce que le GCI voit comme les "éternelles palabres" -discussions et débats, prises de position publiques dans nos réunions, dans la presse, etc. Il en est de même pour la dénonciation des syndicats : pour nous, celle-ci ne se réduit pas à des bombages ou "campagnes de propagande". Nous ne connaissons que trop ce que sont les "campagnes" dont le PIC fut si friand pendant des années et qui ne font que cacher la confusion et l'incapacité d'un véritable travail révolutionnaire. La dénonciation des syndicats est un travail de longue haleine requérant un cadre permettant que l'intervention ne soit pas une agitation ponctuelle, mais s'intègre dans une activité constante de presse, tracts, grèves, manifestations, etc., et ceci au niveau international. Mettre en avant les "projets d'actions communes" comme base, c'est mettre l’activité révolutionaire sur la tête et la conduire au casse-gueule.

Il semblerait que le GCI tombe dans l'idée que l'agitation est le"seul terrain"de la confrontation. Une telle démarche introduit en permanence une séparation entre "théorie" et "action" qui mène en fait la théorie dans les ornières d'un académisme stérile, et d'autre part 1'"action" dans celles non moins stériles de l'activisme. Cette logique mènerait au bout du compte à priver la lutte de classe de son arme essentielle, la prise de conscience.

Le GCI nous accuse d'idéalisme, d'hégélianisme, de donner "le primat de la conscience sur 1'être". Dans la réponse de la section du CCI en Belgique à la lettre du GCI (Internationalisme, déc.83), nous avons écrit : "Tout comme un homme ne respire pas pour respirer, mais pour vivre, le CCI, s'il existe et discute, ce n'est pas pour discuter comme dans un salon de thé, mais pour dégager une intervention claire au sein des luttes. L'alternative n'est donc pas entre la théorie ou la pratique, mais la question est de savoir quelles interventions, sur quelles bases, sur quelles positions ?

Tout comme ce fut au nom du primat de 1’être sur la conscience que 1'IC fit passer sa politique de front unique, c'est au nom de ce même argument que le PCI interdisait toute discussion et intervention politique dans la lutte des immigrés, que le GCI a fait un foin autour de comités fantômes disparaissant aussi vite qu'ils étaient apparus (France) et a fait expulser de fait le CCI du comité de chômeurs de Bruxelles, car il fallait choisir entre 'coller une affiche ou discuter de la décadence',

Nous avons vu le résultat de toutes ces démarches : la faillite de 1'IC, 1'éclatement du PCI, la disparition de tous les comités du GCI, une scission dans ce même GCI... Cette logique qui veut à tout prix que 1'agitation soit le seul terrain de la confrontation mène à 1'apolitisme et à l'activisme". (Réponse d'Internationalisme).

Nous ne refusons pas des actions communes ; ajoutons même que le mouvement de grèves en Belgique en septembre 83 aurait requis de telles actions. Mais elles ne s'improvisent pas ; elles nécessitent une analyse et un accord politique commun qui passent nécessairement par ce que le GCI appelle des"éternelles palabres".

Si nous nous sommes attardés autant sur les implications de la démarche de la lettre du GCI, c'est parce que cette démarche n'est pas propre à ce groupe. Loin de là. Combien de fois n'entendons-nous pas des groupes dire: "de toute façon, chacun a ses positions ; personne ne va changer ; alors pourquoi parler?" Et dans la mesure où des groupes politiques ne cherchent pas à défendre leurs positions par des arguments rationnels et dans un cadre de principes, mais plutôt à se fuir et à s'ignorer les uns les autres, le milieu politique du prolétariat stagne effectivement. Alors, certains concluent, comme le GCI, qu'il faut se rapprocher par des "actions ponctuelles" (en ce sens, le bilan que nous promettent les éléments du GVC, ex-PIC, sera très intéressant sur ce point) ; d'autres,au contraire,veulent bien polémiquer, mais à condition qu'aucune prise de position commune ne ressorte ; c'était le cas dans les Conférences Internationales "muettes" (Voir Bévue Internationale n°17) . Et voila l'impasse.