Révolution Internationale - 1981 - n° 81 à 92

- 106 lectures

Révolution Internationale n° 81 - janvier 1981

| Fichier attaché | Taille |

|---|---|

| 1.1 Mo | |

| 172.97 Ko |

- 47 lectures

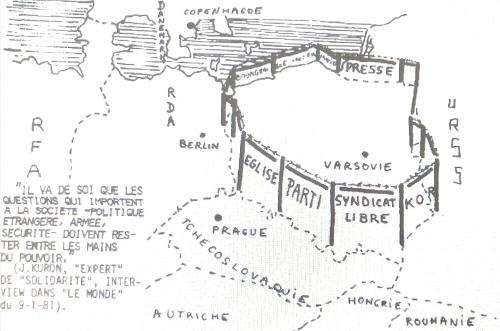

"SOLIDARITE"... AVEC L’ETAT CAPITALISTE

- 19 lectures

EN AUCUN CAS, ON NE PEUT JUGER LES GENS D'APRES CE QU'ILS DISENT D'EUX- MÈMBS ET CE QU'ILS DISENT FAIRE, PAIR SUR CE QU'ILS FONT PRATIQUEMENT.

CE QUE DIT LE SYNDICAT

- "Pour dire les choses comme elles sont, nous avions le sentiment depuis deux bons mois que le pouvoir était, d’une certaine façon, dépassé par les événements, et qu'il fallait que le syndicat, fort du soutien populaire dont il bénéficie, prenne en compte la réalité des difficultés économiques et en explique les conséquences. Le mouvement revendicatif qui s'est développé depuis l'été... a pris dans ces conditions une ampleur qui aurait pu largement dépasser le cadre des accords de Gdansk et qui pouvait laisser penser au pouvoir que la crise prenait une dimension autre que sociale. En dehors même de cet aspect inquiétant du problème, les augmentations de salaires ne pouvaient être - l'économie ne disposant d'aucune réserve- qu'illusoires. Ces deux considérations ont poussé le syndicat à prendre une décision en partie contradictoire avec sa raison d'être : ARRETER TOUTES LES ACTIONS REVENDICATIVES ET CHERCHER A ETABLIR UN PROGRAMME SOCIAL QUI PRENNE EN COMPTE LES DONNEES DE LA CRISE ECONOMIQUE. C'est dans cette phase que nous sommes entrés depuis la mi-novembre déjà.- (Extrait de l'entretien avec un expert-conseiller de "Solidarité", publié dans “Le Monde" du 17-12-80).

Mais le discours de “Solidarité", si crû soit-il aujourd'hui; ne serait plus opérant s'il ne parvenait pas à travestir encore la réalité. Et ce qu'il cache est ceci : une telle activité n'est pas une phase "momentanée" que traverserait le syndicat depuis "la mi-novembre". Cette activité n'est nullement "en partie contradictoire avec sa raison d'être". ELLE EST SA RAISON D’ETRE. Depuis ses débuts, l'attitude du syndicat n'a pas varié. Elle a toujours constitué un barrage directement élevé contre les luttes ouvrières.

Ainsi, c'est à travers son attitude dans le déroulement même des luttes ouvrières que Ton peut juger de l'activité du nouvel appareil syndical "Solidarité".

CE QU’IL FAIT

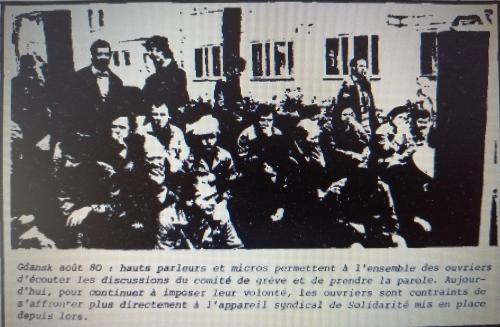

Rappelons les faits : dans ses luttes en juillet-août, â partir de revendications alimentaires face à la pénurie, la classe ouvrière a été rapidement amenée à s'organiser de manière autonome en assemblées générales souveraines, nommant et contrôlant de façon permanente, les membres révocables des comités de grève aux délibérations publiques par voie de hauts parleurs et organes exécutifs des décisions de l'assemblée.

Une des revendications majeures mises en avant dans les assemblées était la dissolution du carcan que constituaient les syndicats officiels, ces milices de l'Etat dans les usines, dont la tâche dominante était la surveillance des quotas de production des ouvriers.

A l'intérieur du mouvement et des MKS s'exprimaient des positions diverses comme celle des militants de l'opposition pro-occidentale du KOR et aussi celle des partisans d'un "syndicalisme libre". Cette dernière idée a connu un rapide succès d'audience dans les assemblées, car ce que voyaient les ouvriers dans le "syndicalisme libre" n'était pas une activité syndicale dont ils n'avaient que faire dans l'épanouissement de leur lutte, mais la proclamation de liberté â l'égard du pouvoir. C'est dans ces conditions que les Walesa et consorts sont parvenus à placer comme première revendication la constitution de "nouveaux syndicats libres et indépendants". Mais en acceptant le principe de nouveaux syndicats, les ouvriers laissaient se créer une brèche qui signifiait l'acceptation d'une délégation de pouvoir â une minorité agissante, la création d'une structure hiérarchisée qui les privait de leur force essentielle. De publique, la négociation entre le MKS et l'Etat qui aboutit aux accords de Gdansk de fin août devint secrète et échappa au contrôle de l’assemblée générale pour devenir une affaire de "spécialistes de la conciliation." Ces "spécialistes", â l'image de Wales., sont passés rapidement d'un langage combatif tant qu'existait la pression directe et le contrôle de l'assemblée générale â des discours de plus en plus "responsables".

Tandis que le syndicat "libre" se constituait et ouvrait les portes de son siège à 5km du Chantier Lénine de Gdansk, début septembre, il obtint la reprise du travail avec, à la clé, un accroissement de la productivité "pour réparer le mal causé par la grève",dans une ambiance houleuse et malgré l'hostilité manifestée par plus d'un tiers des ouvriers. L'appareil syndical se structure avec des permanents dont les appointements sont fixés environ â 1/3 au-dessus du salaire moyen des ouvriers, des "experts-conseillers" syndicaux s'implantent dans les usines. En 3 mois, "Solidarité" aura absorbé officiellement plus de 60% des cadres du parti et de l'effectif des structures syndicales traditionnelles.

Dès le mois de septembre, les nouveaux dirigeants syndicaux s'opposent directement aux grèves et â leur extension. Les discours définissent déjà clairement le rôle que ces syndicats entendent jouer. Un des experts-conseillers déclare dans un entretien au "Matin de Paris" :"Il va falloir que nous nous appliquions à redonner des forces à ce gouvernement sinon à lui fournir un programme pour éviter qu'il ne s'effondre."(19-09-30)

Ils se placent déjà résolument du point de vue de la défense de l'économie nationale et de la patrie, tandis que vis-à-vis des ouvriers, ils réclament la délégation de pouvoir : les structures syndicales arrachent peu à peu le contrôle aux assemblées générales, sans toutefois parvenir à les empêcher. Durant tout le mois de septembre, les grèves revendicatives se multiplient, s'étendent aux mines de Silésie, aux centres textiles de la région de Lodz, à Varsovie et sa région, à celle de Cracovie, se généralisant à tous les secteurs jusqu’aux employés des ministères et aux ouvriers agricoles.

Tandis que les nouveaux syndicats s'offrent comme organes négociateurs avec les autorités, usine par usine, secteur par secteur, ville par ville, et que, substituant au contenu matériel des revendications le problème de la reconnaissance locale du syndicat, ils parviennent tant bien que mal à faire reprendre le travail, une fois les luttes isolées, sous de vagues promesses d'augmentations salariales, les ouvriers se battent pour conserver leur pouvoir collectif et s'orientent de plus en plus résolument vers une remise en cause générale du pouvoir d'Etat : les cheminots de Varsovie, les postiers, les hospitaliers de Gdansk qui occupent la préfecture, les ouvriers des sucreries qui, en opposition directe avec la direction syndicale, occupent une maison de la culture près de Gdansk.

Des mines de Silésie à Radom, les dirigeants de "Solidarité" parcourent en tous sens le pays pour lancer des appels au calme, et souvent, conspués, parviennent difficilement à éteindre les conflits et à faire reprendre le travail. Comme le note l'envoyé spécial du "Monde", l'autorité morale de Walesa1 qui, de "prestigieux Robin des Bois, tend â devenir pompier volant" s'affaiblit notablement -tandis que les rencontres-surprise des chefs syndicaux avec le vice-premier ministre Jagielski ou avec le ministre de la Justice se multiplient "dans une ambiance de cordialité". L'adhésion au nouveau syndicat fait l'objet d'un battage intense. Syndicats et gouvernements tentent de polariser l'attention générale autour de l'enregistrement des statuts du syndicat et tentent de dévoyer les luttes sur le terrain légal et juridique. Mais pas plus la question légale que la constitution de l'appareil syndical ne sont le problème réel des ouvriers, eux dont la réponse aux appels du parti, de Gierek à Kania, était : "Leurs discours, on les connaît". Ce qu'ils refusent, c'est la soumission à l'autorité de l'Etat, c'est de reconnaître "le rôle dirigeant du parti sur l'ensemble de la vie sociale". Face aux compromis syndicaux, ils menacent même de repartir en grève à Gdansk, et de reconstituer un MKS. L'impression générale jamais démentie est:"le gouvernement se moque de nous." La question

des statuts est largement débordée et l'opposition à l'Etat, polarisée par exemple par l'arrestation d'un syndicaliste coupable de recel de documents confidentiels d'Etat sur les manœuvres répressives se traduit par toute une remise en question de ses organes institués : la justice, la police, l'armée, les cadres locaux du pouvoir comme à Czestochowa, à Bielsko-eiala, près de la frontière tchécoslovaque ou â Olsztyn. Devant cette menace de mobilisation générale, les syndicats s'affolent et multiplient les démarches secrètes auprès du gouvernement.

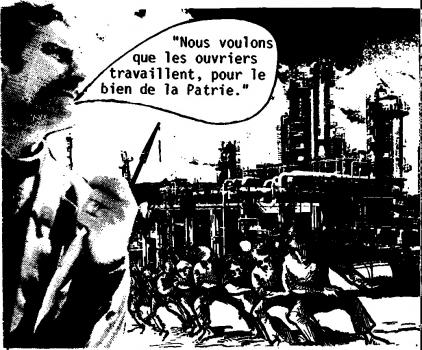

A plusieurs reprises (24 octobre, 10 novembre, 27 novembre) des compromis sont trouvés in extrémis. Les dirigeants de "Solidarité“ sont contraints d'intensifier leurs appels au calme au nom de "l'intérêt national et de la patrie" : "Nous sommes prêts à participer à l'alliance de la sagesse, de la pondération et de la responsabilité nationale.'1, "Il faut s'abstenir de nouvelles revendications tant que le gouvernement n'aura pas formulé un programme réaliste et cohérent. Cette attitude est motivée par la nécessité de permettre la stabilisation de l'économie." Derrière ce respect des limites économiques qu'ils mettent sans cesse en avant, il y a une des pires illusions : que les ouvriers auraient une part à prendre dans la gestion de l'économie nationale, où l'exploité lutterait sans remettre en cause son exploitation, ni la patrie, ni la religion, ni aucune institution alors que dans la réalité les ouvriers sont contraints de remettre en cause le fonctionnement global de l'Etat et de l'ensemble de la société.

CE QUE CELA SIGNIFIE

Dès la fin du plénum du Comité Central , face à la menace d'une intervention russe, "Solidarité" prône ouvertement l'union nationale :

- "Notre pays a besoin de calme et ceux qui soulèvent la panique servent mal la Pologne où il y va de l'intérêt suprême : le sort de la nation", "notre patrie a besoin de la coopération de tous les polonais et nous nous opposerons à toutes les tentatives contraires à cette coopération." L'intégration totale du "syndicat libre" au corps de l'Etat ne saurait être plus clairement démontrée. Ces appels, ces mises en garde SONT le point de vue de l'Etat. Il n'y a pas de conciliation possible : tout ce qui se fait "au sein de l'intérêt de la nation et de la patrie", s'effectue sur le dos de la classe ouvrière, toute délégation de pouvoir sans contrôle à un appareil devient institution d'Etat.

Aujourd'hui, la lutte des ouvriers polonais fait trembler la bourgeoisie russe elle-même, contrainte d'entreprendre un ravalement grossier de son appareil d'encadrement â travers une campagne "pour la moralisation des syndicats" face au risque de contagion; aujourd'hui où les ouvriers en Pologne sont devant la nécessité vitale de trouver une extension du mouvement au-delà de leurs frontières, ils trouvent devant eux un Walesa qui tente de leur masquer la portée internationale de leur lutte, qui leur parle de “sauver la nation” et leur déclare comme lors de l'inauguration du monument commémorant les massacres de la Baltique en décembre 70 : "on n'a pas le droit d'entreprendre quoi que ce soit pouvant nuire aux intérêts de la patrie".

La vie de la classe ouvrière, c'est le terrain international de ses luttes, et c'est le contrôle de ses organes de lutte. Il n'y a que deux points de vue possibles dans cette société : national ou international, celui du pouvoir d'Etat ou celui du pouvoir des ouvriers. Partout, quel que ce soit le degré d'illusions qu'il est capable de semer, l'appareil syndical est contraint d'exercer la même fonction aussi bien dans l'Etat que vis-à-vis du prolétariat. Quelle que soit l'image qu'ils puissent offrir -ce n'est pas parce que les dirigeants d'un syndicat "libre" comme le SMOT en URSS, aujourd'hui, sont pourchassés et persécutés, font figure de victimes que le "syndicalisme libre" pourrait prendre en URSS une orientation différente de celle de la Pologne, qu'il adopte un langage radical pour mieux contenir la pression ouvrière ou qu'il prône ouvertement "les sacrifices nécessaires pour les travailleurs face aux réalités de l'économie nationale", tout syndicat met en œuvre toujours et partout la même pratique qui s'oppose directement -en cela un Walesa n'est pas différent d'un Séguy ou d'un Maire- non seulement eux intérêts mais aux pratiques mêmes de la classe ouvrière en lutte.

A Test comme à l’ouest, toute forme syndicale ne peut jamais correspondre à l'expression du mouvement ouvrier, mais toujours au besoin de la classe bourgeoise de freiner ce mouvement qui la menace.

Y.D.

Géographique:

- Pologne [3]

LA GRÉVE DE MASSE

- 161 lectures

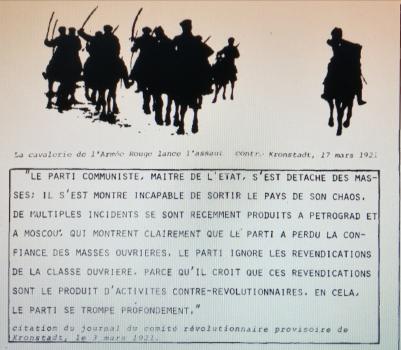

Les luttes ouvrières de Pologne, de par leur ampleur, leur dimension, leur unité, constituent l'événement le plus important depuis la vague révolutionnaire de 1917-23 et, par là même occasion, remettent à l'ordre du jour la question de la grève de masse et imposent aux révolutionnaire d'aborder à nouveau l'examen de cette arme fondamentale du prolétariat.

CE QU'EST VRAIMENT LA GREVE DE MASSE

Avant d'aborder cette forme de lutte de la classe ouvrière, il est nécessaire de la différencier des conceptions des anarchistes ainsi que des syndicalistes et gauchistes.

Les anarchistes n'emploient pas les termes de grève de masse, mais plutôt de grève générale. La grève générale mise en avant dans le programme de Bakounine est le "levier" qui sert à déclencher la révolution sociale. Il suffit qu'à un jour "J", tous les ouvriers d'un pays ou du monde entier s'arrêtent de travailler, pour que le monde des oppresseurs chavire et qu'une société nouvelle se mette en place. Cette conception est totalement extérieure à la réalité. Il ne prend en compte aucun facteur matériel, aucune situation sociale déterminée. C'est une conception totalement abstraite, utopique, basée sur la bonne volonté des ouvriers, sans aucune lutte de la classe ouvrière.

La conception des syndicalistes en Allemagne, à l'époque où Rosa Luxembourg écrivait "Grève de masse, partis et syndicats", ou bien celle des gauchistes de nos jours, rejoignent d'une certaine façon la conception des anarchistes. Pour eux aussi la grève de masse est le déclencheur, est une arme qui permet de créer une situation. C'est davantage un facteur numérique, quantitatif qui entre en jeu, comme un débrayage massif pour donner du poids â une revendication, qu'un processus, un mouvement spontané au sein de la lutte de classe issu de conditions économique, politiques et sociales déterminées.

- "Si le déclenchement des grèves dépendait de la "propagande" incendiaire des "romantiques de la révolution", ou des décisions secrètes ou publiques de comités directeurs, nous n’aurions eu jusqu'ici aucune grève de masse importante en Russie." (Rosa Luxembourg "Grève de masse ..." Œuvres I, Ed. Maspero, p. 99).

La révolution russe a mis fin pratiquement à cette conception et le mouvement en Pologne aujourd'hui est là pour nous le montrer après 50 années de contre-révolution. Comme l'écrit encore Rosa Luxembourg :

- "la grève de masse n’est ni "fabriquée " artificiellement, ni "décidée" ou "propagée" dans un éther immatériel et abstrait, mis elle est un phénomène historique résultant à un certain moment d'une situation sociale à partir d’une nécessité historique”. (Ibid.)

LES CONCEPTIONS DES ANARCHISTES SYNDICALISTES ET GAUCHISTES

La grève de masse est un phénomène mouvant et ne suivant pas un schéma rigide et vide. Elle n'est pas un moyen inventé pour renforcer l'effet de la lutte prolétarienne, mais elle est le mouvement même de la masse prolétarienne dans des conditions historiques déterminées. C'est un mouvement spontané qui, par son extension, son auto-organisation, ses avancées, ses reculs, connaîtra une évolution, prendra une ampleur.

- "C'est un océan de phénomènes éternellement nouveaux et fluctuants".

Comme on peut le voir en Russie à partir de 1905 ou en Pologne aujourd'hui, la grève de masse n'est pas un acte unique mais toute une période de lutte.

Toutes ces caractéristiques se retrouvent en 1905 en Russie, mais aussi dans les événements de Pologne, où l'on peut voir un mouvement partir sur des revendications économiques -revendications qui peuvent paraître banales au départ, telles que des augmentations de salaires ou des luttes contre la pénurie de nourriture, mouvement parti d'une ville précise ou même d’une usine, faire tâche d'huile, s'étendre à toute la Pologne, déstabiliser un Etat aux allures et à la lourdeur d'un tank et mobiliser la bourgeoisie mondiale contre lui. Il connaîtra des arrêts, même des reculs face aux promesses de la bourgeoisie, mais il reprendra avec autant d'ampleur, de force, dans d'autres usines ou dans les mêmes, par solidarité avec d'autres ouvriers en grève, ou parce que la bourgeoisie n'a pas tenu ses promesses.

Une des caractéristiques de la grève de masse c'est l'enchevêtrement des revendications économiques et politiques. L'un n'exclut pas l'autre, le mouvement ne s'oriente pas uniquement dans un sens. On peut voir la lutte politique et économique se développer en même temps, l'un dynamisant l'autre et vice versa. Même si à un moment donné, l'élément politique a plus d'importance que l'économique, cela n'exclut pas qu'à un autre moment, des luttes dures pour des revendications économiques ne ressurgissent et posent avec de nouvelles forces la question politique, c'est à dire la question des perspectives, à un niveau supérieur.

Comme l'écrit Rosa Luxembourg :

- "la lutte économique présente une continuité, elle est le fil qui relie les différents nœuds politiques ; la lutte politique est une fécondation périodique préparant le sol aux luttes économiques."

GREVE DE MASSE ET AUTOORGANISATION

Cet enchevêtrement de luttes politiques et économiques montre bien la vie du mouvement, sa force qui est loin de ressembler au schéma que nous laissent voir les sociaux-démocrates, anarchistes et gauchistes, et même les bordiguistes, schéma statique et vide de réalité.

Cette force se retrouve aussi dans l'auto-organisation de la classe. Au. sein de la lutte naissent des comités de grève, des comités inter-entreprises qui permettent d'éviter l'isolement des luttes, avec des délégués élus et révocables en assemblée générale.

Cette auto-organisation traduit la capacité qu’à la classe ouvrière â s’organiser lorsqu'elle lutte. La grève de masse est un mouvement qui tend vers une unité consciente de la classe ouvrière.

Ce processus, de par leur expérience de lutte des années passées, les ouvriers polonais ont su le voir. La force du mouvement est la participation même des ouvriers, qui ne se replient pas derrière les bonzes syndicaux, derrière les professionnels de la négociation, c'est la volonté d'auto-organisation ; cet aspect essentiel de la lutte, les révolutionnaires doivent particulièrement le mettre en avant dans leur intervention.

Qu'une classe exploitée, dominée économiquement et idéologiquement, brimée et humiliée quotidiennement, prenne son destin et sa lutte en mains, l'organise et la dirige collectivement, constitue justement le premier acte révolutionnaire de la classe ouvrière.

Toute cette expérience de prise en main des luttes, l'auto-organisation, les ouvriers sauront s’en resservir quand le moment sera venu de reprendre la lutte. Et ce n’est que plus fort, plus conscient que le mouvement reprendra, tout en évitant les pièges tendus par la bourgeoisie avec toutes ses mystifications.

En tant qu'"océan de phénomènes", la grève de masse met en avant à certains moments les faiblesses des ouvriers, tout comme l'océan dans la tempête fait remonter des profondeurs des épaves, des déchets, etc., la grève de masse fait que les ouvriers poussent à bout leurs illusions, par exemple en Pologne la religion, le nationalisme. Mais le cadre de la grève de masse permet de dépasser ces faiblesses. Toutes ces mystifications ne tombent pas sur la tête de prolétaires atomisés, divisés, indifférents, mais dans une classe en mouvement qui saura "railler impitoyablement ses faiblesses et ses erreurs".

Mettre en avant les avancées du mouvement pour éliminer ses faiblesses, c'est le rôle indispensable de l'organisation politique de la classe dans la grève de masse aujourd'hui.

E.V.

Géographique:

- Pologne [3]

POLOGNE : SEULE LA LUTTE INTERNATIONALE DU PROLÉTARIAT PEUT RETENIR LE BRAS DE LA RÉPRESSION

- 15 lectures

- "Une intervention des troupes russes signifierait la fin de la détente pour de longues années" (extrait d'un communiqué de la Maison Blanche)

L'invasion de l'Afghanistan par les troupes russes n’avait pas pour but la répression des luttes ouvrières, mais la constitution d'une base stratégique et militaire face au bloc américain. Si les troupes russes intervenaient en Pologne, ce serait pour réprimer la classe ouvrière, et non pas un acte de guerre contre le bloc américain.

S'il s'agissait d'une question seulement militaire, une question qui relèverait de la guerre de positions que se livrent quotidiennement le bloc russe et le bloc occidental, l'intervention de la Russie en Pologne aurait déjà eu lieu.

En déclarant qu'une intervention des troupes russes signifierait la "fin de la détente", le bloc occidental entend faire croire que la guerre que se mènent le bloc occidental et le bloc russe a des causes "idéologiques", la démocratie contre le totalitarisme, alors que les causes réelles de l'antagonisme puisent leurs sources dans l'opposition de leurs Intérêts économiques, militaires et politiques. Cette manière de voir a 1'avantage de permettre à la bourgeoisie du bloc occidental d'affirmer que la lutte des ouvriers polonais est spécifique et particulière aux ouvriers polonais. C'est leur contribution à l'isolement de la lutte des ouvriers polonais.

Cela n'est pas tout. La bourgeoisie du bloc occidental entend aussi faire croire qu'en période de crise, la lutte de classe est un facteur de "déstabilisation internationale" et provoque des tensions guerrières, alors que les forces qui poussent à la guerre mondiale sont le produit direct de la crise du capitalisme mondial.

Bien au contraire, la lutte des ouvriers polonais montre aujourd'hui très concrètement comment le développement de la lutte de classe est un frein à l'issue de la crise dans une troisième guerre mondiale. Elle pose concrètement la nécessité et la possibilité d'une perspective révolutionnaire et internationaliste contre le nationalisme guerrier de la bourgeoisie.

LA REPRESSION HIER ET AUJOURD'HUI

La répression sanglante en 70/71 des luttes ouvrières en Pologne n'a jamais réussi à paralyser la classe ouvrière. Au contraire, le souvenir de cette répression, commémorée illicitement chaque année a constitué un fil entre tous les moments de la lutte et a largement contribué à les radicaliser.

Jamais oubliée, jamais cicatrisée, cette blessure n'a servi l'Etat en rien pour maintenir la classe ouvrière dans la docilité, l'acceptation passive d'une vie toujours plus dure et sombre. Durant ces dix dernières années, l'antagonisme et la rancœur vis à vis de l'Etat n'ont fait que se renforcer, se développer et après les poussées de 76 et 79, le mouvement de ces derniers mois n'en est ressurgi que plus fort, conscient et massif, fermement décidé à gagner.

Aujourd'hui, la question de la répression des luttes ouvrières en Pologne se pose à un autre niveau qu'en 70-71, parce que la lutte elle-même est à un autre niveau et surtout parce que la situation mondiale est différente.

En 70-71 l'armée et la police de l'Etat polonais suffiront â réprimer le mouvement, aujourd'hui l'Etat polonais déstabilisé et quelque peu en déroute ne pourrait plus compter sur ses seules forces pour mener la répression. Déjà en 70-71, pour s'assurer la "fidélité" de l'armée lors des massacres organisés à Gdynia, le gouvernement a envoyé l'armée investir les chantiers la nuit, en inventant le prétexte d'une "attaque d'espions ennemis venus par la mer" ! Aussi dégueulasse que grotesque.

Aujourd'hui, seule l'armée russe pourrait assurer la répression en Pologne. De fait la question de la répression, comme celle de l'avenir de la lutte en Pologne, est une question internationale qui ne peut avoir une réponse qu'internationale. De plus avant de pouvoir répondre à la question de savoir si la Russie va intervenir militairement en Pologne, il faut au minimum avoir répondu à la question : pourquoi ne l'ont-ils pas déjà fait ?

Pour ne parler que de la répression elle-même -l'entrée éventuelle des chars russes en Pologne :

- la Pologne n'est pas l'Afghanistan, il ne s'agit pas de s'assurer une place stratégique il s'agit de réprimer la classe ouvrière en maintenant sur place pendant des mois des centaines de milliers de soldats russes. Dans cette perspective, la bourgeoisie d'Etat se souvient que, là aussi, déjà en 1970 à Gdansk, l'armée dépêchée pour assurer la répression, tirait en l'air malgré les ordres. Seules, la police et la milice mitraillèrent sans merci la foule des ouvriers. Et le souvenir des ouvriers montant sur les chars pour discuter avec les soldats doit être toujours présent à la mémoire de la bourgeoisie.

Pour ce qui est des répercussions et des conséquences internationales d'une telle répression :

- Dans le bloc de l'Est pour commencer : déjà pas brillante il y a dix ans, la situation économique dans les pays "du grand mensonge" devient catastrophique. Les problèmes de ravitaillement, de pénurie de tout, qui ont provoqué le mouvement de grève en Pologne sont généraux à tous les pays de l'Est et provoquent des grèves en Hongrie, en Roumanie, en Tchécoslovaquie, et en Russie, et l'exemple des ouvriers polonais ne peut que pousser les ouvriers des pays de l'Est à suivre le même chemin, à généraliser et à unifier leurs luttes.

"La situation économique et politique s'est considérablement dégradée dans le pays (la Russie). A l'automne dernier il y a eu des conférences secrètes de responsables régionaux du parti où il a été expliqué qu'il fallait se préparer à une aggravation de la situation économique. Des détachements spéciaux de la milice ont donc été créées dans les grandes concentrations ouvrières comme le Donbass, 1'Oural et la région de Moscou. Ils se préparent depuis longtemps à affronter le mécontentement très profond qui existe dans les différentes couches de la population ". (Interview de Vladimir Borissov, "Non, la classe ouvrière soviétique n'est pas passive." (L'Alternative" N°7, p.61)

Ce qui inquiète aujourd'hui les bourgeoisies d'Etat du bloc de l'Est, c'est bien sûr qu'une de leurs positions mi1itaires et stratégiques soit affaiblie mais ce qui est dominant depuis le début de la lutte des ouvriers polonais, c'est que celle-ci, par son caractère exemplaire, annonce et joue un rôle d'amorce à des mouvements ouvriers similaires dans tous les pays de l'Est. Comme tous les correspondants de journaux des pays de l'Est le rapportent (même si c'est discrètement), tous les ouvriers qui le peuvent suivent de très près la lutte des ouvriers polonais malgré le black-out des informations par les autorités, en écoutant les radios occidentales.

Dans les pays occidentaux, après les premières vagues de luttes ouvrières dans le monde entre 68 et 70, contre les premiers effets de la crise économique mondiale, l'illusion que cette crise était passagère, l'illusion que les "programmes de relance" allaient l'enrayer et ouvrir une nouvelle perspectives était générale, et les yeux de la classe ouvrière internationale ne se tournèrent pas vers la Pologne, la répression sanglante des grèves ouvrières de 70-71 ne provoqua nulle part de mouvement de solidarité. Aujourd'hui, la situation est totalement différente, tous les yeux sont tournés vers la Pologne, car la lutte des ouvriers polonais est une réponse autre que la guerre à la crise que tout le monde vit, parce que les ouvriers polonais montrent que la classe ouvrière est une force sociale déterminante capable d’imposer son point de vue, parce que la lutte des ouvriers brise en mille morceaux le mensonge du "socialisme" dans les pays de l'Est et éveille leur pensée à une autre alternative que capitalisme d'Etat ou capitalisme privé, parce que ceux qu’on présente comme nos ennemis se battent pour la vie, comme partout.

Les crédits immenses que les pays occidentaux se sont empressés d'accorder à l'Etat polonais pour que celui-ci ne s'effondre pas prouvent que, comme pour les Etats du bloc de l'Est, la préoccupation fondamentale des Etats occidentaux n'est pas une question militaire et stratégique, mais bien que la lutte des ouvriers polonais ne s'étende pas internationalement.

LES TENTATIVES DE CONTRE-OFFENSIVE DE LA BOURGEOISIE

Le dernier épisode marquant de la lutte des ouvriers polonais, la mobilisation générale pour faire libérer deux ouvriers de Solidarité de Varsovie et la remise en cause de la justice, de la police et de l'armée qui l'a accompagnée a montré que les ouvriers polonais étaient allés le plus loin possible dans le cadre des frontières polonaises. Aller plus loin à ce moment-là signifiait remettre totalement en cause le pouvoir d'Etat et pousser celui-ci à s'effondrer. Malgré toutes les conséquences internationales que cela provoquerait, la Russie ne peut se permettre de laisser l'Etat polonais s'effondrer et dans ce cas-là, serait contrainte d'intervenir militairement.

Que ce soit du point de vue de la lutte, comme du point de vue de la répression, toutes les questions se rejoignent dans la question internationale.

C'est de cette situation que la bourgeoisie mondiale tire profit pour mener une contre-offensive contre les ouvriers polonais, non parce que ceux-ci auraient reculé, mais parce que de leur propre force, ils ne peuvent aller plus loin et dégager une perspective internationaliste. Cette contre-offensive se résume à redonner quelque force à l'Etat polonais, à le forcer au moins à adopter une attitude homogène, à agiter très sérieusement la menace d'une intervention des troupes russes, et surtout à isoler les ouvriers polonais des ouvriers du reste du monde. Pour la mener, la bourgeoisie mondiale se partage le travail :

- La bourgeoisie russe contraint le parti polonais I un peu plus d'homogénéité (Plénum du P.O.U.P), les pays occidentaux renflouent l'état polonais.

- La bourgeoisie russe amasse ses tanks à la frontière polonaise, la bourgeoisie occidentale orchestre l'intimidation, non seulement en occident, mais surtout en direction des pays de l'Est : "Un fait ici, une rumeur là -, mais surtout, surtout, cet énorme fracas de bottes répercuté de Washington par les radios occidentales avec un peu plus de force chaque heure".(Le Monde 10/12)

- Et tous, y compris Walesa (voir l'article dans ce numéro) matraquent en Pologne et ailleurs que la question est une question polonaise qui doit se régler en Pologne, "patriotiquement, dans l'union et l'unité nationale".

Aujourd'hui, les ouvriers polonais ne peuvent aller plus loin, ni recommencer ce qu'ils ont déjà fait. Même si la capacité de mobilisation reste toujours aussi grande, ils ne peuvent que conserver les positions gagnées contre l'Etat. Combien de temps ? Cela non plus ne dépend pas d'eux, mais là aussi de la classe ouvrière internationale.

Prênat

Géographique:

- Pologne [3]

Rubrique:

Révolution Internationale n° 82 - février 1981

| Fichier attaché | Taille |

|---|---|

| 1.31 Mo |

- 32 lectures

POLOGNE : BRISER L’ISOLEMENT NATIONAL ET L’ENCADREMENT SYNDICAL

- 12 lectures

En novembre, à la stupéfaction de l'appareil syndical "Solidarité", qui employait alors l'essentiel de son temps â stopper les grèves, les ouvriers polonais débordaient la revendication de la libération de deux membres de "Solidarité" en remettant en cause tout l'aspect répressif de l'Etat polonais, c'est à dire l'essentiel: armée, police, justice.

- "- 24 novembre. La grève paralyse pendant deux heures les chemins de fer dans les banlieues de Varsovie et de Gdansk. Les grèves se multiplient dans tous les secteurs. L'usine mécanique d'Ursus se met en grève illimitée pour obtenir la libération de Narozniak et de Sópela. Cette revendication est reprise par "Solidarité" de la région de Mazowsze, qui réclame en outre la démission du procureur, 1'abandon des poursuites contre les personnes "accusées d'activités anti-socialistes", l'enquête sur les responsables de la répression de 1970 et de 197 ó, ainsi que 1'ouverture des pourparlers sur la légalité du parquet, de la police, et de la sûreté et sur le budget de ces services.

- 25 novembre. Trois grandes entreprises de la capitale se joignent à la grève d'Ursus." ("L'Alternative" n°8, page 57.)

En fait, fin novembre, cette situation est l'aboutissement de toute une période où les luttes n'ont fait que s'étendre et se généraliser dans toute la Pologne, après les accords de Gdansk, fin août. Pourtant, après six mois de lutte, malgré une situation économique de plus en plus catastrophique, pas grand-chose â manger et pénurie de tout, pendant quelques semaines la Pologne "revenait à une situation sociale calme".

Pendant plusieurs jours, la seule image qui nous parvenait de Pologne n'était que l'image sinistre de milliers de chars massés aux frontières et prêts à intervenir.

Des luttes décidées et solidaires qui, pendant six mois avaient défié un des Etats les plus rigides et les plus caricaturalement militaire et policier du monde, "Solidarité" et Walesa en tête n'en donnaient plus que l'image : "Travail, famille, patrie", "prière et sacrifice". Enfin, rien de bien nouveau, encore moins de révolutionnaire.

Pour les ouvriers polonais, l'inauguration du monument à la mémoire des ouvriers fauchés par la répression en 70 donnait à "Solidarité", toujours Walesa en tête, l'occasion de développer un langage plus nationaliste, plus responsable, plus défenseur de la patrie et de l'économie nationale que jamais. Alors qu'ils avaient passé plusieurs mois â faire les "pompiers volants" et à faire barrage à la lutte, le silence des ouvriers polonais et la menace tant affirmée des chars russes, donnaient â "Solidarité" et Walesa l'occasion de dire tout haut ce qu'ils pensaient déjà tout bas.

Il y a une différence entre la réalité de la lutte des ouvriers polonais et l'image syndicale, nationaliste, religieuse et démocratique qu'en donnent les médias : journaux, radios et télévisions du monde entier. Même si les ouvriers polonais entretiennent encore beaucoup d'illusions nationalistes, religieuses et syndicales, toute leur pratique est en contradiction avec celles-ci et c'est cela qui est important. A aucun moment, ils n'ont cédé au chantage S la "catastrophe nationale" et "dieu sait si la crise économique est profonde en Pologne, à aucun moment il ils ne se sont rangés derrière les consignes démobilisatrices et les appels au calme du syndicat et de l'Eglise, pendant six mois, ils n'ont fait que les déborder1.

Aujourd'hui encore, après quelques semaines de calme et malgré :

- la menace d'une intervention russe qui n'a jamais été matraquée (par les radios occidentales d'ailleurs) aussi fortement que ces dernières semaines;

- le battage nationaliste et "responsable" de "Solidarité" ;

- l'isolement de la lutte en Pologne et ses difficultés â se généraliser par-delà les frontières ;

- c'est encore â l'initiative de ce que la bourgeoisie appelle "la base" que les luttes pour la semaine de cinq jours ont été engagées et se déroulent actuellement.

Aujourd'hui des journaux titrent : "Epreuve de force entre "Solidarité" et l'Etat". Mais la véritable épreuve de force n'est pas entre "Solidarité" et l'Etat, mais entre la classe ouvrière qui ne veut pas reculer et l'Etat qui voudrait reconquérir le terrain perdu, et malgré les apparences, "Solidarité" n'est pas du côté de la classe ouvrière, mais du côté de l'Etat, de Tordre, de la patrie, de la famille et du sacrifice. Quelle est d'ailleurs l'image que Walesa, en voyage à Rome, a voulu donner de la lutte en Pologne, sinon celle-là ?

Si aujourd'hui il y a quelque chose qui a changé dans "Solidarité", ce n'est sûrement pas sa politique anti-ouvrière et bourgeoise mais sa façon de la faire passer. Si contrairement à son attitude directement anti-grève face aux luttes des mois de septembre, octobre, novembre, "Solidarité" ne s'est pas opposée directement aux grèves et à la mobilisation pour la semaine de cinq jours, c'est seulement parce qu'il a compris que s'opposer directement et frontalement à la lutte n'était pas le meilleur moyen de la briser. Ils ont compris que briser la lutte de l'intérieur, en demandant aux ouvriers de leur déléguer la direction et l'initiative de la lutte, en la planifiant vers des grèves de deux heures ou quatre, usine par usine, région par région, était le meilleur moyen de la désamorcer, le meilleur moyen de "mouiller la poudre". En cela, ils ne font pas mieux, ni autre chose que les syndicats traditionnels du bloc occidental, et Ton sait ce qu'il advient des luttes encadrées par les syndicats dans ce bloc.

Jusqu'à aujourd'hui, le tout neuf syndicat "Solidarité" n'avait aucune expérience, aucune homogénéité, aucune vision globale de ses tâches. Les grèves sans trêve d’août à décembre ne leur avaient pas laissé le temps de souffler, de se structurer, de définir une "stratégie, globale". D'autre part l'Etat polonais et tous les Etats du bloc de l'Est n'arrivaient pas à déterminer une attitude homogène par rapport à "Solidarité", parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur l'attitude à adopter par rapport à la lutte ouvrière : répression ou tentative de récupération. Aujourd’hui, la combativité ouvrière qui ne se relâche pas à contraint l'Etat polonais à compter en premier lieu sur "Solidarité", pour ramener la classe ouvrière au calme, à une "attitude responsable".

Pendant les quelques semaines de calme qui ont précédé les luttes actuelles, "Solidarité" n'a pas perdu son temps et Ta employé non seulement à se structurer mais surtout à aller chercher l'expérience qui lui manquait, là où elle existait déjà, chez les syndicalistes du bloc occidental. Tous les voyages des syndicalistes européens en Pologne n’avaient pas d’autre but' que l'enseignement de leur propre expérience anti-lutte à leur jeune confrère "Solidarité". De même, le voyage de Walesa en Europe et ses visites au Pape n’avaient pas d'autre but que d'al1er prendre des leçons chez ses confrères italiens et d’isoler la lutte des ouvriers polonais de celle des ouvriers du bloc occidental en la dénaturant et en déclarant sans cesse que c'était une lutte "nationale", une lutte des ouvriers polonais, qui ne concernait que les ouvriers polonais.

Après avoir vu l’unité financière et militaire de la bourgeoisie mondiale pour enfermer et briser la lutte des ouvriers polonais, nous voyons apparaître en force son unité syndicale pour mener à bien la même tâche.

Ainsi, si la combativité et la capacité de mobilisation des ouvriers polonais restent entières, l’isolement de la lutte en Pologne par contre se fait de plus en plus cruellement sentir ne serait-ce que parce que l’Etat polonais peut, lui, compter sur l'aide militaire, financière et syndicale que lui accorde le bloc de l'Est comme le bloc de l'Ouest et qu’il peut compter sur une "opposition" qui dénature la lutte et la détourne de ses propres objectifs.

Prénat.

Géographique:

- Pologne [3]

Rubrique:

POLOGNE – RECUL OU ÉCRASEMENT: FAUSSE ALTERNATIVE SYNDICALE ET NATIONALE

- 11 lectures

- "La lutte qui se déroule en Pologne se déroule dans le cadre de l'Etat polonais, dans le cadre d'un Etat socialiste. " Tel est le Communiqué commun de tous les syndicats italiens et de "Solidarité", consécutif au "show" Walesa en Italie.

L'Est est socialiste, la Pologne est un cas â part, tout peut se résoudre par une conciliation à l'intérieur de la nation, voilà ce que matraque la bourgeoisie, de l'Est à l'Ouest. Voilà ce que matraquent ses partis, se syndicats. Voilà ce que matraque la "ligne d'action" de "Solidarité".

LES DONNEES DE L’ALTERNATIVE

La problématique de Walesa et des "experts" est fondée sur un faux choix : "OU se plier aux diktats de l'économie nationale, rester sages et laisser manœuvrer les syndicats, Ou prendre la responsabilité d'un affrontement avec les forces militaires du bloc russe."

C'est cette vision de l'avenir qu'il offre aux ouvriers en Pologne, pendant qu'il contribue à propager partout que la lutte est "spécifiquement polonaise".

- "Nous sommes avant tout polonais, et c'est avant tout l'intérêt de la Pologne, au-dessus du syndicat, de toutes nos revendications, de nos souhaits..." (Walesa, TF1, 15-1-81).

C'est cet esprit nationaliste, cette vision qu'il s'agit d'analyser en détail l'économie capitaliste pour voir quel créneau peut se permettre la classe ouvrière, qui domine l'appareil de Solidarité. Cet appareil, la ligne qu'il affiche, ne sont pas remises en causes, ouvertement. Mais toute la pratique des ouvriers va à son encontre : encore dernièrement, c'est dans leurs assemblées générales que les ouvriers ont décidé la grève pour les samedis libres, contre l'avis de Walesa, contre l'avis des "experts", qui estimaient que l'économie nationale ne pouvait pas tolérer que les ouvriers se reposent deux jours par semaine.

La classe ouvrière sait qu'avec ou sans samedis libres, la situation empirera de toutes façons. Que les queues, les pénuries (contre lesquelles le rationnement, présenté comme solution par les "experts" est impuissant : il n'y a rien à rationner, souvent), les coups bas de l'Etat continueront. Elle sait que sans la pression qu'elle maintient depuis six mois, la situation serait encore plus catastrophique. Elle sait aussi, d'expérience, que dès que sa vigilance baissera, dès que son unité s'affaiblira. , elle subira une répression à la hauteur de la peur qu'a eue la bourgeoisie, bien pire qu'aux lendemains de 70, où les ouvriers étaient traqués un par un comme des lapins.

La conciliation entre classes dans l'intérêt national, les ouvriers l'envisagent avec plus que de la méfiance. Walesa, lui proteste : "Comment l'Etat peut-il se méfier de nous?" (interview publié dans l’"Alternative" N°8) et reproche aux autorités de "présenter le syndicat comme un mouvement irresponsable, indifférent aux difficultés économiques du pays et manquant de bonne volonté" ("Le Matin", 24-1-81). Après que le syndicat ait arrêté tant de mouvements, aidé à faire passer tant de mesures de restrictions depuis octobre, discuté avec le gouvernement de ce qu'il serait possible de faire miroiter aux ouvriers en échange d'une nouvelle augmentation des prix, matraqué tant qu'il pouvait que des sacrifices étaient nécessaires pour la survie de la nation, on comprend que le syndicat insiste sur 1'ingratitude de l'Etat. Ce qui le préoccupe, c'est bien comme le dit Kuron, la façon de faire passer la pilule que l’Etat réserve aux ouvriers.

l'Etat polonais : ".si nous voulons convaincre ces millions de nos compatriotes et leur faire accepter les restrictions que nous estimons nécessaires, nous devons leur dire clairement les raisons." ("Le Monde" 19-1-81).

Dès que la classe a marqué un temps d'hésitation, les syndicats ont enfoncé plus ouvertement le clou de la résignation. La pression de la classe les a brutalement réveillés et on voit aujourd'hui Walesa afficher sa "fermeté de voir respectés les accords de Gdansk", et on présente partout la lutte actuelle comme une "victoire de Walesa". Après s'être opposé au mouvement, l'appareil de ’Solidarité’ tente d'en prendre la tête, selon une méthode bien connue en Occident : il vaut mieux, quand la lutte est trop forte, feindre d'aller dans son sens pour mieux en tordre la direction première vers des objectifs "réalistes" : abandonnez les revendications économiques, ce qui est important, c'est "Solidarité", la reconnaissance du syndicat, en soi.

Les ouvriers résistent à cet embrigadement, au niveau de leur pratique immédiate, ils ne se plient pas aux "diktats du bien national", mais ils ne veulent pas non plus "prendre la responsabilité d'un affrontement militaire". Et ils ont raison. Il n'est pas besoin d'experts pour savoir que, s'ils s'attaquent directement à cet Etat qui s'oppose à leur volonté, ils auront devant eux les forces militaires du bloc russe, mais aussi tous les déploiements idéologiques de la bourgeoisie occidentale et toute l'aide qu'elle apportera à la répression. Quand les ouvriers ont passé le cap de mettre en question les bases de l'Etat, ils ont eu une idée de l'ampleur des forces qui se dressaient contre eux. Les ouvriers ne sont pas prêts â se battre les mains nues dans un affrontement désespéré. Leur attitude actuelle témoigne d'une grande maturité sur cette question : de la compréhension de la nécessité de se renforcer contre 1'Etat avant de pouvoir s'opposer à lui.

Mais, selon cette fausse alternative : reculer ou être écrasés, l'appareil de ‘Solidarité’ apparaît comme un paravent qui protège de la répression tout en permettant quand même la pression ouvrière. Il n'en est rien. Il est l'instrument qui la livrera pieds et poings liés à la première alternative : la défaite. "Solidarité" brise la force de la mobilisation ouvrière, son extension qui SEULE EST UN OBSTACLE A LA REPRESSION: "les autorités soviétiques craignent qu'une intervention de 1'armée est-allemande en Pologne provoque un mouvement généralisé de grèves en RDA." (Lettre de l’"Expansion" du 22-12-80).

LES BESOINS DE LA CLASSE ET L’OBJECTIF SYNDICAL

"Solidarié", comme tous les syndicats du monde, s'oppose aux besoins les plus fondamentaux pour une perspective de renforcement de la classe ouvrière : le besoin de rester mobilisés et la nécessité d'une internationalisation.

- Si les ouvriers maintiennent leurs assemblées générales, c'est contre le syndicalisme. Solidarité est un syndicat, un appareil qui n'a rien à voir avec les comités ouvriers, les MKS de cet été, issus des assemblées générales. Son attitude anti-grève de ces derniers mois suffit à le prouver. Il est vrai que "Solidarité" compte 8 millions d'adhérents, il est vrai aussi-que le "syndicat libre" a été une des revendications posée dans les accords de Gdansk, mais être membre d'un syndicat n'a rien à voir avec le fait de décider collectivement de la lutte dans les assemblées ouvrières. Quand les ouvriers polonais revendiquaient le "syndicalisme libre", la chose pour laquelle ils se battaient c'était la liberté de se mobiliser, de se débarrasser de l'encadrement et de la militarisation de la vie de l'Etat polonais, de se débarrasser des syndicats officiels chargés de faire appliquer les directions de l'Etat. Le syndicalisme, c'est reporter la décision à quelques "délégués" chargés d'"étudier la conciliation" et qui deviennent vite les champions de l'intérêt de l'Etat. Continuer â se réunir en assemblées générales, c'est le seul cadre pour une mobilisation. Sans A.G., il n'y a pas de décision collective, pas de créativité, pas de discussions qui fassent avancer la classe dans la clarification de ses buts et de ses moyens.

- Que les ouvriers puissent agir comme un tout, qu'ils soient une force soudée qui avance ensemble, tel est un deuxième besoin vital du mouvement. La centralisation, l’unité, la force du - mouvement, ce n'est pas "Solidarité" qui la fait. Le syndicat devient obligatoirement une expression séparée, coupée du mouvement? "Solidarité" exprime-t-il la volonté ouvrière commune, qui déborde partout ses consignes de modération? Pour garder la force qu'ils ont eue pour tenir tête à la bourgeoisie, les ouvriers ne peuvent pas compter sur une centralisation extérieure, mais sur leur vigilance permanente et le renforcement des liens qui unissent leurs lieux de discussions.

- Le troisième besoin vital, le plus essentiel à la classe ouvrière est la clarification des objectifs de la lutte. Pour avancer dans cette perspective, les ouvriers doivent d'abord bien comprendre cë qu'ILS ONT FAIT, à quelles limites ils se sont heurtés, et quels sont les moyens de leur dépassement. La lutte est arrivée à certaines limites avec la remise en cause de milliers de l'Etat : armée, police, justice. Soit les ouvriers tirent à fond les leçons de leur pratique, soit ils s'exposent aux multiples tentatives de récupération que la bourgeoisie déploie pour. affaiblir leur conscience.

En posant la question, en août, de l'impossibilité d'arrêter l'aggravation de leurs conditions de vie dans ce système, les ouvriers ont posé la question de l'impossibilité de concilier les intérêts de deux classes antagoniques : bourgeoisie et prolétariat. "Solidarité" noie le poisson dans un fatras de perspectives nationalistes d'un progrès à la “japonaise" perdu dans l'abstraction, au-dessus de la crise mondiale.

La question qu'ont posée les ouvriers polonais, c’est celle d'un affrontement irréconciliable entre deux classes, affirmant que seule la lutte était une réponse à la crise, ils posent la question d'un affrontement inévitable. Même s'ils n'y sont pas prêts, les ouvriers doivent envisager l'avenir comme une préparation à l'affrontement inévitable avec la bourgeoisie.

Cette préparation passe d'abord et avant tout par une chose : la compréhension de l’INTERNATIONALISATION comme SEUL CADRE POSSIBLE pour cet affrontement. Ce n'est que sur le développement d'explosions sociales comme celles de la Pologne que la classe ouvrière peut compter contre la force de son ennemi. Les conditions de telles explosions mûrissent en RDA, en Hongrie, en Russie, comme dans les pays occidentaux de plus en plus pressurés par la crise. Pour que ce processus se déroule avec le plus de clarté, de force, de cohésion, il faut se garder des visions immédiatistes. Pour les ouvriers polonais, il ne s'agit pas de rester passifs, mais de maintenir leur position de force en clarifiant les perspectives d'extension, sans hâte, dans l'attente du mouvement international.

D.N.

Géographique:

- Pologne [3]

Rubrique:

Révolution Internationale n° 83 - mars 1981

| Fichier attaché | Taille |

|---|---|

| 1.26 Mo |

- 34 lectures

LA LUTTE DES OUVRIERS POLONAIS EST NOTRE LUTTE!

- 17 lectures

C'EST DE PLUS EN PLUS SIMULTANEMENT QUE LES OUVRIERS REPONDENT, AUX QUATRE COINS DE LA PLANETE, AUX ATTAQUES DE PLUS EN PLUS GENERALES ET BRUTALES DE LA BOURGEOISIE. ENCORE RECEMMENT, EN BELGIQUE ET EN GRANDE-BRETAGNE, DES LUTTES ONT EXPRIME CETTE TENSION MONTANTE. DANS LES PAYS DU BLOC DE L 'EST, LES POTENTIALITES D'UNE EXPLOSION GENERALISEE SE RENFORCENT: LA BOURGEOISIE STALINIENNE, DE LA HONGRIE A L'URSS EN PASSANT PAR LA RDA, EST CONTRAINTE D'ACCORDER DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES, DES REDUCTIONS DE TEMPS DE TRAVAIL, POUR QUE L'AUSTERITE QU’ELLE IMPOSE PUISSE PASSER SANS AFFRONTEMENT.

POUR TOUS LES PROLETAIRES, LES LUTTES DE POLOGNE SONT UN PHARE QUI ECLAIRE LEUR PRESENT ET LEUR AVENIR : DEPUIS PLUS DE 8 MOIS, LA CLASSE OUVRIERE Y AFFIRME SA FORCE UNIE, CONTRE LA LOGIQUE D'UN MONDE POURRISSANT. DANS SA LUTTE, ELLE AFFRONTE TOUTES LES ARMES QUE LA BOURGEOISIE DEPLOIE PARTOUT DANS LE MONDE : LA REPRESSION, LE PIEGE SYNDICAL, LES MYSTIFICATIONS NATIONALISTES...

La classe ouvrière, en Pologne, a réussi à maintenir l'initiative. La bourgeoisie ne parvient pas à "rétablir l'ordre" ; l'autorité du parti et de l'Etat continue d’être mise en question au point d'ébranler toute la structure politique de la classe au pouvoir. La récente vague de grèves commencée au lendemain même du nouvel an, après la "trêve de Noël" est la troisième vague depuis l'été. Et, comme les deux qui l'ont précédée, elle a abouti à faire céder partiellement les bureaucrates du Pacte de Varsovie. Mais cette fois-ci, pour g parvenir, les ouvriers ont du s'opposer plus ouvertement à l'appareil de Solidarité. La bourgeoisie ne peut plus gouverner comme bon lui semble. Elle est obligée de tenir compte de ce que font et menacent de faire les exploités.

"La fin de l'été polonais. La Pologne à l'ombre de l'armée", titrait, ce mois-ci, parmi d'autres, le "Quotidien de Paris". Non, l'été polonais, n'est pas fini. L'image d'un talon de fer sur une classe ouvrière soumise par un syndicat "bien dans le rang" n'est pas encore la réalité.

LA BOURGEOISIE S'ARME CONTRE LE PROLETARIAT

Le nouveau changement de gouvernement est présenté comme la "solution" qui, maniant habilement la carotte et le bâton, réussirait à calmer la situation et â arrêter les grèves, par un subtil dosage de promesses de liberté et de menaces de répression. Le gouvernement actuel est la manifestation de la difficulté de manœuvre de la bourgeoisie face à une classe qui depuis maintenant 8 mois n'a cessé de se battre, de réfléchir collectivement, de construire un rapport de forces capable de desserrer l'étau, stalinien et d'améliorer ses conditions d'existence. LE GOUVERNEMENT ACTUEL EST LE RESULTAT DE L’INTRANSIGEANCE OUVRIERE ET D'UN ECHEC DE L'INTRANSIGEANCE DES BUREAUCRATES.

Depuis les cérémonies d'inauguration à Gdansk en décembre du monument aux victimes de la répression des luttes de 1970, l'espoir d'une UNION NATIONALE, ce consensus social tant désiré par Walesa, a bien volé en éclats.

La réunion des responsables du Pacte de Varsovie en décembre avait abouti à mettre en première ligne de front gouvernemental les tendances les plus "fermes"(le général Moczar en tête) afin de remettre l'ordre dans le pays.

Enhardi par le calme de la "trêve de Noël",1e gouvernement s'est attaché pendant près de 2 mois â tenir le langage de la force face aux luttes sociales : refus d'appliquer les accords de Gdansk en ce qui concerne les samedis libres; intervention de la police pour évacuer les bâtiments gouvernementaux occupés par des paysans et des ouvriers; refus net de céder à toute pression revendicative (jusqu'au point de pousser des responsables locaux â reprendre les démissions qu'ils avaient déjà acceptées face à des grèves locales) menaces ouvertes du conseil des ministres de "prendre des mesures pour remettre les usines en grève au travail"; au début février, des rumeurs courent sur l'imminence de l'imposition de la loi martiale dans le pays. "Il faut passer à l'offensive" déclare le général Moczar.

Les résultats ne se font pas attendre. Des millions d'employés en grève les samedis; le mouvement des paysans se généralise avec l'appui des ouvriers; les grèves exigeant la destitution des responsables locaux gouvernementaux se multiplient, provoquant dans le sud du pays des grèves générales avec occupation comme à Jelenia Gora et à Bielsko Biala, qui regroupent des centaines d'entreprises organisées pour la lutte ensemble. Au début février les grèves s'intensifient : les usines, les chantiers navals, les bureaux, les transports publics partent en lutte. Walesa, qui saute d'un foyer à l'autre pour "négocier avec les ouvriers" - étrange représentant!- s'écrie : "Le pays est en feu!"

La direction de Solidarité ne cesse de multiplier les appels au calme et à la responsabilité, sans succès. La presque totalité des grèves importantes ont été faites CONTRE L'AVIS DE SOLIRARITE.

L'Eglise traite le gouvernement d'irresponsable pour les mesures qu'il prend et qui ne font qu'attiser le feu social. Au moment des négociations sur Bielsko Biala, les éléments dits "modérés" du bureau politique menacent de démissionner si le gouvernement ne cède pas. La bourgeoisie a été obligée de céder partiellement sur les samedis libres, sur les revendications de ceux qui réclamaient la destitution des principaux responsables locaux de l'Etat.

Face à l'échec de la «fermeté" qui n'aboutissait qu'à des tergiversations, l'Etat fait un nouvel essai, tentant d'aligner ses divergences derrière la principale force cohérente de l'Etat :

L’ARMEE, elle n'efface pas la menace de répression qui pèse comme une épée de Damoclès sur la tête des ouvriers polonais : mais c'est que la classe ouvrière est trop forte. Il faut d’abord l'affaiblir. C'est pour ce but que le gouvernement met en avant aujourd'hui la "négociation", le "dialogue", en renforçant les moyens de contrôle sur la classe que sont le syndicat et les commissions chargées de régler les questions au sommet entre syndicats et représentants du gouvernement : démobilisez-vous, le syndicat s'occupe de vous ; plus de grèves, et plus de revendications économiques, pour commencer.

LES DIFFICULTES DE LA BOURGEOISIE A APPLIQUER LA FERMETE.

La classe ouvrière est trop forte, riais trop forte localement, et les tentatives de répression entraînent des réactions immédiates, mais aussi internationalement. Les ouvriers du monde entier, et surtout ceux des Pays de l'Est, gardent les yeux sur la Pologne. Si le mouvement se tassait, si le silence pouvait se faire, alors il serait plus envisageable de faire succéder à la déroute l'écrasement physi- que de la volonté ouvrière.

Et avec quoi réprimer? Si le général Jarulewski ne "voulait" pas employer la répression en 70, c'est que les premières tentatives d'utiliser l'armée pour la répression s'étaient soldées par des fraternisai tons avec les insurgés. Quant à l'URSS, elle a déjà des problèmes de désertions dans les contingents envoyés en Afghanistan, tirer sur les ouvriers de Pologne ne se ferait pas sans mal... Cet affaiblissement de l'armée bourgeoise, c'est le résultat de la formidable pression sociale qu'exerce la classe ouvrière quand elle lutte, quand elle fait entrevoir à l'humanité la possibilité d'une autre logique que celle qui fait aujourd'hui tourner ce monde à 1'envers.

Pour réprimer aujourd'hui la classe ouvrière en Pologne, il faut tenter de noyer cette lame de fond.

Le syndicat Solidarité est aujourd'hui pour l'Etat son atout majeur, pour la classe son pire danger. La nouvelle équipe dirigeante le place en première ligne de l'offensive anti-ouvrière.

L'ISOLEMENT SYNDICAL

La bourgeoisie peut tenter de prendre un autre visage. Mais elle ne peut pas céder sur des revendications qui sapent son économie et elle dit clairement, par la bouche du syndicat : plus de revendications économiques. D'AILLEURS, AVEC LES DIFFERENTES "CONCESSIONS" DE LA BOURGEOISIE, LA NEGOCIATION REUSSIE AVEC LES SYNDICATS PREVOIT DE NOUVELLES RESTRICTIONS SUR LA CONSOMMATION DE LA VIANDE ET DU SUCRE.

Or, justement, la classe ouvrière n'accepte toujours pas cette logique: rentable ou non, elle a exigé les samedis. Tant que l'économie peut produire des armes à la tonne, les ouvriers ne voient pas pourquoi ils devraient vivre dans la misère.

Solidarité, comme l'Etat en général, tend à présenter le problème et ses solutions sur le plan de la "distribution" de ce qui est disponible. La classe ouvrière pose le problème du BUT DE LA PRODUCTION ; le point de vue de la classe ouvrière n'est pas de répartir une misère imposée par des besoins qui lui sont étrangers, mais de produire en fonction de ses besoins, et de les satisfaire.

Or, justement, la classe ouvrière, jusqu'à présent a montré plus que de la méfiance vis à vis de la vision syndicale des négociations en bureau fermé par des délégués qui ne sont pas des délégués d'assemblées en lutte. A Bielsko Biala et à Jelenia Gora, elle a à nouveau montré que pour imposer sa volonté, il fallait se réorganiser en comités de grèves centralisés entre les différents secteurs.

De la force qu'ont eu ces réactions de la classe ouvrière en Pologne, c'est l'ensemble de la classe ouvrière mondiale qui doit en tirer la leçon, car ces problèmes ne sont pas "spécifiquement polonais". C'est la condition pour que la classe ouvrière affirme sa force et entrave la régression; c'est la condition pour approfondir la question qu'ont posé les ouvriers en Pologne : celle de la réorientation de la société vers la satisfaction des besoins humains. Elle ne peut se faire à l'échelle de la Pologne, mais à 1'échelle du monde.

Géographique:

- Pologne [3]

Rubrique:

COURRIER DES LECTEURS - À propos de la Pologne

- 23 lectures

Nous publions ci-dessous une lettre d’un de nos lecteurs à propos de la lutte de classe en Pologne.

À propos de la Pologne…

Depuis 1905, la grève en masse, arme de lutte politique- est en Pologne une tradition bien enracinée. C'est à l'emploi de cette arme que le prolétariat polonais doit les premières brèches importantes ouvertes dans l'édifice tsariste. Aujourd'hui, dans la lutte historique du prolétariat moderne pour sa libération, la classe ouvrière polonaise occupe le tout premier rang et le prolétariat du monde entier se trouve poussé à comprendre son importance historique car, il livre en Pologne une de ces batailles décisives dans la lutte émancipatrice du prolétariat mondial.

En pleine crise économique et malgré la lourde menace de la répression militaire qui plane constamment sur lui, le prolétariat polonais continue de livrer une grandiose lutte, certainement une des sources les plus fécondes en enseignements qui se soient produites depuis des décennies. Il se bat seul pour sa propre existence ; il brandit très haut sa bannière ; il remet à l'honneur la pratique de la grève en masse propulsant dans l'action des centaines de milliers de protagonistes ; il a recours à l'assemblée générale renouant par là avec la pratique des organes de dualité de pouvoir. Les premières éruptions du prolétariat ne se sont pas terminées par une navrante défaite ; au contraire, elles auront encouragé les combattants à livrer de nouveaux assauts. Maintenant, le mouvement s'affronte à des forces infiniment plus puissantes matériellement, non plus Kania et l'Eglise apostolique romaine, mais le capitalisme mondial qui a trouvé en Walesa son plus efficace cheval de Troie.

Brutalement, les dernières flambées de grèves du prolétariat polonais sont venues confirmer qu'il n'y avait pas de quelconque socialisme en Pologne, mais une économie nationale soumise aux lois de la domination impérialiste du marché mondial. Qu'il n'existait pas â Varsovie un type d'Etat "ouvrier dégénéré", mais un appareil de domination policière, grand des intérêts généraux de la classe dominante, la bourgeoisie polonaise. Que, divisée économiquement pour l'exploitation des marchés et la conquête des indispensables débouchés, la bourgeoisie mondiale était tout comme en 1871 et en 1917, solidaire lorsqu'il s'agissait de réprimer les désordres sociaux par sa gendarmerie, et, de garantie â chacune de ses fractions nationales de la continuité du capitalisme par la ressource de ses coffres-forts. Qu'à cette franc- maçonnerie des brigands d'Est et d'Ouest, le prolétariat devait opposer sa propre solidarité internationale en s'inspirant des méthodes de Marx et d'Engels œuvrant à la constitution de 1'AIT en 1864 et, de l'effort des bolcheviks luttant pour la reformation de l'Internationale. Que toute lutte, voulue et vécue par le prolétariat freinait de manière conséquente les préparatifs militaires de la bourgeoisie en vue d'un troisième carnage impérialiste.

Quoi qu'obscurci par l'emprise religieuse et les ressentiments nationalistes qui subsistent dans une classe qui se relève de la plus tragique contre révolution de son histoire, le caractère fondamental du mouvement n'est en rien marqué par l'idéologie trade-unioniste. Bien plutôt, il constitue Un des maillons de la marche en avant du prolétariat qui se fraie la voie à travers une série d'avancées et de retraites car, seule classe révolutionnaire qui soit en même temps classe exploitée, il ne peut pas poursuivre son ascension sur une route rectiligne, à l'inverse de la bourgeoisie montante.

Les grèves conduites par le prolétariat polonais constituent une puissante réaction â la pression de plus en plus insupportable d'un capitalisme dominé par la crise. Ces grèves sont spontanées, en ce sens qu'elles réagissent immédiatement à une situation sociale donnée, qu'elles rendent coup pour coup dans la lutte. Elles permettent de développer les innombrables ressources et toutes les capacités créatrices du prolétariat. C'est un flot montant de réalisation des plus positives pour l'unification de la classe qui se produit en Pologne. rt dans cette mesure où s'est effectuée la plus large mobilisation et le regroupement du meilleur des forces prolétariennes, les machinations insensées des "jaunes" en vue de stopper le mouvement ont été étouffées dans l'oeuf, et les bouchers qui rêvent du sabre et du fusil pour noyer une fois pour toutes le mouvement dans un bain de sang doivent ronger leur frein. Par sa puissance, le mouvement a contraint les dirigeants à céder plus d'une fois sur leurs revendications : "Ce n'est pas l'emploi de la force physique, mais bien la résolution révolutionnaire des masses de ne pas se laisser effrayer, le cas échéant, dans leur action de grève par les conséquences les plus extrêmes de la lutte et de faire tous les sacrifices nécessaires qui confèrent à cette action une puissance si irrésistible qu'elle peut souvent amener dans un court laps de temps de notables victoires" (Rosa Luxembourg : "Grève de masse, partis et syndicats"). Telle est bien la situation en Pologne. Prêt à tout effort, disposé aux sacrifices les plus pénibles, le prolétariat se bat et, par cette lutte, il est devenu le facteur social le plus actif, celui qui tient entre ses mains la clé de la situation. Poussé S la lutte par Eine situation de crise, il agit sur les bases des lois de l'histoire qu'il plie sous sa volonté. Au niveau actuel de son développement conscient, le prolétariat est non seulement de taille à tenir tête à ses ennemis, mais aussi capable de les terrasser.

Luttant pour atteindre leur propre but, les ouvriers polonais ne se sont pas laissés entraîner à la remorque des dirigeants du KOR. A chaque élévation de leur conscience a correspondu une chute de l'autorité et de l'influence de Walesa. Ce que ce dernier désirait, c'était une grève prise d'avance dans les rets de la légalité ; une grève qui ressemble à une pieuse occupation d'usines durant laquelle brûleraient innocemment les cierges et l'encens de la "paix sociale". Après avoir cherché à échapper aux doucereux discours démobilisateurs du KOR, les prolétaires cessaient de s'organiser dans leurs propres organes centralisés.

Cette tâche est celle que doit se donner l'avant-garde des ouvriers qui, au cours de l'affrontement, ont acquis leur conscience de classe. Chaque fois que les ouvriers auront à agir en toute responsabilité par eux-mêmes, leur maturité et leur conscience se manifesteront toujours de manière spontanée. Depuis que les appareils syndicaux sont passés au service du capital, et rien qu'à lui, plus aucun pas réel n'a été franchi au travers de ces fausses grèves soigneusement préparées pour la défaite du prolétariat. A cet égard, Luxembourg a donné une opinion définitive et il suffit de confronter les surgissements de "grèves sauvages'' avec les actions légalistes, impuissantes, initiées par les centrales syndicales pour voir qu'un abîme les sépare. De longue date rompus à la politique de l'arbitrage et des négociations, les vieux syndicats se font les fourriers des défaites successives des luttes. Mais il est erroné d'assimiler tout organe centralisé du prolétariat à un syndicat qui, par voie de conséquence, serait néfaste aux intérêts des travailleurs. De même qu'est incorrecte l'opinion selon laquelle l'action spontanée se suffit à elle-même".

Au cours de la grève en masse, la classe ouvrière devient une totalité organique, une classe pour soi, animée d'une volonté commune pour le triomphe d'un objectif identique et général. Ainsi, les grèves polonaises ont offert et continuent d'offrir d’immenses possibilités pour une germination de la conscience de classe la plus élevée. Or, jusqu'ici, elles ne se sont pas transformées en lutte révolutionnaire, en affrontement direct avec l'appareil d'Etat. Aussi nécessaires qu'elles soient, ni l'assemblée générale, ni la grève en masse n'épuisent le problème. Elles ne forment que des moments de tout un processus qui, parti de la plus modeste grève, doit aboutir nécessairement à l'insurrection. Il ne fait pas de doute que la grève en masse et l'assemblée générale entraînent régulièrement dans la lutte des masses toujours plus grandes. De la sorte, elles conservent au mouvement son caractère de masse et lui assurent sa cohésion. Mais elles ne lui confèrent pas encore son contenu politique socialiste. En elles-mêmes, ni l'une, ni l'autre ne recèlent une vertu miraculeuse ; pour devenir la force motrice la plus puissante de la révolution, la manifestation de la lutte prolétarienne qui ne finit, pour ainsi dire qu'avec la prise du pouvoir, il leur faut ne pas se laisser détacher du but final.

Le socialisme ne jaillit pas de la lutte spontanée de la classe pour satisfaire ses propres intérêts quotidiens. Celui-ci ne peut naître que de l'accentuation des contradictions du capitalisme et de la prise de conscience, par la classe, que la révolution socialiste est indispensable. Alors, et alors seulement, chaque revendication particulière, chaque lutte partielle, chaque mot d'ordre limité peut prendre une signification révolutionnaire.

Mais, pour que la classe prolétarienne prenne conscience de ses intérêts socialistes, il faut qu'en elle s'exprime durant les heurts une force politique capable d'harmoniser l’activité pratique et immédiate avec le but final, pour parler comme Luxembourg. Ce noyau a comme fonction d'empêcher que le mouvement ne vienne se briser sur l'écueil qui est la perte de vue du but final, à accélérer le mouvement spontané en expliquant aux plus larges couches du prolétariat déjà en mouvement l'essence de sa lutte. Sa fonction ne consiste pas à se substituer à elles, qui luttent avec courage et abnégation, mais de coordonner chaque phase de la lutte à la somme entière du mouvement en ¡lui fournissant son orientation consciente.

Ici, en Pologne, cette organisation politique d'avant-garde apparaîtra à chaud plutôt comme l'émanation et la conséquence de la lutte que comme condition préalable au processus révolutionnaire. Ici encore, le parti révolutionnaire sera le produit historique de la lutte de classe, le résultat de grands actes créatifs de la lutte de la classe qui les expérimente, et non pas la machine à faire les révolutions dont rêvent les vulgarisateurs mécanistes.

Que les prolétaires en action deviennent conscients de leurs propres tâches et du chemin à suivre est aujourd'hui aussi indispensable historiquement pour le triomphe du socialisme que l'ignorance de ses mêmes tâches et voies était indispensable pour la survie de la bourgeoisie et la pérennité du capitalisme.

DI NEO 11/02/81

Vie du CCI:

Rubrique:

LE PIÈGE DU SYNDICALISME DE BASE

- 23 lectures

Les syndicats ont revêtu le bleu de travail et sont descendus à 1'usine. Faisant mine de réformer l'excessif bureaucratisme de leurs appareils, ils essaient de redéployer leurs tentacules sur le terrain du syndicalisme de base. De la sorte, ils s'adaptent aux nouvelles exigences que leur impose dans la situation actuelle leur rôle de gardiens de Tordre bourgeois dans les usines. Des exemples de cela, nous les trouvons accomplis dans la lutte de Longwy-Denain en France, dans la grève de l’acier en Angleterre et dans la grève de masse en Pologne.

Ces trois exemples sont les plus parlants pour souligner le caractère international de la lutte ouvrière et des problèmes qu'elle rencontre aujourd'hui.

LES EXPERIENCES FRANÇAISE, ANGLAISE ET POLONAISE

A Longwy-Denain, la bourgeoisie française a tenté de mettre en place dans la sidérurgie un plan de 30 000 licenciements. Devant cette attaque, une violente réaction ouvrière s'est produite : dans les zones sidérurgiques des grèves et des manifestations de masse ont éclaté.

Comment la bourgeoisie française parvint-elle à freiner et à dévoyer momentanément cette grande lutte ?

Elle a employé la répression mais, et surtout, elle a usé d’une arme plus efficace : faire en sorte que les ouvriers soient DESORGANISES, DESUNIS ET SANS COORDINATION, les empêchant de former leurs organes d'unité et de décision souveraine : les ASSEMBLEES ET LES COMITES ELUS ET REVOCABLES. A cela, elle y est arrivée en poussant en avant le syndicalisme de base : elle a donné la liberté aux unions locales de se radicaliser et de regrouper dans leur sein les ouvriers les plus combatifs.

Par ailleurs, quand la combativité ouvrière commença à fléchir, les syndicats ont trouvé dans leurs organes ; de base un point d'appui pour réinstaller Tordre, organisant la démoralisation et la débandade des rangs ouvriers.

Dans le cas de la grève de l'acier, en Grande-Bretagne, les syndicats ont créé des comités de grève pour intégrer les ouvriers les plus combatifs et dominer la lutte. Ces comités se donnèrent des allures de radicalité et se dédièrent à la généralisation de la lutte en anticipant la combativité des ouvriers. En fait, et c'est là que nous pouvons voir comment agissent ces organes néo-syndicalistes de base, cette "généralisation", ils la limitèrent à la branche sidérurgique, ils la firent par le moyen des votes à bulletins secrets, collectes d'argent, etc...

En Pologne, alors que ce qui avait fait la force des luttes ouvrières l'été dernier, c'était le manque total d'illusions des ouvriers sur les syndicats officiels, la bourgeoisie est parvenue à faire passer la reconnaissance du nouveau syndicat "Solidarité" pour une victoire ouvrière. Sitôt mis en place, ce syndicat n’a pas tardé à jouer son rôle d'étouffoir de la lutte de classe. Le pompier Walesa parcoure la Pologne pour éteindre tout conflit qui risque de mettre le feu aux poudres.

En dévoyant la lutte sur des terrains légalistes, en soulignant la nécessité d’une modération de la lutte de classe, en menant des négociations secrètes, Solidarité à bien tiré les leçons du syndicalisme occidental.

PERSPECTIVES

Les expériences antérieures doivent guider notre compréhension des nouvelles manœuvres des syndicats pour noyer nos luttes.

Les bases du succès mystificateur du syndicalisme de base sont au nombre de trois :

- il récupère les éléments les plus combatifs ;

- il jouit d'un préjugé favorable parmi les ouvriers ;

- il prend des initiatives "radicales" et, du moins, il s’oppose aux directions syndicalistes, ou, comme en Pologne, aux anciens syndicats.

Même relatif, le succès du syndicalisme de base est d'abord fait d'une faiblesse juvénile dans le regain de la lutte de classe. Il est fort d'un manque d'assurance encore sensible du prolétariat dans ses propres forces.

En dehors de situations de lutte de classe extrême, il est facile de se laisser enjôler par ces organes syndicaux qui revêtent l'apparence du "nouveau", du "plus démocratique", d’assurer une plus grande "participation", etc., par rapport aux vieux organes syndicaux déconsidérés, du style bonze.

Nous pourrions dire que le syndicalisme de base est au syndicat ce que ce dernier est au capitalisme : un amortisseur et un coupe-feu de la lutte ouvrière.

Face à la pression de la lutte, et pour ne pas en perdre le contrôle, les syndicats "assouplissent" leur discipline interne, laissant une certaine "liberté" à leurs organes de base qui sont ceux qui ont une relation directe à la lutte, leur donnant une marge d'action et davantage de possibilités de prendre des initiatives au niveau local, de l'entreprise et du secteur. Cela se traduit en "divergences" entre base et bureaucrates. Ces “divergences" constituent un ingrédient irremplaçable du syndicalisme de base, ils en sont un de ses piliers. Un de leurs objectifs est précisément de convertir n'importe quel affrontement entre ouvriers et syndicats en litige "interne" opposant base et sommet. Un peu comme dans les feuilletons américains de la TV, pleins de mauvais capitalistes et hommes politiques, mais nous laissant entendre que ce sont des exceptions, car il y en a aussi des bons et des intègres le syndicalisme de base nous présente les choses ainsi : le mal, c'est le sommet; ce qui est pur, c’est la base qui maintient l’"essence" du syndicalisme et rachète le tout.

Le jeu est clair : les organes syndicaux de base développent toute une série d’actions "radicales" auxquelles les directions "s’opposent de toutes leurs forces", mais les "tolèrent" parce que la démocratie, c’est la démocratie... Ça, c'est pour la galerie, la réalité est que les directions laissent faire "la base", tant que la lutte demeure globalement contrôlée par elles. Mais si il y a débordement, elles rétablissent l'ordre avec le recours aux bonnes vieilles calomnies de "provocateurs", "aventuristes", etc. ; elles attaquent la lutte ouvrière avec les organes de base en première ligne. Puis, dès que la lutte ouvrière commence à décliner, reviennent en force les directions syndicales

Cette radicalisation des syndicats par leur base, les syndicats ne la font pas, comme ça. Ils s'y voient contraints par la pression de la classe. Mais cela pourtant n'est pas pour nous dissuader de dénoncer les organes syndicaux de base. Cette dénonciation ne doit pas demeurer uniquement au plan du caractère syndical, telle qu'elle se fait parfois, de façon diffuse, mais s'attaquera à l'action de ces organes de base et à leurs fonctions. En rester au simple constat qu’ils naissent sous la pression ouvrière et que, par là même, ils méritent notre confiance parce qu'ils seraient une espèce de “premier pas", est une attitude totalement erronée qui, à terme, peut nous mener à la défaite. Le syndicalisme de base est une entrave de plus que fixe le capitalisme sur la voie des travailleurs, qu’il importe obligatoirement de surmonter. Nourrir l'illusion que notre pression peut nous rendre les syndicats favorables ou, du moins, neutres, est lourd de périls.

La fonction -et le rôle- des "Comités de grève" néo-syndicalistes anglais, de l'intersyndicale en France et de “Solidarité" en Pologne a été bien claire. Et ceux que remplissent les organes syndicaux de base sont similaires:

- tenter d'éviter la formation d'assemblées et, dans le cas d'impossibilité, de les dominer et de les contrôler en les enfermant dans des alternatives syndicales.

Cette orientation va de pair avec une idéologie corporatiste et nationaliste. Ainsi, par exemple, dans la lutte de la sidérurgie en Grande-Bretagne, l'extension du mouvement fut limitée au seul domaine privé et, à Longwy-Denain, toute la stratégie syndicale s'est dirigée à rendre responsables les ouvriers sidérurgistes allemands, “parce qu'ils produisaient à mei1leur marché" et "empêchaient que l'acier français se vende". Avec l’idéologie corporatiste, il n'y a qu'une seule voie de sortie : la défaite.