Soumis par Revue Internationale le

"L'année 67 nous a laissé la chute de la livre Sterling et 68 nous apporte les mesures de Johnson (...) voici que se dévoile la décomposition du système capitaliste, qui, durant quelques années, était restée cachée derrière l'ivresse du "progrès" gui avait succédé à la seconde guerre mondiale." ("Internacionalismo", Venezuela, janvier 1968)

Il y a vingt ans nous devions convaincre de l'existence de cette crise, aujourd'hui nous en sommes à l'expliquer et à en montrer les implications historiques.

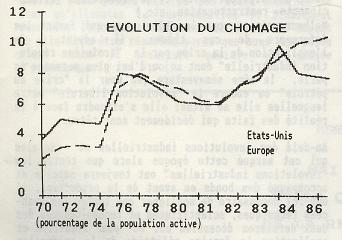

"C'est en 1967 que les premiers symptômes se font sentir de façon certaine : la croissance annuelle de la production Mondiale tombe à son niveau le plus bas depuis 10 ans. Dans les pays de l'OCDE, le chômage et l'inflation connaissent des accélérations faibles, mais certaines. La croissance des investissements ralentit sans discontinuité de 65 à 67. En 1967, il y a officiellement 7 millions de chômeurs dans les pays de l'OCDE et le PUB croit de 3,51. Ce sont des chiffres qui aujourd'hui semblent bien négligeables comparés au niveau atteint par la crise actuellement, mais ils n'en marquaient pas moins la fin de la "prospérité" d'après-guerre (...). La deuxième récession dont le fond est touché en 1970 est beaucoup plus forte que celle de 67. Dans les pays de l'OCDE, elle est plus profonde, et dans l'ensemble du monde, elle est plus longue. Elle vient confirmer que la récession de 61 n'avait pas été un accident "allemand" mais l'annonce certaine d'une nouvelle période d'instabilité économique." (cf. notre brochure "La décadence du capitalisme", p. 4)

Il aura fallu vingt ans, une génération, pour que ce qui n'était que les premières manifestations d'une crise ouverte après la période de reconstruction consécutive à la seconde guerre mondiale apparaisse ouvertement comme l'expression d'une crise générale et insurmontable d'un mode de production aiguillonné par la course au profit, la soif jamais assouvie de marchés et fondé sur l'exploitation de l'homme par l'homme.

Que ce soit dans les pays dits "communistes", dans les pays de l'Est ou encore en Chine, dans les pays dits "développés" ou ceux hier désignés par l'appellation "en développement", d'un point de vue mondial et historique, le bilan de ces vingt années de crise est catastrophique et la perspective s'annonce encore plus catastrophique.

Catastrophique en absolu déjà. Par la misère qui sur toute la planète est devenue le lot quotidien de l'immense majorité de la population mondiale. Situation où l'avenir n'est pas indiqué par un développement des pays peu ou pas industrialisés rejoignant les pays développés, mais au contraire par un développement des caractéristiques du sous-développement au coeur même des métropoles industrielles, ce que les sociologues appellent le "quart monde".

Catastrophique relativement encore quand on considère l'immense gâchis comparé aux possibilités réelles en l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques et de toutes les richesses matérielles produites par le travail; toutes choses qui pourraient être le puissant levier d'une émancipation de l'humanité mais qui dans le carcan de la crise mondiale sont systématiquement orientées et transformées en forces de destructions.

L'évidence de cette crise d'une profondeur et d'une gravité extrême s'impose d'autant plus fortement que toutes les politiques économiques pour y faire face ont depuis vingt ans été, sans exception aucune, des échecs cuisants et que les perspectives de sortir de l'ornière où, à l'Est comme à l'Ouest, l'économie mondiale s'enfonce chaque jour plus, apparaissent aujourd'hui comme totalement illusoires.

De fait les questions que soulève cette crise sont des questions de fond qui touchent le coeur même de l'organisation sociale, de sa structure, des rapports qui s'y nouent et conditionnent l'avenir de la société mondiale.

A la veille d'une nouvelle et puissante récession mondiale inéluctable, cette rétrospective de vingt années de crise ne peut que prendre en compte le rappel des illusions et des mythes qui pendant des années, à tel ou tel moment, furent distillés par les voies officielles du pouvoir ou de la contestation de gauche.

CE QUI A ETE DIT A PROPOS DE LA CRISE

Ces vingt dernières années, au rythme d'une crise jamais surmontée, progressant par à-coups, sont en même temps l'histoire de l'effondrement des illusions qui ont marqué son parcours. Durant toutes ces années tout ou presque tout a été invoqué pour conjurer le démon.

LA "CRISE DU PETROLE" ET LA CRISE DE SURPRODUCTION

Dans la première moitié des années 70, la "crise du pétrole", "la crise énergétique", et la "pénurie" de matières premières en général furent rendues responsables de la récession de 74 et de la crise financière jamais surmontée.

A en croire les experts et les dirigeants mondiaux de tous bords la "pénurie" des sources énergétiques "qui provoquait une augmentation de leur prix" était responsable des soubresauts économiques. L'économie mondiale était en quelque sorte victime d'un problème "naturel", indépendant et extérieur à sa nature profonde.

Pourtant quelques années après, dès 78-79, alors que les soubresauts de l'économie mondiale furent devenus convulsions, nous étions amenés à constater non pas une pénurie des sources énergétiques accompagnée d'une augmentation de leurs prix, mais une surproduction générale de celles-ci et en particulier du pétrole, et conséquemment une chute de leur cours.

L'aspect flagrant de la nature de cette crise s'exprime caricaturalement dans les secteurs de la production des matières premières et en particulier dans l'agriculture: une crise manifeste de surproduction qui engendre la pénurie. C'est ainsi qu'alors que toutes les nations se livrent la guerre agricole la plus acharnée qui ait jamais existé nous sommes amenés à constater un développement ahurissant des famines et de la sous-nutrition dans le monde. C'est ainsi que:

"La production agricole mondiale est suffisante pour assurer à chaque individu plus de 3.000 calories par jour, soit 500 de plus que ce qu'il est nécessaire à la bonne santé d'un adulte moyen et, de 1969 à 1983, la croissance de la production agricole (40 %) a été plus rapide que celle de la production mondiale (35%)."

("L'insécurité alimentaire dans le monde", octobre 87, p. 4)

Ce qui n'empêche que, comme nous l'apprend an dernier rapport de la Banque mondiale, l'insécurité alimentaire concerne 700 millions de personnes et qu'il ne s'agit en aucune façon d'une question de capacité productive puisque:

"La faim persiste même dans les pays qui ont atteint l'autarcie alimentaire. Dans ces pays les famines touchent simplement ceux qui n'ont pas de revenus suffisants pour accéder au marché." (Banque mondiale: "Rapport sur la pauvreté et la faim" -1987)

D'autre part, les bourgeoisies occidentales se sont à l'époque beaucoup plaintes de cette augmentation des coûts dans l'approvisionnement en matières premières et sources énergétiques qui les "étranglait". Par contre, il n'est jamais fait référence au sort de ces masses de dollars qui à l'époque passèrent dans les mains des pays producteurs de matières premières. En fait, ces dollars se retrouvèrent vite dans les poches de ceux qui les avaient déboursés, car ils développaient la capacité d'importation des pays producteurs de matières premières. Mieux encore, ce qui fut acheté en majorité par les pays producteurs de matières premières dans les années 70, ce ne fut pas des moyens de consommation, ou des moyens de production, mais des armes.

"Entre 1977 et 1985, le tiers monde a acheté pour 286 milliards de dollars d'armement, ce qui équivaut à 30% de la dette que les pays du Sud avaient accumulée durant la même période (...). Le Proche-Orient a absorbé près de la moitié des exportations (...). Le marché a connu, entre 1910 et 1911, une expansion moyenne de 13%."

("Le Monde diplomatique", mars 88: "le grand bazar aux canons dans le tiers monde", p. 9)

Ravagé par la guerre et la crise, l'état de barbarie avancé dans lequel se trouve aujourd'hui le Moyen-Orient est une illustration parfaite des rapports étroits qu'entretiennent crise et guerre, et l'histoire de ces dernières années nous montre ici clairement comment la crise de surproduction se transforme en destruction pure et simple.

Il y a dans tout mensonge une part de vérité, dans toute illusion ou mythe une part de réalité; sinon aucun d'entre eux ne saurait trouver d'écho dans le cerveau des vivants. Il en est ainsi des "explications" de la crise qui ont jalonné ces vingt dernières années.

Tout d'abord, "la crise du pétrole" pouvait présenter une apparence de réalité. En effet l'augmentation brutale des coûts dans l'approvisionnement en sources énergétiques dont le relatif bon marché jusqu'alors avait conditionné la période de reconstruction représenta à partir de 1974 un coup dur pour les économies européennes. Contrairement aux prix de l'investissement en matériel dont les coûts se répercutent sur une longue période, l'amortissement, le prix des matières premières lui se répercute immédiatement dans le prix total des marchandises produites. De ce fait, les conséquences de l'augmentation des ressources énergétiques et des matières premières furent immédiates: affaiblissement face à la concurrence internationale et baisse des taux de profit.

Contrairement à ce qui en a été dit, ces augmentations n'avaient pas pour cause une pénurie naturelle des matières premières, les seules "pénuries" qui sévirent à cette époque ne furent que des "pénuries" organisées pour spéculer sur une anticipation à la hausse.

La brutale augmentation des coûts des ressources énergétiques et des matières premières en général avait par contre pour raison véritable la baisse brutale du dollar depuis 1971. Dans la mesure où tous les achats étaient libellés en dollars, les pays producteurs en augmentant le prix du pétrole ne faisaient que répercuter la baisse de la valeur du dollar.

Nous touchons ici du doigt le fond de la question. La chute du dollar, résultat direct de la décision des autorités américaines prise en 1973 de laisser flotter le dollar en vue de rendre l'économie américaine plus compétitive, venait consacrer l'effondrement des accords de Brettons Wood signés en juillet 1944.

"Ces accords étaient destinés i reconstruire, une fois la paix rétablie, le système monétaire international, disloqué depuis le début des années 30...Il s'agissait précisément d'éviter au monde le retour à l'expérience désastreuse des dévaluations "compétitives" et des "changes flottants" qu'il avait connue entre les deux guerres" ("Bilan économique et social 87" - Le Monde - page 41)

De fait, la baisse "compétitive" du dollar signifiait un retour aux conditions économiques de crise d'avant guerre.

L'économie mondiale dans une nouvelle période de crise économique aiguë se retrouvait face aux mêmes problèmes qui avaient précipité la seconde guerre mondiale, mais cette fois, multipliés par cent.

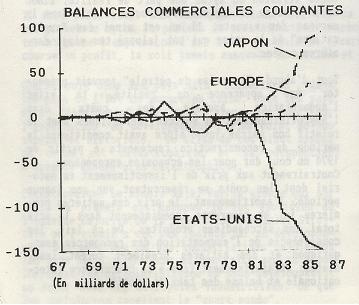

Prélude à cette situation, en 1967: l'apparition du déficit commercial américain.

En lui-même, ce déficit, mineur comparé au gouffre actuel (voir courbe du déficit USA), marquait la fin de la période de reconstruction. Il signifiait que les économies européennes et asiatiques désormais reconstruites ne constituaient plus un marché et que de plus elles s'inséraient dans la concurrence mondiale face à un marché réduit d'autant. Depuis tout ce qui a été fait en matière d'économie politique n'a eu pour raison d'être que la volonté de compenser l'effondrement des possibilités économiques que représentait la période de reconstruction.

La période qui s'étend de 1967 à 1981 n'est pas autre chose du point de vue économique que l'histoire de l'emploi massif et redoublé des recettes keynésiennes de soutien artificiel de l'économie. Rappelons rapidement en quoi consistent ces recettes keynésiennes:

"Le fondement de l'apport de Keynes à l'économie politique bourgeoise peut se résumer au fait d'avoir accepté de reconnaître, en plein marasme de la crise de 1929, l'ineptie de ce principe religieux de la science économique bourgeoise, inventé par l'économiste français Jean-Baptiste Say au 19ème siècle, suivant lequel le capitalisme ne peut pas connaître de véritable crise de marchés puisque "toute production est en même temps une demande". La solution keynésienne consisterait à créer une demande artificielle par l'Etat. Si le capital ne parvient pas à créer une demande nationale suffisante pour absorber la production, et si en outre, les marchés internationaux sont saturés, Keynes préconise que l'Etat se fasse acheteur des masses de produits qu'il paiera avec de la monnaie de singe émise par lui. Comme tout le monde a besoin de cet argent, personne ne protestera sur le fait qu'il ne représente que du papier." (Voir notre brochure "La décadence du capitalisme", P. 15)

Durant cette période:

"Les USA sont devenus la locomotive de l'économie mondiale en créant un marché artificiel pour le reste de leur bloc au moyen d'énormes déficits commerciaux. Entre 1976 et 1980, les USA ont acheté des marchandises à l'étranger pour 100 milliards de dollars, plus qu'ils n'en ont vendu. Seuls les USA -parce que le dollar est la monnaie de référence et de réserve mondiale- pouvaient mettre en oeuvre une telle politique sans qu'il soit nécessaire de dévaluer massivement leur monnaie. Ensuite, les USA ont inondé le monde de dollars sous forme de prêts aux pays sous-développés et au bloc russe. Cette masse de papier-monnaie a temporairement créé une demande effective qui a permis au commerce mondial de continuer". (Revue Internationale n° 26, p.4)

Nous pouvons ici citer encore en exemple pour cette période d'illusion, la RFA:

"L'Allemagne s'est mise à jouer à la "locomotive", cédant à la pression, il faut le reconnaître des autres pays (...) L'augmentation des dépenses publiques a en gros doublé, croissant de 1,7 fois la croissance du produit national. A tel point que la moitié de celui-ci est dorénavant canalisé par les services publics. Ainsi la croissance de l'endettement public a-t-elle été explosive. Stable autour de 18i du PNB au début des années 70, cet endettement est passé brusquement à 251 en 1975, puis à 351 en 81. Elle atteint un niveau inconnu depuis les années de banqueroute de 1'entre-deux-guerres.

Les Allemands qui n'ont pas la mémoire courte voient ressurgir le spectre des brouettes remplies de billets de la république de Weimar/" (cité dans la Revue Internationale n° 31 en 1982, p.22)

C'est la crise du dollar et la menace d'une faillite financière générale qui en 79 vont donner le signal d'un changement de politique économique mondiale sous le couvert de l'idéologie libérale de la "déréglementation" qui aboutira en 82 à la plus forte récession économique qu'ait connue le monde depuis les années qui précédèrent la seconde guerre mondiale.

LA "REVOLUTION LIBERALE"

Toutes les explications tant exploitées des causes "naturelles" de la crise mondiale dans les années 70 n'expliquaient rien du tout. On les oublia vite et on n'en entendit plus parler. La crise mondiale elle, inexorablement se développait, gagnait en profondeur et étendue, touchant au coeur même des métropoles industrielles. Il fallait l'expliquer; au moins trouver une caution idéologique aux "thérapies" douloureuses que l'on commença dès 1979 à administrer aux populations laborieuses. Le chômage allait passer brutalement du simple au double, les salaires étaient bloqués, dans les entreprises, les usines, les bureaux, la mentalité garde-chiourme était à l'honneur. Partout l'on demandait aux ouvriers et employés de se transformer en soldats de "l'Entreprise", de la "Nation" pour une guerre économique où ils avaient tout à perdre et rien à gagner. Et où en effet ils perdirent beaucoup.

Quel soulagement quand les causes de la maladie pernicieuse qui rongeait d'un mal secret l'économie mondiale furent mises à jour et le mystère enfin révélé.

La "société" souffrait de trop de "dirigisme". Mollement, elle se mourait dans ses "habitudes d'assistanat", qui accompagnèrent ce qui à l'occasion fut appelé "les trente glorieuses", c'est-à-dire toute la période après-guerre des reconstructions (1945-75) (sic). Ce "trop d'Etat" avait fini par briser les ressorts productifs, par casser "la soif d'entreprendre" et créer de lourds déficits dans les caisses des Etats, déficits qui grevaient d'autant le potentiel productif.

Au fond des choses, si "fond" dans de telles conceptions simplistes il y a, cet "interventionnisme" de l'Etat empêchait les "lois naturelles" de l'économie mondiale de jouer et d'assurer leur rôle "d'autorégulation". D'un seul coup les économistes avaient mis le doigt sur les causes de la crise et leur joie était d'autant plus profonde que ces révélations indiquaient du même coup les solutions et remèdes à y apporter. L'euphorie fut d'autant plus grande, le soulagement d'autant plus intense que ces remèdes qui furent administrés à haute dose aux populations laborieuses du monde entier durant la première moitié des années 80 avaient un goût qui n'était pas pour déplaire à la bourgeoisie mondiale: licencier, réduire les salaires, casser les assurances sociales de toutes sortes, montrer du doigt et mettre au pilori le "fonctionnaire" et autres employés d'Etat, enfin étrangler et laisser crever de tiers monde.

Mais tout comme la prétendue pénurie des matières premières et des sources énergétiques qui se révéla être en fait surproduction, ce "moins d'Etat" apparut rapidement comme un plus d'Etat. Ne serait-ce que par son intervention dans tous les aspects de la vie sociale, à commencer par la répression de toutes les manifestations de révolte que cette politique provoqua. Ou encore pour orienter une part croissante de l'effort productif, technologique et scientifique vers la production d'armement et l'investissement productif vers la bourse.

Pourtant en 84-85, le mythe d'une reprise économique aux USA a fait grand bruit. Les recettes reaganiennes semblaient avoir un impact salutaire sur la santé économique. Tous les indices cités, inflation, production, emploi reprenaient de la santé. Dans le monde entier, les financiers, les industriels, les hommes d'Etat, étaient éblouis par cette "révolution" et tout le monde dorénavant voulait faire du "libéralisme", y compris en ... URSS et en Chine. L'aventure échoua comme on le sait dans le spectaculaire effondrement boursier d'octobre 87, la menace d'une récession majeure et un renouveau de l'inflation.

Les déficits budgétaires et commerciaux loin de se dégonfler avaient atteint en quelques années des sommets vertigineux, en particulier sur le sol où cette idéologie avait trouvé à la fois un tremplin et un terrain de prédilection: les USA. C'est le bilan que nous tirions dès 1986:

"La croissance américaine s'est faite a crédit. En cinq ans, les USA, qui étaient le principal créditeur de la planète, sont devenus le principal débiteur, le pays le plus endetté du monde. La dette cumulée des USA, interne et externe, atteint aujourd'hui la somme pharamineuse de 8.000 milliards de dollars, alors qu'elle n'était que de 4.600 milliards de dollars en 1980, et 1600 en 1970. C'est-à-dire que pour parvenir à jouer son rôle de locomotive, en l'espace de cinq ans, le capital américain s'est endetté autant que durant les dix années qui ont précédé." (Revue Internationale n°48)

La production industrielle, elle, au lieu de prendre un nouvel essor ne fut jamais aussi poussive ou finit par franchement reculer aux USA encore. Cette "soif d'entreprendre", de "créer" qui libérée de ses contraintes, devait se trouver des ailes et prendre un nouvel essor, après avoir fui de façon massive la sphère industrielle, ne trouva d'autre refuge que la spéculation financière et boursière, seule activité fiévreuse du capital ces dernières années et qui a connu la fin lamentable que l'on sait.

Cela vaut pour toutes les grandes puissances industrielles et particulièrement pour la plus puissante, les USA. On a cité la baisse du chômage comme un des principaux acquis de cette "révolution libérale" aux USA, alors qu'un million d'emplois était définitivement perdu dans les secteurs industriels, que plus de 30 millions de personnes se trouvaient dorénavant dans des conditions d'existence en dessous du "seuil de pauvreté", et que les seuls emplois créés étaient des emplois à temps partiel dans le secteur des services :

"Alors que, dans les années 70, un emploi supplémentaire sur cinq était rémunéré moins de 7.000 dollars par an, cela a été le cas pour 6 emplois nouveaux sur dix i partir de 1979. (...) Entre 1979 et 1984, le nombre de travailleurs qui touchaient un salaire égal ou supérieur au salaire moyen a diminué de 1,8 million... Le nombre de travailleurs qui gagnaient moins a augmenté de 9,9 millions". ("Le Monde", "Dossiers et Documents, bilan économique et social", 1987).

Quant aux nations dites du "tiers monde" qui auraient dû trouver un stimulant dans la libération des "lois naturelles" du marché et de la concurrence, elles ont dans les dernières années touchées le fond du gouffre. Loin d'être "libérées" de la tutelle hégémonique des grandes puissances industrielles, elles ne furent jamais aussi dépendantes, écrasées par le poids d'une dette et de ses intérêts qui doublaient en même temps que la valeur monétaire du dollar alors que les exportations de matières premières, leur principale source de revenus, que l'appareil productif mondial n'absorbait plus, s'effondraient. Le Mexique, pour ne citer que cet exemple, en novembre 87 dévaluait le peso de 50%.

Comme dans la question de la crise du pétrole, il y a dans la "critique libérale" du "trop d'Etat" une part de vérité. Ce qu'il y a de juste ne concerne pas l'analyse, loin s'en faut, encore moins les solutions, mais un certain constat: de soutien essentiel à une activité économique dont les forces internes poussaient à l'éclatement, l'intervention de l'Etat dans tous les domaines de la vie économique et sociale a précipité la crise de surproduction qu'il avait pour tâche de contenir.

Au début des années 80, nous analysions ce changement de situation en soulignant ses caractéristiques essentielles qui ne concernaient pas uniquement un développement quantitatif de la crise économique, mais aussi un développement qualitatif des conditions historiques de son développement. Au sein de ces caractéristiques nous distinguions comme aspect essentiel que contrairement aux années de crise d'avant-guerre où les mesures keynésiennes de "New deal" furent prises après le plus fort de la crise, ce style de mesures pour le soutien artificiel de l'économie n'est pas devant mais irrémédiablement derrière nous alors que le plus fort de la crise lui, est devant nous.

Le déroulement des faits ou plutôt méfaits économiques depuis le début des années 80 est largement venu conforter ce constat. Plus encore, la concentration accélérée des activités des différents Etats sur les domaines militaires, production d'armements, stratégie mondiale, intervention et présence militaires accentuées alors que la disparition des "aspects sociaux" de cette intervention ne servait plus de masque et ne pouvait plus faire illusion, est venu souligner la gravité de la situation historique actuelle.

LA "REVOLUTION" TECHNOLOGIQUE »

Notre bref, trop bref, rappel de ce qui a tenu lieu d'analyse de la crise durant ces vingt dernières années ne serait pas complet si l'on ne mentionnait pas ici la fameuse "troisième révolution industrielle". A cheval entre deux époques, entre deux phases historiques de développement, les "soubresauts" économiques n'étaient finalement pas autre chose que la crise obligée et nécessaire du passage d'une époque à une autre. Que n'a t’on pas dit et imposé au nom de cette fameuse "révolution technologique", à commencer par les licenciements. Le premier intérêt de cette "analyse" historique était tout entier contenu dans l'idée que la crise du capitalisme que personne ne pouvait plus nier, ce qui était ennuyeux en soi, n'était somme toute qu'une crise de croissance. Au-delà de cette mauvaise passe l'avenir était radieux. A condition, bien sûr, de se soumettre aux impératifs douloureux, mais nécessaires de l'accouchement présent. Dans la continuité, cette analyse "révolutionnaire" offrait l'avantage de présenter comme "rétrograde", voire "réactionnaire", toute révolte contre les mesures qui allaient contre cette "révolution" (licenciements, restructuration, etc.) Malheureusement pour les idéologues qui furent les défenseurs de ces thèses, il advint de l'explication de la crise par la "troisième révolution industrielle" dont aujourd'hui plus personne ne parle, la même mésaventure que pour la "crise du pétrole" ou encore la "révolution libérale" entre lesquelles elle se situa: elle s'effondra face à la réalité des faits qui décidément sont têtus.

Au-delà des involutions industrielles et sociales qui ont marqué cette époque alors que toutes les "révolutions industrielles" ont toujours suscité et accompagné des bonds en avant de la production, il est ici nécessaire de souligner que toutes les avancées techniques, scientifiques et technologiques des deux dernières décennies ont eu pour aiguillon et application le domaine militaire de la production d'armement, les retombées civiles, elles, restant extrêmement limitées.

"Le monde consacre à des fins militaires une somme de ressources supérieures i ce qu'était la production mondiale de 1900 (...). De plus, le domaine militaire absorbe les deux tiers de la défense mondiale en matière de recherche et de développement." ("Armement et désarmement à l'âge nucléaire", "La documentation française" n° 4456, p. 13)

POUR EN FINIR AVEC LES MYTHES ET ILLUSIONS SUR LA CRISE

Toute la difficulté à comprendre la crise économique tient à sa nature. C'est en effet la première fois dans son histoire que l'humanité est amenée à subir une crise de surproduction générale. Alors que toutes les crises des modes de production qui nous ont précédés, esclavagisme, féodalisme, s'exprimaient dans de larges crises de sous-production, il en va tout autrement pour le capitalisme, ce qu'exprime K. Marx dans le "Manifeste Communiste:

"Dans ces crises, une grande partie, non seulement des produits déjà créés, mis encore des forces productives existantes est livrée à la destruction. Une épidémie éclate qui, à toute époque, eût semblé absurde: l'épidémie de la surproduction."

Et encore K. Marx n'a de son vivant assisté qu'à des crises de surproduction limitées dans le temps et dans l'espace. Limitées à des secteurs particuliers et précédées par de longues et larges périodes d'expansion du capitalisme à travers le monde.

Non seulement cette caractéristique de crise de surproduction la rend de prime abord incompréhensible par l'absurdité qu'elle représente, mais de plus, le fait que la crise économique soit une crise de surproduction a permis pendant des années toutes les manipulations pour en repousser les échéances. Face à une crise de sous-production, il n'y a pas d'alternative: quand il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. La crise de surproduction, surproduction qui est une surproduction relative, non en fonction des besoins humains mais de la capacité d'absorption du marché mondial, elle, peut être repoussée, masquée par toute une série de manipulations financières, commerciales et l'histoire économique récente n'est pas autre chose que l'histoire de ces manipulations. Mais ces manipulations dans lesquelles sont passés maîtres les Etats modernes ne font qu'alimenter la surproduction et finalement exacerber la crise. Fatalement il arrive un moment où elle doit être résorbée parce que sous son poids c'est toute la structure sociale qui menace d'effondrement.

Notre époque n'est pas autre chose qu'une telle situation d'échéance et de solde. Et au-delà de ces vingt dernières années, la crise actuelle n'est que le prolongement et l'aboutissement de toute une période historique qui commence dès le début de notre siècle avec la première guerre mondiale. Période où:

"Entre 1914 et 1980, on compte 10 années de guerre généralisée (sans compter les guerres locales permanentes), 39 années de dépression (1918-22, 1929-39, 1945-50, 1967-87), soit au total 49 années de guerre et de crise, contre seulement 24 années de reconstruction (1922-29 et 1950-67). Et le cycle de la crise n’est pas encore terminé !..."(Revue Internationale, n°48)

Résorbée, la surproduction mondiale ne peut l'être de mille manières. Soit elle est résorbée par une immense destruction, c'est le cas des guerres, soit par une transformation radicale des rapports sociaux et mondiaux de production où les buts, les moyens, les conditions de l'activité productrice seront enfin libérés des carcans du marché, du profit, de l'exploitation et de la division du travail entre travail manuel et travail intellectuel.

Y a t-il plus grande ineptie face à la crise économique mondiale et à son stade avancé que les injonctions de toutes les bourgeoisies nationales à vouloir transformer la population laborieuse en soldats de l'économie, à vouloir les faire s'affronter dans une guerre économique où ce sont des générations entières qui sont sacrifiées et qui en fin de compte -la triste expérience de deux guerres mondiales nous le prouve- ne peut qu'aboutir à la guerre tout court.

Prénat

del.icio.us

del.icio.us Digg

Digg Newskicks

Newskicks Ping This!

Ping This! Favorite on Technorati

Favorite on Technorati Blinklist

Blinklist Furl

Furl Mister Wong

Mister Wong Mixx

Mixx Newsvine

Newsvine StumbleUpon

StumbleUpon Viadeo

Viadeo Icerocket

Icerocket Yahoo

Yahoo identi.ca

identi.ca Google+

Google+ Reddit

Reddit SlashDot

SlashDot Twitter

Twitter Box

Box Diigo

Diigo Facebook

Facebook Google

Google LinkedIn

LinkedIn MySpace

MySpace