Revue Int. 1994 - 76 à 79

- 4276 lectures

Revue Internationale no 76 - 1e trimestre 1994

- 2850 lectures

Editorial : La difficile reprise de la lutte de classe

- 2618 lectures

Au Moyen-Orient la <r paix » Israel-OLP se révèle pour ce qu'elle est : un nouveau prolongement de la guerre qui n'a jamais cessé dans cette région du monde. Champ de bataille des grands intérêts impérialistes depuis la première guerre mondiale, le Moyen-Orient le restera tant que le capitalisme mondial vivra, tout comme toutes les autres régions où n'ont jamais cessés les guerres ouvertes ou larvées.

En Yougoslavie, la guerre se poursuit. Des combats se mènent désormais au sein même de chacun des camps, entre Serbes, entre Croates, et entre Musulmans. L'alibi « ethnique » fourni pour justifier cette guerre est tragiquement dénoncé par les nouveaux combats autour desquels les médias font désormais taire leur publicité ! C'est sous couvert du « droit à l'indépendance » des « peuples » que la Yougoslavie est devenue le sinistre champ d'expérience des nouveaux affrontements entre grandes puissances provoqués par la disparition des anciens blocs impérialistes. Là aussi, il n'y aura pas de retour en arrière possible tant que le capitalisme aura les mains libres pour mener sa politique diplomatico-guerrière au nom de l'aide « humanitaire ».

En Russie, la situation ne fait qu'empirer. Le naufrage économique est décuplé, et l'instabilité politique qui a déjà entraîné des pans entiers de l'ex-URSS dans des guerres sanglantes, touche de plus en plus au coeur même de la Russie. Le risque de l'extension d'un chaos « à la yougoslave » y est bien réel. Là encore, le capitalisme n'a d'autre perspective que les guerres.

Guerres et crise, décomposition sociale, tel est /'« avenir » que le capitalisme offre à l'humanité en cette dernière décennie du millénaire

Dans les pays « développés », qui constituent le centre névralgique de ce système de terreur, de mort et de misère qu'est le capitalisme mondial, les luttes ouvrières ont resurgi depuis plusieurs mois après quatre ans de recul et de passivité. Début de mobilisation ouvrière contre des plans d'austérité d'une brutalité inconnue depuis la deuxième guerre mondiale, ces luttes contiennent aussi en germe la seule possibilité de réponse à la décadence et la décomposition du mode de production capitaliste. Avec toutes leurs limites, elles constituent déjà un pas dans le sens d'un combat de classe, une lutte massive et internationale du prolétariat, seule perspective pour enrayer les attaques contre les conditions d'existence, la misère et les guerres qui ravagent aujourd'hui la planète.

Le développement de la lutte de classe

Depuis plusieurs mois maintenant, mouvements de grèves et manifestations se sont multipliés dans les principaux pays d'Europe de l'ouest. Le calme social qui régnait depuis près de quatre ans est définitivement rompu.

La brutalité des licenciements et des baisses de salaires, et toutes les autres mesures d'austérité qui les accompagnent, ont partout provoqué la montée d'un mécontentement qui, à plusieurs reprises, a débouché sur une combativité retrouvée, une volonté manifeste de se battre, de ne pas se résigner face aux menaces que font peser les attaques contre toutes les conditions de vie de la classe ouvrière.

Et si partout les mouvements restent bien encadrés par les syndicats, ils n'en signifient pas moins un développement important de la lutte de classe. Le fait que, dans tous les pays, les syndicats appellent à des journées de manifestation et à des grèves, est symptomatique de la montée de la combativité dans les rangs ouvriers. C'est bien parce que les syndicats, par la place qu'ils occupent dans l'Etat capitaliste comme gardiens de l'ordre social pour le compte du capital national, perçoivent clairement que la classe ouvrière n'est pas prête à accepter passivement ces attaques contre ses conditions d'existence, qu'ils prennent les devants. En enfermant et en canalisant les revendications dans le corporatisme et le nationalisme, en dévoyant la volonté de lutter dans des impasses, les syndicats déploient une stratégie visant à empêcher le développement de la lutte de classe. Et cette stratégie est, a contrario, le signe qu'une véritable reprise de la lutte de classe est désormais en cours, à l'échelle internationale.

La reprise de la combativité ouvrière

La fin de l'année 1993 a ainsi été marquée par des grèves et manifestations en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en France, en Espagne.

Ce sont les grèves et manifestations en Allemagne ([1] [1]) au début de l'automne qui ont donné le « la ». Tous les secteurs ont été touchés par une forte vague de mécontentement, obligeant les syndicats à orchestrer des manoeuvres de grande envergure, dans les principaux secteurs industriels, avec notamment une manifestation de 120 000 ouvriers du bâtiment le 28 octobre à Bonn, et avec également, dans l'industrie automobile, la « négociation » sur la semaine de 4 jours de travail avec diminution des salaires chez Volkswagen.

En Italie, où les premiers signes de la reprise de la lutte de classe internationale s'étaient manifestés dès septembre 1992, avec une importante mobilisation contre le plan du gouvernement Amato et contre les syndicats officiels signataires du plan, se sont multipliées grèves et manifestations depuis septembre 1993. Les grandes centrales syndicales étant fortement discréditées auprès des ouvriers, ce sont des organismes du syndicalisme de base qui prennent le relais. Le 25 septembre, 200 000 personnes manifestent à l'appel des « coordinations des conseils de fabrique ». Le 28 octobre, 700 000 personnes participent aux manifestations organisées dans le pays, et la grève de 4 heures est suivie ce jour-là par 14 millions de salariés. Le 16 novembre, c'est une manifestation de 500 000 salariés du secteur du bâtiment. Le 10 décembre, des manifestations de métallos de Fiat se déroulent à Turin, Milan et Rome.

En Belgique, le 29 octobre, 60 000 manifestants défilent à Bruxelles à l'appel de la FGTB, syndicat socialiste. Le 15 novembre sont organisées des grèves tournantes dans les transports publics. Le 26 novembre, qualifié de « Vendredi rouge » par la presse bourgeoise, la grève générale contre le « plan global » du premier ministre, la plus importante depuis 1936, appelée par les deux grands syndicats, la FGTB et le syndicat chrétien, la CSC, paralyse tout le pays.

En France, en octobre, c'est la grève des personnels au sol de la compagnie Air France, puis toute une série de manifestations et grèves localisées, notamment dans les transports publics, le 26 novembre. En Grande-Bretagne, 250 000 fonctionnaires sont en grève le 5 novembre. En Espagne, le 17 novembre, c'est le rassemblement de 30 000 métallos à Barcelone, contre le plan de licenciements de l'usine d'automobiles SEAT. Le 25 novembre est organisée une grande journée de manifestations syndicales dans tout le pays, contre le « pacte social » du gouvernement, la baisse des salaires, retraites, allocation chômage à laquelle participent plusieurs dizaines de milliers de personnes à Madrid, Barcelone et dans tout le pays.

Le blackout

Dans chaque pays, la propagande médiatique de la presse, de la radio et de la télévision, s'efforce autant que possible de taire les événements qui touchent à la classe ouvrière. C'est particulièrement le cas des mouvements dans les autres pays qui ne sont pratiquement jamais « couverts ». Et lorsque certains journaux mentionnent parfois très brièvement grèves et manifestations, dans la presse « populaire » et à la télévision, c'est quasiment partout le black out. Par exemple, pratiquement rien n'a filtré des grèves et manifestations en Allemagne dans les médias des autres pays. Et quand la réalité de « l'agitation sociale » ne peut pas être cachée, lorsqu'il s'agit d'événements nationaux, lorsqu'il s'agit des manoeuvres de la bourgeoisie qui servent sa propagande, ou lorsque l'importance de ce qui se passe s'impose à 1' « information », cette dernière présente systématiquement les aspects particuliers de chaque situation : c'est le problème de telle ou telle entreprise, c'est le problème de tel ou tel secteur, c'est le problème de tel ou tel pays. Ce sont toujours les revendications les plus corporatistes et nationalistes des syndicats qui sont présentées. Ou encore, ce sont les aspects spectaculaires stériles, comme les affrontements minoritaires avec les forces de l'ordre (en France lors du conflit d'Air France, en Belgique lors du « Vendredi rouge »), qui sont mis en avant.

Mais derrière le black out et la déformation de la réalité, c'est fondamentalement la même situation dans tous les pays développés, en Europe de l'ouest en particulier, qui est à la base de la reprise de la lutte de classe. La multiplication des grèves et manifestations est en elle-même déjà la marque de la reprise de la combativité ouvrière, d'une montée du mécontentement contre la baisse du « niveau de vie » qui s'élargit de jour en jour à toutes les couches de la population au travail, et contre le chômage massif.

Ce développement de la lutte de classe n'est qu'un début. Il se heurte aux difficultés créées par les conditions de la période historique actuelle.

Les difficultés de la classe ouvrière face à la stratégie syndicale et politique

C'est après toute une période d'un important reflux des combats ouvriers, qui a duré près de quatre ans, que la classe ouvrière commence à retrouver le chemin de la lutte.

Le mensonge stalinisme=communisme pèse toujours

Le prolétariat a d'abord été déboussolé par les campagnes idéologiques sur la « fin du communisme » et la « fin de la lutte de classe » qui ont été martelées à profusion depuis la chute du mur de Berlin en 1989. Ces campagnes, en présentant la mort du stalinisme comme la « fin du communisme », ont attaqué directement la conscience latente dans la classe ouvrière de la nécessité et de la possibilité de se battre pour une autre société. En usant et abusant du plus grand mensonge de ce siècle, l'assimilation de la forme stalinienne de capitalisme d'Etat au « communisme », la propagande de la bourgeoisie a largement déboussolé la classe ouvrière. Dans sa grande majorité, celle-ci a perçu l'effondrement du stalinisme comme la manifestation de l'impossibilité de l'instauration d'un autre système que le capitalisme. Au lieu d'une clarification dans la conscience de la classe sur la nature capitaliste du stalinisme, la fin de ce dernier a en quelque sorte permis de renforcer la crédibilité du mensonge de la nature « socialiste » de l’URSS et des pays de l'Est. Un reflux profond dans la conscience de la classe ouvrière, qui se dégageait lentement de l'emprise de ce mensonge, dans ses luttes depuis la fin des années 1960, s'est ouvert à partir de là, expliquant en grande partie le plus bas niveau de grèves et manifestations ouvrières jamais enregistré en Europe de l'ouest depuis la seconde guerre mondiale.

La confusion, qui depuis plusieurs décennies a régné dans la classe ouvrière sur sa propre perspective, celle du communisme, mensongèrement assimilée à la contre-révolution capitaliste sanglante du stalinisme, perdure. Elle continue d'être entretenue par la propagande, aussi bien celle des fractions de la bourgeoisie qui dénoncent le « communisme » pour vanter les mérites de la « démocratie » libérale ou socialiste, que par celle des fractions qui en défendent les «acquis socialistes» comme les Partis communistes et les organisations trotskistes. ([2] [2])

Toutes les occasions sont bonnes pour entretenir cette confusion. Lors des affrontements à Moscou en octobre 1993 entre le gouvernement d'Eltsine et les « insurgés du Parlement », la propagande n'a cessé de présenter les députés « conservateurs » comme les « vrais communistes » (en insistant qu'ils ne peuvent bien sûr s'entendre qu'avec les « fascistes »), renforçant à nouveau le rideau de fumée idéologique sur le « communisme », utilisant une fois encore le cadavre du stalinisme pour marteler son message contre la classe ouvrière. Quant aux Partis communistes et aux organisations trotskistes, avec la désillusion qu'entraînent les ravages de la crise en URSS et dans les ex-pays « socialistes », ils retrouvent de la voix de plus en plus souvent pour défendre combien finalement les « acquis socialistes » ([3] [3]) avaient du bon... avant le «retour du capitalisme ».

Le mensonge de l'assimilation du stalinisme au communisme, qui occulte la véritable perspective du communisme, va continuer à être entretenu par la bourgeoisie. La classe ouvrière ne pourra véritablement se débarrasser de cet obstacle à sa prise de conscience qu'avec la mise à nu, dans la pratique de ses luttes, du rôle contre-révolutionnaire des organisations de la gauche du capital social-démocratie, stalinisme et ses variantes « déstalinisées » et du syndicalisme.

Le poids du syndicalisme

Les promesses d'un « nouvel ordre mondial » qui devait ouvrir une « nouvelle ère de paix et de prospérité » sous l'égide du capitalisme « démocratique » ont également contribué à un reflux de la lutte de classe, de la capacité de la classe ouvrière à riposter aux remises en cause de ses conditions d'existence.

La guerre du Golfe en 1991 avait mis à mal les promesses de « paix », et constitué un facteur de clarification dans la conscience sur la nature de cette « paix » selon le capitalisme « triomphant », mais elle avait en même temps généré un sentiment d'impuissance annihilant la combativité.

Aujourd'hui, la crise économique et la généralisation des attaques des conditions de vie qu'elle entraîne, pousse le prolétariat à émerger lentement de la passivité qui dominait dans ses rangs. Le regain de combativité est un signe que les promesses de « prospérité » ne font plus recette. Les faits sont là. Le capitalisme ne peut offrir que la misère. Les sacrifices consentis appellent d'autres sacrifices. L'économie capitaliste est malade et ce sont les travailleurs qui en font les frais.

La reprise actuelle de la lutte de classe est donc marquée à la fois par une confusion qui persiste dans la classe ouvrière sur la perspective générale de ses luttes, à l'échelle historique, la perspective du communisme, le vrai, dont elle est porteuse, et à la fois par un réveil de la conscience de la nécessité de se battre contre le capitalisme.

C'est pourquoi, la caractéristique principale de cette reprise est l'emprise des syndicats sur les luttes actuelles, la quasi absence d'initiatives autonomes de la part des ouvriers, le faible niveau de rejet du syndicalisme. En effet, en l'absence de développement d'une conscience, même diffuse, de la possibilité d'un renversement du capitalisme, la combativité est piégée. Cantonnée à poser des revendications dans le cadre du capitalisme, elle se retrouve sur le terrain privilégié du syndicalisme. C'est pourquoi, actuellement, les syndicats parviennent à entraîner les ouvriers hors de leur terrain de classe:

- en formulant les revendications dans un cadre corporatiste, dans celui de la défense de l'économie nationale, au détriment de revendications communes à tous les ouvriers ;

- en « organisant » des « actions » qui servent à défouler le mécontentement, à faire croire à la classe ouvrière qu'elle lutte ainsi pour ses revendications, alors qu'en réalité elle est entraînée dans des impasses, fourvoyée dans des actions isolées, quand elle n'est pas simplement baladée dans des processions inoffensives pour l'Etat.

Une bourgeoisie qui se prépare à l'affrontement...

A quelques rares exceptions près, comme lors du début du mouvement des mineurs dans la Ruhr en Allemagne en septembre, tous les mouvements qui se sont développés ont été encadrés et «organisés» par les syndicats. Y compris certaines actions de syndicalisme de base, plus radicales, se sont déroulées sous l'oeil bienveillant des grandes centrales, quand ces dernières ne les ont pas directement suscitées ([4] [4]). Cette capacité de manoeuvre est rendue possible à la fois par le faible niveau de conscience dans la classe ouvrière du rôle véritable que jouent les syndicats dans le sabotage de leurs luttes et à la fois par la préparation de la stratégie de la bourgeoisie sur les « conséquences sociales de l'austérité », en clair le danger de la lutte de classe.

Car si le prolétariat a des difficultés à se reconnaître comme classe, à prendre conscience de son être, la bourgeoisie n'a aucune difficulté à voir le danger que représentent des luttes ouvrières, les grèves, les manifestations. Par expérience, la classe dominante connaît le danger de la lutte de classe pour le capitalisme, tout au long de son histoire en général et avec les vagues de luttes qu'elle a dû contenir, encadrer et affronter au cours des dernières vingt-cinq années ([5] [5]). Avec les mesures particulièrement brutales qu'elle est amenée à prendre dans la tourmente économique actuelle, elle s'efforce de planifier ses attaques, y compris les réactions de colère, de mécontentement, et la combativité que celles-ci ne manquent pas de susciter.

Il n'est donc pas étonnant que, tout comme le moment du déclenchement des luttes ouvrières en Italie, en septembre 1992, avait été choisi par la bourgeoisie pour défouler prématurément le prolétariat dans ce pays, et éviter ainsi la contagion dans d'autres pays européens ([6] [6]), la plupart des mouvements aujourd'hui dépendent peu ou prou d'un calendrier syndical. D'un côté les «journées d'action », de l'autre le battage sur quelques « exemples », comme Air France ou le « Vendredi rouge » en Belgique, tout cela est en grande partie programmé par l'appareil politique et syndical de la classe dominante, pour « lâcher la vapeur » dans la classe ouvrière. Et ceci en concertation avec les « partenaires » des autres pays.

Avec le coup de massue des mesures anti ouvrières, dans un contexte de déboussolement politique et idéologique, le poids des illusions syndicalistes et le soin apporté par la bourgeoisie dans sa stratégie expliquent pourquoi la combativité n'a nulle part réellement fait échec aux attaques anti-ouvrières. Qui plus est, le prolétariat subit aussi la pression de la décomposition sociale. Le « chacun pour soi » ambiant pèse sur le besoin de développer la lutte collective et la solidarité, et favorise les manoeuvre de division du syndicalisme. De plus, la bourgeoisie utilise sa propre décomposition pour en retourner les effets contre la prise de conscience du prolétariat.

...et utilise la décomposition

La décomposition qui gangrène la société bourgeoise où règnent en maître les mensonges et les magouilles pour les profits d'un gâteau qui se rétrécit à vue d'oeil, pousse effectivement la classe bourgeoise au chacun pour soi.

Les scandales et les diverses affaires du monde politique, financier, industriel, sportif, princier, suivant les pays, ne sont pas seulement une mascarade. Ils correspondent à l'aiguisement des rivalités au sein de la classe dominante. Néanmoins, il y a une chose qui met d'accord tout ce beau monde autour des « affaires », c'est la publicité maximum qui en est faite pour occuper le terrain de 1'« information ».

En Italie par exemple, c'est l'« opération mains propres». Publiquement il s'agit de moraliser et d'assainir les comportements des hommes politiques. En fait, c'est le règlement de comptes entre les différentes fractions de la bourgeoisie, les divers clans dans l'appareil politique, essentiellement entre les tendances pro-Etats-Unis, dont le Parti démocrate-chrétien a été le zélé serviteur pendant quarante ans, et les tendances pro-alliance franco-allemande ([7] [7]). De même en France, le scandale Tapie et autres feuilletons politico-médiatiques, sont les sujets systématiquement traités au premier plan de 1' « actualité ». A vrai dire, tout le monde s'en fout. Mais c'est précisément un des buts recherché : le moins d'information possible, et le message en filigrane, « surtout, pas de politique, c'est sale », est bien utile pour le cas où les ouvriers s'aviseraient précisément de s'occuper de politique. En Grande-Bretagne, c'est le feuilleton permanent autour de la famille royale qui remplit le même rôle d'occupation du terrain de 1'« information ».

Les campagnes «humanitaires» pour « héberger un étranger» en Allemagne ou « recueillir un enfant de Sarajevo » en Grande-Bretagne, tout comme le matraquage autour d'assassinats commis par des enfants en Grande-Bretagne ou en France, constituent également de claires illustrations de l'utilisation de la décomposition par l'idéologie bourgeoise pour entretenir un sentiment d'impuissance et de peur, et détourner l'attention des véritables problèmes économiques, politiques et sociaux.

Il en va de même de l'utilisation systématiques des images de guerre, comme au Moyen-Orient ou en Yougoslavie, dans lesquelles les intérêts impérialistes sont masqués, qui servent à créer un sentiment de culpabilité, et justifier ainsi l'acceptation des conditions d'exploitation dans les pays en « paix ».

Les perspectives de la lutte de classe

Toutes les difficultés de la lutte de classe ne signifient pas que les combats soient perdus d'avance et que les ouvriers n'ont rien à en attendre. Au contraire. Le déploiement actuel de la stratégie concertée de la bourgeoisie internationale contre la classe ouvrière, s'il constitue un obstacle de taille au déploiement des luttes, est aussi la marque d'une réelle tendance à la mobilisation et à la combativité, ainsi que d'une tendance à la réflexion sur les enjeux d'aujourd'hui.

C'est plus « par défaut » que par adhésion profonde que les ouvriers s'en remettent aux syndicats, contrairement à ce qui se passait dans les années 1930 où c'est par dizaines de millions que les ouvriers entraient dans ces organisations, signe de défaite historique de la classe ouvrière. C'est également plus « par défaut » que par adhésion à la politique de la bourgeoisie que le prolétariat tend encore à suivre les partis de la gauche du capital qui se prétendent « ouvriers », contrairement aux années 1930 où c'était l'enthousiasme pour les « fronts populaires » (avec son pendant dans la soumission au « national-socialisme » et au « stalinisme »).

Si la décomposition et son utilisation par la bourgeoisie se conjuguent avec les manoeuvres sur le terrain social des syndicats et de leurs prolongements « à la base » pour empoisonner la combativité et brouiller la prise de conscience de la classe ouvrière, la crise économique et les attaques des conditions d'existence en constituent un puissant antidote. C'est sur ce terrain que le prolétariat a commencé à riposter. Ce n'est qu'un début d'une longue période de luttes. La répétition de défaites sur les revendications économiques, si elle est douloureuse, est aussi porteuse d'une réflexion en profondeur sur les buts et les moyens de la lutte. La mobilisation ouvrière porte déjà en elle cette réflexion. La bourgeoisie ne s'y trompe pas : une « critique du capitalisme », de la part... du pape, est publiée à grand renfort de publicité ; des intellectuels publient soudain des articles en « défense du marxisme ». C'est au danger du début de réflexion qui s'opère dans la classe que s'attaque ce genre d'entreprise.

Malgré les difficultés, les conditions historiques actuelles tracent un chemin vers des affrontements de classe entre le prolétariat et la bourgeoisie, dont la reprise de la combativité aujourd'hui ne constitue qu'un premier pas.

Il revient aux organisations révolutionnaires de participer activement à cette réflexion et au développement de l'action de la classe ouvrière. Dans les luttes, ils doivent mettre en avant la dénonciation sans relâche de la stratégie de la bourgeoisie de division et de dispersion, rejeter les revendications corporatistes, catégorielles, sectorielles et nationalistes, s'opposer aux méthodes de « lutte » des syndicats qui ne sont que des manoeuvres destinées à « mouiller la poudre ». Ils doivent défendre la perspective d'une lutte générale de la classe ouvrière, la perspective du communisme. Ils doivent rappeler les expériences des luttes passées, l'apprentissage de la prise en mains de son combat par la classe ouvrière, dans ses assemblées générales, avec des délégués élus et révocables par ces mêmes assemblées. Ils doivent défendre, lorsque c'est possible, l'extension des luttes au-delà des barrières catégorielles. Ils doivent impulser et animer des cercles de discussion et comités de lutte où tous les travailleurs peuvent discuter des enjeux, des objectifs et des moyens de la lutte de classe, développer leur compréhension du rapport de forces entre prolétariat et bourgeoisie, de la nature de ce combat qui ouvre la perspective du développement d'affrontements de classe de grande ampleur dans les années qui viennent.

OF, 12 décembre 1993.

[1] [8] Voir Revue Internationale n° 75.

[2] [9] Quant à l'anarchisme, qui fait du stalinisme le résultat du « marxisme », il est condamné, en dépit de son « radicalisme » à se rallier à la bourgeoisie. Dans sa variante anarcho-syndicaliste, il se rattache directement à l'Etat bourgeois, en tant que syndicalisme. Dans sa variante politique, il est l'expression de la petite-bourgeoisie, et se range dans un camp de la bourgeoisie, comme en 1936 en Espagne, au même titre que les couches sociales qu'il représente.

[3] [10] En France, le groupe trotskiste Lutte Ouvrière a mené une énorme campagne d'affichage dans toute la France pour dénoncer le « retour au capitalisme » en URSS et appeler à défendre ces fameux « acquis ouvriers.»

[4] [11] Aussi bien la manifestation en Italie à l'appel des « coordinations... » que les bagarres sur les pistes des aéroports de Paris lors de la grève d'Air France.

[5] [12] Qui plus est aujourd'hui, c'est la génération d'hommes qui avaient vingt ans en 1968 qui est aux commandes de l'Etat capitaliste. C'est une génération particulièrement expérimentée dans le domaine « social » : faut-il rappeler qu'un Mitterrand en France est entouré d'anciens gauchistes de Mai 68, et que le premier grand service rendu par Chirac à sa classe a été l'organisation, en plein mai 68, des réunions secrètes du gouvernement Pompidou (dont faisait partie Balladur...) avec le syndicat stalinien CGT, pour préparer les accords qui devaient enterrer le mouvement.

[6] [13] Sur les luttes en Italie en 1992, voir Revue Internationale n° 72 et 71 (supplément).

[7] [14] Sur l'Italie, voir la Revue Internationale n° 73.

Géographique:

- Europe [15]

Récent et en cours:

- Luttes de classe [16]

« Reprise » économique, accords du GATT : Les mystifications d'une solution capitaliste a la crise

- 3002 lectures

Depuis le début de la décennie, l'économie mondiale a plongé dans la récession. La multiplication des licenciements, la croissance brutale du chômage qui atteint des niveaux inconnus depuis les années 1930, une précarisation grandissante de l'emploi pour ceux qui ont la chance d'en conserver un, une baisse généralisée du niveau de vie amputé par les plans d'austérité à répétition, une paupérisation grandissante qui se concrétise brutalement par la marginalisation d'une fraction de plus en plus importante de la population qui se retrouve sans revenu et même sans domicile. Autant de phénomènes que la classe ouvrière au coeur des grandes métropoles développées subit de plein fouet. Aujourd'hui, les exploités sont confrontés à la plus importante attaque jamais menée contre leurs conditions de vie. Au-delà de tous les indices abscons, de tous les chiffres abstraits, cette réalité montre de manière terriblement concrète la vérité de la crise économique du système capitaliste dans son ensemble. C'est une évidence tellement criante qu'aujourd'hui, plus aucun économiste ne songe à la nier. Et pourtant, inlassablement, les thuriféraires du capitalisme ne cessent de nous annoncer que la reprise est là... pour l'année prochaine. Jusqu'à présent, ces espoirs ont été chaque fois déçus. Cela n'empêche pas qu'en cette fin d'année 1993, une fois de plus, et peut-être plus fort que jamais, les médias nous chantent sur tous les tons le refrain de la « reprise » annoncée.

Sur quoi se base ce regain d'optimisme? Essentiellement sur le fait qu'on assiste aux USA, après plusieurs années de récession, à un retour à des taux de croissance positifs du PNB. Ces chiffres sont-ils pour autant significatifs et annoncent-ils le retour à des lendemains capitalistes qui chantent? Croire cela serait la pire des illusions pour la classe ouvrière.

Le niveau assourdissant qu'atteint aujourd'hui le tapage médiatique sur la question de la fin de la récession exprime au contraire le besoin pour la classe dominante de contrecarrer le sentiment de plus en plus aigu qui se développe au sein du prolétariat, confronté à la réalité de ses difficultés quotidiennes qui vont en s'aggravant depuis de nombreuses années, que, face à la crise de leur système, les gestionnaires du capital n'ont pas de réponse adéquate, pas de solution. Depuis des années, les thèmes et les discours idéologiques mis en avant par la classe dominante ont pu varier, du « moins d'Etat » de Reagan et Thatcher à la revalorisation du rôle social et régulateur de l'Etat par Clinton, les gouvernements de « gauche » et de « droite » se sont succédés, mais la réalité a continué d'avancer toujours dans le même sens : celui de l'approfondissement de la crise mondiale et de la dégradation généralisée des conditions de vie des exploités. Constamment de nouvelles recettes au goût de potion amère ont été essayées. Continuellement de nouveaux espoirs ont été soulevés. En vain.

Ces derniers mois, la propagande capitaliste a trouvé un nouveau thème mystificateur: les négociations du GATT. Ce serait le protectionnisme qui entraverait le développement de la reprise économique. Par conséquent, l'ouverture des marchés, le respect des règles de la libre concurrence serait la panacée qui permettrait de sortir l'économie mondiale de l'ornière dans laquelle elle s'est embourbée. Les USA se font le porte-drapeau d'une telle vision. Mais tout cela n'est que baratin idéologique, un écran de fumée qui parvient de plus en plus mal à cacher la férocité de la foire d'empoigne qui oppose les principales puissances économiques du monde pour la conservation de leur part d'un marché mondial qui va en se rétrécissant. Sous prétexte des négociations du GATT, chaque fraction de la bourgeoisie essaye de mobiliser le prolétariat derrière l'étendard de la défense de l'économie nationale. Les accords du GATT ne sont qu'un moment de la guerre commerciale qui s'exacerbe sur le marché mondial et la classe ouvrière n'a fondamentalement rien à en attendre. L'issue de ces négociations ne change rien à la dynamique de concurrence effrénée qui se développe depuis des années et qui se traduit par des licenciements massifs et des plans sociaux draconiens pour restaurer la compétitivité des entreprises et redresser les bilans en imposant des économies drastiques dont la classe ouvrière va continuer à faire les frais. Dans le futur, les responsables capitalistes auront tout au plus un nouvel argument à faire valoir pour licencier, pour amputer les salaires, pour imposer plus de misère : « c'est la faute du GATT », comme on entend déjà « c'est à cause de la CEE » ou de la « NAFTA » ([1] [17]). Tous ces faux arguments n'ont qu'une raison d'être : masquer la réalité que toute cette misère qui se développe est le produit d'un système économique qui s'empêtre dans ses contradictions insolubles, le capitalisme.

Une récession sans fin

Au moindre petit frémissement des indices de croissance, les dirigeants du capitalisme sont prompts à s'enthousiasmer pour y voir le signe de la reprise et donc la validation de la politique économique d'austérité qu'ils ont menée. Tel a notamment été le cas en France et en Allemagne récemment. Pourtant, les chiffres de la croissance de ces derniers mois pour les principales puissances économiques montrent qu'il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser.

Ainsi pour l'ensemble de l’Union Européenne (suivant la nouvelle dénomination de l'ex-CEE), la « croissance » était encore d'un petit + 1 % en 1992 avant qu'elle ne chute à -0,6% en 1993. Elle passe ainsi, pour ces deux années, de + 1,6% à -2,2% pour l'Allemagne (hors Allemagne orientale), de + 1,4 % à - 0,9 % pour la France, de + 0,9 % à - 0,3 % pour l'Italie. Tous les pays de l’Union Européenne voient uniformément leur PIB plonger à une seule exception près : la Grande-Bretagne dont le PIB grimpe durant la même période de - 0,5 % à + 1,9 % (nous y reviendrons) ([2] [18]).

Par-delà le nécessaire optimisme de façade dont font preuve les hommes politiques lorsqu'ils annoncent la reprise pour 1994, les divers instituts spécialisés de conjoncture, à l'audience plus discrète, réservés à l'usage des «décideurs» économiques, sont autrement plus prudents. Ainsi le Nomura Research Institute (Institut de recherche Nomura), après avoir estimé le recul du PIB du Japon pour l'année fiscale qui va d'avril 1993 à avril 1994 à -1,1 %, envisage un nouveau recul de -0,4 % pour la période suivante, c'est-à-dire jusqu'en avril 1995. Dans son rapport, il précise même : «L'actuelle récession risque d'être la pire depuis les années 1930 », et ajoute : « Il est important de noter que le Japon est en train de passer d'une vraie récession à une déflation (...) en bonne et due forme ». Après une baisse du PIB estimée à -0,5 % en 1993 ([3] [19]), la seconde puissance économique de la planète ne voit guère la reprise se profiler à l'horizon.

Le climat est apparemment bien différent aux USA. Avec une croissance du PIB estimée à 2,8 % en 1993 ([4] [20]), les Etats-Unis (avec la Grande-Bretagne et le Canada) font, aujourd'hui, figure d'exception parmi les grandes puissances. Eux qui ont toujours prétendu symboliser le capitalisme libéral, qui s'en sont faits les champions sur le plan idéologique trouvent, là encore, une occasion de hisser haut le drapeau arrogant du capitalisme triomphant. Dans la situation de pessimisme ambiant, les USA se veulent les fers de lance de la foi dans les vertus du capitalisme et dans sa capacité à surmonter toutes les crises qu'il peut traverser, incarnation du modèle achevé de la « Démocratie », idéal indépassable, point le plus achevé auquel peut prétendre l'humanité. Malheureusement pour nos chantres d'un capitalisme éternel, ce verbiage idéologique inlassablement répété n'a pas grand chose à voir avec la sinistre réalité qui se développe sur la scène mondiale, y compris aux USA. Ce discours est surtout destiné à entraver la prise de conscience de la classe ouvrière en suscitant de vains espoirs et à servir de vecteur idéologique des intérêts impérialistes américains face aux rivaux européens et japonais. La farce médiatisée du GATT en témoigne clairement.

Le mythe de la baisse du chômage aux Etats-Unis

Pour asseoir leur propagande sur la « reprise », les USA s'appuient aussi sur un indice qui a un écho autrement plus important pour la classe ouvrière que celui, abstrait, de la croissance du PIB : le taux de chômage. Là encore, les USA et le Canada, font figure d'exception. Parmi les pays développés, ils sont les seuls à pouvoir prétendre à une diminution du nombre de chômeurs, alors que partout ailleurs celui-ci progresse de manière accélérée.

Progression du chômage

Taux de chômage (pourcentage) ([5] [21])

|

|

|

USA |

7,4 |

6,8 |

|

Canada |

11,3 |

11,2 |

|

Japon |

2,2 |

2,5 |

|

Allemagne |

7,7 |

8,9 |

|

France |

10,4 |

11,7 |

|

Italie |

10,4 |

11,7 |

|

GB |

10,0 |

10,3 |

|

Union européenne |

10,3 |

11,3 |

|

Total OCDE |

7,8 |

8,2 |

Aux USA, la situation des travailleurs est-elle à ce point différente de celle des autres pays développés ? Pas un jour ne passe sans qu'une des grandes entreprises qui occupe le devant de la scène économique mondiale n'annonce une nouvelle charrette de licenciement. Nous ne reprendrons pas ici la lugubre litanie des licenciements annoncés ces derniers mois, il y faudrait des pages et des pages. Partout dans le monde la situation est la même et les USA ne font pas exception. Ainsi, 550 000 emplois ont été supprimés en 1991, 400 000 en 1992 et 600 000 en 1993. De 1987 à 1992, les entreprises de plus de 500 employés ont « dégraissé » leurs effectifs de 2,3 millions de travailleurs. Ce ne sont pas les grandes entreprises qui ont créé des emplois aux USA, mais les petites. Ainsi durant la période considérée, les entreprises de moins de 20 salariés ont vu leurs effectifs croître de 12 %, celles de 20 à 100 salariés de 4,6 % ([6] [22]). Qu'est-ce que cela signifie pour la classe ouvrière ? Tout simplement que des millions d'emplois stables et bien rémunérés ont été détruits et que les nouveaux emplois sont précaires, instables et le plus souvent très mal payés. Derrière les chiffres triomphalistes de l'administration américaine sur l'emploi, se cache toute la sauvagerie de l'attaque brutale contre les conditions de vie de la classe ouvrière. Une telle situation a été rendue possible par le simple fait qu'aux USA, au nom du « libéralisme » et de la sacro-sainte loi du marché, les règles régissant le marché du travail sont quasiment inexistantes, contrairement à la situation qui prévaut en Europe.

C'est vers ce « modèle » que lorgnent avec envie les dirigeants européens et japonais, pressés de démanteler ce qu'ils appellent les « rigidités » du marché de l'emploi, c'est-à-dire tout le système de « protection sociale » mis en place depuis des décennies et qui, suivant les pays, est concrétisé par un salaire minimum, l'assurance de ne pas être licencié dans certains secteurs (fonction publique en Europe, grandes entreprises au Japon), des réglementations précises concernant les licenciements, des systèmes d'allocation chômage, etc. En fait, derrière le mot d'ordre, généralisé aujourd'hui dans tous les pays industrialisés, de la recherche d'une plus grande «mobilité» des travailleurs, d'un «assouplissement» du marché de l'emploi se profile une des plus importantes attaques jamais menées contre les conditions de vie de la classe ouvrière. Voila le « modèle » proposé par les USA. Au-delà de l'apparence des chiffres, la diminution du chômage aux Etats-Unis n'est pas en soi une bonne nouvelle. Il correspond à une énorme dégradation des conditions de vie du prolétariat.

Ce qui est vrai pour les chiffres du chômage l'est aussi pour ceux de la croissance. Ils n'ont en fait qu'un lointain rapport avec la réalité. Le retour de la prospérité est un rêve définitivement révolu pour une économie capitaliste en crise ouverte depuis 25 ans. Un seul exemple qui permet de relativiser grandement les proclamations euphoriques du capitalisme américain : durant les années 1980, sous la présidence Reagan, nous avons déjà connu, de manière intensive, les affirmations mille fois répétées sur la « reprise » qui renvoyaient définitivement le spectre de la crise du capitalisme aux oubliettes de l'histoire. Finalement, l'histoire a pris sa revanche, et la récession ouverte qui a suivi a fait oublier ces rodomontades. Les années 1980 ont été, en fait, des années de crise et la « reprise », pas autre chose qu'une récession larvée durant laquelle, loin des discours idéologiques, les conditions de vie de la classe ouvrière se sont continuellement dégradées. La situation présente est encore pire. Le moins que l'on puisse dire est que la «reprise» américaine est particulièrement poussive et guère significative. Elle relève pour l'instant plus d'une propagande qui se veut rassurante que de la réalité.

Une fuite en avant dans le crédit

Dans réchauffement des débats du GATT, un chiffre a été publié dans la presse : les USA, l'Union européenne, le Japon et le Canada à eux quatre représentent 80 % des exportations mondiales. Cela donne une idée du poids prépondérant de ces pays sur le marché mondial. Mais cela montre aussi que l'économie de la planète repose sur trois pôles : l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et le Japon en Asie. Et deux de ces pôles, qui représentent près de 60 % de la production totale de ces pays, sont toujours plongés dans la récession. Malgré les rodomontades de l'équipe Clinton qui, sur ce plan, est dans la continuité de ses prédécesseurs, Reagan et Bush, la reprise de l'économie mondiale n'est pas au coin de la rue, loin de là. Dans ces conditions, quelle est donc la signification de la « reprise » américaine ? Les USA, le Canada et la GB qui ont les premiers plongés officiellement dans la récession vont-ils être les premiers à en sortir et les indices en progression qu'ils annoncent aujourd'hui sont-ils le signe annonciateur d'une reprise générale de l'économie mondiale?

Regardons d'un peu plus près cette fameuse «reprise» américaine. Que se passe-t-il ? D'un coup de baguette magique, Clinton a-t-il fait disparaître tous les maux qui minaient l'économie américaine? A-t-il enrayé le manque de compétitivité à l'exportation et en conséquence un déficit commercial abyssal, des déficits budgétaires colossaux se traduisant par un endettement écrasant de l'Etat américain, un endettement généralisé qui a atteint un tel niveau que le problème de son remboursement et de la solvabilité de l'économie américaine menace l'édifice financier international ? Rien de tout cela n'a disparu, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Sur tous ces plans la situation s'est aggravée.

La déficit annuel de la balance commerciale des USA qui avait atteint en 1987 le niveau record de 159 milliards de dollars s'était quelque peu résorbé par la suite pour atteindre « seulement » 73,8 milliards de dollars en 1991. Mais depuis, il ne cesse de s'approfondir et, pour 1993, il est estimé à 131 milliards de dollars ([7] [23]). Quant au déficit budgétaire, il est estimé, pour 1993, entre 260 et 280 milliards de dollars. Bref, Clinton n'innove pas, il continue sur la même lancée que ses prédécesseurs, celle de la fuite en avant dans l'endettement. Les problèmes sont repoussés à demain et leur aggravation réelle est masquée dans le présent. La baisse des taux qui a abouti à ce qu'aujourd'hui la Banque fédérale prête à un taux de 3 %, c'est-à-dire un taux équivalent à l'inflation officielle (et donc inférieur à l'inflation réelle) n'avait pas d'autre but que de permettre aux entreprises, aux particuliers et à l'Etat d'alléger le poids de la dette et de fournir à une économie défaillante un débouché intérieur artificiellement entretenu par le crédit « gratuit ». Un exemple : après deux ans de quasi-stagnation, la consommation des ménages a recommencé à croître depuis quelque mois, elle a fait un bond de 4,4 % au troisième trimestre 1993. La raison essentielle en est que les particuliers ont pu renégocier tous leurs prêts hypothécaires à un taux de 6,5 % au lieu de 9,5 %, 10 % ou plus, ce qui augmente d'autant le revenu disponible et leur redonne le goût pour la vie à crédit. Ainsi, les crédits à la consommation ont fait un bond en rythme annuel de 8 % en août, de 9,7 % en septembre, de 12,7% en octobre ([8] [24]). La confiance retrouvée de l'économie américaine c'est avant tout une nouvelle fuite en avant dans le crédit.

Les USA ne sont certainement pas les seuls à recourir massivement au crédit, à fuir dans l'endettement. C'est une situation généralisée.

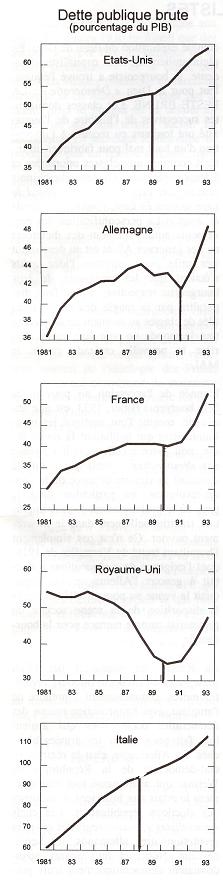

Evolution de la dette publique nette

En pourcentage du PIB nominal ([9] [25])

|

|

1991 |

1992 |

1993 |

|

USA |

34,7 |

38,0 |

39,9 |

|

Allemagne |

23,2 |

24,4 |

27,8 |

|

France |

27,1 |

30,1 |

35,2 |

|

Italie |

101,2 |

105,3 |

111,6 |

|

GB |

30,2 |

35,8 |

42,6 |

|

Canada |

49,2 |

54,7 |

57,8 |

A l'exception du Japon, qui utilise son bas de laine pour maintenir son économie à flot et en est déjà à son cinquième plan de relance sans grands résultats, tous les pays ont eu recours à la drogue du crédit pour éviter une récession plus dramatique. Cependant, bien que l'endettement de l'Etat américain ne soit pas le plus excessif selon l'OCDE, les USA n'en demeurent pas moins le pays qui y a recouru le plus massivement sur tous les plans de son activité économique, Etat, entreprises et particuliers. Ainsi selon d'autres sources, l'endettement brut de l'Etat représente 130 % du PNB, celui des entreprises et des particuliers 170%. L'importance de l'endettement global des USA - plus de 12 000 milliards de dollars, mais l'estimation pourrait être bien supérieure selon certaines sources -, pèse lourdement sur la situation économique mondiale. Cette situation signifie qu'à terme, la dynamique de reprise annoncée peut faire illusion quelque temps et trouver provisoirement une confirmation ailleurs qu'aux USA, mais surtout qu'elle est destinée à faire long feu.

La contre-offensive américaine

Ce qui pour n'importe quel autre pays serait considéré comme une situation catastrophique et susciterait la colère du FMI est pourtant, dans le cas des USA, constamment minimisé par les dirigeants du monde entier. La « reprise » présente, comme celle de la deuxième moitié des années 1980, sous Reagan, activée de façon totalement artificielle par la drogue du crédit, est présentée comme la preuve du dynamisme du capitalisme américain et par extension du capitalisme en général. La raison de cette situation paradoxale : non seulement toutes les économies du monde sont étroitement dépendante du marché américain où elles exportent et sont donc intéressées au maintien de celui-ci, mais la crédibilité des USA ne se résume pas à la puissance de leur économie. Les Etats-Unis ont d'autres atouts à faire valoir. En particulier, leur statut de première puissance impérialiste mondiale durant des décennies, leur maintien à la tête du bloc occidental de la fin de la deuxième guerre mondiale à la chute du bloc de l'Est, leur ont permis d'organiser le marché mondial suivant leurs besoins. Un exemple de cette situation parmi d'autres : le dollar est la monnaie-reine du marché mondial, avec laquelle sont effectués les trois-quarts des échanges internationaux. Même si le bloc occidental s'est aujourd'hui délité avec la perte du ciment que constituait la menace de l'«ogre» russe et, qu'en conséquence, les principaux concurrents économiques des USA - l'Europe et le Japon, qui auparavant se soumettaient à la discipline du bloc, y compris sur le plan économique - tentent maintenant de voler de leurs propres ailes - , il n'en demeure pas moins que toute l'organisation actuelle du marché mondial est héritée de la période passée. En conséquence, les USA vont tenter de toutes leurs forces, d'en tirer le bénéfice dans la situation présente de concurrence et de guerre commerciale exacerbée. La foire d'empoigne à propos des négociations du GATT est une illustration frappante de cette situation.

Les USA ont annoncé la couleur. Leur président affiche dans son programme la perspective de faire passer de 638 à 1000 milliards de dollars les exportations annuelles américaines. Ce qui signifie en clair que les Etats-Unis comptent redresser leur situation économique en restaurant une balance commerciale bénéficiaire. Ambitieux objectif qui mobilise aujourd'hui l'Amérique et qui ne peut être atteint qu’aux dépens des autres puissances économiques. Premier volet de cette politique, la relance des investissements, Clinton prônant un rôle accru de l'Etat sur ce plan. Il est tout à fait significatif de constater qu'aux USA la formation brute de capital fixe (l'investissement) a progressé de + 6,2 % en 1992 et de + 9,8 % en 1993, alors qu'elle a baissé en 1993 de 2,3 % au Japon, de 3,3 % en Allemagne, de 5,5 % en France, de 7,7 % en Italie et n'a progressé que de + 1,8 % en GB. Les USA sont en train de muscler leur économie pour restaurer leur compétitivité et repartir à l'assaut du marché mondial. Mais dans les conditions de concurrence exacerbée qui prédominent actuellement, cette seule politique économique ne saurait suffire. Un deuxième volet y a été adjoint qui consiste à utiliser toutes les ressources de la puissance américaine pour ouvrir aux exportations US les marchés protégés par des barrières protectionnistes.

C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre aussi bien les accords NAFTA, la récente conférence qui vient de réunir les pays riverains du Pacifique à Seattle, comme les disputes qui ont dominé les négociations des accords du GATT. Les arrières pensées impérialistes ne sont évidemment pas absentes de ces négociations économiques. Après la disparition de leur bloc, les Etats-Unis se doivent de reconstituer et de restructurer leur zone d'influence. De la même manière qu'ils font bénéficier leur économie des atouts que constitue leur puissance impérialiste, ils utilisent aussi leur puissance économique au profit de leurs objectifs impérialistes. Cela n'est pas nouveau, mais auparavant, tenus par la nécessaire discipline du bloc, les principaux compétiteurs économiques des USA faisaient contre mauvaise fortune bon coeur, et avalaient les couleuvres. En fait ils payaient la note au nom de la solidarité occidentale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

L'attitude en flèche de la France face a l'Amérique n'a pas été aussi isolée que la propagande médiatique a pu le faire croire. Elle a pu compter sur le soutien de la majeure partie des pays européens, notamment de l'Allemagne, tandis que le Japon, visiblement, n'en pensait pas moins en comptant les points. Les négociations ont été aussi dures et ont pris une telle allure de psychodrame parce que, face aux exigences américaines, l'Europe et le Japon ont, bien sûr, défendu leurs propres intérêts économiques avec une détermination qu'ils n'avaient jamais montrée auparavant. Mais cela n'est pas la seule raison. Toutes les grandes puissances, qui sont aussi les principaux pays exportateurs, ont intérêt à un accord qui limite le développement du protectionnisme. Même si la France est le 2e exportateur agricole mondial, l'argument français à propos du préaccord de Blair House qui n'affectait qu'une très petite part de ses exportations a été essentiellement un prétexte médiatisé, tandis que se négociaient, difficilement et discrètement, d'autres aspects autrement plus importants sur le plan économique. La dramatisation de ces négociations avait aussi pour fondement la rivalité impérialiste qui se développe de manière de plus en plus intense entre, d'une part, les USA et d'autre part l'alliance franco-allemande au coeur de l'Europe, et le Japon. La France et la plupart des pays d'Europe devaient marquer leur différence parce que derrière ces négociations économiques se joue aussi la mise en place des thèmes idéologiques qui serviront aux alignements impérialistes futurs. Il est ainsi particulièrement significatif qu'aucun accord n'ait pu se faire sur le volet des produits audio-visuels. La fameuse « exception culturelle », mise en avant notamment par la France, masque en fait la nécessité pour les challengers de la domination américaine de ne pas laisser les USA contrôler un secteur, celui des médias, indispensable à toute politique impérialiste indépendante.

L'argument selon lequel le GATT va favoriser la relance de l'économie mondiale a été abondamment utilisé. Cette affirmation s'est essentiellement appuyée sur une étude produite par une équipe de chercheurs de l'OCDE qui a prédit que le GATT permettrait un accroissement de 213 milliards de dollars du revenu annuel mondial, sans insister exagérément sur le fait que cette perspective était définie pour le siècle prochain ! D'ici là, quand on sait combien les spécialistes de la conjoncture ont pu se tromper par le passé, ces prévisions opportunes seront bien oubliées. Car la véritable signification de ces accords est d'abord l'exacerbation de la guerre commerciale, une concurrence qui va aller en s'aggravant et donc, à court terme, une dégradation de l'économie mondiale. Ils ne changent rien à la dynamique de la crise. Ils en sont au contraire un moment aigu où se sont manifestés les tensions et griefs entre les principales puissances du monde.

Par delà les illusions que tente aujourd'hui de véhiculer la classe dominante, les nuages annonciateurs de tempête continuent de s'accumuler sur l'économie mondiale. Crise financière, plongée plus profonde dans la récession, retour de l'inflation sont autant de spectres qui se profilent à l'horizon. Autant de menaces qui signifient pour la classe ouvrière une dégradation toujours plus tragique de ses conditions d'existence. Mais elles annoncent aussi une difficulté toujours plus grande pour la classe dominante à crédibiliser son système. La crise détermine le prolétariat à lutter pour la défense de ses conditions de vie, en même temps qu'elle lui ouvre les yeux sur la réalité du mensonge capitaliste. Malgré les souffrances qu'elle lui inflige, la crise reste le principal allié de la classe révolutionnaire.

JJ, 16/12/1993

[1] [26] NAFTA (North american free trade agreement) ou ALENA : Association de libre-échange nord-américaine englobant les pays d'Amérique du Nord (Canada, Mexique, USA).

[2] [27] Source : Commission Européenne

[3] [28] Déflation : référence à la crise de 1929 durant laquelle la chute de la production et de l'emploi s'est conjuguée avec une baisse des prix.

[4] [29] Source : OCDE

[5] [30] Source : OCDE (sauf Italie qui entre temps a modifié son mode de calcul et pour laquelle la référence est la Commission européenne).

[8] [33] Source : Réserve fédérale

[9] [34] Source : OCDE

Questions théoriques:

- L'économie [35]

Heritage de la Gauche Communiste:

- Capitalisme d'Etat [36]

Comment est organisée la bourgeoisie ? : Le mensonge de l'Etat « démocratique »

- 3182 lectures

Le bloc de l'Est s'est effondré et, du coup, les thèmes de la propagande idéologique déchaînée par son vieux rival occidental s'en sont trouvés automatiquement revalorisés. Durant des décennies, le monde a vécu sous le poids d'un double mensonge : celui de l'existence du communisme à l'Est, identifié à la dictature impitoyable du stalinisme, opposé à celui du règne de la liberté démocratique à l'Ouest. De ce combat idéologique, traduction, sur le plan de la propagande, des rivalités impérialistes, l'illusion en la « démocratie » est sortie gagnante. Ce n'est pas sa première victoire. Déjà, lors des deux guerres mondiales qui ont ravagé la planète depuis le début du siècle, le camp des « démocraties libérales » a gagné, et à chaque fois, en conséquence, l'idéologie démocratique s'en est trouvée renforcée.

Ce n'est pas là un phénomène du hasard. Les pays qui ont pu le mieux prétendre incarner l'idéal démocratique sont ceux qui, les premiers, sont parvenus à réaliser la révolution démocratique bourgeoise et à instaurer le règne d'Etats purement capitalistes : le Royaume-Uni, la France, les Etats-Unis notamment. Par conséquent, parce qu'ils sont arrivés les premiers, ils ont été les mieux lotis sur le plan économique. Cette supériorité économique s'est concrétisée sur le plan militaire et sur le plan de la guerre idéologique. Durant les conflits impérialistes qui ont ravagé la planète depuis le début du siècle, la force des « démocraties libérales » a constamment été de faire croire aux prolétaires qui servaient de chair à canon, qu'en se battant pour la «c démocratie », ce n'était pas les intérêts d'une fraction capitaliste qu'ils défendaient, mais un idéal de liberté face à la barbarie de systèmes dictatoriaux. Ainsi, durant la 1e guerre mondiale, les prolétaires français, anglais et américains sont envoyés à la boucherie au nom de la lutte contre le militarisme prussien. Durant la seconde, les dictatures nazies et fascistes servent, par leur brutalité, de justification au militarisme démocratique. Par la suite, le combat idéologique entre les deux blocs a été assimilé à la lutte de la « démocratie » contre la dictature « communiste ». Chaque fois, les démocraties occidentales ont prétendu mener le combat contre un système fondamentalement différent du leur, contre des « dictatures ». Il n'en est rien.

Aujourd'hui, le modèle démocratique occidental est présenté comme un idéal de progrès qui transcende les systèmes économiques et les classes. Tous les citoyens sont « égaux » et « libres » de choisir par le vote les représentants politiques, et donc le système économique qu'ils désirent. Chacun est «libre» en «démocratie» d'exprimer ses opinions. Si les électeurs veulent le socialisme, ou même le communisme, ils n'ont qu'à voter pour les représentants des partis qui prétendent défendre ces objectifs. Le parlement est le reflet de la « volonté populaire ». Chaque citoyen a un recours devant l'Etat. Les « Droits de l'homme sont respectés », etc.

Cette vision idyllique et naïve de la «démocratie» est un mythe. La «démocratie» est le paravent idéologique qui sert à masquer la dictature du capital dans ses pôles les plus développés. Il n'y a pas de différence fondamentale de nature entre les divers modèles que la propagande capitaliste oppose les uns aux autres pour les besoins de ses campagnes idéologiques de mystification. Tous les systèmes soi-disant différents par leur nature, qui ont servi de faire-valoir à la propagande démocratique depuis le début du siècle, sont des expressions de la dictature de la bourgeoisie, du capitalisme. La forme, l'apparence peuvent varier, pas le fond. Le totalitarisme sans fard du nazisme ou du stalinisme n’est pas l'expression de systèmes économiques différents, mais le résultat du développement du totalitarisme étatique, caractéristique du capitalisme décadent, et du développement universel de la tendance au capitalisme d'Etat qui marque le 20e siècle. En fait, la supériorité des vieilles démocraties occidentales qui, elles aussi, ont été marquées tout au long de ce siècle par les stigmates du totalitarisme étatique, a été d'avoir su bien mieux masquer ce phénomène.

Les mythes ont la vie dure. Mais la crise économique ; qui s'approfondit chaque jour de façon plus dramatique; met à nu la réalité du capitalisme décadent, dévoile ses mensonges. Ainsi l'illusion de la prospérité à l'Ouest, présentée comme éternelle au lendemain de l'effondrement économique de l'ex-bloc de l'Est, a fait long feu. Le mensonge démocratique est d'un autre acabit, car il repose sur d'autres prémisses moins sujettes aux fluctuations immédiates. Cependant, des dizaines d'années de crise ont imposé à la classe dominante un niveau croissant de tensions tant sur le plan international que sur le plan intérieur pour chacune de ses fractions nationales. En conséquence, elle a dû développer des manoeuvres sur tous les plans de son activité comme jamais elle n'en avait connu auparavant la nécessité. Les occasions où elle a montré, en gros et en détail, le peu de cas qu'elle pouvait faire de l'idéal démocratique qu'elle prétend incarner, se sont multipliées. Dans le monde entier, les partis politiques «responsables», de droite comme de gauche, qui tous ont suivi la même politique d'austérité contre la classe ouvrière lorsqu'ils se sont approchés des responsabilités gouvernementales, souffrent aujourd'hui d'un discrédit général. Ce discrédit qui touche l'ensemble du fonctionnement de l'appareil d'Etat est le produit du divorce croissant entre l'Etat qui impose la misère et la société civile qui la subit. Mais cet état de fait a encore été renforcé, ces dernières années, par le processus de décomposition qui affecte l'ensemble du monde capitaliste.

Dans tous les pays, les rivalités sourdes qui s'exacerbent entre les divers clans qui grenouillent au sein de l'appareil d'Etat, se traduisent par des scandales à répétition qui mettent en évidence la pourriture de la classe dominante, la corruption, la prévarication qui gangrènent l'ensemble de l'appareil politique et qui lèvent le voile sur le fonctionnement réel de l'Etat où les politiciens cohabitent étroitement avec des barbouzes de tout acabit et des représentants de toutes sortes de maffias gangstéristes et affairistes, au sein d'officines de pouvoir occulte, inconnues du grand public. Peu à peu cette réalité sordide de l'Etat totalitaire du capitalisme décadent commence à percer l'écran des apparences démocratiques. Cela ne signifie pas pour autant que le poids de la mystification s'est évanoui. La classe dominante sait utiliser sa propre pourriture pour renforcer sa propagande en utilisant les exemples édifiants de ses scandales comme justification de sa lutte pour la pureté démocratique. Même si la crise sape continuellement les bases de la domination bourgeoise et mine son emprise idéologique sur les exploités, met à nu les mensonges continuellement martelés, la classe dominante n'en devient que plus déterminée, plus acharnée à utiliser tous les moyens à sa disposition pour conserver son pouvoir. Le mensonge démocratique s'est installé avec le capitalisme, il ne pourra disparaître qu'avec lui.

Au 19e siècle : une démocratie bourgeoise à l'usage exclusif des bourgeois

Si les fractions dominantes de la bourgeoisie mondiale peuvent se réclamer de la « démocratie », c'est parce que cela correspond à leur propre histoire. La bourgeoisie a fait sa révolution et mis à bas le féodalisme au nom de la démocratie, des libertés. La bourgeoisie organise son système politique en correspondance avec ses besoins économiques. Il lui faut abolir le servage au nom de la liberté individuelle, pour permettre la création d'un prolétariat massif composé de salariés prêts à vendre individuellement leur force de travail. Le parlement est l'arène où les différents partis, représentants des intérêts multiples qui existent au sein de la bourgeoisie, les différents secteurs du capital, s'affrontent pour décider de la composition et des orientations du gouvernement en charge de l'exécutif. Le parlement est alors, pour la classe dominante, un véritable lieu de débat et de décision. Voilà le modèle historique duquel se réclament nos « démocrates » d'aujourd'hui, la forme d'organisation politique que prend la dictature du capital dans sa période juvénile, la forme qu'a prise la révolution bourgeoise en Angleterre, en France, aux Etats-Unis.

Mais il faut noter que déjà, ce modèle classique n'était pas absolument universel. Souvent ces règles démocratiques ont dû subir d'importantes entorses pour permettre à la bourgeoisie de faire sa révolution et d'accélérer le bouleversement social nécessaire à l'affermissement de son système. Il suffit, pour constater cela, de considérer, entre autres, la Révolution française, la terreur jacobine et l'épopée napoléonienne ensuite, et voir le peu de cas que la bourgeoisie pouvait déjà faire de son idéal démocratique lorsque les circonstances l'imposaient. La démocratie bourgeoise était, d'une certaine manière, comme la démocratie athénienne, au sein de laquelle seuls les citoyens pouvaient participer aux décisions, c'est-à-dire ni les femmes, ni les métèques (étrangers), ni les esclaves qui constituaient évidemment la grande majorité de la population.

Dans le système démocratique parlementaire mis en place par la bourgeoisie, seuls les notables sont électeurs : les prolétaires n'ont pas le droit à la parole, ni le droit de s'organiser. Il faudra des années de luttes acharnées de la classe ouvrière, pour arracher le droit d'association, le droit de s'organiser en syndicat, pour imposer le suffrage universel. Que les ouvriers veuillent participer activement à la démocratie bourgeoise pour arracher des réformes ou soutenir les fractions les plus progressistes de la classe dominante, cela n'était pas prévu au programme de la révolution bourgeoise. D'ailleurs, chaque fois que la classe ouvrière est parvenue, par ses luttes, à gagner de nouveaux droits démocratiques, la bourgeoisie s'est employée à en limiter les effets. Ainsi, en Italie, en 1882, lorsqu'une nouvelle loi électorale est promulguée, un des amis du chef du gouvernement d'alors, Depretis, décrivait ainsi l'attitude de ce dernier : « Il craignait que la participation de nouvelles couches sociales à la vie publique n'eut comme conséquence logique des bouleversements profonds dans les institutions de l'Etat. Dès lors, il employa tous les moyens pour se mettre à l'abri, pour opposer des digues solides aux inondations redoutées. » ([1] [37]). Voilà qui résume parfaitement l'attitude de la classe dominante, la conception de celle-ci de la démocratie et du parlement au 19e siècle. Fondamentalement, les travailleurs en sont exclus. Elle n'est pas faite pour eux, mais pour les besoins de la bonne gestion du capitalisme. Lorsque des fractions plus éclairées de la bourgeoisie soutiennent certaines réformes et se proclament favorables à une plus grande participation des travailleurs au fonctionnement de la « démocratie », par le suffrage universel ou le droit d'organisation syndical, ce sera toujours en vue de permettre un meilleur contrôle de la classe ouvrière, et d'éviter des remous sociaux préjudiciables à la production. Ce n'est pas par hasard si les premiers patrons qui s'organisent et se regroupent en comité, face à la pression des luttes ouvrières, sont ceux de la grande industrie qui sont, en même temps, les plus favorables à des réformes. Dans la grande industrie, les capitalistes, confrontés à la force massive des nombreux prolétaires qu'ils emploient, prennent plus pleinement conscience d'une part de la nécessité de contrôler le potentiel explosif de la classe ouvrière, en lui permettant une expression parlementaire et syndicale et, d'autre part, de la nécessité de réformes (limitation de la journée de travail, interdiction du travail des enfants) qui permettent d'entretenir une force de travail en meilleure santé, et donc plus productive.

Cependant, malgré le fait que les exploités en soient fondamentalement exclus, la démocratie parlementaire au 19e siècle constitue la réalité du fonctionnement de la bourgeoisie. Le législatif domine l'exécutif, le système parlementaire et la démocratie représentative sont une réalité.

Au 20e siècle : un fonctionnement « démocratique » vidé de son contenu

Avec l'entrée dans le 20e siècle, le capitalisme a conquis le monde et, en se heurtant aux limites de son expansion géographique, il rencontre aussi la limitation objective des marchés et donc des débouchés à sa production. Les rapports de production capitalistes se transforment en entraves au développement des forces productives. Le capitalisme comme un tout est entré dans une période de crises et de guerres de dimension mondiale.

Ce bouleversement, déterminant dans la vie du capital a eu pour conséquence une modification profonde du mode d'existence politique de la bourgeoisie et du fonctionnement de son appareil d'Etat.

L'Etat bourgeois est, par essence, le représentant des intérêts globaux du capital national. Tout ce qui concerne les difficultés économiques globales, les menaces de crise et les moyens de s'en dégager, l'organisation de la guerre impérialiste, est affaire d'Etat. Avec l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence, le rôle de l'Etat devient donc prépondérant car il est le seul à même de maintenir un minimum d'« ordre » dans une société capitaliste déchirée par ses contradictions et qui tend à l'éclatement. « L'Etat est l'aveu que la société s'empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même » disait Engels. Le développement d'un Etat tentaculaire qui contrôle tous les aspects de la vie économique, politique et sociale est la caractéristique fondamentale du mode d'organisation du capital dans sa phase de décadence, il est la réponse totalitaire de la société capitaliste à sa crise. « Le capitalisme d'Etat est la forme que tend à prendre le capitalisme dans sa phase de déclin » ([2] [38]).

En conséquence, dans la société bourgeoise, le pouvoir se concentre dans les mains de l'exécutif au détriment du pouvoir législatif. Ce phénomène est particulièrement évident durant la première guerre mondiale où les impératifs de la guerre et l'intérêt national n'autorisent pas le débat démocratique au parlement et imposent une discipline absolue à toutes les fractions de la bourgeoisie nationale. Mais, par la suite, cet état de fait va se maintenir et se renforcer. Le parlement bourgeois devient une coquille vide qui ne possède plus aucun rôle décisionnel.

Cette réalité, la 3e internationale la constate à son deuxième congrès. Elle proclame que « le centre de gravité de la vie politique actuelle est complètement et définitivement sorti du parlement », que « le parlement ne peut être en aucun cas, à l'heure actuelle, le théâtre d'une lutte pour des réformes et pour l'amélioration de la situation de la classe ouvrière, comme il arriva à certains moments à l'époque antérieure ». En effet, non seulement, le capitalisme en crise ne peut plus accorder de réformes durables, mais la classe bourgeoise a définitivement perdu son rôle historique de classe du progrès économique et social, toutes ses fractions deviennent également réactionnaires.

De fait, dans ce processus, les partis politiques de la bourgeoisie perdent leur fonction première, celle de représenter, au sein de la vie « démocratique » bourgeoise qui s'exprimait au parlement, les divers groupes d'intérêts, les différents secteurs économiques du capital. Ils deviennent des instruments de l'Etat chargés de faire accepter la politique de celui-ci aux divers secteurs de la société auxquels ils s'adressent. De représentants de la société civile dans l'Etat, les partis deviennent des instruments de l'Etat pour contrôler la société civile. L'unité de l'intérêt global du capital national que représente l'Etat tend à se traduire par le fait qu'en un certain sens, les partis politiques de la bourgeoisie sont devenus des fractions du parti totalitaire étatique. Cette tendance au parti unique va s'exprimer clairement dans les régimes fascistes, nazis ou staliniens. Mais, même là où la fiction du pluralisme se maintient, dans des situations de crise aiguë telle que la guerre impérialiste, la réalité d'un parti hégémonique ou la domination d'un parti unique s'imposent de fait. Ainsi, à la fin des années 1930 et durant la guerre qui suivit, Roosevelt et le parti démocrate aux Etats-Unis, ou en Grande-Bretagne, pendant la deuxième guerre mondiale avec l'« état d'exception », Churchill et la création du Cabinet de guerre. « Dans le contexte du capitalisme d'Etat, les différences qui séparent les partis bourgeois ne sont rien en comparaison de ce qu'ils ont en commun. Tous partent d'une prémisse générale selon laquelle les intérêts du capital national sont supérieurs à tous les autres. Cette prémisse fait que les différentes fractions du capital national sont capables de travailler très étroitement ensemble, surtout derrière les portes fermées des commissions parlementaires et aux plus hauts échelons de l'appareil d'Etat ». ([3] [39]) Les dirigeants des partis et les membres du parlement sont en réalité devenus des fonctionnaires d'Etat.

Ainsi, toute l'activité parlementaire, le jeu des partis perdent leur sens du point de vue des décisions que prend l'Etat au nom de l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire du capital national. Ils ne sont plus qu'un paravent destiné à masquer le développement de l'emprise totalitaire de l'Etat sur l'ensemble de la société. Le fonctionnement «démocratique» de la classe dominante, même avec les limites qu'il connaissait au 19e siècle, a cessé d'exister, il est devenu une pure mystification, un mensonge.

Le totalitarisme « démocratique » contre la classe ouvrière

Dans ce cas pourquoi maintenir un tel appareil «démocratique» coûteux et délicat à faire fonctionner, s'il ne correspond plus aux besoins du capital? En fait, toute cette organisation conserve une fonction essentielle à un moment où la crise permanente pousse la classe ouvrière vers des luttes pour la défense de ses conditions de vie et vers une prise de conscience révolutionnaire. Celle de dévoyer le prolétariat de son terrain de classe, de le piéger et de l'empêtrer sur le terrain « démocratique ». Dans cette tâche, l'Etat va bénéficier de l'apport des partis dits « socialistes » après 1914, et «communistes» à partir des années 1930. Partis qui, en trahissant la classe qui les a fait naître, en s'intégrant dans l'appareil de contrôle et de mystification de la bourgeoisie, vont crédibiliser le mensonge «démocratique» aux yeux de la classe ouvrière. Alors qu'au 19e siècle le prolétariat doit lutter pour arracher le droit de voter, au 20e siècle dans les métropoles développées, c'est au contraire une propagande intensive qui est menée par l'Etat «démocratique» pour ramener le prolétariat sur le terrain électoral. Il est même des pays, par exemple la Belgique et l'Italie, où le vote devient obligatoire.

De même, sur le plan des syndicats, alors que la lutte pour des réformes a perdu son sens, les syndicats, qui correspondaient au besoin du prolétariat pour améliorer sa situation dans le cadre de la société capitaliste, perdent leur utilité pour la lutte ouvrière. Mais ils ne vont pas disparaître pour autant. L'Etat va s'en emparer et s'en servir pour mieux contrôler la classe exploitée. Ils vont compléter l'appareil de coercition « démocratique » de la classe dominante.

Mais alors, on peut légitimement se poser la question suivante : si l'appareil de mystification démocratique est si utile à la classe dominante, à son Etat, comment se fait-il que ce mode de contrôle de la société ne se soit pas imposé partout, dans tous les pays ? Il est intéressant de noter à cet égard que les deux régimes qui ont symbolisé le plus clairement le totalitarisme étatique au cours du 20e siècle, ceux de l'Allemagne nazie et de l'URSS stalinienne sont ceux qui se sont bâtis sur l'écrasement le plus profond du prolétariat à la suite de l'échec des tentatives révolutionnaires qui ont marqué l'entrée du capitalisme dans sa décadence. Face à un prolétariat profondément affaibli par la défaite, décimé dans ses forces vives par la répression, la question de son encadrement se pose différemment pour la bourgeoisie. La mystification « démocratique » dans ces conditions n'est guère utile et le capitalisme d'Etat totalitaire peut apparaître sans fard, sans masque. De plus, précisément parce que du strict point de vue du fonctionnement de la machine d'Etat, au début du siècle, l'appareil « démocratique » hérité du 19e siècle est devenu superflu, certains secteurs de la bourgeoisie, reconnaissant cet état de fait, théorisent son inutilité. Le fascisme est une expression de cette tendance. Il faut aussi noter que l'entretien d'une lourde machinerie «démocratique» est non seulement dispendieux, mais réclame aussi un fonctionnement économique adéquat pour le crédibiliser et une classe dominante suffisamment expérimentée pour le manier subtilement. Dans les pays sous-développés, la plupart du temps, ces facteurs ne sont pas réunis et la faiblesse du prolétariat local n'encourage pas la bourgeoisie à mettre en place un tel système ; de fait, les dictatures militaires y abondent. Ceci est la traduction du fait que dans ces pays, la faiblesse de l'économie trouve son expression dans la faiblesse de la bourgeoisie locale et que, dans ce cas, l'armée constitue la structure de l'Etat bourgeois la plus à même de représenter l'intérêt global du capital national et va donc constituer l'ossature de l'appareil d'Etat. Ce rôle a aussi pu être joué par des partis uniques militarisés qui s'inspiraient du modèle stalinien comme en Chine par exemple.

Loin d'être l'expression d'une sorte de perversion face à la pureté « démocratique » du capitalisme, les différentes dictatures et Etats ouvertement totalitaires dont l'existence marque toute l'histoire du 20e siècle sont au contraire la manifestation de la tendance générale à l'emprise totalitaire sur tous les aspects de la vie économique, sociale et politique par le capitalisme d'Etat. En fait, ils montrent la réalité du totalitarisme de l'Etat du capitalisme décadent et permettent de comprendre ce qui se cache derrière le vernis démocratique qui recouvre les agissements de la classe dominante dans les pays développés. Il n'y a pas de différence de nature, ni même une bien grande différence dans le fonctionnement de l'Etat qui se prétend « démocratique » ; simplement cette réalité est bien mieux cachée, occultée.

Lorsqu'en France, dans les années 1930, la même assemblée parlementaire qui a été élue avec le Front populaire, vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, il ne s'agit pas d'une aberration mais, au contraire, de l'expression limpide de la réalité de l'inanité des prétentions «démocratiques» du jeu parlementaire dans le capitalisme décadent. De même, une fois la guerre finie, l'Etat qui se met en place à la « Libération » est fondamentalement dans la continuité de celui de la collaboration avec l'Allemagne nazie. La police, la magistrature, les oligarchies économiques et même politiques qui s'étaient distinguées par leur zèle collaborationniste, à part quelques rares exceptions utilisées comme victimes expiatoires, restent en place. Il en a été de même en Italie où, comme en France, on estime à 90 % le nombre de responsables de l'Etat qui conservent leur fonction après la chute du régime fasciste.

D'ailleurs, il est aisé de constater que nos « démocraties » ne se sont jamais gênées pour soutenir ou utiliser telle ou telle «dictature» lorsque cela correspondait à leurs besoins stratégiques, ni même d'ailleurs à mettre en place de telles «dictatures». Les exemples ne manquent pas : ainsi les USA en Amérique latine ou bien la France dans la plupart de ses ex-colonies africaines.

L'habileté des vieilles « démocraties » occidentales consiste à utiliser la barbarie et la brutalité des formes les plus caricaturales du capitalisme d'Etat pour masquer le fait qu'elles-mêmes ne font pas exception à cette règle absolue du capitalisme décadent qui est celle du développement du totalitarisme étatique. En fait, seuls les pays capitalistes les plus développés ont les moyens d'entretenir la crédibilité et de manoeuvrer un appareil « démocratique » sophistiqué de mystification et d'encadrement de la classe ouvrière. Dans le monde capitaliste sous-développé, les régimes à apparence « démocratique » sont l'exception et, en général, sont plus le produit d'un soutien efficace d'une puissance impérialiste « démocratique » que l'expression de la bourgeoisie locale. De plus, leur existence est le plus souvent provisoire, soumise aux aléas des fluctuations de la situation internationale. Il faut toute la puissance et l'expérience des fractions les plus anciennes et les plus développées de la bourgeoisie mondiale pour entretenir le grand mensonge du fonctionnement démocratique de l'Etat bourgeois.