Revue Internationale n° 136 - 1er trimestre 2009

- 2670 lectures

Les révoltes de la jeunesse en Grèce confirment le développement de la lutte de classe

- 2909 lectures

A la fin de l'année 2008, plusieurs pays d'Europe ont été touchés simultanément par des mouvements massifs de la jeunesse scolarisée (étudiants et lycéens). En Grèce, les assemblées générales massives d'étudiants ont même évoqué un nouveau "Mai 68". En effet, ce ne sont pas seulement des jeunes qui se sont mobilisés contre les attaques du gouvernement et contre la répression de l'État policier, mais aussi plusieurs secteurs de la classe ouvrière en solidarité avec les jeunes générations. L'aggravation de la crise économique mondiale révèle de plus en plus la faillite d'un système qui n'a plus d'avenir à offrir aux enfants de la classe ouvrière. Mais ces mouvements sociaux ne sont pas seulement des mouvements de la jeunesse. Ils s'intègrent dans les luttes ouvrières qui se développent à l'échelle mondiale. La dynamique actuelle de la lutte de classe internationale, marquée par l'entrée des jeunes générations sur la scène sociale, confirme que l'avenir est bien entre les mains de la classe ouvrière. Face au chômage, à la précarité, à la misère et à l'exploitation, le vieux slogan du mouvement ouvrier "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous" est plus que jamais d'actualité.

L’explosion de colère et la révolte des jeunes générations prolétarisées en Grèce n’ont rien d’un phénomène isolé ou particulier. Elles plongent leurs racines dans la crise mondiale du capitalisme et leur confrontation à la répression violente met à nu la vraie nature de la bourgeoisie et de sa terreur d’État. Elles se situent dans la lignée directe de la mobilisation des jeunes générations sur un terrain de classe en France contre le CPE (Contrat Première Embauche) de 2006 et la LRU (Loi sur la Réforme de l’Université) de 2007 où les étudiants et les lycéens se reconnaissent avant tout comme des prolétaires révoltés contre leurs futures conditions d’exploitation. L’ensemble de la bourgeoisie des principaux pays européens l’a d’ailleurs bien compris en avouant ses craintes de contagion d’explosions sociales similaires face à l’aggravation de la crise. Ainsi, de façon significative, la bourgeoisie en France a fini par reculer en suspendant précipitamment son programme de réforme des lycées. D’ailleurs, le caractère international de la contestation et de la combativité étudiante et surtout lycéenne s’exprime déjà fortement.

En Italie, deux mois de mobilisation étudiante ont été ponctués par des manifestations massives qui se sont déroulées le 25 octobre et le 14 novembre derrière le slogan "Nous ne voulons pas payer pour la crise" contre le décret Gelmini contesté à cause des coupes budgétaires dans l’Éducation nationale et ses conséquences : notamment le non-renouvellement des contrats de 87 000 enseignants précaires et de 45 000 travailleurs de l’ABA (personnel technique employé par l’Éducation nationale) ainsi que face à la réduction des fonds publics pour l’université 1.

En Allemagne, le 12 novembre, 120 000 lycéens sont descendus dans les rues des principales villes du pays (avec des slogans tels que : "Le capitalisme, c’est la crise" comme à Berlin ou en assiégeant le parlement provincial comme à Hanovre).

En Espagne, le 13 novembre, des centaines de milliers d’étudiants ont manifesté dans plus de 70 villes du pays contre les nouvelles directives à l’échelle européenne (directives de Bologne) de la réforme de l’enseignement supérieur et universitaire généralisant la privatisation des facultés et multipliant les stages dans les entreprises.

La révolte notamment des jeunes générations de prolétaires face à la crise et à la détérioration de leur niveau de vie s’étend à d’autres pays : rien qu’en janvier 2009, Vilnius (Lituanie), Riga (Lettonie) et Sofia (Bulgarie) ont connu des mouvements d’émeutes durement réprimées par la police. Au Sénégal, en décembre 2008 des affrontements violents contre la misère croissante alors que les manifestants réclamaient une quote-part des fonds miniers exploités par Arcelor Mittal ont fait deux morts à Kégoudou, à 700 km au Sud-Est de Dakar. Au Maroc, 4000 étudiants de Marrakech s’étaient déjà révoltés début mai 2008 face à une intoxication alimentaire touchant 22 d’entre eux dans un restaurant universitaire. Suite à la répression violente du mouvement, arrestations, lourdes peines de prison et tortures se sont multipliées depuis lors.

Beaucoup d’entre eux se sont reconnus dans le combat des étudiants en Grèce.

L’ampleur de cette mobilisation face aux mêmes mesures de l’État n’a rien d’étonnant. La réforme du système éducatif entreprise à l’échelle européenne est à la base d’un conditionnement des jeunes générations ouvrières à un avenir bouché et à la généralisation de la précarité et du chômage.

Le refus et la révolte des nouvelles générations de prolétaires scolarisés face à ce mur du chômage et à cet océan de précarité que leur réserve le système capitaliste en crise suscitent également partout la sympathie des prolétaires, toutes générations confondues.

Violence minoritaire ou lutte massive contre l’exploitation et la terreur d’État ?

Les médias aux ordres de la propagande mensongère du capital n’ont pas cessé de chercher à déformer la réalité de ce qui s’est passé en Grèce depuis le meurtre par balle, le 6 décembre dernier, du jeune Alexis Andreas Grigoropoulos âgé de 15 ans. Ils ont présenté les affrontements avec la police comme le fait soit d’une poignée d’autonomes anarchistes et d’étudiants d'ultra-gauche issus de milieux aisés, soit de casseurs marginalisés. Ils n'ont cessé de diffuser en boucle à la télé des images d’affrontements violents avec la police et mettant surtout en scène des images d’émeutes de jeunes cagoulés faisant brûler des voitures, faisant voler en éclats des vitrines de boutiques ou de banques, voire des scènes de pillage de magasins.

C’est exactement la même méthode de falsification de la réalité que celle qu'on avait vue lors de la mobilisation anti-CPE de 2006 en France assimilée aux émeutes dans les banlieues de l’année précédente. C'est encore cette grossière méthode à laquelle on avait assisté lorsque les étudiants en lutte contre la LRU en 2007 en France avaient été assimilés à des "terroristes" et même à des "khmers rouges" !

Mais si le cœur des troubles a eu lieu dans le quartier universitaire grec, Exarchia, il est difficile aujourd'hui de faire avaler une telle pilule : comment ces mouvements de révolte seraient-ils seulement l’œuvre de bandes de casseurs ou d’activistes anarchistes alors qu’ils se sont étendus très rapidement comme une traînée de poudre à l’ensemble des principales villes du pays et jusque dans les îles (Chios, Samos) et les villes les plus touristiques comme Corfou ou en Crète comme à Héraklion ?

En fait, les révoltes se sont étendues à 42 préfectures de Grèce, même dans des villes où il n’y avait jamais eu de manifestation auparavant. Plus de 700 lycées et une centaine d’universités ont été occupés.

Les raisons de la colère

Toutes les conditions étaient réunies pour que le ras-le-bol d’une large partie des jeunes générations ouvrières prises d’angoisse et privées d’avenir éclate en Grèce qui est un concentré de l’impasse que le capitalisme réserve aux jeunes générations ouvrières : quand ceux qui sont appelés "la génération 600 euros" entrent dans la vie active, ils ont l’impression de se faire arnaquer. La plupart des étudiants doivent cumuler deux emplois par jour pour survivre et pouvoir poursuivre leurs études : ils en sont réduits à de petits boulots non déclarés et sous-payés, même en cas d’emplois davantage rémunérés ; une partie de leur salaire n’est pas déclarée, ce qui ampute ainsi leurs droits sociaux ; ils se retrouvent notamment privés de sécurité sociale ; leurs heures supplémentaires ne sont pas payées et ils sont incapables de quitter le domicile parental avant parfois l'âge de 35 ans faute de revenus suffisants pour pouvoir se payer un toit. 23 % des chômeurs en Grèce sont des jeunes (le taux de sans-emploi chez les 15-24 ans est officiellement de 25,2 %). Comme l’indique un article de presse en France 2: "Ces étudiants ne se sentent plus protégés par rien : la police les flingue, l’éducation les piège, l’emploi les lâche, le gouvernement leur ment". Le chômage des jeunes et leurs difficultés à entrer dans le monde du travail a ainsi créé et diffusé un climat d’inquiétude, de colère et d’insécurité généralisé. La crise mondiale est en train d’entraîner de nouvelles vagues de licenciements massifs. En 2009, est prévue une nouvelle perte de 100 000 emplois en Grèce, ce qui correspond à 5% de chômage supplémentaire. En même temps, 40% des travailleurs gagnent moins de 1100 euros brut et la Grèce connaît le taux le plus élevé de travailleurs pauvres des 27 États de l’UE : 14%.

Il n’y a d’ailleurs pas que les jeunes qui sont descendus dans la rue, mais aussi les enseignants mal payés et beaucoup de salariés, en proie aux mêmes problèmes, à la même misère et animés par le même sentiment de révolte. La brutale répression du mouvement, dont le meurtre de cet adolescent de 15 ans a été l’épisode le plus dramatique, n’a fait qu’amplifier cette solidarité où se mêle un mécontentement social généralisé. Comme le rapporte un étudiant, beaucoup de parents d’élèves ont été également profondément choqués et révoltés : "Nos parents ont découvert que leurs enfants peuvent mourir comme ça dans la rue, sous les balles d’un flic" 3 et ont pris conscience du pourrissement d’une société où leurs enfants n’auront pas le même niveau de vie qu’eux. Lors de maintes manifestations, ils ont été témoins des tabassages violents, des arrestations musclées, des tirs à balle réelle et à bras tendu des policiers antiémeutes (les MAT) avec leur arme de service.

Si les occupants de l’École Polytechnique, haut lieu de la contestation étudiante, ont dénoncé la terreur d’État, on retrouve cette colère contre la brutalité de la répression dans toutes les manifestations avec des slogans tels que : "Des balles pour les jeunes, de l’argent pour les banques." Plus clairement encore, un participant du mouvement a déclaré : "On n’a pas de job, pas d’argent, un État en faillite avec la crise, et tout ce qu’il y a comme réponse, c’est de donner des armes aux policiers." 4

Cette colère n’est pas nouvelle : les étudiants grecs s’étaient déjà largement mobilisés en juin 2006 contre la réforme des universités dont la privatisation entraînait l’exclusion des étudiants des milieux les plus modestes. La population avait aussi manifesté sa colère contre l’incurie du gouvernement lors des incendies de l’été 2007 qui avaient fait 67 morts, gouvernement qui n’a toujours pas indemnisé les nombreuses victimes qui avaient perdu leurs maisons ou leurs biens. Mais ce sont surtout les salariés qui s’étaient massivement mobilisés contre la réforme du régime des retraites début 2008 avec deux journées de grève générale très suivies en deux mois, avec des manifestations rassemblant chaque fois plus d’un million de personnes contre la suppression de la retraite anticipée pour les professions les plus pénibles et la remise en cause du droit des ouvrières de prétendre à la retraite dès 50 ans.

Face à la colère des travailleurs, la grève générale du 10 décembre encadrée par les syndicats a servi de son côté de contre-feu pour chercher à dévoyer le mouvement, PS et PC en tête, réclamant la démission du gouvernement actuel et des élections législatives anticipées. Cela n’est pas parvenu à canaliser la colère et à faire cesser le mouvement, malgré les multiples manœuvres des partis de gauche et des syndicats pour tenter d’enrayer la dynamique d’extension de la lutte et les efforts de toute la bourgeoisie et de ses médias pour isoler les jeunes des autres générations et de l’ensemble de la classe ouvrière en les poussant dans des affrontements stériles avec la police. Tout au long de ces journées et de ces nuits, les affrontements ont été incessants : les violentes charges policières à coups de matraques et de grenades lacrymogènes se sont traduites par des arrestations et des tabassages par dizaines.

Les jeunes générations d’ouvriers sont celles qui expriment le plus clairement le sentiment de désillusion et d’écœurement par rapport à un appareil politique ultra-corrompu. Depuis l’après-guerre, trois familles se partagent le pouvoir et depuis plus de trente ans, les dynasties des Caramanlis (à droite) et des Papandreou (à gauche) règnent sans partage en alternance sur le pays avec force pots-de-vin et scandales. Les conservateurs sont arrivés au pouvoir en 2004 après une période d’hyper-magouilles des socialistes dans les années 2000. Beaucoup rejettent l’encadrement d’un appareil politique et syndical totalement discrédité : "Le fétichisme de l’argent s’est emparé de la société. Alors les jeunes veulent une rupture avec cette société sans âme et sans vision." 5 Aujourd’hui, avec le développement de la crise, cette génération de prolétaires n’a pas seulement développé sa conscience d’une exploitation capitaliste qu’elle vit dans sa chair, elle exprime aussi sa conscience de la nécessité d’un combat collectif en mettant spontanément en avant des méthodes et une solidarité DE CLASSE. Au lieu de sombrer dans le désespoir, elle tire sa confiance en elle de son assurance d’être porteuse d’un autre avenir et déploie toute son énergie à s'insurger contre la pourriture de la société qui les entoure. Les manifestants revendiquent ainsi fièrement leur mouvement : "Nous sommes une image du futur face à une image très sombre du passé."

Si la situation n’est pas sans rappeler mai 68, la conscience des enjeux va bien au-delà.

La radicalisation du mouvement

Le 16 décembre, les étudiants investissent pendant quelques minutes la station de télévision gouvernementale NET et déploient sous les écrans une banderole proclamant : "Arrêtez de regarder la télé. Tout le monde dans les rues !" et lancent cet appel : "L’État tue. Votre silence les arme. Occupation de tous les édifices publics !". Le siège de la police antiémeutes d’Athènes est attaqué et un fourgon de cette police est incendié. Ces actions sont aussitôt dénoncées par le gouvernement comme une "tentative de renversement de la démocratie", et également condamnées par le PC grec (KKE). A Thessalonique, les branches locales du syndicat GSEE et de l’ADEDY, la Fédération des fonctionnaires, tentèrent de confiner les grévistes dans un rassemblement en face de la Bourse du travail. Les lycéens et les étudiants se montrèrent alors déterminés à emmener les grévistes en manifestation et ils y réussirent. 4000 étudiants et travailleurs défilèrent dans les rues de la ville. Déjà le 11 décembre, des militants de l’organisation étudiante du Parti communiste (PKS) tentèrent de bloquer les assemblées afin d’empêcher les occupations (Université du Panthéon, École de philosophie de l’Université d’Athènes). Leurs tentatives échouèrent alors que les occupations se développaient dans Athènes et le reste de la Grèce. Dans le quartier d’Ayios Dimitrios, la mairie est occupée avec une assemblée générale à laquelle ont participé plus de 300 personnes de toutes générations. Le 17, l’immeuble qui est le siège du principal syndicat du pays, la Confédération Générale des Travailleurs en Grèce (GSEE) à Athènes, est occupé par des travailleurs qui se proclament insurgés et invitent tous les prolétaires à venir faire de ce site un lieu d’assemblées générales ouvert à tous les salariés, aux étudiants et aux chômeurs.

Un scénario identique, avec occupation et AG ouvertes à tous, a également eu lieu à l’Université d’Économie d’Athènes et à l’École Polytechnique.

Nous publions la déclaration de ces travailleurs en lutte pour contribuer à rompre le "cordon sanitaire" médiatique mensonger qui encercle ces luttes et qui les présente comme de simples émeutes violentes animées par quelques jeunes casseurs anarchistes qui terroriseraient la population. Ce texte montre au contraire clairement la force du sentiment de solidarité ouvrière qui anime ce mouvement et fait le lien entre les différentes générations de prolétaires !

"Nous déterminerons notre histoire nous mêmes ou nous la laisserons être déterminée sans nous. Nous, travailleurs manuels, employés, chômeurs, intérimaires et précaires, locaux ou migrants, ne sommes pas des téléspectateurs passifs. Depuis le meurtre d’Alexandros Grigoropoulos le samedi 6 au soir, nous participons aux manifestations, aux affrontements avec la police, aux occupations du centre ville comme des alentours. Nous avons dû maintes et maintes fois quitter le travail et nos obligations quotidiennes pour descendre dans la rue avec les lycéens, les étudiants et les autres prolétaires en lutte.

NOUS AVONS DÉCIDÉ D’OCCUPER LE BÂTIMENT DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS EN GRÈCE (GSEE)

Pour le transformer en un espace de libre expression et un point de rendez-vous pour les travailleurs.

Pour dissiper les mythes encouragés par les médias sur l’absence des travailleurs dans les affrontements, sur la rage de ces derniers jours qui ne serait l’œuvre que de quelques 500 “cagoulés”, “hooligans”, ou autres histoires farfelues, sur la présentation des travailleurs par les journaux télévisés comme des victimes de ces affrontements, et alors que la crise capitaliste en Grèce et dans le monde mène à des licenciements innombrables que les médias et leurs dirigeants considèrent comme un “phénomène naturel”.

Pour démasquer le rôle honteux de la bureaucratie syndicale dans le travail de sape contre l’insurrection, mais aussi d’une manière générale. La Confédération générale des travailleurs en Grèce (GSEE), et toute l’intégralité de la machinerie syndicale qui le soutient depuis des dizaines et des dizaines d’années, sape les luttes, négocie notre force de travail contre des miettes, perpétue le système d’exploitation et d’esclavage salarié. L’attitude de la GSEE mercredi dernier parle d’elle-même : la GSEE a annulé la manifestation des grévistes pourtant programmée, se rabattant précipitamment sur un bref rassemblement sur la place Syntagma, tout en s’assurant simultanément que les participants se disperseraient très vite, de peur qu’ils ne soient infectés par le virus de l’insurrection.

Pour ouvrir cet espace pour la première fois, comme une continuation de l’ouverture sociale créée par l’insurrection elle-même, espace qui a été construit avec notre contribution mais dont nous avons été jusqu’ici exclus. Pendant toutes ces années, nous avons confié notre destin à des sauveurs de toute nature, et nous avons fini par perdre notre dignité. Comme travailleurs, nous devons commencer à assumer nos responsabilités, et cesser de faire reposer nos espoirs dans des leaders “sages” ou des représentants “compétents”. Nous devons commencer à parler de notre propre voix, nous rencontrer, discuter, décider et agir par nous-mêmes. Contre les attaques généralisées que nous endurons. La création de collectifs de résistance "de base" est la seule solution.

Pour propager l’idée de l’auto-organisation et de la solidarité sur les lieux de travail, de la méthode des comités de luttes et des collectifs de base, abolir les bureaucraties syndicales.

Pendant toutes ces années, nous avons gobé la misère, la résignation, la violence au travail. Nous nous sommes habitués à compter nos blessés et nos morts - les soi-disant “accidents du travail”. Nous nous sommes habitués à ignorer que les immigrants, nos frères de classe, étaient tués. Nous sommes fatigués de vivre avec l’anxiété de devoir assurer notre salaire, de pouvoir payer nos impôts et de se garantir une retraite qui maintenant ressemble à un rêve lointain.

De même que nous luttons pour ne pas abandonner nos vies dans les mains des patrons et des représentants syndicaux, de même nous n’abandonnerons pas les insurgés arrêtés dans les mains de l’Etat et des mécanismes juridiques !

LIBÉRATION IMMÉDIATE DES DÉTENUS !

RETRAIT DES CHARGES CONTRE LES INTERPELLÉS !

AUTO-ORGANISATION DES TRAVAILLEURS !

GRÈVE GÉNÉRALE !

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS DANS LES BATIMENTS LIBÉRÉS DE LA GSEE" 6

Dans la soirée du 17 décembre, une cinquantaine de bonzes et de gros bras syndicaux tentent de réinvestir les locaux mais ils s’enfuient devant les renforts d’étudiants, en majorité anarchistes, de l’Université d’Économie, elle aussi occupée et transformée en lieu de réunion et de discussion ouverte à tous les ouvriers venant à la rescousse des occupants en chantant à tue-tête "Solidarité !".

L’association des immigrés albanais diffuse, entre autres, pour proclamer sa solidarité avec le mouvement, un texte intitulé "Ces jours-là sont les nôtres, aussi !"

De façon significative, une petite minorité de ces occupants diffusait le message suivant : "Panagopoulos, le secrétaire général de la GSEE, a déclaré que nous ne sommes pas des travailleurs, car les travailleurs sont au travail. Ceci, parmi d’autres choses, révèle bien ce qu’est en réalité le “job” de Panagopoulos. Son “job” est de s’assurer que les travailleurs sont bien au travail, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que les travailleurs vont au travail.

Mais depuis une dizaine de jours, les travailleurs ne sont pas seulement au travail, ils sont aussi dehors, dans les rues. Et ceci est une réalité que aucun Panagopoulos du monde ne peut cacher (…) Nous sommes des gens qui travaillons, nous sommes aussi des chômeurs (payant par des licenciement nos participations dans des grèves appelées par la GSEE quand eux, les syndicalistes, sont récompensés par des promotions, nous travaillons sous contrat précaire de petit boulot en petit boulot, nous travaillons sans sécurité de façon formelle ou informelle dans des programmes de stages ou dans des emplois subventionnés pour diminuer le taux de chômage. Nous sommes une partie de ce monde et nous sommes ici.

Nous sommes des travailleurs insurgés, point barre.

Chacune de nos fiches de paye est payée avec notre sang, notre sueur, la violence au travail, les têtes, genoux, poignets, mains, pieds cassés [par les accidents du travail]

Le monde entier est fabriqué par nous, les travailleurs. (…)

Des prolétaires du bâtiment libéré de la GSEE"

Des appels à une grève générale à durée indéterminée à partir du 18 se multiplient. Les syndicats sont contraints d’appeler à une grève de trois heures dans les services publics pour ce jour-là.

Dans la matinée du 18, un autre lycéen de 16 ans participant à un sit-in près de son école dans une banlieue d’Athènes est blessé par balle. Le même jour, plusieurs sièges de radio ou de télévision sont occupés par des manifestants, notamment à Tripoli, Chania et Thessalonique. L’immeuble de la chambre de commerce a été occupé à Patras où de nouveaux affrontements avec la police se produisent. La gigantesque manifestation à Athènes a été très violemment réprimée : pour la première fois, de nouveaux types d’armes sont utilisés par les forces antiémeutes : des gaz paralysants et des grenades assourdissantes. Un tract dirigé contre la "terreur de l’État" est signé "des filles en révolte" et circule à partir de l’Université d’Économie.

Le mouvement perçoit confusément ses propres limites géographiques : c’est pourquoi il accueille avec enthousiasme les manifestations de solidarité internationale, notamment à Berlin, à Rome, à Moscou, à Montréal ou à New York et s’en fait l’écho : "ce soutien est très important pour nous". Les occupants de l’École Polytechnique appellent à "une journée internationale de mobilisation contre les meurtres d’État" pour le 20 décembre mais pour vaincre l’isolement de ce mouvement prolétarien en Grèce, la seule voie, la seule perspective est le développement de la solidarité et de la lutte de classe à l’échelle internationale qui s’exprime de plus en plus clairement face à la crise mondiale.

Une maturation porteuse d’avenir

A partir du 20 décembre, des combats de rue violents ont lieu et l’étau se resserre, en particulier autour de l’École Polytechnique assiégée par les forces de police qui menacent d’y donner l’assaut. Le bâtiment occupé du syndicat GSEE a été remis au GSEE le 21/12, à la suite d’une décision du comité d’occupation et votée en Assemblée Générale. Le comité d’occupation de l’École Polytechnique d’Athènes publiait le 22 décembre un communiqué déclarant notamment : "Nous sommes pour l’émancipation, la dignité humaine et la liberté. Pas besoin de nous envoyer vos gaz lacrymogènes, nous pleurons suffisamment par nous-mêmes."

Avec beaucoup de maturité, conformément à la décision prise lors de l’assemblée générale à l’université des Sciences économiques, les occupants de cette université utilisent l’appel à la manifestation du 24 contre la répression policière et en solidarité avec les emprisonnés comme moment propice pour évacuer l’immeuble en masse et en sécurité : "il semble y avoir un consensus sur la nécessité de quitter les universités et de semer l’esprit de la révolte dans la société en général." Cet exemple sera suivi dans les heures suivantes par les AG des autres universités occupées, en déjouant le piège de l’enfermement et d’un affrontement direct avec la police. Le bain de sang et une répression plus violente sont évités. De même, les AG ont clairement dénoncé des coups de feu dirigés contre un car de police et revendiqué par une soi-disant "Action populaire", comme un acte de provocation policière.

Le comité d’occupation de Polytechnique évacuait le dernier bastion d’Athènes symboliquement le 24 décembre à minuit. "L’assemblée générale et l’assemblée seule décidera si (et quand) nous quitterons l’université (…) La décision de l’occupation de l’Assemblée est politiquement sur place : le point crucial est ici que c’est aux personnes occupant l’immeuble, et non pas à la police, de décider du moment de quitter les lieux."

Auparavant, le comité d’occupation publiait une déclaration : "En mettant fin à l’occupation de l’École Polytechnique après 18 jours, nous envoyons notre plus chaleureuse solidarité à toutes les personnes qui ont fait partie de cette révolte de différentes manières, non seulement en Grèce mais aussi dans de nombreux pays d’Europe, des Amériques, en Asie et en Océanie. Pour tous ceux que nous avons rencontrés et avec qui nous allons rester, combattant pour la libération des prisonniers de cette révolte, mais aussi son prolongement jusqu’à la libération sociale mondiale."

Dans certains quartiers, les habitants se sont emparés de la sono installée par la municipalité pour jouer des chants de Noël, pour lire au micro des communiqués demandant, entre autres, la mise en liberté immédiate des détenus, le désarmement de la police, la dissolution des brigades antiémeutes et l’abolition des lois antiterroristes. A Volos, la station de radio municipale et les bureaux du journal local ont été occupés pour parler des événements et de leurs exigences. A Lesvos, des manifestants ont installé une sono dans le centre de la ville et ont transmis des messages. A Ptolemaida ou à Ioannina, un arbre de Noël a été décoré avec des photos du jeune lycéen tué et des manifestations, et avec les revendications du mouvement.

Le sentiment de solidarité s’est exprimé à nouveau spontanément et avec force le 23 décembre, après l’agression d’une employée par une entreprise de nettoyage Oikomet, sous-traitante de la compagnie de métro d’Athènes (Athens Piraeus Electric Railway –ISAP-), qui a reçu de l’acide sulfurique au visage alors qu’elle revenait du travail. Des manifestations de solidarité se sont déroulées et le siège du métro d’Athènes a été occupé le 27 décembre 2008 alors qu’à Thessalonique, c’est le siège de la GSEE qui était occupé à son tour. Les deux occupations ont organisé une série de manifestations, de concerts de solidarité et d’actions de "contre-information" (en occupant, par exemple, le système des haut-parleurs de la station de métro pour lire des communiqués).

L’assemblée à Athènes déclarait dans son texte :

"Quand ils attaquent l’une d’entre nous, c’est nous tous qu’ils attaquent !

Aujourd’hui, nous occupons les bureaux centraux de ISAP (métro d’Athènes) comme une première réponse à l’attaque meurtrière au vitriol sur le visage de Constantina Kouneva le 23 décembre, quand elle revenait du travail. Constantina est aux soins intensifs à l’hôpital. La semaine dernière, elle s’est disputée avec la compagnie revendiquant toute la prime de Noël pour elle et ses collègues, en dénonçant les actes illégaux des patrons. Avant cela, sa mère a été virée par la même compagnie. Elle-même a été déplacée loin de son premier poste de travail. Ce sont des pratiques très répandues dans le secteur des compagnies de nettoyage qui embauchent des travailleurs précaires. (...) Oikomet (…) a pour propriétaire un membre du PASOK (le parti socialiste grec). Elle emploie officiellement 800 travailleurs (les travailleurs parlent du double, tandis que les trois dernières années plus de 3000 y ont travaillé), où le comportement mafieux illégal des patrons est un phénomène quotidien. Par exemple, les travailleurs y sont obligés de signer des contrats blancs (les conditions sont écrites par les patrons ultérieurement) qu’ils n’ont jamais l’occasion de revoir. Ils travaillent 6 heures et ne sont payés que pour 4,5 (salaire brut) pour ne pas dépasser les 30 heures (sinon ils devaient être inscrits dans la catégorie de travailleurs à haut risque). Les patrons les terrorisent, les déplacent, les licencient et les menacent avec des démissions forcées. Constantina est l’une d’entre nous. La lutte pour la DIGNITÉ et la SOLIDARITÉ est NOTRE lutte."

Parallèlement, l’assemblée d’occupation du GSEE de Thessalonique publiait un texte dont nous reproduisons des extraits : "Nous occupons aujourd’hui le siège des Syndicats de Thessalonique pour nous opposer à l’oppression qui se manifeste par des meurtres et le terrorisme contre les travailleurs ; (…) nous faisons appel à tous les travailleurs pour rejoindre cette lutte commune. (…) L’assemblée ouverte de ceux qui occupent la centrale syndicale qui sont de milieux politiques différents, des syndicalistes, étudiants, immigrés et des camarades de l’étranger ont adopté cette décision commune :

- Continuer l’occupation ;

- Organiser un rassemblement en solidarité avec K. Kuneva ; (…)

- Organiser des actions d’informations et de prise de conscience dans les environs de la ville ;

- Organiser un concert dans le Centre pour récolter de l’argent pour Konstantina."

Par ailleurs, cette assemblée déclarait :

"Nulle part dans la plate-forme [des syndicats], il n’est fait référence aux causes de l’inégalité et de la misère et des structures de hiérarchie dans la société. (…) Les Confédérations Générales et les Centres de Syndicats en Grèce sont intrinsèquement partie prenante dans le régime au pouvoir ; leurs membres de base et les ouvriers doivent leur tourner le dos, et (…) choisir la création d’un pôle autonome de lutte dirigée par eux (…) Si les travailleurs prennent en charge leurs luttes et cassent la logique de leur représentation par les complices des patrons, ils retrouveront leur confiance et des milliers d’entre eux rempliront les rues dans les prochaines grèves. L’État et ses gros bras assassinent des gens.

Auto-organisation ! Luttes d’auto-défense sociale ! Solidarité avec les travailleurs immigrés et Konstantina Kuneva !"

Début janvier 2009, des manifestations ont encore lieu à travers tout le pays en solidarité avec les prisonniers. 246 personnes ont été arrêtés dont 66 sont toujours en prison préventive. A Athènes, 50 immigrants ont été arrêtés dans les trois premiers jours du mouvement de révolte, avec des peines allant jusqu’à 18 mois de prison dans des jugements sans interprètes, et se retrouvent menacés d’expulsion.

Le 9 janvier, jeunes et policiers se sont à nouveau affrontés à Athènes, à l’issue d’un défilé dans le centre ville de près de 3000 enseignants, étudiants et élèves. Sur leurs banderoles, figuraient des slogans tels que : "L’argent pour l’éducation et pas pour les banquiers“, “A bas le gouvernement des assassins et de la pauvreté". D’importantes forces antiémeutes ont chargé à plusieurs reprises pour les disperser, effectuant de nombreuses nouvelles interpellations.

Partout, comme en Grèce, avec la précarité, les licenciements, le chômage, les salaires de misère qu’impose sa crise mondiale, l’État capitaliste ne peut apporter que davantage de police et de répression. Seul, le développement international de la lutte et de la solidarité de classe entre ouvriers, employés, lycéens, étudiants, chômeurs, travailleurs précaires, retraités, toutes générations confondues, peut ouvrir la voie à une perspective d’avenir pour abolir ce système d’exploitation.

W. (18 janvier)

1. Voir notre article [1] sur la mobilisation massive contre la réforme de l'enseignement en Italie ;

2. Marianne n° 608 daté du 13 décembre : "Grèce : les leçons d’une émeute "

3. Libération du 12/12/2008

4. Le Monde du 10/12/2008

5. Marianne du 13 décembre

6. La plupart des textes reproduits ou les informations de presse locale ont été traduits par des sites anarchistes : tels que indymedia, cnt-ait.info, dndf.org, emeutes.wordpress.com en français ou sur libcom.org en anglais

Géographique:

Récent et en cours:

- Luttes de classe [4]

La plus grave crise économique de l'histoire du capitalisme

- 6404 lectures

La bourgeoisie s'est payé une belle frayeur. D'août à octobre, un véritable vent de panique a soufflé sur l'économie mondiale. Les déclarations fracassantes des politiciens et économistes en attestent : "Au bord du gouffre", "Un Pearl Harbor économique", "Un tsunami qui approche", "Un 11-Septembre de la finance" 1,... seule l'allusion au Titanic manqua à l'appel !

Il faut dire que les plus grandes banques de la planète étaient en train de faire faillite les unes après les autres et que les Bourses plongeaient, perdant 32 000 milliards de dollars depuis janvier 2008, soit l'équivalent de deux années de la production totale des États-Unis. La Bourse islandaise s'est effondrée de 94 % et celle de Moscou de 71 % !

Finalement, la bourgeoisie, de plan de "sauvetage" en plan de "relance", est parvenue à éviter la paralysie totale de l’économie. Est-ce à dire que le pire est derrière nous ? Certainement pas ! La récession dans laquelle nous venons tout juste d'entrer s’annonce comme la plus dévastatrice depuis la Grande Dépression de 1929.

Les économistes l’avouent clairement : la "conjoncture" actuelle est "la plus difficile depuis plusieurs décennies" a annoncé HSBC, la "plus grande banque du monde", le 4 août 2. "Nous sommes confrontés à l'un des environnements économiques et de politique monétaire les plus difficiles jamais vus" a surenchéri le président de la Réserve fédérale américaine (la FED), le 22 août 3.

La presse internationale ne s’y est d’ailleurs pas trompée, elle qui n’a cessé de comparer la période actuelle au marasme économique des années 1930, telle cette Une de Time annonçant "The New Hard Times" sur une photo d’ouvriers allant à la "free soup" (la soupe populaire) en 1929. Et effectivement, de telles scènes se reproduisent bel et bien à nouveau : les associations caritatives distribuant des repas sont toutes débordées alors qu'en de nombreux pays, des files d’attente de plusieurs centaines de travailleurs désœuvrés se forment chaque jour devant les bureaux d’embauche.

Et que dire de l’allocution télévisée du 24 septembre 2008 de George W. Bush, Président des États-Unis : "Nous sommes au milieu d'une crise financière grave (...) toute notre économie est en danger. (...) Des secteurs clés du système financier des États-Unis risquent de s'effondrer. (...) l'Amérique pourrait sombrer dans la panique financière, et nous assisterions à un scénario désolant. De nouvelles banques feraient faillite (…) Le marché boursier s'effondrerait encore plus, ce qui réduirait la valeur de votre compte de retraite. La valeur de votre maison chuterait. Les saisies se multiplieraient. (...) De nombreuses entreprises devraient mettre la clé sous la porte, et des millions d'Américains perdraient leur emploi. (…) Au bout du compte, notre pays pourrait sombrer dans une longue et douloureuse récession".

Eh bien, ce "scénario désolant" d’une "longue et douloureuse récession" est en train de se réaliser, touchant non pas seulement "le peuple américain" mais les ouvriers du monde entier !

Une récession brutale…

Depuis la désormais célèbre "crise des subprimes" de l’été 2007, les mauvaises nouvelles économiques ne cessent de tomber, jour après jour.

L’hécatombe du secteur bancaire pour la seule année 2008 est impressionnante. Ont dû être rachetés par un concurrent, renfloués par une banque centrale ou tout simplement nationalisés : Northern Rock (la huitième banque anglaise), Bear Stearns (la cinquième banque de Wall Street), Freddie Mac et Fannie Mae (deux organismes de refinancement hypothécaire américains pesant près de 850 milliards de dollars), Merrill Lynch (autre fleuron américain), HBOS (deuxième banque d'Écosse), AIG (American International Group, l'un des plus grands assureurs mondiaux) et Dexia (organisme financier luxembourgeois, belge et français). Des faillites retentissantes et historiques ont aussi marqué cette année de crise. En juillet, Indymac, l'un des plus gros prêteurs hypothécaires américains, était placé sous tutelle des autorités fédérales. Il était alors le plus important établissement bancaire à faire faillite aux États-Unis depuis vingt-quatre ans ! Mais son record ne tiendra pas longtemps. Quelques jours plus tard, Lehman Brothers, la quatrième banque américaine, se déclare elle aussi en faillite. Le total de ses dettes s'élève alors à 613 milliards de dollars. Record battu ! La plus grosse faillite d'une banque américaine à ce jour, celle de Continental Illinois en 1984, mettait en jeu une somme seize fois plus modeste (soit 40 milliards de dollars). Deux semaines après seulement, nouveau record ! C'est au tour de Washington Mutual (WaMu), la plus importante caisse d'épargne aux États-Unis, de mettre la clef sous la porte.

Après cette sorte d’infarctus de ce qui constitue le cœur même du capitalisme, le secteur bancaire, c’est aujourd’hui la santé de l’ensemble du corps qui vacille et décline ; "l’économie réelle" est à son tour brutalement touchée. D’après le Bureau national de la recherche économique (NBER), les États-Unis sont officiellement en récession depuis décembre 2007. Nouriel Roubini, l'économiste le plus respecté aujourd'hui à Wall Street, pense même qu’une contraction de l'activité de l’économie américaine de l'ordre de 5 % en 2009 et de 5 % de nouveau en 2010 est probable 4 ! Nous ne pouvons savoir si tel sera le cas, mais le simple fait que l'un des économistes les plus réputés de la planète puisse envisager un tel scénario catastrophe révèle l'inquiétude réelle de la bourgeoisie. L'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) s'attend à ce que toute l'Union Européenne soit en récession en 2009. Pour l’Allemagne, la Deutsche Bank prévoit un recul du PIB pouvant aller jusqu'à 4 % 5 ! Pour avoir un ordre d’idée de l’ampleur d’une telle récession, il faut savoir que la pire année depuis la Seconde Guerre mondiale avait été jusqu'ici 1975, quand le PIB allemand avait diminué de "seulement" 0,9 %. Aucun continent n’est épargné. Le Japon est déjà en récession et même la Chine, cet "Eldorado capitaliste", n'échappe pas à ce ralentissement brutal. Résultat : la demande s'est effondrée à un tel point que tous les prix, y compris le pétrole, sont à la baisse. Bref, l’économie mondiale va très mal.

… et une vague de paupérisation sans précédent depuis les années 1930

La première victime de cette crise est évidemment le prolétariat. Aux États-Unis, la dégradation des conditions de vie est ainsi particulièrement spectaculaire. 2,8 millions de travailleurs, incapables de faire face aux remboursements de leurs crédits, se sont retrouvés à la rue depuis l'été 2007. D’après l'Association des banquiers hypothécaires MBA, près d’un emprunteur immobilier américain sur dix est aujourd’hui potentiellement menacé d'expulsion. Et ce phénomène commence à toucher l'Europe, en particulier l'Espagne et la Grande-Bretagne.

Les licenciements aussi se multiplient. Au Japon, Sony a annoncé un plan sans précédent de 16 000 suppressions de postes, dont 8 000 salariés en contrat à durée indéterminée (CDI). Ce groupe emblématique de l'industrie nippone n’avait jamais licencié d’employés en CDI. Le secteur du bâtiment, avec la crise de l’immobilier, tourne au ralenti. Le BTP espagnol s’attend à perdre 900 000 emplois d'ici à 2010 ! Pour les banques, c’est un véritable jeu de massacre. Citigroup, l'une des plus grandes banques du monde, va supprimer 50 000 emplois alors qu'elle en a déjà détruit 23 000 depuis début 2008 ! En 2008, pour ce seul secteur, 260 000 emplois ont été supprimés aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Or, un emploi dans la finance génère en moyenne quatre emplois directs. L'effondrement des organismes financiers signifie donc le chômage pour des centaines de milliers de familles ouvrières. Autre secteur particulièrement touché, celui de l'automobile. Les ventes de véhicules se sont effondrées partout cet automne de plus de 30%. Renault, premier constructeur français, a pratiquement arrêté sa production depuis la mi-novembre ; plus aucune voiture ne sort de ses ateliers et cela alors que ses chaînes tournent déjà depuis des mois à 54 % de leurs capacités. Toyota va supprimer 3000 emplois temporaires sur 6000 (soit 50 % !) dans ses usines au Japon. Mais, c'est une nouvelle fois des États-Unis que parviennent les nouvelles les plus alarmantes : les fameux Big Three de Detroit (General Motors, Ford et Chrysler) sont au bord de la faillite. L’enveloppe de 15 milliards de dollars versée par l’État américain ne suffira pas à les sortir durablement d’affaire 6 (les Big Three demandaient d’ailleurs au minimum 34 milliards). Des restructurations massives vont avoir nécessairement lieu dans les mois à venir. Entre 2,3 et 3 millions d'emplois sont menacés. Et ici, les ouvriers licenciés vont aussi perdre, avec leur emploi, leur assurance maladie et leur retraite !

La conséquence inexorable de cette destruction massive d’emplois est évidemment l’explosion du chômage. En Irlande, le "modèle économique de la dernière décennie", le nombre de chômeurs a plus que doublé en un an, ce qui représente la plus forte hausse jamais enregistrée ! L'Espagne termine l'année avec 3,13 millions de chômeurs, soit près d'1 million de plus qu'en 2007 7. Aux États-Unis, 2,6 millions d’emplois ont été détruits en 2008, du jamais vu depuis 1945 8. La fin d’année a été particulièrement désastreuse avec plus de 1,1 millions de postes perdus sur novembre et décembre. A ce rythme, il pourrait y avoir encore 3 ou 4 millions de chômeurs supplémentaires d’ici le début de l’été 2009.

Et pour les rescapés, ceux qui voient leurs collègues être licenciés, l’avenir est au "travailler beaucoup plus pour gagner beaucoup moins" 9. Ainsi, selon le dernier rapport du Bureau international du Travail (BIT) intitulé "Rapport mondial sur les salaires 2008/09", "Pour les 1,5 milliard de salariés dans le monde, des temps difficiles sont à venir", "la crise économique mondiale devrait déboucher sur de douloureuses coupes dans les salaires".

Inévitablement, le résultat attendu de toutes ces attaques est une hausse considérable de la misère. De l'Europe aux États-Unis, toutes les associations caritatives ont constaté ces derniers mois une augmentation d'au moins 10 % de l’affluence à la soupe populaire. Cette vague de paupérisation signifie que se loger, se soigner et se nourrir va devenir de plus en plus difficile. Cela signifie aussi pour les jeunes d'aujourd'hui que ce monde capitaliste n'a plus d'avenir à leur offrir !

Comment la bourgeoisie explique cette crise

Les mécanismes économiques qui ont engendré la récession actuelle commencent à être relativement connus. La télévision nous a abreuvé de reportages nous révélant, soi-disant, tous les dessous de l’affaire. Pour faire simple, durant des années, la consommation des "ménages américains" (autrement dit, des familles ouvrières) a été soutenue artificiellement par toutes sortes de crédits, en particulier, un crédit au succès foudroyant : les prêts hypothécaires à risque ou "subprimes". Les banques, les institutions financières, les fonds de pension… tous prêtaient sans se soucier de la capacité réelle de ces ouvriers à rembourser (d’où "à risque") pourvu qu’ils aient un bien immobilier (d’où "hypothécaire"). Au pire, croyaient-ils, ils seraient dédommagés par la vente des maisons gagées des débiteurs ne parvenant pas à rembourser leur dette. Il y eut alors un effet boule de neige : plus les ouvriers empruntaient – notamment pour acheter leur maison – et plus l’immobilier montait ; plus l’immobilier montait et plus les ouvriers pouvaient emprunter. Tous les spéculateurs de la planète sont alors entrés dans la danse : ils se sont mis à acheter eux aussi des maisons pour les revendre ensuite plus chers et, surtout, ils se sont vendus les uns les autres ces fameux subprimes par le biais de la "titrisation" (c'est-à-dire de la transformation des créances en valeurs mobilières échangeables sur le marché mondial comme les autres actions et obligations). En une décennie, la bulle spéculative est devenue énorme ; toutes les institutions financières de la planète ont réalisé ce type d’opération à hauteur de milliers de milliards de dollars. Autrement dit, des ménages que l’on savait insolvables sont devenus la poule aux œufs d’or de l’économie mondiale.

Evidemment, l’économie réelle a fini par rappeler tout ce beau monde à sa dure réalité. Dans la "vraie vie", tous ces ouvriers surendettés ont connu aussi la hausse du coût de la vie et le gel des salaires, les licenciements, la baisse des allocations chômage… En un mot, ils se sont appauvris considérablement si bien qu’une part de plus en plus grande d’entre eux fut effectivement incapable de faire face aux échéances de leur emprunt. Les capitalistes ont alors expulsé manu militari les mauvais payeurs pour revendre les biens immobiliers… mais les maisons mises ainsi en vente furent tellement nombreuses 10 que les prix ont commencé à baisser et… patatras… sous le soleil de l'été 2007, la belle grosse boule de neige a fondu d’un coup ! Les banques se sont retrouvées avec des centaines de milliers de débiteurs insolvables et autant de maisons ne valant plus rien sur les bras. Ce fut la faillite, le krach.

Résumé ainsi, tout cela peut sembler absurde. Prêter à des gens qui n’ont pas les moyens de rembourser va à l’encontre du bon sens capitaliste. Et pourtant, l’économie mondiale a basé l’essentiel de sa croissance de la dernière décennie sur une telle fumisterie. La question est donc pourquoi ? Pourquoi une telle folie ? La réponse apportée par les journalistes, les politiciens, les économistes est simple et unanime : C'est la faute aux spéculateurs ! C'est la faute à la cupidité des "patrons voyous" ! C'est la faute aux "banquiers irresponsables" ! Aujourd’hui, tous reprennent en chœur la ritournelle traditionnelle de la gauche et de l’extrême-gauche sur les méfaits de la "dérégulation" et du "néo-libéralisme" (sorte de libéralisme débridé), et appellent de leurs vœux un retour de l’État… ce qui révèle d’ailleurs la vraie nature des propositions "anti-capitalistes" de la gauche et de l’extrême-gauche. Ainsi, Sarkozy proclame que "le capitalisme doit se refondre sur des bases éthiques". Madame Merkel insulte les spéculateurs. Zapatero pointe un doigt accusateur sur les "fondamentalistes du marché". Et Chavez, l'illustre paladin du "socialisme du 21e siècle", commente les mesures de nationalisations d’urgence prises par Bush en lançant : "Le camarade Bush est en train de prendre certaines mesures propres au camarade Lénine" 11. Tous nous disent que l'espoir se tourne aujourd'hui vers un "autre capitalisme", plus humain, plus moral,… plus étatique !

Mensonges ! Dans la bouche de tous ces politiciens, tout est faux, à commencer par leur prétendue explication de la récession.

La catastrophe économique actuelle est le fruit de cent ans de décadence

En réalité, c’est l’État lui-même qui, le premier, a organisé cet endettement généralisé des ménages. Pour soutenir artificiellement l’économie, les État ont ouvert toutes grandes les vannes du crédit en diminuant les taux directeurs des banques centrales. Ces banques d’État en prêtant à bas-coût, à moins de 1% parfois, ont permis à l’argent de couler à flots. L’endettement mondial fut donc le résultat d’un choix délibéré de la bourgeoisie et non d’une quelconque "dérégulation". Comment comprendre autrement la déclaration de Bush au lendemain du 11 septembre 2001 qui, face à un début de récession, a lancé aux ouvriers : "Soyez de bons patriotes, consommez !". Le Président américain donnait ici un message clair à toute la sphère financière : multipliez les crédits à la consommation sinon l’économie nationale s’écroulera ! 12

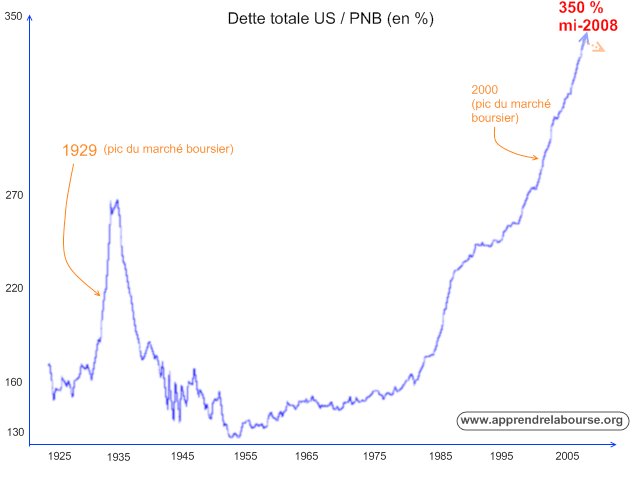

En vérité, cela fait des décennies que le capitalisme survit ainsi, à crédit. Le graphique de la figure 1 13, qui présente l’évolution de la dette totale américaine (c’est-à-dire la dette de l’État, des entreprises et des ménages) depuis 1920, parle de lui-même. Pour comprendre l'origine de ce phénomène et aller au-delà de l'explication aussi simpliste que frauduleuse de la "folie des banquiers, des spéculateurs et des patrons", il faut percer "le grand secret de la société moderne": "la fabrication de plus-value" 14, selon les propres termes de Marx.

Figure 1 : Evolution de la dette totale américaine depuis 1920

Le capitalisme porte en lui, depuis toujours, une sorte de maladie congénitale : il produit une toxine en abondance que son organisme n’arrive pas à éliminer, la "surproduction". En effet, il fabrique plus de marchandises que son marché ne peut en assimiler. Pourquoi ? Prenons un exemple totalement théorique : un ouvrier travaillant sur une chaîne de montage ou derrière un micro-ordinateur et qui, à la fin du mois, est payé 800 euros. En fait, il a produit non pas pour l'équivalent de 800 euros, ce qu'il reçoit, mais pour la valeur de 1200 euros. Il a effectué un travail non payé ou, autrement dit, une plus-value. Que fait le capitaliste des 400 euros qu'il a volés à l'ouvrier (à condition qu'il soit parvenu à vendre la marchandise) ? Il en met une partie dans sa poche, admettons 150 euros, et les 250 euros restant, il les réinvestit dans le capital de son entreprise, le plus souvent sous forme de l'achat de machines plus modernes, etc. Mais pourquoi le capitaliste procède-t-il ainsi ? Parce qu'il n'a pas le choix. Le capitalisme est un système concurrentiel, il faut vendre les produits moins cher que le voisin qui fabrique le même type de produits. En conséquence, le patron est contraint non seulement de baisser ses coûts de production, c'est-à-dire les salaires 15, mais encore d'utiliser une part croissante du travail non payé dégagé pour le réinvestir prioritairement dans des machines plus performantes 16, afin d'augmenter la productivité. S'il ne le fait pas, il ne peut pas se moderniser, et, tôt ou tard, son concurrent, qui, lui, le fera, vendra moins cher et remportera le marché. Le système capitaliste est ainsi affecté par un phénomène contradictoire : en ne rétribuant pas les ouvriers par l'équivalent de ce qu'ils ont effectivement fourni comme travail et en contraignant les patrons à renoncer à consommer une grande part du profit ainsi extorqué, le système produit plus de valeur qu'il n'en distribue. Jamais ni les ouvriers ni les capitalistes réunis ne pourront donc à eux seuls absorber toutes les marchandises produites. Ce surplus de marchandises, qui va le consommer ? Pour ce faire, ce système doit forcément trouver de nouveaux débouchés en dehors du cadre de la production capitaliste ; c'est ce qu'on appelle les marchés extra-capitalistes (au sens d'en dehors du capitalisme, qui ne fonctionne pas de manière capitaliste).

C’est pourquoi au 18e siècle et surtout au 19e siècle, le capitalisme partit à la conquête du monde : il devait trouver en permanence de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, pour faire du profit en vendant ses marchandises en surplus, sous peine de voir son économie être paralysée. Et régulièrement d’ailleurs, c’est ce qui advenait quand il ne parvenait pas assez rapidement à obtenir de nouvelles conquêtes. Le Manifeste communiste de 1848 fait une description magistrale de ce type de crise : "Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s'abat sur la société, l'épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement ramenée à un état de barbarie momentanée ; on dirait qu'une famine, une guerre d'extermination lui ont coupé tous ses moyens de subsistance ; l'industrie et le commerce semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce". A cette époque néanmoins, parce que le capitalisme était en pleine croissance, qu’il pouvait justement conquérir de nouveaux territoires, chaque crise laissait ensuite la place à une nouvelle période de prospérité. "Poussée par le besoin de débouchés toujours plus larges pour ses produits, la bourgeoisie envahit toute la surface du globe. Partout elle doit s'incruster, partout il lui faut bâtir, partout elle établit des relations... Le bas prix de ses marchandises est la grosse artillerie avec laquelle elle démolit toutes les murailles de Chine et obtient la capitulation des barbares les plus opiniâtrement xénophobes. Elle contraint toutes les nations, sous peine de courir à leur perte, d'adopter le mode de production bourgeois ; elle les contraint dimporter chez elles ce qui s'appelle la civilisation, autrement dit : elle fait des nations de bourgeois. En un mot, elle crée un monde à son image..." (Le Manifeste). Mais déjà à ce moment-là, Marx percevait dans ces crises périodiques quelque chose de plus qu'un simple cycle éternel qui déboucherait toujours sur la prospérité. Il y voyait l'expression des contradictions profondes qui minent le capitalisme. En "s'emparant de marchés nouveaux", la bourgeoisie "prépare des crises plus générales et plus profondes, tout en réduisant les moyens de les prévenir." (idem) ou encore, dans Travail Salarié et Capital, "C'est que la masse des produits et donc le besoin de débouchés s'accroît, alors que le marché mondial se rétrécit ; c'est que chaque crise soumet au monde commercial un marché non encore conquis ou peu exploité et restreint ainsi les débouchés.".

Tout au long du 18e et du 19e siècle, les principales puissances capitalistes se livrent à une véritable course à la conquête du monde ; elles se partagent progressivement la planète en colonies et forment de véritables empires. De temps à autre, elles se retrouvent face à face à lorgner sur un même territoire, une guerre courte éclate alors, et le vaincu part vite trouver un autre coin de terre à conquérir. Mais au début du 20e siècle, les grandes puissances s'étant partagées la domination du monde, il ne s’agit plus pour elles de faire la course en Afrique, en Asie ou en Amérique, mais de se livrer une guerre impitoyable pour défendre leurs aires d’influence et s’emparer, à la force des canons, de celles de leurs concurrents impérialistes. Il s’agit ici d’une véritable question de survie pour les nations capitalistes, il leur faut impérativement pouvoir déverser suffisamment leur surproduction sur les marchés non-capitalistes. Ce n’est donc pas un hasard si c’est l’Allemagne qui, n’ayant que très peu de colonies et étant dépendante du bon vouloir de l’Empire britannique pour commercer sur ses terres (dépendance insoutenable pour une bourgeoisie nationale), se montre la plus agressive et déclenche, en 1914, la Première Guerre mondiale. Cette boucherie fit plus de 11 millions de morts, causa des souffrances horribles et provoqua un traumatisme moral et psychologique à des générations entières. Cette horreur annonce l’entrée dans une nouvelle époque, l’époque la plus barbare de l’Histoire. Dès lors, le capitalisme a atteint son apogée, il entre dans sa période de décadence. Le krach de 1929 en sera une confirmation éclatante.

Et pourtant, après plus de cent années de lente agonie, ce système est toujours debout, titubant, mal en point, mais debout. Comment fait-il pour survivre ? Pourquoi son organisme n’est-il pas encore totalement paralysé par la toxine de la surproduction ? C’est ici que le recours à l’endettement entre en jeu. L'économie mondiale est parvenue à éviter un effondrement fracassant en y recourant de plus en plus massivement.

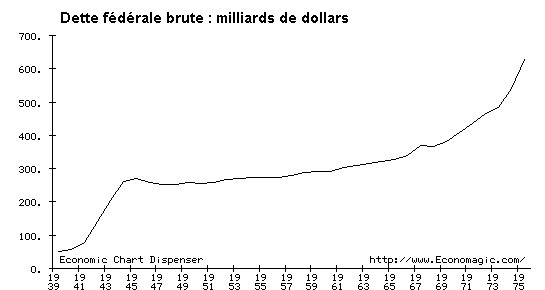

Comme le montre la figure 1, dès le début du 20e siècle, la dette totale américaine s'affole pour littéralement exploser dans les années 1920. Les ménages, les entreprises et les banques croulent sous les dettes. Et la chute brutale de la courbe de l’endettement dans les années 1930 et 1940 est en réalité trompeuse. En effet, la Grande Dépression des années 1930 représente la première grande crise économique de la décadence. La bourgeoisie n’était pas encore préparée à un tel choc. Tout d’abord, elle ne réagit pas ou mal. En fermant ses frontières (le protectionnisme), elle accentua la surproduction, la toxine fit des ravages. Entre 1929 et 1933, la production industrielle américaine s’effondra de moitié 17 ; le chômage frappa 13 millions d’ouvriers et une misère sans nom se développa, deux millions d’Américains se retrouvèrent sans-abri 18. Dans un premier temps, le gouvernement ne vint pas au secours du secteur financier : des 29 000 banques recensées en 1921, il n’en restera plus que 12 000 à la fin du mois de mars 1933 ; et cette hécatombe se poursuivra encore jusqu’en 1939 19. Toutes ces faillites sont synonymes d’une disparition pure et simple de montagnes de dettes 20. Par contre, ce qui n’apparaît pas sur ce graphique, c’est la croissance de l’endettement public. Après quatre années d’attentisme, l’État américain prit enfin des mesures : ce fut le New Deal de Roosevelt. Et en quoi consista ce plan dont on reparle tant aujourd’hui ? Il s’agit d’une politique de grands travaux basée sur… un recours massif et inédit à l’endettement étatique (de 17 milliards en 1929, la dette publique passa à 40 milliards en 1939 21).

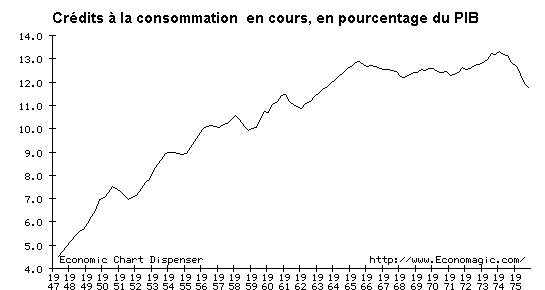

Par la suite, la bourgeoise a tiré les leçons de cette mésaventure. A la sortie de la Seconde Guerre mondiale, elle organisa au niveau international des instances monétaires et financières (via la conférence Bretton Woods) et, surtout, elle systématisa le recours au crédit. Ainsi, après avoir touché un plancher en 1953-1954 et malgré la courte accalmie des années 1950 et 1960 22, la dette totale américaine recommence lentement mais sûrement à augmenter dès le milieu des années 1950. Et quand la crise fit son grand retour en 1967, la classe dominante n’attendit pas cette fois-ci quatre années pour réagir. Immédiatement, elle recourut aux crédits. Ces quarante dernières années peuvent en effet se résumer en une succession de crises et une montée exponentielle de la dette mondiale. Aux États-Unis, il y a eu officiellement des récessions en 1969, 1973, 1980, 1981, 1990 et 2001 23. La solution utilisée par la bourgeoisie américaine pour faire face chaque fois à ces difficultés est là aussi visible sur le graphique : la pente de l’endettement s’incline fortement à partir de 1973 et démesurément à partir des années 1990. Toutes les bourgeoisies du monde ont agit de la même façon.

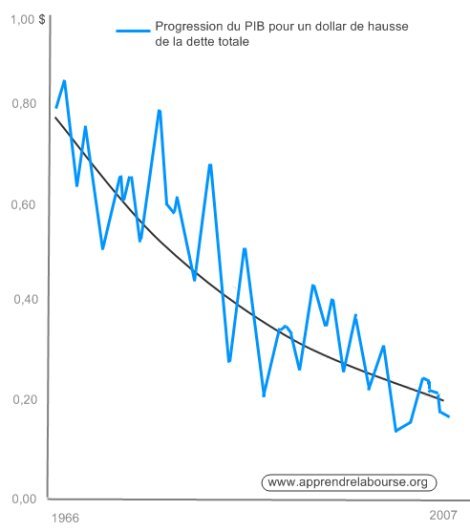

Mais l'endettement n'est pas une solution magique. La Figure 2 24 montre que, depuis 1966, l’endettement est de moins en moins efficace pour engendrer de la croissance 25. Il s’agit là d’un cercle vicieux : les capitalistes produisent plus de marchandises que le marché ne peut normalement en absorber ; puis, le crédit crée un marché artificiel ; les capitalistes vendent donc leurs marchandises et réinvestissent ainsi leur profit dans la production et donc… re-belote, il faut de nouveaux crédits pour vendre les nouvelles marchandises. Non seulement ici les dettes s’accumulent mais, à chaque nouveau cycle, les nouvelles dettes doivent être de plus en plus importantes pour maintenir un taux de croissance identique (puisque la production s’est élargie). De plus, une part de plus en plus grande des crédits n’est jamais injectée dans le circuit de la production mais disparaît aussitôt, engloutie dans le gouffre des déficits. En effet, les ménages surendettés contractent souvent un nouvel emprunt afin de rembourser leurs dettes les plus anciennes. Les Etats, les entreprises et les banques fonctionnent de la même façon. Enfin, lors de ces vingt dernières années, l’"économie réelle" étant perpétuellement en crise, une partie croissante de l’argent créé est allé alimenter les bulles spéculatives (la bulle Internet, celles des Télécoms, de l’immobilier…) 26. Il était en effet plus rentable et finalement moins risqué de spéculer en Bourse que d'investir dans la production de marchandises qui ont toutes les peines du monde à être vendues. Il y a aujourd'hui cinquante fois plus d'argent qui circule dans les Bourses que dans la production 27.

Figure 2 : Répercussion toujours plus faible de l'augmentation de la dette sur celle du PIB

Mais cette fuite en avant dans l’endettement n’est pas simplement de moins en moins efficace, elle débouche surtout inexorablement et systématiquement sur une crise économique dévastatrice. Le capital ne peut pas indéfiniment sortir de l'argent de son chapeau. C'est le b-a-ba du commerce : toute dette doit un jour être remboursée sous peine d'engendrer, pour le prêteur, de sérieuses difficultés pouvant aller jusqu'à la faillite. Nous revenons donc en quelque sorte à la case départ, le capital n'a fait que gagner du temps face à sa crise historique. Pire ! En reportant ainsi les effets de sa crise au lendemain, il a préparé en réalité chaque fois des convulsions économiques plus violentes encore. Voilà exactement ce qui arrive au capitalisme aujourd’hui !

L'État peut-il sauver l'économie capitaliste ?

Quand un particulier fait faillite, il perd tout et il est jeté à la rue. L'entreprise, elle, met la clef sous la porte. Mais un État ? Un État peut-il faire faillite ? Après tout, nous n'avons jamais vu d'État "fermer boutique". Pas exactement en effet. Mais être en cessation de paiement, oui !

En 1982, quatorze pays africains surendettés ont été contraints de se déclarer officiellement en cessation de paiement. Dans les années 1990, des pays d'Amérique du Sud et la Russie ont fait eux aussi défaut. Plus récemment, en 2001, l'Argentine s'est à son tour écroulée. Concrètement, ces États n'ont pas cessé d'exister, l'économie nationale ne s'est pas arrêtée non plus. Par contre, chaque fois, il y eut une sorte de séisme économique : la valeur de la monnaie nationale a chuté, les préteurs (en général d'autres États) ont perdu tout ou partie de leur investissement et, surtout, l'État a réduit drastiquement ses dépenses en licenciant une bonne partie des fonctionnaires et en cessant de payer pour un temps ceux qui restaient.

Aujourd'hui, de nombreux pays sont au bord d'un tel gouffre : l'Equateur, l'Islande, l'Ukraine, la Serbie, l'Estonie… Mais qu'en est-il des grandes puissances ? Le gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, a déclaré fin décembre que son État se trouvait en "état d'urgence fiscale". Ainsi, le plus riche des Etats américains, le "Golden State", s'apprête à licencier une bonne partie de ses 235 000 fonctionnaires (ceux qui resteront vont devoir prendre deux jours de congé non payés par mois à partir du 1er février 2009) ! En présentant ce nouveau budget, l'ex-star d'Hollywood a averti que "chacun devra consentir des sacrifices". C'est ici un symbole fort des difficultés économiques profondes de la première puissance mondiale. Nous sommes encore loin d'une cessation de paiement de l'État américain mais cet exemple montre clairement que les marges de manœuvres financières sont actuellement très limitées pour l'ensemble des grandes puissances. L'endettement mondial semble arriver à saturation (il était de 60 000 milliards de dollars en 2007 et a encore gonflé de plusieurs milliers de milliards depuis) ; contrainte de poursuivre dans cette voie, la bourgeoisie va donc provoquer des secousses économiques dévastatrices. La FED a abaissé ses taux directeurs pour l’année 2009 à 0,25% pour la première fois depuis sa création en 1913 ! L’État américain prête donc de l’argent presque gratuitement (et même en y perdant si l’on prend en compte l’inflation). Tous les économistes de la planète en appellent à un "new New Deal", rêvant de voir en Obama le nouveau Roosevelt, capable de relancer l'économie, comme en 1933, par un immense plan de grands travaux publics financé… à crédit 28. Des plans d’endettement étatique équivalents au New Deal, la bourgeoisie en lance régulièrement depuis 1967, sans véritable succès. Et le problème est qu'une telle politique de fuite en avant peut entraîner l’effondrement du dollar. Nombreux sont les pays aujourd'hui à effectivement douter des capacités des États-Unis à rembourser un jour leurs emprunts et à être tentés de retirer tous leurs investissements. Il en va ainsi de la Chine qui, fin 2008, a menacé, en langage diplomatique, l'Oncle Sam d'arrêter de soutenir l'économie américaine à travers l'achat de ses bons du Trésor : "Toute erreur sur la gravité de la crise causerait des difficultés aux emprunteurs comme aux créditeurs. L’appétit apparemment grandissant du pays pour les bons du Trésor américain n’implique pas qu’ils resteront un investissement rentable sur le long terme ou que le gouvernement américain continuera de dépendre des capitaux étrangers". Et voilà comment, en une phrase, la Chine menace l'État américain de couper la pompe à dollars chinoise qui alimente l’économie états-unienne depuis plusieurs années ! Si La Chine mettait sa menace à exécution 29, le désordre monétaire international qui s’ensuivrait serait alors apocalyptique et les ravages sur les conditions de vie de la classe ouvrière seraient gigantesques. Mais il n'y a pas que l'Empire du Milieu qui commence à douter : le mercredi 10 décembre, pour la première fois de son histoire, l'État américain a eu toutes les peines du monde à trouver des acquéreurs pour un emprunt de 28 milliards de dollars. Et, comme quoi toutes les grandes puissances ont les caisses vides, des ardoises de dettes interminables et une économie en piètre santé, le même jour, la même mésaventure a frappé l'État allemand : lui aussi, pour la première fois depuis les années 1920, a eu les pires difficultés à trouver des acheteurs pour un emprunt de 7 milliards d'euros.

Décidément, l'endettement, qu'il soit des ménages, des entreprises ou des États, n'est bien qu'un palliatif, il ne guérit pas le capitalisme de la maladie de la surproduction ; il permet tout au plus de sortir momentanément l'économie de l’ornière mais en préparant toujours des crises à venir plus violentes. Et pourtant, la bourgeoisie va poursuivre cette politique désespérée car elle n'a pas d'autre choix comme le montre, une énième fois, la déclaration du 8 novembre 2008 d’Angela Merkel à la Conférence Internationale de Paris : "Il n’existe aucune autre possibilité de lutter contre la crise que d’accumuler des montagnes de dettes" ou encore la dernière intervention du chef économiste du FMI, Olivier Blanchard : "Nous sommes en présence d’une crise d’une amplitude exceptionnelle, dont la principale composante est un effondrement de la demande […] Il est impératif de relancer […] la demande privée, si l’on veut éviter que la récession ne se transforme en Grande Dépression". Comment ? "par l’augmentation des dépenses publiques".

Mais, si ce n’est à travers ses plans de relance, l’État peut-il tout de même être LE sauveur en nationalisant une grande partie de l’économie, en particulier les banques et le secteur automobile ? Eh bien non, encore raté ! D’abord, et contrairement aux mensonges traditionnels de la gauche et de l’extrême gauche, les nationalisations n’ont jamais été une bonne nouvelle pour la classe ouvrière. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’importante vague de nationalisations avait pour objectif de remettre sur pied l'appareil productif détruit en augmentant les cadences de travail. Il ne faut pas oublier les paroles de Thorez, secrétaire général du Parti Communiste Français et alors vice-président du gouvernement dirigé par De Gaulle, qui lança à la face de la classe ouvrière en France, et tout particulièrement aux ouvriers des entreprises publiques : "Si des mineurs doivent mourir à la tâche, leurs femmes les remplaceront.", ou "Retroussez vos manches pour la reconstruction nationale !" ou encore "la grève est l’arme des trusts". Bienvenu dans le monde merveilleux des entreprises nationalisées ! Il n’y a ici rien d’étonnant. Les révolutionnaires communistes ont toujours mis en évidence, depuis l’expérience de la Commune de Paris de 1871, le rôle viscéralement anti-prolétarien de l’État. "L'État moderne, quelle qu'en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l'État des capitalistes, le capitaliste collectif idéal. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n'est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble." (F. Engels en 1878) 30

La nouvelle vague de nationalisations n’apportera donc rien de bon à la classe ouvrière. Et elle ne permettra pas non plus à la bourgeoisie de renouer avec une véritable croissance durable. Au contraire ! Ces nationalisations annoncent des bourrasques économiques à venir encore plus violentes. En effet, en 1929, les banques américaines qui ont fait faillite ont sombré avec les dépôts d'une grande partie de la population américaine, plongeant dans la misère des millions d'ouvriers. Dès lors, pour éviter qu'une telle débâcle ne se reproduise, le système bancaire avait été séparé en deux : d'un coté les banques d'affaires qui financent les entreprises et qui travaillent sur les opérations financières en tout genre, d'un autre coté les banques de dépôt qui reçoivent l'argent des déposants et qui s'en servent pour des placements relativement sécurisés. Or, emportées par la vague de faillites de l’année 2008, ces banques d'affaires américaines n'existent plus. Le système financier américain s'est recomposé tel qu'il était avant le 24 octobre 1929 ! A la prochaine bourrasque, toutes les banques "rescapées" grâce aux nationalisations partielles ou totales, risquent à leur tour de disparaître mais en emportant cette fois-ci les maigres économies et les salaires des familles ouvrières. Aujourd’hui, si la bourgeoise nationalise, ce n’est donc pas pour suivre un quelconque nouveau plan de relance économique mais pour éviter l'insolvabilité immédiate des mastodontes de la finance ou de l'industrie. Il s’agit d’éviter le pire, de sauver les meubles 31.

La montagne de dettes accumulées durant quatre décennies s'est transformée en véritable Everest et rien ne peut aujourd’hui empêcher le capital d’en dévaler la pente. L'état de l'économie est réellement désastreux. Cela dit, il ne faut pas croire que le capitalisme va sombrer d’un coup. La bourgeoisie ne laissera pas SON monde disparaître sans réagir ; elle tentera désespérément et par tous les moyens de prolonger l'agonie de son système, sans se soucier des maux infligés à l'humanité. Sa folle fuite en avant vers toujours plus d'endettement va se poursuivre et il y aura probablement à l’avenir, de-ci de-là, des courts moments de retour à la croissance. Mais ce qui est certain, c’est que la crise historique du capitalisme vient de changer de rythme. Après quarante années d'une lente descente aux enfers, l’avenir est aux soubresauts violents, aux spasmes économiques récurrents balayant non plus les seuls pays du Tiers-monde mais aussi les États-Unis, l’Europe, l’Asie… 32

La devise de l'Internationale communiste de 1919 "Pour que l'humanité puisse survivre, le capitalisme doit périr !" est plus que jamais d'actualité.

Mehdi (10 janvier 2009)

1. Respectivement : Paul Krugman (dernier prix Nobel d'économie), Warren Buffet (investisseur américain, surnommé "l'oracle d'Omaha" tant l'opinion du milliardaire de la petite ville américaine du Nebraska est respectée par le monde financier), Jacques Attali (économiste et conseiller des présidents français Mitterrand et Sarkozy) et Laurence Parisot (présidente de l'association des patrons français).

2. Libération du 4.08.08

3. Le Monde du 22.08.08.

4. Source : www.contreinfo.info [6]

5. Les Echos du 05.12.08

6. Cet argent a été trouvé dans les caisses du plan Paulson, pourtant déjà insuffisant pour le secteur bancaire. La bourgeoisie américaine est obligée "de déshabiller Paul pour habiller Jack", ce qui révèle là aussi l’état désastreux des finances de la première puissance mondiale.

7. Les Echos du 08.01.09

8. D’après le rapport publié le 9 janvier par le département du Travail américain (Les Echos du 09.01.09)

9. En France, le président Nicolas Sarkozy avait mené campagne en 2007 avec pour slogan principal "Travailler plus pour gagner plus" (sic !).

10. En 2007, près de trois millions de foyers américains sont en situation de défaut de paiement (in Subprime Mortgage Foreclosures by the Numbers - https://www.americanprogress.org/issues/2007/03/foreclosures_numbers.html [7]).

11. Pour une fois, nous sommes d'accord avec Chavez. Bush est effectivement son camarade. Même s'ils sont opposés par la lutte acharnée de leurs deux nations impérialistes respectives, ils n'en sont pas moins camarades dans la défense du capitalisme et des privilèges de leur classe… la bourgeoisie.

12. Aujourd’hui, Alan Greenspan, l’ex-président de la FED et le chef d’orchestre de cette économie à crédit, est lynché par tous les économistes et autres docteurs es-science. Tout ce beau monde a la mémoire bien courte et oublie un peu vite qu’il y a peu encore, il le portait aux nues, le surnommant même le "gourou de la finance" !

13. Source : eco.rue89.com/explicateur/2008/10/09/lendettement-peut-il-financer-leconomie-americaine

14. Le Capital, Livre 1, p725, La Pléiade.

15. ou, autrement dit, le capital variable.

16. Le capital fixe.

17. A. Kaspi, Franklin Roosevelt, Paris, Fayard, 1988, p.20

18. Ces chiffres sont d’autant plus importants que la population américaine n’est à l’époque que de 120 millions. Source : Lester V. Chandler, America’s Greatest Depression 1929-1941, New York, Harper and Row, 1970, p.24. et sq.

19. D’après Frédéric Valloire, in Valeurs Actuelles du 15.02.2008.

20. Pour être complet, cette chute de la dette totale s’explique aussi par un mécanisme économique complexe : la création monétaire. En effet, le New Deal n'a pas été financé intégralement par la dette mais aussi par de la pure création monétaire. Ainsi le 12 mai 1933, on autorise le Président à faire augmenter les crédits des banques fédérales de 3 milliards de $ et la création de billets sans contrepartie or également de 3 milliards de $. Le 22 octobre de la même année, il y a dévaluation de 50 % du $ par rapport à l'or. Tout ceci explique la relative modération des ratios d'endettement.

22. De 1950 à 1967, le capitalisme connaît une phase de croissance importante, appelée "Trente Glorieuses" ou "Age d'or". Le but de cet article n'est pas d'analyser les causes de cette sorte de parenthèse dans le marasme économique du 20e siècle. Un débat se déroule aujourd’hui dans le CCI pour mieux comprendre les ressorts de cette période faste, débat que nous avons commencé à publier dans notre presse (lire "Débat interne au CCI : Les causes de la période de prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale" [9] in Revue internationale n° 133, 2e trimestre 2008). Nous encourageons vivement tous nos lecteurs à participer à cette discussion lors de nos réunions (permanences, réunions publiques) par courrier [10]ou par mail [11] .

23. Source : www.nber.org/research/business-cycle-dating [12].

24. Source : eco.rue89.com/explicateur/2008/10/09/lendettement-peut-il-financer-leconomie-americaine

25. En 1966, un dollar d'endettement supplémentaire produisait 0,80 dollar de production de richesse en plus alors qu’en 2007, ce même dollar n’engendre plus que 0,20 dollar de PIB en plus.

26. Les actifs et l’immobilier ne sont pas comptabilisés dans le PIB.

27. Ainsi, contrairement à tous ce que nous disent les économistes, journalistes et autres bonimenteurs, cette "folie spéculative" est donc le produit de la crise et non l'inverse !

28. Alors que la rédaction de cet article est terminée, Obama vient d’annoncer son plan de relance tant attendu qui est, aux dires mêmes des économistes, "bien décevant" : 775 milliards vont être débloqués pour à la fois permettre un "cadeau fiscal" de 1000 dollars aux foyers américains (95% de ces foyers sont concernés) afin de les inciter à "se remettre à dépenser" et lancer un programme de grands travaux dans le domaine de l’énergie, des infrastructures et de l’école. Ce plan devrait, promet Obama, créer trois millions d’emplois "au cours des prochaines années". L’économie américaine détruisant en ce moment plus de 500 000 emplois par mois, ce nouveau New Deal (même s’il fonctionne au mieux des prévisions ce qui est très peu probable) est donc encore vraiment loin du compte.

29. Cette menace révèle, en elle-même, l'impasse et les contradictions dans lesquelles est l'économie mondiale. En effet, vendre massivement ses dollars reviendrait pour la Chine à scier la branche sur laquelle elle est assise puisque les Etats-Unis constituent le principal débouché de ses marchandises. C'est pourquoi elle a jusqu'à présent continué de soutenir en grande partie l'économie américaine. Mais d'un autre côté, elle a conscience que cette branche est pourrie, totalement vermoulue, et elle n'a aucune envie d'être encore assise dessus quand elle va craquer.

30. In L'Anti-Duhring, Ed.Sociales 1963, p.318.