Revue Internationale no 47 - 4e trimestre 1986

- 2532 lectures

Les attaques frontales annoncent l'unification des luttes ouvrières

- 2433 lectures

Les formidables combats de classe qui se sont déroulés en Belgique en avril-mai dernier -les plus importants depuis ceux de Pologne 80, depuis la fin des années 60 en Europe occidentale sont venus démontrer de façon éclatante toute la vanité des discours bourgeois sur le "réalisme de la classe ouvrière face à la crise", sa "compréhension de la nécessité de faire des sacrifices" et autres sornettes destinées à démoraliser les ouvriers, à les empêcher de voir la force qu'ils représentent face au capitalisme lorsqu'ils luttent et s'unissent. Ces combats ont mis en évidence que la bourgeoisie n'a pas les mains libres pour asséner aux ouvriers les coups de plus en plus brutaux que lui dicte 1'effondre ment croissant de son économie. Et cela non seulement en Belgique, mais dans l'ensemble des pays d'Europe occidentale qui se trouvent d'ores et déjà -ou ne tarderont pas à se trouver- dans une situation similaire à celle de ce pays. Mais ce mouvement a démontré plus encore. De même que celui du secteur public en septembre 1983 dans cette même Belgique avait donné le signal d'un renouveau magistral des luttes ouvrières dans les principales métropoles capitalistes - après le recul général qui avait accompagné la défaite de 1981 du prolétariat en Pologne- les combats du printemps 86 font la preuve que la lutte du prolétariat mondial est entrée dans une nouvelle phase de son développement. Alors qu'en 1985 la bourgeoisie des pays centraux avait réussi à émietter les manifestations de combativité, qu'avec une politique de découpage dans le temps et dans l'espace de ses attaques, elle était parvenue à disperser les ripostes ouvrières, les luttes massives du prolétariat en Belgique ont mis en évidence les limites d'une telle politique. En effet, l'approche d'une nouvelle récession bien plus considérable encore que celle de 1982-83 (voir 1'article "L'impasse" dans ce numéro de la Revue) oblige la bourgeoisie à renoncer de plus en plus à des attaques dispersées et la contraint à des attaques massives et frontales. Face à celles-ci, les luttes ouvrières, à l'image de celles de Belgique, en avril-mai 86, prendront à leur tour de façon croissante un caractère massif et tendront à l'unification par delà les divisions catégorielles et régionales.

Voilà ce qui constitue l'axe de l'analyse développée déjà dans l'article "De la dispersion, vers l'unification" dans le précédent n° de notre Revue ainsi que de la résolution adoptée par notre organisation en juin 86 et que nous publions dans ce n°. Depuis que cette résolution a été adoptée, la situation est venue clairement confirmer cette analyse. Si la période des vacances a été peu propice au déploiement de grands mouvements de la classe ouvrière, par contre, elle a été l'occasion pour la bourgeoisie d'un grand nombre de pays de déchaîner des attaques anti-ouvrières d'une brutalité et d'une ampleur sans précédent. Qu'on en juge...

DES ATTAQUES SANS PRECEDENT

C'est dans un pays réputé pour son haut niveau de vie et de "protection" sociale -les Pays-Bas- qu'on été portées les attaques les plus spectaculaires durant cet été. Avec quelques mois de décalage par rapport à la Belgique voisine, la bourgeoisie a décidé des mesures tout à fait comparables à celles qui, dans ce dernier pays, étaient à l'origine des grands mouvements du printemps. Dès sa mise en place, le 14 juillet, le gouvernement de centre droit issu des élections du 21 mai, a annoncé la nécessité de réduire de façon drastique les dépenses budgétaires pour l'année 87 : ce sont au moins 12 milliards de florins qui devront être économisés (l'équivalent de 360 dollars par habitant !). Le gouvernement a annoncé que si l'année 87 serait "dure", cela irait mieux par la suite et que le niveau des revenus de 90 retrouverait celui de 86. On sait ce que valent ce genre de promesses. En attendant, les mesures prévues se passent de commentaires :

- suppression de 40 000 emplois dans les services publics de l'Etat (sur un total de 170 000) et plus de 100 000 parmi les fonctionnaires régionaux et municipaux ;

- instauration d'une "auto-contribution" pour les soins de santé (par exemple, la 1ère journée d'un séjour à l'hôpital ne sera pas remboursée) ;

- augmentation de 5% de la contribution à la sécurité sociale, ce qui correspond à une baisse de 2% des salaires ;

- réduction de 25% de la masse totale des subventions pour le logement social (ce qui affecte en priorité les chômeurs et les ouvriers les plus pauvres) ;

- réduction de 41 000 à 30 000 par an du nombre des logements construits par l'Etat (dans un pays qui souffre d'une crise du logement permanente) : cette mesure, avec la précédente, aboutira à la suppression de 30 000 emplois dans le bâtiment ;

- réduction massive des allocations chômage (alors qu'il était versé 85% du salaire pendant 6 mois, 70% pendant 18 mois et 60% par la suite, l'indemnité passera à 60% dès le début) ;

- mise au travail obligatoire pour un salaire de misère des chômeurs de moins de 25 ans (un bon moyen de faire baisser à bon compte les chiffres du chômage) ;

- dans le secteur privé, limitation à 1,3% des hausses de salaires alors que l'inflation était de 2,5% en 85 et qu'elle va encore s'accélérer ;

- dans ce même secteur, réduction à 37 heures et demi de la semaine de travail sans aucune compensation salariale.

Au total, ces mesures représentent une baisse des revenus de 10% pour la classe ouvrière et une augmentation de 15% du nombre des chômeurs. Ce sont tous les secteurs de la classe ouvrière (secteur privé, secteur public, chômeurs), toutes les composantes du revenu ouvrier (salaire nominal, salaire "social") qui, à l'image de la Belgique, sont brutalement attaqués.

Bien que sous une forme moins spectaculaire, ce type de mesures a déferlé ces derniers mois sur les ouvriers de nombreux autres pays :

- réduction des effectifs de la fonction publique en Espagne et en France (30 000 pour 87 dans ce pays) ;

- suppression massive d'emplois dans les entreprises publiques (50 000 dans l'INI en Espagne, 20 000 à la régie Renault et 9000 dans les chemins de fer en France) ;

- poursuite et intensification des fermetures d'usines et des licenciements dans les secteurs "faibles" tels que la sidérurgie (10 000 suppressions d'emplois en RFA, 5000 en Espagne, 3000 en France, fermeture des aciéries de USX dans 7 Etats aux USA), la construction navale (10 000 suppressions d'emplois en RFA, 5000 en Espagne, fermeture de 3 sites de la Normed en France, soit 6000 emplois), les charbonnages (8000 suppressions d'emplois dans la Ruhr en RFA, par exemple) ;

- blocage ou baisse des salaires (gel des traitements de la fonction publique et des pensions vieillesse en France, nombreuses baisses de salaires aux USA, etc.) ;

- accroissement des charges sociales (amputation de 0,7% des salaires pour les cotisations vieillesse et prélèvement de 0,4% sur tous les revenus en France, mesures similaires en Espagne, etc.) ;

- démantèlement de la "couverture sociale" (nouvelle réduction de la liste des médicaments remboursés et suppression du remboursement à 100% des dépenses de santé par les mutuelles en France, mesures du même type encore plus brutales dans la plupart des entreprises aux USA) ;

- réductions de l'indemnisation du chômage (par exemple, suppression des primes particulières pour la nourriture, les vêtements et le logement en Grande-Bretagne).

La liste pourrait s'allonger beaucoup plus sans pour cela rendre compte de façon complète de la terrible attaque subie à l'heure actuelle par la classe ouvrière dans tous les pays. Et ce n'est pas fini : si de telles attaques peuvent permettre à chaque bourgeoisie nationale de ne pas être étouffée par ses concurrentes dans la guerre commerciale que toutes se livrent, elles ne peuvent en aucune façon empêcher l'effondrement global de l'économie mondiale et elles seront nécessairement suivies de nouvelles attaques encore plus brutales, massives et frontales : le pire est encore devant nous.

LA LUTTE DE CLASSE

Annoncées pour la plupart durant la période des vacances, ces mesures anti-ouvrières n'ont pas encore provoqué de réponses significatives dans les grandes concentrations d'Europe occidentale. Mais il ne faut pas s'y tromper : le mécontentement est partout explosif et il l'est d'autant plus que la sournoiserie de ces attaques portées dans le dos des ouvriers au moment où ils ne pouvaient se défendre n'a fait qu'accroître leur colère. D'ailleurs, la bourgeoisie sait à quoi s'en tenir : partout, elle a confié à sa gauche et à ses syndicats le soin de miner le terrain. Dans tous les pays on assiste à un même phénomène : les syndicats adoptent un langage de plus en plus "radical", "extrémiste" même. En Suède, par exemple, la centrale LO, pourtant contrôlée par le parti social-démocrate actuellement au gouvernement, surprend par le ton de ses discours d'une "combativité" et d'une "intransigeance" jamais vues. En France, c'est la CGT, contrôlée par le PC,qui aujourd'hui tient un langage, organise des actions qu'elle aurait dénoncés comme "gauchistes" et "irresponsables" il y a peu de temps encore : elle claironne que "seule la lutte paie"; elle appelle "partout à des ripostes massives et unitaires" contre les "mauvais coups" du gouvernement ; elle dénonce avec vigueur la politique du précédent gouvernement (qu'elle a pourtant soutenu pendant 3 ans) ; elle ne craint pas d'organisé des actions illégales (comme le blocage des trains et des autoroutes) ou violentes (affrontements contre la police). Si partout les syndicats durcissent ainsi le ton c'est ([1] [1]) pour une raison très simple : il faut qu'ils prennent les devants afin de ne pas être débordés par les mouvements qui se préparent et d'être capables de les saboter, de les diviser.

Mais si, en Europe occidentale, c'est essentiellement à travers les manoeuvres bourgeoises qu'on peut juger des potentialités de lutte, dans la première puissance mondiale -les USA- c'est la classe elle-même qui est venu faire la preuve de sa combativité et de sa prise de conscience du besoin d'unité. En effet, dans un pays où le battage sur les "succès" économiques du libéralisme reaganien, sur la "reprise" etc. a été assourdissant, il n'y a pas eu de vacances pour la lutte de classe :

- dans le secteur du téléphone, grève de 155 000 ouvriers à ATT en juin durant 26 jours, de 66 000 ouvriers d'autres compagnies en août ;

- dans la sidérurgie, grève à la LTV (2ème producteur US) en juillet, 22 000 ouvriers en grève à USX le 1er août (premier mouvement depuis 1959) ;

- plusieurs autres mouvements dans les transports aériens, dans les usines de papier (7 500 ouvriers), dans l'industrie alimentaire (usines Hormel dans le Minnesota, Watsonville en Californie) ;

- dans le secteur public, en juillet-août, grève de 32 000 employés communaux à Philadelphie et Détroit (deux très grandes métropoles industrielles de l'Est) notamment dans les secteurs des transports, de la santé et chez les éboueurs.

Dans ces deux dernières grèves, les actes de solidarité se multiplient parmi les ouvriers et déjouent en partie les manoeuvres de division organisées de concert par la direction et les syndicats (signature d'accords séparés pour chaque catégorie d'ouvriers). Et si à Philadelphie, les menaces de licenciements proférées par les tribunaux viennent finalement à bout, après 3 semaines de grève, de la combativité et de la solidarité, celles-ci sont suffisamment fortes dès le début à Détroit pour empêcher la bourgeoisie de recourir à de telles menaces et pour l'obliger à renoncer à un de ses objectifs majeurs : faire dépendre les augmentations de salaires pour les 3 prochaines années de la "santé financière" de la municipalité.

Dans un pays où la bourgeoisie s'est toujours distinguée par la brutalité et le cynisme de son attitude face à la classe ouvrière (qu'on se souvienne du licenciement de 12 000 aiguilleurs du ciel en août 81, par exemple) son recul face aux grévistes de Détroit constitue une nouvelle illustration de la résolution publiée plus bas :

"(Les luttes) "paient" et ... elles "paient" d'autant plus qu'elles sont menées à une grande échelle, de façon unie et solidaire... plus la bourgeoisie s'affrontera à une classe ouvrière forte et plus elle sera contrainte d'atténuer et reporter les attaques qu'elle se propose de mener"..

Ce que démontrent en fin de compte les luttes ouvrières aux USA, de même que l'extrême tension existant en Europe occidentale, c'est que l'heure n'est pas aux lamentations sur "la passivité de la classe ouvrière", son "embrigadement derrière les syndicats", lamentations dans lesquelles se complaisent encore nombre de groupes révolutionnaires. Dans la période qui vient, le prolétariat va livrer des combats d'une importance considérable ce qui va placer de plus en plus les organisations révolutionnaires devant leurs responsabilités : soit elles seront partie prenante de ces combats afin de les impulser, ce qui suppose qu'elles soient conscientes de leur enjeu et du rôle qu'elles doivent y jouer, soit elles seront balayées impitoyablement par l'histoire.

FM. 7 septembre 86

[1] [2] Cette affirmation ne saurait être contredite par le fait, qu'après un recul temporaire face aux grèves du printemps, le gouvernement belge a finalement décidé de maintenir 1'intégralité des coupes budgétaires projetées : ce qui est ici démontré c'est 1 'habileté de la bourgeoisie dont le gouvernement a annoncé les mesures peu de temps avant les, vacances9afin de pouvoir les confirmer durant cette période après la retombée de la mobilisation ouvrière, c'est la capacité que conservent les syndicats à saboter l'unité ouvrière, c'est la nécessité, par suite, pour les ouvriers, non seulement de les huer comme ce fut le cas en Belgique mais aussi de se confronter à eux, de ne pas leur laisser l'initiative, de pousser toujours plus avant la recherche de l'unification et, ce faisant, de prendre eux-mêmes en main leur lutte par leur auto-organisation.

Géographique:

- Europe [3]

Récent et en cours:

- Luttes de classe [4]

Résolution sur la situation internationale 1986

- 2599 lectures

1) La résolution sur la situation internationale du 6ème Congrès du CCI (Revue Internationale n°44) en novembre 85, était placée sous le signe de la dénonciation de toute une série de mensonges mis en avant par la bourgeoisie pour tenter de masquer les enjeux véritables de cette situation :

- "mythe d'une amélioration de la situation du capitalisme mondial dont les 'succès' de l'économie américaine en 1983 et 84, seraient l'incarnation','

- prétendue "atténuation des tensions impérialistes avec la modification en 1984 des discours reaganiens et la 'main tendue' aux négociations avec 1’URSS qui trouvent leur pendant avec 1'offensive de séduction diplomatique du nouveau venu Gorbatchev",

- battage sur "l'idée que le prolétariat ne lutte pas, qu'il a renoncé à défendre ses intérêts de classe, qu'il n'est plus un acteur de la scène politique internationale."

Si, à l'époque, ces mensonges pouvaient s'appuyer sur un semblant de réalité, huit mois après, cette même réalité s'est chargée de démentir ouvertement toutes les campagnes précédentes, confirmant une nouvelle fois que les années 80 sont bien celles où la faillite historique du capitalisme, sa nature décadente et barbare sont appelées à se révéler dans toute leur nudité, où se précisent de plus en plus ouvertement les véritables enjeux de toute la période historique que nous vivons. De plus, la rapidité avec laquelle les événements sont venus battre en brèche les mensonges de 85 illustre une autre caractéristique fondamentale de ces années de vérité : l'accélération croissante de l'histoire.

Ainsi, la présente résolution ne se propose pas de redémontrer, après celle de novembre 85, toute la vanité des discours bourgeois. Elle prend appui sur cette dernière résolution, dont elle constitue le complément, pour mettre en évidence en quoi les huit mois écoulés ont confirmé ses orientations, pour souligner cette accélération de l'histoire, de même qu'elle se propose de signaler les premiers enseignements des expériences de la classe ouvrière au cours de cette dernière période.

L'ACCELERATION DE L'EFFONDREMENT ECONOMIQUE

2) La résolution du 6ème Congrès du CCI indiquait les limites de la "reprise" aux USA de même que de la capacité de ce pays de servir de "locomotive" pour les économies des autres pays de son bloc :

"C'est principalement le formidable endettement du tiers-monde dans la seconde moitié des années 70... qui a permis pour un temps aux puissances industrielles de redresser leurs ventes et de relancer leur production.

Après 82, c'est... 1'endettement encore plus considérable des USA, tant extérieur... qu'intérieur...

qui a permis à ce pays de connaître ses taux de croissance records en 1984 de même que ce sont ses énormes déficits commerciaux qui ont bénéficié momentanément aux exportations de quelques autres pays (telle la RFA) et donc au niveau de leur production.

En fin de compte, de même que l'endettement astronomique des pays du tiers-monde n'avait pu aboutir qu'à un choc en retour catastrophique, en forme d'une austérité et d'une récession sans précédent, l'endettement encore plus considérable de l'économie américaine ne peut, sous peine d'une explosion dé son système financier... que déboucher sur une nouvelle récession tant de cette économie que des autres économies dont les marchés extérieurs vont se réduire comme peau de chagrin."

L'évolution de la situation ces derniers mois constitue une illustration concrète de ces limites :

- le déficit du budget fédéral des USA, qui avait permis la création d'une demande artificielle pour les entreprises de ce pays (380 milliards de $ pour 83 et 84), sera impérativement réduit (le Congrès US a adopté une loi (Gramm-Rudman) instaurant des coupes automatiques des budgets en cas de déficit),

- plus encore, la baisse du dollar de 30 % en quelques mois (baisse voulue et organisée par les autorités) signifie que les USA sont déterminés à réduire drastiquement leur déficit commercial devenu astronomique (et qui a placé ce pays dans le peloton de tête des pays les plus endettés du monde) et donc à repartir à la reconquête de leurs marchés tant intérieurs qu'extérieurs.

Ce dernier fait signifie donc une intensification de la guerre commerciale avec les concurrents (qui sont aussi les alliés) des USA (Japon et Europe occidentale), lesquels verront leurs propres marchés s'effondrer (sans que cela signifie d'ailleurs un regain de santé de l'économie US du fait du rétrécissement général du marché mondial). De même, cette baisse du dollar signifie que ces mêmes pays se voient rembourser leurs prêts 30 % moins cher que leur valeur initiale.

3) De même, cette baisse du dollar ne signifiera nul répit pour les pays du tiers-monde. Si, d'un côté, leur endettement de 1.000 milliards de dollars (la plupart du temps libellé en cette monnaie) sera partiellement réduit, les revenus de leurs exportations servant à son remboursement seront amputés d'autant (puisque exprimés également en dollars). De plus, leur situation ne pourra que s'aggraver avec la baisse souvent considérable des prix des matières premières qui, sous la pression de la surproduction généralisée, caractérise la période actuelle, dans la mesure où celles-ci constituent leur poste principal (sinon exclusif) d'exportation. Cette situation est particulièrement spectaculaire et dramatique en ce qui concerne la principale des matières premières, le pétrole (dont l'effondrement des prix démontre le caractère uniquement spéculatif, et nullement basé sur une quelconque "pénurie", des flambées de 1973 et 1979). Des pays comme le Mexique ou le Venezuela, déjà incapables de faire face à leurs dettes phénoménales lorsqu'ils vendaient leur baril à 30 dollars, sont plongés avec le baril à 15 dollars, dans une banqueroute totale. Ainsi s'amplifie encore cette barbarie sans nom, cet enfer permanent dans le tiers-monde, que la résolution de novembre 85 présentait comme un des indices les plus éloquents de l'effondrement de l'économie mondiale.

De même aussi, les pays du bloc russe, à commencer par l'URSS elle-même, dont les matières premières constituent (à l'image des pays sous-développés) la principale exportation, verront-ils encore s'aggraver une situation économique déjà déplorable et devront-ils renoncer encore plus à acheter en occident les équipements industriels modernes qui leur font tant défaut (ce qui viendra encore réduire les débouchés de leurs fournisseurs occidentaux).

4) Pour ce qui concerne l'Europe occidentale, dont la résolution de novembre 85 soulignait la gravité de la situation économique, la baisse des matières premières et notamment du pétrole, ne permet d'espérer aucune amélioration sensible. Contrairement aux déclarations satisfaites présentant ces baisses (cumulées avec celle du dollar) comme un "ballon d'oxygène" du fait de la réduction de l'inflation et des déficits commerciaux qu'elles sont censées provoquer, c'est une nouvelle aggravation de la situation qu'il faut en attendre à terme. D'une part des pays comme la Grande-Bretagne et la Norvège ou les Pays-Bas sont directement victimes de la baisse du pétrole (et du gaz naturel dont le prix est lié à celui du pétrole). D'autre part, et surtout, l'ensemble des pays d'Europe occidentale qui exportent une part importante de leur production vers les pays du tiers-monde et notamment les pays producteurs de pétrole, verront de plus en plus se fermer le marché de ces pays en même temps que s'épuiseront leurs sources de devises. En fait d'"oxygène"c'est du gaz asphyxiant que contient ce "ballon" tant vanté de la baisse des matières premières et du pétrole. D'ailleurs, derrière cette euphorie de façade, la bourgeoisie des pays d'Europe occidentale est consciente de l'extrême noirceur des perspectives économiques résultant du cumul de la fermeture croissante du marché des USA (du fait de la baisse du dollar et des mesures protectionnistes prises par ce pays), de 1'anémie du marché du COMECON et de l'épuisement des contrats mirifiques des pays de l'OPEP, alors que dès maintenant c'est plus de 11 % (en chiffres officiels, donc sous-estimés) de la force de travail qu'elle ne peut employer. C'est justement parce qu'elle ne se fait pas d'illusions que, dans tous les pays, cette bourgeoisie multiplie les mesures brutales d'austérité (comme celles du gouvernement Martens en Belgique) afin de préserver du mieux possible sa compétitivité déjà faible en prévision de la terrible guerre commerciale que va déchaîner la récession qui s'annonce.

Dans ces centres vitaux du capitalisme, où se trouvent les plus grandes et anciennes concentrations industrielles, et donc ouvrières, c'est donc une nouvelle et considérable détérioration de la situation économique - avec les terribles attaques antiouvrières qu'elle comporte - qui constitue la seule perspective, à court terme, détérioration qui ne pourra que se répercuter, en fin de compte, sur les pays (USA et Japon) jusqu'à présent les mieux lotis.

L'INTENSIFICATION DES CONFLITS IMPERIALISTES

5) Comme le CCI, avec tous les marxistes, l'a toujours souligné (et rappelé dans la résolution de novembre 85), 1'effondrement de 1'infrastructure économique de la société capitaliste ne peut déboucher que sur une fuite en avant vers un affrontement impérialiste généralisé. A peine 6 mois après le grand "show" au sommet de Genève, les embrassades des duettistes Reagan et Gorbatchev sont complètement oubliées (comme l'annonçait cette résolution). Avec autant de promptitude qu'il les avait abandonnées lors de sa campagne électorale, Reagan a repris ses diatribes contre "l'empire du mal" dénonçant avec une vigueur renouvelée les "violations des droits de l'homme" et les "intentions belliqueuses" de l'URSS de même que l'hypocrisie de ses propositions de réduction des armements, ce qui s'est notamment concrétisé tout récemment par la dénonciation, de la part de la Maison Blanche, des accords SALT II. Ainsi se confirme avec éclat l'offensive du bloc occidental en vue de "parachever l'encerclement de l'URSS, de dépouiller ce pays de toutes les positions qu'il a pu conserver hors de son glacis direct" (Résolution du 6ème Congrès du CCI). En ce domaine est particulièrement significatif de l'accélération générale dé l'histoire imprimée par l'effondrement économique du capitalisme, le bombardement par l'aviation américaine des deux plus grandes villes de Libye ainsi que des principales bases militaires de ce pays. C'est une nouvelle illustration du fait qu'une "des caractéristiques majeures de cette offensive est l'emploi de plus en plus massif par le bloc de sa puissance militaire" (Ibid.).

6) Si le raid américain d'avril 86 n'était pas directement dirigé contre l'URSS ou une de ses positions stratégiques, dans la mesure où la Libye n'a jamais été un membre du bloc de l'Est, c'est bien l'offensive d'ensemble contre ce bloc qui constitue l'arrière-plan de cette action d'éclat. En effet, celle-ci visait à :

- confirmer avec force et de façon spectaculaire que la Méditerranée est désormais un "mare nostrum" américain (à la veille des bombardements, l'URSS éloigne prudemment ses navires des côtes libyennes ce qui illustre bien qu'elle a renoncé à contester l'hégémonie totale des USA dans cette région du monde) ;

- envoyer un avertissement à tous les pays (et pas seulement à la Libye) qui, sans appartenir au bloc de l'Est, manifestent au gré des USA une trop grande indépendance à leur égard ou une soumission insuffisante.

En particulier, il était signifié à la Syrie qu'elle se devait d'exécuter avec plus d'efficacité le contrat passé avec elle en échange du départ des corps expéditionnaires occidentaux du Liban en 84 et consistant à faire, en compagnie d'Israël, "le gendarme" dans ce pays (notamment par la mise au pas des groupements pro-iraniens). Mais le principal destinataire du message porté par les Fil américains, c'est une nouvelle fois l'Iran dont la réinsertion dans le bloc US continue de constituer l'objectif majeur de l'étape présente de l'offensive occidentale. Et il semble bien que le message ait été reçu par ce pays : son récent rapprochement diplomatique avec la France (qui a fait "un geste" en "poussant" Massoud Radjavi hors de ses frontières tout en maintenant son plein soutien militaire à l'Irak) indique que le régime de Téhéran commence à comprendre "où se trouve son intérêt".

Cependant, la fonction du raid américain ne se limitait pas à des questions de stratégie impérialiste. Avec tout le battage médiatique qui l'a accompagné, notamment autour de la "dénonciation du terrorisme", cette opération se voulait également une contribution à toutes les campagnes idéologiques visant à détourner la classe ouvrière des luttes qui ne peuvent manquer de se déployer face à 1'intensification des attaques économiques qui se développent à l'heure actuelle. Car pour la bourgeoisie de tous les pays, plus important encore que le problème des antagonismes commerciaux entre nations, des affrontements impérialistes entre blocs, est le problème que lui pose l'énorme potentiel de combativité existant au sein du prolétariat, notamment celui des pays centraux du capitalisme, et qui constitue la clé de voûte de toute la situation mondiale présente, l'élément déterminant le cours historique actuel.

L'ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DES COMBATS DE CLASSE

7) S'il est un domaine où l'accélération de l'histoire se manifeste de façon particulièrement nette, c'est bien celui du développement de la lutte de la classe ouvrière. Cela "se traduit en particulier par le fait que les moments de recul de la lutte (comme celui de 1981-83) sont de plus en plus brefs, alors que le point culminant de chaque vague de combats se situe à un niveau plus élevé que le précédent" (Ibid.). De même, au sein de chacune de ces vagues, les "moments inévitables de répit, de maturation, de réflexion" (ibid.) sont eux-mêmes d'une durée de plus en plus courte. Ainsi toute la campagne récente sur la "passivité" de la classe ouvrière, basée sur une baisse apparente de la combativité en 1985, a fait aujourd'hui long feu avec les formidables combats de classe qui viennent de se dérouler en avril et mai en Belgique."Ces combats qui viennent après des mouvements de très grande ampleur en Scandinavie et surtout en Norvège (et qui, compte tenu du faible niveau des luttes ouvrières dans cette région auparavant, sont significatifs de la profondeur de la vague actuelle des combats de classe), constituent une confirmation éclatante de ce qu'affirmait la résolution du 6ème Congrès du CCI :

"...les actuels moments de répit... que peut s'accorder aujourd'hui la classe restent limités dans le temps comme dans l'espace, et bien que la bourgeoisie fasse tout pour transformer cet effort de réflexion qui s'opère dans la classe en expectative et en passivité, la situation reste caractérisée par une accumulation de mécontentement et de combativité potentielle prête à exploser d'un moment à l'autre."

Mais ce que traduit principalement le mouvement des ouvriers en Belgique c'est l'étroitesse des limites de la politique bourgeoise qui avait permis en 1985, non une extinction des manifestations de combativité, mais une dispersion de ces manifestations en une série de luttes isolées, menées par un nombre bien plus limité d'ouvriers que dans la première phase (83-84) de la troisième vague de luttes depuis la reprise historique de 1968 et qui avait débuté par les combats massifs du secteur public en septembre 83 dans ce même pays.

8) Cette politique de dispersion des luttes, la bourgeoisie l'avait basée essentiellement sur une dispersion des attaques économiques elles-mêmes, sur une planification et un étalement dans le temps et l'espace de celles-ci. Cela lui était permis par la petite marge de manoeuvre que lui laissaient les retombées de la "reprise" américaine de 83-84, ce qui d'emblée posait les limites objectives de cette politique du fait même que, pour l'économie capitaliste, ce répit ne pouvait être que de courte durée. De plus, cette politique contenait toute une série d'autres limites :

- dans la mesure où, dans les pays les plus avancés, une part non négligeable du prix de la force de travail est versée sous forme de prestations sociales de toutes sortes (sécurité sociale, allocations familiales, etc.) toute réduction de cette part de salaire ne peut se faire que de façon globale, au détriment de toutes les ouvriers et non de ceux de tel ou tel secteur;

- du fait que, dans ces mêmes pays, une énorme proportion (souvent la majorité) des ouvriers dépendent d'un "patron" unique, l'Etat, soit parce qu'ils travaillent dans le secteur public, soit parce que sans emploi, ils ne survivent que de ses subsides, le champ d'application de cette politique se limite essentiellement à un secteur particulier de la classe, celui qui travaille dans le secteur privé (ce qui explique en grande partie tous les efforts de beaucoup de gouvernements en vue de "reprivatiser" le plus possible l'économie).

Ce qui vient de se passer en Belgique confirme que 1'ensemble dé ces limites commence à être atteint, que c'est de façon de plus en plus massive et surtout frontale que la bourgeoisie est obligée de porter ses attaques, que la tendance générale des luttes n'est plus au maintien dans la dispersion mais au dépassement de cette dispersion. C'est particulièrement clair lorsqu'on constate que les mesures qui ont provoqué cette formidable réponse de la classe :

- sont dictées à la bourgeoisie par l'absence presque totale de marge de manoeuvre économique, par l'urgence d'"assainir" et d'adapter l'économie du pays notamment face à la perspective de 1'intensification sans précédent de la guerre commerciale que va provoquer la récession qui vient, urgence qui ne lui permet plus d'étaler ou de reporter ses attaques,

- concernent tous les secteurs de la classe ouvrière (privé, public et chômeurs) et mettent en cause toutes les composantes du salaire (salaire nominal et salaire "social").

C'est encore plus clair lorsqu'on voit pratiquement tous les secteurs de la classe ouvrière participer massivement au mouvement, non seulement d'une simple façon simultanée, mais avec des tentatives de plus en plus déterminées de rechercher la solidarité et l'unification des luttes d'un secteur à l'autre.

9) De même que la grève du secteur public en Belgique en 83 annonçait l'entrée de la classe ouvrière mondiale, et tout particulièrement en Europe occidentale, dans la première phase de la troisième vague de luttes, celle qui fut marquée par des luttes massives et d'une très grande simultanéité .internationale, les récentes grèves dans ce même pays, annoncent 1'entrée de cette même classe ouvrière dans une troisième phase de cette vague, celle qui après la deuxième phase marquée par la dispersion des luttes, va manifester des tendances de plus en plus nettes vers 1'unification de celles-ci. Le fait que dans les deux cas ce soit la classe ouvrière du même pays qui se soit retrouvée aux avant-postes n'est pas sans signification. En effet, malgré la petite taille de ce pays, la situation de la Belgique constitue un résumé des caractéristiques fondamentales de l'ensemble des pays d'Europe occidentale :

- situation catastrophique d'une économie nationale développée, par ailleurs extrêmement dépendante du marché mondial (70% de la production de ce pays est exportée)

- taux très élevé du chômage

- très forte concentration industrielle sur une surface réduite

- ancienneté tant de la bourgeoisie que du prolétariat

- vieille et forte expérience pour ces deux classes de leurs affrontements communs.

De ce fait, les combats qui viennent de se dérouler dans ce pays ne sauraient être considérés comme un feu de paille, un événement non significatif à l'échelle européenne et mondiale. Au contraire, ils ne font qu'augurer de ce qui attend les autres pays d'Europe occidentale, et plus généralement les principaux pays avancés, dans la période qui vient. Et cela notamment du point de vue de leurs principales caractéristiques dont la plupart avaient déjà été identifiées dès le début de la troisième vague de luttes :

1."tendance à des mouvements de grande ampleur impliquant un nombre élevé d'ouvriers, touchant des secteurs entiers ou plusieurs secteurs simultanément dans un même pays, posant ainsi les bases de l'extension géographique des luttes;

2. tendance au surgissement de mouvements spontanés manifestant, en particulier à leurs débuts, un certain débordement des syndicats;

3. développement progressif au sein de l'ensemble du prolétariat de sa confiance en soi, de la conscience de sa force, de sa capacité à s'opposer comme classe aux attaques capitalistes"(Ibid.);

4. recherche de la solidarité active et de l'unification par delà les usines, les catégories ou les régions, notamment sous forme de manifestations de rue et en particulier de délégations massives d'un centre ouvrier à l'autre, mouvement qui se fera en confrontation croissante avec tous les obstacles placés par le syndicalisme et au cours duquel "s'imposera de plus en plus aux ouvriers des grandes métropoles capitalistes, notamment ceux d'Europe occidentale, la nécessité de l'auto-organisation de leur combat" (Ibid.)

10) Cette nécessité de l'auto-organisation et cette tendance à la recherche active de l'unification, au-delà de la simple extension des luttes, constituent le trait majeur de la 3ème phase de la 3ème vague de luttes. Ce trait (qui n'avait pas encore été identifié lors du 6ème Congrès du CCI) découlait de la politique bourgeoise d ' éparpillement des luttes basée sur 1'éparpillement des attaques économiques (mise en évidence, par contre, au début de l'année 86 dans l'éditorial de la Revue Internationale n°45).

Du fait même qu'il fait suite à une offensive bourgeoise tendant à briser l'élan de la 3ème vague de luttes, et qu'il s'inscrit en dépassement des difficultés engendrées par cette offensive, ce trait introduit dans cette 3ème vague de luttes une dimension générale de la plus haute importance, d'une portée comparable à cette autre caractéristique mise en évidence dès son début : "la simultanéité croissante des luttes au niveau international, jetant les jalons pour la future généralisation mondiale des luttes." (Revue Internationale n°37, 1er trimestre 84). Cependant malgré leur importance comparable, ces deux caractéristiques n'ont pas la même signification du point de vue du développement concret des luttes ouvrières, et partant, de 1'intervention des révolutionnaires en leur sein. La simultanéité internationale, malgré toute sa dimension historique en tant que préfiguration de la future généralisation, est bien plus, à l'heure actuelle, un état de fait découlant notamment de la simultanéité des attaques bourgeoises dans tous les pays que d'une démarche délibérée, prise en charge de façon consciente par les ouvriers de ces pays, et cela notamment du fait de la politique systématique de black-out menée par la bourgeoisie. Par contre la tendance à l'unification des luttes, tout en ayant une portée historique comparable, en tant que jalon vers la grève de masse, et partant vers la révolution, constitue également une donnée immédiate au sein des combats prolétariens actuels, une composante de ces combats que les ouvriers doivent nécessairement prendre en charge de façon consciente. En ce sens, si la simultanéité internationale des luttes pose les jalons, le cadre historique de leur généralisation mondiale future, le chemin concret qui y conduit, dans la mesure où cette généralisation ne pourra être qu'un acte conscient, passe nécessairement par le développement des tendances à 1'unification qui s'expriment dès maintenant. C'est pour cela qu'il revient aux révolutionnaires de souligner dans leur intervention toute 1'importance de cette marche vers l'unification. Et cela d'autant plus que c'est dans cette marche que la classe sera contraint de développer de façon croissante son auto organisation face aux confrontations répétées contre les obstacles syndicaux.

11) Une des composantes de ce mouvement vers l'auto organisation, et qui s'était déjà manifestée dans les luttes récentes, s'est exprimée de façon très claire lors des derniers combats en Belgique : la tendance au surgissement spontané des luttes, en dehors de toute consigne syndicale, tendance déjà mise en évidence dès le début de la 3ème vague. A propos de cette tendance, il importe de souligner les points suivants :

11-1. Elle participe d'une composante générale de la lutte de classe dans la période de décadence déjà identifiée depuis longtemps par les révolutionnaires : "Un tel type de luttes, propre à la période de décadence, ne peut se préparer d'avance sur le plan organisationnel. Les luttes explosent spontanément et tendent à se généraliser...ce sont là des caractéristiques qui préfigurent l'affrontement révolutionnaire."(Revue Internationale N°23, "Le prolétariat dans le capitalisme décadent").

11-2. Cependant les mouvements spontanés ne traduisent pas nécessairement un niveau de conscience plus élevé que les mouvements se développant à l'appel des syndicats :

- d'une part, de nombreuses luttes surgies spontanément ont été et sont encore reprises en main facilement par les syndicats,

- d'autre part, l'occupation systématique du terrain social par la gauche dans l'opposition conduit souvent les syndicats à prendre les devants de combats porteurs d'un fort potentiel de prise de conscience,

- enfin, dans certaines circonstances historiques, notamment celles où la gauche est au gouvernement, comme ce fut le cas fréquemment au cours des années 60-70, des grèves spontanées ou même sauvages, peuvent n'être que la simple traduction pratique de 1'opposition déclarée des syndicats à toute lutte sans pour cela exprimer un niveau élevé de la conscience dans la classe.

11-3. Toutefois, le fait que la tendance à la multiplication des luttes spontanées se développe alors que la bourgeoisie a placé ses forces de gauche dans l'opposition, que celles-ci radicalisent de façon très importante leur langage, confère aux luttes spontanées d'aujourd'hui une signification toute différente de celle des luttes évoquées plus haut. Ce fait révèle notamment un discrédit croissant des syndicats aux yeux des ouvriers, discrédit qui, résultant de manoeuvres où les syndicats se présentent en permanence comme "l'avant-garde" des combats, et même s'il ne débouche pas mécaniquement sur une prise de conscience de fond de la véritable nature du syndicalisme et de la nécessité de l'auto-organisation, crée les conditions de cette prise de conscience.

11-4. Une des causes importantes de cette tendance aux surgissements spontanés réside dans l'accumulation d'un énorme mécontentement qui explose bien souvent de façon inattendue. Mais là encore, une des raisons de cette accumulation de mécontentement est constituée par le fait que le discrédit qui pèse sur les syndicats les empêche aujourd'hui d'organiser des "actions" destinées à servir de soupape de sécurité à ce mécontentement.

Ainsi, en exprimant globalement une maturation de la combativité et de la conscience, notamment du point de vue de la compréhension croissante du rôle du syndicalisme et des nécessités de la lutte, le développement actuel des mouvements spontanés de la classe s'inscrit pleinement dans le long processus historique qui conduit aux affrontements révolutionnaires.

12) Ce discrédit des syndicats, dont l'accroissement est une condition, certes insuffisante, mais indispensable au développement de la conscience dans la classe, est appelé à s'amplifier de façon significative dans la phase actuelle de la lutte de classe. En effet, si la mise à contribution depuis de nombreuses années,du syndicalisme et de la gauche en général comme élément central de la politique bourgeoise de division de la classe, de sabotage, dévoiement et épuisement des luttes, permet d'expliquer le degré de méfiance d'ores et déjà atteint par les ouvriers à 1'égard des syndicats, si le début de la 3ème vague correspondait déjà à une certaine usure de la gauche dans l'opposition après que cette carte jouée à partir de 78-79 ait été grandement responsable de l'épuisement prématuré de la 2ème vague et du désarroi qui accompagne la défaite en Pologne de 1981, la période pendant laquelle la bourgeoisie a été capable de mener sa politique de dispersion des attaques a permis à celle-ci, dans la plupart des pays, de s'épargner un emploi trop voyant de ses forces de gauche et de ses syndicats. En effet, durant cette période, ce sont les secteurs de droite et le patronat privé qui se sont trouvés aux avant-postes dans la mise en oeuvre de la stratégie de division des luttes ouvrières dans la mesure où celle-ci se basait avant tout, non sur les manoeuvres de la gauche, mais sur la façon dont les attaques directes étaient elles-mêmes conduites, les syndicats ne faisant qu'accentuer le caractère dispersé des luttes découlant de la forme même des attaques 'auxquelles ces luttes ripostaient.

Mais dès lors que par l'épuisement de sa marge de manoeuvre économique, la bourgeoisie est contrainte de renoncer à la dispersion des attaques, qu'elle est obligée de les mener de façon frontale, elle ne dispose plus pour poursuivre sa politique de division des ouvriers (politique qu'elle maintiendra jusqu'à la révolution) que de la gauche et des syndicats, lesquels sont beaucoup plus ouvertement mis à contribution et sont amenés, de ce fait, à dévoiler bien plus leur véritable fonction. La multitude de manoeuvres entreprises par les syndicats lors des récentes luttes en Belgique (notamment le saucissonnage des journées d'action par secteur) en vue de casser en morceaux la riposte ouvrière aux mesures gouvernementales, la prise de conscience constatée chez les ouvriers du rôle de diviseurs joué par les syndicats, constituent une première concrétisation probante de cette tendance générale à l'accentuation du discrédit de la gauche et des syndicats qui est propre à la phase actuelle du développement des combats de classe.

13) La méfiance croissante des ouvriers à l'égard de la gauche et des syndicats est riche, comme on l'a vu, de potentialités de surgissements massifs de la lutte du prolétariat, du développement de l'auto-organisation et de la conscience de celui-ci. En particulier, la période qui vient verra se manifester de plus en plus nettement une tendance à la formation au sein de la classe de groupements plus ou moins formels d'ouvriers cherchant à se défaire des nasses paralysantes du syndicalisme, à réfléchir sur les perspectives plus générales de leur combat.

C'est bien pour ces raisons que la bourgeoisie mettra de plus en plus en avant l'arme du"Syndicalisme "de base" ou "de combat" - comme cela s'est illustré clairement dans les luttes en Belgique - destiné, avec son langage "radical", à ramener à l'intérieur du carcan syndical (des syndicats existants ou du syndicalisme) les ouvriers qui tentent de briser ce carcan. Dans cette situation, il importe de pouvoir distinguer ce qui témoigne de la vitalité de la classe (l'apparition de groupes ou comités d'ouvriers combatifs engagés dans une démarche de rupture avec la gauche ou le syndicalisme) de ce qui relève d'une politique bourgeoise destinée notamment à entraver cette démarche (le développement du syndicalisme de base), d'autant qu'au début d'un tel processus, les éléments de la classe qui se sont engagés dans cet effort de rupture peuvent adopter des positions apparemment en retrait par rapport à celles du syndicalisme de base et des gauchistes, spécialistes de la phrase "radicale". Il appartient par conséquent aux révolutionnaires de ne pas juger de façon statique les phénomènes de ces deux types qui apparaîtront au cours du développement des luttes, mais d'avoir en vue, sur la base d'un examen attentif, la dynamique de chaque phénomène particulier afin de pouvoir combattre avec la plus grande vigueur toute manoeuvre "radicale" de la bourgeoisie mais aussi de savoir encourager et impulser les efforts encore embryonnaires de la classe en direction d'une prise de conscience et non les stériliser en les confondant avec ces manoeuvres bourgeoises.

14) Un des autres enseignements des récents combats en Belgique, qui vient confirmer ce que les marxistes ont toujours affirmé contre les proudhoniens et les lassaliens, et plus récemment contre les modernistes, c'est que la classe ouvrière, non seulement peut et doit lutter pour la défense de ses intérêts immédiats en préparation de sa lutte comme classe révolutionnaire, mais peut aussi sur ce terrain faire reculer la bourgeoisie. Si la décadence du capitalisme interdit à cette dernière d'accorder de réelles réformes à la classe ouvrière, si la phase de crise aiguë - comme celle où nous sommes entrés - ne lui offre d'autre possibilité que d'attaquer les ouvriers de plus en plus brutalement, cela ne signifie nullement que la classe ouvrière n'ait d'autre choix qu'entre faire (ou préparer) immédiatement la révolution et subir passivement ces attaques sans espoir de les limiter. Même lorsque la situation d'un capital national apparaît comme désespérée, comme c'est le cas de la Belgique aujourd'hui, que les attaques impliquées par cette situation ne semblent pas pouvoir être différées ou atténuées, la bourgeoisie conserve encore une petite marge de manoeuvre lui permettant de renoncer momentanément - et même au prix de difficultés futures bien pires encore - à certaines de ses attaques si elle se confronte à un niveau significatif de résistance de la part du prolétariat. C'est ce qu'on a pu également constater en Belgique avec le "réexamen" des mesures touchant les mines du Limbourg et les chantiers navals, de même qu'avec le report du plan d'austérité du gouvernement Martens.

Il en est en fin de compte du degré d'urgence et de gravité des attaques capitalistes comme du de gré de saturation des marchés qui les dicte : de même que, si elle tend à devenir de plus en plus totale, cette saturation n'atteint jamais un point absolu, la marge de manoeuvre économique de chaque capital national, tout en s'approchant toujours plus de zéro, n'atteint jamais une telle limite. Il importe donc que les révolutionnaires, s'ils doivent mettre en évidence la perspective d'effondrement de plus en plus total du capitalisme et donc la nécessité de le remplacer par la société communiste, soient également capables, en vue d'impulser les luttes immédiates, de montrer que celles-ci "paient" et qu'elles "paient" d'autant plus qu'elles sont menées à une grande échelle, de façon unie et solidaire, que plus la bourgeoisie s'affrontera à une classe ouvrière forte et plus elle sera contrainte d'atténuer, et reporter les attaques qu'elle se proposé de mener.

15) Une des autres confirmations qu'apportent les événements d'avril-mai 86 en Belgique, c'est l'importance croissante de la lutte des chômeurs, la capacité de ce secteur de la classe ouvrière de s'intégrer de plus en plus dans les combats généraux de la classe, même si ce phénomène n'a été constaté que sous une forme encore embryonnaire au cours de cette période. Avec cet autre phénomène constitué par l'apparition et le développement ces dernières années de nombreux comités de chômeurs dans les principaux pays d ' Europe occidentale, c'est bien une confirmation de l'analyse selon laquelle :

- le chômage deviendra "un élément essentiel du développement des luttes ouvrières jusque-là la période révolutionnaire...

- les ouvriers au chômage tendront de plus en plus à se retrouver aux avant-postes des combats de classe."(Résolution du 6ème Congrès du CCI).

Une autre confirmation apportée par la dernière période concerne l'organisation des chômeurs : ce qu'a montré une nouvelle fois 1'expérience de la Conférence de Gottingen en RFA (en 1985) de même que de plusieurs comités de chômeurs comme celui de Toulouse en France, c'est que, fondamentalement, l'organisation des chômeurs est à l'image de celle de l'ensemble de la classe : elle surgit et se centralise dans la lutte et pour les besoins de la lutte. Même si les comités de chômeurs peuvent exister de façon plus durable que les comités de grève, toute tentative pour maintenir en vie de tels organes, de les doter d'une structure centralisée en dehors de tels besoins, ne peut que les conduire à devenir tout autre chose que des organisations unitaires de lutte : au meilleur des cas, des groupes ouvriers de discussion, au pire de nouveaux syndicats.

16) Les luttes en Belgique apportent enfin une autre confirmation de ce que les révolutionnaires ont mis en évidence depuis le surgissement historique du prolétariat à la fin des années 60 et plus particulièrement avec 1'accélération considérable de l'histoire qui marque les années 80 : du fait que la crise laisse de moins en moins de répit à la bourgeoisie et que celle-ci est amenée à en laisser de moins en moins à la classe ouvrière,, cette dernière est conduite, au cours d'une même génération, à accumuler les expériences de lutte contre le capital et "cette accumulation d'expériences de lutte du prolétariat, comme la proximité de plus en plus grande entre chacune d'elles, constitue un élément essentiel de prise de conscience par l'ensemble de la classe (des conditions et des véritables enjeux de son combat."(Ibid.)

Ainsi, il est clair qu'en Belgique, les ouvriers ont été capables de donner une telle ampleur à leurs combats du printemps 86 parce qu'ils avaient tiré et conservé de nombreux enseignements des luttes menées trois ans auparavant. C'est là un phénomène qui tendra à se généraliser et s'intensifier dans tous les pays centraux du capitalisme, ce qui donne la mesure des potentialités de lutte considérables, d'une ampleur inconnue jusque-là présent, qui existent dans ces pays et que ne doivent pas sous-estimer les révolutionnaires. Et cela d'autant plus que, contrairement à ce qui s'était déroulé dans le passé où la récession de 74-75 avait frappé une classe ouvrière en recul momentané, où celle de 81-82 est intervenue alors que le prolétariat subissait encore le poids de la défaite de 81 en Pologne, la récession qui s'annonce va rencontrer et impulser des luttes ouvrières en plein essor.

Toutefois il serait faux et dangereux de s'imaginer que, d'ores et déjà, est ouvert un chemin rectiligne vers la période révolutionnaire, La classe ouvrière est encore loin d'une telle période. Pour y parvenir elle doit opérer en son sein toute une transformation qui fera de la classe exploitée qu'elle est au sein du capitalisme - et à travers ses luttes comme classe exploitée - la classe révolutionnaire capable de prendre en charge l'avenir de l'humanité. C'est dire toute la dimension et la difficulté du chemin qu'il lui reste à parcourir, notamment pour se défaire de toute la pression de 1’idéologie dominante qui pèse sur elle et tout particulièrement pour venir à bout, à travers des confrontations répétées et de plus en plus conscientes, des multiples mystifications et pièges que la bourgeoisie, sa gauche et ses syndicats, opposent et continueront d'opposer à ses luttes et à sa prise de conscience. Même condamnée historiquement, et telle un fauve blessé à mort, la bourgeoisie continuera à se défendre bec et ongles jusqu'au bout, et l'expérience montre à quel point elle est capable d'inventer en permanence de nouveaux pièges visant à défaire le prolétariat, ou au moins à ralentir sa progression.

C'est pourquoi il importe de souligner le caractère heurté du combat de la classe ouvrière, d'avoir en mémoire les enseignements déjà tirés par Rosa Luxemburg lors des combats de 1905 dans l'Empire russe, le fait notamment que la grève de masse, qui marque l'entrée dans une période révolutionnaire, est un "océan de phénomènes" aux apparences contradictoires, de multiples formes de lutte, d'avancées puis de reculs au cours desquels il semble que se soit éteint le feu de la lutte, mais qui ne font que préparer des combats encore plus vastes.

Malgré leurs limites et bien qu'elles fussent encore bien loin de la grève de masse (laquelle constitue une perspective à long terme dans les pays avancés) les récentes luttes en Belgique, avec leurs divers rebondissements, nous confirment la nécessité de prendre en compte cette démarche heurtée, de ne pas enterrer un mouvement dès ses premiers revers, de garder confiance dans toutes les potentialités qu'il peut receler et qui ne s'expriment pas immédiatement.

S'il appartient aux révolutionnaires de souligner aux yeux de leur classe toute l'importance et toutes les potentialités de ses luttes actuelles, il leur appartient aussi de lui montrer la longueur et la difficulté du chemin à parcourir et cela, non pour la démoraliser, mais au contraire pour lutter contre la démoralisation qui menace après chaque revers. C'est le propre des révolutionnaires que d'exprimer au plus haut point ces qualités de la classe porteuse du futur de l'humanité : la patience, la conscience de l'ampleur immense de la tâche à accomplir, une confiance sereine mais indestructible en l'avenir.

25/6/86

Vie du CCI:

Conscience et organisation:

Où en est la crise économique ? : l’impasse

- 2895 lectures

LA CRISE S'APPROFONDIT LA GUERRE COMMERCIALE S'EXACERBE

LES ATTAQUES CONTRE LA CLASSE OUVRIERE S'INTENSIFIENT

Devant une population de travailleurs sceptiques, fatigués de voir le chômage s'accroître inexorablement depuis 15 ans et d'entendre tout aussi régulièrement que "la fin des difficultés de l'économie est proche", les gouvernements ont crié, au début 86, sur tous les toits, que cette fois-ci on commençait à voir le bout du tunnel -à condition, évidemment, que les travailleurs acceptent encore quelques sacrifices. Pourquoi ? Parce que les prix du pétrole s'effondraient sur le marché mondial et que le cours du dollar baissaient. La presse parlait de "contre-choc pétrolier", de la "manne pétrolière" qui allait tout résoudre. Le cauchemar tendrait à sa fin.

Six mois plus tard les faits sont là : les capitaux des pays industrialisés ont bien réalisé des économies sur la facture, pétrolière évaluées à 60 milliards de dollars, mais le chômage non seulement ne diminue pas mais ne fait que s'accroître et les annonces de nouveaux licenciements dans tous les secteurs se multiplient dans tous les pays.

Quant aux plans d'austérité, tous les gouvernements ne font quel es renforcer.

L'économie américaine ne cesse de ralentir sa croissance pour connaître au 2ème trimestre 86 son taux de croissance le plus faible depuis "l'année noire" de 1982 (+1,1%).

Le Japon, dont la production dépend plus que jamais directement de ses exportations vis-à-vis des USA, connaît pour la première fois depuis 1975 des taux de croissance négatifs (-0,5% du PNB au premier trimestre) et le spectre d'une récession imminente. L'Europe subit, tout carme le Japon, les effets de l'essoufflement de l'économie US et les prévisions de croissance sont toutes successivement révisées à la baisse.

OU EST PASSEE LA "MANNE PETROLIERE" ?

La chute du prix du pétrole et du dollar s'est bien traduite depuis la fin 85 par d'importantes économies en particulier pour les capitaux des pays industrialisés importateurs de pétrole (on parle de 60 milliards de dollars, soit l'équivalent de la production annuelle totale d'un pays comme l'Autriche ou le Danemark). Mais qu'ont fait jusqu'à présent les capitalistes avec cet argent ? Dans les pays sous-développés importateurs de pétrole il n'aura servi qu'à tenter d'éponger un peu de l'énorme endettement extérieur. Dans les pays industrialisés, il n'a fait pour le moment qu'alimenter les spéculations de toutes sortes (métaux précieux, taux de change des monnaies...) et en particulier celle effrénée qui enflamme depuis un an les principales places boursières d'occident.

Confrontés à la tâche quasi impossible de réaliser de véritables investissements productifs (ouverture de nouvelles usines, embauche de nouvelle main d'oeuvre) les capitaux se réfugient dans des manoeuvres spéculatives. Les capitaux affluent, entre autre, aux bourses et les actions des entreprises montent à des vitesses foudroyantes sans que pour autant celles-ci se préparent significativement à investir ou produire plus. C'est ainsi qu'on assiste à ce phénomène aussi absurde que lourd de menaces d'effondrements financiers où l'en voit en un an, entre mai 85 et mai 86, le cours des actions littéralement exploser : +25% en Grande-Bretagne, +30% aux USA et au Japon, +38% en France, +45% en Allemagne, +206% en Italie ! Alors que les indices de la production industrielle stagnent ou reculent carrément : -0,8% en Grande-Bretagne, +0,6% aux USA, -1,7% au Japon (du jamais vu depuis 75), -1,8% en France, +1% en Allemagne, +1,2% en Italie.

La spéculation en de telles proportions est toujours un signe majeur de crise : elle traduit l'impuissance de la machine productive et le déclin du capital' réel au profit de ce que Marx appelait le capital fictif. Pour l'avenir, c'est l'accumulation d'une bombe financière car les profits ainsi contenus sont tout aussi fictifs.

Les économies provoquées par la chute du prix du pétrole ne se transforment pas en facteur de croissance dans les pays industrialisés importateurs car le problème de fond du capitalisme n'est pas un manque de ressources financières mais le manque de débouchés, de marchés solvables pour ses marchandises. Par contre, cette chute a des effets catastrophiques pour les pays exportateurs qui voient se réduire d'autant leur principale source de revenus. Au premier plan de ces victimes, l'URSS, et à travers elle, les pays de l'Est.

LA CHUTE DE PETROLE ET DU DOLLAR : DES MANIFESTATIONS D'UNE NOUVELLE AGGRAVATION DE LA CRISE ECONOMIQUE

Le pétrole n'est pas une matière première tout à fait comme les autres du fait de son importance militaire et économique et du fait que sa distribution et son traitement dans le monde dépendent pour l'essentiel des grandes "multinationales" pétrolières américaines... donc du Pentagone. Mais il n'en demeure pas moins une marchandise soumise à la pression des lois du marché. L'effondrement de son cours nominal n'est pas un phénomène isolé. Il s'intègre entièrement dans le phénomène global de l'actuelle baisse des cours des matières premières (entre 1983 et 85, le prix des matières premières agricoles exportées par les pays en voie de développement ont chuté de 13%, celui des minéraux, minerais et métaux de 8% ; indice CNUCED). C'est là encore un symptôme typique de crise économique, capitaliste. Il y a surproduction de matières premières non pas parce que leur production a particulièrement augmenté, au contraire, mais parce que les industries manufacturières qui les consomment, sont elles-mêmes de plus en plus confrontées à la surproduction. La baisse de leur prix est le signe d'une insuffisance croissante du marché mondial, de la surproduction généralisée de toutes les marchandises.

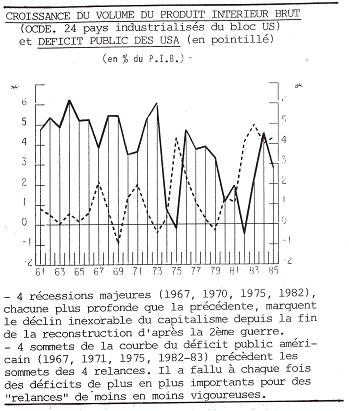

Quant à la chute du dollar elle a une signification immédiate qui traduit la situation catastrophique de la première puissance mondiale. Pour sortir de l'effondrement de la récession de 1982 le capital américain a dû recourir à une nouvelle fuite en avant dans l'endettement, en particulier par une foudroyante augmentation de son déficit public (cf. graphique). Entre 82 et 85 celui-ci a presque doublé, passant de 128 à 224 milliards de dollars (et on estime qu'il ne sera pas inférieur à 230 milliards en 86), ce qui équivaut à peu près à la production annuelle de l'Espagne et de la Belgique réunis, ou à l'endettement total du Mexique, Brésil et Venezuela réunis ! Quant à sa balance commerciale -la différence entre la valeur des exportations et des importations- son déficit est passé de 34 milliards de dollars en 82 à 124 en 85, soit une augmentation de 265% en 3 ans. De ce fait, on est arrivé à cette situation particulièrement significative de l'état de santé du capitalisme mondial que la première puissance économique est devenue l'Etat le plus endetté du monde.

La chute du cours du dollar est la manifestation de cet état de fait. Le capital américain est contraint de laisser tomber le cours de sa monnaie car d'une part il y trouve le principal moyen de réduire le montant de sa dette astronomique (libellée en dollars), d'autre part parce qu'il n'a pas d'autre moyen pour améliorer la compétitivité de ses marchandises sur le marché mondial.

20 ANS APRES, LES PROBLEMES DES MARCHES POSES PAR LA FIN DE LA RECONSTRUCTION D'APRES-GUERRE REAPPARAISSENT AU GRAND JOUR AVEC UNE FORCE DECUPLEE

Mais au-delà de la signification immédiate de la baisse du dollar au niveau de l'économie américaine, on assiste à la manifestation de l'impasse dans laquelle se trouve le capitalisme mondial depuis la fin des années 60.

Pendant les années 50 et 60 (les "années dorées" disent aujourd'hui avec nostalgie les économistes bourgeois) l'économie mondiale a connu un développement basé essentiellement sur la dynamique de la reconstruction des puissances détruites pendant la 2è guerre mondiale. Les USA "exportaient massivement vers l'Europe et le Japon qui absorbaient tout aussi massivement les produits "made in USA" et le monde entier honorait le roi dollar comme de l'or. Cependant, dans la deuxième moitié des années 60, la reconstruction s'achève ([1] [7]) : l'Europe et le Japon sont devenus des puissances qui, non seulement sont capables d'exporter plus qu'elles n'importent, mais qui en outre ne peuvent plus vivre sans exporter de plus en plus. Dès 1967 un puissant ralentissement de la croissance en Allemagne occidentale déclenche une première récession mondiale. Eh 15 ans celle-ci sera suivie de trois autres récessions chacune plus profonde et étendue que la précédente : 1970, 1975, 1982.

Le capitalisme occidental a jusqu'à présent surmonté ces récessions, en un premier temps -au début des années 70- en "trichant" sur ses propres lois, en abandonnant certains des aspects les plus contraignants de ses propres mécanismes, un peu comme un navire qui, commençant à faire eau de toutes parts, jette à l'eau une partie de son intérieur pour ralentir sa perte. Mais il y est parvenu partout en ayant recours de façon de plus en plus massive au crédit sous toutes ses formes, c'est-à-dire en repoussant à plus tard les échéances... et sans pour autant résoudre le problème de fond : son incapacité intrinsèque à créer lui-même de réels débouchés solvables suffisants pour absorber sa production.

Crédits massifs à certains pays sous-développés, aux, pays du bloc de l'Est, aux pays producteurs de pétrole, enfin crédits au gouvernement de la première puissance mondiale pour financer son armement.

C'est ainsi qu'on voit au cours des années 70 "le miracle brésilien", la modernisation industrielle de certains pays de l'Est (Pologne) avec des prêts occidentaux, le boom des pays pétroliers.

Mais au début des années 80 l'ensemble de ces crédits arrive à échéance : il ne suffit pas de construire des usines et de les faire tourner encore faut-il pouvoir vendre ce qu'elles produisent. Les pays qui ont acquis quelques nouvelles capacités industrielles, incapables de se faire une place dans un marché mondial sursaturé et dominé par les vieilles puissances, se déclarent les uns après les autres incapables de rembourser leurs dettes, et donc à posteriori incapables de continuer à acheter : on connaît la banqueroute du capital polonais en 1980.Celles des autres pays périphériques se succèdent les unes après les autres. Les importations des pays sous-développés non producteurs de pétrole qui croissaient encore en 1980 au rythme de 11% par an, chutent a -5% l’an en 1982. La croissance de celles des pays pétroliers de la périphérie passent de 21% en 1980 à 2% en 82 et -3% en 83.

La récession de 1982, la plus profonde et étendue depuis la 2de guerre mondiale fut la manifestation éclatante de la faillite de cette fuite en avant.

La "relance américaine" de 83-84, faite au prix des déficits que l'on cannait, empêchera que le système bancaire mondial, et donc le système économique lui-même, ne s'effondre totalement. Cependant, malgré les gigantesques moyens mis en oeuvre par le capital américain, la relance n'en sera pas une réellement : elle ne réussit pas à relancer l'économie des pays périphériques qui s'effondre, l'Europe elle-même ne parvenant qu'à stagner. Dès la mi-85 la "locomotive" donne tous les signes de l'essoufflement.

L'actuelle baisse du dollar, le développement vertigineux du protectionnisme américain, les mesures prises par le gouvernement US pour réduire son déficit public, sont la manifestation de la fin de cette quatrième tentative de "relance" d'un capitalisme mondial décadent qui, depuis près de 20 ans, s'enfonce dans des convulsions- toujours plus profondes et tragiques pour l'humanité, incapable de dépasser ses propres contradictions.

LES PERSPECTIVES

Contraction du marché mondial par la banqueroute des pays sous-développés - producteurs de pétrole ou non -, par celle de l'économie des pays de l'Est, par 1'incessibilité pour les grandes puissances de poursuivre la fuite en avant dans l'endettement, menaces d'effondrement bancaires et financiers, même les économistes bourgeois les plus optimistes ne se risquent plus à parler sérieusement de véritable relance.

L'avenir des différents capitaux du monde est celui de la plongée dans la récession et d'une exacerbation sans précédent d'une guerre commerciale sans quartiers pour les parts de marché entre les capitaux "survivants".

Plus le marché mondial se rétrécit et plus cette guerre devient et deviendra aiguë. Or l'arme principale dans cette concurrence pour les marchés, c'est la réduction des prix de vente et donc des coûts de production, celui de la force de travail en premier lieu.

Licenciements de la main d'oeuvre dans les secteurs considérés peu compétitifs, 'flexibilité" de la force de travail, généralisation du travail temporaire et précaire, réduction des salaires versés sous forme monétaire, réduction des salaires versés sous forme de prestations sociales - de la sécurité sociale aux allocations familiales en passant par les retraites, l'enseignement, la santé, etc.

De l'Australie à la Norvège, du Japon à la Belgique, de l'Argentine aux Etats-Unis, tous les gouvernements appliquent des plans dits "d'austérité" destinés à réduire les coûts de main d'oeuvre, à attaquer brutalement les conditions d'existence de la classe ouvrière, pour permettre au capital de survivre.

Plus que jamais la logique de l'exploitation capitaliste apparaît pour ce qu'elle est : la négation antagonique des intérêts les plus élémentaires des travailleurs.

La décomposition de ce système barbare et décadent se fait et se fera en réduisant les classes exploitées à une misère intenable. Mais, ce faisant, elle développe les conditions qui permettent au prolétariat mondial, à travers sa lutte de résistance, de réaliser enfin son unité internationale et de s'affronter à sa tâche historique : la destruction du capitalisme et la construction du communisme.

R.V.

[1] [8] Voir notre brochure "La décadence du capitalisme" sur 1'analyse de l'évolution du capitalisme depuis la seconde guerre mondiale

Récent et en cours:

- Crise économique [9]

1936 : la gauche mène le prolétariat à la boucherie impérialiste

- 4591 lectures

Il y a 50 ans, en 1936, au printemps, explosait en

France une vague de grèves ouvrières spontanéescontre l'aggravation de

l'exploitation provoquée par la crise économique et le développement de l'économie

de guerre. En juillet, en Espagne, face soulèvement militaire de Franco,

l'ensemble de la classe ouvrière partait aussi en grève pour répondre à

l'attaque. Trotski crut voir le début d'une nouvelle vague

révolutionnaire internationale.

Cependant, en quelques mois, l'appareil politique de la gauche du capital, sachant se mettre à la tête de ces mouvements, parviendra à les saboter de l'intérieur, participera à leur répression et enfin, enfermant les ouvriers dans la fausse alternative fascisme/anti-fascisme, remplira le rôle de sergent-recruteur idéologique pour la préparation de ce qui allait être la 2ème boucherie inter-impérialiste mondiale.

Si nous consacrons, à l'occasion de cet anniversaire, deux articles sur ces événements, c'est parce qu'il est aujourd'hui indispensable :

- de dénoncer le mensonge colporté par "la gauche" du capital selon lequel celle-ci aurait été pendant ces événements 1'incarnation-des intérêts de la classe ouvrière, en montrant au contraire comment elle en fut le bourreau ;

- de rappeler les leçons tragiques de ces expériences, en particulier le piège fatal que constitue pour la classe ouvrière d'abandonner le terrain de la défense intransigeante de ses intérêts spécifiques, pour se soumettre aux nécessités d'un camp bourgeois contre un autre ;

- de mettre en évidence ce qui distingue les années 30 - marquées par la défaite de la vague révolutionnaire des années 1917-23 et le triomphe de la contre-révolution - de l'actuelle période historique Ou de nouvelles générations de prolétaires cherchent à se dégager des idéologies contre-révolutionnaires à travers une confrontation permanente et croissante contre le capital et cette même gauche ; une confrontation que le prolétariat ne pourra mener jusqu'à son terme, les révolution communiste, qu'en se réappropriant les leçons, si chèrement payées, de son expérience passée.

GUERRE D'ESPAGNE, répétition de la guerre mondiale

1986 marque le cinquantième anniversaire des événements de 1936 en Espagne. La bourgeoisie commémore cette date par des campagnes de falsification des faits, lançant le pernicieux message que les événements de 1936 auraient été une "révolution prolétarienne", alors qu'aujourd'hui, par contre, nous serions dans une situation de "recul et de défaites", de "crise de la classe ouvrière", de soumission toujours plus forte aux diktats du capitalisme.

Il est bien évident que cette leçon, que la bourgeoisie veut que nous tirions de ces événements passés, fait partie de toute sa tactique de dispersion, d'isolement, de division contre le développement des luttes ouvrières. Il s'agit de les noyer dans un soi-disant climat d'apathie et de démobilisation pour s'opposer à leur extension et leur unification.

Face à ces manoeuvres, notre position militante défend les potentialités immenses des luttes actuel les du prolétariat avec la même force qu'elle rejette le mensonge d'une "révolution sociale" en 1936. Nous nous réclamons du courage et de la lucidité de BILAN qui dénonçait, contre le courant, la tuerie impérialiste perpétrée en Espagne, et qui nous fournit la méthode qui nous permet d'affirmer aujourd'hui les potentialités de la lutte de classe dans les années 80 et d'assumer une intervention déterminée en son sein.

GUERRE IMPERIALISTE OU REVOLUTION PROLETARIENNE ?

Comment caractériser les événements qui se sont déroulés en Espagne à partir de 1931 et qui se sont accélérés à partir de 1936?

Notre méthode ne peut se fonder exclusivement sur la violence et la radicalité des heurts entre les classes qui secouèrent l'Espagne de l'époque, mais sur l'analyse du rapport de forces entre les classes à échelle capitaliste internationale et sur toute une époque historique

Cette analyse du cours historique nous permet de déterminer si les différents conflits et situations s'inscrivent dans un processus de défaites du prolétariat dans la perspective de la guerre impérialiste généralisée ou, par contre, dans un processus de montée de la lutte de classes s'orientant vers des affrontements de classe révolutionnaires.

Pour savoir dans quel cours s'inscrivent les événements de 1936, il faut répondre à une série de questions :

- quel était le rapport de forces mondial entre les classes ? Evoluait-il en faveur du prolétariat ou de la bourgeoisie ?

- quelle était l'orientation des organisations politiques du prolétariat ? Vers la dégénérescence opportuniste, la désagrégation et l'intégration dans le camp capitaliste ou, au contraire, vers la clarté et le développement de leur influence ? Plus concrètement : le prolétariat disposait-il d'un parti capable d'orienter ses combats vers la prise du pouvoir ?

- les conseils ouvriers se sont-ils développés et affirmés comme alternative du pouvoir ?

- les luttes prolétariennes ont-elles attaqué l'Etat capitaliste sous toutes ses formes et institutions ?

Face à ces questions notre méthode est celle de BILAN et des autres communistes de gauche (par exemple la minorité de la Ligue des Communistes Internationaux de Belgique à la tête de laquelle se trouvait Mitchell) : ils partent d'une analyse historique et mondiale du rapport de forces dans laquelle inscrivent les événements d'Espagne; ils constatent non seulement l'inexistence d'un parti de classe, mais la débandade et le passage dans le camp de la bourgeoisie de la grande majorité des organisations ouvrières; ils dénoncent la récupération rapide des organismes ouvriers embryonnaires du 19 juillet 1936 par l'Etat capitaliste et, surtout, ils élèvent leur voix contre le piège criminel d'une soi-disant "destruction" de l'Etat capitaliste républicain qui "disparaît" sous la couverture d'un "gouvernement ouvrier" détruisant le terrain de classe des ouvriers et les mène à la tuerie impérialiste de la guerre contre Franco.

Quel était le rapport de forces après les terribles défaites des années 20 ? De quelle manière la mort de l'Internationale communiste ainsi que la dégénérescence accélérée des partis communistes conditionnaient-elles la situation des ouvriers espagnols ? Que restait-il, en définitive, dans les années 30 ? Un cours vers l'affrontement entre les classes ?

Répondre à ces questions était vital pour déterminer s'il y avait ou non révolution en Espagne et, surtout, pour se prononcer sur la nature du violent conflit militaire établi entre les forces franquistes et les forces républicaines, pour voir leur rapport avec l'aggravation des conflits impérialistes qui frappent le monde à cette époque.

L'ABANDON DU TERRAIN DE CLASSE

Le 19 juillet 1936, les ouvriers déclarent la grève contre le soulèvement de Franco et vont massivement aux casernes pour désarmer cette tentative, sans demander la permission au Front Populaire ni au Gouvernement Républicain qui leur font autant de croche-pieds que possible. Unissant la lutte revendicative à la lutte politique, les ouvriers dans cette action arrêtent la main meurtrière de Franco. Mais une autre main meurtrière les paralyse en faisant semblant de leur serrer la main : c'est le Gouvernement Républicain, le Front Populaire, Companys, qui, avec l'aide de la CNT et du POUM, réussissent à faire que les ouvriers abandonnent le terrain de classe de la bataille sociale, économique et politique contre Franco et la République, et se déplacent sur le terrain capitaliste d'une bataille exclusivement militaire dans les tranchées et la guerre de positions, exclusivement contre Franco. Devant la riposte ouvrière du 19 juillet l'Etat républicain "disparaît", la bourgeoisie "n'existe plus", tous se cachent derrière le Front Populaire et les organismes "plus à gauche" tels que le Comité Central de Milices Antifascistes ou le Conseil Central de l'Economie. Au nom de ce "changement révolutionnaire" si facilement conquis, la bourgeoisie demande et obtient des ouvriers l'Union Sacrée autour du seul et unique objectif de battre Franco. Les sanglants massacres qui ont lieu par la suite en Aragon, à Oviedo, à Madrid, sont le résultat criminel de la manoeuvre idéologique de la bourgeoisie républicaine qui fait avorter les germes classistes du 19 juillet 1936.