Revue Int. 1982 - 28 à 31

- 3912 reads

Revue Internationale no 28 - 1e trimestre 1982

- 2541 reads

Situation internationale : Crise économique et lutte de classe

- 3408 reads

Nous avons fréquemment, dans notre presse, analysé le années 1980 comme les "années de vérité" (cf. la Revue Internationale n°20 et 26 notamment). Les deux premières années de cette décennie ont pleinement confirmé cette? analyse. En effet, 1980 et 1981 auront été le théâtre d'événements de la plus haute importance et particulièrement significatifs de l'enjeu qui, pour une bonne part, va se jouer dans les années 80 : guerre impérialiste généralisée ou révolution prolétarienne mondiale.

Sur le plan de la situation économique, celle qui détermine l'ensemble de la vie sociale, ce fut une fin brutale aux illusions : 1980 et 1981 se présentent comme les années d'une nouvelle récession de 1'économie mondiale, d'une poussée massive de 1'inflation et d'un développement sans précédent du chômage.

La réponse bourgeoise à cette crise : l'aggravation des tensions inter-impérialistes et des préparatifs de guerre n'a pas manqué, pour sa part, de se porter à la hauteur des causes qui l'engendrent. L'année 80 avait débuté avec 1'invasion de 1'Afghanistan, l'année 1981 se termine par l'annonce d'un formidable renforcement des armements partout dans le monde et par l'ouverture, à Genève, de nouvelles négociations entre l'URSS et les USA sur le "désarmement" : on connaît leur rôle d'écran de fumée destiné à masquer la course vertigineuse aux moyens d'holocauste.

La réponse ouvrière, elle aussi, a été à la hauteur de l'aggravation de l'enjeu : durant l'été 1980, prenait corps en Pologne le plus formidable mouvement de masse du prolétariat mondial depuis plus d'un demi-siècle. Mouvement que la bourgeoisie de tous les pays s'est employée à étouffer et dont elle n'est pas encore venue à bout. Mouvement qui a mis en évidence tant la solidarité que sait se donner la classe capitaliste face à la lutte prolétarienne, que la nécessité d'une extension mondiale de cette lutte.

C'est un point sur ces trois aspects indissociables et fondamentaux pour le destin de l'humanité la crise du capitalisme, la réponse bourgeoise à celle-ci et la réponse prolétarienne) que se propose de faire cet article.

UNE CRISE ECONOMIQUE QUI CESSE DE S'AGGRAVER

En 1959, le dirigeant de la première puissance mondiale déclarait triomphant : "Nous avons enfin appris à gérer une économie moderne de façon à assurer son expansion continue" ([1] [1]). Un an plus tard, les Etats-Unis connaissaient leur récession la plus sérieuse de l'après-guerre : - 0,1% de croissance du Produit Intérieur Brut (bien en deçà évidemment ce qu'ils allaient connaître par la suite).

En 1975, Chirac, premier ministre de la 5ème puissance mondiale jouait à son tour les "Nostradamus" : "Nous voyons le bout du tunnel". Un an après, il devait céder sa place au "meilleur économiste de France", le professeur Barre, qui, à son départ, en mai 81, laissait une situation encore pire qu'il ne l'avait trouvée (nombre de chômeurs deux fois plus important, 14 d'inflation au lieu de 117).

Il y a un an, Reagan était choisi par la bourgeoisie américaine pour régler son compte à la crise (c'est du moins ce qu'il déclarait). Mais les potions préparées par le Prix Nobel d'Economie Milton Friedman et quelques autres adeptes de "l'économie de l'offre" n'y ont rien pu. L'économie américaine replonge dans la récession, le chômage approche des 10 millions (chiffre record dans 1'après-guerre) et le directeur du Budget, David Stockman, reconnaît lui-même qu'il ne croyait pas tellement au succès de la politique économique dont, il était le principal animateur.

Aussi régulièrement que l'automne succède à l'été et l'hiver à l'automne, les dirigeants de ce monde se sont trompés et ont trompé leur auditoire en annonçant "la sortie du tunnel". Comme dans un film surréaliste, cette sortie a semblé s'éloigner au fur et à mesure qu'avançait le train jusqu'à n'être plus qu'un petit point de lumière qui sera bientôt invisible.

Mais les dirigeants de l'Ouest n'ont pas le monopole des prédictions hasardeuses.

En septembre 80, Gierek était remplacé par Kania à la tête du POUP pour avoir mené l'économie polonaise à la catastrophe. Avec Kania, ça allait changer ! Et effectivement, ça a changé. La situation économique de l'été 80 prend, avec le recul des airs de prospérité à côté de celle d'aujourd'hui. Une chute de la production de 15% a suivi une chute de 4%. Réélu triomphalement à la tête de son parti en juillet, Kania est descendu aux oubliettes en octobre de la même année.

Quant aux pronostics de Brejnev régulièrement démentis, ils ont au moins aussi nombreux que les cessions plénières du Comité Central du PCUS. Dans un sursaut de lucidité et avec un certain humour, probablement involontaire, Brejnev a fini récemment par constater en substance que lorsque trois années de suite, la production agricole est mauvaise à cause des intempéries, il convient de réviser les analyses sur le climat de 1'URSS.

L'ensemble des pays du COMECON s'est distingué ces dernières années par une incapacité chronique à réaliser les objectifs du plan de 1976-80. Si le plus "sérieux", la RDA a réussi à réaliser 80% de l'augmentation prévue du revenu national, ce chiffre tombe à 50% pour la Hongrie. Quant à la Pologne, sa croissance par rapport à 76 se réduit à 0, ce qui revient à dire qu'elle ne produit aujourd'hui que 70% de ce que les planificateurs avaient prévu. Et vive le "formidable acquis ouvrier" que, d'après les trotskystes, représente la planification !

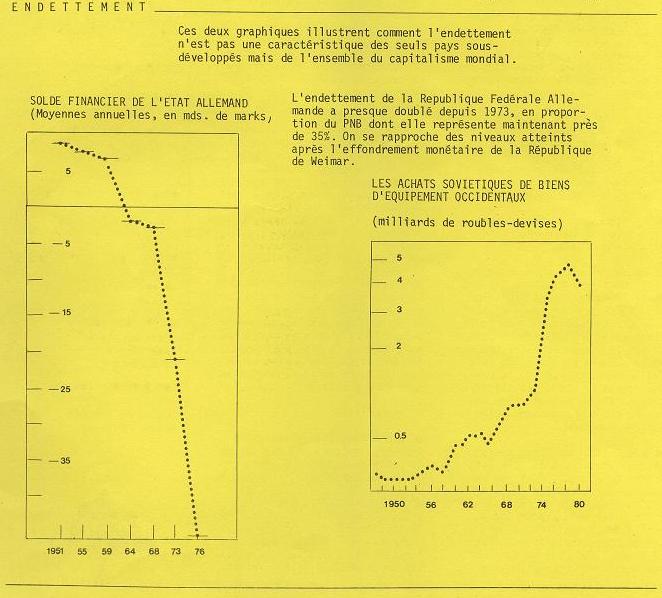

L'autre "acquis ouvrier majeur", selon les trotskystes, le monopole étatique du commerce extérieur, a lui aussi fait la preuve de sa redoutable efficacité : les pays du Comecon sont aujourd'hui parmi les plus endettés du monde. Quant au mythe de l'absence d'inflation dans ces pays, il a fait long feu depuis qu'on assiste régulièrement à des augmentations massives des prix "officiels" pouvant aller jusqu'à 200% (plus de 170% sur le prix du pain en Pologne).

En 1936, Trotski voyait dans les progrès économiques de l'URSS la supériorité du socialisme sur le capitalisme : "Il n'y a plus lieu de discuter avec MM. les économistes bourgeois : le socialisme a démontré son droit à la victoire, non dans les pages du Capital, mais dans une arène économique qui couvre le sixième de la surface du globe; non dans le langage de la dialectique, mais dans celui du fer, du ciment et de 1'électricité". ([2] [2]).

Avec la même logique il faudrait aujourd’hui arriver à la conclusion opposée : le capitalisme est supérieur au socialisme tant est évidente la faiblesse et la fragilité de l’économie des pays dits "socialistes"! C'est d'ailleurs le cheval de bataille que chevauchent les économistes occidentaux pour justifier leur défense irréductible du mode de production capitaliste. En fait, la crise qui frappe les pays de l'Est est une nouvelle illustration de ce ont que les révolutionnaires dit depuis toujours, l'URSS et ses satellites n'ont rien de socialiste. Ce sont des économies capitalistes, et qui plus est, relativement sous développées.

Mais les cris de satisfaction que poussent les tenants du capitalisme privé en montrant du doigt les pays de l'Est ne réussissent pas, bien que ce soit là leur fonction, à masquer la gravité de la crise au cœur même des citadelles du capitalisme mondial.

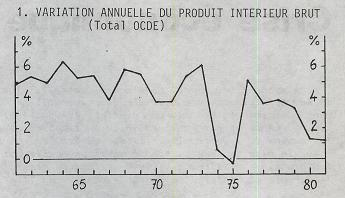

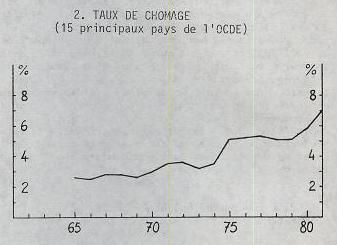

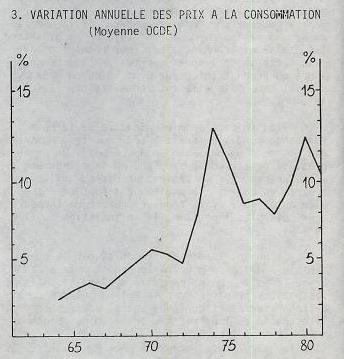

Les graphiques qui suivent, donnent une image de l'évolution de trois indicateurs majeurs de l'économie de l'ensemble des pays de l'OCDE (c'est à dire, les pays les plus développés d'Occident) le taux d'inflation, la variation annuelle du Produit Intérieur Brut et le taux de chômage.

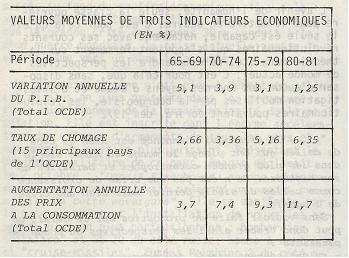

Plus que les valeurs annuelles, elles-mêmes déjà significatives, il est intéressant d'examiner les valeurs moyennes sur des périodes de plusieurs années (61-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-81). On constate une détérioration constante de la situation du capitalisme occidental sur les trois plans considérés.

Evidemment, pour certains, ce n'est pas encore la "vraie" crise puisqu'on n'assiste pas sur une longue période, à un recul massif de la production comme ce fut le cas dans les années 30 : pour le moment, les taux de croissance moyens restent encore positifs. A cet argument, on peut apporter deux réponses :

1) Comme nous l'avons déjà mis en évidence dans d'autres articles, si la bourgeoisie n'a "pas appris" (et pour cause ! à surmonter une crise insoluble, elle a par contre appris, depuis 1929, à en ralentir le rythme, notamment par l'emploi massif de mesures de capitalisme d'Etat et par la prise en charge par les pays leaders de chaque bloc de la conduite des affaires des divers pays qui composent ces blocs (à travers le Comecon, pour le bloc de l'Est, via notamment l'OCDE et le FMI pour le bloc de l'Ouest). Il est d'ailleurs à noter, que, malgré les antagonismes inter-impérialistes, le bloc le plus riche, peut à l'occasion, venir en aide à l'économie en détresse d'un pays du bloc adverse, notamment lorsque ce pays est menacé d'explosions sociales. L'aide de l'occident à la Pologne et l'adhésion de ce pays ainsi que de la Hongrie au FMI l'illustrent bien.

2) Il n'y a pas qu'un recul de la production qui puisse indiquer l'existence d'une réelle situation de crise. Le simple recul continu des taux moyens de croissance, tel qu'il apparaît clairement sur le graphique, montre que quelque chose se dérègle, et de façon définitive, dans le fonctionnement de l'économie mondiale. De plus aujourd’hui, avec la mise en œuvre massive des techniques d'automation, le taux annuel d'augmentation le la productivité du travail est tel que, bon an mal an, même si un nombre important d'entreprises ferment leurs portes, le volume total de ce qui est produit peut se maintenir à un niveau supérieur à celui de l'année précédente, sans que cela n'indique une quelconque santé de l'économie ([3] [3]).

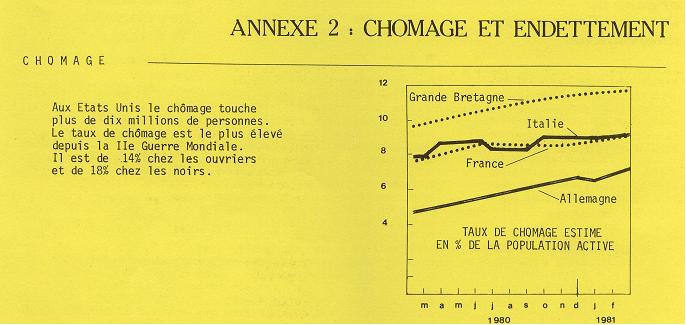

En fait, parmi les indices de 1'aggravation de la crise il faut retenir l'augmentation du chômage. Ce phénomène est une expression directe de l'incapacité du capitalisme à intégrer de nouveaux travailleurs dans son appareil productif. Pire, c'est une expression du fait qu’il a commencé à les rejeter massivement de celui-ci. Et cela, non seulement dans les pays du tiers-monde, comme c'était le cas durant la période de reconstruction du 2ème après-guerre, mais dans les métropoles même du capitalisme : les pays avancés. C'est là un signe flagrant de la faillite historique d'un mode de production qui avait pour vocation d'étendre au monde entier les rapports de production sur lesquels il est basé, l’exploitation du travail salarié, et qui aujourd’hui n'est même plus capable de maintenir l’étendue de celle-ci dans ses bastions mêmes (sans parler de la situation dans le Tiers-Monde où le chômage sévit de façon tragique depuis des décennies).

L'évolution du taux d'inflation est un autre indicateur très significatif de la dégradation constante du fonctionnement du capitalisme. L'inflation est une expression directe de la fuite en avant forcenée qui est devenue le mode de survie du capitalisme. Incapable de trouver des débouchés solvables pour sa production, ce système tire des traites sur l'avenir en s'endettant de façon massive et continue. Ce sont les Etats qui montrent le chemin dans ce domaine. Par des déficits budgétaires en croissance constante, par l'utilisation intensive de la planche à billets, ils tentent de créer des marchés artificiels pour remplacer ceux qui se dérobent à la production nationale. De plus en plus, les monnaies deviennent des monnaies de singe, des reconnaissances de dettes émises par des Etats qui ne sont plus solvables eux-mêmes. Et cette monnaie de singe ne peut que perdre de sa valeur de façon croissante d'où l'augmentation de l'inflation.

Quand elles tentent de limiter ce phénomène les politiques économiques n'aboutissent en fin de compte qu'à entraîner la récession : en essayant d’hypothéquer un peu moins l'avenir, on comprimait encore plus le présent. On connaît le résultat du "traitement de choc" de Mme Thatcher qui a fait augmenter le chômage de 68% en 1 an jusqu’à dépasser les 3 millions (chiffre plus élevé que dans les années 30) La potion Reagan aussi a fait merveille : 9 millions de chômeurs, 8,4 de la population active en novembre 81 (Reagan s'était engagé à ne pas dépasser les 8%). Quant à l'élixir Schmidt il a également fait ses preuves : augmentation du chômage de 54% en un an.

En réalité, la bourgeoisie de tous les pays se trouve de plus en plus coincée entre les deux lames d'une paire de ciseaux : la récession et l'inflation. Et chaque tentative de se dégager d'un des fléaux aboutit à se heurter à l'autre sans qu'on ait réussi pour autant à échapper au premier. Ainsi, Reagan avait-il, parmi ses nombreuses promesses, annoncé une réduction à 42,5 milliards de dollars du déficit budgétaire pour l'exercice 1981-82 : on envisage maintenant un chiffre de l'ordre de 100 milliards pour cet exercice, 125 milliards et 145 milliards pour les deux suivants.

On pourrait ainsi multiplier les chiffres qui, tous, aboutiraient à mettre en évidence l'impasse dans laquelle se trouve le capitalisme. En fait, le simple bon sens suffit à constater qu'il n'y a pas de solution à la crise de ce système : si les conditions qui existaient aux cours des années 65-69 ont abouti aux conditions dégradées des années 70-74 (voir tableau n°4), si ces dernières ont abouti aux conditions encore plus mauvaises des années 75-79, on ne voit pas comment, ni par quel miracle, les choses pourraient d'un seul coup s'améliorer.

Déjà en 1974, dans un accès de lucidité, le président français d'alors, Giscard-d'Estaing, déclarait-il : "Le monde est malheureux. Il est malheureux parce qu'il ne sait pas où il va et parce qu'il devine que, s'il le savait, ce serait pour découvrir qu'il va à la catastrophe" (24-10-74).

Plus récemment, l'OCDE, dans ses "Perspectives économiques" de juillet 1981, donnait un exemple touchant de cette angoisse qui étreint la bourgeoisie quand elle regarde son futur. Echaudé par des années de prévision qui s'étaient révélées trop optimistes, se refusant à sonder avec lucidité l'avenir économique du monde par peur de "découvrir qu'il va à la catastrophe", cet organisme, sérieux s'il en est, écrivait :

"Dans la plupart des pays, les perspectives immédiates sont complexes et difficiles... Les prévisions ne peuvent jamais être tenues pour sûres. Même les comportements, dont la régularité, base même de toutes les prévisions, paraît bien établie, peuvent se modifier, quelquefois très brutalement. .. Si, comme cela arrive souvent, les nombreuses hypothèses sur lesquelles les prévisions sont fondées ne se réalisent pas, 1'avenir peut se présenter de façon très différente..."

En clair, l'OCDE avouait qu'elle ne servait plus à rien ... Cette incapacité de la bourgeoisie de prévoir son avenir est la traduction du fait que c'est une classe qui n'a plus aucun avenir à proposer à l'humanité sinon, celui d'un holocauste généralisé.

L'avenir de l'humanité, seule la classe ouvrière peut le mettre en œuvre. C'est pour cela qu'elle seule est capable, notamment avec ses courants révolutionnaires qui s'appuient fermement sur la théorie marxiste, de comprendre les perspectives du monde actuel. C'est pour cela que, sans disposer d'aucun des énormes moyens d'étude et d'investigation mobilisés par la bourgeoisie, les révolutionnaires pouvaient écrire, dès 1972 :

"(...) la crise qui s'annonce est bien du type de celles qui ont plongé le monde du XXème siècle dans les plus grandes catastrophes et barbaries de son histoire. Ce n'est pas une crise de croissance comme celles du siècle dernier mais bien une crise de 1 'agonie.

Sans vouloir faire de pronostics sur le délai, on peut donc tracer ainsi les perspectives du monde capitaliste :

- ralentissement massif des échanges internationaux

- guerres commerciales entre les différents pays

- mise en place de mesures protectionnistes, et éclatement des unions douanières (CEE, etc..)

- retour à l'autarcie

- chute de la production

- augmentation massive du chômage

- baisse des salaires réels des travailleurs".

("Révolution Internationale" Ancienne Série n°7, mars-avril 72)

C'est pour les mêmes raisons que, dès 1968, alors que personne ne parlait encore de crise, les révolutionnaires écrivaient déjà :

"L'année 67 nous a laissé la chute de la Livre Sterling et 68 nous apporte les mesures de Johnson, la lutte inter-capitaliste s 'aiguise rendant chaque jour plus réelle la menace de guerre mondiale, voici que se dévoile la décomposition du système capitaliste, qui, durant quelques années, était restée cachée derrière 1'ivresse du "progrès" qui avait succédé à la Seconde Guerre Mondiale (...) Nous ne sommes pas des prophètes, et nous ne prétendons pas deviner quand et de quelle façon vont se dérouler les événements futurs. Mais ce dont nous sommes effectivement conscients et sûrs, concernant le processus dans lequel est plongé actuellement le capitalisme, c'est qu'il n'est pas possible de 1'arrêter avec des réformes, des dévaluations ni aucun autre type de mesures économiques capitalistes et qu'il mène directement à la crise".

("Internacionalismo", janvier 1968. Publication du CCI au Venezuela)

LA REPONSE BOURGEOISE A LA CRISE

De plus en plus, la bourgeoisie tire des traites sur l'avenir. Elle le fait par un endettement vertigineux, par l'inflation. Mais sa fuite en avant ne se limite pas au plan économique. Comme par le passé, au fond du gouffre économique, il y a la guerre impérialiste généralisée. Aussi sûrement, que la grande crise des années 30 a conduit à la 2ème guerre mondiale, la crise actuelle pousse le capitalisme vers un 3ème holocauste.

La menace de guerre n'est plus à démontrer, elle est de plus en plus présente dans les préoccupations quotidiennes de la grande majorité de la population. Elle est inscrite dans l'énorme accélération des efforts d'armements de tous les pays et notamment du pays le plus puissant. Présentant le programme militaire de ce pays, Reagan déclarait le 2 octobre : "Depuis Eisenhower, aucune administration américaine n'avait présenté un projet nucléaire de cette envergure". Elle se manifeste par la mise au point et l'installation de nouvelles armes de plus en plus perfectionnées : bombardier "Backfire" et SS 20 du côté russe; bombe à neutrons et "cruise-missiles", fusées Pershing 2 du côté américain. Elle est révélée par le fait que, de plus en plus, c'est l'Europe, c'est à dire le théâtre central des deux guerres mondiales précédentes qui devient le terrain privilégié des préparatifs militaires : la controverse actuelle ainsi que les négociations russo-américaines de Genève sur les "Euromissiles" l'illustrent bien. De même que la crise a d'abord frappé avec violence les pays de la périphérie du capitalisme avant de déferler sur ses métropoles, la guerre, qui pendant longtemps a réservé ses ravages aux pays du Tiers-Monde (extrême Orient, Moyen-Orient, Afrique) étend maintenant sa menace vers ces métropoles.

Mais les préparatifs pour un troisième holocauste ne se situent pas uniquement sur le plan de l'accumulation d'armements. Ils passent aussi par un resserrement des rangs des différents pays autour des leaders de leurs blocs respectifs. C'est particulièrement net du côté occidental où, malgré toutes les déclarations et campagnes des différents partis, les gouvernements sont amenés à s'aligner sur les positions américaines. Par exemple, Schmidt semblait agir en franc-tireur et désobéir aux consignes américaines. En réalité, sa rencontre avec Brejnev du 22 novembre n'a pas été une occasion de faire des infidélités à son bloc de tutelle. Bien au contraire : les positions qu'il a prises lors de cette rencontre lui ont même valu les félicitations de l'opposition de droite au Bundestag.

Mitterrand, pour sa part, s'est donné des grands airs d’indépendance par rapport aux USA en ce qui concerne le Tiers-Monde. Au sommet Nord-Sud de Cancun, il a fait, contre les positions de Reagan, son numéro en faveur de "négociations globales" entre les pays développés et les pays sous-développés pour que les premiers viennent en aide aux seconds. Deux jours avant, à Mexico, il avait prononcé un grand discours emphatique, préparé par son conseiller Régis Debray (ex-admirateur de "Che" Guevara), dans lequel il s'adressait à "ceux qui prennent le les armes pour défendre les libertés", "à tous les combattants de la liberté", pour leur dire "Courage, la liberté vaincra"!

Ces déclarations, de même que la reconnaissance des mouvements de guérilla du Salvador, apparaissaient comme des pavés dans la mare de la politique américaine. En réalité, il s'agissait d'un simple partage des tâches au sein du bloc occidental entre ceux qui parlent fort et utilisent le langage de l'intimidation (et c'est celui qui aujourd'hui prime à l'égard du Tiers-Monde et ceux qui ont pour tâche spécifique de permettre au bloc occidental de contrôler les mouvements d'opposition et de guérilla, et d'empêcher qu'ils ne basculent du côté russe.

Depuis longtemps déjà, le bloc américain a délégué à 1'impérialisme français la responsabilité du maintien de l'ordre Sans certaines zones du Tiers-Monde. Mitterrand a repris de Giscard la tâche d'être le gendarme de l'Afrique (comme on a pu le voir récemment avec le Tchad). Compte-tenu de son profil "humaniste" et "socialiste", il a reçu en plus mandat, en compagnie de son acolyte mexicain, Lopez Portillo, d'être le "public-relations" de ce bloc à l'égard des mouvements bourgeois qui luttent contre les régimes militaires d'Amérique Latine.

Mais la véritable nature des liens qui unissent l'impérialisme français au bloc américain ne s'exprime pas dans ces déclarations "déviantes". Elle se révèle bien plus dans d'autres déclarations de Mitterrand, à la suite de la rencontre avec Reagan à Yorktown, le 18 octobre :

"Il s'agissait de bonnes conversations. Entre amis, le dialogue est facile. Nous avons la franchise de vieux amis qui peuvent tout se dire sans rien détruire" et Mitterrand a souligné "la bonne santé de 1'amitié franco-américaine, qui n'est pas menacée par les divergences".

La thèse souvent agitée dans les médias bourgeois d'une montée du neutralisme (et qui trouve son pendant avec la thèse chère au groupe du PIC et de Volonté Communiste de "l'effritement des blocs") n'est fondamentalement qu'un argument de propagande destiné à permettre la poursuite du raffermissement des liens au sein du bloc occidental face à la tension impérialiste avec le bloc russe.

Une dernière illustration de cette tendance au renforcement du bloc occidental a été donnée par l'assassinat de Sadate dans lequel on a voulu voir, propagande oblige, "la main de Moscou". En réalité, la mort de Sadate a arrangé les affaires du bloc occidental. D'une part, elle a permis le remplacement d'un dirigeant de plus en plus impopulaire qui affrontait un mécontentement social croissant et dont le maintien risquait d'aboutir à une situation à l'iranienne. D'autre part, elle a ouvert la voie, comme l'a déclaré crument Cheysson, ministre français des relations extérieures, à un rapprochement entre les pays arabes, et notamment entre les deux plus puissants, l'Egypte et l'Arabie Saoudite. Et cette reconstitution de l'unité arabe, défaite depuis les accords de Camp David, et qui ne peut se réaliser que sous l'égide américaine, constitue bien un des fers de lance de l'impérialisme occidental dans cette région du monde face à l'instabilité iranienne et la percée russe en Afghanistan. S'il y a "la main de quelqu'un" derrière les extrémistes religieux qui ont commis l'attentat, ce n'est certainement pas celle du KGB mais bien celle de la CIA qui avait, par ailleurs, la responsabilité du dispositif de sécurité de Sadate.

L'assassinat de Sadate a été présenté comme une "atteinte à la paix". En un sens, c'est vrai, mais pour des raisons totalement opposées à celles que présente la propagande occidentale. Si cet événement participe à la marche vers la guerre, ce n'est pas parce que Sadate était "l'homme de la paix": il ne l'a jamais été, ni en 73 quand il a pris l'initiative de la guerre contre Israël, ni à Camp David, dans le cadre d'une "Pax Americana" destinée à renforcer les positions politiques et militaires de l'occident au Moyen-Orient. La mort de Sadate s'inscrit dans les préparatifs de guerre en ce sens qu'elle ouvre la voie à l'établissement d'une paix au Moyen-Orient. Et comme toujours par le passé, dans le capitalisme décadent, la paix en un endroit du monde n'est pas autre chose que le moyen de préparer ailleurs une guerre encore plus étendue et plus meurtrière.

C'est là une cruelle réalité du monde actuel, la paix et les paroles de paix n'ont d'autres fonctions que de préparer la guerre. C'est ce qui se manifeste en ce moment même avec les énormes campagnes pacifistes qui se déchaînent en Europe occidentale.

L'histoire nous enseigne que les guerres mondiales ont toujours été préparées par des campagnes pacifistes. Déjà avant 1914, l'aile réformiste de la Social-démocratie, notamment sous la conduite de Jaurès, avait fait tout un battage pacifiste : ce fut pour mieux appeler les ouvriers à la guerre en août 1914 au nom de "la défense de la civilisation", cette "civilisation" qu'on se proposait de préserver auparavant en manifestant pour la paix. Si Jaurès, assassiné à la veille de la guerre, n'a pas eu l'occasion de faire ce dernier pas de sa démarche, par contre Léon Jouhaux, dirigeant de la CGT, qui avait été en première ligne pour les campagnes pacifistes, s'est retrouvé, pour sa part, au gouvernement d'Union Nationale. Dès avant 1914, le pacifisme, promu par les réformistes, fut donc un des moyens employés par le capitalisme pour jeter le prolétariat pieds et poings liés dans la boucherie impérialiste.

De même en 1934, sous l'égide des partis staliniens et de leurs "compagnons de route", avec la participation des socialistes et l'adhésion enthousiaste des trotskystes (et même des anarchistes), le mouvement Amsterdam-Pleyel (du nom du lieu où s'étaient tenues les deux conférences qui avaient préparé l'action) s'était donné comme objectif la lutte pour la paix. Ce mouvement aboutira aux "Fronts Populaires" contre le fascisme (considéré comme le principal fauteur de guerre) et aura été un des moyens de mobilisation du prolétariat pour la 2ème guerre mondiale.

La même manœuvre sera rééditée au début des années 50, lorsque la "guerre froide" apparaît comme la prémisse à une 3ème guerre mondiale. A la suite de "l'appel de Stockholm" contre l'armement atomique, les partis staliniens développent une énorme campagne de signatures "pour la paix" qui obtient un succès non négligeable (à tel point que les prostituées surprises en train de racoler des clients se défendent en affirmant qu'elles leur proposaient de signer la pétition pacifiste !). Si cette fois là, les tensions n'avaient pas abouti à une nouvelle guerre mondiale, les méthodes pour la préparer avaient, de nouveau, été mises en œuvre.

Pourquoi les campagnes pacifistes précèdent-elles toujours les guerres ?

En premier lieu, en se proposant de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils "sauvegardent la paix", ou "renoncent aux armements", elles accréditent l'idée que ces gouvernements ont le choix entre plusieurs politiques, que la guerre impérialiste n'est pas un mal inévitable que porte le capitalisme décadent, mais résulte d'une politique "belliciste" de tel ou tel secteur de la bourgeoisie, A partir d'une telle idée, quand elle est bien ancrée dans la tête des prolétaires, on peut ensuite les convaincre que c'est la bourgeoisie de "l'autre pays" qui est "belliciste", qui "veut la guerre", et que, par conséquent, il faut faire 1' "union sacrée" pour la combattre et l'empêcher de sévir. C'est comme cela qu'en 1914, les socialistes français ont appelé à la lutte contre le "militarisme prussien", les socialistes allemands au combat contre "le tsarisme et ses alliés". C'est comme cela que staliniens et sociaux-démocrates ont préparé la croisade "antifasciste" de la 2ème guerre mondiale.

En second lieu, les campagnes pacifistes, en ce sens qu'elles rassemblent tous les citoyens qui sont "contre la guerre", tendant à nier les différences et les antagonismes de classe. Ce faisant, elles canalisent et diluent la combativité prolétarienne dans un magma interclassiste, où se retrouvent tous les "hommes de bonne volonté" mais où le prolétariat perd de vue ses intérêts de classe. Elles sont donc un barrage redoutable contre la lutte de classe qui constitue le seul obstacle réel qui puisse entraver la marche vers l'issue bourgeoise aux contradictions du capitalisme : la guerre impéria1iste généralisée.

C'est pour ces raisons qu'avant et pendant la première guerre mondiale (notamment sous la conduite de Lénine) les révolutionnaires ont combattu le pacifisme, ont opposé aux mots d'ordre réformistes le mot d'ordre révolutionnaire de "transformation de la guerre impérialiste en guerre civile" et ont expliqué que le fléau de la guerre ne pourrait disparaître qu'avec le capitalisme lui-même. De même, entre les deux guerres et pendant la seconde guerre mondiale, seuls sont restés sur un terrain de classe les groupes et fractions qui ont maintenu cette position contre les pacifistes d'alors.

Les campagnes pacifistes d'aujourd'hui ont exactement la même fonction que celles du passé. Elles prennent la suite des campagnes précédentes de "défense des droits de l'homme" promues par Carter et de "défense du monde libre" promues par Reagan. Mais alors que les précédentes avaient en grande partie échoué, les campagnes pacifistes rencontrent un succès bien plus grand car elles s'appuient sur une inquiétude réelle qui a saisi les populations notamment en Europe occidentale. Pour l'heure, elles ne sont pas directement dirigées contre l'URSS comme l'étaient les précédentes. En certains endroits, elles bénéficient même de l'appui du bloc de l'Est via les partis staliniens. Mais même si, pour le moment, elles se donnent pour cible principale la politique militaire du bloc de l'Ouest (notamment les fusées Pershing, les Cruise missiles et la bombe à neutrons), c'est d'une importance secondaire car elles ne sont qu'une première étape dans l'opération de mobilisation du prolétariat d'occident derrière son bloc. Le moment venu, il sera temps de mettre en évidence que le véritable danger pour la paix c'est "l'autre", le bloc de l'Est. Pour l'heure, ce qu'il s'agit surtout d'obtenir, c'est que le prolétariat cesse d'apparaitre comme une force autonome dans la société comme il a recommencé à le faire, notamment depuis les grèves de Pologne.

Ce qui importe le plus à la bourgeoisie, c'est que les ouvriers soient incapables de comprendre le lien qui existe entre les luttes qu'ils sont conduits à mener contre l'austérité et la lutte contre la menace de guerre. Rien n'inquiète plus la classe capitaliste qu'une prise de conscience par le prolétariat du véritable enjeu de ses combats, du fait que ceux-ci n'ont pas seulement de sens par rapport aux revendications économiques qui les motivent, mais sont un réel obstacle aux préparatifs bourgeois pour la guerre impérialiste, constituent des préparatifs de la classe en vue du renversement du capitalisme.

Les campagnes pacifistes sont donc un rideau de fumée destiné à dévoyer la classe ouvrière, à l'entrainer sur un terrain qui n'est pas le sien, à enfermer ses luttes sur le strict terrain économique. Elles visent à désamorcer le resurgissement de la lutte de classe et, de ce fait, à détruire le seul véritable obstacle que rencontre le capitalisme sur le chemin de la guerre impérialiste généralisée.

Le rôle des révolutionnaires est de les dénoncer comme telles.

QUELLES PERSPECTIVES POUR LA CLASSE OUVRIERE

Parce qu'elle menace les fondements mêmes de la société d'exploitation, et non tel ou tel secteur de celle-ci, parce qu'elle oblige de ce fait la bourgeoisie mondiale à resserrer les rangs, la lutte de la classe ouvrière constitue la seule force dans la société capable d'enrayer l'engrenage de la guerre impérialiste. C'est ce qu'on a pu constater une nouvelle fois au cours de l'année .1980. La première partie de cette année a été dominée, suite à l'invasion de l'Afghanistan, par une aggravation sans précédents des tensions entre blocs. Par contre, dès que surgissent les grèves de masse en Pologne, le panorama de la situation se transforme.

L'escalade de la propagande belliciste s'interrompt pour un temps, et avant même son investiture, Reagan envoie, en novembre 80 son ambassadeur personnel, Percy, reprendre avec le gouvernement russe un contact interrompu depuis la fin 1979. Si les diatribes américaines se poursuivent néanmoins à propos de la Pologne, elles ont une toute autre signification que celles qui avaient suivi l'invasion de l'Afghanistan. Certes, et c'est toujours bon à prendre, on continue à présenter auprès de l'opinion occidentale l'URSS comme le "méchant", celui qui en veut à "l'indépendance du peuple polonais". Mais la fonction essentielle des mises en garde américaines à l'URSS contre toute velléité d'intervention en Pologne est justement de rendre crédible cette menace auprès des ouvriers polonais et de les inciter à la "modération".

Face au prolétariat de Pologne, on a assisté à la constitution d'une Sainte Alliance de toute la bourgeoisie mondiale qui s'est répartie les tâches tant à l'extérieur (bloc de l'Ouest et bloc de l'Est) qu'à l'intérieur (POUP et "Solidarité") afin d'isoler le prolétariat et de venir à bout de sa lutte ([4] [4]). C'est pour cela que la question de la généralisation mondiale des combats prolétariens est devenue si fondamentale comme nous l'avons souligné souvent dans ces colonnes ([5] [5]).

Faute d'une telle généralisation, on peut constater aujourd'hui comment, progressivement, la bourgeoisie reprend le terrain qu'elle avait du céder au mois d'août 80. En décidant le 2 décembre d'employer la force contre les élèves pompiers en grève (6000 policiers des forces antiémeutes contre 300 étudiants), les autorités polonaises ont marqué un nouveau point contre la classe ouvrière. Le processus de reprise en main remonte à février 81 avec la nomination du général Jaruzelski à la tête du gouvernement. Il se déploie en mars avec l'affaire des violences policières de Bydgoszcz où c'est de façon délibérée que les autorités provoquent la classe ouvrière (même si Walesa se plait à présenter ces violences comme un "complot contre Jaruzelski")afin de pouvoir lui infliger la première gifle qui doit inaugurer la mise au pas. Cette gifle, ce n'est d'ailleurs pas tant le gouvernement qui l'assène mais "Solidarité" qui, après tout un battage sur la grève d'avertissement de 4 heures et la préparation d'une grève générale illimitée, signe avec le gouvernement un compromis en forme de capitulation et le fait avaler aux travailleurs.

Cette reprise en main s'est poursuivie par la nomination en octobre de Jaruzelski au poste de 1er secrétaire du POUP. Désormais ce général cumule trois postes clé : la direction du parti, du gouvernement et de l'armée. Et comme après sa nomination de février, celle d'octobre est suivie (cette fois sous sa responsabilité explicite) d'une nouvelle apparition brutale et bien plus massive de la police.

Aujourd'hui encore, il revient à "Solidarité" de dévoyer, par un langage radical s'il le faut, le mécontentement ouvrier qui s'accumule tant contre la contre-offensive gouvernementale que contre des conditions d'existence qui n'ont jamais été aussi catastrophiques. Ainsi, le 7 décembre, le gouvernement se paye le luxe de diffuser de façon répétée des propos radicaux tenus par Walesa lors de la réunion des dirigeants de Solidarité du 3 décembre, à la suite de l'intervention de la police :

"Je n'ai plus d'illusions, les choses sont allées si loin qu'il faut tout dire aux gens, leur dire quel est l'enjeu, que ce n'est rien de moins que de changer la réalité. Aucun changement de système ne peut se faire sans casse. L'essentiel est d'être vainqueur. "

Le but de la manœuvre gouvernementale est évident : intimider la population en laissant planer la menace de graves répercussions à de tels propos. L'autre but de cette opération est de redorer le blason de Walesa auprès des ouvriers les plus combatifs, car le gouvernement aura encore besoin de lui pour les calmer le moment venu.

La stratégie de la bourgeoisie est claire. Elle consiste à acculer le prolétariat à l'alternative : capituler ou engager une épreuve de force frontale qu'il sait perdue compte-tenu de son isolement présent.

C'est pour cela que la généralisation des combats de classe apparaît chaque jour plus comme une nécessité impérieuse.

Pour l'heure, cette généralisation tarde à venir. En Europe de l'Est, on a pu constater une montée de la combativité là où la crise frappe le plus violemment les ouvriers: La Roumanie (dont le gouvernement reprend à son compte la campagne pacifiste d'occident!). Cette combativité ne pourra s'exprimer pleinement dans tous les pays, tant à l'Ouest qu'à l'Est, que lorsque la pression économique sera devenue intolérable pour les masses ouvrières. Partout, avec l'aggravation de la crise, cette pression se développe. Mais dans un premier temps, elle a tendance à provoquer une plus grande passivité du prolétariat (bien que la signification de tels chiffres soit toujours à examiner avec précaution, les statistiques mettent en évidence pour 1980 et le début 81 une baisse presque générale en Europe occidentale et aux USA du nombre des conflits sociaux et des jours perdus pour faits de grève). Ce n'est pas là un signe que le prolétariat aurait déjà perdu la partie (quoique si cette passivité se prolonge une telle issue deviendrait menaçante). C'est plutôt la manifestation d'une prise de conscience diffuse au sein de la classe de l'importance de l'enjeu de ses prochaines luttes, de l'ampleur des tâches qui l'attendent.

Si aujourd'hui le prolétariat hésite encore, c'est qu'il est en train de se rendre compte qu'il est entré dans les "années de vérité".

F.M. 8-12-81

[1] [6] Richard Nixon, discours prononcé à son "inauguration" en janvier1969).

[2] [7] "La révolution trahie", chapitre 1er, section 1ère.

[3] [8] Le développement de nouvelles techniques dans le domaine de 1'automation n'empêche pas cependant certains pays comme les USA de connaître un ralentissement dans les gains de productivité et même, à certains moments, un recul de celle-ci. Il ne faut pas voir là "un échec de la technique", mais un effet de la crise elle-même qui vient amoindrir les taux d'utilisation du potentiel industriel et ralentir l'investissement productif (par manque de débouchés solvables). C'est ce que constate 1'OCDE dans son langage aseptisé ".un des objectifs essentiels des politiques gouvernementales doit être de créer un environnement dans lequel les stimulants du marché incitent les firmes à améliorer leur capacité d'innovation et leurs performances bien évidemment, le renouvellement technologique que l'on préconise ne peut avoir lieu qu'en présence de conditions économiques favorables. Or les perspectives actuelles n'encouragent pas à faire le saut de l'innovation. Il y a donc un grand risque que les entreprises n'innovent pas à un rythme suffisant, préférant attendre que le climat des affaires se stabilise. "

(Les Enjeux des transferts de technologie Nord-Sud. OCDE. Paris 1981) Ainsi, en s'aggravant, la crise vient saper les bases de ce qui avait permis au capitalisme d'en masquer pour un temps la profondeur.

[4] [9] voir nos différents articles dans les Revues Internationales n°23, 24, 25

[5] [10] voir notamment les textes du 4ème Congrès du CCI dans la Revue Internationale n°26

Récent et en cours:

- Crise économique [11]

Questions théoriques:

- Décadence [12]

Lutte de classe en Europe de l'est (1970-1980)

- 3928 reads

La première partie de cet article est parue dans la REVUE INTERNATIONALE n°27. Cette deuxième partie reprend 1'évolution de la lutte de classes dans les pays de 1'Est à partir de la reprise mondiale de la fin des années 1960, et jusqu'aux événements de la fin des années 1970, notamment les événements de 1976 en Pologne. La dernière partie, qui paraîtra dans le prochain n° de cette revue traitera de la reprise mondiale de la lutte inaugurée par les événements de Pologne de 1980.

L'importance de la vague révolutionnaire de 1917-23, et même de la vague de lutte de classe qui a parcouru l'Europe de l'Est en 1953-56, a montré le potentiel qui existait pour l'internationalisation de la lutte prolétarienne, pour la constitution véritable de la classe ouvrière en force révolutionnaire unique, unifiée à l'échelle mondiale. Mais comme nous l'avons vu dans la première partie de cet article (voir Revue Internationale n° 27), ce potentiel n'a pas pu se réaliser à cette époque. Ces mouvements de classe de millions d'ouvriers ont été brisés par leur isolement à l'échelle mondiale. Comme nous l'avons vu, l'histoire des grands soulèvements de l'Europe de l'Est et du centre, des années 1920 aux années 50, est avant tout l'histoire de leur isolement du reste du prolétariat. Ce fut le résultat, en plus des obstacles permanents que le capitalisme impose à la classe ouvrière (usines, branches d'industrie, nations, etc.) d'un changement global du rapport de forces entre les classes en faveur de la bourgeoisie, qui a déterminé l'ensemble du développement de la lutte de classe durant six décennies. Le moment décisif de ce processus fut l'incapacité du prolétariat à empêcher l'explosion de la première guerre mondiale. Le résultat de cette défaite sans précédent que fut août 1914, fut de laisser le champ libre à la barbarie du capitalisme décadent, à la guerre impérialiste qui divisa le prolétariat en plein milieu. La tendance du capitalisme dans cette période de déclin n'est pas seulement de renforcer l'unité de chaque capital national autour de l'Etat, mais aussi de diviser le monde en deux grands camps guerriers impérialistes. Le résultat, pour le prolétariat, qui ne fut pas assez fort pour affronter et détruire ce système avant que celui-ci ne s'effondre dans la barbarie, fut que les organisations, les leçons politiques, les traditions de lutte de la classe ouvrière furent noyées dans un océan de sang et de misère.

Comme nous l'avons vu dans la première partie, la vague révolutionnaire fut principalement limitée aux pays défaits de la première guerre mondiale, tandis que les luttes des années 50 émergeant du massacre de 1939-45 restèrent au sein du bloc russe, qui dut concentrer brutalement ses forces et attaquer frontalement le prolétariat pour tenter de maintenir la paix avec le bloc américain, et ainsi bénéficier péniblement du boom de la reconstruction d'après-guerre, Les conséquences de cet isolement international de parties combatives du prolétariat, imposé par les divisions mêmes de l'impérialisme, sont extrêmement graves :

- il devient impossible pour le prolétariat comme un tout de simplement commencer à s'attaquer aux racines du système d'exploitation contre lequel il combat, car ceci ne peut se faire qu'à 1'échelle mondiale ;

- la puissance de la bourgeoisie mondiale reste intacte, elle est dirigée contre le prolétariat de façon unifiée et coordonnée ;

- la classe ouvrière est entravée dans sa pleine compréhension des tâches de la période, car une conscience révolutionnaire est précisément basée sur la compréhension que les expériences quotidiennes de lutte (les défaites organisées par les syndicats, la réalité brutale derrière le masque de la démocratie, etc...), font partie des mêmes conditions des ouvriers, partout, son indissolublement liées et convergent vers la nécessité de détruire le système à l'échelle mondiale. Cette perspective profonde ne peut être le produit que des luttes des ouvriers à l'échelle mondiale, qui se trouvent dans les mêmes conditions, avec les mêmes tâches, et le même ennemi partout. C'est au creuset de la généralisation mondiale des luttes que l'unité internationale du prolétariat se forgera.

Dans cette deuxième partie de cet article, nous examinerons le développement de la lutte prolétarienne dans les années 70 jusqu'aux années 80. C'est la fin de la contre-révolution, le commencement d'un resurgissement international du combat prolétarien. C'est la fin de l'isolement des ouvriers de l'Est. C'est la période du redressement du rapport de forces global entre les classes, qui depuis plus d'un demi-siècle, était resté en faveur du capitalisme. Pour la première fois, la période qui s'ouvre est une période de généralisation simultanée de la crise économique, et de la résistance prolétarienne dans toute la planète. La réponse internationale du prolétariat a forcé la bourgeoisie mondiale à unifier ses forces, à se préparer à affronter et à défaire les ouvriers pour ouvrir la voie à sa propre "solution" à la crise, la guerre mondiale. Dans ce sens, en bloquant la voie à la guerre impérialiste, en faisant surgir le spectre de la révolution prolétarienne, la classe ouvrière a progressivement repoussé et résorbé la division dans ses rangs, imposée par deux guerres impérialistes. La dernière décade a montré que les conditions de la lutte des ouvriers, et la réponse de la bourgeoisie, s'unifient de plus en plus. C'est un monde qui se dirige, non vers la guerre, mais vers la guerre de classe mondiale.

LES CONDITIONS DE LA CLASSE OUVRIERE DANS LES "PARADIS SOCIALISTES"

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la vie quotidienne pour les ouvriers en Europe de l'Est ressemble à un monde en état de guerre permanente. La croyance naïve de la classe ouvrière d'Europe de l'Est dans la possibilité d'une vie meilleure sous le capitalisme est un bon exemple du fait que, â l'époque du capitalisme mondial, les conditions qui prévalent au niveau global, sont plus importantes pour déterminer l'état de conscience de la classe dans n'importe quelle région du globe que ne le sont les conditions spécifiques prévalant dans la région. Il n'y avait rien dans la vie quotidienne des ouvriers de l’Est pour nourrir des illusions sur la nature progressiste de "leur" régime. Ils devaient souffrir de faim pour qu'on puisse construire des tanks. Ils devaient faire la queue des heures durant pour les choses les plus élémentaires. Toute protestation, toute résistance de classe, était considérée comme une mutinerie et traitée comme telle. Dans un monde encore dominé par l'antagonisme entre blocs impérialistes rivaux, et non par la bataille entre classes, les illusions des ouvriers -particulièrement à l'Est- portaient par dessus tout sur les conditions dans 1'AUTRE bloc. Les illusions à l'Ouest dans la nature progressiste de l'Est "socialiste" et les illusions à l'Est sur la nature paradisiaque et permanente de la reconstruction occidentale d'après-guerre, avec l'espoir pour les ouvriers que "leur" bourgeoisie y arriverait tôt ou tard, étaient les deux faces d'une même pièce. C'était une période où les conditions de lutte dans les deux blocs étaient radicalement différentes, ce qui accréditait le mythe que deux systèmes sociaux opposés étaient à l'œuvre à l'Est et à l'Ouest. A l'Ouest, on déclarait que la lutte de classe était dépassée. A l'Est, où elle était supposée ne plus exister non plus, c'était plus difficile à cacher. Les luttes y étaient explosives mais isolées, et pouvaient être présentées aux ouvriers à l'Ouest comme des mouvements de libération nationale ou comme des réactions aux imperfections d'un socialisme authentique. Pour l'Est comme pour l'Ouest, la crise du bloc russe était devenue si lourde et si permanente qu'il était possible pour la bourgeoisie mondiale de déclarer : "Ce n'est pas la crise, c'est le socialisme" !

L'AUTARCIE ET L'ECONOMIE DE GUERRE

C'est seulement par une sévère autarcie que les pays du bloc russe ont pu empêcher de tomber eux-mêmes sous le contrôle du bloc américain. Ce contrôle direct et illimité de l'économie et du commerce extérieur exercé par l'Etat dans ces pays, les restrictions dans l'investissement direct de capital de l'Ouest, dans le commerce Est-Ouest, dans le mouvement de main-d’œuvre, etc. ne sont pas du tout des preuves de la nature non-capitaliste du COMECON, comme le prétendent les trotskysmes. Elles servent exclusivement à la préservation du bloc russe contre la domination occidentale.

En étant contraints de s'isoler eux-mêmes des principaux centres du capitalisme mondial, les capitaux nationaux de l'Est, déjà non compétitifs, ont accentué leur retard technologique par rapport à l'Ouest. Leur perte progressive de compétitivité signifie qu'ils ne peuvent réaliser qu'une partie de leur capital investi sur le "marché mondial". La plus grande partie des marchandises produites par la COMECON est vendue à l'intérieur de ses frontières. Comme pour tout capitaliste individuel qui doit acheter ses propres produits parce qu'il ne trouve personne d'autre pour les prendre, les lois du capitalisme dictent au bloc russe d'entrer tôt ou tard sur le marché. Au niveau du capital national et des blocs impérialistes, le verdict de faillite ne tombe qu'avec le surgissement de la guerre mondiale impérialiste.

Pour éviter ce verdict de l'histoire, la bourgeoisie d'Europe de l'Est doit essayer de faire face à l'Ouest sur le niveau MILITAIRE. Pour ce faire, elle doit investir une beaucoup plus forte proportion de sa richesse dans le secteur militaire que la bourgeoisie de l'Ouest. En se basant pendant des années sur l'autarcie derrière les lignes tracées à Yalta et Potsdam, les "pays socialistes" ont été capables de réaliser des taux de croissance spectaculaires pendant les années 1950 et 1960. Mais à part dans le domaine militaire, il n'y a eu que peu de croissance réelle, juste une pléthore de biens industriels souvent inutilisables qui à l'Ouest ne trouveraient un marché qu'au rebut.

Dans les années 1970, le COMECON a commencé à s'ouvrir un peu plus vers l'Ouest. Ce ne fut pas, comme le disent les trotskystes, pour élever le niveau de vie des ouvriers. Ce ne fut pas non plus, comme beaucoup de politiciens occidentaux l'ont cru à l'époque, une capitulation du Kremlin face à l'argent occidental. L'ouverture était sensée bannir le danger d'une guerre mondiale, et ouvrir une nouvelle ère d'expansion économique. Pour les ouvriers de l'Est, cette modernisation signifia un accroissement temporaire de la fourniture de biens de consommation, et augmenta les possibilités de visiter ou même de travailler à l'Ouest. La Pologne, qui possédait et qui possède encore de grandes réserves de charbon, une ouverture maritime non prise par les glaces et de larges réserves de force de travail bon marché sous-employées dans l'agriculture, fut spécialement choisie par le Kremlin pour devenir la force motrice de cette modernisation. C'est pourquoi la Pologne devint le point central de la contradiction entre les fausses illusions nourries par, d'un côté, la modernisation, et, d'un autre côté, l'accélération de l'économie de guerre. Elle devint ainsi le centre le plus important du développement de la lutte de classe pendant plus d'une décade.

Les années 1970 ont vu apparaître les premières brèches dans les illusions concernant l'Ouest, à cause de l'accroissement de la crise et de la lutte de classe. Néanmoins, cette décade a été caractérisée avant tout par la chute des conditions de vie des ouvriers accompagnée d'un renforcement des illusions sur un futur de paix et de prospérité. Cette contradiction explosive entre illusion et réalité surgit à la surface après le tournant de l'économie mondiale de la fin des années 1970. Les premiers fruits dans les années 80, les années de vérité, ont été les grèves de masse en Pologne et l'écho mondial que ces luttes ont rencontré.

LES "ACQUIS D'OCTOBRE"

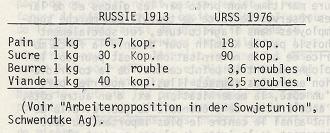

Que ce soit à l'Est comme à l'Ouest, il ne manque pas de défenseurs des "acquis de la révolution d'Octobre" dont sont supposés jouir les ouvriers du bloc russe. Nous examinerons quelques uns de ces "acquis". Par exemple, la soi-disant élévation des salaires réels et baisse des heures de travail. En se basant sur les chiffres officiels et sur des sources telles que les propres mémoires de Nikita Kroutchev, Schwendtke et Ksikarlieff, qui viennent de cercles dissidents russes, calculent ceci :

"En un mot, que ce soit selon l'URSS ou l'information étrangère, le revenu moyen des ouvriers industriels en Russie avant la 1ère guerre mondiale peut être établi à 60 - 70 roubles par mois. Ceci signifie que les gains actuels, correspondant à la valeur nominale en roubles, sont deux fois plus hauts qu'avant la révolution, et ceci face aux prix qui sont 5 à 6 fois supérieurs, et donc, qu'aujourd'hui les ouvriers en URSS vivent deux fois et demie à trois fois moins bien qu'avant la révolution. Le nombre de jours de travail dans l'année, malgré l'introduction de la semaine de cinq jours, est plus fort qu'avant la révolution, et résulte des nombreuses fêtes religieuses qui étaient observées dans l'ancienne période. Alors qu'aujourd'hui, il y a huit jours fériés par an et que le nombre total de jours travaillés est de 252, l'année de travail avant la révolution n'était que de 237 jours, ce qui revient en fait à une semaine de travail moyenne de 4 jours 1/2... Si nous divisons le revenu mensuel -150 roubles soviétiques contre 70 roubles tsaristes- par le nombre de jours travaillés dans le mois (21 jours en URSS, 19,75 en Russie), nous obtenons un revenu quotidien de 7,14 roubles pour l'URSS et 3,54 pour la Russie. Voici maintenant les prix des plus importantes denrées alimentaires :

"Un guide des statistique du travail de l'URSS de 1967 montrait que plus de 20 % des ouvriers employés dans le secteur le mieux payé, l'industrie de la construction, se trouvaient au-dessous du seuil de pauvreté, et que plus de 60 % de ceux des industries les moins payées des industries textile et alimentaire se trouvaient au-dessous de ce seuil de pauvreté" ("The Soviet Working Class, Discontent and Opposition" Holubenko dans Critique).

Dans le bloc russe, les femmes travaillent presque toutes. L'Allemagne de l'Est par exemple a le plus haut taux de femmes employées dans l'industrie dans le monde. Elles jouent un rôle semblable à celui des ouvriers immigrés à l'Ouest,

en percevant en moyenne la moitié d'un salaire d'homme. Elles sont employées non seulement dans les usines, mais aussi sur les chantiers, dans la construction des routes et des chemins de fer, par exemple en Sibérie, etc. "Récemment, la route de Revda à Sverdlovsk a été élargie par la construction d'une deuxième voie. Ce travail physique extrêmement dur a été fourni à 90 % par des femmes. Elles ont travaillé à la pioche, à la pelle et à la barre à mine. En fait, les femmes des minorités nationales prédominent (Mordva, Tachunaschi, Marejer). Si à l'Ouest il est parfois possible de prendre un jeune homme pour une fille, à cause des vêtements et du style de coiffure, en Russie c'est le contraire, du fait des vêtements de travail sales, des mains, de la manière de marcher, de courir et de boire" (Schwendtke, P.62).

A notre avis, ces rapports sur la misère des conditions des ouvriers dans les "pays socialistes" tendent malgré tout à SOUS-ESTIMER la situation. Par exemple, les données de la journée de travail ci-dessus ignorent l'accroissement constant des heures supplémentaires -souvent NON PAYEES- obligatoires. En 1970, les ouvriers des docks Warskin à Stettin disaient avoir à effectuer plus de 80 heures supplémentaires par mois (voir "Rote Fahne liber Polen"). Et même si le niveau de vie est beaucoup plus bas en URSS, particulièrement dans les régions asiatiques, qu'en Europe de l'Est, les conséquences de l'austérité permanente n'ont pas épargné les ouvriers des pays satellites non plus :

"Une étude de la révolution et de ses causes publiée clandestinement en Hongrie au début de 1957 sous le pseudonyme de Hungaricus, montre à partir des statistiques hongroises officielles que le niveau des salaires réels est tombé de 20 % pendant les années de la construction socialiste de 1949 à 1953. Le salaire mensuel moyen était inférieur au prix d'un costume neuf, et la paye journalière d'un travailleur de ferme d'Etat était insuffisante pour acheter un kilo de viande. Bien sûr, la brochure d'Hungaricus ne prend en compte que 15 % des familles hongroises, qui vivaient sous le régime déclaré "niveau de vie minimum", avec 30 % qui l'atteignaient et 55 % qui vivaient au-dessous de ce niveau. Ceci signifiait que parmi les 15 % de familles de la classe ouvrière, tous les membres n'avaient pas de couverture pour dormir et 20 % des ouvriers n'avaient même pas de manteau d'hiver. Ce furent ces sans-manteaux, suggère Hungaricus, qui fournirent le gros des troupes qui affrontèrent les tanks russes en octobre 1956" (Comax, "The working class in the Hungarian Révolution of 1956). Il n'y a pas à chercher plus loin la cause principale de la vague de lutte de classe de 1953-56 !

Si on considère la fameuse "disparition du chômage" dans le bloc russe, on peut citer l'oppositionnel "Osteuropa" n°4, "Unterbeschafbigung un Arbeitslosigkeit in der Sowjetunion" :

"Avec le début des plans quinquennaux staliniens, les échanges de main d'œuvre furent terminés. Ceux qui voulaient travailler étaient envoyés dans les chantiers de construction socialiste dans les régions les plus éloignées... En déclarant le chômage aboli, et en arrêtant le paiement d'indemnités de chômage, le gouvernement condamna des mil liions de gens à la misère et à la faim. Staline utilisa aussi les camps de concentration dans sa "lutte contre le chômage", ce qui fit disparaître la force de travail en surplus dans les régions les plus peuplées. Selon le calcul de l'expert de la BBC, Pospelowski, 2 % à 3 % de la population laborieuse était inemployée en 1960, ce qui veut dire 3 à 4 millions de gens. Dans ce calcul ne sont pas inclus ceux qui sortent de l'école, les gens qui pour des raisons technologiques sont inutilisés et en attente de travail, les saisonniers, les paysans kolkhoziens et ouvriers des sovkhozes. Si on les compte pour 1 % de la population, le calcul se monte à plus de chômage que durant la récession de 1967-69 en Allemagne de l'Ouest et en chiffres absolus à plus de chômeurs que dans les années d'après-guerre aux USA. Pospelowski ajoute que c'est le tableau général du chômage complet selon les chiffres de 1957. Il considère que, si on inclut le chômage partiel, on atteint un chiffre de 5 % de la population laborieuse sans emploi... avec un nombre de chômeurs complets qui s'est considérablement accru."

C'est une manifestation claire de l'anarchie du mode de production capitaliste que le chômage soit un problème pour des pays où la bourgeoisie doit compenser une faible composition organique du capital et un faible niveau technologique par une utilisation accrue de main-d’œuvre, et qui fait que le chômage s'accroît en même temps que s'accroît la pénurie de main-d’œuvre.

Depuis 1967, les bureaux de chômage ont rouvert dans toutes les grandes villes de Russie. Ils envoient les chômeurs dans le grand nord et en Extrême-Orient. Le résultat des "rationalisations" de l'économie russe pendant le plan quinquennal de 1971-75, a été que 20 millions d'ouvriers ont perdu leur travail. En plus, il faut compter plus de 10 millions de travailleurs saisonniers. Depuis le début des années 70, les camps de travail et les "colonies de pionniers" de Sibérie sont devenus une fois de plus une soupape pour l'explosion du chômage et pour l'exode rural.

Malgré le silence discret de la gauche prorusse à l'Ouest, l'existence du chômage à l'Est est connue depuis des années. Nous mentionnerons comme exemple une lettre de lecteur au journal des enseignants russes "Utschiteskaja Gazeta", du 18 janvier 1965 :

"Comment peut-on se réconcilier avec de telles circonstances honteuses, quand dans une ville de taille moyenne il y a encore des jeunes gens qui n'ont jamais travaillé et qui ne vont plus à l'école depuis des années. Livrés à eux-mêmes, ils traînent dans les rues pendant des années, font les pickpocket, vendent des objets, et se saoulent à la gare" (Schwendtke p. 75). En plus du chômage direct -le gouvernement polonais menace actuellement de licencier 2 millions d'ouvriers- l'industrie est affaiblie par les arrêts dus au manque d'approvisionnement en pétrole, en pièces de rechange, matières premières ou services d'entretien.

En 1979, le KOR déclarait que près d'un tiers de l'industrie polonaise était inutilisée à un moment donné pour ces mêmes raisons, ce qui doit être encore plus vrai aujourd'hui. Pour les ouvriers qui travaillent à la pièce, cela signifie une chute encore plus brutale de leur paye. L'industrie est aussi affaiblie par des taux astronomiques de rotation de main-d’œuvre, car les ouvriers affamés cherchent désespérément de meilleurs contacts. Aujourd’hui, la bourgeoisie russe est obligée de permettre aux ouvriers de changer de travail deux fois par an, pour éviter des explosions sociales. "La rotation de la main-d’œuvre est la principale plaie du système économique soviétique. La perte d'heures de travail due à la rotation en URSS est beaucoup plus grande que la perte due aux grèves aux USA. Par exemple, dans une usine où j'ai travaillé, avec une équipe de 560 personnes, plus de 500 employés quittèrent pendant l'année 1973 (Nikolaï Dragosch, fondateur d'"Unification démocratique de l'URSS" "Wir mussen die Angst uberwinden").

Face à l'impérieuse nécessité de survivre, les ouvriers vivent du pillage des usines dans lesquelles ils travaillent. Ces actions sont une expression de 1'atomisation extrême de la classe ouvrière en dehors des périodes de lutte, mais elles révèlent aussi l'absence de toute identification avec les profits de "leur" compagnie ou avec les objectifs du plan quinquennal.

"L'usine d'automobiles de Gorki maintient à ses frais un secteur criminel de la milice d'environ 40 personnes, qui confisquent aux ouvriers au cours de contrôles quotidiens l'équivalent de 20 000 roubles en outils et pièces détachées. Le désespoir chez les ouvriers va si loin qu'ils coupent des carrosseries de Volga en plusieurs morceaux au chalumeau, les jettent par dessus les murs, les ressoudent et les vendent". (Cité de Lomax, p. 32)

Face aux réalités crues de la crise économique permanente, le contrôle policier et la répression ouverte ont été longtemps les principaux moyens de tenir en échec le prolétariat. Nous allons voir comment une petite terreur d'Etat a réussi à paralyser un prolétariat conduit à se révolter face à la détérioration de la situation, une rareté croissante des biens de consommation, des prix élevés, particulièrement sur le marché noir, l'accroissement des cadences dans les usines, l'effondrement des services sociaux, la plus forte suppression de logements depuis 1954, l'humiliation constante de la part de la police et de l'administration. Les ouvriers ont commencé à se poser des questions sur tous les aspects du contrôle capitaliste, des syndicats à la police jusqu'à la bouteille de vodka.

LE SURGISSEMENT DE LA LUTTE DE CLASSE EN URSS

"Les journalistes estiment que jusqu'au milieu des années 70, des actions spontanées des ouvriers, pas plus de 10 % ont été connues publiquement ou par les gens à l'Ouest (Schwendtke, p.148). Holubenko commente dans le même sens :

"... le samizdat n'a fait connaître que très peu sur la question de l'opposition de la classe ouvrière; le samizdat dont aujourd'hui 1 000 documents par an parviennent à l'Ouest, est écrit principalement par l'aile libérale ou de droite de l'intelligentsia, et reflète les préoccupations de cette intelligentsia" ( Holubenko, ibid, p. 5).

Mais le problème va plus loin que çà. Les services d'espionnage occidentaux sont extrêmement bien informés de ce que fait la classe ouvrière dans le bloc russe, tout comme les services de radio qui transmettent vers l'Est (Radio Liberty, BBC, Deutscher Welle, etc.) qui collaborent étroitement avec ceux-ci. Ce que nous avons ici, c'est un black-out massif sur les nouvelles de la lutte de classe de la part du "monde libre". Cette censure concerne d'abord l'information fournie aux ouvriers de l'Est, pour enrayer le danger de généralisation. Un des exemples les plus connus est la décision de Radio Free Europe de Munich de refuser de transmettre une série de lettres envoyées par les mineurs roumains en grève pour informer les autres roumains et les ouvriers d'Europe de l'Est de leurs actions. Ensuite, ceci concerne l'information qu'on laisse passer vers les ouvriers à l'Ouest. Par exemple, les grèves russes de Kaliningrad, Wor et d'autres villes en Biélorussie qui éclatèrent en solidarité avec le soulèvement polonais de 1970, sont bien connues en Pologne, mais n'ont été apportées à l'Ouest qu'en 1974, et encore, à travers le service de presse Hsinhua de Pékin (9.1.1974).

La bourgeoisie occidentale a de bonnes raisons de collaborer avec sa contrepartie russe en cachant les activités des ouvriers particulièrement en Russie par le silence. Les ouvriers à l'Ouest doivent continuer à croire que "les Russes" sont sur le point de "nous" envahir plutôt que de savoir que le prolétariat russe est engagé dans une lutte presque permanente avec sa propre bourgeoisie. D'un autre côté, cela donnerait au prolétariat mondial un plus grand sentiment de force et d'unité de savoir qu'un des plus forts de ses détachements a repris le chemin de la guerre de classe. Dans la première partie de cet article, nous avons traité de la reprise de la lutte de classe en URSS dans les années 1950 et 60. Dans cette première partie, écrite en novembre 1980, et traitant de la vague de grèves du début des années 60, avec son point culminant à Novocherkask en 1962, nous disions -à tort, il semble- qu'il y avait eu une absence de comités de grève et autres moyens d'organiser et de coordonner la lutte après les premières explosions. Un reportage dit comment : "Les insurgés de la région du Donbass considéraient les manifestations de Novotcherkask comme un échec parce qu'ils s'étaient rebellés là-bas sans l'assentiment des bureaux d'organisation de grève de Rostov, Urgansk, Tagourog et d'autres villes. Ceci confirmerait les rumeurs et les rapports concernant un quartier général d'une opposition organisée dans le Donbass" (Cornelia Gersten-maïer, "Voices of the Silent").

La vague de grèves de 1962 fut provoquée par l'annonce de l'augmentation du prix de la viande et des produits quotidiens. "Grèves sur le tas, manifestations de masse de protestation dans les usines, manifestations de rue, et dans beaucoup de parties de l'URSS, des émeutes de grande échelle se produisirent. De source sure, on parle de tels événements à Grosny, Krasnovar, Donetsk, Yaroslav, Idanov, Gorki et même à Moscou où il semble qu'un meeting de masse ait eu lieu à l'usine d'automobiles Morkvitch" (Holubenko, p.12). Holubenko, en se basant sur les reportages d'un stalinien canadien nommé Kolasky, qui passa deux ans en URSS, mentionne aussi une grève des ouvriers du port d'Odessa contre le rationnement de nourriture, et une grève dans une usine de motos à Kiev. Le texte de Chanvier ("La classe ouvrière et les syndicats dans les compagnies soviétiques") parle d'une grève à Vladivostok contre le rationnement de nourriture, qui déboucha sur un soulèvement sanglant. Jusqu'en 1969, un calme relatif est revenu sur le front des grèves. La nouvelle direction Brejnev-Kossyguine a commencé par faire plus de compromis sur les salaires. Depuis 1969 cependant, les salaires ont fortement baissé en dessous même de ceux de l'ère Kroutchev. Déjà alerté par les grandes grèves du bassin du Donetz et à Kharkov en 1967, les forces de répression ont été renforcées.

Depuis 1965, et particulièrement depuis 1967, beaucoup de nouvelles organisations ont été établies pou renforcer les secteurs de la police et des agents spéciaux. Le pouvoir de la police s'est élargi, le nombre de policiers et d'officiers de sécurité professionnels s'est beaucoup accru, des postes de police de nuit et des unités de police motorisées ont été mises en place. De plus, une série de nouvelles lois a été établie pour "renforcer l'ordre social dans tous les domaines de la loi". Des ordonnances, des décrets et des lois tels que la loi votée en 1969 qui insistait sur la suppression des opposants politiques dangereux, des émeutes de masse, des meurtres de policiers, révèlent une nouvelle insistance- sur la "loi et l'ordre". Il y a aussi la promotion sans précédent de chefs du KGB à des postes dans les bureaux politiques centraux". (Holubenko, p.18).

La vague de grèves de 1969-73 en URSS fut une des plus importante, quoique moins bien connue, de la reprise internationale du prolétariat mondial en réponse à la rentrée du système capitaliste dans une crise internationale ouverte. Partout, les ouvriers de l'Union soviétique commencèrent à protester contre le rationnement de nourriture, la hausse des prix et les mauvaises conditions de logement. Quelques grèves de 1969 que nous connaissons :

- "Mi-mai 1969, des ouvriers de l'usine hydro-électrique de Kiev dans le village de Beujozka se rencontrèrent pour discuter du problème du logement. Beaucoup d'entre eux étaient encore logés dans des baraques préfabriquées et des wagons de chemin de fer malgré les promesses des autorités de fournir des logements. Les ouvriers déclarèrent qu'ils ne croyaient plus les autorités locales, et décidèrent d'écrire au Comité central du parti communiste. Après leur meeting, les ouvriers manifestèrent avec des banderoles telles que "tout le pouvoir aux soviets"" (Reddaway,"Uncensored Russia") Le reportage provient d'un journal clandestin oppositionnel "chronique des événements récents".

- Un mouvement de grève éclata à Sverdlovsk contre une chute de 25 % des salaires avec l'introduction de la semaine de 5 jours et de nouvelles normes de salaires. Concentration autour d'une grosse usine de caoutchouc, la grève, selon Schwendtke, prit des formes semi-insurrectionnelles. La milice de guerre civile ("B0M" et "MWD") dut être retirée et les revendications des ouvriers accordées.

- A Krasnovar, Kuban, les ouvriers refusèrent d'aller à l'usine jusqu'à ce que l'approvisionnement en nourriture soit correct dans les magasins.

- A Gorki, les femmes travaillant dans une usine d'armements lourds "quittèrent le travail en déclarant qu'elles allaient acheter de la viande et qu'elles ne reprendraient pas le travail tant qu'elles n'en auraient pas assez acheté" (Holubenko, p.16).

- En 1970, un mouvement de grève éclata dans plusieurs usines à Wladimir.

- En 1971, dans la plus grande usine d'équipements d'URSS, l'usine de Kirov à Kopeyske, la grève se termina par l'arrestation des militants de la grève par le KGB.

''Les plus importants désordres dans cette période eurent lieu à Dniepropetrovsk et Dniprozerzkinsk dans une région d'industrie lourde du sud de l'Ukraine. En septembre 1972, à Dniepropetrovsk, des milliers d'ouvriers partirent en grève, réclamant des salaires plus hauts et une amélioration générale du niveau de vie. Les grèves englobèrent plus d'une usine et furent réprimées au prix de nombreux morts et blessés. Cependant, un mois plus tard, en octobre 1972, des émeutes éclatèrent à nouveau dans la même ville. Les revendications: un meilleur approvisionnement, une amélioration des conditions de vie, le droit de choisir un travail au lieu qu'il soit imposé... Par chance, à cause de l'existence d'un document récent du Samizdat, on a plus d'informations sur les émeutes qui se produisirent à Dnipropetrovsk, ville de 270 000 habitants, à plusieurs kilomètres de Dniepropetrovsk. En particulier, la milice arrêta un petit nombre de gens saouls à un mariage, les emmena dans la voiture de police qui explosa. La foule assemblée marcha en colère sur l'immeuble de la milice centrale de "la ville et le mit à sac, brûlant les fichiers de police et causant d'autres dégâts. La foule marcha ensuite sur le quartier général du Parti où la personne de service ordonna à la foule, avec des menaces, de se disperser, et où deux bataillons de la milice ouvrirent le feu. Il y eut dix morts, dont deux miliciens tués par la foule. L'émeute est un exemple de la tension des rapports sociaux en Union Soviétique -un exemple de comment un petit incident apparemment peut être l'étincelle d'un événement qui dépasse de loin l'importance de l'incident lui-même (Holubenko, la source du Samizdat est Ukrain'ska Slovo) (Le Douban ukrainien a été depuis longtemps un centre de résistance prolétarienne et participa déjà à la vague de grèves de 1956 qui secoua l'Europe de l'Est. La vague de 1956 dans le Douban est mentionné par Holubenko aussi bien que par 1'"Opposition Socialiste tchèque" dans sa publication en Allemagne de l'Ouest "Listy Blàtter", septembre 1976. "Listy" mentionne aussi "des manifestations de masse du prolétariat à Krasnodar, Naltschy, Krivyj Rik" et le soulèvement populaire de Tachkent en 1968).

Pour 1'année 1973, le point final de la deuxième vague de grèves de l'après-guerre en URSS, nous pouvons mentionner les actions importantes suivantes :

- Une grève dans la plus grande usine de Kytebsk, contre une chute de 20 % des salaires. Le KGB essaya sans succès de traquer les "meneurs".

-"En mai 1973, des milliers d'ouvriers de l'usine de construction de machines du Brest-Litovsk Chausee à Kiev partirent en grève à 11 heures en demandant des augmentations de salaires. Le directeur téléphona immédiatement au comité central du PC d'Ukraine. A 15 heures, les ouvriers étaient informés que leurs salaires seraient augmentés et la plupart des grands administrateurs de l'usine furent démis. Il est important de noter que, selon cette information, la population locale attribua le succès de cette grève au fait qu'elle avait un caractère organisé et que le régime avait peur que la grève ne s'étende au "Stettin ukrainien" (Holubenko, source "Sucharnist", Munich).

- Le soulèvement populaire de Karina en Lituanie en 1973 qui déboucha sur des combats de rue et la construction de barricades, et qui fut réprimé de façon sanglante (mentionné par "Listy"). Cette explosion de rage populaire, provoquée par la détérioration de la situation économique et par l'accroissement de la répression policière, eut une lourde résonnance nationaliste. Une révolte similaire eut lieu à Tiflis en Géorgie le 1er mai 1974, qui se développa hors de la manifestation officielle du 1er mai.

- Finalement, au cours de l'hiver 1973, la vague de grève atteignit les métropoles occidentales de Moscou et Leningrad avec des records d'arrêts de travail sur les chantiers de construction qui ont été rapportés.

L'INTERLUDE POLONAIS 1970-76

La réapparition du combat prolétarien dans les années 70 a été internationale dans ses dimensions. Mais elle n'a cependant pas été généralisée. En URSS, les luttes ont été nombreuses et violentes, mais elles sont restées isolées et souvent inorganisées. Elles eurent lieu principalement en dehors des centres industriels de la Russie même. Ceci ne signifie pas que ce ne fut pas de grandes masses d'ouvriers qui s'y trouvèrent engagées. Il y a des concentrations énormes du prolétariat, particulièrement dans des endroits de l'Ukraine et de la Sibérie occidentale. Mais ces ouvriers sont plus isolés les uns des autres ainsi que des principales concentrations industrielles du prolétariat mondial. Plus important encore, ces luttes peuvent être limitées au travers de l'utilisation des mystifications nationale, régionale et linguistique (le "soviet" du prolétariat parle plus de 100 langues) qui présente le combat comme étant contre les "russes". En assurant des approvisionnements plus favorables en denrées alimentaires et en biens de consommation d'un côté, et un formidable déploiement des forces de répression de l'autre, l'Etat a été capable de maintenir son contrôle social à Moscou et à Leningrad, là où le prolétariat a été le plus décimé par la défaite de la vague révolutionnaire des années 20, et par la guerre et la terreur d'Etat qui s'en suivirent, que dans n'importe quel autre endroit du monde. Ce contrôle sur la Russie soviétique est décisif.

Dans les années 70, la Pologne est devenue le principal centre dans le bloc russe, de la reprise mondiale de la lutte de classe.

Le prolétariat en Hongrie et en Allemagne de l'Est était encore sous le coup de la double défaite des années 20 et 50, les ouvriers tchécoslovaques avaient, de plus, à se remettre du coup de la défaite de 1968-69. Ce sont précisément les principaux pays du bloc dans la perspective de l'extension de la révolution mondiale, hautement industrialisés, avec des concentrations significatives d'ouvriers riches en tradition de lutte, proches d'autres cœurs industriels, ceux de l'Europe de l'ouest, dont le plus important, l'Allemagne de l'ouest.

Comme pour la Pologne qui a appartenu autrefois à la "ceinture agricole" avec la Roumanie et la Bulgarie, mais qui entreprit une industrialisation importante après la guerre, son rôle historique consiste à devenir une courroie de transmission révolutionnaire entre le front des pays industrialisés du bloc à l'Ouest, et l'URSS à l'Est. Parce que les ouvriers de l'Europe de l'Est et du centre doivent porter le plus lourd fardeau de la contre-révolution des années 20 aux années 50, la réponse du prolétariat à la réapparition de la crise mondiale ouverte du système capitaliste, y a été PLUS HESITANTE ET INEGALE qu'à l'Ouest. Comme résultat, la courroie de transmission polonaise est apparue bien AVANT l'extension des grèves de masse à l'Est ou à l'Ouest qu'elle pourrait relier les unes aux autres. C'est la véritable base de toutes les illusions sur la Pologne-Exception -ou la notion que la Pologne est le centre du monde- qui continue à attacher les ouvriers aux "solutions" nationales, au capital national polonais, quelle que soit par ailleurs la haine que ceux-ci portent au capitalisme et à son Etat, jusqu'à ce que les grèves de masse explosent ailleurs. Les ouvriers polonais n'étaient pas seuls dans cette période que ce soit au niveau mondial ou à l'Est. Nous avons déjà mentionné la grève-solidarité en URSS avec la révolte polonaise de 1970. Cette explosion était précédée d'une importante grève de mineurs roumains et par la grande vague de grèves en URSS qui avait commencé 18 mois plus tôt. La bourgeoisie de l'ensemble du bloc fut surprise par ce Soulèvement. "Partout les plans quinquennaux étaient corrigés en faveur de 1'approvisionnement en biens de consommation et en nourriture. En Bulgarie, les augmentations de prix qui étaient prévues pour le 1/1/71 furent supprimées, en URSS en mars, on fit grand cas de 1'effondrement de certains prix. En RDA, les événements en Pologne accélérèrent 1'explosion d'une crise politique latente qui fut marquée par le remplacement de Walter Ulbricht par Honecker. Le SED baissa les prix des textiles et autres produits industriels, après qu'il y eut des troubles sur les hausses de prix cachées, et l'augmentation des pensions" (Koenen, Kuhn, "Freiheit, Unabhàugigkeit und Brot").