Internationalisme - les années 2010

- 2580 lectures

Structure du Site:

Internationalisme - 2010

- 1768 lectures

Internationalisme no. 345

- 1536 lectures

Sommet de Copenhague: pour sauver la planète, il faut détruire le capitalisme!

“A Copenhague, la douche froide” [1], “Le pire accord de l’histoire” [2], “Copenhague s’achève sur un échec” [3], “Déception à Copenhague” [4]…, la presse est unanime, ce sommet annoncé comme “historique” a été un véritable fiasco !

Il n’y avait rien à attendre de ce sommet

Durant plusieurs semaines, les médias et les politiques ont enchaîné les déclarations grandiloquentes qui toutes affirmaient en substance : “l’avenir de l’humanité et de la planète se joue à Copenhague”. La fondation Nicolas Hulot avait ainsi lancé un ultimatum : “l’avenir de la planète et avec lui, le sort d’un milliard d’affamés […] se jouera à Copenhague. Choisir la solidarité ou subir le chaos, l’humanité a rendez-vous avec elle-même”. Il y avait ici une moitié de vérité. Les documentaires télévisés, les films (comme Home de Yann Arthus Bertrand), les résultats des recherches scientifiques montrent que la planète est en train d’être ravagée. Le réchauffement climatique s’aggrave et, avec lui, la désertification, les incendies, les cyclones… La pollution et l’exploitation intensive des ressources entraînent la disparition massive d’espèces. 15 à 37 % de la biodiversité devrait disparaître d’ici à 2050. Aujourd’hui, un mammifère sur quatre, un oiseau sur huit, un tiers des amphibiens et 70 % des plantes sont en danger d’extinction [5]. Selon le Forum humanitaire mondial, le “changement climatique” entraînerait la mort de 300 000 personnes par an (dont la moitié de malnutrition) ! En 2050, il devrait y avoir “250 millions de réfugiés climatiques” [6]. Alors, oui, il y a urgence. Oui, l’humanité est confrontée à un enjeu historique et vital !

Mais il n’y avait aucune illusion à se faire, rien de bon ne pouvait sortir de ce sommet de Copenhague où 193 États étaient représentés. Le capitalisme détruit l’environnement depuis toujours. Déjà, au xixe siècle, Londres était une immense usine crachant sa fumée et déversant ses déchets dans la Tamise. Ce système produit dans l’unique but de faire du profit et accumuler du capital, par tous les moyens. Peut importe si, pour ce faire, il doit raser des forêts, piller les océans, polluer les fleuves, dérégler le climat… Capitalisme et écologie sont forcément antagoniques.

Toutes les réunions internationales, les comités, les sommets (tel celui de Rio de Janeiro en 1992 ou celui de Kyoto en 1997) n’ont toujours été que des cache-sexes, des cérémonies théâtralisées pour faire croire que les “grands de ce monde” se soucient de l’avenir de la planète. Les Hulot, Yann Arthus Bertrand, et autres Al Gore ont voulu nous faire croire qu’il en serait cette fois-ci autrement, que face à l’urgence de la situation, les hauts-dirigeants allaient se “ressaisir”. Mieux, ils devaient même comprendre qu’il s’agissait là d’une opportunité historique de changer en profondeur le capitalisme, en s’orientant vers une green economy capable de sortir le monde de la récession par une croissance durable et écologique ! Pendant que tous ces idéologues brassaient de l’air, ces mêmes “hauts-dirigeants” affûtaient leurs armes éco… nomiques ! Car là est la réalité : le capitalisme est divisé en nations, toutes concurrentes les unes des autres, se livrant sans répit une guerre commerciale et, s’il le faut, parfois militaire. Un seul exemple : le pôle Nord est en train de fondre. Les scientifiques y voient une véritable catastrophe écologique. Les États y voient, eux, une opportunité d’exploiter des ressources jusqu’ici inaccessibles et d’ouvrir de nouvelles voies maritimes libérées des glaces. La Russie, le Canada, les États-Unis, le Danemark (via le Groenland) se livrent actuellement une guerre diplomatique sans pitié. Le Canada a même commencé à poster des armes à sa frontière dirigées dans cette direction ! Capitalisme et écologie sont bel et bien antagoniques.

Et ils voulaient nous faire croire que, dans ce contexte, les États-Unis et la Chine allaient accepter de “réduire leur émission de CO2”, c’est-à-dire limiter leur production ? D’ailleurs, cette notion de “limitation des émissions de CO2” est en elle-même révélatrice de ce qu’est le réchauffement climatique pour le capitalisme, une arme idéologique pour mener la concurrence. Chaque pays veut fixer les objectifs qui l’arrangent : les pays d’Afrique veulent des chiffres très bas, qui correspondent à leur production, pour mettre des bâtons dans les roues aux autres nations, les pays d’Amérique du Sud souhaitent des chiffres un peu plus élevés, et ainsi de suite pour l’Inde, les États européens, eux-mêmes divisés entre eux, la Chine, les Etats-Unis…

La bourgeoisie ne parvient même plus à sauver les apparences

Le seul élément peut-être surprenant de ce fiasco de Copenhague est que tous ces chefs d’État n’ont même pas réussi à sauver les apparences. D’habitude, un accord final signé en grande pompe fixe quelques vagues objectifs à atteindre un jour et tout le monde s’en félicite. Cette fois, il s’agit officiellement d’un “échec historique”. Les tensions et les marchandages sont sortis des coulisses et ont été portés au devant de la scène. Même la traditionnelle photo des chefs d’États s’auto-congratulant bras-dessus, bras-dessous, et affichant de larges sourires d’acteurs de cinéma, n’a pu être réalisée. C’est tout dire !

En fait, la récession ne contraint pas les chefs d’État à saisir la “formidable opportunité” d’une green economy mondiale mais ne peut au contraire qu’attiser les tensions et la concurrence internationale. Le sommet de Copenhague a fait la démonstration de la guerre acharnée que sont en train de se livrer les grandes puissances. Il n’est plus l’heure pour eux de faire semblant de bien s’entendre et de proclamer des accords (même bidons). Ils sortent les couteaux, tant pis pour la photo !

Jamais le capitalisme ne sera “vert”. Demain, la crise économique va frapper encore plus fort. Le sort de la planète sera alors le dernier des soucis de la bourgeoisie. Elle ne cherchera qu’une seule chose : soutenir son économie nationale, en s’affrontant toujours plus durement aux autres nations, en fermant les usines pas assez rentables, quitte à les laisser pourrir sur place, en réduisant les coûts de production, en coupant dans les budgets de la prévention l’entretien, ce qui signifiera aussi plus de pollution et d’accidents industriels. C’est exactement ce qui s’est déjà passé en Russie dans les années 1990, avec ses sous-marins nucléaires laissés à l’abandon et la Sibérie polluée au point d’en faire mourir une large proportion de ses habitants.

Enfin, une partie de plus en plus grande de l’humanité va se retrouver dans la misère, démunie, sans nourriture ni logement. Elle sera donc plus vulnérable encore aux effets du changement climatique, aux cyclones, à la désertification.

Il est temps de détruire le capitalisme avant qu’il ne détruise la planète et ne décime l’humanité !

Pawel (19 décembre)

1. Sur le site de Libération le 19 décembre.

2. Idem.

3. Sur le site du Figaro le 19 décembre.

4. Sur le site du Monde le 19 décembre.

5. https://www.planetoscope.com/biodiversite

6. www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-rechauffement-climatique-vers-30000-morts-an-chine-2-c-19468

"Capitalism : a love story", un aperçu

- 1755 lectures

Le nouveau film de Michael Moore, “Capitalism: Love Story” est sorti fin septembre, élevé au rang de polémique «anti-capitaliste». Le film contient quelques descriptions très émouvantes d'ouvriers confrontés à des saisies d'hypothèques et à des fermetures d'usines. Il y a des séquences sur l'occupation d'usine de Chicago en décembre dernier. Quand les ouvriers parlent, ils confirment ce que nous écrivions dans Internationalism à ce moment-là, que les ouvriers ne veulent pas perdre leurs emplois, qu'ils veulent se battre pour leurs emplois. C’était les syndicats et les politiciens qui soulignaient que les travailleurs devraient obtenir ce à quoi ils avaient «légalement» droit, qui se montait à 6000$ comme indemnités de congé et de licenciement.

L'évêque de Chicago est venu voir les ouvriers et leur a dit qu'il était lui-même fils de métallurgiste, et qu'il comprenait que leur lutte était juste. Il les a bénis et leur a donnés la communion. Beaucoup de séquences du film montrent d'autres ouvriers, venus individuellement ou en famille apporter de la nourriture aux travailleurs en lutte, en signe de solidarité.

On y voit également un groupe de 20 ou 30 personnes de la communauté de Miami déclarant nulle une expulsion et ramenant la famille expulsée dans sa maison. Un représentant de la banque arrive, leur dit qu'ils enfreignent la loi, et ensuite neuf véhicules de police arrivent. Il y a beaucoup de cris et de discussions, le banquier et les policiers finalement s'en vont et la famille reste dans la maison. (A la fin du film, dans le défilement du texte, nous lisons que la famille a été autorisée à rester définitivement dans sa maison).

Le film est bourré des singeries de Michael-Moore-au-centre-de-l'histoire. Ces singeries incluent Michael Moore essayant de rencontrer le président du conseil d'administration de GM, ou essayant de mettre le conseil entier d'AIG ou tout le monde à la bourse des valeurs de NY sous arrestation citoyenne, ou plaçant une bande jaune de scène de crime autour de la Bourse, ou conduisant un camion blindé jusqu'à la Banque d'Amérique et annonçant qu'il est là pour récupérer les 10 milliards de dollars de renflouement.

Le grand problème, c'est la politique de Moore. Son attaque du capitalisme est largement provocatrice, mais pas réelle. C'est comme s'il avait décidé de renverser toutes les accusations hystériques de la droite à propos du «socialisme» d'Obama. La crise dévastatrice globale de 2008 est attribuée aux politiques de dérégulation de Reagan commencées dans les années 1980 et poursuivies dans les années Bush I, Clinton et Bush II, et par la reprise de facto du gouvernement US par Goldman Sachs, qui a favorisé les politiques bénéfiques à sa compagnie, au détriment des contribuables et de ses concurrents. En d'autres termes, le réel problème ne serait pas une crise économique généralisée du capitalisme, mais plutôt la cupidité de quelques personnalités de l'élite politique et financière. C'est vrai, Moore dit que le capitalisme est mauvais, et interroge même trois ou quatre catholiques qui déclarent que Jésus aurait été contre le capitalisme, mais dans les faits, son opposition au capitalisme n'est qu'une opposition au capitalisme dérégulé. Il inclut des scènes de manifestations de quelques douzaines de personnes en provenance de groupes gauchistes comme « Answer Coalition » contre les renflouements d'entreprises ou les saisies, les décrivant comme le début d'un mouvement de masse anti-capitaliste aux USA.

Il semble dubitatif quant à l’appréciation d’Obama, qu'il voit comme quelqu'un qui, avec ses appels au changement, fait trembler ceux de Wall Street ayant répondu à sa campagne, précise t’il, par leur contribution. Il dénonce tous les conseillers économiques d'Obama comme partisans de Goldman Sachs, mais lui est encore amouraché d'Obama.

Dans la vision de Moore, l'alternative contre le capitalisme, c'est la démocratie. Il interroge le sénateur indépendant du Vermont, Bernie Sanders, qui se prétend avocat du socialisme démocratique, défini comme le gouvernement au service des classes moyenne et ouvrière, pour protéger leurs droits. Moore a trouvé une scène perdue du discours de 1944 de Franklin Delano Roosevelt (FDR) sur l'état de l'Union un mois avant sa mort, dans lequel FDR appelait à une seconde déclaration sur les droits des Américains après la guerre, qui appelait non au socialisme ou à la destruction du capitalisme, mais à un capitalisme d'Etat du genre Etat-Providence:

-le droit à un travail utile et rémunérateur dans les industries, les magasins, les fermes ou les mines de la nation;

-le droit de gagner assez pour accéder à l'alimentation, à l'habillement et aux loisirs;

-le droit pour chaque fermier d'élever et de vendre sa production contre une rémunération qui lui permette de faire accéder sa famille à une vie décente;

-le droit pour chaque homme d'affaires, grand ou petit, de commercer dans une atmosphère de liberté, à l'abri de la concurrence déloyale et de la domination des monopoles, que ce soit sur le sol américain ou à l'étranger;

-le droit de chaque famille à un logement décent;

-le droit à des soins appropriés et la possibilité d'atteindre une bonne santé et d'en jouir;

-le droit à une protection efficace contre les craintes économiques de la vieillesse, de la maladie, de l'accident et du chômage;

-le droit à une bonne éducation.

Moore se lamente sur le fait que FDR est décédé avant d'avoir pu créer cette société merveilleuse aux USA, mais il dit que dans la période d'après-guerre, les USA ont envoyé des hommes de FDR en Europe et au Japon, où pendant la reconstruction de l'Italie, de l'Allemagne et du Japon, aussi bien que d'autres pays d'Europe, cette vision de la société a été mise en application. Exactement comme il l'avait fait dans Sicko, il idéalise le salaire social du capitalisme d'Etat européen comme un but glorieux pour les Américains. En aucun cas, l'anti-capitalisme de Moore ne pourrait détruire l'Etat capitaliste ou mettre en œuvre le contrôle de la classe ouvrière sur les moyens de production. Au lieu de cela, il transformerait l'Amérique en une sorte de France, Allemagne, Japon ou Norvège qui sont des sociétés capitalistes où la classe ouvrière doit lutter pour se défendre contre l'exploitation. Moore termine le film en appelant chacun à le rejoindre dans le combat pour cette société avec une version vulgarisée de l'Internationale, qui avait plus l'air de Bobby Darin chantant Mack the Knife que d'un chant révolutionnaire.

Jerry Grevin/20.09.09

En Belgique, chez Opel et chez AB InBev, le même combat, le même sabotage syndical

- 2063 lectures

Jeudi 21 janvier, deux infos sociales sont à la une des journaux: «Opel Anvers : coup de massue pour l’emploi. La direction de GM Europe a annoncé son intention de fermer Opel Anvers et de procéder au licenciement collectif des 2.600 personnes qui y travaillent. Quelque 5.000 emplois au total sont menacés.» (Le Soir, 21/01) et d’autre part «Un accord sauve AB InBev de la procédure Renault. Les médiateurs sociaux et la direction d’AB InBev sont finalement parvenus jeudi, après une troisième réunion de conciliation, à un cadre de négociation, mettant ainsi un terme à la procédure Renault, à la grande satisfaction des syndicats.»

Apparemment, voilà deux situations contradictoires: l’entreprise brassicole Anheuser-Busch InBev suspend à l’appel des syndicats la procédure de licenciements annoncés (près de 300 en Belgique et 800 en Europe sur les 8.000 employés) et assure le paiement menacé des travailleurs, alors que l’usine automobile Opel Anvers, elle, ferme! L’action syndicale aurait-elle été mieux menée à AB InBev qu’à Opel Anvers? Ou est-ce que le retrait des mesures chez AB InBev n’est qu’une tactique consciente de la bourgeoisie afin de ne pas accumuler au même moment des plans de restructurations risquant de développer une colère et une combativité des ouvriers dépassant l’emprise des syndicats? En réalité, les deux conflits constituent des indices complémentaires d’une même réalité sociale : autant pour la classe ouvrière, pour qui il est capital de saisir comment mener la lutte dans cette période de crise ouverte, que pour la bourgeoisie, qui veut veiller à ce que son bras droit, les syndicats, arme de maintien de l’ordre social reste le plus longtemps crédible au sein de la classe exploitée. Imposer l’application des mesures de restructurations à AB InBev en même temps que la fermeture d’Opel aurait fortement amoindri l’image et la confiance envers les syndicats qui dans les deux cas ont été à l’avant-plan des actions menées pour soi-disant «sauver» l’entreprise. La «victoire» syndicale chez AB inBev permet de contrebalancer l’idée d’une «défaite» syndicale chez Opel Anvers et renforce l’illusion que c’est derrière les syndicats que la classe ouvrière doit lutter. La manifestation nationale de 30.000 affiliés syndicaux à Bruxelles du 29 janvier 2010 pour la défense de l’emploi, organisée par les syndicats en front commun, n’avait d’autre but que d’enfoncer dans la tête des travailleurs que les syndicats sont les véritables défenseurs des intérêts de la classe ouvrière et que sans eux, rien n’est possible.

Les enjeux de la situation sociale

Les emplois d’AB InBev seront-ils maintenus? Rien n’est moins sûr! Tout fait penser que la suspension temporaire des mesures de licenciements s’applique à la règle: «reculer pour mieux sauter». Déjà, au début du conflit, cette idée de suspension du plan avait été émise par la direction: «..la direction …avait aussi proposé de suspendre temporairement le plan afin de pouvoir discuter de façon approfondie de sa raison d’être durant le week-end avec les syndicats…» ( Le Soir 15/01/10). Des illusions similaires sur une solution positive pour les travailleurs avaient été répandues chez Opel. La vente annoncée d’Opel par GM à un consortium d’entreprises, soutenu par divers gouvernements européens devait assurer un nouvel avenir à Opel Anvers et à ses travailleurs. On sait depuis ce qu’il est advenu de ce mirage!

Fondamentalement, AB InBev n’a pas d’autre choix que de répondre aux exigences des lois implacables du marché capitaliste: diminuer et rationaliser les frais de production au moyen de plans de restructuration pour faire face à la baisse de sa vente (en Belgique, sur les 9 premiers mois de 2009, les volumes vendus par AB InBev ont baissé de 1.7%) et pour faire front à la concurrence des autres grands producteurs de bière. Le lancement de la «procédure Renault» par InBev en dit déjà long sur l’avenir de l’usine. Cette loi, promulguée un an après le désastre social de la fermeture en février 1997 de l'usine Renault de Vilvorde, «doit rendre plus contraignante l'obligation de tenir un dialogue social consistant avant toute décision de licenciement collectif». Mais en réalité, «Dans la pratique, l'obligation de consultation sociale est plutôt formelle alors que tout est déjà ficelé… ", explique Pieter De Koster, avocat associé chez Allen & Overy…." (Mis en ligne le 20/11/2006 . Le Soir). Bref, tout comme à Opel Anvers, les dés sont jetés pour l’avenir d’AB InBev. A plus ou moins long terme, ce sont de nouvelles restructurations qui s’annonceront avec des licenciements à la clé. Et de nouveau, les syndicats seront sollicités pour étouffer dans l’œuf la colère et la combativité qui s’exprimeront dans les rangs ouvriers. De nouveau, de par leurs manœuvres, ils contribueront à asséner un nouveau coup de massue sur la tête des ouvriers, qui renforcera le découragement et la résignation comme le montrent les réactions des ouvriers d’Opel aujourd’hui.

Les mêmes tactiques syndicales chez Opel et à AB InBev

Des stratégies syndicales différentes? Quelle a été l’orientation de la politique syndicale lors de l’annonce de la faillite de GM?: «Quand GM est déclaré en faillite et qu’une restructuration drastique s’annonce pour Opel Europe, les syndicats prennent le devant de la lutte en déclarant vouloir lutter jusqu’au bout pour le maintien de l’usine. Leur action consiste en fait en du lobbying avec les patrons, la région flamande et l’Etat fédéral auprès de GM et l’Etat allemand pour démontrer que l’usine anversoise est «au moins aussi performante que ses concurrentes allemandes», pour faire respecter les «règles de la concurrence européenne». Ils n’hésitent pas à opposer la qualité de leur combat aux mouvements «incontrôlés» chez Ford l’année passée: «on est respectable et avec une vision à long terme», «en Belgique, on n’en est pas à séquestrer les patrons comme en France» écrivions-nous dans notre presse en novembre 2009 (Internationalisme n°344: «Faut-il soutenir les actions de protestations syndicales?»)

En quoi cette stratégie diffère-t-elle de celle menée par les syndicats à AB InBev? En rien, sinon que cette fois-ci, les syndicats ont bel et bien séquestré la direction locale de l’entreprise sur le site liégeois pendant quelques heures, à l’exemple cette fois-ci des tactiques de leurs confrères français. Tout comme à Opel, ils ont pris les devants pour appeler, main dans la main avec les gouvernements régionaux et l’Etat fédéral, au sens des responsabilités de l’entreprise, mettant en avant les critères de rentabilité performants du groupe brassicole mondial n°1 AB InBev : «le groupe se porte bien. Il fait des plantureux bénéfices. Et en plus, nos parts de marché sont en croissance en Belgique. Quelle est la nécessité de restructurer?», déclare Marc Sparmont, syndicaliste Setca (socialiste) (Le Soir.be 8/01/2010). Déclaration suivie quelques jours plus tard par celle de la ministre de l’emploi, Joelle Milquet, offusquée de voir cette entreprise «envisager de licencier aussi facilement un nombre de personnes alors qu’elle réalise des bénéfices… l’annonce des licenciements n’a pas du tout été faite pour des raisons liées à la crise mais bien pour diminuer le coût du travail») (Le Soir.be 15/01/2010) et renforcée par le discours du ministre wallon de l’Economie, Jean-Claude Marcourt (PS): «InBev remet le couvert et réduit l’emploi de 10% au niveau européen…la multinationale, elle, a gagné des parts de marché et ce, au plan local, grâce aux bonnes performances de Jupiler» (Le Soir.be 15/01/2010).

L’idée d’un capitalisme éthique qui s’opposerait au capitalisme prédateur est une dangereuse illusion visant à faire croire aux travailleurs qu’il existerait un capitalisme équitable. Or, le propre de toute entreprise capitaliste est de garantir son profit, d’accroître sa productivité en baissant les salaires, en augmentant la flexibilité, en fermant les divisions les moins rentables, en licenciant des travailleurs. Cette politique est pleinement soutenue par l’Etat et ses fractions politiques. En tentant de lier les travailleurs aux gouvernements nationaux ou régionaux, aux actionnaires ou aux directions ‘locales’, les syndicats les jettent consciemment dans la gueule du loup.

Quant à leurs actions sur le terrain, elles visent avant tout à désamorcer la colère des travailleurs, à enfermer leur riposte dans des actions inoffensives et démoralisantes. En effet, tout comme à Opel, les actions syndicales se sont concentrées sur :

-la prise en main totale et le dévoiement de la colère justifiée des ouvriers vers des voies de garage comme la prise en otage de la direction sur le site liégeois, les barrages filtrants, le blocage des trois brasseries concernés par les mesures (Jupille, Louvain, Hoegaarden);

-l’enfermement de la lutte dans l’usine et dans le secteur: des actions au sein des sites et l’extension au niveau des dépôts et de la distribution;

-la mise en place d’une fausse solidarité sans lendemain sous forme d’actions symboliques appelant à la sympathie du public: distribution gratuite de bière devant les grilles de l’entreprise, aux étudiants à Liège et aux passants, appel au boycott de la Jupiler, distribution de tracts d’appel à la solidarité et d’un acte de soutien des supporters des deux camps lors d’un match qui opposait le Standard à Anderlecht à Liège. On peut se demander dans quel état d’ébriété ces supporters, étudiants et autres ont pu offrir leur soutien!

- non pas le rejet des licenciements mais sur la revendication d’associer les syndicats au marchandage sur l’emploi.

Et lorsque le combat local est dans l’impasse, les syndicats font croire aux travailleurs déboussolés qu’ils doivent mettre tous leurs espoirs dans l’action du ‘front commun des syndicats européens de l’entreprise’, aussi bien chez Opel qu’à InBev. Ils instillent ainsi dans les esprits que la solidarité internationale des travailleurs se réduit à un marchandage entre délégations nationales pour trouver un équilibre ‘équitable’ dans les sacrifices sur le plan européen.

Nous concluions dans notre article d’Internationalisme n°344 concernant Opel: «En réalité, ce combat «exemplaire» n’est qu’un enfermement dans une voie sans issue corporatiste: «Wir sind Opel». Il n’est rien d’autre qu’un méprisable marchandage pour répartir équitablement les sacrifices, les victimes, les licenciements, tout en acceptant la logique de la rationalisation capitaliste». Nous pouvons aujourd’hui en dire autant pour le combat à InBev. La prétendue «victoire» à InBev tout comme le combat à Opel Anvers sont en réalité une défaite pour la classe ouvrière. Le retrait du plan de restructuration à InBev n’est pas le résultat d’une lutte réelle des ouvriers. C’est une stratégie menée de consorts entre le patronat et les syndicats pour contrecarrer ce qui représente un plus grand danger pour eux: voir la classe ouvrière, classe ennemie, prendre en mains sa lutte, organiser ses propres assemblées générales pour prendre des décisions sur le déroulement de sa lutte, organiser une véritable extension de sa lutte vers d’autres usines, d’autres secteurs en expliquant la nécessité d’une action commune, et ainsi développer une solidarité de classe capable d’établir un réel rapport de forces qui peut contraindre les patrons et l’Etat à reculer.

Pour le moment, la classe ouvrière est encore désemparée (voir article dans ce journal: Pourquoi autant d’attaques et si peu de luttes?) et s’en remet aux mains des syndicats lorsque sa colère explose. Mais l'aggravation de la crise économique contraindra la classe dominante à repasser à l'offensive et à mener des attaques simultanées encore plus désespérées contre les conditions de vie et de travail. Cela demande à la classe ouvrière, dès à présent, de tirer toutes les leçons du rôle des syndicats 1 et se réapproprier ses moyens de lutte pour transformer sa colère en une combativité qui paie et qui fera peur à sa classe ennemie: la bourgeoisie. Les révolutionnaires et les minorités combatives sont à ses côtés pour l’aider dans ce lent et difficile développement de la lutte.

H/29.01.2010

1 Lire dans notre presse: "Dans quel camp sont les syndicats ?" (Internationalisme n° 340).

Situations territoriales:

Récent et en cours:

Hommage au camarade Anton Brenders (1922-2010)

- 1668 lectures

Nous évoquons Anton comme un combattant intransigeant de la classe, qui s'est opposé à l'exploitation dans la société qu’il a lui-même subie en usine et qui a contribué à la transmission de ses expériences à une nouvelle génération de révolutionnaires après 1968.

Il ne l'a pas fait tout seul: à côté de lui et avec lui, il y en avait beaucoup d'autres qui ont vécu des expériences similaires, pendant et après la deuxième guerre mondiale. Autour de cette communauté s'est développé un cercle de discussion vivant dans les années qui ont suivi la guerre. Il y a eu de nombreuses discussions politiques et philosophiques immédiatement après la guerre au sein de l'Institut Emile Vandervelde avec le professeur Flam, issu de la résistance au sein des camps de l'holocauste. Les heurts, également, avec la bureaucratie social-démocrate de Hoboken (une banlieue 'rouge' d'Anvers) et l'intégration des groupes de la résistance du PCB (Parti Communiste de Belgique) au gouvernement, ont constitué l'arrière-plan de la rupture politique définitive avec le stalinisme. Au début des années 1950, celle-ci a mené à des contacts avec le groupe de la Gauche communiste Spartacusbond aux Pays-Bas. Celui-ci a alors organisé d'intenses débats communs à Anvers. Il s'en est suivi une collaboration avec le Spartacusbond. Anton devint un fidèle collaborateur de leur journal, au travers des traductions qu'il faisait d'articles de la presse internationale de la Gauche communiste et d'anarchistes (parmi lesquels 'Révolution Internationale' après 1973).

Dans le conflit entre le Spartacusbond et le groupe conseilliste déchiré Daad & Gedachte, autour de 1964, il prit très consciemment le parti de Spartacusbond. Il trouvait en effet que les positions de D&G ne mèneraient qu'à la négation de toute activité politique en tant que groupe prolétarien, ce que la réalité a confirmé. Les tendances conseillistes de D&G ont en effet souvent eu une influence négative sur la survie des groupes prolétariens aux Pays-Bas et en Belgique. Y compris au sein de nos prédécesseurs directs: les Revolutionaire Raden Socialisten (Anvers), les Vrije Raden Socialisten (Gand) en Belgique, et Radencommunisme aux Pays-Bas se sont développés au travers d'une critique de l'attitude conseilliste de Daad & Gedachte au profit de la défense d'une intervention active de l'organisation révolutionnaire dans la lutte de classe.

Dans ce sens, c'est Anton qui a mis en contact notre groupe de jeunes Revolutionaire Raden Socialisten, issu du bilan politique de mai 68, avec Révolution Internationale en 1972-73. Il a alors apporté une contribution essentielle à notre orientation politique de 1972 à 1975, en attirant notre attention sur l'importance des analyses politiques de Révolution Internationale, (un des groupes fondateurs du CCI), ce qui a conduit en 1975 à notre adhésion au CCI en cours de formation. Très tôt, il attirait notre attention sur l'importance d'approfondir la question de l'écologie d'un point de vue marxiste. Depuis lors, il est toujours resté un véritable sympathisant de notre organisation.

Chez lui, on rencontrait régulièrement des visiteurs qui discutaient des sujets les plus divers. Ces dernières années, il vivait plus retiré en compagnie des dessins et des peintures rudes de Rik Schevernels (†1972), son meilleur ami et artiste prolétarien (qui fustigeait l'église, le stalinisme et les syndicats) et de ses livres et publications philosophiques et politiques. Nous lui sommes toujours reconnaissants de sa contribution à notre évolution politique.

Internationalisme no. 346

- 1455 lectures

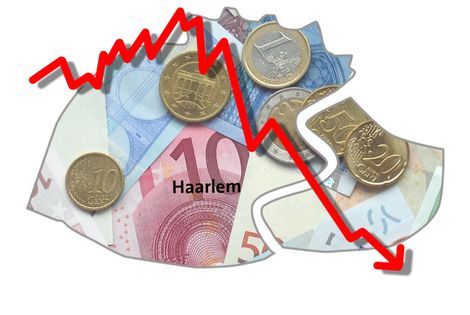

Le capitalisme n'offre qu'une seule perspective à la classe ouvrière : la misère

Gouvernement et médias le proclament haut et fort: la Belgique aurait traversé la crise sans trop de dégâts grâce à sa Sécurité sociale. Et déjà, l’horizon économique s’éclaircirait de sorte que l’austérité et les restrictions ne seraient plus bientôt qu’un mauvais rêve pour notre "petit pays prospère". L’hiver dernier, les associations caritatives tiraient la sonnette d’alarme: à cause d’une pauvreté croissante, beaucoup de gens étaient victimes du froid rigoureux. Depuis lors, la neige et le gel ont disparu mais les sans-logis, les SDF, la misère croissante dans des parties de plus en plus larges de la population sont plus que jamais bien présents. L’hiver glacial n’a d’ailleurs dévoilé que la partie visible de l’iceberg car la pauvreté se développe au niveau planétaire. La période où la pauvreté était associée à l’Afrique, l’Asie ou l’Amérique latine est révolue. Aujourd’hui, c’est en Europe même que des millions de gens y sont confrontés. Un Européen sur cinq risque de tomber dans la pauvreté, d’après les derniers chiffres d’Eurostat et de EU-SILC (Union européenne/ Study on Income and Living Conditions). Selon la définition utilisée, quiconque gagne moins de 60% du revenu d’une famille moyenne court le risque de connaître la pauvreté. En Espagne et en Grèce, 20% de la population est déjà en dessous de ce seuil de pauvreté relatif et 4,5% de la population vit dans une misère extrême. Au Royaume-Uni, un tiers des enfants grandit dans la pauvreté. En Belgique, la pauvreté touche déjà 15% des personnes (une famille sur sept, soit plus de 1.500.000 personnes), un chiffre plus élevé que dans les autres pays "riches" d’Europe occidentale.

L’insécurité sociale devient plus que jamais la règle pour une grande partie de la classe ouvrière. Le développement de cette insécurité a également un impact sur les conditions de vie que les travailleurs peuvent assurer pour eux-mêmes et pour leurs enfants dans ce système social. La pauvreté n’est pas seulement un drame financier mais elle inclut tous les domaines de la vie sociale: le logement, les soins de santé, l’enseignement et mène à l’exclusion sociale, à l’isolement, à l’absence de perspective, à une pression extrême pour une partie croissante de la population. C’est un cercle vicieux qui entraîne des familles entières de plus en plus profondément dans la misère. Des drames individuels et des révoltes sans perspectives découlant de cette situation terrible sont d’ailleurs devenus une rubrique récurrente à la une des médias.

Des emplois moins nombreux et mal payés …

Les revenus générés par le travail sont bien sûr la pierre angulaire du système capitaliste. Or, les marchés qui se contractent posent à la bourgeoisie un problème de capitaux disponibles et de baisse des profits et la pousse à attaquer les salaires et les conditions de travail. Les profits et le capital sont de fait du travail non rémunéré. Dès lors, soit la productivité du travail augmente, soit la part des salaires diminue: moins de travailleurs par unité produite ou moins de salaire.

- La crise économique actuelle accentue lourdement la contraction du marché du travail: l’année dernière, la "clientèle" de l’ONEM a augmenté de 10% pour atteindre 1,3 million de personnes et la situation se détériore encore en 2010 (déjà 1,4 millions en mars). Jamais dans l’histoire de l’ONEM, ce chiffre n’a été atteint (et ceci malgré une politique agressive de "contrôle" des chômeurs qui a abouti en 2009 à la suspension (temporaire) de 90.000 personnes (Agence Belga, 10.03.2010)). Rien qu’en Flandre le nombre a augmenté sur base annuelle de 23,8%. Dans des pays comme l’Irlande ou le Danemark, on a observé un doublement du nombre de chômeurs. Au Pays-Bas, la hausse était de 50% et en France de 25%. Le résultat relativement bas de la Belgique s’explique par l’existence d’un système généralisé de chômage partiel, qui permet aux entreprises de "parquer" leurs travailleurs – et depuis peu aussi (sous conditions) leurs employés – en surnombre auprès de l’ONEM, sans pour autant devoir les licencier. En mars et avril 2009, 25% de la population ouvrière totale se retrouvait dans ce système de chômage économique temporaire!

- Par ailleurs, un nombre de plus en plus important de travailleurs court également le risque de tomber dans la pauvreté. A cause de situations de travail précaires ou de salaires insuffisants, les familles monoparentales (de 32% en 2005 à 40% en 2008, selon le rapport EU-SILC), des familles avec plusieurs enfants et des personnes qui ne sont pas de nationalité d’un pays de l’UE sont les premières à sombrer dans la pauvreté. Les nombreux contrats partiels ou temporaires, les emplois précaires induisent aussi un risque accru de pauvreté. En 2006, 14% de ceux qui se trouvaient sous le seuil de pauvreté avaient cependant un travail.

Trouver un emploi devient de plus en plus difficile et le fait d’avoir un emploi n’est pas en soi une garantie d’échapper à la spirale de la pauvreté. La paupérisation absolue de larges parties de la population – et essentiellement de travailleurs – se traduit clairement dans la baisse de la quote-part des salaires dans le revenu national du pays: elle est descendue en quelques années de 60% à 50% d’après les chiffres de la Banque nationale.

et les allocations en chute libre...

Nos démocraties se targuent pourtant d’avoir mis en place une sécurité sociale solide qui empêche la chute dans la pauvreté en soutenant les plus vulnérables par des allocations sociales. Les instituts universitaires qui observent la situation sociale pour le compte de la bourgeoisie dégonflent la baudruche: «Les minima sociaux sont largement insuffisants. Même si les familles avec un revenu faible n’ont pas de problèmes de santé et gèrent leurs revenus de manière exemplaire, ils ne pourront pas réaliser les conditions matérielles pour une bonne santé et une autonomie (...). Celui qui vit uniquement d’une allocation se situe presque automatiquement dans notre pays autour ou en dessous du seuil de pauvreté» (B. Cantillon, Centre pour la Gestion Sociale, U. Anvers, De Standaard, 16.05.09 et 24.03.10). Le Pacte des Générations (2005) et la Loi Programme (2006), avaient permis aux autorités de proposer en grande pompe un mécanisme structurel d’adaptation des allocations sociales au bien-être. Sur papier cela semblait nickel mais dans la réalité, malgré les belles promesses des gouvernements successifs, rien n’a été mis en application. La ministre flamande de la lutte contre la pauvreté, Ingrid Lieten (Socialiste flamande) soulignait encore dernièrement que les allocations de base (fédérales), telles que le salaire de survie et l’allocation minimale en cas de maladie chronique n’étaient plus "décentes". Elle veut les augmenter de 150 euros par mois, tout en ajoutant cyniquement: «Evidemment, une telle augmentation est difficile à réaliser en pleine période de crise. Nous le savons parfaitement». Le recul des allocations sociales est implacablement illustré par les données suivantes:

- Les allocations minimales – le salaire de survie, les retraites de base, les allocations d’invalidité, etc. - se situent 100 euros en dessous du seuil de pauvreté européen!

- En Belgique, le rapport entre les allocations de chômage minimales et les salaires moyens a baissé de 40% par rapport au milieu des années 1970;

- En comparaison avec l’évolution des salaires les plus bas, les allocations d’assistance ont reculé proportionnellement durant les années 1990 de 10% (Belgique) à 20% (Suède) et plus (Pays-Bas).

D’une part, la bourgeoisie veut réduire les frais improductifs: tous les frais qui ne sont pas directement liés au processus de production doivent être réduits au minimum. D’autre part, elle veut maintenir ce que les sociologues appellent la fonction de "stimulation" de ces allocations: les allocations sociales doivent rester nettement inférieures aux revenus du travail car, pour faire baisser les salaires, il ne faut pas que ces derniers s’approchent trop du niveau de ces allocations, soi-disant pour ne pas "démotiver le travail"(sic). Sous le prétexte d’ "inclusion sociale", on organise ainsi l’exclusion de quiconque ne peut pas être "activé".

Le système des pensions est déjà depuis un certain temps à la traîne et est totalement insuffisant. Les interventions forfaitaires des soins de santé sont bien trop limitées pour ceux qui ont une petite retraite et cette dernière ne suffit plus dans la plupart des cas à payer la maison de repos. La pension moyenne brut par salarié comporte 925 euros (Assuralia, 10.02.2010). De fait, la Belgique a environ les retraites les plus basses d’Europe de l’Ouest. Les systèmes de pension complémentaires deviennent de plus en plus incontournables, mais ceux-ci accentuent non seulement l’inégalité mais sont aussi des mécanismes d’exclusion structurels. Des centaines de milliers de personnes non actives n’ont pas accès à ces systèmes complémentaires, tout comme les chômeurs, plus de 200.000 invalides, les handicapés et ceux qui bénéficient du salaire de survie, car, pour en bénéficier, il faut travailler. Et ne parlons pas des travailleurs intérimaires ou de ceux mis au travail dans le cadre du système des chèques-services.

Presque tous les pays européens ont revu durant ces dernières années à plusieurs reprises leur système de retraite. Dans les années 1990, ils ont rétabli "l’équilibre financier" des caisses de retraite et supprimé les retraites anticipées. Les réformes de la dernière décennie ont pour but soi-disant de prendre en considération l’augmentation de l’espérance de vie et le fait qu’il y a trop peu de "jeunes" qui cotisent et trop de "vieux" qui touchent ces allocations. Nous avons déjà montré qu’une partie croissante de la classe ouvrière est exclue du système et la bourgeoisie arrive sur le plan mondial de moins en moins à intégrer les jeunes générations dans le circuit du travail. Les revenus provenant des salaires sont donc en baisse et en conséquence, les caisses de retraite sont de plus en plus en difficulté. L’augmentation de l’âge de la retraite n’est qu’une nouvelle diminution de fait de l’allocation et annonce donc une accentuation de la paupérisation!

... mènent à une détérioration des conditions de vie

La combinaison du chômage, d’emplois précaires et mal payés et d’allocations de plus en plus maigres aboutit à un cumul de problèmes qui affectent de plus en plus durement les conditions de vie de la classe ouvrière:

- L’endettement des ménages augmente. De plus en plus de Belges vivent à crédit et ont des difficultés à repayer à temps leurs dettes. La centrale des crédits de la Banque nationale de Belgique relève qu’à la fin 2009, 4,5 millions de personnes (sur une population de +/- 10,5 millions) ont au moins un crédit à repayer. 356.611 de ceux –ci ont un retard de remboursement, une augmentation de 3,6%. Le total de la somme impayée a augmenté en 2009 de 16,1% (2,16 milliards d’euros). En 2007, 338.933 personnes étaient fichées comme surendettées. Et ce chiffre ne concerne que les crédits de consommation et les prêts hypothécaires. Les dettes concernant la location, les soins de santé, les télécommunications, l’énergie, ... ne sont pas reprises dans ces statistiques;

- La qualité de l’habitat se dégrade. Les revenus en baisse poussent une part croissante de la population ouvrière à rechercher des logements meilleur marchés, donc à louer dans les segments les plus bas du marché immobilier privé (le nombre d’habitations sociales étant totalement insuffisant). Ces familles modestes occupent dès lors de petites maisons humides et insalubres, avec des installations sanitaires insuffisantes, ou alors, elles deviennent des sans-logis. Dans la spirale infernale de la paupérisation et de l’exclusion sociale, l’accès à un logement abordable et décent est effectivement une donnée cruciale. Près de 3 millions d’Européens sont sans logis, dont 20.000 en Belgique (Ministère fédéral de l’intégration sociale). Selon une estimation des centres de recherche des Universités d’Anvers et de Liège, il y aurait en Flandre 12 sans-logis pour 10.000 habitants (7.000 au total), en Wallonie 25 pour 10.000 (8.000 au total) et à Bruxelles 30 pour 10.000 (3.000 au total).

Par ailleurs, un certain nombre de groupes ne sont sans doute pas repris dans les statistiques. Il y a les sans-abris temporaires ou chroniques, d’autres encore ne veulent pas être identifiés, souvent parce qu’ils sont illégaux. Le groupe des sans-abris augmente et devient de plus en plus jeune et féminin. Parmi eux aussi de plus en plus de locataires expulsés de leur habitation. La moitié des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté sont encore propriétaires d’une maison, héritée ou acquise au moment où ils en avaient encore les moyens. Mais 1 sur 6 n’arrive plus à l’entretenir ou à la chauffer (étude EU-SILC). Voilà encore une confirmation du processus de paupérisation en cours ;

- L’augmentation des coupures partielles ou totales de gaz ou d’électricité est une autre indication de la détérioration des conditions de vie de la population ouvrière. Le prix du gaz naturel a augmenté de 50 à 70% entre début 2003 et la fin 2009 pour la grande majorité des familles belges, selon une étude du régulateur officiel du marché belge. Pour une famille qui a une consommation moyenne de gaz naturel, le prix à payer en décembre 2009 est de 35% à 40% plus cher qu’il y a 6 ans. En octobre 2009, Eandis, le gestionnaire de réseau le plus important en Flandre, avait plus de 88.000 points de raccordement (électricité et gaz) en tant que pourvoyeur social sur son réseau de distribution, c’est-à-dire des personnes qui avaient été rejetées par les fournisseurs commerciaux parce qu’elles n’arrivaient pas à payer leurs factures énergétiques. En région wallonne, 37.991 utilisateurs bénéficient du tarif social pour le gaz et 81.677 pour l’électricité (Commission Wallonne pour l’Energie – CwaPE, 2009);

- Les soins de santé reculent également. Logements insalubres, conditions de travail stressantes et une nourriture bon marché et déséquilibrée mènent souvent à des problèmes de santé. Pour des raisons financières, ces soins de santé sont souvent postposés. La santé se détériore et rend les conditions de travail encore plus difficiles. Les données confirment que la baisse des revenus mène à une détérioration de la santé, à un accès plus difficile aux soins de santé et à une mortalité anticipée. L’espérance de vie des Belges augmente et la mortalité enfantine baisse, mais les indicateurs de santé soulignent les inégalités significatives en ce qui concerne l’état de santé et l’accès aux soins de santé, par exemple quant à l’appréciation subjective de la santé, les limitations dans l’exercice des activités quotidiennes dues à la maladie, les dépressions, le surpoids, la consommation d’alcool et de cigarettes, les campagnes de prévention des cancers de l’utérus et des seins.

Pour la bourgeoisie, la première préoccupation est toujours "qui paie les soins de santé?" et pas "comment faire pour que tout le monde en bénéficie au mieux?". Et lorsqu’il faut réduire de manière drastique les dépenses de l’Etat pour la sécurité sociale, la bourgeoisie n’hésitera pas à faire payer une fois de plus les travailleurs. Et ceci alors que dans 8% des familles en 2009, quelqu’un a arrêté un traitement médical à cause de problèmes d’argent, que dans 26% des cas, un traitement a été reporté et que dans 9% des cas l’idée d’un traitement a simplement été abandonnée pour des raisons financières ((enquête de Test–Santé/Test–Achat).

En ce qui concerne la distribution de nourriture bon marché, il faut constater que la clientèle des banques alimentaires augmente pour la 14ième année consécutive. En 1994, 59.461 personnes s’adressaient aux neuf banques alimentaires qui font partie de la Fédération belge, et ce chiffre est passé à 108.100 personnes en 2007. On y retrouve de plus en plus des personnes provenant de milieux divers: chômeurs, bénéficiaires du salaire de survie, des gens qui ont fait faillite, des travailleurs et des employés avec un salaire bas, ce qui confirme une fois de plus que la paupérisation touche des secteurs de plus en plus larges de la population en général et de la classe ouvrière en particulier.

La bourgeoisie tente de mettre le capitalisme hors du coup

Même la bourgeoisie et ses gouvernements ne peuvent plus ignorer une réalité aussi criante. Sa stratégie consiste alors à maquiller pour l’ensemble de la classe ouvrière les raisons fondamentales du développement de la paupérisation. D’une part, elle veut faire croire que les gouvernements démocratiques mettent tout en œuvre pour engager le combat contre l’extension de la pauvreté: l’Europe a par exemple proclamé en grande pompe que 2010 serait l’année européenne de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. L’objectif était de créer l’illusion parmi les travailleurs que les gouvernements démocratiques s’occupaient du problème afin de détourner leur attention des vraies causes de leur misère. Lors du traditionnel sommet du printemps, les premiers ministres et présidents de l’Union Européenne ont cependant déjà clairement montré que leurs plans pour réduire de 20 millions le nombre de personnes tombées dans la pauvreté étaient purement du bluff. Cette intention a carrément été retirée de la déclaration finale. Différents états membres ne trouvaient pas que la réduction de la pauvreté était un but en soi mais devait être une conséquence de la croissance économique (sic!). Pour quand les poules auront des dents donc!

D’autre part, la bourgeoisie et ses média essaient de faire croire à la population en général et à la classe ouvrière en particulier que si les pauvres se retrouvent dans cette situation, c’est de leur propre faute, parce qu’ils ne travaillent pas assez dur, ce qui implique qu’ils sont paresseux et irresponsables. C’est une manière d’instiller parmi un nombre croissant de travailleurs un sentiment de culpabilité et de rejeter sur eux la pleine responsabilité pour leur situation de détresse. C’est aussi une manière de mettre hors de cause la société capitaliste et d’insinuer qu’il ne faut rien changer aux rapports sociaux. Les conséquences inévitables de la pauvreté dans la société capitaliste sont traitées de manière isolée et individualisée de sorte que les causes fondamentales de cette situation ne sont pas abordées. «Les problèmes sociaux (chômage, pauvreté, etc.) sont vus comme des problèmes individuels qui doivent être traités au moyen d’une politique plus répressive. Ceci conduit à des mesures simplistes, qui sont essentiellement orientées vers les symptômes : les sans-abris sont chassés hors des stations de métro, les jeunes qui font l’école buissonnière (et leurs parents) sont plus strictement contrôlés. Et la société reste bien hors d’atteinte» remarquaient déjà Nadia Fadil (U.Louvain), Sarah Bracke (U.Louvain), Pascal Debruyne (UGand) en Ico Maly (association KifKif) lors d’un débat à l’occasion des émeutes à Anderlecht en début d’année. Ces chercheurs "oublient" un peu trop facilement que cette société qui reste hors d’atteinte a un nom: le capitalisme, un système qui depuis des décennies a atteint les limites de son développement et qui s’enfonce dans sa décadence historique.

Pour exterminer la pauvreté, il faut s’attaquer à ses racines, qui sont enchevêtrées dans la logique de profit des lois du marché capitaliste, elle-même asséchée par la crise historique dans laquelle le système s’est enfoncé. Les campagnes montées par la bourgeoisie ont effectivement pour but de d’éviter que la question des responsabilités mène à la mise en cause des rapports sociaux. La réalité qui apparaît clairement derrière les données avancées et la dynamique qu’elles révèlent démontrent le caractère irréversible de la spirale de la paupérisation dans les limites du système actuel. L’approfondissement de la crise économique frappe la classe ouvrière de plus en plus durement et rejette une partie de plus en plus importante de celle-ci dans la pauvreté.

Dans la pauvreté, il y a plus que la pauvreté

Tenter de cacher la compréhension des véritables rapports sociaux et des oppositions de classe équivaut à entraver le processus de prise de conscience de la classe ouvrière et à lui enlever la seule perspective qui puisse lui fournir une sortie de la pauvreté. Dans les années 1930, les révolutionnaires appelaient déjà les travailleurs à ne pas se laisser berner par des chimères: «Un capitalisme qui est contraint de nourrir les travailleurs au lieu d’être nourri par eux n‘a pas de futur (...). Si le capital avait du travail à offrir, soyons-en sûr, il nous en donnerait à ne plus savoir où donner de la tête. (...) Ne demandez pas du travail ; battez vous simplement pour de la nourriture, des habits, un toit ! Joignez votre voix à celle des autres! Allez aux bureaux de pointage, allez dans la rue, allez aux portes des usines!” (Living Marxism, USA).

La bourgeoisie essaie bien sûr de se servir de ce "malaise social" pour démoraliser la classe ouvrière: elle veut nous faire croire que le désespoir et la concurrence font partie de la "nature humaine" et que la classe ouvrière ne peut qu'accepter cette situation comme une fatalité. Les révolutionnaires, quant à eux, doivent mettre en avant que c'est la barbarie du capitalisme qui est responsable de la misère et la spirale suicidaire. Les conditions d'exploitation et la concurrence que connaît aujourd'hui le prolétariat dans le monde n'ont pas comme seule perspective le désespoir individuel, les suicides ou les dépressions. Car la dégradation vertigineuse des conditions de vie des prolétaires porte avec elle la révolte collective et le développement de la solidarité au sein de la classe exploitée. L'avenir n'est pas à la concurrence entre les travailleurs mais à leur union grandissante contre la misère et l'exploitation. L'avenir est à des luttes ouvrières de plus en plus ouvertes, massives et solidaires.

Aussi, dans le sillage de Marx, il faut rappeler que la réalité de la crise capitaliste et de la spirale de paupérisation révèle plus que la paupérisation elle-même: «Tout comme les économistes sont les représentants scientifiques de la classe bourgeoise, les socialistes et les communistes sont les théoriciens de la classe ouvrière. Aussi longtemps que la classe ouvrière n’est pas assez développée pour constituer réellement une classe et que donc le combat avec la bourgeoisie ne prend pas encore une forme politique, aussi longtemps que les forces productives au sein de la bourgeoisie elle-même ne sont pas suffisamment développées pour rendre globalement visibles les conditions matérielles qui sont nécessaires pour la libération du prolétariat et pour la constitution d’une nouvelle société, ces théoriciens ne seront que des utopistes qui, pour répondre aux besoins de la classe opprimée, imaginent des systèmes et vont à la recherche d’une science régénératrice.

Mais au fur et à mesure que l’histoire avance et que la lutte du prolétariat prend une forme plus précise, ils ne sont plus forcés de chercher la science dans leur propre tête. Ils doivent simplement prendre conscience de ce qui se passe devant leurs propres yeux pour en devenir l’expression. Aussi longtemps qu’ils cherchent la science et se limitent à créer des systèmes, aussi longtemps qu’ils se trouvent au début de la lutte, ils ne voient dans la misère que la misère, sans déceler en son sein l’aspect révolutionnaire, menant à un bouleversement, qui mènera au renversement de l’ancienne société. A partir de ce moment, la science devient un produit conscient du mouvement historique et a cessé d’être doctrinaire. Elle est devenue révolutionnaire» (Karl Marx, La misère de la philosophie, chapitre II: La métaphysique de l’économie politique).

Lac / 24.04.2010

La recherche du profit et ses victimes

- 1512 lectures

Aux chemins de fer

Le 15 février 2010 en Belgique, 19 personnes ont perdu la vie (parmi lesquelles un conducteur de train) et 170 voyageurs ont été blessés lorsque deux trains de passagers sont entrés en collision frontale. D'un seul coup, les manquements à la sécurité des chemins de fer étaient remis en lumière. Bien que dans le passé, plusieurs accidents meurtriers avaient eu lieu dans un contexte similaire, les chemins de fer belges, qui sont sous la pression de l'UE depuis 2005 pour mettre en place des normes de sécurité plus modernes, devaient reconnaître à l'occasion de la catastrophe que seulement un tiers des trains locaux étaient équipés de systèmes de sécurité conformes. Alors que les chemins de fer belges sont parmi les plus anciens du continent européen, depuis que la première ligne a été ouverte en 1835, et que ce vieux pays industrialisé dispose encore du réseau ferré le plus dense du monde, 175 ans plus tard, tous les trains ne sont pas encore équipés selon les normes de sécurité les plus modernes, qui arrêtent le convoi lorsqu'un feu rouge est grillé.

Le gouffre révoltant qui sépare les possibilités techniques actuelles de la réalité quotidienne n'est pas le fait d'un pays du tiers-monde, mais d'un des pays les plus anciennement industrialisés, qui abrite le siège de l'UE. En Allemagne, également, le pays industrialisé le plus puissant d'Europe, qui a longtemps été reconnu mondialement comme le pays exportateur par excellence grâce à ses produits de haute technologie, la pression de la crise et la recherche du profit à tout prix mènent aussi de plus en plus à des atteintes à la sécurité. Après le déraillement d'un train ICE-3 en été 2008, les chemins de fer allemands ont du procéder au remplacement des axes de roues sur la plupart des 250 trains ICE-3 utilisés, pour un montant estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Entretemps, les berlinois vivent depuis des mois avec les dangers des politiques d'austérité et de la soif de profits aux chemins de fer allemands. La rupture d'une roue, qui a mené en mai 2009 au déraillement d'un train S-Bahn (une sorte de train de banlieue), a contraint la DB à un réexamen de tout le parc de S-Bahn à Berlin. (…) Ici aussi, il s'agit d'une facture d'au moins 350 millions d'euros. Et le déraillement ces dernières semaines de plusieurs trains de marchandises démontre l'ampleur du danger d'autres accidents. (…)

Les conducteurs de train belges ont montré à ce propos la seule réaction juste en cessant le travail dans de grandes parties du pays, dès le lendemain de l'accident, en réaction aux conditions de travail et de sécurité.

Dans la construction du métro de Cologne

Après qu'en mars 2009 à Cologne, le bâtiment des archives historiques et les immeubles d'habitation voisins se soient effondrés, les premières constatations ont mis à nu des pratiques qui jusqu'à présent avaient principalement cours dans les pays du tiers-monde. Il est maintenant établi que seulement 17% des fixations métalliques indispensables ont été installées, ce qui signifie que 83% ne l'ont pas été. Une partie de ces équipements a été revendue par les ouvriers à un ferrailleur. Cela montre certainement que les salaires sont peu élevés, et les conditions de travail et les cadences misérables. Mais s'il semble vrai que des équipements de sécurité n'ont pas été installés par les ouvriers, et au lieu de cela, ont été massivement bazardés, ce comportement porte atteinte aux principes éthiques de la classe ouvrière. Il s'oppose à l'attitude des cheminots en Belgique.

Jusqu'à présent, le respect de certaines normes de sécurité était admis dans les pays hautement industrialisés, parce qu'il était indispensable au fonctionnement un tant soi peu uniforme du processus de production. Ce qui est maintenant mis en lumière, comme dans les enquêtes les plus récentes à propos de la construction du métro de Cologne, signifie qu'un seuil a été franchi. «Une foule de rapports falsifiés, des équipements de sécurité volés et pas installés, des sources illégales, de l'eau de source pompée en excès, fissures récurrentes dans les parois latérales, surtout par manque de contrôle» ont été mis à jour, en bref, «maladresse, occultations, affaires systématiquement étouffées et falsifiées» (Kölner Stadtanzeiger, 19.2.2010). (…) A partir de maintenant, le danger menace que de tels comportements se généralisent aussi dans les pays hautement développés, dont les structures n'avaient jusqu'à présent pas été sérieusement touchées par une corruption omniprésente.

Dans le transport aérien

L'écrasement d'un Airbus en juin 2009 (avec 228 personnes à bord) aurait mis en lumière, selon les informations de Der Spiegel, une grave lacune dans les systèmes de sécurité de tous les appareils qui avaient été approuvés à l'époque: les capteurs de vitesse se basent sur des spécifications de 1947, c'est-à-dire d'avant la période des avions à réaction. Les capteurs soupçonnés, dont la congélation est à l'origine de l'écrasement du Airbus A330, ne sont supposés fonctionner que jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Mais les avions actuels volent presque toujours à des altitudes où règnent des températures bien inférieures. Une autre technique peut être commandée depuis quelques années pour les appareils Airbus. Mais Air France refuse toujours de se procurer ces systèmes, appelés «Buss», dont le coût s'élève à 300.000 euros (https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,679180,html) n

EB / 26.2.10.

version résumée d'un article publié in extenso sur notre site en allemand : https://de.internationalism.org/

Récent et en cours:

Été 2010: Journée de rencontre et de discussions avec le CCI en Belgique

- 1460 lectures

Pour la quatrième fois, le CCI organise le samedi 28 août une journée de discussions et de rencontre en Belgique. C’est une occasion pour certains d’approfondir sur un certain nombre de questions et pour d’autres de tout simplement faire connaissance. Un thème de discussion, choisi avec le concours de nos lecteurs est mis à l’ordre du jour le matin et l’après midi. Libre à chacun de participer à l’entièreté de la journée ou seulement à une partie. Il y a pleinement la possibilité de poser à souhait des questions ou tout simplement d’écouter, de découvrir, de discuter ou d’approfondir des arguments sur des sujets variés.

Pour plus d'informations et de détails, merci de prendre contact avec nous à l'adresse :

Vie du CCI:

Géographique:

Internationalisme no. 347

- 1838 lectures

Belge, Flamande, Wallonne, Bruxelloise: la bourgeoisie est toujours unie pour faire payer la crise aux travailleurs

Quiconque a suivi les médias bourgeois de juin à septembre doit croire que la Belgique est décidément le seul endroit au monde qui ne subit pas les contrecoups de la crise mondiale. Depuis les élections fédérales de juin, soit depuis plus de 90 jours, les projecteurs de la presse ont été centrés sur les rebondissements de l’interminable feuilleton communautaire: négociations, compromis, ruptures, trahisons; le « citoyen » est amené à osciller constamment entre l’espoir d’un compromis national et le désespoir de l’éclatement du pays.

La Belgique, le seul Etat au monde qui peut se permettre de ne pas se préoccuper de l’instabilité du système bancaire, du recul du PNB, de la crédibilité de l’Etat? Evidemment non et les données économiques récentes le confirment: ses banques (Fortis, KBC, Dexia) ont fortement subi la crise bancaire et sont encore déstabilisées par des créances douteuses, en particulier envers certains pays de l’Europe de l’Est et du Sud; le PIB belge a reculé de 4,3% en 2008-2009, la dette dépasse maintenant les 100% du PIB et le déficit budgétaire 2010 est de 5,2%, au lieu des 4,8% prévus il y a un an (+1,3 milliard d’euros). Par ailleurs, après les PIIGS (Portugal, Irlande, Italie, Grèce, Espagne), la Belgique, avec la Grande-Bretagne est en deuxième ligne des Etats présentant une vulnérabilité économique et dès lors menacés de faillite.

De manière générale donc, des attaques générales sont aussi incontournables en Belgique que dans le reste des pays européens. Pourquoi alors cette focalisation sur les tensions communautaires et linguistiques? Certes, la bourgeoisie belge est loin d’être homogène: des tensions existent depuis longtemps en son sein, en particulier entre fractions régionales, et ces tensions, exacerbées par la crise depuis 2008, se sont matérialisées par la montée en puissance lors des dernières élections d’un parti autonomiste flamand, la NVA (Nieuwe Vlaamse Alliantie). Toutefois, il serait naïf de croire que, pour la défense de leurs intérêts communs fondamentaux - le maintien de leurs profits, de leurs parts de marché menacées par la concurrence exacerbée - ces fractions bourgeoises ne se coalisent pas pour imposer leur loi aux exploités. L’histoire de ces 50 dernières années nous apprend qu’elles utilisent habilement à cet effet leurs divisions internes dans un double objectif: d’une part pour freiner la prise de conscience des attaques et du rôle central de l’Etat dans celles-ci, d’autre part pour entraver toute réaction unitaire des travailleurs et toute extension de leurs luttes.

Freiner la prise de conscience des attaques et du rôle central de l’Etat dans celles-ci

Face au risque de défaut de paiement, tous les Etats européens ont lancé de gigantesques plans d’austérité pour tenter d’assainir leurs finances publiques et leur système bancaire: Allemagne, 82 milliards d’euros; Grande-Bretagne, 7,2 milliards d’euros en 2010; Italie, 13 milliards d’euros en 2011; Espagne, 15 milliards d’euros supplémentaires. Ces attaques impres-sionnantes impliquent des suppressions massives d’emplois dans le secteur public, la réduction des salaires (par exemple -5% pour les fonctionnaires en Espagne), le recul de l’âge de la retraite et la baisse des pensions (baisse des allocations de certains fonds de pension aux Pays-Bas par exemple) ou des allocations de soins de santé. Bref, elles vont signifier une baisse conséquente du niveau de vie de la classe ouvrière, comparable à celle qu’elle a connue dans les années 1930. D’autre part toutefois, elles dévoilent par la même occasion de plus en plus le rôle de l’Etat, ce pseudo ‘Etat social’, dans l’imposition de l’austérité capitaliste, ce qui risque d’orienter la colère ouvrière contre celui-ci. Effectivement, loin d’être un arbitre au dessus de la mêlée, garant de la justice sociale, « l’Etat démocratique » se manifeste de plus en plus pour ce qu’il est en réalité: l’instrument de la classe exploiteuse pour imposer des conditions de plus en plus impitoyables à la classe ouvrière.

Cependant, les diverses bourgeoisies nationales utilisent tous les moyens de mystification à leur disposition pour occulter le plus longtemps possible cette réalité aux yeux de la classe ouvrière et pour, au contraire, l’embobiner dans les illusions démocratiques. Dans ce contexte, la bourgeoisie belge et ses diverses fractions attisent précisément les oppositions entre régions et communautés, afin de noyer les attaques et le rôle central qu’y occupe « l’Etat démocratique » dans un imbroglio institutionnel.

De manière révélatrice, les années 1970, les années de la première manifestation de la crise actuelle du capitalisme, ont aussi été en Belgique le début d’une vaste série de mesures de restructuration institutionnelle, visant à régionaliser l’Etat et à diluer les responsabilités à divers niveaux de pouvoir communautaire, régional ou communal. Une flopée de gouver-nements fédéral, communautaires et régionaux (sept au total) ont vu le jour, des regroupements de communes et de régions urbaines ont été mis en place, en plus de la privatisation partielle ou totale de certaines entreprises publiques (Poste, chemin de fer, téléphone, gaz et électricité, secteur des soins de santé, ...). Ceci a entraîné un partage ubuesque des compétences, une redistribution des fonctionnaires du secteur public sur les différents niveaux de pouvoir et la création de toutes sortes de statuts mixtes. Dans le concret, ces « réformes de l’Etat » ont abouti aux résultats suivants :

- accroître l’efficacité de l’exploitation : la « responsa-bilisation » des entités autonomes organise de fait la concurrence interne entre régions. Les travailleurs flamands sont appelés à être plus « performants » que leurs collègues wallons et vice versa, les régions, les communes, sont en concurrence pour gérer plus rationnellement les budgets sociaux ou mieux mettre en œuvre la flexibilité de leurs fonctionnaires, etc.;

- accélérer les restructurations et les attaques contre les statuts du personnel, les salaires et les conditions de travail des fonctionnaires sous couvert de réorganisation des structures de l’Etat;

- diluer l’ampleur des attaques, en les fragmentant sur divers niveaux de pouvoir ou en responsabilisant divers niveaux de pouvoir pour divers types de mesures.

L’actuel battage communautaire (dont la « victoire » de la NVA fait partie) et la « grande réforme de l’Etat », annoncée comme inévitable, ne visent pas d’autre but. Car dans les coulisses en effet, les « think tanks » économiques de la bourgeoisie ont déjà esquissé les grandes lignes d’un redoutable plan d’austérité 2010-2015, basé sur une double orientation:

- la réduction drastique des dépenses budgétaires pour infléchir l’évolution de la dette (25 milliards d’euros en 5 ans selon certains, 42 milliards d’euros en 4 ans selon le Bureau du Plan (cf. De Morgen, 20.05 et 28.07));

- la réduction importante des salaires (évaluée globalement à 10% (De Standaard, 03.09)) pour restaurer la position concurrentielle de la Belgique vis-à-vis de l’Allemagne (salaires +23,4% en 10 ans en Belgique, contre +8,8% en Allemagne), pour reconquérir des parts de marché et contrer la chute des investissements étrangers (-70%, faisant passer la Belgique de la 2e à la 10e place des pays attirant des investissements étrangers (De Morgen, 23.07.10)).

La « réforme de l’Etat » devrait une fois de plus permettre de masquer en partie l’ampleur des attaques et le rôle fondamental de « l’Etat démocratique » dans l’imposition de l’austérité. L’effort sera réparti sur les différents niveaux de pouvoir: gouvernement fédéral mais aussi entités fédérées (par exemple 17 milliards de réductions budgétaires à supporter par les régions et communautés), et ceci sera justifié par le fait que les nouvelles « autonomies régionales », obtenues grâce à la réforme de l’Etat, doivent nécessairement aller de pair avec une « responsabilisa-tion » accrue. De cette manière, la bourgeoisie espère une fois de plus diluer la responsabilité étatique dans l’imposition de l’austérité et détourner le mécontentement vers des boucs émissaires: « la région de Bruxelles et le trou sans fond de ses finances publiques », « les Wallons qui ne veulent pas travailler et engloutissent les milliards des budgets sociaux », « les Flamands égoïstes qui refusent la solidarité et poussent à la concurrence entre régions ».

Paralyser la capacité de réaction et d’extension des luttes de la classe ouvrière

Et lorsque les travailleurs s’insurgent contre les attaques dont ils sont victimes, la bourgeoisie - en particulier à travers ses syndicats - se sert une fois de plus de l’intensification de l’immonde battage (sous-)nationaliste et régionaliste pour entraver toute réaction unitaire des travailleurs et toute extension de leurs luttes face à l’agression subie contre leur niveau de vie. Cela aussi est une constante du rapport de force entre les classes en Belgique.

Depuis les années 1960 en particulier, la bourgeoisie utilise la mystification régionaliste pour freiner la prise de conscience au sein de la classe ouvrière de la nécessité d’une réaction unitaire et de l’extension de ses luttes face aux attaques. Déjà lors de la grève générale de 1960, le syndicalisme radical, avec à sa tête André Renard, détourne la combativité des ouvriers des grands bassins industriels de Liège et du Hainaut vers le sous-nationalisme wallon, faisant croire qu’un sous-Etat wallon sous la direction du PS pourrait s’opposer au capital national et sauver du déclin les industries de la région. Les travailleurs paieront cher cette mystification, car ce sont ces autorités régionales qui liquideront progressivement l’industrie minière et sidérurgique wallonne dans les années 1970 et 1980. Depuis la fin des années 1980, la Flandre est confrontée aux mêmes problèmes avec le bassin minier limbourgeois, les chantiers navals (Boel Tamise) et l’automobile (Renault et dernièrement Opel). Une fois de plus, c’est la même mystification qui est utilisée: « Ce que nous faisons nous-mêmes, nous le faisons mieux » est le slogan des sous-nationalistes flamands. De fait, la liquidation des mines et des chantiers navals a été rondement menée, et récemment ce sont les travailleurs d’Opel qui se sont fait rouler dans la farine par les promesses du gouvernement flamand et les campagnes sur le « combat de la Flandre pour sauver Opel ».

Une fois de plus aujourd’hui, alors que les travailleurs commencent à engager la riposte face aux attaques, la régionalisation des différents niveaux de pouvoir et le battage (sous-)nationaliste sont exploités par la bourgeoisie et ses organisations syndicales, d’abord pour diviser, isoler et enfermer les mouvements de lutte dans des carcans qui n’offrent aucune perspective d’avancée pour la classe ouvrière. Ainsi, lorsque les fonctionnaires subiront des attaques contre leur salaire et les conditions de travail, ils seront amenés à manifester, chaque groupe devant son pouvoir de tutelle (fédéral, communautaire, régional, provincial, communal, ...). Dans le passé, on a même vu des manifs ne sachant pas exactement devant quel ministère manifester ! D’autre part, les syndicats n’hésitent pas à entraîner la lutte ouvrière vers le terrain pourri de la division régionale, voire des intérêts nationalistes. Ainsi, les enseignants néerlandophones et francophones sont appelés à lutter pour des revendications différentes dans chacune des régions. Et récemment encore, les organisations syndicales appelaient les travailleurs à manifester pour une sécurité sociale belge unitaire, contre les velléités des nationalistes flamands de la régionaliser. De cette manière, ils essaient de les entraîner sur le terrain du nationalisme belge, flamand ou wallon.

Le régionalisme et le (sous-)nationalisme sont donc des armes fondamentales de la bourgeoisie dans son combat contre les travailleurs, et celle-ci est particulièrement experte dans leur utilisation. Déjà, lors de réactions aux plans drastiques d’austérité pendant les années 1980, la division entre ouvriers wallons « extrémistes » et flamands « modérés » fut son arme centrale pour s’opposer aux mouvements massifs de grèves en 1983 et 1986. Aujourd’hui, le battage communautaire intense de la bourgeoisie, qui se développe en réalité de manière quasi ininterrompue depuis l’été 2008, crée pour la classe ouvrière effectivement des conditions difficiles pour la mobilisation, pour la lutte et surtout pour l’extension de celle-ci. Ceci explique pourquoi les réactions ouvrières sont jusqu’à présent moins marquées que dans les pays voisins comme la France ou l’Allemagne. En même temps, l’intensité du battage et la prudence de Sioux avec laquelle la bourgeoisie avance ses mesures sont aussi révélatrices de la peur de la bourgeoisie face à une classe ouvrière qui a montré dans les années 1970 et 80 sa combativité. Plus que jamais, dans ce contexte de campagnes, les révolutionnaires doivent souligner que les ouvriers, d’où qu’ils soient, d’où qu’ils viennent, se battent contre les mêmes attaques, pour la défense des mêmes intérêts. Ils doivent réaffirmer avec force que la classe ouvrière n’a pas de patrie, ni flamande, ni wallonne, ni belge.1

Jos / 15.09.10

1 Voir également la série: "Le prolétariat face à l’Etat belge." (Internationalisme n° 319/321/322)

Internationalisme no. 348

- 1277 lectures

Nationalisme flamand ou sentiments anti-flamands des francophones : le nationalisme est une arme pour briser la lutte unitaire contre l'austérité

Alors qu’une résistance croissante contre le tsunami de mesures d’austérité se développe en France et dans d’autres pays d’Europe (l’Espagne, la Grande-Bretagne, la Grèce, ...) et que les luttes deviennent de plus en plus massives, les réactions des ouvriers en Belgique restent relativement limitées. Certes, de timides manifestations de combativité surgissent par ci et par là (Duferco à La Louvière et Charleroi, personnel de la SNCB, chauffeurs de bus en Wallonie (TEC) et en Flandre (De Lijn), transporteurs de fonds de la compagnie Brinks), mais le développement des luttes en Belgique est lourdement entravé par l’ampleur d’un constant battage nationaliste.

Alors que l’impasse politique perdure depuis 150 jours, les médias bourgeois rabâchent les revendications et les griefs des néerlandophones et des francophones. D’un côté, le discours nationaliste flamand instille avec plus ou moins de nuances les idées suivantes: «les francophones, qui nous ont toujours exploités et méprisés, sont un fardeau pour la Flandre. Au lieu de travailler et de payer des impôts pour couvrir la dette des régions francophones et payer leurs chômeurs, une Flandre indépendante pourra utiliser ces moyens pour garantir sa propre prospérité». Une variante plus policée en quelque sorte du «eigen volk eerst» («notre propre peuple d’abord») du parti d’extrême-droite Flamand Vlaams Belang. D’autre part, une campagne parallèle prend de l’ampleur du côté francophone, visant à attiser une animosité anti-flamande parmi les francophones: «ces Flamands ingrats et peu dignes de confiance, ont profité dans le passé de la solidarité wallonne pour développer leur région et maintenant, ils nous laissent tomber. Qu’ils s’en aillent : préparons un plan B pour une Belgique francophone sans ces traîtres de Flamands».

Que peuvent attendre les travailleurs belges, flamands et wallons, de telles perspectives nationalistes, de revendications d’autonomie nationale basée sur une spécificité linguistique? S’agit-il - comme l’affirment certains intellectuels «de gauche» - de revendications démocratiques qui concernent aussi la classe ouvrière?

A partir du milieu du 19e siècle, les revendications nationales occupent le devant de la scène (elles sont au cœur de la révolution de 1848 à travers l'Europe). Elles font alors partie intégrante des «revendications démocratiques» dans la mesure, notamment, où il existe une convergence entre les anciens empires (l'empire russe et l'empire autrichien) et la domination de l'aristocratie. L'appui du mouvement ouvrier à certaines de ces revendications nationales affaiblissait dès lors ces empires et donc la réaction féodale tout en ouvrant la voie à la constitution d'États-nations viables, au développement de l’économie capitaliste et à la constitution d’un prolétariat moderne. Même alors, le soutien à ces revendications nationales n’était cependant jamais automatique. Ainsi, si le mouvement ouvrier s’est fortement mobilisé pour soutenir l'indépendance de la Pologne, ce soutien ne s'est jamais appliqué à toutes les revendications nationales. Ainsi, Marx et Engels condamnent les revendications nationales des petits peuple slaves (Serbes, Croates, Slovènes, Tchèques, Moraves, Slovaques...) car elles ne peuvent conduire à la constitution d'un État national viable et qu'elles sont un obstacle aux progrès du capitalisme moderne en faisant le jeu de l'Empire russe et en entravant le développement de la bourgeoisie allemande. De même, ils ont soutenu la politique du président américain Lincoln contre la tentative de sécession des États du Sud (dans ce cas, Marx et Engels se sont donc opposés, et avec la plus grande vigueur, à une revendication d'indépendance nationale!). Quant à la Belgique, ils la considéraient comme un Etat artificiel voulu par l’Angleterre pour contrer l’essor industriel de la France (autant donc ne pas évoquer l’apport de la «nation flamande» au développement du capitalisme...).