Submitted by Revue Internationale on

La récession de l'économie américaine est là. L'annonce officielle en a été faite dans la presse du monde entier. L'explication qu'en donne la bourgeoisie mondiale est toute trouvée : c'est la faute du renchérissement du cours du pétrole, c'est la faute du dictateur irakien Saddam Hussein et de son coup de force au Koweït. Et les classes dirigeantes du monde entier, désolées, s'empressent d'annoncer ce que tout cela va signifier, dans un proche avenir, pour les prolétaires : moins de croissance, et donc des licenciements, une inflation en hausse et une attaque contre les salaires et le niveau de vie, bref, plus de misère et de pauvreté. Mais évidemment, les travailleurs n'auront qu'à s'en prendre au grand responsable de cette situation, au bouc émissaire tout trouvé dans le contexte de xénophobie antiarabe et anti-islamique cultivé depuis des années : la brute sanguinaire Saddam Hussein. Ce n'est pas la première fois que la bourgeoisie mondiale nous ressort ce scénario, c'est déjà celui qui a servi après le choc pétrolier de 1973 pour justifier la récession de 1974 ; à cette époque, ce sont les émirs cupides de la péninsule arabe qui étaient montrés du doigt ; la récession de 1981, elle, a trouvé son explication avec ce qui a été appelé le "deuxième choc pétrolier", attribué à la folie des mollahs et de Khomeiny. Aujourd'hui, le même mensonge éculé, mais qui a cependant montré par le passé son efficacité idéologique, nous est servi sur un plateau par les médias du monde entier.

Cette explication de la crise et de la récession de l'économie mondiale par les fluctuations brutales du cours du pétrole, liées à l'instabilité politico-militaire de la principale région productrice de l'or noir, le Moyen-Orient, est un pur mensonge de la propagande capitaliste destiné à cacher la véritable nature de la crise économique, son origine, ce qui la détermine réellement. La crise ouverte de l'économie mondiale, qui s'aggrave constamment depuis plus de vingt ans, est le produit des contradictions insolubles du mode de production capitaliste, lequel est en train d'entraîner l'ensemble de l'humanité dans sa banqueroute catastrophique.

Cette vérité de la tragédie historique où mène la domination du capital, la classe dominante, la bourgeoisie, qui contrôle la destinée du monde, s'efforce évidemment par tous les moyens de la cacher, car elle porte en germe la nécessité de sa propre disparition et celle du système capitaliste qui l'a fait naître.

Quelle récession ?

Depuis la récession de 1981-1982, la bourgeoisie occidentale, à l’unisson des rodomontades d'un Ronald Reagan, n'a cessé tout au long des années 1980 de célébrer la santé retrouvée de l'économie mondiale et d'aligner les chiffres montrant la croissance record et l'inflation enfin vaincue. Cependant, cette fameuse croissance et la chute de l'inflation tant saluées relevaient plus d'un trucage grandissant des statistiques économiques et d'une politique artificielle de fuite en avant dans l'endettement et l'économie de guerre que d'une réelle prospérité. Loin des indices officiels trompeusement optimistes des officines étatiques, le prolétariat, avec l'immense majorité de la population mondiale, a subi dans sa chair la dégradation dramatique de la situation économique mondiale durant toutes ces années. Les années 1980 se sont ouvertes avec l'effondrement économique des pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'une partie de l'Asie, mettant définitivement fin à leurs rêves de développement, et se sont terminées par l'effondrement de l'économie des pays de l'Est, entraînant la dislocation du bloc russe. Des centaines de millions d'habitants des pays les plus pauvres ont sombré dans la misère absolue, selon un rapport de la Banque mondiale plus d'un milliard d'hommes vivent avec moins de 370 $ par an. La famine s'est étendue (100 000 morts rien qu'au Soudan en 1989), les épidémies se sont développées, non seulement le SIDA mais encore les anciennes maladies sont en pleine recrudescence, tel le paludisme, qui tue deux millions de personnes par an. Dans les pays développés, là où dit-on a régné la prospérité, les conditions de vie se sont profondément dégradées sous les coupes claires des programmes d'austérité permanents, le chômage massif s'est maintenu, tandis que le travail précaire et mal rémunéré s'est développé, la pauvreté a gagné du terrain et une misère inconnue depuis les années noires de la guerre s'est étendue au coeur des métropoles du capitalisme "avancé". Sinistre bilan, bien éloigné de l'euphorie intéressée des chantres de l'économie capitaliste.

Loin de l'enthousiasme de la propagande bourgeoise, les années 1980 ont été en fait des années de récession de l'économie mondiale marquées par un enfoncement dramatique de la planète dans la misère. A l'évidence, il y a deux manières de considérer la situation économique : celle de la bourgeoisie, qui truque ses indices, qui a besoin de faire croire, et dans une certaine mesure de croire elle-même, à la prospérité de son système, et celle des exploités du monde entier, qui, dans le concret des souffrances quotidiennes, ont subi durement la dégradation générale de leurs conditions de vie.

Etat des lieux avant les événements du golfe

Cependant, les chiffres officiels de la classe dominante, s'ils sont un travestissement optimiste de la réalité, n'en expriment pas moins, dans leur évolution, les fluctuations de la situation économique mondiale. En effet, pour les besoins de sa gestion, la classe dominante éprouve aussi la nécessité d'une certaine vérité de ses statistiques. De fait, même si, toutes ces dernières années, les taux de croissance positifs des principales puissances industrielles ont perpétué le mensonge d'une bonne santé de l'économie mondiale, le lent déclin, année après année, mois après mois, traduit l'enfoncement tout à fait réel dans une récession toujours plus profonde.

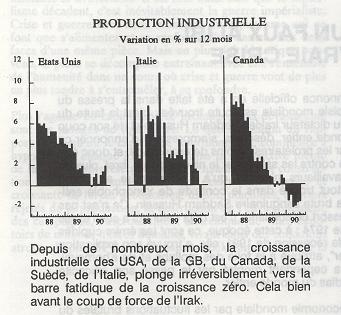

Depuis de nombreux mois, la croissance industrielle des USA, de la GB, du Canada, de la Suède, de l'Italie, plonge irréversiblement vers la barre fatidique de la croissance zéro. Cela bien avant le coup de force de l'Irak.

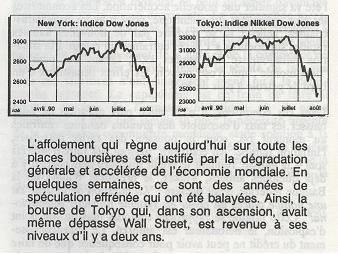

Les résultats inquiétants qui sont annoncés aujourd'hui, et qui affolent les bourses du monde entier, sont antérieurs à ce que les journalistes nomment déjà le "troisième choc pétrolier".

Le moteur qui a permis de maintenir l’économie des pays les plus industrialisés à flot est en panne. L'économie américaine est au plus mal. Après la récession du début des années 1980, c'est au travers d'une politique d'endettement faramineuse que les USA ont entamé une relance de leur économie, accumulant des déficits budgétaires et commerciaux inimaginables jusque-là, permettant ainsi au Japon et aux pays industrialisés d'Europe de développer leurs exportations et de faire tourner leur appareil productif.

Les estimations de la dette globale des USA, interne et externe, varient aujourd'hui de 8 000 à 10 000 milliards de dollars, à comparer avec l'évaluation de la dette de l'ensemble des pays sous-développés à 1 300 milliards de dollars en 1989. Au début de l'année 1990, la dette fédérale a atteint le chiffre de 3 120 milliards de dollars, et une nouvelle loi a dû être votée pour autoriser le dépassement de ce seuil. L'endettement extérieur net, c'est-à-dire en défalquant les créances des USA à l'étranger, atteint, fin 1989, 663 milliards de dollars, en croissance de 25 % sur l'année précédente. A ce niveau, les chiffres deviennent surréalistes, et pas plus que n'importe quel pays sous-développé, les Etats-Unis ne sont capables de rembourser leur dette.

Et pourtant, ces injections massives de liquidités n'ont pas permis à la principale puissance économique du globe d'empêcher l'enfoncement irrésistible de son économie dans une nouvelle récession ouverte, tout au plus ont-elles permis de freiner le mouvement. Au dernier trimestre 1989, la croissance était de 0,5 %, au deuxième trimestre 1990, de 1,2 %. Les taux de croissance record du milieu des années 1980 sont définitivement oubliés.

Avec le marasme qui s'approfondit, les bénéfices des sociétés américaines sont en chute libre. Ainsi, pour le premier semestre de 1990, Chrysler et General Motors voient leurs profits se réduire respectivement de 45 % et 39 % par rapport à la même période de l'année précédente. Parmi les géants de l'informatique, en 1989, Unisys a annoncé des pertes de 640 millions de dollars et Wang de 425 millions. En conséquence, les faillites se sont multipliées, et tout à fait significatives ont été les banqueroutes en chaîne de centaines de caisses d'épargne, laissant une ardoise officielle de plus de 500 milliards de dollars (alors que certaines estimations parlent de 1000 milliards) à l'Etat fédéral.

Après avoir été officiellement déclaré vaincu, le chômage, aux USA, recommence à augmenter brutalement, même dans les statistiques officielles truquées : durant le seul mois de juillet 1990, il passe de 5,2 % à 5,5 % de la population active. Et le pire est à venir, pas un jour ne s'écoule sans que de nouvelles réductions d'effectifs ne soient annoncées. Les fleurons de l'industrie technologique américaine, censés être le secteur le plus compétitif, licencient massivement : General Electric, McDonnell-Douglas, Pratt & Whitney, Lockheed, NAS, etc. La liste n'est évidemment pas exhaustive, tous les secteurs sont touchés.

La déroute de l'économie américaine et son enfoncement dans la récession ne peuvent qu'entraîner l'ensemble de l'économie mondiale dans un cours catastrophique. Malgré la persistance d'énormes déficits commerciaux américains, les exportations des pays industrialisés baissent avec le ralentissement de l'économie US. Même les puissances industrielles les plus compétitives sur le marché mondial voient leurs exportations dégringoler : l'excédent commercial du Japon a plongé de 19 % en 1989 et de 22,8 % sur les six premiers mois de 1990, celui- de la RFA sur le premier semestre de 1990 de 8 %, alors que la balance des paiements de ce dernier pays chutait de 18 % d'une année sur l'autre. Quant aux pays industrialisés moins bien lotis, ils commencent déjà à subir la contagion de la récession américaine (selon les statistiques officielles). Il en est ainsi du Canada, dont l'économie est étroitement imbriquée dans celle des USA, qui a vu son PIB diminuer de 0,1 % en avril, de 0,2 % en mai et juin, et de l'Italie dont la croissance industrielle retombe à zéro à la fin du printemps.

A la suite de celle des USA, l'ensemble de l'économie mondiale est en train de plonger. Partout, les mêmes symptômes se manifestent. Les bénéfices des grandes compagnies sont en chute libre, les pertes s'accumulent. Ainsi, dans le secteur informatique européen, Bull (France) annonce 1,8 milliards de francs de pertes sur six mois, et Nixdorf (RFA) a subi 3,3 milliards de francs de pertes en 1989, avant de se faire racheter par Siemens. Les faillites se multiplient, elles sont par exemple en augmentation de 31 % en Suède pour le premier semestre de 1990 et, sur les six premiers mois de 1990, de 30 % en GB par rapport au semestre correspondant de l'année précédente. Quant au chômage, comme conséquence du ralentissement de l'économie, il connaît aussi une nouvelle poussée en Europe : en RFA, il est passé significativement de 6,4 % à 6,6 % de la population active en juillet 1990, et pas un jour ne s'écoule sans que, dans tous les pays d'Europe de l'ouest, ne soient annoncés de nouveaux licenciements, qui préfigurent la future croissance fulgurante de la masse des ouvriers sans emploi, laquelle, selon les chiffres officiels, comptant déjà 25 millions de travailleurs au sein de l'OCDE.

Avec l'effondrement du bloc russe, la bourgeoisie avait cru trouver dans l'ouverture des marchés est-européens un palliatif au ralentissement de l'économie américaine, un nouvel eldorado pour réaliser ses profits. Avec l'accélération de la crise ces derniers mois, le mythe a fait long feu. Sur le plan économique, l'unification de l'Allemagne se révèle être une catastrophe. La production industrielle de la RDA a chuté de 7,3 % en juin tandis que la liste des chômeurs s'allonge vertigineusement au point que l'on envisage pour la période qui vient des taux de chômage de 25 % à 30 % de la population active. La réunification est un puits sans fond pour toute l'économie ouest-allemande, qui prévoit pour l'année 1991 une augmentation de sa dette de 30 %, de 1 000 milliards à 1300 milliards de marks, sans compter le fond spécial prévu de plus de 100 milliards de marks. La réalité sera pourtant, selon toute vraisemblance, encore bien plus désastreuse. La situation des autres pays d'Europe de l'Est est encore pire. Ils n'ont pas, eux, une grande puissance occidentale pour les soutenir, leur dette croît de manière accélérée, la production chute brutalement : pour les six pays anciennement satellites de l'URSS, la production industrielle a plongé de 13,4 % durant le premier semestre de 1990, comparé à la même période de l'année 1989 et les exportations de 14,2 %. Les travailleurs subissent de plein fouet les charmes de l'économie libérale à coups de programmes d'austérité draconiens : durant le seul mois de juin dernier, 125 000 chômeurs de plus se sont retrouvés sur le pavé en Pologne ; en Tchécoslovaquie, début juillet, les prix de 3 000 produits ont augmenté de plus de 25 %.

Voilà l'état des lieux de l'économie mondiale avant le 2 août, jour de l'invasion du Koweït par les troupes irakiennes. La "récession" était déjà là, l'accélération de la plongée dans la crise avait déjà grandement commencé à faire sentir ses effets depuis de longs mois. Les événements du golfe Persique n'ont fait qu'accentuer et accélérer une tendance déjà fortement affirmée de l'économie mondiale vers une plongée dramatique dans un ralentissement toujours plus fort de l'économie.

Ce ne sont pas les menaces de guerre qui sont à l'origine de la crise économique, mais c'est exactement l'inverse, c'est l'approfondissement de la crise économique qui pousse vers les tensions guerrières. La situation de l'Irak à cet égard est parfaitement claire : incapable de rembourser une dette écrasante de 70 milliards de dollars, mais bénéficiant d'une puissance militaire surclassant celle de ses voisins, l'Irak a utilisé son armée pour s'emparer des richesses tentantes du Koweït, et essayer ainsi de surmonter ses difficultés économiques. Les USA aussi, qui constituent pourtant la puissance économique majeure, et de loin, sont poussés, pour défendre leurs intérêts économiques et leur situation de puissance mondiale dominante, à utiliser de plus en plus le gigantesque arsenal militaire qu'ils ont constitué depuis des années. Là où leur puissance économique ne suffit pas à faire prévaloir leurs intérêts, la force des armes est employée de plus en plus pour imposer la discipline.

Bien sûr, le renchérissement du prix du pétrole, qui a été catapulté brutalement de 14 $ le baril à plus de 30, va être un facteur accélérateur, aggravant, de la crise, mais il n'en est pas la cause. En fait, toute la propagande actuelle de la bourgeoisie sert à minimiser l'accélération dramatique de la crise et ses conséquences.

La panique boursière actuelle trouve bien plus son origine dans les résultats catastrophiques des économies des pays développés que dans l'évolution des cours pétroliers. Même si ce dernier élément a été un facteur accélérateur de l'effondrement boursier, il faut à l'évidence constater que depuis l'effondrement des bourses en 1987, les alertes se sont succédées, malgré tous les dispositifs de contrôle mis progressivement en place. Encore récemment, dans une longue glissade au début de cette année, la bourse de Tokyo, devenue le haut heu de la spéculation mondiale, avait déjà perdu 28 %. Le 23 août, cette perte se chiffrait à 39% depuis janvier 1990. D'ailleurs, la chute catastrophique des cours boursiers de l'été 1990 n'a pas commencé avec les hostilités du 2 août mais dès la mi-juillet.

Quelles perspectives ?

La tourmente, qui souffle aujourd'hui sur toutes les places boursières de la planète, annonce l'ouragan qui va secouer l'économie mondiale. Les places boursières, à notre époque, n'ont plus le même rôle central que lors de la crise de 1929. Même si, durant les années 1980, elles étaient devenues un haut lieu de la spéculation où grenouillaient les affairistes de tout poil, elles ne constituaient pas pour autant le coeur de l'économie. Le développement du capitalisme d'Etat, depuis des décennies, a déplacé le centre de gravité du capital vers les officines discrètes des bureaux ministériels. Cependant, l'effondrement boursier actuel est lourd de signification, relativement à l'instabilité grandissante qui menace l'ensemble du système économique mondial dans ses différents aspects : productif, monétaire, financier. Il traduit la perte de confiance de la bourgeoisie dans sa propre économie et manifeste l'impasse où elle se trouve.

La politique menée au lendemain de l'effondrement des valeurs boursières d'octobre 1987 et qui avait permis, en relançant la spéculation, de sauver les apparences d'une santé maintenue de l'économie mondiale n'est plus possible. Cette politique avait été celle de la baisse des taux d'intérêt, celle du crédit facile. Elle a eu pour premier résultat de développer l'inflation sans pour autant permettre une croissance de l'économie réelle : la production, qui a continué a décliner irrésistiblement.

L'inflation, que les chantres de l'économie capitaliste prétendaient avoir vaincue au milieu des années 1980 (et elle avait effectivement, au moins au vu des indices officiels, rejoint un niveau relativement bas) n'a cessé de se développer régulièrement depuis plusieurs années dans les pays industrialisés. Elle est passée ainsi, entre 1987 et 1989, de 3,7 % à 4,8 % aux USA, de 4,2 % à 7,8 % en GB, et globalement, pour les sept grands pays industrialisés de 2,9 % à 4,5 %. Même si ces chiffres paraissent encore faibles par rapport aux records des années 1970, la progression n'en est pas moins très importante sur les deux dernières années : respectivement, selon les exemples cités, les indices ont progressé de 29 %, 85 % et 55 %. Les premiers mois de l'année 1990 ont été marqués par une accélération brutale. D'après les indices de juillet 1990, la progression en rythme annuel a été de 5,6 % aux Etats-Unis et de 9,8 % en GB. Dans les pays de la périphérie, l'inflation, durant les années 1980, a continué sur sa lancée des années 1970, atteignant des sommets inconnus jusqu'alors et des indices à quatre chiffres. L'augmentation brusque des cours du pétrole de l'été va signifier une nouvelle accélération. Les économistes les plus optimistes prévoient que, pour tous les pays industrialisés, celle-ci va se traduire par de nouvelles hausses rapides supérieures à 1 %, et entraîner un retour à la situation inflationniste des années 1970. Quant aux pays du "tiers-monde", nul n'ose prévoir les effets désastreux d'un baril de pétrole à plus de 30 $.

Dans ces conditions, il n'est nulle part question de faire baisser les taux d'escompte des grandes banques centrales au moment où, sous la poussée des tarifs pétroliers, l'inflation flambe. Au contraire, partout, les taux d'intérêts sont à la hausse, rendant le crédit toujours plus cher. Il y a déjà quelques années, Volker, le président d'alors de la Banque fédérale, avait déclaré : "La question de la dette est une bombe placée au coeur du système financier international". Cette bombe se rapproche toujours plus de son point d'explosion, le détonateur est amorcé. Le surenchérissement du crédit ne peut avoir pour conséquence que de faire peser encore plus lourdement le poids de la dette, et de rendre encore moins possible son remboursement, même de la part des pays les plus développés qui étaient, jusqu'à présent, les garants de la stabilité du système financier international. La situation est particulièrement grave à un moment où les besoins en capitaux se font plus importants.

Durant les années 1980, l'endettement de la plupart des pays industrialisés n'a cessé de croître. De 1981 à 1989 la dette publique nette en pourcentage du PNB est passée de 37,2 % à 51,4 % pour les USA, de 57,1 % à 68 % pour le Japon, de 61 % à 97 % pour l'Italie par exemple. La pseudo croissance des années 1980, qui a permis de maintenir l'illusion de la prospérité des économies développées de l'Occident, s'est faite à crédit. Alors que les marchés, les débouchés pour la production se fermaient pour manque de solvabilité, le recours au crédit permettait d'écouler des marchandises qui, autrement, n'auraient jamais trouvé preneur sur un marché sursaturé en rétrécissement permanent.

Cependant, cette politique artificielle trouve ses limites dans l'incapacité de la classe capitaliste à créer de nouveaux crédits alors que les anciens ne sont pas remboursés, et ne pourront jamais l'être. On assiste ainsi à des phénomènes aberrants depuis des années : les pays endettés payent leurs traites en contractant de nouveaux crédits qui alourdissent encore le poids de leur dette et des traites à payer ; les pays industriels, pour exporter leur production, prêtent de l'argent qui ne sera Jamais remboursé, et par cela, ils s'endettent eux-mêmes. Un tel système ne peut perdurer longtemps, il se fonde sur une tricherie constante avec la loi de la valeur, et ne repose que sur une illusion, celle de la croissance infinie du capital. C'est cette illusion qui est en train de s'écrouler avec l'entrée de l'économie mondiale dans une nouvelle phase de récession.

Aujourd'hui, la nécessité de payer la facture pétrolière ne peut qu'aggraver les déficits commerciaux et les balances des paiements, c'est-à-dire renforcer les besoins de liquidités, de financement, donc de crédits des différents Etats. Mais là n'est pas le pire : le recours de plus en plus massif à l'endettement s'est révélé incapable de suffire à créer les débouchés artificiels nécessaires pour maintenir la croissance de la production qui décline depuis des années. La chute de l'économie mondiale, et notamment celle des pays industrialisés, dans la récession ouverte signifie une moins grande rentrée des impôts dans les caisses de l'Etat et une aggravation des déficits budgétaires. Sur ce point, l'exemple le plus significatif reste les USA ; lors de la récession de 1973-1975, le déficit budgétaire avait grimpé de 2 à 8 milliards de dollars, lors de la récession de 1979-1982, de 50 à 200 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'il avait chaque fois quadruplé. Avec la récession actuelle, cela signifierait que le déficit budgétaire actuel de plus de 190 milliards de dollars serait propulsé à près de 800 milliards de dollars. On peut imaginer les besoins de crédits américains dans cette hypothèse. Mais alors où trouver des prêteurs ? L'un des principaux bailleurs de fonds de ces dernières années, la RFA, étant en train de se transformer lui-même, pour financer la réunification de l'Allemagne, en un des plus gros emprunteurs sur le marché mondial, reste le Japon, qui, avec la récession, voit ses marchés se rétrécir, sa balance commerciale positive se réduire et ses capacités de financement s'amoindrir. Une nouvelle relance par le crédit n'est donc plus possible.

Même une relance par l'économie de guerre, dans la mesure où celle-ci, pour son financement, a aussi besoin de crédit, ne peut constituer une solution. D'ailleurs, il suffit de constater que le premier effet de l'intervention US au Moyen-Orient est, sur le plan économique, d'aggraver le déficit budgétaire américain ; la relance des programmes d'armement que la situation peut impliquer, de toute façon, devrait être financée sur le budget, ce qui ne contribuerait qu'à en détériorer encore plus le déficit.

Une des solutions pour le gouvernement américain, pour réduire son déficit, est de lever de nouveaux impôts, mais cela signifie un ralentissement encore plus fort de l’économie et une plongée plus dramatique dans la récession. La quadrature du cercle ! Tous les spécialistes de la conjoncture économique sont dans le cirage ; depuis de nombreux mois, la panique montait et la guerre dans le Golfe a été le détonateur pour qu'elle s'exprime ouvertement. Les maigres espoirs d'une relance ont définitivement sombré avec l'explosion des cours du pétrole, qui signifie une perte rapide de plus d'un point de croissance pour les pays industrialisés. Les événements du Golfe, tout en n'étant pas directement à l'origine de la crise, se sont produits à un moment où l'économie mondiale se trouvait extrêmement fragilisée, précipitant et aggravant grandement les effets dévastateurs de la crise.

Les perspectives sont on ne peut plus sombres pour les capitalistes du monde entier : chute de la production, faillites en chaîne des entreprises industrielles et des banques, crise du crédit et donc du système financier international avec, au coeur de la tourmente, le dollar, qui, au mois d'août, a rejoint ses niveaux historiques les plus bas, inflation galopante, concurrence exacerbée pour les maigres marchés encore solvables, déstabilisation grandissante du marché mondial. La catastrophe est là. La perspective, après l'effondrement économique des pays sous-développés de la périphérie et des pays d'Europe de l'Est est maintenant à l'écroulement de l'économie des pays les plus développés. Même si on ne peut prévoir précisément les formes que prendra cette nouvelle phase de la crise catastrophique du capital, ni l'enchaînement des événements qui vont la caractériser, ses principales caractéristiques, elles, ne font aucun doute.

Les travailleurs des pays du monde entier vont payer le prix fort de la banqueroute du capital. Le chômage va grimper à des niveaux jamais atteints jusqu'alors. L'inflation et les politiques d'austérité vont dégrader le niveau de vie de la classe ouvrière des pays développés à un point qui, jusque là, était l'apanage malheureux des pays les plus pauvres. Partout dans le monde, la crise va exercer ses effets désastreux, accélérant encore le processus de décomposition général, à l'oeuvre depuis des années ; les famines, les épidémies vont connaître un nouveau bond en avant.

Avec une économie qui descend sous le seuil fatidique de la croissance zéro des indices officiels, c'est un seuil psychologique fondamental que la classe dominante est en train de franchir. La panique présente des spéculateurs sur les marchés boursiers en est une expression frappante.

Dans un premier temps, le bain de sang qui se prépare dans le golfe Persique constitue un facteur de déboussolement du prolétariat mondial. Le martelage incessant des organes de propagande de la bourgeoisie que celui-ci subit lui masque provisoirement la réalité de la profondeur de la crise qui s'annonce et entrave sa capacité à se situer sur son terrain de classe.

Cependant, les effets des attaques brutales contre ses conditions de vie que la situation implique nécessairement, signifient que la combativité toujours présente de la classe ouvrière va, à court terme, tendre à s'exprimer dans des luttes revendicatives d'ampleur. La perspective de luttes sociales massives face à la paupérisation brutale qui va frapper le prolétariat mondial ne peut qu'aviver davantage les frayeurs de la classe dominante. La propagande incessante des années 1980 sur les indispensables sacrifices à consentir pour maintenir la prospérité, qui a été une réelle entrave au développement de la lutte et de la conscience de classe, va se trouver balayée devant la réalité du fait que tous ces sacrifices n'ont finalement mené qu'à la catastrophe présente. Le capitalisme est en train de faire la preuve absolue de l'impasse historique où il mène l'humanité, et plus que jamais se pose la nécessité urgente de la révolution communiste mondiale, seule solution à la barbarie présente. L'enfoncement accéléré dans la misère qui est en train de se produire déblaie le terrain pour que la compréhension de cette nécessité se développe dans la classe ouvrière.

JJ, 4/9/1990.

del.icio.us

del.icio.us Digg

Digg Newskicks

Newskicks Ping This!

Ping This! Favorite on Technorati

Favorite on Technorati Blinklist

Blinklist Furl

Furl Mister Wong

Mister Wong Mixx

Mixx Newsvine

Newsvine StumbleUpon

StumbleUpon Viadeo

Viadeo Icerocket

Icerocket Yahoo

Yahoo identi.ca

identi.ca Google+

Google+ Reddit

Reddit SlashDot

SlashDot Twitter

Twitter Box

Box Diigo

Diigo Facebook

Facebook Google

Google LinkedIn

LinkedIn MySpace

MySpace