Révolution Internationale 2013 - n° 439 - 443

- 2210 reads

Révolution Internationale n° 439 - février - avril 2013

- 1858 reads

Intervention française au Mali - La lutte contre le terrorisme : un alibi à la guerre impérialiste

- 3779 reads

“Ce que nous avons fait était pour libérer...” : voici ce que le président Hollande pouvait déclarer devant les caméras lors de sa visite du 2 février dernier à Tombouctou. Difficile de ne pas se laisser prendre au jeu des apparences ! En effet, c’est bien une foule en liesse, agitant des drapeaux tricolores et maliens, chantant et vantant les mérites du Président français, qui a accueilli le “héros national du Mali”. Hollande, le “grand libérateur”, ne s’est probablement pas trompé en y voyant “la journée la plus importante de sa vie politique”. La communication est une arme stratégique et, comme Mitterrand l’avait fait à Sarajevo en son temps, Hollande a voulu marquer les esprits d’un sentiment de légitime victoire au nom d’un prétendu combat “pour la paix”.

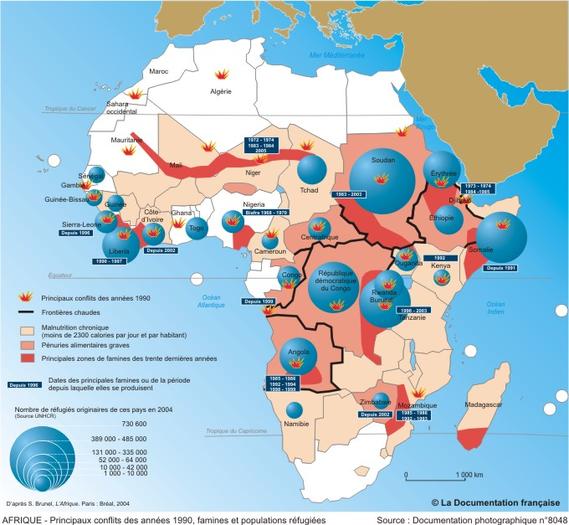

Par contre, pas une image du conflit n’a filtré, pas l’ombre d’un cadavre, aucune trace des bombardements massifs de l’armée française au Nord du Mali, à peine quelques mots chuchotés des exactions des troupes maliennes. Circulez, il n’y a rien à voir ! Tout cela ne porte pas à critique, tant le travail de propagande a été facilité par la terreur même des fondamentalistes et hordes mafieuses d’un côté et la liesse d’une population exsangue soulagée, pouvant enfin “se mettre à chanter” de l’autre ! La cruauté des bandes armées qui régnaient au Nord du Mali ne fait aucun doute. Ces seigneurs de guerre sèment la mort et la terreur partout où ils passent. Mais, contrairement à ce que nous racontent en chœur politiciens et journalistes, les motifs de l’intervention française n’ont évidemment rien à voir avec les souffrances des populations locales. L’Etat français ne vise qu’à défendre ses sordides intérêts impérialistes. En réalité, l’allégresse des populations sera de courte durée. Quand une “grande démocratie” passe avec ses chars, l’herbe n’est jamais plus verte après ! Au contraire, la désolation, le chaos, la misère, sont les preuves de leur intervention. La carte ci-contre détaille les principaux conflits qui ont ravagé l’Afrique dans les années 1990 et les famines qui l’ont frappé. Le résultat est spectaculaire : chaque guerre – souvent opérée sous la bannière du droit à l’ingérence humanitaire, comme en Somalie en 1992 ou au Rwanda en 1994 – a entraîné de graves pénuries alimentaires. Il ne va pas en être autrement au Mali. Cette nouvelle guerre, paradoxalement, va déstabiliser la région entière et accroître considérablement le chaos.

Une guerre impérialiste

“Avec moi Président, c’est la fin de la “Françafrique’”. Ce mensonge grossier de François Hollande pourrait prêter à rire s’il n’impliquait pas une logistique militaire imposante et de nouvelles victimes. Il y a autant de soldats mobilisés qu’en Afghanistan, 4000 hommes ! Selon le ministre de la Défense français : “Nous avons acheminé 10 000 tonnes de matériel en quinze jours. C’est autant que ce que nous avons transporté en un an lors du retrait d’Afghanistan.” L’utilisation du matériel aérien a été particulièrement intensive, notamment avec les frappes aériennes au nord de Kidal.

La gauche n’a de cesse de mettre en avant son humanisme mais, depuis près d’un siècle, les valeurs dont elle se drape ne servent qu’à dissimuler sa réelle nature : une fraction bourgeoise qui comme les autres est prête à tout, à tous les crimes, pour défendre l’intérêt national. Car c’est bien de cela qu’il s’agit au Mali : défendre les intérêts stratégiques de la France. Comme François Mitterrand qui avait décidé d’intervenir militairement au Tchad, en Irak, en ex-Yougoslavie, en Somalie et au Rwanda, François Hollande prouve que les “socialistes” n’hésitent jamais à protéger leurs “valeurs” (entendre les intérêts bourgeois de la nation française) à la pointe de la baïonnette.

Depuis le début de l’occupation du Nord du pays par les islamistes, les grandes puissances, en particulier la France et les Etats-Unis, poussaient en coulisses les pays de la zone à s’impliquer militairement en leur promettant financements et moyens logistiques. Mais à ce petit jeu d’alliances et de manipulations, l’État américain semblait plus doué et gagner peu à peu en influence. Se faire ainsi damer le pion au cœur de son “pré-carré” était tout simplement inacceptable pour la France, elle se devait de réagir et de taper un grand coup : “A l’heure des décisions, la France a réagi en usant de son “droit-devoir” d’ancienne puissance coloniale. Le Mali se rapprochait certes un peu trop des Etats-Unis, au point d’apparaître comme le siège officieux de l’Africom, le commandement militaire unifié pour l’Afrique, instauré en 2007 par George Bush et consolidé depuis par Barack Obama” (Courrier international du 17 janvier 2013).

En réalité, dans cette région du globe, les alliances impérialistes sont d’une infinie complexité et très instables. Les amis d’aujourd’hui peuvent devenir les ennemis de demain quand ils ne sont pas les deux en même temps ! Ainsi, tout le monde sait que l’Arabie Saoudite et le Qatar, ces “Grands alliés” déclarés de la France et des Etats-Unis, sont aussi les principaux bailleurs de fonds des groupes islamiques agissants au Sahel. Il n’y a donc aucune surprise à lire dans les colonnes du Monde du 18 janvier, le Premier ministre du Qatar se prononcer contre la guerre que la France a engagée au Mali en mettant en doute la pertinence de l’opération “Serval”. Et que dire des superpuissances que sont les Etats-Unis et la Chine qui soutiennent officiellement la France pour mieux agir en coulisses et continuer d’avancer leurs pions ?

Selon Hollande, “le combat n’est pas terminé”

Conscient des difficultés, le président français n’a pas hésité à déclarer : “Le terrorisme a été repoussé, chassé, mais il n’a pas encore été vaincu.” Si Gao, centre névralgique de la lutte contre les islamistes radicaux a été reprise comme tout le nord du Mali, les zones montagneuses restent un ultime refuge pour des groupes terroristes bien armés et fanatisés, conditions qui rappellent la situation et le terrain difficiles de l’Afghanistan. On ne peut, en outre, s’empêcher aussi de faire un rapprochement avec la Somalie. “La violence dans le pays, à la suite des tragiques événements de Mogadiscio au début des années 1990, s’est propagée dans toute la Corne de l’Afrique qui, vingt ans après, n’a toujours pas retrouvé sa stabilité.” (A. Bourgi, le Monde du 15 janvier 2013). Cette dernière idée doit être soulignée : la guerre en Somalie a déstabilisé toute le Corne de l’Afrique qui, “vingt ans après, n’a toujours pas retrouvé sa stabilité”. Voilà ce que sont ces guerres prétendument “humanitaires” ou “antiterroristes”. Quand les “grandes démocraties” brandissent le drapeau de l’intervention guerrière pour défendre le “bien-être des peuples”, la “morale” et la “paix”, elles laissent toujours derrière elles des champs de ruines où règne l’odeur de la mort.

De la Libye au Mali, de la Côte d’Ivoire à l’Algérie, le chaos se généralise

“Impossible (...) de ne pas noter que le récent coup d’Etat (au Mali) est un effet collatéral des rébellions du Nord, qui sont elles-mêmes la conséquence de la déstabilisation de la Libye par une coalition occidentale qui n’éprouve étrangement ni remords ni sentiments de responsabilité. Difficile aussi de ne pas noter cet harmattan kaki qui souffle sur le Mali, après être passé par ses voisins ivoirien, guinéen, nigérien et mauritanien” (Courrier international du 11 avril 2012). En effet, nombreux ont été les groupes armés qui se battaient aux côtés de Kadhafi qui se trouvent aujourd’hui au nord du Mali, et ailleurs, avec leurs armements après avoir vidé les caches d’armes libyens. Pourtant, en Libye aussi, la “coalition occidentale” intervenait prétendument pour faire régner l’ordre et la justice, pour le bien être du peuple libyen… Aujourd’hui, la même barbarie est subie par les opprimés de cette région du monde et le chaos ne cesse de s’étendre. Ainsi, avec cette guerre au Mali, l’Algérie elle même se trouve aujourd’hui déstabilisée. Depuis le début de la crise malienne, le pouvoir algérien menait un double jeu, comme l’ont montré deux faits significatifs : d’un côté la “négociation” ouverte avec certains groupes islamistes, laissant même certains s’approvisionner sur son sol en grosses quantités de carburant lors de leur offensive pour la conquête de la ville de Konna en direction de Bamako ; d’un autre côté, Alger a autorisé le survol de son espace aérien aux avions français pour bombarder les groupes djihadistes au Nord du Mali. Ce positionnement contradictoire et la facilité avec laquelle les éléments d’AQMI ont pu accéder au site industriel le plus “sécurisé” du pays, tout cela a montré le caractère décomposé des rouages de l’Etat comme de la société. A l’instar des autres Etats du Sahel, l’implication croissante de l’Algérie ne peut qu’accélérer le processus de décomposition en cours.

Toutes ces guerres indiquent que le capitalisme est plongé dans une spirale extrêmement dangereuse et qui met en péril la survie même de l’humanité. Progressivement, des zones entières du globe plongent dans le chaos et la barbarie. S’entremêlent la sauvagerie des tortionnaires locaux (seigneurs de guerre, chefs de clans, bandes terroristes…), la cruauté des seconds couteaux impérialistes (petits et moyens Etats) et la puissance dévastatrice des grandes nations, chacun étant prêt à tout, à toutes les intrigues, à tous les coups bas, à toutes les manipulations, à tous les crimes, à toutes les atrocités… pour défendre ses minables et pathétiques intérêts. Les incessants changements d’alliances donnant à l’ensemble des allures de danse macabre.

Ce système moribond ne va cesser de s’enfoncer, ces conflits guerriers ne vont faire que s’étendre, embrasant des régions du globe toujours plus vastes. Choisir un camp, au nom du moindre mal, c’est participer à cette dynamique qui n’aura d’autre issue que la mort de l’humanité. Il n’y a qu’une seule alternative réaliste, qu’une seule façon de sortir de cet engrenage infernal : la lutte massive et internationale des exploités pour un autre monde, sans classe ni exploitation, sans misère ni guerre.

Amina (15 février)

Rubrique:

Situation sociale en France : Gouvernement et syndicats unis contre la classe ouvrière

- 1974 reads

Depuis le retour de la crise ouverte en 2007, partout dans le monde, la classe ouvrière est frappée de plein fouet par une brutale dégradation de ses conditions de vie. Il n’y a bien sûr en ce domaine aucune “exception culturelle française” : depuis 2009, 1087 usines ont fermé ([1]) ; et tous les secteurs sont touchés, de l’automobile à la pharmacie, des manufactures aux imprimeries. Selon les Echos, “le délitement du tissu industriel français s’est de nouveau accéléré en 2012, avec une augmentation du rythme des fermetures de sites de 42 %”. Et 2013 sera bien pire encore : pas un jour ne passe sans qu’une énième charrette de licenciements ou qu’une nouvelle fermeture de site ne soit annoncée. Les grandes catastrophes industrielles de ces derniers mois chez Goodyear, PSA, ArcelorMittal, Pétroplus, Electrolux, Sanofi, etc., ne sont que la pointe émergée de l’iceberg. Dans l’anonymat le plus complet, disparaissent chaque jour des centaines d’emplois, en particulier dans les petites entreprises ([2]). Inexorablement, le chômage ne cesse de croître : en 2012, malgré les purges administratives, la restriction des droits, les tricheries statistiques en tous genres, le nombre de demandeurs d’emploi a bondi de 10,8%.

Le travail de sape des syndicats

Face à cette situation insupportable qui touche toutes les familles ouvrières, que font les syndicats ? Ils “mobilisent les ouvriers” en orchestrant la division, l’isolement et l’impuissance. Combien d’entreprises sont en train de fermer au moment où nous écrivons ces lignes ? Des dizaines ! Et c’est autant de luttes planifiées et commandées par les syndicats, sans aucun lien entre elles, sans aucune discussion entre les travailleurs, sans aucune assemblée générale commune. Il n’y a pas meilleur moyen d’aller à la défaite, les uns après les autres. Le “diviser pour mieux régner”, grand classique syndical, frôle désormais la caricature : le 31 janvier, par exemple, avait lieu, d’un côté, une série de rassemblements de fonctionnaires protestant contre leur paupérisation et, de l’autre, l’annonce de milliers de licenciements dans l’usine Goodyear à Amiens. Quelques jours après, le 12 février, bis repetita : tandis que les syndicats appelaient les salariés de l’école primaire et les parents d’élèves à manifester contre la réforme du rythme scolaire, ils organisaient parallèlement un simulacre de solidarité entre les ouvriers de Goodyear et de PSA. Cela, alors que la cause immédiate de la dégradation des conditions de vie des salariés du public comme du privé est identique : l’exploitation et la crise historique du capitalisme. Telle est la chaîne d’acier qui unit tous les exploités. C’est ensemble qu’ils doivent marcher dans la lutte. Mais les syndicats ont préféré exprimer leur “immense colère” en parlant de “pneus” à Amiens et de “grille indiciaire” ou d’“horaires d’ouverture d’écoles” dans cent petits défilés de fonctionnaires aux différents coins de l’hexagone.

Il ne s’agit nullement d’une erreur de stratégie des syndicats, ni même d’incompétence. Au contraire, ils accomplissent au mieux leur mission véritable, celle de désarmer les ouvriers face au Capital, par un travail de sape pour encadrer les luttes, en les éparpillant et les isolant les unes des autres. Pire encore, les syndicats poursuivent le sabotage jusqu’à pousser les prolétaires dans la gueule du loup, notamment quand ils “critiquent” le gouvernement pour son “manque de conviction et de courage face au patronat”, quand ils encourageant les salariés à “faire pression sur le Président et ses ministres” pour qu’ils prennent enfin “leurs responsabilités” et conduisent une “véritable politique de gauche”.

De qui se moquent-ils ? L’État, qu’il soit dirigé par la main droite ou la main gauche de la bourgeoisie, demeure toujours le pire des patrons. C’est lui qui organise les fermetures des sites industriels, en recevant les grands patrons dans ses bureaux dorés pour leur dicter la marche à suivre afin d’étrangler les remous sociaux. C’est lui qui étouffe les fonctionnaires et exploite des milliers de contractuels sous-payés et corvéables à merci. C’est lui qui orchestre les “grandes réformes” qui ne sont rien d’autre que des attaques massives contre les conditions de vie de toute la classe ouvrière. Ainsi, l’arrivée de la gauche au pouvoir n’a rien changé à cette dynamique dévastatrice ; le discours est peut-être moins provocateur mais la réalité est sans aucun doute encore plus âpre. Avec “Lui, Président”, qui se targue de “relancer l’économie en faisant des économies”, les salaires ont déjà commencé à dégringoler sous le poids des taxes et des impôts en tout genre. Avec “Lui, Président”, et avec la complicité des centrales syndicales, c’est “un accord historique” qui a été signé à la mi-janvier pour flexibiliser le marché du travail et accroître la compétitivité des entreprises. Cet accord prévoit plus d’heures travaillées, plus de précarité, une diminution des salaires et la mobilité forcée. Voilà pourquoi François Hollande se réjouissait du “succès du dialogue social” entre les syndicats, le patronat et le gouvernement, qui se sont effectivement “concertés” pour mieux taper sur la tête des ouvriers. Et cet accord n’est qu’une mise en bouche. Fin 2013, viendront les nouvelles réformes de la sécurité sociale et des retraites qui promettent d’être particulièrement corsées. Le gouvernement a déjà annoncé une baisse importante des pensions des retraités (suppression de l’abattement fiscal de 10 % des pensions, augmentation du taux de CSG au niveau de celui des salariés, etc.), l’augmentation du nombre d’annuités de cotisation, la réduction drastique des prestations familiales (telles que les allocations, les aides pour les crèches ou les gardes d’enfant), la diminution de la couverture sociale étudiante, l’augmentation de la TVA, etc.

Le prolétariat a-t-il la force de développer ses propres luttes ?

Face à toutes ces attaques, la classe ouvrière ne semble pas pour l’heure en mesure de réagir, d’exprimer sa combativité en dehors de l’encadrement syndical. Il faut dire que, face à l’aggravation prévisible de la crise, la bourgeoisie a particulièrement bien préparé le terrain sur le plan des luttes sociales. D’un côté, les syndicats occupent activement le terrain, lançant eux-mêmes les grèves et les manifestations afin d’enfermer, comme on l’a vu, chaque lutte dans “son” secteur, dans “son” entreprise et de prévenir toute tentative d’extension. Il s’agit ni plus ni moins d’une manière d’épuiser les ouvriers les plus combatifs dans des luttes stériles. D’un autre côté, en polarisant l’attention sur la fermeture de telle ou telle usine, la bourgeoisie a su instiller l’idée que les problèmes sont particuliers à tel ou tel secteur, que tel ou tel patron est mal-intentionné, que le gouvernement “fait ce qu’il peut pour défendre les emplois”. “C’est la faute à la famille Mittal !”, “C’est la faute à tel ou tel patron véreux ou/et incompétent”, proclament-ils en chœur. Quelle que soit l’explication avancée, l’important est d’épargner le capitalisme comme un tout. Les partis de gauche et d’extrême gauche se sont d’ailleurs consciencieusement relayés dans les usines médiatisées pour “apporter leur soutien” aux travailleurs avec leurs mots d’ordre démobilisateurs et leur culte de “l’État sauveur”.

Se battre en dehors de l’encadrement syndical fait encore peur à beaucoup. Prendre la parole en public, organiser une assemblée générale, décider collectivement de la marche à suivre, rédiger des tracts, exprimer sa solidarité à d’autres travailleurs, tout cela est difficile, surtout lorsqu’on a le sentiment d’être isolé, d’être “incompétent” et “illégitime” par rapport à ces “professionnels de la lutte”. Il s’agit pourtant de la seule manière de développer un combat de classe. Le prolétariat possède, en effet, la force de prendre en main ses luttes. Même si les manœuvres de la bourgeoisie retardent le développement de mouvements conséquents, nul doute que la multiplication des attaques, liées à l’aggravation de la crise, constitue un terreau fertile pour l’émergence future de mouvements massifs qui pourront se cristalliser autour d’attaques emblématiques. Ceci est d’autant plus vrai que, comme lors de la dernière vague de luttes en France contre la réforme des retraites en 2003, celles des Indignés en Espagne il y a deux ans, des Occupy aux États-Unis, des mouvements sociaux en Grèce, au Portugal, etc., des minorités surgiront probablement pour impulser la lutte et pousser à la réflexion sur les enjeux de la période et les moyens de lutter de manière autonome.

La classe dominante est parfaitement consciente du danger d’explosion des luttes, comme elle sait que ses syndicats ne suffiront pas à canaliser la colère. C’est pour cette raison que le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, a récemment réorganisé les services de renseignement de la police (ex-RG) en créant une “cellule d’observation” pour “suivre “au plus près” les entreprises en difficulté afin d’anticiper une éventuelle “radicalisation” de mouvements sociaux” ([3]), c’est-à-dire de déployer des flics en civil autour des entreprises en grève et des rassemblements pour mater les troubles à “l’ordre public” et semer la terreur parmi les ouvriers en lutte.

La seule réponse que nous pouvons opposer aux “préparatifs” de l’État, c’est le développement de notre conscience politique. Seuls la réflexion et le débat sur nos moyens de lutte nous permettront de ne pas tomber dans le piège des affrontements stériles avec les flics. Seuls la réflexion et le débat sur les enjeux de la période et la nature du capitalisme nous permettrons de lutter contre les campagnes idéologiques que la bourgeoisie met en place pour nous désorienter et nous diviser.

Aussi, la priorité des éléments les plus conscients et les plus combatifs n’est pas, aujourd’hui, de se lancer dans des luttes isolées, mais de créer des espaces de discussion pour préparer un terrain plus fertile pour les luttes massives de demain.

Pawel/El Generico (15 février)

[1]) “La France a perdu plus d’un millier d’usines depuis 2009” (les Echos).

[2]) Les sites qui ont fermé depuis quatre ans, employaient en moyenne entre onze et soixante salariés.

[3]) AFP, 4 février 2013.

Géographique:

- France [2]

Situations territoriales:

Rubrique:

« Mariage pour tous » : Seule la société communiste peut mettre fin aux discriminations

- 2215 reads

En annonçant l’adoption prochaine d’une loi autorisant le mariage homosexuel, le gouvernement français a déclenché, comme ce fut le cas dans l’ensemble des pays qui ont suivi le même chemin, une série de mobilisations et de débats médiatiques où chacun a été tenu de choisir son camp : pour ou contre le “mariage gay”.

Les manifestations homophobes sont l’expression de la décomposition capitaliste

Les répugnantes manifestations encadrées par les ligues et partis homophobes, comme Civitas ou Famille de France, ont choqué par leur ampleur. Si la lie ridicule du catholicisme intégriste, avec ses bures de kermesse et ses gibets de crucifixion, formait le gros du bataillon, l’ampleur des mobilisations illustre à quel point les tendances portées par le capitalisme déliquescent à la déshumanisation, à la haine de l’autre et à l’irrationalité se répandent comme la peste dans toutes les couches de la société ([1]).

Car sous couvert de slogans fanés tel que “la défense de la famille”, dans les cortèges, les ouailles avaient quelques difficultés à contenir leurs marottes homophobes et racistes.

Face à ces démonstrations de haine et ces délires collectifs, organisés au nom d’une “normalité” et d’une soi-disant “évidence” abstraite et déshumanisée, le prolétariat doit affirmer son attachement à la liberté sexuelle, au respect des différences, mais du point de vue de son propre combat. Car la lutte pour le communisme n’est pas qu’une lutte pour du pain et un toit, c’est aussi – et surtout ! – un combat pour l’émancipation des hommes, pour “une association où le libre épanouissement de chacun est la condition du libre épanouissement de tous” ([2]).

Le mariage n’existe que pour l’intérêt des possédants

Une question demeure néanmoins : l’autorisation du mariage homosexuel est-elle susceptible de faire avancer la société vers plus de liberté sexuelle ? En exceptant l’idée selon laquelle le “mariage pour tous” est un moyen de lutter contre les discriminations – les insultes, les agressions et les patrons homophobes ne disparaîtront malheureusement pas avec une bague au doigt – et tous les embrouillaminis autour des “Droits de l’homme” et de “l’égalité devant la Loi”, les arguments invoqués sont révélateurs du caractère réactionnaire de ce nouveau contrat : la bourgeoisie, et spécialement ses partis de gauche, présente le mariage homosexuel comme un progrès social qui permettrait aux intéressés de bénéficier des “avantages fiscaux” et des “droits de succession” dont jouissent les couples hétérosexuels, en particulier en direction des enfants qui ne profitent pas de la filiation d’un de leurs parents. Ces arguments illustrent parfaitement que le mariage n’est rien d’autre qu’un rapport d’argent. Or, comme le disait Marx, “le prolétaire est sans propriété ; ses relations avec sa femme et ses enfants n’ont plus rien de commun avec celles de la famille bourgeoise. Sur quelle base repose la famille bourgeoise actuelle ? Sur le capital, le profit individuel. La famille n’existe, sous sa forme achevée, que pour la bourgeoisie” ([3]).

Bien sûr, de nombreux ouvriers se marient pour exprimer sincèrement leur amour et bénéficier de maigres mesures fiscales et administratives. Mais le mariage est une institution fondamentalement liée aux sociétés de classes. Pour la bourgeoisie, le mariage a peu de chose à voir avec l’amour, c’est surtout un contrat pour la conservation et la transmission de la propriété privée : “Ce mariage de convenance se convertit assez souvent en la plus sordide prostitution – parfois des deux parties, mais beaucoup plus fréquemment de la femme ; si celle-ci se distingue de la courtisane ordinaire, c’est seulement parce qu’elle ne loue pas son corps à la pièce, comme une salariée, mais le vend une fois pour toutes, comme une esclave” ([4]). Voilà la nature du “progrès social” promis par la gauche, qui s’auréole à bon compte d’une image progressiste : une simple réforme sur la base de la marchandisation des êtres humains et de la production capitaliste, système à l’origine de toutes les discriminations et notamment du harcèlement et des comportements “pogromistes” dont sont victimes les homosexuels.

El Generico (24 janvier)

[1]) Lire, sur notre site, le texte : “La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste”,

fr.internationalism.org/icconline/2013/la_decomposition_phase_ultime_de_la_decadence_du_capitalisme.html

[2]) K. Marx et F. Engels, Le Manifeste du Parti communiste, 1848.

[3]) Idem.

[4]) F. Engels, l’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, 1884. Dans cet ouvrage, Engels développe une critique complète et historique de la famille, et notamment du rôle du mariage dans les sociétés de classes.

Rubrique:

Renforcer les acquis du CCI pour les transmettre à la nouvelle génération de militants

- 1687 reads

La section du CCI en France vient de tenir son 20ème Congrès. Comme tous les congrès de RI, cette assemblée plénière de notre section territoriale, a eu, évidemment, une dimension internationale. C’est la raison pour laquelle était présentes des délégations de différentes sections du CCI, composées de camarades venus de plusieurs pays et continents, et qui se sont impliquées de façon très dynamique dans les discussions. À ce Congrès étaient également présents un certain nombre de sympathisants et contacts du CCI, invités aux différentes sessions (exceptées à celles concernant nos activités internes).

Comme pour les assemblées plénières de nos autres sections territoriales, une place importante des travaux du Congrès de RI a été accordée à la discussion sur les activités du CCI. Par ailleurs, dans la mesure où ces dernières années, notre organisation a surtout privilégié les débats de ses congrès à l’analyse de l’évolution de la crise économique et de la lutte de classe, le Congrès de RI s’est donné comme tâche de mener une discussion particulière sur la dynamique des conflits impérialistes en les situant dans un cadre historique et théorique.

Le bilan de nos analyses sur la dynamique des conflits impérialistes

Le Rapport et la discussion sur les conflits impérialistes se sont donnés comme objectif de tirer un bilan des événements qui se sont déroulés depuis l’effondrement du bloc de l’Est en 1989, afin de vérifier si ces derniers ont confirmé la validité des analyses du CCI.

Après l’effondrement de l’URSS, le CCI avait posé la question suivante : avec la disparition du bloc de l’Est, allait-on assister à l’hégémonie d’un seul bloc impérialiste et à un recul des conflits militaires ? Le CCI avait répondu : Non ! En effet, nous avons toujours rejeté la thèse du “ super-impérialisme ”, développée par Kautsky avant la Première Guerre mondiale et qui avait été combattue par les révolutionnaires du passé (notamment par Lénine). Cette thèse a été démentie par les faits eux-mêmes. “ Elle est restée tout autant mensongère lorsqu'elle a été reprise et adaptée par les staliniens et les trotskistes pour affirmer que le bloc dominé par l'URSS n'était pas impérialiste. Aujourd'hui, l'effondrement de ce bloc ne saurait remettre en selle ce genre d'analyses : cet effondrement porte avec lui, à terme, celui du bloc occidental. ” (Revue Internationale n°61, janvier 1990).

Les débats du Congrès ont mis en évidence que les événements ont pleinement confirmé la validité du marxisme : la disparition du bloc impérialiste russe n’allait certainement pas permettre l’ouverture d’une “ ère de paix et de prospérité ” pour l’humanité, comme le prétendait la bourgeoisie du camp “ démocratique ” occidental. Depuis 1989, la barbarie guerrière du capitalisme a continué à se déchaîner au Moyen-Orient, en Afrique, au Pakistan, et même en Europe avec la guerre dans l’ex-Yougoslavie.

Le Congrès a également examiné cette autre analyse que le CCI avait développée en 1989 : si la tendance historique à la formation de blocs impérialistes (caractéristique de la période de décadence du capitalisme) continue à se confirmer, seule l’Allemagne pourrait constituer une nouvelle tête de bloc face aux États-Unis, du fait de sa puissance économique et de sa position stratégique. Mais, comme nous l’avions affirmé, cette perspective hypothétique ne pouvait pas se réaliser de façon immédiate, notamment du fait que l’Allemagne n’a pas de potentiel militaire ; elle ne dispose pas de l’arme atomique lui permettant de prendre la tête d’un nouveau bloc impérialiste. Vingt-trois ans après l’effondrement de l’URSS, le Congrès de RI a fait le constat que l’Allemagne ne s’est pas affirmée sur la scène mondiale comme un leader rival pouvant défier la puissance américaine (cette hypothèse du CCI ne s’est donc pas vérifiée). Par contre, c’est la Chine qui apparaît désormais comme le principal concurrent de la première puissance mondiale. Le Congrès a clairement affirmé que cette situation est un élément nouveau que le CCI n’avait pas prévu (et ne pouvait pas prévoir) lors de l’effondrement de l’URSS. Néanmoins, bien que la Chine affirme de plus en plus sa vocation de puissance mondiale, elle n’a pas les moyens militaires de contrer les visées impérialistes des États-Unis. Son agressivité à l’égard des États-Unis se manifeste essentiellement sur le plan économique et stratégique (comme le confirment la compétitivité mondiale de ses marchandises, ses positions actuelles et son implantation sur le continent africain).

Les débats du Congrès ont rappelé que, bien que les conditions militaires d’une Troisième Guerre mondiale aient disparu avec l’effondrement de l’URSS (qui portait avec lui la dislocation de l’ancien bloc américain constitué à l’issue de la Seconde Guerre mondiale), les conflits armés ne se sont nullement atténués et ont continué à ensanglanter la planète. La seule différence réside dans le fait que ces conflits ne sont plus contenus par une discipline de bloc, comme c’était le cas pendant la période de la “ Guerre Froide ”. Notre analyse de la décomposition du capitalisme, phase ultime de la décadence de ce mode de production, avait également permis au CCI d’affirmer que la tendance au “ chacun pour soi ” et l’instabilité des alliances militaires allaient constituer une entrave à la formation de nouveaux blocs impérialistes. Si la barbarie guerrière du capitalisme a pris, depuis plus de deux décennies, la forme du “ chacun pour soi ” (y compris avec l’apparition du terrorisme comme arme de la guerre entre les États), c’est justement parce qu’aucune puissance mondiale n’est capable désormais de jouer un rôle de gendarme du monde et d’imposer un quelconque nouvel “ ordre mondial ”, comme le prétendait, à l’époque, le président américain Georges Bush. Le Congrès a donc mis en évidence que les prévisions du CCI et du marxisme se sont pleinement vérifiées : la paix est impossible dans le capitalisme. C’est bien ce qu’ont révélé, depuis 1989, les deux guerres du Golfe, les massacres au Moyen-Orient et en Afrique, le conflit entre l’Inde et le Pakistan et, pour la première depuis 1945, le déchaînement de la guerre en Europe dans l’ex-Yougoslavie.

Si le 20ème Congrès de RI a estimé nécessaire de rappeler le cadre d’analyse du CCI, c’est également afin de transmettre aux jeunes militants, la méthode du marxisme. Seule cette méthode historique et de vérification scientifique des faits, peut permettre d’éviter l’écueil de l’empirisme basé sur une vision purement photographique des événements au jour le jour.

L’analyse de la situation en France

La seconde discussion qui a animé les débats du Congrès a porté évidemment sur la situation en France et a donné lieu à l’adoption d’une Résolution, publiée dans le numéro 438 de RI. Ce 20ème Congrès de RI s’est tenu peu de temps après les dernières élections présidentielles qui ont consacré la victoire de François Hollande. Les débats du Congrès ont souligné que ce changement d’équipe gouvernementale allait renforcer encore les difficultés de la bourgeoisie française à gérer le capital national. C’est maintenant un gouvernement “ socialiste ” qui va devoir faire face à l’aggravation inéluctable de la crise économique mondiale. Ce gouvernement de “ gauche ” (qui a hérité, par ailleurs, des bévues du “ sarkosysme ”) ne peut que poursuivre et accentuer les attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière. Le seul “ changement ” ne peut porter que sur le “ langage ” et les thèmes mystificateurs destinés à faire passer la politique d’austérité du nouveau gouvernement, comme le met clairement en évidence la Résolution adoptée par le Congrès (et à laquelle nous renvoyons nos lecteurs).

Les débats sur le rapport sur la situation en France présenté au Congrès ont également abordé la dynamique de la lutte de classe. Ils ont mis en évidence que, malgré la profondeur de la crise économique et la dégradation considérable des conditions d’existence de la classe ouvrière en France, comme dans tous les pays, celle-ci ne s’est pas encore engagée dans des luttes massives après le mouvement contre la réforme des retraites à l’automne 2011 : “ Si les expressions de combativité se sont caractérisées, comme dans les autres pays, par un éparpillement des luttes, la violence des attaques contre le niveau de vie de la classe ouvrière que provoque la crise économique, va pousser les ouvriers vers des expressions de combativité d’une ampleur croissante. Ceci est vrai pour la classe ouvrière de tous les pays et c’est vrai aussi, et surtout, pour la France, car, justement, la classe ouvrière de ce pays a une tradition de mobilisations massives. Cette tradition explique pourquoi, contrairement à des pays comme l’Espagne et le Royaume-Uni, des mouvements analogues à celui des Indignés ou d’Occupy Wall Street n’ont pas eu lieu en France. La cause réside dans le fait que, contrairement aux autres pays, la combativité de la classe ouvrière de ce pays s’était déjà concrétisée par des mobilisations massives comme la lutte contre le CPE en 2006 et plus récemment, contre la réforme des retraites. De ce fait, le besoin de tels mouvements pour exprimer son mécontentement était moins ressenti au sein de la classe ouvrière, ce qui veut dire que l’absence de mouvement analogue à celui des Indignés, en France, ne signifie pas que la classe ouvrière de ce pays aurait un retard particulier par rapport à celle des autres pays développés. Malgré les gros handicaps qui entravent la classe ouvrière (perte de son identité de classe et absence de perspectives), autant en France que dans les autres pays, la vitesse avec laquelle la dégradation des conditions de vie va se poursuivre, va pousser les exploités à tenter d’exprimer leur combativité, comme on le voit en ce moment avec les manifestations massives qui ont eu lieu au Portugal, en Espagne et en Grèce. Même si l’habillage idéologique avec lequel la bourgeoisie tente de faire passer ses attaques va retarder et rendre plus difficile l’explosion de luttes, il n’est pas suffisant pour l’empêcher. ” (Résolution sur la situation en France, Point 7).

Développer la “ culture de la théorie ” pour préparer l’avenir

L’assemblée plénière de notre section en France est aussi le moment où celle-ci doit tirer le bilan de ses activités, depuis le dernier congrès de RI, afin de tracer des perspectives pour les deux années à venir. Et, bien évidemment, dans une organisation internationale centralisée comme le CCI, les activités de ses sections territoriales ne peuvent être examinées que dans le cadre général des activités de l’ensemble de l’organisation. C’est pour cela que le Congrès a accordé une place importante à la discussion sur les activités du CCI (dont nous rendrons compte ultérieurement, dans notre presse, après la tenue de notre prochain congrès international).

Le Congrès, sur la base du rapport présenté par l’organe central de la section en France, a tiré un bilan incontestablement positif de l’ensemble des activités de RI (notamment de son intervention dans la lutte de classe, et au sein de ses minorités politisées). C’est sur la base de ce bilan que le Congrès se devait également d’examiner avec la plus grande lucidité les faiblesses et difficultés auxquelles la section du CCI en France a été confrontée, ces deux dernières années, et qu’elle s’est donnée comme perspective de dépasser : un certain “ routinisme ” qui s’est soldé par une sous-estimation de l’approfondissement théorique (notamment sur les questions organisationnelles), une difficulté à transmettre aux nouveaux militants les leçons de toute l’expérience accumulée du CCI pour la construction de l’organisation et de l’esprit de parti (combat pour la défense des Statuts du CCI, contre le centrisme et l’opportunisme, contre l’esprit de cercle basé sur des conceptions affinitaires de l’organisation, etc.).

Les débats du Congrès, qui se sont déroulés essentiellement autour et en vue de l’adoption de la Résolution d’Activités, ont donné comme orientation pour notre section en France, d’améliorer son fonctionnement interne face aux enjeux qui sont devant nous : la nécessité de transmettre à une nouvelle génération de militants la méthode du marxisme et les acquis du CCI tant sur le plan politique et théorique qu’organisationnel. Pour pouvoir assurer cette transmission et ce lien “ organique ” entre les générations, le Congrès a rappelé que l’ancienne génération doit résister en permanence contre la tendance à la perte de ces acquis (que nous avions déjà évoquée à plusieurs reprises dans le passé). Du fait que le CCI est l’organisation révolutionnaire internationale qui a la plus longue durée de vie de toute l’histoire du mouvement ouvrier, il est “ normal ” que les acquis de l’expérience du passé aient tendance à être oubliés avec le temps.

Le Congrès a donné comme perspective à la section en France, la nécessité de mieux équilibrer son activité dans le but de permettre à tous les militants de dégager du temps pour lire afin que l’ensemble de l’organisation puisse développer collectivement ses débats théoriques (notamment sur les questions nouvelles qui ne doivent pas être laissées à des “ spécialistes ”).

Dans le cadre de la rationalisation de notre activité, le Congrès a également mené une discussion sur notre presse territoriale papier et Internet, et sur la fonction de ces deux supports. Dans la mesure où, aujourd’hui, c’est notre site Internet qui est notre principal outil d’intervention (puisque nos articles sont mis en ligne au fur et à mesure de leur parution), le Congrès a engagé une réflexion dans le sens de diminuer la périodicité de la publication régulière du journal RI (dont les ventes n’augmentent qu’à l’occasion de nos diffusions dans les manifestions, alors que la consultation de nos articles sur notre site Internet n’est pas tributaire des aléas de la lutte de classe).

Face au danger de l’immédiatisme, le Congrès a rappelé que l’intervention dans les luttes immédiates de la classe ouvrière, aussi indispensable soit-elle, n’est pas, cependant, notre activité principale. Comme toutes les organisations révolutionnaires du passé, la responsabilité première du CCI consiste à préparer les conditions de la révolution prolétarienne, et plus particulièrement les conditions de formation du futur parti mondial. C’est la raison pour laquelle notre travail à long terme de construction de l’organisation, doit rester au centre de notre activité.

La Résolution d’Activités, adoptée par le Congrès à l’issue d’un long débat (où tous les militants se sont impliqués) a souligné que : “ L’activité des révolutionnaires ne se résume pas à l’intervention dans les luttes immédiates de la classe ouvrière et ses minorités, mais d’abord dans la ‘clarification théorique et politique des buts et des moyens de la lutte du prolétariat, des conditions historiques et immédiates de celles-ci (voir le point sur notre activité dans nos positions publiées au dos de nos publications) (…) Notre travail d’élaboration théorique n’est pas encore achevé, loin de là, et ne sera jamais achevé. Cette clarification théorique est encore devant nous et doit rester notre priorité dans le combat pour la construction de l’organisation et afin de continuer à assumer notre responsabilité d’avant-garde du prolétariat. ” (Point 14).

“ La lutte pour le communisme ne comporte pas seulement une dimension économique et politique, mais également une dimension théorique (“ intellectuelle ” et morale). C’est en développant la ‘culture de la théorie’, c’est-à-dire la capacité de placer en permanence dans un cadre historique et/ou théorique tous les aspects de l’activité de l’organisation, que nous pourrons développer et approfondir la culture du débat en notre sein, et mieux assimiler la méthode dialectique du marxisme. ”

C’est évidement avec cette démarche que la section du CCI en France s’est donnée comme perspective de renforcer son tissu organisationnel et d’améliorer son fonctionnement en développant un débat théorique sur les racines de ses difficultés présentes et passées.

“ Ce travail de réflexion théorique ne peut ignorer l’apport des sciences (et notamment des sciences humaines, telles la psychologie et l’anthropologie), l’histoire de l’espèce humaine et le développement de sa civilisation. C’est en particulier pour cela que la discussion sur le thème ‘marxisme et science’ était de la plus haute importance et que les avancées qu’elle a permises doivent rester présentes et se renforcer dans la réflexion et la vie de l’organisation. ” (Résolution d’Activité, Point 6).

L’invitation d’une scientifique au 20ème Congrès de RI

Comme nos lecteurs assidus le savent, depuis la célébration de “ l’année Darwin ”, le CCI a récupéré une tradition du mouvement ouvrier du passé : l’intérêt pour les recherches et les nouvelles découvertes scientifiques, et notamment celles qui peuvent permettre au marxisme de mieux comprendre la “ nature ” humaine. Car, pour construire le communisme du futur, le prolétariat doit aller à la “ racine des choses ” et, comme le disait Marx, “ la racine des choses pour l’homme, c’est l’homme lui-même ”. C’est la raison pour laquelle nous avions développé un débat sur “ marxisme et science ” et avions invité des scientifiques aux deux derniers congrès du CCI.

Notre ouverture aux sciences s’est poursuivie au 20ème Congrès de RI. Une petite partie de ses travaux a donc été consacrée à un débat avec une scientifique autour du thème que nous avions choisi : “ La confiance et la solidarité dans l’évolution de l’humanité : en quoi notre espèce se différencie-t-elle des grands singes ? ”.

Camilla Power, professeur d’anthropologie à l’Université East London (et collaboratrice de Chris Knight), a accepté de venir au Congrès de RI animer une discussion autour de ce thème. Dans son exposé, très intéressant et très bien illustré, elle a expliqué le développement de la solidarité et de la confiance dans l’espèce humaine à partir d’un rappel de la théorie darwinienne de l’évolution.

Tous les participants au congrès, y compris nos contacts et sympathisants invités, ont particulièrement apprécié la démarche matérialiste et la rigueur scientifique de cette présentation, de même que la qualité du débat. Pour sa part, c’est en ces termes que Camilla Power a chaleureusement remercié le Congrès, avant son départ :

“ J'aimerais juste vous dire merci ; c'était très stimulant pour moi d’être venue à votre congrès. J'ai beaucoup appris des questions et des réponses des différents intervenants. J'ai été très impressionnée par les lectures que vous avez faites, et de ce que vous en avez tiré. Je me suis toujours sentie très engagée envers le marxisme et envers le darwinisme. Je suis une anthropologue. Nous devons combiner la compréhension de l'histoire naturelle et de l'histoire sociale. Et l'anthropologie est au centre de cela. Marx et Engels, à la fin de leur vie, passaient beaucoup de temps à faire des recherches en anthropologie. C'est arrivé très tard dans leur vie mais cela montre qu'ils avaient reconnu à quel point c'est important. C'est très stimulant de rencontrer des gens qui veulent réfléchir de manière scientifique à ce que veut dire “ être humain ”. C'est une question très importante pour tout le monde, pour la classe ouvrière internationale. Pour nous permettre de redécouvrir la nature de notre humanité. Nous ne devons pas avoir peur de la science, car c'est la science qui va nous donner des réponses révolutionnaires. Merci beaucoup, camarades. ”

Nous pouvons aujourd’hui tirer un bilan très positif de l’invitation d’un scientifique à nos congrès. C’est une expérience que notre organisation s’efforcera de renouveler, autant que possible, dans ses prochains congrès.

Le chemin qui mène à la révolution prolétarienne est un chemin long, difficile et parsemé d’embûches (comme l’avait souligné Marx dans “ Le 18 Brumaire ”).

La tâche du CCI est donc tout aussi longue et difficile que la lutte du prolétariat pour son émancipation. Elle est d’autant plus difficile que nos forces sont encore extrêmement réduites aujourd’hui. Mais les difficultés que les organisations communistes rencontrent dans leur activité n’ont jamais été un facteur de découragement, comme l’exprime cette citation de Marx rappelée à la fin de la Résolution d’Activité adoptée par le 20ème Congrès de RI :

“ J’ai toujours constaté que toutes les natures vraiment bien trempées, une fois qu’elles se sont engagées dans la voix révolutionnaire, puisent constamment de nouvelles forces de la défaite et deviennent de plus en plus résolues à mesure que le fleuve de l’histoire les emporte. ” (Marx, Lettre à J. Philip Becker).

Vie du CCI:

Rubrique:

Le sport, le nationalisme et l’impérialisme (Histoire du sport dans le capitalisme III)

- 6707 reads

Dans le dernier article de cette série, nous verrons que le sport concentre l'idéologie nationaliste et qu'il est un instrument au service de l'impérialisme. Il exprime toute la monstruosité du capitalisme décadent.

La « neutralité politique » du sport est un mythe ! Avec les médias, il ne cesse de cultiver l’identification chauvine, le nationalisme. Le sport est même un véhicule privilégié pour distiller ce poison nocif. Après le traumatisme de la Première Guerre mondiale, « le fossé entre le monde privé et public fut (…) comblé par le sport. Entre les deux guerres, le sport en tant que spectacle de masse fut transformé en une interminable succession de combats de gladiateurs entre des personnes et des équipes symbolisant des États-nations ».1

Le sport : un concentré du nationalisme

Le nationalisme a donc été entretenu en permanence contre les exploités par le rituel et les symboles qui encadraient ces rencontres. La mise en scène sportive à des fins de propagande, contrairement à ce que laisse entendre l'histoire officielle, n'est pas une particularité du nazisme ou du stalinisme, mais une pratique généralisée à tous les pays. Il suffit de se rappeler les protocoles et les fastes d'ouverture des jeux olympiques de Pékin en 2008 ou de Londres en 2012, ou encore de l'entrée des équipes nationales de football au moment des grandes rencontres, pour s'en convaincre. Les grands shows sportifs permettent de provoquer de fortes émotions collectives guidant facilement les esprits vers un univers de codes et de symboles nationaux : « Ce qui donna au sport une efficacité aussi unique comme moyen d’inculquer un sentiment national (…) c'est la facilité avec laquelle les individus (…) peuvent s'identifier avec la nation symbolisée. »2Souvent accompagnées de musiques militaires, les compétitions internationales sont systématiquement précédées ou clôturées par les hymnes : « Ces rapports sont ceux de confrontations de toutes sortes où le prestige national est en jeu ; le rituel sportif est donc à ce niveau un rituel de la confrontation entre nations.»3 Dans ces brefs moments d’unions sacrées, les classes sociales sont « fondues », niées, les spectateurs ouvertement appelés à se lever et à chanter les yeux fixés sur le drapeau national ou sur l’équipe qui l'incarne par ses couleurs.

En Afrique du Sud, par exemple, au nom du combat contre l’apartheid, les couleurs de l’équipe de rugby ont ainsi été utilisées par l'ANC de Mandela afin de canaliser la lutte de classe vers la mystification nationale.4 Les grandes victoires sportives peuvent aussi prolonger ce principe de soumission aveugle dans une sorte d'hystérie collective (comme on a pu l’observer lors de la victoire de la sélection espagnole au moment de la coupe du monde 2010 de football, celle d'Italie, quelques années plus tôt, ou celle de l'équipe de France en 1998...), avec des manifestations de liesse infestées pour l'occasion de drapeaux et de mythes nationaux préfabriqués.5 Finalement, la guerre des titres, des médailles, nation contre nation, essaie d'entretenir, comme au front durant les conflits militaires, cette dépendance des esprits en préparant toujours le terreau de la xénophobie et des violences nationalistes. Le sport incarne bien les intérêts des Etats, selon le même rituel que l'armée : décorations, citations, défilés. Comme le disait Rosa Luxembourg au moment de la Première Guerre mondiale : « Les intérêts nationaux ne sont qu'une mystification qui a pour but de mettre les masses populaires laborieuses au service de leur ennemi mortel : l'impérialisme. »6

Un instrument au service de l'impérialisme

Le sport a toujours été instrumentalisé dans les confrontations impérialistes. Les Jeux olympiques de Berlin, en 1936, ont été, par exemple, le fer de lance de la militarisation préfigurant les démonstrations de force des puissances de « l'Axe », bloc militaire qui allait lutter pour son « espace vital ». Pour les Nazis, les champions devaient être « des guerriers pour l’Allemagne, des ambassadeurs du III° Reich ». Selon Hitler, le jeune sportif allemand devait être « résistant comme le cuir, dur comme l'acier de Krupp ».7 Le sport devait préparer la guerre impérialiste et justifier ainsi la « supériorité de la race aryenne », en dépit des victoires du sprinteur noir américain Jesse Owens, qui firent exploser de colère le Führer.8 Toutes les rencontres sportives étaient un moyen pour le régime nazi de faire symboliquement flotter son drapeau sur des territoires convoités.

Pour ce qui devint le camp militaire adverse, les rencontres sportives allaient aussi préparer physiquement et mentalement à la guerre les « Résistants ». Les organisations staliniennes et social-patriotes avaient d'ailleurs cherché à organiser une « contre-olympiade » à Barcelone en juillet 1936, destinée à embrigader les prolétaires derrière le drapeau de l'antifascisme. Si ce projet sportif n'a pu se concrétiser, du fait du coup d'État franquiste, il n'a pas pour autant freiné l'adhésion idéologique au bloc impérialiste des futurs « alliés ». Le sport a donc apporté sa petite contribution, de part et d'autre, à ce qui allait devenir une nouvelle boucherie mondiale faisant plus de 50 millions de morts !

Sur les ruines encore fumantes de ce terrible conflit, l'arène sportive mondiale sera ensuite dominée par la Guerre Froide, jusqu'à l'aube des années 1990. Les compétitions internationales seront marquées par un contexte d'opposition Est-Ouest qui ne fut pas loin de déboucher sur un holocauste nucléaire. Pendant toute la phase de décadence capitaliste, les rencontres sportives ont toutes été marquées par les clivages de nature impérialiste. L'universalité symbolisée par les anneaux olympiques n'est donc qu'une sinistre tartufferie ; elle représente un véritable panier de crabes aux intérêts capitalistes divergents. Dès les années 1920, par exemple, les vaincus, comme l'Allemagne, étaient écartés des Jeux par vengeance et en représailles. En 1948, l'Allemagne et le Japon étaient exclus. Aux Jeux de 1956, à Melbourne, le boycott de la part d'un certain nombre de pays (Pays-Bas, Espagne, Suisse...) permettait de réagir politiquement contre l'invasion des chars soviétiques à Budapest en alimentant les tensions de la « Guerre Froide ». Notons, par contre, qu'au Mexique, en 1968, au moment de la répression et du massacre de 300 étudiants place des Trois cultures, de grandes démocraties invitées participèrent sans sourciller à ces jeux ! En 1972, les Jeux olympiques de Munich ont été le théâtre d'actes de guerre. L'équipe israélienne a ainsi été prise en otage par un commando palestinien. Bilan : un bain de sang, le massacre de 17 personnes ! En 1976, une grande partie du continent noir était absente des Jeux du fait de l'apartheid. Dans les années 1980, les Jeux de Moscou, véritable hymne militaire à la gloire du régime stalinien, étaient boycottés par bon nombre d'alliés occidentaux du bloc américain rival, dont la Chine, en opposition cette fois à l'intervention russe en Afghanistan ! Basculée du côté de l'impérialisme américain, on a parlé tout un temps, à propos de la Chine, du fait de la dimension politique du sport, de sa « diplomatie du ping-pong ». Aujourd'hui, la montée en puissance de la Chine sur la scène impérialiste mondiale, notamment face aux États-Unis, s'accompagne de records sportifs très agressifs, révélateurs d'ambitions clairement affichées.

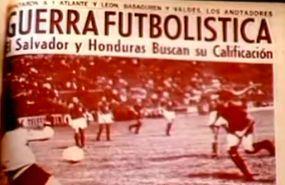

A chaque fois, les Etats engagés ont toujours présenté des athlètes dopés à mort, « en guerre » pour défier « l'ennemi », que ce soit dans le cadre de blocs militaires rivaux, au sein même de ces derniers, ou, après leur disparition, entre nations. Le football a largement illustré ces tensions, alimentant les climats de haine dans les foules. Parmi la foison d'exemples, nous retiendrons l'épisode tragique du match entre le Salvador et le Honduras, en 1969, pour la qualification à la Coupe du monde de 1970. Cette rencontre était le prélude d'une guerre entre ces deux pays qui fit au moins 4000 morts !

Un miroir de la barbarie du capitalisme en décomposition

Le sport exprime de plus en plus clairement la réalité du pourrissement sur pied d'une société bourgeoise sans avenir. L'absence de perspectives, le chômage et la misère, ont fait naître, dès les années 1970 et surtout à l'aube des années 1980, des hordes de hooligans xénophobes sous l'emprise régulière de l’alcool, semant la terreur et la haine, particulièrement dans les stades des grandes métropoles sinistrées par la crise. Ils ont régulièrement infesté les rencontres sportives, en Angleterre et ailleurs, comme ce fut le cas par exemple en mai 1990 lors du match opposant le Dynamo Zagreb au Red Star de Belgrade, débouchant sur une bataille rangée faisant des centaines de blessés et plusieurs morts, contribuant à envenimer les tensions nationalistes déjà existantes qui allaient déboucher sur la guerre en ex-Yougoslavie. Parmi les supporteurs serbes les plus radicaux, on remarquait le chef de guerre Arkan, spécialiste de « l'épuration ethnique », nationaliste recherché plus tard par l'ONU pour « crime contre l'humanité » !

Outre cet épisode dont on aurait pu multiplier les exemples, la violence croissante a fait dire au bon sens populaire bourgeois que le sport était, de plus en plus, « gangrené par l'argent et les mafias ». C’est occulter le fait que le sport est lui-même une mafia et un pur produit du capitalisme ! S'il est vrai qu'il est investi par un secteur financier hypertrophié, par des systèmes occultes fonctionnant avec des « sociétés écrans », à la tête desquelles se trouvent in fine en bout de chaîne les États eux-mêmes, le sport génère, du fait de la crise économique catastrophique, un véritable jeu de casino, symbole même d'un mode de production en faillite. Les grandes instances internationales sportives, comme le CIO (Comité Olympique International) ou la FIFA (Fédération Internationale de Football Association), les grands clubs, qui alimentent des mœurs de voyous et de gangsters, dont certains joueurs sont d’éminents représentants, les politiciens et les spéculateurs véreux, accompagnent les scandales à répétitions dont les détournements de fonds réguliers ne sont que la partie émergée de l'iceberg.9 Des opérations financières sauvages pour la construction des complexes sportifs, comme en Chine ou en Afrique du Sud ces dernières années, témoignent de pratiques brutales très courantes, comme l'expropriation violente de gens misérables qu'on jette à la rue pour l'occasion.

Tous les Etats, les mafias, ainsi que le monde « sportif » pourri jusqu’à la moelle, spéculent dans le secteur économique du sport et des jeux. Certains, en achetant même des clubs, comme récemment le Qatar avec le Paris-Saint-Germain et son cortège de vedettes, procèdent à des investissements faramineux dans ce secteur improductif. C'est aussi le cas en Grande-Bretagne pour les grands clubs. Lors du « mercato », véritable « marché aux bestiaux » de footballeurs, les transactions servent même régulièrement à blanchir de l'argent « sale ». Selon Noël Pons (spécialiste en criminalité) : « Les clubs de football sont des entreprises de type CAC 40, le phénomène de blanchiment doit donc être au même niveau de ce qu'il peut être pour ces entreprises ».10

Le revers de cette médaille est la surexploitation : à côté des stars surpayées et des agents véreux, des milliers de jeunes sportifs se retrouvent sans contrats, paupérisés, notamment de très jeunes Africains qu'on fait venir avec des promesses mirifiques en Europe, que les clubs jettent ensuite sans scrupule à la rue et qui deviennent parfois SDF. L'autre grande spécialité est depuis longtemps celle des matchs truqués, des paris d'argent, qui affectent un nombre incalculable de rencontres en Europe et dans le monde. Le football italien, davantage sur la sellette, montre que de nombreux joueurs et dirigeants sont clairement liés au monde politique et au crime organisé. Même des sports qui ont été présentés comme « propres » par les médias, tel le handball en France, sont sujets aux paris truqués et à la corruption ! C'est d'ailleurs le cas du tennis, ou des joueurs rétribués en coulisses n'hésitent pas à perdre volontairement des matchs pour gagner plus d'argent.

Toutes ces pratiques de voyous, qui sont en dernière instance celles des Etats, ne s'arrêtent pas là. Elles affectent parfois même la sécurité des spectateurs, comme, par exemple, on a pu le constater en 1985 lors de la tragédie du stade du Heysel en Belgique, où sous le poids de supporters excités, des grilles de séparation se sont effondrées, faisant 39 morts et plus de 600 blessés ! Ces tragédies, malheureusement, ne sont pas uniques. Les installations à bas coûts, la surcapacité et les mouvements de foules entraînent des catastrophes comme celle de Sheffield, en avril 1989 : 96 morts, 766 blessés ! Au stade Furiani à Bastia, le 5 mai 1992, pour une question de rentabilité, une tribune provisoire construite à la va-vite s'effondrait juste avant le coup d'envoi faisant 18 morts et 2300 blessés !

Le dopage: une pure expression de ce monde décadent

Nous ne pouvons finir sans évoquer l'exploitation barbare, forcenée et scandaleuse des athlètes eux-mêmes, en particulier par le dopage, jusqu'aux limites physiologiques et même jusqu’à la mort. Au début du siècle dernier, des substances dopantes comme la strychnine étaient déjà banalisées. Très tôt, pour l'Etat, « le sport est devenu la science expérimentale du rendement corporel qui a exigé la création de laboratoires de médecine sportive, la mise au point de matériel expérimental et d'engins divers, l'ouverture d'instituts sportifs spécialisés ».11 En 1967, tout le monde était choqué par le décès du cycliste britannique Tom Simpson sur les pentes du Mont Ventoux, mais la réalité du dopage était depuis longtemps institutionnalisée. Comme le souligne l'ancien médecin du Tour de France, le docteur Jean-Pierre de Mondenard : « Le sport de haut niveau est une école de la triche ». Aujourd'hui, suivi médical et dopage sont donc intimement mêlés. Stéroïdes, anabolisants, EPO, autotransfusions sont utilisés de manière courante dans les compétitions, encadrées par les équipes médicales de toutes les grandes écuries. Inutile de dire que le phénomène touche tous les sports à très hautes doses ! Un sport comme le rugby, par exemple, est concerné dès la formation des jeunes joueurs. C'est ce que montre ce témoignage d'un sportif de 24 ans, aujourd'hui malade, à la carrière brisée : « On arrive en centre de formation. Là, on entend beaucoup parler du “vrai” dopage. Certains de mes coéquipiers s’injectaient des molécules, des produits vétérinaires, fournis par un médecin qui tournait autour du club. On parle de clenbutérol et de salbutamol, d’anabolisants de veaux et de taureaux. Tu ne vas plus rien acheter sur Internet mais essayer de rencontrer la personne qu’il faut. Le médecin te fait tes premières injections et te laisse faire ensuite. » Il ajoute très justement ceci : « L’omerta est déjà très forte dans le milieu du sport, elle l’est encore plus quand cela concerne des adolescents. »12 Usés et détruits prématurément, les sportifs souffrent de troubles très graves : accidents cardiaques et circulatoires, insuffisances rénales et hépatiques, cancers, impuissance, stérilité, troubles de la grossesse chez la femme enceinte, maladies musculo-squelettiques, etc. Un nombre important d'athlètes de haut niveau décèdent avant 40 ans ! L’exemple des nageuses est-allemandes, qui révèle déjà toute la brutalité et l'horreur capitaliste de la planification étatique, a été depuis, très largement surpassé. Rappelons tout de même que comme les autres athlètes, ces nageuses étaient dopées de force, le plus souvent à leur insu. Fliquées par les services spéciaux (Stasi, KGB) dans tous leurs déplacements, ces athlètes ne devaient pas communiquer avec les gens de l'Ouest, sous peine de représailles contre leur famille. Devenues des « hommes » sur le plan hormonal (forte pilosité, trouble de la libido, clitoris hypertrophié...) grâce à des pilules et des injections quotidiennes inoculées par des médecins spécialisés13, elles étaient condamnées à toutes sortes de chantages et au silence par l'Etat. On recense plus de 10 000 victimes ! Bon nombre d’entre elles est décédé, atteintes de cancers, gravement malades.14 Aujourd'hui, les cas très connus du cyclisme, de l'affaire Festina15 aux déboires de coureurs autant acteurs que victimes et boucs-émissaires, comme le cycliste Lance Amstrong, destitué dernièrement (avec la perte de ses 7 titres de vainqueur au palmarès du Tour de France et de ses maillots jaunes), témoignent du fait que les lois du capital et du profit ne reculent devant rien.

Nous ne pouvons finir sans évoquer l'exploitation barbare, forcenée et scandaleuse des athlètes eux-mêmes, en particulier par le dopage, jusqu'aux limites physiologiques et même jusqu’à la mort. Au début du siècle dernier, des substances dopantes comme la strychnine étaient déjà banalisées. Très tôt, pour l'Etat, « le sport est devenu la science expérimentale du rendement corporel qui a exigé la création de laboratoires de médecine sportive, la mise au point de matériel expérimental et d'engins divers, l'ouverture d'instituts sportifs spécialisés ».11 En 1967, tout le monde était choqué par le décès du cycliste britannique Tom Simpson sur les pentes du Mont Ventoux, mais la réalité du dopage était depuis longtemps institutionnalisée. Comme le souligne l'ancien médecin du Tour de France, le docteur Jean-Pierre de Mondenard : « Le sport de haut niveau est une école de la triche ». Aujourd'hui, suivi médical et dopage sont donc intimement mêlés. Stéroïdes, anabolisants, EPO, autotransfusions sont utilisés de manière courante dans les compétitions, encadrées par les équipes médicales de toutes les grandes écuries. Inutile de dire que le phénomène touche tous les sports à très hautes doses ! Un sport comme le rugby, par exemple, est concerné dès la formation des jeunes joueurs. C'est ce que montre ce témoignage d'un sportif de 24 ans, aujourd'hui malade, à la carrière brisée : « On arrive en centre de formation. Là, on entend beaucoup parler du “vrai” dopage. Certains de mes coéquipiers s’injectaient des molécules, des produits vétérinaires, fournis par un médecin qui tournait autour du club. On parle de clenbutérol et de salbutamol, d’anabolisants de veaux et de taureaux. Tu ne vas plus rien acheter sur Internet mais essayer de rencontrer la personne qu’il faut. Le médecin te fait tes premières injections et te laisse faire ensuite. » Il ajoute très justement ceci : « L’omerta est déjà très forte dans le milieu du sport, elle l’est encore plus quand cela concerne des adolescents. »12 Usés et détruits prématurément, les sportifs souffrent de troubles très graves : accidents cardiaques et circulatoires, insuffisances rénales et hépatiques, cancers, impuissance, stérilité, troubles de la grossesse chez la femme enceinte, maladies musculo-squelettiques, etc. Un nombre important d'athlètes de haut niveau décèdent avant 40 ans ! L’exemple des nageuses est-allemandes, qui révèle déjà toute la brutalité et l'horreur capitaliste de la planification étatique, a été depuis, très largement surpassé. Rappelons tout de même que comme les autres athlètes, ces nageuses étaient dopées de force, le plus souvent à leur insu. Fliquées par les services spéciaux (Stasi, KGB) dans tous leurs déplacements, ces athlètes ne devaient pas communiquer avec les gens de l'Ouest, sous peine de représailles contre leur famille. Devenues des « hommes » sur le plan hormonal (forte pilosité, trouble de la libido, clitoris hypertrophié...) grâce à des pilules et des injections quotidiennes inoculées par des médecins spécialisés13, elles étaient condamnées à toutes sortes de chantages et au silence par l'Etat. On recense plus de 10 000 victimes ! Bon nombre d’entre elles est décédé, atteintes de cancers, gravement malades.14 Aujourd'hui, les cas très connus du cyclisme, de l'affaire Festina15 aux déboires de coureurs autant acteurs que victimes et boucs-émissaires, comme le cycliste Lance Amstrong, destitué dernièrement (avec la perte de ses 7 titres de vainqueur au palmarès du Tour de France et de ses maillots jaunes), témoignent du fait que les lois du capital et du profit ne reculent devant rien.

L' « éthique du sport » est celle du capitalisme ! Elle se résume en peu de mots : ambition, tricherie, corruption, hypocrisie, concurrence à mort, violence et brutalité ! Le sport paralympique connaît d'ailleurs la même logique, une sordide mise en concurrence qui débouche sur

une sorte de « guerre des prothèses ».

Vouloir encore « moraliser » le sport aujourd'hui ne relève plus seulement d'une pure illusion. Il s'agit, pour le moins, d'une utopie réactionnaire et même d'une véritable escroquerie !

Conclusion : sport et communisme

Les tentatives d'utiliser le sport dans la décadence capitaliste pour le combat ouvrier n'ont fait qu'accentuer la gangrène opportuniste, stimuler les forces conservatrices. Il ne peut exister de « sport prolétarien ». Lors de la vague révolutionnaire mondiale de 1917-1923, l'échec programmé de l'Internationale Rouge du Sport (ISR fondée en 1921) était lié aux conditions historiques et politiques du moment, celles du capitalisme décadent et de l'isolement tragique de la révolution en Russie. Les Jeux d'Asie Centrale, organisés sportivement en 1920 par les bolcheviks à Tachkent (Ouzbékistan), stimulant les sentiments nationaux et renforçant les États locaux, véritable mosaïque de l'ex-empire russe, n'avaient fait qu’accroître la confusion politique. Pire, ils allaient durcir le cordon sanitaire des troupes bourgeoises de l'Entente autour d'une Russie soviétique assiégée. Les « Spartakiades » de Moscou, en 1928, parachevaient la défense de la « patrie socialiste » par ces jeux sportifs qui incarnaient déjà la contre-révolution. Le seul vrai « triomphe » était alors celui du stalinisme, exhibant avec fierté ses « bolcheviks d'acier » ! Marx soulignait que la société communiste ferait « la démonstration pratique de la possibilité d'unir l’enseignement et la gymnastique avec le travail et vice-versa ». Cela, dans la perspective de réaliser des « hommes complets ».16 Si Lénine et les bolcheviks défendaient une telle vision au départ, ils ne purent avoir le temps, ni la possibilité, de voir cette œuvre s'accomplir. Le stalinisme a créé l'inverse : une caricature médicalisée de robots monstrueux ! Il est naturellement difficile d'entrevoir la société communiste du futur. Mais il est certain que le sport, tel qu'il existe actuellement, aura forcément disparu dans une société sans classes sociales. Il est autant difficile pour un amateur de sport de le concevoir aujourd'hui, qu'il l'est pour un dépendant d'entrevoir un monde sans addictions. Aux séparations artificielles de toutes sortes entre activités physiques et intellectuelles, aux oppositions forcées entre sportifs et sédentaires, devra se substituer un monde humain, unitaire, créatif et libre. Ainsi, « l'homme complet », cher à Marx, retrouvera dans le communisme sa vraie nature sociale : « Les sens de l'homme social sont autres que ceux de l'homme non social. C'est seulement grâce à l'épanouissement de la richesse de l'être humain que se forme et se développe la richesse de la sensibilité subjective de l'homme : une oreille musicienne, un œil pour la beauté des formes, bref des sens capables de jouissance humaine, des sens s'affirmant comme maîtrise propre à l'être humain... une fois accomplie (sa gestation), la société produit comme sa réalité durable l'homme pourvu de toutes les richesses de son être, l'homme riche, l'homme doué de tous ses sens, l'homme profond. »17 Cet homme « profond » exprimera ainsi sa véritable individualité dans une harmonie supérieure : celle de l'unité dialectique rendant grâce à la beauté du corps et de l'esprit.

WH (20 décembre)

1 E. Hobsbawm, Nations et nationalisme depuis 1780, Folio histoire.

2 Op. cit.

3 J-M Brohm, Sociologie politique du sport, 1976, réédition : Nancy, P.U.N., 1992.

4Notons qu'on voit désormais ressortir le drapeau national allemand dans les foules lors de rencontres sportives, conformément aux nouvelles ambitions impérialistes allemandes ; cela, après des années de sourdines imposées par un lourd passé.

5 Comme, par exemple, l'idéologie «black-blanc-beur» en France : allusion au drapeau tricolore « bleu-blanc-rouge » et à l'unité nationale, au-delà des couleurs de peaux et des origines, derrière l'État républicain, dans une sorte d'union sacrée.

6 Brochure de Junius, 1915.

8 Ceci n’a d’ailleurs pas plus enthousiasmé la bourgeoisie américaine d’alors, marquée par des préjugés raciaux diviseurs et meurtriers. Les minorités noires étaient, en effet, marginalisées lors des Jeux Olympiques de Saint-Louis en 1904. Des compétitions spéciales, appelées « journées anthropologiques » étaient même organisées et réservées à ce que les « officiels » considéraient comme des « sous-hommes ». Victimes de ségrégation et de lynchages, les minorités noires allaient réagir plus tard dans des luttes parcellaires, dont celle des célèbres «Black Panthers», incarnées sur le podium des Jeux Olympiques de Mexico en 1968 par les poings levés, gantés de noir, des coureurs Smith et Carlos.

9 Un scandale parmi d'autres : lors de la candidature de Salt Lake City aux Jeux d'Hiver 2002, des membres du CIO ont accepté des pots-de vin venant des élus influents.

11 J-M Brohm, Sociologie politique du sport, 1976, réédition : Nancy, P.U.N., 1992.

12 www.rue89.com [8]

13 Notons que des entraineurs en ex-RDA auraient même mis enceinte leurs sportives : au troisième mois de grossesse, la femme produisant davantage de testostérone serait plus performante !

14 Pour donner une idée de la progression du phénomène de dopage aujourd'hui, un exemple : le record de l'Australienne Stéphanie Rice (au 400 mètres 4 nages à Pékin en 2008) est inférieur de 7 secondes à celui de l'ex-championne de l'Est, Petra Schneider, (en 1980 à Moscou), pourtant réputée très fortement « chargée » en stéroïdes !

15 En juillet 1998, le soigneur de l'équipe cycliste Festina, Willy Voet, était arrêté par la douane. Il transportait des ampoules d’érythropoïétine (EPO), des capsules d'amphétamines, des solutions d'hormone de croissance et des flacons de testostérone.

16 Marx cité par J-M Brohm, Sociologie politique du sport, 1976, réédition : Nancy, P.U.N., 1992.

17 Marx, Manuscrits, « Communisme et propriété », La Pléiade, T.II.

Rubrique:

Nouveau rythme de publication de la presse du CCI

- 1518 reads

"Parfois, les ouvriers triomphent mais c'est un triomphe éphémère. Le résultat véritable de leurs luttes est moins le succès immédiat que l'union grandissante des travailleurs. Cette union est facilitée par l'accroissement des moyens de communication qui sont créés par une grande industrie et qui permettent aux ouvriers de localités différentes de prendre contact. (…) et l'union que les bourgeois du moyen âge mettaient des siècles à établir avec leurs chemins vicinaux, les prolétaires modernes la réalisent en quelques années grâce aux chemins de fer".

"Parfois, les ouvriers triomphent mais c'est un triomphe éphémère. Le résultat véritable de leurs luttes est moins le succès immédiat que l'union grandissante des travailleurs. Cette union est facilitée par l'accroissement des moyens de communication qui sont créés par une grande industrie et qui permettent aux ouvriers de localités différentes de prendre contact. (…) et l'union que les bourgeois du moyen âge mettaient des siècles à établir avec leurs chemins vicinaux, les prolétaires modernes la réalisent en quelques années grâce aux chemins de fer".

C'est en ces termes que Marx s'exprimait en 1848, dans le Manifeste Communiste. Le capitalisme a finalement vécu plus longtemps que Marx ne le prévoyait mais la lutte de classe est plus que jamais présente dans le monde entier. Là où les ouvriers de 1848 comptaient sur les chemins de fer, qui n'ont évidemment pas été créés pour les servir, les ouvriers et les révolutionnaires de 2013 comptent de plus en plus sur Internet pour diffuser leurs idées, pour discuter et, nous espérons, pour forger progressivement cette "union grandissante" dont Marx parlait. Internet a profondément modifié notre manière de travailler et, par-dessus tout, la manière dont nous communiquons.

Quand le CCI a été constitué en 1975, Internet n'existait pas, bien sûr. Les idées étaient diffusées au moyen de la presse imprimée, distribuée dans des centaines de petites librairies radicales qui ont émergé de la dynamique enclenchée par Mai 68 en France et les luttes qui ont suivi dans le monde entier. Et c'est au moyen de lettres (souvent écrites à la main !) transmises par la poste que s'effectuaient les correspondances.

Aujourd'hui les choses ont bien changé : le papier a été remplacé par les médias électroniques et, alors que les librairies constituaient par le passé un lieu privilégié de la diffusion de notre presse imprimée dans le monde, maintenant nos ventes de celle-ci s'effectuent essentiellement dans les manifestations et les luttes sur les lieux de travail.

Par ailleurs, depuis la formation du CCI, notre presse s'est efforcée de contribuer au développement d'une perspective internationaliste dans la classe ouvrière en s'appuyant sur des articles valables pour différents pays. Aujourd'hui, nous poursuivons dans cette direction mais la plus grande rapidité permise par les médias électroniques a permis aux sections du CCI de travailler plus étroitement ensemble (en particulier celles qui ont en commun une même langue) et nous voulons mettre à profit cette nouvelle réalité pour renforcer encore l'unité internationale de notre presse.

Tout cela nous a poussés à entreprendre une réévaluation de notre presse et de la place relative de la presse électronique et de la presse imprimée au sein de notre intervention globale. Nous sommes convaincus que la presse imprimée demeure une partie essentielle de nos moyens d'intervention. C'est en effet à travers elle que nous pouvons être présent directement sur le terrain des luttes. Mais la presse imprimée ne joue plus exactement le même rôle que dans le passé et de ce fait doit devenir plus flexible, pouvoir s'adapter à une situation changeante.

Nos forces étant limitées, nous sommes ainsi arrivés à la conclusion que si nous devons effectivement renforcer et adapter notre site Web, nous devons en même temps réduire l'effort consacré à la production de la presse imprimée : une des premières conséquences de cette réorientation de nos publications va donc être une réduction de la fréquence de nos publications imprimées, notamment de certains de nos journaux Ainsi notre journal en Grande-Bretagne (World Revolution) et en France (Révolution Internationale) ne paraîtront dorénavant plus qu'une fois tous les deux mois.

Par ailleurs, comme nos lecteurs l'auront certainement remarqué, le numéro d'été de la Revue Internationale n'est pas paru. Nous nous en excusons auprès de ceux-ci. Comment expliquer cela alors que, selon nous, les nécessités historiques du combat de la classe ouvrière requièrent des révolutionnaires un effort accru d'intervention sur le plan théorique et historique ? Il s'avère en fait que nos forces limitées ne nous permettent pas de mener de front un ensemble de tâches liées à la publication, en plus de la Revue internationale, de brochures ou livres dont la finalisation en cours requiert de notre part un travail significatif. Nous ne sommes qu'au début de nos réflexions sur le sujet de la presse et nous ne savons pas encore précisément quelles modalités définitives seront adoptées concernant le rythme de sortie de la Revue Internationale.

Nous pensons que dans le courant de l'année de nouvelles modifications interviendront, concernant en particulier la structuration de notre site Web. Nous voudrions impliquer nos lecteurs dans cette entreprise et, à cette fin, nous publierons bientôt un questionnaire sur le site leur permettant de donner leur avis. En attendant, nous serions très heureux qu'ils nous transmettent leurs suggestions sur le forum.