Revue Internationale 2012 - n° 148 - 150

- 2051 reads

Revue Internationale n° 148 - 1er trimestre 2012

- 1463 reads

La crise économique n'est pas une histoire sans fin, elle annonce la fin d'un système et la lutte pour un autre monde

- 2172 reads

Depuis 2008, il ne se passe pas une semaine sans qu’un pays n'annonce un nouveau plan d’austérité draconien. Baisse des pensions de retraite, hausse des impôts et des taxes, gel des salaires… rien ni personne ne peut y échapper. L’ensemble de la classe ouvrière mondiale est en train de plonger dans la précarité et la misère. Le capitalisme est frappé par la crise économique la plus aiguë de toute son histoire. Le processus actuel, laissé à sa seule logique, mènera inexorablement à l’effondrement de toute la société capitaliste. C’est ce que montre dès aujourd’hui l’impasse totale dans laquelle se trouve la bourgeoisie. Toutes ses mesures se révèlent vaines et stériles. Pire ! De manière immédiate, elles aggravent même la situation. Cette classe d'exploiteurs n’a plus la moindre solution pérenne, même à moyen terme. La crise n'est pas "arrêtée" à son niveau de 2008, elle continue de s'aggraver. Face à cela, l'impuissance de la bourgeoisie entraîne aujourd'hui des tensions, voire des déchirements, en son sein. D'économique, la crise tend à devenir aussi politique.

Ces derniers mois, en Grèce, en Italie, en Espagne, aux États-Unis… les gouvernements sont devenus de plus en plus instables ou incapables d'imposer leur politique alors que des divisions de plus en plus fortes se développent entre les différentes fractions de la bourgeoisie nationale. Les différentes fractions nationales de la bourgeoisie mondiale sont également souvent divisées entre elles quant aux politiques anti-crises à mettre en place. Il en résulte parfois que c'est avec retard que sont prises des mesures qui auraient dû l'être des mois auparavant, comme on l'a vu dans la zone euro avec le "plan de sauvetage de la Grèce". Quant aux politiques anti-crises actuelles, de même que celles les ayant précédées, elles ne peuvent que refléter l'irrationalité croissante du système capitaliste. Crise économique et crise politique frappent dorénavant simultanément à la porte de l’histoire.

Cependant, cette crise politique majeure de la bourgeoisie ne saurait réjouir les exploités. Face au danger de la lutte de classe, c’est une unité de fer que rencontrera le prolétariat en lutte, l’union sacrée de la bourgeoisie mondiale. Aussi difficile que soit la tâche qui attend le prolétariat, celui-ci possède en lui la force de détruire ce monde agonisant et de construire une société nouvelle. C’est ce but à atteindre que tous les exploités du monde doivent, par la généralisation de leurs luttes, s’approprier collectivement.

Pourquoi la bourgeoisie ne trouve-t-elle aucune solution à la crise ?

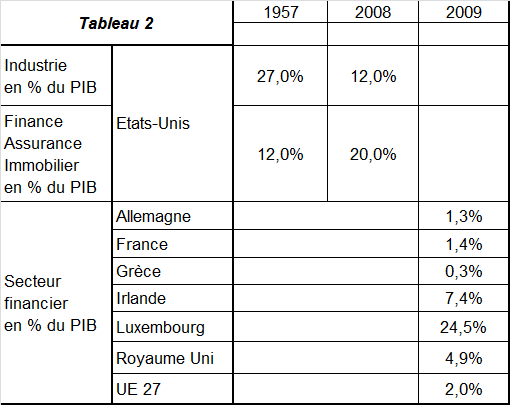

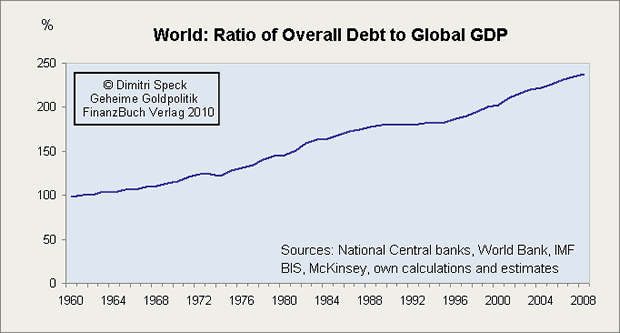

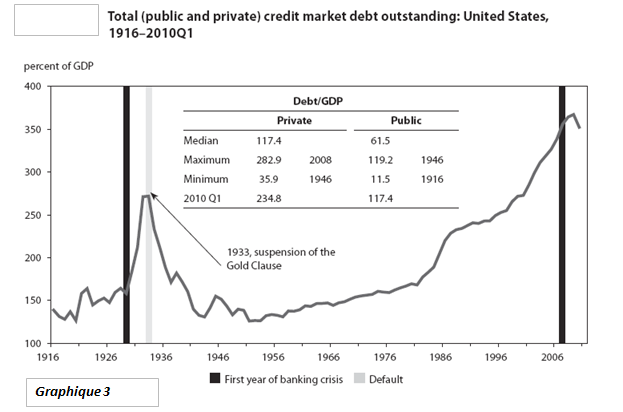

En 2008 et 2009, malgré la gravité de la situation économique mondiale, la bourgeoisie a poussé un "ouf !" de soulagement dès que la situation a paru cesser de se dégrader. En effet, à l'en croire, la crise n'était que passagère. La classe dominante et ses spécialistes serviles clamaient dans toutes les langues qu’ils avaient la situation bien en main, que tout était "sous contrôle". Le monde n'était confronté qu'à un ajustement de l’économie, une petite purge chargée d’éliminer les excès des dernières années. Mais la réalité se moque totalement des discours mensongers de la bourgeoisie. Le dernier trimestre 2011 a été rythmé par des sommets internationaux qualifiés, les uns après les autres, de "réunion de la dernière chance" pour tenter de sauver la zone euro de l’éclatement. Les médias conscients de ce danger vital ne parlent plus que de ça, de la "crise de la dette". Tous les jours les journaux et toutes les télévisions y vont de leurs analyses, toutes aussi contradictoires les unes que les autres. La panique est là qui affleure sous tous les discours. On en oublierait presque que la crise continue à se développer en dehors de la zone euro : États-Unis, Grande-Bretagne, Chine etc. Le capitalisme mondial est confronté à un problème qu’il ne peut ni dépasser ni résoudre. Celui-ci peut se représenter sous l’image d’un mur devenu infranchissable : le "mur de la dette".

Pour le capitalisme, ce qui lui est fatal aujourd’hui, c’est sa dette brute. Il est vrai qu’une dette à un endroit du monde correspond à une créance ailleurs d’un même montant, si bien que certains affirment que l'endettement mondial est nul. Il s'agit là d'une pure illusion, une entourloupe comptable, d'un jeu d’écriture sur un morceau de papier. Dans le monde réel, toutes les banques sont par exemple en situation quasi permanente de faillite. Pourtant leur bilan est "équilibré", comme elles aiment à le dire. Mais que valent réellement leurs actifs de dettes grecque, italienne ou ceux représentant des prêts immobiliers espagnols ou américains ? La réponse est claire et nette : presque plus rien ! Leurs tiroirs sont vides, restent alors… les dettes et rien que les dettes.

Mais pourquoi en ce début 2012, le capitalisme est-il confronté à un tel problème ? D’où vient cet océan d’argent emprunté et qui, depuis longtemps déjà, est totalement déconnecté de la richesse réelle de la société ? La dette puise sa source dans le crédit. Ce sont des prêts consentis par les banques centrales ou les banques privées aux États et à tous les agents économiques de la société. Ces prêts deviennent des entraves pour le capital lorsqu’ils ne peuvent plus être remboursés, lorsqu’il est nécessaire de créer de nouvelles dettes pour payer les intérêts en cours sur les dettes anciennes ou tenter d’en rembourser ne serait-ce qu’une partie.

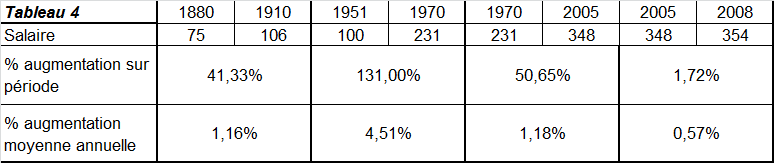

Quel que soit l’organisme qui émet de la monnaie, banques centrales ou banques privées, il est vital, du point de vue du capital global, que soient produites suffisamment de marchandises vendues avec profit sur le marché mondial. C’est la condition même de la survie du capital. Depuis maintenant plus de quarante ans, tel n’est plus le cas. Pour que soit vendu l’ensemble des marchandises produites, c'est de l'argent qui doit être emprunté pour, à la fois, payer les marchandises en question sur le marché, rembourser les dettes déjà contractées et payer les intérêts existants qui s’accumulent au cours du temps. Pour cela, il n'y a pas d'autre solution que de contracter de nouvelles dettes. Il arrive alors un moment où la dette globale des particuliers, banques et États ne peut plus être honorée, ni même, dans plus en plus de cas, le seul service de la dette. Sonne alors l’heure de la crise générale de la dette. C'est le moment où l’endettement et la création toujours plus importante d’argent fictif par le capitalisme sont devenus le poison par lequel tout l’organisme du capital se contamine mortellement.

Quelle est la réelle gravité de la situation économique mondiale ?

Ce début d’année 2012 voit l’économie mondiale retomber en récession. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, en plus graves, en plus dramatiques. Au début de l’année 2008, le système financier a manqué s’effondrer. Les nouveaux crédits octroyés par les banques à l’économie se sont raréfiés et l’économie est entrée en récession. Depuis lors, les banques centrales américaines, britanniques et japonaises, entre autres, ont injecté des milliers de milliards de dollars. Le capitalisme a pu ainsi acheter du temps et relancer un minimum l’économie tout en empêchant les banques et les assurances de s’effondrer. Comment a-t-il procédé ? La réponse est maintenant connue. Les États se sont surendettés auprès des banques centrales et des marchés en reprenant à leur compte une petite partie des dettes des banques. Mais rien n’y a fait !

En ce début d’année 2012, l’impasse dans laquelle se trouve le capital global s'illustre, entre autres, par les 485 milliards d'euros que vient d’octroyer la BCE afin de sauver les banques de la zone d’une faillite immédiate. La BCE a prêté de l’argent, par l’entremise des banques centrales des pays de la zone, en échange d’actifs pourris. Actifs qui sont des morceaux de dettes des États de cette zone. Les banques doivent alors à leur tour acheter de nouvelles dettes d’État pour que ceux-ci ne s’effondrent pas. Chacun soutient l'autre, chacun achète la dette de l’autre avec de l’argent créé de toutes pièces à cet effet. Si bien que si l’un tombe, l’autre tombe.

Tout comme en 2008, mais de manière encore plus drastique, le crédit ne va plus à l’économie réelle. Chacun se protège et garde ou sécurise son argent pour tenter de ne pas tomber. En ce début d’année, au niveau de l’économie privée, les investissements des entreprises se font rares. La population paupérisée se serre la ceinture. La dépression économique est de nouveau là. La zone euro, comme les États-Unis, sont sur un rythme de croissance qui s’approche de zéro. Le fait que les États-Unis aient connu, en cette fin 2011, une activité en léger mieux par rapport au reste de l’année ne saurait changer durablement cette tendance générale qui, à terme, finira par s’imposer. A plus court terme, selon le FMI, la croissance pourrait se situer en 2012 pour ce pays, entre 1,8% et 2,4%. Là encore, "si tout va bien", c'est-à-dire en l'absence d'évènement économique majeur, ce qui correspond aujourd’hui à un pari que personne ne voudrait prendre !

Les pays émergents, tels l’Inde et le Brésil, voient leurs propres activités se réduire rapidement. Même la Chine, présentée depuis 2008 comme la nouvelle locomotive de l'économie mondiale, va officiellement de plus en plus mal. Un article paru sur le site du China Daily, le 26 décembre, affirme ainsi que deux provinces (dont le Guangdong qui est certainement l’une des plus riches car abritant une grande part du secteur manufacturier pour les produits de grande consommation) ont notifié à Pékin qu’elles allaient retarder le paiement des intérêts de leur dette. Autrement dit, la faillite menace aussi en Chine.

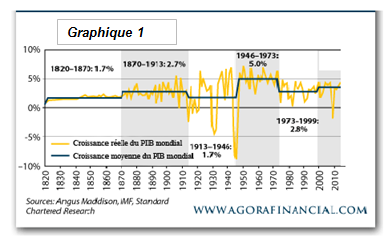

L’année 2012 se présente comme une période de contraction de l’activité mondiale dont personne n’est en mesure d’évaluer l’ampleur. La croissance mondiale est évaluée comme pouvant se situer au mieux autour de 3,5%. Au cours du mois de décembre, le FMI, l’OCDE et tous les organismes de prévisions économiques ont revu leurs chiffres de croissance à la baisse. Un constat s’impose alors à nous : des injections colossales de nouveaux crédits ont eu pour effet d'ériger, en 2008, ce qui est appelé le mur de la dette. Depuis, de nouvelles dettes n'ont plus alors comme conséquence que d'élever encore plus ce mur, avec un impact de plus en plus limité pour relancer l'économie. Ce faisant, le capitalisme se retrouve au bord du gouffre : pour l’année 2011, le financement de la dette, c'est-à-dire l’argent qui aura été nécessaire au paiement des dettes arrivant à échéance, et des intérêts de la dette globale, s'est élevé à 10 000 milliards de dollars. En 2012, il est prévu que ce poste atteigne 10 500 milliards alors que, dans le même temps, l’épargne mondiale est évaluée à 5000 milliards. Où le capitalisme va-t-il trouver ce financement ?

La fin de l’année 2011 aura vu apparaître, au premier plan, la crise de la dette au niveau des banques et des assurances, laquelle est venue ainsi s’ajouter aux dettes souveraines des États et s'imbriquer de plus en plus avec celles-ci. Il est légitime de se demander aujourd’hui qui va s’effondrer en premier ? Une grande banque privée et, donc, tout le secteur bancaire mondial ? Un nouvel État comme l'Italie ou la France ? La Chine ? La zone euro ? Le dollar ?

De la crise économique à la crise politique

Nous avions mis en évidence, dans le numéro précédent de la Revue internationale, l'ampleur des désaccords qui avaient surgi entre les principaux pays de la zone Euro pour faire face au problème du financement des cessations de paiement de certains pays, avérées (la Grèce) ou menaçantes (l'Italie, etc.), et les différences qu'il existait entre l'Europe et les États-Unis pour appréhender le problème de la dette mondiale. 1

Depuis 2008, toutes les politiques menant à une impasse croissante, des désaccords au sein des différentes bourgeoisies nationales sur la dette et la croissance donnent lieu à des crispations et se transforment peu à peu en conflits et en affrontements ouverts. Avec l’inévitable évolution de la crise, ce "débat" ne fait que commencer.

Il y a ceux qui veulent tenter de réduire le montant de la dette par une violente austérité budgétaire. Pour eux, un seul mot d’ordre s’impose alors : couper drastiquement dans toutes les dépenses de l’État. Dans ce domaine, la Grèce est un modèle qui montre le chemin à tous. L’économie réelle y connaît une récession de 5%. Les commerces ferment, le pays et la population s’enfoncent dans la ruine et la misère. Pourtant cette politique désastreuse se généralise un peu partout : Portugal, Espagne, Italie, Irlande, Grande-Bretagne, etc. La bourgeoisie s’illusionne encore, à l’image des médecins du XVIIème siècle qui croyaient aux vertus d'une saignée appliquée au malade atteint d'anémie. L’activité économique ne peut supporter un tel remède sans périr.

Une autre partie de la bourgeoisie veut monétiser la dette, c'est-à-dire transformer celle-ci en émissions de monnaie. C’est ce que font, à une échelle inconnue jusque-là, les bourgeoisies américaine et japonaise, par exemple. C’est ce que fait, en tout petit, la Banque Centrale Européenne. Cette politique a le mérite de donner un peu de temps au temps. Elle permet de faire face, à court terme, aux échéances du roulement de la dette. Elle permet de freiner la vitesse de développement de la récession. Mais elle comporte un revers catastrophique pour le capitalisme, c’est celui de provoquer à terme un effondrement global de la valeur de la monnaie. Or, le capitalisme ne peut pas fonctionner sans une monnaie, pas plus que l’homme ne peut vivre sans respirer. Ajouter de la dette à la dette quand celle-ci, comme aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou au Japon, ne permet plus une relance durable de l’activité conduit, là encore, à terme, à l’effondrement de l’économie.

Enfin, il y a ceux qui souhaitent combiner les deux démarches précédentes. En termes clairs, ils veulent de l’austérité couplée à de la relance par la création monétaire. L’impasse totale de la bourgeoisie ne peut sans doute pas s'exprimer mieux que dans cette orientation. C’est pourtant celle-ci qu’applique depuis au moins deux ans la Grande-Bretagne et que réclame Monti, le nouveau chef du gouvernement italien. Cette partie de la bourgeoisie qui, comme lui, est en faveur d'une telle politique tient le raisonnement suivant : "Si nous faisons des efforts pour réduire nos dépenses drastiquement, les marchés reprendront confiance dans la capacité des États de rembourser. Ils nous prêteront alors à des taux supportables et nous pourrons à nouveau nous endetter." La boucle est bouclée. Une partie de la bourgeoisie pense encore pouvoir revenir en arrière, à la situation d’avant 2007-2008.

Aucune de ces alternatives n’est viable, même à moyen terme. Toutes conduisent le capital dans une impasse. Si la création monétaire expansive effectuée par les banques centrales semble constituer la voie qui va octroyer un peu de répit, le bout de la route est identique, c’est celui de l’effondrement historique du capitalisme.

Les gouvernements seront de plus en plus instables

L’impasse économique du capitalisme engendre inévitablement la tendance historique à la crise politique au sein de la bourgeoisie. Depuis le printemps dernier, en l’espace de quelques mois, nous avons vu des crises politiques s’ouvrir spectaculairement, successivement au Portugal, aux États-Unis, en Grèce et en Italie. De manière plus sournoise, la même crise avance cachée, pour le moment, dans d’autre pays centraux comme l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France.

Malgré toutes ses illusions, une partie croissante de la bourgeoisie mondiale commence à percevoir, du moins en partie, l’état catastrophique de son économie. Des déclarations de plus en plus alarmistes se font jour. En réponse à cette montée de l’inquiétude, de l’angoisse et de la panique au sein de la bourgeoisie, grandissent des certitudes toujours plus rigides au sein des différents secteurs de la classe dominante y compris au niveau national. Chacun se raccroche à ce qu’il considère être la meilleure façon de défendre l’intérêt de la nation, selon le secteur économique ou politique auquel il appartient. La classe dominante s’affronte autour des options caduques que nous avons citées précédemment. En conséquence, toute orientation politique proposée par l’équipe gouvernementale en place provoque l’opposition violente des autres secteurs de la bourgeoisie.

En Italie, c’est la perte de crédibilité totale de Berlusconi pour faire appliquer les plans d’austérités supposés réduire la dette publique qui a poussé, sous la pression des marchés et avec l’aval des principaux dirigeants de la zone euro, l’ancien président du Conseil italien vers la sortie. Au Portugal, en Espagne, en Grèce, au-delà des particularités nationales, se sont ces mêmes raisons qui ont provoqué des départs précipités des équipes gouvernementales en place.

L’exemple des États-Unis est le plus significatif historiquement. Il s’agit de la plus importante puissance mondiale. Cet été, la bourgeoisie américaine s’est déchirée autour de la question du relèvement du plafond de sa dette. Ce relèvement a été opéré bien des fois depuis la fin des années 1960 sans que cela ne pose apparemment de problème majeur. Alors pourquoi cette fois la crise a-t-elle pris une ampleur telle que l’économie américaine est passée à deux doigts de la paralysie totale ? Il est vrai qu'une fraction de la bourgeoisie qui acquiert un poids croissant dans la vie politique de bourgeoisie américaine, le Tea Party, est totalement décalée et irresponsable du point de vue même de la défense des intérêts du capital national. Cependant, contrairement à ce que l’on a voulu nous faire croire, ce n’était pas le Tea Party qui était la cause première de la paralysie de l’administration centrale américaine mais l’affrontement ouvert entre les démocrates et les républicains au Sénat et à la chambre des représentants, chacun pensant que la solution apportée par l’autre était catastrophique, inadaptée, suicidaire pour le pays. Il en a résulté un compromis douteux, fragile et très probablement de courte durée. Celui-ci sera mis à l'épreuve au moment des prochaines élections américaines dans quelques mois. La poursuite de l’affaiblissement économique des États-Unis ne pourra qu'alimenter le développement de la crise politique dans ce pays.

Mais l'impasse grandissante des politiques économiques actuelles se perçoit également dans les exigences contradictoires des marchés financiers à l’égard des gouvernements. Ces fameux marchés exigent eux aussi des gouvernements à la fois des plans de rigueur draconiens et, de plus en plus, une relance de l’activité. Lorsqu'il leur arrive de perdre confiance dans la capacité d’un État à rembourser une partie significative de sa dette, ils font monter rapidement les taux d’intérêts de leurs prêts. Le résultat à terme est garanti : ces États ne peuvent plus emprunter sur les marchés. Ils deviennent totalement dépendants des banques centrales. Après la Grèce, c’est ce qui est en train de se passer actuellement pour l’Espagne et l’Italie. L’impasse économique se resserre encore plus sur ces pays et la crise politique y puise de nouvelles ressources.

L’attitude de Cameron lors du dernier sommet de l’Union européenne, refusant d’entériner une discipline budgétaire et financière pour tous, sonne, là aussi, le glas de cette union. L’économie britannique survit de fait grâce aux bénéfices de son secteur financier. Le simple fait d’envisager un début hypothétique de contrôle de celui-ci est impensable pour une bonne partie des conservateurs britanniques. Cette prise de position de Cameron a entraîné un affrontement, dans ce pays, entre libéraux démocrates et conservateurs, fragilisant encore plus la coalition au pouvoir. De même qu'elle a entraîné des dissensions au Pays de Galles et en Écosse autour de la question de l’appartenance ou non à l’Union européenne.

Enfin, un nouveau facteur favorisant le développement de la crise politique de la bourgeoisie commence à s’inviter au sein de ses débats. L’impasse dans laquelle se trouve le capital fait resurgir un vieux démon, depuis longtemps contenu, que l’on peut qualifier de néoprotectionnisme. Aux États-Unis, dans la zone euro, une grande partie des conservateurs et des partis populistes, de gauche comme de droite, entonne le chant de la mise en place de nouvelles barrières douanières. Pour cette partie de la bourgeoisie, rejointe par certains secteurs démocrates ou socialistes, il faut réindustrialiser le pays, produire et consommer "national". Sur ce terrain, la Chine se dresse violemment contre les mesures de rétorsion déjà prises par les États-Unis à son égard. Pourtant, à Washington, les tensions sur ce sujet sont loin de se calmer. Le très fameux Tea Party mais, aussi, une part significative du parti conservateur poussent ces exigences jusqu'à la caricature, obligeant les démocrates et Obama (comme sur la question du plafond de la dette) à monter au créneau pour qualifier ces secteurs de la bourgeoisie américaine de passéistes et d’irresponsables. Ce phénomène n’en est qu’à ses débuts. Pour le moment, personne n’est en mesure de prévoir sous quelle forme et à quelle vitesse cela va se développer. Mais ce qui est certain, c’est que cela aura un impact important sur la cohérence d’ensemble de la vie de la bourgeoisie, sur sa capacité à maintenir des partis et des équipes gouvernementales stables.

Quel que soit l’angle sous lequel on aborde cette réalité de crise au sein de la classe dominante, nos regards sont attirés vers une seule direction, celle de l’instabilité croissante des équipes dirigeantes et gouvernementales, y compris au niveau des principales puissances de la planète.

La bourgeoisie divisée face à la crise mais unie face à la lutte de classe

Le prolétariat ne doit pas se réjouir en soi de cette crise politique dans laquelle entre la bourgeoisie. Les divisions, les déchirements au sein de cette classe ne sont pas une garantie de succès pour sa lutte .Tous les prolétaires et les jeunes générations d’exploités doivent comprendre que, quel que soit le niveau de crise existant au sein de la classe bourgeoise, ses divisions, ses querelles et autres guerres intestines, celle-ci se présentera unie devant la menace de la lutte de classe. Cela s’appelle l’union sacrée. Tel fut le cas pendant la Commune de Paris en 1871. Rappelons-nous comment les bourgeoisies prussienne et française s’affrontaient alors dans la guerre. Mais, face à l’insurrection des Communards à Paris, tous ces exploiteurs se sont retrouvés unis, le temps d’écraser dans le sang le premier grand surgissement prolétarien de l’histoire. Tous les grands mouvements de lutte du prolétariat se sont trouvés face à cette union sacrée. Il n’y a aucune exception envisageable à cette règle.

Le prolétariat ne peut pas miser sur les faiblesses de la bourgeoisie. Pour vaincre, il ne doit pas compter sur les crises politiques internes de la classe ennemie. C’est sur ses propres forces, et elles seules, que la classe ouvrière doit compter. Depuis maintenant quelque temps, nous voyons cette force apparaître et se manifester dans de nombreux pays.

En Chine pays où se concentre aujourd’hui une partie importante de la classe ouvrière mondiale – et particulièrement la classe ouvrière industrielle -, les luttes sont pratiquement quotidiennes. On peut parler, dans ce pays, de véritables explosions de colère qui impliquent non seulement les salariés mais plus généralement la population pauvre et démunie comme la paysannerie. Salaires de misère, conditions de travail insoutenables, répression féroce…, les conflits sociaux se multiplient notamment dans les usines où la production est touchée par le ralentissement de la demande européenne et américaine. Ici dans une usine de fabrications de chaussures, là dans une usine à Sichuan, ou encore à HIP, sous-traitant de Apple, à Honda, à Tesco etc. "Il y a presque une grève par jour résume Liu Kalming." (militant du droit du travail) 2. Même si ces luttes restent, pour le moment, isolées et sans perspectives, elles démontrent cependant que les ouvriers d’Asie, comme leurs frères de classe en Occident, ne sont pas près d'accepter sans réagir les conséquences de la crise économique du capital. En Égypte, après les grandes mobilisations des mois de janvier et février 2011, le sentiment de révolte est toujours présent dans la population. Corruption généralisée, misère totale, impasse politique et économique poussent des milliers de gens dans les rues et sur les places. Le gouvernement, actuellement dirigé par les militaires, y répond par la mitraille et la calomnie, répression d’autant facilitée du fait que, contrairement aux mouvements de l’année dernière, la classe ouvrière n’est pas capable de se remobiliser massivement. Car, pour la bourgeoisie le danger est là : "on peut comprendre l’angoisse de l’armée face à l’insécurité et aux troubles sociaux qui se sont développés ces derniers mois. Il y a la crainte de la contagion des grèves à ses entreprises, où ses employés sont privés de tous droits sociaux et syndicaux tandis que toute protestation est considérée comme un crime de trahison." (Ibrahim al Sahari, Représentant du Centre des études socialistes au Caire) 3

Voilà qui est clairement dit : la peur de la bourgeoisie, c’est le mouvement ouvrier qui pourrait se développer sur son propre terrain de lutte. Dans ce pays, les illusions démocratiques sont fortes après tant d’années de dictature, mais la crise économique est là qui resserre son étreinte. La bourgeoisie égyptienne, quelle que soit la fraction qui sera au gouvernement après les récentes élections, ne pourra pas empêcher la situation de se dégrader et l'impopularité du gouvernement de grandir. Toutes ces luttes ouvrières et sociales, malgré leurs faiblesses et leurs limites, expriment un début de refus, de la part de la classe ouvrière et d’une partie croissante de la population exploitée, d’accepter passivement le sort que leur réserve le capitalisme.

Les ouvriers des pays centraux du capitalisme aussi ne sont pas restés inertes ces derniers mois. Le 30 novembre dernier en Grande-Bretagne, deux millions de personnes se sont rassemblées dans la rue pour refuser la dégradation permanente de leurs conditions de vie. Cette grève fut la plus massive depuis plusieurs dizaines d’années sur ces terres où la classe ouvrière (la plus combative d’Europe dans les années 1970) avait été écrasée sous la botte de fer du thatchérisme dans les années 1980. C’est pourquoi, voir ainsi deux millions de manifestants dans les rues anglaises, même lors d’une journée syndicale stérile et sans lendemain, est très significatif du retour de la combativité ouvrière à l’échelle internationale. Le mouvement des Indignés, notamment en Espagne, nous a montré de manière embryonnaire de quoi la classe ouvrière pourra être capable. Les prémisses de sa propre force sont apparues clairement : assemblées générales ouvertes à tous, débats libres et fraternels, prise en main de l’ensemble de la lutte par le mouvement lui-même, solidarité et confiance en soi (Voir notre dossier spécial sur le mouvement des Indignés et des Occupy sur notre site Internet 4). La capacité qu'aura la classe ouvrière de s’organiser comme force autonome, en tant que corps collectif uni, sera un enjeu vital du développement des futures luttes massives du prolétariat. Les ouvriers des pays centraux du capitalisme, plus à même de déjouer les mystifications démocratiques et syndicales auxquelles ils sont confrontés depuis des décennies, montreront ainsi aux yeux du prolétariat mondial que c’est à la fois possible et nécessaire.

Le capitalisme mondial est en train de s’effondrer économiquement, la classe bourgeoise est secouée de manière croissante par des crises politiques. Ce système montre chaque jour un peu plus qu’il n’est pas viable.

Compter sur nos propres forces, c’est aussi savoir ce qui nous manque. Partout commence à naitre un mouvement de résistance contre les attaques du capitalisme. En Espagne, en Grèce, aux États-Unis des critiques émanant des ailes prolétariennes des mouvements de contestation fusent contre ce système économique pourri. On voit même apparaître un début de rejet du capitalisme. Mais alors, la question fondamentale qui taraude la classe ouvrière vient taper aux portes de la conscience ouvrière. Détruire ce monde est une nécessité que l’on peut percevoir mais pour mettre quoi à la place ? Ce dont nous avons besoin, c’est d’une société sans exploitation, sans misère et sans guerre. Une société où l’humanité sera enfin unie à l’échelle mondiale et non divisée en nations, en classes, ni triée par couleur ou par religion. Une société où chacun aura ce dont il a besoin pour se réaliser pleinement. Cet autre monde, qui doit être le but de la lutte de classe lorsque celle-ci s’attaque au renversement du capitalisme, est possible : c'est à la classe ouvrière (actifs, chômeurs, employés, futurs prolétaires encore scolarisés, travaillant derrière une machine ou un ordinateur, manœuvre, technicien ou scientifique, etc.) qu'il échoit de prendre en charge la transformation révolutionnaire qui y conduit et il porte un nom : le communisme qui n'a évidemment rien à voir avec le monstre hideux du stalinisme qui a usurpé ce nom ! Il ne s’agit pas là d’un rêve ou d’une utopie. Le capitalisme, pour se développer et exister, a aussi développé en son sein les moyens techniques, scientifiques et de production qui permettront à la société humaine mondiale et unifiée d’exister. Pour la première fois de son histoire, la société pourra sortir du règne de la pénurie pour établir celui de l’abondance et du respect de la vie. Les luttes qui se déroulent actuellement dans le monde, même si elles sont encore très embryonnaires, ont commencé sous les coups de boutoir de ce monde en faillite, à se réapproprier ce but à atteindre. La classe ouvrière mondiale porte, en elle-même, les capacités historiques de le réaliser.

Tino (10 janvier 2012)

1 "La catastrophe économique mondiale est inévitable [2]".

2 Dans le journal Cette semaine. cettesemaine.free.fr/spip/article.php3?id_article=4602

3 Cité dans l'article "En Égypte et dans le Maghreb, quel avenir pour les luttes ? [3]", Révolution Internationale n° 428.

4 fr.internationalism.org/icconline/2011/dossier_special_indignes.html [4]

Récent et en cours:

- Crise économique [5]

L'État dans la période de transition au communisme (I) (débat dans le milieu révolutionnaire)

- 2877 reads

Nous publions ci-après une contribution d'un groupe politique du camp prolétarien, OPOP 1, à propos de l'État dans la période de transition et de ses rapports avec l'organisation de la classe ouvrière pendant cette période.

Bien que cette question ne soit pas "d'actualité immédiate", c'est une des responsabilités fondamentales des organisations révolutionnaires de développer la théorie qui permettra au prolétariat de mener à bien sa révolution. En ce sens, nous saluons l'effort d'OPOP pour clarifier une question qui sera de la première importance lors de la future révolution, si elle est victorieuse, afin de pouvoir mettre en œuvre à l'échelle mondiale la transformation de la société léguée par le capitalisme vers une société sans classes et sans exploitation.

L'expérience de la classe ouvrière a déjà apporté sa contribution à la clarification pratique et à l'élaboration théorique de cette question. La brève expérience de la Commune de Paris, où le prolétariat a pris le pouvoir pendant deux mois, a clarifié la nécessité de détruire l'État bourgeois (et non de le conquérir comme le pensaient les révolutionnaires auparavant) et de la révocabilité permanente des délégués élus par les prolétaires. La révolution russe de 1905 a fait surgir des organes spécifiques, les conseils ouvriers, organes du pouvoir de la classe ouvrière. Après l'éclatement de la révolution russe en 1917, Lénine allait condenser dans son ouvrage L'État et la révolution les acquis du mouvement prolétarien sur cette question à cette époque. C'est de la conception résumée par Lénine d'un État prolétarien, l'État des Conseils, que se réclame le texte d'OPOP ci-après.

Pour OPOP, l'échec de la révolution russe (du fait de son isolement international) ne permet pas de tirer des leçons nouvelles par rapport au point de vue de Lénine. C'est sur cette base qu'elle rejette la conception du CCI qui remet en cause la notion d' "État prolétarien". Tout en développant sa critique, la contribution d'OPOP prend soin de délimiter le champ des désaccords entre nos organisations, ce que nous saluons, en soulignant que nous avons en commun la conception selon laquelle "les conseils ouvriers doivent détenir un pouvoir illimité (…) et constituer l'âme de la dictature révolutionnaire du prolétariat".

Le point de vue du CCI sur la question de l'État ne fait que poursuivre l'effort de réflexion théorique mené par les fractions de gauche (italienne en particulier) surgies en réaction à la dégénérescence des partis de l'Internationale communiste. S'il est parfaitement juste de rechercher la cause fondamentale de la dégénérescence de la révolution russe dans l'isolement international de celle-ci, ce n'est pas pour autant que cette expérience ne peut pas apporter d'enseignements quant au rôle de l'État, permettant ainsi d'enrichir la base théorique que constitue L'État et la révolution de Lénine. Contrairement à la Commune de Paris, qui a été clairement et ouvertement battue par la répression sauvage de la bourgeoisie, en Russie, c'est en quelque sorte "de l'intérieur", de la dégénérescence de l'État lui-même, qu'est venue la contre-révolution (en l'absence de l'extension de la révolution). Comment comprendre ce phénomène ? Comment et pourquoi la contre-révolution a-t-elle pu prendre cette forme ? C'est justement en nous basant sur les apports théoriques élaborés à partir de cette expérience que nous critiquons la position de "l'État prolétarien" défendue dans l'ouvrage de Lénine, de même que certaines formulations de Marx et Engels allant dans le même sens.

Évidemment, contrairement aux apports "en positif" de la Commune, ces leçons que nous tirons sur le rôle de l'État sont "en négatif" et, en ce sens, elles font l'objet d'une question ouverte, qui n'est pas tranchée par l'histoire. Mais, comme nous l'avons dit plus haut, il est de la responsabilité des révolutionnaires de préparer l'avenir. Nous publierons, dans un prochain numéro de la Revue internationale, une réponse aux thèses développées par OPOP. On peut ici évoquer, de façon très résumée, les idées essentielles autour desquelles elle s'articulera 2 :

-

Il est impropre de parler de l'État comme pouvant être le produit d'une classe en particulier. Comme Engels l'a mis en évidence, l'État est le produit de l'ensemble de la société divisée en classes antagoniques. S'identifiant aux rapports production dominants (et donc à la classe qui les incarne), sa fonction est celle de préservation de l'ordre économique instauré ;

-

Après la révolution victorieuse, il persiste des classes sociales différentes, même après la défaite de la bourgeoisie au niveau international ;

-

Si la révolution prolétarienne est l'acte par lequel la classe ouvrière se constitue en classe politiquement dominante, cette classe n'en devient pas pour autant la classe économiquement dominante. Elle demeure, jusqu'à l'intégration de l'ensemble des membres de la société dans le travail associé, la classe exploitée de la société et la seule classe révolutionnaire, c'est-à-dire porteuse du projet communiste. À ce titre, elle doit en permanence maintenir son autonomie de classe afin de défendre ses intérêts immédiats de classe exploitée et son projet historique de société communiste.

CCI

Conseils ouvriers, État prolétarien, dictature du prolétariat dans la phase socialiste de transition vers la société sans classes (OPOP)

1. Introduction

Les gauches sont en retard dans la discussion très urgente à mener concernant les questions de stratégie, tactique, organisation et également de la transition [au communisme]. Parmi les nombreux sujets qui nécessitent des réponses, l'un d'entre eux se détache particulièrement, celui de l'État, qui mérite un débat systématique.

Sur cette question, certaines forces de gauche ont une conception différente de la nôtre, en ce qui concerne essentiellement les conseils, véritables structures de la classe ouvrière, qui surgissent en tant qu'organes d'un pré-État-Commune et, par extension, de l'État-Commune lui-même. Pour ces organisations, l'État est une chose et les conseils en sont une autre, totalement différente. Pour nous, les conseils sont la forme au moyen de laquelle la classe ouvrière se constitue sur le plan organisationnel en État, en tant que dictature du prolétariat, vu que l'État signifie le pouvoir institué d'une classe sur une autre.

La conception marxiste de l'État prolétarien contient, pour le court terme, l'idée de la nécessité d'un instrument de domination de classe mais, pour le moyen terme, elle indique la nécessité de la fin de l'État lui-même. Ce qu'elle propose et qui devra prévaloir dans le communisme c'est une société sans classes et l'absence de nécessité de l'oppression de l'homme ou de la femme, étant donné qu'il n'existera plus d'antagonisme social entre différents groupes sociaux, comme c'est le cas aujourd'hui à cause de l'appropriation privée des moyens de production et de la séparation entre les producteurs directs et les moyens – et les conditions - de travail et donc de production.

La société, qui sera alors hautement évoluée, passera par une étape d'auto-gouvernement et d'administration des choses, où il n'y aura besoin d'aucune des organisations sociales transitoires expérimentées depuis qu'existe Homo sapiens, à l'exception de la forme conseils qui est la forme la plus évoluée de l'État (son caractère simplifié, sa dynamique d'auto-extinction délibérée et consciente et sa force sociale ne sont autres que des manifestations de sa supériorité sur toutes les autres formes passées de l'État), que la classe ouvrière utilisera pour passer de la première phase du communisme (le socialisme) à une phase supérieure de la société, la société sans classes. Mais pour atteindre ce stade, la classe ouvrière devra construire, bien avant, le moyen de la transition que sont les conseils à l'échelle planétaire.

Il reviendra alors aux organisations marxistes la tâche, non pas de contrôler l'État, moins encore de l'extérieur que de l'intérieur, mais bien de lutter en permanence au sein de l'État-Commune édifié par la classe ouvrière et l'ensemble du prolétariat au moyen des conseils, afin que celui-ci se hisse à la hauteur de son combat le plus révolutionnaire. Les conseils, à leur tour, devront effectivement assumer la lutte pour le nouvel État, avec la compréhension que ce sont eux-mêmes qui constituent l'État, lequel n'a pas sans raison été qualifié d'État-Commune par Lénine.

L'État des Conseils est révolutionnaire tant dans sa forme que dans son contenu. Il diffère, par essence, de l'État bourgeois de la société capitaliste ainsi que des autres sociétés qui l'ont précédée. L'État des Conseils découle de la constitution de la classe ouvrière en classe dominante comme le pose le Manifeste du Parti communiste de 1848, écrit par Marx et Engels. En ce sens, les fonctions qui lui reviennent diffèrent radicalement de celles de l'État bourgeois capitaliste, dans la mesure où s'opère un changement, une transformation quantitative et qualitative au moment même de la rupture entre l'ancien pouvoir et la nouvelle forme d'organisation sociale : l'État des Conseils.

L'État des Conseils est, en même temps et dialectiquement, la négation politique et sociale de l'ordre antérieur ; c'est pour cela qu'il est, également dialectiquement, l'affirmation et la négation de la forme de l'État : négation en ce sens qu'il entreprend sa propre extinction et en même temps celle de toute forme d'État ; affirmation en tant qu'expression extrême de sa force, condition de sa propre négation, dans la mesure où un État post-révolutionnaire faible serait impuissant à résoudre sa propre existence ambigüe : mener à bien la tâche de répression de la bourgeoisie comme prémices de son pas décisif, l'acte de sa disparition. Dans l'État bourgeois, la relation dictature - démocratie se réalise à travers une relation combinée d'unité contradictoire (dialectique) dans laquelle la grande majorité est soumise au moyen de la domination politique et militaire de la bourgeoisie. Dans l'État des Conseils, au contraire, ces pôles sont inversés. Le prolétariat, qui avait auparavant une participation politique nulle en raison du processus de manipulation et d'exclusion des décisions auquel il était soumis, vient jouer le rôle dominant dans le processus de lutte des classes. Il y établit la plus large démocratie politique connue de l'histoire, laquelle sera associée, comme il se doit, à la dictature de la majorité exploitée sur une minorité dépouillée et expropriée, qui fera tout pour organiser la contre-révolution.

C'est cela l'État des Conseils, l'expression ultime de la dictature du prolétariat qui utilise ce pouvoir, non seulement pour assurer une plus grande démocratie pour les travailleurs en général et la classe ouvrière en particulier, mais avant tout et par-dessus tout, pour réprimer de façon organisée à l'extrême les forces de la contre-révolution.

L'État des Conseils condense en lui, comme cela a déjà été dit, l'unité entre le contenu et la forme. C'est durant la période de situation révolutionnaire, alors que les bolcheviks organisaient l'insurrection en Russie en Octobre 1917, que cette question est devenue la plus claire. A ce moment-là, il était impossible de faire une distinction entre le projet de pouvoir par la classe ouvrière, le socialisme, le contenu et la forme d'organisation, le nouveau type d'État qu'on voulait construire en le basant sur les soviets. Le socialisme, le pouvoir des travailleurs et les soviets, tout cela était la même chose, si bien qu'on ne pouvait parler de l'un sans comprendre qu'on parlait automatiquement de l'autre. Ainsi, ce n'est pas parce que, par la suite, il s'est édifié une organisation étatique toujours plus éloignée de la classe ouvrière en Russie que nous devons laisser de côté la tentative révolutionnaire de mettre en place l'État des Soviets.

Les soviets (conseils), à travers tous les mécanismes et les éléments hérités de la bureaucratie ont, en URSS, été privés de leur contenu révolutionnaire pour se constituer, dans le moule d'un État bourgeois, comme organe institutionnalisé. Mais ce n'est pas pour autant que nous devrions abandonner la tentative de construire un État d'un type nouveau, avec un fonctionnement dont les principes de base seraient nécessairement en adéquation avec ce que la classe ouvrière a créé de plus important à travers le processus historique de sa lutte, à savoir une forme d'organisation nécessitant seulement d'être améliorée sur certains aspects en vue de mener à bien la transition, mais qui, fondamentalement, depuis la Commune de Paris de 1871, a fait l'objet de répétitions générales, à travers une série de tentatives et d'erreurs, pour réaliser l'État des Conseils.

Aujourd'hui, la tâche consistant à établir les conseils comme une forme d'organisation de l'État ne se situe pas seulement dans la perspective d'un seul pays mais à l'échelle internationale et c'est bien là le défi principal qui est posé à la classe ouvrière. Par conséquent, nous nous proposons à travers ce bref essai, de réaliser une tentative pour comprendre ce qu'est l'État des Conseils ou, autrement dit, une élaboration théorique sur une question que la classe ouvrière a déjà expérimentée pratiquement, à travers son expérience historique et dans sa confrontation aux forces du capital. Passons à l'analyse.

2. Préambule

Pour éviter les répétitions et les redondances, nous considérons comme établi que, dans ce texte, nous assumons à la lettre toutes les définitions théoriques et politiques principielles qui définissent le corps de doctrine de L'État et la révolution de Lénine.3 De plus, nous avertissons le lecteur que nous ne rappellerons les prémisses léninistes que dans la seule mesure où elles sont indispensables pour fonder théoriquement quelques postulats qui sont nécessaires au besoin réellement urgent d'une actualisation de ce sujet. De plus, nous ne le ferons que si les prémisses en question sont nécessaires pour clarifier et fonder l'objectif théorique - politique qui nous préoccupe, à savoir les relations entre le système des conseils et l'État prolétarien (= dictature du prolétariat) avec sa forme préalable, le pré-État.

D'un autre point de vue, l'œuvre de Lénine mentionnée précédemment se révèle de façon tout autant nécessaire et irremplaçable, car elle inclut l'aperçu le plus complet des passages de Marx et d'Engels relatifs à l'État de la phase de transition, mettant ainsi à portée de main une quantité plus que suffisante de positions existantes et autorisées produites sur L'État et la révolution dans toute la littérature politique.

3. Quelques prémisses du pouvoir ouvrier

Commentant Engels, Lénine fait, dans deux passages de son texte, les affirmations suivantes: "L'État est le produit et la manifestation de ce fait que les contradictions de classes sont inconciliables (...) Selon Marx, l'État ne pourrait ni surgir, ni se maintenir, si la conciliation des classes était possible" et "... l'État est un organisme de domination de classe, un organisme d'oppression d'une classe par une autre" 4 (l'accentué est de l'auteur). Conciliation et domination sont deux concepts très précis dans la doctrine sur l'État de Marx, Engels et Lénine. Conciliation signifie la négation de toute contradiction quelle qu'elle soit entre les termes d'une relation donnée. Dans la sphère sociale, en l'absence de contradictions dans la constitution ontologique des classes sociales fondamentales d'une formation sociale, parler d'État n'a pas de sens. Il est prouvé historiquement que, dans les sociétés primitives, il n'existe pas d'État tout simplement parce qu'il n'y a pas de classes sociales, d'exploitation, d'oppression et de domination d'une classe sur une autre. D'autre part, lorsqu'on parle de la constitution ontologique même des classes sociales, la domination est une notion qui exclut l'hégémonie, vu que l'hégémonie suppose le partage – même inégal – de positions au sein du même contexte structurel. Le résultat est que, dans le domaine de la socialité bourgeoise, qui s'étend jusqu'à celui de la révolution, au sein duquel la bourgeoisie et le prolétariat sont situés et se battent à partir de positions diamétralement antagoniques, parler de l'hégémonie de la bourgeoisie sur le prolétariat n'a pas de sens, alors qu'il y en a un de parler d'hégémonie entre les fractions de la bourgeoisie qui se partagent le même pouvoir d'État ; cela a un sens également de parler de l'hégémonie du prolétariat sur les classes avec lesquelles il partage l'objectif commun de prendre le pouvoir par le renversement de l'ennemi stratégique commun 5.

Ailleurs, citant Engels, Lénine parle de la force publique, ce pilier caractéristique de l'État bourgeois - l'autre étant la bureaucratie - constitué de tout un appareil répressif militaire et spécialisé, qui est séparé de la société et au-dessus d'elle et "... qui ne coïncide plus directement avec la population s'organisant elle-même en force armée" 6. La mise en évidence de cette composante de base de l'ordre bourgeois a ici un clair objectif : montrer comment, en contrepartie, est également incontournable la mise en place d'une force armée, beaucoup plus forte et cohérente, celle du prolétariat en armes pour réprimer, avec une détermination encore plus résolue, l'ennemi de classe battu, mais pas abattu, la bourgeoisie. Dans quelle instance de la dictature du prolétariat doit se trouver cette force répressive ? C'est une question à traiter dans un chapitre spécifique du présent texte.

L'autre pilier sur lequel repose le pouvoir bourgeois est la bureaucratie, comprenant des fonctionnaires de l'État, qui jouissent de privilèges cumulatifs, parmi lesquels des honoraires différenciés, des postes de tout repos attribués à vie, qui accumulent tous les avantages des pratiques inhérentes à une corruption de grande ampleur et récurrente. De même que pour les milices populaires qui redoublent de force à mesure qu'elles sont structurellement simplifiées, les tâches exécutives, législatives et judiciaires sont plus efficaces dans la mesure même où elles sont également simplifiées ; et exactement pour la même raison, les tâches exécutives des tribunaux et les fonctions législatives gagnent en force dans la mesure même où elles sont prises en charge directement par les travailleurs dans des conditions où la révocabilité des charges est établie afin d'enrayer, dès le début, la tendance à la résurgence des castes, mal dont souffrent toutes les sociétés qui ont été accouchées par des révolutions "socialistes" durant tout le vingtième siècle.

La bureaucratie et la force publique professionnelles, les deux poutres maîtresses sur lesquelles repose le pouvoir politique de la bourgeoisie, les deux piliers dont les fonctions devraient être remplacées par les travailleurs dans des structures simplifiées (au cours de leur extinction) mais alors beaucoup plus efficaces et fortes ; simplification et force qui s'opposent et s'attirent dans le mouvement qui accompagne tout le processus de transition jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de la précédente société de classe. Le problème qui nous est maintenant posé est le suivant : quelle est l'instance qui, pour Marx, Engels et Lénine, doit assumer la dictature du prolétariat ?

4. La dictature du prolétariat chez Marx, Engels et Lénine

Notre trio ne laisse aucun doute à ce sujet :

"Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher petit à petit tout le capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de production entre les mains de l'État, c'est-à-dire du prolétariat organisé en classe dominante, et pour augmenter au plus vite la quantité des forces productives" 7.

Ou encore, État prolétarien (sic) = "prolétariat organisé en classe dominante." "L'État, c'est-à-dire le prolétariat organisé en classe dominante." (sic). Jusqu'ici, le sens du raisonnement de Lénine, Engels et Marx est le suivant : le prolétariat renverse la bourgeoisie par la révolution ; en renversant la machine étatique bourgeoise, il détruira la machine d'État en question pour, immédiatement, ériger son État, simplifié et en voie d'extinction, lequel est plus fort car il est dirigé par la classe révolutionnaire et assume deux types de tâches : réprimer la bourgeoisie et construire le socialisme (comme phase de transition au communisme).

Mais d'où Marx tire-t-il cette conviction que la dictature du prolétariat est l'État prolétarien ? De la Commune de Paris ... tout simplement ! En effet, "La Commune fut composée des conseillers municipaux, élus au suffrage universel dans les divers arrondissements de la ville. Ils étaient responsables et révocables à tout moment. La majorité de ses membres étaient naturellement des ouvriers ou des représentants reconnus de la classe ouvrière." 8 (souligné par l'auteur). La question va beaucoup plus loin : les membres de l'État prolétarien (sic), l'État-Commune, sont élus dans les conseils d'arrondissement, ce qui ne signifie pas qu'il n'existe pas de conseils de travailleurs qui se mettent à la tête de tels conseils, comme en Russie, dans les soviets. La question de l'hégémonie de la direction ouvrière est garantie par l'existence d'une majorité d'ouvriers dans ces conseils et, bien sûr, par l'action de direction que le parti doit exercer dans de telles instances.

Il ne manque qu'un seul ingrédient pour articuler la position État prolétarien, État des Conseils, État-Commune, État socialiste ou dictature du prolétariat : la méthode de prise des décisions et c'est là que se formule et se comprend ce principe universel que beaucoup de marxistes ne parviennent pas à comprendre, il s'agit du centralisme démocratique. "Mais ce centralisme démocratique, Engels ne l'entend nullement au sens bureaucratique que lui donnent les idéologues bourgeois et petit-bourgeois, dont, parmi ces derniers, les anarchistes. Le centralisme, pour Engels, n'exclut pas du tout une large autonomie administrative locale qui, à condition que les "communes" et les régions défendent de leur plein gré l'unité de l'État, supprime incontestablement tout bureaucratisme et tout "commandement" par en haut." 9. Il est clair que le terme et le concept de centralisme démocratique ne sont pas la création du stalinisme, comme le veulent certains - qui tentent de dénaturer cette méthode essentiellement prolétarienne - mais celle d'Engels lui-même. Par conséquent, il ne peut leur être donnée la connotation péjorative qui vient du centralisme bureaucratique utilisé par la nouvelle bourgeoisie d'État de l'URSS.

5. Système des conseils et dictature du prolétariat

La séparation antinomique entre le système des conseils et l'État post-révolutionnaire est une erreur, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elle réside dans une position qui s'éloigne de la conception de Marx, Engels et Lénine en reflétant une certaine influence de la conception anarchiste de l'État. Séparer l'État prolétarien du système des conseils revient à briser l'unité qui doit exister et persister dans le cadre de la dictature du prolétariat. Une telle séparation place, d'un côté, l'État comme une structure administrative complexe, devant être gérée par un corps de fonctionnaires - une aberration dans la conception de l'État simplifié de Marx, Engels et Lénine – et, de l'autre, une structure politique, dans le cadre des conseils, devant exercer une pression sur la première (l'État en tant que tel). Cette conception résulte d'une accommodation à une vision influencée par l'anarchisme qui identifie l'État-Commune avec l'État bureaucratique (bourgeois). Elle est le produit des ambiguïtés de la Révolution russe et place le prolétariat hors de l'État post-révolutionnaire, créant ainsi une dichotomie qui, elle, constitue le germe d'une nouvelle caste se reproduisant dans le corpus administratif organiquement séparé des conseils.

Une autre cause de cette même erreur, qui est liée à la précédente, réside dans l'établissement d'un lien étrange identifiant de façon acritique l'État surgi dans l'URSS post-révolutionnaire - un État nécessairement bureaucratique - avec la conception de l'État-Commune de Marx, Engels et de Lénine lui-même. C'est une erreur qui découle d'une incompréhension des ambiguïtés ayant résulté de circonstances historiques et sociales spécifiques, qui ont bloqué non seulement la transition mais même le début de la dictature du prolétariat en URSS. Ici, on cesse de comprendre que la dynamique prise par la révolution russe - à moins d'opter pour l'interprétation facile mais peu consistante selon laquelle les déviations du processus révolutionnaire ont été le fruit de la politique de Staline et de son entourage – n'obéissait pas à la conception de la révolution, de l'État et du socialisme qu'en avait Lénine, mais aux restrictions qui émanaient du terrain social et politique d'où émergea le pouvoir en URSS caractérisé, entre autres et pour rappel, par l'impossibilité de la révolution en Europe, par la guerre civile et la contre-révolution à l'intérieur de l'URSS. La dynamique qui en résulta était étrangère à la volonté de Lénine. Lui-même se pencha sur celle-ci, la marquant de façon réitérée par des formulations ambiguës présentes dans sa pensée ultérieure et ce jusqu'à sa mort. De telles ambiguïtés, qui se reflétaient dans la pensée qui tentait de les comprendre, se situaient plus dans les avancées et les reculs de la révolution que dans la conception théorique politique de Lénine et des chefs bolcheviques qui continuaient à être d'accord avec lui.

Une troisième cause à cette erreur est la non prise en compte du fait que les tâches organisationnelles et administratives mises à l'ordre du jour par la révolution sont des tâches politiques incontournables, dont la mise en œuvre doit être effectuée directement par le prolétariat victorieux. Ainsi, des questions brûlantes comme la planification centralisée - dont la forme bureaucratique dans le système Gosplan (Comité étatique pour la planification) a longtemps été confondue avec la "centralisation socialiste" – rien que pour parler de cet aspect digne d'attention, ne sont pas des questions purement "techniques" mais hautement politiques et, comme telles, ne peuvent être déléguées, même si elles sont "vérifiés" de l'extérieur par les conseils, au moyen d'un corps d'employés situés en dehors du système des conseils où se trouvent les travailleurs les plus conscients. Aujourd'hui, on sait que la planification ultra centralisée "socialiste" n'était qu'un aspect de la centralisation bureaucratique du capitalisme d'État "soviétique" qui maintenait le prolétariat éloigné et étranger à tout le système de définition des objectifs, des décisions concernant ce qui doit être produit et comment cela doit être réparti, l'allocation des ressources, etc. S'il s'était agi d'une véritable planification socialiste, tout ceci aurait dû faire l'objet d'une large discussion au sein des conseils, ou de l'État-Commune, vu que l'État prolétarien se confond avec le système des conseils, l'État socialiste étant "une "machine" très simple, presque sans "machine", sans appareil spécial, par la simple organisation des masses armées (comme, dirons-nous par anticipation, les Soviets des députés ouvriers et soldats)." 10

Une autre incompréhension réside dans la non perception que la véritable simplification de l'État-Commune, telle qu'elle est décrite par Lénine à travers les paroles rapportées précédemment, implique un minimum de structure administrative et que cette structure est si minime et en voie de simplification / extinction, qu'elle peut être assumée directement par le système des conseils. Par conséquent, cela n'a pas de sens de prendre comme référence l'État "soviétique" de l'URSS pour mettre en question l'État socialiste que Marx et Engels ont vu naître de la Commune de Paris. En fait, établir un trait d'union entre l'État des Conseils et l'État bureaucratique issu de la Révolution russe revient à donner à l'État prolétarien une structure bureaucratique, qu'un véritable État post-révolutionnaire, simplifié et en voie de simplification / extinction, non seulement ne possède pas mais encore rejette précisément.

En fait, le caractère et l'étendue de l'État des Conseils (État prolétarien = État socialiste = dictature du prolétariat = État-Commune = État de transition) sont magnifiquement résumés dans ce passage écrit par Lénine lui-même : "l' "État" est encore nécessaire, mais c'est déjà un État transitoire, ce n'est plus l'État proprement dit". 11 Mais, direz-vous, si c'était cela la véritable conception de l'État socialiste de Lénine, pourquoi ne l'a-t-il pas "appliquée" en URSS après la révolution d'Octobre, vu que ce qui est alors apparu est l'exact opposé de tout cela, des distorsions allant de l'extrême centralisation bureaucratique (depuis l'armée à la bureaucratie étatique et aux unités de production) jusqu'à la répression la plus brutale des marins de Cronstadt ? Eh bien, tout cela ne fait que révéler que des révolutionnaires de l'envergure de Lénine peuvent éventuellement être traversés par des contradictions et des ambiguïtés d'une telle importance – et cela a été le contexte exact national et international de la Révolution d'Octobre - qui peuvent les conduire, dans la pratique, à des actions et des décisions souvent diamétralement opposées à leurs convictions les plus profondes. Dans le cas de Lénine et du Parti bolchevique, une seule des impossibilités [à la révolution, NDT] (et elles étaient nombreuses) était suffisante pour orienter la révolution dans une direction non souhaitée. Une de ces impossibilités était plus que suffisante : la situation d'isolement d'une révolution qui ne pouvait pas reculer, mais qui s'est trouvée isolée et n'avait pas d'autre choix que d'essayer d'ouvrir la voie à la construction du socialisme dans un seul pays, la Russie soviétique - tentative contradictoire qui fut initiée déjà à l'époque de Lénine et Trotsky. Que furent le communisme de guerre, la NEP, et autres entreprises, sinon cela ?

Et alors, que devons-nous faire ? Devons-nous rester fermes sur les conceptions de Lénine, Marx et Engels sur l'État, le programme, la révolution et le parti pour, dans le futur, lorsque les problèmes concrets comme celui de l'internationalisation de la lutte de classe, entre autres, montreront les réelles possibilités pour la révolution et la construction du socialisme dans plusieurs pays, mettre en avant et donner corps aux conceptions de Marx, Engels et Lénine ? Ou bien, inversement, devons-nous, face aux premières difficultés, renoncer aux positions de principe, en les échangeant contre des figurations politiques au rabais qui ne pourront que conduire à l'abandon de la perspective de la révolution et de l'édification socialiste ?

6. Pour une conclusion : Conseils, État (socialiste) et pré- État (socialiste)

a) L' État-Conseil

Après avoir analysé les prémisses économiques de l'abolition des classes sociales, c'est-à-dire, les prémisses "pour que 'tous' puissent réellement participer à la gestion de l'État", Lénine, toujours en référence aux formulations de Marx et d'Engels, dit qu' "on peut fort bien, après avoir renversé les capitalistes et les fonctionnaires, les remplacer aussitôt, du jour au lendemain, pour le contrôle de la production et de la répartition, pour l'enregistrement du travail et des produits, par les ouvriers armés, par le peuple armé tout entier". "Enregistrement et contrôle, tel est l'essentiel, et pour la 'mise en route' et pour le fonctionnement régulier de la société communiste dans sa première phase. Ici, tous les citoyens se transforment en employés salariés de l'État constitué par les ouvriers armés. Tous les citoyens deviennent les employés et les ouvriers d'un seul 'cartel' du peuple entier, de l'État" 12. De plus, "En régime socialiste, tout le monde gouvernera à tour de rôle et s'habituera vite à ce que personne ne gouverne." L'étape du socialisme "placera la majeure partie de la population dans des conditions permettant à tous, sans exception, de remplir les 'fonctions publiques'." 13

Tous les citoyens, rappelons-le, organisés dans le système des conseils, ou un autre, dans l'État ouvrier, vu que pour Marx, Engels et Lénine, la simplification des tâches atteindra un point tel que les tâches "administratives" de base, réduites à l'extrême, non seulement pourront être assumées par le prolétariat et les gens en général, comme pourront être prises en charge par le système des conseils qui, après tout, n'est que l'État lui-même.

Ainsi, l'État prolétarien, l'État socialiste, la dictature du prolétariat n'est pas autre chose que le système des conseils, lequel assurera l'hégémonie de la classe ouvrière dans son ensemble, assumera directement, sans qu'il y ait la nécessité d'aucun organe administratif spécifique, à la fois la défense du socialisme et les fonctions de gestion de l'État et des unités de production. Enfin, cette unité de la dictature du prolétariat, sera garantie par l'unité administrative / politique simplifiée, dans une même totalité appelée l'État des Conseils.

b) Le pré-État des Conseils

Le système des conseils qui, dans la situation post-insurrectionnelle, devra assumer la transition structurelle (mise en place de nouveaux rapports de production, élimination de toute hiérarchie dans la production, refus de toute forme mercantile, etc.) et superstructurelle (élimination de toute hiérarchie héritée de l'État bourgeois, de toute la bureaucratie, refus de toute idéologie héritée de la formation sociale antérieure, etc.) est le même système des Conseils que celui qui, avant la révolution, était l'organisation révolutionnaire qui a renversé la bourgeoisie et son État. Il s'agit donc d'un même corpus dont les tâches ont évolué avec les deux étapes du même processus de révolution sociale : une fois réalisée la tâche de l'insurrection, il faut initier la mise en œuvre d'une nouvelle tâche qui devra mener à son terme la véritable révolution sociale – la rupture avec une formation sociale qui a expiré et l'inauguration d'une nouvelle, le socialisme, lui-même aussitôt en marche pour la transition communiste, la seconde société sans classes de l'histoire (la première ayant été, bien sûr, la société primitive).

Eh bien c'est ce système des conseils que nous appelons pré-État (prolétarien). On voit que ce nom n'a, par son contenu, rien d'original, car il était, est et sera toujours une évidence du processus révolutionnaire ouvert par la Commune de Paris. Là, les Communards qui ont pris le pouvoir à partir des arrondissements étaient les mêmes qui ont assumé le pouvoir d'État - dictature du prolétariat - et qui ont inauguré, bien qu'avec des erreurs évidentes de jeunesse, l'édification d'un ordre socialiste. Un processus similaire s'est produit de nouveau en Octobre 1917. La première expérience ne pouvait pas, dans les circonstances où elle s'est produite, aller à son terme et a été frappée par la force contre-révolutionnaire de la bourgeoisie, après plus de deux mois à peine d'une vie mémorable. La seconde, comme on le sait, ne pouvait pas non plus aller à son terme en raison de l'absence de conditions, externes et internes, parmi lesquelles l'impossibilité de mener à terme la construction du socialisme dans un seul pays.

Dans les deux cas, il y eut un pré-État mais, dans les deux cas, un pré-État qui, si d'un côté il put conduire à terme l'insurrection, de l'autre ne put être préparé suffisamment tôt pour la tâche de construction du socialisme. Dans le cas de 1917, ce n'est qu'à la veille d'Octobre que le seul parti (le Parti bolchevique) qui était doté des prérequis théoriques pour préparer l'avant-garde de la classe organisée dans les soviets, surtout à Saint-Pétersbourg, put seulement enseigner à la classe les tâches les plus urgentes de l'insurrection. Pour nous, il semble que, malgré la conscience, surtout chez Lénine, de l'importance fondamentale des soviets depuis 1905, ce n'est seulement qu'après février 1917 que, dans le cas de Lénine, cette conscience devint conviction. C'est pourquoi le parti de Lénine (dont le retour en Russie était facilement prévisible, vu qu'il était déjà revenu en 1905) ne s'est pas soucié de mobiliser à fond le militantisme de ses cadres ouvriers dans les soviets (les mencheviks étaient arrivés plus tôt), y inclus dans la préparation préalable des travailleurs à un resurgissement des soviets, plus tôt et au moyen d'une formation plus efficace. Une telle formation, y compris pour l'avant-garde la plus résolue de la classe organisée dans les soviets, devait inclure, sous le feu d'un débat incessant entre ces travailleurs, les questions de la prise insurrectionnelle du pouvoir et des notions de toute la théorie marxiste concernant l'établissement de leur État et la construction du socialisme. Ce débat a fait défaut, soit par l'incapacité à percevoir plus tôt l'importance des soviets, soit par manque de temps pour porter le débat parmi les ouvriers du soviet deux mois seulement avant l'insurrection. Quoi qu'il en soit, l'impréparation de l'avant-garde à la prise du pouvoir et à l'exercice de celui-ci, à son intervention et son rôle dirigeant, en vue de la construction du socialisme, a constitué un des facteurs défavorables pour une véritable dictature du prolétariat (en tant que base représentée dans les conseils) en URSS. Une telle lacune, provoquée en grande partie par l'absence d'un pré-État approprié, c'est-à-dire un pré-État qui constitue une école de la révolution, a constitué une difficulté supplémentaire dans le naufrage de la révolution russe de 1917.

Comme Lénine lui-même l'a toujours signalé, les révolutionnaires communistes sont des hommes et des femmes qui doivent avoir une formation marxiste très solide. Une solide formation marxiste requiert des connaissances relatives à la dialectique, l'économie politique, le matérialisme historique et dialectique qui permettront aux militants d'un parti de cadres non seulement d'analyser et comprendre les conjonctures passées et présentes, mais également de capter l'essentiel des processus prévisibles, au moins en ce qui concerne leurs grandes lignes (de tels niveaux de prédiction peuvent être identifiés dans beaucoup des analyses présentes dans les Cahiers philosophiques de Lénine). D'où le fait qu'une véritable formation marxiste peut assurer aux cadres militants d'un authentique parti communiste la faculté de prévoir, en les anticipant, les scénarios possibles du développement d'une crise comme la crise actuelle. De même que prévoir un large processus de situations révolutionnaires ne constitue en rien une "Bête à sept têtes" 14.

De plus, il est parfaitement faisable de prévoir la chose la plus évidente de ce monde, le surgissement de formes embryonnaires des conseils - parce que, ici et là, elles commencent à faire surface de façon embryonnaire – et qui devront être analysées, en toute franchise, sans préjugé, afin que, une fois interprétées théoriquement, les travailleurs puissent corriger les erreurs et les lacunes de telles expériences, pour qu'ils les multiplient et en renforcent le contenu, jusqu'à ce qu'elles deviennent, dans un futur proche - cette garantie est donnée par le stade avancé de la crise structurelle du capitalisme - dans le contexte de situations révolutionnaires concrètes, le système des conseils, issus de l'interaction dialectique de petits cercles (dans les lieux de travail, d'éducation et de logement), de commissions (d'usines) et de conseils (de quartiers, de régions, de zones industrielles, nationales, etc.) qui devront se constituer, dans le même temps, en tant qu'épine dorsale de l'insurrection et, dans le futur, organe de la dictature révolutionnaire du prolétariat.

7. En conclusion : le CCI et la question de l'État post-révolutionnaire

Pour nous, les conseils ouvriers doivent détenir un pouvoir illimité et, comme tels, doivent se constituer dans les organes de base du pouvoir ouvrier, en plus du fait qu'ils doivent constituer l'âme de la dictature révolutionnaire du prolétariat. Mais c'est à partir de là que nous nous différencions de certains exégètes du marxisme qui établissent une rupture entre les conseils et l'État-Commune, comme si cet État-Commune et les conseils étaient deux choses qualitativement distinctes. C'est la position, par exemple, du CCI (Courant communiste international). Après avoir opéré cette séparation, de tels exégètes établissent un trait d'union au moyen duquel les conseils devraient exercer une pression et leur contrôle sur le "demi-État de la période de transition", pour que ce même État (= Commune) – qui dans la vision du CCI, "n'est ni le porteur ni l'agent actif du communisme" - ne remplisse pas son rôle immanent de conservateur du statu quo (sic) et "d'obstacle" à la transition.

Pour le CCI, "L'État tend toujours à s'accroître démesurément", devenant ainsi "terrain de prédilection à toute la fange d'arrivistes et autres parasites et recrute facilement ses cadres parmi les éléments résidus et vestiges de l'ancienne classe dominante en décomposition." 15 Et il termine sa vision de l'État socialiste en affirmant que Lénine "a pu constater [cette fonction de l'État] quand il parle de l'État comme la reconstitution de l'ancien appareil d'État tsariste" et quand il dit que l'État accouché par la Révolution d'Octobre avait tendance "à échapper à notre contrôle et tourne dans le sens contraire à ce que nous voulons". Pour le CCI, "l'État prolétarien est un mythe" et "Lénine le rejetait, rappelant que c'était 'un gouvernement des ouvriers et des paysans avec une déformation bureaucratique'". Par ailleurs, pour le CCI :

"La grande expérience de la révolution russe est là pour en témoigner. Chaque fatigue, chaque défaillance, chaque erreur du prolétariat a immédiatement pour conséquence le renforcement de l'État, et inversement, chaque victoire, chaque renforcement de l'État se fait en évinçant un peu plus le prolétariat. L'État se nourrit de l'affaiblissement du prolétariat et de sa dictature de classe. La victoire de l'un est la défaite de l'autre." 16

Il dit aussi, dans d'autres passages [NDLR: du même article], que "Le prolétariat garde sa pleine et entière liberté par rapport à l'État. Sous aucun prétexte, le prolétariat ne saurait reconnaître la primauté de décision des organes de l'État sur celle de son organisation de classe : les conseils ouvriers, et devrait imposer le contraire", que le prolétariat "ne saurait tolérer l'immixtion et la pression d'aucune sorte de l'État dans la vie et l'activité de la classe organisée excluant tout droit et possibilité de répression de l'État à l'égard de la classe ouvrière" et que "Le prolétariat conserve son armement en dehors de tout contrôle de l'État". "La condition première en est la non-identification de la classe avec l'État"

Qu'en est-il de la vision des camarades du CCI sur l'État-Commune ? En premier lieu que ni Marx ni Engels, ni Lénine, comme on l'a vu dans les observations faites plus avant et empruntées à L'État et la révolution, ne défendent la conception de l'État développée par le CCI. Comme nous l'avons vu, l'État-Commune était, pour eux, l'État des Conseils, l'expression de la puissance du prolétariat et de sa dictature de classe. Pour Lénine, l'État post-révolutionnaire non seulement n'était pas un mythe, comme le pense le CCI, mais bien l'État prolétarien. En vertu de quoi cet État peut-il être ainsi qualifié par le CCI alors qu'il le conçoit par ailleurs comme un État-Commune ?

Deuxièmement, comme nous l'avons déjà analysé précédemment, la séparation antinomique entre les conseils et l'État post-révolutionnaire, posée par le CCI, s'éloigne de la conception de Marx, Engels et Lénine en reflétant une certaine influence de la conception anarchiste de l'État. Il nous faut ici réitérer ce que nous avons déjà dit précédemment, à savoir que séparer l'État prolétarien du système des conseils revient à briser l'unité qui doit exister et existe sous la dictature du prolétariat et qu'une telle séparation place, d'un côté, l'État en tant que structure administrative complexe et gérée par un corps de fonctionnaires - un non-sens dans la conception simplifiée de l'État selon Marx, Engels et Lénine – et, de l'autre, une structure politique au sein des conseils exerçant sa pression sur l'État en tant que tel.

Troisièmement, nous le répétons : cette conception, qui résulte d'une accommodation à une vision influencée par l'anarchisme et identifie l'État-Commune avec l'État bureaucratique (bourgeois) issu des ambiguïtés de la Révolution russe, place le prolétariat hors de l'État post-révolutionnaire en créant alors effectivement une dichotomie qui, elle-même, constitue le germe d'une nouvelle caste se reproduisant dans le corpus administratif séparé organiquement des conseils ouvriers. Le CCI confond le concept de l'État de Lénine avec l'État produit des ambiguïtés de la Révolution d'Octobre 1917. Lorsque Lénine se plaint des atrocités de l'État tel qu'il s'est développé en URSS, ce n'est pas pour autant sa conception de l'État-Commune qu'il rejette, mais bien les déviations de l'État-Commune russe depuis Octobre.

Quatrièmement, les camarades du CCI semblent ne pas se rendre compte, comme nous en avons également traité, du fait que les tâches organisationnelles et administratives que la révolution met à l'ordre du jour, dès le début, sont des tâches politiques incontournables, dont la mise en œuvre doit être effectuée directement par le prolétariat victorieux.

Cinquièmement, les camarades du CCI ne semblent pas réaliser, également comme indiqué ci-dessus, la simplification véritable de l'État-Commune, dans le sens où Lénine l'exprime, avec un minimum de structure administrative, tellement minime – c'est un processus de simplification / extinction – qu'elle peut être prise en charge directement par le système des conseils.

Sixième et dernier point. C'est seulement en assumant, directement et de l'intérieur, les tâches simplifiées relevant de l'État des Conseils, de défense et de transition / construction socialiste, que la classe ouvrière sera en condition d'éviter que ne se produise un schisme étatique étranger à l'État des conseils et qu'elle pourra exercer son contrôle, non seulement sur ce qui se passe au sein de l'État, mais également sur la société dans son ensemble. Pour cela, il vaut la peine de rappeler que l'État prolétarien, l'État-Commune, l'État socialiste, la dictature du prolétariat ne sont autre chose que le système des conseils qui a pris en charge les tâches élémentaires d'organisation des milices, de la durée quotidienne du travail, des brigades de travail et autres types de tâches également révolutionnaires (révocabilité des postes, égalité des salaires, etc.), des tâches également simplifiées concernant la lutte et l'organisation d'une société en transition. Pour cela, il ne sera pas nécessaire de créer un monstre administratif, encore moins bureaucratique, ni une quelconque autre forme héritée de l'État bourgeois abattu ou lui ressemblant ou encore de l'État bureaucratique du capitalisme d'État de l'ex-URSS.

Ce serait formidable que le CCI se penche sur les passages que nous avons mis en évidence dans ce texte relatif à L'État et la révolution de Lénine, où celui-ci justifie, en s'appuyant sur Engels et Marx, la nécessité de l'État-Commune comme celle de l'État des Conseils, de l'État prolétarien, de la dictature du prolétariat.

OPOP

(Septembre 2008, révisé en décembre 2010).

1 OPOP, OPosição OPerária (Opposition ouvrière), qui existe au Brésil. Voir sa publication sur revistagerminal.com. Le CCI entretient avec OPOP depuis des années une relation fraternelle et de coopération s'étant déjà traduite par des discussions systématiques entre nos deux organisations, des tracts ou déclarations signés en commun ("Brésil : des réactions ouvrières au sabotage syndical", https://fr.internationalism.org/ri373/bresil.html [6]) ou des interventions publiques communes ("Deux réunions publiques communes au Brésil, OPOP-CCI : à propos des luttes des futures générations de prolétaires", https://fr.internationalism.org/ri371/opop.html [7]) et la participation réciproque de délégations aux congrès de nos deux organisations.