Ressorts, contradictions et limites de la croissance en Asie de l’Est

- 3348 reads

La croissance asiatique : une expression de la crise et de la décadence du capitalisme

Jusqu'ici, le capitalisme avait démontré son échec patent à développer les deux-tiers de l'humanité. Avec la formidable croissance économique en Inde et en Chine - et plus généralement dans l'ensemble de l'Asie de l'Est -, il est clamé sur tous les toits qu'il serait capable d'en développer plus de la moitié. Et ses capacités seraient d'autant plus grandes si on le libérait de toutes ses entraves ! Ainsi, est-il prétendu qu'avec des salaires et conditions de travail alignés au niveau chinois, la croissance en occident atteindrait également les 10% l'an !

L'enjeu théorique et idéologique est donc immense : est-ce que le développement en Asie de l'Est exprimerait un renouveau du capitalisme, ou bien ne serait-ce qu'une simple vicissitude dans le cours de sa crise ? C'est à cette question cruciale que nous allons tenter de répondre. Pour ce faire, tout en considérant l'ensemble du phénomène à l'échelle du sous-continent asiatique, nous examinerons plus particulièrement son point d'appui emblématique et le plus médiatisé : la Chine.

Ce sont ces enjeux, ces questions, que nous développons dans les chapitres qui suivent.Géographique:

- Chine [1]

- Corée du Sud [2]

- Inde [3]

Récent et en cours:

- Crise économique [4]

- Asie de l'Est [5]

Quelques questions posées à la théorie révolutionnaire par le développement du sous-continent asiatique

- 2963 reads

1) En 25 années de crise économique et de "mondialisation"[1] (1980-2005), alors que l'Europe n'a multiplié son PIB (Produit Intérieur Brut) que par 1,7, les Etats-Unis par 2,2 et le Monde par 2,5, l'Inde est parvenue à le multiplier par 4, l'Asie en développement par 6 et la Chine par 10 ! Ce dernier pays a donc progressé quatre fois plus rapidement que la moyenne mondiale et ce en pleine période de crise. Ceci signifie que, ces deux dernières décennies, la croissance dans le sous continent-asiatique est venue amortir la chute continue du taux de croissance du PIB mondial par habitant depuis la fin des années 1960 : 3,7% (1960-69) ; 2,1% (1970-79) ; 1,3% (1980-89) ; 1,1% (1990-1999) et 0,9% pour 2000-2004 [2]. La première question qui se pose à nous est donc la suivante : cette région du monde échapperait-elle à la crise qui mine le reste de l'économie mondiale ?

2) Les Etats-Unis ont mis cinquante ans pour doubler leur revenu par tête entre 1865 et la première guerre mondiale (1914) ; la Chine y est parvenue en deux fois moins de temps en pleine période de décadence et de crise du capitalisme ! Alors que l'Empire du milieu était rural à 84% en 1952, le nombre d'ouvriers dans le secteur industriel chinois est aujourd'hui (170 millions) de 40% plus important que dans l'ensemble des pays de l'OCDE (123 millions) ! Ce pays devient l'atelier du monde et l'emploi tertiaire y augmente à pas de géant. La transformation de la structure de l'emploi est l'une des plus rapides qui ait jamais eu lieu dans toute l'histoire du capitalisme [3]. Ainsi, la Chine est d'ores et déjà devenue la quatrième économie du monde si l'on calcule son PIB en dollars au taux de change et la seconde calculée en parités de pouvoir d'achat [4]. Tous ces éléments posent clairement la question de savoir si ce pays ne connaîtrait pas une véritable accumulation primitive et révolution industrielle comme celles qui eurent lieu dans les pays développés au cours des XVIIIè et XIXè siècles. Formulé autrement : y aurait-il une marge pour l'émergence de capitaux et pays neufs au cours de la décadence du capitalisme ? Voire même, un rattrapage serait-il possible, comme ce fut le cas durant sa phase ascendante ? En effet, si l'allure de la croissance actuelle se poursuit, la Chine deviendrait l'une des plus grandes puissances mondiales dans moins de deux décennies. C'est aussi ce que les Etats-Unis et l'Allemagne avaient réussi à faire au XIXè siècle en rattrapant et supplantant l'Angleterre et la France, et ce, malgré le fait qu'ils aient démarré plus tardivement.

3) La progression du PIB chinois est également la plus vigoureuse de toute l'histoire du capitalisme : avec une progression annuelle moyenne de 8 à 10% durant ces 25 dernières années de crise au niveau mondial, la croissance chinoise dépasse encore les records atteints durant la période de prospérité d'après-guerre puisque le Japon a progressé de 8,2% l'an entre 1950 et 73 et la Corée du sud de 7,6% l'an entre 1962 et 1990. De plus, ce rythme est actuellement bien plus important et plus stable que ceux de ses voisins déjà bien industrialisés (Corée du Sud, Taiwan et Hong-Kong) ! Dès lors, la Chine serait-elle en train de vivre ses propres Trente glorieuses ?

4) De surcroît, la Chine ne se contente plus de produire et d'exporter des produits de base, ou de réexporter des produits assemblés dans ses ateliers à bas salaires : elle produit et exporte de plus en plus de biens à haute valeur ajoutée, comme de l'électronique et du matériel de transport. Dès lors, assisterait-on en Chine à un processus de remontée des filières technologiques analogue à se qui s'est produit dans les NPI (Nouveaux Pays Industrialisés : Corée du Sud, Taïwan, Hong-Kong et Singapour) ? La Chine pourra-t-elle, comme ces derniers, réduire sa dépendance envers ses exportations et se tourner vers le développement de son marché intérieur ? En d'autres mots, est-ce que l'Inde et la Chine ne sont que des étoiles filantes, dont l'éclat s'effacera à terme, ou seront-ils amenés à devenir de nouveaux acteurs majeurs sur la scène mondiale ?

5) La rapide constitution d'un énorme bastion de la classe ouvrière mondiale dans le sous-continent asiatique, certes extrêmement jeune et inexpérimenté, pose néanmoins de multiples questions quant au développement de la lutte de classe dans cette partie du monde et quant à son incidence au niveau du rapport de force entre les classes à l'échelle internationale. La multiplication des combats de classe et l'émergence de minorités politiques en sont des signes non ambigus [5]. En retour, les bas salaires et conditions extrêmement précaires de travail en Asie de l'Est sont utilisés par la bourgeoisie des pays développés pour exercer un chantage à l'emploi (par la menace de délocalisation) et effectuer une formidable pression à la baisse sur les salaires et conditions de travail.

On ne peut répondre à toutes ces questions et dégager les véritables ressorts, contradictions et limites de la croissance asiatique, que si on est capable de les situer dans le contexte général de l'évolution du capitalisme à l'échelle historique et internationale. Dès lors, ce n'est qu'en replaçant l'actuel développement en Asie de l'Est, d'une part, dans le cadre de l'ouverture de la phase de décadence du capitalisme depuis 1914 (Ière partie) et, d'autre part, dans la dynamique de crise qui est réapparue à la fin des années 1960 au niveau international (IIème partie), que l'on pourra correctement dégager les éléments essentiels de réponse à la croissance asiatique (IIIème partie). Tels seront les axes de l'analyse développée dans cet article. [6]

[1] Lire notre article Derrière la mondialisation de l'économie, l'aggravation de la crise dans le numéro 86 de cette revue.

[2] Sources : Banque Mondiale : Indicateurs du développement dans le monde 2003 (version en ligne) et Perspectives économiques mondiales 2004.

|

Tableau 1 : Répartition structurelle en % de la valeur produite et en emploi |

||||||

|

|

Primaire (agriculture) |

Secondaire (industrie) |

Tertiaire (services) |

|||

|

|

Valeur |

Emploi |

Valeur |

Emploi |

Valeur |

Emploi |

|

1952 |

51 |

84 |

21 |

7 |

29 |

9 |

|

1978 |

28 |

71 |

48 |

17 |

24 |

12 |

|

2001 |

15 |

50 |

51 |

22 |

34 |

28 |

|

Source : China Statistical Yearbook, 2002. |

[4] Ce mode de calcul est nettement plus fiable dans la mesure où il s'appuie, non plus sur les valeurs respectives des monnaies tirées des seuls échanges de biens sur le marché mondial, mais de la comparaison des prix d'un panier de biens et de services standard entre pays.

[5] Nous renvoyons le lecteur à notre Rapport sur la conférence en Corée qui réunissait une série de groupes et d'éléments se revendiquant de l'internationalisme prolétarien et de la Gauche Communiste (Revue Internationale n°129) ainsi qu'au site Web d'un nouveau groupe politique internationaliste qui est apparu aux Philippines et qui se revendique également de la filiation politique des groupes de la Gauche Communiste (consulter notre site Web).

[6] Notre 17e congrès international (cf. Revue Internationale n° 130) avait consacré une part importante de ses travaux à la crise économique du capitalisme en se penchant notamment sur la croissance actuelle de certains pays "émergents", tels l'Inde ou la Chine, qui semble contredire les analyses faites par notre organisation, et les marxistes en général, sur la faillite définitive du mode de production capitaliste. A ce sujet, il avait pris comme décision de faire paraître dans sa presse, et notamment dans la Revue Internationale, des articles approfondis sur ce thème. Le présent texte est une concrétisation de cette orientation et nous pensons qu'il contribue de façon tout à fait valable à la compréhension du phénomène de la croissance chinoise envisagé dans le cadre de la décadence du capitalisme. Cela dit, les débats que nous menons actuellement en notre sein sur l'analyse des mécanismes qui ont permis au capitalisme de connaître sa croissance spectaculaire après la seconde guerre mondiale se répercutent sur la façon de comprendre le dynamisme actuel de l'économie de certains pays "émergents", notamment la Chine. Le présent article fait justement l'objet d'un désaccord qui porte sur l'idée qu'il défend selon laquelle la masse salariale serait à même de constituer un débouché solvable à la production capitaliste, lorsqu'elle n'est pas "comprimée" à l'extrême. Cela se traduit par la formulation suivante à propos de l'actuelle mondialisation qui "est pervertie en ce sens qu'elle comprime relativement cette masse salariale et qu'elle restreint d'autant les bases de l'accumulation à l'échelle mondiale". Ceci n'est pas le point de vue aujourd'hui majoritaire au sein de l'organe central du CCI qui considère que si, pour des raisons dans lesquelles nous n'entrerons pas ici, le capitalisme est amené à faire "bénéficier" la classe ouvrière d'un pouvoir de consommation surpassant ce qui est strictement nécessaire à la reproduction de sa force de travail, la consommation ouvrière qui s'en trouve ainsi augmentée ne favorise pas pour autant durablement l'accumulation.

Récent et en cours:

- Crise économique [4]

- Asie de l'Est [5]

Une trajectoire caractéristique de la décadence du capitalisme

- 4907 reads

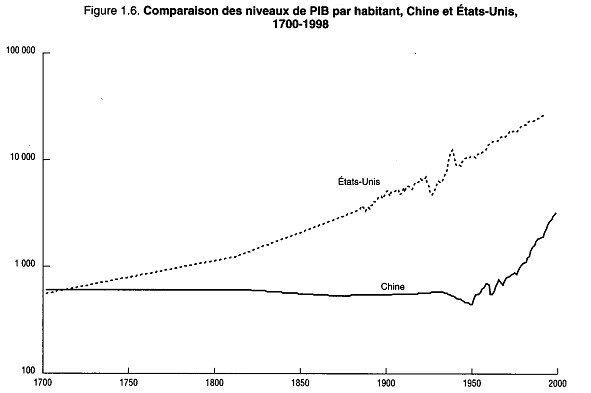

Marquée par le joug colonial et l'inaboutissement de sa révolution bourgeoise plusieurs fois avortée, la trajectoire de la Chine est typique de ces pays qui n'ont pu prendre le train de la révolution industrielle en marche au cours de la phase ascendante du capitalisme. Alors que la Chine était encore la première puissance économique mondiale jusqu'en 1820 avec un PIB s'élevant au tiers de la richesse produite dans l'ensemble du monde, ce même PIB chinois ne représentera plus que 4,5% en 1950, soit une division par un facteur sept !

Graphique 1, source : Angus Maddison, L’économie mondiale, OCDE, 2001 : 45.

Le graphique ci-dessus indique une diminution du PIB par habitant chinois de 8% durant toute la phase ascendante du capitalisme : il passe de 600$ en 1820 à 552$ en 1913. Ceci est la marque d'une absence de véritable révolution bourgeoise, de conflits endémiques entre Seigneurs de la guerre au sein d'une classe dominante affaiblie, ainsi que du terrible joug colonial que va subir ce pays après la défaite de la guerre de l'opium en 1840, défaite qui marque le début d'une série de traités humiliants qui dépecèrent la Chine au profit des puissances coloniales. Déjà affaiblie, la Chine sera mal armée pour résister aux conditions de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence. La saturation relative des marchés et leur domination par les grandes puissances qui caractérisent l'ensemble de la phase de décadence du capitalisme, ont confiné la Chine dans un sous-développement absolu durant la majeure partie de cette période, puisque son PIB par habitant régresse encore plus rapidement (-20%) entre 1913 (552$) et 1950 (439$) !

Toutes ces données viennent pleinement confirmer l'analyse développée par la Gauche Communiste selon laquelle, en décadence, il n'est plus possible pour de nouveaux pays et puissances d'émerger dans un contexte de marché mondial globalement saturé [1]. Ce n'est que pendant les années 1960 que le PIB par habitant chinois retrouve son niveau de 1820 (600 $) ! Ensuite, il augmente sensiblement, mais ce n'est que durant ces trente dernières années que la croissance explosera à des taux jamais vus dans toute l'histoire du capitalisme [2]. C'est cette parenthèse toute récente et exceptionnelle dans l'histoire de la Chine qu'il s'agit d'expliquer, parenthèse qui, en apparence, semble contredire nombre de certitudes à propos de l'évolution du capitalisme.

Les soubassements généraux du capitalisme d'Etat en décadence

Comme nous le disions en 1974 dans une longue étude sur le capitalisme d'Etat : « La tendance à l'étatisation est l'expression de la crise permanente du capitalisme depuis 1914. C'est une forme d'adaptation du système pour survivre dans une période où le moteur économique du capitalisme n'a plus de possibilité historique. Quand les contradictions du capitalisme ne peuvent que déchirer le monde dans d'inévitables rivalités et guerres impérialistes, le Capitalisme d'Etat est l'expression de la tendance à l'autarcie, à l'économie de guerre permanente, à la concentration nationale, pour protéger le Capital National. (...) dans la période de décadence, due à la relative saturation des marchés, la crise permanente du système a imposé certains changements dans la structure organisationnelle du capitalisme. (...) Parce qu'il n'y a pas de solutions purement économiques à ces difficultés, on ne peut permettre le libre fonctionnement des lois aveugles du capitalisme. La bourgeoisie essaie d'en maitriser les conséquences par l'intervention de l'Etat : subventions, nationalisation des secteurs déficitaires, contrôle des matières premières, planning national, manœuvre monétaire, etc. » (Revue Internationale ancienne série n° 10, p.13-14).

Ces tendances à la prise en main des intérêts nationaux par l'Etat et au repli sur le cadre national marqueront un coup d'arrêt brutal à l'expansion et l'internationalisation du capitalisme qui ont prévalu durant toute sa phase ascendante. Ainsi, au cours de cette dernière, la part des exportations des pays développés dans le produit mondial n'a fait que croître, et ce, jusqu'à plus que doubler, puisqu'elle passe de 5,5% en 1830 à 12,9% à la veille de la première guerre mondiale (tableau 2). Ceci illustre la conquête effrénée du monde par le capitalisme à cette époque.

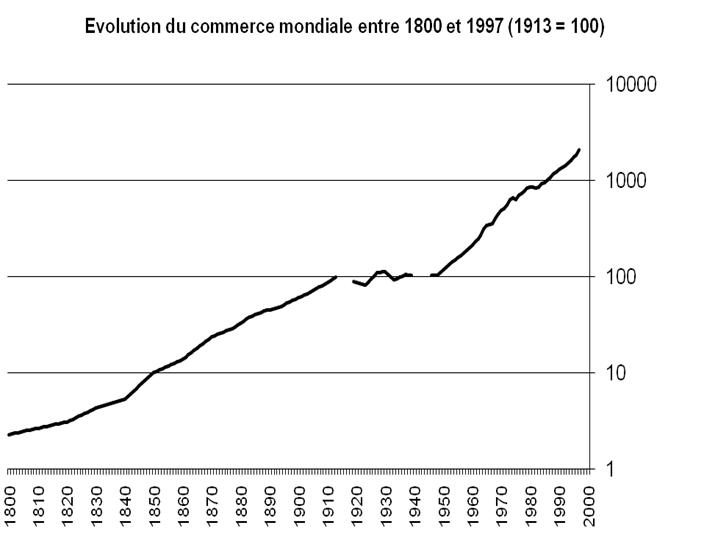

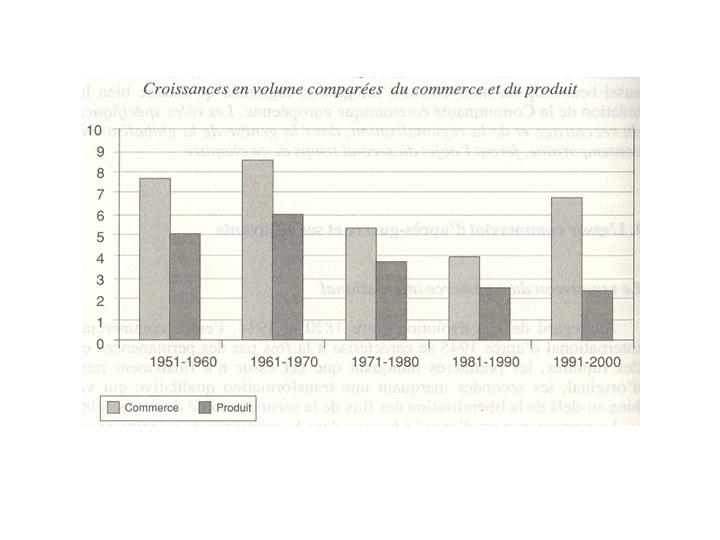

L'ouverture de la phase de décadence du capitalisme, par contre, va marquer un brutal coup d'arrêt à cette pénétration capitaliste dans le monde. La stagnation du commerce mondial entre 1914 et 1950 (cf. graphique 2), la régression de moitié de la part des exportations des pays développés dans le produit mondial (de 12,9% en 1913 à 6,2% en 1938 - tableau 2), et le fait que la croissance du commerce mondial sera bien souvent inférieure à celle de la production, illustrent chacun à leur manière ce puissant repli relatif dans le cadre de l'Etat nation durant la phase de décadence. Même durant les années fastes des Trente glorieuses qui connaissent une vigoureuse reprise du commerce international jusque dans les années 1970, la part des exportations des pays développés (10,2%) restera toujours inférieure à son niveau de 1914 (12,9%) et même à celui atteint dès 1860 (10,9% - cf. tableau 2 [3]) ! Ce ne sera qu'à la faveur du phénomène de "mondialisation" à partir des années 80, que cette part des exportations dépassera son niveau atteint plus d'un siècle auparavant !

Cette même opposition de dynamique entre la phase ascendante et décadente du capitalisme se retrouve au niveau du flux des investissements entre pays. La part des Investissements Directs à l'Etranger (IDE) augmente jusqu'à représenter 2% du PIB mondial en 1914 alors que malgré leur considérable développement suite à la mondialisation, ils n'atteignent que la moitié (1%) en 1995 ! Il en va également au niveau du stock des IDE des pays développés. Alors qu'il a doublé suite à la mondialisation en passant de 6,6% en 1980 à 11,5% en 1995, ce pourcentage ne dépasse pas celui atteint en 1914 (entre 12% et 15%). Ce recentrage économique sur le cadre national et les pays développés en période de décadence peut encore s'illustrer par le fait suivant : « A la veille de la Première Guerre mondiale, 55 à 65% des IDE se trouvaient dans le Tiers-Monde et seulement 25 à 35% dans les pays développés ; à la fin des années 1960, ces proportions se sont inversées, puisque, en 1967, seulement 31% su stock des IDE des pays développés occidentaux se trouvaient dans le Tiers-Monde et 61% dans les pays développés occidentaux. Et, depuis cette date, la tendance s'est encore renforcée. (...) Vers 1980, ces proportions sont passées à 78% d'IDE dans les pays développés et 22% dans le Tiers-Monde. (...) De ce fait, l'importance par rapport au PIB des investissements directs se trouvant à l'intérieur des pays développés occidentaux était de l'ordre de 8,5% à 9,0% au milieu de la décennie 1990, contre 3,5 à 4% vers 1913, soit plus du double » [4].

Alors que le capitalisme ascendant modelait le monde à son image en entraînant de plus en plus de nations dans son sillage, la décadence figera en quelque sorte la situation au moment de son apogée : « Cette incapacité de surgissement de nouvelles grandes unités capitalistes s'exprime entre autres dans le fait que les six plus grandes puissances industrielles d'aujourd'hui l'étaient déjà (bien que dans un ordre différent) à la veille de la première guerre mondiale » (Revue Internationale n°23, p.27). Tout ceci illustre ce spectaculaire repli sur le cadre national qui a caractérisé toute la phase de décadence du capitalisme au travers du recours massif aux politiques de capitalisme d'Etat.

Graphique 2, source : Rostow, The World Economy, History and Prospect, University of Texas Press, 1978 : 662

|

Tableau 2 : Taux d'exportation des pays développés occidentaux en valeur (% du PIB) |

|

|

1830 |

5,5 |

|

1860 |

10,9 |

|

1890 |

11,7 |

|

1913 |

12,9 |

|

1929 |

9,8 |

|

1938 |

6,2 |

|

1950 |

8 |

|

1960 |

8,6 |

|

1970 |

10,2 |

|

1980 |

15,3 |

|

1990 |

14,8 |

|

1996 |

15,9 |

|

Philippe Norel, L'invention du marché, Seuil, 2003 : 431. |

Toute l'Asie de l'Est sera particulièrement concernée par ce vaste mouvement de repli sur le cadre de l'Etat nation. Après la seconde guerre mondiale, c'est près de la moitié de la population du monde qui se verra retirée du marché mondial et enserrée dans la bipolarisation du monde en deux blocs géostratégiques qui ne prendra réellement fin qu'avec les années 80 : ont été concernés les pays du bloc de l'Est, la Chine, l'Inde et plusieurs pays du Tiers-Monde comme Cuba, le Vietnam, le Cambodge, l'Algérie, l'Egypte, etc.. Ce retrait brutal du marché pour la moitié du monde est une parfaite illustration de la saturation relative du marché mondial, saturation qui a obligé chaque capital national à prendre directement en main ses intérêts à l'échelle nationale et à s'intégrer sous la tutelle et dans les politiques menées par les deux grandes puissances pour survivre dans l'enfer de la décadence. Cette politique, contrainte et forcée, mena cependant à un échec patent. En effet, toute cette période se soldera par une croissance relativement médiocre pour l'Inde et la Chine, surtout pour le premier qui a encore moins bien fait que l'Afrique :

|

Tableau 3 : PIB par habitant (Indice 100 = 1950) |

||

|

|

1950 |

1973 |

|

Japon |

100 |

594 |

|

Europe occidentale |

100 |

251 |

|

Etats-Unis |

100 |

243 |

|

Monde |

100 |

194 |

|

Chine |

100 |

191 |

|

Afrique |

100 |

160 |

|

Inde |

100 |

138 |

|

Source : Angus Maddison, L'économie mondiale, annexe C, OCDE, 2001. |

Il est vrai que la croissance de la Chine fut supérieure à celle de l'ensemble du Tiers-Monde entre 1950 et 73, elle resta cependant inférieure à la moyenne mondiale, fut marquée par une terrible surexploitation des paysans et travailleurs, n'a été rendue possible que par l'intense soutien du bloc de l'Est jusqu'aux années 60, et par l'intégration dans la sphère d'influence américaine ensuite. De plus, elle fut ponctuée par deux reculs significatifs durant les dites périodes de ‘grand bond en avant' (1958-61) et de ‘révolution culturelle' (1966-70) qui ont fauché plusieurs dizaines de millions de paysans et prolétaires chinois dans d'atroces famines et souffrances matérielles. Cet échec global des politiques de capitalisme d'Etat autarcique est ce que nous constations également il y a plus d'un quart de siècle : « Les politiques protectionnistes connaissent au 20ème siècle une faillite totale. Loin de constituer une possibilité de respiration pour les économies moins développées, elles conduisent à l'asphyxie de l'économie nationale » (Revue Internationale, n°23, p.27), il résulte du fait que le capitalisme d'Etat ne constitue pas une solution aux contradictions du capitalisme mais un emplâtre sur une jambe de bois lui permettant de repousser ses manifestations dans le temps.

La Chine dans l'orbite successive des deux grands blocs impérialistes

Seule face à la terrible concurrence sur un marché mondial globalement saturé et contrôlé par les grandes puissances, la Chine ne pourra défendre au mieux ses intérêts nationaux qu'en s'intégrant d'abord au sein du bloc soviétique jusqu'au tout début des années 1960, pour évoluer ensuite dans l'orbite américaine à partir des années 1970. Evoluant dans un contexte qui ne permettait plus à de nouvelles puissances d'émerger et de rattraper leur retard comme en phase ascendante, la défense d'un projet nationaliste de ‘développement' en décadence (maoïsme) n'était possible qu'à cette condition. C'est à ce prix que la Chine se vendra au plus offrant dans le contexte de bipolarisation inter-impérialiste du temps de la guerre froide (1945-89). L'isolement par rapport au marché mondial, l'intégration au bloc soviétique, et l'aide massive apportée par ce dernier, ont permis une croissance chinoise, certes modeste - puisque tout juste inférieure à la moyenne mondiale -, mais relativement meilleure que celle de l'Inde et du reste du Tiers-Monde. En effet, l'Inde ne s'étant que partiellement retirée du marché mondial, et s'étant même aventurée comme chef de fil du mouvement des ‘pays non-alignés' [5], en paiera le prix par une croissance économique inférieure à celle de l'Afrique durant cette même période (1950-73) ! L'implosion des grands blocs impérialistes après la chute du mur de Berlin (1989) et la perte continuelle du leadership américain sur le monde, ont levé cette contrainte à la bipolarisation internationale, laissant ainsi plus de latitude à l'expression d'intérêts propres à chacun des pays.

[1] « La période de décadence du capitalisme se caractérise par l'impossibilité de tout surgissement de nouvelles nations industrialisées. Les pays qui n'ont pas réussi leur ‘décollage' industriel avant la 1ère guerre mondiale sont, par la suite, condamnés à stagner dans le sous-développement total, ou à conserver une arriération chronique par rapport aux pays qui ‘tiennent le haut du pavé'. Il en est ainsi de grandes nations comme l'Inde ou la Chine dont ‘l'indépendance nationale' ou même la prétendue ‘révolution' (lire l'instauration d'un capitalisme d'Etat draconien) ne permettent pas la sortie du sous-développement et du dénuement. (...) Cette incapacité des pays sous-développés à se hisser au niveau des pays les plus avancés s'explique par les faits suivants : 1) Les marchés représentés par les secteurs extra-capitalistes des pays industrialisés sont totalement épuisés par la capitalisation de l'agriculture et la ruine presque complète de l'artisanat. (...) 3) Les marchés extra-capitalistes sont saturés au niveau mondial. Malgré les immenses besoins et le dénuement total du tiers-monde, les économies qui n'ont pu accéder à l'industrialisation capitalistes ne constituent pas un marchés solvable parce que complètement ruinées. 4) La loi de l'offre et de la demande joue contre tout développement de nouveaux pays. Dans un monde où les marchés sont saturés, l'offre dépasse la demande et les prix sont déterminés par les coûts de production les plus bas. De ce fait, les pays ayant les coûts de production les plus élevés [les pays sous-développés] sont contrains de vendre leurs marchandises avec des profits réduits quand ce n'est pas à perte. Cela ramène le taux d'accumulation à un niveau extrêmement bas et, même avec une main d'œuvre très bon marché, ils ne parviennent pas à réaliser les investissements nécessaires à l'acquisition d'une technologie moderne, ce qui a pour résultat de creuser encore plus le fossé qui sépare ces pays des grandes puissances industrielles. (...) 6) Aujourd'hui, la production industrielle moderne fait appel à une technologie incomparablement plus sophistiquée qu'au siècle dernier et donc à des investissements considérables que seuls les pays déjà développés sont en mesure d'assumer » (Revue Internationale n°23, 1980, p.27-28).

[2] Maddison, OCDE, 2001 : 283, 322.

[3] Le commerce mondial va très rapidement se développer après 1945, et ce, encore plus fortement qu'en phase ascendante puisque ce commerce est multiplié par 5 entre 1948 et 1971 (23 années) alors qu'il n'est multiplié que par 2,3 entre 1890 et 1913 (23 années également) ! La croissance du commerce mondiale a donc été deux fois plus forte durant les Trente glorieuses que pendant la meilleure période en phase ascendante (Source : Rostow, The World Economy, History and Prospect, University of Texas Press, 1978 : 662). Or, malgré cette formidable croissance du commerce mondial, la part des exportations dans la richesse produite dans le monde reste inférieure au niveau atteint en 1913 et même à celui de 1860 : les pays développés n'exportent pas plus en 1970 qu'un siècle auparavant ! Ceci est la marque indubitable de l'existence d'une croissance autocentrée restant repliée sur le cadre national. Et encore, ce constat de forte reprise du commerce international après 1945 est en réalité moins intense que ce que nous montre le graphique. En effet, une part de plus en plus importante de celui-ci va concerner non des ventes réelles mais des échanges entre filiales du fait de l'accroissement de la division internationale du travail : « d'après les estimations réalisée par l'UNCTAD, les firmes multinationales à elles seules réalisent actuellement les deux tiers du commerce mondial. Et la moitié de ce commerce mondial est le fait de transferts entre filiales du même groupe » (Bairoch Paul, Victoires et déboires, III : 445). Ce constat vient donc renforcer notre conclusion générale selon laquelle la décadence se caractérise essentiellement par un repli général de chaque pays dans son cadre national et non, comme en phase ascendante, par une extension et une prospérité fondée sur une conquête effrénée de par le monde..

[4] Toutes les données sur les IDE proviennent de : Bairoch Paul, 1997, Victoires et déboires, III : 436-443.

[5] C'est sur l'île indonésienne de Java que, du 18 au 24 avril 1955, eu lieu à Bandung la première conférence afro-asiatique, qui réunit vingt-neuf pays dont la plupart ont été décolonisés depuis peu et appartiennent tous au Tiers Monde. L'initiative de ce sommet revient au Premier ministre indien Nehru, soucieux de créer sur la scène internationale un ensemble de puissances qui échapperait aux deux Grands et à la logique de guerre froide. Cependant, jamais ces dits ‘non-alignés' ne parviendront réellement à être ‘indépendants' et à s'abstraire de la logique d'affrontement des deux grands blocs impérialistes en présence (le bloc américain et soviétique). Ainsi, ce mouvement contiendra à la fois des pays pro-occidentaux comme le Pakistan ou la Turquie, et d'autre comme la Chine et le Vietnam du Nord qui sont prosoviétiques.

Géographique:

- Etats-Unis [6]

- Chine [1]

Récent et en cours:

- Crise économique [4]

- Asie de l'Est [5]

Questions théoriques:

- L'économie [7]

La place et l'évolution de l'Asie de l'Est dans l'histoire du développement capitaliste

- 5309 reads

L'évolution en ciseau de l'Asie de l'Est à l'échelle historique (1700-2006)

Après avoir replacé l'évolution de l'Asie de l'Est dans le contexte historique de l'ascendance et de la décadence du capitalisme, ainsi que dans le cadre du développement du capitalisme d'Etat et de l'intégration aux blocs impérialistes au cours de cette dernière phase, il nous faut maintenant essayer de comprendre pourquoi cette région du monde a pu inverser sa tendance historique à la marginalisation. En effet, le tableau ci-dessous nous montre qu'en 1820, l'Inde et la Chine concentraient près de la moitié de la richesse produite dans le monde (48,9%) et n'en représente plus que 7,7% en 1973 ! Le poids du joug colonial, puis l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, vont diviser la part de l'Inde et de la Chine dans le PIB mondial par un facteur six ! Autrement dit, lorsque l'Europe et les pays neufs se développent, l'Inde et la Chine reculent relativement. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, lorsque les pays développés entrent en crise, l'Asie de l'Est se développe au point de remonter sa part à 20% de la production mondiale de richesse en 2006. Il y a donc là une très nette évolution en ciseaux à l'échelle historique : quand les pays industrialisés se développent puissamment, l'Asie recule relativement et, lorsque la crise s'installe durablement dans les pays développés, l'Asie connaît un boom économique :

| Tableau 4 : Part des différentes zones dans le monde en % du PIB mondial |

|

||||||||

|

|

1700 |

1820 |

1870 |

1913 |

1950 |

1973 |

1998 |

2001 |

|

|

Europe et pays neufs (*) |

22,7 |

25,5 |

43,8 |

55,2 |

56,9 |

51 |

45,7 |

44,9 |

|

|

Reste du monde |

19,7 |

18,3 |

20,2 |

22,9 |

27,6 |

32,6 |

24,8 |

(°) |

|

|

Asie |

57,6 |

56,2 |

36,0 |

21,9 |

15,5 |

16,4 |

29,5 |

|

|

|

Inde |

24,4 |

16,0 |

12,2 |

7,6 |

4,2 |

3,1 |

5,0 |

5,4 |

|

|

Chine |

22,3 |

32,9 |

17,2 |

8,9 |

4,5 |

4,6 |

11,5 |

12,3 |

|

|

Reste Asie |

10,9 |

7,3 |

6,6 |

5,4 |

6,8 |

8,7 |

13,0 |

(°) |

|

|

(*) Pays neufs = Etats-Unis, Canada, Australie et Nouvelle Zélande (°) = 37,4 : Reste du monde + Reste Asie |

|

||||||||

|

Source : Angus Maddison, L'économie mondiale, OCDE, 2001 : 280 |

|

L'évolution de l'Asie de l'Est après la seconde guerre mondiale

Cette dynamique en ciseau peut encore s'illustrer par l'évolution du taux de croissance de la Chine comparativement au reste du monde après la seconde guerre mondiale. Les tableaux 3 (ci-dessus) et 5 (ci-dessous) montrent que, lorsque les pays développés connaissent une croissance soutenue, l'Inde et la Chine sont à la traîne : entre 1950 et 1973, l'Europe fait deux fois mieux que l'Inde, le Japon trois fois mieux que la Chine et quatre fois mieux que l'Inde, et la croissance de ces deux derniers pays est inférieure à la moyenne mondiale. Par contre, ce sera exactement l'inverse ensuite : entre 1978 et 2002, la croissance annuelle moyenne du PIB chinois par habitant est plus de quatre fois plus élevée (5,9%) que la croissance moyenne mondiale (1,4%), et l'Inde multiplie son PIB par 4, alors que le monde ne le multiplie que par 2,5 entre 1980 et 2005.

Le retour de la crise économique signe la faillite de tous les palliatifs d'après-guerre

Ce n'est donc que lorsque les pays centraux du capitalisme entrent en crise que l'Inde et la Chine décollent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui explique cette évolution en ciseau ? Pourquoi, lorsque le reste du monde s'enfonce dans la crise, l'Asie de l'Est connaît-elle un regain de croissance ? Pourquoi cette inversion de tendance ? Comment expliquer cette parenthèse de forte expansion en Asie de l'Est à la faveur de la poursuite de la crise économique au niveau international ? C'est ce que nous allons à présent examiner.

Le retour de la crise économique dès la fin des années 60 viendra balayer tous les modèles de croissance qui avaient fleuri de par le monde après la seconde guerre mondiale : le modèle stalinien à l'Est, le modèle keynésien à l'Ouest et le modèle nationaliste-militariste dans le Tiers-Monde. Elle mettra à bas leurs prétentions respectives à se présenter comme une solution aux contradictions insurmontables du capitalisme. L'aggravation de celles-ci tout au long des années 70 signera la faillite des recettes néo-keynésiennes dans les pays de l'OCDE, mènera jusqu'à l'implosion du bloc de l'Est au cours de la décennie suivante et révèlera l'impuissance de toutes les alternatives ‘tiers-mondistes' (Algérie, Vietnam, Cambodge, Iran, Cuba, etc.). Tous ces modèles qui ont pu faire illusion durant les années grasses des Trente glorieuses sont venus s'échouer sous les coups de buttoir des récessions successives et démontrer ainsi qu'ils ne constituaient en rien un dépassement des contradictions intrinsèques du capitalisme.

Les conséquences et réactions à ces faillites seront fort diverses. C'est dès les années 1979-80 que les pays occidentaux réorienteront leur politique en direction d'un capitalisme d'Etat dérégulé (le ‘tournant néolibéral' comme l'appellent les médias et gauchistes). Par contre, engoncés dans un capitalisme d'Etat d'une rigidité stalinienne, ce n'est qu'à la suite de l'implosion de ce système que les pays de l'Est s'engageront sur un chemin analogue. C'est également sous cette terrible pression de la crise économique que divers pays et ‘modèles' dans le tiers-monde s'enfonceront, soit dans une barbarie sans fins (Algérie, Iran, Afghanistan, Soudan, etc.), soit dans une banqueroute pure et simple (Argentine, nombre de pays africains, etc.), soit dans des difficultés telles qu'elles remettront à leur place leurs prétentions à être des modèles de réussite (tigres et dragons asiatiques). Par contre, en parallèle, un certains nombre d'autres pays en Asie de l'Est, comme l'Inde, la Chine et le Vietnam, parviendront à entamer des réformes progressives qui les ramèneront dans le giron du marché mondial en les insérant dans le circuit de l'accumulation à l'échelle internationale qui va progressivement se mettre en place à partir des années 1980.

Ces différentes réactions auront des fortunes diverses. Nous nous limiterons ici à celles qui ont eu cours dans les pays occidentaux et en Asie de l'Est. Disons que, tout comme le retour de la crise est d'abord apparu dans les pays centraux pour se reporter ensuite dans les pays de la périphérie, ce sera encore le tournant économique opéré au début des années 80 dans les pays développés qui va déterminer la place que prendront les pays du sous continent est-asiatique dans le circuit de l'accumulation à l'échelle mondiale.

L'avènement d'un capitalisme d'Etat dérégulé et d'une mondialisation pervertie

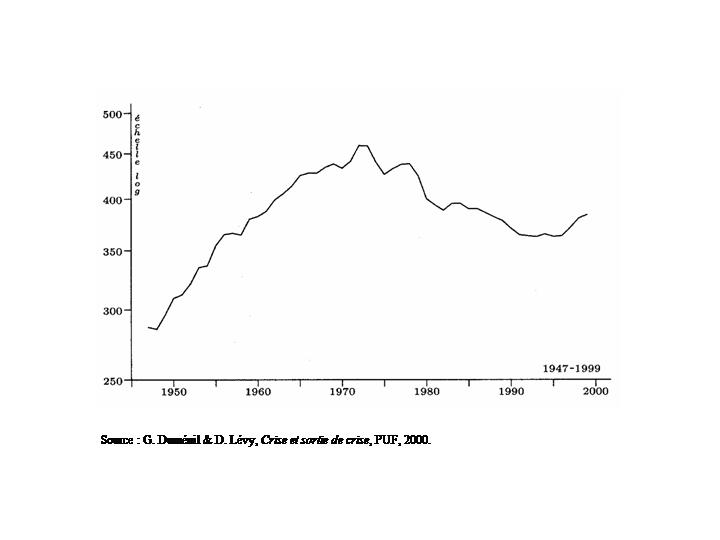

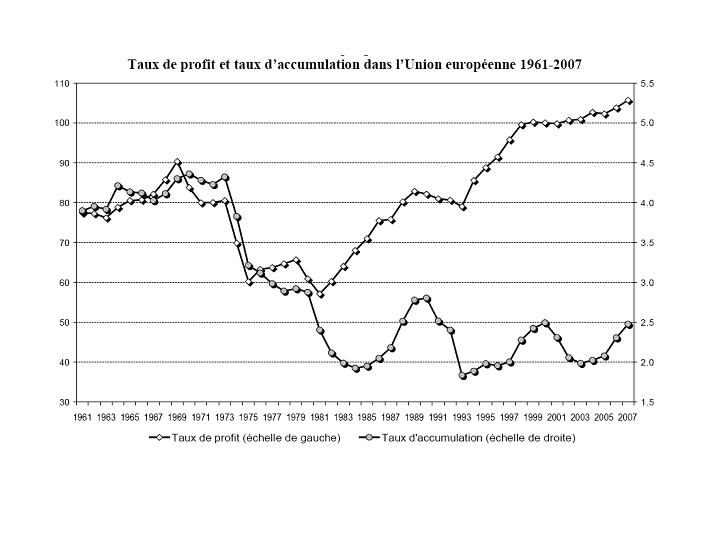

Toutes les mesures néokeynésiennes de relance économique utilisées durant les années 70 ne sont pas parvenues à redresser un taux de profit qui a été divisé par deux entre la fin des années 60 et 1980 (cf. graphique 6 infra [1]). Ce déclin ininterrompu de la profitabilité du capital mènera un bon nombre d'entreprises au bord de la banqueroute. Les Etats, qui s'étaient eux-mêmes largement endettés pour soutenir l'économie, se retrouvèrent en quasi cessation de paiements. Cette situation de faillite virtuelle à la fin des années 70 est la raison essentielle du passage à un capitalisme d'Etat dérégulé et à la mondialisation pervertie qui en est le corolaire. L'axe essentiel de cette nouvelle politique consiste en une attaque massive et frontale contre la classe ouvrière afin de rétablir la rentabilité du capital. Dès le début des années 80, la bourgeoisie se lance dans un programme d'attaques massives contre les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière : nombre de recettes keynésiennes sont démantelées et la force de travail est directement mise en concurrence à l'échelle internationale par le biais des délocalisations et de l'ouverture à la concurrence internationale (dérégulation). Cette régression sociale massive permettra un spectaculaire rétablissement du taux de profit à des niveaux qui, aujourd'hui, dépassent même ceux atteint durant les Trente glorieuses (cf. graphique 6 infra).

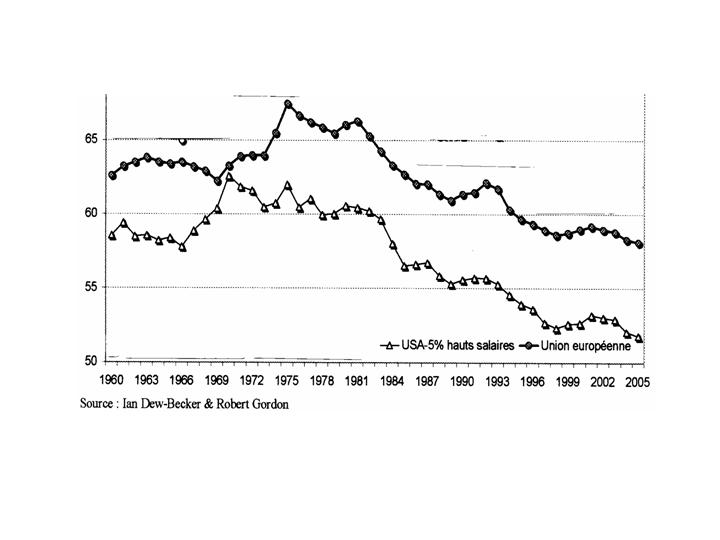

Le graphique 3 ci-dessous illustre cette politique de dérégulation tous azimuts, politique qui a déjà permis à la bourgeoisie de diminuer la part de la masse salariale dans le PNB de +/-10% à l'échelle internationale. Cette diminution n'est autre que la matérialisation de la tendance spontanée à augmenter le taux de plus value ou taux d'exploitation de la classe ouvrière [2]. Ce graphique nous montre aussi la stabilité du taux de plus-value durant la période qui précède les années 1970, stabilité qui, conjuguée à d'important gains de productivité ont fait le succès des Trente glorieuses. Ce taux a même diminué durant les années 70 comme produit de la pression de la lutte de classe qui a fait sa réapparition massive dès la fin des années 60 :

Graphique 3. Part des salaires dans le PIB : USA et Union Européenne, 1960-2005

Cette réduction de la part salariale de la classe ouvrière dans le produit total est en réalité bien plus considérable que ne le suggère ce graphique puisque ce dernier inclut toutes les catégories de salaires, y compris ceux rémunérant la bourgeoisie [3] ! Alors qu'il s'était restreint durant les Trente glorieuses, l'éventail des revenus s'accroît à nouveau ; dès lors, ce recul de la part salariale est encore bien plus significatif pour les travailleurs. En effet, les statistiques par catégories sociales montrent que, pour des fractions significatives d'ouvriers - les moins qualifiés en général -, ce recul est de grande ampleur puisqu'il ramène l'état de leurs rémunérations au niveau de celui de 1960 comme c'est déjà le cas aux Etats-Unis pour les travailleurs de production (gains hebdomadaires). Alors que leur salaire réel avait presque doublé entre 1945 et 1972, il est redescendu pour se stabiliser ensuite au niveau atteint en 1960 :

Graphique 4. Gains hebdomadaires d'un travailleur de production (dollars de 1990) : Etats-Unis

Nous assistons donc bel et bien, depuis un quart de siècle, à un mouvement massif et de plus en plus généralisé de paupérisation absolue de la classe ouvrière à l'échelle mondiale. L'on peut estimer la perte moyenne de sa part relative dans le PIB à +/- 15 à 20%, ce qui est considérable, et cela sans considérer l'importante dégradation de ses conditions de vie et de travail. Comme le disait Trotski au 3ème congrès le l'IC : « La théorie de la paupérisation des masses était regardée comme enterrée sous les coups de sifflets méprisants des eunuques occupant les tribunes universitaires de la bourgeoisie et des mandarins de l'opportunisme socialiste. Maintenant ce n'est pas seulement la paupérisation sociale, mais un appauvrissement physiologique, biologique, qui se présente à nous dans toute sa réalité hideuse ». En d'autres termes, ce que le capitalisme d'Etat keynésien à pu concéder durant les Trente glorieuses - puisque les salaires réels ont plus que triplé en moyenne entre 1945 et 1980 -, le capitalisme d'Etat dérégulé est en train de le récupérer à vive allure. A l'exception de cette parenthèse d'après-guerre, ceci vient confirmer l'analyse de l'Internationale Communiste et de la Gauche Communiste selon laquelle il ne peut plus exister de réformes réelles, mais surtout durables, dans la phase de décadence du capitalisme.

Cette réduction massive des revenus des salariés a une double conséquence. D'une part, elle a permis une formidable hausse du taux de plus-value permettant à la bourgeoisie de rétablir son taux de profit. Celui-ci a désormais retrouvé et même dépassé le niveau qu'il avait atteint durant les Trente glorieuses (cf. graphique 6 [8]). D'autre part, en comprimant drastiquement la demande salariale de +/-10 à 20%, elle diminue considérablement le niveau relatif des marchés solvables au niveau mondial. Ce fait est directement à l'origine de la formidable aggravation de la crise de surproduction à l'échelle internationale et de la chute du taux d'accumulation (la croissance du capital fixe) à un niveau historiquement très bas (cf. graphique 6 [8]). C'est ce double mouvement de recherche d'une rentabilité croissante afin de redresser le taux de profit, ainsi que la nécessité de trouver de nouveaux marchés où écouler sa production, qui est à la racine du phénomène de mondialisation apparu dès les années 80. Cette mondialisation ne résulte pas, comme veulent nous le faire croire les gauchistes et autres altermondialistes, de la domination du (méchant) capital financier improductif sur le (bon) capital industriel productif, capital financier qu'il faudrait abolir selon la variante présentée par les gauchistes (qui appellent indûment le Lénine de L'impérialisme stade suprême du capitalisme à la rescousse pour se faire), ou réguler et taxer (taxe Tobin) selon la variante altermondialiste ou sociale-démocrate de gauche, etc.

La signification historique de la mondialisation aujourd'hui

En effet, toute la littérature sur la mondialisation, qu'elle soit de droite ou de gauche, altermondialiste ou gauchiste, présente celle-ci comme un remake de la conquête du monde par les rapports marchands. Il est même très fréquent d'y retrouver les célèbres passages du Manifeste Communiste où Marx y décrit le rôle progressif de la bourgeoisie et de l'extension du capitalisme à l'échelle planétaire. Elle nous est présentée comme un vaste processus de domination et de marchandisation de tous les aspects de la vie par les rapports capitalistes. L'on nous dit même que ce serait la seconde mondialisation après celle de 1875-1914.

Selon cette présentation de la mondialisation actuelle, toute la période allant de la première guerre mondiale aux années 1980 ne serait qu'une immense parenthèse, isolationniste (1914-45) ou régulée (1945-80), période qui aurait permis de mener des politiques sociales pour la classe ouvrière - selon les dires des gauchistes -, ou qui aurait empêché le capitalisme de donner la pleine mesure de ses moyens, dans sa variante libérale ! Revenons à ces ‘jours heureux' pour les premiers ou ‘dérégulons' et ‘libéralisons' au maximum pour les seconds. Ces derniers proclamant qu'en donnant ‘toute la liberté et le pouvoir aux marchés', le monde entier connaîtrait des taux de croissance comme en Chine ! En acceptant les conditions de travail et les salaires des ouvriers chinois, nous ouvririons les portes d'un paradis de croissance fulgurante ! Rien n'est plus erroné, que ce soit dans sa présentation gauchiste ou libérale, et ce, pour plusieurs bonnes raisons qui peuvent toutes se résumer au fait suivant que les racines actuelles du phénomène de mondialisation n'ont rien à voir avec la dynamique d'internationalisation du capitalisme au XIXè siècle :

1) La première mondialisation (1880-1914) correspondait à la constitution du marché mondial et à la pénétration en profondeur des rapports marchands de par le monde. Elle exprimait l'extension géographique du capitalisme et sa domination à l'échelle de la planète, elle élargissait constamment l'échelle de l'accumulation en tirant les salaires et la demande mondiale vers le haut. Alors que la dynamique du capitalisme au XIXème siècle l'entraînait dans un tourbillon vers des sommets de plus en plus hauts, l'actuelle mondialisation n'est qu'un avatar d'un capitalisme de plus en plus poussif dont les taux d'accumulation et de croissance à l'échelle mondiale ne font que décliner, elle déprime la croissance en comprimant la masse salariale et donc les marchés solvables. Aujourd'hui, la mondialisation et la dérégulation à outrance ne sont que des moyens mis en œuvre pour pallier aux effets ravageurs de la crise historique du capitalisme. Les politiques de dérégulations ‘néolibérales' et de globalisation ne sont que des nièmes tentatives de surseoir aux échecs de palliatifs antérieurs : keynésianisme et néo keynésianisme. Aujourd'hui, nous n'empruntons pas les traces du capitalisme triomphant du XIXème siècle, mais nous continuons le chemin de sa lente agonie depuis les années 1970. Que le nouveau bouclage du circuit de l'accumulation qui s'est installé à l'échelle mondiale depuis les années 1980 passe par le développement localisé du sous-continent asiatique ne change rien à cette caractérisation de mondialisation pervertie, car, ce développement ne concerne qu'une partie du monde, n'est possible que pour un temps donné, et est le corollaire d'une vaste et massive régression sociale à l'échelle internationale.

2) Alors que la première mondialisation marquait la conquête et la pénétration du monde par les rapports capitalistes de production, entrainant dans son sillage de plus en plus de nouvelles nations et permettant de renforcer la domination des anciennes puissances coloniales, aujourd'hui, elle ne concerne fondamentalement que le sous-continent asiatique et elle fragilise et met en péril tant l'économie des pays développés que celle des pays du reste du Tiers-Monde. Alors que la première mondialisation marquait l'extension géographique et en profondeur des rapports capitalistes, aujourd'hui, elle n'est qu'une vicissitude dans le processus général d'aggravation de la crise à l'échelle mondiale. Elle ne développe qu'une partie du monde - l'Asie de l'Est -, tout en laissant les autres à la dérive. De plus, cette parenthèse de développement très localisée dans le sous-continent asiatique ne pourra durer que le temps que perdurent les conditions qui l'ont mise en place. Or, ce temps est compté (cf. infra et les parties suivantes de cet article).

3) Alors que la première mondialisation s'était accompagnée d'une hausse généralisée des conditions de vie de la classe ouvrière, avec un doublement des salaires réels, la mondialisation actuelle engendre une régression sociale massive : pression à la baisse sur les salaires, paupérisation absolue pour des dizaines de millions de prolétaires, dégradation massive des conditions de travail, hausse vertigineuse du taux d'exploitation, etc. Alors que la première mondialisation était porteuse de progrès pour l'humanité, celle d'aujourd'hui répand la barbarie à l'échelle du globe.

4) Alors que la première mondialisation signifiait une intégration de masses de plus en plus larges de travailleurs au sein des rapports salariés de production, celle d'aujourd'hui, même si elle fait naître un prolétariat jeune et inexpérimenté en périphérie, détruit des emplois et déstructure le tissu social parmi les pays et les couches les plus expérimentés de la classe ouvrière mondiale. Si la première mondialisation tendait à unifier les conditions et le sentiment de la solidarité au sein de la classe ouvrière, celle d'aujourd'hui a pour conséquence d'accroître la concurrence et le ‘chacun pour soi' dans un contexte de décomposition généralisée des rapports sociaux.

Pour toutes ces raisons, il est totalement abusif de présenter la mondialisation actuelle comme un remake de la période de gloire du capitalisme et de citer, pour ce faire, les célèbres passages du Manifeste Communiste où Marx décrivait le rôle progressif de la bourgeoisie à son époque. Aujourd'hui, le capitalisme a fait son temps, il a engendré le XXème siècle - siècle le plus barbare de toute l'histoire de l'humanité - et ses rapports sociaux de production n'œuvrent plus dans un sens de progrès pour l'humanité, mais ils enfoncent de plus en plus celle-ci dans la barbarie et le danger d'une destruction écologique planétaire. La bourgeoisie était une classe progressive qui développait les forces productives au XIXème siècle, elle est aujourd'hui obsolète, détruit la planète et ne répand que la misère jusqu'à hypothéquer l'avenir même du monde. C'est en ce sens qu'il faut parler, non de mondialisation, mais de mondialisation pervertie.

La signification politique de la dérégulation et de la mondialisation

Tous les médias et critiques de gauche caractérisent les nouvelles politiques de dérégulation et de libéralisation, menées par la bourgeoisie depuis les années 80, sous les vocables de tournant néolibéral et de mondialisation. En fait, ces dénominations sont chargées d'un contenu idéologique totalement mystificateur. D'une part, la dite dérégulation ‘néolibérale' a été mise en place à l'initiative et sous le contrôle de l'Etat, et elle est très loin d'impliquer un ‘Etat faible' et une régulation par le seul marché comme il est prétendu. D'autre part, comme nous l'avons vu en détail ci-dessus, la mondialisation à laquelle nous assistons aujourd'hui n'a rien à voir avec celle que Marx a pu décrire dans ses ouvrages. Elle correspond à une étape dans l'approfondissement de la crise à l'échelle mondiale et non à une réelle extension progressive du capitalisme comme cela avait cours durant la phase ascendante du capitalisme : c'est une mondialisation pervertie. Ceci n'exclu évidemment pas que les rapports marchands et le salariat puissent ponctuellement et localement se développer (comme en Asie de l'Est par exemple), mais la différence fondamentale est que ces processus se déroulent dans une dynamique radicalement différente de celle qui prévalait durant la phase ascendante du capitalisme.

Ces deux politiques (le capitalisme d'Etat dérégulé et la mondialisation pervertie) n'expriment donc, ni un renouveau du capitalisme, ni la mise en place d'un nouveau ‘capitalisme financiarisé', comme nous le racontent la vulgate gauchiste et altermondialiste. Elles sont avant tout révélatrices de l'aggravation de la crise économique mondiale en ce qu'elles sont l'aveu de l'échec de toutes les mesures de capitalisme d'Etat classiques utilisées jusqu'alors. De même, les appels permanents de la part de la bourgeoisie à amplifier et généraliser encore davantage ces politiques, constituent également un clair aveu de leur échec. En effet, plus d'un quart de siècle de capitalisme dérégulé et mondialisé n'a pu redresser la situation économique au niveau international : depuis que ces politiques sont menées, le PIB mondial par habitant n'a toujours fait que décroître décennie après décennie, même si, localement, et pour un temps donné, cela a permis à l'Asie de l'Est d'en bénéficier et de connaître une spectaculaire croissance.

L'avènement du capitalisme d'Etat dérégulé et de la mondialisation pervertie constitue une claire expression de la décadence du capitalisme

La poursuite de la crise et la chute continue du taux de profit tout au long des années 70 ont mis à mal la rentabilité du capital et des entreprises. Vers la fin des années 70, celles-ci se sont très fortement endettées et bon nombre d'entre elles sont au bord de la faillite. Conjuguée à l'échec des mesures néokeynésiennes pour relancer l'économie, cette situation de banqueroute imposera l'abandon des recettes keynésiennes au profit d'un capitalisme d'Etat dérégulé et d'une mondialisation pervertie, dont les objectifs essentiels seront le rétablissement du taux de profit, la rentabilité des entreprises et l'ouverture des marchés au niveau mondial. Cette réorientation de la politique économique de la bourgeoisie exprimait donc avant tout une étape dans l'aggravation de la crise au niveau international et non l'ouverture d'une nouvelle phase de prospérité portée par la dite ‘nouvelle économie' comme se plaît à nous le raconter en permanence la propagande médiatique. La gravité de la crise était telle que la bourgeoisie n'a eu d'autre choix que d'en revenir à des mesures plus ‘libérales', alors même que celles-ci n'ont fait qu'accélérer la crise et le ralentissement de la croissance ! Vingt-sept ans de capitalisme d'Etat dérégulé et de mondialisation n'ont rien résolu, mais aggravé la crise économique !

Les deux piliers de la mondialisation pervertie qui accompagnent la mise en place du capitalisme d'Etat dérégulé dès 1980 reposent, d'une part, sur la recherche effrénée de lieux de production à faibles coûts salariaux afin de rétablir le taux de profit des entreprises (sous-traitance, délocalisation, etc.), et, d'autre part, sur la recherche débridée d'une demande ‘externe' à chaque pays pour pallier à la réduction massive de la demande salariale interne consécutive aux politiques d'austérité prises pour rétablir ce taux de profit. Cette politique a directement profité à l'Asie de l'Est qui a su s'adapter pour bénéficier de cette évolution. Dès lors, la très spectaculaire croissance en Asie de l'Est, au lieu de contribuer au redressement de la croissance économique internationale, a en réalité participé à la dépression de la demande finale par la réduction de la masse salariale au niveau mondial. En ce sens, ces deux politiques ont puissamment contribué à l'aggravation de la crise internationale du capitalisme. Ceci se perçoit très clairement sur le graphique ci-dessous qui montre un parallélisme logique et constant entre l'évolution de la production et celle du commerce mondial depuis la seconde guerre mondiale, sauf à compter des années 1990 qui voient, et ce pour la première fois depuis une soixantaine d'années, une divergence s'installer entre un commerce mondial qui reprend vigueur, et une production qui reste atone :

Graphique 5. Source : L’invention du marché, Philippe Norel, Seuil, 2004, p.430.

Ainsi, le commerce avec le Tiers-Monde, qui avait relativement reculé de moitié durant les Trente glorieuses, reprendra à partir des années 1990 suite à la mondialisation. Cependant, il ne concerne essentiellement que quelques pays du Tiers-Monde, ceux justement qui se sont transformés en ‘ateliers du monde' pour marchandises à bas coûts salariaux [4].

Que la reprise du commerce mondial et de la part des exportations depuis les années 80 ne s'accompagnent pas d'un regain de croissance économique, ceci illustre très clairement ce que nous mettions en évidence : contrairement à la première mondialisation au XIXème siècle qui élargissait la production et la masse salariale, celle d'aujourd'hui est pervertie en ce sens qu'elle comprime relativement cette masse salariale et qu'elle restreint d'autant les bases de l'accumulation à l'échelle mondiale. Que la ‘mondialisation' actuelle se résume à une lutte acharnée pour diminuer les coûts de production par une réduction massive des salaires réels exprime à l'évidence que le capitalisme n'a plus rien à offrir à l'humanité que la misère et une barbarie croissante de la vie. La dite ‘mondialisation néolibérale' n'a donc rien à voir avec un retour à la conquête du monde par un capitalisme triomphant comme au XIXème siècle, mais exprime avant tout la faillite de tous les palliatifs utilisés pour faire face à une crise économique qui mène lentement, mais inexorablement, le capitalisme à la faillite.

[1] Dans le numéro 128 [9] de cette revue, nous avons publié deux graphiques illustrant l'évolution du taux de profit sur un siècle et demi pour les Etats-Unis et la France. Nous pouvons très clairement y distinguer cette chute de moitié du taux de profit entre la fin des années 1960 et 1980. C'est l'une des chutes les plus spectaculaires du taux de profit dans toute l'histoire du capitalisme, et ce, au niveau mondial.

[2] Le taux de plus-value n'est autre que le taux d'exploitation qui rapporte la plus-value (PV) accaparée par le capitaliste à la masse salariale (CV = Capital Variable) qu'il verse aux salariés : Taux d'exploitation = Plus-Value / Capital Variable.

[3] Ce graphique provient de l'étude réalisée par Ian Dew-Becker & Robert Gordon : Where did the Productivity Growth Go? Inflation Dynamics and the Distribution of Income, Washington DC, September 8-9, 2005, et disponible sur le Web à l'adresse : zfacts.com/metaPage/lib/gordon-Dew-Becker.pdf. Le graphique indique l'évolution de l'importance de la masse salariale dans le PNB. Il concerne l'ensemble des salaires pour l'Union européenne et les salaires déduits des 5% les plus élevés aux Etats-Unis.

[4] C'est ce ‘bas coût' des marchandises qui explique la stabilisation à un haut niveau de la part du produit qui est exportée entre 1980 (15,3%) et 1996 15,9%) ; en effet, cette même part explose lorsqu'on la calcule non plus en valeur, mais en volume : 19,1% en 1980 et 28,6% en 1996.

Géographique:

- Asie [10]

Récent et en cours:

- Crise économique [4]

- Asie de l'Est [5]

Questions théoriques:

- L'économie [7]

L'Asie de l'Est dans le circuit de l'accumulation à l'échelle mondiale

- 3438 reads

Un double mouvement a donc permis à l'Asie de l'Est de s'insérer avec profit dans le circuit de l'accumulation à l'échelle mondiale à partir des années 1990. D'une part, la crise économique a contraint l'Inde et la Chine à abandonner leur modèle respectif de capitalisme d'Etat stalinien et nationaliste et, d'autre part, le développement de la mondialisation a offert l'opportunité pour l'Asie de l'Est de se réinsérer dans le marché mondial en proposant de réceptionner les investissements et délocalisations des pays développés à la recherche d'une main d'œuvre à bas salaires. C'est ce double mouvement qui explique l'évolution en ciseaux que nous avons mis en évidence entre une croissance mondiale qui tend toujours vers l'étiage et une forte croissance localisée dans le sous-continent asiatique.

C'est donc l'approfondissement de la crise du capitalisme qui est à l'origine de ce bouclage de l'accumulation au niveau mondial tel qu'il a permis à l'Asie de l'Est de s'y insérer comme atelier du monde. Ceci s'est fait en réceptionnant les investissements, délocalisations et sous-traitances en provenance de pays plus développés qui recherchaient des bassins de main d'œuvre à faibles coûts, en réexportant dans ces pays les biens de consommation produit à bas salaires et, enfin, en vendant des marchandises à haute valeur ajoutée à l'Asie ainsi que des biens de luxe à la nouvelle classe de riches asiatiques en provenance des pays développés.

La croissance en Asie de l'Est exprime la crise et non le renouveau du capitalisme

L'échec des mesures néokeynésiennes utilisées durant les années 70 dans les pays centraux ont donc marqué une étape significative dans l'aggravation de la crise au niveau international. C'est cet échec qui sera à la base de l'abandon du capitalisme d'Etat keynésien au profit d'une variante plus dérégulée dont l'axe essentiel consistera en une attaque massive et frontale contre la classe ouvrière afin de rétablir un taux de profit qui avait été divisé par deux depuis la fin des années 1960 (cf. graphique 6). Cette régression sociale massive prendra notamment la forme d'une politique systématique de mise en concurrence des salariés au niveau mondial. En s'insérant dans cette nouvelle division internationale du travail et des salaires, l'Inde et la Chine ont pu en bénéficier avec grand profit. En effet, alors que les capitaux délaissaient quasi totalement les pays de la périphérie durant les Trente glorieuses, ils s'y investissement aujourd'hui à raison d'un tiers et se concentrent essentiellement sur quelques pays asiatiques. Ceci va permettre à ces deux pays de se positionner comme plateforme de montage et de réexportation de biens assemblés dans des usines déjà relativement productives, mais dont les conditions sociales sont dignes des premiers temps du capitalisme. Tel est fondamentalement ce qui a fait et fait toujours le succès de ces pays.

A partir des années 1990, ces deux pays accueilleront massivement capitaux et délocalisations d'entreprises pour se transformer en ateliers du monde et inonder le marché mondial de leurs marchandises produites à faible coût. Contrairement à la période précédente où les différentiels de salaires dans des usines obsolètes et les politiques protectionnistes ne permettaient pas aux pays sous-développés de concurrencer la production sur les marchés des pays centraux, aujourd'hui, la libéralisation permet de produire à très faible coût salarial dans des usines productives délocalisées et, ainsi, de venir battre en brèche nombre de segments productifs sur les marchés occidentaux.

La spectaculaire croissance en Asie de l'Est n'exprime donc pas un renouveau du capitalisme, mais un sursaut momentané dans sa lente dégradation au niveau international. Dès lors, que cette vicissitude ait pu dynamiser une partie non négligeable du monde (l'Inde et la Chine), et même contribuer à soutenir la croissance mondiale, n'est qu'un paradoxe apparent lorsqu'on le comprend dans le contexte du lent développement international de la crise et de la phase historique de décadence du capitalisme [1]. Ce n'est qu'en prenant du recul, et en replaçant tous les événements particuliers dans leur contexte plus global, que l'on peut parvenir à leur donner du sens et les comprendre. Ce n'est pas parce que l'on se trouve dans un méandre que l'on peut en conclure que la rivière coule de la mer vers la montagne [2].

La conclusion qui apparaît avec évidence et qu'il faut affirmer avec force est donc que la croissance en Asie de l'Est n'exprime en rien un quelconque renouveau du capitalisme, elle n'efface en rien l'approfondissement de la crise au niveau international et dans les pays centraux en particulier. Au contraire, elle en constitue un de ses rouages, une de ses étapes. Le paradoxe apparent s'explique par le fait que l'Asie de l'Est est venue au bon moment pour profiter d'un stade dans l'approfondissement de la crise internationale lui permettant de se transformer en atelier du monde à faible coût salariaux.

La croissance asiatique accélère la dépression à l'échelle mondiale

Ce nouveau bouclage de l'accumulation à l'échelle mondiale participe à l'accentuation de la dynamique économique dépressive au niveau international puisque ses ressorts accroissent formidablement la surproduction en déprimant la demande finale suite à la réduction relative de la masse salariale mondiale et la destruction d'un bon nombre de zones ou de secteurs non compétitifs de par le monde.

En effet, Marx nous a appris qu'il y a fondamentalement deux façons de rétablir le taux de profit : soit par le haut, en réalisant des gains de productivité par l'investissement dans de nouvelles machines et procédés de fabrication, soit par le bas, en diminuant les salaires. Comme le retour de la crise à la fin des années 1960 s'est manifesté par un déclin quasi ininterrompu des gains de productivité, la seule façon de rétablir le taux de profit fut de procéder à une attaque massive des salaires [3]. Le graphique ci-dessous illustre très clairement cette dynamique dépressive : durant les Trente glorieuses, le taux de profit et d'accumulation évoluaient parallèlement à un haut niveau. Dès la fin des années soixante les taux de profit et d'accumulation chutent de moitié. Après le passage aux politiques de capitalisme d'Etat dérégulé à partir des années 80, le taux de profit est spectaculairement remonté et a même dépassé son niveau durant les Trente glorieuses. Cependant, malgré le rétablissement du taux de profit, le taux d'accumulation n'a pas suivi et reste à un niveau extrêmement bas. Ceci découle directement de la faiblesse de la demande finale engendrée par la réduction massive de la masse salariale qui est à la base du rétablissement du taux de profit. Aujourd'hui, le capitalisme est engagé dans une lente spirale récessive : ses entreprises sont désormais rentables, mais elles fonctionnent sur des bases de plus en plus restreintes car confrontées à une surproduction qui limite les bases de leur accumulation.

Graphique 6. Source : Michel Husson.

C'est en ce sens que l'actuelle croissance en Asie de l'Est n'est en rien comparable à des Trente glorieuses asiatiques, ni à un renouveau du capitalisme à l'échelle mondiale, mais est une expression de son enfoncement dans la crise.

Conclusion

L'origine, le cœur et la dynamique de la crise viennent des pays centraux. Le ralentissement de la croissance, le chômage, la dégradation des conditions de travail sont des phénomènes bien antérieurs au développement en Asie de l'Est. Ce sont justement les conséquences de la crise dans les pays développés qui ont impulsé un bouclage de l'accumulation au niveau mondial tel qu'il a permis à l'Asie de s'y insérer comme atelier du monde. Ce nouveau bouclage participe cependant, en retour, à l'accentuation de la dynamique économique dépressive dans les pays centraux puisqu'il accroît la surproduction à l'échelle internationale (l'offre) et déprime les marchés solvables (la demande) en tirant la masse salariale mondiale vers le bas (facteur essentiel au niveau économique) et en détruisant bon nombre d'économies moins compétitives au sein du Tiers-Monde (facteur marginal au niveau économique mais dramatique au niveau humain).

Le retour de la crise historique du capitalisme dès la fin des années 1960, son aggravation tout au long des années 1970 ainsi que l'échec des palliatifs néokeynésiens utilisés alors, ont ouvert la voie à l'instauration d'un capitalisme d'Etat dérégulé qui, à sa suite, a impulsé une mondialisation pervertie dans les années 1990. Quelques pays ont alors pu jouer le rôle d'atelier à bas salaires. Tel est le fondement de la spectaculaire croissance en Asie de l'Est qui, en conjonction avec la crise du modèle stalinien et nationaliste de développement autarcique, a pu s'insérer au bon moment dans ce nouveau cycle d'accumulation à l'échelle mondiale.

[1] En effet, alors que le PIB mondial par habitant n'a fait que décliner décennie après décennie depuis les années 60 : 3,7% (1960-69) ; 2,1% (1970-79) ; 1,3% (1980-89) ; 1,1% (1990-1999) et 0,9% pour 2000-2004, il apparaît aujourd'hui, à moins qu'une grave récession ne se déploie avant la fin de cette décennie - ce qui est tout à fait probable -, que la moyenne pour la décennie des années 2000 pourrait être pour la première fois sensiblement supérieure à la décennie précédente. Cette amélioration s'explique en grande partie par le dynamisme économique en Asie de l'Est. Ce sursaut doit cependant être très fortement relativisé car, lorsqu'on en analyse les paramètres, l'on constate que la croissance mondiale depuis le crash de la ‘nouvelle économie' (2001-02) a eu comme principaux points d'appui un fort endettement des ménages et une balance commerciale américaine qui atteint des déficits records. En effet, les ménages américains (mais également de plusieurs pays européens) ont fortement soutenu la croissance grâce à leur énorme endettement sur la base d'une renégociation de leurs emprunts hypothécaires (permis par la politique de baisse des taux d'intérêt pour relancer la croissance), à tel point que l'on parle aujourd'hui d'un possible crash immobilier. D'autre part, les déficits publics, mais surtout commerciaux, ont atteint des niveaux record qui ont également très fortement soutenu la croissance mondiale. A y regarder de plus près, cette probable amélioration durant la décennie des années 2000 aura été obtenue en tirant énormément de traites sur l'avenir.

[2] Ce genre de sursauts n'est guère surprenant et ont même été relativement fréquents au cours de la décadence du capitalisme. Tout au long de cette phase, la raison d'être des politiques de la bourgeoisie, et en particulier des politiques de capitalisme d'Etat, est d'intervenir dans le cours même du déroulement des lois économiques pour tenter de sauver un système qui tend irrémédiablement à la faillite. C'est, notamment, ce que le capitalisme a déjà massivement mis en place au cours des années 30. A cette époque aussi, de puissantes politiques de capitalisme d'Etat, ainsi que des programmes de réarmement massif, ont pu momentanément faire croire à une maîtrise de la crise, et même à un retour à la prospérité : New Deal aux Etats-Unis, Front populaires en France, plan De Man en Belgique, plans quinquennaux en URSS, fascisme en Allemagne, etc.

[3] Nous renvoyons le lecteur à notre article du numéro 121 [11] de cette Revue qui décrit ce processus et en donne tous les éléments empiriques.

Géographique:

Récent et en cours:

- Crise économique [4]

- Asie de l'Est [5]