Revue Int. 1986 - 44 à 47

- 3437 reads

Revue Internationale no 44 - 1e trimestre 1986

- 2585 reads

Les luttes ouvrières seul frein a la guerre

- 2302 reads

LE DEVELOPPEMENT LENT ET PROFOND DE LA LUTTE DE CLASSE

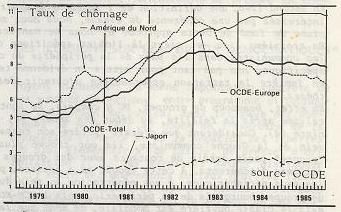

Des pays développés aux pays sous-développés, le capitalisme en crise impose l'austérité à tous les ouvriers, dans tous les secteurs. En Europe, le taux de chômage atteint 11%.Même dans les pays où "l'Etat-providence" était une tradition bien établie, comme la Hollande, la Suède, la Grande-Bretagne, les budgets sociaux et les dépenses de santé sont dramatiquement réduites. Partout le prolétariat est attaqué. Et partout, il est obligé de se défendre, de se défendre le plus massivement possible, de plus en plus violemment, de plus en, plus contre les gouvernements, la police et le sabotage des luttes par les syndicats et les partis de gauche sans responsabilité gouvernementale.

Simultanéité des luttes et tendances à l'extension

Face aux attaques de la bourgeoisie qui touchent toute la classe ouvrière, celle-ci réagit dans tous les secteurs : le privé comme le public, les secteurs traditionnels comme l'industrie de pointe, le secteur directement productif comme celui des services, et dans tous les pays. La simultanéité des luttes, notamment au coeur de la plus grande concentration prolétarienne du monde, en Europe, se poursuit. Cette simultanéité, la bourgeoisie veut à tout prix la cacher pour tenter d'empêcher les ouvriers :

- de prendre conscience qu'ils ne sont pas isolés, que, confrontés aux mêmes problèmes, à l'autre bout du pays, de l'autre côté de la frontière, leurs frères de classe luttent aussi ;

- de prendre confiance en leurs propres forces ;

- d'unifier leurs luttes.

La simultanéité des luttes pose concrètement la possibilité d'étendre les luttes. La tendance à l'extension s'est manifestée à plusieurs reprises avec dynamisme, au sein d'un même secteur, mais également dans quelques conflits de grande ampleur où plusieurs secteurs ont lutté : Brésil, Grèce. Les luttes aujourd'hui sont d'autant plus significatives de la combativité actuelle de la classe que faire grève dans les conditions difficiles de la crise, de la menace du chômage, de la répression renforcée de l'Etat, et face à la stratégie de démobilisation et de division des syndicats, est un choix autrement important que dans les périodes de lutte antérieures. Même si, quantitativement, le nombre de jours de grève est moins important qu'au début des années 70, ce sont cependant, rien qu'au cours de ces derniers mois, des millions d'ouvriers qui ont été impliqués dans des mouvements de lutte.

La nécessité d'une lutte massive

Parallèlement à un strict contrôle de l'information sur la situation sociale, se mène une campagne permanente sur le thème "lutter ne sert à rien". Les images de défaites ouvrières sont étalées jusqu'à l'écoeurement : fins moroses des grèves, impuissance face à la répression, divisions entre ouvriers, etc. Le but d'une telle propagande est de freiner l'expression ouverte du mécontentement, de profiter de la désillusion grandissante à l'égard des syndicats pour la transformer en passivité, pour induire un sentiment d'échec, de démoralisation, d'atomisation individuelle.

De même que la prétendue "passivité" de la classe ouvrière est un mensonge, la prétendue "inefficacité" de la lutte en est un autre. Le niveau actuel de la lutte de classe n'empêche pas les attaques croissantes contre les conditions de vie de la classe ouvrière, mais il limite la marge de manoeuvre de la classe dominante dans son offensive et freine cette attaque. Cela ne se traduit pas en soi dans les résultats de chaque conflit, mais c'est au niveau de l'ensemble de la classe ouvrière que l'attaque est freinée. Même s'il n'y a pas d'acquis durable pour chaque conflit, chaque expression du mécontentement et de la résistance des ouvriers participe d'une résistance d'ensemble de la classe ouvrière qui a un effet. Plus la classe ouvrière résiste aux attaques de la bourgeoisie, plus elle restreint la marge de manoeuvre de celle-ci et rend la planification des attaques difficile. La campagne actuelle de dénigrement des luttes ouvrières, par son ampleur, montre l'inquiétude de la classe dominante. Abandonner le terrain de la lutte signifierait pour la classe ouvrière laisser les mains libres à la bourgeoisie pour attaquer encore plus fortement sur le plan économique, pour entretenir l'impuissance et l'isolement.

La nécessité de l'auto organisation contre et en dehors des syndicats

Plus que les résultats sur le plan économique qui ne peuvent être que temporaires et extrêmement limités, les résultats de ses luttes pour la classe ouvrière se trouvent sur le plan de la confiance en elle-même et de sa prise de conscience. La première victoire, c'est la lutte elle-même, la volonté de relever la tête face aux attaques, aux humiliations, à la répression de la bourgeoisie. Tout ce qui manifeste une volonté de lutter du prolétariat par ses propres moyens, par les grèves, les rassemblements, les manifestations, est un encouragement pour toute la classe ouvrière. La multiplication de conflits bouscule le mur du silence, brise le sentiment d'isolement, développe la conscience de sa force par le prolétariat, et renforce l'idée que pour faire face à la bourgeoisie, il faut lutter massivement, être nombreux, que pour cela, il faut étendre la lutte, que non seulement c'est nécessaire, mais que c'est possible.

En luttant, les ouvriers obligent la bourgeoisie à se dévoiler, à dévoiler ses armes et notamment les plus pernicieuses : les partis de gauche et les syndicats, parce qu'ils prétendent défendre les intérêts ouvriers.

En Suède, en France, en Grèce, en Espagne, les Partis Socialistes au gouvernement imposent les mêmes mesures d'austérité que les gouvernements de droite en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Etats-Unis, que les Partis Communistes dans les pays de l'Est, où comme le PC en France de 1981 à 1984. Partout les ouvriers au travail et les ouvriers au chômage font face aux mêmes attaques, et partout les partis de gauche et les syndicats, même lorsqu'ils ne sont pas les promoteurs directs de l'austérité au gouvernement, quand ils sont dans "l'opposition", sont le fer de lance du sabotage des luttes ouvrières. Parce qu'ils se réclament de la classe ouvrière, parce qu'en son nom ils agissent en son sein, les syndicats ont été et sont au coeur de l'action ouvrière, la "cinquième colonne" de la bourgeoisie.

Dans les grèves de Renault en France, dans les mines du Limbourg en Belgique, la division entre syndicats a été savamment utilisée pour diviser les ouvriers, pour casser l'action ouvrière et faire reprendre le travail. Le dernier Congrès des syndicats britanniques (TUC) a été clair : organiser et coordonner la division entre les différents syndicats corporatistes (en particulier les mines avec le NUM qui a brisé la grève de 1984, et la métallurgie), afin de lutter encore plus efficacement contre la tendance à la solidarité et à l'unité parmi les ouvriers.

Face aux syndicats qui mettent toute leur énergie à limiter le conflit entre les classes dans les limites de l'usine, de la corporation, du secteur, la méfiance se développe dans la classe ouvrière : c'est ce que montre la tendance à des mouvements spontanés qui démarrent hors des consignes syndicales, des grèves "sauvages" : en France dans les chemins de fer, en Belgique dans les chemins de fer et dans les postes, en Suède dans quasiment toutes les grèves, plus de 200 en deux ans, et fin 85 dans les grèves du personnel de garde des enfants et du nettoyage de l'usine sidérurgique de Borlange.

Dans tous les conflits qui démarrent hors de consignes syndicales, le dispositif d'alerte de la bourgeoisie est rapidement mis en place : campagnes des médias, répression et intimidation policière, jeu des partis politiques pour permettre aux syndicats de reprendre le contrôle des opérations, pour mener la mobilisation ouvrière à la défaite.

La radicalisation des syndicats, notamment sous la forme d'un syndicalisme de "base" ou "de combat", qui redore le blason syndical en tentant de faire croire à la possibilité d'un "vrai" et d'un "bon" syndicalisme, joue un rôle très pernicieux.

En Grande-Bretagne en octobre 85, dans le chantier naval de Tyneside, les délégués d'ateliers (shop-stewards), soutenus par les gauchistes, ont détourné la grève spontanée au départ sur la "démocratie syndicale". En Belgique, dans les mines du Limbourg, les gauchistes ont détourné la solidarité et l'extension sur l'idée qu'il faut d'abord que toutes les mines soient en grève pour ensuite contacter les autres secteurs ; ils ont joint le geste à la parole en s'opposant manu militari à l'intervention du CCI dans la grève.

Le prolétariat fait face aux mystifications les plus sophistiquées de la classe dominante et particulièrement les syndicats qui sont son arme la plus adaptée. Face à cela, la méfiance ne suffit pas ; il faut que la classe ouvrière se donne les moyens de contrôler sa lutte, de la prendre elle-même en charge pour pouvoir briser l'isolement, et par l'extension établir un véritable rapport de forces en sa faveur face à la bourgeoisie.

C'est cette conscience de 'a nécessité de l'auto organisation pour parvenir à une réelle extension de la lutte qui est en train de mûrir dans les entrailles du prolétariat et à laquelle les organisations révolutionnaires doivent contribuer activement.

Dans ces conditions, comment lutter ? Là encore, la lutte des ouvriers a déjà donné des débuts de réponse ces derniers mois :

- imposer dans chaque usine ou heure de travail le principe de l'assemblée générale souveraine, avec comme seul représentant un comité de délégués élus et révocables devant l'assemblée à tout moment ;

- imposer que la coordination entre les différents lieux et assemblées en lutte soit exclusivement aux mains de comités de délégués responsables ;

- rejeter la délégation des décisions et des actions aux syndicats.

Le développement de la lutte de classe n'en est qu'au début d'une vague internationale ; il est lent et se heurte à la question cruciale du rôle du syndicalisme. L'approfondissement de la crise économique va pousser de plus en plus la classe ouvrière à exprimer son potentiel de combativité. De la capacité du prolétariat à lutter sur son terrain, à prendre confiance en lui, à ne pas céder aux campagnes de propagande que la bourgeoisie assène à dose massive, à déjouer l'obstacle du syndicalisme, dépend le succès de sa lutte d'émancipation de la barbarie du capital.

Si l'approfondissement de la crise pousse la classe ouvrière à combattre, il pousse aussi la bourgeoisie a sa "solution" : la guerre généralisée, ce dont a témoigne fin 1985 la rencontre entre Reagan et Gorbatchev.

REAGAN-GORBATCHEV :LA COURSE AUX ARMEMENTS LE MENSONGE D'UN CAPITALISME "PACIFIQUE"

Cette rencontre a été l'occasion d'un intense martelage idéologique des deux côtés du "rideau de fer", pour prétendre montrer qu'aussi bien l'URSS que les USA sont des puissances impérialistes "responsables", qui veulent "la paix", et que le Sommet de Genève a été un pas en avant "vers la paix".

Après l'invasion de l'Afghanistan en 1980 les deux "grands" en étaient venus aux diatribes menaçantes de la "guerre froide" : Reagan, dans des discours menaçants, a dénoncé "l'Empire du mal" que constitue le bloc russe adverse, tandis que Gorbatchev, sitôt arrivé au pouvoir a affirmé que "jamais la tension n'avait été aussi forte depuis les années 30". Et après ces campagnes bellicistes et agressives qui se sont succédées, marquant le retour de la peur de la guerre au coeur du monde capitaliste, justifiant la course accélérée aux armements les plus perfectionnés dans la capacité a semer la mort ei la destruction, les paroles de "paix" des leaders des deux blocs assis autour d'une tasse de café, images véhiculées par les médias du monde entier, peuvent rencontrer un écho favorable parmi des populations inquiètes de voir plantée au dessus de leurs têtes l'épée de Damoclès de l'holocauste nucléaire.

Beaucoup d'événements historiques depuis des décennies l'ont démontré : quand la bourgeoisie développe des prêches pacifistes, c'est pour mieux préparer la guerre. Les exemples ne manquent pas : les accords de Munich qui en 1938 précèdent l'éclatement de la 2ème guerre mondiale ; le pacte germano-soviétique de 1939, rompu deux ans plus tard par l'invasion de l'Ukraine par les forces de l'armée allemande ; les accords de Yalta, en 1945, qui ont été suivis par 40 ans de rivalités et de guerres permanentes entre les deux blocs, à la périphérie du capitalisme ; et, plus proches de nous, les accords d'Helsinki en 1975, sur les "droits de l'homme" dont on a pu voir l'inanité, et le sommet Carter-Brejnev qui a précédé de six mois seulement l'entrée des troupes russes en Afghanistan. Qu'est-ce qui a déterminé la propagande de "paix" autour de la rencontre Reagan-Gorbatchev ? Côté russe, c'est essentiellement le changement de l'équipe au pouvoir qui a été déterminant. Paralysée par une crise de succession, la bourgeoisie russe, sur le plan de la politique étrangère, a été marquée par la passivité et un repli frileux. L'arrivée de l'équipe Gorbatchev a montré un plus grand dynamisme de la politique russe vis-à-vis de l'Occident, afin d'essayer de briser l'isolement que lui impose l'étau occidental. Côté américain la propagande ne pouvait rester indifférente, face aux multiples "propositions de désarmement" de Gorbatchev, au risque de paraître comme le fauteur de guerre. Les discours bellicistes de Reagan dénonçant "l'Empire du mal" ont été le support idéologique de l'offensive militariste occidentale, caractérisée par la mise en place d'un gigantesque programme d'armements (dont l'orientation avait été décidée par Carter), qui a englouti des sommes de plus en plus fabuleuses (Budget US : 230 milliards de Dollars en 1985, 300 prévus en 1986), et par l'intervention de plus en plus fréquente des troupes occidentales à l'étranger. Ce processus est maintenant mis sur rails. C'est un autre volet de la propagande qui commence à être mis en place, basé sur des paroles de "paix". en effet, pour mobiliser les ouvriers dans un effort de guerre, pour obtenir leur adhésion à la défense militaire du capital national, il ne faut pas que les ouvriers considèrent de la faute de leur propre gouvernement une poussée vers la guerre. Il faut faire apparaître que l'agresseur, c'est "l'autre". Toutes les belles paroles de Reagan et Gorbatchev aujourd'hui n'ont pas d'autre but que d'apparaître comme "pacifiques" pour endormir la méfiance de "leurs" ouvriers, faire apparaître le bloc adverse comme l'agresseur.

Dans le capitalisme, la paix est un mensonge. Ce n'est pas la responsabilité des chefs d'Etat qui permet la paix, c'est le non embrigadement du prolétariat dans la guerre. Pour faire la guerre, il ne faut pas seulement à la classe dominante des armes ; la guerre se fait avec des hommes ; il lui faut des hommes pour produire ses engins de mort, pour combattre. Le seul frein réel à la guerre, ce n'est pas "l'équilibre de la terreur" que chaque bloc essaie de bousculer par une course aux armements sans répit (dernièrement le programme spatial US de "guerre des étoiles"), le seul frein à la guerre, c'est la capacité ou prolétariat à résister aux programmes d'austérité imposés pour les besoins de l'économie de guerre, de la production d'armements.

La lutte des ouvriers en Pologne en 1980-81 qui, durant de longs mois, a perturbé l'ensemble du dispositif militaire soviétique, a montre., comment sans adhésion de la population, de la classe ouvrière, à la défense du capital national, il ne pouvait y avoir embrigadement dans la guerre. L'obstacle que la bourgeoisie rencontre dans son cheminement vers la guerre, c'est la volonté du prolétariat de ne pas accepter de sacrifier ses conditions de vie. Même si le niveau actuel de la lutte de classe n'empêche pas l'accentuation des tensions impérialistes, il ne permet pas pour autant à la bourgeoisie d'avoir les mains libres pour imposer sa "solution" à la crise : la destruction de l'humanité.

La classe ouvrière doit étendre, généraliser, unifier les combats qu'elle a entrepris et qui sont encore contenus par la gauche et les syndicats, vers une confrontation politique ouverte avec la bourgeoisie.

LES LUTTES OUVRIERES DANS LE MONDE : QUELQUES EXEMPLES

Brésil : grèves face au programme d'austérité ; plus de 400 depuis l'instauration de la "nouvelle démocratie" ; octobre 85, les transports sont paralysés par une grève générale ; novembre, 500 000 ouvriers de Sao-Paulo en grève pour les salaires.

Grèce : après la victoire électorale du Parti Socialiste face au gel des salaires pour deux ans, le 6 novembre 100 000 travailleurs des secteurs public et privé sont en grève ; le 14 novembre, 1,5 millions d'ouvriers sont présents à une "journée d'action" appelée par l'aile gauche du syndicat grec ; ambiance générale d'instabilité sociale, affrontements et émeutes à partir des universités d'Athènes.

Japon : novembre 85, grève des chemins de fer face aux menaces de licenciements.

Suède : face à l'austérité imposée par la Social-Democratie nouvellement réélue, grèves dans les abattoirs, les dépôts ferroviaires de tout le pays, avec assemblées générales ; cette tendance à l'auto organisation et à l'extension culmine dans un mouvement de grève du personnel de garde des enfants ; le 23 novembre, des manifestations ont lieu en 150 points du pays, rassemblant plusieurs milliers de personnes et dirigées ouvertement contre l'Etat et les syndicats.

Hollande : des débrayages ont eu lieu dans plusieurs usines de Philips, contre les tentatives de baisser les salaires ; à Amsterdam, grève en octobre 85 des conducteurs de tramways et des pompiers ; au port de Rotterdam, le 23 octobre, débrayages sans les syndicats ; les dockers protestaient contre l'accord entre syndicats et patronat sur les cadences et la baisse des salaires.

France : en septembre 85, grèves dans les chantiers navals et poursuite de la grève malgré l'avis syndical a Dunkerque ; le 30 septembre, deux jours après une "journée d'action" des syndicats très peu suivie, grève des chemins de fer hors des consignes syndicales, étendue en 48 heures à tout le réseau ; en octobre, grèves à Renault ; en novembre grève à l'agence de presse AFP et à la Banque de France ; 22 novembre, la quasi-totalité des mineurs de Lorraine sont en grève contre les licenciements.

Belgique : dans les chemins de fer, 11000 emplois ont été supprimés ces trois dernières années ; en octobre 85 la bourgeoisie a voulu faire payer des impôts nouveaux sur les primes de nuit avec effet rétroactif depuis 1982 ; devant la force et la vitesse du déclenchement de la grève à tout le réseau ferré, les mesures ont été reportées ; les syndicats ont présenté cela comme une victoire, pour empêcher les ouvriers de profiter du rapport de forces pour obtenir le retrait complet des mesures et surtout pour étendre la lutte aux autres secteurs, comme en septembre 83. Dans ce contexte, dans le Limbourg, contre la menace de 4000 licenciements, 3500 ouvriers sont partis en grève ; au bout d'une semaine, 18000 mineurs les avaient rejoint. Il a fallu l'apport des gauchistes syndicalistes de base organisant des actions bidon pour épuiser les ouvriers les plus déterminés, empêcher la solidarité vers les autres secteurs.

Etats-Unis : dans la sidérurgie, trois mois de grève à l'automne 85 ont paralysée Wheeling Pittsburgh ; dans l'automobile, Chrysler, grève de dix jours sur les salaires ; sur le chantier de la centrale nucléaire de Seabrooke, près de Boston, 2500 ouvriers de toutes les professions font grève ensemble malgré les barrières interprofessionnelles syndicales ; dans le plus grand centre de conserverie alimentaire du pays, en Californie, Watsonville, la combativité ouvrière s'est manifestée dans des assemblées générales et par un refus de l'accord syndical.

Récent et en cours:

- Luttes de classe [1]

Questions théoriques:

6eme Congres du CCI

- 2542 reads

Début novembre, s'est tenu le 6ème congrès du Courant Communiste International. Le congrès est l'instance suprême d'une organisation communiste. C'est au congrès que l'ensemble de l'organisation fait un bilan de ses activités durant toute la période écoulée depuis le précédent congrès, qu'elle se prononce sur la«validité des orientations définies par ce dernier tant au plan de l'analyse de la situation internationale qu'au plan des perspectives d'activité qui en découlent pour l'organisation elle-même. Ce bilan permet que soient tracées à leur tour des perspectives sur ces deux plans pour la période allant jusqu'au prochain congrès. Il est clair que ce n'est pas seulement à l'occasion du congrès que l'organisation se préoccupe et discute de l'évolution de la situation internationale et de ses propres activités. C'est de façon permanente qu'elle réalise ce travail afin d'être à chaque riment en mesure d'assumer le mieux possible ses responsabilités au sein du combat de classe. Mais ce qui distingue les travaux du congrès des autres réunions régulières qui se tiennent au sein de l'organisation c'est qu'à cette occasion c'est toute l'organisation qui se prononce collectivement et de façon directement unitaire sur les orientations générales et essentielles constituant le cadre au sein duquel vont se développer et s'articuler toutes ses activités. En d'autres termes, ce qui distingue les congrès c'est qu'ils doivent se confronter aux enjeux primordiaux de toute la vie de l'organisation.

Quels étaient les enjeux de ce 6ème congrès du CCI ?

LES ENJEUX DU CONGRES

L'organisation révolutionnaire n'existe pas par elle-même ni pour elle-même. Sécrétion de la classe révolutionnaire, elle ne peut exister que comme facteur actif dans le développement de la lutte et de la conscience de celle-ci. En ce sens, les enjeux de ce congrès pour le CCI étaient directement tributaires des enjeux de 1'évolution présente de la lutte de classe. Or ces derniers enjeux sont considérables. Face à un système capitaliste qui s'enfonce de plus en plus et de façon irréversible dans sa crise mortelle, crise dont l'unique aboutissement sur le terrain de ce système ne peut être qu'une troisième guerre mondiale qui détruirait l'humanité, la lutte du prolétariat, sa capacité de mobilisation sur son propre terrain de classe, constitue le seul obstacle en mesure de s'opposer à un tel aboutissement comme nous l'avons souvent mis en évidence et comme nous le rappelons dans l'éditorial de ce numéro de la Revue. Si aujourd'hui la crise du capitalisme n'a pas débouché sur un holocauste généralisé, c'est dû fondamentalement à la reprise historique des combats de classe depuis la fin des années 60, une reprise, qui, malgré des moments de repli et de déboussolement provisoires de la classe, ne s'est jamais démentie. Ainsi, alors que le 5ème congrès du CCI eut notamment pour tâche de comprendre et d'analyser le recul de la classe au niveau mondial qui avait permis et suivi sa défaite de 1981 en Pologne, le 6ème congrès s'est tenu par contre deux ans après le début d'une nouvelle vague de luttes qui a touché la plupart des pays industrialisés et notamment tous ceux d'Europe occidentale. Cette vague de luttes (la 3ème depuis 1968) se situe à un moment crucial de la vie de la société.

Elle se situe au milieu d'une décennie dont notre organisation a démontré en de multiples reprises la gravité des enjeux, une décennie où la "réalité du monde actuel se révélera dans toute sa nudité", où "se décidera pour une bonne part l'avenir de l'humanité" (Revue Internationale n° 20, "Années 80, les années de vérité"). C'est dire toute l'importance de la question centrale à laquelle était confronté notre 6ème congrès : comment armer notre organisation face à la 3ème grande vague de luttes depuis la reprise historique de 1968 et qui prend place au milieu d'une décennie aussi décisive, comment faire pour que le CCI soit non un simple observateur, même avisé, ou même un "supporter" enthousiaste des combats menés par la classe, mais, comme c'est sa responsabilité, un acteur du drame historique qui se joue, partie prenante de ces combats ?

S'ils étaient en premier lieu déterminés par la situation mondiale et particulièrement par l'évolution de la lutte de classe, les enjeux du 6ème congrès du CCI résultaient également de la situation particulière dans laquelle s'est trouvée notre organisation durant ces dernières années. En effet, si elle est un produit historique du mouvement de la classe révolutionnaire vers sa prise de conscience, l'organisation communiste n'en est pas un produit mécanique ou immédiat. La classe se donne des organisations communistes pour répondre à un besoin : participer activement à l'élaboration, l'approfondissement et la diffusion dans l'ensemble de la classe de la théorie et des positions révolutionnaires, mettre en avant de façon claire les buts ultimes de son mouvement et les moyens pour y parvenir, mener un combat permanent et acharné contre toutes les facettes de l'idéologie dominante qui pèse de façon constante sur l'ensemble de la classe et tend à paralyser son combat. C'est là un mandat que la classe confie aux organisations révolutionnaires mais dont il n'est pas donné a priori qu'elles pourront s'acquitter au mieux, à chaque moment de leur existence. Au même titre que la classe dont elles constituent une partie, celles-ci, ainsi que leurs militants, sont soumises à la pression permanente de l'idéologie de la classe dominante, et si elles sont mieux armées que le reste du prolétariat pour y résister, la menace n'en existe pas moins pour elles d'un affaiblissement de leur résistance et, en fin de compte, de l'incapacité d'accomplir les tâches pour lesquelles elles ont surgi. C'est ainsi que la gravité des enjeux des années 80 constituait pour l'ensemble des organisations du milieu révolutionnaire un défi considérable que ce milieu a éprouvé les plus grandes difficultés à relever. Les "années de vérité" pour l'ensemble de la société l'étaient également pour les organisations révolutionnaires et les convulsions qui ont marqué la situation mondiale dès le début de cette décennie tant au plan des conflits impérialistes (comme l'Afghanistan) qu'au plan des luttes de classe (comme en Pologne) , se sont répercutées par des convulsions importantes au sein du milieu révolutionnaire qui s'était développé avec la reprise historique de la classe dès la fin des années 60. Cette crise du milieu révolutionnaire que nous avons signalée et analysée à plusieurs reprises dans cette Revue ([1] [3]) n'a pas épargné le CCI lui-même comme nous l'avons mis en évidence. La conférence extraordinaire du CCI de janvier 82 devait représenter un moment important du ressaisissement de notre organisation et son 5ème congrès (juillet 83) pouvait, avec raison, tirer un"bilan positif de la façon dont le CCI fait face à cette crise" (Présentation du 5ème congrès dans la Revue n°35). Mais, comme nous l'avons constaté par la suite (cf. notamment l'article de la Revue n°42, "Les glissements centristes vers le conseillisme"), si ce redressement était "effectif", il était encore "incomplet". C'est ce que constate dans sa partie bilan la résolution d'activités adoptée au 6ème congrès :

"1. Le 5ème congrès du CCI, en juillet 83, a réaffirmé à juste titre la validité du cadre général de redressement organisationnel et politique assumé par la conférence extraordinaire de 1982 en riposte à la crise qui avait secoué le CCI au début des années 80, comme 1 'ensemble du milieu révolutionnaire, face aux enjeux des années de vérité.

Cependant le 5ème congrès, en laissant subsister des flous sur la compréhension de la situation internationale, en particulier sur les perspectives immédiates de la lutte de classe (sur un long recul du prolétariat, 1 'attente d'un saut qualitatif) n'a pas donné, dans la résolution d'activités, d'orientation, d'intervention dans le surgissement pourtant prévisible de luttes ouvrières face à 1 'accentuation des attaques de la bourgeoisie.

La consigne ‘faire moins mais mieux’ ([2] [4]) au lieu d'être clairement posée et comprise comme la consolidation et la préparation de 1'organisation en vue d'explosions inévitables de la lutte de classe dans les deux années suivant le congrès, a été conçue et perçue comme reconduisant le même 'repli dans l'ordre' de la conférence extraordinaire de 1982. Le CCI restait ainsi en partie tourné vers la période de déboussolement du prolétariat alors que la prise en compte des caractéristiques générales de la lutte de classe en période de décadence et 1'analyse des conditions présentes déterminaient la reconnaissance de la sortie de ce déboussolement et de la reprise des luttes ouvrières, ce qui s'est confirmé trois mois à peine après le congrès par 1 'irruption des grèves en Belgique en septembre 1983.

2. Au cours des deux années écoulées, le CCI s'est donc affronté au rattrapage de ces faiblesses, et notamment celles du mandat qu'il s'était donné au 5ème congrès, réajustant 1'orientation de celui-ci pour hisser son activité à la hauteur des exigences posées aux révolutionnaires par le mouvement d'accélération de 1'histoire sur tous les plans qui conditionnent 1'évolution de la société vers des affrontements de classe décisifs' ([3] [5]) et, en particulier pour assurer une intervention conséquente dans la reprise générale des combats de classe.

Face aux retards et aux positions erronées dans la compréhension des événements après le congrès le CCI (...) a commencé à réajuster ses orientations, soulignant le rythme plus rapide de 1'évolution de la situation internationale, dégageant 1'idée de 1'accélération de 1'histoire en donnant la signification des événements face aux retards dans les analyses et en rejetant les conceptions erronées tendant à amoindrir a responsabilité de 1'organisation."

Le 6ème Congrès du CCI, se devait donc, en vue d'élever l'organisation à la hauteur des responsabilités qui sont les siennes dans le moment présent, de consolider tous les acquis auxquels nous étions parvenus dans les années précédentes sur les différents plans évoqués dans la résolution d'activités. Il se devait en particulier de tourner résolument le dos aux hésitations, aux tergiversations, aux tendances conservatrices qui s'étaient manifestées face à l'effort développé par l'organisation en vue de parvenir à ces acquis et qui avaient trouvé dans la minorité constituée en tendance en janvier 85 leur expression la plus accentuée pour ne pas dire la plus caricaturale. Il se devait, en ce sens, de se prononcer clairement non seulement sur les perspectives de la situation internationale, de la lutte de classe et de l'intervention que celle-ci requiert de notre part, mais également sur les questions essentielles qui avaient été longuement débattues dans l'organisation tout au long de cet effort, débat que nous avions rendu public dans les colonnes de notre Revue Internationale (cf. Revue n°40, 41, 42 et 43) et qui portait principalement sur :

- la reconnaissance de glissements centristes vers le conseillisme au sein du CCI ;

- l'importance du danger de conseillisme pour la classe et ses organisations révolutionnaires dans la période présente et à venir ;

- la menace que fait peser sur ces dernières, aujourd'hui autant ou plus que par le passé, l'opportunisme et notamment sa variante centriste.

Voilà quels étaient les enjeux et les exigences du 6ème congrès du CCI. Dans quelle mesure a-t-il su y répondre ?

LES DISCUSSIONS ET LES TEXTES DU 6ème CONGRES

L'analyse de la situation internationale

Les lecteurs de notre Revue ont pu constater que c'est de façon permanente que le CCI examine la situation internationale. Aussi ne revenait-il pas au 6ème congrès la tâche de traiter tous les aspects de celle-ci mais de se concentrer sur les aspects les plus importants, les plus récents et déterminant le plus directement les tâches de notre organisation. Il se devait en particulier de souligner les enjeux majeurs de la période et notamment face à toute une série de campagnes idéologiques de la bourgeoisie tendant à "montrer" :

- que l'économie capitaliste se porte mieux, qu'elle est en "convalescence" ;

- que grâce à la sagesse des dirigeants des grandes puissances, les tensions entre celles-ci se sont atténuées ;

- que la classe ouvrière lutte de moins en moins, qu'elle a "compris" la nécessité de se montrer "raisonnable" pour favoriser la sortie de la crise.

La résolution adoptée par le congrès, et que nous publions à la suite, réfute - au même titre que les rapports présentés à ce congrès et sur lesquels elle est basée- ces différents mensonges. Reconnaître les principaux enjeux de la période présente cela consiste en particulier à mettre en évidence :

- l'impasse totale dans laquelle se trouve l'économie capitaliste et la barbarie dans laquelle elle plonge toute la société (points 2 à 5) ;

- l'aggravation inéluctable des tensions impérialistes et le caractère mensonger de tous les discours de paix (points 6 à 8) ;

- que "la clé de toute la situation historique est entre les mains de la classe ouvrière" (point 9) ; que "la situation présente recèle d'énormes potentialités de surgissements prolétariens de très grande envergure" et qu'"il importe que les révolutionnaires soient particulièrement vigilants face aux potentialités de la période présente et, en particulier, qu'ils ne sous-estiment pas ces potentialités" (point 15).

La mise en évidence des enjeux de la lutte de classe s'appuie donc, en premier lieu, sur la capacité à réfuter tous les mensonges sur la "passivité" de la classe ouvrière (les points 9, 10 et surtout 11 y sont consacrés), mais également sur une analyse des caractéristiques présentes du développement de cette lutte (notamment aux points 10 et 13) et des multiples pièges tendus par la bourgeoisie et en particulier ses syndicats pour la paralyser (points 12 et 13). Elle repose enfin sur une analyse claire du phénomène du chômage comme un aiguillon majeur du combat de classe :

L'examen du développement de la lutte de classe devait occuper la plus grande part des discussions sur la situation internationale (la moitié de la résolution y est consacrée). C'était la traduction de toute l'importance que le CCI accorde à cette question en vue d'intervenir du mieux possible, avec ses forces encore bien faibles, dans cette lutte afin que s'en dégagent toutes les potentialités qu'elle recèle.

L'intervention du CCI

La nécessité de l'intervention des révolutionnaires imprègne la résolution sur la situation internationale qui se termine sur ce point :

"C'est notamment à travers cette intervention, si elle est capable de mettre en avant des propositions de marche correspondant aux besoins de la classe, que les révolutionnaires feront la preuve concrète auprès des ouvriers de la nécessité d'une organisation révolutionnaire jetant ainsi les bases du futur parti de la révolution communiste. " (point 15) .

Mais elle est surtout au centre de la résolution d'activités adoptée au congrès :

"L'intervention dans la lutte de classe basée sur des revendications de classe doit être la priorité du CCI. Cette présence politique de 1'organisation par 1'intervention, sur le terrain de classe, sur la défense des intérêts immédiats des ouvriers face aux attaques du capital, par les moyens de lutte propres à la classe ouvrière (grèves, manifestations, réunions, assemblées, groupes ouvriers, comités de chômeurs) est non seulement possible, mais elle est nécessaire et a une influence parmi les ouvriers, que ce soit formellement les syndicats qui appellent ou non, que les ouvriers y soient présents en masse ou en petit nombre. C'est la condition pour que l'organisation remplisse en pratique la tâche pour laquelle elle existe dans la classe ouvrière, pour qu'elle soit capable de dénoncer les caricatures de lutte des syndicats et leur stratégie de démobilisation que sont les opérations médiatiques, les ‘actions-commando' , les délégations et pétitions syndicales, les 'revendications' corporatistes et nationalistes, pour qu'elle soit capable de mettre en avant des propositions concrètes de marche pour pousser à la réflexion, l'unité, l'action collective de la classe, à chaque moment et dans chaque lieu de la défense des intérêts ouvriers.

Cette maîtrise [du cadre organisationnel en vue de 1'intervention] suppose la conviction que ces deux années à venir vont voir surgir des explosions de la lutte de classe, que nous n'avons pas les réponses toutes faites aux problèmes nouveaux qui vont surgir mais que la fermeté sur ce que nous avons acquis est la condition pour être à la hauteur de la situation. L'organisation doit être prête à tout instant à un embrasement possible de la lutte de classe, ce qui implique de participer à chaque moment qui annonce, prépare et rapproche des mouvements de grande ampleur dont elle a besoin pour remplir sa mission historique."

C'est donc de façon particulièrement déterminée que le congrès a confirmé et renforcé l'engagement de l'organisation vers une intervention de plus en plus active au sein des luttes ouvrières, une intervention qui soit à la hauteur de 1'importance de celles-ci. Il a confirmé cette orientation par l'adoption d'une résolution spéciale sur la presse du CCI qui précise notamment que :

"La presse demeure le principal instrument d'intervention de1'organisation et elle se situe donc au centre de notre effort pour développer les moyens de participation active au combat de classe. Même si 1'intervention par tracts et les prises de parole deviennent partie intégrante du travail régulier de 1 'organisation, cela ne diminue en rien 1'importance de la presse, au contraire. Celle-ci incarne la continuité de notre intervention et constitue l’outil indispensable qui permet de replacer chaque intervention dans un cadre plus large, donnant les dimensions historiques et mondiales de chaque combat."

Enfin, à l'image du 5ème congrès qui avait adopté une "Adresse aux groupes politiques prolétariens" (Revue n°35), le 6ème congrès s'est à nouveau penché sur cette question en considérant notamment "que 1 'orientation actuelle vers 1'accélération et le renforcement de 1'intervention du CCI dans la lutte de classe est également valable et doit être appliquée rigoureusement dans notre intervention envers le milieu." La résolution adoptée affirme notamment que :

Le CCI [...] doit se préoccuper d'utiliser pleinement la dynamique positive de la situation actuelle de lutte afin de pousser le milieu de l'avant et d'insister sur une intervention claire et déterminée des organisations révolutionnaires dans ces luttes.(...)

Afin de faire le meilleur usage de ces potentialités qui sont à leur tour simplement une concrétisation du fait que la période de lutte pour la formation du parti est ouverte, il est nécessaire de mobiliser les forces de tout le CCI afin d'oeuvrer au mieux à la défense du milieu politique, ce qui passe par (...) une attitude déterminée pour participer au regroupement des révolutionnaires, à leur unité."

Si 1'importance et les modalités de l’intervention du CCI dans les luttes ouvrières ont mobilisé beaucoup d'attention et d'effort au 6ème congrès, la capacité politique de l'organisation conditionnant cette intervention a également été une préoccupation centrale. C'est ainsi que le danger que représente le conseillisme pour l'ensemble de la classe et pour ses organisations politiques a été clairement mis en avant tant dans la résolution sur la situation internationale (point 15) que dans la résolution sur les activités qui précise que :

"Ce danger qui remet en question la capacité de l'organisation 'être un facteur actif dans les luttes quotidiennes de la classe, ne peut être combattu que si 1 'organisation développe et renforce de manière constante sa clarté politique et sa volonté militante".

Mais cette préoccupation d'armer politiquement l'organisation ne s'est pas arrêtée là. Elle a donné lieu à la discussion d'une résolution particulière "sur l'opportunisme et le centrisme dans la période de décadence" et d'une contre-résolution présentée par une minorité du CCI "sur le centrisme et les organisations politiques du prolétariat", toutes deux publiées dans cette Revue.

L'opportunisme et le centrisme

La reconnaissance de la permanence du phénomène historique de l'opportunisme dans la période ae décadence du capitalisme fait partie intégrante du patrimoine politique de la gauche communiste qui s'est dressée contre la dénégénérescence de 1'Internationale Communiste, justement au nom de la lutte contre l'opportunisme et le centrisme.

Le CCI a éprouvé à ses débuts quelques difficultés à se réapproprier cet acquis. Mais dès son 2ème congrès (1977) c'était chose faite pour l'ensemble de l'organisation avec la "Résolution sur les groupes politiques prolétariens" (Revue Internationale n°11). La remise en cause de cet acquis par certains camarades de la minorité qui allait se constituer en "tendance" participait donc d'une régression contre laquelle le CCI a engagé le combat à travers une longue discussion que notre Revue a répercutée, notamment dans ses numéros 42 et 43. La richesse de ces débats, l'approfondissement des acquis qu'ils ont permis et qui renforcent notre organisation contre les menaces permanentes de l'opportunisme et du centrisme, ont trouvé leur conclusion logique au congrès par l'adoption de la "Résolution sur l'opportunisme et le centrisme dans la période de décadence" et le rejet de la contre-résolution. Pour l'essentiel, cette dernière reprend les arguments figurant dans l'article "Le concept du 'centrisme' : le chemin de l'abandon des positions de classe" publié dans la Revue n°43 et auxquels le CCI a déjà apporté une réponse dans ce même numéro ("Le rejet de la notion de centrisme : la porte ouverte à l'abandon des positions de classe"). C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire de revenir ici sur la critique de ces arguments sinon pour souligner que les conceptions mises en avant par cette contre-résolution conduisent à la fois à un sectarisme total ("en dehors des organisations défendant sur tous les points un marxisme intransigeant il n'y a que la bourgeoisie") et à la fois, même si elle s'en défend, à amoindrir la vigilance de l'organisation contre la principale des formes de pénétration de l'idéologie bourgeoise.

L'adoption par le congrès de la résolution s'est accompagnée de l'adoption d'une courte résolution indiquant la nécessité pour le CCI de rectifier sa plate-forme. En effet, le degré de clarté qui s'était fait dans les débats et que la résolution résume, avait fait apparaître la nécessité d'une telle rectification en particulier sur la question des conditions de passage des partis ouvriers (PS et PC) dans le camp bourgeois. Cette rectification était d'ailleurs prévue à l'ordre du jour et des amendements avaient été préparés depuis plusieurs mois. Mais si les débats du congrès ont fait la preuve d'une grande clarté autour de la résolution elle-même, ils ont fait apparaître une maturité encore incomplète sur les formulations qu'il convenait d'insérer dans la plate-forme. Partant de ce constat, et conscient du fait que sur la question primordiale de l'opportunisme et du centrisme -laquelle a des implications immédiates sur la vie de l'organisation- celle-ci s'était solidement armée avec la résolution, le congrès a décidé de reporter au prochain congrès la rectification de la plate-forme.

Par contre, le congrès a adopté plusieurs amendements aux statuts permettant, dans le même esprit qui est le leur et qui s'exprime dans le "Rapport sur la structure et le fonctionnement de l'organisation des révolutionnaires" (Revue n°33), de préciser certains points et de fermer en particulier la porte à toute idée que l'organisation pourrait fonctionner sur la base de groupes de travail comme c'était le cas dans la gauche hollandaise. Cette précision était devenue nécessaire dans la mesure où, entraînés par leurs glissements conseillistes, les camarades minoritaires s'étaient acheminés, sans le reconnaître, vers une telle conception.

Le déboussolement de ces camarades sur les questions organisationnelles devait d'ailleurs se traduire lors du congrès par leur départ de celui-ci et de l'organisation.

LA DESERTION DE LA "TENDANCE"

Dans l'article de la Revue n°43 en réponse à l'article de la "tendance", nous mettions ces camarades en garde contre le danger d'être "broyés par les engrenages de la démarche centriste qu'ils ont adoptée". Leur attitude lors du congrès a montré que la mise en garde n'était pas vaine. En effet, face aux affirmations de certains membres de cette "tendance" sur leur prochain départ de l'organisation, le congrès a d'emblée demandé aux camarades qui en faisaient partie ce qu'il en était de leur engagement militant dans l'organisation. En effet, il est parfaitement concevable qu'une minorité (ou une majorité) d'une organisation se présente à un congrès en annonçant la nécessité d'une scission et demande que soit immédiatement mise aux voix la question qui la motive : c'est ainsi qu'a agi la majorité de la SFIO au congrès de Tours en 1920 et la minorité du PSI au congrès de Livourne en 1921 sur la question de l'adhésion à l'Internationale Communiste. Mais telle n'a pas été l'attitude de la "tendance" qui, afin de ne pas mettre en évidence les désaccords existant en son sein entre ceux qui voulaient se retirer et ceux qui voulaient rester des militants du CCI, a préféré escamoter la question qui lui était posée. Voici comment, dans une résolution adoptée à l'unanimité des délégués présents, le congrès a pris position sur l'attitude de la "tendance" :

"Considérant que :

- la tendance s'est présentée au 6ème congrès en posant un ultimatum inacceptable selon lequel elle pourrait mettre en question son appartenance à 1’organisation au cas où celle-ci adopterait les orientations présentées par 1'organe central sortant ; la tendance a refusé de répondre à la demande du congrès qu 'elle se prononce clairement sur son engagement militant dans 1'organisation à la suite du congrès, le congrès a demandé à la tendance de se retirer afin de réfléchir, préparer et fournir une réponse à la séance suivante.

Au lieu de cela, la tendance et deux camarades de 1'organisation, tout en faisant parvenir une déclaration au présidium du congrès prétendant être exclus du congrès et affirmant continuer à faire partie de 1'organisation, ont quitté définitivement le congrès sans même 1'en avertir.

Malgré 1'adoption par le congrès d'une résolution exigeant leur retour, malgré que cette résolution leur ait été communiquée par téléphone, la tendance et les deux camarades ont refusé de revenir s'expliquer au congrès, se contentant d'une déclaration mensongère présentant leur attitude comme une 'exclusion de la tendance des travaux du congrès'.

Face à cela, le congrès considère que 1'attitude de la tendance et des deux camarades

- premièrement traduit un mépris du congrès et de son caractère de moment d'action militante de 1'organisation ;

- deuxièmement, constitue une véritable désertion des responsabilités qui sont celles de tout militant de l'organisation."

Après le congrès, le CCI a reçu des camarades de la "tendance" une déclaration où est renouvelée l'affirmation mensongère suivant laquelle elle aurait été exclue du congrès. Aux termes de la déclaration, cette prétendue "exclusion" marque de "façon irrévocable la dégénérescence de la vie interne du CCI" et en conséquence la "tendance" décide de se "constituer en fraction à 1'extérieur du cadre organisationnel du CCI" afin notamment de "représenter la continuité programmatique et organique avec le pôle de regroupement que fut le CCI, avec sa plateforme et ses statuts qu'il a cessé de défendre".

Ainsi, le milieu politique prolétarien déjà lourdement marqué par le sectarisme et la dispersion vient-il de "s'enrichir" d'un nouveau groupe basé sur la même plateforme que celle du CCI. La trajectoire lamentable de cette "tendance" qui réalise une "première historique" en se constituant en "fraction" (qui veut dire "partie de") après son départ de l'organisation d'origine, qui a besoin des mensonges les plus grossiers pour justifier ses contorsions, traduit bien le danger que représente la constitution d'une "tendance" sur des bases inconsistantes comme nous le signalions dans la Revue n°42 :

"... le CCI considère qu'il ne s'agit pas là d'une véritable tendance présentant une orientation alternative positive à celle de 1'organisation, mais d'un rassemblement de camarades dont le véritable ciment n'est ni la cohérence de leurs positions, ni une profonde conviction de ces positions, mais une démarche contre les orientations du CCI dans son combat contre le conseillisme."

Le réel dévouement, le sincère engagement militant d'un certain nombre de camarades de la "tendance" n'y a rien pu : dès lors qu'ils se sont laissés happer par la dynamique aberrante de celle-ci, ils ont fini par s'aligner sur les éléments qui étaient fatigués de militer et qui cherchaient le moindre prétexte, même le plus fallacieux, pour se désengager tout en "sauvant la face".

Tout au long de l'existence des organisations communistes, celles-ci ont perdu de leurs militants. A certains moments de l'histoire, comme au cours de la terrible contre-révolution des années 30 à 50, cette perte constituait un phénomène tragique qui a pu venir à bout des organisations elles-mêmes. Aujourd'hui, la situation est toute autre et le départ des camarades de la "tendance" ne saurait compromettre la capacité du CCI à faire face à ses responsabilités tout comme il n'a pas empêché le 6ème congrès d'assumer les taches qu'il s'était données.

EN CONCLUSION. . .

Après plusieurs jours de débats intenses, où se sont exprimées les délégations de toutes les sections territoriales qui composent le CCI, où ont été examinés, discutés et mis aux voix différents rapports, résolutions et de nombreux amendements, il nous faut donc considérer que le 6ème congrès du CCI a globalement atteint les objectifs qu'il s'était fixés, qu'il a valablement armé l'organisation face aux enjeux de la période présente. Les années qui viennent jugeront de la validité d'une telle appréciation, elles montreront en particulier si l'analyse dont s'est doté le CCI sur la situation internationale et notamment sur l'évolution de la lutte dardasse est bien conforme à la réalité, ce que contestent la plupart des autres groupes révolutionnaires. Mais dès à présent, les résolutions que nous publions dans ce numéro de la Revue Internationale font la preuve que le CCI s'est engagé dans une direction bien précise, laissant le moins possible la porte ouverte à toute ambiguïté (comme c'est le cas malheureusement de la part de beaucoup de ces groupes) , une direction qui, sur la base de l'analyse des énormes potentialités de combat qui mûrissent et se développent dans la classe, exprime la ferme volonté d'être à la hauteur de ces combats, d'en être partie prenante et de contribuer activement à leur orientation vers l'issue révolutionnaire.

F.M.

Conscience et organisation:

Résolution : la situation internationale

- 2491 reads

1) A la veille des années 80, le CCI a désigné celles-ci comme les "années de vérité", celles où les enjeux majeurs de toute la vie de la société allaient clairement se révéler dans leur formidable ampleur. A la moitié de cette décennie, l'évolution de la situation internationale a pleinement confirmé cette analyse :

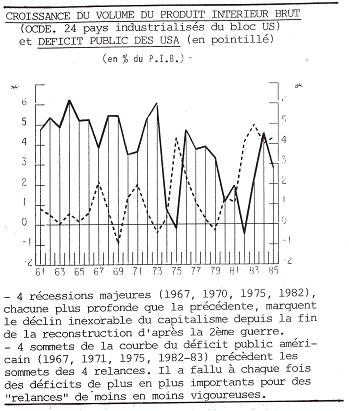

- par une nouvelle aggravation des convulsions de l'économie mondiale qui se manifeste dès le début des années 80 par la récession la plus importante depuis celle des années 30 ;

- par une intensification des tensions entre blocs impérialistes qui se révèle notamment durant ces mêmes années, tant par un bond considérable des dépenses militaires que par le développement d'assourdissantes campagnes bellicistes dont s'est fait le chantre Reagan, chef de file du bloc le plus puissant ;

- par la reprise, dans le seconde moitié de 1983, des combats de classe après leur repli momentané de 1981 à 1983 à la veille et à la suite de la répression des ouvriers de Pologne, reprise qui se caractérise en particulier par une simultanéité des combats sans exemple par le passé, notamment dans les centres vitaux du capitalisme et de la classe ouvrière en Europe occidentale.

Mais, au moment même où se confirme toute la gravité des enjeux de la période présente, où se dévoilent toutes les potentialités qu'elle contient, la bourgeoisie lance toute une série de campagnes idéologiques visant à :

- accréditer le mythe d'une amélioration de la situation du capitalisme mondial dont les "succès" de l'économie américaine en 1983 et 84 (taux de croissance élevés, baisse de l'inflation, recul du chômage) seraient l'incarnation ;

- faire croire à une atténuation des tensions impérialistes avec la modification en 1984 des discours reaganiens et la "main tendue" aux négociations avec l'URSS qui trouvent leur pendant avec l'offensive de séduction diplomatique du nouveau venu Gorbatchev ;

- ancrer dans la tête des ouvriers l'idée que le prolétariat ne lutte pas, qu'il a renoncé à défendre ses intérêts de classe, qu'il n'est plus un acteur de la scène politique internationale.

En réalité, ce ne sont là que des rideaux de fumée destinés à masquer aux yeux des ouvriers toute l'importance des enjeux présents au moment même où se développe en profondeur une nouvelle vague de combats de classe. Ce que révèle en fait l'examen de la réalité mondiale d'aujourd'hui, c'est une confirmation éclatante des tendances fondamentales de la période historique présente qui s'étaient révélées dès le début de la décennie.

LA CRISE ECONOMIQUE

2) Le mythe d'une amélioration de la situation de l'économie mondiale éclate comme une bulle de savon dès qu'on constate la terrible réalité qui est celle des pays de la périphérie du capitalisme. L'endettement gigantesque (900 milliards de dollars) des pays appelés par une sinistre ironie "en voie de développement" (PVD), l'échec flagrant des potions -pourtant très amères- préparées "pour leur bien" par les "experts du FMI" (baisse de 30 % en deux ans du pouvoir d'achat au Mexique, de 20 % en six mois en Argentine, etc.). La faillite complète des derniers parmi ces pays dont on avait vanté la croissance miraculeuse (Hong-Kong, Singapour...), les taux d'inflation invraisemblables qu'ils connaissent (400 % au Brésil, le "pays modèle" des années 70, 10 000 % en Bolivie...), la terrible misère qui accable toutes les populations du tiers-monde, qui, avec la malnutrition, les famines, les épidémies qu'elle provoque, est responsable chaque jour de la mort de 40 000 personnes, qui transforme la vie quotidienne de plusieurs milliards d'êtres humains en un enfer permanent, toute cette effroyable réalité -que la bourgeoisie des pays avancés n'hésite pas à exhiber dès qu'il s'agit de présenter comme "enviables" la situation économique ainsi que le sort des ouvriers de ces pays- ne révèle en fait qu'une chose : l'impasse totale dans laquelle se trouve l'économie mondiale, l'incapacité définitive du mode de production capitaliste à surmonter ses contradictions mortelles dont les pays de la périphérie sont les premiers à payer les conséquences.

De même, l'incapacité permanente des pays dits "socialistes" à réaliser des plans pourtant de moins en moins ambitieux, la pénurie totale et permanente de biens de consommation qui s'y installe, le recul de la production en Tchécoslovaquie et en Pologne (dans ce dernier pays on en est aujourd'hui au niveau de 1974), les 150 % d'inflation en deux ans en Pologne comme la baisse de l'espérance de vie en URSS (66 ans en 1964, 62 ans en 1984), toutes ces caractéristiques, non seulement démasquent clairement le mensonge de leur nature "socialiste" mais font un sort définitif aux "théories" ayant eu cours même au sein du milieu révolutionnaire sur la capacité du capitalisme d'Etat à surmonter les contradictions du capitalisme classique, à se libérer des contraintes de la loi de la valeur. Elles révèlent que si ces pays ne sont pas moins capitalistes que les autres, c'est un capitalisme peu développé et peu compétitif qui y règne, un capitalisme qui, par bien des aspects, s'apparente à celui des pays du tiers-monde (comme la prédominance des matières premières dans ses exportations) et qui, à ce titre, est particulièrement fragile face aux coups de boutoir de la crise.

3) Le mythe de la convalescence du capitalisme se heurte également aux dures réalités qui sont celles des plus vieux pays bourgeois : ceux d'Europe occidentale où est localisée la plus forte concentration industrielle du monde. Dans cette zone, les quelques améliorations constatées ces dernières années pour certains pays en termes de taux d'inflation et de croissance du PNB ne sauraient masquer les réalités suivantes : - malgré son recul, résultant des attaques répétées contre les conditions de vie des ouvriers, le niveau présent de l'inflation (7,2 %) pour l'ensemble de ces pays représente encore plus du double de celui de 1967 (3,3 %) ;

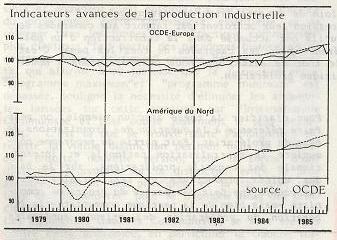

- le niveau de la production industrielle n'était pas plus élevé en 1984 qu'en 1981 ;

- ce sont des pans entiers et considérables de l'appareil industriel qui sont éliminés (dans la sidérurgie, les chantiers navals, les mines, l'automobile, etc.) au nom d'un "assainissement" qui ressemble aux amputations répétées pratiquées sur un corps atteint de gangrène ;

- le fléau du chômage n'a cessé de se développer jusqu'à frapper 25 millions d'ouvriers, soit plus de 11% de la population active (entre 1981 et 84 le nombre des chômeurs a augmenté autant que durant les 20 années précédentes) ; la réalité quotidienne de ces pays, c'est l'extension à des échelles inconnues depuis des décennies des soupes populaires et de la paupérisation absolue.

Relatives à un des centres vitaux du capitalisme mondial, ces données prouvent à quel point les bavardages sur la "reprise", l'"assainissement" ne sont que purs rideaux de fumée.

4) De même, apparaissent comme totalement mensongers les discours sur la "santé" de l'économie américaine dès que sont dévoilées les recettes véritables de ces "reagonomics* sensées avoir fait des miracles. En effet, ce qui réside derrière l'augmentation "éblouissante" de 6,8 % de son PNB en 1984 (seule augmentation sensible de tous les pays importants en dehors du Japon, que sa grande compétitivité a préservé jusqu'à présent des atteintes les plus fortes de la crise), derrière le recul du chômage et derrière la baisse du taux d'inflation, ce sont respectivement :

- une relance de la production par des déficits considérables du budget fédéral (au total 379 milliards de dollars pour les années 83 et 84), ce qui est en totale contradiction avec les principes affichés par Reagan lors de son arrivée à la tête de l'Etat ;

- la poursuite de l'élimination de vastes pans du secteur industriel (et qui commence à affecter même les secteurs de haute technologie censés créer des quantités mirifiques de nouveaux emplois), la création d nouveaux emplois qui ont fait baisser le chômage revenant au secteur des services, ce qui n'a pu que détériorer la compétitivité d'ensemble de l'économie américaine ;

- la baisse des prix des importations du fait de l'augmentation considérable du taux de change du dollar lequel reposait sur les énormes emprunts faits par l'Etat fédéral pour combler ses déficits.

Comme le mettait en évidence la résolution du 5ème congrès du CCI pour expliquer la récession de 1980-1982 : "Les politiques 'monétaristes' orchestrées par Reagan et suivies par la totalité des dirigeants des pays avancés rendent compte de cette faillite des politiques néo-keynésiennes en laissant émerger la cause profonde de la crise du capitalisme, la surproduction généralisée et ses conséquences inéluctables : la chute de la production, 1'élimination du capital excédentaire, la mise au chômage de millions d'ouvriers, la dégradation massive du niveau de vie de 1 'ensemble du prolétariat." (REVUE INTERNATIONALE N° 35 - 4e trimestre 1983)

La "reprise" de l'économie américaine a été permise par l'abandon momentané de cette politique laquelle avait pour but d'empêcher que "le montant astronomique des dettes sur lequel repose aujourd'hui l'économie mondiale [n'aboutisse] à la mort du malade par un emballement apocalyptique de la spirale inflationniste et l'explosion du système financier international" (ibid).

Ainsi, les limites qu'on voit, dès aujourd'hui, de la "reprise" aux USA sont contenues dans la même réalité qui avait obligé dès 1980 le gouvernement de ce pays à opérer un coup de frein brutal plongeant le monde entier dans la brutale récession de 1980-82 : face à l'engorgement inévitable et croissant des marchés solvables, il ne peut exister pour le capital d'autre perspective que la réduction de la production, des profits, de la force de travail qu'il exploite, des salaires versés à celle-ci. De ce fait, il ne peut exister d'autre "relance" que celle de la fuite en avant de l'endettement, c'est-à-dire l'accumulation à une échelle inconnue par le passé et toujours plus vaste des contradictions qui font de l'économie mondiale un véritable baril de poudre.

5) En réalité, depuis l'entrée de celle-ci dans sa phase de crise ouverte au milieu des années 60, elle n'a eu d'autre alternative que d'osciller de plus en plus brutalement entre la récession (traduction directe des causes de la crise : la saturation des marchés) et l'inflation (qui ne fait que révéler l'abus du crédit et de la planche à billets par lesquels les Etats et les capitalistes ont tenté de contourner cette saturation; Chacune des "reprises" qu'a connues l'économie mondiale à la suite des récessions de 1971, de 1974-75 et de 1980-82 s'est basée sur une nouvelle flambée de l'endettement. C'est principalement le formidable endettement du tiers-monde dans la seconde moitié des années 70 -endettement alimenté par les prêts des banques occidentales en mal de "recyclage" des "pétrodollars"- qui a permis pour un temps aux puissances industrielles de redresser leurs ventes et de relancer leur production.

Après 1982, c'est donc l'endettement encore plus considérable des USA, tant extérieur (qui en fera bientôt le premier débiteur du monde) qu'intérieur (plus de 6 000 milliards de dollars en 1984, soit l'équivalent de la production totale de la RFA pendant 10 ans), qui a permis à ce pays de connaître ses taux de croissance records en 1984 de même que ce sont ses énormes déficits commerciaux qui ont bénéficié momentanément aux exportations de quelques autres pays (telle la RFA) et donc au niveau de leur production.

En fin de compte, de même que l'endettement astronomique des pays du tiers-monde n'avait pu aboutir qu'à un choc en retour catastrophique, en forme d'une austérité et d'une récession sans précédent, l'endettement encore plus considérable de l'économie américaine ne peut, sous peine d'une explosion de son système financier (dont on mesure dès à présent toute la vulnérabilité avec la succession ininterrompue de faillites bancaires), que déboucher sur une nouvelle récession tant de cette économie que des autres économies dont les marchés extérieurs vont se réduire comme peau de chagrin.

La seule perspective qui s’offre au monde, y compris aux pays les plus industrialisés incluant pour la première fois de façon explicite les 2e et 3e puissances industrielles du "bloc de l'Ouest, le Japon et l'Allemagne", est donc :

- un nouveau recul du commerce mondial doublé d'une intensification de la guerre commerciale notamment entre les USA et ses grands "partenaires" tels le Japon et l'Europe de l'ouest ;

- une nouvelle plongée de la production se traduisant par une terrible aggravation du chômage; l'intensification des attaques contre les conditions de vie des ouvriers en forme de baisse des salaires, de réduction des prestations sociales ainsi que d'une aggravation sans précédent des rythmes et des conditions de travail.

Ce que recouvrent les discours sur la "reprise" et sur l"'assainissement" de l'économie c'est une nouvelle progression de la paupérisation absolue qui va atteindre dans les grandes métropoles du capital des niveaux qui, depuis plus de trois décennies, étaient réservés aux pays arriérés. Ainsi les "années de vérité" viennent confirmer un des enseignements importants du marxisme que toutes sortes d'"experts" prétendaient "faux" ou "dépassé " : ce système ne conduit pas seulement à la paupérisation relative de la classe exploitée, c'est bien une paupérisation absolue que subit maintenant de façon grandissante celle-ci, notamment avec le développement du chômage à une échelle massive.

La vérité que ces années révèlent de façon sinistrement éclatante, c'est toute la barbarie dans laquelle le capitalisme décadent enfonce l'ensemble de la société.

LES CONFLITS IMPERIALISTES

6) Cette barbarie du capitalisme décadent se révèle également en filigrane derrière les discours de paix qui occupent en ce moment le devant de la scène. Aussi bien le changement de ton de Reagan laissant de côté ses péroraisons sur "l'empire du mal" au bénéfice d'une main tendue au chef de file du bloc adverse que l'offensive diplomatique "bon enfant" de Gorbatchev, de même que la prochaine rencontre entre ces deux personnages, tout cela ne saurait masquer la poursuite des préparatifs guerriers des deux blocs ni le développement entre eux des tensions impérialistes.

En fait, le seul examen des efforts considérables faits par chacun des deux blocs en faveur des armements démontre la vanité des discours sur la "détente". Ainsi, durant la seule année 1984, les Etats industriels ont dépensé pour 1 000 milliards de dollars d'armements, soit plus que toute la dette cumulée des pays du tiers-monde. Les pays du bloc occidental sont en train de rejoindre ceux du bloc de l'Est dans la soumission complète de l'appareil productif au service de l'effort d'armement :

- dès à présent, ce sont deux tiers des laboratoires de recherche américains qui travaillent directement pour l'armée ;

- dans tous les secteurs de pointe (aéronautique, électronique, télécommunications, robotique, matériels et logiciels informatiques, etc.) les efforts de recherche et d'innovation sont directement déterminés par les besoins militaires lesquels canalisent les meilleures compétences scientifiques et techniques. C'est bien cela qu'illustre de façon éclatante le projet américain de "guerre des étoiles" et son pendant ouest-européen "Eurêka".

A l'échelle mondiale, alors que l'humanité s'enfonce dans une pauvreté et une misère de plus en plus intenables, que se développent les famines et les catastrophes "naturelles" aux effets meurtriers parfaitement évitables, ce sont plus de 10 % de la production qui sont non seulement stérilisés pour les armements mais qui participent indirectement ou directement par les destructions que ces derniers provoquent, à l'aggravation et à la multiplication de toutes ces calamités (comme par exemple en Ethiopie et au Mozambique où les terribles famines qui y sévissent résultent bien moins des conditions climatiques que de la guerre qui dévaste en permanence leur territoire).

La croissance des armements des deux blocs n'est pas seule à révéler la dimension et l'intensité présentes des tensions impérialistes. Cette intensité est à la mesure des enjeux considérables qui sont en cause dans toute la chaîne des conflits locaux qui déchirent la planète. Cette dimension est donnée par l'ampleur et les objectifs de l'offensive présente du bloc US.

7) Cette offensive a pour objectif de parachever l'encerclement de l'URSS, de dépouiller ce pays de toutes les positions qu'il a pu conserver hors de son glacis direct. Cette offensive a pour priorité une expulsion définitive de l'URSS du Moyen-Orient, une mise au pas de l'Iran et la réinsertion de ce pays dans le bloc US comme pièce importante de son dispositif stratégique. Elle a pour ambition de se poursuivre par une récupération de l'Indochine. Elle vise en fin de compte à étrangler complètement l'URSS, à lui retirer son statut de puissance mondiale.

La phase présente de cette offensive qui débute au lendemain de l'invasion de l'Afghanistan par les armées de l'URSS (qui constitue une avancée importante de celle-ci en direction des "mers chaudes") a d'ores et déjà atteint des objectifs importants :

- la prise de contrôle complète du Proche-Orient où la Syrie, précédemment liée au bloc russe et grande perdante avec l'OLP de l'invasion du Liban par Israël en 1982, est devenue une des pièces du dispositif américain se partageant avec Israël le rôle de "gendarme" de cette région et où la résistance des fractions bourgeoises récalcitrantes (OLP) est progressivement brisée ;

- l'alignement de l'Inde suite à l'assassinat d'Indira Gandhi en 1984 ;

- l'épuisement progressif de l'Iran (qui est la condition de son retour complet dans le giron américain) suite à la terrible guerre menée avec l'Irak qui bénéficie du soutien du bloc US par la France interposée ;

- une plus grande intégration de la Chine dans sa stratégie envers l'URSS et l'Indochine.

Une des caractéristiques majeures de cette offensive est l'emploi de plus en plus massif par le bloc de sa puissance militaire, notamment par l'envoi de corps expéditionnaires américains ou d'autres pays centraux (France, Grande-Bretagne, Italie) sur le terrain des affrontements (comme ce fut en particulier le cas au Liban pour "convaincre" la Syrie de la "nécessité" de s'aligner sur le bloc US et au Tchad, afin de mettre un terme aux velléités d'indépendance de la Libye), ce qui correspond au fait que la carte économique employée abondamment par le passé pour mettre la main sur les positions de l'adversaire ne suffit plus :

- du fait des ambitions présentes du bloc US;

- du fait de l'aggravation de la crise mondiale elle-même qui crée une situation d'instabilité interne dans les pays du tiers-monde sur lesquels s'appuyait auparavant ce bloc.

L'offensive présente du bloc US n'est pas en contradiction avec le fait que, dans la période de décadence du capitalisme, ce soit le bloc le moins bien loti dans le partage du monde qui, en dernier ressort, entraîne l'ensemble de la société dans la guerre généralisée (puissances "centrales" en 1914, de l'"Axe" en 1939). Certes, la situation présente se différencie de celle qui a précédé la seconde guerre mondiale par le fait que c'est maintenant le bloc le mieux loti qui est à l'offensive :

- parce qu'il dispose d'une énorme supériorité militaire et notamment d'une très grande avance technologique ;

- dans la mesure où, en se prolongeant beaucoup plus longtemps que lors des années 30, sans qu'elle puisse déboucher sur un conflit généralisé, la crise prolonge et provoque un déploiement beaucoup plus vaste des préparatifs à un tel conflit, préparatifs pour lesquels, évidemment, le bloc économiquement le plus puissant est le mieux armé.

Cependant, pour l'URSS, les enjeux sont considérables; c'est, pour ce pays, une question de vie ou de mort qui est au bout de l'offensive du bloc US comme l'a démontré son acharnement à conserver jusqu'au dernier moment, avec la Syrie, une position au Moyen-Orient. Et si, finalement, cette offensive atteint ses objectifs ultimes (ce qui suppose qu'elle ne soit pas entravée par la lutte de classe), il ne restera à l'URSS pas d'autre alternative que de jouer la carte désespérée d'une percée vers les métropoles européennes -enjeu réel de tout conflit inter impérialiste-, en d'autres termes de faire appel aux terribles moyens de la guerre généralisée.

8) L'aggravation présente des tensions impérialistes, la menace qu'elles font peser sur la vie même de l'humanité sont la traduction directe de l'impasse dans laquelle se trouve l'économie capitaliste, de la faillite historique totale du système.

Dans les "années de vérité" se révèle donc dans une hideuse clarté, le fait qu'avec l'aggravation des convulsions de l'infrastructure économique de la société la guerre économique débouche nécessairement sur la guerre des armes, que les moyens économiques cèdent le pas aux moyens militaires. Si, autrefois, la force militaire venait appuyer et garantir les positions économiques acquises ou à acquérir, aujourd'hui l'économie sert de plus en plus d'auxiliaire aux besoins de la stratégie militaire. Toute l'activité économique a pour base le soutien à la force militaire. L'économie mondiale s'enfonce dans le gouffre béant de la production d'armements. Le militarisme qui, contrairement à l'affirmation de Rosa Luxemburg, n'a jamais constitué un véritable champ d'accumulation, est devenu par contre le terrain où se réalise l'effondrement de la production capitaliste et du capitalisme, dans son ensemble, comme système historique.

Il ne s'agit là nullement d'un abandon du marxisme lequel considère qu'en dernière instance c'est la base économique qui détermine toute la vie de la société. En effet, l'entrée du capitalisme dans la période de décadence est déterminée par des causes économiques et l'histoire de la décadence suit l'enfoncement de plus en plus complet de l'économie capitaliste dans l'impasse. De même, il est clair que c'est l'aggravation actuelle de la crise qui provoque une accentuation de la pression vers la guerre généralisée, pression qui est une donnée permanente de la vie de la société depuis le début de la décadence.

Mais ce qu'il importe de souligner c'est que, dans la décadence du capitalisme, la guerre -même si elle est déterminée par la situation économique- a perdu toute rationalité économique, contrairement au siècle dernier où elle était, malgré le coût et les massacres qu'elle occasionnait, un moyen de la marche en avant du développement des forces productives du capitalisme, ce qui en quelque sorte la "rentabilisait" pour l'ensemble de ce système.

Ce qui s'est révélé déjà dans les deux premières guerres mondiales : le caractère uniquement destructeur de la guerre dans la période de décadence, le fait que même les pays vainqueurs (à l'exception des USA dont le territoire se situait hors du champ de bataille) sortaient considérablement affaiblis du conflit, trouve aujourd'hui son plein épanouissement avec le fait patent qu'une troisième guerre mondiale n'apporterait aucun avantage économique ni au capitalisme dans son ensemble ni même à une quelconque de ses fractions nationales. Et si ce fait évident n'empêche cependant pas la bourgeoisie de la préparer, cela traduit bien cette réalité que dans la période de décadence le processus qui conduit à la guerre est un mécanisme qui échappe complètement au contrôle de la bourgeoisie. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est le plein développement d'une tendance qui existe depuis le début du siècle et non un phénomène "nouveau". Cependant, en atteignant son point extrême, cette tendance introduit une donnée nouvelle : la menace d'une destruction totale de l'humanité que seule la lutte du prolétariat peut empêcher. Jamais dans l'histoire n'aura été posée avec autant de terrible clarté l'alternative "socialisme ou barbarie". Jamais le prolétariat n'aura eu une si formidable responsabilité que celle qui est la sienne dans la période présente.

LA LUTTE DE CLASSE

9) La clé de toute la situation historique est entre les mains de la classe ouvrière. C'est justement ce que la bourgeoisie essaie de lui cacher en s'employant à la convaincre qu'elle est impuissante, que ses grands combats contre le capitalisme appartiennent à un passé définitivement révolu. C'est ce que ne voient pas non plus beaucoup de groupes révolutionnaires qui sont incapables de comprendre la nature du cours historique actuel et qui aujourd'hui se lamentent sur la "faiblesse des luttes ouvrières", montrant par là qu'ils sont eux-mêmes victimes des campagnes de la bourgeoisie.

En effet, le constat de l'aggravation des tensions impérialistes, de même que celui d'un certain nombre de défaites comme celles de 1981 en Pologne ne saurait conduire à la conclusion que la bourgeoisie a les mains libres pour donner sa seule réponse propre à la crise de son système : la guerre impérialiste généralisée. L'analyse du cours historique telle que l'a développée le CCI prend en effet en compte les éléments suivants :

a) par définition, un cours historique est donné pour toute une période historique. Il n'est pas conditionné par des événements conjoncturels ou de faible portée. Seuls des événements majeurs dans la vie de la société sont en mesure de le remettre en cause : la longue dégénérescence opportuniste de la 2ème Internationale, le complet déboussolement du prolétariat qu'elle traduisait et qu'elle a aggravé, étaient la condition de l'ouverture du cours vers la 1ère guerre mondiale ; trois années de guerre impérialiste généralisée, provoquant des massacres et des souffrances d'une ampleur inconnue auparavant, furent le prix à payer pour un nouveau renversement du cours en faveur du prolétariat ;. la longue série de défaites du prolétariat depuis l'Allemagne en 1919 jusqu'à la Chine en 1927, défaites aggravées par la dégénérescence de la révolution en Russie et de l'Internationale communiste ainsi que par le rétablissement momentané de l'économie capitaliste entre 1923 et 1929, furent nécessaires à la bourgeoisie pour se libérer de l'entrave prolétarienne à sa propre logique ; l'apparition de nouvelles générations ouvrières n'ayant connu ni la défaite, ni la guerre mondiale, l'épuisement tant du mythe de l'URSS -patrie du socialisme"- que de la mystification anti-fasciste, l'entrée du capitalisme dans une nouvelle crise ouverte de son économie, ont été les conditions nécessaires au rétablissement d'un cours aux affrontements de classe.

b) Le cours historique actuel ne saurait être remis en causes par des défaites partielles ou frappant, même durement, le prolétariat dans des pays secondaires ou périphériques comme la Pologne en 1981. Seule une succession de défaites à la suite de combats décisifs menés par le prolétariat dans les pays centraux, et notamment ceux d'Europe occidentale, serait en mesure d'ouvrir les portes à un cours vers la guerre.