Revue Internationale numéro spécial: l'impérialisme en Orient

- 818 lectures

Depuis un bon nombre d'années déjà, il est devenu évident que la montée de la Chine en tant que puissance économique et militaire pose des questions de fond pour l'analyse de la situation mondiale. C'est pourquoi nous avons décidé de consacrer un numéro spéciale de le Revue internationale à une analyse de l'impérialisme d'Orient depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant, afin de situer les évènements d'aujourd'hui dans leur contexte historique.

Cette étude fut publiée en anglais en 2012, et certains des questions posées ont été dépassées depuis par la réalité concrète. Cela n'empêche pas les analyses historiques et actuelles de rester largement valables.

Le capitalisme ascendant : avant la Première Guerre mondiale

- 1230 lectures

Rubrique:

Japon: une nouvelle force capitaliste apparaît

- 1099 lectures

Entre le milieu du 17e siècle et celui du 19e, le Japon s’est isolé du reste du monde. Aucun étranger n’a alors le droit d’entrer dans le pays, aucun japonais n’est autorisé à le quitter sans permission, le commerce avec les autres pays est limité à quelques très rares ports. Même s’il existe une faible dynamique, très limitée, de développement d’un marché au sein du pays, la vraie rupture historique se produira lorsque le pays, après presque deux siècles d’isolement volontaire, s’ouvri par la force au capitalisme. Comme Marx et Engels l’ont analyfsé dans le Manifeste Communiste de 1848, "à la place de l’isolement d’autrefois des régions et des nations se suffisant à elles-mêmes, se développent des relations universelles, une interdépendance universelle des nations… Sous peine de mort, elle (la bourgeoisie) force toutes les nations à adopter le mode bourgeois de production" (premier chapitre : Bourgeois et Prolétaires).

En 1835, rapidement après que la première guerre de l’opium ait ravagé la Chine, des navires de guerre américains (États-Unis) apparaissent pour la première fois dans les eaux japonaises et imposent surtout le libre commerce. La résistance japonaise contre la pénétration de commerçants étrangers persistant, des bateaux hollandais, français et anglais bombardent la côte japonaise. Après cette agression militaire unie, qui montre qu’à cette époque, les nations capitalistes étrangères peuvent encore œuvrer ensemble à l’ouverture du Japon, la classe dominante japonaise renonce à toute résistance aux capitalistes étrangers et commence rapidement à introduire de profonds changements politiques et économiques.

Au Japon, l’ordre féodal-absolutiste désuet du shogunat de Tokugawa (la famille féodale régnante) est remplacé par un État très uni sous le gouvernement de l’empereur Mikado en 1868. "Le capitalisme n’y est pas parvenu au pouvoir parce qu’une bourgeoisie en ascension avait vaincu la classe féodale par une lutte révolutionnaire, mais parce qu’une classe féodale s’était transformée en une bourgeoisie"1. Bien qu’il y ait "des forces pour un changement de l’absolutisme féodal vers le capitalisme, [elles étaient] trop faibles pour entraîner une révolution".2. Elles ont dû s’appuyer sur l’ouverture au capitalisme de "l’extérieur". Les sages-femmes qui aident à l’accouchement du capitalisme au Japon sont les capitalistes étrangers qui donnent un grand élan à la bourgeoisie japonaise montante.

La transition entre société féodale et bourgeoise ne s’accompagne pas d’une révolution politique. À la différence de la plupart des pays européens, où le capital privé joue un rôle de locomotive dans l’économie et où le libéralisme propage une politique de laisser-faire, au Japon, c’est l’État japonais qui va jouer un rôle dominant dans l’avancée du capitalisme. En 1868, l’empereur nomme la première commission au plan. La classe dominante japonaise commence à étudier systématiquement les conditions du fonctionnement capitaliste dans les autres pays, avec pour objectif de les copier et de les appliquer aussi efficacement que possible.3

Quelques bateaux seulement auront suffi pour que les nations capitalistes étrangères réalisent leur pénétration au Japon. À la différence des autres pays d’Extrême-Orient, le Japon n’est pas occupé ; aucune armée étrangère n'est stationnée sur les îles.

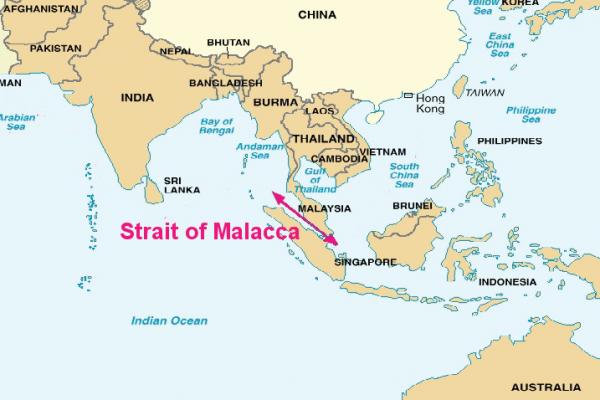

En même temps, comme le Japon est un groupe d’îles presque sans matière première, il doit s’approvisionner en ces matières auprès d’autres pays. Le pays le plus près du Japon est la Corée – derrière laquelle il y a la région Mandchoue de la Chine et de la Russie. Au sud, il y a une autre île, Taiwan. Alors que la plupart des États européens ont dû rapidement diriger leur fièvre de conquêtes vers des régions très lointaines (souvent sur d’autres continents comme en Afrique, Asie, Amérique du Sud), le Japon a trouvé sa zone d’expansion dans la région immédiate. Dix ans seulement après avoir été ouvert par les capitalistes étrangers, le Japon s’attaque à Taiwan. En 1874, le Japon occupe la pointe sud de Formose.4 Mais ce premier gros effort pour s’étendre alarme l’Angleterre et la Chine qui envoient 11 000 soldats dans la partie sud de Taiwan. À cette époque, le Japon n’a pas encore une puissance militaire suffisante pour s’engager dans un combat plus large et se retire donc de Taiwan.

Peu après, le Japon commence à orienter ses ambitions vers la Corée. En 1855, le Japon et la Chine signent un traité, selon lequel aucun pays n’enverra de troupes en Corée sans l’assentiment des autres pays. Afin de sortir de cette impasse"" temporaire, le Japon décide de construire une flotte apte à contrôler la mer de Chine.

Comme nous le verrons, le Japon a engagé une première guerre avec la Chine en 1894 et dix ans après avec la Russie, en 1904. En gros, donc, à peine quatre décennies après que le capitalisme se soit installé au Japon, ce pays est entré en guerre avec deux de ses rivaux dans la région.

Ne subissant aucune entrave de la part d’une puissance coloniale dominante, le Japon en est rapidement devenu une, et même s’il est arrivé tard sur le marché mondial, il devient rapidement la principale force dans la région, et devenir le principal rival des autres puissances présentes dans la région.

En conséquence, ses dépenses militaires sont constamment en augmentation. À la fin du XIXème siècle, le Japon commence à financer son armée avec des emprunts alimentés par des fonds anglais et américains. 50 % des prêts étrangers vont dans la guerre et l’armement. Les dépenses gouvernementales triplent entre 1893 et 1903, et doublent de nouveau au cours de la guerre russo-japonaise de 1905. Sa flotte moderne est composée de bateaux de guerre fabriqués en Grande-Bretagne, ses canons sont fabriqués par la firme allemande de Krupp. Quand le Japon vainc la Chine dans la guerre de 1894, cela lui permet d’imposer un poids financier énorme à son voisin, le forçant à payer 360 millions de yens, dont une grande partie ne servira qu’à financer un programme guerrier de développement de l’armement. La dette nationale s’élève de 235 millions de yens en 1893, à 539 millions en 1903, pour grimper en flèche à 2,592 millions de yens en 1913, résultat d’une grande émission d’obligations pour la guerre.5

Le Japon devient ainsi le plus gros requin impérialiste dans la région déjà dans la période ascendante du capitalisme. Ce pays n’aurait pas pu accéder à cette position dominante sans le rôle central de l’État et de ses orientations militaires.

1Anton Pannekoek, Les conseils ouvriers, vol II, Livre 4, “L’impérialisme japonais”, p103, Ed Spartacus

2Pannekoek, op.cit., p103

3Il n’y avait presque pas d’industrie privée pendant cette première phase du capitalisme japonais. Le premier ministère de l’industrie est fondé en 1870. Au début des années 1870, la monnaie papier est introduite en 1872, la première ligne de chemin de fer s’ouvre entre Tokyo et Yokohama (c’est à dire 40 ans après les premières lignes en Grande Bretagne). Les routes du pays, qui étaient barrées par les potentats provinciaux, s’ouvrent au trafic général. Les octrois sont abolis. En 1869, les quatre classes (Samouraïs, paysans, commerçants et artisans) sont toutes déclarées égales, les différences d’habillement entre les classes sont abolies, les paysans peuvent cultiver ce qu’ils choisissent. Pour plus d’informations, voir : Anton Pannecoek : Les Conseils Ouvriers.

4L’île de Taiwan était connu, pour les européens, sous le nom de Formose, du portugais Ilha Formosa, “ la belle isle ”.

5"En conséquence surtout de la guerre sino-japonaise, et d’un armement croissant et d’entreprise coloniale qui suivent son éveil, les dépenses du gouvernement national triplent entre 1893 et 1903. Elles ont encore plus que doublé au cours de la guerre russo-japonaise (…) Pour financer ce fardeau, les impôts sont progressivement augmentés. L’indemnité de 360 millions de yens obtenue de la Chine en 1895 est aussi largement utilisée pour financer un programme de développement de l’armement entre les guerres. Ces ressources s’avèrent néanmoins inadéquates, d'où le recours à de vastes emprunts. La dette nationale va s’élever de 325 millions de yens en 1893 à 539 millions en 1903. Elle grimpe ensuite en flèche à 2592 millions de yens en 1913…50 % environ du budget total du gouvernement en 1913 est consacré à l’armée et à la marine, au service des pensions militaires et des dettes de guerre… En fait, les dépenses militaires "extraordinaires" causées par la guerre avec la Russie sont largement assumées au moyen d'emprunts à Londres et à Paris. Avant la guerre, (i.e., en 1903), le total des prêts nationaux japonais provenant de l’étranger ne s’élève qu’à 98 millions de yens. À la fin de 1913, ils vont monter jusqu’à 1525 millions (…). Les prêts étrangers ont un effet inflationniste dans le pays." (William Lockwood, The Economic Development of Japan, p. 35. Princeton, 1954).Voir aussi: W.W. Lockwood, The state and economic enterprise in Japan, Princeton, 1969).

Géographique:

- Japon [1]

Chine: une société en décomposition grande ouverte à l’opium et à la guerre

- 1391 lectures

Quand le capitalisme pénètre ces pays, la Chine aussi bien que le Japon sont gouvernés par des dynasties déclinantes. Comme au Japon, le mode local de production en Chine est incapable de concurrencer le capitalisme. La dynastie mandchoue n’est pas capable au niveau commercial, et encore moins au niveau militaire, de résister à la pénétration capitaliste étrangère. Comme au Japon, la marche triomphante du capitalisme n’a pas été imposée par une classe capitaliste commerçante à l’intérieur du pays, mais le capitalisme a été en grande partie imposé de l’extérieur.

Dans le cadre de cet article, nous n’avons pas la place d’entrer dans les détails des raisons de la profonde stagnation de la société chinoise. Dans les années 1850, Marx et Engels commencèrent à analyser les racines profondes de ce phénomène : "La Chine, un de ces empires asiatiques vacillant, qui l’un après l’autre tombent sous l’emprise de l’esprit d’entreprise du courant européen, était si faible, si désagrégée, qu’elle n’avait même pas la force de se sortir de la crise d’une révolution populaire, si bien qu’une vive indignation s’est transformée en maladie chronique et probablement incurable, un empire si décomposé qu’il en était presque incapable de gouverner son propre peuple ou d’offrir une quelconque résistance à ses agresseurs étrangers."1.

Dans son œuvre, Marx, afin de comprendre les raisons pour lesquelles les grandes civilisations non-européennes n’avaient pas évolué vers le capitalisme, a mis en avant le concept d’un mode asiatique de production.2

Deux guerres de l’opium ont joué un rôle crucial dans l’ouverture de la Chine au capitalisme.

Après que l’opium ait été importé massivement par la Compagnie Anglaise des Indes orientales au début du 19ème siècle, la classe dominante chinoise, de crainte de perdre de sa compétitivité vis-à-vis de ses rivaux, essaie de freiner la consommation d’opium vers la fin des années 1830. Pas moins de 20 millions de personnes s’adonnent à ce vice à l’époque. Beaucoup d’hommes d’État sont dépendants de l’opium. Le niveau élevé de consommation est déjà en lui-même une expression de la décomposition sociale.

Après que l’opium ait été importé massivement par la Compagnie Anglaise des Indes orientales au début du 19ème siècle, la classe dominante chinoise, de crainte de perdre de sa compétitivité vis-à-vis de ses rivaux, essaie de freiner la consommation d’opium vers la fin des années 1830. Pas moins de 20 millions de personnes s’adonnent à ce vice à l’époque. Beaucoup d’hommes d’État sont dépendants de l’opium. Le niveau élevé de consommation est déjà en lui-même une expression de la décomposition sociale.

Le pays européen le plus avancé, l’Angleterre (rejointe plus tard par la France) a utilisé la résistance de la classe dominante chinoise à "l’invasion" massive d’opium comme prétexte pour envoyer des troupes. L’Angleterre, la nation "la plus civilisée" de l’occident devient le plus grand trafiquant d’opium et utilise la prohibition de la drogue par les autorités chinoises pour déclencher deux guerres.

Dans les deux guerres de l’opium (1839-42 ; 1856-60), l’Angleterre (avec la France à ses côtés dans la deuxième guerre) inflige une défaite militaire écrasante aux troupes chinoises, accompagnée d’une série de massacres.

Le résultat de la victoire militaire écrasante de l’Angleterre dans la première guerre de l’opium, fut qu’on lui accordât des concessions sur Hong Kong et cinq zones commerciales le long de la côte. Mais la seconde guerre de l’opium entraîne déjà un changement qualitatif. À cette époque ce que tous les pays européens recherchent avant tout sont de nouveaux marchés pour les produits manufacturés en Europe. Le résultat de la seconde guerre est donc d’ouvrir la Chine non seulement à l’opium mais surtout aux produits commerciaux européens.

"L’isolement complet a été la première condition de la préservation de la Chine antique. Cet isolement ayant pris fin brutalement grâce à l’Angleterre, la dissolution dut suivre aussi sûrement que celle d’une momie soigneusement préservée dans un cercueil hermétiquement scellé quand elle est mise à l’air libre.".3 Marx ajoutait: “nous n’entendons rien au sujet du commerce illicite d’opium, qui alimente chaque année le trésor britannique aux dépens de la vie humaine et de la morale".4

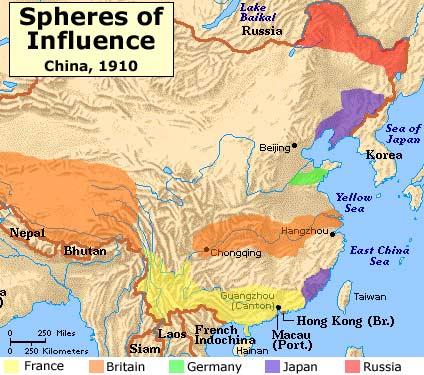

Comme partout, l’imposition du capitalisme s’accompagne de violence. "Chacun des plus de quarante ports affermés chinois (treaty-ports) a été acheté par des flots de sang, des massacres et des ruines".5 Les capitalistes étrangers (sous le mot d’ordre du libre-échange et accompagnés par l’opium et la guerre) abolissent les restrictions de la Chine gouvernée par les Mandchous pour permettre le développement capitaliste. À la différence du Japon, qui lui aussi a été ouvert violemment au capitalisme par les pays capitalistes étrangers, mais qui n’a jamais été occupé ou entraîné dans une série de guerres, la Chine va être divisée entre sphères d’influence.

Pendant la période 1860/70, tous les morceaux épars de l’empire chinois sont saisis par des puissances étrangères. Vers la fin du 19ème siècle, la Chine a perdu toute l’Indochine au profit de la France, la Birmanie à celui de la Grande-Bretagne, la Corée à celui du Japon, tous les territoires au nord du fleuve Amour vont à la Russie, le Tibet à la Grande-Bretagne, la Mandchourie est disputée par la Russie au Japon. Pour la Chine elle-même, ce n’est pas mieux que si elle avait été annexée.

A la fin du 19ème siècle, la Grande-Bretagne contrôle fortement toute la vallée du Yangtsé (le Fleuve Bleu), le centre de la vie économique de la Chine, la France s’approprie le Hunan, l’Allemagne s’empare de Shantung et de Tsingtao. Les États-Unis ne demandent aucune concession mais ils soutiennent "la “politique de la porte ouverte”" vis-à-vis de la Chine.

Il se développe au sein de la Chine une sorte "de imperium in imperio", (d’empire dans l’empire) sous la forme de colonies étrangères. De petites parties du territoire chinois prennent la forme d’autant d’avant-postes de l’impérialisme.

Alors que l’Inde est sous la seule coupe britannique (les anglais ayant battu les français en 1757), la Chine devient rapidement une sorte de colonie de l’impérialisme international, avec différents pays essayant d’en prendre des morceaux. Mais à cause de la présence de tant d’aspirants, la possibilité d’annexion de la Chine par n’importe quelle puissance à elle seul est alors hors de question et la colonisation de la Chine prend la forme de différentes "sphères d’influence". La résistance à l’annexion, en Chine et hors de la Chine, ne peut plus venir de la Chine elle-même, son annexion formelle est bloquée par la rivalité entre les puissances impérialistes.

Ainsi, jusqu’au début des années 1890, la division du territoire chinois en zones d’influence a pu se passer sans grand problème entre les rivaux européens. Cependant, lorsque le niveau des rivalités impérialistes, spécialement entre les pays européens, a atteint de nouvelles proportions et que ceux-ci ont tourné leur attention de l’Afrique en faveur de l’Europe et de l’Asie, le niveau de rivalités en Extrême-Orient prend une forme qualitativement nouvelle. Alors que les pays capitalistes étrangers ont imposé le capitalisme en Chine, le développement de celui-ci est en même temps entravé parce que ces mêmes puissances sont surtout intéressées à piller et à vendre leurs marchandises aux dépens des concurrents chinois. Elles freinent le développement d’une industrie chinoise autonome, barrant la route à toute réelle industrialisation. Ainsi, alors qu’aucune fraction de la classe dominante chinoise n’est capable d'impulser un développement capitaliste, les compagnies étrangères, à la fin du 19ème siècle, contrôlent presque la totalité de l’économie chinoise.

1Le succès de la politique russe en Extrême Orient. 1858, Marx-Engels Werke 12, p. 622 (la traduction est de nous).

2L’analyse des sociétés précapitalistes a été entreprise dans plusieurs textes par Marx et Engels. Comme leurs investigations évoluaient, leurs concepts ont aussi graduellement changé. Pour une analyse plus détaillé voir :Perry Anderson dans ‘Lineages of the Absolutist State’", Londres, 1974. Voir aussi Revue Internationale n°135, "Quelle méthode scientifique pour comprendre l’ordre social existant, les conditions et les moyens de son dépassement ? (II)" pour une discussion sur cette question.

3Marx, “Revolution in China and Europe”, 14/6/1853, New York Daily Tribune (la traduction est de nous)

4 “English cruelties in China”, écrit le 22/03/1857, publié le10/04/1857.

5Rosa Luxembourg, L’accumulation du capital, “ Les conditions historiques de l’accumulation ”

Géographique:

- Chine [2]

La révolte des Taiping – la bourgeoisie incapable de faire sa révolution

- 2053 lectures

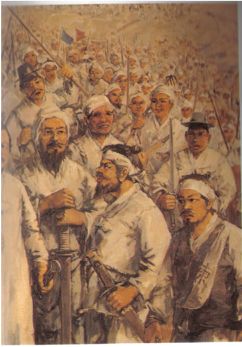

Sur fond des résultats démoralisants de la guerre de l’opium, d’un ordre social en faillite, de révoltes paysannes contre la famine et le fardeau intolérable des impôts, d’une faillite irréversible de la machine d’État et de la pénétration de compagnies capitalistes étrangères, les paysans aussi bien que d’importantes factions des classes possédantes, qui n’avaient aucune allégeance vis-à-vis de la dynastie mandchoue au pouvoir, se lancent dans une révolte en 1850 – connue aujourd’hui sous le nom de révolte des Taiping.

Poussés par une haine profonde de l’exploitation par la dynastie mandchoue, les paysans se jettent dans la révolte. Leur mouvement fusionne avec les aspirations d’une jeune classe commerçante, prête à promouvoir le commerce et l’industrie, qui elle aussi veut se débarrasser des entraves de la dynastie mandchoue. Le principal dirigeant du mouvement est Hong Xiuquan : issu de la classe paysanne, celui-ci avait échoué à plusieurs reprises aux examens pour entrer dans la fonction publique lorsqu’il reçoit une “ vision ” qui le proclame frère du Christ destiné à renverser le mal, qu’il identifie avec la dynastie Mandchou.

Poussés par une haine profonde de l’exploitation par la dynastie mandchoue, les paysans se jettent dans la révolte. Leur mouvement fusionne avec les aspirations d’une jeune classe commerçante, prête à promouvoir le commerce et l’industrie, qui elle aussi veut se débarrasser des entraves de la dynastie mandchoue. Le principal dirigeant du mouvement est Hong Xiuquan : issu de la classe paysanne, celui-ci avait échoué à plusieurs reprises aux examens pour entrer dans la fonction publique lorsqu’il reçoit une “ vision ” qui le proclame frère du Christ destiné à renverser le mal, qu’il identifie avec la dynastie Mandchou.

Souvent à l’instigation de sociétés secrètes, les révoltes commencent dans le sud du pays pour se répandre plus au nord. Le mouvement reçoit rapidement le soutien de centaines de milliers de paysans et d’opposants à la dynastie mandchoue. Un État séparé est même créé en 1851 – Taiping Tienkuo ("l’empire céleste de la paix") dont Hong Xiuquan est proclamé "empereur céleste". Ce mouvement établit une monarchie avec une coloration fortement théocratique, dirigée contre le pouvoir et les privilèges de l’aristocratie terrienne. Exprimant les aspirations de la paysannerie à lutter contre son exploitation, l’abolition de la propriété privée est déclarée, seuls les entreprises financières et les silos à grains collectifs sont autorisés, la propriété commune de la terre est proclamée, la terre cultivable est collectivisée et n’est plus considérée comme propriété privée, les impôts sont diminués, l’égalité de hommes et des femmes proclamée, le bandage des pieds interdit, le choix du mari ou de la femme devient libre, la consommation d’opium, de tabac et d'alcool interdite. Les artisans produisent des articles qui sont distribués sous le contrôle de l’État.

En 1852/53, le régime Taiping fait avancer rapidement ses troupes au Hunan et conquiert Nankin, proclamant cette ville capitale de leur État, qu’ils gardent de 1853 à 1864. Les rebelles Taiping lèvent une armée de plus de 50 000 soldats qui contrôle de vastes régions du sud et du sud-est de la Chine. Cependant, en 1864, l’édifice Taiping s’effondre. Plus de 20 millions de personnes sont tuées dans une série de guerres sanglantes,. Les troupes anglaises et françaises jouent un rôle décisif dans l’écrasement du mouvement par la dynastie mandchoue. Le communiste indien, M. N. Roy mentionne à juste titre certaines des raisons de la défaite quand il écrit : "la faiblesse du mode de production capitaliste, l’immaturité aboutissant à une absence pratique du prolétariat, qui provenait aussi du développement inadéquat du mode de production capitaliste et enfin l’intervention étrangère – tout cela a contribué à la défaite du premier grand mouvement qui tendait objectivement à la création d’une Chine moderne. ” 1. Roy voyait cependant un trop grand potentiel révolutionnaire dans ce mouvement. Dans un article précédent de la Revue internationale 2, nous avons traité des limites du mouvement Taiping, sur lesquelles nous ne revenons pas ici en détail.

Marx fit l’analyse suivante du mouvement et de ses limites : "Ce qui est original dans cette révolution chinoise, c’est son sujet. Ils ne savaient pas quelle était leur tâche, sinon changer de dynastie. Ils n’avaient pas de mots d’ordre. Ils sont une abomination encore plus grande pour les masses populaires que pour les anciens dirigeants. Leur destin semble n’avoir été rien de plus que de s’opposer à la stagnation conservatrice avec un règne de destruction grotesque et répugnant dans sa forme, une destruction sans base nouvelle ou en rien constructive. (…) La révolte Taiping est le produit d’une vie sociale fossilisée".3. Incapable de se débarrasser du poids de l’ordre social pourrissant, incapable de transformer la pénétration du capitalisme imposé par les pays étrangers en un puissant pour un développement capitaliste plus large, la classe dominante en Chine ne pouvait pas faire une révolution bourgeoise qui aurait pavé la route d’un développement sans entrave du capitalisme. La Chine a été transformée en handicapée au 19ème siècle – laissant le pays avec des chaînes qu’il allait traîner jusqu’au 20ème siècle.

1Roy, Revolution and counter-revolution in China, New Delhi, 1946.

2Revue Internationale, n° 81 et 84, "Chine 1928-1949 : maillon de la guerre impérialiste"

3Marx, 7/7/1862, dans Die Presse, "On China" (la traduction est de nous).

Géographique:

- Chine [2]

Evènements historiques:

La révolte des Boxer de 1900: un prétexte à l’intervention étrangère

- 1186 lectures

L’écrasement de la révolte Taiping a conduit à une aggravation drastique de la situation des paysans. Un ensemble de problèmes économiques contribuèrent à l’explosion de ce qui est connu comme la révolte des Boxers : l'accroissement du poids des impôts, la détérioration des conditions de vie de millions de paysans et artisans (contraints de rejoindre les villes n'ayant pourtant qu’un très faible développement industriel) , comme conséquence de l’importance croissante de l'importation de marchandise étrangères.

En mai 1900, des masses de pilleurs, de paysans dépossédés et frustrés, conduites par une organisation secrète des Boxers, bloquent les chemins de fer, mettent à sac les usines et les missions diplomatiques occidentales. Dans une atmosphère de pogrom contre les étrangers et en l’absence de revendications politiques et sociales, la dynastie mandchoue prend le parti des émeutiers, parce que leur mouvement n’est pas dirigé contre une quelconque expression de la domination capitaliste mais seulement contre les chrétiens et les étrangers, n’offrant aucune perspective que ce soit aux classes exploitées.

En mai 1900, des masses de pilleurs, de paysans dépossédés et frustrés, conduites par une organisation secrète des Boxers, bloquent les chemins de fer, mettent à sac les usines et les missions diplomatiques occidentales. Dans une atmosphère de pogrom contre les étrangers et en l’absence de revendications politiques et sociales, la dynastie mandchoue prend le parti des émeutiers, parce que leur mouvement n’est pas dirigé contre une quelconque expression de la domination capitaliste mais seulement contre les chrétiens et les étrangers, n’offrant aucune perspective que ce soit aux classes exploitées.

Quand toutes les missions étrangères sont menacées par les pilleurs, les impérialistes étrangers unissent leurs forces pour réprimer le mouvement. En même temps, cette intervention commune pose la question d’un ordre hiérarchique parmi les impérialistes, parce qu’il est clair que la puissance qui prendrait la tête de la répression du soulèvement pourrait devenir la force dominante à Beijing. La bousculade pour être à la tête de la répression du mouvement révèle un nouveau niveau qualitatif des rivalités inter-impérialistes.

Comme Rosa Luxembourg dans Réforme ou Révolution l’avait déjà dit en 1889: "Si actuellement, la Chine devient le lieu de conflits menaçants, pour le capitalisme européen, la lutte n’est pas seulement pour la conquête de la Chine mais fait complètement partie des antagonismes entre pays européens qu’ils ont "transférés" en Chine et qui explosent maintenant sur le sol chinois".1

La Grande-Bretagne veut que le Japon prenne la tête parce qu’elle espère que le Japon fera contrepoids à la Russie. La Russie s’oppose fortement à l’intervention japonaise. À la fin, la Russie a accepté la proposition allemande d’une intervention conduite par les allemands, puisque ni la Grande-Bretagne ni le Japon n’auraient été d’accord pour une direction russe.

Mais avant que les troupes allemandes n’atteignent Beijing, les troupes russes ont déjà commencé (et presque complètement achevé) le massacre. La Russie a donc utilisé la révolte des Boxers comme un levier pour accroître son influence en Chine. En octobre 1900, la Russie occupe toute la Mandchourie, de façon à contrer l’influence croissante des puissances européennes occidentales en Chine. Mais la Russie est incapable de bloquer la pénétration des puissances européennes et du Japon. Face au danger de voir la Chine découpée en morceaux par les puissances européennes, en particulier face aux efforts de la Russie pour se saisir de grandes parties de la zone nord de la Chine, l’Allemagne et la Grande-Bretagne négocient en août 1900 dans le but de maintenir l’intégrité territoriale de ce pays et le principe de la "porte ouverte" sur celui-ci. La Grande-Bretagne espère utiliser les allemands contre la Russie en Mandchourie, l’Allemagne en retour vise à pousser la Grande-Bretagne et le Japon dans les hostilités contre la Russie. La présence de la Russie s’accroissant, le Japon et la Grande-Bretagne signent une alliance en juin 1902, avec l’objectif de limiter la menace russe. Alors que tous les États européens s’accordent sur la proposition des États-Unis d’une "porte ouverte" sur la Chine, la Russie, qui a beaucoup à perdre dans cette proposition, vote contre. Aussitôt après, les États-Unis rejoignent l’alliance anglo-nipponne contre la Russie. Une des caractéristiques permanentes de la situation depuis le début du 20ème siècle est donc l’opposition des États-Unis au renforcement de la Russie ou du Japon. Ils se sont toujours posés en «défenseur" de pays faibles (la Chine dans ce cas) pour empêcher la Russie ou le Japon de devenir trop puissant.

En ce qui concerne la Chine, à la suite de l’écrasement de la révolte des Boxers, les capitalistes étrangers contraignent l’État chinois à payer 450 millions de taels de "compensation" aux pays étrangers, alors qu'ils l’avaient déjà forcé au paiement d’une somme de 200 millions de taels au Japon après la défaite chinoise dans la guerre contre le Japon en 1894.

En 1911, l’empereur de Chine est déposé et la première république chinoise proclamée. Formellement, la bourgeoisie s’empare du gouvernement pour régner sur le pays. Mais bien qu’une république bourgeoise soit proclamée, cela ne signifie pas que le pays ait accompli une révolution bourgeoise, menant à la formation d’une nation capable d’être concurrentielle sur le marché mondial. En réalité, un puissant développement industriel ne démarre pas. En lieu et place de la constitution d’une nation "unie", des tendances centrifuges prennent le dessus, comme nous le verrons dans la deuxième partie de cet article.

Quoique formellement au pouvoir, la bourgeoisie n’est plus une classe révolutionnaire. Incapable d’engager le pays dans une grande industrialisation, la classe dominante ne peut que pousser l’ensemble de la nation dans la guerre et la destruction.

1Rosa Luxembourg, Réforme ou Révolution, chapitre sur les politiques douanières et le militarisme. Ce passage n’apparaît dans aucune des traductions en anglais ou en français que nous avons pu consulter, ni même dans la version allemande publiée sur marxists.org. Il n’est reproduit que dans la version définitive de ses œuvres complète : Gesammelte Werke, premier tome, p. 397.

Géographique:

- Chine [2]

Evènements historiques:

Le Conflit en Corée

- 890 lectures

A l’époque où le capitalisme européen et américain commence à pénétrer au Japon et en Chine, ces pays capitalistes tentent aussi d’entrer en Corée.

Le développement de la Corée est sous beaucoup d’aspects parallèle à celui de la Chine et du Japon. En Corée, comme au Japon, tout contact avec les occidentaux est source de danger. Seules les relations avec la Chine sont permises au milieu du 19ème siècle. Jusqu’au milieu des années 1850, les seuls étrangers présents en Corée sont les missionnaires. Quand les nations capitalistes ont commencé à se montrer dans la région, toute exaction coréenne contre des citoyens étrangers a été prise comme prétexte pour imposer leur présence par la force. C’est ainsi qu’en 1866, des missionnaires français ayant été tués en Corée, la France y envoie quelques bateaux militaires mais les troupes françaises sont battues. En 1871, les États-Unis envoient plusieurs navires remonter le fleuve Taedong jusqu’à Pyongyang, mais ceux-ci sont aussi défaits.

Cependant, à cette époque, les pays européens ou les États-Unis ne sont pas encore déterminés à occuper la Corée.

Les États-Unis sont encore sous le choc de la Guerre civile (1861-1865) et l’expansion du capitalisme vers l’ouest est encore en pleine action ; l’Angleterre est occupée à juguler les révoltes en Inde et concentre ses forces (avec la France) sur la pénétration en Chine. La Russie est encore en train de coloniser la Sibérie. Ainsi, tandis que les pays européens concentrent leurs forces sur la Chine et d’autres régions du monde, le Japon saisit l’occasion et commence rapidement à œuvrer pour que la Corée s’ouvre à ses produits.

Le Japon, par une démonstration de force, s’arrange pour obtenir un traité ouvrant trois ports coréens aux commerçants japonais. De plus, le Japon, de façon à contrecarrer l’influence chinoise "reconnaît" la Corée comme un pays indépendant. L’empire chinois déclinant ne peut rien faire d’autre que d’encourager la Corée à chercher la protection d’un troisième État pour résister à la pression japonaise. Les États-Unis sont parmi les premiers pays à reconnaître la Corée comme État indépendant en 1882. En 1887, les forces coréennes, pour la première fois se tournent vers les États-Unis pour demander "leur soutien contre des forces étrangères", i.e. le Japon, la Russie et la Grande-Bretagne.

Les exportations du Japon s’accroissant, le Corée devient de plus en plus dépendante du commerce avec ce pays. 90 % des exportations de la Corée vont vers le Japon au milieu des années 1890, plus de 50 % de ses importations proviennent du Japon.

L’afflux de produits étrangers inondant ce pays à dominante paysanne contribue largement à ruiner beaucoup de paysans. La paupérisation des campagnes est un des facteurs qui provoque un fort ressentiment anti-étranger.

Une révolte populaire, similaire au mouvement Taiping en Chine dans les années 1850-1860, le Tonghak ("Doctrine Orientale") se développe en Corée dans les années 1890 (même si elle a eu des précurseurs déjà dans les années 1860), marquée par le fort poids de la révolte paysanne contre la pénétration de produits étrangers. La classe ouvrière n’est pas encore présente, vu le nombre très limité d’usines dans le pays.

Une révolte populaire, similaire au mouvement Taiping en Chine dans les années 1850-1860, le Tonghak ("Doctrine Orientale") se développe en Corée dans les années 1890 (même si elle a eu des précurseurs déjà dans les années 1860), marquée par le fort poids de la révolte paysanne contre la pénétration de produits étrangers. La classe ouvrière n’est pas encore présente, vu le nombre très limité d’usines dans le pays.

Les forces antiféodales et les paysans dominent le mouvement qui met en avant un mélange de revendications nationalistes, religieuses et sociales.

Des dizaines de milliers de paysans combattent avec des armes primitives contre les dirigeants locaux. La classe dominante féodale vacillante, se sentant menacée par le mouvement Tonghak et incapable de l’écraser seule, fait appel aux forces japonaises et chinoises pour l’aider à réprimer le mouvement.

La mobilisation pour la répression du mouvement Tonghak par les forces chinoises et japonaises leur sert de tremplin pour la lutte pour le contrôle de la Péninsule coréenne. La Chine et le Japon s’affrontent pour la première fois dans l’histoire moderne – non pas sur le contrôle de leur propre territoire mais sur celui de la Corée.

En juillet 1894, le Japon déclare à la Chine une guerre qui durera six mois. La plupart des combats ont lieu en Corée, bien que le principal objectif stratégique du Japon n’ait pas été le seul contrôle de la Corée mais ait inclus aussi celui de la péninsule chinoise Liaodong d’importance stratégique dans la mer de Chine.

Les troupes japonaises poussent l’armée chinoise de Corée, occupent Port-Arthur (une ville portuaire de la péninsule de Liaodong dans la mer de Chine), puis la péninsule de Liaodong, la Mandchourie – et commencent à se diriger vers Beijing. Face à la nette supériorité japonaise, le gouvernement chinois demande aux États-Unis de négocier une trêve.

Le résultat de la guerre est que la Chine doit concéder au Japon la péninsule de Liaodong, Port-Arthur, Dairen, Taiwan, et les îles Pescadores, accepter un paiement compensatoire de 200 millions de taels (360 millions de yens) et ouvrir les ports chinois au Japon. Le paiement "compensatoire" chinois devra alimenter le budget militaire japonais, parce que la guerre a coûté très cher au Japon, environ 200 millions de yens, soit trois fois le budget annuel du gouvernement. Ce paiement "compensatoire" va par ailleurs assécher encore plus les ressources de la Chine.

Mais déjà alors, à la suite de la première victoire éclatante des japonais, les requins impérialistes européens s’opposent à ce que la victoire japonaise ne soit trop écrasante. Ils ne veulent pas que soient concédés au Japon trop d’avantages stratégiques. Dans une "triple intervention", la Russie, la France et l'Allemagne s’opposent à l’occupation de Port-Arthur et de Liaodong. En 1885, le Japon renonce à Liaodong. Toujours sans allié à cette époque, le Japon doit se retirer (le traité anglo-nippon ne sera signé qu’en 1901). Au début, la France et la Grande-Bretagne souhaitent accorder des prêts à la Chine mais la Russie ne veut pas que la Chine devienne trop dépendante de ses rivaux européens et fait ele-même une offre de prêt Jusqu’en 1894, la Grande-Bretagne avait été la force étrangère dominante dans la région, en particulier en Chine et en Corée, mais jusque-là, la Grande-Bretagne avait considéré que la Russie constituait le plus grand danger dans la région.

Alors que la victoire militaire nippone sur la Chine a fait que les autres puissances impérialistes voyait dans le Japon un rival important en Orient, il est frappant que le principal champ de bataille de la première guerre entre la Chine et le Japon s’est trouvé en Corée.

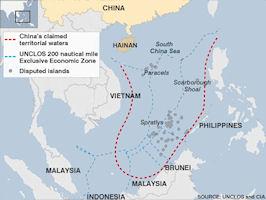

Les raisons sont évidentes : entourée par la Russie, la Chine, et le Japon, la situation géographique de la Corée en fait un tremplin pour toute expansion d’un de ces pays vers un autre. La Corée se trouve prise inextricablement en tenailles entre l’empire insulaire du Japon et les deux empires continentaux de la Russie et de la Chine. Qui contrôle la Chine contrôle en puissance trois mers : celle du Japon, celle de la Chine orientale, et la Mer jaune. Sous le contrôle d’un pays, la Corée pouvait servir de couteau dans le dos des autres. Depuis les années 1890, la Corée est la cible des ambitions impérialistes des principales puissances de la région, bien qu’au départ seuls la Russie, la Chine et le Japon y prirent une part active, avec le soutien ou l’opposition des puissances européennes et des Etats-Unis qui agissaient dans l’ombre. Même si la partie nord du pays contient des réserves de matières premières importantes, c’est surtout sa situation stratégique qui en fait une telle plaque tournante de l’impérialisme dans la région.Depuis le 19ème siècle, pour le Japon qui apparaît comme la puissance impérialiste dominante en Extrême-Orient, la Corée est devenue le pont vital vers la Chine.

La guerre entre Chine et Japon pour la Corée va porter un grand coup à la classe dominante chinoise, et constituer en même temps un stimulus important des appétits impérialistes de la Russie.

Cependant, il est impossible de limiter le cadre de ce conflit à ces seuls deux rivaux parce qu’en réalité, il est l’illustration de l’accroissement général des tensions impérialistes.

Les principaux gains du Japon sur le territoire chinois – par exemple la péninsule Liaodong – sont immédiatement remis en cause par un groupe de puissances impérialistes. En 1899, la Grande-Bretagne renforce sa position en Chine (Hong Kong, Wehaiwei, les îles qui gardent les voies maritimes vers Beijing), garde le monopole sur la vallée du Yangtsé ; la Russie s’empare de Port-Arthur (voir plus loin) et Tailenwan (Dairen, Dalny), s’enracine en Mandchourie et en Mongolie ; l’Allemagne prend la Baie de Kaochow et Shantung, la France acquiert des privilèges spéciaux dans la Province du Hunan. "La guerre chinoise est le premier événement dans l’ère du monde politique dans lequel tous les Etats civilisés sont impliqués et à cette avancée de la réaction internationale, de la Sainte Alliance, aurait du répondre une protestation des partis ouvriers unis d’Europe". 1

La guerre sino-japonaise de 1884 pousse en fait tous les principaux rivaux impérialistes en Europe et en Extrême-Orient à entrer en conflit les uns avec les autres – un processus qui s’accélère dès qu’un autre requin impérialiste apparaît en Extrême-Orient.

1Rosa Luxembourg, dans une allocution à une conférence du parti à Mainz en septembre 1900, dans Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke, vol 1/1, p 801 (traduit par nous).

Géographique:

- Corée du Sud [5]

Evènements historiques:

- Révolte Tonghak [6]

L’avancée de l’impérialisme russe

- 1791 lectures

Les menées expansionnistes de la Russie la conduisent en Asie Centrale et en Extrême Orient. À l’ouest, ses rivalités avec l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne s’aiguisent autour de la Mer Noire, elle s’affronte à l’empire ottoman (dans la guerre de Crimée en 1854-56, elle avait déjà affronté la Grande-Bretagne et la France), en Asie centrale, elle se dispute avec la Grande-Bretagne (L’Angleterre avait mené deux guerres en Afghanistan : en 1839-42 et en 1878-80, pour repousser l’influence russe hors de ce pays). En Extrême-Orient, elle entre surtout en conflit avec le Japon et la Grande-Bretagne en particulier – qui est la force impérialiste européenne dominante en Extrême-Orient.

Mais l’expansion de la Russie dans le dernier quart du 19ème siècle ne fait que cristalliser une tendance générale des nations capitalistes à conquérir de nouveaux territoires et de nouveaux marchés sur la terre entière.

En 1844, la France occupe l’Annam (Vietnam) et impose un blocus à l’isle de Taiwan ; la Grande-Bretagne annexe la Birmanie en 1885 ; la conférence de Berlin enregistre le dépeçage de l’Afrique en 1885.

En ce qui concerne l’Extrême-Orient, un nouveau niveau qualitatif est atteint dans cette zone de conflits avec l’apparition de la Russie. Avec la Russie en tant que pays européen défiant directement la domination croissante du Japon, on voit que chaque mouvement de celle-ci provoque toute une chaîne de réalignements chez les rivaux européens, en fonction de leurs rivalités ou d’une alliance possible avec elle.1

A la suite de l’ouverture du canal de Suez en 1869, et avec l’importance grandissante de l’ Extrême-Orient pour les rivaux impérialistes européens, la Russie met en œuvre la construction de la voie du Transsibérien en 1891. Incapable de financer ce projet gigantesque toute seule, elle emprunte du capital français. Le Japon, qui vise à s’étendre en Chine et en Corée, craint que toute avancée de la Russie à l’est mette en danger sa position.

La Russie met ses griffes sur l’ Extrême-Orient. Bénéficiant de l’affaiblissement de la Chine dans ses guerres avec le Japon en 1884, la Russie signe un traité secret avec la Chine en 1896, prétendant agir comme force protectrice contre le Japon. En 1898, la Russie s’empare de Port-Arthur.

Pour contrecarrer l’avancée de la Russie et ses manœuvres en Extrême-Orient et en Asie centrale, la Grande-Bretagne propose à la Russie de se répartir la Chine et l’empire ottoman – la Russie refuse.

Comme la rivalité entre Grande-Bretagne et Russie ne peut trouver de solution, la Russie doit essayer "d’apaiser" le Japon tant qu’elle peut. À la suite de l’échec de l’arrangement entre Russie et Grande-Bretagne, la Russie essaie de négocier avec le Japon différentes zones d’influence.

En 1902, les négociations entre le Japon et la Russie sur leurs zones respectives d’influence commencent. Au fond, la Russie propose de laisser les mains libres au Japon en Corée, pourvu qu’il n’utilise pas la péninsule comme base pour des opérations militaires. La Russie propose même que le territoire au nord du 38ème parallèle en Corée soit déclaré zone neutre, dans laquelle aucun pays ne serait autorisé à stationner des troupes, tandis qu’elle réclame le contrôle de la Mandchourie et d’autres zones frontière de la Chine (presqu’un demi-siècle plus tard, le pays sera divisé par ce même 38ème parallèle dans la guerre de Corée de 1953). Le Japon propose à la Russie de prendre le contrôle de la Corée et de lui permettre de prendre en charge la protection des voies de chemin de fer (seulement !) en Mandchourie, mais sans que ne lui soit donné un contrôle territorial.

Les négociations montrent qu’il est devenu impossible pour la Russie et le Japon d’essayer de se répartir leurs zones d’intérêt sans guerre.

Le Japon cherche des alliés. Le 30 janvier 1902, le Japon et la Grande-Bretagne signent un traité. Ils reconnaissent le droit du Japon et de la Grande-Bretagne d’intervenir dans les affaires chinoises et coréennes, se promettent d’être neutres si une des parties est en guerre dans sa zone d’intérêt et de se soutenir en cas de guerre contre d’autres pays. Ce traité entre la Grande-Bretagne et le Japon conduit le Japon à croire qu’il peut déclarer la guerre à la Russie avec l’espoir qu’aucun autre pays ne soutiendra la Russie puisqu’en arrière-plan, il y a la menace de la Grande-Bretagne. Le gouvernement allemand assure le gouvernement japonais qu’en cas de guerre entre Russie et Japon, l’Allemagne restera neutre. L’Allemagne espère que si la Russie commence une guerre en orient, cela laissera à l’Allemagne plus de place pour manœuvrer contre la France – une alliée de la Russie – et la Grande-Bretagne.

En traitant amplement et dans les détails ces stratégies compliquées, nous avons voulu montrer le développement de rivalités militaires extrêmement complexes et fortement imbriquées, si bien qu’il devient clair que, si un des principaux antagonistes intentait quelque chose, toute une réaction en chaîne se déclencherait chez les rivaux. Tous les pays ne faisaient pas que se positionner mais étaient aussi impliqués dans l’éclatement d’une guerre larvée.

1Pendant la première phase d’expansion de la Russie vers l’orient, i.e. pendant la première moitié du 19ème siècle et même jusque dans les années 1870, la division de nouveaux territoires pouvaient se faire au moyen de la vente et de l'achat de nouveaux territoires. Par exemple, la Russie vendit l’Alaska aux États-Unis pour 7,2 millions de dollars US en 1867. En 1881 la Russie vend à la Chine ce qui deviendra sa province la plus occidentale, la Xinjiang, qu’elle avait saisie auparavant.

Géographique:

- Chine [2]

- Corée du Sud [5]

- Japon [1]

Evènements historiques:

La guerre russo-japonaise de 1904-1905: prélude à la Première Guerre mondiale

- 1671 lectures

À la suite du refus de la Russie d’accepter les revendications du Japon sur la Corée, le 8 février 1904, le Japon attaque la flotte russe à Port-Arthur et Tchemulpo.

La guerre russo-japonaise présente certaines des caractéristiques des guerres de la période de décadence.1 La première guerre du 20ème siècle entre deux grandes puissances conduit à une mobilisation inouïe des deux pays – impliquant de nouveaux niveaux de ressources humaines, économiques et militaires :

la guerre assèche les finances du pays vainqueur, engendrant un tombereau de dettes pour le Japon. Les dépenses du gouvernement font plus que doubler pendant la guerre, son budget présente un déficit gigantesque ;

Dans le pays vaincu, la Russie, la guerre met le feu au soulèvement prolétarien de 1905, montrant que seul le prolétariat peut constituer un verrou à la guerre. Rosa Luxembourg concluait au congrès de Stuttgart de la IIème Internationale en 1907, "Mais la révolution russe (de 1905) ne surgissait pas seulement de la guerre, elle a aussi servi à interrompre la guerre. Autrement le tsarisme aurait sûrement continué la guerre." " ;2

Même si le Japon est capable d’arracher des gains substantiels de territoire à la Russie, la nouvelle situation atteinte au tournant du siècle montre qu’aucun pays ne peut s’enrichir lui-même aux dépens d’un perdant sans interférer avec les intérêts impérialistes des autres rivaux.

10 ans avant la Première Guerre mondiale, le Japon triomphe sur la Russie, confirmant sa position dominante en Extrême-Orient et produisant une forte riposte de ses rivaux impérialistes.

La première grande guerre au 20ème siècle – se déroulant en Extrême-Orient entre la Russie et le Japon – confirme ce que Rosa Luxembourg avait prédit au tournant du 19ème siècle. En 1898, elle écrivait dans le Leipziger Volkszeitung : « Avec la division et l’intégration de l’Asie, le capitalisme européen n’a plus désormais de nouvelles aires à conquérir à sa disposition, et après cela, le monde sera divisé et chaque partie du monde sera réclamée par un État ou un autre. Tôt ou tard, la nouvelle ‘Question orientale’ rentrera dans la même phase que celle dans laquelle l’ancienne s’est fossilisée : pas à pas, les opposants à l’Europe commenceront à se rapprocher les uns des autres si bien qu’à la fin ils s’arrêteront après avoir atteint le point où ils se retrouveront face à face. Les forces politiques et économiques qui ont été libérées, la grande industrie hautement développée, le militarisme gigantesque commenceront à être un terrible fardeau pour toute la société parce qu’ils ne trouveront plus de débouché".3 Seulement neuf ans après, la Première Guerre mondiale a confirmé le nouveau niveau des rapports impérialistes.

La première grande guerre au 20ème siècle – se déroulant en Extrême-Orient entre la Russie et le Japon – confirme ce que Rosa Luxembourg avait prédit au tournant du 19ème siècle. En 1898, elle écrivait dans le Leipziger Volkszeitung : « Avec la division et l’intégration de l’Asie, le capitalisme européen n’a plus désormais de nouvelles aires à conquérir à sa disposition, et après cela, le monde sera divisé et chaque partie du monde sera réclamée par un État ou un autre. Tôt ou tard, la nouvelle ‘Question orientale’ rentrera dans la même phase que celle dans laquelle l’ancienne s’est fossilisée : pas à pas, les opposants à l’Europe commenceront à se rapprocher les uns des autres si bien qu’à la fin ils s’arrêteront après avoir atteint le point où ils se retrouveront face à face. Les forces politiques et économiques qui ont été libérées, la grande industrie hautement développée, le militarisme gigantesque commenceront à être un terrible fardeau pour toute la société parce qu’ils ne trouveront plus de débouché".3 Seulement neuf ans après, la Première Guerre mondiale a confirmé le nouveau niveau des rapports impérialistes.

Les conséquences de la guerre russo-japonaise vont bien au-delà des deux pays belligérants.

Les États-Unis, qui juste un demi-siècle plus tôt (le milieu des années 1850) avaient été le fer de lance de l’ouverture du Japon au capitalisme, commencent à se confronter au Japon qui leur dispute la position dominante dans le Pacifique et l’Extrême-Orient.

Alors qu’après la guerre de 1894-1895 entre la Chine et le Japon, """" l'intervention conjointe de la France, l’Allemagne et la Russie avait empêché les conquêtes "excessives" du Japon, cette fois, ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne qui s’opposent à une victoire trop éclatante et à un trop grand renforcement des positions japonaises.

Alors que les États-Unis et la Grande-Bretagne soutenaient le Japon au début de la guerre, ils retirent lui leur soutien financier vers la fin de la guerre pour faire pression sur lui, les États-Unis considèrant de plus en plus ce pays comme leur principal rival en Extrême-Orient. Quand les États-Unis soutiennent le "traité de paix" russo-japonais, qui admet l’hégémonie japonaise en Corée, le Japon doit concéder aux États-Unis leur droit d’intervention aux Philippines. En même temps, les États-Unis considèrent que le contrôle japonais sur la Corée est un moyen d’empêcher une nouvelle expansion russe vers l’orient. Les États-Unis sont encore "à la traîne" des pays européens dans leurs conquêtes impérialistes du 19ème siècle, parce qu’ils sont toujours occupés à favoriser l’expansion du capitalisme dans leur propre pays, dans sa partie occidentale, et sont arrivés "tard" dans la répartition du gâteau en Extrême-Orient. Le premier "gain" des États-Unis est les Philippines qu’ils arrachent à l’Espagne en 1898 dans la première guerre menée pendant cette période pour le repartage des conquêtes existantes (c’est la première guerre que les États-Unis mènent hors de leur propre territoire). Pendant cette période, les États-Unis annexent Hawaï et prennent le contrôle de l’atoll de Wake et de l’île de Guam dans le Pacifique.

Alors que les pays européens et le Japon apparaissent comme les "agresseurs" de la Chine, les États-Unis peuvent prétendre agir en tant que ses "défenseurs".

1 La guerre a duré 18 mois. Les principales zones de batailles furent Port Arthur, la voie de chemin de fer et la route menant à Mukden et Liaoyang. Au siège de Port Arthur, plus de 60 000 soldats japonais moururent. la plus grande bataille fut celle pour Mukden, du 23 février au 16 mars 1905 – plus de 750 000 soldats étaient engagés dans la bataille. Plus de 40 000 soldats japonais moururent. C’était à la fois une bataille navale et une guerre entre armées territoriales. La Russie envoya une grande partie de sa flotte (40 navires) de la Mer baltique en octobre 1904 qui longea la côte africaine pour arriver dans les eaux chinoises, mais les navires russes n’arrivèrent qu’en mai 1905 dans les eaux Extrême-Orientales. Dans une grande bataille navale, la marine japonaise bien préparée infligea à la Russie une défaite écrasante dans laquelle la plupart des bateaux russes furent coulés par les forces japonaises. La Russie dut concéder le sud de Sakhaline, la Mandchourie du sud et la Corée au Japon. Le Japon reçut Port-Arthur et Dairen. En conséquence, le Japon pouvait déclarer 5 ans plus tard, que la Corée était sa colonie.

2Discours prononcé dans la commission sur le Militarisme et les Conflits internationaux Gesammelte Werke, volume 2, page 236 (traduit par nous).

3Rosa Luxembourg, Gesammelte Werke, vol. 1, p.364, 13.3.1899 (traduit par nous). La ‘Question orientale’ était une expression qui désignait les rivalités inter-impérialistes autour de l’Empire ottoman en déliquescence

Géographique:

- Chine [2]

- Russie [8]

- Corée du Sud [5]

- Japon [1]

Evènements historiques:

Le capitalisme en déclin: l’Extrême-Orient devient un champ de bataille

- 847 lectures

En réexaminant le développement du Japon, de la Chine et de la Corée au 19ème siècle, nous pouvons voir que tous ces pays ont été ouverts au capitalisme par la force. Le capitalisme n’est pas venu de l’intérieur, mais il a été "importé" de l’extérieur. À la différence de beaucoup de pays européens, dans lesquels une classe révolutionnaire bourgeoise avait été capable de briser les chaînes du féodalisme, il n’y pas eu de telles révolutions bourgeoises réalisées par la bourgeoisie locale.

Bien que ces trois pays aient été ouverts par des capitalistes étrangers pendant la même période du 19ème siècle, ils ont suivi des chemins différents.

Le Japon est le seul pays à devenir rapidement une puissance capitaliste indépendante. Aussitôt après avoir été ouvert par le capitalisme étranger, le Japon commence à son tour à agir comme une force capitaliste en quête de nouveaux marchés et de zones de contrôle dans les régions voisines. En quelques décennies, le Japon devient la grande puissance régionale. À la différence de la Chine et de la Corée, le Japon entreprend d’accumuler rapidement du capital. Tout en n’étant pas handicapé dans son développement capitaliste comme ses voisins le sont par les pays étrangers, le rôle dominant du militarisme et de l’État est une caractéristique typique du développement de ce pays. Même si le Japon, très semblable à l’Allemagne en ce sens, est arrivé "tard" sur le marché mondial, à la différence de cette dernière qui a eu à se mesurer aux puissances impérialistes déjà "établies", il n’est pas pour autant un "démuni". C’est le premier pays dans la région à établir sa zone d’influence dans la "ruée vers les colonies" (en établissant son contrôle sur la Corée, des parties de la Mandchourie et le Taiwan). Le Japon a été impliqué et triomphant dans toutes les grandes guerres au moyen Orient – avec la Chine en 1894, avec la Russie en 1905 – et il a aussi été le grand gagnant régional de la Première Guerre mondiale bien que n’étant pas directement impliqué. Le Japon a donc pu grimper au "sommet" de l’échelle de l’impérialisme régional avant la Première Guerre mondiale, occupant cette position aux dépens des autres rivaux.

La Chine était gouvernée par une dynastie déclinante jusqu’à l’arrivée du capitalisme, qui là aussi a été "implanté" de l’extérieur. Alors que la classe dominante chinoise était incapable de déclencher un puissant développement capitaliste, les capitalistes étrangers – tout en ouvrant le pays au capitalisme – ont imposé de sérieuses limites au développement du capital national. Ainsi, au 19ème siècle déjà, le pays, qui présentait toutes les caractéristiques d’un développement "handicapé", a été mis en pièces par les puissances impérialistes étrangères. Comme nous le verrons plus tard, la Chine devait garder ces caractéristiques tout au long du 20ème siècle. Alors que le Japon était une force impérialiste dominante en expansion, la Chine était devenue la zone la plus disputée par les puissances impérialistes européennes et japonais.

La Corée, pour sa part, ouverte aussi par les capitalistes étrangers, est devenue la cible principale de l’impérialisme japonais. Étant un couloir d’invasion pour les appétits de tous ses voisins, elle fut condamnée à souffrir du fait de cette constellation géostratégique spécifique. Depuis que le capitalisme s’est implanté en Extrême-Orient, la Corée est devenue un champ de bataille permanent du combat entre rivaux régionaux et internationaux. Depuis 1905, la Corée a été disputée principalement par la Chine, le Japon et la Russie ; depuis le début de la décadence capitaliste, comme nous le verrons quand nous aborderons l’histoire du 20ème siècle, la Corée est restée une cible militaire et stratégique importante pour tous les pays impérialistes en Extrême-Orient.

Le quatrième rival dans la région, la Russie, dans son expansion vers l’ Extrême-Orient, tout en défendant ses propres intérêts impérialistes dans la région, a entraîné avec elle tout un troupeau de rivaux européens.

Pendant une période initiale de 2 ou 3 décennies, l’ouverture de l’ Extrême-Orient au capitalisme se déroule sous des conditions dans lesquelles les grandes puissances européennes et les États-Unis ne s’affrontent pas encore les uns aux autres, parce qu’il y a encore assez de "place pour l’expansion". La situation change, car la course aux colonies touche à sa fin et ce qui reste ne peut qu’être partagé avec un rival ou en gagnant quelque chose aux dépens d’autres. Les guerres entre la Chine et le Japon en 1894 et entre la Russie et le Japon en 1905 ont démontré qu’il était devenu impossible que tous les pays puissent avoir "une part du gâteau", mais que le partage était achevé et qu’une nouvelle distribution ne serait possible qu’au prix d’une guerre.

Trois ans avant l’éclatement de la Première Guerre mondiale, Rosa Luxembourg notait déjà : "au cours des dernières quinze années, il y a eu la guerre entre le Japon et la Chine en 1895, qui était le prélude à une période de politique mondiale en Extrême-Orient. En 1898, la guerre entre l’Espagne et les États-Unis, en 1899-1902, la guerre des Boers avec l’engagement de la Grande-Bretagne en Afrique du Sud, en 1900 l’expédition vers la Chine des grandes puissances européennes, en 1904, la guerre russo-japonaise, en 1904-1907 la guerre allemande contre les Hereros en Afrique, en 1908 l’intervention militaire russe en Perse, en ce moment (1911), l’intervention militaire française au Maroc, sans parler des escarmouches coloniales incessantes en Asie et en Afrique. Ces simples faits montrent que pendant les quinze dernières années, il n’y a eu presque aucune année sans guerre.1".

Les rivalités impérialistes ont pu être maintenues dans certaines limites jusqu’au début du 20ème siècle. Mais quand les antagonismes se sont aiguisés à l’échelle planétaire, les rivalités mondiales se sont aussi manifestées en Extrême-Orient. La guerre de 1905 entre la Russie et le Japon annonce la Première Guerre mondiale et toutes les guerres qui suivront au 20ème siècle.

Au tournant du 20ème siècle, l’ Extrême-Orient fait l’expérience du remaniement de la hiérarchie impérialiste. Après 1905, le Japon se hisse au sommet de l’ordre hiérarchique impérialiste dans la région mais il est déjà contesté par les deux géants impérialistes : les États-Unis et la Grande Bretagne. Les États-Unis commencent juste après à "contenir" le Japon – au début grâce à la politique de "des arrangements" (tel que celui sur les Philippines pour reconnaître les intérêts japonais en Corée) – plus tard, comme dans la Première Guerre mondiale, en rentrant en guerre l’un contre l’autre.

Le développement du capitalisme au 19ème siècle en Extrême-Orient illustre donc combien le changement qualitatif qui se produit au tournant du 19-20ème siècle représente une nouvelle époque dans le développement global du capitalisme.

Il n’y a plus de révolution bourgeoise à l’ordre du jour, la bourgeoisie au moyen orient est devenue aussi réactionnaire qu’ailleurs. Le système capitaliste va montrer toutes ses contradictions en Extrême-Orient, précipitant cette partie du globe très peuplée dans une série de guerres et de destruction.

1‘L’Utopie de la Paix’, Gesammelte Werke Volume 2, p.496, Leipziger Volkszeitung (traduit par nous).

Géographique:

- Chine [2]

- Russie [8]

- Corée du Sud [5]

- Japon [1]

La route vers la deuxième guerre mondiale

- 771 lectures

Géographique:

- Asie [9]

La position impérialiste du Japon

- 705 lectures

La constellation impérialiste en Extrême-Orient a subi de profonds changements à la fin de la Première Guerre mondiale.

A la fin de la guerre, les principaux rivaux du Japon ne sont plus les puissances européennes mais les États-Unis.

Le Japon a été un des principaux bénéficiaires de la Première Guerre sans avoir jamais été impliqué à une grande échelle dans les combats. À la différence des autres États vainqueurs en Europe (Grande-Bretagne, France), qui ont dû payer cher leur victoire, le Japon n’est pas été ruiné par la guerre. Le Japon au contraire se débrouille pour améliorer substantiellement sa position – d’abord il accélère son industrialisation, en second lieu, il améliore sa position sur le marché aux dépens de ses rivaux européens et devient un grand fournisseur d’armes. Ses importations et ses exportations triplent pendant la Première Guerre mondiale, la production d’acier et de béton double ; de grands progrès dans les équipements chimiques et électrotechniques sont réalisés et le Japon réussit à effacer ses dettes à l’étranger pendant la guerre – dettes qu’il avait "contractées" du fait de la guerre contre la Russie en 1905. Il devient une nation créditrice. Il agrandit aussi sa marine de commerce et devient une grande nation de construction navale, multipliant par 8 sa capacité de production.

Cependant, dès que la guerre prend fin en 1918, le boom prend fin et le Japon se retrouve confronté à une grave crise économique.

Au niveau impérialiste, le Japon renforce ses positions surtout par rapport à la Chine et aux dépens de l’autre pays vaincu, l'Allemagne, mais également aux dépens de ses autres rivaux impérialistes européens, qui sont touchés de plein fouet par le carnage guerrier en Europe. Après avoir occupé la Corée en 1909, le Japon espère devenir la puissance impérialiste incontestée en Chine aussi.

Déjà dans les premières semaines après l’éclatement de la guerre en 1914, le Japon s’empare de la position allemande de Tsingtao en Chine et occupe les possessions allemandes dans le Pacifique (les îles Marshall et Caroline), ce qu’il voit comme contrepoids à la présence américaine à Hawaï, aux Philippines et sur l’île de Guam.

Comme la Russie disparaît de la scène impérialiste, le Japon essaie de revendiquer la position dominante en Chine. Dès que les pays impérialistes déclenchent une offensive contre-révolutionnaire contre le bastion prolétarien en Russie en 1918, le Japon est le premier pays à participer à l’invasion et le dernier pays à quitter le territoire sibérien en 1922. Au lieu d’envoyer 7000 soldats comme demandé par les États-Unis, le Japon en envoie 72 000, dévoilant ouvertement ses appétits impérialistes à l’égard de la Russie.

A la suite de l’émergence du Japon comme le grand bénéficiaire de la guerre, les États-Unis essaient de limiter sa puissance militaire.

Tandis que les pays européens désarment en partie après la Première Guerre mondiale, le Japon ne réduit pas significativement ses dépenses militaires. Entre 1888 et 1938, ses dépenses militaires totales correspondent alors à 40-50 % du budget national. 1

Toutefois, alors que le Japon est un "vainqueur" de la Première Guerre mondiale, il n’a pas pour autant été capable d'effectuer de grandes conquêtes territoriales au cours de celle-ci. N’étant toutefois pas un "sans rien" (puisque la Corée est sous son contrôle depuis 1909), il a une forte tentation de remettre en cause le statu quo dans la région et d’essayer de s’étendre du côté du continent asiatique.

Tandis que les tensions impérialistes en Europe régressent après la Première Guerre mondiale, en grande partie à cause de la vague de luttes révolutionnaires, elles évoluent différemment en Extrême-Orient.

Une fois de plus, le Japon va affronter la Russie dès que cette dernière réapparaît sur la scène comme puissance impérialiste (voir plus loin). Le Japon occupe la Mandchourie et proclame la fondation d’un nouvel État – le Mandchoukouo. La création de ce nouvel État, qui n’était rien d’autre qu’un vassal du plus grand requin impérialiste dans la région, signifie surtout que la Japon a sous la main un tremplin pour une expansion ultérieure vers la Chine du Sud.

1Lockwood, Economic Development of Japan, p.292.

Géographique:

- Japon [1]

Chine: la descente dans le chaos militariste

- 961 lectures

Nous avons vu plus haut que la bourgeoisie chinoise avait été incapable de préparer la voie à la modernisation capitaliste. Bien que la république chinoise ait été proclamée en 1911 et la dynastie mandchoue chassée, aucun gouvernement bourgeois central fort n’avait pu être constitué. Cette faiblesse historique de la bourgeoisie chinoise signifie que la Chine va décliner, dans un cours sans fin à la militarisation, même si au début les puissances étrangères ne sont pas directement impliquées dans l’escalade militaire. Mais la Chine devient le berceau d’un nouveau phénomène - les seigneurs de guerre – qui va imprimer sa marque tout au long du 20ème siècle.

L'entrée en scêne des seigneurs de guerre

Confrontées à un gouvernement central de plus en plus impuissant, certaines provinces déclarent leur indépendance vis à vis de Beijing après 1915. Dans la plupart des provinces, les seigneurs de guerre deviennent la force dominante.

Ils tirent leur revenus de l'extorsion (par la force) d’impôts sur le dos principalement des paysans, du banditisme et du développement du commerce de l’opium. Ce n’est pas par hasard si le trafic de drogue, qui a été réprimé plus d’un demi-siècle auparavant, réapparaît alors. La production d’opium avait presque été stoppée en 1916, mais les seigneurs de guerre attribuent de vastes étendues de terre à la culture de l’opium ; ils instituent un "impôt sur la paresse" pour les fermiers qui ne plantent pas d’opium. L’impôt sur la terre est multiplié par 5 ou 6 par les seigneurs de guerre et beaucoup d’impôts sont collectés en avance – dans certaines régions, des décennies à l’avance. Les seigneurs de guerre recrutent un grand nombre de soldats dans la paysannerie et parmi les éléments lumpenisés. Avec la désintégration de la dynastie et la fragmentation de la Chine au début du 20ème siècle, un nombre croissant de pauvres et de paysans sans terre, perdus dans une masse errante, commencent à s’enrôler dans les armées professionnelles des seigneurs de guerre régionaux. La plupart de ces soldats sont incontrôlables car la plupart d’entre eux, sans travail et affamés, se battent sans autre raison que l’argent. En conséquence, beaucoup de ces soldats changent de camp ou s’enfuient pendant les batailles. C’est pourquoi, il faut sans arrêt recruter des soldats, souvent par la force. À la même époque, dans beaucoup de régions, les paysans sont contraints de s’affilier à des sociétés secrètes pour se protéger contre les troupes qui maraudent.

Du fait qu’il n’y a pas d’État, pas de nation avec un gouvernement central à sa tête capable de défendre l’unité nationale, chaque seigneur de guerre peut revendiquer son territoire. Mais en même temps, ils ne cherchent pas à se séparer de "l’empire" chinois, ni à créer une nouvelle nation. Généralement, ils ne sont pas liés à un secteur particulier de la société, ni particulièrement impliqués dans la défense de tel ou tel secteur de l’économie. Ce sont des "parasites" classiques, se nourrissant sur la population sans aucune base idéologique, ethnique ou religieuse spéciale. Les objectifs de leurs opérations militaires ne sont pas plus l’extension la plus large possible de leur aire de domination que la recherche de nouveaux marchés ou le pillage des matières premières. Dans un certain sens, ils font des guerres "improvisées" et pillent le pays. En conséquence, le commerce se restreint. Le système des transports souffre énormément, pas seulement des ravages directs de la guerre, mais parce qu’il doit charrier beaucoup de troupes et à cause du paiement de taxes spéciales aux militaires.

Toutes les ressources de la société sont absorbées par la militarisation. La saisie dictatoriale fréquente de biens, la gestion irresponsable de l’argent par les seigneurs de guerre (quand ils ont besoin d’argent pour financer leurs légions de soldats, ils impriment autant de monnaie qu’ils veulent) représentent un terrible fardeau sur l’économie. En bref, cela révèle un pur processus de décomposition, un pourrissement sur pied de la société. C’est l’expression de l’incapacité de la bourgeoisie nationale d’unifier le pays. La fragmentation du pays en tout un tas de fiefs (des unités plus petites), qui sont sous le contrôle de seigneurs de guerre pillards, représente un handicap gigantesque au développement des forces productives ; cela montre aussi que la libération nationale en Chine n’est plus à l’ordre du jour, parce que le nation ne peut plus être un cadre adéquat au développement des forces productives.

Même si pendant la Première Guerre mondiale, les impérialistes étrangers ont essayé d’influencer et vaincre les différents seigneurs de guerre, les guerres menées par les seigneurs de guerre locaux ne sont pas encore dominées par la rivalité entre les requins étrangers.

Le résultat désastreux de la politique du Comintern.

En 1915, la province du sud, le Hunan, déclare son indépendance, et entre 1916 et 1918, une polarisation croissante entre seigneurs de guerre du nord et du sud conduit à une vague de conflits militaires. Ensuite, quand la Première Guerre mondiale prend fin en 1918 en Europe, la Chine est démantelée par les régimes militaires rivaux au point qu’il n’y a plus d’autorité capable de subordonner tous les rivaux et de créer une structure politique unifiée et centralisée. L’État national doit être aboli complètement si la société veut éviter de tomber dans le militarisme et le chaos. Comme le reconnaissait l’Internationale Communiste dans son Manifeste de 1919 : "L'État national, après avoir donné une impulsion vigoureuse au développement capitaliste, est devenu trop étroit pour l'expansion des forces productives"

Mais si l’Internationale Communiste était vraiment claire sur la nécessité d’abolir tous les États, cette vision devint plus fumeuse par la suite. Plus la révolution recule, et plus le Comintern fait des efforts désespérés pour obtenir un soutien à la révolution isolée en Russie, et met en pratique une politique opportuniste. Au 4ème Congrès mondial en 1922, le Comintern fait de la propagande pour un front uni entre certains partis communistes et ce qu’il appelle l’aile "gauche" ou "démocrate" de leurs bourgeoisies respectives. En Chine, le parti Communiste Chinois (PCC), en accord avec le Comintern en 1922, déclare dans son "Premier Manifeste du PCC sur la situation actuelle" (10 juin 1922) : "Nous saluons une guerre pour assurer le triomphe de la démocratie, pour renverser les militaires…La tâche urgente du prolétariat est d’agir en commun avec le parti démocrate pour établir un front uni pour la révolution démocratique… Ce combat sur un large front uni est une guerre pour libérer le peuple chinois de son double joug – le joug des étrangers et le joug du puissant militarisme dans notre pays."1.

Cette orientation, la création d’une coalition de forces bourgeoises et prolétaires pour mener une guerre contre le capital étranger rencontre une forte opposition des forces de la Gauche Communiste.2

La marche vers le Front unique du Parti Communiste Chinois, (PCC) est un désastre pour la classe ouvrière car il oblige les travailleurs à se soumettre au Kuomintang3 (KMT) et contribue au triomphe de ce dernier en tant que force dominante de la bourgeoisie chinoise.

Comme nous l’avons rapporté dans d’autres articles de notre presse, l’expérience de la vague de luttes en 1925-27 montre que la politique de front unique imposée par le Comintern pave le chemin d’un niveau de militarisation encore plus élevé.

Alors qu’en Europe, deux décennies séparent la fin de la Première Guerre mondiale du début de la deuxième (annoncée par la Guerre d’Espagne en 1936), la Chine continue sa descente irrésistible dans le militarisme, immédiatement après la fin de la Première Guerre mondiale. À partir du début des années 1920, une série de guerres entre différents seigneurs de guerre continuent à ravager le pays. Les effectifs des troupes régulières passent de 500 000 en 1916 à deux millions en 1928. Le nombre de gens armés augmente, chaque défaite d’une armée conduisant à une explosion du nombre de bandits.

Parmi les forces de la bourgeoisie chinoises, le KMT est la plus cohérente et la plus déterminée dans sa défense des intérêts du capital national. Le parti de Chiang Kai Shek ne peut que poursuivre les essais d’unification du pays par la voie militaire. Avec le soutien du PCC, au printemps 1926, Chiang Kai Shek organise une expédition militaire pour éradiquer les différents seigneurs de guerre féodaux dans le centre et le nord de la Chine. Au printemps 1927, tandis qu’une grande vague de grèves secoue la ville chinoise la plus importante, Shanghai, le KMT, la force qui pendant des années a été saluée par le Comintern comme "parti démocratique" avec qui la classe ouvrière devait lutter pour une "révolution démocratique", montre son vrai visage. Le KMT supervise le massacre de milliers d’ouvriers à Shanghai et à Nankin. Le premier gouvernement dirigé par le KMT – connu comme premier "gouvernement national" - s’installe à Nankin le 18 avril 1927. Ce premier gouvernement d’une Chine "unifiée" n’a pu se hisser au pouvoir que par un massacre de la classe ouvrière. Mais même si le gouvernement de Nankin représente le plus haut degré de centralisation du capital national depuis 1911, le militarisme ne cesse pas. Parce que, bien que l’unité de la Chine ait été formellement établie autour du gouvernement de Nankin en 1928, le gouvernement central est forcé de continuer sans interruption son combat contre les seigneurs de guerre – parce que ceux-ci n’ont été éliminés ni dans le nord ni dans d’autres régions, même après la formation du gouvernement central de Nankin.

Le premier programme gouvernemental de la Chine unifiée : plus de militarisation

Même si la période après 1928 n’est pas marquée par des guerres de même ampleur et intensité que les guerres précédentes, les années suivantes voient cependant nombre de campagnes militaires qui ensanglantent le pays. Par exemple :

1929 : Des tentatives pour démanteler les armées pléthoriques échouent ; l’insurrection de l’armée du Kwangsi et une révolte dans le Hunan sont réprimées ;

1930 : Une guerre sanglante impliquant un million d’hommes éclate dans la Chine du Nord, de mars à septembre 1930. Entre 1931 et1935, plusieurs campagnes sont menées contre les troupes du Parti Communiste.

Même si le règne des seigneurs de guerre s’éteint lentement au début des années 30, une réelle unification du pays n’est jamais achevée et, plus le gouvernement centralisé gagne, plus le régime se militarise. Le poids des conflits armés dans une société peut être mesuré à l’aune des dépenses militaires gouvernementales qui, en Chine, ne tombent jamais en dessous de 44 % du budget de l’État entre 1926 et 1934.

La population civile – otage de tous les rivaux

A la suite de l’offensive des troupes du gouvernement de Nankin contre les forces du PCC, certaines forces de l’armée rouge, 90 000 hommes mal équipés, sont poursuivis à travers le pays dans ce qui fut appelé par la suite la "Longue Marche". Seulement 7000 soldats de l’armée rouge atteigneront la région reculée du Yunnan au nord-est du Shaanxi. Dans cette guerre entre deux forces "inégales", le PCC a appliqué systématiquement une tactique militaire qui allait marquer les conflits militaires pendant depuis le 20ème siècle. ""Incapable de lever une "armée permanente régulière", avec l’équipement complet d’une armée financée et entretenue par l’État et son gouvernement, les forces de l’Armée Rouge commencent à développer une guerre de guérilla. Quoique dans les guerres précédentes du 19ème siècle, il y ait eu certaines activités partisanes limitées, ce phénomène prend une nouvelle proportion dans le maelström chinois.

L’Armée Rouge transforme les civils en bouclier humain, i.e. en cibles pour protéger le mouvement des soldats de l’armée régulière. En même temps, la terreur brutale exercée sur les paysans et l’extorsion d’impôts faramineux par le gouvernement de Nankin forcent des millions de paysans soit à abandonner leurs terres et à fuir, soit à se précipiter dans les bras de l’Armée Rouge. Ils deviennent de la chair à canon pour les deux antagonistes. La guerre commence à ravager de façon presque permanente, non seulement les grandes villes mais le pays tout entier.

La guerre fait rage