Revue Internationale no 65 - 2e trimestre 1991

- 2655 lectures

Guerre du Golfe : massacres et chaos capitalistes

- 2666 lectures

Seule la classe ouvrière Internationale peut Instaurer un véritable nouvel ordre mondial

Au moment où nous mettons sous presse, la guerre du Golfe est officiellement terminée. Elle a été rapide, bien plus rapide que les états-majors ne le laissaient prévoir ou peut-être même ne l'escomptaient. L'article éditorial qui suit a été écrit au début de l'offensive terrestre de la coalition américaine contre l'Irak, il est donc daté, cependant, la dénonciation qu'il contient de la boucherie qu'a représentée cette guerre est toujours d'actualité. L'introduction reprend en quoi les positions politiques et les analyses qui y sont défendues sont confirmées dès les premiers jours de I'« après-guerre ».

Introduction

Fin de la guerre du Golfe : les USA, « gendarme du monde »

La fin de la guerre est venue confirmer les véritables objectifs de la bourgeoisie américaine : la démonstration de son énorme supériorité militaire vis-à-vis, non seulement des pays périphériques, tel l'Irak, que l'impasse économique risque de plus en plus de pousser vers des aventures militaires, mais aussi et surtout vis-à-vis des autres puissances du monde, et particulièrement celles qui constituaient le bloc occidental : le Japon et les grands pays européens.

La disparition du bloc de l'Est, en faisant disparaître, pour ces/puissances, le besoin du « parapluie » militaire américain, portait avec elle la disparition du bloc occidental lui-même et la tendance vers la reconstitution d'un nouveau bloc impérialiste. L'effacement complet, au cours de la guerre, des deux seuls candidats sérieux au « leadership » d'un tel nouveau bloc éventuel, l'Allemagne et le Japon, la mise en évidence de leur impuissance militaire constituent un avertissement pour l'avenir : quel que soit le dynamisme économique de ces pays (en réalité, leur capacité à mieux résister à la crise que leurs rivaux), les USA ne sont nullement disposés a les laisser piétiner leurs plates-bandes. De même, toutes les petites velléités de la France « d'affirmer sa différence » (voir l'éditorial de la Revue Internationale, n° 64) jusqu'à la veille du 17 janvier, se sont volatilisées dès que les USA ont réussi à imposer LEUR « solution » à la crise : l'écrasement militaire de l'Irak. Aujourd'hui, la bourgeoisie française en est réduite à frétiller de la queue comme un petit caniche lorsque Schwarzkopf félicite les troupes françaises pour leur « absolutely superb job » et que Bush reçoit Mitterrand en lui prodiguant des amabilités. Quant à la Communauté européenne, que certains présentaient comme le futur grand rival des USA, elle a été parfaitement inexistante tout au long de la guerre. En somme, s'il était encore nécessaire d'identifier les véritables objectifs des USA eh rendant cette guerre inévitable et en la menant, ses résultats sont la pour mettre en évidence ces objectifs.

Une « victoire à la Pyrrhus »

De même, avec la fin des combats est apparu très vite ce que nous annoncions dès le début du conflit (voir Revue Internationale, n° 63) : à la guerre ne succédera pas la paix, mais le chaos et encore la guerre. Chaos et guerre en Irak même comme l'illustrent tragiquement les affrontements et les massacres dans les villes du sud ainsi qu'au Kurdistan. Chaos, guerre et désordres dans toute la région : Liban, Israël et les territoires occupés. Bref, la glorieuse victoire des « alliés », l'instauration du « nouvel ordre mondial » que l'on veut mettre en oeuvre, donnent leurs premiers fruits : le désordre, la misère et les massacres pour les populations, les guerres qui couvent. Le nouvel ordre mondial ? D’ores et déjà c'est une instabilité encore plus grande dans tout le Moyen-Orient !

Et cette instabilité n'est pas prête à se limiter à cette région. La fin de la guerre contre l'Irak n'ouvre pas la perspective d'une baisse des tensions entre grandes puissances impérialistes. Bien au contraire. Ainsi, les différentes bourgeoisies européennes se préoccupent toutes déjà de la nécessité d’adapter, moderniser et renforcer leurs armements. Ce n'est sûrement pas en vue d'une « nouvelle ère de paix ». En outre, on commence à voir des pays comme le Japon, l'Allemagne et même l'Italie, revendiquer une réévaluation de leur statut international, par leur entrée au Conseil de Sécurité de l'ONU comme membres permanents. Ainsi, les USA, s'ils ont réussi avec la guerre à administrer la preuve de leur énorme supériorité militaire, s'ils sont parvenus, de ce fait, à ralentir pour un temps la tendance au chacun pour soi, ont remporté en réalité une victoire à la Pyrrhus. L'exacerbation des tensions impérialistes et l'engloutissement de la planète dans un chaos croissant sont inévitables, au même titre que l'aggravation de la crise économique qui se trouve à leur origine. Et il faudra encore bien d'autres « punitions » comme celle infligée à l'Irak, bien d'autres « exemples » sous forme de monstrueux massacres pour « garantir le droit et l'ordre ».

Le « nouvel ordre mondial » : ,

Misère, famines, barbarie, guerres

Il y a encore un an, après la chute du mur de Berlin, la bourgeoisie, les gouvernements, les médias, nous ont clamé triomphalement que le capitalisme «libéral» avait gagné, qu'une ère de paix et de prospérité s'ouvrait avec la disparition du bloc impérialiste de l'Est et l'ouverture des marchés de ces pays. Ces mensonges ont été anéantis : à la place clés marchés de l'Est, se trouvent des économies ravagées et le chaos; à la place de la prospérité retrouvée, se développe la récession mondiale à partir des USA. A la place de la paix, nous avons eu l'intervention sanglante de la force militaire la plus gigantesque depuis la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, toujours aussi triomphalement, les secteurs dominants de la bourgeoisie internationale nous affirment qu'avec la défaite de l'Irak, l'instauration d'un « nouvel ordre mondial » est maintenant une chose acquise : la paix sera atteinte, la stabilité internationale gagnée. Le mensonge ne pourra que tomber à son tour.

La conclusion rapide de la guerre, le faible nombre de tués du côté des « coalisés », ont permis à la bourgeoisie de plonger momentanément dans le désarroi la classe ouvrière des métropoles capitalistes, celle dont dépend en fin de compte le sort de l'affrontement entre le prolétariat et la bourgeoisie à l'échelle mondiale et historique. Même si beaucoup d'ouvriers ressentent comme une blessure l'extermination de dizaines ou de centaines de milliers d'exploités irakiens, ils se sentent impuissants face à la campagne de triomphalisme chauvin qui, pour un temps, grâce aux mensonges des médias, étourdissent les esprits. Mais l'avenir de misère, de famine, de chaos, de massacres impérialistes toujours plus monstrueux qui est le seul que la classe dominante puisse proposer va nécessairement ouvrir les yeux des masses ouvrières et permettre que leurs combats s'imprègnent de plus en plus de la conscience de la nécessité de renverser ce système. C'est à cette prise de conscience que doivent participer activement les révolutionnaires.

RF, 11/3/91

Editorial

Horreur, barbarie et terreur. Voilà la réalité du capitalisme mise à nu par la guerre contre l'Irak.

Horreur et barbarie. La guerre, la guerre entre gangsters impérialistes, continue. C'est l'heure de l'offensive terrestre des forces de la coalition. Et l'Irak en sortira défait. Des centaines de milliers de morts -on ne sait exactement pour l'instant-, sans doute autant de blessés, de disparus, des destructions massives en Irak, au Koweït seront, et sont déjà, le résultat sanglant et terrible du conflit.

Horreur et cynisme de la bourgeoisie des pays « coalisés ». Sans aucune pudeur, se vautrant dans le sang et en jouissant, elle se vante de ses prouesses techniques dans la guerre. Dans un premier temps, afin d'endormir les réticences à la boucherie, c'était « la guerre propre »: les missiles ne touchaient que des cibles militaires, rentraient par les fenêtres et les cages d'escalier, mais ne tuaient personne, tout au moins parmi les civils. Quelle merveille. Il s'agissait d'une opération « chirurgicale ». Puis la macabre réalité ne put être plus longtemps masquée. Des milliers de civils sont morts sous les bombardements massifs des B52 et des missiles de croisière. Saurons-nous jamais l'effroyable vérité? Comble du cynisme: lorsque l'explosion de l'abri de Bagdad a fait sans doute 400 morts, c'est tout juste si le Pentagone ne désignait pas comme coupables ces civils qui n'auraient pas du se réfugier dans cet abri et se mettre sur le chemin des bombes !

L'admiration sans borne des médias, des journalistes, des spécialistes militaires, à l'égard des prouesses techniques, scientifiques, mises au service de la mort et de la destruction, est absolument écoeurante. Pendant ce temps, le capitalisme est incapable d'enrayer les épidémies de toutes sortes dans le monde, le choléra en Amérique Latine, le SIDA, et combien d'autres encore. La science et la technique sont au service de la mort et de la destruction à une échelle de masse. Voilà la réalité du capitalisme.

La terreur, la terreur capitaliste, la terreur d'une société pourrissante, s'est abattue sur les populations. Terreur à grande échelle sur l'Irak et sur le Koweït. La coalition américaine use des armes les plus sophistiquées, les plus meurtrières, les plus « scientifiques » et massives. Nous ne sommes pas des spécialistes militaires, et reconnaissons-le, ne trouvons aucun goût dans le sinistre décompte. Au bas mot: 100 000 tonnes de bombes ont été larguées, 108 000 sorties aériennes accomplies. Combien de missiles lancés des bateaux de guerre croisant dans 1e Golfe Persique, dans la Méditerranée ? La bourgeoisie américaine et ses alliées n'hésitent pas à utiliser les moyens de destruction les plus massifs -exception faite de l'arme nucléaire, la prochaine fois sans doute - tels que les bombes à souffle et le napalm. En comparaison les exactions, tout aussi horribles, de la soldatesque de Saddam Hussein ne sont que de l'artisanat.

Même au sein des abris, les populations civiles ne sont pas en sécurité. Peut-on imaginer les dégâts, les peurs, la panique, l'angoisse, des enfants, des femmes, des hommes vieux ou jeunes au milieu des bombardements, des explosions - quand Bassorah est touchée, la terre tremble jusqu'en Iran -, des sirènes, et souvent des morts et des blessés lorsqu'on sait que l'aviation US bombardait 24 heures sur 24. Lorsqu'on sait que, la première nuit de guerre, il avait été largué sur l’Irak une fois et demi équivalent de la bombe atomique d'Hiroshima. Lorsqu'on sait qu'au bout d'un mois, l'Irak et le Koweït ont reçu plus de bombes que l'Allemagne durant toute la deuxième guerre mondiale !

Le coût d'un missile « Patriot » est d'un million de dollars US. Le coût d'un avion furtif de 100 millions de dollars. Le coût total de la guerre va très certainement dépasser les 80 milliards de dollars dans les cas de figure les plus minimes. En fait, certainement beaucoup plus, ne serait-ce qu'en prenant en compte les destructions massives de l'Irak, du Koweït, des puits de pétrole. Au bas mot, on parle déjà de 100 milliards de dollars pour chacun des deux pays. Vingt années de travail des prolétaires en Irak viennent d'être anéanties. Est-il besoin de rappeler que la dette de l'Irak avant l'invasion du Koweït était seulement -si l'on peut dire - de 70 milliards ? Nous assistons à un immense gaspillage de biens et de richesses qui partent en fumée.

Pendant ce temps, les trois quarts de l'humanité ne mangent pas à leur faim et vivent dans le dénuement le plus total, et chaque jour plus tragique. Pendant ce temps, 40 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de sous-alimentation dans le monde ! Combien, sans en mourir, en souffrent et en seront marqués de manière irréversible, à vie ?

Les capacités de production sont au service des moyens de destruction et de mort, non au service de l'humanité et de son bien-être. Telle est la réalité sans fard du capitalisme.

La dictature et le totalitarisme du capitalisme

Horreur et mensonges éhontés. Au bombardement de l'Irak, répond le bombardement médiatique, propagandiste, des populations, et spécialement de la classe ouvrière, du monde entier. Les médias apparaissent réellement pour ce qu'ils sont : au service de la bourgeoisie, au service de ses buts de guerre. Depuis le premier jour de celle-ci, du temps de la « guerre propre », la mobilisation et l'enthousiasme des médias sont à vomir. Mais la manipulation des informations et les propos « va-t-en-guerre » des journalistes bourgeois ne devaient pas suffire encore. Les différents Etats capitalistes belligérants, surtout les plus « démocratiques », en premier lieu les USA, ont imposé la censure militaire, tout comme de vulgaires Etats fascistes ou staliniens, afin d'imposer la dictature la plus complète sur les informations et sur «l'opinion publique». Voilà ce qu'il en est de la démocratie bourgeoise tant vantée.

Autre mensonge: il s'agirait d'une guerre pour le respect du Droit international transgressé par la bourgeoisie irakienne. De quel Droit s'agit-il, sinon de celui du plus fort, du droit capitaliste ? C'est soit par intérêt, telles la Syrie, l'Egypte, la Grande-Bretagne, soit par le chantage et les menaces, envers l'URSS, la Chine, la France, etc., que les USA ont obtenu l'accord de l'ONU pour intervenir militairement.

Saddam Hussein a beau jeu de crier au scandale quand il affirme qu'il y a deux poids, deux mesures et que jamais l'ONU, ni bien sûr les USA, n'ont déployé les mêmes forces armées pour qu'Israël respecte les résolutions lui enjoignant de quitter les territoires occupés. La bourgeoisie ne s'embarrasse guère du Droit, de son Droit, du Droit capitaliste, quand celui-ci ne la sert plus directement.

Apres la guerre, ni paix, ni reconstruction : encore la guerre impérialiste

Une fois le conflit déclenché, toute « raison », toute « morale », ont complètement disparu. Les USA veulent mettre à genoux l'Irak, lui infliger des destructions colossales et insurmontables. A n'importe quel prix. Tel est le processus implacable de la guerre impérialiste. La bourgeoisie américaine n'a pas le choix. Pour remplir ses objectifs politiques, pour affirmer sans ambiguïté son hégémonie impérialiste sur le monde, son leadership, elle est contrainte d'aller jusqu'au bout de la guerre en utilisant les énormes moyens de destruction dont elle dispose. Raser l'Irak, raser le Koweït, jusqu'à la capitulation complète, sont les objectifs de la bourgeoisie US. Telles sont ses consignes aux militaires.

Saddam Hussein, dans sa tentative désespérée de s'en sortir, est poussé à l'utilisation sans retenue, sans frein, suicidaire, de tout ce qui lui tombe sous la main: les Scuds, la marée noire dans le Golfe Persique, l'incendie des puits de pétrole pour se protéger des vagues incessantes des bombardiers. Lui non plus, il n'a pas le choix.

Les deux pays, l'Irak et le Koweït, à feu et à sang. Leur principale richesse, le pétrole, flambe et les puits seront certainement dévastés pour un bon moment. C'est tout l'environnement de la région qui est gravement menacé. Les dégâts sont sans doute déjà considérables. Peut-être même en grande partie irréversibles.

Et dans ce bain de sang, nous avons entendu les pleurs mensongers et hypocrites des opposants bourgeois à la guerre. Les pacifistes, les gauchistes qui quant ils ne soutiennent pas ouvertement 1’impérialisme irakien comme le font les trotskistes appellent à manifester « contre la guerre pour le pétrole » et pour la paix. La paix est impossible dans le capitalisme. Elle n'est qu'un moment de préparation a la guerre. Le capitalisme porte en lui la guerre impérialiste. La guerre au Proche-Orient vient encore de le confirmer avec éclat.

Même si le contrôle du pétrole reste important, l'objet central de la guerre n'est pas là. La paralysie depuis le 2 août des puits de pétrole d'Irak et du Koweït, leur embrasement par la suite, n'ont pas vu un renchérissement du baril, mais au contraire sa baisse. Il n'y a aucun risque de pénurie. Il y a surproduction de pétrole comme il y a surproduction généralisée de marchandises, et récession mondiale.

La guerre n'est pas encore finie et que ne voit-on pas déjà ? Les ignobles vautours baptisés « hommes d'affaires » fondre sur les décombres et s'arracher, au titre de la reconstruction, les dépouilles du carnage. Les compagnies anglaises s'indigner de la rapacité de leurs concurrentes américaines. Mener la guerre ensemble est une chose morale et juste, mais business is business. Contre ces nouveaux mensonges, soyons clairs il n'y aura pas de reconstruction qui puisse permettre une reprise de l'économie mondiale. Un pays comme l'Irak était déjà incapable de rembourser sa dette de 70 milliards de dollars avant la guerre. C'est d'ailleurs une des raisons de son aventure tragique. Alors comment, avec quoi, reconstruire? Alors que le capitalisme mondial s'avère impuissant à remettre un tant soit peu en état de fonctionner les économies ruinées des pays de l'ex-bloc capitaliste stalinien.

Tout cela n'est que mensonges et propagande afin de faire passer la guerre et ses sacrifices auprès des populations et, tout particulièrement auprès de la classe ouvrière des pays les plus industrialisés. Afin de présenter des « raisons » de soutenir l'effort de guerre.

Mais de raison pour soutenir cette guerre, comme dans toute guerre impérialiste, pour l'humanité comme un tout il n'y en a pas. Pour le prolétariat comme classe exploitée et révolutionnaire, il y en a encore moins. Ni sur un plan historique, ni économique, ni humanitaire (voir "Le prolétariat face à la guerre", p.14). Ce n'est qu'un massacre de vies humaines, un gaspillage incroyable de moyens techniques et de forces productives, qui disparaissent à jamais. Et au bout, ce n'est pas la « paix» qui apparaît, mais de nouveau la guerre, la guerre impérialiste.

Car, contre tous les mensonges dont on nous abreuve, de paix il n'y en aura pas. Ni au Proche-Orient, ni sur le reste de la planète. Bien au contraire.

La guerre contre l'Irak prépare les guerres de demain

La défaite de l'Irak bien évidemment va marquer une grande victoire des USA. Loin de ses déclarations pacifiques, morales sur le bien et le mal, la bourgeoisie américaine menace en réalité tous ceux qui vont être tentés ou contraints de suivre l'exemple de Saddam Hussein. Les USA sont la première puissance impérialiste mondiale, la seule « super-puissance » depuis l'effondrement de l'URSS. A ce titre, parce que c'est le seul pays qui puisse réellement le faire, ils ne resteront pas sans réaction face à la multiplication des guerres locales, aux remises en cause des frontières, au développement du chacun pour soi entre Etats, au chaos. Tel est l'avertissement. Il en va de leur autorité, de leur hégémonie, d'un « ordre mondial » dont ils sont le principal bénéficiaire. Voilà une des raisons du jusqu’au-boutisme sanglant des USA, de leur volonté délibérée de raser l'Irak, de mener la guerre jusqu'à la reddition complète. Mais cet avertissement ne s'adresse pas qu'aux imitateurs potentiels - ils sont nombreux - de Saddam Hussein. Il y a une autre raison plus fondamentale au jusqu'auboutisme américain.

C'est aussi et surtout un avertissement aux autres grandes puissances, l'Allemagne, le Japon, les pays européens, et dans une moindre mesure l'URSS. La domination impérialiste américaine est toujours d'actualité. Envoyer les forces armées au Proche-Orient, faire la démonstration évidente et meurtrière de leur immense supériorité militaire, entraîner les autres - la France par exemple - dans l'intervention, mener la guerre jusqu'au bout, écraser l'Irak dans le feu et le sang, est l'occasion de renforcer leur « leadership » mondial. Et surtout d'essayer d'éteindre toute velléité de politique indépendante alternative, d'émergence d'un éventuel autre pôle impérialiste concurrent capable de remettre en cause leur domination. Même si ce dernier est hautement improbable dans l'immédiat.

Voilà la raison de leur refus systématique de tous les plans de paix et propositions de négociation menant au retrait de l'Irak, proposés tour à tour par la France le 15 janvier, et par l'URSS avant l'offensive terrestre -à chaque fois soutenus par l'Allemagne, l'Italie... Voilà la raison des réponses à chaque fois plus intransigeantes, des ultimatums chaque fois plus durs, renvoyés à la figure de ceux qui présentaient ces plans de paix.

La guerre, les dizaines de milliers de tonnes de bombes, les centaines de milliers de morts, les destructions innombrables, l'Irak et le Koweït rasés pour que la bourgeoisie américaine affirme et renforce sa domination et son pouvoir impérialistes dans un monde en crise, en guerre, en pleine décomposition. Voilà les véritables buts de la guerre !

C'est par la perspective de la guerre et son déclenchement que la bourgeoisie américaine a réussi tant bien que mal à imposer aux autres puissances la « coalition » derrière ses buts de guerre. A chaque fois que la pression s'est relâchée, Tes tendances centrifuges, a l'opposition aux USA, à l'émergence d'une alternative aux menées guerrières des USA, se sont exprimées (voir Revue internationale, n°64, Editorial). Preuve que ces pays étaient bien conscients du piège et du terrain dans lesquels leur rival impérialiste américain les menait, les enfermait et les rendait impuissants, encore plus affaiblis.

Une fois la guerre finie, les tensions entre les USA et les pays européens, l'Allemagne tout particulièrement, et le Japon, vont se développer inévitablement. Devant la force économique de ces pays, leur montée en puissance, les USA vont être amenés de plus en plus à imposer un corset de fer sur ces antagonismes naissants, à utiliser la force dont ils disposent, c'est-à-dire la force militaire et donc la guerre.

La guerre contre l'Irak est la préparation des autres guerres impérialistes. Non de la paix. D'un côté, l'aggravation de la crise économique et la situation de décomposition, de chaos, dans laquelle s'enfonce le capitalisme, poussent inévitablement à d'autres aventures guerrières de même nature que celle de l'Irak. De l'autre, et dans cette situation, la première puissance impérialiste, face au chaos, face à ces nivaux potentiels, va utiliser de plus en plus sa force militaire et les guerres pour essayer d'imposer son « ordre » et sa domination. Tout pousse à l'accentuation des tensions économiques et guerrières. Tout pousse à la multiplication des guerres impérialistes.

Voilà ce qu'annonce la victoire militaire sanglante de la coalition occidentale.

Cette guerre impérialiste au Proche-Orient, comme toute guerre impérialiste, c'est en premier lieu la classe ouvrière qui la paye, qui en est la victime. De sa vie quand elle est sous 1’uniforme, enrôlée de force sur les terrains de bataille, ou quand elle se trouve tout simplement sous les bombes et les missiles. De sa sueur, de son labeur et de sa misère, quand elle a le « bonheur » de n'être pas directement massacrée.

Marx et Lénine sont morts et enterrés, clamait la bourgeoisie lors de l'effondrement du stalinisme. Pourtant le «Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » de K.Marx est d'une actualité et d'une urgence brûlantes face à la folie nationaliste et guerrière qui s'abat sur l'ensemble de l'humanité.

Oui, le prolétariat international reste bien la seule force, la seule classe sociale qui puisse s'opposer à cette machine chaque fois plus infernale et folle qu'est le capitalisme en décomposition. Elle est la seule force qui puisse mettre à bas cette barbarie et construire une autre société où toute cause de guerre et de misère aura disparu.

Le chemin est encore long. Il faut pourtant s'y engager avec détermination car les échéances dramatiques se rapprochent chaque jour.

Refuser les sacrifices économiques, la logique de la défense de l'économie nationale, est la première des étapes. Refuser l'unité et la discipline nationale, la logique de la guerre impérialiste, refuser la paix sociale, voilà le chemin. Voilà les mots d'ordre que les révolutionnaires doivent lancer.

La crise économique, la guerre commerciale accrue, exacerbent l'impérialisme et la guerre. Crise et guerre sont au capitalisme ce que pile et face sont à la pièce de monnaie. La première, la crise, mène à la guerre. Celle-ci à son tour aggrave la crise. Les deux sont liées. La lutte économique, revendicative, de la classe ouvrière contre les attaques et les sacrifices, et la lutte contre la guerre impérialiste, sont une seule et même lutte: la lutte révolutionnaire de la classe ouvrière, la lutte pour le communisme.

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !

RL, 2/3/91.

Récent et en cours:

- Guerre en Irak [1]

Questions théoriques:

- Guerre [2]

Où en est la crise ? : crise économique et militarisme

- 3183 lectures

La guerre dans le Golfe est présentée tour à tour et de manière contradictoire par la bourgeoisie, comme étant à l'origine de la crise et comme étant un moyen de surmonter celle-ci en instaurant un « nouvel ordre mondial » de « prospérité » et de « stabilité ». Ce ne sont là que mensonges destinés à masquer la réalité d'une crise qui se développe depuis plus de vingt ans et s'accélère dramatiquement aujourd'hui. Le résultat de la guerre ne peut être qu'une aggravation de la crise dont les prolétaires du monde entier vont subir les effets.

LA GUERRE PERMANENTE DANS LE CAPITALISME DECADENT

La guerre est indissociable de la vie du capital ([1] [3]). Depuis la seconde guerre mondiale, quasiment aucune année ne s'est écoulée, sans que, dans une partie ou l'autre du monde, ne se fasse entendre le fracas des armes. En général, lorsque la classe dominante a pu parler de période de paix, cela signifiait seulement que les grandes puissances impérialistes n'étaient pas massivement impliquées dans une confrontation directe. Et même cette simple affirmation reste à relativiser : depuis la seconde guerre mondiale on a vu sans discontinuer, la France en Indochine puis la guerre en Algérie, les Etats-Unis en Corée et la guerre du Vietnam, l'affaire de Suez, les guerres israélo-arabes, l'Armée rouge en Afghanistan, la guerre Iran-Irak, les troupes US au Liban et au Panama, et aujourd'hui le Koweït. Autant de conflits où les « grandes puissances » se sont trouvées, peu ou prou, directement impliquées. On peut dénombrer actuellement une douzaine de conflits rien qu'en Afrique. Les multiples guerres depuis 1945 ont fait pratiquement autant de morts que la 2e guerre mondiale.

La réalité de la nature intrinsèquement guerrière du capital a marqué d'une empreinte de plus en plus profonde l'ensemble de son économie. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, s'ils interdisent aux puissances vaincues, l'Allemagne et le Japon, toute politique importante de réarmement, les pays vainqueurs ne relâchent pas pour autant leur effort guerrier. Au contraire, avec la nouvelle rivalité entre F« Est » et l'« Ouest », l'ensemble de l'économie mondiale va être soumise aux nécessités de la course aux armements. Le mode d'organisation « économique » qui apparaît avec la guerre de 1914-1918, et qui s impose durant les années 1930, celui du capitalisme d'Etat, qui met les moyens de l'économie au service du militarisme, n'a cessé de se développer, de se perfectionner depuis cinquante ans.

La situation des deux puissances impérialistes majeures durant les années 1980, les USA et l'URSS, est particulièrement significative.

La première puissance économique du globe, les USA, consacre, durant cette période, environ 6 % de son PNB annuel au budget d'armement. Une telle somme représente en valeur l'équivalent de 7 à 8 fois le PNB annuel de tout le continent africain, et 3 fois et demie celui de toute l'Amérique latine. L'ensemble des industries de pointe dépend des commandes d'armement du Pentagone. Les Boeing, MacDonnell-Douglas, Texas Instruments, General Electric, Chrysler, etc., seraient en faillite s'ils devaient se passer de cette manne, qui sert aussi à les subventionner.

L'ex-grand, l'URSS, n'a pu soutenir son effort d'armement, pour rester au niveau de son grand rival, qu'en y consacrant une part de plus en plus prépondérante de son économie. Alors qu'il y a peu, au début de sa présidence, Gorbatchev prétendait que seulement 7 % du PNB de l'URSS était consacré au budget militaire, en 1989 ses conseillers déclaraient qu en fait, la réalité se situait plus près des 30 % ! Il serait tout à fait erroné de croire que, durant toutes ces années, la Nomenklatura stalinienne a eu le monopole du mensonge à propos de ses dépenses d'armement.

Par définition, les programmes militaires sont soumis au secret et constamment minimisés. Ce qui est vrai pour l'URSS, l'est aussi, même si c'est probablement dans une moindre mesure, pour tous les autres pays. Et si d'un coté, on constate que les commandes de l'armée subventionnent les industries de pointe et orientent la recherche, de l'autre, de nombreux programmes, budgets de recherche et d'équipement « civils » sont en fait utilisés à des fins militaires. Ainsi par exemple, si la France se retrouve aujourd'hui dotée d'un des parcs de centrales atomiques « civiles » les plus importants du monde, c'est d'abord parce que cela correspondait aux besoins de son armée de se doter de plutonium pour sa «force de frappe» nucléaire. Les français ont ainsi financé l'armée même, en payant leur facture d'électricité. Ce n'est pas seulement en URSS que les usines de tracteurs servent à produire des chars d'assaut, ou bien en Irak et en Libye que les usines d'engrais produisent des gaz de combat. Aux USA, 90 % des laboratoires et centres de recherche sont contrôlés et financés plus ou moins directement et discrètement par le Pentagone.

Non seulement la part de la production consacrée aux armes de toutes sortes est partout sous-évaluée, mais surtout, aucun chiffre ne peut traduire la distorsion qualitative que le développement de l'économie de guerre impose à l'ensemble de l'économie : implantation de centres de production en fonction d'impératifs stratégico-militaires plus qu'économiques, orientation de la recherche civile en fonction des besoins des armées aux dépens d'autres nécessités.

Les exemples ne manquent pas, depuis les premières autoroutes construites durant les années 1930 en Allemagne et en Italie, avant tout pour faire passer les chars le plus rapidement possible d'un bout à l'autre du pays, jusqu'au premier ordinateur, l'ENIAC, construit aux USA pour les besoins du Pentagone, dont le centre d'expérimentation nucléaire de Los Alamos est, depuis lors, systématiquement doté du premier exemplaire de l'ordinateur le plus puissant du moment.

La production d'armements est une destruction de richesses

Aujourd'hui, les armes cristallisent le nec plus ultra du perfectionnement technologique. La fabrication de systèmes de destruction sophistiqués est devenue le symbole d'une économie moderne et performante. Pourtant, ces «merveilles» technologiques qui ont montré leur efficacité meurtrière au Moyen-Orient ne sont, du point de vue de la production, de l'économie, qu'un gigantesque gaspillage.

Les armes, contrairement à la plupart des autres marchandises; ont ceci de particulier qu'une fois produites elles sont éjectées du cycle productif du capital. En effet, elles ne peuvent servir ni à élargir ni à remplacer le capital constant (contrairement aux machines par exemple), ni à renouveler la force de travail des ouvriers qui mettent en oeuvre ce capital constant. Non seulement les armes ne servent qu'à détruire, mais elles sont déjà en elles-mêmes une destruction de capital, une stérilisation de la richesse.

Lorsque les USA, par exemple, annoncent que le budget de la défense représente 6 % du PNB, cela, signifie en fait que 6% de la richesse produite annuellement est détruite. Ces 6 % doivent donc être retirés de la richesse globale, ce qui signifie que la production militaire doit être soustraite de la croissance annuelle et non y être ajoutée comme le font les économistes.

La réalité de la ponction stérilisatrice de l'économie de guerre sur l'appareil productif se trouve parfaitement illustrée par l'évolution économique des grandes puissances ces dernières années. L'exemple de l'URSS est lumineux : loin de dynamiser l'économie, le sacrifice de celle-ci aux besoins de l'Armée rouge s'est traduit par un délabrement de plus en plus dramatique de r appareil productif. Alors que, pour ses besoins impérialistes, PURSS a développé une indus-\ trie aérospatiale de pointe, dans le même temps, faute d'investissements, la production agricole, exemple parmi tous les autres, a stagné. L'ancien grenier à blé de l'Europe doit aujourd'hui importer des céréales pour éviter la famine. L'économie russe s'est finalement effondrée essentiellement sous le poids de son économie de guerre monstrueuse.

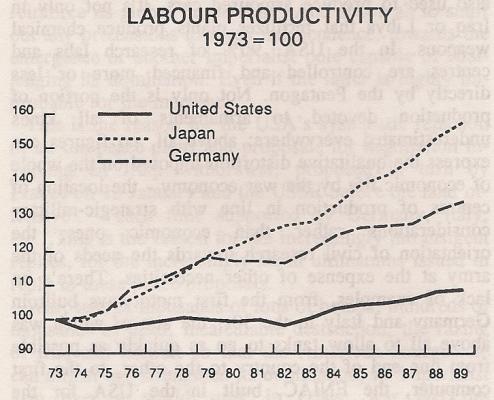

Ce qui est vrai pour l'URSS, l'est pour les USA, même si c'est évidemment de manière moins spectaculaire. Il suffît pour cela de constater la perte de compétitivité des USA vis-à-vis de leurs principaux concurrents économiques que sont l'Allemagne et le Japon. Ces derniers, qui se sont vus interdire toute politique de réarmement au lendemain de la dernière guerre mondiale, ont donc subi une ponction relativement faible sur leur économie, pour 1’entretien de leurs armées. Il ne faut pas chercher ailleurs, même si elle n'est pas la seule, la raison principale des records de productivité atteints par ces pays.

Dans ces conditions, pourquoi entretenir une armée, si le résultat en est finalement un affaiblissement de tout l'appareil productif ?

La crise pousse le capital a la fuite en avant dans la guerre

Du strict point de vue économique, la production d'armements est en effet une aberration. Cependant, la production n'est pas tout. Bien sûr, il s'agit pour chaque capital national de s'assurer des sources d'approvisionnement stables en matières premières, et des débouchés rentables pour écouler les produits de ses industries, afin de réaliser la plus-value qu'ils contiennent. Mais ces intérêts économiques s'insèrent dans la géostratégie globale de l'impérialisme qui est déterminante et impose ses propres objectifs.

Depuis le début du siècle, alors que l'ensemble des marchés de la planète sont contrôlés par l'une ou l'autre des grandes puissances, les pays les plus mal lotis sont contraints, pour sauver leur économie, pour trouver les nouveaux marchés à exploiter, ou simplement à piller, afin de maintenir le processus d'accumulation, de se les ouvrir à coups de canon.

C'est ce qu'a tenté de faire l'Allemagne en 1914 et 1939, le Japon en 1941, et l'URSS depuis 1945. Plus la concurrence s'est exacerbée sur un marché mondial fondamentalement saturé, plus la tendance à la fuite en avant dans la politique d'armement, dans le renforcement de la puissance militaire, c'est-à-dire le développement de l'impérialisme, s'est renforcée.

Face à l'impasse économique, les solutions du militarisme tendent à imposer leur propre logique qui n'est pas simplement économique. Si la guerre peut être, pour un pays vainqueur, un moyen de renforcer sa position, de faire main basse sur de nouvelles richesses, cela n'est pas le cas en général. Il suffit, pour le vérifier, de constater, au lendemain de la 2e guerre mondiale, l'affaiblissement de la Grande-Bretagne et de la France, pourtant pays « vainqueurs ». Et, quoi qu'il en soit, du point de vue du capital global, c'est-à-dire des valeurs accumulées mondialement, le bilan est absolument négatif, des richesses ont été irrémédiablement détruites. Cela démontre amplement l'irrationalité même de la guerre, du point de vue économique.

La situation présente, caractérisée :

- par une plongée accélérée de l'économie dans la récession ouverte dans les principales puissances industrielles ;

- par l'effondrement de pans entiers du capital mondial, en dernier lieu tout l'ancien « bloc de l'Est»;

- par une guerre au Moyen-Orient qui mobilise la plus importante concentration de forces de destruction depuis la seconde guerre mondiale ; est caractéristique de la spirale apocalyptique dans laquelle le capitalisme mondial est enfermé.

Crise, chaos et guerre

La « guerre du Golfe » est, en dernière analyse, le produit de la crise économique qui, depuis la fin des années 1960, secoue le capitalisme mondial ([2] [4]). L'effondrement économique de l'URSS a eu pour première conséquence l'éclatement de son bloc et, par contrecoup, un effet déstabilisateur sur l'ensemble de la situation mondiale. La tendance au « chacun pour soi », exacerbée car la crise, s'est engouffrée dans le vide béant laissé par la disparition de la discipline imposée par les blocs.

Les pays du glacis est-européen se sont empressés de se débarrasser de la tutelle russe. Les vassaux des USA, quant à eux, n'ayant plus besoin de la protection américaine face au danger russe, ont multiplié leurs velléités d'indépendance, tandis que beaucoup de puissances régionales de la périphérie du capitalisme se sont retrouvées devant la tentation de profiter de la situation pour améliorer leur position. L'Irak est dans ce dernier cas : confronté à une dette pharamineuse, estimée à 70 milliards de dollars (près de deux fois son PNB annuel), dans l'incapacité de la rembourser, il a mis à profit sa surpuissance militaire dans la région pour faire main basse sur le richissime Koweït.

Un tel exemple est significatif du chaos qui se développe internationalement et dont l'éclatement de l'URSS est un aspect marquant. La détermination des USA d'en découdre avec l'Irak, de faire un exemple est d'abord l'expression de la nécessité de mettre un frein au chaos planétaire.

L'analyse de ceux qui ne voient dans la guerre du Golfe qu'une lutte pour le pétrole ne résiste pas à la réalité économique. Même si l'Irak se trouve au centre de la principale zone de production pétrolière du monde, il n'en reste pas moins vrai que les sources d'approvisionnement se sont diversifiées et accrues, et le pétrole de cette région ne joue plus aujourd'hui le même rôle central que dans les années 1970. Il suffît de constater, après une brève poussée spéculative, la nouvelle chute des cours du pétrole, malgré l'arrêt de la production de l'Irak et du Koweït, pour mesurer à quel point la surproduction sévit, et pour comprendre que la question de l'heure n'est pas celle du danger d'une pénurie d'or noir.

Même si d'autres facteurs existent qui justifient l'intervention US : démanteler la puissance militaire de l'Irak, renforcer la « pax americana » au Moyen-Orient et le contrôle des USA sur la manne pétrolière, ils restent secondaires par rapport à l'objectif essentiel du capital américain : faire face au chaos grandissant.

La première puissance mondiale, parce que l'intérêt de son capital national coïncide avec la défense de l’« ordre mondial » qui est avant tout le sien, est particulièrement sensible au désordre grandissant dans les relations internationales. Elle est aussi la seule oui ait les moyens militaires d'assumer le rôle de gendarme du monde.

Et c'est avec inquiétude que les principaux compétiteurs économiques des USA voient se déployer la supériorité américaine, eux qui rêvent, depuis la fin du bloc de l'Est, de s'émanciper de la tutelle US. L'illusion d'un nouveau bloc en Europe autour de la puissance de l'Allemagne a été réduite en miettes, comme le montre la cacophonie de la politique étrangère européenne devant les exigences américaines. Les puissances économiques d'Europe et du Japon savent bien que les Etats-Unis vont mettre à profit leur position de force présente, pour exiger de leur part plus de sacrifices sur le plan économique, à un moment où, avec l'accélération de la crise économique, s'exacerbe la guerre commerciale.

La récession ouverte frappe de plein fouet

Le premier effet de la guerre dans le golfe a été de repousser la crise économique au second plan des préoccupations, de la masquer. Le contraste, à 'écoute et à la lecture des médias bourgeois, est étonnant entre la période qui précède l'éclatement de la guerre et la période qui suit.

L'alarmisme au sujet d'un nouvel effondrement boursier, d'une flambée catastrophique des cours du pétrole, qui prévalait avant la guerre s'est révélé sans fondement jusqu'à présent, et du coup, un optimisme de façade est de nouveau de mise. La propagande bat son plein pour minimiser l'importance de la crise et de ses effets dramatiques.

Avec la guerre, la récession, à peine officialisée par le gouvernement américain a « trouvé » une « explication » toute prête : c'est Saddam le grand responsable, la cause des difficultés actuelles, et donc, en toute logique, avec la fin de la guerre, celles-ci devraient disparaître. C'est ce que sous-entend Bush lorsqu'il déclare que la récession américaine devrait trouver son terme dans l'année qui vient, et que, finalement, ce sont des facteurs «psychologiques » qui aggravent la situation ! Alan Greenspan, président de la FED, quant à lui, a déclaré que, sans la crise du Golfe, l'économie américaine « serait peut-être passée à coté de la récession », et ajoute que « l'essentiel du choc initial de la crise est déjà absorbé» et que «les tendances à la baisse d'activité devraient actuellement s'atténuer». (La Tribune de l'Expansion).

La réalité est évidemment bien loin de ces déclarations optimistes.

L'économie américaine s'enfonce de plus en plus rapidement dans la récession et n'a pas attendu la guerre pour cela.

La crise aux USA et dans les pays industrialisés

En novembre 1990, les commandes de biens durables aux USA ont chuté de 10,1 %, et l'embellie de décembre, + 4,4 %, est due essentiellement à une progression de 57 % des commandes militaires. Pour l'ensemble de l'année 1990, c'est en fait une baisse de 1,6 %, le plus mauvais score de l'économie américaine depuis 1982, année de pleine récession.

Certains secteurs et non des moindres sont carrément sinistrés. Par exemple l'automobile et les compagnies de transport aériens. A la mi-décembre 1990, la chute des ventes dans l'automobile prend des allures de catastrophe avec -19 %. Les pertes de General Motors atteignent 2 milliards de dollars en 1990, celles de Ford pourtant le plus compétitif des constructeurs américains, s'établissent, pour les deux derniers trimestres de l'année 1990, à 736 millions de dollars. Les compagnies aériennes voient leurs ailes brisées : TWA est a déclarée en faillite, Eastern Airlines est en liquidation, PanAm et Continental sont en très mauvaise posture. Au total, les compagnies aériennes américaines ont cumulé 2 milliards de dollars de pertes en 1990. Record historique.

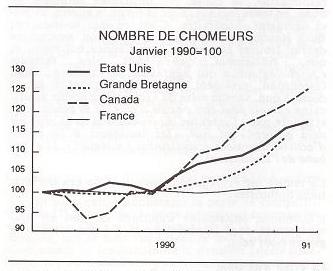

En conséquence les licenciements se multiplient. Au second semestre 1990, le chômage aux USA a progressé à une allure record.

Alors qu'aux USA, en 1989, 2 500 000 emplois ont été créés, il y en eut seulement 500 000 en 1990, et encore, ce résultat global sur Tannée cache la réalité catastrophique du second semestre durant lequel 900 000 emplois ont été supprimés.

Résultat, les banques américaines, déjà bien ébranlées par l'effondrement de la spéculation immobilière et boursière, voient les impayés s'accumuler. Durant le dernier trimestre 1990, 11,6% des banques ont enregistré des pertes sèches, et la plupart n'ont pu maintenir un solde positif que par la vente d'actifs qui permettait de restaurer les bilans, ce qui en définitive représente en fait un affaiblissement. En 1990, 169 banques ont fait faillite, totalisant 16 milliards d'actifs. Pour 1991, est prévue la faillite de 180 banques qui totaliseraient 70 milliards d'actifs. A cela, il faut ajouter la faillite, depuis 1988, de plus de 500 caisses d'épargne qui ont laissé à l'Etat une ardoise dont l'estimation oscille entre 500 et 1000 milliards de dollars !

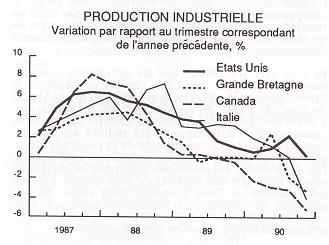

Lorsque la première économie du monde subit une telle crise, l'économie mondiale en essuie évidemment le contrecoup. Au sein de l'OCDE, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande sont entrés en récession ouverte. La production industrielle de la France et de l'Italie reflue. Partout la croissance diminue.

En Europe, les ventes d'automobiles ont baissé de 3,7 % en un an, notamment : -5 % en Italie, -8 % en France, -18 % en GB. Les ventes de poids lourds ont chuté quant à elles de 5 %. Les bénéfices de Fiat se sont effondrés de 55 %. Symboliquement, Rolls Royce décide de cesser sa production d'automobiles prestigieuses, et Saab enterre le « modèle » suédois en fermant sa toute nouvelle usine de Malmô ouverte en 1989.

A l'instar de leurs concurrentes américaines, les compagnies aériennes européennes s'enfoncent dans la crise. Pour la première fois depuis 1981, le résultat d'exploitation global devrait être négatif pour 1990. Air France, Lufthansa, British Airways, Swissair suppriment les lignes les moins rentables. Air France demande un report de la livraison des nouveaux Airbus déjà commandés. British Airways annonce 4 900 suppressions d'emploi et la compagnie Scandinave SAS prévoit de mettre 3 500 salaries à la porte.

Au coeur du monde industrialisé, la concurrence s'exacerbe et prend la dimension d'une guerre commerciale acharnée. La guerre des tarifs des transports aériens bat son plein : British Airways, le 11 février, annonce une baisse de 33 % sur Londres - New-York et, dans les heures qui suivent, TWA et PanAm lui emboîtent le pas. Ces compagnies, pourtant financièrement déjà mal en point, rognent encore sur leur marge bénéficiaire, pour protéger leur marché et grappiller quelques clients. Une telle politique ne peut avoir pour résultat final que d'accélérer la dégradation du bilan global de ce secteur. Et ce qui est vrai pour le transport aérien est vrai ailleurs. Dans tous les secteurs, de nombreuses entreprises voient leur bilan virer au rouge, et dans un réflexe de survie, tous les coups sont permis pour se maintenir sur le marché.

« Le chacun pour soi » dans la concurrence économique exacerbée

La concurrence économique ne se limite pas simplement à une guerre des tarifs. Chaque Etat, soucieux de défendre son économie nationale, utilise toutes les ressources que lui permet sa puissance. Du plan strictement économique les rivalités ont tendance à se déplacer sur un terrain qui n'a plus grand chose à voir avec les règles de la « libre concurrence ».

Depuis des décennies, la puissance tutélaire de ce qui a constitué le « bloc occidental », les USA, a impose à ses vassaux un contrôle du fonctionnement de l'économie mondiale, qui lui était d'abord profitable, et cela au prix d'une gigantesque tricherie avec la loi de la valeur. Les avocats intransigeants de la « loi du marché », de la « libre concurrence », du « capitalisme libéral», sont ceux qui ont certainement le plus distordu ces règles pour la défense des intérêts de leur capital national. Les derniers événements sur la scène internationale en sont une preuve flagrante. Avec la fin de l'année 1990, les négociations du GATT qui duraient depuis des années se sont brutalement envenimées. Agacés par les résistances européennes sur le dossier des subventions à l'agriculture et à l'industrie, les USA ont ajourné sine die ces réunions.

La démonstration de force américaine face à l'Irak a remis les pendules à l'heure. Elle a montré que l'Europe n avait pas les moyens de ses ambitions, et cela pas tant sur le plan économique, que sur le plan militaire. Il suffit de constater le changement de ton des médias à propos de l'Allemagne ou du Japon. Ces derniers, jusqu'alors présentés comme 1’exemple même des économies solides et fortes, les nouveaux géants, les nouveaux challengers d'une puissance américaine sur le déclin, se retrouvent aujourd'hui au banc des accusés pour leur égoïsme économique. Géants économiques, l'Allemagne et le Japon restent des nains sur le plan politique et militaire. Face à la super-puissance impérialiste américaine, ils sont bien obligés, pour le moment, de constater leur faiblesse. Malgré toutes les velléités de résistance sur le front économique qu'ils peuvent encore manifester, ils ne peuvent que céder du terrain.

Depuis le début de la « guerre du Golfe », les signes d'allégeance se sont multipliés de la part de ceux qui, il y a encore quelques semaines, manifestaient des réticences. La Commission européenne propose aujourd'hui de réduire les subventions agricoles et de supprimer les subventions au nouveau programme Airbus. Ce sont précisément ces deux points qui avaient constitué la pomme de discorde durant de nombreux mois de négociations entre la CEE et les USA, au sein du GATT. Sans nouvelles discussions, devant l'évidence des faits militaires, la CEE a donc cédé, toute honte bue, aux demandes US, et ces concessions seront encore probablement insuffisantes aux yeux des USA. Quant au Japon et à l'Allemagne, ils ont finalement accédé aux sollicitations pressantes de Washington, pour financer l'opération « Tempête du désert », en acceptant de verser respectivement 13 et 7,7 milliards de dollars, une « obole » significative.

Parce qu'ils sont les plus forts, les USA imposent leur loi sur le marché mondial. Cela est particulièrement illustré par le rôle du dollar. La valeur du dollar ne correspond que de loin à la réalité économique. Elle est d'abord l'expression de la domination US sur le marché mondial, et un instrument essentiel de cette domination. La baisse organisée du dollar a pour but premier de restaurer artificiellement la compétitivité des produits américains aux dépens de leurs concurrents européens et japonais. Son résultat est de faire diminuer le déficit commercial US, et par conséquent de réduire les excédents des autres pays.

La baisse du taux d'escompte a aussi pour résultat de rendre le crédit moins cher, et donc de freiner la chute de la production en facilitant la consommation et l'investissement.

La situation encore apparemment prospère de l'Allemagne et du Japon est tout à fait provisoire. Pendant des années, ces pays ont constitue les exceptions qui permettaient de perpétuer le mythe qu'une saine gestion capitaliste était la condition nécessaire pour surmonter la crise. Non seulement ces deux pays sont, aujourd'hui, dans la ligne de mire des exigences US pour la sauvegarde de leur propre capital, mais aussi et surtout, ils commencent a leur tour à être fortement secoués par les effets de la crise.

La chute du dollar commence à se faire sentir fortement sur leurs exportations qui diminuent encore plus rapidement que ne se redresse la balance commerciale US. Pour le seul mois de novembre 1990, l'excédent commercial allemand s'est contracté de 60 %. Du fait de l'effet dollar, qui a atteint son plus bas niveau historique face au Yen et au Mark, les pertes de change des entreprises exportatrices commencent à atteindre un niveau catastrophique. Ainsi, en Allemagne, Deutsche Airbus a perdu pour cette raison la moitié de son capital.

Le chiffre de croissance record de la production allemande, 4,6% pour 1990, est à relativiser pour deux raisons. Premièrement il ne tient pas compte de la chute de moitié de la production dans l'ex-RDA. Deuxièmement il n'est pas le produit d'une croissance des exportations qui, pour leur part, ont diminué, mais de l'endettement de l'Etat pour subventionner la reconstruction de l'Allemagne de l'Est. Indice de la mauvaise santé de l'économie allemande, le chômage recommence à croître à l'Ouest, tandis qu'à l'Est, si le chômage officiel est de 800 000 personnes, en fait 1800 000 sont en chômage partiel, tandis que plus d'un million de licenciements est annoncé dans la période qui vient !

Le Japon voit aussi ses exportations chuter rapidement. Mais surtout, la crise économique se manifeste par une crise financière d'une ampleur jamais vue. Le Japon a été le haut lieu de la spéculation internationale, et aujourd'hui, plus que tout autre pays, il en paye le prix.

La chute de la bourse de Tokyo a été la plus importante, avec -39 % en 1990. Les banques japonaises sont aujourd'hui menacées d'un côté par l'effondrement de la spéculation immobilière, et de l'autre, par le non-remboursement des crédits astronomiques consentis partout dans le monde. La Far Eastern Review estime ainsi que la moitié du crédit privé international qui a été consenti, l'a été par les banques nipponnes entre 1985 et 1990. Comme, pour l'essentiel, ces crédits ont été consentis en dollars, et que celui-ci se dévalue chaque jour, les remboursements ne représenteront en fait qu'une faible part de la valeur qu ils représentaient à un moment où le dollar valait bien plus. Ceci en dehors du fait que, avec la récession qui se développe, une bonne partie de ces crédits ne seront jamais remboursés du tout. La dette US, la principale, libellée en dollars, se trouve aujourd'hui dévalorisée de 50 % par rapport au yen. La catastrophe financière est dans ces conditions prévisible et inévitable, et elle pèsera de tout son poids sur l'économie japonaise.

Les économies japonaise et allemande ont mangé leur pain blanc, et l'avenir pour elles, comme pour toutes les autres fractions du capital mondial, s'annonce noir.

S'ils sont de loin la première puissance mondiale, les USA n'en sont pas pour autant omnipotents : ils restent évidemment soumis aux contradictions insurmontables du capitalisme qui font aujourd'hui plonger l'économie mondiale dans une crise d'une ampleur inconnue jusque là.

La plongée irréversible de l'économie des USA

La politique américaine est aujourd'hui une politique de fuite en avant. La baisse du dollar porte en elle ses limites. En restaurant la balance commerciale américaine, elle diminue les excédents des autres pays exportateurs, et aura donc pour conséquence de limiter leurs importations, donc à terme les exportations US. La baisse du taux d'escompte américain a pour but, en rendant le crédit plus Facile, de relancer le marché intérieur. Mais là aussi, cette politique se heurte à la réalité économique.

Alors que la dette globale des USA se situe autour de 10 000 milliards de dollars, la fuite présente dans l'endettement ne peut avoir pour résultat que de polariser toujours plus les contradictions de l'économie mondiale autour du « roi-dollar», annonçant la crise monétaire qui se rapproche inéluctablement. Pour le vérifier il suffît de constater l'attitude présente des banques américaines qui, malgré les sollicitations incessantes de l'Etat fédéral, sont rétives à desserrer es vannes du crédit, car elles sont déjà confrontées à la réalité des dettes impayées qui s'accumulent. Visiblement, la confiance ne règne guère au sein de la bourgeoisie américaine sur la solvabilité de son économie.

Avec la récession, le futur déficit budgétaire des Etats-Unis est estimé à 350 milliards de dollars, nouveau record historique en perspective, sans compter le coût de la guerre, estime pour le moment, pour les seuls USA, à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le premier résultat de la guerre va donc être d'aggraver encore les effets de la crise mondiale, en dégradant les déficits budgétaires des pays participants. Les gigantesques destructions en Irak et au Koweït sont présentées de manière cynique par les médias, comme la source de nouveaux débouchés, avec la reconstruction en «perspective». Si tant est que celle-ci ait lieu, ces nouveaux marchés seront de toute façon bien insuffisants pour éponger le trop-plein de la production sous lequel croule l'économie mondiale. Reconstruire les capacités de production pétrolière de l'Irak et du Koweït n'aura pour seul résultat que d'aggraver la crise de surproduction du pétrole.

Le répit que les Etat-Unis essayent de s'octroyer, par leur démonstration de force, ne peut être que de très courte durée, si répit il y a. Il ne permettra certainement pas de sortir de la récession, qui sévit en fait depuis le début des années 1980 de manière larvée, et qui n'a pas attendu la reconnaissance officielle de la fin 1990 pour faire subir ses effets. Au contraire, la récession va s'en trouver aggravée.

La seule question réelle n'est pas l'existence de la crise, mais la vitesse de son développement et sa profondeur. Pour toutes les fractions du capital mondial, le problème n'est plus de prétendre la surmonter, mais d'en limiter les dégâts sur son propre capital et de tenter d'en reporter les effets les plus pernicieux sur les autres. C'est ce qui se passe déjà.

Depuis le début de la crise, à la fin des années 1960, les pays les plus puissants ont reporté les effets les plus brutaux de la crise de surproduction généralisée, qui trouve son origine au coeur des grands centres de production du monde capitaliste, sur les pays les plus faibles. La situation dramatique de l'Afrique, ravagée par les guerres, les épidémies et la famine ; la situation de l’Amérique Latine, qui est en train de prendre le même chemin, où en 1990, la richesse par habitant a diminué de 6 % officiellement, et où se développe aujourd'hui une épidémie de choléra à l'échelle du continent, la situation des pays du défunt COMECON où la production 1’année dernière a chuté globalement de 30 % ; témoignent de l'effondrement croissant de l'économie mondiale qui aujourd'hui menace à leur tour les grands centres industriels des pays développés.

***

Comme elles paraissent lointaines les belles paroles de Bush au lendemain de l'effondrement au bloc russe, il n'y a encore que quelques mois. La promesse d'un nouveau monde de « paix » et de « prospérité » a été un mensonge de plus. La guerre commerciale qui est en train de s'exacerber porte en elle l'abandon des « belles » idées sur le « libre-échange », sur la « fin des frontières européennes », sur « la croissance et la sécurité ». Les prolétaires du monde entier vont subir de plein fouet la vérité du capitalisme : guerre, misère, chômage, famine, épidémies.

L'irrationalité de la guerre, qui n'aura pour seul résultat que d'aggraver la crise économique, exprime de manière brutale la dimension catastrophique de l'impasse du capitalisme.

JJ, 24/2/91

« Le mode de production capitaliste a cette particularité que la consommation humaine qui, dans toutes les économies antérieures, était le but, n'est plus qu'un moyen au service du but proprement dit : l'accumulation capitaliste. La croissance du capital apparaît comme le commencement et la fin, la fin en soi et le sens de toute la production. L'absurdité de tels rapports n'apparaît que dans la mesure où la production capitaliste devient mondiale. Ici, à l'échelle mondiale, l'absurdité de l'économie capitaliste atteint son expression dans le tableau d'une humanité entière gémissant sous le joug terrible d'une puissance sociale aveugle qu'elle a elle-même créée inconsciemment : le capital. Le but fondamental de toute forme sociale de production : l'entretien de la société par le travail, la satisfaction des besoins, apparaît ici complètement renversé et mis la tête en bas, puisque la production pour le profit et non plus pour l'homme devient la loi sur toute la terre et que la sous-consommation, l'insécurité permanente de la consommation et par moments la non-consommation de l'énorme majorité de l'humanité deviennent la règle. »

Rosa Luxemburg

Introduction à l'économie politique, chap. 6, "Les tendances de l'économie capitaliste"

[1] [5] Lire « Guerre, militarisme et blocs impérialistes », Revue internationale n° 52 et 53, 1er et 2e trimestres 1988.

[2] [6] Lire « La guerre dans la décomposition du capitalisme », Revue internationale, n° 63, 4e trimestre 1990, « Militarisme et décomposition », Revue internationale, n°64, 1er trimestre 1991

Récent et en cours:

- Guerre en Irak [1]

- Crise économique [7]

Résolution sur la situation internationale 1991

- 2816 lectures

Qu'y a-t-il derrière le « nouvel ordre mondial » annoncé par les puissances occidentales ? Quelle est la signification historique de la guerre du Golfe ? Où en est la crise économique mondiale ? Quelles sont les perspectives pour la lutte de classe ? Quels doivent être les axes de l'intervention des révolutionnaires ?

Ce sont ces questions que traite cette résolution adoptée par le CCI en janvier 1991.

Le phénomène d'accélération de l'histoire, déjà mis en évidence par le CCI au début des années 1980, a connu depuis un an et demi une accentuation considérable. En quelques mois, c'est toute la configuration du monde, telle que l'avait laissée la fin de la seconde guerre mondiale, qui s'est trouvée bouleversée. En fait, l'effondrement du bloc impérialiste de l'Est, qui a clos les années 1980, annonce et ouvre la porte à une fin de millénaire dominée par une instabilité et un chaos comme jamais l'humanité n'en a connus.

l) La scène immédiatement la plus significative et dangereuse sur laquelle s'exprime aujourd'hui, non pas le « nouvel ordre », mais bien le nouveau chaos mondial, est celle des antagonismes impérialistes. La guerre du Golfe a mis en évidence la réalité d'un phénomène oui découlait nécessairement de la disparition du bloc de l'Est : la désagrégation de son rival impérialiste, le bloc de l'Ouest. Ce phénomène était déjà à l'origine du « hold up » irakien contre le Koweït : c'est bien parce que le monde avait cessé d'être partagé en deux constellations impérialistes qu'un pays comme l'Irak a cru possible de faire main basse sur un ex-allié du même bloc. Ce même phénomène a révélé de façon évidente, courant octobre, toute son ampleur avec les diverses tentatives des pays européens (notamment la France et l'Allemagne) et du Japon de torpiller, à travers des négociations séparées menées au nom de la libération des otages, la politique américaine dans le Golfe. Cette politique vise à faire de la punition de l'Irak un «exemple» censé décourager toute tentation future d'imiter le comportement de ce pays (et c'est bien en vue de cet « exemple » que les Etats-Unis ont tout fait, avant le 2 août, pour provoquer et favoriser l'aventure irakienne ([1] [8]). Elle s'applique aux pays de la périphérie où le niveau des convulsions constitue un facteur puissant d'impulsion de ce genre d'aventures. Mais elle ne se limite pas à cet objectif. En réalité, son but fondamental est beaucoup plus général : face à un monde de plus en plus gagné par le chaos et le «chacun pour soi», il s'agit d'imposer un minimum d'ordre et de discipline, et en premier lieu aux pays les plus importants de l'ex-bloc occidental. C'est bien pour cette raison que ces pays (à l'exception de la

2) En fait, la guerre du Golfe constitue un révélateur particulièrement significatif des principaux enjeux de la nouvelle période sur le plan des antagonismes impérialistes. Le partage de la domination mondiale entre deux super-puissances a cessé d'exister, et, avec lui, la soumission de l'ensemble des antagonismes impérialistes à l'antagonisme fondamental qui les opposait. Mais en même temps, et comme le CCI l'avait annoncé il y a plus d'un an, une telle situation, loin de permettre une résorption des affrontements impérialistes, n'a fait que déboucher, en l'absence du facteur de discipline que représentaient malgré tout les blocs, sur un déchaînement de ces affrontements. En ce sens, le militarisme, la barbarie guerrière, l'impérialisme, qui sont des caractéristiques essentielles de la période de décadence du capitalisme, ne pourront qu'être encore aggravés dans la phase ultime de cette décadence que nous vivons aujourd'hui, celle de la décomposition générale de la société capitaliste. Dans un tel monde dominé par le chaos guerrier, par la « loi de la jungle », il revient à la seule superpuissance qui se soit maintenue, parce que c'est le pays qui a le plus à perdre dans le désordre mondial, et parce que c'est le seul qui en ait les moyens, de jouer le rôle de gendarme du capitalisme. Et ce rôle, il ne sera en mesure de le tenir qu'en enserrant de façon croissante l'ensemble du monde dans le corset d'acier du militarisme. Dans une telle situation, pour longtemps encore, et peut-être jusqu'à la fin du capitalisme, les conditions n'existent pas pour un nouveau partage de la planète en deux blocs impérialistes. Des alliances temporaires et circonstancielles pourront se nouer, autour ou contre les Etats-Unis, mais en l'absence d'une autre super-puissance militaire capable de rivaliser avec eux (et ils feront tout leur possible pour en empêcher la constitution), le monde sera livré au déchaînement d'affrontements militaires de tous ordres qui, même s'ils ne pourront pas déboucher sur une troisième guerre mondiale, risquent de provoquer des ravages considérables, y compris, en se combinant avec d'autres calamités propres à la décomposition (pollution, famines, épidémies, etc.), la destruction de l'humanité.

3) Une autre conséquence immédiate de l'effondrement du bloc de l'Est réside dans l'aggravation considérable de la situation qui se trouvait à son origine : le chaos économique et politique dans les pays de l'Est européen, et particulièrement le premier d'entre eux, celui qui se trouvait à leur tête il y a moins de deux ans, l'URSS. En fait, dès à présent, ce pays a cessé d'exister en tant qu'entité étatique : par exemple, la réduction considérable de la participation de la Russie au budget de l’« Union », décidée le 27 décembre 1990 par le parlement de cette république, ne fait que confirmer l'éclatement, la dislocation sans retour de l'URSS. Une dislocation que la probable réaction des forces « conservatrices », et particulièrement des organes de sécurité (mise en évidence par la démission de Chevarnadze), ne pourra que retarder quelque peu tout en déchaînant un chaos encore plus considérable en même temps que des bains de sang.

Pour ce qui concerne les ex-démocraties populaires, leur situation, tout en n'atteignant pas le degré de gravité de celui de PURSS, ne peut que plonger vers un chaos croissant comme le révèlent dès a présent les chiffres catastrophiques de la production (chutant jusqu'à 40 % pour certains pays) et l'instabilité politique qui s'est manifestée ces derniers mois dans des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne (élections présidentielles) et la Yougoslavie (déclaration d'indépendance de la Slovénie).

4) La crise du capitalisme, qui se trouve, en dernière instance, à l'origine de toutes les convulsions que subit le monde à l'heure actuelle, est elle-même aggravée par ces convulsions :

- la guerre au Moyen-Orient, l'accroissement des dépenses militaires qui en résulte, ne peuvent qu affecter de façon négative la situation économique du monde (contrairement à ce qui fut le cas, par exemple, pour la guerre du Vietnam qui permit de repousser l'entrée en récession de l'économie américaine et mondiale, au début des années 1960), dans la mesure où l'économie de guerre constitue, depuis longtemps déjà, un des facteurs de premier ordre d'aggravation de la crise ;

- la dislocation du bloc de l'Ouest ne peut que porter un coup mortel à la coordination des politiques économiques à l'échelle du bloc qui, par le passé, avait permis de ralentir le rythme d’effondrement de l'économie capitaliste ; la perspective est à une guerre commerciale sans merci (comme vient de 'illustrer l'échec récent des négociations du GATT) dans laquelle tous les pays laisseront des plumes ;

- les convulsions dans la zone de l'ancien bloc de l'Est vont également constituer un facteur croissant d'aggravation de la crise mondiale en participant a l'amplification du chaos général, et, en particulier, en contraignant les pays occidentaux à consacrer des crédits importants a la limitation de ce chaos (par exemple avec l'envoi d'une « aide humanitaire » destinée à ralentir les émigrations massives vers l'Occident).

5) Ceci dit, il importe que les révolutionnaires mettent bien en évidence ce qui constitue le facteur ultime de l'aggravation de la crise :

- la surproduction généralisée propre à un mode de production qui ne peut créer des débouchés en mesure d'absorber la totalité des marchandises produites, et dont la nouvelle récession ouverte, qui frappe dès à présent la première puissance mondiale, constitue une illustration flagrante ;

- la fuite effrénée dans l'endettement extérieur et intérieur, public et privé, de cette même puissance tout au long des années 1980, qui, si elle a permis de relancer momentanément la production d'un certain nombre de pays, a fait des Etats-Unis de très loin le premier débiteur mondial ;

- l'impossibilité de poursuivre éternellement cette fuite en avant, d'acheter sans payer, de vendre contre des promesses dont il est de plus en plus évident qu'elles ne seront jamais tenues, fuite en avant qui n'a fait que rendre les contradictions encore plus explosives.

La mise en évidence de cette réalité est d'autant plus importante qu'elle constitue un facteur de premier ordre dans la prise de conscience du prolétariat contre les campagnes idéologiques actuelles. Comme en 1974 (avec la « cupidité des rois du pétrole ») et en 1980-1982 (avec la «folie de Khomeiny»), la bourgeoisie va tenter encore une fois (et elle a déjà commencé) de faire endosser la responsabilité de la nouvelle récession ouverte à un « méchant ». Aujourd'hui, Saddam Hussein, le « dictateur mégalomane et sanguinaire », le « nouvel Hitler » de notre époque, est tout à fait bien dans ce rôle. Il est donc indispensable que les révolutionnaires fassent clairement ressortir que la récession actuelle, pas plus que celles de 1974-1975 et de 1980-1982, ne résulte pas de la simple hausse des prix pétroliers, mais qu elle avait débuté dès avant la crise du Golfe et qu'elle révèle les contradictions fondamentales du mode de production capitaliste.

6) Plus généralement, il importe que les révolutionnaires fassent ressortir, de la réalité présente, les éléments les plus aptes à favoriser la prise de conscience du prolétariat.

Aujourd'hui, cette prise de conscience continue à être entravée par les séquelles de l'effondrement du stalinisme et du bloc de l'Est. Le discrédit qu'a subi il y a un an, sous l'effet notamment d'une campagne gigantesque de mensonges, l'idée même de socialisme et de révolution prolétarienne est encore loin d'avoir été surmonté. En outre, l'arrivée massive qui s'annonce d'immigrants originaires d'une Europe de l'Est en plein chaos, ne pourra que créer un surcroît de désarroi dans la classe ouvrière des deux côtés de feu le « rideau de fer » : parmi les ouvriers qui s'imagineront pouvoir échapper à une misère insupportable en s'exilant vers l'« Eldorado » occidental et parmi ceux qui auront le sentiment que cette immigration risque e les priver des maigres « acquis » qui sont les leurs et qui seront, de ce fait, plus vulnérables aux mystifications nationalistes. Et un tel danger sera particulièrement redoutable dans les pays, tel l'Allemagne, qui se retrouveront en première ligne face aux flux d'immigrants.

Cependant, la mise en évidence croissante tant de la faillite irréversible du mode de production capitaliste, y compris et surtout sous sa forme « libérale », que de la nature irrémédiablement guerrière de ce système, vont constituer un facteur puissant d'usure des illusions issues des événements de la fin 1989. En particulier, la promesse d'un « ordre mondial de paix », telle qu'elle nous a été faite avec la disparition du bloc russe, a subi en moins d'un an un coup décisif.

En fait, la barbarie guerrière dans laquelle se vautre de plus en plus le capitalisme en décomposition va imprimer sa marque de façon croissante dans le processus de développement dans la classe de la conscience des enjeux et des perspectives de son combat. La guerre ne constitue pas en soi et automatiquement un facteur de clarification de la conscience du prolétariat. Ainsi, la seconde guerre mondiale a débouché sur un renforcement de l'emprise idéologique de la contre-révolution. De même, les bruits de bottes qui se sont faits entendre depuis l'été dernier, s'ils ont eu le mérite de démentir les discours sur « la paix éternelle », ont aussi engendré dans un premier temps un sentiment d'impuissance et une paralysie indiscutable dans les grandes masses ouvrières des pays avancés. Mais les conditions actuelles de développement du combat de la classe ouvrière ne permettront pas que se maintienne de façon durable un tel désarroi :

- parce que le prolétariat d'aujourd'hui, contrairement à celui des années 1930 et 1940, s'est dégagé de la contre-révolution, qu'il n'est pas embrigadé, tout au moins ses secteurs décisifs, derrière les drapeaux bourgeois (nationalisme, défense de la « patrie socialiste », de la démocratie contre le fascisme) ;

- parce que la classe ouvrière des pays centraux n'est pas directement mobilisée dans la guerre, soumise au bâillon que représente l'enrôlement sous l'autorité militaire, ce qui lui laisse beaucoup plus de latitude pour développer une réflexion de fond sur la signification de la barbarie guerrière dont elle supporte les effets par un surcroît d'austérité et de misère ;

-parce que l'aggravation considérable, et de plus en plus évidente, de la crise du capitalisme, dont les ouvriers seront évidemment les principales victimes et contre laquelle ils seront contraints de développer leur combativité de classe, les conduira de façon croissante à faire le lien entre la crise capitaliste et la guerre, entre le combat contre celle-ci et les luttes de résistance aux attaques économiques, leur permettant de se garantir contre les pièges du pacifisme et des idéologies a-classistes.

En réalité, si le désarroi provoqué par les événements du Golfe peut ressembler, en surface, à celui résultant de l'effondrement du bloc de l'Est, il obéit à une dynamique différente : alors que ce qui vient de l'Est (élimination des restes du stalinisme, affrontements nationalistes, immigration, etc.) ne peut, et pour un bon moment encore, qu'avoir un impact essentiellement négatif sur la conscience du prolétariat, la présence de plus en plus permanente de la guerre dans la vie de la société va tendre, au contraire, à réveiller cette conscience.

7) Si, malgré un désarroi temporaire, le prolétariat mondial détient donc toujours entre ses mains les clés du futur, il importe de souligner que tous ses secteurs ne se trouvent pas au même niveau dans la capacité d'ouvrir une perspective pour l'humanité. En particulier, la situation économique et politique qui se développe dans les pays de l'ex-bloc de l'Est témoigne de l'extrême faiblesse politique de la classe ouvrière dans cette partie du monde. Ecrasé par la forme la plus brutale et pernicieuse de la contre-révolution, le stalinisme, ballotté par les illusions démocratiques et syndicalistes, déchiré par les affrontements nationalistes et entre cliques bourgeoises, le prolétariat de Russie, d'Ukraine, des pays baltes, de Pologne, de Hongrie, etc., se trouve confronté aux pires difficultés pour développer sa conscience de classe. Les luttes que les ouvriers de ces pays seront contraints de mener, face à des attaques économiques sans précédent, se heurteront, quand elles ne seront pas directement dévoyées sur un terrain bourgeois comme le nationalisme, à toute la décomposition sociale et politique qui est en train de s'y développer, étouffant de ce tait leur capacité à constituer un terreau pour la germination de la conscience. Et il en sera ainsi tant que le prolétariat des grandes métropoles capitalistes, et particulièrement celles d'Europe occidentale, ne sera pas en mesure de mettre en avant, même de façon embryonnaire, une perspective générale de combat.

8) La nouvelle étape du processus de maturation de la conscience dans le prolétariat, dont la situation actuelle du capitalisme détermine les prémisses, n'en est, pour le moment, qu'à ses débuts. D'une part, c'est un chemin important que doit parcourir la classe pour se dégager des séquelles du choc provoqué par l'implosion du stalinisme et l'utilisation qu'en a faite la bourgeoisie. D'autre part, même si sa durée sera nécessairement moindre que celle de l'impact de cet événement, le désarroi produit par les campagnes entourant la guerre du Golfe n'est pas encore surmonté. Pour franchir ce pas, le prolétariat se trouvera confronté aux difficultés que la décomposition générale de la société sème devant lui, de même qu'aux pièges des forces bourgeoises, et en particulier syndicales, qui tenteront de canaliser sa combativité dans des impasses, y compris en le poussant dans des engagements prématurés. Dans ce processus, les révolutionnaires auront une responsabilité croissante :

- dans la mise en garde contre l'ensemble des dangers que représente la décomposition, et particulièrement, il va de soi, la barbarie guerrière ;

- dans la dénonciation de toutes les manoeuvres bourgeoises, dont un des aspects essentiels sera de dissimuler, ou de dénaturer, le lien fondamental entre la lutte contre les attaques économiques et le combat plus général contre une guerre impérialiste de plus en plus présente dans la vie de la société ;

- dans la lutte contre les campagnes visant à saper la confiance du prolétariat en lui-même et en son devenir ;

-dans la mise en avant, contre toutes les mystifications pacifistes et, plus généralement, contre l'ensemble de l'idéologie bourgeoise, de la seule perspective qui puisse s'opposer à l'aggravation de a guerre : le développement et la généralisation du combat de classe contre le capitalisme comme un tout en vue de son renversement.

4 janvier 1991.

[1] [9] Mais s'ils n'en étaient pas totalement maîtres (l'Irak aussi y était pour quelque chose), la date choisie par les Etats-Unis pour le début du conflit, le 2 août 1990, n'est pas le fait du hasard. Pour cette puissance, il fallait faire vite avant que ne s'accentue encore plus la dislocation de son ancien bloc, mais aussi avant que ne se manifeste trop ouvertement (après la « gueule de bois » consécutive à l'effondrement du bloc de 1 Est) la tendance à la reprise des luttes ouvrières, impulsée par la récession mondiale, qui avait commencé à s'exprimer avant l'été 1990.

Grande-Bretagne qui a choisi depuis longtemps une alliance indéfectible avec les Etats-Unis) ont fait plus que traîner les pieds pour s'aligner sur la position américaine et s'associer à son effort de guerre. S'ils ont besoin de la puissance américaine comme gendarme du monde, ils redoutent qu'un étalage trop important de celle-ci, inévitable lors d'une intervention armée directe, ne porte ombrage à leur propre puissance.

Vie du CCI:

Récent et en cours:

- Guerre en Irak [1]

Questions théoriques:

- Guerre [2]

Le prolétariat face à la guerre

- 3383 lectures

LE PROLÉTARIAT FACE À LA GUERRE