Revue Internationale n° 150 - 3e et 4e trimestre 2012

- 1370 lectures

Sommet de l'Euro de juin 2012 : derrière les illusions, un nouveau pas dans la catastrophe

- 1243 lectures

Le 29 juin 2012 au matin, comme par enchantement, une douce euphorie gagnait rapidement les politiciens et dirigeants de la zone Euro. Les médias bourgeois et les économistes n’étaient pas en reste. Le dernier sommet européen venait de prendre apparemment des "décisions historiques". Contrairement à ceux, nombreux, qui l'avaient précédé au cours des dernières années et qui avaient tous échoué. Mais, aux dires de beaucoup de commentateurs, ce temps était désormais révolu ; la bourgeoisie de cette zone, pour une fois unie et solidaire, venait d’adopter les mesures nécessaires pour sortir du tunnel de la crise. Pour peu, on se serait cru dans le monde d’Alice aux pays des merveilles. Mais en y regardant de plus près et une fois les brumes matinales dissipées, apparaissent alors les vraies questions : Quel est le contenu réel de ce sommet ? Quelle va être sa portée ? Va-t-il réellement apporter une solution durable à la crise de la zone Euro et donc pour l'économie mondiale ?

Le dernier sommet européen : des décisions en trompe l’œil

Si le sommet européen du 29 juin 2012 a été présenté comme "historique" c'est qu'il est censé constituer un tournant dans la façon dont les autorités affrontent la crise de l'Euro. D'une part, au niveau de la forme, ce sommet, pour la première fois, ne s'est pas contenté, suivant les commentateurs, d'entériner les décisions prises auparavant par "Merkozy", c'est-à-dire le tandem Merkel-Sarkozy (en réalité, la position de Merkel entérinée par Sarkozy) 1 mais a tenu compte des demandes de deux autres pays importants de la zone, l'Espagne et l'Italie, des demandes appuyées par le nouveau président français, François Hollande. Par ailleurs, ce sommet devait inaugurer une nouvelle donne dans la politique économique et budgétaire au sein de la zone : après des années où la seule politique promue par les instances dirigeantes de l'Euro consistait en une austérité de plus en plus impitoyable, on prenait enfin en compte une des critiques à cette politique (portée notamment par les économistes et politiciens de gauche) suivant laquelle, sans relance de l'activité économique, les États surendettés seraient incapables de trouver les ressources fiscales pour payer leurs dettes.

C'est pour cela que le président de gauche François Hollande, venu pour arracher un "pacte pour la croissance et l’emploi" tenait la scène comme un acteur de théâtre fier de sa prestation et des résultats obtenus. Il était accompagné, dans sa satisfaction, par deux hommes pourtant de droite, Monti chef du gouvernement italien et Rajoy son homologue espagnol qui, eux-aussi, paradaient : leurs calculs ayant apparemment payé, l’étau financier sur leur pays devait se desserrer. La situation réelle était bien trop grave pour que tous ces messieurs prennent un air triomphant, mais l’humeur y était : "on pouvait espérer voir le début de la fin de la sortie du tunnel de la crise dans la zone euro !" Cette déclaration particulièrement alambiquée aurait été prononcée par le chef du gouvernement italien !

Avant de soulever le voile sur ce matin qui s’annonçait ainsi presque radieux, un petit retour dans le temps s’impose. Souvenons-nous : depuis six mois, la zone Euro s’est retrouvée deux fois en situation de voir ses banques s’effondrer. La première fois, cela a donné naissance à ce qui a été appelé LTRO (Long Term Refinancing Operation) : la Banque centrale européenne (BCE) a accordé pour 1000 milliards environ de prêts à celles-ci. En réalité 500 milliards avaient déjà été provisionnés dans ce sens. Quelques mois après, voilà à nouveau que ces mêmes banques appellent au secours ! Racontons maintenant une petite histoire dérisoire qui illustre ce qui se passe réellement dans la finance européenne. Au début de cette année 2012 les dettes souveraines (celles des États) explosent. Les marchés financiers font alors eux-mêmes grimper les taux auxquels ils acceptent de prêter de l’argent à ces États. Certains d'entre eux, notamment l’Espagne, ne peuvent plus aller chercher de prêts sur le marché. C’est trop cher. Pendant ce temps-là les banques espagnoles rendent l’âme. Que faire ? Que faire en Italie, au Portugal et ailleurs ? Une idée géniale germe alors dans les grands esprits de la BCE. Nous allons prêter massivement aux banques, qui vont elles-mêmes financer les dettes souveraines de leur État national et l’économie "réelle" sous forme de prêts à l'investissement ou à la consommation. Cela se passait l'hiver dernier, la Banque centrale européenne faisait "bar ouvert et boissons à discrétion". Le résultat est là, début juin tout le monde se réveille avec une cirrhose du foie. Les banques n’ont pas prêté à l’économie "réelle" ; elles ont mis cet argent en sécurité, en rapportant elles-mêmes son équivalent à la Banque centrale, avec en plus un petit intérêt en retour. En quoi cet équivalent consistait-il ? En des obligations d’État qu’elles venaient d’acheter avec l’argent de cette même Banque centrale. Véritable tour de passe-passe et d’illusion qui ne pouvait tenir que le temps d’un spectacle décidément totalement dérisoire !

Au mois de juin, les "médecins économistes" crient à nouveau haut et fort : nos malades sont en train de mourir. Il faut immédiatement des mesures radicales prises conjointement par les hôpitaux de toute la zone Euro. Nous sommes maintenant au moment de la tenue du sommet du 29 juin. Après toute une nuit de négociations, un accord "historique" semble trouvé. Les décisions prises :

les fonds de stabilisation financière (FESF et MES 2) vont pouvoir renflouer directement les banques, après accord de la BCE, ainsi qu’acheter de la dette publique afin de détendre les taux auxquels les États empruntent sur les marchés financiers ;

les européens vont confier à la BCE la supervision du système bancaire de la zone Euro ;

une extension de la règle de contrôle des déficits public des États de cette zone est adoptée ;

enfin, à la grande satisfaction des économistes et politiciens de gauche, un plan de 100 milliards d’euros de relance de l’activité est mis en scène.

Pendant quelques jours les mêmes discours fleurissent. La zone Euro a enfin pris les bonnes décisions. Si l’Allemagne a réussi à maintenir sa "Règle d’or" en matière de dépenses publiques (qui impose aux États d'inscrire dans leur loi fondamentale l'élimination du déficit budgétaire), elle a par contre accepté d’aller dans le sens de la mutualisation des dettes des États de la zone Euro et de la monétisation de ces dettes, c'est-à-dire de la possibilité de les rembourser en imprimant de la monnaie.

Comme toujours dans ce genre d’accord, la réalité se cache dans le calendrier et dans la mise en pratique des décisions qui sont prises. Cependant, dès ce fameux petit matin, un élément sautait aux yeux. Une question essentielle semblait avoir été écartée, celle des moyens financiers et de leurs sources réelles. Tout le monde s’accordant par ailleurs pour sous-entendre que l’Allemagne finirait par payer puisqu’elle seule semble apparemment en avoir les moyens ! Et puis, pendant le mois de juillet, oh surprise ! Tout paraît remis en question. Grâce à des manœuvres juridiques, l'application des accords est renvoyée au plus tôt en septembre. Il y a en effet un tout petit problème. Au 16 juillet l’ardoise de l’Allemagne devenait tout simplement insupportable. Lorsqu’on additionne tous les engagements en termes de garanties déguisées et lignes de crédits, l’exposition totale de ce pays à ses voisins européens aux abois s’élève à 1500 milliards d’euros. Le PNB de l’Allemagne est de 2650 milliards d’euros et ceci avant la prise en compte de la contraction de son activité qui a commencé il y a quelques mois. C’est là une somme ahurissante équivalant à plus de la moitié de son PNB. Les derniers chiffres annoncés en matière de dette pour la zone Euro s’élèvent eux à environ 8000 milliards dont une grande partie représente des actifs dits "toxiques" (c'est-à-dire des reconnaissances de dette qui ne seront jamais honorées). Il n’est pas bien difficile de comprendre que l’Allemagne est incapable d’assurer un tel niveau d’endettement. Elle n’est pas en mesure non plus, dans la durée, de cautionner, avec suffisamment de crédibilité, par sa seule signature, ce mur de la dette auprès des marchés financiers. La preuve effective de cette réalité existe ; elle s’exprime dans un paradoxe dont seule une économie en plein désarroi a le secret. L’Allemagne place sa dette à court et moyen terme à des taux négatifs. En clair les acheteurs de cette dette acceptent de ne percevoir que des intérêts ridicules tout en perdant du capital avec l’évolution de l’inflation. La dette souveraine allemande semble être un refuge de montagne capable d’affronter toutes les tempêtes mais, en même temps, les prix des assurances contractées par les acheteurs pour assurer cette dette en leur possession grimpe au niveau de ceux de la Grèce ! Finalement ce refuge se révèle bien vulnérable ! Les marchés savent pertinemment que si l’Allemagne continue de financer la dette de la zone Euro, elle deviendra alors elle-même insolvable et c'est pour cela que chacun des prêteurs veille à s’assurer au mieux en cas de chute brutale.

Alors reste la tentation de l’arme ultime. Celle qui consisterait à dire à la Banque centrale européenne de faire comme le Royaume-Uni, le Japon ou les États-Unis : "Imprimons des billets et encore des billets sans regarder la valeur de ce que l’on prend en échange". Les banques centrales peuvent bien se transformer à leur tour en banques "pourries", ce n’est pas le problème. Ce n’est plus le problème. Le problème est d’éviter que tout s’arrête aujourd’hui ! Nous verrons bien ce qui se passera demain, le mois prochain, l’année prochaine. C’est cela l’avancée du dernier sommet européen. Mais la BCE ne l’entend pas de cette oreille. Certes cette banque centrale n’a pas la même autonomie que les autres banques centrales du monde. Elle est liée aux différentes banques centrales de chaque nation composant la zone Euro. Mais le problème de fond est-il là ? Si la BCE pouvait opérer comme la Banque centrale du Royaume-Uni ou des États-Unis, par exemple, l’insolvabilité du système bancaire et des États de la zone Euro serait-elle résolue ? Qu'en est-il dans ces autres pays, par exemple aux États-Unis ?

Des banques centrales plus fragilisées que jamais

Alors que de lourds nuages s'amoncellent au-dessus de l’économie américaine, pourquoi les États-Unis n’ont-ils pas encore sorti de leur manche un troisième plan de relance, une nouvelle phase de monétisation de leur dette ?

Il faut se rappeler que le président de la Banque centrale américaine, Ben Bernanke a été surnommé "Monsieur Hélicoptère". Il y a déjà eu aux États-Unis, en quatre ans, deux plans de création monétaire massive, les fameux "quantitative easings". Ce monsieur semblait pouvoir survoler sans relâche les États-Unis et balancer de l’argent, inondant tout sur son passage. Un raz de marée ininterrompu de liquidités, et que chacun s’enivre à satiété ! Et bien non, désolé, cela ne marche pas comme cela. Depuis quelques mois une nouvelle création monétaire massive est indispensable aux États-Unis. Mais elle ne vient pas, elle se fait attendre. Parce qu’un "quantitative easing" n°3 est à la fois indispensable, vital et en même temps impossible, comme l’est en Europe une mutualisation et une monétisation globale de la dette de la zone Euro. Le capitalisme est engagé dans une rue qui finit en cul de sac ! Même la première puissance économique au monde ne peut pas fabriquer ex-nihilo de l’argent à l’infini. Toute dette a besoin d’être financée à un moment ou à un autre. La Banque centrale américaine a, comme toute banque centrale, deux sources de financement qui sont de fait liées et interdépendantes. La première consiste à capter l’épargne, l’argent qui existe au-dedans ou en-dehors du pays, soit à un coût d’emprunt tolérable, soit par un renforcement de la fiscalité. La seconde consiste à fabriquer de l’argent en contrepartie de reconnaissances de dettes, notamment en achetant ce qu’on appelle les obligations représentant la dette publique ou d’État. La valeur de ces obligations est en dernière instance déterminée par l’évaluation qu’en font les marchés financiers. Une voiture d’occasion est à vendre. Son prix est affiché sur le pare-brise par le vendeur. Les acheteurs potentiels vérifient l’état du véhicule. Des offres de prix d’achat sont proposées et le vendeur choisira sans aucun doute la moins mauvaise pour lui. Si l’état de la voiture est trop dégradé alors le prix devient dérisoire et celle-ci reste pourrir dans la rue. Ce petit exemple illustre le danger d’une nouvelle création monétaire aux États-Unis… et ailleurs. Depuis quatre ans, des centaines de milliards de dollars ont été injectées dans l’économie américaine sans que la moindre relance durable ne soit au rendez-vous. Pire : la dépression économique a poursuivi de manière souterraine son bonhomme de chemin. Nous voici arrivés au cœur du problème. L’évaluation de la valeur réelle de la dette souveraine est connectée de fait à la solidité de l’économie du pays, tout comme la valeur de notre voiture à son état réel. Si une Banque centrale (que ce soit aux États-Unis, au Japon ou dans la zone Euro) imprime des billets pour acheter des obligations, ou des reconnaissances de dettes, qui ne pourront jamais être remboursés (parce que les emprunteurs sont devenus insolvables) elle ne fait qu'inonder le marché de morceaux de papier qui ne correspondent à aucune valeur réelle car ils n'ont pas de contrepartie effective en termes d'épargne ou de richesses nouvelles en garantie. En d'autres termes, elles fabriquent de la fausse monnaie.

En route vers une récession généralisée

Une telle affirmation peut toujours paraître un peu exagérée ou aventureuse et pourtant ! Voici ce qui est écrit dans le bulletin Global Europe Anticipation de janvier 2012 : "Pour générer un dollar de croissance en plus, les USA doivent désormais emprunter autour de 8 dollars. Ou bien l’inverse, si on préfère, chaque dollar emprunté ne génère que 0,12 dollar de croissance. Cela illustre l’absurdité du moyen-long terme des politiques menées par la FED et le Trésor US ces dernières années. C’est comme une guerre où il faut tuer de plus en plus de soldats pour gagner de moins en moins de terrain." La proportion n’est sans doute pas exactement la même dans tous les pays du monde. Mais la tendance générale suit le même chemin. C'est pour cela, notamment, que les 100 milliards d'euros prévus par le sommet du 29 juin en vue de financer la croissance ne seront pas autre chose qu'un sparadrap sur une jambe de bois. Les profits réalisés sont dérisoires au regard de l’évolution du mur de la dette. Un film comique célèbre avait pour titre : "Y a-t-il un pilote dans l’avion ?". Pour ce qui concerne l’économie mondiale, il faudrait rajouter : "Il n’y a plus de moteur non plus". Voilà un avion et ses passagers en bien mauvaise posture.

Face à cette débandade générale des pays les plus développés, certains, afin de minimiser la gravité de la situation du capitalisme, tentent d'opposer l'exemple de la Chine et des pays "émergents". Il y a quelques mois encore, la Chine nous était vendue comme étant la prochaine locomotive de l’économie mondiale, aidée dans ce rôle par l’Inde et le Brésil. Qu'en est-il en réalité ? Ces "moteurs" connaissent à leur tour de très sérieux ratés. La Chine a annoncé officiellement, le vendredi 13 juillet, un taux de croissance de 7,6% ce qui en fait le taux le plus bas pour ce pays depuis le début de la phase actuelle de la crise. Le temps des taux à deux chiffres est bien fini. Et pourtant, même à 7%, ces chiffres n’intéressent plus les spécialistes. Tous savent qu’ils sont faux. Ces gens avisés préfèrent se tourner vers d’autres chiffres qu’ils jugent plus fiables. Voici ce qui était dit le même jour sur une radio économique spécialisée française (BFM) : "En regardant l’évolution de la consommation électrique, on peut déduire que la croissance chinoise se situe en réalité autour de 2 à 3%. Soit moins de la moitié des chiffres officiels." En ce début d’été, tous les chiffres de la croissance de l’activité sont en berne. Ils diminuent partout. Le moteur tourne au ralenti, proche de zéro. L’avion s’apprête à plonger et l'économie mondiale avec lui.

Le capitalisme entre dans la zone des grandes tempêtes

Face à la récession mondiale et à l’état financier des banques et des États, la guerre économique va faire rage entre différents secteurs de la bourgeoisie. La relance de l’activité par une politique keynésienne classique (qui suppose un endettement de l'État) ne peut plus être, comme on l'a vu, réellement efficace. Dans ce contexte de récession, l’argent collecté par les États ne peut que diminuer et, malgré l’austérité généralisée, leur dette souveraine ne pourra que continuer à exploser comme en Grèce ou maintenant en Espagne. La question qui va déchirer la bourgeoisie est la suivante : "Faut-il prendre le risque insensé de relever une nouvelle fois le plafond de la dette ?" De manière croissante, l’argent ne veut plus aller à la production, à l’investissement ou à la consommation. Ce n’est plus rentable. Mais les intérêts et les remboursements des dettes à échéances sont là. Il est nécessaire au capital de fabriquer de la monnaie nouvelle et factice au moins pour retarder la cessation de paiements généralisée. Bernanke, le patron de la banque centrale américaine, et son homologue Mario Draghi dans la zone Euro, comme tous leurs confrères sur cette planète sont pris en otage par l’état de l’économie capitaliste. Soit ils ne font rien et alors la dépression et les faillites vont prendre à court terme l’allure d’un cataclysme. Soit ils injectent à nouveau massivement de l’argent et alors commencera à sonner le glas pour la valeur de la monnaie. Une chose est certaine, même si elle perçoit maintenant ce danger, la bourgeoisie, divisée irrémédiablement sur ces sujets, ne réagira que dans des situations d’urgence absolue, au dernier moment, et dans des proportions toujours plus insuffisantes. La crise du capitalisme malgré tout ce que nous avons connu depuis l’année 2008 n’en est qu’à ses débuts.

Tino (30-07-2012)

1 Il faut noter que depuis que cet article a été écrit, le gouvernement français est revenu à plus de coopération avec la chancelière allemande. Peut-être faudra-t-il parler bientôt de "Merkhollande". En tout cas, en septembre 2012, le nouveau président Hollande et la direction du Parti socialiste font campagne pour forcer la main aux parlementaires de leur majorité afin qu'ils votent en faveur du Pacte de stabilité (la "règle d'or") que le candidat Hollande avait promis de renégocier. Comme le disait un vieux routard du gaullisme réputé pour son cynisme, Charles Pasqua, "les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient".

2 Fonds européen de stabilité financière et Mécanisme européen de stabilité.

Récent et en cours:

- Crise économique [2]

Rubrique:

Le Mexique entre crise et narcotrafic

- 4503 lectures

La presse et les informations télévisées du monde entier transmettent régulièrement des images du Mexique dans lesquelles sont mis au premier plan les affrontements, la corruption et les assassinats, qui résultent de la "guerre contre le narcotrafic". Mais tout ceci apparaît comme un phénomène étranger au capitalisme ou anormal, alors que toute la réalité barbare qui va de pair est profondément enracinée dans la dynamique du système d’exploitation actuel. C'est, dans toute son étendue, la façon d’agir de la classe dominante qui est ainsi révélée, à travers la concurrence et les rivalités politiques exacerbées entre ses différentes fractions. Aujourd'hui, un tel processus de plongée dans la barbarie et la décomposition du capitalisme est effectivement dominant dans certaines régions du Mexique.

Au début de la décennie 1990, nous disions que "parmi les caractéristiques majeures de la décomposition de la société capitaliste, il faut souligner la difficulté croissante de la bourgeoisie à contrôler l'évolution de la situation sur le plan politique" 1. Ce phénomène apparaît plus clairement dans la dernière décennie du xxe siècle où il tend à devenir une tendance majeure.

Ce n'est pas seulement la classe dominante qui est affectée par la décomposition, le prolétariat et les autres couches exploitées en subissent aussi les effets les plus pernicieux. Au Mexique, les groupes maffieux et le propre gouvernement enrôlent, en vue de la guerre qu'ils se livrent, des éléments appartenant aux secteurs les plus paupérisés de la population. Les affrontements entre ces groupes, qui tirent sans distinction sur la population, laissent des centaines de victimes sur le carreau que gouvernement et maffias qualifient de "dommages collatéraux". Il en résulte un climat de terreur que la classe dominante a su utiliser pour éviter et contenir les réactions sociales aux attaques continues des conditions de vie de la population.

Le narcotrafic et l’économie

Dans le capitalisme, la drogue n’est rien de plus qu’une marchandise dont la production et la distribution nécessitent obligatoirement du travail, même si celui-ci n’est pas toujours volontaire ou salarié. L’esclavage dans ce milieu est courant, quoique soit aussi employé le travail volontaire et rémunéré d’un milieu lumpen pour des activités criminelles, mais aussi de journaliers et autres travailleurs comme des charpentiers (par exemple, pour la construction de maisons et de magasins) qui se voient contraints, pour survivre dans la misère qu’offre le capitalisme, de servir des capitalistes producteurs de marchandises illégales.

Ce qui est vécu aujourd’hui au Mexique a déjà existé (ou existe encore) dans d’autres parties du monde : les maffias tirent profit de la misère pour leurs agissements, et leur collusion avec les structures étatiques leur permet de "protéger leurs investissements" et leurs activités en général. En Colombie, dans les années 1990, l’enquêteur H. Tovar-Pinzón donnait un certain nombre d’éléments pour expliquer pourquoi les paysans pauvres devenaient les premiers complices des maffias du narcotrafic : "Une propriété produisait, par exemple, dix cargaisons de maïs par an qui permettaient une recette brute de 12 000 pesos colombiens. Cette même propriété pouvait produire cent arrobes de coca, qui représentaient pour le propriétaire un revenu brut de 350 000 pesos par an. N’est-il pas tentant alors de changer de culture quand l’une permet de gagner trente fois plus ?" 2.

Ce qui se passait en Colombie s’est étendu à toute l’Amérique latine, entraînant vers le narcotrafic, non seulement les paysans propriétaires, mais aussi la grande masse des journaliers sans terre qui vendent leur force de travail à ces derniers. Cette grande masse de salariés devient ainsi la proie facile des maffias, à cause du niveau extrêmement bas des salaires octroyés par l’économie légale. Au Mexique, par exemple, un journalier employé à couper la canne à sucre perçoit un peu plus de deux dollars par tonne (27 pesos) et voit son salaire amélioré lorsqu’il produit une marchandise illégale. Ce faisant, une grande partie des travailleurs employés dans cette activité perd sa condition de classe. Ces travailleurs sont toujours plus impliqués dans le monde du crime organisé et au contact direct des pistoleros et des transporteurs de drogue dont ils partagent directement le quotidien, dans un contexte de banalisation des assassinats et du crime. Mêlés étroitement à cette ambiance, la contagion les amène progressivement vers la lumpenisation. C’est un des effets nocifs de l’avancée de la décomposition affectant directement la classe ouvrière.

Il existe des estimations selon lesquelles les maffias du narcotrafic au Mexique emploieraient 25 % de personnes en plus que McDonald’s dans le monde entier 3. Il faut en outre ajouter qu’au-delà de l'utilisation d'agriculteurs, l’activité des maffias implique le racket et la prostitution imposés à des centaines de jeunes. Aujourd’hui, la drogue est une branche supplémentaire de l’économie capitaliste, c’est-à-dire que l’exploitation y est présente comme dans n’importe quelle autre activité économique mais, de plus, les conditions de l’illégalité poussent la concurrence et la guerre pour les marchés à prendre des formes bien plus violentes.

La violence pour gagner les marchés et augmenter les profits est d’autant plus acharnée que le gain est important. Ramón Martinez Escamilla, membre de l’Institut de recherches économiques de l’Université nationale autonome du Mexique, considère que "le phénomène du narcotrafic représente entre 7 et 8 % du PIB du Mexique" 4. Ces chiffres, comparés aux 6% du PIB mexicain que représente la fortune de Carlos Slim, le plus grand magnat du monde, donnent une idée de l’importance prise par le narcotrafic dans l’économie, permettant d'en déduire la barbarie que celui-ci engendre. Comme n’importe quel capitaliste, le narcotrafiquant n’a d’autre objectif que le profit. Pour expliquer les raisons de ce processus, il suffit de reprendre les paroles du syndicaliste Thomas Dunning (1799-1873), cité par Marx :

"Que le profit soit convenable, et le capital devient courageux : 10 % d'assurés, et on peut l'employer partout; 20 %, il s'échauffe !, 50 %, il est d'une témérité folle ; à 100 %, il foule aux pieds toutes les lois humaines ; 300 %, et il n'est pas de crime qu'il n'ose commettre, même au risque de la potence. Quand le désordre et la discorde portent profit, il les encourage tous deux" 5.

Fondées sur le mépris des vies humaines et sur l’exploitation, ces immenses fortunes trouvent certes refuge dans les paradis fiscaux mais sont aussi utilisées directement par des capitaux légaux qui se chargent de la besogne de blanchiment. Les exemples ne manquent pas pour l’illustrer, comme celui de l’entrepreneur Zhenli Ye Gon ou plus récemment de l’Institution financière HSBC. Dans ces deux exemples, il a été mis en lumière que ce personnage ou cette institution brassaient d’immenses fortunes de cartels de la drogue, que ce soit pour la promotion de projets politiques (au Mexique et ailleurs) ou pour "d’honorables" investissements.

Edgar Buscaglia 6 affirme que des entreprises de toute sorte ont été "désignées comme douteuses par les agences de renseignement d’Europe et des États-Unis, dont l’Office de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain, mais que personne n’a voulu les mettre en cause au Mexique, fondamentalement parce que plusieurs d’entre elles financent les campagnes électorales" 7.

Il existe d’autres processus marginaux (mais non moins significatifs) qui permettent l’intégration de la maffia à l’économie, tels que le dépouillement violent de propriétés et d’immenses territoires, à tel point que certaines zones du pays sont à présent des "villes fantômes". Certains chiffres parlent du déplacement, ces dernières années, d’un million et demi de personnes fuyant "la guerre entre l’armée et les narcos" 8.

Il est indispensable à présent de signaler l’impossibilité, pour les projets des maffiosi de la drogue, d'exister hors du domaine des États. Ceux-ci sont la structure qui les protège et les aide à déplacer leur argent vers les géants financiers, mais sont aussi le siège des équipes gouvernementales de la bourgeoisie qui ont mêlé leurs intérêts à ceux des cartels de la drogue. Il est évident que les maffias ne pourraient guère avoir autant d’activités si elles ne recevaient pas le soutien de secteurs de la bourgeoisie mêlés aux gouvernements. Comme nous l’avancions dans les "Thèses sur la décomposition", "il devient de plus en plus difficile de distinguer l'appareil gouvernemental du milieu des gangsters" 9.

Le Mexique, exemple de l’avancée de la décomposition capitaliste

Depuis 2006, ce sont presque soixante mille personnes qui ont été abattues, que ce soit sous les balles des unités de la maffia ou celles de l’armée officielle ; une grande partie de ces tués a été victime de la guerre entre cartels de la drogue, mais ceci ne diminue en rien la responsabilité de l’État, quoi qu’en dise le gouvernement. Il est impossible de rejeter la responsabilité sur les uns ou les autres, à cause des liens existant entre les groupes maffieux et l’État lui-même. Si les difficultés ont à ce niveau été croissantes, c’est précisément parce que les fractures et divergences au sein de la bourgeoisie se sont amplifiées et que, à tout instant, n’importe quel lieu peut devenir le champ de bataille entre fractions de la bourgeoisie ; bien entendu, la structure étatique elle-même est aussi un lieu privilégié pour que s’expriment ces conflits. Chaque groupe de la maffia surgit sous la houlette d’une fraction de la bourgeoisie, et tant la concurrence économique que les querelles politiques font que ces conflits croissent et se multiplient de jour en jour.

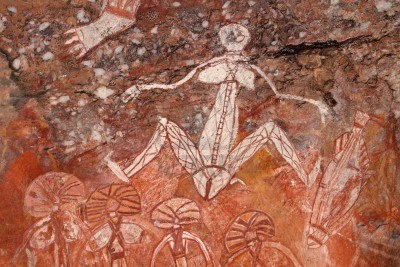

Au milieu du xixe siècle, pendant la période ascendante du capitalisme, le commerce de la drogue (l’opium par exemple) était déjà à l'origine de difficultés politiques aboutissant à des guerres, celles-ci révélant tant l’essence barbare de ce système que la participation directe des États dans la production et la distribution de marchandises telles que la drogue. Cependant, une telle situation était alors inséparable de la vigilance stricte des États et la classe dominante pouvait maintenir le cadre d'une ferme discipline sur cette activité, permettant de parvenir à des accords politiques et évitant qu'elle n'affaiblisse la cohésion de la bourgeoisie 10. Ainsi, même si la "guerre de l’opium" – déclarée principalement par l’État britannique – illustrait un trait de comportement du capital, nous pouvons comprendre pourquoi le commerce de la drogue n’était cependant pas un phénomène dominant du xixe siècle.

L’importance de la drogue et la formation de groupes maffieux prennent une importance croissante durant la phase de décadence du capitalisme. La bourgeoisie tente certes de limiter et ajuster par des lois et des règlements la culture, la préparation et le trafic de certaines drogues pendant les premières décennies du xxe siècle, mais seulement dans le but de bien contrôler le commerce de cette marchandise.

L’évidence historique montre que la "filière de la drogue" n’est pas une activité répudiée par la bourgeoisie et son État. Bien au contraire, c’est cette même classe qui se charge d’étendre son usage et de profiter des bénéfices qu’elle procure, et dans le même temps d'étendre ses effets ravageurs chez l’être humain. Les États, au xxe siècle, ont distribué massivement de la drogue aux armées. Les États-Unis donnent le meilleur exemple d'un tel usage pour "stimuler" les soldats pendant la guerre : le Viêt-Nam fut ainsi un grand laboratoire et il n’est pas surprenant que ce soit effectivement l’Oncle Sam qui ait encouragé la demande de drogue pendant les années 1970, et y ait répondu en impulsant sa production dans les pays de la périphérie.

Au début de la seconde moitié du xxe siècle au Mexique, l’importance de la production et de la distribution de drogue est encore loin d’être significative et reste sous le contrôle strict des instances gouvernementales. Le marché est alors strictement contrôlé par l’armée et la police. À partir des années 1980, l’État américain encourage le développement de la production et de la consommation de drogue au Mexique et dans toute l’Amérique latine.

L’affaire "Iran-Contra" (1986) avait mis en lumière que le gouvernement de Ronald Reagan, pour pallier la limitation du budget destiné à soutenir les bandes militaires opposées au gouvernement du Nicaragua (les "contras"), utilisait des fonds provenant de la vente d’armes à l’Iran et, surtout, du trafic de drogue via la CIA et la DEA. Le gouvernement des États-Unis poussait les maffias colombiennes à augmenter leur production, déployant même, à cette fin, un soutien militaire et logistique auprès des gouvernements du Panama, du Mexique, du Honduras, du Salvador, de la Colombie et du Guatemala, destiné à faciliter le passage de cette si convoitée marchandise. Pour "élargir le marché", la bourgeoisie américaine s'était mise à produire des dérivés de la cocaïne bien moins coûteux et donc plus faciles à commercialiser massivement, quoique bien plus ravageurs.

Ces mêmes pratiques, utilisées par le grand parrain américain pour se procurer des fonds lui permettant de mener à bien ses aventures putschistes, ont aussi été utilisées en Amérique latine pour lutter contre la guérilla. Au Mexique, ladite "sale guerre" menée par l’État dans les années 1970 et 80 contre la guérilla fut financée par l’argent qui venait de la drogue. L’armée et des groupes paramilitaires (comme la Brigade blanche ou le groupe Jaguar) avaient alors carte blanche pour assassiner, séquestrer et torturer. Certains projets militaires comme "l’Opération Condor" (qui soi-disant visait la production de drogue), étaient en réalité dirigés contre la guérilla et servirent en même temps à protéger les cultures de pavot et de marijuana.

À cette époque, la discipline et la cohésion de la bourgeoisie mexicaine lui permettaient de maintenir sous contrôle le marché de la drogue. De récentes enquêtes journalistiques affirment que pas la moindre cargaison de drogue n'échappait au contrôle et à la surveillance de l’armée ou de la police fédérale 11. L’État assurait, sous un corset de fer, l’unité de tous les secteurs de la bourgeoisie et, quand un groupe ou capitaliste individuel manifestait des désaccords, il était soumis pacifiquement par le biais de privilèges ou de parts de pouvoir. C’est ainsi que se maintenait unie la soi-disant "famille révolutionnaire" 12.

Avec l’effondrement du bloc impérialiste de l’Est disparut aussi l’unité du bloc opposé dirigé par les États-Unis, ce qui en retour provoqua une accentuation du chacun pour soi parmi les différentes fractions nationales de certains pays. Au Mexique, cette rupture s’exprima à travers la dispute au grand jour des fractions de la bourgeoisie à tous les niveaux : partis, clergé, gouvernements régionaux, fédéral… Chaque fraction cherchait à s'octroyer une plus grande part de pouvoir, sans qu'aucune d'entre elles ne prenne pour autant le risque de remettre en question la discipline historique derrière les États-Unis.

Dans ce contexte de bagarre générale, des forces bourgeoises opposées se sont disputées la répartition du pouvoir. Ces pressions internes ont débouché sur des tentatives de remplacer le parti au pouvoir et de "décentraliser" les responsabilités du maintien de l’ordre. C'est ainsi que les pouvoirs locaux, représentés par les gouvernements des États fédérés et les présidents municipaux, ont décrété leur contrôle régional. Ceci, en retour, n'a fait qu'accentuer le chaos : le gouvernement fédéral et chaque gouvernement de région ou municipalité, afin de renforcer son contrôle politique et économique, s’est associé avec telle ou telle bande maffieuse. Chaque fraction au pouvoir protège et renforce tel ou tel cartel en fonction de ses intérêts, lui assurant ainsi l’impunité, ce qui explique l’arrogance violente des maffias.

L’ampleur de ce conflit peut se vérifier dans les règlements de comptes entre personnalités politiques. On peut estimer par exemple que, ces cinq dernières années, vingt-trois maires et huit présidents municipaux ont été assassinés, et que les menaces faites à des secrétaires d’État et des candidats ont été innombrables. La presse bourgeoise tente de faire passer les personnalités assassinées pour des victimes alors que, dans la majeure partie des cas, celles-ci ont été l'objet de règlements de comptes entre bandes rivales ou bien au sein même des bandes, pour cause de trahison.

En analysant de la sorte ces événements, on peut comprendre que les problèmes de drogue ne pourront pas être résolus dans le capitalisme. Pour limiter les excès de la barbarie, la seule solution de la bourgeoisie est d’unifier ses intérêts et de se regrouper autour d’une seule bande maffieuse, isolant ainsi les autres bandes pour les maintenir dans une existence marginale.

L’issue pacifique de cette situation est très improbable du fait en particulier de la division aiguë entre fractions de la bourgeoisie au Mexique, rendant difficile et peu probable que puisse être atteinte ne serait-ce qu’une cohésion temporaire permettant une pacification. La tendance dominante semble bien être à l’avancée de la barbarie… Dans une interview datée de juin 2011, Buscaglia faisait une estimation de l’ampleur que prenait le narcotrafic dans la vie de la bourgeoisie : "près de 65 % des campagnes électorales au Mexique sont contaminées par de l’argent provenant de la délinquance organisée, principalement du narcotrafic" 13.

Les travailleurs sont les victimes directes de l’avancée de la décomposition capitaliste qui s’exprime à travers des phénomènes comme "la guerre contre le narco" et ils sont aussi la cible des attaques économiques que la bourgeoisie impose face à l’approfondissement de la crise ; c’est sans le moindre doute une classe qui souffre de grandes pénuries, mais ce n’est pas une classe contemplative, c’est un corps social capable de réfléchir, de prendre conscience de sa condition historique et de réagir collectivement.

Décomposition et crise… le capitalisme est un système en putréfaction

Drogue et assassinats font partie des faits divers majeurs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, et si la bourgeoisie leur donne une telle importance c'est aussi parce que cela lui permet de faire passer au second plan les effets de la crise économique.

La crise du capitalisme n’a pas son origine dans le secteur financier, comme le prétendent les "experts" bourgeois. C’est une crise profonde et générale du système qui n’épargne aucun pays. La présence active des maffias au Mexique, bien qu’elle pèse d’un poids très lourd sur les exploités, n’efface pas les effets de la crise sur ceux-ci ; bien au contraire, elle les aggrave.

La cause principale des tendances à la récession qui affecte actuellement le capitalisme mondial est l’insolvabilité généralisée, mais ce serait une erreur de croire que le poids de la dette souveraine est l’unique indicateur permettant d'évaluer l’avancée de la crise. Dans certains pays, comme le Mexique, le poids de la dette ne crée pas encore de difficultés majeures, quoiqu’au cours de la dernière décennie, selon la Banque du Mexique, la dette souveraine ait augmenté de 60 % pour atteindre 36,4 % du PIB fin 2012 selon les prévisions. Ce montant est bien sûr modeste quand on le compare au niveau de l’endettement de pays comme la Grèce (où il atteint 170 % du PIB), mais cela implique-t-il que le Mexique ne soit pas exposé à l’approfondissement de la crise ? La réponse est non, bien entendu.

Tout d’abord, que l'endettement ne soit pas aussi important au Mexique que dans d'autres pays ne signifie pas qu’il ne va pas le devenir.

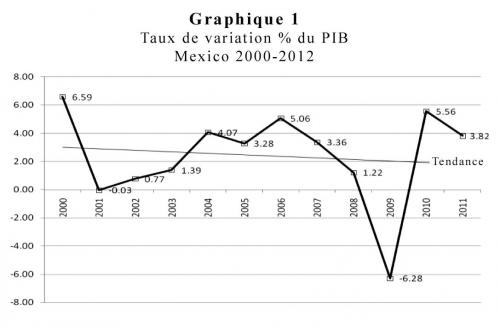

Les difficultés de la bourgeoisie mexicaine à relancer l’accumulation de capital s’illustrent particulièrement dans la stagnation de l’activité économique. Le PIB n’est même pas parvenu à atteindre ses niveaux de 2006 (voir graphique 1) et, qui plus est, les fugaces embellies récentes ont concerné le secteur des services, en particulier le commerce (comme l’explique la propre institution de l’État chargée des statistiques, l’INEGI). Par ailleurs, il faut prendre aussi en considération que si ce secteur dynamise le commerce intérieur (et permet ainsi au PIB de croître), c’est parce que le crédit à la consommation a augmenté (fin 2011 l’usage des cartes de crédit avait augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente).

Les mécanismes utilisés par la classe dominante pour affronter la crise ne sont ni nouveaux ni particuliers au Mexique : augmenter les niveaux d’exploitation et doper l’économie à travers le crédit. L’application de mesures de ce genre avait permis aux États-Unis, dans les années 1990, de donner l’illusion d’une croissance. Anwar Shaikh, spécialiste de l’économie américaine, l’explique ainsi : "La principale impulsion en faveur du boom était venue de la dramatique chute du taux d’intérêt et de l’effondrement spectaculaire des salaires réels en rapport avec la productivité (croissance du taux d’exploitation), qui ensemble élevèrent considérablement le taux de profit de l’entreprise. Les deux variables jouèrent des rôles différents dans différents endroits…" 14.

De telles mesures se répètent au rythme de l’avancée de la crise, et bien que leurs effets soient toujours plus limités, il n’y a pas d’autre solution que de continuer à y recourir, en attaquant toujours davantage les conditions de vie des travailleurs. Les chiffres officiels, pour maquillés qu’ils soient, témoignent de la précarité des solutions. Il n’est pas surprenant que l’alimentation des travailleurs mexicains soit basée sur les calories les moins chères provenant du sucre (le pays étant le second consommateur de sodas derrière les États-Unis, chaque Mexicain en consommant quelques 150 litres en moyenne par an) ou des céréales.

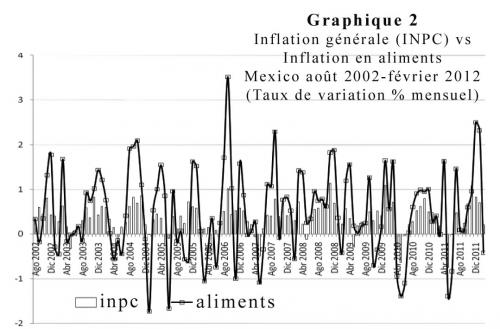

Ce n'est donc pas surprenant si le Mexique est un des pays dont la population adulte est la plus en proie aux problèmes d’obésité et où culminent des maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension. La dégradation des conditions de vie atteint de tels extrêmes que toujours plus d’enfants entre 12 et 17 ans sont obligés de travailler (selon la CEPALC, 25 % en zone rurale et 15 % en ville). En compressant les salaires, la bourgeoisie parvient à se réapproprier les ressources financières auparavant destinées à la consommation des ouvriers, cherchant ainsi à augmenter la masse de plus-value que s’approprie le capital. Cette situation est d'autant plus grave pour les conditions de vie de la classe ouvrière que, comme le montre le graphique 2, les prix de la nourriture augmentent plus vite que l’indice général des prix utilisé par l’État pour affirmer que le problème de l’inflation est sous contrôle.

Les porte-paroles des gouvernements en Amérique latine partent du principe que si les conflits économiques majeurs touchent les pays centraux (États-Unis et Europe), le reste du monde est épargné par cette dynamique, d’autant plus que le FMI et la BCE sont alimentés en liquidités par les gouvernements de ces régions, y compris celui du Mexique. Mais ceci ne signifie en rien que ces économies ne soient pas menacées par la crise. Ces mêmes processus d’insolvabilité que traverse aujourd’hui l’Europe furent le lot de l’Amérique latine pendant les années 1980 et, avec elles, les sévères mesures découlant de plans d'austérité draconiens (qui donnèrent lieu à ce qui fut nommé le Consensus de Washington).

La profondeur et l’amplitude de la crise peuvent se manifester différemment selon les pays, mais la bourgeoisie recourt aux mêmes stratégies dans tous les pays, même ceux qui sont moins étranglés par l’accroissement de la dette souveraine.

Les plans de réduction des coûts de production que la bourgeoisie applique de moins en moins discrètement, licenciements massifs et augmentation de l'exploitation, ne peuvent en aucun cas favoriser un quelconque redressement.

Les taux de chômage et de paupérisation atteints par le Mexique nous aident à comprendre comment s’étend et s’approfondit la crise partout ailleurs. Coparmex, l’association patronale, reconnaît qu’au Mexique 48 % de la population économiquement active se trouve dans "le sous-emploi" 15, ce qui dans un langage plus franc signifie en situation précaire : bas salaires, contrats temporaires, journées de plus en plus longues sans assurance médicale. Cette masse de chômeurs et de précaires est le fruit de la "flexibilisation du travail" imposée par la bourgeoisie pour amplifier l’exploitation et faire retomber sur nos épaules les principaux effets de la crise.

La misère et l’exploitation sont les moteurs du mécontentement

Nombreuses sont les régions, essentiellement dans les zones rurales, qui sont soumises au couvre-feu et au contrôle permanent par les patrouilles armées, qu’elles soient militaires, policières ou maffieuses (si ce n’est les deux), qui assassinent sous le moindre prétexte, faisant de la vie des exploités un véritable cauchemar. À cette terreur s’ajoutent des attaques permanentes sur le plan économique. Début 2012, la bourgeoisie mexicaine a annoncé une "réforme du travail" qui, comme ailleurs dans le monde, va porter le coût de la force de travail à un niveau plus intéressant pour le capital, réduisant ainsi les coûts de production et amplifiant davantage les taux d’exploitation.

La "réforme du travail" a pour but l’augmentation des cadences et de la durée du travail, mais aussi la baisse des salaires (réduction du salaire direct et élimination de parts substantielles du salaire indirect), le projet prévoyant par ailleurs l’augmentation du nombre d’années de travail nécessaires pour avoir droit à la retraite.

Cette menace a commencé à se concrétiser dans le secteur de l’éducation. L’État a choisi ce secteur pour porter une première attaque qui devra en appeler d'autres ailleurs. Il peut se le permettre car, bien que les travailleurs y soient nombreux et aient une grande tradition de combativité, il est très fermement contrôlé par la structure syndicale, tant officielle (Syndicat national des travailleurs de l’Education – SNTE) que "démocratique" (Coordination nationale des travailleurs de l’Éducation – CNTE). C'est ainsi que le gouvernement a pu y déployer la stratégie suivante : d’abord provoquer le mécontentement en annonçant une "Évaluation universelle" 16, et ensuite mettre en scène toute une série de manœuvres (manifestations interminables, tables de négociations séparées par région…) reposant sur les syndicats pour user, isoler et ainsi vaincre les grévistes, convaincre de l'inutilité de "la lutte" et enfin démoraliser et intimider l’ensemble des travailleurs.

Bien que les enseignants aient fait l'objet d’un traitement particulier, les "réformes" s’appliquent cependant progressivement et discrètement à tous les travailleurs. Les mineurs, par exemple, subissent déjà ces attaques qui réduisent le coût de leur force de travail et précarisent leurs conditions de travail. La bourgeoisie considère normal que, pour un salaire de misère (le salaire maximum auquel peut prétendre un mineur est de 455 dollars mensuels), les ouvriers passent au fond des puits et galeries des mines de longues et intensives journées de travail qui excèdent bien souvent les huit heures, dans des conditions de sécurité innommables dignes de celles qui prévalaient au xixe siècle. C’est ce qui explique, d’une part, que le taux de profit des entreprises minières au Mexique soit parmi les plus élevés du monde et, d’autre part, l’augmentation spectaculaire des "accidents" dans les mines, avec leur lot croissant de blessés et de morts. Depuis l’an 2000, dans le seul état de Coahuila, la plus active des zones minières du pays, plus de 207 travailleurs sont morts à la suite d’effondrements de galeries ou de coups de grisou.

Cette misère, à laquelle s’ajoutent les agissements criminels des gouvernements et des maffias, provoque un mécontentement croissant parmi les exploités et opprimés qui commence à s’exprimer, même si c'est encore avec de grandes difficultés. Dans d’autres pays comme l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Chili ou le Canada, les rues ont été envahies par les manifestations exprimant ainsi le courage de lutter contre la réalité du capitalisme, même si ce n'était pas encore clairement en tant que force d'une classe de la société, la classe ouvrière.

Au Mexique, les manifestations massives convoquées par des étudiants du mouvement "#yo soy 132" (#je suis le 132), bien qu’ayant été dès l’origine encadrées par la campagne électorale de la bourgeoisie en vue des présidentielles, n’en sont pas moins le produit d'un malaise social qui couve. Ce n’est pas pour nous consoler que nous affirmons cela ; nous ne nous berçons pas de l'illusion d'une classe ouvrière avançant sans faiblir dans un processus de lutte et de clarification, nous nous efforçons simplement de comprendre la réalité. Nous devons pour cela prendre en compte que le développement des mobilisations sur l’ensemble de la planète n’est pas homogène et qu'au sein de celles-ci, la classe ouvrière comme telle n’a pas assumé une position dominante. Du fait de sa difficulté à se reconnaître en tant que classe de la société ayant la capacité de constituer une force au sein de celle-ci, la classe ouvrière n’a pas confiance en elle, elle craint de se lancer dans la lutte et de prendre la tête du combat. Une telle situation favorise, au sein des mouvements, l'influence des mystifications bourgeoises qui présentent des "solutions" réformistes comme des alternatives possibles à la crise du système. Cette tendance générale est aussi présente au Mexique.

Ce n’est qu’en constatant les difficultés rencontrées par la classe ouvrière que l’on peut comprendre que le mouvement animant la création du regroupement "#yo soy 132" exprime aussi le ras-le-bol envers les gouvernements et partis de la classe dominante. Cette dernière a su réagir très rapidement à la menace en enchaînant le regroupement au faux espoir porté par les élections et la démocratie, et le convertir en un organe creux, inutile au combat des exploités (qui s'étaient rapprochés de ce groupe en croyant y trouver un moyen de lutter) mais très utile à la bourgeoisie qui continue à utiliser "#yo soy 132" afin d’encadrer la combativité des jeunes ouvriers révoltés par la réalité du capitalisme.

La classe au pouvoir sait parfaitement que l’aggravation des attaques provoquera inévitablement une réponse de la part des exploités. José A. Gurría, secrétaire général de l’OCDE, l’exprime en ces termes le 24 février : "Que peut-il se passer quand on mixe la baisse de la croissance, un taux élevé de chômage et une inégalité croissante ? Le résultat ne peut être que le Printemps arabe, les Indignés de la Puerta del Sol et ceux de Wall Street". C’est pourquoi, face à ce mécontentement latent, la bourgeoisie mexicaine favorise la campagne de contestation de l’élection de Peña Nieto 17 à la présidence de la république, mot d’ordre fédérateur qui stérilise toute combativité réelle, d’autant plus qu’au-delà des déclarations radicales de López Obrador 18 et de "#yo soy 132" rien n’ira plus loin que la défense de la démocratie et de ses institutions.

Accentuée par les effets nocifs de la décomposition, la crise capitaliste a généralisé la paupérisation des prolétaires et autres opprimés mais elle a, ce faisant, montré la réalité à nu, dans toute sa cruauté : le capitalisme ne peut plus offrir que chômage, misère, violence et mort.

La crise profonde du capitalisme et l’avancée destructive de la décomposition annoncent les dangers que représente la survie du capitalisme, affirmant la nécessité impérative de sa destruction par la seule classe capable de l’affronter, le prolétariat.

Rojo (mars 2012)

1 Cf. Revue internationale no 62,

"La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme [3]".

2 Nueva sociedad no 130, Colombie, 1994, "L’économie de la coca en Amérique latine. Le paradigme colombien" (notre traduction).

3 Cf. "Narco SA, una empresa global" [4] sur www.cnnexpansion.com [5].

4 La Jornada, 25 juin 2010 (notre traduction).

5 Karl Marx, Le Capital, Livre premier, "Le développement de la production capitaliste" ; VIIIe section, "L'accumulation primitive" ; Chapitre XXXI, "Genèse du capitaliste industriel". https://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-31.htm [6].

6 Coordinateur du Programme international de Justice et Développement de l’Institut technologique autonome du Mexique (ITAM).

7 La Jornada, 24 mars 2010 (notre traduction).

8 Dans des états du nord du pays comme Durango, Nuevo León et Tamaulipas, certaines zones sont considérées comme "villes fantômes" car abandonnées par la population. Les villageois qui se consacraient à l’agriculture se sont vus dans l’obligation de fuir, liquidant leur propriété à bas prix dans le meilleur des cas ou les abandonnant purement et simplement. Le sort des ouvriers est encore plus grave car leur mobilité est limitée faute de moyens ; quand ils parviennent à fuir vers d’autres régions, ils sont forcés de vivre dans les pires conditions de précarité, devant en outre continuer à rembourser les crédits des logements qu’ils ont été forcés d’abandonner.

9 Cf. Revue internationale no 62, op. cit., point 8.

10 Aujourd’hui encore, pour certains pays comme les États-Unis, qui sont cependant les plus grands consommateurs de drogues, les affrontements armés et les victimes qu’ils provoquent restent surtout concentrés hors des frontières.

11 Cf. Anabel Hernández, Los Señores del narco (les Seigneurs de la drogue), Editions Grijalbo, México 2010.

12 C’est ainsi que l’on appelait l’unité que la bourgeoisie avait atteinte avec la création du Parti national révolutionnaire (PNR, 1929), qui se consolida en se transformant en Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) et qui se maintint au pouvoir jusqu’en 2000.

13 Cf. "Edgardo Buscaglia : el fracaso de la guerra contra el narco - Pour le Journal allemand Die Tageszeitung" [7] sur nuestraaparenterendicion.com

14 In "The first great depression of the 21st century" [8], 2010.

15 L’institution officielle (INEGI) calcule pour sa part que le taux de travailleurs “informels” est de 29,3 %.

16 "L’Évaluation universelle" est une partie du projet "Alliance pour la qualité de l’Éducation" (ACE) Cette mesure vise non seulement à imposer un système d’évaluation pour amener les travailleurs à rivaliser entre eux et réduire les postes, mais aussi pour augmenter les charges de travail, comprimer les salaires, faciliter les protocoles de licenciement rapide et à bas coût, attaquer les retraites…

17 Dirigeant du Parti révolutionnaire institutionnel [9] (social-démocrate).

18 Dirigeant du Parti de la révolution démocratique [10] (social-démocrate de gauche).

Géographique:

- Mexique [11]

Rubrique:

L'État dans la période de transition au communisme (II) : notre réponse au groupe Oposição Operária (Opposition ouvrière) - Brésil

- 3380 lectures

Nous publions ci-après notre réponse à l'article "Conseils ouvriers, État prolétarien, dictature du prolétariat" du groupe Oposição Operária (OPOP) 1 au Brésil, paru dans le numéro 148 de la Revue internationale 2.

La position développée dans l'article de OPOP se réclame intégralement de l'ouvrage de Lénine, L'État et la révolution, et c'est à partir de ce point de vue que cette organisation rejette une idée centrale de la position du CCI. Cette dernière, tout en reconnaissant la contribution fondamentale de L'État et la révolution à la compréhension de la question de l'État durant la période de transition, met à profit l'expérience de la révolution russe, des réflexions de Lénine lui-même durant cette période et des écrits fondamentaux de Marx et Engels, pour en tirer des enseignements conduisant à remettre en question l'identité entre État et dictature du prolétariat, admise classiquement jusque-là par les courants marxistes.

Dans son article, OPOP développe également une autre position qui lui est propre à propos de ce qu'elle appelle le "pré-État", c'est-à-dire l'organisation des conseils, avant la révolution, appelée à renverser la bourgeoisie et son État. Nous reviendrons ultérieurement sur cette question car nous estimons qu'il est prioritaire de faire préalablement toute la lumière sur nos divergences avec OPOP concernant la question de l'État de la période de transition.

L'essentiel de la thèse défendue par OPOP dans son article

Afin d'éviter au lecteur des allers et retours incessants avec l'article de OPOP de la Revue internationale n° 148, nous en reproduisons les passages que nous estimons les plus significatifs.

Pour OPOP, la "séparation antinomique entre le système des conseils et l'État postrévolutionnaire" "s'éloigne de la conception de Marx, Engels et Lénine en reflétant une certaine influence de la conception anarchiste de l'État", revenant ainsi à "briser l'unité qui doit exister et persister dans le cadre de la dictature du prolétariat". En effet, "une telle séparation place, d'un côté, l'État comme une structure administrative complexe, devant être gérée par un corps de fonctionnaires - une aberration dans la conception de l'État simplifié de Marx, Engels et Lénine – et, de l'autre, une structure politique, dans le cadre des conseils, devant exercer une pression sur la première (l'État en tant que tel)."

C'est une erreur qui, selon OPOP, s'explique par les incompréhensions suivantes relatives à l'État-Commune et ses relations avec le prolétariat :

-

"une accommodation à une vision influencée par l'anarchisme qui identifie l'État-Commune avec l'État bureaucratique (bourgeois)." Celle-ci "place le prolétariat hors de l'État postrévolutionnaire, créant ainsi une dichotomie qui, elle, constitue le germe d'une nouvelle caste se reproduisant dans le corpus administratif organiquement séparé des conseils."

-

"l'identification entre l'État surgi dans l'URSS postrévolutionnaire - un État nécessairement bureaucratique - avec la conception de l'État-Commune de Marx, Engels et de Lénine lui-même".

-

"La non prise en compte du fait que les tâches organisationnelles et administratives mises à l'ordre du jour par la révolution sont des tâches politiques incontournables, dont la mise en œuvre doit être effectuée directement par le prolétariat victorieux. Ainsi, des questions brûlantes comme la planification centralisée (…) ne sont pas des questions purement "techniques" mais hautement politiques et, comme telles, ne peuvent être déléguées, même si elles sont "vérifiées" de l'extérieur par les conseils, au moyen d'un corps d'employés situés en dehors du système des conseils où se trouvent les travailleurs les plus conscients".

-

"la non perception que la véritable simplification de l'État-Commune, telle qu'elle est décrite par Lénine (…) implique un minimum de structure administrative et que cette structure est si minime et en voie de simplification/extinction, qu'elle peut être assumée directement par le système des conseils"

Enfin, un autre facteur intervient, selon OPOP, pour expliquer les leçons erronées tirées par le CCI de la Révolution russe quant à la nature de l'État de transition ; il s'agit de la non prise en compte par notre organisation des conditions défavorables que la révolution a dû confronter : "une incompréhension des ambiguïtés ayant résulté de circonstances historiques et sociales spécifiques, qui ont bloqué non seulement la transition mais même le début de la dictature du prolétariat en URSS. Ici, on cesse de comprendre que la dynamique prise par la Révolution russe - à moins d'opter pour l'interprétation facile mais peu consistante selon laquelle les déviations du processus révolutionnaire ont été le fruit de la politique de Staline et de son entourage – n'obéissait pas à la conception de la révolution, de l'État et du socialisme qu'en avait Lénine, mais aux restrictions qui émanaient du terrain social et politique d'où émergea le pouvoir en URSS caractérisé, entre autres et pour rappel, par l'impossibilité de la révolution en Europe, par la guerre civile et la contre-révolution à l'intérieur de l'URSS. La dynamique qui en résulta était étrangère à la volonté de Lénine. Lui-même se pencha sur celle-ci, la marquant de façon réitérée par des formulations ambiguës présentes dans sa pensée ultérieure et ce jusqu'à sa mort."

L'inévitabilité d'une période de transition et de l'existence d'un État durant celle-ci

La différence entre les marxistes et les anarchistes ne réside pas en ceci que les premiers concevraient le communisme avec un État et les seconds comme étant une société sans État. Sur ce point, il y accord total : le communisme ne peut être qu'une société sans État. C'est donc plutôt avec les pseudo-marxistes de la social-démocratie, héritiers de Lassalle, qu'une telle différence fondamentale a existé vu que, pour eux, c'est l'État qui était le moteur de la transformation socialiste de la société. C'est contre eux qu'Engels avait écrit le passage suivant de l'Anti-Dühring : "Dès qu'il n'y a plus de classe sociale à tenir dans l'oppression ; dès que, avec la domination de classe et la lutte pour l'existence individuelle motivée par l'anarchie antérieure de la production, sont éliminés également les collisions et les excès qui en résultent, il n'y a plus rien à réprimer qui rende nécessaire un pouvoir de répression, un État. Le premier acte dans lequel l'État apparaît réellement comme représentant de toute la société, la prise de possession des moyens de production au nom de la société, est en même temps son dernier acte propre en tant qu'État. L'intervention d'un pouvoir d'État dans des rapports sociaux devient superflue dans un domaine après l'autre, et entre alors naturellement en sommeil. Le gouvernement des personnes fait place à l'administration des choses et à la direction des opérations de production. L'État n'est pas "aboli", il s'éteint. Voilà qui permet de juger la phrase creuse sur l'"État populaire libre 3", tant du point de vue de sa justification temporaire comme moyen d'agitation que du point de vue de son insuffisance définitive comme idée scientifique ; de juger également la revendication de ceux qu'on appelle les anarchistes, d'après laquelle l'État doit être aboli du jour au lendemain" 4. Le vrai débat avec les anarchistes porte sur leur méconnaissance totale d'une période de transition inévitable et sur le fait qu'ils dictent à l'histoire un saut à pieds joints, immédiat et direct, du capitalisme à la société communiste.

Sur cette question de la nécessité de l'État durant la période de transition, nous sommes donc parfaitement d'accord avec OPOP. C'est pourquoi nous ne pouvons que nous étonner que cette organisation nous reproche de nous "éloigner de la conception de Marx, Engels et Lénine en reflétant une certaine influence de la conception anarchiste de l'État". En quoi, en effet, d'un point de vue marxiste, notre position peut-elle s'approcher de celle des anarchistes selon laquelle "il est possible d'abolir l'État du jour au lendemain" ?

Si on se base sur ce qu'écrit Lénine dans L'État et la révolution, à propos de la critique marxiste de l'anarchisme sur la question de l'État, il apparaît que cette dernière est loin de confirmer le point de vue de OPOP : "Marx souligne expressément — pour qu'on ne vienne pas dénaturer le sens véritable de sa lutte contre l'anarchisme — la "forme révolutionnaire et passagère" de l'État nécessaire au prolétariat. Le prolétariat n'a besoin de l'État que pour un temps. Nous ne sommes pas le moins du monde en désaccord avec les anarchistes quant à l'abolition de l'État en tant que but. Nous affirmons que, pour atteindre ce but, il est nécessaire d'utiliser provisoirement les instruments, les moyens et les procédés du pouvoir d'État contre les exploiteurs, de même que, pour supprimer les classe, il est indispensable d'établir la dictature provisoire de la classe opprimée" 5. Le CCI fait pleinement sienne cette formulation, à un mot près. Il s'agit de la qualification, par Lénine, de "révolutionnaire" de cette forme passagère qu'est l'État. Cette différence peut-elle être apparentée à une variante des conceptions anarchistes, comme le pense OPOP, ou bien au contraire renvoie-t-elle à un débat beaucoup plus profond sur la question de l'État ?

Quel est le véritable débat ?

Sur la question de l'État, notre position diffère effectivement de celle de L'État et la révolution et de celle de la Critique du programme de Gotha pour qui, durant la période de transition, "l'État ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat" 6. C'est le fond du débat entre nous : pourquoi ne peut-il y avoir d'identité entre la dictature du prolétariat et l'État de la période de transition qui surgit après la révolution ? Voila une idée qui heurte beaucoup de marxistes, lesquels ont souvent posé la question : "D'où le CCI tire-t-il sa position sur l'État de la période de transition ?" Nous pouvons répondre : "Non pas de son imagination mais bien de l'histoire, des leçons qu'en ont tirées des générations de révolutionnaires, des réflexions et élaborations théoriques du mouvement ouvrier". Ainsi en particulier :

- les perfectionnements successifs à la compréhension de la question de l'État apportés par le mouvement ouvrier jusqu'à la révolution russe et dont L'État et la révolution de Lénine rend compte de façon magistrale ;

- la prise en compte de l'ensemble des considérations théoriques de Marx et Engels sur la question de l'État, qui vient en fait contredire l'idée que l'État de la période de transition constituerait le vecteur de transformation socialiste de la société ;

- la dégénérescence de la Révolution russe qui illustre que l'État a constitué le vecteur principal de développement de la contre-révolution au sein du bastion prolétarien ;

- au sein de ce processus, certaines prises de positions critiques de Lénine en 1920-21 démontrant que le prolétariat devait pouvoir se défendre contre l'État et qui, tout en restant prisonnières des limitations propres à la dynamique de dégénérescence qui allait mener à la contre-révolution, apportent un éclairage essentiel sur la nature et le rôle de l'État de transition.

C'est avec cette démarche qu'un travail de bilan de la vague révolutionnaire mondiale a été effectué par la Gauche communiste d'Italie 7. Selon cette dernière, si l'État subsiste après la prise du pouvoir du prolétariat du fait qu'il subsiste des classes sociales, celui-ci est fondamentalement un instrument de conservation de la situation acquise mais nullement l'instrument de la transformation des rapports de production vers le communisme. En ce sens, l'organisation du prolétariat comme classe, à travers ses conseils ouvriers, doit imposer son hégémonie sur l'État mais ne jamais s'identifier à celui-ci. Il doit être capable, si nécessaire, de s'opposer à l'État, comme l'avait compris partiellement Lénine en 1920-21. C'est justement parce que, avec l'extinction de la vie des soviets (inévitable du fait de l'échec de la Révolution mondiale), le prolétariat avait perdu cette capacité d'agir et de s'imposer sur l'État que ce dernier a pu développer ses tendances conservatrices propres au point de se faire le fossoyeur de la révolution en Russie en même temps qu'il absorbait dans ses rouages le parti bolchevique lui-même et en faisait un instrument de la contre-révolution.

La contribution de l'histoire à la compréhension de la question de l'État de la période de transition

L'État et la révolution de Lénine avait constitué, en son temps, la meilleure synthèse de ce que le mouvement ouvrier avait élaboré concernant la question de l'État et de l'exercice du pouvoir par la classe ouvrière 8. En effet, cet ouvrage offre une excellente illustration quant à la manière dont s'est éclaircie, à travers l'expérience historique, la question de l'État. En se basant sur son contenu, nous rappelons ici les perfectionnements successifs ayant été apportés par le mouvement ouvrier à la compréhension de ces questions :

- Le Manifeste communiste de 1848 met en évidence la nécessité pour le prolétariat de prendre le pouvoir politique, de se constituer en classe dominante et conçoit que ce pouvoir sera exercé au moyen de l'État bourgeois qui aura été investi par le prolétariat : "Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher peu à peu toute espèce de capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de production dans les mains de l'État - du prolétariat organisé en classe dominante - et pour accroître le plus rapidement possible la masse des forces productives" 9.

- Dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1852), la formulation devient déjà plus "précise" et "concrète" (selon les propres termes de Lénine) par rapport à celle du Manifeste communiste. En effet, il est question, pour la première fois, de la nécessité de détruire l'État : "Toutes les révolutions perfectionnèrent cette machine au lieu de la briser. Les partis qui se disputèrent à tour de rôle le pouvoir considéraient la mainmise sur cet énorme édifice d'État comme le butin principal du vainqueur" 10.

- À travers l'expérience de la Commune de Paris (1871), Marx voit, comme le dit Lénine, "un pas réel bien plus important que des centaines de programmes et de raisonnements" 11 qui justifie, à ses yeux et à ceux d'Engels, que le programme du Manifeste communiste, ayant " perdu, par endroits, son actualité " 12 soit modifié à travers une nouvelle préface. La Commune a notamment démontré, poursuivent-ils, que la " classe ouvrière ne peut pas simplement prendre possession de la machine d'État telle quelle et l'utiliser pour ses propres fins." 13.

La révolution de 1917 n'a pas laissé le temps à Lénine d'écrire dans L'État et la révolution des chapitres dédiés aux apports des révolutions russes de 1905 et février 1917. Lénine s'est limité à identifier les soviets comme les successeurs naturels de la Commune de Paris. On peut ajouter que, même si aucune de ces deux révolutions n'a permis au prolétariat de prendre le pouvoir politique, elles fournissent cependant des enseignements supplémentaires par rapport à l'expérience de la Commune de Paris concernant le pouvoir de la classe ouvrière : les soviets de députés ouvriers basés sur des assemblées dans les lieux de travail s'avèrent plus adaptés à l'expression de l'autonomie de classe du prolétariat que ne l'étaient les unités territoriales de la Commune.

En plus de constituer une synthèse de ce que le mouvement ouvrier a écrit de meilleur sur ces questions, L'État et la révolution contient des développements propres à Lénine qui, à leur tour, constituent des avancées. En effet, alors qu'ils tiraient les leçons essentielles de la Commune de Paris, Marx et Engels avaient laissé une ambiguïté quant à la possibilité que le prolétariat arrive pacifiquement au pouvoir à travers le processus électoral dans certains pays, précisément ceux qui disposaient des institutions parlementaires les plus développées et de l'appareil militaire le moins important. Lénine n'a pas eu peur de corriger Marx, en utilisant pour cela la méthode marxiste et replaçant la question dans le contexte historique adapté : "Aujourd'hui, en 1917, à l'époque de la première grande guerre impérialiste, cette restriction de Marx ne joue plus. (…). Maintenant, en Angleterre comme en Amérique, "la condition première de toute révolution populaire réelle", c'est la démolition, la destruction de la "machine de 1’État toute prête". " 14

Seule une vision dogmatique pourrait s'accommoder de l'idée que L'État et la révolution de Lénine devrait constituer la dernière et suprême étape dans la clarification de la notion d'État dans le mouvement marxiste. S'il est un ouvrage qui est l'antithèse d'une telle vision c'est bien celui-là. OPOP elle-même ne craint pas de s'éloigner de ce que dit littéralement Lénine dans L'État et la révolution en poussant à son terme l'idée de la citation précédente : "Aujourd'hui, la tâche consistant à établir les conseils comme une forme d'organisation de l'État ne se situe pas seulement dans la perspective d'un seul pays mais à l'échelle internationale et c'est bien là le défi principal qui est posé à la classe ouvrière" 15

Écrit en août-septembre 1917, c'est très rapidement, avec l'éclatement de la révolution d'octobre, que L'État et la révolution a servi d'arme théorique en vue de l'action révolutionnaire pour le renversement de l'État bourgeois et la mise en place de l'État-Commune. Les leçons tirées jusque là de la Commune de Paris se trouvent ainsi mises à l'épreuve de l'histoire à travers des événements historiques d'une portée bien plus considérable encore, la Révolution russe et sa dégénérescence.

Peut-on tirer des leçons de la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23 sur le rôle de l'État ?

OPOP répond négativement à cette question dans la mesure où, nous dit-elle, les conditions en Russie étaient tellement défavorables qu'elles ne permettaient pas la mise en place d'un État ouvrier tel que Lénine le décrit dans L'État et la révolution. Ainsi, elle nous reproche d'identifier "l'État surgi dans l'URSS postrévolutionnaire - un État nécessairement bureaucratique - avec la conception de l'État-Commune de Marx, Engels et de Lénine lui-même". Et d'ajouter : "Ici, on cesse de comprendre que la dynamique prise par la révolution russe (…) n'obéissait pas à la conception de la révolution, de l'État et du socialisme qu'en avait Lénine, mais aux restrictions qui émanaient du terrain social et politique d'où émergea le pouvoir en URSS".

Nous sommes d'accord avec OPOP pour dire que la première leçon à tirer de la dégénérescence de la révolution russe est que celle-ci est le produit de l'isolement international du bastion prolétarien du fait de la défaite des autres tentatives révolutionnaires en Europe, en Allemagne en particulier. En effet, non seulement il ne peut y avoir de transformation des rapports de production vers le socialisme dans un seul pays mais encore il n'est pas possible qu'un pouvoir prolétarien se maintienne indéfiniment isolé dans un monde capitaliste. Mais n'existe-t-il pas d'autres enseignements de grande importance à tirer de cette expérience ?

Si, bien sûr ! Et OPOP reconnaît l'un d'entre eux, bien que celui-ci contredise explicitement le passage suivant de L'État et la révolution relatif à la première phase du communisme : "... l'exploitation de l'homme par l'homme sera impossible, car on ne pourra s'emparer, à titre de propriété privée, des moyens de production, fabriques, machines, terre, etc.". 16 En effet, ce qu'ont montré la révolution russe et, surtout, la contre-révolution stalinienne, c'est que la simple transformation de l'appareil productif en une propriété d’État ne supprime pas l'exploitation de l'homme par 1’homme.

En fait, la révolution russe et sa dégénérescence constituent des événements historiques d'une telle portée qu'on ne peut pas ne pas en tirer des enseignements. Pour la première fois dans l'histoire, se produit la prise du pouvoir politique par le prolétariat dans un pays, comme expression la plus avancée d'une vague révolutionnaire mondiale, avec le surgissement d'un État alors appelé prolétarien ! Et ensuite il se produit ce fait, également totalement inédit dans l'histoire du mouvement ouvrier, la défaite d'une révolution, non pas clairement et ouvertement battue par la répression sauvage de la bourgeoisie comme ce fut le cas de la Commune de Paris, mais comme conséquence d'un processus de dégénérescence interne ayant pris par la suite le visage hideux du stalinisme.

Dans les semaines suivant l'insurrection d'octobre, l’État-Commune est déjà autre chose que "les ouvriers en armes" décrits dans L'État et la révolution 17. Par-dessus tout, avec l'isolement croissant de la révolution, le nouvel État est de plus en plus infesté par la gangrène de la bureaucratie, répondant de moins en moins aux organes élus par le prolétariat et les paysans pauvres. Loin de commencer à dépérir, le nouvel État est en train d'envahir toute la société. Loin de se plier à la volonté de la classe révolutionnaire, il est devenu le point central d'une sorte de dégénérescence et de contre-révolution internes. Dans le même temps, les soviets se vident de leur vie. Les soviets ouvriers sont transformés en appendices des syndicats dans la gestion de la production. Ainsi, la force qui avait fait la révolution et aurait dû garder son contrôle sur celle-ci perdait son expression politique autonome et organisée. Le vecteur de la contre-révolution n'a été ni plus ni moins que l'État et, plus la révolution était en difficulté, plus le pouvoir de la classe ouvrière était affaibli et plus l'État-Commune manifestait sa nature non prolétarienne, son côté conservateur, voire réactionnaire. Nous allons nous expliquer sur cette caractérisation.

De Marx, Engels à l'expérience russe : la convergence vers une même caractérisation de l'État de la période de transition

Ce serait une erreur que de s'arrêter définitivement à la formulation de Marx de la Critique du programme de Gotha, concernant la caractérisation de l'État de la période de transition, identifié à la dictature du prolétariat. En effet, il existe d'autres caractérisations de l'État faites par Marx et Engels eux-mêmes, plus tard par Lénine et ensuite par la Gauche communiste, qui contredisent dans le fond la formule "État-Commune = dictature du prolétariat" pour converger vers l'idée d'un État conservateur par nature, y inclus l'État-Commune de la période de transition.

L'État de transition est l'émanation de la société et non pas du prolétariat

Comment explique-t-on le surgissement de l'État ? À ce propos, Engels ne laisse aucune ambiguïté : "L'État n'est donc pas un pouvoir imposé du dehors à la société ; il n'est pas davantage "la réalité de l'idée morale", "l'image et la réalité de la raison", comme le prétend Hegel 18. Il est bien plutôt un produit de la société à un stade déterminé de son développement ; il est l'aveu que cette société s'empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même, s'étant scindée en oppositions inconciliables qu'elle est impuissante à conjurer. Mais pour que les antagonistes, les classes aux intérêts économiques opposés, ne se consument pas, elles et la société, en une lutte stérile, le besoin s'impose d'un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus de la société, doit estomper le conflit, le maintenir dans les limites de "l'ordre"; et ce pouvoir, né de la société, mais qui se place au-dessus d'elle et lui devient de plus en plus étranger, c'est l'État." 19 Lénine reprend à son compte ce passage d'Engels en le citant, dans L'État et la révolution. Malgré tous les aménagements apportés par le prolétariat à l'État-Commune de transition, celui-ci conserve en commun, avec tous les États des sociétés de classes du passé, le fait d'être un organe conservateur au service du maintien de l'ordre dominant, c'est-à-dire celui des classes économiquement dominantes. Ceci a des implications, au niveau théorique et pratique, concernant les questions suivantes : qui exerce le pouvoir durant la société de transition, l'État ou le prolétariat organisé en conseils ouvriers ? Qui est la classe économiquement dominante de la société de transition ? Quel est le moteur de la transformation sociale et du dépérissement de l'État ?

L'État de transition ne peut, par nature, être au service des seuls intérêts de classe du prolétariat