Revue Internationale no 115 - 4e trimestre 2003

- 3800 lectures

Le prolétariat face à l'aggravation dramatique de toutes les contradictions du capitalisme

- 2587 lectures

La canicule de l'été 2003 a tragiquement révélé à la face du monde comment, en Europe aussi, le développement de la pauvreté et de la précarité exposaient les populations aux ravages de catastrophes dites naturelles inconnues jusqu'à récemment dans ces régions. En effet, dans de nombreux pays européens, le taux de mortalité a fait un bond en ce mois d'août, avec un record pour la France où près de 15 000 décès sont directement imputables à la vague de chaleur. Les victimes se comptent en majorité parmi les personnes âgées, mais aussi les handicapés, les SDF morts de soif dans les rues, c'est-à-dire parmi ceux que le capitalisme condamne à une marginalisation et à une misère toujours plus grandes. Pour la bourgeoisie, il s'agit de bouches improductives, devenues inutiles à ses yeux, et qui constituent un fardeau toujours trop lourd pour elle, si bien qu'elle cherche en permanence à rogner sur les dépenses affectées à leur entretien. Loin de constituer un accident de l'histoire, un tel drame illustre crûment la situation que nous façonne le capitalisme puisque, aussi bien la dégradation des conditions de vie de la classe ouvrière que les dérèglements climatiques ne peuvent qu'empirer. Encore ne s'agit-il ici que d'une partie du paysage social qu'envahissent toutes les manifestations de la putréfaction du monde capitaliste transformant la vie sur terre en un enfer pour le plus grand nombre : violence, délinquance, drogue, regain du mysticisme, de l'irrationalité, de l'intolérance, du nationalisme. En dehors des deux conflits mondiaux du 20e siècle, la guerre elle-même n'a jamais été aussi omniprésente sur le globe. L'intensification des tensions entre grandes puissances qui, depuis deux ans, ne peuvent même plus être dissimulées, se trouve être le principal facteur d'un chaos mondial qui ne pourra que devenir de plus en plus sanglant.

Toutes les calamités qui accablent aujourd'hui l'humanité expriment la faillite du système qui régit la vie de la société, le système capitaliste. Mais la simultanéité croissante avec laquelle leurs manifestations se conjuguent sont à l'image de la rapidité avec laquelle le capitalisme, dans la phase ultime de sa décadence, celle de sa décomposition, entraîne l'humanité vers sa destruction.

La crise économique au coeur des contradictions du capitalisme

Pour entraver la prise de conscience de la faillite de son système, la bourgeoisie livre à une publicité abrutissante et décervelante tout ce qui constitue des expressions patentes de cette faillite. Ainsi, elle banalise toutes les calamités qui accablent la société, elle habitue les populations à accepter l'inacceptable, poussant chacun, face à des images souvent insoutenables servies par les actualités télévisées aux heures des repas, à se détourner du problème. Le drame de l'été a donné lieu, en France, à de multiples "expressions d'opinion" à travers les médias, souvent très critiques à l'encontre du gouvernement, mais toutes plus partielles ou fausses les unes que les autres, afin d'empêcher que ne se dévoile le fond du problème. Celui-ci réside dans le fait que, depuis les années 1980, la bourgeoisie de tous les pays industrialisés, de gauche comme de droite, prise à la gorge par la crise économique et contrainte de maintenir la compétitivité du capital national sur l'arène mondiale, s'est employée à effectuer, à un rythme de plus en plus soutenu, des coupes sombres dans tous les budgets sociaux, de santé en particulier. Il en a résulté un appauvrissement et une précarisation générale dont l'ampleur a été révélée brutalement par la vague de chaleur de l'été. De la même manière mais à une tout autre échelle, l'épidémie de grippe espagnole après la Première Guerre mondiale avait révélé, en fauchant plus de 20 millions de vies humaines, la profondeur d'un mal social constitué par des conditions épouvantables d'insalubrité et l'affaiblissement extrême des populations suite aux ravages de la guerre. Ainsi ces morts sont, elles aussi, imputables à la folie meurtrière du capital, au même titre que les 10 millions de tués sur les champs de bataille.

Dans ses discours, la bourgeoisie présente les calamités qui accablent l'humanité comme étant sans lien entre elles et surtout sans rapport avec le système qui régit la vie des hommes sur la planète, le capitalisme. Pour la classe dominante et les défenseurs de son système, les événements historiques sont soit le fruit du pur hasard, soit l'expression de la volonté divine, soit le simple résultat des passions ou des pensées des hommes, voire de la "nature humaine".

Pour le marxisme, c'est au contraire l'économie qui, en dernière instance, détermine les autres sphères de la société : les rapports juridiques, les formes de gouvernement, les modes de pensée. C'est cette vision matérialiste que vérifie avec éclat la situation du capitalisme depuis son entrée en décadence au début du 20e siècle sous l'effet de contradictions économiques insurmontables. Depuis cette époque et en dehors des périodes de reconstruction ayant succédé aux deux guerres mondiales, il vit en situation de crise permanente. Pendant la période de décadence du capitalisme, la guerre et le militarisme expriment, avant tout, la fuite en avant des différents pays face à l'impasse économique dans un marché mondial saturé. Ils sont devenus le mode de vie permanent du capitalisme comme en attestent les deux guerres mondiales et la chaîne ininterrompue des conflits locaux, de plus en plus destructeurs, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces deux conflits mondiaux ainsi que la phase actuelle de décomposition de la société illustrent à quel point ce système devenu caduc menace l'existence même de l'humanité. Dans sa fuite en avant, le capitalisme imprime sa marque à toutes les sphères de l'activité humaine, y inclus ses rapports avec la nature. C'est ainsi que, pour maintenir ses profits, il se livre massivement, depuis plus d'un siècle, au saccage et au pillage à grande échelle de l'environnement. Si bien qu'aujourd'hui, sous l'effet de l'accumulation de pollutions de tous ordres, le désastre écologique constitue une menace tangible pour l'écosystème de la planète lui-même. Le capitalisme étant par nature un système concurrentiel qui met en compétition au plus haut niveau les différentes nations, l'approfondissement de la crise économique signifie donc aussi l'intensification de la guerre économique entre celles-ci. Après la disparition des blocs impérialistes constitués depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le maintien d'une coordination des politiques économiques entre les différents Etats, pour encadrer la guerre commerciale, a permis d'éviter une détérioration plus importante du système des relations économiques internationales, des échanges en particulier. En agissant de la sorte, les fractions de la bourgeoisie mondiale des pays les plus développés avaient conscience de devoir éviter la répétition du scénario des années 1930. En effet, pour essayer de se protéger face à la dépression, la bourgeoisie avait alors réagi en élevant des barrières douanières qui eurent pour conséquence de réduire massivement le commerce mondial et d'aggraver la crise. Tout au long des années 1990, les décisions de l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce) ont éliminé des barrières douanières et des mesures protectionnistes, mais essentiellement celles des pays les plus faibles au bénéfice des pays les plus forts. Lorsque des accords sont conclus entre les membres de cette organisation, ils viennent sanctifier un rapport de forces entre eux et, sur cette base, définissent les règles pour la poursuite de la guerre économique. Qu'un tel accord ne puisse être obtenu, comme cela vient d'arriver à la conférence ministérielle de Cancun (10 au 14 septembre), cela ne change strictement rien aux relations ni au rapport de forces entre les pays les plus riches et les autres, contrairement à ce qu'en dit la propagande mensongère des alter-mondialistes. En effet, cette dernière présente comme une victoire remportée par les pays du Tiers-Monde le fait qu'aucun accord ne soit sorti de Cancun (1). Ce type d'argument rejoint parfaitement la mystification tiers-mondiste selon laquelle l'issue aux problèmes tragiques que pose l'agonie du capitalisme ne réside pas dans le renversement de ce système mais dans la lutte entre le Nord, les pays développés, et le Sud, les pays sous-développés. Au moment où cette propagande nauséabonde est à nouveau développée, il faut se souvenir que c'est elle qui, dans les années 1960 à 80, a servi de justification à l'enrôlement de masses paysannes dans les conflits et guérillas, en général pour le compte du bloc russe, tout aussi impérialiste que le bloc adverse américain. Un tel positionnement ne doit pas nous étonner de la part du courant altermondialiste. Depuis quelques années, son slogan, "un autre monde est possible" et ses thèses dénonçant le libéralisme et soutenant la nécessité d'un Etat plus fort se sont trouvés propulsés sur le devant de la scène, grâce aux bons offices de la bourgeoisie, afin de faire obstacle au développement de la prise de conscience par le prolétariat de la faillite du capitalisme. Ce prétendu "autre monde" n'a rien de neuf ni de social, c'est celui dans lequel nous vivons actuellement où l'Etat, quoi qu'en en dise, est et restera le pilier de la défense des intérêts de la bourgeoisie et du capitalisme.

L'Etat, fer de lance des attaques

Si la bourgeoisie ne peut pas nier ce qui constitue une évidence criante, à savoir que la crise économique constitue le fondement des attaques contre la classe ouvrière, elle essaie cependant de brouiller cette réalité en incriminant le "manque de civisme de certains patrons immoraux", la "mauvaise gestion" de certains autres... bref, en faisant tout pour que la vraie question, une fois de plus, ne soit pas posée, à savoir l'inéluctabilité de la crise économique en tant qu'expression des contradictions insurmontables du capitalisme. Néanmoins, lorsque c'est l'Etat lui-même, que le gouvernement soit de gauche ou de droite, qui est amené à assumer, au nom de toute la bourgeoisie, des attaques profondes, massives et générales comme celle sur les retraites, cela ne peut signifier qu'une chose : le capitalisme est de moins en moins capable d'assurer les nécessités vitales d'entretien de la classe qu'il exploite. Dans notre précédent numéro de la Revue internationale, nous mettions en évidence comment l'Etat dans différents pays avait pris en charge une telle politique d'attaque contre les retraites (France, Autriche, Brésil) et contre la sécurité sociale ou l'indemnisation du chômage (Allemagne, Hollande, Pologne). A présent c'est le gouvernement italien qui prévoit à son tour de s'engager dans une réforme du système des retraites, accusé pour l'occasion d'être "parmi les plus coûteux de l'Union européenne". Depuis le printemps, les réductions d'effectifs dans la fonction publique et les plans de licenciements sur tous les continents, dans tous les pays, dans tous les secteurs n'ont pas cessé. Pour l'illustrer nous pouvons citer les plus récents : - En cinq ans Philips a déjà fermé ou vendu 120 sites de production dans le monde et supprimé 50 000 emplois depuis mai 2001. Il va fermer ou vendre 50 de ses 150 sites sur lesquels se répartissent 170 000 personnes ; - Schneider Electric, qui emploie 75 000 salariés dans 130 pays va supprimer 1000 emplois en France ; - ST Microélectronics annonce la fermeture de son site de Rennes en France qui compte 600 salariés ; - 10% des employés de Cadence Design System (Californie), soit 500 personnes, sont licenciés ; - Volkswagen annonce un plan de 3 933 licenciements à Sao Bernardo do Campo (Etat de Sao Paulo, Brésil). Face aux risques de mobilisation ouvrière, le président de la firme menace de licencier sur le champ quiconque se mettra en grève ; - Matra automobiles ferme une usine en France en licenciant près de mille employés ; - Giat Industries (armement en France) annonce un plan de 3750 licenciements d'ici 2006 ; - L'entreprise manufacturière de tabac Altadis supprime près de 1700 emplois en Espagne et en France ; - La société métallurgique Eramet supprime 2000 emplois en Europe.

Face à la contraction du marché mondial, artificiellement entretenu par une montagne de dettes, les entreprises publiques ou privées se débarrassent d'une partie de leur main d'oeuvre pour maintenir leur compétitivité sur l'arène internationale. C'est l'Etat qui, en dernière instance, approuve les modalités des plans de licenciements et, dans le même temps, prend les dispositions permettant que ces dégraissages n'occasionnent pas par ailleurs de dépenses supplémentaires pour l'Etat lui-même. Ainsi, partout, des mesures sont prises pour revoir à la baisse les conditions d'indemnisation du chômage. Après les mesures prises au printemps dernier par l'Etat allemand, c'est au tour de l'Etat français de radier par milliers des ouvriers des listes du chômage, en application d'une loi adoptée quelques mois auparavant. Afin d'éviter que l'aggravation de la crise et des attaques ne favorise au sein de la classe ouvrière une remise en cause en profondeur du système, la fonction des fractions de gauche et d'extrême-gauche de la bourgeoisie est d'intoxiquer la conscience des prolétaires en proclamant que des solutions sont possibles au sein du système, notamment en redonnant à l'Etat le rôle plus central que le libéralisme lui aurait confisqué. Mais, comme on vient de le voir, c'est l'Etat lui-même, avec à sa tête des gouvernements de gauche comme de droite qui orchestre les attaques les plus massives depuis la fin des années soixante. Contrairement à la thèse d'une diminution du rôle de l'Etat dans la vie de la société et quelles que soient les apparences, celui-ci occupe une place de plus en plus prépondérante, au service de la défense des intérêts du capital national, comme l'illustrent sur un autre plan les exemples suivants : - en 1998, l'Etat japonais volait au secours d'institutions bancaires pour leur éviter la faillite ; - le 23 septembre de la même année, la Réserve fédérale américaine faisait de même en organisant le sauvetage du fonds d'arbitrage "Long Term Capital Management", au bord du dépôt de bilan ; - aujourd'hui, en France, l'Etat français n'agit pas différemment lorsqu'il se porte au secours d'Alstom (fabrication de TGV) pour le sauver. Dans tous les cas, ce sont des mesures de capitalisme d'Etat qui sont prises dans le but de maintenir à flot des entreprises, soit parce que celles-ci sont jugées stratégiques sur le plan industriel, soit parce que c'est le seul moyen d'éviter des catastrophes financières plus importantes encore. Il ne s'agit nullement de mesures sociales comme en témoigne la prévision de près de 5000 licenciements à Alstom et de 10 500 dans 15 banques au Japon qui perçoivent des fonds publics. En effet, dans ce dernier cas, si ces banques veulent continuer à bénéficier du soutien de l'Etat sans lequel elles couleraient, elles n'ont d'autre choix que d'appliquer ses directives : améliorer, par des "dégraissages", leur bilan financier menacé et fragilisé par 50 milliards de dollars de créances douteuses qui risquent de ne jamais être récupérées. Et encore, de telles estimations qui émanent de l'Etat sont, d'après des analystes indépendants, bien en deçà de la réalité (d'après BBC News du 19 septembre).

Un retour vers les conditions de vie de la classe ouvrière au 19e siècle

Pour rendre plus acceptables aux yeux des prolétaires leurs conditions de vie actuelles, il arrive que la bourgeoisie se plaise à rappeler ce qu'elles étaient aux 18e et 19e siècle. Ils s'entassaient dans de véritables taudis insalubres ; hommes, femmes, enfants subissaient des conditions de travail inhumaines, avec en particulier des journées de travail pouvant atteindre 18 heures dans certains cas. L'affaiblissement de la force de travail qui en résultait risquait de constituer une entrave à l'exploitation et donc à l'accumulation capitaliste. De même, les poches de misère qui se développaient dans les villes industrielles devenaient une source croissante d'épidémies meurtrières en premier lieu pour la classe ouvrière elle-même, mais menaçant également toute la population, petite-bourgeoisie et bourgeoisie incluses. C'est la raison pour laquelle le développement de la lutte ouvrière pour obtenir des réformes permettant une amélioration des conditions de vie coïncidait avec les intérêts généraux du capitalisme dès lors que le développement de celui-ci n'avait pas encore atteint ses limites historiques. C'est cette situation qu'illustre la citation suivante de Marx extraite de Salaires, prix et profits à propos de la lutte pour la diminution de la journée de travail : "[les économistes officiels] nous annoncèrent de grands maux (au cas où la loi des dix heures serait obtenue par les travailleurs) : l'accumulation diminuée, les prix en hausse, les marchés perdus, la production ralentie, avec réaction inévitable sur les salaires, enfin la ruine (...) Le résultat ? Une hausse des salaires en argent pour les ouvriers des fabriques, en dépit du raccourcissement de la journée de travail, une augmentation importante des bras employés, une chute continue du prix des produits, un développement merveilleux des forces productives de leur travail, une expansion inouïe des marchés pour leurs marchandises". En revanche, dès lors que, ayant cessé d'être un système progressiste, le capitalisme est entré dans une période de déclin, il a été poussé par ses propres contradictions à attaquer toujours plus profondément les conditions de vie de la classe ouvrière. Toutes les luttes de résistance que la classe ouvrière a développées au cours du 20eme siècle, bien qu'ayant effectivement freiné la violence des attaques, ont cependant été impuissantes à inverser la tendance globale à la dégradation de ses conditions de vie. Cela, seul le renversement du capitalisme sera en mesure de le permettre.

Des situations de plus en plus catastrophiques dues à la détérioration de l'environnement

Des torrents de boue qui engloutissent des habitations de fortune, des cyclones qui les démantèlent, des tremblements de terre qui disloquent des immeubles construits à bon marché, avec plus de sable que de ciment, la perte par milliers de vies humaines, complètement démunies face aux éléments naturels déchaînés du fait de la misère qui les étreint, tout cela constitue, depuis des décennies, le lot commun des contrées du Tiers-Monde à la dérive. Mais, désormais, de telles catastrophes n'épargnent plus le coeur du monde industrialisé qui, lui aussi, compte de plus en plus de démunis et où commencent nettement à se faire sentir, depuis quelques années, les effets du dérèglement climatique de la planète. Même si les différences demeurent considérables, il apparait de plus en plus clairement que c'est bien la situation du Tiers-Monde qui indique le futur des grands pays industrialisés et non pas l'inverse. Alors que l'humanité n'avait jamais été aussi près de pouvoir dominer la nature pour vivre en harmonie avec elle, grâce à l'énorme pas en avant dans le développement des forces productives qu'avait permis le capitalisme, l'Europe, le berceau du développement de ce système, est de plus en plus impuissante face aux éléments naturels, comme en témoigne la courte rétrospective suivante sur un an seulement : - Eté 2003 : la canicule a aussi été à l'origine des incendies de forêts les plus importants jamais recensés dans ces contrées et faisant de nombreux morts. Près de 20% des surfaces boisées d'un pays comme le Portugal sont parties en fumée. - Janvier 2003 : la vague de froid qui s'est abattue sur l'Europe s'est soldée par de nombreux morts, comme c'est désormais régulièrement le cas chaque fois que le thermomètre affiche moins de zéro degré en hiver : un millier en Russie, quelques dizaines en Europe de l'Ouest. Ce dernier chiffre peut sembler dérisoire au regard de certains autres, mais il mérite néanmoins d'être relevé dans la mesure où il correspond à un phénomène tout à fait nouveau. - Septembre 2002 : une gigantesque montagne d'eau descend des Cévennes (Sud-Est de la France) en dévastant tout ce qui se trouve sur son passage, transformant en marécage toute une région couvrant trois départements. Bilan : une quarantaine de morts, ponts effondrés, chemins de fer, autoroutes, lignes téléphoniques coupés. - Août 2002 : depuis les rives de la Mer Noire jusqu'aux régions de l'Allemagne de l'Est, la Bavière, la République tchèque, l'Autriche se trouvent noyées par les eaux débordées de l'Elbe, du Danube et de leurs affluents. Les inondations, conséquence de pluies interminables, ont touché les campagnes, les villes, petites et grandes : 100 000 personnes évacuées à Dresde, des quartiers entiers dévastés à Prague, à Vienne, ponts de chemins de fer détruits, complexes chimiques menacés, pertes financières pharamineuses et surtout, des morts qui se comptent par dizaines un peu partout. Tout comme les autres aspects de la décomposition de la société capitaliste, la menace qui pèse sur l'environnement souligne le fait que, plus le prolétariat tarde à faire sa révolution, plus grand est le danger que le cours vers la destruction et le chaos n'atteigne le point de non retour qui rendrait impossible la lutte pour la révolution et la construction d'une société nouvelle (cf. Revue Internationale n° 63 ; "Mensonges et vérités de l'écologie ; c'est le capitalisme qui pollue la terre").

Le chaos et la guerre sont les seules perspectives offertes par le capitalisme

Comme nous l'avons exposé à différentes reprises dans nos colonnes, la première puissance mondiale est en permanence contrainte de prendre l'initiative sur le plan militaire, là où s'exprime son écrasante supériorité par rapport à tous ses rivaux, afin de défendre face à ceux-ci un leadership mondial qui lui est de plus en plus contesté. Depuis la première guerre du Golfe, les conflits majeurs ont été le produit d'une fuite en avant de la part des Etats-Unis talonnés par cette contradiction insurmontable : chaque nouvelle offensive, tout en faisant taire momentanément la contestation du leadership américain, crée en même temps les conditions pour une relance de celle-ci en favorisant les frustrations et le développement d'un sentiment anti-américain. L'escalade qui, depuis septembre 2001, a amené les Etats-Unis (sous prétexte de guerre contre le terrorisme et les "dictateurs dangereux") à occuper militairement, sans se soucier de l'ONU et l'OTAN, l'Afghanistan et l'Irak, n'échappe pas à cette logique. Néanmoins, aucun des conflits précédents n'avait comme l'Afghanistan, mais surtout l'Irak, engendré une situation aussi difficile à gérer pour les Etats-Unis. Forte de la facilité de sa victoire militaire sur l'Irak de Saddam Hussein, la bourgeoisie américaine ne s'attendait certainement pas à des problèmes aussi importants que ceux que lui posent actuellement l'occupation et le contrôle du pays. L'enlisement militaire des Etats-Unis en Irak renvoie à un avenir pour le moins hypothétique les belles promesses de l'administration Bush sur la reconstruction et la démocratie en Irak. Les implications d'une telle situation sont multiples. Pour tenter de maintenir l'ordre et contrôler la situation, les Etats-Unis sont contraints d'augmenter les effectifs de leurs troupes d'occupation. Signe de l'impopularité de cette mission, les professionnels volontaires deviennent plus difficiles à trouver et les troupes sur place expriment ouvertement leurs états d'âme, quand ce n'est pas leur nervosité en tirant sur tout ce qui bouge, de peur de recevoir la première balle.

Avant de lancer les Etats-Unis dans cette nouvelle offensive militaire, Bush avait annoncé que la libération de ce pays allait bouleverser le paysage géopolitique de la région. C'était effectivement un objectif, non avoué évidemment, que la domination américaine sur l'Irak permette un renforcement de son influence sur toute la région, notamment en tant que moyen d'encerclement de l'Europe. Un tel scénario incluait nécessairement que les Etats-Unis soient en mesure d'imposer la "pax americana" sur tous les foyers de tensions, en particulier sur le plus explosif d'entre eux, le conflit israélo-palestinien. Bush avait d'ailleurs annoncé le règlement prochain de celui-ci. Il était tout à fait exact, comme l'a fait Bush, de considérer que l'évolution de la situation en Irak aurait une incidence sur celle des territoires occupés par Jérusalem. C'est ce que démontre aujourd'hui, à contrario des espérances de Bush, l'aggravation des affrontements dans ces territoires. L'échec actuel de la bourgeoisie américaine en Irak constitue en effet un handicap vis-à-vis de la politique de mise au pas de son turbulent allié israélien pour lui faire respecter une "feuille de route" qu'il n'a de cesse de saboter. De telles difficultés de la bourgeoisie américaine pour imposer ses exigences à Israël ne sont pas nouvelles et expliquent en partie l'échec des différents plans de paix tentés depuis 10 ans. Néanmoins, elles n'ont jamais été aussi lourdes de conséquences qu'aujourd'hui. C'est ce qu'illustre la politique à courte vue qu'un Sharon est capable d'imposer au Moyen-Orient, basée exclusivement sur la recherche de l'escalade dans la confrontation avec les palestiniens en vue de les chasser des territoires occupés. Même si, à l'image du reste du monde, il n'y a pas de paix possible dans cette région, la carte jouée par Sharon, le boucher de Sabra et Chatila (2), ne pourra qu'aboutir à des bains de sang qui ne régleront pas pour autant, pour Israël, le problème palestinien. Au contraire, celui-ci reviendra, tel un boomerang, notamment à travers une recrudescence du terrorisme encore plus incontrôlable qu'actuellement. Une telle issue ne pourra que rejaillir négativement sur les Etats-Unis qui, évidemment, ne pourront pas pour autant lâcher leur meilleur allié dans la région. Les déboires des Etats-Unis en Irak affectent leur crédit et leur autorité sur le plan international, ce dont tous leurs rivaux ne peuvent que se réjouir et qu'ils vont tenter d'exploiter. A la faveur de ces circonstances, le plus bruyant d'entre eux, la France s'est permis l'outrecuidance, par la voix de Chirac à l'assemblée générale de l'ONU, sous prétexte d'exprimer sa différence par rapport à son "grand allié de toujours", de signifier à Bush qu'il a commis une erreur en intervenant en Irak, malgré les réserves que ce projet avait suscité de la part de nombreux pays, dont la France. Plus préoccupant pour les Etats-Unis, ils n'ont pas jusqu'à aujourd'hui pu obtenir, malgré leurs appels renouvelés, qu'une autre grande puissance, en dehors de la Grande-Bretagne qui a participé dés le début à l'opération militaire, vienne renforcer à leurs côtés le contingent des troupes d'occupation en Irak. L'Espagne, qui n'est pas une grande puissance, a expédié un détachement militaire tout à fait symbolique. Seule la Pologne, qui est une puissance encore moins grande, a répondu positivement aux avances américaines l'invitant à parader au soleil dans la cour des grands. Il sera également difficile pour les Etats-Unis de trouver beaucoup de volontaires pour financer avec eux le coût de la stabilisation et de la reconstruction de l'Irak. En fait la bourgeoisie américaine se trouve dans une impasse résultant elle-même de l'impasse de la situation mondiale qui ne peut se résoudre, du fait des circonstances historiques actuelles, à travers la marche vers une nouvelle guerre mondiale. En l'absence de cette issue bourgeoise radicale à la crise mondiale actuelle, qui signifierait à coup sûr la disparition de l'humanité, cette dernière s'enfonce progressivement dans le chaos et la barbarie qui caractérisent la phase ultime actuelle de décomposition du capitalisme. La situation présente de faiblesse relative des Etats-Unis a suscité une ardeur renouvelée de ses rivaux à reprendre l'offensive. Ainsi le 20 septembre avait lieu à Berlin une rencontre entre G. Schröder, J. Chirac et T. Blair où s'est dégagé un accord des trois dirigeants sur l'idée de doter l'Europe d'un état-major opérationnel autonome, modalité qui se heurtait jusqu'alors à l'hostilité de la bourgeoisie britannique. Les quelques pas de cette dernière en direction de rivaux avérés des Etats-Unis ne sont pas étrangers au fait que la Grande-Bretagne fait aussi les frais de la mésaventure irakienne et qu'il est plus que nécessaire pour elle d'équilibrer ses alliances, à travers différents contrepoids à l'influence américaine. La déclaration de Blair au terme de cette rencontre est tout à fait éloquente : "Nous avons sur la défense européenne une position de plus en plus commune" (cité par le journal Le Monde du 23 septembre). De même, à l'occasion de l'assemblée plénière de l'ONU qui vient de se tenir au mois de septembre, les 25 membres de l'Europe Elargie ont tous voté, vraisemblablement sous l'initiative de l'Allemagne et de la France, en faveur d'un texte qui ne peut qu'accentuer l'embarras des Etats-Unis face à la politique de son allié Israël, puisqu'il condamne la décision de Sharon d'expatrier Arafat (3). A travers ce vote symbolique, ce qui est visé c'est l'image des Etats-Unis pour la ternir davantage encore. Parmi les vingt-cinq membres de l'Europe Elargie qui ont ainsi implicitement critiqué les Etats-Unis, une majorité avait, avant le déclenchement de la guerre en Irak, peu ou prou soutenu l'option américaine contre le trio France, Allemagne, Russie. Ce fait, de même que l'évolution récente de la position de la Grande-Bretagne à propos de l'état-major opérationnel autonome européen, viennent illustrer une caractéristique de la période ouverte par la disparition des blocs impérialistes, mise en évidence par le CCI suite à la guerre du Golfe : "Dans la nouvelle période historique où nous sommes entrés, et les évènements du Golfe viennent de le confirmer, le monde se présente comme une immense foire d'empoigne, où jouera à fond la tendance au "chacun pour soi", où les alliances entre Etats n'auront pas, loin de là, le caractère de stabilité qui caractérisait les blocs, mais seront dictées par les nécessités du moment." (cf. Revue Internationale n°64 ; "Militarisme et décomposition"). C'est à juste titre que les révolutionnaires ont comparé les moeurs de la bourgeoisie à celles des gangsters. Mais, alors que par le passé il existait des règles chez les uns et les autres destinées à "encadrer" leurs forfaits, celles-ci volent aujourd'hui en éclat laissant la place à des comportements sans foi ni loi. Schröder en a récemment donné une brillante illustration en déclarant être entièrement d'accord avec G. Bush suite à la rencontre qu'il venait d'avoir avec lui en marge des travaux de l'assemblée de l'ONU, alors que jusqu'à présent il était avec la France, le porte drapeau de l'anti-américanisme.

Les responsabilités de la classe ouvrière

Avec l'effondrement du bloc de l'Est et la désintégration du bloc occidental disparaissait, au début des années 1990, la menace d'un conflit nucléaire mondial qui, en anéantissant l'humanité, aurait mis un terme brutal aux contradictions du capitalisme. C'est dans un contexte différent, éliminant pour toute une période la possibilité d'un conflit mondial, que ces contradictions ont continué à s'exprimer depuis lors sous la forme d'un phénomène de plus en plus accentué de décomposition du capitalisme, imprimant sa marque à tous les aspects de la vie de la société. Cela ne peut pas constituer un motif de consolation puisque : "La décomposition mène, comme son nom l'indique, à la dislocation et à la putréfaction de la société, au néant. Laissée à sa propre logique, à ses conséquences ultimes, elle conduit l'humanité au même résultat que la guerre mondiale. Etre anéanti brutalement par une pluie de bombes thermonucléaires dans une guerre généralisée ou bien par la pollution, la radioactivité des centrales nucléaires, la famine, les épidémies et les massacres de multiples conflits guerriers (où l'arme atomique pourrait aussi être utilisée), tout cela revient, à terme, au même" (cf. Revue Internationale n°107 ; "La décomposition phase ultime de la décadence du capitalisme"). Tant que la menace de destruction de la société était représentée uniquement par la guerre impérialiste, le fait que les luttes du prolétariat soient en mesure de se maintenir comme obstacle décisif à un tel aboutissement, suffisait à barrer la route à cette destruction. En revanche, contrairement à la guerre impérialiste généralisée qui, pour pouvoir se déchaîner, requiert l'adhésion du prolétariat aux idéaux de la bourgeoisie, la décomposition n'a nul besoin de l'embrigadement de la classe ouvrière pour détruire l'humanité. En effet, de même qu'elles ne peuvent s'opposer à l'effondrement économique, les luttes du prolétariat dans ce système ne sont pas non plus en mesure de constituer un frein à la décomposition. Pour mettre fin à la menace que constitue la décomposition, les luttes ouvrières de résistance aux effets de la crise ne suffisent plus : seule la révolution communiste peut venir à bout d'une telle menace. Malgré le coup porté par l'effondrement du bloc de l'Est à la prise de conscience du prolétariat, dont les répercussions sur le niveau de la lutte de classe sont encore loin d'être dépassées, celui-ci n'a subi aucune défaite majeure et sa combativité reste pratiquement intacte. Si l'aggravation inexorable de la crise du capitalisme est à l'origine de la progression de la décomposition, elle constitue en même temps le stimulant essentiel de la lutte et de la prise de conscience de la classe ouvrière, lesquelles sont la condition même de sa capacité à résister au poison idéologique du pourrissement de la société. En effet, la crise met à nu les causes ultimes de l'ensemble de la barbarie qui s'abat sur la société, permettant ainsi au prolétariat de prendre conscience de la nécessité de changer radicalement de système, et de l'impossibilité d'en améliorer certains aspects. Néanmoins, si la lutte défensive est nécessaire, elle est en elle-même insuffisante pour jalonner le chemin qui mène à la révolution. La compréhension des moyens et des buts de son combat par le prolétariat ne peut être que le produit d'un effort conscient de sa part, au sein duquel les organisations révolutionnaires ont un rôle primordial, pour comprendre les enjeux de sa lutte, la tactique et les pièges tendus par la classe ennemie, et pour tendre vers toujours plus d'unité.

LC (3 octobre)

(1) José Bové, porte-parole de la Confédération paysanne et un des leaders français les plus en vue de l'alter-mondialisation, archi-médiatisé par la bourgeoisie française et entretenant de bonnes relations avec toutes les composantes de la gauche et de l'extrême gauche dans ce pays, déclarait le 10 septembre à la fête de l'Humanité (quotidien du Parti communiste français) qu'il fallait " faire capoter Cancun".

(2) Sharon avait conduit avec une barbarie toute particulière l'expédition punitive israélienne dans ces deux camps de réfugiés palestiniens de Beyrouth Ouest, en septembre 1982, laquelle avait fait des milliers de morts et de blessés, hommes, femmes et enfants.

(3) Les principaux rivaux européens des Etats-Unis ont su exploiter la position très inconfortable dans laquelle se trouvent les Etats-Unis dans cette affaire. En effet, bien qu'ayant critiqué publiquement cette position d'Israël, ceux-ci ne pouvaient néanmoins pas se permettre de lâcher leur allié, ce qui les a conduit à faire usage de leur droit de veto à l'ONU pour éviter à Israël d'être condamné par une résolution.

Récent et en cours:

- Crise économique [1]

Questions théoriques:

- Le cours historique [2]

- L'économie [3]

La crise économique signe la faillite historique des rapports de production capitalistes

- 5492 lectures

Cela fait maintenant plus de deux ans et demi que la bourgeoisie annonce la reprise et qu'elle est obligée à chaque trimestre d'en reporter l'échéance. Cela fait aussi plus de deux ans et demi que les performances économiques sont systématiquement en deçà des prévisions forçant la classe dominante à les revoir constamment à la baisse. Commencée au second semestre 2000, la récession actuelle est d'ores et déjà l'une des plus longues depuis la fin des années 60 et, si des signes de reprise se font jour outre-atlantique, c'est encore loin d'être le cas pour l'Europe et le Japon. Encore faut-il rappeler que, si les États-Unis remontent la pente, c'est essentiellement le produit d'un interventionnisme étatique parmi les plus vigoureux de ces 40 dernières années et d'une fuite en avant dans un endettement sans précédent qui fait craindre l'éclatement d'une nouvelle bulle spéculative, immobilière cette fois. Concernant l'interventionnisme étatique visant à soutenir l'activité économique, il faut noter que le gouvernement américain a laissé filer sans retenue le déficit budgétaire. De positif qu'il était en 2001, à hauteur de 130 milliards de dollars, le solde budgétaire en est arrivé à un déficit estimé à 300 milliards en 2003 (3,6% du PNB). Aujourd'hui, l'ampleur de ce déficit ainsi que ses prévisions en augmentation, compte tenu du conflit irakien et de la diminution des recettes fiscales consécutives à la baisse des impôts, inquiètent de plus en plus la classe politique et les milieux d'affaire des États-Unis. Concernant l'endettement, la baisse drastique des taux d'intérêt par la Réserve Fédérale a non seulement eu pour objectif de soutenir l'activité mais a surtout visé au maintien de la demande des ménages grâce à la renégociation de leurs prêts hypothécaires. L'allégement du poids des remboursements des emprunts immobiliers a ainsi permis un surcroît d'endettement octroyé par les banques. La dette hypothécaire des ménages américains s'est ainsi accrue de 700 milliards de dollars (plus de deux fois le déficit public !). L'accroissement de la triple dette américaine, de l'État, des ménages et extérieure explique que les États-Unis ont pu rebondir plus rapidement que les autres pays. Cependant, le rebond de ce pays ne pourra se maintenir que si son activité économique reste soutenue à moyen terme sous peine de se retrouver comme le Japon, il y a plus d'une dizaine d'années, face à l'éclatement d'une bulle spéculative immobilière et d'être en cessation de paiements face à toutes une série de créances non recouvrables. L'Europe ne peut guère se payer un tel luxe puisque ses déficits étaient déjà imposants au moment de l'éclatement de la récession et que les conséquences de cette dernière n'ont fait que les creuser un peu plus. Ainsi, l'Allemagne et la France qui représentent le coeur économique de l'Europe sont aujourd'hui désignées comme les plus mauvaises élèves de la classe avec des déficits publics s'élevant à 3,8% pour la première et 4% pour la seconde. Ces niveaux sont déjà bien au-delà du plafond fixé par le traité de Maastricht (3%) et menacent ainsi ces pays de subir les foudres de la Commission européenne et les amendes prévues à l'égard des contrevenants. Ceci restreint d'autant les capacités de l'Europe à mener une politique conséquente de relance à la mesure des enjeux. De plus, en organisant la baisse du Dollar face à l'Euro pour réduire leur déficit commercial, les États-Unis vont peser sur la relance dans une Europe qui a de plus en plus de peine à dégager des excédents à l'exportation. Il n'est pas étonnant dès lors que les pays de l'axe centre européen comme l'Allemagne, la France, la Hollande et l'Italie soient en récession et que les autres n'en soient pas loin.

Ceux qui, lors de la chute du mur de Berlin, ont cru aux discours de la bourgeoisie sur l'avènement d'une nouvelle ère de prospérité et l'ouverture du 'marché des pays de l'Est' en sont pour leurs frais. Ainsi la réunification de l'Allemagne, loin de représenter un tremplin pour la 'domination allemande', constitua et constitue toujours un lourd fardeau pour ce pays. L'Allemagne, qui était la locomotive de l'Europe, est devenue depuis la réunification le wagon de queue qui peine à suivre le rythme du train. L'inflation est basse et frise la déflation, les taux d'intérêts réels élevés dépriment encore plus l'activité et l'existence de l'Euro interdit désormais de mener des politiques de dévaluation compétitive de la monnaie nationale. Le chômage, la modération salariale et la récession ont pour effet une stagnation du marché intérieur encore jamais observée lors des précédents replis de la conjoncture dans ce pays. De même, la future intégration des pays de l'Est au sein de l'Europe pèsera encore plus sur la conjoncture économique. Tout ceci a pour conséquence inéluctable un accroissement drastique des attaques contre les conditions de travail et le niveau de vie de la classe ouvrière. Mesures d'austérité, licenciements massifs et aggravation sans précédent de l'exploitation au travail sont sur tous les agendas de la bourgeoisie partout dans le monde. Selon les statistiques officielles largement sous-estimées, le chômage est en route pour atteindre les 5 millions en Allemagne, 6,1% aux États-Unis et les 10% en France à la fin de cette année. En Europe, l'axe franco-allemand, avec le plan Raffarin et l'Agenda 2010 de Schröder, donne le ton de la politique qui est menée un peu partout : creusement du déficit budgétaire, réduction des impôts pour les hauts revenus, assouplissement du droit de licenciement, réduction des indemnités de chômage et allocations diverses, diminution du remboursement des soins de santé et recul de l'âge de la retraite. Les pensionnés font aujourd'hui particulièrement les frais de l'austérité laquelle détruit définitivement l'idée de la possible existence d'un 'repos bien mérité' après une vie de dur labeur. Ainsi, aux États-Unis, avec la faillite ou les pertes de nombreux fonds de pension suite au krach boursier, l'on assiste à une entrée massive de retraités sur le marché de l'emploi, contraints qu'ils sont de se remettre au travail pour survivre. La classe ouvrière doit faire face à une vaste offensive d'austérité à tout crin qui n'aura d'ailleurs d'autre conséquence sur le plan économique que de prolonger encore plus la récession et d'engendrer de nouvelles attaques.

La crise, une expression de l'obsolescence des rapports de production capitalistes

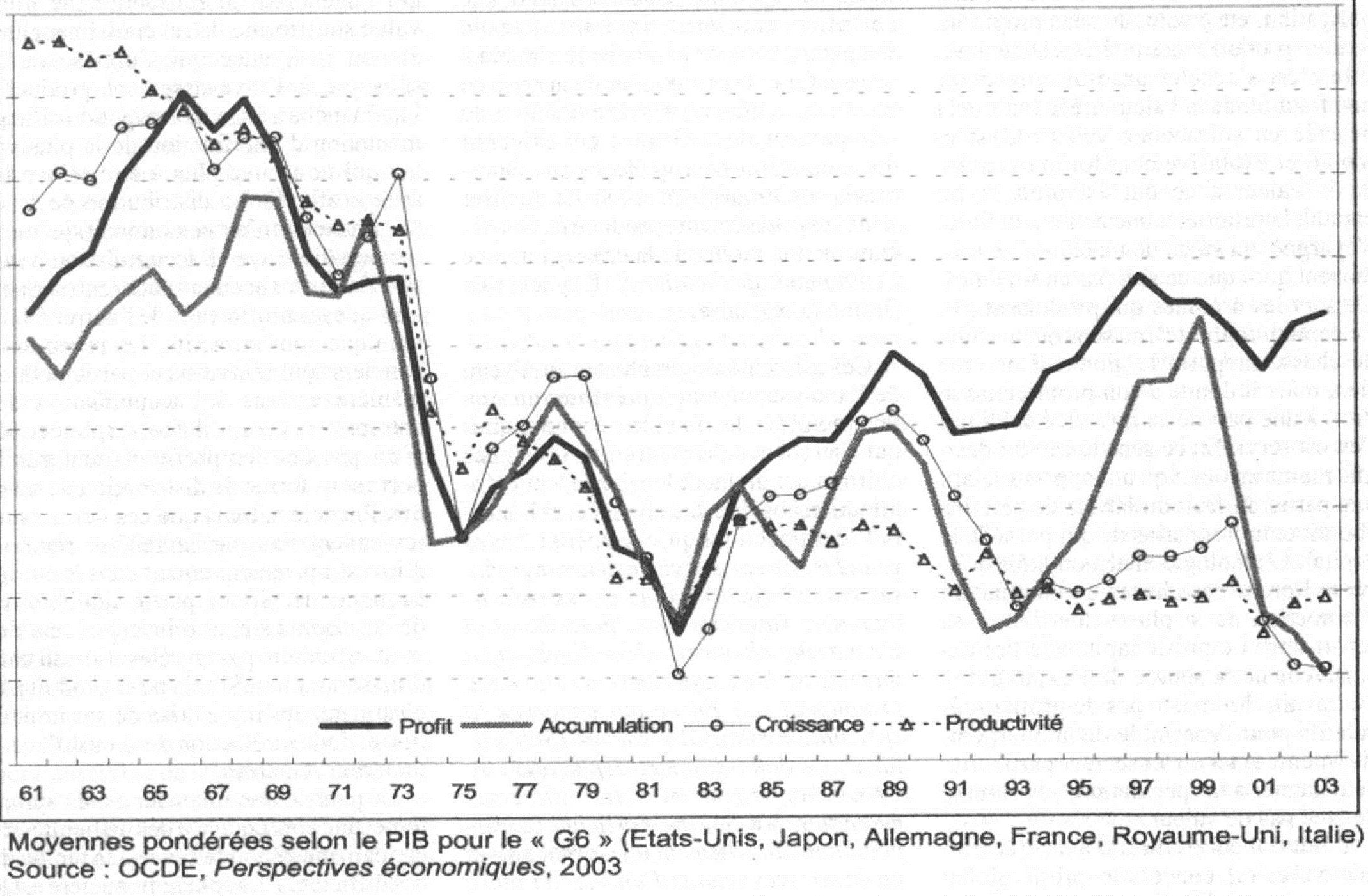

Le déclin ininterrompu du taux de croissance depuis la fin des années 60 (Cf. Notre article "Les oripeaux de la 'prospérité économique' arrachés par la crise" dans la Revue internationale n°114 ainsi que le graphique ci-dessous) démasque bien l'immense bluff savamment entretenu par la bourgeoisie tout au long des années 90 sur la prétendue prospérité économique retrouvée du capitalisme grâce à la 'nouvelle' économie, la mondialisation et les recettes néo-libérales. Et pour cause, la crise n'est en rien une affaire de politique économique : si les recettes keynésiennes des années 50-60 puis néo-keynésiennes des années 70 sont arrivées à épuisement et si les recettes néo-libérales des années 80 et 90 n'ont rien pu résoudre c'est bien parce que la crise mondiale ne résulte pas fondamentalement d'une "mauvaise gestion de l'économie" mais qu'elle relève des contradictions de fond qui traversent la mécanique du capitalisme. Si la crise n'est pas une affaire de politique économique, c'est encore moins une affaire d'équipe gouvernementale. Qu'ils soient de gauche ou de droite, les gouvernements ont utilisé tour à tour toutes les recettes disponibles. Ainsi, les gouvernements américain et anglais actuels, identifiés comme les plus néo-libéraux et pro-mondialisation sur le plan économique, sont de couleurs politiques différentes et utilisent aujourd'hui les recettes les plus vigoureusement néo-keynésiennes qui soient en laissant filer leurs déficits publics. De même, à regarder de plus près les programmes d'austérité du gouvernement Schröder (social-démocrate - écologiste) et Raffarin (droite libérale), force est de constater qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau et mettent en application les mêmes mesures.

Face à cette spirale de crise et d'austérité ininterrompue depuis plus de 35 ans, l'une des responsabilités majeures des révolutionnaires est de démontrer qu'elle trouve ses racines dans l'impasse historique du capitalisme, dans l'obsolescence de ce qui est au coeur de son rapport de production fondamental, le salariat (1). En effet, le salariat concentre en lui à la fois toutes les limites sociales, économiques et politiques à la production du profit capitaliste et, de par son mécanisme même, pose également les obstacles à la réalisation pleine et entière de ce dernier (2). La généralisation du salariat fut à la base de l'expansion du capitalisme au 19e siècle et, à partir de la première guerre mondiale, de l'insuffisance relative des marchés solvables eu égard aux besoins de l'accumulation. Contre toutes les fausses explications mystificatrices de la crise, il y va de la responsabilité des révolutionnaires de souligner cette impasse, de montrer en quoi le capitalisme, s'il a été un mode de production nécessaire et progressif, est aujourd'hui historiquement dépassé et mène l'humanité à sa perte. Comme pour toutes les phases de décadence des modes antérieurs de production (féodal, antique, etc.) cette impasse réside dans le fait que le rapport social de production fondamental est devenu trop étroit et ne permet plus d'impulser comme auparavant le développement des forces productives (3). Pour la société d'aujourd'hui, le salariat constitue désormais ce frein au plein développement des besoins de l'humanité. Seules l'abolition de ce rapport social et l'instauration du communisme permettront à l'humanité de se libérer des contradictions qui l'assaillent.

Or, depuis la chute du mur de Berlin, la bourgeoisie n'a eu de cesse de mener des campagnes sur 'l'inanité du communisme', 'l'utopie de la révolution' et la 'dilution de la classe ouvrière' en une masse de citoyens dont la seule forme d'action légitime serait la réforme 'démocratique' d'un capitalisme présenté désormais comme le seul horizon indépassable de l'humanité. Dans cette vaste escroquerie idéologique, c'est aux altermondialistes qu'est dévolu le monopole de la contestation. La bourgeoisie ne ménage pas sa peine pour leur donner un rôle de premier plan comme interlocuteurs privilégiés de sa propre critique : une large place est laissée dans les médias aux analyses et actions de ce courant, des invitations occasionnelles sont faites lors de sommets et autres rencontres officielles à leur plus éminents représentants, etc. Et pour cause, le fond de commerce des altermondialistes est le complément parfait à la campagne idéologique de la bourgeoisie sur 'l'utopie du communisme' puisqu'ils partent des mêmes postulats : le capitalisme serait le seul système possible et sa réforme la seule alternative. Pour ce mouvement, avec l'organisation ATTAC en tête et son conseil 'd'experts en économie', le capitalisme pourrait être humanisé pour autant que le 'bon capitalisme régulé' chasse le 'mauvais capitalisme financier'. La crise serait la conséquence de la dérégulation néo-libérale et de la mainmise du capitalisme financier imposant sa dictature des 15% comme rendement obligé au capitalisme industriel... le tout ayant été décidé dans une obscure réunion tenue en 1979 appelé 'le consensus de Washington'. L'austérité, l'instabilité financière, les récessions, etc. ne seraient que les conséquences de ce nouveau rapport de forces qui se serait établi au sein de la bourgeoisie au profit du capital usuraire. D'où les idées de 'réguler la finance', la 'faire reculer' et de 'réorienter les investissements vers la sphère productive', etc.

Dans cette ambiance de confusion générale sur les origines et les causes de la crise, il s'agit pour les révolutionnaires de rétablir une compréhension claire des bases de celle-ci et, surtout, de montrer qu'elle est le produit de la faillite historique du capitalisme. En d'autres termes, il s'agit pour eux de réaffirmer la validité du marxisme dans ce domaine. Malheureusement, à regarder les analyses de la crise proposées par les groupes du milieu politique prolétarien comme le PCInt - Programme Communiste ou le BIPR, force est de constater qu'ils sont loin d'une telle réaffirmation et notamment d'être capables de se démarquer de l'idéologie ambiante véhiculée par l'altermondialisme. Certes, ces deux groupes appartiennent incontestablement au camp prolétarien et se distinguent fondamentalement de la mouvance altermondialiste par leurs dénonciations des illusions réformistes et par la défense de la perspective de la révolution communiste. Cependant, leur propre analyse de la crise est largement empruntée au gauchisme défroqué de cette mouvance. Morceaux choisis : "Les gains issus de la spéculation sont si importants qu'ils ne sont pas seulement attractifs pour les entreprises 'classiques' mais aussi pour bien d'autres, citons entre autres, les compagnies d'assurance ou les fonds de pension dont Enron est un excellent exemple (...) La spéculation représente le moyen complémentaire, pour ne pas dire principal, pour la bourgeoisie, de s'approprier la plus-value (...) Une règle s'est imposée, fixant à 15% l'objectif minimum de rendement pour les capitaux investis dans les entreprises. Pour atteindre ou dépasser ce taux de croissance des actions, la bourgeoisie a dû accroître les conditions d'exploitation de la classe ouvrière : les rythmes de travail ont été intensifiés, les salaires réels baissés. Les licenciements collectifs ont touché des centaines de milliers de travailleurs." (BIPR in Bilan et Perspectives n°4, p. 6). On peut déjà relever que c'est une curieuse façon de poser le problème pour un groupe qui se proclame "matérialiste" et qui considère même que le CCI est "idéaliste". "Une règle s'est imposée" nous dit le BIPR. S'est-elle imposée toute seule ? Nous ne ferons pas l'injure au BIPR de lui attribuer une telle idée. C'est une classe, un gouvernement ou une organisation humaine donnée qui a imposé cette nouvelle règle ; mais pourquoi ? Parce que certains puissants de ce monde sont brusquement devenus plus rapaces et méchants que d'habitude ? Parce que les "méchants" l'on emporté sur les "bons" (ou les "moins méchants"). Ou tout simplement, comme le considère le marxisme, parce les conditions objectives de l'économie mondiale ont obligé la classe dominante à intensifier l'exploitation des prolétaires. Ce n'est malheureusement pas ainsi que ce passage pose le problème. De plus, et c'est encore plus grave, c'est un discours que l'on pourrait lire dans n'importe quel opuscule altermondialiste : c'est la spéculation financière qui est devenue la principale source du profit capitaliste (!), c'est la spéculation financière qui impose sa règle des 15% aux entreprises, c'est la spéculation financière qui est responsable de l'aggravation de l'exploitation, des licenciements massifs et de la baisse des salaires et c'est même la spéculation financière qui est à la source d'un processus de désindustrialisation et de la misère sur l'ensemble de la planète "L'accumulation des profits financiers et spéculatifs alimente un processus de désindustrialisation entraînant chômage et misère sur l'ensemble de la planète" (idem p. 7). Quant au PCInt - Programme Communiste, ce n'est guère mieux même si c'est dit en termes plus généraux et qu'il se couvre de l'autorité de Lénine : "Le capital financier, les banques deviennent en vertu du développement capitaliste les véritables acteurs de la centralisation du capital, accroissant la puissance de gigantesques monopoles. Au stade impérialiste du capitalisme, c'est le capital financier qui domine les marchés, les entreprises, toute la société, et cette domination conduit elle-même à la concentration financière jusqu'au point où "le capital financier, concentré en quelques mains et exerçant un monopole de fait, prélève des bénéfices énormes toujours croissants sur la constitution de firmes, les émissions de valeurs, les emprunts d'État, etc., affermissant la domination des oligarchies financières et frappant la société tout entière d'un tribut au profit des monopolistes" (Lénine, in L'impérialisme stade suprême du capitalisme). Le capitalisme qui naquit du minuscule capital usuraire, termine son évolution sous la forme d'un gigantesque capital usuraire" (Programme Communiste n°98, p.1). Voici à nouveau une dénonciation sans appel du capital financier parasitaire qui pourrait plaire au plus radical des altermondialistes (4). On chercherait en vain dans ces quelques extraits une quelconque démonstration que c'est bien le capitalisme comme mode de production qui a fait son temps, que c'est le capitalisme comme un tout qui est responsable des crises, des guerres et de la misère du monde. On chercherait en vain la dénonciation de l'idée centrale des altermondialistes selon laquelle ce serait le capital financier qui serait la cause des crises alors que c'est le capitalisme comme système qui est au coeur du problème. En reprenant des pans entiers de l'argumentation altermondialiste, ces deux groupes de la Gauche Communiste laissent la porte grande ouverte à l'opportunisme théorique envers les analyses gauchistes. Celles-ci présentent la crise comme la conséquence de l'instauration d'un nouveau rapport de forces qui se serait instauré au sein de la bourgeoisie entre l'oligarchie financière et le capital industriel. Les oligopoles financiers auraient pris le dessus sur le capital des entreprises au moment de la décision prise à Washington de brusquement relever les taux d'intérêt.

En réalité, il n'y a guère eu de 'triomphe des banquiers sur les industriels', c'est la bourgeoisie comme un tout qui est passée à la vitesse supérieure dans son offensive contre la classe ouvrière.

Les 'profits financiers' comme bases d'un capitalisme usuraire ?

La dénonciation de la financiarisation est aujourd'hui un thème commun à tous les économistes dit 'critiques'. L'explication en vogue à l'heure actuelle parmi ces 'critiques du capitalisme' est de prétendre que le taux de profit a effectivement augmenté mais qu'il a été confisqué par l'oligarchie financière de sorte que le taux de profit industriel ne s'est pas rétabli significativement, expliquant par là l'absence de redémarrage de la croissance (cf. graphique ci-dessous).

Il est exact que depuis le début des années 80, suite à la décision prise en 1979 de faire remonter les taux d'intérêt, une part importante de la plus-value extraite n'est plus accumulée via l'autofinancement des entreprises mais est distribuée sous forme de revenus financiers. La réponse dominante à ce constat est de présenter cette croissance de la financiarisation comme une ponction sur le profit global qui l'empêcherait ainsi de s'investir productivement. La faiblesse de la croissance économique s'expliquerait donc par le parasitisme de la sphère financière, par l'hypertrophie du 'capital usuraire'. De là les 'explications' pseudo marxistes s'appuyant sur les maladresses de Lénine "le capital financier, concentré en quelques mains et exerçant un monopole de fait, prélève des bénéfices énormes toujours croissants sur la constitution de firmes, les émissions de valeurs, les emprunts d'État, etc. affermissant la domination des oligarchies financières et frappant la société tout entière d'un tribut au profit des monopolistes" selon lesquelles les profits financiers exerceraient une véritable 'ponction' sur les entreprises (le fameux return de 15%). Cette analyse est un retour à l'économie vulgaire où le capital pourrait choisir entre l'investissement productif et les placements financiers en fonction de la hauteur relative du taux de profit d'entreprise et du taux d'intérêt. Sur un plan plus théorique, ces approches de la finance comme élément parasitaire renvoient à deux théories de la valeur et du profit. L'une, marxiste, dit que la valeur existe préalablement à sa répartition et est exclusivement produite dans le procès de production à travers l'exploitation de la force de travail. Dans le Livre III du Capital, Marx précise que le taux d'intérêt est "...une partie du profit que le capitaliste actif doit payer au propriétaire du capital, au lieu de la mettre dans sa poche". En cela Marx se distingue radicalement de l'économie bourgeoise qui présente le profit comme l'addition des revenus des facteurs (revenus du facteur travail, revenus du facteur capital, revenus du facteur foncier, etc.). L'exploitation disparaît puisque chacun des facteurs est rémunéré selon sa propre contribution à la production : "pour les économistes vulgaires qui essaient de présenter le capital comme source indépendante de la valeur et de la création de valeur, cette forme est évidemment une aubaine, puisqu'elle rend méconnaissable l'origine du profit" (Marx). Le fétichisme de la finance consiste dans l'illusion que la détention d'une part de capital (une action, un Bon du Trésor, une obligation, etc.) vont, au sens propre du terme, 'produire' des intérêts. Détenir un titre c'est s'acheter un droit à recevoir une fraction de la valeur créée mais cela ne crée en soi aucune valeur. C'est le travail et exclusivement lui qui confère de la valeur à ce qui est produit. Le capital, la propriété, une action, un livret d'épargne, un stock de machines ne produisent quoi que ce soit par eux-mêmes. Ce sont les hommes qui produisent (5). Le capital 'rapporte', au sens où un chien de chasse rapporte le gibier. Il ne crée rien, mais il donne à son propriétaire le droit à une part de ce qu'à créé celui qui s'en est servi. En ce sens le capital désigne moins un objet qu'un rapport social : une partie du fruit du labeur de certains aboutit entre les mains de qui possède le capital. L'idéologie altermondialiste inverse l'ordre des choses en confondant l'extraction de la plus-value d'avec sa répartition. Le profit capitaliste tire exclusivement sa source de l'exploitation du travail, il n'existe pas de profits spéculatifs pour l'ensemble de la bourgeoisie (même si tel ou tel secteur particulier peut gagner à la spéculation) ; la Bourse ne crée pas de valeur. L'autre théorie, flirtant avec l'économie vulgaire, conçoit le profit global comme la somme d'un profit industriel d'un côté et d'un profit financier de l'autre. Le taux d'accumulation serait faible parce que le profit financier serait supérieur au profit industriel. C'est une vision héritée en droite ligne des défunts partis staliniens qui ont répandu une critique 'populaire' du capitalisme vu comme la confiscation d'un profit 'légitime' par une oligarchie parasitaire (les 200 familles, etc.). L'idée est ici la même ; elle repose sur un véritable fétichisme de la finance selon laquelle la Bourse serait un moyen de créer de la valeur au même titre que l'exploitation du travail. C'est en cela que réside toute la mystification sur la taxe Tobin, la régulation et l'humanisation du capitalisme répandue par les altermondialistes. Tout ce qui transforme une contradiction subséquente (la financiarisation) en contradiction principale porte en soi le danger d'un glissement typiquement gauchiste consistant à séparer le bon grain de l'ivraie : d'un côté le capitalisme qui investit, de l'autre celui qui spécule. Cela mène à voir la financiarisation comme une espèce de parasite sur un corps capitaliste sain. La crise ne disparaîtra pas, même après l'abolition du 'gigantesque capital usuraire' si cher à Programme Communiste. D'une certaine manière, insister sur la financiarisation du capitalisme conduit à sous-estimer la profondeur de la crise en laissant entendre qu'elle proviendrait du rôle parasite de la finance qui exigerait des taux de profit trop élevés aux entreprises les empêchant ainsi de réaliser leurs investissements productifs. Si telle était bien la racine de la crise, alors une "euthanasie des rentiers" (Keynes) suffirait à la résoudre.

Ces glissements gauchistes au niveau de l'analyse mènent à présenter un certain nombre de données économiques qui cherchent à démontrer, en citant des chiffres qui donnent le vertige, cette domination absolue de la finance, et l'énormité des ponctions qu'elle opère : "... les grandes entreprises virent leurs investissements s'orienter vers les marchés financiers, supposés plus 'porteurs' (...) Ce marché phénoménal se développe à une vitesse bien supérieure à celui de la production (...) En ce qui concerne la spéculation monétaire sur les 1300 milliards de dollars qui se déplaçaient en 1996, chaque jour entre les différentes monnaies, 5 à 8% au maximum correspondaient au paiement de marchandises ou de services vendus d'un pays à l'autre (il convient d'y ajouter les opérations de change non spéculatives). 85% de ces 1300 milliards correspondaient donc à des opérations quotidiennes purement spéculatives ! Les chiffres sont à réactualiser, gageons que les 85% sont aujourd'hui dépassés" (BIPR, Bilan et Perspectives n°4, p.6). Oui ils ont été dépassés et les montants ont atteints les 1500 milliards de dollars, soit presque la totalité de la dette du Tiers-Monde... mais ces chiffres ne font peur qu'aux ignorants car ils n'ont aucun sens ! En réalité cet argent ne fait que tourner et les sommes annoncées sont d'autant plus importantes que le carrousel va vite. Il suffit de s'imaginer une personne convertissant 100 chaque demi-heure pour spéculer entre les monnaies ; au bout de 24 heures les transactions totales se seront élevées à 4800, et si elle spéculait chaque quart d'heure les transactions totales auront doublé... mais cette somme est purement virtuelle car la personne ne possède toujours que 100 plus 5 ou moins 10 suivant son talent dans l'art de la spéculation. Malheureusement cette présentation médiatique des faits, reprise par le BIPR, crédibilise les interprétations de la crise comme un produit de l'action parasitaire de la finance. En réalité, c'est l'augmentation de la sphère financière qui s'explique par celle de la plus-value non-accumulée. C'est la crise de surproduction et donc la raréfaction des lieux d'accumulation rentables qui engendrent la rétribution de plus-value sous forme de revenus financiers, et non la finance qui s'oppose ou se substitue à l'investissement productif. La financiarisation correspond à l'augmentation d'une fraction de la plus-value qui ne trouve plus à être réinvestie avec profit (6). La distribution de revenus financiers n'est pas automatiquement incompatible avec l'accumulation basée sur l'autofinancement des entreprises. Lorsque les profits tirés de l'activité économique sont attractifs, les revenus financiers sont réinvestis et participent de manière externe à l'accumulation des entreprises. Ce qu'il faut expliquer, ce n'est pas que les profits sortent par la porte sous forme de distribution de revenus financiers, mais que ces derniers ne reviennent pas par la fenêtre pour se réinvestir productivement dans le circuit économique. Si une partie significative de ces sommes était réinvestie, cela devrait se traduire par une élévation du taux d'accumulation. Si cela ne se produit pas c'est parce qu'il y a crise de surproduction et donc raréfaction des lieux d'accumulation rentables. Le parasitisme financier est un symptôme, une conséquence des difficultés du capitalisme et non la cause à la racine de ces difficultés. La sphère financière est la vitrine de la crise parce que c'est là que surgissent les bulles boursières, les effondrements monétaires et les turbulences bancaires. Mais ces bouleversements sont la conséquence de contradictions qui ont leur origine dans la sphère productive.

Le salariat au coeur de la crise de surproduction

Que s'est-il passé depuis une vingtaine d'années ? L'austérité et la baisse des salaires (7) ont permis de rétablir le taux de profit des entreprises mais ces profits accrus n'ont pas conduit à un relèvement du taux d'accumulation (l'investissement) et donc de la productivité du travail. La croissance est ainsi restée dépressive (Cf. graphique ci-dessous).

En bref, le freinage du coût salarial a restreint les marchés, nourri les revenus financiers et non le réinvestissement des profits. Mais pourquoi aujourd'hui y a-t-il un si faible réinvestissement alors que les profits des entreprises ont été rétablis ? Pourquoi l'accumulation ne redémarre-t-elle pas suite à la remontée du taux de profit depuis plus de vingt ans ? Marx, et Rosa Luxemburg à sa suite, nous ont enseigné que les conditions de la production (l'extraction de la plus-value) sont une chose et que les conditions de réalisation de ce surtravail cristallisé dans les marchandises produites en sont une autre. Le surtravail cristallisé dans la production ne devient de la plus-value sonnante et trébuchante, de la plus-value accumulable, que si les marchandises produites ont été vendues sur le marché. C'est cette différence fondamentale entre les conditions de la production et celles de la réalisation qui nous permet de comprendre pourquoi il n'y a pas de lien d'automatique entre le taux de profit et la croissance.

Le graphique ci-dessus résume bien l'évolution du capitalisme depuis la Seconde Guerre mondiale. L'exceptionnelle phase de prospérité après la reconstruction voit toutes les variables fondamentales du profit, de l'accumulation, de la croissance et de la productivité du travail augmenter ou fluctuer à des niveaux élevés jusqu'à la réapparition de la crise ouverte au tournant des années 1960-70. L'épuisement des gains de productivité qui commence dès les années 60 entraîne les autres variables dans une chute de concert jusqu'au début des années 80. Depuis, le capitalisme est dans une situation tout à fait inédite sur le plan économique marquée par une configuration qui associe un taux de profit élevé avec une productivité du travail, un taux d'accumulation et donc un taux de croissance médiocres. Cette divergence entre l'évolution du taux de profit et les autres variables depuis plus de 20 ans ne peut se comprendre que dans le cadre de la décadence du capitalisme. Il n'en va pas ainsi pour le BIPR qui estime aujourd'hui que le concept de décadence est à reléguer aux poubelles de l'histoire : "Quel rôle joue donc le concept de décadence sur le terrain de la critique de l'économie politique militante, c'est-à-dire de l'analyse approfondie des phénomènes et des dynamiques du capitalisme dans la période que nous vivons ? Aucun. (...) Ce n'est pas avec le concept de décadence que l'on peut expliquer les mécanismes de la crise, ni dénoncer le rapport entre la crise et la financiarisation, le rapport entre celle-ci et les politiques des super-puissances pour le contrôle de la rente financière et de ses sources" (BIPR, "Éléments de réflexion sur les crises du CCI"). Ainsi, le BIPR préfère abandonner le concept clef de décadence qui fondait ses propres positions (8) pour lui substituer les concepts en vogue dans le milieu altermondialiste de 'financiarisation' et de 'rente financière' pour 'comprendre la crise et les politiques des super-puissances'. Il en arrive même à affirmer que "...ces concepts [notamment de décadence] sont étrangers à la méthode et à l'arsenal de la critique de l'économie politique" (idem). Pourquoi le cadre de la décadence est-il indispensable pour comprendre la crise aujourd'hui ? Parce que le déclin ininterrompu des taux de croissance depuis la fin des années 60 au sein des pays de l'OCDE, avec respectivement 5,2%, 3,5%, 2,8%, 2,6% et 2,2% pour les décennies 60, 70, 80, 90 et 2000-02, confirme le retour progressif du capitalisme à sa tendance historique ouverte par la Première Guerre mondiale. La parenthèse de l'exceptionnelle phase de croissance (1950-75) est définitivement close (9). Tel un ressort cassé qui, après un ultime sursaut, retrouve sa position d'origine, le capitalisme en revient inexorablement aux rythmes de croissance qui prévalaient en 1914-50. Contrairement à ce que crient sur tous les toits nos censeurs, la théorie de la décadence du capitalisme n'est en rien un produit spécifique de la stagnation des années trente (10). Elle constitue l'essence même du matérialisme historique, le secret enfin trouvé de la succession des modes de production dans l'histoire et, à ce titre, elle donne le cadre de compréhension pour analyser l'évolution du capitalisme et, en particulier, de la période qui s'est ouverte au moment de la Première Guerre mondiale. Elle a une portée générale ; elle est valable pour toute une ère historique et ne dépend aucunement d'une période particulière ou d'une conjoncture économique momentanée. D'ailleurs, même en intégrant l'exceptionnelle phase de croissance entre 1950 et 1975, deux guerres mondiales, la dépression des années 30 et plus de trente-cinq années de crise et d'austérité présentent un bilan sans appel de la décadence du capitalisme : à peine 30 à 35 années (en comptant large) de 'prospérité' pour 55 à 60 années de guerre et/ou de crise économique (et le pire est encore à venir !). La tendance historique au frein de la croissance des forces productives par des rapports capitalistes de production devenus obsolètes constitue la règle, le cadre qui permet de comprendre l'évolution du capitalisme, y compris l'exception de la phase de prospérité d'après la seconde guerre mondiale (nous y reviendrons dans de prochains articles). Par contre, à l'image du courant réformiste qui s'est laissé berner par les performances du capitalisme de la Belle Époque, c'est l'abandon de la théorie de la décadence qui est un pur produit des années de prospérité. Par ailleurs le graphique ci-dessus nous montre clairement que le mécanisme qui est à la base de la remontée du taux de profit n'est ni un regain de la productivité du travail, ni un allégement en capital. Ceci nous permet aussi de tordre définitivement le cou aux bavardages sur la prétendue 'nouvelle révolution technologique'. Certains universitaires, émerveillés qu'ils sont par l'informatique et tombant dans le panneau des campagnes de la bourgeoisie sur la 'nouvelle économie'... confondent la fréquence de leur ordinateur avec la productivité du travail : ce n'est pas parce que le Pentium 4 tourne deux cent fois plus rapidement que la première génération de ce processeur que l'employé de bureau tapera deux cent fois plus vite à sa machine et pourra accroître sa productivité d'autant. Le graphique ci-dessus montre clairement que la productivité du travail continue sa décroissance depuis les années 60. Et pour cause, malgré des profits restaurés, le taux d'accumulation (les investissements à la base de possibles gains de productivité) n'a pas repris. La 'révolution technologique' n'existe que dans les discours des campagnes bourgeoises et dans l'imagination de ceux qui les gobent. Plus sérieusement, ce constat empirique du ralentissement de la productivité (du progrès technique et de l'organisation du travail), ininterrompu depuis les années 60, contredit l'image médiatique, bien ancrée dans les esprits, d'un changement technologique croissant, d'une nouvelle révolution industrielle qui serait aujourd'hui portée par l'informatique, les télécommunications, Internet et le multimédia. Comment expliquer la force de cette mystification qui inverse la réalité dans la tête de chacun d'entre nous ? Tout d'abord, il faut rappeler que les progrès de productivité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale étaient bien plus spectaculaires que ce qui nous est présenté à l'heure actuelle comme 'nouvelle économie'. La diffusion de l'organisation du travail en trois équipes de 8 heures, la généralisation de la chaîne mobile dans l'industrie, les rapides progrès dans le développement et la généralisation des transports de tous types (camion, train, avion, voiture, bateau), la substitution du charbon par un pétrole meilleur marché, l'invention des matières plastiques et le remplacement de matériaux coûteux par ces dernières, l'industrialisation de l'agriculture, la généralisation du raccordement à l'électricité, au gaz naturel, à l'eau courante, à la radio et au téléphone, la mécanisation de la vie domestique via le développement de l'électroménager, etc. sont bien plus spectaculaires en termes de progrès de productivité que tout ce qu'apportent les développements dans l'informatique et les télécommunications. Dès lors, les progrès de productivité du travail n'ont fait que décroître depuis les Golden Sixties. Ensuite, parce qu'une confusion est entretenue en permanence entre l'apparition de nouveaux biens de consommation et les progrès de productivité. Le flux d'innovations, la multiplication de nouveautés aussi extraordinaires soient-elles (DVD, GSM, Internet, etc.) au niveau des biens de consommation ne recouvre pas le phénomène du progrès de la productivité. Ce dernier signifie la capacité à économiser sur les ressources requises pour la production d'un bien ou d'un service. L'expression progrès technique doit toujours être entendue dans le sens de progrès des techniques de production et/ou d'organisation, du strict point de vue de la capacité à économiser sur les ressources utilisées dans la fabrication d'un bien ou la prestation d'un service. Aussi formidables soient-ils, les progrès du numérique ne se traduisent pas dans des progrès significatifs de productivité au sein du processus de production. Là est tout le bluff de la 'nouvelle économie'. Enfin, contrairement aux affirmations de nos censeurs qui nient la réalité de la décadence et la validité des apports théoriques de Rosa Luxemburg - et qui font de la baisse tendancielle du taux de profit l'alpha et l'oméga de l'évolution du capitalisme -, le cours de l'économie depuis le début des années 80 nous montre clairement que ce n'est pas parce que ce taux remonte que la croissance repart. Il y a certes un lien fort entre le taux de profit et le taux d'accumulation mais il n'est ni mécanique, ni univoque : ce sont deux variables partiellement indépendantes. Ceci contredit formellement les affirmations de ceux qui font obligatoirement dépendre la crise de surproduction de la chute du taux de profit et le retour de la croissance de sa remontée : "Cette contradiction, la production de la plus-value et sa réalisation, apparaît comme une surproduction de marchandises et donc comme cause de la saturation du marché, qui à son tour s'oppose au processus d'accumulation, ce qui met le système dans son ensemble dans l'impossibilité de contrebalancer la chute du taux de profit. En réalité, le processus est inverse. (...) C'est le cycle économique et le processus de valorisation qui rendent 'solvable' ou 'insolvable' le marché. C'est partant des lois contradictoires qui règlent le processus d'accumulation que l'on peut arriver à expliquer la 'crise' du marché" (Texte de présentation de Battaglia Comunista à la première conférence des groupes de la Gauche communiste, mai 1977). Aujourd'hui nous pouvons clairement constater que le taux de profit remonte depuis près d'une vingtaine d'années alors que la croissance reste déprimée et que la bourgeoisie n'a jamais autant parlé de déflation qu'à l'heure actuelle. Ce n'est pas parce que le capitalisme parvient à produire avec suffisamment de profit qu'il crée automatiquement, par ce mécanisme même, le marché solvable où il sera capable de transformer le surtravail cristallisé dans ses produits en plus-value sonnante et trébuchante lui permettant de réinvestir ses profits. L'importance du marché ne dépend pas automatiquement de l'évolution du taux de profit ; tout comme les autres paramètres conditionnant l'évolution du capitalisme, c'est une variable partiellement indépendante. C'est la compréhension de cette différence fondamentale entre les conditions de la production et celles de la réalisation, déjà bien mise en évidence par Marx et magistralement approfondie par Rosa Luxemburg, qui nous permet de comprendre pourquoi il n'y a pas d'automatisme entre le taux de profit et la croissance.

Décadence et orientations pour les luttes de résistance