Revue Internationale no 39 - 4e trimestre 1984

- 2697 lectures

Quelle méthode pour comprendre : la reprise des luttes ouvrières

- 2419 lectures

Le développement, dans le contexte général de la reprise historique des combats de classe depuis 68, d'une troisième vague de luttes ouvrières après celles de 68-74 et de 78-80, est maintenant évident. La succession de combats ouvriers qui, depuis le milieu de 1983, a affecté la presque totalité des pays avancés - et notamment ceux d'Europe occidentale - et qui trouve, avec la présente grève des mineurs de Grande Bretagne, son expression la plus élevée, est venue démontrer clairement que la classe ouvrière mondiale est maintenant sortie de l'apathie qui avait permis et suivi sa défaite cuisante en Pologne en décembre 81. C'est ce que nous mettons une nouvelle fois en évidence (après nos articles de la Revue Internationale n°37 et n°38) dans la première partie de cet article. Cette reprise, même avec du retard, tous les groupes révolutionnaires l'ont maintenant reconnue. Cependant, ce retard, manifesté par beaucoup de 'révolutionnaires dans la compréhension de la situation présente, pose le problème de la méthode avec laquelle il faut analyser cette situation. C'est cette méthode, condition de la capacité des communistes d'être un facteur actif dans le développement des luttes de classe, que nous examinons dans la deuxième partie de cet article.

OU EN EST LA REPRISE ACTUELLE DE LA LUTTE DE CLASSE ?

Le prolétariat a mis deux ans pour tirer les leçons et se remettre de la fin de la vague de lutte des années 78-81 marquée notamment par les mouvements dans la sidérurgie en France et en Grande Bretagne, les grèves des mineurs aux USA, celle du port de Rotterdam avec son comité de grève, et surtout la grève de masse en Pologne d'août 80. Le prolétariat international' a mis deux ans pour encaisser, digérer et comprendre la défaite qu'il a subie en Pologne, défaite dont l'aboutissement fut le coup de force du 13 décembre 81 et la terrible répression qui s'en est suivie.

La durée du recul des luttes que cette défaite a provoquée au niveau international ne pouvait qu'être courte. Avant même de pouvoir reconnaître clairement le renouveau de combativité du prolétariat qui allait s'exprimer d'abord aux USA en juillet 83 (grève du téléphone) puis surtout en Belgique en septembre (grève du secteur public), nous affirmions lors du 5ème congrès du CCI, en juillet 83, que .- "Si jusqu'à présent le prolétariat des pays centraux avait subi moins brutalement que ses frères de classe de la périphérie les rigueurs de l'austérité, l'enfoncement du capitalisme dans la crise contraint la bourgeoisie à une attaque de plus en plus sévère du niveau de vie de la classe ouvrière au sein de la plus importante concentrât ion industriel le mondiale, celle d'Europe occidentale"."Cette crise, que le prolétariat vit comme une contrainte, le pousse à généraliser ses luttes et sa conscience, à mettre pratiquement en avant la perspective révolutionnaire. " (Revue Internationale n°35, "Rapport sur la situation internationale, p.14).

L'année 83-84 a largement confirmé cette analyse. Sans revenir dans le détail (cf. Revue Internationale n°37, 38 et les différentes presses territoriales du CCI), nous pouvons rappeler rapidement que cette vague de luttes a touché tous les continents, le Japon et l'Inde, la Tunisie et le Maroc lors des émeutes de la faim de l'hiver dernier, le Brésil, l'Argentine, le Chili, la République Dominicaine, les USA et l'Europe occidentale. Dans cette dernière, ce sont tous les pays qui ont été touchés et sont encore touchés par les révoltes ouvrières. Aucun n'a été épargné : Espagne, Italie, Grèce, Suède, Hollande, Belgique, France, Grande Bretagne, Allemagne. Là se trouve le coeur économique et surtout historique du capitalisme. Là se trouve la concentration ouvrière la plus grande, la plus vieille et la plus expérimentée du monde.

Après un été où la combativité ouvrière ne s'est démentie ni même ralentie (Angleterre), nous nous trouvons à l'aube d'une année au cours de laquelle les événements vont s'accélérer. Face à l'accentuation de la crise du capitalisme et à la nécessité pour la bourgeoisie d'attaquer encore plus la classe ouvrière, l'heure est toujours au maintien et au renforcement de la tactique bourgeoise de la "gauche dans l'opposition". Cette dernière "opposée" à des équipes gouvernementales de droite, est spécialement chargée maintenant de saboter les réactions ouvrières aux mesures d'austérité et de licenciements prises dans tous les pays. Deux événements sont particulièrement significatifs de cette tactique de la bourgeoisie : l'élection présidentielle aux USA. Pour celle-ci, qui a lieu en novembre, la bourgeoisie américaine possède en Reagan le "ticket" gagnant apte à remplir le rôle dévolu aux gouvernements de droite en place aujourd'hui. Il a déjà largement fait ses preuves. Pour ceux qui douteraient encore du "machiavélisme" de la bourgeoisie (cf. Revue Internationale n°31), de la mise en place réfléchie de sa "gauche dans l'opposition", de la volonté de la bourgeoisie américaine d'éviter toute mauvaise surprise, la publicité des médias sur la feuille d'impôts de la candidate démocrate à la vice-présidence n'est que le dernier, à ce jour, des "scandales" et des manipulations dans lesquels les bourgeoisie occidentales sont passées maîtres pour organiser les élections et... leur résultat. Le maintien dans l'opposition du parti démocrate doit permettre à celui-ci de prendre un langage de plus en plus "populaire", de "gauche", et de renforcer les liens traditionnels avec la grande centrale syndicale américaine, l'AFL-CIO ; - d'autre part, le départ du PC français du gouvernement. Cette décision du PCF, et son opposition croissante et ouverte à Mitterrand le socialiste, visent à regarnir le front social qui était dangereusement découvert. En 81, l'arrivée accidentelle au gouvernement de la France du PS et du PC, ce dernier étant traditionnellement la force principale d'encadrement et de contrôle de la classe ouvrière dans ce pays, avait mis l'appareil politique de la bourgeoisie en état d'extrême faiblesse face au prolétariat. C'était le seul pays a'Europe occidentale sans parti de gauche important dans l'opposition pour saboter les luttes ouvrières "de l'intérieur". La bourgeoisie n'a pas fini de payer son dérapage de mai 81, de trois ans de gouvernement de "l'union de la gauche", gouvernement qui a asséné l'attaque la plus violente contre la classe ouvrière en France depuis la seconde guerre mondiale et la période de "reconstruction" qui l'a suivie. Cependant, le départ du PCF du gouvernement et son passage dans une opposition de plus en plus ouverte et "radicale", constitue une première disposition de la bourgeoisie française tendant à surmonter cette situation de faiblesse.

Ces deux événements, le passage du PCF dans l'opposition, et surtout l'élection présidentielle à venir aux USA, prennent place dans le cadre du renforcement et de la préparation de l'appareil politique de la bourgeoisie pour affronter le prolétariat, et ce au niveau international. Ces deux événements signifient que la bourgeoisie sait que la crise économique du capital va encore s'accentuer et qu'elle, la bourgeoisie, va devoir attaquer encore plus la classe ouvrière ; ils signifient qu'elle a su reconnaître à sa manière la reprise internationale des luttes ouvrières.

A- Les ouvriers en Grande Bretagne au premier rang de la reprise internationale des luttes.

C'est dans cette situation générale que se situe le mouvement de luttes ouvrières en Grande Bretagne. Avec, à sa tête, la grève des mineurs longue maintenant de sept mois (!), ce mouvement de lutte est devenu le fer de lance de la lutte du prolétariat mondial. Il a atteint le niveau le plus haut de lutte depuis la grève de masse d'août 80 en Pologne.

Pourtant, le prolétariat se trouve confronté, dans ce pays, à une bourgeoisie particulièrement forte politiquement et qui s’était préparée de longue date à des affrontements avec la classe ouvrière. La Grande Bretagne est le plus vieux pays capitaliste. La bourgeoisie britannique domine le monde tout au long du siècle dernier. Elle a une expérience de domination politique que ses consoeurs des autres nations capitalistes lui en vient ; en particulier à travers son jeu démocratique et parlementaire. C'est cette expérience politique sans égale qui lui a permis d'être la première à vouloir et à pouvoir mettre en place la tactique de "la gauche dans l'opposition-. Consciente du danger des réactions ouvrières que ne manquaient pas de provoquer les attaques économiques dues à la crise et à l'usure du parti travailliste au pouvoir, elle sut, en mai 79, renvoyer celui-ci dans l'opposition, et trouver en Thatcher la "Dame de fer" qui lui convenait. Elle sut diviser (création du parti social-démocrate) et affaiblir électoralement le parti travailliste, mais aussi le garder suffisamment fort pour empêcher - avec son organisation syndicale, le TUC - le surgissement de luttes ouvrières et les saboter.

La grève des mineurs, tout comme la reprise internationale des luttes, nous enseigne que cette carte bourgeoise de "la gauche dans l'opposition" n'arrive plus à empêcher ni à étouffer le surgissement des réactions ouvrières, même si elle arrive encore assez bien à les saboter. Dans ce sabotage, la bourgeoisie britannique dispose, là encore, d'une arme que lui envient toutes les autres bourgeoisies : ses syndicats. Tout comme dans le jeu parlementaire et électoral, la classe dominante anglaise est passée maître dans l'art de présenter au prolétariat de fausses oppositions : entre la direction nationale du TUC d'un côté et, de l'autre, Scargill (le chef du syndicat des mineurs) et les shop stewards, institutions vieilles de plus de 60 ans et qui jouent le rôle du syndicalisme de base, de dernière barrière du syndicalisme, la plus "radicale" contre la lutte des ouvriers. Mais si la bourgeoisie est ancienne et expérimentée, le prolétariat est aussi ancien, expérimenté et très concentré. C'est dans ce sens que le mouvement de grèves actuel prend une signification particulière.

La lutte des mineurs, dont la renommée et l'expérience ont déjà traversé la Manche pour atteindre le continent européen, a déjà contribué à détruire une mystification importante tant en Grande-Bretagne que dans les autres pays : le mythe de la démocratie britannique et du policier anglais sans arme. La violente répression qu'ont subie les mineurs a peu à envier à celle de n'importe quelle dictature sud-américaine : 5000 arrestations, 2000 blessés et 2 morts ! Les villes et les villages des mineurs occupés par la police anti-émeute, les ouvriers attaqués dans la rue, dans les pubs, chez eux, les stocks de nourriture destinés aux familles saisis, etc. La dictature de l'Etat bourgeois a vite tombé son masque démocratique.

Pourquoi la bourgeoisie a-t-elle employée une telle violence ? Pour démoraliser les mineurs ; pour décourager les autres secteurs de la classe ouvrière tentés de les rejoindre. Certes. Mais c'est surtout pour empêcher les piquets de grève d'étendre la grève aux autres puits de mine, aux autres usines, pour empêcher une extension générale du mouvement. Car la bourgeoisie a peur. Elle a peur des débrayages spontanés qui ont eu lieu dans les chemins de fer (à Paddington), à British Leyland, des occupations de chantiers navals comme à Birkenhead, ou à l'Aerospace à côté de Bristol.

Et c'est cette peur de l'extension qui l'a retenue d'utiliser cette même violence étatique, une fois les dockers entrés en grève de solidarité au mois de juillet. L'utilisation de la répression aurait risqué en cette circonstance de mettre le feu aux poudres, d'accélérer l'extension de la grève à toute la classe ouvrière. Grâce aux manoeuvres des syndicats (lire World Révolution No 75) et aux médias, cette première grève s'est terminée au bout de 10 jours.

Le mouvement de luttes en Grande-Bretagne reprend toutes les caractéristiques des luttes internationales actuelles que nous avons mises en évidence dans nos "Thèses sur l'actuelle reprise de la lutte de classe" dans le No 37 de cette Revue : nous n'y reviendrons pas dans cet article. Mais il nous faut souligner l'extraordinaire combativité qu'exprime le prolétariat en Grande-Bretagne : après 7 mois, malgré une violente répression, des pressions de toutes parts, les mineurs sont toujours en grève. A l'heure où nous écrivons, les travailleurs des docks sont en grande partie de nouveau en grève en solidarité avec les mineurs malgré l'échec de la première tentative du mois de juillet ; ils sont conscients que leur intérêt de classe immédiat est le même que celui des mineurs, et des autres secteurs de la classe ouvrière.

C'est l'ensemble de la classe ouvrière qui, peu à peu, prend conscience de son intérêt de classe exprimé dans les mines. A travers cette lutte, la question ouvertement posée, est celle de l'extension réelle des luttes. Il faut souligner, qu'outre les dockers, les chômeurs et les femmes des ouvriers luttent avec les mineurs et se battent avec eux contre la police. Avec la question de la solidarité, c'est la perspective de l'extension consciente qui s'affirme aujourd'hui ouvertement en Grande-Bretagne pour le prolétariat mondial, et surtout européen. Et à travers cette extension, et l'affrontement avec les syndicats et les partis de gauche, ce sont les conditions de la grève de masse dans les métropoles du capitalisme que développe le mouvement de luttes ouvrières.

B- La signification des grèves en Allemagne de l'Ouest

Après les combats en Grande-Bretagne, l'un des aspects les plus probants de cette reprise internationale de la lutte de classe a été le retour du prolétariat allemand sur le terrain des affrontements de classe, comme en témoignent les occupations des chantiers navals à Hambourg et à Brème en septembre 83, la grève des métallurgistes et des imprimeurs au printemps 84. C'est la fraction la plus nombreuse, la plus concentrée et aussi la plus centrale de la classe ouvrière d'Europe de l'Ouest. Ce renouveau des luttes ouvrières au coeur de l'Europe industrielle a une signification historique qui va bien au delà de 1'importance immédiate des grèves elles-mêmes. C'est la fin de 1'importante marge de manoeuvre de la bourgeoisie contre la classe ouvrière en Europe que lui assurait le relatif calme social maintenu en RFA dans les années 70.

Ce développement des luttes en Allemagne confirme deux aspects importants de l'analyse marxiste de la situation mondiale développée par le CCI :

- la crise économique dans le contexte historique d'une classe ouvrière non battue, agit comme le principal allié des ouvriers, en poussant progressivement les principaux bataillons du prolétariat mondial dans le combat de classe, et au premier rang de celui-ci ;

- le resurgissement historique de la lutte de classe depuis 1968 a permis au prolétariat de se débarrasser de plus en plus des effets terribles de la contre-révolution la plus longue et la plus sauvage qui se soit jamais abattue sur le prolétariat ; or, l'Allemagne, tout comme la Russie, fut le principal centre de la contre-révolution qui a suivi la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-

Quelle est la signification de la reprise des affrontements de classe en Allemagne, signification que la propagande bourgeoise voudrait cacher? Ces luttes montrent la banqueroute du "miracle économique" de l'après-guerre, la banqueroute de l'affirmation selon laquelle le travail dur, la discipline et la "collaboration capital-travail", la "paix" sociale peuvent éviter la crise économique. Plus important encore : ces luttes montrent que le prolétariat n'a jamais été "intégré" au capitalisme (souvenons-nous des théories de 1968 à la Marcuse), que toutes les attaques de la Social-Démocratie et du nazisme n'ont pas réussi à détruire le coeur du prolétariat européen. Nous affirmons, qu'à l'image du reste du prolétariat international, les ouvriers allemands n'en sont qu'au début de leur retour dans le combat de classe.

Tout cela ne doit pas nous faire perdre de vue que le retour du prolétariat allemand à sa vraie place, à la tête de la lutte de classe internationale, ne fait que commencer, et que ce processus sera long et difficile. En particulier, il faut nous rappeler que :

- le degré de combativité des ouvriers allemands a encore du chemin à parcourir pour atteindre le niveau déjà atteint en Grande-Bretagne, où les conditions matérielles des ouvriers sont bien pires qu'en Allemagne, et où la classe ouvrière a déjà développé une tradition de luttes et de combativité tout au long des années 70 ;

- les potentialités à court terme de la situation en Allemagne ne sont en aucun cas aussi riches qu'en France, le voisin, car la bourgeoisie de l'Est du Rhin est bien plus puissante et mieux organisée que celle de l'Ouest (elle a en particulier depuis déjà un certain temps réalisé sa tactique de la mise en place de ses fractions de gauche -syndicats et parti Social-démocrate- dans "l'opposition", mise en place juste entamée en France). De plus, la génération présente des ouvriers allemands manque de l'expérience politique de ses camarades en France ;

- dans les luttes jusqu'aujourd'hui, la proportion des ouvriers directement en grève a été bien plus faible qu'en Belgique, et a touché moins de secteurs qu'en Espagne par exemple.

Loin d'être à la tête du mouvement, les ouvriers d'Allemagne en sont en fait encore à rattraper leur retard sur le reste des ouvriers d'Europe. Ceci est vrai au niveau de la combativité, de l'étendue des mouvements, du degré de politisation et de la confrontation avec la stratégie de la gauche dans l'opposition, en particulier avec le syndicalisme de base, l'arme que la bourgeoisie allemande n'a pas eu encore à employer beaucoup jusqu'à présent. Ce "rattrapage" en Allemagne est devenu un des aspects les plus importants du processus d'homogénéisation de la conscience de classe dans le prolétariat européen et des conditions de la lutte en Europe de l'Ouest.

La présente reprise des luttes ouvrières, le nouveau pas qu'elle représente dans le développement historique des combats de classe depuis 68, assignent aux organisations révolutionnaires des responsabilités accrues, et en particulier celle d'intervenir activement dans le processus de prise de conscience qui s'opère actuellement dans la classe. Une telle intervention s'appuie nécessairement sur la plus grande clarté sur la compréhension des véritables enjeux de la situation présente. C'est dire toute l'importance que revêt pour les révolutionnaires - et pour la classe dans son ensemble - la méthode avec laquelle ils analysent la réalité sociale.

LA METHODE D'ANALYSE DE LA REALITE SOCIALE

La reconnaissance et la compréhension de la reprise internationale des luttes ouvrières ne peut s'acquérir qu'en s'appropriant la méthode marxiste d'analyse de la réalité sociale.

Cette méthode rejette la démarche phénoménologique. Aucun phénomène social ne peut être compris et expliqué à partir de lui-même, par lui-même et pour lui-même. C'est seulement en le situant dans le mouvement social général en développement que le phénomène social, la lutte de classe, peut être saisi. Le mouvement social n'est pas une somme de phénomènes, mais un tout les contenant tous et chacun.

Le mouvement de la lutte prolétarienne est à la fois international et historique. C'est de ces deux points de vue, mondial et historique, que les révolutionnaires peuvent appréhender la réalité sociale, la situation de la lutte de classe.

D'autre part, le travail théorique et d'analyse des révolutionnaires n'est pas une réflexion passive, un simple reflet de la réalité sociale, mais tient un rôle actif, indispensable dans le développement de la lutte prolétarienne. Il n'est pas quelque chose d'extérieur au mouvement de la lutte de classe, mais en est une partie intégrante. Tout comme les révolutionnaires sont une partie, bien précise et particulière, de la classe ouvrière, de même leur activité théorique et politique est un aspect de la lutte révolutionnaire du prolétariat.

Les communistes ne peuvent s'approprier la méthode marxiste qu'en se situant comme facteur actif dans le mouvement de la lutte de classe, et d'un point de vue mondial et historique.

En prenant chaque lutte en soi, en l'examinant de manière statique, immédiate, photographique, on s'ôte toute possibilité d'appréhender la signification des luttes et,en particulier, de la reprise actuelle de la lutte de classe. Si nous reprenons parmi les principales caractéristiques des luttes d'aujourd'hui (cf. Revue Internationale No 37, "Thèses sur l'actuelle reprise de la lutte de classe"), la tendance au surgissement de mouvements spontanés, à des mouvements de grande ampleur touchant des secteurs entiers dans un même pays, leur tendance à l'extension et à l'auto organisation, si nous reprenons donc toutes ces caractéristiques en soi, de manière statique, mécanique, et si nous les comparons avec la révolte ouvrière d'août 80 en Pologne, il est effectivement difficile de voir une reprise du combat de classe du prolétariat international. Les mouvements spontanés de solidarité des dockers et d'autres secteurs ouvriers avec les 135 000 mineurs en grève en Grande-Bretagne, les manifestations violentes et spontanées débordant les syndicats en mars dernier en France, les 700 000 manifestants ouvriers à Rome le 24 mars, même la grève des services publics en septembre 83 en Belgique, paraissent bien en deçà du niveau de lutte atteint par la vague précédente ; et surtout bien loin de la grève de masse en Pologne. Et pourtant...

Et pourtant, la méthode marxiste ne peut se contenter de comparer deux photos prises à quelques années de distance. Elle ne peut se contenter de rester à la surface des choses. Pour les révolutionnaires conséquents, il s'agit d'essayer de saisir la dynamique profonde, le mouvement des luttes ouvrières.

La reprise de la lutte de classe se situe principalement, mais pas uniquement, dans les principaux centres industriels du monde, en Europe occidentale, et aux USA. Ce n'est donc plus dans un pays du bloc de l'Est, ni seulement en Afrique du Nord, à Saint-Domingue et au Brésil que ces mouvements spontanés et de grande ampleur surgissent. C'est dans les principaux, les plus vieux pays capitalistes, dans les pays "les plus prospères", dans le bastion industriel de l'Europe. C'est le prolétariat le plus ancien, le plus expérimenté et le plus concentré qui réagit aux attaques de la bourgeoisie.

C'est dire que deux des principales armes employées avec succès contre le prolétariat dans la vague de luttes précédente, et particulièrement en Pologne, n'ont plus assez d'efficacité aujourd'hui pour maintenir les ouvriers dans les illusions et la démoralisation :

- l'arme de la spécificité nationale des pays du bloc de l'Est qui avait permis l'isolement en Pologne en présentant la crise économique qui sévissait dans ce pays comme le résultat de la*mauvaise gestion des bureaucrates" locaux. Les luttes actuelles en Europe occidentale mettent à bas les illusions sur des issues nationales, pacifiques à la crise économique. La révolte ouvrière ne frappe plus seulement les pays de l'Est et du Tiers-monde mais aussi les pays "démocratiques" et "riches". C'est la fin des illusions sur la nécessité de sacrifices momentanés pour sauver l'économie nationale. Avec l'apparition de soupes populaires dans les grandes villes d'occident et qui éclairent d'un autre jour les queues et les privations supportées par les ouvriers d'Europe de l'Est, la reprise actuelle des luttes dans les métropoles industrielles de l'Ouest signifie donc la compréhension progressive par le prolétariat international du caractère irréversible, catastrophique et international de la crise du capital.

- l'arme de "la gauche dans l'opposition" qui avait si bien fonctionné, et en Europe de l'Ouest, et à travers le syndicat Solidarité en Pologne. La reprise internationale actuelle nous enseigne que cette arme n'arrive plus à empêcher directement l'éclatement de grèves ouvrières (même si elle est encore très efficace dans leur sabotage). Ce sont donc les illusions sur la "Démocratie de l'Ouest" et sur les partis de gauche et les syndicats qui tendent à tomber.

Cette prise de conscience du caractère inévitable et irréversible de la crise du capital dans le monde entier, et du caractère bourgeois des partis de gauche même sans responsabilités gouvernementales, ne pouvait -et ne peut- se développer qu'à partir des luttes ouvrières dans les pays industriels les plus développés et les plus vieux, dans les pays où la bourgeoisie dispose d'un appareil d'Etat rodé au jeu démocratique et parlementaire, dans les pays où les illusions sur "la société de consommation", sur la "prospérité éternelle", prenaient leur source et avaient été les plus fortes.

C'est en répondant à ces deux obstacles et en les dépassant, que le prolétariat reprend le combat aujourd'hui là où il l'avait laissé en Pologne.

Saisir la signification de la période actuelle de luttes, c'est saisir le mouvement et la dynamique qui les animent ; c'est saisir et comprendre que c'est la maturation de la conscience de classe dans la classe ouvrière, le développement de la prise de conscience chez les ouvriers qui produit et détermine la reprise internationale des luttes ouvrières. C'est cette maturation et ce développement de la conscience qui donnent tout leur sens, toute leur signification aux luttes ouvrières.

En effet, condition indispensable du développement de la lutte de classe, l'approfondissement de la crise ne suffit pas à expliquer le développement de la lutte de classe. L'exemple de la crise de 1929 et des années qui ont précédé la seconde guerre mondiale nous le prouve. Dans les années 30 les attaques terribles de la crise économique n'avaient provoqué qu'une plus grande démoralisation et qu'un plus grand déboussolement dans un prolétariat qui venait d'essuyer la plus grande défaite de son histoire et qui subissait à plein le poids des mystifications "antifascistes" et sur la "défense de la patrie socialiste" visant à l'enchaîner au char de l'Etat bourgeois derrière les partis de gauche et les syndicats. La situation est bien différente à l'heure actuelle. Le prolétariat d'aujourd'hui n'est pas battu et nous avons vu précédemment que c'est sa capacité à digérer, à mûrir ses défaites partielles, à donner une réponse aux armes idéologiques que lui oppose la bourgeoisie qui détermine la reprise présente de la lutte de classe. Les conditions objectives, la crise économique, la misère qui se généralise, ne sont pas seules ; s'y ajoutent des conditions subjectives favorables : la volonté consciente des ouvriers de ne plus accepter de sacrifices pour la sauvegarde de l'économie nationale, la non adhésion du prolétariat aux projets bourgeois (économique et politique), la compréhension de plus en plus grande du caractère anti-ouvrier de la gauche et des syndicats.

Et plus le facteur subjectif devient important dans le développement des luttes ouvrières, et plus devient crucial le rôle des révolutionnaires dans celles-ci. En effet, expression la plus haute de la conscience de classe, les communistes sont indispensables, non seulement par leur travail théorique, politique, leur propagande ; non seulement ils seront indispensables demain dans la période révolutionnaire, mais déjà, dès aujourd'hui, ils sont indispensables dans le processus actuel de la reprise de la lutte de classe, de maturation de la grève de masse. En dénonçant les pièges et les impasses que le capitalisme oppose au prolétariat, ils stimulent, catalysent, accélèrent le développement dans la classe d'une claire conscience de la nature de ces pièges et impasses, du rôle véritable de la gauche et des syndicats. De plus, même s'ils ne se font pas d'illusion sur l'importance de leur impact immédiat, ils contribuent à orienter les luttes dans le sens de l'autonomie la plus grande de la classe ouvrière face à la bourgeoisie, dans le sens de l'extension et de la coordination des luttes par l'envoi 02 délégations massives, de piquets de grève, de manifestations, dans le sens de l'organisation par les ouvriers eux-mêmes dans les assemblées générales, de cette extension ; dans le sens du développement le plus larg3 de la lutte de classe.

La non reconnaissance ou la sous-estimation de la reprise actuelle, la vision mécanique du développement de la lutte de classe, l'incompréhension du rôle actif de la conscience de classe dans le processus de développement de cette lutte de classe,, mènent au rejet -au moins implicite- de la nécessité de l'intervention des révolutionnaires et, partant, du parti communiste mondial de demain.

En effet, il ne suffit pas de clamer à cors et à cris la nécessité du parti, comme le font certains groupes, pour contribuer efficacement au processus qui mène à sa future constitution. C'est, dès aujourd'hui, dans les luttes présentes que se préparent les conditions de son édification, que se forgent les organisations qui en seront des parties constitutives, que- les communistes font la preuve de leur capacité à se trouver à l'avant-garde des combats révolutionnaires à venir. Et ils ne feront une telle preuve que s'ils se montrent capables de défendre avec rigueur la méthode marxiste dont l'ignorance et l'oubli désarment politiquement le prolétariat, le mènent à l'impuissance et à la défaite.

R.L. 9/9/84

Géographique:

- Europe [1]

Récent et en cours:

- Luttes de classe [2]

Où en est la crise économique ? : Crise historique de l'économie

- 2563 lectures

Le rapport sur la situation internationale adopté au 6ème Congrès de Révolution Internationale (juillet 1984), comportait trois parties : crise historique de l'économie, conflits inter impérialistes et développement de la lutte de classe. Dans la rubrique régulière sur la crise économique de cette Revue, nous publions la première partie de ce rapport ([1] [3]) qui fait le point sur les manifestations actuelles et les perspectives de la crise dans le bloc de l'Ouest vers une nouvelle grande vague de récession.

Nous pouvons aujourd'hui contempler les conséquences désastreuses de la première vague de récession des années 80 sur l'ensemble de la planète, le spectacle désolant des conséquences catastrophiques du choc violent des forces productives contre les rapports sociaux.

On dirait que des populations entières ont subi un cataclysme ou sortent d'un conflit extrêmement violent et meurtrier. Famines, disettes, émeutes de la faim sont aujourd'hui chose courante sur des continents entiers (la seule année 84 a connu des émeutes au Brésil, en Inde, en Tunisie, au Maroc... ou encore des expulsions, l'exode forcé de dizaines de millions de personnes). Dans les pays développés, que ce soit dans les métropoles de la vieille Europe ou dans les Etats Unis d'Amérique, des régions entières, des villes prennent de plus en plus les allures des pays sous-développés. Et pourtant ce ne sont là que les conséquences limitées de la première vague de récession des années 80, qui a culminé en 81-82.

C'est sur ces plaies encore vives qu'une nouvelle grande vague de récession s'annonce aujourd'hui.

UNE NOUVELLE GRANDE VAGUE DE RECESSION

Le grand tournant des politiques économiques mondiales de la fin des années 70 a en quatre années joué un formidable rôle d'accélérateur et bouleversé profondément la situation mondiale à un niveau autrement plus profond que ne l'avaient fait la crise monétaire de 70-71 et la récession de 1974.

Les conséquences des coups portés ces dernières années contre les politiques que nous appelons par commodité "keynésiennes" et qui avaient prévalu avec plus ou moins de force depuis la seconde guerre mondiale ont provoqué la plus grande récession mondiale depuis l'avant-guerre, aux conséquences sociales et humaines que personne n'ignore. Bien que des Etats, comme l'Etat français, ou l'Etat anglais, aient été des précurseurs en la matière, c'est encore l'Etat américain qui a mené la danse. Comme après la seconde guerre, pendant toute la période de reconstruction et depuis la crise ouverte à la fin des années 60, l'économie mondiale a été dépendante de la situation du capitalisme aux USA. Pendant les années de reconstruction, il procurait à l'Europe les moyens de sa reconstruction, de même que dans les années 70, il jouait le rôle de locomotive de l'économie mondiale, par le crédit facile et bon marché, les déficits publics et la planche à billets.

En deux ans, le Tiers-monde s'est effondré, et on se demande vraiment jusqu'où le capitalisme peut enfoncer l'humanité ; les pays sous-développés ou "en voie de développement" sont à genoux, écroulés sous le poids de leurs dettes, leur économie prête à rendre l'âme. Les "miraculés" d'hier deviennent en un espace de temps très réduit les agonisants d'aujourd'hui. Les pays producteurs de pétrole croulent sous la surproduction : Venezuela, Mexique pour l'Amérique latine sont en faillite potentielle (en un an le niveau de vie au Mexique ainsi qu'au Venezuela a chuté de 50%). Le Moyen-Orient est dans un état lamentable : un des principaux financiers international et producteur de pétrole, l'Arabie Saoudite, est en déficit commercial, surproduction aussi, alors que deux autres producteurs très importants, l'Irak et l'Iran ont, à cause de la guerre, fait chuter leur production de 75%. En Afrique, 1e Nigeria, "pays du soleil", exception économique au milieu d'un continent où la misère est indescriptible, à cause aussi de la surproduction de pétrole, expulse un million et demi de personnes en deux semaines (en janvier83). Partout éclatent des émeutes de la faim : Brésil, Colombie, Inde, Maroc, Tunisie, et dernièrement encore aux Caraïbes. Telles sont les conséquences de la surproduction mondiale dans les pays peu ou pas développés. Le bilan historique est rapide à tirer, d'une netteté extrême. Ces pays sont passés de la forme coloniale à la décolonisation pour aboutir aujourd'hui dans l'effondrement. Cela est une manifestation de l'incapacité du capital à assurer son processus d'accumulation et donc d'extension de son mode de production, d'intégration à celui-ci d'autres secteurs de la société.

Dans les pays industrialisés, le choc a là aussi été très rude. Les mesures en vue de mettre fin à la politique d'endettement et de déficit public, le coup de frein brutal à la politique de locomotive mondiale de la part des USA ont brutalement bouleversé le paysage et les habitudes économiques des pays de la métropole, en particulier en Europe. Les pourcentages d'expansion, dans lesquels s'expriment les taux d'accumulation du capital, sont brutalement tombes à zéro ou en dessous.

En 1'esnace de trois ans, 1'évolution du chômage a subi une accélération considérable alors que les salaires continuaient à baisser-. La fraction de salaire versée par l'Etat a elle, sous toutes ses formes, été réduite énormément. En résumé tout ce que la classe ouvrière considérait comme des acquis inaltérables a été brutalement balayé ou est en voie de l'être.

Nous avons toujours mis en avant dans nos analyses que plus nous irions en avant dans la crise, plus les périodes de "reprise" seraient courtes et limitées, alors que les périodes de récession, elles, seraient de plus en plus longues, étendues et profondes. Les faits semblent particulièrement nous donner raison. Mais pour caractériser la situation actuelle, nous devons ajouter que contrairement aux périodes de récession précédentes, la récession de 81-82 n'a pas été suivie d'une nouvelle relance de style keynésien. Au contraire, les conséquences inflationnistes de ces politiques, qui, "à côté" d'une surproduction profonde avaient conduit l'économie mondiale à la limite du krach financier menaçant de faire exploser le système monétaire, ne pouvaient, être poursuivies. C'est ainsi que c'est une politique de "purge" générale qui a suivi la première récession des années 80 et qui se poursuit aujourd'hui. (Les USA constituent sous certains aspects un cas à part mais nous y reviendrons plus loin).

La surproduction ne pouvant plus être épongée par les déficits, nous la voyons ainsi gagner tous les secteurs de la production et les bloquer en partie. Cette caractéristique des crises de la période de décadence, LA CRISE GENERALISEE A TOUS LES SECTEURS DE LA PRODUCTION, ressort aujourd'hui avec une clarté éblouissante :

-secteur de production des moyens de production, de la machine outil à l'industrie lourde (tel l'acier) ;

-secteur des matières premières et de l'énergie;

-secteur de production des moyens de consommation, avec une prime pour l'agriculture et le logement ;

-secteur de production des moyens de transports, de l'aéronautique à l'industrie navale en passant par l'automobile ;

-secteur dit "tertiaire", celui de la circulation du capital (les banques en particulier, principales bénéficiaires de la période "inflationniste" et qui se présentaient comme les institutions les plus assises et les plus solides, ont particulièrement été secouées durant les deux premières années de cette décennie ) ([2] [4]);

-et enfin le secteur appelé "service public", largement gonflé lors des périodes précédentes a particulièrement été visé par la politique générale de purge.

Nous pouvons déjà voir ici l'importance du caractère généralisé de la crise à tous les secteurs pour le développement et l'unification de la lutte de classe. Il nous faut maintenant considérer les années 83 et 84 et plus particulièrement ce qu'on appelle "la reprise" aux USA pour être capables de tirer un bilan de la première moitié des années 80, mais surtout pour dégager une perspective pour les mois et les années à venir.

LA REPRISE AUX USA

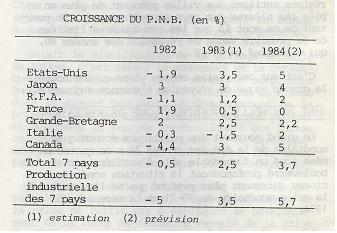

Tous les commentateurs de la situation économique s'accordent pour dire que l'ensemble des pays industrialisés (la France mise à part) semblent avoir amorcé une "reprise économique", en particulier les USA. Pour le début de l'année 84, des pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne peuvent inscrire à leur actif une baisse assez nette de l'inflation, une stabilisation du chômage et une évolution de la production (PNB) de 2 ou 3% (ce qui correspond d'ailleurs tout juste à l'évolution de la population) . Nous ne nous attarderons pas sur la situation des pays européens dans la mesure où leur évolution est totalement dépendante de la situation économique aux USA. En effet le réajustement des balances commerciales des pays européens ou du Japon n'a pu se faire qu'au prix d'un déficit commercial gigantesque de l'économie américaine.

Seuls les USA peuvent inscrire pour l'année 84 une augmentation de leur PNB d'une moyenne de 5%, mais à quel prix et dans quelle perspective ?

Au delà des aspects de manipulations monétaires, nous pouvons déjà donner un aperçu de la réalité de la "reprise" de l'économie aux USA et de ce qu1 elle contient. Ainsi, fin 83, à un des plus forts moments de ce qui est appelé "reprise", on pouvait apprendre :

"Les commandes de biens durables aux entreprises américaines ont augmenté de 4% en novembre, s'établissant à 37,1 milliards de dollars, annonce le département du commerce. Cette progression, la plus forte depuis le mois de juin dernier (+7,6%) est due en grande partie à la hausse des commandes militaires (+46%) et des commandes d'automobiles et de camions (+17,7%). Les commandes d'appareils domestiques, elles, n'ont progressé que de 3% et les commandes d'équipements de production ont baissé de 4,4%'.' (Le Monde du 24-12-83, nous soulignons).

Ce financement qui pour 50% a été destiné à l'effort de guerre nécessité par l'offensive des USA n'a été rendu possible que par les manipulations sur le dollar, monnaie sur laquelle repose le commerce mondial. La hausse vertigineuse des taux d'intérêts (jusqu'à 18%) a permis de rapatrier vers les USA des millions de dollars qui pendant des années ont été répandus dans le monde entier. Et cela était encore largement insuffisant. Malgré les économies réalisées sur lés dépenses sociales aux USA même, le déficit budgétaire américain passe de 30 milliards de dollars en 79 à 60 milliards en 80 pour atteindre les 200 milliards en 84. Il n'est pas étonnant que dans une telle situation,P. Volcker, président de la Réserve, compare l'immense déficit budgétaire américain à "un pistolet chargé, pointé sur le coeur de l'économie des USA, et dont nul ne peut prévoir quand le coup partira." (Le Monde du 3-3-84).

Voilà les bases de la reprise aux USA :

-hausse des taux d'intérêts, du dollar, du déficit commercial (-28,1 milliards de dollars en 81, -36,4 milliards de dollars en 82, -63,2 milliards en 83, -80 estimés pour 84);

-déficit de la balance des paiements courants (de 4,6, donc positive en 81, elle passe à -11,2 milliards de dollars en 82 et à -42,5 milliards en 83);

-augmentation de la masse monétaire par l'utilisation de la planche à billets (entre juillet 82 et juillet 83, l'expansion monétaire est de 13,5%, LA PLUS PORTE CROISSANCE DEPUIS LA SECONDE GUERRE MONDIALE).

On voit ici, en considérant ces chiffres pharamineux, l'immense baudruche que constitue la reprise aux USA et comment derrière une baisse en chiffres absolus de l'inflation de la monnaie américaine (13,5% en 80, 10,4% en 81, 6,1% en 82, 3,5% en 83) DUE ESSENTIELLEMENT A LA HAUSSE DU DOLLAR (la hausse du dollar a réduit de 10% le prix des marchandises importées), se cache une HYPER INFLATION (la surestimation du prix du dollar étant évaluée en janvier 84 à 40%).

Cette situation économique explosive, telle une bombe atomique amorcée, nous invite à jeter un rapide regard en arrière pour dégager quel peut être l'avenir de la situation.

En 1979, la fuite généralisée devant le dollar, monnaie de référence pour le commerce international, menace de krach le système monétaire international. Face à cette situation qui signe la faillite de plusieurs années de fuite en avant, les autorités américaines portent à 18% le taux d'intérêt de la monnaie américaine pour soutenir leur monnaie et éponger la dette internationale immense que représentent les millions de dollars répandus dans le monde. Résultat : en 81-82, on assiste à la plus forte récession depuis la veille de la seconde guerre mondiale, dans les pays industrialisés (en particulier aux USA), les industries s'écroulent comme des châteaux de cartes, les pays "en développement" ne peuvent plus rembourser leur dette et au delà de leur faillite c'est la faillite de tout le système bancaire des pays développés qui se profile.

En 1982, l'asphyxie générale de l'économie, par les mêmes moyens volontaristes, pousse les autorités américaines à ramener leurs taux d'intérêts à 11%. Taux suffisamment hauts pour continuer à ramener vers les USA des masses de dollars et les capitaux qui dans le reste du monde fuient les investissements et pour permettre aux entreprises américaines d'emprunter à nouveau.

En 83-84, la dégringolade semble marquer une pause, mais comme on l'a vu plus haut, ce n'est qu'au prix de déficits pharamineux. De nouveau, une nouvelle fuite internationale devant le dollar fait trembler le système monétaire international ; en un moi s, le prix du dollar perd en volume (nominal, bien sûr) ce qu'il avait mis six mois à gagner, l'inflation double presque (de 3,5% à 5,5%). Seule solution, les autorités américaines sont obligées à nouveau de hausser les taux d'intérêts et la récession menace à nouveau.

Cette menace ou plutôt cette réalité d'une nouvelle vague de récession aux conséquences encore difficilement calculables (mais que nous laissent imaginer le début# des années 80) et les conditions dans lesquelles elle s'annonce va venir mordre encore plus profondément dans la chair de l'humanité alors que partout dans le monde le champ d'activité du capital se rétrécit de plus en plus.

D'ailleurs la bourgeoisie ne se fait pas d'illusion sur la perspective des mois à venir et c'est à un nouveau choc extrêmement violent qu'elle se prépare. L'attitude du capital aux USA est, à cet égard extrêmement significative. Ces deux dernières années, et ces derniers mois en particulier, on a pu assister aux USA à une considérable accélération de la concentration du capital, financée en grande partie par l'afflux des capitaux étrangers. Mais cette concentration n'a rien à voir avec la concentration du capital qui correspond à une extension de l'activité du capital telle qu1 elle se développe dans les phases d'expansion. Cette concentration, nourrie par un empirisme comme seul le capital peut se le permettre, est l'expression d'une bête blessée à mort qui concentre ses dernières forces en un seul point. La meilleure preuve que nous puissions mettre en avant pour démontrer ce que nous avançons, c'est que la plus grande concentration d'entreprises a eu lieu aux USA dans les industries les plus touchées par la crise de surproduction mondiale : l'industrie du pétrole et celle du bâtiment.

"Quatre ans plus tard, (que 1977), les opérations de fusion sont près de quatorze fois plus importantes et représentent 82.000 millions de dollars. Cette année là, le seul rachat de Conoco (9ème compagnie pétrolière américaine) par Dupont de Nemours (première société chimique) met en jeu 73 milliards de dollars, soit une somme supérieure à la valeur totale des fusions effectuées en 1977V (bilan économique et social 83 "Le Monde").

Ainsi, pour faire face à une chute vertigineuse des taux de profit, et surtout en préparation des prochains chocs, les industries américaines rassemblent leurs dernières forces et rien que cela laisse exsangue le reste du monde qui ressemble de plus en plus à un pantin disloqué, à un corps dont le sang reflue et quitte peu à peu tous les membres pour les laisser engourdis et glacés.

Le déficit commercial américain permet encore pour quelques mois à l'Europe et au Japon de maintenir un certain niveau d'activité. Mais là aussi à quel prix : non seulement celui du déficit commercial américain, mais aussi le prix du dollar, qui est colossal, et, malgré cela, la bagarre pour maintenir un niveau suffisant d'exportation nécessite pour l'Europe déjà à genoux d'asséner des coups de hache et un sabrage des conditions ouvrières sans précédents.

C'est dans ces conditions qu'un nouvel assaut de la récession mondiale qui dégonflera, cette fois -ci, complètement la baudruche de la "reprise" aux USA, se prépare. Quand et comment ? Cela est difficile à dire, mais on peut raisonnablement penser que celle-ci se développera au lendemain des élections aux USA (novembre 84).

Mais qu'importe la date du nouvel assaut, ce qui est certain c'est son proche avenir, et surtout les caractéristiques de la situation mondiale qu' il impliquera et dont les premières années 80, les mois que nous vivons aujourd'hui, nous ont donné un avant-goût.

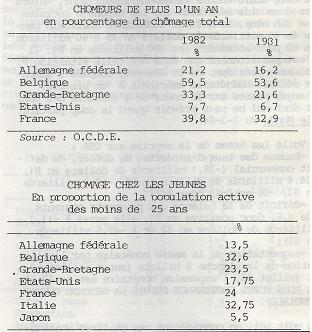

La dynamite de l'inflation accumulée dans les déficits, concentrée au sein de la puissance économique sur laquelle repose l'économie mondiale donne la mesure de la puissance de la nouvelle vague de récession à venir. La dernière vague de récession a propulsé les taux de chômage à des niveaux record, atteignant dans certains pays des taux sans précédents depuis la veille de la seconde guerre mondiale, (en moyenne pour les pays développés, 12% de la population active). Pour les mois et les années à venir, le taux de chômage qui a presque doublé en seulement trois ans, est encore appelé à doubler, voire tripler, c'est à dire atteindre 20 ou 30% de la population active.

Les chiffres donnés en perspective par l'OCDE en 83 étaient déjà très pessimistes et encore tablaient sur la "reprise internationale" :

"On y apprenait notamment que, pour maintenir le chômage à son niveau actuel, en fonction de l'augmentation prévisible de la population active, il faudrait créer de dix huit à vingt millions d'emplois d'ici la fin de la décennie. De plus les experts de l'OCDE estimaient qu'il faudrait encore quinze millions d'emplois supplémentaires si on voulait revenir au niveau de chômage de 1979, soit dix-neuf millions de personnes sans travail.

Au total, ajoutaient-ils, cela reviendrait à créer 20.000 emplois par jour entre 84 et 89, alors que, après le premier choc pétrolier, entre 1975 et 1980, les 24 pays membres n'en avaient dégagé que 11.500 quotidiennement. S'ensuivaient des prévisions très pessimistes, tablant sur 34,75 millions de chômeurs en 1984, dont 19,75 pour l'Europe et 2,45 pour la France." (Rapport de l'OCDE 1983).

Mais plus encore que le nombre absolu de chômeurs, les caractéristiques et les conditions dans lesquelles le chômage se développe de façon accélérée sont significatifs de l'ampleur de la crise. Les allocations sont réduites aux portions les plus congrues, quand elles ne sont pas tout simplement supprimées. Le chômage touche les plus larges fractions de la classe ouvrière, bien que les "jeunes" et les immigrés en subissent encore la plus forte pression ; d'autre part sa durée est de plus en plus longue et sans issue pour des milliers de personnes.

A la suite de son rapport, l'OCDE ne manquait d'ailleurs pas de mentionner certains de ces aspects, et d'en tirer des conclusions :

"Au delà du tollé que provoqua cette projection, l'OCDE mettait en lumière les caractéristiques profondes du chômage...Un premier élément concerne l'allongement de la durée du chômage, qui prive d'activité une part de plus en plus importante de la population. On constate, un peu partout, le découragement des chômeurs de longue durée. Ceux-ci en viennent à prendre des "petits boulots" ou des emplois d'attente, ou pis, à ne même plus se déclarer comme demandeurs d'emplois. Cette situation, à tous égards est lourde de risques sociaux." (idem) .

Le chômage est à la pointe de l'attaque du capitalisme contre la classe ouvrière. En lui, il résume toute la condition ouvrière, il est l'expression au niveau humain de la surproduction, de la surproduction de la force de travail, de la condition de marchandise, chair à travail et à canon. D'autre part, si la crise historique du capitalisme conduit à une paupérisation absolue ([3] [5]) de la 'classe ouvrière, elle opère aussi, et cet aspect est fondamental, une modification des structures de classe de la société telles qu'elles ont pu être modelées dans les périodes de croissance et d'expansion du capital.

Stratification de la classe ouvrière entre plusieurs couches d'ouvriers qualifiés et non qualifiés, entre cols bleus et cols blancs, entre immigrés et non-immigrés. Possibilité pour certaines fractions, couches d'ouvriers les plus qualifiés d'atteindre après des années "d'efforts" une situation qui les rapproche par leurs conditions de couches moyennes, par l'accession aux emplois d'encadrement ou de maîtrise pour eux-mêmes, par l'accession aux emplois de cols blancs, le plus souvent ceux de techniciens pour eux ou leurs enfants. Avec la crise, telle qu'elle se déroule sous nos yeux, tout cela est fini. Ce n'est plus vers le haut que le regard de la classe ouvrière se tourne, mais effrayé, vers le bas, où tout ce qui hier apparaissait encore comme distinction disparaît. Dans ce processus qui se déroule sous nos yeux de façon accélérée, le chômage joue un puissant rôle, et en particulier quand il menace d'atteindre 20 à 30% de la population active. De plus au travers du chômage, les couches moyennes sont déchirées, et rejoignent les rangs de la classe ouvrière dans ce que sa condition a de plus misérable.

Ce n'est pas là une simple projection que nous faisons, mais la description d'un processus qui se déroule concrètement, sous nos yeux, processus qui non seulement met face à face les classes sociales, mais distingue nettement leurs intérêts irréductibles. Cette réalité balaie radicalement l'écran de fumée constitué par la formation de couches moyennes particulièrement gonflée dans l'époque "keynésienne" ainsi que toutes les théories sur l'aristocratie ouvrière.

CONCLUSIONS

1- Le rapide tableau, encore limité et imprécis, du bilan économique des premières années de la décennie 80 et des perspectives pour les années à venir, établit en partie les conditions dans lesquelles la lutte de classe, et sa nouvelle impulsion qui se manifeste aujourd'hui dans tous les pays va s'affronter à la classe dominante. Rosa Luxembourg déclarait à juste raison que "pour que la révolution ait lieu, il faut que le champ social soit labouré de fond en comble, il faut que ce qui était enfoui profondément monte à la surface, que ce qui était à la surface soit enfoui profondément." (Grèves de masses, parti et syndicats).

Cette tâche là, l'unité de la lutte de classe, de l'expérience de la classe ouvrière et d'une crise économique sans précédents est en train de l'accomplir... La paupérisation rapide et absolue qu'opère la crise économique pousse la classe ouvrière avant de pouvoir plonger son regard dans l'avenir,à se plonger dans son passé, et là, c'est soixante dix ans de décadence qu'elle peut contempler.

2-Nous avons consacré une longue partie à l'ana lyse de la situation du capital aux USA dans la me sure où,comme nous l'avons dit, cette économie qui représente 45% de la production des pays occidentaux et un quart de la production mondiale détermine l'évolution du reste de l'économie mondiale. Mais ce n'est pas tout ; il est un autre aspect dans la profonde crise que traversent les USA qui est extrêmement important du point de vue historique : ce n'est que grâce au capitalisme aux USA, qui s'est développé en pleine période de décadence, avec toutes ses caractéristiques (capitalisme d'Etat, militarisme) , au début grâce à un marché extra-capitaliste intérieur immense, ensuite grâce à la guerre mondiale qui a éliminé ses rivaux, que l'Europe en pleine décrépitude, totalement épuisée par deux guerres mondiales, a pu se maintenir depuis les années du milieu de ce siècle : par sa reconstruction capitaliste de 45 aux années 60, pendant la décennie des années 70 où les USA ont joué un rôle de locomotive mondiale, et d'une certaine manière en 83-84 où seul l'immense déficit commercial américain lui permet de ne pas s'effondrer complètement.

Aujourd'hui, cette période est complètement révolue, du point de vue tant idéologique qu'économique. Les USA ne peuvent plus jouer un rôle d'appui matériel, ni celui, idéologique, de faire croire à un développement infini et prospère du capitalisme au travers du "rêve américain", lequel est devenu un véritable cauchemar.

3-La dernière conclusion de cette partie consacrée à la crise de 1'économie nous amène à critiquer un point de vue que nous avons été amenés à mettre en avant en particulier dans le rapport dout le 5ème Congrès de RI ([4] [6]) selon lequel la fin des années 70 signait la fin des politiques d'endettement. Le CCI avait tout à fait raison de dire que les années 80 marquaient la faillite de toutes les politiques keynésiennes de fuite en avant qui avaient marqué les années précédentes, mais de là à en tirer la conclusion que c'était la fin de l'endettement pour le capitalisme, il y avait un pas à ne pas franchir.

La réalité s'est d'ailleurs chargée elle-même de rectifier cette vision erronée. En l'espace de deux ans, tant dans les pays les plus développés (USA) que dans les pays sous-développés, l'endettement sous les forme:; diverses que nous avons décrites plus haut n'a pas seulement "augmenté" mais il a été multiplié par 2,3 ou 4 par rapport à celui accumulé durant une période de dix ou vingt ans.

Cette situation est liée à la nature more de la crise du capitalisme, la crise de surproduction et à l'incapacité d'assumer un processus d'accumulation sans lequel le capital n'existe pas et ne peut exister.

Nous devons distinguer, et c'est cela qui était la préoccupation du CCI au début des années 80, l'endettement tel qu'il s'est développé par exemple dans les années 70 et celui de la situation actuelle. Dans la première période, malgré une large part de déficit dû à l'armement, l'endettement mondial a permis un certain niveau d'accumulation et d'expansion. Mais les années 80 ont largement illustré comment cette tendance générale du capitalisme décadent à substituer à son processus d'accumulation de capital une accumulation d'armement s'amplifie. C'est ainsi que les déficits colossaux, bien supérieurs à ceux des années 70 ont pour l'essentiel eu pour terrain d'investissement l'armement.

Ce n'est un secret pour personne que le déficit du budget américain est en rapport exact avec l'accroissement pharamineux des armements. Les capitaux fuient l'Europe pour participer à l'effort de guerre du bloc occidental, les missiles les remplacent. Partout ailleurs, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Amérique du Sud, les "aides" au développement sont remplacées par une accumulation d'armes gigantesques. Aux USA même, à la caution de la force économique, se substitue la caution de la force militaire. C'est ce que Reagan appelle "retrouver la force, la puissance de l'Amérique". Pantin stupide !

Aujourd'hui se manifeste clairement et avec une acuité sans précédent comment la crise du capitalisme, la crise de surproduction, l'impossibilité de continuer un processus d'accumulation entraîne impitoyablement et immanquablement un processus d'autodestruction du capital. Autodestruction non pas du capitalisme, mais du capital et de l'existence de centaines de millions d'êtres humains qu'il a attachés au char de son esclavage.

Cette question de l'autodestruction du capital n'est pas une simple question d'"intérêt théorique'. C'est une question fondamentale, pour plusieurs raisons :

-parce qu'elle illustre et explicite les rapports entre la crise historique du capitalisme et la guerre;

-parce qu'elle montre qu'il ne suffit pas de dire que la crise"joue en faveur du prolétariat". En effet, nous avons eu à combattre pendant des années les conceptions qui ne voyaient la révolution prolétarienne que comme une affaire de volonté, bref, toutes les conceptions idéalistes. Aujourd'hui que la crise est manifeste et se livre sans fard, il ne faudrait pas tomber dans l'erreur inverse et penser que, de toutes façons la crise est là et qu'elle se transformera nécessairement en révolution sociale. Cette conception est aussi fausse que la première. Nous devons combattre, en nous appuyant sur les faits historiques et présents, 1'idée que la crise du capitalisme, la crise de surproduction se présenterait comme une simple accumulation de biens, invendus et invendables, que cette surproduction liée à une baisse profonde des taux de profit mènerait le capitalisme à s'effondrer de lui-même et qu'ainsi le prolétariat n'aurait qu'à cueillir la révolution comme on cueille une fleur.

Cette vision est fausse et les années 80 que nous avons déjà vécues l'illustrent amplement.

RI.juillet 1984

[1] [7] Pour les orientations du rapport sur les autres points, adoptées à ce Congrès, se reporter à la Résolution sur la situation internationale publiée dans Révolution Internationale n°123, août 1984.

[2] [8] "Le nombre des faillites continue d'être très élevé et jamais les banques américaines n'ont enregistré des pertes aussi importantes que celles qu'elles essuyaient encore pendant la deuxième partie de 1983. Plusieurs d'entre elles ont dû, en conséquence, déposer leur bilan".("Le Monde de l'année économique et sociale-bilan 83", p.11).

[3] [9] Où sont-ils aujourd'hui ces fervents critiques de Marx, qui soumettaient à la critique la plus virulente la notion de paupérisation. Cela, sans jamais d'ailleurs distinguer ce qui était, dans la notion de paupérisation, paupérisation absolue ou paupérisation relative. Non seulement aujourd'hui la paupérisation relative de la classe ouvrière s'est développée de manière accrue par le développement de la productivité, mais de plus celle-ci s'ajoute et se confond par ailleurs à une paupérisation absolue qui chaque jour s'accroît sans cesse. Jamais l'histoire n'a autant donné raison à ce Marx qu'on prétend dépassé et qui déclarait : " le capitalisme est né dans le sang, la boue et les larmes, il finira dans la boue, le sang et les larmes."

[4] [10] Revue Internationale n°31,

Récent et en cours:

- Crise économique [11]

Polémique avec la CWO : comment se réapproprier les apports de la gauche communiste internationale

- 3289 lectures

L'histoire du mouvement ouvrier n'est pas seulement l'histoire des grandes batailles révolutionnaires. Lorsque des millions de prolétaires se lancent "à l'assaut du ciel", elle n'est pas seulement deux siècles de résistance permanente, de grèves, de combats inégaux et incessants pour limiter la brutalité de l'oppression du capital. L'histoire du mouvement ouvrier c'est aussi celle de ses organisations politiques, les organisations communistes. La façon dont celles-ci se sont constituées, divisées, regroupées, les débats théoriques-politiques qui les ont toujours traversées comme un sang qui nourrit la passion révolutionnaire, tout cela appartient non pas aux individus particuliers qui les constituent mais à la vie de l'ensemble de la classe. Les organisations politiques prolétariennes ne sont qu'une partie du prolétariat. Leur vie est partie de celle du prolétariat.

Comprendre la vie de la classe révolutionnaire, son histoire, son devenir historique, c'est aussi comprendre la vie des organisations communistes, leur histoire.

L'article que nous publions ci-dessous -une polémique avec la Communist Workers Organisation (CWO) a propos de l'histoire des organisations communistes entre les années 20 et les années 50 - ne répond pas à des soucis académistes d'historiens universitaires, mais à la nécessité pour les révolutionnaires de notre époque de fonder leurs orientations politiques sur le solide granit de l'expérience historique de leur classe.

Pour différentes que soient les années 80 des années 20, l'essentiel des problèmes auxquels se trouvent confrontés les combats prolétariens d'aujourd’hui est le même que pendant les années 20. La compréhension des tendances historiques du capitalisme (décadence, impérialisme), la validité pour le prolétariat des formes de combat syndicalistes ou parlementaires, des luttes de libération nationale, la dynamique de la grève de masse, le rôle des organisations révolutionnaires, toutes ces questions sont au coeur des analyses et prises de position des organisations communistes aussi bien pendant les années 20 (marquées par les révolutions russe et allemande), que pendant les années 30 (marquées par le triomphe de la contre-révolution et l'embrigadement du prolétariat), les années 40 (années de la guerre impérialiste mondiale), que pendant les années 50, au temps du début de la reconstruction.

Pour une organisation politique, ignorer les apports successifs des différents courants du mouvement ouvrier pendant ces années, ou pire, en falsifier la réalité, en déformer le contenu, en altérer l'histoire avec le dérisoire objectif de se dessiner un plus bel arbre généalogique, c'est non seulement tourner le dos à toute rigueur méthodologique -instrument indispensable de la pensée marxiste- mais c'est en outre désarmer la classe ouvrière, entraver le processus qui la conduit à se réapproprier sa propre expérience historique.

C'est à un exercice de ce style que s'est livrée la CWO dans le No 21 de sa publication théorique 9 Revolutionary Perspectives (R.P).

On y trouve un article qui se veut une critique de notre brochure consacrée à l'histoire de La Gauche Communiste d'Italie. La CWO nous avait déjà habitués à des manifestations de son manque de sérieux : pendant des années, elle dénonçait le CCI comme force contre-révolutionnaire parce que nous avons toujours affirmé qu'il y avait encore une vie prolétarienne au sein de l'Internationale Communiste au delà de 1921 (Kronstadt), jusqu'en 1926 (adoption du "socialisme dans un seul pays"). Encore dans le No 21 de R.P., la CWO accuse, avec toujours aussi peu de sérieux, le CCI de défendre des positions "euro-chauvines", ce qui, s'il y avait la moindre rigueur dans la pensée de la CWO, devrait nous exclure ipso facto du camp révolutionnaire.

C'est avec cette même légèreté irresponsable que la CWO a fait de notre brochure une lecture selon une méthode d'échantillonnage de type Gallup : on lit une page sur dix. La critique que cette lecture prétend fonder a en réalité un objectif à peine caché : minimiser sinon effacer de l'histoire du mouvement ouvrier l'apport spécifique -et irremplaçable- des groupes qui ont publié Bilan puis Internationalisme ; c'est-à-dire, éliminer de l'histoire du mouvement ouvrier les courants de la gauche communiste autres que ceux dont se réclament spécifiquement la CWO et son organisation soeur, le Parti Communiste Internationaliste (Battaglia Comunista).

L'article qui suit, en répondant, s'attache non seulement à rétablir certaines vérités historiques, mais encore à montrer comment les organisations révolutionnaires doivent envisager, comprendre, intégrer et dépasse critiquement les apports successifs de l'ensemble du mouvement communiste et plus particulièrement ceux de la Gauche Communiste Internationale.

- "Le CCI aime se présenter comme la fusion des meilleurs éléments de la gauche allemande (KAPD) et de la gauche italienne, regrettant que l'attitude sectaire de Bordiga les ait empêchés de s'unir contre l'opportunisme du Komintern (...l'idée du CCI selon laquelle seul le sectarisme empêcha la fusion entre la gauche italienne et la gauche allemande contre le Komintern et qu'une fusion similaire est nécessaire aujourd'hui pour la formation d'un nouveau parti, est sapée par leur propre dire) " (R.P. n°21).

Ces extraits montrent clairement dans quelles confusions de départ la CWO s'attache à embrouiller la motivation des différents parcours à travers lesquels s'est historiquement exprimée la Gauche communiste. D'après la CWO le CCI aurait voulu une fusion politique et organisationnelle entre la Gauche italienne et la Gauche allemande dans un front unique contre l'I.C. On ne sait vraiment pas d'où les camarades peuvent tirer une telle bêtise. Même un enfant comprendrait que proposer une telle fusion à une telle époque aurait été une folie. Ceci non seulement parce que la Gauche italienne n'aurait de son côté jamais accepté de s'unir avec une tendance qui condamnait les syndicats et le travail dans les syndicats (même si par ailleurs cette dernière préconisait un néo-syndicalisme "révolutionnaire" sous la forme des "unions") et arrivait par ailleurs sur quelques autres points à remettre parfois en cause l'importance du rôle du parti de classe. Mais aussi parce que la Gauche allemande n'aurait jamais, de son côté, accepté de s'unir à une tendance qui ne comprenait pas l'intégration des syndicats dans l'appareil d'Etat et acceptait les yeux fermés le soutien de Lénine aux luttes de libération nationale. Ce qui était à l'ordre du jour, ce n'était pas une fusion aussi impossible qu'inutile mais une bataille commune contre la dégénérescence dénoncée par les deux tendances. Pour porter en avant avec clarté cette bataille commune, les différentes forces de gauche auraient été obligées de clarifier en premier lieu leurs divergences sur des questions cruciales comme les syndicats, les luttes de libération nationale, le parti. De cette façon, ces débats fondamentaux auraient pu se faire au sein de l'I.C. et non contre l'I.C. En l'absence de ce débat l'I.C. est passée à côté des questions essentielles, proposant des réponses qui n'allaient pas au fond des problèmes et qui ne permettaient pas de se défendre contre la dégénérescence.

Avec le reflux des luttes, la Gauche allemande -qui était plus l'expression d'une profonde poussée de luttes ouvrières que d'une clarté programmatique complète- fut ultérieurement incapable de contribuer à la clarification du programme prolétarien et se transforma rapidement en une myriade de petites sectes. Ce fut la Gauche d'Italie (GI), mieux armée du point de vue théorique, essentiellement sur la nécessité et la fonction de l'organisation des révolutionnaires, qui comprit les caractéristiques de la nouvelle période et qui porta en avant ce débat en terme de bilan que l'I.C. de Lénine n'avait pas réussi à faire et qui était nécessaire pour intégrer dans une solide perspective marxiste la profonde bien qu'incomplète intuition de la Gauche allemande (GA) :

- "Le programme international du prolétariat résultera du croisement idéologique -donc de l'expérience de classe de la révolution russe et des batailles des autres pays, particulièrement de l'Allemagne et de l'Italie (...). Car il est probable, que si dans certains domaines Lénine domine Luxemburg, il est évident que dans d'autres Rosa voit plus clair que celui-ci. Le prolétariat ne s'est pas trouvé dans des conditions permettant, comme en Russie, une clarification absolue des tâches révolutionnaires, mais par contre, évoluant face au capitalisme le plus avancé d'Europe, il ne pouvait pas ne pas percevoir certains problèmes mieux et plus profondément que les bolcheviks (...). Comprendre veut dire compléter des fondements trop étroits, non traversés par l'idéologie résultant des batailles de classe dans tous les pays,les compléter par des notions liées au cours historique dans son ensemble jusqu'à la révolution mondiale. Cela, l'Internationale de Lénine ne pouvait le faire. C'est à nous qu'incombe ce travail. " ("Deux époques : en marge d'un anniversaire" Bilan n°15, janvier 1935).

Quand la CWO se rappelle que le "Réveil Communiste", petit groupe de militants italiens qui avaient rejoint les positions du KAPD, finit dans le conseillisme puis dans le néant, elle ne fait que confirmer notre thèse centrale : qu'il n'était pas possible de fondre mécaniquement 50 % de Gauche italienne et 50 % de Gauche allemande. Il s'agissait au contraire d'ancrer dans un cadre marxiste conséquent "les problèmes que le prolétariat allemand a perçus mieux et de façon plus profonde que les bolcheviks". C'est cela que Bilan s'est donné comme tâche à accomplir.

L'histoire ne se fait pas avec des si. L'incapacité des Gauches Communistes d'imposer au centre du débat de l'I.C. les différents problèmes posés par la classe ouvrière à l'entrée du capitalisme dans la phase décadente, ne peut être imputée ni à Bordiga ni à Pannekoek. Cette incapacité est plutôt le fruit de l'immaturité avec laquelle le prolétariat mondial a affronte ce premier combat décisif, immaturité dont les "erreurs" de l'avant-garde révolutionnaire sont un reflet. Une fois l'occasion passée, le travail fut fait dans de terribles conditions de reflux de la lutte, par la GI et par elle seule parce qu'elle avait une position théorique adéquate pour remplir un tel rôle. Et c'est sur cette voie, la voie de Bilan, que la GI a intégré les contributions et expériences des différentes Gauches Communistes pour parvenir à "l'élaboration d'une idéologie politique de gauche internationale" ("Lettre de Bordiga à Korsch", , 1926). C'est grâce à ce travail de synthèse historique que la GI a réussi à "compléter des fondements trop étroits" et à tracer les grandes lignes du programme de la Gauche Communiste Internationale (GCI), valables encore aujourd'hui pour le prolétariat de tous les pays. L'accusation que la CWO nous porte (de vouloir aujourd'hui fusionner les différentes gauches) ne montre pas seulement son incapacité à distinguer une "gauche historique" d'une union mécanique, mais montre surtout son incapacité congénitale à comprendre que ce travail a déjà été fait et que ne pas en tenir compte signifie retourner en arrière de 60 ans. La conséquence est qu'hier la CWO ne réussissait pas à aller au delà des positions de la Gauche allemande des années 30 et qu'aujourd'hui elle retourne aux positions de la GI des années 20 et plus en arrière encore à celles de Lénine. Les positions changent, la régression reste.

Des années 30 aux années 40 : maintenir la barque dans la tempête

- "En fait pour le CCI,la GI est assimilée à une période d'exil, et c'est dans cette période que les vraies leçons de la vague révolutionnaire auraient été tirées. Quel point de vue pessimiste ! On rejette les périodes pendant lesquelles les idées communistes s'emparent des masses alors que l'on idéalise la période de défaite. Mais cette idéalisation de Bilan est déplacée. Il est certain que ces camarades ont fait des contributions importantes au programme communiste (...) mais ce serait stupide de nier les faiblesses de Bilan (...) sur la question des perspectives, le manque de bases économiques marxistes claires (Bilan était luxemburgiste) les a conduits à des visions erratiques et erronées sur le cours historique. Soutenant que la production d'armes était une solution à la crise capitaliste, ils n'ont pas compris le besoin d'une autre guerre impérialiste. (...) Bilan s'est dissout dans la revue Octobre en 1939 et la Fraction a formé un Bureau International pensant que la révolution prolétarienne était à l'ordre du jour ; ainsi, ils furent totalement bouleversés quand la guerre éclata en 1939, conduisant à la dissolution de la Fraction dans son ensemble. Le CCI essaie de nier que tel était le point de vue de Bilan." (R.P n°21, p.30-31).

Ces extraits posent trois types de problèmes :

- 1) notre "idéalisation" de Bilan ;

- 2) le rôle des révolutionnaires dans les périodes de contre-révolution ;

- 3) la "faillite" finale de la Fraction Italienne à l'étranger.

Procédons par ordre. Premièrement, liquidons cette idée selon laquelle nous idéalisons Bilan : "Bilan n'avait pas la prétention stupide d'avoir apporté une réponse définitive à tous les problèmes de la révolution. Il avait conscience de balbutier souvent, il savait que les réponses définitives ne peuvent être que le résultat de l'expérience vivante de la lutte de classe, de la confrontation et de la discussion Sur bien des questions, la réponse donnée par Bilan restait insuffisante... Il ne s'agit pas de rendre hommage à ce petit groupe..., mais encore d'assimiler ce qu'il nous a légué en faisant nôtre son enseignement et son exemple, et de poursuivre cet effort avec une continuité qui n'est pas une stagnation, mais un dépassement." (Introduction aux textes de Bilan sur la Guerre d'Espagne, Revue Internationale n° 4 1976).

Telle a toujours été notre position. Il est vrai que dans ces années-là la CWO nous définissait comme contre-révolutionnaires justement parce que nous défendions la Gauche italienne aussi au-delà de 1921, année choisie par eux comme date magique au-delà de laquelle l'I.C. devenait réactionnaire. Ceci peut expliquer le peu d'attention avec laquelle la CWO lit aussi bien les textes de Bilan que nous avons republiés que nos introductions.

Passons au second point. Nous ne préférons pas les périodes de défaite à celles de lutte ouverte du prolétariat, mais nous ne nous réfugions pas derrière une telle banalité pour occulter le fait historique essentiel, à savoir que dans les années de la vague révolutionnaire, l'I.C. n'a pas réussi à faire tout le travail de clarification des nouvelles frontières de classe du programme prolétarien. Ce travail, pour l'essentiel, est revenu aux minorités révolutionnaires qui ont survécu à la dégénérescence. Il est sûr que nous aurions aimé aussi que cette synthèse fût faite quand les prolétaires allemands descendaient en armes dans les rues de Berlin, ceci non seulement parce qu'elle aurait été mieux faite, mais parce que cela aurait probablement donné une issue tout autre à la première vague révolutionnaire du prolétariat mondial. Malheureusement, l'histoire ne se fait pas avec des si et ce travail revint principalement à Bilan.

Si nous insistons tant sur le travail de la Fraction Italienne à l'étranger, ce n'est pas parce que nous préférons les années 30 aux années 20, mais parce que les groupes qui devraient en être les "continuateurs" (le PCInt artificiellement constitué à la fin de la guerre) l'ont recouverte d'un mur de silence, permettant ainsi qu'elle soit rayée de la mémoire historique du mouvement ouvrier. Si on regarde la presse de tous les groupes qui se réclament de la Gauche italienne (y compris Battaglia) on ne peut que rester stupéfait du fait qu'au cours de quarante années "le nombre d'articles repris de Bilan peut se compter sur les doigts d'une seule main" (Revue Internationale No 4). Encore aujourd'hui, après que le CCI en ait publié des centaines de pages en différentes langues auxquelles s'ajoute une étude critique de plus de deux cents pages, quelques uns de ces groupes continuent à faire semblant d'ignorer l'existence même de Bilan. Il faut donc a juste titre dire qu'il s'agit de la "politique de l'autruche" et que nous avions pleinement raison d'insister sur cela. Une fois clarifiés ces détails, il reste une question de fond, que la CWO dans son article n'a pas saisie : comment expliquer qu'une telle contribution au programme prolétarien ait été élaborée dans les années de défaite et de recul général et profond du mouvement autonome de classe ?

Dans la logique de la CWO il ne peut y avoir que deux réponses :

- soit nier ou minimiser la contribution théorique de la Fraction italienne de la Gauche communiste du fait que son travail s'est fait dans une période de défaite et dans un cours vers la guerre, c'est ce que font couramment la CWO et Battaglia, ainsi que le PCInt (Programme communiste) ;

- soit reconnaître cette contribution comme illustration de l'idée que la conscience communiste ne naît pas des luttes, mais de l'organisation révolutionnaire qui, nécessairement, doit l'introduire de l'extérieur au sein de la classe ouvrière.