Revue Internationale no 54 - 3e trimestre 1988

- 2744 lectures

Editorial : Reagan-Gorbatchev, Afghanistan, mensonges du "désarmement" et de la "paix"

- 3215 lectures

"Réduction des armements" et marche à la guerre

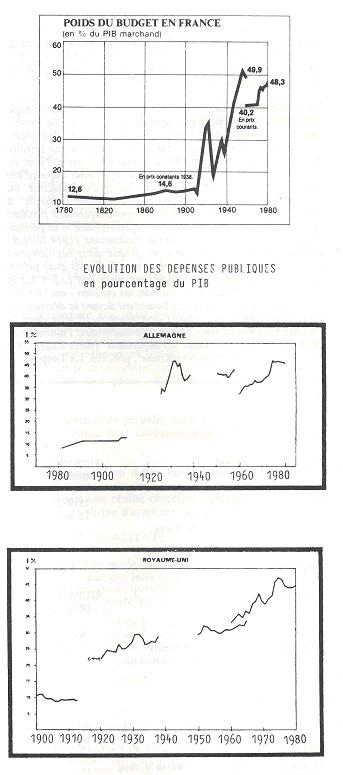

Une propagande quotidienne est faite en cette année 88 sur la "réduction des armements" et les "pourparlers de paix" entre USA et URSS avec les rencontres Reagan-Gorbatchev, le tout sur fond de "droits de l'homme" et de "perestroïka". Le "désarmement" est une fois encore à la mode, mais en réalité, comme chaque fois, la "réduction des armements" est un énorme mensonge. C'est une façade de propagande qui couvre dans les faits la marche forcée du capitalisme vers une recherche permanente pour perfectionner les moyens militaires. La part consacrée à l'armement dans les budgets nationaux de tous les pays n'a jamais été aussi élevée, et elle ne va en aucune manière diminuer. Comme nous l'avons largement développé dans les numéros précédents de cette Revue ([1] [1]), le capitalisme, dans sa période de déclin depuis la Ire guerre mondiale, survit dans une économie de guerre permanente et "même en période de 'paix' ce système est rongé par le cancer du militarisme". La course aux armements est de plus en plus démesurée et n'a de dénouement possible, dans le cadre des lois capitalistes, que la guerre généralisée, ce qui signifie, avec les moyens de notre époque, la destruction de la planète et de l'humanité.

La modernisation de l'armement

La propagande actuelle ne doit tromper personne. Le retrait de certains missiles en Europe sert pour les USA, à faire prendre en charge les dépenses militaires beaucoup plus directement par leurs alliés, le retrait étant tout à fait négligeable quant à la puissance de feu du bloc de l'ouest globalement. Pour l'URSS, cela lui permet de supprimer du matériel complètement dépassé face à la sophistication des armements occidentaux actuels. Les accords "START", de "limitation" des armements", comme le sont toujours ce genre de conférences de représentants des grandes puissances, sont une nouvelle concertation sur le renouvellement du matériel et ne constituent en rien une véritable réduction de celui-ci. Comme les accords "SALT 2" de l'été 79 avaient amené l'installation des fameux missiles de moyenne portée, avec pour justification à l'époque celle du "désarmement" d'ogives intercontinentales devenues obsolètes, les accords actuels font passer comme "réduction des armements" ce qui est en réalité l'abandon de matériel hors d'usage, tandis qu'on fait le point dans les "coulisses" sur les nouveaux systèmes militaires pour assurer leur modernisation.

Il est vrai aussi que, pour chaque Etat national, les dépenses d'armement ne font qu'aggraver la crise et ne permettent en rien de résoudre celle-ci. Mais ce ne sont pas des raisons d'économies qui expliquent la campagne sur la "réduction des armements". Le capitalisme n'a pas la possibilité de réduire l'armement. Lorsque les USA, dans leur volonté de diminuer leur gigantesque déficit, envisagent de diminuer leurs dépenses militaires, ce n'est pas pour les réduire globalement dans le bloc de l'ouest, mais pour accroître la part payée par leurs alliés européens et japonais pour la "défense du monde libre". Il en est de même pour l'URSS, de plus en plus étranglée par la crise économique, quand elle s'efforce de "rationaliser" ses dépenses militaires. La course aux armements est inhérente à l'impérialisme tel qu'il s'est développé dans la période de décadence, impérialisme de toutes les nations, de la plus petite à la plus grande "et auquel aucun Etat ne saurait se soustraire" comme le disait déjà Rosa Luxemburg.

Si actuellement les discours parlent de "fin de guerre froide" et autres formules du genre, cela doit être compris non dans le sens que la "paix" serait maintenant à l'ordre du jour, mais bien plutôt comme un avertissement que c'est une "guerre chaude" à laquelle le capitalisme est de plus en plus poussé mondialement. D'ailleurs, malgré la volonté de promouvoir la justification des menées guerrières par un langage pacifiste, l'administration Reagan, plus à l'aise dans le bellicisme, comme en général toute la droite de l'appareil politique de la bourgeoisie, n'a pas manqué d'émailler les déclarations de l'acteur pantin de la Maison Blanche de "soyons vigilants", "restons forts" et de saluer particulièrement Tchatcher parce que "sans jamais sacrifier son brevet d'anti-communisme, elle a été aussi la première à suggérer que l'on discute affaires avec Gorbatchev"; les "affaires" en question n'étant pas autre chose que la facette diplomatique de la pression militaire qui s'exerce sur le terrain.

L'intensification du conflit EST-OUEST

Les discours pacifistes d'aujourd'hui recouvrent la même réalité que les discours bellicistes du début des années 1980, quand Reagan pérorait sur "l'empire du mal" à propos de l'URSS. Lorsque aujourd’hui la diplomatie américaine rencontre à Moscou la diplomatie soviétique, la discussion porte sur les "règles" de la confrontation croissante à l'échelle mondiale sous le leadership de Moscou et de Washington, en aucun cas sur la fin de cette confrontation.

Seul le discours a changé. La réalité est toujours celle de la marche à la guerre du capitalisme mondial, marche qui se caractérise aujourd'hui par une offensive occidentale tous azimuts contre les positions stratégiques de l'URSS et par la recherche de moyens pour résister et riposter à cette offensive, là où c'est possible, de la part du bloc impérialiste russe.

Aujourd'hui règne une grande discrétion sur les incessants combats au Moyen-Orient et surtout sur la présence massive de la flotte des grandes puissances dans la région. Il semble évident que les médias aux ordres ont consigne de faire le moins de bruit possible sur ce qui se trame dans le Golfe Persique, sur les navires de guerre les plus perfectionnés, sur l'armement embarqué, qui sont à pied d'oeuvre depuis l'été 1987. Depuis ces vingt dernières années, la présence militaire directe de pays comme les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, et même la soi-disant "désarmée" RFA, n'a jamais été aussi forte hors de leurs frontières, sur ce que les "stratèges" appellent le "théâtre des opérations". Peut-on vraiment croire que toute cette armada n'est là que pour "régler pacifiquement la circulation des bateaux"? Bien évidemment, non. Cette présence fait partie de la stratégie militaire occidentale et celle-ci n'est pas dictée par les quelques vedettes iraniennes et les remorqueurs qui les ravitaillent, mais par la rivalité historique entre Est et Ouest. L'offensive occidentale vise l'URSS et elle vient de marquer des points avec le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan.

L'URSS est obligée de céder sous la pression militaire directe de la "résistance" afghane équipée de missiles Stingers américains qui ont permis à celle-ci de renforcer considérablement sa puissance de feu, sous la pression "indirecte" de la flotte occidentale dans le Golfe, et doit abandonner en partie l'occupation d'un des seuls pays hors de son "glacis" est européen. Et, à la différence des USA qui gagnèrent l'alliance avec la Chine lors de leur retrait du Vietnam en 1975, l'URSS aujourd'hui ne peut compter sur aucun marchandage. Les USA ne céderont rien; c'est d'ailleurs là le contenu réel du "parler affaires" de Reagan avec Gorbatchev au cours des dernières rencontres. Le bloc de l'ouest est déterminé à maintenir sa pression, ce que confirme également le projet de retrait de l'armée vietnamienne du Cambodge.

Mais que l'URSS recule ne signifie pas le retour de la "paix", au contraire. Tout comme les accords de "paix israélo-arabe" de Camp David il y a plus de dix ans entre Egypte et Israël, sous la bénédiction de Carter et Brejnev, se sont soldés en fait par un élargissement des conflits, des massacres de populations et de la décomposition sociale de la situation au Moyen-Orient, le retrait actuel des troupes russes n'ouvre pas une perspective de "paix" et de "stabilité", mais bien plutôt un renforcement des tensions, et en particulier une probable "libanisation" de l'Afghanistan comme c'est la tendance dans tous les pays de cette région.

La "perestroïka" de Gorbatchev, tout comme elle n'est qu'un vernis "démocratique" à l'intérieur pour tenter de faire passer en réalité des mesures anti-ouvrières redoublées, n'est également qu'un vernis "pacifiste" d'une politique extérieure d'occupation militaire de plus en plus impopulaire, mais qui va cependant se poursuivre et se renforcer, même si c'est sous la forme plus "discrète" du soutien politique et militaire à des fractions, clans et cliques des bourgeoisies nationales qui ne trouvent pas leur compte dans le camp de la "pax americana", notamment les Partis Communistes locaux et leurs appendices gauchistes.

Le conflit entre les grandes puissances se poursuivra en jouant en permanence sur les différentes fractions gouvernementales ou d'opposition dans des "conflits locaux" extrêmement sanglants, avec la participation militaire de plus en plus importante des principaux protagonistes, jusqu'à les mettre face à face directement, si ceux-ci ont les mains libres à l'intérieur pour faire régner l'ordre social et entraîner l'adhésion à leurs desseins impérialistes. Mais ceci est encore loin d'être le cas aujourd'hui.

Le "pacifisme" : un mensonge dirigé contre la classe ouvrière

C'est fondamentalement parce que la bourgeoisie est aux prises avec un prolétariat qui ne se plie pas docilement aux attaques de l'austérité, un prolétariat qui ne manifeste aucune adhésion profonde aux manoeuvres diplomatico-militaires qu'entraîne l'accélération des tensions inter impérialistes, que la propagande actuelle, d'une part fait le silence sur les grèves et les manifestations ouvrières, et d'autre part a converti son discours, hier "belliciste", en campagne "pacifiste" et de "désarmement".

Au début des années 1980, le prolétariat était sous le coup du reflux de plusieurs luttes importantes qui s'étaient développées internationalement, de 1978 à la défaite des ouvriers en Pologne en 1981. La propagande de la bourgeoisie pouvait au début des années 80 s'appuyer sur le sentiment diffus de déboussolement qu'avait engendré une telle situation, et elle ne s'est pas privée d'essayer d'entretenir un sentiment de fatalité, d'impuissance, d'immobilisation et d'intimidation, en particulier par un battage guerrier: guerre des Malouines, invasion US de l'île de La Grenade, diatribes de Reagan contre "l'Empire du mal", "Guerre des étoiles", etc., le tout accompagnant des actions militaires impliquant de plus en plus les grandes puissances sur les lieux des opérations jusqu'à l'installation de troupes occidentales au Liban en 1983.

Depuis 1983-84 grèves et manifestations ouvrières se sont multipliées contre les différents plans d'austérité dans les pays industrialisés et également dans les pays moins développés, marquant la fin de la courte période précédente de reflux et de passivité. Et si beaucoup de groupes révolutionnaires prolétariens sont malheureusement incapables de voir, au-delà de l'image quotidienne que distille la propagande de la bourgeoisie et de ses médias, la réalité du développement actuel de la lutte de classe ([2] [2]), la bourgeoisie, elle, a ressenti le danger. Au travers des différents moyens politiques et syndicaux dont elle dispose, il est évident que la bourgeoisie sait que le problème essentiel est la "situation sociale", partout, et particulièrement en Europe de l'ouest où se concentrent tous les enjeux de la situation mondiale. Et de plus en plus nombreux sont les bourgeois "éclairés" qui tirent la sonnette d'alarme sur le danger de la désyndicalisation de la classe ouvrière et le risque de mouvements "imprévisibles" et "incontrôlés". C'est à cause de ce danger que s'impose à la bourgeoisie de mettre en avant la fausse alternative de "guerre ou paix", l'idée que l'avenir dépend de la "sagesse" des dirigeants de ce monde, alors qu'il dépend de la prise en mains et de l'unification des combats de la classe ouvrière internationale pour son émancipation. C'est à cause de ce danger que tout est fait pour cacher et minimiser les mobilisations de travailleurs et de chômeurs, pour entretenir l'idée de faiblesse, d'impuissance ou même de "dislocation" de la classe ouvrière.

Si la bourgeoisie est une classe divisée en nations regroupées autour de blocs impérialistes, prêts à aiguiser leurs rivalités, jusqu'à en découdre avec tous les moyens dont ils disposent jusqu'à la guerre impérialiste généralisée, elle est par contre une classe unie lorsqu'il s'agit d'attaquer la classe ouvrière, de l'encadrer et de contenir ses luttes, de la maintenir au rang de classe exploitée soumise aux impératifs de chaque capital national. C'est seulement face à la classe ouvrière que la bourgeoisie trouve une unité, et le choeur unanime actuel sur la "paix" et le "désarmement" n'est qu'une mascarade destinée essentiellement à anesthésier la menace prolétarienne que la bourgeoisie rencontre de plus en plus.

Car, malgré leurs limites et de nombreux échecs, les luttes qui se déroulent depuis plusieurs années dans tous les pays, touchant tous les secteurs, de l'Espagne à la Grande-Bretagne, de la France à l'Italie, y compris dans un pays comme la RFA jusqu'à présent moins touché par les effets dévastateurs de la crise ([3] [3]), sont non seulement le signe que la classe ouvrière n'est pas prête à accepter passivement les attaques sur le terrain économique, mais aussi que les tentatives précédentes d'intimidation par les campagnes idéologiques "bellicistes", ou le battage sur la "reprise économique", ont fait long feu et n'ont pas eu l'impact escompté. Egalement symptomatique de la maturation de la conscience qui s'opère dans la classe ouvrière est le fait, qu'après l'Italie et l'Espagne l'an dernier, on a vu pendant les campagnes électorales, traditionnellement périodes de "trêve sociale", pour la première fois en France se déclencher de nombreuses grèves particulièrement combatives.

C'est ce développement de la lutte de classe qui pousse la bourgeoisie à travestir de "pacifisme" la propagande actuelle aussi bien en URSS et dans les pays de l'Est , que dans les pays de l'ouest.

MG. 6/7/88

Questions théoriques:

- Décadence [7]

- Impérialisme [8]

Pologne : les grèves sabotées par le syndicat "Solidarnosc"

- 3596 lectures

Une nouvelle démonstration éclatante du rôle de sabotage de la lutte par le syndicalisme vient d'être donné par les dernières grèves en Pologne au printemps. Solidarnosc, présenté par tous comme l’émanation du formidable mouvement des ouvriers polonais de 1980, vient de confirmer ouvertement, sept ans plus tard, la vraie raison de son existence : ramener les ouvriers dans le giron des institutions nationales capitalistes de la Pologne.

Face à un mouvement qui surgit spontanément pour réclamer des augmentations de salaires, contre une accumulation sans précédent de mesures prises par le gouvernement, Solidarnosc va déployer toute une panoplie de manoeuvres, digne des plus vieilles manigances du syndicalisme des pays occidentaux. L'élève a bien appris de ses maîtres : les multiples rencontres de Walesa et ses acolytes avec nombre de syndicats, en France et en Italie notamment, ont porté leur fruits.

En 1980, en quelques jours, la classe ouvrière par ses propres moyens était parvenue à s'organiser à l'échelle de tout le pays, sur la base des assemblées générales dans les usines, étendant et unifiant le mouvement, le centralisant dans les comités interentreprises de délégués des assemblées (les MKS), obligeant le pouvoir à venir discuter et négocier publiquement face à tous les ouvriers dans les usines. Il faudra plus d'un an d'efforts conjugués du gouvernement et de Solidarnosc fraîchement constitué comme pare-feu à la grève de masse pour faire rentrer dans le rang les ouvriers. Cette année, le syndicat "libre et indépendant", soigneusement "toléré" depuis lors par le gouvernement et qui, derrière les mascarades de répression de ses dirigeants, dispose d'un nombre non négligeable de moyens de contact et de propagande dans le pays, a pu cette fois-ci dès le début jouer son rôle de pompier social au service du capital national polonais.

Au début du mouvement, fin avril, lorsque les travailleurs des transports de Bygdoszcz, puis les ouvriers des aciéries de Nowa Huta près de Cracovie, suivis par ceux des autres aciéries Stalowa Wola, partent en grève, ils soulèvent les espoirs de toute la classe ouvrière, qui subit des attaques considérables sur les salaires et les conditions de travail. Dans une situation où règne un rationnement draconien des biens de consommation de première nécessité, où de plus viennent d'être annoncées des hausses de 40% des denrées de première nécessité et de 100% pour l'électricité et le gaz, tous les yeux sont braqués vers ces grèves qui mettent en avant des revendications générales pour tous les travailleurs, des aciéries, des hôpitaux, et d'autres secteurs. A ce moment-là, les dirigeants de Solidarnosc, Walesa et Kuron en tête, désapprouvent les grèves "qui sont des actes de désespoir compréhensibles mais qui ne peuvent que rendre les choses plus difficiles" (sic!), pour conseiller aux ouvriers de réclamer des "réformes politiques" et des "syndicats libres", jusqu'à un soutien ouvert à la "perestroïka" de Gorbatchev.

Le gouvernement se partage la tâche avec Solidarnosc, cédant rapidement aux revendications à Bygdoszcz et Stalowa Wola – car ces usines sont "compétitives"! -, emprisonnant pendant quelques heures des personnalités du syndicat, afin de crédibiliser pleinement leur rôle d'"opposants", ceci vis-à-vis en particulier des jeunes ouvriers auprès desquels passent très mal les appels de Solidarnosc à la modération. Enfin, face à la solidarité croissante qui se manifeste, solidarité caractéristique des luttes en Pologne depuis les combats de 1970, 1976 et surtout 1980, le syndicat va tout faire pour parvenir à chevaucher le mouvement. Il appuie l'entrée en grève aux chantiers navals de Gdansk, haut lieu du mouvement de 1980, et à l'usine de tracteurs d'Ursus près de Varsovie, focalisant l'élan de solidarité sur ces deux concentrations ouvrières où il est fortement implanté, au détriment bien sûr d'un véritable élargissement du mouvement. La manoeuvre est habile. Même si une réelle solidarité se manifeste parmi les ouvriers de ces usines, celles-ci sont des lieux où Solidarnosc a suffisamment de poids pour manoeuvrer. En particulier à Gdansk, il proclame un "comité de grève", nommé par lui et non par l'assemblée des ouvriers, manoeuvre typique du syndicalisme "démocratique" occidental. Il fait de même à Nowa Huta où il met en place son propre "comité de grève" alors que la lutte est déjà entamée depuis plusieurs jours sous le contrôle des ouvriers. Ensuite, alors que tout le début du mouvement est marqué par des revendications unificatrices (indexation des salaires sur l'inflation, amélioration du service de la santé, etc.), ces dernières disparaissent comme par enchantement lorsque Solidarnosc se retrouve "à l'avant" du mouvement, pour céder la place à la revendication "démocratique" de la "reconnaissance du syndicat". Enfin, ayant réussi à prendre le contrôle de la situation, Solidarnosc peut alors se permettre de lancer au gouvernement des "menaces" de "grève générale", "au cas où Jaruzelski enverrait les zomos (miliciens) à Nowa Huta", ce que ce dernier ne fera pas, bien sûr, Solidarnosc ayant rassuré le gouvernement en reprenant les choses en mains.

Malgré l'expérience considérable de la lutte, que les ouvriers polonais se sont forgée surtout depuis vingt ans au travers des trois précédentes vagues de grève, la classe ouvrière vient de se heurter au barrage syndical, à la manière dont celui-ci manoeuvre, à partir de P"opposition", dans les pays les plus industrialisés. Et ceci d'autant plus fortement que dans les régimes des pays de l'Est, les illusions sur le syndicalisme "libre et indépendant" sont très fortes, et qu'en Pologne Solidarnosc apparaît encore comme un résultat de la lutte de 1980.

La réponse aux obstacles auxquels viennent de se heurter les ouvriers en Pologne se trouve d'abord dans l'approfondissement des luttes actuelles dans les pays occidentaux. C'est dans ces pays que la bourgeoisie est la plus forte, c'est dans ces pays que se trouve la "clé" de sa domination sur le prolétariat international. Et surtout, pour le développement de l'expérience et de la conscience dans la classe, c'est dans ces pays que la classe ouvrière est la plus développée et confrontée aux obstacles à la lutte les plus sophistiqués, en particulier l'obstacle du syndicalisme et de ses variantes "à la base" ou "de combat".

Malgré le repli auxquels ils sont contraints dans l'immédiat, les ouvriers en Pologne viennent à nouveau de donner au prolétariat mondial un exemple de détermination, de combativité, de solidarité active, en reprenant le combat sept ans après la cuisante défaite de 1981. La réponse à cet exemple, la véritable solidarité avec les ouvriers en Pologne, c'est le renforcement des luttes dans les pays de l'Ouest et le développement de leur unification.

MG

Géographique:

- Pologne [9]

Heritage de la Gauche Communiste:

Où en est la crise économique ? : La perspective d'une récession n'est pas écartée, au contraire

- 4192 lectures

Six mois après l'effondrement boursier d'octobre 87, les "experts économiques" révisent à la hausse leurs prévisions de croissance pour l'année 1988. Au même moment les craintes d'un nouvel effondrement boursier mondial ne cessent de croître.

En réalité les gouvernements des principales puissances économiques avaient soigné les convulsions d'octobre 87 avec les remèdes les plus dangereux. Les récents indicateurs de la croissance économique aux Etats-Unis, moins pires que ceux attendus, produits de cette médication, ne peuvent cacher que les problèmes économiques de fond du capitalisme décadent loin d'avoir été résolus, n'ont fait que s'aggraver. Une fois déplus les remèdes des gouvernements face aux difficultés immédiates s'avèrent de véritables poisons dont les effets, pour lents qu'ils soient n'en sont pas moins mortels.

"Que se passe-t-il ici ? D'après toutes les estimations, l'expansion économique qui dure maintenant depuis cinq ans et demi devrait être en train de partir en fumée. Déjà assez longue, si on la compare à celles du passé, cette expansion semblait avoir subi un coup dévastateur lorsque la bourse s'est effondrée en octobre dernier. Mais, défiant toutes les prévisions, l'économie tourne encore et cela avec suffisamment de pression pour inspirer des craintes de surchauffe. Oubliez la récession, disent certains économistes, commencez à vous faire du souci pour l'inflation. " TIME, mai 1988.

A entendre certains commentateurs économiques, ou des ministres de l’économie, tel Lawson de Grande Bretagne, le danger d'une nouvelle récession économique serait écarté. Ce serait le retour du monstre de l'inflation qui serait aujourd'hui à craindre.

La réalité est que tout indique que l'inflation - ou plutôt l'accélération de l'inflation, car l'inflation, même si elle s'est décélérée dans les dernières années n'a jamais disparue -fait un retour certain dans l'économie mondiale. Mais, par contre, rien ne permet d'affirmer que les risques de récession soient écartés. Au contraire.

Pour se rendre à l'évidence il faut regarder de plus près la réalité et les fondements financiers de cette fameuse période "d'expansion économique" qui dure depuis cinq ans et demi.

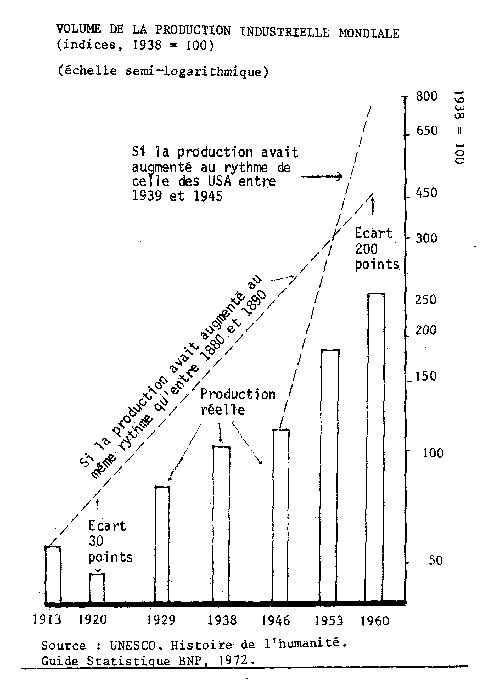

Le bilan réel de cinq ans de "non effondrement" et de dévastation

Depuis la récession de 1982, la plus profonde et étendue depuis la guerre, le capitalisme a connu effectivement une croissance de la production. La croissance du produit intérieur brut de l'ensemble constitué par les 24 pays les plus industrialisés du bloc occidental, l'OCDE ([1] [11]), entre 1983 et 1987 est restée positive (+ 3 % par an en moyenne). C'est à dire que la masse de valeur produite - telle qu'elle peut être mesurée par les comptabilités nationales ([2] [12]) - n'a pas diminué. Cependant ce chiffre en lui même ne dit pas grand-chose. Derrière cette moyenne se cache une autre réalité.

Une croissance faible et localisée

La croissance de cette période est restée EN-DESSOUS DES TAUX atteints pendant les périodes d'"expansion" des années 70 : 5,5 % entre 1972 et 1973, 4 entre 76 et 79. (taux annuels moyens).

Depuis 1984, cette croissance n'a cessé de se RALENTIR systématiquement, passant de 4,9 % en 1984 à 2,8 en 1987. Elle s'est manifestée surtout aux Etats-Unis et au Japon ; en Europe elle est restée à des niveaux misérables, proches d'une simple STAGNATION. Dans la plupart des pays faiblement industrialisés, sauf quelques exceptions, elle s'est traduite par un EFFONDREMENT.

La désertification industrielle

La stagnation ou la faible croissance de la production s'est faite en ne maintenant en vie que les centres de production les plus rentables et DETRUISANT tous ceux qui suivant les lois d'un marché qui se réduit comme peau de chagrin, ne parvenaient pas à produire suffisamment bon marché pour faire partie des privilégiés qui peuvent encore écouler leurs marchandises. L'Europe, par exemple, produit aujourd'hui sensiblement le même nombre de voitures qu'il y a dix ans en 1978. Mais le capital n'en a pas moins fermé des dizaines d'usines et supprimé des centaines de milliers de postes de travail dans l'industrie automobile. Hauts fourneaux en parfait état de fonctionnement qu'on fait sauter à la dynamite aux Etats-Unis, complexes industriels entiers laissés à l'abandon et au travail de la rouille : on a parlé de désertification industrielle. La communauté Européenne décide de geler des millions d'hectares de terre cultivable. Se déplaçant des bords vers le centre, ce fléau touche de plus en plus le coeur même des principales puissances industrielles.

Le chômage

Pendant ces cinq années de "croissance", LE CHOMAGE dans le monde n'a cessé de se développer. Cela n'a été que la suite de ce qui constitue un phénomène jamais vu auparavant dans l'histoire du capitalisme : 20 années d'augmentation sans discontinuité du chômage. Seuls, parmi les grandes puissances, les Etats-Unis - et pour, la seule année 1987, la Grande-Bretagne- affichent des chiffres de diminution du chômage. Pour l'ensemble de l'Europe le manque d'emplois a au contraire battu des records historiques, même si sa croissance s'est "officiellement" ralentie. Dans la plupart des autres pays du monde, le désemploi atteint des proportions sans précédents.

Et encore s'agit-il de mesures officielles qui sous-estiment délibérément l'ampleur du désastre. Ainsi les comptabilités gouvernementales considèrent que celui qui travaille un jour par semaine, ou celui qui suit un stage de formation pour chômeurs, ou les jeunes à qui on donne un semblant d'emploi pendant quelques mois pour une misère qui ne permet pas de vivre, ou l'adulte mis en préretraite, tous ces sans emploi, ne sont pas des "chômeurs". Il y a d'autre part la généralisation de la précarité de tout emploi : le développement du travail à temps partiel, du travail suivant les besoins immédiats du capital : 12 heures par jour pendant une période, 2 heures pendant une autre - avec la diminution correspondante du salaire, la menace de licenciement toujours.

La production d'armements

A toutes ces formes de destruction de capital, (pour le capital, le développement du chômage au-delà du minimum d'une "armée de réserve" est une destruction de capital, tout comme la destruction d'usines ou la stérilisation des terres), qui marquent profondément ces cinq années d'"expansion économique", U faut ajouter le développement de la production de moyens de destruction, l'ARMEMENT, en particulier aux Etats-Unis. Le capital américain, qui a, par son déficit public, joué le rôle de principal marché pour la croissance au niveau mondial y a consacré des sommes gigantesques.

"Depuis 1982, les dépenses de l'Etat fédéral ont augmenté de 24 % en valeur réelle (4 % Van), Cette expansion est entièrement imputable aux crédits de la défense nationale, en hausse de 37 %, les autres dépenses étant abaissées de 7 %. Un effort considérable a été accompli pour l’acquisition de matériel, presque un doublement en cinq ans : + 78 %".([3] [13])

Tel est le bilan, en termes réels, de ces cinq années dites d'"expansion économique". Malgré des taux de croissance de la production faibles, mais qui restent encore positifs, la misère économique n'a jamais cessé de croître, même dans les pays les plus industrialisés. La base de production même du capital ne s'est pas élargie mais rétrécie. La recomposition du capital mondial se fait au travers du plus puissant mouvement de concentration des capitaux qu'ait connu l'histoire, dans une guerre de requins dévorant les cadavres des faillites, à travers les "OPA" les plus importantes de tous les temps, le sang des uns aiguisant la voracité des autres.

Les résultats dans le domaine réel de la production de ces cinq dernières années, loin de traduire une nouvelle force du système capable d'écarter la perspective d'une nouvelle récession mondiale, concrétise, au contraire l'impuissance chronique du système à rétablir une véritable croissance, une croissance capable ne serait-ce que de résorber le chômage.

Le bilan sur le plan financier

Les résultats au niveau du financement ne font que confirmer l’inéluctabilité d'une telle récession : une récession qui tout comme celles de 1974-1975 et de 1980-1982 s'accompagnera de l'aggravation de cette autre maladie du capitalisme décadent : l'inflation.

"Les assassinats sur la grande route me semblent des actes de charité comparés à certaines combinaisons financières".Balzac.

Financer une production c'est fournir l'argent pour la réaliser. Dans le capitalisme cet argent le capitaliste le trouve par la vente de ce qu'il produit, ou par un crédit, ce qui n'est qu'une avance sur cette vente.

A qui les capitalistes du monde entier ont-ils vendu ce petit surplus qu'ils ont réussi à dégager tant bien que mal pendant ces années ? Essentiellement aux Etats-Unis. Comme en 1972-1973, comme en 1976-1977, en 1983 les Etats-Unis ont joué à nouveau au niveau mondial le rôle de marché locomotive pour sortir de la récession de 1980-1982 : en 1983 le volume des importations américaines fait un bond de près de 10 % ; en 1984 ce bond est de 24 % ! (record historique). Le capital américain achète de tout à tout le monde. En 1982 la part des importations américaines dans le commerce mondial est de 15 %, en 1986 cette part est de 24 % ! C'est-à-dire qu'un quart de tout ce qui est exporté dans le monde est acheté par les Etats-Unis !

En cinq ans le déficit commercial américain passe de 30 milliards de dollars à 160. Ce déficit s'élargit vis à vis de toutes les zones du monde : 40 milliards de déficit en plus avec le Japon, 36 milliards avec les autres pays d'Asie, 32 avec l'Europe, 8 milliards avec l'Amérique Latine.

Avec quel argent le capital américain a-t-il payé ? D'une part avec des dollars surévalués. De 1982 à 1985 la valeur du dollar ne cesse d'augmenter contre celle de toutes les autres monnaies. Cela revenait à payer ce qu'il importait à des prix d'autant plus réduits.

D'autre part, et surtout, en s'endettant à tous les niveaux, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est une véritable explosion du crédit. De fin 1983 au milieu de 1987 le total des dettes s'est accru de 3000 milliards de dollars - trois fois l'augmentation du produit national pendant la même période. Les Etats-Unis sont devenus l'Etat le plus endetté du monde vis-à-vis de l'extérieur. En 1983 la part de l'économie américaine financée par l'extérieur était de 5 %. En 1987 elle frôle les 20 %. Le seul poids des intérêts à verser est devenu monstrueux.

Les Etats-Unis peuvent-ils rembourser ces dettes ? Ils doivent commencer par tenter de réduire l'augmentation vertigineuse de celles-ci. Et pour cela ils n'ont pas d'autre choix que de réduire leur déficit commercial, augmenter les exportations, diminuer les importations. C'est ce qu'ils s'attachent à faire, entre autres en laissant se dévaluer le dollar de façon à rendre plus difficiles les importations et plus compétitives les exportations "made in USA". Cela s'est déjà traduit en 1987 par une diminution de la croissance du volume des importations à 7 % et par une augmentation de celui des exportations de près de 13 %. Une telle évolution est encore loin de fournir au capital américain de quoi rembourser ses dettes. Mais par contre elle fait déjà l'effet d'une douche d'eau glaciale sur tous ceux qui voient leurs exportations diminuer d'autant. Le marché locomotive américain se rétrécit en même temps que les marchandises américaines se font de plus en plus agressives et efficaces sur le marché mondial. Ce qui avait constitué le stimulant de l'économie mondiale disparaît sans qu'aucune autre fraction du capital mondial ne puisse jouer un rôle de locomotive équivalent.

La dévaluation du dollar constitue par elle même un autre moyen de réduire l'endettement. Ce que le capital américain avait acheté avec un dollar surévalué, il le rembourse aujourd'hui avec une monnaie dévaluée. C'est autant de moins à rembourser, mais c'est aussi autant ne pas vers l'inflation et autant de perte sèche pour des créditeurs tels que l'Allemagne ou le Japon... supposés assurer la relève de la relance.

Il reste enfin un troisième moyen au capital américain pour rembourser ses dettes : contracter de nouveaux emprunts, de nouvelles dettes pour rembourser les anciennes...tout comme les pays les moins industrialisés. C'est ce qu'il continue de faire, et c'est ce qui l'a contraint en 1987 à recommencer à augmenter ses taux d'intérêts en vue d'attirer les capitaux nécessaires au financement de son déficit. Le résultat de cette hausse, ainsi que de la dévaluation du dollar (qui dévalue d'autant les actions en dollars) ne fut autre que l'effondrement boursier d'octobre. L'écart entre les bénéfices tirés de la bourse et les coûts des emprunts nécessaires pour y participer était devenu trop grand.

Mais dans tous les cas de figure - augmentation des exportations américaines et diminution des importations, dévaluation du dollar et inflation généralisée, fuite en avant dans l'endettement - le problème posé par le financement de la dette accumulée par l'économie mondiale et celle de la première puissance économique en particulier, n'ouvrent d'autre perspective que celle d'une nouvelle récession inflationniste.

L'effondrement boursier

Le véritable miracle que saluent certains économistes aujourd'hui, tels ceux dont parle Time cité au début de cet article, c'est que la croissance ne se soit pas écroulé comme en 1929 au lendemain du "crash" d'octobre 1987.

La plupart des économistes avaient prédit un fort ralentissement de la croissance économique au lendemain de l'effondrement boursier d'octobre 1987. Les gouvernements avaient révisé à la baisse leurs déjà peu reluisantes prévisions de croissance.

C'était oublier, premièrement, qu'il ne s'agissait pas d'une situation comme celle de 1929. L'effondrement boursier de 1929 se situait au début d'une crise économique ouverte. Celui d'octobre 1987 explose après 20 ans de lent enfoncement du capitalisme dans la crise : il n'est pas l'ouverture de la crise mais une convulsion au niveau financier qui sanctionne le délabrement économique qui l'a précédé.

Deuxièmement, c'était oublier que le capital qui est comptabilisé à la bourse, est, pour une grande part du capital purement spéculatif, du papier, ce que Marx appelait déjà le capital fictif : pour une part donc, surtout lors d'un premier effondrement, la destruction de celui-ci n'est pas une destruction d'usines, mais de papier. Le secteur économique qui a été le plus touché est le secteur bancaire, plus directement lié à la spéculation.

Troisièmement c'était oublier que, contrairement à 1929, et contrairement aux légendes dites "libérales" sur une soi-disant réduction actuelle du rôle de l'Etat dans l'économie, le capitalisme d'Etat a atteint un développement aussi vertigineux que systématique et généralisé dans le capitalisme décadent. Tous les gouvernements du monde, derrière le premier d'entre eux, celui des Etats-Unis, ont immédiatement réagi pour parer au danger d'une dégénérescence sous forme d'effondrement économique immédiat et non contrôlé.

Mais les remèdes qu'ils ont apportés ne résolvent pas les problèmes de fond du système, au contraire ils les aggravent.

Ces remèdes ont consisté essentiellement dans une baisse forcée des taux d'intérêt et une plus grande facilité pour se procurer des crédits, surtout aux Etats-Unis. En d'autres termes, aux problèmes posés par l'excessif endettement, le capital n'a répondu que par un accroissement de l'endettement.

Cela a permis les "surprenants résultats de la croissance américaine" à la fin 1987 et début 1988. Mais cela n'a résolu en rien le problème de fond. Dès le mois de mai les pressions vers une nouvelle hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, qui doivent financer un nouvel emprunt d'Etat de 26 milliards de dollars, se font sentir puissamment. Or, comme le notait The Economist :

"Même si l'économie a surmonté le crash, le poids intérieur de sa dette Va laissée en un bien piètre état pour supporter des taux d'intérêt plus élevés. Et le Texas est prêt à déclencher une crise bancaire de plusieurs milliards de dollars." The Economist, 7 mai 1988.

Fondée sur l'endettement massif, sur une véritable explosion du crédit sans espoir de remboursement, l'actuelle évolution économique ne peut aboutir, une fois de plus, qu'à la conjugaison de ces deux maladies du capitalisme décadent : l'inflation ET la récession - comme ce fut déjà le cas pendant les récessions de 1970-71, 1974-75 et 1980-82 (dans les années 70 on avait déjà inventé un terme :"la stagflation"). Cette fois-ci il faudra ajouter les effondrements financiers.

Les experts économiques de la bourgeoisie ne se font d'ailleurs pas trop d'illusions. S'ils ont révisé à la hausse les taux de croissance pour 1988 c'est de façon fort modeste, et leurs prévisions pour l'année 1989 demeurent sombres.

Lorsque le capital est confronté à sa crise, on reproche souvent aux marxistes et à leurs "sombres perspectives" pour le capitalisme, d'être comme une horloge arrêtée qui a raison deux fois par jour. Pour les marxistes, et pour eux seulement, le capitalisme est, sur le plan économique, historiquement condamné, comme tous les systèmes économiques qui l'ont précédé dans l'histoire. Ils ont, il est vrai, parfois commis des erreurs dans leurs prévisions quant à l'imminence d'un nouvel effondrement économique. Ils ont parfois sous-estimé l'efficacité des mesures de capitalisme d'Etat, des "tricheries" du système avec ses propres lois (voir dans ce numéro l'article Comprendre la décadence du capitalisme) qui permettent au système de pallier à ses contradictions et de retarder les échéances. Mais aujourd'hui, lorsque les "économistes" comprennent aussi peu les causes profondes de la crise économique que les raisons qui empêchent une "véritable reprise", la théorie marxiste est la seule qui permet de comprendre pourquoi le "non effondrement" des cinq dernières années n'est que l'annonce d'une prochaine récession aussi profonde qu'inévitable.

RV

[1] [14] Tous les pays d'Europe Occidentale, plus les Etats-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie et la Nouvelle Zélande.

[2] [15] D'après ces

comptabilités, par exemple, un agent de police ou un fonctionnaire de l'armée

est censé créer une valeur équivalente à celle de son salaire.

[3] [16] Banque française du commerce extérieur, Actualités, décembre 1987.

Récent et en cours:

- Crise économique [17]

L’évolution du milieu politique depuis 1968 (2eme partie)

- 3481 lectures

La première partie de cet article est parue dans le numéro 53 de Revue Internationale.

Au milieu des années 70, le milieu politique prolétarien est écartelé entre deux pôles qui sont de manière caricaturale le produit de quarante ans de théorisation non pas de ce qui constituait la force des fractions de gauche italienne ([1] [18]) et germano hollandaise ([2] [19]), mais au contraire de leurs faiblesses et cela notamment par rapport à une question cruciale pour un milieu prolétarien qui renaît après des décennies d'effacement sur la scène de l'histoire, sans grande expérience historique : celle de l'organisation. D'un coté, il y a le courant conseilliste qui tend à nier la nécessité de l'organisation et, de l'autre, le courant bordiguiste qui s'exprime notamment au travers du PCI (Programme communiste) et qui fait du parti le remède mécanique à toutes les difficultés de la classe ouvrière. Le premier courant va connaître son heure de gloire dans la foulée des événements de 1968 et des années qui suivent, mais il va rencontrer de grands déboires avec le recul de la lutte de classe qui marque le milieu des années 70, tandis que le second, après être resté on ne peut plus discret durant la période de développement de la lutte de classe, connaît un regain d'écho avec le reflux des luttes ouvrières, notamment auprès d'éléments issus du gauchisme.

Dans la seconde moitié des années 70, le pôle conseilliste s'est effondré tandis que le PCI (Programme communiste) tient de manière arrogante le haut du pavé : il est LE PARTI et en dehors de lui, rien n'existe. Le milieu politique prolétarien est extrêmement dispersé, divisé. La question qui se pose avec le plus d'acuité -et qui est intimement liée à celle de l'organisation- est celle du développement des contacts entre les divers groupes existants sur la base d'une cohérence révolutionnaire, afin d'accélérer le processus de clarification indispensable pour le nécessaire regroupement des forces révolutionnaires. Le CCI, dans la continuité de Révolution Internationale, a montré l'exemple en 1974-75, et le Manifeste qu'il publie en 1976 est un appel à l'ensemble du milieu prolétarien à oeuvrer dans ce sens :

"Avec ses moyens encore modestes, le CCI s'est attelé à la tâche longue et difficile du regroupement des révolutionnaires à l’échelle mondiale autour d'un programme clair et cohérent. Tournant le dos au monolithisme des sectes, il appelle les communistes de tous les pays à prendre conscience des responsabilités immenses qui sont les leurs, à abandonner les fausses querelles qui les opposent, à surmonter les divisions factices que le vieux monde fait peser sur eux. Il les appelle à se joindre à cet effort afin de constituer avant les combats décisifs, l'organisation internationale et unifiée de son avant-garde. Fraction la plus consciente de la classe, les communistes se doivent de lui montrer son chemin en faisant leur le mot d'ordre : REVOLUTIONNAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS !"

C'est dans ce contexte mouvant d'un milieu politique en pleine décantation et profondément marqué par la dispersion et le poids du sectarisme que se situe l'appel de Battaglia comunista ([3] [20]) à la tenue d'une conférence internationale des groupes de la gauche communiste en 1976.

En 1972, Battaglia comunista avait refusé de s'associer à l'appel d'Internationalism (USA) proposant le développement d'une correspondance internationale dans la perspective d'une conférence internationale, appel qui avait ouvert la dynamique qui a mené à la formation du CCI en 1975. A l'époque BC répondait au lendemain de 1968 :

"- qu'on ne peut pas considérer qu'il existe un développement conséquent de la conscience de classe,

- que même la floraison de groupes n'exprime pas autre chose que le malaise et la révolte de la petite-bourgeoise,

- qu'il nous fallait admettre que le monde est encore sous le talon de l'impérialisme."

Qu'est-ce qui a donc déterminé ce revirement? Une question fondamentale pour BC : la "social démocratisation" des PC staliniens! BC prend ainsi le tournant "euro-communiste" des PC, tournant purement conjoncturel au milieu des années 70, comme on peut le vérifier clairement aujourd'hui avec le recul du temps, comme raison de son changement d'attitude vis-à-vis des autres organisations du milieu politique. C'est pour discuter de cette question "fondamentale" que le PCI (Battaglia comunista) propose la tenue d'une conférence. Par ailleurs, il n'y aura aucun critère politique de délimitation du milieu prolétarien dans la lettre d'appel de Battaglia comunista, et BC exclura de son invitation les autres organisations du milieu prolétarien en Italie telles que le PCI (Programma Comunista) où II Partito comunista. Malgré l'orientation vers la tenue de conférences, "bougnat veut rester maître chez soi" !

Cependant, malgré ce manque de clarté de l'appel, le CCI conformément aux orientations déjà concrétisées par le passé dans sa propre histoire et réaffirmées dans le Manifeste publié en janvier 1976, va répondre positivement et se faire conjointement avec BC le promoteur de cette conférence en proposant des critères politiques délimitant les organisations du milieu prolétarien de celles de la bourgeoisie, en appelant à ouvrir cet appel aux organisations "oubliées" par Battaglia comunista, en essayant d'inscrire cette conférence dans une dynamique de clarification politique au sein du milieu communiste, étape nécessaire vers le regroupement des révolutionnaires.

La dynamique des conférences internationales des groupes de la Gauche Communiste

La première conférence ([4] [21])

A l'appel de Battaglia comunista plusieurs groupes vont répondre pour donner leur accord de principe : le FOR (Fomento Obrero Revolucionario) de France et d'Espagne, Arbetarmakt de Suède, la CWO (Communist Workers' Organisation) de Grande-Bretagne ([5] [22]), le PIC (Pour une intervention communiste) de France. Mais cet accord restera platonique et seul le CCI participera activement aux côtés de BC à la tenue de la première conférence, tandis que, sous divers prétextes plus ou moins valables, mais qui tous, de fait, traduisent une sous-estimation de l'importance des conférences, les autres groupes brilleront par leur absence.

Quant aux chantres du conseillisme et du bordiguisme : Spartakusbond (Hollande) et PCI (Programme communiste) ([6] [23]) inintéressés par de telles conférences, ils se réfugient dans un splendide isolement sectaire.

Cependant, cette première conférence qui se tient en mai 1977, si elle ne réunit finalement que deux organisations : le CCI et BC - ce qui témoigne bien de la réalité du sectarisme ambiant - est malgré tout un grand pas en avant pour l'ensemble du milieu prolétarien.

Cette première conférence n'a pas été un débat fermé entre seulement deux organisations mais va, au contraire, permettre de démontrer à l'ensemble du milieu prolétarien qu'il est possible de briser la méfiance sectaire, qu'il est possible de créer un lieu de confrontation et de clarification des positions divergentes. L'importance des questions abordées le prouve amplement :

- analyse de la situation de la crise économique et de l'évolution de la lutte de classe ;

- fonction contre-révolutionnaire des partis dits "ouvriers" : PS, PC et leurs acolytes gauchistes ;

- fonction des syndicats ;

- les problèmes du parti ;

- tâches actuelles des révolutionnaires ;

- conclusions sur la portée de cette réunion.

Cependant, une faiblesse importante de la conférence et de celles qui l'ont suivie, sera son incapacité à prendre une position commune sur les débats qui l'ont animée ; ainsi le projet de déclaration commune proposé par le CCI et synthétisant les accords et divergences qui se sont manifestés, notamment par rapport à la question syndicale, sera rejeté par BC sans proposition alternative.

La publication en deux langues (italien et français) des textes de contribution à la conférence et des comptes-rendus des discussions qui s'y sont déroulées, va susciter un grand intérêt dans l'ensemble du milieu prolétarien et permettre d'élargir la dynamique ouverte avec la première conférence. Cela va se concrétiser avec la tenue, un an et demi plus tard, de la deuxième conférence fin 1979.

La deuxième conférence ([7] [24])

Cette conférence a été mieux préparée, mieux organisée que la première, cela tant du point de vue politique qu'organisationnel. Ainsi l'invitation a été faite sur la base de critères politiques plus précis :

"- reconnaissance de la révolution d'octobre comme une révolution prolétarienne ;

•reconnaissance de la rupture avec la social-démocratie effectuée par le premier et le deuxième congrès de l’Internationale Communiste ;

- rejet sans réserve du capitalisme d'Etat et de l'autogestion ;

- rejet de tous les partis communistes et socialistes en tant que partis bourgeois ;

- orientation vers une organisation de révolutionnaires qui se réfère à la doctrine et à la méthodologie marxiste comme science du prolétariat".

Ces critères - certes insuffisants pour établir une plateforme politique pour un regroupement et dont le dernier point demande certainement à être précisé- sont, par contre, amplement suffisants pour permettre de délimiter le milieu prolétarien et de donner un cadre de discussion fructueux.

A la deuxième conférence qui se tient en novembre 1978, ce sont cinq organisations prolétariennes qui vont participer aux débats : le PCI (Battaglia comunista) d'Italie, la CWO de Grande-Bretagne, le Nucleo Comunista Internaziona-lista (NCI) d'Italie, Fur Komunismen de Suède et le CCI qui, à l'époque, était présent par ses sections dans neuf pays, tandis que le groupe II Leninista fait parvenir des textes de contribution aux débats de la conférence sans pouvoir physiquement y participer, et que Arbetarmakt de Suède et POCRIA de France apportent un soutien purement platonique à la conférence. Quant au FOR, son cas est un peu particulier. Après avoir apporté sa pleine adhésion à la première conférence, fait parvenir des textes pour la préparation de la seconde et y être venu pour y participer, il va provoquer Un coup de théâtre à l'ouverture de celle-ci : sous prétexte de ne pas être d'accord avec l'ordre du jour qui comportait un point sur la crise économique dont le FOR nie de manière surréaliste l'existence, il va quitter spectaculairement la conférence ! Les épigones du conseillisme et du bordiguisme pur quant à eux persévèrent dans leur rejet des conférences : le Spartacusbond de Hollande finalement imité par le PIC de France parce qu'ils rejettent la nécessité du Parti, le PCI (Programme communiste) et le PCI (Il Partito Comunista) d'Italie parce qu'ils se considèrent chacun comme le seul parti existant et donc qu'en dehors d'eux, aucune organisation prolétarienne ne peut exister.

L'ordre du jour de la conférence témoigne de la volonté militante qui l'anime :

- l'évolution de la crise et les perspectives qu'elle ouvre pour la lutte de la classe ouvrière ;

- la position des communistes face aux mouvements dits de "libération nationale" ;

- les tâches des révolutionnaires dans la période présente.

La deuxième conférence internationale des groupes de la gauche communiste est un succès, non seulement parce qu'un plus grand nombre de groupes y participe, mais aussi parce qu'elle permet une meilleure délimitation des accords et des divergences politiques existants entre les différents groupes y participant. En permettant aux diverses organisations présentes de mieux se connaître, la conférence offre un cadre de discussion qui permet d'éviter les faux débats et de pousser à la clarification des divergences réelles. En ce sens, les conférences sont un pas en avant dans le sens de la perspective du regroupement des révolutionnaires qui, même si elle n'est pas immédiate, à court terme, est cependant à l'ordre du jour, étant donné la situation de dispersion du milieu prolétarien après des décennies de contre-révolution.

Cependant, les faiblesses politiques dont souffre le milieu prolétarien pèsent aussi sur les conférences elles-mêmes. Cela va notamment se traduire dans l'incapacité des conférences à ne pas rester muettes, c'est-à-dire dans l'incapacité des groupes y participant à prendre collectivement position sur les questions qui ont été discutées afin de mettre au clair le point où elles sont parvenues. Le CCI a proposé des résolutions dans ce sens mais, en dehors du NCI, s'est heurté au refus des autres organisations présentes et notamment du PCI (Battaglia comunista) et de la CWO ; cette attitude traduit le climat de méfiance qui perdure au sein du milieu communiste, même chez les plus ouverts à la confrontation, et qui entrave le nécessaire processus de clarification politique qui doit se développer.

Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que les propositions du CCI de voter une résolution fustigeant le sectarisme des groupes refusant de participer aux conférences se soient heurtées au refus des autres groupes ; cela touchait évidemment un point sensible.

Ces faiblesses vont malheureusement trouver leur concrétisation au lendemain de la deuxième conférence dans les polémiques qui vont être lancées par Battaglia comunista et la CWO qui qualifient allègrement le CCI d'"opportuniste" et nient qu'il existe un problème de sectarisme, la dénonciation du sectarisme n'étant, selon eux, qu'un moyen de nier les divergences politiques existantes. Cette position de BC et de la CWO ne voit pas que la question du sectarisme est une question politique à part entière puisqu'elle traduit la perte de vue d'une question essentielle : celle du rôle de l'organisation dans un de ses aspects déterminants qui est la nécessité permanente du regroupement des révolutionnaires. En niant le danger du sectarisme, ces organisations sont bien mal armées pour y faire face en leur propre sein, et malheureusement, cela va se concrétiser avec la troisième conférence.

La troisième conférence ([8] [25])

La IIIème conférence se tient au printemps 1980 à un moment où les luttes ouvrières de l'année précédente montrent que le reflux du milieu des années 70 est terminé, et où l'intervention des troupes "soviétiques" en Afghanistan montre l'actualité de la menace de la guerre mondiale, ce qui pose de manière aiguë la responsabilité des révolutionnaires.

De nouveaux groupes vont s'associer à la dynamique des conférences : I Nuclei Leninisti est le produit de la fusion du NCI et de II Leninista en Italie qui s'étaient déjà associés à la seconde conférence, le Groupe Communiste Internationaliste qui est le produit d'une scission bordiguisante du CCI en 1977, l'Eveil Internationaliste qui provient d'une rupture en France d'avec le maoïsme en pleine décomposition, le groupe américain Marxist Workers' Group qui s'associe à la conférence sans pouvoir y participer physiquement. Pourtant, malgré l'écho grandissant au sein du milieu révolutionnaire que rencontre la dynamique des conférences, la Illème conférence internationale des groupes de la gauche communiste va se solder par un échec.

La demande du CCI que la conférence adopte une résolution commune sur le danger de la guerre impérialiste à la lumière des événements d'Afghanistan, est rejetée par BC, la CWO et, à leur suite, par l'Eveil Internationaliste, car même si les différents groupes avaient une position commune sur cette question, il eût été selon eux "opportuniste" d'adopter une telle résolution, "parce qu'on a des divergences sur ce que sera le rôle du parti révolutionnaire de demain". Le contenu de ce brillant raisonnement "non-opportuniste" est le suivant : puisque les organisations révolutionnaires ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur toutes les questions, elles ne doivent pas parler de celles sur lesquelles elles sont d'accord depuis longtemps. Les spécificités de chaque groupe priment par principe sur ce qu'il y a de commun à tous. C'est cela le sectarisme. Le silence, l'absence de prise de position collective des groupes lors des trois conférences est la plus nette démonstration de l'impuissance à laquelle mène le sectarisme.

Deux débats étaient à l'ordre du jour de la IIIème conférence :

- où en est la crise du capitalisme et ses perspectives ?

- perspectives de développement de la lutte de classe et les tâches qui en découlent pour les révolutionnaires.

Le débat sur le deuxième point à l'ordre du jour va permettre que s'amorce le début d'une discussion sur le rôle du parti qui fut un des points discutés lors de la IIème Conférence. Cette question du rôle du parti est une des plus graves et des plus importantes à laquelle sont confrontés les groupes révolutionnaires actuels, en particulier eu égard à l'appréciation que Ton a sur les conceptions du parti bolchevik à la lumière de l'expérience historique qui s'est accumulée depuis et avec la Révolution russe.

Et pourtant le PCI (Battaglia comunista) et la CWO, par impatience... ou par peur, à moins que ce ne soit misérablement par tactique opportuniste, ce qui est malheureusement le plus probable, alors même que lors de la précédente conférence ils déclaraient sur cette question qu'elle "nécessitera de longues discussions", vont refuser de poursuivre ce débat sur le problème du parti et vont prendre prétexte de soi-disant conceptions "spontanéistes" du CCI pour déclarer la question close et faire de leur propre position un critère d'adhésion aux conférences, provoquant ainsi l'exclusion du CCI et finalement la dislocation des conférences. En brisant ainsi la dynamique qui avait permis de resserrer les liens entre différents groupes du milieu prolétarien et de pousser l'ensemble du milieu politique sur la voie de la clarification indispensable au nécessaire regroupement des forces révolutionnaires, la CWO et BC portent une lourde responsabilité dans le renforcement des difficultés qui devaient se répercuter sur l'ensemble du milieu.

La CWO et BC rejoignaient ainsi dans l'irresponsabilité, celle du GCI qui n'était venu à la troisième conférence que pour mieux en dénoncer le principe et y pratiquer la "pèche à la ligne" la plus éhontée.

L'éclatement, trois mois après l'échec de la conférence: de la grève de masse en Pologne ne peut que mettre pleinement en relief l'irresponsabilité de ces groupes qui ne croient exister qu'en fonction de leur propre ego et qui oublient que c'est la classe ouvrière qui pour ses besoins les a produits. Ces défenseurs "intransigeants" du Parti oublient que la première tâche de ce parti, ce n'est pas le repli sectaire, mais au contraire la volonté de confrontation politique afin d'accélérer le processus de clarification au sein du milieu prolétarien et de renforcer sa capacité d'intervention au sein de la classe.

La pseudo quatrième conférence qui va se tenir en 1982 n'aura dans ces conditions plus rien à voir avec la dynamique qui a présidé à la tenue des trois conférences internationales des groupes de la gauche communiste. La CWO et BC vont trouver un troisième larron pour tenir la bougie qui éclairera leurs amours en la personne du SUCM d'Iran. Ce groupe nationaliste mal dégagé du stalinisme était certainement un interlocuteur plus valable pour Battaglia comunista et la CWO que le CCI. Etait-ce parce qu'il défendait une position "correcte" sur le rôle du parti contrairement au CCI? Le sectarisme a de ces vicissitudes ; il mène au plus plat opportunisme et finalement à l'abandon des principes !

Quel bilan pour les conférences?

Le premier acquis des conférences c'est d'abord qu'elles aient eu lieu.

Les conférences internationales des groupes de la gauche communiste ont été un moment particulièrement important de l'évolution du milieu politique prolétarien international qui s'était reconstitué au lendemain de 1968. Elles ont constitué un cadre de discussion entre les différents groupes qui ont directement participé de leur dynamique et ainsi permis une clarification positive sur les débats qui animent le milieu prolétarien, offrant ainsi un cadre de référence politique pour toutes les organisations ou éléments du milieu prolétarien en recherche d'une cohérence politique révolutionnaire. Les bulletins publiés en trois langues à la suite de chaque conférence et contenant les diverses contributions écrites et le compte-rendu de toutes les discussions sont restés une référence indispensable pour tous les éléments ou groupes qui depuis ont rejoint les positions révolutionnaires.

En ce sens, malgré l'échec final qu'ont connu les conférences, celles-ci ont constitué un moment fructueux de l'évolution du milieu politique prolétarien en permettant aux différents groupes de mieux se connaître, en offrant un cadre qui a permis une clarification et une décantation politique positive.

Le rôle positif des conférences et l'écho grandissant qu'elles ont rencontré, ne se manifeste pas seulement dans le nombre croissant des groupes qui y participent, mais elles montrent à l'ensemble des groupes du milieu prolétarien l'intérêt de telles rencontres. La conférence d'Oslo en septembre 1977 qui regroupe des groupes Scandinaves et à laquelle participe le CCI, même si elle se tient sur des bases encore trop floues, témoigne du besoin ressenti dans le milieu prolétarien international.

Mais avec le recul, c'est dans le vide qui est créé par leur disparition, et dans la crise du milieu politique qui va suivre l'échec de la IIIème conférence, que se mesure paradoxalement le plus clairement l'apport positif des conférences.

La crise du milieu politique prolétarien

Au même moment où se tiennent les conférences, le milieu politique de la fin des années 70 est marqué par un double phénomène : d'une part l'effondrement de la mouvance conseilliste, pôle de débat dominant du début de la décennie, et d'autre part le développement du PCI (Programme communiste) qui devient l'organisation la plus développée du milieu prolétarien.

La dégénérescence politique du PCI bordiguiste

Si le PCI (Programme communiste) est devenu l'organisation la plus développée du milieu politique, ce n'est pas seulement par son existence internationale dans plusieurs pays: Italie, France, Suisse, Espagne, etc., publiant en français, italien, anglais, espagnol, arabe, allemand, mais aussi par ses positions politiques qui, dans une période de reflux de la lutte de classe, connaissent un succès certain pas uniquement auprès d'éléments produits par la décomposition du gauchisme mais aussi au sein même du milieu prolétarien constitué. L'incapacité du « conseillisme » à résister à la lutte de classe et à son reflux traduit concrètement la faillite où mène le rejet de la nécessité du parti politique de la classe ouvrière et la sous-estimation profonde de la question de l'organisation que cette position implique. L'insistance du PCI sur la nécessité du parti est donc tout à fait juste, cependant sa conception "substitutionniste" absolument caricaturale pour laquelle le parti est tout et la classe n'est rien, forgée durant les plus profondes années de contre-révolution au lendemain de la seconde guerre mondiale lorsque la classe exsangue est mystifiée comme elle ne l'avait jamais été auparavant, est la théorisation de la faiblesse du prolétariat. Le Parti est présenté comme la panacée à toutes les difficultés de la lutte de classe. A un moment où la lutte reflue le développement de l'écho des positions du PCI sur la question du parti est le reflet des doutes sur la classe ouvrière ; ce doute sur les capacités révolutionnaires de la classe ouvrière va trouver sa concrétisation éclatante dans la dérive opportuniste du PCI (Programme communiste) qui va aller en s'accélérant tout au long de ces années. Alors que les travailleurs des pays développés sont censés toucher les dividendes de l'impérialisme, gages de leur passivité, c'est à la périphérie du capitalisme, dans les soi-disant "luttes de libération nationale" que le PCI voit se développer les potentialités révolutionnaires. Cette dérive nationaliste va ainsi amener Programme communiste à soutenir la terreur des Khmers rouges au Cambodge, les luttes nationalistes en Angola et la "révolution palestinienne" ainsi que pour faire bonne mesure l'OLP, tandis qu'en France par exemple l'intervention privilégiée du PCI dans les luttes des travailleurs "immigrés" va tendre à renforcer le fardeau pesant des illusions nationalistes. Les conceptions fausses du bordiguisme sur la question du parti, sur la question nationale mais aussi sur la question syndicale sont autant de portes largement ouvertes à la pénétration de l'idéologie dominante à laquelle le PCI est en train de succomber. Le développement du bordiguisme comme principal pôle politique au sein du milieu prolétarien est l'expression du recul de la lutte de classe, sa théorisation. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que le PCI (Programme communiste) qui préfère ouvrir les portes au gauchisme bourgeois plutôt que de discuter au sein du milieu communiste révolutionnaire, paye cette attitude d'une dégénérescence politique accélérée qui se traduit par un abandon des principes mêmes qui avaient présidé à sa naissance.

Les débats au sein du milieu prolétarien au début des années 80

Cependant, si le PCI (Programme communiste) pousse ses positions politiques jusqu'à la caricature, les conceptions erronées qui les sous-tendent et qui sont issues de positions débattues au sein de la IIIème Internationale, sont présentes dans les conceptions générales d'autres groupes (sans atteindre cependant le même niveau d'aberration), et notamment ceux qui comme le PCI de Bordiga trouvent leur origine à des degrés divers dans le Parti Communiste Internationaliste constitué principalement en Italie au lendemain de la IIème guerre impérialiste mondiale : le PCI (Battaglia comunista) qui en est la continuité la plus claire sur ses principes révolutionnaires, Il Partito comunista d'Italie scission de Programme communiste en 1973 et le NCI par exemple.

Dans ces conditions, il n'est donc pas surprenant que les débats qui ont lieu au sein des conférences, tendent à se polariser autour des mêmes questions fondamentales : question du parti, question nationale, question syndicale car ce sont les questions de l'heure déterminées par la situation mondiale et l'histoire propre du milieu prolétarien. Dans les conférences, le NLI(NCI+I1 Leninista) est le groupe le plus proche des positions bordiguistes, Battaglia comunista faisant des concessions à ces conceptions sur les questions nationale et syndicale. Quant à la question du parti, on a vu qu'elle fut un prétexte au sabotage de la dynamique des conférences. La CWO de son côté a poursuivi durant les conférences une évolution qui, à partir d'une plate-forme très proche de celle du CCI, la mène à se rapprocher des conceptions du PCI (Battaglia comunista).

L'accélération de l'histoire au début des années 80 et la décantation au sein du milieu politique

Avec l'échec des conférences, c'est donc un milieu prolétarien encore profondément divisé qui va se trouver confronté à une très forte accélération de l'histoire au début des années 80 qui sera marquée par :

- le développement international de la vague de luttes ouvrières qui met fin au reflux qui avait succédé à la vague commencée en 1968 et qui culmine avec la grève de masse en Pologne, sa répression brutale et le fort reflux international de la lutte de classe qui suit ;

- l'exacerbation des tensions inter impérialistes entre les deux "grands" avec l'intervention russe en Afghanistan et l'intense propagande guerrière qui se déchaîne tandis que la course aux armements s'accélère ;

- la plongée dans la crise de l'économie mondiale, la récession américaine de 1982, la plus forte depuis celle des années 30 entraîne celle de l'ensemble de l'économie mondiale.

Si les leçons de l'histoire peuvent échapper à certains, par contre nul ne peut échapper à celles-ci. Inévitablement, une décantation politique doit se faire au sein du milieu prolétarien, l'expérience historique doit apporter sa sanction.

La vague de lutte de classe qui se lance à la fin des années 70 va poser concrètement la nécessité de l'intervention des révolutionnaires.

Les luttes des sidérurgistes de Lorraine et du nord de la France en 1979, la grève des sidérurgistes de G.B. en 1980 et finalement la grève de masse des ouvriers de Pologne en 1980 vont se heurter à la radicalisation de l'appareil syndical, au syndicalisme de base. Les luttes vont être dévoyées, défaites et la victoire de Solidarnosc signifie l'affaiblissement de la classe ouvrière qui va permettre la répression. L'avortement de la vague internationale de lutte de classe et le brutal reflux qui suit vont être une épreuve de vérité pour le milieu politique prolétarien.

Dans ces conditions; alors que l'échec des conférences ne permet plus au milieu prolétarien d'avoir un lieu où se poursuit la confrontation des positions politiques,l'inévitable décantation ne pourra permettre que la sélection politique se traduise par la polarisation des énergies révolutionnaires dans la dynamique de regroupement ; au contraire, au feu de l'accélération de l'histoire, la sélection politique va se faire par le vide, par une hémorragie des énergies militantes qui sont happées par la débâcle des organisations incapables de répondre aux besoins de la classe ouvrière. Le milieu politique prolétarien est entré dans une phase de crise ([9] [26]).

La question de l'intervention : la sous-estimation du rôle des révolutionnaires et la sous-estimation de la lutte de classe

Confronté à la nécessité de l'intervention, le milieu prolétarien va réagir en ordre dispersé et montrer la profonde sous-estimation du rôle des révolutionnaires qui le mine. L'intervention du CCI au sein des luttes ouvrières, et notamment avec les événements de Longwy Denain en France va être la cible des critiques ([10] [27]) de l'ensemble du milieu prolétarien, mais au moins, celle-ci a le mérite d'exister. En dehors du CCI, le milieu politique brille plutôt par son absence du terrain des luttes ouvrières : le PCI (Programme communiste) par exemple, la principale organisation, qui s'était caractérisé par son activisme dans la période précédente, ne voit pas la lutte de classe sous ses yeux ; hypnotisé par ses rêves tiers-mondistes il continue par ailleurs sa dérive syndicaliste.

La faiblesse de l'intervention du milieu politique traduit sa profonde sous-estimation de la lutte de classe, son manque d'expérience et son incompréhension de celle-ci. Cela se cristallise particulièrement autour de la question syndicale, non seulement par les concessions politiques vis-à-vis de celle-ci exprimées à des degrés divers par les groupes issus du PCI de 1945, mais aussi par une tendance à rejeter l'importance et la positivité des luttes qui se mènent, car celles-ci restent prisonnières du carcan des syndicats, du terrain "économique". Ainsi, paradoxalement, les tendances conseillistes et celles issues du PCI de 1945 se rejoignent pour rejeter l'importance des luttes ouvrières au nom de l'emprise syndicale qui persiste. Programme communiste, Battaglia comunista comme bien d'autres, par exemple le FOR, persistent à nier la réalité du développement de la lutte de classe depuis 1968 et à affirmer que la contre-révolution continue son règne. Dans ce contexte, la CWO va se singulariser par son appel à l'insurrection en Pologne, mais cette grave surestimation ponctuelle ne fait que traduire les mêmes incompréhensions qui dominent malheureusement le milieu politique en dehors du CCI.

L'explosion du PCI (Programme communiste)

La défaite en Pologne, le recul international de la lutte de classe qui avec la plongée dans la récession économique vont être autant de coups de boutoir de la réalité, vont faire des ravages au sein d'un milieu qui n'avait pas su pleinement être à la hauteur de ses responsabilités historiques. Les plus touchés par la crise du milieu politique vont d'abord être les groupes qui se sont signalés par leur refus de la dynamique des conférences. C'est dans l'indifférence que le Spartakusbond en Hollande et le PIC en France (ainsi que sa continuité avortée, le Groupe Volonté Communiste au nom si mal choisi) vont être emportés comme des fétus de paille par la tempête de l'accélération de l'histoire. Par contre, l'explosion du PCI (Programme communiste) en 1982 va bouleverser le paysage du milieu politique. Le parti bordiguiste monolithique, l'organisation la plus "importante" du milieu, paye le prix de longues années de sclérose et de dégénérescence politique dans l’isolement le plus sectaire qui en a accéléré le processus : il va éclater sous l'impulsion des éléments nationalistes d'El Oumami, et imploser avec l'hémorragie brutale de ses forces militantes qui, déboussolées et démoralisées se perdent dans la nature. De cette crise le PCI sort exsangue, le centre s'est effondré, les liens internationaux se sont perdus, ce qu'il reste des sections à la périphérie se retrouve isolé ; le PCI n'est plus qu'un pâle reflet de l'organisation pôle qu'il a été au sein du milieu. Cette débandade du PCI (Programme communiste) marque l'effondrement définitif du bordiguisme comme pôle politique dominant au sein du milieu prolétarien.

Les effets de la crise sur les autres groupes du milieu prolétarien

Cependant, si l'éclatement du PCI (Programme communiste) est la preuve la plus claire de la crise du milieu politique, celle-ci est bien plus large et touche aussi les groupes qui ont participé à des degrés divers à la dynamique des conférences.

Les groupes les plus faibles, ceux qui sont le produit des circonstances immédiates, sans tradition et identité politiques propres vont disparaître avec la fin des conférences ; Arbetarmakt en Suède, l'Eveil internationaliste en France, le Marxist Workers' Group aux USA, etc. D'autres groupes plus solides, car mieux enracinés dans une tradition politique mais qui lors des conférences avaient montré leur faiblesse, non seulement par leurs positions politiques mais aussi, comme le FOR et le GCI, par leur irresponsabilité sectaire, vont connaître avec la confrontation à l'accélération historique une dégénérescence politique grandissante :

- le NLI en Italie va suivre un chemin identique à celui déjà tracé par Programme communiste par des abandons répétés des principes sur les questions nationales et syndicales et un flirt de plus en plus poussé avec le gauchisme bourgeois ;

- le GCI quant à lui, ses positions confuses sur la question de la violence de classe inspirées du bordiguisme vont, moins paradoxalement qu'il n'y paraît à première vue, l'amener à se rapprocher de la mouvance anarchiste ;

- le FOR dans sa folle négation de la réalité de la crise économique va prendre des positions de plus en plus surréalistes où le radicalisme de la phrase remplace toute cohérence.

Le CCI, lui-même ne sera pas à l'abri des effets de cette crise du milieu prolétarien. L'implication du CCI dans l'intervention a soulevé d'importants et riches débats en son sein, mais en même temps le manque d'expérience organisationnelle qui pèse encore lourdement sur la génération présente de révolutionnaires va permettre à un élément à l'aventurisme douteux, Chenier, de cristalliser les tensions par des manoeuvres secrètes et finalement fomenter un vol contre le matériel de l'organisation. Les quelques éléments qui suivront Chenier dans son aventure publieront l'Ouvrier Internationaliste qui ne survivra pas à son premier numéro. Au même moment le Communist Bulletin Group qui se forme dans la même dynamique douteuse avec des éléments issus de la section du CCI en GB se met en dehors du milieu prolétarien par son soutien aux comportements gangstéristes d'un Chenier.

La formation opportuniste du BIPR

La formation en 1983 du Bureau International pour le Parti Révolutionnaire ([11] [28]) qui regroupe la CWO de Grande-

Bretagne et le PCI (Battaglia comunista) d'Italie dans ce contexte de crise du milieu prolétarien semble être une réaction positive. Cependant si ce regroupement constitue une clarification du paysage politique sur le plan organisationnel, il n'en va pas de même sur le plan politique. Ce regroupement se situe dans la dynamique de l'échec des conférences, et ce sont les deux groupes qui sont responsables de cet échec qui en sont les acteurs ; il est dans la droite ligne de l'opportunisme et de l'esprit sectaire qu'ont manifesté ces deux organisations lors de la IIIème Conférence et par la suite.

Pour être un apport politique, il est indispensable que la dynamique de regroupement se fasse dans la clarté politique. Or, ce n'est certainement pas la dynamique qui préside au "regroupement" qui permet la formation du BIPR. Les débats qui déterminent la CWO à prendre ses distances d'avec sa plateforme d'origine qui d'ailleurs était très proche de celle du CCI - ce qui n'a pas empêché la CWO de refuser en 1974 tout regroupement avec Word Révolution, future section du CCI en GB car selon elle après 1921, après Kronstadt il n'y a plus de vie prolétarienne au sein du parti Bolchevik et des PCs, prétexte sectaire bien vite oublié quelques années plus tard- resteront un mystère pour l'ensemble du milieu politique. Ce ne sera que deux ans après la soi-disant IVème Conférence que seront publiés les comptes-rendus de discussion qui en fait n'apportent pas de réelle clarté sur l'évolution politique des deux groupes. La plate-forme d'adhésion au BIPR comporte les mêmes confusions et ambiguïtés caractéristiques que celles manifestées lors des conférences par BC sur la question syndicale, sur la question nationale, sur la possibilité du parlementarisme révolutionnaire, et évidemment sur la question du parti et du cours historique.

Mais surtout, la formation du BIPR traduit une conception fausse du regroupement des révolutionnaires. Le BIPR est un cartel d'organisations existantes plus qu'une nouvelle organisation produit d'un regroupement où les forces fusionnent autour de la clarté d'une plate-forme commune, chaque organisation adhérente garde sa spécificité. En plus de la plate-forme du BIPR, chaque groupe garde la sienne propre sans expliquer les importantes différences qui peuvent exister, cela permet de mesurer la fausse homogénéité du BIPR et l'opportunisme qui a présidé à sa formation.

La formation du BIPR n'est donc pas le signe annonciateur de la fin de la crise du milieu qui continue ses ravages, ni d'une nouvelle dynamique de clarification au sein des forces révolutionnaires mais l'expression d'un reclassement des forces du milieu politique qui se fait dans la confusion opportuniste et dans l'isolement sectaire.