Revue Internationale no 12 - 1e trimestre 1978

- 3138 lectures

La crise en Russie et dans les pays de l'Est

- 10779 lectures

A soixante années de l'éclatement de la Révolution russe qui fit tressaillir le monde au point que la bourgeoisie mondiale vit vaciller sa domination séculaire, les défilés d'ouvriers en armes sur la place Rouge se sont transformés en parades insolentes de troupes marchant au pas cadencés sous le regard satisfait de leurs maîtres. La bourgeoisie russe peut contempler d'un oeil tranquille son armement de mort, auprès du quel celui utilisé pendant les deux carnages impérialistes fait maintenant figure de jouet inoffensif. Elle peut baptiser des mots d'octobre" et de "communisme" son arsenal infernal et embellir de citations de Lénine sa hideuse domination de classe, pour conjurer le spectre du communisme. Jamais à soixante ans d'Octobre 1917, la puissance de la classe dominante russe n'a semblé si assurée à l'ombre de ses chars dernier cri et de ses missiles ultra perfectionnés.

Mais le spectre du communisme ressurgit de nouveau. Mondialement, le système capitaliste est entré en crise, posant les bases objectives de la révolution prolétarienne. Si le prolétariat russe a été broyé par la plus féroce contre-révolution engendrée par le capitalisme, sous les bottes de la classe dominante russe, le sous-sol économique de sa propre domination se fait toujours plus fragile. C'est de la crise du capitalisme et d'elle seule, que surgira de nouveau demain, après cinquante ans de silence de mort, le prolétariat russe, entraîné dans la tourmente révolutionnaire par la masse des ouvriers d'Europe de l'Est.

Nous nous proposons dans un premier article de démontrer l'existence de la crise générale du capitalisme en Europe de l'Est, en montrant quelles en sont les formes particulières au sein du bloc russe.

Parler de crise économique dans le bloc russe, c'est-à-dire montrer la similitude des contra dictions qui minent le capitalisme décadent tant à l'Est qu'à l'Ouest, semblait, il y a encore quelques années, susciter l'incrédulité ou les sarcasmes des défenseurs patentés des "pays socialistes". On pu voir aussi des représentants respectables de la bourgeoisie libérale à l'Ouest s'extasier - alors que la crise était déjà là dans le reste du monde - sur l'apparente absence de phénomènes de crise économique dans ces pays (chute du taux de croissance, inflation, chômage). Quelle merveille de trouver enfin un oasis de calme économique, avec de belles courbes régulières de croissance ! Et puis, pensez donc, la Russie semi féodale d'avant 1914 dépassait maintenant les USA par sa production d'acier! Il y avait de quoi susciter l'admiration envieuse de bien des capitalistes occidentaux et les cris de jubilation des PC et de leurs "soutiens critiques" trotskystes. Mais l'admiration et la jubilation se sont vite changées en Inquiétude : la crise économique est bien présente là aussi ! Il n'y a pas de potion magique dans le chaudron de sorcières du capitalisme pourrissant, qu'elle se nomme "planification socialiste" ou "pensée de Mao".

Aujourd'hui, dans la presse mondiale se multi plient les articles mettant en évidence les phénomènes de crise économique dans le bloc russe. Bien mieux les représentants du capital d'Europe de l'Est vont à Canossa quémander à l'Ouest, crédits sur crédits auprès des grandes banques internationales[1] [1]. Et les trotskystes qui jouaient les seconds violons sur l'air du "développement ininterrompu des forces productives" à l'Est se sont faits soudainement muets dans leur "soutien critique" de la "société de transition socialiste". On préfère maintenant faire le battage autour des slogans d'"opposition démocratique". Quelles sont donc les raisons qui ont réduit à un couac tout ce beau concert d'éloges de la "planification socialiste" ? Pour le comprendre, Il est nécessaire de remonter dans le passé, ce lui de l'apparition des plans quinquennaux au cours des années 30.

LA PRETENDUE "IMPERMEABILITE" DU BLOC RUSSE A LA CRISE

1) La "planification" de la décadence

Le grand mythe de la bourgeoisie russe depuis la période stalinienne des plans quinquennaux est celui de 1'"Imperméabilité" du monde "socialiste" à la crise. Il est repris à qui mieux mieux par tous les partis staliniens et trotskystes du mon de quand il s'agit de préconiser des mesures "radicales" de nationalisations et "d'expropriation du capital privé".

Ainsi, selon eux, les pays de l'Est comme tous les pays du tiers-monde, où l'étatisation de l'économie est plus ou moins achevée, constitueraient un "monde à part" dans le monde capitaliste. La suppression juridique des titres de propriété serait un label de socialisme "pur" ou "dé généré". Pour les trotskystes, le seul point faible de ce "nouveau système" résiderait uniquement dans le parasitisme de la "bureaucratie" qui use rait et abuserait pour son profit personnel de la "propriété socialiste". Il suffirait que les ouvriers chassent la "bureaucratie" par une révolution "politique" ne touchant pas à la base économique "socialiste" pour que la "révolution trahie" soit enfin achevée. Alors les ouvriers pourraient goûter aux bienfaits de la "propriété socialiste". Que pour les trotskystes, la Russie soit un "Etat ouvrier" se démontre dans le miracle économique des années 30. Voilà, selon Trotsky, quel est ce "miracle" du "socialisme" :

- "Le socialisme a démontré son droit à la victoire, non dans les pays du capital mais dans une arène économique qui recouvre le sixième de la surface du globe ; non dans le langage de la dialectique', mais dans celui du fer, du ciment et de I'électricité".

(La Révolution Trahie)

Une telle assertion ferait aujourd'hui sourire si l'on ne savait ce que recouvre dans la réalité ce "droit à la victoire". Plus de dix millions de morts pendant les premiers plans quinquennaux[2] [2], le prolétariat réduit à un état de misère physiologique digne des pires horreurs de l'accumulation primitive du capital au début du 19ème siècle, la marche vers la guerre Impérialiste au prix de 17 millions de victimes, voilà le bilan de ce "brillant développement" sur le quel s'enthousiasmait Trotsky. Jamais dans le capitalisme, la dialectique du fer, du ciment et de l'électricité" n'a autant recouvert la barbarie du capitalisme écrite dans la dialectique réel le du fer et du sang.

Que la croissance des indices de production n'ait jamais été un signe du socialisme est une vérité qu'il faut de nouveau répéter après cinquante années de mensonges stalinien et trotskyste. Pour le marxisme, plus s'élèvent les Indices de production, plus se développe la paupérisation relative et absolue de la classe ouvrière astreinte à vendre une force de travail toujours plus dévalorisée au fur et à mesure que s'accélère l'accumulation. Lorsque les trotskystes parlent de croissance des forces productives, ils "oublient" de dire que dans la vraie période de transition socialiste - c'est à dire quand le prolétariat exerce sa dictature à l'intérieur d'un système qui reste encore capitaliste - la croissance des indices de production (pour au tant qu'on puisse alors parler d'Indices) se traduit par le développement absolu et relatif du secteur des biens de consommation. Le secteur des biens de production au contraire est par excellence celui du capitalisme et de son cycle infernal d'accumulation. Le socialisme n'est pas proportionnel au développement de ce secteur il lui est inversement proportionnel. La condition même du communisme, c'est que toute la production soit orientée vers la satisfaction des besoins sociaux, même si on doit défalquer un fonds d'accumulation réservé à la reproduction sociale élargie. Mais plus qu'un simple rapport arithmétique entre les deux secteurs, c'est la croissance exponentielle de la consommation qui marque le chemin suivi par le prolétariat pour substituer à la valeur d'échange, la valeur d'u sage, jusqu'à disparition de toute loi de la valeur. Alors que la révolution prolétarienne d'Octobre avait tâché - avec les moyens limités légués par la guerre civile - de développer le secteur des biens de consommation, la dialectique "du fer, du ciment et de l'électricité" allait signifier l'inversion des proportions entre les deux secteurs au profit du premier, sans que les chiffres montrent en absolu une croissance des biens de consommation, bien au contraire. Ainsi, en 1927-28 (avant les plans quinquennaux), le rapport entre secteur biens de consommation et secteur moyens de production était encore en pourcentage encore de 67,2 % contre 32,8£. En 1932, après le premier plan quinquennal- on avait déjà 46,7 % et 55,3 %. A la veille de la guerre, le secteur des biens de consommation ne représentait plus que 25 % de la production globale. C'est une proportion qui est restée rigoureusement identique depuis[3] [3] (voir tableau ci-dessous).

|

Année |

Production industrielle globale |

Moyens de production |

Moyens de consommation |

|

1917 |

100 |

38,1 |

61.9 |

|

1922 |

100 |

32,0 |

68 |

|

1928 |

100 |

39,5 |

60,5 |

|

1945 |

100 |

74,9 |

25.1 |

|

1950 |

100 |

68.8 |

31,2 |

|

1960 |

100 |

72,5 |

27,5 |

|

1964 |

100 |

74.0 |

26.0 |

|

I960 |

100 |

73,8 |

26,2 |

|

1971 |

100 |

73,4 |

26.6 |

Tableau 1 : Poids respectif des moyens de production et des moyens de consommation dans le volume global de la production industrielle (en pourcentage) (FMI-[1]).

Ce droit "à la victoire" du capitalisme en Russie assumé par le triomphe de la plus féroce contre-révolution de l'histoire se traduisit dans le langage des chiffres cher à Trotsky par une chute de 50 % du salaire réel entre 1926 et 1936[4] [4] par un triplement de la productivité du travail, autrement dit du taux d'exploitation. Avec un tel rythme d'exploitation l'URSS pouvait évidemment dépasser la production industrielle de l'Angle terre et rejoindre bientôt celle de l'Allemagne à la veille de la guerre.

Les "bordiguistes"[5] [5] ont voulu voir dans la croissance démesurée des indices de production lourde la preuve du développement d'un capitalisme "juvénile", qui du fait de sa "jeunesse" ne pouvait être encore contaminé par la crise générale du capitalisme qui entraînait dans l'effondrement l'ensemble du monde. Bref, comme pour les trotskystes - l'URSS aurait constitué un "cas particulier" pour les bordiguistes. Pourtant dans un tableau reproduit dans un récent Programme Communiste (voir tableau plus loin), il apparaît très clairement que :

- le taux de croissance le plus élevé n'est pas celui de la période des plans quinquennaux mais celui de la période de reconstruction (1922-28) : + 23%,

- la baisse du taux de croissance annuel qui se manifeste pendant les plans quinquennaux - donc en pleine crise mondiale - suit le rythme du ralentissement mondial du taux d'accumulation de puis le début du siècle[6] [6] : 1929-32 : + 19,3 % ; 1933-37 : + 17,1% ; 1938-40 : + 13,2 %. Cette chute comme on le verra par la suite va se pour suivre de plus belle jusqu'à aujourd'hui.

TAUX DE CROISSANCE DE L'INDUSTRIE RUSSE

|

Périodes |

Plan |

Taux de croissance annuel moyen |

|

1922-28 |

Avant les plans |

23% |

|

1929-1932 |

1er plan |

19,3% |

|

1933-37 |

2ème plan |

17,1% |

|

1938-40 |

3ème plan |

13 ,2% |

|

1941-45 |

Guerre |

---- |

|

1946-50 |

4ème plan |

13,5% |

|

1951-55 |

5ème plan |

13% |

|

1956-60 |

6ème plan |

10,4% |

|

1961-65 |

7ème plan (plan septennal) |

8,6% |

|

1966-70 |

8ème plan |

8,4% |

|

1971-75 |

9ème plan |

7,4% |

|

1976-80 |

10ème plan |

6,5% |

Sources ; calculs effectués d'après les données de Narodnoe Khoziaistvo SSSR, années diverses.

Comment s'explique en dépit de cette baisse, l'existence d'un fort taux de croissance, qui tranche avec ceux plus faibles des grands pays industrialisés ? Les staliniens en ont fait la preuve irréfutable de la "supériorité de la planification socialiste sous le capitalisme". Ils "oublient" une petite chose : l'URSS partait d'extrêmement bas (elle ne retrouve sa production de 1913 qu'en 1928) et se trouvait dans la nécessité, sous peine de stagnation, de renforcer ou du moins de maintenir sa production par rapport à la production mondiale : le ralentissement immédiat et rapide du taux d'accumulation ne signifie pas que la Russie aurait réussi, par une "accumulation primitive", à atteindre une vitesse de "croisière" comme les grands pays capitalistes à la fin du 19ème siècle. A la différence de ces pays qui connurent une période d'accumulation assez longue avec une croissance régulière de leur taux d'accumulation, pour la Russie, le chiffre le plus élevé atteint s'étend - d'après les statistiques officielles.- sur une période de 4 ans. Et si l'on ne tient pas compte de ces chiffres, on doit les réduire d'au moins 30 ou 40%.[7] [7]

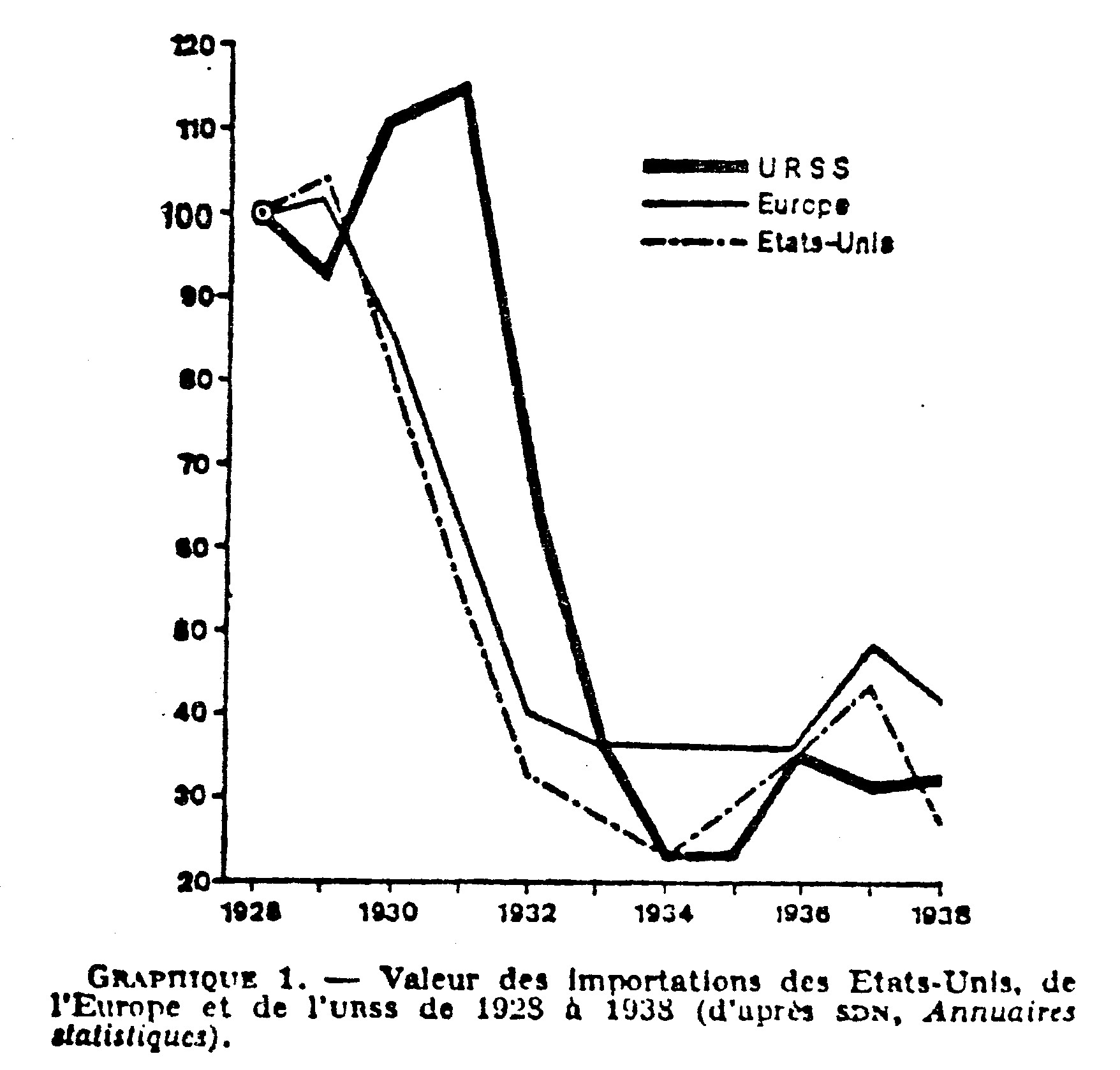

L'URSS en dépit de toutes les mesures de capitalisme d'Etat qui sont prises à une vitesse accélérée n'échappe pas à la crise générale qui suit le krach de 1929. Ces chiffres officiels qui sont bien évidemment "gonflés" par les économistes russes traduisent mal la réalité de la chute de la production, ils montrent que la crise en Russie est bien présente et suit un rythme identique au reste du monde capitaliste. Pourquoi alors l'autarcie ? La Russie aurait-elle pu échapper à la banqueroute de 1929 ? Or la Russie se trouve dans la même situation que les autres pays : dans l'impossibilité d'exporter et d'importer en raison de son insolvabilité, le commerce extérieur russe est tombé à la fin des années 30 au tiers du chiffre de 1913 (tableau ci-dessous) :

Pour financer les plans quinquennaux, l'inflation fait ravage : de 1928 à 1933 la masse monétaire passera de 1,7 milliards de roubles à 8 milliards. En 1935, le rouble du être dévalué de 80%.(cf. : Bordiga : Structure économique et sociale de la Russie). La relative imperméabilité des frontières russes au commerce mondial se traduisait donc par une banqueroute totale au même titre que celle de l'économie hitlérienne à la veille de la guerre. Mais, diront les trotskystes et les staliniens, la part de la Russie dans la production mondiale s'est élevée entre 1913 et 1938 de 4% à 12%, les indices de production se sont multipliés par 3 ou 4 en quelques années. La raison de ce "miracle" ? Au même titre que l'Allemagne, qui elle aussi accomplissait de tels miracles, la Russie "socialiste" se lançait à corps perdu dans l'économie de guerre. Au "des canons, pas de beurre" de Göring, correspondait la prosaïque constatation de Staline : "On ne peut à la fois fabriquer des casseroles et des canons".

Point culminant de la crise générale du capitalisme ne trouvant plus d'autre solution que la guerre de brigandage impérialiste, l'économie de guerre fut le seul secteur qui pouvait être planifié. Grâce aux plans quinquennaux et sur tout à la mobilisation permanente par la terreur de toute la population, dès 1935-39 les dépenses militaires soviétiques atteignaient les deux tiers de l'effort allemand ; en 1940, elles correspondaient aux 5/6 de ce dernier; en 1941, l'URSS produisait déjà pour 8,5 milliards de dollars d'armements contre 6 à l'Allemagne, (cf. : Le Conflit du Siècle de Fritz Sternberg). Le développement de la Sibérie où se trouvaient toutes les matières premières nécessaires à la guerre, par la constitution de gigantesques camps de travaux forcés, la mise en place de toute une infrastructure routière, l'accroisse ment de la productivité par le stakhanovisme furent autant de jalons dans la transformation de toute l'économie russe en économie de guerre.

La supériorité de l'économie de guerre russe sur celle de l'Allemagne tient surtout au facteur "nombre" (170 millions d'habitants contre 70 en Allemagne) mais aussi à une mobilisation de la force de travail plus intense, une réduction plus draconienne encore du secteur des biens de consommation mais surtout la destruction du secteur précapitaliste des campagnes russes sera un facteur décisif dans la mise en place de cette économie de guerre : par la collectivisation,les campagnes cessent de vivre en unités closes auto consommant les valeurs d'usage, elles fournissent, par un fantastique pillage de l'Etat capitaliste, des débouchés à l'industrie russe (bâtiments et machines agricoles). Elles fournissent un marché extra capitaliste et une avance de plusieurs millions de tonnes de vivres prêtes à nourrir les millions d'hommes mobilisés dans l'Armée Rouge [8] [8]. On sait comment, après 1945, l'URSS devait se rembourser des faux frais que constituent pour le capital les industries d'armement par le pillage systématiquement organisé des nouveaux "pays frères" tombés sous sa domination : démontage d'usines allemandes transportées en Russie avec leurs ouvriers, réquisitions forcées, échange inégal au dessous de leur va leur pour les achats russes, au dessus de leur valeur pour les ventes de marchandises produites par le "grand frère socialiste". C'est cette politique typiquement impérialiste qui permît à la Russie dès 1949 de retrouver son niveau de production de 1940. La planification de l'économie de guerre se continuerait par la planification du pillage des pays du C0MEC0N, mis en place pendant la "guerre froide".

2) La crise permanente du bloc russe

Aujourd'hui, les trotskystes continuent è argumenter que l'URSS échappe à la crise du capitalisme ; la preuve : entre 1950 et 1973, la production industrielle russe passe de 30% à 75% de celle des USA; dans la même période son rêve nu national est passé de 31% à 66% de celui de "l'oncle Sam". L'URSS, sauf de façon indirecte au travers de ses échanges internationaux, se rait donc condamnée à se situer en dehors de toute crise générale. Pour les "bordiguistes", c'est seulement maintenant que les capitalismes "juvéniles" de l'Est connaîtraient la crise en entrant dans un cycle "classique" de vieillissement.

La période d'après-guerre aurait-elle signifié pour le capitalisme d'Etat dans le bloc russe une résolution de sa crise ? Pour répondre, on ne peut séparer le cas "russe" du "cas" capitalisme mondial. Plus que toute autre économie, à l'exception du tiers-monde, celle du bloc russe vérifie pleinement la crise permanente du capitalisme depuis 1914, la crise ouverte en étant le point culminant. Tout d'abord, l'Etat prend de plus en plus en charge l'ensemble d'une économie dans l'impossibilité de trouver des débouchés extérieurs sur un marché déjà con contrôlé par quelques capitaux. Dans l'impossibilité d'accumuler de façon organique du capital productif, l'économie russe a converti toute son économie en économie de guerre. Mais l'économie d'armements est absolument improductive pour le capital national. Elle n'est une "solution" provisoire que pour autant que le capital national reporte le prix de ces "faux frais" du capital sur les pays voisins ou de son bloc. L'industrie d'armements ne produit pas un capital additionnel mais une destruction du capital accumulé. C'est la main mise impérialiste sur les pays du C0MEC0N qui lui a permis de trouver des débouchés à sa production marchande. C'est une telle politique qui a permis pendant la reconstruction du second après-guerre à la Russie d'échapper dans une certaine me sure aux convulsions du tiers-monde. Mais, loin de s'arrêter à la faveur d'un traité de"paix", l'effort de guerre russe n'a fait que se pour suivre de façon permanente au lendemain de la guerre alimenté en cela non seulement par les luttes de "libération nationale" et par la guerre de Corée mais par le maintien de "l'équilibre de la terreur" avec le bloc américain. La cri se permanente n'a pas été résolue, elle a été reportée à une échelle toujours plus élargie sur l'arène mondiale.

Dans le bloc russe de même que l'Etat totalitaire a absorbé l'ensemble de la vie civile, l'économie de guerre a absorbé l'ensemble de l'économie, créant une véritable symbiose entre secteur "civil" et secteur"militaire"de la production. A aucun moment depuis la guerre de Corée, la place des dépenses d'armements n'est tombée au dessous de 10-15% de son PNB (6% aux USA)[9] [9]. L'intégration des pays "frères" dans le grand sabbat d'armements, va signifier un poids accru dans leur économie de ce secteur purement improductif : entre 4 et 6% selon les pays, qui ont en prime l'entretien des troupes russes présentes sur leur sol, le plus défavorisé étant la RDA.

Deuxième puissance impérialiste mais puissance économique de 3ème ou 4ème rang, l'URSS a dû toujours plus rouler son capital accumulé dans le tonneau sans fond de l'industrie d'armements. A la différence du Japon où -le secteur d'armements est bien plus réduit et qui a donc pu développer son capital productif avec de prodigieux chiffres de croissance, la caractéristique de l'URSS est de nouveau après la guerre une diminution de son taux de croissance mais plus rapide encore : le taux de croissance a voisine 13% de 1945 a 1955 (reconstruction et guerre de Corée qui fournit un débouché momentané à la production d'armements); ensuite chute continuelle de 1956 à aujourd'hui avec une pointe d'accélération depuis 1960-64 puis 1971 : 8% seulement. Les chiffres donnés sont ce qu'il y a d'officiel. Si nous prenons les chiffres officieux, tels qu'ils apparaissent dans les travaux à diffusion restreinte des économistes russes[10] [10], la décroissance du taux de "croissance" est encore plus prononcée : de 1950 à 1960 = 10% environ ; 7% seulement de 1960 à 70. Les résultats du dernier plan quinquennal (1971-76) ne donneraient plus que 4,5%, donc chiffre identique peu ou prou à ceux des pays de l'OCDE.

Parallèlement, on constate des récessions de plus en plus fortes en URSS en 1953, en 1957, en 1963, qui ont pour effet d'entraîner un changement immédiat de personnel dirigeant. La situation est encore plus grave dans les pays satellites. Sauf en Bulgarie et RDA qui servent de "vitrine" du "bien-être socialiste", pour les autres pays, l'indice du revenu national par habitant ne cesse de baisser de 1950 à 1970; pour la Tchécoslovaquie, l'indice passe de 172 à 109 an prenant le chiffre de base 100 pour l'URSS); (cf. tableau ci-dessous) :

|

INDICES DU REVENU NATIONAL PAR HABITANT (URSS=100) |

||

|

|

1950 |

1970 |

|

Bulgarie |

60 |

96 |

|

Roumanie |

55 |

70 |

|

Hongrie |

119 |

81 |

|

Pologne |

114 |

81 |

|

RDA |

131 |

135 |

|

Tchécoslovaquie |

172 |

109 |

Source : Problème de l’intégration socialiste (I. Polejnik et V.P Sergeev, Moscou 1974, p.53)

Ces chiffres ne peuvent traduire plus clairement comment la Russie n'a cessé en permanence de reporter sa crise sur son bloc grâce à cet instrument privilégié que constitue le C0MEC0N. On comprend alors que dans les années 1950 la croissance de certains pays "frères" ait été purement et simplement négative dans leur revenu national : - 2% en 1952, - 4% en 1954 et 10% (!) en 1956 pour la Hongrie. Point n'est besoin de chercher plus loin la cause des explosions sociales qui embrasèrent l'Europe de l'Est entre 1953 et 56. Seule la crainte de la désagrégation de son bloc devait pousser la Russie à limiter le pillage de ces pays, au prix d'un relâchement de son contrôle économique jusqu'à ces dernières années.

Si la crise ouverte du capitalisme d'Etat a pu connaître un répit dans les pays comme la Pologne et la Hongrie au prix de l'endettement, l'URSS y est entrée de plein pied depuis les années 60. En dépit des réformes Libermann, en dépit de la hausse de son pétrole après 1973, l'URSS va connaître maintenant au travers des chiffres de son plan quinquennal 1976-80, les chiffres les plus faibles enregistrés depuis 1928 pour la croissance du fonds d'accumulation : moitié que celle enregistrée entre 1970 et 75. La crise permanente se développe donc mainte nant de plus en plus comme crise ouverte.

Deux constatations peuvent être tirées de cet te analyse de la crise en URSS et dans ses pays sate11ites :

- ni l'économie de guerre, ni les plans quinquennaux, ni la main mise économique sur les "démocraties populaires" n'ont pu tirer l'URSS de la crise permanente. En cela l'URSS ne fait que suivre et même précéder la crise générale ouverte des pays capitalistes développés depuis la fin des années 60.

- pour que surgisse la crise ouverte du capitalisme, il n'est point nécessaire qu'elle se manifeste par une chute brutale de la production donc par un effondrement. Il y a crise ouverte quand brutalement se manifeste la tendance observable depuis la période impérialiste à la chute du taux de croissance, qui traduit en fait le freinage subi dans l'accumulation du capital. La rapidité de la période de reconstruction à l'Est et son isolement relatif du marché mondial ont confronté le bloc russe plus rapidement au problème de la crise. Celle-ci a été en quelque sorte plus "planifiée" qu'à l'Ouest, restant relative et non encore absolue comme dans l'ensemble du tiers-monde.

Il faut voir maintenant comment se manifeste spécifiquement la crise à l'Est à travers trois phénomènes caractéristiques : endettement, inflation et chômage.

3) Endettement, inflation, chômage

L'endettement d'un pays capitaliste depuis 1914 traduit une tendance à la banqueroute momentanément freinée par la survie à crédit. Ce n'est plus un crédit qui anticipe un surplus social réel mais une anticipation du manque croissant à accumuler et valoriser le capital national.

Le déficit des pays du C0MEC0N depuis 1971 est lié à la faiblesse de leur production[11] [11] alors que la nécessité se fait sentir pour eux tant de jeter leurs marchandises sur le marché mondial que de perfectionner leur appareil d'économie de guerre. Ce déficit traduit leur insertion réelle dans la crise générale. Selon le Bulletin mensuel de l'ONU (juillet 1976), le déficit des balances commerciales des pays du bloc russe est passé de 700 millions de dollars en 1972 à 10 milliards en 75, avec une accélération brutale entre 74 et 75. Il apparaît à travers cette étude qu'après avoir reporté la crise sur ses "alliés", l'URSS tend à augmenter démesurément son endettement : 3,6 milliards de dollars. La situation a pris une tournure catastrophique ; selon une étude de la Chase Manhattan Bank (1977), le déficit commercial cumulé des pays de l'Est entre 1961 et 76 serait de l'ordre de 42,5 milliards de dollars, plus de la moitié du déficit relève des années 75 et 76. Fin 76 l'endettement atteignait 47 milliards de dollars, certains économistes n'hésitaient pas à prédire un chiffre compris entre 80 et 90 milliards pour 1980. Si l'endettement des pays du C0MEC0N représente 4% de leur PSB (Produit Social Brut), pour certains pays (Hongrie, Pologne) il représente jusqu'à 10-15% du PSB. Un tel endettement n'est pas s'en rappeler celui qui affecte les "hommes malades" de l'Europe : Grande-Bretagne, Italie, Portugal, Espagne, à la seule différence que te pays dominant du bloc russe, l'URSS, n'a pas d'organismes internationaux (FMI, banque mondiale) lut permettant de transférer sa dette sur ses alliés.

Les staliniens et leurs"théoriciens" trotskystes sont bien contraints de reconnaître de telles données brutes. Ils prétendent néanmoins que la crise à l'Est découle de la pression pernicieuse du capitalisme occidental qui vend plus cher ses produits au COMECON, lequel ne pourrait ex porter les précieuses marchandises "socialistes" à l'Ouest protégé par toutes sortes de barrières protectionnistes. Ce que E. Mandel appelle "contrecoup de la récession capitaliste" (Critique de l'Economie Politique, n°24-25) est l'aveu naïf que cette prétendue "récession" est bien une crise mondiale auquel aucun pays ne peut se soustraire quelque soit le soin apporté par le même Mandel à disserter sur la "nature sociale ment différente de l'économie des Etats ouvriers bureaucratisés".

Toutes les autres théories qui faisaient de : l'URSS un troisième système pouvant se soustraire au marché mondial et aux lois d'airain de la division internationale du travail, s'écroulent. Quel que soit le degré d'autarcie adopté par un pays capitaliste depuis la décadence du système, il ne peut se soustraire à la nécessité d'échanger sa production afin de la réaliser sur le marché mondial. La contradiction du système capitaliste devient telle sous la décadence qu'en même temps que s'accélère la tendance à l'autarcie se renforcent les liens internationaux entre les économies capitalistes soumises à l’impérieuse nécessités "d'exporter ou mourir". Le COMECON n'échappe pas à cette réalité, bien qu'en lui-même il représente pour les huit pays membres du COMECON une fraction du marché mondial où je réalise leur capital. Mais il n'y a pas deux marchés mondiaux : l'un "classique" dominé par les USA et l'autre externe avec ses lois propres. L'assertion de Mattick (Marx et Keynes) que tes "nations capitalistes d'Etat forment un bloc qui, sur le plan des relations économiques, se présente un peu comme un second marché mondial" se révèle totalement démentie par la réalité de la crise actuelle. Plus que jamais il se vérifie que l'unicité du marché mondial est la contra diction du capitalisme qui jette chaque Etat dans la crise. Mais, et l'inflation ? Ajoutent ceux pour qui l'apparence tient lieu de réalité "l'inflation c'est la crise, où voit-on trace d'inflation à l'Est" ?

Si l'inflation exprime depuis la première guerre mondiale la crise historique du système capitaliste, la déflation ne l'exprime pas moins, par une diminution artificielle de la masse monétaire et par la restriction du crédit. Dans les années 30 de telles mesures déflationnistes (Grande-Bretagne, France...) ne firent qu'aggraver la crise, s'accompagnant de restrictions draconiennes des salaires nominaux et d'un hyper chômage. Le monde capitaliste ne tarda pas à adopter les mesures suggérées par Keynes basées sur le plein emploi et l'inflation. On sait aujourd'hui à quelle faillite ont abouti de telles mesures à l'Ouest.

Dans le bloc russe, les indices économiques indiquent une absence d'inflation. Pourtant en 1975, les statistiques fournies par les banques de Pologne et de Hongrie admettaient depuis 70 une hausse des prix respectivement de 13,252 et de 14,6%. En Hongrie (à la différence du gouvernement polonais qui a dû reculer devant les émeutes ouvrières), en juillet 76, le prix de la viande a été relevé de 33%. En réalité, même dans les autres pays de l'Est qui n'acceptent pas la "vérité des prix", au point de décréter des baisses autoritaires (cas de la Tchécoslovaquie, de la RDA), l'inflation se manifeste de façon détournée. Par le biais du "marché libre" et du "marché noir" qui constituent le véritable marché des produits de consommation courants. C'est sur ce marché quasi institutionnalisé que la population trouve les produits de base nécessaires à la reproduction de sa force de travail ; là, les prix sont fréquemment le double, le triple des prix officiels. Les marchandises vendues au prix officiel sont bien entendu extrêmement rares et de qualité médiocre, quand elles ne sont pas détournées simple ment vers le marché noir... C'est donc une autre façon de s'attaquer à la classe ouvrière : à l'Ouest par une inflation franche et ouverte ("vérité des prix"); à l'Est par la méthode hypocrite du marché noir. D'un côté on diminue le salaire réel par la hausse accélérée des prix, de l'autre par la raréfaction des marchandises vendues dans les magasins d'Etat et par, le marché noir. Le résultat est identique : dans les deux cas le salaire réel se trouve diminué.

Ainsi le prix de chaque marchandise ne se trouve pas être le fruit d'une politique purement arbitraire de la bourgeoisie des pays de l'Est. Comme à l'Ouest, la hausse des prix exprime la loi de la valeur : valorisation et dévalorisation du capital accumulé. Il en est de même des prix à la production qui traduisent tout autant la valorisation du capital. Si des "marxistes" bien intentionnés comme le GLAT[12] [12] ou Mattick reconnaissent cette attaque permanente de la classe ouvrière par cette inflation camouflée, ils ne veulent pas reconnaître par contre que les prix de production subissent l'influence du marché mondial. Selon le GLAT "les prix imposés aux entreprises ne sont que des instruments comptables qui tentent de refléter la nécessité pour les entre prises de participer à l'extraction générale de la plus-value et à la rentabilisation du capital social". Si cela était un phénomène purement interne de comptabilité, on comprend mal pourquoi l'URSS a relevé de 100% le prix de son pétrole en 1974, on ne comprend pas plus pourquoi en Hongrie - par exemple - des relèvements des prix de l'énergie, des produits chimiques et sidérurgiques ont été effectués en 1976-77[13] [13], traduisant le relèvement général des prix mondiaux. On pourrait multiplier les exemples qui montrent que les prix ne sont pas de purs "instruments comptables" mais le pro duit d'un marché mondial sur lequel s'échangent des marchandises vendues à un prix moyen. Pas plus qu'à l'Ouest, le bloc russe n'échappe à ce déterminisme qui est la négation de tout volontarisme économique.

Cependant, la crise du capitalisme dont nous avons retrouvé les phénomènes classiques, se manifeste de façon -mais non de nature- différente en ce qui concerne le chômage, expression la plus classique de la crise générale du système.

Il en est du chômage comme de l'inflation dans les pays de l'Est : officiellement, il n'existe pas. Avant de voir si les chiffres officiels traduisent bien la réalité, on doit faire observer tout d'abord que capitalisme d'Etat ne signifie pas disparition du chômage. Déjà dans la Russie stalinienne d'avant les plans quinquennaux, il y avait 800.000 chômeurs "officiels" pour environ 10 millions d'ouvriers (1928-30). Les chômeurs "disparurent" par la suite des statistiques avec la croissance quantitative de la classe ouvrière. Aujourd'hui, selon la Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest (n°1, 1977), le chômage en Yougoslavie touche près de 600 mille ouvriers, triplant par rapport à 1965, tandis qu'un million d'ouvriers recensés devaient vendre en 1972 à l'étranger leur force de travail "socialiste".

Passons maintenant dans tes pays adhérents au C0MEC0N où l'autogestion absente n'a pas la vertu miraculeuse de transformer les ouvriers en chômeurs. En 1965, en Pologne, il y avait officiellement 600.000 chômeurs recensés et d'après Trybuna Ludu du 15/2/71, le plan quinquennal mis en place prévoyait entre 500 et 600 000 chômeurs. Il est vrai que depuis l'in surrection ouvrière de 1970-71, le gouvernement polonais a choisi la voie du plein emploi au prix d'un endettement considérable tant auprès des banques russes que des organismes internationaux de l'Ouest. On peut supposer que le "cas polonais" n'est pas isolé dans les autres pays, quand on sait que les entreprises et l'Etat, s'arrogent le droit de licencier ou comme on dit plus pudiquement de "déplacer la main-d'oeuvre". Il y a quelques années, l'organe des syndicats soviétiques Trud se plaignait de licenciements abusifs dans les Républiques d'Asie Centrale.

Un chômage camouflé peut se manifester aussi par l'émigration de la main-d'oeuvre entre les différents Etats"frères". Ce phénomène s'est particulièrement développé ces dernières années. On sait qu'en RDA travaillent (chiffres officiels) 50 000 mineurs polonais et près de 10 000 ouvriers hongrois. En Tchécoslovaquie, ce sont 20 000 travailleurs polonais qui doivent y vendre leur force de travail, tandis qu'y afflue maintenant un fort contingent d'ouvriers yougoslaves en quête de travail (La Repubblica du 10/2/76).

Cependant, il ne semble pas que ces cas, qui traduisent un chômage endémique, soient généralisables d'autant plus si l'on tient compte du fait que la masse des ouvriers représente souvent plus de 50% de la population active. Pour le moment dans la majorité des pays de l'Est les ouvriers sans travail sont avant tout des "éléments asociaux", c'est à dire les ouvriers combatifs qui luttent courageusement contre l'exploitation capitaliste. Aujourd'hui, le chômage ne se dissimule plus derrière les barbelés des camps de travail staliniens, que les régimes en place durent supprimer au début des années 50, quand il se révéla qu'ils étaient non seulement des foyers de révolte mais parfaitement improductifs et non rentables d'un point de vue capitaliste.

Comme le proclamait en 1956 la revue polonaise, Polytika, organe du parti stalinien, les classes dominantes des pays du C0MECQN se trouvent placées devant le dilemme suivant :

- "Il est certain, et nous devons en prendre conscience, que la population doit choisir soit une augmentation importante de l'emploi, soit une limitation de l'emploi et une amélioration des salaires réels. Il n'y a pas d'autre solution".

Une telle déclaration sincère des capitalistes polonais pourrait s'intituler : deux manières de réduire la part de capital variable dans les marchandises produites.

A L'Ouest, entre l'inflation et le blocage des salaires, il y a en effet une manière radicale de diminuer la part du facteur V (capital variable) pour augmenter l'extraction de la plus-value : c'est d'expulser les ouvriers du processus de production. Le résultat c'est une diminution de la masse salariale globale, quand une augmentation de la productivité vient compenser (théoriquement) les frais occasionnés par l'entretien des chômeurs.

A l'Est, en général, on n'expulse pas les ouvriers du processus de production mais on diminue la part du facteur capital variable par la réduction des biens de consommation accessibles aux ouvriers. Elle prend deux aspects : inflation (marché noir) comme à l'Ouest et blocage des salaires réels. Quand la pression ouvrière devient trop forte, on lâche les augmentations nominales de salaire. A la différence ce des pays capitalistes développés, ces hausses sont essentiellement annulées par la pénurie des biens de consommation. Les ouvriers ne peuvent acheter, ils se serrent la ceinture n'ayant d'autre chois que de déposer leur part de salaire "excédentaire" dans les caisses d'Epargne[14] [14] (voir note 19, page suivante).

Ainsi, d'après l'Annuaire statistique du COMECON (1974), les dépôts en caisses d'Epargne de 1960 à 1976 se sont multipliés par 6 en URSS par 11 en Hongrie et par 13 en Pologne. De quoi fournir un crédit gratuit pour le capitalisme qui peut les investir dans l'industrie lourde ! Tous ces chiffres montrent que malgré l'accumulation capitaliste accrue, depuis plus d'une dizaine d'années les salaires réels ont eu tendance à stagner. L'emploi a donc été maintenu par une paupérisation relative colossale de l'ensemble de la classe ouvrière. Il est à noter qu'une telle "méthode" est peu efficace compte tenue de la faiblesse de la masse de plus-value obtenue en raison du faible taux de productivité. En Occident la place occupée dans la marchandise par le facteur y est compensée par une masse de plus-value obtenue par une productivité croissante, quand le chômage payé ne croît pas de façon démesurée.

Cependant tant à l'Est qu'à l'Ouest, le résultat est identique avec l'accélération de la crise : diminution du niveau de vie global de la classe ouvrière prise comme un tout, ramenée progressivement à un seuil physiologique. Pour une fraction de plus en plus importante de la classe ouvrière à l'Ouest, pour l'ensemble de la classe à l'Est vivant à la limite du SMIC officiel. La seule différence entre l'Est et l'Ouest consiste en ce que l'attaque contre la classe ouvrière à l'Est est faite beaucoup plus tôt et plus brutalement en raison de la faiblesse de l'économie. Seule la politique "keynésienne" de plein emploi permet de mystifier le degré de l'exploitation chez les ouvriers.

Nous verrons dans la deuxième partie de cet article :

- 1) La nature du capitalisme d'Etat à l'Est afin de déterminer les raisons profondes de la crise. Le capitalisme d'Etat supprime t’il les causes classiques de la crise du capitalisme : baisse tendancielle du taux de profit, saturation des marchés ? Y a t’il crise de surproduction ou de sous-production ?

- 2) L'Impossibilité pour le capitalisme dans le bloc russe de trouver des solutions : ni par le commerce mondial, ni par le développement du marché interne.

- 3) Le degré de crise politique et le caractère de la lutte de classe face au capitalisme d'Etat.

Ch.

[1] [15] Pour la première fois dans l’histoire du bloc russe, un pays comme la Hongrie s’est trouvé dans l’obligation d’ouvrir tous ses comptes bancaires et de les communiquer au FMI, pour prouver sa solvabilité et recevoir ainsi les précieux crédits de cette institution.

[2] [16] Selon Souvarine (Staline), lors d'un recensement de la population effectué en 1937, au Heu de V70 millions d'habitants escomptés, on ne trouve que 147 millions (chiffre de 1928) de "citoyens socialistes". Après avoir fait disparaître les résultats et les statisticiens "contre-révolutionnaires", un nouveau recensement en 1939 se chargea de trouver -enfin - les 170 millions d'habitants. Il est difficile de savoir comment se répartissaient les 23 millions de fantômes entre les cimetières et les camps de concentration.

[3] [17] Chiffres extraits de l'Annuaire statistique du COMECON (1971)

[4] [18] cf. : L'URSS telle qu'elle est de Yvon (1937), témoignage d'un ouvrier français ayant travaillé en Russie, qui indique que le salaire réel mensuel est passé de. 800 kgs de pain en 1927 à 170 kgs en 1935, pour remonter faiblement à 260 kgs en 1937.

[5] [19] Il s'agit de Programme Communiste en France et de II Partito Comunista, scission de ce dernier en Italie. Tous deux considèrent que c'est dans les années 60 que le capitalisme russe est entré dans une phase de "maturité", après avoir connu une phase d'expansion "juvénile" lors des plans quinquennaux Bordiga voyait même en Staline un "révolutionnaire romantique" (sic) porté par le "tumultueux développement capitaliste".

[6] [20] cf. : Le Conflit du Siècle de Fritz Sternberg.

[7] [21] Souvarine qui fait recouper les déclarations officielles contradictoires montre "qu'aucun chiffre n'a de signification précise". Par exemple : "En 1932, il a été coulé 6,2 millions de tonnes de fon te au lieu de 10 escomptées par le plan et des 17 prévues par Staline au 16ème Congrès. Il a été ex trait 62,4 millions de tonnes de houille au lieu de 7,5 (Plan), de 90 (chiffres de contrôle) et des 140 fixées par le Comité Central (décision du 15 août 1931)..".

[8] [22] L'Etat russe ira jusqu'à prélever 85% de la production agricole qu'il n'arrive pas à développer en raison de la médiocrité du matériel (sur les 147.000 tracteurs des sovkozes, 137.000 sont endommagés) et de la résistance paysanne (en 1932, la récolte de céréales est de 69,9 millions de tonnes pour 96,6 en 1913) qui refuse de produire pour le "roi de Prusse".

[9] [23] Les extraits de Military Balance (Londres) sous-estiment une réalité où s'enchevêtre inextricablement production civile et production d'armements

[10] [24] Vassil VASSILEV, dans son livre Rationalité (sic) du système soviétique (1976) cite des chiffres extraits de thèses à huis clos (dites Zakritata teza ; publié seulement après l'agrément de la censure et « où les auteurs de tels travaux ont pu accéder à des sources statistiques ne figurant sur aucun annuaire de statistique officielle ».

[11] [25] Nous y reviendrons dans la deuxième partie de cet article.

[12] [26] GLAT : groupe de Liaison pour l’Autonomie des Travailleurs (Lutte de classe), groupe révolutionnaire dont Révolution Internationale a fait la critique dans le numéro RI nouvelle série.

[13] [27] Notes et études documentaires (9 septembre 1977) : l’Europe de l’Est en 1976.

[14] [28] Les ouvriers épargnent en attendant des produits disponibles sur le marché libre. Il est bien évident que seule une mince couche de la classe ouvrière peut épargner, la majorité n'ayant pas de salaire supérieur à la simple production et reproduction de sa force de travail. Si l'argent de son salaire doit être de plus en plus déposé dans les banques ou caisses d'Epargne, avant d'être touché, cela ne lui donne aucune possibilité de disposer d'un crédit à l'achat ou d'anticiper des achats au tres que ceux immédiats de la consommation mensuelle. L'Epargne reste le fait des couches moyennes ou de la bourgeoisie dont les revenus ne peuvent s'échanger contre des marchandises qui font défaut sur le marché (ou trop onéreuses pour être achetées immédiatement : une voiture représente trois années de travail d'un ouvrier moyen).

Géographique:

Questions théoriques:

- L'économie [30]

Heritage de la Gauche Communiste:

Le chemin difficile du regroupement des révolutionnaires : Lettre ouverte du CCI après la Conférence d'Oslo (septembre l97

- 3301 lectures

En septembre 1977 s'est tenue une conférence de discussion internationale convoquée par des groupes politiques de Norvège (dont Arbedarkamp) et de Suède (dont Arbetarmakt-Workere Power League et Internationell Révolution) à laquelle assistaient la CWO et le CCI. Nous publierons ultérieurement le texte présenté par le CCI à cette conférence, texte qui souligne la nécessité de la clarification sur la nature du capitalisme d'Etat et sur le rejet des luttes de libération nationale, deux questions au coeur du débat en Scandinavie, pour pouvoir dégager la perspective d'un regroupement international.

Il y a à l'heure actuelle trois choses que tout groupe se voulant révolutionnaire doit comprendre : premièrement, qu'il existe d'autres groupes, qu'il n'est pas le seul, "l'unique"', qui évoluerait en va se clos ; deuxièmement, que le développement de la conscience de classe passe nécessairement par la confrontation des positions politiques partout dans le monde dans le milieu révolutionnaire ; troisièmement, que cette discussion essentielle doit être organisée, qu'elle ne peut pas se poursuivre par "ouï-dire" mais seulement dans un cadre approprié, déterminé par le besoin d'un regroupement des énergies révolutionnaires.

Il faut donc dégager les accords politiques mais aussi cerner les points de désaccord entre les groupes. Les révolutionnaires doivent avoir des critères pour déterminer quels désaccords sont compatibles dans une même organisation. Le CCI est toujours convaincu qu'il faut rejeter le monolithisme. Cette notion qui exige un accord total sur tout et à chaque instant pour pouvoir constituer une organisation révolutionnaire vient de l'aberration des petites sectes ; elle n'a jamais fait partie du mouvement ouvrier. Cependant, il faut reconnaître des limites aux divergences possibles dans un groupe prolétarien. C'est pour toutes ces raisons que la discussion doit être organisée de façon efficace. C'est pour défendre ce point de vue qui nous semble franchement UNE EVIDENCE, que le CCI s'acharne à pousser dans le sens d'une plus ample discussion internationale. Que cet acharnement ne soit pas toujours compris, les textes de ce numéro en témoignent. Nous ne faisons pourtant que poursuivre, à notre niveau, l'effort des révolutionnaires depuis Zimmerwald, les premières années de l'Internationale Communiste, la Gauche Communiste, la Gauche Italienne qui, en 1923, lançait un appel à la discussion et au travail de recherche en commun, dans le n°1 de Bilan, appel adressé aux différents groupes révolutionnaires qu'elle estimait proche, tout en gardant une fermeté exemplaire sur les positions programmatiques. La Gauche Italien ne à l'époque était loin de ce pâle fantôme qu'est le PCI (Programme Communiste) aujourd'hui dont la mégalomanie sur le parti cache mal la dégénérescence des positions politiques. L'esprit d'ouverture, le besoin de rapprochement des révolutionnaires dominaient le travail d'Internationalisme des années 40, pour ne citer que cet exemple du groupe qui est le prédécesseur direct du CCI. Cette préoccupation anime notre courant depuis ses débuts d'autant plus que s'ouvre aujourd'hui une nouvelle période de crise et de luttes ouvrières.

C'est avec le souci de la confrontation des positions politiques que le PC Internationaliste ("Battaglia Comunista") a convoqué la Conférence de Milan, et c'est dans cet esprit que le CCI y est allé et a invité d'autres groupes à se rendre à ses Congrès. Quand nous sommes allés à Milan, c'était en insistant pour que "Battaglia Comunista" invite d'autres groupes y inclus tous ceux issus de la Gauche Italienne. Avons-nous demandé un "rassemblement" sans principes ? Absolument pas. Le CCI a rejeté l'idée d'inviter des groupes trotskystes (dont Combat Communiste) et a insisté sur la définition de critères politiques clairs pour une telle conférence[1]. De même nous rejetons la méthode qui consiste à courir derrière les petits groupes soi-disant "autonomes" dont on ne sait pas où ils vont ni ce qu'ils représentent politiquement, dans le style racolage dans lequel tombe le PIC (Pour une Intervention Communiste). Au contraire, c'est avec le souci de rencontrer des groupes politiques sérieux que le CCI est allé à Oslo en septembre. La lettre que nous publions ci-dessous constitue un bilan de cette expérience qui s'efforce de clarifier le fait que les révolutionnaires ne discutent pas "pour discuter", ni pour "se clarifier" dans l'abstrait, mais pour oeuvrer concrètement et consciemment vers un regroupement. Tout ce qui va dans ce sens est positif malgré les obstacles. Tout ce qui tourne le dos à ce souci est négatif et accentue encore davantage l'isolement et la faiblesse du mouvement révolutionnaire ressurgissant aujourd'hui.

Lettre ouverte du CCI après la Conférence d'Oslo (septembre l977)

Chers camarades,

Nous vous écrivons cette lettre afin de pour suivre la discussion politique entamée par les différents groupes à" la Conférence d'Oslo, pour préciser les interventions du CCI et pour tirer le bilan de cette expérience.

Dès le départ, le processus de clarification politique en Scandinavie a préoccupé le CCI (cf. la "Lettre ouverte à Arbetarmakt" en 1975[2], les visites à différents groupes durant ces deux dernières années, la correspondance engagée), car un tel processus concerne tous les révolutionnaires et ses répercussions sont loin d'être simplement locales.

L'internationalisme est le fondement du mouvement ouvrier ; il est l'expression même de la lutte du prolétariat mondial contre le capital, contre l'exploitation et contre l'aliénation. Il n'est pas une simple addition des luttes des différents prolétariats nationaux, et ne se ré duit pas seulement à une question de solidarité ou d'aide mutuelle. C'est l'unité fondamentale de la classe ouvrière, l'unité des problèmes qu'elle rencontre dans sa lutte qu'exprime l'internationalisme, l'unité de ses expériences et des leçons qu'elle en tire. L'Internationalisme est une expression des buts du programme communiste qui, dans cette période de décadence du capitalisme, constitue la seule base pour un mouvement révolutionnaire dans n'importe quel coin du globe.

Ce qui est vrai pour la classe ouvrière dans son ensemble l’est encore plus pour ses éléments révolutionnaires. Contrairement à la bourgeoisie et à son principe de "non-ingérence dans les affaires intérieures" propre à son cadre nationaliste, pour le prolétariat il n'y a pas de questions politiques "scandinaves" qui seraient distinctes de l'ensemble du programme communiste. Il n'y a pas d'affaires spécifiquement "scandinaves" qui devraient être résolues en Scandinavie "avant" de porter le débat à 1'"extérieur". C'est la compréhension de ce fait fondamental qui a déterminé la convocation de la récente Conférence d'Oslo.

Le mouvement révolutionnaire ne produit pas des organisations qui sont circonscrites à la nationalité ou à la région où elles surgissent, mais des organisations qui se délimitent en fonction plutôt de différents courants de pensée politique au sein du prolétariat. Le but d'une organisation révolutionnaire est de contribuer au développement de la conscience de classe au sein du prolétariat par une intervention basée sur des analyses politiques claires. Ce but ne peut en aucun cas être favorisé en flattant une soi-disant exclusivité nationale ni un "auto développement". Les courants politiques ne se développent pas nécessairement de façon homogène dans une "patrie" et le processus de regroupement des révolutionnaires en Scandinavie par exemple ne peut se réaliser dans l'isolement. Il doit bénéficier de la réflexion et des expériences (et des erreurs afin de ne pas les répéter) des autres courants révolutionnaires d'hier et d'aujourd'hui ; il faut rechercher des contacts et des discussions à l'échelle internationale, pas seulement avec le CCI, mais avec la CWO, le PIC, "Battaglia Comunista", Fomento Obrero Revolucionario, c'est-à-dire les principaux courants du milieu révolutionnaire international aujourd'hui. C'est dans cet esprit qu'a été lancée l'invitation à la Conférence d'Oslo et que le CCI ressent pour lui-même la nécessité de participer à de tels efforts ; (il en fut de même pour la Conférence convoquée par "Battaglia" en mai 1977). Nous ne pouvons que souhaiter que de telles tentatives se poursuivent et se multiplient. C'est dans ce cadre que nous voudrions apporter notre point de vue sur la Conférence d'Oslo et ses discussions.

Avant toute chose, la Conférence d'Oslo a marqué un pas important vers une meilleure compréhension politique des questions fondamentales qu'elle a abordées. L'ordre du jour comprenait des discussions sur le capitalisme d'Etat et sur la nature des luttes de libération nationale dans la période actuelle. Les participants à la Conférence ne se limitaient pas seulement aux représentants des différents groupes et cercles en Norvège et en Suède (Arbetarmakt, Arbedarkamp, Groupe d'Etude Marxiste, För Komunismen, Internationell Révolution, cercle de Trondheim, etc.) mais comprenaient également des délégations de la CWO et du CCI. Dans ses buts et ses grandes lignes, on peut vraiment considérer que cette conférence (ainsi que les deux précédentes tenues en Scandinavie) est une manifestation du resurgissement et de la recherche de la classe ouvrière aujourd'hui.

Cependant, nous avons pu constater pendant la Conférence des préoccupations disparates et par fois contradictoires que nous définirons en gros comme suit :

-

une volonté militante de clarifier les perspectives politiques afin de devenir un facteur actif dans la lutte de classe ; cette préoccupation animait la majorité des camarades à la Conférence ;

-

une certaine approche académique qui considérait le marxisme comme un objet de colloques universitaires ;

-

une préoccupation diffuse de "se réaliser individuellement" marquée des vestiges de l'idéologie de la "révolution totale" de 1968.

Par exemple, on a retrouvé cette dernière préoccupation plutôt confuse dans le fait que pour certains, les conférences politiques étaient plus une opportunité pour se réaliser et s'exprimer individuellement qu'un lieu de confrontation collective d'analyses et de positions. La mystique de la "révolte dans la vie quotidienne" aidant, cette fixation sur l'individualité est aussi partiellement responsable du manque de cohésion et de structure collective dans certains des groupes.

Cette préoccupation diffuse caractéristique de l'idéologie libertaire est peut-être due aux origines de beaucoup de ces groupes qui viennent de scissions de la Fédération Anarchiste. En tous cas, la réalisation individuelle dans le capitalisme est une impossibilité et la quasi-totalité des efforts pour concrétiser la "révolution totale" aboutit à une caricature de "comportement libéré". En fait, on ne fait pas des conférences révolutionnaires pour sa propre expression ou réalisation individuelle mais pour préciser une orientation politique et pour permettre l'élaboration et la confrontation la plus fructueuse des idées. Dans sa forme la plus absurde, la conception individualiste mène à l'idée que si quelqu'un s'ennuie ou a sommeil, il n'a pas besoin de se présenter aux réunions : chacun pour soi c'est la fin de toute action organisée et collective.

Quant à la seconde préoccupation, l'orientation académique, elle était plus évidente et s'est exprimée ouvertement. Tout d'abord, i1 a été proposé de transformer la Conférence en une série de séminaires, en petits groupes d'études avec des chefs d'équipe, un procédé qui est typique des conférences universitaires à l'anglai se fort respectables et même un peu progressistes. Cette suggestion tombait vraiment a côté, vu le petit nombre de militants qui participaient à la Conférence. L'invitation adressée au CCI spécifiait a l'origine que le CCI et la CWO avaient chacun deux ou trois heures pour "faire une conférence suivie de questions", exactement comme si on invitait un professeur étranger à faire un cours sur la marxologie avancée ou sur la conception du néant selon Kierkegaard. Le CCI avait soulevé cette question dans sa correspondance et ce projet avait été changé. Ensuite i1 y eut une insistance inquiétante sur certains sujets ("qu'est-ce que le capital ?" ou “la baisse du taux de profit” et “la saturation des marchés”) qui étaient considérés comme bien plus dignes que d'autres points bien trop "politiques". En fin, il y avait un dédain, si ce n'est une hostilité ouverte, vis-à-vis de la polémique, vis-à-vis du débat et de la confrontation de positions politiques qui polluaient probablement l'air pur de l'étude "désintéressée". Confronter les positions était considéré comme "superficiel" ou comme "parler comme un tract".

Poussée jusqu'au bout de sa logique, cette attitude mène au rejet du but même de la discussion : tirer des conclusions politiques et arriver à une orientation générale qui détermine le cadre de l'intervention dans la lutte de classe. Le fait que les révolutionnaires souffrent aujourd'hui de la rupture organisationnelle avec le mouvement ouvrier passé due aux longues an nées de contre-révolution, le fait qu'il soit énormément difficile de retrouver les liens historiques et théoriques avec le marxisme révolutionnaire, ne peuvent en aucun cas servir de prétexte pour abdiquer de ses responsabilités poli tiques. Quel que soit le temps que peut prendre un processus de regroupement, en Scandinavie ou ailleurs, le cadre de la discussion ne peut jamais être "l'étude pour elle-même" ; le regroupe ment des révolutionnaires sur une base programmatique claire doit être le but explicite qui dé termine le contenu, la forme et le rythme de la discussion. Un cercle d'étude peut bien sûr constituer une étape dans la clarification politique dans la mesure où il ne devient pas une fin en soit "pendant dix ans", ou encore une illusion d' auto éducation qui devient complètement étrangère a tout contenu révolutionnaire.

Il ne s'agit pas seulement ici de critiquer certaines "formes" académiques d'organisation. Contre l'idée d'un fonctionnement académique en petits séminaires, il serait suffisant que les camarades sortent de leur coquille et participent à d'autres conférences de révolutionnaires ailleurs dans le monde, ou lisent comment les conférences de révolutionnaires procédaient dans le passé. Non, ce n'est pas une question de forme en soi mais une question plus large, une question de méthode.

Le marxisme est une arme de combat, une arme dans la lutte de classe. Ce n'est pas une science neutre. Si nous sommes tous d'accord pour approfondir notre compréhension du marxisme et pour l'utiliser dans la situation présente, on ne peut le faire qu'en tant que militant révolutionnaire engagé. La marxologie dont parlent les intellectuels des institutions bourgeoises, est une récupération vidée de sens et dénaturant le contenu du matérialisme historique.

En ce qui concerne le reproche aux "polémiques", dans la méthode marxiste il y a nécessairement un affrontement de forces sociales et la confrontation des positions politiques. La notion d'ex-posé "neutre" d'idées n'a rien à voir avec le marxisme qui, à travers toute l'histoire du mouvement ouvrier, s'est précisément développé comme critique et polémique. "Le Capital" de Marx qui semble être un point de fixation de certaines préoccupations, a été écrit comme une "critique de l'économie politique". La plupart des œuvres fondamentales du marxisme, les positions qui ont influencé le cours de la lutte de classe, les organisations du prolétariat et la vague révolutionnaire elle-même ont été élaborées au feu de la polémique à travers la confrontation des positions politiques, dans la pratique. Il n'y a pas d'autre marxisme.

De plus, les révolutionnaires marxistes ont toujours été conscients que la clarification est un processus qui, s'il n'a pas de "fin" a un commencement. Où commence-t-il aujourd'hui pour nous ? Est-ce qu'on doit refaire tout le chemin qu'a fait Marx et commencer avec Hegel (et pourquoi ne pas retourner à Platon pour avoir une idée encore plus claire de l'évolution de la philosophie) ? Est-ce qu'on doit commencer avec Quesnay et Smith et découvrir la loi de la valeur et l'étudier jusqu'en... 1977 ? Ou est-ce qu'on doit commencer comme l'a fait le CCI (et la CWO et le PIC), à partir de l'expérience de la plus haute et plus récente expression de la prise de conscience du prolétariat, le mouvement des communistes de gauche qui a rompu avec la dégénérescence de la 3ème Internationale ? Le critère est évidemment la situation dans la quelle se trouve la classe ouvrière aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans une situation de paix sociale avec une perspective sans fin pour la maturation intellectuelle. Au contraire, la pression de la réalité impose à la classe ouvrière de résister à la crise du système capitaliste. Les surgissements sporadiques et épisodiques de révoltes rencontrent de puissants obstacles. Et dans ce contexte, il faut constater que les éléments révolutionnaires sont dispersés, et l'isolement guette même les groupes organisés. Que devons-nous penser dans ces conditions de ceux qui "n'ont pas de positions clairement délimitées" sur les principaux problèmes de la lutte de classe aujourd'hui et choisissent de passer leur temps à compter les points à propos de la baisse tendancielle du taux de profit contre la saturation des marchés ?

Bien que ces points de clarification théorique puissent avoir des conséquences sérieuses sur un plan général, ils ne sont pas et n'ont jamais été (pour Grossman, Mattick, Luxembourg ou Lénine) les facteurs déterminants du regroupement des révolutionnaires ni de leur intervention. Des camarades qui ont des positions théoriques différentes sur cette question ont travaillé dans la même organisation parce que leur accord était, d'abord et avant tout, politique, basé sur une plateforme ou un programme commun. Les racines théoriques de la crise constituent très certainement un important sujet que Marx et ses successeurs ont tenté constamment de clarifier depuis plus de cent ans dans le mouvement ouvrier. Mais ce thème n'a de sens que dans le camp du prolétariat. La bourgeoisie peut aussi trouver la confrontation des deux théories "intéressante" et même "stimulante intellectuellement". Mais sans une claire délimitation d'un terrain de classe commun, d'une perspective révolutionnaire, une telle discussion en soi équivaut à tourner le dos aux questions politiques vitales qui se posent au mouvement ouvrier aujourd'hui.

De telles fixations académiques, quel que soit leur objet, sont en fait l'expression de l'hésitation et de la résistance à l'engagement militant dans la lutte de classe de la part d'éléments qui n'ont pas encore rompu avec le milieu étudiant. Un écran de fumée, l'aveu qu'on pense que la lutte de classe est "tellement loin"... A ce sujet, les approches libertaires et académiques convergent vraiment.

Mais dans l'ensemble, en dépit de bien des difficultés, la préoccupation militante de clarification a dominé la Conférence. Les discussions ont mis en évidence la nécessité d'approfondir les questions suivantes :

-

Le capitalisme d'Etat, manifestation de la crise permanente du capitalisme décadent, une tendance qui existe dans tous les pays aujourd'hui à un degré plus ou moins grand ; cette position était défendue dans ses grandes lignes par beau coup de camarades de Scandinavie, et par la CWO et le CCI. Cette position s'opposait à la théorie du "mode de production bureaucratique d'Etat" dé fendue par des camarades d'Arbetarmakt ; leur document, sur la base des citations de Kuron et Modzelevski, considère les pays de l'Est et la Russie comme n'étant ni capitalistes ni socialistes, mais comme un "troisième système" qui serait "progressif" en l'absence de la lutte prolétarienne.

-

La question nationale aujourd'hui qui constitue l'application pratique de la compréhension de la décadence et du capitalisme d'Etat, les "luttes de libération nationale" sont le fer de lance de la préparation capitaliste à la guerre généralisée, et la formation d'un courant révolutionnaire solide en Scandinavie passe par un ferme rejet de toute ambiguïté sur la nature progressive du capitalisme d'Etat et du nationalisme.

C'est dans ce sens que le CCI tente de poursuivre le débat, et demande que les camarades d'Arbetarmakt considèrent sérieusement les ambiguïtés de leur position et les graves implications politiques de leur soutien aux luttes de libération nationale.

La discussion politique à la Conférence était très positive et les camarades Scandinaves ont fait un gros effort de traductions pour faciliter le débat. Beaucoup de décisions importantes ont été prises : publier un bulletin (en anglais aussi) avec les textes et le rapport de la Conférence pour fournir un cadre pour l'organisation d'u ne discussion ultérieure ; inviter d'autres groupes non Scandinaves à de futures conférences.

Il existe un potentiel révolutionnaire en Scandinavie mais les forces militantes doivent se libérer du poids des préoccupations académiques et libertaires. Si certains groupes ou cercles étaient plus représentatifs d'une certaine orientation, globalement, il n'y a pas d'homogénéité au sein des groupes Scandinaves. Aucun type de préoccupation n'était la caractéristique exclusive d'un groupe particulier. Certains des groupes existants ont des difficultés pour créer une cohésion organisationnelle, et pour assumer la responsabilité de publications régulières. Quand la cohérence n'est pas clairement définie politiquement, il y a peu de raisons pour qu'elle sache s'exprimer organisationnellement.

Tôt ou tard, les groupes Scandinaves doivent arriver à des conclusions dans leur définition politique. L'expérience a montré, en particulier depuis dix ans, que les groupes qui n'arrivent pas à se libérer de fixations académiques ou libertaires tombent rapidement dans le modernisme et disparaissent. La liste est trop longue : Manifestgruppen, Komunismen et Communist Basis en Scandinavie ; ICO, Mouvement Communiste en France ; For Ourselves aux Etats-Unis ; etc. Il semble toujours qu'on a "tout le temps qu'on veut"... et pourtant, c'est toujours les mêmes erreurs qui se répètent.

Les camarades se demandent souvent si le processus de clarification aujourd'hui et l'inévitable sélection qu'il entraîne, ne signifieront pas une forte réduction du nombre de militants, brisant la "fraternité" de la confusion ou de l'ambiguïté. Il faut dire que l'importance du regroupement sur la base des principes révolutionnaires va bien plus loin qu'une question de nombre dans le sens immédiat. Mais en fait, à long terme, la clarification apporte le seul résultat positif, même numériquement, parce que l'inertie et la lente décomposition (que ce soit pour retomber dans l'activisme le plus plat, ou dans des formes recherchées d'intellectualisme) démoralisent et épuisent les camarades, en particulier les nouveaux. En fin de compte, par manque d'orientations, tout le château de cartes s'écroule.

Le regroupement révolutionnaire aujourd'hui se heurte à beaucoup d'obstacles durant tout son processus. Ce n'est pas surprenant et les difficultés rencontrées en Scandinavie ressemblent beaucoup à celles rencontrées ailleurs. Néanmoins, il faut reconnaître les obstacles pour ce qu'ils sont. En ce sens, nous regrettons que la Conférence ait rejeté l'idée de mettre en place un comité de coordination (formé de membres de différents groupes et cercles en Scandinavie) qui aurait planifié les futurs efforts vers le regroupement, prenant en compte les points d'accord et les points qui doivent encore être clarifiés.

En fait, à la fin de la Conférence, certains camarades exaspérés par les aspects "trop politiques" de la discussion ou peut-être par 1'"intrusion" du CCI ou du CWO dans les débats Scandinaves, ont suggéré que la prochaine conférence en janvier ait lieu selon d'autres orientations : la limitation des groupes étrangers à deux camarades seulement (ceci est une modification à une proposition pour leur complète élimination), le re-établissement d'une forme de discussion en séminaires, un ordre du jour uniquement consacré aux théories des crises : “baisse du taux de profit” et “saturation des marchés”. Cette suggestion a été acceptée pendant la dernière heure de la Conférence malgré une autre proposition de la part d'autres camarades scandinaves qui voulaient que l'on poursuive la discussion sur les acquis de la discussion du moment dans une prochaine conférence, en approfondissant la question nationale et en discutant du rôle des révolutionnaires dans la lutte de classe.

Cette décision de ne discuter que de la théorie économique (Kapital Logik) à la prochaine conférence et donc durant les six mois de sa préparation équivaut à tourner le dos à la question vitale d'une définition politique et à refuser les implications de la discussion qui a eu lieu en septembre. La conférence de janvier telle qu'elle est maintenant envisagée, ne constitue pas une étape ou un pas en avant sur la voie de la clarification mais un détour, une manifestation de la résistance à voir la signification d'une plateforme politique et son importance cruciale.

La seule limitation du nombre des "étrangers" n'est-elle pas symptomatique d'une peur de confronter ses idées à celles des autres, d'une peur d'être "englouti" par ce qui est considéré comme des organisations "rivales", d'un désir de préserver son identité Scandinave et son individualité ?

Le CCI considère ce qui est actuellement prévu pour la conférence de janvier comme une dispersion des efforts révolutionnaires et un détour qui éparpille les énergies potentielles.

Considérant que c'est pour nous un énorme effort de voyager si loin pour ce que nous considérons sincèrement être une voie de garage : des séminaires sur "L'accumulation du capital" de Rosa Luxembourg ;

-

considérant qu'il nous est impossible d'intervenir en suédois ou en norvégien ni de comprendre ces langues sans traduction -ce qui serait pratiquement Impossible à réaliser en petits groupes ;

-

considérant que l'effort Indispensable de porter le débat sur un plan clairement politique se heurtera à une exaspération encore plus virulente de la part des éléments qui refusent cette orientation, il nous semble que la présence du CCI à cette Conférence est inutile et pour vous et pour nous.

En ce qui concerne l'ordre du jour de cette conférence, nous vous renvoyons aux textes que le CCI a écrit à ce sujet et à ceux de bien d'autres groupes aujourd'hui comme aux classiques du marxisme.

En ce qui concerne la question cruciale du regroupement des révolutionnaires en Scandinavie, une tâche qui touche profondément les révolutionnaires où qu'ils vivent, nous vous demandons de reconsidérer votre orientation actuelle et de prendre en compte la suggestion d'une conférence bien plus utile avec un ordre du jour tel qu'il avait été proposé au départ : la question nationale et le rôle des révolutionnaires dans le but explicite de s'orienter vers le regroupement des forces avant que l'élan de départ n'ait complètement disparu.

Camarades, c'est une illusion qui relève de l'idéologie bourgeoise que de penser que les problèmes du monde sont "si loin" de la Scandinavie. L'approfondissement de la crise économique, l'accélération de l'économie de guerre, le surgissement de la lutte de classe, la faiblesse du mouvement révolutionnaire due à la contre-révolution, tous ces facteurs rendent urgente, la formation d'un courant révolutionnaire en Scandinavie, dans ces pays qui vont être de plus en plus fortement touchés par la crise mondiale. Malgré les difficultés rencontrées par les groupes Scandinaves, l'organisation de la Conférence de septembre a commencé à répondre à une nécessité objective. Et dans ce sens, nous espérons que cette initiative sera un encouragement pour tous les révolutionnaires, Le CCI est intervenu avec l'intention d'aider le processus de clarification, et ceci non par la flatterie, par une "diplomatie secrète" ou par des "tactiques" subtiles, mais en établissant clairement quel est son point de vue et en critiquant les conceptions qu'il ne partage pas. La décision est entre vos mains tout comme la responsabilité ultime.

Cette lettre est une contribution au bulletin que vous avez créé. Nous espérons poursuivre la correspondance et les contacts avec tous les groupes et nous espérons vous voir dans de prochaines conférences. Nous réitérons notre invitation à tous les camarades à venir discuter avec nos sections quand ils le voudront et nous vous remercions par la même occasion de votre hospitalité lors de notre passage.

Fraternellement et salutations communistes,

le CCI.

Extraits de "BILAN" N°1 (novembre 1933) : introduction

-

Tirer le bilan des événements de l'après-guerre, c'est donc établir les conditions pour la victoire du prolétariat dans tous les pays. Notre fraction aurait préféré qu'une telle oeuvre se fît par un organisme international, persuadée comme elle l'est de la nécessité de la confrontation politique entre ces groupes capables de représenter la classe prolétarienne de plusieurs pays. Aussi serons-nous très heureux de pouvoir céder ce bulletin à une initiative internationale garantie par l'application de méthodes sérieuses de travail et par le souci de déterminer une saine polémique politique.

Notre fraction, en abordant la publication du présent bulletin, ne croit pas pouvoir présenter de solutions définitives aux problèmes terribles qui se posent au prolétariat de tous les pays. ...Elle n'entend pas se prévaloir de ses précédents politiques pour demander des adhésions aux solutions qu'elle préconise pour la situation actuelle. Bien au contraire, elle convie les révolutionnaires à soumettre à la vérification des événements les positions qu'elle défend aussi bien que les positions politiques contenues dans ses documents de base.

Ce n'est pas un changement dans la situation historique qui a permis au capitalisme de traverser la tourmente des évènements d'après-guerre : en 1933, d'une façon analogue, et bien plus qu'en 1917, le capitalisme se trouve être définitivement condamné comme système d'organisation sociale.

Nous sommes aujourd'hui à un terme extrême de cette période : le prolétariat n'est peut-être plus en mesure d'opposer le triomphe de la révolution au déclenchement d'une nouvelle guerre impérialiste. Cependant, s'il reste des chances de reprise révolutionnaire immédiate, elles consistent uniquement dans la compréhension des défaites passées. Ceux qui opposent à ce travail indispensable d'analyse historique le cliché de la mobilisation immédiate des ouvriers, ne font que jeter de la confusion, qu'empêcher la reprise réelle des lut tes prolétariennes.

Vie du CCI:

- Interventions [33]

Conscience et organisation:

Approfondir:

Quelques questions au CCI

- 3119 lectures

Le

texte qui suit est une réponse de la "Communist Workers' Organisation" à l'article

"Les confusions politiques de la CWO" paru dans La Revue

Internationale n°10. Nous le saluons comme une contribution à la discussion

internationale parmi les révolutionnaires et, plus spécifiquement, comme

l'expression d'un nouvel intérêt de la CWO pour reprendre un dialogue politique

avec le CCI, ceci bien que la CWO n'ait pas changé l'évaluation qu'elle fait du

CCI : un groupe "contre-révolutionnaire". Nous publions également

une réponse aux points spécifiques et aux critiques que la CWO met en avant

dans ce texte.

L'article "Les confusions politiques de la CWO" fait la preuve une fois de plus de l'impasse dans laquelle se trouve le CCI. D'une part on nous dit que la CWO et le CCI partagent les mêmes positions de classe, d'autre part une cri tique de nos "confusions" révèle que nous sommes tout à la fois "près des" ou "virtuellement" substitutionnistes, staliniens et autogestionnaires. Est-ce que ce ne sont pas là des frontières de classe plutôt que des "confusions" compatibles avec les positions du CCI ? C'est seulement en prenant ses désirs pour des réalités ou par opportunisme qu'on peut faire un lien entre affirmer d'une part que nous partageons les mêmes positions de classe et d'autre part que nos confusions nous mènent à frôler les positions contre-révolutionnaires[1] [36]. Comme peu de vos membres hors du Royaume-Uni ou des États-Unis ont pu étudier soit nos positions, soit notre critique de celles du CCI, nous avons pensé qu'il peut s'avérer utile de reprendre quelques uns des points soulevés dans l'article cité ci-dessus et de démontrer les inconsistances du CCI. Une fois établies avec sérieux nos différences avec vous, nous espérons vous inciter à les traiter plus sérieusement que cela n'a été fait dans le passé.

1. L'analyse économique

L'analyse du CCI des contradictions du capitalisme s'oppose à celle présentée par Marx dans "Le Capital". Bien que cette dernière soit incomplète et consacrée inévitablement au capitalisme du 19ème siècle, le contenu fondamental et la méthode de la théorie de Marx peuvent être utilisés pour expliquer tous les phénomènes de la décadence du capitalisme[2] [37]. La CWO reconnaît que l'abandon des idées de Marx mène à diverses erreurs théoriques et pratiques qui peuvent pousser un groupe â la confusion ou même l'amener sur les traces de la contre-révolution[3] [38]. Ainsi, pour la CWO, i n'y a aucun problème sur comment mener l'analyse économique, établir une base de granit pour nos positions et élaborer une perspective politique. Mais qu'en est-i1 dans le CCI ?