Revolution Internationale N°10 - juillet-août (nouvelle série)

- 25 lectures

Rubrique:

LES ELECTIONS CONTRE LE PROLETARIAT

- 54 lectures

LES GAUCHISTES TELS QU’EN EUX-MEMES

Une fois de plus, le terrain des élections s'est montré un excellent révélateur du caractère contre-révolutionnaire des groupes gauchistes de tout acabit.

Après les élections anglaises, où les gauchistes nationaux avaient appelé à voter travailliste après l'une des plus grandes grèves qu'a menée le prolétariat des mines, les élections françaises de mai 1974 ont permis aux gauchistes nationaux de se vautrer dans l'électoralisme.

La plupart des groupes gauchistes français, qui s'étaient développés depuis 1965, en partie sur leur opposition au soutien de Mitterrand par le PCF, lors des présidentielles, proclament ouvertement qu'"il faut voter Mitterrand", ancien garde des Sceaux sous la IVe République. Mieux, ils font spécialement campagne pour lui au second tour, en se glorifiant, comme l'affirmait L.O. après le premier tour, d'avoir ramené à la gauche les voix des ouvriers dégoûtés par le même Mitterrand. L'utilisation de la radio et de la télévision leur a permis de bavarder sans retenue sur la "démocratie pour tout le monde" (heureux patronat qui, grâce aux gauchistes, pourra exploiter très démocratiquement les ouvriers.), d'inviter , très sérieusement, Mitterrand à "ne pas faire à de compromis avec la bourgeoisie" (Krivine), de décréter sans rire que le socialisme c'est "l'égalité devant la loi et l'argent" (Laguiller).

Il n'y a là nul "opportunisme" des gauchistes, à qui l'électoralisme ferait perdre leurs principes révolutionnaires. Le terrain pourri des élections a mis à nu leur nature d'agents de la bourgeoisie. Contrairement à ce qu’affirment les journalistes du "Prolétaire", ces théoriciens professionnels du gauchisme, les organisations gauchistes, comme L.O., n'"abandonnent pas le marxisme", n'ayant jamais été sur son terrain. On ne peut pas plus les taxer de "centristes", une organisation ne pouvant avoir une double nature de classe. Quant à l'opportunisme, dans le sens donné par Lénine, c'est une maladie grave qui ne peut se manifester que dans le camp prolétarien. Les gauchistes, sans aucun "opportunisme", ont fait très bien leur travail en poussant les ouvriers combatifs vers les urnes. Remercions- les pour leur campagne : gageons qu'elle amènera les ouvriers avancés à comprendre la nature capitaliste du gauchisme !

POURQUOI ROUVRIR LE DEBAT ?

Depuis longtemps, en effet, la question des élections n'en est plus une pour les révolutionnaires. La Commune de 1871 puis la vague révolutionnaire des années 1917-21 ont montré, dans la pratique, non seulement que la dictature prolétarienne devait nécessairement passer par la destruction du parlement, rouage de l'Etat bourgeois, mais encore que le parlementarisme dit "révolutionnaire" et, plus généralement, toute participation aux élections ne sont qu'un substitut à la lutte de classe, empoisonnant le prolétariat d'illusions démocratiques. Le passage des partis communistes a la contre-révolution, accéléré par leur "parlementarisme révolutionnaire", devait prouver, ainsi que les gauches italienne, allemande et hollandaise des années 1930 le soulignèrent, puis, avec force, "Internationalisme" après la deuxième guerre, que désormais l'antiparlementarisme, la non-participation aux élections, était une des frontières de classe entre organisations prolétariennes et organisations bourgeoises.

Nous n'avons nullement l'intention d'ouvrir une polémique avec les gauchistes pour leur montrer qu'ils sont dans l'"erreur". Ils n'appartiennent pas au camp du prolétariat, et contrairement aux utopistes, nous né pensons pas que l'on puisse gagner la bourgeoisie -fût-ce sa fraction la plus à gauche- aux idées révolutionnaires. Nous ne devons pas cesser de combattre ceux dont le rôle est d'entraîner le prolétariat sur le terrain de prétendues "réformes". Nous devons dénoncer sans pitié devant le prolétariat cette "opposition de Sa Majesté le Capital", qui voit dans les élections une soupape de sûre- té -rêvée au mécontentement ouvrier, et invite donc les prolétaires à "manifester leur mécontentement", "avertir la bourgeoisie"...

Si nous remettons sur le tapis la question des élections, c'est que dans la période révolutionnaire qui s'annonce, une fraction du prolétariat révolutionnaire peut être amenée, faute d'une continuité organique avec le passé révolutionnaire de sa classe, à envisager une intervention sur le terrain des élections. Le mythe de la "tribune" (utilisation de la radio et de la télévision pour une "propagande révolutionnaire") risque de faire encore -du moins au début de la révolution- des ravages dans les rangs du prolétariat. Mais le danger le plus grave que court le prolétariat, au cours de la révolution, est encore son envoi de députés dans des formes rénovées et camouflées de parlements, par la transformation des soviets, organes de lutte du prolétariat, en assemblées consultatives dominées par les réformistes : "communes" locales rattachant le prolétariat à sa localité. Le "Grand Conseil ouvrier" de Budapest, en 1956, n'était qu'un parlement camouflé en conseil ouvrier, dont le but était de diluer la classe ouvrière hongroise dans la bourgeoisie et la petite-bourgeoise, derrière des mots d'ordre patriotiques. C'est ce qui faillit se produire en Russie avec les mencheviks jusqu'en septembre 1917 ; c'est ce qui se produisit effectivement en Allemagne, où la social-démocratie se chargea de transformer les conseils en chambres d'enregistrement de sa politique contre-révolutionnaire. C'est la maturité, la haute conscience de sa mission historique qui permet au prolétariat de donner un sens révolutionnaire au fait qu'il délègue ses pouvoirs à des députés ouvriers.

Voilà pourquoi notre position sur les élections -déjà abordée en détail dans R.I. n° 2, nouv. Série- doit être de nouveau affirmée. Avant de voir pourquoi les élections ne sont plus un terrain ou une tribune pour les ouvriers, il est nécessaire d'éclairer la question de l'antiparlementarisme, et donc de 1'abstentionnis me, à la lueur de l'expérience du prolétariat.

LA QUESTION DES ELECTIONS AU XIXe SIECLE

Au XIXe siècle, le parlement était le centre de la vie politique bourgeoise : c'est là que légiférait la classe dominante. Le prolétariat, à l'époque où le réformisme était possible non seulement, mais un mal inévitable, pouvait jouer des rivalités au sein de la bourgeoisie pour faire passer des réformes permettant d'améliorer sa position au sein du système capitaliste. Alors que le prolétariat se développait en nombre, les élections permettaient à la classe de se compter, de prendre conscience de sa force et de sa différence d'avec toutes les autres classes. Sur la participation aux élections, l'accord était total entre réformistes et révolutionnaires. Les révolutionnaires, eux, mettaient en garde sur le danger de corruption représenté par le parlement : ils dénonçaient le "crétinisme parlementaire", le parlement dont le rôle était de régulièrement "représenter" et "fouler aux pieds" la population laborieuse. De toute façon, pour les marxistes, le parlement était secondaire par rapport au terrain de la lutte de classe. C'était un mal inévitable en l'absence de luttes révolutionnaires, auquel le prolétariat payait un lourd tribut par des compromissions en tout genre. Seuls les anarchistes étaient par principe contre toute participation aux élections. Pour les "individualistes" dont la devise était "Ni Dieu, ni maître", le prolétariat qu'ils considéraient non comme une classe mais comme une somme d'individus, ne pouvait être représenté, d'après eux. Les partis sociaux-démocrates, en déléguant des députés au Parlement, aliénaient la volonté individuelle de chaque ouvrier. Les bakouninistes pensaient que la révolution était à tout moment à l'ordre du jour, appelaient au boycott du Parlement, et à la "propagande par le fait". En fait, la raison majeure de leur abstentionnisme était leur opposition à la formation du parti politique du prolétariat et à toute lutte politique pour le pouvoir.

Après 1914, lorsque le prolétariat rejette le Parlement, la non-compréhension du changement de période devait permettre à l'IC de qualifier d'"anarchistes" les gauches italienne et allemande, oubliant ce que disait Lénine de Kautsky, que "l'une des méthodes les plus sournoises de l'opportunisme consiste à répéter une position valable dans le passé" ("Le renégat Kautsky").

En effet, après 1914, avec la crise historique du capitalisme s'affirme le déclin du Parlement. Le centre politique de la bourgeoisie se déplace du législatif vers l'exécutif (Etat fort ou dictatorial). Les révolutionnaires sont unanimes pour reconnaître que l'alternative est désormais : socialisme ou barbarie; l'ère du réformisme est définitivement close; le prolétariat ne peut plus obtenir de réformes, ni par le syndicat, ni par le parlement qui devient l'ultime mystification de la bourgeoisie (Assemblées constituantes en Russie et en Allemagne).

Sur cela, les révolutionnaires étaient d'accord : le débat devait porter sur ce que Lénine appelait la "tactique". C'est sur cela que vont s'affronter bolcheviks et gauches européennes.

LE DEBAT DANS L'I.C.

Position des bolcheviksLes bolcheviks, contrairement aux gauchistes qui se revendiquent d'eux, a-

vaient, lorsqu'ils défendaient l'idée d'un "parlementarisme révolutionnaire", le souci constant de dénoncer le rôle du Parlement comme instrument de l'Etat bourgeois; leurs tracts les plus durs allaient contre le crétinisme parlementaire des sociaux-démocrates auxquels ils opposaient l'exemple de Liebknecht dénonçant en pleine guerre l'impérialisme allemand.

Leur position était d'ailleurs déterminée par la lutte de classe : en 1906, ils appelaient au boycott de la Douma, alors que la vague révolutionnaire de 1905 n'était pas encore tombée; en 1907, début du recul du prolétariat russe, ils envoient des députés à la même Douma. En Septembre 1917, ils se retirèrent du Pré-parlement. C'est le reflux de la vague prolétarienne dès 1920, qui les amena à remettre à l'honneur, au IIe Congrès de l'I.C., l'idée du "parlementarisme révolutionnaire", totalement absente au 1er Congrès.

Mais, ne comprenant pas que la nouvelle période entraînait l'abandon du terrain des élections, les bolcheviks et l'IC reprirent intégralement la vieille idée social-démocrate du Parlement, arène de la lutte de classe : "..., les intérêts et les conflits de classes se reflètent dans le Parlement" (Lénine). On pouvait entendre de la bouche de Lénine, au IIe Congrès, ceci : "... l'on peut tendre à détruire une organisation en y entrant (sic), en l'utilisant".

De détruire de l'intérieur, à la conquête du Parlement,... il n'y avait qu'un pas... vite franchi. D'abord la dénonciation des sociaux-démocrates comme piliers du capitalisme, se transforma très rapidement en collaboration de classe avec la social-démocratie ("gouvernement ouvrier" en 1923 en Allemagne); le "parlementarisme révolutionnaire" du IIe Congrès ne fit qu'ouvrir la voie au frontisme du IIIe Congrès dont se revendiquent, à juste titre, les gauchistes d'aujourd'hui.

La rapide mainmise des Cachin, Smeral, Lévi, sur les P.C., la prépondérance des chefs parlementaires "communistes" à la tête des partis transformèrent rapidement les nouveaux partis en bouges électoraux. Tel fut le haut fait du parlementarisme révolutionnaire.

Position des gauches communistesC'est contre cet abandon du terrain de classe que réagirent les gauches italienne, et surtout allemande et hollandaise.

Les gauches communistes insistaient sur le changement de période : le prolétariat ne pouvait plus employer les mêmes méthodes de lutte que par le passé. Il s'agissait de choisir entre préparation électorale et préparation révolutionnaire, dans le cours descendant du capitalisme qui ouvre la voie à la révolution mondiale. C'est ce que sentait Bordiga, même s'il limitait la non-utilisation du Parlement aux pays capitalistes avancés, lorsqu'il déclarait dans les "Thèses de la gauche italienne", présentées au IIe Congrès :

- "Dans la période historique actuelle (ouverte par la fin de la guerre mondiale, avec ses conséquences sur l'organisation sociale de la bourgeoisie; par la révolution russe, première réalisation de la conquête du pouvoir par le prolétariat, et par la constitution de la nouvelle Internationale en opposition au social-démocratisme des traîtres) et dans les pays où le régime démocratique a depuis longtemps achevé "sa formation, il n'existe plus, au "contraire, aucune possibilité d'utiliser la tribune parlementaire pour l'œuvre révolutionnaire des communistes, et la clarté de la propagande non moins que la préparation efficace de la lutte finale pour la dictature exigent que les communistes mènent une agitation pour le boycottage des élections par les ouvriers".

(On voit qu'à l'époque, il ne se trouvait pas de savants littérateurs "bordiguistes" pour disserter sur l'invariance du marxisme de 1847 à nos jours, sur la continuité "invariante" de la "tactique").

Néanmoins, c'est la gauche allemande qui avait la vision la plus claire; elle voyait très bien que la période ouverte par 1917 était celle du combat des masses prolétariennes donnant le meilleur d'elles-mêmes, et non plus celle de la social-démocratie (celle du jacobinisme de "Que Faire ?"), où des "chefs ouvriers" se substituaient à l'action des masses et discutaient avec les autres classes au sein du Parlement.

- "Le parlementarisme est la forme typique de la lutte par le moyen des chefs "où les masses elles-mêmes jouent un "rôle secondaire. Sa pratique consiste dans le fait que des députés, des personnalités particulières mènent la lutte essentielle. Ils doivent, par conséquent, éveiller dans les masses l'illusion que d'autres peuvent mener la lutte pour elles..."(Pannekoek).

La révolution mondiale demande que le prolétaire s'engage totalement, sans déléguer sa force vive à des chefs, pour s'émanciper par ses propres forces :

- "Vient la révolution. Maintenant (le prolétariat) doit faire tout par lui-même. L'ouvrier doit lutter seul avec sa classe contre le formidable ennemi, doit mener la lutte la plus terrible qui se soit jamais vue au monde... S'il fait confiance à ses chefs ou à d'autres classés au Parlement, un grand danger le menace : qu'il retombe dans "son ancienne faiblesse en laissant "agir les chefs, qu'il s'en remette à "son Parlement, qu'il se confine dans "la fiction selon laquelle d'autres "peuvent faire la révolution pour lui, "qu'il poursuive des illusions, qu'il "reste enfermé dans l'idéologie bourgeoise" (Gorter."Réponse à Lénine").

Cette position intransigeante de la gauche allemande ne fut pas tenue avec la même fermeté de principe par la gauche italienne.

Contrairement à ce que la gauche italienne affirmait et encore maintenant ses pâles épigones du P.C.I., il ne s'agissait nullement d'un débat sur l'utilisation tactique du Parlement, mais bien de la question de principe de la non-participation aux élections. A l'heure où le prolétariat révolutionnaire se moque bien de ces subtilités "tactiques", cette question devenait le point de rupture entre communistes et sociaux-démocrates reconvertis de fraîche date au communisme. N'en déplaise au P.C.I., la gauche italienne reconnaissait que c'était malgré tout une question fondamentale, ne serait-ce qu'en se constituant en fraction abstentionniste (1919). La soumission de Bordiga à l'I.C. allait entraîner la participation du P.C. d'Italie aux élections et précipiter la dégénérescence de ce parti. Qu'on en juge par cette proclamation de Bordiga lui-même (1924} qui flaire l'électoralisme le plus grossier :

- "Tout bon communiste n'a qu'un devoir : c'est de combattre... la tendance à l'abstention de nombreux prolétaires, conclusion erronée de leur hostilité au fascisme. En agissant ainsi, nous ferons une excellente propagande et nous contribuerons à former une conscience résolument révolutionnaire..." (Stato Operaio. Février 1924).

Telle était 1'utilisation "conséquente" -mot qu'affectionnent particulièrement les bordiguistes pour les zig-zig de leur invariance- du parlementarisme révolutionnaire : ramener les prolétaires combatifs et révolutionnaires sur le terrain électoral.

Il faut sans doute voir là l'origine de l'électoralisme du P.C.I. qui se présenta aux élections de 1948 en Italie (voir Bulletin d'Etude et de Discussion n° 7) tout en se déclarant par principe abstentionniste. Jusqu'à il y a peu de temps, le P.C.I. n'était plus pour le parlementarisme révolutionnaire, sauf ... "chez les peuples de couleur", "dans les pays où la révolution bourgeoise est encore en cours et où le parlement conserve son caractère originel d'institution anti-féodale et donc historiquement révolutionnaire (Russie 1917, pays coloniaux arriérés de 1920 et en partie d'aujourd'hui)". Mais la vertu des élections italiennes récentes, a ramené les courageux partisans de l'abstentionnisme sur le terrain des urnes : à l'occasion du referendum sur le divorce, "Programme Communiste" (n°9) a appelé les prolétaires à se prononcer en faveur du divorce sans appeler à voter. Le plus comique était que la section française du P.C.I., apparemment ignorante de ce fait, ou peu soucieuse d'en faire part aux lecteurs du Prolétaire, au même moment jetait ses foudres sur l'électoralisme des gauchistes. Vérité au-delà des Alpes, erreur en deçà. ? Nous attendons le point de vue "officiel" du P.C.I., qui n'a plus d'"international" que le nom et apparaît au grand jour comme une fédération de sections social-démocrates, cédant de plus en plus aux préjugés du prolétariat local[1].

LES ELECTIONS, NEGATION DE LA CLASSE OUVRIERE

L'expérience faite par le prolétariat des élections, il devait la payer chère dans les années 1930 : utilisation des élections pour l’embrigader dans la guerre (fronts populaires français et espagnol) comme chair à canon.

Le caractère totalitaire des élections est confirmé par la tendance mondiale à rendre obligatoires les élections tout comme les syndicats,(Belgique, pays du Tiers Monde légalement; pays à capitalisme d'Etat dans les faits). Ainsi partout a été mis en place le mécanisme de la démocratie bourgeoise. Les bourgeoisies qui proclament, en France, que le vote est plus un devoir qu'un droit, sont parfaitement conscientes du rôle mystificateur, totalitaire du vote dans le prolétariat. Les journalistes bourgeois qui se réjouissaient de l'exceptionnelle participation électorale pour le second tour des présidentielles étaient plus futés que tous ces théoriciens du "vote de classe", "utile", "révolutionnaire", "ouvrier", etc. Giscard aussitôt a d’ailleurs accordé le vote à 18 ans, revendiqué par le P.C. et les gauchistes.

Beaucoup diront : c'est vrai; mais malgré tout le vote est un signe du degré de la lutte de classe. Nous répondrons qu'on ne saurait tirer aucun argument de ce que les ouvriers votent en masse ou ne votent pas : cela peut montrer aussi bien une démoralisation profonde du prolétariat qu'une remontée de ses luttes et de sa combativité. La signification du vote global des ouvriers n'est que le reflet déformé du moment (recul ou remontée des luttes du prolétariat) . Avant toute chose, le vote des ouvriers ne peut que refléter les illusions profondes de leur classe sur la démocratie, ou leur attachement aux traditions électorales.

Mais avant toute chose, l'électoralisme est la négation absolue de la classe ouvrière. Même s'ils croient s'exprimer par le bulletin de vote (pour exprimer leur mécontentement), les ouvriers sont mystifiés enfermés, individu par individu, dans un isoloir, ils ne font qu'exprimer leur impuissance. En effet, le prolétariat, classe atomisée par la division du travail au sein de la société capitaliste (usines, ateliers, avec toute la hiérarchisation qui l'accompagne (qualifications) voit son atomisation renforcée par tout le jeu de la démocratie bourgeoise. Alors que même en l'absence des luttes revendicatives, même écrasé, le prolétariat existe en soi au sein de la société capitaliste, les élections ont pour fonction d'en faire une masse d'individus, atomes isolés, des "citoyens" privés de leur qualité de prolétaires. Le vote ne fait qu'isoler le prolétaire de sa classe, en fait un esclave docile prisonnier de la mystification démocratique, un "citoyen" comme les autres lié à sa "nation" à un prétendu intérêt commun, celui du capital national.

Le vote donne carte blanche à la bourgeoisie pour sa politique. C'est les élections de 1933 qui ont permis à Hitler de parachever le massacre du prolétariat allemand commencé par ses collègues sociaux- démocrates 'en 1919-1923. Les élections sont la corde que donne la bourgeoisie au prolétariat pour se pendre. Telle est la fonction du vote aujourd'hui : l'égalisation démocratique du pouvoir bourgeois. Noyés dans, un cloaque de bourgeois, épiciers, cadres, etc. le vote ne saurait permettre aux ouvriers révolutionnaires de se compter. Il y a tout un monde entre l'individu ouvrier qui vote et l'ouvrier qui lutte, participe à des grèves sauvages (ce sont parfois les mêmes ouvriers combatifs qui peuvent voter à droite) Le vote rend inconscient de sa force l'ouvrier le plus combatif.

Le mensonge de la "tribune"Mais le fin du fin de la justification de la participation aux élections, est de dire qu’on n’appelle pas à voter mais qu'on fait campagne pour utiliser la "tribune" des moyens de diffusion bourgeois.

Supposons une organisation qui aujourd'hui n'appellerait pas à voter mais se présenterait pour dénoncer impitoyablement le capital et ses agents (P.C., gauchistes): elle ne saurait être entendue en période de non-surgissement du prolétariat; pour se faire entendre, il faudrait faire des compromissions, pour se faire "comprendre", et donc flatter les préjugés des ouvriers. Se présenter aux élections, en période révolutionnaire où le prolétariat se lance dans l'action les armes à la main, relèverait d’une pure trahison.

Mais surtout, parler d'agitation, de "tribune" dans des périodes où le prolétariat ne se manifeste pas comme classe, est une mystification: les révolutionnaires, ultra-minoritaires en temps de calme social, d'intégration du prolétariat au capital par les syndicats, ne peuvent agiter que du vent! L'agitation des révolutionnaires ne peut plus s'effectuer que dans la lutte révolutionnaire de la classe, dans les usines et dans la rue. Mais le caractère le plus frappant de cette "tribune", c'est qu'elle est une tribune de théâtre dont on présente les marionnettes aux prolétaires, derrière l'écran d'une télévision.

Le jeu est réglé d'avance avec ses personnages principaux (Giscard, Chaban, Mitterrand) et ses bouffons (Dumont, Laguiller, Le Pen). Pour faire sérieux, tout doit donner l'impression de liberté, de démocratie - : on peut voir Krivine parler de révolution, de communisme; Arlette dénoncer la misère et l'exploitation et (démocratie oblige) les "abus" de la police. Dumont, bouffon attitré, peut faire son numéro de clown sur l'écologie. Tout ce bric-à-brac à idées et ce clinquant de liberté démocratique doivent donner l'impression au prolétariat que les élections c'est à la fois beau et sérieux. En effet, tout cela a pour fonction d'endormir la conscience du prolétaire devant son poste de télévision : au XIXe siècle, la religion était la consolation du prolétariat; au XXe, à l'époque où la religion ne fait plus recette, les élections — ce petit moment où surgit la politique au-delà de l'usine quotidienne — constituent le nouvel opium du prolétariat.

C'est pourquoi, dans ce ballet réglé à l'avance par la bourgeoisie, de prétendus révolutionnaires qui feraient campagne (même sans appeler à voter), ne pourraient que compléter le théâtre de marionnettes de la bourgeoisie; ils donneraient l'impression au prolétariat que, malgré tout, même s'ils disent la vérité ("Arlette dit la vérité" se disent les ouvriers, bien illusionnés sur le caractère révolutionnaire de la propagande de celle-ci), la "démocratie bourgeoise" du bon. Même les rouges peuvent s'exprimer !

LES REVOLUTIONNAIRES NE SONT PAS « ABSTENTIONNISTES »

Cependant, si la non-participation aux élections est une position active dans le camp révolutionnaire, elle ne saurait être un label de classe. Il suffit de rappeler que les gauchistes, unanimement, boycottèrent les élections de Juin 1968. Demain, si la classe ouvrière déserte le terrain électoral, les gauchistes se proclameront abstentionnistes pour ne pas se démasquer devant le prolétariat. On a pu voir d'ailleurs, lors de ces dernières élections présidentielles, maoïstes et anarchistes rivaliser d'abstentionnisme : 1'Humanité Rouge qui n'a de rouge que le sang des ouvriers massacrés par ses ancêtres staliniens, dénonçaient en Mitterrand un mauvais -patriote "bradant l’indépendance nationale au profit du social-impérialisme soviétique" (ce qui est faux, étant donné les sympathies atlantistes de Mitterrand); "Front Rouge" fort marri de n'avoir pu présenter son super patriote F.T.P., André Roustan, appelait aussi à l’abstention. Idem pour les francs- maçons et bourgeois libéraux du Monde Libertaire qui titrait "Elections, piège à cons", "oubliant" son soutien électoral au Front Populaire espagnol de 1936. En fait, ce qui déterminait anarchistes et maoïstes, c'était l'espoir de recruter les éléments dégoûtés par l'électoralisme des trotskystes et non des principes politiques. (Le plus comique de la campagne présidentielle aura été de voir les jeunes U.J.P. appeler à 1'abstention!).

Tout cela montre que les révolutionnaires ne peuvent en aucun cas se définir comme abstentionnistes, comme le faisait la gauche italienne en 1919. Aujourd’hui, faire campagne pour l'abstention ne ferait que donner une valeur au vote et même indirectement rentrer dans le grand jeu électoraliste par le décompte des "voix" abstentionnistes. Les communistes se battront bec et ongles en période révolutionnaire contre la gauche et les gauchistes qui manœuvreront tout ce qu'ils pourront pour amener les ouvriers à voter; à ce moment-là, les révolutionnaires et leur classe boycotteront par la violence les urnes; il n'y aura là aucune position abstentionniste qui, comme l'indique le terme, est purement défensive et passive.

Contrairement à ce que certains pourraient croire, nous ne nous définissons pas comme antiparlementaires, anti-syndicats ou anti-luttes de libération nationale. Les révolutionnaires ne peuvent se définir comme "anti-quoi que ce soit". Ils ne sont pas une collection de positions, même si des positions de classe, chèrement acquises par 1e prolétariat, permettent de les distinguer des agents gauchistes du capital. Les révolutionnaires sont une cristallisation consciente, organisée, du combat sans merci qui conduira le prolétariat à s'affirmer mondialement par la destruction politique de la bourgeoisie, ouvrant ainsi le règne de la société sans classes délivrée de l'esclavage salarié.

Chardin

[1] "Il s'agit de dire à la poignée de prolétaires que nous touchons par notre presse et notre intervention orale qu'il n'est pas indifférent (sic) à nous communistes que les prolétaires puissent ou ne puissent pas divorcer".(Programme Communiste n°9).

De plus en plus le P.C.I. apparaît comme une secte gauchiste trouvant au prolétariat des "acquis" à défendre (divorce) dans la société capitaliste, abandonnant l'abstentionnisme pour l'électoralisme honteux et le frontisme le plus vigoureux.

Questions théoriques:

- Démocratie [1]

Heritage de la Gauche Communiste:

Rubrique:

La bourgeoisie face à la crise (1ère partie)

- 15 lectures

Nous commençons ici la publication d'un article du groupe Internationalism de New York où il est principalement question des effets de la crise mondiale sur les économies des États-Unis, du Japon et de l'Europe occidentale, et de la réponse que tentent d'y apporter les diverses bourgeoisies. Dans l'article "Crise économique et capitalisme d'État en Amérique du Sud ("Internationalism" n° 1) étaient analysées la crise et la réponse de la bourgeoisie dans le Tiers Monde. Cette analyse fut poursuivie avec l'article "l'irrésistible Chute d'Allende" ("Internationalism" n° 4). Dans des numéros ultérieurs d“Internationalism", il est prévu une analyse de la manière dont la crise affecte la Russie, les pays d'Europe orientale et la Chine.

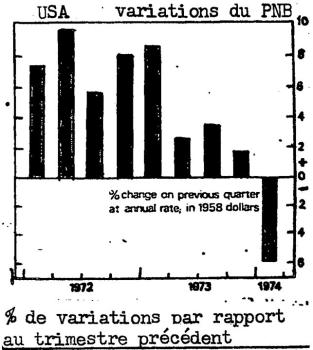

La crise est là. Le premier trimestre de 1974 a été tellement désastreux pour l'économie américaine que la bourgeoisie elle-même a dû, pour décrire cette situation, utiliser un terme banni du vocabulaire capitaliste depuis trente ans, le mot : crise. La production globale, ainsi que l'indique le PNB, est tombée à - 5,8 % l'an ; les prix à la consommation ont monté au rythme de 14,3 %, et le chômage grimpe à 5,1 %, selon les données officielles, qui masquent une part importante du chômage réel.

Partout, la crise sape les bases fragiles de l'édifice capitaliste. Ses trois principales manifestations sont :

- chute de la production,

- chômage croissant,

- inflation galopante.

Les fluctuations du PNB ne peuvent en aucun cas donner une image précise des variations dans la production ; de telles données néanmoins peuvent indiquer la tendance générale vers la stagnation ou la baisse de la production qui frappent le monde capitaliste. Les graphiques suivants illustrent la détérioration des capitaux américains et japonais.

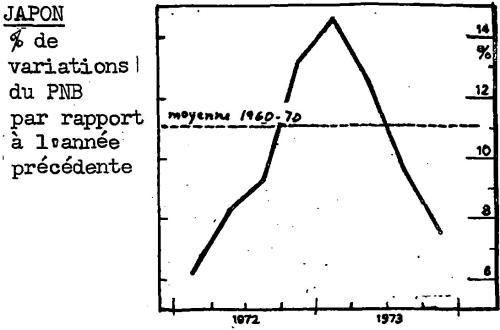

Le gouvernement japonais compte sur une croissance du PNB de 4,5% pour 1974. Mais, bien qu'un tel taux soit bien au-dessus de ce que les économies américaines et ouest-européennes à bout de souffle peuvent donner, il ne sera pas suffisant pour empêcher l'économie nipponne -habituée à un taux de croissance supérieur à 10 %- de tomber en vrille. La "croissance" au taux espéré ne sera pas assez forte pour éviter de sérieuses dislocations dans l'économie, un déferlement de banqueroutes et de luttes sociales. En Grande-Bretagne, le Trésor prévoit une baisse du PNB de 1% pour 1974, tout en misant sur une reprise de l'activité industrielle au cours du second semestre.

Le chômage .progresse à un rythme alarmant dans tous les pays capitalistes avancés. En Allemagne fédérale, il est passé de 273.000 chômeurs en 1973 à 517.000 en avril 1974. En France, il a grimpé de 210.000 en décembre 1969 à 430.000 en janvier 1974. En Grande-Bretagne, un rapport de l'institut national de recherche économique et sociale publié à la veille des élections générales prévoyait de 600.000 à un million de chômeurs pour la fin de l'année, sans tenir compte d'une éventuelle dégradation imprévue de l'économie. L'un des principaux porte-parole du capital britannique, le journal "The Economist", écrivait que "raisonnablement, le chômage pourrait même atteindre un million et demi de travailleurs l'hiver prochain, soit 6% de la force de travail" (6/4/1974).

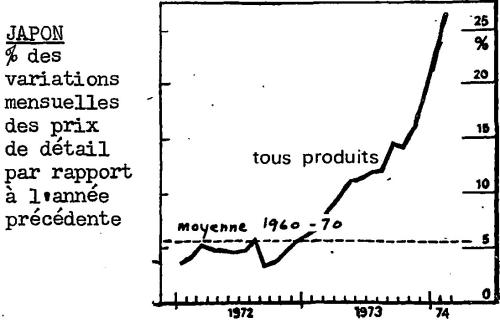

L'inflation galopante a atteint des proportions catastrophiques dans les pays avancés. La bourgeoisie semble impuissante à contenir une inflation qui s'étend à une allure qui, jusqu'à présent, était le lot des pays sous-développés. Le Japon est le plus durement touché :

En Grande-Bretagne, les prix de détail augmenteront de 14 à 18% en 1974 ; et la situation présente mène à penser que cette estimation sera un minimum. En Allemagne, on prévoit un taux d'inflation de 10%, au Danemark il tourne maintenant autour de 16% l'an, et l'Italie semble tenir la tête avec un taux entre 18 et 20%. En France, pour le premier trimestre, les prix de détail ont progressé au rythme de 18% l'an.

Il y a quarante ans, l'état de santé de l'économie capitaliste pouvait être apprécié en prenant le pouls de la sidérurgie et de la métallurgie. Partout, les hauts barons de l'acier dominaient l'industrie capitaliste : Krupp et Vereinigte Stahlwerke en Allemagne, GKN Steel et Baldwins en Angleterre, Schneider et de Wendel en France, Bethlehem Steel et US Steel Corp. aux Etats-Unis. De nos jours, c'est l'industrie automobile qui est devenue la clé de voûte de l'édifice économique capitaliste. La santé d'une multitude d'industries -acier, pneus, verre, bureaux d'études- dépend de la prospérité des compagnies géantes d' automobiles. Une baisse brutale de leur production entraînerait des conséquences désastreuses pour toute l'économie. Et l'actuelle chute de production dans les pays avancés est précisément conduite par l'industrie automobile ! Volkswagen a annoncé le premier déficit de la compagnie depuis la dernière guerre mondiale : 34,4 millions de dollars pour le premier trimestre 1974. Encombrée d'un énorme stock de 472 000 véhicules invendus, elle a réduit les horaires de 45.000 ouvriers. En avril 1974, les ventes internationales de Toyota étaient de 32% inférieures à celles d'avril 1973, et celles de Nissan Motors chutaient de 33,4%. Citroën enregistre une baisse de ses ventes en France de 9% pour le premier trimestre, et des rumeurs circulent sur une éventuelle prise de participation de l'État pour sauver la société[1]. En mars, les ventes de véhicules ont dégringolé de 20 % en France par rapport à l'année précédente. En Italie, les affaires de Fiat tournent maintenant à moins de 15% de leur tenue déjà médiocre de l'année dernière. Aux Etats-Unis, toujours pour le premier trimestre, les ventes de Ford, General Motors et Chrys1er ont brusquement baissé, créant ainsi d'énormes parcs d'invendus. Lorsque les effets de ces baisses des ventes et de la production se seront répercutés à travers toute l'économie, la crise s'approfondira.

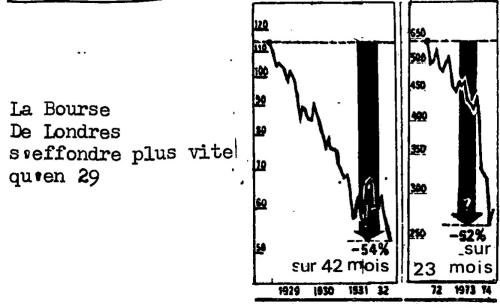

La bourgeoisie a réagi à la crise avec une panique qu'on ne lui avait plus vue depuis 1929. L'effondrement de la bourse de Londres le plus actif et le plus important, avec Wall Street, de tous les marchés boursiers est un signe révélateur de la peur qui s'empare de la bourgeoisie.

L'intensité de la crise économique a obligé les bourgeoisies nationales à tenter de définir une politique qui amortisse les chocs et protège le capital national. Les États capitalistes, impuissants à résoudre les insolubles contradictions du système, ont essayé, à travers une intervention politique, de "planifier" la crise pour l'atténuer. Les voies ouvertes à chaque État capitaliste pour retenir la débâcle quasi complète de sa propre économie et la chute "catastrophique" des profits du grand capital peuvent être classées en trois directions -chacune étant tentée simultanément avec les autres. La première voie consiste à tenter de détourner la crise sur un autre pays, ce qui laisse présager un accroissement des antagonismes inter-impérialistes. La seconde consiste à dévier la crise sur les secteurs faibles du capital, comme la petite-bourgeoisie et la paysannerie. Cela entraînerait une concentration et une centralisation du capital plus poussées, qui, prises en charge par l'État, accéléreraient la tendance vers le capitalisme d'État. La troisième voie revient à faire supporter la crise au prolétariat en s'attaquant à ses salaires et à ses conditions de vie, en programmant une austérité draconienne, etc. Dans cette tentative-ci, l'État le ferme soutien des syndicats.

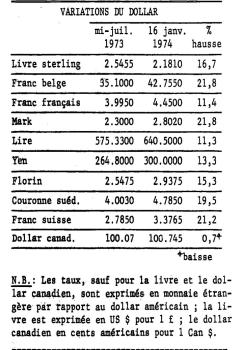

Les deux dévaluations du dollar (août 1971 et février 1973) et la sensible réévaluation du mark et du yen ont été les deux premiers coups tirés dans la guerre commerciale que se livrent de plus en plus ouvertement les Etats-Unis, d'une part, et le Japon et l'Europe, d'autre part. Ces dévaluations ont contribué à restaurer la compétitivité du capital américain sur le marché mondial et à protéger son marché intérieur (aux dépens de l'Europe et du Japon). En 1973, des balances commerciales et des paiements positives ont permis au dollar de se rétablir. Le tableau suivant illustre l’irrésistible ascension du dollar contre les autres monnaies entre juillet 1973 (lorsqu’il fut annoncé que le solde de la balance commerciale était positif) et janvier 1974.

La manière dont les deux dévaluations du dollar furent appliquées et le fait que les bourgeoisies allemande et japonaise durent accepter une spectaculaire réévaluation de leurs monnaies qui affaiblit leur compétitivité sur le marché mondial démontrent à quel point l'Europe et le Japon sont dépendants du capital américain. La "crise du pétrole", particulièrement la hausse brutale des prix du brut, a encore plus fait pencher la balance en faveur des Etats-Unis.

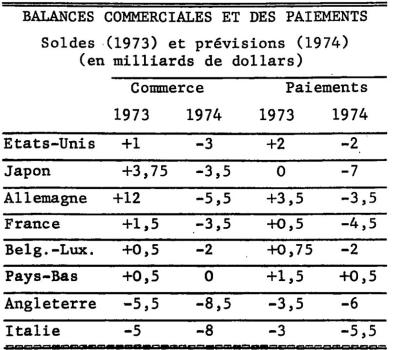

Le tableau ci-après donne le montant des balances commerciales et des paiements pour 1973, ainsi que les estimations pour 1974, des Etats-Unis, du Japon et des principaux pays du Marché commun. Les estimations pour 1974 ont été calculées en tenant compte des effets de l'augmentation des prix du pétrole et du gaz, et en présumant "que les principales nations industrielles parviendront à améliorer substantiellement leurs performances commerciales sauf en ce qui concerne le pétrole et le gaz" ("World Financial Markets" du 22/1/1974). Cette assertion, les événements de ces quatre derniers mois se sont chargés de la faire voler en éclats, comme nous le verrons plus loin.

Devant l'impossibilité dans laquelle se trouvent tous ces pays d'augmenter leurs exportations et de diminuer leurs importations autres que celles de pétrole et de gaz, les déficits commerciaux et des paiements seront donc, pour au moins certains d'entre eux, bien plus importants que ces chiffres ne l'indiquent. Pour le moment, cependant, nous n'examinerons que les conséquences de l'augmentation des prix pétroliers sur la balance commerciale de ces huit pays.

Ce qui est frappant, c'est que le renchérissement du pétrole aura des effets beaucoup plus désastreux sur les économies japonaise et européennes que sur celle des Etats-Unis[2]; la Grande-Bretagne et l'Italie, déjà durement frappées par la crise avant même la hausse des prix du pétrole, auront, de ce fait, des déficits commerciaux "ingérables". Le Japon, la France, la Belgique et le Luxembourg, qui avaient un commerce assez notablement excédentaire, vont devoir faire face à un énorme déficit. Les États-Unis, quant à eux, même en perdant le bénéfice de l'excédent de leurs balances commerciales et des paiements, ne seront pas aussi durement touchés que leurs concurrents. Les bourses étrangères furent sensibles au fait que les Etats-Unis se montraient moins dépendants de l'étranger pour leur approvisionnement en énergie que la plupart des autres pays industrialisés, et qu'en outre ils possédaient une très grande capacité d'accroître leurs ressources énergétiques nationales. Au moment même où l'on annonçait, en octobre et décembre 1973, la hausse des prix pétroliers, le dollar reprit sensiblement de sa valeur sur le marché des changes.

Trouver le moyen de financer le déficit de leurs balances des paiements, prévenir l'affaiblissement de leurs monnaies, tel était, dans cette conjoncture le problème numéro un auquel les bourgeoisies européennes et japonaise durent s'affronter. L'inféodation complète de l'Europe et du Japon au capitalisme américain s'est douloureusement manifestée à cette occasion. L'Italie dut humblement aller quémander au FMI (dominé par les États-Unis) un crédit de secours de 1,2 milliard de dollars et, en outre, la couverture consentie à la Banque d'Italie par la Fédéral Reserve Bank de New York passa de 2 à 3 milliards de dollars. En Grande-Bretagne, le nouveau chancelier de 1'Echiquier, Denis Healy, dut s'agiter pour calmer l'affolement sur le sterling et redonner confiance aux milieux financiers internationaux et il négocia sur les chapeaux de roue et un emprunt de 2,5 milliards d’eurodollars (le plus formidable emprunt jamais réalisé sur ce marché !) et une extension de 2 à 3 milliards de dollars de la couverture accordée par la Fédéral Reserve Bank. Le gouvernement français dut s'endetter de 1,5 milliard dur le marché de l'eurodollar, et les banques japonaises profitaient de la suppression du contrôle américain sur les mouvements de capitaux pour décrocher d'importants crédits auprès de grandes banques américaines, tout en empruntant des eurodollars. La levée de ce contrôle, mis en place depuis dix ans, a été à la fois une expression de la compétitivité croissante du capital américain sur le marché mondial et un effort pour financer, dans un cadre général d'hégémonie américaine, les importations de pétrole du Japon et de l'Europe. Selon "World Financial Markets", "les États-Unis ont non seulement dû payer leurs propres importations de plus en plus cher, mais encore financer une part appréciable de celles d'autres pays[3]"(21/5/1974).

Le renchérissement des prix pétroliers a non seulement renforcé la dépendance financière structurelle de l'Europe et du Japon à l'égard des Etats-Unis, mais il a aussi, directement et indirectement, entamé la compétitivité de leurs marchandises par rapport aux biens américains. Le prix des marchandises européennes et japonaises s'est en effet alourdi avec 1' augmentation des prix du pétrole (plus force qu'aux Etats-Unis) et avec le fardeau que représentent les importantes dettes faites pour financer les énormes déficits des balances des paiements. Pour ne donner qu’un exemple, le récent emprunt britannique mentionné plus haut est assorti d' un intérêt d'environ 10,5% ! Confrontées à des balances commerciales déjà désastreuses, la dernière chose que pouvaient se permettre les bourgeoisies européennes et japonaise était un affaiblissement supplémentaire de leur position compétitive. La comparaison des balances commerciales américaine et anglaise au cours du premier trimestre de 1974 illustre à la fois les effets directs et indirects de la hausse des prix du pétrole. Le déficit global du commerce britannique était de 429 millions de livres en février et de 453 millions en mars. Le déficit dû aux produits pétroliers passait respectivement de 247 millions .à 294, tandis que celui dû aux autres produits baissait de 182 à 159 millions de livres. Ainsi, même mis à part le déficit pétrolier, la Grande-Bretagne traîne un déficit commercial spectaculaire, malgré une dévaluation de fait de 18% de la livre depuis décembre 1971 ! Et le relèvement économique que le gouvernement travailliste attendait de la fin de la semaine de travail de trois jours et d’un boom des exportations a fait long feu : en mai, le déficit du commerce britannique a atteint le record de 481 millions de livres...

Les Etats-Unis, pour leur part, présentait un solde bénéficiaire de 694 millions de dollars pour le premier trimestre, sans tenir compte du prix élevé du pétrole importé. En mars, alors que leur balance commerciale se détériorait gravement, le déficit n’atteignait que 171 millions de dollars -largement en dessous du record britannique de 453 millions de livres ! Et, à l'exception de l'Allemagne fédérale, le Japon et les autres pays européens font l'expérience, à un degré seulement un peu moins fort, des difficultés britanniques.

La tactique du capital américain

Alors que les deux dévaluations du dollar et les effets directs et indirects des prix plus élevés du pétrole ont sérieusement émoussé la compétitivité des produits japonais et européens sur le marché mondial et renforcé les liens de dépendance des pays capitalistes avancés à l’égard des Etats-Unis, la position du capital américain a été encore relativement améliorée par un autre effet de la hausse des produits pétroliers. Le transfert de milliards de dollars d'Europe, du Japon et des Etats-Unis aux pays producteurs soulève la question de la destination finale de ces fonds. Certains seront dépensés à la fois en biens de production et en biens de consommation (particulièrement pour importer d'indispensables produits agricoles), et la plus grande partie sera disponible pour investir à 1'"Ouest". Dans les deux cas, une énorme fraction de ces sommes ira aux États-Unis. Ainsi, en plein milieu de la crise qui s'approfondit, les Etats-Unis apparaissent comme une place relativement sûre pour des investissements, alors que le délabrement des économies européennes et japonaise n'offre que le risque d'une éventuelle tempête sociale.

De plus, l'industrie et l'agriculture américaines, plus compétitives, sont dans une meilleure position pour bénéficier des marchés ouverts dans les pays producteurs, lesquels constitueront un véritable canal pour le transfert pur et simple de richesses des économies affaiblies du Japon et de l'Europe vers l'économie américaine, plus robuste. Cela aggravera la crise dans ces pays et, dans une certaine limite, l'atténuera en Amérique.

Toutefois, la bourgeoisie américaine ne tient pas à ce que les économies européennes et japonaise s'effondrent. En premier lieu, les marchés qu'elles représentent sont les plus importants pour les produits américains, et si un choc trop rude les ébranlait, cela signifierait une réduction de la demande dont les exportations américaines souffriraient. En second lieu, le capital américain est profondément enraciné en Europe, particulièrement dans les industries les plus "modernes" (automobiles, électronique, pétrole, pétrochimie, produits pharmaceutiques, ordinateurs, etc.). Un effondrement de l'Europe affecterait sérieusement les profits des grandes compagnies américaines. Par ailleurs, les luttes ouvrières que provoquerait une débâcle économique en Europe et au Japon pourraient avoir l'effet soit de détruire de fond en comble l'ordre bourgeois, soit de permettre aux fractions de la bourgeoisie favorables à une orientation pro-russe de parvenir au pouvoir. La bourgeoisie américaine est extrêmement sensible à la menace d'un soulèvement prolétarien ou d'une extension du pouvoir russe en Europe ou au Japon.

Ce que la bourgeoisie américaine veut, c'est une réorganisation de l'économie occidentale ajustée aux nouvelles réalités imposées par la fin de la période de reconstruction d'après-guerre, par la saturation des marchés mondiaux et le développement de la crise sous une forme plus ouverte et plus aigüe. Dans cette nouvelle version de la "pax americana", les bourgeoisies européennes et japonaise doivent accepter une place plus modeste, réfréner leurs ambitions d'expansion et permettre à la bourgeoisie américaine de leur faire supporter certains effets de la crise. Toutefois, au fur et à mesure que la crise d’approfondira, la tendance de la bourgeoisie américaine sera d'infliger de plus en plus de contraintes à ses "alliés", afin de préserver ses propres profits.

L’éclatement de l’Europe

Impuissantes à contester effectivement l'hégémonie du capital américain, les bourgeoisies européennes ont tenté de protéger leurs intérêts nationaux aux dépend de 1'"unité" européenne tant vantée.

- "Aujourd'hui, le Marché commun est en miettes, et l'Europe comme "bloc" est complètement disloquée. Le Marché commun n'a jamais été autre chose qu'un "marché commun" pour la reconstruction d'une Europe ruinée par la guerre, et cela sous l'œil intéressé et paternaliste des Etats-Unis. Face aux Etats-Unis, pris eux-mêmes dans les difficultés de la crise, l'Europe, réduite à la portion congrue, ne peut que manifester sa mauvaise humeur, se soumettre davantage aux diktats des États-Unis, se déchirer encore plus, et les différents États qui la constituent sont amenés à chercher séparément et isolément leur salut en s'intégrant à l'un des grands blocs impérialistes mondiaux en voie de constitution." ("Révolution Internationale" -Bulletin d'études n°5, p.28-29)

La guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe de l'Ouest a maintenant éclaté au sein du Marché commun. Des fractions importantes des bourgeoisies britannique et danoise sont déterminées à se retirer de la CEE ou, du moins, à renégocier les bases de leur engagement pour aboutir à des termes plus favorables. Le nationalisme économique, le protectionnisme, les barrières douanières et une tendance prononcée vers l'autarcie ébranlent le Marché commun ; même la libre circulation des marchandises à travers les frontières nationales, qui fut à sa base, connaît des restrictions. Chaque nation est déterminée à réduire ses importations au strict minimum, tout en développant ses exportations[4]. Le mot d'ordre de la politique économique est devenu : "Vendre des biens au voisin sans lui en acheter !"

Les économies les plus faibles (Italie, Danemark, Grande-Bretagne), qui, sous le régime de la libre circulation, seraient les victimes des offensives exportatrices de leurs voisins, s'emploient actuellement à ériger des barrières pour protéger leurs marchés intérieurs et tenter de mettre un frein à leurs déficits commerciaux. Quant aux économies dont la petite santé dépend du succès d'un boom des exportations (France, Allemagne), elles sont confrontées à la perspective d'un rétrécissement des marchés et vont donc bientôt ressentir de plein fouet les effets de la crise.

L'Italie fut le premier pays à réagir. Du fait que la position du capital italien est de moins en moins compétitive, en 1974, le déficit de la balance commerciale dépassera largement l'estimation de 8 milliards de dollars calculée en ne tenant compte que de l'incidence de l'augmentation des prix des produits pétroliers. Pour le premier trimestre de 1974, seulement, un déficit spectaculaire de 3 milliards de dollars a été enregistré ! Par ailleurs, la marge de manœuvre qui était jusqu'à présent en partie assurée par l'existence de revenus dits "invisibles" qui alimentaient la balance des paiements est maintenant menacée. En effet, particulièrement en ce qui concerne les sommes que deux millions de travailleurs italiens émigrés, soit 10 % de la force de travail, envoyaient à leur famille restée en Italie, ces versements risquent de diminuer fortement, car l'augmentation du chômage à travers toute l'Europe menace plus particulièrement ces travailleurs, qui, retournant au pays, viendraient gonfler l'armée grandissante des sans-emplois. La dégringolade de la lire et sa solvabilité de plus en plus douteuse ont conduit les représentants de la bourgeoisie à parler de banqueroute nationale au cas où l'Italie ne parviendrait pas à stopper l'aggravation des déficits commerciaux et des paiements[5].

En mai, le gouvernement italien a adopté une série de mesures protectionnistes destinées à restreindre les importations. Les entreprises importatrices de produits agricoles et de produits semi-finis ou finis, doivent placer la moitié de la valeur de leurs importations à la Banque d'Italie pendant six mois ; de plus, elles ne recevront aucun intérêt pour ces dépôts. Certaines importations de biens d'équipement et de matières premières nécessaires à l'industrie, et qui ne peuvent être produits à l'intérieur du pays, sont exemptées de cette mesure. Cependant, ces nouvelles règles affectent près de la moitié des importations du pays.

Le Danemark fut le pays suivant à élever des barrières aux importations, dans une tentative de mettre fin à l'augmentation de son déficit commercial, qui l'avait contraint, au cours de ces dernières années, à recourir à des emprunts de plus en plus importants. L'inflation galopante et la hausse des prix du pétrole importé ont amené le pays aux limites de la solvabilité. Traînant une industrie non compétitive dans le Marché commun et confrontée à un déficit de la balance des paiements d’un million de dollars, la bourgeoisie danoise a pris des mesures énergiques visant à réduire les importations et à arrêter l’hémorragie de ses réserves de devises. Une augmentation très forte sur toute une série de biens de consommation doit partiellement fermer le marché danois aux "partenaires".

La mise en place de barrières douanières par certains pays a provoqué de nombreuses réactions et mesures de rétorsion de part et d'autre. Les appels désespérés de l'Italie pour une aide financière des autres pays du Marché commun ont permis à la France et à l'Allemagne d'exiger la levée ou la modification de ses restrictions à l'importation, lesquelles, surtout pour les produits agricoles, commençaient à a- voir des effets désastreux sur les économies française et allemande. Giscard d'Estaing sait parfaitement que la santé de l'économie française et la prévention de soulèvements sociaux de masse dépendent de la possibilité de développer les exportations. La guerre commerciale croissante au sein du Marché commun et la détérioration de sa position compétitive ont d'avance compromis les chances d'un boom des exportations de la France, et on parle de plus en plus, à Paris, d'une restriction des importations (le déficit de la balance commerciale, pour le seul premier trimestre de 1974, a été de 1,6 milliard de dollars) .

La prospérité de la bourgeoisie allemande dépend d'une progression rapide et soutenue de ses exportations. Si les mesures protectionnistes, qui limitent déjà les exportations allemandes, restent en place (ou pire, si elles sont renforcées), cela entraînerait toute l'économie allemande à la catastrophe. La République fédérale est cependant en position de force en Europe, car, pour financer leurs déficits, de nombreux pays auront besoin de son secours. Et, sans aucun doute, la bourgeoisie allemande fera de l'abaissement des droits de douane et d'un engagement renouvelé de garantir la liberté du commerce la condition des énormes prêts qui lui seront sollicités Toutefois, pour ses partenaires commerciaux qui accepteraient ces conditions, le résultat pourrait être une véritable vassalisation à l'égard de l'Allemagne car, au fur et à mesure que les dettes augmenteraient, leur marché intérieur serait inondé de produits allemands. L'alternative serait un renforcement des mesures protectionnistes et l'exacerbation des tendances autarciques.

Le Japon dans l’impasse

Pendant ce temps, de l'autre côté du globe, la bourgeoisie japonaise prépare une nouvelle offensive de ses exportations. La seule manière d'éviter, sous le poids du coût élevé du pétrole et la saturation de son marché domestique, la débâcle économique est de lancer ses produits à l'attaque des marchés du monde entier. Selon 1'"Economist" du 6 avril 1974, la bourgeoisie nipponne , pour contenir le déficit de sa balance des paiements dans des limites supportables et conjurer la catastrophe économique, est déterminée à augmenter de plus de 30% ses exportations pour cette année. Son marché intérieur étant protégé par d'impénétrables barrières douanières, les industriels peuvent vendre leurs marchandises à l'étranger à des prix inférieurs à ceux pratiqués au Japon-même. Le ''dumping" est donc le fondement de sa politique commerciale. Cependant, sa tentative d'exporter sa crise ne peut que provoquer des réactions protectionnistes en Europe et aux Etats-Unis. Lorsque cette situation sera à l'ordre du jour, le Japon sera confronté à la crise dans toute son ampleur et, pour la première fois depuis la guerre de Corée, la bourgeoisie devra faire face à un chômage massif.

L’enjeu américain au Proche-Orient

La bourgeoisie américaine tente de reporter les effets de la crise sur l'Europe et le Japon. Et à son tour, chaque capital européen tente de les reporter sur son voisin, tandis que le capital nippon se défend tous azimuts. Il y a une accentuation incontestable des antagonismes inter-impérialistes au sein même du bloc dit "occidental". Ce phénomène ne doit toutefois pas masquer l'antagonisme inter-impérialiste fondamental qui prévaut aujourd'hui : celui qui oppose, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la Russie et les États-Unis .

En s'accentuant, la crise mondiale a exacerbé cet antagonisme. Alors que la presse parle de détente et de paix au Proche-Orient et que les bordiguistes font grand bruit au sujet d'un prétendu condominium mondial russo-américain, la lutte entre les capitalismes russe et américain s'intensifie. Le récent "coup" de Kissinger au Proche-Orient, loin de marquer une diminution de la menace permanente d'hostilités dans cette région, entre dans une stratégie agressive des Etats-Unis qui a pour but de déloger le capital russe de cette zone vitale. Il y a quatre ans, lors de l’"initiative de paix" de Rogers, Kissinger avait déclaré que l'objectif était d'extirper la présence militaire russe en Égypte. Le récent triomphe de la diplomatie Kissinger est un nouveau pas dans l'accomplissement de ce programme et indique la possibilité de son extension à la Syrie.

C'est l'armement et le soutien logistique américain qui ont rendu possible la contre-offensive israélienne contre les armées arabes équipées par la Russie, lors de la guerre de Kippour. Le fait que l'armée israélienne soit parvenue à une trentaine de kilomètres de Damas et se soit fermement installée sur la rive occidentale du canal de Suez , a démontré sans ambiguïté aux bourgeoisies arabes les limites du soutien russe. Les manœuvres diplomatiques qui ont amené la fin des hostilités, le détachement provisoire de l'Égypte du bloc russe et l'influence actuelle des Etats-Unis en Syrie ont déjà fortement affaibli les positions russes au Proche-Orient. En outre, les Américains ne souhaitent pas seulement une limitation de la présence militaire russe mais également un affaiblissement de son emprise économique sur certains pays de la région. La "réouverture" de l'Égypte au commerce et à l'influence financière américaines ainsi que la nouvelle position acquise en Syrie constituent une importante victoire pour Le capital américain dans sa lutte pour les marchés et le contrôle stratégique du Proche- Orient. Le nouveau comité américano-égyptien pour la coopération et le développement est destiné à faciliter la pénétration de l'impérialisme américain sur un marché qui lui était jusqu'ici fermé. L'industrie et les banques américaines sont avides de profiter de ces nouvelles possibilités. Les États producteurs de pétrole ont déjà promis 200 millions de dollars pour l'oléoduc de Sumed, 400 millions pour le complexe pétrolier d'Alexandrie et 200 millions pour le développement du logement et du tourisme. Le capital américain cherche à saisir la part du lion des contrats concernant ces projets. Des possibilités supplémentaires s'ouvrent avec la signature d'un important pacte économique et militaire entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite, qui prévoit la mise en place d'une commission paritaire à travers laquelle le capital américain aidera le roi Fayçal à réaliser un plan d'industrialisation de 10 milliards de dollars. Quant aux besoins de ce pays, qui augmentent fortement, ils seront pris en charge par une commission militaire qui l'aidera à assumer ses "responsabilités" dans la défense de la région.

Cependant, le Proche-Orient est une zone trop importante pour que les Russes y renoncent sans lutter ; c'est pourquoi une réponse de leur part à l'offensive américaine ne saurait tarder. La dernière chose qui soit possible, quand la crise s'intensifie, c'est une période de détente.

Mac Intosh.

(A suivre)

[1]Entre le moment où cet article a été rédigé et celui où nous le publions, ces rumeurs se sont confirmées, puisque le "sauvetage" de Citroën a été entrepris, non par l'État, mais par Peugeot.

[2] Nous ne prenons pas en considération le fait que les superprofits réalisés par les compagnies pétrolières internationales (principalement américaines) aideront le capital américain à compenser la hausse du coût du pétrole —avantage qui n'existe pas pour ses concurrents

[3] La faiblesse du dollar depuis janvier peut être en grande partie attribuée aux sorties de capitaux qui ont suivi la levée des contrôles en la matière et non à un quelconque affaiblissement de la compétitivité américaine.

[4] Les exportations sont devenues la seule façon d'éviter la catastrophe économique, au moment où les marchés intérieurs sont saturés sous la pression de l'inflation, de la chute des salaires réels, du chômage, des restrictions de crédit, de l'augmentation des impôts, des réductions des dépenses "sociales", bref de toute la panoplie des mesures déflationnistes. Nous verrons plus loin les problèmes que pose une telle politique.

[5] En juin, en réponse à la menace imminente d'une banqueroute nationale italienne, les ministres des Finances des "Dix" sont convenus que les principaux pays pourraient désormais gager leurs réserves d'or à un prix voisin de celui du marché en garantie de leurs emprunts. Cette décision ne donnera à la bourgeoisie italienne qu'un répit de courte durée. En effet, l'Italie devra emprunter près de 10 milliards de dollars à l'Allemagne et aux Etats-Unis, et, au prix de 150.$ l'once environ, les réserves italiennes vaudront 12 milliards de dollars. Ainsi, c'est la presque totalité de son stock qui risque d'être hypothéquée vers la fin de l'année, sans aucune perspective de pouvoir lever de nouveaux emprunts, mais le risque très sérieux de se trouver au bord de la faillite.

Questions théoriques:

- L'économie [3]

Quand donc les vrais conseils ouvriers surgiront-il ?

- 8 lectures

Grèves, barricades, piquets armés, diatribes hystériques de la presse sur 1'"anarchie", troupes envoyées pour briser une grève menée par un soi-disant "conseil ouvrier"... tout pourrait faire croire que la révolution prolétarienne vient d'éclater en Ulster.

Il est sûr que la grève semble actuellement avoir le soutien actif de la majorité de la classe ouvrière protestante (il ne faut cependant pas oublier les méthodes d'intimidation auxquelles ont recours les organisations extrémistes protestantes, U.D.A., U .V .F . , etc.). Les ouvriers ont montré leur force, leur capacité à acculer le capitalisme au précipice. Mais tant que les travailleurs protestants permettront que cette force soit utilisée pour soutenir une fraction capitaliste dans ses règlements de compte avec une autre, ils agiront directement contre leurs propres intérêts. La grève n'est alors ni prolétarienne, ni révolutionnaire, elle n’est qu'un moment supplémentaire de la débâcle contre-révolutionnaire dans laquelle la classe ouvrière a été prise au piège depuis des décennies.

Les "troubles" irlandais

Les troubles en Irlande du Nord, qui commencèrent à faire la "une" à partir de 1969, sont en fait une des manifestations de la crise mondiale du capitalisme qui s'accélère depuis la fin des années 1960. Mais alors qu'en Italie, en Grande-Bretagne, en France, en Argentine, en Pologne et ailleurs, les ouvriers ont répondu aux restrictions de salaires, aux crises du logement, à l'inflation sur une base de classe (contre les patrons, les syndicats, l'État), en Irlande, les conditions historiques particulières ont entraîné la classe ouvrière dans l'impasse des solutions purement nationalistes.

La classe dirigeante loyaliste, fermement soutenue par le capital britannique, a pu maintenir un ordre social particulièrement archaïque, en réussissant à conserver vivantes les divisions religieuses et nationales au sein de la classe ouvrière. Ainsi, elle s'assura que les ouvriers protestants aient toujours les meilleurs logements et les meilleurs emplois, pendant que les travailleurs catholiques étaient traités comme des citoyens de seconde zone. Et cela maintint vives les mystifications religieuses et nationales qui, hors d'Irlande, ont depuis longtemps perdu une grande partie de leur emprise sur les ouvriers.

Quand, à la fin des années 1960, la crise économique mondiale commença à ronger l'économie irlandaise, la situation des ouvriers catholiques devint de plus en plus intolérable, et un mouvement de protestation commença à s'élever des ghettos catholiques. Mais parce que ce mouvement n'a jamais dépassé l'idée qu'il s'agirait là d'un problème catégoriel de "catholiques" ou d’"Irlandais" opprimés, pour voir plutôt que ce n'était qu'une forme particulière de l'exploitation capitaliste, il devint un terrain fertile pour les fausses solutions nationales et "démocratiques" de la bourgeoisie. Au début, le mouvement était dirigé par les charlatans du Mouvement pour les droits civiques, qui prit modèle sur le mouvement qui avait tenté d'émasculer la combativité des ouvriers noirs d'Amérique. Mais la réaction rapide et violente des loyalistes (attaque des ghettos catholiques par des gangs paramilitaires, par la populace ou les forces de police officielles) poussa la population catholique dans les bras de l'IRA, laquelle, jusqu'alors, n'était qu'un vestige moribond des conflits antérieurs. Se posant comme leur défenseur face aux assassins loyalistes, l'IRA pouvait ainsi devenir la police effective des ghettos catholiques. Le conflit tourna ainsi à l'affrontement entre fractions armées et l'armée britannique fut envoyée pour rétablir l'"ordre" et séparer les parties rivales. Mais ses méthodes brutales ne firent qu'exacerber le conflit, et, aujourd'hui, la classe ouvrière d'Irlande du Nord est dans une situation de cauchemar, où elle est divisée, torturée et embrigadée par une sainte-alliance du capital -armée britannique, IRA et gangs loyalistes- et où les travailleurs catholiques et protestants et les soldats britanniques servent de chair à canon à ces forces réactionnaires.

Face à ce chaos et en fonction de leur ambition nouvelle de moderniser l'Irlande et de l'intégrer dans le Marché commun, d'importants intérêts capitalistes, en Irlande comme en Grande-Bretagne, cherchent à mettre une fin à ces luttes de sectes et sont prêts à jeter par-dessus bord le vieil ordre d'Orange en faveur de capitalistes plus "rationnels", d'accord pour exploiter les ouvriers sur une base "égale", qu'ils soient catholiques ou protestants. C'est ce qui explique l'actuel conflit entre les loyalistes et l'État britannique.

Les ouvriers protestants redoutent particulièrement les conséquences de toute intégration à l'Irlande du Sud et de toute concession à la minorité catholique. Ils voient l'accord de Sunningdale comme le début de la fin de leur situation privilégiée, déjà menacée paf la crise économique. Leur volonté de conserver leurs très relatifs privilèges les pousse à l'action de masse ; mais, quelle que soit sa combativité, cette action n'a d'autre but que d'obtenir le droit de se faire exploiter par des patrons protestants et de se faire tuer par les soldats de l'État britannique — tout comme les ouvriers catholiques qui soutiennent 1'IRA ne font que défendre le droit pour la bourgeoisie catholique irlandaise d'étendre sa domination réactionnaire à toute 1'Irlande.

Nation ou Classe

Mais que ce soit un patron anglais, irlandais, blanc ou noir, américain ou russe qui commande, cela ne fait Aucune différence pour la classe ouvrière : elle reste des esclaves salariés écrasés sous le talon de l'État. La vérité, c'est que le capitalisme, qu'il soit orange ou vert (ou d'État, comme le souhaitent certains gauchistes dans la ligne idéologique de 1'IRA) n'a plus rien à offrir aux ouvriers d'Irlande ou d'ailleurs. À l'intérieur du système, il n'y aurait qu'une seule solution pour que les divisions en sectes en Irlande commencent à se résorber : que l'économie irlandaise dans son ensemble amorce une expansion soudaine assez rapide pour assurer des logements décents et de meilleurs emplois pour tous. Impossible rêve, puisque l'économie irlandaise n'est qu'un appendice arriéré de l'économie britannique, qui sombre elle-même dans la crise mondiale du capitalisme. Très vite, les ouvriers protestants n'auront plus aucun "privilège" à défendre, et le niveau de vie des ouvriers catholiques empirera encore.

La classe ouvrière irlandaise, catholique ou protestante, se trouve placée devant un choix historique : ou bien permettre que les fractions capitalistes en présence continuent de la manœuvrer et de l'exploiter, ou bien s'affirmer sur une base de classe contre ce conflit fratricide. C'est-à-dire prendre conscience que la "nation" n'est qu'un masque qui cache la domination du capital et que la seule identité que les travailleurs ont à défendre, c'est leur appartenance à une classe mondiale exploitée, dont les intérêts réels sont les mêmes partout. La crise du capitalisme est d'abord et avant tout une crise de l'État national, une manifestation du fait que la division du monde en capitaux nationaux concurrents est devenue un cadre trop étroit pour les forces productives que le capitalisme lui- même à développées. L'État national est un anachronisme monstrueux auquel ont été sacrifiées des millions de vies de travailleurs dans les guerres capitalistes de ce siècle ; c'est pourquoi la classe ouvrière d'Irlande ne peut avoir aucun intérêt à se battre pour un nouveau découpage national, que ce soit sous la forme d'une "Irlande unie" ou sous celle d'un "Ulster loyaliste". Au contraire, le seul moyen de se tirer du bourbier, c'est de devenir partie prenante d'un mouvement révolutionnaire mondial de la classe ouvrière contre les frontières et les États nationaux, pour la création d'une communauté mondiale des producteurs capable de mettre les richesses et les forces productives de cette planète au service des besoins humains et non à ceux du profit.

Si la classe ouvrière d'Irlande est trop profondément prise au piège des mystifications nationalistes pour pouvoir acquérir cette conscience par elle-même, c'est aux ouvriers hors d'Irlande -et surtout à ceux de Grande-Bretagne- de leur venir en aide, en répondant à l'approfondissement de la crise en termes de classe et avec un programme révolutionnaire : abolition du travail salarié, du système du profit, des États nationaux, etc. Ce programme sera appliqué par l'intermédiaire des conseils ouvriers, qui sont apparus dans chaque mouvement réellement révolutionnaire de la classe pendant ce siècle. Mais ces conseils-là n'auront rien à voir avec ce misérable ramassis de notables, de syndicalistes et de "généraux" loyalistes qui ont monté ce soi-disant "conseil ouvrier de 1'Ulster".

Les véritables conseils ouvriers seront des organes de toute la classe ouvrière élus et révocables, qui auront brisé toutes les divisions, religieuses, raciales, sexuelles, corporatives, etc., qui la paralyse, et qui transformeront radicalement toute la vie sociale. Quand ils surgiront, ces conseils balaieront pour toujours le "conseil ouvrier de l'Ulster", les gouvernements de Londres, de Dublin et le Storemont, l'IRA et toutes les institutions de la classe capitaliste mondiale.

Londres, le 29 mai 1974.

WORLD REVOLUTION

(Traduction d'un projet de tract.)

Géographique:

- Irlande [4]