Révolution Internationale - 1974

- 895 reads

Revolution Internationale N°08 - mars-avril (nouvelle série)

- 53 reads

Leçons de la lutte des ouvriers anglais

- 28 reads

Depuis que la crise générale a frappé le capital anglais, particulièrement vulnérable, les ouvriers ont réagi par une lutte pratiquement ininterrompue à 1'attaque contre leurs conditions d’existence. Depuis 1966-1967, pas une branche, pas une catégorie, pas une grande entreprise qui niait, à plusieurs reprises, engagé la bataille et mené des grèves longues et dures. Les conflits ont succédé aux conflits, désorganisant la production, jetant la consternation dans la classe dominante, aggravant la situation du capital national, faisant pousser des cris effarouchés à la presse. Ce n'est pas la combativité et la confiance en sa force qui ont fait défaut à la première fraction du prolétariat des pays avances à subir les effets de la crise.

Cette vague de luttes revendicatives semblait sans fin et susceptible de se transformer graduellement en un processus d'unification révolutionnaire. Au plus fort de la marée (1972), les occupations d'usines tendaient à devenir pratique courante, les piquets volants indiquaient la perspective d'un dépassement du corporatisme. Dix mille ouvriers de la métallurgie s'unissaient aux mineurs pour remporter une mémorable bataille contre la police à Birmingham, et, cinq mois plus tard, une manifestation de masse, qui risquait de faire tache d'huile, imposait la libération des dockers emprisonnés. À de tels moments, la lutte change de nature et devient une affirmation qui porte en elle-même un mouvement d'unification et de dépassement révolutionnaire, qui tend vers un affrontement de classe. Le capital le savait, il a reculé. Après ces deux victoires, un souffle parcourait les usines du pays : tout était-il possible ?

En fait, ces succès spectaculaires masquaient un épuisement des luttes revendicatives. Elles sont restées le point le plus haut atteint dans la première phase de réaction du prolétariat à l'attaque du capital. L'accélération de la crise à la fin de 1973, loin de porter la lutte à un niveau supérieur, a trouvé une classe ouvrière craintive, hésitante, désorientée et s’accrochant à ses illusions syndicalistes et électoralistes. Les ouvriers ont, à l'heure actuelle» peur de la crise, peur de lutter, Ils acceptent passivement des accords de salaires de 10 % au maximum (hausse des prix : 20 %). Les amputations de salaires dues à la semaine de trois jours n'ont pas provoqué de réaction significative. Au moment où tout laissait présager une flambée de luttes, les travailleurs se sont repliés dans un lourd silence. Au moment où la grève des mineurs semblait le prélude à une offensive générale, elle a été étouffée, isolée et, nous le verrons, utilisée par le capital. Au moment où le cynisme affiché par les ouvriers depuis des années envers le Labour laissait prévoir des abstentions massives, et alors que le caractère anti-ouvrier des élections était manifeste, les prolétaires sont allés aux urnes. Les rares révolutionnaires qui dénonçaient la farce ont été accueillis avec hostilité.

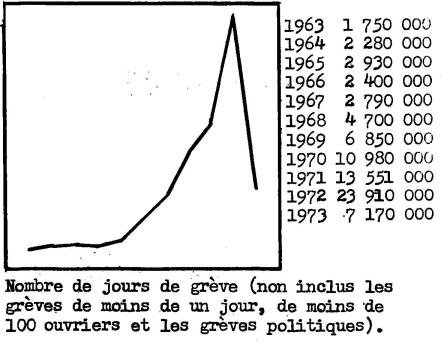

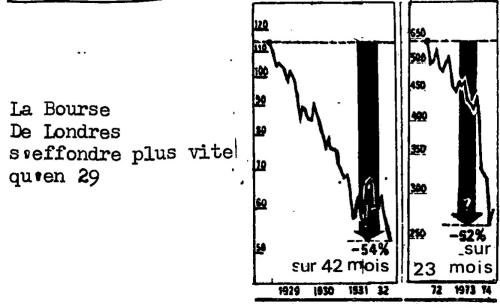

Comment expliquer ce reflux ? La classe est-elle défaite au moment où la crise cesse d'être une menace pour devenir une réalité tangible ? Les luttes menées de 1966 à 1972 l'ont-elles été pour rien ? Que signifie ce graphique éloquent ?

Ce ne sont certainement pas les apologistes du syndicalisme ni les braillards usinistes d'International Socialism, de Lutte Ouvrière ou de Potere Operaio qui pourront expliquer cette situation. Par contre, nous pensons que notre vision reçoit une illustration en Angleterre : impasse des luttes partielles, impossibilité du réformisme, nécessite d'un saut qualitatif vers l'unification révolutionnaire de la classe. C'est cette vision qui nous avait permis d'écrire, en juin 1973 :

"Dans les pays à forte tradition réformiste (USA, GB, Australie), la lutte a revêtu jusqu'ici un caractère de montée relativement continue. Mais l’échec des luttes trade-unionistes, qui est la cause du recul actuel dans ces pays, pourrait bien remettre en cause ce schéma." (R.I., n° 4, page 3)

L’Angleterre ne nous intéresse pas en elle-même, mais, par-delà ses aspects spécifiques, elle est un exemple particulièrement significatif du type de processus que devra parcourir le mouvement à l'échelle mondiale. L'Angleterre est un pays hyper-industrialisé, où le prolétariat représente la majorité de la population. Elle est frappée de plein fouet par la crise. Les syndicats y sont très forts, puissants, et regroupent la grande majorité des travailleurs. Elle est le pays des shop-stewards, délégués d'atelier élus et révocables à tout moment, dont les gauchistes voudraient nous faire croire qu'ils constitueraient une "meilleure forme" de syndicalisme, plus "près de la base[1]".

Et, dans ce paradis du trade-unionisme et de la démocratie d'atelier, après six ans de lutte intense, les travailleurs se replient en silence, élisent ceux qui avaient commencé l'attaque contre eux et acceptent passivement une réduction de leur pouvoir d'achat. Nous allons tenter d'expliquer pourquoi et montrer en quoi 1'Angleterre est la condamnation la plus claire de l'économisme, des illusions réformistes, du syndicalisme et des mystifications de gauche et gauchistes à cet égard.

Il faut nous expliquer tout de suite, pour écarter toute ambiguïté. Nous savons que les luttes immédiates sont nécessaires. Nous sommes parfaitement conscients que la classe devra faire et refaire l'expérience pratique de l'impossibilité du réformisme. Mais cette expérience, qu'elle forge de façon moléculaire, à travers un long processus de maturation, ne porte la possibilité d'un dépassement révolutionnaire, de sa négation, et de sa transcroissance, que si la classe saisit la signification de ses échecs, de ses revers. C'est le rôle des révolutionnaires, non de semer des illusions et de figer la lutte à ce stade en en faisant l'apologie, mais d'accélérer cette compréhension. Car la conscience de ce que le prolétariat sera historiquement contraint de faire est d’ores et déjà une partie intégrante de la pratique de la classe et devra le devenir de plus en plus.

LE POIDS DU PASSE

Les hommes ne bouleversent leurs rapports sociaux que lorsqu'ils ont épuisé toutes les possibilités de les rafistoler. Face à une transformation des conditions au sein desquelles ils agissent, ils tendent d'abord à réagir de façon conservatrice. La classe révolutionnaire tente d’utiliser toutes les armes qui lui ont permis de vivre dans l’ancienne société ; elle s’obstine à vouloir revenir en arrière, jusqu’au moment où la nécessité la contraint à rompre de façon radicale avec sa pratique révolue. La révolution naît précisément au moment où l’écart entre, d'une part, les conditions nouvelles et, d’autre part, la pratique et les idées anciennes, devient intolérable. Plus l’écart est grand et plus la révolution se présente comme un cataclysme, un renversement violent, soudain, apparemment inexplicable, des tendances. Comme l’a bien vu Trotsky dans sa préface à l'"Histoire de la révolution russe", la nécessité de la révolution provient du conservatisme de la conscience et de la pratique humaines, et non de leur souplesse. Il n'y a pas adaptation pacifique et évolutive au développement des forces productives, mais résistance, réaction, crise et donc nécessité d'un renversement brutal et révolutionnaire du cours social. Le conservatisme, qui ne dépérira que dans le communisme, plonge ses racines dans la domination des hommes par leurs propres rapports sociaux. La façon dont ils s’organisent à un moment donné pour produire se présente à eux comme une réalité naturelle, invariable, institutionnalisée. La ténacité avec laquelle les hommes perpétuent les rapports sociaux périmés, au risque de remettre en cause l’existence même de la société, exprime l’incapacité d'une humanité non encore unifiée de diriger sa propre autotransformation de façon créatrice et pacifique, en harmonie avec la transformation de ses conditions matérielles de reproduction.

Tant qu’existera une société déchirée en classes, aucune classe n’échappera à cette loi. Le prolétariat, classe de sans-réserves, n’ayant ni propriété, ni culture, ni "idéologie" particulière (au sens où l'ont les classes qui poursuivent un but propre : dominer la société) est, plus qu'une quelconque autre classe, soumis au conservatisme. Réduit à une collection d'individus sans autre communauté que leur opposition irréductible au capital, plongé dans une insécurité permanente, il subit l’exploitation la plus déshumanisante. C’est pourquoi, dans des conditions "normales", il est une classe profondément inerte, qui tend à reproduire obstinément la pratique qui, par le passé, lui a permis d'aménager sa survie. La classe ouvrière n'a rien ; il lui faut donc s'accrocher à l’illusion qu'il y a, à l’intérieur de la société et dans sa situation de classe exploitée, des organes, des institutions, des formes de pression qui constituent une garantie contre la déchéance et la misère : syndicats, négociations, grèves revendicatives, solidarité corporatiste, lois, "démocratie", partis "ouvriers", etc. Cette illusion se nourrit du passé, de l’époque ou ces moyens ont réellement permis d’aménager relativement la vie de la classe. Aujourd’hui, c'est par peur de couper le cordon ombilical avec cette époque que les travailleurs se laissent mystifier.

Mais, au même moment, par sa position dans les rapports de production, sa concentration, sa dépossession totale, lorsque les conditions le contraignent à agir, il apparaît soudain comme la classe la plus révolutionnaire, la plus audacieuse, la plus créatrice de l'Histoire, celle qui ne peut s'arrêter en chemin, car elle ne peut cesser de lutter que lorsqu’elle a créé une communauté humaine. Cette contradiction conservatisme-radicalisme, ni les ouvriéristes, qui attribuent aux ouvriers individuels en permanence des vertus révolutionnaires, ni ceux qui • nient la capacité révolutionnaire du prolétariat ne la comprennent. "Le prolétariat sera révolutionnaire ou ne sera rien", disait Marx. On cite souvent cette phrase, mais on ne voit pas que cela implique que la rupture avec le conservatisme est mille fois plus difficile pour les ouvriers que pour les autres classes, précisément parce que, une fois commencée, elle est contrainte de devenir mille fois plus radicale et profonde.

Plus que toute autre fraction du prolétariat mondial, les ouvriers anglais sont entrés dans la période historique de la révolution enfermés dans le corset de fer des illusions réformistes. Le trade-unionisme, l'électoralisme et la perception de la lutte de classe comme l'affirmation du travail salarié au sein de la nation, en harmonie avec le capital, n'ont jamais été sérieusement ébranlés, même au cours des années 1920. Pendant des dizaines d'années, depuis 1850, cette idéologie avait pris racine dans les luttes réelles de la classe et dans les conquêtes réelles que celle-ci avait pu arracher au capitalisme le plus puissant et le plus riche du monde. Pendant plus d'un siècle, les ouvriers avaient obtenu des droits politiques, une certaine sécurité, la journée de dix heures, des institutions pour réagir aux abus les plus flagrants du capital.

La première guerre mondiale et la crise révolutionnaire qui a suivi ont constitué une rupture trop soudaine pour être assimilée. En quelques années, la réalité criait aux travailleurs : "Ce que vous avez "créé par vos efforts inouïs a fait son temps et devient la pire des entraves. Vous n'avez pas de "conquêtes", pas d'"institutions", pas d'organisations permanentes, pas de place dans la nation. Vous êtes seuls et vous devez vous affronter aux syndicats et au Labour Party que vous avez construits." Seuls, quelques centaines de communistes de gauche, autour de Sylvia Pankhurst, ont commencé confusément à le comprendre. Mais pour la classe dans son ensemble, le saut était trop difficile.

D'où la suite : défaite (1920-1926), crise et misère, effondrement des conquêtes antérieures et mobilisation dans la guerre. Au cours de cette période, toutes les organisations "ouvrières", du Labour aux shop- stewards, révélèrent clairement leur fonction d'appendices du capital. Voilà l'expérience que dut parcourir la classe, ici peut-être encore plus qu'ailleurs. Même s’il s'agit d'une expérience surtout négative, elle a ébranlé en profondeur la conviction des ouvriers de pouvoir améliorer durablement leur condition.

La reprise de l'économie capitaliste de 1950-1965 a créé une situation complexe et hybride. Sur une toile de fond générale propre à la décadence du système (impossibilité de grandes réformes qualitatives, intégration État-syndicats, intervention de l’État dans les conflits, etc.) s'est greffé une conjoncture où des gains de salaires appréciables et une résistance partielle à la rationalisation étaient possibles. L’amélioration conjoncturelle pour le capitalisme permettait d’obtenir certains aménagements pour la classe ouvrière, mais la situation historique du capital ne permettait pas des luttes réformistes générales d’envergure. Les ouvriers n'avaient plus confiance dans la lutte d’ensemble (la défaite de 1926 reste un souvenir vivace), mais ils saisirent qu'ils pouvaient, par des luttes locales, limitées, corporatistes, et en s’appuyant sur l’institution des shop-stewards, pressurer des gains, principalement autour des taux de travail aux pièces, du boni, des conditions de travail (négociés par atelier). Ce fut l’âge d’or du militantisme d’atelier, l’illusion du petit groupe compact et solidaire autour de son shop-steward. Ce sursaut dégénéré du syndicalisme se produisit sur un fond d’agonie des syndicats. Au moment même où cette fragmentation corporatiste battait son plein, les branches syndicales et le Labour Party achevaient de devenir des appareils squelettiques sans aucune vie. C'est là une indication que cette phase de syndicalisme de section, particulariste, qui n'a obtenu de succès que pour les travailleurs les mieux placés, ne peut être comparée au syndicalisme du siècle passé.

Pendant cette période, les shop-stewards ont pu présenter l’apparence d'une indépendance à l’égard de l’appareil syndical. Beaucoup de grèves étaient sauvages ("unofficial"), non parce qu'antisyndicales, mais parce que les shop-stewards ne prévenaient même pas l'appareil.

Mais nous allons voir comment l’entrée à nouveau dans la crise a surpris la classe, engoncée dans le corporatisme et les illusions syndicalistes. Mais cette fois, contrairement aux années 1920, le déroulement progressif de la crise permet au prolétariat de rompre, à travers une longue maturation et des expériences répétées, avec le conservatisme et les institutions qui le cimentent.

1968-1972 : L'USURE DU SYNDICALISME

Dès que la crise a contraint la classe dominante à attaquer les positions acquises par les travailleurs au cours de la période de reconstruction, le localisme est devenu le talon d'Achille de la classe, L'étroitesse corporatiste, le crétinisme réformiste ont été dépouillés de leur vernis d'"efficacité" à court terme et se sont révélés une arme du capital. Les shop-stewards ont dévoilé leur fonction capitaliste d'encadrement de la force de travail.

Pour resserrer son contrôle sur les ouvriers et entamer leurs dérisoires gains, la bourgeoisie a précisément utilisé ce qui avait fait la force apparente du mouvement au cours du boom. Cette attaque s test déployée sur deux fronts complémentaires : accords de productivité et contrôle des salaires .

Les trotskystes d'International Socialism ont voulu voir dans les accords de productivité une "attaque contre les shop-stewards". Il est vrai qu'en remplaçant le travail aux pièces, négocié par atelier, par une détermination "scientifique" et "mesurée" du rythme de travail, négocié par la branche syndicale au niveau de l'entreprise, la classe capitaliste a sapé irrémédiablement la base de l'illusoire pouvoir local et l'autonomie formelle des délégués d'atelier[2]. Mais cela, elle l’a accompli avec la collaboration des shop-stewards, qui ont été les premiers à faire avaler la mesure à leur "base" contre de la monnaie de singe ; elle l'a accompli grâce à la mentalité étroite et bornée dont les délégués étaient l'expression institutionnalisée. Elle m’a fait que supprimer cet anachronisme intolérable que constituait une illusion de "contrôle" sur les conditions de travail et d'indépendance[3] des délégués, pour les remplacer par l'intégration ouverte et la transformation des stewards en flics avérés du capital. Résultat : désarroi des travailleurs privés de leurs moyens d'action traditionnels et désorientés par la collaboration de plus en plus ouverte de "leurs hommes" avec les patrons. Le prix : augmentation de l’exploitation, de l'intensité du travail et impuissance des travailleurs face à la "rationalisation".

L’attaque sur les salaires a été plus difficile. Très longtemps, l'issue a été indécise et il a fallu des années pour corroder la résistance de la classe. La série de défaites qui se sont accumulées depuis l'été 1972 (hôpitaux, gaz, bâtiment, etc.) ont finalement fait pencher la balance. Les travailleurs se sont bel et bien battus, mais au jeu "capital et État contre catégories d’ouvriers isolés", c'est le capital et son État qui devaient l'emporter. Contrairement à ce que pensaient les travailleurs, la force de la classe ne réside ni dans l'esprit de corps de chaque métier ou de chaque usine, ni dans la capacité de petits groupes de bloquer la production, ni dans la grève "dure", mais dans la possibilité de s'unir sur le terrain social global (politique) face au capital et à l'État. Fragmentés en petits groupes combatifs mais imbus d’égoïsme particulariste, enchaînés à leurs illusions syndicalistes, rivés aux shop-stewards, les ouvriers se sont heurtés aveuglément à un capital solidement défendu par l’État et ont fini par user leur potentiel de lutte.

"Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi il y a un apaisement dans la lutte salariale : les ouvriers sont confrontés à l’État, et les organisations traditionnelles (syndicats, comités de shop-stewards) sont soit directement contre eux, soit complètement inutilisables comme véhicules de la lutte de classe. Le trade-unionisme est si profondément enraciné dans la classe ouvrière de ce pays ... que la classe tente encore de lutter de l'ancienne manière, en reproduisant les divisions corporatistes créées par le capitalisme et que les syndicats maintiennent : l’usine, l’atelier, le métier, la branche d'industrie. C'est pourquoi la plupart des catégories d'ouvriers qui entrent en lutte se trouvent isolés et se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gagner. Alors, ils décident de réduire leurs pertes et de retourner au travail." (Workers Voice, février 1974)

C'est à partir de cette impuissance des travailleurs qu'on peut expliquer l'isolement et l'utilisation de la grève des mineurs.

Les mineurs ont obtenu satisfaction, mais leur grève a été utilisée par les partis et les syndicats pour préparer l'avenir. Cette opération est intéressante parce qu'elle montre que le capital est conscient qu'il ne peut se heurter à la classe de front, et qu'il lui faut donc clouer les luttes sur un terrain corporatistes, fragmentaire et institutionnalisé. À travers la comédie des "commissions de salaires", "commissions de relativités", on a créé une atmosphère totalitaire, où toute catégorie doit se justifier en faisant valoir qu'elle est un cas particulier. En venant témoigner du bien-fondé '“relatif" des revendications des mineurs, "lésés" par rapport aux autres, les syndicats ont clairement indiqué qu'ils sont et seront les gardiens du consensus national suivant : l'intérêt national exige que la masse salariale soit fixée par un accord État-syndicats. Pour poser une revendication, il faut démontrer qu'on a un cas spécial à faire valoir (spécial, soit parce qu'on a été défavorisé, soit parce que l'intérêt du pays justifie les demandes). Partager la misère entre les groupes concurrents d’ouvriers, voilà l'honorable tâche qui leur est dévolue.

Les capitalistes savent bien que les "commissions" sont des châteaux de cartes qui s'effondrent à la première lutte sérieuse. Par contre, ils savent aussi qu'ils créent une atmosphère où la moindre lutte sérieuse sera traitée d'"antipatriotique", de "démesurée" et, surtout, ils jouent à fond la carte du corporatisme, qui est, à 1«heure actuelle, leur arme la plus forte.

L'autre face de la médaille, c'est évidemment qu'à force d'utiliser le corporatisme contre les ouvriers, ils pousseront inévitablement les ouvriers à se révolter contre le corporatisme.

C'est la dynamique révolutionnaire potentielle qui donne son sens aux luttes revendicatives et à leur échec inévitable en général. En infligeant échec sur échec au trade-unionisme, le capital prépare les conditions du dépassement des divisions et de l'atomisation qui permettent aux syndicats d'encadrer le prolétariat. La lutte de la classe-en-soi (addition de catégories) forge les conditions objectives et subjectives pour le passage à la classe révolutionnaire qui balaiera le poids du passé. Il y a des défaites fécondes en ce qu'elles mettent à nu les institutions contre-révolutionnaires et sapent la crédibilité du réformisme.

C'est également l'absence de perspectives immédiates de lutte et l'essoufflement de la combativité qui forment la toile de fond de la participation massive des ouvriers aux élections derrière le Labour. L’inquiétude profonde et l'incertitude face à la crise ont fait réémerger avec virulence les vieux préjugés électoraux et les illusions. Il est vrai que personne n'attend du frétillant Wilson des améliorations. D’ailleurs, i ne les promet même pas. Mais les ouvriers re sentent, après tant d'échecs amers, la nécessité de croire qu'il y a quand même, dans la société, une force qui limite les dégâts et qui les protège contre les pires effets de la crise.

Mais, là encore, la lutte de classe aura contraint le capital à utiliser les illusions électoralistes des prolétaires contre eux, et, avec l'approfondissement de la crise le rejet de ces illusions en sera facilité.

C'est ainsi, à travers la lutte prolétarienne, la pratique de la classe, que s’infiltrent les leçons qui, silencieusement et de façon moléculaire, se cristallisent dans sa conscience et permettront aux surgissements futurs de se faire sur une base qualitativement supérieure.

LUTTE REVENDICATIVE ET LUTTE RÉVOLUTIONNAIRE

En Grande-Bretagne, comme ailleurs, derrière les hésitations, les coups de boutoir, les replis de la classe, se dessine l'immensité du saut à accomplir d'une catégorie qui tente d'aménager son exploitation à une classe qui devra détruire l'exploitation. Ce saut n'est pas un phénomène futur sans lien avec le présent, il sera à la fois le résultat et la négation des mouvements actuels.

Ce qu'il faut, c'est saisir la nature du lien entre luttes revendicatives, à l'intérieur du système, et luttes révolutionnaires, contre le système.

Le prolétariat est une classe exploitée et révolutionnaire. C'est donc l'être-même de la classe qui constitue le lien dynamique entre les différentes phases transitoires, le mouvement qui se pose et se nie à travers les divers moments de la lutte. Le prolétariat n'est ni une simple catégorie pour le capital, ni une classe-pour-soi achevée, mais le mouvement de l'une à l'autre. L'UNITE DU MOUVEMENT, LE FAMEUX "LIEN", C'EST LA PRATIQUE DE LA CLASSE ELLE-MÊME EN TANT QUE SUJET AGISSANT.

Les travailleurs tentent de lutter en tant que classe-pour-le-capital (par catégories, usines, branches, de façon concurrente à l'image de la concurrence capitaliste, pour négocier le prix de la force de travail). Mais leur rapport au capital (leur division, leur soumission, leur acceptation de mètre que du travail salarié) entre en contradiction avec leur propre mouvement et devient intenable. C'est alors que la classe doit commencer à se poser comme négation de son rapport avec le capital, donc non plus comme une catégorie économique, mais comme CLASSE-POUR-SOI. Elle brise alors les divisions qui sont propres à son état antérieur et se présente non plus comme somme de travailleurs salariés, mais comme un mouvement d'affirmation autonome, c'est-à-dire de négation de ce qu'elle était auparavant. Ce n'est pas le travail salarié qui s'affronte alors au capital, mais le travail salarié en train de devenir autre chose, de se dissoudre. L'affirmation du prolétariat n'est que ce mouvement de négation. Qualifiés, non-qualifiés, ouvriers, employés, "productifs", "improductifs", barrières des usines, etc., toutes ces déterminations sont dépassées. Et à ce stade ce mouvement se heurte à l'État bourgeois, dernier rempart avant le début de la transformation communiste de la société.

On voit donc que c'est l'être-même de la classe, sa situation à l'égard du capital, qui permet de comprendre comment elle forge elle-même le lien entre luttes revendicatives et révolution.

Les sociaux-démocrates et les trotskystes pensent que c'est le parti et un programme de transition (ou minimum) qui font le lien. C'est une médiation extérieure à la classe qui fait le "pont" entre la classe- pour-le-capital et la classe-pour-soi. Il n'y a donc pas de continuité et d'unité du sujet. La classe n'est pas le sujet, identique à travers ses diverses phases et qui s'identifie précisément à travers elles. L'être n'est pas l'artisan de soi-même, de sa conscience. Il a besoin de quelque chose d'extérieur, d'un pédagogue, d'un ingénieur "ès ponts", d'une conscience qui lui est séparée, pour devenir. Ce n'est pas l'être qui devient, c'est un autre être qui le fait devenir. En tant que telle, la classe est vue de façon statique, sans dynamique, comme simple classe-pour-le-capital incapable de se mouvoir hors de cette sphère.

Les mouvements partiels, immédiats, revendicatifs, ces métaphysiciens les appréhendent, non du point de vue révolutionnaire inhérent à la nature de la classe (ce qu'elle sera contrainte de devenir), mais comme autant d'entités statiques. Ils ne les voient pas comme moments, modes d'existence que l'être dépasse, mais ils les identifient à la classe, qui est ainsi figée dans un état dont seule une intervention extérieure pourrait la sortir. D'où la nécessité d'introduire de façon volontariste et manœuvrières le "coup de pouce" qui imprimerait une dynamique à cet être sans mouvement interne. Puisqu'il n'y a pas de nécessité inhérente à la classe qui la force à nier tour à tour ses différents états comme autant de moments indispensables, mais intenables, il faudrait une puissance externe, arbitraire. La vision des trotskystes c'est : entre une classe-pour-le-capital et une classe révolutionnaire, un parti extérieur. C'est pourquoi ils ne peuvent dire que deux choses aux ouvriers : 1500 F pour tous et construisons le parti.

Une deuxième erreur découle de la première. Puisque la classe n’est pas le sujet qui fait le lien entre sa propre pratique immédiate et son action révolutionnaire, elle n'est donc pas contrainte de nier brutalement et de façon révolutionnaire ses premières tentatives de lutter de façon purement revendicative. Grâce à la médiation parti-programme transitoire, le mouvement devient évolutif. Graduellement, de revendication en "acquis", à travers les ponts qui "font le lien" entre son être passé et futur, la classe se trouverait insensiblement amenée à la révolution. Il n'y a pas de saut qualitatif, de NEGATION ; le passage de la lutte revendicative à la lutte révolutionnaire n'est plus un combat radical qui, sous la contrainte de la crise, force la classe à se transformer, mais un procès évolutif, pacifique, purement quantitatif .

Pour eux, la classe ne forge pas sa propre conscience à travers une lutte douloureuse contre son propre conservatisme, elle est "amenée" à une conscience qui existerait en dehors d'elle.

AINSI, IIS NIENT A LA FOIS CE QUI FAIT L’UNITE DU MOUVEMENT, SA CONTINUITE : L’ÊTRE REVOLUTIONNAIRE DE LA CLASSE, ET CE QUI CONSTITUE, A L’INTERIEUR DE CE MOUVEMENT, LE SAUT, LA NEGATION, LA RUPTURE.

Pour comprendre comment la pratique de la classe forge elle-même le lien entre luttes revendicatives et révolution, il faut d'abord concevoir que ce lien n'est pas évolutif et graduel, mais négatif et brutal. Il n’y a pas d'"acquis"' révolutionnaires dans la société capitaliste. Il n'y a pas de petits embryons de révolution dans chaque lutte, qui grandiraient, fusionneraient jusqu'au moment où la classe serait assez puissante pour faire la révolution. De même que la classe révolutionnaire est la négation en mouvement de la classe-pour-le-capital, de même la lutte révolutionnaire est la négation de la lutte revendicative. Les luttes revendicatives ne deviennent pas révolutionnaires ; c'est la classe qui, en dépassant et en niant sa lutte immédiate, devient révolutionnaire. Il y a un lien entre ces deux mouvements contradictoires. Et ce lien est précisément l'être de la classe,

Il ne s'agit donc pas de pousser "plus loin" la lutte revendicative, comme se l'imaginent les volontaristes et les syndicalistes, en faisant de la surenchère, car d'abord, la lutte revendicative n'est pas provoquée artificiellement, ensuite, elle ne peut se gonfler à l'infini, enfin, elle ne prend son sens que comme prélude à autre chose. Il faut précisément comprendre que c’est la contrainte de nier cette lutte qui constitue le mouvement qui va "plus loin".

Négation, bouleversement par le prolétariat de son propre être et de sa propre conscience, désintégration des divisions, catégories, embrigadements et clivages de la classe-pour-le-capital, réorientation complète de la façon dont les ouvriers voient le monde et agissent les uns à l'égard des autres, voilà le mouvement qui mûrit dans l'accumulation des défaites, des revers, de l'impossibilité de se défendre comme une catégorie à l'intérieur du système.

"Mais alors, si c'est la classe qui forme le lien, que faisons-nous ?" demandent avec horreur syndicalistes et gauchistes, reconnaissant ainsi avec franchise qu'ils ne sont pas une fraction de la classe, mais une secte qui se pose comme extérieure au mouvement.

À partir du moment où on est une fraction du prolétariat, on ne voit pas sa tâche comme étant de "représenter" le lien entre luttes revendicatives et action révolutionnaire. On se considère comme une partie du mouvement qui fera le saut. C'est la vie de la classe qui produira les conditions de ce passage. Notre tâche, en tant que fraction avancée de CE mouvement, du processus qui se meut vers ce passage, est de défendre la nécessité de la négation des luttes actuelles, de leur dépassement. Ce faisant, nous ne pensons pas créer le lien entre aujourd'hui et demain, ni provoquer le saut, mais nous agissons pour que ce passage inévitable se fasse dans le maximum de clarté et de conscience. C'est-à-dire que nous contribuons à ce que le mouvement accède plus vite, mieux et de façon plus explicite à la conscience de soi.

Nous ne sommes qu'un moment de la conscience que la classe se forge, et notre tâche est d'exprimer (et donc d'accélérer et de généraliser) cette conscience de la pratique révolutionnaire de la classe, de son être historique. Nous participons ainsi, en jouant un rôle spécifique, à cette dynamique qui tend à faire de la classe prolétarienne un sujet.

La classe tend, dès maintenant, à devenir le sujet de sa propre transformation. Cela, elle l'accomplit en découvrant pratiquement son impuissance à survivre comme simple classe-pour-le-capital, simple travail salarié. Elle l'accomplit en épuisant, avec obstination, toutes les solutions qui lui permettent d'éviter de remettre en cause son inertie conservatrice. Les flux et reflux ne sont que des moments de cette œuvre longue et titanesque qui dégage les conditions où il ne sera plus possible de lutter autrement que comme classe-pour-soi contre le capital et son État.

Les communistes ne client pas 1500 F et grève "dure", quand les syndicats crient 1200 F et grève "molle". Les communistes ne couvrent pas les luttes immédiates de louanges hypocrites et lénifiantes, mais, au contraire, expriment et stimulent l'insatisfaction de la classe, sa tendance à devoir dépasser sa condition actuelle. Ils ne tentent pas à tout prix de déclencher des luttes artificielles, mais comprennent les moments de passivité comme des phases indispensables de maturation souterraine, de réflexion, d'assimilation des expériences. Ils comprennent les revers temporaires comme le moteur de la prise de conscience révolutionnaire des ouvriers.

Ils sont présents, dans la mesure du possible, dans les luttes, aussi petites soient-elles et ils y déploient autant d'énergie et d'imagination que les autres travailleurs combatifs, ne serait-ce que parce qu'ils subissent la même exploitation et ressentent la même révolte contre la vie actuelle. Mais ce qui les distingue, c'est qu'ils proclament ouvertement, à contre-courant lorsque les autres prolétaires refusent encore de le reconnaître, que l'approfondissement de la crise et les revers actuels sont la condition de la révolution, en ce qu'ils permettent l'expérience pratique de l'impossibilité, à notre époque, pour le prolétariat de se défendre comme simple travail salarié, à 'intérieur de la société capitaliste .

Il n'y a pas d'issue dans le système. Voilà la vérité simple que doit marteler la minorité révolutionnaire. Et c'est le mouvement de la classe tout entière qui transformera, à travers les flux et reflux, cette expression théorique de son expérience en une pratique concrète et une conscience généralisée .

Hembe

[1] Le rapport Donovan sur les relations industrielles (1966) partage l'enthousiasme des gauchistes sur les délégués d'atelier. Ce rapport, véritable manuel pour capitalistes intelligents, les qualifie de "lubrifiant indispensable pour la bonne marche de la production", précisément parce qu'ils sont "démocratiques" et "près de la base".

[2] (&) International Socialism a été jusqu'à défendre le travail aux pièces comme "moindre mal".

[3] Ce n'est bien sûr qu'une illusion. Dès que les choses devenaient sérieuses, les shop- stewards se montraient pour ce qu'ils étaient (1914-1918, 1920-1926, 1939-1945, etc.).

Vie du CCI:

- Débat [1]

Courants politiques:

Questions théoriques:

- Aliénation [3]

Rubrique:

MISERE DE L’INVARIANCE

- 70 reads

Cet article a été écrit en janvier dernier à l’occasion de réactions du PCI face à la guerre du Kippour.

Pendant longtemps la gauche italienne a constitué l’une des rares tendances qui a lutté avec acharnement pour préserver certains acquis du marxisme révolutionnaire face aux trotskystes et anarchistes de tout poil. Alors que la gauche allemande se dissolvait en divers courants confus, la gauche italienne des années trente, groupée autour de la revue "BILAN", tirait les leçons de la vague révolutionnaire de l9l7-2l et du processus contre-révolutionnaire : condamnation de toute espèce de frontisme, non-défense de l’URSS, dénonciation du caractère contre-révolutionnaire des luttes de libération nationale.

Nous reviendrons un jour sur la véritable histoire de la gauche. Disons simplement ici que depuis l943, date de sa fondation, le prétendu "PARTI COMMUNISTE INTERNATIONALISTE", créé en pleine période de contre-révolution[l], n’a cessé de dégénérer et d’abandonner les positions de classe que le courant dont il se réclamait défendait dans les années 30.

L’une des preuves les plus flagrantes de cette dégénérescence se trouve dans son soutien aux luttes de libération nationale, biais par lequel il rejoint le cloaque nauséabond où s’agitent les trotskystes et autres maoïstes. Nous verrons plus loin que cette position est sous-tendue par la fumeuse théorie de l’"Invariance du marxisme" de l847 à nos jours et le refus de reconnaitre la crise historique mondiale du capitalisme, ce qui les amène à déclarer que le capitalisme est encore "révolutionnaire dans certaines aires géo-historiques". Nous verrons ainsi que le mythe de l’invariance n’est pas seulement une farce idéologique, mais qu’il conduit à des positions contre-révolutionnaires.

LE PCI ET LA GUERRE DU KIPPOUR

Nous accordons bien volontiers à "Programme Communiste" (n°6l) que la question nationale "permet de vérifier si l’on sait assimiler la méthode matérialiste et la théorie révolutionnaire". C’est l’objet de cet article. Après la fin de la guerre du Kippour, le PCI a rappelé sa position théorique sur les luttes nationales et "les droits des peuples"; ou plutôt, il a ressorti un texte de l953 ("Les révolutions multiples") accompagné d’un extrait de la critique de Lénine à la brochure de Rosa Luxembourg ("La crise de la Social-Démocratie"). ("Le Prolétaire", n° l64.)

On aurait pu espérer qu’avec la guerre du Moyen-Orient certains éléments du PCI commencent à douter de l’analyse des guerres de libération nationale que leur "parti" s’obstine à "répéter".

Jamais, en effet, un conflit n’aura montré avec une telle évidence le caractère contre-révolutionnaire et inter-impérialiste de ces guerres. C’est au nom de la délivrance des territoires occupés, de la "défense de la patrie" que les bourgeoisies du Moyen-Orient ont assassiné des milliers de prolétaires juif et arabes. Jamais les petites nations ou "nationalités" n’auront autant servi de pions sur l’échiquier mondial où s’affrontent USA et URSS, à la recherche de nouvelles positions • Les rivalités nationales des petits pays sont apparus sous leur vrai jour : des moments du conflit inter-impérialiste que se livrent les grands impérialismes. Quant aux ouvriers et paysans palestiniens, la "cause sacrée" de cette guerre, ils avaient eu l’intelligence qui fait défaut au génial "parti historique" auto-proclamé de ne pas participer à cette guerre où ils ne pouvaient que servir de chair à canon (à l’exception de quelques fedayin téléguidés par les Etats arabes). Gageons que la constitution d’un Etat palestinien au Moyen Orient permettra au capitalisme mondial de mieux fractionner le prolétariat de cette région de mieux museler le prolétariat palestinien déjà faible.

Mais "Le Prolétaire" (n° l60) n’a voulu voir dans cette guerre qu’une "farce sanglante", une comedia dell’arte où "russes et américains ont fait semblant d’être prêts à en venir aux mains". Le PCI ne semble avoir trouvé dans ce conflit qui décimait les rangs du prolétariat que l’occasion de tremper sa plume dans l’encrier du moralisme le plus plat : "le nième conflit du Moyen-Orient passera à la postérité comme un moment de cynisme bourgeois… cynisme de l’Egypte… cynisme d’Israël… cynisme de différents Etats arabes… cynisme des Etats Européens… cynisme des super-grands…", "C’est le triomphe des Metternich modernes, l’âge d’or de la nouvelle Sainte-Alliance à deux (Kossyguine et Kissinger)."

Admirons le grand art avec lequel le PCI évite de prendre une position de classe.

Mais au moins, se dira le naïf lecteur du "Prolétaire", ils vont reconnaitre que les seules victimes de cette guerre, ce sont les prolétaires. Même pas ! "Quand la nouvelle guerre a éclaté entre arabes et israéliens, nous avons écrit -ce n’était pas un pronostic difficile pour des marxistes (sic)- que les véritables victimes (souligné par le "Prolétaire") en seraient les feddayin. " (NB, les "fedayin" même pas les travailleurs palestiniens !)

Toutes ces pitreries et jongleries de petits littérateurs n’arrivent pas à dissimuler une profonde indifférence à l’égard du prolétariat de ces pays, un extraordinaire "indifférentisme", pour reprendre l’expression chère au PCI. Leur solidarité ne va pas aux Palestiniens (encore que le terme ne veuille rien dire en bon vieux langage marxiste), pas plus aux ouvriers arabes et juifs tués ou mutilés à vie : non, ils versent des larmes sur les membres d’un organe militaire bourgeois milice du capital palestinien naissant : les commandos de fedayin. On ne peut plus nettement choisir son camp.

Poursuivant ce brillant exercice de style, dans le même numéro, "Le Prolétaire" affirme que les USA et l’URSS sont intervenus pour défendre leur "condominium sur la terre entière" De deux choses l’une : ou bien "Le Prolétaire" a "oublié" ses critiques de la théorie de l’ultra-impérialisme de Kautsky, ou bien tout ceci n’est que poudre aux yeux pour éviter de prendre position.

Derrière les clichés journalistiques du "Prolétaire», il y a la volonté de ne pas prendre une position sans ambigüité. Lénine, le Lénine révolutionnaire de l9l4, dont fait semblant de se revendiquer "le Prolétaire", n’hésitait pas à appeler à la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile et à féliciter -en totale contradiction avec ses positions sur la question nationale- les socialistes serbes d’avoir refusé de défendre la "patrie nationale serbe" naissante. Il fustigeait tous les centristes qui refusaient de mettre en avant le programme révolutionnaire de la classe, tout en tenant de vagues propos internationalistes. Lénine a su alors montrer que la révolution (en l4 comme aujourd’hui) ne tolère pas les demi-positions.

Même si cette position est théorique, sans effet immédiat -et c’est toujours le cas en dehors des périodes révolutionnaires- une telle position de PRINCIPE à l’effet PRATIQUE de constituer une frontière de classe entre les éléments prolétariens et les éléments bourgeois.

Cette absence de position prolétarienne, ou plutôt cette volonté marquée de faire alliance avec la bourgeoisie palestinienne range une fois de plus le PCI dans le parti des gauchistes, souteneurs "critiques" professionnels.

Les épigones de la gauche italienne, regroupés dans le PCI feraient bien de méditer ce qu’écrivait le courant dont ils se réclament sur les "luttes de libération nationales" :

- "Les soubresauts nationalistes, les gestes terroristes de représentants des nationalités opprimées expriment aujourd’hui l’impuissance du "prolétariat et l’approche de la guerre. Il serait faux de voir dans ces mouvements un apport à la révolution prolétarienne, car ils ne peuvent s’épanouir qu’à la faveur de l’écrasement des ouvriers et donc en connexion avec les mouvements d’impérialismes opposés". "BILA.N" (n°l4).

OU MENE L'INVARIANCE

Le PCI se croit encore, pour certaines aires géo-historiques, en l848. Il reprend à la lettre déformée la nécessité de soutenir certaines « révolutions démocratiques bourgeoises". Comme le disait Lénine contre Kautsky, l’une des méthodes les plus sournoises de l’opportunisme consiste à, répéter une position valable dans le passé sans tenir compte du changement de période. Ici, c’est de la même chose qu’il s’agit : on fait croire au lecteur que la Palestine de l973, c’est l’Allemagne de l848.

Cette conception parfaitement idéaliste de l’Invariance qui efface les différences de périodes historiques, entraine plusieurs conséquences :

- on affirme que, dans certaines aires, le capitalisme demeure révolutionnaire, alors que dans d’autres il serait sénile. Ce faisant, on nie son caractère mondial depuis le début du siècle.

- il s’ensuit que, toujours dans ces mêmes aires, la révolution bourgeoise est à l’ordre du jour (ou la "révolution double" si le prolétariat peut en prendre la tête). D’où le soutien aux "révoltes des peuples de couleur (?), et le dépit très amusant de nos invariants de ne pas voir surgir des "jacobins" sans-culotte de ces « révolutions".

- on abandonne ainsi le terrain de classe du prolétariat MONDIAL et on nie l’antagonisme fondamental et irréconciliable qui oppose au cours de la décadence du mode de production capitaliste, les deux seules classes décisives de la société : bourgeoisie et prolétariat.

l) Caractère révolutionnaire des luttes de libération nationale?

Les conséquences contre-révolutionnaires de la théorie de l’Invariance apparaissent très nettement dans le numéro l64 du "Prolétaire" cité plus haut même s’il affirme d’un côté, que le capitalisme est "réactionnaire depuis l848", il déclare qu’il faut soutenir son développement dans tout pays arriéré. Ceci tant pour la "formation de nouvelles aires où seront à l’ordre du jour les revendications socialistes" que par "les coups que ces insurrections et ces révoltes portent à l’impérialisme euro-américain". (nous soulignons)

Voilà qui devrait réjouir les tiers-mondistes en tout genre à la recherche de révoltes paysannes. Pour le PCI il ne semble exister qu’un impérialisme : "l’euro-américain", ce qui nie les rivalités inter-impérialistes entre chacune des nations européennes et américaine et oublie dans les faits l’existence d’un impérialisme russe ou chinois. ("L’anti-impérialisme" du PCI est ici à sens unique !). L’affaiblissement d’un impérialisme ne peut qu’entrainer, à une époque où l’impérialisme est devenu un système mondial, le renforcement d’un impérialisme rival ne serait-ce que par la vente fructueuse d’armement qui entraine d’ailleurs la dépendance du pays révolté à l’égard de l’impérialisme "ami". Fondamentalement l’impérialisme mondial ne peut être affaibli, il ne peut être que détruit par le prolétariat mondial.

Quant à l’idée de soutenir la "formation de nouvelles aires où seront à l’ordre du jour des revendications socialistes" elle nous laisse rêveurs. Après le socialisme en un seul pays, voici le "socialisme dans une seule aire" (et de surcroît dans une aire arriérée !). Depuis quand les "revendications (!) socialistes" se posent-elles donc au niveau d’aires géographiques ?

Logique avec sa position, le PCI peut alors se permettre les déclarations les plus incroyables qui feraient frémir même un Trotsky des années 30 :

- "Les révolutions multiples contiennent l’affirmation la plus vigoureuse de la valeur révolutionnaire, même d’un "Bloc des Quatre Classes" en Chine et même du stalinisme en "Russie. C’est là le courage (sic) de la vraie Gauche Communiste…"

Si la révolution bourgeoise est encore progressiste il faut la soutenir.

Voilà ce qu’implique cette stupéfiante déclaration. Si chaque aire doit parcourir le même cycle que l’aire euro-américaine, alors, il faut adopter dans chaque pays concerné l’attitude du mouvement ouvrier au siècle dernier : soutenir ce qu’il y a de révolutionnaire dans la bourgeoisie.

En fait, à la base de la conception du "Prolétaire" il y a l’idée que le développement des forces productives à l’échelle nationale reste progressiste.

Ce faisant, il nie qu’il y ait une coupure entre la période d’avant et d’après la constitution du marché mondial. Pour le PCI la nation n’est pas un héritage barbare et décadent qui s’oppose au seul progrès historique désormais à l’ordre du jour, le développement MONDIAL des forces productives -elle est un cadre adéquat, "révolutionnaire" pour le développement des forces productives. Suivant une telle logique, le PCI aurait dû soutenir le capital russe progressif pendant les deux guerres mondiales impérialistes. Quand on se rappelle le VRAI courage de la gauche italienne en l9l4-l8 et en l939-45, on voit comment nos "invariants" renient le meilleur de l’esprit de leurs prédécesseurs.

Depuis l9l4 le conflit mondial inter-impérialiste a montré que le marché mondial est constitué, le problème n’est plus d’aider le capitalisme à se développer, mais de l’abattre définitivement.

C’est cette vision de changement de période qu’avait le Premier Congrès de l’I.C. lorsqu’il affirmait qu’on était entré dans une ère de guerres, de crises et de révolutions.

L’alternative était désormais : Socialisme ou barbarie.

Désormais, le rétrécissement des marchés extérieurs par rapport aux nécessités croissantes de réalisation de la plus-value entraine des rivalités, des conflits incessants entre puissances impérialistes. Désormais, l’impérialisme est un système mondial qui s’impose à tous les Etats nationaux. Dans un marché mondial pressuré par le capital, chaque nation est obligée d’être impérialiste par rapport aux autres nations pour survivre : le dernier exemple de cela, c’est le conflit entre le Sud-Viet-Nam et la Chine pour la possession des îles Paracels où l’on espère trouver du pétrole. Derrière chaque guerre, entre grands, entre petits se profile l’antagonisme entre les forces productives mondiales et le capitalisme forcément national. Toute vision qui reste enfermée dans le cadre national est incapable de comprendre la nature du capitalisme actuel.

Or justement, pour le PCI(tout comme pour les trotskystes) le capital n’existe pas vraiment comme système mondial et chaque nation poursuit son propre cours comme un atome indépendant dont on pourrait déterminer isolément la juvénilité ou la sénilité. A qui fera-t-on croire que ce bidonville qu’est l’inde est ''juvénile" par opposition aux USA "séniles" ?

Le PCI prétend aussi que les luttes "révolutionnaires nationales" permettent un développement des forces productives dans les pays où elles ont lieu. C’est vrai. Mais il n’en découle pas que ces luttes soient pour autant révolutionnaires.

Faisons d’abord remarquer que les pays ou se sont déroulées de prétendues "révolutions démocratiques bourgeoises" ne se développent que par le secteur lourd de l’armement (Chine), ou croupissent dans leur misère paysanne (Cuba et son économie sucrière). Si le PCI était logique il devrait soutenir également les pays totalement dépendants de l’impérialisme USA comme le Brésil ou la Corée du Sud où les taux de croissance atteignent 20%. Ou pourquoi ne soutient-il pas le capital Français ou Italien qui ont prolétarisé des millions de paysans depuis l945 ?

Aucun système et encore moins le capitalisme, ne vit sans permettre d’une façon ou d’une autre un certain développement des forces productives. Ceci est évident pour sa phase historique ascendante, mais se vérifie aussi au cours de sa décadence. C’est seulement au cours des grandes crises ouvertes qu’il se produit de véritables BLOCAGES de ce développement. Ce qui change radicalement d’une période à une autre, ce qui rend un système historiquement sénile, ce n’est pas une impossible stagnation permanente du développement des forces productives, mais le bouleversement définitif de la relation qui lie l’ensemble des rapports de production qui le constituent avec le processus de développement des forces productives. Tant que ces rapports de production sont LES SEULS COMPATIBLES avec le degré de développement des forces productives, le système vit sa phase ascendante. La décadence, la mise à l’ordre du jour de l’avènement d’une société nouvelle, commence avec la transformation de ces rapports en FREINS, ENTRAVES à la croissance des forces productives.

Attribuer un caractère progressiste au capitalisme dans telle ou telle région parce qu’il y développe des forces productives est donc absurde, non seulement parce que le capital ne peut être jugé que d’un point de vue MONDIAL[2] mais aussi parce que EN LUI-MEME aucun développement ne possède une signification historique.

Le développement qu'on· pu connaitre les économies du Tiers Monde perd toute signification progressiste dans le cadre historique mondial au sein duquel il se déroule. Si le Tiers-Monde crève de quelque chose ce n’est pas du manque de nations souveraines mais bien de la subsistance des nations dans le monde. C’est l’incapacité de l’humanité à détruire le cadre national (ce cadre économique créé par le capital et dont deux guerres mondiales ont montré, dans la plus horrible barbarie, la définitive obsolescence) qui a engendré le Tiers Monde. C’est parce que le développement des forces productives est mondialement entravé depuis plus d’un demi-siècle dans les carcans nationaux que les "nations souveraines" du Tiers-Monde s’enfoncent toujours plus dans leur arriération.

"Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt", dit un proverbe chinois. Quand le cadre national plonge dans la misère la plus horrible les deux tiers de l’humanité, le PCI nous fait remarquer que dans tel coin du tiers-monde le "cadre national" a tout de même permis la construction de quelques usines et que c’est très important, etc., etc. Bref, c’est dans la partie du monde qui justement subit le plus cruellement l’absurdité des nations que les nationalismes seraient "progressistes" !

De deux choses l’une : ou bien l’on affirme comme l’IC en l9l9 que nous sommes entrés dans l’ère de la révolution prolétarienne et l’on ne peut soutenir les guerres nationales -ou bien on verse dans le sentimentalisme poujadiste des défenseurs des "petites" nations contre les ''grandes". C’est ce dernier choix que fait le PCI qui, s’en prenant aux révolutionnaires, affirme que le non-soutien aux luttes nationales est : "une vision idéaliste qui converge en fait, involontairement avec le social pacifisme et le social-chauvinisme, sinon dans le soutien de l’ordre établi, du moins dans le messianisme de grande nation qui condamne les peuples des colonies et des semi-colonies, à l’immobilité dans l’attente de la révolution prolétarienne dans les métropoles". ("Le Prolétaire" n°l64)

"Grande nation" , "petite nation", "peuples", voilà les piteux discours que tient la pure et dure invariance de l’opportunisme ! Seuls des petits bourgeois qui ne se sentent pas organiquement fraction d’une classe mondiale peuvent, à l’heure du massacre des prolétaires par le capital, nous servir de tels bavardages. Seuls des gens pénétrés d’égocentrisme, de culpabilité "nationale", d’identification à leur pays ou aire, peuvent sombrer dans ce mépris du prolétariat mondial.

2) Le PCI et le Chili

Si les révolutions démocratiques sont encore à l’ordre du jour à l’époque du capitalisme mondialement décadent, on comprend que le PCI se fasse le conseiller de la bourgeoisie "démocratique" du Tiers-monde, à qui il reproche d’être trop "girondine" et pas assez "jacobine". Nos Daniel Guérin bordiguistes en viennent à rêver d’une révolution sans-culotte :"Ni potences, ni guillotines, ni canons pour accompagner la marche rien moins que théorique de la bourgeoisie progressiste" (n° l58).

Le PCI en arrive à jouer le rôle du trotskiste Pablo conseillant Ben Bella en Algérie. Ainsi, ils écrivent : "Un gouvernement qui prétend faire œuvre révolutionnaire sans mettre hors la loi les partis incarnant le passé et le présent (parce que naturellement, Allende représente l’avenir –(NdR) qu’il faut révolutionner, prépare le terrain à sa propre destruction". (n° l58)

Le résultat, c’est qu’on laisse supposer qu’Allende, cet homme de la bourgeoisie, aurait pu révolutionner quelque chose. Comme si Allende n’était pas l’instrument d’une politique de la bourgeoisie, destinée à mettra au pas le prolétariat chilien, que la crise économique rendait de plus en plus remuant, par des "méthodes de gauche" ; comme si Allende n’avait pas constamment employé la violence de classe contre le prolétariat chilien et les ouvriers agricoles ; comme si les différences entre les méthodes de Pinochet et celles d’Allende cachaient autre chose qu’une inévitable continuité dans le but de classe : la défense du capital national face à l’étranger et aux classes exploitées.

Mais le clou de l’analyse du "Prolétaire" sur le Chili et les "Révolutions multiples", c’est l’accusation de "girondisme" lancée à Allende :

- "Un régime statistiquement (?) "Populaire (?) et même plébéien (? ?), mais organiquement incapable de faire preuve d’une audace sans culotte (!), un régime qui écarte la violence (et la répression anti-ouvrière ?) avec pour seul résultat de subir la violence, qui fuit les mesures despotiques pour capituler devant le despotisme, qui en n’attaquant pas s’interdit même de se défendre, qui vénère la loi et l’ordre et les retrouve devant lui sur la gueule des canons et des mitrailleuses, qui ne prêche la paix que pour récolter la guerre" ("Le Prolétaire", n° l58)

Les prolétaires chiliens n’ont plus qu’à supplier le PCI d’envoyer à ce qui reste de l’U.P. un audacieux Robespierre, muni des principes tactiques invariants.

Ces jacobins qui se piquent de marxisme, parlent de "régime" là où il y a dictature de la bourgeoisie, se gargarisent de "statistiques" et de "peuple", là où il y a des classes. Derrière tout cela, il y a en fait une admiration inavouée pour le "régime" "populaire" d’Allende, et en dernier lieu une apologie des fronts interclassistes. Toute l’histoire du mouvement révolutionnaire est là pour montrer que lorsque de pseudo marxistes commencent à parler de "peuple ", de "plèbe" ils sont inévitablement amenés à remplacer l’analyse de classe par le populisme le plus éhonté et se retrouvent nécessairement dans le camp de l’ennemi.

3) Abandon du terrain de classe

Dans la même lignée de l’invariance de l’opportunisme, se trouve la théorie des "peuples de couleur" propagée par les petits intellectuels bourgeois "blancs" pour soulager leur constipation de citoyens "riches" et par les intellectuels bourgeois "noirs" pour mystifier les ouvriers de la même couleur qu’eux. Démagogiquement, on substitue la guerre des races à la guerre des classes. On comprend que le PCI reproche aux révolutionnaires "le simplisme grossier de ceux qui réduisent toute lutte de classe au binôme, toujours et toujours répété de deux classes conventionnelles[3] qui seraient les seules à agir"

Eh bien, oui, nous nous réclamons de ce simplisme grossier sur l’arène mondiale où se joue le sort de la société humaine, il ne peut y avoir en fait que deux classes décisives en présence. Ce sont les deux classes "conventionnelles" de Marx : bourgeoisie et prolétariat.

Nous ne nions pas qu’il y en ait d’autres mais elles ne sont pas des SUJETS déterminants ; elles se rangent derrière la bourgeoisie ou sont neutralisées puis lentement intégrées au prolétariat.

Toute cette rhétorique sur les "binômes" et "conventions " ne peut avoir comme but que de mettre en valeur la petite bourgeoisie.

Le PCI a tout renié du passé révolutiorulaire de la gauche italienne qui l’avait amené à réviser les positions contre-révolutionnaires de Lénine sur la question nationale. Aujourd’hui, il réclame avec la meute des gauchistes des Allende "jacobins", se pâme devant l’embrigadement des jeunes chômeurs palestiniens dans l’appareil militaire du capital (fameux "fedayin"), aperçoit des couleurs là où il y a des classes et braille fièrement que Stalinisme et Bloc des Quatre Classes sont révolutionnaires. A l’heure où le capitalisme mondial, putréfié, craquant de toutes parts, n’a plus qu’une seule solution : des massacres sans cesse plus sanglants et la destruction de l’humanité, les petits écrivains du "Prolétaire" réclament des mouvements "audacieux", "despotiques" de "jacobins" et de "sans-culotte".

Voilà où mène l’incompréhension théorique de la période historique, incompréhension fondée sur une invariance mythique d •un programme intégral qui n’a jamais existé.

A force de répéter invariablement les mêmes erreurs, on devient intégralement contre-révolutionnaire.

Et, à force d’être con, on devient odieux.

Chardin.

[l] C’est de lui qu’est issu, après la scission de l952 le P.C.I., regroupé autour du "Prolétaire" et "Programa Communista"

[2] Il est, à notre époque aussi absurde de parler de "capitalisme progressiste" pour une nation ou même une région du monde que d’affirmer que le féodalisme était un système progressiste en l780 parce que dans telle ou telle baronnie du royaume de France les défrichements de terres et les techniques de production connaissaient encore quelques développements.

[3] Il faut se rendre compte (ainsi parle toujours l’opportunisme NDR) que, dans les pays d’Outre-mer, vivent d'immenses collectivités de race jaune, noire, olivâtre (sic), dont les peuples ( !) réveillés par le fracas du machinisme, semblent ouvrir le cycle d’une lutte patriotique (!) et d’indépendance et de libération nationale comr.le celle dont s’enivraient (sic) nos grands-parents…" (texte de l953, repris dans le "Prolétaire" N°l65).

Courants politiques:

Rubrique:

Sommes-nous sectaires ? Ce qui distingue les organisations révolutionnaires

- 20 reads

Au travers des différents articles de Révolution Internationale nous avons été maintes fois amenés à constater que, dans leur quasi-totalité, les groupes et partis qui se réclament actuellement de la révolution prolétarienne, des staliniens aux anarchistes, en passant par toutes les gammes de "socialistes", "tiers-mondistes" et divers "trotskysmes" n’ont rien de révolutionnaires.

Cette affirmation provoque souvent, nous le savons, toute une série d’accusations du style : "sectarisme", "puritanisme révolutionnaire", "isolement volontaire par rapport aux masses", etc.

Voici donc quelques rappels pour ces "révolutionnaires" de bonne volonté non-sectaires", que d’étranges soucis de "réalisme" semblent troubler au point de leur interdire toute compréhension de ce qu’est un principe révolutionnaire ou une organisation prolétarienne

Avant de parler de ce qu’est le "sectarisme", de ce que recèle l’accusation de "puriste" chez celui qui s’en sert, ou du sens de l’expression "se couper des masses", voyons les critères que l’histoire du mouvement ouvrier a permis de dégager pour définir une organisation de révolutionnaires[1]. Et en premier lieu, les critères qui se sont révélés ne peut pas en être.

Les faux critères

La composition sociale

En apparence, il semble logique de dire qu’une organisation politique dont la majorité des membres est constituée par des ouvriers est une "organisation ouvrière". L’histoire a cependant violemment démenti ce syllogisme superficiel.

Un des exemples les plus frappants est probablement celui du parti social-démocrate allemand. Ce parti, dont la fondation est liée à Marx et Engels, qui regroupa le plus d’ouvriers de l’histoire, ce parti qui constitua un authentique parti ouvrier passant définitivement dans le camp du capital, avec armes et bagages, au cours de la première guerre mondiale. C’est lui qui, à la fin de la guerre, se chargea de l’écrasement de l’insurrection prolétarienne de 1918-1919.

C’est l’ouvrier Noske qui dirigea personnellement les corps francs. C’est le gouvernement social-démocrate "ouvrier" d’Ebert qui assassina Rosa Luxembourg et Liebknecht.

Personne n’oserait affirmer que le parti des Ebert, Noske, Scheidemann continuait alors d’être un parti ouvrier. Et, pourtant, sa base demeurait encore essentiellement ouvrière. Qui plus est, il disposait d’une écrasante majorité au sein des conseils ouvriers à la veille de l’insurrection.

Parmi d’autres, citons un exemple tout aussi important et inéquivoque : celui du Parti menchevik en Russie en 1917. Il est connu que le parti de Tseretelli et Tchkeidze possédait une base ouvrière très importante pendant la période révolutionnaire qui aboutit à Octobre. Au début du mouvement son influence en milieu ouvrier était même plus importante que celle des mencheviks. C’est pourtant contre lui et le gouvernement dont il était un des principaux piliers que l’insurrection prolétarienne d’Octobre dut se faire.

Que l’on réalise simplement que presque toutes les insurrections prolétariennes de ce siècle ont été écrasées ouvertement ou détournées dans une impasse par des gouvernements de "gauche" et des partis "à large base ouvrière" (et, en premier lieu par les PC), et l’on comprendra à quel point ce critère de la "composition ouvrière" d’un parti est devenu totalement inopérant à notre époque, alors qu’il pouvait posséder une certaine validité lors des premiers pas du mouvement ouvrier, au XIXe siècle.

Ce raisonnement paraît insuffisant à certains experts "ès dialectiques". Pour ceux-ci, le fait d’avoir participé à l’écrasement d’une insurrection ouvrière ne suffit pas à prouver qu’on ne peut plus être une organisation prolétarienne. C’est ce que soutiennent tous les partisans de la métaphysique dite "de la double nature de classe" des organisations réformistes. L’explication du miracle de la transformation des organisations de la contre-révolution permanente en organes du prolétariat et "vice versa", sinusoïdalement en quelque sorte, est la suivant : en temps de calme social, des organisation réformistes défendraient tant bien que mal les intérêts immédiats de la classe. Mais, étant incapables d’en défendre les intérêts historiques globaux, du fait de l’essence même de leur rôle , en temps de lutte ouverte de la classe elles passeraient objectivement dans le camp des défenseurs du système. Puis le calme revenu, elles reprendraient leur place dans les rangs du prolétariat, et on recommencerait, etc....[2]

Cette vision conduit, dans la pratique concrète, ses auteurs à adopter une attitude de défense des organisations réformistes en temps d’apathie de la classe (bien sûr défense critique) et en période d’effervescence sociale à des cris d’indignation "surprise", des dénonciations de "trahison", bref des larmes de crocodile. Mais dans les deux cas sa fonction contre-révolutionnaire est la même : masquer aux yeux des travailleurs la nature des organisations dites réformistes: des organes de la bourgeoisie au sein du prolétariat.

Deux aberrations théoriques principales sous-tendent ce pragmatisme réactionnaire :

1) L’affirmation de la possibilité d’existence, dans une société déchirée en permanence par les antagonismes de classe, d’une organisation politique capable de représenter alternativement les intérêts des deux classes. Une telle idée est un non-sens du point de vue marxiste: un parti est toujours une fraction et une expression politique d’une classe sociale et d’une seule. Il arrive qu’un parti ou groupe politique change de nature de classe, mais,

- cette transformation, quand elle a lieu, se produit toujours en faveur de la classe dominante; on n’a jamais vu, et on ne verra jamais une organisation politique de la bourgeoisie devenir un organe du prolétariat. En effet, à l’époque de la décadence la classe ouvrière ne peut plus s’organiser de façon permanente à l’intérieur de la société capitaliste, et toutes ses organisations antérieures doivent, pour survivre, fonctionner au service du capital (de même que celles qui se créent sans dépasser les anciennes conceptions réformistes). Une fois qu’elles s’installent dans cette fonction, elles défendent bec et ongles leur existence et donc la conservation de l’ordre social dont elles se nourrissent.

- Une organisation politique ne "trahit" pas deux fois. La deuxième fois, ce n’est plus une trahison mais la continuation d’une politique déjà déterminée une fois pour toutes, non par tel ou tel chef, bureaucrate ou "mauvaise direction", mais par son intégration au capitalisme. Les chemins qui traversent les frontières de classe sont à sens unique et sans possibilité de retour.

L’opportunisme n’est pas un label d’appartenance à deux classes, mais la manifestation non équivoque d’une nature de classe : celle de la classe dominante. Parler de "trahison" quand les syndicats, les PC ou les partis socialistes sont systématiquement passés, dans toutes les luttes sérieuses, du côté du capital, c’est écrire un roman d’espionnage, pas une analyse marxiste.

2) L’affirmation qu’une organisation du prolétariat peut être réformiste dans la période de décadence du capitalisme est la seconde aberration. Avec la fin de l’ère progressive du capitalisme, avec l’entrée de celui-ci en crise permanente, la mise à l’ordre du jour de la révolution socialiste a rejeté dans le camp de la contre-révolution tous les programmes réformistes.

Dans le capitalisme sénile, le réformisme n’est pas réactionnaire seulement dans les moments où la classe se lance dans des luttes révolutionnaires, il est devenu en permanence l’arme principale de la bourgeoisie dans le camp du prolétariat. Il n’y a pas plus de terrain de conciliation économique réel entre prolétariat et bourgeoisie que de place pour les réformistes dans les rangs du prolétariat, autrement que pour embrigader la classe dans les intérêts du capital.

Les ouvriers ne peuvent plus trouver dans les organisations réformistes que le reflet de leur apathie, jamais celui de leur combativité, car les travailleurs sont, aujourd’hui, inévitablement contraints, pour s’affirmer comme classe, d’emprunter la voie révolutionnaire et donc de s’affronter aux organisations réformistes.

Par "temps calme", l’importance relative des organisations réformistes en milieu ouvrier est le résultat, non pas de leur prétendue nature de classe prolétarienne, mais, au contraire, de l’atomisation et de la non-combativité de la classe.

En présentant la défense des individus ouvriers contre quelques empiétements trop grossiers du capital (défense institutionnalisée et nécessaire au système) comme synonyme de défense des intérêts de la classe ouvrière, en jouant leur rôle d’assistante sociale, ces organisations cherchent à se faire décerner un label prolétarien. Ce faisant, elles ne défendent même pas les intérêts immédiats de la classe, mais se donnent par contre la crédibilité nécessaire pour avoir un minimum d’efficacité dans l’encadrement, et la répression au moment des luttes véritables, de la classe ouvrière.

Le soi-disant mouvement de va-et-vient entre les classes qui semble animer les organisations réformistes recouvre en fait les deux moments d’un même, rôle au service d’une seule classe : préparation de la répression, exercice de la répression. La défense de ces organisations, leur assimilation au mouvement ouvrier dans les périodes où elles ne le répriment pas ouvertement n’est ainsi qu’une participation effective à la préparation des futures repressions. "Critique" ou non, l’appui aux forces contrerévolutionnaires participe entièrement du rôle de celles-ci.

Toujours en quête des "masses" les gauchistes, et spécialement les léninistes, éprouvent une sincère admiration pour la capacité des organisations réformistes à "s’implanter en milieu ouvrier". Ils voient dans cette capacité une preuve de l’authenticité de classe d’une organisation. Quant à nous, nous affirmons que l’existence de masses ouvrières dans une organisation n’est plus depuis longtemps une preuve de sa nature de classe prolétarienne ; le capitalisme décadent ne peut plus vivre sans ses propres organisations ouvrières ; ses besoins de contrôle totalitaire le lui imposent. Le fait qu’une organisation bourgeoise possède une influence en milieu ouvrier n’a jamais poussé les révolutionnaires à la "ménager" ou à la défendre "par principe" ou solidarité. Au contraire, les forces les plus dangereuses de la contre-révolution sont celles qui parviennent à s’infiltrer dans les rangs de la classe révolutionnaire. Leur dénonciation, la destruction des illusions qu’elles entretiennent dans la classe sont, pour les révolutionnaires, des tâches d’autant plus importantes qu’ils sont les seuls à pouvoir les accomplir.

la violence

Une organisation révolutionnaire prolétarienne est obligatoirement amenée à préconiser la violence de sa classe contre le système et ses représentants. Elle est, tout aussi inévitablement, appelée à connaître la violence de la régression de la classe dominante. De là à déduire que toute organisation politique qui se dit socialiste -ou quelque chose dans le genre- et préconise ou subit la violence est une organisation révolutionnaire, il n’y a qu’un pas. Ceux qui le franchissent partent, la plupart du temps, de deux erreurs :

-l’ignorance totale des critères révolutionnaires. Incapables du moindre approfondissement théorique du point de vue prolétarien, les adeptes de ce type de raisonnement sont contraints aux "analyses" superficielles où l’apparence, le spectacle, tiennent lieu de réalité. "Ils sont violents, ils sont donc radicaux, donc révolutionnaires"; ou bien : "ils sont poursuivis par le gouvernement, le gouvernement est bourgeois, ils sont donc anti-capitalistes".

-la mauvaise conscience de l’impuissance. Face à l’apathie des travailleurs, ou face à sa propre impuissance, l’impatience se transforme en admiration sans bornes pour "ceux qui, au moins, font quelque chose" : détourner n’importe quel moyen de transport faire un hold-up, piller un magasin, mettre une bombe, kidnapper un bourgeois ou être violemment poursuivi par le gouvernement bourgeois en place, sont des actes qui, par eux-mêmes, octroient à la première organisation qui ne se dise pas ouvertement bourgeoise, un label de révolutionnaire. Plus grande est la sensation d’impuissance, plus s’exaspère l’impatience, et plus on réduit le contenu de l’action révolutionnaire à la violence pure et simple.

- En milieu étudiant cette absurdité atteint un tel degré, que le seul dessin d’une arme empoignée est compris comme symbole révolutionnaire ! Réaction impuissante mais "sincère" de la part d’éléments authentiquement révoltés par l’abjection du capitalisme décadent ? Peut-être[3]. Il n’en demeure pas moins que son seul aboutissement est la complicité avec n’importe quelle fraction de la bourgeoisie qui, s’affublant de l’épithète de socialiste pour parvenir à ses fins, prend les armes contre ses concurrents politiques -ou simplement subit la répression de ces derniers.

La violence préconisée ou subie ne peut en aucun cas constituer un critère suffisant (ni même important) pour juger de la nature de classe d’une organisation politique. Dans une société fondée sur l’exploitation, tous les rapports humains tendent à être des rapports de force. Dans la civilisation du capital qui connaît la traite des noirs dès sa naissance, s’épanouit dans le plus sanguinaire des impérialismes et vieillit dans les holocaustes des guerres mondiales, cette tendance atteint son paroxysme. Mais cette violence omniprésente ne régit pas seulement les rapports entre les classes antagonistes ; elle caractérise aussi l’essence même des rapports entre fractions de la classe dominante. Quand les moyens "pacifiques", "démocratiques" ne suffisent plus, les fractions de la bourgeoisie sont contraintes de recourir aux moyens de la violence armée (ceci est d’autant plus fréquent que les butins qu’elles ont à se partager s’amenuisent -crises et difficultés économiques). Ainsi, les pays capitalistes les plus pauvres sont les plus secoués par ce type de conflits dans lesquels, par ailleurs, les puissances impérialistes trouvent un moyen de s’affronter à peu de frais.

Sentimentalement, les victimes de l’État tendent souvent à bénéficier -a priori- d’une certaine sympathie de la part des exploités. A fortiori si elles sont présentées comme révolutionnaires. Mais rien n’est plus abject que l’utilisation de la haine de la répression du capital comme "couverture prolétarienne" pour les contre-révolutionnaires qui sont en conflit avec la clique de leurs confrères qui se trouve au pouvoir. C’est à travers ce genre de méthodes que les fractions de la bourgeoisie parviennent à recruter la chair à canon de leurs conflits. Ainsi, les trotskistes, qui, depuis plus de quarante ans ont toujours trouvé un camp à choisir ("le plus progressiste", le "moins réactionnaire", le "plus antifasciste", etc.) dans les conflits entre bourgeois, sont passés maîtres dans l’art de sergents-recruteurs de la contrerévolution -guerres de "libération nationale", conflits inter-impérialistes, guerres "anti-fascistes"... peu nombreux sont les événements de l’histoire bourgeoise où ils n «aient pas apporté leur grain de sable ou leur goutte de sang.

Mais peut-être nous dira-t-on : ce ne sont encore là que des raisonnements de "sectaires-puristes" : ce n’est pas la violence en soi qui est un critère mais la violence exercée ou subie par des éléments ou des organisations "sincèrement convaincus de leur volonté révolutionnaire". Voyons donc le contenu de cet autre avatar de la "dialectique gauchiste".

la sincérité des militants

Lorsque nous mettons en question la nature de classe d’une organisation politique qui se dit "ouvrière" ou "révolutionnaire", on nous répond avec l’argument de "la sincérité des militants" (surtout celle de la "base"). L’absurdité de cet argument repose sur une séparation métaphysique entre l’organisation et ses membres, entre "les bons militants" et les "mauvais dirigeants" -alors que les organisations n’ont que les chefs qu’elles méritent : on utilise des arguments concernant des problèmes de personnalité pour éviter de poser les problèmes en termes de classes.

Pour déterminer les camps en présence dans une société régie par les confits de classe, l’histoire ne laisse aucune place à la "psychologie individuelle". Les illusions ne cessent pas d’être des illusions du simple fait qu’elles soient "sincères". D’illusions et de bonnes intentions, le camp de la contre-révolution en est pavé. On ne juge pas un individu d’après l’idée qu’il a de lui-même, disait Marx ; on ne juge pas une organisation politique d’après ce qu’elle dit d’elle-même, ni même d’après l’idée qu’en ont ses membres.

Du point de vue individuel, Hitler pouvait être aussi sincère et dévoué que Marx ; le problème n’est pas d’être "sincère" ou "malhonnête" envers une cause, mais de savoir quelle cause on défend dans la réalité, et, plus exactement, les intérêts de quelle classe on sert.

De deux choses l’une : ou bien on raisonne en termes de classe et on fonde la nature politique d’une organisation sur des critères de classe -et, dès lors, la seule attitude révolutionnaire face aux illusions qui surgissent inévitablement parmi les éléments en rupture avec la société actuelle, est celle de la dénonciation sans fard de leurs illusions et du rôle qu’objectivement celles-ci les amènent à jouer. Ou bien on s’embourbe dans le terrain individualiste pour patauger inévitablement dans les métaphysiques moralisantes des "motivations individuelles", On commence par affirmer le "droit à l’erreur[4]" et on finit toujours par confondre le respect de l’individu qui se trompe avec le respect de son erreur. On se prétend "compréhensif" et, ne sachant plus ce qu’il faut comprendre, on ne contribue qu’à enfermer "l’incompris" dans son erreur. Toute cette attitude "non-sectaire" a sa source dans la confusion et ne peut servir que la confusion ; elle se nie d’avance tous les moyens pour aborder la question de la nature de classe d’une organisation politique, puisqu’elle quitte dès le départ la problématique de classe.

Une telle façon d’envisager le problème serait une simple confusion, une simple "incapacité", si cette confusion n’était pas une force contre-révolutionnaire, si son résultat concret n’était pas, encore une fois, de permettre la défense des organisations de la bourgeoisie au sein du mouvement ouvrier.

Posséder une origine historique prolétarienne, avoir une composition sociale ouvrière, être victime de la répression de l’État, préconiser ou pratiquer la violence, s’auto-proclamer révolutionnaire ou être constituée de militants sincèrement dévoués, aucun de ces traits (pris isolément ou dans leur ensemble) ne fait d’une organisation politique un organe de classe du prolétariat.