ICConline - 2016

- 1273 reads

ICConline - janvier 2016

- 984 reads

Migrants et réfugiés : victimes du capitalisme (partie II)

- 1466 reads

A l'aube des années 1930, la défaite physique du prolétariat était bien assurée, la révolution mondiale avait été complétement écrasée. Les bains de sang successifs en Russie et en Allemagne après la défaite du prolétariat à Berlin en 1919, la recherche de boucs-émissaires, l'humiliation engendrée par le traité de Versailles et le besoin de revanche, tout cela provoquait un nouveau pas dans la spirale des horreurs capitalistes du XXe siècle.

L'émergence d’un monde concentrationnaire

En proclamant le "socialisme dans un seul pays", le nouveau régime stalinien en Russie était prêt à se lancer dans une course effrénée à l'industrialisation pour essayer de rattraper son retard. La planification de l'industrie lourde et la fabrication des armes renforçaient une exploitation extrême. Jusqu'à la terrible dépression des années 1930, les pays "vainqueurs" occidentaux cherchaient eux-aussi une main-d'œuvre à bas coûts qu'il fallait diviser et contrôler. Mais avec la crise économique et le chômage de masse, les migrants et réfugiés devenaient plus ouvertement "indésirables". Le mouvement des migrations allait ainsi être freiné assez brutalement dès 1929, notamment aux Etats-Unis (1). Lire notre article « L’immigration et le mouvement ouvrier », Revue internationale n° 140, 1er trimestre 2010

Ces derniers qui avaient adopté des quotas "filtraient" les migrants en les divisant, les séparant des autres prolétaires. Dans un tel contexte, les déplacements de populations, ceux des déportés et des réfugiés qui allaient s'effectuer de force le furent (pendant et après la guerre) dans des conditions terribles : souvent, ils se terminaient dans des camps de concentration qui commençaient à se généraliser un peu partout.

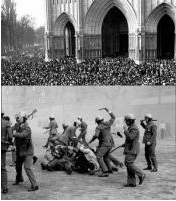

Alors que le développement des crises et que les tensions impérialistes devenaient croissantes, la classe ouvrière défaite ne pouvait opposer la force de sa résistance. Cela allait se traduire en Espagne, en 1936, par les débuts de l'embrigadement du prolétariat dans la guerre, au nom de "l'antifascisme". Cette nouvelle guerre totale mobilisait beaucoup plus brutalement et massivement les populations civiles (les femmes, les jeunes, les vieux) que la première Grande guerre. Elle allait s'avérer bien plus destructrice et barbare. L’Etat, en intervenant plus directement sur l'ensemble de la vie sociale, ouvrait une sorte d'ère concentrationnaire. Tout cela générait des déportations, des "nettoyages ethniques", des famines et des exterminations de masse.

Déportations, massacres et travaux forcés

La violence stalinienne, aussi brutale qu'imprévisible, en était un premier exemple. L'Etat n'hésitait pas lors des purges à arrêter les authentiques communistes, à exécuter 95% des dirigeants d'une région, à déporter des populations entières pour le contrôle et la maîtrise de son territoire. Dans les années 1931-1932, Staline allait utiliser froidement "l'arme de la faim" pour tenter de briser la résistance des Ukrainiens face à la collectivisation forcée. La terrible famine, provoquée de manière consciente, faisait en tout près de 6 millions de morts ! En Sibérie et ailleurs, des millions d'hommes et de femmes étaient condamnés aux travaux forcés. Pendant l'année 1935, par exemple, 200 000 détenus creusaient le canal Moscou-Volga-Don et 150 000 autres la deuxième voie du Transsibérien. La collectivisation brutale des campagnes, où plusieurs millions de koulaks étaient déportés vers des zones de colonisation inhospitalières, les plans de l'industrie lourde et l'exploitation à marche forcée où les ouvriers se tuaient au travail (au sens propre), permettaient de nourrir l'obsession de Staline consistant à vouloir "rattraper le retard sur les pays capitalistes" (2). Précisons que la Russie stalinisée elle-même était en fait un pays capitaliste, une expression caricaturale de la tendance au capitalisme d'Etat dans la décadence de ce système. Avant même son entrée dans la guerre, en 1941, l'Etat stalinien procédait à un véritable "nettoyage ethnique" sur ses frontières en vue d'assurer sa sécurité. Différentes populations étaient suspectées de "collaboration" avec l'ennemi allemand et allaient ainsi être soumises de force à de vastes déplacements collectifs. En 1937, la déportation vers l'Asie centrale de 170 000 Coréens, sur de simples motifs ethniques, conduisant à de lourdes pertes humaines, était un avant-goût de se qui se profilait. Parmi tous les déplacés qui suivirent, 60 000 Polonais étaient expédiés au Kazakhstan en 1941. Plusieurs vagues de déportations eurent lieu ensuite après la rupture du pacte germano-soviétique, en particulier pour les populations d’origine germanique, notamment dans les Républiques baltes devenus ouvertement "ennemis du peuple" : 1,2 millions d'entre eux se sont retrouvés du jour au lendemain exilés en Sibérie et en Asie centrale. Entre 1943 et 1944, c'était au tour des populations du Nord-Caucase (Tchétchènes, Ingouches...) et de Crimée (Tatars) d'être brutalement déplacées. Beaucoup de ces victimes affamées, criminalisées et bannies par l'Etat "socialiste" allaient mourir durant les transports dans des wagons à bestiaux (par manque d'eau, de nourriture ou par des maladies comme le typhus). Si généralement les populations locales témoignaient d'une grande solidarité à l'égard de ces malheureux proscrits, la propagande officielle entretenait contre ces nouveaux esclaves un climat de haine. Durant les transports, ils recevaient très souvent des jets de pierres accompagnés des pires insultes. A leur arrivée, selon un rapport de Beria datant de juillet 1944, "certains présidents de kolkhozes organisaient des passages à tabac destinés à justifier leurs refus d’embaucher des déportés physiquement dégradés" (3).

Isabelle Ohayon, La déportation des peuples vers l’Asie centrale. Le XXe siècle des guerres, Editions de l’Atelier, 2004.

Dans ces conditions extrêmes, ce sont finalement " dix à quinze millions de Soviétiques" qui ont été envoyés dans les "camps de rééducation par le travail", officiellement créés par le régime dès les années 1930 (4). Marie Jego, Le Monde, 3 mars 2003.

En Allemagne, au moment où les nazis arrivaient au pouvoir, bien avant l'entreprise d'extermination, les camps de concentration qui allaient se multiplier sur le territoire et surtout en Pologne étaient d'abord des camps de travail. Cette tendance au développement des camps qui allaient fleurir un peu partout, y compris dans les Etats démocratiques comme en France et aux Etats-Unis, pour les prisonniers ou réfugiés, avaient pour vocation, outre le contrôle sur la population, l'exploitation d'une force de travail quasi-gratuite. En vendant traditionnellement sa force de travail, le prolétaire permet au capitaliste d'extraire de la plus-value, c'est-à-dire du profit. Les termes de ce "contrat" assurent une exploitation poussant à la productivité maximale en garantissant par le bas niveau de salaire la simple reproduction de la force de travail. Dans les camps de concentration, la force de travail était exploitée de manière quasi-absolue. En Allemagne, les déportés travaillaient jusqu'à plus de 12 heures par jour, par tous les temps, sous les ordres de « kapos ». Des usines secrètes d'armements ou des filiales de grands groupes allemands se trouvaient dans les camps de concentration ou à proximité. Ces industries de guerre bénéficiaient d'une main-d’œuvre presque gratuite, très abondante et facilement renouvelable. La reproduction de la force de travail étant réduite à la simple survie du travailleur/prisonnier, la très faible productivité de cette main-d'œuvre était en partie compensée par des coûts d'entretien très bas. La nourriture était limitée au minimum vital, tout comme le transport, souvent réduit a l'unique déplacement vers un endroit reculé et isolé, celui du camp. Dans les Etats démocratiques, les camps allaient aussi être utilisés dans le cadre d'un renforcement du contrôle social étatique des populations prisonnières et/ou pour l'exploitation de leur force de travail. Ainsi, confronté à l'afflux des réfugiés espagnols (120 000 entre juin et octobre 1937. 440 000 en 1939) le gouvernement français agissait face à ces "indésirables" aux "agissements révolutionnaires". (5) P. J Deschodt, F. Huguenin, La République xénophobe, JC Lattès, 2001. En Afrique du Nord, 30 000 d'entre eux étaient utilisés pour des travaux forcés. Les réfugiés espagnols vivaient parqués sur le sol français dans des camps d'internement (les autorités parlent elles-mêmes de "camps de concentration") montés à la hâte dans le sud du pays (notamment sur les plages du Roussillon). Ces réfugiés atteignaient par exemple le nombre de 87 000 à Argelès, exploités comme main-d’œuvre servile, dans des conditions déplorables, dormant sur le sable, surveillés par les "kapos" de la garde républicaine ou des tirailleurs sénégalais. Entre février et juillet 1939, environ 15 000 réfugiés espagnols sont morts dans ces camps, la plupart d'épuisement ou du fait de la dysenterie.

Un peu plus tard, durant la guerre, parmi bien d'autres exemples, on pourrait relever celui des Etats-Unis qui ont aussi interné de mars 1942 à mars 1946 plus de 120 000 personnes. Il s'agissait d'une population nippo-américaine, parquée dans des camps de concentration au nord et à l'est de la Californie. Ces hommes furent traités de manière terrible au même titre que le sont les pires criminels et ceux qui subissent la xénophobie d'Etat. (6) Selon un vétéran de Guadalcanal : "le Japonais ne peut être considéré comme un intellectuel (...), c'est plutôt un animal » et un général des Marines a déclaré aussi : "tuer un Japonais, c'était vraiment comme tuer une vipère". Voir Ph Masson, Une guerre totale, coll. Pluriel.

Le génocide des Juifs : un des sommets de la barbarie capitaliste

Nous avons souligné que les camps de concentration en Allemagne étaient d'abord des camps de travail. Les plus gros déplacements de populations s'effectuaient en direction de l'Allemagne par la force, par des mesures telles que le STO (service de travail obligatoire) en France, le pillage, les déportations massives de Juifs et les rafles un peu partout en Europe. Dans les usines, l'agriculture ou l'exploitation minière, un quart de la force de travail était représentée par du travail forcé, notamment dans le cadre du "Generalplan Ost". Entre 15 et 20 millions de personnes étaient déportées en tout par l'Allemagne nazie en vue de faire tourner sa machine de guerre ! Une telle politique augmentait le nombre de réfugiés fuyant le régime et sa chasse à l'homme. Dans les années 1930, on comptait environ 350 000 réfugiés en provenance de l'Allemagne nazie, 150 000 en provenance de l'Autriche (après l'Anschluss) et des Sudètes (après le rattachement à l'Allemagne nazie).

A partir de l'année 1942 et son projet de "solution finale", les camps de concentration comme ceux d'Auschwitz-Birkenau, Chelmno, Treblinka, Belzec, Sobibor, Maidaneck... vont se transformer en camps d'extermination. Dans des conditions atroces, parmi les très nombreuses victimes, six millions de Juifs étaient acheminés par convois et massacrés, la plupart gazés et brûlés dans des fours crématoires. Le contingent sinistre le plus imposant de victimes était fourni par la Pologne (300 0000) et l'URSS (100 0000). Les camps d'exterminations comme ceux d'Auschwitz (1 200 000) et de Treblinka (800 000) tournaient à plein régime. Cette barbarie est bien connue du fait qu'elle a été longuement exhibée et exploitée idéologiquement jusqu'à la nausée après la guerre par les Alliés, servant ainsi d'alibi pour justifier ou masquer leurs propres crimes.

Une mentalité de pogrom s'était installée durant les années 1920, sanctionnant la défaite sanglante du prolétariat et de ses grandes figures révolutionnaires assimilées à la "juiverie" : "même si beaucoup de révolutionnaires israélites comme Trotski ou Rosa Luxemburg se veulent non-juifs (...) l'Israelite apparait comme le fourrier de la subversion, comme un agent destructeur vis-à-vis des valeurs fondamentales : patrie, famille, propriété, religion. L'enthousiasme de nombre de Juifs à l'égard de toutes les formes de l'art moderne ou des nouveaux moyens d'expression comme le cinéma justifie encore cette réputation d'esprit corrosif".(7) Ph. Masson, op cit En fait, la défaite de la révolution permettait aux grandes démocraties de voir en Hitler ni plus ni moins qu'un "rempart" efficace "contre le bolchevisme". Pour tous les Etats à l'époque, l'amalgame juif et communiste était très courant. Churchill lui même accusait les Juifs d'être les responsables de la Révolution Russe :"Il n'y a pas besoin d'exagérer la part jouée dans la création du bolchevisme et dans l'arrivée de la Révolution russe par ces Juifs internationalistes et pour la plupart athées".(8) Illustrated Sunday Herald , 8 février 1920, cité par Wikipédia. L'idée d'un complot "judéo-marxiste", d'abord véhiculé par les "troupes blanches", murissait sur la base d'un antisémitisme répandu : "est-il besoin de souligner que Hitler n'est pas à l'origine de cet antisémitisme (...) au lendemain de la Première guerre mondiale, cet antisémitisme habite la plupart des pays européens". (9) Ph Masson, op. cit. Les Juifs allaient donc systématiquement pouvoir être stigmatisés, marginalisés, devenir des boucs-émissaires sans que cela ne gêne outre-mesure les dirigeants démocrates, dont certains, comme Roosevelt, avaient déjà ouvertement des penchants xénophobes et antisémites. Une grande partie des Juifs qui se trouvaient en Pologne, en URSS et dans des ghettos, avaient en fait déjà été bien souvent obligés de fuir les pays démocratiques du fait de cet antisémitisme (contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, l'antisémitisme du régime de Vichy, par exemple, n'est pas un phénomène spontané, ni qui lui est propre). Dès lors, les lois antisémites de Nuremberg en 1935 pouvaient, sans surprise, passer pratiquement inaperçues. En faisant des Juifs des citoyens à part et marginalisés, leurs biens allaient pouvoir être pillés en toute impunité, en toute bonne conscience, face à ceux qu'on percevait comme "des êtres nuisibles". C'est en réalité toute cette dynamique, tout ce terreau nauséabond qui faisait le lit de la propagande hygiéniste et eugéniste des nazis. Dès janvier 1940, l'"Aktion t4" en Allemagne préfigurait déjà l'holocauste, programmant méthodiquement l'élimination des handicapés physiques et mentaux. Face à la tragédie qui allait suivre, les Alliés refusaient l'aide aux Juifs "pour ne pas déstabiliser l'effort de guerre" (Churchill). Les Alliés se sont bien avérés comme les co-responsables et les complices d'un génocide qui était avant tout un produit du système capitaliste. Très tôt, les pays démocratiques se fermaient en refusant de porter assistance aux Juifs perçus comme des parias qu'on ne voulait pas chez soi (10) Lire notre brochure Fascisme et démocratie, deux expressions de la dictature du capital. Face à la répression nazie et aux persécutions, le gouvernement du Front populaire en France, par exemple, allait se montrer intraitable. Ainsi, derrière un vernis démocratique, une circulaire de la main de Roger Salengro, datée du 14 août 1936, soulignait : " ne plus laisser (...) pénétrer en France aucun émigré allemand et de procéder au refoulement de tout étranger, sujet allemand ou venant d'Allemagne, qui entré postérieurement au 5 août 1936, ne serait pas muni des pièces nécessaires..." (11) P. J Deschodt, F. Huguenin, op.cit.

La barbarie est celle des deux camps impérialistes

Toutes les actions et mesures administratives destinées à déporter, chasser, exterminer les populations étaient bien plus imposantes et surtout avec des conséquences bien plus dramatiques qu'en 1914-1918. Le nombre de réfugiés/migrants a été sans commune mesure. La violence utilisée - à partir des camps de concentration et leurs chambres à gaz, les bombardements en tapis, les gaz de phosphore, les bombes nucléaires, l'utilisation d'armes chimiques et biologiques - a fait de nombreuses victimes et causé des souffrances durables après la guerre, avec une quantité indénombrable de traumatismes. Le bilan est terrifiant ! Les destructions ont provoqué au total près de 66 millions de morts (20 millions de soldats et 46 millions de civils) contre 10 millions pour 1914-1918 ! A la fin de la Seconde Guerre mondiale, il fallait réinstaller 60 millions de personnes, soit dix fois plus que pour la Première Guerre ! Au cœur de l'Europe même, 40 millions sont morts. En Asie de l'Est, en Chine, plus de 12 millions de personnes sont mortes dans les confrontations militaires directes et on a dénombré près de 95 millions de réfugiés en Chine. Durant la guerre, un certain nombre de sièges et de batailles militaires ont été parmi les plus sanglantes de l'histoire. Pour donner quelques exemples : à Stalingrad, près d'un million d'hommes des deux camps sont morts sous un feu infernal. Dans un siège qui a duré près de trois ans, au moins 1 800 000 sont morts. La bataille autour de la prise de Berlin a coûté la vie à 300 000 soldats allemands ou russes et à plus de 100 000 civils). La célèbre bataille d'Okinawa a tué 120 000 soldats mais aussi 160 000 civils. Les troupes japonaises ont massacré 300 000 Chinois à Nankin ! Les bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki, selon l’historien Howard Zinn, auraient fait jusqu'à 250 000 morts ! Les terribles bombardements américains sur Tokyo, en mars 1945, provoquèrent 85 000 morts. En URSS, on compte 27 millions de victimes. L'Ukraine perdra 20% de sa population, la Pologne 15% (majoritairement des Juifs). Des centaines de villes en Europe étaient en partie dévastées ou quasiment détruites. En Russie, 1700 villes ont été touchées, 714 en Ukraine et on comptera près de 70 000 villages anéantis ! En Allemagne, les tapis de bombes incendiaires au phosphore des Alliés et du "Bomber Command" ont fait un nombre énorme de victimes, rasant les villes de Dresde et Hambourg (près de 50 000 morts). Une ville comme Cologne a été détruite à 70% ! On a finalement évalué qu’il y avait à la fin de la guerre en Allemagne entre 18 et 20 millions de sans-abris, 10 millions en Ukraine ! Le nombre d'orphelins de guerre a été aussi éloquent : 2 millions en Allemagne, plus d'un million en Pologne. Quelques 180 000 enfants ont été réduits à l'état de vagabonds dans les rues de Rome, Naples et Milan.

Les souffrances effroyables générées par ces destructions s'accompagnaient très souvent de vengeances terribles et d'actes de barbarie sur les populations, les civils et réfugiés terrorisés. Ce fut le cas des Alliés, présentés pourtant comme "grands libérateurs" : "l'hybris, la foudre de la vengeance s'abat sur les survivants ; la découverte des atrocités commises par le vaincu ne fait qu'alimenter la bonne conscience du vainqueur". (12) Voir Ph. Masson, op. cit.

L'accumulation de violence générée par le capitalisme décadent, une fois libérée, produit les scènes les plus atroces, celles "d'épuration ethniques" et d'actes d'une barbarie inimaginable. Pendant et après le guerre en Croatie, près de 600 000 Serbes, musulmans et Juifs étaient tués par le régime oustachi désirant "nettoyer" le pays entier. Des communautés grecques étaient massacrées par l'armée bulgare, des Hongrois faisaient de même pour les Serbes en Voïvodine. Pendant la guerre, les défaites s'accompagnaient toujours de migrations tragiques. Ainsi, par exemple, cinq millions d'Allemands fuiront devant l'Armée rouge. Beaucoup mourront, seront lynchés le long des routes. Il s'agissait là d'un des épisodes "héroïques" des "libérateurs", de ces "chevaliers de la liberté" qui prendront cyniquement après la guerre le rôle de procureur malgré leurs crimes impunis :"on ne peut encore oublier l'effroyable calvaire des populations, allemandes de l'est au moment de l'avancée de l'armée rouge (...) le soldat soviétique devient l'instrument d'une volonté froide, délibérée d'extermination (...) Des colonnes de réfugiés sont écrasées sous les chenilles des chars ou systématiquement mitraillées par l'aviation. La population d'agglomérations entières est massacrée avec des raffinements de cruauté. Des femmes nues sont crucifiées sur les portes des granges. Des enfants sont décapités ou ont la tête écrasée à coups de crosse, ou bien sont jetés vivants dans des auges à cochons (...) La population allemande de Prague est massacrée avec un rare sadisme. Après avoir été violées, les femmes ont les tendons d'Achille coupés et sont condamnées à mourir sur le sol d'hémorragie dans d'atroces souffrances. Des enfants sont mitraillés à la sortie des écoles, jetés sur la chaussée depuis les étages des immeubles ou noyés dans des fontaines ; au total, plus de 30 000 victimes (...) la violence n'épargne pas les jeunes auxiliaires des transmissions de la Luftwaffe jetées vivantes dans des meules de foin enflammées. Pendant des semaines, la Vltava (Moldau) charrie des milliers de corps ; certains par familles entières sont cloués sur des radeaux."(13) Voir Ph. Masson, op. cit.

Il est difficile de dire combien de femmes ont pu être violées par les soldats allemands pendant la guerre. Ce qui est certain, c'est que les forces des Alliés avançant et occupant le territoire «libéré», une autre épreuve les attendait. Il y eut un million de femmes violées en Allemagne par les troupes alliées. Rien qu'à Berlin, autour de 100 000 cas. Les estimations pour Budapest se situent dans une fourchette allant de 50000 à 100 000 viols.

Ce que nous voulons surtout souligner, c'est que loin d'être intervenus pour la "défense de la liberté", les Alliés et les grandes démocraties ne se sont impliqués dans la guerre que pour défendre des intérêts purement impérialistes. Le sort des populations et des réfugiés, ils s'en fichaient royalement tant qu'ils n'en avaient pas la charge et tant qu'ils ne pouvaient s'en servir pour exploiter leur force de travail. Ils ne faisaient jamais mention du sort des Juifs dans leur propagande durant la guerre, leur refusant même assistance, les abandonnant ainsi aux mains les nazis. Le motif d'entrée en guerre des Alliés était tout autre que celui d'une volonté de "libération". Pour la France et la Grande-Bretagne, il s'agissait en réalité de défendre "l'équilibre européen". Pour les Etats-Unis, de bloquer l'expansion et les menaces de l'URSS. Pour cette dernière, d'étendre son influence vers l'Europe de l'Ouest. Bref, des motifs et des raisons purement stratégiques, impérialistes et militaires. Rien de plus classique ! Ce n'est absolument pas pour "libérer l'Allemagne" de la "peste brune" qu'ils ont agi. Cette fable n'est qu'un montage diabolique qui a été théâtralisé au moment de la libération des camps. Tout avait été élaboré par l'état-major allié et ses politiciens soucieux de masquer leurs propres crimes (à moins d'avoir la naïveté de penser que les militaires et politiciens démocrates ne font jamais de propagande !). Si la "libération" a bien pu mettre fin aux pratiques tortionnaires de l'ennemi, c'est avant tout une conséquence indirecte de l’atteinte d’un objectif purement militaire et non pour des motifs "humanitaires". La meilleure preuve en est que les principales puissances démocratiques ont continué après la guerre à défendre des intérêts impérialistes générant de nouvelles victimes, des massacres coloniaux, de nouvelles fractures qui ont apporté aussi leurs lots de réfugiés et de miséreux.

WH (18 juillet 2015)

Dans les prochains articles, nous aborderons la même question, depuis la Guerre froide jusqu'à la chute du mur de Berlin et la période actuelle.

Récent et en cours:

- réfugiés [1]

Rubrique:

ICConline - février 2016

- 1247 reads

La politique allemande et le problème des réfugiés : un jeu dangereux avec le feu

- 3339 reads

L'article qui suit, réalisé par Welt Revolution, organe de presse du CCI en Allemagne, est une contribution sur la question des réfugiés, telle qu'elle se pose aujourd'hui dans ce pays. Certains aspects de l'analyse ne sont pas facilement transférables à d'autres pays d'Europe. Par exemple le problème démographique traité dans cet article se présente autrement en Espagne ou en Italie où il existe un fort taux de chômage des jeunes malgré un faible taux de natalité. En raison du poids économique et politique de l'Allemagne dans l'Union Européenne et dans le monde, cet article a son importance en dehors des frontières nationales.

Lorsque, début septembre, la chancelière Merkel ouvrit largement, et de façon aussi fracassante que soudaine, les portes de la Terre promise allemande (plus ou moins ouvertes depuis) aux milliers de réfugiés campant dans des conditions indignes dans la gare centrale de Budapest et ses environs, lorsqu'elle défendit avec des paroles pleines d'émotion l'ouverture des frontières pour les réfugiés syriens face aux critiques émanant de son propre camp et qu'elle déclara malgré les protestations de plus en plus ouvertes de la part des communes littéralement débordées qu'il n'y avait pas de limite supérieure maximale à l'accueil de réfugiés politiques, le monde entier se demanda pourquoi Merkel, plutôt réputée "réfléchir en fonction des conséquences" et soupeser toutes ces conséquences avant d'agir, s'engageait dans cette "aventure". Car en fait, c'est une équation avec un bon nombre d'inconnues qui se présente à la Grande Coalition. Il se pose ainsi la question de comment stopper le flot des réfugiés ; il y a peu encore, il était question de 800 000 réfugiés devant arriver en Allemagne cette année ; des pronostics avançaient même qu'il s'agirait au moins d'un million et demi de réfugiés. Merkel semble également, ce qui est inhabituel, avoir mal calculé l'effet de la politique de la main tendue sur la population locale ; pour la première fois depuis une éternité, elle a, selon les sondages, régressé dans les faveurs de l'électorat et elle a même été dépassée par un social-démocrate (le ministre des affaire étrangères, Steinmeier). Elle rend un bien mauvais service à l'endiguement du populisme d'extrême-droite ; le flot sans fin des réfugiés majoritairement musulmans apportant de l'eau au moulin d'Alternative für Deutschland (AfD)1 qui a rattrapé dans les sondages, du moins en Thuringe, la troisième force politique, le SPD.

Pourquoi le gouvernement de coalition sous la direction de Merkel et Gabriel2 s'est-il engagé dans un jeu aussi périlleux ? S’agit-il d’une réponse au Merkel-bashing3 dans le contexte de la crise grecque pour améliorer son image ou même par pur sentimentalisme ? Peut-être l'attendrissement de Merkel, lors de son dernier "Townhall-meeting" concernant le sort de cette petite fille palestinienne menacée d'expulsion ou l'émotion débordante de Gabriel à propos du sort non moins cruel d'une famille syrienne dans le camp de réfugiés qu'il visitait en Jordanie, étaient-ils sincères. Même les politiciens bourgeois ont, c'est bien connu, une vie affective…

À notre avis, la politique de la porte ouverte a, de façon prépondérante, des causes de loin plus bassement matérielles. Elle a des motifs qui ne sont pas aussi altruistes et désintéressés que l'engagement des nombreux bénévoles au sein de la population, sans lesquels le chaos qui règne dans les centres d'accueils pour les demandeurs d'asile serait sans commune mesure encore bien plus grand. Ses mobiles ont une importance qui dépasse largement les risques et les effets induits d'une telle politique. Examinons en détail les objectifs secrètement poursuivis par la "politique de l'ouverture des frontières".

Les avantages économiques

Depuis des années déjà, le thème du "problème démographique" hante les médias. D'après l'institut fédéral de statistiques, la République Fédérale est menacée par le vieillissement et la baisse de la population nationale qui décroîtrait de sept millions d'habitants pour tomber à 75 millions en 2050. Déjà, depuis la réunification en 1989, la population de l'ensemble de l'Allemagne a décru de trois millions, en particulier du fait de la chute dramatique du taux de natalité dans l'Est de l'Allemagne. Comme le montre la nombreuse littérature de ces dernières années s'y rapportant, il est clair pour la bourgeoisie allemande que si ce processus n'était pas enrayé et devait se poursuivre, il débouchera à long terme sur une considérable perte d'influence et de prestige du capitalisme allemand, tant sur les plans économique, militaire que politique.

Déjà aujourd'hui, le manque de main-d'œuvre bien formées constitue un frein à la conjoncture au demeurant forte de l'économie allemande. Dans environ un sixième de toutes les branches professionnelles, il y a un manque de personnel qualifié qui prend une telle tournure qu'il met à mal la compétitivité de bon nombre d'entreprises, à en croire les dires des cadres. Selon une étude de Prognos AG ("Arbeitslandschaft 2030") : "en 2015, il manque un bon million de diplômés du supérieur - 180 000 de plus que le nombre auquel s'attendaient les économistes pour cette même année, avant l'arrivée des réfugiés. Concernant la main-d'œuvre professionnellement qualifiée, le trou est toujours estimé à 1,3 million. Et il va même manquer aux entreprises environ 550 000 ouvriers sans qualification en 2015."4 En Allemagne de l'Est, le manque de personnel qualifié entraîne d'ores et déjà le cercle vicieux suivant : la fuite de la main-d'œuvre jeune vers l'Allemagne de l’Ouest, au taux constamment supérieur à celui des arrivants, provoque la fermeture de petites et moyennes entreprises, ce qui à son tour accélère encore le processus de départ.

Dans cette situation, le flux de nombreux réfugiés de guerre de ces dernières semaines constitue une véritable manne céleste pour l'économie allemande. Et cette dernière se montre très reconnaissante : Telekom offre son aide pour le logement et le ravitaillement des réfugiés ainsi qu’un soutien personnalisé vis-à-vis des instances officielles, Audi a dépensé un million d'euros dans des initiatives en faveur des réfugiés, Daimler et Porsche envisagent de créer des places d'apprentis pour les jeunes réfugiés, Bayer soutient les initiatives de ses employés en faveur des réfugiés. Il va de soi que la "responsabilité sociale" dont se targuent les entreprises sert en réalité leurs intérêts. Il s'agit tout bonnement de tirer profit du potentiel d'exploitation que recèlent les réfugiés.

En particulier, les réfugiés syriens représentent une source intéressante de capital humain dont les entreprises d'ici ont un besoin pressant. Premièrement, ils sont dans leur grande majorité jeunes ; ils pourraient ainsi contribuer à rajeunir la pyramides des âges dans les entreprises et - en général - faire baisser la moyenne d'âge de la société. Deuxièmement, les réfugiés syriens sont clairement mieux formés que d'autres réfugiés, comme le montrent les enquêtes de l'Office Fédéral pour la Migration et les Réfugiés.5 Plus d'un quart d'entre eux possède une formation de niveau supérieur et représente une source particulièrement lucrative de main-d'œuvre, dont les qualifications d'ingénieurs, de techniciens, de médecins, de personnel soignant entre autres sont ici ardemment recherchées. Les entreprises allemandes profitent même de ces réfugiés à un double point de vue : tout d'abord, cela leur permet de combler les déficits en main-d'œuvre ; ensuite le capital allemand tire avantage de l'effet (thématisé dans les années 70 sous le terme de "brain drain") de siphonage de la main-d'œuvre hautement qualifiée dans le tiers-monde permettant de s'épargner une part considérable de ses coûts de reproduction (c'est-à-dire les coûts d'éducation, d'école, d'université, etc.) au détriment des pays d'origine.

Venons-en au troisième avantage rendant les réfugiés syriens à ce point attractifs pour l'économie allemande. Il s'agit de l'extraordinaire motivation de ces êtres humains qui fascine tant les chefs de l'économie, tel le président de Daimler, Dieter Zetsche. La mentalité de ces êtres humains complètement impuissants, exposés durant des années à la terreur des bombes incendiaires d'Assad et à l'horreur de l'État Islamique, qui ont tout perdu de leur vie antérieure et vécu la terrible expérience de la fuite vers l'Europe, en fait des proies reconnaissantes pour le système d'exploitation capitaliste. Échappés de l'enfer, ils sont prêts à trimer durement pour de petits salaires, tout en pensant que, pour eux, tout ne peut aller que mieux. C'est exactement avec la même mentalité que les Trümmerfrauen ("les femmes des décombres")6 qui, plutôt que de se soumettre à la fatalité et de rester les bras croisés, ont déblayé et débarrassé de leurs ruines les villes allemandes dévastées à mains nues, prenant ainsi une part décisive à la reconstruction et au "miracle économique" allemand de l'après-guerre (Wirtschaftswunder)7 comme l'oublient volontiers les économistes bourgeois.

Cette énergie et cet esprit d'initiative incroyables dont témoignent aussi les réfugiés syriens offrent pour la bourgeoisie allemande une source de capital humain prometteuse de profits. En outre, tout comme les immigrés des années 1960 et 1970, ils risquent à court terme de servir de masse de manœuvre à la disposition du capital pour maintenir ou même augmenter la pression sur les salaires.

Les rendements impérialistes

Mais les réfugiés syriens forment aussi une masse de manœuvre pour l'impérialisme allemand, comme cela s'est avéré dans les jours et semaines passés, dans le contexte de l'aggravation de la guerre civile. Et même à plus d'un point de vue. Ainsi, le gouvernement fédéral instrumentalise-t-il la question des réfugiés non seulement sur le plan moral, mais aussi sur le plan politique, en clouant au pilori les autres pays mais aussi comme par hasard le pays traditionnels de l'immigration, notamment les États-Unis, pour leurs hésitations à accueillir des réfugiés. Ces derniers jours, nous avons pu voir de clairs indices indiquant que l'Allemagne donnait une nouvelle orientation à sa politique vis-à-vis de la Syrie. Reliant savamment le drame des réfugiés à une prétendue solution du conflit syrien, les principaux représentants de la politique étrangère allemande (Steinmeier et Genscher entre autres) en sont venus à souligner la nécessité d'intégrer la Russie, l'Iran, et même (temporairement) le massacreur Assad au processus de paix en Syrie. Bien plus, Berlin et le Kremlin sont unanimes pour faire reculer la guerre en Ukraine, afin que toutes les forces se concentrent sur la gestion de la situation en Syrie. Même le passage à l'acte de Poutine, déployant des forces militaires supplémentaires dans la ville syrienne de Lattaquié, n'a pas été une cause particulière d'irritation pour le gouvernement fédéral. Le ministre de l’Économie Gabriel réclamant même la fin des sanctions économiques envers la Russie, affirmant qu'on ne "pouvait pas d'une part maintenir à long terme les sanctions et, d'autre part, réclamer (...) la collaboration."

Avec cette réorientation, la politique allemande s'achemine, pour la première fois depuis la guerre en Irak, à nouveau vers la confrontation ouverte avec les États-Unis. Ces derniers, par le biais du Département d’État (le ministère des Affaires Étrangères) ont, ces derniers temps, haussé le ton vis à vis d'Assad et se sont montrés loin d'être amusés par la dernière offensive diplomatique de Poutine lors de la dernière assemblée générale de l'ONU. Leur attitude par rapport à l’État Islamique est en revanche pour le moins très ambivalente ; leur rôle dans la percée de l’État Islamique comme mouvement de masse a été extrêmement douteux, et la tiédeur avec laquelle les États-Unis s'y attaquent, pose toute une série de questions quant aux véritables intentions de l'impérialisme américain vis-à-vis de cette organisation terroriste.

Le changement de cours intervenu dans la politique extérieure allemande semble en partie résulter des interventions et de la pression de l'industrie allemande. Au sein de celle-ci les critiques envers les sanctions prises contre la Russie montent d'autant plus qu'il apparaît nettement que c'est l'économie allemande qui en supporte les dommages les plus importants, tandis que les grandes entreprises américaines comme Bell ou Boeing continuent à réaliser de brillantes affaires avec la Russie en dépit des sanctions. Alors que le volume des transactions de l'économie allemande dans le commerce avec la Russie s'est effondré de 30%, dans la même période le négoce entre les États-Unis et la Russie a augmenté de 6%. En plus de ces raisons économiques, des arguments politiques entrent également en ligne de compte pour le capitalisme allemand contre le maintien de l'embargo économique envers la Russie. Ne disposant pas d'un potentiel militaire de menace et de dissuasion comparable à celui des États-Unis, l'impérialisme allemand doit avoir recours à d'autres moyens pour faire valoir son influence sur le plan mondial. L'un de ceux-ci est sa puissance économique et industrielle que la politique allemande utilise pour forcer et contraindre le développement de relations commerciales. Un aspect qui montre le mélange de la politique et du business ainsi que l'instrumentalisation politique de projets économiques sont les visites d’État officielles dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil ou la Russie où le chancelier (ou la chancelière) est systématiquement accompagné de tout une suite de hauts dirigeants de grandes entreprises allemandes, et même de représentants de la petite et moyenne industrie de la construction de machines-outils. En ce sens, la politique de sanction prive la bourgeoisie allemande de plus d'un contrat et va ainsi à l'encontre de ses intérêts impérialistes.

La masse de réfugiés syriens accueillie par l'Allemagne doit aussi être considérée comme un autre moyen de compenser sa faiblesse militaire - et là, la boucle est bouclée. Dans ce contexte, il ne faut pas sous-estimer l'effet politique à long terme de la pulsion profondément humaine de la reconnaissance et de la gratitude sur les relations entre des pays. L'évidente sympathie manifestée par les réfugiés profondément impressionnés par l'attitude secourable d'une grande partie de la population locale, est un point que la bourgeoisie allemande pourra faire prévaloir. Cette dette de remerciement, contractée à l'égard de l'Allemagne par bon nombre de ceux qui sont venus s'y échouer, peut à long terme devenir un sésame pour les intérêts de l'impérialisme allemand au Proche et au Moyen-Orient ; elle peut faire surgir des fractions pro-allemandes qui pourront faire du lobbying au profit des intérêts allemands dans leurs pays d'origine.

L'exploitation idéologique

Ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est le changement d'apparat du nationalisme allemand. Jusqu'à récemment encore (dans la crise grecque), qualifiée à l'étranger de "IVème Reich" et ses représentants volontiers caricaturés parés d'emblèmes nazis, présentés comme sans cœur et sans merci, l'Allemagne se repaît désormais de la gloire fraîchement acquise en tant que sauveuse des damnés de la terre. Les Allemands passent mondialement pour les "bons". Jamais depuis sa fondation, la réputation de la République Fédérale Allemande n'a été aussi bonne qu'aujourd'hui. En plus de son effet à l'extérieur, ce lifting exerce son rayonnement aussi vers l'intérieur, sous la forme du démocratisme. L’État allemand se donne en ce moment des allures de parangon en matière de proximité du citoyen, d'ouverture au monde et de tolérance, mettant ainsi en œuvre un processus funeste pour la classe ouvrière - de dissolution des classes sociales dans l'unité nationale. Et la chancelière Merkel, la froide physicienne, trouve visiblement un plaisir croissant dans son nouveau rôle de Sainte Mère, protectrice des demandeurs d'asile. Comment disait-elle déjà ? "Si maintenant, nous commençons à devoir nous excuser de montrer un visage amical dans les situations d'urgence, alors cela n'est pas mon pays."

On ne peut pas le dire de façon plus pertinente. Dans les faits, il s'agit exclusivement de montrer un visage sympa ; et derrière la mine amicale, on continue allègrement à traquer et à diviser. Ainsi, parallèlement à la "culture de la bienvenue", on effectue une division cynique entre les réfugiés de guerre et les "pseudo-demandeurs d'asile", une sélection sans merci des "réfugiés économiques", la plupart du temps des jeunes gens des Balkans sans perspective autre que la paupérisation. En vitesse, l’État fédéral et les Länder se sont mis d'accord pour déclarer de façon délibérée le Kosovo, la Serbie et le Monténégro être des pays sûrs et supprimer ainsi tout fondement à la demande d'asile de la part des personnes originaires de ces régions. Cependant, même les "vrais" demandeurs d'asile ne sont eux-mêmes pas épargnés par les attaques venimeuses du monde politique ou des médias, comme le montrent celles du ministre fédéral de l'Intérieur de Maizière contre des réfugiés récalcitrants.

En outre, certains médias, en dépit de toute la rhétorique jusqu’au-boutiste de la part de la chancelière ("On va y arriver !") sont infatigables pour attiser la panique et les angoisses au sein de la population nationale. On parle là de peuples entiers qui se mettraient en route vers l'Europe, ici on dénonce le péril d'attaques terroristes fomentées par les "taupes" islamistes venues avec l'armée de réfugiés et on se demande quand l'atmosphère au sein de la population va-t-elle "changer". Mais surtout, le chœur de ceux qui mettent hystériquement en garde contre le "débordement" de l'Allemagne par les masses de réfugiés et vocifèrent que la barque est pleine, prend de l'ampleur.

Il n'est pas très difficile d'apprécier laquelle des deux voies, l'ouverture ou la fermeture des frontières, finira par s'imposer. La politique des "frontières ouvertes" n'a été, on peut partir de ce principe, qu'un intermède exceptionnel, unique dans le temps ; le futur proche sera marqué par un nouveau verrouillage des frontières, aussi bien au plan national que dans l'UE. À l'avenir, comme le prévoient ses plans, la sélection des demandeurs d'asile "utiles" pour l'Allemagne doit s'opérer directement sur place, dans les pays d'origine. La campagne contre les passeurs est particulièrement perfide ; elle ne vise vraiment pas uniquement les bandes mafieuses, mais aussi tous ceux qui aident professionnellement les réfugiés à fuir sans en tirer profit. "L'Union Européenne, qui veut être un espace de liberté, de sécurité et de droit ainsi que ses États-membres ont créé un système qui rend presque impossible aux personnes poursuivies, torturées et opprimées qui ont un besoin urgent d'assistance de trouver protection en Europe sans recours à des passeurs professionnels. Traduire ces derniers devant les tribunaux et les mettre en prison, c'est hypocrite, contradictoire et profondément inhumain." écrit à ce propos le Republikanische Anwältinnen-und Anwälteverein (RAV) dans sa Lettre d'Information "Éloge des passeurs".

Il est incontestable que le monde vit avec la vague actuelle de réfugiés un drame d'une dimension qu'il n'avait encore jamais connue. En 2013, on comptait 51,2 millions de personnes déplacées, fin 2014 leur nombre atteignait 59,5 millions, soit la plus importante augmentation en l'espace d'une année et record absolu enregistré par le HCR des Nations Unies jamais atteint au niveau mondial. Il est indéniable que peu à peu les choses échappent à tout contrôle. Après la Syrie, la Libye menace aussi de déraper dans une guerre civile totale, avec toutes les conséquences identiques à la Syrie. Dans les camps de réfugiés au Liban, en Jordanie et en Turquie, où la grande majorité des réfugiés de guerre syriens ont trouvé asile, se profile la menace d'une prochaine migration de masse en direction de l'Europe, suite aux réductions drastiques de ses aides par l'ONU, la faim s'ajoutant désormais à l'absence désespérante de toute perspective.

Cependant les médias sont justement portés à sur-dramatiser les conditions déjà dramatiques et d'en rajouter encore une couche. Ainsi depuis quelques temps, le spectre d'une migration de peuples entiers hante le grand public, la télévision diffuse le scénario effroyable de millions d'Africains attendant, tous bagages prêts, de saisir la moindre occasion pour déferler et tenter leur chance en Europe. De telles assertions ne servent qu'à semer l'angoisse et la peur dans la population européenne, et, pour le moins, ne correspondent en rien aux faits. Si l'on examine de plus près les mouvements de réfugiés, on peut constater que la plus grande partie des réfugiés dans le monde cherche un abri dans les pays voisins du pays d'origine ; ce n'est que lorsque tout espoir de retour a disparu que ceux des réfugiés qui ont les moyens financiers de se le permettre, prennent la route longue et périlleuse vers l'Europe, l'Amérique du Nord ou l'Australie. La rumeur d'exodes de masse en provenance d'Afrique est jusqu’alors dépourvue de tout fondement ; les migrations sur le continent noir sont largement moins chaotiques que ne le font supposer les annonces épouvantables des médias. Fréquemment, des communautés villageoises entières vendent tous les biens et avoirs mobiliers pour financer le voyage vers l'Europe d'un seul jeune homme choisi par l'ensemble de la communauté, lequel est investi de la responsabilité de soutenir le village par la suite. Voilà quel est le modèle de migration du travail éprouvé depuis des décennies.

Cependant, effrayé par le nombre croissant de réfugiés, le gouvernement fédéral se voit contraint d'agir sur les causes profondes du drame des réfugiés, comme il dit. Mais la montagne accouche d'une souris. Tout ce qui vient à l'esprit de Merkel & Co en matière de solution sur le fond à ce problème global, ce ne sont que de belles paroles et quelques centaines de millions d'euros à sortir de la caisse pour financer les camps de réfugiés en Turquie et au Liban. Pas un mot sur la responsabilité des principales nations industrielles dans la destruction des bases d'existence de l'humanité dans le tiers-monde. Laissons encore une fois la parole au Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein (RAV) qui se rapproche des véritables causes de la misère des prétendus pays en développement, même s'il comporte d'une manière ou d'une autre une imprécision (que veut-on entendre par "les Européens", qui est ce "nous"?) : "L'Europe a, pour beaucoup de ces raisons, créé les causes et continue à le faire aujourd'hui encore. Les relations politiques que les puissances coloniales européennes ont laissé derrière elles après leur retrait, y inclus les tracés de frontières arbitraires, n'en sont qu'une partie. Du 16ème au 18ème siècle, les Européens ont envahi l'Amérique du Sud, pataugeant jusqu'aux cuisses dans le sang, dévalisé par bateaux entiers l'or et l'argent qui ont servi de capital de démarrage pour l'économie en train d'éclore. Les Européens ont transformé environ 20 millions d'Africains en esclaves pour les vendre dans le monde entier. Par la vampirisation de leurs matières premières, la surpêche à blanc de leurs mers, l'exploitation de leur main-d'œuvre pour la production à moindre coût et l'exportation de produits alimentaires hautement subventionnés qui anéantit l'agriculture de ces pays, nous nous trouvons aujourd'hui encore aux crochets de la population de la plupart des pays d'émigration." (Idem)

Populisme et pogromisme

La formation des États nationaux dans les pays industrialisés au XIXe siècle reposait sur deux fondements. Le premier d'entre eux, la centralisation économique, était très rationnel ; en revanche l'autre était de nature complètement irrationnelle. La constitution en nation aux XVIIIe et XIXe siècles a eu lieu sur la base de mythes fondateurs pouvant contenir toutes sortes de récits mais qu'une idée fondamentale, un même mythe commun fictif unissait : la fable d'une grande communauté nationale, d'une famille même, se définissant par une origine commune (la "parenté du sang"), la culture et la langue. Ce trait caractéristique de la nation bourgeoise de se tourner vers l'intérieur, de se replier sur soi vis-à-vis de l'extérieur d'une part, et la tendance orientée vers l'extérieur de chaque capitaliste aspirant à la conquête du monde d'autre part, forme l'une des principales contradictions étreignant inextricablement le capitalisme.

L'actuelle crise des réfugiés montre à quel point il est délicat de concilier ces deux principes. S'il dépendait seulement des dirigeants de l'économie, le flot de réfugiés au meilleur âge de travailler ne devrait si possible jamais cesser. Cela ne leur poserait aucun problème qu'un million de réfugiés arrive annuellement. Cependant, ce qui a du sens au plan économique, peut avoir politiquement des conséquences fatales. Car, dans le capitalisme, les réfugiés ne sont pas seulement de pauvres va-nu-pieds mais en même temps des concurrents dans la lutte pour les logements, l'assistance sociale, les emplois. Ce qui n'est pas un motif d'appréhension pour les capitalistes en est un pour les allocataires Hartz IV8, les employés à bas salaire, les déracinés locaux.

Ce n'est, bien sûr, pas la première fois qu'une vague de réfugiés déferle sur l'Allemagne. Dans les cinq années de l'après-guerre (1945-50), plus de douze millions d'expulsés des anciennes provinces de l'Est et de Bohème-Moravie se dirigèrent vers l'Allemagne en ruines dont la population souffrait de privations. Il est évident qu'à cette époque, il ne pouvait être question de "culture de la bienvenue". Au contraire, les expulsés se heurtaient à une rancune, une haine et un rejet massifs de la part de la population locale. Finalement, l'intégration sociale et non seulement professionnelle des expulsés parvint à s'accomplir avec bien moins de difficultés qu'il n'était à craindre, ce qui tint à deux conditions : premièrement, au fait que les expulsés provenaient du même espace linguistique et culturel, deuxièmement, au contexte de la reconstruction qui s'enclencha (au moins en Allemagne de l'Ouest) avec la création de l'union monétaire qui aspira toute la main-d'œuvre disponible à tel point que c'étaient les patrons qui se faisaient concurrence pour la main-d'œuvre devenue rare. Aujourd'hui en revanche, les masses de réfugiés proviennent tous sans exception d'une zone culturelle et linguistique étrangère et se heurtent à une société qui, depuis de longues années, se trouve dans un mouvement de crise générale en constante aggravation où la guerre pour le partage du travail, des logements, de la formation a pris une envergure insoupçonnée, tout en catapultant des fractions de la population toujours plus importantes dans la paupérisation.

Lorsqu'à la crise générale s'ajoute le manque de perspective, l'absence d'un contre-projet social à la misère capitaliste, le populisme politique est à la noce, se nourrissant d'un phénomène que Marx a appelé "la religion de la vie quotidienne". Il s'agit de la mentalité des "petites gens" qui refuse de reconnaître que le capitalisme, à la différence des formes sociales du passé, est un système dépersonnalisé, chosifié au sein duquel le capitaliste particulier n'est pas un acteur souverain sur le marché, mais au contraire est mu par celui-ci ou, comme Engels le dit, est dominé par son propre produit, et dans lequel la classe politique est animée par les "nécessités" et non ses propres prédilections. C'est l'état d'esprit du petit-bourgeois philistin outragé qui s'insurge contre la classe dominante et vitupère "ses" représentants, mais qui finit par se jeter dans les bras de ceux qu'il invectivait il y a peu encore de "traîtres au peuple" dans l'espoir d'y trouver une protection contre les "étrangers". C'est une mentalité complètement réactionnaire célébrant le conformisme comme idéal suprême et désireuse de déchaîner des pogroms contre ceux qui pensent autrement, qui ont une autre couleur, contre tout ce qui est différent.

Le mouvement Pegida9, principalement établi dans l'Est de l'Allemagne est un exemple tout aussi parlant qu'abject de cet état d'esprit extrêmement étroit, intolérant et tartuffe. Son cri de guerre "Nous sommes le peuple" ignore complètement que la classe ouvrière, le "peuple" (pour reprendre son jargon), en Allemagne et ailleurs n'a jamais (et aujourd'hui moins encore) présenté une composition homogène telle que ce mouvement le fantasme. Son boycott de la "presse du mensonge" ainsi que ses glapissements furieux envers les partis établis (allant jusqu'à des menaces de mort envers des hommes politiques) n'illustrent que sa déconvenue quant à la "trahison" de la politique et des médias, comme si le but de ces institutions profondément bourgeoises était de restituer ou de représenter la "volonté du peuple". En réalité, leur haine débridée n’est pas dirigé contre la classe dominante mais contre les plus faibles de la société, comme le prouvent jour après jour leurs rassemblements devant les foyers de réfugiés, leurs lâches attaques contre les hébergements de réfugiés et d'étrangers. Ce qui est complètement typique du pogromisme, c'est que ce sont justement les parties de la population les moins en mesure de se défendre qui doivent leur servir de boucs-émissaires et faire les frais de leurs existences détraquées (Que l'on se réfère seulement au passé de petit criminel d'un Lutz Bachmann !)10.

Le problème du populisme et du pogromisme contraint les partis établis, en particulier les partis de gouvernement à jouer avec le feu. Ils ressemblent, dans leur action, au célèbre apprenti-sorcier qui laisse s'échapper de sa bouteille le (mauvais) génie de la panique et de la haine des étrangers, risquant ainsi d'en perdre le contrôle. Jusqu’à maintenant, au contraire de la plupart des autres États européens, la bourgeoisie allemande est parvenue à empêcher l'émergence d'un parti populiste, de gauche comme de droite, ce qui, en raison de son passé funeste, est une préoccupation particulièrement importante. Il va aussi dépendre de la manière dont la crise des réfugiés sera traitée que les choses demeurent ainsi. Tout semble indiquer que ce sont particulièrement les milieux populistes de droite qui profitent de la politique de Merkel. En plus d'AfD qui, comme nous l'avons mentionné en introduction, progresse actuellement dans les sondages d'opinion, le mouvement Pegida cité plus haut semble avoir le vent en poupe. Les "manifestations du lundi"11 à Dresde sont à nouveau fréquentées par des foules de plus de 10 000 personnes, dont le potentiel d'agression a clairement augmenté, tant par la parole que par les voies de faits.

Comment la bourgeoisie allemande s'y prend-elle avec ce problème ? Premièrement, il faut constater que, d'une part, la classe politique ne s'oppose plus aux attentats des « bas de plafond » d'extrême-droite en les banalisant et en en minimisant la gravité comme elle l'a fait jusqu'alors, mais en les qualifiant désormais de "terroristes". Cela est important dans la mesure où, en Allemagne, le terme de "terrorisme" provoque certains réflexes et des associations d'idées à la Seconde Guerre mondiale, où l'on procédait massivement à l'exécution pure et simple de prétendus saboteurs, ou bien éveille le souvenir de "l'automne allemand" de 197712 où l'on a élevé les terroristes de la RAF au rang « d'ennemi public n°1 » de l’État. En outre, en usant de l'accusation de terrorisme, l'État emploie les grands moyens pour empêcher que le harcèlement ne dépasse trop les bornes. En même temps l'AfD s'est divisée et en prend pour son grade dans les médias. Enfin, on a pu observer aussi comment politiciens et médias se sont efforcés de situer le mouvement Pegida dans la proximité du néonazisme, ce qui a toujours constitué un moyen éprouvé pour isoler socialement en Allemagne les mouvements de protestation, quelle qu'en soit la couleur.

D'autre part, les partis établis mettent tout en œuvre pour donner l'impression qu'ils comprennent les préoccupations et les angoisses de la population. Ainsi, le gouvernement fédéral tente-t-il, à coups de promesses financières et de pression morale, de décider d'autres pays de l'UE de délester l'Allemagne d'une partie des réfugiés syriens - pour l'instant sans succès. La Grande Coalition a concocté à toute vitesse une loi permettant la reconduite immédiate aux frontières ("beschleunigtes Abschiebeverfahren") et a réalisé le tour de force de commencer à l'appliquer avant même qu'elle n'entre en vigueur, uniquement dans le but de pouvoir prêcher auprès de l'électorat qu'on le protège contre la "sur-colonisation étrangère" (Überfremdung)13 . Au sein du gouvernement, il est déjà question d'un taux de reconduite aux frontières de 50% des réfugiés arrivant en Allemagne. Ce sont essentiellement le président de la CSU Seehofer et son secrétaire général Söder qui, dans ce processus où il existe un partage du travail, assument le rôle des "bad guys" et réclament avec véhémence la fermeture des frontières ainsi que la limitation du droit d'asile inscrit dans la Constitution.

Les conséquences pour la situation de la classe ouvrière

En un certain sens, ces différentes conceptions au sein de la Coalition reflètent l'état d'esprit diffus existant dans la population, c'est-à-dire parmi les salariés et les chômeurs de ce pays. Il y a une minorité croissante et fortement bruyante au sein de la population en général et de la classe ouvrière en particulier, faisant plutôt partie de sa composante la moins qualifiée, le plus souvent socialisée dans le contexte de l'ex-RDA et/ou vivant des allocations étatiques, qui forme un terrain sensible aux campagnes antimusulmanes de certains chantres du monde de la politique ou de la culture (Sarrazin, Broder, Pirinçci, Buschkowsky, etc.) et dont les porte-paroles sont la CSU et certains secteurs de la CDU14. Et il y a la majorité silencieuse, qui, jusque lors avait laissé à de jeunes activistes, la plupart venant du milieu antifasciste, le soin de faire pièce au harcèlement raciste sous forme de blocages de rues et de contre-manifestations et qui s'est alors sentie obligée, au vu des images de misère des Balkans, d'exprimer fortement sa protestation contre l'inaction des États européens et son indignation vis-à-vis des exactions contre les étrangers à Dresde, Heidenau et Freital, applaudissant ostensiblement les réfugiés en leur faisant des haies d'honneurs à leurs arrivée dans les gares de Munich, Francfort ou d'ailleurs, ou en s'engageant par milliers en tant que bénévoles pour la gestion des masses de réfugiés ou en inondant les centres d'accueil de dons de toutes sortes.

La solidarisation spontanée de vastes parties de la population a, par sa force, surpris la classe dominante et l'a prise à contre-pied ; cette dernière n'étant pas disposée à promouvoir la sympathie envers les réfugiés de guerre mais plutôt à créer une atmosphère de panique et d'isolement. Cependant, Merkel révéla à nouveau son flair infaillible pour sentir les ambiances et les états d'âme au sein de la société. Exactement comme lors de l'accident nucléaire majeur (Grösster anzunehmender Unfall - GAU) de la centrale de Fukushima, où, pratiquement du jour au lendemain, elle s'est débarrassée des règles d'or des conservateurs en matière d'énergie atomique, Merkel a pris un même tournant abrupt en matière de politique d'asile résiliant au passage l'accord de Dublin qui avait jusque maintenant permis à la bourgeoisie allemande de se défausser élégamment de toute responsabilité par rapport aux réfugiés venus s'échouer en Italie et dans les autres pays de l'UE à 'frontières extérieures'.

Nous avons déjà mentionné quelques-uns des mobiles qui ont poussé Merkel à adopter sa "politique des frontières ouvertes". Il est cependant possible qu'un autre motif ait joué un rôle dans cette politique à risque. Depuis les élections au Bundestag de 2005, où la victoire qui lui paraissait acquise lui échappa parce que le chancelier en exercice Schröder était parvenu à instrumentaliser contre elle le tournant libéral qu'elle avait inauguré au congrès de Leipzig de la CDU en 2003, elle a appris quelles conséquences peut avoir la tendance des représentants politiques à ne pas tenir compte de l'état d'esprit "à la base". Imaginons quel impact auraient pu avoir les images de centaines de milliers de réfugiés abandonnés à la frontière hongroise, ainsi que les gros titres qui, dans cette éventualité, se seraient étalés pendant des mois, sur le comportement électoral de ceux qui souhaitent aujourd'hui la bienvenue aux réfugiés de guerre de Syrie.

Selon toute apparence, deux groupes dans la population sont particulièrement impliqués dans la solidarisation avec les réfugiés. D'une part des jeunes, qui, à d'autres moments et en autres lieux auraient tout aussi bien pu participer au mouvement anti-CPE ou à celui des Indignés. D'autre part, des gens plus âgés qui, ou bien du fait leur expérience propre, ou bien de par la tradition transmise par leurs parents concernant les expulsés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, savent ce qu'est le sort des réfugiés et ne peuvent être indifférents aux camps, aux barbelés et aux déportations. Ayant grandi dans les sombres décennies du XXe siècle, cette génération est impulsivement poussée à agir différemment aujourd'hui. L'importante participation de retraités témoigne de quelque chose d'autre encore : le profond désir de rajeunissement de la société, de présence d'enfants et d'adolescents chez de nombreuses personnes âgées. Ce désir de rajeunissement se distingue de la demande de main-d'œuvre jeune de l'économie allemande. Le vieillissement de la société constitue un problème central non seulement pour le capitalisme mais tout bonnement pour l'humanité, car l'absence de jeunesse ne signifie pas seulement une privation d'une source de joie et vivre et de vitalisation pour les vieux mais bien plus la mise à mal de l'une des fonctions les plus importantes dans l'évolution de l'humanité : la transmission du trésor d'expériences à la génération des petits-enfants.

Au final, se pose la question si cette vague de solidarisation forme un mouvement de classe. Nous pensons qu'il n'en possède aucune des caractéristiques. Ce qui saute aux yeux, c'est son caractère complètement apolitique ; et, au contraire, la solidarité qui se manifeste a un caractère complètement caritatif. Il n'y a quasiment aucune discussion, aucun échange d'expériences entre jeunes et vieux, entre natifs et réfugiés (en dernier lieu aussi du fait de la barrière de la langue). Tout point de départ pour une auto-organisation, pour des structures autonomes, extra-étatiques fait défaut ; au lieu de cela, les centaines de milliers de bénévoles se font les hommes de peine d'un État qui, en dépit des gesticulations pour la galerie de Merkel, manque de tout et dont les représentants après avoir mené les bénévoles à l'épuisement par leur propre inaction rabâchent désormais leurs discours sur les "limite des capacités".

Encore une fois, la vague de solidarisation qui a traversé l'Allemagne les semaines passées ne s'est pas déroulée sur un terrain de classe. La population laborieuse, sujet principal de la solidarité, s'est dissoute presque sans laisser de traces dans le "peuple". C'était aussi le cas lors du mouvement mondial de solidarité en faveur des victimes du tsunami de 2004. Alors, comme aujourd'hui, la solidarité était dépourvue de tout caractère de classe et s'exprima dans le cadre d'une campagne interclassiste. Cependant, à la différence du tsunami qui s'est produit très loin en Asie, la misère des réfugiés se développe sous nos yeux à notre porte, si bien que la solidarité et tout ce qui la concerne prennent une toute autre dimension.

En fait, la crise des réfugiés qui ne fait que juste commencer peut devenir une question décisive pour la classe ouvrière. Il n'est pas encore fixé comment la classe ouvrière, ou plutôt ses parties prépondérantes au plan national comme international, vont régir à cet enjeu : par le développement de la solidarité ou par la démarcation et l'exclusion. Si notre classe parvient à retrouver son identité de classe, la solidarité peut être un important moyen unificateur dans sa lutte. Si par contre, elle ne voit dans les réfugiés que des concurrents et une menace, si elle ne parvient pas à formuler une alternative à la misère capitaliste, permettant à tout individu de ne plus être contraint de fuir sous la menace de la guerre ou de la faim, alors nous serions sous la menace d'une extension massive de la mentalité pogromiste, dont le prolétariat en son cœur ne saurait être épargné.

FT, 07/11/2015

1 Alternative pour l'Allemagne est un parti eurosceptique créé en 2013, suite aux politiques présentées comme sans alternatives menées lors de la crise de la dette dans la zone euro, il est surnommé le « parti des professeurs » car comptant parmi ses membres fondateurs de très nombreux professeurs d'économie, de finances publiques et de droit. Se présentant comme anti-euro mais pas anti-Europe, sa proposition phare est la dissolution progressive de la zone euro. Les membres du parti (qui se revendique d'être "ni de droite ni de gauche") sont unis par le sentiment que l'Allemagne a trop payé pour les autres, notamment dans les fonds de secours pour la zone euro, et réclament le retour du Mark. Il ne demande pas tant que l'Allemagne quitte la zone euro, mais que ceux qui ne respectent pas la discipline budgétaire puissent le faire (d’après Wikipédia). (NdT)

2 Ministre de l'Économie (NdT)

3 Angela Merkel étant la personnalité servant alors de cible favorite de toutes les critiques. (NdT)

4 Handelsblatt, 9 octobre 2015.

5 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF

6 Les femmes des décombres désignent les femmes allemandes et autrichiennes, souvent veuves ou dont les maris sont absents (soldats prisonniers, disparus ou invalides), qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, reprennent les villes en main et entreprennent leur déblaiement et la reconstruction du pays (d’après Wikipédia). (NdT)

7 Le Wirtschaftswunder (le « miracle économique ») désigne, dans l'histoire économique de l'Allemagne, la rapide croissance économique en Allemagne de l'Ouest (RFA) et en Autriche après la Seconde Guerre mondiale (d’après Wikipédia). (NdT)

8 Les réformes Hartz (du nom de leur inspirateur) sont les réformes du marché du travail prétendument « de lutte contre le chômage en vue d'améliorer le retour à l’activité des bénéficiaires d'allocations » adoptées entre 2003 et 2005 sous le mandat du chancelier socialiste G. Schröder et mises en place sous la forme de quatre lois dont la plus importante est la loi Hartz IV. (NdT)

9 Abréviation de « Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes » (Patriotes Européens contre l'Islamisation de l'Occident) , mouvement d'extrême- droite contre l'immigration islamique en Allemagne. Le mouvement a été lancé le 20 octobre 2014 par Lutz Bachmann et une douzaine de personnes. (d’après Wikipédia) (NdT)

10 Organisateur du mouvement anti-islamisation Pegida de 2014 jusque début 2015. Ancien braqueur, il est condamné à trois ans et demi de prison ferme pour seize cambriolages perpétrés dans les années 1990. Il s'enfuit en Afrique du Sud et prend une fausse identité avant d'être extradé. Il est ensuite condamné pour trafic de stupéfiants (d’après Wikipédia). (NdT)

11 Depuis le mois d'octobre 2014, le mouvement Pegida manifeste chaque lundi à 18h30 dans un parc de la ville de Dresde contre la politique d'asile du gouvernement et « l'islamisation de l'Allemagne ». (NdT)

12 L'automne allemand a été un ensemble d'événements de la fin de 1977 associés à l'enlèvement par le groupe terroriste Fraction Armée Rouge (RAF) de l'industriel et "patrons des patrons allemands" Hans Martin Schleyer et au détournement du Boeing de la Lufthansa "Landshut" par le Front Populaire pour la Libération de la Palestine (FPLP). L'automne allemand a pris fin le 18 octobre avec la prise d'assaut par un commando des forces spéciales allemandes du "Landshut" sur l'aéroport de Mogadiscio, la mort de Schleyer et des figures de proue de la première génération de la RAF dans leur prison de Stammheim. Le chancelier social-démocrate Helmut Schmidt avait déclaré que "les ravisseurs [étaient] l'équivalent des nazis." (NdT)

13 Ce terme allemand difficile à rendre en français est souvent repris dans la presse tel quel sans le traduire. Dans le langage politique bourgeois, il a pris depuis les années 70 toute une palette de nuances. Actuellement, il prend plutôt l'acception de «proportion ‘excessive’ d'étrangers» et une nette coloration xénophobe. (NdT)

14 On appelle CDU/CSU la force politique formée en Allemagne au plan fédéral par les deux « partis-frères » de la droite démocrate-chrétienne et conservatrice, l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU), présente dans tous les Länder sauf en Bavière, et l'Union chrétienne-sociale (CSU), présente en Bavière seulement.

Récent et en cours:

- réfugiés [1]

Rubrique:

ICConline - mars 2016

- 1091 reads

La classe ouvrière et les guerres du capitalisme en décomposition

- 1678 reads

Il y a un siècle, le premier mai 1916, sur la place de Postdam à Berlin, le révolutionnaire internationaliste Karl Liebknecht donnait la réponse de la classe ouvrière à la guerre qui dévastait l’Europe et massacrait toute une génération du prolétariat. Devant une foule de quelques 10 000 ouvriers qui manifestaient en silence contre les privations qui étaient une des conséquences obligée de la guerre, Liebknecht décrit l’angoisse des familles de prolétaires qui sont confrontées à la mort au front, à la famine chez eux, en finissant son discours (qui avait aussi été reproduit et distribué dans la manifestation sous forme de tract) en brandissant le mot d’ordre « à bas la guerre » et « à bas le gouvernement », ce qui a immédiatement provoqué son arrestation malgré les efforts de la foule pour le défendre. Mais le procès de Liebknecht, le mois suivant, s’est accompagné d’une grève de 55 000 ouvriers dans les industries d’armement, menée par une nouvelle forme d’organisation sur les lieux de travail, les syndicats de base révolutionnaires. Cette grève, à son tour, a été défaite, beaucoup de ses meneurs étant envoyés au front. Mais cette grève et d’autres luttes qui bouillonnaient au sein des deux camps en guerre étaient les germes de la vague révolutionnaire qui allait éclater en Russie en 1917 et revenir en Allemagne un an plus tard, obligeant la classe dominante, terrifiée par la propagation du « virus rouge » à mettre fin à la tuerie.i

Mais ce n’était qu’un arrêt temporaire, parce que la vague révolutionnaire n’a pas mis fin au capitalisme déclinant et à sa dérive inévitable vers la guerre. L’accord de paix « des prédateurs » imposé à l’Allemagne par les vainqueurs mettait déjà en mouvement un processus qui – sous le fouet de la crise économique mondiale des années 1930 – allait plonger le monde dans un holocauste encore plus destructeur en 1939-1945. Même avant que cette guerre ne soit finie, les lignes de front d’une autre guerre mondiale étaient déjà fixées, avec l’Amérique d’un côté et l’URSS de l’autre, des blocs militaires rivaux établis qui allaient manœuvrer pendant les 4 ou 5 décennies suivantes pour des positions à travers toute une série de conflits locaux : Corée, Vietnam, Cuba, Angola, guerres arabo-israéliennes…

Cette période – la soi-disant « guerre froide » qui n’était pas si froide pour des millions de gens qui sont morts sous le drapeau de la « libération nationale », ou la défense du « monde libre contre le communisme » - fait partie de l’histoire, mais la guerre elle-même est plus répandue que jamais. La désintégration des blocs impérialistes après 1989 n’a pas, en dépit des promesses des politiciens et de leurs philosophes appointés, mené à un « nouvel ordre mondial » ou à la « fin de l’histoire » mais à un désordre mondial grandissant, à une succession de conflits chaotiques qui portent en eux une menace pour la survie de l’humanité, comme le spectre de la troisième guerre mondiale avec l’arme nucléaire qui pesait sur la période précédente.

Nous nous trouvons donc en 2016 confrontés à tout un éventail de guerres, de l’Afrique, jusqu’à l’Asie centrale, en passant par le Moyen Orient ; avec des tensions croissantes en Orient où le géant chinois se dresse contre ses rivaux japonais et surtout américain ; avec un feu actif qui couve en Ukraine où la Russie cherche à regagner la gloire impérialiste qu’elle a perdue avec l’écroulement de l’URSS.

Comme la guerre en ex-Yougoslavie, un des premiers conflits majeurs dans la période « post-blocs », la guerre en Ukraine a lieu aux portes mêmes de l’Europe, proche des bastions classiques du capitalisme mondial, et donc des plus importantes fractions de la classe ouvrière internationale. Les flux de réfugiés qui cherchent à s’échapper des zones de guerre en Syrie, Irak, Libye, Somalie ou Afghanistan, fournissent une preuve de plus que l’Europe n’est pas une île coupée du cauchemar militaire qui s’est abattu sur une grande partie de l’humanité. Au contraire, les classes dominantes des pays centraux du capitalisme, des « grandes démocraties », ont été un élément actif dans la prolifération des guerres dans cette période, avec toute une série d’aventures militaires à la périphérie du système, depuis la première guerre du golfe en 1991 jusqu’à l’invasion de l’Afghanistan et de l’Irak au début du 21ème siècle et aux campagnes de bombardements plus récentes en Libye, Irak et Syrie. Ces aventures ont en retour mis un coup de pied dans le nid de frelons du terrorisme islamique, qui n’a cessé de prendre une revanche sanglante contre les centres capitalistes, depuis les attaques contre les Twin Towers en 2001 jusqu’au massacre à Paris en 2015.

La classe ouvrière en tant que frein à la guerre

Si la crise des réfugiés et les attaques terroristes nous rappellent constamment que la guerre n’est pas une réalité « étrangère », l’Europe et les Etats-Unis apparaissent encore comme des « paradis » comparés à une bonne partie du monde. Cela se voit dans le fait même que les victimes des guerres en Afrique ou au Moyen-Orient – ou de la pauvreté qui les broie et des guerres de la drogue au Mexique et en Amérique Centrale – sont prêtes à risquer leurs vies pour accéder aux rivages de l’Europe ou à traverser la frontière américaine. Et certainement, malgré toutes les attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière qu’on a connues au cours des dernières décennies, malgré la croissance de la pauvreté et de l’exclusion liée au logement dans les grandes villes d’Europe et des Etats-Unis, les conditions de vie moyennes du prolétariat paraissent encore comme un rêve inaccessible à ceux qui ont été directement soumis aux horreurs de la guerre – un contraste frappant avec la période 1914-1945.

Est-ce parce que les gouvernants ont appris des leçons de 1914-18 ou de 1939-45 et ont constitué de puissantes organisations internationales, que la guerre entre les grands pouvoirs est impensable ?

Il y a eu bien sur d’importants changements dans le rapport de force entre grandes puissances depuis 1945. Les Etats-Unis sont sortis de la 2ème guerre mondiale comme les réels vainqueurs et ont été à même d’imposer leurs conditions aux puissances prostrées d’Europe : plus de guerres entre puissances d’Europe de l’Ouest, mais cohésion économique et militaire en tant que partie du bloc impérialiste sous la houlette des Etats-Unis pour faire face à la menace de l’URSS. Même si le bloc occidental a perdu cette raison majeure de son existence après la chute de l’URSS et de son bloc, l’alliance entre les ex-rivaux acharnés au cœur de l’Europe – France et Allemagne – s’est maintenue relativement fermement.

Tout cela et d’autres éléments entrent dans l’équation et on peut en prendre connaissance dans le travail des historiens académiques et des politologues. Mais il y a un élément clef dont les commentateurs bourgeois ne parlent jamais. C’est la vérité contenue dans les premières lignes du Manifeste Communiste : que l’histoire est l’histoire de la lutte des classes, et que toute classe dominante digne de ce nom ne peut se permettre d’ignorer la menace potentielle que constitue la grande masse de l‘humanité qu’elle exploite et opprime. C’est particulièrement pertinent quand il s’agit de faire la guerre, parce que la guerre capitaliste plus que toute autre chose, requiert la soumission et le sacrifice du prolétariat.

Dans la période avant et après 1914, les classes dominantes en Europe ont toujours eu l’inquiétude qu’une grande guerre n’entraine une réponse révolutionnaire de la classe ouvrière. Elles ne se sentaient assez confiantes pour faire les derniers pas fatals vers la guerre que quand elles avaient l’assurance que les organisations que la classe ouvrière avait construites pendant des décennies, les syndicats et les partis socialistes, n’allaient plus adhérer à leurs déclarations internationalistes officielles et allaient en fait les aider à envoyer les ouvriers sur les champs de bataille. Comme nous l’avons déjà souligné, la même classe dominante (même si elle devait, dans certains cas, prendre une nouvelle forme, comme en Allemagne, où les « socialistes » ont remplacé le Kaiser) a été obligée de mettre fin à la guerre pour bloquer le danger d’une révolution mondiale.

Dans les années 1930, une nouvelle guerre se préparait grâce à une défaite bien plus brutale et systématique de la classe ouvrière – pas seulement via la corruption des ex-organisations révolutionnaires qui s’étaient opposées à la trahison des socialistes, pas seulement grâce à la mobilisation idéologique de la classe ouvrière sur la « défense de la démocratie » et de « l’antifascisme », mais aussi grâce à la terreur non déguisée du fascisme et du stalinisme. L’imposition de cette terreur a été aussi prise en main par les démocraties à la fin de la guerre : quand les possibilités de révoltes de la classe ouvrière se sont vues en Italie et en Allemagne, les Anglais en particulier, se sont assurés qu’elles n’atteindraient jamais les sommets d’un nouveau 1917, avec des frappes aériennes massives sur des concentrations ouvrières ou en donnant du temps aux bourreaux fascistes pour éliminer le danger sur le terrain.